• Les maires de Saint-Lazare : Joseph, Pierre et David Larocque

• Fête nationale du Québec

• Le centenaire de Saint-Lazare en 1975

• Le 125e de Saint-Lazare en 2000

• Familles souches de Saint-Lazare : La famille Chevrier

• Les maires de Saint-Lazare : Joseph, Pierre et David Larocque

• Fête nationale du Québec

• Le centenaire de Saint-Lazare en 1975

• Le 125e de Saint-Lazare en 2000

• Familles souches de Saint-Lazare : La famille Chevrier

Il était une fois est le magazine historique de la Société historique de Saint-Lazare publié 3 fois par année, soit en janvier, mai et septembre.

Le contenu de cette publication peut être reproduit avec mention de la source à la condition expresse d’avoir obtenu, au préalable, la permission de la Société historique de Saint-Lazare.

Éditeur: Paul Lavigne

Correctrice: Lyne Boutin

L’adhésion est totalement gratuite pour devenir un membre civil à vie de la Société historique de Saint-Lazare. En devenant membre à vie, vous recevrez le lien électronique vers notre magazine 3 fois par année et vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour nos événements.

Vous trouverez le formulaire d’adhésion sur notre site web www.shsl.ca sous la rubrique Devenez membre.

Les maires de Saint-Lazare : Joseph, Pierre et David Larocque

Fête nationale du Québec

Le centenaire de Saint-Lazare en 1975

Le 125e de Saint-Lazare en 2000

Familles souches de Saint-Lazare: La famille Chevrier

Les tarifs pour devenir membre corporatif ou institutionnel de la Société historique de Saint-Lazare sont les suivants:

Membre OR (Publicité 1/4 page): $200.00 par année

Membre ARGENT (Publicité 1/8 page): $150.00 par année

Membre BRONZE (Publicité 1/16 page): $100.00 par année

Pour devenir membre corporatif ou institutionnel, veuillez vous informer au info@shsl.ca et nous vous présenterons tous les autres avantages.

Le conseil d’administration de la Société historique de Saint-Lazare

Président: Donald Simpson

Vice-présidente: Anick Chevrier

Trésorière: Emma Mergl

Secrétaire: Paul Lavigne

Administrateur: Robert Rozon

Administratrice: Manon Leroux

Administratrice: Gisèle Gareau

Administratrice: Lyne Arbec

Dans le cadre des commémorations entourant le 150e anniversaire de Saint-Lazare, la Société historique de Saint-Lazare profite de l’occasion pour souligner l’apport des maires qui ont marqué l’histoire de notre municipalité. Dans ce cinquième volet, nous soulignons l’apport de Joseph, Pierre et David Larocque et l’influencedelafamilleLarocque.

Par Paul Lavigne

Peu de familles peuvent se vanter d’avoir autant influencé la politique municipale de Saint-Lazare au cours de ses cinquante premières années que la famille Larocque.

Hyacinthe Larocque, dit Roquebrune et son épouse Charlotte Séguin, s’établissent sur la côte Saint-Louis vers 1830, alors que le territoire faisait encore partie de la municipalité de Vaudreuil. Issus d’une époque où la colonisation agricole constituait le principal moteur de développement régional, ils eurent dix enfants et formèrent ainsi l’une des grandes familles pionnières du secteur. -

Deux de leurs fils, David et Pierre Larocque, joueront des rôles clés dans le développement de la nouvelle municipalité. Pierre remporta la toute première élection municipale de SaintLazare et siégea à titre de conseiller de 1876 à 1883. Ce fut le début d’une implication politique presque continue de la famille Larocque dans les affaires publiques, une présence qui se prolongera jusqu’au milieu du XXe siècle.

Joseph Larocque, fils aîné de David Larocque et de Philomène Chevrier, s’impliqua très tôt dans la vie municipale. Il siégea comme conseiller en 1891, dès les premières années d’autonomie de la municipalité, puis de nouveau de 1896 à 1910. En 1918, à la sortie de la Première Guerre mondiale et en pleine période de reconstruction sociale et économique, il devint maire et occupa cette fonction jusqu’en 1923. Il joua un rôle de premier plan dans le développement des infrastructures locales et dans la structuration de la gouvernance municipale.

Son frère Pierre Larocque, sixième fils de la famille, prit aussi le relais, siégeant au conseil de 1911 à 1916, puis comme maire de 1927 à 1930, à une époque marquée par la mécanisation croissante de l’agriculture et les débuts d’une nouvelle modernité rurale.

Le plus jeune frère impliqué en politique, David Larocque Jr., neuvième fils de David, représenta la famille dans les années plus troublées du XXe siècle. Conseiller de 1936 à 1937, il devint maire pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1945. Dans ce contexte de restrictions économiques et d’efforts de guerre, sa gestion contribua à maintenir la stabilité locale et à préserver l’autonomie de la communauté.

Aucune autre famille n’a autant marqué l’histoire politique de Saint-Lazare au cours de ses cinquante premières années. L’engagement soutenu de la famille Larocque a façonné les premières institutions locales, favorisé la cohésion communautaire et soutenu le développement d’une municipalité aujourd’hui reconnue pour son équilibre entre tradition rurale et dynamisme résidentiel.

Par Robert Rozon

Célébrée chaque année le 24 juin, la Fête nationale du Québec est un jour férié depuis 1925. En Amérique du Nord, la Saint-JeanBaptiste est célébrée depuis les débuts de la Nouvelle-France. D’abord fête religieuse, elle prend une tournure patriotique grâce à Ludger Duvernay en 1834. Notons également que la Saint-Jean-Baptiste est célébrée dans plusieurs communautés francophones à travers le Canada.

Origine de la Saint-Jean

La Fête de la Saint-Jean-Baptiste trouve ses origines dans les célébrations du solstice d’été, une coutume païenne marquée par des feux de joie.

Cette tradition arrive en Nouvelle-France en 1646, et en 1694, Mgr de Saint-Vallier en fait une fête chômée dédiée à la dévotion. En 1834, la Saint-Jean acquiert une signification politique qui persiste encore aujourd’hui.

Le 8 mars 1834, Ludger Duvernay, avec GeorgeÉtienne Cartier, alors étudiant en droit, et LouisVictor Sicotte, fonde la société Aide-toi et le ciel t’aidera. Leur but : offrir aux Canadiens français une fête nationale et organiser des célébrations comparables à celles des Irlandais de Montréal, qui tiennent un défilé de la Saint-Patrick depuis 1824.

Collection Brigitte Asselin

réformistes du Bas et du Haut-Canada, ainsi qu’à ceux d’Irlande. Cet événement marquant est relayé par la presse, qui encourage la population à célébrer publiquement la Saint-Jean-Baptiste dès l’année suivante ce qui aura lieu dans plusieurs villages.

Le 24 juin 1834, Duvernay réunit plusieurs notables de Montréal lors d’un banquet de la Saint-Jean-Baptiste chez John MacDonnell, avocat de l’époque. Parmi la soixantaine d’invités, on retrouve Louis-Hippolyte LaFontaine, George -Étienne Cartier, le maire de Montréal Jacques Viger, et le Dr Edmond O’Callaghan. Tous lèvent leur verre aux 92 résolutions, aux États-unis, aux

Collection Brigitte Asselin

Après les rébellions de 1837-1838, Duvernay et d’autres patriotes sont forcés à l’exil. De retour en 1842, Duvernay relance aussitôt les célébrations, rappelant l’importance de l’unité chez les Canadiens français. Le 9 juin 1843, l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal organise le premier défilé officiel de la Saint-Jean-Baptiste.

À l’origine, les festivités comprenaient principalement des banquets, des messes et la distribution de pain bénit.

Peu à peu, divers corps professionnels (avocats, médecins, corps de métiers, étudiants) s’y joignent. Les maisons et commerces sont décorés des symboles de la société Saint-Jean-Baptiste, tels que la feuille d’érable et le castor.

Lors du banquet de 1835, George-Étienne Cartier présente pour la première fois sa chanson Ô Canada, mon pays, mes amours. Plus tard, Vive la Canadienne devient aussi un hymne populaire. En 1880, lors d’une fête à Québec, on entend pour la première fois Ô Canada, qui deviendra l’hymne national officiel du Canada en 1980.

La Fête de la Saint-Jean-Baptiste est officiellement proclamée jour férié par l’Assemblée législative du Québec en 1925. En 1947, les sociétés Saint-Jean-Baptiste s’unissent pour réclamer un drapeau officiel pour le Québec. Le 21 janvier 1948, le Québec adopte le fleurdelisé, devenu un symbole fort des célébrations de la SaintJean.

Chaque année, la fête est célébrée avec plus de 750 événements à travers la province, mobilisant 20 000 bénévoles, plus de 1 050 spectacles et 360 feux de joie.

Dans les années 1960 et 1970, la Saint-Jean se détache progressivement de son caractère religieux pour devenir une fête culturelle, artistique et populaire. Les artistes et politiciens se mêlent aux festivités, et c’est en 1975 que Gilles Vigneault chante pour la première fois Gens du pays, devenu depuis un véritable hymne.

La Saint-Jean à Saint-Lazare

À Saint-Lazare, la Saint-Jean a longtemps été un moment phare de l’année. Les défilés, les feux d’artifice, les activités familiales et les feux de joie animés au parc Bédard rassemblaient des foules nombreuses. Le Bar Chez Maurice, sur la rue SainteAngélique, accueillait des spectacles si populaires que les voitures se garaient jusque chez Garage Blais. Les années passent, mais l’esprit de fête demeure intact à SaintLazare, porteur de fierté, de culture et de mémoire collective.

Fête de la Saint-Jean à Saint-Lazare en 2009 collection Brigitte Asselin

Par Anick Chevrier

Je tiens à saluer l’implication des bénévoles de chez nous, qui, d’hier à aujourd’hui, ont contribué aux célébrations des grands anniversaires de Saint-Lazare. Je remercie également tous ceux et celles qui consacrent temps et énergie à la vie citoyenne et communautaire, renforçant ainsi la vitalité de notre milieu de vie. Depuis 1875, de nombreuses générations de bénévoles et de volontaires ont contribué à faire de Saint-Lazare un endroit où il fait bon vivre, un lieu où notre histoire est mise à l’honneur.

En 1875, Saint-Lazare devient une paroisse à part entière, se détachant de la Seigneurie de Vaudreuil. Depuis, la muni-

cipalité a souligné plusieurs anniversaires marquants : son centenaire en 1975, son 125e en 2000, et elle s’apprête à célébrer ses 150 ans en 2025 !

Pour chacun de ces jalons, des citoyens engagés ont formé des comités dynamiques, responsables d’une programmation riche en festivités pour l’ensemble de la population.

Voici un aperçu de ces comités ainsi qu’un retour sur les activités marquantes du centenaire de 1975 et du 125e anniversaire de 2000.

En 2025, Saint-Lazare souffle ses 150 bougies ! Les festivités, lancées à l’automne 2024, se poursuivent tout au long de l’année. Il me fera plaisir de vous revenir dans une prochaine parution avec une rétrospective de cette programmation haute en couleur, innovante et remplie d’émotions.

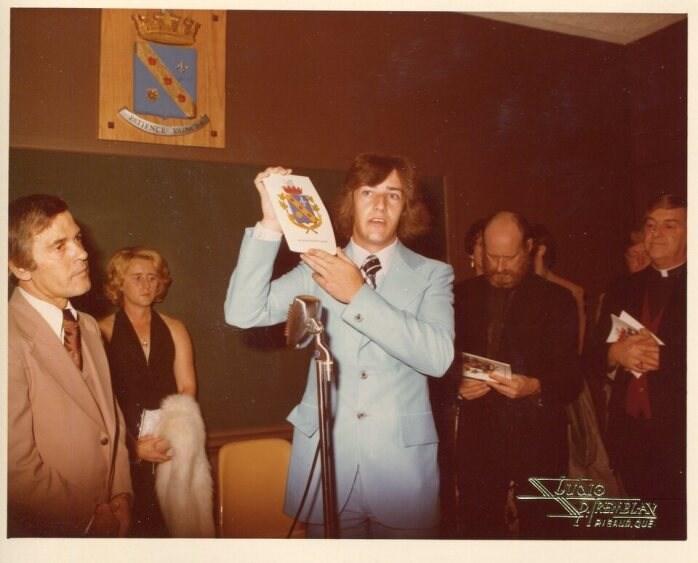

En 1975, Saint-Lazare adopte officiellement ses armoiries et sa devise.

C’est monsieur Robert Rozon qui a été le maître d’œuvre de la création des armoiries et l’auteur de la devise de Saint-Lazare : « Patience vaincra ».

Mentionnons que M. Rozon et la Ville ont pu compter sur l’accompagnement de la firme Heraldic House of Montréal pour la conception et l’enregistrement officiel des armoiries auprès des instances gouvernementales. Cette firme a également réalisé une sculpture des armoiries sur une pièce de chêne remise à la municipalité.

Une description détaillée des armoiries a été présentée dans un article de la dernière édition de la revue municipale, parue en décembre 2024.

Voici quelques moments marquants des célébrations de 1975 :

• 27 septembre 1975 : journée d’ouverture des fêtes du centenaire.

Messe du centenaire, suivie d’un cocktail officiel pour le dévoilement des armoiries et de la devise, ainsi que du lancement du livre du centenaire. Il s’agissait du tout premier ouvrage publié sur l’histoire de notre paroisse. Toutes les copies ont été vendues et ne sont plus disponibles, mais une version est consultable à la bibliothèque municipale ou accessible en ligne via le site web de la

Ville, dans la section Loisirs, sports et culture, sous la catégorie Livres de Saint-Lazare.

• Participation à l’émission populaire « La soirée canadienne », animée par M. Louis Bilodeau, tournée en octobre 1975 dans les studios de Télé-7 à Sherbrooke.

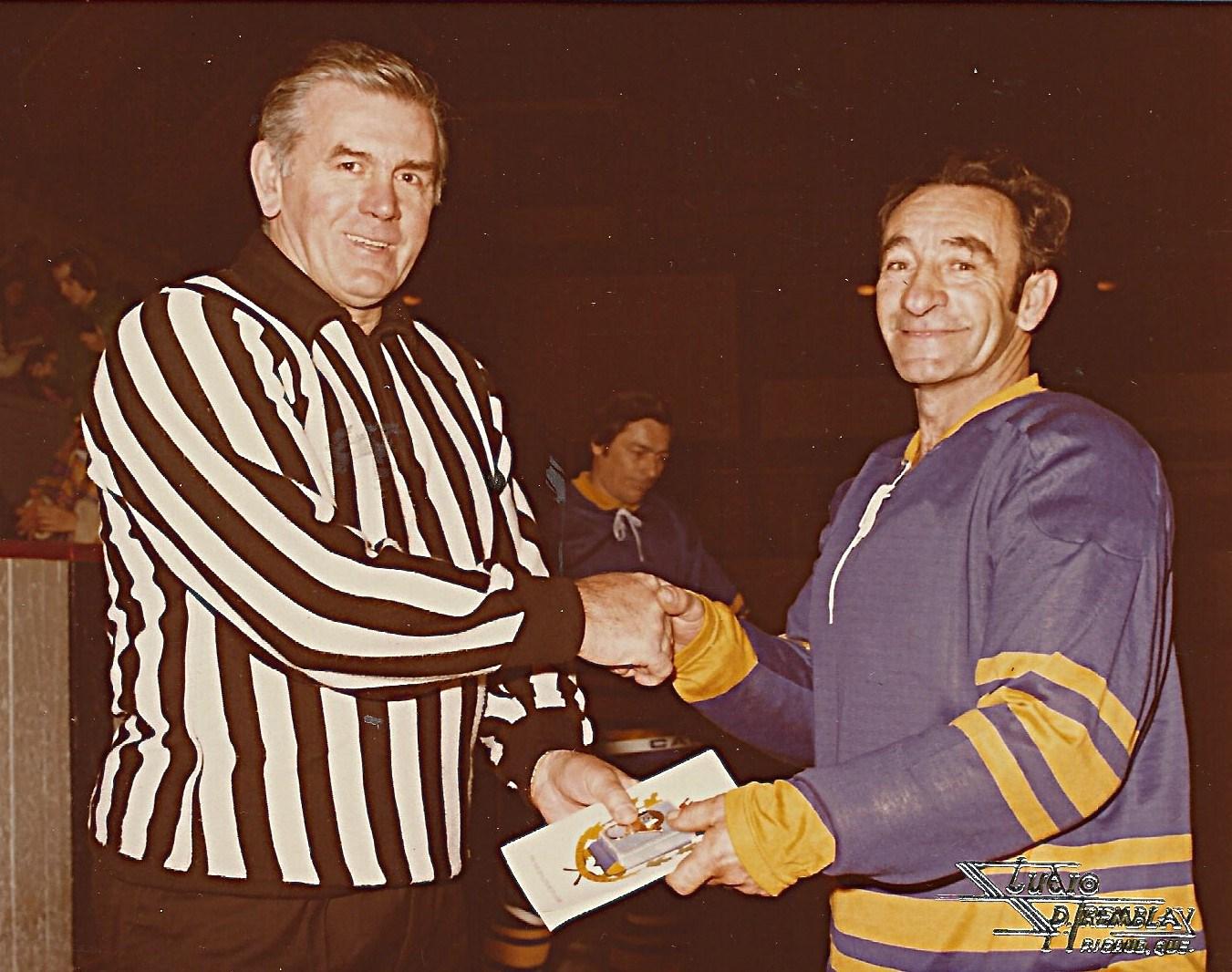

• Le match du siècle, un match amical opposant des joueurs de Saint-Lazare aux Anciens Pros du Canadien de Montréal, en novembre 1975.

• L’été 1976 : visite des Expos de Montréal au parc Jarry, où SaintLazare a été officiellement accueillie.

Carter Carter, joueur étoile des Expos de Montréal avec Jean Montpellier et Laurent Chevrier, conseillers municipaux

De nombreux citoyens ont pris part à cette sortie mémorable. Plusieurs autobus ont transporté les participants jusqu’au stade pour assister à un match. Lors de l’avant-match, l’organisation des Expos a réservé un accueil chaleureux aux Lazarois, soulignant leur présence par un moment protocolaire durant lequel nos représentants ont rencontré les joueurs vedettes un hommage touchant à notre centenaire.

Avec humilité, je considère que, pour l’époque alors que Saint-Lazare comptait moins de 10 000 habitants — , les festivités du centenaire ont été à la fois novatrices et couronnées de succès. Grâce à l’engagement des élus et des bénévoles, cette célébration a permis de faire rayonner notre village bien au-delà de ses frontières. Surtout, elle a offert une programmation variée et audacieuse, marquée par un esprit rassembleur et une participation intergénérationnelle remarquable.

Un concours a été lancé auprès des élèves des écoles de Saint-Lazare pour créer le logo officiel du 125e anniversaire de la Ville. C’est la jeune Marie-Christine Marineau, alors âgée de 10 ans et élève à l’école Auclair, qui a remporté le concours.

Par Anick Chevrier

Son logo présente, au centre, le clocher d’une église accompagné du nombre 125, marquant la période de 1875 à 2000. À l’arrière-plan, sur la gauche, figurent deux arbres un feuillu et un conifère symbolisant le caractère champêtre de SaintLazare. À l’avant-plan, deux têtes de chevaux représentent la solide réputation équestre de la municipalité. En effet, le sol sablonneux de Saint-Lazare constitue un terrain idéal pour les activités hippiques, ce qui

en fait un lieu de choix pour les fermes équestres.

Activités phares du 125e anniversaire de SaintLazare

Voici quelques moments marquants des célébrations de l’an 2000 :

• Le bal dansant, une soirée festive où de nombreux invités ont revêtu des costumes d’époque pour une célébration haute en couleur.

• La messe du 125e, suivie de la traditionnelle bénédiction des chevaux, en hommage à l’héritage rural et équestre de la Ville.

• Le grand spectacle amateur, une prestation dynamique et chaleureusement applaudie, réunissant chant, danse, musique et théâtre un défi brillamment relevé par des artistes de chez nous !

• La fête nationale aux couleurs du 125e, avec son défilé de chars allégoriques, ses activités familiales au parc Bédard, ainsi que ses soirées animées ponctuées de danse, de feux de joie, de feux d’artifice et d’animations pour petits et grands.

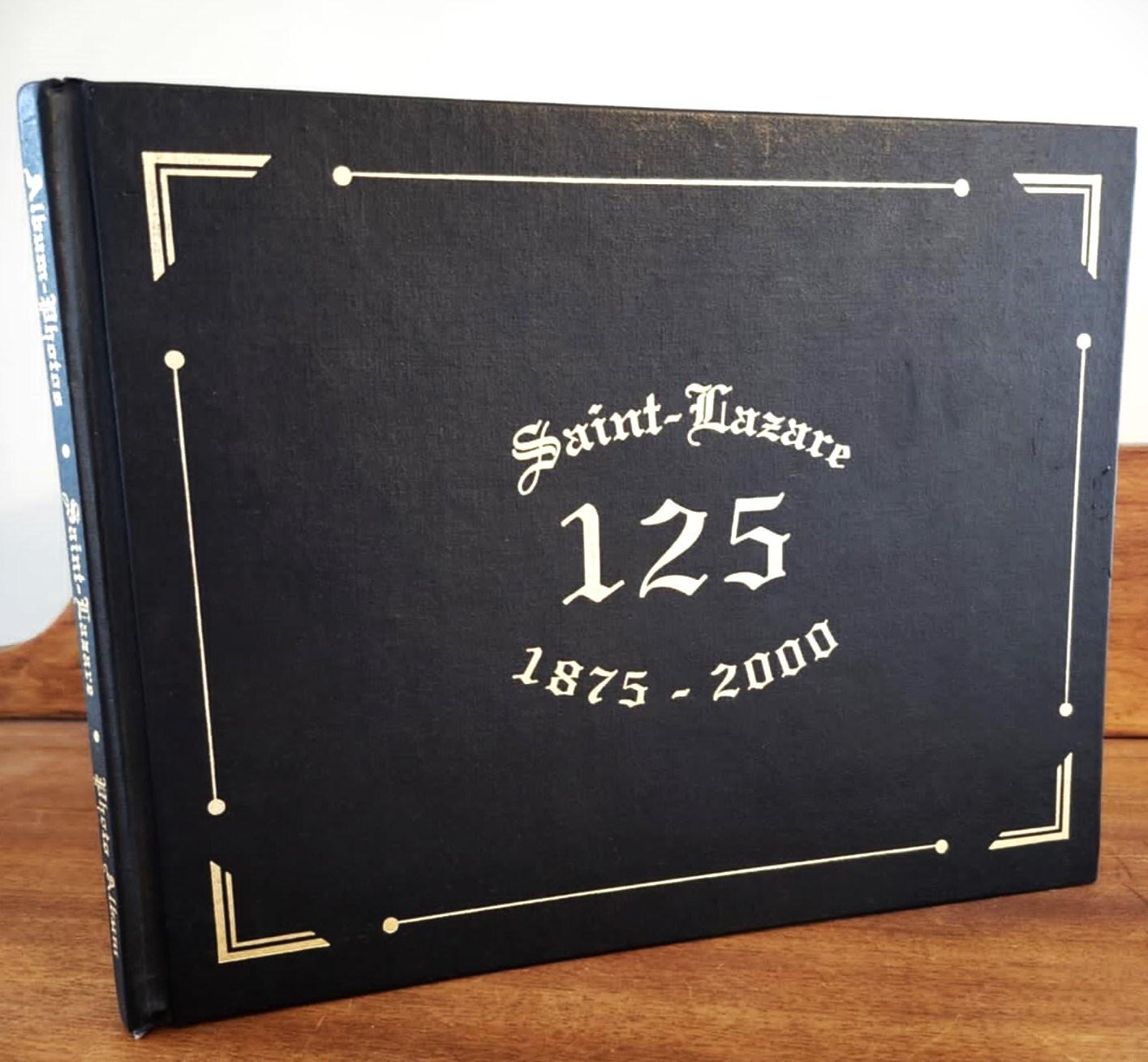

Le lancement du magnifique livre-album commémoratif des 125 ans de Saint-Lazare, fruit du travail remarquable du comité de recherche et de rédaction composé de : Manon Leroux, Chantal Faubert, Gaëtan Ménard, Bertrand Myre, Roger Sénécal, Ralph et Donald Simpson. Cet ouvrage contient, entre autres, de nombreuses photos inédites ou peu connues, témoins précieux de notre histoire collective.

Toutes les copies de ce livre ont été vendues et ne sont plus disponibles. Toutefois, une copie peut être consultée sur place à la bibliothèque de Saint-Lazare, ou lue en version numérique sur le site web de la Ville, dans la section « Loisirs, sports et culture », sous la catégorie « Livres de Saint-Lazare ».

En cette année 2025, nous sommes en pleine programmation des festivités du 150e anniversaire de Saint-Lazare. Le coup d’envoi a été donné à la fin de l’été 2024, et les célébrations se poursuivront jusqu’en septembre 2025.

Dans une prochaine parution, nous vous offrirons un survol des événements marquants qui auront ponctué cette année exceptionnelle, célébrant avec fierté 150 ans d’histoire et d’appartenance.

Par Donald Simpson

FamillefondatricedeSaint-Lazare

Au moment de la création de Saint-Lazare en 1875, plusieurs familles y sont déjà établies depuis environ 100 ans! La concession de la côte Saint-Louis est ouverte en 1774, tandis que celle de la côte Saint-Charles l'est en 1811.

Dans cette rubrique, je vous présente une de ces familles fondatrices, les Chevrier.

En 1760, juste avant la conquête Anglaise, Joseph Chevrier est le premier de sa famille à venir s’installer en Nouvelle France.

Joseph Chevrier dit Lajeunesse est né vers 1730 à Bugey dans la région Rhône Alpes en France. Il est le fils de Jean Baptiste Chevrier et de Françoise Deland. Il est arrivé en Nouvelle France vers 1760 et il était un cultivateur.

Le 2 février 1761 il épouse Madelaine Cholette dit Laviolette en la paroisse St-Joachim de PointeClaire. Ce couple est à l’origine de tous les Chevrier d’Amérique. Il épousera en secondes noces Louise Chamelot le 7 janvier 1812 en la paroisse St-Joseph de Soulanges à Les Cèdres.

Joseph Chevrier décèdera le 3 mai 1813 et sera inhumé à St-Michel de Vaudreuil. Madelaine Cholette décèdera le 22 décembre 1810 et sera inhumée à St-Michel de Vaudreuil.

Ce couple habite donc déjà la seigneurie de Vaudreuil.

Ils ont eu au moins 6 enfants : Marie Marguerite, Joseph, André, François, Antoine et Charles. Les trois premiers sont baptisés à SteAnne de Bellevue, François à St-Joseph de Soulanges et les deux derniers à Oka. Il est mentionné lors des baptêmes des deux derniers que les parents sont de Vaudreuil. Il est a noté que l’église St-Michel de Vaudreuil est ouverte en 1773 et donc avant cette date les baptêmes étaient à St-Joseph de Soulanges ou ailleurs.

André et Charles Chevrier restent dans la région de Vaudreuil et seront les ancêtres des Chevrier de Saint-Lazare.

1- André est né le 20 février 1766 en la paroisse de Ste-Anne de Bellevue. Il épousera Hippolyte Gauthier le 10 janvier 1791 à StMichel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 9 enfants : André, Joseph, Marie Rose, Hippolyte, Véronique, Antoine, Marie-Louise, Charles et François. André acquiert le terre 5 Nord de côte St-Louis le 22 février 1806.

André décèdera le 27 mai 1854 et sera inhumé à St-Michel de Vaudreuil. Son épouse Hippolyte décèdera le 24 septembre 1836 et sera inhumée à St-Michel de Vaudreuil.

Vaudreuil. Il épousera en secondes noces Angélique Dumesnil le 30 juillet 1810 en la paroisse St-Joseph de Soulanges à Les Cèdres.

Charles aura au moins 10 enfants (4 de Geneviève et 6 de Angélique) : Geneviève, Charles, Joseph, Antoine, Marie-Rose, François-Xavier, Paul, Felix, Julien et Cyprien.

Charles acquiert la terre 25 Nord de la côte Saint-Louis.

Charles décèdera le 14 novembre 1870 et sera inhumé à St-Joseph de Soulanges. Sa première épouse Geneviève décèdera le 22 février 1810 et sera inhumée à St-Joseph de Soulanges. Sa seconde épouse Angélique décédera le 25 mai 1876 et sera inhumée à St-Joseph de Soulanges.

André, Joseph, Charles et François ainsi que Antoine et Cyprien demeureront dans la région.

2- Charles est né le 27 novembre 1772 et sera baptisé à Oka. Il épousera Geneviève Pharand le 25 février 1794 en la paroisse St-Michel de

1- André est né le 24 juin 1792 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera Euphrosine Pilon le 7 février 1814 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 8 enfants : Rose, André, Denise, Edouard, Eucher, Angèle, Felix et Alfred.

André décèdera le 26 juillet 1870 et sera inhumé à St-Michel de Vaudreuil. Son épouse Euphrosine décèdera le 12 octobre 1869 et sera inhumée à St-Michel de Vaudreuil.

Sur le cadastre de 1854 on retrouve André sur la Côte Saint-Louis.

*** Joseph et Emérentienne sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

3- Charles est né le 29 décembre 1811 à StMichel de Vaudreuil. Il épousera Amable Charlebois le 31 janvier 1837 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 4 enfants : Joseph, Celima, Adrien et Josephine.

2- Joseph est né le 24 juin 1792 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera Théotiste Dumont le 19 novembre 1827 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera ensuite en secondes noces Emérentienne Leduc le 3 octobre 1831 à St-Michel de Vaudreuil.

Joseph aura au moins 11 enfants (1 de Théotiste et 10 de Emérentienne) : Edmire, Théotiste, Joseph, François, Elizabeth, Charles, Philomène, Izaide, Marie, Jean Baptiste et DavidOvide.

Charles décèdera le 23 mai 1884 et sera inhumé à St-Lazare. Son épouse Amable décèdera le 9 avril 1902 et sera inhumée à St-Lazare.

Joseph décédera le 10 janvier 1890 et sera inhumé à St-Lazare. Sa première épouse Théotiste décèdera le 13 mars 1831 et sera inhumée à St-Michel de Vaudreuil. Sa seconde épouse Emérentienne décédera le 12 septembre 1897 et sera inhumée à St-Lazare.

*** Charles et Amable sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

4- François est né le 28 janvier 1816 à StMichel de Vaudreuil. Il épousera Marcelline Vinet le 5 juillet 1836 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 7 enfants : Delphis, Adèle, Alphonsine, Louise, Joseph, Adelina-Anna et Cordélia.

François décèdera le 5 avril 1893 et sera inhumé à St-Michel de Vaudreuil. Son épouse Marcelline décèdera le 18 juin 1892 et sera inhumée à St-Michel de Vaudreuil.

Joseph fut un vétéran de la guerre de 1812.

Sur le cadastre de 1854 on retrouve Joseph sur la Côte Saint-Louis.

Sur le cadastre de 1854 on retrouve François sur la Côte Saint-François (au-dessus de Cavagnol).

5- Antoine est né le 21 novembre 1803 à StJoseph de Soulanges. Il épousera Marie Sauvé le 7 août 1827 à St-Joseph de Soulanges. Le couple aura au moins 6 enfants : Antoine, Émérence, Bruno, Julie, Onésime et JosephEdmond (futur conseiller et maire de StLazare).

Edouard, Alfred, Joseph, François, JeanBaptiste, Joseph, Adrien, Delphis et Charles demeureront sur le territoire de St-Lazare et seront donc aussi des membres de familles fondatrices de Saint-Lazare.

Antoine décèdera le 19 mars 1881 et sera inhumé à St-Lazare, Marie décèdera le 9 septembre 1887 et sera inhumée à St-Lazare.

Sur le cadastre de 1854 on retrouve Antoine sur la Côte Saint-Louis.

1- Edouard est né le 24 août 1820 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera Adelaïde Paiement le 25 octobre 1847 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 6 enfants : Edouard, François-Xavier, Victorine, Alfred, Dolphis et Jean-Baptiste.

*** Antoine et Marie sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

6- Cyprien est né le 7 juin 1826 à St-Joseph de Soulanges. Il épousera Christine Veronneau le 20 février 1854 à Saint-Clet. Le couple aura au moins 8 enfants : Charles, Hermine, Adélard, Cordélia, Joseph, Indiana, Dieudonné et Louise.

Edouard décèdera le 11 décembre 1902 et sera inhumé à St-Lazare, Son épouse Adelaïde décédera le 29 avril 1912 et sera inhumée à St -Lazare.

Cyprien décèdera le 24 février 1904 à StIsidore de Prescott. Christine décèdera le13 juin 1902 à St-Isidore de Prescott.

*** Edouard et Adelaïde sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

2- Alfred est né le 27 juin 1834 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera Louise Legault le 25 février 1873 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 3 enfants : Adolphe, Joseph et Josephine.

*** Cyprien et Christine sont une famille fondatrice de St-Lazare. ***

Alfred décèdera le 25 septembre 1900 et sera inhumé à St-Lazare. Son épouse Louise décèdera le 2 janvier 1922 et sera inhumée à StLazare.

*** Alfred et Louise sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

3- Joseph est né le 4 mars 1835 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera Marie Josephte Dupont le 5 novembre 1855 à St-Joseph de Soulanges. Le couple aura au moins 2 enfants : Émérence et Josephine.

5- Charles est né le 4 avril 1840 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera Angélique Séguin le 15 octobre 1861 à St-Joseph de Soulanges. Le couple aura au moins 6 enfants : Angélique, Odile, Merence, Thomas, Albertine et Antoine.

Charles décèdera en 1919 et sera inhumé à StLazare. Angélique décèdera le 18 septembre 1899 et sera inhumée à St-Lazare.

Joseph décèdera le 28 décembre 1891 et sera inhumé à St-Lazare. Son épouse Marie Josephte décèdera le 30 mars 1914 et sera inhumée à St-Lazare.

*** Joseph et Marie Josephte sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

4- François est né le 5 septembre 1836 à StJoseph de Soulanges. Il épousera Victoire

Mathilde Dupont le 23 février 1857 à StJoseph de Soulanges. Le couple aura au moins 6 enfants : Mathilde, Olivier, FrançoisXavier, Marie-Louise, Paul-François et JeanBaptiste.

*** Charles et Angélique sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

François décèdera le 19 août 1919 et sera inhumé à St-Lazare. Son épouse VictoireMathilde décédera le 15 février 1923 et sera inhumée à St-Lazare.

6-Jean-Baptiste est né le 12 janvier 1851 à StMichel de Vaudreuil. Il épousera Denise Menard le 24 février 1873 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 5 enfants : Alexina, DavidJean, Marie-Louise, Denise Oliva et Adèle.

Jean-Baptiste décèdera le 7 mars 1930 à StIsidore de Prescott en Ontario. Denise décèdera le 9 mai 1941 à St-Isidore de Prescott en Ontario.

*** François et Victoire-Mathilde sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

*** Jean-Baptiste et Denise sont une famille fondatrice de St-Lazare. ***

7- Joseph est né le 28 octobre 1845 à St-Joseph de Soulanges. Il épousera Julie Gareau le 13 avril 1874 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 5 enfants : Ovide, Alderic, Joseph, Adéodat et Joseph-Ovila.

Joseph décèdera le 19 juillet 1912 et sera inhumé à St-Lazare. Son épouse Julie décédera le 3 janvier 1919 et sera inhumée à St-Lazare.

*** Joseph et Julie sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

*** Adrien et Malvina sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

9- Delphis est né le 21 octobre 1839 à St-Michel de Vaudreuil. Il épousera Rose Ménard le 24 février 1862 à St-Michel de Vaudreuil. Le couple aura au moins 8 enfants : Adolphe, Hilaire, Rosina, Oliva, Remi, Ovide, Melina-Azilda et Adeline.

8- Adrien est né en juillet 1851. Il épousera

Malvina Gareau le 7 septembre 1871 à StMichel de Vaudreuil. Il épousera en secondes noces Alphonsine Cousineau le 15 janvier 1894 à St-Lazare. Adrien aura au moins 5 enfants (2 de Malvina et 3 de Alphonsine) : Adrien, Esdras, Eulalie, Eugene et Jeanne.

Delphis décèdera le 17 août 1917 et sera inhumé à St-Lazare, Son épouse Rose décèdera le 21 avril 1932 et sera inhumée à St-Lazare.

*** Delphis et Rose sont donc une famille fondatrice de St-Lazare. ***

Adrien décèdera le 4 février 1912 et sera inhumé à St-Lazare. Sa première épouse Malvina décèdera le 21 mars 1886 et sera inhumée à St-Lazare.

Ouvriers de Saint-Lazare travaillant à la construction du canal de Soulanges : Jean-Baptiste Larocque (contremaître), Paul Chevrier, JeanBaptiste Chevrier, Jos Saint-Denis, Antoine Chevrier, Désirée Couturier, Hormidas Ménard, Dosithée Ménard, Ovila Castonguay et Jos Robillard. (Collection de Gérard Chevrier)