Septembre 2024

• Les maires de Saint-Lazare : John Simpson

• Les familles souches de Saint-Lazare : La famille Gareau

• La course de boîte à savon

• L’histoire de la famille Bissonnette

• Patience vaincra—un livre commémorant les 150 ans de Saint-Lazare

Merci à Nos précieux collaborateurs

Il était une fois est le magazine historique de la Société historique de Saint-Lazare publié 3 fois par année, soit en janvier, mai et septembre.

Le contenu de cette publication peut être reproduit avec mention de la source à la condition expresse d’avoir obtenu, au préalable, la permission de la Société historique de Saint-Lazare.

Éditeur: Paul Lavigne

Correctrice: Lyne Boutin

L’adhésion est totalement gratuite pour devenir un membre civil à vie de la Société historique de Saint-Lazare. En devenant membre à vie, vous recevrez le lien électronique vers notre magazine 3 fois par année et vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour nos événements.

Vous trouverez le formulaire d’adhésion sur notre site web www.shsl.ca sous la rubrique Devenez membre.

5 7 11 14 18

Dans le magazine ce mois-ci

Les maires de Saint-Lazare : John Simpson

Familles souches de Saint-Lazare : La famille Gareau

La course de boîte à savon

L’histoire de la famille Bissonnette

Patience vaincra un livre commémorant les 150 ans de Saint-Lazare

Les tarifs pour devenir membre corporatif ou institutionnel de la Société historique de Saint-Lazare sont les suivants:

Membre OR (Publicité 1/4 page): $200.00 par année

Membre ARGENT (Publicité 1/8 page): $150.00 par année

Membre BRONZE (Publicité 1/16 page): $100.00 par année

Pour devenir membre corporatif ou institutionnel, veuillez vous informer au info@shsl.ca et nous vous présenterons tous les autres avantages.

Le conseil d’administration de la Société historique de Saint-Lazare

Président: Donald Simpson

Vice-présidente: Anick Chevrier

Trésorière: Emma Mergl

Secrétaire: Paul Lavigne

Administrateur: Robert Rozon

Administratrice: Manon Leroux

Administratrice: Gisèle Gareau

Administratrice: Lyne Arbec

Merci à Nos précieux collaborateurs

Les maires de Saint-Lazare

John

Simpson

Maire de Saint-Lazare de 1907-1919

Par Paul Lavigne

Dans le cadre des commémorations entourant le 150e anniversaire de Saint-Lazare, la Société historique de Saint-Lazare profite de l’occasion pour souligner l’apport des maires qui ont marqué l’histoire de notre municipalité. Dans ce troisième volet, nous soulignons l’apport et la vie de John Simpson.

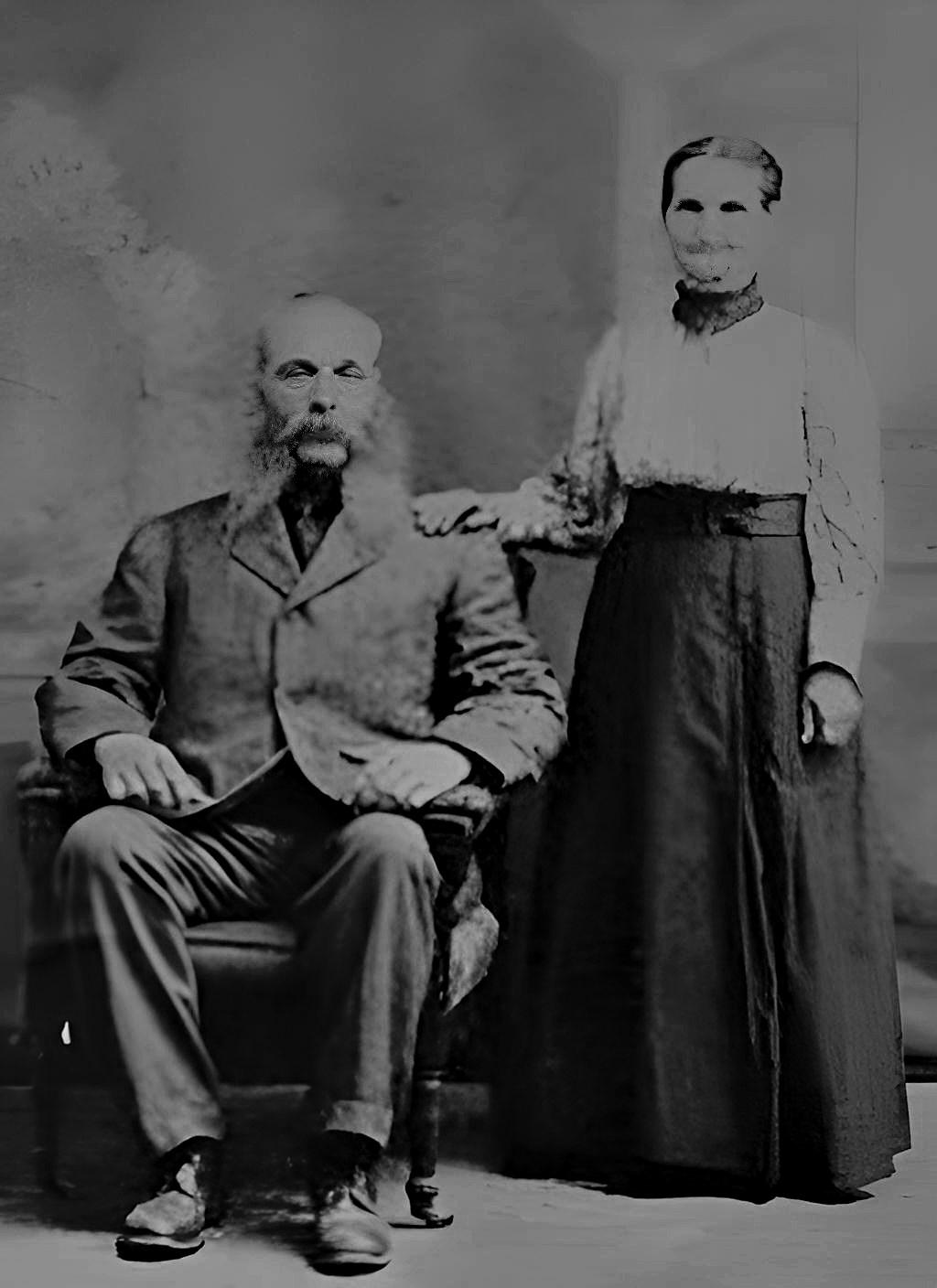

John Simpson est né le 6 décembre 1855 à Vaudreuil. Son père, Isaac Simpson est né en 1814 dans la paroisse de Kirkland dans le comté de Cumberland en Angleterre et migre vers le Canada en 1832, à l’âge de 18 ans. Sa mère, Sarah Lancaster, est née en 1825 dans la paroisse d’Addingham, également dans le comté de Cumberland en Angleterre et émigra dans la seigneurie de Vaudreuil avec sa famille au même moment et s’installa sur la côte Saint-Charles.

Leur mariage, en 1841, fut le premier officialisé par le révérend James Pyke dans la nouvelle église anglicane, située à Hudson Heights sur la rue Main à l’ouest de la côte Saint-Charles.

Isaac Simpson était actif au sein de la paroisse de Vaudreuil et fut nommé officier de celle-ci lors des années 1850. John était le frère de William Robert, Caroline, Joseph, Isaac Jr., Sarah-Ann et Jacob.

John Simpson était cultivateur, tout comme son père. Il possédait la même passion pour la politique municipale, d’où son désir de s’impliquer dans la nouvelle municipalité de SaintLazare. Il devient conseiller municipal à l’âge de 37 ans et siège de 1892 à 1900 ainsi que de 1903 à 1906. En 1907, il accède à la mairie de Saint-Lazare en devenant le 11e maire et le premier de souche anglaise. Il sera maire pendant la difficile période entourant le début de la Première Guerre mondiale et sera nommé préfet du comté de Vaudreuil en 1908. Il demeurera en poste à titre de premier magistrat jusqu’au début de 1917. Sa carrière municipale, s’échelonnant sur plus de 22 ans, fera de lui un des politiciens ayant siégé le plus longtemps pour la ville de Saint-Lazare.

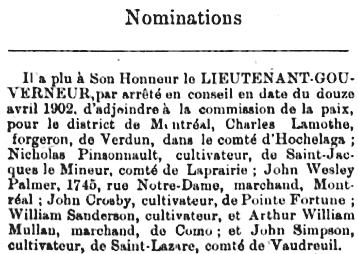

Le 12 avril 1902, le lieutenant-gouverneur du Québec Louis-Amable Jetté, le nomme juge de paix, un poste qu’il occupera jusqu’à sa mort. John Simpson, qui ne s’est jamais marié, décéda le 24 janvier 1919, à l’âge de 63 ans. Il fut inhumé au cimetière anglican de la paroisse de Vaudreuil à Hudson Heights.

Pierre tombale de John Simpson, cimetière de Hudson (collection Don Simpson)

Annonce officielle de la nomination de John Simpson à tire de juge de la paix (collection Don Simpson)

Familles souches de Saint-Lazare

La famille Gareau

Par Donald Simpson

Les armoiries de la famille Gareau (collection Gisèle Gareau)

Au moment de la fondation de Saint-Lazare en 1875, plusieurs familles y sont déjà établies depuis environ 100 ans! La concession de la côte Saint-Louis est ouverte en 1774 et celle de côte Saint-Charles, en 1811.

Dans cette rubrique, je vous présente une de ces familles fondatrices, les Gareau.

Le premier Gareau

René Gareau est né le 22 février 1730 à Vay dans le diocèse de Nantes en France. Il est le fils de Mathurin Gareau et de Julienne Masson. René Gareau s’enrôle comme soldat dans les compagnies Franche de la Marine. Il arrive en nouvelle France en 1755 comme soldat de la compagnie de François-Marie Le Marchand de Lignery.

Le 21 mai 1759, il épouse Marie-Anne Larivière dans la paroisse de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le couple s’établit alors dans la paroisse de SaintJoseph-de-Soulanges à Les Cèdres.

Le couple aura un total de huit enfants : Catherine, Antoine, Paul, Geneviève, Marguerite, François, Amable et Amable.

René décèdera le 9 janvier 1814 et son épouse Marie-Anne décèdera le 7 août 1801. Les deux seront inhumés à Les Cèdres.

Alfred Gareau et Julienne Martel (collection Lucie Castonguay)

Seconde génération :

Antoine Gareau est né le 19 juillet 1768. Il est baptisé en la paroisse de Les Cèdres. Celui-ci épousera Élisabeth Hénault le 7 janvier 1794 en la paroisse de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le couple s’établira par la suite dans la paroisse de Vaudreuil.

Le couple aura 9 enfants : Antoine, Judith-Marie, Eugénie, François, Joachim, Adélaïde, Jeanne, Joseph et André.

Antoine décèdera le 23 mars 1833 et Élisabeth décèdera le 28 juin 1855. Tous deux seront inhumés à Vaudreuil.

Troisième génération :

Joachim Gareau est né le 25 janvier 1802 et sera baptisé dans la paroisse de Vaudreuil. Celui-ci épousera Julienne Castonguay le 9 février 1836 en la paroisse de Vaudreuil.

Le couple aura 15 enfants : Joachim, Clovis, Julie, Antoine, Cyprien, Isaïde, Évelina, Alfred, Clerilda, Anastasie, Luc, Pierre, François-Xavier, fils ondoyé, et Arthur.

Ce couple s’établira en la seigneurie de Vaudreuil sur la côte Saint-Louis/SaintFrançois. Joachim décèdera le 14 janvier 1873 et sera inhumé à Vaudreuil. Julienne décèdera le 28 mai 1893 et sera inhumée à Saint-Lazare.

Quatrième génération :

1 Cyprien Gareau est né le 27 juillet 1846 en la paroisse de Vaudreuil. Le 31 juillet 1871, il épouse Alexina Martel en la paroisse de Vaudreuil.

Le couple aura au moins 13 enfants. Edmond, Souphranie, Philias, Nicéphore, Nazaire, Flore, Lazare, Élizabeth,

Achille, Augustine, Joseph, Arthur, Cyprien et Nazaire

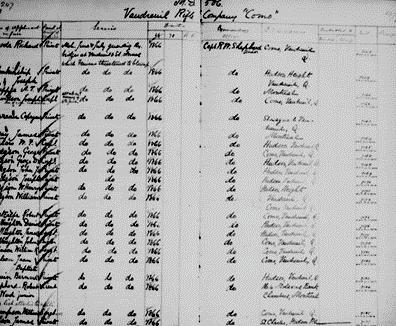

À noter que Cyprien Gareau était membre de la Vaudreuil Rifle Company lors des Raids Féniens (1866-1871). En 1875, lors de la fondation de notre ville, on retrouve Cyprien et Alexina sur le territoire de Saint-Lazare. Ceux-ci déménageront plus tard en Ontario, mais font donc partie des familles fondatrices de Saint-Lazare (couples mariés et non d’enfants ou de célibataires).

2 Alfred Gareau est né le 4 novembre 1856 dans la paroisse de Vaudreuil et le 28 février 1876 il épouse Julienne Martel dans la paroisse de Vaudreuil.

Médaille du Service General du Canada (Bibliothèque et Archives Canada)

Le couple aura au moins 8 enfants : Edmond, Joseph, Pierre, Joachim, Flore, Amédée, Arthur et Marie-Anne.

Alfred est décédé le 14 mars 1914 et Julienne le 31 décembre 1915. Les deux sont inhumés à Saint-Lazare.

Bien que ce couple fut marié après la fondation de Saint-Lazare, et n'est pas une des familles fondatrices, la plupart des Gareau de Saint-Lazare descendent de celui-ci.

Récipiendaire de la médaille du Service General du Canada 1866-1870 (Raids Féniens). On y retrouve Cyprien Gareau (Bibliothèque et Archives Canada)

Merci à Nos précieux collaborateurs

La course de boîte à savon

Par Robert Rozon

Un jeune Robert Rozon évaluant la progression des travaux (collection Robert Rozon)

La caisse à savon est aussi appelée boîte à savon, ou « tacot » en québécois, comme dans le titre du court-métrage du cinéaste

André Melançon paru en 1974. C’est un véhicule sans moteur qui se déplace par la seule force de la pesanteur. Née aux ÉtatsUnis en 1933, la caisse à savon prend son essor mondial à partir de l’idée d’un commerçant de savons qui élabore et place un plan de construction de véhicule à glisser dans les boîtes (en bois) qui servaient à la livraison des savons.

Les enfants, après la construction de leurs caisses à savon, se retrouvent dans toutes les rues du pays. Quelques mois plus tard, en Ohio, avait lieu la première course de Soap. Box. Les courses de boîtes à savon font du chemin, pour se retrouver en Europe et notamment en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est à partir de 1938, qu'il y a lieu The.Annual.Kinsmen.Coaster.Classic, la première course de boîtes à savon à Montréal.

Maintenant que l’on connaît un peu l’histoire des boîtes à savon, je vais vous raconter ma propre expérience, quand j’étais enfant. Je pense que c’est au début des années 80. Mon père avait vu une annonce dans le journal local disant qu’il allait y avoir des courses de boîtes à savon à Les Coteaux.

dure, il allait chez monsieur Gaétan Paiement, qui avait un atelier de soudure ici dans le village. La carcasse était faite de contreplaqué ¾ de pouce et recouverte de fibre de verre pour assurer sa durabilité. Une fois le tout assemblé, il me manque qu’un volant. Mon père et moi sommes rendus au garage Blais et je me souviens de monsieur Blais, le père de Michel, qui me montre un petit volant comme dans les voitures de course. J’étais content ; un vrai volant de course et je me souviens du prix : $30.

Mon père me demande « aimerais-tu ça ? ». Moi, je m’empresse de lui répondre : « certain ! Mais je n’ai pas de boîte à savon ». Il me dit : « Je vais t’en fabriquer une ». C’est à ce moment qu’il commence. La fabrication de ma boîte à savon se fait sans aucun plan, tout à partir de sa tête, avec des roues de vélos, car on ne savait pas qu’il y avait des roues tout spécialement conçues pour les boîtes à savon. Mais ce n'était pas grave, moi j’avais un avantage : des freins (le modèle où l’on freine, comme si on veut pédaler à reculons). Les autres devaient foncer dans des balles de pailles pour arrêter, mais pas moi.

Mon père, fidèle à son image, l’a fabriquée pour qu’elle soit, disons, « heavy duty » (faites fort), car il y avait, à la fin de la course de Les Coteaux, une course de démolition. Je peux vous dire que je suis toujours revenu avec tous mes morceaux, rien de brisé. Quand mon père faisait quelque chose, c’était du solide, toutes les pièces de métal étaient coupées à la scie à fer. Quand il avait besoin d’une sou-

Le principe des courses de boîtes à savon est de se laisser descendre dans une côte où la gravité fait son œuvre, mais comme la plupart d’entre vous le savent, à Les Coteaux, il n’y a pas beaucoup de côtes pour prendre son élan. Donc le principe est différent, il y a bien entendu un conducteur, mais il y a aussi une personne qui pousse la boîte à savon. Durant la course, quand le pousseur est fatigué, on change de rôle : le conducteur prend la place du pousseur et vice-versa. Disons que j’avais un très bon coéquipier, mon cousin Michel Léger. J’ai obtenu quelques trophées, et surtout celui de la plus belle boite à savon. Une fois les courses terminées, mon père nous payait un diner au restaurant, c’était la récompense de la journée.

Course de boîtes à savon à Les Coteaux

(collection Robert Rozon)

Changement de pilote lors d’une course (collection Robert Rozon)

Il y a eu d’autres endroits où j’ai compétitionné : Beauharnois et L’Île-Perrot (la côte de Don Quichotte). Ce dernier endroit était plus officiel, il y avait des règlements à suivre. La boîte à savon, avec le conducteur, devait avoir un certain poids, si tu étais trop léger tu pouvais ajouter du poids et si c’était le contraire tu devais en enlever. Comme mentionné, la mienne était heavy.duty, donc mon père a dû enlever du poids et la seule façon possible était d’enlever la carcasse. À ma grande déception, ma boîte était beaucoup moins belle, mais ce n’était pas grave, le principal est que je m’amusais. Après quelques années, j’ai arrêté de faire les courses, je pense qu’il y avait une limite d’âge donc j’ai entreposé ma boîte à savon dans la grange chez mon grand-père maternel. Après quelques années, je l’ai prêtée au IGA de Saint-Lazare pour les premières courses du village. Je l’ai ensuite remise à sa place dans la grange de mon grand-père

La balance pour la pesée officielle (collection Robert Rozon)

de la course sans la carcasse (collection Robert Rozon)

jusqu’au jour où j’ai demandé à mon ami François Meloche, qui a plusieurs petits enfants, s’il souhaitait l’avoir pour amuser ses petitsenfants.

Il m’a répondu oui, mais lui aussi ses enfants ont grandi et sont devenus beaucoup moins intéressés par la boîte à savon. Il m’a demandé si je la reprendrais, et moi de lui répondre : « je n’ai pas de place, si tu veux la vendre, vendsla », ouf ! J’ai raconté mon histoire à mon amie Anick Chevrier, notre vice-présidente que plusieurs d’entre vous connaissent. Elle m’a dit : « Robert, tu ne dois pas laisser vendre ta boîte à savon que ton père a fabriquée de ses propres mains ! » Comme je n’avais pas de place chez moi, on a donc demandé à la ferme Mergl de l’entreposer. J’ai repris ma boîte à savon pour en faire don à la société historique de SaintLazare, et si un jour les courses reviennent, nous aurons le plaisir de l’exposer sur le site des courses.

Départ

L’histoire de la famille Bissonnette

Par Gisèle Gareau

L’ancêtre de la famille Bissonnette, Pierre Bissonnette (1628-1687) est arrivé au Québec vers 1658, fils de Jacques et Guillemette Debien de la Paroisse Saint-Pierre, La Roche-surYon, Vendée, France

1. Pierre Bissonnette meunier, a épousé le 9 octobre 1668 à Québec Marie Dallon, fille de Michel et Marguerite Véronne de St-Pierre d’Oléron, diocèse de Saintes, Saintonge France. Ils auront au moins sept enfants. (Jacques, Jean, MarieMadeleine, Pierre, Marie, AnneFrançoise, André et Jacques) Pierre est décédé le 7 août 1687 à l’âge de 59 ans.

Maison de Richard Bissonnette et d’Adèle Marleau (Valentine, Marie-Joseph, Maria, Adèle, Laure, Adèle Marleau et Richard Bissonnette (collection Gisèle Gareau)

Merci à Nos précieux collaborateurs

2. Jean Bissonnette, meunier du sieur Gallard en 1715, a épousé en 1692 à La Durantaye, Charlotte Davenne, fille de Charles et Marie De Noyon de Château-Richer. Ils auront au moins 7 enfants (MarieCharlotte, Suzanne, Jean, François, CharlesAlexandre, Louis, Suzanne et Françoise Hilaire), Jean est décédé le 15 mai 1715 à l’âge de 45 ans.

3. Jean Bissonnette a épousé le 19 juillet 1720, à Baie-Saint-Paul, Québec, Marie Lavoie, fille de René Lavoie et de Marguerite Bouchard. Ils auront au moins 6 enfants (Marie-Catherine, Charlotte, Marie-Desanges, Louis, Joseph Marie et FrançoisAntoine).

4. François-Antoine Bissonnette a épousé le 11 janvier 1763 à Baie-Saint-Paul, Charlotte Gagnon, fille de Jean-Baptiste Gagnon et de Cécile Kaorate. Ils auront au moins 1 enfant (Jean-François). Fran-

Richard Bissonnette, Adèle Marleau, leur fils Alfred et leur fille Marie-Laure (collection Gisèle Gareau)

çois Antoine est décédé le 14 novembre 1802 à l’âge de 61 ans.

5. Jean-François Bissonnette a épousé le 18 janvier 1785 à Les Cèdres, Québec, Geneviève Desrochers, fille de Jean-Baptiste Desroches et de Marie-Marguerite Leroux de Les Cèdres. Ils auront au moins 9 enfants (François, Geneviève, Josephe, Jean-Marie, Nicolas-Paul, Charlotte, Guillaume, Joachim et Josephte), Jean-François est décédé le 27 février 1840 à l’âge de 76 ans.

6. François Bissonnette a épousé le 24 octobre 1823 à Les Cèdres, Marie Ranger, fille de Jacques-Amable Ranger et de Louise Brisebois. Ils auront au moins 2 enfants (Justine et Joachim) et François est décédé le 13 septembre 1863 à l’âge de 76 ans.

Victorine Marleau (debout) avec Adèle Marleau et Richard Bissonnette (collection Gisèle Gareau)

7. Joachim Bissonnette a épousé le 9 novembre 1847 à Coteau-du-Lac, Élisabeth Roussel, fille de Jean-Baptiste Roussel et de Eugénie Ravary. Ils auront au moins 7 enfants (Joachim, Richard, Anne, Antoine, Georges, Joseph, Marie).

Une des familles fondatrices de Saint-Lazare *Les Bissonnette*

8. Richard Bissonnette, cultivateur, a épousé le 18 juin 1872 à Coteau-du-Lac, Adèle Marleau, fille d’Antoine Marleau et d’Élisabeth Boileau. Ils se sont établis sur le lot 231 du chemin Lotbinière à Saint-Lazare. Adèle est née en 1852 et décédée le 29 juillet 1929 à l’âge de 77 ans. Richard est né le 22 juin 1852 et décédé à Saint-Clet, le dimanche 28

28 avril 1935 à l’âge de 82 ans et 10 mois chez sa fille Marie-Joseph et son gendre Anselme Huneault où il a demeuré les dernières années de sa vie.

Ils auront au moins 14 enfants 7 filles et 7 garçons, Marie-Laure (Elzéar Rozon le 8 juin 1909), Adèle (Alexandre Marleau le 11 janvier 1898), Elzéar, Marie-Louise, Georges, Maria (Adolphe Therrien le 19 avril 1909), Angélina (Godefroid Malette le 15 mai 1911), Marie-Joseph (Anselme Hunault le 29 septembre 1920), Valentine (Cléophas Marleau le 7 mars 1921), Richard, Omer, Esdras, Alfred (Alexina Marleau le 11 janvier 1898), et Émilien (Zélia Gagné).

La société historique de Saint-Lazare est fière d’annoncer la prévente du livre Patience vaincra—L’histoire de Saint-Lazare.

Le livre, disponible en format couverture souple ($45.00), couverture rigide dans un boîtier commémoratif ($90.00) et en version numérique ($20.00) sera disponible dès la fin du mois de novembre 2024 mais peut-être déjà commandé en effectuant un virement Interac à l’adresse courriel : tresorerieshsl@gmailcom et en utilisant le le mot de passe 1875.

Tous les livres achetés en prévente pourront être récupérés lors du marché de Noël de Saint-Lazare, le 30 novembre ou le 1er décembre 2024.

Selon le dictionnaire Larousse, une commémoration est l’action de commémorer, de rappeler le souvenir d’un événement, d’une personne, ou une cérémonie faite à cette occasion. Bien que le milieu des sociétés historiques soit familier avec le concept, nul ne se jette dans l’arène de la commémoration sans de bons préparatifs. Quelles sont les étapes préliminaires importantes pour en garantir la réussite? Quelle que soit la nature de la commémoration, de la circonstance ou de l’individu qu’on désire célébrer, la recherche et la validation des données historiques sont de mises.

Patience vaincra, un livre commémorant les 150 ans de Saint-Lazare

Par Paul Lavigne

La municipalité de Saint-Lazare, fêtera son sesquicentenaire (150 ans) en 2025, et la Société historique de Saint-Lazare jouera un rôle clé dans les activités de commémoration qui souligne la fondation de la cité en 1875. Comment rendre un hommage fidèle à cette communauté équestre qui, bien qu’elle ait très peu changé au cours de ses 80 premières années d’existence, connut jusqu’à la fin des années 1960 un essor inouï, au point de se trouver au tableau des cinquante plus grandes villes du Québec?

Parmi les initiatives amorcées par les dirigeants de la Société historique de SaintLazare, notons la rédaction du livre commémoratif Patience vaincra qui relate non seulement les 150 premières années de la ville, mais aussi l’histoire du territoire lors de son

occupation par les peuples autochtones nomades, à la suite de l’arrivée des Français et de la fondation de la seigneurie de Vaudreuil, au cours de la conquête britannique, pendant la révolution américaine, la tumultueuse période des patriotes et finalement après sa demande de sécession de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil.

Mais comment fait-on pour coucher sur papier un tel ouvrage de référence alors que la mémoire vivante est quasi inexistante? La réponse se trouve dans la recherche. Dans le cadre du projet susmentionné, tous les comptes rendus des conseils municipaux, du tout premier daté de février 1876 aux plus récents, furent consultés, analysés et interprétés. Déchiffrer l’écriture des premiers secrétaires-trésoriers relevait parfois du miracle, mais oh! comme ceux-ci débordaient d’informations, parfois pertinentes et historiques, parfois anecdotiques et colorées. À la manière d’un roman, ces résumés offraient une vision fidèle de la vie communautaire et de son développement au fil des années.

Outre les conseils municipaux, les auteurs ont épluché tous les hebdomadaires de la région (des journaux tels que La Presqu’île [1952], L’Écho de Vaudreuil-Soulanges [1957], L’étoile de l’Outaouais–Saint-Laurent [1968] et le Journal Première Édition du Sud-Ouest de Vaudreuil-Dorion [1986]), en format microfilms ou en fichiers numérisés, semaine par semaine, publiés de 1952 à nos jours. Plus de 70 années d’articles, d’annonces et de faits divers qui dépeignent en détail l’évolution de la municipalité de Saint-Lazare et

Concessionnaire Ford situé sur le chemin Sainte-Angélique au village 1915 (collection famille Lyne Dessureault)

celle de la grande région de VaudreuilSoulanges furent passées au peigne fin. Chaque texte et chaque photo concernant de près ou de loin la ville de SaintLazare furent préservés, offrant à la Société historique de Saint-Lazare une occasion inouïe de se doter d’une archive médiatique inégalée qui facilitera les multiples travaux de recherche des années à venir.

Comme un archéologue qui découvre un trésor profondément enfoui dans le sol, la lecture et l’analyse de ces documents de référence ont permis aux auteurs du livre de dresser une image embryonnaire de la jeune municipalité. Rien ne remplace cependant le côté humain, les fêtes familiales, et les us et coutumes transmis de génération en génération.

Les recherches approfondies ont permis d’identifier plus d’une centaine de familles souches, présentes lors de la fon-

dation de la ville de Saint-Lazare à la fin de l’année 1875 et qui y sont toujours présentes, sous une forme ou une autre.

Un appel général parmi celles-ci a permis de recueillir et de numériser plus de 5000 photos témoignant de divers aspects de la vie lazaroise. Le plus grand défi consistait à faire réaliser aux résidents que le cliché de leurs grands-parents devant la ferme familiale en 1910 avait une formidable valeur patrimoniale. De vieilles photographies, longtemps cachées au fond d’un placard, refirent surface et leur passé fut immortalisé à jamais dans les archives de la Société historique.

La phase de recherche liée à l’écriture du livre commémoratif entamait ainsi sa dernière étape. Nous avions finalisé le recueil des données empiriques (statistiques, résultats d’élection, décisions municipales, informations des recensements, faits divers, ouvertures et fermetures de commerces, événements significatifs, etc.) qui provenait des documents officiels, des procès-verbaux et des journaux, et nous avions en main les photos confiées par les familles. Nos rencontres avec les doyens et doyennes de la communauté, des gens avec qui nous ont partagé leurs plus beaux souvenirs lazarois, furent l’ultime et sans doute le plus passionnant des stades de recherche.

souvenirs les plus précieux. Nous n’avions qu’à poser une question ou deux de temps en temps pour que le récit reprenne de plus belle sur un autre sujet découlant d’une pensée ou d’une évocation, éloquent et fascinant. Les histoires de familles, les anecdotes, les soirées auprès du feu, les randonnées en motoneige ou en carriole furent partagées, parfois avec un brin de nostalgie et une larme à l’œil, mais toujours avec un sourire. Grâce à ces échanges et ces confidences, le grand portrait de la vie à Saint-Lazare s’est complété de lui-même. L’âme de la municipalité prenait forme sous nos yeux et nous avions en fin de compte tout le bagage d’information requis pour la rédaction du manuscrit. Un travail qui prendra, de les premières étapes de recherche jusqu’à l’édition, presque deux ans.

Souvent, partant tout simplement de la photographie d’un bâtiment, d’une auto ou d’un grandparent, ces aïeux nous relataient en détails des

L’originalité de la composition du livre Patience vaincra qui commémore les 150 ans de Saint-Lazare repose dans l’histoire intégrale et exhaustive du territoire de la municipalité relatée de ses débuts jusqu’au moment présent. C’est une perspective qui permet de mieux comprendre le développement social et économique de la ville et de la région au fil des années, le tout sur une complexe toile humaine et familiale.