KUNSTSTOFF XTRA

OFFIZIELLES ORGAN VON

KUNSTSTOFF.swiss

DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR WERKSTOFFE – VERARBEITUNG – ANWENDUNG

OFFIZIELLES ORGAN VON

KUNSTSTOFF.swiss

DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR WERKSTOFFE – VERARBEITUNG – ANWENDUNG

Fachinformationen aus erster Hand. KunststoffXtra – Ihre aktive Plattform rund um die Kunststoff verarbeitende Industrie.

Ein Abonnement der KunststoffXtra verschafft Ihnen das Plus an Wissen.

Magazin mit 7 Ausgaben pro Jahr –Print, Website und Newsletter.

Bequem bestellen unter: info@sigimedia.ch www.kunststoffxtra.com

Verlag

SIGImedia AG

CH-5610 Wohlen

info@sigimedia.ch

+41 56 619 52 52

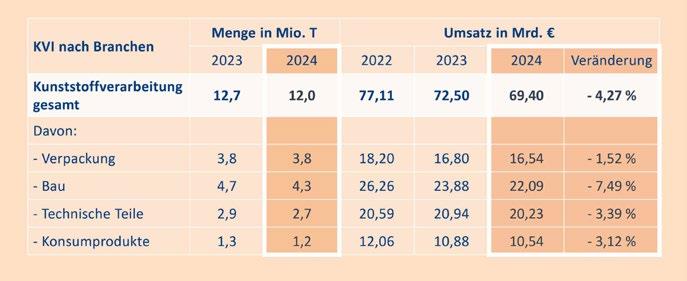

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Presse oder Politik das Ende Europas und unseres Wohlstands eingeläutet wird – schliesslich erzielen Hiobsbotschaften die grösste Aufmerksamkeit. Zugegeben: Die Zeiten stehen auf Sturm, und das nicht erst seit gestern. Der globale Wettbewerb, Kriege, steigende Energie- und Rohstoffpreise und jetzt noch ein drohender Zollstreit machen auch der Kunststoffbranche zu schaffen. So verlor sie 2024 allein in Deutschland weitere 4,3 Prozent Umsatz (Seite 40).

Ein wesentlicher Faktor ist die schwächelnde Automobilbranche. Laut einer Studie der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company sind die durchschnittlichen Entwicklungskosten pro Fahrzeug bei chinesischen Automobilherstellern mehr als dreimal tiefer als die von deutschen (Seite 29). Soweit die Zahlen. Den Schluss, den die Studienbetreiber daraus ziehen, stimmt hingegen nachdenklich: Europäische Autohersteller sollten ihre Forschung und Entwicklung zunehmend in günstigere Länder verlagern, sagen sie. Doch: Was bleibt da am Schluss noch übrig?

Dass es auch anders geht, zeigte der Besuch an den Technologie-Tagen von Arburg (ab Seite 4). Das Unternehmen hält am Standort Deutschland fest und ist stolz auf eine Fertigungstiefe von rund 60 %. Es gelte nun, das Erfolgreiche zu erhalten und gleichzeitig das Portfolio weiterzuentwickeln sowie an die neuen Herausforderungen anzupassen, sagte Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter von Arburg. Zwar durchlebt auch Arburg schwierige Zeiten, aber nicht nur aufgrund der globalen Marktlage, sondern auch wegen der zunehmenden Regulierungswut und Bürokratie in Europa. Damit hängt sich der Kontinent im internationalen Wettbewerb immer mehr ab – ohne Not.

Anwesende Schweizer Kunststoff-Verarbeiter äusserten sich an den Technologie-Tagen in ähnlicher Weise: Die Krise sei noch nicht ausgestanden, umso mehr müsse man jetzt vorwärts gehen. Der Ausweg aus der Krise liege in der Innovationskraft und Kreativität – und im klugen Agieren auf den Bühnen dieser Welt. Aufgeben, hingegen, sei sicher keine Option.

Raphael Hegglin, Redaktor r.hegglin@sigimedia.ch

4

Arburg Technologie-Tage 2025

Auf den Technologie-Tagen zeigte Arburg über 40 zukunftsweisende Anwendungen zur Kunststoffverarbeitung.

10

Composites-Markt setzt Abwärtstrend fort

Die Europäische Composites-Industrie konnte auch 2024 den Abwärtstrend nicht stoppen. Bereits im dritten Jahr in Folge ging das europäische Produktionsvolumen deutlich zurück.

14

Hochautomatisierte Gleitschlifflösung

Die grosse Werkstück- und Materialvielfalt war bei der Investition in neue Gleitschlifftechnik ein wesentlicher Punkt im Pflichtenheft der Eingliederungsstätte Baselland ESB.

Die Fachzeitschrift für Werkstoffe – Verarbeitung – Anwendung www.kunststoffxtra.com

Erscheinungsweise

7 × jährlich Jahrgang 15. Jahrgang (2025)

Druckauflage 3900 Exemplare

WEMF / SW-Beglaubigung 2024 3032 Exemplare total verbreitete Auflage 1138 Exemplare davon verkauft

ISSN-Nummer 1664-3933

Verlagsleitung

Thomas Füglistaler

Bring Plastic Back

Bring Plastic Back, das Sammelsystem von Haushaltkunststoffen, kann für das Jahr 2024 mit einer neuen Rekordsammelmenge aufwarten.

18

DIGITALISIERUNG

Selbstlernender Algorithmus regelt Füllverhalten

In Zusammenarbeit mit der ZHAW und Kistler entwickelte das IWK einen selbstlernenden Regelalgorithmus für die Heisskanal-Balancierung im Spritzgiessen.

Leitthema der K 2025: Embracing Digitalisation

Die K 2025, vom 8. bis 15. Oktober in Düsseldorf, hat es sich zur Aufgabe gemacht, zentrale Herausforderungen unserer Zeit aufzugreifen und konkrete Lösungen zu präsentieren.

Vorstufe

Herausgeber/Verlag

SIGImedia AG

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.sigimedia.ch www.kunststoffxtra.com

Anzeigenverkauf

SIGImedia AG

Jörg Signer

Thomas Füglistaler

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch

Redaktion

Raphael Hegglin +41 56 619 52 52 r.hegglin@sigimedia.ch

Marianne Flury (Senior Editor) +41 32 623 90 17 m.flury@sigimedia.ch

Triner Media + Print Schmiedgasse 7 CH-6431 Schwyz +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch

Abonnemente +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.kunststoffxtra.com

Druck

Fontana Print SA Via Giovanni Maraini 23 CH-6963 Pregassona +41 91 941 38 21 www.fontana.ch

Jahresabonnement Schweiz: CHF 38.00 (inkl. Porto/MwSt.) Jahresabonnement Ausland: CHF 58.00 (inkl. Porto)

Copyright Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGImedia AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Copyright 2025 by SIGImedia AG, CH-5610 Wohlen

ERDE Schweiz steigert Sammelmenge signifikant

Das Rücknahmesystem für Agrarkunststoffe von ERDE Schweiz sammelte im Jahr 2024 rund 2500 Tonnen Agrarkunststoffe, das sind fast 15 % mehr als im Vorjahr.

26

F & E

Isocyanatfrei schäumen

Forschende am Fraunhofer IAP haben eine Folie entwickelt, die durch Wärme zu einem PU-Schaum aufschäumt – und das ohne gesundheitliche Risiken.

F & E

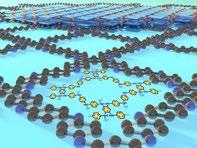

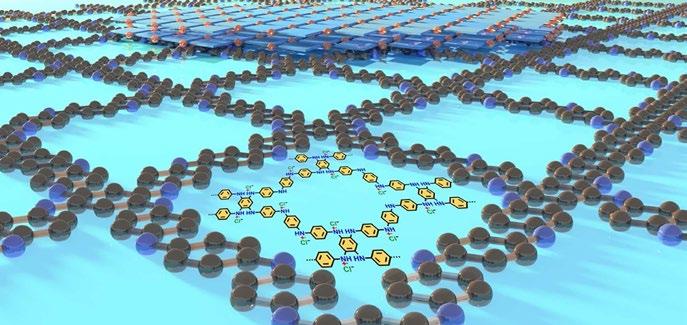

Polymerkristall leitet Strom

Forschende der TUD haben ein zweidimensionales leitendes Polymer entwickelt und damit einen grundlegenden Durchbruch in der Polymerforschung geschafft. 28

ZUM TITELBILD

Bei der Prozesskühlung im Spritzguss- und Extrusionsbereich entsteht Abwärme, die aufgrund zu niedriger Temperaturen kaum für direkte Heizzwecke in Gebäuden genutzt werden kann. Um diese Abwärme zu nutzen, setzt ONI hocheffiziente Wärmepumpen mit frequenzgeregelten Schraubenverdichtern ein. Sie kühlen das Prozesswasser ab und bringen es auf die erforderliche Vorlauftemperatur für die Heizzwecke. Mit einer elektronischen Kondensationsdruckregelung können bei Bedarf Heizwassertemperaturen von bis zu 78°C erreicht werden! Ausserhalb der Heizperiode wird ein Trockenkühler zur Prozesskühlung eingesetzt, um die Effizienz des Kühlsystems zu maximieren.

ONI bietet seit über vier Jahrzehnten energieeffiziente Systeme zur Kühlung und Wärmerückgewin-

29

Autobauer: mehr Effizienz ist notwendig

Junge chinesische Automobilmarken erhöhen zunehmend den Wettbewerbsdruck auf die etablierten europäischen Hersteller. Eine Studie zeigt, wie man wettbewerbsfähig bleibt.

32

Moulding Expo 2025

Vom 6. bis 9. Mai 2025 zeigt die Branche in Stuttgart, was der europäische Werkzeug-, Modell- und Formenbau sowie die zugehörigen Zulieferertechnologien zu bieten haben.

LIEFERANTENVERZEICHNIS

nung an, die weltweit in verschiedenen Branchen eingesetzt werden und staatlich förderfähig sind.

ONI-Wärmetrafo GmbH

Vertretung in der Schweiz: KUMA Solution AG

Bresteneggstrasse 5 CH-5033 Buchs +41 62 557 37 01 info@kuma-solution.ch www.kuma-solution.ch

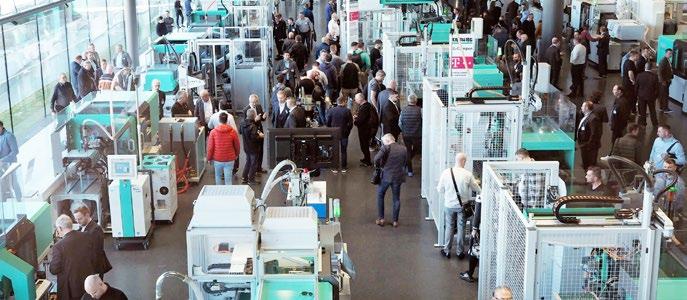

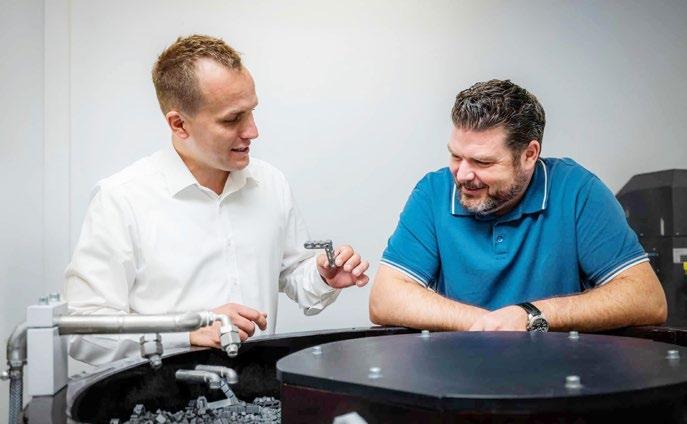

Auf den Technologie-Tagen 2025 zeigte Arburg über 40 zukunftsweisende Anwendungen zur Kunststoffverarbeitung. Im Fokus standen Rezyklate und Biokunststoffe, 3D-Druck-Verfahren für die Medizintechnik, das Spritzgiessen von Flüssigsilikon sowie flexible Automations- und Turnkey-Lösungen. Mehrere Exponate verbanden bewährte Technik mit digitalen Assistenzsystemen, Robotik und neuen Werkstoffen.

Raphael Hegglin

«Die vergangenen Jahre waren und sind virulent und herausfordernd: Covid, Lieferkettenschwierigkeiten, Kriege – und daraus resultierend: u. a. Energieprobleme – haben die Weltwirtschaft negativ beeinflusst und tun dies bis heute», sagte Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter von Arburg, an der Pressekonferenz zu den Technologie-Tagen 2025. So verlief das vergangene Geschäftsjahr weniger gut als erwartet: Der konsolidierte Umsatz beträgt 600 Millionen Euro –20 Millionen weniger als erwartet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 23%.

In dieser herausfordernden Situation beschäftige die Frage, wie es in Zukunft weitergehen wird, so Hehl. Er sieht die Lösung in einer Balance aus Kontinuität und Innovation. Es gelte, das Erfolgreiche zu erhalten und gleichzeitig das Portfolio weiterzuentwickeln sowie an die neuen Herausforderungen anzupassen. «Wichtige Impulse hierfür liefern internationale Branchen-Events wie die Technologie-Tage und die Weltleitmesse K.» Dazu zeigte Arburg an den diesjährigen Technologie-Tagen über 40 Exponate und zahlreiche Anwendungen aus den Bereichen Kunststoffverarbeitung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Schwerpunkte lagen auf folgenden Themen:

Rezyklate

Arburg präsentierte an den TechnologieTagen 2025 Lösungen für nachhaltiges Spritzgiessen – mit Rezyklaten, Biokunststoffen und digitalen Tools. So fertigte ein elektrischer Allrounder 370 A ein sechsteiliges Geduldsspiel aus «Paper Pearls» – Papierfasern kombiniert mit Biokunststoffen – in einer Zykluszeit von 60 Sekunden

Die Arburg-Technologie-Tage zogen auch dieses Jahr zahlreiche Besuchende an. (Bilder: Raphael Hegglin)

(siehe auch Interview ab S. 6). Weitere alternative Materialien waren zum Beispiel ein Compound mit 20% Eierschalen, das zu Bleistifthaltern verarbeitet wurde, oder das PP-Compound «GC green» der Firma Golden Compound mit 30 Prozent Sonnenblumenkernschalen als Füll- und Verstärkungsmaterial. Aus diesem spritzte ein Arburg Allrounder 170 S innert 15 Sekunden einen «Göffel» – eine Kombination aus Löffel und Gabel. Auf besonderes Interesse stiess zudem eine Anwendung aus der Medizintechnik, in der Biokunststoffe und Rezyklate noch wenig vertreten sind: In einem Reinraum verarbeitete ein Allrounder 370 A PLA aus Maisstärke zu Spritzenkolben. Da solche medizinischen Produkte nach Gebrauch in der Regel verbrannt werden müssen, lässt sich deren CO2-Bilanz durch das PLA deutlich verbessern.

Mit dem neuen Freeformer 550-3X lassen sich resorbierbare Implantate, zum Beispiel aus Resomer LR 706, direkt in Kliniken drucken. Die Maschine arbeitet dank erhöhtem Tropfenaustrag schneller und

erlaubt einen einfacheren Materialwechsel. Ein integrierter Produktionsassistent unterstützt den Anwender bei jedem Schritt, von der Auftragswahl bis zum Druckstart. So gelingt der 3D-Druck auch ohne fachspezifische Vorkenntnisse zuverlässig.

LiQ 5 ist ein 3D-Drucker für die additive Fertigung mit Standard-Silikon (LSR) der Arburg-Tochter Innovatiq. Sein zweiter Druckkopf und neues Stützmaterial ermöglichen Überhänge, Hinterschnitte und Kanäle. Das Gerät eignet sich dadurch besonders für die Anfertigung von anspruchsvollen Kleinserien, etwa im medizinisch-orthopädischen Bereich.

Spritzguss mit Flüssigsilikon Mehrere Allrounder-Spritzgiessmaschinen demonstrierten, wie sich Flüssigsilikon (LSR) effizient verarbeiten lässt. Ein Allrounder More 2000 kombinierte zum Beispiel optisches LSR mit biobasiertem PA11, das vollständig aus erneuerbarem Rizinusöl gewonnen wird. Die Maschine arbeitete dazu mit zwei elektrischen Spritzeinheiten und fertigte mit einer Zykluszeit von 65 Sekunden eine Zwei-

Ein Mitarbeiter von Arburg präsentiert zahlreiche 3D-Druck-Anwendungen für die Medizintechnik.

Komponenten-Brille. Neu war der Arburg Flow-Pilot: Mit ihm lassen sich Werkzeugtemperaturen exakt steuern, denn er regelt den Durchfluss und die Temperatur pro Kanal einzeln. Dank angepasster Pumpendrehzahl und optimaler Nutzung der Kühlkapazität des Werkzeugs lässt sich der Energiebedarf der Temperiergeräte je nach Anwendung um über 85 Prozent

senken bzw. die Zy kluszeit um bis zu 75 Prozent reduzieren.

Ein grosser Fokus lag auf den Themen Automation und Turnkey: Arburg präsentierte rund 25 Anlagen mit integrierten RobotSystemen – vom Integralpicker bis zum Sechs-Achs-Roboter. In einer Turnkey-Anlage mit dem hydraulischen Allrounder 470 C Golden Edition arbeiteten das integrierte Robot-System und ein mobiler Cobot zum Beispiel Hand in Hand, um Pommes-Schalen herzustellen und anschliessend zu verpacken. Dazu entnahm ein Multilift Select 6 die im 15-Sekunden-Takt entstehenden Schalen aus dem Werkzeug und legte sie auf ein Förderband. Ausserhalb des Schutzzauns nahm darauf ein mobiler Cobot die abgekühlten Schalen auf und stapelte sie für die Verpackung. Dazu übermittelte ein integriertes Kamerasystem laufend die Position der Teile auf dem Band. Die gesamte Lösung ist mobil und

Das in den Allrounder 470 C Golden Edition integrierte Robot-System arbeitet Hand in Hand mit einem mobilen Cobot.

lässt sich flexibel als End-of-line-Automation an verschiedenen Anlagen einsetzen.

Kontakt

Arburg GmbH + Co KG

Arthur-Hehl-Strasse

D-72290 Loßburg

Tel.: +49 7446 330 www.arburg.com n

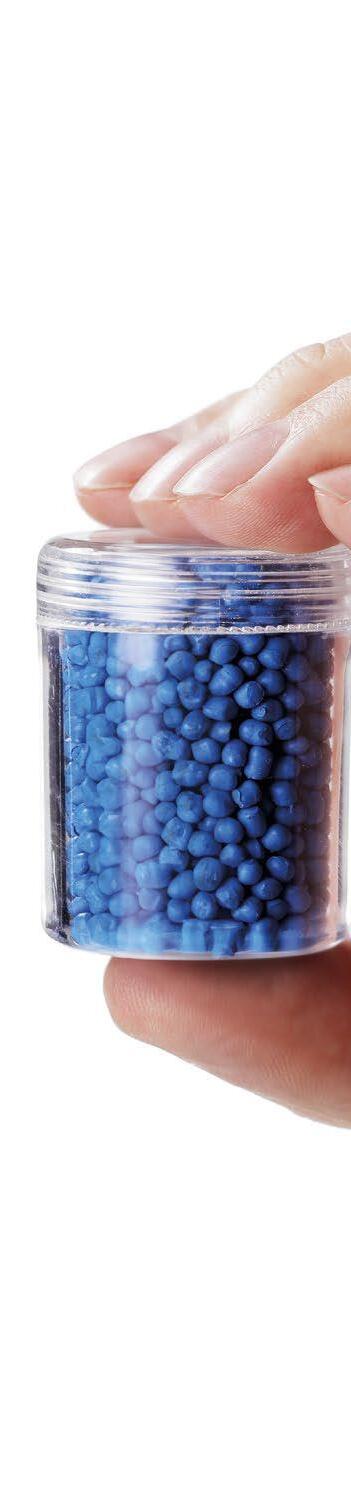

Eine Attraktion an den Arburg Technologie-Tagen war das Papierspritzgiessen mit einem elektrischen Allrounder 370 A. Zum Einsatz gelangte ein neu entwickeltes Granulat, bestehend aus Papierfasern und PLA. Diese sogenannten Paper-Pearls sind das Ergebnis einer Entwicklungszusammenarbeit zwischen Arburg und der Model Group. Im Interview verraten Luca Simon (Applications Manager Circular Economy bei Arburg) und Severin Kasper (Team Leader Innovation bei der Model Group), was derzeit möglich ist – und was noch auf uns zukommt.

Raphael Hegglin

Herr Kasper, Herr Simon, für das von Ihnen entwickelte Spritzgiessverfahren verwenden Sie eine Standardmaschine. Welche Anpassungen mussten Sie vornehmen, damit diese die neuen PaperPearls verarbeitet?

Luca Simon: Die heute von uns eingesetzten Paper-Pearls bestehen zu 51 % aus Papierfasern und zu 49 % aus dem Biokunststoff PLA. Für sie ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich; diese PaperPearls lassen sich problemlos auf Standard-Spritzgiessmaschinen verarbeiten. Allerdings gibt es werkzeugseitig Einschränkungen: Die Papierfasern mindern die Fliessfähigkeit des Kunststoffes, wie wir das von anderen faserverbundenen Kunststoffen auch kennen. Wir haben den Prozess daher lange optimiert, und bereits heute sind Wandstärken von weniger als 1 mm möglich. Doch der Entwicklungsprozess ist längst nicht abgeschlossen. Wir lassen gerade anhand unserer gewonnenen Erkenntnisse ein neues Testwerkzeug bauen. Ich denke, dass wir mit diesem noch deutlich mehr Erkenntnisse sammeln können.

Mit einem elektrischen Allrounder 370 A gefertigtes sechsteiliges Geduldsspiel aus Paper-Pearls. (Bild: Raphael Hegglin)

Severin Kasper (li) und Luca Simon vor dem elektrischen Arburg Allrounder 370 A fürs Papierspritzgiessen. (Bild: Raphael Hegglin)

Severin Kasper: Für uns war zentral, dass wir ein Standardverfahren entwickeln und dass keine Änderungen am Maschinenpark erforderlich sind. Der Fokus unserer gemeinsamen Entwicklungsarbeit lag daher zuerst auf den Paper-Pearls. Sie müssen so beschaffen sein, dass sie sich wie Pellets aus herkömmlichen, erdölbasierten Kunststoffen einsetzen lassen. Dies haben wir erreicht, unser Produkt ist bereits unter dem Namen «Paper-Pearls +VS51» lieferbar.

Für welche Endprodukte eignen sich die von Ihnen heute angebotenen Paper-Pearls?

Luca Simon: Prädestiniert sind Produkte im Single-Use-Bereich, die am Ende nicht rezykliert werden können und damit verbrannt werden. Solche fallen in der Baubranche wie auch im Verpackungs- und Lebensmittelbereich zuhauf an. Mit PaperPearls gefertigte Erzeugnisse sind biologisch abbaubar und auch ihre Verbrennung ist unproblematisch: Das freigesetzte Kohlendioxid befindet sich in einem natürlichen Kreislauf, da sowohl die Papierfasern wie auch das PLA aus nachwachsen -

den Pflanzen stammt. Einschränkend ist allenfalls die minimale Materialstärke, die erreicht werden kann – die fällt bei anderen Kunststoffen dünner aus. Auch sind aus Paper-Pearls gefertigte Produkte, ähnlich wie Verpackungen aus Karton, nicht über längere Zeit wasserbeständig. Flüssigkeitsbehälter muss man also innen zusätzlich beschichten.

Severin Kasper: Erste Interessenten sind bereits auf uns zugekommen und es laufen einige Tests mit unserem Material. Details darf ich allerdings noch nicht verraten. Aber um eine Vorstellung zu bekommen: Solche Endprodukte können zum Beispiel Fliesenkreuze für den Bau sein, wie sie täglich zigtausendfach verwendet werden. Oder Distanzhalter, Dübel, Verpackungseinlagen, Montagehilfen, Dosen und Spielwaren. Es gibt nur wenig Einschränkungen.

Sie fertigen Ihre Paper-Pearls aus nachwachsenden Rohstoffen, was auf eine gute CO2-Bilanz hinweist. Können Sie diese bereits belegen?

Severin Kasper: Den Carbon-Footprint Cradle-to-Gate haben wir berechnen lassen. Er liegt bei 1,5 CO2-Äquivalenten pro Kilogramm Paper-Pearls. Das ist schon sehr gut, doch für uns nur Schritt eins. Wir möchten künftig Produkte mit bis zu 75 % Anteil an Papierfasern anbieten. Dazu gehört auch eine vollständig rezyklierbare Variante. Als Bindemittel verwenden wir für diese nicht PLA, sondern wasserlösliche Kohlenhydrate, die ich nicht genauer spezifizieren darf. So erzeugte Produkte lösen sich innerhalb von fünf bis zehn Minuten im Wasser auf, die Papierfasern lassen sich damit einfach zurückgewinnen und bis zu 20-mal wiederverwenden. Das kohlenhydrathaltige Abwasser lässt sich

Produkte aus Paper-Pearls weisen eine gute CO 2 -Bilanz auf. (Bild: Arburg)

zudem in einer Biogasanlage zu Biogas fermentieren. Spritzmaterial mit Kohlenhydraten als Bindemittel und mit 75% Papierfaseranteil lassen sich natürlich nicht überall einsetzen, doch wir sehen grosses Potenzial in der Verpackungsindustrie –nicht nur aufgrund der hervorragenden Ökobilanz unseres Materials, sondern auch hinsichtlich des Preises. Ab einer gewissen Menge erreichen wir tiefe Kosten.

Die Stärke für das PLA wie auch die von Ihnen erwähnte Kohlenhydrate sind nachwachsende Rohstoffe, angebaut auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Entsteht dadurch die Gefahr, die Nahrungsmittelproduktion zu gefährden?

Severin Kasper: Auch wenn wir landwirtschaftliche Flächen für die Produktion von Biokunststoffen nutzen, können wir ausreichend Lebensmittel herstellen. Entscheidend ist die Art der Landwirtschaft: Mit weniger Tierfutter werden die Flächen auch für biologische Werkstoffe reichen. Ich bin daher überzeugt, dass Biokunststoffe Teil einer nachhaltigen Landwirtschaft sein können. Und wir streben ja einen möglichst hohen Gehalt an Papierfasern an – diese stammen aus der Forstwirtschaft.

Das Ausgangsmaterial Paper-Pearls. (Bild: Arburg)

Welche Faktoren sind entscheidend, um Spritzgiessen mit einem hohen Anteil an Papierfasern zu ermöglichen?

Luca Simon: Es sind verschiedene Herausforderungen zu meistern. Bei Materialien mit so hohem Faser-Anteil entstehen sehr grosse Reibungskräfte und entsprechend Wärme – dies muss man beim Auslegen des Arbeitsprozesses berücksichtigen. Es ist auch nicht einfach, bei einem so hohen Faseranteil eine fliessfähige Masse aufzuarbeiten, deshalb müssen die Plastifizierkomponenten darauf ausgelegt

sein. Ein weiterer Punkt ist das Granulat: Durch den hohen Faseranteil neigt es dazu, sich bei der Zuführung zu verhaken. Das passiert teilweise auch bei Standardkunststoffen. Bei sehr hohen Papierfaseranteilen wie die erwähnten 75 % handelt es sich also nicht mehr um ein StandardSpritzverfahren. Es sind Anpassungen der Maschine erforderlich, diese sind bei uns jedoch alle erhältlich und werden vielfach eingesetzt. Doch die Maschine ist nicht alles: Wir von Arburg stecken viel Entwicklungsarbeit in die Betriebsoptimierung, da

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

06.-09. Mai 2025 in Stuttgart

Wir unterstützen Sie bei Ihren Anwendungen:

– Medical- Devices – Technische Teile

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Dienstleistungen mit den erweiterten Angeboten präsentieren zu dürfen: Halle 6, Stand 6E50 (28A)

Werkzeug- & Formenbau

Werkzeugkonstruktionen | Spritzgussformen

MIM- & Druckgussformen | Vorrichtungsbau

Duroplast- & Mehrkomponentenwerkzeuge

Tiefzieh- & Umform-Werkzeuge

Service & Revision

Werkzeug- & Formenservice

Revisionen von Fremdformen

Artikeländerungen in Fremdformen

Präzisionsfertigung

Komplette Einsatz- & Ersatzgarnituren

Spezielle Maschinenbauteile

Stanz- & Umformtechnik

Wilerstrasse 98 CH-9230 Flawil Tel. +41 (0)71 394 13 00 info@brsflawil.ch

Nachhaltige Werkstoffe für die Zukunft Papierspritzgiessen macht es möglich, papierbasierte Werkstoffe mit herkömmlichen Spritzgiessmaschinen zu verarbeiten. Erste Ansätze zur Nutzung von Zellulosefasern in Formmassen entstanden bereits im 20. Jahrhundert. Mit der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Materialien haben sich in den letzten Jahren vermehrt biologisch abbaubare und kreislauffähige Werkstoffe etabliert. Eine neue Entwicklung in diesem Bereich stammt von Arburg und der Model AG. Gemeinsam haben sie die Werkstoffklasse Paper-Pearls geschaffen, die aus Papierfasern und biobasierten Kunststoffen besteht. Als Bindemittel dienen Lignin oder Stärke, sodass sich das Material spritzgiessen lässt. Auf der Fakuma 2024 konnte Arburg zusammen mit Model das Potenzial dieser Technik anhand des Slot-Lock-Positioniertools bereits demonstrieren. Gefertigt mit herkömmlichen Spritzgiessmaschinen, besteht das Material zu 51 Prozent aus Papierfasern. Der Werkstoff enthält keine störenden Zusatzstoffe und könnte künftig sogar günstiger sein als manche herkömmlichen Kunststoffalternativen. Die nächsten Schritte zielen nun darauf ab, den Faseranteil weiter zu erhöhen und als Bindemittel wasserlösliche Kohlenhydrate zu verwenden. So lässt sich ein geschlossener Materialkreislauf schaffen, indem gebrauchte Produkte wieder in ihre Fasern zerlegt und als Ausgangsmaterial für neue Anwendungen genutzt werden.

wir viel Potenzial im Papier-Spritzgiessen sehen. Wir profitieren von der Zusammenarbeit mit der Model Group daher sehr –

mit dem erlangten Know-how können wir unsere Kunden in dieser Sache nun ideal unterstützen.

Severin Kasper: Auch für uns hat sich die Zusammenarbeit als absoluter Glücksfall entwickelt. Wir sind ohne Vorwissen über die Kunststoffbranche auf Arburg zugegangen und man hat uns sehr unterstützt –nicht nur beim Entwickeln, sondern auch beim Netzwerken und Bekanntmachen unserer Paper-Pearls. Ohne die Expertise von Arburg und die Plattform, die sie uns bieten, stünden wir jetzt nicht mit einem marktfähigen Produkt da.

Kontakt

Arburg GmbH + Co KG

Arthur-Hehl-Strasse

D-72290 Lossburg

Tel.: +49 7446 330 www.arburg.com

Model AG

Industriestrasse 30 CH-8570 Weinfelden www.modelgroup.com n

F_Beitragsbilder

Weitere Stärken sind:

• ausgezeichnetes Rückstellverhalten

• sehr gute Gleit- und Abriebeigenschaften

• breite Chemikalienbeständigkeit

• geringe Wasseraufnahme

Unser Portfolio haben wir gezielt erweitert, um noch mehr maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit einem breiteren Leistungsspektrum und innovativen Produkten setzen wir neue Maßstäbe und bieten Ihnen zusätzlichen Mehrwert und Flexibilität.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Infos

Entdecken Sie unser erweitertes Portfolio – einfach den

Die Verarbeitung von technischen Thermoplasten im Spritzgussprozess erfordert höchste Präzision, um qualitativ hochwertige Formteile zu produzieren. Ein entscheidender Faktor ist die Restfeuchte des verwendeten Kunststoffgranulats. Sie kann eine Vielzahl von Problemen verursachen – angefangen bei mechanischen Schwächen bis hin zu Oberflächenmängeln.

Und so lässt sich gemäss Barlog, renommierter Lieferant von technischen Kunststoffen, die Restfeuchte bei der Verarbeitung von technischen Thermoplasten effektiv managen:

der Problematik

Viele Kunststoffe sind hygroskopisch, was bedeutet, dass sie Wasser aufnehmen können. Diese Feuchtigkeit kann sowohl innerhalb des Granulatkorns, als auch an der Oberfläche vorhanden sein. Die Qualität der spritzgegossenen Formteile hängt wesentlich von der Feuchte im Granulat ab. Die Restfeuchte im Kunststoffgranulat kann sich auf viele Aspekte der Verarbeitung und Qualität der Formteile auswirken. Sie beeinflusst den hydrolytischen Abbau der Formmasse, mechanische Eigenschaften, Fliessverhalten der Formmasse, Spritzdrücke, Oberflächenqualität, Gratbildung sowie das Entstehen von Formbelag und Zusetzen der Werkzeugentlüftung. Ein tieferes Verständnis dieser Zusammenhänge ist entscheidend, um die optimale Restfeuchte für Ihr spezifisches Verarbeitungsverfahren zu ermitteln.

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Feuchtegehalt und Restfeuchte zu kennen. Feuchtegehalt bezieht sich auf den Wasseranteil im Material, während Restfeuchte den Masseanteil bei einer definierten Temperatur beschreibt. Je nach Messmethode können auch andere flüchtige Substanzen detektiert werden, was zu ungenauen Ergebnissen führen kann.

Die genaue Bestimmung der Restfeuchte ist entscheidend. Hierfür gibt es verschie

dene Messverfahren wie die Infrarotwaage, die Dampfdruckmethode durch Reaktion des Wassers mit Calciumhydrid und die Karl FischerTitration. Jedes Verfahren hat seine Vor und Nachteile. Die Wahl hängt von den Anforderungen und gegebenen Ressourcen ab.

Die Infrarotwaage ist eine gängige Methode zur Messung der Restfeuchte. Dabei wird der Gewichtsverlust der Probe aufgrund der Verdampfung von Wasser gemessen. Zu beachten ist, dass diese Methode nicht spezifisch für Wasser ist, da auch andere flüchtige Stoffe verdampfen und somit das Ergebnis verfälschen können. Bei der Verwendung von Infrarotwaagen ist ausserdem darauf zu achten, dass das Ergebnis durch äussere Einflüsse wie zum Beispiel Luftzug oder Vibrationen nicht beeinflusst wird.

Die Dampfdruckmethode durch Reaktion mit Calciumhydrid ist eine zuverlässige Methode zur Messung der Restfeuchte. Sie ermöglicht eine spezifische Erfassung von Wasser und minimiert die Einflüsse anderer flüchtiger Substanzen. Dieses Verfahren bietet genaue Ergebnisse, erfordert jedoch eine sorgfältige Handhabung und periodischen Austausch des Calciumhydrid Reagenzes sowie regelmässige Wartungsläufe zur Trocknung der Anlage.

Das KarlFischerTitrationsverfahren ist ein präzises Messverfahren zur Bestimmung der Restfeuchte. Dabei wird Wasser mithilfe einer Reaktion mit Jod und Schwefeldioxid nachgewiesen. Die Probe wird erhitzt, um das Wasser freizusetzen, das dann in die Titrationslösung gegeben wird. Die Wassermenge wird anhand der verbrauchten Jodlösung gemessen. Das Verfahren ist äusserst genau, aber vergleichsweise aufwändig in der Handhabung. Bei jeder Messung fallen Chemieabfälle an, deren Entsorgung teuer ist.

Empfehlung

Barlog Plastics empfiehlt die Dampfdruckmethode mittels Calciumhydrid zur Restfeuchtemessung. Dieses Verfahren bietet ausreichende Genauigkeit und minimiert zusätzliche Einflüsse (Zugluft/Additive) auf das Messergebnis. Barlog setzt auf modernste Messgeräte, um die optimale Verarbeitungsfeuchte sicherzustellen. Bei der Verwendung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien ist die Wahl des richtigen Messverfahrens von entscheidender Bedeutung, um die maximale Leistungsfähigkeit der Kunststoffe zu gewährleisten. Insgesamt ist die Kontrolle der Restfeuchte bei der Verarbeitung von technischen Thermoplasten im Spritzgussprozess von entscheidender Bedeutung. Die richtige Messmethode, genaue Handhabung der Geräte und die Berücksichtigung der Empfehlungen der Experten helfen, die Qualität der spritzgegossenen Formteile zu verbessern und Ausfallzeiten zu minimieren.

Kontakt

Barlog Plastics GmbH D 51491 Overath +49 151 4460 57 74 Oliver.Heinicke@barlog.de www.barlog.de n

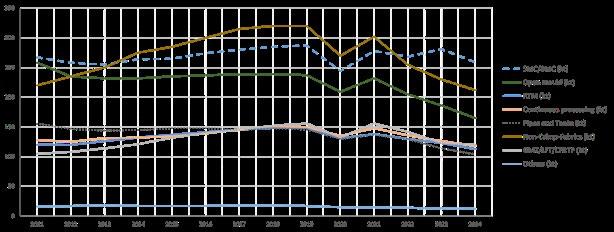

Marktentwicklungen, Trends, Herausforderungen und Ausblick

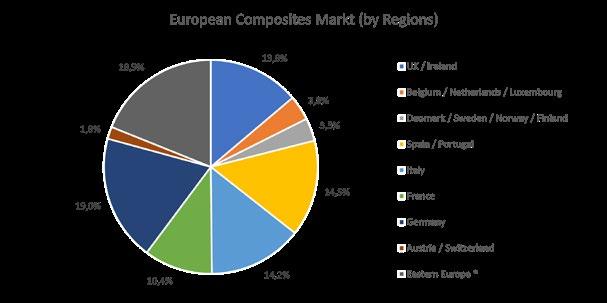

Die Europäische Composites-Industrie konnte auch 2024 den Abwärtstrend nicht stoppen. Bereits im dritten Jahr in Folge ging das europäische Produktionsvolumen deutlich zurück. Die derzeitige Entwicklung sei massgeblich strukturellen Schwächen in zentralen Anwendungsbereichen sowie wirtschaftlichen und industriellen Herausforderungen in den europäischen Kernregionen geschuldet, kommt die Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (AVK) in ihrem Marktbericht 2024 zum Schluss.

Besonders betroffen ist Deutschland, als nach wie vor grösste Volkswirtschaft innerhalb der EU. Nach einer ersten Schätzung von Eurostat ist das BIP im Euroraum um 0,7% und in der EU um 0,8% gestiegen. Im selben Zeitraum ging es in Deutschland Schätzungen zufolge um 0,2% zurück. Auslöser dieses negativen Trends sind allgemeine wirtschaftliche Schwächen, vor allem im produzierenden Gewerbe und der Industrie. Besonders die Automobilindustrie und der Bau- und Infrastrukturbereich, als wichtigste Anwendungsindustrien der Composites-Industrie in Europa, zeigen derzeit stark negative Tendenzen. Analog zeigt sich das Bild der CompositesIndustrie. Das Sinken des absoluten Marktvolumens in Europa war gepaart mit einem wachsenden Weltmarkt. Das trieb die Schere zwischen der europäischen und der weltweiten Composites-Industrie immer mehr auseinander. Der Marktanteil Europas ist seit vielen Jahren rückläufig.

Die Analyse der AVK betrachtet alle Glasfaserverstärkten (GFK-) Materialien mit einer duroplastischen Matrix. NCF (NonCrimp-Fabrics) werden gesondert ausgewiesen. Im Thermoplast-Markt werden die langfaserverstärkten Thermoplaste (LFT), glasmattenverstärkten Thermoplaste (GMT) sowie endlosfaserverstärkten Thermoplaste (CFRTP) berücksichtigt. Ausserdem wird die europäische Herstellungsmenge für kurzglasfaserverstärkte Thermoplaste gesondert ausgewiesen.

Gesamtentwicklung des Composites-Marktes

Das Volumen des weltweiten CompositesMarktes betrug im Jahr 2024 insgesamt

Ein Grossteil der thermoplastischen Composites findet Anwendung im Transport- und Elektro-/Elektronikbereich. (Bild: adpic)

13,5 Millionen Tonnen (Quelle: JEC). 2023, mit einem Volumen von 13 Millionen Tonnen, lag das Wachstum bei etwa 4%. Im Vergleich dazu ist die europäische Composites-Produktionsmenge 2024 um 5,6% zurückgegangen. Der gesamte europäische Composites-Markt umfasst damit ein Volumen von 2416 Kilotonnen (kt) nach 2559 kt in 2023. Der Markt entwickelte sich somit rückläufig und fiel auf das Niveau von 2012 zurück.

Insgesamt war die Marktdynamik in Europa deutlich geringer als im Markt weltweit. Der Marktanteil von Europa am Weltmarkt liegt jetzt bei etwa 18% (nach etwa 20% in 2023). Die Marktanteile verschieben sich weiter zugunsten Amerikas und Asiens. Wie auch in den vergangenen Jahren ist die Entwicklung innerhalb Europas nicht einheitlich. Zurückzuführen ist das auf regional sehr unterschiedliche Kernmärkte, die hohe Variabilität der verarbeiteten Materialien, ein breites Spektrum unterschiedlicher Herstellungsverfahren sowie stark unterschiedliche Einsatzgebiete. Der mengenmässig grösste Teil der gesamten Composites-Produktion fliesst in den Transportbereich, der fast 50% des

Marktvolumens ausmacht. Die beiden nächstgrösseren Bereiche sind der Elektro-/Elektronikbereich sowie Anwendungen in Bau und Infrastruktur.

Die gesamte Herstellungsmenge duroplastischer Composites (ohne CFK) betrug im Jahr 2024 insgesamt 983 kt, nach 1073 kt im Vorjahr. Damit lag der Anteil dieser Materialgruppe bei 41,8% des Gesamtmarktes in Europa. Im Vergleich zum langfristigen Trend zeigt sich eine mittlerweile deutliche Abnahme des Marktanteils im Gegensatz zu den thermoplastischen Systemen. Die Hauptanwendungsgebiete für duroplastische Composites bleiben der Bau-/Infrastrukturbereich sowie der Transportbereich.

Entwicklung des Marktes für thermoplastische Composites

Der Markt für thermoplastische Composites umfasste in Europa im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen von 1368 kt, nach 1423 kt im Vorjahr. Dennoch steigt der Marktanteil dieser Systeme am europäischen Gesamt-

markt auf 58,2% nach 57% im Jahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Marktvolumen um 3,9% und somit weniger deutlich als bei den duroplastischen Materialien. Die grösste Materialgruppe innerhalb der thermoplastischen Composites, aber auch im Gesamtmarkt, sind dabei die sogenannten kurzglasfaserverstärkten Kunststoffe. Die zweitgrösste Gruppe innerhalb der Gruppe der thermoplastischen Materialien sind die langfaserverstärkten Kunststoffe (LFT). Hauptanwendungsgebiet für thermoplastische Composites ist mit fast zwei Dritteln des Marktes der Transportbereich. Innerhalb dieses Segmentes dominieren der PW- und Nutzfahrzeugbereich. Zusammen mit Elektro-/Elektronik-Anwendungen ergibt sich für das Jahr 2024 ein Marktanteil von fast 90 %. Von zentraler Bedeutung für die thermoplastischen Composites ist der PWMarkt. Wurde in der Automobilindustrie in den ersten beiden Jahren nach der CoronaPandemie oftmals noch von einer konjunkturellen Schwäche gesprochen, offenbart sich 2024 das ganze Ausmass des strukturellen Problems der europäischen und vor allem auch deutschen Automobilindustrie. Weiterhin zeigt sich ein genereller Trend auf Seiten der europäischen OEMs (Original

Equipment Manufacturer), der die Verkaufszahlen weiter drückt. Es zeigt sich eine Erholung des Fahrzeugmarktes, der sich aber derzeit im europäischen Composites-Markt nur sehr geteilt widerspiegelt.

SMC/BMC als grösstes Einzelsegment im europäischen GFK-Markt (alle duroplastischen sowie die lang- und endlosfaserverstärkten thermoplastischen Materialien) mit einem Marktvolumen von 259 kt, verzeichneten 2024 ein um fast 8% tieferes Produktionsvolumen. Gründe hierfür sind bspw. regulatorische Unsicherheiten in speziellen Einsatzgebieten und die verlangsamte Nachfrage im PW- sowie Bauund Infrastrukturbereich. Der SMC-Markt ging 2024 um 7,4% und der BMC-Markt um 8,9% zurück.

NCF als zweitgrösste Gruppe weisen noch ein Volumen von 212 kt auf, das Marktsegment verliert insgesamt 7,8%. Trotz hoher Investitionen in die Windenergie bleibt das Segment unter Druck, da die Produktion zunehmend von asiatischen Anbietern dominiert wird.

Die Offenen Verfahren – Handlaminieren und Faserspritzen – sind mit einer Herstellungsmenge von 165 kt weiterhin eines

Langfristige Entwicklung ausgewählter Composites-Marktsegmente (in kt) (Grafiken: AVK)

Regionale Verteilung des europäischen Duroplast-Marktes

INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN

TIEFTEMPERATURTECHNIK

KÄLTETECHNIK FÜR EXTREME EINSATZFÄLLE

STEUERUNGSTECHNIK

WASSERAUFBEREITUNG

Besuchen Sie uns auf der KUTENO 13-15. Mai Stand C21 | Halle 20

L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG Hachener Straße 90 a-c 59846 Sundern-Hachen T: +49 2935 9652 0 info@lr-kaelte de | www lr-kaelte de

der grössten Segmente im GFK-Markt in Europa. Im Jahr 2024 ging jedoch auch dieses Marktsegment um überdurchschnittliche 11,3% zurück — bedingt durch strengere gesetzliche Auflagen, Fachkräftemangel und die abnehmende Nachfrage in speziellen Anwendungsbereichen.

Nach einer Phase, in der sich die RTMVerfahren kontinuierlich entwickeln konnten, ging das europäische Produktionsvolumen um 8,1% auf insgesamt 113 kt zurück. Damit ist der Rückgang etwa so hoch wie der des gesamten duroplastischen Composites-Marktes.

Die Produktion von GFK-Bauteilen mit den sogenannten kontinuierlichen Verfahren (Pultrusion und Herstellung planer Platten) wies 2024 einen Volumenrückgang von 6,4% auf. Insgesamt fiel das Produktionsniveau bei der Pultrusion um 4% auf eine Menge von 48 kt. Bei den planen Platten stand ein Rückgang von 7,9% auf ein Volumen von 70 kt.

Das Marktsegment der GFK-Rohre und -Tanks, hergestellt mit Schleuder- oder Wickelverfahren, ist im betrachteten Jahr um 6,3% zurückgegangen. Das Produktionsvolumen lag 2024 bei insgesamt 104 kt, wobei 56 kt auf die Wickelverfahren und 48 kt auf die Schleuderverfahren entfallen. Trotz generell positiver Zukunftsaussichten ist auch dieser Sektor in besonderer Form von den Schwächen im Bereich Bau und Infrastruktur und einer schwierigen Wirtschaftslage betroffen.

Der Markt für GMT ist 2024 um 4,3% auf ein Gesamtvolumen von 22 kt zurückgegangen. Der Rückgang war somit etwas höher als der des Gesamtmarktes für thermoplastische Materialien, der um 3,9% geschrumpft ist. Die LFT (langfaserverstärkten Thermoplaste) verloren 2024 insgesamt 2,2% und erreichten ein Produktionsvolumen von 88 000 Tonnen. Die CFRTP (endlosfaserverstärkte Thermoplaste) sind nach wie vor ein Nischenprodukt. Hier zeigen sich keine nennenswerten Änderungen, was vor dem Hintergrund eines generell rückläufigen Marktes eher als positives Signal zu verstehen ist. Das Marktsegment erreichte ein Volumen von 10 kt. Auch wenn sich die Eigenschaften von kurzglasfaserverstärkten Materialien zu lang- und endlosfaserverstärkten Systemen teils deutlich unterscheiden, zählt diese wichtige Materialgruppe zu den Composites. Der europäische Markt für thermoplastische kurzglasfaserverstärkte Materialien ging im Jahr 2024 um fast 4 % zurück. Das Produktionsniveau sank auf 1248 k. Dennoch bleiben die Kurzglasfaserverstärkten Thermoplaste mit Abstand das grösste Einzelsegment in der Composites-Industrie.

Die prozentualen Verschiebungen nach regionalen Schwerpunkten haben sich 2024 gegenüber 2023 nur im Nachkommabereich verändert. Insgesamt gab es in allen erfassten Regionen absolute Rückgänge.

Der deutsche Duroplast-Markt erreichte im Jahr 2024 ein Volumen von 187 kt (2023 = 208 kt). Mit einem Anteil von 19% ist Deutschland wieder der derzeit grösste Markt innerhalb der erfassten Regionen. An zweiter Stelle folgen die osteuropäischen Länder mit einem Marktanteil von 18,9%. Diese Region umfasst Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien, Mazedonien, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien. Spanien/Portugal bilden mit einem Marktanteil von 14,5% die drittgrösste Gruppe. Nur knapp dahinter folgt Italien mit einem Marktanteil von 14,2%. Diese vier Regionen stehen zusammen für fast zwei Drittel des europäischen Composites-Marktes. Als nächstgrös sere Verarbeitungsregion folgt UK/Irland mit einem Marktanteil von 13,8%. Frankreich liegt mit einem Marktanteil von 10,4% bereits deutlich dahinter. Die verbleibenden Verarbeitungsregionen werden angeführt von den Benelux-Staaten mit einem Anteil von 3,8%. Etwas geringer war das Volumen mit 3,5% in den nordeuropäischen Ländern. Der geringste prozentuale Anteil entfällt mit 1,8% auf Österreich/Schweiz. Es gilt zu berücksichtigen, dass es in fast allen Regionen sehr unterschiedliche Schwerpunkte der Composites-Industrie gibt. Dementsprechend sind die verschiedenen Länder/Regionen oftmals auch sehr unterschiedlich von den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen betroffen.

Master of Advanced Studies (MAS) in Kunststofftechnik an der FHNW

Praxisnahes, nebenberufliches Weiterbildungsstudium für Ingenieur:innen und Fachkräfte mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und digitale Transformation

Nächster Start: 12. September 2025 fhnw.ch/mas-kunststofftechnik

Studieninhalte

• Theoretische Grundlagen und praxisnahe Anwendungen

• Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen

• Themen wie neue Werkstoffe, Recycling sowie moderne Fertigungstechniken

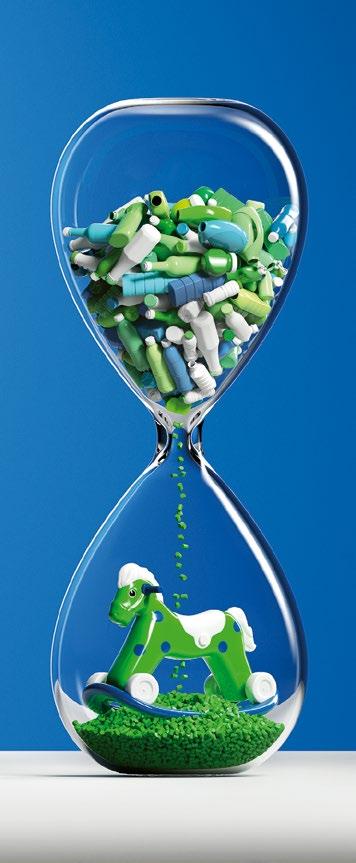

Die europäische (Composites-) Industrie am Scheideweg «Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab!» Mit Blick auf die aktuelle Diskussion über die Zukunft der Industrie in Europa, appelliert die AVK mit dieser Metapher an die Wertschöpfung. Wichtige Indikatoren, wie die Krise in der Automobilindustrie, schwächelnde Baukonjunktur und steigende Energiepreise, deuten auf eine schwierige Lage hin. Gleichzeitig nimmt die Produktion in Schwellenländern wie China und Indien zu, während die Wettbewerbsfähigkeit der etablierten Industrien sinkt.

Wird es also Zeit, vom Pferd abzusteigen?

Ist die europäische (Composites-) Industrie tatsächlich am Ende und muss sich letztlich der Tatsache beugen, dass in anderen Regionen besser und billiger produziert werden kann? Aus Sicht der europäischen Composites-Industrie ist das der falsche Weg!

«Europa befindet sich in einer Zeit des tiefgehenden Umbruches, aber das bedeutet nicht das Ende», so die AVK. «Der Umbruch wird nicht schnell oder einfach sein, er ist aber notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Ein einfaches ‹Weiter so!› wird nicht reichen. Es stellt sich die Frage nach mittelfristigen Lösungen und was unsere Industrie Jahrzehnte lang ausgezeichnet hat – Qualität, Innovationskraft und Forschung.»

Europa kann im globalen Wettbewerb nicht mit Niedrigpreismodellen konkurrieren, vor allem nicht mit China. Doch anstatt die Industrie abzuschreiben, sollte sie neue Chancen ergreifen. Die Debatte um Nachhaltigkeit bietet besonders für die Composites-Industrie Potenzial, da neue Antriebssysteme und regenerative Energien grosses Wachstumspotenzial bieten. Diese Chancen müssen durch politische Unterstützung und ein faires internationales Wettbewerbsumfeld gefördert werden.

Ein nachhaltiger Strukturwandel ist notwendig, um den Klimawandel zu bekämpfen. Dabei ist es entscheidend, dass Europa seine Innovationen vorantreibt. Forschungskooperationen und Investitionen in neue Technologien wie KI und Robotik sind unerlässlich. Die europäische Industrie muss ihre Innovationskraft ausbauen und gleichzeitig die Wertschöpfungskette optimieren, von der Idee bis

zum fertigen Produkt, so die Forderungen der AVK.

Die derzeitige Krise ist nicht nur eine Folge der Corona-Pandemie, sondern das Resultat langfristiger Probleme.

«Die Industrie muss jetzt entschlossen handeln, um sich mittel- und langfristig neu aufzustellen. Die Composites-Industrie hat grosses Potenzial, insbesondere in Zeiten, in denen neue Herausforderungen auch neue Chancen mit sich bringen. Die europäische Industrie ist nicht am Ende –

sie muss nur neue Wege finden, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen – dann kann das Pferd auch weiterhin geritten werden.»

Kontakt AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.

D-60329 Frankfurt am Main +49 69 27 10 77-0 info@avk-tv.de www.avk-tv.de

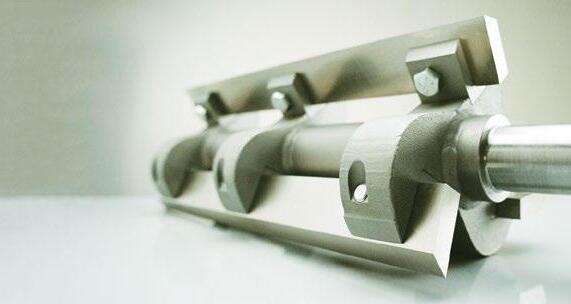

Die grosse Werkstück- und Materialvielfalt war bei der Investition in neue Gleitschlifftechnik einer der wesentlichen Punkte im Pflichtenheft der Eingliederungsstätte Baselland ESB. Ausserdem sollte die Bearbeitung für die Mitarbeitenden einfacher und zeitgemässer sowie insgesamt umweltgerechter werden. Diese Anforderungen setzte Rösler mit einer hochautomatisierten Gleitschlifflösung um.

Die 1975 gegründete Eingliederungsstätte Baselland ESB mit Hauptsitz im schweizerischen Liestal ist eine private Stiftung im öffentlichen Auftrag und umfasst 10 Standorte. Die Aktivitäten des sozialen Unternehmens zielen darauf ab, Menschen mit Unterstützungsbedarf darin zu stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu zählt der Betrieb in Liestal, in dem unter anderem die Bearbeitungsschritte Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Schleifen, Sägen und Reiben als Dienstleistung angeboten werden. Der moderne Maschinenpark ermöglicht dabei, dass Stahl, Aluminium, Buntmetalle und Edelstahl ebenso wie Kunststoffe verarbeitet werden können. Sowohl für die intern gefertigten Teile als auch für extern hergestellte Werkstücke umfasst das Leistungsportfolio darüber hinaus das Entgraten und Kanten entschärfen mittels Gleitschleifen.

Neu automatisiert

«Unsere Anlagen dafür waren jedoch in die Jahre gekommen und haben heutige Anforderungen an Arbeitskomfort, Ergonomie und Nachhaltigkeit nicht mehr erfüllt. So mussten beispielsweise die Teile manuell aus den Arbeitsbehältern entnommen werden. Ausserdem wurden die Prozesse mit Frischwasser durchgeführt, was einen hohen Wasser- und Ressourcenverbrauch verursachte», berichtet Sascha Berger, CoLeiter des Betriebs in Liestal der ESB. Neben der Möglichkeit, das enorm breite Spektrum an Bauteilen, Geometrien und Materialien problemlos bearbeiten zu können, waren die Automatisierung des Prozesses sowie eine möglichst einfache Steuerung und Handhabung wesentliche Punkte im Pflichtenheft. Darüber hinaus musste die Einbringsituation berücksichtigt

Rösler Schweiz AG)

werden, da die Gleitschliffprozesse in einem Raum mit einer nur 1,20 m breiten Tür im Untergeschoss durchgeführt werden.

Nach intensiven Gesprächen über das Projekt hat sich ESB für die Lösung der Rösler Schweiz AG entschieden. Sie besteht aus zwei Rundvibratoren R 220 Euro mit automatischer Separierung, deren Siebe einfach und werkzeuglos getauscht und so für verschiedene Teile eingesetzt werden können. Die Vibratoren sind durch ein Transportband mit dem Trockner RT 150 Euro DH verbunden. Er verfügt über ein Wärmeblock-Heizsystem, das mit der Bodenplatte des Arbeitsbehälters direkt gekoppelt ist und dadurch im Vergleich zu klassischen Trocknern Energieeinsparungen von bis zu 40% ermöglicht. Für die Kreislaufführung des Prozesswassers ist eine halbautomatische Zentrifuge Z 800

K-HA-TF in die Lösung integriert, deren Ausstattung auf die Materialvielfalt ausgelegt wurde.

«Ausschlaggebend bei der Entscheidung war, dass Rösler sehr detailliert auf unser Pflichtenheft eingegangen ist und uns ausführlich zu unseren speziellen Anforderungen beraten hat. So informierte uns der Rösler-Mitarbeiter genau darüber, was bei der Aufbereitung des durch verschiedene Metalle verunreinigten Prozesswassers zu beachten ist», erklärt Sascha Berger. Für die verschiedenen zu bearbeitenden Bauteile wurden im Customer Experience Center in Kirchleerau Versuche durchgeführt und anhand derer die jeweiligen Bearbeitungsparameter wie Einsatz der geeigneten Schleifkörper, Compound, Bearbeitungsintensität und -zeit definiert. «Während der Zusammenarbeit und der Versuche hat uns Rösler viel Know-how zum Gleitschleifen vermittelt. Dadurch wissen wir heute, was wir machen und

was es braucht, damit wir Ziele beim Gleitschleifen optimal erreichen», ergänzt Berger.

gesetzt wird. Es trocknet die Teile im Einmaldurchlauf, danach werden sie automatisch in ein vor dem Trockner platziertes Behältnis ausgegeben. Um eine Teilevermischung zuverlässig zu vermeiden, kann ein erneuter Separiervorgang für den Rundvibrator erst freigegeben werden, wenn das Behältnis entfernt wurde.

Im ersten Schritt wählt der Mitarbeitende das teilespezifische Bearbeitungsprogramm am Schaltschrank aus. Die Bedienung der Vibratoren erfolgt jeweils über eine Bediensäule mit drei Knöpfen für Start, die Freigabe der Separierung und einen ausserplanmässigen Stopp. Mit dem Druck auf den Startknopf beginnt der Arbeitsbehälter im sogenannten Belademo -

dus leicht zu vibrieren und wird befüllt. Nach einer festgelegten Zeit wechselt der Vibrator in den Bearbeitungsmodus und der Schallschutzdeckel wird durch eine Zweihandsteuerung an der Bediensäule geschlossen. Am Ende der Bearbeitungszeit fragt die Anlage ab, ob direkt separiert werden kann. Ist das der Fall, wird die Separierklappe pneumatisch aktiviert. Die Schleifkörper fallen durch das grossflächige Separiersieb zurück in den Arbeitsbehälter und die Teile gelangen über das Transportband zum Trockner, in dem ein Naturprodukt als Trocknungsmedium ein -

Über 50 % höhere Produktivität Im Vergleich zu den bisherigen Anlagen ermöglicht die neue Gleitschlifflösung deutlich kürzere Prozesszeiten und einen mindestens 50% höheren Durchsatz. Gleichzeitig konnte der Verbrauch an Frischwasser und Compound durch die Kreislaufführung des Prozesswassers spürbar reduziert werden. All dies trägt dazu bei, dass das Gleitschleifen wirtschaftlicher geworden ist. «Grundsätzlich steht bei uns der Mensch an erster Stelle und unseren Mitarbeitenden macht die Arbeit mit der neuen Anlage viel mehr Freude. Aber natürlich ist die Wirtschaftlichkeit auch ein Aspekt, auf den wir achten, und auch da haben wir einiges erreicht», merkt Sascha Berger abschliessend an.

Kontakt

Rösler Schweiz AG

Staffelbacherstrasse 189

CH-5054 Kirchleerau www.rosler.com n Die neue, automatisierte Gleitschlifflösung

Kistler hat die Softwarelösungen ComoNeo und AkvisIO optimiert und hebt

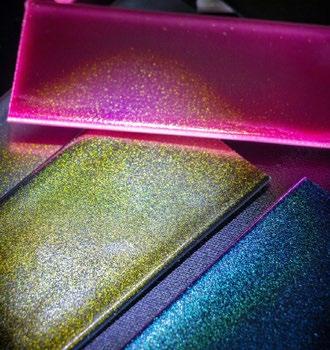

IMA Schelling Precision hat eine Präzisionsplattensäge aus der fk 8-Serie auf die speziellen Bedürfnisse der faigle Industrieplast GmbH abgestimmt. Anpassungen unter anderem am Druckbalkensystem und am Vorritzeraggregat sorgen nun im täglichen Betrieb für eine weitere Steigerung der Produktionsqualität und eine optimale Materialausnutzung.

Die faigle Industrieplast GmbH mit Sitz in Hard am Bodensee gehört zur faigle-Unternehmensgruppe und ist spezialisiert auf die Zerspanung von Kunststoffen. Bereits seit 1995 setzt die Gruppe auf die Technologie von IMA Schelling und nutzt die Präzisionsplattensägen aus der fk-Baureihe aktuell an zwei Standorten. «Die Sägen sind sehr stabil und präzise im Zuschnitt», lobt Tobias Wanner, Leiter der Produktion und Technik bei faigle Industrieplast. «Ausserdem möchten wir bei Sägen eine einheitliche Technologie im Hause haben.»

Ein Grund für die Wahl der neuen fk 8 war deren hohe maximale Paket- oder Plattendicke von 150 mm. Auf dieser Basis konzipierte IMA Schelling Precision eine massgeschneiderte Lösung, die alle Konfigurationswünsche des Kunden erfüllt. Eine wichtige Anpassung ist das überarbeitete Druckbalkensystem. Dieses ist zweigeteilt mit elektrischem Antrieb und besitzt eine Verschliesseinrichtung für die Ausnehmung der Klemmer. Das angepasste System ermöglicht es, Zuschnitte mit Kratzschnitten anzufertigen. Das spart Material, da ausser Spänen kein Abfall entsteht. Durch die genaue Dosierung der Anpresskraft eignet sich der

faigle Industrieplast verarbeitet auf der neuen fk8 eine Vielzahl technischer Thermoplaste.

Druckbalken auch gut zur Fixierung von druckempfindlichen Materialien.

Zahlreiche Verbesserungen für optimale Qualität

Ein weiteres Detail der verbesserten fk 8 ist das hochspringende Vorritzeraggregat. Diese Einheit ist mit einem Vorritzer-Sägeblatt ausgestattet und führt automatisch am Ende der Platte eine vertikale Bewegung von bis zu 70 mm nach oben aus. Dadurch kommt es beim Austritt des Sägeblatts an der Platte nicht mehr zu Ausrissen.

Die Sägeblätter lassen sich nun sofort nach dem Ausschalten der Maschine austauschen, da sie nach dem Motorstopp fixiert werden. Bisher mussten die Bediener etwa 30 bis 60 Sekunden warten, bis das Sägeblatt sich nicht mehr bewegt hat. Der Schnittspalt ist mit federbelasteten Kulissen verschlossen und öffnet sich nur, wenn das Sägeaggregat dort vorbeifährt. Das stellt sicher, dass während des Zuschnitts keine Säumlinge in die Maschine

fallen und unnötige Beschädigungen verursachen. Alle Verbesserungen tragen zu einer noch höheren Genauigkeit und Prozesssicherheit der angepassten fk 8 gegenüber dem Vorgängermodell bei. Die IMA Schelling Group entwickelt, konzipiert und produziert Maschinen und Anlagen für holz-, kunststoff- und metallverarbeitende Betriebe. Internationale Möbelhersteller zählen ebenso zu den Kunden wie Flugzeughersteller oder anspruchsvolle Tischlerei-Familienbetriebe. Auf Basis seiner über 100-jährigen Erfahrung entwickelt das Unternehmen innovative Bearbeitungslösungen für modernste vernetzte Produktionen, zugeschnitten auf individuelle Kundenansprüche – bis hin zu vollautomatisierten Losgrösse-1-Anlagen.

Kontakt

IMA Schelling Group D-32312 Lübbeck +49 5741 3310 info@imaschelling.com www.imaschelling.com n

Bring Plastic Back, das Sammelsystem von Haushaltkunststoffen, kann für das Jahr 2024 mit einer neuen Rekordsammelmenge aufwarten. Insgesamt wurden schweizweit 9090 Tonnen Haushaltkunststoffe dem Recycling zugeführt, das sind 1211 Tonnen mehr als im Jahr 2023. Das System Bring Plastic Back zählt heute über 600 mitmachende Sammelgemeinden.

Die Steigerung der Gesamtmenge um rund 15 Prozent ist darauf zurückzuführen, dass die Sammlung von Haushaltkunststoffen im vergangenen Jahr in weiteren neuen Gemeinden und Städten eingeführt wurde. Das Sammelsystem Bring Plastic Back ist nun in über 600 Gemeinden, verteilt auf 17 Kantone, vertreten. Somit haben nahezu 2,4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer die Möglichkeit, in ihrem Wohnort Haushaltkunststoffe mit Bring Plastic Back zu sammeln. Die Sammelsäcke können an total 1387 Verkaufsstellen erworben, und die gefüllten Säcke an insgesamt 674 Sammelstellen abgegeben werden.

Erfolgsgeschichte geht weiter

Als Leuchtturm darf der Kanton Bern erwähnt werden, wo seit dem Projektstart im Mai 2023 bereits über 200 von 335 Gemeinden für die Sammlung gewonnen werden konnten. Und die Erfolgsgeschichte rund um Bring Plastic Back geht 2025 in die nächste Runde. Nach einer umfassenden Evaluation hat der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden VSEG

Über 600 Gemeinden unterstützen heute das Sammelsystem Bring Plastic Back.

das System mit marginaler Adaption übernommen und allen Solothurner Gemeinden zur Umsetzung empfohlen. Damit ist man dem Ziel einer flächendeckenden Lösung einen bedeutenden Schritt nähergekommen.

Kunststoff wiederverwertet statt vernichtet

Was mit der Sammelmenge von 9090 Tonnen Haushaltkunststoff eingespart werden kann, ist beachtlich. Die im letzten Jahr mit Bring Plastic Back gesammelten Kunststoffe ersetzten im stofflichen Recycling 4545 Tonnen Neumaterial, was 13 635 000 Liter Erdöl einsparte. Das daraus gewonnene Regranulat reicht zum Beispiel für die Herstellung von 3550 km Kabelschutzrohren.

Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe wurden der Schweizer Zementindustrie als Ersatzbrennstoff (EBS) zugeführt und ersetzten über 4500 Tonnen Stein- oder Braunkohle.

CO2- Emissionen verhindert

Dank der Sammlung von Haushaltkunststoffen konnten wertvolle Ressourcen eingespart und Emissionen gesenkt werden, welche die Förderung von Erdöl, der Transport und die Herstellung von Neumaterial verursacht. Dies gilt auch für den Anteil, welcher der Zementindustrie als EBS zugeführt wird. Der Abbau fossiler Rohstoffe wird geschont und die hohen CO2-Emissionen beim Abbau und Transport von Stein- und Braunkohlen fallen weg. So konnten im Jahr 2024 insgesamt 25 725 Tonnen CO2 eingespart werden. Dies entspricht einer Autofahrt mit einem Mittelklassewagen von über 198 000 000 Kilometern oder 5000 Mal um die ganze Erdkugel.

Die Sammlung von Haushaltkunststoffen mit dem System Bring Plastic Back hat sich 2024 bei der Schweizer Bevölkerung weiter etabliert. (Bilder: InnoWay)

Das Sammelsystem ist nach den strengen Anforderungen des Verbands Schweizer Plastic Recycler (https://plasticrecycler. ch) zertifiziert. Die Zertifizierung beinhaltet ein komplettes und regelmässiges Stofffluss-Monitoring nach der Methode der Eidgenössischen Materialprüfungsund Forschungsanstalt Empa. Dies garantiert, dass aus dem Plastikabfall auf sinnvolle Weise neue Rohstoffe gewonnen werden.

Kontakt InnoWay CH-8360 Eschlikon www.sammelsack.ch n

In einem durch die Innosuisse geförderten Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der ZHAW und der Kistler Instrumente AG ein selbstlernender Regelalgorithmus für die Heisskanal-Balancierung im Spritzgiessen entwickelt. Dieser wurde von der Firma Kistler im vergangenen Jahr als Standalone-Lösung umgesetzt und unter dem Namen ComoNeoMultiflow vorgestellt.

Jasper Hollender ¹

Prof. Dr. Juan Gruber 2

Martial Willimann 3

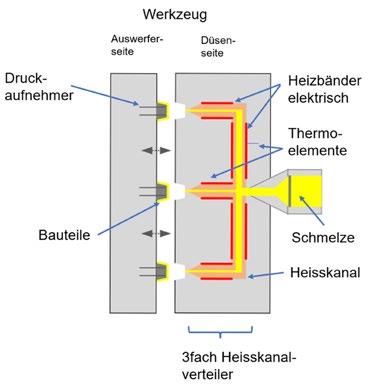

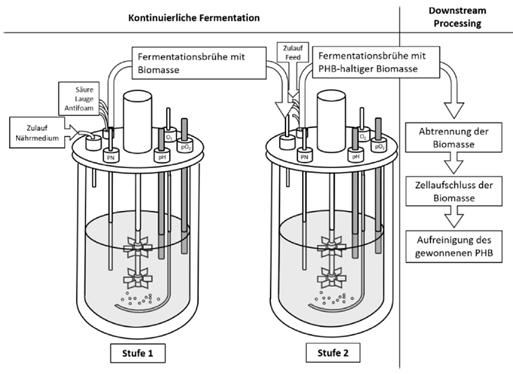

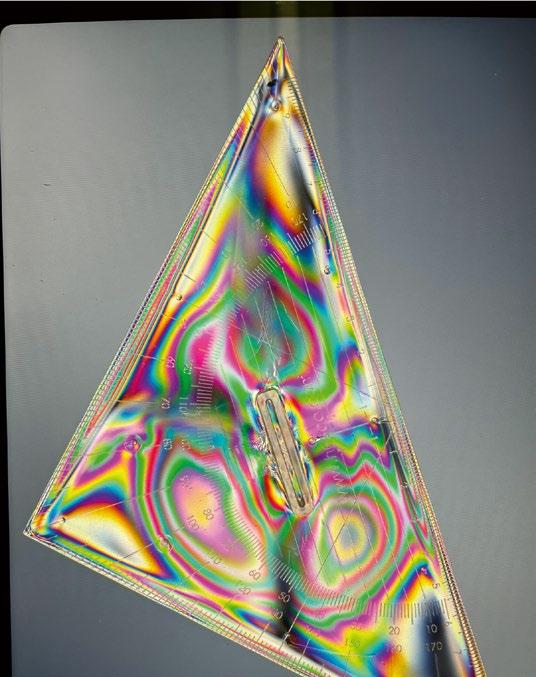

Für die Herstellung grosser Stückzahlen von Kunststoffbauteilen im Spritzgiessen werden Mehrkavitätenwerkzeuge mit Heisskanalverteiler eingesetzt. Der Heisskanal verhindert ein frühzeitiges Abkühlen der Kunststoffschmelze, wodurch die Zykluszeit minimiert, der Angussabfall reduziert und die Bauteilqualität verbessert wird. Der Kunststoff (gelb) wird über den Heisskanal in das Werkzeug eingespritzt (Bild 2). In diesem Beispiel werden zur Vereinfachung drei Teile produziert, während in der Praxis bis zu 128 möglich sind. Jedes Bauteil ist dabei mit einem Werkzeuginnendrucksensor ausgestattet. Eine gleichmässige Füllung aller Kavitäten ist essenziell für eine hohe Bauteilqualität aller Bauteile. Allerdings können in der Praxis z. B. unterschiedliche Scherraten im Werkzeug auftreten, die die Viskosität des Kunststoffs beeinflussen und dadurch zu einer ungleichmässigen Füllung führen. Die Temperatur und somit auch die Viskosität des Kunststoffs können durch aktive elektrische Heizbänder (rot) des Heisskanals im Optimalfall so verändert werden, dass sich alle Kavitäten gleichmässig füllen. Die Regelung erfolgt entweder über einen in die Spritzgiessmaschine integrierten oder über einen externen Heisskanalregler.

1 Jasper Hollender, Fachbereichsleiter Spritzgiessen, IWK

2 Prof. Dr. Juan Gruber, Institute of Embedded Systems (InES), ZHAW

3 Martial Willimann, Product Manager Plastics Systeme, Kistler Instrumente AG

In der Praxis ist eine gleichmässige Füllung jedoch nur schwer einstellbar und muss über die Produktionsdauer mehrmals korrigiert werden. Vor der Produktion werden in mehreren Versuchen die Temperatur der verschiedenen Heizzonen für ein optimales Ergebnis eingestellt. Die Inbetriebnahme von Mehrkavitätenwerkzeugen ist dabei äusserst aufwendig. Bei jeder Änderung des Setups aus Maschine, Werkzeug, Heisskanalregler, Material oder Materialcharge erfordert dies einen hohen Aufwand für die erneute Optimierung. Während der Produktion kann sich der Prozess zudem durch sich ändernde Umgebungsbedingungen (Hallentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Materialchargenschwankungen) sowie durch Anpassungen am Werkzeug oder Heisskanalregler verändern. Abhilfe schafft ein Regelalgorithmus, der einerseits bei der Bemusterung unterstützt

und anderseits während der Produktion eine gleichmässige Füllung kontinuierlich überwacht und im vorher definierten Temperaturbereich automatisch kompensiert. Eine besondere Herausforderung für die zu entwickelnde Regelung ist die Vielzahl der Kombinationen aus verschiedenen Komponenten, die je nach Setup variieren. Faktoren wie Maschine, Werkzeug, Material, Heisskanalregler und Prozessparameter haben einen grossen Einfluss auf die Regelstrecke. Um diese Vielfalt an Kombinationen sowie auftretende Schwankungen zuverlässig abzudecken, wird ein selbstlernender, adaptiver Regelalgorithmus für den Spritzgiessprozess benötigt.

Heisskanalbalancierung über den Werkzeuginnendruck

Das Ziel der Heisskanalbalancierung ist es, in allen Kavitäten identische Füll- und Druckverhältnisse zu erreichen. Als Regel -

Bild 2: Vereinfachte Darstellung eines 3fach-Werkzeuges mit Heisskanalsystem (Grafiken: IWK)

grössen dienen die Verläufe des Werkzeuginnendrucks in den einzelnen Kavitäten, während die Temperatur der Heisskanaldüse als Stellgrösse fungiert.

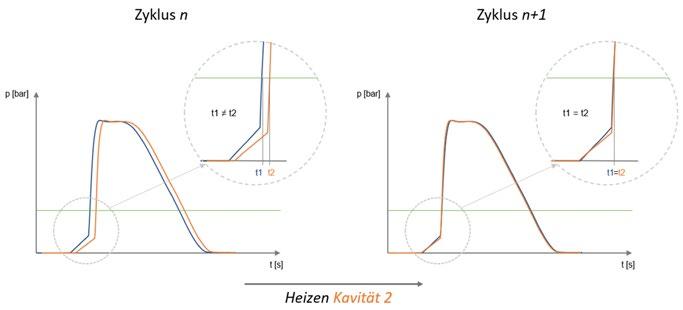

Der Algorithmus minimiert die Zeitdifferenz zwischen den Werkzeuginnendruckkurven der Kavitäten durch die Anpassung der Düsentemperaturen auf ein einstellbares Minimum (t1 = t2). Bild 3 zeigt eine beispielhafte Regelung:

– Links: Die blauen und orangefarbenen Druckkurven sind zeitlich versetzt, was auf eine ungleichmässige Füllung der Kavitäten hinweist.

– Um die Füllung zu synchronisieren, wird die Temperatur in Kavität 2 (orange) erhöht.

– Rechts: Die Kavitäten füllen sich nun gleichmässiger, was zu einer stabileren Prozessführung und besseren Bauteilqualität führt.

Versuche und Prototyp im Labor des IWK

Zur Entwicklung und Erprobung des Prototyps wurden umfangreiche Versuche im Labor des IWK in Rapperswil durchgeführt. Die eingesetzten Spritzgiessmaschinen und Heisskanalregler ermöglichten die Aufzeichnung von Prozessdaten und Stellgrössen. Zudem ist die Maschine zur Aufzeichnung der Werkzeuginnendruckkurven mit einem ComoNeo des Industriepartners Kistler ausgestattet.

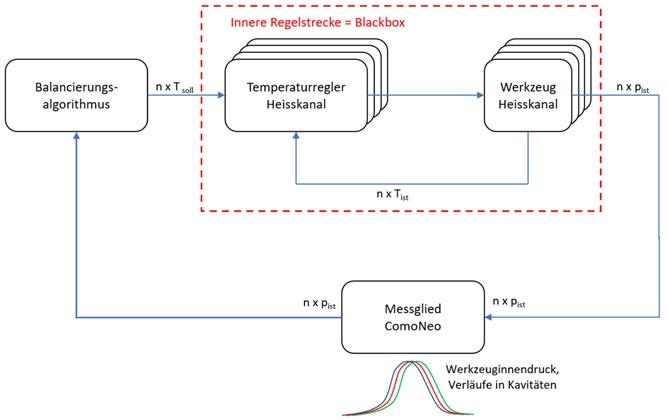

Der Prototyp des Heisskanalbalancierungs-Algorithmus wurde in MATLAB implementiert und greift via ComoNeo auf die neuen Werkzeuginnendruckkurven jedes Zyklus zu. Der BalancierungsAlgorithmus berechnet daraufhin die optimalen Soll-Temperaturen und übermittelt diese an den Heisskanalregler, der die Anpassung vornimmt.

Eine Übersicht über den Regelkreis ist in Bild 4 dargestellt. Die als «Blackbox» gekennzeichnete innere Regelstrecke – sie umfasst den Temperaturregler und das Werkzeug selbst – kann nicht durch den Algorithmus verändert werden.

Dieser Aufbau vor Ort erlaubte eine flexible Entwicklung des Algorithmus in der Laborumgebung durch die OST und ZHAW.

Besuchen Sie uns! Stand 20-D30 13.-15. Mai 2025

Die METRO G Reihe bietet Ihnen mit dem modularen Baukastensystem eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, egal ob einfach oder hochkomplex.

www.motan-group.com

Um die Stabilität des entwickelten Balancierungs-Algorithmus zu testen, wurde dieser in unterschiedlichen Kombinationen aus Spritzgiessmaschine, Heisskanalregler, Werkzeugen und Materialien verwendet.

Insgesamt wurden in den finalen Tests sechs unterschiedliche Materialien eingesetzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich diese besonders in der Bandbreite des Temperaturbereichs sowie hinsichtlich ihres Temperaturniveaus unterscheiden.

Regelprinzip

Die klassischen Regelprinzipien, wie beispielsweise die Auslegung als PID-Regler,

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde der Regler als sogenannter Fuzzy-Regler ausgelegt. Die Fuzzy-Regelung ist eine Methode zur Steuerung oder Regelung von Systemen, bei denen die Eingangs- und/oder Ausgangsgrössen unscharf oder vage definiert sind. Im Gegensatz zur klassischen Regelungstechnik, die auf exakten mathematischen Modellen und festen Regeln basiert, ermöglicht die Fuzzy-Regelung die Verarbeitung unsicherer oder variabler Informationen, die sich unvorhersehbar ändern können.

In Verbindung mit dem Heisskanalbalancierungs-Algorithmus wird die Regelung durch selbstlernende Parameter ergänzt. Dadurch verbessert sich das System von Zyklus zu Zyklus und passt sich dynamisch an das jeweilige Setup und den spezifischen Spritzgiessprozess an.

sind für die vorliegende Anwendung aufgrund der zyklusübergreifenden Regelung und des adaptiven Charakters, bedingt durch die Vielzahl möglicher Setups aus Maschine, Material, Heisskanalregler und Werkzeug, nicht zuverlässig. Aufgrund dieser Kombinationen und der inneren Regelstrecke ist es schwierig, ein Modell zu entwickeln, das allgemeingültig für unterschiedliche Prozesse eingesetzt werden kann. Ansätze wie ein Zustandsregler mit Luenberg-Beobachter oder eine modellprädiktive Regelung scheiden daher ebenfalls aus. Nach eingehender Untersuchung dieser Methoden wurden sie im Projekt verworfen.

Funktion und Ergebnisse des selbstlernenden

Zur Einrichtung des Algorithmus nimmt der Bediener im User-Interface einige Grundeinstellungen vor. Dabei müssen die Heisskanaldüsen den jeweiligen Kavitäten und somit Drucksensoren zugewiesen werden. Ausserdem müssen die gewünschten Temperaturgrenzen des verwendeten Kunststoffs eingegeben werden. Sämtliche weiteren Parameter werden vom Algorithmus selbständig ermittelt bzw. erlernt, können jedoch bei Bedarf vom Bediener überschrieben werden. Es gibt sowohl global bestimmte selbstlernende Parameter als auch eine Vielzahl von Parametern, die individuell für jede Kavität festgelegt werden.

Der selbstlernende Regler kann sich innerhalb von fünf Zyklen pro Kavität auf ein neues Werkzeug einlernen. Der Algorithmus wurde als Zustandsmaschine entwickelt und hat die drei Zustände: Lernen, Regeln und Halten, die automatisch durch den Algorithmus festgelegt werden. In den durchgeführten Tests konnte der Heisskanalbalancierungs-Algorithmus erfolgreich für die automatisierte Balancierung von Mehrkavitätenwerkzeugen eingesetzt werden. In Bild 5 ist ein Beispiel für ein Werkzeug mit vier Kavitäten dargestellt, bei dem der ursprüngliche Füllunterschied bei gleichen Heisskanaltemperaturen von 0,385s auf unter 0,002s durch die Multiflow-Regelung reduziert wurde.

Umsetzung der innovativen Lösung

Die im Rahmen des Innosuisse-Projekts entwickelte Lösung wurde in die Firmware des Prozessüberwachungssystems ComoNeo integriert und erfolgreich getestet. Neben der grundsätzlichen Funktion konnte die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und vereinfachte Anwendbarkeit des selbstlernenden Regelalgorithmus sichergestellt werden. Auf dem Rapperswiler Kunststoff-Forum 2024 sowie auf der Internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung (Fakuma) wurde das finale Produkt erstmals von der Firma Kistler präsentiert.

Kontakt

IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung OST Ostschweizer Fachhochschule Jasper Hollender CH-8640 Rapperswil-Jona jasper.hollender@ost.ch www.ost.ch/iwk n

Die K 2025, die Fachmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie, hat es sich zur Aufgabe gemacht, vom 8. bis 15. Oktober in Düsseldorf zentrale Herausforderungen unserer Zeit aufzugreifen und konkrete Lösungen zu präsentieren. Dies spiegeln auch ihre Leitthemen wider. Eines davon lautet «Embracing Digitalisation».

Die fortschreitende Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten, effizienter und nachhaltiger zu produzieren. Einen Hinweis auf den zunehmenden Digitalisierungsgrad gibt der Digitalisierungsindex 2024 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), wonach die deutsche Wirtschaft in den letzten fünf Jahren um rund 14 Prozent digitaler geworden ist. Besonders stark gestiegen ist die Kategorie «Prozesse», die sowohl den digitalen Reifegrad der unternehmensinternen Abläufe als auch die Vernetzung mit externen Partnern abbildet.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt dabei als entscheidender Meilenstein. Laut einer Bitkom-Studie sehen 78 Prozent der befragten Industrieunternehmen KI als entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit an, während mehr als die Hälfte zunächst die Erfahrungen anderer abwartet. Gleichzeitig fehlen 48 Prozent die notwendigen KI-Kompetenzen und 91 Prozent fordern weniger regulatorische Hürden, um KI-Innovationen nicht auszubremsen.

«Im Kunststoffmaschinenbau wird schon seit über 40 Jahren automatisiert. Jetzt gehen fast alle den Schritt weiter und setzen auf Digitalisierung», sagt Ulrich Reifenhäuser, Vorsitzender des Ausstellerbeirats der K in Düsseldorf. Cyber-Physische Systeme (CPS) und das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen es, Produktionsdaten lückenlos zu erfassen und in Echtzeit auszuwerten. Sensoren überwachen zum Beispiel Temperatur, Durchfluss oder Werkzeuginnendrücke und leiten die Werte an Cloud-Anwendungen weiter. Ein wichtiger Kommunikationsstandard ist dabei OPC UA, der einen sicheren und herstellerübergreifenden Datenaustausch ermöglicht.

Künstliche Intelligenz steigert die Effizienz der Kunststoffindustrie. (Bilder: Messe Düsseldorf)

Die steigende Datenmenge führt zu Fragen der Datennutzung. Laut der Industrieverbände hat der sogenannte EU Data Act hierzu mittlerweile Klarheit geschaffen. Das neue Datengesetz verpflichtet die Maschinenhersteller, die im Betrieb anfallenden Daten dem Nutzer der Maschine auf einfache und verständliche Art maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig rückt die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) in den Fokus, denn durch Echtzeitanalysen können Abweichungen frühzeitig erkannt und ungeplante Stillstände reduziert werden.

KI verleiht digitalen Prozessen eine neue Dynamik, indem selbstlernende Algorithmen grosse Datenmengen analysieren und Prozesse flexibel optimieren. «KI und Digitalisierung sind ein Game-Changer für die Kreislaufführung von Kunststoffen. Voll-

automatisierte Produktionsprozesse, digitale Produktpässe und Simulationen ermöglichen optimierte Arbeitsabläufe und helfen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Ressourcen einzusparen», sagt Dr. Alexander Kronimus, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von PlasticsEurope Deutschland. Maschinelles Lernen beschleunigt darüber hinaus Entwicklungszyklen und verbessert die Prozesssteuerung. Digitale Zwillinge gehen noch einen Schritt weiter: Sie bilden reale Produktionslinien virtuell ab und liefern strukturierte Informationen über die gesamte Maschinenauslastung. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, Maschinendaten und Informationen strukturiert und maschinenlesbar über die gesamte Lebensdauer abzuspeichern. Digitale Zwillinge sollen sich auch für die Anforderungen des Digitalen Produktpasses (DPP) eignen, der mit der im Juli 2024 in Kraft getretenen Ökodesign-Verordnung der EU

Digitalisierung ist ein Leitthema an der K 2025.

(ESPR) eingeführt wurde. Diese virtuellen Abbilder realer Produktionsanlagen beschleunigen Entwicklungsphasen und erleichtern Wartungsstrategien.

Im Bereich der Qualitätssicherung unterstützen Kamerasysteme und KI-basierte Bildverarbeitung die Produktionsprozesse. Sie erkennen Formabweichungen, Oberflächenfehler oder Materialverunreinigungen während der Herstellung und sorgen für ein konsistentes Qualitätsniveau. Diese Technologien ermöglichen eine frühzeitige Fehlererkennung, wodurch Ausschuss reduziert und Ressourcen effizienter genutzt werden.

Im Zuge verschärfter Umweltauflagen und wachsender Kundenansprüche rückt ebenso die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen in den Mittelpunkt. KI-gestützte Sortiersysteme mit Nahinfrarot-Sensorik (NIR) identifizieren verschiedene Kunststoffarten, trennen hochwertige Rezyklate von Verunreinigungen und verbessern die Recyclingqualität.

Digitale Systeme sind zudem eng mit dem DPP verknüpft, der umfassende Informationen über verwendete Rohstoffe, Produktionsprozesse und Recyclingwege liefert.

Diese Technologien unterstützen Unternehmen dabei, geschlossene Material -

kreisläufe zu etablieren, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Anforderungen der ESPR zu erfüllen.

«Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben noch nicht hinreichend in die Digitalisierung investiert, da dies mit erheblichen Kosten verbunden ist und eine spezifische Kompetenz voraussetzt», berichtet Mauritius Schmitz vom Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV). Doch die Digitalisierung erweist sich als Katalysator für eine nachhaltigere und effizientere Kunststoffindustrie. Welch enormes Potenzial die Digitalisierung für die Kunststoffbranche bietet wird auf der K 2025 sowohl an den über 3000 Ausstellerstände zu sehen sein, als auch in den verschiedenen Specials aufgezeigt, die gleichermassen die Herausforderungen diskutieren, allen voran die offizielle Sonderschau der K «Plastics Shape the Future», organisiert von Plastics Europe Deutschland oder auch das VDMA Forum.

Kontakt

Messe Düsseldorf GmbH D-40474 Düsseldorf

+49 211 4560-01

www.k-online.de n

Der offizielle Monitoringbericht bestätigt: Das Rücknahmesystem für Agrarkunststoffe von ERDE Schweiz sammelte im Jahr 2024 rund 2500 Tonnen Agrarkunststoffe. Damit stieg die Menge gegenüber dem Vorjahr (2200 Tonnen) um fast 15%.

Debora

Rondinelli

Silagestretchfolien, Siloflachfolien, Unterziehfolien oder auch Pressengarne – in der Landwirtschaft kommen Jahr für Jahr grosse Mengen an Kunststoffprodukten zum Einsatz und enden oft als Abfall. Um die Umwelt zu schonen, wurde das freiwillige Rücknahmesystem ERDE Schweiz ins Leben gerufen. Hersteller, Landwirte und Sammelstellenbetreiber übernehmen gemeinsam Verantwortung und sorgen dafür, dass Erntekunststoffe über stoffliche Verwertung erfolgreich in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden, um Rohstoffe zu erhalten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Im dritten Sammeljahr konnte ERDE Schweiz die Sammelmenge erneut erhöhen: Rund 2500 Tonnen Agrarkunststoffe wurden gesammelt und Silo- sowie Stretch folien dem Recycling zugeführt. Erstmals wurden auch Pressengarne in das Rücknahmesystem integriert. Zudem konnte das Sammelstellennetz weiter ausgebaut werden, insbesondere in der Westschweiz und im Tessin. Mittlerweile beteiligen sich mehr als 120 Sammelstellen an

Anlieferung der Folien bei der Sammelstelle

der Initiative, indem sie gebrauchte Erntekunststoffe sammeln.

«Damit die Sammlung von Erntekunststoffen gut funktioniert, braucht es genug Sammelstellen. Es ist erfreulich zu sehen, wie das Netz wächst und alle Beteiligten Verantwortung übernehmen, um die Rohstoffe im Kreislauf zu halten», erklärt Riccardo Casanova, Geschäftsführer von ERDE Schweiz, der an der Mitgliederversammlung am 30. Oktober 2024 diese Position neu übernommen hat.

Das Sammelstellennetz wird in Zusammenarbeit mit dem Systembetreiber RIGK kontinuierlich ausgebaut. Wenn die nächste Sammelstelle weit weg ist, besteht die Möglichkeit selbst eine Sammelstelle zu eröffnen (permanent oder mit einzelnen Sammeltagen im Jahr). So können auch die

Betriebe in der Umgebung von einer kürzeren Distanz profitieren. Die Landwirtschaftsbetriebe können hier selbst aktiv werden. Die gebrauchten Folien werden in der Schweiz und in weiteren zertifizierten Verwertungsanlagen in der EU recycelt. Unabhängige Prüfer bestätigen die Sammlung und das Recycling und erstellen einen Bericht, der die Verwertung zertifiziert. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei ERDE Schweiz schliesst den Wertstoffkreislauf, schont die Ressourcen und schützt die Umwelt.

In der Schweiz werden aktuell nur ca. ein Drittel der gebrauchten Silofolien recycelt. Das Potenzial ist folglich noch gross, wirtschaftlich wie umwelttechnisch. Gebrauchte Agrarkunststoffe zu sammeln und zu recyceln, macht einen Unterschied!

Weitere Informationen über ERDE Schweiz ERDE Schweiz ist ein Rücknahme- und Recyclingsystem für Siloballenfolien, Netze und Garne in der Schweiz, das aktiv zu nachhaltiger Agrarwirtschaft in der Futtermittelproduktion und im Obst- und Gemüseanbau beiträgt. Der unabhängige Verein ERDE Schweiz – assoziiertes Mitglied des Dachverbands der Schweizer Kunststoffindustrie KUNSTSTOFF.swiss – ist zusammengesetzt aus Herstellern, Händlern, Entsorgern und Partnerverbänden.

www.erde-schweiz.ch

Entdecken Sie die neuesten Veranstaltungen von KUNSTSTOFF.swiss und bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserer ständig aktualisierten Agenda auf www.kunststoff.swiss/events

Veranstaltung

KOPAS – Einführungskurs: Praxisnaher Einführungskurs der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für die Verantwortlichen im Betrieb mit Bruno Albrecht und Alex Mühlemann mit vielen Übungen an Maschinen, Rollenspielen und Erfahrungsaustausch. 08.04.25

ER FA-Tagung Rapperswil: Ausbildung und Erfahrungsaustausch für Kontaktpersonen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Sicherheitsbeauftragte zu den Themen Stress und Burnout, Rechte und Pflichten der KOPAS und dem Safety Day. Ergänzt durch praxisnahe Workshops und Austauschmöglichkeiten. Zertifiziert mit 2 Fortbildungseinheiten (FBE). 29.04.25

Impuls-Treff St. Gallen: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.

Impuls-Treff Zürich: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends. 05.06.25

Mitgliederversammlung 2025 im Lindt Home of Chocolate: Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm im grössten Schokoladenmuseum der Schweiz. Seien Sie dabei, um mitzubestimmen und wertvolle Kontakte zu knüpfen!

25.06.25

Impuls-Treff Luzern: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.

Berufsbildungstagung in Aarau: Die Tagung bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen in der Berufsbildung auszutauschen

26.08.25

28.08.25

ER FA-Tagung in Olten: Ausbildung und Erfahrungsaustausch für Kontaktpersonen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Sicherheitsbeauftragte zu den Themen Stress und Burnout, Rechte und Pflichten der KOPAS und dem Safety Day. Ergänzt durch praxisnahe Workshops und Austauschmöglichkeiten. Zertifiziert mit 2 Fortbildungseinheiten (FBE). 11.09.25

Impuls-Treff Schaffhausen: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.

17.09.25

Abschlussfeier 2025 in Cham: Auch dieses Jahr feiern wir unsere Absolventinnen und Absolventen und zeichnen die Besten aus. 01.07.25

Impuls-Treff Aargau: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.

Kontakt Kunststoff.swiss

Debora Rondinelli CH-5000 Aarau +41 62 834 00 65 d.rondinelli@kunststoff.swiss www.kunststoff.swiss n

Forschende am Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP haben eine Folie entwickelt, die durch Wärme zu einem Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) aufschäumt – und das ganz ohne gesundheitliche Risiken: Die Folie ermöglicht es, isocyanatfrei zu schäumen und verbessert so die Arbeitssicherheit. Das Material kann für verschiedene Anwendungen angepasst werden, die sich von der Automobil- und Bauindustrie bis zur Verpackungswirtschaft erstrecken.

die Formteilqualität

die Formteilqualität

die Formteilqualität Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten

Sie minimiert gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz und verbessert die Arbeitssicherheit, insbesondere bei Anwendungen vor Ort, wie beispielsweise in der Bauindustrie», betont Pretsch.

Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten

Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten die Formteilqualität

«Ein häufig diskutierter Aspekt bei der Herstellung von PU-Schaum ist das Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz durch Isocyanate, einer der Hauptbestandteile in der chemischen Reaktion zur Bildung von Polyurethan», erläutert Dr. Thorsten Pretsch, Leiter des Forschungsbereichs Syntheseund Polymertechnik am Fraunhofer IAP im Potsdam Science Park. «Unsere Folie ermöglicht es, isocyanatfrei zu schäumen.

Für den Umgang mit Isocyanaten gelten strenge Regelungen und Schutzmassnahmen. Sie sind toxisch und wirken sensibilisierend auf die Atemwege sowie auf die Haut; einige Isocyanate stehen in Ver-

Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten