Im Grogg-Shop einfach und bequem Ihren kompletten Laborbedarf bestellen.

Bei uns finden Sie Verbrauchsmaterialien und Geräte von allen namhaften Hersteller*Innen, Chemikalien und Reagenzien bekannter Marken wie z.B. Avantor, Merck, Sigma-Aldrich sowie individuelle Eigenabfüllungen und Eigenproduktionen. Schauen Sie rein!

Dr. Grogg Chemie AG Gümligentalstrasse 83 CH-3066 Stettlen-Deisswil +41 31 932 11 66 info@grogg-chemie.ch www.grogg-chemie.ch

Das Museum im Kornhaus in Rorschach wirbt für einen Besuch mit dem Satz: «Entdecke die phänomenalen Reize des Puzzle-Zaubers – eine Extraktion mit positiver Auswirkung auf Stimmung und geistige Fähigkeiten!» Ein Besuch der Messe für Life Science und Chemie «Ilmac Basel» hatte für die Besucher viel mit diesem Zauber zu tun, zumal schon die «Extraktion» auf die Fundamente dieser Fachdisziplinen verweist.

Beispiel «Digitaler Zwilling auf der Ilmac»: In der Theorie lassen sich damit alle Produkte, Maschinen, Prozesse und Anlagen digital entwerfen, simulieren und optimieren. Danach geht es in die Realisierung. Läuft dort ein Prozess erst einmal, so wird er parallel als «Digitaler Zwilling» abgebildet, überwacht und optimiert.

In der Praxis – so war im Speakers Corner der Ilmac zu hören – gibt es den idealen «Digitalen Zwilling» allerdings nicht. Stattdessen Puzzleteile: Building Information Modeling, Common Date Environment, Internet-of-Things-Sensoren, Computer-Aided Facility Management u.v.m. Das Gute daran: Es kommt weniger darauf an, mit welchen Puzzleteilen man anfängt. Und das Beste: Jeder konnte auf der Ilmac damit beginnen –ein intensives Fachgespräch an diesem Messestand, eine Information von jenem. Schliesslich sind genügend Puzzleteile zusammen, der «Digitaler Zwilling» für das eigene Unternehmen steht dem Besucher vor Augen.

Genauso führte diese Vorgehensweise Teilnehmer der Ilmac zum Ziel, die sich primär für andere Zukunftsfelder interessierten (z.B. Digitalisierung, Biotechnologie, Waste-to-Resources, Künstliche Intelligenz, Messen, Steuern, Regeln oder Reinraumtechnologie). Die Leidenschaft fürs «Puzzeln» hat bei allen Messebesuchern Stimmung und geistige Fähigkeiten gestärkt sowie die Life-Science- und Chemieunternehmen in der Schweiz und in der Welt vorangebracht.

Für eine zusätzliche Stärkung ist die hier vorliegende Ausgabe gedacht. Dabei haben wir auf einigen Seiten unsere Aufnahmen zusammengepuzzlet, bis die Teile sich zu einem Abbild der ganzen Ilmac fügten. Diese Bildergalerie zeigt Ihnen zusammen mit unseren in Worte gesetzten Messereportagen, was in den Hallen los war und wo die Reise hingeht.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Christian Ehrensberger c.ehrensberger@sigimedia.ch

/ Wir liefern den Nachweis.

Immunologie by Carl ROTH

Immunologische Nachweismethoden spielen eine zentrale Rolle in der modernen biomedizinischen Forschung und Diagnostik.

Darum unterstützen wir Sie ab sofort mit über 1000 neuen Produkten im Bereich der Immunologie. In den Produktkategorien der Antikörper, der ELISA Kits und der Peptiden können wir für Sie auch ganz individuelle Anfragen realisieren. Und dies natürlich mit dem gewohnten Service und der Zuverlässigkeit von Carl ROTH

Entdecken Sie jetzt unsere grosse Sortimentserweiterung unter carlroth.com

Ein neuartiges Molekül speichert zwei positive und zwei negative Ladungen – eine Steilvorlage für die Entwicklung einer künstlichen Photosynthese und vielleicht noch viel mehr. 04

08

Kleiner Schritt zur künstlichen Photosynthese

16

Unerwartete Nebenwirkungen

Allergiemittel, Antidepressiva oder Hormonpräparate schwächen die natürliche Schutzfunktion des Darms, sodass sich krankmachende Bakterien leichter dort ansiedeln können.

Speicheltypen als möglicher Risikoindikator

Eine Untersuchung zeigt, dass sich das Mikrobiom des oberen Verdauungstrakts über Speichelproben charakterisieren und Menschen verschiedenen Mikrobiomtypen zuordnen lassen.

Nachweis gar nicht so einfach

Forschende haben Methoden aus der Umweltanalytik weiterentwickelt, um sie für die Untersuchung von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten nutzbar zu machen.

IMPRESSUM

Die Fachzeitschrift für die Chemie- und Laborbranche www.chemiextra.com

Erscheinungsweise

7 × jährlich

Jahrgang 15. Jahrgang (2025)

Druckauflage 7300 Exemplare

ISSN-Nummer 1664-6770

Verlagsleitung

Thomas Füglistaler

Herausgeber/Verlag

SIGI media AG

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen

+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.sigimedia.ch www.chemiextra.com

Anzeigenverkauf

SIGI media AG

Jörg Signer

Thomas Füglistaler

Andreas A. Keller

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen

+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch

Redaktion

Luca Meister

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen

+41 56 619 52 52 l.meister@sigimedia.ch

Dr. Christian Ehrensberger +41 56 619 52 52 c.ehrensberger@sigimedia.ch

Warum der Schaum so lange hält

Bierschaum: Seine zugrunde liegende Physik kann beim Vergleich der mikroskopisch kleinen Bierfilme, welche die Blasen im Schaum voneinander trennen, sehr unterschiedlich sein.

Ilmac Basel bestätigt allgemeine Event-Trends

Mit der Ilmac hat sich am Rheinknie gezeigt, dass Messen auch im digitalen Zeitalter eine wichtige Business-to-Business-Plattform bieten. Auch bei geänderten Standkonzepten.

Vorstufe

Triner Media + Print

Schmiedgasse 7 CH-6431 Schwyz +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch

Abonnemente +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.chemiextra.com

Druck Fontana Print SA Via Giovanni Maraini 23 CH-6963 Pregassona +41 91 941 38 21 www.fontana.ch

Jahresabonnement Schweiz: CHF 38.00 (inkl. Porto/MwSt.) Jahresabonnement Ausland: CHF 58.00 (inkl. Porto)

Copyright Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGI media AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Copyright 2025 by SIGI media AG, CH-5610 Wohlen

Gehören alte Chemikalien neu bewertet?

Werden die Risiken problematischer Chemikalien angemessen beurteilt? In bestimmten Fällen wohl eher nicht – diesen Schluss zieht eine chinesische Forschungsgruppe.

42

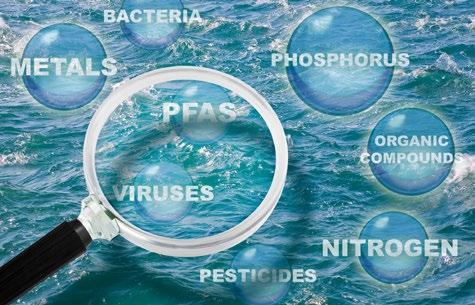

Neues über «Ewigkeitschemikalien»

Von Ersatzstoffen über die Rolle der Bienen bis hin zu kritischen Konzentrationen im Blut gebärfähiger Frauen: Eine Zusammenstellung aktueller Forschungsmeldungen über PFAS.

44

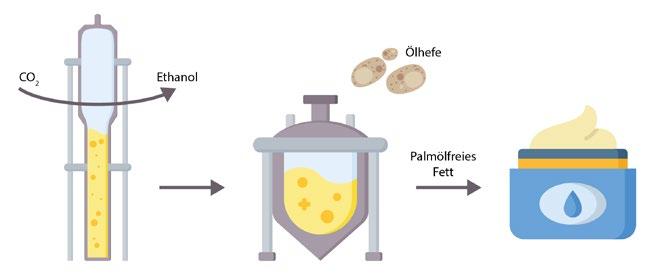

Palmölersatz durch CO 2-Recycling

Endlich gelungen: Aus CO2 kann jetzt ein palmölfreies Fett gewonnen werden. Dadurch soll Palmöl in Kosmetik und vielen anderen Produkten des täglichen Lebens ersetzt werden.

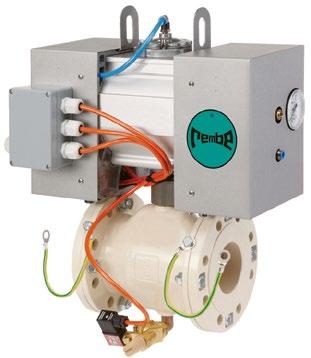

ZUM TITELBILD

Nachhaltige Sensorik für die Zukunft der Chemie

VEGA denkt Nachhaltigkeit ganzheitlich – nicht nur in den Prozessen der Chemie, sondern auch in der eigens dafür entwickelten Messtechnik: Unsere Sensoren sind langlebig und reparierbar, sie halten extremen Bedingungen stand und der Wartungszyklus kann mit dem digitalen Zwilling geplant werden. Unsere Technologie unterstützt die Chemieindustrie dabei, effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher zu produzieren (siehe Fachartikel ab Seite 31)

cGMP-Produktionsanlage für virale Vektoren 46

Stätte erster Chemie-Doktorinnen geehrt

Neuer Vertriebsstandort in Indien

48

VERBANDSSEITEN

SCV-Informationen

PRODUKTE 50

53

LIEFERANTENVERZEICHNIS

VEGA Messtechnik AG

Barzloostrasse 2 CH-8330 Pfäffikon ZH +41 44 952 40 00 info.ch@vega.com www.vega.com

Ein neuartiges Molekül speichert zwei positive und zwei negative Ladungen – das ist eine Steilvorlage der Universität Basel für die Entwicklung einer künstlichen Photosynthese und vielleicht sogar die Rettung des Verbrennungsmotors durch CO2-neutrale Treibstoffe.

Dr. Christian Ehrensberger

Eine Idee für CO2-neutrale Treibstoffe lautet: «Landwirtschaft statt Ölförderung». Statt Erdöl aus unterirdischen Lagern zu holen, soll es doch lieber auf dem Feld wachsen. So wird aus Rapsöl durch Umesterung Rapsölmethylester, und den können wir als Biodiesel verwenden. Aus Zuckerrüben gewinnen wir Zuckersaft und vergären ihn mit Hilfe von Hefen zu Bioethanol. Auch der lässt sich nach Rektifikation und Dehydratation als Treibstoff einsetzen.

Das Beste daran: Was wir im Verkehr durch Treibstoffverbrennung an CO2 ausstossen, verbrauchen die Pflanzen auf dem Feld und spenden uns dafür Sauerstoff. Alles ist in der Balance. Aber es kostet auch viel – vielleicht wären wir weiter, wenn das Öl nicht über viele Jahrzehnte so billig gewesen wäre. Und in der Gesamtumweltbilanz dürfen die energiefressenden Verarbeitungsschritte nicht unter den Tisch fallen, zum Beispiel beim Raps das Mahlen in der Ölmühle.

So mancher Experte ist schon zu dem Schluss gekommen: Ein Biodieselfahrzeug ist in sensiblen Bereichen sinnvoll, etwa in der Näher von Trinkwasserreservoiren, denn da wirkt Rapsöl, anders als Erdöl, nicht als Kontamination. Aber in der Gesamt-Ökobilanz ist es doch nicht CO2-neutral.

Besser als die Natur

Diese Überlegungen haben zu einer neuen Idee geführt: Wir nehmen uns die Natur zum Vorbild und designen danach eine Treibstoffgewinnung mit einem echten CO2-Kreislauf. Wir stossen nur so viel Kohlendioxid aus, wie wieder aufgenommen wird.

Wie sieht unser Vorbild aus? Die Pflanze strebt danach, zu wachsen, und braucht dafür Baustoffe. Dazu setzt sie energiearme Edukte (CO2, H 2O) in energiereiche Produkte um (Zucker), wobei als Nebenprodukt Sauerstoff entsteht. Diese Reaktion benötigt Energie, und die wiederum holt sich die Pflanze aus dem Sonnenlicht.

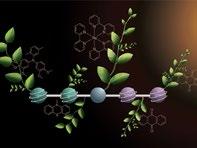

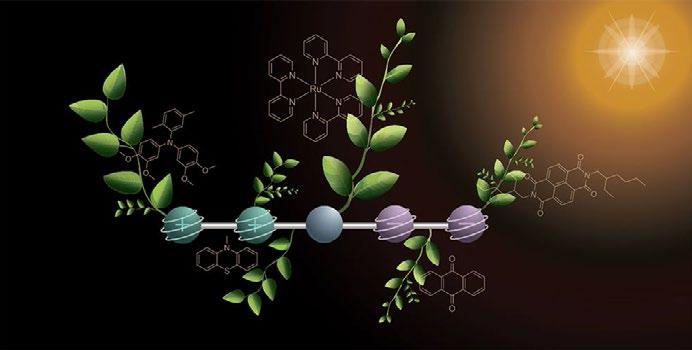

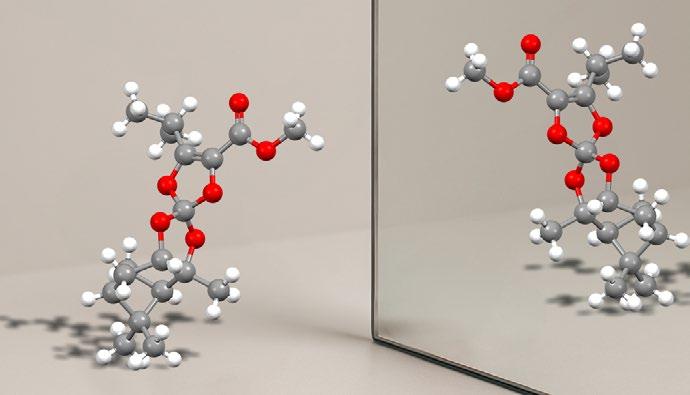

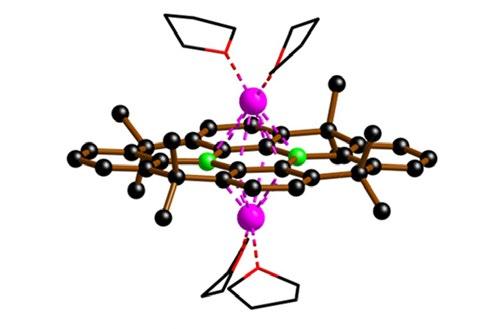

In der Mitte ein metallorganischer Komplex mit sechsfach koordiniertem Ruthenium: Wie bei der natürlichen Fotosynthese speichert das neue Molekül zwischenzeitlich zwei positive und zwei negative Ladungen. (Bild: Deyanira Geisnæs Schaad)

Bei der Reaktion muss die Pflanze ihren wichtigsten Baustoff, den Kohlenstoff, zunächst in eine nutzbare Form bringen –sprich: Sie muss ihn reduzieren. Dafür braucht sie ein Reduktionsmittel. Das ist im einfachsten Falle das Wasser; der enthaltene Sauerstoff wird oxidiert.

In der Natur kann es auch etwas anders laufen: Als Reduktionsmittel stehen alternativ beispielsweise Einsen-II-Ionen oder Schwefelwasserstoff (H2S statt H2O) zur Verfügung. Und es kann auch alles ohne Sauerstoff ablaufen, dann kommt hinten statt Sauerstoffgas zum Beispiel Schwefel heraus. Damit gibt es hier gleich mehrere Stoffwechsel-Designs in der Natur.

reaktion und Dunkelreaktion

Schon die uns geläufigere Photosynthese der Grünpflanzen erweist sich beim genauen Hinsehen als recht komplex. Zum Beispiel wird in einem ersten Schritt («Lichtreaktion») die Lichtenergie der Sonne in chemische Energie umgewandelt –genauer: Das Licht wird genutzt, um Adenosintriphosphat (ATP) zu synthetisieren. Dieses Molekül dient dann sowohl als Energieüberträger als auch als kurzfristiger Energiespeicher.

Bei der Lichtreaktion wird ausserdem NADPH (die reduzierte Form von NADP = Nicotinsäureamid-Adenin-DinukleotidPhosphat) gewonnen. Beide Substanzen, der Energieträger ATP und das Reduktionsmittel NADPH, sind im zweiten Schritt («Dunkelreaktion») am Aufbau der Baustoffe (Zucker) beteiligt.

Lichtreaktion unter der Lupe: Ladungsspeicher sind wichtig Sieht man sich die Lichtreaktion genauer an, so erkennt man: Ganz am Anfang nehmen Farbstoffe, wie etwa der grüne Pflan -

zenfarbstoff Chlorophyll, Licht auf, es werden Elektronen angeregt und können dann an andere Moleküle weitergegeben werden. Unter anderem kommt es darauf an, dass sich dabei Ladungen zwischenspeichern lassen; dann lassen sie sich gut nutzen, um Reaktionen anzutreiben. Ein Forscherteam der Universität Basel hat jetzt ein neues Molekül entwickelt, das unter Lichteinfluss gleichzeitig zwei positive und zwei negative Ladungen speichert. Das Molekül besteht aus fünf Teilen, die in einer Reihe verknüpft sind und jeweils eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Auf der einen Seite des Moleküls sitzen zwei Teile, die Elektronen abgeben und dabei positiv geladen werden. Zwei auf der anderen Seite nehmen die Elektronen auf und werden dadurch negativ geladen. In der Mitte platzierten die Chemiker einen Baustein, der Sonnenlicht einfängt und die Reaktion (die Elektronenübertragung) startet.

Zwei LadungserzeugungsSchritte – schwaches Licht reicht Um die vier Ladungen zu erzeugen, gingen die Forscher schrittweise mit zwei Lichtblitzen vor. Der erste Lichtblitz trifft auf das Molekül und löst eine Reaktion aus, bei der eine positive und eine negative Ladung entstehen. Diese Ladungen wandern jeweils nach aussen an die gegenüberliegenden Enden des Moleküls. Beim zweiten Lichtblitz geschieht die gleiche Reaktion nochmal, so dass das Molekül nun zwei positive und zwei negative Ladungen enthält.

Diese schrittweise Anregung erlaubt es Licht in der Nähe der Stärke von Sonnenlicht zu nutzen. In früheren Forschungsarbeiten war extrem starkes Laserlicht nötig gewesen. Auch bleiben die Ladungen im Molekül lange genug stabil, um sie für weitere chemische Reaktionen zu nutzen.

Prof. Dr. Oliver Wenger und sein Doktorand Mathis Brändlin sehen ihr LadungsspeicherMolekül als wichtigen Zwischenschritt hin zu einer künstlichen Photosynthese . Angesichts der Komplexität der natürlichen Photosynthese fehlt allerdings zu ihrer Imitation noch eine ganze Menge.

«Aber wir haben ein wichtiges Puzzleteil identifiziert und realisiert», sagt Oliver Wenger. Die Erkenntnisse aus der Studie tragen dazu bei, die für die künstliche Fotosynthe -

se zentralen Elektronentransfers besser zu verstehen. Das neuartige Molekül besteht aus fünf kovalent mit einander verbundenen Teilen und weist die Struktur D2–D1–PS–A1–A 2 auf. Dabei ist D2 ein Triarylamin, gefolgt von einem Phenothiazin als D1, in der Mitte als PS ein metallorganischer Komplex mit sechsfach koordiniertem Ruthenium (genauer: [Ru(bipyridyl)3]2+), dann ein Anthrachinon als A1 und schliesslich als A 2 ein Naphthalindiimid [1].

Perspektiven für eine nachhaltige

Das eigentliche (Fern-)Ziel der künstlichen Photosynthese besteht darin, mit Sonnenlicht energiereiche Verbindungen herzustellen: sogenannte Solartreibstoffe wie Wasserstoff, Methanol oder synthetisches Benzin. Werden sie verbrannt, entsteht nur so viel Kohlendioxid, wie zur Produktion der Treibstoffe gebraucht wurde. Sie wären also CO2-neutral.

Mit einer künstlichen Photosynthese im Labor bzw. im industriellen Betrieb wäre auch die lästige Diskussion vom Tisch, warum man Raps und Zuckerrüben, wenn sie schon einmal auf dem Feld gewachsen sind, nicht lieber zu Nahrungsmitteln weiterverarbeitet, statt zu Treibstoffen („TellerTank-Problematik“). Der Verbrennungsmotor erhielte neue Chancen. Und vielleicht lassen sich en passant unsere Wissenslücken über die natürliche Photosynthese schliessen oder exotische Stoffwechselsysteme entwickeln. Denn diese Forschung bewegt sich auch an den Grenzen der Geheimnisse des Lebens.

Zunächst gilt es nun allerdings, über die Ladungsbildung und -speicherung hinaus die gesamte natürliche Lichtreaktion zu imitieren, dann auch die Dunkelreaktion – kurz: die gesamte Photosynthese. Das ruft nach einem stark kooperativen Projekt unter Beteiligung von Universitäten, weiteren Forschungsinstituten sowie ChemieEnergie- und Automobilunternehmen.

Entkopplung von Explosionen, Funken und Flammenfronten: das EXKOP® System von REMBE® ist eine sichere, kostengünstige und unkomplizierte Entkopplung für staubführende Anlagen.

Explosionsdruckentlastung ohne Flammen- und Staubausbreitung: mit dem REMBE® Q-Rohr® können Apparate und Behälter innerhalb von geschlossenen Räumen druckentlastet werden.

Literatur

1. Brändlin, M., Pfund, B. & Wenger, O.S. Photoinduced double charge accumulation in a molecular compound. Nat. Chem. (2025). https:// doi.org/10.1038/s41557-025-01912-x

8703 Erlenbach Telefon 044 910 50 05 www.paliwoda.ch

Offizieller Partner der

Dank Pionierarbeiten an der Universität Genf eröffnen extrem stabile chirale Moleküle mit einer neuartigen Struktur Pharma-Ingenieurinnen und Werkstoff-Ingenieuren weite Forschungsfelder.

Dr. Christian Ehrensberger

Symmetrien spielen in der Natur eine wichtige Rolle. Zum Beispiel können Moleküle mit einem Asymmetriezentrum in zwei räumlichen Konfigurationen auftreten, die sich zueinander spiegelbildlich verhalten: Sie können, wie unsere rechte und linke Hand, nicht durch Drehung oder andere Verschiebungen im Raum zur Deckung gebracht werden. Daher kommt auch die Bezeichnung «chirales Molekül» –von chiral = händisch. Es gibt eine Rechtsund eine Links-Konfiguration (R und S).

Dieselbe Zusammensetzung –mal Heilmittel, mal Gift Ein trauriges Beispiel für die Auswirkungen in biologischen Systemen stellt der Skandal um das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan: Der enthaltene Wirkstoff Thalidomid besteht aus chiralen Molekülen. Moleküle in der einen Konfiguration weisen den gewünschten sedierenden Effekt auf, ihr Spiegelbild jedoch wirkt fruchtschädigend.

Tragischerweise vertrieb das deutsche Pharmaunternehmen Grünenthal, Stolberg, das Medikament zwischen 1957 und 1961 als Racemat (Gemisch aus beiden Konfigurationen) und noch dazu ursprünglich mit einer Empfehlung für Schwangere. Die Folgen zeigten sich an Missbildungen und fehlenden Gliedmassen bei Neugeborenen.

Prägnant lässt sich sagen: Bei chiralen Molekülen kann das eine Heilung bringen und das andere giftig sein. Bei der Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln ist dies zu berücksichtigen. Da die beiden Konfigurationen eine identische chemische Zusammensetzung und (fast) dieselbe Struktur besitzen (bis auf den kleinen Unterschied in der räumlichen Anordnung der Atome), scheint auf den ersten Blick

Im Herzen eine neuartige Architektur: Spiegelbildliche Moleküle mit einem Asymmetriezentrum aus einem Kohlenstoffatom (grau), das nur von Sauerstoffatomen (rot) umgeben ist (Wasserstoffatome: weiss); genauer: Es handelt sich um Tetraoxa-Spiro-Verbindungen, bei denen zwei sauerstoffhaltige Ringe über jeweils zwei Sauerstoffatome mit dem zentralen Kohlenstoffatom («Spiro-Atom») verknüpft sind. (Jérôme Lacour et al., 2025; Bild: Pierrick Berruyer)

eine Trennung unmöglich, doch kann sie beispielsweise mit Hilfe chromatographischer Verfahren unter Verwendung von chiralen Säulenmaterialien gelingen. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass sich ein Molekül in der R-Konfiguration in ein Molekül der S-Konfiguration umwandeln kann. In Abhängigkeit von äusseren Parametern, zum Beispiel der Temperatur, kann dies in unterschiedlichen Zeitspannen erfolgen. Das hat Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines entsprechenden Arzneimittels.

Novum: nur Sauerstoff und Stickstoff um chirales

Das Asymmetriezentrum, das für die Chiralität verantwortlich ist, besteht in der Regel aus einem Kohlenstoffatom, das an unterschiedliche Reste gebunden ist, zum Beispiel an ein Wasserstoffatom, an Kohlenwasserstoffketten oder Ketten mit Heteroatomen (Sauerstoff, Stickstoff). Die

Gruppe von Jérôme Lacour, ordentlicher Professor am Departement für organische Chemie der Abteilung für Chemie und Biochemie der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Genf, hat nun einen neuen Typ von Asymmetriezentren designt. Dabei ist das zentrale Kohlenstoffatom nur von Sauerstoff- und Stickstoffatomen umgeben. Es handelt sich um Tetraoxa-Sprioverbindungen (vier Sauerstoffatome, Abb. 1) oder um AzatrioxaSprioverbindungen (ein Stickstoffatom und drei Sauerstoffatome).

«Moleküle mit dieser neuen Art von stereogenem Zentrum sind noch nie zuvor in stabiler dreidimensionaler Form isoliert worden. Ihre Synthese und Charakterisierung stellen einen bedeutenden konzeptionellen und experimentellen Fortschritt dar», erklärt Jérôme Lacour (Abb. 2) . Die Molekülstrukturen mit Asymmetriezentren aus einem nur an Sauerstoff- und Stickstoffatome direkt gebundenen Koh -

lenstoffatom weisen eine aussergewöhnliche Stabilität auf. Die Umwandlung von einem Molekül in der R-Konfiguration in sein S-Spiegelbild findet in langen Zeiträumen statt.

Olivier Viudes, Doktorand und Erstautor der Studie, präzisiert: «Mit Hilfe von dynamischen Chromatographietechniken und quantenchemischen Berechnungen konnten wir abschätzen, dass es bei einem der entwickelten Moleküle bei Raumtemperatur 84 000 Jahre dauern würde, bis sich die Hälfte einer Probe in ihr Spiegel-Molekül umgewandelt hat.» Bei einem anderen kam man auf 227 Tage bei 25 ° C. Das bedeutet für die Praxis der Pharmaforschung: Für ein Medikament garantiert eine solche Stabilität eine sichere Lagerung, ohne dass besondere Bedingungen (z. B. Kühlung bei Lagerung und Transport) erforderlich sind.

Die von dem Genfer Team entwickelten neuen stereogenen Zentren dürften das Design von dreidimensionalen, stabilen und kontrollierten chiralen Molekülen ermöglichen. Diese Strukturen eröffnen neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Medikamenten oder Materialien.

«Unsere stereogenen Zentren eröffnen einen völlig neuen

Grad an Freiheit und Vorstellungskraft in der chemischen Synthese.»

Prof. Gennaro Pescitelli

Universität Pisa

«Es geht um eine neue Art, den molekularen Raum zu organisieren. Unsere stereogenen Zentren eröffnen einen völlig neuen Grad an Freiheit und Vorstellungskraft in der chemischen Synthese», betont Gennaro Pescitelli, Professor an der Universität Pisa und Hauptmitwirkender an diesem Artikel .

Vorgezeichnetes Vorgehen –Ansatzpunkte für die Forschung

Die Aufgabe für Pharma-Forschergruppen liegt damit auf der Hand: Da die Natur in vielfacher Hinsicht chiral organisiert ist (z. B. Aminosäuren, Zucker, DNA), kom -

men chirale Moleküle als Wirkstoffe grundsätzlich an vielen Stellen in Betracht. Das trifft insbesondere auf die neuartigen Kompositionen mit dem Asymmetriezentrum aus einem Kohlenstoff, umgeben von Sauerstoff und Stickstoff (sonst nichts!) als unmittelbare Bindungspartner, zu. Ist erst einmal ein solcher Wirkstoffkandidat identifiziert, bringt er automatisch einen grossen Vorteil mit: Um die Lagerfähigkeit braucht man sich wohl nicht zu sorgen, liegt die «Halbwertszeit» doch im Bereich einer dreistelligen Anzahl von Tagen oder einer fünfstelligen Anzahl von Jahren. Ähnlich verhält es sich in der Materialforschung: Ein Material mit genialen neuen Eigenschaften und mit dem besagten neuartigen Asymmetriezentrum brächte quasi von Natur aus eine hohe Langzeitstabilität mit. Zu den lohnenswerten Forschungsfeldern sollten ganz allgemein Werkstoffe mit richtungsabhängigen Eigenschaften gehören, wie zum Beispiel Flüssigkristalle, oder stationäre Phasen für die Chromatographie (stereoselektive Trennungen, s. o.).

Auch prädestinieren ihre lichtoptischen Eigenschaften (Drehung der Ebene polarisierten Lichts) langzeitstabile chirale Verbindungen für eine Reihe von Spezialaufgaben. Zu ihnen könnten der Einsatz in extrem scharf sichtbaren Displays oder, umgekehrt, in besonders schlecht identifizierbaren Tarnmaterialien, in Sensoren zur Bestimmung chemischer und biologischer Kampfstoffe oder bei der Verschlüsselung von Daten zählen.

Zugegeben: Das ist zurzeit zum grossen Teil noch etwas spekulativ. Wo aber heute Universitäten, andere Forschungsinstitute und Unternehmen auf den Zug der neuartigen Chiralität aufspringen, könnten morgen ungeahnte Früchte zu ernten sein.

Literatur

1. Une nouvelle architecture au coeur des molécules. Pressemitteilung der Universität Genf vom 15. Juli 2025. https://www.unige.ch/medias/2025/cdp-lacour

2. Olivier Viudes, Céline Besnard, Alexander F. Siegle, Oliver Trapp, Thomas Bürgi, Gennaro Pescitelli, Jérôme Lacour: All-Heteroatom-Substituted Carbon Spiro Stereocenters: Synthesis, Resolution, Enantiomeric Stability, and Absolute Configuration. J Am Chem Soc 2025; 147(24): 21121–21130. doi: 10.1021/jacs.5c06394

››› Gefahrsto e – e zient, flexibel und nachhaltig lagern

››› Lithium-Ionen-Akkus – sicher aufbewahren und laden

JETZT ENTDECKEN:

Das gesamte asecos Produktportfolio

Eine einfache Speichelprobe könnte künftig wertvolle Hinweise auf die Zusammensetzung des Magen- und Dünndarm-Mikrobioms liefern – und damit helfen das individuelle Risiko für bestimmte Erkrankungen abzuschätzen. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass sich das Mikrobiom des oberen Verdauungstrakts zuverlässig über Speichelproben charakterisieren und Menschen verschiedenen Mikrobiomtypen zuordnen lassen.

Das orale Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Bakterien im Mundraum, spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit eines Menschen: Es beeinflusst das Risiko und den Verlauf zahlreicher Erkrankungen von der Mundhöhle bis zur Speiseröhre und dem Magen sowie von Entzündungen im Darm und Infektionen der Atemwege und des Herzens (Endokarditis). Es kann als Reservoir für Erreger dienen, die für gesunde Menschen harmlos sind, aber bei Personen mit geschwächtem Immunsystem schwere Krankheiten auslösen können.

«Das Mikrobiom von Magen und Dünndarm ist jedoch noch verhältnismässig unerforscht», sagt W. Florian Fricke, Professor im Fachgebiet Mikrobiom und Angewandte Bioinformatik der Universität Hohenheim (D). «Um Proben aus Magen und Dünndarm zu nehmen, müssen sich Patientinnen oder Studienteilnehmer einer aufwändigen und unangenehmen Magenspiegelung unterziehen. Viel einfacher und unkomplizierter lassen sich Speichelproben aus dem Mund gewinnen», erklärt der Experte.

Verbindung zwischen Mundund Dünndarmmikrobiom

In einer Studie mit 20 Personen, die sich wegen leichter nahrungsmittelbedingter Magen-Darm-Beschwerden einer Magenspiegelung unterziehen mussten, konnten die Forschenden zwei stabile Mikrobiomtypen in Speichel, Magen und Dünndarm identifizieren. Diese bakteriellen Gemeinschaften waren bei den betreffenden Personen vom Mundraum bis in den Magen und Dünndarm konstant und wurden von jeweils einer Bakteriengattung dominiert. Bestätigen konnten die Forschenden diese Ergebnisse an einem öffentlich zugängli -

chen Datensatz von 254 Menschen, die an der «Reimagine»-Studie teilnahmen. Dabei handelt es sich um eine gross angelegte Forschungsinitiative des Cedars-Sinai Medical Center in den USA, die sich mit der Zusammensetzung und Funktion des Dünndarm-Mikrobioms bei Gesundheit und Krankheit des Menschen beschäftigt. Besonders interessant ist der SpeichelMikrobiomtyp, in dem die Bakteriengattung Prevotella-7 vorherrscht. Teilnehmende beider Studien mit diesem Profil wiesen geringere Mengen potenziell krankmachender Bakterien auf, darunter Arten, die mit Endokarditis (Herzinnenhautentzündung) oder Darmkrebs in Verbindung stehen.

Ausserdem hatten sie niedrigere Werte des Entzündungsmarkers TNF- α im Blut. Da dieses Protein als Zytokin bei vielen chronisch-entzündlichen und Autoimmu -

nerkrankungen eine wichtige Rolle spielt, könnte das auf ein insgesamt geringeres Risiko für Entzündungen und Infektionen bei Menschen mit diesem Mikrobiomtyp hinweisen.

Die Ergebnisse basieren auf einem neu entwickelten Verfahren, mit dem sich auch aus den vergleichsweise bakterienarmen Proben aus Speichel, Magen und Zwölffingerdarm verlässliche Aussagen über das Mikrobiom ableiten lassen. «Aufgrund der geringen Bakterienzahl kann schon ein geringer Eintrag von Bakterien, die nahezu überall in der Umwelt und im Labor vorkommen, bei der Aufarbeitung der Proben zu Verunreinigungen führen, die die Ergebnisse stark verfälschen», erklärt Doktorandin Nina Schmidt die Problematik. Um die

Einsatz von Tieren im Projekt Für die Entwicklung der Mikrobiomanalyse-Methodik wurden Proben aus dem MagenDarm-Trakt von insgesamt 19 Mäusen verwendet. Dabei handelt es sich um Tiere, die bereits für ein anderes Forschungsprojekt getötet worden waren, so dass für dieses Projekt keine zusätzlichen Tiere eingesetzt werden mussten. Weitere Infos zum Thema unter www.uni-hohenheim.de/tierversuche

Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, schloss die Forschungsgruppe deshalb mögliche Verunreinigungen durch strenge Kontrollen in allen Arbeitsschritten aus.

Grundlage für ihre Analysen ist das Erbgut der Bakterien. «Wir nutzten eine Kombination aus DNA und RNA, die sich in den Proteinfabriken der Zelle, den Ribosomen, befindet. RNA kann nur aus aktiven, lebensfähigen Mikroben isoliert werden», beschreibt die Wissenschaftlerin das Vorgehen. «So können wir zum Beispiel aktive

Bakterienarten im Dünndarm von toten, verschluckten und inaktiven Bakterien aus dem Mund oder der Nahrung unterscheiden und die Zusammensetzung der relevanten bakteriellen Gemeinschaften in Magen und Dünndarm besser beschreiben.»

Einfaches Instrument zur individuellen Risikoprognose

«Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Speichelproben künftig in nicht-invasiven und regelmäßig wiederholbaren dia -

gnostischen Tests eingesetzt werden könnten, um das individuelle Risiko für bestimmte entzündliche und infektiöse Erkrankungen abzuschätzen», fasst Professor Fricke die Erkenntnisse zusammen.

Eine solche Diagnostik könnte in der klinischen Praxis helfen, Risikogruppen frühzeitig zu identifizieren und gezielte Präventionsmassnahmen, zum Beispiel prophylaktische Antibiotikabehandlungen, einzuleiten. Angesichts der leichten Handhabung und geringen Belastung für die Patientinnen und Patienten könnten sich damit neue Wege für Speicheltestbasierte personalisierte Mikrobiom-Untersuchungen zur Prävention, Früherkennung und Beobachtung von Erkrankungen eröffnen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Gut Microbes publiziert.

www.uni-hohenheim.de

Wenn es auf die Technik ankommt –zählt nur der Mensch.

Komplettlösungen aus einer Hand. Mess- und Reinraumtechnik müssen immer zuverlässig arbeiten, wenn es um Sicherheit und Gesundheit geht. Weiss Klimatechnik bietet nicht nur höchste Produktqualität als Gerätehersteller, sondern auch zuverlässigen, persönlichen Service von der Planung über die Inbetriebnahme bis zur Qualitätssicherung. Das schätzen unsere Kunden, denn so wird moderne Mess- und Reinraumtechnik nachhaltig zeit- und kostene zient.

info.ch@weiss-technik.com

Weiss Technik AG · Clean Room · www.weiss-technik.ch

Ob und wie sich verschiedene Diäten auf das Immunsystem auswirken, wird jetzt auch klinisch untersucht. (Bild: Shutterstock)

Mikrobiomforschung und mukosale Immunologie

Die Zusammensetzung unserer Nahrung in der frühen Lebensphase kann das Immunsystem stärken. Forschende haben am Mausmodell gezeigt, dass bestimmte Nahrungsbestandteile die Produktion und Vielfalt der Antikörper im Darm erhöhen, und zwar unabhängig von der bestehenden Darmflora.

In unserer Darmflora befinden sich Billionen von Bakterien. Diese sind nicht nur für unsere Verdauung, sondern auch für ein gesundes Immunsystem unerlässlich. Die Erkenntnis, dass sich unsere Ernährung auf unser Immunsystem auswirkt, gewinnt sowohl in der Forschung als auch im öffentlichen Bewusstsein zunehmend an Bedeutung. Bereits 2020 konnte in einer Studie gezeigt werden, dass die Mikroorganismen im Darm, die Darmmikrobiota, das Antikörperrepertoire im gesamten Körper beeinflussen kann.

Lipopolysaccharide (LPS) im Fokus

Insbesondere Antikörper des Typs Immunglobulin A (IgA) sind für die Immunität der Darmschleimhaut entscheidend und spielen eine zentrale Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern, indem sie deren Eindringen und Vermehrung im Darm verhindern. Lipopolysaccharide (LPS) sind Be -

standteile der bakteriellen Zellwand. Diese werden natürlicherweise von lebenden Darmbakterien gebildet, können aber auch in unserer Nahrung vorkommen, insbesondere in fermentierten und wenig prozessierten Lebensmitteln wie Joghurt, Obst und Gemüse. Welchen Einfluss diese LPSMoleküle auf die Immunantwort im Darm haben, wurde in der vorliegenden Studie im Detail untersucht.

Forschende der Universität Bern, des Inselspitals, Universitätsspital Bern und der Charité (Universitätsmedizin Berlin) haben herausgefunden, dass LPS-reiche, ausgewogene Diäten die Vielfalt des Antikörperrepertoires im Darm der Maus erhöhen, insbesondere in der frühen Lebensphase. Die Ergebnisse, die kürzlich in der Fachzeitschrift Cell Press Immunity veröffentlicht wurden, bieten neue Einblicke in die komplexen Mechanismen, durch die sich die Ernährung auf das Immunsystem auswirkt.

Um die Auswirkungen verschiedener Diäten auf das Immunsystem zu untersuchen, nutzten die Forschenden einerseits keimfreie Mäuse, das heisst Mäuse, die komplett ohne Mikroorganismen, einschliesslich Darmbakterien, aufwachsen, und andererseits Mäuse, deren Darm mit Bakterien kolonisiert waren. «Die Clean Mouse Facility an der Universität und dem Inselspital gehört zu den grössten gnotobiotischen Tierhaltungsanlagen Europas und war entscheidend für die Durchführung der Studie», erklärt Stephanie Ganal-Vonarburg, Co-Letztautorin.

Die Mäuse erhielten entweder eine LPSreiche, ausgewogene Standarddiät oder eine LPS-arme, fett- und kohlenhydratreiche Diät. Letztere ähnelt einer typischen westlichen Ernährung mit hohem Fett- und Kohlenhydratanteil und wenig Ballaststoffen oder pflanzlichen Bestandteilen. «Durch den Einsatz von keimfreien Mäusen konn -

ten wir die direkte Wirkung der Ernährung und Nahrungsbestandteile auf das Immunsystem isoliert beobachten und so die Rolle von LPS in der Immunmodulation klarer definieren», sagt Prof. Dr. Francesca Ronchi, eine der Erstautorinnen der Studie, welche die Arbeit an der Universität Bern als Postdoktorandin begonnen hat und jetzt am Institut für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie an der Charité arbeitet. «Um die Immunantwort im Detail zu analysieren, untersuchten wir die IgA-Produktion in darmassoziierten Lymphknoten und den Antikörperspiegel. Das Antikörperrepertoire wurde mittels modernen Sequenziertechniken charakterisiert», so Ronchi.

LPS-reiche Ernährung stärkt Darmimmunität

Die Studie zeigt, dass eine LPS-reiche, ausgewogene Ernährung die Produktion und Diversifizierung von Antikörpern des Typs Immunglobulin A (IgA) im Darm anregen, was für die Abwehr von Krankheitserregern entscheidend ist. «Wenig ausgewogene und wenig vielfältige Diäten enthalten geringere Mengen solcher bakteriellen Moleküle wie LPS und stimulieren das mukosale Immunsystem entsprechend schwächer» sagt Ganal-Vonarburg. Besonders in der frühen Lebensphase ist der Einfluss der Ernährung entscheidend, da er zu einer langfristigen Förderung der Antikörperdiversität im Darm führt. Zu ihrer Überraschung konnte das Team von Forschenden den nahrungsbedingten Effekt sowohl bei keimfreien als auch bei mit kolonisierten Mäusen beobachten. GanalVonarburg hält fest: «Mit anderen Worten: Ernährung im frühen Leben prägt die Darmimmunität, selbst in Abwesenheit von Darmbakterien.» Die Studienergebnisse weisen zudem darauf hin, dass LPS, je nachdem, ob es aus der Nahrung stammt oder von lebenden Darmbakterien gebildet wird, unterschiedliche immunologische Effekte haben kann. Diese Unterscheidung war bisher unzureichend beschrieben.

Die Forschungsarbeiten stärken die Position der Universität Bern als international anerkanntes Zentrum für Mikrobiomforschung und mukosale Immunologie. «Die Erkenntnisse erweitern unser Verständnis darüber,

wie Ernährung und mikrobielle Signale das Immunsystem formen, insbesondere im frühen Leben. Sie zeigen, dass nicht nur die Zusammensetzung der Mikrobiota, sondern auch die Art der aufgenommenen Nahrung langfristig beeinflussen kann, wie der Körper auf Krankheitserreger oder Impfstoffe reagiert», sagt Prof. Dr. Andrew Macpherson, Co-Letztautor der Studie und emeritierter Professor für Gastroenterologie. GanalVonarburg ergänzt: «Wir untersuchen der-

zeit, welche weiteren diätetischen Komponenten das Immunsystem beeinflussen können. Und natürlich, ob sich diese Effekte auch beim Menschen beobachten lassen». Die Erkenntnisse könnten zur Entwicklung neuer Ernährungsrichtlinien beitragen, die die Immunfunktion optimieren, sowie zur Entwicklung neuer Ansätze für die Prävention und Behandlung von Krankheiten.

www.unibe.ch

YMC – Die Konstante in Ihrer Trennung.

Gleichbleibende Ergebnisse – Tag für Tag. YMC-Triart Säulen liefern reproduzierbare Trennungen mit exzellenter Stabilität, hoher Auflösung und analytischer Genauigkeit.

Sie möchten mehr über uns wissen?

ymc-schweiz.ch

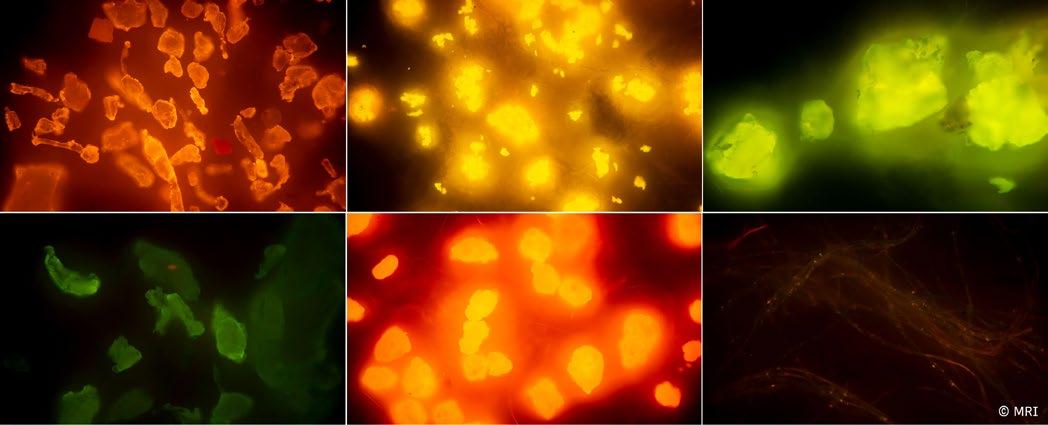

Forschende des Max Rubner-Instituts (D) haben Methoden aus der Umweltanalytik weiterentwickelt, um sie für die Untersuchung von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten nutzbar zu machen. Dabei mussten sie einige methodische Herausforderungen bewältigen.

Wie viel Mikroplastik steckt in Fisch und Meeresfrüchten, die auf unseren Tellern landen? Die Angaben schwanken stark. Das liegt auch daran, dass der Lebensmittelüberwachung standardisierte Analyseverfahren fehlen, um die winzigen Kunststoffpartikel in Fischereierzeugnissen quantitativ nachzuweisen. Dadurch lassen sich die Ergebnisse unterschiedlicher Studien nur schwer bewerten und oft ist unklar, wie zuverlässig vorliegende Daten sind.

Um Plastik im essbaren Gewebe von Fisch und Meeresfrüchten detektieren zu können, müssen organische Verbindungen wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette gründlich entfernt werden. «Das darf die winzigen Kunststoffpartikel nicht beschädigen», sagt Julia Süssmann, Wissenschaftlerin am Max Rubner-Institut und Leiterin des Forschungsprojekts. Süssmann und ihr Team haben eine spezielle Methode erarbeitet, bei der die Proben zunächst enzymatisch und chemisch behandelt werden,

um das Fischgewebe aufzulösen. Die Plastikteilchen werden anschliessend mittels Druckfiltration aus der Flüssigkeit abgetrennt.

Mikroplastik kommt in Fisch und Meeresfrüchten laut bisherigen Daten in geringen Mengen und sehr ungleichmässig verteilt vor. «Darum brauchen wir besonders empfindliche Nachweismethoden», erklärt Süssmann. Mit sogenannten massebasierten Verfahren lässt sich der Gesamtgehalt an Kunststoff in einer Probe bestimmen. Dabei wird beispielsweise die Probe unter Ausschluss von Sauerstoff erhitzt, wodurch sie sich zersetzt und gasförmige Produkte bildet. Anhand deren Signale kann anschliessend berechnet werden, wie viel Plastik in der Probe enthalten war. Mit dieser Methode kann eine grosse Bandbreite an Kunststofftypen, wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP), nachgewiesen werden.

Ausserdem entwickelten die Forschenden ein Verfahren, um Kunststoffe selektiv anzufärben. Durch die Zugabe eines Fluoreszenzfarbstoffs, etwa Nilrot, können kleine, farblose Kunststoffpartikel, die mit klassischer Lichtmikroskopie oft nur schwer erkennbar sind, besser sichtbar gemacht werden. Die Fluoreszenz natürlicher Partikel, wie Bruchstücke von Garnelenschalen oder Gräten, wird dabei mit einem zweiten Farbstoff, der nur natürliches Gewebe anfärbt, unterdrückt. Mit einer halbautomatischen Bildanalyse kann Mikroplastik zuverlässig von natürlichen Partikeln unterschieden werden, was es ermöglicht, Menge, Grösse und Form der Kunststoffteilchen zu charakterisieren.

Um die Art des Mikroplastiks zu identifizieren, stellen schwingungsspektroskopische Verfahren gegenwärtig den Standard dar. Dabei wird die Probe mit Infrarotlicht (Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie) oder Laserlicht (Raman) bestrahlt und aus dem Absorptionsverhalten beziehungsweise

der Streuung am Partikel Rückschluss auf die Art des Kunststoffs gezogen. Beide Methoden können mit der Mikroskopie gekoppelt werden, wodurch sich auch kleinste Plastikpartikel zuverlässig von natürlichen Partikeln unterscheiden lassen. Diese Analytik ist jedoch meist sehr zeitaufwendig und nicht für den Nachweis von Nanoplastik geeignet.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (Py-GC/MS) am besten für die quantitative Analyse von Mikroplastik in Fischereierzeugnissen geeignet ist. Dabei wird die Probe unter Sauerstoffausschluss erhitzt, wodurch sie sich zersetzt und gasförmige Pyrolyseprodukte bildet. Über die Intensität des Signals dieser Produkte kann anschliessend berechnet werden, wie viel des jeweiligen Kunststoffs in der Probe enthalten war. Die Py-GC/MS konnte im Projekt eine grosse Bandbreite an Kunststofftypen, zum Beispiel Polyethylen, Polystyrol oder Polypropylen, empfindlich nachweisen (Untergrenze der erfassbaren Menge: 0,4 bis 1,7 Mikrogramm reiner Kunststoff). Zu beachten ist, dass es in Proben mit unbekannter Zusammensetzung zu Unsicherheiten bei den Messungen bezüglich der genauen Menge der Kunststofftypen kommen kann. Bei der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) werden Kunststoffe anhand spezifischer Wechselwirkungen von Atomen mit elektromagnetischer Strahlung identifiziert. Da die Signalintensität von der Menge abhängt, kann auch hier der Kunststoffgehalt berechnet werden. Die NMR war im Projekt für weniger Kunststofftypen geeignet als die Py-GC/MS, konnte deren Menge aber genauer bestimmen. Es zeigte sich, dass dieses Verfahren besser für die gezielte Analyse einzelner Kunststoffe statt einer unbekannten Mischung geeignet ist. Die Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC), ein klassisches Verfahren der Polymeranalyse, wurde im Projekt als zu unempfindlich für den Nachweis von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten eingeschätzt. Es waren mindestens 100 Mikrogramm je Kunststofftyp nötig, damit diese detektiert werden konnten. Die DSC wurde deshalb im Methodenvergleich nicht weiter berücksichtigt.

Zum Screening – also zur schnellen Überprüfung, ob überhaupt Plastik in einer Probe enthalten ist – eignet sich das Fluoreszenz-Imaging. Dabei wird die Masse von Partikeln anhand optischer Informationen geschätzt. Weil dabei nur zwischen Plastik und Nichtplastik unterschieden werden kann, ist die Bestimmung der Masse einzelner Kunststofftypen nicht möglich. Im Projekt zeigte sich, dass die Abschätzung der Gesamtmasse an Mikroplastik grundsätzlich zwar möglich war, das Fluoreszenz-Imaging aber im Vergleich zu den anderen Verfahren ungenau ist. Es kann dennoch Hinweise liefern, ob eine Untersuchung mit aufwendigeren Methoden sinnvoll wäre

Nachweis von

Dass Gegenstände aus Plastik überall zu finden sind, erschwerte die Arbeit im Labor. Denn trotz grosser Sorgfalt können durch Messgeräte, Schutzkleidung oder die verwendeten Chemikalien Kunststoffpartikel in die Proben gelangen. «Wir haben deshalb penibel darauf geachtet, nicht selbst Plastik in die Proben einzutragen», sagt Süssmann. Zudem wurden «Blindproben» parallel zu den Lebensmittelproben untersucht, um eine Kontamination abschätzen zu können.

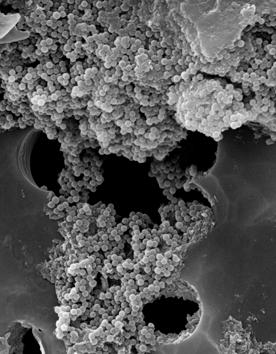

Auch am Nachweis von Nanoplastik – also noch kleineren Teilchen als Mikroplastik –wurde im Projekt gearbeitet. Die Abtrennung solcher Kunststoffpartikel vom Lebensmittel war jedoch sehr schwierig, selbst nach chemischem Aufschluss. Nanoplastik verklumpte und haftete zum Teil an den Poren des eingesetzten Membranfilters. Zudem überlagerten Lebensmittelbestandteile wie Proteine oder Fette die Kunststoff-Signale bei den Analysen. Ein zuverlässiger Nachweis von Nanoplastik in Fisch und Meeresfrüchten ist bisher nicht gelungen.

Das Thema Mikroplastik ist komplex und die Datenlage zu möglichen Auswirkungen noch unzureichend. «Mikroplastik ist kein Problem, das sich nur auf Fisch und Meeresfrüchte beschränkt», sagt Süssmann. «Im Rahmen unserer Forschung haben wir auch in Milch, Fleisch, Eiern und Honig Hinweise auf Plastikpartikel gefunden.»

Nach derzeitigem Wissensstand ist es laut Bundesinstitut für Risikobewertung un -

Polystyrol-Nanopartikel in einer Fischprobe – Aufnahme mit Rasterelektronenmikroskop, im Hintergrund ist der Membranfilter zu erkennen.

wahrscheinlich, dass von Mikroplastik in Lebensmitteln gesundheitliche Risiken für die Menschen ausgehen. Zur wissenschaftlichen Absicherung ist jedoch noch weitere Forschung, etwa zur Wirkungsweise und zu den Aufnahmepfaden, nötig. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Food Control veröffentlicht.

www.mri.bund.de

LIMS bringen Effizienz und Flexibilität in den Laboralltag. Doch eine solide Planung bei der Implementierung ist notwendig. Der Tiergesundheitsdienst Bayern hat ein LIMS eingeführt – und profitiert jetzt nicht nur im Bereich der Auftragsverwaltung und des Probenmanagements.

Mark Schneider ¹

Der Tiergesundheitsdienst Bayern (TGD) ist eine Selbsthilfeeinrichtung der bayerischen Landwirtschaft mit grosser Verantwortung für alle wichtigen Nutztierarten. Im Mittelpunkt steht die Gesundheit der Tiere und damit auch die Sicherstellung gesundheitlich einwandfreier Nahrungsmittel, die von diesen Tieren stammen. Doch wie erfüllt man diesen Auftrag am besten?

Das Herzstück der gesamten Infrastruktur ist beim TGD Bayern ein Labor-Informations und Management-System, das Dienstleistung, menschliche Skills und Analysedaten in Form eines Auftrages zusammenführt und verwaltet. «Bei der Digitalisierung von Unternehmensprozessen ist es wichtig, dass man sowohl die eigenen Prozesse wie auch die Firmen-Infrastruktur und Bedürfnisse aller Stakeholder kennt», sagt Sabine Otto, IT-Leiterin beim TGD. «Nur dann verschmelzen alle Komponenten zu einer effizienten Arbeitsumgebung.»

Das war vor 10 Jahren keineswegs der Fall. Damals wurden die Aufträge in Papierform verwaltet, man war also weit entfernt von einem holistischen Ansatz. Als der ExcelDschungel und selbstgestrickte Datenbanken dem wachsenden Auftragsvolumen nicht mehr gerecht wurden, engagierte man einen externen Dienstleister. Dieser war aber nicht vom Fach und verstand die Laborumgebung zu wenig – der Tiefpunkt war erreicht. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung machte sich Frau Otto auf die Suche nach einem LIMS und definierte einen Anforderungskatalog. Erfüllen konnte diesen die AAC Infotray AG, die neben «Limsophy

1 AAC Infotray AG

IT-Leiterin

LIMS» auch Fachwissen und Erfahrung in das Projekt einbrachte.

System durch Prozesse geformt

Der Tiergesundheitsdienst bietet ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Diagnostik, Tiergesundheit und Beratung an, wobei sich der Auftrag nicht nur auf die grossen Nutztierarten konzentriert, sondern auch Bienen und Fische umfasst. Landwirte können sich zum Umgang mit Maul-und-Klauenseuche beraten lassen, zum optimalen Ausbau ihrer Ställe, der Belüftung oder zur Ernährung ihrer Tiere. Die Leistungen des TGD stehen den praktizierenden Tierärzten genauso zur Verfügung wie der interessierten Wirtschaft. Zwei weitere wichtige Bereiche sind die praxisorientierten Forschungsaufträge , die vom Bund und dem Freistaat Bayern vergeben werden, oder die Einbindung in landesweite Untersuchungs- und Bekämpfungsprogramme gegen Seuchen. Das Labor des TGD Bayern findet täglich die Balance zwischen diesen verschiedenen Anforderungen: einerseits wenige Proben mit grossem Verwaltungsaufwand,

andererseits Massenproben mit hohem Durchsatz, die gleichzeitig auch zeitkritisch sind. Limsophy LIMS puffert die Heterogenität dieser Aufträge, indem es den Auftrag als zentrales Element erstellt und die Zusatzinformationen zu Landwirt, Proben und Medikamenten mit diesem Auftrag verknüpft. Die gleiche Komplexität herrscht bei den Rechnungen. So hat z. B. jedes Tier eine eigene Verrechnungsklasse, die Stundensätze von Ärzten oder Technikern sind verschieden hoch, viele Landwirte sind Mitglied bei einem Agrarverband, wo sie günstigere Konditionen für Veterinärdienstleistungen erhalten. Die Medikamente und Sachmittel kommen als krönender Abschluss noch hinzu.

«Unsere Fakturierung stellt sehr hohe Anforderungen an das Laborsystem», sagt IT-Leiterin Otto. «Das geht so weit, dass gewisse Aufträge mehrere Rechnungsempfänger haben können: den Landwirt, seinen Verband und vielleicht noch eine Ausgleichskasse. Unser LIMS stellt für diese verschiedenen Leistungsempfänger gesammelte Rechnungen zusammen, sodass nicht jede Rechnung einzeln verschickt werden muss.» Die Komplexität bei diesen Rechnungsvarianten konnte im Vorfeld unmöglich antizipiert werden. Es braucht also eine Software, die sich an diese unerwarteten Situationen anpassen kann. Die Umsetzung von spezifischen Anforderungen wird in solchen Fällen vom Team des TGD Bayern und der Projektleitung der AAC Infotray AG gemeinsam ausgearbeitet, wobei oft Erfahrungswerte aus anderen LIMS-Projekten in die Lösung einfliessen.

«Die Expertise des LIMS-Herstellers im Laborumfeld ist ein wichtiges Kriterium», sagt

Dr. Claudia Nessler, Laborleiterin und LIMSBeauftragte: «Bei AAC Infotray hat uns gefallen, dass die Projektleitung ausschliesslich aus Naturwissenschaftlern besteht, die uns verstehen und auf Augenhöhe begegnen. Beeindruckt waren wir vom ‹Perlenprinzip› der Software, was vereinfacht bedeutet, dass die Daten in verschiedenen Modulen und Darstellungen betrachtet werden können. Dadurch ist eine komplexere Analyse möglich.» Die enge Zusammenarbeit im Team führt fast immer zu den besten Ergebnissen. Daher einigte man sich darauf – auch nach Projektabschluss – wöchentliche Meetings abzuhalten, um die Anwendung weiter zu optimieren. Mittlerweile ist dabei die 156. Version der angepassten Basissoftware entstanden. «Technisch können wir fast alles selbst machen, aber wir brauchen die Meetings, um das System weiterzuentwickeln – und da sind unzählige gute Ideen entstanden», berichtet Sabine Otto. «Als zum Beispiel das Lizenzmodell des ERP-Systems vom Hersteller über Nacht geändert wurde, mussten wir dieses System kurzfristig ersetzen. Bei den wöchentlichen Meetings kam das Problem zur Sprache und als Lösung bot Limsophy ein fertig integrierbares Modul zur Chemikalien- und Referenzsubstanzenverwaltung an, das nach kleinen Anpassungen die Aufgaben des ERP übernehmen konnte.»

Der TGD Bayern unterhält an allen Standorten Apotheken mit Medikamenten, die

aus rechtlichen Gründen streng getrennt sein müssen. An jedem Standort ist ein Arzt verantwortlich für die Medikamentenlogistik. Die Angestellten müssen wissen, wo das jeweilige Medikament liegt, was dank des aufgedruckten Barcodes problemlos möglich ist. Wenn eine Packung die Apotheke verlässt, wird der neue Standort des Medikaments in Limsophy erfasst. Der neue Standort ist in diesem Fall der Kofferraum eines Tierarztes, wo die Medikamente bis zur Abgabe an den Landwirt verbleiben. Falls bei der Behandlung nur ein Teil der Verpackungseinheit verbraucht wird, notiert man auch das in Limsophy und die restlichen Packungen oder Flaschen können bei einem neuen Einsatz weiterverwendet werden. Diese mobilen Apotheken werden bei der halbjährlichen Inventur des TGD Bayern genauso wie die Apotheken an den Standorten mitkontrolliert. Das LIMS ermöglicht jederzeit eine Übersicht über den Bestand. Ein weiterer Vorteil der LIMS-Integration: die Medikamentenlogistik ist automatisch mit dem Rechnungsoder Berichtsmodul verknüpft. So wurde aus der anfänglichen Idee einer einfachen Verwaltung von Substanzen eine komplette digitale Medikamentenverwaltung. Wie in jedem Labor tauchen beim TGD immer wieder neue Situationen auf, bei denen bestehende Prozesse verändert werden müssen. So zum Beispiel die Anpassung eines Importfilters für ein neues Gerät oder eine geänderte Methode. Auch bei der Logistik können plötzlich neue Prozesse hinzukommen: Momentan wird die Probenanlieferung aus den unzähligen

Tiergesundheitsdienst Bayern

Der TGD besitzt 10 Standorte und betreibt mehrere Labore am Hauptstandort Poing. 260 Angestellte, darunter Tierärzte, Beratungs- und Laborpersonal werten im Jahr 3

Millionen Proben aus und untersuchen unzählige Tiere. Ohne unterstützenden IT-Infrastruktur kann ein solcher Betrieb heute nicht aufrechterhalten werden.

Schlachthöfen Bayerns noch in Papierform abgewickelt, aber demnächst soll jedes Paket einen Barcode erhalten und Limsophy die digitalen Sendungsnachweise einschliesslich Zeitstempel an jedem Übergabeort übernehmen. Kann sich das LIMS an solche neuen Herausforderungen anpassen, macht das den Kunden unabhängig und reaktionsfähig. So kann ein Labor flexibel neue Geschäftsmodelle entwickeln.

Die LIMS-Installation und der damit verbundene Aufwand seitens Kundschaft und Projektleitung ist eine Investition in die Zukunft. Ist die Software einmal eingeführt, wird sie zu einem vollwertigen Mitglied der Laborgemeinschaft. «Wir arbeiten sicherer, schneller und transparenter», fasst Sabine Otto zusammen. «Wir sparen auch Kosten, indem wir nur noch mit einer Software arbeiten und die Mitarbeitenden nur noch in einer Software schulen müssen.»

Der TGD Bayern feierte 2024 seinen 75. Geburtstag. Und die IT-Leiterin ist davon überzeugt, dass auf Basis des permanenten LIMS-Ausbaus noch viele erfolgreiche Dekaden vor ihnen liegen: «Bislang wurde noch kein einziger unserer Wünsche nicht erfüllt.» Beispielsweise können über das integrierte Web-Interface die Probenergebnisse und die Antibiotikanutzung an die staatliche HIT-Datenbank übermittelt werden. Dafür wurde ein eigenes HIT-Modul gebaut. Frau Otto sagt abschliessend: «Mit Limsophy können wir uns generell viel besser auf neue Situationen vorbereiten.»

www.infotray.com Eine Art digitale Apotheke: Mithilfe von «Limsophy LIMS» haben die Angestellten jederzeit den Überblick über die Medikamentenvorräte.

Rasterelektronenmikroskopische Darstellung einer Darmbakteriengemeinschaft (1:1 000 000). Durch ihre Interaktionen bilden diese Mikroorganismen ein für die menschliche Gesundheit essentielles Ökosystem. Medikamente können dieses fragile Gleichgewicht empfindlich stören – sie eliminieren nützliche Bakterien und begünstigen damit das Wachstum schädlicher Arten. (Bild: Maier Lab, Strukturmikroskopie Core Facility, Elke Neudert)

Allergiemittel, Antidepressiva, Hormonpräparate und Co.: Viele Nicht-Antibiotika schwächen die natürliche Schutzfunktion des Darms, sodass sich krankmachende Bakterien leichter dort ansiedeln können. Das zeigt eine neue Studie der Universität Tübingen.

Der menschliche Darm beherbergt ein dichtes Netzwerk aus Mikroorganismen, insgesamt als Darmmikrobiom bezeichnet, das unsere Gesundheit aktiv mitgestaltet. Die Mikroorganismen helfen bei der Verdauung, trainieren das Immunsystem –und schützen uns gegen gefährliche Eindringlinge. Dieser Schutz kann nicht nur durch Antibiotika gestört werden, mit denen bei einer Therapie das Wachstum krankheitserregender Bakterien gehemmt werden soll. Eine neue Studie zeigt: Auch viele Medikamente, die eigentlich nur auf den menschlichen Körper wirken sollen, können das Mikrobiom verändern. Dadurch können Krankheitserreger leichter im Darm wachsen und Infektionen verursachen. Die Studie unter der Leitung von Professorin Lisa Maier vom Interfakultären Institut für Mikrobiologie und Infektions -

medizin und dem Exzellenzcluster «Kontrolle von Mikroorganismen zur Bekämpfung von Infektionen» (CMFI) der Universität Tübingen wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht.

Die Forschenden untersuchten 53 gängige Nicht-Antibiotika, darunter Allergiemittel, Antidepressiva oder Hormonpräparate. Ihre Wirkung wurde im Labor in synthetischen und echten menschlichen Darmgemeinschaften getestet. Das Ergebnis: Rund ein Drittel dieser Wirkstoffe förderte das Wachstum von Salmonellen, Bakterien, die schwere Durchfallerkrankungen auslösen können. Lisa Maier, die Seniorautorin der Studie, sagt: «Dieses Ausmass war vollkommen unerwartet. Viele dieser nichtantibiotischen Medikamente hemmen nützliche Darmbakterien, während krankmachende Keime wie Salmonella Typhimurium unempfindlich sind. So entsteht im Mikrobiom ein Ungleichgewicht, durch das Krankheitserreger im Vorteil sind.»

Die Forschenden beobachteten einen ähnlichen Effekt bei Mäusen, bei denen bestimmte Medikamente zu einer stärkeren Vermehrung von Salmonellen führten. Die Folge war ein schwerer Verlauf einer Salmonellose, gekennzeichnet durch einen schnellen Krankheitsausbruch und starke Entzündungen. Der Wirkmechanismus sei vielschichtig, berichten Dr. Anne Griesshammer und Dr. Jacobo de la Cuesta, Hauptautoren der Studie und aus der Forschungsgruppe von Lisa Maier. Die Medikamente senkten die Gesamtbiomasse der Darmflora, störten die Artenvielfalt oder beseitigten jene Bakterien, die normalerweise mit den Krankheitserregern um Nährstoffe konkurrieren. Dadurch ver-

schwänden natürliche Konkurrenten krankmachender Keime wie Salmonella, die sich dann ungehindert vermehren können. Die Medikamente senkten die Gesamtbiomasse der Darmflora, störten die Artenvielfalt oder beseitigten jene Bakterien, die normalerweise mit den Krankheitserregern um Nährstoffe konkurrieren.

«Nun haben wir starke Hinweise, dass auch viele andere Medikamente diese natürliche Schutzbarriere unbemerkt schädigen.»

Prof. Dr. Lisa Maier

Seniorautorin der Studie

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei der Einnahme von Medikamenten nicht nur die gewünschte therapeutische Wirkung beobachtet werden muss, sondern auch der Einfluss auf das Mikrobiom», sagt Griesshammer. «Die Einnahme von Medikamenten ist häufig unvermeidbar. Aber selbst Wirkstoffe mit vermeintlich wenigen Nebenwirkungen können im Darm sozusagen die mikrobielle Schutzmauer zum Einsturz bringen.» Und Maier ergänzt: «Es ist bekannt, dass Antibiotika die Darmflora stören können. Nun haben wir starke Hinweise, dass auch viele andere Medikamente diese natürliche Schutzbarriere unbemerkt schädigen. Das kann für geschwächte oder ältere Menschen gefährlich werden.»

Forderung nach Neubewertung von Medikamentenwirkungen

Die Forschenden empfehlen, dass die Wirkung von Medikamenten auf das Mikrobiom bei der Entwicklung systematisch mituntersucht werden sollte – insbesondere bei Medikamentenklassen wie Antihistaminika, Antipsychotika oder selektiven Östrogen-Rezeptormodulatoren und bei der Kombination mehrerer Medikamente. Das Team von Lisa Maier hat ein neues Hochdurchsatzverfahren entwickelt, mit dem sich schnell und zuverlässig testen lässt, wie Medikamente die Widerstandsfähigkeit des Mikrobioms unter Standardbedingungen beeinflussen. Dieses grossangelegte Screening soll helfen, Risiken

frühzeitig zu erkennen und Therapien anzupassen. Diese Erkenntnisse erfordern ein Umdenken in der Arzneimittelforschung: Medikamente sollten künftig nicht nur pharmakologisch, sondern auch mikrobiologisch bewertet werden. «Wer das Mikrobiom stört, öffnet Krankheitserregern Tür und Tor – es ist integraler Bestandteil unserer Gesundheit und muss als solches in der Medizin betrachtet werden», betont Maier. Medikamente sollten künftig nicht nur pharmakologisch, sondern auch mikrobiologisch bewertet werden.

Rektorin Prof. Dr. Dr. h.c. (Doshisha) Karla Pollmann unterstreicht: «Die Mikrobiomforschung in Tübingen hat hier einen wichtigen Erkenntnisgewinn vorzuweisen. Wenn bei der Entwicklung von Arzneimitteln die Wirkung auf das Mikrobiom einbezogen wird, besteht die Hoffnung, dass Patientinnen und Patienten langfristig passendere Therapien mit reduzierten Nebenwirkungen erhalten können.»

https://uni-tuebingen.de

EIN INSTRUMENT. ZWEI FUNKTIONEN.

Vollautomatisierte Derivatisierung mit patentierter Micro-Droplet Sprühtechnologie und integriertem Plattenheizer

MAXIMAL EFFIZIENT UND FLEXIBEL

Das Module DERIVATIZATION wurde speziell für die vollautomatische Derivatisierung von HPTLC-Platten entwickelt und kombiniert präzises Sprühen von Derivatisierungsreagenzien mit gleichmässigem Erhitzen der Platte – für maximale Effizienz und exakte Ergebnisse.

Flexibel einsetzbar, sowohl stand-alone, als auch nahtlos integriert mit weiteren HPTLC PRO Modulen.

Höchste Anwendersicherheit durch Automatisierung und Abzugsanbindung

Maximale Homogenität in der Reagenz- und Wärmeverteilung

Optimaler Reinigungsablauf zwischen den Düsenwechseln

Kostengünstig durch geringen Reagenzienverbrauch

wichtig. (Bild: Shutterstock)

Erkenntnisse, die nicht nur Brauereien dienen

Braukunst misst sich auch im Rezept für stabilen Bierschaum. Die neuste Erkenntnis aus der Forschung: Sowohl Lagerbiere als auch belgische Ales können sehr stabilen Schaum haben. Die zugrunde liegende Physik kann jedoch beim Vergleich der mikroskopisch kleinen Bierfilme, welche die Blasen im Schaum voneinander trennen, sehr unterschiedlich sein.

Peter Rüegg ¹

Nichts geht der Bierliebhaber und der Bierliebhaberin über eine Schaumkrone, die auf dem goldenen, perlenden Gerstensaft sitzt. Doch bei vielen Bieren platzt dieser Traum schnell, und der Schaum fällt in sich zusammen, bevor man den ersten Schluck nehmen kann. Allerdings gibt es auch Biersorten, bei denen die Schaumkrone lange hält.

Weshalb das so ist, haben Forschende um Jan Vermant, Professor für Weiche Materialien an der ETH Zürich, jetzt herausgefunden. Ihre Studie wurde soeben in der Fachzeitschrift Physics of Fluids veröffentlicht. Sieben Jahre haben der Belgier und seine Mitarbeitenden daran gearbeitet.

1 ETH Zürich

Alles begann mit einer einfachen Frage an einen belgischen Brauer: «Wie kontrollierst du den Brauprozess?» – «Indem ich den Schaum beobachte», lautete die Antwort. Heute kennen die Wissenschaftler die Mechanismen hinter dem perfekten Bierschaum. Und vielleicht können Biertrinkerinnen künftig die Schaumkrone im Glas etwas länger bewundern, ehe sie ihren Durst löschen.

In der Studie zeigen die Materialwissenschaftler, dass «Tripel»-Biere unter den untersuchten belgischen Bieren den stabilsten Schaum haben, gefolgt von «Dubbel»-Bieren. Am wenigsten stabil ist der Schaum bei «Singel»-Bieren, die weniger intensiv vergoren werden und den geringsten Alkoholgehalt aufweisen.

Auch zwei Lagerbiere von grossen Schweizer Brauereien haben die Forschenden untersucht. Die Schaumstabilität dieser Biere sei vergleichbar mit jener von Belgischen Ales, obwohl die Physik hinter der Schaumstabilität verschieden sei. Interessanterweise habe eines der getesteten Schweizer Lagerbiere bezüglich der Schaumstabilität nicht so gut abgeschnitten. «Das könnten wir dank unserer neuen Erkenntnisse durchaus verbessern», sagt Jan Vermant.

Bisher nahmen die Forschenden an, dass die Stabilität des Bierschaums vor allem von proteinreichen Schichten an der Oberfläche der Bläschen abhängt: Die Proteine stammen aus dem Gerstenmalz und beeinflussen die Oberflächenviskosität, also

deren Fliessfähigkeit, sowie die Oberflächenspannung.

Doch die neuen Experimente zeigen, dass der entscheidende Mechanismus komplexer ist und stark von der Biersorte abhängt. Bei Lagerbieren ist ausschlaggebend, wie elastisch und gleichzeitig zähflüssig die Oberfläche der Bläschen ist (Viskoelastizität). Sie wird beeinflusst durch die im Bier vorhandenen Proteine sowie durch deren Denaturierung: Je mehr Proteine im Bier vorhanden sind, desto starrer wird der Film um die Bläschen und desto stabiler wird der Schaum. Anders bei den Tripel-Bieren: Hier ist die Viskoelastizität der Oberfläche minimal. Die Stabilität entsteht durch sogenannte Marangoni-Spannungen. Das sind Kräfte, die durch Unterschiede in der Oberflächenspannung entstehen.

Beobachten lässt sich dieser Effekt, indem man zerstossene Teeblättchen auf eine Wasseroberfläche gibt. Die Bruchstücke verteilen sich zunächst gleichmässig. Gibt man einen Tropfen Seife dazu, werden die Teeblättchen schlagartig an den Rand gezogen. Dabei treten Strömungen auf, die auf der Oberfläche zirkulieren. Halten solche Strömungen lange an, stabilisieren sie die Bläschen im Bierschaum.

Proteinreiche Hüllen umgeben Bläschen

Verschiedene Biere, unterschiedliche Braubedingungen und darum unterschiedliche Schaumphysik: Die Lösung liegt in der Struktur und der Dynamik von proteinreichen Hüllen, welche die Bläschen umgeben. Im belgischen Singel-Bier verhalten sich diese proteinreichen Hüllen so, als würden sich kleine, kugelförmige Partikel dicht an der Oberfläche der Blasen anordnen. Dies entspricht einer zweidimensionalen Suspension, das heisst einer Mischung aus einer Flüssigkeit und fein verteilten Feststoffen, die wiederum die Blasen stabilisiert.

Im Bier vom Typ Dubbel bilden Proteine eine netzartige Struktur, die wie eine Membran die Bläschen noch stabiler macht. Bei Tripel-Bieren wird die Physik noch komplexer: Die Dynamik der Bläschenoberflächen ähnelt der von Tensiden – Molekülen, die Schaum in vielen alltäglichen Anwendungen stabilisieren. Der genaue Grund für das unterschiedliche Verhalten ist noch unbekannt. Es scheint aber so, dass das Protein LPT1 (Lipid Transfer Protein 1) eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Bierschaumes spielt. Das konnten die Forschenden durch Analysen der molekularen Struktur und der Menge des Proteins in den untersuchten Bieren bestätigen.

Jan Vermant betont: «Die Stabilität des Schaums hängt nicht linear von einzelnen Faktoren ab. Man kann nicht einfach ‹etwas› ändern und es ‹richtig› einstellen.» Wird die Viskosität durch zusätzliche Tenside erhöht, könne das den Schaum sogar instabiler machen, weil man damit die Marangoni-Effekte zu stark verlangsame. «Entscheidend ist, gezielt an einem Mechanismus zu arbeiten – nicht an mehreren gleichzeitig. Bier macht das offensichtlich von Natur aus gut!», sagt Vermant. In dieser Studie arbeitete der ETH-Professor mit einer der weltgrössten Brauereien zusammen. Diese tüftelt an der Schaumstabilität ihrer Biere. Sie wollen verstehen, was den Bierschaum wirklich stabilisiert. «Wir kennen den physikalischen Mechanismus jetzt genau und können der Brauerei helfen, den Schaum ihrer Biere zu verbessern», sagt Vermant.

Für belgische Bierkonsumenten sei der Schaum wichtig, wegen des Geschmacks und als «Teil der Experience», wie der Materialforscher sagt. «Aber nicht überall, wo

Das Bild zeigt einen sehr dünnen Bierfilm zwischen zwei Blasen. Die verschiedenen Farben entsprechen unterschiedlichen Filmdicken, ähnlich wie bei einer topografischen Karte mit Höhenlinien. (Grafik: Manolis Chatzigiannakis, ETH Zürich)

Bier getrunken wird, ist der Schaum so wichtig. Das ist etwas Kulturelles.»

Anwendungen in Technik und Umwelt möglich

Die Erkenntnisse aus der Bierschaumforschung haben auch ausserhalb der Braukunst Bedeutung. In Elektrofahrzeugen etwa können Schmiermittel schäumen –ein gefährliches Problem. Unter anderem mit der Firma Shell untersucht Vermants Team nun, wie sich solche Schäume gezielt zerstören lassen.

Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung nachhaltiger Tenside, die auf Fluor oder Silizium verzichten. «Unsere Studie ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung», so Vermant.

In einem EU-Projekt arbeiten die Forschenden zudem an Schäumen als Träger für bakterielle Systeme. Und in Zusammenarbeit mit Lebensmittelforscher Peter Fischer von der ETH Zürich geht es um die Stabilisierung von Milchschaum durch Proteine. «Es gibt also viele Bereiche, wo uns das mit Bier erworbene Wissen nützt», sagt Vermant.

https://ethz.ch

Hochtemperatur-Anforderungen? Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite Kein Problem!

Und alles andere haben wir natürlich auch im Griff!

Ilmac Basel 2025

Mit der Ilmac hat sich am Rheinknie gezeigt, dass Fachmessen im digitalen Zeitalter nach wie vor eine wichtige Business-to-Business-Plattform bieten. Auch bei geänderten Standkonzepten.

Luca Meister

Die Jungen wollen keine Face-to-FaceTermine mehr, heisst es. Das ist verständlich, in vielen Firmen werden Videocalls für jeden noch so trivialen Austausch angesetzt. Effizienz ist bei weitem nicht nur in den Unternehmensprozessen wichtig, sondern genauso in der Kommunikation unter den Mitarbeitenden und Abteilungen. Kein Wunder, sind heute im gleichen Zug Weisungen zu solchen Meetings zum Standard geworden.

Lehnt der Nachwuchs den persönlichen Austausch ab?

Vielleicht aufgrund zu vielen solchen NullInhalt-Meetings hält vor allem die jüngere Generation grundsätzlich auch nichts vom persönlichen Austausch vor Ort. Sich ausschliesslich virtuell zu treffen mag bei einer Einstiegsstelle nach der Ausbildung legitim sein und gut funktionieren. Doch

nach ein paar Jahren auf dem Buckel kann sich das ändern. So steht plötzlich jemand der Generation Z vor dem Kauf eines teureren Laborgeräts im Auftrag des Chefs oder der Chefin – und muss dafür Verantwortung übernehmen.

Nachdem ersten Erfahrungen mit kostengünstigen Geräten (wer billig kauft, kauft teuer!) werden auch sie merken: Ein persönlicher Austausch könnte hilfreich sein. Eine Begegnung in der realen Welt lässt es zu, die Verkaufsperson besser einzuschätzen als dies über den Bildschirm möglich ist, wo sich viele mit einfachen Mitteln ihren Eindruck frisieren. Bei einem Kaffee –oder einem Mategetränk (eines wurde übrigens an der Ilmac verteilt) merkt man eher, ob die propagierten Serviceleistungen realistisch oder eher leere Versprechen sein könnten. Wer jemandem auf die Finger sieht, kann besser einschätzen, ob das Gegenüber vertrauenswürdig ist oder nicht. Denn bestimmte Gesten können

Rückschlüsse auf das Handeln zulassen oder ein gespieltes Interesse entlarven (wer kennt ihn nicht, den Aussteller, der während dem Gespräch schon zur nächsten Besucherin hinüberguckt!). Es sind oft feinste Details mit entscheidender Wirkung: Gibt sich jemand übertrieben freundlich? Wie viel Zeit nimmt sich jemand für eine Beratung? Lange Rede, kurzer Sinn: Es geht um Vertrauen, das gerade beim Kauf von teurer Laborausrüstung essenziell ist.

Die Jüngeren waren zwar nicht in Scharen an die Ilmac gereist, aber erstaunlicherweise einigermassen präsent. Gerade das neue Format «Women in Life Sciences» (siehe Bild) hat das bestätigt.

Firmen müssen nicht mehr imponieren

So könnte es im besten Fall nur eine wirtschaftliche Delle sein, welche die Pandemie bei den Publikumszahlen von Fach -

messen verursacht hat. Im schlechtesten Fall wird es die künstliche Intelligenz mit der direkteren Vermittlung von Interessenten und potenziellen Kundinnen richten, die ausserhalb des Messerahmens Menschen zueinander führt (innerhalb ist es das Online-Netzwerk «Ilmac 365»). Doch selbst wenn eine Fachmesse nicht schneller und nicht derart passende «Matches» bilden kann, kann sie immer noch gut trumpfen: und zwar mit Effizienz. Dass eine Handvoll Personen an einem Tag an einem einzigen Ort getroffen werden können, schafft im Rahmen der aktuellen physikalischen Gegebenheiten bislang kein anderes Format (entgegen den Zukunftsszenarien von der Mitte des letzten Jahrhunderts ist auch 2025 das «beamen» noch nicht möglich).

Aufgefallen ist, dass die Messestände der Aussteller tendenziell kleiner geworden

sind, was vermutlich eine logische Konsequenz der neuen virtuellen Möglichkeiten ist. Ein Stand muss heute kein Laufpublikum mehr zum Staunen bringen mit einem klotzigen Konzept. Dass ein Hersteller oder Dienstleister an einer Messe «entdeckt» wird, ist im digitalen Zeitalter kaum mehr der Fall. Zum Vergleich: in Nordamerika haben sich Tischmessen durchgesetzt, die vor diesem Hintergrund maximale Wirtschaftlichkeit bieten: Ein kleiner Tisch, ein Panel dahinter und ein paar Exponate – von einer oder zwei ausstellenden Personen einfach zu transportieren. Eine interessante und in gewissem Masse solidarische Einigung auf Minimalismus.

Gemäss der Messeleitung haben sich dieses Jahr 12 800 Teilnehmerinnen und Teil -

nehmer in der Stadt am Rheinknie getroffen. 400 Aussteller präsentierten an der Ilmac 2025 ihre neuesten Produkte, Dienstleistungen und Entwicklungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit über 150 Fachreferaten und Pitches bot die Messe zudem ein ausführliches Rahmenprogramm an.

Mit der Premiere von «Women in Life Sciences» wurde ein neues Format einschliesslich Networking-Apéro, der intensiv genutzt wurde, geboten. Gemäss Medienmitteilung soll damit dem «Gender Health Gap» entgegengewirkt werden und Frauen für Führungspositionen gestärkt werden. Auf der neuen «Future of Life Sciences»Area standen Themen wie Digitalisierung in der Forschung, KI-gestützte Diagnostik, innovative Therapien und nachhaltige Produktion auf dem Programm. Das Format stiess sowohl auf Publikum- als auch auf Ausstellerseite auf Interesse – und, so das Communiqué, «besitzt das Potenzial, sich dauerhaft im Programm zu etablieren.» Das Ziel: Akteure in den Biowissenschaften miteinander zu verbinden und sich mit neuen Trends und Technologien auseinanderzusetzen. «Damit sollen Branchen-Umbrüche antizipiert werden, Flexibilität gewonnen und gemeinsam Lösungen entwickelt werden, um die komplexen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen», so Frank Kumli von The Futuring Alliance.

www.ilmac.ch

Die MAAG Group ist Partner der kunststoffverarbeitenden Industrie weltweit. Unsere integrierten Lösungen für Pumpen- und Filtrationssysteme sowie Pelletizing-, Pulvermühlen- und Recyclingsysteme zeichnen sich durch hervorragende Leistungen für anspruchsvolle Kundenanforderungen aus.

Avintos – Am Stand «abgebildet» wurde das Portfolio mit Industriearmaturen und Schlauchleitungen für die Prozessund Life-Sciences-Industrie.

Während drei Tagen war das Team der ChemieXtra an der Messe Basel unterwegs und hat das Wichtigste der Veranstaltung am Rheinknie eingefangen. (Bilder: ChemieXtra)

AAC Infotray – Bei den Spezialisten für Prozessdigitalisierung: Mark Schneider, Marketing, Jessica Martins Anes, Verkauf & Marketing, und Johannes Stadler, CEO.

Aquasant – Trennschichtmessung «smart im Feld»: Roger und Thomas Inauen, beide Geschäftsleiter, vor dem Exponat, das die Extraktion organischer Produkte zeigt.

Anton Paar – Doïna Gachet, Marketingmanager, kündigte symbolisch zwei neue Laborgeräte im Bereich Rheologie und thermische Analyse an. ChemieXtra wird darüber berichten.

Cem – Umut Aygül, Kundenberater Schweiz, im Gespräch hinter dem «MARSXpress 2.0» (r.). Mit dem Mikrowellensystem für die Schwermetallanalytik wird z.B. der Bleigehalt von Chilischoten gemessen.

Baumer Electric – Roberto Spricigo, Produktmanager, neben der Simulation einer CIP-Anlage (Cleaning in Process) mit verschiedenen Sensoren: Leitfähigkeit, Durchfluss, Temperatur, Druck und Füllstand.

ChemieXtra – Natürlich auch wieder vor Ort: Die Fachzeitschrift für die Chemie- und Laborbranche.

Contec – Anziehende Nachfrage nach Desinfektionsmitteln: Nailin Solórzano, Verkauf Schweiz, mit dem diesjährigen Kassenschlager «Contec Polychlor» (Hypochlorsäure), der sich doppelt so gut verkaufte wie letztes Jahr.

H. Lüdi – Hans Remschnig: «Wenn es um Medienträger geht, steht die Sicherheit ganz oben, daneben immer häufiger auch Energieeffizienz, Agilität, Schnelligkeit durch einen (patentierten!) parallelen Einbau und eine leichte Konvertierbarkeit in die Reinraumzone – auch mit speziellen Reinraum-Medienträgern.»

Felix Transport – Das Familienunternehmen präsentierte seine Dienstleistungen, die vom Pharma- und Gefahrgut- bis hin zum Kühlund Thermotransport reichen.

Almatechnik – Für Labor oder Produktion: Paolo Lepore, Verkauf, und Michael Misteli, Geschäftsleitung, machen den Durchfluss in Systemen sichtbar mit dem Single-use-CoriolisDurchflussmesser. Einmal kalibrieren, unabhängig von Dichte, Temperatur usw., und reproduzierbar auf ±1 % genau messen.

Endress+Hauser – Mittels «Heartbeat-Technology» die Prozesse besser in den Griff kriegen und die Effizienz des Anwenders steigern: Michael Staudinger ist seit 1. Juni als Geschäftsführer Schweiz tätig.

Haberkorn – Automatisch sicherer: Durch Abwiegen stellt der Wiegezellenschrank fest, wie viele «Tychem-2000»-Schutzoveralls (orange) oder andere PSA-Bestandteile Sabine Glassnegg, Geschäftsleiterin, entnommen hat und bestellt selbständig nach.

Hach – Kompakt und modular aufgebaut: Im Fokus standen Ozonmesssysteme, sowohl portabel als auch für den Labortisch, unter anderem für die Pharmaindustrie.

Gemü – Neue Ventilgeneration, Membranwechsel wie der Blitz: Dank Bajonettverschluss muss anstelle von 4 nur noch 1 Schraube angezogen werden, wie Andreas Gerle, Verkaufsleiter Schweiz, zeigt.

Hiltrade – Hochdruckreaktor mit Steuerung, Heizung, Kühlung, Rührer sowie Temperatur- und Druckmessung: Stefan Hiltebrand, Geschäftsführer, neben dem All-inOne-Tischgerät «highpreactor» von Berghof.

Huberlab – Besonders erfrischend in der trockenen Hallenluft und daher auch besonders beliebt unter dem Messepublikum: Drinks wie der «Mai-Croscope» oder «Science on the Beach».

Knick – Sandra Parolari, Marketing, bei der Präsentation der neusten Produkte am Stand. Teaser: Bald wird neue Knick-Technologie auch für Schweizer Kunden erhältlich sein.

Hitec Zang – David Sieben, Marketing, hat die Hände frei dank Sprachsteuerung: Die Software «LabVision» (auf dem Bildschirm ein grafisch dargestellter Versuchsaufbau) kann jetzt auch ohne Maus und Tastatur bedient werden. «Rührer starten!».

Julabo – Das Unternehmen präsentierte einen Querschnitt seiner Palette für präzises und einfaches Temperieren.

Infochroma – Jetzt kommt Harry Hygiene: Das StandardVial-Sortiment wurde erweitert um partikelfreie, sterile und pyrogenfreie Produkte aus Borosilikat Typ I mit Aluminiumbördelkappe und Butylgummi-Stopfen.

Kaeser – Effizienz als Versprechen, Betriebs- und Zustandsdaten in Echtzeit: So sieht das Herzstück eines Schraubengebläses mit «Sigma»-Profil aus.

Krohne – In einem Gerät vereint: Das intelligente Messventil für Durchfluss-, Druck- und Prozessregelung «Focus-1», präsentiert von Marc Madacs, Vertriebsleiter Schweiz.

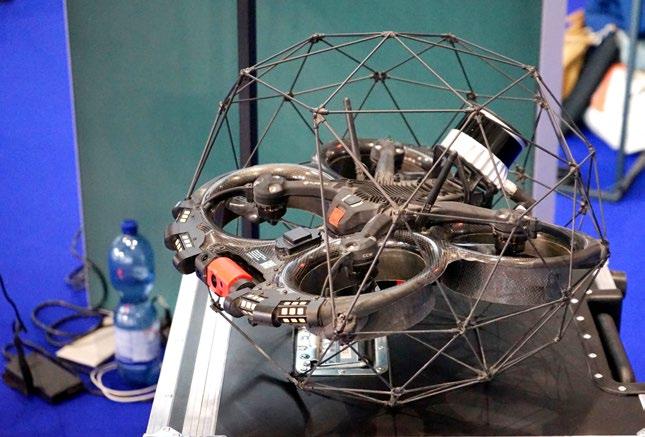

DroneXploration – Hochpräzise Exploration und Inspektion: Das in der Start-up-Area ausstellende Unternehmen bietet auch Lösungen für Industrieanlagen und Abwassersysteme.

Merck – Intelligent, intuitiv und für eine höhere Laborproduktivität: Das «Milli-Q IQ 7000» gewährleistet eine konstante Erzeugung von Reinstwasser höchster Qualität.

Metrohm – Volles Haus beim Spezialisten für Verfahren wie Titration, Ionenchromatographie, Elektrochemie, Spektroskopie und Prozessanalytik.

Hettich – Nahe am Sonnenlicht, mit Regal, Elektronik und Klima: Fabiana Bächli, Business Development & Marketing, zeigt die neuen «Plant Growth Cabinets». Auch klein erhältlich.

Rotronic – Als Marke der DwyerOmega-Gruppe präsentierte das Unternehmen seine Messgeräte für Feuchte, Temperatur und Wasseraktivität.

Sefiltec – Einfacher Filterwechsel mit aseptischem Clamp: Kevin Gammeter, Geschäftsleiter, mit dem 5-fach-Filtergehäuse für Biopharma-Anwendungen und Highend-HCF (Hygienic Cartridge Filter).

Shimadzu – Europäische Premiere in der PFASAnalytik: Samantha Wörner, Anwendungs- und Kundenbetreuung, und Sascha Sütterlin, Servicemanager, vor dem neuen Triple-QuadrupolMassenspektrometer «LCMS-8065XE».

Skan – Mit dem PSA-Hersteller Dach Farbe ins Spiel gebracht: Christian Maurer, Produktmanager, Sara Ferreira, Produktspezialistin, und Giuseppe Cirillo, Leiter Marketing & Verkauf, vor der Box, wo Besuchende sich selber künstlerisch verwirklichen konnten.

Socorex – Gérald Nicolet, Verkauf und Produktmanagement, präsentierte Präzisionsdosiergeräte für die Flüssigkeitshandhabung und Services für Mikropipetten und Dispenser aller Marken.