contamination control report

Offizielles Organ

n Robotik unter Containment-Bedingungen

n Bubendorfer in Frankreich GMP-zertifiziert

n Normierung: Nasenschleim inspiriert

n Zwölf Uhr mittags Coffee Break Session

Offizielles Organ

n Robotik unter Containment-Bedingungen

n Bubendorfer in Frankreich GMP-zertifiziert

n Normierung: Nasenschleim inspiriert

n Zwölf Uhr mittags Coffee Break Session

Der brandneue Nachfolger des weltweit meistverkauften aktiven Luftkeimsammlers ist da. Er überzeugt mit magnetischem Lochdeckel mit Griff und zukunfts weisenden Features.

Höchste Prozesssicherheit mit intelligenter Automatisierung

Weniger Sekundärkontamination dank aseptischer Handhabung

Absolute Effizienz durch einfache Bedienung und 200 SLPM

Manipulationssicherer AuditTrail und automatischer Daten Export

MAS-100 Sirius. For serious air sampling.

n Kommunikationsräume für Reinraumtechnik

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe SwissCCS-Mitglieder

Die Reinraumtechnik steht unter Druck. Neue regulatorische Anforderungen, steigende Erwartungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie wachsende Komplexität in Planung und Betrieb verlangen nach Austausch auf Augenhöhe. SwissCCS schafft Räume dafür. Nicht in Form langer Konferenzen, sondern in kompakten, fokussierten Formaten, die konkrete Fragen aufgreifen und Orientierung bieten. Im Mai startete unsere neue Reihe der Coffee Break Sessions. Dr. Lisa Günther eröffnete mit einem Beitrag zur Mikrobiologie des Wassers. Unter dem Titel «Wasser ist wie Luft, nur dichter» sprach sie über mikrobiologische Herausforderungen im Umfeld von Reinräumen und Produktionsprozessen. Die Diskussion zeigte, wie viel Unsicherheit beim Thema Wasserqualität besteht und wie gross der Bedarf an praxisnaher Einordnung ist.

Im August folgte Christoph Strubl mit einem Beitrag zu Reinraumverpackungen und der Frage, wie sich Hygienestandards mit den Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung PPWR in Einklang bringen lassen. Es wurde deutlich, dass technische Notwendigkeiten und politische Vorgaben nicht immer miteinander vereinbar sind. Entscheidend ist nicht nur die Materialwahl, sondern auch die regulatorische Lesbarkeit und die wirtschaftliche Umsetzbarkeit. Im September folgt der nächste Schritt. Am 17. September 2025 ist SwissCCS mit einem eigenen Programm im Speakers Corner der ILMAC in Basel präsent. Fachleute aus Normung, Planung, Monitoring, Energie und Forschung geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen nicht Produkte, sondern Prozesse. Es geht um reale Bedingungen, konkrete Erfahrungen und praxistaugliche Lösungen. Der Austausch vor Ort ist offen für alle.

Am 5. Februar 2026 findet das Innovationsforum Reinraumtechnik an der Hochschule Luzern statt. Fachpersonen aus Industrie, Wissenschaft und Behörden diskutieren dort gemeinsam über Zukunftsthemen. Im Fokus stehen Pro -

Roman Schläpfer SRRT-SwissCCS Vorstandsmitglied

jekte, offene Fragen und konkrete nächste Schritte. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der HSLU und Willers organisiert. Sie versteht sich nicht als Präsentationsplattform, sondern als Arbeitsraum.

Und noch etwas: 2026 starten wir wieder mit den SwissCCS-Fachschulungen. Die Inhalte werden zurzeit grundlegend überarbeitet. Ziel ist es, die Schulung ICCCS-zertifiziert anbieten zu können. Kompakt, aktuell und mit klarer Verbindung zur Praxis. Die ersten Termine sind in Vorbereitung. Wir freuen uns, damit ein Angebot zurückzubringen, das in der Branche echten Mehrwert schafft. SwissCCS ist kein Verband im klassischen Sinn. Wir verstehen uns als Netzwerk, das Wissen zugänglich macht, Umsetzung unterstützt und Austausch fördert. Nicht abstrakt, sondern konkret. Nicht theoretisch, sondern anwendungsnah.

Mit besten Grüssen

Roman Schläpfer SRRT-SwissCCS Vorstandsmitglied

n Espaces de communication pour la technologie des salles blanches

Chères lectrices, chers lecteurs, chères et chers membres de la SwissCCS, La technologie des salles blanches est mise sous pression. De nouvelles exigences réglementaires, des attentes toujours plus élevées en matière d’efficacité énergétique et de durabilité ainsi que la complexité croissante au niveau de la planification et de l’exploitation exigent un échange d’égal à égal. La SwissCCS crée des espaces pour cela. Ce n’est pas sous forme de longues conférences mais dans des formats compacts et ciblés qui abordent des questions concrètes et offrent une orientation.

En mai, nous avons lancé notre nouvelle série de Coffee Break Sessions. Dr. Lisa Günther a ouvert le bal avec une contribution au sujet de la microbiologie de l’eau. Sous le titre «L’eau est comme l’air, seulement plus dense», elle a abordé les défis microbiologiques dans le domaine des salles blanches et des processus de production. La discussion a montré à quel point le sujet de la qualité de l’eau suscite des incertitudes et combien il est nécessaire de disposer d’une classification pratique.

En août, Christoph Strubl a présenté sa contribution sur les emballages pour salles blanches et la question de savoir comment concilier les normes d’hygiène avec les exigences du règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR). Il s’est avéré que les nécessités techniques et les directives politiques ne sont pas toujours compatibles. Ce n’est pas seulement le choix des matériaux qui est déterminant mais aussi la lisibilité réglementaire et la faisabilité économique.

En septembre suivra la prochaine étape. Le 17 septembre 2025, la SwissCCS sera présente avec son propre programme au Speakers Corner de l’ILMAC à Bâle. Des experts en normalisation, planification, surveillance, énergie et recherche donneront un aperçu des évolutions actuelles. Ce ne sont pas les produits qui seront mis en avant mais les processus. Il s’agit de conditions réelles, d’expériences concrètes et de solutions applicables. L’échange sur place est ouvert à toutes et tous.

Le 5 février 2026, le forum sur l’innovation dans le domaine de la technologie des salles blanches se tiendra à la Haute école de Lucerne. Des experts de l’industrie, du monde scientifique et des autorités y discuteront ensemble des thèmes d’avenir. En point de mire: les projets, les questions en suspens et les prochaines étapes concrètes. L’événement est organisé en collaboration avec la HSLU et Willers. Elle ne se considère pas comme une plateforme de présentation mais comme un espace de travail. Et encore une petite chose: en 2026, nous reprendrons les formations spécialisées SwissCCS. Le contenu est actuellement en cours de révision approfondie. L’objectif est de pouvoir proposer une formation certifiée ICCCS. Compacte, actuelle et clairement axée sur la pratique.

Les premières dates sont en cours de préparation. Nous sommes ravis de proposer à nouveau une offre qui apporte une réelle valeur ajoutée à la branche. La SwissCCS n’est pas une association au sens classique du terme. Nous nous considérons comme un réseau qui rend les connaissances accessibles, soutient leur mise en œuvre et encourage les échanges. Pas de manière abstraite, mais bien concrète. Pas de manière théorique mais orientée vers la pratique.

Cordialement,

Roman Schläpfer

Readers,

The Cleanroom Technology is under pressure. New regulatory requirements, increasing demands as regards energy efficiency and sustainability as well as a growing complexity of planning and operation, all these urgently call for an exchange of views at eye-level. SwissCCS creates suitable spaces for this. Not in the form of long conferences, but in compact, focussed formats which address concrete questions and provide valuable orientation.

Our new series of coffee-break sessions started last May. Dr. Lisa Günther opened the event with a contribution on the microbiology of water. Under the title of «Water is like air, only of a higher density», she spoke about microbiological challenges in the environment of cleanrooms and production processes. The discussion revealed how much uncertainty exists concerning the quality of water and how big the need for practical classification is.

Christoph Strubl followed in August with his contribution on cleanroom packaging and the question of how standards for hygiene can be brought into conformity with the EU Packaging Regulation PPWR. It became clear that technical necessities and political specifications cannot always be tallied. Decisive is not only the choice of material, but also the regulatory legibility (comprehensibility) and the economic viability.

The next step follows on 17th September 2025, when the SwissCCS presents its own programme in the Speakers Cor-

ner of the ILMAC in Basel/Switzerland. Specialists in standardisation, planning, monitoring, energy and research give an insight in current developments. The focus is on processes, not products. Concered are real conditions and circumstances, concrete experiences and practical solutions. The mutual exchange in the location is open to everybody.

The innovation forum on Cleanroom Technology will take place at the University of Lucerne/Switzerland on 5th February 2026. Experts from industry, science and authorities will discuss topics of the future, e.g. projects, open questions and concrete next steps. The event will be organised jointly by the University of Lucerne and Willers and sees itself as a working space rather than a presentation platform.

And another matter: In 2026 we start our SwissCCS technical seminars again. A fundamental revision of the contents is currently under way. The aim is to be able to offer this training ICCCS-certified. Compact, topical and with a clear link to current practice. The first dates are in preparation and we are pleased to come back with a product that creates real extra value in our branch of the industry.

SwissCCS is not an association in the classical sense. We understand ourselves as a network which makes knowledge accessible, encourages exchange and supports implementations. Not in abstract form, but concrete. Not theoretical, but close to practical applications.

Sincerely

Roman Schläpfer

Im Spital der Zukunft

Nach sechseinhalb Jahren Bauzeit wurde Ende Februar am Kantonsspital Baden ein hochmodernes Klinikgebäude eröffnet. Durch die Vernetzung von Geräten, Systemen und Sensoren ermöglicht das Internet der Dinge dort eine viel effizientere Nutzung der Ressourcen.

Trockenraum könnte

Endspiel in der Autoindustrie mitentscheiden

Das Schweizer Technologie-Innovationszentrum CSEM eröffnet im Herbst 2025 einen landesweit einzigartigen Trockenraum für die Batterieentwicklung. In einem eigens reservierten Teil erhalten Startups sowie kleine KMU Zugang zu einer Infrastruktur auf dem neusten Stand der Technik.

04 26 06

Hände weg, Wände weg!

In der Pharmazie und Medizintechnik verschmelzen Reinraumproduktion und Sterilverpackung, werden systematisch gemeinsam automatisiert, und über eine RFID-gestützte Chargenverfolgung auf Produktebene entsteht eine lückenlose transparente Kette.

4 13 17 22 22 34 38

Der Weg zum massgeschneiderten Filtersystem für den Reinraum

veranstaltungen Der Weg zu E-Mobilität und Pharma-Fortschritt: Lounges 2025

Nach sechseinhalb Jahren Bauzeit wurde Ende Februar am Kantonsspital Baden ein hochmodernes Klinikgebäude eröffnet. Durch die Vernetzung von Geräten, Systemen und Sensoren ermöglicht das Internet der Dinge dort eine viel effizientere Nutzung der Ressourcen. Herzstück der Analytik ist eine 33 Meter lange Laborstrasse.

Die Gesundheitsbranche verursacht 5 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Das entspricht dem Ausstoss des fünftgrössten Landes. Ein starker Hebel zu mehr Nachhaltigkeit sind intelligente Spitäler, die mittels moderner Gebäudetechnik und neuer Digitalisierungslösungen den Ressourcenverbrauch so klein wie möglich halten. Im Zentrum: der aus einer Vielzahl an Daten gezogener Nutzen. Mit dem 600-Millionen-Neubau «Agnes» ist in Baden eine der modernsten Krankenhausinfrastrukturen der Schweiz entstanden. Diese baut auf zahlreiche verbundene Datenströme auf und verfügt über ein digitales Navigationssystem. Über eine hauseigene App können Patientinnen und Patienten schnell und einfach Behandlungsräume, Cafés oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel auf dem Krankenhausgelände finden. Dies reduziert Wartezeiten und steigert die Effizienz der Behandlungsprozesse.

Links, am Fenster: Sysmex-«XN-3100»-System für automatisierte Blutbildanalysen. Mitte: Die «Cobas 8100»-Prä-Analytik-Strasse für die Serum- und Plasmachemie. Dahinter (nur schemenhaft sichtbar): Die beiden «Cobas Pro»-Analysenstrassen. Links davon: Der automatisierte Kühlschrank. (Bild: KSB)

7000 IoT-Sensoren, 2000 Geräte

Die intelligente Krankenhausumgebung dient auch den Mitarbeitenden. Über 7000 IoT-Sensoren, die in eine digitale Plattform integriert sind, verbessern die Betriebsabläufe und optimieren den Aufenthalt von Patientinnen und Patienten.

Rückgrat ist die «Smart Hospital Platform» von Siemens, an die von der Infusionspumpe bis zum Ultraschallsystem insgesamt 2000 Geräte angeschlossen sind. Sogenannte «Asset-Tags» sind an medizinischen Geräten wie Krankenhausbetten oder Rollstühlen angebracht. EchtzeitOrtungsdienste erleichtern dem Krankenhauspersonal das Auffinden dieser Gegenstände, was den Arbeitsaufwand reduziert und letztlich zu einer besseren Patientenversorgung beiträgt. Laut einer Studie von Frost & Sullivan verbringen Mitarbeitende in Spitälern ohne solche Systeme durchschnittlich 72 Minuten pro Schicht mit der Suche nach Geräten – wertvolle Zeit, die durch intelligente Technologien effektiver genutzt werden kann.

Dank dieses Systems können darüber hinaus Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an mobilen Geräten besser geplant und

Links: Die beiden Gerinnungsautomaten «Stago STA R Max3». Rechts: Die zwei redundanten «Cobas Pro»-Analytiksysteme (hintereinander).

Im Hintergrund: Der automatisierte Kühlschrank für die Probenarchivierung (der graue Kubus mit den blauen Plexiglasfenstern). (Bild: KSB)

durchgeführt werden, weil für die Fachleute jederzeit ersichtlich ist, wo sich die Geräte befinden. Ein Servicetechniker, der beispielsweise mit Revisionsarbeiten an Rollstühlen oder an mobilen Beatmungsgeräten beauftragt ist, hat somit die Gewissheit, dass er an seinem Einsatztag die betroffenen Geräte findet und lückenlos bearbeiten kann.

Intelligente Gebäudeautomation

Ein wichtiger Pfeiler der Digitalisierung ist die von Siemens Smart Infrastructure realisierte Gebäudeautomation. Eine umfassende Managementplattform («Desigo CC») steuert eine Vielzahl technischer Systeme und ermöglicht die Überwachung und Bedienung der HLK-Anlagen, der Sicherheits- und Brandschutzsysteme sowie des Energieverbrauchs. Mit Funktionen wie Alarmmanagement, Trendanalysen, Berichterstellung und flexibler Raumverwaltung optimiert die SoftwarePlattform den Krankenhausbetrieb und gewährleistet Produktivität, Energieeffizienz und – nicht zuletzt – Komfort. So wird etwa das Raumklima mittels automatisierter Beschattung optimiert. Wetterstationen auf dem Dach erfassen den Sonnenstand und steuern die Sonnenschutzvorrichtungen entsprechend. Im Zusammenspiel sorgt eine Konstantlicht-

regelung dafür, dass die Beleuchtung automatisch an das Tageslicht angepasst wird. Auch die Überwachung von Medizinalgasen und Kühlketten erfolgt smart: Ein zentrales Überwachungssystem kontrolliert permanent die Druckwerte von Medizinalgasen, um eine sichere Nutzung im Operationsbereich zu gewährleisten. Und Medikamentenkühlschränke sind mit Sensoren ausgestattet, die bei Temperaturabweichungen sofort Alarm schlagen. Neben den Zutritts- und Sicherheitssystemen überwacht zudem ein Brandschutzsystem mit mehr als 7300 Meldern, 6500 Indikatoren und 9 Rauchansaugsystemen das Gebäude.

Wer denkt, dass ein derart durchdigitalisiertes Spital ein Risiko für Stromausfälle darstellt, wird vom Notstromkonzept überzeugt, wie Adrian Schmitter, Geschäftsführer des KSB, erklärt: «Unsere Diesel-Aggregate sind in der Lage, den Spitalbetrieb über 54 Tage aufrecht zu erhalten.»

Vollautomatische Laborstrasse

Im komplett autonom funktionierenden Gebäude sind auch hochmoderne Analysegeräte installiert. Neben den neusten Bildgebungsverfahren beeindruckt vor allem die Laborstrasse von Roche Diagnostics. 2200 Proben pro Stunde werden auf

der 33 Meter langen Geräte-Ökosystem automatisiert bearbeitet. Dabei werden die Proben via Rohrpostsystem in den Ablauf eingespeist, bevor sie dann in das gekühlten Lager gehen. Was früher Stunden in Anspruch genommen hatte, erfolgt heute in Minuten.

Die miteinander kommunizierenden Laborgeräte sind während 24 Stunden in Betrieb. Sollte eine Probe im Trubel vergessen worden sein, ist das System in der Lage, dies selbständig nachzuholen – zum Beispiel in der Nacht, wo weniger Durchlauf herrscht.

Auch andere Spitäler nutzen bereits solche Systeme, doch dieses im Kantonsspital Baden soll am modernsten sein. Verbaut wurde eine Prä-Analytik-Strasse von Roche mit dem «Cobas 8100» für die Serum- und Plasmaanalysen, die dann auf dem «Cobas Pro» abgearbeitet werden (davon hat das KSB zwei Exemplare in Betrieb, jeweils mit ISE-, C- und E-Modul). Zudem steht ein «p501»-Kühlschrank im Einsatz. Die weiteren Vollautomaten stammen von Sysmex: Eine Hochdurchfluss-Flow-Zytometrie für die Blutbildanalysen und eine Kombination aus Teststreifengerät, Flowzytometer und digitalem Mikroskop für die Urinanalytik.

Autor

Luca Meister

Eine Fachkraft am CSEM Battery Innovation Hub löst vorsichtig Dünnschicht-Lithium-Metallanoden, die durch thermisches Aufdampfen auf einen Kupfer-Stromkollektor aufgebracht wurden. (Bild: Christian Beutler)

Das Schweizer Technologie-Innovationszentrum CSEM eröffnet im Herbst 2025 einen landesweit einzigartigen Trockenraum für die Batterieentwicklung. In einem eigens reservierten Teil dieses Hightech-Labors erhalten Startups sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Zugang zu einer Infrastruktur auf dem neusten Stand der Technik.

Der neue Trockenraum schafft auf 37 Quadratmetern mit einem besonders niedrigen Taupunkt von –50 °C die Voraussetzung für die Verarbeitung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien, wie sie in modernen und künftigen Batterien zum Einsatz kommen [1]. Dies betrifft namentlich Lithium, ein Schlüsselmaterial für neuartige Batterien mit hoher Energiedichte. Ausserdem ist der Trockenraum mit einer Pilotlinie zur Montage von Pouch-Zellen ausgestattet, wie sie in Elektroautos und Smartphones verwendet werden. Dabei handelt es sich um eine typische Bauform, in der ein Lithium-Polymer-Akkumulator ausgeführt werden kann.

Trockenraum und Pilotlinie zusammen erlauben die Entwicklung von Batterieprototypen in industrieähnlichen Formaten und Kapazitäten. Im Besonderen lassen sich

Test-Pouch-Zellen mit einer Kapazität von bis zu 5 Amperestunden fertigen. Das reicht aus, um zum Beispiel ein Gerät mit einem Ampere Verbrauch für fünf Stunden oder mit fünf Ampere Verbrauch für eine Stunde zu versorgen.

Die neuen technischen Möglichkeiten stellen ausserdem einen integralen Bestandteil der Infrastruktur des CSEM Battery Innovation Hub in Neuchâtel dar. Dieser verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in Beschichtungstechnologien für Photovoltaik und konzentriert sich auf Materialien und Schnittstellen. Zudem ist der Hub in der Entwicklung fortschrittlicher Batteriemanagementsysteme aktiv. So finden Unternehmen hier ein Sprungbrett für einen schnellen Übergang von der Idee über die Forschung bis zur Marktreife.

Kritische Technologie für Automobilindustrie

Grosse Hoffnungen ruhen auf FestkörperLithium-Metall-Batterien. Sie bringen gegenüber herkömmlichen Akkus höhere Energiedichten, mehr Reichweite (ca. +30%) und kürzere Ladezeiten (ca. die Hälfte) ins Automobil. Noch dazu senken sie das Risiko von Bränden und die Produktionskosten.

Mercedes hat bereits ein Erprobungsfahrzeug auf die Strasse geschickt. VW plant noch für dieses Jahr eine Pilotanlage für die Testproduktion von Feststoff-Akkus [2].

Unterschiedliche Elektroden-Designs Nissan will bis Ende des Geschäftsjahres 2028 eine Festkörperbatterie («all solid state battery», ASSB) auf den Markt brin -

Andrea Ingenito Co-Direktor des Battery Innovation Hub: «Die Erweiterung um einen Trockenraum ist weit mehr als ein technisches Upgrade für CSEM. Sie ist ein entscheidender Schritt, um die industrielle Realisierbarkeit der in unserem Hub entwickelten Technologien zu demonstrieren. Damit möchten wir die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie stärken und Startups und KMU auf ihrem Weg zu Innovationen unterstützen. Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist essenziell, um neue Ideen und Technologien effizient in marktreife Lösungen zu überführen.»

gen. Das Unternehmen steht zwar noch nicht kurz vor der Serienproduktion, ist aber bei der Fertigstellung des Designs schon weit fortgeschritten [3].

Bei seiner ASSB verwendet Nissan eine Lithium-Metall-Anode mit einem Schwefelelektrolyten. Für die Kathode kommt Nickel-Mangan-Kobalt in Frage möglich, doch möchte man Kobalt wegen seiner Seltenheit und des entsprechend hohen Preises nach Möglichkeit vermeiden. Günstigere Alternativen werden in NickelMangan oder Schwefel-Mangan gesehen. In Zukunft dürfte eine weitere Diversifizierung der heute verfügbaren Akku -

Andreas Hutter, Co-Direktor des CSEM Battery Innovation Hub: «Neben der Verbesserung der Batterieleistung ist unser oberstes Ziel die Entwicklung intelligenter, integrierter Energiespeicherlösungen. Durch die Kombination von Festkörperbatterien, optimierten Batteriemanagementsystemen und unserer anerkannten Expertise im Bereich Photovoltaik sind wir in einer führenden Position, um effizientere und widerstandsfähigere Energieinfrastrukturen zu schaffen.»

mulator-Technologien erfolgen. Einige Experten sehen einen Durchbruch bei Festkörper-Lithium-Metall-Batterien als kritische Grösse für die Wettbewerbsfähigkeit. Über sie könnte AutomobilbauEndspiel in der Akku-Technik mitentscheiden.

Trockenraum in einer Schlüsselrolle Allerdings bleibt die Produktion von Festkörper-Lithium-Metall-Batterien einstweilen eine Herausforderung, insbesondere die komplexe Herstellung und Handhabung von Lithium-Metall-Anoden. Der neue CSEM-Trockenraum kann eine

Schlüsselrolle bei der Entwicklung skalierbarer Prozesse spielen. Darüber hinaus werden die hier entwickelten Batterien in vielen Bereichen Anwendung finden, von biomedizinischen Produkten bis hin zur Raumfahrt. Diese ehrgeizige Initiative wird von wichtigen Finanzpartnern unterstützt, darunter die Banque Cantonale Neuchâteloise, der Fonds Cantonal de l’Énergie, der Energieund Umweltdienst des Kantons Neuenburg sowie der Fonds Vitale Energie, ergänzt durch Beiträge mehrerer Industriepartner.

Impuls für Schweizer Startups und KMU

CSEM öffnet einen Teil des Trockenraums gezielt für Startups, kleine und mittlere Unternehmen, um ihnen den Zugang zu einer Infrastruktur auf dem Stand der Technik zu erleichtern und ihre Innovationsrisiken zu senken. Rund 10 Quadratmeter der Fläche stehen flexibel zur Verfügung, so dass junge Unternehmen neue Technologien unter professionellen Bedingungen entwickeln und schneller in die industrielle Produktion überführen können – bei reduzierten Kosten und Risiken.

Autor

Dr. Christian Ehrensberger

Literatur

1. CSEM eröffnet ersten Schweizer Trockenraum und beschleunigt so die Batterieinnovation, Medienmitteilung des CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique)/Basis für den vorliegenden Artikel, https://www.csem.ch/ de/presse/die-erste-trockenraum-anlage-derschweiz/, Zugriff am 10.6.2025

2. Holger Holzer, Wolfgang Rudschies: Feststoffbatterie: Ist das die Zukunft im Elektroauto? https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/feststoffbatterie/, Zugriff am 10.6.2025

3. https://insideevs.de/news/755965/nissanfestkoerperbatterie-marktstart-2028/#google_vignette, Zugriff am 10.6.2025

Dank einer speziellen Silikonfolie lassen sich jetzt ausgesprochen genügsame Pumpen und Ventile konstruieren, die auf Schmiermittel und vieles mehr verzichten und sich damit für den Einsatz im Reinraum empfehlen.

Kompakt, leicht, flach und energieeffizient: Eine dünne Silikonfolie macht eine neue Art miniaturisierter Pumpen und Ventile möglich. Sie funktionieren auf kleinem Raum, ohne Druckluft, ohne Motoren und Gerätschaften und ohne Schmiermittel. Sie sind reinraumtauglich und lassen sich während des Betriebs regulieren. Mit dem Prototyp einer neuartigen Vakuumpumpe zieht die Arbeitsgruppe um Prof. Stefan Seelecke und Prof. Paul Motzki, Universität des Saarlandes, stufenlos ein Vakuum von bis zu 300 Millibar Druck. Vakuum ist in vielen Bereichen gefragt: sei es im Bremskraftverstärker von Autos oder in medizinischen Absaugsystemen im OP Saal, in den Laboren der Pharmazie und Biotechnologie und vielfach auch in der Industrie. Unter Vakuum werden Lebensmittel schonend getrocknet und Saugnapfgreifer sortieren damit Produkte auf Förderbändern. Um das Vakuum zu ziehen ist heute oft Druckluft im Spiel. Dabei kommen Pumpen zum Einsatz, die im Hintergrund mit Kompressoren oder Motoren betrieben werden. Grundsätzlich kann dies unter Ölschmierung erfolgen, aber in Reinräumen und in sterilen Umgebungen verbietet sich das wegen der Kontaminationsgefahr. Operationswunden oder Lebensmittel sollen nicht mit Schmiermitteln verunreinigt werden. Im industriellen Bereich beeinträchtigen Ölspuren zum Beispiel die Wirkung von Klebstoffen. Die regelmässige Wartung verursacht einen erheblichen Aufwand; ausserdem verbrauchen herkömmliche Kompressoren oder Motoren eine Menge Energie. Durch ihre Geräuschentwicklung beeinträchtigen sie die Mitarbeiter und erschweren schlimmstenfalls die Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen.

Dünne Folien mit «akrobatischem»

Talent Gänzlich ohne Druckluft oder Motoren, dafür mit wenig Energie kommen die Pumpen und Ventile aus, die das Forschungsteam der Professoren Stefan Seelecke und

Paul Motzki, Professor für smarte Materialsysteme für innovative Produktion der Universität des Saarlandes und Geschäftsführer des Zentrums für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA). (Bild: Oliver Dietze, Universität des Saarlandes)

Paul Motzki an der Universität des Saarlandes und am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (Zema) entwickelt: Sie funktionieren mit dünnen Silikonfolien, in die allein mithilfe von elektrischer Spannung Bewegung kommt. «Die Technologie ist kostengünstig in der Herstellung, die Bauteile sind leicht, das hilft Platz und Gewicht zu sparen. Dazu sind diese Pumpen und Ventile erheblich energieeffizienter als heutige Verfahren», sagt Paul Motzki. «Im Vergleich zu einem marktüblichen Prozessventil für Druckluft, das mit einem Elektromagneten betrieben wird, hat dasselbe Ventil mit unserem Antrieb einen 400 mal niedrigeren Energieverbrauch», erklärt der Professor für Smarte Materialsysteme für innovative Produktion an der Universität des Saarlandes und Zema Geschäftsführer. Auch kommen diese Verfahren ohne schwer verfügbare oder teure Materialien wie seltene Erden oder Kupfer aus. Und im Gegensatz zu mit Kompressoren be

triebenen Pumpen sind die Folienpendants zudem angenehm leise. Die Forscherinnen und Forscher können die 50 Mikrometer dünnen Folien nach Belieben Bewegungen vollführen lassen. Hierzu sind diese beidseitig mit einer elektrisch leitfähigen, hochdehnbaren Elektrodenschicht bedruckt. Legen die Ingenieure hier eine elektrische Spannung an, drückt sich die Folie wegen der elektrostatischen Anziehung vertikal zusammen und dehnt sich in ihrer Fläche aus.

Innovationsfeld von Reinraumtechnik bis Robotik «Mit diesen sogenannten dielektrischen Elastomeren entwickeln wir verschiedene neuartige Antriebe, die keine zusätzlichen Sensoren benötigen», erläutert Paul Motzki. Indem die Forscherinnen und Forscher das elektrische Feld verändern, können sie die Folien stufenlos Hub Bewegungen verrichten oder auch mit beliebiger Frequenz und Schwingung vibrieren lassen.

Die Folie kann auch jede gewünschte Stellung halten, wobei sie im Übrigen keinen Strom verbraucht.

An der Technologie der dielektrischen Elastomere forschen im Team der Professoren Stefan Seelecke und Paul Motzki auch viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und wissenschaftler im Rahmen mehrerer Doktorarbeiten. Sie ist Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und wurde in mehreren Forschungsprojekten gefördert: unter anderem von der EU im Rahmen eines Marie Curie Research Fellowships, von der saarländischen Landesregierung im Rahmen der EFRE Projekte Ismat und Multi Immerse sowie unter anderem auch durch die Mesaar im Rahmen eines Promotionskollegs. Das Forschungsteam nutzt die Technologie für die verschiedensten Anwendungen, ausser für reinraumtechnisch vorteilhafte Ventilen und Pumpen auch für Lautsprecher, smarte Textilien (z.B. Sensorstreifen zur kontinuierlichen Überwachung von Bauteilen aus karbonfaserverstärktem Kunststoff), für ein haptisches Feedback von Geräten (ähnlich wie beim «vibrierenden Handy») und für Robotergreifer.

Ihre Zustandsüberwachung übernimmt die Pumpe selbst «Die Folien sind selbst ihr eigener Sensor. Die Funktion eines Positionssensors lie

fern die dielektrischen Elastomere gleich mit», sagt Paul Motzki. Jede Verformung der Folie lässt sich einem Messwert der elektrischen Kapazität zuordnen. Bei der kleinsten Bewegung verändern sich die Werte. Anhand der Messwerte erkennen die Ingenieure, wie die Folie mechanisch ausgelenkt ist, also wie sie sich gerade verformt. In einer Regelungseinheit können sie anhand dieser Messwerte mithilfe Künstlicher Intelligenz Bewegungsabläufe programmieren. Eingesetzt als Antrieb in entsprechenden Apparaturen ziehen und lösen die Folien in motorlosen Pumpen ein Vakuum mit gewünschtem Druck, dosieren als Ventil Flüssigkeiten exakt oder fungieren als stufenlose Schalter.

Ausserdem können die Folienpumpen und ventile ihren eigenen Zustand überwachen und signalisieren, wo der Fehler liegt. Die Messwerte verraten, wenn etwas schiefgeht, also etwa das Vakuum nicht richtig gezogen wurde oder Ventil oder Pumpe durch einen Fremdkörper blockiert sind. Passiert dies heute in grossen Industrieanlagen, kann die Fehlersuche mitunter kompliziert werden.

Schnell zur Katalogware

«Die Technologie lässt sich einfach skalieren. Hierzu schalten wir unsere Aktoren und Pumpenkammern entweder parallel

oder in Reihe oder beides zugleich und können so Druck und Volumenstrom vergrössern», sagt Paul Motzki. Um die Technologie für die Messebesucherinnen und besucher anschaulich zu machen, haben die Forscherinnen und Forscher einen Demonstrator gebaut: Ihre smarte Folie zieht hier ein Vakuum in einer Vakuumglocke. Sichtbar wird dies an einem Luftballon, der sich im Innern der Glasglocke selbst «aufbläst» – eine Anordnung wie im Physikunterricht: Da die Luft um den Ballon herum abgesaugt wird, haben die Luftteilchen im Ballon mehr Platz, sich auszudehnen – nur, dass dies hier ganz ohne die laute Geräuschkulisse des Druckluftkompressors vonstattengeht.

Die Forscher können ihre Pump und Ventil Technologie in verschiedensten Bauformen unterbringen, sie ist massentauglich und kann in weiterentwickelter Form binnen weniger Jahre zur Katalogware werden. Die Forscher wollen die Ergebnisse ihrer anwendungsorientierten Forschung in die Industriepraxis bringen. Hierzu haben sie aus dem Lehrstuhl heraus die mateligent GmbH gegründet und suchen nun Partner aus der Wirtschaft.

Autoren

Claudia Ehrlich, Dr. Christian Ehrensberger

Wissenschaftlern der Universität Wien ist es gelungen, Experimente mit zweidimensionalen Graphenschichten unter dauerhafter Isolierung von der Umgebungsluft und den darin enthaltenen Fremdpartikeln durchzuführen – und nebenbei besonders dehnbare Varianten des «Wundermaterials» zu entwickeln.

Die Voraussetzung für viele neue Impulse für Graphen in Forschung und Anwendung hat eine konsequente Implementierung von Reinraumtechnik geschaffen. So wurden die Experimente mit hochmodernen Geräten in luftleeren ultrasauberen Kammern durchgeführt, und diese Kammern waren durch ebenfalls luftleere Metallröhren miteinander verbunden. Dadurch konnten die Proben von einem Gerät zum anderen gelangen, ohne jemals in Kontakt mit der Umgebungsluft zu kommen. «Dieses einzigartige System, das wir an der Universität Wien entwickelt haben,

Da ist viel Musik drin: Akkordeonstrukturen, auf die Welt der ultradünnen einatomigen Schichten übertragen, geben gewellte Materialien mit steuerbarer Zugfestigkeit. (Bild: Adpic)

ermöglicht uns eine ungestörte Untersuchung von 2D Materialien», erklärt Prof. Kotakoski. Wael Joudi, Erstautor der Studie fügt hinzu: «Damit ist es uns erstmals gelungen, das Graphen während dieser Art von Experimenten dauerhaft von der Umgebungsluft und den darin enthaltenen Fremdpartikeln zu isolieren. Andernfalls würden sich diese innerhalb kürzester Zeit auf der Oberfläche ablagern und sowohl die Versuchsdurchführung als auch die Messung beeinflussen.»

Graphen mit steuerbarer Zugfestigkeit

Erst mit dieser neuen experimentellen Anordnung konnten die Wissenschaftler bisherige Widersprüche bei der Zugfestigkeit von Graphen aufklären, die auf seiner seiner bienenwabenförmigen atomaren Anordnung beruht. Eine Störung dieses «idealen 2D Gitters» durch Entfernen einiger Atome samt Bindungen aus dem Material sollte intuitiv zu einer Verringerung der Zugfestigkeit führen. Allerdings sagen Experimente teilweise das Gegenteil: Sowohl eine kleine Verringerung als auch eine starke Erhöhung der Zugfestigkeit können gemessen werden. Erst der Fokus auf Reinheit der Materialoberfläche führte zu einer Lösung dieser

enorm

vermeintlichen Widersprüchlichkeit. So fanden die Wissenschaftler Folgendes heraus: Bereits die Entfernung von nur zwei benachbarten Atomen verursacht eine gewisse Wölbung des ursprünglich flachen Materials. Zusammen resultieren mehrere solcher Wölbungen in einer Wellung des Graphens.

«Man kann sich das wie ein Akkordeon vorstellen. Beim Auseinanderziehen werden diese Wellen abgeflacht», erklärt Wael Joudi.

Für das Auseinanderziehen des gewellten «Akkordeon Graphens» bedarf es wesentlich weniger Kraft als für die Spannung von störstellenfreiem und daher komplett flachem Graphen. Von den theoretischen Physikern der Technischen Universität Wien Rika Saskia Windisch und Florian Libisch durchgeführte Simulationen bestätigen sowohl die Wellenbildung als auch die daraus resultierende geringere Zugfestigkeit des Materials. Es wird letztendlich dehnbarer. Fremdpartikel auf der Materialoberfläche unterdrücken diesen Effekt und können sogar eine gegenteilige Wirkung hervorrufen. Dadurch erscheint das Material zugfester. Das erklärt auch die Widersprüche in der Vergangenheit.

«Damit haben wir die grosse Bedeutung der Messumgebung im Umgang mit 2D

Kleine Störungen der idealen wabenartigen Anordnung führen zu Wölbungen und schliesslich zu «Akkordeon-Strukturen». (Bild:

Als Mikroskope verwendet die Universität Wien ein drei Meter hohes Rastertransmissionselektronenmikroskop (Nion Ultra STEM, Bruker Corporation; links) und ein Rasterkraftmikroskop (AFSEM, Quantum Design GmbH; rechts); dieses befindet sich währen der Experimente in einer luftleeren Kammer (r.). (Bild: Uni Wien)

Materialien bewiesen», resümiert Wael Joudi. Auf der Basis der nun vorliegenden Erkenntnisse über den «Akkordeon Effekt» sollte sich die Zugfestigkeit von Graphen in Zukunft gezielt steuern lassen. Neben der Zugfestigkeit sticht Graphen durch seine hohe Leitfähigkeit heraus. Das eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten, in denen sowohl eine gewisse Dehnbarkeit als auch bestimmte elektrische Materialeigenschaften nötig sind. Ein Paradebeispiel stellen «wearable electronics»

dar. Sie kennt man unter anderem aus den beliebten Fitness Trackern. Andere am Körper getragene bzw. in die Kleidung eingearbeitete Mini Computer messen die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel, den Kalorienverbrauch und vieles mehr; die Messergebnisse können anschliessend per App bewertet werden.

Fazit für die Zukunft von Graphen

Die Erfolgsgeschichte von Graphen sollte sich mit den Forschungsergebnissen aus

Wien unter höherem Tempo fortsetzen. Der erste experimentelle Nachweis gelang im Jahr 2004 und etablierte eine komplett neue Klasse von Materialien: die sogenannten zweidimensionalen (2D) Festkörper. Sie weisen eine einzige Lage von Atomen auf. Mit dieser minimalen Schichtstärke entstehen exotische Materialeigenschaften.

Graphen ist extrem leitfähig und extrem fest, also sehr gut für elektrische und mechanische Anwendungen geeignet. Dank des nun entdeckten «Akkordeon Effekts» wird eine drastische und steuerbare Dehnbarkeits Steigerung möglich. In Verbindung mit massgeschneiderten elektrischen Eigenschaften werden viele neue Anwendungen möglich.

Die Wissenschaftler um Prof. Dr. um Jani Kotakoski, der sich an der Universität Wien unter anderem mit zweidimensionalen Materialien, mit auf atomarer Ebene «massgeschneiderten» Materialien und mit der Transmissionselektronenmikroskopie mit atomarer Auflösung beschäftigt, haben beim «Akkordeon Graphen» mit der Technischen Universität Wien zusammengearbeitet. Den genauen Mechanismus dieses Phänomens publizierten sie im Fachjournal Physical Review Letters.

Weitere Informationen www.univie.ac.at

Geladene Molekülbruchstücke wurden bisher hauptsächlich zur Strukturbestimmung in der analytischen Chemie untersucht, doch sie haben sich nun auch für die Dünnschichtsynthese als bedeutsam erwiesen.

Das ist ein Resultat fünfjähriger Forschungstätigkeit an der Universität Leipzig. Die Wissenschaftler haben ihre Ergebnisse kürzlich, gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern an der Purdue-Universität (USA), in der Fachzeitschrift «Nature Reviews Chemistry» veröffentlicht.

Nano- bis mikrometerdünne Schichten Zusammen hat man unter anderem neue Methoden entwickelt, um gasförmige, geladene Molekülbruchstücke gezielt zu neuen, komplexen Molekülen zusammenzusetzen. Diese Substanzen werden auf Oberflächen abgeschieden. Das innovative Verfahren eröffnet neue Perspektiven für Anwendungen in der modernen Nanoelektronik und Sensorik. Es bietet auch neue Forschungsansätze in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, von der Katalysatorforschung bis hin zu medizinischen Anwendungen.

«Bisher wurden geladene Molekülbruchstücke hauptsächlich in der analytischen Chemie untersucht, um die Struktur von Molekülen zu bestimmen. Die Forschung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass diese Molekülbruchstücke auch für synthetische Anwendungen von grosser Bedeutung sind. Durch ihre kontrollierte Abscheidung auf Oberflächen können chemische Reaktionen initiiert werden, die mit herkömmlichen Synthesemethoden nicht möglich wären», erklärt Forschergruppenleiter Prof. Dr. Jonas Warneke vom Wilhelm-Ostwald-Institut für Physikalische und Theoretische Chemie der Universität Leipzig. Die verwendeten Forschungsinstrumente, die speziell für sogenannte Dünnschichtsynthesen mit geladenen Molekülbruchstücken optimiert wurden, existieren weltweit nur an zwei Standorten. Sie wurden gemeinsam von den Forschungsgruppen um Professor Warneke und Professorin Julia Laskin von der Purdue Universität entwickelt. Als Dünnschichtsynthese bezeichnet man die Herstellung dünner Schichten mit Dicken im Nanometer- bis Mikrometerbereich.

Aggressivstes Molekülbruchstück angebunden

Das Leipziger Forschungsteam berichtet in dem Artikel über seine Arbeiten zur kontrollierten chemischen Bindungsbildung mit «aggressiven» Molekülbruchstücken. So konnte das chemisch reaktivste, negativ geladene Molekülbruchstück, das bisher bekannt ist, gezielt an andere Moleküle angebunden werden. Beispielsweise wurde auch der als wenig reaktiv geltende Stickstoff aus der Luft in Schichten auf Oberflächen gebunden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, solche wenig reaktiven chemischen Rohstoffe zur Synthese neuer Moleküle und Funktionsmaterialien auf Oberflächen zu verwenden oder die Eigenschaften von Materialoberflächen gezielt zu verändern.

Die Leipziger Autoren des Übersichtsartikels:

Prof. Dr. Jonas Warneke (l.), Dr. Markus Rohdenburg (Mitte) und Dr. Harald Knorke (r.) neben einem Instrument zur Synthese dünner Schichten mit gasförmigen geladenen Molekülbruchstücken. (Bild: Ziyan Warneke)

Das Forschungsteam der Purdue-Universität beschreibt in dem Artikel seine Arbeiten zur Verknüpfung metallhaltiger, geladener «Nanocluster» (kleine Partikel mit genau definierter Atomanzahl). Aufgrund ihrer besonderen magnetischen und elektronischen Eigenschaften sind sie für Quantentechnologien von Interesse. Darüber hinaus wird über die gemeinsame Arbeit der beiden Forschungsgruppen zur Entwicklung der Instrumente und zur Reaktion molekularer, geladener Katalysatoren auf Oberflächen berichtet.

Ausblick: Mikrosystemtechnik und Biomoleküle «Wir möchten in den kommenden Jahren unsere Arbeiten durch die Entwicklung noch leistungsfähigerer Instrumente zur Dünnschichtsynthese mit Molekülfragmenten optimieren», sagt Warneke. Dies könnte die Synthese von Materialien im Mikromassstab ermöglichen und den Weg für Anwendungen der aussergewöhnlichen neuen Verbindungen, die aus Molekülbruchstücken zusammengesetzt wurden, in der Mikrosystemtechnik ebnen. Zudem entwickelt das Leipziger Forschungsteam neue Wege zur Analyse grosser Biomoleküle auf Oberflächen durch Anbindung geladener Molekülbruchstücke, was für das grundlegende Verständnis der biologischen Funktionen dieser Moleküle an Zelloberflächen von Bedeutung sein könnte.

Weitere Informationen

Susann Sika (Universität Leipzig), Dr. Christian Ehrensberger

Literatur

Warneke, J., Samayoa-Oviedo, H.Y., Rohdenburg, M. et al. Molecular synthesis with gaseous fragment ions on surfaces. Nat Rev Chem 9, 470–480 (2025). https://doi.org/10.1038/s41570-02500719-1

Ganz allgemein geht der Trend im Zuge des neuen Annex 1 zu umfassenden Kontaminations Kontroll Strategien. Es liegt nahe anzunehmen, dass vorsichtshalber jeder Prozess zwingend aktiv kontinuierlich überwacht werden muss. Doch auch durch die Kombination einer aktiven Luftprobenahme und der kontinuierlichen Überwachung mit einer herkömmlichen Sedimentationsplatte («Passivsammler») werden die Anforderungen erfüllt.

Die Frage nach der aktiven oder passiven Prozesskontrolle stellt sich typischerweise insbesondere in Reinräumen. Doch wo liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Methoden?

Prinzipielle Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Bei der aktiven Prozesskontrolle handelt es sich um eine quantitative Messmethode. Gemessen wird ein bestimmtes Volumen über eine gewisse Zeit in einer bestimmten Geschwindigkeit – genauer: Ein definiertes Luftvolumen wird durch einen sogenannten Impaktor gepumpt, und dieser scheidet die Partikel auf einer AgarOberfläche ab.

Dort wird die Anzahl der koloniebildenden Einheiten (KbE) bestimmt. Im Anschluss wird die Agar Platte inkubiert, so dass Mikroorganismen auf dem Nährmedium wachsen und, falls vorhanden, am Ende gezählt werden können. Im Falle positiver Ergebnisse («Mikroorganismen vorhanden») folgt eine Identitätsprüfung. Damit kennt man die Gattung(en) des Organismus bzw. der Organismen. Das Ergebnis lässt sich dann als KbE pro Luftvolumen (KbE/m³) angeben. Dement

sprechend ist der aktive Luftkeimsammler ein Messgerät und muss jährlich kalibriert werden.

Bei der passiven Prozesskontrolle wird der Luftprobensammler (= Agar Platte mit Nährmedium) üblicherweise für vier Stunden «ausgelegt», und so benötigt sie an sich kein Messgerät. Etwaige Keime setzen sich einfach ab; in einem separaten Schritt werden die Platten in einen Inkubator gelegt und nach einer festgelegten Zeit die bis dahin gewachsenen Kulturen ausgezählt sowie gegebenenfalls eine Identitätsprüfung vorgenommen.

Der Austausch der Agar Platten bei der passiven Prozesskontrolle kann automatisch mit einem geeigneten Gerät erfolgen (z.B. MAS 100 Libra, MBV, Stäfa). Für dieses wird lediglich ein regelmässiger sogenannter «Selbsttest» empfohlen, der sich einfach durchführen lässt.

Bewertung der Methoden im Vergleich

Beide Methoden, die aktive und die passive Luftprobenahme, sind Agar basiert und erlauben die Identifikation der möglichen Kontaminanten, wie es der Annex 1 vorschreibt. Die passive Probenahme lie

«Nur» semiquantitativ, aber näher an der betrieblichen Realität im Reinraum: Der automatische Wechsler für Sedimentationsplatten lässt sich in einen Isolator HMI (Human Machine Interface) integrieren oder als portable Stand alone Lösung einsetzen. (Bilder: MBV)

fert zwar kein Ergebnis im Sinne einer exakten Quantifizierbarkeit (in KbE/m³), sondern ist «nur» semiquantitativ. Dafür bewegt sie sich aber näher an der betrieblichen Wirklichkeit und simuliert sedimentierte Partikel, wie sie in ein abzufüllendes Gut gelangen.

Mit einem vollautomatisierten Plattenwechsler steigert sich nicht nur die Effizienz des Verfahrens. Gleichzeitig sinkt auch das Risiko, durch menschliche Eingriffe (= Plattenwechsel) womöglich Kontaminationen einzubringen und am Ende falsch positive Ergebnisse zu erhalten, weil der eingreifende Mensch die detektierte Verunreinigung selbst eingebracht hat. Mit einem automatischen Plattenwechsler muss man nur einmal die Platten einfüllen und dann erst nach 24 Stunden wieder wechseln.

Über die Effizienz im Betrieb hinaus stehen auf der Haben Seite der passiven Prozesskontrolle im Reinraum auch ökonomische Überlegungen. Für die aktive Probenahme bedarf es der erwähnten Pumpe und des Impaktors. Damit sind zusätzliche Kosten verbunden. Sie lassen sich mit einer passiven Prozesskontrolle vermeiden.

«Ritterschlag» durch Kontrollämter Die zuständigen Behörden bzw. Prüfstellen verlangen wichtige regulatorische Dokumente zur Messung mit Sedimentationsplatten. Allein das weist schon darauf hin, dass sich diese (passive) Methode in der Reinraumüberwachung als ein Standard etabliert hat.

Autor

Dr. Christian Ehrensberger

In diesem Jahr feiert die Enzler Reinigungen AG ihr 90-jähriges Firmenjubiläum. Was 1935 mit einem Fahrrad, einer Leiter und einem Eimer begann, ist heute ein schweizweit etabliertes Kompetenzzentrum für Hygiene- und Reinigungsdienstleistungen. Die 1998 gegründete Enzler Hygiene AG hat sich auf besonders anspruchsvolle Felder spezialisiert, darunter insbesondere Reinräume in der Pharma- und Biotechindustrie und in Spitälern.

Die Erfolgsgeschichte der Enzler Reinigungen AG ist nicht nur ein Porträt unternehmerischen Muts, sondern auch ein eindrücklicher Einblick in die Entwicklung eines Familienbetriebs über vier Generationen hinweg.

Die Ursprünge des Unternehmens sind bescheiden: Karl Enzler sen., ein Mann ohne Berufsausbildung, verliess seine Heimat Walchwil am Zugersee, um in Zürich eine neue Existenz aufzubauen. Mit seiner Frau Frieda gründete er 1935 die Enzler Reinigungen – der Firmensitz war das Wohnzimmer der Familie an der Schubertstrasse in Zürich. Bereits wenige Jahre später gelang dem kleinen Betrieb ein grosser Durchbruch: Die Landesausstellung, kurz Landi, in Zürich 1939 war

ein Wendepunkt in der Geschichte der Enzler Reinigungen AG.

Vom Hilfsarbeiter zum Manager

Die «Landi» mit 10,5 Millionen Besuchern und einem sechsmonatigen Zeitrahmen stellte das junge Fünf-Mann-Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Karl Enzler sen. musste über Nacht vom Fensterreiniger zum Manager werden. Der Erfolg dieses Projekts legte den Grundstein für das Wachstum des Familienbetriebs, der in den Nachkriegsjahren vom Bauboom profitierte und in Zürich zum führenden Anbieter in der Baureinigung wurde. 1960 übernahm Karl Enzler II., der Sohn des Gründers, das Unternehmen. Nach dem Tod seines Vaters entschied er sich,

den Fokus des Familienbetriebs klar auf die Gebäudereinigung zu legen und die Kleiderreinigung hinter sich zu lassen. Mit einer durchdachten Strategie expandierte das Unternehmen national und sicherte sich 1964 die Reinigung der EXPO in Lausanne. Trotz Arbeitskräftemangel meisterte Enzler auch diesen Grossauftrag und stärkte damit die Position des Unternehmens nachhaltig.

Bereits Ende der 1960er-Jahre setzte Karl Enzler II. auf Digitalisierung: Er liess einen IBM-Kleincomputer in das Unternehmen integrieren und entwickelte in Eigenregie Softwarelösungen für Buchhaltung und Materialverwaltung. Damit setzte er neue Massstäbe und führte die Digitalisierung in der Branche ein.

Innovationsfreude und Familientradition

Das Streben nach Innovation und Fortschritt prägt die Firmenphilosophie bis heute. Diese Haltung hat die Enzler Reinigungen AG zu einem der renommiertesten Dienstleister in der Reinigungsbranche gemacht. «Wir wollen nicht nur Papierkörbe leeren und Teppiche staubsaugen –unser Ziel ist es, der Know-how-Leader im Bereich Hygienedienstleistungen zu sein», erklärt Karl Enzler III., der das Unternehmen seit 1993 in dritter Generation leitet.

Als Karl Enzler III. die Führung übernahm, befand sich die Branche in einem Wandel: Neben der Reinigung wurde zunehmend auch das Facility Management ausgelagert. Doch anstatt in die Breite zu gehen, entschied sich die Enzler Gruppe für eine Strategie der Spezialisierung. Der Fokus lag darauf, anspruchsvolle Reinigungs- und Hygienedienstleistungen weiterzuentwickeln – ein Ansatz, der sich als äusserst erfolgreich erwiesen hat. Heute beschäftigt die Enzler Gruppe rund 2.700 Mitarbeitende aus 88 Nationen und hat sich besonders in der Pharma- und Biotechin -

dustrie als renommierter Dienstleister etabliert.

Um den hohen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden, betreibt die Enzler Gruppe ein eigenes Kompetenzzentrum mit mikrobiologischem Labor. Hier werden Messungen durchgeführt und Erkenntnisse gewonnen, die direkt in die Schulungen der Mitarbeitenden einfliessen. Dieses fundierte Wissen ermöglicht es, auch

die strengsten Hygienevorschriften der Pharma- und Medizinaltechnik-Branche zu erfüllen.

Die Digitalisierung ist ein weiterer Treiber des Erfolgs. Mit dem firmeneigenen «Enzler DigiLab» verfolgt die Enzler Gruppe die neuesten Entwicklungen in Robotik und Automatisierung. Dabei werden nicht nur modernste Roboterlösungen getestet, sondern auch massgeschneiderte An -

und für Unterhaltsreinigungen (hier: von den 1970er Jahren bis heute) verantwortlich.

wendungskonzepte entwickelt. Durch die Digitalisierung von Reinigungsflächen und eine präzise Planung können Roboter effizienter eingesetzt werden, wodurch sowohl Qualität als auch Effizienz gesteigert werden.

Ein Familienunternehmen mit Zukunft Trotz des Wachstums und der technologischen Fortschritte bleibt die Enzler Reinigungen AG ein unabhängiges Familienunternehmen. Die vierte Generation ist bereits aktiv in die Unternehmensführung eingebunden und beide Töchter definieren als Teil des Verwaltungsrats die Strategie. Livia Mietzsch, die Tochter von Karl Enzler III., ist zusätzlich Teil der Geschäftsleitung und betreut das Hygieneforum.ch, eine Plattform für den Austausch über aktuelle Hygiene- und Reinigungsthemen. «Nach 90 Jahren sind wir stolz auf unsere Wurzeln und unsere Geschichte, jedoch richtet sich unser Blick stets in die Zukunft», betont Karl Enzler III. «Wir bleiben ein Familienbetrieb mit einer starken Kultur und einer klaren Vision.»

Autorin und Kontakt

Tanja Reichmuth Spezialistin Marketing Enzler Reinigungen AG Förrlibuckstrasse 70 8004 Zürich +41 44 455 55 55 marketing@enzler.com www.enzler.com

Wir sind da! Stand D205

In der Lebensmittelindustrie, dem Gesundheitswesen, der Umweltanalytik, der Gastronomie und angrenzenden Bereichen lassen sich jetzt Hygieneprüfungen auf mikrobielle Verunreinigungen mit Ergebnissen in unter 30 Sekunden durchführen, vom Messgerät via Bluetooth und USB übertragen und zum Beispiel in einer Cloud speichern.

Sowohl Fachkräfte als auch ungeübtes Personal entnehmen die Probe mit einem Stäbchen. Dieses löst im Gerät bei Anwesenheit von ATP, ADP oder AMP eine Biolumineszenzreaktion aus. Die drei Nukleotide spielen eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel von Zellen und dienen als Indikatoren für biologische Verunreinigungen.

Das Gerät ist in nur acht Sekunden einsatzbereit, kalibriert sich automatisch und

erlaubt die Festlegung individueller Grenzwerte. Ein LED Display sorgt für eine intuitive Bedienung, während USB und Bluetooth Schnittstellen eine Synchronisierung mit einem Smartphone, Tablet oder PC sowie eine nahtlose Datenübertragung und Cloud Speicherung ermöglichen.

Dank seinem geringen Gewicht und der kompakten Bauweise lässt sich das Gerät («Lumitester Smart») einfach mitnehmen.

Komplexe Aufgaben im Energiestoffwechsel: ATP und zwei weitere Nukleotide, ADP und AMP, üben wichtige und vielfältige Funktionen aus. (Bild: Adpic)

Die Probennahmeröhrchen für Oberflächen und Flüssigkeitsanalysen («LuciPac») sind separat erhältlich.

Weitere Informationen Roth AG CH 4144 Arlesheim info@carlroth.ch www.carlroth.ch

Einfach gemessen: Dank einem Verfahren auf der Basis von Biolumineszenz können Fachkräfte und ungeübtes Personal die Bestimmung der Nukleotide als Hygieneprüfungen auf mikrobielle Verunreinigungen durchführen. (Bild: Roth)

Egal ob Objekte bezüglich ihrer Aerodynamik verbessert, die Strömung in Reinräumen optimiert oder Lecks in Anlagen oder Gebäuden detektiert werden sollen: die Visualisierung der vorhandenen Strömung unter Verwendung eines Nebelgenerators hilft, diese und weitere Herausforderungen anzugehen.

Interne und externe Messdienstleister von Reinräumen wissen genau: Ein wichtiges Merkmal des reinen Raumes ist das verwendete Strömungsregime. Hierbei unterscheidet man zwischen turbulenzarmer Verdrängungsströmung (TAV) und turbulenter Verdünnungsströmung. Beide Regime können mit Hilfe des optimierten Nebelgenerators CFG 291 sichtbar gemacht, bildtechnisch dokumentiert und qualitativ bewertet werden.

Strömungsvisualisierung in Reinräumen

Auch das Erkennen von potentiellen Quellen von Strömungsstörungen in Reinräumen ist eine essentielle Aufgabe. Die Störungen können durch Temperatur und Druckunterschiede, räumliche Barrieren aber auch durch das Einbringen von Luftströmungen aufgrund vor Ort genutzter Geräte verursacht werden. Mit Hilfe des optisch auffälligen Nebels können Nutzer des Generators potentielle Störquellen identifizieren, deren Einfluss bewerten und Optimierungsmöglichkeiten entwickeln. Wird das Gerät in der Nähe von Türen und Schleusen eingesetzt, sind an

hand der Zugbewegung des Nebels Rückschlüsse auf die Druckverhältnisse zwischen den aneinandergrenzenden Räumen möglich. Der Transport des Nebels beispielsweise aus dem Raum heraus, ist ein Indiz, dass der angrenzende Raum ein geringes Druckniveau aufweist. Eine regelmässige Aufgabe von Reinraumexperten ist auch die Prüfung der Aktivität der Abluftfilter im Reinraum. Wird der Testnebel vor deren Ansaugfläche generiert, so müsste er direkt vom Abluftfilter

eingesaugt werden. Sollten Gegenstände in der Nähe des Abluftfilters positioniert sein, können Reinraumzuständige zudem mittels der Strömungsvisualisierung eine Abschätzung treffen, ob die Funktionalität des Filters (Absaugen der Raumluft) durch die Gegenstände minimiert wird.

Innovationsfokus auf Unabhängigkeit und Flexibilität

Der Nebelgenerator CFG 291 setzt nicht nur auf ein handliches Design und ein geringes Gewicht. Vor allem die Unabhängigkeit der Kunden steht bei dieser Technologie im Vordergrund. Dafür werden drei handelsübliche Lithium Ionen Akkumulatoren genutzt, die eine autarke Stromversorgung garantieren. Sind die Akkus entladen, können sie vom Kunden direkt gegen aufgeladene Akkus getauscht werden. Dank externer Lademöglichkeiten entfallen weitere Wartezeiten.

Das Befüllen des Nebelgenerators ist ebenso schnell und mühelos umsetzbar mit Hilfe des mitgelieferten Befüll Systems. Die Menge kann je nach Anwendung frei gewählt werden, selbst das Entleeren des Tanks ist möglich.

Das Herzstück des Nebelgenerators – der eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Verdampfer – ist in einer leicht zugänglichen und austauschbaren Kartusche an der Gerätefront platziert. Im Falle eines Defektes entfallen lange Servicezeiten. Nutzer können die Kartusche noch im Reinraum eigenständig tauschen und sofort weiterarbeiten. Im Anschluss senden sie die defekte Kartusche zum Service ein, während weitere Projekte mit dem Nebelgenerator nahtlos stattfinden können.

Weitere Informationen

Topas GmbH

D 01237 Dresden

sales@topas gmbh.de www.topas gmbh.de

Aufwändige Prozesse unter Containment-Bedingungen sind durch Kostendruck, Fachkräftemangel und zusätzliche Sicherheitsanforderungen mit wachsenden Herausforderungen verbunden. Die Zukunft repetitiver Prozesse unter Containment-Bedingungen liegt daher in der Laborautomatisierung.

Nicht zuletzt durch die Neufassung des Annex 1 der EU-GMP sind die Auflagen an Hersteller und Forschungseinrichtungen weiter gestiegen. Ausdrücklich werden nun Robotersysteme zur Einhaltung der Hygienevorgaben genannt. Dabei spielt der Aspekt des Containments eine ausserordentlich wichtige Rolle, um den Schutz des Produktes sicherzustellen. Nach der im neuen Annex 1 genannten Contamination Control Strategy (CCS) müssen Hersteller Risiken in ihren Prozessen und Verfahren identifizieren und bewerten, Möglichkeiten zur Risikominimierung prüfen und vorbeugende Massnahmen festlegen. Die CCS erstreckt sich u. a. auf das Design von Anlagen und Prozessen, die Räumlichkeiten und die Ausstattung. Im Mittelpunkt stehen die Risiken durch:

– mikrobielle Kontamination – Kontamination durch pyrogene oder endotoxine Partikel – partikuläre Kontamination

Mit Robotik neuen Herausforderungen begegnen

Die Risiken beim Umgang mit gefährlichen Substanzen sind vielfältig und von vielen Faktoren abhängig. Fehler können verheerende Folgen haben. Aber auch wirtschaftliche Aspekte müssen berücksichtigt werden, um im Markt handlungsfähig zu bleiben.

Faktor Mensch: Der zunehmende Fachkräftemangel wirkt sich auch auf das Angebot geschulter und geeigneter Mitarbeitenden aus. Darüber hinaus sind viele Aufgaben im Labor repetitiv und binden wertvolle Arbeitskräfte an zeitaufwändige Standardtätigkeiten. Mit der Robotik werden Aufgaben autonom durchgeführt und Mitarbeitende für komplexere und kreativere Tätigkeiten freigesetzt.

Faktor Produktivität: Automatisierte Systeme können rund um die Uhr arbeiten. So lässt sich die Ausbeute ohne zusätzliche Arbeitskräfte oder Produktionseinrichtungen durch Verlängerung der Be -

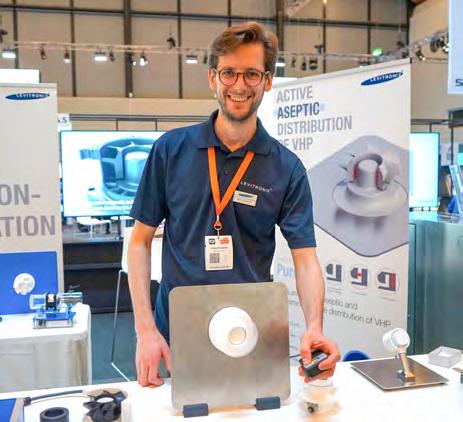

Der in der Sicherheitswerkbank integrierte Roboter entnimmt die Vials aus einem Magazin, übergibt sie an eine Füllstation zur Dosierung der Injektionslösung mit gravimetrischer Überwachung der Füllmengen, setzt die Stopfen ein und verschliesst die Vials. Ein intuitiv bedienbares Display ermöglicht die Konfiguration von Parametern für verschiedene Flaschengrössen, Füllmengen und Chargengrössen (Bilder: Goldfuss Engineering).

triebszeiten steigern. Das kann auch die Zeit bis zur Markteinführung neuer biotechnologischer oder pharmazeutischer Produkte verkürzen. Neue Entwicklungen erreichen früher die Marktreife und sichern die damit verbundenen Wettbewerbsvorteile.

Faktor Konsistenz: Die Präzision der Robotik in der Laborautomatisierung ermöglicht es, Experimente mit einer Konsistenz durchzuführen, die manuell kaum zu erreichen wäre. Dies verbessert die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und trägt zur Validität wissenschaftlicher Studien bei. Für die Produktion bedeutet es die zuverlässige Einhaltung vorgegebener Standards.

Containment in der Laborautomatisierung

Die Automatisierung bietet in allen Bereichen des Laborbetriebs von medizinischen Anwendungen bis zur Mikrobiologie und der Forschung mit zellbiologischen Aufgabenstellungen viele Anwendungsmöglichkeiten. Von der Lagerlogistik für Laborware und Probengefässe über die Filtration und Inkubation bis hin zur Detektion von Kolonien ist der gesamte Workflow mit Robotern automatisierbar. Dabei ist der Einsatz von Robotik nicht nur bei grossen Losgrössen sinnvoll, sondern kann schon bei kleinen Batches effizient sein. Der verstärkte Einsatz von Robotiklösungen markiert einen ökonomisch sinnvollen Weg zu mehr Sicherheit. Wo mit hochaktiven und potenziell gefährlichen Substanzen gearbeitet wird, ist ein effektives Containment unerlässlich. Automatisierte Isolatoren und geschlossene Systeme ermöglichen es, dass selbst hochpotente Substanzen sicher gehandhabt werden können, ohne die Gesundheit des Personals oder die Integrität des Produkts zu gefährden. Die Anwendungsmöglichkeiten im Labor sind sehr vielseitig:

–

Magazinieren von Behältnissen und Proben, Öffnen und Schliessen von Gefässen, Dosieren von Feststoffen und Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskositäten bis in den Kleinstmengenbereich

– Aufbereiten der Proben durch Mischen, Schütteln, Zentrifugieren, Erhitzen oder Kühlen

– Liquidhandling mit Pipetten und verschiedensten Pumpensystemen

– Automatisierte Kultivierung von verschiedenen Zelllinien in Nährmedien für Asseys und Screening unter Reinraumbedingungen

– Zellwachstum und Ernte in verschiedenen Gefässen wie Mikrotiterplatten, Petrischalen, Flaschen oder Multi- LayerGefässen

– Kultivierung von Zelllinien in verschiedenen Gefässen: Inkubation, Medienwech -

sel, Splitten und Ernten, Zentrifugation, Zellzählung und Konfluenzüberwachung – Einwiegeprozesse, Pipettierautomation und Abfüllung

Anwendungen in der Biopharma Ob für Aufgaben in Bereich Forschung, Anlegen von Gewebekulturen, Probenvorbereitung, zellfreien Bioproduktion oder Analytik – Laborautomatisierung kann auch für den wissenschaftlichen Fortschritt und die Effizienzsteigerung in Life Sciences und Biotechnologie entscheidend sein. Die Suche nach neuen pharmazeutischen Wirkstoffen, Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern ist sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden. Weltweit wird an innovativen Verfahren geforscht, die der Therapie von Erkrankungen, der nachhaltigen Rohstoffsynthese oder der Energiegewinnung dienen. Erst die Laborautomatisierung ermöglicht, dass wissenschaftliche Entwicklungen schnell von der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung gelangen. Ohne moderne Analyseautomaten ist die wirtschaftliche Durchführung dieser vielfältigen Prozesse nicht denkbar, da es in Zukunft immer mehr auf geringe Testkosten, schnelle Verarbeitung und leichte Interaktion mit LIS/HIS-Systemen ankommt.

Anwendungen in der Pharmazie Besonders bei Arzneimitteln in flüssiger Form stellt die aseptische Herstellung und Abfüllung eine besondere Herausforderung dar. Während pulverige Substanzen weniger kritisch in der Verarbeitung sind, ist dies bei flüssigen Darreichungsformen deutlich komplexer. Pulver lassen sich besser vor dem Verpacken sterilisieren als z. B. biotechnisch hergestellte Liquida, die zur Injektion vorgesehen sind. Diese Substanzen gehen direkt in die Blutbahn, wohingegen Pulver oder Tabletten häufig erst in der Darmpassage ihre Wirkung entfal -

ten, nachdem diese «natürlich» im Magen des Patienten von eventuell verbliebenen Keimen befreit wurden. Die aseptische Abfüllung in einem automatisierten Prozess, wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt, wird künftig ebenso an Bedeutung gewinnen, wie eine personalisierten Medizin oder die wirtschaftliche Entwicklung und Synthese neuer Wirkstoffe. Nicht zuletzt muss hier auch der Aspekt des Kostendrucks im Gesundheitswesen mitberücksichtigt werden.

«Fill and Finish» individueller Injektionslösungen

Die Abfüllung von Vials mit Injektionslösungen stellt hohe Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Flexibilität. Der Prozess erfolgt in der Regel in Reinräumen, die eine kontrollierte Umgebung mit geringer Partikel- und Keimbelastung bieten. Für kleine Losgrössen ist die Abfüllung mit konventionellen Anlagen oft unwirtschaftlich und zeitintensiv, da sie einen grossen Rüstaufwand und einen hohen Materialeinsatz verursachen. In einem von Weiss Technik und Goldfuss Engineering gemeinsam konzipierten System simuliert eine roboter-gestützte Abfüllanlage beispielshaft für kleine Losgrössen, wie eine automatisierte und präzise Abfüllung von Vials mit einer individuellen Injektionslösung effizient und sicher erfolgt. Die Anlage besteht aus einer Sicherheitswerkbank gemäss ISO 5 bzw. Klasse A Reinraumbedingungen mit einem integrierten Roboter in Pharmaausführung. Der Roboter nimmt mit seinem Dreifachgreifer nacheinander den Stopfen, den Deckel sowie das leere Vial aus den Magazinen auf. Zunächst wird das Vial in der Abfüllstation platziert, wo es über eine Dosierpumpe mit Injektionslösung befüllt wird. Eine integrierte Präzisionswaage mit der Genauigkeit von 0,1 mg überprüft gravimetrisch den Füllstand der Vials. Ein

Regelalgorithmus minimiert die Abfülltoleranzen der Charge. Nach der Abfüllung wird vom Roboter direkt der Stopfen eingesetzt und das verschlossene Vial in die Verschlussstation transportiert. Dort wird die Kappe auf das Vial aufgesetzt und mit einem Werkzeug vercrimpt. Optische Sensoren überwachen jeweils die exakte Positionierung von Stopfen und Verschlusskappe. Zuletzt setzt der Roboter das fertig abgefüllte und verschlossene Vial in das Ausgabemagazin. Abhängig von den Volumina dauert das Abfüllen und Verschliessen eines Vials rund 30 Sekunden.

Die Sicherheitwerkbank bietet eine laminare Luftströmung, die dem First-Air-Prinzip gemäss Neufassung des EU-GMP Annex 1 «Manufacture of Sterile Medicinal Products» folgt. Diese Anlagen lassen sich modular aufbauen, die Durchsatzzahlen sind nach Bedarf skalierbar.

Gebündelte Kompetenz

Weiss Technik ist ein kompetenter Anbieter von anspruchsvollen Reinluft- und Containment-Lösungen. Das Produktprogramm umfasst unter anderem BarrierSysteme, Laminar-Flow-Anlagen, Sicherheitswerkbänke, Isolatoren, Schleusensysteme und Stabilitätsprüfsysteme. Zusammen mit der auf Robotiklösungen spezialisierten Goldfuss Engineering GmbH werden Automatisierungssysteme für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen unter Containment-Bedingungen in Biotechnologie- und Pharmalaboren entwickelt.

Weitere Informationen

Weiss Technik AG CH-8852 Altendorf info.ch@weiss-technik.com www.weiss-technik.com

In GMP-kritischen Bereichen ist dokumentierte Hygiene kein «Nice-to-have» – sie ist Pflicht. Papierchaos, Excel-Listen und analoge Freigaben reichen nicht mehr. «Digital GMP» hebt das Hygiene-Monitoring auf ein neues Level: Echtzeit-Daten, lückenlose Rückverfolgbarkeit, automatische Prüfpfade. Willkommen in der Ära der hygienischen Beweiskraft.

Sauberkeit war schon immer ein zentraler Bestandteil der Good Manufacturing Practice (GMP). Doch in einer Welt, in der Audits detaillierte Nachweise fordern, reicht es längst nicht mehr, nur zu reinigen – man muss es auch beweisen können. Und zwar digital, manipulationssicher und in Echtzeit.

Papier ist geduldig – aber nicht auditfest

Ob FDA, Swissmedic oder EMA – die Anforderungen an die Dokumentation von Reinigungs- und Dekontaminationsmassnahmen sind gestiegen. Analoge Checklisten, unleserliche Unterschriften oder Excel-Tabellen mit Lücken gehören der Vergangenheit an. Behörden verlangen digitale Nachweise, die jederzeit lückenlos und nachvollziehbar sind. Hier kommt Digital GMP ins Spiel: ein Konzept, das die Hygieneüberwachung in sensiblen Zonen auf das nächste Level hebt.

Digital GMP: Hygiene wird zur Datenfrage

Digitale Dokumentation ersetzt unsichere manuelle Prozesse und bringt zahlreiche Vorteile. Das Ergebnis: Kein «Ich glaube, es wurde gereinigt», sondern ein «Hier ist der digitale Nachweis.»

Enzler h-tec: Innovation trifft Praxis Unter dem Label Enzler h-tec setzt ein spezialisiertes Service-Team der Enzler Gruppe auf die digitale Zukunft. Aktuell evaluiert es ein GMP-konformes Framework, das Reinigung, Monitoring und Do -

kumentation modular miteinander verbindet. Das Ziel: eine praxisnahe, validierbare Lösung, die sich nahtlos in bestehende Systeme integriert.

Warum das wichtig ist?

Weil Vertrauen alles ist – in Produkte, Prozesse und Menschen. Wer dokumentiert, schützt. Wer digital dokumentiert, sichert.

Digital GMP ist mehr als nur ein technischer Fortschritt. Es ist der nächste logische Schritt in der Qualitätskontrolle. Wer

heute reinigt, muss morgen beweisen können: was, wann, wo und durch wen –und das digital. Das Enzler h-tech-Team wird gemeinsam mit seinen Kunden die Standards neu definieren.

Weitere Informationen

Enzler Hygiene AG Simon Beyer, Geschäftsführer info@enzler-htec.ch www.enzlerh-tec.com

Besuchen Sie auch unser

In den letzten Monaten hat sich das Laborteam der Unifil AG, eines Familienunternehmens aus Niederlenz mit Fokus auf die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von Filtern für die Klimafiltration, personell verändert.

Nach vielen Jahren engagierter Mitarbeit durfte Andy Bernhard seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Thomas Mosimann, der bisherige Laborleiter, hat sich beruflich neu orientiert. Für ausgewählte Projekte steht er weiterhin mit seinem wertvollen Know-how zur Verfügung – zur Freude aller Kolleginnen und Kollegen.

Neu leitet Christian Sirtl das Labor-Team, das durch Felix Bots ergänzt wird. Beide bringen fundierte Fachkenntnisse und neue Impulse mit und sorgen gemeinsam für frischen Wind im Labor. Sie tragen dazu bei, dass die hohen Qualitätsstandards weiterhin gewährleistet und auch zukünftige Herausforderungen kompetent gemeistert werden.

Christian Sirtl ist Dipl.-Ing. (FH) für Textile Technologie und bringt viel Erfahrung aus den Bereichen Filtermedien- und Filterentwicklung mit. Darüber hinaus hat er sich vertiefte Managementkenntnisse als MAS Wirtschaftsingenieur ZFH erarbeitet (Master of Advanced Studies/ Zürcher Fachhochschule). Zuvor war er als Technologieingenieur, Projektleiter und Leiter eines Prüf- und Entwicklungslabors in verschiedenen Unternehmen tätig.

Er freut sich, dass er bei der Unifil seine Industriekenntnisse aus den Bereichen OEM-Komponentenherstellung, Produktund Qualitätsentwicklung sowie Qualitätsmanagement einbringen kann. Strukturierte Abläufe schätzt er genauso wie eine offene Kommunikation und Teamarbeit. Er engagiert sich ehrenamtlich als Trainer und Ausbilder für Rettungsschwimmen. In seiner Freizeit kocht und grillt er gerne. Felix Bots hat eine Ausbildung als Chemielaborant EFZ absolviert und eine Weiterbildung zum Dipl.-Qualitätsmanager NDS HF abgeschlossen (Qualifikation für leitende Funktionen im Qualitätsmanagementbereich). An seiner Arbeit schätzt er besonders die Kombination aus Präzision, analytischem Denken und dem direkten Beitrag zur Produktsicherheit. In seiner Freizeit interessiert er sich für Segeln und

Wintersport, am liebsten verbringt er jedoch Zeit mit Familie und Freunden.

Sicher ist sicher!

In Lüftungsanlagen spielen Luftfilter eine wesentliche Rolle. Egal, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause: Überall besteht das Bedürfnis nach guter Luftqualität und gleichzeitig der Wunsch nach einer energieeffizienten Lösung. Um die Luftfilter laufend weiterzuentwickeln und zu verbessern, verfügt die Unifil AG seit Jahren über eines der modernsten Filterprüflabore in Europa.

Das dort verfügbare AFS-150-Testsystem steht für Gesamtprüfungen nach EN 1822 und ISO 29463 zur Verfügung. Schwebstofffilter der Klassen E10 bis U17 können lokal auf Leckfreiheit geprüft werden. Zudem können der integrale Gesamtwirkungsgrad ermittelt und der Druckverlust

gemessen werden. So wird sichergestellt, dass alle Kunden erhalten, was sie bestellt haben: Filter, hergestellt nach höchsten Qualitätsansprüchen.

Feldversuche, Schulungen und internationale Anerkennung Feldversuche sind ein fester Bestandteil der Produktentwicklung. Die Planung, Betreuung und Auswertung dieser Versuche gehören ebenso zu den Aufgaben des Labors wie Schulungen für Kunden oder Hochschulen. Auch international ist das Unifil-Filterprüflabor anerkannt. Es steht weltweit mit anderen Prüfinstituten, Filterexperten und Prüflaboren von Filtermedienherstellern in Kontakt. Als einziges Schweizer Luftfilterlabor nimmt es an internationalen Round-Robin-Versuchen teil, bei denen verschiedene Labore ihre Messergebnisse untereinander vergleichen. Dadurch ist eine laufende Überprüfung und Vergleichbarkeit der Genauigkeit der Messsysteme im Labor gewährleistet. So enden Innovation und Qualität nicht etwa im Filterprüflabor – sie beginnen dort.

Weitere Informationen

Unifil AG Filtertechnik Industriestrasse 1 5702 Niederlenz

Tel. 62 885 01 00 www.unifil.ch

Die präzisen Differenzdruck-Messumformer der P 26 und P 34 Serie von Halstrup-Walcher erreichen in kleinen Druckbereichen eine hohe Messgenauigkeit und Stabilität.

Mit diesen High-End-Transmittern können beispielsweise die Druckkaskaden in Reinräumen oder in sauberen Produktionszonen kontinuierlich überwacht werden. Dies dient sowohl der Produktionsqualität als auch dem Personenschutz. Dank des induktiven Messprinzips sind sowohl Langzeitstabilität als auch ein adäquates Temperaturverhalten gewährleistet. In Kombination mit Wirkdruckgebern können die Druckmessumformer auch zur Volumenstrommessung eingesetzt werden.

Produkteigenschaften:

hochpräzise Messumformer für kleinste Messbereiche von ± 10 Pa – Messgenauigkeit je nach Ausführung 0,2% oder 0,5% FS – hohe Überlastsicherheit durch eingebautes Ventil – integrierte zyklische Nullpunktkorrektur für höchste Langzeitstabilität

Weitere Informationen Swissfilter AG CH-5037 Muhen info@swissfilter.ch swissfilter.ch

Im Zuge der europäischen Anstrengungen zur Intensivierung der eigenen Verteidigung rücken Elemente der Reinraumtechnik stärker ins Rampenlicht – zum Beispiel Filtertechnik zur Maximierung der Einsatzbereitschaft von Militärflugzeugen.

Da geht es beispielsweise um die Kühlluft für die Rüstungs- und Bordelektronik. Wasser und feste Partikel müssen aus der Kühlluft entfernt werden, um die Zuverlässigkeit aller Systeme zu gewährleisten.

Zu ihnen zählen beispielsweise Kommunikations-, Navigations-, Flugkontroll- und Überwachungssysteme.

Kühlsysteme werden mit der zunehmenden Bedeutung der Elektronik in Flugzeugen der

Wenn es darauf ankommt, müssen Rüstungs- und Bordelektronik funktionieren, wobei auch das richtige Filtersystem seinen Anteil hat. (Bild: Adpic)

Luftwaffe sogar immer wichtiger. Das Stichwort lautet hier: «Fly-by-wire»-Technologie. Wer speziell im militärischen Bereich vorn dabei sein will, muss selbstverständlich die militärischen Spezifikationen der Flugzeuge von Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Denel Aeronautics oder Bell Helicopter kennen (z.B. A300/310, A320, B737, B747, B757, B767, B777 sowie der Hubschrauber AH64, CH-53K, Rooivalk und V-22). Die Filtersysteme müssen speziell dafür die passenden Lösungen anbieten.

Weitere Informationen

Pall (Schweiz) AG CH-1700 Fribourg https://www.pall.com/en/ aerospace.html# www.pall.com

Der neue «HygroFlex Advanced HF5A» von Rotronic kombiniert Feuchte-, Temperaturund Taupunktmessung mit Smartphone-Kompatibilität. Der Messumformer ist dank der integrierten NFC-Technologie besonders einfach konfigurierbar.

Der kompakte, wandmontierte «HF5A» im robusten IP65-Gehäuse ist für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert. Er misst relative Feuchte (0 100% rF) und Temperatur (–100 °C bis +200 °C) und er-

möglicht psychrometrische Berechnungen wie den Taupunkt. Optional sind CO2- und Differenzdruckmessungen verfügbar. Das LCD-Display zeigt bis zu drei Parameter gleichzeitig an und verwendet Farbcodes für den Betriebszustand (grün), die Ausgangssimulation (orange) und den Alarm (rot). Zur Standardausstattung gehören analoge 4–20 mA-Ausgänge und digitale RS485-Ausgänge. Die Konfiguration erfolgt mit der Rotronic HygroSoft-App oder PC-Software per Smartphone oder NFCUSB-Lesegerät – für eine intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung.

Rotronic ist ein Unternehmen von DwyerOmega (vormals Process Sensing Technologies) und verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Präzisionsmessgeräten, die weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt werden. Rotronic stellt an der Ilmac Basel aus in Halle 1.0, Stand B173.

Weitere Informationen

Rotronic AG

8303 Bassersdorf

Tel. +41 44 838 11 11 www.processsensing.com

Eine Forschergruppe unter Federführung der Universität Leiden hat ein neues Kalkulationsverfahren für den Energiebedarf von Reinräumen vorgeschlagen und unterstreicht mit ihren ersten Ergebnissen vor allem die Bedeutung des Standorts.

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftströmung und andere Parameter unterliegen in Reinräumen einer striken Kontrolle, und das kostet Energie. Die Autoren einer aktuellen Studie mit dem Titel «Quantifying the present and future environmental sustainability of cleanrooms» [https://doi. org/10.1016/j.crsus.2024.100219] haben mit einer komplexen Kalkulation den Bedarf von Reinräumen in der Zukunft abgeschätzt. Unter Berücksichtigung möglicher klimatischer Veränderungen erhielt die Forschergruppe 68 Trillion Einzelergebnisse.

Eine wichtige Schlussfolgerung lautet: Für den nachhaltigen Betrieb eines Reinraums

Der beste Standort eines Reinraums hängt von den klimatischen Bedingungen in seiner Umgebung ab, wobei deren Veränderungen über den ganzen Lebenszyklus zu berücksichtigen sind. (Bild: Adpic)

hat sein Standort eine herausragende Bedeutung. Denn wie heiss und feucht es in seiner direkten Umgebung ist, das entscheidet über den Energiebedarf zur Konstanthaltung der Parameter im Reinraum. Der Betreiber hat damit eine wesentliche Stellschraube in der Hand und kann unter Verwendung des neuen Kalkulationsmodells den Standort gezielt wählen. Nun kommt es darauf an, das Rechenverfahren auf konkrete betriebliche Fragestellungen anzuwenden und so einen echten Nutzen daraus zu ziehen.

Weitere Informationen https://www.universiteitleiden.nl

Carbogen Amcis, ein Unternehmen in der pharmazeutischen Prozessentwicklung und der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen mit Sitz in Bubendorf, hat die erste Inspektion für seine im Februar 2023 eröffnete aseptische Arzneimittelherstellung in SaintBeauzire, Frankreich, erfolgreich bestanden.