LIVING WITH WATER

Digest 1: Reviving Jakarta’s Reservoir: Blending Infrastructure, Ecology, and Community H.16

Digest 2: Shaping Menjer Area’s Resilience: Weaving Nature, Culture, and Economy H.22

The Shirvano Insight Interview: FAASTUDIO Design & Planning H.36

Digest Project 1

Reviving Jakarta’s Reservoir: Blending Infrastructure, Ecology, and Community

Digest Project 2

Shaping Menjer Area’s Resilience: Weaving Nature, Culture, and Economy

FINDINGS

Research Findings Water Sensitive Urban Design: Transformasi Manajemen Air untuk Kota Berkelanjutan

Discourse Findings Governing Water for Sustainable Urban Life

INTERVIEW

OPINIONS

The Shirvano Insight Interview The Long Game of Thoughtful Waterscape Design

Viewpoints from Shirvanians 1 Pendekatan dan Kebijakan Kepala Daerah dalam Mengatasi Banjir

Viewpoints from Shirvanians 2 Mengapa merancang dengan air harus berani melampaui batas?

Viewpoints from Public 1 The Plot Hole of Water Management Planning is Community

Viewpoints from Public 2 Mari Bersenang senang di Sungai Ini

editorial team

Advisor Retas Aqabah Amjad

Editor-In-Chief Fadhila Nur Latifah Sani

Senior Editor Dyah Meutia

Managing Editor Prisca Bicawasti Budi Sutanty

Associate Editor Fadilla Giffariny Amuna Wita Khaerunnisa

Intern Editor

Annisa Fitriana Putri Rieswansyah Sonia Nuramalia

Graphic Designer Cecillia Diani Lelyta Marsonia Naufal Asyraf Mahdi

CONTRIBUTOR

Writer

Arbi Ali Farmadi Andria Puspa Lewio Perdana Sorahugo Zega Muthia Pratiwi Sonjaya Eldo Delamontano

Sumber gambar: Yangpu Riverside Public Space

Archdaily

Letter From Editorial Team

Air (Waterscape)

Di mana posisi dalam kanvas perencanaan kita hari ini ?

Dalam lanskap urban yang semakin terfragmentasi, air sering diperlakukan sebagai ancaman—dibendung, dialirkan, atau disembunyikan. Padahal air dalam bahasa desain bermakna mengalir, membersihkan dan menghidupi. Tantangan kita bukan lagi bagaimana 'mengontrol'-nya (mempercepat run off), tapi merancang ruang di mana air bisa berfungsi dan hidup. Apalagi di tengah fenomena perubahan iklim yang memicu banjir ekstrem sekaligus kekeringan panjang, paradigma tersebut sudah semestinya diubah.

Waterscape bukan lagi diposisikan sebagai elemen kedua atau ketiga dalam desain, melainkan inti dari desain yang berkelanjutan. Air bukan lagi elemen tambahan, melainkan fondasi pertama yang harus ditetapkan sebelum garis-garis desain digambar. Seperti diingatkan oleh Kongjian Yu, bapak 'Sponge Cities': 'Water is the most resilient teacher—we must learn to listen to its logic.'

Edisi Shirvano Insight kali ini akan membahas mengenai peran waterscape dalam konteks perdesaan-perkotaan dan bagaimana peran “air” itu sendiri dalam perencanaan. Digest kali ini akan mengulas perencanaan embung dan perencanaan tata bangunan lingkungan dengan lokus kawasan sekitar telaga. Kami juga menghadirkan Ahli Lanskap dalam rubrik interview untuk mengulas perencanaan open space dan integrasinya dengan elemen waterscape. Selain ulasan tersebut, kami juga mengangkat viewpoints dari kontributor dalam chapter opini. Tidak lupa kami juga melengkapi dengan findings dari hasil mini riset dan diskusi rutin (Rembug Bareng) Shirvano.

Kami tidak hanya berharap edisi ini dapat menginspirasi Shirvamates, tetapi juga menumbuhkan awareness—bahwa transisi dari pengendalian air menuju desain kolaboratif dengan air adalah investasi untuk keberlanjutan. Selain membangkitkan kesadaran bersama, semoga edisi ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan proses desain para perencana dan arsitek dalam mengutamakan elemen serta mengingatnya sebagai elemen penting pertama dalam planning and design. blue-green infrastructure

Rethinking Waterscape Infrastructure: Building Resilient and Sustainable Cities

Writer: Fadilla Giffariny Amuna

Selama puluhan tahun, air hanya dilihat sebagai masalah yang harus dialirkan secepatnya. Tapi apa jadinya jika kita justru memandangnya sebagai sumber daya berharga? Di tengah ancaman krisis iklim dan urbanisasi, pendekatan tradisional yang mengisolasi air dari ekosistem, kini terbukti tidak lagi cukup.

Shifting Perspectives on Water in Urban Planning

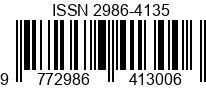

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan turut menjadikan paradigma manajemen air mengalami perubahan. Strategi pengelolaan air awalnya berfokus pada pengendalian melalui penyediaan infrastruktur yang bersifat satu fungsi seperti bendungan, saluran pembuangan, dan kanal air hujan yang dibangun dengan tujuan utama untuk mengalirkan air secara efisien dari kawasan perkotaan. Pendekatan ini mencerminkan cara pandang yang memisahkan air dari sistem lainnya, di mana pengelolaan air dilakukan secara terisolasi dan difokuskan pada penyelesaian suatu masalah spesifik, seperti banjir atau limbah, tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan lingkungan dan sistem kota secara menyeluruh1.

Water Sensitive Cities

Water Cycle Cities

Integrated Water Resources Management

Water Sensitive City

Seiring berkembangnya tantangan dan kompleksitas pengelolaan air, pendekatan yang semula berfokus pada pengendalian mulai bergeser menuju pendekatan multi-tujuan yang mencakup kualitas air, ekosistem, dan manfaat sosialekonomi2. Konsep seperti dan menekankan pentingnya kesehatan ekologi, pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan, serta pengintegrasian infrastruktur sosial dan teknis3. Perspektif (IWRM) memperkuat pendekatan ini melalui koordinasi lintas sektor dan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan4. Dalam kerangka , air diposisikan sebagai penggerak utama bagi ketahanan dan keberlanjutan sistem hidup secara keseluruhan di mana masyarakat bisa hidup secara berkelanjutan, industri dapat secara maju melakukan inovasi, serta kebijakan politik mampu mendukung fungsi ekologis dan berkelanjutan5. Air tidak lagi dilihat sebagai masalah yang harus dituntaskan, tetapi sebagai aset strategis yang mendorong ketahanan kota, inovasi ekologis, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kerangka Kerja Perkembangan Manajemen Air | Brown, R. R., Keath, N., & Wong, T, 2009

1 Brown, R. R., Keath, N., & Wong, T. (2009). Urban water management in cities: historical, current and future regimes. Australia. Water Science and Technology.

2 Fletcher, T. D. et al. (2014) ‘SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage’, Urban Water Journal, 12(7), pp. 525–542. https://doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314

3 Brown, R.R., Keath, N. & Wong, T.H.F., (2008). Transitioning to Water Sensitive Cities: Historical, Current and Future Transition States. In R. Ashley (ed.), Conference Proceedings: 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, UK: IWA Publishing, pp. CD Rom–CD Rom.

4 GWP. (2000). TAC Background Papers: Integrated Water Resources Management. Stockholm: Global Water Partnership Secretariat.

5 Wong, T. H. F., Rogers, B. C., & Brown, R. R. (2020). Transforming cities through water-sensitive principles and practices. One Earth, 3(4), 436–447. https:// doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.012

6 Rees, J.A. (2006) Urban Water and Sanitation Services; An IWRM Approach. TEC Background Papers, No. 11. Stockholm: Global Water Partnership. Available at: https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/11-urban-water-and-sanitation-services-an-iwrmapproach-2006-english.pdf

Singapore: A City of Gardens and Water

Integrated Water Management(IWRM)Resources

Pangsua Pond Sengkang Floating Wetland

Penerapan Integrated Water Resources Management (IWRM) tidak hanya menuntut pergeseran paradigma, tetapi juga membutuhkan transformasi nyata dalam praktik.

IWRM berupaya mewujudkan keberlanjutan dengan memandang air sebagaimana empat Prinsip Dublin berikut:

1)Air sebagai sumber daya terbatas dan rentan; 2)Manajemen air harus dilakukan melalui pendekatan partisipatori; 3) Pelibatan peran perempuan dalam penyediaan, pengelolaan, serta perlindungan SDA; dan 4) Air sebagai komoditas ekonomi4,9. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi untuk menciptakan tata kelola air yang lebih adaptif terhadap perubahan, inklusif secara sosial, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Adapun dalam konteks perencanaan wilayah, konsep IWRM diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan tunggal, tetapi juga mempromosikan kota dan pedesaan yang lebih tangguh melalui implementasi beberapa hal berikut:

Koordinasi lintas sektor dan jenjang pemerintahan (koordinasi urban-rural)4, 6

Memperhatikan keterkaitan antara air, tata guna lahan, dan energi6, 7

Efisien, setara dalam akses dan pelayanan, serta berkelanjutan6, 8

Pendekatan partisipatori seluruh stakeholders terlibat6, 7, 8

Dalam kerangka ini, Blue-Green Infrastructure (BGI) hadir sebagai salah satu alat praktis untuk mewujudkan prinsip-prinsip IWRM di lapangan. Dengan mengintegrasikan fungsi hidrologis, ruang terbuka, dan sistem infrastruktur, BGI memfasilitasi kolaborasi antar sektor sekaligus memperkuat keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan dan pengelolaan10. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi tantangan teknis seperti banjir dan kualitas air, tetapi juga memulihkan fungsi ekologis dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim10.

Kerangka Kerja IWRM dalam Konteks Perencanaan Wilayah | Global Water Partnership, 2013

7Bahri, A. (2012) Integrated Urban Water Management. TEC Background Papers. Stockholm: Global Water Partnership. Available at: https://www.gwp.org/ globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/16-integrated-ur ban-water-management-2012.pdf

8 Global Water Partnership (GWP). (2013). Integrated Urban Water Management (IUWM): Toward Diversification and Sustainability. Policy Brief 13. Stockholm: Global Water Partnership. Available at: https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/policy-briefs/13-integrated-urban-watermanagement-iuwm.-toward-diversification-and-sustainability.pdf

9 Rahaman, M.M. and Varis, O. (2005) 'Integrated water resources management: evolution, prospects and future challenges', Sustainability Science, 1(1), pp. 15–21. https://doi.org/10.1007/s11625-005-0009-4

10 Ferreira, J.C., Santos, D.C. and Campos, L.C. (2024) 'Blue-green infrastructure in view of Integrated Urban WaterManagement: A novel assessment of an effectiveness index', Water Research, [volume], 121658. Available at: https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121658

11 Centre for Liveable Cities (CLC) (2017) The Active, Beautiful, Clean Waters Programme: Water as an Environmental

edn. Singapore: Centre for Liveable Cities. Available here: https://isomer-user-content.by.gov.sg/50/7a481fd0-e545-417e-a14b-e414efee6694/rb172978mnd-abc-water.pdf

Jurong Canal

Waterscape Blueprints:

Innovative Designs Shaping the Future of Urban Resilience

Writers: Annisa Fitriana Putri Rieswansyah

Di dunia yang semakin maju dengan problematika iklim yang tak terbendung, pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Pengelolaan air ini mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Kawasan perkotaan selalu diintai bahaya banjir sebab kepadatan di kawasan perkotaan berdampak pada terganggunya daya serap serta penyimpanan air tanah. Hal ini memperbesar risiko banjir maupun kelangkaan air bersih. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, banjir besar melanda Kota Jakarta, Bogor, Bekasi, dan kota lainnya di Indonesia. Menanggapi permasalahan seputar pengelolaan air, hadir sebagai jawaban inovatif untuk pengelolaan air hujan secara alami sebagai upaya pencegahan banjir dan menunjang keseimbangan ekosistem. Melalui integrasi elemen alamiah seperti kanal hijau, kolam penampungan air hujan, dan sistem resapan berbasis ekosistem, konsep ini tak sekadar mengalirkan air, tetapi menciptakan harmoni antara ekologi, teknologi, dan kebutuhan manusia. Proyek-proyek unggulan di dunia membuktikan bahwa infrastruktur air bukan lagi sekadar pipa dan beton, melainkan ruang hidup yang dapat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pada ini, kita akan mengeksplorasi tempattempat menarik di berbagai daerah dengan rancangan yang aplikatif serta berdampak. Blue Infrastructure waterscape chapter waterscape

01

From Abandoned Railway to Rain-Resilient Urban Oasis (The High Line New York, AS)

Pernahkah kita membayangkan bagaimana nasib dari sebuah jalur perlintasan kereta yang sudah terbengkalai? Menarik bukan, bagaimana jalur perlintasan kereta api tetap dapat difungsikan ketika masa operasionalnya telah usai. Jalur perlintasan The High Line yang terletak di New York, Amerika Serikat, mampu disulap menjadi tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas dengan nyaman.

Fungsi Awal (1933)

Terbengkalai

Context Canvas:

elevated park

The High Line merupakan yang membentang sepanjang 2,3 km di Manhattan. Taman ini dibangun di jalur kereta api terbengkalai yang nyaris dihancurkan pada tahun 1990-an. Komunitas lokal membuat suatu gerakan untuk menyelamatkan jalur kereta api yang dianggap bersejarah sekaligus menanggapi kebutuhan ruang hijau di kawasan padat perkotaan ini1.

The High Line dibangun dengan struktur utama rangka baja serta atap beton bertulang. Menariknya, pada tahap awal pembangunan taman, masyarakat di seluruh dunia dapat mengirimkan desainnya untuk The High Line dan terdapat lebih dari 300 desain yang diterima dari berbagai negara2 .

1 Friends of the High Line,

Conserving Biodiversity and Reconnecting with Nature," ResearchGate, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/357366903_Lessons_from_New_York_High_ Line_Green_Roof_Conserving_ Biodiversity_and_Reconnecting_with_Nature. [Accessed: Apr. 8, 2025] 3 Elika Real Estate, "The High Line: Transforming New York’s Urban Landscape," Elika Real Estate Blog, 2023. [Online]. Available: https:// www.elikarealestate.com/blog/the-high-line/. [Accessed: Apr. 8, 2025]

(1999)

ini (2009 - sekarang)

Transformasi The High Line dari Masa ke Masa | thehighline.org

Blueprint Breakthrough:

The High Line dirancang dengan lapisan tanah poros sehingga air hujan dapat masuk melalui lapisan tersebut3. Jalur kayu daur ulang dengan celah alami memungkinkan air meresap ke tanah, sementara aliran air hujan diarahkan ke zona akar tanaman. Dampaknya limpasan air hujan yang semula menuju ke saluran kota dapat berkurang, sistem ini yang kemudian menguntungkan drainase kota4. Sebagian ruang terbuka di The High Line dihiasi oleh 500+ spesies tanaman dan pohon yang merupakan spesies lokal. Tanaman yang dipilih tahan terhadap kekeringan dan minim perawatan.

02

Impact:

Pemanfaatan kembali jalur kereta menjadi ruang terbuka hijau ini mampu mengurangi banjir lokal di area Chelsea, selain itu The High Line meraih penghargaan ASLA Professional Award untuk desain lansekap inovatif.

A Multi-Purpose Approach: Where Flood Control Meets Water Sustainability (Marina Barrage, Singapura)

Context Canvas:

Pada tahun 2008, pembangunan bendungan sepanjang 350 meter di muara Sungai Marina dimulai. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi tiga masalah utama di kawasan ini yaitu banjir, kekurangan air tawar, serta kebutuhan ruang rekreasi di kota5. Pembangunan Bendungan Marina kemudian dikenal sebagai proyek sebab memiliki tiga tujuan yang saling berkaitan: menciptakan sumber air baru, alat pengendali banjir, juga menyediakan daya tarik wisata pada ruang terbuka hijau.

4 Friends of the High Line, "The High Line as a Green Roof," Friends of the High Line Blog, Oct. 1, 2023. [Online]. Available: https://www.thehighline.org/ blog/2023/10/01/the-high-line-as-a-green-roof/. [Accessed: Apr. 8, 2025]

5 Singapore Tourism Board, "Marina Barrage: Modern Architecture and Sustainability," Visit Singapore, 2023. [Online]. Available: https:// www.visitsingapore.com/id_id/see-do-singapore/architecture/modern/marina-barrage/. [Accessed: Apr. 8, 2025] 6 National Library Board Singapore, "Marina Barrage: History and Development," Singapore Infopedia, 2021. [Online]. Available: https://www.nlb.gov.sg/ main/article-detail?cmsuuid=ab60094c-2bfe-44f0-8525-36d39126e500. [Accessed: Apr. 8, 2025]

Persediaan Air, Pengendalian Banjir, dan Aktivitas di Marina Barrage | Singapore National Water Agency

Instalasi Jalur Rel Asli ke Lanskap dan Jalur Baru |

Blueprint Breakthrough:

Bendungan Marina memiliki 9 pintu air otomatis berkapasitas 40 m³/detik bekerja dengan mengalirkan air ke laut saat pasang tinggi. Upaya ini mampu mencegah banjir di wilayah dataran rendah kota seperti Chinatown, Boat Quay, Jalan Besar, dan Geylang. Pompa Bendungan Marina fungsinya serupa dengan pintu air atau DAM di Indonesia. Selain itu, Bendungan Marina disinyalir dapat menyimpan 10% kebutuhan air Singapura yang diproses dengan sistem filtrasi membran canggih (reser voir air tawar )6.

Bendungan Marina dilengkapi oleh seluas 12.000 m² untuk mengurangi efek

green roof urban heat island.

Atapnya dirancang melengkung dilapisi rumput sehingga menyuguhkan tampilan hijau menyegarkan7. Bak tak lengkap tanpa sarana edukasi, Bendungan Marina dilengkapi dengan Sustainable Singapore Gallery yang mengangkat tema lingkungan hidup. Menjadi daya tarik wisata dan edukasi berbasis alam.

Ripple Effect:

Berkat adanya bendungan Marina, sebanyak 17 sungai tercemar di bagian hilir dapat diselamatkan menjadi sumber air minum. Bendungan ini menjadi lokasi wisata di Singapura dan terdapat 2 juta pengunjung setiap tahunnya. Singapore Green Mark Platinum Award untuk efisiensi energi dan desain ramah lingkungan dianugerahkan pada Bendungan Marina8

Playing with Water: A Dynamic Space for Climate Adaptation (Benthemplein Water Square, Rotterdam Belanda) 03

Di salah satu negara di dunia, ada ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat bermain sepak bola sekaligus kolam penampungan air saat hujan turun. Itulah Benthemplein Water Square sebuah ruang terbuka yang memiliki fungsi ganda yaitu tempat rekreasi sekaligus solusi bagi permasalahan air.

Blueprint Breakthrough:

Water square skateboard

Water square yang hadir dalam merespon ancaman dari wilayah rentan banjir di pusat Rotterdam. Ruang terbuka ini pertama kali dibuka pada tahun 2013. Konsep utamanya adalah menggabungkan ruang publik dengan infrastruktur air.

amphitheater dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 1 merupakan bak yang menampung air dari arah selatan dan ketika kering dapat digunakan sebagai tempat bermain . Bagian 2 merupakan bak yang menampung air dari arah utara dan sekaligus difungsikan sebagai . Bagian terakhir ini berfungsi sebagai bak besar jika air sudah tidak sanggup ditampung oleh bak 1 dan bak 2, bagian ini juga sering digunakan untuk kegiatan olahraga lainnya seperti bermain sepak bola dan basket9 .

7 PUB Singapore, "Marina Barrage: Functions and Features," Public Utilities Board Singapore, 2023. [Online]. Available: https://www.pub.gov.sg/public/ places-of-interest/marina-barrage. [Accessed: Apr. 8, 2025].

8 A. R. Fauzi et al., "Sustainable Water Management in Jakarta: Case Study of PIK 2," Universitas Muhammadiyah Jakarta Repository, 2020. [Online]. Available: https://repository.umj.ac.id/2222/1/2032-4320-1-SM.pdf. [Accessed: Apr. 8, 2025].

9 Bicara Kota, "Water Square Benthemplein: Sebuah Seni Adaptasi Iklim," Bicara Kota Blog, Jul. 2017. [Online]. Available: https:// www.bicarakota.com/2017/07/water-square-benthemplein-sebuah-seni.html. [Accessed: Apr. 8, 2025].

Desain T he Waterwall | Urbanisten

Green Roof Marina Barrage | expedia.co.id

C

Saat intensitas hujan normal, area ini menjadi wadah berkegiatan masyarakat. Namun saat curah hujan sangat tinggi, area ini berubah menjadi penampungan air dengan kapasitas 1.700 m³. Air dialirkan ke reservoir bawah tanah yang terhubung dengan kanal kota, mengurangi risiko genangan 90% melalui sistem bawah tanah dan dirancang dengan penggunaan material berpori10. Air hujan yang berjatuhan dengan teratur mengikuti arus menuju bak-bak yang menjadi kolam penampungan.

Resonant Change:

Air hujan yang ditampung di Benthemplein Water Square dimanfaatkan juga sebagai air minum dengan pengolahan canggih, sementara air lainnya akan dialirkan ke sungai atau kanal terdekat. Selain dinobatkan sebagai model internasional untuk dan meraih Rotterdam Design Award 2014 untuk inovasi sosial-teknis, konsep ini diadopsi oleh kota-kota seperti Copenhagen dan Paris.

climate-responsive design

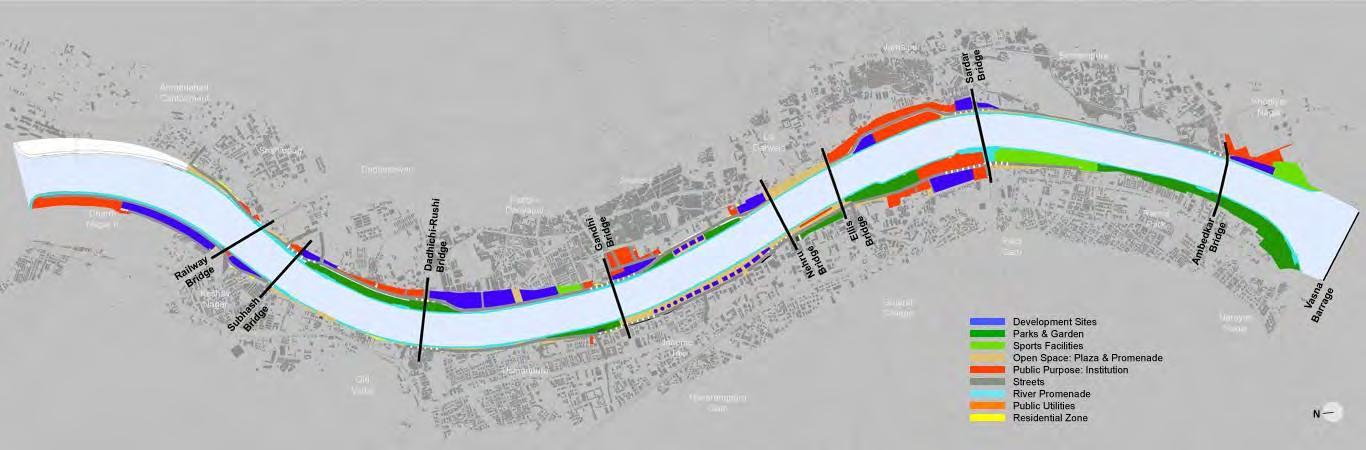

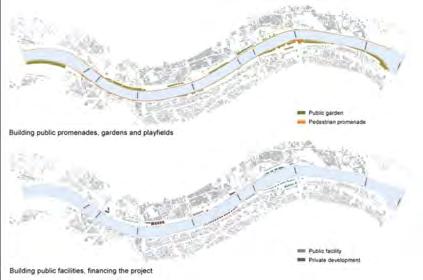

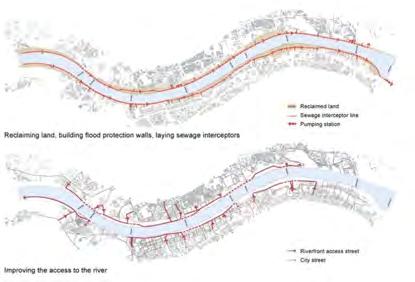

Redefining City-River Relationships for Community Wellbeing (Sabarmati Riverfront, India)

Sebagai salah satu urat nadi di bumi, sungai memegang peranan penting khususnya bagi masyarakat di India. Sungai-sungai ini yang kemudian dapat membentuk budaya, ekonomi, serta geografis negara ini. Lalu, bagaimana hubungan antara sungai dan masyarakatnya?

Sabarmati Riverfront diinisiasi pada tahun 1997 oleh Ahmedabad Municipal Corporation yang tujuan utamanya yaitu revitalisasi hubungan di antara Kota Ahmedabad dengan Sungai Sabarmati sebagai satusatunya sumber air di kota ini11. Urbanisasi serta pencemaran limbah industri membuat sungai dan manusia di kota ini menjadi tidak lagi selaras. Pengelolaan air dan reklamasi lahan dalam proyek ini menjadi inti transformasi sungai menjadi ruang publik yang bermanfaat serta berkelanjutan.

Context Canvas:

Stromende Water Links | Urbanisten

Benthemplein Water Square Rotterdam | Urbanisten

Parks and Gardens Sabarmati Riverfront | Sabarmati Riverfront

Land Use Sungai Sabarmati | Sabarmati Riverfront

Blueprint Breakthrough:

Sungai ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup di kota, seperti halnya menjadi sumber air minum, sarana rekreasi, tempat bagi masyarakat pra sejahtera bermukim, serta tempat di mana kegiatan ekonomi berlangsung. Pada 1996, dinding penahan di kedua sisi sungai dibangun untuk menahan tanah secara lateral. Proyek Sabarmati Riverfront di Ahmedabad menerapkan berbagai inovasi desain untuk mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, dan infrastruktur.

Skema Ruang Publik Sungai Sabarmati | Rethinking The Future

Skema Pengolahan Limbah Sungai Sabarmati | Rethinking The Future

Inovasi desain diwujudkan dengan pembangunan Dhobi Ghat modern dengan 168 stasiun cuci, relokasi pasar loak Minggu (Ravivari) sekitar 1.600 pedagang lokal dengan fasilitas area duduk, trotoar, akses kendaraan, tempat parkir yang luas, dan toilet umum. Infrastruktur seperti dinding penahan tanah, sistem intersepsi limbah, dan dua saluran pencegat limbah baru dengan stasiun pompa dibangun untuk mengendalikan banjir dan menjaga kebersihan sungai.

Proyek ini juga mencakup penanaman lebih dari 20.000 pohon, pengembangan taman dan ruang hijau, serta relokasi permukiman informal ke hunian permanen, menciptakan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan12.

Urban Renewal:

Revitalisasi Sabarmati kemudian memberikan manfaat baik seperti pengendalian banjir, sistem intersepsi limbah dan pengelolaan air, ruang publik yang interaktif serta peningkatan ekonomi lokal. Proyek Sabarmati Riverfront menjadi salah satu implementasi nyata dari integrasi pengelolaan air dan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

[Accessed: Apr. 14, 2025].

Fasilitas Sabarmati Riverfront | Sabarmati Riverfront

Benthemplein Water Square Rotterdam

Urbanisten

Reviving Jakarta’s Reservoir: Blending Infrastructure, Ecology, and Community

Writer: Prisca Bicawasti B. Sutanty

Pada tahun 2024, DKI Jakarta tercatat memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa, dengan Kota Administrasi Jakarta Timur menyumbang porsi terbesar, yaitu sebesar 28,8%. Wilayah dataran rendah ini dilintasi oleh tiga sungai utama yang sering meluap saat curah hujan tinggi. Hal ini membuat frekuensi dan intensitas banjir tahunan di Jakarta Timur cenderung meningkat setiap tahunnya1, 2, 3.

Menghadapi tantangan tersebuti, pemerintah Jakarta Timur gencar merekayasa infrastruktur pengendali banjir melalui pengerukan sungai dan waduk, pembangunan saluran air baru, serta instalasi pompa air berkapasitas besar4. Namun, berfokus pada strategi teknis saja tidaklah memadai, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika perkotaan serta kehidupan masyarakatnya.

Design Process

Untuk menjawab tantangan ini, Shirvano Consulting turut berkontribusi dalam melakukan regenerasi tiga waduk di Jakarta Timur yaitu Cilangkap Giri Kencana, Sejuk, dan Dato Tonggara. Selain meningkatkan kapasitas daya tampung air, wujud perancangan juga menitik beratkan pada penciptaan ruang yang lebih bernilai secara ekologis dan sosial.

Dengan melibatkan tim multidisiplin—terdiri dari urban planner, desainer lanskap, arsitek, ahli sipil dan mekanikal, hingga ahli sumber daya air—proyek ini dirancang dalam tiga tahap utama yaitu pra-desain, pengembangan desain, dan penyusunan dokumen konstruksi. Setiap tahapan menekankan pada integrasi antara kebutuhan teknis dan kualitas ruang yang humanis.

01 Pra Desain

Menjadi fondasi awal dalam memahami konteks ruang secara komprehensif untuk menggali potensi dan kendala di lapangan. Tahap ini diawali dengan studi regulasi dan survei tapak yang mencakup identifikasi kondisi vegetasi, infrastruktur eksisting, serta jaringan utilitas yang ada di sekitar waduk. Pada saat yang sama, dilakukan pula kajian sosialbudaya dengan mengidentifikasi aktivitas harian warga seperti memancing, bersepeda, atau sekadar menghabiskan waktu luang—yang menjadi bagian penting dari dinamika kawasan.

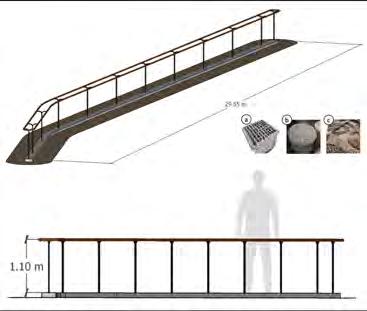

03 Dokumen Konstruksi

Integrasi antara desain dan kajian teknis dilakukan secara simultan agar hasil akhir terpenuhi secara fungsi maupun kesesuaian terhadap kondisi waduk eksisting. Proses desain dimatangkan melalui kajian teknis hidrologi dan hidrolika untuk memastikan waduk mampu berfungsi optimal dalam mereduksi banjir, membentuk pola aliran air, dan meningkatkan kapasitas tampung yang dibutuhkan. Sementara itu, kajian struktur dan geoteknik menjadi elemen penting dalam menjamin keamanan dan kestabilan fisik waduk berdasarkan kondisi geologis lapangan.

Seluruh gagasan dan hasil analisis diwujudkan dalam bentuk dokumen teknis yang lengkap dan terperinci. Mulai dari gambar arsitektural, rancangan sipil-hidrologi, hingga detail lansekap—semua disusun untuk menjadi pedoman utama dalam proses konstruksi di lapangan.

02 Pengembangan Desain

Keadaan eksisting waduk | Shirvano Consulting, 2024

Nature-Driven Innovation

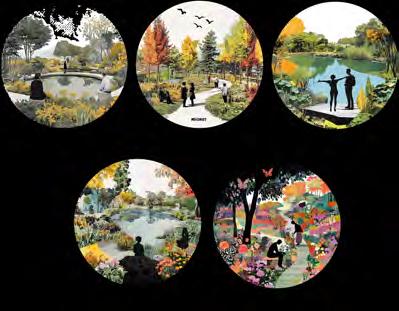

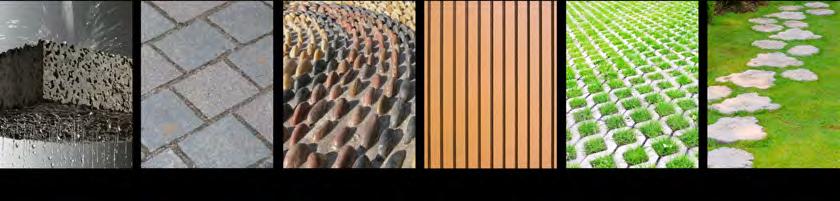

Inovasi dalam peningkatan nilai ekologis diwujudkan dalam pemilihan jenis vegetasi dan perkerasan yang terintegrasi agar tercipta harmoni visual dan kemudahan pemeliharaan jangka panjang.

Dalam menciptakan ruang publik yang sejuk dan nyaman, diperlukan pemilihan vegetasi bertujuan untuk memperkuat karakter ekologis kawasan sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman ruang. Pendekatan ini mencakup pelestarian tanaman eksisting; variasi tanaman pada miniforest sebagai wadah untuk memperkaya jenis vegetasi; vegetative barrier sebagai penahan angin, debu, serta suara; dan tanaman hias berbunga (floral contrast) serta tanaman beraroma (aromatic floral) yang memperkaya pengalaman multisensori bagi pengunjung.

Jenis perkerasan dipilih dengan mempertimbangkan aspek ramah lingkungan, terutama melalui penggunaan material daur ulang yang membantu menekan jejak karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, perkerasan dirancang agar tahan terhadap erosi air guna mencegah degradasi lahan, sekaligus memiliki permukaan antislip untuk menjamin keamanan pengguna dalam berbagai kondisi cuaca. Beberapa jenis perkerasan yang dipakai seperti berikut:

Inclusive Design

Perancangan ruang publik kini ber fokus pada inovasi yang mendorong interaksi sosial melalui beragam aktivitas. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan ruang tersebut fungsional, tetapi juga inklusif bagi semua kelompok usia. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Fasilitas seperti viewing deck, area duduk, plaza, dan amfiteater dirancang untuk memfasilitasi pertemuan, rekreasi, dan keterlibatan sosial, sehingga memperkuat hubungan antarindividu dalam komunitas.

Pemilihan Vegetasi | Shirvano Consulting, 2024

Porus Concrete Andesite Natural Stone Coral Stone Wood Plastic Composite Grass Block Basalt Stepping Stone

Variasi Perkerasan | Shirvano Consulting, 2024

3 Bagai besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Laporan Hidrologi Wilayah Jakarta. 2011.

4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. “Banjir Abad Ke-20 Dan Abad Ke-21.” Dispusip Jakarta, 2023, dispusip.jakarta.go.id/dinas/publications/article/banjir-abad-ke-20-dan-abad-ke-21.

Seating Area (Waduk Giri Kencana)

Plaza (Waduk Dato Tonggara)

Amphitheater (Waduk Giri Kencana)

V iewing Deck (Waduk Sejuk)

Desain yang Inklusif | Shirvano Consulting, 2024

Kesehatan dan kebugaran menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ruang terbuka yang berkualitas, seperti penyediaan jalur refleksiologi, jogging track, outdoor gym, dan area bermain anak (playground). Seluruh elemen ini dirancang dengan prinsip universal design yang memastikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi semua pengunjung, tanpa memandang usia, kemampuan fisik, maupun latar belakang. Baik digunakan secara individu maupun berkelompok, fasilitas ini mendorong gaya hidup sehat yang inklusif.

Waduk Cilangkap Giri Kencana

Dengan luas mencapai 4,5 hektar yang 57,7%-nya merupakan badan air, Waduk Cilangkap Giri Kencana hadir sebagai solusi di tengah lingkungan permukiman padat dan kompleks militer. Desain hasil regenerasi waduk ini diharapkan dapat menjadi magnet bagi warga dengan konsep Nature and Play. Aspek Nature diwujudkan melalui pendekatan infrastruktur berbasis alam untuk merestorasi ekosistem sekaligus mengoptimalkan kinerja hidrologis waduk. Sementara Play terpimplementasi sebagai ruang edukasi ekologis interaktif yang menyasar semua kelompok usia, dari anak-anak hingga lansia.

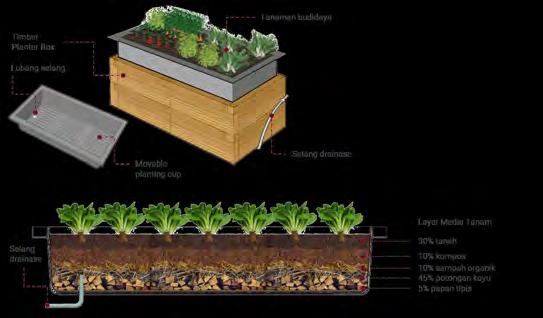

Fasilitas seperti area bird watching, area piknik, dan zona urban farming dirancang sebagai respons terhadap kebiasaan masyarakat yang telah lama menjadikan area waduk sebagai ruang aktivitas harian. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diajak untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap ruang publik.

Refleksiologi (Waduk Sejuk) Jogging Track (Waduk Dato Tonggara)

Outdoor Gym (Waduk Giri Kencana)

Playground (Waduk Dato Tonggara)

Fasilitas Kesehatan & Kebugaran | Shirvano Consulting, 2024

Ragam Aktivitas Waduk Cilangkap Giri Kencana | Shirvano Consulting, 2024

Floating Agricilture Pocket Garden

Dengan rasio vegetasi 1:3:3 untuk ground cover, pohon, dan semak, kawasan ini dilengkapi fitur ekologis seperti floating agriculture, pocket garden, dan wetland sebagai penyaring alami air permukaan. Jenis tanaman yang dipilih mencakup spesies penyerap polutan, seperti Trembesi dan Akasia Kuning; serta tanaman pengundang satwa seperti Bunga Kancing dan Lobi-Lobi untuk memperkaya biodiversitas.

Dalam upaya mitigasi efek urban heat island, pemilihan material menjadi aspek krusial. Waduk Cilangkap Giri Kencana menggunakan material dengan permeabilitas tinggi seperti batu koral, stepping stone, dan batu andesit berwarna terang yang secara efektif mampu menurunkan suhu lingkungan sebesar 2-3°C secara termal5.

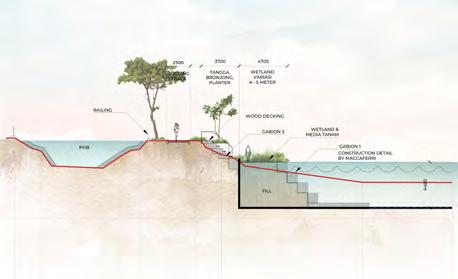

Waduk Sejuk

Memiliki luas mencapai 4.900 m² yang 20,4%-nya merupakan badan air, Waduk Sejuk menjadi oase di tengah kawasan permukiman padat. Keberadaannya menyatu harmonis dengan ruang terbuka hijau dan waduk lain di sebelahnya. Konsep Naturescape and Age-Friendly ditentukan sebagai upaya merespons kebutuhan masyarakat sekitar yang didominasi kelompok lanjut usia.

Jalur refleksiologi menjadi salah satu daya tarik utama Waduk Sejuk, yang dirancang khusus untuk memberikan stimulasi kesehatan terapeutik bagi lansia. Selain mendorong aktivitas fisik di ruang terbuka, fasilitas ini juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, menciptakan ruang yang mendukung keseimbangan antara kebugaran tubuh dan kesejahteraan emosional.

Variasi vegetasi | Shirvano Consulting, 2024

Waduk Sejuk | Shirvano Consulting, 2024

Detail Potongan dan Visualisasi Wetland | Shirvano Consulting, 2024

Komposisi tanaman di waduk ini mengikuti rasio terukur 1:2:3:3 untuk tanaman rambat, ground cover, pohon, dan semak perdu. Vegetasi dikelompokkan dalam empat konsep fungsional:

Harmonious Nature: Menghadirkan pengalaman auditory melalui suara alam dengan tanaman seperti tanaman lembang, aralia, iris air, widelia, dan brahmi

Edible Plants: Menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat seperti jambu biji dan mangga

Touch Nature: Merangsang indra peraba melalui variasi tekstur tanaman di sepanjang jalur pedestrian

Tanaman Rambat: Berfungsi sebagai penanda jalur dan peneduh alami dengan spesies seperti air mata pengantin, skyflower vine, dan lee kwan yew.

Waduk Dato Tonggara

Waduk Dato Tonggara dengan luas 5.000 m² (42,2% berupa badan air) menjadi ruang publik multifungsi di tengah permukiman padat melalui konsep "Vibrant and Community". Regenerasi Waduk Tonggara dikembangkan untuk menyulap kondisi eksisting embung yang terdampak polusi air sungai yang tercemar serta polusi bau dari adanya TPS.

Kawasan ini dirancang sebagai pusat aktivitas warga yang menyediakan communal space dan zona UMKM khususnya kuliner. Keberadaan fasilitas UMKM ini diharapkan dapat secara nyata meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat sekitar.

Detail Fitur Reflexiology | Shirvano Consulting, 2024

Waduk Dato Tonggara | Shirvano Consulting, 2024

Fitur Reflexiology | Shirvano Consulting, 2024

Bangunan UMKM | Shirvano Consulting, 2024

Lanskap waduk mengadopsi konsep Green Shield Oasis dengan komposisi vegetasi 1:4:7 untuk ground cover, pohon, dan semak. Penempatan tanaman dalam beberapa lapisan strata (layered harmony) menciptakan sistem filtrasi udara. Tanaman berbunga membentuk pembatas visual alami (vibrant vista), sementara tanaman aromatik berperan sebagai penetral bau dari TPS terdekat (aromatic barrier). Fitur unggulan urban farming menyediakan bahan baku segar bagi UMKM kuliner sekaligus menjadi media edukasi pertanian perkotaan.

Lesson learned

Dalam prosesnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam penanganan kontur waduk, mulai dari perhitungan kapasitas tampung, batas aman tinggi muka air, dan kemiringan perimeter air; hingga penyediaan ruang datar untuk fasilitas dan sirkulasi. Terlebih, kontur yang tidak seragam mengharuskan perlakuan lahan yang berbeda di masing-masing area.

Regenerasi tiga waduk di Jakarta Timur menjadi bukti bagaimana perpaduan inovasi teknis, ekologis, dan sosial menjadi solusi tantangan perkotaan—mulai dari banjir hingga keterbatasan ruang terbuka. Kolaborasi lintas disiplin dan desain berbasis konteks membuka peluang bagi terciptanya ruang publik yang inklusif dan berdampak nyata.

Project Member:

Ade Nurma Prasetyo, Adi Agung, Alisia Amanda D., Astereizha Hani Dania Putri, Ariq Bentar W., Dedy Hermawan, Diajeng Nashukha Ramadhanty, Dyah Reyhaniadiva S., Fortiusa Damha, Ilham

Sukarno Puji Muri, Irvan Permana, Irvi Syauqi

Selendra, Muhammad Isa Sulaiman, Keshia

Simatupang, Muhammad Afendi, Novi Saputro, Muhammad Thirafi H., dan Andrian Luqman S.

Visualisasi Detail Planter Box | Shirvano Consulting, 2024

Detail Planter Box | Shirvano Consulting, 2024

Shaping Menjer Area’s Resilience: Weaving Nature, Culture, and Economy

Writer: Dyah Meutia Nastiti

Project Member: Zam Zam Masrurun, Rizki Amalia, Pramudya Adhi Nugroho, Astereizha Hani Dania Putri, Muhammad Irfan, Irvi Syauqi Selendra, Muhammad Afendi,

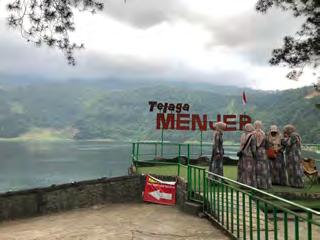

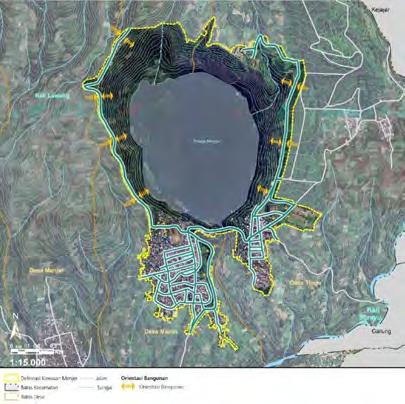

Capturing Menjer Area

Perencanaan Kawasan Telaga Menjer tahun 2022 merupakan rangkaian perjalanan dan runtutan karya kami dalam mendampingi Pemda Kabupaten Wonosobo semenjak tahun 2019. Kawasan Telaga Menjer sendiri berlokasi di Kecamatan Garung, di lembah Pegunungan dan Dataran Tinggi Dieng. Saat ini Telaga Menjer dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi PLTA, tambak perikanan warga lokal, destinasi wisata, paralayang, dan kawasan sekitarnya sebagai perkebunan teh serta aktivitas perdagangan warga.

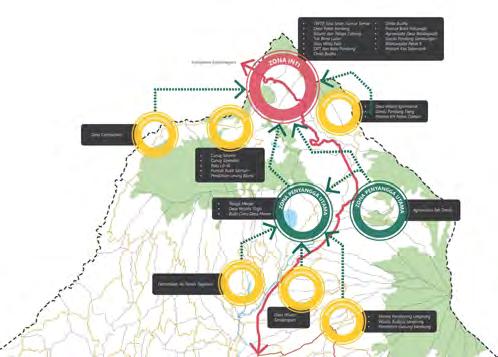

Telaga Menjer dalam RTRW diamanatkan menjadi salah satu destinasi prioritas wisata untuk dikembangkan dan termasuk dalam Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Geosite ini ditetapkan sebagai taman wisata alam dengan zonasi wisata kawasan pariwisata. Sementara itu menurut arahan KSPK Kejajar-Garung Telaga Menjer menjadi zona penyangga utama pariwisata.

Kawasan Telaga Menjer | Shirvano Consulting, 2024

Konteks Kawasan | Shirvano Consulting, 2024

Kegiatan di Kawasan Telaga Menjer | Shirvano Consulting, 2024

Aktivitas Kawasan Telaga Menjer | Shirvano Consulting, 2024

dan Raina Cahya Gunadi

Strategic Issues

Telaga Menjer (170,30 Ha), menjadi simpul strategis yang menyatukan elemen biru dan hijau dalam lanskap yang lebih luas—sebuah fondasi ekologis penting bagi keberlanjutan kawasan. Telaga ini sebagai sebuah waterscape dalam konteks desa-kota berfungsi penting untuk menyeimbangkan aliran dan siklus air serta meningkatkan kualitas air itu sendiri. Faktor yang tidak kalah penting adalah Telaga Menjer berperan sebagai pusat ekosistem kawasan di sekitarnya dan berkontribusi besar dalam ragam bentang alam serta kekayaan biodiversitas.

Walaupun begitu, Telaga Menjer memiliki tantangan besar dalam dinamika perkembangan wilayah. Keunikannya menjadikan telaga ini tidak hanya sebagai daya tarik wisata namun juga sekaligus mengundang intervensi keruangan pada lingkungan terbangun sehingga layak untuk dilestarikan. Ekspansi kegiatan budidaya, perdagangan dan sirkulasi pariwisata yang tidak dikendalikan dapat mengancam keberlanjutan kawasan. Selain itu, Kawasan Telaga Menjer dan sekitarnya memiliki kemiringan curam sehingga cukup rawan longsor. Untuk itu, dibutuhkan pengaturan lahan dan bangunan (RTBL) sebagai langkah preventif guna mempertahankan dan menjaga keberlanjutan kawasan.

Maksud dan tujuan rencana tidak lain untuk mengkaji dinamika potensi pengembangan pariwisata, kelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menuju kawasan pariwisata bertaraf internasional. Selain itu, juga menjadi terjemahan dokumen strategis perencanaan ke dalam bahasa panduan pengembangan, acuan pemangku kepentingan yang terlibat dalam elemen zonasi, penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan kawasan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan serta membentuk landasan pemikiran yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Shirvano’s Approach

Sama halnya dengan metodologi penyusunan rencana tata ruang lainnya, kami melakukan persiapan, analisis dan rumusan panduan. Kami menekankan pada desk study secara komprehensif untuk memahami teknis aspek analisis kawasan, serta survei lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) untuk kompilasi, verifikasi dan evaluasi data agar menajamkan pemahaman kami terhadap konteks lapangan. Selain itu, kami melibatkan berbagai individu dalam tim multidisiplin untuk memberikan multi perspektif dan kontribusi perencanaan yang kolaboratif.

Proses Kolaboratif Perencanaan | Shirvano Consulting, 2024

Telaga Menjer | Shirvano Consulting, 2024

Tantangan di Sekitar Kawasan | Shirvano Consulting, 2024

Hal yang menjadi fokus dan tantangan kawasan adalah utamanya menjadikan Menjer sebagai titik fokus sehingga perencanaan kawasan di sekitarnya akan mengacu pada keberlanjutan Kawasan Telaga Menjer itu sendiri. Selain itu, elaborasi multistakeholders menjadi penting mengingat kami harus mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada. Tantangan lain yaitu mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian biodiversitas yang ada, daya dukung daya tampung serta membentuk dan menguatkan identitas karakter lokal kawasan. Integrasi pembangunan juga haruslah berpedoman dan mempertimbangkan integrasi dengan dokumen keruangan lainnya, menguatkan struktur dan pola kawasan dalam konteks skala lokal hingga regional dan memastikan dapat dilaksanakannya rencana kawasan dalam periode waktu tertentu.

Merespon isu dan tantangan maka kami menyusun beberapa strategi melalui analisis SWOT (Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats). Strategi tersebut ditekankan pada pemaksimalan pelabuhan wisata Telaga Menjer sebagai titik sinergi warga sekitar, ruang mitigasi evakuasi bencana, penjagaan terhadap ruang ekonomi sosial masyarakat setempat, pencegahan kegiatan budidaya dan pariwisata yang berpotensi merusak lingkungan sekitar, dan kolaborasi pembentukan badan pengelola kawasan.

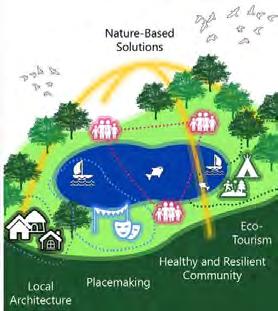

Respon desain pada kawasan diwujudkan melalui visi “Locality, Sustainable and Community-Based Context” dengan sub-visi “Conserve, Complete, Character dan Komunitas” melalui konsep local architecture, eco tourism, placemaking dan healthy and resilient community.

Merupakan konsep yang membantu menyelesaikan suatu permasalahan dengan berbasis pada alam dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia dan keanekaragaman hayati.

Konsep ini menitikberatkan pada arsitektur yang selaras dengan konteks lokal.

Konsep tourism atau pariwisata yang berbasis alam mempertimbangkan daya dukung dan prinsip keberlanjutan.

Konsep ini mendorong penciptaan public space yang menjadi pusat atau jantung suatu komunitas pada suatu kawasan.

Konsep ini mendorong komunitas yang sehat dan tangguh melalui program pangan yang sirkular dan berkelanjutan, kegiatan agrikultur, siklus air bersih, air kotor, dan siklus sampah yang berkelanjutan, serta mitigasi bencana yang baik dan terintegrasi.

Peta Strategi | Shirvano Consulting, 2024

Peta Visi dan Konsep Perencanaan |

Shirvano Consulting, 2024

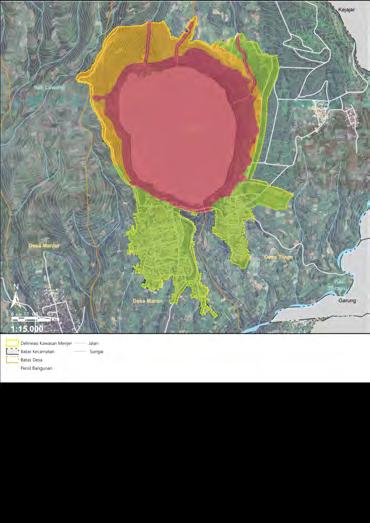

Zoning

Dalam mengakomodasi visi dan prinsip pengembangan kawasan tersebut, zona perencanaan Kawasan Telaga Menjer dibagi menjadi 3 zona utama yaitu zona inti, transisi dan pendukung.

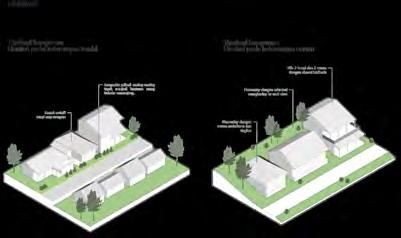

Zona inti disebut juga sebagai area konservasi merupakan area dimana geosite berada yaitu Telaga Menjer berikut sempadannya serta sekitar badan air telaga yang memiliki tingkat kelerengan curam dan tingkat kebencanaan tinggi. Pada area ini jumlah pengunjug dibatasi dan tidak dapat dikunjungi sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pengunjung itu sendiri. Pada zona transisi atau penyangga merupakan buffer antara Zona inti dan Zona pendukung. Pada zona ini diperuntukkan area terbangun atau non terbangun dengan intensitas rendah dan amenitas serta fasilitas dibangun dengan sistem konstruksi dan arsitektural yang tidak memberikan dampak buruk ke lingkungan. Pada zona pendukung atau area aktivitas merupakan area terbangun dengan intensitas sedang-tinggi dan terdapat jaringan jalan utama, infrastruktur, fasilitas serta amenitas yang lebih vibrant, bervariasi dan lengkap.

Design Response

General Guideline

Secara umum, panduan kawasan menekankan pada pentingnya proporsi guna lahan yang didukung dengan pengaturan intensitas bangunan. Intensitas bangunan disesuaikan dengan kelas jaringan jalan dengan KDH minimal 20-24% diterapkan di zona perdagangan-jasa, perumahan, perkantoran dan SPU; KDH 20%-38% diterapkan pada zona pariwisata; dan KDH 46-62% pada zona perkebunan hortikultura dan peternakan. Pengaturan KLB dilakukan untuk membatasi tinggi bangunan dimana KLB maksimal di kawasan yaitu 2,4 yang berada pada zona perdagangan-jasa, perumahan, perkantoran dan SPU di Jalan lingkungan.

Untuk menyelaraskan keserasian ruang luar bangunan dengan bangunan publik, dilakukan penetapan GSB sesuai akses mobil berhimpitan, orientasi bangunan dan ketinggian bangunan yang merespon kenyamanan sosial, serta penyediaan ruang hijau dan vegetasi hingga ruang produktif. Orientasi bangunan menekankan pada pemaksimalan potensi pemandangan atau vista lanskap alam Telaga Menjer dan sekitarnya.

Orientasi Bangunan | Shirvano Consulting, 2024

Pembagian Zona | Shirvano Consulting, 2024

Panduan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati didasarkan pada transek kawasan meliputi kawasan rural, akuatik, riparian dan terestrial. Tujuan dari pengelolaan ini utamanya untuk melindungi habitat penting bagi keanekaragaman hayati dan memastikan kelangsungan hidup berbagai spesies melalui praktik berkelanjutan terhadap sumber daya alam. Prinsip yang digunakan mencakup konservasi spesies penting, rehabilitasi ekosistem rusak, serta perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, upaya ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung konservasi dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi perubahan iklim serta restorasi lingkungan.

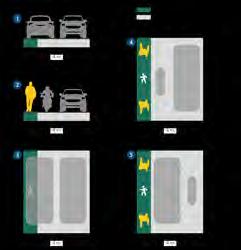

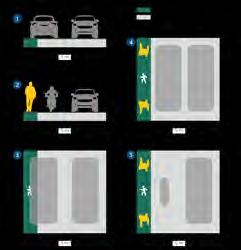

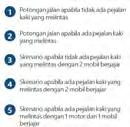

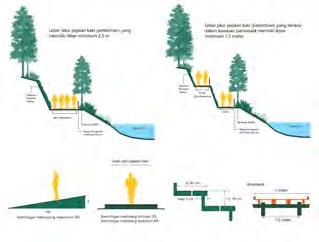

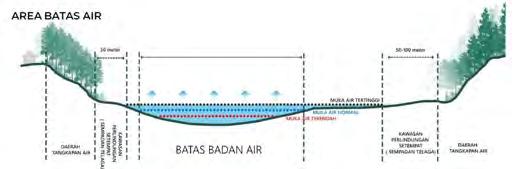

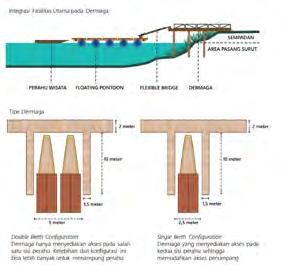

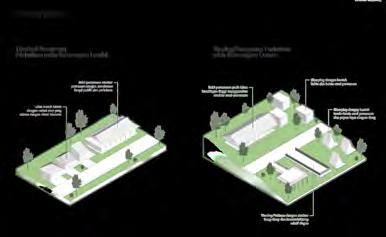

Public’s Guideline

Penerapan desain dalam konteks keruangan melalui panduan detail publik menekankan pada nature based solutions untuk mendukung regenerasi kawasan. Tercermin dalam pengaturan area batas air dimana radius telaga terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat serta tidak diperbolehkannya bangunan fisik, tanaman semusim yang dapat mengganggu pendangkalan telaga dan bangunan permukiman yang mengganggu kelestarian daya tampung. Sementara itu pada zona pasang surut tidak diperbolehkan adanya bangunan apapun. Pada pengaturan jalur pedestrian, buffer, fasilitas dermaga dan keramba jaring apung ditekankan pada penggunaan material ramah lingkungan, pengaturan kemiringan minimal, dimensi, jarak minimal dari PLTA dan maksimal unit keramba apung yang dapat beroperasi. Panduan detail publik juga memuat aturan mengenai lebar dan tata jaringan jalan serta tata informasi dan reklame. Tata informasi dan reklame menggaris bawahi pentingnya skala proporsi pembentukan ruang bagi pejalan kaki, penetapan ruang bebas reklame, informatif, estetis dan serasi dengan karakteristik visual kawasan.

Tata jaringan jalan

Transek Kawasan | Shirvano Consulting, 2024

Panduan Jaringan Jalan | Shirvano Consulting, 2024

Tata Informasi dan Reklame

Area Batas Air

Jalur Pedestrian

Dermaga Perahu

Keramba Jaring Apung

Panduan Informasi dan Reklame | Shirvano Consulting, 2024

Panduan Dermaga Perahu dan Keramba Jaring Apung | Shirvano Consulting, 2024

Panduan Jalur Pedestrian dan Area Batas Air | Shirvano Consulting, 2024

Private’s Guideline

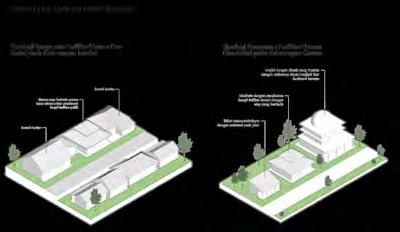

Selain panduan publik dilakukan panduan detail privat yang berkesinambungan mengingat ragam kepemilikan lahan di sekitar kawasan. Panduan detail pengaturan lahan privat menekankan pada beberapa elemen seperti

Bentuk bangunan yang menekankan pada konfigurasi denah sederhana ringkas pada lahan kemiringan tinggi

Elemen dinding bangunan yang menekankan pada penggunaan langgam modern tropis, mengikuti pola garis tali air atau garis alami material, material lokal, palet warna natural menghindari warna vibrant atau mencolok

3. Elemen atap bangunan utamanya pada bangunan permukiman tidak dianjurkan menggunakan atap datar. Pada bangunan peribadatan diperbolehkan penggunaan atap kontras sebagai elemen visual landmark, sementara pada bangunan pariwisata dan komersial barang jasa ditekankan pada komposisi bukaan fasad.

Respon panduan desain juga diwujudkan dalam panduan blok kawasan untuk menyeragamkan arahan pengembangan kawasan dan ketentuan fisik bangunan, menciptakan ruang yang terintegrasi dan berorientasi komunitas, serta mencegah dampak buruk dari alam. Prinsip yang diusung mencakup pengaturan yang rinci terhadap rancangan kawasan, pendekatan berkelanjutan dan normatif, serta kemudahan dalam pengendalian ruang. Selain itu, perencanaan juga mempertimbangkan kondisi fisik kawasan seperti aset, fungsi, kemiringan lereng, kerawanan bencana, dan keberadaan badan air.

Panduan Detail Bangunan Privat | Shirvano Consulting, 2024

Blok Kawasan | Shirvano Consulting, 2024

FASILITAS UMUM DAN SOSIAL

KOMERSIAL DAN JASA

PARIWISATA

HUNIAN

2.

Management and Control Framework

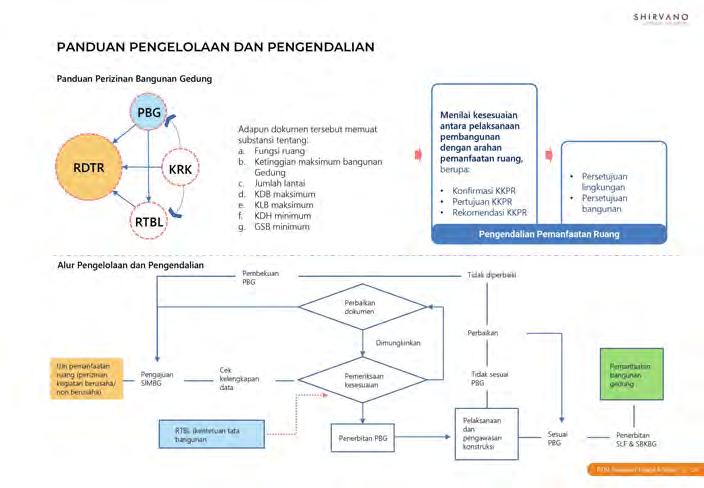

Pada akhir perencanaan, panduan pengelolaan, pengendalian dan pelaksanaan dikonsepkan melalui skema perizinan bangunan gedung yang bertujuan untuk memastikan pembangunan gedung telah sesuai dengan pemanfaatan ruang.

Lesson learned

Dinamika pembangunan memang umumya dan nyatanya saling bertumpang tindih dengan kelestarian alam yang kemudian mengakibatkan efek jangka panjang seperti perubahan iklim. Padahal gaung pembangunan saat ini yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi dan merespon tantangan perubahan iklim tersebut. Sudah semestinya, tujuan keberlanjutan itu menuju pembangunan yang dapat meregenerasi siklus alami bahkan memperbaiki dan mengembalikan kehidupan alami biodiversitas.

Pelajaran penting yang kami dapat adalah mengenai metode perencanaan yaitu memulai analisis dan perencanaan dengan mendahulukan blue and green infrastructure daripada elemen terbangun lainnya. Dengan menjadikan Menjer sebagai pusat perencanaan (Waterscape Planning Oriented) maka pengaturan bangunan dan lingkungan ini setidaknya dapat meminimalisir dampak negatif intervensi alam. Namun, pada akhirnya dibutuhkan pemahaman bersama melalui elaborasi multistakeholders bahwa pembatasan dan pengaturan adalah upaya mencari keseimbangan dan benefit bersama dalam konteks “nature, culture, economy”.

Panduan Pengelolaan dan Pengendalian | Shirvano Consulting, 2024

Keseimbangan Kegiatan di Kawasan | Shirvano Consulting, 2024

Water

Sensitive

Urban Design: Transformasi Manajemen Air untuk Kota Berkelanjutan

Writer: Sonia Nuramalia

Air dan Perkotaan

Air menjadi material penting dalam kehidupan manusia. Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara dengan sumber air terbanyak di dunia. Namun, cadangan air yang tersedia masih belum dikelola dengan baik sehingga akses terhadap air bersih belum merata1. Dengan cadangan melimpah dan kebutuhan akan air bersih yang terus meningkat, diperlukan solusi perencanaan yang terintegrasi antara kebutuhan air, baik di desa maupun kota. Kota sebagai pusat konsumsi air terbesar harus tetap memperkuat keberadaan dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keseimbangan cadangan air, bukan hanya bergantung pada desa sebagai kawasan resapan. Sebaliknya, desa yang peranannya sebagai daerah tangkapan air kini terancam akibat urbanisasi juga perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan ruang terbuka. Dengan sinergi antara kota dan desa, pengelolaan cadangan air dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Terlepas dari hubungan desa dan

Sumber : Kristian Angelo | Unsplash

kota dalam pengelolaan air, kota dengan konsumsi air yang lebih banyak karena perannya sebagai pusat kegiatan, tentunya perlu dirancang dengan sistem manajemen air yang lebih baik. Ruang Terbuka Hijau (RTH) bisa menjadi salah satu opsi fasilitas kota yang bisa dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Saat berbicara mengenai RTH, fungsi yang biasanya dibahas adalah fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan estetika2. Padahal, RTH sudah semestinya bisa dimanfaatkan sebagai infrastruktur yang menyerap air hujan dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber air oleh masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/ORT/M/2008 Tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, salah satu fungsi ekologis RTH adalah sebagai penyerap air hujan. Saat ini, keberadaan RTH di perkotaan Indonesia masih sangat minim3. Berdasarkan data Bappenas, hanya 13 dari 174 kota di Indonesia yang memiliki RTH mencapai seharusnya, yakni 30% dari seluruh luas wilayah4.

Optimalisasi RTH melalui WSUD

Pengembangan RTH yang ideal untuk manajemen air ini dapat dilakukan dengan menerapkan Water-Sensitive Urban Design (WSUD). Water-Sensitive Urban Design (WSUD) merupakan konsep manajemen keberlanjutan siklus air perkotaan yang mengintegrasikan air hujan, air tanah, dan air limbah hasil aktivitas manusia ke dalam suatu desain perkotaan. Water-Sensitive Urban Design (WSUD) mengintegrasikan manajemen air berkelanjutan dengan desain perkotaan. Prinsip WSUD sendiri adalah upaya pengelolaan air di lingkungan perkotaan yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan, dan menjaga kondisi sungai, anak sungai, serta lahan basah. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan kembali air hujan, greywater, dan air daur ulang guna konservasi sumber air dan efisiensi sistem manajemen air. Strategi ini juga menekan limpasan air dan mendukung pengisian ulang air tanah5.

x.php/jisipol/article/view/259

2 R. Ernawati, Optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik di Kota Surabaya Repository UIN Sunan Ampel Surabaya, Uinsa.ac.id, 2015, doi: https: //doi.org/id/eprint/505/1/Rita%20Ernawati Optimalisasi %20fungsi%20ekologis% 20ruang%20terbuka% 20hijau%20publik% 20di%20Kota % 20Surabaya.pdf

3 I. Albaroza, S. Salahudin, and I. Taqwa, Pengembangan Tata Kelolah Ruang Terbuka Hijau: Sebuah Kajian Pustaka Terstuktur, Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, vol. 7, no. 4, pp. 679–694, Nov. 2021, doi: https: //doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1144

4 “Permen PUPR No. 5 Tahun 2008, Database Peraturan | JDIH BPK, 2024. https: //peraturan.bpk.go.id/Details/285541/permen pupr no 5 tahun 2008

5 Rasika, M. R., Kurniawan, E. B., & Sasongko, W. (2023). Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kecamatan Gedebage Dengan Pendekatan Water Sensitive Urban Design. Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE), 11(4), 151 162.

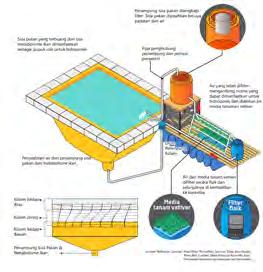

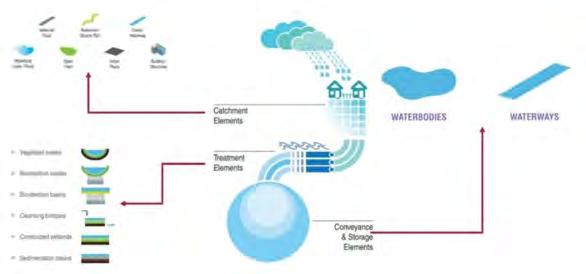

Secara umum, elemen (WSUD) terbagi menjadi 3, yakni Water Sensitive Urban Design catching element, treatment element, dan confined storage6.

Water Sensitive Urban Design Features Guideline | Active Beautiful Clean Water Design Guideline (2018)

catching elements

treatment elements

Dari gambar tersebut, WSUD bekerja dengan menjadikan sebagai ruang jatuhnya air hujan. Ruang tersebut dapat berbentuk seperti trotoar, ruang terbuka non hijau, kolam, dan ruang terbuka hijau. Selanjutnya, air yang jatuh pada ruang tersebut akan masuk ke yang berfungsi untuk memperlambat aliran limpasan hujan serta memperbaiki kualitas air hujan yang jatuh ke permukaan tanah sebelum masuk ke dalam waduk dan saluran air. Air tersebut disimpan di yang merupakan elemen pengangkut dan penyimpanan sebagai tempat terakhir berkumpulnya air di perkotaan. Elemen pengangkut dan penyimpanan terbagi atas dua yaitu badan air dan saluran air7. Elemen WSUD sendiri terdiri dari

confined storage

retention, conveyance, and evasion. Melalui ketiga elemen tersebut, air yang masuk bisa diserap, dirawat, hingga akhirnya bisa disimpan dalam kondisi tersaring berkualitas baik8.

Dari proses tersebut WSUD bisa membantu mengurangi beban sistem drainase konvensional, serta menyediakan pengelolaan air yang lebih baik. Sebagai contoh, Waduk Ria Rio di Jakarta dikembangkan sebagai bagian dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus pengendalian banjir. Dengan perluasan area hijau sebesar 2,6 hektar, kapasitas tampung waduk meningkat signifikan dari 65.000 meter kubik menjadi 180.000 meter kubik. Strategi desain lanskap di area ini,

seperti penggunaan terasering, bertujuan untuk memperlambat aliran air permukaan dan membantu pengendalian banjir. Dalam perencanaanya, Waduk Ria Rio ini menerapkan (WSUD), dengan menghadirkan elemen catchment seperti sedimentation basin untuk penyimpanan air hujan sementara. Namun, penerapan WSUD di kawasan ini masih belum optimal karena belum dilengkapi dengan infrastruktur treatment elements untuk infiltrasi dan pengolahan air limbah sehingga masih diperlukan pengembangan dan penyempurnaan. Sistem ini memungkinkan adanya ruang terbuka dan tampungan air yang juga berfungsi sebagai ekosistem yang mendukung pengelolaan air berkelanjutan secara menyeluruh9. Water Sensitive Urban Design

Untuk bisa memanfaatkan RTH sebagai bagian WSUD, diperlukan beberapa tahapan analisis RTH eksisting, riset topografi, identifikasi detail RTH hingga akhirnya RTH bisa diubah sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Integrasi RTH dalam WSUD menjadi solusi yang bisa sangat bermanfaat bagi perkotaan Indonesia. Dengan memberikan tiga elemen utama, yakni (WSUD) pada akhirnya menjadi sistem manajemen air hujan yang hijau, dan diakui oleh akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan sebagai cara yang berkelanjutan untuk mengelola sistem air perkotaan di tengah tren peningkatan urbanisasi dan perubahan iklim10. Secara keseluruhan, pengelolaan air yang terintegrasi dalam desain kota tidak hanya memperkuat nilai ekologis dan visual, tetapi juga memiliki manfaat sosial, budaya, dan efisiensi biaya, sehingga memungkinkan penerapan secara luas untuk transformasi kota yang lebih berkelanjutan.

cleansing, maintenance, dan aesthetic. Water Sensitive Urban Design

6 Sharma, A., Gardner, T., & Begbie, D. (Eds.). (2018). Approaches to water sensitive urban design: potential, design, ecological health, urban greening, economics, policies, and community perceptions. Woodhead Publishing.

7 Singapore Public Utilities Board, “Active, Beautiful, Clean Waters,” 2018.

8 M“Water Sensitive Urban Design Technical Manual Greater Adelaide Region Designing a WSUD Strategy for Your Development,” 2010. Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: https://www.watersensitivesa.com/wp-content/uploads/WSUD_chapter_3.pdf

9 “018530 -SWITCH Sustainable Water Management in the City of the Future Water Sensitive Urban Design Principles and Inspiration for Sustainable Stormwater Management in the City of the Future -Manual,” 2011. Available: https://www.hcu-hamburg.de/fileadmin/documents/ Research/Forschungsgruppen/REAP/WD_Publikationen/Hoyer_Dickhaut_Kronawitter_Weber_Manual_WSUD_2011.pdf

10 M. Kuller, P. M. Bach, D. Ramirez-Lovering, and A. Deletic, “Framing water sensitive urban design as part of the urban form: A critical review of tools for best planning practice,” Environmental Modelling and Software, vol. 96, pp. 265–282, 2017, doi: 10.1016/j.envsoft.2017.07.003.

Governing Wa ter for Sustainable Urban Life

Writer: Wita Khaerunnisa

Diskusi pada segmen ini merupakan hasil ringkasan dari Rembug Bareng #30 yang mengangkat tema "Weaving Water into Cities: The Urgency of Blue Infrastructure", diselenggarakan oleh Shirvano Consulting. Sesi ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Dr.Ir Muhammad Rizal, M.Sc - Ketua Bidang IV, Pertemuan Ilmiah, Seminar dan Jurnal, HATHI dan Yogi Setya Permana - Peneliti Pusat Riset Politik BRIN/Peneliti Doktoral di Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) - Universiteit Leiden.

Memahami Kondisi dan Persoalan Sumber Daya Air di Indonesia

“Keseimbangan alam itu dinamis, ia akan selalu merespons perilaku manusia terhadapnya.”

Pernyataan Dr. Muhammad Rizal ini membuka pemahaman penting bahwa bencana seperti banjir dan kekeringan bukan sekadar fenomena alam, tetapi cerminan dari terganggunya harmoni ekologis akibat ulah manusia.

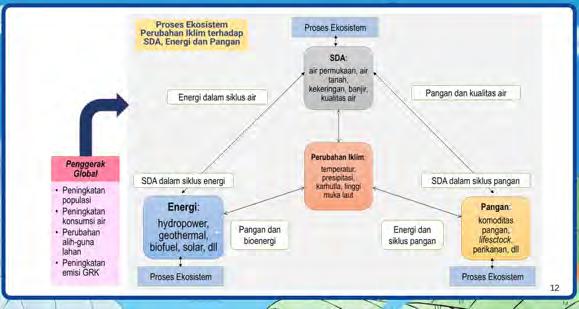

Indonesia sejatinya merupakan negara yang kaya air. Data yang disebutkan Dr. Rizal, volume total air di Indonesia mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun, dengan lebih dari 7.900 sungai, 800 danau, dan curah hujan tahunan sekitar 2.700 mm. Namun, distribusinya sangat timpang—baik secara geografis maupun musiman. Ironisnya, kelimpahan air tersebut justru menjadi sumber krisis. Kita menghadapi kondisi, , banjir yang melimpah saat hujan ekstrem, kekeringan di musim kemarau, dan kualitas air yang tercemar. Penyebabnya kompleks—dari pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, hingga lemahnya pengelolaan.

“too much, too little, too dirty”

Tantangan Pengelolaan SDA | Materi Presentasi Dr. Muhammad Rizal, 2025

Banjir menjadi salah satu wajah paling nyata dari krisis pengelolaan air, terutama di wilayah perkotaan. Ia adalah bentuk ekstrem dari ketidakseimbangan yang terjadi akibat akumulasi persoalan—kerusakan hulu, buruknya perencanaan ruang, hingga lemahnya pengendalian tata guna lahan. Misalnya, pembangunan kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas ekosistem. Area resapan digantikan beton dan aspal, menyebabkan air

kehilangan jalur untuk meresap kembali ke tanah. Dr. Rizal menekankan pentingnya prinsip zero delta runoff— setiap pembangunan harus memastikan tidak ada peningkatan aliran permukaan yang memperparah banjir. Dengan demikian, kerangka pikir suatu pembangunan haruslah berubah “dengan berorientasi menciptakan keseimbangan alam baru dengan menghindari keputusan-keputusan destruktif terhadap alam untuk kehidupan manusia yang lebih berkelanjutan.

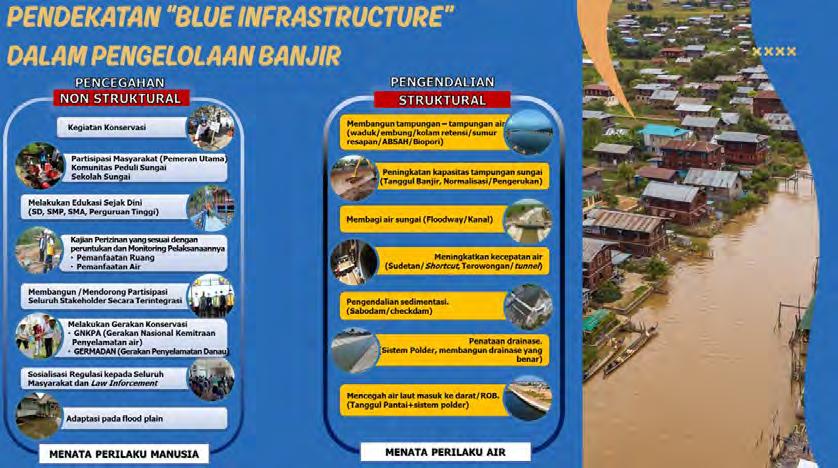

Blue Infrastructure: Solusi Berbasis Ekosistem Air

“Blue infrastructure adalah semua fitur air—dari sungai, danau, kanal, hingga kolam retensi—yang dikelola untuk keberlanjutan,” jelas Dr. Rizal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada bangunan fisik, tetapi menggabungkan fungsi ekologis, sosial, dan ketahanan iklim.

Berbeda dari pendekatan konvensional, konsep ini mengedepankan inovasi yang tidak melulu mega

struktural. Biopori, sumur resapan, pemanfaatan akuifer buatan, penggunaan grass block untuk resapan air, penataan drainase, normalisasi atau pengerukan adalah contoh kecil namun signifikan.

“Kita harus mulai dengan pendekatan yang memperlakukan air sebagai bagian dari ruang kota yang harus diintegrasikan kembali dengan bijak,”

jelas Dr. Rizal.

Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Proses Ekosistem SDA, Energi, Pangan | Materi Presentasi Dr. Muhammad Rizal, 2025

Pendekatan Blue Infrastructure dalam Pengelolaan Banjir |

Materi Presentasi Dr. Muhammad Rizal, 2025

Strategi penyelenggaraan blue infrastructure idealnya diawali dengan kebijakan, perencanaan, edukasi, dan partisipasi publik sehingga implementasinya tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga non-struktural. Misalnya pencegahan banjir bisa dilakukan melalui edukasi masyarakat sejak dini, partisipasi komunitas peduli sungai, serta regulasi dan perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang.

Good Flood Governance

Yogi Setya Permana, peneliti politik dan pemerintahan, menegaskan bahwa krisis air dan banjir merupakan isu tata kelola.

“Saya membandingkan performa manajemen banjir di beberapa kota di Jawa. Dalam 15 tahun terakhir, ada yang menunjukkan tren penurunan kasus banjir, sementara yang lain justru meningkat. Padahal secara infrastruktur, banyak dari kota-kota itu sudah berinvestasi besar dalam pengendalian banjir. Mengapa hasilnya berbeda? Saya menemukan bahwa faktor pembeda utamanya adalah governance,”

ujarnya. Penelitian yang dilakukan Yogi dilatarbelakangi salah satunya karena manajemen banjir di Indonesia masih berkutat pada sistem drainase dan perencanaan ruang, sedangkan pada praktiknya infrastruktur drainase dibangun oleh dua pihak yaitu pemerintah dan swasta. Di sinilah, peran pemerintah daerah sebagai pengawas pihak swasta

agar membangun sistem drainase dan kolam retensi sesuai regulasi.

“Sayangnya, banyak pemerintah daerah tidak punya kekuatan atau ketegasan untuk menekan aktor-aktor swasta agar mematuhi aturan,”

tegas Yogi.

Pendekatan Good Flood Governance tidak serta merta menghilangkan risiko, tetapi dapat menurunkan frekuensi dan dampak bencana secara signifikan. Dalam penelitiannya, Yogi merumuskan metode Kaliber (Calibre Method), sebuah pendekatan evaluatif untuk menilai efektivitas tata kelola banjir di Indonesia. Tiga pilar utama dalam metode ini mencakup dinamika politik, insentif kelembagaan, dan budaya birokrasi. Ketiganya dikembangkan lebih lanjut menjadi lima indikator utama: kapasitas birokrasi lapangan, akuntabilitas dan pengawasan publik, kepemimpinan dan political will, sistem insentif yang efektif, serta mentalitas krisis.

Pilar Kerangka KALIBER (Good F lood Governance) | Materi Presentasi Yogi Setya Permana, 2025

Yogi mencontohkan Kota Surabaya, di mana sistem pengawasan publik seperti aplikasi Suara Surabaya menjadi real-time watchdog yang melibatkan masyarakat secara langsung. jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan publik sangat penting. tambah Yogi.

Dalam sesi diskusi ini, beberapa peserta juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan menarik sebagai berikut: “Warga tinggal kirim video banjir lewat aplikasi, masuk ke sistem krisis, lalu segera ditindak. Transparansi membuat kinerja menjadi nyata,”

“Kalau drainase dan kolam retensi hanya dibangun oleh pemerintah, itu tidak cukup. Swasta dan pengembang harus diwajibkan terlibat,”

Febri:

Penanya

Apakah ada perbedaan capaian efektivitas atau karakteristik dari flood governance di kota kawasan pesisir dengan yang tidak di pesisir, terutama terkait pergeseran menuju solusi struktural berbasis infrastruktur yang secara simultan juga memperhatikan peran ekosistem—baik yang digerakkan oleh kebijakan maupun dari upaya kolektif masyarakat?

Yogi Setya Permana

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN/Peneliti Doktoral di Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) - Universiteit Leiden

Dalam riset disertasi saya, saya membandingkan beberapa daerah pesisir seperti Semarang dan Surabaya, serta daerah-daerah yang berada di pinggir sungai besar seperti Kabupaten Bandung dan Bojonegoro. Memang karakter tantangannya cukup berbeda, tetapi performa governance dalam mengoptimalkan akuntabilitas tetap menjadi faktor pembeda. Contohnya di Bandung Selatan—mungkin nanti Pak Rizal bisa cerita lebih banyak—itu adalah salah satu daerah dengan investasi penanganan banjir paling mahal dalam 20 tahun terakhir. Yang membuat kompleks adalah sedimentasi Sungai Citarum.Selain itu, persoalan ini juga terkait erat dengan politik lokal. Bandung Selatan sudah lama dipimpin oleh satu keluarga dinasti. Ketika tidak ada sirkulasi kepemimpinan, public service delivery-nya menjadi buruk. Penertiban pabrik dan pengendalian di hulu jadi tidak optimal.

Tama Hariansyah Putra & Buddin

Penanya

Budaya masyarakat yang umumnya menganggap sungai dan laut sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga aksi-aksi bersih sungai yang umumnya dilakukan oleh pemerintah dan komunitas peduli lingkungan seringnya kurang berdampak. Menurut bapak bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat daerah tepian sungai akan pentingnya kebersihan dan kualitas air sungai untuk wilayah perkotaan?

Muhammad Rizal

Bidang IV, Pertemuan Ilmiah,

Ya, kita sebenarnya sudah punya regulasi, misalnya Permen PU Nomor 28 Tahun 2015 yang mengatur tentang sempadan sungai. Sempadan adalah buffer zone—zona transisi antara ekosistem sungai dan daratan. Di area ini tidak boleh ada bangunan, hanya boleh ditanami pohon-pohon kecil. Terkait sampah, ini perlu diplomasi air. Dalam World Water Forum kemarin, disebutkan bahwa water is politics. Jadi masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi; harus ada pendekatan sosial dan budaya. Diplomasi ke masyarakat sangat penting.

Ketua

Seminar dan Jurnal, HATHI

Sumber : Yangpu Riverside Public Space | Archdaily

The Long Game of Thoughtful Waterscape Design

Writer: Prisca Bicawasti B. Sutanty

Merupakan seorang arsitek dan arsitek lanskap dengan pengalaman profesional selama lebih dari 30 tahun. Setiap karya desainnya mencerminkan integrasi yang harmonis antara sistem ekologi, budaya, dan sosial (eco-culture-social). Ia dikenal sebagai sosok yang menjembatani teori dan praktik dalam bidang arsitektur, lanskap, dan perancangan kota.

Dr. Ar. Firmansyah, ST., MT, IAI, IALI Dosen Institut Teknologi Bandung dan Principal FAASTUDIO Design & Planning

Q: Bagaimana peran ruang terbuka dalam mendukung infrastruktur kota dan bagaimana teknologi dapat memperkuat fungsinya?

A: Ruang terbuka masa kini tidak lagi hanya dipandang sebagai elemen estetika kota, tetapi telah menjadi bagian integral dari infrastruktur urban.

“Menciptakan ruang resapan kota adalah bagian dari sistem yang mengelola banjir dan mengurangi peningkatan suhu,”

ungkapnya. Ruang seperti taman hujan dan area dengan perkerasan permeabel berperan menyerap air hujan. Pemilihan vegetasi yang tepat sekaligus dapat menyaring polutan sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan memperkuat ketahanan iklim kota.

smart lighting smartphone

Kehadiran teknologi memainkan peran penting dalam mengoptimalkan fungsi ruang terbuka. Penggunaan , papan informasi interaktif, atau integrasi dengan mampu meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus membangun kesadaran lingkungan.

“Kita bisa menunjukkan seberapa jauh ruang ini (ruang terbuka hijau) menurunkan polusi,”

jelasnya. Bahkan, dengan sistem sensor, kondisi lingkungan seperti kualitas udara, suhu, atau kelembapan dapat dipantau secara langsung.

Q: Konsep seperti apa yang ditawarkan dalam menghadapi persoalan banjir di kawasan urban?

A: Dalam konteks lanskap urban, pendekatan yang FAASTUDIO Design & Planning usung adalah menjadikan lanskap sebagai elemen yang memiliki kinerja terukur—khususnya sebagai sistem tata kelola air. Bahkan ruang-ruang kecil di dalam kota pun dapat dimanfaatkan secara strategis. Air yang melimpah tidak lagi dianggap sebagai bencana, melainkan potensi. Inilah yang melandasi konsep , yaitu pendekatan lanskap yang tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dalam mengelola air melalui berbagai fitur.

Performative Archipelago kawasan ITB

Cirebon waterscape (blue space) (green space) (social space)

Salah satu penerapannya adalah di seluas 30 hektar. Dahulu, wilayah ini rawan banjir. Air tidak sertamerta dikeluarkan ke luar site, tetapi dilakukan pengelolaan sebagai sistem awal. Dimana masalah air diselesaikan terlebih dahulu , baru kemudian menghadirkan ruang hijau , dan selanjutnya dapat dirumuskan keberadaan ruang sosial . Ruang sosial ini akhirnya menjadi area belajar, beristirahat, dan berinteraksi. Uniknya, danau buatan yang menjadi bagian dari sistem ini kini menyatu dengan pemandangan bangunan kantin. Saat hujan deras, air menggenang

dan menciptakan ilusi seolah bangunan kecil itu terapung di atas danau. Padahal, itu adalah area resapan banjir yang dirancang secara sengaja. “Merancang lanskap bukan sesuatu yang instan,” tegasnya. “Kita menanam pohon hari ini, tapi mungkin baru tumbuh dan memberi dampak 10–15 tahun ke depan.”

Contoh kedua adalah pada proyek revitalisasi Di sini, prinsip diterapkan dalam penataan pedestrian. Meskipun kawasan ini tampak panas dan padat aktivitas, sistem pengelolaan air tetap diterapkan secara cermat melalui drainase, dan sumur resapan.

Main

Gate ITB Ganesha. waterscape planning bioswale, “Sepanjang 500 meter jalan utama, kami membuat 32 sumur resapan,” zero run-off,

jelasnya. Ini bagian dari prinsip memastikan air hujan tidak keluar dari area kampus dan tidak menyebabkan limpasan ke kawasan sekitarnya.

Berada di kawasan heritage, desain lanskap juga harus merespon latar historis—tanpa kehilangan kebaruan dan teknologi. Akses parkir, ruang terbuka, hingga keberadaan vegetasi eksisting semua dipertimbangkan dalam satu kesatuan desain.

Q: Bagaimana desain ruang publik sebaiknya merespons isu sosial dan konflik lapangan?

A: “Desain ruang publik tidak bisa dilepaskan dari isu sosial,” tegasnya. Idealnya, dalam perencanaan ruang terbuka terdapat dua tim yang saling bersinergi: tim desain yang merancang fisik tapak dan tim rekayasa sosial yang melakukan pendekatan sosial di lapangan.

Tim desain hadir langsung di tapak, menggali informasi teknis dan merasakan kehidupan masyarakat yang beraktivitas di tempat tersebut. Mereka mengamati, berdialog, dan mencoba memahami peran serta harapan masyarakat terhadap ruang terbuka. Sementara tim rekayasa sosial berfokus pada membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dialog yang dibangun menjadi sarana untuk memahami dinamika sosial—baik konflik yang mungkin muncul maupun harapan kolektif.

Transparansi menjadi kunci, terutama ketika menyentuh isu isu sensitif seperti pembiayaan ganti rugi atau pembagian peran. Setelah desain terbangun, penting dilakukan monitoring pasca konstruksi oleh pihak pengelola atau pemilik kawasan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa ruang terbuka benar benar dimanfaatkan sesuai perencanaan awal dan tetap memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Q: Apa pesan Anda untuk desainer ruang publik di masa depan?

A: Intinya, ketika kita berbicara tentang ruang terbuka, maka tidak bisa dilepaskan dari tiga hal utama: site (tapak), context (konteks), dan program,

jelasnya.

Langkah pertama yang penting adalah mendefinisikan secara rinci siapa pengguna utamanya karena sering kali persepsi terhadap pengguna menjadi kabur, tergantikan oleh pengguna insidental, bahkan pengguna yang tidak diharapkan. Setelahnya, barulah program ruang dapat dirancang secara multifungsi. ujarnya,

Program ruang sebaiknya didedikasikan untuk pengguna utama,” “sementara untuk pengguna lain, program bisa dirancang dengan fleksibilitas agar tetap adaptif.”

Dalam hal ini, konteks menjadi sangat penting baik konteks fisik seperti lingkungan sekitar, maupun konteks nonfisik seperti nilai sosial dan budaya

T ingkat kesadaran perancang terhadap konteks ini harus tinggi, agar mampu memahami dari mana pengguna datang, tujuan mereka mengunjungi ruang publik, aktivitas yang ingin mereka lakukan, hingga dengan siapa mereka datang. Ketika ketiga elemen tapak, konteks, dan program dipahami dan dipadukan secara utuh, maka desain ruang terbuka akan memiliki roh, merefleksikan harapan masyarakat dan menghidupkan nilai nilai lokalitas.

Foto Terbangun Kawasan ITB Cirebon |

FAASTUDIO Design & Planning

Foto Terbangun Main Gate ITB Ganesha |

FAASTUDIO Design & Planning

Gambar: Ilustrasi Banjir

Sumber: Iqro Rinaldi | Unsplash

Pendekatan dan Kebijakan Kepala Daerah Mengatasidalam Banjir

Writer: Arbi Ali Farmadi

Menjalani ibadah di bulan Ramadhan 1446 H, bagi masyarakat di beberapa daerah, diiringi dengan ujian. Jabodetabek mengalami banjir yang mencapai tiga meter1.

Kabupaten Grobogan dilanda banjir hingga satu meter yang disebabkan tingginya intensitas hujan dan tanggul yang jebol2. Kota Malang pun dikepung banjir akibat hujan deras3. Wilayah barat hingga timur Pulau Jawa tak lepas dari dampak cuaca ekstrem.

Bencana banjir ini menjadi tantangan pertama kepala daerah selepas dilantik bulan Februari lalu, meski banjir itu sendiri bukanlah kali pertama terjadi di daerah tersebut. Menghadapinya, masing-masing kepala daerah memiliki pendekatan atau cara yang berbeda-beda.

Pertama, Gubernur Jawa Barat melakukan sidak ke daerah hulu dan aliran sungai. Kepala daerah tersebut tegas menindak dengan merobohkan/membongkar bangunan di daerah Kabupaten Bogor dan sempadan sungai4,5. Kebijakan yang muncul secara spontan itu diakui oleh ‘Gubernur Konten’ karena memberi manfaat bagi masyarakat6. Orang nomor satu tersebut mendorong pola pikir yang diterapkan di negara maju juga dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain spontanitas, pendekatan yang tergolong hard power dapat dikatakan jarang dilakukan pemimpin daerah dan termasuk berani dalam mengambil risiko.

1 Https://news.detik.com/berita/d-7807285/data-dan-fakta-banjir-jabodetabek

2 Https://bpbd.jatengprov.go.id/main/grobogan-terendam-gubernur-turun-tangan/

3 Https://www.metrotvnews.com/read/NP6C3d3L-hujan-deras-kota-malang-dikepung-banjir

4 Https://www.detik.com/jabar/wisata/d-7809725/dedi-mulyadi-bongkar-wisata-hibisc-fantasy-di-puncak-bogor/amp

5 Https://www.kompas.com/ jawa-barat/ read/2025/03/14/103300588/ gubernur-dedi-mulyadi-pimpin-pembongkaran-60-bangunan-ilegal-di? page=all 2.

Kedua, bergeser ke tengah jawa, selain melakukan sidak dan memberi instruksi penutupan tanggul jebol, Gubernur Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten untuk strategi pemulihan jangka panjang7. Di level kabupaten, Bupati Tangerang melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah8. Selain itu, Wakil Bupati Tangerang mengusulkan pemasangan turap permanen di sepanjang bantaran sungai kepada BBWS Ciliwung Cisadane. Pendekatan soft power dengan sentuhan hard power dan kebijakan politik termasuk hal yang sering dilakukan di berbagai level pimpinan daerah. Respon taktis, partisipatif, dan minim risiko namun berpotensi kurang maksimal.

3. Ilustrasi Banjir | Mast Irham (Shutterstock)

Ketiga, Gubernur Banten melakukan rapat koordinasi pengendalian banjir bersama Kepala Daerah Tangerang Raya dan pihak kementerian9. Kepala daerah provinsi di ujung barat pulau jawa melakukan pematangan rencana aksi terhadap pelanggaran tata ruang yang menjadi penyebab banjir. Bergeser ke daerah Jawa Timur, Walikota Malang melakukan tinjau saluran drainase di Kawasan Jalan SukarnoHatta. Orang nomor satu Bumi Arema tersebut menginstruksikan penerjunan satuan tugas guna normalisasi sungai, menghimbau kerjasama masyarakat, dan berpedoman pada masterplan drainase dalam pembangunan/pengembangan infrastruktur penanganan banjir10. Selain pendekatan soft power dengan sentuhan hard power, kebijakan teknokratik juga diadopsi guna memudahkan tahapan alokasi anggaran dalam pembangunan dan komprehensif.

Padu padan ragam pendekatan dan model kebijakan di atas rasanya sangat baik apabila dilakukan pimpinan unsur eksekutif di Indonesia. Tentu sesuai kewenangannya, misal pemerintah pusat menangani skala pulau, pemerintah provinsi mengurusi lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah, dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas wilayahnya.

Seperti halnya udara, air tidak memiliki ‘KTP’. Juga seperti kemacetan, banjir tidak bisa ditangani secara administratif. Penanganannya tidak bisa sendiri, tidak bisa dalam waktu singkat. Perencanaan yang terarah dan komitmen bersama berbagai elemen serta keberanian bertindak pimpinan sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Sebagai penutup, saya akan menukil salah satu chat dari rangkaian obrolan banjir di whatsapp group asosiasi profesi Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur yang saya ikuti dan merupakan sumber inspirasi tulisan opini ini, Banjir tetap merupakan isu seksi karena tidak semua suku di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tergolong makhluk akuatik seperti Suku Bajo (laut) dan Suku Dayak (sungai). Banjir akan tetap dianggap bencana, bukan dipersepsikan sebagai windfall” tulis Putu Rudy Satiawan pada tanggal 22 Maret 2025

6 Https://jabarprov.go.id/berita/gubernur-dedi-mulyadi-kebijakan-spontanitas-untuk-kesejahteraan-masyarakat-18172

7 Https://www.grobogan.go.id/ index.php?option=com_content&view=article&id=2758: dari-pengungsian-hingga- tanggul-jebol-gubernurjateng- pantau-langsung-penanganan-banjir-grobogan&catid=61:berita-terbaru&Itemid=264