Sinsemie

Tipologia: Libro

Autore: Luciano Perondi

Editore: Stampa Alternativa & Graffiti, Nuovi Equilibri

Luogo di edizione: Viterbo

Anno: 2012

Numero di pagine: 234

In questo testo Luciano Perondi, type designer, teorico e professore, illustra un approccio alla scrittura che in determinate occasioni può cambiare la prospettiva di progettazione di un artefatto visivo. Nel corso del tempo, lo studio della scrittura si è sempre mantenuto vivido, differenziandosi nei Paesi e nelle culture. Ad oggi però, nella società occidentale, alcune teorie sono prevaricate su altre e hanno creato pregiudizi e preconcetti, i quali non hanno permesso di sfruttare appieno le proprietà della scrittura. Si può dire come il principale di questi sia la “tirannia alfabetica”, la quale ha portato alla credenza comune che la scrittura sia solo rappresentazione del parlato e che quindi lo debba rispecchiare pienamente; nonostante le differenze sintattiche, lessicali e le caratteristiche peculiari dei due sistemi siano evidenti. Questa “tirannia” ci ha condotto verso una rappresentazione della scrittura lineare, come lo è appunto il parlato: esso deve esserlo per forza di cose — i suoni dalla nostra bocca avranno per forza una sequenzialità definita —, mentre la scrittura, con lo spazio suo supporto fisico, può ben liberarsi da questa costrizione. Si è quindi tralasciata la potenzialità intrinseca della scrittura del disporsi e operare nello spazio, caratteristica che si poteva invece notare, ad esempio, nelle scritture antiche di egizi e aztechi. La stampa a caratteri mobili ha inoltre rallentato questo approccio, poiché i tipi metallici erano forzati nei limiti tecnici del torchio, il quale non permetteva disposizioni complesse: la linearità delle righe tipografiche è stata quindi imperante. Con l’avvento dei computer, diverse strade si sono aperte per porre fine alla tirannia alfabetica, rese possibili attraverso la dematerializzazione della progettazione — che porta però con sé altre questioni spinose.

Perondi quindi ripensa alla scrittura come un sistema aperto, che vada ben oltre ai soli glifi che compongono l’alfabeto latino. La scrittura può essere meglio definita, in generale, come sistema di comunicazione su un supporto fisico. Esso presenta quindi regole e convenzioni, le quali

permettono una comunicazione ragionevolmente stabile e riconoscibile dai lettori a conoscenza di queste ultime, e che possiede abitudini grafiche e di lettura condivise — almeno in parte — con lo scrivente. L’accento è poi posto sulla natura intrinsecamente spaziale della scrittura, data dal bisogno dell’avere una collocazione spaziale, e dalla sua fisicità — deve essere almeno bidimensionale. La spazialità è però spesso sottovalutata o tralasciata in nome di una maggiore aderenza al parlato. La tesi di Perondi ci suggerisce come invece una scrittura non sequenziale, ma consultabile e manipolabile, sfrutterebbe appieno le caratteristiche di questo sistema e può consentirne delle evoluzioni notevoli e utili alla migliore comprensione del testo, delle lettere, delle immagini.

Una migliore relazione spaziale tra le componenti di un testo può essere definita grazie ad una “sintassi visiva”, chiamata da Perondi “sinsemia”. Essa è intesa come una “disposizione deliberata e consapevole di elementi di scrittura nello spazio con lo scopo di comunicare attraverso l’articolazione spaziale, in modo ragionevolmente univoco e secondo regolarità”, ovvero una composizione della pagina, e di ogni elemento che si trovi in essa, che sia consapevole delle caratteristiche e potenzialità visive della scrittura. Gli esempi storici analizzati — i quali spaziano dall’antichità, al medioevo, fino ai giorni nostri — mostrano una grande consapevolezza dei significati dell’artefatto e una conseguente espressione visiva che li rispecchi, li evochi, li mostri e delucidi al lettore-visualizzatore. Il rapporto forma-contenuto è rispettato e tradotto senza stilismi o decorazioni.

L’approccio sinsemico pone il progettista grafico come soggetto attivo nella costruzione della struttura dell’artefatto e dei suoi stessi contenuti.

Così procedendo si può infatti rispondere a domande precise e rigorose di un problema visivo senza tralasciare la dimensione espressiva ed evocativa della tipografia come degli altri elementi della pagina: la scrittura non è composta da sole righe alfabetiche, ma diventa in primo luogo strumento di conoscenza permettendo letture erratiche e la creazione di nuove inferenze che siano personali per ogni lettore.

9, 9.1

9.2

Tipografia Moderna

Tipologia: Libro

Autore: Robin Kinross

Editore: Stampa Alternativa & Graffiti, Nuovi Equilibri

Luogo di edizione: Viterbo

Anno: 2005

Numero di pagine: 301

Robin Kinross offre una panoramica generale della storia della grafica moderna attraverso l’analisi della tipografia, data dallo studio dei prodotti stampati e del loro progetto. La tipografia è quindi considerata come strumento primario di comunicazione visuale, elemento base e cardine della progettazione. Il suo approccio storico e socio-culturale indaga non solo l’artefatto in sé, bensì il suo contesto e il suo stesso autore, il quale è poi visto in una specifica “corrente”, collocazione geografica e applicazione tecnica; tutti elementi che definiscono la forma dell’artefatto stesso. L’approfondimento non si esaurisce quindi alla “forma della lettera” utilizzata: ne guarda dentro e ne manifesta i significati

La scrittura antica ha avuto una corposa storia di analisi grazie alla paleografia, a differenza di quella tipografica a cui è mancata una base teorica per molto tempo. Tale mancanza è dovuta a varie cause, legate anche alla mutazione del ruolo della stampa, dello stampatore e del tipografo stesso, e con la nascita della disciplina del “design” solo a fine XiX secolo con la rivoluzione industriale. L’affermazione del design della comunicazione, inteso come disciplina a sé stante e differente rispetto a quella del design del prodotto, ha poi tardato ulteriormente ad ottenere una sua posizione nel campo del progetto. L’apporto di Kinross colma questa lacuna e pone le basi per riflessioni che riguardano l’intera disciplina di progettazione visiva.

L’inizio del saggio si sofferma innanzitutto sul significato di “modernità” applicato alla tipografia. Si può infatti dire come la stampa a caratteri mobili di Gutenberg nel XiV secolo, il primo prodotto industriale seriale e standardizzato, segni l’inizio dell’era moderna ponendo le basi per una diffusione capillare della cultura. È però solo qualche secolo dopo, a fine Seicento, che si può considerare la pratica tipografica consolidata e assimilata, con la razionalizzazione del lavoro che porta un’importante distinzione tra tipografo e stampatore. Quest’ultimo è inteso solo come un operatore manuale, a differenza del tipografo, colui che ha ruolo di regista e che segue l’intero processo. Il tipografo “illuminato” riesce quindi ad elevare la stampa come mestiere e crearne le prime

basi teoriche, conferendone anche un ruolo sociale: essa non è solo una mera “pratica”, è “un’arte”, con i propri metodi e significati. Un’ulteriore attenzione sarà poi data al mutamento del mestiere del tipografo a causa della seconda rivoluzione industriale nell’Ottocento, la quale porterà alla nascita del “graphic designer” nel senso odierno del termine. L’excursus storico parte quindi dalla standardizzazione e regolazione iniziata nel Seicento e affermatasi il secolo seguente con i sistemi francesi dell’Imprimérie Royale e il sistema dei punti di Fournier; per arrivare alle lettere in bit di Licko fino ai post-script. Sono importanti le distinzioni effettuate sulla base delle correnti che influenzano la progettazione di ogni Paese nelle diverse epoche: si pone quindi a confronto, ad esempio, la tradizione della meticolosa stampa tedesca, l’esperienza americana che porta con sé gli ideali di un nuovo mondo, le scelte inglesi alle volte tradizionaliste o di controtendenza.

Molteplici attori si susseguono, osservando le proprie personali credenze e apportando nuovi significati e metodi di volta in volta. È per questo che è difficile individuare un solo evento che sia importante più di un altro, poiché ognuno di essi ci porta alla tipografia che conosciamo oggi. Ciononostante esistono indubbiamente temi che ricorrono nel tempo, come la razionalizzazione, il decorativismo, lo scopo del progetto e la sua commissione — definita anche dallo status sociale dell’attore in gioco. Ogni esempio è visto per il proprio apporto dato all’intera disciplina, nel suo rapporto con l’immagine — sia essa illustrazione o fotografia — e con il medium scelto — libro, rivista o manifesto.

Muovendosi tra artigianato e industria, regole strette e loro violazione, Kinross mostra l’essenza della tipografia analizzandone metodi e senso intrinseco della sua forma e applicazione. Scelte progettuali quali la composizione a bandiera anziché giustificata, o l’uso di illustrazioni piuttosto che fotografie, rivelano questioni ben più profonde, che partono dalle diverse istanze che hanno creato gli artefatti analizzati. L’approccio quindi non è prettamente storicistico, bensì d’indagine conoscitivo-critica che mira a creare consapevolezza del disegno delle lettere e della progettazione visiva.

Radici della scrittura moderna

Tipologia: Libro

Autore: James Mosley

Editore: Stampa Alternativa & Graffiti, Nuovi Equilibri Luogo di edizione: Viterbo

Anno: 2001

Numero di pagine: 140

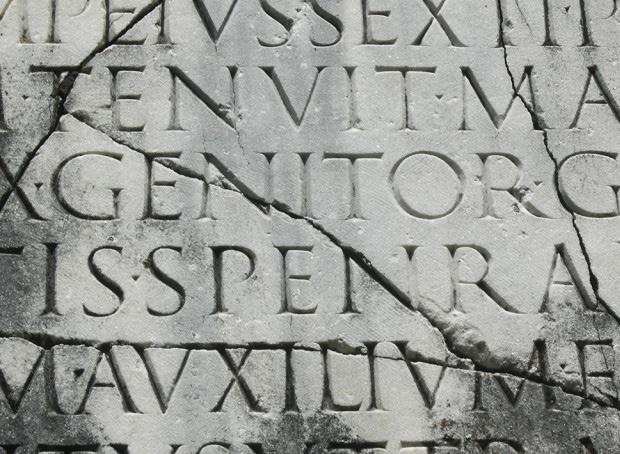

La ricerca di Mosley, noto storico della tipografia, risulta importante dal punto di vista storico, poiché inquadra precisamente l’origine e le applicazioni dei caratteri graziati e bastoni. Un ulteriore apporto fondamentale è quello dato alla teoria sullo studio delle lettere: ci mostra come il loro disegno, e relativo uso, siano parte di un processo lungo che racchiude in sé influenze specifiche oltre che sperimentazioni concrete. Nella prima parte del saggio, attraverso un’analisi paleografica, si analizza l’ascesa e il revival delle lettere del basamento della colonna Traiana a Roma — da qui l’appellativo inglese roman per il tondo —, scardinando alcune concezioni che sono resistite tutt’oggi.

Generalmente, si crede che le lettere romane datate al ii secolo d.C. siano l’esempio più squisito di maiuscole; un approfondimento ci svela però come siano state prese a modello solo nella Roma rinascimentale del XVi secolo e nell’Inghilterra del XX secolo, e di come il loro disegno abbia subito reinterpretazioni e influenze da differenti correnti di pensiero. Infatti, nel Medioevo "l’uniformità grafica scomparve e ovunque nacquero e si svilupparono scritture locali", e solo con il Sacro Romano Impero di Carlo Magno e nell’Italia Rinascimentale si riscoprono propriamente le lettere romane.

Diversi calligrafi e incisori di caratteri rinascimentali si rifanno alle lettere traiane studiandone le proporzioni e dimensioni, rimandandole a precise regole geometriche secondo “l’idea di lettere ideali o perfette”, ben intesa dal frate e matematico Luca Pacioli, il quale costruisce le terminazioni delle lettere attraverso archi di cerchio e le unisce per mezzo di tangenti — non sempre ottenendo delle curve naturali. L’attenzione all’iscrizione traiana deriva da una rivalutazione dei valori classici caratteristica dell’età rinascimentale, la quale concepisce l’uomo consapevole delle sue capacità intellettuali e tecniche: da qui il grande amore per la geometria.

Si analizza inoltre l’utilizzo del corsivo, derivante dalla lettera carolina — facente parte a sua volta del rinascimento carolingio — e poi cancelleresca papale: con Giovan Francesco Cresci si apre uno spiraglio di abbandono di riga e compasso. La sua testeggiata, data da una penna molto flessibile, abbandona le strette regole geometriche con le sue curve ellittiche; e pone le basi per quella che sarà chiamata corsiva inglese, disegnata da Edward Johnston.

L’allontanamento dalle convenzioni geometriche mostra come la razionalità non sia l’unica prerogativa: rifiniture ottiche e l’abitudine alla lettura del lettore sono i principali fautori di un buon disegno. Un salto nel tempo ci porta poi al revival inglese del XX secolo. La rivisitazione parte da un’idea che i rinascimentali non avevano considerato, ovvero quella del giusto utilizzo degli strumenti che di conseguenza creano forme intrinsecamente corrette. Questo ideale deriva chiaramente dall’influenza del movimento Arts & Crafts di William Morris. L’ironia è proprio nella scelta del modello romano: l’incisione su pietra deriva da tratti a pennello solo abbozzati, e non ben definiti. Ad oggi, l’influenza che le traiane hanno ricevuto è indiscutibile, e si può constatare come l’imposizione del loro modello abbia portato a numerose sperimentazioni mirate a riprodurle o contestarle. Non si sa con certezza se i romani avessero in realtà un ideale — concezione prettamente rinascimentale — di lettera nell’iscrizione di quel basamento; bensì è innegabile come le reinterpretazioni susseguitesi negli anni siano frutto di differenti mani, strumenti e pensieri. Nella seconda parte del saggio, Mosley si concentra sui caratteri bastoni. La concezione odierna più diffusa che li riguarda sostiene che essi siano stati disegnati a fine Ottocento e poi ripresi con vigore dai Modernisti tedeschi e dallo swiss style nel secondo dopoguerra. Il caso dell’ubiquo Helvetica, di fama ed uso mondiale ancora oggi nonostante le sue mancanze, è

il simbolo della grande influenza di queste correnti. La curiosità sull’origine dei caratteri bastone inizia però a crescere, e nuovi studi sono iniziati già nella seconda metà del Novecento, come quello dello stesso Mosley. Da una prima ricerca, il primo carattere senza grazie in metallo appartiene alla fonderia Caslon ed è datato 1816, e per molto tempo è stato considerato senza precedenti storici. L’analisi di Mosley svela, al contrario, che i caratteri senza grazie avessero origini ben più lontane, e di conseguenza mostra come la tipografia sia influenzata da diverse istanze.

In primo luogo, si parla delle novità dei caratteri disegnati dai pittori di insegne inglesi ad inizio XiX secolo, e difatti si è notato come essi siano ripresi soprattutto in Inghilterra — il revival antico di Morison arriverà dopo —, e solo nel secolo successivo diventeranno un fenomeno continentale. Andando nel dettaglio, si scopre poi che molti esempi di caratteri bastoni siano ritrovati nei disegni e iscrizioni di architetti neoclassici, tra i più importanti quelli di John Soane. La riscoperta è eclatante poiché conferisce un valore culturale e ideologico alle lettere “grotesk”: si rimanda alle scritture greche, a forme “semplici ed originarie” e ad un passato puro e forte, caratteristica comune sia al neoclassicismo, il quale cerca le proporzioni in antichità, sia al romanticismo, che guarda invece ad una sobria semplicità e ai “movimenti arcaici” come esempio. Lo studio di Mosley solleva quindi questioni teoriche sull’origine stessa delle lettere, che sottolineano come esse debbano essere inquadrate storicamente e ideologicamente: un progettista grafico deve quindi anche essere a conoscenza del carattere che sceglie e del modo nel quale esso è stato usato nel tempo.

Il trionfo di Gutenberg

Tipologia: Articolo

Autore: Giovanni Lussu

Editore: Treccani

Luogo di edizione: Roma

Anno: s.d.

Numero di pagine: 6

La rivoluzione digitale ha portato più volte all’annuncio della “morte di Gutenberg”, intesa come una liberazione dei limiti tecnici che la stampa manuale aveva imposto, oltre che alla pagina, anche al pensiero stesso sulla scrittura. Secondo Giovanni Lussu, grafico e teorico della comunicazione, l’era Gutenberghiana non è mai finita e anzi, è più viva che mai. Spesso le concezioni occidentali sul linguaggio scritto e verbale non guardano oltre il vecchio continente e le sue convenzioni; e questi pregiudizi hanno limitato non poco le capacità intrinseche del segno scritto. Anche in questo caso, ci si riferisce a teorie linguistiche che si sono affermate negli anni e che hanno influenzato drasticamente il nostro modo di pensare la lingua orale e scritta, relegando spesso quest’ultima a sola rappresentazione del discorso senza una vera natura. Per scardinare i pregiudizi linguistici sulla scrittura basta osservare attentamente un testo: le suddette capacità intrinseche sono date in maniera inscindibile dalla sua forma visibile. Un sonetto rimane tale anche grazie alla sua conformazione grafica nella pagina, e un calligramma mostra la sua forza attraverso la disposizione delle sue parole; e ancora, un programma informatico è comprensibile grazie alla sua indentazione e ai suoi spazi gerarchici. La spiegazione “lineare” di questi testi — come fosse un discorso orale — non creerebbe nel lettore la stessa reazione e ne farebbe perdere loro il senso. Si noti come alcune scritture antiche, quali le pre-colombiane e orientali, ci mostrano come ci siano stati esempi che abbiano utilizzato appieno l’espressività del segno scritto, ed i loro autori avessero inteso che la scrittura è considerabile come “sistema di segni visivi decodificabili”. Le scritture azteche infatti, non sono semplici “pitture” ma complessi sistemi ideografici e fonetici, che combinano sapientemente narrazione, evocazione e notazione di eventi. Si può argomentare quindi di come la scrittura sia un linguaggio visivo, indissolubilmente legato alla sua forma grafica: è immagine in un sistema di segni visivi, non

necessariamente limitato all’alfabeto latino, considerato invece dagli europei come ultimo grado evolutivo.

Nel sistema della scrittura manuale gli aspetti sintetico-espressivi erano controbilanciati da quelli analitico-comunicativi, creando un equilibrio sul quale “cammina tutta la storia della comunicazione”. Secondo l’autore, con l’utilizzo dei tipi metallici viene meno la “doppia articolazione della scrittura” poiché si inizia a non considerare la singolare capacità espressiva delle lettere, data la loro standardizzazione. Essa è però alla base della rivoluzione stessa della stampa, che ci ha accompagnato sino alle tecnologie odierne. Lussu infatti si concentra sul mezzo: con l’avvento dei computer — la rivoluzione digitale successiva a quella della stampa —, si sperava si potessero superare le costrizioni del tornio, e liberare ancora una volta le qualità sintetiche della tipografia. La “morte di Gutenberg” non è invece avvenuta e, anzi, con il digitale si sono privilegiate scelte iperanalitiche creando una nuova “era ipertipografica”, che non tiene conto delle possibilità spaziali di scrittura. Questa critica, ovviamente, non è volta verso il processo della stampa in sé, ben sostenuto dall’autore, né vuol essere un inno luddista per un ritorno alla scrittura manuale. Si vuol solo sottolineare come una costrizione alla stringa monodimensionale possa ridurre anche il pensiero stesso di chi la usa (che i messaggi sui social siano l’ultima frontiera?): se le parole sono il veicolo primario della nostra comunicazione e la scrittura è manifestazione di quest’ultimo, allora “una scrittura povera corrisponde ad un pensiero povero”. Lussu quindi non denigra le potenzialità delle nuove tecnologie, bensì fa un appello ad utilizzarle consapevolmente. Tenendo quindi conto di come la scrittura sia “ineluttabilmente sempre immagine”, e delle variazioni ipertipografiche date prima dalla stampa a caratteri mobili e poi dal computer, Lussu ci suggerisce come un progettista grafico debba

ragionare in primo luogo sul sistema scrittura e sulle sue caratteristiche. In questo modo si potrà creare un artefatto visivo che possa essere allo stesso modo funzionale ed espressivo, capace di riflettere sul segno ed essere esso stesso una ulteriore riflessione di comunicazione.

The rethoric of neutrality

Tipologia: Articolo

Autore: Robin Kinross

Editore: University of Chicago Press

Luogo di edizione: Chicago

Anno: 1989

Numero di pagine: 13

Come suggerisce il titolo provocatorio, The rhetoric of neutrality riflette sul concetto stesso di neutralità di un testo e di una visualizzazione grafica di dati; considerazione ampia che si può ripercuotere su un qualsiasi artefatto visuale in generale. Robin Kinross, teorico del graphic design ed editore, porta alla luce ciò che può essere definito, per certi versi, un principio di data humanism — concetto sul quale si basano oggi molti designer dell’informazione. Questa branca della grafica, la quale di occupa principalmente di visualizzare dati, non è nata con l’avvento dei computer. L’uomo ha difatti sempre avuto la necessità di analizzare, vedere e comunicare i propri dati: si pensi alle straordinarie visualizzazioni di Joseph Priestley del XViii secolo, e gli ancora più antichi alberi genealogici medioevali di Gioacchino da Fiore, i quali esprimono complessi concetti con la loro stessa forma grafica. È inoltre anche vero che, con la nascita della società moderna, la quantificazione e la statistica hanno acquisito sempre maggior peso nella vita quotidiana, e di conseguenza anche la loro visualizzazione ha subito dei cambiamenti.

L’affermazione delle tecnologie digitali negli anni Ottanta e degli odierni “big data” hanno poi reso la progettazione dell’informazione onnipresente nelle interfacce di ogni schermo.

Il contesto inglese e anglosassone degli anni Ottanta stipulava una grande differenza tra “Graphic” e “Information” design, disciplina considerata “nuova” e spopolante nella suddetta decade, diventata così importante da quasi formare un “movimento” o “corrente”. La nuova disciplina — dicono i suoi sostenitori — si concentra sull’efficacia del messaggio piuttosto che sulle sue possibilità espressive; scindendo in realtà due punti cardine del progetto grafico, i quali sono invece strettamente collegati tra loro e devono entrambi essere tradotti dal progettista. Kinross rimane scettico su questa divisione, sulla professione e sulle parti del progetto, e si chiede se davvero un informazione possa mai essere neutrale, e quindi, solo efficace piuttosto che espressiva.

La sua riflessione parte da una citazione di Gui Bonsiepe. In primo luogo, egli definisce l’informazione sempre retorica — “Pure information exists for the designer only in arid abstraction” —, ma in seguito si contraddice, definendo alcuni artefatti “più innocenti” di altri, e quindi “pura informazione”. I suddetti artefatti innocenti sarebbero, per Bonsiepe, quelli quotidiani, più “semplici”, come le tabelle orarie dei treni. È da questo esempio che Kinross confuta la tesi della neutralità.

Il redesign delle tabelle orarie della LNER (poi British Rails), del 1928, 1933 ca. e 1974 ci mostra come anche un artefatto che idealmente non necessita di persuadere possa invece veicolare determinati significati. L’uso del Gill Sans — il “compromesso” bastoni della Monotype — è simbolo di una scelta comunicativa dell’intera azienda di trasporti, la quale vuole veicolare un determinato messaggio ai suoi utenti grazie alla scelta del carattere delle sue tabelle: ad esempio di essere precisi e puntuali, come la visualizzazione grafica che propongono.

L’analisi storica che effettua poi Kinross rintraccia la volontà di una estrema neutralità nell’istanza modernista, declinata prima in Germania tra le due guerre, poi in Svizzera. I motivi socio-culturali di questi Paesi — da una parte l’industrializzazione e la rivoluzione politica bauhausiana, dall’altra invece il sogno di un mondo privo di ideologie e neutro com’era stato, almeno in apparenza, quello elvetico — si possono ritrovare nelle stesse scelte grafiche che la rispettiva corrente era solita effettuare. Si conclude quindi che in una qualsiasi circostanza di visualizzazione, il vuoto ideologico non possa realmente esistere, nonostante esso sia mascherato da una platonica neutralità: l’esempio della LNER dimostra come la singola scelta di un carattere tipografico possa essere eloquente, in quando indica “le idee e i convinzioni che guidano il processo di progettazione”.

13.4

baroni d., Vitta m., Storia del design grafico, Longanesi, Milano, 2003. bulegato f., Bob noorda, in Dizionario Biografico degli Italiani, 2013, disponibile online: https://www.treccani.it/enciclopedia/bob-noorda_(Dizionario-Biografico) (08/21). de micheli m., Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano, 1986, consultato nella riedizione del 2017.

froshaug a., On typography, 1947, in R. Kinross, Anthony Froshaug: Typography & texts, Hyphen Press, Londra, 2000, disponibile online: https://hyphenpress.co.uk/ journal/article/on_typography (08/21).

fuller j., How Cranbrook’s Design Program Redefined How We Make and Talk About Graphic Design, in "Aiga. Eye on Design", 22 luglio 2021, disponibile online: https://eyeondesign.aiga.org/how-cranbrooks-design-program-redefined-how-we-make-and-talk-about-graphic-design/ (08/21).

grignani f., Type. La tipografia nel filtro ottico, 1984, disponibile online: https://aiap.it/2000 2020/cdpg/index%EF%B9%96ID=7423&IDsubarea=169&IDsez=184.html (08/21).

-, Segno, struttura, spazio, catalogo della mostra, "Immagini Koh-I-Noor", Milano, 1986, disponibile online: https://studiopagina.it/grafica-padri-della-graficaitaliana-grignani (08/21).

kinross r., Tipografia Moderna. Saggio di storia critica, Stampa Alternativa & Graffiti, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2005.

-, The rhetoric of neutrality, in Victor Margolin (Ed.), Design Discourse: History/ theory/criticism, University of Chicago Press, Chicago, 1989. p.131-143.

lisickij e., Topographie der Typographie, in "Merz", 4, luglio 1923, p.47.

lussu g., Grafica e politica: indizi, in "Progetto Grafico", 18, Aiap, 2010, pp.14-16, disponibile online: https://articles.c-a-s-t.com/58fab28a78a3 (08/21).

-, Teatri di poesia semantica. Stefan Themerson e la progettazione interna verticale, in Progetto Grafico, 4-5, Aiap, 2005.

-, Il trionfo di Gutenberg, in "Itenerari Treccani", pp. 75-80, Roma, s.d. majakoVskij V , Ordine n.2 all'Armata dell'Arte, 1918. mosley j., Radici della scrittura moderna, Stampa Alternativa & Graffiti, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2001.

pasca V., Lezioni Olivettiane®. I designer di Adriano Olivetti | Graphic design con Vanni Pasca, 2019, disponibile online: https://www.youtube.com/watch?v=YwkXGzhc vy4&t=4669s (08/21).

perondi l., Sinsemie. Scritture nello spazio, Stampa Alternativa & Graffiti, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2012.

polano s., Vetta p., Abecedario. La grafica del Novecento, Mondadori Electa, Milano, 2002, consultato nella riedizione del 2018.

poynor r., A designer and a one-man band, in "Eye", 45, 12, 2002, disponibile online: http:// www.eyemagazine.com/feature/article/a-designer-and-a-one-man-band (08/21).

simon a., Mai 68 revisité à travers ses affiches, in "France 24", 22 maggio 2018, disponibile online: https://www.france24.com/fr/20180522-culture-mai-68-affiches-slogans-monet-nympheas-orangerie-crystal-pite-opera-garnier (08/21).

sonnoli l., Franco Grignani. Alterazioni ottico mentali, in "Doppiozero", 20 febbraio 2014, disponibile online: https://www.doppiozero.com/materiali/design/franco-grignani-alterazioni-ottico-mentali (08/21).

tschichold j., Elementare Typographie, in "Typographische Mitteilungen", 1925

themerson s., Bayamus and the Theatre of Semantic Poetry, 1965, in G. Lussu, Teatri di poesia semantica. Stefan Themerson e la progettazione interna verticale, in Progetto Grafico, 4-5, Aiap, 2005 zennaro m., Antico, moderno, antico, in http://www.griffoggl.com/antico-moderno-antico/, 2016 (08/21).

Archivi consultati

Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), [http://asac.labiennale.org/it/]

Archivio privato Bibliotekus, [http://www.artlebedev.com/bibliotekus/]

Archivio Gallica della Biblioteca Nazionale Francese (BnF), [http://gallica.bnf.fr/accueil/it/]

Archivio Grafica Italiana, [http://www.archiviograficaitaliana.com/]

Archivio privato Monoskop, [http://monoskop.org/Monoskop]

Archivio Storico Olivetti, [https://archividigitaliolivetti.archiviostoricolivetti.it/]

Archivio Tipografico, [http://www.archiviotipografico.it/]

Archivio Typographische Monatsblätter (TM-Research), [http://www.tm-research-archive.ch/]

Centro Studi Gioachimiti, [https://www.centrostudigioachimiti.it/]

Collezione British Museum [https://www.britishmuseum.org/collection/]

Collezione Cooper-Hewitt, [http://collection.cooperhewitt.org/]

Collezione MoMa, [http://www.moma.org/collection/]

Collezione Salce, [http://www.collezionesalce.beniculturali.it/]

David Rumsey Map Collection, [http://www.davidrumsey.com/]

Fondazione Sinisgalli, [http://www.fondazionesinisgalli.eu/]

Online Archive Letterform (letterformarchive), [http://oa.letterformarchive.org/]

Indice delle immagini

1. lisickij e., Spezza i bianchi col cuneo rosso, manifesto per UNOVIS, 1927, [sitographics.it]

1.1 lisickij e., Autoritratto fotografico Il costruttore, 1924, [Abecedario]

1.2 lisickij e., Copertina per l'almanacco Vchutemas, 1927, [Abecedario]

1.3 marinetti f.t., boccioni u., carrà c., russolo l., Sintesi futurista della guerra, 1915, [arengario.it]

1.4 lisickij e., doppia pagina del libro Per la voce di Vladimir Majakovskij, 1923, [letterformarchive]

2. tschichold j., Napoleon, manifesto per il cinema Phoebus-Palast di Monaco, 1927, [MoMA collection]

2.1. schmidt j., manifesto della mostra Bauhaus di Weimar, 1923. Si noti il simbolo progettato da Oskar Schlemmer, [bauhauskooperation.de]

2.2. tschichold j., Typographische Mitteilungen, 1925. Si noti la ripresa della Bauhaus e di Lisickij, [andrealaborde.wordpress.com]

2.3 tschichold j , Die Frau ohne Namen, altro manifesto per il cinema Phoebus-Palast di Monaco, 1927, [MoMA collection]

3. pintori g., Numeri, manifesto pubblicitario per le calcolatrici Olivetti, 1949, [Collezione Salce]

3.1 pintori g., Numeri, particolare del logo, 1949, [Collezione Salce]

3.2 noVarese a., Carattere Etrusco ultra-bold della fonderia Nebiolo, 1920. La variazione del logotipo Olivetti si nota soprattutto nella "t" e negli aggiusti ottici effettuati sulla "o", [Archivio Tipografico]

3.3 sinisgalli l., niVola c., pintori g., La rosa nel calamaio, pubblicità per Olivetti Studio 44, 1952, [Fondazione Sinisgalli]

3.4 ferrari t. w., manifesto pubblicitario per la M1, 1912, [Archivio Olivetti]

4. froshaug a., Semantic Sonata no.2, quartino di presentazione per Stefan Themerson, 1950, [Progetto Grafico 4-5]

4.1 froshaug a., copertina per la rivista ulm, n. 2, 1958, [Archivio Monoskop]

4.2 themerson s., composizione semantica, 1960 ca., [scansionato da Sinsemie]

5. grignani f., Alfieri & Lacroix: 27 serie di caratteri tipografici, manifesto pubblicitario, 1960, [scansionato da Abecedario]

5.1 grignani f., Artrosil B1, manifesto pubblicitario per Dompè, 1949, [Archivio Grafica Italiana]

5.2 grignani f., marchio IWS, 1964, [sitographics.it]

5.3 grignani f., manifesto pubblicitario per Alfieri & Lacroix, 1960, [scansionato da Abecedario]

5.4 grignani f., L’evoluzione della grafica, manifesto pubblicitario per Alfieri & Lacroix, 1964, [Archivio Grafica Italiana]

6. noorda b., 33a Biennale Internazionale d'Arte, 1966, [Archivio ASAC]

6.1 noorda b., Pirelli Velo, manifesto pubblicitario per Pirelli, 1957, [Archivio Grafica Italiana]

6.2 noorda b., logotipo per Feltrinelli, 1981, [sitographics.it]

6.3 sezanne a., X Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, 1912, [Archivio ASAC]

6.4 carboni e., XXVI Biennale Internazionale d'Arte, 1952, [Archivio ASAC]

6.5 glaser m., 39a Biennale Internazionale d'Arte, 1980, [Archivio ASAC]

6.6 studio tapiro, 45a Biennale Internazionale d'Arte, 1993, [Archivio ASAC]

6.7 Vignelli m., 31a Biennale Internazionale d'Arte, 1962, [Archivio ASAC]

6.8 Vignelli m., 32a Biennale Internazionale d'Arte, 1964, [Archivio ASAC]

7. atelier populaire, Oui a la Révolution, manifesto politico, 1968, [letterformarchive]

7.1 riboud m., fotografia all'interno dell'Atelier Populaire, manifesti posti ad asciugare, 1968, [formes-vives.org]

7.2 riboud m., fotografia all'interno dell'Atelier Populaire, laboratorio di serigrafia, 1968, [formes-vives.org]

7.3 atelier populaire, La beuté est dans la rue, manifesto politico, 1968, [Archivio BnF]

7.4 atelier populaire, La lutte continue, manifesto politico, 1968, [Archivio BnF]

8. earls e. p., The conversion of St. Paul, 1993, [Collezione Cooper-Hewitt]

8.1 weingart w., copertina per Typographische Monatsblätter, 1973, n. 1, [TM-Research]

8.2 greiman a., Information/Texture, Poster promozionale per Simpson paper company, 1985, [internationalposter.com]

8.3 earls e. p., Vanderlans r,, licko z., Catalogo Emigre, 2000, pp.38-39, [Archivio privato Bibliotekus]

8.4 brody n., poster per il primo numero di Fuse, 1991, [christianjohnstone.com]

9. cresque abraham, Atlante Catalano, 1375 [BnF]

9.1 roleVinck werner, Fasciculus Temporum, particolare, 1474 [BnF]

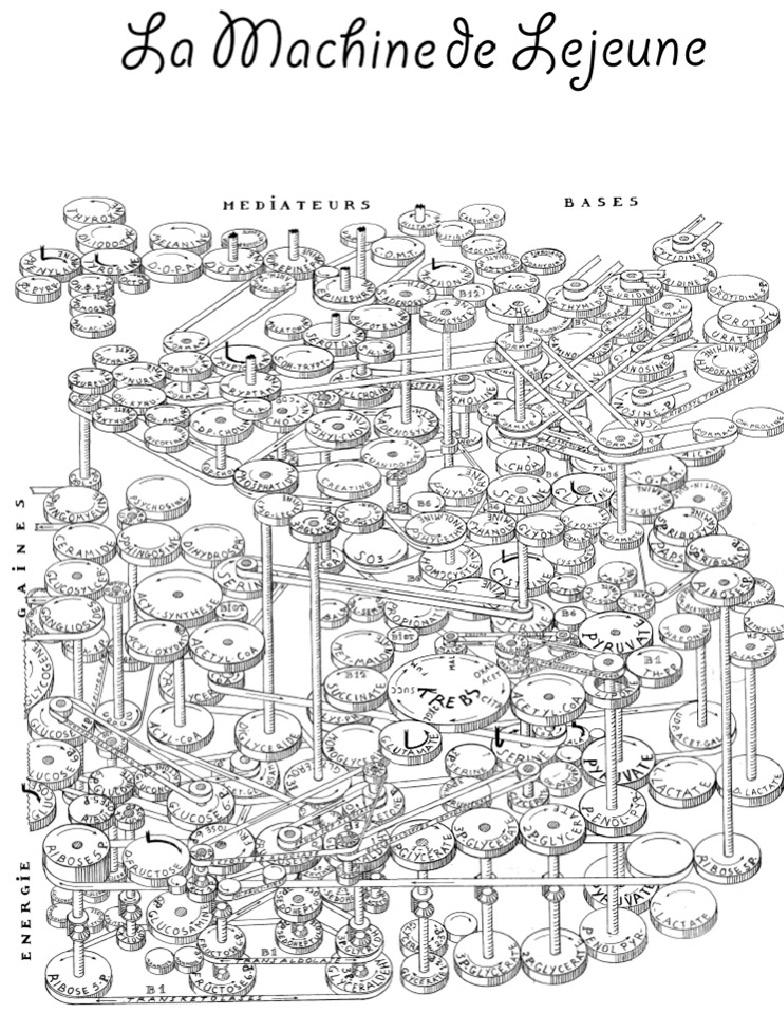

9.2 lejeune jérôme, La macchina di Lejeune, rappresentazione del metabolismo umano come macchina attraverso un diagramma, [Jérôme lejeune foundation]

10. quineau g., Sistema di misurazione dei caratteri, 1700 ca., [BnF]

10.1 Von larisch r., Unterricht in ornamentaler Schrift, 1905, [letterformarchive]

10.2 dwiggins w.a., Layout in Advertising, doppia interna, 1922, [brooksgreydesign.com]

11. Colonna Traiana, Roma. Particolare del basamento e dell’iscrizione, [griffoggl.com]

11.1 moses h., Frontespizio per An essay on national and sepulchral monuments di William Wood, 1808 [scansionato da Radici della scrittura moderna]

12. amman jost, Die Buchdrucker, xilografia, 1568, [Collezione British Museum]

12.1 Codex azteco Fejérváry-Mayer, [Collezione British Museum]

13. priestley joseph, A New Chart of History, 1769, [davidrumsey.com]

13.1 gioacchino da fiore, Albero dei due Avventi, 1110 ca., [Centro Studi Gioachimiti]

13.2 Orario della LNER, 1928, [scansionato da The rhetoric of neutrality]

13.2 Orario della LNER, 1933. Si noti l'uso del Gill Sans, [scansionato da The rhetoric of neutrality]

13.2 Orario della LNER, 1974, [scansionato da The rhetoric of neutrality]