3 minute read

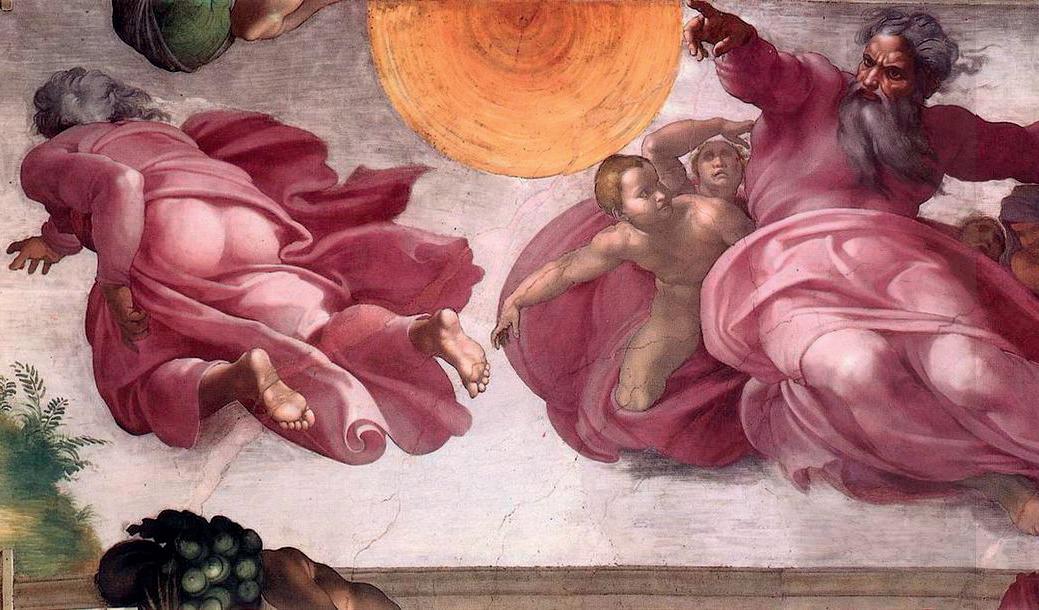

Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia» di Mattia Scuto Il Cristo Angelo di Mattia Cantali

Advertisement

La storia della teologia della Chiesa ha conosciuto differenti fasi nate dalla continua tensione per la comprensione del mistero di Cristo e della sua rivelazione. Questa rifl essione iniziò immediatamente in seno al primo gruppo di fedeli provenienti dalla tradizione giudaica, ancora prima, o comunque contemporaneamente, a che gli scrittori ecclesiastici redigessero i testi del Nuovo Testamento. I giudeo cristiani affrontarono la rifl essione con l’applicazione a Cristo di quelle categorie teofaniche contenute nell’Antico Testamento come il Nome, il Giorno, l’Angelo, lo Spirito. La cristologia angelica è una delle espressioni giudeocristiane più interessanti perché, alla luce della rifl essione veterotestamentaria dell’Angelo di Yahweh, anticipa la teologia giovannea dell’inviato; ma soprattutto coglie e tenta di categorizzare la dottrina della preesistenza del Figlio e la sua sussistenza personale quale Dio. Essa conobbe un modesto sviluppo non oltre il IV secolo in testi fondamentali della tradizione cristiana come il Pastore di Erma e (velatamente) nella lettera agli Ebrei, così come in testi apocrifi testimoni di un humus teologico giudeocristiano come l’Ascensione di Isaia, il Vangelo di Pietro e il II Libro di Enoc. Il titolo di Cristo-Angelo fu del tutto assorbito dalla più matura teologia del Logos che informerà l’intera rifl essione patristica; tuttavia parrebbe persistere in alcune espressioni liturgiche: per alcuni infatti l’Angelo Santo del sacrifi cio eucaristico appellato nel canone romano sarebbe proprio il Signore Gesù, nunzio della volontà divina e unico mediatore accetto al Padre. Ai più una tale ricerca teologica potrebbe sembrare inutile di fronte alla più complessa e fondamentale quantità di temi dogmatici che scandiscono la fede cattolica, ciononostante è utile a cogliere come l’intelligenza credente della Chiesa, quando è animata dallo Spirito Santo, non conosce incursioni dottrinali ex abrupto, quanto piuttosto una lenta maturazione delle categorie teologiche che, seppur diverse in base ai tempi o ai luoghi di formulazione, ricapitolano l’unico e medesimo mistero divino rivelatoci in Gesù Cristo.

Mattia Cantali Giunti oramai al termine del primo ciclo istituzionale è forse questo il tempo di fare sintesi. Ad ogni studente, giunto a questo punto del suo cammino accademico, è chiesto di redigere un breve elaborato (tesi di baccalaureato) dove, attraverso la guida dei docenti, viene approfondita una specifi ca tematica per “mettersi in discussione”. La tematica da me approfondita mette al centro un sentimento che se attribuito all’uomo non desta alcuno stupore, se attribuito a Dio può far sorgere non poche domande: il Pentimento di Dio. Intere generazioni di uomini hanno tentato di comprendere il divino secondo forme e modi sempre nuovi utilizzando mezzi e parole provenienti dalle diverse culture di appartenenza, come tentativo di defi nire, spiegare e rendere comprensibile ciò che altrimenti sarebbe rimasto totalmente trascendente. Tale considerazione di Dio è ricorrente in numerosi brani scritturistici (Gen 6,4-8; Es 32,14; 1 Sam 15,11) e con molta libertà, lungo tutto l’AT. Il pentimento non è il segno di una possibile contraddizione in Dio, né si vuole mettere in luce la debolezza di un Dio “patetico”, cioè mosso da passioni umane, bensì si vuole esaltare la sua santità, considerare il suo agire non secondo un piano immutabile ma sempre rivolto a favore dell’uomo. Dio non sente pentimento come gli uomini a seguito di un errore, poiché compiere un atto malvagio o pensare a qualcosa di malvagio sarebbe incompatibile con la sua bontà. Dio non si pente mai né di un agire malvagio, né di un fallimento ma soltanto in vista della salvezza dell’uomo per mostrarsi quale Signore e salvatore della storia. Dinnanzi a tali constatazioni le domande sono molteplici: come è possibile ammettere il concetto di “pentimento” in Dio? forse dovremmo considerare il nostro pensiero sbagliato oppure è possibile ammettere che Dio si è “adattato” alla nostra debolezza permettendoci di comprendere qualcosa intorno a Lui?

Rosario Pittera