Reconocer para inspirar

Talento Humano

Ser humano: el valor de ser con otros.

Tecnología

Inteligencia artificial: del escepticismo a la confianza

Economía circular sobre ruedas

Mercado Medio Ambiente

¿Qué es el consumo responsable?

Ser humano: el valor de ser con otros.

Inteligencia artificial: del escepticismo a la confianza

Economía circular sobre ruedas

Mercado Medio Ambiente

¿Qué es el consumo responsable?

Corren tiempos en los que nos vemos inmersos en múltiples actividades, canales, conversaciones, desafíos. Tiempos en los que hacernos preguntas, experimentar, cambiar o validar las respuestas debe hacerse a ritmos cada vez más acelerados. Y es justamente en estos tiempos en que nos vemos sumidos en búsquedas particulares, a pesar de la hiperconectividad, donde necesitamos reconocer lo que estamos haciendo, referenciar cómo lo están haciendo otros y aprender colectivamente.

Las empresas tienen la capacidad de incidir en la transformación de los entornos, y para ello es indispensable desarrollar prácticas de cuidado, que tengan en cuenta las necesidades de los grupos de interés, que sean consistentes y coherentes con el territorio y la naturaleza del bien o servicio que se entrega. Las prácticas son a las empresas lo que los hábitos son a las personas, son la manera en que damos impulso a los compromisos estratégicos, fortalecemos la cultura, respondemos a las exigencias del entorno y construimos la identidad.

Ese ha sido el propósito de Reconocimiento SURA, una iniciativa que empezó en 1998 para hacer visibles las buenas prácticas empresariales como un insumo para capitalizar lecciones y motivar a otras empresas a adoptarlas o adaptarlas según sea el contexto. En la versión 2025 se tendrán en cuenta prácticas en las verticales de talento humano, tecnología, medio ambiente y mercado. Por tanto, en esta edición abordaremos reflexiones y casos alrededor de estos asuntos tan relevantes en la gestión actual.

La transformación es una constante, generar espacios para compartir y aprender de otros y con otros, es un compromiso que asumimos con la convicción de que sumar experiencias nos amplía la visión.

Repensar lo que hacemos, renovarnos y en especial, reconocernos.Reconocer lo que se hace en el corazón de las empresas para inspirar y movilizar el bienestar y la competitividad.

Por: Luz Marina Velásquez Vicepresidente de Talento Humano en Seguros SURA Colombia

Presidente

Juan David Escobar

Coordinador general

Juan Carlos Rodríguez

Comité editorial

Ana Catalina Castaño

Luz Marina Velásquez

Juan Carlos Rodríguez

Manuela Sánchez

Ana María Vélez

Maria Fernanda Guandía

David Alfredo Ochoa

Leidys América Gonzalez

Dirección editorial

Raquel Yepes

Michael González

Dirección gráfica

Braulia Díaz

Juliana Carmona

Fuentes:

Claudia Patricia Durango

Yuli Natali Velásquez

Hector Fabio Quintero

Leandra Catalina Cardona

Erco Energy

Camilo Andrés Rodríguez

Angie Melissa Torres

Luisa Fernanda Vallejo

Jonathan Diosa

Carlos Andrés Uribe

Página

Caja de herramientas SURA. 3 6 10 12 13 14 16 19 21 23 28

Reconocer, inspirar, movilizar por Luz Marina Velásquez, vicepresidente de talento humano en Seguros SURA Colombia.

Historia y evolución de Reconocimiento SURA.

Talento humano

La empresa como factor protector: relaciones que cuidan y transforman.

Ser humano, el valor de ser con otros.

Cuidar al líder.

Caja de herramientas SURA.

Tecnología

De competencia a compañeros de equipo: la nueva era de humanos + máquinas.

Ciberseguridad que también protege la mente.

Inteligencia artificial: del escepticismo a la confianza.

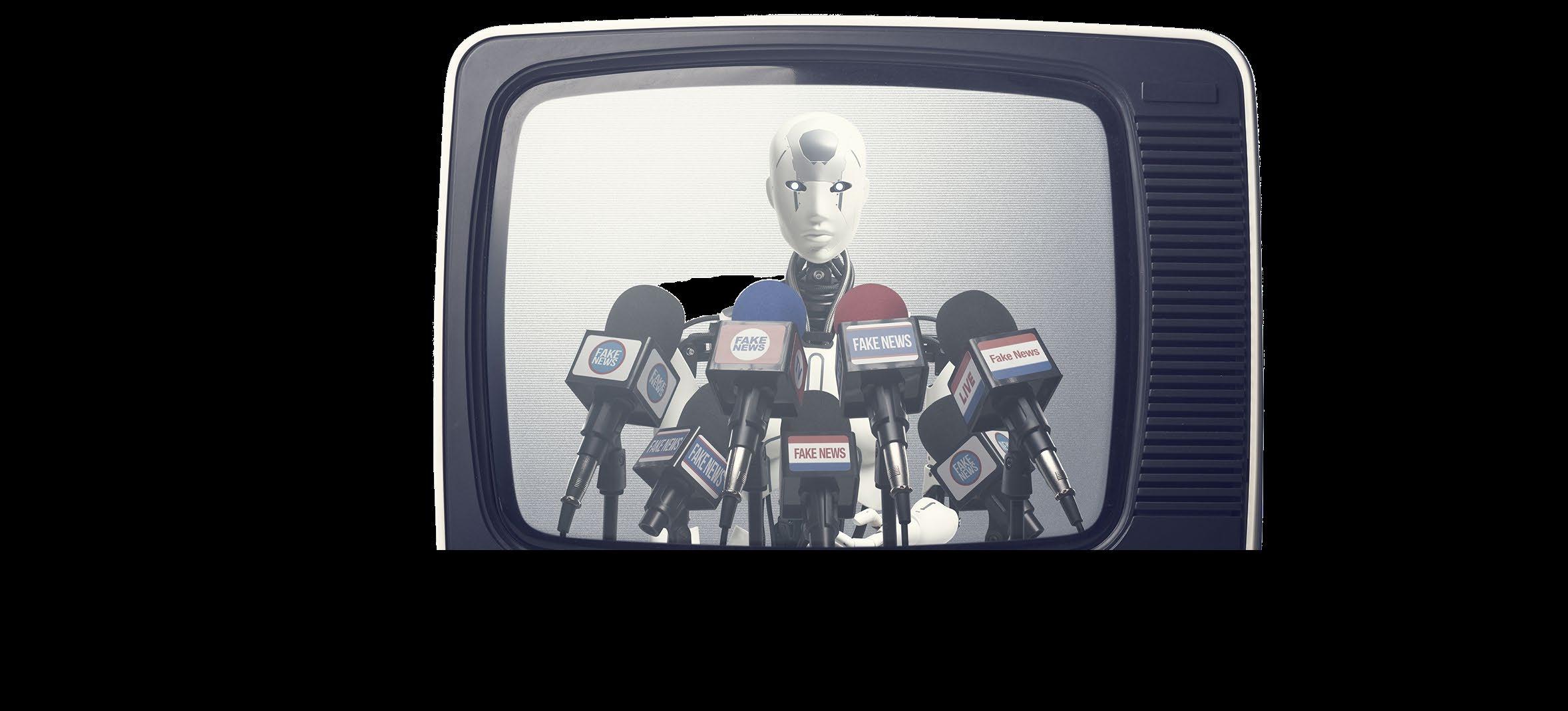

Anticiparnos a la desinformación: herramientas para detectar campañas o contenidos virales sospechosos.

Mercado

Más allá del precio: el consumo como acto consciente

9 modelos de negocio que están cerrando brechas sociales

Energía con propósito: la ruta B de Erco hacia un modelo de negocio con impacto.

Caja de herramientas SURA.

Ambiental

¿Conversamos sobre el impacto del cambio climático en las empresas?

La sostenibilidad exige transformación: ¿Compensar antes de medir y mitigar?

Economía circular sobre ruedas: reinventar el destino de los vehículos

Caja de herramientas SURA.

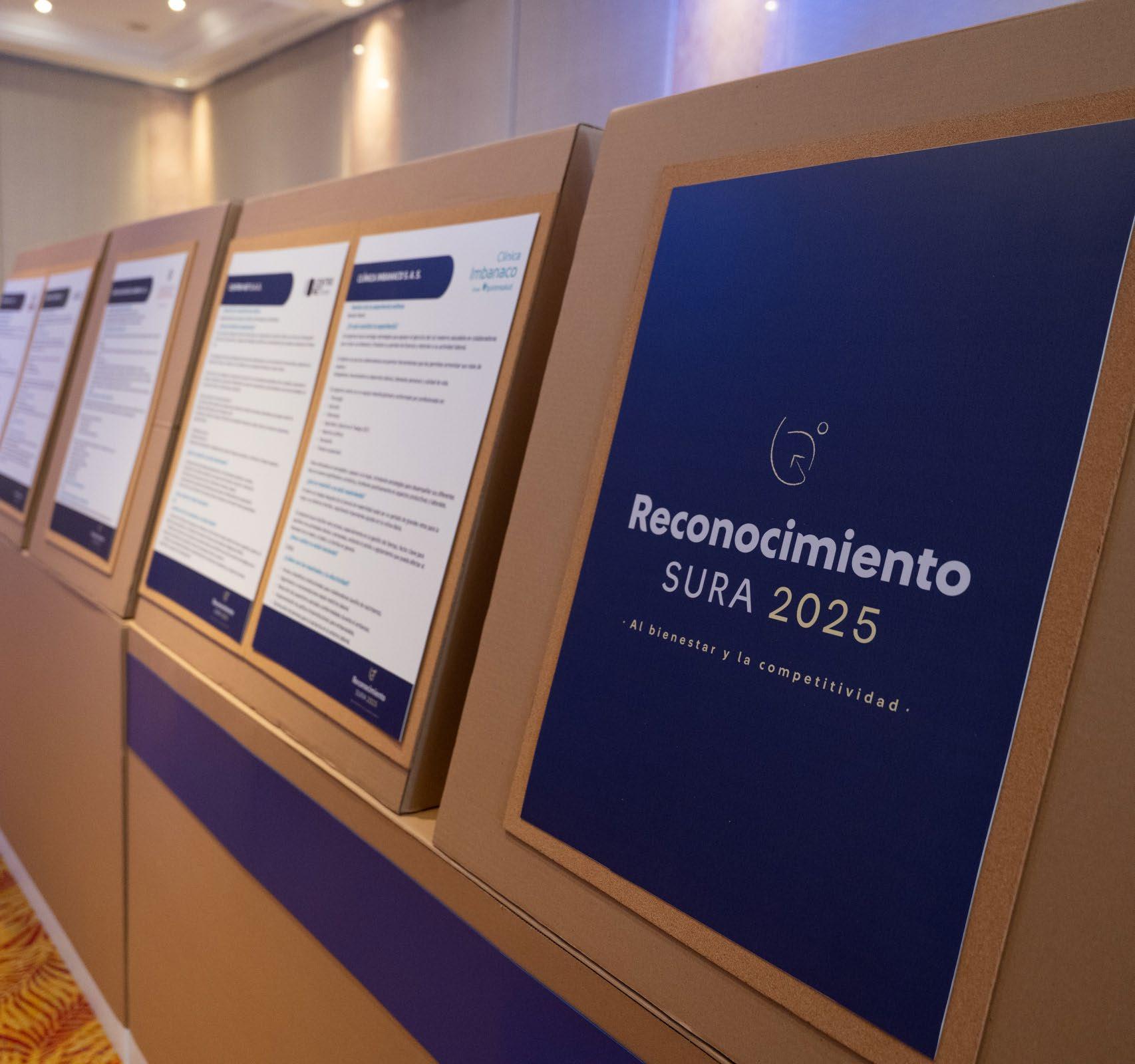

Más de dos décadas reconociendo prácticas que cuidan la vida y fortalecen la competitividad y bienestar de las empresas

En Colombia, hay desafíos que compartimos como país, y uno que nos une a todos es cuidar la vida y la salud de los colombianos, lo que significa explorar, construir y consolidar los pilares más importantes de la empresa desde adentro c on compromiso y propósito.

La prevención y el bienestar se han convertido en ejes estratégicos para empresas y comunidades, por lo que en SURA decidimos contribuir reconociendo a las empresas que transforman la vida de sus colaboradores y de la sociedad, demostrando que el bienestar colectivo y la competitividad pueden avanzar de la mano. Así nació lo que hoy conocemos como Reconocimiento SURA.

El origen de un reconocimiento transformador

El Premio Excelencia Suratep, precursor de Reconocimiento SURA, nació en 1998 para visibilizar y valorar los esfuerzos de las empresas en salud ocupacional. Las primeras versiones, “Cero la Mejor Nota” y “Cero Accidentes”, evolucionaron en el año 2000 hacia el Premio Excelencia, consolidando un modelo de reconocimiento técnico y riguroso.

Las categorías evaluadas en esas versiones iniciales fueron:

Cero Accidentes: la disminución y control de accidentes laborales.

Mejor Gestión: la gestión integral de la empresa en salud ocupacional.

“Desde nuestros inicios, el objetivo fue fomentar la prevención y llevar a los clientes a vivir la estrategia de SURA”, explica Claudia Durango, Directora de Diseño y Desarrollo de Portafolio en ARL SURA. “Queríamos demostrar que cuidar a las personas es también construir competitividad, y que la prevención protege vidas y aporta al desarrollo social y económico sostenible del país”.

La prevención como una herramienta de transformación:

A lo largo de más de dos décadas, Reconocimiento SURA ha adaptado su enfoque para responder a los cambios sociales, tecnológicos y empresariales del país, ampliando categorías y modalidades de evaluación.

¿De qué hablamos y cuál fue el enfoque del camino recorrido todos estos años?

1998–2000: premiamos la prevención y la gestión en seguridad laboral, reconociendo esfuerzos por reducir accidentes y enfermedades laborales.

2000–2019: se consolidaron y ampliaron las categorías de reconocimiento, incorporando además de Cero Accidentes y Mejor Gestión, nuevas prácticas que promueven la sostenibilidad, la gestión integral y la mejora continua dentro de las organizaciones, haciendo énfasis en el desarrollo de capacidades y buenas prácticas empresariales más allá del cumplimiento legal.

2019: incorporamos categorías vinculadas al bienestar y la competitividad: movilidad segura y sostenible, educación transformadora, empresa segura y saludable, y equilibrio vida-laboral.

2023: el enfoque fue reconocer empresas con prácticas en la vertical de Talento Humano en categorías como diseño organizacional, atracción y selección, formación y desarrollo, compensación y beneficios, seguridad y salud en el trabajo, contratación y nómina, y ambientes de trabajo. 2025: para este año proyectamos un enfoque estratégico hacia talento humano, tecnología y transformación digital, mercado y ambiental, resaltando prácticas de liderazgo y cultura, entornos laborales saludables, inteligencia artificial aplicada al entorno laboral, ciberseguridad, productos o servicios para población desatendida y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Cada categoría refleja la evolución de nuestra visión, de la seguridad conectada al bienestar, la productividad, la innovación y la sostenibilidad integral. Esta expansión demuestra que cuidar a las personas, innovar y garantizar la sostenibilidad son elementos inseparables para construir empresas competitivas, sólidas y resilientes.

Cómo se moviliza la transformación empresarial

Reconocimiento SURA no se limita a premiar logros, sino a generar un efecto multiplicador dentro de las organizaciones, incentivando prácticas replicables y sostenibles y haciendo evidente la capacidad que tienen las empresas de incidir en la transformación de los entornos. Entre sus impactos destacan:

Fortalecimiento cultural: genera orgullo y sentido de pertenencia, impulsando compromiso y motivación. Mentalidad de mejora continua: las organizaciones buscan mantener y superar los estándares alcanzados, revisando procesos, innovando y optimizando prácticas.

Gestión del cambio: la validación externa facilita la adopción de nuevas iniciativas y disminuye la resistencia interna en las empresas.

Legitimidad de líderes: los líderes que promueven prácticas reconocidas se convierten en referentes, impulsando transformaciones efectivas.

Reputación y atracción de talento: las empresas reconocidas se vuelven más atractivas para colaboradores, clientes y aliados estratégicos, generando oportunidades de crecimiento y colaboración.

Replicabilidad de buenas prácticas: incentiva que otras organizaciones adopten modelos de bienestar, productividad e inclusión, multiplicando su impacto.

La inclusión laboral como camino hacia la equidad

Un componente clave del reconocimiento es la visibilización de prácticas de inclusión laboral. Estas acciones no solo transforman vidas individuales, sino que impactan familias y comunidades, contribuyendo a reducir brechas históricas y fomentando la equidad social.

“Reconocimiento SURA permite que las buenas prácticas se multipliquen y se conviertan en referentes dentro de la industria y la sociedad”, señala Claudia.

Así, competitividad y bienestar se potencian mutuamente, y las empresas se convierten en agentes de transformación social, más allá del cumplimiento legal.

Reconocimiento SURA se proyecta como un espacio estratégico para fortalecer el tejido empresarial y generar impacto social, articulando cuatro ejes fundamentales:

Fortalecimiento del tejido empresarial: liderazgo transformador, entornos propicios para la innovación, mejora continua y prácticas sostenibles.

Impulso a la productividad y competitividad: desarrollo de capacidades estratégicas en diferentes áreas como: en talento humano, tecnología, gestión ambiental, inteligencia de mercados y modelos operativos.

Impacto social y territorial: dinamización de economías regionales, fortalecimiento del capital social y articulación con diferentes tipos de comunidades del país. .

Responsabilidad social empresarial: reconocimiento del compromiso de las organizaciones en generar valor compartido y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Estos ejes consolidan a Reconocimiento SURA como un motor de transformación empresarial y social, conectando bienestar, innovación y sostenibilidad por un mismo camino.

Cuidar la vida es construir futuro

Reconocer no es el punto final, sino una invitación a avanzar. Cada empresa, independientemente de su tamaño, puede aprender que al cuidar a sus colaboradores está construyendo futuro. Por eso la salud, el bienestar y la sostenibilidad son pilares de la competitividad y la resiliencia organizacional.

Seguiremos compartiendo nuestro compromiso por cuidar la vida. Por eso Reconocimiento SURA celebra y moviliza a quienes lo hacen posible, fortaleciendo empresas, comunidades y construyendo prácticas desde la colectividad.

En tiempos de transformación organizacional constante, el talento humano se consolida como la materia prima intelectual y humana que da vida, coherencia y sostenibilidad a las estrategias empresariales. La idea de contar con personas capaces ha evolucionado hacia cultivar culturas que favorezcan el desarrollo colectivo, la salud integral y el liderazgo consciente.

Las organizaciones más resilientes no son necesariamente las más grandes, sino las que saben adaptarse y cuidar de su gente. Reconocemos iniciativas que trascienden la gestión tradicional de personas para convertirse en plataformas de evolución individual y colectiva, fomentando entornos en los que el bienestar y la cultura se alinean con los desafíos del presente y del futuro.

Por: Yuli Natali Velásquez Cuartas Ps. Mg. Psicología Social. Esp. Psicología social aplicada. Esp. Intervenciones psicosociales. Analista de Aprendizaje Organizacional

En el centro de toda organización están las personas y en la calidad de las relaciones que se construyen entre ellas se define gran parte del ambiente laboral. Cuando esas relaciones se fundamentan en la confianza, el respeto y la empatía, el trabajo puede convertirse en un espacio de aprendizaje, crecimiento y bienestar

Desde una perspectiva psicosocial, una empresa que actúa como entorno protector no se limita a mitigar riesgos. Va más allá: activa recursos sociales y emocionales que permiten a las personas enfrentar desafíos, desarrollarse y mantenerse saludables en su entorno laboral. Esta visión reconoce que el bienestar no depende solo de factores individuales, sino de las condiciones materiales, relacionales y culturales que la organización promueve.

En este sentido, la empresa se convierte en un entorno protector cuando sus prácticas cotidianas fortalecen la salud emocional, promueven vínculos positivos y ofrecen estabilidad frente a contextos adversos. Además, este rol se consolida cuando la organización cuida desde lo estructural, lo cultural y lo adaptativo: protegiendo con políticas claras, promoviendo valores compartidos y respondiendo con flexibilidad a las necesidades de las personas.

Este rol protector de la empresa se vuelve aún más relevante cuando las personas enfrentan riesgos psicosociales en su entorno social —violencia, inseguridad, pobreza o conflictos familiares—. En estos casos, el trabajo puede ofrecer una estructura alternativa de cuidado, estudios muestran que el apoyo social percibido en el trabajo, la comunicación efectiva y el liderazgo empático, cercano y coherente, son clave para consolidar una cultura organizacional que cuida, puesto que reducen el estrés, fortalecen la resiliencia y aumentan el compromiso.

¿Cómo lograrlo?

Fortalecer vínculos significativos: promueve relaciones basadas en respeto, colaboración y empatía. Implementa espacios de encuentro y trabajo en equipo que generen confianza, estas relaciones pueden compensar la falta de apoyo en otros ámbitos, generando redes de apoyo social que fortalecen la salud emocional y física.

Ofrecer rutina y propósito: establece metas claras, reconoce logros y propicia condiciones de estabilidad. Esto ayuda a las personas a sentirse útiles y valoradas y, puede ser un ancla psicológica frente a la incertidumbre o el caos en otros espacios. Sentirse útil y valorado contribuye al bienestar y a la autoestima.

Activar recursos psicosociales: implementa programas o mecanismos que aporten al cuidado como espacios de escucha activa, acompañamiento emocional y formación en habilidades socioemocionales. Estos recursos ayudan a mitigar el impacto de los factores de riesgo externos.

Modelar relaciones saludables: favorece el desarrollo de competencias que facilitan las interacciones humanas: la comunicación asertiva, la escucha, el trabajo colaborativo, la resolución pacífica de conflictos, entre otras. El entorno laboral puede enseñar formas de relacionarse que transforman vidas y permiten reconfigurar patrones relacionales que quizá no han sido aprendidos en otros contextos.

En las empresas confluyen personas con talentos diversos y trayectorias únicas, cuyas condiciones individuales y sociales influyen directamente en cómo experimentan su entorno laboral. Las características de la organización —como el estilo de liderazgo, la cultura relacional o las prácticas de reconocimiento— no se viven de forma homogénea: lo que para una persona puede representar un factor protector, para otra puede convertirse en una fuente de malestar, dependiendo de su contexto vital. Por eso, el entorno laboral debe entenderse como un espacio en constante interacción con las realidades personales de quienes lo habitan. En este marco, la corresponsabilidad entre la empresa y las personas que la conforman es esencial para construir entornos que cuidan. Esto implica no solo prevenir activamente situaciones que puedan afectar el bienestar, sino también estar preparados para acompañar con sensibilidad y recursos adecuados cuando dichas situaciones ocurren. Una empresa que reconoce esta dinámica y responde con humanidad y coherencia fortalece su capacidad de ser verdaderamente protectora.

Para que esto ocurra, es necesario que todos los actores dentro de la organización asuman una corresponsabilidad activa en la construcción de entornos protectores. Trabajar por empresas que cuidan no es solo una responsabilidad ética, es una estrategia inteligente y sostenible que transforma personas, equipos y resultados.

Por: Hector Fabio Quintero Director Atracción y Selección, Seguros SURA Colombia

“ Ser para-el-otro, no debe sugerir una finalidad cualquiera y no implica la posición previa o la valoración de un cierto valor.

Ser para otro es ser bueno. ”

Emanuel Levinas1

Definir y tratar de responder a la pregunta ¿qué es Ser Humano? Se convirtió en un ejercicio permanente de cuestionamiento por lo que somos, muchas preguntas se han planteado desde la antigüedad tratando de aproximarse a una definición que logre abarcar la infinitud del concepto, pero a lo sumo, lo que hemos logrado es construir un ejercicio dialéctico al que aportan acuerdos y oposiciones. Hemos pasado por el animal racional, el ser pensante, el sujeto moral, el ser trascendente y espiritual, hasta construcciones más recientes que nos implican como seres creativos, relacionales e interdependientes.

Los debates contemporáneos muestran que “Ser humano” es un concepto en metamorfosis. Responder a esta pregunta requiere de un esfuerzo colectivo y abierto, un ejercicio al que aportamos todos y cada uno de nosotros desde nuestra singularidad, aquello que nos hace únicos e irrepetibles. Ser humanos es sabernos finitos mientras al mismo tiempo podemos reconocernos en lo infinito del otro, aquel que no soy yo pero que hace parte de mí y me permite al mismo tiempo ser; porque lo humano es aquello que se construye en relación con otros, reconociendo en la pluralidad la verdadera potencia para el logro de un propósito común.

En este devenir histórico la noción de ser humano la hemos tejido con una juntura de mediaciones en movimiento, somos seres biológicos, pero esto no nos determina ni nos entrega un único destino. Podemos en la potencia de todos los cuerpos; amar, soñar, reflexionar, imaginar y cantar se hace posible para nosotros en la convergencia con nuestro mundo espiritual. Estamos atravesados por lo individual, pero nos encontramos en lo colectivo, estamos hechos por la razón, pero también por las palabras, por los afectos, nuestro deseo, pero también la falta, aquello que no cierra, lo que no se completa.

Concluimos que el ser humano no es, ni tiene una esencia fija, pensarnos hoy es acercarnos a visiones de lo subjetivo que nos conectan con nociones como la de proximidad, pensarnos en relación con los otros, una ética constante del cuidado, aquello que surge en la interpelación de un rostro vulnerable que nos invita, que nos exige cuidado, confianza, fraternidad. La vida humana se realiza en la compañía, en el porvenir compartido, en el reencuentro con lo sencillo. La esperanza se articula en lo común, en el tú y yo que se hacen nosotros.

1 Levinas, E. (2002). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad; 6a ed. Ediciones Sígueme. Salamanca España

Por: Leandra Catalina Cardona

Equipo de Aprendizaje Organizacional, Seguros SURA Colombia

Por un momento no pensemos en los desafíos organizacionales que venimos enfrentando en tiempos de incertidumbre, transformación y revolución tecnológica, y pensemos en cómo están realmente las personas que por su cargo o rol deben asumir el liderazgo de estos grandes desafíos.

Entender cómo se sienten, cómo está su salud física, mental y emocional, su propio equilibrio para orientar, liderar y tomar decisiones. Estos asuntos, más allá de representar desafíos organizacionales en la gestión de equipos, se convierten en retos de cada ser humano:

58 % de líderes presentan signos de agotamiento extremo (Mercer Colombia, Talent Trends 2024).

35 % de líderes dedica al menos 30 minutos diarios a actividades personales o familiares. (Adecco LATAM HR Report Q3 2024.

52 % de líderes a nivel global, confiesa no cumplir con recomendaciones mínimas de actividad física (World Health Organization, Workplace Health 2024).

Estas cifras, a modo de panorama, nos ayudan a poner en perspectiva tanto de reflexión como de acción: ¿cómo transformar estos desafíos en oportunidades de autocuidado y bienestar para los líderes, cuando algunos de estos desafíos están asociados a la autoexigencia, a las creencias personales de éxito o a la dificultad para poner límites o pedir apoyo? Hay un camino: de manera concreta podemos tomar un desafío, volverlo una oportunidad e identificar prácticas cotidianas y simples para empezar a transformarlo. Por ejemplo:

Desafío: Alta carga mental y falta de límites.

Oportunidad: Aprender a priorizar y cultivar una cultura del equilibrio organizacional.

Prácticas: apagar el computador, escribir un logro del día o establecer horarios de desconexión sin revisar correos ni mensajes laborales. Pueden parecer acciones simples y por eso solemos dejarlas de lado, sin notar que contribuyen de manera importante a nuestro bienestar y ayudan a reducir la fatiga mental.

Para movilizar equipos, liderar procesos y afrontar los desafíos técnicos y humanos propios del liderazgo, es

necesario tomar como punto de partida el autocuidado e implementar prácticas que impacten positivamente la salud física y mental, indispensables para poder llevar adelante tareas de alta responsabilidad y carga cognitiva como tomar decisiones, asumir riesgos de negocio, aprender continuamente para transformar procesos, innovar, ampliar redes de relación con grupos de interés, movilizar e inspirar equipos con propósito, acompañar el desarrollo de otros, gestionar crisis, entre otros.

Concebir y acompañar al líder desde la mirada de un ser humano integral en sus dimensiones física, psicológica, social y de propósito, así como promover una cultura de autocuidado y bienestar en las empresas, evita que descuidemos asuntos básicos, pero claves para afrontar de manera equilibrada y con las capacidades adecuadas, los desafíos que nos plantea un entorno cambiante y vertiginoso, que exige cada vez más capacidades adaptativas y sostenibles en el tiempo.

Cuidarnos para cuidar, un llamado a los líderes para que hagan del autocuidado una responsabilidad propia de su rol, que sea también un tema de conversación en los equipos porque los equipos también lideran a líder.

En SURA entendemos que cada empresa enfrenta desafíos propios según su sector. Por eso diseñamos la Caja de Herramientas SURA, un concepto que reúne soluciones prácticas y especializadas para acompañar a las organizaciones en su crecimiento. Igual que en una caja de herramientas, cada recurso está pensado para responder a una necesidad específica: prevenir riesgos, proteger recursos, impulsar la innovación, fortalecer la sostenibilidad, entre otras.

El mayor activo de una empresa son las personas que la construyen cada día. A continuación, encontrarás soluciones que promueven ambientes de trabajo saludables, seguros y orientados al bienestar integral.

Asegura tu talento: protegemos a tu empresa en la gestión de su talento humano, porque entendemos la importancia de abordar el desafío de promover un ambiente laboral saludable.

ARL: prevenimos, atendemos y protegemos a los trabajadores de los los posibles efectos causados por el desempeño de su labor.

Vida Grupo:

PESVidagrupo:protegemos al asegurado principal y a su grupo familiar: hijos, pareja, hermanos y padres, y les brindamos tranquilidad, apoyo económico y acompañamiento.

VidaIntegral:protegemos por fallecimiento, accidentes e incapacidad, brindando respaldo económico y tranquilidad cuando más se necesita.

Salud colectiva: garantizamos el bienestar de tus colaboradores con una cobertura integral y accesible en el país, mediante una amplia red de especialistas e instituciones, con sedes exclusivas y propias, como Salud SURA, Ayudas Diagnósticas SURA, entre otros canales que tenemos disponibles.

Movilidad colectiva: para cuidar tu bienestar, protegemos los vehículos de uso familiar o de tus colaboradores, incluyendo eléctricos e híbridos, con una póliza colectiva que ofrece tarifas preferenciales y la posibilidad de financiar sin intereses.

La tecnología ha dejado de ser solo una herramienta de eficiencia para convertirse en un verdadero agente de transformación del entorno laboral. En el centro de esa revolución están las personas: sus necesidades, sus talentos y su capacidad de adaptarse a nuevas realidades. Esta vertical reconoce el poder de la tecnología para potenciar el talento, mejorar el bienestar y proteger los entornos digitales, sin perder de vista la dimensión humana que todo proceso de innovación debe conservar y cuidar.

Desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad, evidencian que el progreso tecnológico es verdaderamente valioso cuando contribuye al desarrollo sostenible de las personas, las organizaciones y la sociedad.

compañeros

“La IA complementa más que reemplaza.”

¿Quién toma la última decisión cuando un algoritmo propone el camino? ¿La máquina que analiza millones de datos en segundos o el humano que evalúa con criterio y experiencia? La relación entre personas y sistemas inteligentes está redefiniendo la manera en que trabajamos, creamos valor y tomamos decisiones. La llamada robotización no es competencia: es colaboración.

De herramienta a copiloto del equipo

Durante décadas, la tecnología fue una herramienta que repetía tareas. Primero, máquinas que ejecutaban procesos mecánicos. Después, sistemas que automatizan flujos repetitivos. Hoy, la IA va más allá: analiza, propone y como un estudiante, aprendede nosotros.

“Hoy, la colaboración fluida no está en el futuro: ya está ocurriendo, y la clave es que el humano sigue siendo el decisor.”

“Hemos evolucionado de ver la tecnología como una herramienta pasiva a reconocerla como un copiloto que amplifica nuestras capacidades intelectuales..”

La colaboración humano–máquina ya está en acción:

Fábricas: robots que ensamblan y controlan la calidad sin errores , ni reprocesos.

Salud: algoritmos que leen imágenes médicas y liberan tiempo para que los médicos se concentren en el paciente y sus necesidades.

Finanzas: sistemas que detectan fraudes y evalúan riesgos en segundos.

Comercio y logística: IA que optimiza inventarios y personaliza la experiencia del cliente.

Estos ejemplos muestran cómo la IA amplifica la productividad: los copilotos digitales permiten a miles de trabajadores redactar, analizar datos o preparar documentos en minutos, cuando antes tomaba horas. En hospitales, los sistemas de apoyo al diagnóstico han reducido tiempos y permitido a los médicos concentrarse en lo más complejo: la atención directa al paciente.

¿El rol del humano se transforma?

La IA se queda con lo mecánico y repetitivo, pero lo humano se concentra en lo que ninguna máquina logra: interpretar, analizar, decidir y conectar.

“Un algoritmo puede calcular mil escenarios financieros. Solo una persona puede decir cuál de ellos tiene sentido.”

El trabajador de hoy no es un ejecutor. Es un intérprete, un estratega, un guardián de sentido.

“Lo que más nos define como humanos: la creatividad, la estrategia y la capacidad de conectar emocionalmente.”

Beneficios, ética y regulación

La IA aporta productividad, eficiencia y liberación de tiempo para tareas estratégicas. Pero el riesgo más grande es confiar ciegamente en la máquina, perdiendo criterio crítico y autonomía.

“Si trasladamos todo el poder de decisión a los algoritmos, podemos caer en sesgos invisibles, tomar decisiones sin entenderlas y debilitar la autonomía humana.”

El equilibrio es clave: la IA acelera análisis y predicciones, pero la ética, el discernimiento y la responsabilidad siguen siendo humanos. La regulación y la ética son esenciales para evitar abusos: establecen límites claros sobre privacidad, seguridad y uso de datos, y guían la intención con la que diseñamos y desplegamos la tecnología.

“Sin este marco, la confianza se perdería fácilmente. Con él, la IA puede desplegar todo su potencial de manera responsable y con

impacto positivo en la sociedad.”

¿De qué retos culturales y organizacionales estamos hablando?

Implementar IA a gran escala no es solo un desafío tecnológico: es cultural. Las organizaciones deben superar el miedo al reemplazo y aprender a confiar en la colaboración. También es necesario transformar procesos, capacitar equipos y desarrollar un liderazgo que entienda que la IA no es una amenaza, sino una oportunidad de evolución colectiva , un compañero de equipo.

“El primer reto es cultural: superar el miedo al reemplazo y construir confianza en la colaboración. El segundo es organizacional: transformar la forma en que se toman decisiones y cómo se mide el éxito.”

El capital humano es lo que nos hace irremplazables Vivimos en un mundo donde los algoritmos calculan y predicen más rápido que cualquier persona. Lo que marcará la diferencia son las habilidades que las máquinas no pueden replicar con autenticidad: pensamiento crítico, creatividad, empatía y adaptabilidad.

Las habilidades que sostendrán lo humano

Pensamiento crítico: indispensable para cuestionar los resultados de los sistemas.

Creatividad: marca la diferencia para innovar en lo que no está escrito en un algoritmo.

Empatía: esencial para mantener el vínculo humano en medio de la digitalización.

Adaptabilidad: permite navegar en un entorno donde los cambios tecnológicos son constantes.

“En conjunto, estas habilidades son las que sostienen la relevancia de lo humano en un contextocontexto que cada vez está más automatizado.”

¿Alguna recomendación para profundizar?

Sí de Max Tegmark

“Life 3.0”

Un libro que propone un viaje por los posibles futuros de la inteligencia artificial, desde escenarios optimistas hasta los más críticos. Más allá de lo técnico, invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas, sociales y culturales de la IA y cómo podemos construir un futuro donde lo humano y lo artificial se complementen y se adapten de manera responsable.

“La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la habilidad de adaptarse al cambio.” –

Stephen Hawking

Fuente: Angie Melissa Torres Henao Psicóloga especialista en comportamiento digital de SURA

¿Qué entendemos por cultura de ciberseguridad?

“Eslaintegracióndelaseguridadenlamentalidadyhábitos cotidianosdetodosloscolaboradores:unaresponsabilidad compartida que no solo protege la información, sino que mejoraelbienestarpsicológico.”

Más que firewalls y contraseñas, se trata de una mentalidad compartida: hábitos, valores , pensamientos y comportamientos que hacen de la seguridad una responsabilidad colectiva. Cuando la protección se integra en lo cotidiano, no solo se blindan datos: también se reduce la ansiedad y se gana confianza en el entorno laboral.

El lado humano de la amenaza digital

Vivir bajo la alerta constante de un ataque no es gratuito. Puede generar estrés, insomnio, hipertensión e incluso problemas digestivos. Muchos trabajadores sienten la presión de ser “el eslabón débil” y cargar con la culpa de un clic mal dado.

Los equipos de TI y las empresas que ya sufrieron un ataque son los más propensos a este desgaste emocional.

Cifras que hablan del fuerte vínculo entre seguridad y bienestar

94% 95% + 23k

de los empleados entrenados en ciberseguridad se sienten más seguros y tranquilos frente al riesgo digital. (EY,2024).

de los incidentes tienen su origen en error humano. (Foro EconómicoMundial,2022).

personas han sido sensibilizadas en hábitos digitales a través del Centro de Protección Digital de SURA. (InformedeGestión,2025).

Lo que preocupa a los colaboradores

Ser responsables de un ciberataque sin querer.

No comprender medidas de seguridad cada vez más complejas y demandantes.

Enfrentar amenazas cada día más sofisticadas, potenciadas por la IA.

El estigma social de “haber caído en la trampa”.

“Nadiequiereserquienabrelapuertaalhacker,y esapresiónpuedeserabrumadora”,asegura Torres.

De la prevención técnica al bienestar emocional

Transformar la ciberseguridad en una fuente de confianza —y no de angustia— exige ir más allá de las medidas técnicas. Implica contar con políticas claras y comprensibles, y con una comunicación abierta que no parta del señalamiento, sino del aprendizaje. También supone acompañar psicológicamente a los equipos después de un ataque, ofrecer capacitaciones prácticas y continuas que reduzcan la incertidumbre y la desconfianza, sobre todo, tener líderes visibles que, a través de sus historias y experiencias, informen e inspiren a sus equipos.

A esto se suma la necesidad de canales ágiles para reportar sospechas sin miedo al ridículo. En conjunto, estas prácticas convierten la seguridad digital en un círculo virtuoso de confianza, resiliencia, bienestar y seguridad psicológica.

La evidencia muestra que la formación continua disminuye la ansiedad y aumenta la autoeficacia. Cuando un empleado entiende los riesgos y sabe cómo actuar, cambia la narrativa: de “puedoequivocarme” a “sécómoresponder”

Esto potencia la resiliencia digital, la capacidad de recuperarse rápido tras un incidente y aprender colectivamente de él.

¿Qué papel juega la alta dirección?

La cultura de ciberseguridad necesita líderes que actúen como arquitectos de confianza digital. Su rol se traduce en:

Reconocer la seguridad como estrategia de bienestar, no solo de cumplimiento.

Invertir en talento, herramientas y experiencias de formación.

Liderar con empatía ante un ataque.

Promover resiliencia en lugar de culpa.

Medir el bienestar digital

El reto para las organizaciones ya no consiste únicamente en contar incidentes o calcular pérdidas económicas tras un ataque. Hoy el verdadero desafío está en comprender cómo se sienten sus colaboradores frente a la seguridad digital de su empresa.

De ahí que comiencen a cobrar fuerza indicadores menos tradicionales, como los niveles de confianza revelados en encuestas internas, el incremento en los reportes de sospechas —que lejos de ser una mala señal, demuestran mayor conciencia y menos miedo—, o la reducción de la ansiedad tras entrenamientos y simulacros.

Incluso, las compañías pueden incorporar modelos de cambio de hábitos como el enfoque EAST (Fácil, Atractivo, Social y a Tiempo), que permite medir y al mismo tiempo transformar la manera en que las personas se relacionan con la ciberseguridad.

La inteligencia artificial (IA) ya no es un proyecto futurista. Hoy es parte de las búsquedas en internet, de las herramientas de productividad, de los sistemas financieros y de la analítica que utilizan empresas de todos los tamaños. Sin embargo, su rápida evolución contrasta con un fenómeno social: la resistencia a su uso o desconfianza. En muchos entornos, la IA genera más preguntas que certezas.

“La IA todavía se percibe como una tecnología emergente. Aunque ya aporta valor real, muchas organizaciones necesitan comprenderla paso a paso para confiar en ella”

Miedos que frenan la conversación

El temor al reemplazo laboral es el más extendido. La imagen de máquinas y robots tomando decisiones sin control humano alimenta el escepticismo colectivo.

“Predomina el temor a la sustitución total de empleos y la idea de que la IA actúa sin supervisión humana, cuando en realidad su mayor potencia está en la colaboración”.

Detrás de esa percepción se esconde un punto clave: la inteligencia artificial no desplaza de manera automática a las personas, sino que, bien utilizada, potencia sus habilidades. El verdadero desafío no es técnico, sino cultural.

Una resistencia que también protege

El rechazo no siempre debe verse como un freno al progreso. La resistencia puede convertirse en un mecanismo de protección necesario.

“Cuando no hay claridad sobre riesgos éticos, privacidad o sesgos en las empresas, la cautela es justificada. Una implementación crítica y responsable es necesaria para proteger y cuidar a las personas”.

En este sentido, la resistencia obliga a que gobiernos, empresas y desarrolladores incluyan principios de IA responsable : auditorías para detectar sesgos, normas de protección de datos y la participación de equipos multidisciplinarios que aporten miradas diversas.

Pensar la IA como aliada

Para avanzar, se necesita un cambio de enfoque: dejar de ver la IA como sustituto y empezar a verla como un socio estratégico, cómo un aliado.

“La IA amplifica capacidades humanas en lugar de reemplazarlas. Puede apoyar la creatividad, la productividad y la toma de decisiones”.

Ejemplos como Copilot de Microsoft o NotebookLM de Google ya ilustran este modelo. Se trata de sistemas que acompañan, sugieren y agilizan, pero que requieren siempre la supervisión y el criterio de quien los usa.

El papel de la confianza y la formación

El paso de la desconfianza a la aceptación depende menos de la sofisticación tecnológica y más de la manera en que se comunica y educa.

“La formación continua es la herramienta más efectiva para reducir barreras, porque transforma la incertidumbre en conocimiento práctico y confianza”.

A esto se suma la necesidad de transparencia: explicar de forma sencilla cómo funcionan los algoritmos, qué datos procesan y qué impacto tienen en la vida diaria. La con fianza no se impone; se construye en la relación cotidiana entre personas y sistemas.

Una oportunidad para las pymes

En el caso colombiano, las pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad privilegiada. La IA puede ser un catalizador de productividad y diferenciación.

“La IA no reemplaza equipos: potencia ventas, optimiza procesos y mejora la atención a clientes y comunidades”

En sectores como comercio, salud, educación y servicios financieros, la IA puede significar un salto cualitativo. Y dentro de las organizaciones, áreas como mercadeo, finanzas, logística o gestión del talento humano encuentran en esta tecnología un soporte que les permite tomar mejores decisiones y crecer con eficiencia.

El futuro: equilibrio, no reemplazo

El debate sobre la inteligencia artificial no es tecnológico, sino ético y cultural. La clave está en el equilibrio: una convivencia en la que la tecnología amplifique y el ser humano lidere.

“El modelo ideal es tipo copiloto: la tecnología amplifica la capacidad de análisis y ofrece velocidad y contexto, pero el ser humano sigue siendo responsable final”.

Ese ideal no significa detener la innovación, sino orientarla hacia un horizonte más humano. Un horizonte donde la IA no sea una caja negra, sino un sistema transparente; no una amenaza, sino un compañero de viaje en la construcción de sociedades más creativas, inclusivas y sostenibles que saben trabajar en equipo.

La resistencia, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en la brújula que asegure que el desarrollo tecnológico no pierda de vista a quienes debe servir: las personas.

Fuente: José Cabrales

Comunicador Social y periodista.

Magíster en Comunicación Digital - UX Lead

En el contexto digital actual, la desinformación es la difusión deliberada de información falsa o manipulada con el objetivo de engañar, influir en la opinión pública o provocar una reacción específica.

A diferencia de un error informativo, la desinformación tiene una intencionalidad clara: manipular narrativas estratégicamente para afectar procesos sociales, políticos o económicos. En Colombia y Latinoamérica suele aprovechar contextos complejos de polarización, conflictos sociales, políticos o crisis empresariales.

Según la UNESCO, más del 70% de los latinoamericanos afirma haber estado expuesto a noticias falsas. Otros estudios advierten que un 45% de los usuarios en la región no sabe cómo identificar una noticia falsa, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a narrativas maliciosas.

Adicionalmente, 6 de cada 10 colombianos (59%) se muestran preocupados por las falsedades que circulan en Internet, y la mayoría considera que los políticos y los influencers representan el mayor peligro para la información veraz. (Digital News Report 2025)

¿Cómo reconocer la desinformación?

Las formas más comunes incluyen:

Imágenes sacadas de contexto, de años anteriores u otras plataformas.

Titulares alarmistas o sensacionalistas. Errores de redacción intencionales para restar credibilidad a fuentes legítimas.

Campañas coordinadas en redes que apelan a emociones extremas como el miedo , el dolor o la indignación.

Otro factor clave es el ritmo de viralización

Cuando un contenido logra miles de interacciones en muy poco tiempo, impulsado por cuentas sin historial o con comportamientos automatizados, es probable que se trate de una campaña fabricada precisamente con ese fin.

La verificación tecnológica es esencial para enfrentar el fenómeno. Algunas de las más útiles son:

Google Lens: te permite identificar los lugares en los cuales una imagen de noticia o fotos aparecen en internet desde el celular.

TinyEye: rastrean imágenes para detectar usos fuera de contexto o manipulaciones.

Botometer (Universidad de Indiana): mide la probabilidad de que una cuenta en X (antes Twitter) sea un bot.

Plataformas de fact-checking locales como Colombiacheck (Colombia), Chequeado (Argentina) y Verificado (México), que trabajan en red con verificadores internacionales.

Identificar quién está detrás de una campaña requiere análisis profundo. El Social Network Analysis permite mapear cómo se coordinan los mensajes y cuáles son los nodos de mayor influencia. Algunos indicadores son:

Repetición de narrativas en distintas cuentas.

Publicaciones sincronizadas en horarios idénticos.

Vínculos con grupos políticos o económicos.

Uso de redes externas para amplificar mensajes locales.

En Colombia, se han identificado campañas híbridas, que se apoyan en “troll farms” o “click farms”: grupos organizados de cuentas falsas o automatizadas que inflan artificialmente la visibilidad de un mensaje para dar la sensación de mayor respaldo social del que realmente tiene.

La invitación a las organizaciones es no limitarse a reaccionar, deben anticiparse. Para ello recomendamos:

Monitoreo activo 24/7 de menciones y tendencias.

Comités de crisis digital con roles definidos (comunicación, TI, legal, ciberseguridad).

Protocolos de respuesta rápida en redes y medios.

Alianzas con medios de verificación y actores externos confiables.

Ejemplos recientes en Colombia muestran respuestas efectivas:

EPM Medellín contrarrestó rumores sobre quiebra con datos abiertos y voceros oficiales.

Presidencia de Colombia, durante la pandemia, trabajó con verificadores independientes para frenar noticias falsas sobre vacunas.

Bancolombia respondió a rumores de fallos digitales con mensajes oficiales y soporte reforzado.

Capacitación y actualización constante

Los equipos de comunicación y mercadeo necesitan más que creatividad:

Alfabetización digital crítica (cómo verificar fuentes y entender algoritmos).

Análisis de datos y escucha activa en en diferentes plataformas digitales.

Simulacros de crisis digitales para entrenar la reacción.

Formación en ciberseguridad y protocolos de reputación.

Actualización en herramientas de monitoreo e inteligencia artificial.

Organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la UNESCO ofrecen módulos de formación en desinformación adaptados a América Latina. Para mantenerse al día, son recomendables recursos como First Draft News, el DFRLab del Atlantic Council, la Google News Initiative

¿Qué podemos concluir?

La desinformación en Colombia y Latinoamérica es más que un problema de redes sociales: es un riesgo estructural que afecta reputaciones, confianza y decisiones sociales.

Anticiparse requiere una combinación de tecnología, protocolos internos, equipos entrenados y distintas alianzas estratégicas. Solo así empresas, medios y profesionales podrán enfrentar campañas maliciosas antes de que escalen en una crisis grave e irreversible

Glosario breve de términos clave

Fake news: noticias falsas creadas y difundidas con el fin de engañar o manipular a las personas.

Fact-checking: proceso de verificación de datos para confirmar la veracidad de una información.

Deepfake: contenido audiovisual manipulado con inteligencia artificial para imitar la voz, el rostro o gestos de una persona real.

Bots: cuentas automatizadas que publican o interactúan en redes sociales de manera programada.

Troll farms: grupos organizados de cuentas falsas que difunden mensajes de manera masiva para manipular narrativas.

Click farms: estructuras (humanas o automatizadas) diseñadas para inflar artificialmente la interacción digital con “me gusta”, comentarios o compartidos.

Social Network Analysis (SNA): análisis de redes sociales que permite identificar patrones, conexiones y nodos clave en la difusión de información.

En SURA entendemos que cada empresa enfrenta desafíos propios según su sector. Por eso diseñamos la Caja de Herramientas SURA, un concepto que reúne soluciones prácticas y especializadas para acompañar a las organizaciones en su crecimiento. Igual que en una caja de herramientas, cada recurso está pensado para responder a una necesidad específica: prevenir riesgos, proteger recursos, impulsar la innovación, fortalecer la sostenibilidad, entre otras.

La transformación digital trae oportunidades, pero también nuevos riesgos. A continuación, te brindamos soluciones y estrategias para proteger la continuidad de tu negocio y fortalecer la confianza en un mundo cada vez más conectado.

Protección digital: Protegemos tu empresa con respaldo económico y servicios especializados ante ciberataques e incidentes digitales, para garantizar la continuidad.

Apesar de los importantes avances de nuestro país y su contexto empresarial en las últimas décadas, la desigualdad y el impacto segmentado de estos avances continúa siendo una barrera importante.

Parte de esa desigualdad se evidencia en productos y servicios que no llegan a toda la población. Población que puede estar desatendida por factores como su ubicación geográfica, condiciones de discapacidad, nivel de ingresos, nivel de escolaridad, creencias u orientación, entre otros factores que de manera consciente o inconsciente no se consideran a la hora de diseñar un producto o servicio.

Entender estas variables se hace relevante como parte de un proceso de innovación con propósito, que permite aprovechar oportunidades de mercado a través de modelos de negocio que generen valor real, sostenido y transformador.

Reconocer estas iniciativas es reconocer que el crecimiento empresarial también puede ser una herramienta poderosa para cerrar brechas y construir sociedades más equitativas.

Cuando hablamos de consumo responsable es complejo definir qué es“responsable”, debido a que es un concepto arraigado a la cultura, la consciencia y el conocimiento. ¿Será consumo responsable comprar un producto directamente a su productor, un producto con una etiqueta verde, un producto fabricado porcomunidades indígenas o un servicio de una empresa local? Responderlo implica abordar muchas variables, pero es un ejercicio necesario para buscar que nuestras acciones como persona, sociedad y empresa, lleguen más allá de generar un valor económico inmediato, buscando maximizar beneficios ambientales y sociales en el entorno.Si tomamos la definición de responsabilidad encontramos lo siguiente: “capacidad de una persona para reconocer y aceptar las consecuencias de sus acciones, ya sean positivas o negativas, y actuar en consecuencia”. Surge un aspecto

importante con esta definición y es en realidad qué tantos insumos tenemos para comprender las consecuencias que tienen las decisiones de compra. El consumo responsable entonces se basa en preguntas, que vayan más allá del valoreconómico y entreguen insumos para que personas o empresas, conozcan sobre el impacto que tiene dicha decisión.

Preguntas como:

En el contexto de cada persona y empresa se puede llegar a pensar que estos impactos no tienen una relación directa con la actividad propia, ni un beneficio económico directo en el corto plazo. Es un aspecto cultural desde una mirada en el resultado inmediato, pero como sociedad, debemos pensar desde el valor compartido, ya que esos impactos nos afectan de manera indirecta, materializado a través del aumento en enfermedades, mayor regulación, nuevos impuestos y sanciones, mayor frecuencia de desastres naturales, y muchos otros mecanismos que tradicionalmente no tenemos en cuenta y se vuelve cada vez más relevante esa conexión.

Una de las piezas fundamentales para facilitar la toma de decisiones: la transparencia. Pasando a una perspectiva del vendedor ¿cómo facilito el consumo responsable a mis compradores? Debemos partir de un ejercicio de divulgación consciente y de estandarización por parte de los reguladores a través de etiquetados, sellos y certificaciones. Esto es visible en sectores como el de alimentos, donde los consumidores somos cada vez más conscientes del contenido de azúcar, grasas saturadas, calorías, entre otras variables que afectan directamente la salud. De la misma manera, es primordial involucrar procesos para compartir información de valor digerible para todo tipo de público. En este aspecto se destacan algunas iniciativas:

¿Cómo impacta el medio ambiente?

Impacto

Disminuir el consumo de agua, energía, reciclaje de materiasprimas o uso de productos contaminantes.

¿Cómo es el ciclo de vida del producto? De dónde salen los insumos y luego de usarlo que pasa con el producto.

¿Es un producto local? Promueve la economía nacional y reduce impacto e ineficiencias en el transporte.

¿Cómo son las prácticas laborales de la empresa?

Garantizar pagos justo y evitar violación de Derechos Humanos.

• Declaración Ambiental del Producto (EDP, por sus sigflas en inglés): Funciona como una tabla nutricional, pero en términos ambientales. Me permite comparar entre productos similares el consumo de agua, emisiones al aire y uso de contaminantes.

• Sello Ambiental Colombiano: Identifica productos con mejor desempeño ambiental en el contexto colombiano.

• Certificación Fair Trade: Certificación que verifica condiciones laborales justas y precios mínimos para productores principalmente en sector agrícola.

• GOTS (Global Organic Textile Standard): Salarios justos y contenido orgánico verificable en textiles.

• Sistema B (B Corp): Movimiento global donde las empresas se comprometen desde una mirada legal y técnica a generar un impacto ambiental y social más allá de los rendimientos financieros.

Desde hacer preguntas, conectar más allá de lo económico, pensar en los demás y el entorno,hasta ser transparentes y articularse con estándares de divulgación; el consumo responsable es al fin de cuentas, un tema de cultura, conciencia y conocimiento del que todos hacemos parte.

Nuevos caminos para la inclusión y la transformación en Colombia y Latinoamérica

En Colombia y Latinoamérica emerge una nueva generación de modelos de negocio que entiende que crecer es también incluir. Empresas consolidadas, emprendimientos jóvenes y cooperativas comunitarias están demostrando que la innovación puede ser un puente hacia la equidad: llevar la salud hasta la puerta del hogar, abrir el sistema financiero con un clic o convertir el ahorro en un proyecto de vida.

¿Qué hace que un producto o servicio sea realmente inclusivo? Hay cuatro claves que lo definen:

Disponibilidad: que esté realmente al alcance de todas las personas.

Accesibilidad: que no existan barreras económicas, físicas o tecnológicas para usarlo.

Adaptabilidad: que se ajuste a diferentes contextos sociales y culturales.

Conocimiento: que las personas lo entiendan y puedan apropiarse de él en su vida cotidiana.

Por eso hemos creado esta lista interactiva con nueve iniciativas inspiradoras que están cerrando brechas sociales y generando oportunidades reales. Son historias de creatividad empresarial que se convierten en motores de transformación.

1. Movii – Tecnología financiera para todos

Qué es y cómo funciona: plataforma que permite a personas, negocios y comercios pagar y recibir pagos, recibir subsidios digitalmente y operar de manera segura, sin necesidad de involucrar un banco.

Su impacto: más de 1,5 millones de usuarios, incluidos migrantes y beneficiarios de programas sociales.

A qué brecha le apunta: inclusión financiera y acceso a servicios formales de pago. movii.com.co

2. SURA – Salud en Casa

Qué es y cómo funciona: programa de la EPS SURA que lleva atención médica especializada al hogar de pacientes con movilidad reducida o enfermedades de alta complejidad (renal, VIH, bebé canguro, heridas y enfermedades crónicas).

Su impacto: miles de usuarios atendidos en sus hogares; reducción de ausentismo laboral y cubrimiento de gastos de transporte para familias.

A qué brecha le apunta: acceso digno a salud para personas con barreras físicas o geográficas. sura.co/salud-en-casa

3. Sello Empresa INcluyente – ANDI y Fundación ANDI

Qué es y cómo funciona: reconoce a empresas que integran poblaciones históricamente excluidas en empleo, cadenas de suministro y liderazgo de manera comprobable.

Su impacto: Casa Luker trabaja con 13.000 cacaoteros; Celsia forma mujeres en electricidad industrial; Juan Valdez integra caficultores en su cadena global.

A qué brecha le apunta: desigualdad en empleo y oportunidades dentro de cadenas productivas.

4. Bylmo – Artesanos en el e-commerce

Qué es y cómo funciona: plataforma que conecta a fabricantes y artesanos de hogar con clientes digitales.

Su impacto: decenas de productores locales han digitalizado sus ventas y accedido a clientes fuera de su región.

A qué brecha le apunta: visibilidad y acceso a mercado para pequeños fabricantes locales.

5. Laboratoria – Empoderando a mujeres en tecnología completa

Qué es y cómo funciona: capacitación intensiva en desarrollo web y habilidades digitales para mujeres que han enfrentado barreras de acceso a educación y empleo de calidad, con acompañamiento para inserción laboral en empresas tecnológicas.

Su impacto: más de 3.500 mujeres capacitadas y empleadas en América Latina.

A qué brecha le apunta: brecha de género en tecnología y falta de oportunidades laborales para mujeres en contextos de exclusión social y económica. hub.laboratoria.la

6. Fundación Internacional María Luisa de Moreno – Sin Límites

Qué es y cómo funciona: programa que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad y la formación empresarial para pequeños emprendedores en búsqueda de acceso a diferentes mercados.

Su impacto: cientos de beneficiarios han accedido a formación, empleo o han creado negocios propios.

A qué brecha le apunta: generación de ingresos y empleabilidad para poblaciones con barreras de participación económica. marialuisa.foundation

7. Mentoría financiera y ahorro con propósito –Comfama

Qué es y cómo funciona: combina formación financiera y productos de ahorro: mentoría para manejo de ingresos y gastos, y “Ahorro con Propósito” para alcanzar metas de vivienda o educación mediante cuentas de ahorro programado.

Su impacto: miles de familias antioqueñas han iniciado planes de ahorro, mejorado su gestión financiera y accedido a subsidios de vivienda.

A qué brecha le apunta: cultura de ahorro, acceso a productos financieros y construcción de proyectos de vida sostenibles. comfama.com/mentoria-financiera

8. Tenderos de Barrio – Emprendedores Bavaria

Qué es y cómo funciona: programa que fortalece pequeños comercios de barrio mediante capacitación, acompañamiento digital y acceso a crédito. Los tenderos reciben formación en gestión de inventarios, estrategias de ventas, marketing digital, control financiero y atención al cliente. También se les entregan herramientas tecnológicas para modernizar sus negocios y competir con grandes cadenas. Su impacto: más de 80.000 tenderos han participado, con incrementos de hasta 30 % en ingresos, mayor eficiencia y fidelización de clientes.

A qué brecha le apunta: formalización y competitividad de microcomercios urbanos y rurales, acceso a herramientas digitales y fortalecimiento de la economía local. bavaria.co

9. Terrazas Verdes – Agricultura urbana para la inclusión social

Qué es y cómo funciona: transformación de terrazas en barrios marginados de Medellín en huertas urbanas con técnicas de hidroponía. Capacita a madres cabeza de familia y personas con movilidad reducida para cultivar y comercializar diferentes tipos de alimentos, promoviendo seguridad alimentaria y autonomía económica.

Su impacto: beneficia a más de 5.000 personas en 32 terrazas, genera 20 empleos directos y promueve componentes artísticos y culturales, fortaleciendo la cohesión comunitaria.

A qué brecha le apunta: acceso a alimentos saludables, generación de ingresos y fortalecimiento del tejido social en comunidades excluidas.

Facebook Terrazas Verdes

Conclusión

La innovación no siempre se mide en tecnología: en ocasiones está en acercar servicios esenciales a población que tradicionalmente ha estado desatendida por factores como su ubicación, condición física o nivel de ingresos.

Estos casos, desde la salud en casa hasta el empoderamiento digital y económico, muestran que los negocios pueden crecer mientras construyen sociedades más equitativas. Cuando la innovación se orienta a cerrar brechas y poner al alcance de todos lo que antes parecía inalcanzable, no solo mejora la vida de las personas: también fortalece la comunidad y abre caminos hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.

Enelpanoramaempresarialactual,lapalabrasostenibilidad sueleusarseconfrecuencia,peroconvertirlaenunapráctica estructuradacapazdetransformarsumodelodenegocioysu maneraderelacionarseconelentornoeselverdaderoreto.

Erco Energía S.A.S., dedicada a la construcción de proyectos de energía renovable, comprendió que producir energía limpia no era suficiente: hacía falta repensar sus procesos, sus decisiones y su propósito para dejar un mayor impacto en el territorio y en las comunidades. Esa convicción los llevó a certificarse como Empresa B, un paso que no solo reconoce sus avances, sino que también los conecta con una red global de organizaciones que trabajan por el bienestar social y ambiental.

“Comprendimos que, aunque nuestro modelo de negocio ya estaba en el sector de energías renovables, debíamos transformar nuestra operación. La sostenibilidad no podía ser un accesorio, sino el corazón de cada decisión”, afirma Santiago Celis, Gerente Ambiental y Social en Erco Energía.

Más que energía solar

El punto de partida para Erco fue reconocer que la generación de energía, incluso cuando proviene de fuentes limpias, puede tener impactos en el territorio. Con esa claridad, la empresa decidió dar un paso firme: incorporarlasostenibilidad alnúcleodesuestrategia.

Para hacerlo, adoptaron estándares internacionales como las Normas IFC y la ISO 14001:2015, que promueven la implementación preventiva de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Pero no se quedaron en la teoría. Erco creó una Gerencia ESG (Environmental, Social & Governance) y conformó un equipo interdisciplinario con directoras, líderes, biólogos, arqueólogos, profesionales forestales y sociales. Este grupo acompaña los proyectos en cada región, asegurando la implementación de planes de manejo ambiental y social, y garantizando que la voz de los interesados esté presente en cada decisión.

El resultado fue un cambio de mentalidad: ya no se trataba solo de construir proyectos de energía solar, sino de diseñar experiencias que aportaran bienestar comunitario, protección ambiental y desarrollo económico local.

Más que cifras: historias para contar Los números hablan por sí solos pero las historias también. Hasta la fecha, Erco ha beneficiado directamente a 536 familias indígenas a través de procesos de consulta previa, y a 684 familias mediante programas de inversión social. Más de 5.000 personas han participado en iniciativas de capacitación, proyectos comunitarios y alianzas estratégicas que fortalecen la economía local.

Estos resultados reflejan un compromiso que trasciende la operación. “El mayor logro ha sido consolidar una cultura organizacional en la que el propósito social y ambiental están integrados en nuestra estrategia y en el día a día de cada proyecto”.

La certificación como Empresa B, obtenida hace apenas unos meses, refuerza esa visión. En este corto tiempo, Erco ya ha experimentado beneficios concretos: mayor visibilidad, interés de nuevos clientes y aliados, y un sentido renovado de orgullo dentro de su equipo humano comprometido. Además, pertenecer a la comunidad global de Sistema B les ha abierto las puertas a a valiosos espacios colaborativos en torno a la acción climática y la biodiversidad.

Los desafíos invisibles

El camino hacia la sostenibilidad no ha estado exento de obstáculos. Uno de los más grandes fue el cambio cultural interno. No bastaba con tener un producto “verde”; había que transformar la mentalidad de toda la organización. Fue necesario demostrar que incluso la energía solar debía acompañarse de procesos responsables y transparentes.

También fue un reto la relación con las comunidades locales. Escuchar, conciliar y construir confianza requiere tiempo, disposición y un ejercicio constante de transparencia. A esto se sumó la exigencia de cumplir con estándares internacionales rigurosos, que implican documentación, medición y auditorías permanentes.

“El camino hacia la sostenibilidad no da resultados inmediatos. Requiere paciencia, disciplina y la convicción de que los frutos llegarán en forma de credibilidad, alianzas y beneficios a largo plazo”, explican desde la empresa.

Mercadeo con propósito

En un mercado donde aún persisten visiones tradicionales, Erco encontró una herramienta clave para comunicar su propuesta de valor. Para ellos, no se trata solo de mostrar logros ambientales, sino de traducir la sostenibilidad en competitividad y permanencia en el tiempo.

Cuando hablan con clientes o aliados menos familiarizados con estos conceptos, presentan la certificación B no como un adorno, sino como un valor agregado tangible. “Asociarse con nosotros significa trabajar con una empresa confiable, experta y con propósito. Hoy los negocios sostenibles son sinónimo de rentabilidad y permanencia”.

El mercadeo, en ese sentido, se convierte en una plataforma educativa. La compañía reconoce que la transición energética aún está en etapa de crecimiento y que muchos consumidores desconocen el impacto que pueden tener sus decisiones. Por eso, desde hace años, la educación en sostenibilidad es parte integral de su estrategia de comunicación.

Inspirar a otras empresas

La experiencia de Erco también deja aprendizajes para otras organizaciones, especialmente pymes, que quieran iniciar el camino hacia un modelo B o BIC. La recomendación es clara: comenzar por un diagnóstico de impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, y definir bajo qué estándares internacionales estructurar el proceso.

A partir de allí, diseñar un plan de acción con objetivos claros, documentar cada práctica, medir avances y apoyarse en auditorías internas y externas. Para Erco, la clave está en entender que la sostenibilidad no se improvisa: se construye con disciplina, evidencia y transparencia.

El futuro ya no es opcional

Erco tiene claro hacia dónde va. Su visión es convertirse en uno de los generadores y comercializadores de energía renovable más relevantes en Colombia y Brasil, con un modelo que combina e integra sostenibilidad, digitalización y competitividad económica.

El mercado, dicen, ya está madurando hacia este tipo de modelos. Las regulaciones ambientales son más exigentes, y clientes, inversionistas y comunidades valoran cada vez más a las empresas que no solo cumplen la ley, sino que generan impacto positivo.

En palabras de la compañía: “La sostenibilidad ya no es un valor agregado, es un requisito para competir. Y queremos ser reconocidos no solo por el crecimiento de nuestra participación de mercado, sino por el impacto positivo que dejamos en las comunidade que impactamos”.

Una nueva forma de relacionarse con la energía

Al final, la historia de Erco Energía es también una invitación a repensar el rol de las empresas en la sociedad. La transición energética no es solo un asunto técnico o económico: es una transformación cultural que redefine la manera en que generamos, consumimos y entendemos la energía.

Con la certificación B como respaldo, Erco no sólo produce electricidad limpia. Produce confianza, tejido social y un camino hacia un futuro donde el desarrollo económico no está reñido con el bienestar colectivo.

Esa es, quizá, la mayor enseñanza de su recorrido: la sostenibilidad no es un destino, sino un viaje constante, y cada empresa que decide emprender suma un paso hacia un país y un continente más conscientes, competitivos y humanos.

En SURA entendemos que cada empresa enfrenta desafíos propios según su sector. Por eso diseñamos la Caja de Herramientas SURA, un concepto que reúne soluciones prácticas y especializadas para acompañar a las organizaciones en su crecimiento. Igual que en una caja de herramientas, cada recurso está pensado para responder a una necesidad específica: prevenir riesgos, proteger recursos, impulsar la innovación, fortalecer la sostenibilidad, entre otras.

Cada negocio enfrenta riesgos propios que pueden impactar su estabilidad. Aquí reunimos soluciones que respaldan tu patrimonio y te ayudan a responder al entorno.

Asegura tu negocio: Microseguro dirigido a pequeños empresarios que necesitan un capital de respaldo ante diferentes riesgos a los que están expuestos como eventos de la naturaleza, daños a terceros, interrupción del negocio o muerte accidental inesperada.

Agro protegido: Protegemos tu patrimonio agrícola ante eventos naturales que puedan afectar tus cultivos y como consecuencia tener una pérdida total que cause la muerte de las plantas o disminuya la cosecha previamente asegurada.

La crisis climática hace ya mucho tiempo dejó de ser una amenaza futura, para convertirse en una realidad presente que transforma la manera en que vivimos, producimos y coexistimos. Las organizaciones están llamadas no solo a reducir su impacto, sino también a liderar procesos de adaptación que protejan a las personas y a los ecosistemas.

Aquí ponemos el foco en iniciativas que asumen la responsabilidad ambiental desde dos frentes: la mitigación del cambio climático, reduciendo emisiones y transformando procesos; y la adaptación, diseñando soluciones que protejan frente a los efectos ya visibles de esta crisis.

Reconocer estas prácticas es apostar por una visión empresarial que entiende que el desarrollo y la sostenibilidad no son caminos opuestos, sino una misma ruta compartida.

El cambio climático como riesgo y oportunidad para empresas

El cambio climático más allá de datos catastróficos, es un desafío empresarial para todos los segmentos: tormentas que paran la producción, sequías que encarecen la energía, carreteras bloqueadas que frenan entregas pero también desarrollos tecnológicos que mejoran la productividad y garantizan la continuidad del negocio, soluciones de almacenamiento y gestión de recursos que generan eficiencias o desarrollo de nuevos productos y servicios que ofrecen nuevas oportunidades de ingresos y mejoran la reputación empresarial.

Solo el 38% de las pérdidas por eventos climáticos en el mundo están aseguradas. El resto lo asumen directamente las mismas empresas afectadas.

Sectores más expuestos

Agro: disminución constante de la cantidad y la calidad de las cosechas.

Transporte: cadenas de suministro interrumpidas por inundaciones y deslizamientos.

Construcción: retrasos de obras y falta o encarecimiento de materiales.

Energía: en Colombia, el 70% proviene de hidroeléctricas, muy sensibles a la sequía.

Riesgo climático = impacto financiero

“El riesgo climático no solo impacta la infraestructura; afecta la operación, la productividad y además el valor de los activos.”

—LuisaFernandaVallejo,especialistaenresiliencia ambientalyclimática,SegurosSURA.

Algunos ejemplos:

Interrupción de cadenas de suministro.

Riesgos de salud para el talento humano.

Nuevas enfermedades y aparición de vectores.

Nueva regulación, multas y sanciones.

Pérdida de valor de activos vulnerables.

No aprovechamiento de incentivos tributarios o financieros.

La evaluación del riesgo es una puerta de entrada a una mejor gestión y anticipación de posibles pérdidas. Por este motivo, es importante conocer:

Problema

Nivel de amenaza climática por activo.

Solución

En SURA contamos con un informe que entrega, para cada punto geolocalizado por el cliente, el nivel de amenaza frente a 10 fenómenos climáticos: Inundación, deslizamientos, huracanes, rayos, incendios forestales, lluvias intensas, sequías, heladas, olas de calor y vientos fuertes.

Problema

Nivel de vulnerabilidad de esos activos.

Solución

En SURA contamos con formularios de cualificación de la vulnerabilidad climática relacionada con la infraestructura, las personas y la continuidad del negocio a través del tiempo.

Problema

Posibles pérdidas asociadas a la materialización de la amenaza

Solución

En SURA contamos con modelos propios de cuantificación del riesgo climático frente a diferentes tipos de amenazas.

Problema

Opciones de gestión y toma de decisiones frente al riesgo.

Solución

Contamos con un equipo técnico especializado que diseña estrategias frente al tratamiento y la transferencia del riesgo.

¿Por dónde empezar?

Conocer el clima y las amenazas locales.

Monitorear riesgos con herramientas como GeoSURA.

Mitigar: desde ajustes físicos hasta planes estratégicos.

Proteger con seguros eficientes.

Marcos de referencia y normativa para tener en cuenta

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures): referente mundial reconocido para el reporte de Información relacionada con aspectos climáticos y financieros.

ISO 14090 / 91 / 31000: Normas internacionales que guían la adaptación al cambio climático, la gestión integral de riesgos climáticos y el Análisis detallado de vulnerabilidad

Ley 1931 de 2018 – Directrices para la Gestión del Cambio Climático en Colombia

Ley 1523 de 2012 – Gestión del Riesgo de Desastres

Normativas ambientales sectoriales

Algunos beneficios de actuar

Acceder a un nuevo mercado.

Acceso a financiamiento preferencial.

Reputación y posicionamiento de marca

Resiliencia y competitividad.

Y el costo de no actuar

Pérdidas operativas e infraestructura afectada.

Multas e impuestos adicionales.

Pérdida de clientes e inversionistas.

No acceder a incentivos ni capital para innovación

Dato alarmante: Para 2030, 4 de los 5 principales riesgos empresariales serán climáticos (Foro Económico Mundial).

Cierre Gestionar el riesgo climático no es solo un asunto de “proteger el planeta”, es un factor que entrega competitividad y resiliencia empresarial, bienestar a las personas y hace un gran aporte a la sostenibilidad de todo un ecosistema productivo.

La sostenibilidad exige transformación: ¿Compensar antes de medir y mitigar?

El cambio climático tiene un impacto directo en la economía, la salud pública y la confianza en las instituciones. Frente a este desafío, las empresas han encontrado en la compensación de emisiones una herramienta útil, pero también polémica.

La pregunta es directa: ¿qué sucede cuando una compañía compensa sin haber medido ni reducido previamente su impacto?

La mayoría de expertos coincide: hacerlo no solo es técnicamente cuestionable, sino que erosiona la credibilidad y puede convertirse en una forma sofisticada de greenwashing (la práctica de aparentar un compromiso ambiental sin transformaciones reales).

1

2 3

Medir: comprender antes de actuar

Medir la huella ambiental es un ejercicio de transparencia y rigor. No se trata únicamente de calcular emisiones en CO₂, sino de entender con exactitud dónde, cómo y en qué magnitud una organización afecta el medio ambiente.

“Cuando una empresa mide, se vuelve mucho más consciente de su impacto. Esa consciencia es la base para actuar con mayor coherencia”, señala uno de los expertos consultados.

Los estándares internacionales —como el GHG Protocol o la ISO 14064— ofrecen metodologías claras para identificar emisiones directas, indirectas y aquellas que provienen de toda la cadena de valor. Esa radiografía no solo es indispensable para orientar decisiones, sino también para demostrar avances frente a metas verificables.

Mitigar: transformar la manera de operar

Mitigar implica pensar en acciones para gestionar ese impacto que medí, priorizando los esfuerzos de la manera más eficiente: electrificar flotas, sustituir refrigerantes, migrar a energías renovables, optimizar consumos. Cada una de esas decisiones tiene efectos concretos: menos contaminación local, menor presión sobre los recursos y mayor eficiencia en los costos de operación.

“Es mucho más eficiente evitar el impacto que intentar corregirlo después”, resume otra voz experta.

La mitigación es, en realidad, el terreno donde las empresas prueban su capacidad de innovación y transformación estructural.

Compensar: reparar lo que no se puede evitar

La compensación no es un atajo, sino el cierre de un proceso. Cuando la empresa ya mitigó lo que estaba en sus manos, la compensación permite hacerse responsable de esos impactos residuales que son muy complejos de gestionar para la empresa.

Invertir en proyectos de reforestación, energías renovables o conservación de biodiversidad no significa solamente neutralizar emisiones: también es fortalecer comunidades rurales, proteger fuentes de agua y generar empleos dignos.

Pero no cualquier proyecto funciona. La integridad de los créditos de carbono depende de verificaciones rigurosas, certificaciones confiables y registros públicos transparentes. En Colombia, por ejemplo, entidades como CERCARBONO y plataformas como Ecoregistry ofrecen marcos sólidos de validación.

El riesgo de proyectos de compensación sin verificación

La experiencia internacional también alerta sobre los riesgos de la falta de control: casos como los “Carbon Cowboys” mostraron cómo proyectos que prometían grandes reducciones de emisiones no alcanzaron el impacto real, generando desconfianza y afectando a comunidades locales que invertían su tiempo y recursos. Por eso, la verificación independiente y la transparencia son elementos no negociables en cualquier estrategia de compensación.

Riesgos de saltarse pasos

Compensar sin haber medido ni mitigado acarrea tres riesgos principales:

Reputacional: desde transmitir la idea de que se paga para seguir contaminando, hasta multas, sanciones o impacto en la imagen corporativa.

Estratégico: invertir en créditos en lugar de en transformaciones internas de mayor impacto.

Técnico: caer en errores de sobrecompensación o subcompensación, perdiendo coherencia frente a la magnitud real del impacto, y la afectación financiera que tendría en la empresa.

“Si compenso sin cifras claras, corro el riesgo de devolver menos de lo que en realidad estoy quitando al entorno”, advierte un especialista.

En sostenibilidad, comunicar es tan importante como actuar. Pero no se trata de proclamar únicamente una acción como verde. La clave está en presentar datos verificables y cuantificables, traducidos en términos comprensibles para cualquier público:

Reducciones expresadas en equivalencias tangibles (vehículos retirados de circulación, hogares abastecidos con energía renovable).

Información completa y detallada sobre los proyectos de compensación: ubicación, certificación, volúmenes compensados.

Reportes que muestren tanto logros como obstáculos.

Mostrar la dimensión del impacto generado y si es coherente con el tamaño y actividad de la empresa.

“La transparencia también significa contar lo que falta por hacer como parte del proceso, no solo lo alcanzado”, afirma uno de los entrevistados.

Errores que todavía persisten

Usar la compensación como única estrategia.

Desconocer el Alcance 3, donde suele estar la mayor parte de las emisiones.

Adquirir créditos económicos sin verificar su calidad.

Tratar la neutralidad como campaña de marketing, sin una estrategia clara en la empresa.

Ocultar datos o reportar solo resultados favorables.

Una ruta de integridad

La gestión de las emisiones de la empresa no admite atajos. El orden importa: medir, verificar, mitigar y compensar.

Cada paso es importante para que la empresa sea competitiva cuidando el impacto que tiene en el entorno dónde opera, no es únicamente un aspecto reputacional o de marca, sino que va más allá.

La verdadera neutralidad no se logra con declaraciones: se construye con coherencia, rigor y decisiones que trascienden lo contable para transformar realidades.

Testimonio desde el Centro Nacional de Salvamentos SURA