Tiziana Bonetti

Tiziana Bonetti

Die Reinheit der Marienmilch und ihre Erfolgsgeschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit

Tiziana Bonetti

Die Reinheit der Marienmilch und ihre Erfolgsgeschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit

Schwabe Verlag

Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.

Open Access: Wo nicht anders festgehalten, ist diese Publikation lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigen Einwilligung des Verlages. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2026 Tiziana Bonetti, veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz

Abbildung Umschlag: Nicola Filotesio, Madonna delle Grazie, um 1508, Chieti, © Museo d’Arte Constantino Barbella

Korrektorat: Julia Müller, Leipzig

Cover: Nina Polumsky, Berlin

Layout: icona basel gmbh, Basel

Satz: mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim

Druck: Prime Rate Kft., Budapest

Printed in the EU

Herstellerinformation: Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch

Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Printausgabe 978-3-7965-5395-0

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-5396-7

DOI 10.24894/978-3-7965-5396-7

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

A mia figlia Odelia, che deve ancora scoprire quanto siano potenti le parole, alle gemelline che porto in grembo, in attesa che la vita dia loro voce, e alla mia nonna Alma, a cui fu impedito di studiare.

1 Einleitung: Reinheit der Superlative – Marienmilch zwischen Remedium, Produkt und Fiktion

2.1 Wollüstige Hexe und Jungfrau – ein Vorspiel

2.2 Reinwaschung Mariä – Von der unbekannten Frau zum heiligen Superstar

2.3 ‹Junckfröleiche, raine maid› – Das Ideal der Jungfräulichkeit

2.4

2.5 Bewahrt sei Deine Reinheit! oder Marienikonographien der Keuschheit

2.6 Weisser als Milch und Lilien? Marias Brüste und ihre Milch

2.7 Mater misericordiae, es fliesse Deine Milch im Weltgericht!

2.8 Ubera (non) grata? Marias Brüste in theologischer Kritik

Im Bann der Milch

3.1 Vom heiligen Supermarkt Palästina und handeltreibenden Minoriten

3.2 Die Franziskaner-Milchmine

3.3 Marienmilch als Zaubertrank und Schlachtenhelferin

3.4 Panem coeli und turris refugii – Marienmilch in theologischen Texten

3.5 Rein, reiner, am reinsten – Von heiligen Körpersäften und heiliger Materie

3.6 Gekaufte Reinheit oder reine Scharlatanerie? – Reliquien und Ablässe als Geldmaschinen

3.7 Nur zerriebene Kreide mit etwas Eiweiss? – Marienmilch und andere Reliquien in reformatorischer Kritik

4 Aus ‹Milky Way› wird ‹Falsingham› – Walsingham: Von der Pilgerattraktion zur Zielscheibe der Reformation

4.1 Aus einer privaten Andachtsstätte wird ein bedeutender Pilgermagnet – Von den Anfängen Walsinghams und seinen kostbaren Kirchenschätzen

4.2 Wallfahrtsstätte und Werkstatt – Walsingham als wirtschaftliches Erfolgsmodell .

4.3 Reich an Geld, aber arm an Gewissen? – Walsinghams Priorat am Vorabend der Reformation

4.4 Weg mit dem ganzen Heiligenplunder! – Englische Reformation und Ikonoklasmus unter Heinrich VIII. .

5 Heilige Profitquelle – Das Geschäft mit der Montevarchiner

5.1 Una ‹ben popolata e nobile città› – Montevarchi in Geschichte und Kultur

5.2 Im Angesicht der Bigotterie? – Sacro Latte als Geschäftsmodell

5.3 Sacro Latte – Ein Heilmittel zum Wohl der Gemeinschaft

5.4 «Lac Virginis gustant labia munda» – Die Verehrung von Marienmilch im Valdarno

5.5 Scempiate e fanciullesce favole? Sacro Latte in theologischer Kritik . .

6 Von reiner Marienmilch und profitabler Frömmigkeit –Ein Schlusswort

Mein erster Dank gilt den unbekannten Schöpfer*innen der Marienmilchreliquien. Ohne ihre kreative Verbindung von Kalkstein aus einer Grotte in Bethlehem mit der Legende der Marienmilch wäre diese Doktorarbeit über den daraus entstandenen Kult nie möglich gewesen.

Der zweite Dank gebührt meinem Partner Stephan Bessler. Nicht nur hat er mich durch seinen Rückhalt in intensiven Arbeitsphasen und seine stets ermutigenden Worte unterstützt. Er hat sogar Ferien bezogen, um sich in der Abschlussphase meiner Dissertation vollständig um unsere damals erst wenige Monate alte Tochter zu kümmern, sodass ich meiner Arbeit den letzten Schliff für die Einreichung an der Universität geben konnte. Und dass ich während meiner Doktorandenzeit nicht nur über die stillende Maria schreiben, sondern selbst eine stillende Mutter werden würde – ja, das hat meinem Thema einen sehr praktischen Bezug gegeben.

Ein grosser Dank gilt meinem Erstgutachter Valentin Groebner für seine Begleitung und sein Fachwissen. Seine Rückmeldungen und Korrekturen haben meine Arbeit massgeblich bereichert. Ebenso danke ich meiner Zweitgutachterin, Anne Conrad, für ihre Bereitschaft, meine Dissertation zu bewerten. Ihre Kommentare zum theologisch geprägten zweiten Kapitel haben der Arbeit wichtigen Tiefgang verliehen.

Mein tief empfundener Dank gilt weiter dem Schweizerischen Nationalfonds für die grosszügige finanzielle Unterstützung dieses Projekts. Es ist ein grosses Privileg, für die eigene Forschungsarbeit eine kontinuierliche Förderung zu erhalten – ohne diese Unterstützung wäre die Umsetzung in dieser Form nicht möglich gewesen.

Ein besonderer Dank gebührt Fabrice Flückiger vom Schwabe Verlag. Von Beginn an hat er grosses Interesse an meinem Projekt gezeigt und mich mit Engagement auf dem Weg zur Publikation begleitet. Seine wertvollen Anregungen, sein profundes Fachwissen und seine verlässliche Unterstützung haben diesen Prozess nicht nur erleichtert, sondern auch entscheidend bereichert. Seine professionelle und zugleich herzliche Art machten die Zusammenarbeit zu einer äusserst positiven Erfahrung, für die ich ihm zutiefst dankbar bin. Weiter danke ich Teresa Keller vom Schwabe Verlag, die mich auf dem Weg zur Veröffentlichung der Doktorarbeit begleitet hat, sowie Julia Müller, die meine Arbeit gegengelesen und exzellent korrigiert hat.

Besonderer Dank gilt Crispin Hugenschmidt, der mir in herausfordernden Zeiten mit klarem Blick und fairer Einschätzung zur Seite stand.

Themba Mabona, Dir danke ich für Deine emotionale Unterstützung und Deine fachlichen Anregungen, die sich tief in meine Arbeit eingeschrieben haben.

Auch meinem geschätzten Familienfreund Enno Rudolph gilt mein herzlicher Dank. Seine Begeisterung für die Geisteswissenschaften war mir von Beginn an eine wertvolle Unterstützung. Er bestärkte mich darin, dieses Promotionsprojekt überhaupt in Angriff zu nehmen, obwohl er augenzwinkernd fragte, ob es mich nicht störe, künftig im akademischen Umfeld als «die mit der Marienmilch» bekannt zu sein.

Ebenso danke ich Rachel Huber, die meine Einleitung mit kritischem Blick gelesen und kommentiert hat, was zu einer signifikanten Verbesserung geführt hat.

Für das dritte Kapitel schulde ich den Brüdern p. Narcyz Klimas ofm und fr. Alessandro Coniglio ofm in Israel sowie dem Direktor des Archivio Storico Generale OFM, Priamo Etzi, meinen Dank. Ihre schnellen und aufschlussreichen Antworten in Bezug auf meine Fragen zur Milchgrotte und zu den Archivbeständen haben mir schnell verdeutlicht, dass eine Reise nach Bethlehem infolge mangelnder Quellen nur CO2-Emissionen verursachte hätte, ohne wissenschaftlichen Mehrwert zu generieren. Mein Dank geht ebenfalls an Michele Bacci, Sundar Henny und Beatrice Saletti für ihre grossartige Unterstützung bei meiner Recherche zu den Themen Ablasshandel und Pilgerberichte im Heiligen Land.

Im vierten Kapitel zu Walsingham haben mir Dario Binotto und Severin Hof beim Valor Ecclesiasticus unersetzbare Hilfe bei der Transkription geleistet und mich dabei unterstützt, mich im Labyrinth lateinischer Abkürzungen zurechtzufinden.

Für das fünfte Kapitel zu Montevarchi danke ich der Kunsthistorikerin Lucia Bencistà, die sich einen ganzen Nachmittag Zeit nahm, um in einem Café in Montevarchi geduldig meine zahlreichen Fragen zum Marien(milch)kult im Valdarno zu beantworten. Ebenfalls danke ich Renzo Soldani, der mir den Zugang zum Archiv der Fraternita del Latte ermöglichte und spontan ein Treffen mit dem Historiker Lorenzo Piccioli arrangierte. Weitere wertvolle Unterstützung erhielt ich von Giuseppe Tartaro, der mir bedeutende Literaturhinweise gab und mir mit Enthusiasmus die Accademia Valdarnese del Poggio vorstellte. Sein Engagement für die Geschichte Montevarchis hat auch in mir eine Flamme entfacht. Dank gebührt auch Francesca Fiori vom Archivio di Stato di Firenze, die stets geduldig und hilfreich auf meine zahlreichen Recherchefragen antwortete. Ohne ihre Unterstützung wäre meine Suche erheblich langwieriger gewesen. Auch Gilberto Aranci vom Archiv der Diözese von Florenz und Bruder Claudio Ubaldo Cortoni vom Diözesanarchiv von Arezzo danke ich für ihre Auskünfte zu den (leider fehlenden) Ablassbriefen in ihren Beständen.

Paulo Binda und Marino Lepori verdienen ebenfalls meinen grossen Dank. Binda machte mich auf Lepori aufmerksam, der mir ohne jegliche Entschädigung

half, bestimmte Passagen italienischer Archivtexte zu transkribieren, bei denen ich alleine nicht weitergekommen wäre. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Falk-Michael Elbers, der das erste Lektorat meiner Arbeit übernommen hat. Seine ausgezeichneten Korrekturen und zahlreichen Kommentare haben sowohl die sprachliche Eleganz als auch die argumentative Tiefe dieser Arbeit massgeblich gesteigert.

Meinen Eltern Cristina Bonetti und Lukas Wicker danke ich von Herzen für ihre beständige Unterstützung und Ermutigung auf meinem Lebens- und Karriereweg. Ihre guten Ratschläge und ihr Vertrauen waren und sind mir stets eine wertvolle Begleitung.

Meiner Schwester Anja Bonetti danke ich herzlich sowohl für ihre mentale Unterstützung in den Tagen vor der Disputation als auch für ihre grosse Hilfe bei der Überarbeitung meines Vortrags.

Last but not least danke ich meinen Kolleg*innen Katharina Bursztyn, Mounir Badran, Daniel Allemann, David Eugster, Urte Krass, Peter Geimer, Barbara Orland und Wendelin Brühwiler für ihre Ideen und wertvollen Vorschläge. Christina Cavedon und Loredana Bevilacqua danke ich besonders für ihre emotionale und kollegiale Unterstützung in der Schlussphase meiner Arbeit.

Tiziana Bonetti

Zürich, im Juni 2025

Reinheit der Superlative – Marienmilch zwischen Remedium, Produkt und Fiktion

Sehen ist glauben.1

Da sitzt sie, inmitten eines umzäunten, spriessenden Gartens: Die Jungfrau mit Heiligenschein in einer ausladenden Robe aus rotem Brokat (Abb. 1). Zwei sie flankierende Engel fliegen herbei und verzieren ihr Haupt mit einer schweren Goldkrone. Auf ihrem Schoss ist das Jesuskind und trinkt an ihrem Busen.

Bis auf den heutigen Tag verkörpert keine andere christliche Figur Reinheit auf absolutere Weise als die Jungfrau Maria und Mutter Jesu. Wie aber steht es um die Milch, die aus ihrem Busen geflossen ist und das Überleben ihres Sohnes gesichert hat?

Rein ist diese Milch. Davon war schon im 13. Jahrhundert der im Norden Frankreichs geborene Richard von Saint-Laurent überzeugt: Marienmilch, so der Kanoniker und Archidiakon in Rouen, sei rein, weil der Heilige Geist sie gereinigt habe («lac purificatū à Spiritu Sācto»).2 Gleiches behauptete zwei Jahrhunderte später auch der 1441 in Zürich geborene Dominikaner Felix Fabri («fuit a Spiritu sancto depuratum»).3 Bei diesen theologischen Lobeshymnen blieb es nicht: Zahlreiche Legenden, Erzählungen und Bilder aus dem Frühmittelalter bis weit in die Frühe Neuzeit beweisen, dass Gläubige der Marienmilch allerlei Heilwirkungen zusprachen: Während einige darauf schworen, dass die Milch der Muttergottes

1 Henk van Os, Sehen ist Glauben, in: Der Weg zum Himmel, Reliquienverehrung im Mittelalter, Ausst.kat. zur Ausstellung «De Weg naar de Hemel, Reliekverering in de Middeleeuwen» in der Nieuwe Kerk zu Amsterdam und dem Museum Catharijneconvent zu Utrecht, 16. 12. 2000–22. 04. 2001, hrsg. von dems., Regensburg 2001, S. 103–161, S. 103.

2 Pseudo-Albertus Magnus, zit. Nach Giovanni d’Altamura, Nove prediche in honore della sacratissima Vergine Maria. Auanti la Festiuità del Santo Natale di Christo Signor Nostro, con alcune altre di varie sollenità, hrsg. von Lodovico Cavallo, Neapel 1667, S. 104. Fälschlich wurde die entsprechende Schrift ‹De laudibus Mariae› von Richard von Saint-Laurent unter dem Namen des Albertus Magnus gedruckt, vgl. o. A., De Laudibus Mariae, in: https://bibliotheca-gemnicensis.univie.ac.at/druckwerke-und-inkunabeln/de-laudibus-mariae, [02.10.2024].

3 «[…] lac autem Virginis Mariae sic fuit a Spiritu sancto depuratum […].», vgl. Felix Fabri, Fratris Felicis Fabri. Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti Peregrinationem, hrsg. von Cunradus Dietericus Hassler, 3 Bde., Bd. 1, Stuttgart 1843, S. 450.

selbst Sterbenskranke heile4 und die Zungen redegehemmter Geistlicher löse,5 waren andere davon überzeugt, dass sie den Milchfluss von Frauen anrege.6 Wieder andere erhofften sich durch fromme Gebete einen Straferlass im Fegefeuer oder die Errettung ihrer Seele vor dem Bösen. Beispielhaft dafür ist ein Tessiner Votivbild von unbekannter Autorschaft aus dem frühen 17. Jahrhundert (Abb. 2). Wie ein horizontal im Bild verlaufender Schriftzug in Majuskeln nahelegt, war dieses Werk einer dort Wunder wirkenden ‹Madonna de Morbio› geweiht. Das Bild zeigt eine in ein langes tailliertes Gewand und Halskrause gehüllte Frau – womöglich die Stifterin des Werks –, die in einem leeren Innenraum kniet und zu einer lebensecht wirkenden Statue einer stillenden Muttergottes betet. Während des Gebets entsteigen dem Mund der Frauenfigur en miniature drei schwarze, gehörnte Teufel. Die Milch der Jungfrau, so die naheliegende Lesart, ist dermassen rein, dass sie in der Lage ist, selbst böse Dämonen zu vertreiben. Diese Interpretation begünstigt auch die Farbsymbolik: Den drei schwarzen Teufeln steht das makellose sowie weisse Inkarnat der mit Heiligenschein versehenen Muttergottes gegenüber. Die kontrastive Verwendung von Schwarz und Weiss akzentuiert auf diese Weise den Gegensatz von unrein und rein sowie von dämonisch und himmlisch.7

Nicht nur Bilder mit dem Motiv der Stillenden, der sogenannten Maria lactans, wurden von den Gläubigen angebetet. Auch die Marienmilchreliquien – das gegenständliche Pendant dieser Ikonographie – waren Zielobjekte heilsbedürftiger Gläubiger. Aus der Milchgrotte in Bethlehem stammend gelangten diese zu Pulver oder zu Tabletten verarbeiteten Artefakte aus Kalk vermutlich bereits ab dem 7. Jahrhundert in zahlreiche Städte auf dem Festland Europas, sodass bald jede

4 Dazu z. B. die Legende von dem wundersam durch Marienmilch geheilten Bischof Fulbert von Chartres, in: Carl Neuhaus, Adgar’s Marienlegenden, nach der Londoner Handschrift, Egerton 612, zum ersten Mal vollständig, hrsg. von dems, Heilbronn 1886, vgl. S. 130–135.

5 Vgl. dazu die im 2. Kapitel auf S. 97 erwähnte Legende der Lactatio Bernardi; siehe auch Klaus Schreiner, «Deine Brüste sind süsser als Wein». Ikonographie, religiöse Bedeutung und soziale Funktion eines Mariensymbols, in: Klaus Schreiner, Rituale, Zeichen, Bilder. Formen und Funktionen symbolischer Kommunikation im Mittelalter, hrsg. von Ulrich Meier, Gabriela Signori und Gerd Schwerhoff, Köln, Weimar, Wien 2011, S. 207–241, S. 227.

6 Jodocus von Meggen, der im 16. Jahrhundert als Pilger ins Heilige Land reiste, berichtet von der sogenannten Milchgrotte in Bethlehem. Deren weisser Kalkstein wurde – gestützt durch eine Legende – mit der Milch Mariens gleichgesetzt und galt als heilkräftig: Frauen ohne Milchfluss sollten durch ihn zu neuer Milch gelangen. Jodocus von Meggen, Iodoci, a Meggen Patricii Lvcerini Peregrinatio Hierosolymitana, hrsg. von Ioannes Mayer, Dillingen an der Donau 1580, S.118: «[…] in qua cauerna [gemeint ist die Bethlehemer Milchgrotte] quòd dominum lactaret, lac sparsisse creditur, ex quo & terra illa caetera aliquanto candidior apparet: mulieribus sanè cum lacte destituuntur, conferre dicitur ac mederi, ideoque peregrini puluerum hinc ad domos suas referunt. […].»

7 Zur Farbsymbolik von Reinheit und Unreinheit vgl. Valentin Groebner, Wer redet von der Reinheit? Eine kleine Begriffsgeschichte, Wien 2019, S. 61. Groebner zufolge symbolisiere das Schwarze in den Codes des christlichen Europas das Böse und Dämonische. Ebd.

Abb. 2: Madonna de Morbio, Votivbild aus dem Besitz einer Frau, Tessin, ca. 1600. Öl auf Holz, Museum Kloster Asbach (Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums), Sammlung Rudolf Kriss, Kr V 318. Kat. 28.

grössere Kirche eine Marienmilchreliquie in ihrer Sammlung vorweisen konnte.8 Zu den Orten, die dafür bekannt waren, eine Marienmilchreliquie in ihrer Sammlung aufzuweisen, gehörten auch die in der englischen Grafschaft Norfolk gelegene Kathedrale Our Lady of Walsingham oder seit dem späten 13. Jahrhundert die Collegiata San Lorenzo im toskanischen Montevarchi.9 In Montevarchi waren einige Gläubige der Dorfgemeinschaft sogar so sehr von der Wirkkraft ihrer Sacro Latte genannten Marienmilchreliquie überzeugt, dass sie bis weit ins 18. Jahrhundert der mit ihrem Kult betrauten Bruderschaft Fraternita del Latte in ihrem Besitz befindliche Liegenschaften übertrugen.

8 Dieses Datum bezieht sich auf die Marienmilchreliquie von Oviedo, die gemäss Quellen bereits in Reliquienverzeichnissen des 7. Jahrhunderts zu finden sei und sich in materieller Hinsicht vermutlich aus dem Kalk der Bethlehemer Milchgrotte zusammensetzt, vgl. dazu P. Bellarmino Bagatti, O. F. M., Gli antichi edifici sacri di Betlemme. In seguito agli scavi e restauri praticati della custodia di Terra Santa (1948–1951), Jerusalem 1952, S. 245.

9 Zur grossen Verbreitung der Marienmilchreliquien im Europa des Mittelalters vgl. Marina Warner, Maria. Geburt, Triumph, Niedergang, Rückkehr eines Mythos?, übers. von Gabriele Spielvogel, München 1982, S. 233.

Über mehrere Jahrhunderte blieb die Marienmilch für zahlreiche Gläubige das Remedium ihrer Wahl. Damit das als geistliche Medizin verehrte Mittel auch bei ihnen Wunder wirke oder einen Straferlass ihrer Sünden in Aussicht stelle, waren sie, bereit, tief in ihren Geldbeutel zu greifen oder sogar testamentarische Anpassungen vorzunehmen.

So wenig bekannt der im 21. Jahrhundert nahezu in Vergessenheit geratene mittelalterliche und frühneuzeitliche Kult um die Marienmilch auch ist, vermag er dennoch, wie kaum ein anderer Reliquienkult, die Wirkmächtigkeit und Rentabilität der christlichen Vorstellung von Reinheit vor Augen zu führen. Denn die unversiegbar aus dem Busen der unbefleckten Jungfrau – der perfekten Verkörperung von Reinheit – fliessende Milch verweist angesichts ihres historischen Verwendungszwecks als Heilmittel gegen sündhafte Befleckung auch auf ein erfolgreiches Geschäftsmodell innerhalb der katholischen Kirche: Wie ich in der vorliegenden Arbeit zeigen werde, gelang es christlichen Wortführenden dank der von ihnen zielgerichtet unter Gläubigen erzeugten Furcht vor der Sünde, einen mächtigen Dienstleistungsapparat zu erschaffen, mit dem religiöse Gemeinschaften wie die Montevarchiner Fraternita del Latte ein beträchtliches Vermögen erwirtschaften konnten. Dabei dienten diesen Wortführenden neben Bildern auch Druckgraphiken und andere Objekte, die analog zu den heutigen Werbeplakaten als willkommene Propagandamittel fungierten, um ihre als seelenreinigend angepriesenen Dienstleistungen zu vertreiben. Bilder einer Maria lactans oder aufwändig gestaltete Altarretabel, wie sie beispielsweise für Montevarchi überliefert sind, waren schliesslich nicht nur künstlerische Produkte von ästhetischem und religiösem Wert. Gleichzeitig waren sie, wie die vorliegende Arbeit zeigt, schon immer Ausdruck realer ökonomischer und politischer Machtverhältnisse. Es stellt sich angesichts dessen die Frage, welche die visuellen Codes für Reinheit sind, die in diesen Bildern zum Einsatz gebracht werden, und wie ihre Wirksamkeit zu verstehen ist. Mit welchen Mitteln wird die Reinheit ausserdem sichtbar und nachvollziehbar gemacht sowie als wirksames Verkaufsargument eingesetzt? An diese Fragen schliesst sich auch die Frage an, welche Umstände die Voraussetzung dafür schufen, dass sich Marienmilch überhaupt als ein sowohl wirksames Emblem für Reinheit und Heil etablieren als auch zu einem der erfolgreichsten Verkaufsschlager unter den christlichen Heilsartikeln werden konnte.

Diese Fragen werden hier am Beispiel der unbefleckten Figur Marias sowie ihrer Milch einer eingehenden Betrachtung unterzogen.

In dieser Arbeit vertrete ich die These, dass sich der christlich-religiöse und wirtschaftliche Erfolg der Marienmilch aus der Verknüpfung der Mutter Jesu mit dem Paradigma Reinheit herleiten lässt: Indem Theolog*innen, aber auch Künstler*innen und weitere christliche Akteur*innen die unbekannte Mutter Jesu in der Bibel zur Reinheit in Person stilisierten, schufen sie zugleich einen idealen Nährboden, auf dem Marias Milch als theologisches und zugleich marktwirtschaftliches Produkt reüssieren konnte.

Wie aber funktionierte die Vermarktung von Marienmilch konkret? Und welche Akteur*innen kreierten mit welchen Werbemitteln aus dem vermeintlichen Sekret aus Marias Brüsten ein religiöses Exportgut? Inwiefern gelang es zudem, potenzielle Momente von Erotik erfolgreich zu unterbinden, sodass sich die Milch und die Brust der Jungfrau in Bildern mit dem Motiv der Maria lactans nicht als Symbole sündhafter Körperlichkeit etablierten, sondern als solche keuscher Reinheit?

Diese Fragen gilt es eingehend zu untersuchen, zumal es gerade in der Zeit der Reformation auch nicht mangelte an kritischen Äusserungen von Geistlichen, wie beispielsweise Ulrich Zwingli, die der Ansicht waren, dass die entblösste Marienbrust nur zur Sinneslust reize.10

Obwohl solche kritischen Stellungnahmen das Idealbild der Muttergottes als rein strahlender Stern im Firmament der Christenheit nicht nachhaltig erschüttern konnten, waren sie keineswegs harmlos: Wie Valentin Groebner in seiner Monographie Wer redet von der Reinheit? (2019) postuliert, ist Reinheit nicht ein Zustand, sondern ein Darstellungsschema.11 Folglich kann Reinheit, auch jene der Muttergottes, nicht etwas Ursprüngliches, Immer-Schon-Dagewesenes sein. Vielmehr ist sie etwas Konstruiertes: «Reinheit ist eine Erzählung. Sie organisiert Elemente, die dem jeweiligen Publikum bereits vertraut sind, und verdichtet sie zu wirkungsmächtigen Konstellationen, zu Emblemen.»12

Weil Reinheit nicht ursprünglich ist, sondern konstruiert, bleibt sie stets fragil und angreifbar. Sie muss daher durch «anstrengende Prozeduren» sowohl hergestellt als auch durch fortwährende Arbeit aufrechterhalten werden.13 Die Art ihrer Herstellung selbst muss dabei möglichst unsichtbar bleiben, damit diese Reinheit ihren Anspruch auf Ursprünglichkeit nicht verliert. In Bezug zum Postulat der erbsündlich befreiten Muttergottes gelang dies Theolog*innen, indem sie die Jungfrau mittels Dogmen zur Figur der Reinheit par excellence stilisierten. Dabei brachten sie all jene Details zum Verschwinden, die der Jungfrau diesen Status hätten streitig machen können; darunter die Frage, wie die Brüder Jesu in der Bibel zu erklären sind, wo doch Maria als Jungfrau gestorben sein soll.

Künstler*innen hingegen inszenierten die Reinheit der Muttergottes sowohl nördlich als auch südlich der Alpen, indem sie diese mittels vor-codierter Embleme an ihrem Körper oder durch Bildattribute (parerga) visuell abrufbar machten.14

10 Klaus Schreiner, Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin, München und Wien 1994, S. 205.

11 Groebner 2019, S. 23.

12 Ebd., S. 23.

13 Ebd., S. 40–41. Groebner betont zudem, dass Reinheit durch ihre Knappheit, ihre fragile Natur und ihr Bedrohtsein definiert sei: «Sie [die Reinheit] ist imaginär, flüchtig und arbiträr, und genau diese Unbestimmtheit macht sie so universell anwendbar.» Ebd., S. 39.

14 Ebd., S. 64: «Um wirksam zu werden, muss Reinheit als Idealvorstellung nicht nur postuliert werden, sondern auch mit Körpern verbunden und an Körpern – aus Milch und Blut, könnte

Abb. 3: Hans Baldung Grien, Maria mit den Papageien, 1533, Malerei auf Lindenholz, 91,5 × 63,3 cm, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum.

So malte der deutsche Maler Hans Baldung Grien um 1533 eine milchspendende Jungfrau, die mit ihrem weissen Inkarnat an eine Marmorstatue erinnert (Abb. 3). Umgeben von zwei Papageien, von denen einer die Muttergottes neckisch in den Hals pickt, unterstreicht der Künstler durch die Wahl des Vogels ihre Reinheit. Wie der deutsche Lyriker Konrad von Würzburg nämlich schon im 13. Jahrhundert in man sagen –visuell aufgerufen werden. Die Embleme, die man dafür einsetzt, sind nicht neutral, sondern immer schon vor-codiert.»

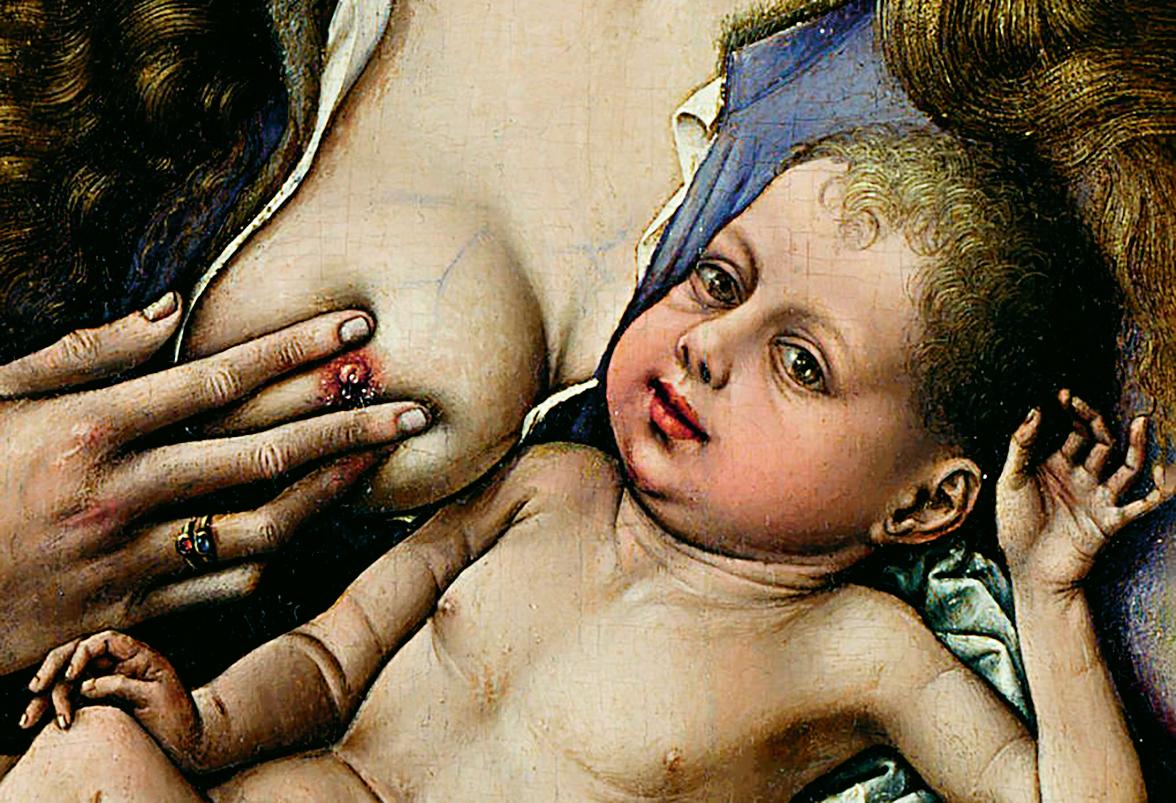

Abb. 4: Robert Campin, Jungfrau und Kind vor einem Feuerschirm, um 1440, Öl mit Eitempera auf Eiche mit Walnussapplikationen, 63,5 × 49 cm, London, National Gallery.

seinem Marienlob schrieb, stelle der Papagei ein Sinnbild für die Jungfräulichkeit Mariens dar, da sein grünes Federkleid nicht, wie das übrige Grün der Pflanzen, im Regen nass werde, sondern trocken bleibe.15 Was Bilder eines Grien mit den meisten anderen Bildern gemeinsam haben, die das Motiv der Maria lactans zeigen, ist die Tatsache, dass die Milch, zugunsten des Aktes der Spende, der Sichtbarkeit entzogen bleibt.16 Nur in den seltensten

15 Hildegard Kretschmer, Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst, Stuttgart 2016, S. 313. 16 Auf diesen Umstand hat beispielsweise Gisela Steinlechner aufmerksam gemacht. Gemäss Steinlechner werde dem Betrachtenden des Bildes einer stillenden Maria daher der Moment

Fällen wie in Robert Campins Jungfrau und Kind vor einem Feuerschirm (1440) (Abb. 4 und Abb. 5) ist das nahrhafte, angeblich reine Sekret aus der Marienbrust anhand kleiner transparenter Tropfen, die aus der mütterlichen Milchdrüse austreten, auch visuell erfassbar.

Während das unablässige Fliessen der mütterlichen Milch so meist der Fantasie der Betrachtenden überlassen bleibt, brachten Künstler*innen nicht selten die, Maria und das Jesuskind, kontrastierende Visualisierung des Schmutzigen, Bösen und Sündhaften ikonographisch zur Darstellung. Diese Arbeit mit Kontrasten sowohl in christlichen Traktaten und Legenden als auch in der christlichen Kunst, wie beispielsweise in den zahlreichen Bildern von Himmel und Hölle, diente nicht allein dazu, den in Mittelalter und Früher Neuzeit meist nicht des Lesens fähigen Gläubigen die Konsequenzen eines unreinen, sündigen gegenüber einem reinen und sündlosen Leben in effigie vor Augen zu führen. In einem viel grundlegenderen Sinn sorgten diese Kontraste dafür, dass sich die Kategorie Reinheit zu einem wirkmächtigen Symbol konstituieren konnte. Wie Groebner nämlich fortführt, bedürfe es starker Kontraste, um die Reinheit zu einem Emblem zu erheben: «Um

eines Aufschubs zuteil, eine «Lücke im Bild-Geschehen, aus der sich unsere Imagination von der fliessenden Milch» nähre, die aus einer «klaffenden Lücke im Kleid Marias» herausrage., Gisela Steinlechner, Es fliesst, es fliesst … die Milch, in: Weiss, hrsg. von Wolfgang Ullrich und Juliane Vogel, Frankfurt am Main 2003, S. 75–92, S. 83–84.