Monika Gisler

SchöpferischeUnruhe

MAX IMBODEN (1915–1969)

Monika Gisler

Schöpferische Unruhe

Max Imboden (1915–1969)

Schwabe Verlag

Die Autorin bedankt sich bei folgenden Institutionen, die das Buch in grosszügiger Weise unterstützt haben:

Stiftung Rechtspflege UBS Kulturstiftung

In einigen Fällen konnten die Urheber und Abdruckrechte der Bilder trotz umfangreicher Recherche nicht ermittelt werden. Berechtigte Ansprüche werden bei entsprechendem Nachweis im Rahmen der üblichen Honorarvereinbarungen abgegolten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KISystemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.

Abbildung Umschlag: Porträt Max Imboden, undatiert (Archiv für Zeitgeschichte, NL Max Imboden 6; Fotograf:in unbekannt)

Korrektorat: Thomas Lüttenberg, München

Cover & Layout: icona basel gmbh, Basel

Satz: textformart, Daniela Weiland, Göttingen

Druck: Prime Rate Kft., Budapest

Printed in the EU

Herstellerinformation: Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Grellingerstrasse 21, CH4052 Basel, info@schwabeverlag.ch

Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Printausgabe 9783796553851

ISBN eBook 9783796553868

rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

Einmal jährlich erstellt das Institute for Economics and Peace (Sidney, Australien) den Global Peace Index. Dieser bildet in einem relativen Vergleich die Friedfertigkeit ausgewählter Länder und Regionen ab. Das Ranking aus dem Jahr 2024 zeigt, dass sich die Weltlage insgesamt weiter und massiv verschlechtert hat: Politische Institutionen weisen Schwachstellen auf, geopolitische Rivalitäten werden immer aggressiver ausgetragen, ein Rückzug Russlands aus der Ukraine ist in weite Ferne gerückt, Chinas territoriale Ansprüche sind nicht mit dem Völkerrecht vereinbar, der Konflikt im Mittleren Osten weitet sich zu einem Krieg aus –ein Krieg, in dem auch der Iran mitmischt, indem er die Region mittels seit Langem bestehender Bündnisse mit der Hisbollah sowie der Hamas zu dominieren und zu destabilisieren sucht. Und nicht zuletzt bleibt abzuwarten, wohin die USA – lange Zeit die führende globale Ordnungsmacht – in nächster Zukunft treiben werden. In gleichem Masse, wie sich die Atmosphäre verdüstert, erweist sich die Aufgabe der Förderung und Erhaltung einer stabilen Weltordnung als zunehmende Herausforderung – man spricht von einem neuen Kalten Krieg und debattiert über die vielen Unsicherheitsfaktoren auf globaler und nationaler Ebene. Geopolitische Territorialansprüche und strategische Überlegungen zur militärischen Vormacht dominieren die weit wichtigeren Gegenstände Wahrung der globalen Sicherheit und der Meinungsfreiheit, die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die Einhaltung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit sowie die

notwendigen Massnahmen, die zu ergreifen wären, um gegen die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels vorzugehen. Demokratien auf der ganzen Welt – sowohl etablierte als auch fragile – sehen sich zunehmend einem Druck auf ihre freiheitliche Gesetzgebung und Gesellschaftsordnung ausgesetzt. Sie müssen sich mit niedriger Wahlbeteiligung mit einer polarisierten Wählerschaft und mit immer einflussreicher werdenden Populist:innen auseinandersetzen – es gibt Vieles, das an den Errungenschaften der Demokratie zerrt und deutlich macht, dass diese Staatsform Pflege braucht, um weiterbestehen zu können. Wir leben gegenwärtig – so zumindest der Eindruck – in der schlimmsten aller möglichen Welten. «Jeder Epoche ist ein formelhaft verkürztes politisches Zeitbewusstsein eigen», würde der Staatsrechtler Max Imboden (1915–1969) uns zurufen. Dieser Bekrittelung wollen wir uns nicht aussetzen. Schauen wir also genauer hin. «Zu jeder Zeit war der Mensch bestrebt, seinen Standort im äusseren Geschehen möglichst einfach und für jedermann fassbar zu umschreiben.»1 Ausgehend von diesem Leitgedanken wollen wir hier versuchen, die Schriften Max Imbodens daraufhin zu befragen, wie dieser profunde Kenner des Schweizer Rechtssystems die brüchigen Formeln gesellschaftlichen und staatlichen Zusammenlebens gefasst und bewertet hat. In einer Zeit, in der viele Demokratien gefährdet sind und sich totalitäre Systeme als (scheinbare) Alternativen anbieten, soll Max Imboden noch einmal gelesen und auf die Bedeutung seiner Schriften für die gegenwärtigen politischen Herausforderungen befragt werden. Welche staatspolitischen Formen sind noch zeitgemäss und nachhaltig, gewährleisten gleichzeitig aber auch eine gerechte Partizipation aller Bürger:innen, und wie begründet sich dies aus der Geschichte?

1963 legte der Basler Staatsrechtler Max Imboden eine Abhandlung zur «Gefahr des totalitären und des autoritären Staates»2 vor. Darin warnte er vor der Bedrohung der Freiheit durch

Max Imboden 1915–1969 (Archiv für Zeitgeschichte

Zürich, Nachlass Max Imboden 6, undatiert; Fotograf:in unbekannt)

äussere und innere demokratiefeindliche Tendenzen. In der Hochphase des Kalten Kriegs abgefasst, könnte die Schrift heute aktueller nicht sein. Sie thematisiert den OstWestKonflikt, befasst sich darüber hinaus mit dem Autoritarismus Russlands sowie mit den steigenden Ansprüchen der Bürger:innen im Westen an den Leistungsstaat. Der Autor stellte dabei die beiden ‹Politische[n] Systeme› (so eine seiner späteren Schriften), hier der Verfassungsstaat, dort der Zwangsstaat, einander gegenüber, ohne

allerdings zu implizieren, dass das Gegenbild zum Kommunismus die freie westliche Welt sein müsse. Vielmehr erkannte er gerade bei letzterer Korrekturbedarf. Dies verstand er als seine Lebensaufgabe: Das Nachdenken über Staatsformen, über die Verfassung und die Gesetze als unerlässliche Grundlagen, als Fundamente jeglichen Zusammenlebens, über den durch Faschismus, Nationalsozialismus und Totalitarismus bedrohten Rechtsstaat, aber auch die gesellschaftlichen Entwicklungen in westlichen Staaten waren Themen, die ihn ein Leben lang beschäftigen sollten. Es war sein ureigenes Anliegen, die Verfassungsgrundsätze normativ zu stärken und dadurch abzusichern. Imboden betonte immer wieder die Bedeutung des Rechtsstaats und der Rechtsbindung aller staatlichen Gewalt. Den Rechtsstaat erachtete er als unabdingbare Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie und als Schutz vor Machtwillkür.

Dabei blieb die Schweiz ein unerlässlicher Bezugspunkt: In seiner Schrift «Helvetisches Malaise»3 von 1964 kritisierte der Staatsrechtler den konservativen Geist in der Schweizer Politik und meinte, im Traditionalismus ihrer politischen Institutionen eine Bedrohung für fortschrittsorientierte Entwicklungen zu erkennen. Die Schrift bot eine kritische Reflexion der Schwächen des Schweizer Politsystems und lieferte eine präzise Diagnose der Krisen im Land. Der Verfasser konstatierte wiederholt ein ambivalentes Verhältnis der Schweizer:innen zu ihrer Demokratie, was sich in der Enttäuschung über die langsamen Mühlen der demokratischen Prozesse und dem damit verbundenen administrativen Leerlauf, in Stimmabstinenz und propagandistischem Lärm zeige. Ein aktiver und zukunftsweisender politischer Gestaltungswille werde durch die Anpassung an behauptete Sachzwänge und durch technokratische Planung ausgebremst; es fehle insgesamt an innovativem Reformwillen. Imboden benannte damit diejenigen Symptome, die er als Probleme der Zeit zu erkennen vermeinte. Er entwarf demgegenüber eine Gesellschaft, die die

Demokratie vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Zeit politisch zu gestalten wusste. Die allgemeinen Rechte sollten wieder gestärkt und die Freiheitsrechte besser geschützt werden. Keinesfalls dürften grosse politische Aufgaben durch kurzsichtige technokratische und entsprechend unpolitische Lösungen verwässert werden. Einen Wandel der politischen Kultur versprach sich Imboden hier unter anderem durch eine Totalrevision der Bundesverfassung.

Der Jurist wurde damit zum Mahner: Demokratische und bürgernahe politische Strukturen sind nie eine Selbstverständlichkeit, und es lohnt sich, für sie zu kämpfen.

Überhaupt widmete Imboden der Schweiz und ihrer direkten Demokratie fast sein gesamtes Denken und Handeln – als Ordinarius für Staatsrecht an der Universität Basel mit einer weit gefächerten Publikationstätigkeit, als homo politicus im Basler Grossrat und im Nationalrat sowie als erster Präsident des Mitte der 1960erJahre gegründeten Schweizerischen Wissenschaftsrats. Max Imboden gilt als scharfer Denker und kritischer Beobachter, aber auch als ungewöhnlich kreativer Staats und Verwaltungsrechtslehrer, der den Ausbau der Verwaltungsrechtspflege ebenso vorantrieb wie die Universitäts respektive die Wissenschaftspolitik und sich schliesslich auch für besagte Totalrevision der Bundesverfassung stark machte. Als überzeugter Freisinniger nahm er aktiv am politischen Leben teil – ein Einsatz allerdings, der ihn oft an seine Grenzen brachte.4 Er war kein Revoluzzer, wohl aber ein Reformer, «ergriffen von der bedrängten Lage, in der sich Recht, Staat und Gesellschaft»5 befanden. Das Thema Staat beherrschte sein Denken, er wollte moralisch wachrütteln und die demokratischen Strukturen auf allen Ebenen verbessern. Seine Gedanken formulierte er mit Bezug auf berühmte Schriften von Rechtsphilosophen wie Jean Bodin, JeanJacques Rousseau und Montesquieu; zentrale Aspekte seines Denkens kreisten um

philosophische Begriffe und Konzepte wie Freiheit, Staat, Ordnung, Souveränität, Gerechtigkeit. Vor diesem Hintergrund hat sich Imboden immer als politisch denkende Person verstanden. Eine klassisch anwaltschaftliche Tätigkeit stand nie zur Debatte, und auch an einem Gericht wäre er wohl fehl am Platz gewesen.

Einzig während seiner Tätigkeit als Rechtskonsulent der Stadt Zürich wirkte er für kurze Zeit, zwischen 1945 und 1947, am Zürcher Obergericht als Ersatzmann.6

Imboden legte bereits in jungen Jahren eine profunde Analyse zur Verfassungsstruktur der Schweiz vor und skizzierte einen möglichen eigenständigen Weg für dieses kleine Land mitten in Europa. Zeit seines Lebens war er bestrebt, den normativen Kern des demokratischen Rechtsstaats zu «rekonstruieren». Er entwarf ein Staatsverständnis, das ihm zur Maxime wurde: Nicht der Staat hatte seine Bürger:innen zu lenken, vielmehr sollten diese den Staat gestalten.7 Als Kernaufgabe eines freiheitlichen Staates erachtete er das Fördern und Schützen von politischen Institutionen, Einrichtungen und Organisationen – er sprach gelegentlich von «Kräften» – zur Sicherung von deren freier Entfaltung. Wie erwähnt beschäftigte sich Imboden als Rechtsgelehrter mit grundlegenden staatsphilosophischen Fragen, was nun nicht per se aussergewöhnlich war: Zum Verfassungsrecht und zur politischen Theorie gehörte als wichtigstes Thema dasjenige der guten Verfassung. Max Imbodens Schriften lieferten hierzu Antworten, die über die bloss praktische Vermittlung von Fachwissen hinausgingen und auch politikwissenschaftliche Analysen miteinbezogen. Imboden war aber auch ein engagierter Bürger, als Akademiker Angehöriger einer intellektuellen Elite und als Mitglied der Freisinnigen Partei dem damaligen politischen Establishment weniger suspekt als andere Kritiker. Politik hiess für ihn immer auch Verfassungsgestaltung – sowohl als Staatsrechtler wie auch als Bürger seines Landes. Wenn etwas in seinem Œuvre

fehlt, dann ist es die Gegenrede, der intellektuelle Schlagabtausch, die Kritik an seiner politischen und intellektuellen Arbeit, die nur sehr vereinzelt zu finden ist.

Imboden gilt als produktiver Schaffer, der, «dem drängenden Gesetz der zeitlichen Raffung»8 ausgesetzt – er starb mit nur 54 Jahren – und unter ununterbrochenem Antrieb stehend, dank eines «grossartigen Intellekts und einer jeder Beschreibung spottenden Arbeitskraft»9 ein Lebenswerk geschaffen hat, das seinesgleichen sucht. Einem Baselbieter Nationalratskollegen gestand er einmal, dass ein vorzeitiges Ableben nicht den übernommenen grossen Aufgaben geschuldet sein würde, sondern vielmehr der Summe der kleinen alltäglichen Mühsale, den Telefonaten, Besprechungen, Korrespondenzen, Konsultationen.10 Und tatsächlich umfasst die Bibliografie seiner Arbeiten weit über 200 Titel: Neben mehreren Monografien verfasste er über Hundert Aufsätze, ähnlich viele Kolumnen für Zeitungen sowie zahlreiche Gutachten.11 Seine Formulierungen zeichnen sich durch eine beeindruckende Bildmächtigkeit aus, die mitunter schwierig zu dechiffrieren ist. Sich über einen längeren Zeitraum in Imbodens Œuvre zu vertiefen bedeutet, sich mit einem nicht selten pastoralen, gelegentlich auch sperrigen Vokabular, genährt aus juristischem Fachwissen und mythologisierendem Sprechen, vertraut zu machen, das sich wie ein roter Faden durch seine Schriften zieht. Weil er mit seinen Arbeiten nicht nur die eigene Scientific Community bediente, sondern auch der Öffentlichkeit immer wieder den Spiegel vorhielt, wiederholen sich notgedrungen die grossen Themen. Gleichzeitig beeindrucken sein grosser Intellekt und sein Mut, sich als Stimme der Vernunft in Szene zu setzen. Diese Denkwege abzuschreiten, darum geht es in diesem Buch.

Die Schweiz als politische Aufgabe

Zwischen Mai 1960 und Juni 1961 erschienen unter dem Pseudonym «Publius» in der Basler NationalZeitung gut zwei Dutzend Kolumnen. Aus Sorge um das hohe Gut der Verfassung, so liess der Kolumnist seine Leserschaft wissen, schreibe er diese «Splitter», um die drängenden politischen und verfassungsrechtlichen Aufgaben der Zeit anzugehen. Es gehe um die Themen Macht und Herrschaft, Verfassung und Gesetze sowie um die Frage, wie Letztere formuliert sein müssen, um Erstere in die Schranken weisen zu können.12 Der Autor war niemand anderes als Max Imboden, seit sieben Jahren Professor für Staats und Verwaltungsrecht an der Universität Basel, eben in das kantonale Parlament seiner Wahlheimat BaselStadt gewählt worden, gefragter Gutachter und Experte für Themen rund um die Schweizer Politik sowie begnadeter Verfechter einer auf Verfassung und Gesetz beruhenden Demokratie.

Diese Themen, so der Verfasser, gingen alle etwas an, sie seien nicht «Monopol der Juristen».13 Wohl wusste er um die –vermeintliche – Trockenheit der Materie: «Das Wort ‹Verfassung› gehört heute kaum zu den erregenden und bewegenden politischen Vorstellungen. Es scheint etwas ‹Technisches› auszudrücken.» Aus diesem Grunde näherte er sich dem Gegenstand mit Rückbezug auf den nicht minder grossen Leitgedanken der Macht: «Ohne Macht […] keine soziale Ordnung», konstatierte er und wandte sich damit gegen eine allgemeine Diskreditierung des Machtprinzips als das prinzipiell ‹Böse›.

Es war diese allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber der Verfassung, die Imboden regelmässig zur Feder greifen liess – eine Verfassung, die ihm nicht nur Mittel zur Machtregulierung war, sondern gleichsam als Hüterin der Werte einer liberalen Gesellschaft fungierte. Um ähnliche und weitere Verfassungsfragen zu behandeln, werde er künftig in zwangloser Reihenfolge solche ‹Splitter› streuen, liess er die Leserschaft wissen.14 Imboden nahm damit eine Textart wieder auf, die er bereits 1935 als junger Student der Rechtswissenschaft erprobt hatte.15 Ihn beschäftigten aber nicht nur die grossen staatsphilosophischen Themen, sondern auch ganz konkrete Tagesfragen zu Gesetzesänderungen, Referenden und zu neuen Regulierungen. Er kommentierte Anträge von Parteien, Kommissionsdiskussionen des Parlaments sowie Eingaben und Entscheide des Bundesrats. Nichts war ihm heilig – oder anders gesagt: Alles war ihm heilig genug, um sich intensiv und akribisch damit auseinanderzusetzen. 25 dieser Zwischenrufe sind schliesslich erschienen.

Tatsächlich drehten sich die Kolumnen letztlich immer um die eine Frage, wie das Recht in der Willensnation Schweiz – diese war gleichsam Axiom von Imbodens Denken – ausgestaltet zu sein hatte, um eine Machtkonzentration zu verhindern und die Werte einer offenen Gesellschaft schätzen zu können, Werte wie Freiheit, Gleichheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Denn Publius –alias Max Imboden – sah diese und damit die Grundlagen für ein gutes Zusammenleben zunehmend bedroht. Seit einem Vierteljahrhundert, so sein Verdikt, zeige sich eine fortlaufende Entwertung des «obersten Gesetzes», die sich in einer Gleichgültigkeit gegenüber den Möglichkeiten aktiver Teilhabe am politischen Geschehen manifestiere, was sich auch als Indifferenz gegenüber der Verfassung deuten lasse. Dadurch werde aber dem Gewalthaber Tür und Tor geöffnet, sich an allen Ecken und Enden auszudehnen und einzunisten.16 Imboden als Verfechter von liberalen Werten und Freiheitsrechten konnte diese Entwicklungen nicht gutheissen.

Konkret widerspiegelte sich diese Gleichgültigkeit gegenüber der Verfassung im Rückgang der Stimm und Wahlbeteiligung auf kantonaler und eidgenössischer Ebene. Diese Stimmabstinenz respektive das Desinteresse an den grundlegenden Bürgerrechten beschäftigten den Staatsrechtler stark, und er widmete dem Thema mehrere seiner Beiträge.17 Noch sah er keine eigentliche Krise am Horizont, aber die zunehmende Indifferenz gegenüber diesem grundlegenden Rechtsdokument besorgte ihn durchaus.

Es ging dem Intellektuellen darum, «in der Betriebsamkeit unseres vom Wirtschaftswunder beseelten helvetischen Alltags» innezuhalten und darüber nachzudenken, wie in der Schweiz im Zeitalter des Golden Age, des Wirtschaftswachstums, des zunehmenden Wohlstands der damit einhergehenden Trägheit der Gesellschaft zu begegnen sei und wie das Zusammenleben vor diesen neuen Gegebenheiten ausgestaltet sein müsse. Seit Langem hatte der Jurist dafür plädiert, den Staat als Gestaltungsaufgabe der Bürger und – als früher und dezidierter Verfechter des Frauenstimmrechts – der Bürgerinnen zu sehen und nicht als etwas Bedrohliches, das Macht über sie ausübe.

In den 1960erJahren nun, als ein gesellschaftlicher Normalitätskonsens noch immer gegeben schien, wollte Imboden nochmals in aller Schärfe darauf hinweisen, dass die seit dem Kalten Krieg vorherrschende wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität und das generelle Vertrauen in die staatlichen Institutionen auf ihrer Negativfolie eine gesellschaftliche Trägheit zur Folge hatten. Dem hielt Publius den Verfassungsstaat der Neuzeit entgegen, den «grossartigsten vom Menschen unternommene[n] Versuch, den Staat auf dem festen Boden des Rechts»18 zu gründen. Werde dieser Errungenschaft nicht genügend Sorge getragen, öffneten sich Tür und Tor für Zwang und Gewalt.

Als Jurist beschäftigte sich Imboden mit dem Staatsrecht, also mit Themen der Verfassung, mit den Grundrechten, mit dem Verhält

nis zwischen Bürger:innen und Staat, aber auch mit demjenigen zwischen Bund und Kantonen, zudem mit den Aufgaben von Behörden und Verwaltung. Als Kolumnist wollte er sein Publikum nicht einfach als stumme Leserschaft ansprechen, sondern es auch für seine Anliegen gewinnen. Das Pseudonym «Publius» war denn auch nicht zufällig gewählt, sondern diente als Bekenntnis zu den von ihm verehrten amerikanischen «Verfassungsväter[n]» Alexander Hamilton, James Madison und John Jay, die das Grundgesetz der USA geschaffen hatten.19 «Wenn sich der oder die Verfasser hinter dem [sic] Namen ‹Publius› stellen, dann soll damit eine geschichtliche Erinnerung heraufbeschworen sein. Als die älteste der heute noch geltenden Verfassungen – das 1787 im Konvent von Philadelphia ausgearbeitete Grundgesetz der Nordamerikanischen Union – im Kampf um seine Ratifikation gefährdet schien, sind drei grosse amerikanische Staatsmänner unter diesem Namen erfolgreich für das grosse Werk eingetreten. Diesem hohen Vorbild fühlt sich der Schreiber an seinem bescheidenen Orte zutiefst verpflichtet.»20 Diese «drei grosse[n] amerikanische[n] Staatsmänner» waren in Anspielung auf den römischen Konsul Publius Valerius Poplicola unter dem gemeinsamen Pseudonym «Publius» aufgetreten, ihre Texte erschienen 1787/88 in der Schrift The Federalist, einer Serie von rund 85 Artikeln, die in verschiedenen New Yorker Zeitungen mit dem Ziel veröffentlicht worden waren, die noch nicht ratifizierte föderale Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika voranzutreiben. Es handelte sich um eine Sammlung von Abhandlungen zu staatsrechtlichen Themen, die Imboden später ausführlich als Quelle für seine eigenen Schriften beizog.

Das Anliegen des Schweizer Publius war es also, sich öffentlich zu Fragen von Staat, Recht und Gesetz, von politischer Teilhabe und zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber politischen Gestaltungsprozessen zu äussern. Es ging ihm darum zu verstehen, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen für Stabilität

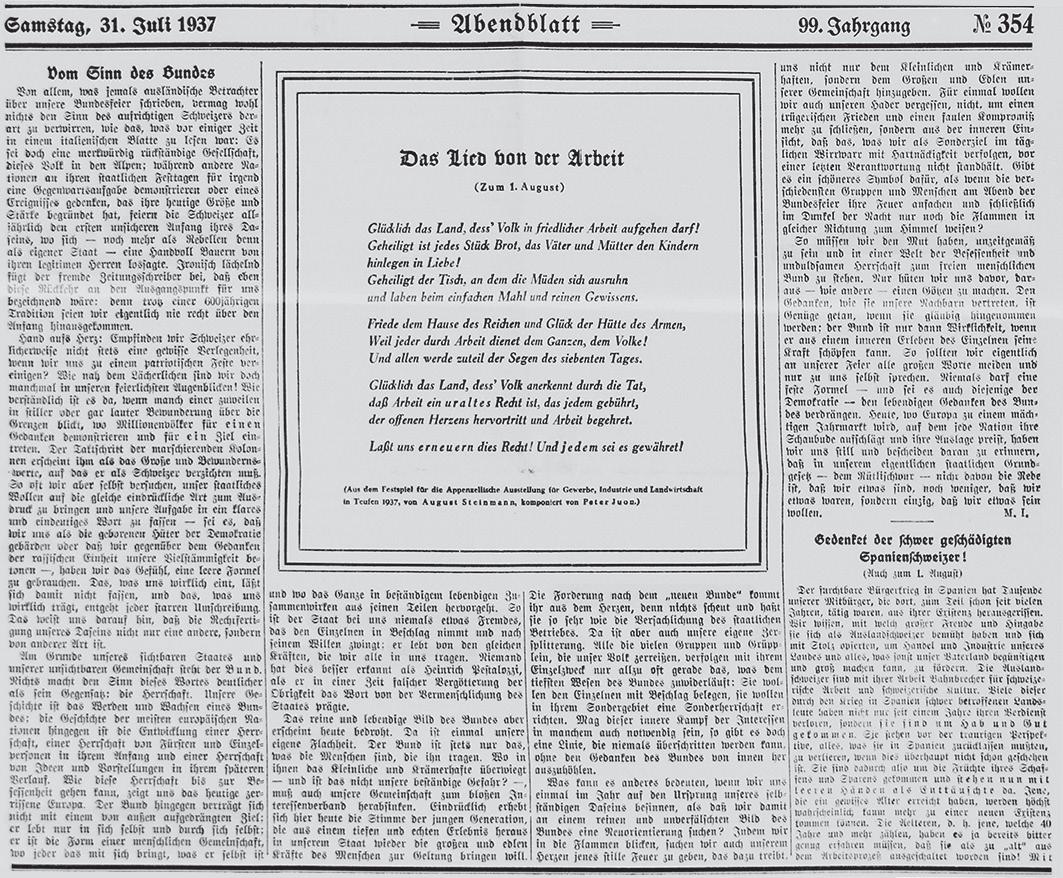

Max Imboden erteilt seinen Landsleuten eine Lektion in Sachen Staat (St. Galler Tagblatt Nr. 354, 31.7.1937)

sorgten, die ihrerseits die Voraussetzung für eine politische Partizipation war.

Es war nicht das erste Mal, dass sich Imboden an die Öffentlichkeit wandte. Bereits im Alter von 22 Jahren wollte er 1937 in einer 1. AugustRede der Leserschaft des St. Galler Tagblatts eine Lektion erteilen, indem er in nuce das Thema ansprach, das ihn fortan umtreiben sollte: Die politische Struktur der Schweiz stelle eine Form menschlicher Gemeinschaft dar, die sich von innen heraus forme respektive definiere und sich nicht mit einem von aussen oktroyierten Ziel vertrage: «[Der Staat] ist die Form einer menschlichen Gemeinschaft, wo jeder das mit sich bringt, was er selbst ist und wo das Ganze in beständigem lebendigen Zusammenwirken aus seinen Teilen hervorgeht.» Der Staat, so