Lucas Rem Bilanzen des Lebens

CHRISTIAN KIENING (HG.)

Lucas Rem

Bilanzen des Lebens (1481–1541)

Herausgegeben und übersetzt von Christian Kiening

Schwabe Verlag

Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.

Open Access: Wo nicht anders festgehalten, ist diese Publikation lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2026 Christian Kiening, veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigen Einwilligung des Verlages.

Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.

Coverabbildung: Matthäus Schwarz, Kostümbuch; Herzog-Anton-Ulrich-Museum Braunschweig, Kupferstichkabinett, H 27 Bd. 67a 28 (Fuggerkontor, Ausschnitt)

Covergestaltung: icona basel gmbh, Basel

Korrektorat: Julia Müller, Leipzig Satz: textformart, Daniela Weiland, Göttingen Druck: Prime Rate Kft., Budapest Printed in the EU

Herstellerinformation: Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Printausgabe 978-3-7965-5346-2

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-5347-9

DOI 10.24894/978-3-7965-5347-9

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

Vorwort

Die Aufzeichnungen des Augsburger Kaufmanns Lucas Rem, schon 1861 ediert, gehören zu den meistzitierten Handels- und Egodokumenten der frühen Neuzeit. Weitgehend unbemerkt blieb aber, dass die von Benedikt Greiff stammende Ausgabe in gravierender Weise von der Handschrift abweicht und als Forschungsgrundlage eigentlich ungeeignet ist. Das vorliegende Büchlein bietet eine Neuausgabe, die eng dem originalen, autographen Manuskript der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg (4° Cod H 13) folgt und nur maßvolle Normalisierungen vornimmt. Es wird flankiert durch ein online verfügbares Digitalisat der Handschrift (unter: Digitale Sammlungen der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg; http://digital.bib-bvb. de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer &pid=21863925) und durch eine diplomatische Transkription (unter: Universität Zürich, ZORA ). Aufgrund der ausführlichen Einleitung, der Übersetzung und der Anhänge wird auf einen zusätzlichen Stellenkommentar verzichtet; er würde das Büchlein unnötigt aufblähen.

Sein Zustandekommen wurde von verschiedenen Seiten unterstützt. Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg entsprach meinem Wunsch nach Herstellung eines Digitalisats, die Bayerische Staatsbibliothek München gewährte Einsicht in das temporär dort aufbewahrte Manuskript, das Stadtarchiv Augsburg in die dort verwahrten Sammlungen zur Genealogie der Familie Rem. Pasquale Pelli (Zürich) autopsierte das Autograph und war in substanzieller Weise an der Transkription beteiligt. Ricardo Stalder (Zürich) nahm eine Durchsicht der im Stadtarchiv Augsburg verwahrten Sammlungen vor. Karen Schneider (Augsburg) stellte ihre Beschreibung der Bildnismedaille zur Verfügung. Ein anonymer Gutachter ermunterte

mich in meinem Vorhaben und wies auf die Bedeutung der Trennlinien hin. Der Verlag sorgte für eine kompetente und zuvorkommende Drucklegung. Ihnen allen sei von Herzen gedankt.

Zürich, Frühjahr 2025 Ch. K.

«Die zugeknöpfte Art der modernen Speculation, die kaufmännische Respectabilität, die so oft mit einer lächerlichen Tartüfferie aufrecht erhalten wird, fehlte noch. Man schlug Geld und Geldeswerth zusammen, wie es eben ging, war habsüchtig und geizig, ohne mit der Vermeidung des Scheins viel Umstände zu machen. ‹Er konnte die Birnen sieden, ohne die Stengel naß zu machen›, sagt Lukas Rem […], der alte gichtbrüchige Lukas Rem, der mit seinem Krückstock unter den Gästen humpelte […].»

Karl Gutzkow, Hohenschwangau, Bd. 3 (1867), S. 145, 162

Einleitung

Die Familie Rem (auch Räm u. ä., später Rehm) ist seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert in Augsburg fassbar. Gemäß dem ersten Bürgerbuch der Stadt erhielt 1302 ein «Chunradus Remo de Gremhain» das Bürgerrecht. Schon im 14. Jahrhundert zählten die Rem zur ratsfähigen Führungsschicht Augsburgs. Doch musste sich 1368 bei der Einführung der Zunftverfassung Johann (Hans, 1340–1411) aufgrund seiner Handelstätigkeit nicht dem Patriziat, sondern dem Bürgertum, der Kaufmannszunft, anschließen; ‹stubenfähig›, also zur Oberschicht gehörend, wurde er 1375, 1381, 1386 und 1392 von den Zünften zum Stadtpfleger / Bürgermeister gewählt. Er scheint als einer der ersten Baumwolle von jenseits der Alpen importiert und damit die süddeutsche Barchentindustrie begründet zu haben (vgl. Strieder 1935, 58–60). Zu Wohlstand gekommen, erwarb er in den 1370er und 1380er Jahren unter anderem die bei Augsburg gelegenen Märkte Pfersee und Zusmarshausen, Schloss Bocksberg und Dorf Bugna, einen Hof in Mayrhafen und eine Mühle in Plankenburg, im frühen 15. Jahrhundert dann noch die Höfe Ottmarshausen und Hurlach. Von seinen zahlreichen Kindern erreichten 13 das Erwachsenenalter, Hans ließ ihnen eine substanzielle Aussteuer zukommen, den Söhnen Hans, Georg, Bartholomäus und Lucas auch eine jährliche Leibrente von 25 Gulden; über die Nachkommen verband sich die Familie mit anderen führenden Familien der Region wie den Höchstetter, Rehlinger oder Welser (vgl. Jakob 2003).

Damit war man zugleich in zeitgenössische Konfliktfelder involviert. Hatte Vater Hans den Markt Zusmarshausen 1395 zu 90 Prozent an Bischof Burkhard verkauft und für die restlichen 10 Prozent jährliche Zinsen bekommen, musste Sohn Hans den im Zuge des Augsburger Bischofsstreits (1413–23) fraglich gewordenen Zins einklagen: Anfang 1416 nahm die

Stadt den Markt militärisch ein (Timpener 2017, 149 f. u. ö.).

Zeitweise, nicht zuletzt wohl im Zuge einer Familienfehde, verlagerte sich im 15. Jahrhundert der Hauptsitz der Familie unter Lucas (I., † 1467) und seinem Sohn Markus († nach 1478) nach Ulm; 1427 hatte man das Augsburger Bürgerrecht aufgegeben. Andere Mitglieder blieben in Augsburg, wo sie als Gesellschafter oder Faktoren der großen Handelshäuser tätig waren. Darunter der Autor der vorliegenden Aufzeichnungen, Lucas, ein Urenkel von Hans, der mütterlicherseits mit den Welser verwandt war (auch als Lucas II . bzw. Lucas III . bezeichnet, da er den gleichen Namen trägt wie Vater und Großvater).

Unter ihm, Gründer einer eigenen Gesellschaft, fanden die Rem Anschluss an die finanzstarken Augsburger Familien, wenn sie auch nicht ganz deren Dimensionen erreichten: Hatte Urgroßvater Hans Rem 1396 noch das drittgrößte Steueraufkommen der Stadt aufzuweisen (148 Gulden; Strieder 1935, 8), lag Lucas Rem 1540 mit etwa dem gleichen Betrag (140 Gulden) nicht mehr in der Spitzengruppe (Ehrenberg 1922, Bd. 1, 226 f.). Er war zwar ein geschätzter Gast beim portugiesischen und spanischen Königshaus. Er stand in Austausch mit der städtischen Elite in Augsburg (der bekannte Humanist und Stadtschreiber Conrad Peutinger zitiert ihn in einem Brief vom 22. November 1522 an den Bürgermeister und den Rat; Briefwechsel, ed. König, 372, Nr. 230). Eigentlich Teil dieser Elite war Rem aber nicht. 1538 nahm er das 1479 unter seinem Vater noch abgelehnte Angebot zur neuerlichen Erhebung ins Patriziat an. Sein Bruder Ägidius (Gilg, 1496–1547) wurde 1526 vom Salzburger Erzbischof Matthäus Lang, dessen Rat und Sekretär er war, zum Bischof von Chiemsee berufen (Ammann 2021, 92–94).

Fast alles, was wir über das Leben und Wirken des Lucas Rem wissen, beruht auf den vorliegenden Aufzeichnungen (vgl. Welser 1958a). Anderes Material bleibt spärlich. Die in Antwerpen erhaltenen Handelsdokumente (Strieder 1930) be-

ginnen erst mit dem Jahr 1525, als Lucas wenig mehr mit den Niederlanden zu tun hatte. Die Geschäftsbücher der WelserVöhlin-Gesellschaft, der er zwischen 1499 und 1517 angehörte, sind, was die interne Dokumentation betrifft, nur fragmentarisch überliefert (ed. Geffcken / Häberlein). Es fehlen die Teile zu Lissabon und die früheren zu Antwerpen. Dementsprechend trifft man den Namen von Lucas nicht an, wohl aber den seines älteren Bruders Endris, 1514/15 in der Augsburger Firmenzentrale tätig, und zahlreiche andere Namen, die auch Lucas in seinen Aufzeichnungen erwähnt: Anton Welser, Hans Lauginger, Bernhard Meuting, Ulrich Honold etc.; einmal, 1499, taucht eine Schuld von Lucas’ Mutter Magdalena auf (ebd., 28). Externe Dokumentationen existieren für die Verbindungen der Welser-Vöhlin-Gesellschaft zu Freiburg / Üechtland (Tuche, Leder und Gemeinnutz, ed. Häberlein) und Lyon (Lang 2021), auch hier spielt Lucas aber keine Rolle.

Aus späterer Zeit, nämlich dem ausgehenden 18. Jahrhundert, stammt das von dem Oberrichter Carl Vinzenz Isidor von Rehm angelegte und von Johann Benedikt von Paris fortgesetzte Stammbuch der Familie Re(h)m (Augsburg, Staats- und Stadtbibl., HP 232), das auf S. 63 Lucas (III .) verzeichnet – mit falschem, später korrigiertem Todesjahr (1550 statt 1541). Aus der gleichen Zeit und ebenfalls von Carl von Rehm rührt die Abschrift älterer Urkunden her, die sich verschiedentlich auch auf die oben erwähnten Güter und Höfe beziehen (Augsburg, Staats- und Stadtbibl., HP 230); manche der Urkunden sind in Archiven bewahrt (z. B. Nördlingen, Stadtarchiv, U 7494, zwei Quittungen des Lucas Rem [I.], Ulm, 1455/61, über 25 Gulden Leibgeding).

Ein wenig fassbar wird Lucas Rem als an Kunst und Repräsentation interessierter Bürger. Verschiedene Gemälde tragen sein Wappen bzw. das der Familie: ein schwarzer Ochse auf gelbem Schild, der Helm bekrönt von einem weiteren schwarzen

15

Ochsen auf einem gelben Kissen (hebräisch ‹reem›: ‹wilder Ochse›). Das Wappen findet sich zum Beispiel auf dem um 1510 von Lucas Cranach dem Älteren gemalten Bild der Enthauptung der Hl. Barbara durch ihren heidnischen Vater Dioskorus, das womöglich Teil eines Flügelretabels war: Barbara erscheint prächtig gekleidet, Dioskorus mit einem fantastisch geschmückten Helm und vergoldetem Knieschutz (New York, The Metropolitan Museum of Art, US_MMANY_57–22; 153,7 × 138,1 cm; Ainsworth / Waterman 2013, 47–51, 285 f.). Das Wappen ziert auch mehrere Landschaftsbilder, die Lucas bei Joachim Patinir in Auftrag gab (Ewing 2007; Martens 2007).

Während seiner Zeit in Antwerpen, im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, kam er mit dem dortigen hochstehenden Kunstmarkt in Berührung; er vermerkt in seinen Aufzeichnungen, er habe einiges Geld in Gemälde investiert. Darunter auch religiöse Sujets in kleinem Format, oft von größeren Darstellungen übernommen: Die Predigt Johannes des Täufers (Philadelphia, Museum of Art), Hieronymus in der Wüste (Venedig, Ca’ d’Oro) und Rast auf der Flucht nach Ägypten (Ginebra, Privatsammlung), dieses mit den Wappen von Lucas Rem und Anna Ehem und Lucas’ Devise «Istz guot so gebs got» (Vandenbroeck 2007).

Daneben haben sich mehrere Porträts erhalten. Das auf 1505 datierte, vermutlich von Leonhard Beck angefertigte kleinformatige Bild dürfte, da Lucas zu dieser Zeit durchgehend in Portugal zu tun hatte, eher einen seiner Brüder, den 18-jährigen Hans oder den 26-jährigen Endris, darstellen: ein junger Mann mit schwarzem Barett auf lockigem Haar, schwarzer Schaube mit breitem Pelzkragen, unter der ein weißes Hemd sichtbar ist, aufgestickt die Szene eines von zwei Hunden gejagten Hirschs sowie die Buchstabenfolge I H G F H, möglicherweise der Anfang einer Devise; auf dem Siegelring ist ebenfalls das Wappen zu sehen (München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Inv.-Nr. L. 1050; 35,6 × 25,5 cm).

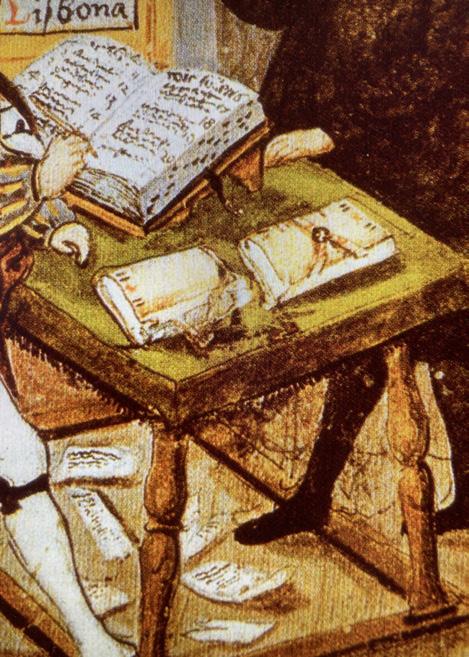

Sicher um Lucas handelt es sich bei der Darstellung auf den wohl kurz nach seiner Heirat (1518) von Quentin Massys / Metsys geschaffenen Altarretabeln, die sich heute in der Alten Pinakothek in München befinden (Altniederländ. Malerei, Nr. 33; Schawe 2014, 322 f., 371). Sie zeigen im Zentrum den Gnadenstuhl, die Hl. Dreifaltigkeit, über einer Weltkugel thronend, daneben die gekrönte Maria auf der Mondsichel. Auf den Flügeln sieht man die Pestheiligen Rochus und Sebastian, die Lucas im Tagebuch als Nothelfer in Bezug auf die Pest von 1505 nennt. Die Rückseiten der Flügel (Inv. Nr. 5380, 719; 89,9 × 28,7 cm) enthalten die Vorbilder der beiden Stifter, den Hl. Lukas und die Hl. Anna Selbdritt. Der Heilige trägt Lucas’ Züge (Abb. 1) und steht auf einem Podest, an dem das Wappen befestigt ist, umrankt von dem Schriftband mit der Devise «Istz guot so gebs got». Der Altar bringt nicht nur die Gefährdung der menschlichen, der kaufmännischen Existenz zum Vorschein, die Lucas am eigenen Leib erlebte und deren Bewältigung er der göttlichen Gnade zuschrieb. Sichtbar wird auch die Welt in jener spezifischen Doppelung, wie Lucas sie wahrnahm: Die göttlich geschaffene Kugel auf dem Dreifaltigkeitsbild bietet in dem vorne sichtbaren Teil genau jenen Ausschnitt von Afrika bis hin zu Indien, mit dem es Lucas beruflich zu tun hatte. Möglicherweise diente ein tatsächlich existierender, für die Fahrten von 1504/05 angefertigter Globus als Vorbild (Welser 1958b; Horst 2009).

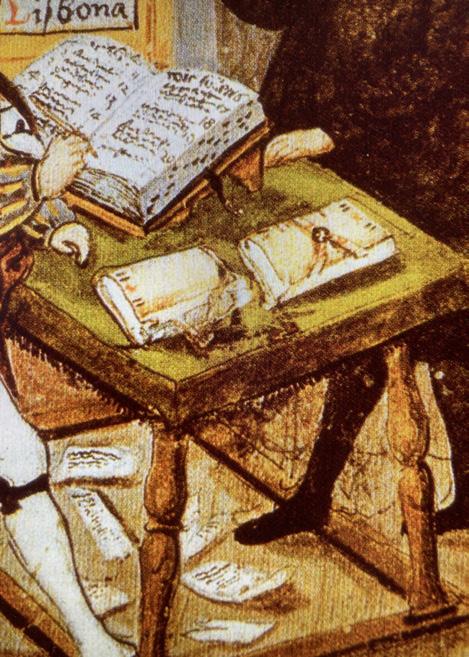

Die Gesichtszüge des Stifters, ernst mit zwei markanten Falten um den Mund, finden sich auch auf einer Bildnismedaille im Maximiliansmuseum in Augsburg (Durchmesser 3,8 cm, Abb. 2): der Kopf des wohl knapp 50-Jährigen im Linksprofil, von einem Barett bedeckt; in der Inschrift der Name («EFFIGIES · LUCE RAEM · AETATIS · ANNO » [die Jahreszahl nicht mehr zu erkennen]). Die Medaille stammt von Friedrich Hagenauer, der zwischen 1527 und 1532 in Augsburg wirkte und

Abb. 1 Quentin Massys, Rem-Altar (Detail der Rückseite); München, Alte Pinakothek, Inv. Nr. 5380; nach Schawe 2014, S. 371

Abb. 2 Friedrich Hagenauer, Bildnismedaille Lucas Rem; Augsburg, KMA , Maximilianmuseum, Inv. Nr. F425/33; nach K. Wenzel 2019, S. 323

zahlreiche Persönlichkeiten der Stadt abbildete, denen wir auf den folgenden Seiten wiederbegegnen werden: Conrad Peutinger, Matthäus Schwarz, Ambrosius Höchstetter, Peter Haintzel (Habich 1907, 238, Abb. 86; ders. 1916, 39; vgl. auch Koch 1986, 52; K. Wenzel 2019).

Von solchen Zeugnissen abgesehen, gilt aber doch: Viele Aspekte, Rems Lehr- und Angestelltenzeit betreffend, seinen Aufstieg in der Welser-Vöhlin-Gesellschaft vom Handelsdiener zum Faktor zum Mitgesellschafter, seine Selbstständigkeit, seine Geschäftsbeziehungen und Handelserfolge, seine Reisen, Krankheiten und Kuren, seine Heirat und seine Nachkommen, lassen sich primär aus seinen eigenen Aufzeichnungen erschließen. Sie gehören in den Rahmen einer sich im 15. Jahrhundert auch nördlich der Alpen in großen Handelsstädten ausbildenden Tradition kaufmännischer Selbstzeugnisse und Handelsbücher (vgl. Tophinke 1999; Gleba / Petersen 2015). Für Nürnberg sind einerseits von Ulman Stromer an eine Vielzahl von Geschlechter-, Gedenk- oder Memorialbüchern überliefert, die das Schwergewicht mal mehr auf die genealogische, mal mehr auf die chronikalische Dimension legen (Haller von Hallenstein 1978; Kirchhoff 2009, 2012 und verschiedene Editionen). Andererseits gibt es eine Reihe von Handelsbüchern, die Geschäftsvorgänge, Inventuren und Bilanzen im Rahmen des Haushalts (Anton Tucher) oder der Gesellschaft dokumentieren (von Stromer 1967).

Auch in Augsburg, der Rem-Stadt, existieren sowohl genealogische Zusammenstellungen (für die Welser ist die Bemühung um eine Familiengeschichtsschreibung seit den 1530er Jahren fassbar: Bock 2008) als auch lebenspraktische ‹Hausbücher›, die Gebete, Segen und Rezepte, Handreichungen für Haushalt, Garten und Feuerwerk enthalten (zu der Handschrift aus dem Besitz des 1478 hingerichteten Bürgermeisters Ulrich Schwarz: Henkel 1995). Ökonomiebezogen lassen

sich verschiedene Typen erkennen. (1) Eine Sammlung von Handelsbräuchen, Märkte, Warensorten, Preise, Kalkulationen, Münz-, Maß- und Gewichtsverhältnisse, Verpackungen, Transportwege, Entfernungen betreffend, liegt für die Familie Paumgartner für die Zeit von 1490 bis 1515 vor (Müller 1934). (2) Eine bebilderte Handelspraktik hat sich ein unbekannter Kaufmann, eventuell aus dem Welserkontext, 1511 zusammengestellt (Fouquet 2021). (3) Eine Musterbuchhaltung, Hinweise bietend für die verschiedenen Arten von Handelsbüchern und für die Durchführung eines Rechnungsabschlusses, hat, bezogen auf die Venezianische Faktorei der Fugger, deren junger Augsburger Buchhalter Matthäus Schwarz 1518 angelegt (Weitnauer 1931). (4) Eine Inventur der Augsburger Fugger, Activa und Passiva des Handelsvermögens umfassend, ist für das Jahr 1527 erhalten (ed. Strieder).

Gegenüber diesen annähernd gleichzeitigen Aufstellungen und Sammlungen bestechen Rems Aufzeichnungen bei aller Lakonie durch die Konsequenz der Ich-Artikulation, durch die Vielfalt der in den verschiedenen Teilen aufscheinenden Aspekte und durch die Kombination der Registratur der Reisen mit den Erträgen des Handels und den Ereignissen des Lebenslaufs – eine sonst seltene ökonomisch grundierte Registratur des Lebens als eines beständigen Unterwegsseins. Das hat den Aufzeichnungen vielfältige Aufmerksamkeit seitens der geschichtswissenschaftlichen Forschung beschert. Sie dienten als Quelle für die nationalen und internationalen Aktivitäten des Augsburger Handelsunternehmens der Welser im Allgemeinen (Häberlein / Burkhardt 2002; Häberlein 2016) sowie an bestimmten Orten und in bestimmten Regionen: Lyon (Jaspert 2008; Lang 2020) und Antwerpen (Harreld 2004), Portugal (Großhaupt 1990; Pohle 2000, 2015 und 2017; Häberlein 2021) und der Überseehandel standen im Vordergrund (Haebler 1903; Russell 2019). Daneben waren die Texte für die Entwicklung