Actuel n o 25

l’estampe contemporaine

Actuel est une émanation du groupe Facebook

« Parlons Gravure »

Comité de sélection : Sabine Delahaut

Jean-Michel Uyttersprot Catho Hensmans

Comité de rédaction : Sabine Delahaut

Pascale De Nève Richard Noyce Christine Pinto Jean-Michel Uyttersprot

Mise en page : Jean-Michel Uyttersprot Pierre Guérin Relecture : Annie Latrille

Hector Saunier pour l’estampe en couverture et pour le tirage de tête de ce numéro : un tirage pour la revue et limité à 20 exemplaires (ci-dessus).

Sauf indication particulière, les visuels appartiennent aux auteurs.

Les légendes des images sont à lire de gauche à droite et de haut en bas, les mesures sont celles de la surface imprimée, hauteur par largeur, sauf indications contraires.

Pour toutes informations : magazine.actuel@gmail.com www.actueldelestampe.com Éditeur responsable : K1L éditions.

(4) Cédric Lestiennes (12) Alice Amoroso (18) Anneke Walch (24) Géraldine Daniel (30) Jullien-Clément (36) Michael Woolworth (42) Noh Jungsuk (48) Pascal Girard (54) Atelier Kasba (60) Matthieu Perramant (66) Sonia Mottier (72) Beirut Printmaking Studio

Prix de vente : 20 €

ISSN : 0774-6008

EAN : 978-2-930980-45-4

Ont collaboré à l’écriture de ce numéro : Cédric Lestiennes, Alice Amoroso, Anneke Walch, Géraldine Daniel, Jean-François Jullien-Clément, Geum Hee Jeong, Pascal Girard, Luis Porquet, Kasba, Matthieu Perramant, Nohad Elhajj

La température extérieure dans certaines régions du Royaume-Uni au moment où j’écris cet édito est supérieure à 36 °C. Au pays de Galles, où je vis, il fait plus frais, 34 °C. Pendant ce temps, à Londres, la politique gouvernementale est parvenue à un croisement entre cirque et série de mauvaises blagues. Dans ce pays, nous ne sommes pas accoutumés à de telles températures, mais malheureusement nous ne sommes devenus que trop habitués à notre monde politique bizarre. Mais assez de cela, vous avez peut-être lu en partie ce qui se passe, et je n’en ajouterai pas plus. Cependant, la folie du monde actuel m’amène à réfléchir à la condition plus large de la gravure et à la façon dont les artistes-imprimeurs produisent une variété toujours croissante d’œuvres. À n’importe quelle exposition, ou dans n’importe quel concours, ou sur les pages de revues de gravure, il est possible de trouver des œuvres allant de l’extrêmement sérieux, porteuses d’un haut niveau d’habileté dans les techniques traditionnelles – bien que parfois sans réelle profondeur de sens –, à des chefs-d’œuvre visionnaires et ensuite à des œuvres qui démontrent un haut degré d’humour, de satire et l’équivalent graphique d’un « opéra bouffe » – souvent avec un message politique ou social sérieux –, en passant par des représentations délicates du paysage et de la nature morte qui ne sont rien de plus que cela. Quelque chose de nouveau, alors ? Pas du tout. L’histoire de l’art a été infiniment renforcée par le travail des satiristes du XVIIIe siècle, comme cela a été le cas avec les caricaturistes et les graphistes du XIXe qui ont concentré leur attention et leur art sur les inégalités sociales de leur époque.

Les problèmes et les scandales qui ont inspiré les chefs-d’œuvre des XVIIIe et XIXe siècles se sont peut-être décolorés à vue, mais ceux, profonds, des XXe et XXIe siècles continuent d’inciter les caricaturistes à répondre à l’injustice et à la cupidité de nos jours. Ceci doit être salué et encouragé, car sans cela, la vie serait moins colorée et notre société encore plus polarisée. Quelqu’un a exprimé, lors d’une conférence il y a de nombreuses années,

le point de vue que « tout art est politique, et s’il n’est pas politique, alors ce n’est pas de l’art » . J’y ai pensé récemment, comme beaucoup de fois auparavant, et j’estime qu’il y a plus qu’un lambeau de vérité dans cette affirmation.

Je suis un admirateur des estampes qui montrent une technique qui a été perfectionnée. J’ai passé des heures dans des jurys à examiner les points les plus fins, par exemple de belles linogravures abstraites à grande échelle, mais j’ai compris qu’en fin de compte, elles signifient très peu au-delà du niveau de compétence.

Au cours des mêmes jurys, j’ai également éprouvé une grande excitation à la découverte d’un nouvel artiste dont le travail fait preuve d’habileté, mais dont les idées et le message véhiculés sont stimulants et très pertinents pour nos vies contemporaines. Un exemple puissant de cette dernière catégorie peut être trouvé dans le travail d’Alice Amoroso, présenté dans ce numéro d’Actuel Nous vivons une période très difficile : le changement climatique est maintenant clairement évident, de nombreux politiciens ont perdu le contact avec les personnes qui les ont élus pour servir, il y a des guerres violentes sur des revendications territoriales contradictoires, et le fossé entre les très riches et les très pauvres continue de se creuser. Nous avons besoin, maintenant plus que jamais, d’artistes prêts à crier et à contester tout ce qui est injuste dans notre société. Les arts, dont la gravure, doivent redevenir dangereux.

juillet 2022

4

Cédric Lestiennes

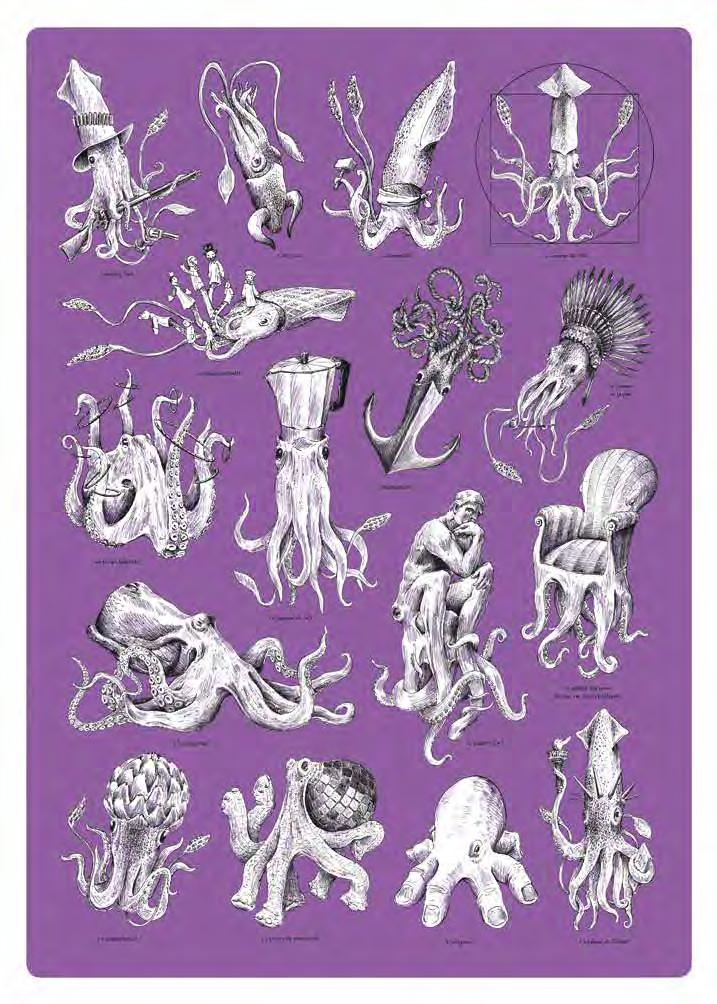

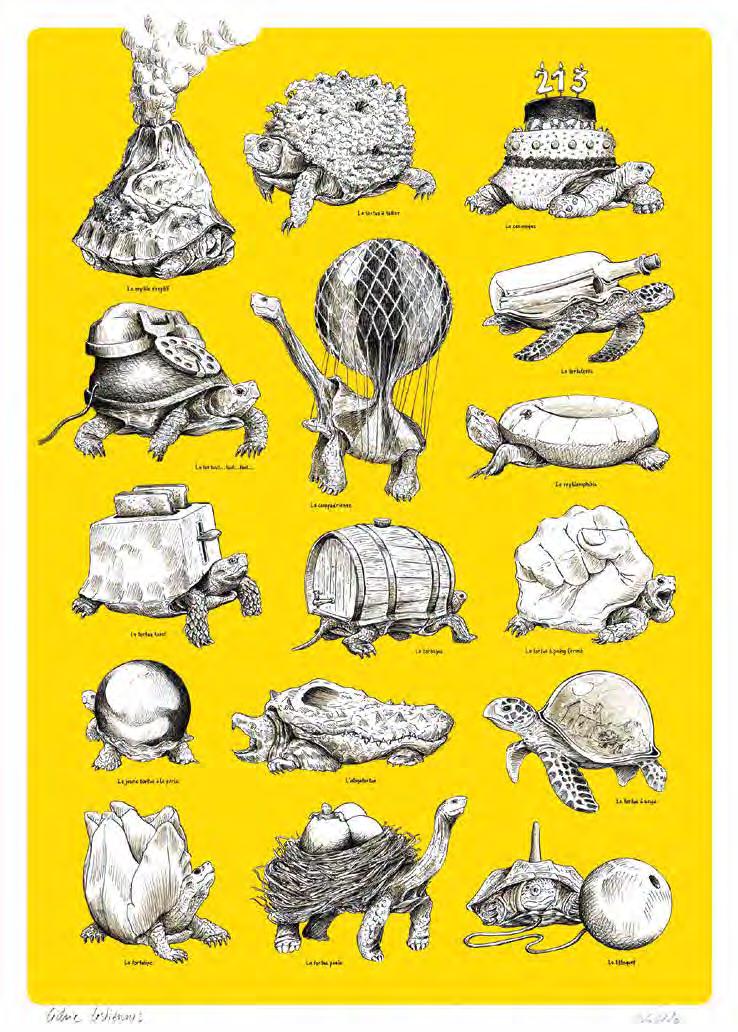

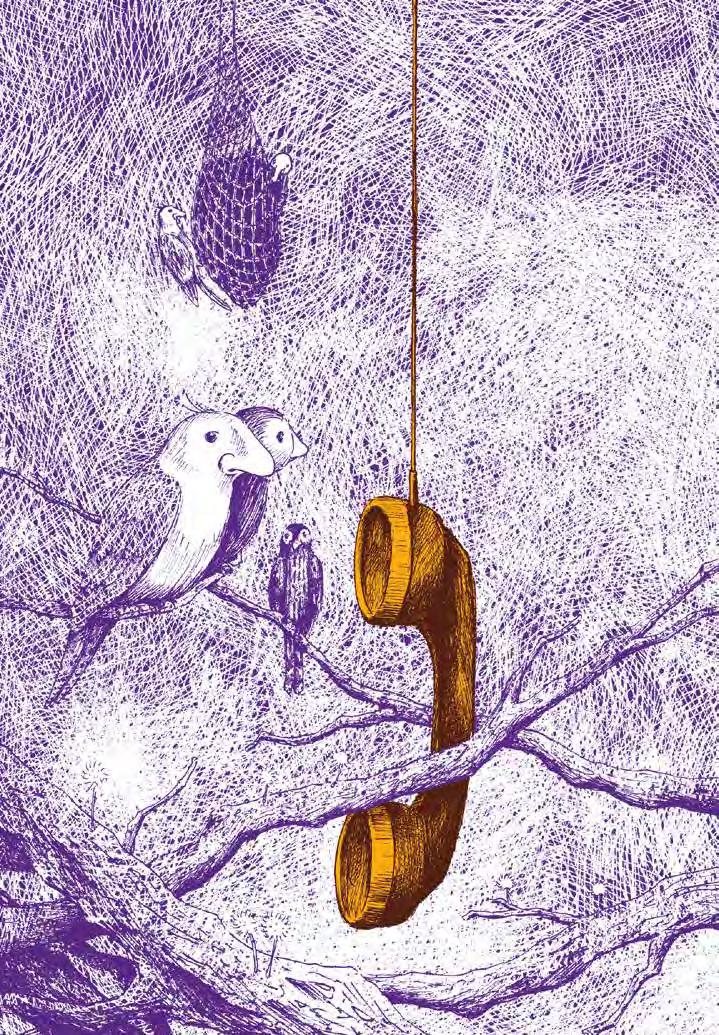

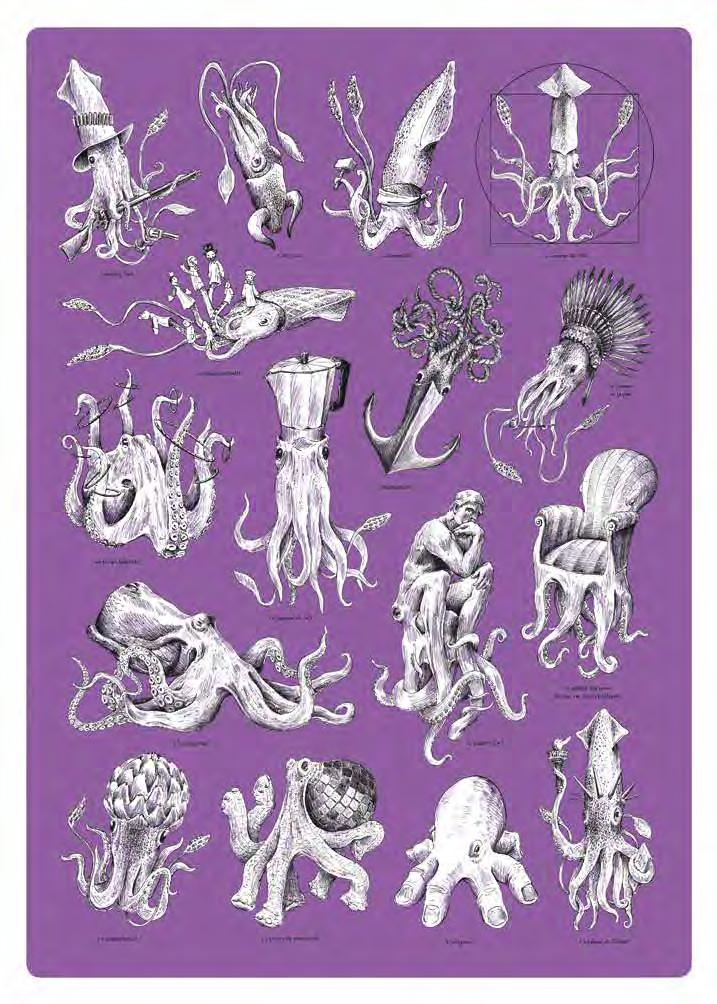

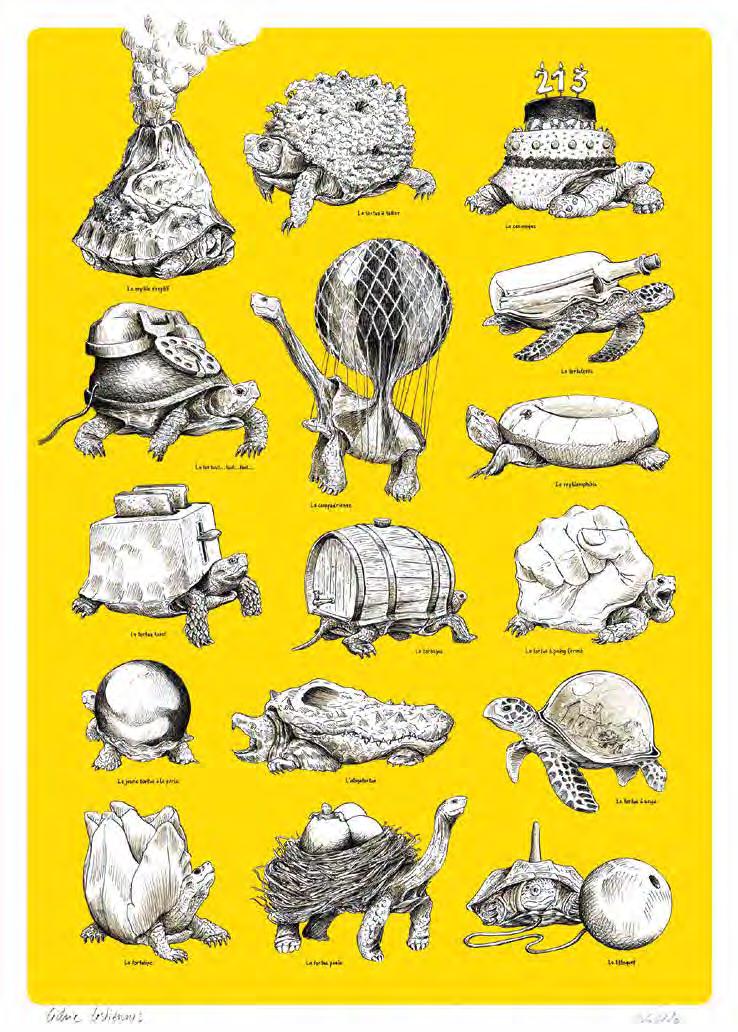

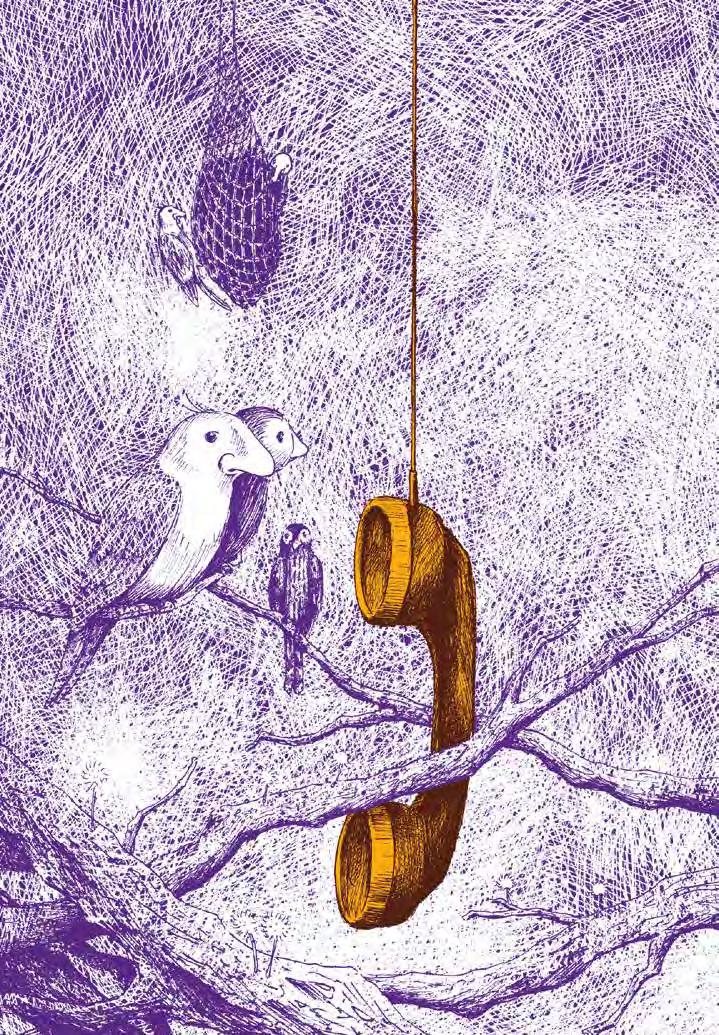

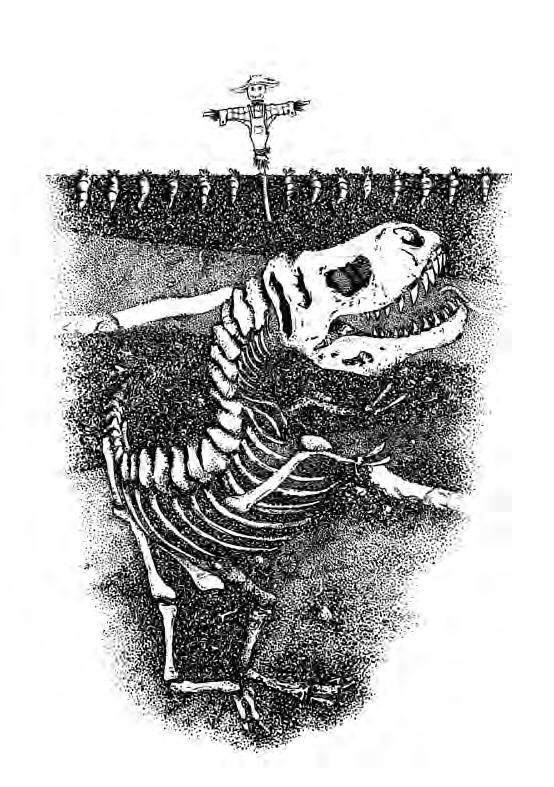

Passionné par le dessin et l’estampe, grand amateur de l’art du détournement, Cédric Lestiennes développe depuis quelques années un travail d’inventaire un peu particulier. À la manière des planches naturalistes Deyrolle, cette série d’affiches sérigraphiées répertorie des espèces qui n’ont jamais disparu, fruits d’hybridations improbables. S’inspirant de nos objets du quotidien, de références à la littérature ou à la culture populaire, l’artiste réinterprète la nature par le prisme du culturel jusqu’à la malmener parfois. Qu’on s’en inquiète ou qu’on s’en émerveille, ces transformations témoignent bien de l’incroyable source d’inspiration que représente la nature.

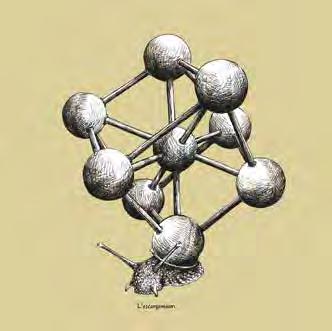

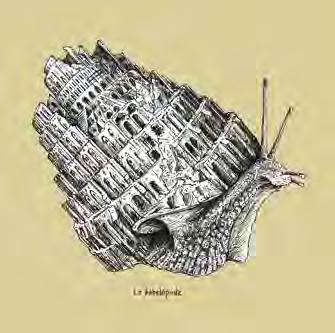

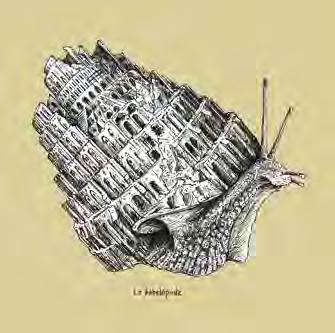

Entre jeux de formes et jeux de mots, c’est au gré de l’inspiration que se développe ce recensement fictif. Et c’est souvent à travers une vision très anthropomorphique que les idées prennent forme. L’affiche des escargots est symptomatique de notre habitude anthropomorphique à envisager la coquille comme une habitation, et c’est cette habitude qui est à l’origine de l’idée de faire de notre gastéropode préféré l’occupant privilégié des plus grands monuments du monde. L’occasion de découvrir le mollusque de Moscou, l’escargomium de Bruxelles ou le colimaçon de Rome. Un voyage architectural au rythme de celui qui sait prendre son temps.

Mais toutes les planches ne sont pas que pure fiction, elles témoignent parfois de notre rapport au monde. À l’animal aquatique, la planche Terre/Mer se contente d’associer l’animal terrestre qui apparaît dans son nom vernaculaire. Ainsi le poisson-chat, l’éléphant de mer ou le poisson-vache à quatre cornes n’ont pas été inventés. Ces noms existent réellement et témoignent de notre faculté à découvrir un monde aquatique à travers le prisme du monde terrestre auquel on appartient et que l’on croit mieux connaître. C’est par ce type d’analogie physique que l’homme a parfois imaginé de fausses parentés entre espèces.

5

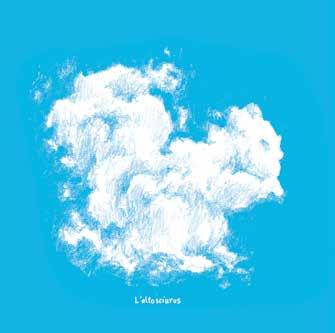

Cette nomenclature non exhaustive est aussi caractéristique de l’intérêt de l’artiste pour la matière. La sérigraphie est une technique qui fait la part belle aux textures, à la qualité du papier et de l’encre. La densité de la couleur et la qualité des aplats apportent une sensualité particulière à l’estampe. Bien que plus rarement utilisée pour restituer la finesse d’un travail à la plume, une approche plus technique permet de retrouver la matière et les détails des dessins. C’est par un travail de trames et de hachures que l’auteur cherche à recréer le velouté d’un pelage, l’éclat d’une écaille ou la texture d’un plumage. Là encore, le monde animal et végétal offre une variété considérable qui devient un terrain de jeu hors norme pour le dessinateur. Les premières planches d’accumulations (iceberg, nuages) cherchent à développer une matière plastique, un grouillement visuel inspiré d’une faune et d’une flore de tous horizons.

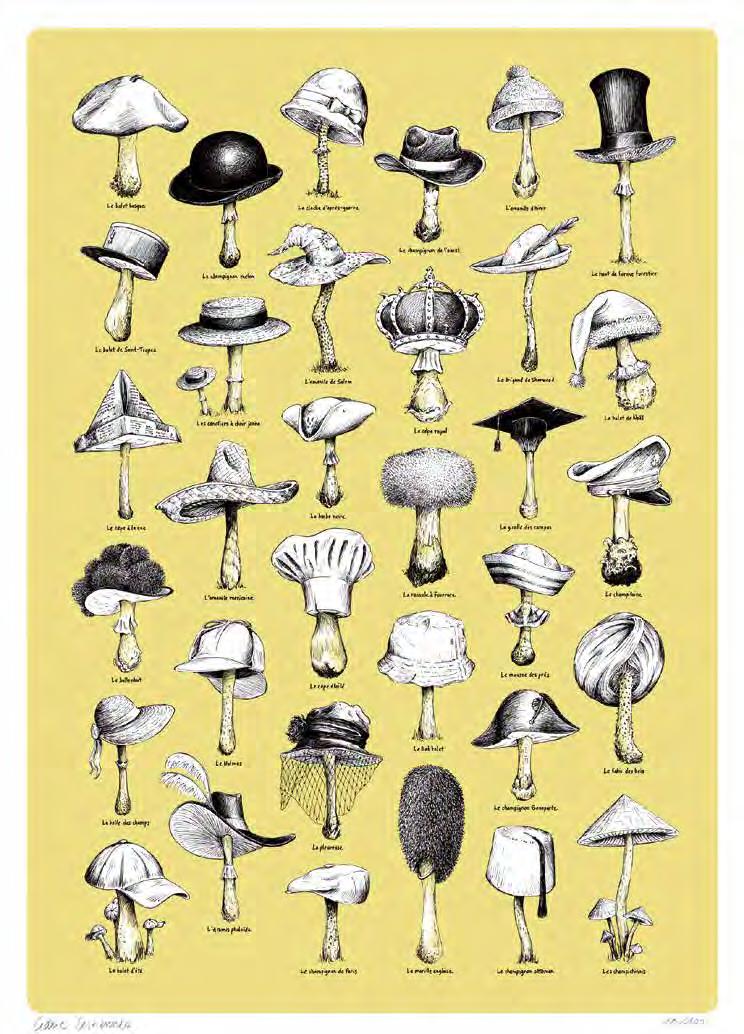

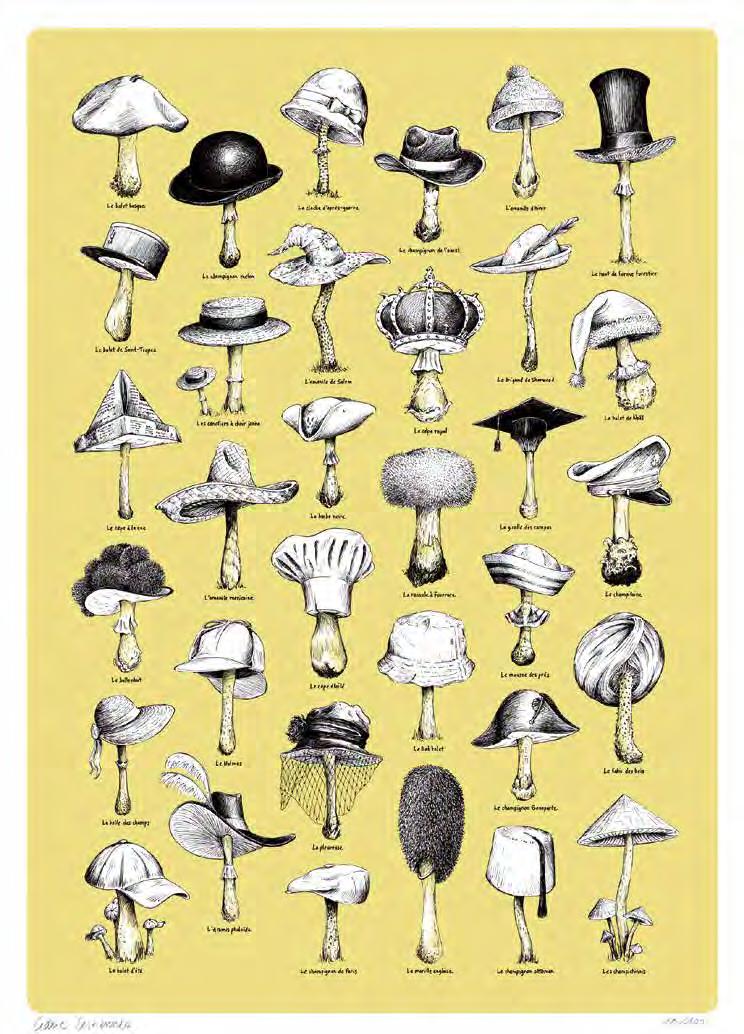

L’observation est le terreau de l’imagination. Imaginer, ce n’est pas partir de rien, c’est détourner, réinterpréter, envisager les choses différemment. Si cet inventaire d’inventions propose des hippopopoulpes, des tortueuses, des arbres à cadabra, des cumulopachydermus, des bolets basques et autres calamartichauts, ce n’est qu’à condition de rester dans le vraisemblable. Chaque espèce est issue d’une observation, d’une référence culturelle ou d’une orientation esthétique. C’est un travail qui propose au public de devenir complice. C’est une invitation à partager une culture populaire, des références communes ou énigmatiques, et à faire semblant d’y croire. Ces affiches sont un travail graphique et illustratif qui mêle le naturel et l’artificiel. Un vagabondage imaginaire au pays des zoobjets. Un univers empreint de références où un canard peut être à la fois un animal, un journal, un morceau de sucre plongé dans le café ou une fausse note. Un recensement fictif où se croisent des créatures à l’encre de Chine qui se multiplient en estampes sérigraphiques. Une liste d’espèces qui existent par un travail de trames, de textures et de matières. Des créatures de papier aux couleurs pop qui tentent de nous mettre dans la confidence. Un bestiaire vraisemblable qui cherche à s’extirper du monde auquel il se rapporte.

6

Cédric Lestiennes est né en 1979 à Châtillon-sous-Bagneux (92, France), il vit et travaille au Plessis-Robinson. www.cedriclestiennes.fr

Couverture : Nubibus, 2021, sérigraphie, 70 × 50 cm, détail 4e de couverture : Terre/Mer, 2020, sérigraphie, 70 × 50 cm

Page 4 : Les Poulpes, 2019, sérigraphie, 70 × 50 cm

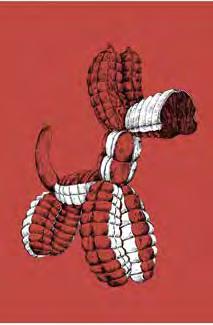

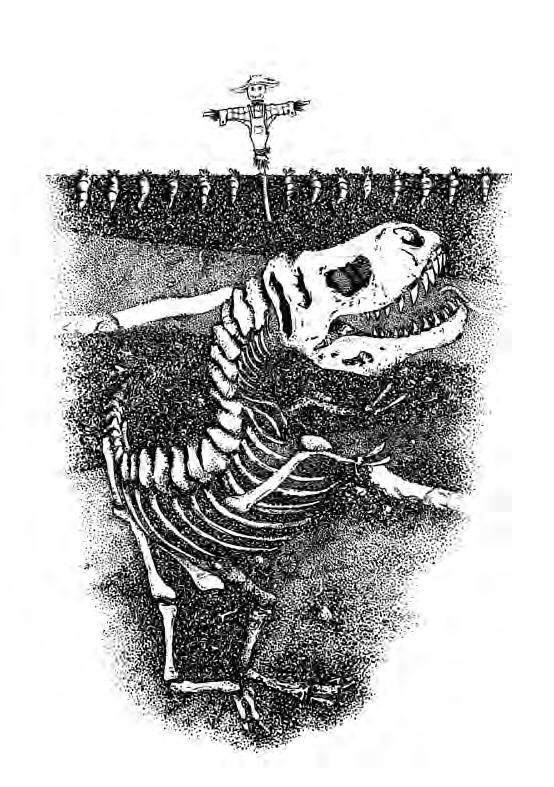

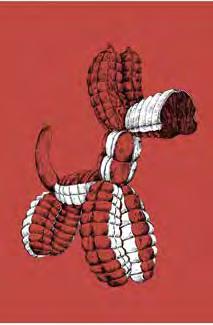

Page 5 : Le Chien, 2015, sérigraphie, 50 × 40 cm, Le Cocoricus, 2021, sérigraphie, détail, Le Chenevlu, 2021, sérigraphie, détail

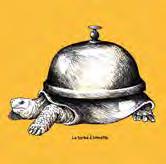

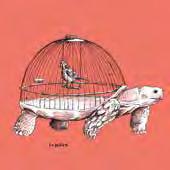

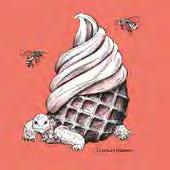

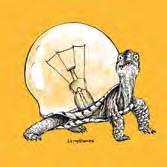

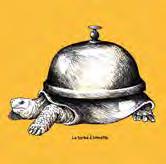

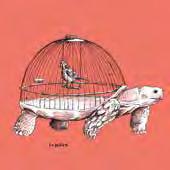

Page 6 : La Geôlière, 2019, sérigraphie, détail, Le reptilluminé , 2019, sérigraphie, détail, La Tortue à l’italienne, 2019, sérigraphie, détail, La Tortue de terre battue, 2019, sérigraphie, détail, L’Infusion marine, 2019, sérigraphie, détail, La Tortue à sonnette, 2019, sérigraphie, détail

Page 7 : La Tortue 2, 2019, sérigraphie, 70 × 50 cm

Page 8 : Bizarre, 2017, sérigraphie, 60× 40 cm

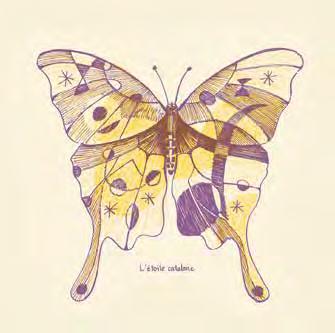

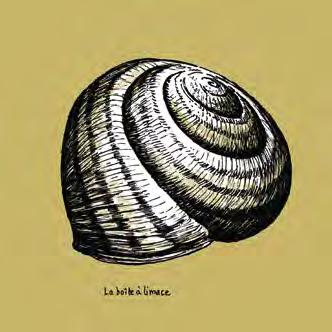

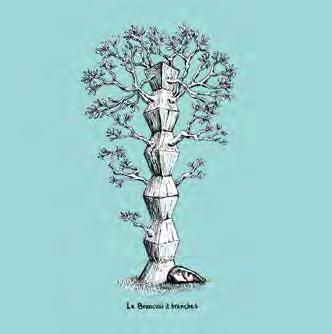

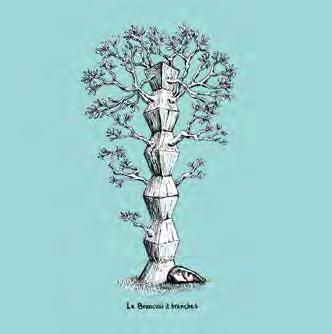

Page 9 : L’Altosciurus, 2021, sérigraphie, détail, L’Escargomium, 2019, sérigraphie, détail, L’Étoile catalane, 2019, sérigraphie, détail, La Boîte à limace, 2019, sérigraphie, détail, Le Babelopode, 2019, sérigraphie, détail, Le Brancusi à branches, 2020, sérigraphie, détail

Page 10 : Isbergues, 2008, sérigraphie, 70 × 50 cm, Isbergues 2, 2008, sérigraphie,40 × 30 cm

Page 11 : Champignons, 2017, sérigraphie, 70 × 50 cm

10

Alice Amoroso

Ma première approche de la gravure est intervenue dans une période clef de mon développement artistique et personnel, au moment même où se construisait en moi une conscience politique. Alors que je m’étais engagée dans l’aide aux demandeurs d’asile, la gravure m’a permis de raconter cette réalité. D’abord l’expression de mon désarroi face aux violences de notre monde, mon travail s’est élargi et aborde à présent les conditions de déshumanisation des sociétés, la reconnaissance des responsabilités, mais aussi l’expression d’une solidarité et d’une humanité. Il interroge à la fois des problématiques très contemporaines, tout en voulant poser une filiation avec l’art occidental médiéval, de la Renaissance et expressionniste. C’est à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris, à partir de 2020, puis dans le secteur image imprimée, que ma démarche a pu se nourrir davantage, notamment grâce au précieux suivi de Coralie Nadaud, technicienne de l’atelier de gravure. Elle a aussi bénéficié de mon épanouissement intellectuel au sein d’un cursus universitaire en anthropologie. Et, parce que je pratique autant la taille d’épargne que la taille-douce, j’ai choisi de présenter ici deux projets dans l’une et l’autre des techniques.

Alice Amoroso, bi-cursus Ensad en image imprimée et anthropologie, militante pour un accueil plus digne des réfugiés, travail engagé et humaniste. Alice vit et travaille à Paris. instagram : alice_amoroso

12

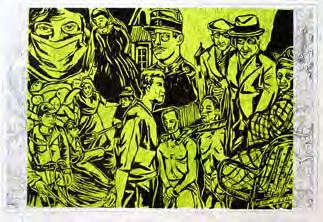

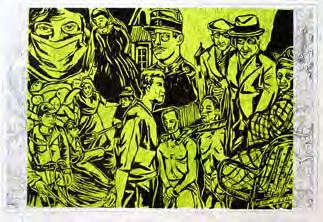

La France aux deux visages

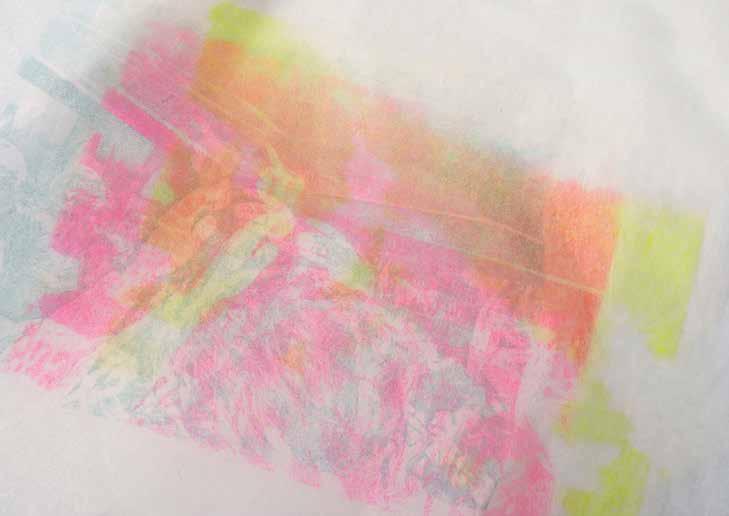

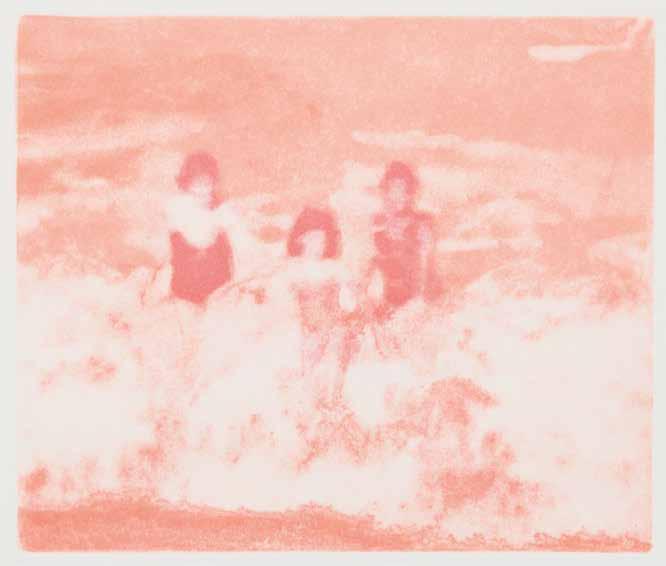

est une série de xylogravures qui explore le regard que la France porte sur son histoire. Celle-ci se déploie sous deux facettes. D’une part, on retrouve une histoire de lumières mêlant luttes sociales, défense des droits et des libertés pour un monde plus juste : depuis l’édit de Nantes jusqu’au mariage pour tous, en passant par les grèves ouvrières, le Front populaire, le droit de vote des femmes, le droit à l’avortement… Mais derrière ces glorieux évènements, dont la France revendique l’héritage, se cache une histoire noire, faite de répression et de sang : le massacre de la Saint-Barthélemy, la colonisation et l’esclavage, le massacre des Italiens d’AiguesMortes, l’affaire Dreyfus, la guerre d’Algérie et les restrictions de liberté que nous vivons actuellement… C’est ce décalage, cette tension entre deux visions difficilement réconciliables que je cherche à interroger par la superposition des deux plaques. Dans cette série de trente tirages tous différents, le rapport de force entre les deux images est sans cesse modifié. Tantôt, l’une des facettes prend le dessus, elle devance l’autre et la masque complètement. Tantôt, l’image occultée conserve une présence par fragments et parvient même à brouiller le premier plan.

Et parfois, aucune des deux images ne l’emporte : elles s’annulent et ne sont plus lisibles. Ces jeux de pouvoir dépendent de la saturation, de la teinte et de la valeur des couleurs choisies pour les plaques et le fond ainsi que de l’ordre d’impression. Mais ils varient aussi au gré des supports : parfois, l’une des plaques prend la forme d’un cyanotype, comme si elle était le négatif de l’autre. Ou bien la plaque « sombre » de l’histoire de France est remplacée par une carte géographique de Verdun ou de la colonisation. Ainsi, les combats d’une France libre et juste sont remis en question par la superposition des images avec une toponymie restée tristement célèbre. Au-delà du conflit qui opère dans la façon de présenter un passé qui n’est, en réalité, ni tout blanc ni tout noir, j’ai voulu souligner aussi la fragilité de nos « Lumières » françaises. Les libertés et les acquis sociaux peuvent cacher le non-droit sans pour autant l’effacer, et ce dernier peut resurgir soudainement dans nos démocrat ies contemporaines. Il suffit de voir le recul que connaît le droit à l’avortement en Europe et la montée d’une extrême droite xénophobe et homophobe. Cette série propose donc de « vivre avec le trouble », d’accepter la complexité d’une histoire trop souvent simplifiée. Elle défend une posture de mémoire sachant à la fois rendre justice aux victimes du passé et hommage aux combats gagnés.

13

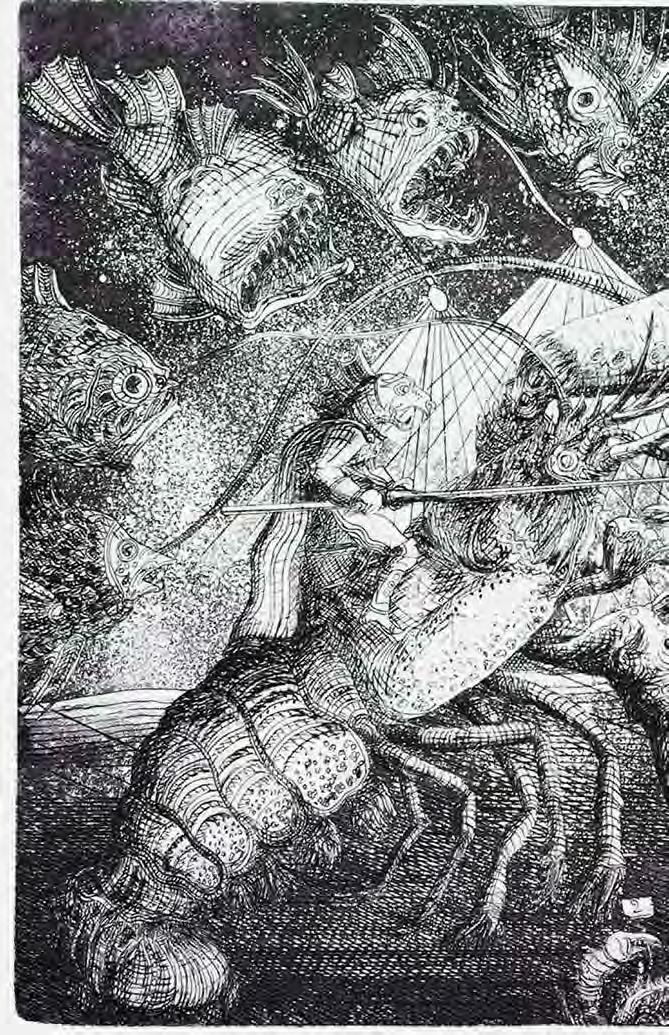

Turquie/Grèce -

de part et d’autre de la frontière, est la troisième gravure de la série des Retables contemporains et questionne plus généralement le rapport à l’autre – un élément au cœur de la pensée religieuse occidentale du Moyen Âge. Elle retrace le drame qu’a constitué l’ouverture de la frontière turque vers l’Europe, la manipulation qu’a exercée le président Erdogan sur les populations immigrées pour les encourager au départ, et la violence qu’a représentée la réponse militaire de la Grèce, défendue par l’Europe. En esquissant les deux camps, le côté grec composé de policiers et le côté turc où sont bloqués les migrants, la gravure travaille une série d’oppositions symétriques. La vulnérabilité d’hommes remplis d’espoir se heurte au rejet et à la brutalité omniprésents dans le camp grec. Alors que le couronnement du retable traduit la solidarité qui s’organise dans la zone turque, près de la frontière, la plaque centrale raconte la déshumanisation que subissent les groupes d’hommes arrêtés par la police grecque, battus puis renvoyés de l’autre côté, dépouillés de leurs vêtements. Le mépris de l’altérité va jusqu’à mettre en péril les besoins primordiaux du corps, illustrés par quatre fragments au centre : l’homme privé de repos, d’air, assoiffé, entravé. Les affrontements à armes inégales entre les deux camps sont soulignés par la douceur des portraits de familles (parents et enfants) situés dans des plaques en forme de voûtes. L’ensemble illustre les mécanismes de refus et de peur qui semblent une constante de notre société, à l’opposé des messages d’amour et d’accueil présents dans les retables religieux de la pré-Renaissance. Mais il alerte aussi sur l’interchangeabilité des rôles, en plaçant le spectateur « de part et d’autre de la frontière », en confondant les visages adverses, en mêlant les points de vue. Agresseurs et agressés sont les facettes d’une même dynamique de pouvoir qui peut, au fil de l’histoire, s’inverser.

Page 12 : La France aux deux visages, 2021, xylogravure en deux plaques sur fond sérigraphié, 45 × 60 cm, JS Swan 300 g

Page 13 : La France sombre, 2021, xylogravure imprimée sur carte géographique marouflée sur Rosaspina 285 g, 45 ×60 cm, La France aux deux visages, 2021, xylogravure en deux plaques sur fond sérigraphié, 45 × 60 cm, JS Swan 300 g, La France aux deux visages, 2021, xylogravure sur cyanotype, 45 × 76 cm, BFK Rives 250 g et JS Swan 300 g

Page 14 : Beyrouth - Par delà les ruines I, 2021, lithographie en 8 ex., 38 × 56 cm, BFK Rives 250 g, Par delà les ruines II, 2021, lithographie en 9 ex, 38 × 56 cm, BFK Rives 250 g

Page 15 : Turquie/Grèce - de part et d’autre de la frontière, 2020, eau-forte et aquatinte sur cuivre en 30 plaques, 10 ex., 110 × 95 cm, Laurier 300 g

Pages 16 et 17 : La Fuite, 2020, eau-forte et aquatinte sur cuivre, 11 plaques, 10 exemplaires, 44,5 × 78 cm, BFK Rives 250 g

14

La

série des

Retables contemporains

,

initiée il y a trois ans, constitue quant à elle mon plus grand projet en taille-douce. Elle vise à questionner et réinvestir des images religieuses sous une lumière athée et reprend la forme du retable pré-Renaissance, car, au-delà de la mise en regard avec un discours religieux, celui-ci offre la possibilité d’une narration contemporaine laïque, par juxtaposition des formes, des points de vue et des images. Alors que la première pièce de cette série s’était intéressée à la vision chrétienne de l’Enfer, la deuxième, intitulée La Fuite, reprend plutôt le récit théologique de l’exode hors d’Égypte. Car si, aujourd’hui, des peuples entiers entreprennent réellement un voyage pour fuir les souffrances, la mer ne s’ouvre pas pour les laisser passer, elle engloutit les corps. Le voyage des migrants d’aujourd’hui est une même errance à travers les monts et les déserts, mais la terre promise n’est plus qu’un mirage. L’Europe, destination fantasmée, se dérobe et l’esclavage, à l’origine du départ mythique du peuple juif, est souvent la seule perspective pour l’exilé subsaharien contemporain. Cette gravure retrace deux histoires, deux trajets présentés en miroir : à droite, la fuite du migrant du MoyenOrient ou de l’Asie centrale, à gauche, celle du migrant africain. L’un et l’autre sont unis par une même réalité, l’épreuve du voyage (au centre) et un même rêve d’une Europe accueillante mais dont la réalité s’avère bien plus amère.

De cet exode contemporain, où aucun dieu ne semble plus intervenir, je ne veux montrer que la fuite : les visages, silencieux, inquiets et fatigués, guettent le danger. La terre promise reste invisible, comme si elle était inatteignable, et on n’en devine, dans le couronnement (espace plus long que large placé au sommet du retable), que la garde montée par un militaire afin d’en défendre farouchement l’accès.

15

18

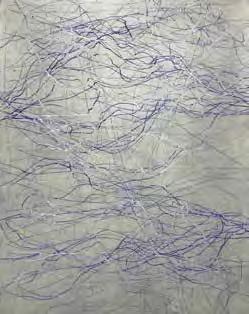

Anneke Walch

Un monde en noir et blanc, ou

presque…

Membre d’Empreinte, atelier de gravure à Luxembourg – le seul atelier de gravure collectif du Grand-Duché –, je travaille la taille-douce et surtout l’impression en relief. Mes motifs sont basés sur des croquis, souvent des paysages, des éléments naturels, et la figure humaine. Je dessine de préférence in situ, ou d’après mes propres photos.

Le dessin force l’observation, me pousse à la recherche active des informations. Plus que la différence entre voir et regarder, c’est la différence entre voir et comprendre. L’interprétation par le croquis est consciente, elle poursuit les éléments que j’aimerais saisir. J’essaie de capter l’essentiel, les structures sous-jacentes, le caractère universel d’un lieu, d’une plante, d’une pose. Travailler en séries me permet de mieux saisir et développer mes sujets. Aussi, de pousser mon sujet vers l’abstrait, doucement, tout en gardant des liens reconnaissables avec le point de départ… L’image se forme dans l’œil du spectateur, les lignes et traces prennent sens.

Dessiner, c’est le plaisir de prendre son temps… De choisir son endroit, s’installer, déployer son matériel, d’observer, de cadrer, de marquer les premières traces sur le papier, au fusain de préférence, ou à la sanguine, avec une belle abrasion sur un papier un peu rugueux.

À l’atelier vient le deuxième plaisir, celui de choisir les meilleurs croquis, de les retravailler, de les interpréter. Dessiner, puis redessiner à partir du précédent. Finalement, les accepter dans l’état.

Transfert sur la plaque, en bois naturel, en bois reconstitué, en lino, selon les exigences du motif.

Enfin, sortir les gouges, creuser les blancs, épargner les noirs.

Trouver les marques qui se prêtent à ce jeu binaire en noir et blanc, interpréter les gris… J’aime ce côté franc, la clarté du geste – coupé, pas coupé, il n’existe rien d’intermédiaire. Je ne peux pas revenir en arrière, non plus. C’est un geste agréablement physique, un peu répétitif, presque inconscient, et la pensée, par moments, se promène ailleurs.

Le plaisir d’ajouter au dessin d’origine cette qualité typique de la xylogravure, au moment même de couper. La liberté d’interpréter, « en route », les lignes et les surfaces, de m’égarer dans le labyrinthe des détails, à ce point que les traces perdent momentanément leur signification. Et le plaisir de découvrir, à l’encrage de la matrice, le motif miroité, qui réunit toutes les lignes, les marques et surfaces, les noirs et les blancs, en une seule image.

Puis le test final, l’impression, et l’estampe qui révèle si tout tombe en place : si le chaos des marques et des traces, chaque noir et chaque blanc, présente à l’œil l’illusion d’une image cohérente et compréhensible.

Anneke Walch

19

Page 18 : Tree I, II, 2019, 58 × 94 cm, série de 3 xylogravures, basées sur un croquis de l’arbre déformé par les vents de Bretagne. Motif développé du figuratif au plus abstrait

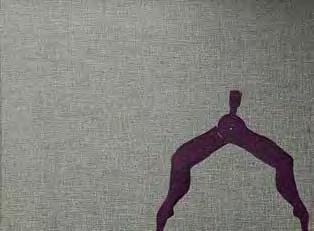

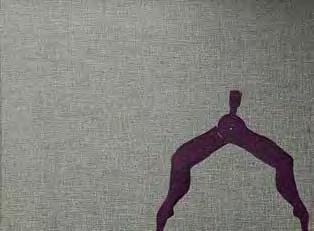

Page 19 : Touch I, II, 2019, 48 × 38 cm, série de 3 linogravures, l’exploration d’une relation, d’un mouvement, d’un contact, d’un équilibre entre deux volumes, ou deux forces

Page 20 : Clouds II, 2019, 42 × 30 cm, série de 3 linogravures, paysages à l’horizon bas, sous un grand ciel

Page 21 : April III, 2019, impression en relief sur MDF, 68 × 48 cm

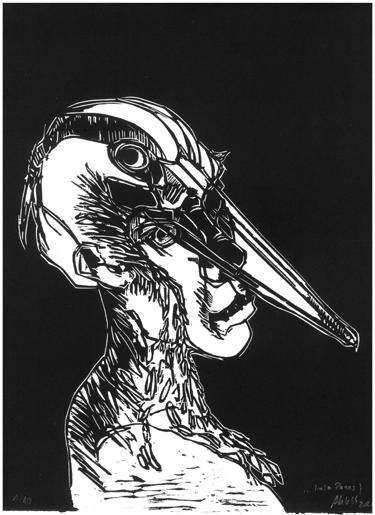

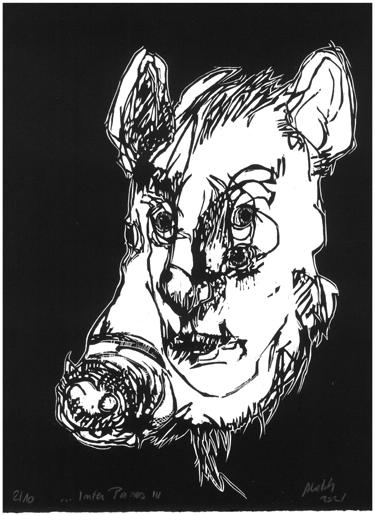

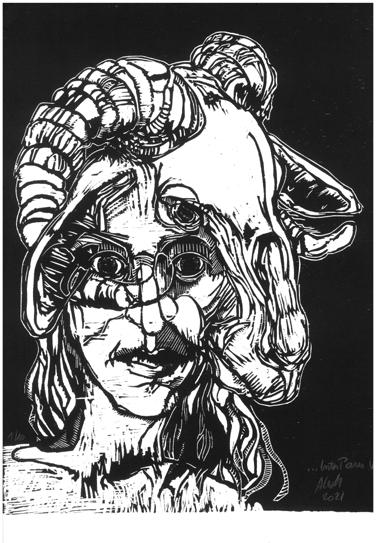

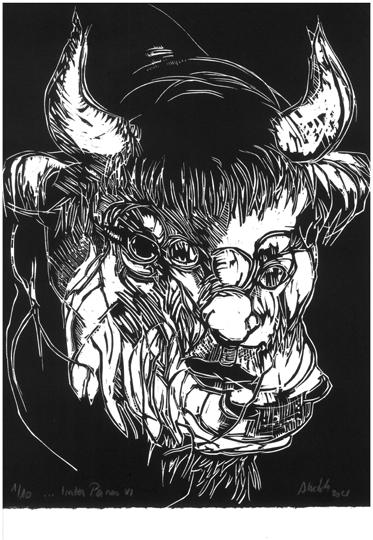

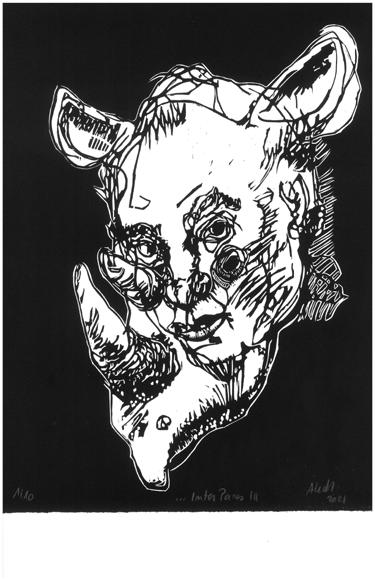

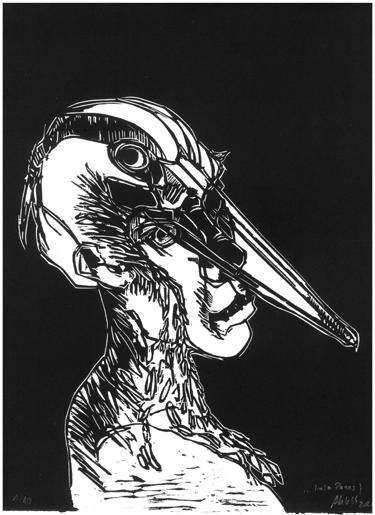

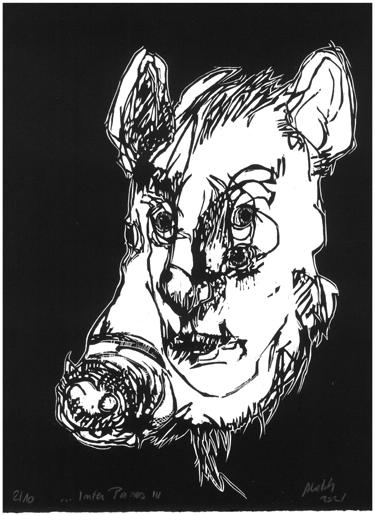

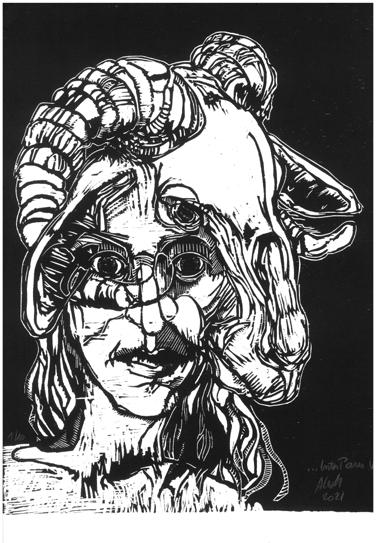

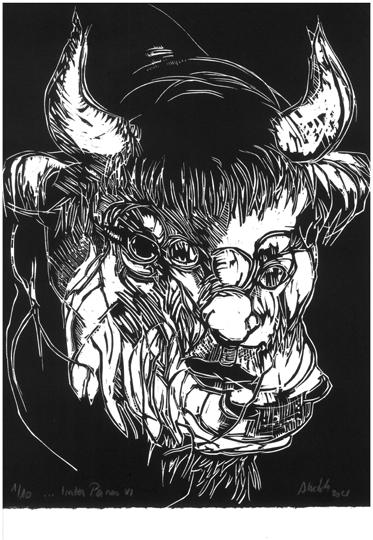

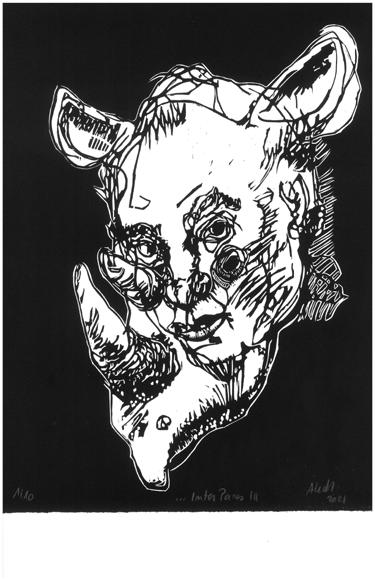

Pages 22 et 23 : … Inter Pares, 2021, 38 × 28 cm, série de 6 xylogravures, un jeu de cache-cache avec notre côté animal, notre origine biologique, notre sentiment (ou notre conviction) erroné d’être une race à part

20

21

Anneke Walch est née en 1968 à Luxembourg, où elle vit et travaille. www.annekewalch.com

23

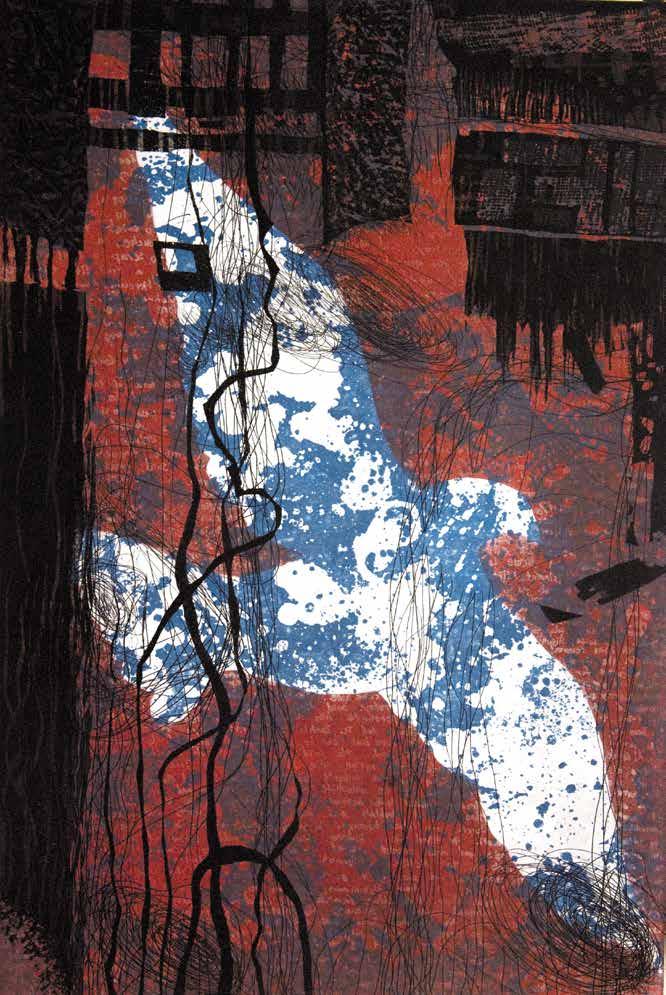

Géraldine Daniel

de l’intimité à la mémoire collective

Géraldine Daniel pratique la photogravure et la gravure sur cuivre, en couleurs. Graphiste de formation, elle a toujours fait des images. Elle est venue à la gravure par les arts graphiques et le monde de l’imprimerie. L’expérimentation sur la matière, l’encre et le papier et les procédés alternatifs ont toute leur place dans son univers. Elle mène un travail qui a trait à la subjectivité de la perception, notamment lorsqu’elle oscille entre le singulier et l’universel. Son travail de l’image permet de passer de l’un à l’autre en offrant à chacun une possibilité de projection et d’appropriation. Il crée une intimité partagée où la sensibilité individuelle entre en résonance avec la mémoire collective.

Dans le même ordre d’idées, elle travaille aussi sur la mémoire, sur le souvenir en tant qu’image mentale qui se déconstruit et reconstruit sans cesse. Par le choix des sujets et des formats, par la

Géraldine Daniel est née à Rennes (Ille-et-Vilaine, Bretagne) en 1971. Elle vit et travaille à Douarnenez (Finistère, Bretagne). www.geraldine-daniel.fr Instagram : geraldine_daniel_

maîtrise du flou et des couleurs, elle met en place un mécanisme d’appropriation qui fait déborder les images de la sphère privée pour leur donner une portée beaucoup plus large.

24

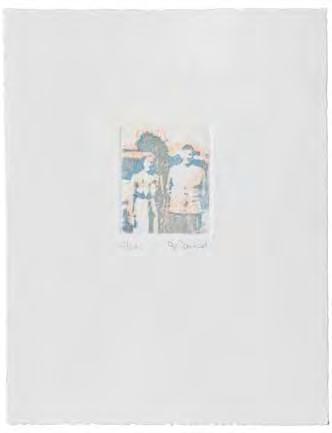

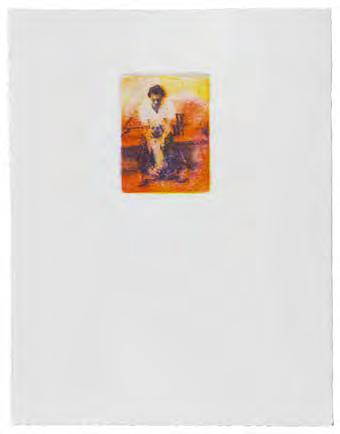

Les gravures de la série Miniatures explorent les limites de l’intime, montrant comment une représentation a priori anecdotique peut prétendre à une certaine universalité. Cette petite image qui ne peut être vue que par une seule personne à la fois génère un rapport personnel à l’œuvre. Elle demande aussi un effort pour y entrer parce qu’elle ne s’impose pas, elle est à l’opposé du spectaculaire.

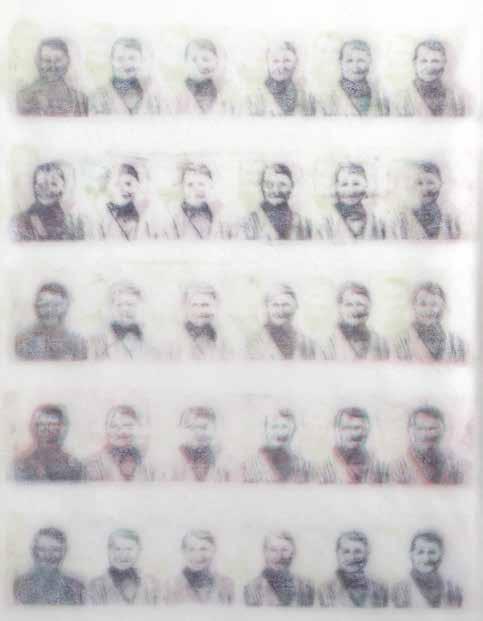

« Je travaille à partir de photos banales issues d’albums de famille, un support de mémoire d’un intérêt limité aux proches. Je les utilise comme des images sources, que ce soient mes photographies ou pas. Il y a comme une évidence de l’image et un rapport d’intimité se met tout de suite en place. Je les déconstruis en créant des zones de non-dits, des zones de flou. Je les traite de façon à gommer toute individualisation du sujet pour tenter d’en tirer l’essence, car au-delà du portrait, il y a beaucoup de choses contenues dans ces documents de manière sous-jacente. Ils peuvent par exemple dire une émotion, un évènement, une époque ou un environnement social. L’objectif est de permettre à chacun de se les approprier. Le spectateur se retrouve ainsi face à une image qu’il ne connaît pas a priori, mais qui lui est étrangement familière. La sensibilité individuelle et la mémoire collective entrent en résonance, créant ce qu’on pourrait appeler une intimité partagée, un patrimoine sensible. C’est paradoxal, mais c’est justement ce paradoxe qui m’intéresse. »

25

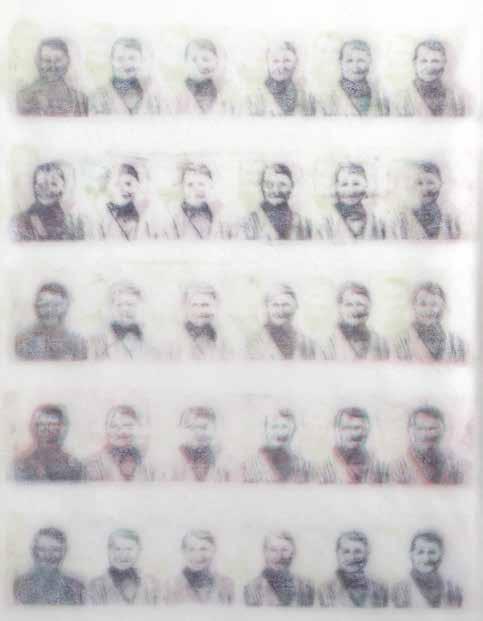

La gravure Le Portrait, issue de la série De mémoire, est un travail sur le souvenir en tant que représentation mentale perpétuellement reconstruite ; une approche de cette perception qui est volatile. Cette mécanique intime produit en chacun de nous des images délicates. Évanescentes, mais évocatrices. Le sujet apparaît en apesanteur dans un jeu de superposition de calques qui donnent à l’image sa matérialité, son relief et sa profondeur. L’image monte progressivement comme resurgissent en nous les souvenirs. Décalages, variations de couleurs et d’intensité rendent cependant toute mise au point impossible. Les souvenirs ainsi nous échappent, mais nous troublent par leur présence immatérielle.

Cette technique [encadré ci-contre], mise au point en 2018, a été récompensée par le prix de la création technique du concours de gravure On Paper en 2019.

26

Le travail se fait principalement en photogravure, mais aussi ponctuellement en gravure traditionnelle, teintée de procédés alternatifs. C’est dans ce cas l’expérimentation qui amène l’image : aquatinte au bicarbonate, à la laque, ver nis mou, pastels gras et rouge à lèvres, sucre, eau-forte. Les techniques se mixent et se superposent.

« Dans mon approche de la photogravure, je joue avec les différentes étapes de transfert de l’image pour amener la perte et ne garder que l’essentiel. Dans un premier temps, il y a perte avec le passage de la photographie en numérique pour l’impression de typons, l’insolation, le dépouillement, le passage aux acides et l’encrage. À chaque étape, il y a des choses qui apparaissent et d’autres qui disparaissent. Et c’est dans ce qu’il reste de l’image que l’essentiel émerge. À partir de là, je commence à jouer avec les encres, les couleurs, les superpositions. »

Le travail est en couleurs, toujours en couleurs et en paillettes. « Alors là, je ne peux pas dire grand-chose… Tout a été dit, je crois, sur la couleur… Je me contente de reprendre avec plaisir la citation de Chéri Samba : “J’aime la couleur”. »

27

Page 24 : Au jardin, 2018, pointe sèche, gaufrage, 16 × 11 cm

Page 25 : Le Portrait, 2018, photogravure couleur, 34 × 26 cm

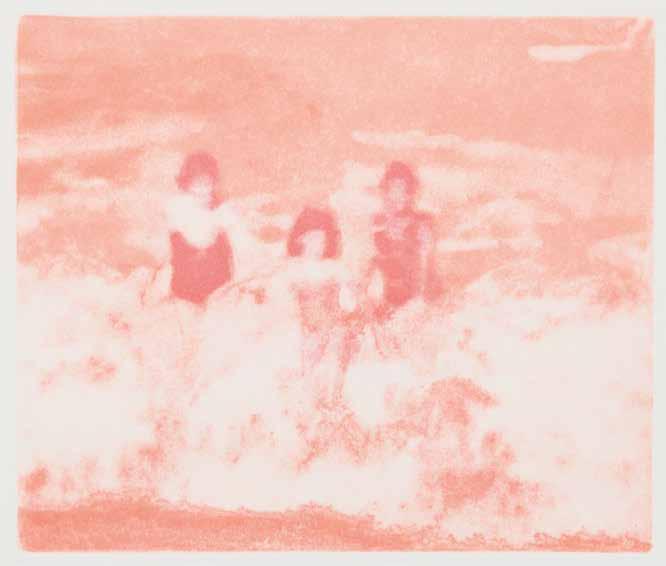

Page 26 : Extrait : Le Portrait, 2018, photogravure couleur, 34 × 26 cm, Printemps 2020, les baigneuses, 2020, photogravure, 21 × 18 cm

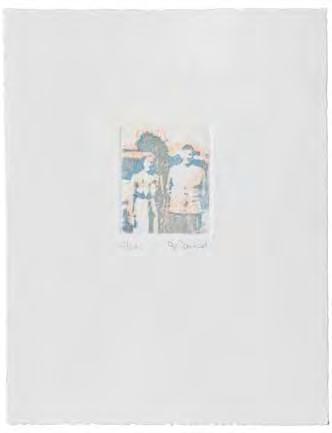

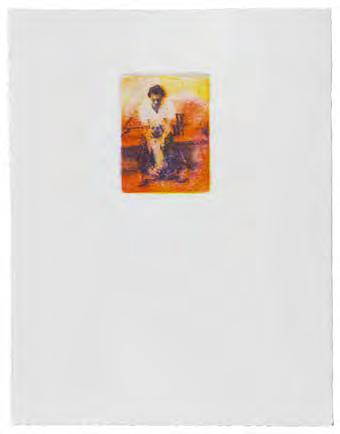

Page 27 : Jean-Claude et son chien, 2015, photogravure, 5 × 4 cm, Germaine au jardin, 2018, photogravure couleur, 6,5 × 4,5 cm, Devant la maison, 2018, photogravure couleur, 6,5 × 4,5 cm

Page 28 : Bibendum bibendum, 2020, photogravure, 11 ×15 cm

Page 29 : Rose is a rose is a rose, 2021, sucre, aquatinte, vernis mou, 39 × 29 cm

28

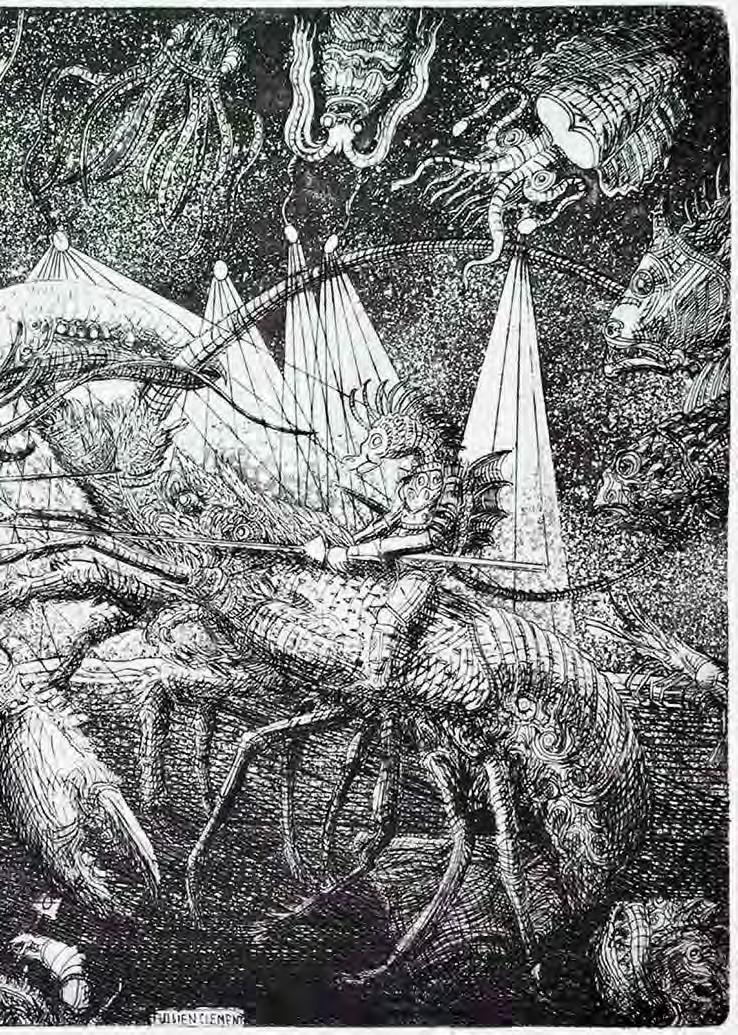

Jean-François Jullien (nom d’artiste : Jullien-Clément) est né en 1958 à Marseille. Il vit et travaille depuis vingt ans dans le Var, en Provence. jullien-clement.odepo.com

30

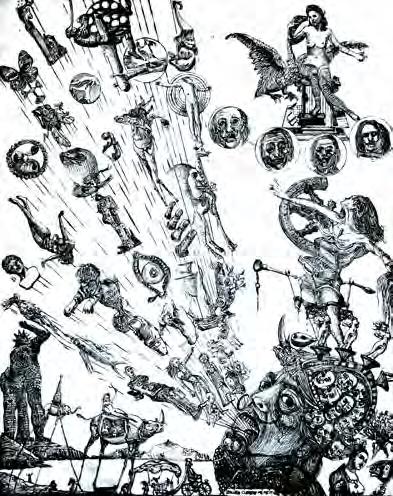

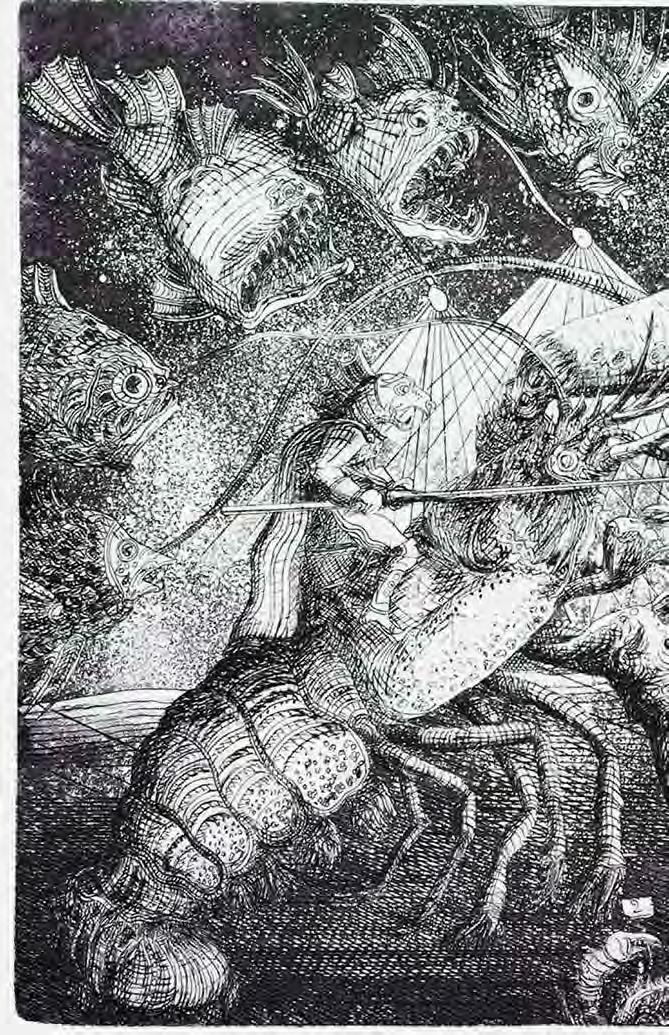

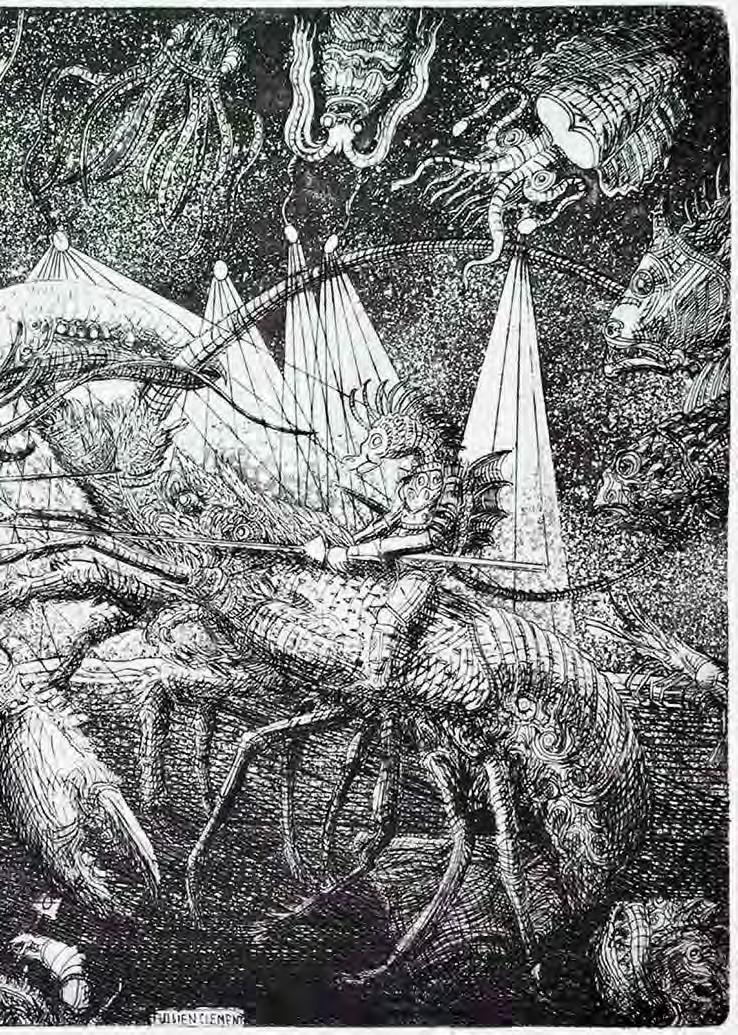

Jullien-Clément

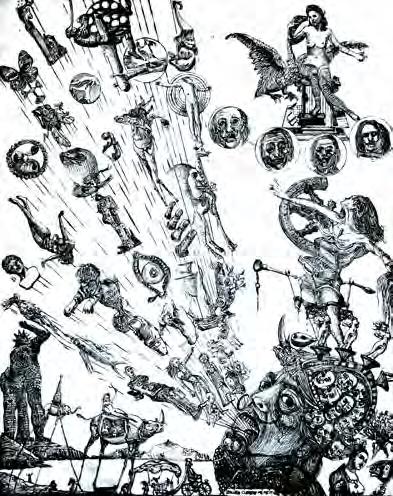

La gravure a plus de liens de parenté avec la sculpture indirecte qu’on ne le croit. Le travail sur le métal et les notions d’empreintes négatives leur sont communs. Dans toute création graphique (peinture, pastel, fusain et aussi gravure), il y a les

L’humour, même grinçant, et la dérision me sont indispensables, ne serait-ce que pour relativiser et ne pas se prendre trop au sérieux dans ce monde d’ici-bas où tout est éphémère et transitoire. Même sur les sujets graves, l’humour peut persister. Tout n’est pas perdu, car l’humain est toujours là.

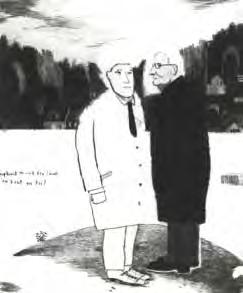

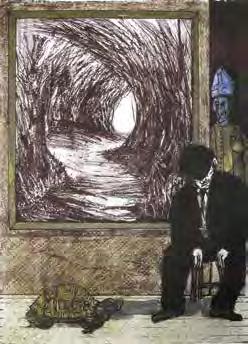

Dans mes projections gravées, j’incorpore de nombreux personnages : humains, hybrides et animaux naturalistes ou fictifs puisés dans ma sculpture. Chacun joue son rôle dans ces décors de carton-pâte du théâtre de la commedia dell’arte où les regards se croisent et s’interpellent. Dans les parties basses des estampes, vous trouverez souvent des pastiches d’autoportraits avec déguisements.

artistes qui vont privilégier les masses colorées aux contours plus ou moins définis, et ceux qui préféreront travailler le tracé et la ligne bien nette. Je fais partie des seconds. En effet, le trait est selon moi le moyen le plus convaincant pour traiter mes représentations toujours narratives à la facture surréaliste et fantastique teintée d’onirisme, d’ironie et d’angoisse existentielle, et parfois aussi de satire engagée.

Au début, j’ai eu quelques difficultés dans la transition de l’œuvre spatiale à celle dans un cadre restreint en deux dimensions. C’est pour cela que j’essaye toujours d’occuper tout le périmètre qui m’est imposé ; d’où cet effet d’empilement un peu baroque et composite qui nécessite un commentaire pour l’aide visuelle et la compréhension du signifiant. Cependant, mon style gravé restera toujours une aventure hermétique que l’on découvre pas à pas en ouvrant les tiroirs. Le paradoxe de la gravure, malgré l’ingratitude des matériaux, est qu’elle permet l’exubérance et le foisonnement de l’imaginaire.

31

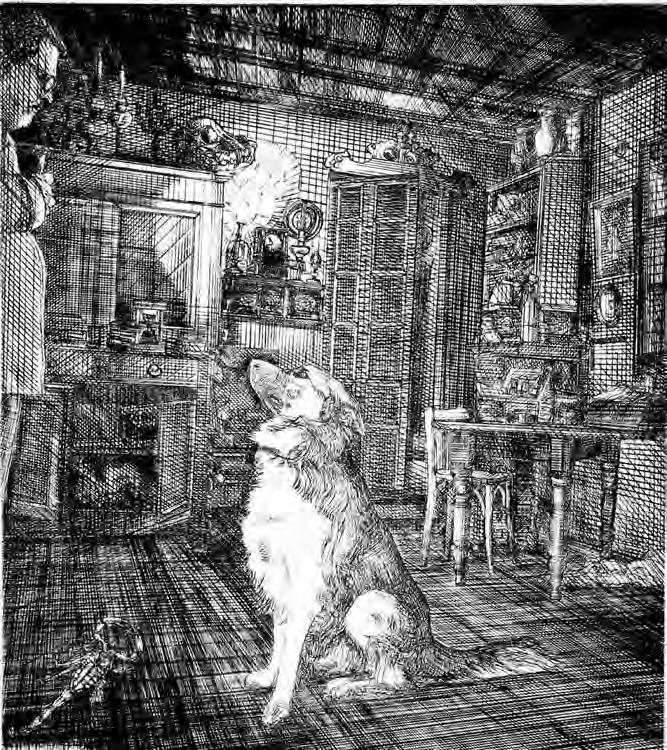

Page 30 : Sciences naturelles, 2021, pointe sèche sur plexiglas, 36 × 36 cm

Page 31 : Le Grand Salvador, 2021, pointe sèche sur plexiglas, 50 × 40 cm

Page 32 : Jury au Salon, 2020, eau-forte, aquatinte, pointe sèche sur cuivre, 30 × 40 cm, Hommages des animaux à Monsieur Buffon, 2020, eau-forte, aquatinte et pointe sèche sur zinc, 30 × 40 cm

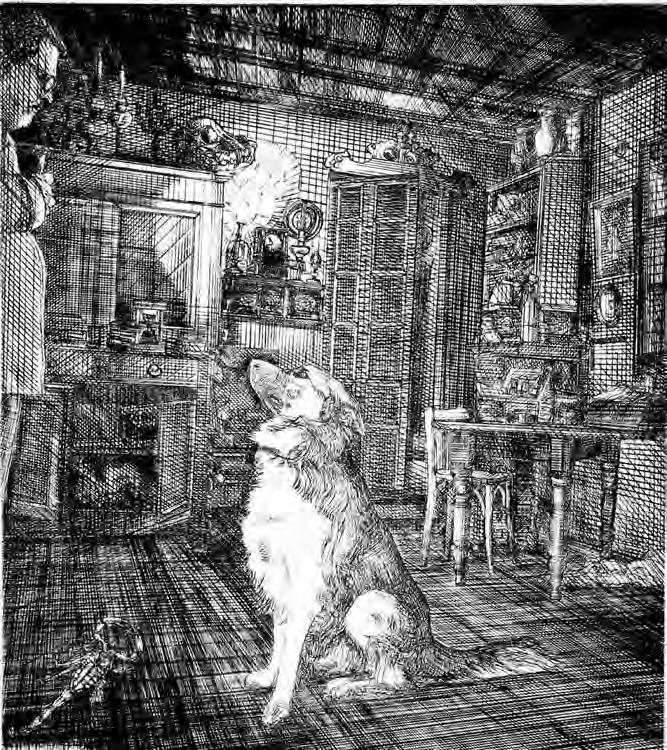

Page 33 : Fidèle, 2018, pointe sèche sur plexiglas, 39 × 28 cm

Pages 34 et 35 : Tournoi sous les feux de la rampe, 2019, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 30 × 40 cm

33

34

35

Atelier Michael Woolworth

ENTRETIEN AVEC MICHAEL WOOLWORTH

Michael Woolworth, né aux États-Unis dans le Maine en 1960, est imprimeur et éditeur d’art à Paris depuis 1985. Les nombreuses distinctions reçues pour la qualité de son travail font de son atelier un lieu important et incontournable de la création contemporaine dans le domaine de l’estampe, des images imprimées aux éditions d’art.

Christine Pinto : Nous sommes au 2, rue de la Roquette, à Paris, passage du Cheval-Blanc. Quelle est l’histoire de ce lieu ?

Michael Woolworth : Ce lieu précis était à l’origine un dépôt de meubles, lié comme la plupart des espaces de ce passage et du quartier à l’industrie du meuble. Tout a périclité à la fin des années 1980, au moment où s’est installé le lithographe Franck Bordas, avec lequel j’ai entamé ma carrière en 1979. En 2005, nous sommes tombés d’accord pour que je reprenne ce lieu, dans lequel resteraient ses machines d’impression traditionnelles, le temps de leur trouver une nouvelle place.

Vous ouvrez votre propre atelier en 1985. Qu’est-ce qui a déclenché chez vous le désir de devenir imprimeur puis éditeur d’estampes ? Je n’ai pas eu le choix. Après ma première année universitaire, je suis arrivé à Paris pour les vacances d’été et pour faire un tour d’Europe. Je cherchais du travail lorsque j’ai rencontré Franck Bordas, qui venait d’ouvrir son atelier. Quand j’ai commencé, j’avais dix-huit ans et je ne savais absolument pas ce que j’allais faire de ma vie. Je n’avais aucune idée de ce qu’était une impression. Quand je m’y suis mis, j’ai su tout de suite que cela me correspondait. Je me suis immergé totalement dans ce monde et dans ce contexte professionnel, à la différence de beaucoup de gens que je forme aujourd’hui. Ces jeunes artistes et étudiants d’écoles françaises, européennes ou américaines

ont une fascination pour l’impression ; ce n’était pas mon cas au départ.

Comment décririez-vous les spécificités de votre atelier aujourd’hui par rapport à d’autres lieux ? Je pense qu’il y a plusieurs choses. Tout d’abord, en ce qui concerne l’impression, il n’y a pas d’électricité ici, rien n’est mécanisé. Nous sommes dans le monde du petit tirage, jusqu’à cent exemplaires par exemple. C’est une volonté de ma part dans la droite ligne de mes débuts avec Bordas en 1979. Par la suite, en 1982, on a installé avec lui une machine qui a permis de mécaniser l’impression.

C’était formidable, mais cela m’intéressait finalement beaucoup moins pour conduire mon entreprise qu’un atelier équipé de presses manuelles afin d’explorer avec les artistes. L’autre spécificité, c’est que l’on propose aux artistes cinq à six techniques d’impression différentes telles que la lithographie, la gravure sur métal ou sur bois, la photogravure, la linogravure, voire le monotype, que j’explore davantage aujourd’hui. Lorsque nous commençons

37

une discussion sur les manières de construire une image, on peut les associer ou pas. Cette richesse et cette souplesse sont importantes pour moi en tant qu’imprimeur et éditeur. Je pense que la famille des imprimeurs-éditeurs est née principalement à la fin des années 1970. Il y en a encore et c’est un principe de vie et d’économie qui m’a tout de suite intéressé. Être l’éditeur et le fabricant à la fois était primordial. Je n’avais que ce modèle de toute façon dans la mesure où nous avions commencé ainsi avec Franck Bordas.

Votre position en faveur des techniques traditionnelles est à la fois singulière et marginale. Comment parvenez-vous à défendre cette différence auprès du public et de vos collectionneurs ?

Cela me semble d’abord naturel et une évidence par rapport à ce que je peux offrir aux artistes et aux clients. Ce que l’on arrive à faire ici prend corps à travers la manière dont l’encre et l’image se fixent sur la feuille puisque nous le faisons à la main. Nous parvenons à produire, avec nos artistes, quelque chose de sexy, quelque chose qui suinte, ce qui est parfois difficile à comprendre quand il s’agit d’une estampe. Cette matière que l’on dégage de l’impression manuelle est absolument jouissive et extraordinaire. Cela a, à mon sens, une importance capitale pour la personne qui en fait l’acquisition. Toutefois, je privilégie l’œuvre à la technique de l’estampe, car c’est l’art qui m’intéresse. Toutes les façons modernes d’impression avec le digital, du point de vue du marché de l’art, me semblent plus compliquées à comprendre pour le client par rapport à une édition limitée à quinze exemplaires, numérotés et signés, dont les matrices sont ensuite détruites, jetées ou recyclées.

C’est une position finalement assez proche de celle des défenseurs de l’estampe originale à la fin du XIXe siècle ? Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, je pense qu’il n’y avait pas d’autre horizon que celui d’inventer un marché « surfin » où l’on numérotait et signait les épreuves, pratique beaucoup moins répandue avant. En limitant les exemplaires, vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes et raffinées que ce qui est destiné à des centaines d’exemplaires. Cela nécessite une stabilité de l’image, en termes de composition, et une fidélité entre les épreuves alors que nous n’y sommes pas contraints, ce qui est très différent.

La création d’une estampe est issue d’un travail collaboratif que l’on a tendance à oublier lorsqu’on est face aux œuvres dans les expositions. Selon vous, quel est le rôle de l’imprimeur dans l’avènement d’une estampe ? Êtes-vous un « serviteur inspiré1 » ou bien un « imprimeur-artiste » ? « Serviteur inspiré », certainement pas. Artiste non plus. L’imprimeur est plus un collaborateur, une sorte de compagnon de voyage. La majorité des artistes avec lesquels je travaille ne sont pas des graveurs professionnels. Quand ils viennent ici, ils sont obligés de partager leur plus grande « intimité » avec moi et on démarre ensemble une aventure. Je leur indique comment obtenir certains effets, comment développer une stratégie de montage pour les images que nous construisons ensemble. C’est pour cette raison que je fais ce métier et que je suis encore là. Ce n’est pas par intérêt financier mais vraiment pour la collaboration. Je suis à la fois producteur, ingénieur, diffuseur et technicien. Je tiens aussi les comptes.

Comment entre-t-on dans le travail d’un artiste ? Comment l’amène-t-on à trouver sa voie dans l’estampe ? C’est facile ! Cela se passe grâce à la rencontre humaine. Parce qu’il y a rencontre, il y a une curiosité de la part des artistes envers la manière dont leurs images vont pouvoir s’adapter à cette contrainte nouvelle qu’est l’estampe. Mais cela vient naturellement à mon sens. Une fois que l’on a décidé de travailler ensemble, tout le monde joue le jeu et nous en sommes tous satisfaits.

38

Comment guidez-vous les artistes qui découvrent dans l’estampe un facteur d’écart entre le projet original dessiné ou peint et la réalisation finale ?

Il y a toujours une forme de transformation. Elle est d’ailleurs souvent souhaitée ou bien c’est une surprise. Selon les cas, si c’est un dessinateur au travail précis, on va essayer d’aller dans ce sens avec la technique lithographique assez proche du dessin, par exemple. Le corps de l’impression, ils commencent à le comprendre dès que les essais démarrent. Dans d’autres cas, on travaille sur une approche inverse à la pratique de certains artistes afin de créer un électrochoc physique au niveau du résultat. D’autres vont essayer d’être très précis par rapport à leurs idées mais personne ne vient avec une œuvre à reproduire. Tout se fait en direct dans l’atelier avec éventuellement des documents de travail et on cherche progressivement. L’impression est un médium dont les artistes découvrent les contraintes comme les possibilités.

Quels sont les imprimeurs qui, par le passé ou plus récemment, ont été pour vous des modèles ? Il y a bien sûr certains Américains, des Français tels que Fernand Mourlot, Aldo Crommelynck… Je pense également aux pressiers de l’atelier Mourlot, que j’ai bien connus à la fin de leur vie et que j’ai vus à l’œuvre. Ensuite, le successeur de Clot, Peter Bramsen, qui a commencé avec CoBrA dans les années 1970, et a fait des choses absolument fabuleuses, avec Asger Jorn, notamment. C’est certain qu’en tant qu’éditeur, Ambroise Vollard a été une référence. Avant cela, le Norvégien Edvard Munch ainsi que quelques Russes de la même époque, comme Mikhaïl Larionov, sont des modèles absolus au début du XXe siècle parce que ce sont des artistes qui faisaient souvent eux-mêmes. Peu importe comment c’était fait, ce qui compte étant de créer avec la matière. Je m’inspire surtout de cela. Pour d’autres, comme Edmond Desjobert ou Alfred Lemercier, je n’ai pas assez de visibilité sur la manière dont ils procédaient. J’aurais tendance à regarder surtout la production des artistes comme les petits bois incroyables de Gauguin ou les monotypes de Degas. D’ailleurs, si je pouvais voler des estampes à la Bibliothèque nationale de France, je le ferais sans aucun scrupule. La salle consacrée aux estampes du XIXe siècle contient des trésors planétaires, inégalables et inestimables, que peu de gens connaissent, contrairement à ceux qui s’y rendent et peuvent découvrir tout Delacroix, Géricault ou Manet dans des portfolios.

Vous accueillez chaque année de nombreux projets. Entre les débuts de l’atelier et les artistes avec lesquels vous travaillez actuellement, le rapport à l’estampe a-t-il changé ?

Rien ne change. On n’a pas assez de temps pour changer. On continue d’apprendre un peu plus de techniques et, par conséquent, on offre davantage d’approches aux artistes. Quel que soit le format, le principe de fabrication de l’estampe demeure tel qu’il a été inventé, sans changement majeur. Ensuite, la liberté que je peux donner aux artistes pour s’exprimer à travers cet art est une fraîcheur que j’essaie d’apporter à ce monde du multiple.

Définiriez-vous votre approche comme expérimentale ?

Notre approche n’est pas spécialement expérimentale. Personnellement, j’ai un grand amour et une fascination pour les estampes mécaniques bien faites ainsi que pour le fait qu’on appartienne à une industrie. Pour autant, on ne cherche pas à créer une maestria supplémentaire. On emploie les mêmes mécanismes utilisés depuis la nuit des temps.

Le travail de Gilgian Gelzer, exposé actuellement dans nos murs pendant trois mois 2, est un bon exemple de ce que nous faisons ici. Nous avons réalisé des pièces sérielles et uniques à partir du procédé de gravure à bois perdu qui ont donné lieu à des variations 3. Puis, nous avons réutilisé les matrices fatiguées par les tirages sériels pour produire des tirages uniques. La gravure sur bois lui apporte une autre façon de voir son travail de dessinateur et l’influence en retour. Il est ainsi reparti vers la peinture. Il s’agit d’utiliser toutes ces machines néanderthaliennes comme une réelle force de frappe créative parce que tout est fait à la main. On ne me convaincra jamais du contraire et je n’arrêterai jamais de procéder ainsi.

N’estimez-vous pas innover d’un point de vue technique ? Je pense que nous inventons des approches plutôt que des techniques. Je n’estime pas que l’on fasse quelque chose d’incroyable. C’est uniquement le cas des artistes. José María Sicilia, par exemple, est celui avec lequel j’ai le plus poussé la cérébralité de l’impression. Son travail est éblouissant comme art. Sa manière d’utiliser la pression et le papier est intelligente mais n’a rien de techniquement compliquée. Nous avions notamment observé le travail du designer italien Gaetano Pesce qui,

39

pour sa série de chaises « Pratt » dans les années 1980, injectait des couleurs pour singulariser les exemplaires en résine transparente. Nous avons travaillé pendant dix ans avec cette forme de pensée. Pour son œuvre Somos un pozo que mira al cielo (2004), sur carreaux de plâtre, exposée au Louvre, je me suis souvenu de la façon dont ils faisaient de la porcelaine à Limoges : ils imprimaient les images sur un papier transparent qu’ils transféraient sur les pièces avant cuisson. Nous avons adapté cette idée en transférant l’encre fraîche des lithographies sur le plâtre. C’est encore une fois un des privilèges de travailler avec un nombre limité de tirages : on a la joie d’être sur des approches plus hasardeuses mais tellement stimulantes. Je ne suis pas là pour inonder la planète d’images mais pour créer des œuvres imprimées avec des artistes. Je suis pour « l ’original multiple », c’est-à-dire partir d’une matrice qui se répète mais avec des différences. Des images exposées au mur jusqu’aux livres d’artistes, je cherche à multiplier les propositions.

Vous êtes le cocréateur du salon Multiple Art Days avec Sylvie Boulanger. De quelle nécessité est né ce projet ? Qu’est-ce qui vous a décidé à ouvrir l’estampe à d’autres pratiques comme le film et la céramique ? Avec l’évolution de l’art contemporain, beaucoup d’artistes se sont intéressés au multiple et ont exploré d’autres façons de diffuser leurs œuvres. Aujourd’hui, quand vous faites un salon d’édition d’art contemporain, il faut embrasser et confronter ces différents mondes pour qu’ils puissent s’associer. Le salon MAD est né de cette réflexion puisque Sylvie et moi-même venons respectivement de l’édition légère et de l’édition lourde. Le mariage des deux nous paraissait intéressant plutôt que de se regarder en chiens de faïence avec nos cheptels isolés. Au contraire, profitons de nos expériences pour que cela marche puisque nous sommes tous dans le même bateau !

On utilise beaucoup l’ordinateur de nos jours. Le numérique a apporté de nouvelles façons de fabriquer des matrices à partir de films ou de fichiers que l’on transmet par les moyens de la photogravure. Quand un artiste élabore un travail en partant de la photographie couleur, par exemple, on ne peut pas le faire ici. Par contre, à partir d’une impression numérique, on peut continuer à travailler avec le bois, la linogravure ou la gravure. C’est effectivement une possibilité que l’on n’avait pas il y a trente ans. Toutefois, l’écran n’est jamais une finalité mais une sorte d’esquisse pour nous. Tout change une fois que c’est imprimé.

Rétrospectivement, quels conseils donneriez-vous à un jeune imprimeur et éditeur ? C’est un choix de vie extraordinaire, sachant que c’est évidemment une lutte économique constante, mais c’est merveilleux ! Il faut avant tout s’armer d’idées pour créer une économie viable, avoir une vision afin que le public ressente à quel point cela a du sens. En ce qui me concerne, c’est en prenant des commandes qui me permettent d’une part de financer les frais courants et de payer les salaires tout en ayant accès à de vastes projets que je ne pourrais pas financer seul, et d’autre part en faisant des éditions que je vends au public, qui, potentiellement, génèrent un bénéfice. C’est la somme de ces deux parties qui me semble extrêmement sage actuellement. Le plus important est de trouver des artistes qui vont intéresser le public et de communiquer en utilisant différents moyens. Je pense qu’il y a une place importante aujourd’hui pour la création d’ateliers, encore peu nombreux en Europe par rapport aux États-Unis, à l’image de l’ULAE (Universal Limited Art Editions) fondée par Tatyana Grosman en 1957.

Quelles démarches un artiste souhaitant travailler avec votre atelier doit-il entamer ? Les artistes qui viennent ici ont généralement un financement personnel ou institutionnel. Pour les éditions, je vais davantage moi-même à leur rencontre.

40

Quels sont les prochains projets très attendus de l’atelier pour 2022-2023 ?

Le prochain projet que nous allons révéler est celui du bédéiste flamand Brecht Evens, qui est un wunderkind du roman graphique. Brecht Evens conçoit toutes les images, les textes ainsi que le scénario de ses livres. Avec lui, on a une approche très singulière et assez emblématique des raisons qui nous amènent à créer des images ensemble : son univers s’exprime par la création de livres, des volumes de trois cents à cinq cents pages, imprimés généralement à des milliers exemplaires. La seule façon d’avoir Brecht Evens ici était qu’il réalise des images spécifiques pour des moments de son scénario. Celles-ci seront ensuite scannées pour être intégrées homothétiquement au livre, à l’image du précédent ouvrage, Les Rigoles 4 (2018). Nous exposerons en décembre, dans l’atelier, une cinquantaine de pièces issues de notre nouvelle collaboration comprenant des éditions de vingt à quarante exemplaires que nous vendrons à part. C’est un geste éditorial énorme et ce sera certainement spectaculaire. Chacune de ces pièces témoigne du besoin chez l’artiste d’explorer une présence de l’image autre que celle de l’aquarelle par les moyens de la lithographie, du bois ou de la gravure.

Le mot de la fin ? Nous vivons ici une véritable expérience humaine où tout est très lent. Nous créons une forme d’utopie tels des fermiers dans une grande ville. Nous sommes spécialisés dans ce que l’on appelle le slow cooking, en opposition à la manière dont la société est gérée actuellement. Arriver à créer un tel équilibre où tout le monde est payé est une gageure mais fonctionne désormais. Cela signifie que c’est possible. Ce que l’on fait est une niche. À travers cette forme de haute couture de l’estampe et de l’édition, nous cherchons à créer des œuvres dotées d’une identité différente dans un espace où les artistes explorent un médium et ne viennent pas simplement reproduire quelque chose qu’ils font habituellement. Au bout d’un moment, le public le comprend.

Entretien mené par Christine Pinto et réalisé le 10 juillet 2022 dans l’atelier de Michael Woolworth à Paris.

Page 77 : Brecht Evens, L’Eau douce, 2018, lithographie, 124 × 98 cm, éd. 25, lithographie réalisée par l’Atelier Michael Woolworth pour Les Rigoles, éditions Actes Sud, 2018, Gilgian Gelzer, Soul Tracks X, 2021, gravure sur bois, 164 × 124 cm, éd. 10

Atelier Michael Woolworth

2, rue de la Roquette, Passage du Cheval-Blanc, Cour Février, 75011 Paris, France www.michaelwoolworth.com

1. Pernoud, Emmanuel, Le Serviteur inspiré : portrait de l’artiste en travailleur de l’ombre, Paris, Les Presses du réel, 2020

2. Exposition « Soul Tracks » de Gilgian Gelzer, Atelier Michael Woolworth, Paris, du 5 mai au 29 juillet 2022 (photos)

3. Voir notamment Gilgian Gelzer, Soul Tracks X, ci-dessus.

4. Voir notamment Brecht Evens, L’Eau douce, ci-dessus.

41

42

Noh Jungsuk

Née en 1963 à Hampyeong , Noh Jungsuk obtient une licence en arts asiatiques à l’Université nationale de Chonnam puis se spécialise dans la gravure pour son master à l’Université pour femmes Sungshin. Enfin, elle obtient un doctorat en théories de l’art à l’Université de Chonnam. Durant trente années, Noh enseigne à l’Université nationale de Chonnam avec cette passion d’aider la jeune génération à s’épanouir. Elle est aussi une artiste reconnue mondialement puisqu’elle a été invitée à une vingtaine de reprises pour réaliser des expositions individuelles en France, aux ÉtatsUnis, au Japon et en Corée.

Elle a également participé à plus de 330 expositions collectives en Russie, aux États-Unis, en France, en Mongolie, en Malaisie, à Taïwan, au Japon, en Chine et en Corée. En 2015, elle est co-commissaire d’une exposition spéciale d’art contemporain à la Biennale de Moscou et a aussi été la directrice des performances/expositions coréennes au Festival de George Town à Penang, en Malaisie. Actuellement, elle est à la tête de la « Résidence Labyrinthe créatif » et est la directrice du Festival international des arts des femmes et de l’Association internationale de la culture et des arts visuels.

43

44

Selon Noh Jungsuk, dans une société contemporaine toujours à la recherche de technologie de pointe, exprimer l’art à travers des méthodes traditionnelles relève presque d’une attitude religieuse.

L’expérimentation constante de la recherche d’un nouveau langage d’expression basé sur les techniques traditionnelles de gravure sur cuivre fait se briser les frontières entre la vie quotidienne et l’art.

À travers les propriétés particulières de la plaque de cuivre, la corrosion, le temps passé, Noh traduit par la profondeur du noir et du blanc une densité qui semble refléter les profondeurs de la pensée humaine.

L’étape de l’impression fait naître de nouvelles couleurs qui, imbriquées et superposées, font ressortir les charmes et les lignes uniques de la plaque de cuivre.

La spécificité de la plaque de cuivre, sa popularité et le facile accès à ce matériel font d’elle un moyen de communication unique, qui permet à Noh d’aborder non seulement les enjeux contemporains, mais aussi de pratiquer ce qu’elle appelle l’art du partage.

L’intéressant mélange entre les innombrables couleurs et le papier traditionnel coréen (le hanji, utilisé avec la technique du « chine appliqué ») fait ressortir une nouvelle sorte de rupture entre la gravure et la peinture. Noh expérimente l’assemblage entre les propriétés de la gravure et les différentes applications du hanji préimprimé ou non. Cette rencontre offre un moyen d’interaction original, avec ce papier hanji (qui reflète aussi les caractéristiques asiatiques), en augmentant encore la liberté que Noh prenait déjà en réutilisant et permutant ses matrices.

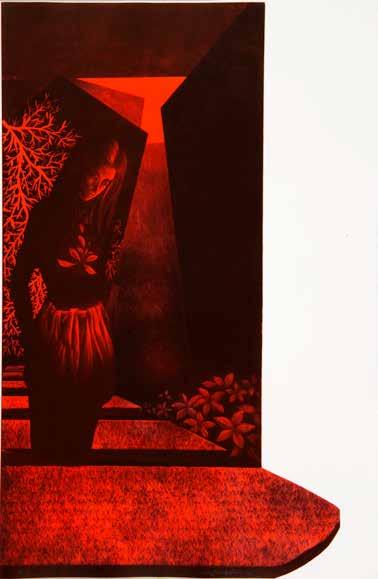

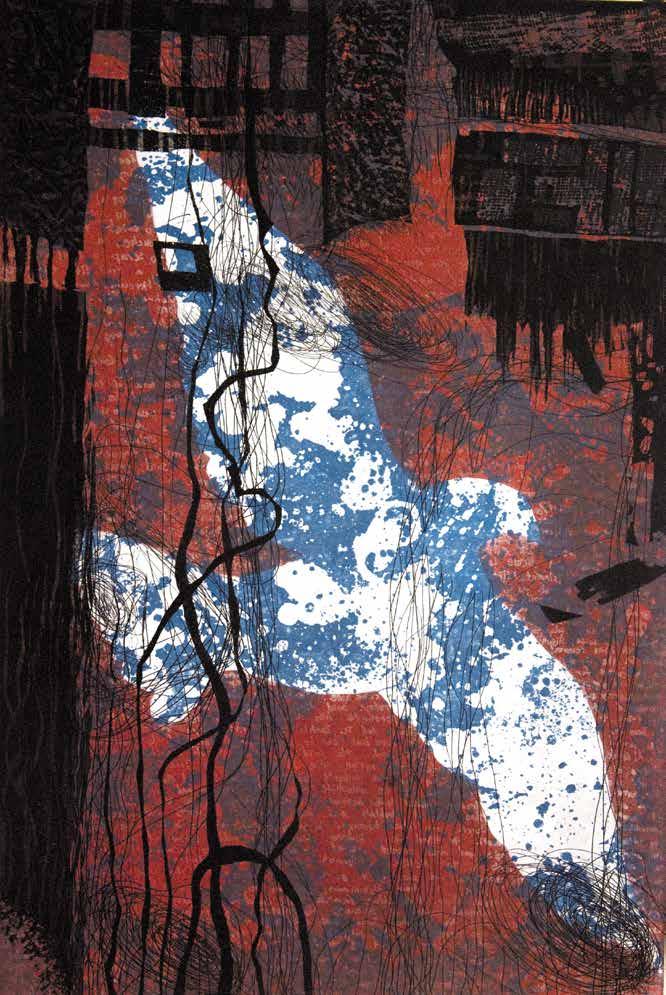

Page 42 : L’Ombre du vide, 2008, eau-forte, 60 × 40 cm

Page 43 : Création 5-18, 2018, mezzotinte et hanji appliqué, 60 × 80 cm

Page 44 : À la recherche des ombres, 2008, eau-forte, 60 × 40 cm, Les Frontières de la vie, 2008, eau-forte, 60 × 40 cm, L’Existence, 2008, eau-forte, 30 × 20 cm, L’Ombre solitaire, 2020, eau-forte, 30 × 20 cm

Page 45 : Distance de sécurité 3-1, 2020, eau-forte, 30 × 20 cm

Page 46 : Le Son du lys, 2008, eau-forte, 30 × 20 cm

Page 47 : Jardin des souvenirs, 2020, eau-forte et hanji appliqué, 60 × 80 cm

45

46

Commencée à partir des années 2000, la série de gravures L’Ombre du vide, dont le titre donne le sens, représente une quête pour cicatriser ses blessures. Elle se poursuit, vingt années après, par une interrogation sur le changement du quotidien face à la Covid-19.

Byun Kisook, conservateur du musée Woo Jaegil, est particulièrement admirateur de la palette de superposition des couleurs créées pour L’Ombre du vide. Les couleurs qui la remplissent semblent refléter la nature en symbiose. Étant le résultat de l’accumulation de plusieurs couleurs, l’ombre du vide n’est autre que la source d’inspiration de toute imagination.

La silhouette féminine, muette et gardant la tête baissée, paraît stimuler le désir du spectateur de comprendre l’œuvre et à la fois de la vider de tout sens.

Le vide entourant la silhouette et les espaces générés par l’intersection de lignes qui semblent être tracées à l’improviste créent en même temps le confort et la tension que nous ressentons lorsque nous nous tenons devant son travail. Ils paraissent jouer un rôle de catalyseur d’imagination dont parle Gaston Bachelard.

L’ombre du vide vue à travers les œuvres de l’artiste Noh Jungsuk n’est pas nihiliste au sens philosophique occidental, mais construit plutôt une sorte d’écran méditatif qui permet de se pencher sur notre capacité à créer quelque chose à partir de rien.

L’année 2020 a marqué le début d’un quotidien bouleversé par la distanciation sociale, la solitude et la vanité de la vie. Parallèlement, elle a permis de se pencher sur les relations entre la vie et la mort, et sur le lien qu’entretient l’homme avec la nature. C’est une quête de la raison d’être, de l’art et de la vie.

Noh utilise ici la technique qu’elle a perfectionnée au fil du temps pour créer un fond abstrait, et choisit la femme et l’oiseau pour exprimer l’harmonie entre l’abstrait et le concret. La gravure devient un moyen de représentation du réel et de l’irréel.

On peut apercevoir une femme accroupie se trouvant sur un fond de superposition de plusieurs « couches ».

C’est la représentation de la galaxie, comme le commencement et la fin de tout questionnement existentiel, tel que « d’où venons-nous et vers où nous dirigeons-nous ? ; qui suis-je ? ».

Ainsi, cette combinaison entre la recherche de l’existence humaine de 2020 et la philosophie a permis à Noh de véhiculer un nouveau langage d’expression à travers sa gravure.

Noh utilise la fleur pour représenter une vie luxueuse, et le vent pour incarner la futilité, pour illustrer l’idée qu’une opulence importante creuse davantage le vide.

La posture debout, détachée, semblant embrasser son destin, recherche le monde de l’esprit plutôt que le matériel, et le tout intériorisé n’est rien d’autre que d’authentiques vérité et bonheur. C’est en partie lié aux idées du yin et du yang de la philosophie orientale.

L’harmonie créée par les dualités de l’abondance et du vide, de la possession et de la dépossession, de l’homme et de la femme, et du ciel et de la terre, semble montrer le développement naturel de la galaxie.

Hee Jeong (critique d’art et doyen de l’École d’art de l’Université nationale de Chonnam)

47

Geum

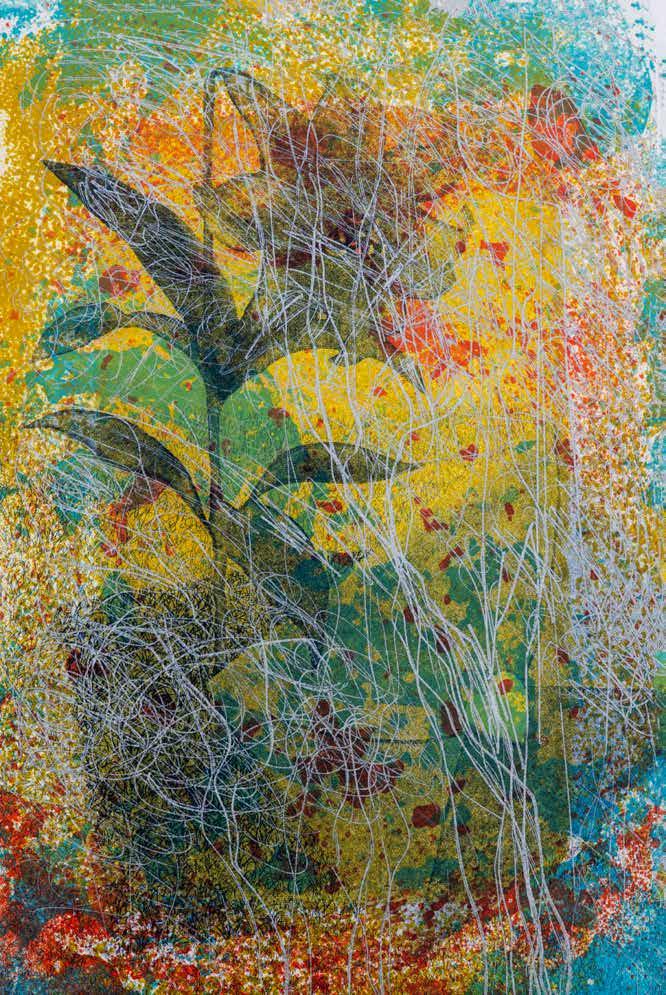

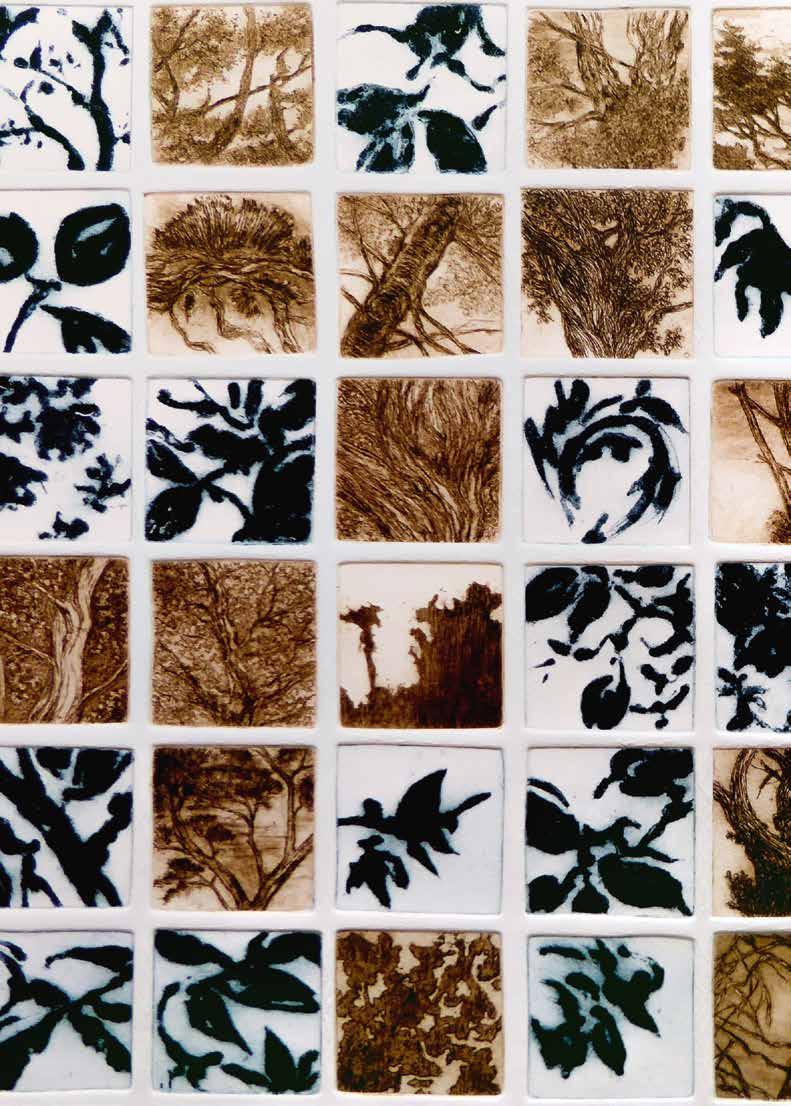

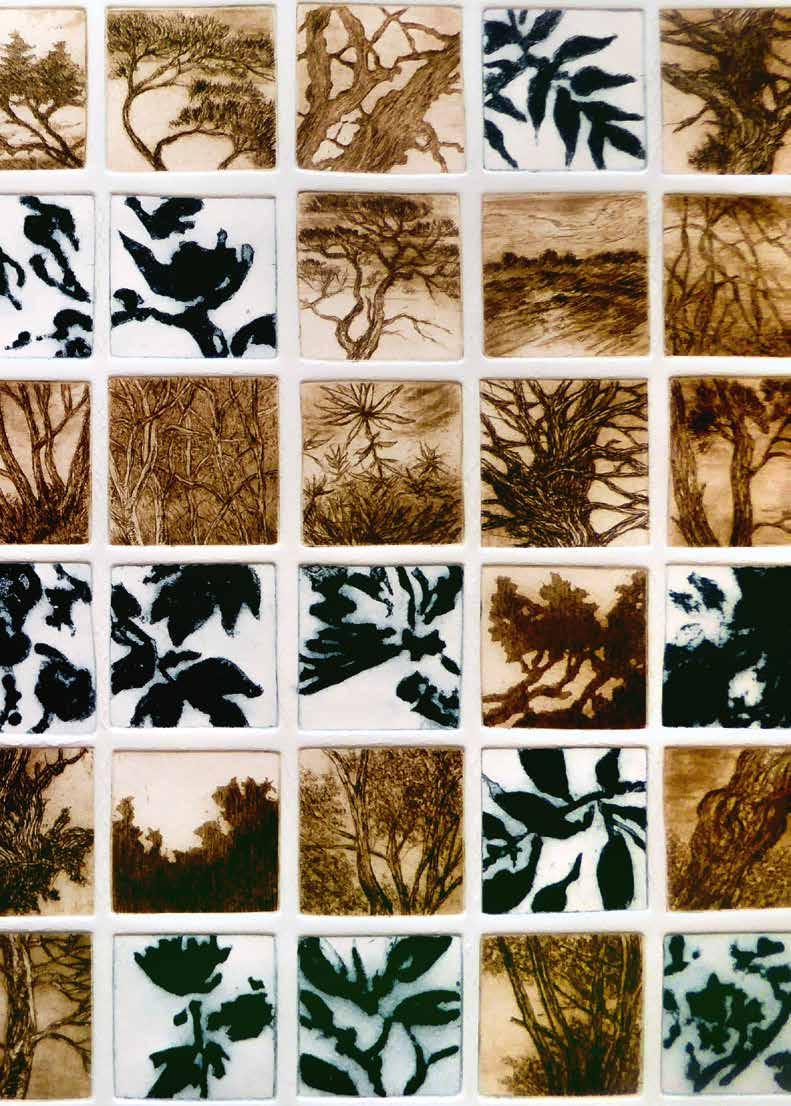

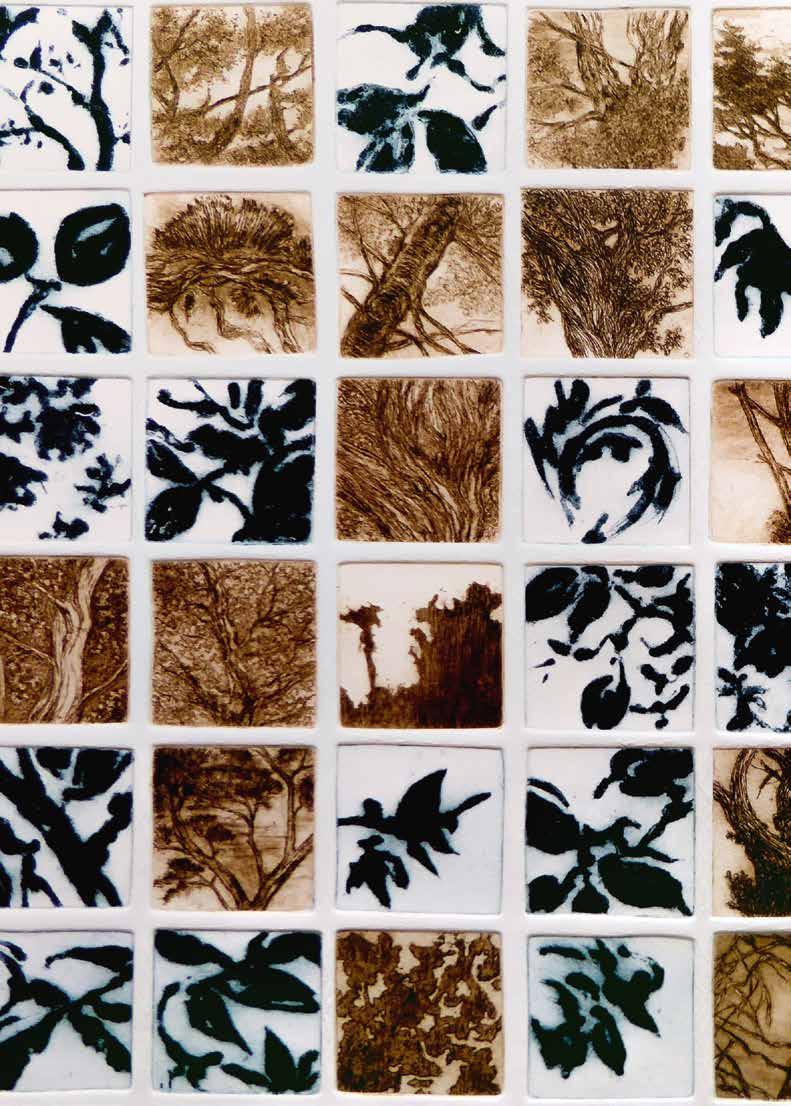

Page 48 : 37 jours, 2017, carborundum, 37 gravures de 5 × 5 cm

Page 50 : Un rayon de soleil se blottit parfois entre les herbes et les branches, 2017, eau-forte, 40 × 50 cm

Page 51 : Tournesols, 2015, eau-forte, 100 × 33 cm, Souvenirs de moments disparus, 2017, eau-forte, 100 × 33 cm

Pages 52 et 53 : 54 jours, 2017, carborundum, 54 gravures de 5 × 5 cm

48

Pascal Girard

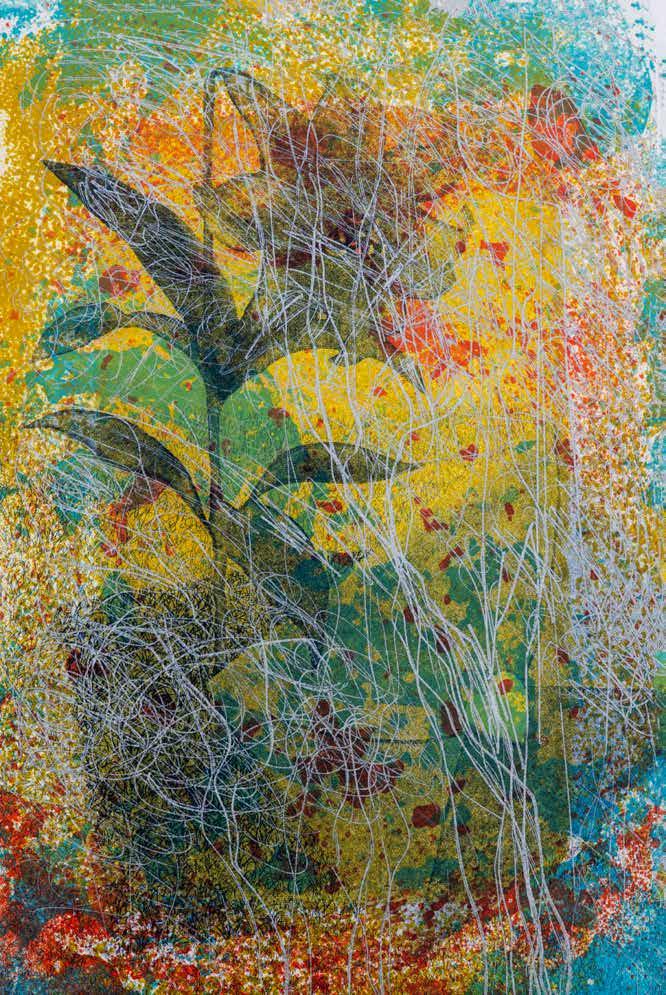

J’ai découvert la gravure il y a maintenant près de quarante ans à l’École des beaux-arts de Rouen, et elle reste pour moi un mode d’expression unique. Je la pratique essentiellement sur plaques de métal (cuivre ou zinc) et principalement au moyen des multiples possibilités de l’eau-forte.

Les nombreuses techniques de gravure en tailledouce permettent en effet de « graver » une matrice (avec des outils ou de l’acide) tout en donnant la possibilité de « peindre » sur celle-ci, avec les vernis et les encres. Ces différentes pratiques opposent d’ailleurs souvent peintres et graveurs… Mais la gravure ne se traduit pas non plus et seulement par l’acte de graver : l’impression (ou estampe) en est sa continuité et son aboutissement. L’expression gravée se poursuit ainsi par le choix des encres et des papiers, et les multiples estampes obtenues nous rapprochent souvent de la peinture.

L’évolution et l’aboutissement d’une gravure s’inscrivent aussi dans le temps, depuis la conception de la matrice jusqu’à son résultat imprimé. Cela passe même très souvent par des étapes assez longues dans le travail, demandant constamment réflexion, patience et persévérance.

La gravure exige aussi de multiples connaissances, de la concentration et de la précision gestuelle. Mais il faut pouvoir dépasser ces maîtrises techniques et savoir jouer sur l’image. Car si le résultat que l’on recherche doit être présent dans toutes nos réflexions, et cela avant même de l’obtenir, il faut aussi être à l’écoute de l’accidentel et de la surprise à venir… L’expression maîtrisée passe donc par une certaine forme de traduction libre.

Enfin, mes sources essentielles d’inspiration sont la nature et plus particulièrement l’arbre. Lié à l’homme depuis la nuit des temps, l’arbre exprime en effet à lui seul couleurs, mouvements, lumières, matières et profondeurs. Il réunit le ciel et la terre et nous entraîne vers la lumière, tout en prenant ses racines dans l’obscurité de la terre. Véritable axe du monde, il est un chemin entre le visible et l’invisible. Il est depuis très longtemps associé à l’homme en révélant sa profonde sensibilité.

Nature et arbre traduisent tous les deux le temps qui passe, avec nos rêves et nos émotions. Ils expriment par la même occasion nos doutes et nos espoirs. Ils sont symboles de vie et de mort. Dans les différents états d’une même estampe se manifestent les valeurs immuables (et en même temps fugitives) qui se répètent sans cesse, représentant un renouvellement permanent de l’éphémère.

Faire apparaître les états successifs d’un paysage, ou d’un végétal. Définir des espaces et des reflets changeants. Chaque réalisation est le moment ou le paysage d’un instant.

L’ensemble est un hommage à la terre, source des forces vitales de l’homme. Les couleurs différentes nous renvoient aux éléments naturels, succession des jours qui se ressemblent et qui sont exceptionnels. Répétition d’un geste ou d’une même figure. Paysages petits et grands formats, réalités liées à la mémoire. Variations de l’existence. Comme le jour de la nuit, la vie renaît de la mort.

Pascal Girard

49

Pascal Girard est né en 1960 en Seine-Maritime. Il est diplômé des Beaux-Arts de Rouen (1983). Il vit et travaille à Grand-Couronne (près de Rouen). Pascal enseigne la peinture et la gravure aux adultes et aux enfants dans la région rouennaise. www pascalgrav.wix.com/pascalpeintregraveur

Reliant la terre au ciel, l’éphémère à la stabilité, l’arbre comme la fleur est l’image même de la vie toujours renaissante. Ancré au sol, il voyage à travers le temps. Il est tentant de voir en lui un symbole autant qu’un modèle. La patience infinie qu’il déploie à grandir et se développer est une leçon d’humilité et de sagesse dont nous gagnerions à tirer profit, nous qui nous agitons vainement dans un monde dépourvu de sens, un monde qui, comble d’absurdité, a fait de la vie même une intruse quand ce n’est pas une ennemie. Les arbres de Pascal Girard nous invitent à faire silence pour mieux reprendre haleine. Leur ramure est habitée par le souffle ardent de l’Esprit. Le jour et la nuit les revêtent d’une aura de mystère, offrant tour à tour une escale bienveillante au promeneur (…).

Comme pour les maîtres japonais, le rythme immuable des saisons, dont nous ne savons même plus savourer les nuances, est pour Pascal Girard une perpétuelle source d’inspiration. Si tout recommence chaque année, rien n’est jamais pareil à qui sait accueillir l’instant dans sa beauté et sa plénitude.

Luis Porquet, journaliste, critique d’art et poète, 2018

50

54

L’atelier Kasba, 25 ans

Atelier de gravure et lithographie… oui,

mais…

Introduction olfactive

L’odeur envoûtante de l’atelier. Tout artiste qui a gravé sait, au nez, qu’il s’approche d’un atelier de gravure (et une seule envie lui vient alors, inévitable, mettre les mains à l’encre). Une porte, deux portes, un étroit escalier en colimaçon et, marche après marche, une odeur, cette odeur de plus en plus prégnante… Pas de doute, de l’autre côté de la porte devant laquelle vous arrivez, on grave ! Vous entrez. Une pièce baignée d’une douce lumière vous accueille. À la vue : des pierres, des presses, de larges tiroirs (et dedans, des caractères en plomb), des bouteilles, des flacons, des outils, étranges et variés, sept bureaux, autant de tabourets, un doux désordre, une table, une cafetière italienne et, enfin, une tablette de chocolat noir 78 % du Guatemala. Au nez : une plaque qui a été polie, une autre dégraissée, un pot d’encre ouvert, de l’encre malaxée, le plateau d’une presse nettoyée, deux pierres poncées, un peu d’éthanol renversé, de la colophane chauffée, des carbonades à la flamande réchauffées, et enfin du café, tout chaud, prêt à être partagé. L’atelier collectif c’est ça, chacun y travaille, et chaque travail laisse son empreinte, sur le papier et dans les airs. Et peut-être peut-on se mettre à imaginer que, dans ce chaos sensoriel, se baladent encore quelques molécules odoriférantes de la toute première gravure réalisée, il y a vingtcinq ans, à Kasba.

Kasba est d’abord et avant tout un atelier d’artistes graveurs, graveuses et lithographes, un atelier de création donc et non d’impression de commande. Respect de la tradition, audace de la nouveauté, c’est ce doux mélange qui, au fil des nombreuses expositions, a fait sa réputation dans le monde de la gravure et des amateurs d’art. Niché dans un coin charmant de Watermael-Boitsfort, entre la ville et la forêt de Soignes, il a accueilli, depuis 1997, de nombreux artistes sédentaires ou de passage, partageant leur expérience, leur enthousiasme et leur matériel, multipliant les contacts avec des graveurs étrangers dans un esprit d’ouverture propre à la discipline.

Et c’est dans cet esprit d’ouverture que, chaque année, les membres de l’atelier, aidés d’artistes invités, mobilisent leurs talents autour de la création d’une édition. Témoignage de la vie d’un atelier, mais aussi de la scène de la gravure belge (et parfois étrangère) de ce dernier quart de siècle, ces éditions partent généralement d’un thème comme : Carré blanc ; Gaspard, Melchior et Balthazar ; Fantom ; Noir ; Sans gravité ; La marquise sortit à cinq heures ; Chaud-Froid ; Têtes , ou encore La Légende du pendu dépendu

Vous retrouverez plus d’informations sur l’atelier, les artistes qu’il accueille et a accueillis, les techniques, la vie d’atelier ou encore les éditions Kasba en visitant le site.

www.atelier-kasba.be

55

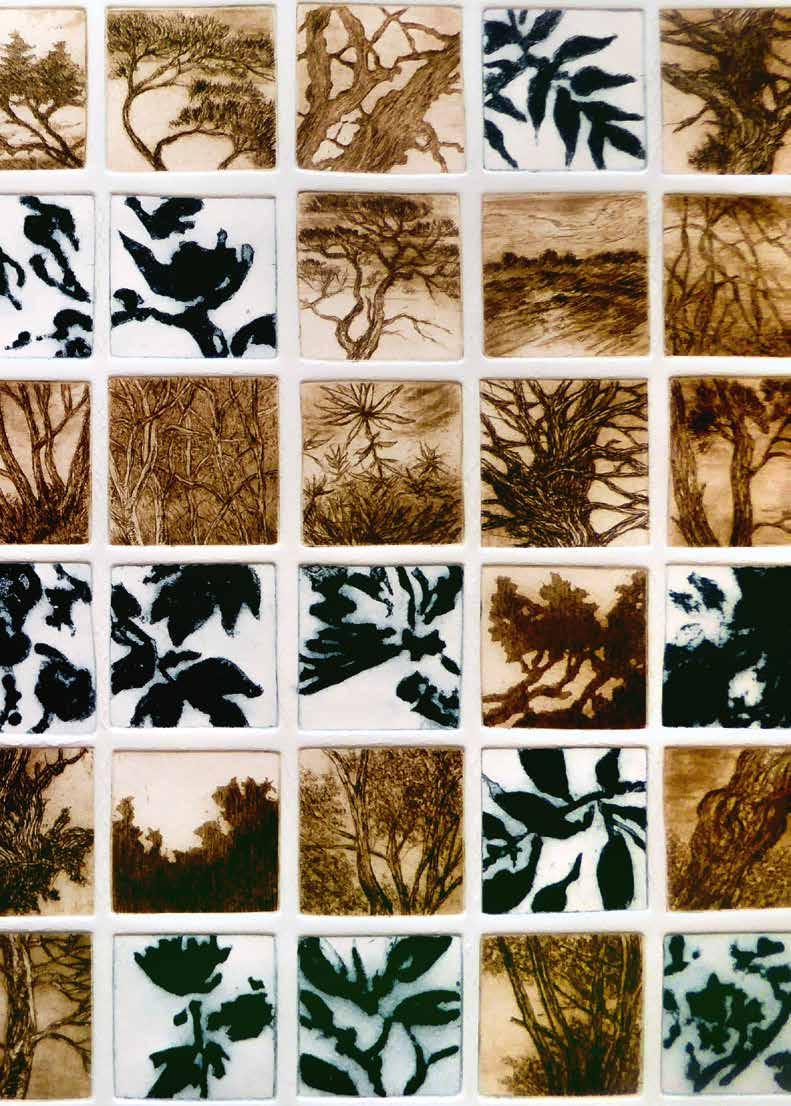

Chris Delville

Entre errance et délicatesse, Chris construit ses images par poésie interposée. Ses gravures sont le reflet d’un grouillement intérieur, d’une vie souterraine qui, par le biais de la pointe sèche, remonte à la surface de la plaque, pour s’estamper enfin sur le papier.

Regarder, 2011, pointe sèche, 25 × 20 cm

Nicolas Mayné

Nicolas aime aborder la gravure par tous ses bouts. Y injectant narration, tendresse, humour, il lie et tisse, par les images, la vision singulière qu’il a du monde qui nous entoure. www.nicolasmayne.com

Série Carnations : en conversation, 2020, pointe sèche, 18 × 12 cm

Anne-Françoise Quoitin

Une précision évanescente, ce n’est sans doute que par un oxymore qu’on peut définir au mieux le travail d’Anne-Françoise qui, à force de détails et de précisions, devient paradoxalement irréel et poétique.

Denis, 2021, burin rehaussé à la pointe sèche, 53,5 × 39,5 cm

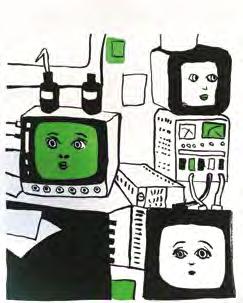

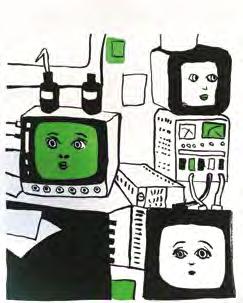

Élisabeth Bronitz

Influencée par la culture pop, Élisabeth concasse, mâche et avale le réel, le digère avec son imagination, et nous le restitue ensuite avec malice, gravé et imprimé (et un brin déjanté). www.art-elisabethbronitz.com Atomic TV, 2022, xylographie, 30 × 20 cm

56

Gilles Hébette

L’alliance du geste de l’artisan et du désir incandescent de l’artiste, voici ce qui a poussé Gilles vers la gravure. Depuis, il multiplie les multiples, liant par le biais de la gravure l’ancien au nouveau, l’art populaire à l’art avec un grand A, l’Orient à l’Occident.

Variantes avec la Madone, 2019, xylographie, 107× 76 cm

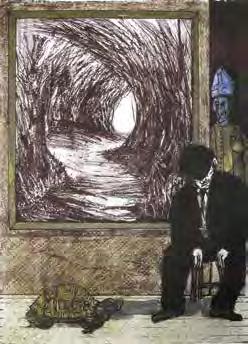

Jean-Pierre Lipit

Faites d’os et de boues saumâtres, de crocs et de papes obscènes, de gaz moutarde et de corneilles hilares, les gravures de Lipit nous donnent à voir, avec ironie, sarcasme et parfois aussi un peu de tendresse, la Comédie humaine dans toute sa splendide futilité.

www.sites.google.com/view/toutlipit

Exposition Lipit n° 6, 2020, lithographie 33,5 × 23,5 cm

Ludmila Krasnova

La matière à graver (le cuivre, la pierre, le bois), le papier qui accueille l’image et cette odeur si particulière de l’encre d’imprimerie, voilà ce que Ludmila affectionne le plus dans la gravure. Morceaux littéraires et de musique, moments vécus, vus, entrevues se décantent dans des images tendres, poétiques ou énigmatiques.

Sans titre, 2020, pointe sèche, 23 cm × 20 cm

57

Page 60 : Le Caucase, 2014, aquatinte, 34 × 40 cm

Page 62 : Loup 1, 2009, pointe sèche, 14 × 9 cm, Pater, 2009, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 60 × 30 cm, Loup 2, 2009, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 14 × 9 cm

Page 63 : Loup 3, 2009, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 14 × 9 cm, Loup 4, 2009, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 14 × 9 cm, Un refuge : la plaine, 2021, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 50 × 70 cm

Page 64 : Un refuge : la pensée, 2022, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 50 × 60 cm

Page 65 : Un départ, 2018, eau-forte, aquatinte, pointe sèche,40 × 60 cm, Un refuge : l’intérieur, 2021, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 60 × 50 cm

60

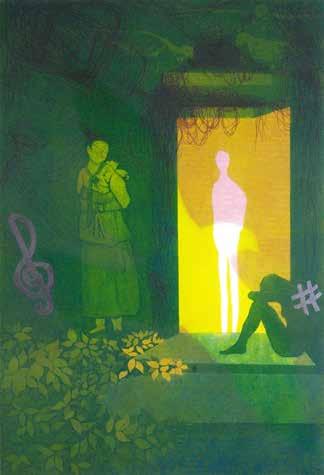

Matthieu Perramant

Mon aventure commence à Paris, avec l’école Estienne et les Ateliers Moret comme théâtres de ma formation à la gravure. DMA en poche, je prends alors la route du Québec. Tout au long de ce parcours, j’ai la chance d’apprendre un métier auprès d’artisans passionnés, talentueux : Didier Manonviller et Daniel Moret à Paris, Alain Piroir à Montréal. J’expérimente ensuite l’impression en sérigraphie aux côtés d’Éric Seydoux, devenant pour un temps son élève, lorsqu’il est nommé Maître d’art. La diversité des artistes, la qualité du travail et la découverte du rôle d’imprimeur/éditeur marqueront ma formation d’imprimeur d’art. Depuis 2009, je travaille aux Ateliers Moret que j’ai repris en janvier 2015 avec mes camarades artisans Didier Manonviller et Thomas Fouque. Combinaison intéressante, je dispose donc à présent de la double fonction d’imprimeur et d’artiste graveur.

Le travail avec mes artistes, que ce soit en impression ou en gravure, m’apporte énormément, tant aux points de vue artistique et technique qu’au point de vue amical.

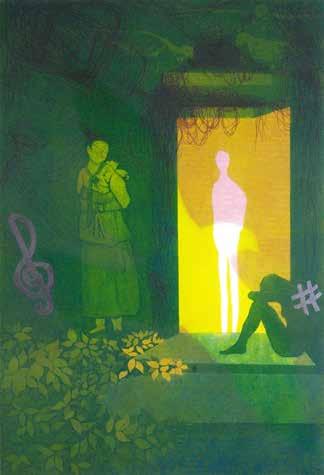

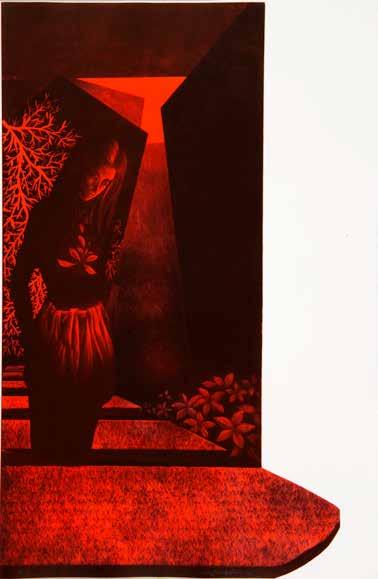

Mon travail maintenant ! Je m’exprime principalement à travers les techniques d’aquatinte, de sucre, de lavis et de pointe sèche. Si j’observe mes gravures depuis quelques années, je peux distinguer les thèmes qui en émergent comme l’empêchement, le souvenir, la perte, l’absence et le passage.

Mon travail oscille entre abstraction et figuration, avec pour thèmes visuels récurrents le paysage et le corps.

Au départ du processus de création, il y a le travail photographique, la représentation d’hommes et de femmes par figuration, puis celle des lieux par abstraction figurative.

Je souhaite ainsi présenter des histoires, des témoignages de personnes ayant traversé ces lieux qui, s’ils sont désormais vides, gardent malgré tout la trace, le souvenir de leurs passages.

Par ces images, j’évoque le sentiment d’empêchement et de doute opposé à la volonté d’extraction.

J’en appelle aux voyages, aux paysages et aux mythes ayant pour dénominateur commun l’idée d’une lutte mêlée d’espoir, thématiques que l’on retrouve dans deux séries de gravures consacrées aux figures mythologiques de Prométhée et des dieux lieurs.

À travers le mythe de Prométhée, c’est une réelle narration que j’ai pu développer, une narration traitant de l’empêchement, de la violence, mais aussi de l’engagement.

Les dieux lieurs sont venus donner suite à ce projet, avec pour épisode central la délivrance de Prométhée, et le souvenir de cette scène inscrit jusque dans sa chair.

J’ai ainsi gravé Après le lien, une série basée sur la version d’Eschyle, dans sa pièce Prométhée enchaîné Héphaïstos, dieu lieur et maître du feu, emprisonne Prométhée à un rocher à l’aide de nœuds d’acier inextricables.

C’est ce corps fragmenté, la mémoire encore vive de cet emprisonnement, contenue jusque dans la matière, que je donne à voir dans mon travail.

Le corps émergeant de l’obscurité, les traces des liens encore visibles à même la peau, sont les seules sources de lumière de la composition, les seules traces du passé, évoquant l’empêchement de vivre du corps et, par extension, de l’esprit.

Matthieu Perramant est né à Versailles en 1982. Ancien élève du Maître d’art en sérigraphie Éric Seydoux, il est imprimeur et codirigeant des Ateliers Moret (Paris) depuis 2015.

Instagram : matthieuperramant

61

Ma dernière série, intitulée Un refuge, synthétise mon travail des années précédentes.

Dans la forme, j’ai gravé des grands formats, aux techniques d’aquatinte, de sucre, de lavis et de pointe sèche expressives, violentes, présentes et affirmées.

Dans le fond, je retrouve mes thèmes du passage avec ces portes, du souvenir, de l’absence par les lieux et de la narration par cette série de cinq gravures opérant des changements de valeurs, de mise à distance par leurs sujets : l’intérieur, la plaine, le train, le lac et enfin la pensée, ultime planche de paysage abstrait se détachant du monde.

De nouveaux paysages apparaîtront bientôt sur mes plaques de cuivre. Je trouverai des portes, des passages, des souvenirs, et continuerai de les représenter avec la sensibilité et la présence nécessaires.

62

64

65

66

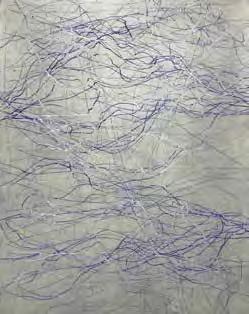

Sonia Mottier

Il fut une époque où beaucoup de gens considéraient que l’art et la science occupaient deux secteurs différents et distincts de l’imagination humaine – l’art relevant du domaine cérébral et la science du domaine rationnel. Dans ce contexte, suggérer qu’il y avait un endroit où les deux royaumes pourraient se croiser et se fondre pour créer une forme hybride aurait été considéré comme une folie. Cette séparation entre l’art et la science a maintenant presque disparu, les scientifiques et les artistes trouvant un terrain d’entente et une compréhension mutuelle. Dans le cas de Sonia Mottier, les deux royaumes fusionnent parfaitement. Sa formation et son expérience pendant de nombreuses années ont été impliquées dans l’enseignement de la postproduction et de la gestion de projet dans les logiciels 3D, dépendant d’une compétence analytique approfondie et d’une compréhension des mathématiques. Ses intérêts plus larges englobaient la spiritualité, la théorie du chaos et la physique quantique, thèmes dans sa pensée qui l’ont amenée à suivre des cours de peinture, de dessin et d’art numérique à l’École des beaux-arts de Troyes. Elle s’est familiarisée avec le travail d’un large éventail d’artistes d’hier et d’aujourd’hui, et s’en est inspirée, privilégiant le mezzotinte, la plus exigeante de toutes les techniques de gravure. En plus de sa pratique en atelier, l’artiste est également active dans la présentation de son travail dans des expositions et lors d’événements internationaux, y compris deux festivals Mezzotint à Ekaterinbourg et le premier Mezzot-Inde, ainsi que dans la présentation de cours de mezzotint en collaboration avec le Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes. Des exemples de son travail peuvent être trouvés dans des collections publiques et privées. Sonia Mottier a également été l'initiatrice et la coordinatrice du projet « Berceau bleu » qui a réuni le travail de vingt-cinq artistes internationaux de mezzotinte, ce qui a donné lieu à une grande exposition et à la production de portfolios qui ont permis de recueillir des fonds pour le projet Sea Shepherd Global, mettant en évidence les défis et les problèmes auxquels sont confrontés les océans du monde.

Son travail démontre le contrôle nécessairement complexe du processus de mezzotinte. Des images inspirées par sa pensée scientifique et philosophique profonde, développées par le dessin, puis par le traitement informatique, transférées à l’envers sur une feuille de cuivre. Là, grâce à l’interface d’outils nets sur une surface préparée, ils deviennent la source des images de ses éditions imprimées complexes. Pour Mottier, il existe une ligne directe d’évolution tout au long du processus, qu’elle décrit comme « le voyage d’un artiste à la rencontre de Dieu… ». L’échelle de son travail varie entre de petits tirages de 18 × 18 cm, dont certains comprennent du gaufrage et de la feuille d’or, et des tirages plus grands, jusqu’à 60 × 80 cm. En outre, elle travaille à l’achèvement d’un mezzotinte « magnum opus » qui mesurera plus de 200 cm de largeur, une œuvre qui l’occupe depuis deux ans. De par sa nature, le mezzotinte exige la force physique et intellectuelle d’un artiste, il ne peut pas être précipité et il n’y a pas de raccourcis. En tant que tel, il peut vraiment être décrit comme travaillant à la présentation de « l’image durement gagnée », en particulier lorsque l’aspect superficiel de l’estampe révèle des couches de spiritualité, de mysticisme et de profondeur scientifique.

Le travail de Sonia Mottier est sans aucun doute visuellement saisissant, mais au-delà de cette surface, on trouve des profondeurs de sens et d’intuition qui continuent d’intriguer le spectateur pendant longtemps. À une époque où tant de choses semblent être transitoires et peu exigeantes, c’est quelque chose qu’il est rare de rencontrer et qui nécessite non seulement une réponse immédiate, mais aussi un respect qui grandit avec une vision et une considération répétées.

67

Sonia est née en 1969 en France. Après avoir enseigné en conception 3D-CAO/DAO et avoir été chef de projet 3D et effets spéciaux postproduction, elle suit durant plusieurs années des cours du soir à l’École des beaux-arts de Troyes. En 2015, elle découvre la manière noire en lisant un article sur Mikio Watanabe, artiste contemporain. C’est un coup de foudre pour cette technique !

Progressivement, sa présence aux biennales et triennales fait connaître son art. L’opportunité d’être invitée à des expositions majeures lui est offerte, confirmant ainsi la reconnaissance de son travail avec ce médium.

Elle commençe par s’initier aux diverses méthodes de gravure, avec une prédilection certaine pour la manière noire. Par la suite, l’artiste Deborah Chapman lui transmettra les bases afin de progresser dans cet art très exigeant. En 2017, elle décide de faire son premier voyage au Mezzotint Festival à Ekaterinbourg, en Russie, pour y parfaire ses connaissances. Désormais, elle en a fait son métier en devenant artiste-auteur-graveuse professionnelle en art visuel. Depuis 2019, elle vit et travaille à Nantes où elle berce et grave elle-même ses plaques de métal (aux dimensions variables de 10 × 15 cm à 60 × 80 cm avec plusieurs types de berceaux), et où elle imprime et enseigne la manière noire au Musée-atelier de l’imprimerie.

Depuis 2017, ses travaux se développent sur le thème de la cosmogonie. Ses domaines d’investigation tournent autour de la spiritualité, de la théologie et des sciences sur les études métaphysiques, scientifiques et mathématiques. S’inscrivant dans la filiation des artistes visionnaires, elle met en scène la complexité de l’univers au travers de formes fractales, parfois mêlées au figuratif. La transcription allégorique et quasi mystique des textes religieux fondateurs est sa trame principale de recherche.

Par le biais de ces métaphores cosmogoniques, la graveuse réussit à retranscrire ces énergies qui régissent l’univers ; tantôt démiurge, tantôt grand architecte, son expression visuelle est multidimensionnelle.

Plusieurs mois de développement sont nécessaires pour la création des compositions d’une future plaque : cela commence par des recherches bibliographiques, historiques, et des écritures anciennes. Puis vient l’élaboration des fractales conçues par des logiciels infographiques, avant l’étape de la gravure proprement dite.

Page 66 : Coeleste, plaque en cours d’élaboration, représentation des hiérarchies célestes, enceinte royale ou « paradis » [cf. pairidaēza (voc. Avestique)]

Page 68 : Sonia Mottier sur la presse du Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes

Page 69 : Au commencement, 2020, mezzotinte, 40 × 50 cm. Métaphore des éléments architectes, basée sur ἀρχάγγελος / arkhángelos, qui veut dire « commencement », Descensus in limbus, 2021, mezzotinte, 40 × 50 cm. Descente du Christ dans les limbes des patriarches, dans l’Hadès

Page 70 : Convergence, 2020, mezzotinte, 40 × 50 cm. Représentation allégorique de l’union du Divin masculin et du Divin féminin d’après les principes fondateurs

68