Actuel l’estampe contemporaine no 30

Wilfried Pulinckx pour l’estampe de couverture et pour le tirage de tête de ce numéro : un tirage pour la revue et limité à 20 exemplaires (ci-dessus), imprimé par l’artiste.

Pour une bonne lecture de l’image, veuillez utiliser les lunettes 3D jointes à la revue.

Sauf indications particulières les dimensions sont celles des matrices et les légendes des images sont à lire de gauche à droite et de haut en bas, les mesures sont celles de la surface imprimée, hauteur par largeur.

Sauf indication particulière, les visuels appartiennent aux auteurs.

Actuel est une émanation du groupe Facebook « Parlons Gravure »

Comité de sélection et de rédaction :

Sabine Delahaut

Christine Pinto

Catho Hensmans

Richard Noyce

Pierre Guérin

Jean-Michel Uyttersprot

Mise en page :

Jean-Michel Uyttersprot

Pierre Guérin

Relecture : Annie Latrille

Pour toutes informations : magazine.actuel@gmail.com

www.actueldelestampe.com

Éditeur responsable : K1L éditions.

Contact publicités : magazine.actuel@gmail.com

Prix de vente : 20 €

ISSN : 0774-6008

EAN : 978-2-930980-54-6 hiver 2023

4 Wilfried Pulinckx 14 Hung Le Phi 18 Cathie Pavoine 24 Marie-Liesse Sztuka 30 Charles Marko 36 Sean Caulfield 42 Jeanne Dorin 46 Aciérage Didier Manonviller 50 Carton Extrême Carton 54 Actualité — Librairie…

Richard Noyce curateur, Pays de Galles

Nous vivons et nous déplaçons dans un monde visuel de plus en plus complexe dans lequel rarement, voire jamais, quelque chose semble rester immobile. Lorsque nous travaillons à la création d’une œuvre d’art, ou lorsque nous en regardons une, nous dépendons de nos yeux et de notre pouvoir de perception.

La physiologie de l’œil et les processus perceptuels dans le cerveau présentent un récit fascinant et compliqué de la façon dont notre esprit perçoit d’abord, puis traite l’information qui atteint nos yeux. Tout n’est, très certainement, pas tout à fait ce qu’il semble être : les illusions d’optique ne sont qu’un aspect de ce phénomène. Les scientifiques qui analysent la façon dont nos yeux se déplacent sont certains que nos processus visuels créent une série d’images en constante évolution qui sont traitées et combinées pour nous permettre de comprendre le monde que nous voyons et de naviguer à travers lui. Nous sommes très rarement conscients de l’extraordinaire de ces processus, mais il semble que chacun de nous vive au centre de son propre film particulier. Un aspect bizarre de ces études est la suggestion que lorsque nos yeux scannent le monde, il y a des moments réguliers où l’image focale inversée traverse l’angle mort de la rétine et où aucune information visuelle n’atteint le cerveau. Ces moments s’additionnent pour donner un pourcentage de notre temps de veille dans lequel nous sommes effectivement aveugles, quelque chose que notre esprit conscient n’enregistre pas.

La célèbre œuvre graphique de M. C. Escher explore les énigmes visuelles qui sont parfaitement logiques quand nous leur jetons un coup d’œil rapide dans un livre ou sur écran. Ce n’est que lorsque ces images sont examinées de près que les excentricités de son imagination deviennent évidentes. Ces images sont cependant immobiles et peuvent être comprises relativement rapidement. D’autres artistes, plus récemment, ont produit des œuvres qui présentent une profondeur ou un mouvement implicite. L’artiste coréen Chang-Soo Kim crée des tirages en couleurs à grande échelle basés sur ses photographies manipulées par un logiciel pour obtenir l’effet d’images prismatiques de portraits de famille ou de rues bondées à Séoul qui changent au fur et à mesure que le spectateur les consulte. En revanche, Wilfried Pulinckx, qui figure dans cette édition d’Actuel, compose des œuvres dans lesquelles ses expériences sur la création et la manipulation de la couleur sont présentées sous la forme d’œuvres abstraites qui sont physiquement plates, mais qui créent des impressions de voiles changeants de couches de couleur qui semblent se trouver dans l’espace devant l’œuvre imprimée. Une partie de son travail en sérigraphie est laminée sur de l’aluminium, ce qui donne une impression parfaitement plate, mettant l’accent sur l’illusion de couleur.

De tels développements dans le monde de plus en plus large de la gravure sont à saluer, tout comme la recherche qui améliore notre compréhension de la couleur et de la perception. L’interface entre la science et l’art a conduit à de nombreuses avancées, dont la moindre n’est pas l’œuvre de Michel-Eugène Chevreul au xixe siècle, qui a non seulement permis de grands progrès dans la fabrication de savon et de bougies, mais aussi mis au point la roue des couleurs qui reste une source influente de la théorie des couleurs. Au fur et à mesure que tous ces domaines d’étude et d’exploration se rassemblent, notre compréhension du monde qui nous entoure devient plus riche et plus épanouissante, ce que nous devrions tous percevoir.

4

texte

de

Wilfried Pulinckx

AURORA

Comme un fabricant d’instruments, je construis des formes d’impression, des plaques et des pochoirs ; pendant le processus d’impression, la musique émerge.

Wilfried Pulinckx

Inspirée par la nature changeante des couleurs et de la lumière, la série sérigraphique Aurora que je développe actuellement symbolise une expérience et un projet plus larges autour du travail sur les couches de couleurs et l’interférence entre les motifs de la trame et les couleurs pour créer des gradients subtils. Je cherche à intégrer au maximum la technique d’impression elle-même, en l’occurrence la sérigraphie, dans le processus de création. L’image couleur prend littéralement forme au cours du processus d’impression.

Pour pousser ce concept, j’essaie pour ce projet de m’éloigner le plus possible de la forme ou de la représentation directe. Les dégradés de couleurs que vous voyez sur la surface résultent d’un concept de design qui ne prend vie que lorsqu’il est appliqué dans une technique d’impression. En d’autres termes, les couleurs émergent pendant l’impression.

En outre, j’essaie de faire apparaître les couleurs au-dessus de la surface en utilisant l’induction chromatique et le mélange optique des couleurs, où elles se révèlent sur la surface imprimée, ce qui donne à l’impression plane un effet multidimensionnel. Grâce à des couches successives et à l’utilisation de couches de couleurs transparentes, la sérigraphie prend forme. Cette méthode de travail illustre également la façon dont je préfère pratiquer la gravure. Comme un luthier, je construis des formes d’impression, des plaques et des pochoirs ; au cours du processus d’impression, la musique émerge.

COULEUR

J’ai découvert que la couleur n’a pas de lieu fixe.

La couleur, dans sa forme la plus pure, est une énergie, une longueur d’onde avec son propre champ électromagnétique vibrant. La couleur m’a toujours fasciné. C’est surtout grâce à la sérigraphie et à l’étude de différentes théories de la couleur que j’ai commencé à voir et à expérimenter la couleur d’une nouvelle manière. En sérigraphie, j’ai découvert des couleurs au-dessus de la surface imprimée, un phénomène résultant du mélange optique des couleurs. Les couleurs ne sont pas statiques mais dépendent contexte dans lequel nous les percevons, des couleurs voisines, de la lumière ambiante, de la perception humaine… Je me suis rendu compte que la couleur n’a pas d’emplacement fixe. En d’autres termes, les couleurs ne sont pas intrinsèquement présentes dans les objets qui nous entourent. Sur cette base, j’ai développé la série Colour/Space #22 en 2022. Mon point de départ pour cette œuvre était le suivant : comment puis-je créer des couleurs qui apparaissent à plus d’un mètre au-dessus de l’œuvre ? En la réalisant, je me suis concentré sur quelques idées tirées de De la loi du contraste simultané des couleurs de Michel-Eugène Chevreul. L’une de ses principales réflexions sur le travail avec la couleur se trouve ici : « Comme on ne voit jamais qu’une seule couleur, les couleurs juxtaposées sont toujours soumises au rayonnement de l’une et de l’autre. » Chevreul appelait cette influence mutuelle le contraste simultané.

5

La perception se déploie dans l’espace entre le spectateur et le perçu ; il n’y a pas de séparation stricte entre ces deux éléments.

La réflexion sur la couleur, la lumière et l’espace est devenue un thème constant dans le travail de gravure que j’ai développé ces dernières années. J’aborde la perception visuelle comme un processus direct (c’est-à-dire ici et maintenant) et dynamique. Dans ce contexte, la position du spectateur joue un rôle central dans le processus de vision. La perception se déploie dans l’espace entre le spectateur et ce qui est perçu. Il n’y a plus de séparation stricte entre ces deux éléments, mais un espace intermédiaire hybride émerge.

CMJN

Dans les ateliers que j’organise pour la sérigraphie, l’héliogravure et l’impression en relief, j’initie les étudiants à l’utilisation du système de couleurs CMJN.

D’une part, en tant que couleurs primaires de base pour mélanger d’autres couleurs (avec le blanc et le transparent) et, d’autre part, dans l’application de l’impression en quadrichromie. Je travaille également de manière intensive avec les étudiants sur les différentes applications de la quadrichromie et les diverses méthodologies impliquées.

Pour le graveur, cela crée un énorme terrain de jeu de possibilités artistiques. Bien qu’il ait été conçu à l’origine pour les processus d’impression, dans le but principal de reproduire fidèlement les images, ce système de couleurs se prête parfaitement aux expériences avec d’autres couleurs, à l’utilisation d’encres fabriquées par l’artiste, à la manipulation des trames, au décalage des couches d’impression les unes par rapport aux autres, etc. Les couleurs spécifiques développées pour le système CMJN sont également particulières. Par exemple, le cyan ne peut être directement comparé à un pigment naturel, car il est composé de pigments et de produits chimiques différents.

6

7

Wilfried Pulinckx, né en 1977, a suivi une formation en gravure dans plusieurs écoles : PPXL-MAD School of Arts Hasselt, KASK Gent et ABK Anderlecht. Il vit et travaille à Bruxelles, où il enseigne les arts graphiques à l’Académie des arts visuels et audiovisuels d’Anderlecht après avoir dispensé des cours de gravure à à l’ARBA-ESA et à l’École de recherche graphique [ERG] à Bruxelles.

Sa pratique artistique principale implique la sérigraphie et la gravure, en utilisant l’appareil photo comme un carnet de croquis. Il est fasciné par les paysages et le phénomène de la couleur, en particulier en tant que réalité sensuelle. Dans son travail, il utilise des lignes de trame visibles et des mélanges de couleurs optiques comme éléments de composition. La structure intrinsèque de l’image est aussi importante pour lui que son contenu représentatif réel. Wilfried Pulinckx utilise consciemment le métalangage d’une technique d’impression pour façonner son travail et le transformer en une réalité sensuelle. wilfriedpulinckx.org

Le support est le message

La gravure se distingue principalement, par exemple, du dessin et de la peinture par le fait qu’elle ne travaille pas directement sur la surface à imprimer (le support) mais utilise toujours une matrice, ou une plaque d’impression. Au cœur de cette distinction se trouve pour moi l’essence même du processus créatif inhérent à la gravure. Pour simplifier, ce processus se compose de quatre parties :

1. la conception/le concept d’impression,

2. la création/le développement de la plaque d’impression,

3. le processus d’impression lui-même,

4. l’impression - le tirage.

Il y a toujours une forme de retard ou de report inhérente à la création d’impressions graphiques. Ce report crée un espace où de nouvelles formes et de nouveaux processus peuvent émerger, permettant au métalangage du médium d’être compris et façonné avec et par les concepts et l’imagination de l’artiste. L’espace et le temps ainsi créés offrent à l’artiste la possibilité d’approfondir un concept visuel. L’approche critique d’une culture visuelle en pleine expansion est inhérente au métier de graveur.

Cet engagement profond avec le médium s’est avéré de plus en plus pertinent dans la gravure au cours des dernières décennies et jusqu’à aujourd’hui. Il s’applique à toutes les étapes de la gravure. C’est non seulement un enrichissement, mais peut-être une nécessité pour l’artiste-graveur d’aujourd’hui de comprendre et de façonner tous les aspects de ce processus, depuis les types d’encre, le support spécifique, les techniques analogiques et numériques utilisées, le processus d’impression, la presse à imprimer, bref, tous les matériaux et produits employés, jusqu’à l’élément répétitif dans la gravure graphique, l’édition, le multiple… la présentation de l’œuvre, etc.

La question qui se pose à l’artiste graveur est bien sûr la suivante : de quelle manière savez-vous ouvrir et déployer cet espace, l’intégrer dans le processus de création artistique de votre propre travail ?

8

9

Białowieża Forest, Billboard Version

Une autre façon dont j’utilise consciemment certaines propriétés spécifiques de la couleur se trouve dans l’œuvre Białowieża Forest, Billboard Version (2023). J’ai pris les photographies anaglyphes originales pour cette image pendant l’été 2022 dans l’ancienne forêt de Białowieża, en Pologne. La forêt de Białowieża est située à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne et représente l’une des dernières et plus grandes sections restantes de la vaste forêt primitive qui s’étendait autrefois sur la plaine européenne. Chacune des huit compositions d’images sérigraphiées est constituée de différents rythmes de trames de lignes et de points qui agissent comme des contrepoints. Le quadrillage des couches d’images fonctionne ici comme un outil permettant d’accentuer des éléments spécifiques et de générer rythmiquement de nouvelles composantes visuelles au sein de la composition.

Le processus de conception de cette œuvre a été particulièrement fascinant pour moi, comme si j’étais en équilibre sur une corde raide tendue entre la déconstruction et la reconstruction-transformation. Pour moi, les manipulations d’images dans ce travail symbolisent non seulement l’apparition et la disparition, mais plus spécifiquement la dissolution de l’image de représentation. Simultanément, elles indiquent également sa restructuration, liée à la fois à l’espace imaginaire et à l’espace symbolique de la forêt et à l’espace réel.

En d’autres termes, un nouvel espace se déploie, partiellement enraciné dans l’existant. L’œuvre est développée à la fois comme une image graphique composite et comme une image anaglyphe. Avec des lunettes 3D (couleur : cyan - rouge), vous faites l’expérience de la spatialité de la scène photographiée. Les filtres de couleur séparent les deux photos superposées intégrées dans l’image pour chaque œil, le cerveau réinterprétant les informations de couleur en une image tridimensionnelle.

Couverture : CMYK edition print pour A ctuel 2023, sérigraphie, 17 × 25 cm, (1/1)

Page 4 : Colour/Space # 22 - installation, 2022, sérigraphie, 180 × 240 cm

Page 6 : Colour/Space # 22, no 1, 2022, sérigraphie, 90 × 63 cm, (1/1)

Page 7 : détail de Aurora #3, 2023, sérigraphie, diptyque, 60 × 40 cm (× 2), (1/4)

Page 8 : Colour/Space # 22, no 3, 2022, sérigraphie, 90 × 63 cm, (1/1)

Page 9 : Aurora #2, 2023, sérigraphie, 70 × 50 cm, (1/5 variations)

10

Pages 10 à 13 : Białowie˙za Forest, Billboard Version, 2023. L’œuvre se compose de huit parties (8 panneaux) présentées sur un panneau d’affichage en bois. Chaque partie

est sérigraphiée en stéréographie sur papier, laminée sur de l’aluminium et mesure 94 × 62 cm. Taille totale : 188 × 248 cm. Panneaux 6 et 2 page 10 et panneau 3 page 11

INSPIRATION

La capacité des colorants à mettre rapidement et presque intrinsèquement notre humeur en mouvement.

Je trouve mon inspiration à la fois dans l’observation quotidienne de la lumière et de la couleur et dans l’étude des théories historiques, psychologiques, philosophiques et scientifiques (de l’art) sur la nature des couleurs et leur perception. Le phénomène de la couleur révèle toute son ampleur et sa pertinence durable lorsqu’il est considéré sous l’angle de toutes ces disciplines. La couleur, la lumière, l’espace… sont inextricablement liés. Je pourrais les comparer à une forme de musique visuelle. Le livre See This Sound, Audiovisuology - A Reader, qui explore la relation entre l’image (et donc la couleur) et le son dans une fusion de disciplines artistiques, scientifiques et technologiques, est certainement une référence recommandée pour ceux qui travaillent de manière interdisciplinaire.

Je suis toujours captivé par l’apparente évidence de la perception des couleurs et, en même temps, par l’interaction complexe des structures et des processus sous-jacents. La capacité des couleurs à mettre rapidement et presque intrinsèquement notre humeur en mouvement. La création de photons par fusion nucléaire dans le soleil, où la lumière est pour ainsi dire forgée et, après plusieurs dizaines de milliers d’années (parfois beaucoup plus), parvient à s’échapper à travers les couches du soleil pour briller, à peine 8 minutes et 20 secondes plus tard, sur notre rétine. Là, elles sont converties en signaux électriques par les cônes de nos yeux, pour être traduites et dépliées dans notre cerveau en des milliers de nuances de couleurs. Dans ce feu d’artifice crépitant dans nos têtes, ou plutôt dans ce voyage des photons à la perception colorée, une connexion entre l’univers et notre monde intérieur se met en place.

12

13

14

texte de Hung Le Phi

J’aime passionnément les techniques de gravure telles que la gravure sur bois et la lithographie.

La plupart de mes œuvres sont des gravures sur bois, et je fais des recherches sur la lithographie depuis 2023.

Hung Le Phi

J’ai commencé à réaliser des gravures sur bois en 2010. À cette époque, j’utilisais la technique de l’huile chaude pour transférer les croquis sur le bois. Cela ne me satisfaisait pas. Après un an, mon collègue m’a proposé d’utiliser de la colle à l’eau pour transférer mon modèle sur la surface du bois. C’était très efficace. Vient ensuite l’étape de la gravure des détails, qui est très difficile et prend beaucoup de temps. La gravure Pagoge Hang m’a pris six mois. Le résultat est conforme à mes attentes. J’imprime aussi avec deux couches d’encre. Lorsque j’imprime mes exemplaires avec la première couleur, j’utilise un des tirages sur papier pour le reporter, quand il vient juste d’être imprimé, sur ma deuxième planche de bois. Je grave alors la deuxième et dernière couche de traits que je surimprime aux tirages de la première couche d’encre. L’effet est magnifique, comme dans l’œuvre Temple Va. Plus tard, j’ai voulu utiliser une seule impression qui montrait toute la gamme des tons, comme dans l’œuvre Sunset. Pour cette œuvre, j’ai utilisé de la peinture jaune en aérosol sur du papier d’impression avant d’imprimer le motif.

Au début de cette année, j’ai commencé à rechercher des matériaux pour la lithographie. Mon collègue, le maître Doan Minh Thoi, a découvert une nouvelle méthode d’impression sur pierre utilisant du coca-cola au lieu de l’acide traditionnel. Cette méthode a permis de raccourcir de nombreuses étapes par rapport à ce qui se faisait auparavant. J’ai traité la pierre avec du coca pendant environ 15 secondes, puis j’ai essuyé le coca, j’ai recouvert toute la pierre de gomme arabique et utilisé un chiffon en coton pour l’essuyer. J’ai ensuite encré au rouleau et imprimé sur le papier. L’utilisation du coca n’est pas toxique pour la santé, cette méthode est facile à mettre en œuvre et l’effet est magnifique. Il n’est pas nécessaire d’essuyer soigneusement la cire sur la pierre. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle consomme beaucoup de coca, et j’aime cette boisson !

N’utilisez qu’une bouteille de coca pour un traitement d’impression…

15

16

Page 15 : Memory, 2023, gravure sur bois, 50 × 65 cm

Page 16 : travail de la lithographie ; Stream 2, 2024, lithographie, 35 × 45 cm

Page 17 : Sunset, 2020, gravure sur bois, 70 × 100 cm ; Comeback Nest, 2021, gravure sur bois, 60 × 115 cm

Page 18 : Hang Pagoda, 2019, gravure sur bois, 70 × 95 cm ; Linh Lake, 2020, gravure sur bois, 50 × 65 cm

Hung Le Phi est né en 1978 dans le sud du Vietnam. Il a obtenu une maîtrise en beauxarts à l’université de Hô Chi Minh-Ville où il est chargé de cours aujourd’hui. Il a complété sa formation à Melbourne, Australie. Il est vice-directeur du département de gravure graphique de l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et membre de l’Association vietnamienne des beaux-arts.

17

18

texte de Cathie Pavoine

Je grave essentiellement en taille-douce indirecte. Je réalise des eaux-fortes au perchlorure de fer sur cuivre et des aquatintes grâce à une petite boîte à grain bricolée. J’utilise le vernis mou pour effectuer des empreintes de dentelle. Toujours en recherche, je mélange souvent le chine collé ou les rehauts de couleur.

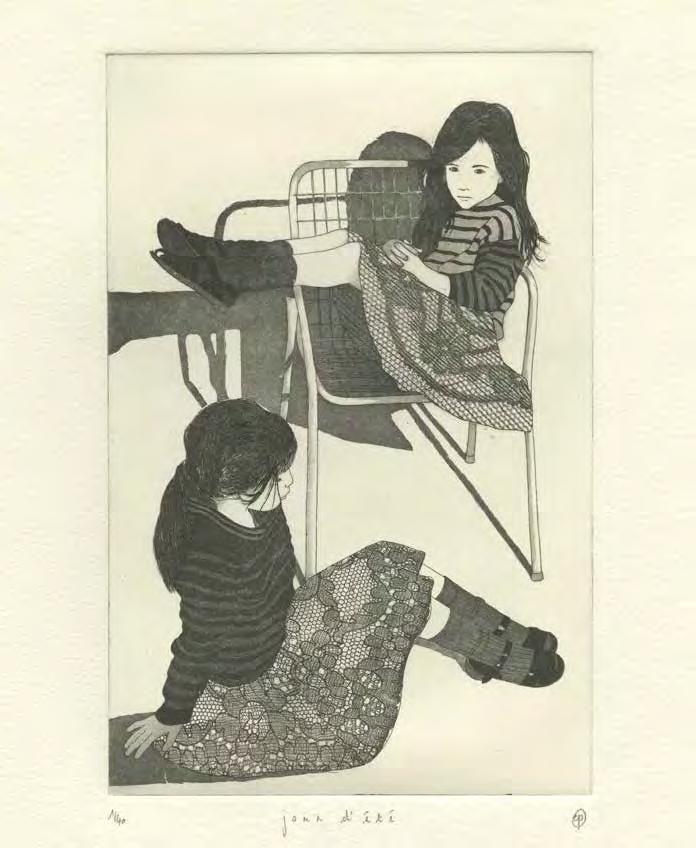

Cathie Pavoine

Les souvenirs de mon enfance m’inspirent beaucoup. Petite, je passais l’été chez ma grand-mère ukrainienne qui élevait une joyeuse basse-cour, un cochon et des chèvres dans un hameau de la campagne bretonne. Le temps là-bas ralentissait, les journées d’été s’étiraient sans fin. Les heures passées à paresser dans l’herbe sous les branches des poiriers, à observer le ciel et les nuages, la nature et les animaux ont imprimé des souvenirs que j’aime convoquer dans mes petites scènes gravées. Mes estampes sont ainsi peuplées d’enfants rêveurs, assis sur le sable face à la mer, sur les rochers au bord d’une rivière, regardant l’eau s’écouler comme le temps qui passe.

Dans mon univers, les petites filles jouent à la chasse aux lapins pendant que des ballons en chine collé tombent du ciel comme des bulles de couleurs prêtes à éclater dans des nuées de confettis. Alice prend le thé avec un étrange lapin à cornes et les théières posées sur des nappes de dentelle fument des nuages colorés.

Une femme se transforme en arbre ou un improbable jardin pousse sur la tête d’un enfant, une invitation aux oiseaux de passage à se réfugier, pendant que des perles de pluie tombent d’un verre-arrosoir.

La chambre de ma grand-mère était une grotte inaccessible au fond de laquelle son armoire renfermait un trésor de tissus en lin, de dentelles, une boîte à couture et des photographies anciennes. Je rêve cet intérieur défendu, quand ma matrice s’ouvre comme une fenêtre sur cette chambre parée de tapisserie à fleurs, où un jeu de jupons brodés côtoie des bottines lustrées. Sur un carrelage en damier, des petites bottes piétinent avant d’aller voir la mer.

Mes estampes sont des poèmes gravés comme des petites madeleines de Proust qui convoquent l’enfance.

19

Née en 1975 à Saint-Brieuc et nantaise depuis 2009, je suis peintre et graveuse en taille-douce. Je peins depuis mon enfance, mais attirée par les sciences, je me suis orientée vers des études scientifiques que j’ai achevées par l’obtention d’un Capes. Parallèlement à ma pratique de la peinture, j’ai fait en 2005 la découverte de la gravure en taille-douce à l’Atelier des beaux-arts de Clichy (92), animé par l’artiste néerlandais Herman Steins (collectif Localita). Parmi les techniques abordées, l’eau-forte mise en œuvre par réaction chimique est apparue comme une évidence.

À partir de 2015, j’ai progressivement équipé mon propre atelier pour graver en taille-douce indirecte en poursuivant ma formation auprès d’artistes graveurs reconnus. Par le trait gravé, j’explore ainsi le dessin en parallèle de ma pratique de la peinture. Curieuse, j’aime aussi découvrir et apprendre de nouvelles techniques comme la lithographie, la manière noire, le burin, la sérigraphie, la photogravure, mais aussi la céramique.

www.cathiepavoine.com

20

Page 18 : Becoming a Tree, 2021, eau-forte, aquatinte et vernis mou, 17 × 12,5 cm

Page 19 : Fais tes lacets ! 2023, eau-forte et aquatinte, 15 × 5,5 cm ; Un peu, beaucoup, passionnément, 2023, eau-forte et aquatinte, 2 × (15 × 4 cm)

Page 20 : Je m’élance et tu coules, 2018, eau-forte et aquatinte, 20 × 20 cm ; Ensemble, 2019, eau-forte et aquatinte, 15 × 15 cm ; Et au milieu coule, 2018, eau-forte et aquatinte, 15 × 15 cm

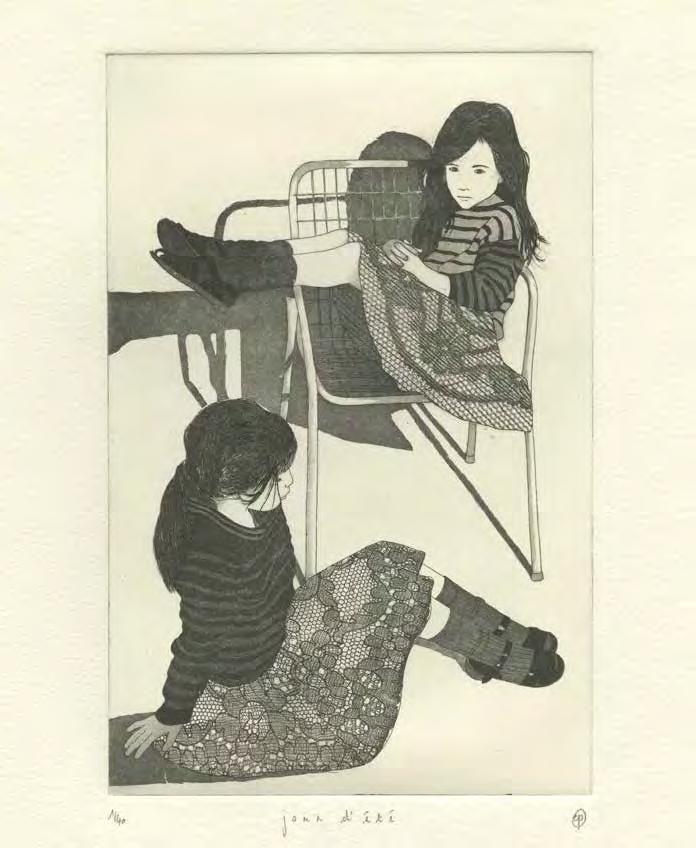

Page 21 : Jour d’été, 2023, eau-forte, aquatinte, vernis mou, 19 × 12,5 cm

Page 22 : La Chasse aux lapins, 2022, eau-forte, aquatinte et chine-collé, 20 × 15 cm

Page 23 : Pluie d’étoiles version1, 2020, eau-forte, aquatinte et chine-collé, 20 × 13 cm

21

22

23

texte de Marie-Liesse Sztuka

Marie-Liesse Sztuka

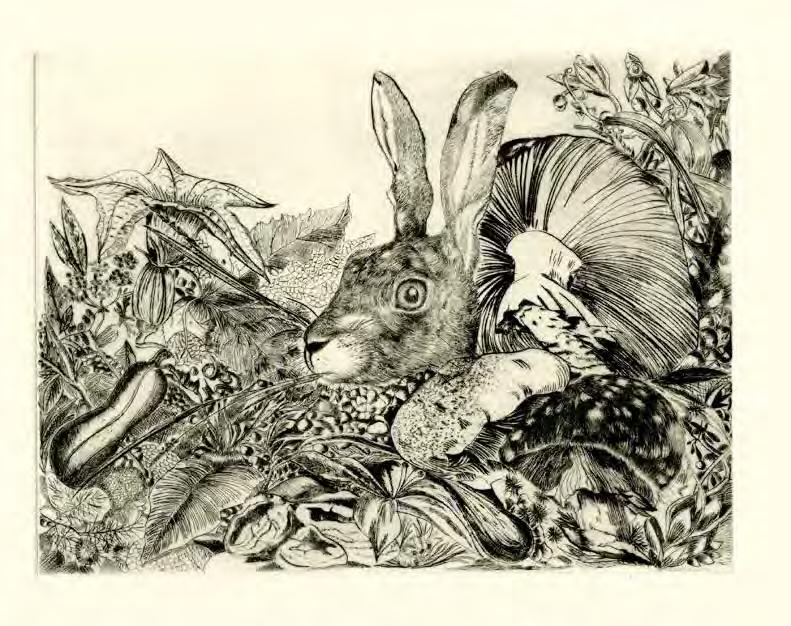

J’ai commencé par dessiner avec une pointe sur une plaque de verre enduite d’une peinture vinylique noire. Le trait laissait passer la lumière et le dessin semblait sortir d’un noir abyssal… Tout naturellement, poissons, méduses, hippocampes, pieuvre prenaient forme à la surface. J’ai ainsi dessiné tout un monde sous-marin sur des plaques, des boules, des objets en verre… Mais le verre est fragile et j’ai décidé d’apprendre la gravure puisque la pointe semblait être l’outil qui me convenait.

La rencontre avec la gravure

Un jour, sur le quai de Saône à Lyon, je rencontre Philippe Tardy, dont je trouve les gravures fort belles, et lui demande une adresse d’atelier où je pourrais m’initier à la gravure. Il m’indique l’Atelier Alma (lire article dans le numéro 28 de ce magazine). Je passe donc une semaine dans cet atelier où Mireï l.r. m’enseigne les bases de cette pratique, et je découvre un univers que je ne vais plus quitter.

Première passion : la pointe sèche

De la surface du verre sur laquelle la pointe glisse, je prends désormais plaisir à entailler le métal, pour ensuite y faire entrer le noir profond de l’encre qui, en jouant avec les barbes, donne vie à mes dessins ; comme si les animaux marins dessinés auparavant sur le verre avaient bu l’encre de la surface et migré sur le papier, en gardant l’idée de profondeur. Car telle est bien la différence entre un dessin et une gravure, là où l’encre et le papier s’épousent en de joyeuses noces, révélant l’image qui se multiplie, le dessin quant à lui reste seul et sec ! Ainsi donc, pieuvre, méduses, poissons s’impriment sur le papier, puis viennent d’autres animaux à plume et à poil, tout un bestiaire qui se constitue au fil des mois et des années.

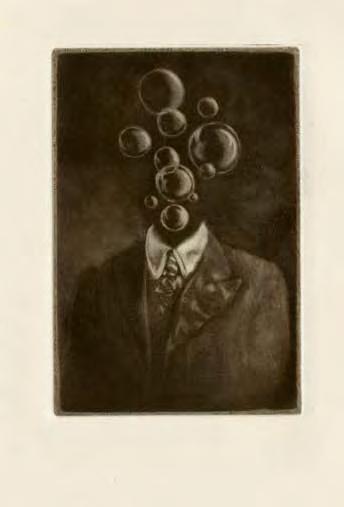

Deuxième passion : la manière noire

Je suis les cours de Florence Hinneburg à Paris Ateliers et rejoins ensuite l’Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe. C’est dans ce lieu fréquenté par plus d’une centaine de graveuses et graveurs d’Île-de-France que je découvre la manière noire auprès de graveurs experts. Je décide alors d’apprendre l’art du berçage, du grattage et du polissage avec Judith Rothchild à la Maison de la gravure Méditerranée. De nouveau, le jeu consiste à faire surgir la lumière de ce noir profond, mais d’une autre manière, ce noir qui a un côté velouté à nul autre pareil.

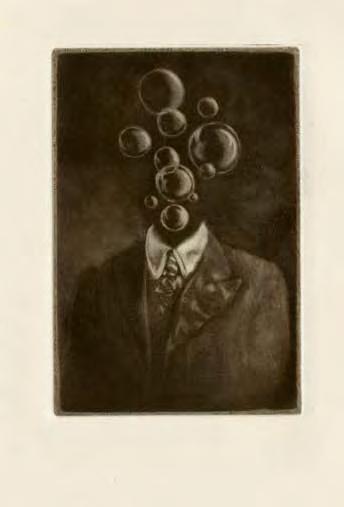

Je quitte petit à petit le monde animal pour m’aventurer vers un monde plus fantasmé ; m’inspirant de la pratique du portrait en manière noire très répandue au xviiie siècle, je commence une série de personnages dont les têtes sont constituées d’éléments appartenant au domaine du rêve : bulles, nuages, méduses, etc. Puis je lie littérature et images… Ainsi, La Femme cachée, de Colette, m’inspire une femme à la natte ; La Garçonne, de Victor Margueritte, le portrait d’une femme à la cigarette ; Laura, film d’Otto Preminger, dont le scénario a été écrit par Vera Caspary, un portrait de l’héroïne…

Je grave également en manière noire des vanités, je prête alors à ces allégories une image plus douce et humoristique… J’aime l’univers de la gravure car il est paisible, éloigné de la fureur du monde, et ne l’oubliant pas ; la lenteur y est reine, le labeur y est roi, mais son résultat auréolé de mystère est toujours synonyme de plaisir pour les yeux !

25

Page 24 : La Garçonne, 2022, manière noire, 20 × 15 cm

Page 25 : Méduse, 2012, carte à gratter sur verre, plaque de verre, 24 × 18 cm

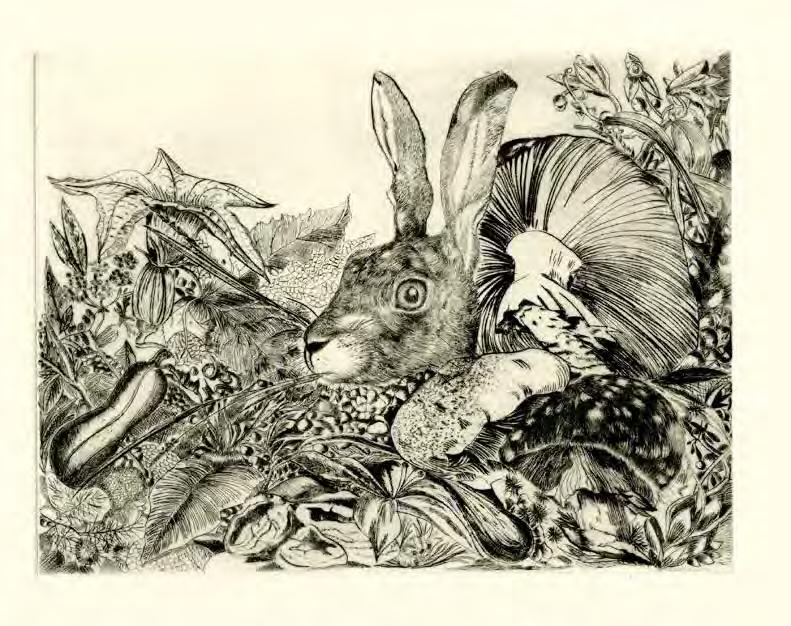

Page 26 : Le Lapin d’Alice, 2015, pointe sèche, 18 × 24 cm

Page 27 : Araignée de mer, 2016, pointe sèche, aquatinte, 15 × 20 cm

Page 28 : Jour bullé, 2017, manière noire, 15 × 10 cm ; Jour de brume, 2017, manière noire, 15 × 10 cm ; La Femme cachée, 2017, manière noire, 27 × 10 cm

Page 29 : Vanité à l’œuf, 2016, manière noire, 10 × 27 cm ; Laura, 2023, manière noire, diamètre 16 cm

26

27

28

Marie-Liesse Sztuka est née en 1957, elle vit à Paris. Autodidacte, elle s’initie à la gravure à l’Atelier Alma, à Villefranche-sur-Saône, en juillet 2013, et poursuit son apprentissage de la gravure à Paris Ateliers avant d’intégrer l’Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe, dont elle est désormais membre permanent. Elle participe régulièrement à la Journée de l’estampe à Paris. Ses gravures ont été exposées dernièrement à la Triennale de gravure en taille-douce au musée de Lisle-sur-Tarn et à la Fondation Taylor, dans le cadre des deux dernières expositions In choro bestiarum organisées par l’association La Taille et le Crayon.

https://marieliessesztuka.wordpress.com/

29

texte de Charles Marko

Charles Marko

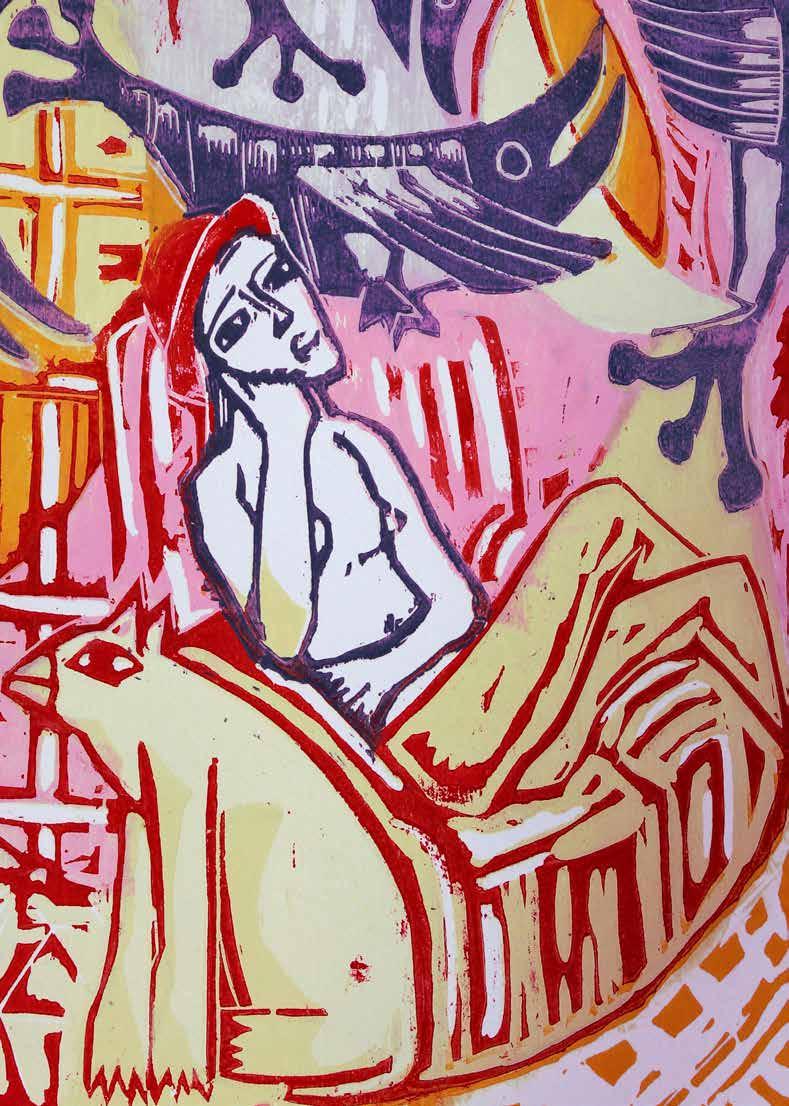

Artiste, tes papiers ! Nom, prénom, allez, envoie : Marko. Marko avec un K. Oui, ce n’est pas courant, je sais. Mes parents étaient hongrois, je suis né en Belgique. Là-bas, je me serais appelé Karoly, mais pas ici ; ici, Karoly, ça a été traduit par Charles, né à Aye, dans le Namurois, par césarienne je crois, ou pas, j’en sais rien en fait, aucune naissance n’est facile au fond. « La vie est une tragédie », disaient les anciens Grecs, c’est peut-être vrai, mais heureusement, il y a l’atelier, il y a les odeurs, d’huile, de térébenthine, d’encre, l’odeur du papier qui s’encanaille avec celle du lin. Peindre, graver, graver ce que je peins, peindre la gravure qui sèche, tout est imbriqué depuis quelques années, depuis qu’un gaillard m’a fichu devant une plaque et m’a montré comment creuser autre chose que sa tombe. Le gaillard en question, vous le connaissez. Artiste, tes papiers ! Nom : Uyttersprot. Merci à toi, ket.

Technique ? Ah, important ça, la technique ! Mais plus important encore, c’est d’arriver à l’oublier pour mieux se laisser aller. Ça c’est fun, ça c’est bon, jouissif, quand tu poses ta plaque de bois devant toi et que tu traces quelques traits, par-ci et par-là aussi, sans penser, sans réfléchir, et que des zones se détachent, des formes se découpent et te viennent tu ne sais d’où, des images dont tu ignorais l’existence et qui prennent forme envers et contre ta volonté, et qui te soumettent et t’ordonnent de leur donner vie. Alors, tu plonges, tête la première, dans ta plaque de bois, avec tes petites gouges comme des bouteilles d’oxygène qui te font courber l’échine. Je creuse. Silence dans ma tête. Je me concentre. Musique de fond, Portishead ou Deep Purple selon l’humeur, selon la nostalgie, du reggae, du rap, selon l’image qui est apparue surtout, c’est elle qui décide. Je creuse, d’abord doucement, avec précision. Les yeux, les regards doivent être précis, y’a pas l’choix, les regards, les yeux, c’est la vie ; avec les gestes, l’impression du mouvement, il faut y aller avec précision, gouge 0,5, puis je la dépose, la gouge de précision, je la range dans son dé, la technique m’impose un autre rythme. Les gouges s’enhardissent, elles se disputent ma main, je ne regarde presque plus ce que je fais, c’est un ballet de copeaux qui volent dans tous les sens, la plaque tourne sur elle-même, elle me présente son plus beau flanc, son plus intime, et je m’y enfonce, enfin, je deviens l’outil, sans plus de mémoire, sans vécu, sans avenir, les gestes sont rapides, je deviens cette satanée technique. Un peu de rouge ici que j’enlèverai aussitôt après avoir imprimé quelques épreuves ; un peu de bleu, tiens, pourquoi pas du vert aussi. Le peintre et le graveur ne font plus qu’un. Du laisser-aller, que diable, du laisser-aller, avant tout pour mieux découvrir le résultat. Le bois perdu porte si bien son nom. La technique est une affaire personnelle. C’est le souffle qui nous anime. C’est la main de chacun, le trait qu’on a fait sien. La technique, c’est toi, c’est vous, c’est moi et eux et elles, et cet instant de grâce qui te rappelle que même les anciens Grecs peuvent dire des conneries.

Charles Marko vit et travaille à Piétrain, village-hameau de la ville de Jodoigne, en Belgique, où est apparu, vers 1920, le cochon de Piétrain, porc blanc à taches noires, un appel à la gravure.

Artiste plasticien, peintre et graveur, il anime chaque semaine un atelier de gravure sur bois.

Instagram : marko.charles/

31

32

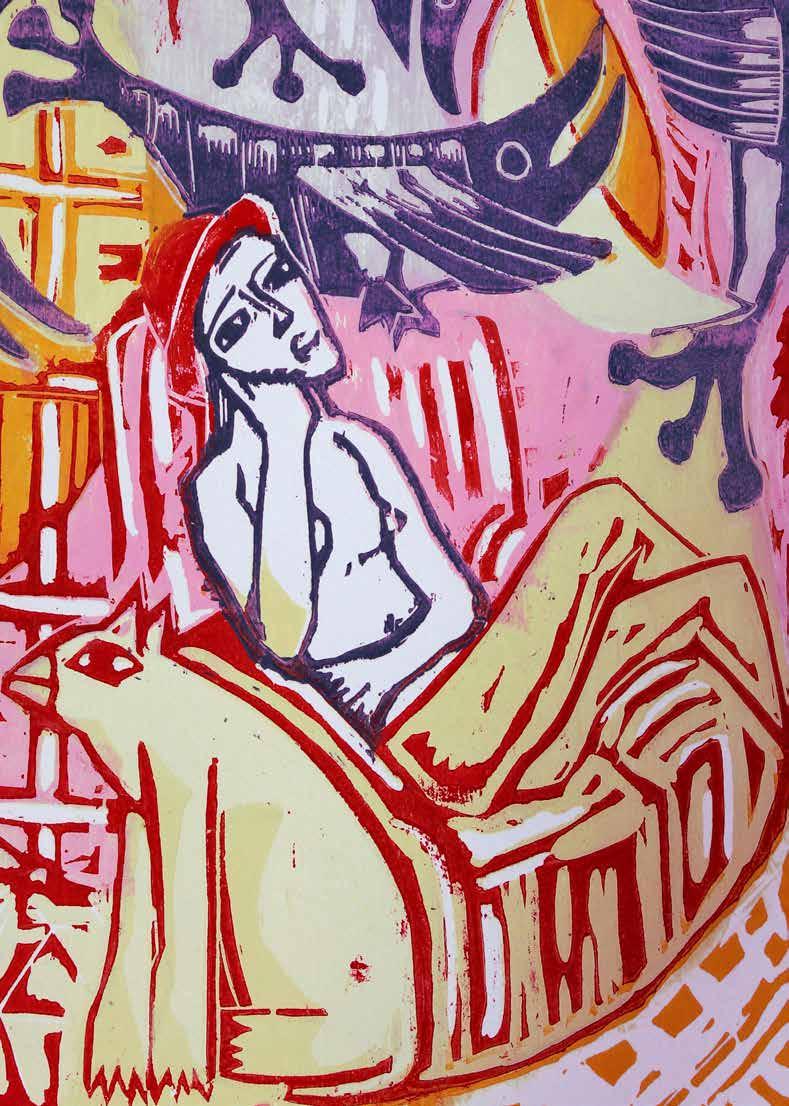

Page 30 : Sans titre, 2023, xylogravure, bois perdu, 30 × 22 cm

Page 32, les quatre gravures : Sans titre, 2023, xylogravure, 45 × 35 cm

Page 33 : Sans titre, 2022, 45 × 60 cm

Page 34 : Sans titre, 2022, xylogravure, bois perdu, 45 × 30 cm

Page 35 : Sans titre 2022, xylogravure, 60 × 45 cm

33

35

36

texte de Sean Caulfield (artiste principal), Sue Colberg, Steven Hoffman

Sean Caulfield

Une tragédie des biens communs

La pratique créative de Sean Caulfield comprend la production de livres d’artistes, de gravures, de dessins et de sculptures qui brouillent les frontières entre biologique et technologique, organique et mécanique pour inciter les spectateurs à réfléchir aux implications de cette fusion. Souvent à caractère fantaisiste et absurde autant que sombres et oppressantes, ses œuvres se veulent le reflet du sentiment d’espoir et d’anxiété commun à notre société face aux impacts possibles des nouvelles technologies et des changements environnementaux.

Sa série la plus récente, A Tragedy of The Commons (Une tragédie des biens communs), réunit des textes, des images en linogravure, en sérigraphie et en jet d’encre à grande échelle. C’est le fruit d’une collaboration entre les professeurs Sean Caulfield (imagerie), Susan Colberg (typographie) et Steven Hoffman (texte). Le projet a été initié par Steven Hoffman avec un texte en réponse au travail, primé d’un Nobel, d’Elinor Ostrom sur la gouvernance durable des biens communs.

Steven Hoffman a synthétisé cet écrit en huit points décrivant comment éviter les tragédies provoquées par l’appropriation de ressources limitées par l’individu, allant à l’encontre du bien commun à long terme.

Rédigé à l’intention d’un large public, ce texte vise à stimuler une réflexion critique sur la transition énergétique et les politiques publiques en rapport avec le changement environnemental. Les huit points sont les suivants :

1. Nous devons savoir quelles sont les choses qui ont besoin de notre protection.

2. Donner plus que prendre de cette vaste collection de choses.

3. Les règles de partage sont établies ensemble.

4. Les preneurs sont surveillés et leurs prises sont mesurées.

5. Les tricheurs sont punis lorsqu’ils enfreignent les règles.

6. Les conflits sont rapidement stoppés à l’aide d’outils anti-conflit.

7. Nous obtenons la reconnaissance de personnes haut placées.

8. Nous connectons notre système à d’autres systèmes à l’aide de porte-parole.

Chaque point est accompagné d’une série de questions et de discussions complexes reflétant les débats environnementaux en cours sur la scène nationale comme internationale. En développant l’imagerie de ce projet, Sean Caulfield s’est inspiré d’un certain nombre de sources allant des illustrations du Dr Seuss à la bande dessinée ou au manga, mais également des gravures sur bois de la Renaissance nordique à l’image de L’Apocalypse d’Albrecht Dürer de 1498, une série de 15 gravures sur bois illustrant le Livre des révélations. Cette œuvre majeure et reconnue a été réalisée à une époque où l’Europe craignait une invasion des Turcs ottomans et où les chrétiens croyaient généralement que le Jugement dernier aurait lieu en 1500.

37

Sean Caulfield a été nommé titulaire d’une chaire de recherche du Canada aux Beaux-Arts (niveau 2) de 2001 à 2011, Centennial Professor* de 2011 à 2021, et est actuellement professeur au département d’art et de design de l’Université de l’Alberta. Il vit et travaille sur le territoire du Traité 6, Amiskwaciy Wâskahikan, à Edmonton, en Alberta, au Canada.

Il a exposé ses gravures, ses dessins, ses installations et ses livres d’artiste dans tout le Canada, aux États-Unis, en Europe et au Japon. Il a reçu de nombreuses subventions et récompenses pour son travail. En 2017, il a été élu à la Division des arts de l’Académie des arts et des lettres de la Société royale du Canada.

* Une distinction honorifique des plus prestigieuses de l’Université de l’Alberta et professeur invité.

Instagram : caulfield143/?hl=fr

Ce matériel de recherche visuel fait le parallèle avec le texte de Steven Hoffman, qui trouve également son inspiration chez le Dr Seuss, avec une référence particulière à son célèbre ouvrage de 1971, Le Lorax. Suzan Colberg a approfondi cette idée par le biais de la conception typographique, s’inspirant à la fois des livres de contes pour enfants et des représentations typographiques du texte dans les images dans l’histoire des arts graphiques des xiiie et xive siècles.

Au-delà de l’impression jet d’encre et du traitement brut des images en taille d’épargne, on retrouve l’imagerie de la gravure de paysages du xixe siècle. Cette référence, ainsi que d’autres renvois à l’histoire de l’art présents dans les gravures de Sean Caulfield, a pour but d’encourager la réflexion quant à l’implication de la narration et de l’imagerie depuis le point de vue d’une culture spécifique, en l’occurrence européenne, dans les débats écologiques. Est-ce la meilleure façon de présenter les défis environnementaux auxquels nous sommes collectivement confrontés ?

38

39

Page 36 : Fire Tent (Tente de feu), 2014, linogravure sur kozo, 426 × 609 cm (168 × 240 in)

Page 37 : Prairie Siren (Prairie Sirène), 2015, linogravure sur kozo, 503 × 358 cm (198 × 141 in)

Page 38 : Which Things Need Our Protection (Ce qui a besoin de notre protection), 2023, linogravure, jet d’encre, sérigraphie, 132 × 95 cm (51 ¾ × 37 ¼ in)

Page 39 : Fight Stopping-Tools (Outils anti-conflit), 2022, linogravure, jet d’encre, sérigraphie, 102 × 125 cm (40 × 49 ¼ in) ; Rules for Sharing (Les Règles du partage), 2022, linogravure, jet d’encre, sérigraphie, 105 × 185 cm (72 ½ × 41 ¼ in)

Page 40 : Vue de l’installation de The Flood (L’Inondation), 2016, relief en bois sculpté, environ 610 × 915 cm (20 × 30 ft), Art Gallery of Alberta, Canada (photo : Blaine Campbell)

Page 41 : Installation publique d’une section de The Flood (L’Inondation), 2016, grand imprimé collé sur le mur avec de la colle d’amidon, Churchill LRT Station, Edmonton, Alberta, Canada (photo : Blaine Campbell)

40

De même, à une époque où les histoires problématiques du colonialisme font l’objet d’un examen critique en relation avec les questions de la transition énergétique, quels autres modes de narration pourraient être mis en avant ?…

L’un des thèmes clés de cette série d’estampes est la polarisation qui peut émerger lorsque la société s’efforce de prendre des mesures collectives pour résoudre les problèmes environnementaux, ou toute autre crise. Les blocages et manifestations qui ont vu le jour dans de nombreux pays en réponse aux restrictions imposées par le Covid, ainsi que les protestations liées à l’expansion des oléoducs au Canada et ailleurs, montrent à quel point l’engagement politique et social peut rapidement devenir source de division. Comment pouvons-nous nous impliquer collectivement dans un débat constructif qui implique des décisions difficiles sur la santé à long terme de notre société sans sombrer dans un espace fortement polarisé qui conduit à l’inaction ?

Dans cette optique, l’objectif de ce travail est d’explorer comment l’art visuel, en mettant l’accent sur l’utilisation des traditions de la gravure en tant qu’outil de diffusion et de communication, peut favoriser la discussion au sein de larges communautés sur le changement environnemental, ainsi que les moyens de soutenir une démocratie libérale engagée dans laquelle un discours politique respectueux peut avoir lieu.

41

42

texte de Jeanne Dorin

À l’origine, il y a l’idée de rapprochements

L’intuition et l’imagination sont des vecteurs de mon travail.

Je m’intéresse aux choses à première vue futiles, volatiles et discrètes.

J’observe les connexions possibles, le but est de trouver un point de contact entre deux éléments, pour passer d’un espace à un autre, du réel au récit, comme une entrée, une faille, une échappée.

Jeanne Dorin

Sortir les sujets de leur place initiale pour qu’ils deviennent incongrus, déplacés, pour inviter à la rêverie.

Dans la série La Preuve par l’absurde, un détail produit une friction à l’intérieur de l’image, créant une ouverture poétique ou absurde. Le réel devient cocasse, quelque chose n’est pas à sa place, comme une faille ouvrant de nouveaux interstices, comme un hiatus.

Parce qu’elle autorise cet aspect combinatoire, la gravure est pour moi un moyen de façonner mes idées. Je travaille à partir de plusieurs matrices qui me permettent d’avoir une approche fragmentaire de l’image et de donner forme, matière et couleurs aux dessins issus de mes carnets.

Je pratique la gravure en pointe sèche en autodidacte, sur différentes matrices (zinc, cuivre, rhodoïd…).

En combinant pointe sèche et monotype, je joue sur l’essuyage et les caches pour construire mes images en strates de couleurs. Le stylo de mes carnets devient ma pointe sèche sur la plaque et je retrouve dans le travail à l’encre le plaisir de mettre les doigts dans le cambouis pour jouer avec la matière picturale, son opacité ou sa transparence.

Née en 1989, Jeanne Dorin vit à SaintMartin-en-Vercors. Suite à un DNAP à l’École supérieure des beaux-arts de Lyon, Jeanne part en Amérique latine et développe sa pratique des carnets pour observer et digérer le réel qui l’entoure. L’obtention du Capes d’arts plastiques lui permet d’enseigner à temps partiel pour développer en parallèle sa pratique de la gravure en autodidacte, nourrie par des stages avec l’artiste Anne-Laure Héritier Blanc.

Références littéraires

« Faites-vous petit, ne blessez pas l’air » Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, 1963

« Nous sommes les otages d’un monde muet qui nous environne. »

« Depuis l’explosion de leur énorme aïeul, les roches se sont tues. »

« Nous ne ressentons rien de ce que nous savons pertinemment qu’il se passe. »

Francis Ponge, extrait du film de Jean-Daniel Pollet Dieu sait quoi, 1997.

« Parler d’image pensive, c’est marquer, à l’inverse, l’existence d’une zone d’indétermination entre ces deux types d’images. C’est parler d’une zone d’indétermination entre pensée et non-pensée, entre activité et passivité, mais aussi entre art et non-art. » Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, 2008.

43

Page 42 : L’Envers, série Planer, 2023, pointe sèche sur cuivre, 30 × 20 cm

Page 43 : Œil pour œil, série La Preuve par l’absurde, 2013, pointe sèche sur cuivre, 15 × 10 cm ; Au carré, série La Preuve par l’absurde, 2023 pointe sèche, monotype, 15 × 10 cm ; Décrocher la lune, série La Preuve par l’absurde 2023, pointe sèche, monotype, 15 × 10 cm

Page 44 : Tête en l’air, série La Preuve par l’absurde, 2022, pointe sèche sur cuivre, monotype, 15 × 10 cm ; Hors jeu, série La Preuve par l’absurde, 2023, pointe sèche sur cuivre, monotype, 15 × 10 cm ; Surtension, série La Preuve par l’absurde, 2022, pointe sèche sur cuivre, monotype, 15 × 10 cm

Page 45 : Sèche-linge électrique, série La Preuve par l’absurde, 2023, pointe sèche, monotype, 15 × 10 cm

44

45

46

rencontre entre

Didier Manonviller et Christine Pinto

Aciérage Didier Manonviller

Didier Manonviller est artisan d’art aux Ateliers Moret. Lorsqu’il intègre l’atelier, en février 1974, Daniel Moret et son oncle Fernand Albarel lui apprennent à « toucher l’encre et les plaques ». Il découvre le monde de la gravure et de l’imprimerie qu’il ne quittera plus. Son apprentissage s’affine auprès des artistes de l’atelier tels que François Jeannet, Olivier Morel, Michel Boucaut, Guy Jahan, Lars Bo, Pierre Soulages, Fred Deux et Cécile Reims, pour n’en citer que quelques-uns. Entre l’imprimeur et le graveur, reconnaît-il, s’instaure une relation de convivialité et de partage qu’il apprécie. De cette complicité, inhérente à la collaboration, naissent parfois des amitiés profondes. Au fil du temps, Didier Manonviller est lui-même devenu un « passeur » auprès de la nouvelle génération à laquelle il transmet son héritage : l’histoire de l’atelier et son savoir-faire en tant qu’imprimeur.

Depuis les années 1990-1992, il s’occupe de l’unité d’aciérage qu’il a créée avec Michel Becquet. Il perpétue les enseignements de cet ancien artisan de la société Cottens spécialisée dans les travaux de dorure, d’aciérage et de cuivrage, ainsi que dans la reproduction de matrices, un secteur prospère jusque dans les années 1970. À sa fermeture, les Ateliers Moret ont décidé de prendre le relais sous la forme d’une activité distincte des impressions. « On a contacté Michel, car c’était 80 % de notre travail qui risquait de disparaître », se souvient Didier. Sans ce procédé, « il devenait impossible de réaliser des tirages importants et des impressions en couleurs ». Les échos de cette initiative furent immédiats : Didier et Michel s’y consacraient tous les jours de la semaine à leurs débuts. La création de cette unité contribuait à soutenir l’effort collectif en faveur de l’estampe sans empiéter sur les autres lieux de production : « Tous les artistes et les ateliers tels que Lacourière, Leblanc, Rigal, les frères Crommelynck… nous donnaient des gravures à aciérer. » Si des machines ont par la suite été inventées pour réaliser cette tâche, séduisant quelques imprimeurs comme Patrick Degouy, les Ateliers Rigal puis la Métairie Bruyère, le processus était bien plus long et contraignant que sa mise en œuvre artisanale selon Didier. Mais en raison de la diminution globale des éditions et du nombre de tirages, tout comme le recours à d’autres métaux –l’acier ou le zinc par exemple –, il n’acière plus qu’une fois par semaine actuellement. Les Ateliers Moret, René Tazé ainsi que la chalcographie du Louvre, l’URDLA à Villeurbanne et Hugo Besard au Portugal sont ses principaux clients. À titre indicatif, le coût minimum est de 25 euros pour une surface inférieure à 100 cm2.

Historiquement, ce procédé est issu des recherches sur le développement des moyens de reproduction photomécaniques à partir de la seconde moitié du xixe siècle découlant de la galvanoplastie mise au point dès 1838 par Moritz Hermann von Jacobi et présentée lors de l’Exposition universelle de Londres en 18511. Plusieurs sources2 mentionnent l’invention de l’aciérage par Salmon et Garnier en 1857 – à partir du perfectionnement de la pile électrique de Bunsen –, amélioré ultérieurement par Jacquin. Tous trois étaient vraisemblablement imprimeurs au départ avant de s’engager fortement dans les recherches photographiques appliquées à l’industrie3 . La Joconde d’après Léonard de Vinci, réalisée par Luigi Calamatta en 1857, est souvent présentée comme l’un des premiers cuivres aciérés4 . Le principe est assez simple : il s’agit d’une « opération qui consiste à déposer sur une plaque de cuivre une très mince pellicule de fer, afin de renforcer et de protéger le métal gravé5 » à partir d’un dispositif à électrolyse contrôlée. Son utilisation industrielle répondait initialement à des objectifs de rendement : des impressions de qualité identique dépassant le millier. Pour ce faire, il fallait pallier les fragilités du cuivre, car « la pression des rouleaux de la presse, le tamponnement de l’encrage et l’abrasion des encres finissent par écraser et boucher les tailles6 ». Didier précise, à ce propos, que les cuivres d’autrefois étaient suffisamment épais pour être retouchés, contrairement à ceux que nous utilisons de nos jours. L’ingéniosité de l’aciérage ne réside pas seulement dans la démultiplication des capacités d’impression ou la plus grande facilité qu’il procure lors de l’essuyage. C’est aussi un « mode de préservation, qui maintient dans toute leur délicatesse les finesses extrêmes, jusqu’aux traces les plus ténues de la pointe sèche7 ». Effectivement, ce dépôt de fer ne représente que quelques microns et convient à toutes les techniques de taille-douce. Dorénavant, les artistes l’utilisent essentiellement pour ne pas dénaturer leurs couleurs avec le cuivre. Pour un petit nombre d’épreuves, l’imprimeur conseille simplement de passer un peu d’alcool à brûler sur le support avant chaque impression.

47

L’installation de l’unité, à première vue, paraît rudimentaire, mais elle fait ses preuves depuis de nombreuses années. Il s’agit d’un « aciérage au bain » qui diffère d’une autre méthode dite « au tampon » 8. Dans un coin, à l’entrée de l’atelier : une cuve en PVC de 90 cm de largeur sur 1 m de hauteur, construite sur mesure, est suffisamment ample pour y plonger de grands formats. Sur la base de 1 litre d’eau, la solution comprend 50 g de sulfate de fer et 100 g de sulfate d’ammonium. Pour les matrices qui excèdent la taille du bac, comme ce fut le cas pour des gravures de Catherine Keun ou de Najah Albukaï, le procédé peut être décomposé en deux fois. On acière un côté puis l’autre. La démarcation est à peine visible sur l’épreuve, rapporte Didier. L’installation électrique se trouve au-dessus du bain : un transformateur de 12 volts en continu est branché à un potentiomètre lui-même relié à une réglette pour le dosage de l’intensité. Dans le bac, deux morceaux d’acier d’un peu plus de 1 millimètre, mesurant 40 × 50 cm, sont reliés au pôle positif de l’installation (anode). L’activation du courant oxyde l’acier dont les particules sont attirées par le pôle négatif (cathode) sur lequel est positionné le cuivre à recouvrir à l’aide de « conducteurs ». Ces lames, auxquelles l’imprimeur donne la forme de hanses sont composées de dizaines de chutes suspendues au-dessus du point d’eau. Leur soudure au revers avec de l’étain constitue la première étape. Ensuite, toutes les faces sont nettoyées. Dans un bac à part, le métal est dégraissé avec une moitié de lessive de soude, pour nettoyer les résidus d’encre en fond des tailles, et une moitié d’alcool à brûler. Il faut veiller à ne pas le rayer. Dans un autre, on le rince avec une solution d’acide nitrique à 10 % qui coupe l’effet de la lessive de soude. Toutes ces opérations n’abîment pas le cuivre qui reprend alors sa couleur naturelle : un rouge terreux. Pour finir, il doit être brossé avec une poudre de synthèse qui remplace la poudre d’émeri « 20M » désormais interdite à la fabrication.

Le fer se dépose en plusieurs étapes. Didier débute par un « flash » dont l’intensité électrique maximum est de 19 ampères pendant une à deux minutes. Cette première activation permet d’observer si les particules d’acier se projettent vers le cuivre. Commence ensuite l’aciérage proprement dit, dont l’intensité dépend du format ou du nombre d’éléments plongés dans le bain. Pour déterminer cet ampérage, Didier emploie les calculs transmis par Michel Becquet, soit la surface du métal multipliée par 0,003. Toutefois, au niveau de la durée, on distinguera le « frappage », qui repose sur un temps plus court, idéal pour les pointes sèches et les aquatintes légères. Celles-ci sont exposées deux fois durant 20 minutes alors que pour un aciérage traditionnel, le processus est divisé en trois fois 15 minutes. Entre deux étapes, la plaque peut être abrasée pour s’assurer de la bonne progression de l’aciérage. Une fois l’opération terminée, la matrice revêt une sorte de nouvelle peau grise, plus résistante, que l’on rince et brosse méthodiquement pour la polir. Pour la conserver, on la protège avec un vernis à base de bitume de Judée et de térébenthine, ou de la vaseline, car elle rouille au moindre contact avec l’eau ou l’humidité.

En pratique, l’aciérage n’est possible que pour le cuivre ou le laiton. Le zinc doit être cuivré préalablement selon la même technique, opération que l’atelier ne propose pas faute de place. D’autres alternatives existent, comme le « chromage », que réalisent certains ateliers en Suisse, mais le traitement est irréversible, contrairement à l’aciérage. Pour dissoudre la pellicule de fer, il suffit de plonger la matrice dans la solution d’acide nitrique à 10 %. Cette maniabilité a ses avantages car le procédé n’est pas exempt d’accidents et reste sujet à l’usure : les hanses peuvent se décoller durant l’électrolyse ; l’acier peut « perler » au moment de l’encrage parce que le cuivre n’a pas été

48

Cet article est issu d’une démonstration suivie d’un entretien avec Didier Manonviller aux Ateliers Moret, le 5 octobre 2023. L’intégralité du processus a été filmée par Joopstoop en 2018

https://www.facebook.com/ JoopStoopParis/ videos/1er-épisode-de-notresérie-dété-laciérage-par-didiermanonviller-auxateliers-mo/198798894338965/

suffisamment dégraissé ; l’aciérage de matrices anciennes, comme celles de la chalcographie du Louvre, peut s’atténuer ou simplement s’oxyder. Un graveur peut aussi désaciérer une plaque lorsqu’il désire la modifier.

Le procédé réserve également quelques surprises puisque le contenu du bain est (presque) le même depuis son installation. Au fur et à mesure de ces trente-trois dernières années, les particules d’acier ont formé au fond du bac une boue épaisse, opaque et ocre. La matière est belle. Les anciennes plaques d’acier stockées progressivement dans l’atelier, toutes rongées anarchiquement après deux années d’immersion, en sont la contrepartie. Didier les voit comme de petits « chefs-d’œuvre ». Il est vrai que personne n’a encore pensé à s’en servir. En réalité, le bain est remué régulièrement, régénéré tous les ans à partir de ses propres composants auxquels s’ajoutent quelques gouttes d’ammoniaque pour l’aérer et de l’eau car celle-ci naturellement s’évapore.

Référence incontournable de l’estampe en taille-douce, l’aciérage Didier Manonviller est une des singularités des Ateliers Moret. Au sein des multiples actions menées par l’atelier, il contribue à ouvrir cet espace de travail sur l’extérieur. Didier se remémore, d’ailleurs, les bienfaits de l’ancienne Association des ateliers, créée en 1997, qui réunissait tous les artisans parisiens autour du Mois de l’estampe. Chaque année, jusqu’en 1999, puis tous les deux ans de 2001 à 2005, cette formidable aventure collective invitait tous les publics à se rencontrer et à observer imprimeurs et artistes le corps – et le cœur – à l’ouvrage.

Parce qu’il est un des rares ateliers à le proposer en France, souhaitons que la relève en matière d’aciérage soit assurée.

Page 46 : Didier Manonviller, ©Guillaume Pigelet, 2018 ; L’unité d’aciérage ; Une plaque aciérée.

Page 48 : L’anode, plaque d’acier qui fournit les particules d’acier qui se détacheront pour aller vers la plaque à aciérer (cathode) ; Réserve de conducteurs. Ils sont soudés au dos de la plaque à aciérer pour la relier au pôle négatif de la source électrique.

1- F. Thibeaudeau, La Lettre d’imprimerie, tome II, Paris, Bureau de l’Édition, coll. Degaast, 1921, p. 523.

2- Lire à ce sujet : Alphonse Davanne, La Photographie : traité théorique et pratique, tome II, Paris, Gauthier-Villars, 1886-1888, p. 306-309 ; A.-Mathieu Villon, Nouveau manuel complet du graveur en creux et en relief : contenant les procédés anciens et modernes de la gravure en creux, à l’eau-forte, en taille-douce…, Paris, L. Mulo, 1924, p. 220 ;

Jules Adeline, Lexique des termes d’art, Paris, Quantin, 1884, p. 11 ; A. Béguin, Dictionnaire technique de l’estampe, Paris, André Béguin, 1998, p. 21.

3- Lire notamment D’encre et de charbon, Le concours photographique du Duc de Luynes, 1856-1867, Sylvie Aubenas et Michel Poivert (dir.), cat. expo. Paris, BNF, 27 avril-28 mai 1994.

4- André Béguin, op. cit.

5- Ibid.

6- Ibid.

7- Maxime Lalanne, Traité de la gravure à l’eau-forte, Paris, Cadart et Luquet, 1866, p. 92.

8- Voir Gary Thibeau, Michel Cornu, « L’aciérage », Nouvelles de l’estampe, n° 147, juillet 1996, p. 28-29.

49

50

rue

Versailles – 92410 Ville d’Avray Mairie 01 41 15 88 88 - www.villedavray.fr - Carton Extrême Carton : Dominique Moindraut 06 81 73 30 11 / Pascale Simonet 06 80 66 54 06

Galerie l’Entr@cte - 3/5

de

texte de Carton Extrê me Carton

Carton Extrême Carton

Le collectif Carton Extrême Carton est né de la rencontre, initiée par Anne Paulus en 2013, de Dominique Moindraut, experte du carton gravé depuis plus de trente ans, et de Pascale Simonet, artiste plasticienne.

Dominique Moindraut désirait depuis longtemps créer un groupe autour de cette technique peu connue et peu reconnue à l’époque. Pascale Simonet, peintre à l’origine, mais curieuse de toutes techniques d’expression plastique, a été séduite par les potentialités du carton, matière dont elle n’était pas familière. Forte de ses expériences dans les domaines organisationnel et associatif, elle suggère alors à Dominique de créer un collectif ayant pour objectif la diffusion du carton gravé. Lorsqu’elles font part de cette idée à Michèle Atman et à Julien Mélique, deux graveurs ayant déjà inclus le carton dans leur pratique de l’estampe, ils adhèrent immédiatement au projet. C’est donc à eux quatre qu’ils créent ce collectif, dont, après moult discussions, Julien trouve le nom : Carton Extrême Carton (CEC).

Puis viennent les rejoindre Joëlle Dumont et sa formidable expertise en matière de livres d’artistes, et Sophie Domont et ses recherches tous azimuts dans la création d’estampe. Tout récemment se sont ralliées au groupe trois grandes expertes du carton gravé : Isabelle Beraut, Rosemary Piolais et Maryanick Ricart.

Chacun des membres du collectif a une pratique plasticienne spécifique : eau-forte, xylogravure, peinture, photo, création de papier, technique mixte en tout genre… Mais si chacun poursuit son travail personnel dans diverses directions, tous se retrouvent régulièrement autour du carton gravé. Cet état d’esprit est celui-là même qui a présidé à la création de ce groupe : inclure le carton dans un travail global pour le rendre plus extrême… et aller toujours plus loin dans l’exploration et l’utilisation du carton gravé. No limit !

Pour répandre la bonne parole cartonneuse, le collectif a d’abord organisé des expositions et participé aux Journées de l’estampe contemporaine pour offrir une meilleure visibilité aux recherches de ses membres. Puis, dans le but d’élargir le cercle du carton gravé, il a invité d’autres artistes à se joindre aux différents événements organisés. C’est dans cette optique qu’a été créée la Biennale internationale du carton gravé (BICG), afin de mettre en lumière les multiples facettes de l’estampe utilisant le carton gravé. Dans ce même esprit, le collectif met en place des stages de découverte ou de perfectionnement pour ceux qui sont intéressés par la compréhension de ce matériau.

D’autre part, pour garder trace de tous ces travaux et recherches, Carton Extrême Carton a effectué un travail d’édition avec, à son crédit, plusieurs revues, catalogues d’expositions, fascicules techniques et petites monographies d’artistes centrées sur leur travail du carton. Dernièrement, Les Éditions du carton gravé, regroupant une série de livres d’artistes, ont vu le jour sous l’égide de Joëlle Dumont.

51

cartonextremecarton.com biennaleinternationaleducartongrave.com

52

Pages 50 : affiches de diverses manifestations

Page 52 (par colonne) :

Sophie Domont Sweet Home, 2019, carton gravé imprimé sur photo, 30 × 20 cm ; Dominique Moindraut Minéral, 2023, carton gravé sur papier Opale, 4 plaques, 76 × 56 cm ;

Pascale Simonet, Où sont les mots (2) ? 2023, carton gravé et monotype sur papier BFK, 65 × 50 cm ;

Isabelle Béraut Paysage morcellé, 2021, carton gravé sur papier assemblé sur papier gravure, 65 × 50 cm ;

Joëlle Dumont, Kintsugi, 2020, carton gravé, leporello, 13 × 16,5 cm fermé, 30 × 220 cm déplié ;

Maryanick Ricart, Par-delà l’estran, 2018, carton gravé et collagraphie, 50 × 70 cm

Michèle Atman Rendez-vous insensé, 2022, carton gravé imprimé en taille d’épargne et collage sur papier BKF, 24 × 60 cm

Page 53 : Julien Mélique Mucho hay que chupar, 2020, carton gravé, 40 × 60 cm ; Rosemary Piolais, Rudia Tracti, 2023, carton gravé sur papier BFK, 100 × 70 cm

Même si chacun des membres de l’équipe a à cœur d’insuffler à Carton Extrême Carton énergie et inventivité, il ne faut pas oublier les soutiens que le collectif a reçus et sans lesquels son audience ne serait pas ce qu’elle est devenue. Tout d’abord, à sa création, il a été épaulé matériellement par Camille Jambrun, puis par la Mairie de Ville-d’Avray qui, depuis le début, a soutenu ses actions ; mais le collectif a aussi bénéficié de l’aide bienveillante de Christian Massonnet, de Marie Akar et de la revue Art et métiers du livre, de Jean-Claude Auger et de la revue Le Bois gravé, de Manifestampe – Fédération nationale de l’estampe, ainsi que de tous ceux qui ont accepté de participer aux jurys des deux premières biennales.

La Biennale internationale du carton gravé est un moment précieux dans la vie du collectif. C’est toujours avec beaucoup d’émotion que les différents travaux émanant d’artistes du monde entier sont reçus par ses membres. Ces œuvres sont exposées à la galerie L’Entracte de Ville-d’Avray en mai, à l’occasion de la Fête de l’estampe. C’est pour CEC la possibilité de montrer la diversité des réalisations que peut susciter la pratique du carton gravé.

À cette fin, un site dédié a été créé, sur lequel on trouve différentes informations concernant les éditions passées et futures.

La prochaine Biennale, qui se tiendra en mai 2024, aura pour thème Le Polyptyque. La mise en jeu de plusieurs modules pour la réalisation globale d’une estampe ouvre un immense champ des possibles, en parfaite synchronie avec la nature même du carton, de ses techniques de gravure et d’impression associées à l’extrême liberté créative qu’il propose.

Le collectif reste toujours ouvert et à l’affût de toutes les propositions plasticiennes qui pourraient élargir ses champs d’expérimentation et favoriser une connaissance encore plus approfondie du carton gravé.

53

Kitchen Print

Biennale 2023-2024

6e édition appel à participation !

La promotion de l’estampe est le fil rouge du travail d’Émilie Aizier, inventrice de la Kitchen Litho, avec sa structure d’édition de livres et d’estampes nommée Atelier Kitchen Print. La création du premier concours date de 2014. Il est ouvert à toutes les techniques d’impression d’art et s’adresse à tous les artistes sans distinction d’expérience, de diplômes ou autres.

La Kitchen Print Biennale dispose de l’appui d’un jury. En plus de voter pour les lauréats, il offre aussi son soutien et ses conseils à l’organisation. Chaque artiste sélectionné aura une page personnelle dans la galerie du site Internet de l’Atelier Kitchen Print.

Le jury élira trois prix, décernés par technique : prix Kitchen Lithographie, prix Gravure (gravure en creux sur métal et imprimé en taille-douce) et prix Impression d’art comprenant toutes les techniques confondues (sauf la Kitchen Litho et la Gravure) comme la linogravure, la sérigraphie, la lithographie, etc.

Résumé du règlement.

L’objectif est de présenter des images à un large public et, si possible, avec des clés de compréhension. Des aides ou des conseils techniques (texte, idée, image) seront prodigués pour réussir l’étape de la sélection. Une estampe de bonne facture est bien sûr une condition indispensable pour passer la sélection. L’estampe doit être imprimée par l’artiste lui-même dans un format A4 (cela peut être légèrement plus petit), à 5 exemplaires minimum (un seul exemplaire est à envoyer). La participation est gratuite en échange du don de l’estampe.

Jury Kitchen Print Biennale 2023-2024

Luce Berthoz, artiste plasticienne, prix Kitchen Litho 2023, France.

Leonardo Gomes, artiste et enseignant dans le domaine de l’estampe, Brésil.

Alicja Habisiak-Matczak, artiste et directrice de l’atelier de gravure, Académie des beaux-arts , Pologne.

Ksenija Tomičić, artiste et enseignante dans le domaine de l’estampe, Croatie.

Friedhard Kiekeben, artiste plasticien et enseignant, fondateur du site nontoxicprint. com, USA.

Pablo Ferrari Giorello, artiste peintre aquarelliste, linograveur et animateur d’atelier, Uruguay.

Simon Burder, artiste lithographe et enseignant, Royaume-Uni.

Adi Sundoro, artiste graveur et conférencier, prix du public Kitchen Litho 2014, Indonésie. Clair Arthur, dessinateur pour la presse, écrivain, auteur jeunesse, metteur en scène et peintre, France.

Luc Bertrand, collectionneur d’estampes modernes et contemporaines, France.

Partenaires 2023-2024, 6e édition de la Kitchen Print Biennale

La BMI (Bibliothèque multimédia intercommunale) de la Communauté d’agglomération d’Épinal, lieu de l’exposition en juillet 2025.

Actuel, l’estampe contemporaine, The Hand magazine et Art & métiers du Livre offriront revues ou articles.

JoopStoop, Ink & Paper, Paris et Pays-Bas, un bon d’achat.

Infos et inscriptions

www.atelier-kitchen-print.org

Correspondance courrier Émilie AIZIER

28, allée des Charmilles - 88130 Charmes France

54 Actuel l’actualité

LEAF Fondation Boghossian

Limited Edition Art Fair

Le salon du multiple et de l’image imprimée

Les 15, 16 et 17 mars 2024

La Fondation Boghossian présente la quatrième édition de la Limited Edition Art Fair, le salon qui célèbre le multiple et l’image imprimée, du 15 au 17 mars 2024.

Créée en 2020, la Limited Edition Art Fair a pour vocation de proposer au public des œuvres de natures diverses : impressions offset, lithographies, gravures, sérigraphies, estampes, illustrations, céramiques, photographies… toutes conçues en séries limitées.

Durant trois jours, éditeurs renommés, galeries internationales et institutions belges incontournables investissent la Villa Empain. L’occasion de faire un état des lieux de l’édition de l’image imprimée et du multiple aujourd’hui, à la fois plurielle et authentique, innovante, précieuse et accessible.

Se déployant dans les espaces de la Villa Empain, la LEAF ouvre également cette année l’espace du Studio de la résidence d’artistes où seront présentées les éditions d’une sélection d’artistes invités.

Participants

Centres d’art, galeries et éditeurs

Almine Rech, Anima Ludens, Atelier Tchikebe, Atelier Vis-à-Vis, Belgian Art Prize, Bernard Jordan Gallery, Bruno Robbe Éditions, Centre de la gravure et de l’image imprimée, Éditions Sylvain Courbois, Félix Frachon Gallery, Inside-Out Gallery, Katapult (AGBU), Lee-Bauwens Gallery, Lendroit Éditions, Mathilde Hatzenberger Gallery, Michael Woolworth, Romero Paprocki, Royal Academy of Fine Arts Brussels, Royal Book Lodge, Schonfeld Gallery, Transit Gallery, Zwart Huis. Artistes invités

Alexandra Huddleston, Elias Kurdy, Lena Marie Emrich, Nina Tomàs, Tami Izko & Federico Clavarino, Thomas Perino.

Informations pratiques

du 15 au 17 mars 2024, de 11 h à 19 h

prix : 10 €

Boghossian Foundation

Villa Empain

Avenue Franklin 67 Bruxelles 1050

www.boghossianfoundation.be

Page 56 (par colonne) :

Atelier Vis-à-Vis, Marilou Chagnaud, Découpe ; Atelier Vis-à-Vis, Nicolas Giraud, Coupures, 3 ; Bruno Robbe, Raphael Decoster, Ce qu’on entend depuis la montagne, 2020

Lola Reboud, Les Climats II Japon ; Éditions Sylvain Courbois, Julio Le Parc, Modulation 029 ; Christian Dotremont, Anima Ludens ; Schînfeld Gallery, Albert Pepermans, Journal Brut no 27, 2020

55 Actuel l’actualité

56 Actuel l’actualité

Le salon du multiple et de l’image imprimée

Tickets:

www.villaempain.com

Illustration: Thomas Perino, Tarot, 2021

15 17 mars 2024 FONDATION

57 Actuel l’actualité

BOGHOSSIAN VILLA

EMPAIN

Abonnement

Abonnement/tirage de tête

quatre numéros plus 1 gratuit avec gravures signées et numérotées 320 €

€

Pour vous abonner, il vous suffit de virer le montant sur le compte :

BE39 0689 0083 8219 BIC : GKCCBEBB avec en communication : Abonnement à Actuel de l’Estampe, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Ou, sur le site www.actueldelestampe.com

58

Belgique Europe Monde

120

150

quatre numéros plus 1 gratuit 120 €

€

€

Monde

Belgique Europe

370

320

€

Le parfait outil pour mettre en valeur votre œuvre d'art. TÓRCULOS RIBES Email: info@torculosribes.es www.torculosribes.es LIVRAISONS INTERNATIONALES

20 euros