IL MONDO SOSTENIBILE DI

Rilegno

Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio

degli imballaggi di legno

Cesenatico (FC)

Via Luigi Negrelli 24/A

Tel. +39 0547 672946

Milano

Via Pompeo Litta 5 Tel. +39 02 55196131

Presidente

Un piano di gestione per i boschi italiani • intervista a GIORGIO VACCHIANO

La responsabilità dei produttori si estende • intervista a MARA CHILOSI

La politica ha bisogno della scienza • intervista ad ANTONELLO PASINI

Piantare foreste serve, ma siamo in ritardo • intervista a GIORGIO MATTEUCCI

La scoperta dell’iper-lignificazione • intervista a EMIL ENGELUND THYBRING 18 Il legno, risorsa fondamentale fin dall’antico Egitto • di ALESSANDRO GIRAUDO 20 Vedere il mondo dalla profondità degli abissi • intervista ad ALESSIA ZECCHINI 22 Incarnare il tempo cosmico • intervista a FRANCO LORENZONI 24 Il pallet soffre se lievita il prezzo del legno • intervista a LIVIA GHIRARDI 26 Prefabbricare per un futuro più consapevole • di ANGELO LUIGI MARCHETTI 28 L’Italia maestra del riciclo • intervista a IGNAZIO CAPUANO 30 L’imballaggio termometro per l’economia del Paese • intervista a MASSIMILIANO BEDOGNA 32 Il sistema Rilegno

Nicola Semeraro

Direttore Marco Gasperoni

Consiglio di amministrazione

Cosimo Messina –vicepresidente

Emanuele Barigazzi

Milena De Rossi

Giovanni Napodano

Nico Pittarello

Stefan Thomas Rubner

Franco Somenzi

Ivana Tagliaboschi

Paolo Trentin

Roberto Valdinoci

Sindaci

Marcello Del Prete

Presidente del Collegio

Cecilia Andreoli

Giuliano Cannizzo

Michele Mantovani

Amministrazione Anna Antaridi

Rapporti con il territorio

Antonella Baldacci

Rigenerazione e riutilizzo

Gianluca Amati

Comunicazione e sostenibilità Elena Lippi

Contatti info@rilegno.org

www.rilegno.org

Anno settimo - 2025

Registrazione al Tribunale di Milano n. 203 del 23/12/2022

Direttore responsabile

Michele Riva

Hanno collaborato

Valentina Barbieri

Riccardo Venturi

Progetto grafico e realizzazione

Margherita La Noce

Periodicità annuale Copyright © 2025 Rilegno

Foto pagina 4: EyeEm - Freepik.com

Foto pagina 5: Quirinale.it

Foto pagina 6: lunamarina - Freepik.com

Foto pagina 8: Giulia Abbate (IG: @giulia_abbate_ph)

Foto pagina 10: Xesai/iStock

Foto pagina 18: Oxana Mereuta

Foto pagina 28: Natascia Caronte

Foto pagina 30: Matteo Quirici

Abbiamo fatto gli sforzi necessari per contattare tutti i detentori dei copyright delle immagini pubblicate. In caso di involontarie omissioni siamo a disposizione

Stampa

Target Color srl Via Cassano d’Adda, 20 - 20139 Milano

di NICOLA SEMERARO, Presidente Rilegno

La crisi climatica e ambientale resta una minaccia per l’umanità, come viene riconosciuto da organismi internazionali come l’Onu e l’Ipcc e da gran parte della comunità scientifica. Ciononostante, nei fatti concreti le priorità sembrano spostarsi altrove e l’attenzione sull’ambiente sembra diminuire.

I conflitti geopolitici, la sicurezza nazionale, le alleanze militari e l’energia diventano temi più urgenti. Ad esempio, molti paesi europei sono tornati a investire in carbone o gas naturali per ridurre la dipendenza da forniture instabili. L’inflazione, la disoccupazione, il tema energia e le tensioni sociali spingono i governi e l’opinione pubblica a concentrarsi su soluzioni immediate e questo implica sacrificare i temi legati alla sostenibilità ambientale.

I temi ambientali come la transizione ecologica e la decarbonizzazione sono diventati terreno di scontro ideologico e in alcuni Paesi l’ambientalismo viene descritto o percepito come un lusso o un’imposizione e non come un’esigenza.

Ignorare l’ambiente oggi significa non guardare al futuro, non avere una visione. Il rischio più grande è che l’Ambiente venga bistrattato e non considerato come base strutturale per la vita e la sicurezza collettiva. Rimandare le decisioni ambientali in nome di altre emergenze significa aumentare i rischi.

L’ambiente deve restare una priorità perché è una delle leve, insieme al sociale e all’economia, su cui concentrare le nostre attenzioni politiche e culturali per il futuro.

La sfida è quella di affrontare le emergenze attuali senza perdere di vista la crisi ambientale ecologica che è trasversale e più che mai attuale.

L’edizione 2025 di Walden, la rivista annuale di Rilegno dedicata alla cultura e alla pratica della sostenibilità e dell’economia circolare, si apre con l’intervista a Carlo Cottarelli. L’autorevole economista invita il lettore a un ribaltamento di prospettiva: i dazi imposti dall’amministrazione Usa guidata da Donald Trump sono già in parte compensati dall’apertura di nuovi mercati di sbocco; meglio dunque guardare alle cause strutturali della crescita ancora troppo bassa. Alessandro Giraudo ci accompagna in un affascinante viaggio nel ruolo del legno nella storia, a partire dalle campagne militari dell’antico Egitto. Un viaggio, non nel tempo ma nella percezione, è quello cui invita anche Franco Lorenzoni, maestro elementare che nel 1980 ha fondato ad Amelia, in

Umbria, la Casa-laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa dove i ragazzi di diverse generazioni hanno imparato ad ascoltare la natura. La campionessa di apnea Alessia Zecchini invece si è appassionata ai temi della sostenibilità ascoltando il silenzio delle profondità del mare. Ancora, l’avvocato Mara Chilosi illustra la direttiva che regola la filiera del tessile. Più che mai utile, visto che Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr, ci ricorda che le notizie, sul fronte del cambiamento climatico, non sono buone: il 2024 ha superato la soglia di +1,5 °C rispetto all’epoca pre-industriale.

Spazio anche alle tematiche forestali, com’è nella natura di Rilegno, oltre che a quelle di mercato e di ricerca scientifica. Piermaria Corona, direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno del Crea, ricorda che l’Italia è un’eccellenza in campo di riciclo, ma deve crescere sul piano della valorizzazione dei propri boschi. Giorgio Vacchiano, docente di Gestione e pianificazione forestale presso l’Università Statale di Milano, sottolinea che circa l’80% del legno che utilizziamo per edilizia, mobili e oggetti, e addirittura due terzi della legna da ardere, proviene dall’estero. Giorgio Matteucci, presidente della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, osserva che selvicoltura urbana e rimboschimento servono non solo ad assorbire anidride carbonica, ma anche a contribuire al raffrescamento delle città e attenuare le ondate di calore. Livia Ghirardi della Monari Pallets, rimarca che il legno continua a crescere di prezzo da circa un anno con evidenti conseguenze sulla filiera. Angelo Luigi Marchetti, amministratore delegato di Marlegno, spiega che l’edilizia del futuro non sarà solo più veloce o più sostenibile: sarà più consapevole. Ignazio Capuano, presidente di Conai, ricorda che in Italia oltre il 76% degli imballaggi viene riciclato: il nostro Paese batte gli standard europei con anni d’anticipo. Massimiliano Bedogna, presidente di Conlegno, mette in evidenza che i pallet, che stanno conoscendo una nuova fase di crescita, trasportano il Made in Italy in tutto il mondo. Ed Emil Engelund Thybring, professore associato presso il Dipartimento di Geoscienze e Gestione delle Risorse Naturali dell’Università di Copenhagen, racconta la nuova frontiera dell’iper-lignificazione, un nuovo modo di trattare il legno in modo non tossico per renderlo durevole anche all’aperto.

Gli Usa non smetteranno di importare beni italiani. Il problema del nostro Paese è piuttosto la crescita. In questo, anche la Spagna batte l’Italia intervista a CARLO COTTARELLI

Le imprese possono guardare con ottimismo allo stato attuale della nostra economia?

La buona notizia è che non siamo in crisi come eravamo quindici anni fa, i conti pubblici sono considerati più affidabili di una volta, lo spread è sceso molto e quindi ci sono meno rischi. Questo è importantissimo per un’impresa. La brutta notizia è che comunque continuiamo a crescere poco. Il ministro Giorgetti a Cernobbio ha detto che quest’anno ci fermeremo allo 0,6%. È un dato che era più o meno atteso: siamo su questo livello da tre anni. Se l’economia cresce poco, questo per le imprese comporta meno domanda interna; ma anche meno possibilità di fare profitti vendendo all’estero, visto che la crescita complessiva comprende anche l’andamento delle esportazioni. Se l’economia cresce poco significa che crescono meno i redditi, sia dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi e delle stesse imprese.

Come ci posizioniamo nel contesto europeo?

Non siamo lontani dalla media degli altri Paesi come succedeva quando eravamo fanalino di coda dell’Europa. Questo avviene soltanto perché la Germania ha rallentato, non perché noi abbiamo accelerato. Altri Paesi del sud Europa, che erano anche loro ultimi nei primi vent’anni di questo secolo, stanno invece crescendo. Il sud Europa, cresce al 2% con la Grecia e il Portogallo, poi c’è la Spagna che cresce al 3%, l’anno scorso ha chiuso a +3,2%. Quest’anno, in un trimestre, Madrid è cresciuta di tanto quanto noi in un anno. Gli italiani risentono forse maggiormente dei dazi che riguardano i manufatti e i prodotti industriali. Siamo un Paese che ha un grande bisogno di materie prime e siamo esposti a tutti i fattori che ostacolano la fornitura di queste materie. Lo abbiamo riscontrato anche durante la pandemia. Però, l’anno scorso, quando la guerra dei dazi ancora non c’era, crescevamo dello 0,7%.

Dunque, perché cresciamo poco?

Perché, al contrario di quello che hanno fatto Paesi come la Spagna, non siamo riusciti a fare riforme per rendere sufficientemente attraente investire e fare attività d’impresa in Italia.

Cosa ci differenzia dai cugini spagnoli?

Ci sono almeno cinque cause per cui la Spagna sta davanti a noi in termini di capacità di attrazione. La prima è la minor pressione fiscale che l’anno scorso è stata del 37%, di contro alla nostra che si attesta sul 42,6%. È un gap importante, le imprese scelgono i Paesi dove le tasse sono più basse.

La seconda è la burocrazia. Le cose si fanno molto più rapidamente in Spagna che in Italia. Nel nostro Paese il governo sta tentando qualche snellimento burocratico, ma i risultati pratici sono ancora limitati.

Il terzo punto a nostro sfavore è la lentezza del sistema giudiziario italiano. I processi civili commerciali che arrivano al terzo grado di giudizio non durano più otto anni come una volta, ma richiedono almeno cinque anni e mezzo, quando in Spagna ce ne vogliono tre. Il quarto ambito in cui risultiamo ancora poco competitivi è quello energetico. In Spagna, dove i costi per l’energia risultano più ridotti, hanno sviluppato bene le rinnovabili e puntato sul nucleare. E, infine, le nostre imprese soffrono per la difficoltà di trovare personale. Questo avviene come conseguenza del crollo demografico e di un flusso di migranti regolari che non è sufficiente. La Spagna è, invece, più attrattiva. Anche se bisogna ammettere che gli spagnoli hanno un bacino, l’America Latina, da cui traggono immigrati di simile cultura e religione. Da loro l’integrazione risulta più facile.

Per quanto riguarda le esportazioni, quali sono i dati italiani?

Continuiamo ad esportare abbastanza bene. I dazi sulle nostre merci sono perlopiù negli Stati Uniti e la reazione dei nostri esportatori è stata quella di mantenere invariati i prezzi. Sono quindi le imprese importatrici americane che pagano di più. Nell’immediato è difficile che la domanda crolli, perché è difficile per gli Stati Uniti produrre internamente quello che importano. Per certi beni semplicemente decideranno di consumare di meno. Nel medio termine, perderemo possibilità di vendita, ma dovremo cercare poi di diversificare, e venderemo da qualche altra parte.

Come giudica dunque l’accordo raggiunto con l’amministrazione Trump?

Io non sono catastrofista su questo accordo, ma certo sarebbe stato meglio se non ci fosse stata questa guerra dei dazi. Non è un accordo giusto perché è squilibrato e non credo sinceramente che servirà a ridurre il deficit americano dei conti con l’estero. Si tratta di una tassa che pagheranno gli americani e che per un po’ ridurrà le importazioni dall’estero. C’è il Mercosur che sarà ratificato anche dal governo italiano. Vi sono in corso le discussioni con l’India, siamo in una fase di confronto tra Bruxelles e Nuova Delhi: si stanno aprendo nuovi mercati di sbocco.

L’economia circolare può contrastare la carenza cronica di materie prime in Italia? Certamente. A un Paese che ha poche materie prime conviene cercare di riciclarle. Rilegno è specializzata nel riciclo di imballaggi in legno, ma la questione è più generale. Il riciclo rimane estremamente importante per la sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale.

Cottarelli è stato direttore del dipartimento Affari fiscali del Fondo monetario internazionale, Commissario straordinario per la revisione della spesa, presidente del Consiglio incaricato, senatore. Ha diretto l’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica e ha insegnato alla Bocconi.

L’Italia rappresenta un’eccellenza nel riciclo, ma dovrebbe imparare a mettere a frutto la ricchezza dei propri boschi

di PIERMARIA CORONA

Il crescente interesse per i prodotti forestali può alimentare filiere in grado di rispondere a una domanda di consumo responsabile sempre più diffusa, puntando sull’impiego del legno come materiale ecologico ed economicamente vantaggioso per costruzioni e arredo, oltre che sulla produzione di energia da fonti naturali rinnovabili. Se sostenute da adeguate politiche di programmazione e pianificazione, queste filiere possono contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione e alla bioeconomia circolare del Paese. In questo scenario emerge, tra le priorità, l’opportunità di incrementare in modo calibrato l’approvvigionamento di biorisorse, in particolare legnose, dai boschi e dalle piantagioni italiane, seguendo rigorosi criteri di sostenibilità.

A livello mondiale, l’Italia è tra i principali Paesi produttori ed esportatori di prodotti a base di legno ma importa dall’estero buona parte del suo fabbisogno di questa materia prima, che ammonta a oltre cinquanta milioni di metri cubi all’anno. Questa dipendenza dall’estero è causa di numerose problematiche (wood insecurity), quali, tra le altre, quelle relative alla possibilità che il legname importato provenga da attività illegali o da forme di gestione non sostenibile nelle zone di origine. Il risparmio nell’utilizzo delle risorse legnose forestali nazionali, oltre ad avere costi economici e anche ecologici diretti, legati al trasporto della materia prima verso il nostro Paese, può comportare anche un danno ambientale a scala globale, con ineludibili criticità sotto il profilo etico (ad esempio, la Commissione Europea ha stimato che la deforestazione indotta dalla importazione di legname nel nostro continente è pari a non meno di ventimila ettari all’anno). Va inoltre tenuto conto che nei prossimi decenni è prevista una significativa riduzione della disponibilità di legname sul mercato globale, in parte perché le risorse disponibili a livello mondiale stanno diminuendo, in parte perché molti Paesi cosiddetti in via di sviluppo stanno aumentando i livelli di trasformazione interna dei propri prodotti forestali. Eppure, nei boschi del nostro Paese viene attualmente prelevato meno del 40% dell’accrescimento netto annuale di massa legnosa (a fronte di un livello medio europeo pari a quasi il 70%).

Vi sono, dunque, importanti motivazioni e significativi margini per un calibrato incremento, nel medio periodo, dell’approvvigionamento di risorse legnose dai boschi italiani, oltre che dalle piantagioni da legno (in particolare, pioppicoltura), nel contesto di una puntuale pianificazione forestale, di una razionale selvicoltura secondo rigorosi criteri di sostenibilità e secondo un approccio “a cascata” (impiego del legno in più fasi, in primis come materia prima o materiale da costruzione, anche riciclato, e solo successivamente per la produzione di energia). Premesse l’opportunità di preservare i lembi esistenti di boschi vetusti e i boschi di particolare valore naturalistico e l’utilità di una loro

espansione in determinate condizioni, è possibile adottare, in varie situazioni, interventi selvicolturali coerentemente pianificati per il graduale aumento e miglioramento della produzione legnosa nazionale.

Per quanto riguarda l’uso a cascata delle risorse legnose, la situazione appare contraddittoria: da un lato, il nostro Paese rappresenta una eccellenza nel riciclo e riuso del legno (oltre dieci milioni di metri cubi all’anno equivalenti di tondo grezzo); dall’altro, oltre il 70% del legname prelevato dai boschi italiani è costituito da assortimenti a utilizzo energetico: su circa quindici milioni di metri cubi, quasi undici sono legna da ardere o per cippato. Un uso corretto delle biomasse forestali a fini energetici ha valenza significativa e positiva nel quadro delle politiche energetiche da fonti naturali rinnovabili nel nostro Paese (si veda il Position Paper del Tavolo di Filiera Foresta Legno su politicheagricole.it). D’altro canto, è deprecabile che, in molte realtà, soprattutto, ma non solo, dell’Italia centromeridionale, molte fustaie siano tuttora utilizzate quasi esclusivamente per la produzione di bioenergia piuttosto che per assortimenti di maggiore qualità. Un prioritario problema della politica forestale nazionale è, dunque, agevolare un maggiore impiego del legname come materiale da lavoro, coniugando a ciò il sostegno a interventi di miglioramento dei boschi (ad esempio, ripresa dell’incentivazione della conversione a fustaia per le formazioni di latifoglie che vi si prestano, in particolare ai fini della valorizzazione di quelle a legname più pregiato) e della loro gestione.

Da questo contesto emerge anche la necessità di un’ulteriore spinta di ricerca tecnologica sull’impiego per legname da opera (a esempio, in forma di materiali lamellari e compositi) anche di specie ritenute attualmente di minore interesse. In secondo luogo, risulta imprescindibile il sostegno alle imprese di prima trasformazione del legname, il cui potenziamento diffuso sul territorio, con segherie strutturate e competitive, può generare un effetto diretto anche sulla disponibilità di assortimenti da opera di origine nazionale, oltre che interessanti ricadute di sviluppo socioeconomico a livello locale (in merito è intervenuta la legge n. 206/2023, nota come Legge del Made in Italy, che, tra le varie cose, incentiva il rafforzamento delle imprese boschive e di prima lavorazione del legno). In terzo luogo, è opportuno dare continuità agli investimenti per la viabilità silvo pastorale pianificata e di qualità, progettata e realizzata secondo i canoni della bioingegneria naturalistica e in coerenza con le direttive ministeriali (si veda il Decreto interministeriale n. 563734/2021) e regionali, per rendere possibili gli interventi selvicolturali, a cominciare da quelli più onerosi di cura del bosco quali i diradamenti e gli avviamenti a fustaia, nonché le azioni di prevenzione a tutela dei boschi (antincendio e, in generale, per fronteggiare le avversità biotiche e abiotiche).

L’Italia è uno dei primi importatori di legno al mondo, anche se l’80% delle nostre foreste sarebbe disponibile al prelievo intervista a GIORGIO VACCHIANO

La superficie delle foreste italiane quanto si è estesa negli ultimi decenni?

Oggi siamo arrivati a circa 11 milioni di ettari: negli anni Settanta erano appena 6 milioni. L’espansione non è frutto di politiche forestali mirate, ma soprattutto di trasformazioni socio-economiche. Con lo spopolamento delle aree montane, dove un tempo si coltivava e si praticava il pascolo, i terreni abbandonati sono stati ricolonizzati spontaneamente dal bosco. Si tratta però di foreste spesso prive di gestione, quindi poco produttive e incapaci di fornire legno di qualità.

Eppure importiamo molto legname dall’estero. Non è un paradosso?

Sì: circa l’80% del legno che utilizziamo per edilizia, mobili e oggetti, e addirittura due terzi della legna da ardere, proviene dall’estero. L’Italia è uno dei primi importatori di legno al mondo. Questo è un paradosso considerando le quantità di legno che l’Italia ha a disposizione. In sé, il fatto che la legna venga dall’Italia o dall’estero non costituirebbe un problema, ma la delocalizzazione della filiera significa meno posti di lavoro e meno valore aggiunto nel nostro Paese.

Perché accade?

È un circolo vizioso. In Italia la prima trasformazione del legno è debole: le segherie sono poche, poco moderne e di dimensioni ridotte. Le più grandi lavorano 40-50 mila metri cubi l’anno, contro il milione delle austriache (venti volte tanto). Così, dopo la tempesta Vaia, gran parte del legno abbattuto è stato esportato in Austria o addirittura in Cina, per poi rientrare in Italia come semilavorato: un’occasione persa in termini occupazionali ed economici.

Ci sono anche altri motivi?

Sì, diversi. Molti boschi italiani si trovano in zone montane, difficili e costose da raggiungere. Manca una viabilità forestale adeguata e, soprattutto, manca pianificazione. Oltre l’80% dei boschi sarebbe disponibile al prelievo, ma senza piani di gestione l’offerta di legno è frammentata e imprevedibile: ciò scoraggia investimenti e spinge le imprese a rivolgersi a mercati più stabili. Un’impresa decide di acquistare legno quando la fornitura è costante nel tempo, prevedibile in quantità e in qualità: attualmente il mondo forestale italiano non è in grado di garantire questi standard.

Perché non riusciamo a pianificare?

Perché l’85% dei boschi italiani non ha un piano di gestione. La raccolta avviene in modo sporadico, spesso per necessità contingenti dei Comuni o dei singoli proprietari. Senza continuità e senza garanzie di qualità, le imprese non possono programmare. Chi deve investire in macchinari, in programmazione industriale si rivolge a mercati esteri come l’Austria, la Francia, la Romania. Per fortuna le soluzioni esistono, conosciamo vari correttivi per tutte queste debolezze.

Quali sono le soluzioni possibili?

La prima riguarda la proprietà forestale: due terzi dei boschi italiani appartengono a privati, spesso ignari di possederli o impossibilitati a gestirli. In un singolo Comune possono esserci centinaia di proprietari diversi: metterli d’accordo è quasi impossibile. Questo rende una gestione organica pianificata estremamente difficile, perché in un qualsiasi Comune, vallata, se si lavora su un terreno privato, si devono mettere d’accordo troppi proprietari di porzioni di bosco. Accertate queste debolezze, ci sono varie strategie possibili. Se vogliamo aumentare la raccolta in Italia per diminuire la pressione su risorse fragili all’estero, per incentivare l’occupazione e la filiera, dobbiamo trovare un correttivo alla frammentazione delle proprietà.

Risulta fondamentale incentivare l’aggregazione: consorzi forestali, associazioni fondiarie, accordi di foresta. In Toscana (Forest Sharing) o in Friuli (Net.Fo) università e startup fungono da garanti, semplificando la gestione collettiva e assicurando benefici agli stessi proprietari. E ancora bandi per associazioni fondiarie e accordi di foresta, l’ultima modalità che il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ha introdotto l’anno scorso proprio per aggregare i proprietari. Questa integrazione si potrebbe anche iniziare a compiere per i contratti di filiera (di nuovo uno strumento introdotto dal Masaf): l’idea è quella di avvicinare il consumatore finale al luogo di produzione, fidelizzando i clienti e trasmettendo un’attenzione culturale verso la legna che entra nelle loro case.

La pianificazione resta quindi la chiave?

Una volta create forme di aggregazione, occorre redigere piani forestali. Dal 2018 esiste un Testo unico in materia di foreste e filiere forestali che ne definisce le modalità. Il Masaf investe ogni anno circa 120 milioni di euro per promuoverli. Pianificare significa anche contemperare gli scopi produttivi e le necessità dei proprietari con i servizi che il bosco svolge per la comunità come la regolazione climatica, la protezione idrogeologica, la conservazione della biodiversità.

Conviene davvero investire in un piano?

Sì, nonostante il costo che può sembrare oneroso, almeno inizialmente. L’investimento risulta fondamentale e può essere ridotto grazie all’utilizzo di droni e satelliti. Un piano di gestione non serve solo ai proprietari dei boschi che siano Comuni o privati, ma anche alle imprese che rimangono a valle e possono contare su un flusso costante e sostenibile di materia prima. Significa meno dipendenza dall’estero, più lavoro in Italia e minori rischi ambientali legati all’importazione di legni tropicali, spesso provenienti da Paesi in cui il disboscamento genera gravi danni ecologici. Dal Paraguay al Camerun, dal Gabon al Brasile.

Giorgio Vacchiano è ricercatore e docente di Gestione e pianificazione forestale presso l’Università Statale di Milano. Nel 2018 la rivista Nature lo ha indicato come uno degli undici scienziati emergenti al mondo.

PER APPROFONDIRE

intervista a MARA CHILOSI

Mara Chilosi è avvocato del Foro di Milano, esperta in materia di gestione dei rifiuti, scarichi idrici, autorizzazioni ambientali e inquinamento.

La responsabilità estesa del produttore (EPR - Extended Producer Responsibility) è uno strumento, disciplinato in generale dagli artt. 8 e 8-bis della Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) e, relativamente a talune filiere specifiche (ad es. rifiuti di imballaggio, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di batterie), dalle normative di riferimento, in base al quale il produttore (inteso come l’operatore che effettua la prima immissione sul mercato nazionale) è responsabile della gestione a fine vita dei propri prodotti quando divengono “rifiuto”, proporzionalmente alle proprie quote di immesso sul mercato. Tale responsabilità, che costituisce attuazione del più generale principio “chi inquina paga”, si traduce nell’obbligo, per il produttore, di finanziare e organizzare (o soltanto finanziare) la raccolta differenziata dei rifiuti e l’avvio a trattamento degli stessi nel rispetto della “gerarchia” normativamente stabilita, costituendo sistemi individuali o collettivi operanti sull’intero territorio nazionale (i cosiddetti PRO).

La finalità ultima di questa forma di responsabilità è quella di incentivare il produttore ad un approccio “ecosostenibile”, sin dalla fase di progettazione dei propri prodotti, in modo da allungare il ciclo di vita degli stessi e da rafforzarne il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

Attraverso l’imposizione di un “eco contributo” al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti, si mira inoltre a sensibilizzare maggiormente l’utilizzatore finale su tali aspetti.

La Direttiva 2025/1892/UE introduce la responsabilità estesa del produttore nel settore tessile, segnatamente per i capi di abbigliamento, gli accessori, i tessili per la casa e la pelletteria. Gli Stati membri potranno decidere di includere nel campo di applicazione anche i materassi.

Questa riforma si inserisce nell’ambito di una strategia più ampia riguardante l’industria tessile, che l’Unione europea ha identificato come “ad alta intensità di risorse” e che è conseguentemente oggetto di un pacchetto di misure a largo raggio tese a promuovere la “transizione verde” del settore.

Quando è prevista l’entrata in vigore?

La Direttiva è entrata in vigore il 16 ottobre 2025 e gli Stati membri hanno termine fino al 17 giugno 2027 per attuarla. I regimi EPR dovranno essere istituiti entro il 17 aprile 2028. Per le microimprese, che occupano meno di dieci dipendenti e hanno un bilancio annuo che non supera i due milioni di euro, è prevista una “moratoria” sino al 17 aprile 2029.

Che cosa prevede, in sintesi?

La disciplina introduce la responsabilità estesa a carico dei “produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri”, intesi come gli operatori (fabbricanti, importatori, distributori o altre persone fisiche o giuridiche) che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, immettono sul mercato nazionale in cui sono stabiliti, con il proprio nome o marchio di fabbrica, prodotti tessili (è il caso del fabbricante italiano, del brand che fa fabbricare da terzisti prodotti a proprio marchio, o, ancora, del titolare di una private label); importano e immettono sul mercato nazionale prodotti tessili fabbricati in un altro Paese (è il caso, ad esempio, del distributore che importa prodotti fabbricati all’estero); vendono prodotti tessili mediante contratti a distanza direttamente all’utilizzatore finale (è il caso della vendita online diretta tra operatore stabilito in un altro Paese e consumatore finale). Non sono invece considerati produttori gli operatori dell’usato e i sarti e confezionisti “su misura”.

I produttori dovranno coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti tessili, alla loro selezione finalizzata al riutilizzo e al successivo trattamento (riciclaggio e recupero di altro tipo, con una preferenza per il riciclaggio “fibra a fibra”), nonché mettere in atto azioni di prevenzione, di ricerca e sviluppo, di comunicazione. Ciascuno Stato membro dovrà definire gli obiettivi di raccolta differenziata nel tempo e potrà prevedere un contributo dei produttori alla copertura dei costi per i rifiuti prodotti dalle imprese sociali e per i rifiuti non raccolti in modo differenziato, naturalmente nell’ambito di una disciplina che tenga in considerazione le peculiarità nazionali del sistema complessivamente inteso. Va sottolineato che la Direttiva individua nei produttori e nelle loro organizzazioni i soggetti su cui incombe il compito di organizzare il sistema di raccolta dei rifiuti tessili, in collaborazione con i gestori della raccolta urbana e con le imprese sociali, con i distributori, con gli operatori privati, e incentiva le raccolte volontarie e selettive. Il recepimento italiano della Direttiva dovrà dunque porre le basi per una trasformazione progressiva della filiera esistente.

Una disposizione interessante è quella che prevede che tutti i “soggetti pertinenti” siano coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, vale a dire produttori e loro PRO, gestori di rifiuti pubblici e privati, autorità locali (Comuni e gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani), operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, enti del terzo settore (imprese sociali, che, nel campo tessile, sono particolarmente presenti e che

sono perciò tutelati dalla Direttiva). Nel nostro Paese, questa “cabina di regia” sarà ragionevolmente individuata in un Centro di coordinamento, a cui dovranno aderire i PRO, il quale stipulerà accordi di programma con i diversi stakeholder. I PRO dovranno ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità competente individuata dagli Stati membri (in Italia, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). Ulteriori disposizioni degne di nota sono quelle volte a responsabilizzare i marketplace rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti tessili attraverso le proprie piattaforme, in modo da contrastare il cosiddetto free-riding, vale a dire l’evasione, e a introdurre una “ecomodulazione” del contributo ambientale che penalizzi i prodotti tessili a maggior impatto ambientale, premiando invece quelli ecosostenibili. La finalità è quella di contrastare il fenomeno del fastfashion Una particolare attenzione è inoltre riservata alle spedizioni all’estero di prodotti tessili usati idonei al riutilizzo e alla relativa tracciabilità, in modo da evitare pratiche illecite che mascherino spedizioni di rifiuti. Sono infine individuati obblighi di registrazione e di rendicontazione a carico dei produttori e/o delle loro organizzazioni, nonché obblighi di informazione e di comunicazione.

Le imprese italiane sono pronte?

Ritengo che le imprese italiane siano pronte, in quanto, nel nostro Paese, si sta lavorando all’introduzione della responsabilità estesa del produttore nel settore tessile da oltre tre anni, su iniziativa delle Associazioni di categoria della manifattura tessile, che hanno visto nella EPR uno strumento di “politica industriale” per preservare e accrescere la competitività del settore e sostenerne la transizione verde. Si sono già costituiti vari Consorzi su base volontaria e sono stati posti in consultazione diversi testi di normazione nazionale, con un acceso dibattito pubblico sull’argomento.

Anzi, l’auspicio da molti condiviso è che il recepimento italiano avvenga in tempi più stretti rispetto a quelli concessi dalla Direttiva, anche in considerazione del fatto che il settore è economicamente in crisi e che le risorse dell’EPR possono risollevare la situazione.

Ritiene che l’anno supplementare previsto per l’adeguamento delle microimprese sia opportuno e sufficiente?

A mio parere l’inclusione delle microimprese nel campo di applicazione di questa normativa è opportuna, posto che, soprattutto in Italia, il tessuto imprenditoriale è caratterizzato dalla presenza di micro e piccole imprese e l’eventuale esclusione delle stesse, inizialmente ipotizzata, avrebbe frustrato gli scopi ultimi dell’intervento.

Nondimeno, un’entrata in vigore progressiva e la concessione di un tempo maggiore alle microimprese per l’adeguamento, così come l’introduzione di semplificazioni nell’ambito del recepimento nazionale della Direttiva dedicate a questa tipologia di operatori, sono misure opportune per consentire al sistema di strutturarsi adeguatamente.

Al di là della propaganda, serve maggiore consapevolezza e un’abitudine a prevedere i rischi, adattando i nostri territori a eventi meteorologici improvvisi

intervista ad ANTONELLO PASINI

Che notizie arrivano dal fronte del riscaldamento globale?

Non buone. Il 2023 e il 2024 sono stati gli anni più caldi della serie storica. In particolare, il 2024 ha superato la soglia di +1,5 °C rispetto all’epoca pre-industriale. Un dato che favorisce eventi estremi: ondate di calore e precipitazioni violente. L’Italia e l’area mediterranea si scaldano a una velocità doppia rispetto alla media globale: circa tre gradi in più rispetto all’Ottocento. Inoltre, il riscaldamento antropico ha spostato verso nord la circolazione equatoriale e tropicale.

Questo cosa comporta?

Non si verifica più l’anticiclone delle Azzorre, ben noto al pubblico grazie al colonnello Bernacca, ma prevalgono anticicloni africani, molto più intensi in termini di calore e siccità. A differenza delle Azzorre, però, non riescono a stazionare stabilmente sull’Italia. In passato, l’anticiclone atlantico ci proteggeva con aria mite: il caldo rimaneva in Africa e dopo Ferragosto arrivavano i temporali. Oggi gli anticicloni africani coprono gran parte dell’Italia e talvolta dell’Europa, però non hanno la forza di ri-

manere su di noi, sennò avremmo sempre temperature africane.

Non è un bene?

Sì, però quando si ritirano lasciano scoperte alcune regioni, dove si infilano correnti più fredde che contrastano l’aria calda e l’umidità persistente, i suoli bollenti e soprattutto il mar Mediterraneo. Quest’ultimo, estremamente surriscaldato, rilascia vapore all’atmosfera. Le molecole di vapore diventate acqua e anche ghiaccio sono i mattoni che causano nubi e scrosci di pioggia. L’atmosfera, in base alla legge della termodinamica, non riesce a tenere incamerata dentro di sé tutta l’energia che arriva dal Mediterraneo, quindi la scarica in modo repentino sui territori con piogge violente e alluvioni lampo. Il clima dell’Italia si è estremizzato, con i conseguenti impatti sui territori, sugli ecosistemi, sull’uomo, sulle attività agricole. Purtroppo, il clima ha un’inerzia.

In che senso?

Nel momento in cui si immettono in atmosfera dieci molecole di anidride carbonica, dopo cento anni se ne trovano ancora tre o quattro, dopo mille anni

ancora una. C’è un accumulo in atmosfera e dunque, per vedere risultati fra qualche decennio, noi oggi dovremmo ridurre drasticamente le nostre emissioni da combustibili fossili e i mancati assorbimenti da deforestazione che vengono anche dall’agricoltura non sostenibile. Dobbiamo adattare i nostri territori, le nostre città.

Cosa dovremmo fare?

Grandi opere di rinverdimento nelle città, perché il verde mitiga le ondate di calore, ma allo stesso tempo fa sì che possa essere assorbita anche la pioggia violenta che quando cade sul cemento scivola in superficie. Massimo il 15% potrà essere assorbito dai tombini, ma quando arrivano i forti nubifragi le nostre strade diventano dei fiumi in piena che travolgono qualsiasi cosa: tutti abbiamo in mente le immagini delle automobili accatastate. Dobbiamo adattare la nostra agricoltura, non si dovranno abbandonare determinate coltivazioni ma si potrà puntare su altre, come per esempio l’avocado. Allo stesso tempo, dobbiamo ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas a effetto serra, perché altrimenti arriveremo a degli scenari talmente gravi che sarà difficilissimo di-

fendersi e adattarsi. Il vero problema è che la nostra politica ha un orizzonte di soluzione dei problemi molto corto perché si guarda al periodo della legislatura corrente e alla rielezione più o meno immediata dei politici.

Nel suo ultimo libro, La sfida climatica, dedica un capitolo proprio alla politica e lancia una proposta. Quale?

La politica è fondamentale: ognuno di noi può fare qualcosa, ma è la politica che deve gestire la transizione ecologica ed energetica, e quindi occorre affiancare ai politici qualcuno che abbia una visione più a lungo termine. Secondo me potrebbero essere, oltre ai giovani, gli scienziati che sono abituati a valutare i problemi in tutte le loro scadenze temporali. Per questo nel libro propongo di creare un consiglio scientifico sul clima che sia un organismo di consulenza su questi temi per il Governo e il Parlamento. Bisogna consultare la migliore scienza disponibile e non degli pseudo-scienziati scelti dai singoli politici. È il caso di Trump che nei suoi mandati ha messo due negazionisti climatici a capo dell’EPA, l’Agenzia americana per la protezione dell’ambiente. Questa non è scienza, bensì significa cercare di piegare qualche pseudo-scienziato compiacente alle proprie ideologie.

Che rischi stiamo correndo?

Il rischio ha tre componenti: una è la pericolosità degli eventi meteoclimatici, quella che sta aumentando per il cambiamento climatico. La seconda è la vulnerabilità del territorio, grave in particolare per quello italiano. Abbiamo valli strette sulle Alpi, e anche sugli Appennini, dove ci sono fiumi a regime torrentizio che sono secchi gran parte dell’anno, ma quando arriva l’alluvione straripano con danni devastanti. I nostri Appennini sono fatti con un substrato di argilla e quindi sono molto franosi. Le nostre città, invece, in molti casi sono state costruite in maniera maldestra. Basti guardare a Genova o a Messina, dove ci sono dei fiumi tombati sotto la città. Appena piove più del normale, l’acqua esce dai tombini. Abbiamo sempre avuto quest’idea che l’acqua fosse governabile, adesso non lo è più. Dobbiamo cercare di trovare soluzioni basate sulla natura, lasciando esondare i fiumi dove arrecano meno danni: la Pianura Padana è nata con le alluvioni, bisogna armonizzare di più la nostra dinamica con quella naturale.

Quale sarebbe la terza componente del rischio? È la nostra esposizione. Significa dove andiamo a posizionare le nostre strutture, i nostri beni e le nostre persone. Nel momento di un’alluvione le persone devono sapere come comportarsi: nelle Marche ci sono stati morti perché la gente è uscita di casa per recarsi nei garage a salvare le auto. Sono cose che non si devono fare e questo va insegnato a scuola, come fanno in Giappone. Noi dovremmo imparare come salvarci dalle alluvioni improvvise.

PER APPROFONDIRE

Antonello Pasini, La sfida climatica. Dalla scienza alla politica: ragioni per il cambiamento, Codice Edizioni, 2025.

La selvicoltura urbana e il rimboschimento sono sempre più necessari. Ma senza una corretta gestione e pianificazione rischiano di essere azioni insufficienti

intervista a GIORGIO MATTEUCCI

Giorgio Matteucci è presidente della Sisef (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale). È Dirigente di Ricerca dell’Istituto per la BioEconomia del Cnr (Cnr-Ibe) ed è stato docente di Ecologia forestale.

Quanto legno preleviamo dalle nostre foreste in Italia e per quali scopi?

Circa il 40% dell’incremento annuale delle nostre foreste viene utilizzato ogni anno, mentre il restante 60% rimane ad aumentare il capitale di provvigione, cioè ad accrescere lo stock di biomassa e carbonio delle nostre foreste. Di questa quota prelevata, circa l’80% viene destinato alla produzione di energia, in particolare al riscaldamento domestico. In Italia sono circa 4 milioni le famiglie che utilizzano legna e pellet per scaldarsi, e che quindi dipendono da questa risorsa. Se da un lato è preferibile usare il legno rispetto ai combustibili fossili, dall’altro, l’impiego ottimale è quello in prodotti durevoli, come mobili, ma anche strutture e abitazioni in legno. Successivamente, ciò che viene dismesso da questi prodotti potrebbe essere riutilizzato e riciclato (ad esempio per produrre pannelli), e solo come ultima fase andrebbe destinato alla valorizzazione energetica. In questo modo, il legno estratto dalle foreste continua a stoccare CO2 più a lungo, grazie alla permanenza in manufatti e costruzioni. È questa la logica che l’Unione Europea e la Strategia Forestale Nazionale definiscono “utilizzo a cascata” che però in Italia non applichiamo ancora in modo pienamente efficace. Le nostre foreste, inoltre, come quelle di tutto il mondo, subiscono già oggi gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono esposte a periodi di siccità e temperature più elevate, condizioni che influiscono negativamente sulla loro crescita. Rispetto al passato, infatti, crescono meno, poiché i fattori di stress stanno progressivamente peggiorando.

Le foreste riescono comunque ad avere un ruolo importante?

Grazie alla loro capacità di assorbire anidride carbonica attraverso la fotosintesi, rappresentano un alleato importante nel contrasto ai cambiamenti climatici, svolgendo la funzione di “mitigazione”: contribuiscono infatti a ridurre, almeno in parte, l’aumento della concentrazione in atmosfera di CO2, il gas che contribuisce maggiormente a determinare il problema del cambiamento climatico. Nel ciclo globale del carbonio, ogni anno gli ecosistemi assorbono complessivamente circa il 50% delle emissioni antropogeniche: di questo, il 30% grazie alle foreste e il 20-25% dagli oceani. Il restante 50% delle emissioni rimane invece in atmosfera, facendo crescere la concentrazione di CO2. A livello globale, quindi, le foreste contribuiscono ad attenuare una situazione che sarebbe altrimenti ancora più grave. Tuttavia, questo non basta.

E in Italia?

Le nostre foreste assorbono circa il 12-13% delle emissioni nazionali. Questo dato non riflette una minore capacità delle nostre foreste rispetto a quelle di altri Paesi, ma dipende dal fatto che l’Italia è una nazione industrializzata, con emissioni annue pari a circa quattrocento milioni di tonnellate equivalenti di CO2: un livello che, sebbene in diminuzione, è

elevato rispetto alla superficie forestale disponibile. Ogni nuovo albero contribuisce all’assorbimento di CO2 e quindi fornisce un aiuto, ma la risposta fondamentale rimane la riduzione diretta delle emissioni. Va infatti ricordato che, sebbene un albero appena piantato inizi subito a fare fotosintesi, occorrono alcuni anni prima che la foresta raggiunga un livello significativo di assorbimento. E il tempo a disposizione per contrastare i cambiamenti climatici è ormai limitato. Per questo motivo la priorità resta abbattere le emissioni, pur riconoscendo che le foreste sono un alleato importante. Oggi, piantare nuove foreste – inclusi i progetti di selvicoltura urbana – deve essere pensato in un’ottica più ampia di servizi ecosistemici, non solo come strumento di assorbimento della CO2. In ambito urbano, ad esempio, le foreste possono offrire numerosi benefici: contribuire al raffrescamento delle città, attenuare le ondate di calore e migliorare il benessere complessivo delle persone.

Per quanto riguarda la selvicoltura urbana, la situazione in Italia è soddisfacente o siamo ancora all’inizio?

Si deve sicuramente crescere, anche se negli ultimi anni ci stiamo muovendo parecchio. Il Pnrr prevede di piantare 6 milioni di alberi nelle nostre città. Ovviamente c’è bisogno di tempo: questi alberi devono essere prima prodotti nei vivai. Ma i nostri vivai non sono così pronti come lo erano qualche decennio fa, quando di piante se ne piantavano effettivamente qualche milione ogni anno con i rimboschimenti che ormai da oltre trent’anni non facciamo più. Da noi le foreste stanno ancora aumentando, ma per ricolonizzazione naturale, non perché le piantiamo. Nelle città è sicuramente importante farlo e abbiamo cominciato a farlo, e quindi stiamo recuperando: sulla selvicoltura urbana l’Italia è abbastanza all’avanguardia. Siamo tra i promotori della conferenza mondiale sulle foreste urbane che è giunta alla terza edizione.

In che cosa dobbiamo ancora migliorare?

Bisogna incentivare la rete e far rientrare la selvicoltura in un sistema nazionale ben pianificato. In questo senso, lo slogan bisogna piantare gli alberi giusti al posto giusto è certamente azzeccato. Dal punto di vista tecnico-scientifico sicuramente abbiamo le competenze, ma non sempre chi gestisce le città ha ben chiaro cosa deve fare. Dobbiamo pianificare al meglio e cercare di programmare una gestione efficace nel tempo. Inoltre, dobbiamo comunicare meglio i progetti e comportarci di conseguenza: se i cittadini vedono un albero piantato l’anno prima che non è stato mai innaffiato ed è morto, certo non si fanno una grande idea del rimboschimento.

Un team dell’Università di Copenhagen ha brevettato un utilizzo del tutto sostenibile della lignina per proteggere arredi esterni e costruzioni in legno intervista a EMIL ENGELUND THYBRING

Emil Engelund Thybring

è un professore associato presso il Dipartimento di Geoscienze e Gestione delle Risorse Naturali dell’Università di Copenaghen. Ha vinto il Premio Evergreen per l’innovazione dell’HS Timber Group a Vienna.

Che cos’è l’iper-lignificazione e come funziona?

È un nuovo modo di trattare il legno in modo non tossico per renderlo durevole anche all’aperto. Prendiamo specie di legno poco resistenti agli agenti atmosferici e le impregniamo di lignina, rendendole così resistenti anche in ambienti esterni. Di solito, quando si scelgono specie legnose autoctone per poterle utilizzare all’esterno, almeno in Europa, si usano biocidi tossici. Il legno fresco, come quello di pino, viene impregnato con diversi biocidi, che lo difendono dall’attacco degli organismi che altrimenti lo degraderebbero, come i funghi. Questo procedimento ha conseguenze positive poiché permette che il legno duri più a lungo, ma non è sostenibile né molto rispettoso dell’ambiente. I biocidi tendono a dilavare e quando piove il rame e tutti gli altri composti di metalli pesanti finiscono nell’ambiente, a volte anche nell’acqua potabile. È anche per questo che, a livello legislativo, l’elenco delle sostanze approvate si riduce progressivamente: non possiamo più usare i biocidi necessari per ottenere un materiale davvero durevole, perché sappiamo che è dannoso.

Oggi non ci sono alternative all’uso dei biocidi?

Si potrebbero importare solo specie di legno tropicale, ma ciò significherebbe che dovremmo importare una quantità sei o sette volte superiore a quella attuale e questo sarebbe difficilmente sostenibile. Spesso questi legni non provengono da una silvicoltura sostenibile: anche se a volte sono previsti programmi di certificazione, non ne siamo sempre sicuri. Inoltre, li dobbiamo trasportare in Europa, inquinando l’ambiente. Ogni anno utilizziamo circa sei milioni e mezzo di metri cubi di legno impregnato a pressione e importiamo circa un milione di metri cubi di legno tropicale.

Questi dati aprono la strada alla vostra soluzione. Il nostro modo di affrontare la durabilità del legno in ambienti esterni è diverso. Sfruttiamo la lignina, un componente naturale del legno che si trova nelle pareti cellulari. In genere, dal 20 al 30% del legno è costituito da lignina. Essa viene scartata dall’industria cartaria durante il pulping per produrre la carta. Tolta la lignina, le fibre si staccano e possono essere utilizzate per produrre carta. La lignina come scarto viene perlopiù bruciata e utilizzata solo per produrre energia. Rappresenta una risorsa straordinaria. Solo in Europa, ogni anno vengono bruciati circa 11 milioni di tonnellate di lignina, una quantità notevole. A livello globale si stima che siano 50-70 milioni le tonnellate bruciate annualmente. In molti stanno cercando di capire come utilizzare questo prezioso sottoprodotto dell’industria della carta che altrimenti verrebbe utilizzato solo per produrre energia.

Qual è il punto di forza della vostra proposta che ha recentemente vinto il Premio Evergreen dell’HS Timber Group a Vienna?

Abbiamo scoperto un modo per solubilizzare la lignina, creando un liquido che la contiene in alta concentrazione. Possiamo inserirla nel legno e creare una barriera fisica per i funghi, evitando che il legno

diventi troppo umido. Le piccole molecole di lignina entrano nelle pareti cellulari e impediscono all’acqua di penetrare: in questo modo, il legno non si deteriora. I mobili da interno, così come i pavimenti, non si degradano perché stanno al coperto. È solo nell’ambiente esterno, dove il legno si bagna, che si verificano i problemi di durabilità.

Perché nessuno ha avuto questa idea prima di voi? La lignina proveniente dall’industria della carta non è solubile in acqua. Quindi non è possibile renderla fluida mescolandola semplicemente con l’acqua. Essa non è nemmeno solubile nei comuni solventi come l’alcol. Se, invece, si vuole solubilizzare la lignina, è necessario un pH molto alto o solventi più aggressivi. Noi abbiamo scoperto che la lignina, pur non essendo solubile in acqua e non molto solubile nell’alcol, lo diventa con una giusta miscela di questi due elementi. In questo modo si trasforma tutto in un liquido e si ottiene una concentrazione molto elevata di lignina. Questa è la base della nostra scoperta. Dopodiché, abbiamo inserito la lignina in alta concentrazione nel legno, rispettando alcuni degli stessi protocolli di impregnazione che si usano oggi per i biocidi. Vi è poi un ulteriore punto di forza.

Quale?

La lignina, non essendo solubile in acqua, non può essere estratta dall’acqua piovana. I mobili all’esterno impregnati di lignina rimangono completamente intatti. Essa si deposita all’interno del legno e rimane lì.

Che tipo di uso si può fare del legno trattato con la lignina?

La visione è quella di sostituire in tutti gli utilizzi i biocidi tossici che utilizziamo attualmente con la lignina. Recinzioni, pavimentazioni per esterni, facciate, tutte le parti esposte all’esterno degli edifici potrebbero resistere bene alle intemperie. Speriamo anche di poter combattere gli organismi marini che intaccano le costruzioni lignee e i pali sommersi, come nel caso di strutture collegate ai porti. In alcuni Paesi è ancora legale utilizzare biocidi tossici per proteggere le traversine ferroviarie. Abbiamo l’idea di realizzare con legno iper-lignificato anche le traversine delle nostre stazioni.

In che direzione sta andando attualmente la vostra ricerca?

La lignina dell’industria della carta è molto eterogenea in termini di chimica e di dimensioni delle molecole e questo rende più difficili le analisi. Vogliamo capire meglio come le diverse molecole vengono trasportate nella struttura del legno, in modo da essere in grado di migliorare ulteriormente il risultato, ottenendo una penetrazione completa della lignina. Vogliamo che le molecole piccole entrino nelle pareti cellulari e che le molecole grandi intasino la struttura dei pori. Capire il comportamento preciso di queste molecole ci permetterà di migliorare e di raggiungere geometrie complete, di rilevanza industriale. Così il legno trattato con la lignina potrà essere utilizzato per svariate destinazioni.

di ALESSANDRO GIRAUDO

Il legno è stato e resta una risorsa strategica: veniva impiegato per riscaldare abitazioni e cucine, produrre energia, costruire navi e realizzare edifici. Nell’antico Egitto, le foreste di palme fornivano poco legname di qualità, costringendo a importazioni costose dal Libano, dove le foreste di cedri erano abbondanti. Le dinastie del Nuovo Regno (XVI e XVII secolo a.C.), come quella di Thutmose III, intrapresero campagne militari in Siria e Libano per assicurarsi l’accesso a queste foreste. Solo la XVIII dinastia, con l’oro proveniente dalla Nubia, riuscì a consolidare il controllo sul Levante e a disporre di legno pregiato, lo stesso utilizzato dai navigatori fenici per costruire le loro navi.

Già nei miti, come quello di Gilgamesh, si narra di una spedizione contro Hambada, il guardiano della foresta dei cedri, a testimonianza dell’importanza simbolica e strategica del legno libanese. Tra il IX e il VII secolo a.C., anche gli Assiri condussero guerre in Siria e Libano per ottenere un accesso diretto alle foreste dello Chouf; le iscrizioni di re come Assurnasirpal II e Sennacherib descrivono le loro spedizioni tra le montagne. Successivamente, l’espansione dell’Impero persiano fu facilitata dal legno dello Chouf, impiegato per le navi della flotta achemenide manovrate da equipaggi fenici. Allo stesso tempo, le città greche, e in particolare Atene, utilizzarono il legno delle foreste del Laurion e del monte Citerone per costruire le navi che avrebbero sconfitto la flotta persiana a Salamina. L’ammiraglio Temistocle avrebbe preferito i cedri libanesi, ma la regione era sotto il controllo persiano.

Roma lanciò le sue legioni alla conquista di nuove terre anche per assicurarsi grandi quantità di legno, dalle foreste della Germania meridionale (Foresta Nera) a quelle di Macedonia e Tracia, dalle coste

levantine del Mediterraneo (ancora le foreste dell’attuale Libano) alle latifoglie del Caucaso e dell’Anatolia settentrionale, nella regione del Mar Nero. L’Impero Ottomano, erede dei Califfati, aveva analoghe esigenze: legno per la flotta, per l’edilizia e per la produzione di cannoni nelle fonderie di Costantinopoli. Per proteggere le foreste strategiche, un’ampia parte dei giannizzeri – l’élite militare ottomana – fu destinata a unità di guardia forestale con tre compiti principali: contrastare i tagli abusivi notturni degli abitanti locali, difendere le foreste dagli attacchi dei commandos veneziani che cercavano di sabotare alberi e impianti, e, infine, distruggere le foreste controllate dai Veneziani, da cui dipendevano le marine militari e commerciali della Serenissima.

Non si deve dimenticare la “prima crisi energetica” che si manifestò tra il XVI e il XVIII secolo, quando i prezzi del legno aumentarono di quasi cinque volte. La causa principale fu la crescente domanda per la costruzione dei galeoni: una nave di questo tipo richiedeva fino a quattromila alberi di lungo fusto e stagionati. Gran parte dei galeoni veniva costruita in Brasile e nelle regioni dell’Indonesia. Colbert, ministro dell’economia di Luigi XIV, avviò lo sviluppo di nuove foreste nel centro della Francia, destinate alle costruzioni navali e alla produzione di carbone di legna, istituendo al contempo un corpo forestale per proteggere le foreste esistenti e favorirne lo sviluppo: i nuovi alberi, infatti, sarebbero stati pronti solo dopo quasi venticinque anni.

Il legno era fondamentale anche per la fusione dei cannoni e per le strutture portanti, realizzate con essenze molto resistenti. All’epoca il carbone era scarso e la siderurgia utilizzava principalmente carbone di legna e torba. L’Europa viveva inoltre un forte inurbamento: i contadini, minacciati dalle guerre, cer-

cavano protezione nelle città che si espandevano sia orizzontalmente, con nuove fortificazioni, sia verticalmente, con edifici più alti per ospitare più abitanti. Tutto ciò aumentava la domanda di legname. A questa pressione si aggiunsero le condizioni climatiche della “piccola glaciazione” (1600-1700), con il minimo di Maunder (1645-1715) caratterizzato da inverni eccezionalmente rigidi: il Tamigi ghiacciava, permettendo le celebri frost fairs. Anche le estati erano fredde e piovose, costringendo le popolazioni a riscaldarsi anche nei mesi tradizionalmente caldi.

Le guerre navali europee tra XVII e XVIII secolo, che coinvolsero Inghilterra, Francia, Olanda e Spagna, furono in gran parte alimentate dalla costante ricerca di legno per costruire galeoni e vascelli. Le foreste del Mar Baltico, in Scandinavia e Russia, furono le principali fonti: un vascello da settantaquattro cannoni richiedeva circa seimila alberi. Londra emanò il White Pine Act (1691), riservando per legge i migliori pini bianchi del New England alla Navy. Le successive modifiche nel 1711, 1722 e 1772 punirono severamente i coloni che li tagliavano senza autorizzazione, contribuendo al malcontento che sfociò nella rivolta delle tredici colonie.

La Guerra del Nord (1700-1721) tra Russia, Svezia e Danimarca, testimonia l’importanza strategica del Baltico come fornitore di legname per le marine europee. La Gran Bretagna, già gravemente deforestata ai tempi di Enrico VIII e di Elisabetta I nelle vaste foreste del Weald, si rivolse alle foreste del Nord America (non del Canada, controllato dalla Francia). Quando le tredici colonie si ribellarono, Londra perse un fornitore cruciale per la Navy e l’artiglieria.

Quindi cercò legno e ventimila soldati dalla Russia di Caterina II: la risposta fu negativa, e così Gran Bretagna dovette procurarsi legname in Scandinavia, anche per produrre catrame destinato a calafatare le navi, pagando spesso in lingotti d’oro.

Con l’avvento del ferro e del carbone durante la rivoluzione industriale, il legno perse centralità nelle costruzioni navali e nell’artiglieria. Tuttavia, l’Europa visse un nuovo, rapido processo di urbanizzazione, con un forte aumento della domanda di legname per edilizia e arredamento, legato al flusso massiccio di popolazioni dalle campagne alle città.

Oggi il legno rimane fondamentale per carta, edilizia, arredamento e logistica, sebbene alcune aree siano fortemente deforestate (Amazzonia, Africa occidentale e centrale, bacino indonesiano). Esso riacquista una funzione strategica come risorsa rinnovabile e sostenibile, contribuendo alla decarbonizzazione. È un pilastro della bio-economia, riduce l’impatto ambientale rispetto a materie prime non rinnovabili, valorizza filiere locali, protegge territori vulnerabili, in particolare le regioni alpine, dal dissesto idrogeologico e si inserisce nel piano europeo per la neutralità climatica entro il 2050. Il legno è oggi centrale nella transizione ecologica e nella sicurezza energetica.

Alessandro Giraudo insegna Geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all’INSEEC di Parigi.

PER APPROFONDIRE

Alessandro Giraudo, Altre storie straordinarie delle materie prime, ADD Editore, 2022

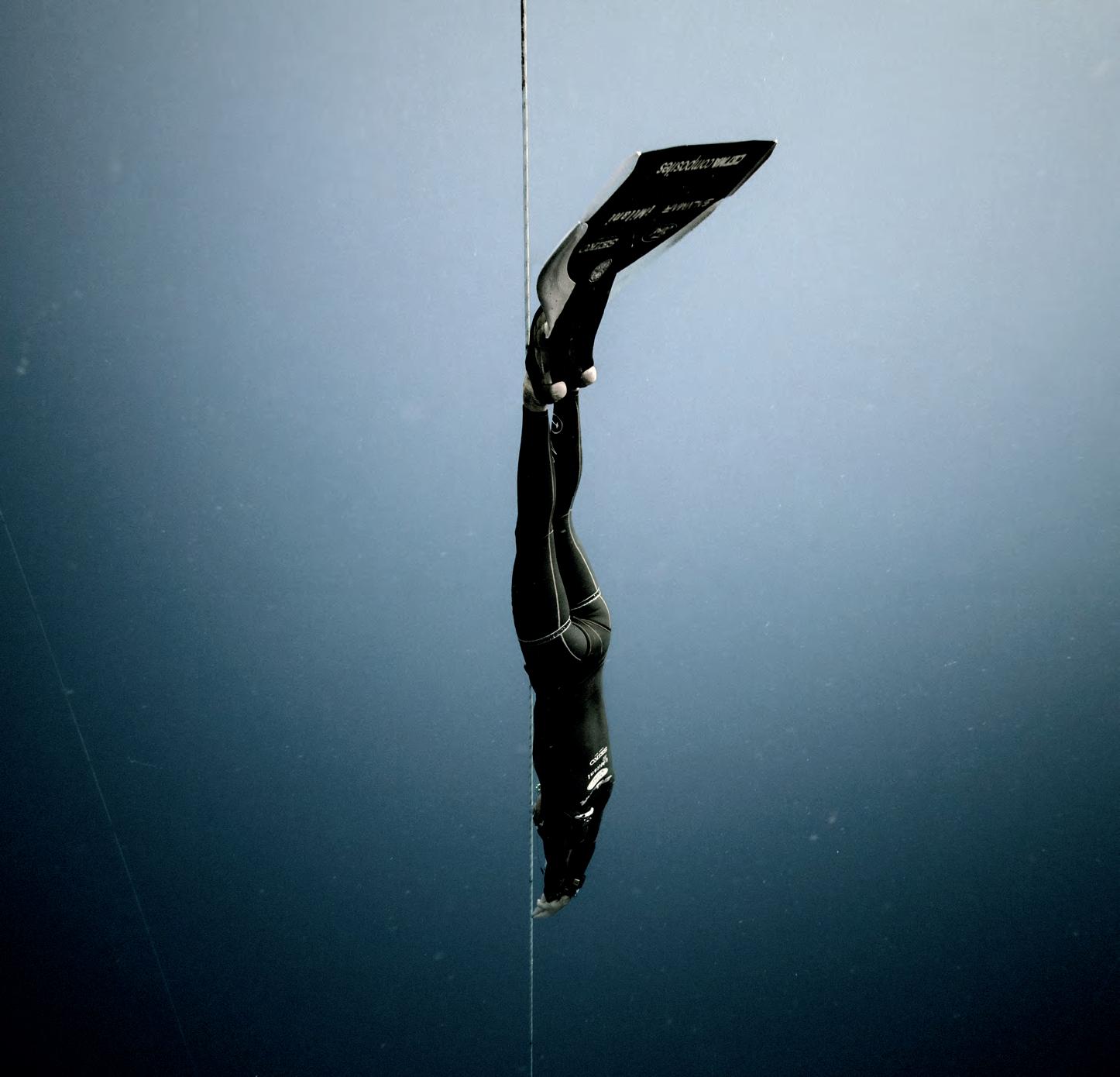

L’apneista campionessa mondiale racconta come la sua passione per l’apnea l’ha convinta a impegnarsi per la sostenibilità ambientale intervista ad ALESSIA ZECCHINI

Quali sensazioni si provano quando si fa un’immersione in apnea?

La cosa più importante è cercare di non pensare a nulla. Cercare di essere perfettamente nel momento che si sta vivendo. E quindi, al tempo stesso, occorre controllare un po’ le emozioni, perché una qualunque emozione, sia troppo positiva sia troppo negativa, fa consumare ossigeno. Durante il tuffo la cosa più importante è viverlo, viverlo appieno cercando di ascoltare il suono dell’acqua, e, per quanto sia leggerissimo, sentire lo scorrere dell’acqua sul viso, accogliere qualunque cosa accada. Allo stesso tempo, io adoro scendere con gli occhi aperti: vedere il blu immenso che mi circonda mi offre una sensazione di estasi, un piacere immenso mentre vado in profondità. Però, mentre lo faccio, devo cercare di non provare né troppa felicità né troppo stupore, perché nell’apnea è fondamentale mantenere il controllo.

La sua passione per le immersioni ha influito sul suo interesse per la sostenibilità ambientale? È stata un po’ una conseguenza naturale. Vivo il mare ormai da tanti anni e mi sono resa conto, fin da quando ero piccola, di quanto stesse cambiando, insieme ai paesaggi che lo circondano. Ho fatto da poco un viaggio alle Maldive e ho trovato la situazione ulteriormente peggiorata rispetto al 2018: i coralli ormai sono morti ovunque. Ma altri aspetti, come l’innalzamento del livello dell’acqua, sono visibili anche a noi. Ormai non ci sono più spiagge, a parte quelle che sono state circondate dai frangiflutti. Dappertutto le spiagge si sono ristrette, non solo vicino a casa mia, nel Lazio. Ci sono zone dove ormai si costruiscono palafitte, si trovano soluzioni posticce senza cercare di risolvere il problema; queste soluzioni possono soltanto dare qualche sollievo, ma niente di più. Nel mio piccolo, cerco di impegnarmi per qualche progetto che possa aiutare l’ambiente, è veramente il minimo che posso fare.

Che tipo di azioni, di attività ha svolto?

Sostengo progetti importanti dando il mio personale contributo. Mi sono, ad esempio, spesa per la difesa delle spiagge o per aiutare gli animali come le tartarughe marine o gli squali. Ho aderito a stopfinning.eu, una campagna per vietare il commercio delle pinne di squalo in Europa, sostenuta da più di cento associazioni, numerosi partner e volontari e da oltre un milione di cittadini europei che hanno presentato ufficialmente la propria dichiarazione di supporto. In Europa le pinne separate dal corpo possono ancora essere commercializzate ed esportate. Per colmare questa lacuna, è necessaria una legislazione commerciale aggiuntiva che vieti l’esportazione, l’importazione e il transito delle pinne di squalo. La proposta è andata al Parlamento Europeo e si sta ancora attendendo, dopo quasi tre anni, una risposta. È uscito da poco anche un documentario in cui si vede quanto, in Italia, venga commercializzato lo squalo, lo si trova anche al supermercato. Molte altre pinne sono spedite soprattutto in Asia

per uso alimentare. Ma lo squalo è un animale a rischio d’estinzione ed è alla base della catena alimentare: se viene a mancare, si verifica un collasso di tutto il resto dell’ecosistema.

Quali altre azioni ritiene fondamentali? Credo sia importante cercare di educare alla cultura del rispetto per la natura. Quando si viaggia, ad esempio. Nelle Filippine ho incontrato dei bambini e ho cercato di spiegare a loro che buttare la plastica per terra è un piccolo gesto che, ripetuto nei giorni, può rovinare una spiaggia intera. Dovremmo inoltre scegliere i prodotti che non distruggono le barriere coralline, perché le creme che utilizziamo d’estate e che troviamo abitualmente in farmacia e nei supermercati le danneggiano. Ci sono tante cose che possiamo fare nel nostro piccolo. Io collaboro anche con Legambiente, in particolare, nei progetti a difesa delle tartarughe marine e a favore della pulizia delle spiagge. L’anno scorso, ho partecipato a un evento sull’inquinamento dell’area di Roma in cui si è posta l’attenzione su quanta aria malsana, purtroppo, respiriamo nella nostra città.

In questo numero di Walden Franco Lorenzoni, fondatore della Casa Laboratorio di Cenci, sottolinea l’importanza di avere un rapporto quasi fisico con la natura per prendersi davvero a cuore il problema dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Pensa che sia così?

Assolutamente, è fondamentale. Nel momento in cui vivi la natura e ti rendi conto di quanto sia meravigliosa, di quanto tutto abbia un equilibrio perfetto, ti rendi conto anche di quanto noi purtroppo la stiamo distruggendo. Diventa allora inevitabile voler fare qualcosa in prima persona. Quando ci si accorge che l’impatto dell’uomo sulla natura è molto spesso deleterio non si può rimanere indifferenti. Magari è proprio quello il momento di agire. Viene spontaneo voler fare qualcosa per l’ambiente che soffre.

Riguardo alla sua carriera da campionessa. Quali sono le sfide future?

La stagione 2024-2025 l’ho conclusa dopo i mondiali e sono da poco tornata agli allenamenti. Proprio oggi è stato il primo giorno di lavoro dopo un mese intero di riposo in cui sono stata alle Maldive e ho avuto la fortuna di vedere il mondo da un’altra prospettiva. Inizia ora la preparazione in vista della prima gara internazionale, che si svolgerà nelle Filippine, e poi arriveranno i campionati del mondo che saranno a fine estate. Nel frattempo, ci saranno alcune gare internazionali dove tenterò il record del mondo. Bisogna migliorarsi sempre.

Di quale record si tratta?

Del mio, quello che detengo dal 2023: 123 metri di profondità. Mi piacerebbe superarmi, vorrei andare ancora più giù.

Alessia Zecchini è un’apneista italiana campionessa mondiale di apnea e pluriprimatista. Ha conquistato 18 medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e oltre 40 medaglie internazionali, e detiene record in diverse specialità, come l’assetto costante con monopinna (fino a -123 metri) e l’assetto costante con pinne (fino a -113 metri). È nota anche per la sua partecipazione al documentario Netflix Respiro profondo e per il suo impegno in cause ambientali.

PER APPROFONDIRE

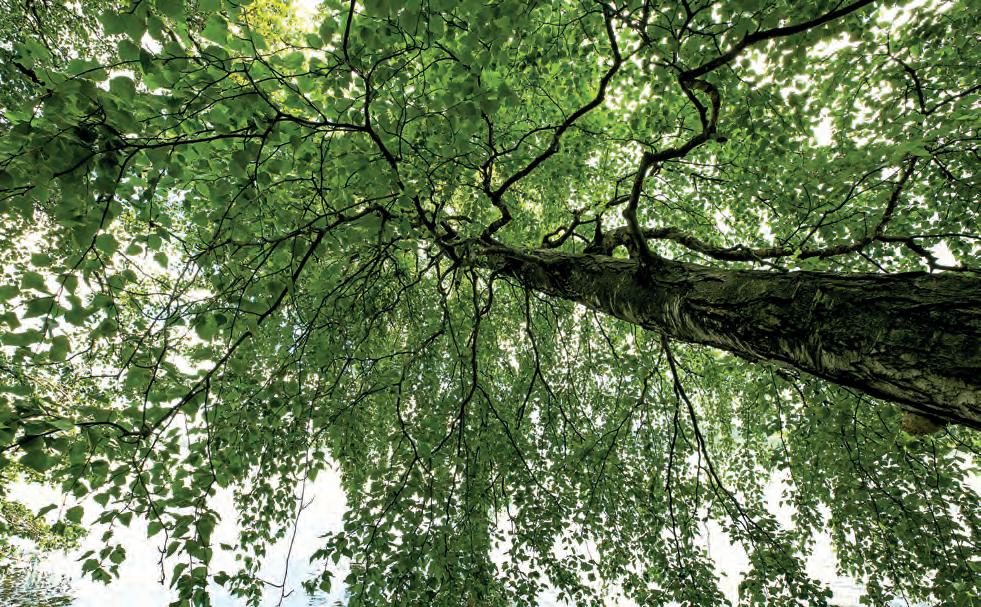

In ogni relazione ecologica il sentire deve accompagnare il comprendere. Per affrontare la sostenibilità bisogna mettersi in ascolto intervista a

FRANCO LORENZONI

Qual è la sua interpretazione del tema della sostenibilità così come l’ha vissuta nell’esperienza della Casa-laboratorio di Cenci?

La sostenibilità, se rapportata all’educazione di bambini e ragazzi, è prima di tutto una questione percettiva: accorgersi del pianeta che abitiamo, della natura, ristabilire una sorta di parentela con gli elementi del cosmo. È da qui che siamo partiti quarantacinque anni fa con i nostri progetti, Il Corpo e il Cosmo o Con il cielo negli occhi, che puntavano a stimolare una reazione percettiva rispetto a ciò che ci circonda. Quando abbiamo cominciato c’erano, per esempio, le università verdi di Legambiente e Italia nostra, alcune associazioni ambientaliste storiche, ma ci sembrava non sufficiente un approccio puramente intellettuale, teorico, scientifico. Le informazioni sono fondamentali, ma altrettanto importante è chiedersi: cosa sento stando vicino a un albero? Cosa provo passando una notte nel bosco o accanto a un fuoco? È da questo “sentire” che nasce la consapevolezza. Molti anni dopo, per esempio, quando Greta Thunberg cominciò il suo sciopero, ho letto che sua madre raccontando delle stranezze di sua figlia disse che lei è l’unica che vede l’anidride carbonica a occhio nudo. Intendeva dire che il suo sentire l’aveva spinta a una protesta così forte e così radicale. Nella relazione ecologica il sentire deve accompagnare sempre il capire: per provare a affrontare i temi della sostenibilità bisogna innanzitutto sentire. Questo concetto è alla base di tutte le nostre proposte.

Quarantacinque anni fa la tecnologia non era pervasiva come oggi. Non c’erano smartphone né social network. Ritiene che oggi questa esigenza educativa sia ancora più forte, visto che la tecnologia rischia di allontanarci dal contatto diretto con la natura? Non saprei dire se allora ci fosse una maggiore capacità percettiva, ma sicuramente il tempo era scandito in modo diverso. È certo che l’idea dello schermo come principale luogo di informazione, e quindi di conoscenza, è nemica della complessità dei sensi e del nostro sentire. Una ragazza, l’anno scorso, dopo un’esperienza di una settimana nei nostri villaggi educativi estivi, dove i ragazzi non usano il cellulare, mi disse: “È stato molto importante, perché per me il cellulare è un lavoro: devo continuamente rispondere a tutti e se non rispondo esco dal gruppo, sparisco dalla socialità. Il cellulare, insomma, mi ha sospeso in una specie di respiro ecologico”. Mi aveva colpito che definisse il cellulare un lavoro, un lavoro faticoso che occupava tutto il suo tempo, ogni giorno. La percezione della natura, invece, ha bisogno di un tempo lungo, non interrotto. Noi viviamo in un’epoca di continue interruzioni: i ragazzi sono continuamente attratti da altre cose. È vero che hanno sviluppato una grande capacità di fare più cose contemporaneamente, probabilmente più di quanto fosse possibile a noi. Non voglio demonizzare la tecnologia: credo piuttosto che bisogna attrezzarsi. Io sono sempre per “e, e”, non per “o, o”. E intorno al tempo c’è sempre stata una battaglia tra generazioni: i genitori mettono fretta ai figli, la scuola ha i suoi rit-

mi, mentre i bambini avrebbero un ritmo diverso. Ma esiste anche un ritmo del cosmo che prescinde da entrambi. Appropriarsi di questo ritmo significa vedere sorgere la luna, osservare un tramonto in silenzio, accorgersi del lento ruotare delle stelle. Non è un tempo umano, né tecnologico: è un altro tempo, quello delle piante e degli alberi. Una volta ho letto che non è vero che gli alberi sono fermi: si muovono, solo che lo fanno in un tempo lentissimo. La crescita del tronco, l’altezza che aumenta, sono movimenti che non percepiamo perché siamo immersi in un tempo diverso. Ma sono movimenti straordinari che lasciano tracce: il tronco è la prova del cammino che l’albero sta facendo.

Nelle vostre attività c’è spazio per una relazione diretta con gli alberi?

Sì, assolutamente. È un aspetto fondamentale. In questo periodo stiamo portando avanti un progetto che si chiama Chi educa chi, con un gruppo di ragazzi con disabilità cognitive che sono diventati i nostri operatori. È molto interessante perché hanno modi di percepire diversi dai nostri. Uno di loro, per esempio, ci ha proposto l’attività di abbracciare gli alberi. Era una pratica che avevamo fatto molto tempo fa e che avevamo smesso di proporre. Lui ci ha detto: “Sentite, mettete le orecchie, ascoltate”. È stato un momento molto emozionante, che ci ha fatto riscoprire quanto la relazione con gli alberi sia naturale e vitale, senza bisogno di artifici.

Quindi il vostro progetto nasce da un’esigenza profondamente umana.

Sì, direi antropologica. Per crescere è fondamentale accorgersi della rete di relazioni in cui siamo immersi, di cui possiamo renderci conto e anche gioire. Una relazione vitale con gli elementi vegetali, per esempio, è indispensabile. Altrimenti rischiamo di parlare a scuola di riciclo, di pulizia del mondo, di attività interessanti, ma senza radici profonde dentro di noi. L’ambizione è proporre esperienze indimenticabili con la natura. Mi viene in mente un episodio di molti anni fa. Una mia alunna, dopo aver studiato e calcolato la luna in classe, mi disse: “Maestro, adesso la luna non la guardo più, però la vedo sempre”. Era una cosa meravigliosa: non serve guardarla ogni volta per sentirne sempre la presenza. Lo stesso dovrebbe accadere con gli alberi: non è necessario fermarsi sempre ad osservarli per riconoscerne la presenza, l’importanza e la bellezza.

Per prendersi davvero a cuore problemi come inquinamento e cambiamento climatico, quindi, non basta la mente?.

Esatto. Bisogna costruire un sentimento di parentela con la natura

Altrimenti il rischio è che rimanga una decisione solo razionale, non radicata?

Sì, proprio così. Senza sentire, la decisione resta superficiale: funziona nel momento in cui la prendi, ma non cambia davvero il modo di guardare le cose.

Franco Lorenzoni è stato maestro elementare dal 1978 al 2018. Nel 1980 ha fondato ad Amelia, in Umbria, la Casalaboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa, particolarmente impegnato su temi ecologici, scientifici, interculturali e di inclusione.

Rispetto agli anni passati il settore risente dei rincari e dell’andamento dell’export. Servirebbero agevolazioni più efficaci intervista a LIVIA GHIRARDI

Com’è la situazione attuale nel settore dei pallet? Quando ci si abitua a volumi elevati è sempre difficile accettare un calo. Gli anni 2021-2022 sono stati particolarmente intensi: la domanda era altissima, il lavoro non mancava e non riuscivamo nemmeno a pianificare la settimana successiva perché continuavano ad arrivare nuovi ordini. È stato un periodo frenetico, seguito poi da un ritorno a livelli più bassi. Spesso ci dimentichiamo che, prima del 2021, il mercato era più simile a quello di oggi. La differenza è che, nel frattempo, molte aziende si sono modernizzate grazie al piano Industria 4.0: l’introduzione di macchinari più avanzati ha permesso di aumentare la produttività. Per questo oggi la percezione è di produrre meno: i ritmi sono più gestibili e gli straordinari non sono più necessari. In realtà, grazie alla tecnologia, la produzione di pallet è superiore rispetto al passato.

Era anche il periodo in cui i prezzi delle materie prime, compreso il legno, avevano subito un’impennata improvvisa.

Esatto, il prezzo del legno aumentava di continuo, in modo impressionante. Capitava che, a distanza di pochi giorni dal primo acquisto, il costo della stessa merce lievitasse di 50 euro in più: una situazione mai vista prima. Per anni i movimenti erano stati minimi, al massimo 5 o 10 euro in più o in meno, e invece ci siamo ritrovati con rincari di 250-280 euro al metro cubo in pochissimi mesi. Incredibile. Un giorno mi sono presentata da un cliente chiedendo un aumento del 45%. E lui ha accettato, perché in realtà era ancora poco rispetto ai rincari che noi stavamo subendo. Siamo arrivati quasi a triplicare i prezzi, ma in quel momento il mercato lo permetteva.

Oggi come vanno le cose?

L’unica materia prima che continua a crescere di prezzo da circa un anno è il legno. La differenza rispetto al passato è che oggi facciamo molta più fatica a trasferire questi aumenti sul cliente finale, perché la domanda di mercato non è forte. L’automotive è quasi fermo, l’edilizia ha subito un rallentamento dopo il bonus 110% e, inoltre, pesano i dazi. Noi lavoriamo soprattutto con clienti nazionali, entro un raggio di 100-200 chilometri: se loro sono in difficoltà, inevitabilmente anche i nostri volumi ne risentono.

Con Industria 4.0 quali miglioramenti tecnologici avete introdotto in azienda?

Abbiamo diverse linee di produzione: sette complete e quattro dedicate a prodotti differenti. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a sostituire le linee più datate, rinnovando il parco macchine. Il miglioramento non riguarda tanto i tempi di produzione quanto la flessibilità: ad esempio, il cambio formato che prima richiedeva fino a un’ora e mezza di lavoro manuale, oggi si completa in circa un quarto d’ora.

Lavorate con aziende che esportano e dunque la domanda risente dell’andamento dell’export?

Sì, certamente. Lavoriamo per il 70-75% con il setto-

re ceramico che esporta molto. Per questo offriamo anche trattamenti specifici sui pallet, come quello termico contro le infestazioni, richiesto quasi esclusivamente per le spedizioni all’estero. Oggi circa l’80% dei nostri prodotti viene utilizzato per l’export dei clienti. Il problema è che mercati come la Germania sono fermi da tempo e il comparto ceramico ne ha risentito in maniera significativa.

Esistono agevolazioni a sostegno dell’intero comparto?

Per i macchinari oggi esiste il Piano Transizione 5.0 che però non abbiamo sfruttato: è molto complesso e poco pratico. Ho preferito continuare a usufruire delle misure della Transizione 4.0 che offre un’agevolazione del 20%, contro il 35-45% della 5.0. Il problema è che con il 5.0 bisogna rendicontare in modo dettagliato i risparmi economici negli anni, e in un’azienda come la nostra è difficile attribuirli a una singola macchina. Inoltre, la 4.0 ha sì dato incentivi, ma ha anche triplicato il listino dei macchinari: la forte domanda ha spinto i produttori ad aumentare molto i prezzi. È come un cane che si morde la coda: ti concedono l’agevolazione, ma poi i prezzi salgono e di fatto il vantaggio si riduce.

Quindi sarebbe meglio un altro tipo di agevolazione, magari fiscale?

Sì, sarebbe molto utile. Anche sul fronte dei costi energetici, che per il nostro settore non pesano come in altri, ma restano comunque un fattore importante per l’industria in generale. Rispetto al 2019 i costi si sono triplicati. Noi abbiamo investito nel fotovoltaico, ottenendo un’agevolazione del 30%, ma con costi significativi sia per l’installazione sia per la manutenzione. Di conseguenza, l’incidenza della spesa energetica non si è abbassata così tanto come ci si potrebbe aspettare.

L’intelligenza artificiale e i recenti software di modellazione permettono di costruire con visione e responsabilità di ANGELO LUIGI MARCHETTI

Angelo Luigi Marchetti

è amministratore delegato Marlegno srl – Costruire Sostenibile.

Ripensare il modo in cui costruiamo oggi significa andare oltre la semplice efficienza e immaginare un futuro in cui ogni edificio sia concepito come un organismo vivente, capace di adattarsi, durare nel tempo e restituire valore al contesto in cui si inserisce. Non si tratta solo di costruire meglio, ma di costruire con intelligenza, visione e responsabilità. L’edilizia del futuro non sarà solo più veloce o più sostenibile: sarà più consapevole

Per arrivarci serve una nuova grammatica progettuale, capace di coniugare tecnologie evolute e cultura del progetto. Il Life Cycle Thinking rappresenta la prima di queste direttrici. Progettare con questa logica significa guardare oltre la fase di cantiere, oltre l’uso immediato, e considerare l’intero ciclo di vita dell’edificio, dalla selezione delle materie prime fino alla sua dismissione o trasformazione. Ogni elemento deve essere pensato in funzione della sua durata, della sua riparabilità, della sua futura separazione La disassemblabilità non è solo una soluzione tecnica, ma una scelta strategica che consente di ridurre i rifiuti da demolizione, favorire il riuso e valorizzare ogni componente nel tempo. È un approccio che mette al centro la reversibilità come condizione strutturale dell’architettura, e che trasforma il progetto in un sistema aperto, pronto ad accogliere il cambiamento.