IL MONDO SOSTENIBILE DI

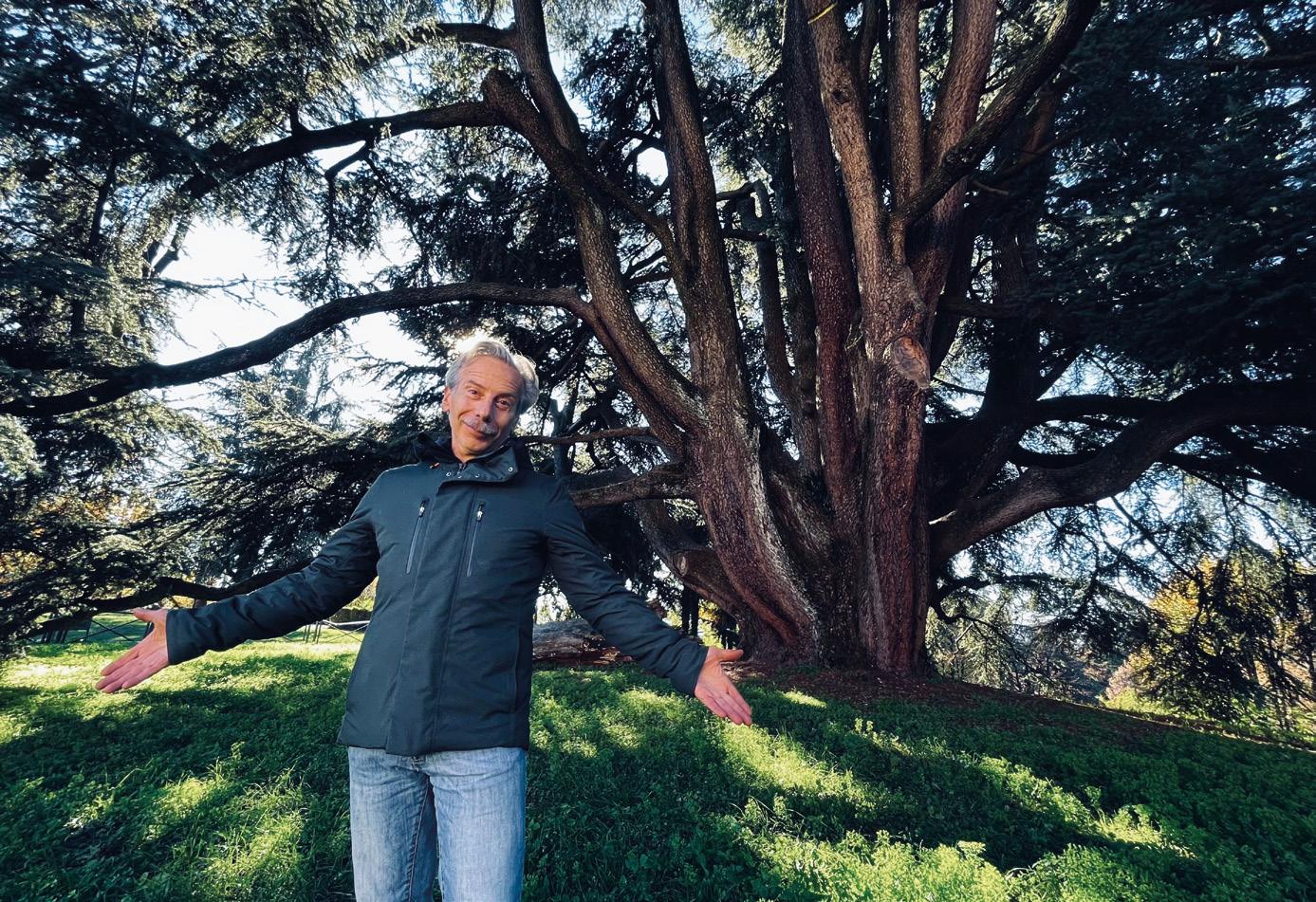

Continua il nostro viaggio tra le fotografie d’autore che ci accompagnano in ogni numero della rivista.

Le immagini questa volta sono di Stefano Torrione, fotografo di Aosta, professionista dal 1992. Vive tra Milano e Saint Pierre in Valle d’Aosta. Ha collaborato alla prestigiosa rivista Epoca che lo ha portato al Panorama European Kodak Award nel 1994 ad Arles, in Francia.

un doppio punto di vista, con due tempi sensibili: quello del fotografo che registra la commedia tragica dei protagonisti (gli “stati d’animo” da consegnare alla nostra storia), e quello di noi osservatori che cerchiamo ingenuamente di comprendere il senso di quella strenua lotta per resistere, interpretando metaforicamente il significato della relazione con la Natura.

Si è specializzato in reportage geografico ed etnografico lavorando in molti paesi del mondo per Geo e National Geographic Italia, Panorama Travel, Gente Viaggi, Traveller, In Viaggio, Rutas del Mundo, Tuttoturismo

Da appassionato di montagna e di boschi, dal 2009 al 2019 ha lavorato a progetti fotografici sulle Alpi valorizzando la cultura popolare (AlpiMagia e Spiriti d’inverno) e tornando sulle tracce della prima guerra mondiale in alta quota (Grande guerra bianca). Il racconto fotografico di Stefano Torrione propone

3 Accanto alle imprese per il futuro del legno di NICOLA SEMERARO

4 L’Europa sostenibile

6 Norme Esg, l’impresa diventa più sociale intervista a MARA CHILOSI

8 Dall’Europa nuove opportunità da cogliere intervista a ANTONIO MASSARUTTO

10 Troppa Italia a Bruxelles intervista a LARA PONTI

12 Addio greenwashing intervista a ROBERTA IOVINO

13 Pmi: perché abbracciare la transizione

Rilegno

Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio

degli imballaggi di legno

Cesenatico (FC) Via

Milano Via Pompeo Litta 5

Presidente Nicola Semeraro

Direttore Marco Gasperoni

Consiglio di amministrazione

Daniela Frattoloni Vicepresidente

Emanuele Barigazzi

Milena De Rossi

Cosimo Messina

Giovanni Napodano

Stefan Thomas Rubner

Paolo Somenzi

Le fotografie di Torrione rappresentano un momento metafisico in cui gli alberi si presentano come vere e proprie entità intellettuali, esistenze parlanti che sollevano – solidali tra loro – i pensieri e le contraddizioni del nostro tempo. Presenze che sfidano la nostra: restano miti anche quando sono forti e travolgenti, e rilasciano dichiarazioni stupefacenti semplicemente mostrandosi.

Meriterebbero la nostra gratitudine e una specie di intelligente, smisurata, eterna (e anche conveniente) ammirazione.

14 L’emergenza clima ci sfugge dalle mani intervista a GIOVANNI STORTI

16 Il mondo non è mai stato così caldo intervista a CARLO BUONTEMPO

18 I giovani sanno ciò che i sapiens negano intervista a MARIO TOZZI

20 Il riflusso della sostenibilità intervista a MARIO CALDERINI

22 L’artificiale in dialogo con la natura intervista a CARLO RATTI

24 Intelligenza eco-artificiale di EMANUELE FRONTONI

26 L’algoritmo della vita intervista a MONSIGNOR VINCENZO PAGLIA

Ivana Tagliaboschi

Roberto Valdinoci

Andrea Vezzani

Sindaci

Marcello Del Prete

Presidente del Collegio

Cecilia Andreoli

Michele Mantovani

Gianluigi Lapietra (Sindaco supplente)

Amministrazione Anna Antaridi

Area tecnica Antonella Baldacci

Comunicazione e sostenibilità Elena Lippi

Contatti info@rilegno.org www.rilegno.org

Anno sesto - 2024 Registrazione al Tribunale di Milano n. 203 del 23/12/2022

Direttore responsabile

Michele Riva

Hanno collaborato

Valentina Barbieri Riccardo Venturi

Progetto grafico e realizzazione

Margherita La Noce

Art Consultant Franco Achilli

28 Basta con la retorica dell’apocalisse di ANTONIO PASCALE

30 L’Italia del riuso intervista a FILIPPO BRANDOLINI

31 Bere senza sprechi intervista a SILVIA RICCI

32 Riciclo degli imballaggi: numeri da record per l’Italia intervista a IGNAZIO CAPUANO

33 Il legno alleato dell’ambiente intervista a ANGELO LUIGI MARCHETTI

34 Per la tutela di boschi e foreste intervista a MASSIMILIANO BEDOGNA

35 Il sistema Rilegno

Periodicità annuale

Copyright © 2024 Rilegno

Foto pagina 14: Matteo Inzani

Foto pagina 22: Andrea Avezzù

Foto pagina 26: Siciliani/Pontificia Accademia per la Vita

Foto pagina 32: Riccardo Torri

Abbiamo fatto gli sforzi necessari per contattare tutti i detentori dei copyright delle immagini pubblicate. In caso di involontarie omissioni siamo a disposizione

Stampa Pazzini Stampatore Editore srl

Via Statale Marecchia, 67 47826 Villa Verucchio (RN)

L’edizione 2024 di Walden, la rivista annuale di Rilegno dedicata alla cultura e alla pratica della sostenibilità e dell’economia circolare, si apre con un focus sulle nuove normative europee, in materia di sostenibilità che investono un numero sempre maggiore di imprese. Un carico di lavoro aggiuntivo importante, specie per le piccole imprese che hanno meno risorse e strutture a disposizione, e al contempo un’opportunità da cogliere per migliorare il proprio posizionamento sul mercato, oltre che per non rischiare di esserne esclusi. Vale anche per le aziende nostre consorziate, che includono grandi realtà ma anche tante Pmi. Per questo Rilegno ha deciso di essere al loro fianco, lanciando il progetto “Il ruolo della sostenibilità per lo sviluppo dell’impresa” che sarà articolato su diversi incontri, con l’obiettivo di costruire una consapevolezza e una cultura della sostenibilità per le imprese. In questa nuova veste, che mi sta molto a cuore, intendiamo stare come sempre accanto alle aziende del legno, mettendo a disposizione la nostra conoscenza e i nostri esperti per accompagnarle sulla necessaria strada della sostenibilità nei suoi diversi processi.

Rilegno da sempre si occupa della raccolta, del riutilizzo e del riciclo del legno in tutta Italia, mentre l’attuale normativa regola il fine vita solo dell’imballaggio. Oggi l’impegno del Consorzio insieme al Ministero dell’Ambiente è quello di creare un modello normato per tutto il materiale legno diverso dagli imballaggi. Esiste quindi l’opportunità per le aziende di partecipare in forma volontaria a un test della durata di un anno.

Si tratta di indirizzare le aziende del mondo del legno al trattamento del fine vita dei loro prodotti. Rilegno da ventisei anni si occupa di raccolta, riutilizzo e riciclo ed è oggi in grado di dare equilibrio a tutto il sistema circolare del legno in Italia.

E tornando alla rivista Walden in tema di novità, su questo numero abbiamo chiesto a chi è stato intervistato – o ha dato direttamente il suo contributo – un suggerimento ai lettori su un libro, un film o un podcast che valga la pena vedere, leggere o ascoltare per saperne di più in tema di sostenibilità, climate change, boschi, greenwashing e così via. Ne è scaturita un’interessante e variegata galleria, che va da Se niente importa. Perché mangiamo gli animali di Jonathan Safran Foer, consigliato dal comico

Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, molto attivo nella divulgazione dei temi della sostenibilità, a Shitthropocene, consigliato dal professor Antonio Massarutto.

Sono come sempre numerosi i contributi che vale la pena leggere con attenzione. Da Monsignor Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, che racconta come l’allora presidente di Microsoft Brad Smith sia andato al Vaticano a chiedere di essere “accompagnato, avvertito, messo sull’avviso” sulle enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale, a Carlo Buontempo, fisico esperto di clima, direttore del servizio cambiamento climatico dei satelliti europei Copernicus (C3S), che sottolinea come solo tra il 2022 e il 2023 si sia perso il 10% della massa glaciale delle Alpi. Dal vicepresidente di Confindustria per la transizione ambientale e gli obiettivi Esg Lara Ponti, che teme che la sovrabbondanza di normative europee sulla sostenibilità faccia perdere di vista alle imprese il senso, le ragioni per cui sono nate, e chiede che la portata della loro applicazione sia rapportata alla dimensione delle imprese, allo stesso professor Mario Calderini che ci informa del pericolo che l’impegno delle aziende verso la sostenibilità subisca una pesante battuta d’arresto. E il professor Antonio Massarutto mette in evidenza come da sempre le aziende che sanno trasformare le nuove norme in opportunità, anziché cercare di sfuggire, ne traggono beneficio. Il geologo, saggista e divulgatore scientifico Mario Tozzi chiede di non dare più un euro di sussidio pubblico ai petro-carbonieri, invece di dargliene sette trilioni di dollari l’anno, mentre il giornalista e scrittore Antonio Pascale bolla come controproducente la retorica dell’apocalisse sul climate change, invocando una comunicazione più sobria e obiettivi raggiungibili. E ancora Giovanni Storti, Roberta Iovino, Mara Chilosi, Carlo Ratti, Ignazio Capuano, Silvia Ricci, Emanuele Frontoni, Angelo Marchetti, Massimiliano Bedogna. Per chiudere in bellezza con We are Walden, la community di Rilegno nata nel 2021, luogo di incontro digitale e fisico dedicato ai giovani che condividono i valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

Con le nuove direttive Esg arrivano obblighi e opportunità per grandi imprese e Pmi: ecco la sintesi del quadro normativo e i commenti degli esperti nelle pagine seguenti

Non solo incombenze burocratiche ma anche opportunità di crescita, a patto di avere un’adeguata assistenza per l’implementazione: è l’impatto delle nuove normative europee in materia di sostenibilità. Leggi che si applicano non solo alle imprese di grandi dimensioni, ma anche, in modo diretto o indiretto, alle medie e piccole – cioè all’ossatura del nostro sistema economico, filiera del legno inclusa.

L’ultima arrivata è la Corporate sustainability due diligence directive (CS3D), ovvero la normativa sulla sostenibilità delle filiere detta anche Supply chain

Le nuove direttive europee per la sostenibilità

act, pubblicata in Gazzetta ufficiale europea il 5 luglio scorso e quindi legge dal 25 dello stesso mese. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per implementare i regolamenti e le procedure amministrative conformemente al testo giuridico Ue, ma per le imprese non c’è tempo da perdere.

La CS3D, da un lato, affida alle grandi imprese gravosi compiti di controllo della propria filiera, necessari per limitare il rischio di incorrere in pesanti sanzioni e, dall’altro lato, apre opportunità importanti per le nostre Pmi in grado di rispondere alle richieste di informativa e di fornire adeguate certificazioni.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), 2024/1760/UE

L’obbligo di controllo della propria filiera coinvolge:

le aziende “di grandi dimensioni”, cioè con oltre mille dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro; le società madre di un gruppo che ha raggiunto la soglia finanziaria indicata per le aziende di “grandi dimensioni” su base consolidata nell’ultimo anno finanziario; le aziende che hanno stipulato o sono società madre di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’UE con royalties che ammontano a più di 22,5 milioni di euro e con un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro.

La normativa sarà applicata con un approccio graduale in base alla dimensione e al fatturato:

dal 2027 per le aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato;

dal 2028 per le aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato;

dal 2029 per tutte le altre aziende che rientrano nell’ambito della direttiva, ovvero più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), 2022/2464/UE

La normativa coinvolgerà gradualmente:

Dal 2025 (anno fiscale 2024) le imprese quotate con un numero medio di dipendenti occupati pari a 500; con totale dello stato patrimoniale di 25 milioni di euro e ricavi netti di 50 milioni di euro.

Dal 2026 (anno fiscale 2025) le grandi imprese con un numero medio di dipendenti occupati pari a 250; con totale dello stato patrimoniale di 25 milioni di euro e ricavi netti di 50 milioni di euro.

Dal 2027 (anno fiscale 2026) le Pmi quotate con un numero medio di dipendenti occupati non inferiore a 11 e non superiore a 250; con totale dello stato patrimoniale superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro e ricavi netti superiori a 900 mila euro e inferiori a 50 milioni euro.

Dal 2029 (anno fiscale 2028) le società figlie e succursali di società madri extra-europee con ricavi netti superiori a 150 milioni di euro, un’impresa figlia con i requisiti dimensionali della CSRD e una succursale con ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.

Pmi che hanno dunque la chance di prendere il posto di fornitori esteri non compliant o di microimprese italiane che, pur di abbattere i costi, hanno ignorato regole ora più che mai cogenti in materia ambientale e o sociale, e hanno quindi un profilo di rischio più alto. L’obbligo di controllo della propria filiera sarà esteso progressivamente da qui al 2029 alle grandi imprese con oltre mille dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro.

La CS3D è solo l’ultima di una serie di normative con le quali l’Europa persegue il piano Net Zero che prevede la riduzione dei gas serra del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi così ambiziosi l’Unione sta convogliando massicce risorse verso gli investimenti sostenibili, a partire dai fondi del Next Generation EU, nel quale rientra il Pnrr. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha già annunciato un nuovo fondo sovrano europeo. Per supportare gli investimenti della transizione sono necessari investimenti per centinaia di miliardi di euro: rendere sostenibili l’industria, i trasporti, le costruzioni, richiede uno sforzo titanico.

Altra nuova direttiva europea di fondamentale importanza è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sulla rendicontazione di sostenibilità entrata in vigore in Italia il 25 settembre 2024 con il D. Lgs. 2024/125. La norma introduce importanti novità in merito alle informazioni da inserire nel Bilancio di esercizio riguardanti gli impatti, i rischi e le opportunità legate ai temi Esg. Le imprese soggette alla normativa dovranno fornire un’apposita attestazione di conformità del bilancio di sostenibilità rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Sono circa quattromila, secondo la Consob, le imprese in Italia ad essere soggette alla nuova regolamentazione, la cui applicazione sarà estesa progressivamente da qui al 2026. Come la CS3D, anche la CSRD impone un approccio di filiera: l’impresa deve dar conto di quello che succede in tutta la catena di fornitura, a monte e a valle. Ancora una volta vanno evidenziati, accanto alle opportunità, i rischi per le nostre Pmi: fornire dati certificati sulla sostenibilità diventerà sempre più necessario per non essere estromessi dalla supply chain.

I nuovi standard di rendicontazione (ESRS)

L’ESRS adotta una prospettiva di “doppia materialità”: le imprese sono obbligate non solo a riportare i loro impatti sulle persone e sull’ambiente, ma devono riferire nello stesso tempo come le questioni sociali e ambientali creano rischi o opportunità finanziarie per l’azienda stessa. Sono previsti due standard generali (ESRS1/ ESRS2) e dieci temi Esg, divisi in tre categorie (Ambientale, Sociale e Governance).

ESRS1 Requisiti generali

ESRS2 Requisiti generali di rendicontazione

ESRS E1 Clima

ESRS E2 Inquinamento

ESRS E3 Acqua e risorse marine

ESRS E4 Biodiversità e ecosistemi

ESRS E5 Utilizzo delle risorse ed economia circolare

ESRS S1 Propria forza lavoro

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3 Comunità coinvolte

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

ESRS G1 Condotta aziendale

Le aziende soggette alla CSRD dovranno adottare l’European Sustainability Reporting Standard (ESRS), introdotto dall’Efrag – ente di natura tecnica che svolge funzione di advisory per la Commissione europea in materia di reporting – per imporre criteri di rendicontazione comuni alle aziende, riducendo così i costi nel medio e lungo termine ed evitando il ricorso a standard volontari di altro tipo che rischiano di rendere difficile la comparazione delle informazioni. Secondo una dichiarazione congiunta di Efrag e Global Reporting Initiative (Gri), d’ora in poi gli standard saranno interoperabili: i soggetti che rendicontano ai sensi dell’ESRS potranno già disporre di una buona parte delle analisi implementate per l’applicazione dei Gri. Questo è anche un modo per premiare le aziende virtuose: quelle che hanno utilizzato gli standard Gri sono di fatto quasi pronte all’introduzione della rendicontazione secondo l’ESRS.

1.

Integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione

2.

Identificazione e valutazione degli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani e sull’ambiente

3.

Prevenzione e mitigazione dei potenziali impatti negativi ed eliminazione (o riduzione al minimo dell’entità) degli impatti negativi effettivi

4.

Istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo

5.

Monitoraggio dell’efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi

6.

Comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale

Le nuove direttive europee creano valore e rilanciano la competitività lungo la filiera intervista a MARA CHILOSI

Ci può illustrare brevemente le novità normative in tema di Esg?

Nel corso del 2024 l’Unione Europea ha emanato diversi atti normativi riguardanti l’impatto delle attività produttive sull’ambiente e sui diritti sociali, al fine di attuare i principi e i criteri direttivi codificati nel Green Deal Europeo e di supportare così la “transizione verde” del sistema economico europeo. Fra questi, si annoverano due interventi particolarmente rilevanti: la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), recentemente attuata in Italia con il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125; la Direttiva (UE) 2024/1760, nota come Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).

Per comprenderne l’impatto, le direttive vanno calate in un contesto più generale, nel quale l’Unione europea sta intervenendo con un pacchetto di misure a tutto campo, riformando la regolamentazione inerente a svariate filiere produttive particolarmente rilevanti in termini di impatto (tra cui il settore degli imballaggi, delle batterie, dell’automotive, della moda, per ricordarne alcuni), introducendo nuovi strumenti di tracciabilità e informazione riguardanti i prodotti, e ancora più a monte incentivando l’ecodesign e fissando requisiti di prodotto sempre più stringenti in termini ambientali e di sicurezza per la salute umana. Ulteriori direttrici riguardano la comunicazione al pubblico (pensiamo alla Direttiva sul greenwashing,

la 2024/825) e l’inasprimento delle sanzioni relative agli illeciti ambientali (oggetto di un’ulteriore direttiva adottata nel 2024, la 2024/1203). Una sfida davvero complessa per le imprese, soprattutto per quelle italiane che, come sappiamo, sono in larga parte di piccole e medie dimensioni.

La Direttiva CSRD disciplina la rendicontazione societaria di sostenibilità; la Direttiva CS3D, invece, riguarda la due diligence della supply chain da parte delle imprese committenti di elevate dimensioni. La prima prevede la progressiva estensione dell’obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, comprese le Pmi quotate, escluse soltanto le microimprese quotate. L’obbligo si estende anche alle imprese non europee che operino nell’Unione attraverso società “figlie” o succursali. La seconda, invece, obbliga le imprese e i gruppi di grandi dimensioni a mettere in atto strumenti di controllo della propria filiera a livello globale, al fine di verificarne i requisiti ambientali, sociali e di governance e di ridurne gli impatti negativi. È evidente che, di riflesso, questi obblighi, seppur incombenti sul committente, abbiano inevitabilmente effetto sulle imprese a valle, che dovranno adeguarsi se vogliono restare sul mercato. Una grande opportunità per le imprese europee che, attraverso questa nuova normazione, potranno recuperare competitività rispetto ai competitor extraeuropei.

Quali sono i vantaggi per le imprese che possono derivare dall’adesione alle nuove direttive Esg?

Le imprese europee, indipendentemente dalle proprie dimensioni, hanno da tempo percepito l’esigenza di dotarsi di strumenti di governance e organizzativi integrati in grado, oltre che di produrre il bene o il servizio generando profitto, di gestire al meglio i rischi e di creare valore, non solo per gli azionisti, ma per la società nel suo complesso. Se ci pensiamo, questo cambiamento in atto va verso la realizzazione di quella “impresa sociale” di cui già parla l’art. 41 della nostra Costituzione. Le direttive Esg sono funzionali alla creazione di valore sotto il profilo ambientale, sociale e della stabilità finanziaria, organizzativa e operativa dell’impresa.

Le imprese sono chiamate a un rilevante sforzo in termini di visione, dotazione di risorse, investimento economico, rinnovamento dei propri processi produttivi e commerciali e della relazione con tutti gli stakeholder (dipendenti, clienti, fornitori, pubbliche amministrazioni, cittadinanza e altri ancora), ma la promessa in termini di risultato utile è altrettanto significativa: maggiore competitività a lungo termine, capacità di soddisfare le aspettative del mercato e dei portatori di interesse, accesso agevolato al credito.

Quale può essere l’impatto sulle piccole imprese italiane? In positivo e in negativo. Certamente non è un percorso facile, la complessità della normativa è elevata, l’insidia è dietro l’angolo (pensiamo al rischio di greenwashing e a quelli con-

nessi a rendicontazioni non veritiere), servono competenze specialistiche che difficilmente le Pmi possono internalizzare e un grande sforzo anche in termini di digitalizzazione e di innovazione. Il tutto in un Paese, come il nostro, dove la burocrazia è un problema oggettivo e dove la pubblica amministrazione purtroppo non agevola i cambiamenti, a causa di problemi strutturali che non si riescono a risolvere. Alcune piccole e medie imprese che hanno già affrontato questo percorso e hanno accettato la sfida di accreditarsi presso grossi committenti che da tempo richiedono alla propria filiera di soddisfare requisiti e standard più elevati di quelli minimi di legge riferiscono però di averne tratto enormi vantaggi, aumentando il numero delle commesse e la loro remuneratività. Ne è prova anche la proliferazione di imprese benefit certificate.

Come la normativa sulla sostenibilità delle filiere influirà sulle aziende del comparto legno?

Il comparto del legno è sicuramente interessato da queste normative, come tutti gli altri comparti industriali del Paese, nel senso che diverse imprese dovranno fronteggiare i nuovi adempimenti essendovi tenute per legge. Ma questa considerazione non esaurisce la risposta. Si tratta infatti di un settore che, più di altri, può effettivamente sfruttare il vento e in cui gli investimenti in termini ambientali, sociali e di governance possono essere significativi. Pensiamo alle iniziative volte alla riduzione degli impatti ambientali della produzione (attraverso l’efficientamento energetico, l’innovazione impiantistica e tecnologica, la prevenzione dei rifiuti e la simbiosi industriale, l’utilizzo di materiali secondari nella produzione al posto di materia prima vergine, per fare degli esempi), all’adozione di nuovi modelli di consumo (come quello del “prodotto come servizio”), ma anche a quelle che riguardano l’implementazione della tracciabilità e del monitoraggio della filiera lungo tutta la catena del valore, a partire dalle materie prime fino al rifiuto costituito dal prodotto a fine vita. L’adesione a sistemi di responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, come prevede la Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98), può agevolare queste iniziative e alcuni comparti, come quello delle costruzioni in legno, hanno già manifestato interesse al riguardo.

Quale potrebbe essere il ruolo delle associazioni che rappresentano le aziende? Il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale. Monitorano l’attuazione delle normative europee a livello nazionale onde garantire che le soluzioni prescelte dal nostro legislatore siano coerenti con le caratteristiche del tessuto produttivo italiano. Supportano le imprese nella comprensione degli adempimenti. Erogano formazione. Possono favorire le relazioni tra imprese per progettualità comuni e condivise. Possono sviluppare strumenti digitali e piattaforme da mettere a disposizione delle imprese, pensiamo, ad esempio, agli strumenti di supporto per la rendicontazione di sostenibilità. Questa normativa è in grado di rilanciare così anche il ruolo delle associazioni.

e situazioni di inquinamento.

Adeguarsi alle direttive europee può comportare costi e burocrazia ma apre prospettive interessanti, anche nel settore mobile legno-arredo intervista a ANTONIO MASSARUTTO

Le normative europee sulla sostenibilità comporteranno per l’Italia più fardelli burocratici o opportunità per le imprese?

Dagli anni Settanta ad oggi l’Unione Europea ha avuto un ruolo sempre più pervasivo nella politica ambientale: Paesi come l’Italia sono sempre stati trascinati dalla spinta dell’Europa. Ogni volta che è entrata in vigore una nuova serie di norme, nel breve termine si è riscontrato un impatto per l’adeguamento in termini di costi e burocrazia. Le reazioni sono state diverse. Alcuni hanno saputo trasformare le norme in opportunità e con adeguati investimenti ne hanno

beneficiato. Mentre altri sono rimasti vittime dei fardelli burocratici. Storicamente le aziende italiane hanno più spesso seguito, solo raramente anticipato, gli sviluppi normativi. Troppo spesso in Italia le imprese e le loro associazioni hanno preferito restare sulla difensiva nei confronti di leggi percepite come un aggravio di oneri non bilanciati da benefici. Invece, mi sento di affermare che il saldo benefici-costi complessivo è probabilmente in attivo per il made in Italy. Si pensi solo al fatto che è grazie anche alle politiche europee che l’Italia ha affermato e consolidato una leadership mondiale sui settori del riciclo. O si guardino i nume-

ri pubblicati annualmente negli Stati Generali della Green Economy. Vent’anni fa avevo seguito da vicino l’adeguamento del settore mobile legno-arredo alla direttiva solventi che riguardava, in particolare, la verniciatura. In quel caso c’è stato chi ha colto la normativa come un’opportunità per innovare sensibilmente il prodotto andando a collocarlo dove la qualità si misurava anche in termini di eco-friendliness. Altri, invece, hanno preferito esternalizzare i cicli di verniciatura a micro-aziende per non rientrare nelle soglie della normativa. Questa si è rivelata una soluzione perdente. Prima o poi la necessità di fare i conti con una normativa più stringente arriva per tutti. Rinviare di pochi anni o mesi pensando di salvarsi nel breve termine è, a parer mio, una strategia di corto respiro. Va però riconosciuto che non sempre le innovazioni normative in campo ambientale hanno effetti positivi, né rappresentano per forza una soluzione win-win. Spesso l’Europa impone norme più per dogmatismo ideologico che per documentabili benefici – ne è un esempio il nuovo Regolamento sugli imballaggi. Bisognerà capire se e in che misura il mercato saprà dare una risposta positiva accogliendo chi si fa anticipatore o portatore di queste innovazioni rispetto a chi le frena.

Quindi, in altre parole, arriveranno dall’Europa delle opportunità che l’Italia dovrà saper cogliere? Dipenderà dal modo con cui l’Italia attuerà le norme agevolando le imprese che si muovono in questa

Bisognerebbe implementare un sistema di servizi che permetta alle piccole e medie imprese di esternalizzare senza troppi timori e senza costi eccessivi questo tipo di adempimenti. Se la pubblica amministrazione riuscirà a gestire queste incombenze a favore delle aziende, allora gli investimenti potranno essere portati a termine. Altrimenti sarà un fallimento come lo è stato con altri sistemi di rendicontazione che si sono rivelati micidiali macchine mangiasoldi e mangiatempo.

Le normative sulla sostenibilità possono indurre le imprese a un aumento dimensionale? Non credo che siano sufficienti le normative. Le imprese italiane sono piccole per svariati motivi, tra cui il fatto che la maggior parte di esse rimangono ancora rette dalle famiglie fondatrici. Potrebbe però capitare quel che si è verificato in tanti distretti industriali. Alcuni soggetti aggregatori potrebbero presidiare un punto della filiera e dare sostegno alle piccole medie imprese fornitrici. Questo è accaduto anche nei distretti dei mobili dove sono emerse imprese medie che con il loro marchio e la loro propensione a internazionalizzarsi hanno acquisito una posizione dominante all’interno della filiera. Inevitabilmente tutte le imprese che svolgono lavorazioni più semplici o verso le quali le medie imprese esternalizzano determinate funzioni dovranno però sottostare al modo in cui le aziende leader andranno a organizzare la filiera. In passato questo

direzione e semplificando la burocrazia. Nel settore mobile legno-arredo, in particolare, credo siano più le opportunità che i costi. Pensiamo alla direttiva sulla supply chain che obbliga le grandi imprese ad attestare che tutta la catena di fornitura e subfornitura risponde a determinati requisiti. Mi sembra che per le imprese italiane si aprano prospettive molto interessanti per differenziarsi rispetto a chi finora è stato portato a esternalizzare certe produzioni in Asia perché costavano meno. Attenzione, però. Può darsi che gli stessi asiatici si muovano più veloci di noi e siano in grado di qualificare le loro produzioni in modo più efficace. Si tratta di battere sul tempo la concorrenza e arrivare a posizionarsi il prima possibile rimanendo competitivi a livello globale. Certo, rimane un problema.

Quale?

Adeguarsi a questi criteri può comportare investimenti elevati per le aziende. Decarbonizzare la produzione, al di là degli investimenti per adeguare i macchinari, richiede una serie di costi fissi di tipo amministrativo che penalizzano le piccole realtà.

fenomeno ha già trasformato radicalmente la struttura dei distretti industriali in Italia.

Che ruolo assumerà la normativa nella transizione ambientale?

La normativa sarà inefficace se andrà in direzione contraria al mercato. Potrà assumere, invece, un ruolo di primo piano soprattutto se permetterà alle imprese di impostare un orizzonte strategico più prevedibile in sinergia con la domanda e gli stimoli culturali. Pensiamo alla bioedilizia. In passato è stata costellata da false partenze: in Italia resta ancora un settore di nicchia e tutta la produzione è concentrata in sole due province autonome. Ho conosciuto imprese partite con i migliori auspici che credevano in un aumento della domanda in questo settore e poi si sono tristemente ricredute. Una direttiva come quella sulle case green potrebbe creare uno spazio di mercato per le imprese leader del settore. Se la normativa accompagnerà in modo intelligente le imprese, con scadenze appropriate e incentivi giusti, questo faciliterà anche la transizione ambientale.

Antonio Massarutto è professore al Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine.

PER APPROFONDIRE suggeriti da Antonio Massarutto

Vaclav Smil, Come funziona davvero il mondo. Energia, cibo, ambiente, materie prime, Einaudi, 2023

Alberto Clò, Energia e clima. L’altra faccia della medaglia, Il Mulino, 2017

FILM

Koyaanisqatsi di Godfrey Reggio, 1982 Wall-e di Andrew Stanton, 2008

DOCUMENTARIO

Shitthropocene di Patagonia, 2024

ARTICOLI

Antonio Massarutto, Attacca l’asino dove vuole il padrone, “l’Astrolabio”, 2 maggio 2023, https://astrolabio. amicidellaterra.it/ node/2951

L’eccesso di regolamentazione può far perdere di vista gli obiettivi: servono semplificazione e sostegno alle Pmi per risultati concreti intervista a LARA

Lara Ponti è vicepresidente per la transizione ambientale e gli obiettivi Esg di Confindustria. È anche vicepresidente di Ponti spa società Benefit.

Le nuove normative europee in materia di sostenibilità per le aziende comportano più opportunità o incombenze?

Come tutti i cambiamenti, presentano certamente opportunità di sviluppo. Le imprese italiane in particolare sono sempre molto innovative, capaci di trovare strategie alternative velocemente. Siamo molto più avanti degli altri paesi, ad esempio, nel riciclo e siamo tra i primi paesi nell’utilizzo di materie prime seconde nella componentistica per il fotovoltaico. Il vero problema è che la regolamentazione sta diventando pantagruelica, enorme, oggettivamente molto complessa e, soprattutto, non tarata sulla dimensione delle aziende.

Per fare un esempio concreto, la normativa della CSRD per la rendicontazione è molto complessa: se l’azienda è strutturata può affrontarla, ma per quelle più piccole diventa davvero onerosa. Quel che sta succedendo è che anche le aziende che dal punto di vista formale non sono tenute ad adeguarsi, nei fatti devono produrre gli stessi dati perché sono fornitrici di aziende che invece sono sottoposte alla normativa.

Si tratta di un compito molto impegnativo che non è tarato sulle possibilità reali delle piccole aziende per ragioni di costi, tempo, competenze. Al tema della complessità si aggiunge il tema delle normative confliggenti. E poi c’è un’altra questione altrettanto grave.

Quale?

Questo eccesso di regolamentazione fa perdere di vista l’obiettivo iniziale che era la trasparenza. La stessa CSRD nasce con l’intento molto positivo di rendicontare la sostenibilità e anche di rendere comparabili le imprese, così che il consumatore o il cliente potessero davvero verificare quale azienda fosse più avanti su questo tema. Invece, con una

procedura così complessa, le imprese si concentrano sulla dimensione operativa e perdono il senso del valore evolutivo, di trasparenza, di maggior tutela del consumatore. Tutto questo è negativo perché sviluppa nelle aziende un’insofferenza verso i regolatori dell’Unione europea e anche verso il tema della sostenibilità, con la percezione che sia tutto “carta” e burocrazia.

L’Ue sta affrontando questo problema?

Sembra che nelle linee strategiche della Von der Leyen sia previsto: la semplificazione è uno dei primi obiettivi. Come lo è nel rapporto Letta e in quello Draghi.

Bisognerà vedere se ci saranno azioni concrete e se le norme emanate potranno essere ancora modificate nell’ambito dei numerosi decreti attuativi.

In Italia, il problema è che spesso aggiungiamo complicazione a complicazione… dico sempre che

c’è troppa Italia a Bruxelles, hanno assunto i nostri peggiori difetti.

E Confindustria come si muove?

Stiamo lavorando intensamente a tutti i livelli, sia con i ministeri che a livello europeo con la nostra delegazione a Bruxelles. Lavoriamo per fare comprendere quali sono le conseguenze sulle imprese di norme ideali sulla carta ma complesse da gestire quando si prova ad attuarle. Inoltre, stiamo lavorando anche a livello dei territori e con le categorie. Abbiamo cominciato da tempo a supportare le aziende, fornendo strumenti, linee guida e formazione.

Lavoriamo sempre su due livelli, quello delle istituzioni sulla dimensione regolatoria e normativa e quello degli strumenti concreti per le imprese. La sfida dei prossimi anni è quella di aiutare tutte le imprese a cogliere le opportunità della transizione.

Qual è il livello di implementazione delle nuove logiche sostenibili?

Ci sono imprese che sono molto avanti, che hanno colto il paradigma dello sviluppo sostenibile come opportunità, portando avanti un’offerta di servizi e prodotti innovativi e un necessario cambio strategico organizzativo.

Altre invece sono più indietro; perché hanno sottovalutato il cambiamento, o spesso per problemi di tempo, di concentrazione sull’ordinario. La nostra grande convinzione è che la transizione sarà efficace e di successo se coinvolgerà le aziende di tutte le dimensioni e tipologie e in tutte le filiere: l’Italia ha tante interconnessioni nelle filiere del territorio, se tutti crescono, il Sistema Paese cresce. Lavoreremo tanto per raggiungere questo risultato.

Ci riescono anche le piccole?

Sì, e ce ne sono che nascono già con questo approccio, come diverse startup. Nelle piccole e medie imprese tutto è maggiormente basato sulla capacità e sulla visionarietà degli imprenditori e delle imprenditrici. Tuttavia non c’è un rapporto causa-effetto lineare. Sebbene le grandi imprese abbiano spinte più oggettive per accelerare il cambiamento e lo stiano facendo, non tutte hanno intrapreso questa strada. Le transizioni verso la sostenibilità e la digitalizzazione vanno abbastanza di pari passo: in particolare, la digitalizzazione è un grande strumento, da utilizzare per la transizione sostenibile. Facilita la raccolta, l’elaborazione e la comprensione dei dati che bisogna rendicontare e insieme agli strumenti di intelligenza artificiale è di grande supporto per il risparmio energetico e l’efficientamento. Nella transizione digitale le aziende medio-piccole sono più indietro perché hanno meno risorse e competenze specialistiche a disposizione. La transizione sostenibile è invece più trasversale perché dipende dalla sensibilità, dalla capacità di leggere il futuro delle imprese, oltre che dall’età media del Cda e dalle competenze.

PER APPROFONDIRE suggeriti da Lara Ponti

Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo , Una buona economia per tempi difficili, Laterza, 2020

intervista a ROBERTA IOVINO

Roberta Iovino è ricercatrice presso l’Istituto di management della Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa all’interno del SuM (Sustainability management laboratory).

PER APPROFONDIRE

suggeriti da Roberta

Fabio Iraldo, Michela Melis, Oltre il greenwashing, Edizioni Ambiente, 2020

DOCUMENTARI

Cowspiracy: the sustainability secret di Kip Andersen, 2014

Seaspiracy di Ali Tabrizi, 2021

Sei ciò che mangi di Louie Psihoyos, 2024

PODCAST

Sostenibilità for beginners, Gli Ascoltabili

Come nasce la normativa sui green claim?

La direttiva n. 825 del 2024 ha modificato la n. 29 del 2005 che è la normativa di riferimento sulle pratiche commerciali sleali. Qualsiasi messaggio, logo, comunicazione anche audiovisiva che faccia pensare al consumatore che un prodotto, un servizio, un’attività possa essere benefica o avere un ridotto impatto sull’ambiente è definito green claim, cioè asserzione che rivendica una caratteristica ambientale del prodotto, del servizio o del trader. Per esempio, “green shampoo”, “confezione sostenibile”, “siamo responsabili verso l’ambiente”, o una gamma di prodotti con un marchio come “greencare” o simili.

Quali sono state le evoluzioni che hanno portato alla modifica della normativa?

Il Green Deal europeo ha affermato che per evitare il greenwashing, cioè evitare di ingannare i consumatori, bisogna spingere le aziende a basarsi su una metodologia condivisa per calcolare gli impatti ambientali, e quindi formulare affermazioni più corrette e sostanziate in questo ambito. Un’intenzione ripresa dal Circular economy action plan che propone la PEF (Product Environmental Footprint) europea, una metodologia standard per calcolare in modo scientifico e condiviso l’impatto ambientale nell’intero ciclo di vita di prodotti e servizi. L’obiettivo è quello di evitare l’utilizzo di termini come green, eco, riciclato, riciclabile, sostenibile, biodegradabile, senza una metodologia condivisa. Successivamente, sono state formulate due proposte di direttive: una è quella confluita nella n. 825 del 2024, l’altra è contenuta nella comunicazione n. 166 del 2023 il cui iter di approvazione è ancora in corso.

Quali le novità introdotte dalla direttiva n. 825?

Non potranno più essere usati claim generici di tipo ecologico, se non si ha una prova concreta dell’eccellenza delle prestazioni ambientali. È il caso, per esempio, di un’etichettatura di tipo 1 come l’ecolabel, o di una certificazione dell’eccellenza che si basa sulle logiche di ciclo di vita o equivalenti, come Iso 14024 o altra norma applicabile dell’Unione. Così in presenza di un prodotto realizzato con materiale riciclato, si potrà dire che è green o ecologico solo con una prova dell’eccel-

lenza. Un altro divieto molto importante che è stato inserito riguarda i claim sulla neutralità climatica: spesso si legge carbon neutral oppure “a emissioni zero”. Ma la direttiva 825 vieta questi tipi di claim del prodotto se sono basati su offsetting, cioè su compensazioni attuate dall’azienda tramite l’acquisto di crediti di carbonio per compensare le emissioni del prodotto al di fuori della propria catena del valore. Anche l’esibizione da parte dell’impresa di qualsiasi marchio/logo di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione indipendente rientra tra i nuovi importanti divieti. Altre novità introdotte dalla direttiva 825 riguardano previsioni ambientali sul futuro, come per esempio “utilizzeremo solo materiali riciclati entro il 2030”. Non si potranno più fare questi claim senza avere a disposizione dati “pubblicamente disponibili e verificabili in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise” .

Quali i tempi di applicazione e le sanzioni previste?

La direttiva è entrata in vigore nel marzo del 2024 e sono previsti due anni per il recepimento. Le previsioni saranno vincolanti per tutte le aziende da fine settembre 2026. Il singolo Stato membro dovrà individuare l’autorità di riferimento – in Italia al momento è l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) – per il controllo del rispetto dei requisiti. Per le sanzioni non ci sono state modifiche all’ultima versione del 2005 e dunque il massimo erogabile è di 10 milioni di euro. Per le aziende insorgono ulteriori rischi reputazionali: con una sentenza di greenwashing l’autorità può condannare l’impresa non solo a ritirare il messaggio pubblicitario ingannevole dal mercato, ma anche a pubblicare la sentenza sui propri canali per informare i clienti.

La proposta di direttiva inserita nella comunicazione 166 del 2023 cosa contiene?

Definisce l’explicit green claim come asserzione ambientale testuale o verbale o inclusa in un logo di sostenibilità e istituisce un meccanismo di verifica ex ante del claim, prima che l’azienda lo possa utilizzare sul mercato. Oggi ci sono casi di aziende che producono claim ingannevoli, ma non vengono denunciate perché esso passa inosservato. Se la proposta di direttiva n. 166 diventerà legge, l’azienda dovrà produrre un fascicolo tecnico per dimostrare che il claim ambientale che intende utilizzare sul mercato soddisfa una serie di requisiti minimi. Dovrà inoltre provare di utilizzare evidenze scientifiche ampiamente riconosciute e comunicare informazioni rilevanti in una logica di ciclo di vita. Dal vantaggio ambientale che si pubblicizza non devono derivare peggioramenti significativi in altri indicatori ambientali rilevanti: per esempio, si potrebbe avere meno impatto sul cambiamento climatico ma più sull’impronta idrica. A quel punto, una parte terza verificherà che effettivamente questi criteri siano rispettati e rilascerà un certificato di conformità. L’obiettivo è quello di lasciare sul mercato solo claim sostanziati e trasparenti, basati su metodologie riconosciute.

Il primo motivo per il quale le aziende devono abbracciare le nuove normative europee sulla sostenibilità è la necessità di dare il proprio contributo alla decarbonizzazione. Ma non è il solo: esse sono tenute a seguire la chiara direzione intrapresa dalla domanda, pena la perdita di quote di mercato. Secondo uno studio di McKinsey e NielsenIQ, negli ultimi cinque anni i prodotti con dichiarazioni Esg hanno avuto una crescita complessiva del 28% rispetto a quelli non sostenibili.

Inoltre un’adeguata rendicontazione delle proprie attività sostenibili è un requisito sempre più necessario per accedere al mercato creditizio. Nel sistema bancario c’è ormai una forte attenzione ai temi della sostenibilità e ai rischi climatici e ambientali, con una crescente domanda di informazioni Esg cui dovrebbe rispondere la direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive. Dal classico binomio rischio-rendimento si sta così passando allo schema rischio-rendimento-impatto.

Nel documento di consultazione del Tavolo per la Finanza sostenibile, composto dai ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e delle Imprese e del Made in Italy, oltre che da Banca d’Italia e Consob, dello scorso mese di giugno dal titolo “Il dialogo di sostenibilità tra Pmi e banche”, si legge: “In particolare, le imprese di dimensione piccola o media (Pmi), che hanno

una presenza predominante nel tessuto produttivo italiano, potranno svolgere un ruolo centrale nella transizione. Ad esse viene richiesto gradualmente di comunicare al mercato (banche, investitori e grandi imprese) informazioni sulle loro performance di sostenibilità, intese come le informazioni che attengono agli impatti, ai rischi e alle opportunità legati alle ricadute ambientali, sociali e di governance (Esg) delle loro attività. Il contesto normativo europeo, profondamente rinnovato nell’ultimo decennio, richiede infatti che le imprese di maggiori dimensioni e le istituzioni finanziarie dispongano di informazioni di sostenibilità relative alla loro catena del valore; informazioni per le quali sarà necessaria la cooperazione da parte anche delle Pmi”. Non si tratta di uno sforzo vano, come si legge ancora nello stesso documento: “A fronte di questo sforzo, le Pmi potranno ottenere significativi benefici. Grazie alla disponibilità di queste informazioni esse potranno misurare più accuratamente i rischi e pianificare meglio gli investimenti; avere un miglior accesso a finanziamenti, con minor costo e maggiori agevolazioni; rafforzare la capacità di resistere a shock energetici e ambientali; offrire prodotti e servizi più sostenibili, rafforzando il posizionamento competitivo”.

Per le piccole imprese che iniziano ad approcciarsi alle normative, il primo passo da compiere è un’analisi dei propri punti di forza e di debolezza: azione fondamentale per una prima

Come sottolinea la Commissione europea, tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10% del totale del pianeta. L’espansione agricola è responsabile di quasi il 90% della deforestazione a livello globale.

Nasce da queste premesse quel che è stato definito Regolamento deforestazione, ma che in realtà non riguarda solo l’industria del legno. Il suo nome completo è infatti Regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Si tratta di sette materie prime

misurazione dei Kpi tramite una valutazione del rischio di impatto. Proprio allo scopo di supportare le Pmi nella produzione di informazioni di sostenibilità, la Commissione europea ha invitato l’Efrag a predisporre uno standard volontario rivolto alle piccole e medie imprese non quotate. Ad oggi, l’Efrag ha sottoposto alla consultazione l’Exposure Draft for the voluntary reporting standard for non-listed SMEs (VSME ED): questo standard non è oggetto di un atto legislativo della Commissione europea in quanto i suoi destinatari non rientrano nel perimetro degli obblighi di rendicontazione della CSRD. Lo standard intende offrire un modello europeo di identificazione e rappresentazione delle informazioni sulla sostenibilità delle Pmi che risponda alle esigenze dei principali utilizzatori (investitori, banche e partner commerciali). Nella sua predisposizione Efrag ha tenuto conto, secondo un criterio di proporzionalità, delle caratteristiche dimensionali e organizzative delle micro, piccole e medie imprese. In particolare, le microimprese sono invitate a utilizzare solo alcune parti dei principi di rendicontazione per semplificare la redazione del report. Il documento di consultazione del Tavolo per la Finanza sostenibile si pone su un piano di complementarità rispetto a tale iniziativa dell’Efrag. Da un lato, mira a concentrarsi sullo specifico rapporto tra le Pmi e le banche e, dall’altro, intende facilitare la standardizzazione delle prassi in via di adozione nel contesto italiano.

(bovini, cacao, caffè, gomma, palma da olio, soia e appunto legno) e alcuni prodotti finiti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime in questione (dalla carne bovina al cioccolato, dai mobili alla carta stampata).

Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e impone un obbligo di due diligence affinché le aziende verifichino che determinate materie prime non siano state prodotte su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

L’obbligo per le grandi e medie imprese scatta il 31 dicembre di quest’anno mentre le piccole e micro imprese avranno tempo fino al 30 giugno dell’anno prossimo.

Il comico di Tre uomini e una gamba è diventato un portavoce di sostenibilità con un milione di follower

intervista a GIOVANNI STORTI

Giovanni Storti è attivista, attore e comico

Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha fondato Immedia, piattaforma social dedicata alla sostenibilità.

Nel film Tre uomini e una gamba lei è protagonista di una scena iconica e forse anche involontariamente metaforica. Raggiunge la riva di un torrente con la scultura di legno della gamba, vuole lavarla perché un cane ci ha fatto la pipì sopra. Le suona il cellulare che le scappa di mano, per recuperarlo al volo perde la gamba che finisce in acqua e se ne va con la corrente. Mentre rispondevamo all’ennesima chiamata ci è scappata la situazione climatica di

mano e ora ci troviamo a inseguirla senza sapere se riusciremo a recuperarla?

(Ride) Bella metafora. È proprio così: ci siamo distratti e continuiamo ad essere distratti. A causa della nostra distrazione continuiamo ad inseguire i veri scopi, le cose belle della vita. Siamo troppo presi dalle cose materiali e dalla tecnologia. In questo modo la situazione ambientale e climatica ci è scappata di mano.

Come è nata la sua attività a favore della sostenibilità?

Sin da bambino ho sempre vissuto per la natura. La sostenibilità è insita in me. Quando non c’era la scuola, passavo l’estate in montagna, sulle Alpi lombarde sopra Lecco. Siccome non avevamo la macchina, prendevamo il treno, poi la corriera, e infine facevamo qualche chilometro a piedi per arrivare in questo posto che oggi si raggiunge in auto in meno di un’ora. Sono cresciuto con la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità, ma questo non deve rimanere solo un pensiero: deve incarnarsi, lo devi sentire col corpo. Se lo pensi e basta rimani troppo distaccato. Azzardo: è come una conversione, a questo cambiamento deve partecipare tutto l’essere.

Quando ha avviato il suo tentativo di comunicare i temi della sostenibilità in modo diverso?

Durante il lockdown. Io e mia moglie siamo rimasti in campagna da soli, era una bellissima primavera nonostante il Covid, attorno a me c’era questa esplosione di natura. Ho voluto raccontarla attraverso la mia pagina Instagram, rendere partecipi anche gli altri di quel che stava succedendo. Poi col tempo l’ho codificata, ho aperto un canale, e la pagina è diventata quel che è oggi.

Quest’anno è andato oltre: ha lanciato Immedia, una piattaforma social dedicata alla sostenibilità. Negli anni la mia attività mi ha portato a conoscere scienziati come Stefano Mancuso, persona eccezionale, Mario Tozzi, Luca Mercalli che conoscevo da “Che tempo che fa”, Telmo Pievani, una persona squisita. E quindi ho lanciato l’idea: “Perché non uniamo le forze? Voi siete scienziati, quindi avete autorità, io invece sono un giullare. Insieme possiamo potenziare la nostra comunicazione in materia di sostenibilità”. Abbiamo incluso anche una biologa, cerchiamo di allargare il campo per comunicare in modo più scientifico il cambiamento in atto. Ora cerchiamo aziende che si approcciano all’attività in modo consapevole e circolare. Uno dei nostri progetti riguarda, ad esempio, il ripopolamento ittico contro la pesca intensiva.

Chi lo porta avanti?

Paolo Fanciulli detto “il pescatore” di Talamone, davanti all’Argentario. Un personaggio conosciuto in tutto il mondo per la sua lotta alla pesca a strascico, che è un vero disastro: crea morte e distruzione sui fondali. Siccome i controlli erano troppo blandi, Paolo ha iniziato a difendere il fondale tagliando le reti dei pescatori di frodo. Così facendo, è riuscito a coinvolgere le istituzioni. E ha avuto un paio di idee geniali: affondare blocchi di cemento in mare con dei ganci di metallo per bucare le reti e impedire ai pescatori illegali di usare quella tecnica distruttiva. Ha ricevuto in regalo da Carrara cento blocchi di marmo che lui ha fatto scolpire da artisti di tutta Europa: ha creato un vero e proprio museo sottomarino. In questo modo è riuscito ad unire l’arte all’attivismo. Più di recente ha lanciato la campagna “Diamo una

casa al polpo” con l’obiettivo di posizionare in fondo al mare delle anfore per ospitare i polpi che vengono pescati (anch’essi) in modo distruttivo e che stanno rischiando di estinguersi nel Mediterraneo. Questo avviene perché vediamo gli animali solo come cibo e non come nostri coinquilini di questo mondo... Per raccontare la storia di Paolo sono venute troupe dal Giappone, si è mossa anche la Bbc e persino Di Caprio si è interessato a lui. È un attivista incredibile: nonostante mille difficoltà, ha trovato soluzioni e ha inventato un meccanismo che si potrebbe esportare dappertutto.

Secondo lei, il cambiamento climatico viene comunicato male?

Si fatica a far capire che le nostre più piccole azioni possono veramente determinare l’economia. Se, per esempio, non comprassimo carne da allevamenti intensivi, ne mangiassimo di meno, sostituissimo un po’ alla volta le proteine animali con quelle vegetali, che costano meno e consumano meno acqua, potremmo avere un impatto importante. È un’assurdità che il 70% delle aree coltivabili siano destinate a dare cibo agli animali da allevamento. Poi ci dicono che bisogna aumentare la quantità di concimi chimici per produrre di più. No, bisogna solo essere più accorti. Ancora oggi l’80% degli aiuti economici dell’Unione europea va alle grandi aziende che si occupano di allevamenti e colture intensive.

Lei ha cambiato alimentazione?

Sì, io e mia moglie non siamo vegani o vegetariani, ma mangiamo poca carne, una volta alla settimana, acquistandola dove siamo sicuri della provenienza. Per quanto riguarda il pesce, pochi sanno che il povero Mediterraneo non riesce a rigenerare la sua popolazione ittica. E che il mangime del pesce allevato è lo stesso che danno ai polli e alle mucche. Come diceva Gramsci, “pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”: il mio intelletto è pessimista, però il mio cuore è ottimista. Siamo alla frutta, veramente. Abbiamo una casa nel Monferrato e ogni tre temporali ce ne sono due devastanti che distruggono diverse piante. In Emilia in quindici mesi ci sono state tre alluvioni: non è mai esistita una cosa del genere. Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti.

Con Stefano Mancuso ha lanciato il progetto “Le vie degli alberi” e un appello a sindaci e assessori: “Togliete l’asfalto dalle strade e sostituitelo con le piante!”. Qualcuno ha risposto?

Nessuna risposta, ma andremo noi a parlare con gli assessori, specialmente a Milano, dove ci sono 1700 chilometri di strade! Secondo me troveremo qualcuno che ci ascolta, anche se la burocrazia è impressionante, veramente faticosa. Il problema è che la gente vuole andare in macchina anche in città. Io l’auto ce l’ho, ma la uso solo per andare in campagna. È incredibile voler utilizzare per forza l’auto, in città è un vero vizio e non una libertà. Per che cosa, poi? La velocità media è di diciassette chilometri all’ora, si va più veloci in bicicletta!

PER APPROFONDIRE suggeriti da

Jonathan Safran Foer

Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? Guanda, 2010

FILM

E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pif, 2021

Ridurre le emissioni di gas serra rimane la strada maestra per combattere il cambiamento climatico intervista a CARLO BUONTEMPO

Carlo Buontempo, fisico esperto di clima, è direttore del servizio cambiamento climatico dei satelliti europei Copernicus (C3S).

Cambiamento climatico. Qual è la situazione attuale?

Con il programma Copernicus monitoriamo costantemente lo stato del clima, trasformando i dati provenienti dai satelliti e da terra in informazioni più facilmente fruibili e digeribili dal pubblico e dai decisori politici. Quel che è successo negli ultimi mesi è stato abbastanza straordinario dal punto di vista della temperatura sia degli oceani (con quindici mesi consecutivi che sono stati i più caldi della storia) sia dell’aria che ha raggiunto delle quote record per tredici mesi consecutivi: ogni mese è stato il più caldo mai registrato a partire da giugno dell’anno scorso.

Non ha mai fatto così caldo sulla terra?

I dati climatici sui quali abbiamo un controllo diret-

to iniziano dal 1940 anche se esistono alcune serie storiche precedenti. Esiste una letteratura scientifica abbastanza ampia a riguardo. Le temperature registrate negli ultimi dodici mesi sono inusuali rispetto a quelle delle ultime migliaia di anni. È verosimile dunque che gli ultimi dodici mesi (anche forse gli ultimi anni) siano stati i più caldi degli ultimi centomila anni. Nella storia della nostra civiltà non abbiamo mai dovuto confrontarci con un mondo così caldo e ciò vale anche per la temperatura del mare. Secondo me questo è un buon punto di partenza per riflettere su un cambio di paradigma. Spesso si parla del cambiamento climatico come qualcosa che avverrà in futuro, ma in realtà il cambiamento climatico è già qui. Le temperature e tutta una serie di altre variabili marcano una differenza fondamentale

rispetto a quello che è stato il clima nel passato, dalla fine dell’ultima glaciazione in poi.

Rispetto agli obiettivi fissati come stiamo andando? Sono dodici mesi che la temperatura globale è al di sopra di un grado e mezzo rispetto al periodo pre-industriale, contrariamente a quanto previsto dagli Accordi di Parigi. Questa è un’indicazione di ciò che ci aspetta, le conseguenze sono già ampiamente visibili in montagna, nei fiumi. Uno degli aspetti trattati nel rapporto climatico dello scorso aprile congiuntamente con l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite è l’analisi delle conseguenze per vari settori specifici. Un evento di grande impatto tra il 2022 e il 2023 è stato la perdita del 10% della massa glaciale delle Alpi, un volume mostruoso. Ancora più significativo è il fatto che, guardando indietro dagli anni Ottanta ad oggi, si è perso un volume di centinaia di migliaia di metri cubi all’anno: questo dovrebbe bastare per descrivere la gravità del problema. Non sono solo i ghiacciai a doverci preoccupare. Quella della banchisa polare artica è una delle storie più impattanti in termini di perdita di habitat. Negli ultimi due anni, stiamo assistendo alla perdita di ghiaccio marino in Antartide, finora rimasto abbastanza stabile, con una perdita del 30% della superficie. L’ultima variabile che vale la pena menzionare è il livello del mare.

Quali sono i dati in merito?

Negli ultimi trent’anni il grafico del livello del mare è in crescita continua, con un’accelerazione di circa tre millimetri all’anno. Si tratta di una decina di centimetri da quando frequentavo l’università: è un dato piuttosto spaventoso. Da ora in poi, non esiste uno scenario realistico in cui questa tendenza all’aumento del livello del mare possa cambiare nei prossimi due o tre secoli. Le nostre scelte attuali avranno un impatto su molte generazioni future: un aumento di due o tre metri continuerà a essere importante. Mentre per alcune variabili esiste la possibilità di tornare indietro con tempi lunghi, ma quasi umani, per altre l’impatto è di carattere quasi geologico.

Cosa si può fare per contrastare questa preoccupante situazione?

È una domanda complessa. Da fisico di formazione, mi piace semplificare i problemi. Dal punto di vista puramente climatico, sappiamo cosa sta generando il riscaldamento globale: in larga misura

è l’aumento dei gas serra nell’atmosfera insieme a una serie di altri feedback. Se vogliamo limitare il riscaldamento sotto i due gradi come previsto dagli accordi di Parigi, e possibilmente sotto 1,5 gradi, dobbiamo raggiungere le emissioni zero nel più breve tempo possibile. Arrivare a emissioni zero è un passo fondamentale per cercare di contrastare il problema. Esistono altri aspetti che influenzano il clima: si può pensare, ad esempio, di intervenire sulla geoingegneria, sulla riduzione delle radiazioni solari attraverso l’immissione di particelle in stratosfera. Queste sono opzioni che sono state formulate e vengono discusse dai politici. Anche nella dichiarazione finale del congresso del World Climate Research Programme che si è tenuto nel 2023 a Kigali viene citata la necessità di studiare le possibilità della geoingegneria, anche se la maggior parte della comunità non ritiene che questa sia la soluzione più ragionevole al problema dei cambiamenti climatici. Ridurre le emissioni di gas serra rimane il meccanismo principale attraverso il quale possiamo intervenire. Anche perché questi approcci di bioingegneria non toccano alcuni aspetti del problema: per esempio, l’aumento della CO 2 nell’atmosfera aumenta l’acidità degli oceani. Le conseguenze possono minare le basi della catena trofica e la disponibilità di ossigeno generato dal fitoplancton. Il sistema climatico è complesso e gli impatti non sono ovvi.

Ha senso affrontare il problema su una scala che non sia globale?

Non ci sono dubbi che l’adattamento climatico si possa fare su piccola scala, ma ci dobbiamo comunque confrontare con un clima già profondamente diverso da quello che ha sostenuto le nostre pratiche agricole su scala locale. D’altro canto, la mitigazione locale non ha senso: quello del cambiamento climatico è un problema globale che richiede una soluzione globale. Ci siamo già confrontati con un problema globale come il buco dell’ozono e abbiamo trovato una convergenza globale. Questa è la strada da percorrere per un problema incredibilmente più complesso come quello del cambiamento climatico che riguarda la combustione e l’esigenza di ripensare il nostro modello di sviluppo. Non si può risolvere localmente, ma solo con un accordo multilaterale e coordinato. Nonostante il fatto che le COP (Conferenze delle parti) siano diventate nel tempo grandi kermesse e non abbiano portato a risultati eclatanti, rimangono comunque l’occasione più importante per raggiungere un accordo globale. Non ci rendiamo conto di quanto velocemente stia cambiando il mondo. Se da una parte del globo la deforestazione e le azioni distruttive proseguono, dall’altra parte vi sono anche segnali positivi. La Cina è diventata in pochi anni il più grande produttore e installatore di energie rinnovabili. Recentemente la potenza installata dai cinesi ha superato quella del resto del mondo, segnando un cambiamento epocale.

PER APPROFONDIRE suggeriti da Carlo Buontempo

LIBRI

George Monbiot, Il futuro è sottoterra. Un’indagine per sfamare il mondo senza divorare il pianeta (titolo originale Regenesis), Mondadori, 2022

FILM

Don’t look up! di Adam McKay, 2021

PODCAST

The Space Café Podcast #69: Carlo Buontempo con Markus Mooslechner

Il cambiamento climatico non si combatte solo con l’intelligenza artificiale, ma con una rivoluzione culturale intervista a MARIO

TOZZI

Mario Tozzi, geologo, saggista e divulgatore scientifico, è primo ricercatore presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Cnr e membro del consiglio scientifico del Wwf.

Come vede l’atteggiamento dei giovani verso il cambiamento climatico?

Le giovani generazioni si sono date molto da fare, a partire dai Fridays for future che da diversi anni sanno catturare l’attenzione molto meglio di quel che, anni fa, sapevamo fare noi. Le nostre manifestazioni più che altro si occupavano di scuola. Oggi si parla, invece, di questioni cruciali per il futuro, per il benessere delle prossime generazioni: ci hanno prestato il mondo e dobbiamo restituirlo in condizioni adeguate. Poi vi sono i ragazzi di Extinction Rebellion che non mi sento affatto di condannare finché non fanno danni. Vedo bene i giovani d’oggi, mi sembrano coerenti e informati, hanno i loro simboli, Greta Thunberg ma anche il Papa. Mi sembra che questo sia positivo.

E nelle piccole azioni quotidiane?

Ci sono anche quelle: i giovani vanno in giro con le biciclette, hanno le borracce riciclabili, cercano di essere un po’ più coerenti di quanto non siamo noi. E poi danno importanza alla scienza e alle sue conclusioni: sulla crisi climatica gli scienziati hanno una sola voce e i giovani sono gli unici ad averlo capito. Gli adulti come noi pensano che gli scienziati abbiano voci diverse, che litighino sul clima, sulle cause del cambiamento climatico: non è vero, pensano tutti che si tratti di un cambiamento globale anomalo e accelerato rispetto al passato che dipende dagli uomini stessi. Loro, i giovani, l’hanno capito benissimo.

Perché chi ha la le leve, la possibilità reale di incidere, non ha la capacità di ascoltarli?

Perché sono in crisi di malafede da ideologia del liberismo. Non vogliono regole al libero mercato, quindi non ascoltano i ragazzi che chiedono invece che sia regolamentato per legge. Non risolvono nulla, sono anzi parte del problema.

L’atteggiamento dei giovani ci autorizza a essere ottimisti sull’evoluzione della situazione?

No, perché a un certo punto i giovani diventano vecchi, e nati incendiari finiscono per morire pompieri. E comunque nessuno ha intenzione di ascoltarli, vengono addirittura repressi: sono state fatte leggi repressive apposta per non fare manifestazioni eclatanti, per non bloccare le strade. Sono stati impauriti e vengono ancora impauriti. Tutto ciò non va affatto nel senso della mitigazione della crisi, ma la aggrava. Non sono ottimista per niente.

Cosa deve succedere perché le azioni di protesta dei giovani possano innescare un cambiamento reale?

Più disastri idrogeologici, più povertà, più migrazioni per ragioni climatiche. Che si aggravi la situazione fino al punto in cui il sapiens non si tiri indietro. Fino ad ora abbiamo minimizzato, fatto finta di niente, pensato che il problema arrivasse domani, che ci sarebbero state soluzioni tecnologiche. I sa-

piens cominciano a muoversi bene solo sull’orlo del baratro: ci sono già, ma non se ne sono accorti.

La tecnologia può avere un ruolo decisivo? No, il problema non si risolve con le tecnologie. Domani ci sarà forse la possibilità di avere qualche strumento tecnologico che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare; può darsi, non lo so. Però quello che conta è l’oggi, e nell’oggi la tecnologia non ci aiuta, anzi. Si raschiano ancora di più i combustibili fossili e si bruciano, si continuano a predisporre pozzi, a fare ricerca che invece dovrebbe essere abbandonata. Per stare al di sotto di un grado e mezzo di aumento della temperatura media dell’atmosfera (sappiamo già che non ci arriveremo) dovremmo lasciare sotto terra il 90% del carbone e il 60% del gas e del petrolio, ma nessuno lo fa. Non dovremmo dare più un euro di sussidio pubblico ai petro-carbonieri, invece gliene diamo sette trilioni di dollari l’anno, negli ultimi quattro anni solo in Italia quattro o cinque miliardi. Non dovremmo cercare più giacimenti né dare sussidi pubblici: queste sono le prime due mosse che uno Stato serio dovrebbe imporre per andare verso la riduzione delle emissioni. Niente più soldi pubblici e niente più trivellazioni.

L’intelligenza artificiale può aiutare oppure peggiora le cose perché consuma molta energia? Sono vere tutte e due le cose: grazie all’AI potremmo fare una simulazione corretta di dove arriverà la prossima inondazione casa per casa, potremmo prevedere meglio l’utilizzo delle risorse. L’intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo, ma non risolutivo: la questione è culturale, non tecnologica, e l’intelligenza artificiale di fatto è ancora tecnologia pura. È dal punto di vista culturale che non abbiamo capito la gravità della situazione. Ci sono addirittura quelli che negano che sia in atto un cambiamento climatico, figuriamoci.

PER APPROFONDIRE suggeriti da Mario Tozzi

LIBRI

Naomi Oreskes, Erik M. Conway, Mercanti di dubbi: Come un manipolo di scienziati ha nascosto la verità, dal fumo al riscaldamento globale, Edizioni Ambiente, 2020

FILM

Don’t look up di Adam McKay, 2021

intervista a MARIO CALDERINI

Multinazionali in ritardo nel raggiungimento dei target di decarbonizzazione, calo degli investimenti in fondi Esg: invece di accelerare sul percorso della sostenibilità, così come sarebbe necessario, siamo entrati in una fase di riflusso?

La mia risposta è sì. La regressione c’è ed è anche provata. Basta mettere insieme un po’ di aneddotica. Per esempio: Harley Davidson e Jack Daniels non solo smettono di praticare politiche di diversity & inclusion, ma addirittura ostentano il fatto di non farlo. Nel loro caso potrebbe essere anche un po’ comprensibile, perché sono marchi un po’ legati al “machismo”, ma adesso si sono messi a fare lo stesso Ford e John Deere, grandi manifatturieri americani. E anche in Europa ci sono una serie di segnali tangibili di questa regressione, anche se il fenomeno è ancora molto strisciante.

Quali sono le ragioni di questo riflusso?

Direi fondamentalmente tre. La prima riguarda il fatto che è cambiato l’atteggiamento anche dei consumatori: assistiamo a una coevoluzione tra problema delle imprese e sentiment dei consumatori. Premettendo che io sono totalmente pro azioni anti-climate change, il problema consiste nel racconto che la Commissione europea ha fatto sui temi della sostenibilità. Ha schiacciato tutto su temi verdi, dimenticandosi la transizione sociale e produttiva. Così facendo, ha creato una lacerazione, provocando rabbia e perdita di consenso, e ha regalato al populismo conservatore una tale base elettorale che è ovvio che adesso i consumatori stanno completamente cambiando orientamento. Finora è stata raccontata una sostenibilità prevalentemente verde, spesso molto costosa, spesso dolorosa dal punto di vista di alcune scelte produttive e occupazionali. E i consumatori si sono messi di traverso: hanno ragione loro perché c’è stato un errore di narrazione molto grave.

E le altre due ragioni quali sono?

La seconda fa parte del ciclo di vita di un tema come la sostenibilità: c’è stato il grande innamoramento, la fase facile in cui tutti si compiacevano e abbracciavano la causa. Finché, appunto, nessuno ha presentato il conto. Tanto è vero che la sostenibilità è diventata una commodity, cioè non c’è un’impresa oggi che non si racconti sostenibile. E quindi, da un lato, le imprese hanno cominciato a capire che la sostenibilità, quella facile, quella gratis, non era una fonte di distinzione competitiva e quindi che non era poi così fondamentale. Dall’altro, le aziende si sono rese conto che la sostenibilità vera, soprattutto quella sociale oltre che ambientale, era una faccenda molto complicata e che richiedeva dei rischi aggiuntivi. Richiedeva di prendere in considerazione il fatto che profitto e impatto non sono così sempre perfettamente allineati. È finita un po’ la favoletta che con la sostenibilità si guadagna anche: è vero certe volte, falso molte altre volte. La terza motivazione è che la over regulation della Commissione europea, con la compliance imposta alle imprese, ha fatto un po’ passare la voglia. Oppure, siccome era obbligatoria, tutto si è schiacciato su degli esercizi di compliance e si è perso completamente il senso vero di fare sostenibilità.

E la finanza? Qual è la sua importanza nella transizione?

Questa storia è cominciata molto prima in finanza che nelle corporation. La finanza non è solo un ingranaggio fondamentale della storia, ma è anche quello che può cambiare gli equilibri. Oggi abbiamo 43mila miliardi di dollari investiti in criteri di Esg. Se gli Esg funzionassero forse la finanza sarebbe stata in grado di cambiare il mondo. Ma gli Esg sono criteri molto deboli, e quindi non è detto che così stia succedendo, perché se 43mila miliardi di dollari fossero investiti nella direzione giusta forse molti dei problemi di cui

parliamo sarebbero già risolti. La finanza è fondamentale nella trasformazione perché attraverso le quote di controllo e i consigli di amministrazione impone realmente un certo tipo di scelte alle imprese. Tuttavia, anche la finanza sta facendo i conti con una fase difficile, una regressione segnalata dal calo degli investimenti. La finanza è all’avanguardia, si è data regolamentazioni molto stringenti e ha l’opportunità di cambiare il mondo. Ma purtroppo le metriche sono ancora molto deboli.

A proposito di Stati Uniti e di tema politico, non le pare che Kamala Harris abbia fatto dietrofront su molti dei suoi impegni green?

Sì, almeno dichiaratamente in campagna elettorale, quindi secondo me bisogna darle il beneficio del dubbio. Nell’unico dibattito che c’è stato tra i due candidati, Harris ha fatto delle aperture molto importanti verso l’oil and gas e non ha certamente calcato su temi tipicamente legati al mondo woke. Negli Stati Uniti, molto più che in Europa, c’è questo terrore di sembrare woke (dogmatici e sprezzanti ndr), quindi i politici se ne stanno tenendo molto lontani, anche quelli democratici. Un’altra delle grandi questioni del riflusso è che alcuni Stati americani di matrice conservatrice trumpiana repubblicani stanno denunciando le banche perché sostengono che utilizzino gli Esg come criterio di valutazione per i loro finanziamenti. Anche in questo caso siamo in pienissima fase di riflusso.

Quindi secondo lei che negli Stati Uniti vinca il candidato democratico o che vinca quello repubblicano farà veramente tanta differenza in merito ai temi di cui stiamo parlando oppure no? Continuo a vivere un po’ nell’illusione che la Harris abbia preso certe posizioni in campagna elettorale, ma che poi la sua base di consenso e lei stessa abbiano delle idee leggermente più aperte di quelle di Trump. Quindi penso che farebbe ancora una differenza se vincesse la candidata democratica.

E l’Italia come si pone in questa ondata di riflusso? Abbiamo una grande massa di piccole imprese e tra di loro vedo germi di insoddisfazione e di riflusso molto forti. Le Pmi hanno, a mio parere, soprattutto un grande problema: tra le metriche che regolano oggi la sostenibilità si trovano male, vedono nello specchio un’immagine distorta di sé che non rende giustizia al loro valore. Quindi, oltre a tutto quello che abbiamo detto, c’è anche il fatto che le Pmi, secondo me, nutrono un malcontento nascente rispetto alle metriche con cui vengono misurate. Metriche che, appunto, sono completamente strabiche verso la dimensione ambientale e quasi zero rispetto alla dimensione sociale. Una piccola impresa di una valle del cuneese che in termini di emissioni di CO2 può contribuire in valori assoluti in un modo risibile rispetto a una grande multinazionale e che però lega gran parte del proprio valore al fatto che è la sola presenza economica all’interno di un’intera comunità, non riesce a riflettersi nelle metriche Esg e quindi si sente sottovalutata.

Mario Calderini è professore di Impact and sustainability management presso la School of management del Politecnico di Milano ed è direttore di Tiresia, il centro di ricerca sulla finanza e l’innovazione a impatto sociale della School of management del Politecnico di Milano.

PER APPROFONDIRE suggeriti da

Rebecca Henderson , Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta , Luiss University Press, 2020

Così l’architettura risponde alle sfide del futuro e contribuisce alla lotta al cambiamento climatico

intervista a CARLO RATTI

Ratti è architetto, urbanista e teorico dell’architettura. Ha fondato e dirige il MIT Senseable City Lab presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), un laboratorio di ricerca che si occupa dell’interazione tra le città, la tecnologia e la società.

Hot Heart, progetto vincitore

della Helsinki Energy Challenge

Un arcipelago di isole-bacini di accumulo del calore, con la duplice funzione di accumulare energia termica e di fungere da centro per le attività ricreative. È il progetto Hot Heart di CRA-Carlo Ratti Associati, vincitore della Helsinki Energy Challenge che mira a decarbonizzare il sistema di riscaldamento della capitale finlandese entro il 2030. Le isole ospiteranno anche foreste tropicali ed ecosistemi provenienti da tutto il mondo. Il sistema funziona come una gigantesca batteria termica: l’energia rinnovabile a basso costo viene convertita in calore, immagazzinata nei serbatoi e prelevata nei canali di distribuzione del calore della città durante l’inverno.