ATUALIZAÇÃO INCLUI CORREÇÕES EM VALORES DE CORRENTES ADMISSÍVEIS, MUDANÇA DE CONCEITOS DE ATERRAMENTO, NOVO PROTOCOLO PARA TESTES DE CABOS E REQUISITOS ADICIONAIS DE PROTEÇÃO, VOLTADOS À EXPANSÃO DA GD

ARTIGO TÉCNICO:

ATERRAMENTO DE USINAS SOLARES (UFV) COM O USO DO TRUNK CABLE - POR WAGNER COSTA

TRANSMISSÃO: CAMINHOS DA ENERGIA - CAPÍTULO 7

OS LEILÕES DE TRANSMISSÃO: OS PRINCIPAIS PASSOS

atitude@atitudeeditorial.com.br

Diretores

Diretores

Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br

Adolfo Vaiser

Simone Vaiser - simone@atitudeeditorial.com.br

Simone Vaiser

Editor-chefe - MTB - 0014038/DF

Edmilson Freitas - edmilson@atitudeeditorial.com.br

4 Editorial

O Curtailment e a segurança do sistema

Aterramento de usinas solares (UFV) com o uso do trunk cable - Por Wagner Costa

10 Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas

Coordenação de conteúdo e pauta Flávia Lima - flavia@atitudeeditorial.com.br

Assistente de circulação, pesquisa e eventos Henrique Vaiser – henrique@atitudeeditorial.com.br Victor Meyagusko – victor@atitudeeditorial.com.br

Administração

Reportagem

Matheus de Paula - matheus@atitudeeditorial.com.br

Roberta Nayumi administrativo@atitudeeditorial.com.br

Assistente de circulação, pesquisa e eventos administrativo@atitudeeditorial.com.br

Marketing e mídias digitais

Henrique Vaiser - henrique@atitudeeditorial.com.br

Editor

Letícia Benício - leticia@atitudeeditorial.com.br

16 Nova Norma de Arco Elétrico - comentada pela comissão

20 Transmissão: Caminhos da energia

26 Inovação na distribuição e novas tecnologias de suporte: inteligência artificial, realidade virtual e blockchain

32 Por Dentro das Normas

Edmilson Freitas edmilson@atitudeeditorial.com.br

Pesquisa e circulação

Maria Elisa Vaiser - mariaelisa@atitudeeditorial.com.br

Reportagem

Administração

Fernanda Pacheco - fernanda@atitudeeditorial.com.br

Paulo Martins - paulo@atitudeeditorial.com.br

Roberta Mayumi - administrativo@atitudeeditorial.com.br

Publicidade

Publicidade

Comercial

Diretor comercial

Diretor comercial

Adolfo Vaiser

Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br (11) 98188 – 7301

Paulo Barreto - NBR 5410 / Aguinaldo Bizzo – NR 10 / Marcos Rogério - NBR 14039

38 Artigo Técnico

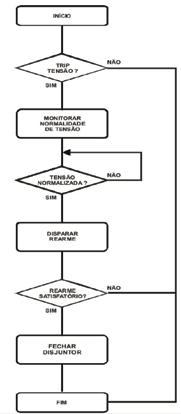

Rearme automático em cabines primárias de média tensãoPor Uriel Horta e Gustavo Carvalho

42 Espaço Aterramento

Contato publicitário

Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br (11) 98490 – 3718

Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br

Oswaldo Christo - oswaldo@atitudeeditorial.com.br (31) 9 9975-7031 / (31) 3412-7031

Direção de arte e produção

Diagramação

O método científico em projetos de aterramento

44 Espaço Cigre-Brasil

Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br

Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br

Leonardo Piva - leopiva@gmail.com

Colaboradores desta edição

Atualização regulatória é urgente para modernizar a rede elétrica brasileira

46 Espaço Abradee

A batalha contra os “gatos”: do prejuízo bilionário à nova lei que endurece punições

Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes

Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges

Aguinaldo Bizzo de Almeida, Paulo Roberto Borel Júnior, Renato Jardim Teixeira, Thiago Francisco Gomes, Henrique Fernandes Borges, Caio Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Emmanuela de Almeida Jordão, Frederico Carbonera Boschin, Paulo Edmundo Freire, Jose Maurilio da Silva, Rinaldo Botelho, João Carlos Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes Reis, Luciano Rosito, Claudio Mardegan, Nunziante Graziano, Jose Starosta, Fabrício Augusto Matheus Moura, Ana Carolina Ferreira da Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges Mendonça.

Colaboradores da publicação: Wagner Costa, Rafael Alípio, Fernando Diniz, João Drumond, Naiara Duarte, Claudio Mardegan, Filipe Resende, Márcio Bottaro, Rogério Pereira de Camargo, Danilo Belpiede, Bruno Laurindo, Antônio Mário Kaminski Júnior, Otacílio de Oliveira Carneiro Filho, Filipe Gabriel Carloto, Alan Jaques Krindges, Vinícius Jacques Garcia, Carlos Henrique Barriquello, Paulo Barreto, Aguinaldo Bizzo, Marcos Rogério, Paulo Edmundo Freire da Fonseca, Antonio Carlos Barbosa Martins, Aline Cristiane Pan, Luciano Rosito, Roberto Godoy Fernandes, Leila Oliveira, Bruno Hessel, Frederico Boschin, José Starosta, Nunziante Graziano, José Barbosa, Daniel Bento, Danilo de Souza, Roberval Bulgarelli, Caio Huais e Yuri Andrade.

Com publicação prevista para 2026, revisão da ABNT NBR 14039 incorpora padrões internacionais à norma

54 Pesquisa Setorial

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude

Fale conosco contato@atitudeeditorial.com.br Tel.: (11) 98433-2788

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos.

Engenharias, consultorias, projetos e instalações elétricas

Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, e especificadores destes segmentos.

62 Aline Cristiane Pan - Inovação e Equidade no Setor Elétrico

63 Luciano Rosito – Iluminação Pública

reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.

Capa: istockphoto.com | Chirapriya Thanakonwirakit

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.

Impressão - Referência Editora e Gráfica

Capa: Gerada por IA

Distribuição - Correios

Impressão - Gráfica Grafilar

Distribuição - Correios

64 Frederico Boschin - Conexão Regulatória

66 Cláudio Mardegan – Análise de Sistemas Elétricos

68 José Starosta – Energia com Qualidade

70 Aguinaldo Bizzo – Segurança do Trabalho

71 Nunziante Graziano – Quadros e painéis

72 José Barbosa – Proteção contra raios

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda.

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. Rua Piracuama, 280, Sala 41

Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

Cep: 05017-040 – Perdizes – São Paulo (SP) Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

75 Daniel Bento – Redes Subterrâneas em Foco

74 Danilo de Souza – Energia, Ambiente & Sociedade

76 Roberval Bulgarelli – Instalações EX

77 Caio Cezar Neiva Huais – Manutenção estratégica

Aconfiabilidade do sistema elétrico depende de um equilíbrio delicado entre geração, transmissão, distribuição e consumo. Com a entrada maciça das renováveis, esse equilíbrio se tornou mais complexo. O curtailment, ou seja, a redução ou o desligamento forçado da geração renovável devido a limitações na rede ou à falta de equilíbrio entre oferta e demanda. Esse fenômeno, do qual já tratei anteriormente aqui, está diretamente ligado à segurança do sistema elétrico, conceito que envolve a capacidade de manter a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento mesmo diante de oscilações e imprevistos.

Em períodos de alta geração renovável e baixa demanda, os operadores precisam limitar a injeção de energia para evitar sobrecargas ou instabilidades. Embora, tecnicamente necessário, o curtailment traz impactos econômicos, desperdiça energia limpa e pode comprometer a segurança operacional a longo prazo, especialmente se a rede não evoluir na mesma velocidade que a expansão da geração.

Com a expansão das renováveis em regiões de alto potencial, como o Nordeste, a oferta de energia cresce em ritmo mais acelerado que a capacidade de transmissão e a demanda local. Diante disso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) precisa intervir para evitar sobrecargas, desequilíbrios de frequência e risco de blecautes, determinando cortes na geração. Esse processo, por sua vez, impacta contratos de compra e venda de energia, causa perdas financeiras às geradoras e levanta questionamentos sobre a previsibilidade e a equidade das decisões operacionais.

A complexidade aumenta porque a intermitência das renováveis exige uma operação mais dinâmica e sofisticada. Diferente das hidrelétricas e térmicas, fontes solares e eólicas têm produção variável, demandando do ONS um planejamento de despacho cada vez mais integrado a sistemas de previsão climática, modelos de simulação e ferramentas digitais capazes de antecipar cenários críticos e minimizar cortes desnecessários.

Ao mesmo tempo em que o ONS atua para evitar sobrecargas e quedas de frequência, precisa manter reserva operativa e capacidade de resposta rápida para contingências. Isso requer coordenação fina entre agentes de geração, transmissão e distribuição.

Para aumentar a confiabilidade e reduzir o curtailment, soluções vêm sendo debatidas e implementadas em diversos países. Entre elas, destacam-se:

- Armazenamento de energia, que permite guardar a produção excedente para uso posterior, ajudando a equilibrar o sistema;

- Expansão e modernização da transmissão, eliminando gargalos que limitam o escoamento da energia gerada;

- Redes inteligentes e digitalização, que possibilitam uma operação mais dinâmica e previsível;

- Mecanismos de mercado para flexibilidade, que remuneram recursos capazes de estabilizar a rede em momentos críticos.

Capazes de absorver a produção excedente e liberá-la em horários de maior demanda, os sistemas de armazenamento de energia, sem dúvida, devem figurar como a alternativa mais eficiente e viável para redução dos impactos do curtailment. Além disso, a criação de mercados de capacidade e flexibilidade surge como alternativa para valorizar ativos que garantam estabilidade ao sistema.

No Brasil, onde o potencial renovável cresce de forma acelerada, a segurança do sistema dependerá cada vez mais da capacidade de integrar planejamento energético, inovação tecnológica e políticas públicas. Se bem conduzido, esse movimento pode transformar o desafio do curtailment em uma oportunidade para tornar o setor elétrico mais resiliente, sustentável e preparado para as metas de descarbonização.

Reduzir o curtailment e aumentar a confiabilidade do sistema não é apenas uma questão técnica, mas estratégica. Envolve garantir energia limpa, acessível e estável para sustentar o crescimento econômico e os compromissos ambientais. O desafio está posto — e a resposta dependerá da capacidade de alinhar políticas públicas, investimentos e tecnologia para construir um setor elétrico mais resiliente e eficiente.

Acompanhe nossas novidades pelas redes sociais:

Por Wagner Costa

As energias renováveis no Brasil cresceram em larga escala nos últimos 10 anos, chegando em 2025 a ocupar 7,2% (17.209 MW) da matriz energética brasileira, com planejamento de chegar em 2029 a 9% (24.248 MW) da matriz, [1] nas usinas fotovoltaicas (UFV) de geração centralizada.

Ao longo dos diversos terrenos e locais que são implantadas no Brasil, algumas dificuldades são encontradas como locais com muitas pedras e com elevada dificuldade para realização de escavações e que devido ao porte das gerações centralizadas este serviço tem custo significativo na implantação das usinas fotovoltaicas, que possui uma área com algumas dezenas de quilômetros quadrados.

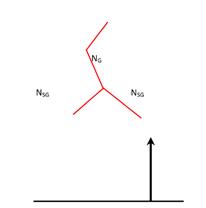

Uma solução para este tipo de terreno é a aplicação da solução do sistema Trunk Cable (“cabo tronco”), que faz com que o caminhamento dos cabos de baixa e média tensão, sejam direcionadas para as strings, eletrocentros e subestação coletora (ou parte destes cabos), através de suportes aéreos e interligados entre si, através de um cabo mensageiro, como apresentado um exemplo na figura 1. Este tipo de aplicação modifica o desempenho do sistema de aterramento de maneira significativa, tanto em curtocircuito à terra, quanto frente a descargas atmosféricas, seja ela direta ou indireta, pois agora teremos os cabos expostos a descargas atmosféricas diretas e as interligações entre os aterramentos aéreos, que não há dissipação da energia da corrente nestes trechos.

Os impactos destas modificações de construção de UFV com a aplicação de Trunk cable, muda completamente o desempenho do sistema de aterramento em curto-circuito (60 Hz) e frente a descargas atmosféricas.

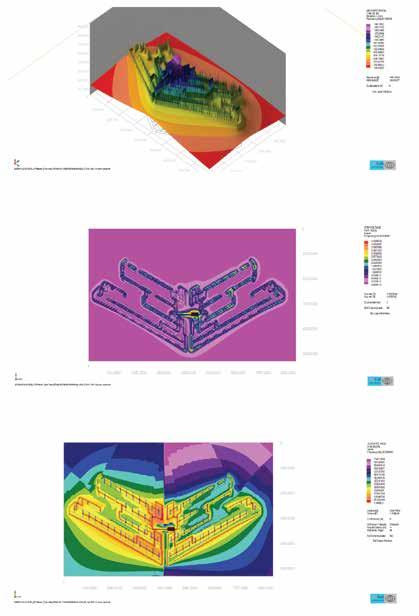

A figura 2 apresenta uma UFV com potência de 650 MWp e diagonal de 7km, num solo de 2.000 Ω.m (alta resistividade, conforme [2]), onde foi aplicado uma corrente de 3kA de curtocircuito monofásico, após as divisões de correntes entre os sistemas de aterramento da UFV + subestação coletora e linha de transmissão. Nas figuras 3 a 5 são apresentados os resultados para um curto-

circuito monofásico na barra de alta tensão da subestação coletora da UFV. A figura 3 apresenta o GPR, figura 4 tensões de passo e figura 5 as tensões de toque, todas ao longo do sistema de aterramento da UFV + subestação coletora. Para este conjunto de aterramento considerado, obtivemos uma impedância de aterramento (60 Hz) de 0,49 Ω <22°.

O curto-circuito monofásico de magnitude de 3kA, para a geometria do sistema de aterramento e resistividade do solo uniforme, resultou uma impedância de aterramento (módulo e fase), pois devido às dimensões do sistema de aterramento da UFV não temos equipotencialidade, mesmo em 60 Hz, como tivemos um ângulo positivo o indutivo dos condutores foi significativo, neste caso para que não haja subdimensionamento do sistema de aterramento aplicamos o software adequado, neste caso o XGSLab®.

As tensões de passo foram maiores próximas ao ponto de injeção de corrente, onde aconteceu o curto-circuito, neste caso na subestação coletora, já as tensões de toque maiores foram na parte leste da UFV, devido sua maior proximidade com a subestação coletora, contudo as tensões próximas aos módulos fotovoltaicos e eletrocentros, foram mais altas, isso ocorreu pois no trecho dos trunk cables a energia da corrente não é dissipada no solo e uma maior corrente estará sendo impressa nesses condutores aéreos, consequentemente maiores tensões de toque, quando comparados por exemplo aos cabos enterrados diretamente no solo.

As diferenças das tensões de toque e passo quando comparamos ao modelo todo enterrado, podem não ser um problema para o projeto de aterramento da UFV, porém sua correta avaliação e análise deve ser realizada de maneira cautelosa e com a aplicação do software correto, bem como sua devida modelagem e análise crítica dos resultados. A modelagem das estacas do suporte e um melhor detalhamento na modelagem auxilia muito na otimização e representação do sistema de aterramento com maior aderência à realidade.

REFERÊNCIAS:

[1] ONS, Evolução da capacidade instalada do SIN – junho 2025/dezembro 2029, junho/2025, https://www.ons.org.br/paginas/sobreo-sin/o-sistema-em-numeros

[2] ABNT, “NBR 7117-1: Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos - Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica”. 2020.

[3] ABNT, NBR5419-3: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida. 2015.

A resiliência das Linhas de Transmissão (LTs) também é testada pelo seu desempenho frente às descargas atmosféricas. A partir desta edição, trataremos deste assunto sob a coordenação do Eng. Eletricista Rafael Alipio, que é doutor em Engenharia Elétrica pela UFMG e professor do CEFET-MG, onde coordena o Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos (LabTEM). Possui ampla experiência em desempenho de linhas de transmissão e desenvolve pesquisas e consultorias técnicas na área.

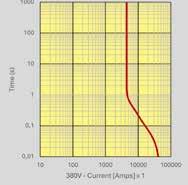

Este fascículo apresenta o uso de ferramentas computacionais para a avaliação do desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas, com ênfase no programa IEEE FLASH.

A escolha do FLASH como foco se deve ao fato de se tratar da ferramenta mais utilizada mundialmente para estimativa de taxas de desligamento por descargas, sendo open source, de aplicação simples e com histórico de validação em linhas reais. Essas características tornam o FLASH especialmente adequado para a fase de projeto básico, quando ainda não se dispõe de todos os detalhes construtivos da linha, mas já é necessário obter estimativas de desempenho.

Na apresentação do IEEE FLASH, adota-se uma abordagem prática, com um estudo de caso de uma LT de 230 kV. Nesta Parte I, descrevem-se as principais entradas de dados necessárias ao programa — geometria da linha, características dos condutores, impedância de surto da torre, suportabilidade da cadeia de isoladores e distribuição das resistências de pé de torre. O objetivo é mostrar, de forma didática, como cada um desses parâmetros é representado no FLASH e qual o seu papel na avaliação do desempenho da linha frente a descargas atmosféricas.

2 – BREVES ASPECTOS HISTÓRICOS DO PROGRAMA IEEE FLASH

O programa IEEE FLASH foi desenvolvido e é mantido por grupos de trabalho (Working Groups – WG) do IEEE dedicados ao desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas, com o objetivo de implementar e testar os métodos

do IEEE para estimativa da taxa de desligamentos por descargas em linhas aéreas, originalmente baseados na abordagem de J. G. Anderson [1]. A capacidade preditiva do FLASH foi aprimorada ao longo do tempo por meio de comparações e calibrações sucessivas com taxas de desligamentos de linhas reais.

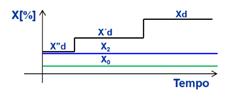

A primeira versão do programa foi escrita em FORTRAN pelo WG do IEEE, considerando os métodos e modelos descritos em [1, 2], e posteriormente convertida para BASIC, culminando na versão FLASH 1.6, que se consolidou como a principal até a publicação do IEEE Std 1243 em 1997 [3]. Com o passar dos anos, diversas correções foram incorporadas para alinhar o programa às práticas mais recentes de estimativa do desempenho de linhas de transmissão. As mudanças mais relevantes ocorreram na transição da versão 1.6 para a 1.7, descritas no Apêndice B do IEEE Std 1243 [3], destacando-se:

• a adoção do modelo de largura de atração de Eriksson com altura no topo da torre e expoente 0,6 (em substituição à altura média dos condutores e expoente 1,09);

• a atualização da curva de suportabilidade da cadeia de isoladores, passando de uma avaliação fixa em 2 ⎧s para a dependência com o tempo de retorno das reflexões dos vãos adjacentes (comprimento de vão).

Posteriormente, o código fonte foi convertido de BASIC para C++, com a correção de pequenos erros. Buscando ampliar o acesso e compatibilidade, o FLASH foi incorporado a uma interface em Excel (.xls) para entrada de dados, resultando na versão 1.9, que se tornou a versão consolidada para cálculo do desempenho de linhas sem a presença de dispositivos para-raios ZnO.

É importante destacar que, apesar da disponibilidade da versão

1.9, no Brasil a versão 1.6 ainda é amplamente utilizada em projetos de linhas de transmissão. Em [4], apresenta-se uma comparação e discussão detalhada entre os resultados fornecidos pelas versões 1.6 e 1.9 para linhas de 345 kV e 500 kV. Os resultados mostram que a versão 1.6 tende a subestimar a taxa de desligamentos por backflashover em relação à versão 1.9, sendo que a diferença se acentua com o aumento do comprimento típico de vão. Por esse motivo, o uso da versão 1.6 deve ser tratado com cautela em novos projetos. Sua adoção isolada não é recomendada e, caso seja empregada, o projetista deve complementar os estudos com simulações utilizando a versão 1.9, de modo a verificar a coordenação de isolamento e obter estimativas mais realistas da taxa de desligamentos.

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento o IEEE FLASH 2.0, que busca incorporar modelos mais avançados, como formas de onda de corrente mais realistas, modelos refinados de ruptura de isoladores e, adicionalmente, a possibilidade de inclusão de pararaios ZnO e de cabos underbuilt.

Versões revisadas do FLASH, com código em Microsoft Excel VBA, estão disponíveis em www.sourceforge.net/projects/ieeeflash, assim como o código-fonte em C. Os resultados e exemplos discutidos neste fascículo utilizam a planilha versão 1.9, de maio de 2012, obtida no site citado.

Com o objetivo de apresentar, de forma didática, o uso do programa IEEE FLASH no cálculo de desempenho de linhas de transmissão e, ao mesmo tempo, destacar as simplificações adotadas em sua metodologia, optou-se por uma abordagem prática. Para isso, será discutido um exemplo de aplicação, no qual são analisadas as etapas de entrada de dados e a forma como cada parâmetro é utilizado nos cálculos do programa.

Como exemplo, considera-se uma LT de 230 kV com extensão aproximada de 120 km, vão médio de 450 m e estrutura predominante do tipo autoportante, ilustrada na Fig. 11. As cadeias de isoladores típicas instaladas nas estruturas ao longo da linha possuem 14 discos de vidro, cada um com diâmetro de 254 mm e passo de 146 mm, totalizando 2,044 m de comprimento (desconsideradas as ferragens). Adota-se, ainda, que a LT percorre uma região com densidade média de descargas atmosféricas para o solo Ng=3 descargas/km2/ano.

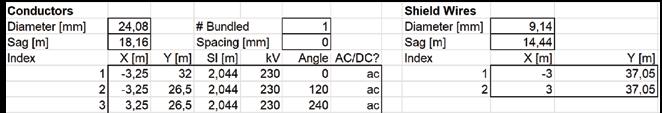

3.1 – Dados dos condutores fase e cabos de blindagem

A linha de transmissão possui um condutor por fase do tipo CAL 1120 679 kCM (diâmetro nominal de 24,08 mm) e dois cabos de blindagem: um cabo de aço 3/8’’ EHS (diâmetro nominal de 9,14 mm) e um cabo OPGW 12,4 (diâmetro nominal de 12,4 mm). A Tabela 1 apresenta as coordenadas cartesianas dos condutores fase e dos cabos de blindagem, considerando a estrutura predominante

Fig. 1 – Geometria da estrutura predominante da LT de 230 kV considerada no exemplo

Tabela 1 – Coordenadas cartesianas dos condutores fase e dos cabos de blindagem da estrutura predominante da LT de 230 kV.

Condutor

A (fase)

Circuito 1

PR 1

PR 2

B (fase) C (fase)

1 Atualmente, no Brasil, seja por critérios econômicos ou por facilidades construtivas, as linhas de transmissão têm sido majoritariamente construídas com torres do tipo estaiadas. Já linhas mais antigas, de extensão reduzida, situadas em terrenos muito íngremes ou em regiões onde se exige faixa de servidão estreita, frequentemente utilizam torres autoportantes como configuração típica. Neste fascículo, para fins didáticos, considerou-se uma linha de 120 km com estrutura predominante do tipo autoportante. mostrada na Fig. 1. As flechas dos condutores fase e dos cabos de blindagem, na temperatura típica de operação, são, respectivamente, 18,16 m e 14,44 m, conforme definidas pelas cargas mecânicas aplicadas aos cabos.

A Fig. 2 apresenta a entrada de dados dos condutores fase e cabos de blindagem na planilha do programa FLASH. No campo Bundled, foi inserido o valor 1, já que a LT possui apenas um condutor por fase. Nos casos em que as fases são constituídas por feixes de condutores, deve-se informar o número de subcondutores e o espaçamento entre eles; o FLASH reduz internamente o feixe a um

Fig. 2 – Entrada de dados dos condutores fase e cabos de blindagem no programa IEEE FLASH.

condutor equivalente, considerando arranjos convencionais de 2, 3 ou 4 subcondutores2

Para os cabos de blindagem, o programa admite a entrada de um único tipo de cabo. No exemplo em questão, entrou-se com diâmetro do cabo de aço 3/8’’. Como os diâmetros típicos de cabos de blindagem e OPGW são da mesma ordem de grandeza, a diferença entre usar um ou outro é desprezível para os cálculos.

Vale observar que as resistências por unidade de comprimento dos condutores, bem como a resistividade do solo, não são solicitadas, uma vez que as perdas não são consideradas nos cálculos internos do FLASH. Essa simplificação é aceitável do ponto de vista prático, pois, no cálculo de sobretensões atmosféricas, os efeitos mais relevantes concentram-se no trecho próximo ao ponto de impacto da descarga, normalmente abrangendo poucos vãos adjacentes. Assim, a desconsideração das perdas constitui uma aproximação razoável para este tipo de análise.

As seguintes quantidades são calculadas a partir dos dados da Fig. 2 e utilizadas no cálculo dos transitórios decorrentes da incidência de descargas atmosféricas na LT:

• Correção do raio dos condutores fase (ou raio equivalente, no caso de feixe) e dos cabos de blindagem, para considerar os efeitos do envelope de corona sob tensões elevadas. Essa consideração resulta em um aumento do raio dos condutores e em uma modificação de sua capacitância. Para os cabos de blindagem, o envelope de corona pode atingir, em alguns casos, cerca de um metro de diâmetro, influenciando de forma significativa as tensões induzidas nos condutores fase.

• Cálculo das impedâncias de surto dos condutores fase e dos cabos de blindagem. A impedância de surto dos condutores fase é fundamental para a determinação da corrente mínima capaz de provocar ruptura da isolação no caso de falha de blindagem. Já a impedância de surto dos cabos de blindagem é essencial para definir a divisão da corrente entre a torre e os próprios cabos, no caso de incidência direta de descarga no topo da torre — foco principal desta série de fascículos.

• Fator de acoplamento (Kn): a parcela da corrente de descarga que flui pelos cabos de blindagem induz tensões nos condutores fase. A relação entre a tensão induzida no condutor fase n e a tensão no topo da torre é expressa pelo fator de acoplamento Kn, calculado a partir das coordenadas geométricas dos condutores da LT.

3.2 – Impedância de surto da torre

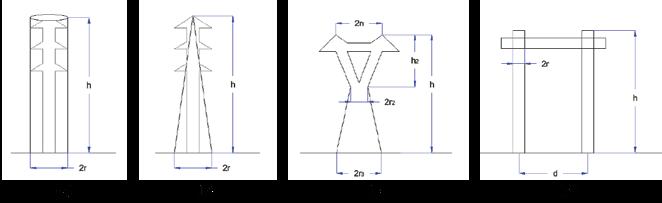

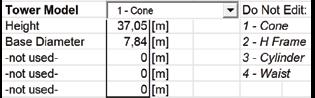

O fenômeno de propagação de ondas ao longo da torre, bem como as reflexões nos pontos de descontinuidade torre–aterramento e torre–cabos de blindagem, desempenha papel relevante no cálculo das sobretensões que aparecem nas cadeias de isoladores. Para considerar esses efeitos, a torre é modelada como uma linha de transmissão curta, de comprimento igual à sua altura h, com impedância de surto constante (Z_T) e aterrada em sua base pela resistência de pé de torre. O tempo de trânsito (τ_T) ao longo da torre é definido como a razão entre sua altura e a velocidade da luz (c=300 m/µs)3

A impedância de surto da torre é calculada a partir de suas características geométricas, adotando-se a geometria simplificada que mais se aproxima do perfil da estrutura, conforme ilustrado na Fig. 3. A Fig. 4 mostra a entrada de dados do FLASH para a estrutura da Fig. 1, considerando uma geometria cônica representativa. Vale ressaltar que o FLASH não permite a entrada direta de torres do tipo estaiadas. Uma forma prática de representá-las é utilizar o modelo waist [Fig. 3(c)], assumindo r₂ = r₃ e ajustando a cabeça da torre conforme as dimensões da torre específica. Embora os estais tenham função predominantemente mecânica, eles também conduzem parte da corrente das descargas incidentes na torre ou nos cabos de blindagem, reduzindo a impedância de surto equivalente. Esse efeito pode ser incorporado ao FLASH ajustando-se artificialmente às dimensões da torre, de modo que a impedância de surto calculada no programa coincida com a obtida externamente, considerando os estais.

3.3

A suportabilidade da cadeia de isoladores depende, fundamentalmente, do número de discos, que define o

2 Como citado, há uma limitação na entrada de dados do IEEE FLASH para condutores de linhas de transmissão: não é possível inserir diretamente feixes irregulares, como os utilizados em torres do tipo cross-rope com seis subcondutores ou em outras estruturas típicas de LTs de SIL elevado. Nesses casos, o usuário deve realizar a redução do feixe externamente ao programa e inserir o condutor equivalente no FLASH.

3 Em algumas abordagens, considera-se a velocidade de propagação ao longo da torre como uma fração da velocidade da luz, de modo a representar o aumento do “comprimento efetivo” percorrido pela onda devido à presença das treliças.

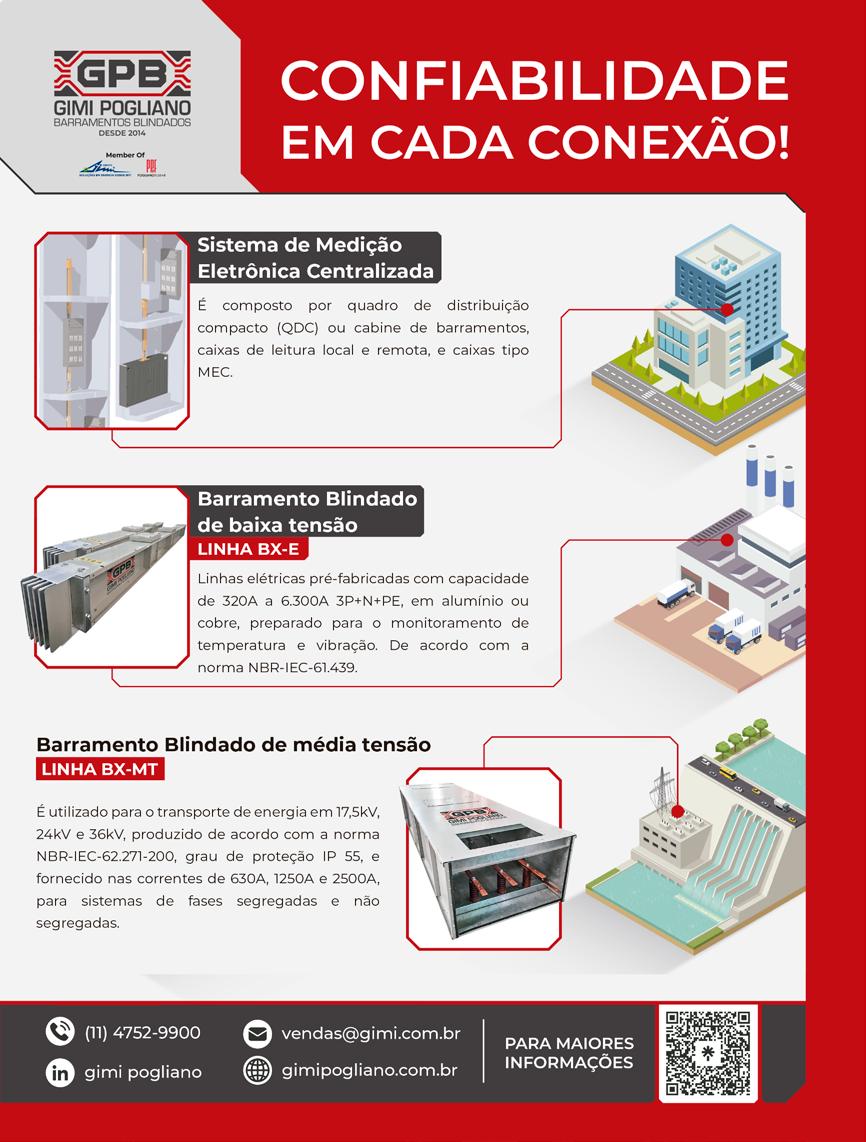

BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO ATÉ 6.300A IP-55 - SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA | LINHA BX - MT

CUBÍCULO BLINDADO MODULAR COM ISOLAÇÃO INTEGRAL EM SF6

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO CLASSE 750/6.300A/1.000V ATÉ ICC DE 80kA

CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO COM ISOLAÇÃO A AR/ MISTO SF616KA/1S -

Retrofit em painéis elétricos de baixa e média tensão; Parametrização e comissionamento de relés de proteção; Manutenção de cabines primárias, painéis de baixa tensão, barramentos blindados.

Instalação de barramentos blindados; Estudos de energia incidente; Comissionamento e startup de painéis em obra.

Fig. 3 – Modelos geométricos simplificados para cálculo da impedância de surto de torres: (a) cilíndrica, (b) cônica, (c) cinturada (waist), (d) tipo H ou pórtico (H-frame)

comprimento da cadeia. No caso da LT em análise, conforme mencionado anteriormente, as cadeias de isoladores típicas possuem 14 discos, totalizando 2,044 m de comprimento (sem considerar as ferragens). Esse valor deve ser inserido na coluna SI [m] – insulator string da Fig. 24

Com base no comprimento da cadeia de isoladores, o programa IEEE FLASH utiliza as chamadas curvas V–T, que descrevem a relação entre o valor de pico da onda de sobretensão aplicada e o tempo até a ocorrência da ruptura. Ressalte-se que tais curvas de suportabilidade são obtidas por meio de ensaios laboratoriais com ondas padronizadas do tipo dupla exponencial (1,2/50 µs) e, portanto, representam adequadamente o desempenho dos isoladores apenas quando submetidos a formas de onda desse tipo.

Fig. 4 – Entrada de dados do programa IEEE FLASH para cálculo da impedância de surto da torre (estrutura cônica do exemplo).

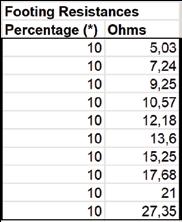

3.4 – Distribuição de resistências de pé de torre

O valor médio de resistência de aterramento adotado em projeto é definido em função da taxa máxima de desligamentos estabelecida pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Esse valor não segue regra fixa e depende das características específicas do empreendimento, em especial da suportabilidade da cadeia de isoladores, da densidade de descargas para o solo na região e da altura média das torres da LT. Discussões sobre critérios de projeto de aterramento, bem como sobre a configuração e o comprimento de cabos contrapeso, foram apresentadas nos Capítulos 3 e 4 desta série de fascículos.

Devido à variação da resistividade do solo ao longo do traçado, não se espera que todas as torres apresentem o mesmo valor de resistência de aterramento. Para representar adequadamente esse efeito, considera-se a distribuição de resistências de pé de torre da LT5

No programa IEEE FLASH, a entrada dessa distribuição segue a seguinte lógica: cada linha da tabela corresponde a um grupo de torres e contém duas informações — a frequência de ocorrência e o valor da resistência de pé de torre associado. A frequência pode ser expressa em porcentagem de torres, em número de torres ou em extensão de linha; em todos os casos, o programa normaliza os valores de frequência de modo que sua soma seja igual a 100%.

De posse dos valores de resistência de aterramento (obtidos por cálculo, medição ou uma combinação de ambos), recomenda-se o seguinte procedimento para preparação dos dados a serem inseridos no FLASH:

1 - Ordenar os valores de resistência de pé de torre em ordem crescente;

2 - Agrupar os valores em 10 conjuntos, definindo um valor representativo para cada conjunto6. Esse valor pode ser:

• o médio (recomendado na maior parte dos casos),

• o mediano (quando houver grande dispersão interna no conjunto), ou

• o máximo (quando se desejar uma abordagem conservadora).

Seguindo esse procedimento, a Fig. 5 apresenta a distribuição de resistências de pé de torre para a LT considerada como exemplo. O valor médio de cada grupo está indicado no topo das barras. Os valores médio e mediano globais da distribuição são, respectivamente, ~14 Ω e ~13 Ω. A Fig. 6 mostra a forma de entrada desses dados no programa IEEE FLASH.

No caso de isoladores poliméricos, deve-se utilizar como entrada a distância de arco a seco (dry arc distance) do isolador, em vez do comprimento físico total. Quando a cadeia incluir dispositivos de proteção, como anéis ou raquetes, deve-se considerar a distância elétrica efetiva, levando em conta a redução da distância de arco decorrente do uso desses acessórios. Os aspectos discutidos nos fascículos anteriores desta série se conectam diretamente com o presente texto ao tratar da distribuição de resistência de pé de torre. A realização de medições de resistividade confiáveis, o dimensionamento adequado do sistema de aterramento e, novamente, medições de qualidade da resistência de pé de torre permitem estimar, de forma mais precisa, a taxa de desligamentos com o uso do FLASH — sobretudo pela influência decisiva que a resistência de aterramento exerce nesse cálculo.

O agrupamento em 10 conjuntos mostra-se adequado em termos práticos, conforme [5], a partir de comparações realizadas com resultados obtidos por uma abordagem mais precisa baseada no método de Monte Carlo.

Fig. 5 – Distribuição da resistência de pé de torre da LT exemplo. Valores médios de cada grupo indicados no topo das barras

Cabe destacar que o IEEE FLASH também pode ser empregado já na fase de projeto básico, quando ainda não se dispõe de dados detalhados de resistividade do solo e de aterramento ao longo do traçado. Nesse caso, a entrada deve conter uma única linha com o valor médio estimado de resistência de aterramento, ajustado de forma iterativa até que a taxa de desligamentos calculada atinja o valor de referência estabelecido. Para a LT em análise, considerando as demais entradas discutidas e a densidade de descargas ao solo local, esse valor foi definido como 15 Ω. É interessante destacar que o valor obtido (15 Ω) é inferior ao de 20 Ω usualmente adotado em projetos, em função da menor suportabilidade das cadeias de isoladores das LTs de 230 kV (para uma discussão detalhada sobre o “critério de 20 ohms”, consultar o Capítulo 3 desta série).

Por fim, é importante observar que algumas estruturas podem apresentar resistência de pé de torre superior ao valor médio estabelecido em projeto. No entanto, considerando uma abordagem probabilística, é possível conviver com algumas estruturas que possuam resistência superior ao valor médio determinado e, ainda assim, preservar uma taxa de desligamento global aceitável para a LT.

Fig. 6 – Entrada da distribuição de resistências de pé de torre no programa IEEE FLASH

Neste fascículo, apresentou-se o programa IEEE FLASH sob uma abordagem prática, destacando as principais entradas de dados utilizadas na avaliação do desempenho de linhas de transmissão, com base em um estudo de caso de uma LT de 230 kV.

No fascículo seguinte (Parte II), a discussão será complementada com as etapas de cálculo das sobretensões transitórias e da taxa de desligamentos, a avaliação do impacto das simplificações da metodologia do FLASH, o uso de plataformas do tipo EMT (ATP/EMTP/PSCAD) para superar essas limitações e, por fim, a apresentação de técnicas de melhoria do desempenho de linhas frente a descargas atmosféricas.

1. J. G. Anderson, “Chapter 12: Lightning Performance of Transmission Lines,” in Transmission line reference book, 345 kV and above, 2nd ed., Palo Alto: Electric Power Research Institute (EPRI), 1982, pp. 545–597.

2. IEEE Working Group on Estimating the Lightning Performance of Transmission Lines, “A Simplified Method for Estimating Lightning Performance of Transmission Lines,” IEEE Trans. of Power Apparatus and Systems, vol. PAS-104, no. 4, pp. 919–932, Apr. 1985.

3. IEEE Std 1243-1997, “IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines,” New York, 1997.

4. D. Conceição, M. Guimarães, R. Alipio, and W. A. Chisholm, “A discussion on the use of IEEE FLASH in the Brazilian context: why do distinct versions of the program are likely to provide very different results?,” in GROUND2020/2021 & 9th LPE Conference, Belo Horizonte, 2021, pp. 1–6.

5. R. Alipio, V. de Souza, F. A. Diniz, F. de Vasconcellos, W. A. Chisholm, and F. Moreira, “A Discussion on How to Consider the Statistical Distribution of Tower-foot Resistance Values on Lightning Performance Calculations,” in 2022 36th International Conference on Lightning Protection (ICLP), Cape Town, 2022, pp. 1–5.

#O autor agradece as valiosas contribuições técnicas do Eng. Fernando Diniz (Engenheiro de Linhas de Transmissão da área de Expansão da Argo Energia) e do Eng. João Drumond (Engenheiro de Linhas de Transmissão da área de Projetos do Grupo EnerMais) e à revisão técnica do texto realizada pela Dra. Naiara Duarte (Professora Visitante do CEFET-MG).

Um dos pioneiros no estudo do arco elétrico no Brasil, o engenheiro eletricista com mais de 44 anos de experiência em proteção e análise de sistemas, Claudio Mardegan, acompanhado de outros dois grandes especialistas no tema: Márcio Bottaro e Filipe Resende, coordenarão, ao longo de 2025, este fascículo, que tem como objetivo tratar da nova Norma de Arco Elétrico, que está em fase final de elaboração na ABNT.

O ponto de partida para um estudo de Energia Incidente é sempre a análise de riscos de arco elétrico em todos os pontos de atuação dos trabalhadores, onde são preponderantes a Severidade e a Probabilidade de Ocorrência. A Norma ABNT NBR 17227 aborda em sua seção 9 a Análise estatística em função da redução da probabilidade da ocorrência de arco elétrico, uma ponderação sobre a estimativa de severidade para que valores realistas de energia incidente possam ser obtidos a fim de se estabelecer as condições de proteção adequadas.

Seguindo as premissas da NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace [ 1], o document nacional resume o objetivo da análise de riscos de arcos elétricos em três tópicos fundamentais:

1 - Identificação do perigo de arco elétrico nos pontos de atuação dos trabalhadores;

2 - Estimativa da probabilidade de ocorrência de lesão física ou danos à saúde e a severidade potencial associada;

3 - Determinação da necessidade de medidas de proteção adicionais, que podem resultar no uso de EPI apropriado.

Vale salientar que a premissa de lesão física ou danos à saúde é embasada na probabilidade queimaduras de segundo grau na pele, o que está fundamentado no estudo de Alice Stoll [ 2], e considerado, portanto, sobre efeitos de transmissão

de calor por irradiação. É evidente que outros efeitos danosos como emissão chamas e metal fundido, pressão sonora, luz intensa, fumaças tóxicas entre outros fenômenos associados ao arco elétrico, podem e devem ser levados em consideração na análise de riscos, mas devem ser observados os limites de tais efeitos para que não se superestime a severidade no processo, inviabilizando a proteção coletiva e eventuais EPIs.

Esta premissa que é adotada pela NFPA 70E bem como por outros documentos e guias internacionais, como o IEEE 1584 [ 3], atribui um limiar de severidade de 1,2 cal/cm², abaixo do qual, à uma determinada distância de trabalho, não haveria o risco de lesão para o trabalhador. Em função do estudo de Stoll não ter sido realizado com arcos elétricos e sim com emissores de calor por irradiação de maneira isolada (emissores de luz de alta intensidade), a discussão sobre a pertinência desse limiar ainda é objeto de dúvidas de muitos engenheiros e pesquisadores na área.

Um fator importante quando estabelecidos os limites de aproximação é a análise de riscos sobre a pertinência do uso da proteção individual para quem está nas proximidades da atividade, seja no monitoramento, supervisão ou acompanhamento dos trabalhadores que efetivamente estão realizando operações nos pontos de interesse.

CENÁRIOS E SUGESTÕES DE ANÁLISE DE PROBABILIDADE

Como abordado anteriormente, a Severidade é determinada

pelo cálculo de energia incidente dentro das diversas metodologias sugeridas pela norma Nacional. No entanto, é necessário ponderar a probabilidade de ocorrência para que cenários realistas de programas de proteção possam ser desenvolvidos.

A norma brasileira traz a tabela 13, uma adaptação da tabela 130.5 (c) da NFPA 70E, que ilustra cenários de equipamentos elétricos em correntes alternada e contínua, e a probabilidade de ocorrência de arcos elétricos. É uma análise qualitativa variando entre condições de não ocorrência, baixa e alta probabilidade. Essa análise sistemática vai ponderar a severidade e obviamente orientar para os cuidados e implementação de medidas adicionais de proteção em cada caso.

A norma brasileira ainda coloca condições fundamentais de análise para redução da probabilidade de ocorrência e severidade, que envolvem fundamentalmente:

• A concepção do equipamento elétrico;

• Condições de operação e manutenção do equipamento elétrico;

• Experiência e familiaridade do trabalhador com a atividade e o equipamento.

A ABNT NBR 17227 não tem por objetivo detalhar os procedimentos, mas fornecer as informações essenciais para orientar um trabalho de análise estatística que além de melhorar a análise de riscos, auxilia na mitigação dos efeitos danosos dos arcos elétricos.

A redução de probabilidade de ocorrência por meio de medidas técnicas na programação da proteção e também no projeto de equipamentos e instalações elétricas é um dos fatores mais relevantes na redução de acidentes. Problemas relacionados a equipamentos muito antigos ou mesmo com deficiências de manutenção podem ser entendidos como um dos principais fatores de acidentes com arcos elétricos, onde inclusive sistemas de proteção podem simplesmente não atuar.

Recursos como espaçamento entre condutores podem ser determinantes e inclusive ser avaliados quantitativamente quanto a redução da probabilidade de ocorrência de arcos elétricos, o que também pode ser alcançado com o emprego de barramentos isolados, limitando as condições de falha por contato e expansão do arco elétrico. O maior espaçamento reflete diretamente na maior resistência de arco elétrico e consequentemente, a depender das tensões de operação, pode ser determinante na redução da probabilidade de ocorrência.

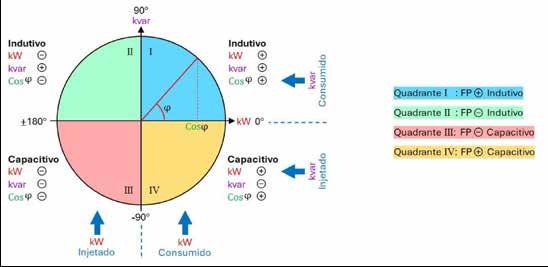

Outro ponto destacado no texto normativo é o tipo de aterramento. A maior parte dos acidentes com arcos elétricos no ambiente industrial ocorrem inicialmente entre fase e terra, evoluindo rapidamente para arcos entre as fases. Evidentemente que para os arcos entre fase e terra, quando trabalhamos com resistências mais elevadas de aterramento, a probabilidade de ocorrência é drasticamente reduzida, fazendo com que o processo cesse em seu início e impedindo sua evolução. Aqui, da mesma forma, a ponderação entre

NFPA Standard for Electrical Safety in the Workplace, NFPA 70E, 2024.

A. M. Stoll and M. A. Chianta, 1970, “Heat Transfer Through Fabrics as Related to Thermal Injury,” Ann. N. Y. Acad. Sci., Vol. 33, pp. 649-670.

IEEE Guide for performing Arc-Flash hazard calculations, IEEE 1584, 2018.

J. P. Nelson, J. Billman, J. Bowen and D. Martindale, "The Effects of System Grounding, Bus Insulation and Probability on Arc Flash Hazard Reduction - Part 2: Testing," 2014 IEEE Petroleum and Chemical Industry Technical Conference (PCIC), San Francisco, CA, USA, 2014, pp. 29-43.

Exemplo de análise de estudo de probabilidade (*baseado na NFPA 70E)

Atividade

Leitura de medidor em painel (sem intervenção do operador)

Realização de termografia ou outro tipo de inspeção sem contato fora do LAS (sem abertura de portas ou tampas)

Inspeção visual de cabo isolado sem a manipulação deste

Intervenção em circuitos de controle com condutores e partes expostas c.a. ou c.c. (inclui a abertura de portas ou tampas)

Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados em sistemas c.a. (incluindo ensaios)

Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados diretamente alimentados por painel de distribuição ou centro de comando de motores

Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados de células de baterias conectadas em série (incluindo ensaios)

Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados de equipamento de utilização diretamente alimentado por fonte c.c.

Inserção ou remoção de tampas para conectores entre células de baterias

Abertura de portas ou tampas para acesso a condutores elétricos e partes condutoras energizadas, incluindo terminais de baterias

Abertura de compartimentos de transformador de potencial

Medição individual de tensão de células de bateria ou bancos de baterias

Remoção de tampas de conectores entre células de baterias

Instalação ou remoção de disjuntor ou chave seccionadora

Operação de disjuntor ou chave seccionadora pela primeira vez após instalação ou finalização da manutenção do equipamento

Manobra local de disjuntores ou outro dispositivo de seccionamento

Execução de teste de constatação de ausência de tensão Instalação de conjunto de aterramento temporário após execução de teste de constatação de ausência de tensão

Inserção ou remoção de gavetas de centros de comando de motores (CCM)

Inserção ou remoção de disjuntores em cubículos com portas abertas ou fechadas

Inserção ou remoção de dispositivos plug-in ou de barramentos

Inserção ou remoção de medidores de energia em tensão primária

Exame de cabo isolado com a manipulação deste

Abertura de tampa, inspeção e medição de circuitos secundários de transformadores de corrente

Operação remota de chave externa de desconexão de 1 kV a 15 kV

Operação remota de disjuntor, contator ou dispositivo de partida

Instalação ou remoção de tampas de equipamentos e/ou abertura de portas que não exponham condutores elétricos e partes condutoras energizados

os benefícios dessa impedância adicional de aterramento, por exemplo de neutro, deve ser levada em conta e analisado o sistema como um todo para estudo dos impactos operacionais e de segurança contra choques elétricos [ 4].

Ajuste nas configurações de tempos de proteção também são considerados brevemente na norma brasileira e são desafios importantes no intuito de redução da severidade dos arcos elétricos. Tais ajustes são desafiadores principalmente com

Condição do equipamento

Qualquer

Qualquer

Possibilidade

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Normal

relação a manutenção do sistema elétrico sem desligamentos não programados. O conhecimento sobre os dispositivos de proteção e sua correta configuração é fundamental para o sucesso na mitigação dos riscos de arcos elétricos, e por isso a indicação desse procedimento é destacada na norma brasileira, mas evidentemente, um aprofundamento nas técnicas operacionais é mandatório, requerendo capacitação e aproximação junto aos fornecedores de equipamentos e acessórios.

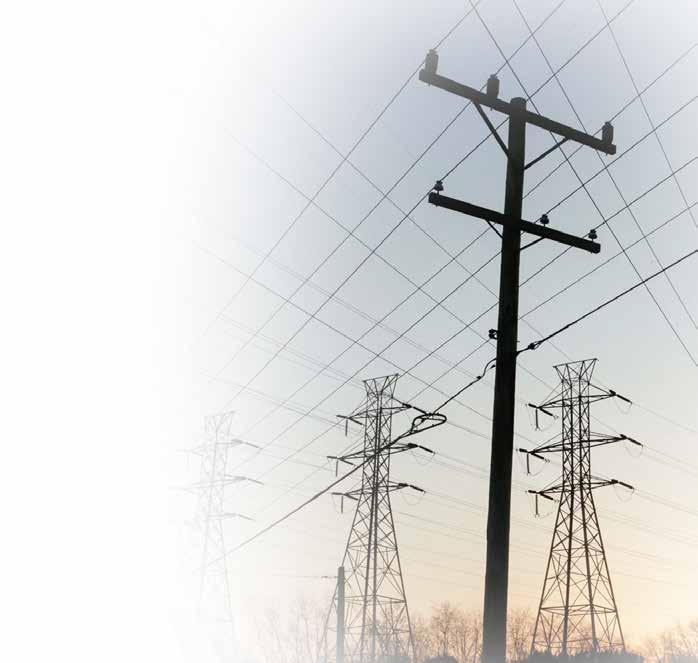

O segmento de transmissão é estratégico e condicionante para o desenvolvimento nacional. Neste fascículo, teremos como mentor o Eng. Eletricista Rogério Pereira de Camargo, que é atualmente uma referência nacional no tema. Com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, Pós-Graduação em Eng. de Manutenção pela UFRJ, Admin. pela FAAP, cursando Pós-graduação Master em ESG e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela FIA Business School, Rogério Camargo atua desde 1994 como Gestor e Diretor Técnico na implantação e operação e manutenção de projetos de transmissão para investidores nacionais e internacionais.

Por Rogério Pereira de Camargo, Danilo Belpiede¹, Bruno Laurindo²

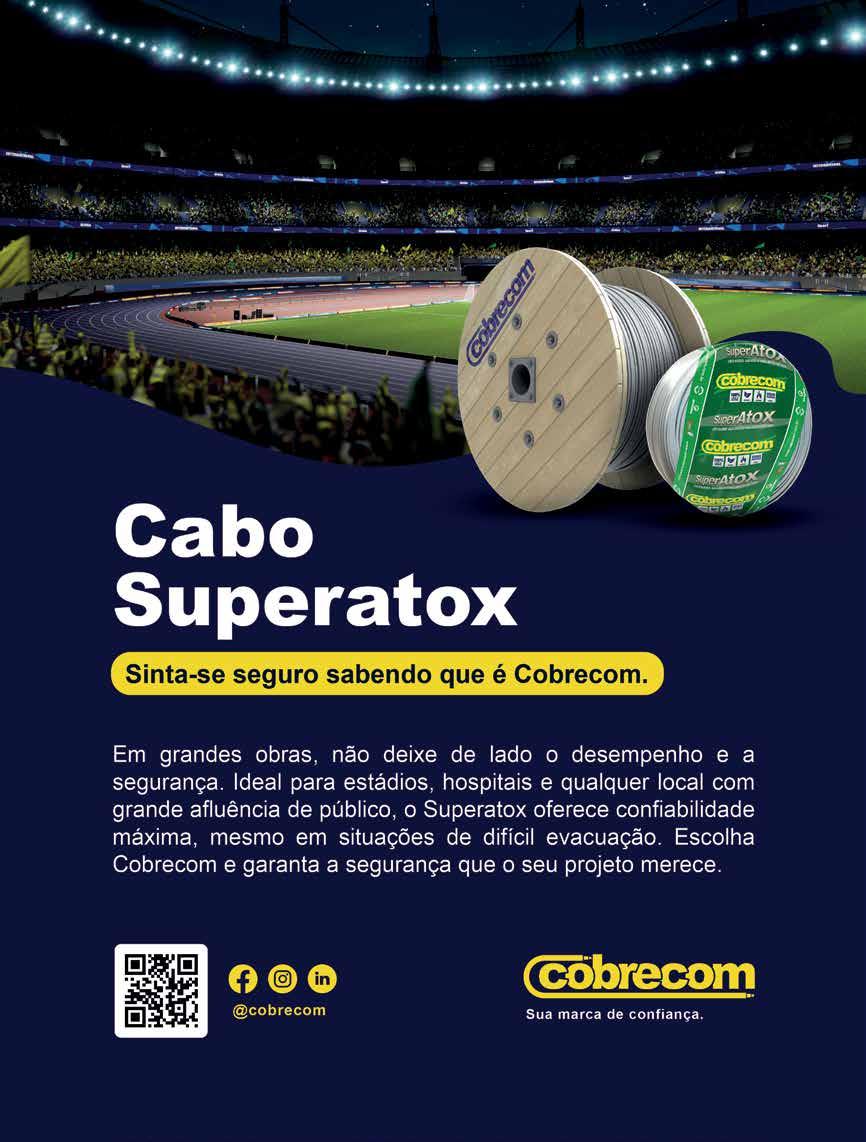

Os leilões de transmissão são o mecanismo que o governo federal utiliza para atrair investimentos para os empreendimentos que visam à expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN), além de garantir a modicidade tarifária. Eles tiveram origem a partir da reestruturação do setor elétrico brasileiro, ocorrida entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, no chamado Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (Projeto RE-SEB).

Inicialmente, é importante relembrar o histórico que originou a necessidade de mudanças que aceleraram o processo de reestruturação do modelo do setor elétrico brasileiro como conhecemos hoje em dia. No início dos anos 90, o setor elétrico brasileiro vivenciava um cenário de investimentos insuficientes para o crescimento continuado do setor. O Estado possuía uma elevada participação no segmento, formado por empresas verticalizadas e sem existência de competição. As empresas estatais eram responsáveis pela formulação das políticas setoriais e pela expansão do sistema de geração, transmissão e distribuição. No

entanto, devido à alta inflação, instabilidade monetária e escassez de recursos públicos, as empresas estatais eram incapazes de atender às necessidades de investimentos na expansão da oferta de energia elétrica e da infraestrutura de rede.

Diante desse contexto e do momento econômico nacional, o setor elétrico enfrentou momento de estagnação, atingindo o ápice da crise na década de 1990, sendo necessário a implementação de uma reforma para alavancar o setor. Nasce o Projeto RE-SEB, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que definiu o arcabouço regulatório e jurídico do novo modelo do setor elétrico a ser implantado a partir daquele momento. Os principais conceitos são: (i) a implementação da desverticalização das empresas de energia elétrica, ou seja, dividi-las nos segmentos de geração, transmissão e distribuição; (ii) o incentivo a competição nos segmentos de geração e comercialização; e (iii) a regulação dos setores de distribuição e transmissão de energia elétrica, considerados como monopólios naturais.

Além disso, estabeleceu as diretrizes para a criação do órgão regulador do setor, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de um operador para o sistema elétrico nacional, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e de um ambiente para a realização das transações de compra e venda de energia elétrica, o então Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), cujo nome foi alterado mais tarde para Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Posteriormente, foi criada a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com a finalidade da prestação de serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético.

As propostas do RE-SEB previam um modelo regulatório de características divergentes daqueles que estavam em vigor. Na prática, o governo diminuiria seu papel como agente setorial, através do fim do monopólio estatal, para assumir uma função de regulador e indutor de investimentos, com a expansão do sistema através de leilões e a abertura para investimentos privados. Assim, os leilões tornaram-se o mecanismo competitivo escolhido para licitar os empreendimentos.

Nesse novo modelo, o planejamento da expansão do sistema de transmissão no Brasil passou a ser realizado de forma centralizada e técnica pela EPE, vinculada ao MME, em horizontes de médio e longo prazo, com vistas a assegurar a continuidade, a qualidade e a confiabilidade do SIN.

O processo de planejamento da expansão do sistema de transmissão inicia-se com a identificação de necessidades estruturais do SIN, considerando o atendimento da demanda e seu crescimento no período de análise, a inserção de novas fontes de geração, a modernização tecnológica e os requisitos de confiabilidade. A partir dessa análise, são realizados estudos técnicos detalhados, baseados em simulações elétricas, avaliação de custos e aspectos socioambientais, que resultam na definição de um conjunto de obras necessárias para a expansão do sistema, de modo a garantir a segurança e qualidade do SIN ao menor custo global, contemplando, inclusive, as perdas elétricas. Cabe destacar que o processo de planejamento da transmissão é conduzido de forma transparente e com ampla divulgação, em estreita articulação com o MME, a ANEEL e o ONS.

Esse processo garante uma abordagem integrada, promovendo benefícios para a sociedade ao direcionar de maneira eficiente os investimentos necessários. O objetivo também é garantir que a expansão da rede elétrica ocorra de maneira coordenada e alinhada às necessidades sistêmicas. Após a consolidação das obras, segue-se o rito das outorgas, através de leilões de transmissão ou autorizações, de maneira alinhada ao planejamento previamente elaborado. A fim de atender ao planejamento da expansão do setor elétrico, são realizados, ano a ano, leilões de transmissão, na modalidade de licitação pública.

Conforme as diretrizes do MME, a ANEEL é a responsável por organizar os leilões de transmissão para a contratação das novas concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. O prazo estabelecido para esse tipo de outorga é de 30 anos a partir da assinatura do contrato de concessão. Durante os leilões de transmissão os proponentes disputam lotes compostos por uma ou mais obras, em que o vencedor da disputa de um lote é o proponente que oferece a menor Receita Anual Permitida (RAP) para a implantação, operação e manutenção daquele lote a partir da entrada em operação comercial até o fim do período de concessão. A RAP é indexada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), já a partir da assinatura do contrato de concessão. Desde o primeiro leilão em 1999 até o último leilão de 2024, estima-se um investimento total de R$ 415,43 bilhões. A seguir, observamos um recorte dos últimos 10 anos dos investimentos e deságios dos leilões até 2024.

O primeiro leilão de transmissão no Brasil ocorreu em 03 de dezembro de 1999 para a implantação, operação e manutenção da Linha de Transmissão em 440 kV Taquaruçu – Assis – Sumaré, com um total de 505 quilômetros de extensão, instalada no Estado de São Paulo. Na época, o deságio vencedor foi de 8,02% em relação ao preço-teto definido no edital de licitação. De lá para cá, a ANEEL foi aperfeiçoando as regras do modelo de licitação pública, incluindo características que trouxeram maior segurança aos investidores e a garantia da execução das obras nos prazos máximos estabelecidos. Indiretamente, esses ajustes permitem também o aumento da concorrência entre os proponentes. No último leilão de transmissão de 2024, por exemplo, o deságio médio dos lotes ofertados ficou em 40,78%.

No gráfico abaixo, observamos o deságio médio em cada leilão na última década, onde se nota um sensível crescimento no deságio médio a partir do ano de 2015, sendo também um aumento na quantidade dos lotes ofertados.

Fonte: ANEEL.gov.br

Nesse contexto financeiro, vale estender o tema sobre a RAP, a qual é o principal instrumento de remuneração das transmissoras, definida pela ANEEL com base em modelos regulatórios, que consideram investimentos, custos operacionais e retorno adequado sobre o capital. A RAP corresponde à receita máxima que a transmissora pode receber anualmente pela disponibilidade de seus ativos, independentemente do fluxo de energia elétrica que efetivamente transite pelas instalações.

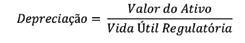

Em seu cálculo, para os leilões, são considerados, por exemplo, o investimento de capital (CAPEX), que são os custos de implantação das linhas, subestações e seus equipamentos; custos operacionais e de manutenção (OPEX), estes, que são estimativas de despesas ao longo da vida útil da concessão; a depreciação e reposição de ativos, dois fatores que devem assegurar a sustentabilidade da prestação do serviço de transmissão; o Custo Médio Ponderado de Capital –regulatório, definido pela ANEEL – (CAPM ou WACC, em inglês) e a remuneração do capital investido, que garante uma taxa de retorno compatível ao risco do empreendimento.

Como estrutura geral do cálculo da RAP de maneira simplificada, podemos representar da seguinte forma:

RAP=(RAB x WACC) + OPEX COT + DEPRECIAÇÃO - RECEITAS ALTERNATIVAS

Onde:

RAB = Base de Remuneração Regulatória (ativos prudentes reconhecidos).

WACC = Custo Médio Ponderado de Capital (regulatório, definido pela ANEEL).

OPEX = Custos Operacionais de O&M.

COT = Custos de Operação e Tributos (administrativos, seguros, taxas, encargos).

Depreciação = quota anual sobre ativos, garantindo reposição futura.

Receitas Alternativas = receitas adicionais (ex.: aluguel de fibra óptica em linhas de transmissão), que são abatidas da RAP.

Abrindo termo-a-termo, temos:

- Base de Remuneração Regulatória (RAB) - A RAB é calculada a partir do valor contábil dos ativos, considerando:

RAB=Ativos Brutos-Depreciação Acumulada

- Remuneração do Capital - A remuneração do capital investido é dada por:

Remuneração=RAB-WACC

O WACC regulatório é definido pela ANEEL em revisões periódicas, levando em conta:

• Estrutura de capital (dívida/próprio).

• Custo da dívida (líquido de impostos)

• Custo de capital próprio (modelo CAPM).

• Inflação esperada.

- Depreciação - É calculada sobre a vida útil regulatória dos ativos:

- Custos Operacionais (OPEX) - Incluem despesas com operação, manutenção, pessoal, contratos terceirizados, seguros e tributos.

A ANEEL adota benchmarks e parâmetros regulatórios para definir OPEX eficiente.

OBS.: Atualizações da RAP

• Anualmente: corrigida por índice inflacionário (IGP-M ou IPCA, conforme contrato).

• Revisões Periódicas: recalculada com nova RAB, OPEX e WACC.

• Revisões Extraordinárias: em casos de mudanças relevantes (ex.: reforços, indenizações, MRE).

Voltando um pouco para abordar mais as questões que envolvem

o WACC, um dos pilares do cálculo da RAP e, ao mesmo tempo, um dos temas mais discutidos em regulação porque define a taxa de retorno que a transmissora pode ganhar sobre seu capital investido.

O WACC (Weighted Average Cost of Capital) representa o custo médio que a empresa tem para financiar seus ativos, ponderando justamente o capital próprio e o capital de terceiros. Na prática. É taxa de retorno mínima que um investidor exige para aplicar recursos no setor de transmissão, dado o risco do negócio. Assim temos:

Onde:

E = Capital Próprio (Equity).

D = Dívida (Debt).

K e = Custo de Capital Próprio.

Kd = Custo da Dívida (juros médios).

T = Alíquota efetiva de imposto de renda.

D+E = Estrutura de Capital regulatória.

O WACC no setor de transmissão, no caso dos leilões da ANEEL, é regulatório, ou seja, não é um fator individual de cada empresa, mas sim um valor padronizado definido pela Agência, que considera, conforme citado anteriormente:

- A estrutura de capital regulatória - como uma alavancagem alvo, ex.: 65% dívida / 35% equity).

- Custo da dívida (Kd) - que é calculado a partir da média de taxas praticadas no mercado (debêntures de infraestrutura, BNDES, TJLP, IPCA+ etc.).

- Custo do capital próprio (Ke) - definido via modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model):

K e = Rf + β x(Rm- Rf )

Onde:

Rf = taxa livre de risco (ex.: NTN-B longa, título do Tesouro).

β (Beta) = medida do risco do setor de transmissão frente ao mercado. (Rm - Rf) = prêmio de risco de mercado.

Portanto, o WACC é um ponto central, para as questões da RAP pois é ela que define a atratividade do setor, ou seja, um WACC baixo reduz a RAP e pressiona margens, por outro lado ela barateia a tarifa final para o consumidor. Ela também é responsável por sinalizar o risco regulatório, pois se está muito abaixo da realidade de mercado, pode afastar investidores. E por último, porém não menos importante, o WACC dá previsibilidade uma vez que é prédeterminado e aplicado para todos, reduz disputas jurídicas e assegura um modelo competitivo e transparente nos leilões. É uma taxa de retorno “justa”, constituída de premissas macroeconômicas

financeiras, que busca equilibrar a segurança ao investidor e a modicidade tarifária ao consumidor.

Em síntese, a RAP é projetada para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, cobrindo O&M, garantindo a remuneração do capital e permitindo a reposição de ativos ao longo da concessão. Com a credibilidade oferecida por essa metodologia, os leilões de transmissão se consolidaram ao longo do tempo.

Já são 25 anos de existência dos leilões de transmissão no Brasil. Ao todo, foram realizados 58 certames, ofertando mais de 120 mil quilômetros de linhas de transmissão e 260 mil MVA de capacidade de transformação.

O principal documento dos leilões de transmissão é o edital de licitação. Ele reúne todas as regras para a participação no certame, as condições de contratação do serviço público de transmissão e as informações e requisitos técnicos de cada empreendimento a ser licitado.

E quem pode participar? Segundo o edital do último leilão de transmissão de 2024, podem participar dos leilões de transmissão, como proponentes: i) pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, e Fundo de Investimento em Participações (FIP), isoladamente ou reunidos em consórcio; ou ii) entidade de previdência complementar, reunida em consórcio com FIP e/ou outra entidade de previdência complementar, desde que o consórcio conte com a participação de uma ou mais pessoas jurídicas de direito privado que não se caracterizem como FIP nem como entidade de previdência complementar. Existem também regras que impedem a participação de algumas empresas, por exemplo: i) as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica; ii) a sociedade e/ou sua controladora que se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, ou que estejam sob intervenção, ou ainda que esteja sob efeitos de penalidade de suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a ANEEL ou com a administração pública; iii) outros detalhes para a segurança do processo de licitação pública. As empresas interessadas em participar do leilão de transmissão deverão realizar a inscrição e aportar a garantia de proposta, dentro dos prazos definidos pelo edital.

Essa garantia é de 1% (um por cento) do valor do investimento estabelecido pela ANEEL para cada lote, podendo ser apresentada sob a modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária (mais usuais) ou ainda por meio de títulos da dívida pública, títulos de capitalização ou caução em dinheiro. A garantia de proposta visa assegurar a participação do proponente inscrito e da proposta apresentada no leilão de forma a cobrir eventuais prejuízos em caso de não cumprimento das condições do edital até a assinatura do contrato de concessão pelo vencedor. Assim, caso o proponente vencedor de um lote não apresente os documentos de habilitação, a garantia de fiel cumprimento ou se recuse a assinar o contrato de concessão, a garantia de proposta poderá ser executada.

Após a sessão pública do leilão de transmissão, os vencedores de cada lote passam por um processo de habilitação jurídica,

técnica, econômico-financeira e fiscal-trabalhista. Em seguida, deve ser apresentada a garantia de fiel cumprimento, em substituição à garantia de proposta, que pode variar entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) do valor do investimento da ANEEL, a depender do nível do deságio vencedor dado para o lote. Essa garantia tem por objetivo assegurar o cumprimento das obrigações relativas à construção do empreendimento. Por fim, a ANEEL realiza a adjudicação dos lotes aos proponentes vencedores e autoriza a assinatura dos contratos de concessão, dando início ao processo de acompanhamento da implantação até a entrada em operação comercial dos empreendimentos.

Os leilões de transmissão se consolidaram, ao longo de 25 anos, como um instrumento eficaz de expansão do sistema elétrico brasileiro, garantindo investimentos contínuos e trazendo maior confiabilidade ao SIN. A evolução das regras e a maturidade regulatória da ANEEL permitiram maior segurança jurídica, previsibilidade de receitas e a concorrência saudável entre os agentes, fatores que se refletem em deságios significativos e na redução tarifária ao consumidor (essa “redução” pode ser um bom papo para um outro artigo). Entretanto, a sustentabilidade desse modelo exige constante atenção.

A calibragem do WACC regulatório, a definição precisa da RAP e a transparência nos processos de planejamento e licitação são elementos fundamentais para manter o equilíbrio entre atratividade aos investidores e a modicidade tarifária. Além disso, desafios como a integração de novas fontes renováveis, a modernização tecnológica e a crescente complexidade socioambiental demandam um processo cada vez mais robusto e eficiente.

Um ponto de melhoria e sugestão para os editais dos leilões de transmissão é olhar para o segmento para além do investidor, levando em consideração o ecossistema que envolve estes projetos, como por exemplo, uma melhor sinergia e interface com os órgãos de licenciamento ambiental, fase importante e relevante dentro da implantação dos projetos e uma análise crítica dos aspectos de saúde e segurança do trabalho na fase de implantação, garantindo que os mesmos, sejam implantados dentro dos prazos regulatórios, porém cumprindo todos os requisitos de saúde e segurança do trabalho, impondo restrições para investidores e fornecedores que tiverem durante a implantação dos projetos, ocorrências de acidentes fatais ou incapacitantes.

Em síntese, os leilões de transmissão seguem cumprindo papel central na política energética nacional, combinando expansão da infraestrutura, segurança elétrica e competitividade econômica. O futuro do setor dependerá da manutenção desse equilíbrio delicado entre remuneração justa e tarifas acessíveis, assegurando que o modelo continue sendo referência internacional em regulação e leilões de infraestrutura.

Continuem acompanhando o tema em nosso próximo fascículo. Até a próxima!

1 Danilo Belpiede é Executivo com mais de 20 anos de experiência no setor elétrico brasileiro, com trajetória consolidada em empresas de transmissão e atuação estratégica em regulação técnico-econômica, gestão de ativos e expansão de infraestrutura. Ao longo da carreira, liderou projetos de alto impacto em operação, manutenção, implantação de obras, planejamento da expansão, leilões de transmissão e programas de PD&I. Possui mestrado e graduação em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

2 Bruno de Mello Laurindo é Engenheiro Eletricista formado pela UFRJ com Mestrado em Engenharia Elétrica pela UFF e MBA em Gestão de Negócios pela USP com foco em estudos de OPEX e CAPEX dos leilões de transmissão da ANEEL. Experiência consolidada no setor de transmissão de energia há 8 anos, atuando atualmente na Coordenação de Engenharia e Operação & Manutenção (O&M).

Ao longo do ano, este fascículo reunirá uma coletânea dos melhores artigos apresentados durante o Congresso de Inovação na Distribuição de Energia - CIDE, realizado pelo Grupo O Setor Elétrico, em Parceria com a Abradee, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dais 5 e 6 de junho de 2024.

Detecção de ligações não cadastradas empregando visão computacional em imagens de satélite

1. Antônio Mário Kaminski Júnior, Fox IoT

2.Otacílio de Oliveira Carneiro Filho, CELESC

3.Filipe Gabriel Carloto, Fox IoT

4.Alan Jaques Krindges, Fox IoT

5.Vinícius Jacques Garcia, UFSM

6.Carlos Henrique Barriquello, UFSM

As Perdas Não Técnicas (PNT) são um desafio considerável no setor elétrico, com impactos técnicos e financeiros significativos para as concessionárias, afetando diretamente os consumidores e refletindo em suas faturas. A redução das PNTs é um objetivo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ANEEL, 2021). Detectar essas perdas é uma tarefa complexa devido à sua variedade de manifestações, exigindo esforços técnicos e logísticos. As principais formas de PNTs incluem a manipulação indevida de medidores, inconsistências ou erros de cadastro e conexões não cadastradas pela concessionária na rede elétrica. Embora diversas abordagens tenham surgido para detectar irregularidades nos medidores, a identificação de conexões não cadastradas ainda depende principalmente de inspeções em campo e denúncias. Uma abordagem promissora para lidar com conexões não registradas e inconsistências cadastrais de consumidores é o uso de técnicas de visão computacional para detectar telhados de construções (JACQUES et al., 2021), comparando-os com a infraestrutura da rede de distribuição. Nesse contexto, uma ferramenta está sendo desenvolvida em colaboração entre a concessionária CELESC, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a empresa Fox IoT. Essa ferramenta utiliza visão computacional para detectar construções por meio de imagens de satélite e confrontá-las com o cadastro de

Unidades Consumidoras (UCs) da concessionária, a fim de identificar possíveis conexões não cadastradas por meio de um método de atribuição. Baseando-se apenas em coordenadas geográficas para identificação, a metodologia proposta considera a discrepância entre o número de construções na região e o número de UCs cadastradas.

2 -OBJETIVO

O principal objetivo deste trabalho é propor uma nova metodologia para a detecção de ligações não cadastradas, utilizando visão computacional aplicada a imagens de satélite, e estabelecer a relação entre as construções identificadas e as Unidades Consumidoras (UCs). Este estudo busca descrever as etapas dessa metodologia, incluindo a detecção de construções e o processo de atribuição entre construções e UCs. Além disso, busca validar a eficácia da metodologia realizando simulações empregando pontos simulados e dados reais.

3 - DIAGNÓSTICO: PROBLEMA ENFRENTADO

As PNTs no sistema de distribuição de energia decorrem principalmente de irregularidades como a manipulação indevida de medidores, inconsistências cadastrais e conexões não registradas, causando sérios impactos nos consumidores e no sistema (PEREIRA,

2019). Detectar essas perdas é complexo devido ao cálculo baseado em estimativas e às limitações das inspeções locais (PEREIRA, 2019). Para enfrentar esse desafio, as concessionárias implementam programas de inspeções, substituição de medidores e políticas comerciais. Avanços recentes em Inteligência Artificial (IA) têm possibilitado a detecção de PNTs, especialmente de irregularidades em medidores (EVALDT, 2014), mas a precisão ainda é um desafio. Soluções incluem o uso de drones (BASAK et al., 2019) e visão computacional (JACQUES et al., 2021), com expectativa de melhorias à medida que evoluem os algoritmos de IA e as imagens de satélite.

4 - METODOLOGIA/MÉTODO PROPOSTO

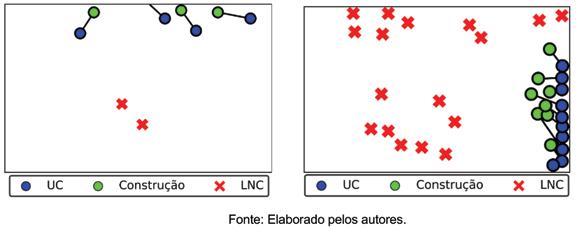

A metodologia proposta para detecção de ligações não cadastradas é esquematizada na Figura 1. Dividida em etapas, requer apenas duas entradas: uma imagem de satélite RGB da região de interesse e as coordenadas geográficas das Unidades Consumidoras (UCs) que abrangem essa região. As UCs são filtradas para corresponder à área da imagem.

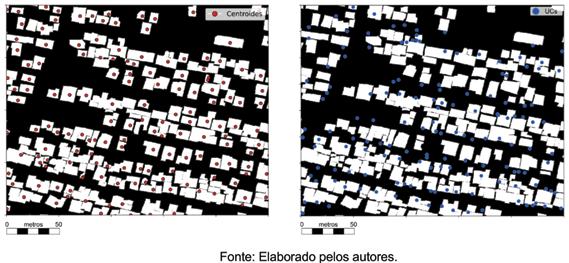

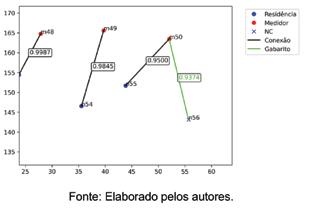

A partir da imagem, um modelo de visão computacional detecta as construções, retornando uma máscara indicando os pixels que representam construções e os que não, conforme Figura 2. Os centroides das construções individuais são então calculados, conforme demonstrado na Figura 3, com as posições das UCs na mesma região.

Assim, obtém-se dois conjuntos de coordenadas geográficas: UCs e centroides de construções. Para identificar possíveis ligações não cadastradas, é aplicada uma metodologia de atribuição, como proposto em Kaminski et al. (2023). A metodologia de atribuição visa determinar quais centroides de construções estão vinculados a quais UCs. Basicamente, o excesso de construções é indicado como uma ligação não cadastrada. Os conjuntos de centroides de construções e UCs são representados por X e Y, respectivamente, onde X contém n elementos e Y contém m elementos onde n≥m, garantindo que ligações não cadastradas sejam detectadas.

Em seguida, é calculado um peso entre 0 e 1 para cada par de pontos, indicando a probabilidade de conexão. Este peso pode ser determinado de diversas maneiras, como a distância entre os pontos. Uma Rede Neural Artificial (RNA) denominada Feed-Forward Neural Network (FFNN) é utilizada para classificar os pesos de conexão, considerando não apenas a distância, mas também a disposição dos pontos. Os pesos são calculados entre todos os pontos de diferentes conjuntos, resultando na matriz P de tamanho n×m.

Com base nos pesos, as conexões entre centroides e UCs são estabelecidas, tratando o problema como uma atribuição. Utilizando o Método Húngaro (KUHN, 1955), obtém-se uma matriz C de tamanho n×m de valores binários indicando quais UCs estão atribuídas a quais construções. Se uma linha da matriz C não estiver conectada a nenhum medidor, sem nenhum valor 1, indica uma construção sem UC, sugerindo uma possível ligação não cadastrada. A função objetivo do problema de atribuição é maximizar a soma dos pesos das conexões (VANDERBEI, 2007). As restrições garantem que cada UC esteja conectada a uma construção e que cada construção esteja conectada a no máximo uma UC.

CABINES

G2-SLIM 630A - 17,5KV - 16kA

- 17,5/24/36KV - 20kA BR-POWER

O transformador a seco BRVAL até 34,5kV: Robustez e confiabilidade para sua instalação.

(21)97105-6853 (Whatsapp) (11) 5199-0141 (Estado de SP) (21)3812-3100 (Demais Regiões) @brvalelectrical www.brval.com.br vendas@brval.com.br

positivos (FPR) de 3,77% e uma taxa de verdadeiros positivos (TPR) de 71%, indicando a precisão para conexões não cadastradas. Esses resultados evidenciam o desempenho bem-sucedido do método proposto, embora alguns erros de atribuição ocorram devido às limitações nos métodos de cálculo de pesos. A Figura 5 visualiza os pesos das conexões atribuídas e os rótulos, destacando onde os erros ocorreram. O uso do FFNN, que considera não apenas a distância, mas também o arranjo das conexões, contribui para um desempenho aprimorado, apesar de alguns erros ocasionais.

Foram realizados testes com coordenadas de medidores de unidades consumidoras. A Figura 6 mostra os resultados, com possíveis conexões não cadastradas em vermelho, centroides em verde e pontos de unidades consumidoras em azul. Uma descoberta interessante foi a identificação de uma possível conexão não cadastrada, evidenciando a eficácia da metodologia. Por fim, a Figura 6 também demonstra a aplicação do método em uma região maior, desta vez empregando coordenadas individuais das UCs, revelando uma concentração de possíveis ligações não cadastradas. Este estudo destaca a capacidade da metodologia proposta em detectar conexões não cadastradas individualmente e em regiões

com alta concentração, contribuindo para a segurança e eficiência do sistema elétrico. Os resultados indicam a eficácia da metodologia na detecção de conexões não cadastradas e destacam a importância contínua de pesquisas e avanços em IA e processamento de imagem para aprimorar a precisão e a aplicabilidade prática.

Este estudo concentra-se na detecção de conexões não cadastradas e propõe uma solução inovadora. Ele utiliza um modelo de visão computacional para identificar telhados de construções e associá-los a consumidores registrados na rede de distribuição, com base em coordenadas geográficas de imagens de satélite. Essa abordagem permite orientar inspeções de forma mais direcionada, reduzindo a dependência de cobertura exaustiva em campo. Além disso, abre a possibilidade de indicar áreas estratégicas para a instalação de sistemas de medição centralizada (SMC) e para a adoção de medidas de blindagem da rede, contribuindo para maior confiabilidade e segurança operacional. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da proposta e seus benefícios potenciais para as concessionárias de energia, os consumidores e o sistema elétrico como um todo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio técnico e financeiro da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A (CELESC), (projeto de P&D ANEELCELESC/UFSM/Fox IoT nº 0422/2022), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas de Geração Distribuída de Energia (INCT-GD), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - nº 465640/2014-1, processo nº150276/20230), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - nº 23038.000776/2017-54, 001), Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Fox IoT.

Agência Nacional de Energia Elétrica. “Perdas de energia elétrica na distribuição”. Brasília, 2021.

Basak, R. et al. “IoT based drone operated monitoring of distribution transformers and terminating illegal power connections”. In: 2019 3rd International Conference on Electronics, Materials Engineering & Nano-Technology (IEMENTech). IEEE, 2019, pp. 1–5.

Evaldt, M. “Uma metodologia para a identificação de perdas não técnicas em grandes consumidores rurais”. Dissertação de mestrado, 2014, Universidade (UF), Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.

Jacques, M. M. et al. “Application of neural network to locate nontechnical losses in optical satellite images”. In: 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies-Asia (ISGT Asia). IEEE, 2021, pp. 1–5.

Kaminski, A. M. et al. “Detecting Energy Theft through Assignment of AI Detected Buildings to Registered Consumer Units: A Novel Approach”. 2023.

Kuhn, H. W. “The hungarian method for the assignment problem”. In: Naval Research Logistics Quarterly, vol. 2, no. 1-2, pp. 83–97, 1955.

Pereira, G. A. “Uma metodologia para identificação de perdas não técnicas em sistemas de distribuição com vistas ao uso eficiente da energia elétrica”. Dissertação de mestrado, 2019, Universidade (UF), Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.

Vanderbei, R. “Linear Programming: Foundations and Extensions”. International Series in Operations Research & Management Science. Springer US, 2007.