atitude@atitudeeditorial.com.br

Diretores

Diretores

Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br

Adolfo Vaiser

Simone Vaiser - simone@atitudeeditorial.com.br

Simone Vaiser

Editor-chefe - MTB - 0014038/DF

Edmilson Freitas - edmilson@atitudeeditorial.com.br

4 Editorial

O Brasil e a nova geopolítica energética: da vocação à liderança

6 Eventos do Setor

SENDI se consolida como palco central para decisões estratégicas do setor elétrico nacional

12 Artigo Técnico

Assistente de circulação, pesquisa e eventos Henrique Vaiser – henrique@atitudeeditorial.com.br Victor Meyagusko – victor@atitudeeditorial.com.br

Coordenação de conteúdo e pauta Flávia Lima - flavia@atitudeeditorial.com.br

Administração

Reportagem

Linhas subterrâneas x linhas aéreas

16 Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas

Matheus de Paula - matheus@atitudeeditorial.com.br

Assistente de circulação, pesquisa e eventos administrativo@atitudeeditorial.com.br

Roberta Nayumi administrativo@atitudeeditorial.com.br

Marketing e mídias digitais

Henrique Vaiser - henrique@atitudeeditorial.com.br

Editor

Letícia Benício - leticia@atitudeeditorial.com.br

Edmilson Freitas

edmilson@atitudeeditorial.com.br

Pesquisa e circulação

Maria Elisa Vaiser - mariaelisa@atitudeeditorial.com.br

Reportagem

24 Nova Norma de Arco Elétrico - comentada pela comissão

30 Transmissão: Caminhos da energia

36 Inovação na distribuição e novas tecnologias de suporte: inteligência artificial, realidade virtual e blockchain

40 Por Dentro das Normas

Administração

Fernanda Pacheco - fernanda@atitudeeditorial.com.br

Paulo Martins - paulo@atitudeeditorial.com.br

Roberta Mayumi - administrativo@atitudeeditorial.com.br

Publicidade

Publicidade

Diretor comercial

Diretor comercial

Comercial

Adolfo Vaiser

Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br (11) 98188 – 7301

Contato publicitário

Aguinaldo Bizzo – NR 10 / Paulo Barreto - NBR 5410 / Marcos Rogério - NBR 14039

44 Espaço Aterramento

Metodologia de modelagem geoelétrica

46 Espaço Cigre-Brasil

Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br

Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br (11) 98490 – 3718

Direção de arte e produção

Oswaldo Christo - oswaldo@atitudeeditorial.com.br (31) 9 9975-7031 / (31) 3412-7031

O futuro do setor elétrico em debate no Nordeste: SNPTEE 2025 reúne especialistas em Recife

Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br

Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br

Diagramação

Leonardo Piva - leopiva@gmail.com

Colaboradores desta edição

Colaboradores da publicação:

48 Espaço Abradee

Abradee completa 50 anos de incentivo à melhoria contínua do serviço de distribuição de energia elétrica

Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes

Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges

Carla Damasceno Peixoto, Rafael Alípio, Fernando Diniz, Naiara Duarte, Claudio Mardegan, Filipe Resende, Márcio Bottaro, Rogério Pereira de Camargo, Bruno Laurindo, Leonardo Silva, Andressa Ruviaro Almeida, Wellington Gleydson Cabral, Ciceli Martins Luiz, Breno Fernandes Ribeiro, Leonardo Luiz da Rocha, Ricardo Cardoso dos Santos, Aguinaldo Bizzo, Paulo Barreto, Marcos Rogério, Paulo Edmundo Freire da Fonseca, Aline Cristiane Pan, Luciano Rosito, Frederico Boschin, Lílian Ferreira Queiroz, Roberval Bulgarelli, José Starosta, Nunziante Graziano, José Barbosa, Daniel Bento, Danilo de Souza e Caio Huais.

Aguinaldo Bizzo de Almeida, Paulo Roberto Borel Júnior, Renato Jardim Teixeira, Thiago Francisco Gomes, Henrique Fernandes Borges, Caio Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Emmanuela de Almeida Jordão, Frederico Carbonera Boschin, Paulo Edmundo Freire, Jose Maurilio da Silva, Rinaldo Botelho, João Carlos Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes Reis, Luciano Rosito, Claudio Mardegan, Nunziante Graziano, Jose Starosta, Fabrício Augusto Matheus Moura, Ana Carolina Ferreira da Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges Mendonça.

Nova NR-10 moderniza regras e fortalece segurança ao alinhar regras ao gerenciamento de riscos da NR-1

54 Pesquisa Setorial

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude

Fale conosco contato@atitudeeditorial.com.br Tel.: (11) 98433-2788

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos.

Dispositivos Elétricos de proteção, manobra e comando BGT/MT

Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, e especificadores destes segmentos.

58 Aline Cristiane Pan - Inovação e Equidade no Setor Elétrico

59 Luciano Rosito – Iluminação Pública

60 Frederico Boschin - Conexão Regulatória

reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização

Capa: istockphoto.com | Chirapriya Thanakonwirakit

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.

Impressão - Referência Editora e Gráfica

61 Lílian Ferreira Queiroz - Gestão de Ativos

62 Cláudio Mardegan – Análise de Sistemas Elétricos

64 Roberval Bulgarelli – Instalações EX

65 José Starosta – Energia com Qualidade

Distribuição - Correios

Capa: istockphoto.com | sefa ozel

Impressão - Gráfica Grafilar

Distribuição - Correios

66 Aguinaldo Bizzo – Segurança do Trabalho

67 Nunziante Graziano – Quadros e painéis

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. Rua Piracuama, 280, Sala 41

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda.

Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

Cep: 05017-040 – Perdizes – São Paulo (SP) Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

68 José Barbosa – Proteção contra raios

69 Daniel Bento – Redes Subterrâneas em Foco

70 Danilo de Souza – Energia, Ambiente & Sociedade

72 Caio Cezar Neiva Huais – Manutenção estratégica

Ocenário energético global passa por uma transformação estrutural sem precedentes. A descarbonização da economia mundial não é mais uma escolha estratégica, mas sim uma tendência natural, desenhada e impulsionada por uma sociedade cada vez mais consciente e preocupada com a saúde do planeta. Nesse contexto, fontes renováveis, hidrogênio verde e minerais críticos assumem protagonismo, deslocando o eixo da geopolítica energética das regiões produtoras de petróleo e gás para os países com vocação natural à energia limpa. O Brasil está no centro desse novo tabuleiro.

Com uma matriz elétrica composta por mais de 80% de fontes renováveis — predominantemente hídrica, seguida de eólica, solar e biomassa —, o país se destaca como um exemplo raro de grande economia com base energética limpa. Mas o potencial vai além. O Brasil possui um dos maiores recursos solares e eólicos do planeta, vastas reservas de lítio, níquel e cobre, além de capacidade de produção competitiva de hidrogênio verde, insumo-chave para descarbonizar setores difíceis de eletrificar, como siderurgia, fertilizantes e transporte marítimo.

Neste novo mapa energético global, o Brasil pode se tornar um hub estratégico de energia limpa, tanto para consumo interno quanto para exportação — direta (eletricidade e hidrogênio) ou indireta (commodities e produtos industrializados com baixa pegada de carbono). Ao exportar soluções completas — engenharia, equipamentos, padrões técnicos, plataformas digitais de gestão de rede, integração de renováveis e serviços de operação remota — o Brasil projeta influência regulatória e reputacional. O momento exige mais do que recursos naturais. É preciso planejamento energético de longo prazo, modernização regulatória e infraestrutura logística adequada. Projetos de transmissão para escoar energia do Nordeste ao Sudeste, políticas industriais voltadas à eletrointensividade verde, acordos bilaterais e uma diplomacia energética proativa, são peças fundamentais dessa construção. Também é urgente desatar os nós do licenciamento ambiental, da insegurança jurídica e da lentidão no leilão de novas linhas de transmissão e de hidrelétricas.

E é aqui que a indústria da eletricidade brasileira se torna peça-chave. Mais do que fornecedores de equipamentos, fabricantes nacionais de cabos, transformadores, disjuntores, painéis, inversores, sistemas de proteção e automação, são guardiões de conhecimento aplicado ao nosso sistema elétrico híbrido — interligado, extensivo e cada vez mais digital. Uma estratégia de liderança geopolítica passa por fortalecer esse parque industrial, ampliando conteúdo local competitivo, escalando a produção para atender, tanto a projetos internos, quanto às exportações e integrando cadeias globais, sem abrir mão da autonomia tecnológica. Programas de P&D e inovação cooperativa (incluindo aqueles regulados pela ANEEL) podem acelerar o salto tecnológico brasileiro.

Ao mesmo tempo, o setor elétrico brasileiro precisa se posicionar como vetor da nova política industrial, sendo a base sobre a qual se assentará uma economia de baixo carbono, intensiva em conhecimento e com valor agregado. Isso exige o fortalecimento de uma cadeia produtiva nacional, com inovação tecnológica e incentivos à produção de equipamentos, baterias, eletrolisadores e soluções digitais.

A oportunidade é histórica. O Brasil pode deixar de ser apenas um exportador de recursos brutos para assumir o papel de potência verde global, influente na construção de um novo paradigma energético e industrial. Mas o tempo é curto, e a janela de liderança não estará aberta para sempre. O futuro da energia mundial está em disputa — e o Brasil precisa escolher se será espectador ou protagonista.

Acompanhe nossas novidades pelas redes sociais:

Fábrica própria de TCs e TPs até 36kV

Soluções em eletrificação, automação e digitalização

Portfólio completo de Painéis de Baixa e Média Tensão e Proteção e Controle

em todo o Brasil

gruposetta.com (34) 3826-7800

O Brasil e a nova geopolítica energética: da vocação à liderança

Fazendo jus ao título de maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina, o SENDI 2025, foi realmente grandioso. Tendo como anfitriã a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), o evento reuniu, durante cinco dias, os principais players globais do mercado de energia para discutir inovações, compartilhar conhecimento e fortalecer o setor energético. Organizado pelo Instituto Abradee (ligado à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), juntamente com a CEMIG, o evento, que é realizado a cada dois anos, registrou a presença de mais de 6 mil pessoas.

Parceiro do congresso, o Grupo O Setor Elétrico não só marcou presença no evento com um estande na área de exposição, como também participou da programação oficial do SENDI. Divisão de educacional do Grupo, o Instituto O Setor Elétrico (IOSE) ficou responsável pela realização dos cursos técnicos que foram oferecidos aos participantes do SENDI ao longo do primeiro dia do evento, 26 de maio.

Voltados a engenheiros, técnicos, profissionais de concessionárias, pesquisadores, estudantes da área,

especialistas em automação e redes inteligentes, além de empresas e startups focadas em tecnologia e inovação no setor elétrico, ao todo, foram ministrados oito cursos. Cuidadosamente desenvolvidos com base em pesquisas de conteúdo com o público alvo do evento, as capacitações tiveram foco nas mais recentes atualizações normativas, em inovações do mercado e nos desafios e oportunidades do setor, abrangendo temas essenciais para a atualização e o acompanhamento das tendências do setor elétrico.

“Historicamente, o Grupo O Setor Elétrico sempre participou do SENDI, dada a relevância do evento para o setor elétrico brasileiro. Mas em 2025, além de sermos parceiros de mídia, com um estande de destaque na área de exposição, também entregamos este produto altamente valioso para os profissionais da área. Nesta parceria, entregamos toda a nossa expertise e a credibilidade de especialistas renomados do segmento elétrico nacional em prol da capacitação e atualização técnica dos profissionais que, diariamente, fazem o setor elétrico brasileiro acontecer na sua melhor forma, com

conhecimento, técnica e precisão”, explica Adolfo Vaiser, CEO do Grupo O Setor Elétrico e cofundador do IOSE.

Congresso do SENDI - Ao longo de quatro dias repletos de atividades, o congresso mergulhou em uma programação diversificada que incluiu painéis, workshops e apresentações de cases inspiradores, tanto nacionais quanto internacionais. Lideranças empresariais, especialistas, autoridades, pesquisadores e startups debateram temas prementes como a modernização das redes elétricas, a segurança cibernética, a digitalização, as práticas de ESG e os novos modelos de negócio impulsionados pela inovação tecnológica, sempre com foco na melhoria contínua para o consumidor.

Parabenizando a CEMIG pela organização do evento, o presidente da Abradee, Marcos Madureira, lembrou que a

capital mineira sediou a primeira edição do Congresso, em 1972. “Minas Gerais sempre está à frente de todos os desafios que se encontram em vários setores, em especial, no setor energético. Celebramos aqui um fato importante, pois o primeiro SENDI ocorreu justamente em Belo Horizonte, há 53 anos, e hoje, já estamos na nossa 25ª edição. Ou seja, ter o SENDI aqui, com mais de 250 expositores, que são aqueles que estão trazendo alta tecnologia, tanto em equipamentos, quanto em processos, para termos as transformações necessárias neste setor, é um momento muito oportuno e especial”, ressalta Madureira.

Para o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, o SENDI 2025 foi uma edição “histórica e impecável, superando todas as expectativas”. No encerramento, sua mensagem principal foi um chamado para que o setor “recupere o

orgulho de sua força e essencialidade, reconhecendo o quanto contribui para movimentar a sociedade brasileira”.

Passanezi Filho destacou a celeridade das transformações, citando a necessidade de “‘learning agility’ – a capacidade de aprendizado e renovação ágil do pensamento – para se adaptar a um futuro onde a tecnologia disruptiva é protagonista”.

Feira de exposição - A feira de exposição foi um dos pontos altos do evento, com mais de 250 expositores, incluindo grandes empresas como Siemens, Schneider Electric, Huawei, WEG, ABB, BYD, Itaipu, Trael, Nexans e startups do setor de energia. Uma das áreas mais visitadas foi a Arena de Inovação, onde 50 startups selecionadas pelo programa SENDI Labs apresentaram soluções disruptivas para a modernização das redes, uso de IoT e sustentabilidade energética. O ambiente

também sediou rodadas de negócios, mentorias e o Desafio de Startups.

“O SENDI 2025 consolidou, mais uma vez, sua posição como o principal encontro técnico das engenharias das concessionárias e um dos fóruns mais estratégicos do setor elétrico nacional. Para o Grupo SABE, foi uma oportunidade marcante de apresentar, de forma integrada, a força e a sinergia de todas as nossas empresas e soluções. Hoje, não falamos apenas da Itaipu Transformadores; levamos ao evento um portfólio completo e diversificado, sempre sustentado pelo mesmo compromisso com a inovação e com práticas sólidas de responsabilidade socioambiental. No SENDI, reforçamos o transformador ecológico, tecnologia que desenvolvemos com a aplicação de óleo vegetal em substituição ao óleo

mineral, ampliando os benefícios ambientais e alinhando desempenho técnico à sustentabilidade”, destaca o CEO da Itaipu Transformadores e Grupo SABE, Reno Bezerra.

Para o Gerente Comercial e Marketing da Trael, Dimas Yamanaka, um dos grandes diferenciais do SENDI é a possibilidade de reunir, em um único ambiente, os grandes players do setor e as principais distribuidoras de energia do país. “O SENDI oportunizou uma intensa troca de informações e networking com as companhias de energia e os principais players do mercado elétrico. Em paralelo, também tivemos um grande congresso, com grandes especialistas, e a Arena de inovação, onde apresentamos dois trabalhos técnicos: o Trafo Auto Regulável - desenvolvido em parceria com a empresa alemã MR, Cemig, RGE e Energisa; e o Reator eletromecânico a Núcleo Saturado - projeto conjunto com a Neoenergia, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foram dias memoráveis e muito produtivos”, destaca.

Rodeio dos Eletricistas – Ponto alto do evento, o Rodeio dos Eletricistas reuniu 26 equipes de diversas distribuidoras e prestadoras de serviços em um ambiente controlado, que valorizou a impressionante habilidade, a técnica apurada e, acima de tudo, o compromisso com a segurança dos profissionais que atuam na linha de frente do setor elétrico.

*Por Carla Damasceno Peixoto

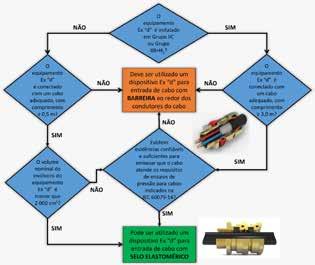

Em tempos de aceleração na transição energética, muitas são as questões relativas ao escoamento desta energia e maiores os investimentos. Este cenário apresenta grandes desafios no planejamento estratégico e na adoção de alternativas para a transmissão desta energia, quer seja em corrente alternada, quer seja em corrente contínua (nas longas distâncias) e com emprego de linhas aéreas ou subterrâneas.

Os principais pontos entre as tecnologias das linhas aéreas e subterrâneas e suas características técnicas distintas, trazem vantagens e desvantagens em cada uma delas. Enquanto nas linhas aéreas, predominam as perdas ôhmicas, devido à maior resistência e exposição térmica, nas linhas subterrâneas, as perdas ôhmicas são menores, entretanto, maiores são as perdas dielétricas e capacitivas. A capacitância de uma linha subterrânea, sendo superior à da aérea, provoca um maior efeito térmico e requer um material de reaterro em sua envoltória imediata, com maior capacidade de dissipação térmica.

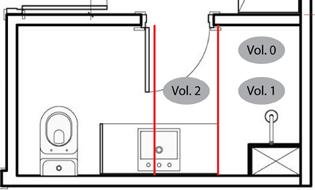

Com relação à faixa de servidão, na linha aérea, sua largura depende do ângulo de balanço do cabo, classe de tensão e ambiente, ficando em torno de 20 a 70 metros. A linha subterrânea, possui campo elétrico nulo e campo magnético, que se reduz, exponencialmente, ao se afastar de sua linha de centro. Logo, no caso subterrâneo, a largura da servidão fica em torno de 5 metros, somente para permitir o acesso de equipes e equipamentos, em caso de reparo. O campo magnético está em conformidade ao estabelecido para circulação de pessoas na lei nº 11.934/2009, que determina limites à exposição aos campos elétricos e magnéticos, segundo recomendações - OMS

e ICNIRP - e aplicação regulamentada pela REN ANEEL nº 915/2021.

Nas questões de manutenção e confiabilidade, os seguintes critérios comparativos são destaques: inspeção; localização; taxa de falhas; e tempo de reparo. A inspeção da linha aérea é mais rápida - é visual e ainda conta com o auxílio de drones. Já na subterrânea, a instrumentação é mais complexa, necessitando de inspeções periódicas frequentes, para identificação de obras de terceiros ao longo da rota da linha, que em geral, costumam ser as principais causas por falhas neste tipo de instalação.

Enquanto isso, a localização de falhas em linhas aéreas, é

praticamente imediata. No caso da linha subterrânea, esta ação pode ser mais demorada. Em contrapartida, a taxa de falhas de linhas subterrâneas é bastante reduzida. Porém, enquanto o tempo de reparo das linhas aéreas é pequeno - normalmente horas ou dias - nas linhas subterrâneas, pode levar de semanas a meses, dependendo do planejamento estratégico do concessionário de transmissão.

O impacto ambiental das linhas depende da tecnologia utilizada. No caso das aéreas, elas causam maior interferência visual e paisagística, além de exigirem manejo contínuo da vegetação. Já no modelo subterrâneo, o impacto se concentra na fase de implantação, com escavações e alterações no solo. Após instaladas, as subterrâneas têm menor interferência ambiental e maior aceitação social, sendo mais adequadas para áreas sensíveis. A avaliação deve considerar o ciclo de vida da linha e as características locais.

Um ponto crucial nessa comparação, refere-se ao custo das alternativas. As linhas subterrâneas apresentam um investimento inicial de 5 a 10 vezes superior ao das linhas aéreas, principalmente devido às obras civis, materiais específicos e complexidade de implantação.

Numa análise preliminar, a adoção de uma linha aérea parece a alternativa com a melhor relação custo-benefício. Contudo, a opção da linha subterrânea pode ser a mais recomendada, principalmente nos grandes centros urbanos - senão a única viável - apesar do seu custo superior.

Diante dos atuais desafios da transição energética e da crescente complexidade dos ambientes urbanos e naturais, torna-se essencial que a escolha da tecnologia de transmissão – aérea, subterrânea ou mista – seja fundamentada em uma avaliação criteriosa e multidisciplinar. Essa decisão deve considerar as particularidades geográficas, ambientais, operacionais e socioeconômicas da região de implantação, além das tendências climáticas extremas, que afetam especialmente as linhas aéreas.

A mitigação das desvantagens de cada alternativa passa por um planejamento estratégico robusto, que inclua o detalhamento da área de implantação, o mapeamento de interferências no subsolo, estoque de sobressalentes, planos de contingência, troca de lições aprendidas entre agentes do setor, e o fortalecimento da gestão de ativos, por meio de monitoramento contínuo e análise detalhada de desempenho. Ao integrar essas práticas, aumenta-se, de forma significativa, a confiabilidade, a eficiência e a resiliência da infraestrutura de transmissão, garantindo maior segurança energética no longo prazo.

Interessante observar a experiência de alguns países europeus, que adotaram linhas subterrâneas (inclusive HVDC - longas distâncias) mesmo quando rotas aéreas seriam mais simples e econômicas. A decisão baseou-se na necessidade de elevar a resiliência energética diante de eventos climáticos extremos, reduzir impactos ambientais e atender à pressão social e regulatória. Embora o custo seja significativamente maior, mecanismos como tarifas específicas, legislação favorável e acordos compensatórios, foram empregados para viabilizar estes projetos.

*Carla Damasceno Peixoto é engenheira eletricista formada pela UFRJ, com pós-graduação em Sistemas de Potência pela COPPE/UFRJ (1983–1984) e MBA em Gestão de Pessoas pelo LACTEC-UFF (2018). É membro voluntária do Comitê de Estudo B1 (Cabos Isolados) do CIGRE-Brasil e do Study Committee B1 (Insulated Cables) do CIGRE Internacional. Atua como Coordenadora do Customer Advisory Group (CAG), além de representar neste comitê o grupo Women in Energy. Foi diretora do CIGRE-Brasil na gestão 2019–2023. Autora de artigo no livro “Energia em Transformação”, lançado em 2025.

A resiliência das Linhas de Transmissão (LTs) também é testada pelo seu desempenho frente às descargas atmosféricas. A partir desta edição, trataremos deste assunto sob a coordenação do Eng. Eletricista Rafael Alipio, que é doutor em Engenharia Elétrica pela UFMG e professor do CEFET-MG, onde coordena o Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos (LabTEM). Possui ampla experiência em desempenho de linhas de transmissão e desenvolve pesquisas e consultorias técnicas na área.

Medição da resistência/impedância de pé de torre de estruturas de linhas de transmissão

A resistência (ou impedância) de aterramento de pé de torre é o parâmetro que mais influencia na taxa de desligamento de linhas de transmissão (LTs) por incidência direta de descargas atmosféricas. Quanto maior esse valor, maior a probabilidade de ocorrência de backflashover e, consequentemente, de desligamento. Por isso, a medição da resistência de aterramento é uma atividade essencial nas fases de comissionamento, operação e manutenção de linhas. No entanto, essa tarefa nem sempre é executada de forma adequada, seja por limitações práticas em campo, seja por interpretações equivocadas quanto ao instrumento ou método utilizados. Este fascículo apresenta recomendações técnicas e práticas para a realização dessas medições, discutindo os principais desafios e cuidados associados à medição da resistência de pé de torre de LTs.

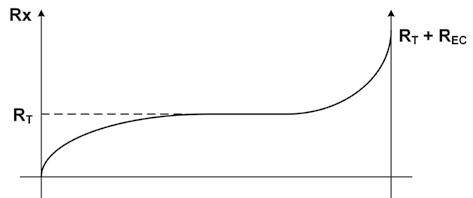

Fig. 1–(a). Método da queda de potencial1

O método da queda de potencial corresponde à técnica de medição mais comumente empregada para a determinação da resistência de aterramento de torres de LTs. A Fig. 1(a) ilustra uma montagem que implementa o método para medição da resistência de um sistema de aterramento identificado como AT [1]. O método consiste, basicamente, na injeção de uma corrente no solo por meio do aterramento sob teste (AT), com o auxílio de um eletrodo auxiliar de corrente (EC) que fecha o circuito. A queda de tensão no solo provocada pela circulação da corrente é detectada pelo eletrodo de potencial (EP). Ao se deslocar o eletrodo EP entre AT e EC, registrando-se ponto a ponto as indicações do terrômetro, obtém-se uma curva com perfil similar ao ilustrado na Fig. 1(b). A medição da resistência de aterramento deve ser realizada na região plana da curva da Fig. 1(b), também chamada de patamar de potencial.

Fig. 1–(b). Região de patamar de potencial 1 Na Fig. 1(a),

Fig. 1–(c). Influência da redução da distância ‘D’ na identificação do patamar de potencial

Vale salientar que, para obtenção da região de patamar ilustrada, o eletrodo de corrente deve ser colocado a uma distância“D”suficientemente grande do aterramento sob teste, de modo que os efeitos mútuos entre o aterramento e o eletrodo de corrente sejam desprezíveis ou, dito de outra forma, que não exista sobreposição das chamadas regiões de influência do aterramento sob teste e do eletrodo de corrente. A distância “D” adequada depende das dimensões do aterramento sob teste e é tanto maior quanto mais extenso for o sistema de aterramento, uma vez que maior será sua região de influência. Se o eletrodo de corrente não for posicionado a uma distância adequada, a região plana da curva da Fig. 1(b) pode ser de difícil identificação ou mesmo desaparecer completamente, conforme ilustrado na Fig. 1(c).

As medições devem ser realizadas pelo método da queda de potencial, conforme a NBR 15749 [1], porém considerando as características dos aterramentos de LTs, sendo as principais especificidades destacadas a seguir, em consonância com a NBR 17140 [2].

Primeiramente, a distância do eletrodo de corrente ao limite da faixa utilizada para lançamento do contrapeso deve ser igual ou superior a uma vez e meia o comprimento da maior perna do contrapeso ou a 100 m, o que for maior. As medições devem incluir um número suficiente de pontos para permitir a construção da curva de resistências aparentes (Fig. 1(b)), entre o limite da faixa de lançamento do contrapeso e o eletrodo de corrente, de modo a possibilitar a verificação da consistência da medição e a identificação clara do patamar de potencial. Note que o comprimento total do circuito de corrente inclui, além da distância entre o eletrodo de corrente e o limite da faixa de lançamento dos cabos contrapeso, o trecho entre esse limite e o ponto de conexão do instrumento à estrutura sob medição.

Há certa confusão com relação à determinação do ponto “exato” do patamar de potencial onde o valor da resistência de aterramento é definido. É comum no meio prático, e também citado em normas [1], [2], assumir que a resistência de aterramento pode ser considerada igual ao valor obtido na curva de resistências aparentes para a distância do eletrodo de potencial (EP) ao eletrodo de aterramento igual a 62% da distância entre o eletrodo de corrente e o ponto de conexão do instrumento à estrutura (distância “D” na Fig. 1(a)). Rigorosamente, esse valor é válido para o caso de um eletrodo de aterramento hemisférico enterrado em solo homogêneo, conforme deduções que podem ser consultadas em

referências clássicas do tema [3]. Portanto, o critério dos “62%” não deve ser adotado como absoluto, embora possa ser útil como referência inicial. Uma prática comum, com o intuito de agilizar as medições em campo, consiste na identificação do patamar de potencial por meio de três medições sucessivas, mantendo a posição do eletrodo de corrente e deslocando apenas a haste de potencial. As três posições da haste de potencial são definidas como: P2, situada em uma porcentagem da distância entre a torre e o eletrodo de corrente — tomada, como referência inicial, como 62% da distância entre o ponto de conexão do instrumento à estrutura e o eletrodo de corrente; P1, obtida ao mover a haste de P2 em cerca de 5% da distância entre o eletrodo de corrente e o limite da faixa de lançamento do contrapeso, para a direita; e P3, com deslocamento de P2 em cerca de 5% dessa mesma distância para a esquerda. De acordo com a NBR 15749 (2009) [1], considera-se que a medição está na região do patamar de potencial se a diferença percentual entre os valores medidos nas posições P1 e P3 em relação a P2 não ultrapassar 10%. Atendida essa condição, pode-se adotar a média das três medições como estimativa da resistência de aterramento da torre.

Por fim, considerando a variação sazonal da resistividade das camadas superficiais do solo, é desejável que as medições sejam realizadas no período mais seco e evitem, sempre que possível, os dias imediatamente posteriores a chuvas. Ainda que o circuito de corrente tenha comprimento considerável — especialmente no caso de aterramentos com longos cabos contrapeso — e, portanto, a corrente de medição penetre camadas mais profundas do solo, menos afetadas pela umidade superficial, sabe-se que a resistência de aterramento é influenciada principalmente pelas camadas mais próximas dos eletrodos.

Assim, a realização de medições com o solo ainda úmido tende a distorcer os resultados. Naturalmente, situações específicas, como

2

inspeções realizadas logo após desligamentos provocados por descargas atmosféricas, podem exigir medições nessas condições. Nesses casos, é fundamental registrar as condições do solo no momento da medição, sendo recomendável comparar o valor obtido com medições já realizadas em períodos mais secos, de modo a apoiar uma análise mais completa.

3 – DESAFIOS ENVOLVIDOS NA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS DE LTS E CONSIDERAÇÕES DE ORDEM PRÁTICA DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DA QUEDA DE POTENCIAL

Tipicamente, as medições de resistência de aterramento das estruturas de LTs são executadas em duas situações: (a) durante a construção da LT, para verificar se a resistência de aterramento da fase instalada está de acordo com o valor estabelecido no projeto, como uma das etapas do comissionamento da linha — neste caso, recomenda-se que a medição seja realizada pelo menos três dias após a compactação do reaterro da valeta do contrapeso; e (b) ao longo da vida útil da linha, como parte das atividades de vistoria e manutenção. Alguns desafios são comuns às duas situações, mas as medições realizadas após a energização — com os cabos de blindagem já instalados e interligando eletricamente as torres — apresentam dificuldades adicionais, sobretudo no que se refere à garantia de que a corrente de medição seja efetivamente injetada no aterramento da estrutura sob teste.

A realização de medições em campo, especialmente em estruturas de linhas de transmissão, apresenta diversas complexidades práticas. Além do elevado número de torres e da grande extensão envolvida, as características do terreno tornam a logística particularmente desafiadora. É comum a necessidade de transportar pessoal e equipamentos por longos trechos sem acesso facilitado. Um dos principais entraves está relacionado à topografia do traçado, que frequentemente inclui regiões com relevo acidentado, vegetação densa ou restrições ambientais. Nesses casos, pode ser necessário abrir picadas, o que demanda tempo, mão de obra especializada e, por vezes, autorizações específicas. Em áreas alagadas — como brejos —, o acesso pode ser extremamente limitado ou mesmo inviável. Já em terrenos rochosos, a cravação dos eletrodos auxiliares de corrente e de potencial pode ser comprometida, dificultando ou até impedindo a execução do método da queda de potencial.

Considerando o contexto descrito no parágrafo anterior, pode ser desafiador estender os circuitos de corrente e tensão a distâncias suficientemente grandes para obter o patamar de potencial e medir, de forma confiável, a resistência de aterramento — especialmente no caso de configurações com longos cabos contrapeso, que exigem distâncias maiores. Um erro comum nesse tipo de medição consiste em lançar o circuito de corrente com extensão insuficiente, o que pode resultar em uma curva sem patamar de potencial bem definido ou com difícil interpretação, dificultando a determinação do valor da resistência de

aterramento.

Outro desafio refere-se à necessidade de um nível de corrente adequado, fornecido pelo instrumento de medição, para que o resultado seja confiável. Dentre os elementos do circuito de medição, aquele que mais limita o nível de corrente é o eletrodo de retorno, notadamente devido à sua resistência de aterramento. Essa resistência pode ser bastante elevada, especialmente se o eletrodo for constituído por uma única haste e, adicionalmente, se o solo apresentar resistividade moderada ou alta2

A utilização de múltiplas hastes interligadas, aliada ao umedecimento do solo com solução salina ao redor das hastes, contribui para alcançar a corrente mínima necessária à medição. Quando a resistência de aterramento do eletrodo de retorno é muito alta, o instrumento pode até indicar um valor de resistência para o aterramento sob teste, mas emitir um sinal sonoro alertando que a corrente fornecida é insuficiente para garantir a exatidão especificada.

Em alguns modelos de instrumentos, pode haver apenas a exibição de uma mensagem de erro, sem qualquer valor numérico de resistência. Caso esteja disponível um amperímetro tipo alicate, a intensidade da corrente fornecida pelo instrumento pode ser monitorada por meio de sua conexão ao cabo do eletrodo de corrente. Correntes da ordem de poucos miliampères (como 5 mA ou menos) indicam a necessidade de melhoria do eletrodo de retorno, conforme as recomendações anteriores. Se, mesmo após a melhoria do eletrodo, a corrente permanecer insuficiente para uma medição confiável, é possível que características específicas do solo ao longo da linha de medição estejam interferindo no resultado. Nessa situação, recomenda-se repetir a medição em uma nova linha, afastada da linha inicialmente adotada.

Finalmente, mas não menos importante, é relevante considerar a diferenciação do procedimento de medição nos casos em que os vãos adjacentes à estrutura sob teste possuem ou não cabos de blindagem instalados. A situação em que os cabos de blindagem não estão presentes ocorre, basicamente, durante a fase de projeto. Nesse caso, a medição pode ser executada com terrômetros (convencionais ou de alta frequência) ou resistivímetros, seguindo as recomendações de aplicação do método da queda de potencial descritas anteriormente.

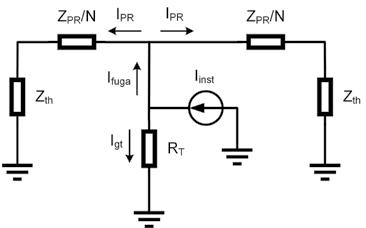

A medição com cabos de blindagem ou para-raios instalados envolve complexidades adicionais. Dada a conexão elétrica entre as torres da LT por meio dos cabos de blindagem, ao se realizar a medição da resistência de pé de torre utilizando um terrômetro convencional (aqui chamado de “terrômetro ou medidor de baixa frequência”), apenas uma parcela da corrente fornecida pelo instrumento percorre efetivamente o aterramento sob teste, conforme ilustrado na Fig. 2. Uma fração substancial da corrente sobe pela torre em medição e se dispersa nos aterramentos das estruturas adjacentes. Portanto, a resistência medida não corresponde à resistência da estrutura sob teste, mas sim ao paralelo das resistências de aterramento de várias estruturas interligadas pelos cabos de blindagem.

Sem o intuito de esgotar o tema, citam-se a seguir as metodologias

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA

TENSÃO CLASSE 750/6.300A/1.000V

ATÉ ICC DE 80kA

LINHA NOTTABILE ®

CLASSE 17,5kV/630A/16kA

LINHA NEW PICCOLO

COM ISOLAÇÃO INTEGRAL EM SF6 OU SF6 FREE 630A/21kA ATÉ 36kV

LINHA GB-RING RMU ® |

COM ISOLAÇÃO MISTA EM SF6 630A 16kA ATÉ 36kV ® ®

LINHA MICROCOMPACT ®

BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO ATÉ 6.300A IP-55 - BARRA COLADA | LINHA BX - MT

LINHA BX - E

Sensor de monitoramento SMART GIMI;

Instalação de barramentos blindados. Estudos de energia incidente; Comissionamento e startup de painéis em obra;

Retrofit em painéis elétricos de baixa e média tensão; Parametrização e comissionamento de relés de proteção; Manutenção de cabines primárias, painéis de baixa tensão, barramentos blindados.

mais tipicamente empregadas no setor elétrico para contornar o desafio descrito no parágrafo anterior:

a) Realizar a medição utilizando um equipamento que permita determinar diretamente a parcela da corrente efetivamente injetada no solo por meio dos cabos contrapeso. Isso é possível com instrumentos que empregam sondas flexíveis de corrente — como, por exemplo, bobinas de Rogowski conectadas aos pés da torre (vide Fig. 23). A partir das correntes medidas nos pés da torre e da corrente fornecida pelo instrumento, é possível estimar a parcela de corrente que flui para o aterramento e, assim, calcular a resistência de aterramento da estrutura em medição. Nesse caso, é importante que o processamento dos sinais considere que a corrente injetada no aterramento e a que sobe pela estrutura possuem natureza fasorial. Em estruturas estaiadas, recomenda-se também verificar a possível fuga de corrente pelos estais.

b) Desconectar os cabos contrapeso da base da torre e realizar a medição com um terrômetro convencional ou um resistivímetro. Os cabos contrapeso devem ser interligados provisoriamente para a medição, exceto quando houver um anel de aterramento que já realize essa função. No caso de estruturas estaiadas, os cabos contrapeso também devem ser desconectados dos estais. Essa solução pode ser laboriosa e, adicionalmente, envolver riscos de segurança para a equipe responsável, uma vez que a estrutura ficará temporariamente sem aterramento.

c) Realizar a medição com um terrômetro especial, tipicamente chamado de terrômetro de alta frequência, que permite executar a medição, com um dado nível de exatidão, sem a necessidade de desconexão dos cabos de blindagem. Dada a praticidade da solução, essa ainda é a abordagem mais amplamente adotada pelo setor de transmissão de energia, e será discutida em mais detalhes na seção a seguir.

4 – USO DO TERRÔMETRO DE ALTA FREQUÊNCIA PARA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DE PÉ DE TORRE: ASPECTOS BÁSICOS E LIMITAÇÕES

Para contornar as dificuldades associadas à necessidade de desconexão dos cabos de blindagem ou à medição das parcelas de corrente que sobem pela torre, usualmente são empregados os chamados terrômetros de alta frequência. O princípio de funcionamento desse tipo especial de terrômetro consiste na injeção de uma corrente de frequência elevada (tipicamente 25 kHz). Nessa faixa, a impedância indutiva (ω•L=2π•f•L ? L=2pfL) dos cabos de blindagem é elevada e, em princípio, bem superior ao valor da resistência de aterramento da torre. Sob essa hipótese, praticamente toda a corrente fornecida pelo instrumento percorre o aterramento da torre sob teste, sendo desprezível a parcela que sobe pela estrutura e se dispersa nos aterramentos das torres adjacentes, mesmo com os cabos de blindagem conectados.

Algumas observações importantes com relação ao uso e à interpretação dos resultados de medição obtidos com o terrômetro de alta frequência:

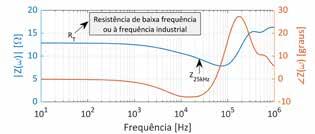

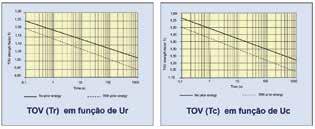

1) O valor indicado pelo terrômetro de alta frequência não representa a resistência de aterramento na frequência industrial (RT), mas sim o módulo da impedância harmônica na frequência de operação do instrumento, tipicamente 25 kHz (por simplicidade, essa impedância será aqui chamada de Z25kHz). Como discutido no fascículo 3 desta série, a impedância de

aterramento de pé de torre apresenta comportamento dependente da frequência e, considerando os comprimentos de cabos contrapeso e as condições de solo típicas do Brasil, nessa frequência (e no entorno dela) o aterramento tende a apresentar comportamento predominantemente capacitivo, resultando em Z25kHz< RT, conforme ilustrado na Fig. 3, para uma configuração típica de cabos contrapeso.

2) Dada a frequência elevada utilizada nas medições com esse tipo de instrumento, recomenda-se o uso de um cabo de corrente blindado, com o intuito de mitigar os efeitos de indução no circuito de tensão. No caso de os circuitos de corrente e tensão percorrerem trajetos paralelos, o cabo blindado deve se estender por todo o trecho paralelo ao cabo de tensão. A partir desse ponto, caso sejam necessárias emendas para aumentar a distância entre a torre e o eletrodo de retorno, podem ser utilizados cabos de medição comuns. Uma alternativa adicional para minimizar os efeitos de indução é o afastamento físico entre os cabos dos circuitos de corrente e de tensão. Embora essa seja uma medida simples, pode ser particularmente laboriosa em locais onde há necessidade de abertura de picada em mata densa.

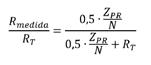

3) A utilização do terrômetro de 25 kHz deve ser vista com cautela no caso de LTs instaladas sobre solos de alta resistividade. Isso porque, nesses casos, a impedância de aterramento Z25kHz tende a ser elevada, e a suposição de que a impedância dos cabos de blindagem é muito maior do que Z25kHz pode deixar de ser estritamente válida. Muitas vezes, essa condição não é avaliada durante campanhas de medição. O circuito representativo da Fig. 4 auxilia na compreensão dessa questão e permite a obtenção de uma fórmula prática simplificada, que pode ser empregada pela equipe responsável pela medição para uma primeira estimativa dos erros associados ao uso do terrômetro de alta frequência, considerando a fuga de corrente para os vãos adjacentes. Aplicando técnicas simples

Fig. 3 – (a) módulo e ângulo da impedância harmônica de aterramento entre 10 Hz e 1 MHz da configuração ilustrada em (b) composta por quatro cabos contrapeso de 50 m enterrados em um solo de 1000 Ωm. Exemplo retirado do fascículo 3 desta série

de análise ao circuito da Fig. 4 e desprezando a impedância Zth, a relação entre a “resistência de aterramento verdadeira” – RT, na Fig. 4 – e aquela que seria indicada pelo terrômetro de alta frequência, Rmedida, é dada por:

em que:

ZPR/N é a impedância equivalente dos cabos de blindagem, sendo N o número de cabos de blindagem.

ZPR=j2πfLPR, em que f = 25 kHz (frequência de operação do instrumento) e LPR = 2×10-7 ∙ ln ln (2h/a) ∙ lvão é a indutância aproximada de um cabo de blindagem de raio a e a uma altura do solo h, e para um vão de comprimento lvão

RT é a resistência de aterramento da torre sob medição, considerada por simplicidade como um número real puro.

Fig. 4 – Circuito representativo simplificado para avaliação dos erros associados ao uso do terrômetro de alta frequência. Iinst representa a corrente injetada pelo instrumento, e Zth é a impedância de Thévenin vista a partir das extremidades dos vãos adjacentes. Os demais elementos estão definidos no texto

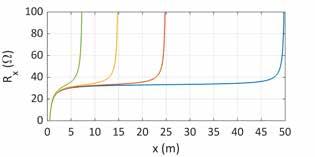

A Fig. 5 apresenta curvas obtidas a partir da aplicação da equação anterior, considerando uma estrutura com dois cabos de blindagem de aço a uma altura média de 30 m. Observa-se que: i) os erros do terrômetro aumentam com a diminuição do comprimento do vão (menor impedância total dos cabos de blindagem) e com o aumento da resistência de aterramento (maior fuga de corrente pelos cabos de blindagem); ii) o valor indicado pelo instrumento tende a ser inferior ao valor real da resistência (ou impedância) da estrutura sob teste. Vale destacar que essas curvas foram obtidas com base em uma equação simplificada, cujo objetivo é permitir uma estimativa prática dos erros associados ao uso do terrômetro de alta frequência em uma dada condição de resistência de pé de torre. Estimativas mais precisas, com modelos eletromagnéticos rigorosos para os componentes da LT, podem ser encontradas em [4]. Nesses estudos, os erros estimados com o uso do terrômetro de alta frequência geralmente são menores que os da equação simplificada, evidenciando seu caráter conservador e utilidade em diagnósticos preliminares.

4) É comum a ideia, frequentemente difundida por fabricantes de terrômetros, de que o valor medido a 25 kHz seria mais representativo para o comportamento do aterramento frente a descargas atmosféricas, por empregar uma frequência mais elevada. Costuma-se, adicionalmente, associar os 25 kHz à forma de onda padronizada 10/350 µs, tipicamente adotada como referência para primeiras descargas positivas, sob o argumento de que uma senóide de 25 kHz possui tempo entre o cruzamento por zero e o valor máximo igual a T/4 = 10 µs, sendo T = 1/25 kHz. Essa interpretação, porém, é tecnicamente questionável: correntes reais de descargas possuem espectro amplo, de corrente contínua a alguns MHz, e não uma

frequência única. Além disso, descargas negativas são mais relevantes para o desempenho de LTs do que as positivas, com tempos de frente típicos da ordem de 4–5 µs, e não 10 µs. Assim, a frequência de 25 kHz não deve ser tomada como equivalente a formas de onda padrão, nem como mais representativa do comportamento do aterramento de pé de torre frente a descargas reais.

Fig. 5 – Erros estimados do uso do terrômetro de alta frequência em função do comprimento do vão e para diferentes valores de resistência de pé de torre

Para além das discussões apresentadas ao longo deste fascículo, cabe uma recomendação prática final. A medição da resistência de aterramento de estruturas de linhas de transmissão é uma atividade de campo laboriosa, frequentemente realizada em condições adversas, como calor intenso e vegetação densa. Por isso, o planejamento prévio é essencial. Antes de iniciar a campanha de medições, é importante analisar as configurações de aterramento das estruturas envolvidas, em especial o comprimento dos cabos contrapeso, que determina a extensão necessária para o circuito de corrente. Sempre que possível, e considerando as fases de aterramento presentes em uma LT, recomenda-se a preparação de kits de medição com cabos de diferentes comprimentos para os circuitos de tensão e corrente. Também é fundamental dispor de um conjunto de hastes e de um meio prático para sua interligação em campo, permitindo a redução da resistência do eletrodo de retorno sem improvisações. Em atividades de campo como essa, praticidade e preparação adequada fazem toda a diferença.

REFERÊNCIAS

1. ABNT, “NBR 15749: Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento,” Rio de Janeiro, 2009.

2. ABNT, “NBR 17140: Aterramento de estruturas e dimensionamento de cabos para-raios de linha de transmissão aérea de energia elétrica,” Rio de Janeiro, 2023.

3. G. F. Tagg, Earth Resistances. London, U.K.: Newnes, 1964.

4. R. Segantini, R. Alipio, and J. O. S. Paulino, “Reliability of High-Frequency Earth Meters in Measuring Tower-Footing Resistance: Simulations and Experimental Validation,” Energies, vol. 18, no. 8, p. 1959, Apr. 2025, doi: 10.3390/en18081959.

#O autor agradece as valiosas contribuições técnicas do Eng. Fernando Diniz (Engenheiro de Linhas de Transmissão da área de Expansão da Argo Energia) e à revisão técnica do texto realizada pela Dra. Naiara Duarte (Professora Visitante do CEFET-MG).

Um dos pioneiros no estudo do arco elétrico no Brasil, o engenheiro eletricista com mais de 44 anos de experiência em proteção e análise de sistemas, Claudio Mardegan, acompanhado de outros dois grandes especialistas no tema: Márcio Bottaro e Filipe Resende, coordenarão, ao longo de 2025, este fascículo, que tem como objetivo tratar da nova Norma de Arco Elétrico, que está em fase final de elaboração na ABNT.

Seleção, uso e cuidados com EPIs para proteção contra perigos térmicos de arcos elétricos

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO ABORDADOS NA NOVA NORMA

A Norma ABNT NBR 17227 aborda em sua seção 6 os Equipamentos de Proteção Individual mais importantes que devem ser considerados na análise de riscos que envolvem os efeitos térmicos de arcos elétricos.

A Seção 6 foi elaborada com base em documentos internacionais relacionados aos processos de seleção, utilização e cuidados com EPIs empregados contra os efeitos térmicos de arcos elétricos como o Draft do comitê internacional IEC TC78 – Live Working, documento IEC DTR 63375: Live Working – Guidance For Risk Assessment, Selection, Use, Care And Maintenance of Personal Protective Equipment Against The Hazards of an Electric Arc, e também a NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace.

É importante destacar que o comitê TC78 interrompeu os trabalhos no draft do IEC 63375, optando por seguir com um projeto de especificação técnica mais resumido, atualmente em fase final de publicação: o IEC DTR 62491: Live Working - Guidance for End Users for the Selection of Personal Protective Equipment Against the Hazards of an Electric Arc. No entanto, o conteúdo do IEC DTR 63375, ao qual especialistas brasileiros tiveram acesso por meio de sua participação em grupos internacionais, apresentava uma abordagem mais

detalhada e aprofundada sobre o tema. Por isso, foi considerado uma fonte de informações mais relevante para os objetivos do projeto ABNT NBR 17227.

Os itens de EPIs mais comuns abordados na nova norma brasileira são:

- Vestimentas de proteção – peças de vestuário;

- Proteção dos olhos, face e cabeça;

- Proteção das mãos.

Se atentarmos a legislação atual, as Vestimentas de proteção térmica já são objeto de certificação compulsória no Brasil [1], e os EPIs para proteção dos olhos, face e cabeça possuem regulamentação e são passíveis de obter um Certificado de Aprovação – CA, não dentro de um processo de certificação, mas com base em relatórios de ensaio. Em resumo, são EPIs tipificados em nossa legislação para a proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos [2].

No tocante a proteção das mãos, parte fundamental na constituição da proteção do trabalhador nos trabalhos sob tensão, não existe a mesma tipificação, entretanto, o grupo de projeto do IEC TC78, PT 63232 Electric arc performance of hand protection equipment - Test standard, vem trabalhando num conjunto de normas onde

membros especialistas brasileiros fazem parte dos estudos, o que traz uma possibilidade real de termos documentos técnicos nacionais em breve para esse EPI, e consequentemente uma base normativa para fundamentar junto ao Ministério do Trabalho sua tipificação.

Atualmente, existem outros tipos de EPIs que não são levados em conta no projeto, mas que podem influenciar significativamente a análise de riscos com base na estimativa de energia incidente de arcos elétricos. No documento nacional eles não são abordados pela falta de harmonização de normas internacionais nas comissões técnicas brasileiras. É o caso de temas específicos como por exemplo proteção para trabalho em altura e impermeáveis, ambos equipamentos que podem agregar proteção térmica contra arcos elétricos, mas não existe consenso nacional sobre como avaliar essa proteção dentro de um conceito de sistema de proteção, e tampouco sua tipificação para os perigos térmicos de arco elétrico existe.

Adicionalmente, a norma traz de forma generalizada orientações importantes sobre critérios de uso, como por exemplo conforto e liberdade de movimentos, tópicos essenciais típicos do processo de seleção de vestimentas de proteção térmica e demais EPIs associados, que devem ser levados em conta num processo de análise crítica

da seleção, pois afetam adversamente as atividades e podem gerar negligência e mau uso dos equipamentos, comprometendo a efetividade da proteção [3,4].

HIERARQUIA DA PROTEÇÃO E O PROGRAMA DE ANÁLISE DE RISCOS PARA EPI

Herdado das premissas da NFPA 70E nas ações em prol da proteção do trabalhador, a seção 6 da norma brasileira coloca questões fundamentais da hierarquia da proteção, elencando uma sucessão de ações por nível de prioridade na análise de riscos de EPI:

1. Eliminar:condição de segurança de equipamentos, instrumentos e condutores elétricos em uma condição de segurança no trabalho sem o perigo de arco elétrico;

2. Substituir: equipamentos, instrumentos, procedimentos, ferramentas, uso de automação;

3. Controle de Engenharia: incremento das distâncias de trabalho, redução do tempo de atuação das proteções, instalação de supressores de arco, redução das correntes de falta, entre outros;

4. Conscientização: programas de treinamento e envolvimento em simulações de campo;

5. Controles administrativos: procedimentos e instruções de trabalho bem planejadas;

6. Utilização de EPI: normalmente ao se concluir que o risco residual inclui a possibilidade de acidentes com arco elétrico, também sendo possível considerar sua utilização como forma de mitigação do risco residual, na ausência ou ineficiência das demais medidas.

Durante o processo de análise de riscos para a implementação de EPI, ou como normalmente é chamado o Programa de EPI para proteção contra arcos elétricos, a Norma brasileira estabelece como fundamental estabelecer que a análise de risco é um processo dinâmico que não se destina a situações momentâneas, e deve ser constantemente revisado sempre que ocorrem mudanças em equipamentos, em ajustes no sistema.

Deve-se destacar um dos requisitos fundamentais dessa análise de riscos relacionado a definição de que trabalhadores ou integrantes de uma equipe de trabalho podem sofrer alguma lesão em função de um arco elétrico e o papel de cada um na atividade laboral sujeita ao perigo, não se esquecendo daqueles trabalhadores que não estão diretamente envolvidos nas atividades propriamente ditas, mas que estão nas proximidades das instalações ou equipamentos elétricos.

Cabe ressaltar que, ainda que não colocado de forma explícita nesta edição da norma nacional, a eliminação do perigo por meio do desligamento ou trabalho desenergizado deve ser tratada com muita cautela, por fatores como circuitos energizados nas vizinhanças, caminhos de propagação de calor e chamas como dutos e passagens, e demais fatores que hoje encontram-se em discussão nos fóruns internacionais, relacionados a influências de instalações próximas às instalações sob intervenção.

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NORMATIVOS –CARACTERIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO EPI

A Norma brasileira está alinhada com a legislação em termos de portaria e normas regulamentadoras, no entanto, considera, como já abordado anteriormente, a proteção das mãos, fundamental para o desempenho dos trabalhos sob tensão, mas que não encontra amparo por não ser tipificada no arcabouço legal nacional. Adicionalmente, a norma já trabalha alinhada com a nova norma de requisitos e ensaios para proteção ocular, facial e da cabeça, ABNT NBR IEC 62819 [5], que difere das atuais disposições da legislação nacional que ainda faz referência à norma ASTM F2178 [6] e também o conjunto ASTM F1959 [7] (ensaios de caracterização têxtil) e ASTM

5 Associação Brasileira de Normas Técnicas. Trabalhos sob tensão — Protetores

F2621 [8] (ensaio em manequim para corpo de prova final) quando tratamos especificamente de Balaclavas.

Dentro dessa perspectiva, a norma considera a conformidade dos diferentes EPIs para proteção contra arcos elétricos como atendendo a requisitos de caracterização mediante valores numéricos de resistência ao arco elétrico, que serão referência no processo de seleção dos EPIs.

No caso das vestimentas de proteção térmica, as mesmas devem ter atribuído, por meio de ensaios laboratoriais, valores de resistência ao arco elétrico em valores numéricos de ATPV (valor de desempenho térmico ao arco elétrico), EBT (energia-limite de rompimento) ou ELIM (limite máximo de energia incidente). Tais parâmetros são oriundos da norma técnica ABNT NBR IEC 61482-2 [9], que também estabelece outros requisitos para a avaliação da conformidade dos materiais componentes e da vestimenta de proteção térmica. Os parâmetros de resistência ao arco elétrico são detalhados na norma técnica de ensaios IEC 61482-1-1 [10], norma de referência adotada no Brasil para a caracterização de tecidos e para avaliação de vestimentas em seus modelos finais, quanto a proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos.

Para a proteção ocular, facial e da cabeça, o processo é um pouco mais complexo, e pode envolver combinação de materiais têxteis e não têxteis, como o de lentes e visores, e a resistência ao arco elétrico para os mesmos é dada em valores numéricos de ATPV, EBT ou ELIM, seguindo a norma ABNT NBR IEC 62819. O processo de avaliação e caracterização desse tipo de proteção é de alta complexidade e requer um aprofundamento nas normas técnicas. Poucas referências bibliográficas estão disponíveis para essa finalidade, mas, assim como no processo de caracterização e avaliação de desempenho das vestimentas de proteção térmica, é fundamental que o responsável por um programa de EPI para arco elétrico compreenda nos detalhes e tenha capacidade de analisar relatórios técnicos de tais EPIs.

As luvas de proteção térmica, ou mesmo sistemas de luvas de proteção que envolvam os requisitos de proteção contra arcos elétricos, também terão sua resistência ao arco elétrico em valores numéricos de ATPV e EBT, seguindo a normas ASTM F2675 [11], lembrando que nesse caso não existe CA para esse perigo por falta de tipificação na legislação nacional. O processo de avaliação e caracterização de luvas também requer um aprofundamento nas normas técnicas e apresenta detalhes técnicos muito importantes, particularmente com relação a combinação com outros EPIs. Novamente, é fundamental que o responsável por um programa de EPI para arco elétrico compreenda nos detalhes e tenha capacidade de analisar relatórios técnicos das luvas e sistemas de luvas de proteção térmica.

6 entradas de tensão (3 fontes / 3 cargas), protegidas por varistores

Painel f rontal com LEDs de indicação e botões de acesso direto

Painel RGB HT com touch-screen e telas configuráveis

Software aplicativo gratuito para programação, oscilografia, etc

Seguindo indicações básicas e mais generalizadas com relação ao uso, manutenção, armazenamento e cuidados essenciais com os EPIs para proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos, a seção 6 da ABNT NBR 17227 traz as recomendações básicas de uso e cuidados, remetendo sempre a observação das condições e restrições estabelecidas pelos fabricantes dos EPIs.

SELEÇÃO NA NOVA NORMA BRASILEIRA

O processo de seleção de EPIs dentro da norma segue as diretrizes da NFPA 70E, utilizando o processo de Análise da Energia Incidente. É importante ressaltar que, da mesma forma que nos comitês que tratam o tema no IEC TC78, o Método de Categoria de EPI, também apresentado na NFPA 70E, não é considerado na publicação nacional.

Mesmo sendo muito utilizado e aclamado por fabricantes e usuários de EPIs por questões de distorções que foram provocadas no mercado ao longo das décadas, o Método de Categoria de EPI, que possui uma sistemática de seleção muito distinta do Método de Análise pela Energia Incidente, não foi considerado no texto nacional por razões óbvias, de não permitir uma análise profunda levando em conta os detalhes que compõem as estimativas de energia incidente nos locais de interesse das instalações elétricas. A conhecida confusão que não se limita ao mercado brasileiro, de misturar as metodologias de análise de energia incidente com a de categoria de EPI, e que faz alguns usuários estabelecerem metas de categoria mínima sem conhecer de fato os fundamentos de cada método, foi um dos fatores determinantes para esta escolha.

A seleção desta forma, com abordada na norma brasileira, considera grupos “sugeridos” de EPIs, dentro de duas faixas de energia incidente, destacando-se que: A seleção deve ser realizada com base na energia incidente estimada, sendo que o EPI deve possuir uma resistência ao arco elétrico (ATPV, EBT ou ELIM) superior ou igual ao valor de energia incidente calculado, sempre atentando-se para as diferentes distâncias de trabalho, e levando em conta possíveis níveis de energia mais elevados para partes do corpo que podem ficar mais próximas ao arco elétrico, nos pontos estabelecidos como mais críticos no processe de análise de energia incidente.

A norma ABNT NBR 17227 incorpora duas tabelas (tabelas 11 e 12) que colocam as recomendações de seleção pela metodologia de energia

incidente da NFPA 70E e que são adaptações resumidas da própria norma norte-americana. As tabelas compreendem faixas de energia de 1,2 cal/cm² até 12 cal/cm² inclusive, e energias acima de 12 cal/cm². Aqui é importante observar que o valor de 12 cal/cm² tem base em estudos laboratoriais e não configura um novo limiar de categoria de EPI, algo que começou a ser ventilado inadvertidamente no mercado de equipamentos brasileiros.

O detalhamento da seleção em aspectos essenciais, lembrando que o aprofundamento no tema é uma recomendação de capacitação das normas internacionais e consequentemente não cabe no texto normativo, é sempre dividido nas três proteções principais abordadas pelo documento:

1. Proteção do tronco, pernas ou corpo inteiro: Seleção das Vestimentas de proteção térmica;

2. Proteção dos olhos, face e cabeça: Seleção dos equipamentos de proteção visual e cabeça;

3. Proteção das mãos: Seleção de luvas de cobertura, luvas que incorporam proteção térmica mesmo que para outras finalidades, e sistemas de proteção das mãos.

A combinação de EPIs é abordada, chamando a atenção do usuário e do responsável pela análise de riscos, algo muito importante e destacado nos documentos internacionais já mencionados. Esse fator pode ser restrito ao conjunto utilizado para proteção de uma parte do corpo, como peças de vestuário de vestimentas de proteção térmica, e também na interação de diferentes partes do corpo a serem protegidas. Algumas condições relacionadas a correlação de conforto com desempenho máximo no uso dos EPIs são abordadas na norma. O conceito de uso integral das vestimentas de proteção térmica, por exemplo, é herdado do draft da IEC, bem como as observações relacionadas às tecnologias mais apropriadas a cada atividade laboral, levando para a análise crítica do usuário a preocupação com a relação custo-benefício e vida útil real da proteção.

Seguindo indicações básicas e mais generalizadas com relação ao uso, manutenção, armazenamento e cuidados essenciais com os EPIs para proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos, a seção 6 da ABNT NBR 17227 traz as recomendações básicas de uso e cuidados, remetendo sempre a observação das condições e restrições estabelecidas pelos fabricantes dos EPIs.

Um fator de atenção importante é tratado na norma com relação à importância da observância da manutenção das propriedades protetivas dos EPIs ao longo do tempo. Orientações sobre avaliação da vida útil e auditorias de EPIs em uso não fazem parte do escopo da norma nessa edição, mas são ações sugeridas no texto já que ganham cada vez mais importância no cenário internacional e tendem a ser objeto de documentos específicos no futuro.

O segmento de transmissão é estratégico e condicionante para o desenvolvimento nacional. Neste fascículo, teremos como mentor o Eng. Eletricista Rogério Pereira de Camargo, que é atualmente uma referência nacional no tema. Com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, Pós-Graduação em Eng. de Manutenção pela UFRJ, Admin. pela FAAP, cursando Pós-graduação Master em ESG e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela FIA Business School, Rogério Camargo atua desde 1994 como Gestor e Diretor Técnico na implantação e operação e manutenção de projetos de transmissão para investidores nacionais e internacionais.

Por Rogério Pereira de Camargo, Bruno Laurindo¹, e Leonardo Silva²

Neste Capítulo V iremos abordar a metodologia e o processo de planejamento da expansão da transmissão realizada pelos órgãos de regulação, planejamento e operação do sistema interligado. São discutidas as diretrizes estratégicas que orientam os estudos de expansão, os critérios técnicos utilizados para definição dos empreendimentos, bem como os instrumentos normativos e os mecanismos de coordenação entre as instituições envolvidas. Além disso, o capítulo destaca a importância do planejamento integrado diante das novas demandas do setor elétrico, como a inserção de fontes renováveis, a crescente eletrificação da economia e necessidade da transição energética por conta das mudanças climáticas e a chegada de grandes consumidores, como os data centers e a produção de hidrogênio verde.

INTRODUÇÃO

O setor elétrico brasileiro enfrenta um momento decisivo com a crescente demanda por energia, impulsionada por tecnologias emergentes tais como hidrogênio verde e data centers, exige uma expansão robusta e eficiente do sistema de transmissão. Este capítulo explora o processo de planejamento da expansão da transmissão, os investimentos projetados e os desafios associados a esse crescimento.

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

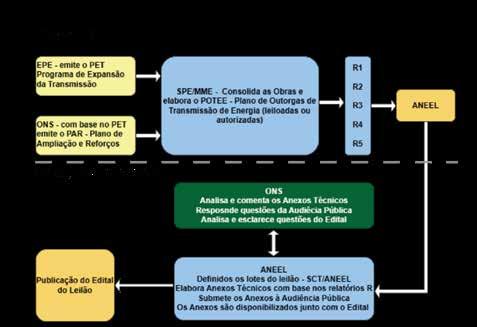

O planejamento da expansão da transmissão no Brasil é coordenado por órgãos como o Ministério de Minas e Energia (MME), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O processo é estruturado em etapas, documentadas nos relatórios R1 a R5.

Esse processo culmina na publicação do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) emitido pelo MME, que orienta os leilões de transmissão realizados pela ANEEL. E neste sentido, a EPE e o ONS utilizam-se de modelos computacionais avançados para simular o comportamento do sistema elétrico a partir da compatibilização da visão de planejamento (PET – Plano de Expansão da Transmissão / PELP –Plano de Expansão de Longo Prazo) e da visão operativa (PAR/PEL – Plano de Operação Elétrica de Médio Prazo), respectivamente. Esses modelos consideram variáveis como crescimento da carga, integração de fontes renováveis e necessidades de reforço da rede. O objetivo principal é garantir a confiabilidade e a eficiência do sistema elétrico, minimizando custos operacionais e impactos socioambientais. Para isso, são utilizados diversos

softwares especializados em diferentes etapas do planejamento e operação do sistema.

O NEWAVE, desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), é empregado no planejamento energético de médio e longo prazo, permitindo a otimização da operação de sistemas hidro-termo-eólico interligado, levando em consideração variáveis como: Crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), Expansão da carga (demanda de energia), Condições hidrológicas, Capacidade de geração, Intercâmbio entre subsistemas. Já o DECOMP é voltado para o planejamento da operação de médio prazo, possibilitando uma análise detalhada do despacho semanal do sistema elétrico. Entretanto, quando falamos especificamente de expansão do sistema de transmissão com foco em longo prazo (e considerando cenários macroeconômicos como o PIB), o software mais associado é o ANS (Análise de Necessidade de Sistema), que é o módulo da Ferramenta de Apoio ao Planejamento da Expansão da Transmissão desenvolvida também pelo CEPEL e utilizada pela EPE, mas que de forma integrada a todo o processo, os outros softwares e modelos também participam.

Para avaliação do carregamento da rede e identificação de necessidades de reforço, utiliza-se o ANAREDE, uma ferramenta essencial para análise de fluxo de potência em sistemas elétricos. A segurança e confiabilidade do sistema são verificadas por meio do ANAFAS, aplicado em estudos de curto-circuito e análise de contingências. Além disso, o PSS®E (Power System Simulator for Engineering) é amplamente utilizado para simulações de estabilidade e análise dinâmica do sistema.

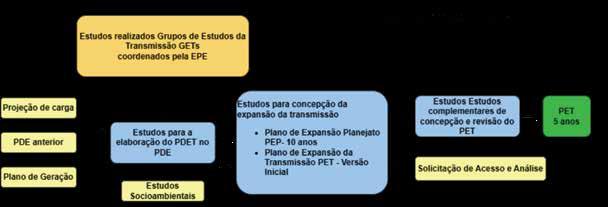

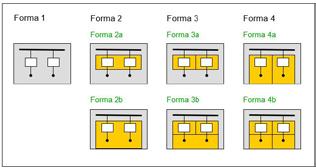

O fluxograma apresentado na Figura 1 ilustra o processo de estudos para expansão do sistema de transmissão de energia elétrica no Brasil, recomendados pelos Grupos de Estudos da Transmissão (GETs) coordenados pela EPE. O processo inicia com a projeção de carga e a análise do PDE anterior, seguidos pelo Plano de Geração, que fundamentam a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Transmissão (PDET). Paralelamente, são realizados estudos socioambientais e estudos de concepção da expansão, resultando no Plano de Expansão Planejado (PEP) – com horizonte de 10 anos

– e na versão inicial do Plano de Expansão da Transmissão (PET). Em seguida, são conduzidos estudos complementares para revisão e refinamento do PET. Esse fluxo integrado assegura que a expansão da transmissão seja técnica, econômica e ambientalmente robusta, alinhada ao Plano Nacional de Energia. No tocante ao processo de planejamento até a publicação do edital de Leilão da ANEEL, destaca-se que são etapas bem estruturadas e definidas envolvendo diversos órgãos e culminando na realização de leilões pela ANEEL. As principais fases são:

1 - Identificação de Necessidades: A EPE, em conjunto com o MME e o ONS, identifica necessidades de expansão com base em projeções de crescimento da carga, integração de novas fontes de geração e demandas regionais.

2 - Elaboração dos Relatórios R: O relatório R1, produzido pela EPE, serve como documento inicial de planejamento, reunindo as informações essenciais sobre os novos empreendimentos de transmissão. Todas as instalações incluídas no Plano de Expansão da Transmissão (PET) têm sua justificativa técnica e econômica embasada nos respectivos relatórios R1, garantindo que as propostas estejam alinhadas com as necessidades do sistema elétrico nacional.

Além do R1, são elaborados os relatórios R2, R3, R4 e R5. Em alguns casos, esses relatórios são desenvolvidos ou coordenados pela EPE. No entanto, de forma geral, os estudos são solicitados pelo MME a empresas do setor elétrico, as quais são ressarcidas posteriormente pelos vencedores dos leilões em que tais instalações são licitadas. Tais relatórios têm os seguintes enfoques:

• R1 - Estudo de Planejamento: Avalia a viabilidade técnicoeconômica e socioambiental das alternativas de expansão.

• R2 - Projeto Básico: Detalha as especificações técnicas das instalações propostas.

• R3 - Estudo de Traçado: Define o traçado preliminar das linhas de transmissão, considerando aspectos ambientais e fundiários.

• R4 - Estudo de Impacto Ambiental: Analisa os impactos ambientais das obras e propõe medidas mitigadoras.

• R5 - Estudo Fundiário: Avalia os aspectos relacionados à aquisição de terrenos e direitos de passagem.

3 - Análise e Aprovação: Os relatórios são submetidos ao MME e à ANEEL para análise e aprovação.

4 - Consulta Pública: A ANEEL realiza consultas públicas para receber contribuições da sociedade sobre os projetos propostos.

5 - Publicação do Edital: Após a consolidação das contribuições e ajustes necessários, a ANEEL publica o edital de leilão, contendo as especificações técnicas, prazos e condições para participação.

6 - Realização do Leilão: Empresas interessadas participam do leilão, e os vencedores recebem a concessão para construir e operar as instalações de transmissão.

7 - Acompanhamento e Fiscalização: A ANEEL acompanha a implementação dos projetos, garantindo o cumprimento dos prazos e das especificações estabelecidas.

Esse processo estruturado assegura que a expansão da transmissão elétrica atenda às necessidades do sistema com eficiência, confiabilidade e sustentabilidade. Do planejamento até a publicação do edital, observamos a ilustração a seguir, na Figura 2 com os passos de forma mais objetiva.

INVESTIMENTOS PROJETADOS E EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2034 prevê investimentos de R$ 128,6 bilhões na expansão do sistema de transmissão até 2034. Desses, R$ 88,3 bilhões serão destinados à construção de 30 mil km de novas linhas de transmissão, e R$ 40,3 bilhões à ampliação da capacidade de transformação das subestações. A expansão da transmissão é motivada por diversos fatores, dentre eles, destacamos:

1 - Integração de Fontes Renováveis: O crescimento da geração de energia solar e eólica, especialmente nas regiões Nordeste e Norte, exige a construção de novas linhas para escoar essa energia até os centros de consumo.

2 - Atendimento a Novas Cargas Eletrointensivas: Projetos de hidrogênio verde e a expansão de data centers aumentam significativamente a demanda por energia elétrica.

3 - Melhoria da Resiliência da Rede: A expansão visa fortalecer a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN), reduzindo vulnerabilidades e aumentando a capacidade de resposta a eventos críticos.

Além do horizonte decenal, o Plano Nacional de Energia (PNE) 2050 oferece uma visão estratégica para os próximos 25 anos. O PNE destaca a importância de investimentos contínuos em infraestrutura de transmissão para acomodar a transição energética, incluindo a eletrificação da economia como a de setores industriais e de transporte, e a integração de tecnologias emergentes.

O PNE 2050, elaborado pela EPE e coordenado pelo MME, é o principal instrumento de planejamento estratégico de longo prazo do setor energético brasileiro. Ele não tem caráter vinculante, como o PDE, mas serve como “bússola estratégica” para orientar políticas públicas, decisões de investimentos e o desenvolvimento tecnológico no setor até o ano de 2050. A seguir, podemos salientar os principais pontos e seus objetivos:

• Oferecer uma visão de futuro sobre o setor energético nacional;

• Analisar cenários de longo prazo para suprimento e demanda de energia;

• Identificar desafios e oportunidades no processo de transição energética;

• Orientar políticas públicas que promovam segurança energética, competitividade, sustentabilidade e inclusão social.

O plano apresenta diferentes cenários exploratórios sendo analisados e consideradas variáveis como o crescimento econômico, as políticas de carbono e meio ambiente, as inovações tecnológicas, a integração regional da América do Sul, as mudanças no padrão de consumo, dentre outros. Estes cenários ajudam a preparar o setor para futuros incertos, permitindo maior resiliência e flexibilidade estratégica.

A expansão planejada do sistema de transmissão é fundamental para aproveitar o potencial das fontes renováveis, garantindo que a energia gerada chegue aos consumidores, e obviamente sem esquecer de atender ao crescimento da demanda, impulsionado por novas cargas. E não menos importante, assegurar a confiabilidade e a eficiência do sistema elétrico nacional.

Esses investimentos são essenciais para sustentar o desenvolvimento econômico e a transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável no Brasil. Além disso, o plano alerta para gargalos que já surgem no escoamento da geração renovável e no atendimento de cargas intensivas, como data centers e indústrias de hidrogênio verde, destacando a necessidade de antecipação do planejamento.

NOVAS DEMANDAS: DATACENTERS E PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO

A eletrificação da economia e a necessidade de transição energética por conta das mudanças climáticas estão criando demandas significativas por energia elétrica. Estudos indicam que datacenters e produção de hidrogênio podem representar até 16% do consumo de energia no Brasil até 2060, frente aos 2% atuais.

Em um cenário de economia globalizada e comprometida com a descarbonização, a vasta oferta de geração renovável no Brasil tem despertado um significativo interesse de investidores internacionais que em parceria com empreendedores locais, vislumbram o Brasil como um polo estratégico para a implantação desses projetos. Essas cargas, que variam de centenas de MW a unidades de GW, tendem a apresentar um perfil de consumo constante ao longo do dia, e possuem intenção de se conectarem nos próximos anos.

A integração de grandes projetos de hidrogênio verde e data centers ao Sistema Interligado Nacional (SIN) impõe desafios significativos que demandam ações coordenadas e estruturantes. A primeira delas é a urgente expansão da capacidade de transmissão, fundamental para evitar sobrecargas e assegurar o fornecimento confiável de energia às novas cargas intensivas. Além disso, torna-se necessário o desenvolvimento de políticas regulatórias específicas, que incentivem investimentos robustos em infraestrutura elétrica, garantindo previsibilidade e segurança jurídica para investidores. Por fim, é essencial um planejamento energético estratégico e antecipado, capaz de mapear as futuras necessidades do sistema, ajustando a malha elétrica nacional à nova realidade imposta pela transição energética e pela eletrificação acelerada da economia.

DATACENTERS

Para o caso dos Datacenters este crescimento é impulsionado pela crescente demanda por serviços de internet, computação em nuvem e ascensão de tecnologias como a inteligência artificial (IAs) e o Big Data.

Dados da IEA (International Energy Agency) afirmam que enquanto uma busca no Google consome 0,3 Wh de eletricidade, uma solicitação ao ChatGPT consome 2,9 Wh, cerca de 10 vezes mais energia.