A no 20 - E diçã o 213 / Agosto-Setembro de 2025

A no 20 - E diçã o 213 / Agosto-Setembro de 2025

COM MAIS DE 2.700 PARTICIPANTES, EVENTO REUNIU ESPECIALISTAS, PROFISSIONAIS E OS MAIORES PLAYERS DO SETOR ELÉTRICO, ENTRE OS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO, NA CAPITAL MINEIRA

REPORTAGEM:

REVISÃO DA NBR 5410 AVANÇA COM AJUSTES TÉCNICOS E DEVERÁ PASSAR POR SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA

A revisão preserva a estrutura da norma, consolida tabelas de in uências externas, atualiza componentes e harmoniza requisitos com a NBR 5419

ARTIGO TÉCNICO: O BRASIL NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: PARADOXOS E CONTRADIÇÕES - POR ELBIA GANNOUM

atitude@atitudeeditorial.com.br

Diretores

Diretores

Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br

Adolfo Vaiser

Simone Vaiser - simone@atitudeeditorial.com.br

Simone Vaiser

Editor-chefe - MTB - 0014038/DF

Edmilson Freitas - edmilson@atitudeeditorial.com.br

4 Editorial

Do desperdício à eficiência: o papel estratégico do armazenamento no setor elétrico

CINASE BH atrai público recorde e projeta Minas no mapa da indústria elétrica nacional

20 Artigo Técnico

Assistente de circulação, pesquisa e eventos Henrique Vaiser – henrique@atitudeeditorial.com.br Victor Meyagusko – victor@atitudeeditorial.com.br

Coordenação de conteúdo e pauta Flávia Lima - flavia@atitudeeditorial.com.br

Administração

Reportagem

O Brasil na Transição Energética: Paradoxos e Contradições - Por Elbia Gannoum

22 Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas

Roberta Nayumi administrativo@atitudeeditorial.com.br

Matheus de Paula - matheus@atitudeeditorial.com.br

Assistente de circulação, pesquisa e eventos administrativo@atitudeeditorial.com.br

Marketing e mídias digitais

Editor

Henrique Vaiser - henrique@atitudeeditorial.com.br

32 Nova Norma de Arco Elétrico - comentada pela comissão

36 Transmissão: Caminhos da energia

Letícia Benício - leticia@atitudeeditorial.com.br

Edmilson Freitas edmilson@atitudeeditorial.com.br

Pesquisa e circulação

Maria Elisa Vaiser - mariaelisa@atitudeeditorial.com.br

Reportagem

Fernanda Pacheco - fernanda@atitudeeditorial.com.br

Administração

Paulo Martins - paulo@atitudeeditorial.com.br

Publicidade

Publicidade

Roberta Mayumi - administrativo@atitudeeditorial.com.br

Diretor comercial

Diretor comercial

Adolfo Vaiser

Comercial

42 Inovação na distribuição e novas tecnologias de suporte: inteligência artificial, realidade virtual e blockchain

46 Por Dentro das Normas

Aguinaldo Bizzo – NR 10 / Paulo Barreto - NBR 5410 / Marcos Rogério - NBR 14039

50 Espaço Aterramento

Campanhas Geofísicas para o Projeto de Aterramentos: fazer no tempo seco ou no tempo úmido?

Contato publicitário

Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br (11) 98188 – 7301

Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br

Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br (11) 98490 – 3718

Direção de arte e produção

Oswaldo Christo - oswaldo@atitudeeditorial.com.br (31) 9 9975-7031 / (31) 3412-7031

52 Espaço Cigre-Brasil

A nova era da digitalização: qual o futuro do setor elétrico brasileiro?

Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br

Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br

Diagramação

Colaboradores desta edição

Leonardo Piva - leopiva@gmail.com

Colaboradores da publicação:

54 Espaço Abradee

Distribuidoras de energia compartilham melhores práticas internacionalmente e modernizam serviços

Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes

Elbia Gannoum, Rafael Alípio, Claudio Mardegan, Filipe Resende, Márcio Bottaro, Rogério Pereira de Camargo, Débora Rangel Celeti, Sérgio Barbosa, Ana Gabriela Benitez, Daniel Perez Duarte, Marcelo Pelegrini, Anton Schwyter, Aguinaldo Bizzo, Paulo Barreto, Marcos Rogério, Paulo Edmundo Freire da Fonseca, Mayara Helena, Aline Cristiane Pan, Luciano Rosito, Frederico Boschin, José Starosta, Nunziante Graziano, José Barbosa, Daniel Bento, Danilo de Souza, Roberval Bulgarelli e Caio Huais.

Aguinaldo Bizzo de Almeida, Paulo Roberto Borel Júnior, Renato Jardim Teixeira, Thiago Francisco Gomes, Henrique Fernandes Borges, Caio Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Emmanuela de Almeida Jordão, Frederico Carbonera Boschin, Paulo Edmundo Freire, Jose Maurilio da Silva, Rinaldo Botelho, João Carlos Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes Reis, Luciano Rosito, Claudio Mardegan, Nunziante Graziano, Jose Starosta, Fabrício Augusto Matheus Moura, Ana Carolina Ferreira da Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges Mendonça.

Revisão da NBR 5410 avança com ajustes técnicos e deverá passar por segunda consulta pública

Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges

Fale conosco contato@atitudeeditorial.com.br Tel.: (11) 98433-2788

62 Pesquisa Setorial

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude

Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, e especificadores destes segmentos.

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos.

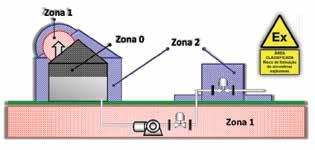

Distribuidores e revendedores de materiais elétricos

66 Aline Cristiane Pan - Inovação e Equidade no Setor Elétrico

67 Luciano Rosito – Iluminação Pública

68 Frederico Boschin - Conexão Regulatória

reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.

Capa: istockphoto.com | Chirapriya Thanakonwirakit

A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.

Impressão - Referência Editora e Gráfica

Capa:

Distribuição - Correios

Impressão - Gráfica Grafilar

Distribuição - Correios

70 Cláudio Mardegan – Análise de Sistemas Elétricos

72 José Starosta – Energia com Qualidade

74 Aguinaldo Bizzo – Segurança do Trabalho

75 Nunziante Graziano – Quadros e painéis

76 José Barbosa – Proteção contra raios

77 Daniel Bento – Redes Subterrâneas em Foco

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda.

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. Rua Piracuama, 280, Sala 41

Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br

Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

Cep: 05017-040 – Perdizes – São Paulo (SP) Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

78 Danilo de Souza – Energia, Ambiente & Sociedade

80 Roberval Bulgarelli – Instalações EX

81 Caio Cezar Neiva Huais – Manutenção estratégica

Do desperdício à eficiência: o papel estratégico do armazenamento no setor elétrico

OBrasil consolidou-se como uma das maiores potências globais em energia renovável. A matriz elétrica brasileira é majoritariamente limpa, com forte participação da hidrelétrica, além do avanço exponencial da solar e da eólica. Entretanto, esse sucesso traz um paradoxo: a abundância de geração intermitente, em muitos momentos, não encontra espaço na rede. O resultado é o chamado curtailment — o desperdício de energia limpa e barata que poderia estar abastecendo consumidores, indústrias e cidades inteiras.

O tema, que já era discutido em círculos técnicos, ganhou contornos de urgência. Só em determinados períodos do ano, milhares de megawatts de energia solar e eólica são simplesmente “desligados” por limitações de transmissão ou por falta de flexibilidade do sistema. Esse cenário não apenas representa perda econômica, mas também mina a credibilidade da transição energética, uma vez que o país deixa de aproveitar integralmente seu potencial renovável.

É nesse contexto que o armazenamento de energia se apresenta como solução estratégica e inadiável. Baterias de grande porte, sistemas híbridos em plantas de geração e até alternativas como o hidrogênio verde surgem como ferramentas para equilibrar oferta e demanda, reduzir a intermitência e aumentar a confiabilidade do sistema elétrico. Em outras palavras, o armazenamento é o elo que pode transformar o excesso de hoje no suprimento seguro de amanhã.

A discussão, porém, não é apenas tecnológica. Ela é regulatória, econômica e estratégica. O setor precisa de regras claras para remunerar o armazenamento, reconhecer o valor dos serviços ancilares e permitir novos modelos de negócio que tornem viável o investimento. Países como os Estados Unidos, a China e vários membros da União Europeia já avançam nesse caminho, compreendendo que sem armazenamento não há transição energética eficiente.

O tema não só ganhou grande projeção no mercado - foi um dos principais destaques da Intersolar South America 2025 - como também entrou definitivamente na pauta do Governo, das Agências Regulatórias e do ONS. Diante de um contexto onde o país não conta com novos grandes reservatórios de hidrelétricas em construção, a flexibilidade do armazenamento, segundo o diretor de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Christiano Vieira, deve vir de forma complementar. “Eu conto com bateria BESS? Sim. Hidrelétrica reversível? Também. Não é uma ou outra, é uma e outra, com diferentes períodos de implementação, diferentes atributos. As duas tecnologias de armazenamento são necessárias para essa realidade que a gente está vivendo na operação”, destacou Christiano Vieira, em entrevista à MegaWhat. O Brasil, com sua matriz diversificada e sua posição privilegiada no mapa energético global, não pode perder tempo. A urgência em resolver o curtailment passa necessariamente por uma agenda robusta de incentivo ao armazenamento. A energia que hoje se perde poderia ser a base de um futuro ainda mais sustentável, competitivo e seguro para o país. Mais do que uma tendência, o armazenamento é uma necessidade imediata. E é chegada a hora de encarar esse desafio com a seriedade e a prioridade que o setor elétrico — e o Brasil — merecem. Boa leitura!

Edmilson Freitas edmilson@atitudeeditorial.com.br

Acompanhe nossas novidades pelas redes sociais:

Com mais de 2.700 participantes, evento reuniu especialistas, profissionais e os maiores players do setor elétrico, entre os dias 6 e 7 de agosto, na capital mineira

A edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico de Belo Horizonte bateu recorde de público e entrou para a história do evento com um público de mais de 2.700 participantes. Completando 15 anos de estrada, o CINASE, que é um evento itinerante, percorre, todos os anos, ao menos quatro capitais brasileiras, de diferentes regiões do país, levando grandes especialistas nacionais de diferentes áreas do setor elétrico para debater, juntamente com as lideranças locais, os gargalos e as tendências da indústria elétrica brasileira, que vem crescendo e se modernizando cada vez mais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país.

Com o apoio de grandes instituições do estado de Minas Gerais e dos maiores players do segmento elétrico nacional, a edição histórica de Belo Horizonte, que ocorreu entre os dias 6 e 7 de agosto, no Expominas, de acordo com o fundador do evento, Adolfo Vaiser, foi um grande marco na trajetória virtuosa do CINASE.

“Ver um projeto como o CINASE prosperando e batendo recordes de público Brasil afora, é motivo de muito orgulho e, ao mesmo tempo, de gratidão. Este é um evento feito de forma colaborativas com entidades representativas das diversas áreas da engenharia, dos sindicatos, das entidades do Sistema S, das concessionárias de energia, dos distribuidores de materiais elétricos, das universidades e Institutos Federais, das grandes empresas e estatais do setor elétrico, mineração, indústria e

comércio. Enfim, é um evento que congrega o mercado, desde a formação e qualificação de profissionais, até as empresas que fabricam e comercializam equipamentos elétricos no país”, explica o CEO do Grupo O Setor Elétrico.

Responsável pela infraestrutura do evento, Simone Vaiser, Diretora Executiva do Grupo, explica os desafios de se fazer um evento deste porte, com várias edições ao ano, sempre em lugares diferentes. “Quem trabalha no ramo de grandes eventos, sabe o quão desafiador é montar e fazer rodar um grande evento. Para receber bem os nossos visitantes e, ao mesmo tempo, oferecer aos patrocinadores uma estrutura à altura das suas necessidades e expectativas, é necessário muito trabalho e dedicação. Então, o nosso maior diferencial é o trabalho em equipe, sempre zelando pelo bem-estar dos nossos congressistas, apoiadores, palestrantes e dos nossos parceiros comerciais, que são imprescindíveis para a realização de um evento como o CINASE”, destaca a executiva.

Assim como em outras edições do evento, a 51º edição do CINASE contou com um expressivo número de especialistas, de diferentes áreas, que debateram temas como transição energética, segurança das instalações, sustentabilidade, transformação digital, Geração Distribuída, mobilidade elétrica, mercado de renováveis, normas técnicas, redes subterrâneas, dentre outros. Um dos grandes destaques do evento foram os dois painéis

que trataram sobre aterramento e proteção contra descargas atmosféricas. O debate reuniu, pela primeira vez, em um só lugar, os maiores especialistas sobre o tema do país: José Barbosa; Normando Alves; Paulo Edmundo; Rafael Alípio; Ronaldo Kascher; Sérgio Santos; Silvério Visacro; Wagner Barbosa; e Wagner Costa.

“Foi um encontro ímpar, envolvendo grandes nomes do cenário de proteção contra descargas atmosféricas de diferentes segmentos: produção; acadêmico; projeto; e instalação. Juntos, discutimos os principais impactos no cenário das instalações elétricas brasileiras que poderão ocorrer em função das revisões da série ABNT NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas e da série ABNT NBR IEC 61643 - Produção e instalação de DPS”, destaca José Barbosa.

Também foram abordados temas como os fundamentos técnicos de dimensionamento de sistemas de aterramento e equipotencialização, soluções avançadas de proteção contra surtos elétricos em instalações industriais, comerciais e residenciais, normas nacionais e internacionais que regulamentam o tema, além dos impactos das mudanças climáticas no aumento da frequência e intensidade das descargas, estiveram no centro dos debates. Os especialistas discutiram ainda questões como a integração desses sistemas com novas tecnologias, como energias renováveis e redes inteligentes, que exigem soluções ainda mais seguras e eficientes para garantir a continuidade do fornecimento de energia e a proteção de pessoas, equipamentos e infraestruturas críticas.

Quarto maior estado brasileiro em território, Minas Gerais representa um desafio monumental para o segmento de distribuição. Com mais de 500 mil quilômetros de redes de média tensão, sendo cerca de 400 mil deles em áreas rurais do estado, a manutenção, expansão e modernização dessas redes e demais ativos de distribuição de energia em Minas Gerais exigem investimentos, igualmente, monumentais.

Ao participar da abertura do CINASE, Marney Antunes, VicePresidente da CEMIG Distribuição, apresentou dados da ANEEL que mostram que a concessionária lidera o ranking nacional de investimentos no Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD). “Entre 2019 e 2021, a CEMIG investiu cerca de 5% do total entre todas as distribuidoras do país no PDV. Agora, estamos investindo 11% de todos os recursos previstos para distribuição no país. Isso significa que a CEMIG hoje possui o maior investimento no setor, superando, inclusive, grandes distribuidoras como Copel, Enel SP, CPFL Paulista, Light e Neoenergia Coelba”, explica Marney. Em números absolutos, a CEMIG saltou de um volume total de investimentos de R$ 7,2 Bilhões, no ciclo entre 2018 a 2022, para um total de R$ 21,9 Bilhões, no plano de investimentos da companhia para 2023 a 2027, ou seja, três vezes maior que o ciclo anterior. Em 2025, estão previstos investimentos totais de R$4,6 Bilhões no PDD. Os recursos estão sendo aplicados em programas de ampliação de redes trifásicas, construção de subestações, implantação de medidores inteligentes, automação de rede e no programa Energia Social, voltado às famílias em vulnerabilidade, conforme a Tabela 1.

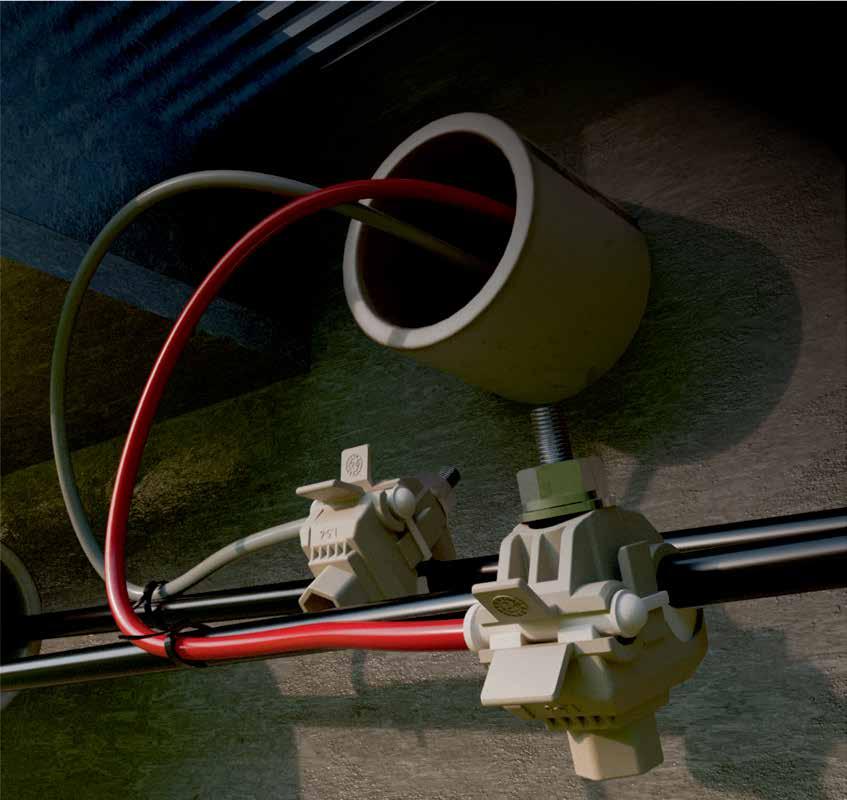

A feira de negócios do CINASE Belo Horizonte também fez história. Com 38 patrocinadores, os visitantes puderam conhecer e interagir com as grandes novidades e tendências do setor elétrico brasileiro. A área de exposição do CINASE Belo Horizonte contou com mais de quatro mil metros quadrados, abrigando o showroom de grandes marcas como:ABB; Ação Engenharia; ATI; Baur do Brasil; Blutrafos; Bamaro; Brval; Chint; Clamper; Cobrecom; Comkap; Coppercabos; Embrastec; Exponencial; Frontec; Gimi; Grupo Setta; Itaipu Transformadores; ITB Transformadores; Kraus & Naimer; KRJ; Kron; Magvatech; Megatron; Minuzzi; Metrum; Pextron; Romagnole; RST; Schneider Electric; Siemens; Sil; Tamura; Termotécnica; Trael Transformadores; Tramontina; Weg; e Wohner.

Apresentando ao mercado mineiro a sua nova linha de Protetor Contra Raios e Contra Surtos elétricos (DPS), para aplicação em quadros de distribuição de energia, a Clamper foi uma das fabricantes que os visitantes tiveram a oportunidade de interagir na feira do CINASE. Fundada em Minas Gerais, em 1991, a empresa é uma das líderes no seu segmento. “É algo muito gratificante participar e receber um evento técnico como o CINASE, que envolve tantas autoridades do setor, com um público tão qualificado e seleto. Para a empresa, foi muito vantajoso, pelos contatos que estamos fazendo, pelo networking e também pela oportunidade de trazer para os nossos clientes e para a comunidade mineira o conhecimento da proteção contra surto. ”, destaca a Diretora Comercial na Clamper, Eliane Cândido.

Estreando no CINASE, o Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Estado de Minas GeraisSinaees, participou do evento com um estande compartilhado pelas empresas associadas ATI, Bamaro, Metrum e RST. “O Cinase se mostrou um evento extremamente relevante, promovendo debates qualificados e oportunidades de relacionamento para o setor eletroeletrônico. Nesse contexto, a participação do Sinaees reforçou a visibilidade dos associados, fortaleceu a presença institucional e de marketing do sindicato e consolidou relações de confiança com parceiros e fornecedores”, destaca o Presidente do Sinaees e CEO da ATI, Tasso Foresti Galhano.

Também estreante entre os patrocinadores do CINASE, O Grupo Setta levou ao evento todo o seu portfólio, além de uma grande equipe de consultores e executivos. “Posso afirmar que patrocinar o Cinase BH foi uma decisão extremamente produtiva. “O evento reuniu profissionais altamente qualificados e apaixonados pelo setor elétrico, discutindo temas essenciais como inovação em geração e transmissão e o desenvolvimento de fontes renováveis. A qualidade das palestras e a troca de ideias foram impressionantes, destacando desafios e oportunidades. Estamos orgulhosos de apoiar um evento que promove o avanço e a excelência no nosso setor”, ressalta Vinicius Dias, CEO do Grupo Setta.

Na ocasião, também foram homenageadas lideranças e personalidades que são referências regionais e nacionais do segmento elétrico, são elas:

CARLOS ALEXANDRE

Engenheiro Civil e Eletricista, formado pela UFMG e FUMEC, com mais de 30 anos de experiência em projetos de engenharia elétrica e predial. Sócio fundador e responsável técnico da LUMENS Engenharia, atuou em obras de grande porte por todo o Brasil. Participou de projetos como os estádios do Mineirão e Maracanã, Museu do Amanhã, Cidade Administrativa de MG, metrôs, hospitais e arenas olímpicas. Foi presidente da ABRASIP-MG entre 2020 e 2023. Destaca-se pela liderança técnica e contribuição para o desenvolvimento do setor elétrico.

MARCOS MADUREIRA

Engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e especialização em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral, onde também se formou como Conselheiro. Com mais de 50 anos de atuação no setor elétrico, foi reconhecido, em 2022 e 2024, como um dos 100 mais influentes do setor. Atualmente, ocupa o cargo de Presidente Executivo da Abradee e já atuou nas principais empresas de distribuição de energia elétrica do país.

NILO SERGIO GOMES

Graduado em Engenharia Elétrica pela PUC Minas (1975-1980), com especialização em Sistemas Elétricos de Potência pela UFMG (1980-1984) e mestrado em Engenharia Elétrica pela PUC Minas (2002-2003). Também cursou módulos do Programa de Pós-Graduação em Computação da UFMG (1984-1985). Atuou como engenheiro na CEMIG, com experiência nas áreas de proteção e controle, automação de subestações e planejamento da operação na Cemig Geração e Transmissão. É professor titular da PUC Minas desde 1980 e foi conselheiro do CREA-MG pela universidade na CEEE (2012-2013).

SILVERIO VISACRO FILHO

Professor titular da UFMG e referência mundial em descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. IEEE Fellow e vencedor dos prêmios IEEE Kanda Award (2016) e Karl Berger Award (2016). Figura entre os 2% de cientistas mais influentes do mundo, segundo a Universidade de Stanford (2019). Fundador e coordenador do LRC – um dos principais centros internacionais de pesquisa sobre raios. Autor de dois livros, mais de 400 publicações e editor associado do Journal of Lightning Research. Atua como palestrante e consultor internacional, e é membro ativo do IEEE, AGU e CIGRE, onde lidera grupos de trabalho sobre desempenho de sistemas elétricos frente a descargas atmosféricas.

Marcado por um mix de emoção, gratidão e reconhecimento, o Prêmio O Setor Elétrico, solenidade que antecede a abertura de todas as edições do CINASE, contou com a participação de autoridades, empresários, especialistas e acadêmicos de todo o estado de Minas Gerais. Com diversos projetos inscritos nas cinco categorias, o prêmio tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade a projetos e iniciativas que apresentam soluções inovadoras para o setor elétrico brasileiro. Confira a seguir os vencedores da premiação, que foi realizada na noite do dia 5 de agosto, também no Expominas, em Belo Horizonte:

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Redes Sinérgicas. Proponentes: Carlos Alexandre do Nascimento; João Rosolem; e Eduardo Costa. Empresa/instituição responsável: CEMIG e CPqD

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

Localiza Labs. Proponentes: Breno de Assis Oliveira e Ricardo Meirelles. Empresa/instituição responsável: Viabile Arquitetura + Engenharia

PROJETO LUMINOTÉCNICO

À luz do recomeço: Iluminação arquitetural do Palácio da Liberdade. Proponentes: Ana Faria; Lorena Mattos; Marcelo Damasceno; Lívia Carvalho; Mário Júnior; Matheus Lacerda; Luam Barros; Célio Junior; Wagner Souza; Myrella Lage; e Ricardo Paulino. Empresa/instituição responsável: Loja Elétrica e Templuz

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Monitoramento de Incêndios por Meio de Redes e Linhas Aéreas de Energia Elétrica. Responsáveis pelo projeto: Hani Yehia; Adriano Lisboa; Arlindo Neto; Hermes Magalhães; Carlos Nascimento; e Adriano Vilela. Empresa/instituição responsável: Cemig, UFVJM, Gaia e UFMG

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Memorial Brumadinho. Responsáveis pelo projeto: Carlos Alexandre e Igor Hovadich Antunes. Empresa/instituição responsável: LUMENS Engenharia

Por Elbia Gannoum*

INTRODUÇÃO

O Brasil tem se posicionado como um ator crucial na economia global da transição energética, destacando-se como importante provedor de recursos renováveis e potencial centro para ativos da nova economia de baixo carbono. Apesar desse vasto potencial e da oportunidade de liderar a descarbonização global, o país enfrenta paradoxos e contradições internas que ameaçam o crescimento sustentável de sua indústria de energia renovável. Este artigo analisa as crises atuais no setor de energia eólica, as barreiras à demanda de energia e a necessidade de uma visão estratégica de longo prazo para superar desafios e consolidar a posição do Brasil como líder na transição energética.

A CRISE DA INDÚSTRIA EÓLICA:

Nos últimos 12 anos, o setor de energia eólica foi o principal motor de investimento em energias renováveis no Brasil, construindo uma cadeia produtiva com 80% de nacionalização. No entanto, a partir de 2023, essa indústria começou a enfrentar uma crise sem precedentes, marcada pela queda na demanda e pela desaceleração na assinatura de contratos. Essa crise, que pode ser caracterizada como uma macrocrise, tem origem na estagnação econômica do país. Desde 2013, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresce de forma insatisfatória, o que impacta diretamente a demanda por energia. Com uma elasticidade-renda da demanda de aproximadamente 1,5%, a falta de crescimento econômico se traduz em menor necessidade de energia, tornando o mercado regulado (leilões) praticamente irrelevante. Hoje, o mercado livre de energia é o principal motor de consumo, mas também sofre com a falta de demanda.

A ausência de novos investimentos em parques eólicos é sintoma claro dessa macrocrise. Em 2023, o Brasil registrou um recorde de 4,8 GW de potência eólica instalada. Contudo, em 2024, o número caiu para 3,2 GW, marcando

a primeira vez na história da energia eólica brasileira em que a curva de instalação apresentou inflexão negativa. Essa queda é o ponto central da crise de demanda, que afeta não apenas a energia eólica, mas também a solar — fontes que mais cresceram e que são essenciais para o futuro energético do país.

Como consequência, a cadeia de produção nacional está sob intensa pressão, com demissões e empresas deixando o mercado brasileiro por falta de projetos.

A MICROCRISE DO CURTAILMENT: UM PROBLEMA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO

Paralelamente à crise de demanda, o setor de energia eólica e solar enfrenta uma microcrise de alta relevância: o curtailment, ou cortes de geração. Embora esperados em sistemas elétricos dentro de limites aceitáveis, esses cortes têm crescido de forma alarmante no Brasil, especialmente no Nordeste, desde 2023.

Enquanto a média histórica de cortes de geração era de cerca de 5%, hoje ultrapassa 20% e, em alguns parques, chega a mais de 60%. Essa situação gera sérias consequências financeiras e de investimento para as empresas, aumentando o risco de falência. A crise do curtailment é causada por três fatores principais:

Fator elétrico – indisponibilidade e restrição das redes de transmissão em certas regiões, impedindo que a energia gerada seja enviada ao sistema elétrico.

Fator de confiabilidade – decisões operacionais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) que, por questões de segurança, ajustam as fontes de geração, priorizando outras usinas.

Fator energético – o mais grave e preocupante, ligado ao excesso de geração distribuída (GD) no país, que já soma mais de 40 GW. Concentrada durante o dia (das 7h às 16h), a GD força o ONS a desligar a geração eólica e solar de grande porte (geração centralizada) nesse período, pois ele não possui controle sobre a GD. Ao final do dia, com a ausência do sol e a diminuição dos ventos em certas regiões, o ONS precisa acionar usinas termelétricas, mais caras e poluentes, para atender à demanda de pico.

Esse cenário cria um paradoxo alarmante: energia limpa, renovável e competitiva é desperdiçada durante o dia, causando prejuízos aos geradores, enquanto, no final do dia, energia suja e cara é ativada para suprir o consumo.

Diante dessas crises imediatas, pode ser difícil manter uma visão otimista para o setor. No entanto, o Brasil está, ao mesmo tempo, construindo as bases para uma nova indústria, com potencial de recuperação robusta no médio e longo prazo.

Apesar dos desafios atuais, o país segue empenhado em

desenvolver novas tecnologias e rotas de mercado. A atração de indústrias no conceito de power-shoring (relocalização de empresas para locais com energia competitiva) é vista como grande oportunidade. A necessidade de descarbonização da economia global, impulsionada por leis de mercado de carbono e regulamentações internacionais, abre portas para o Brasil. Indústrias de commodities e o agronegócio, por exemplo, terão de se adaptar — e o país pode se beneficiar ao prover soluções de energia limpa. Nesse contexto, novas rotas de mercado e tecnologias estão sendo exploradas:

Hidrogênio verde – o país tem potencial para se tornar grande produtor. A tecnologia está em desenvolvimento, e espera-se que a produção em larga escala comece a partir de 2027, com investimentos mais significativos após 2030.

Data centers – a abundância de recursos renováveis e competitivos torna o Brasil ideal para atrair data centers, que consomem grandes quantidades de energia.

Eólicas offshore – a recente regulamentação das eólicas em alto-mar abre novo cenário para investimentos e crescimento.

Sistemas de armazenamento de energia (BESS) – o desenvolvimento de baterias e o planejamento do primeiro leilão de BESS são passos cruciais para resolver os problemas de intermitência e curtailment, garantindo estabilidade ao sistema.

O Brasil está em um ponto de inflexão em sua transição energética. De um lado, enfrenta crise imediata de demanda e problemas de infraestrutura que geram desperdício de energia limpa e ameaçam a viabilidade de empresas. De outro, constrói a base para uma nova indústria, com enorme potencial para atender à descarbonização da economia global, desenvolver o hidrogênio verde, atrair indústrias de alto consumo de energia e explorar novas tecnologias, como eólicas offshore e baterias.

A superação das crises atuais, especialmente a do curtailment, exigirá coordenação eficaz entre governo, setor privado e ONS. Resolver esses problemas é fundamental para que o Brasil consiga administrar o presente enquanto constrói um futuro energético promissor, transformando seu vasto potencial renovável em realidade econômica e ambientalmente sustentável. Embora desafiador no curto prazo, o cenário para a nova indústria brasileira de energia renovável tende a ser extremamente promissor a partir de 2027.

Por Elbia Gannoum, é Presidente Executiva da ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, Vice-chair do GWEC (Global Wind Energy Council) Conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável e Enviada Especial do Brasil na COP 30 para o tema Energia

A resiliência das Linhas de Transmissão (LTs) também é testada pelo seu desempenho frente às descargas atmosféricas. A partir desta edição, trataremos deste assunto sob a coordenação do Eng. Eletricista Rafael Alipio, que é doutor em Engenharia Elétrica pela UFMG e professor do CEFET-MG, onde coordena o Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos (LabTEM). Possui ampla experiência em desempenho de linhas de transmissão e desenvolve pesquisas e consultorias técnicas na área.

A incidência direta de descargas atmosféricas na torre de uma linha de transmissão (LT) ou em seus cabos de blindagem provoca sobretensões que, dependendo principalmente do nível de isolamento da LT e da resistência/impedância de pé de torre, podem causar a ruptura do isolamento nas cadeias de isoladores. Esse fenômeno, chamado de backflashover, é o principal mecanismo de desligamento por descargas atmosféricas para LTs de até 500 kV. A taxa de desligamento por backflashover (BFR – backflashover rate) é calculada por:

BFR=0,6 ∙ Ng ∙ ALT ∙ P (IP > IC) (1)

Em que Ng é a densidade de descargas para o solo (descargas/ km2/ano), ALT é a área de atração ou de exposição da LT a descargas atmosféricas (m2) e P ( IP > IC ) é a probabilidade de o valor de pico (IP) das descargas que incidem na LT ao longo do ano superar a corrente crítica (IC), que corresponde ao valor de pico da corrente capaz de provocar a ruptura da cadeia de isoladores considerando o fenômeno de backflashover. O fator 0,6 na equação — que será melhor discutido no próximo fascículo desta série — tem a função de desconsiderar as descargas que incidem ao longo do vão, focando nas sobretensões originadas apenas por aquelas que incidem diretamente na torre; assume-se, portanto, que 60% das descargas diretas incidem na torre e 40% nos cabos de blindagem [1], [2].

De acordo com a equação (1), fica claro que a taxa de

desligamento da LT por backflashover é diretamente proporcional a Ng, ALT e P ( IP > IC ). Portanto, a caracterização desses três fatores é de fundamental importância no cálculo de desempenho da LT. O objetivo deste fascículo é descrever e caracterizar esses fatores determinantes, com ênfase em aplicações práticas no contexto de desempenho de LTs frente a descargas atmosféricas.

2 – ASPECTOS FUNDAMENTAIS E TERMINOLOGIA DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

A descarga atmosférica, ou raio, consiste em uma intensa descarga elétrica que ocorre na atmosfera. Do ponto de vista da engenharia, esse fenômeno é representado por uma corrente impulsiva, com valor de pico da ordem de dezenas de quiloamperes (kA), tempo entre zero e o valor máximo (associado ao chamado tempo de frente) de alguns microssegundos (μs) e duração total de algumas dezenas a poucas centenas de milissegundos (ms).

A maioria das descargas atmosféricas não atinge o solo nem estruturas em sua superfície, ocorrendo entre regiões ou centros de carga dentro da mesma nuvem (intra-nuvem), entre nuvens (entrenuvens) ou entre nuvem e estratosfera [2]. Apenas cerca de 25% das descargas se propagam até o solo ou atingem alguma estrutura em sua superfície, sendo classificadas como descargas nuvem-solo (cloud-to-ground, CG). São essas as descargas de interesse para estruturas como linhas de transmissão, foco desta série de fascículos.

As descargas CG são subdivididas conforme a direção de propagação do líder inicial (ou canal precursor da descarga) —

isto é, se o líder se origina na nuvem e evolui em direção ao solo (descendente), ou se origina do solo ou de uma estrutura e evolui em direção à nuvem (ascendente) — e conforme a polaridade da carga transferida da nuvem para o solo (positiva ou negativa). Dessa forma, distinguem-se quatro tipos principais: (a) descendente negativa, (b) ascendente negativa, (c) descendente positiva e (d) ascendente positiva.

Entre essas, as descargas descendentes de polaridade negativa são as mais frequentes, representando aproximadamente 90% das descargas CG em escala global. Já as de polaridade positiva representam cerca de 10%. Por esse motivo, é comum considerar apenas descargas CG descendentes negativas nas estimativas de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas.

Uma descarga CG descendente negativa é composta por um ou mais pulsos de corrente, denominados descargas de retorno (return strokes, ou simplesmente strokes). A primeira descarga de retorno, correspondente ao primeiro pulso de corrente impulsiva após a conexão entre o canal descendente — que parte da nuvem em direção ao solo ou à estrutura — e o canal ascendente — que parte do solo ou da estrutura em direção ao canal descendente à medida que este se aproxima do solo —, possui características significativamente distintas das descargas de retorno subsequentes, as quais, em muitos casos (mas nem sempre), seguem o mesmo caminho ionizado constituído pela primeira descarga de retorno.

O conjunto, ou número, de strokes que compõe uma descarga após a conexão entre os canais descendente e ascendente é denominado multiplicidade, e o fenômeno completo é chamado de flash. Tipicamente, uma descarga CG descendente negativa é composta por 3 a 5 strokes [3]. Em apenas cerca de 20% dos casos, a descarga negativa tem uma única corrente de retorno.

Estatisticamente, o valor de pico da corrente das primeiras descargas tende a ser maior — da ordem de 2 a 3 vezes — em comparação com as subsequentes e, por esse motivo, as primeiras descargas de retorno são consideradas as principais responsáveis por desligamentos em linhas de transmissão [2]. Assim, a menos que se indique explicitamente o contrário, neste fascículo a expressão “corrente de descarga” refere-se à primeira descarga de retorno associada a descargas nuvem-solo descendentes negativas. Adicionalmente, quando se menciona a densidade de descargas para o solo (descargas/km2/ano), está-se referindo a flashes/km2/ano.

3 – CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DO VALOR DE PICO DA CORRENTE

Os parâmetros físicos da corrente das descargas nuvemsolo de interesse em aplicações de engenharia incluem o valor de pico da corrente, a derivada máxima da corrente, a taxa

média de crescimento, o tempo de frente, a duração da corrente, a carga transferida e a energia específica. Os parâmetros das descargas, mesmo entre descargas de um mesmo tipo, podem variar consideravelmente de uma ocorrência para outra, sendo, portanto, caracterizados como variáveis aleatórias ou estatísticas.

As distribuições estatísticas que representam esses parâmetros são obtidas a partir de medições da corrente de descarga, considerando uma quantidade estatisticamente representativa de eventos. Detalhes adicionais sobre a forma de onda de descargas reais e os parâmetros que caracterizam a severidade do fenômeno podem ser encontrados nas Brochuras Técnicas do CIGRE 892 e 549 [2], [3].

Na perspectiva da avaliação do desempenho de LTs frente à incidência direta de descargas atmosféricas — em particular, à ocorrência de backflashover —, os parâmetros de maior interesse são o valor de pico da corrente e o tempo de frente. Dentre esses dois, o mais relevante é o valor de pico, pois está diretamente associado aos valores máximos de sobretensão impostos às cadeias de isoladores. O valor de pico da corrente capaz de provocar a ruptura da cadeia de isoladores é denominado corrente crítica, sendo fundamental determinar a probabilidade de esse valor ser excedido para o cálculo da taxa de desligamento da LT, conforme a equação (1). Dado o foco desta série de fascículos na análise do desempenho de LTs frente a descargas atmosféricas, esta seção dá ênfase à caracterização estatística do valor de pico das primeiras descargas de retorno associadas a descargas nuvem-solo descendentes negativas.

Os parâmetros da corrente de descarga atmosférica são, preferencialmente, obtidos por meio de medições diretas realizadas em estruturas aterradas que se assemelham a torres de linhas de transmissão — como mastros instrumentados e as próprias LTs [2]1 Para que os dados sejam representativos de descargas descendentes, que são as mais relevantes para a análise de desempenho de linhas de transmissão, recomenda-se que essas estruturas tenham altura inferior a aproximadamente 70 m e não superior a 90 m, de modo a evitar a inclusão de descargas ascendentes nas estatísticas. Com base nesses critérios, atualmente existem apenas três conjuntos de dados de medições diretas considerados aplicáveis aos estudos de desempenho de LTs frente a descargas atmosféricas [3]2:

• Estação de Mount San Salvatore (MSS), Suíça: Dados obtidos por Berger e colaboradores em torres instrumentadas na região de Lugano, Suíça. Trata-se da base de dados mais consolidada para regiões de clima temperado. Muito possivelmente por ter sido o primeiro conjunto de medições diretas de correntes de descargas disponível — e também pela reconhecida meticulosidade do trabalho de Berger — essa base fundamenta grande parte das normas e guias de proteção contra descargas atmosféricas em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, é adotada como referência na ABNT NBR 5419:2015 (ver Anexo A da Parte 1).

1 Nessas torres ou estruturas instrumentadas instala-se um transdutor de corrente específico para esse tipo de aplicação, tipicamente um shunt ou bobinas de Rogowski ou de Pearson. Esse transdutor alimenta um sistema de aquisição de dados que registra e armazena a forma de onda da corrente da descarga.

2 Nas Brochuras Técnicas do CIGRE 549 e 892 podem ser encontradas mais informações sobre esses conjuntos de dados e respectivas estações de medição, bem como referências específicas sobre cada uma delas.

• Torres de transmissão no Japão (TLJ): Conjunto de medições compilado por Takami e Okabe a partir de cerca de 60 torres de linhas de transmissão instrumentadas.

• Estação do Morro do Cachimbo (MCS), Brasil: Dados obtidos em torre instrumentada localizada no estado de Minas Gerais. Até o momento, trata-se da única base com significância estatística para correntes de descargas em regiões tropicais.

As distribuições estatísticas do valor de pico da corrente de descarga atmosférica são comumente ajustadas por meio da função log-normal. A função de probabilidade log-normal é completamente caracterizada por dois parâmetros : o valor mediano, μ_(I_P ), que representa o ponto em que 50% das descargas têm corrente inferior e 50% têm corrente superior, e o desvio padrão logarítmico, σ_(lnI_P ), que expressa a dispersão dos dados com base no logaritmo neperiano dos valores da variável aleatória.

Além das distribuições derivadas das bases de dados citadas, duas distribuições de uso difundido em estudos de desempenho de linhas de transmissão são a do IEEE [1] e a do CIGRÉ [4]. Frequentemente chamadas de distribuições “globais”, são baseadas nas medições de Berger, complementadas — com o objetivo de ampliar a amostra — por dados de menor exatidão obtidos, em diversos países, por meio de elos magnéticos. Além da menor acurácia dessas medições, há ainda o questionamento quanto à homogeneidade dos dados, já que diferentes fontes são agrupadas em um único conjunto.

A Tabela 1 apresenta um resumo dos parâmetros estatísticos das distribuições do valor de pico da corrente de descarga atmosférica, considerando o ajuste por meio de uma função log-normal. No caso da distribuição do IEEE, a log-normal é aproximada por uma distribuição log-logística, cuja formulação visa simplificar o cálculo das probabilidades associadas aos parâmetros das descargas. Nessa mesma tabela, são apresentados, para cada distribuição, os valores de pico de corrente com 95%, 90%, 50%, 10% e 5% de probabilidade de serem ultrapassados.

A Figura 1 compara as diferentes distribuições acumuladas do valor de pico da corrente. Para cada curva, um ponto representa a probabilidade (eixo y) de o valor de corrente indicado no eixo x (em kA) ser superado. Entre 20 kA e aproximadamente 100 kA, observa-se boa concordância entre as distribuições, exceto pela MCS, que indica maior probabilidade de superação nesse intervalo, possivelmente por ser representativa de regiões tropicais. Acima de 100 kA, são observadas discrepâncias entre as distribuições. Ressalta-se que, de modo geral, há maior incerteza na faixa superior de corrente devido à quantidade limitada de medições disponíveis para eventos de elevada intensidade (> 100 kA). Por exemplo, a base MSS não apresenta medições superiores a 90 kA, a TLJ contém três medições acima de 100 kA e a MCS apresenta apenas duas. Assim, o uso de funções log-normal para correntes superiores a 100 kA, ajustadas com base nesses dados, pode ser considerado, em certa medida, uma extrapolação. Essa faixa, entretanto, é particularmente crítica para a ocorrência de backflashover em linhas do Sistema Interligado Nacional (SIN) — notadamente aquelas de 230 kV ou nível de tensão superior — e pode impactar a estimativa da taxa de desligamento da LT. Uma discussão aprofundada sobre o impacto da escolha da distribuição estatística do valor de pico da corrente no cálculo do desempenho de LTs, bem como recomendações práticas, pode ser encontrada em [5].

Figura 1 – Distribuições acumuladas do valor de pico da corrente de descargas atmosféricas, para diferentes bases de dados: (a) faixa entre 5 kA e 200 kA; (b) ampliação entre 100 kA e 200 kA

Tabela 1 – Parâmetros estatísticos e probabilidades de excedência do valor de pico da corrente de descargas atmosféricas para diferentes bases de dados

3 A distribuição log-normal é aquela em que o logaritmo neperiano da variável aleatória — neste caso, o valor de pico da corrente — segue uma distribuição normal. Isso significa que os valores da corrente não são simetricamente distribuídos em torno da média, mas sim concentrados abaixo dela, com uma cauda longa para valores altos. O valor mediano é aquele que divide a amostra ao meio: há 50% de probabilidade de a corrente ser menor ou maior que esse valor. Já o desvio padrão logarítmico é o desvio padrão dos logaritmos neperianos dos valores de corrente e representa o grau de dispersão da distribuição: quanto maior esse valor, mais espalhados estarão os valores de corrente ao redor da mediana.

Uma etapa essencial dos estudos de proteção contra descargas atmosféricas é a estimativa da quantidade de raios que incidem sobre determinada área ao longo do tempo — parâmetro geralmente conhecido como densidade de descargas para o solo (Ground Flash Density – GFD), simbolizado por Ng e expresso em descargas/km²/ano. O valor do Ng local é fundamental para a determinação da taxa esperada de desligamentos de uma LT, orientando a definição das práticas de proteção necessárias para atender aos níveis estabelecidos por órgãos reguladores.

Diversas técnicas têm sido empregadas para caracterizar a atividade regional de descargas do tipo nuvem-solo. Entre as principais fontes de dados para estimativa de Ng no setor elétrico, destacam-se: i) os níveis ceráunicos; ii) os contadores de descarga; iii) os sensores ópticos embarcados em satélites; e iv) os sistemas de localização de descargas atmosféricas (Lightning Location Systems – LLS). Essas fontes diferem quanto à exatidão, cobertura e aplicabilidade [2], sendo o foco deste fascículo as abordagens mais adotadas no Brasil, com ênfase em aplicações para linhas do SIN — tanto na fase de projeto quanto em estudos de melhorias na fase operativa.

Uma das fontes mais utilizadas atualmente para a determinação do Ng consiste nos sistemas de localização de descargas atmosféricas. O princípio de funcionamento dos LLS baseia-se na detecção dos campos eletromagnéticos irradiados pela corrente associada à descarga atmosférica. Tais campos “iluminam” os sensores do sistema, posicionados estrategicamente para delimitar uma área de cobertura adequada ao monitoramento da incidência de descargas dentro de uma região de interesse. A localização do ponto provável de incidência da descarga é determinada por técnicas como a detecção da direção do campo magnético (Magnetic Direction Finding – MDF), a diferença de tempo de chegada (Time-of-Arrival – TOA), ou por combinações dessas técnicas.

No Brasil, operam redes LLS de caráter institucional e comercial. Independentemente da origem, a confiabilidade das estimativas depende da densidade de sensores, da calibração dos algoritmos de processamento e do período de observação considerado.

Além da estimativa da densidade de descargas, os LLS também fornecem informações adicionais de interesse para aplicações em engenharia. A intensidade dos sinais recebidos, juntamente com a estimativa da distância ao ponto de impacto, pode ser utilizada para inferir o valor de pico da corrente de descarga. Adicionalmente, algoritmos de processamento aplicados aos campos eletromagnéticos detectados permitem inferir a polaridade, tipo (classificação) e a multiplicidade da descarga. Contudo, tais estimativas estão sujeitas a incertezas, devendo-se ter cautela quanto ao seu uso em estudos de desempenho de linhas de transmissão.

Outra abordagem relevante é a detecção óptica por satélite, que permite o monitoramento de grandes áreas com alta resolução temporal, por meio da captação dos pulsos luminosos gerados durante o processo de descarga atmosférica. O uso de satélites também é útil em regiões com difícil acesso, onde a instalação e manutenção de sensores terrestres

do LLS são dificultadas ou se tornam onerosas. Os primeiros sensores desse tipo foram o OTD (Optical Transient Detector) e o LIS (Lightning Imaging Sensor), embarcados em satélites da NASA. Mais recentemente, destaca-se o sensor GLM (Geostationary Lightning Mapper), embarcado nos satélites geoestacionários da série GOES, em especial no GOES-16. Importante notar que esses sensores registram a atividade total de raios — incluindo descargas intra-nuvem, entre nuvens e, principalmente, da nuvem para a estratosfera —, e não apenas as descargas nuvem-solo. Por isso, aplicam-se fatores de conversão empíricos, geralmente entre 2:1 e 5:1 na proporção entre o número total de descargas e as descargas nuvem-solo, para estimar o Ng com base nesses dados [2]. No Brasil, um exemplo relevante do uso de dados obtidos por satélites na estimativa da densidade de descargas é o mapa publicado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Esse mapa foi gerado a partir dos pulsos luminosos capturados pelo sensor LIS, a bordo do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), da NASA, no período de 1998 a 2013. Para obter o valor médio de Ng, foram utilizados dados complementares da rede terrestre BrasilDAT, disponíveis no mesmo período. O mapa gerado possui células de densidade com resolução espacial de 25 km × 25 km, em que cada célula representa um valor médio anual de Ng. Esse mapa tem sido amplamente utilizado por agentes do setor elétrico, transmissoras e concessionárias de energia para estimar desligamentos, dimensionar sistemas de proteção e comparar o desempenho entre regiões do SIN

Por fim, dois aspectos merecem destaque: o caráter médio do Ng e o tempo de observação necessário para sua determinação confiável. O valor de Ng representa uma média anual por célula que compõe o mapa de densidades, embora possa haver grande variabilidade espacial dentro da própria célula, especialmente em regiões com topografia ou microclima peculiares. Isso motiva, sempre que possível, a adoção de mapas com células menores — desde que haja infraestrutura e base de dados com resolução adequada. Além disso, como a atividade de descargas apresenta forte variabilidade interanual — associada a padrões climáticos sazonais, eventos extremos e ciclos meteorológicos como o El Niño e La Niña —, recomenda-se a utilização de séries históricas de pelo menos dez anos para garantir representatividade estatística e maior confiabilidade nas análises de desempenho de LTs.

5 – OBSERVAÇÕES DE CARÁTER PRÁTICO SOBRE O USO DE DADOS PROVIDOS POR REDES DE DETECÇÃO LLS E A

ESTIMATIVA DA DENSIDADE DE DESCARGAS AO LONGO DO TRAÇADO DE LTS

5.1 – Cautela no uso de estimativas de valor de pico providas por redes de detecção LLS

No Brasil, é crescente o uso de dados de sistemas de localização de descargas atmosféricas (LLS) por empresas transmissoras, tanto para o monitoramento de ativos quanto para estudos de desempenho de linhas. Esses dados são fornecidos por redes comerciais ou institucionais compostas por sensores distribuídos em diferentes regiões do território nacional.

Embora os LLS sejam a fonte mais confiável para localização e

estimativa da densidade de descargas (Ng), as estimativas de pico de corrente devem ser interpretadas com cautela. Elas são derivadas de campos eletromagnéticos captados remotamente e dependem de variáveis como resistividade do solo, topografia do terreno e, sobretudo, da velocidade de propagação da corrente ao longo do canal da descarga. Além disso, os modelos utilizados para essa estimativa são simplificados e ainda pouco validados para descargas com valores elevados de corrente— justamente as mais relevantes para a ocorrência de backflashover. Conforme destacado na Brochura Técnica 839 do CIGRÉ, essas estimativas não apresentam exatidão suficiente para aplicação em estudos de desempenho de linhas de transmissão, sendo preferível o uso de dados obtidos diretamente em torres instrumentadas, como destacado na terceira seção deste fascículo.

Ainda assim, os dados de incidência de descargas podem ser úteis em aplicações operacionais, especialmente quando combinados com informações de relés localizadores de faltas. A correlação entre o ponto de incidência da descarga e a estrutura apontada pelo relé com a função de localização pode auxiliar na identificação do trecho mais provável de ter sofrido desligamento por raios. Por outro lado, os valores de corrente estimados individualmente não devem ser tomados como referência absoluta.

5.2 – Uso de níveis ceráunicos para estimativa de Ng

O número anual de dias de trovoada — também conhecido como nível ceráunico — corresponde ao total de dias em que se ouve ao menos um trovão em determinada localidade, independentemente da distância do observador ou da ocorrência de descargas para o solo. Historicamente, esse parâmetro foi utilizado como base para estimativas da densidade de descargas atmosféricas para o solo (Ng), por meio de fórmulas empíricas simples que relacionavam Ng ao número médio de dias de trovoada por ano (Td).

Devido à subjetividade na aquisição dos dados, à alta variabilidade local e à consequente possibilidade de grandes imprecisões, o uso de níveis ceráunicos não é mais recomendado para estimativas de densidade de descargas atmosféricas para o solo. Esse tipo de abordagem, ainda encontrado em alguns estudos no Brasil, não deve ser utilizado em análises de desempenho ou projetos de linhas de transmissão, sob risco de comprometer a representatividade dos resultados. Métodos mais confiáveis para essa finalidade são os baseados em sensores de campo eletromagnético ou na detecção óptica via satélite.

5.3 – Variação espacial do Ng ao longo do trajeto da LT

Uma abordagem prática para estimar a densidade de descargas ao solo (Ng) em estudos de desempenho de linhas de transmissão consiste em sobrepor o traçado da LT ao mapa de densidade de descargas atmosféricas publicado pelo ONS, utilizando, por exemplo, arquivos no formato .kmz4. Essa sobreposição permite extrair valores representativos de N g ao longo do trajeto da linha.

No entanto, especialmente no caso de linhas de transmissão extensas — como as que integram o SIN —, é comum que a LT atravesse regiões com diferentes níveis de atividade atmosférica. Em alguns casos,

as variações de Ng ao longo do percurso podem ser significativas. A Figura 2 apresenta um extrato do mapa de densidade de descargas do ONS, abrangendo parte da região Nordeste. Observa-se que LTs localizadas em estados mais a leste da região, como Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, geralmente percorrem áreas com densidades entre 1 e 3 descargas/km²/ano. Por outro lado, linhas que se estendem, por exemplo, do Ceará ao Piauí ou do Piauí ao Maranhão cruzam áreas em que o Ng pode variar entre 1 e 3 ou entre 5 e 9 descargas/km²/ano, chegando a valores superiores a 10 em certos trechos. Ainda dentro do próprio estado do Piauí, observa-se uma variação significativa do Ng Nessas situações, o uso de um único valor médio de Ng para toda a LT pode não capturar adequadamente o comportamento local da incidência de raios. A divisão da linha em segmentos com diferentes faixas de N g permite estimativas mais realistas de desligamentos por trecho, além de auxiliar na identificação de áreas críticas que possam demandar reforço das medidas de proteção.

Por fim, além da variação espacial, é importante observar que o período de maior incidência de descargas atmosféricas ao longo do ano geralmente coincide com a estação chuvosa de cada região, o que deve ser considerado no planejamento de inspeções e manutenções preventivas. Adicionalmente, estudos recentes apontam que as mudanças climáticas e o aquecimento global podem alterar padrões regionais de precipitação e tempestades, impactando a frequência e a intensidade da atividade elétrica atmosférica [6]. Embora o Ng seja utilizado como média anual, conhecer essas tendências é essencial para a operação e o planejamento de longo prazo das linhas de transmissão.

Figura 2 – Extrato do mapa de densidade de descargas atmosféricas publicado pelo ONS, referente ao período de 1998 a 2013. A escala de cores representa a densidade anual média de descargas ao solo (Ng), em descargas/km²/ano. O mapa completo pode ser obtido em https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/ mapas

Conforme discutido nas seções anteriores, o valor de Ng caracteriza a frequência de descargas em determinada região. No entanto, para estimar o número de descargas que efetivamente atingem uma linha de transmissão, é necessário considerar também sua área de exposição.

A estimativa do desempenho de uma linha de transmissão frente a descargas atmosféricas passa, necessariamente, pela determinação de quantas descargas incidem, em média, na LT anualmente e como essas descargas se distribuirão entre os cabos de blindagem e os condutores de fase. Essa estimativa depende da modelagem do processo de evolução do canal descendente por passos sucessivos, da iniciação e propagação do canal ascendente e, por fim, da conexão entre ambos.

Os modelos que tratam desse fenômeno são conhecidos como modelos de incidência e têm como objetivo, de forma mais elaborada ou simplificada, estimar a região ao redor da linha onde há maior probabilidade de que um canal descendente em aproximação se conecte com um canal ascendente originado em um condutor ou estrutura da LT, resultando na incidência direta da descarga. A partir disso, determina-se a área de exposição (ou de atração) da linha de transmissão. O produto entre essa área e a densidade local de descargas (em descargas/km²/ano) fornece a estimativa do número médio de descargas que atingirão a linha anualmente.

Uma revisão abrangente sobre o fenômeno de conexão das descargas atmosféricas às linhas de transmissão, bem como sobre os métodos utilizados para avaliá-lo, pode ser encontrada na Brochura Técnica 704 do CIGRÉ [7]. De modo geral, duas abordagens principais são empregadas para estimar a atratividade das linhas de transmissão:

• Modelo Eletrogeométrico (MEG) – método simples e de fácil aplicação, que utiliza o conceito de raio de atração (striking distance) associado ao valor de pico da corrente da descarga para estimar a região de atração da linha e a probabilidade de incidência nos cabos de blindagem ou condutores fase.

• Modelo de Progressão do Líder (LPM – Leader Progression Method) –método mais detalhado e computacionalmente mais custoso, que simula a evolução do canal descendente por passos sucessivos e o processo de conexão com condutores ou estruturas aterradas. Utiliza o conceito de distância de atração (attractive distance) para estimar a atratividade de linhas de transmissão.

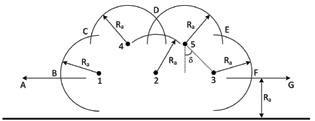

O raio de atração e a distância de atração lateral (ou horizontal) são mostrados na Figura 3 e definidos a seguir:

• Raio de atração (striking distance): distância entre a ponta do canal descendente e a estrutura (ou condutor), para um dado valor de corrente, a partir da qual há grande probabilidade de fechamento do percurso por meio da conexão com o canal ascendente originado na estrutura.

• Distância de atração (attractive distance): distância horizontal entre o eixo do canal descendente e a estrutura (ou condutor), para um dado

valor de corrente, a partir da qual há grande probabilidade de conexão com o canal ascendente iniciado na estrutura. Em termos práticos, um canal descendente que se aproxima da estrutura a uma distância lateral igual ou inferior à distância de atração apresenta elevada probabilidade de se conectar a um canal ascendente que se origina dela.

Figura 3 – Representação esquemática do raio de atração (Ra) e da distância de atração (Da) de uma estrutura frente à aproximação de um canal descendente, ilustrando o salto final e a conexão com o canal ascendente. Adaptado de [2]

O modelo eletrogeométrico (MEG) é, possivelmente, a abordagem mais utilizada para estimar a área de exposição de linhas de transmissão a descargas atmosféricas. O MEG fundamenta-se no conceito de raio de atração Ra, o qual está relacionado ao valor de pico da corrente de descarga Ip (em kA) por meio de uma equação da forma Ra = A ∙ IPB As constantes A e B são determinadas empiricamente por meio de ensaios laboratoriais, registros fotográficos ou filmagens de descargas atmosféricas em torres instrumentadas e, também, por calibração baseada no desempenho real de linhas. Diversos valores para os parâmetros A e B já foram propostos, conforme resumido na Tabela 3.2.1 da Brochura CIGRÉ 704 [7]. Recomendações mais recentes para os valores das constantes A e B podem ser encontradas em [1], [2].

Embora a aplicação rigorosa do MEG exija uma análise tridimensional — especialmente em regiões com relevo acidentado ou com obstáculos como árvores, antenas ou outras estruturas —, na prática, costuma-se empregar uma versão bidimensional, que se mostra suficiente para a maioria dos casos. Nessa abordagem, considera-se um plano perpendicular ao eixo da linha e adotam-se alturas médias para os condutores fase e para os cabos de blindagem.

Para facilitar a compreensão da aplicação do MEG, a Figura 4 mostra um corte no plano transversal de uma linha de transmissão com três condutores de fase (1, 2 e 3) e dois cabos de blindagem (4 e 5). Para fins didáticos, assume-se que os raios de atração Ra para os condutores de fase, cabos de blindagem e solo sejam iguais. Traçam-se arcos de atração centrados nos condutores (de fase e de blindagem), utilizando o valor de Ra correspondente à corrente adotada. Na mesma figura, uma

Fábrica própria de TCs e TPs até 36kV

Soluções em eletrificação, automação e digitalização

Portfólio completo de Painéis de Baixa e Média Tensão e Proteção e Controle

em todo o Brasil

linha horizontal indica o nível acima do solo correspondente ao raio de atração. Para esse valor de Ra, caso um canal de descarga se aproxime da linha, podem-se prever as seguintes regiões com maior probabilidade de incidência — ou seja, os pontos de onde tenderia a partir o canal ascendente: 1) segmentos AB e FG: solo; 2) BC e EF: fases externas; e 3) CD e DE: cabos de blindagem. Observe-se que, neste exemplo, a fase central encontra-se totalmente blindada pelos cabos de blindagem5

Figura 4 – Exemplo de aplicação do Modelo Eletrogeométrico (MEG) no plano transversal de uma linha de transmissão com três condutores de fase (1, 2 e 3) e dois cabos de blindagem (4 e 5), indicando os arcos de atração, o ângulo de proteção (δ) e as regiões de maior probabilidade de incidência

O MEG apresenta algumas simplificações em sua formulação, entre as quais se destacam [2]: I) a desconsideração do efeito da tensão dos condutores na formação do canal ascendente; e II) a ausência, nas expressões do raio de atração, de termos que representem a influência da altura da estrutura, bem como de uma modelagem mais completa da iniciação e propagação do canal ascendente. Em função dessas limitações, recomenda-se, em [2], a aplicação do MEG a linhas com tensão nominal de até 500 kV e a estruturas cuja altura não exceda de forma significativa 50 m.

O modelo de progressão do líder (LPM) foi desenvolvido para superar algumas limitações do MEG, proporcionando uma simulação mais realista do processo de incidência de descargas atmosféricas em estruturas aterradas. Esse método fundamenta-se em uma representação física mais detalhada da evolução do canal descendente por passos consecutivos, desde a sua aproximação até a iniciação e o desenvolvimento do canal ascendente.

Um resultado importante da aplicação do LPM ao problema da incidência de descargas em estruturas aterradas é a definição, de grande relevância prática para a engenharia, do conceito de distância de atração (Da), utilizada para determinar a incidência direta de descargas nas estruturas e nos cabos de blindagem. Essa distância é normalmente expressa por uma equação da forma: Da (h,IP )=ξ∙hE∙IPF , em que h é a altura da estrutura, e ξ, E e F são constantes que dependem das premissas adotadas na aplicação do LPM e dos dados experimentais utilizados para calibração do modelo.

Com o intuito de simplificar a aplicação do conceito de distância de atração para aplicações envolvendo linhas de transmissão, Eriksson propôs o conceito de distância de atração média, definido a partir de um valor médio de corrente obtido com base nas medições disponíveis à época [8]. Nessas condições, a distância de atração média é dada, em metros, por D a=14h0,6. A partir dessa equação, a área de atração da linha ALT, padronizada para um trecho de 100 km, é dada por:

ALT = 100 ∙ ( b+2Da ) ∙ 10-3 = 0,1∙ ( b+28h0,6 ) (2)

em que b é a distância entre os cabos de blindagem (em metros, sendo b=0 para LTs com apenas um cabo de blindagem), o termo 2Da considera a distância de atração para cada lado da estrutura e o fator 0,1 resulta da conversão de ( b + 2Da ) de metros para quilômetros. Finalmente, o número anual de descargas incidentes nos cabos de blindagem ou na torre, para 100 km de linha, é obtido multiplicando-se a área ALT pelo valor local de N g

A equação para a distância de atração média proposta por Eriksson, bem como a correspondente expressão (2) para ALT, continua sendo amplamente aceita como uma excelente estimativa para aplicações de engenharia [2]. Vale salientar, entretanto, que a equação (2) considera um valor médio para a corrente de descarga. Uma metodologia para incorporar a característica estatística do valor de pico da corrente, bem como uma comparação entre os resultados obtidos pelo MEG e pelo conceito de distância de atração, pode ser encontrada em [9].

Este fascículo buscou apresentar conceitos fundamentais e aspectos práticos para a obtenção e interpretação de dados de densidade de descargas atmosféricas e valores de pico de corrente, de forma a subsidiar análises realistas do desempenho de linhas de transmissão. A intenção é que o leitor desenvolva não apenas o domínio das definições e métodos, mas também senso crítico para avaliar a plausibilidade de valores obtidos a partir de diferentes fontes, como redes LLS.

No próximo fascículo, esses conceitos servirão de base para o estudo de ferramentas computacionais empregadas na determinação da corrente crítica e na avaliação quantitativa do desempenho frente a descargas atmosféricas.

REFERÊNCIAS

IEEE Std 1243-1997, “IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines,” New York, 1997.

Working Group C4.23, “CIGRE TB 839: Procedures for Estimating the Lightning Performance of Transmission Lines – New Aspects,” Paris, 2021.

Working Group C4.407, “CIGRE TB 549: Lightning parameters for engineering applications,”, Paris, 2013. Working Group 01 (Lightning) - Study Committee 33 (Overvoltages and Insulation Coordination), “CIGRE TB 63: Guide to Procedures for Estimating the Lightning Performance of Transmission Lines,” Paris, 1991.

\D. Conceição, R. Alipio, I. J. S. Lopes, and W. Chisholm, “A Comprehensive Analysis on the Influence of the Adopted Cumulative Peak Current Distribution in the Assessment of Overhead Lines Lightning Performance,” Energies, vol. 16, no. 15, p. 5836, Aug. 2023.

\R. Alipio, A. C. Marques, P. Regoto, L. Ritter, T. Ferreira, W. Mejia, E. Almeida, F. Rojas, O. Gonzalez, e F. Diniz, “Climate characterization and historical changes in density and intensity of lightning around the 500 kV Bacabeira–Parnaíba transmission line,” EletroEvolução – Sistemas de Potência, no. 118, pp. 50–60, Mar. 2025. (Apresentado na 2024 Paris Session – Bienal do CIGRÉ).

\Working Group C4.23, “CIGRE TB 704: Evaluation of Lightning Shielding Analysis Methods for EHV and UHV DC and AC Transmission Line,” Paris, 2017.

\A. J. Eriksson, “The Incidence of Lightning Strikes to Power Lines,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 2, no. 3, pp. 859–870, 1987.

\H. Hess, R. Alipio, and M. Guimaraes, “On the Influence of Peak Current Distribution on the Lightning Incidence to Transmission Lines,” in 2021 35th International Conference on Lightning Protection (ICLP) and XVI International Symposium on Lightning Protection (SIPDA), IEEE, Sep. 2021, pp. 1–6.

#O autor agradece as valiosas contribuições técnicas do Eng. Fernando Diniz (Engenheiro de Linhas de Transmissão da área de Expansão da Argo Energia) e à revisão técnica do texto realizada pela Dra. Naiara Duarte (Professora Visitante do CEFET-MG).

5 Para o exemplo da Figura 4, há incidência de descargas nas fases externas, caracterizando uma falha de blindagem. De acordo com o MEG, a probabilidade de ocorrência dessa falha aumenta à medida que o valor de pico da corrente de descarga diminui. Na prática, o ângulo de blindagem da linha é projetado de forma a permitir falha apenas para correntes inferiores a um valor mínimo, as quais não geram sobretensões capazes de provocar a ruptura das cadeias de isoladores.

a linha completa de produtos em nosso site.

Segurança em instalações elétricas começa com quem realmente entende do assunto. A SIL está preparada para acompanhar as mais recentes atualizações do setor, garantindo altos padrões de qualidade e proteção em sistemas de baixa tensão. Qualidade, confiabilidade e compromisso com o futuro da eletricidade.

Um dos pioneiros no estudo do arco elétrico no Brasil, o engenheiro eletricista com mais de 44 anos de experiência em proteção e análise de sistemas, Claudio Mardegan, acompanhado de outros dois grandes especialistas no tema: Márcio Bottaro e Filipe Resende, coordenarão, ao longo de 2025, este fascículo, que tem como objetivo tratar da nova Norma de Arco Elétrico, que está em fase final de elaboração na ABNT.

Sinalização dos níveis de energia incidente e técnicas para a redução da energia incidente

Em primeiro lugar deve ser dito que as sinalizações, quando for usado um método de cálculo, deve constar apenas energia. Não se pode falar em categoria de vestimenta.

A norma brasileira cita que todos os equipamentos para os quais exista a possibilidade de ocorrência de arco elétrico devem ser sinalizados de acordo com a lista e os requisitos mínimos descritos a seguir:

• Barramentos, linhas de transmissão e painéis acima de 15 kV c.a.;

• Painéis, barramentos, transformadores, reatores, inversores, geradores, capacitores, compensadores síncronos, motores e retifcadores com tensão entre 0,208 kV e 15 kV c.a.;

• Painéis, barramentos e banco de baterias em corrente contínua 1,5 kV c.c.;

• Circuitos de distribuição em média e baixa tensão.

REQUISITOS MÍNIMOS DA ETIQUETA/PLACA

A norma NBR 17277 segue a NFPA-70E. O conteúdo deve ter no mínimo o seguinte:

a) Indicação de “PERIGO” e “RISCO DE ARCO ELÉTRICO”;

b) Energia incidente calculada para o ponto em questão em cal/cm²;

c) Distância de trabalho considerada no estudo;

d) Limite de aproximação segura (LAS);

e) TAG do equipamento;

f) Nível de tensão;

g) EPI indicados para proteção.

Todas as informações apresentadas nas etiquetas/placas devem corresponder ao relatório/memorial de cálculo do estudo de energia incidente a ser arquivado no prontuário da NR-10, da instalação, conforme a ABNT NBR 16384. As identificações devem corresponder ao último estudo realizado (mais recente).

Todas as informações e descrições da etiqueta/placa devem estar em língua portuguesa. Os dados apresentados nas etiquetas/placas de identificação devem ser referentes e correspondentes ao estudo da energia incidente no pior caso de operação do equipamento ou no pior caso para cada uma das tarefas consideradas no estudo.

Se no Relatório de Energia Incidente forem adotadas medidas de redução de energia incidente, as etiquetas/placas só poderão ser afixadas nos respectivos equipamentos/ locais após estas medidas de redução terem sido implementadas e verificadas.

Se o equipamento possibilitar o acesso pelas partes lateral e/ou traseira ou tiver grande extensão, deve-se instalar várias etiquetas assegurando a compreensão e a visualização do risco do arco

elétrico, independente do acesso que se tome.

As etiquetas/placas de sinalização bem como seu texto/ informações devem ser de dimensões que permitam uma boa visualização a uma distância maior que o maior valor entre o limite de aproximação seguro e o limiar da zona livre. Em geral, uma etiqueta de 200 mm de largura e 120 mm de altura são suficientes. As fontes utilizadas em geral variam entre 12 e 60. Nos pontos importantes a se destacar os textos são colocados em negrito.

Todos os trabalhadores da planta devem receber uma instrução formal de como interpretar as informações contidas nas sinalizações das placas/etiquetas descritas nesta seção. Isto deve ser documentado com uma lista de presença, contendo data, assinatura, conteúdo do treinamento e o instrutor (engenheiro).

Os acessos aos pátios das subestações devem possuir sinalização de advertência indelével contendo no mínimo as seguintes informações:

a) maior nível de energia incidente presente no pátio;

b) nível de tensão;

c) identificação do pátio/setor;

d) EPI obrigatório.

Os acessos às salas elétricas/galeria de painéis devem possuir sinalização de advertência indelével contendo no mínimo as seguintes informações:

a) maior nível de energia incidente presente na sala/galeria; b) maior nível de tensão; c) identificação da sala/galeria; d) EPI obrigatório.

Nota Importante: Não se faz placas por cubículos, pois pode-se correr o risco de o profissional não mudar de vestimenta. Assim, a energia contida na placa de advertência deve corresponder sempre ao pior caso.

A melhor maneira de se proteger um profissional é através de um EPC. A utilização de EPIs é a última barreira.

É importante que o empregador defina um padrão de energia incidente mínimo a ser utilizado por seus profissionais, 8 ou 12 calorias/cm2 são valores normalmente utilizados. A esses valores correspondem valores de ATPV/Elim que correspondem à energia que o tecido da vestimenta foi fabricado e testado, que em geral são maiores que a energia incidente. Por exemplo, o valor de ATPV da vestimenta, em geral, garante que a probabilidade de se ter queimaduras do segundo grau é de 50%.

As instalações de energia elétrica devem ser projetadas, instaladas e mantidas de modo que as pessoas que a elas tenham

acesso sejam protegidas de possíveis faltas por arco elétrico durante comissionamentos, a operação, visitas, ou durante manutenções.

TÉCNICAS PARA NOVOS PROJETOS: EM NOVOS PROJETOS, AS TÉCNICAS DESCRITAS A SEGUIR PODEM SER ADOTADAS.

Otimização dos ajustes da unidade instantânea

Este método consiste em implementar, durante o estudo de curto-circuito e seletividade, um ajuste de um segundo elemento de sobrecorrente a tempo definido, ajustado abaixo da corrente provável de arco, com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção da corrente de falta no instante do arco e, consequentemente, a energia incidente no ramal ou conjuntos de manobra por ele protegido. Com isto garante-se a mesma temporização tanto no arco como na falta franca.

Sempre é bom aplicar esta técnica, principalmente quando a Energia Incidente fica maior do que a Energia padronizada adotada pelo Site/Empresa.

Utilização de relés monitores de arco por luz e/ou pressão

O método consiste na implementação de relés monitores de arco por luz, luz e corrente ou por pressão (para evitar um disparo indevido), com o objetivo de antecipar a atuação dos disjuntores, reduzindo o tempo para interrupção da corrente do arco e, consequentemente, a energia incidente.

É importante destacar que painéis com concepção de gavetas extraíveis não devem utilizar o intertravamento Luz+Corrente.

Utilização de dispositivos ultrarrápidos

Existem locais onde a energia incidente é tão alta que a utilização de relés de arco não diminui a energia incidente a ponto de ficar dentro de limites desejáveis (por exemplo, dentro do padrão de energia do site). Nestes casos, a utilização dos AQDs (Arcing Quenching Devices) mitiga a situação. Isto se deve ao fato do tempo do disjuntor não fazer mais parte da composição do tempo total de eliminação de falta.

Esta técnica consiste da aplicação de dispositivos com tempo de atuação extremamente rápido, conhecidos como “arc quenching devices”, limitando assim a duração da corrente de arco e, consequentemente, a energia incidente nos painéis elétricos. Esses chaveamentos para terra “jumpeiam” a resistência do arco e transformam uma falta por arco em uma falta trifásica franca.

Mais de 90% das faltas que ocorrem se iniciam por arco faseterra. Segundo um paper de Dunki-Jacobs de 1986, essas faltas evoluem rapidamente (tempo de até 2 ciclos) para arcos bifásicos e trifásicos. A utilização de resistores de aterramento por alto valor

limita a corrente de falta por arco a um valor tão baixo que não é capaz de ionizar o ar ao redor do ponto sob falta e consequente eliminada a possibilidade da falta por arco fase-terra evoluir para uma falta por arco bifásica e trifásica. Essa deve ser a função do engenheiro de proteção, tentar evitar o escalamento da falta de faseterra para bifásica/trifásica.

Uma maneira de limitar os efeitos térmicos incidentes sobre o trabalhador e minimizar o tempo de restabelecimento da operação do sistema após a ocorrência de um arco elétrico é a aplicação de painéis resistentes ao arco interno, construídos e ensaiados conforme as ABNT NBR IEC 62271-200, IEC 62271-203 e ABNT IEC/TR 61641.

Esse tipo de painel contém o arco dentro do painel durante um período para o qual ele foi projetado, testado e certificado. Ultrapassado tal tempo, ele não necessita mais conter o arco dentro dele.

É importante que tais painéis tenham relé de arco monitorado por luz para minimizar os danos internos aos painéis.

Painéis isolados a gás

A aplicação de painéis isolados a gás reduz a probabilidade de formação do arco elétrico.

INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR E RELÉ NO PRIMÁRIO DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA