O Governo do Brasil investiu R$ 4,7 bi na cidade, deixando melhorias que vão ficar pra sempre na vida do povo paraense.

. Reforma do Complexo Ver-o-Peso

. Requalificação da Nova Doca e da Nova Tamandaré

. Macrodrenagem do Tucunduba, Murutucu, Mártir, Benguí e Marambaia

. Ampliação do Porto de Outeiro

. Construção da Vila COP30

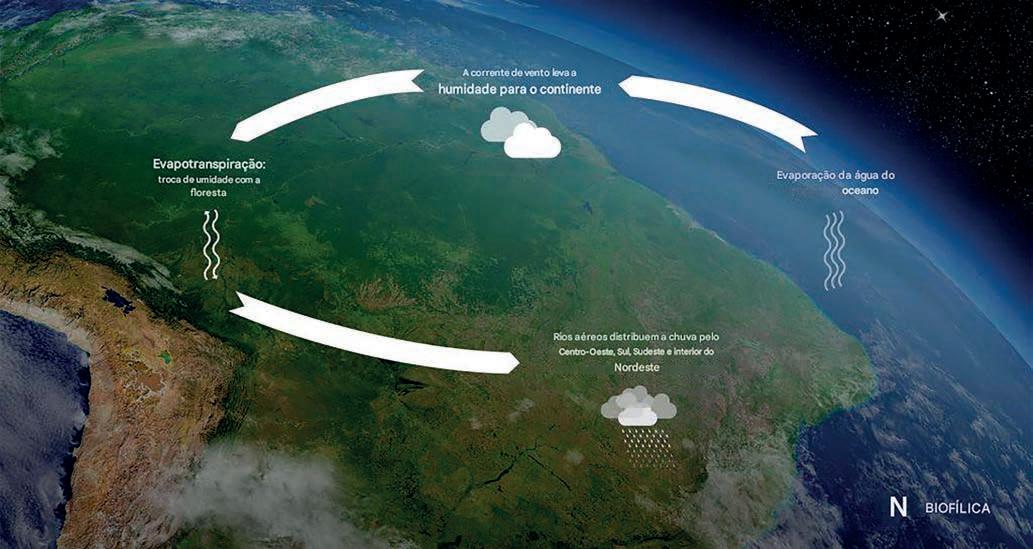

O desmatamento é responsável pela redução de quase 75% das chuvas e 16% do aumento da temperatura na Amazônia na estação seca. Esta é a conclusão de um estudo de cientistas da Universidade de São Paulo (USP) que, pela 1ª vez, conseguiram quantificar o impacto do desmate e das mudanças climáticas sobre o sistema climático do bioma. A floresta amazônica é um dos ecossistemas mais diversos da Terra, desempenhando um papel fundamental...

PUBLICAÇÃO

Editora Círios SS LTDA

ISSN 1677-7158

CNPJ 03.890.275/0001-36

Rua Timbiras, 1572-A

Fone: (91) 3083-0973

Fone/Fax: (91) 3223-0799

Cel: (91) 9985-7000

CEP: 66033-800

Belém-Pará-Brasil

DIRETOR

Rodrigo Barbosa Hühn pauta@revistaamazonia.com.br

A Amazônia Legal acaba de ganhar um centro inédito dedicado à recuperação de ecossistemas desmatados e degradados. Coordenado pela Embrapa, o Centro Avançado em Pesquisas Socioecológicas para a Recuperação Ambiental da Amazônia, batizado de Capoeira, reúne mais de 100 pesquisadores de 33 instituições do Brasil...

Em uma bacia hidrográfica, essas enchentes extremas também se tornaram mais que duas vezes maiores, transformando um evento que acontecia uma vez a cada 70 anos em algo que agora acontece a cada nove anos.“Esta pesquisa desafia o pensamento convencional sobre o impacto do manejo florestal nas inundações”, disse o autor sênior, Dr. Younes Alila, hidrólogo da Faculdade de Silvicultura da UBC. “Esperamos que a indústria e os formuladores de políticas tomem... FLORESTA AMAZÔNICA SE ADAPTA À SECA PROLONGADA, (MAS COM UM CUSTO) PERDE ESTOQUES VITAIS DE CARBONO

Cientistas descobriram evidências surpreendentes de que a floresta amazônica pode sobreviver a condições de seca prolongada, mas a um custo significativo para sua capacidade de armazenamento de carbono e estrutura. Em um experimento de 22 anos, pesquisadores descobriram que, após perder mais de um terço de sua biomassa...

Sua técnica inovadora, combi¬nando imagens aéreas com correção estatística para o mo¬vimento das tartarugas, expõe falhas importantes nos métodos tradicio-nais de contagem e abre portas para um monitoramento mais preciso da vida sel-vagem em todo o mundo. É atualmente, a maneira mais precisa de contar a vida selvagem usando drones — uma inova¬ção que ajudou a confirmar o maior local de nidificação conhecido do mundo para uma espécie...

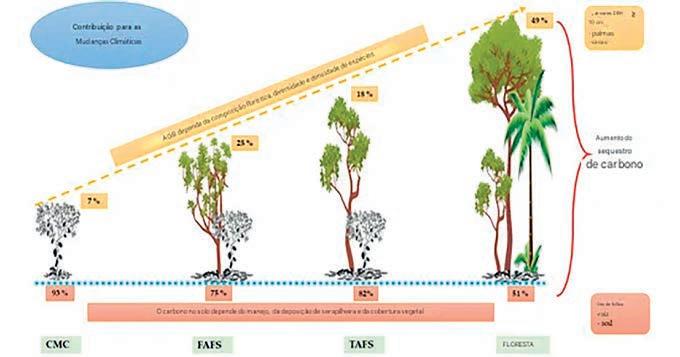

O experimento de diversidade de árvores tropicais mais antigo do mundo forneceu evidências convincentes de que florestas com múltiplas espécies de árvores capturam significativamente mais carbono do que plantações de uma única espécie, de acordo com uma nova pesquisa publicada na Global Change Biology. O estudo, liderado por cientistas da Universidade de Freiburg, descobriu... 09 06 28 30 49 55 MAIS CONTEÚDO

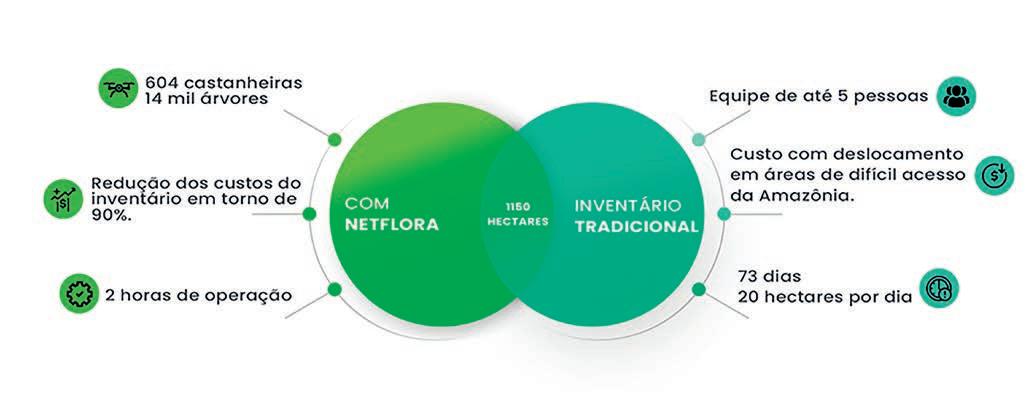

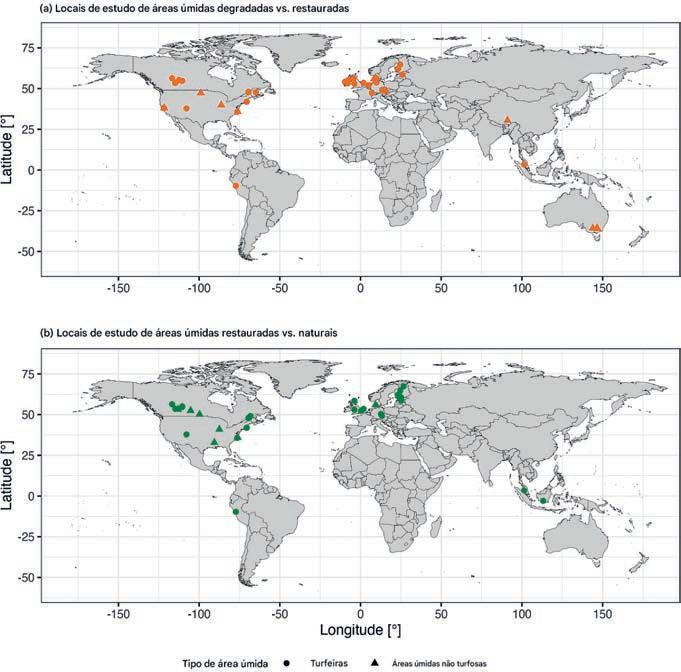

[13] Onde e com quais espécies reflorestar a Amazônia com base na ciência [17] Aumento das chuvas na estação seca em partes da floresta amazônica [20] Dez municípios concentram quase 30% do desmatamento na Amazônia nos últimos 12 meses [22] Anéis de crescimento de árvores revelam mudanças extremas na sazonalidade de chuvas na Amazônia [25] Aproveitando o potencial da ação climática e da conservação da biodiversidade [34] A preservação da biodiversidade na Amazônia [38] Inteligência artificial identifica mais de 600 castanheiras nativas em tempo recorde na Amazônia [42] A floresta amazônica é mais resiliente do que se supõe [46] Baldes plásticos viram mini estufas e inovam o cultivo de castanheira [52] Crescimento surpreendente de plantas com moléculas de metabolismo animal [58] Florestas tropicais nas Américas estão lutando para acompanhar as mudanças climáticas [64] Benefícios de áreas úmidas restauradas para o clima e a resiliencia a seca após apenas um ano

PRODUTOR E EDITOR

Ronaldo Gilberto Hühn amazonia@revistaamazonia.com.br

COMERCIAL

Alberto Rocha, Rodrigo B. Hühn comercial@revistaamazonia.com.br

ARTICULISTAS/COLABORADORES

Ana Laura Lima, Bianca Schröder, Embrapa Acre, Embrapa Amazônia Oriental, Equipe de Clima e Florestas do PNUD, Imprensa Ibama, Inpa, Instituto de Pesquisa para Sustentabilidade de Potsdam, Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA), Kélem Cabral, Mario Aguilera, Mauricilia Silva, Nature Communications (2025), Priscila Viudes, SAD/Imazon, Sociedade Max Planck, Universidade da Califórnia - San Diego, Universidade da Colúmbia Britânica, Universidade da Flórida, Universidade de Edimburgo, Universidade de Freiburg, Universidade de Leeds, Universidade de Leicester (Reino Unido), Universidade de Oxford, Universidade RMIT; FOTOGRAFIAS

Anecap, BioRender.com, Caio Alexandre Santos, CC BY 4.0 Yoon & Hohenegger 2025, CC0 Domínio Público, Centro de Pesquisa Florestal Internacional da NASA, Coastal and Shelf Science (2025), EBC, Christian Braga / Greenpeace, Dickinson Lab, Edmar Barros, Estuarine, Experimento Sardinilla Florian Schnabel, Fernando Sette – Divulgação, DivulgaçãoEmbrapa, Christian Braga / Greenpeace, Felipe Sá / Embrapa, Emanuelle Araujo Granja, Forests, Geophysical Research Letters, Global Change Biology, Henry C. Pham et al., Inpa, IPS Postdam, Imprensa Ibama, Instituto Carnegie de Ciências, Instituto Max Planck de Meteorologia (MPI-M), Jacqueline Lisboa/WWF Brasil, Joziane Evangelista, Journal of Hydrology (2025), Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP, Leon Kohle/Unsplash, Marizilda Cruppe, Mauricilia Silva, Nature, Nature Ecology and Evolution, Omar Torrico, Patrick Meir, ©PNUD Brasil/ Leonardo Dall’Igna, Priscila Viudes, Roberval Lima, Ronaldo Rosa, SAD/Imazon, Shutterstock, Stanford, TreeDivNet, UC San Diego, UNESCO. Universidade da Califórnia - San Diego, Universidade da Colúmbia Britânica, Universidade da Flórida, Universidade de Edimburgo, Universidade de Leeds, Universidade de Leicester (Reino Unido), Universidade de Freiburg, Universidade de Oxford, Universidade RMIT, Universidade McGill, Universidade Nacional Autônoma do México, Universidade de Pequim, Vinícius, Wildlife Conservation Society, WCS; EDITORAÇÃO

ELETRÔNICA

Editora Círios SS LTDA

DESKTOP

Rodolph Pyle

NOSSA CAPA

Para receber edições da Revista Amazônia gratuitamente é só entrar no grupo www.bit.ly/Amazonia-Assinatura ou aponte para o QR Code

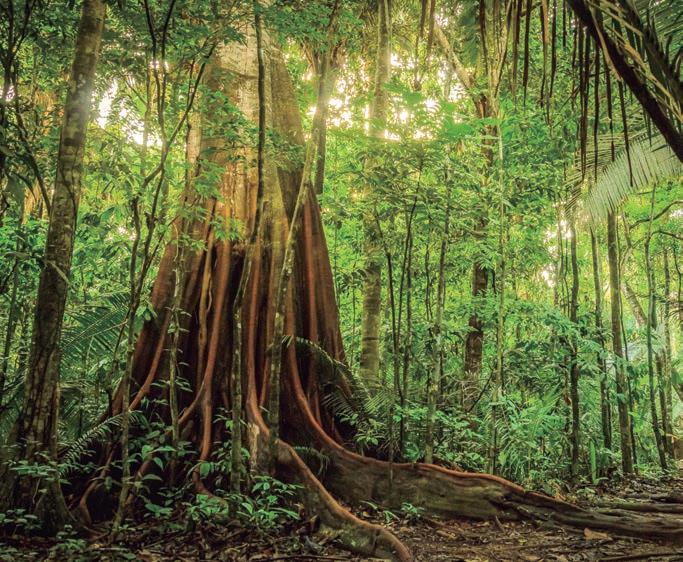

A Floresta Amazônica, do Brasil é incomparável – maior floresta tropical do mundo, rica em biodiversidade com diversidade ecológica vibrante, abriga inúmeras espécies de plantas, animais e comunidades indígenas, reunindo ampla gama de maravilhas e tesouros naturais. Foto Alfred N. Zelotti

Como as mudanças climáticas e o desmatamento interagem na transformação da floresta amazônica

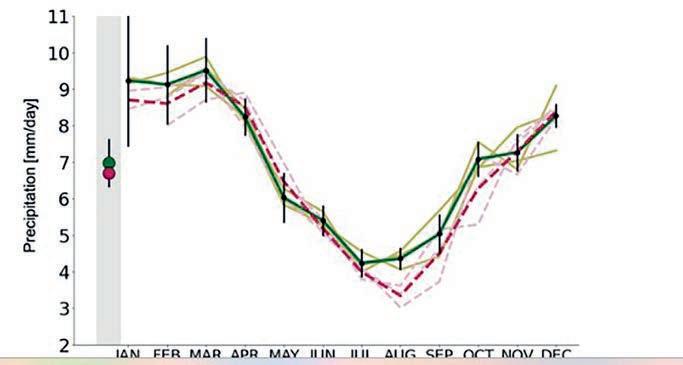

Odesmatamento é responsável pela redução de quase 75% das chuvas e 16% do aumento da temperatura na Amazônia na estação seca. Esta é a conclusão de um estudo de cientistas da Universidade de São Paulo (USP) que, pela 1ª vez, conseguiram quantificar o impacto do desmate e das mudanças climáticas sobre o sistema climático do bioma.

A floresta amazônica é um dos ecossistemas mais diversos da Terra, desempenhando um papel fundamental na manutenção da estabilidade climática regional e global.

No entanto, mudanças recentes no uso da terra, na vegetação e no clima interromperam as interações biosfera-atmosfera, levando a alterações significativas nos ciclos de água, energia e carbono. Essas perturbações têm consequências de longo alcance para todo o sistema terrestre.

Nesse estudo de folego, foram quantificados as contribuições relativas do

regional e global.

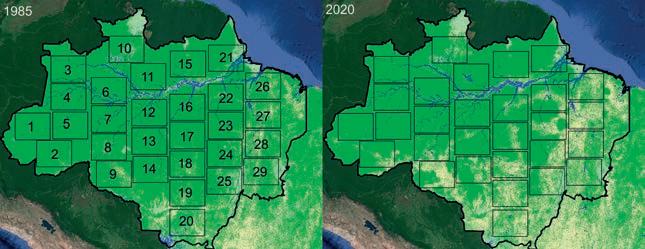

As áreas verdes representam a cobertura florestal conforme definida pelo MapBiomas, correspondendo a regiões com vegetação nativa intacta. As coberturas de terra não florestais são representadas em tons de amarelo, vermelho e bege, abrangendo pastagens e agricultura, áreas urbanas e formações naturais não florestais, respectivamente. Os corpos d’água são exibidos em azul. A linha preta delineia o limite da BLA, e os quadrados pretos representam as 29 células de grade fixas (cada uma ~300 × 300 km² ) selecionadas para nossa análise. Essas regiões foram selecionadas para avaliar o impacto relativo do desmatamento e das mudanças climáticas globais nas temperaturas da esta-

Distribuição espacial da cobertura florestal e não florestal na Amazônia Legal Brasileira (ABL) em 1985 (esquerda) e 2020 (direita), com base nas classificações da Coleção MapBiomas 6.0

ção seca, precipitação e taxas de mistura de GEE. A figura ilustra a perda generalizada de floresta nos últimos 35 anos, particularmente na porção sudeste da Amazônia

desmatamento e das mudanças climáticas globais para as mudanças observadas nos principais parâmetros climáticos da Amazônia.

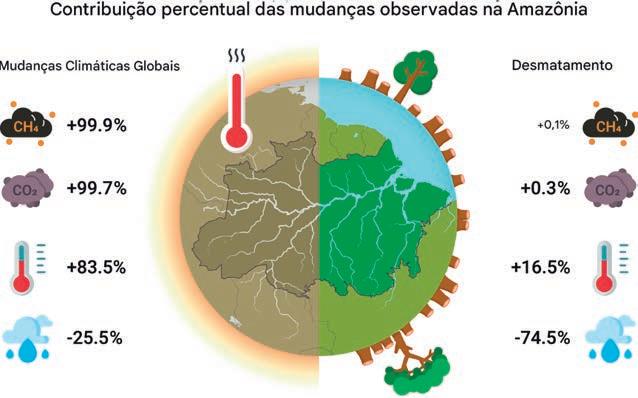

Foram analisados dados de longo prazo sobre mudanças atmosféricas e de cobertura do solo em 29 áreas da Amazônia Legal brasileira de 1985 a 2020, usando modelos estatísticos paramétricos para destrinchar os efeitos da perda florestal e alterações de temperatura, precipitação e taxas de mistura de gases de efeito estufa. Embora o aumento nas taxas de mistura de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) na atmosfera seja impulsionado principalmente por emissões globais (>99%), o desmatamento aumentou significativamente as temperaturas do ar na superfície e reduziu a precipitação durante a estação seca da Amazônia.

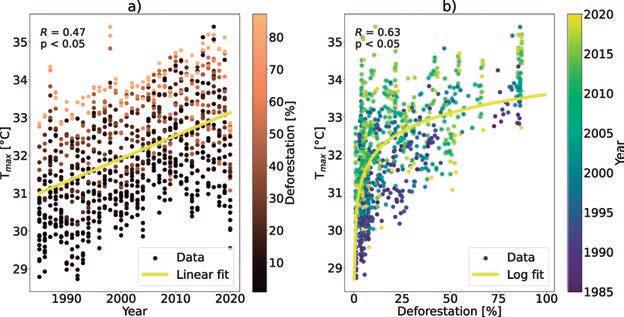

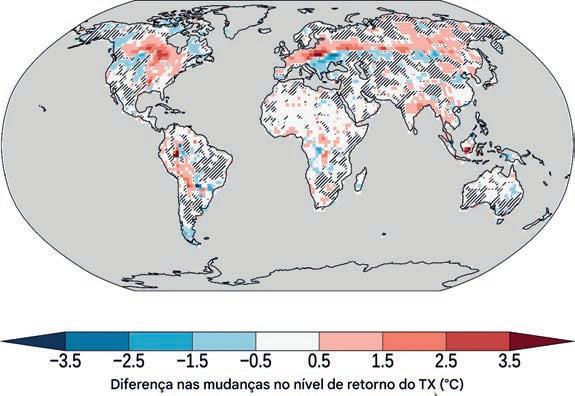

Relação entre a temperatura máxima diária da superfície na estação seca ( ) com (a) ano e com (b) porcentagem de desmatamento, para todas as 29 áreas

No painel a , os pontos de dados são coloridos por porcentagem de desmatamento e um ajuste linear é aplicado ( R = 0,47, p < 0 ,05). No painel b , os pontos de dados são coloridos por ano e um ajuste logarítmico é aplicado ( R = 0,63, p < 0,05). Ambas as relações são estatisticamente significativas. As linhas amarelas representam os modelos lineares ( a ) e logarítmicos ( b ) ajustado s

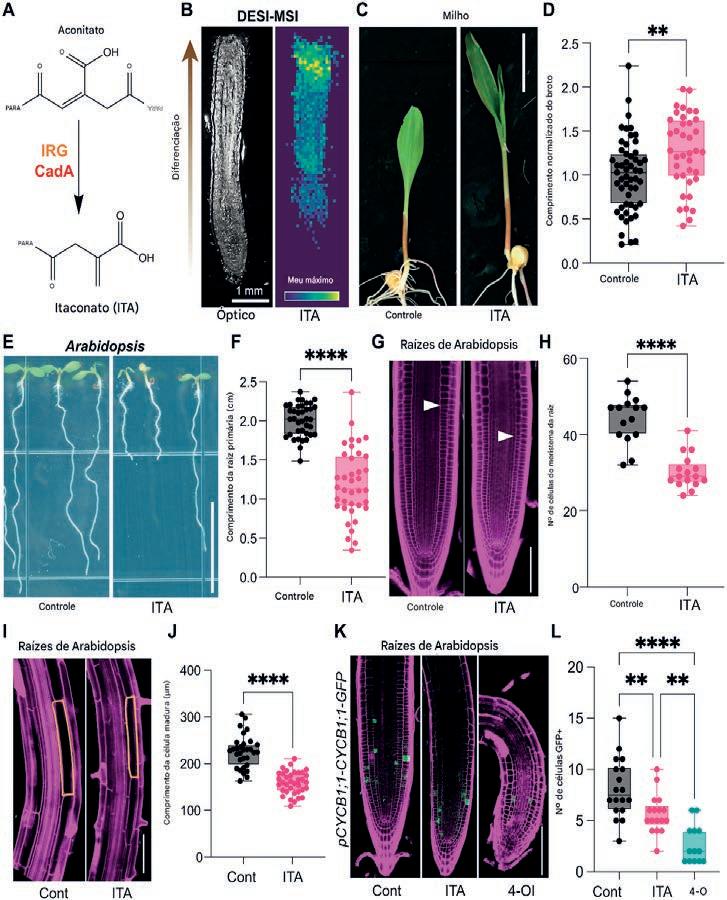

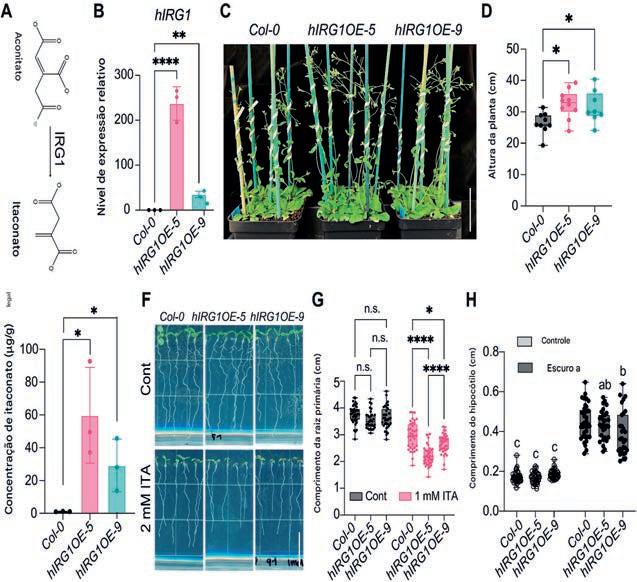

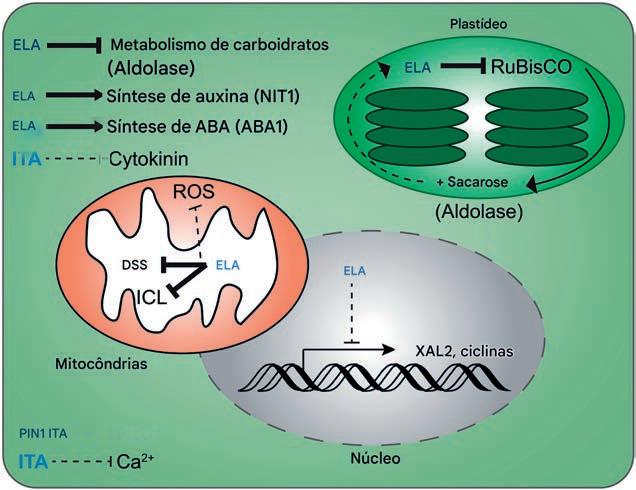

Nos últimos 35 anos, os cientistas analisaram dados ambientais, de mudanças atmosféricas e de cobertura da terra de cerca de 2,6 milhões km² na Amazônia Legal no período de (1985 a 2020), quando o desmatamento foi responsável por aproximadamente 74% do declínio de ~21 mm -1 da estação seca e por 16,5% do aumento de 2°C na temperatura máxima do ar na superfície. Compreender a interação entre as mudanças climáticas globais e o desmatamento é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de mitigação e adaptação para preservar este ecossistema vital.

Assim, foi possível encontrar os efeitos da perda florestal e das alterações na temperatura, precipitação e taxas de mistura de gases do efeito estufa. No estudo, a análise revela que as variações ano a ano apresentam uma

tendência linear, enquanto uma função logarítmica descreve com precisão o efeito do desmatamento.

Equações paramétricas de superfície, considerando variações anuais e logarítmicas em função do desmatamento, foram derivadas com sucesso a partir de parâmetros atmosféricos. Essas equações paramétricas permitem a separação das contribuições específicas das mudanças climáticas globais e da extensão do desmatamento para as mudanças observadas ao longo do período de 35 anos para cada variável. A estação seca é quando os impactos do desmatamento são mais pronunciados, principalmente sobre as chuvas. Os efeitos cumulativos, em última análise, exacerbam ainda mais a sazonalidade.

Ao longo de todo o período de 35 anos, houve um aumento de cerca de 87 ppm na proporção de mistura de CO 2 . Quase todo esse aumento pode ser atribuído a mudanças globais de emissão, com uma pequena parcela devido à extensão do desmatamento. Uma tendência semelhante foi observada para CH 4 . Este gás aumentou em cerca de 167 ppb, dos quais 99,9% foram atribuídos à mudança global de emissão.

Se a proporção de mistura de fundo não for considerada, a contribuição da vegetação para mudanças nas proporções de mistura de gás é relativamente muito mais importante. A temperatura máxima do ar na superfície exibiu um

Diagrama exibindo a contribuição percentual das mudanças climáticas globais e do desmatamento para mudanças no metano, dióxido de carbono, temperatura máxima da superfície e precipitação durante a estação seca

aumento de aproximadamente 2,0 °C, com a mudança climática global e o efeito do desmatamento contribuindo com 83,6% e 16,5%, respectivamente. A precipitação total durante a estação seca mostrou uma redução de cerca de 21 mm estação seca −1 , com o desmatamento contribuindo para

Área de desmatamento de floresta próxima ao rio Negro (2016): cientistas alertam que, se o desmatamento continuar sem controle, a extrapolação dos resultados sugere um declínio adicional na precipitação total durante a estação seca e maior elevação da temperatura

uma diminuição de ~15,8 mm estação seca −1 (74,5%) e as mudanças climáticas globais levando a uma diminuição de ~5,2 mm estação seca −1 (25,5%). No geral, essas descobertas destacam a intrincada relação entre o desmatamento e as mudanças climáticas globais na influência dos padrões de precipitação na Amazônia. Além disso, os resultados deste estudo sugerem que a Amazônia está passando por uma transição crítica, potencialmente exacerbada por eventos extremos, como a seca sem precedentes de 2023. No entanto, permanecemos cautelosos quanto à definição de um limite preciso de desmatamento que poderia desencadear o declínio em escala de bioma, particularmente porque nossa extrapolação não leva em conta totalmente as incertezas substanciais inerentes às interações clima-vegetação, que permanecem sujeitas a incertezas significativas. Juntos, o desmatamento e as mudanças climáticas estão impulsionando transformações substanciais em toda a região durante a estação seca, resultando em redução de chuvas, temperaturas elevadas e aumento dos níveis atmosféricos de GEE. Essas descobertas ressaltam a importância de manter e restaurar a cobertura florestal na Amazônia como uma estratégia crucial para mitigar as mudanças climáticas e garantir a estabilidade dos ecossistemas.

Embrapa coordena centro inédito “Capoeira” com foco na restauração ambiental da Amazônia Legal. Mais de cem cientistas de 33 instituições vão atuar em áreas degradadas com a população local

por *Ana Laura Lima

AAmazônia Legal acaba de ganhar um centro inédito dedicado à recuperação de ecossistemas desmatados e degradados. Coordenado pela Embrapa, o Centro Avançado em Pesquisas Socioecológicas para a Recuperação Ambiental da Amazônia, batizado de Capoeira, reúne mais de 100 pesquisadores de 33 instituições do Brasil e do exterior, entre universidades, órgãos governamentais, ONGs, empresas privadas e coletivos locais.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no âmbito do edital Centros Avançados em Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento Sustentável da Região Amazônica, o Pró-Amazônia, e contará com investimento de R$ 14 milhões.

O Capoeira terá um hub na sede da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém (PA), e deve atuar de forma virtual integrando instituições, laboratórios e grupos de pesquisa em estudos socio-

econômicos, ecológicos e bioculturais na região. “Atualmente, há grupos de pesquisa, redes colaborativas e comunidades locais empenhados na recuperação dos ecossistemas amazônicos.

A proposta do Capoeira é ir além da produção de ciência de excelência, buscamos também articular e promover uma transformação positiva na região, substituindo a cultura da destruição pela da restauração”, pontua Joice Ferreira, pesquisadora da Embrapa e coordenadora do centro.

O nome Capoeira é uma referência à vegetação que cresce em uma área que foi anteriormente desmatada, chamada de vegetação secundária. A Amazônia já perdeu 18% (846.000 km²), de acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe). Essa área equivale a quase a totalidade do estado de Mato Grosso.

Além do desmatamento, a degradação também é uma ameaça às funções vitais da floresta e vetor das mudanças climáticas, de acordo com os cientistas do Centro.

Uma área de pelo menos 370 mil km² da Floresta Amazônica (um pouco maior que a área total da Alemanha, por exemplo) já foi degradada por incêndios florestais, extração madeireira e fragmentação florestal (efeito de borda causado por atividades agropecuárias.

Esses distúrbios geram emissões massivas de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade, alteração no regime de chuvas e aumento de doenças e conflitos socioambientais.

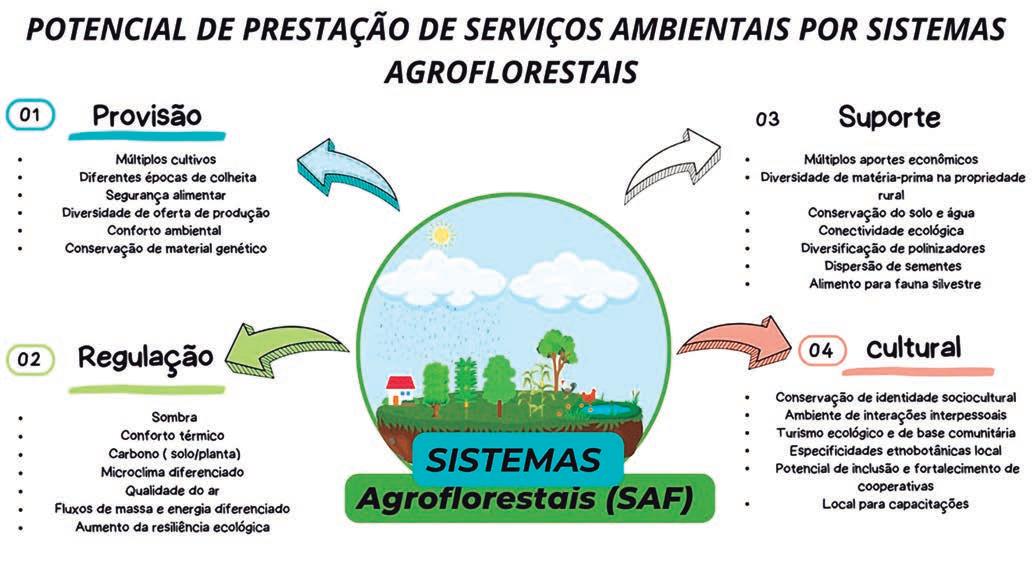

Os pesquisadores vão analisar dados de mais de 100 sítios de estudo em diferentes estados da Amazônia Legal. As áreas correspondem a iniciativas de restauração em locais com florestas secundárias, florestas primárias degradadas, áreas com Sistemas Agroflorestais e restauração de sistemas aquáticos.

Nesses locais, serão avaliados estoques ou incremento de carbono, recuperação da biodiversidade, resultantes do tipo de restauração aplicado. As iniciativas de restauração podem envolver regeneração natural da vegetação; regeneração natural assistida (quando se enriquece a área com plantios de espécies nativas e outras práticas de manejo); e regeneração

e povos da floresta

um

por meio de plantio total ou semeadura direta, quando a cobertura do solo já é praticamente inexistente. Outra estratégia são os Sistemas Agroflorestais (SAFs), que buscam o aumento de árvores nas paisagens, inclusive nas áreas agrícolas, e conciliam as necessidades ecológicas e as demandas econômicas dos agricultores familiares e povos da floresta. Os SAFs, segundo estudos pontuais do grupo da pesquisadora, são as estratégias de recuperação mais estudadas na região (37,88%), seguida pela regeneração natural (30,35%) e plantios florestais (19,55%).

“A maioria desses estudos são pontuais e existem lacunas de conhecimento sobre a restauração em importantes aspectos, como as questões socioeconômicas e culturais. O Centro surge, portanto, como uma iniciativa que visa desenvolver estudos mais integrativos, abordando diferentes aspectos da restauração, sejam eles ecológicos, sociais, culturais, econômicos e outros”, explica Ferreira.

O Capoeira será também um polo de informações sobre cenários e riscos frente às mudanças climáticas, com a produção de mapas de ocorrência e recorrência de extremos de secas, temperaturas e mudanças climáticas, além de identificação de espécies de plantas e polinizadores mais resilientes.

Uma das principais estratégias de atuação do Centro será a criação de “laboratórios vivos” (living labs), que serão espaços de trocas de experiências e conhecimentos baseados no conceito de inovação aberta, nos quais as comunidades locais e pesquisadores conhecem, avaliam e validam experiências de restauração de forma coletiva.

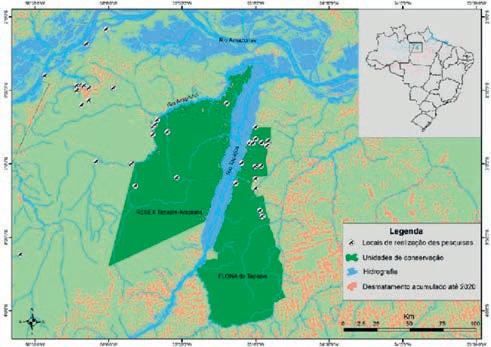

Os laboratórios estão localizados em três territórios amazônicos:

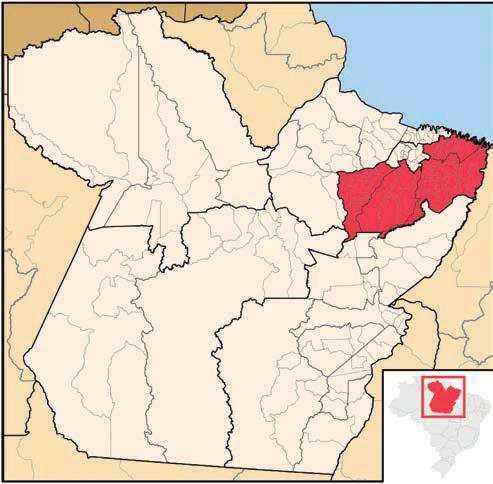

1. região de Santarém, no Oeste do Pará, com destaque para a Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, a Reserva Extrativista (Resex) Tapajós-Arapiuns e assentamentos rurais;

2. mosaico do Gurupi, região formada por Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas no Pará e Maranhão; e

3. Nordeste Paraense, abrangendo municípios como Bragança, Capitão Poço, Irituia, Paragominas e Tomé-Açu, região de colonização mais antiga do estado.

Esses territórios são considerados importantes espaços de pesquisa e ação devido às intensas transformações socioambientais que ocorreram em suas paisagens ao longo de diferentes períodos, de acordo com os pesquisadores do Centro. “Neles já existem parcerias de longa duração com as comunidades locais, e serão espaços de escuta e co-construção, com foco em ações de recuperação florestal com abordagem biocultural”, acrescenta a pesquisadora Ima Vieira, do Museu Paraense Emílio Goeldi e integrante do Capoeira.

Estratégia para mitigar as mudanças climáticas

A restauração dos ecossistemas amazônicos é considerada urgente, para os cientistas do Capoeira. Apesar dos esforços e compromissos assumidos pelo poder público local, nacional e internacional, iniciativa privada e cooperação da sociedade civil, a restauração dos ecossistemas precisa ganhar escala e integrar a diversidade de atores envolvidos no tema, afirma o grupo. Para Danielle Celentano, do Instituto Socioam-

A restauração ecológica é o processo de apoiar a recuperação dos ecossistemas visando retornar ao seu estado original, incluindo as espécies nativas e as funções ecológicas, com o objetivo de resiliência de longo prazo.

A recuperação, por sua vez, visa retornar as funções e processos ecossistêmicos, mesmo que a composição de espécies e a estrutura sejam diferentes da original.

biental (ISA) e integrante do Centro, “a restauração de ecossistemas deve garantir diversidade e inclusão, inte-

grando conhecimento tradicional, ciência e tecnologia — só assim construiremos soluções justas e duradouras”.

O Brasil assumiu o compromisso no Acordo de Paris de recuperar 12 milhões de hectares até 2030, dos quais cerca de 38% devem ocorrer na Amazônia. Essa meta está associada a compromissos internacionais que serão amplamente debatidos durante a Conferência das Nações Unidades sobre as Mudanças Climáticas 2025, que ocorrerá em novembro deste ano, em Belém, capital do Pará.

Os pesquisadores do Capoeira acreditam que a restauração florestal é uma estratégia fundamental para mitigar as mudanças climáticas e certamente será um tema de debate importante na COP 30 entre os países em desenvolvimento. “A maior parte das emissões brasileiras advém dos desmatamentos na Amazônia e mudanças de uso da terra, logo ações que revertam os efeitos dos desmatamentos são fundamentais”, afirma Joice Ferreira.

Cenário da restauração

Um levantamento realizado pela Aliança pela Restauração, consórcio de instituições públicas e privadas, em 2020, foram identificadas 2.773 iniciativas de restaura-

ção de paisagens florestais na Amazônia brasileira, somando 113,5 mil hectares. O maior número de iniciativas na re-

gião corresponde a Sistemas Agroflorestais (SAFs) totalizando 1.643 (59%), seguido pelo plantio de mudas com 734 iniciativas (26%). A maioria das iniciativas (79%), segundo o levantamento, são de pequena escala (áreas menores que 5 hectares). Ferreira ressalta ainda que instrumentos como a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg), a Comissão Nacional (Conaveg) e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) e, no nível estadual, o Plano Regional de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN), são importantes para articular e promover ações de recuperação, “mas é preciso um esforço conjunto entre sociedade e poder público para dar escala à restauração”, finaliza.

O Capoeira é coordenado pela Embrapa Amazônia Oriental e tem a colaboração das outras Unidades da Embrapa - Roraima, Agricultura Digital e Recursos Genéticos e Biotecnologia- e das Universidades Federais dos estados do Amapá; Maranhão; Roraima; Acre; Mato Grosso; Rural da Amazônia, do Pará, do Oeste do Pará, e do Sul e Sudeste do Pará; além das instituições: Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Instituto Socioambiental (ISA), Instituto Tecnológico Vale (ITV), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), e The Nature Conservancy (TNC-parceira).]

O Centro avançado conta também com o trabalho de pesquisadores e técnicos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) e Mombak - parceira.

A nível internacional, também são instituições colaboradoras o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrícola para o Desenvolvimento (Cirad) - na França; Universidade Imperial de Londres, Universidade de Lancaster, Universidade Metropolitana de Manchester, Universidade de Oxford - no Reino Unido; e Centro de Pesquisa Climática - nos Estados Unidos.

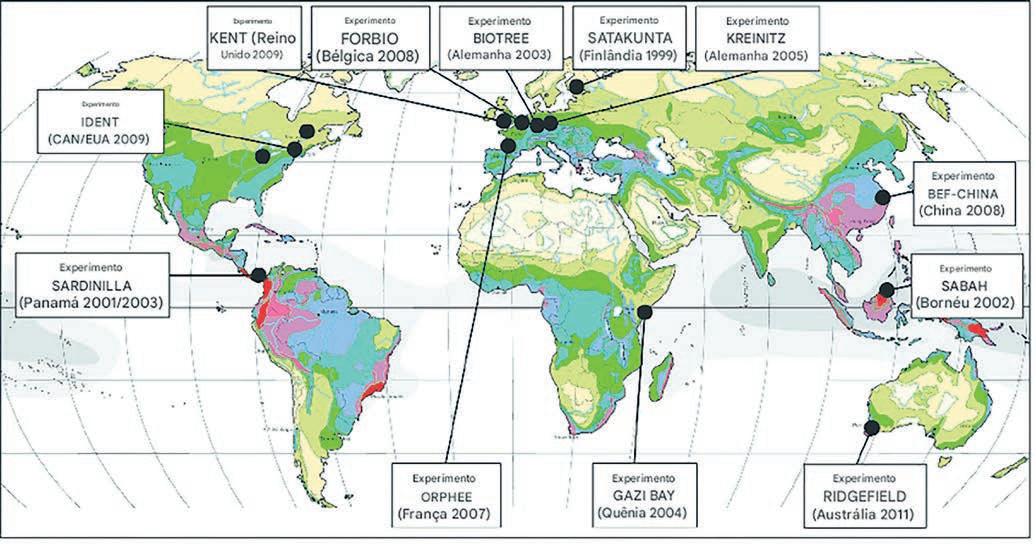

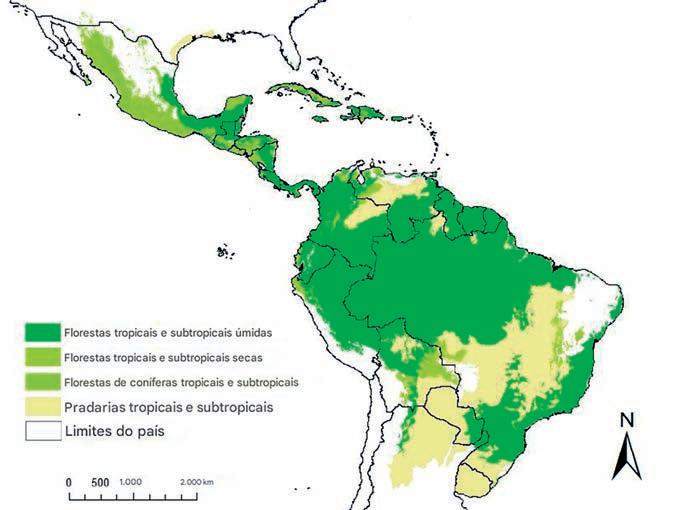

Modelo científico identifica onde e com quais espécies reflorestar a Amazônia com maior sucesso, podendo embasar políticas públicas e atrair investimen tos em clima e biodiversidade. Estratégicas para a recuperação da biodiversidade, geração de renda e conservação ambiental. Contribuem para metas de carbono e serão destaque na COP 30

por *Kélem Cabral

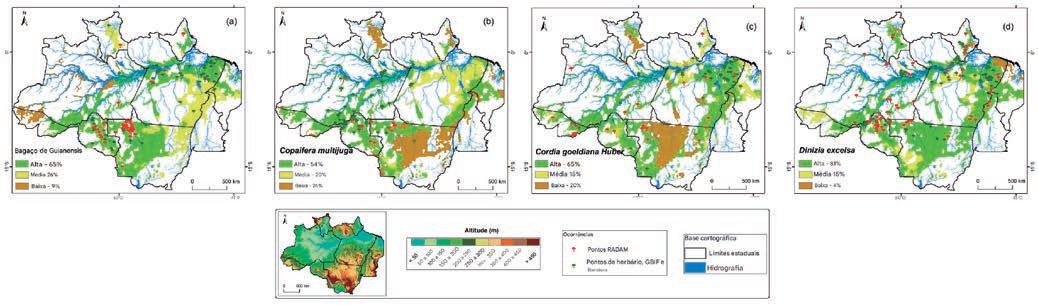

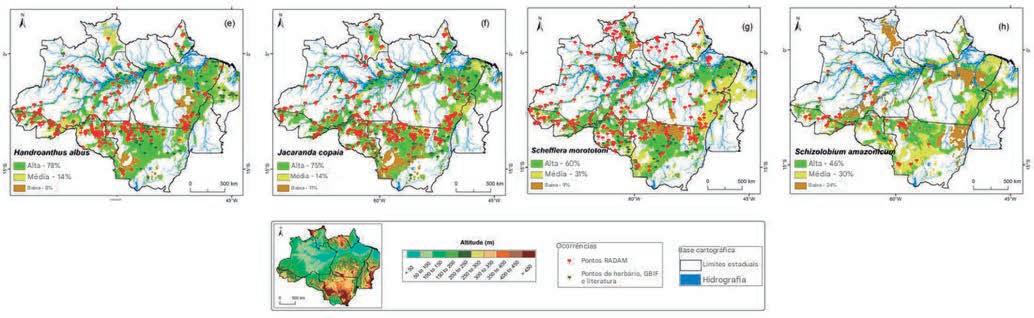

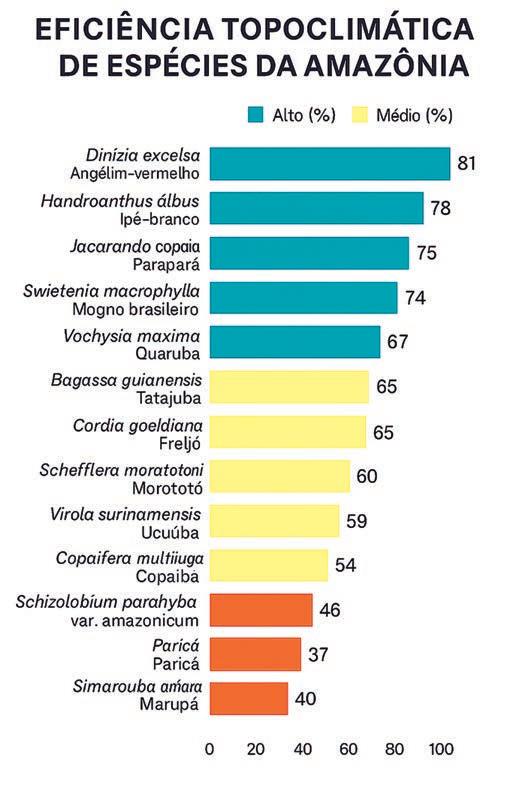

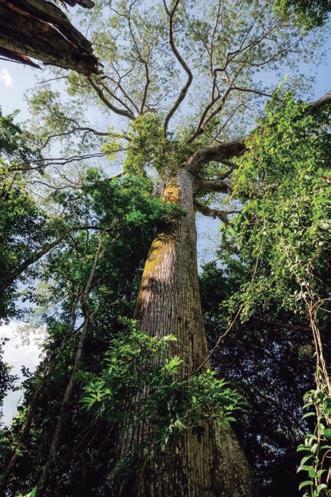

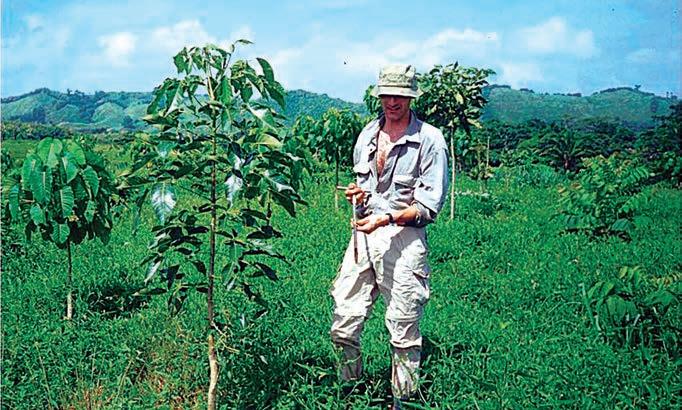

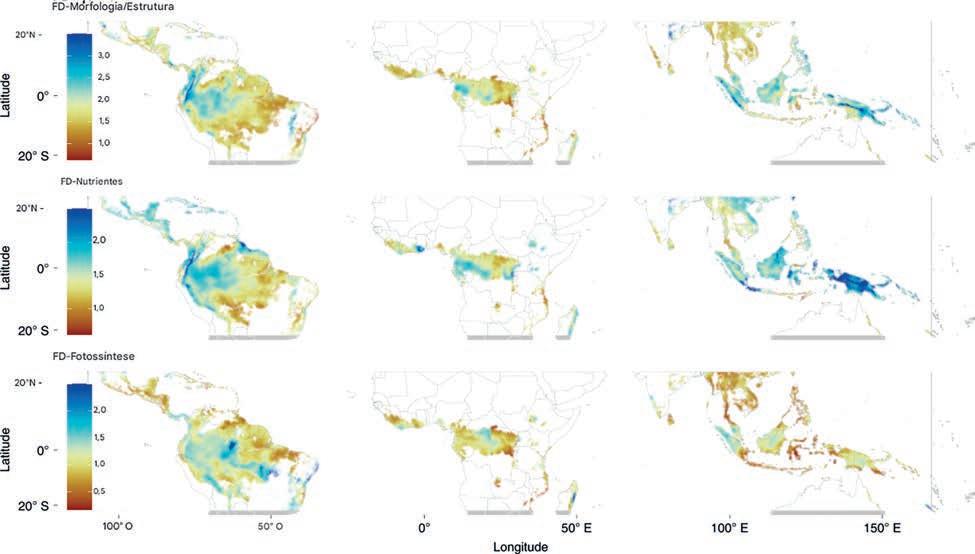

Uma nova pesquisa publicada na revista científica internacional Forests traz avanços significativos para a gestão e soluções florestais sustentáveis na Amazônia brasileira. O estudo, liderado pela pesquisadora Lucieta Martorano, da Embrapa Amazônia Oriental (PA), utilizou uma metodologia de sua autoria, o zoneamento topoclimático, a qual permite mapear áreas e indicar as espécies nativas mais adequadas para a silvicultura e restauração florestal na região amazônica. A publicação na Forests foca em 12 espécies nativas de alto valor ecológico e econômico.

Fernando Sette – Divulgação, Forests, Ronaldo Rosa

Mapas de zoneamento topoclimático (a – d) das seguintes espécies em áreas antropizadas da Amazônia Legal

Mapas de zoneamento topoclimático (e – h) das seguintes espécies em áreas antropizadas da Amazônia Legal

Mapas de zoneamento topoclimático (i , j , l , m) das seguintes espécies em áreas antropizadas da Amazônia Legal

Distribuição espacial das tipologias climáticas na Amazônia Legal e análise multivariada das espécies florestais do banco de dados RADAMBRASIL

( a , c , e ) Mapas das tipologias climáticas na Amazônia Legal segundo a classificação de Köppen adaptada por, sobrepostos com as ocorrências das diferentes espécies florestais do banco de dados RADAMBRASIL. ( a ) Jacaranda copaia , Simarouba amara , Swietenia macrophylla , Schefflera morototoni ; ( c ) Bagassa guianensis , Copaifera multijuga , Cordia goeldiana , Dinizia excelsa ; ( e ) Schizolobium amazonicum , Handroanthus serratifolius , Vochysia maxima , Virola surinamensis . ( b , d , f ) Gráficos biplot de Análise de Componentes Principais (ACP), mostrando a relação entre a distribuição das respectivas espécies e as diferentes tipologias climáticas

Realizado por pesquisadores da Embrapa, da Universidade Federal do Ceará (UFC) e de outras instituições, o trabalho revela que a silvicultura com espécies nativas influencia positivamente no combate às mudanças climáticas, além de promover geração de renda, recuperar a biodiversidade e fortalecer a resiliência das áreas frente a desastres naturais.

As descobertas enfatizam a importância do zoneamento topoclimático como uma ferramenta para estratégias de conservação e uso sustentável. Os resultados estão alinhados à Lei de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Brasil, abordagem capaz de incentivar práticas agroflorestais, melhorar a conservação da biodiversidade e fortalecer a bioeconomia amazônica.

A metodologia de zoneamento topoclimático visa subsidiar estratégias de conservação e uso sustentável de espécies florestais nativas, podendo ser aplicada a qualquer Bioma.

O estudo utilizou mais de 7,6 mil registros georreferenciados de espécies florestais nativas, como angelim-vermelho, ipê-amarelo, copaíba e mogno-brasileiro, e cruzou essas informações com dados climáticos, topográficos e geográficos coletados entre 1961 e 2022. A partir disso, os pesquisadores criaram mapas que mostram o grau de adequação ambiental (alto, médio ou baixo) de diferentes áreas da Amazônia para o plantio e manejo de cada espécie.

A análise estatística, não hierárquica, gerou modelos e mapas que indicam áreas com alto, médio e baixo potencial topoclimático para o plantio e manejo de cada espécie. “É uma metodologia de planejamento com enorme potencial para embasar políticas públicas voltadas à restauração florestal, bioeconomia e

adaptação climática. É ciência aplicada ao território”, declara Martorano.Entre os resultados, o estudo demonstra que espécies como o angelim-vermelho (Dinizia excelsa) apresentaram até 81% de alta aptidão topoclimática em áreas antropizadas (degradadas ou alteradas pelo homem), revelando um vasto potencial para restauração produtiva. Além disso, espécies com maior plasticidade ambiental, como o marupá (Simarouba amara), podem atuar como “coringas” em locais de menor adequação climática, desde que acompanhadas de manejo adaptativo.

Ranking das espécies da Amazônia com maior eficiência topoclimática para uso em projetos de restauração ou enriquecimento de áreas (Imagem gerada por iA)

Conectando biodiversidade, clima e economia

Mais do que apenas mapear onde plantar, o zoneamento permite alinhar e subsidiar políticas públicas aos compromissos internacionais do Brasil no Acordo de Paris, como o reflorestamento de milhões de hectares e o combate à perda de biodiversidade. A silvicultura de nativas, impulsionada por essa ferramenta, integra bioeconomia e clima, gerando oportunidades econômicas sustentáveis.

Essa abordagem possui forte aderência à Lei de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Brasil, podendo ser a base para atrair fontes financiadoras e fomentar práticas agroflorestais e a silvicultura de nativas, como embasam os dados do estudo. A metodologia foca em espécies florestais e, somada a outros zoneamentos, tem a capacidade de melhorar a conservação da biodiversidade e fortalecer a bioeconomia amazônica, garantindo resiliência ecológica e desenvolvimento sustentável.

O estudo também abre portas para programas de recuperação de áreas nativas e o mercado de crédito de carbono. O pesquisador Silvio Brienza Junior da Embrapa Florestas (PR) e coautor do artigo, destaca que espécies

bem adaptadas, identificadas pelo zoneamento, maximizam a oferta de serviços ambientais como sequestro de carbono, regulação hídrica e térmica, e preservação da biodiversidade. “Quando o país identifica com precisão onde e como reflorestar, cria melhores condições para atrair investimentos climáticos internacionais”, complementa o cientista.

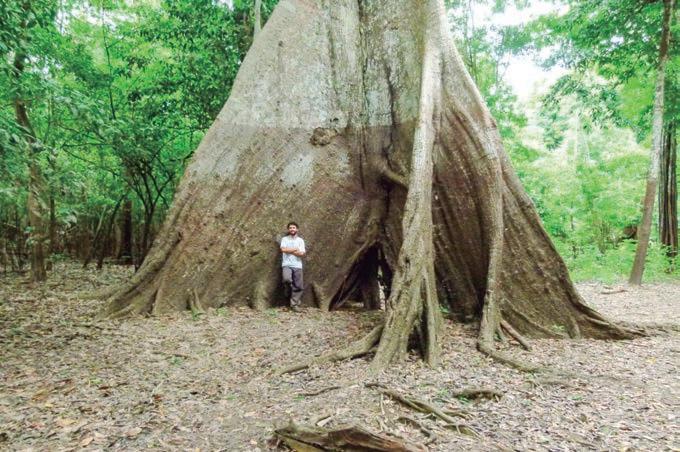

A Dinízia excelsa, conhecida como Angelim-vermelho, é a espécie com maior eficiência topoclimática, segundo o estudo. Atinge impressionantes 88,5 metros de altura – a maior árvore já registrada no Brasil e na América Latina, a da foto, localizada no Parque Estadual das Árvores Gigantes da Amazônia, em Almeirim-Pará

Amazônia no centro do debate global

Com a Conferência das Partes (COP 30) em Belém, em novembro deste ano, o Brasil ganha uma ferramenta robusta para mostrar que a ciência nacional pode liderar soluções climáticas globais. Os dados trazidos pelo artigo fortalecem a imagem da Amazônia não apenas como bioma ameaçado, mas como fonte de soluções concretas, baseadas na natureza e na inteligência territorial. O modelo de zoneamento topo climático poderá ser usado para direcionar recursos de restauração, orientar projetos financiados por fundos verdes e contribuir com as metas de neutralidade de carbono, conforme acordos globais. Segundo os autores, o modelo de zoneamento pode ser ampliado para outras regiões e escalado com tecnologias como sensoriamento remoto e inteligência artificial.

A proposta também estimula a conservação de espécies de alto valor econômico e ecológico, contribuindo para um reflorestamento inteligente — que combina restauração ambiental com geração de renda e inclusão social.

O marupá (Simarouba amara), podem atuar como “coringas” em locais de menor adequação climática [*] Embrapa Amazônia Oriental

Assinam o artigo: Lucietta Guerreiro Martorano – Embrapa Amazônia Oriental (PA); Silvio Brienza Júnior – Embrapa Florestas (PR); José Reinaldo da Silva Cabral de Moraes – Sombrero Insurance (SP); Werlleson Nascimento – Universidade de São Paulo (Esalq/USP); Leila Sheila Silva Lisboa – Secretaria Municipal de Educação de Belém (PA); Denison Lima Corrêa – Universidade do Estado do Pará (Uepa); Thiago Martins Santos – Universidade Federal de Lavras (Ufla); Rafael Fausto de Lima – Universidade Estadual Paulista (Unesp); Kaio Ramon de Sousa Magalhães – Universidade Federal de Lavras (Ufla); e Carlos Tadeu dos Santos Dias – Universidade de São Paulo (Esalq/USP), e Universidade Federal do Ceará (UFC).

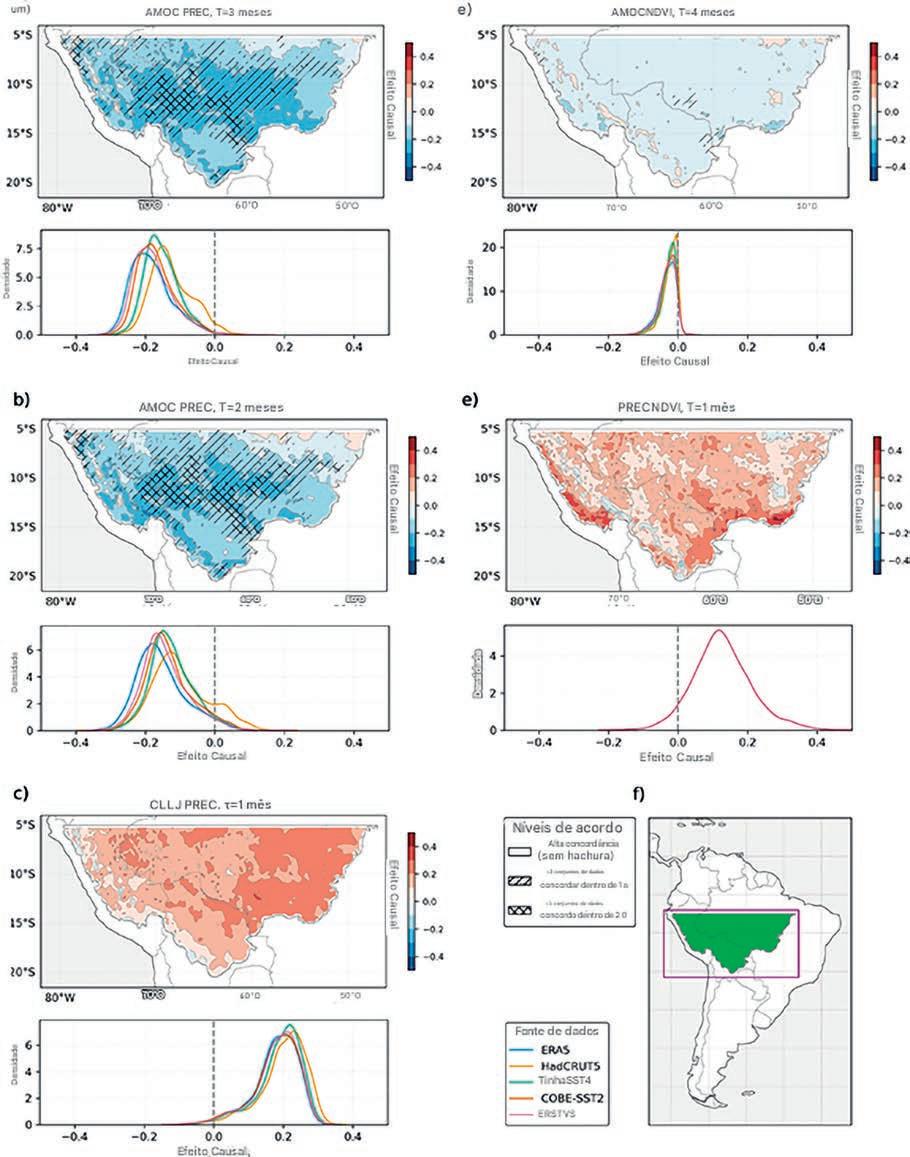

Uma nova pesquisa liderada pelo IIASA revela uma ligação surpreendente entre dois importantes elementos que influenciam o clima: a Floresta

por *Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA)

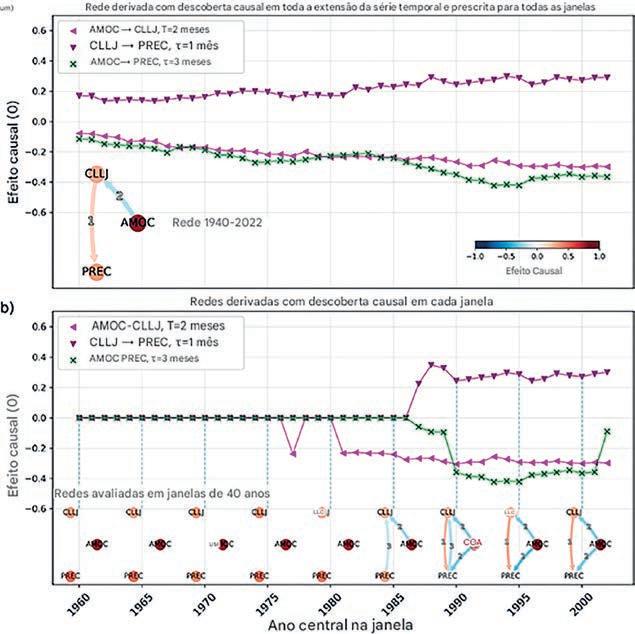

Embora o estudo conclua que o enfraquecimento da AMOC pode atenuar a perda de chuvas na estação seca na Amazônia, ele também destaca a necessidade urgente de reduzir as emissões à medida que os riscos climáticos mais amplos continuam a aumentar.

A floresta tropical amazônica do Sul, um dos ecossistemas mais vitais da Terra, enfrenta ameaças crescentes devido às mudanças climáticas e ao desmatamento. Enquanto isso, o AMOC — um sistema de correntes oceânicas crucial para a regulação do clima global — está enfraquecendo. Ambos são considerados elementos de ruptura climática, que podem sofrer mudanças abruptas e potencialmente irreversíveis em resposta ao aquecimento global, com consequências potencialmente devastadoras.

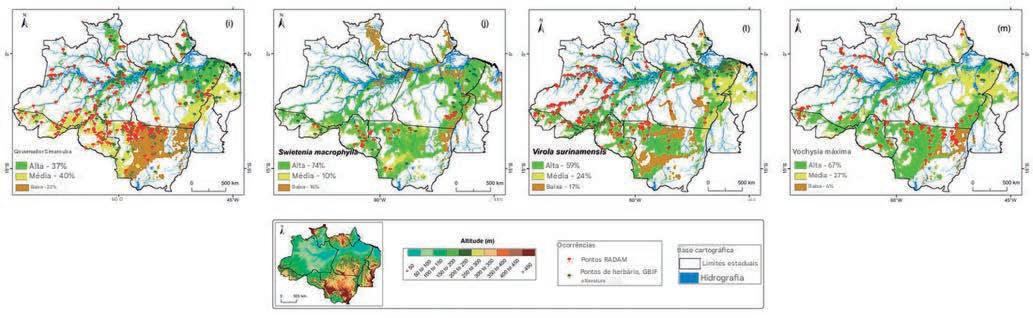

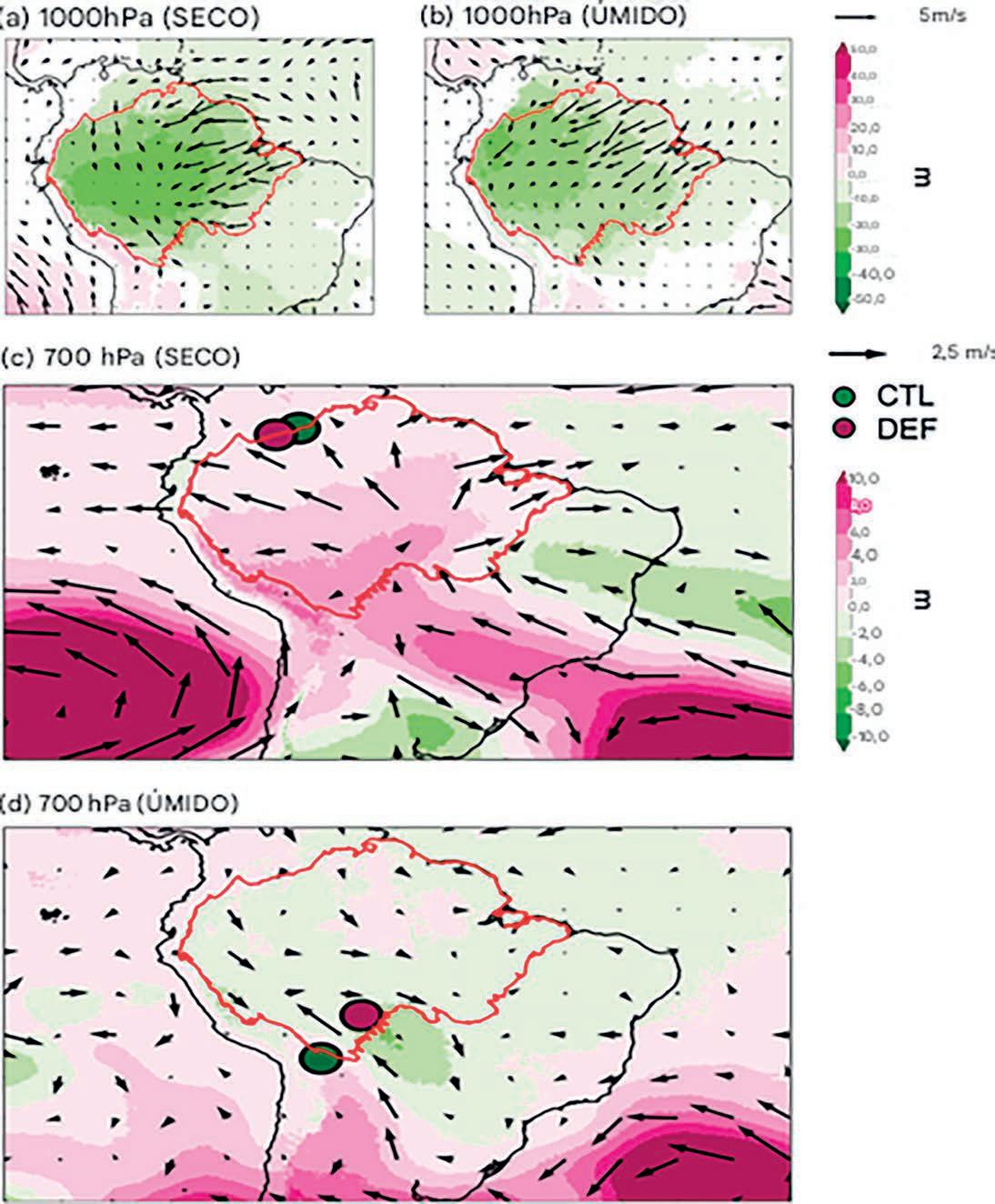

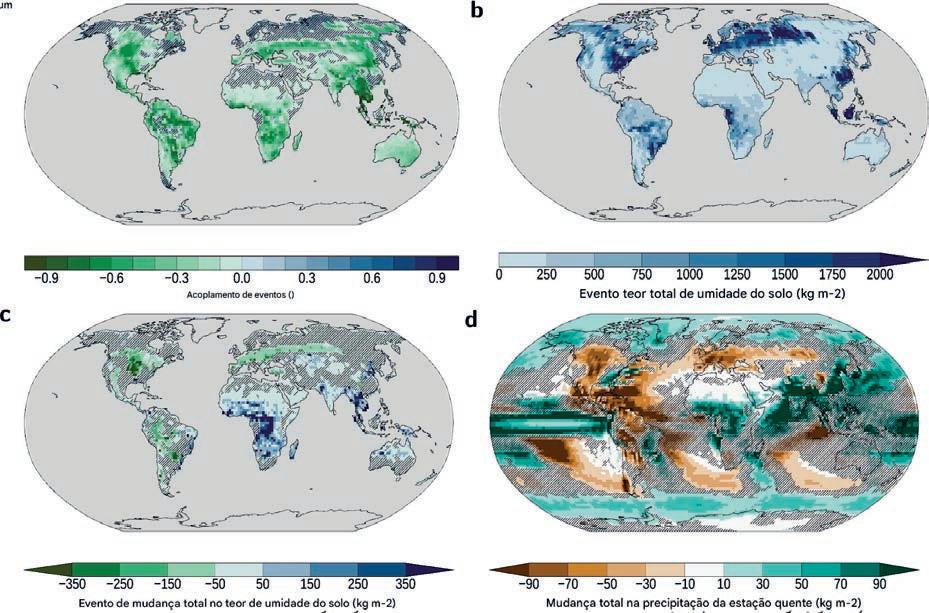

Um novo estudo liderado pela pesquisadora do IIASA Annika Högner, em colaboração com colegas do Instituto de Pesquisa de Impacto Climático de Potsdam (PIK) e do Centro de Estudos Computacionais Críticos (C3S) em Frankfurt, identificou uma ligação entre eles. Publicado na Environmental Research Letters, o estudo é o primeiro a identificar uma relação causal entre o AMOC e a Amazônia Meridional, a partir de dados de reanálise e observação. O enfraquecimento do AMOC leva ao resfriamento das temperaturas da superfície do Atlântico Norte, o que causa aumento das chuvas na Amazônia Meridional durante a estação seca. Usando métodos avançados de análise causal abrangendo o período de 1982 a 2022, os pesquisadores mostram que para cada 1 milhão de metros cúbicos por segundo de

Fotos: Annika Högner et al, CC0 Domínio Público, Environmental Research Letters, IIASA, Nasa

(a) exibida com os índices colocados em seus respectivos locais de agregação: o índice AMOC (roxo), o índice de jato de baixo nível do Caribe (CLLJ, magenta), a região da RA Meridional (verde) representada pela precipitação média (PREC, verde escuro) e índice de vegetação de diferença normalizada média (NDVI, verde claro). (b) A série temporal dos índices agregados nas regiões mostradas no painel a), dessazonalizados e sem tendência, conforme usado na descoberta causal. (c) Um exemplo de mascaramento e defasagem temporal mostrando dados para o ano 2000 para o link AMOC → CLLJ, no qual o CLLJ como variável alvo é avaliado para a estação seca (maio a setembro) e a variável driver com uma defasagem temporal de 2 meses (março a julho).

enfraquecimento da AMOC, a precipitação anual da estação seca na Amazônia Meridional aumenta em cerca de 4,8%.

“A estação seca é o período mais vulnerável para a floresta amazônica”, explica Högner. “Nossas descobertas revelam que um AMOC enfraquecido contribui para o aumento das chuvas no sul da Amazônia durante esse período”

De acordo com a análise, essa teleconexão climática até então desconhecida pode ter compensado até 17% do declínio das chuvas na estação seca na Amazônia Meridional desde 1982. Embora isso pareça uma boa notícia, os autores pedem cautela. A Amazônia ainda está recebendo menos chuvas, com estações secas se tornando mais longas e intensas — e, embora amorteça essa tendência de seca, um maior enfraquecimento da AMOC teria impactos adversos graves em todo

Mapas causais de ligações na floresta tropical do sul da Amazônia

A força do efeito causal é mostrada em um nível de célula de grade para os caminhos na rede que apontam para a região da floresta tropical do sul da Amazônia, com ligações à precipitação (PREC) na coluna da esquerda (a)–(c) e ligações ao índice de vegetação de diferença normalizada (NDVI) na coluna da direita (d), (e) para a rede de efeitos causais mostrada na figura (a). As regiões hachuradas indicam baixa con-

cordância entre os mapas causais (menos de três dos cinco mapas causais em concordância). Abaixo de cada mapa causal, um gráfico de densidade mostra a distribuição do nível de célula de grade CE para o respectivo mapa (em azul) e para quatro mapas de fontes de dados alternativas para o índice AMOC (f) Mostra o contexto geográfico mais amplo, com a caixa roxa indicando os limites dos gráficos do mapa causal

Evolução do efeito causal (EC) para a rede AMOC, CLLJ, Southern AR PREC para os anos de 1940 a 2022, derivada com uma janela deslizante de 40 anos. Cada ponto denota o EC para a janela de 40 anos centrada no ano mostrado no eixo x . (a) A rede é derivada com descoberta causal a partir dos dados para toda a extensão da série temporal (ver inserção). O EC ao longo do tempo é derivado com regressão linear múltipla em cada passo de tempo para links prescritos a partir desta rede. (b)

A descoberta causal é conduzida para cada passo de tempo nos dados na respectiva janela de 40 anos e o EC subsequentemente derivado. Mostramos a evolução dos mesmos links que em (a). Os gráficos causais da descoberta causal para cada 5ª janela (em passos de 5 anos) são exibidos na inserção. Alguns deles incluem links adicionais; no entanto, na evolução temporal do EC, mostramos apenas os links detectados na descoberta causal ao longo de toda a série temporal.

o mundo. A interação estabilizadora que encontramos da AMOC na Amazônia Meridional compete com outros efeitos,

como os decorrentes do desmatamento e do aumento da temperatura, que causariam uma seca contínua na Amazônia, que a interação não será capaz de compensar a longo prazo. Para estimar com precisão os riscos futuros, precisamos entender essas interações complexas. Nosso estudo acrescenta uma peça importante a esse quebra-cabeça.

Os autores enfatizam que esta descoberta reforça a importância de integrar as interações dos elementos de ruptura nas avaliações de risco climático. Também destaca a urgência de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para evitar que sistemas vulneráveis ultrapassem limites críticos. “As interações entre elementos que influenciam o clima não são apenas teóricas — elas estão acontecendo agora”, diz Högner. Embora algumas interações de elementos de inflexão estejam se estabilizando, a maioria não está — muito pelo contrário. Não podemos contar com o sistema terrestre para continuar absorvendo os danos que causamos. A única maneira confiável de avançar é reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento.

Lábrea e Apuí, no sul do Amazonas, tiveram perda diária média de vegetação nativa equivalente a de 76 campos de futebol

Somente 10 dos 772 municípios da Amazônia Legal responderam por quase 30% da área desmatada em toda a região nos últimos 12 meses, entre agosto de 2024 e julho de 2025, mostra o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do IMAZON. Dos 3.503 km² de Floresta Amazônica destruídos no período, 956 km² o foram dentro das 10 municipalidades campeãs de devastação, embora estas somem apenas 6% do território amazônico.

Os municípios de Lábrea e Apuí, no sul do Amazonas, lideram os índices de desmatamento no período. As duas cidades perderam, respectivamente, 140 e 137 km² de vegetação nativa.

Isso equivale à devastação de 76 campos de futebol por dia de floresta – quase 30 mil campos de futebol nos últimos 12 meses, compara o IMAZON.

Desmatamento e degradação em julho. Em julho de 2025, a maioria (69%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em Assentamentos (24%), Unidades de Conservação (5%) e Terras Indígenas (2%).

Completam o top 10 do desmatamento amazônico os municípios de Colniza, Marcelândia e União do Sul, no Mato Grosso; Uruará, Portel, Itaituba e Pacajá, no Pará; e Feijó, no Acre. Seis deles também estão entre os dez com maior risco

de novas derrubadas apontados pela plataforma de previsão do desmatamento PrevisIA: Apuí, Lábrea, Colniza, Uruará, Portel e Feijó. O cruzamento dos dados mostra que áreas já identificadas com alta pressão seguem vulneráveis.

PA, AM e MT maiores áreas ameaçadas, áreas já identificadas com alta pressão seguem vulneráveis. 956 km² de Floresta Amazônica destruídos, o foram dentro dos 10 municípios campeões de devastação

Para o IMAZON, ações prioritárias de proteção ambiental nesses municípios e em outros territórios críticos poderiam ter viabilizado um cenário de queda ao final do último ano de desmatamento (agosto de 2024 a julho de 2025). No entanto, os registros indicam estabilidade: no ano anterior, entre agosto de 2023 e junho de 2024, foram derrubados 3.490 km², 0,4% a menos do que no atual.

Já a degradação florestal cresceu quase quatro vezes, passando de 8.913 km² entre agosto de 2023 e julho de 2024 para 35.426 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025. Esse salto se explica principalmente pelas grandes áreas afetadas por queimadas em setembro e outubro de 2024. “A degradação florestal fragiliza a floresta, aumenta a emissão de carbono e deixa a Amazônia ainda mais vulnerável, ameaçando sua biodiversidade e as populações locais. O salto que vimos em 2025 é um sinal de que precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de dano”, alerta Manoela Athaíde, pesquisadora do IMAZON.

Isótopos de anéis de árvores revelam intensificação do ciclo hidrológico na Amazônia

Pesquisadores identificaram mudanças marcantes no regime de chuvas da Amazônia nas últimas quatro décadas, com estações chuvosas mais úmidas e estações secas ainda mais secas. Este é um padrão que vem agravando eventos extremos de enchentes e secas (intensificação do ciclo hidrológico), com impactos sobre populações e ecossistemas na região.

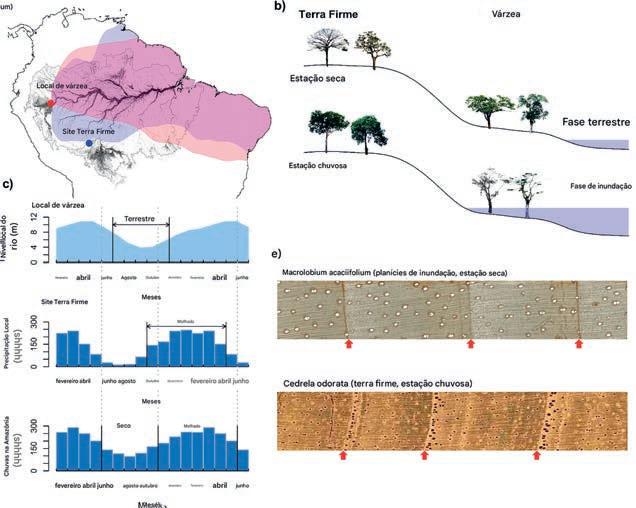

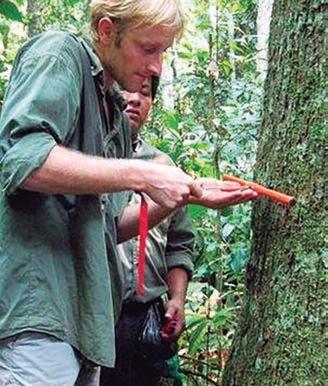

O estudo foi feito por uma equipe internacional de cientistas das Universidades de Leeds e Leicester (Reino Unido) e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), a partir de análises de isótopos de oxigênio contidos nos anéis de crescimento de árvores amazônicas. Os resultados foram publicados na Communications Earth and Environment.

Ao analisar amostras de duas espécies, Cedrela odorata, também conhecida como cedro-vermelho, típica das florestas de terra firme, e Macrolobium acaciifolium, conhecida como arapari, comum em áreas alagáveis, os pesquisadores conseguiram reconstruir variações sazonais de precipitação desde 1980. A partir das análises, os dados indicaram um aumento de 15% a 22% nas chuvas da estação chuvosa e uma redução de 5,8% a 13,5% nas chuvas da estação seca. As árvores de terra firme e de várzea ficam em áreas da Amazônia Ocidental de aproximadamente 1.000 km de distância.

As estações de crescimento das árvores nas florestas sazonalmente inundadas e de terra firme correspondem às estações seca e chuvosa da Amazônia, respectivamente

( a ) Mapa da bacia Amazônica mostrando a localização do local da planície de inundação (vermelho) e do local de terra firme (azul). A área preta corresponde a áreas úmidas (sazonais), rios e planícies de inundação sazonais. O sombreamento colorido indica as regiões a barlavento do transporte de umidade de cada local, derivadas das trajetórias de retorno do HYSPLIT ( b ) Diagrama esquemático mostrando as diferenças fenológicas sazonais entre ambientes de terra firme e planície de inundação. ( c ), Variação sazonal do nível do rio local no local da planície de inundação, precipitação para a Bacia Amazônica e precipitação local no local de terra firme. ( d ) Imagens dos anéis de crescimento anual das espécies de árvores Macrolobium acaciifolium e Cedrela odorata usadas neste estudo, com setas vermelhas indicando os limites dos anéis. Em ( c ), as setas indicam as estações de crescimento das árvores e as linhas verticais indicam os limites sazonais definidos pela precipitação e pelos níveis dos rios. As linhas pontilhadas verticais estendem os limites das estações do ano em toda a Amazônia (painel inferior) para uma comparação visual de como elas se sobrepõem às estações de cultivo locais em cada um dos locais. Observe que, para cálculos com dados pluviométricos, desconsideramos os meses intermediários dessas estações, ou seja, os meses imediatamente próximos às linhas verticais pretas

Nas últimas décadas, a região amazônica tem sido exposta a mudanças em larga escala no uso da terra e ao aquecimento global. Como essas mudanças afetam o ciclo hidrológico da Amazônia permanece incerto, visto que os dados meteorológicos são escassos. No estudo foram usados registros de isótopos de oxigênio em anéis de árvores para confirmar que o ciclo hidrológico da Amazônia se intensificou desde 1980. Tendências isotópicas divergentes de árvores de terra firme e de várzea de locais distintos (aproximadamente 1.000 km de distância) na Amazônia Ocidental indicam que as quantidades de chuva aumentaram durante

a estação chuvosa e diminuíram durante a estação seca em larga escala. Usando o modelo de destilação de Rayleigh, estimamos que a precipitação na estação chuvosa aumentou de 15 a 22% e a precipitação na estação seca diminuiu de 8 a 13%. Essas tendências divergentes fornecem evidências, independentemente dos registros climáticos existentes, de que a sazonalidade do ciclo hidrológico na Amazônia está aumentando. A continuação das tendências observadas terá um impacto generalizado nas florestas amazônicas e nos ecossistemas de várzea, e afetará fortemente os meios de subsistência das comunidades ribeirinhas regionais.

“Nossa análise mostra que o ciclo hidrológico da Amazônia está se tornando mais extremo, com implicações sérias para os ecossistemas da região e para as populações que dela dependem”, afirma o pesquisador da Universidade de Birmingham e coautor do estudo, Bruno Cintra, doutor em Ecologia e Mudanças Globais (Leeds/ Inglaterra) e egresso do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Inpa, orientado pelo pesquisador Jochen Schöngart.

A intensificação dos extremos sazonais representa uma ameaça crescente à estabilidade ambiental e social da região. De um lado, mais chuvas na estação úmida têm elevado a frequência de enchentes severas; de outro, a escassez na estação seca agrava os períodos de

estiagem. Como consequência, explica Cintra, a amplitude anual da enchente, que é diferença entre o nível máximo e o nível mínimo do ano anterior, aumentou na região central da Amazônia em quase 18% no século atual (média de 11,79 metros) em comparação com o anterior (média de 10,02 metros).

O resultado é o maior valor já observado com mais de 16,7 metros, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

“Os registros isotópicos revelam o aumento da intensidade de enchentes e secas, e com isso um aumento da amplitude entre os extremos na maior bacia hidrográfica do mundo,” explica o pesquisador do Inpa, Jochen Schöngart. “Isso é preocupante, pois afeta diretamente a segurança hídrica, alimentar e os modos de vida de milhões de pessoas, incluindo populações tradicionais e indígenas”, completa Schön-

gart, que é líder do projeto de Pesquisa Ecológica de Longa Duração Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas (Peld/Maua).

Além dos impactos locais, o estudo tem implicações globais. A Floresta Amazônica atua como um dos principais reguladores climáticos do planeta, influenciando padrões atmosféricos e funcionando como importante sumidouro de carbono, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera. Pesquisas já mostram, entretanto, que o desmatamento e as queimadas estão reduzindo essa capacidade da floresta.

Segundo os autores, a metodologia baseada em isótopos permitiu captar as mudanças sazonais com mais precisão do que registros climáticos convencionais. “Esses registros de anéis de crescimento fornecem evidências independentes cruciais de que o ciclo hidrológico da Amazônia está mudando diante dos nossos olhos”, destaca a pesquisadora da Universidade de Leeds Jessica Baker. “O contraste crescente entre as estações chuvosa e seca ameaça a saúde de todo o ecossistema amazônico e das suas comunidades”.

O estudo também utilizou modelos isotópicos e análises de sensibilidade para estimar a magnitude das mudanças nas chuvas ao longo do tempo, considerando diferentes variáveis atmosféricas. “Essas alterações afetam diretamente a agricultura, a geração de energia, a saúde pública e aumentam a mortalidade de árvores e a ocorrência de incêndios florestais,” comentam os coautores Roel Brienen e Emanuel Gloor, ambos da Universidade de Leeds.

Com a COP30 se aproximando, os autores destacam a importância de ações decisivas. Para eles, compreender como o ciclo hidrológico da Amazônia está mudando é essencial para prever cenários futuros e orientar políticas eficazes de conservação e adaptação. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA).

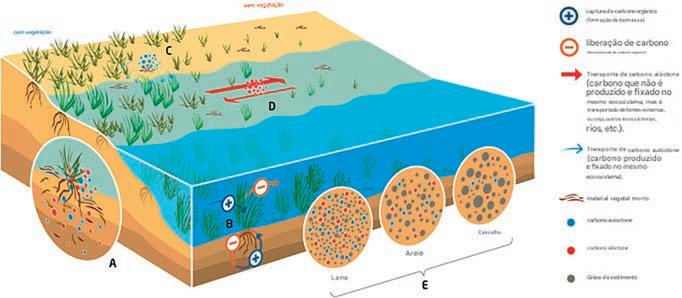

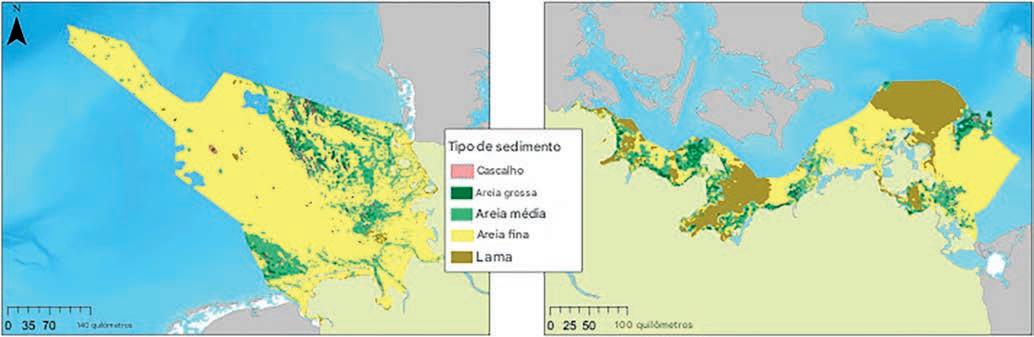

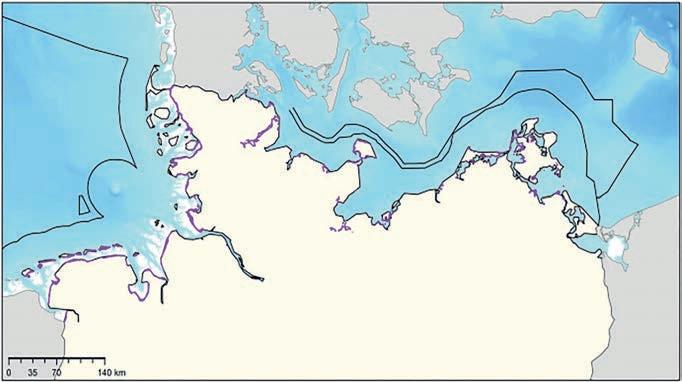

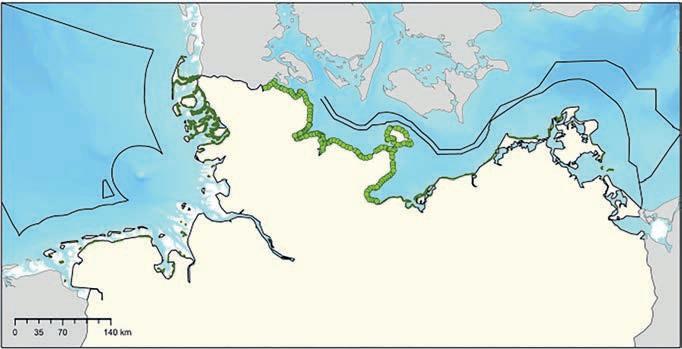

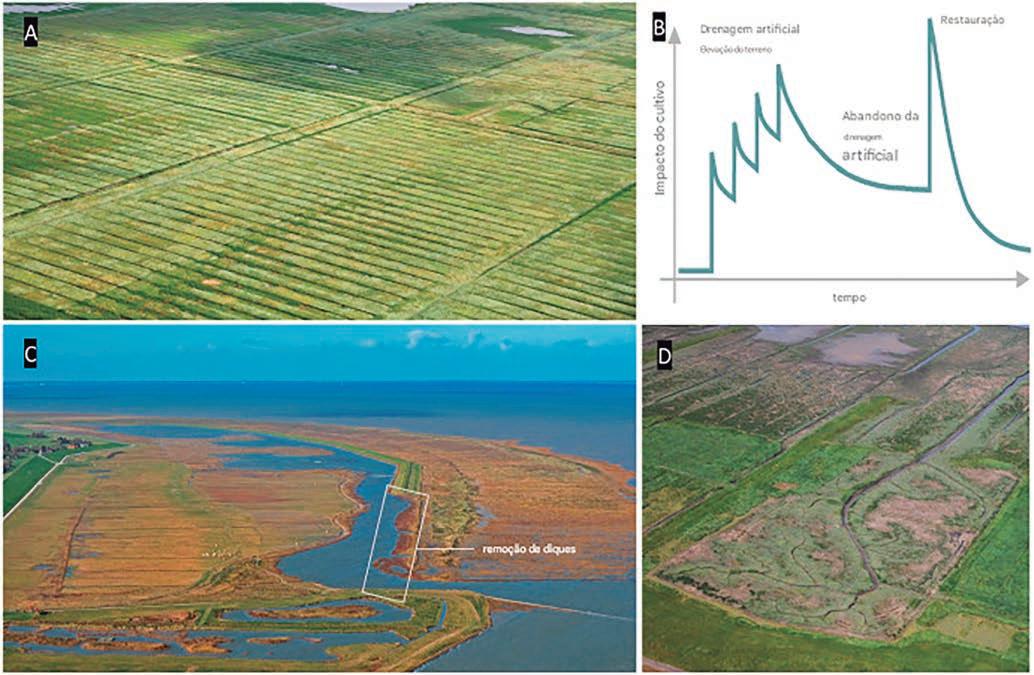

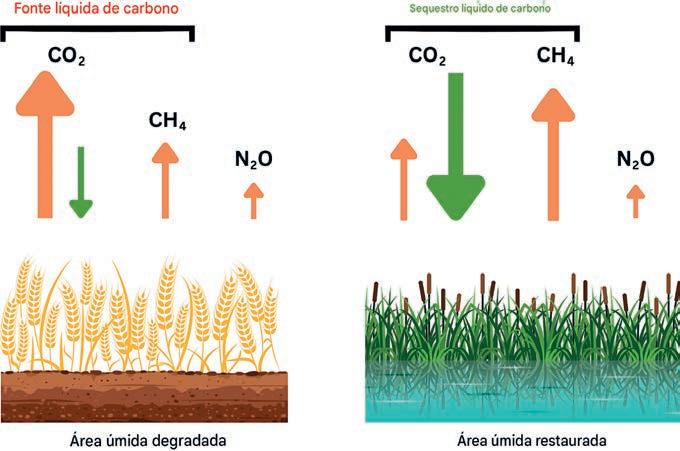

Restauração do Carbono Azul para fortalecer a conservação, restauração, mitigação e estratégias de restauração de pântanos salgados

por * Bianca Schröder, Instituto de Pesquisa para Sustentabilidade de Potsdam

Mudanças climáticas e perda de biodiversidade são desafios globais que precisam ser enfrentados por meio de uma combinação de medidas. Os habitats sequestradores de carbono marinho (“habitats de Carbono Azul”) são globalmente reconhecidos por seu papel na mitigação das mudanças climáticas e por seus cobenefícios e funções ecossistêmicas, por exemplo, como provedores de habitat. Aqui, apresentamos uma visão geral do conhecimento existente e das lacunas de conhecimento identificadas na pesquisa sobre Carbono Azul, com foco nos potenciais ecossistemas de Carbono Azul (ECBs) da costa alemã. Esse estudo recomenda uma estratégia dupla, não apenas para evitar a liberação adicional de carbono já armazenado por

Fotos: Estuarine, Coastal and Shelf Science (2025), Instituto de Pesquisa para Sustentabilidade de Potsdam

meio da conservação de ecossistemas e governança e gestão sustentáveis, mas também para aumentar o armazenamento líquido de carbono por meio do (re)estabelecimento de BCEs.

Pradarias de ervas marinhas, pântanos salgados e sedimentos marinhos sequestram dióxido de carbono, mitigando as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, aumentando a biodiversidade ma-

rinha local e proporcionando proteção costeira. A capacidade de sequestro de carbono dos ecossistemas de Carbono Azul da Alemanha é relativamente pequena em comparação com as emissões totais de gases de efeito estufa do país. Por esse motivo, é essencial priorizar a proteção ideal dos ecossistemas de Carbono Azul existentes. Em um estudo na Estuarine, Coastal and Shelf Science, uma equipe de pesquisadores liderada por Julian Koplin (AWI/RIFS) e Corina Peter (AWI) defende medidas para fortalecer os ecossistemas de Carbono Azul, alinhando a ação climática com as metas de biodiversidade.

“As mudanças climáticas e a perda de biodiversidade estão entre os desafios globais mais urgentes. Os ecossistemas de carbono azul — ou seja, ecossistemas marinhos e costeiros que sequestram carbono e o armazenam em longas escalas de tempo — ajudam a resolver ambos os problemas: mitigam as mudanças climáticas e cumprem funções ecossistêmicas importantes”, afirma Koplin.

Pradarias de ervas marinhas e pântanos salgados já são definidos como ecossistemas de carbono azul no norte da Europa. As contribuições de macro-

algas, sedimentos marinhos e recifes biogênicos ainda não foram esclarecidas de forma conclusiva e continuam sendo estudadas.

Pesquisa sobre carbono azul em ascensão

Os autores enfatizam a necessidade de padronizar métodos de medição, expandir inventários e aprimorar os dados sobre ecossistemas de Carbono Azul para preencher as lacunas de conhecimento existentes.

A pesquisa sobre Carbono Azul está em ascensão, como evidenciado por inúmeros projetos recém-financiados em todo o mundo. Na Alemanha, o acordo de coalizão, o Programa de Ação para a Proteção do Clima Natural e a Estratégia Nacional para o Uso Sustentável e Proteção dos Oceanos consideram a pesquisa sobre Carbono Azul uma prioridade.

O estudo argumenta que a estratégia de Carbono Azul da Alemanha poderia ser ainda mais fortalecida por meio de pesquisas mais robustas. A estratégia se baseia no “Plano de Ação Federal para Soluções Baseadas na Natureza para o Clima e a Biodiversidade” de 2023.

Diretivas da UE, como a Diretiva Habitats, a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha e a Lei de Restauração da Natureza, que entraram em vigor na UE em junho de 2024, estabelecem metas abrangentes, incluindo a proteção de 30% das áreas terrestres e marinhas e a manutenção ou restauração de habitats para “bom estado ecológico” — incluindo muitos ecossistemas de Carbono Azul.

de pântanos salgados com o objetivo de

após a remoção do dique. D) Antigo poço de argila, onde riachos de pântano se estabeleceram após a eliminação das estruturas de

Protegendo reservatórios de carbono como o Mar de Wadden

Os pesquisadores concluem que, embora já existam abordagens estratégicas promissoras, uma estrutura de governança abrangente e coordenada deve ser desenvolvida para alinhar as políticas regionais, nacionais e europeias, promover uma colaboração intersetorial eficaz e reduzir a fragmentação.

Acreditamos ser particularmente importante desenvolver salvaguardas legais, mas também desenvolver indicadores para monitorar e verificar mudanças no armazenamento de carbono a longo prazo ao longo do tempo. Um plano nacional de restauração do Carbono Azul poderia fortalecer as sinergias entre as estratégias existentes de restauração, conservação e ação climática”, afirma Koplin.

Na Alemanha, o foco principal deve ser proteger os estoques de carbono marinho existentes para evitar a liberação adicional de carbono já armazenado. Ao mesmo tempo, os esforços de restauração devem visar ecossistemas onde os

potenciais de sequestro de carbono e os benefícios para a biodiversidade possam ser maximizados.

Em áreas densamente povoadas e intensamente utilizadas, como o litoral alemão, interesses conflitantes e pressões econômicas aumentam a complexidade. Enfrentar esses desafios exige a consideração cuidadosa de fatores sociais e políticos. O envolvimento precoce dos grupos afetados é crucial para alcançar resultados eficazes, explicam os autores. As funções ecológicas, econômicas e sociais dos ecossistemas de Carbono Azul e sua contribuição para o desenvolvimento

sustentável das regiões e comunidades envolvidas devem ser cuidadosamente equilibradas, a fim de minimizar conflitos, fomentar o apoio público e garantir sua gestão sustentável.

Embora as soluções baseadas na natureza desempenhem um papel vital, a mitigação das mudanças climáticas não pode depender apenas delas. Uma mitigação eficaz e sustentável é um desafio complexo e multifacetado, sendo a prevenção de emissões a principal prioridade. Além disso, as mudanças climáticas em curso também representam riscos significativos para os ecossistemas de Carbono Azul.

O corte raso pode tornar inundações catastróficas 18 vezes mais frequentes, com efeitos que duram mais de 40 anos, de acordo com um novo estudo da UBC

por * Universidade da Colúmbia Britânica

Em uma bacia hidrográfica, essas enchentes extremas também se tornaram mais que duas vezes maiores, transformando um evento que acontecia uma vez a cada 70 anos em algo que agora acontece a cada nove anos.

“Esta pesquisa desafia o pensamento convencional sobre o impacto do manejo florestal nas inundações”, disse o autor sênior, Dr. Younes Alila, hidrólogo da Faculdade de Silvicultura da UBC. “Esperamos que a indústria e os formuladores de políticas tomem nota das descobertas, que mostram que não importa apenas a quantidade de floresta que se remove, mas também onde, como e em que condições”.

Mesmo tratamento, inundações diferentes

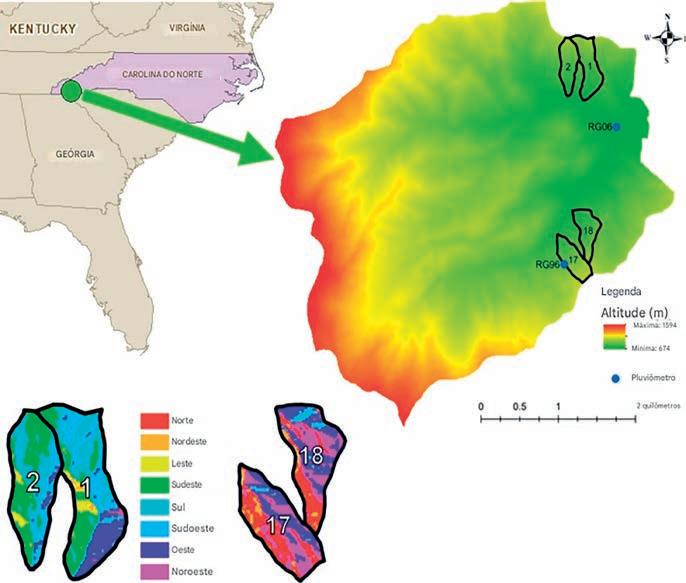

O estudo liderado pela UBC baseia-se em um dos experimentos florestais mais longos do mundo, no Laboratório Hidrológico Coweeta, na Carolina do Norte, e foi publicado no Journal of Hydrology. A equipe de pesquisa analisou duas bacias hidrográficas adjacentes, uma voltada para o norte e a outra para o sul, ambas desmatadas no final da década de 1950.

Acima à esquerda: Área geral dos EUA e Coweeta (ponto verde). Acima à direita: A bacia e as sub-bacias de Coweeta utilizadas neste estudo estão delineadas e numeradas, juntamente com os pluviômetros associados. Abaixo à esquerda: Mapa detalhado dos dois pares de bacias hidrográficas

“Descobrimos que fatores aparentemente menores da paisagem — como

Não importa apenas a quantidade de floresta que se remove, mas também onde, como e em que condições

a direção de uma encosta — podem determinar a resposta de uma bacia hidrográfica ao tratamento”, disse o primeiro autor Henry Pham, doutorando na faculdade de silvicultura.

Na bacia hidrográfica voltada para o norte, que recebe menos luz solar direta e retém mais umidade, as inundações tornaram-se de quatro a 18 vezes mais frequentes. O tamanho médio das inundações aumentou 47% em comparação com os níveis anteriores ao tratamento, e as maiores inundações aumentaram até 105%.

Na bacia hidrográfica voltada para o sul, o mesmo tratamento praticamente não teve impacto no comportamento das inundações.

Os antigos modelos de inundações são inadequados

A maioria dos modelos convencionais de inundação utiliza premissas simplificadas: corte X% das árvores, espere Y% a mais de escoamento de água. Mas este estudo constatou que tais modelos não levam em conta padrões de inundação extremos e erráticos que surgem após perturbações na paisagem.

“Esta evidência experimental valida nosso antigo apelo por melhores métodos de análise”, disse o Dr. Alila. “Quando aplicamos ferramentas probabilísticas adequadas a dados de longo prazo, encontramos impactos muito mais fortes e variáveis do que os sugeridos por modelos mais antigos”.

Em suma, ele acrescenta, os tratamentos florestais não apenas aumentam os níveis médios de inundação, como também podem remodelar fundamentalmente todo o regime de inundações de uma bacia hidrográfica, tornando eventos raros e catastróficos muito mais comuns.

A descoberta mais preocupante foi que os efeitos das enchentes na bacia hidrográfica voltada para o norte persistiram por mais de 40 anos, confirmando que os tratamentos florestais podem levar a mudanças de longo prazo na resposta de uma bacia hidrográfica às enchentes,

O desmatamento pode tornar as inundações extremas dramaticamente mais frequentes e severas, especialmente dependendo das características sutis do terreno. Os efeitos podem durar mais de 40 anos, muito mais do que o esperado

O desmatamento de florestas gera mais escoamento, piorando as inundações

especialmente porque as mudanças climáticas trazem condições meteorológicas mais extremas, colocando as comunidades rio abaixo em maior risco.

As descobertas têm relevância imediata para as práticas de manejo florestal, particularmente na Colúmbia Britânica, onde há tipos de terreno e operações florestais semelhantes na forma de corte raso.

O Dr. Alila observou que o modelo utilizado neste estudo pode ser usado para prever quais partes da Colúmbia Britânica estão atualmente em maior risco de inundações extremas. Também pode ser usado para investigar até que ponto a gravidade das inundações de Sumas Prairie em 2021 e das inundações mais recentes no Texas pode ser atribuída ao aquecimento global e/ou a mudanças no uso do solo e na cobertura florestal. Nossas descobertas destacam como múltiplos fatores da paisagem interagem de maneiras complexas.

À medida que as condições climáticas mudam, compreender essa dinâmica se torna cada vez mais importante para a gestão florestal e hídrica.

Área de estudo de floresta tropical no nordeste do Brasil, mostrando fileiras de painéis transparentes para redirecionar a água para longe das árvores.

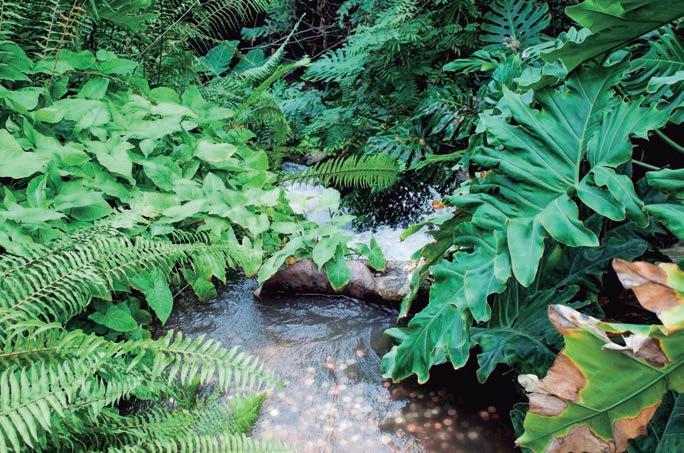

por *Universidade de Edimburgo

Cientistas descobriram evidências surpreendentes de que a floresta amazônica pode sobreviver a condições

Fotos: BioRender.com, Nature Ecology and Evolution, Patrick Meir, Universidade de Edimburgo

de seca prolongada, mas a um custo significativo para sua capacidade de armazenamento de carbono e estrutura. Em um experimento de 22 anos, pes-

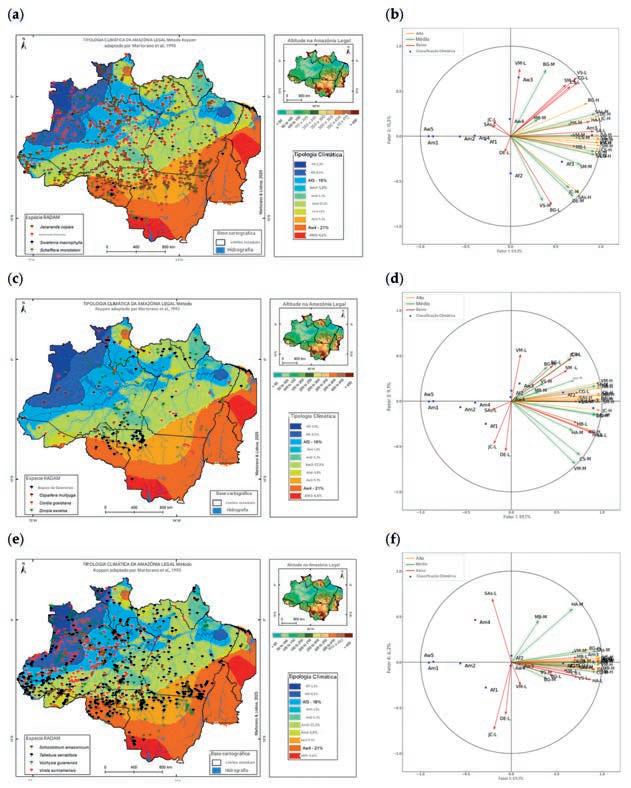

O estudo, publicado na Nature Ecology and Evolution, foi realizado por uma equipe liderada pelos professores Patrick Meir, da Universidade de Edimburgo, e Antonio Carlos Lôla da Costa, da Universidade Federal do Pará e do Museu Paraense Emílio Goeldi, no Brasil. Também envolveu pesquisadores das Universidades de Exeter e Cardiff, e do CREAF, na Espanha. A pesquisa foi apoiada pelo Conselho de Pesquisa do Meio Ambiente Natural (NERC), pela Royal Society e pelo Fundo Newton do Met Office do Reino Unido. Representa o experimento de seca mais longo do mundo em florestas tropicais. Ao redirecionar aproximadamente 50% da precipitação de uma área florestal de um hectare desde 2002, os cientistas criaram condições que simulam a seca prolongada que muitos modelos climáticos preveem para a região amazônica.

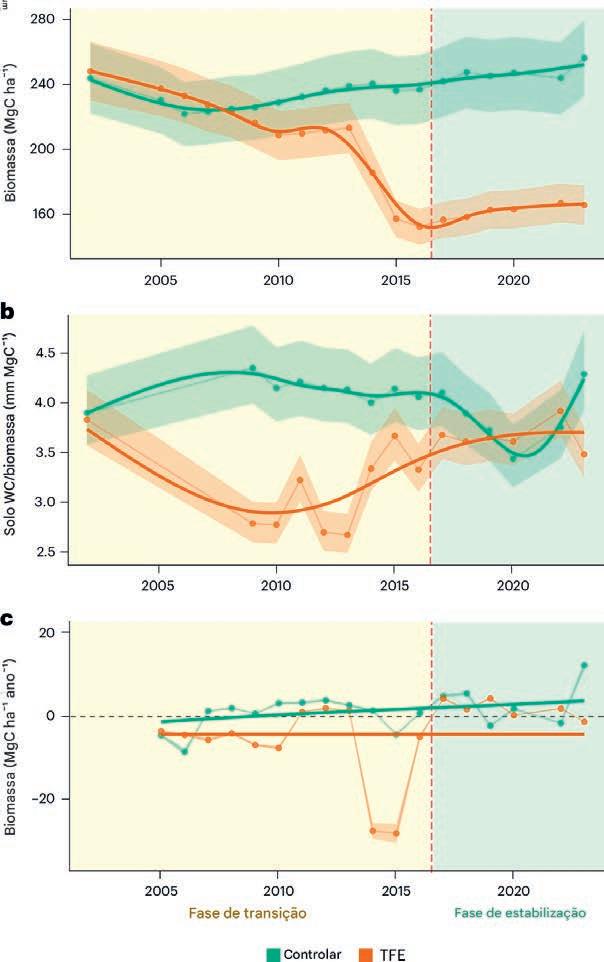

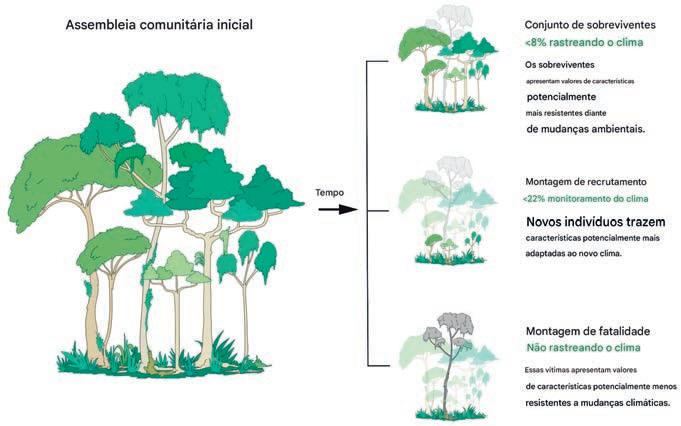

quisadores descobriram que, após perder mais de um terço de sua biomassa durante uma “fase de transição” inicial de 15 anos, a floresta atingiu a “estabilidade eco-hidrológica”, com as árvores sobreviventes não mais sofrendo estresse por seca. Essa descoberta, publicada na Nature Ecology and Evolution, oferece insights cruciais sobre como a maior floresta tropical da Terra pode responder às mudanças climáticas — sugerindo resiliência contra o colapso total, mas alertando para perdas substanciais de carbono que podem acelerar o aquecimento global. O estudo, publicado na Nature Ecology and Evolution, foi realizado por uma equipe liderada pelos professores

Árvores alcançam “homeostase hidráulica” após desbaste florestal

a–c, Estimativa da biomassa lenhosa acima do solo (a), disponibilidade hídrica relativa à biomassa (b) e variação anual da biomassa (∆Biomassa) (c) para as parcelas controle e TFE durante todo o período do experimento de seca (2002–2023). Modelos aditivos gerais foram utilizados para derivar as linhas de tendência, que são mostradas como linhas contínuas; as faixas de erro representam o intervalo de confiança (IC) de 95% para a biomassa (estimada a partir da variabilidade na densidade da madeira das espécies). ∆Biomassa e WC do solo por unidade de biomassa são mostrados. A linha tracejada vermelha representa o tempo aproximado em que a parcela TFE mudou da fase de transição para a fase de estabilização (ou seja, estabilização da biomassa). As duas fases também são representadas pela cor de fundo. O teor de água do solo é relatado separadamente

Patrick Meir, da Universidade de Edimburgo, e Antonio Carlos Lôla da Costa, da Universidade Federal do Pará e do Museu Paraense Emílio Goeldi, no Brasil. Também envolveu pesquisadores das Universidades de Exeter e Cardiff, e do CREAF, na Espanha. A pesquisa foi apoiada pelo Conselho de Pesquisa do Meio Ambiente Natural (NERC), pela Royal Society e pelo Fundo Newton do Met Office do Reino Unido.

Representa o experimento de seca mais longo do mundo em florestas tropicais. Ao redirecionar aproximadamente 50% da precipitação de uma área florestal de um hectare desde 2002, os cientistas criaram condições que simulam a seca prolongada que muitos modelos climáticos preveem para a região amazônica.

As curvas que mostram o estresse fisiológico individual e a disponibilidade hídrica relativa à biomassa são aproximadas e simplificadas para fins de plotagem. Os dados mostrados na floresta não perturbada referem-se à floresta controle; a fase de estabilização refere-se ao gráfico de TFE de 2016 em diante. Os dados hidráulicos mostrados foram amostrados durante 2023-2024

Há décadas, cientistas temem que o aumento da seca na Amazônia possa desencadear um “ponto de inflexão” catastrófico, potencialmente convertendo a exuberante floresta tropical em savana. Este experimento fornece evidências de um resultado mais sutil.

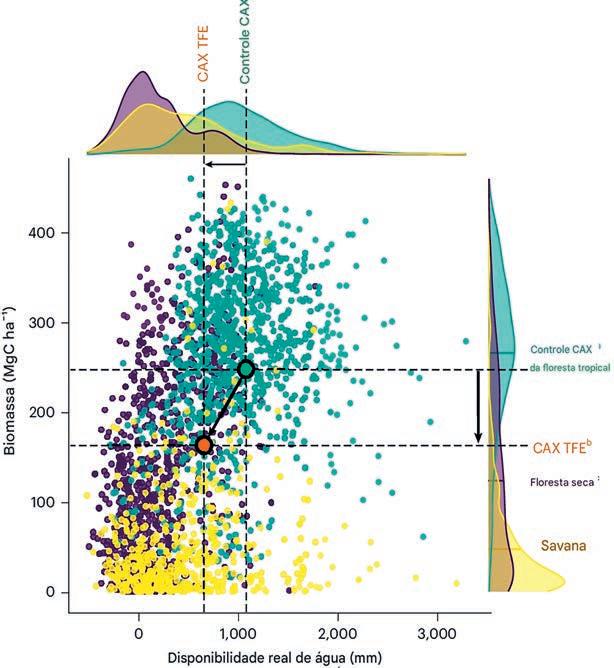

“Nossas descobertas sugerem que, embora algumas florestas tropicais possam sobreviver a secas prolongadas causadas pelas mudanças climáticas, sua capacidade de atuar como um depósito vital de carbono e um sumidouro de carbono pode ser bastante reduzida”, explica o Dr. Pablo Sanchez Martinez, da Escola de Geociências da Universidade de Edimburgo, principal autor do estudo. Durante os primeiros 15 anos de seca experimental, a floresta perdeu aproximadamente 85 megagramas de carbono por hectare — o que representa uma redução de 34% em relação à sua biomassa inicial. Essa perda afetou desproporcionalmente as árvores maiores, cruciais para o armazenamento de carbono e o funcionamento do ecossistema. No entanto, algo inesperado aconteceu em seguida. Em vez de continuar a declinar, a floresta se estabilizou durante os sete anos seguintes em cerca de 164 megagramas de carbono por hectare. Esse nível de biomassa ainda é substancialmente superior ao

das savanas tropicais (49 megagramas) e mais próximo do das florestas tropicais secas (125 megagramas). A equipe de pesquisa descobriu que as árvores sobreviventes demonstraram uma adaptação notável às condições mais secas. Em 2023 — mais de duas décadas após o início do experimento — as árvores na parcela de seca apresentaram níveis de estresse hidráulico semelhantes aos das árvores na parcela de controle, apesar de receberem metade da precipitação. Como isso aconteceu? À medida que a floresta perdia árvores durante a fase de transição, as árvores remanescentes passaram a

Essa descoberta surpreendente contradiz as preocupações de que a seca causaria um declínio contínuo até o colapso do ecossistema. Em vez disso, a floresta passou por uma reorganização estrutural, transitando para um dossel mais aberto, com menos árvores de grande porte, mas ainda mantendo as características florestais.

ter acesso a mais água por unidade de biomassa — uma medida que os pesquisadores chamam de “disponibilidade hídrica relativa à biomassa”. Esse ajuste ecológico permitiu que as árvores sobreviventes mantivessem taxas de transpiração e teor de água nos tecidos saudáveis,mesmoduranteasestaçõessecas. Essa descoberta surpreendente con-

O custo ecológico dessa adaptação foi alto. O experimento revelou diversas mudanças críticas na dinâmica do carbono florestal:

• Perda de 34% da biomassa florestal inicial (85 megagramas de carbono por hectare)

• Mortalidade desproporcional entre as maiores árvores

• A floresta deixou de ser uma fonte de carbono durante a fase de transição para se tornar um pequeno sumidouro de carbono durante a estabilização

• A acumulação de carbono na floresta estabilizada permanece menor do que na floresta tropical não perturbada

• As mudanças estruturais resultaram em uma copa mais aberta com menos árvores emergentes

Diagrama de dispersão e distribuições de biomassa acima do solo e disponibilidade hídrica real (precipitação − evapotranspiração) para toda a bacia amazônica, incluindo florestas tropicais, florestas secas e savanas. Os pontos em roxo representam áreas classificadas como florestas secas, os pontos em verde como florestas úmidas e os pontos em amarelo como savanas 34 , 35 , 36. Os pontos de controle (verde) e TFE (laranja) também são mostrados, representando a inclinação observada (seta preta). Grupos estatisticamente significativos para valores de biomassa relatados usando testes t bilaterais ( P < 0,05) são representados por letras diferentes (a, b, c, d). Nossos resultados mostraram como o gráfico TFE foi significativamente diferente das florestas tropicais ( t = 87,17, P < 0,001), florestas secas ( t = −62,61, P < 0,001) e savanas ( t = −104,92, P < 0,001), enquanto o controle não foi significativamente diferente das florestas tropicais ( t = −1,22, P = 0,22) e significativamente diferente das florestas secas ( t = −90,99, P < 0,001) e savanas ( t = −126,23, P < 0,001).

tradiz as preocupações de que a seca causaria um declínio contínuo até o colapso do ecossistema. Em vez disso, a floresta passou por uma reorganização estrutural, transitando para um dossel mais aberto, com menos árvores de grande porte, mas ainda mantendo as características florestais. “Embora tenha evitado o colapso induzido pela seca, a estabilização

eco-hidrológica resultou em uma floresta com redução de biomassa e acúmulo de carbono na madeira”, observam os pesquisadores em seu artigo. Se esse padrão ocorresse em grandes porções da Amazônia, liberaria enormes quantidades de carbono armazenado na atmosfera, potencialmente acelerando as mudanças climáticas.

Implicações para o futuro da Amazônia sob as mudanças climáticas

O que essas descobertas podem significar para a bacia amazônica, que armazena aproximadamente 123 bilhões de toneladas de carbono em suas árvores e desempenha um papel fundamental na regulação do clima da Terra?

Os pesquisadores alertam que seu experimento simulou apenas a seca do solo em uma pequena área. As mudanças climáticas reais provavelmente trarão estressores adicionais, incluindo temperaturas mais altas, aumento da secura atmosférica, ventos mais fortes e incêndios mais frequentes. Os efeitos combinados podem causar perdas de biomassa mais severas ou prolongadas antes da estabilização.

“As respostas ecológicas ao clima podem ter impactos muito grandes em nosso meio ambiente, local e globalmente;

não podemos entendê-los e prevê-los sem uma pesquisa colaborativa de longo prazo desse tipo”, afirma o professor Patrick Meir, da Escola de Geociências da Universidade de Edimburgo. No entanto, o estudo oferece um otimismo cauteloso quanto à resiliência fundamental da Amazônia. Em vez de experimentar um “colapso do ecossistema” sob seca prolongada, a floresta parece capaz de transitar para um estado estável alternativo — embora com biomassa significativamente menor.

À medida que as mudanças climáticas se intensificam e partes da Amazônia sofrem secas mais frequentes e severas, esta pesquisa fornece insights vitais sobre como esse ecossistema crucial pode se transformar nas próximas décadas. Embora a Amazônia possa evitar o pior cenário de conversão completa em savana, as enormes perdas de carbono durante sua fase de adaptação podem ter implicações profundas para as metas climáticas globais e o combate às mudanças climáticas.

A floresta amazônica é um dos ecossistemas com maior biodiversidade da Terra, abrigando uma impressionante variedade de espécies vegetais e animais. Abrangendo nove países, a Amazônia desempenha um papel crucial na regulação do clima global, armazenando carbono e sustentando a subsistência de milhões de pessoas. Entre esses países, o Brasil se destaca como o maior detentor da biodiversidade amazônica, com aproximadamente 60% da floresta tropical contida em suas fronteiras. A região amazônica do país abriga uma

variedade incomparável de vida, desde a imponente onça-pintada e o esquivo boto-do-rio-amazonas até inúmeras espécies de pássaros, insetos e plantas. Suas densas florestas e sistemas fluviais criam uma teia de vida única e interconectada, essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico de toda a região. A biodiversidade do Brasil não é apenas crucial para a saúde ambiental global, mas também para a sobrevivência cultural de suas comunidades indígenas e locais, que há muito dependem da floresta para sua sobrevivência e bem-estar.

Em esforços para preservar esse ecossistema inestimável, o Brasil desenvolveu iniciativas como o Floresta+, um programa nacional que incentiva a conservação e a restauração de florestas nativas por meio de pagamentos por serviços ambientais (PSA). Este programa busca aumentar a proteção florestal recompensando pequenos agricultores, povos indígenas e comunidades locais pela manutenção e restauração das florestas.

Maria Graciano Dimas da Silva é agricultora em Colônia Paraíso, Rio Branco, Acre, onde cultiva uma variedade de culturas, incluindo milho, feijão e frutas tropicais. “Planto de tudo um pouco”, diz ela com orgulho. Sua vida sofreu uma reviravolta trágica este ano, quando um incêndio destruiu sua casa e seus pertences. Apesar da perda, Maria não perdeu as esperanças. Ela conheceu o Projeto Floresta+ Amazônia e se qualificou para receber o Pagamento por

Serviços Ambientais (PSA) pela preservação da vegetação nativa em sua terra.

“Eu não sabia, mas eles me explicaram tudo. Me inscrevi porque sempre cuidei da floresta aqui. Agora, vou reconstruir minha casa e continuar protegendo a floresta”, diz ela.

A história de Maria é uma entre muitas na Amazônia Legal, onde o Projeto Floresta+ Amazônia apoia pequenos proprietários rurais desde 2022 por meio de um sistema simples: quem conserva a floresta recebe apoio financeiro para continuar fazendo isso.

O programa faz parte dos esforços mais amplos do Brasil no âmbito da Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD+) para reduzir o desmatamento e promover o uso sustentável da terra, fatores cruciais para a proteção da imensa biodiversidade do país. Ao envolver as comunidades locais no manejo florestal e fornecer incentivos financeiros, o Floresta+ não apenas protege a biodiversidade, mas também fortalece a resiliência das florestas contra as pressões da exploração madeireira ilegal, da conversão de terras e das mudanças climáticas.

Amazônia equatoriana: pequeno território, imensa biodiversidade

Além do Brasil, outros países amazônicos também desempenham papéis vitais na preservação da rica biodiversidade da região. O Equador, embora abrigue uma porção menor da Amazônia, abriga uma das maiores diversidades de espécies por quilômetro quadrado do planeta. O Parque Nacional

Yasuní, no Equador, um dos locais com maior biodiversidade do planeta, é um ponto crítico na Amazônia. Ele abriga uma vasta gama de espécies, incluin-

do a ariranha-gigante e o boto-cor-de-rosa, espécies ameaçadas de extinção, e abriga grupos indígenas que vivem em isolamento voluntário. O Equador tem atuado ativamente na conservação florestal por meio do programa Sócio Bosque, que trabalha para conservar as florestas e promover o uso sustentável da terra, compensando os proprietários de terras pela manutenção da cobertura florestal.

O compromisso do Equador com o desenvolvimento sustentável é ainda apoiado pelo PROAmazônia e pelo Projeto de Pagamentos por Resultados de REDD+, uma iniciativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica do Equador e do Ministério da Agricultura, com o apoio do PNUD.

O programa visa reduzir o desmatamento, promover a produção sustentável e fortalecer a governança ambiental em toda a região amazônica e além. Um elemento-chave da governança

florestal inclusiva do Equador tem sido o apoio aos Planos de Vida (Planes de Vida) desenvolvidos por comunidades indígenas em territórios como Yamanunka, que articulam visões de longo prazo para a gestão territorial, preservação cultural e resiliência climática. Esses planos, conduzidos localmente, capacitam os povos indígenas a liderar esforços de conservação, protegendo seus direitos e conhecimentos ancestrais. Como explica a líder indígena Shuar, Irma Tsahuanda, dos territórios Yamanunka : “Como povo Shuar, é nossa responsabilidade cuidar da floresta, dos rios e da terra. Esses elementos naturais são essenciais para nossas vidas. Nos vemos como guardiões da floresta – zeladores do solo e da água que nos sustentam. Proteger o meio ambiente não é apenas um dever; é parte de quem somos.” O engajamento do país com o Programa ONU-REDD apoiou o desenvolvimento de sua estratégia nacional de REDD+, com foco no equilíbrio entre desenvolvimento e proteção ambiental.

Amazônia colombiana: integrando conservação, ação climática e apoio comunitário

A Colômbia também abriga porções significativas da floresta amazônica e abriga diversas espécies, incluindo o raro urso-andino e o colorido papagaio-da-amazônia. A biodiversidade colombiana é rica e diversa, com ecossistemas que variam de densas florestas tropicais a cadeias de montanhas. Por meio da colaboração com o UN-REDD e outros parceiros internacionais, a Colômbia

conseguiu integrar a conservação da biodiversidade ao planejamento do uso do solo, fortalecendo ainda mais seu compromisso com a proteção dos ecossistemas da Amazônia.

A Colômbia está promovendo metas climáticas e de biodiversidade apoiando comunidades indígenas, afrodescendentes e camponesas, especialmente em regiões pós-conflito e propensas ao desmatamento, como Nariño, Caquetá, Putumayo e Guaviare – por meio de subsídios apoiados pelo PNUD no âmbito da iniciativa Climate Promise. Esses subsídios promovem soluções baseadas na natureza, conhecimento ancestral e uso sustentável da terra para promover ações climáticas inclusivas e lideradas pela comunidade.

Como explica Monica Aza, do Viveiro da Associação Sinchimaki Asosinchi em Nariño: “As comunidades indígenas devem ser vistas principalmente como zeladoras da vida, não apenas rotuladas como líderes ambientais. Seu papel está profundamente ligado à proteção da natureza – tanto da flora quanto da fauna –, o que é crucial para enfrentar as mudanças climáticas”.

Protegendo a Floresta Amazônica do Peru por meio da liderança indígena

O Peru é outro ator fundamental na conservação da biodiversidade amazônica, com vastas extensões de floresta tropical que abrigam espécies icônicas e endêmicas, como o urso-de-óculos, o boto-do-rio-amazônia e as rãs-flecha-venenosas. A bacia amazônica peruana está entre as regiões com maior biodiversidade do planeta.

Um pilar fundamental da estratégia de proteção florestal do país tem sido o envolvimento ativo dos povos indígenas e das comunidades locais. Por meio de sua abrangente estrutura de REDD+, o Peru integrou o conhecimento e a governança indígenas ao manejo florestal, garantindo tanto a conservação quanto o respeito aos direitos indígenas. Um parceiro fundamental nesse esforço é a REDD+ Indígena Amazónica (RIA), uma rede de organizações indígenas que atua na Amazônia peruana para fortalecer a governança territorial, defender terras ancestrais e apoiar a resiliência climática.

Com o apoio da ONU-REDD, a RIA ajudou a ampliar a liderança indígena na formulação de políticas ambientais, a aprimorar a capacidade de monitoramento florestal e a garantir que a implementação de REDD+ esteja alinhada às prioridades das comunidades mais intimamente ligadas à floresta. Como explica Fermín Chimatani Tayori, líder indígena Amarakae-