4 minute read

Verdient wird nichts

Das „Plan B“-Konzept soll dem Lehrer:innenmangel entgegenwirken. Als kurzfristige Lösung sicher keine schlechte Idee, doch wenn mensch überlegt, dass mensch auch ohne Studium unterrichten darf, fragt sich eine:r, wozu denn überhaupt noch ein Studium.

Wozu denn überhaupt noch ein Studium?

Advertisement

Ich muss sagen, dass ich in meinem Praktikum an einer Primarschule vor dem Studium an der PH ganz vieles so gemacht habe, wie mensch es didaktisch up-to-date gesehen eben nicht machen soll: So, wie es halt meine Lehrer:innen damals getan hatten. Ich habe in meinen eineinhalb Jahren an der PH – trotz unzähligen langweiligen, nichtbrauchbaren Seminaren mit Präsenzpflicht – tatsächlich viel gelernt und glaube, dass ich mit Studium eine bessere Lehrerin sein werde als ich es ohne geworden wäre. Trotzdem habe ich das Studium noch nie jemandem weiterempfohlen, sogar potenziellen zukünftigen PH-Studis davon abgeraten. Dafür gibt es nicht nur einen Grund. Wie die meisten Studierenden des Studiengangs Primarstufe bin ich genervt von der Präsenzpflicht. Wenn die Dozierenden einen vollen Seminarraum möchten, dann sollen sie ihr Modul attraktiv gestalten – es gibt ge- nügend Dozierende, die bewiesen haben, dass es auch ohne Präsenzpflicht möglich ist, einen Raum zu füllen. Wir sind erwachsene Menschen, die gerne selbst entscheiden würden, was wir mit unserer Zeit machen.

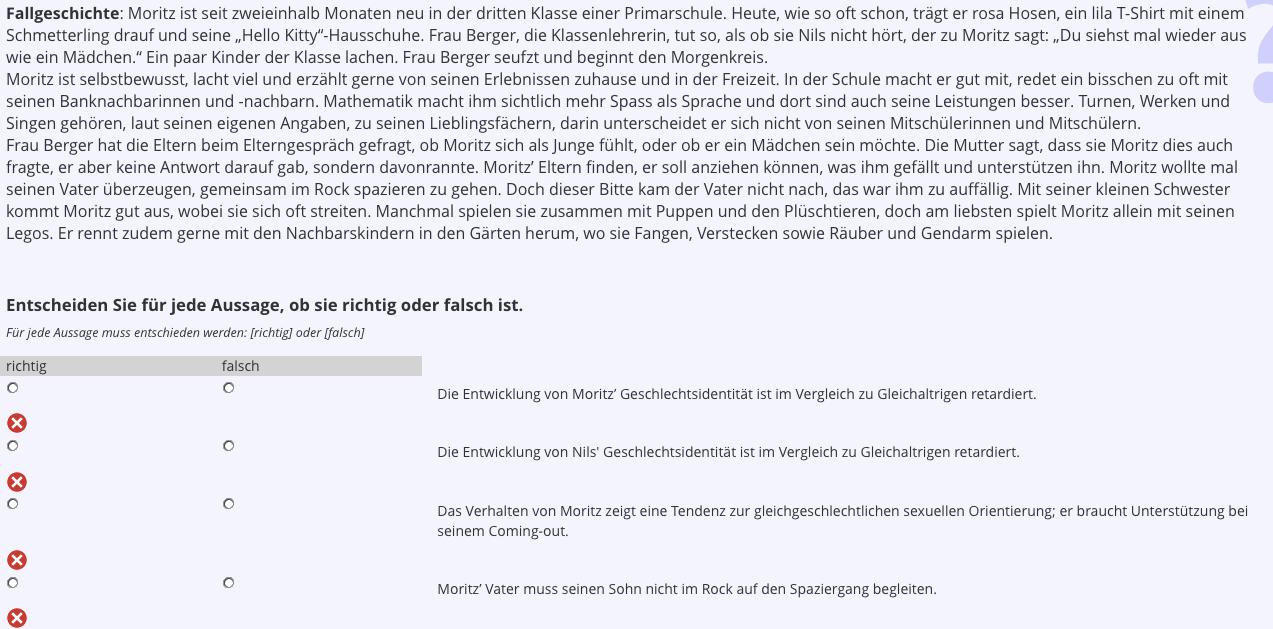

Worauf ich mit diesem Text aber eigentlich hinausmöchte, ist die unbezahlte Arbeit, die wir während den Praktika leisten. Von den einzelnen Berufspraxistagen im ersten Studiumsjahr erwarte ich keine Entlöhnung: Wir unterrichten wenig und wissen noch nicht wirklich, was wir machen. Überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich langsam an die Berufspraxis herantasten zu können, finde ich Belohnung genug. Das P1 ist unser erstes „richtiges“ Praktikum und dauert nur zwei Wochen. Für die Praxislehrperson hingegen bedeutet es zusätzliche Betreuung von Neulingen im Beruf, weshalb ich auch hier gerechtfertigt finde, dass sie dafür bezahlt werden und die Studierenden nicht. Auch die drei Wochen im Sommer während des P2 sind meiner Meinung nach zu ertragen, obwohl dies fast einen ganzen Monat ohne Einkommen bedeutet. Für Studierende, die unabhängig von ihren Eltern leben oder vielleicht sogar schon selbst Kinder haben, kann es hier bereits finanzielle Engpässe geben. Mein Verständnis stösst aber beim Ablauf des vierten Semesters definitiv an seine Grenzen. Sieben

Wochen ein hundertprozentiges Pensum, dazwischen zwei Wochen, in denen Module angesagt sind und anschliessend ein dreiwöchiger Aufenthalt im Ausland.

Verdient wird nichts, bezahlt werden muss alles selbst. Wie kann eine Institution, die Menschen für einen sozialen Beruf ausbildet, solch asoziale Bedingungen haben? Wie kann erwartet werden, dass mensch wäh- rend zwei Monaten nichts verdienen, gleichzeitig Miete und Verpflegung zahlen und oben drauf noch weitere drei unbezahlte Wochen im Ausland inklusive Flug und Hotel verbringen soll? Natürlich gibt es Argumente für das Auslandspraktikum. So hat uns beispielsweise niemand dazu gezwungen, dieses Studium anzutreten. Des Weiteren wussten wir ja bereits von Anfang an, was die Bedingungen des Studiums sind und auch dass wir einen dreiwöchigen Auslandsaufenthalt absolvieren müssen. Und natürlich noch das Argument aller Argumente: An anderen pädagogischen Hochschulen gibt es auch obligatorische Auslandsaufenthalte, welche meist sogar länger sind.

Wie kann eine Institution, die Menschen für einen sozialen Beruf ausbildet, solch asoziale Bedingungen haben?

Das mag natürlich stimmen, aber diese PH’s begründen ihre Auslandspraktika auch damit, dass eine derart vertiefte Auseinandersetzung mit der Fremdsprache nötig ist, um sie unterrichten zu können. Diese PH’s verlangen aber auch je einen Aufenthalt in einem französischsprachigen und englischsprachigen Raum, wenn beide Fremdsprachen gewählt wurden. Die PHZH kann damit nicht argumentieren, denn auch wenn beide Sprachen gewählt wurden, muss nur in einem Land ein Assistant Teachership absolviert werden. Hingegen wenn mensch seine eigene Muttersprache als Fremdsprache gewählt hat, ist dies kein Grund, das Auslandspraktikum nicht zu machen. Womit argumentiert die PHZH, wenn nicht mit dem Spracherwerb? Wir sollen die Schulkultur eines englischsprachigen Landes kennenlernen, hiess es in der AV-Stunde. Über den Sinn dieses Arguments könnte vermutlich ausgiebig diskutiert werden, doch, wenn mensch bedenkt, dass diejenigen, die Französisch gewählt haben, in die Westschweiz reisen können, verliert auch dieses Argument an Legitimität.

Das Tüpfli auf dem i kommt aber erst: Diejenigen, die Französisch gewählt haben und in der Schweiz bleiben, bekommen 500 Franken für die drei Wochen. Diejenigen, die den kürzesten und dementsprechend günstigsten Weg haben, wer- den finanziell unterstützt während diejenigen, die Englisch im Profil haben, sich entscheiden sollen, ob sie lieber einen teuren Flug und dafür eine günstigere Unterkunft in einem weit entfernten Land buchen oder lieber beim Flug sparen und dafür in Europa ein halbes Vermögen für die Unterkunft bezahlen möchten. Beide Optionen sind nicht sehr attraktiv, beide kosten sicher über 1000 Franken. Natürlich bietet die PHZH finanzielle Unterstützung an. Doch wenn sich die Institution nicht einmal einen Praktikumslohn für die Studierenden leisten kann, wie soll sie ein Stipendium für jede Person bezahlen, die während dieser Zeit in Geldnot gerät?

Ich weiss von keinem anderen Studiengang, der verpflichtet ist ins Ausland zu reisen und selbst für die Kosten aufzukommen. Ich kenne auch kaum einen anderen Studiengang, bei dem die Studierenden nicht für ihre Praktika entlöhnt werden. Dass wir für die ersten Praktika nicht bezahlt werden, ist nicht schlimm, die PH hat nun mal nicht unendlich viel Geld. Auch für das QP braucht es weder einen Vikariatslohn noch einen normalen Lehrer:innenlohn. Was ich gerne möchte, ist, dass die Studierenden zusätzlich zu ihrem QP-Stress nicht auch noch Geldsorgen haben müssen. Wir sind nicht die Studierenden, die nach dem ers- ten Praktikum gemerkt haben, dass der Lehrer:innenberuf doch nichts für uns ist. Wir sind diejenigen, die trotz den bestehenden Bedingungen dranbleiben, weil wir Lehrerinnen und Lehrer werden möchten. Es wäre schön, wenn wir vom Studium genau so gut berichten könnten wie vom Beruf, damit vielleicht irgendwann wieder mehr Personen den Weg zur Lehrperson in Angriff nehmen.

Was ich gerne möchte, ist, dass die Studierenden zusätzlich zu ihrem QP-Stress nicht auch noch Geldsorgen haben müssen.

Text: Sarah Lyons

Illustration: David Sucari

«Eine TTG-Dozentin hat mir im Unterricht vor allen anderen Studierenden gesagt, ich sei schlechter als ihr schlechtester Primarschüler. Wieder mal ein gutes Beispiel seitens der Dozierenden, wie man nicht mit Schüler:innen umgehen sollte.»

«In meinem 5. Semester besuchte ich das Modul Singen und Sprechen, welches im Einzel- oder Zweiersetting stattfindet. Als wir Ende Semester ein schriftliches Feedback zum Modul geben mussten, sass meine Dozentin neben mir und schaute zu, wie ich ihr Modul bewertete. Zudem lobte sie währenddessen ihren eigenen Unterricht und schlug mir vor, was ich als Kommentar aufschreiben könnte. Ich fühlte

Wenn die PH ihre Modelle liebt und sie gleich in verschiedenen Fächern benutzen muss:

Nicht-so-gender-gerechte-Sprache

Gendersprachliche Unfalle an der PHZH

Zitat einer Dozentin:

«Sie später als Lehrender und Lehrende...»

Sie wollte eigentlich Jahrgangsvertreterin werden...

Duden sagt: das Mitglied = Neutrum - also genderneutral!