4 minute read

Branche muss nachhaltiger werden

Rund 14 Kilogramm Fisch, Krabben und Meeresfrüchte verzehren die Deutschen pro Kopf und Jahr – an den Küsten sind es gar bis zu 30 Kilogramm. Fisch gilt als nahrhaft, gesund und lecker. Nachhaltig ist die Fischerei derzeit aber nicht; die Branche muss sich dringend neu aufstellen.

Seit Jahren steht die industrielle Fischerei in der Kritik, eines der wichtigsten Ökosysteme der Welt zu zerstören. Große Trawler ziehen jedes Jahr Millionen von Tonnen Meeresbewohner aus dem Wasser, holen mit riesigen Schleppnetzen alles an Bord, was schwimmt – neben Fisch auch Schildkröten, Säugetiere oder Seevögel. Was sie nicht gebrauchen können, geht als Beifang wieder über Bord. So töten die Fischernetze Millionen von Lebewesen, unterbrechen Nahrungsketten und zerstören Lebensräume. Zudem setzen die Netze Mikroplastik frei, das die Umwelt zusätzlich belastet. Und nicht selten verbleiben Netze im Meer und werden zur Falle für Meeresbewohner. Ein weiteres Problem ist die Überfischung: Rund um den Globus ziehen industrielle Fischereibetriebe mehr Fische aus dem Wasser, als auf natürlich Art nachkommen können. Die Populationen gehen überall zurück.

Advertisement

Maßvoll fischen

Neben den Meeresbewohnern leiden unter der derzeitigen Fischfangpraxis vor allem die Bevölkerungen von ärmeren Ländern und Inselstaaten. Für den traditionellen Fischfang bleibt kaum etwas übrig, zu überfischt sind viele Regionen auf der Welt. Doch auch in Deutschland zeigt sich das Problem – zum Beispiel anhand des extremen Rückgangs der Herings- und Dorschbestände in der Ostsee. „Nur stabile Fischbestände in einem guten biologischen Zustand können auch wieder maßvoll befischt werden“, sagt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der gemeinsam mit den Fischereiverbänden die Branche umweltgerechter und nachhaltiger gestalten möchte. Wichtig sei vor allem, Beifänge zu reduzieren, zum Beispiel mit modernen, selektiveren Fangmethoden.

SCHON GEWUSST?

Ob Sie Fisch guten Gewissens kaufen können, hängt davon ab, wo er herkommt und wie er gefangen wurde. Auskunft geben Label und Gütesiegel von Organisationen, die sich gegen die Ausbeutung unserer Meere und für die Fischbestände einsetzen – darunter WWF, Greenpeace, Bio- oder Naturland oder MSC und ASC. Zwar unterscheiden sich die Bewertungskriterien voneinander, die Verbraucherzentrale hält die meisten Fischprodukte mit Siegeln jedoch für empfehlenswert.

Grundsätzlich aber muss die Devise lauten: nur so viel Fisch entnehmen, dass sich die Bestände von selbst wieder regenerieren können – und das weltweit.

Aquakulturen bergen andere Probleme

Damit die Weltbevölkerung aber trotzdem weiter ausreichend Fisch essen kann, sollen Aquakulturen helfen, den immer größer werdenden Bedarf zu decken. In künstlich angelegten Becken werden Fische, Muscheln und Krebse gezüchtet. Das Problem: Auch Aquakulturen sind nicht immer nachhaltig. „Trotz der Haltung vieler Fische und Meeresfrüchte in Aquakultur werden die Wildbestände nicht immer geschont“, erklärt Jana Fischer, Expertin von der Verbraucherzentrale Hamburg. So werde für die Fütterung von Raubfischen wie Lachs oder Forelle teilweise Wildfang oder Beifang aus dem Meer eingesetzt.

Zudem befinden sich Aquakulturen meist in Ländern wie Norwegen, Griechenland oder der Türkei, für Garnelen und Muscheln gar in Südostasien oder Lateinamerika –die Meerestiere legen also lange Wege zurück, bis sie im deutschen Handel landen. Und da die Tiere auf engem Raum zusammenleben, können sich Krankheiten schneller ausbreiten. Um das zu verhindern, werden häufig Antibiotika eingesetzt. Fischfarmen in Norwegen, vor allem die großen Lachsproduzenten, arbeiten aber bereits an nachhaltigeren Lösungen. So impfen sie zum Beispiel die Fische, um Antibiotika überflüssig zu machen.

Ernährungswende: Klimatarier im Trend

Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit, Meeresschutz : Aus Sorge um den Klimawandel ändern immer mehr Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten

Werbebeitrag

Die Klimakrise, die immer greifbarer wird – denken wir an die jüngste Hitzewelle – bereitet der Mehrheit der Menschen in Deutschland große Sorgen. Aber auch Umweltprobleme wie Gewässerverschmutzung, die Zerstörung des Regenwalds oder der Zustand der Meere werden jeweils von mindestens einem Drittel aller Deutschen als ernsthaftes Problem benannt*. Das alles bringt immer mehr Menschen zum Nachdenken, Umdenken und Handeln.

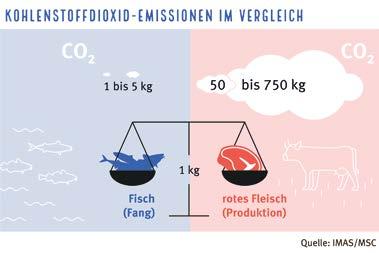

Mehr als die Hälfte aller Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande, die ihre Ernährung in den vergangenen zwei Jahren umgestellt haben, taten dies aus Umweltund Klimaschutzgründen, so ein weiteres Ergebnis einer vom Marine Stewardship Council (MSC) initiierten GlobeScan-Studie von 2022 * Tatsächlich hat die Art, wie wir uns ernähren, Einfluss auf das Klima. Es sind sogenannte Klimatarier, die ihre Ernährung der Klimakrise anpassen. Sie favorisieren weniger Fleisch, mehr Gemüse, Getreide und Obst, ebenso unverarbeitete Lebensmittel, Regionalität und Saisonalität. Als Eiweißquelle spielen auch Muscheln und Fisch eine bedeutende Rolle, weil deren CO 2Fußabdruck bis zu 50-mal niedriger ist als der von Fleisch. Dass Fisch zu den klimafreundlicheren Proteinquellen zählt, ist allerdings nur die eine Seite der Medaille – ob er ohne Überfischung und ohne Schaden am Ökosystem gefangen wurde, ist die andere.

Als Motive für die Veränderung ihres Essverhaltens nannten die Befragten:

• Schutz der Umwelt (35 %)

• Auswirkung der Ernährung auf den Klimawandel (27 %)

• nachhaltigere Herkunft des Essens (26 %)

• Schutz der Ozeane (18 %).

Auch die Folgen des Klimawandels sind für viele beherrschendes Thema. Auf die Frage, welche Umweltprobleme ihnen am meisten Sorge bereiteten, antworteten die Befragten:

• die Auswirkungen des Klimawandels (59 %)

• Gewässerverschmutzung (47 %)

• Regenwaldzerstörung (41 %)

• extreme Wetterereignisse (39 %)

• Gesundheit der Ozeane beziehungsweise der Rückgang der Fischpopulationen (29 %).

Mehr als ein Drittel der Befragten (36 %) zeigen sich besorgt über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane – das sind acht Prozentpunkte mehr als noch vor vier Jahren.

Auf Sorgen folgen Taten

Die Verbraucherinnen und Verbraucher lassen ihren Sorgen um den Klimawandel mittlerweile auch Taten folgen, so die MSC-Studie:

Von denjenigen, die angaben, ihre Ernährung zum Schutz des Klimas geändert zu haben – den Klimatariern –, sagten mehr als die Hälfte (53 %) aus, beim Fischkauf heute mehr als früher auf eine nachhaltige Herkunft ihres Fischs zu achten. Und künftig? Fast zwei Drittel der Klimatarier (63 %) beabsichtigen, beim Kauf von Fisch und Meeresfrüchten mehr auf Umweltsiegel und eine nachhaltige Herkunft der Ware zu achten, im Vergleich zu nur 42 Prozent aller anderen Befragten.

Damit Klimatarier und andere Fischesser auch in dieser Hinsicht eine umweltfreundliche Wahl treffen können, helfen Zertifizierungsprogramme von NGOs wie dem Marine Stewardship Council. Dessen blaues Siegel steht für Fisch aus nachhaltigem Fang – als Umweltzeichen bietet es eine gute Orientierung, da es entsprechende Produkte leicht erkennbar macht.

Unser Ernährungsverhalten hat also einen erheblichen Einfluss auf Umwelt und Klima. Wir können zum Beispiel den Treibhausgas-Ausstoß reduzieren, indem wir deutlich weniger rotes Fleisch essen, wir können die Belastung der Gewässer reduzieren, indem wir Produkte aus Bio-Anbau kaufen, wir können der Zerstörung der Meere etwas entgegensetzen, indem wir Fisch aus nachhaltigem Fang oder verantwor- tungsvoller Zucht essen. Man kann durch veränderte Essgewohnheiten also aktiv zum Klima- und Umweltschutz beitragen. Genau das ist den Menschen bewusst, die Klimatarier werden. www.msc.org

* Über die Umfrage: Die vom MSC beauftragte Meinungsumfrage wurde durch das renommierte internationale Marktforschungsinstitut GlobeScan durchgeführt. Die Befragung durch Online-Verbraucherpanels fand zwischen Februar und März 2022 statt. Weltweit wurden 25.869, in Deutschland 1.371 VerbraucherInnen befragt.