DAS KOSTENLOSE MONATLICHE MAGAZIN FÜR

HIGHLIGHTS IN DIESER AUSGABE:

• Sommerglück: Der Pool im eigenen Garten

• Im Sommer an das Heizen im Winter denken?

• Baugenehmigungszahlen steigen endlich wieder

• Sommerglück: Der Pool im eigenen Garten

• Im Sommer an das Heizen im Winter denken?

• Baugenehmigungszahlen steigen endlich wieder

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung beschlossen – den sogenannten Bau-Turbo. Damit erhalten Kommunen, Bauunternehmen und Bauwillige die Möglichkeit, schneller und flexibler zu bauen.

Foto 1 © Tirza Renebarg, Grabener Verlag GmbH, Kiel, 2025

Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen betont: „Mit dem Gesetzesentwurf zünden wir jetzt den Bau-Turbo. Aufstocken, Nachverdichten und Neubau, der Bau-Turbo beschleunigt und ermächtigt die Gemeinden vor Ort“. Damit sollen aus durchschnittlich fünf Jahren Planungszeit nur noch zwei Monate werden. Gleichzeitig wird der Umwandlungsschutz verlängert, um die Rechte von Mieterinnen und Mietern zu stärken.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, das Baugesetzbuch zu ändern, um Wohnungsbauvorhaben zu erleichtern und zu beschleunigen. Der „Bau-Turbo” soll Menschen, die besonders stark vom Wohnungsmangel betroffen sind, wie beispielsweise Familien, Auszubildende, Studierende, ältere Menschen und Menschen mit geringem Einkommen, bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Die wichtigsten Neuerungen des Gesetzentwurfes sind: Ein bis zum 31. Dezember 2030 befristetes Abweichen von bauplanungsrechtlichen Vorschriften soll erlaubt sein. Dadurch ist es möglich, durch Neubau, Umbau oder Umnutzung zügig neuen Wohnraum zu schaffen. Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans soll in ganzen Straßenzügen eine intensivere Wohnbebauung ermöglicht werden, beispielsweise durch Aufstockung, Anbauten oder das Bauen in der zweiten Reihe. Die Nachverdichtung wird somit einfacher. Im unbeplanten Innenbereich soll über die bisher bestehenden Möglichkeiten hinaus auch die Neuerrichtung von Wohngebäuden zulässig sein. Mietwohnungen dürfen jedoch weiterhin nicht ohne Weiteres in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Der sogenannte Umwandlungsschutz in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt wird um fünf Jahre verlängert. Außerdem soll es einfacher werden, im sogenannten Außenbereich und außerhalb eines bebauten Ortsteils neuen Wohnraum zu schaffen.

Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Herbst 2025 im Bundestag abgeschlossen sein. Das Gesetz ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Den aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens finden Sie unter www.bmwsb.bund.de/wohnungsbau-turbo

Baugenehmigungszahlen

Die Baugenehmigungszahlen in Deutschland sind seit der Zinserhöhung im Jahr 2022 stark gesunken. Eine gute Nachricht für Bauwillige und Wohnungssuchende: Die Entwicklung zeigt endlich wieder einen deutlichen Trend nach oben.

Foto 2 © Statistisches Bundesamt, Destatis, 2025

Im April 2025 wurden in Deutschland 18.500 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 4,9 Prozent oder 900 Baugenehmigungen mehr als im April 2024. Von Januar bis April 2025 wurden insgesamt 73.900 Wohnungen genehmigt. Das waren 3,7 Prozent oder 2.700 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. In diesen Ergebnissen sind Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn - und Nichtwohngebäuden sowie für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im April 2025 insgesamt 15.000 Wohnungen genehmigt. Das waren 5,1 Prozent oder 700 Wohnungen mehr als im Vorjahresmonat.

Während die Stagnation bei Mehrfamilienhäusern anhält, setzt sich der Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern fort. Von Januar bis April 2025 wurden in 4,3 Prozent oder 2.500 Neubauwohnungen mehr genehmigt als im Vorjahreszeitraum 2024. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 15,4 Prozent (plus 1.900) auf 14.200.

Der positive Trend bei den Einfamilienhäusern hält bereits seit Dezember 2024 an. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl der genehmigten Wohnungen in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 um 9,7 Prozent (minus 400) auf 4.000. Bei den Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, blieb die Zahl der Baugenehmigungen mit 38.600 Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu konstant (minus 0,1 Prozent oder minus 40 Wohnungen).

„Wie erwartet ist keine außerordentliche Trendwende erkennbar“, kommentiert Iris Schöberl, Präsidentin des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), die neuen Zahlen zu den Baugenehmigungen, die vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurden. „Dass der Trend gerade nach einer langen Flaute zum zweiten Mal wieder positiver ist, kann und sollte zwar als gutes Zeichen verbucht werden – aber es reicht noch lange nicht aus, um den Wohnungsmarkt wirklich nachhaltig zu entlasten“, ergänzt Schöberl.

Extreme Hitzeereignisse gehören zu den folgenschwersten

Auswirkungen des Klimawandels. Prognosen des Deutschen

Wetterdienstes zeigen, dass Hitzewellen in Deutschland künftig häufiger auftreten werden. Worauf müssen Immobilieneigentümer achten?

Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Kranke, Schwangere, Kinder sowie pflegebedürftige Personen. Immobilieneigentümer, Verwalter und Mieter stehen vor neuen Herausforderungen: Sie müssen Hitzeschutz als Investition in die Substanz, Nutzbarkeit und Zukunftsfähigkeit von Gebäuden betrachten. Der sommerliche Wärmeschutz beginnt bei der Fassade, umfasst Fenster und Rollläden und reicht bis hin zu Dachbegrünungen oder Sonnenschutzverglasungen. Besonders wirksam sind außenliegende Verschattungen wie Markisen oder Fensterläden. Auch helle Fassadenfarben und Dachbeschichtungen können dabei helfen, die Aufheizung zu verringern. Für Flachdächer sind Dachbegrünungen nicht nur aus klimatischer Sicht sinnvoll, sondern sie erhöhen auch die Lebensdauer der Bausubstanz. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann die Luftqualität verbessern

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat neue Standards für den Hitzeschutz definiert. Die Expertenempfehlung zur Hitzeaktionsplanung (VDI-EE 3787 Blatt 13.3) befasst sich mit kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Minderung von Hitze in Innenräumen sowie mit langfristigen Lösungen in den Bereichen Stadtplanung und Bauwesen. „Hitzeschutz ist präventiver Katastrophenschutz. Die Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe erfordert ein abgestimmtes Vorgehen in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Umwelt und Krisenmanagement“, betont Dr. Thomas Griebe, der Vorsitzende des VDI-Gremiums „Hitzeaktionsplanung“.

Mit der neuen Publikation „Hitzeaktionspläne in der kommunalen Praxis“ gibt das Deutsche Institut für Urbanistik Städten und Gemeinden praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die Entwicklung wirkungsvoller Hitzeaktionspläne an die Hand. Die Publikation enthält Beispiele aus Deutschland und Frankreich. Die Erkenntnisse aus Frankreich zeigen bewährte Strategien, Warnsysteme und Maßnahmen im Umgang mit Hitzewellen, von denen die Bevölkerung in Deutschland profitieren kann.

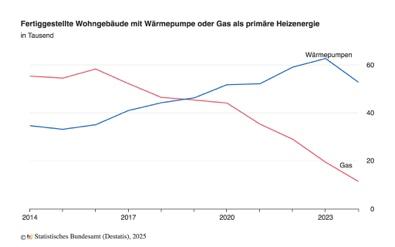

Vorausschauendes Planen kann sich auszahlen. Wer sich jetzt schon mit dem Thema befasst, hat mehr Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Anteil von Wärmepumpen als primäre Heizung hat sich binnen zehn Jahren verdoppelt – das ist eine Überlegung wert.

Foto 4 © Statistisches Bundesamt, Destatis, 2025

In immer mehr neuen Wohngebäuden in Deutschland werden Wärmepumpen zum Heizen genutzt. Mehr als zwei Drittel der im Jahr 2024 fertiggestellten knapp 76.100 Wohngebäude nutzen Wärmepumpen als primäre Energiequelle, also überwiegend zum Heizen. Im Vergleich zu 2014 (31,8 Prozent) hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt. Wärmepumpen kommen vor allem in Einund Zweifamilienhäusern zum Einsatz: In 74,1 Prozent aller im Jahr 2024 fertiggestellten Ein- und Zweifamilienhäuser wurde eine Wärmepumpe als primäre Heizenergie genutzt; in Mehrfamilienhäusern war dies deutlich seltener der Fall (45,9 Prozent).

In vier von fünf neu errichteten Wohngebäuden werden erneuerbare Energiequellen zum Heizen genutzt. Wärmepumpen nutzen Geo- und Umweltthermie, die ebenfalls zu den erneuerbaren Energiequellen zählen, um Gebäude zu heizen. Inzwischen wird der Großteil der neu errichteten Wohngebäude hierzulande mit erneuerbaren Energien beheizt: 73,9 Prozent der 2024 fertiggestellten Wohngebäude wurden überwiegend mit erneuerbaren Energien beheizt. 2014 lag dieser Anteil noch bei 38,5 Prozent. Neben Erd- oder Luftwärmepumpen zählen auch Holz, etwa in Pelletheizungen oder Kaminöfen, zu den erneuerbaren Energien bei Heizungen.

Erneuerbare Energien kommen aber auch als ergänzende Energiequelle zum Einsatz, beispielsweise in Form eines Holzofens. Insgesamt werden erneuerbare Energien 2024 in vier von fünf neuen Wohngebäuden (82,3 Prozent) zum Heizen genutzt, egal ob als primäre oder sekundäre Quelle. Im Jahr 2014 lag der Anteil noch bei 61,7 Prozent.

Nur noch in 15 Prozent der Neubauten wird primär mit Gas geheizt. Der Anteil von Gasheizungen als primäre Energiequelle hat sich somit binnen zehn Jahren mehr als halbiert – 2014 lag er noch bei 50,7 Prozent. 8,5 Prozent der neuen Wohngebäude wurden primär mit Fernwärme beheizt (2014: 7,9 %). Nur noch in rund 230 neuen Wohnhäusern, das waren 0,3 Prozent der Neubauten, wurden Ölheizungen als Primärheizung eingesetzt.

Das ist eine gute Nachricht: Das Abfallaufkommen ist so niedrig wie seit 2010 nicht mehr. Und: Erstmals seit 2012 gab es weniger als 200 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle. Die Bundesbürger machen vieles richtig.

Die jahrzehntelange Aufklärung in Sachen Mülltrennung ist wirksam. Im Jahr 2023 sind in Deutschland 380,1 Millionen Tonnen Abfälle angefallen. Wie das Statistische Bundesamt zum Internationalen Tag der Umwelt am 5. Juni 2025 mitteilte, waren das 4,8 Prozent oder 19,0 Millionen Tonnen Abfälle weniger als im Vorjahr. Damit sank das jährliche Abfallaufkommen seit dem Höchststand von 417,2 Millionen Tonnen im Jahr 2018 kontinuierlich.

Das Aufkommen an Bau- und Abbruchabfällen sank im Jahr 2023 erstmals seit 2012 wieder unter die 200-Millionen-Tonnen-Marke. Der überdurchschnittliche Rückgang in diesem Bereich um 8,1 Prozent bzw. 17,4 Millionen Tonnen war maßgeblich für die Gesamtentwicklung des Abfallaufkommens. Ursächlich dafür ist die stark gebremste Bauwirtschaft. Die Menge der Siedlungsabfälle, also der Abfälle aus privaten Haushalten, stieg hingegen geringfügig um 0,6 Prozent bzw. 0,3 Millionen Tonnen.

Schon Kleinkinder lernen heute im Kindergarten, worauf es ankommt: Plastik als Wegwerfverpackung sollte möglichst vermieden oder nur wiederverwendbar genutzt werden. Denn die Produktion, Nutzung und Entsorgung von Kunststoffen verursacht erhebliche Umweltprobleme. To-Go-Verpackungen tragen besonders zur Verschmutzung öffentlicher Räume bei und verursachen für Kommunen hohe Kosten. Zudem gefährden falsch entsorgte Kunststoffe die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte, was aufwändige Nachsortierungen erforderlich macht.

In der Publikation „Nachhaltige Kunststoffkreisläufe: Regionale Vermeidungs- und Substitutionsstrategien“ präsentiert das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) die Ergebnisse eines Praxistests zur Reduzierung von Kunststoffabfällen und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Ein Element der Studie war die Optimierung der Bioabfallsammlung in Großwohnanlagen (GWA). Dabei spielte die Einbindung von Hausmeister:innen, Hausverwaltungen und Bewohner:innen eine entscheidende Rolle. Die Ergebnisse der zugrunde liegenden Studie können auch anderen Kommunen bei der Umsetzung ihrer Kreislaufwirtschaft helfen.

Der eigene Garten ermöglicht es, sich den einen oder anderen Traum zu erfüllen. Ein eigener Pool ist ein riesiges Vergnügen –nicht nur für Kinder. Welche Rechte und Pflichten Mieter und Eigentümer haben, lesen Sie hier

Einen fest installierten Pool im eigenen Garten zu realisieren, kann aufwendig sein. Wer großen Aufwand vermeiden möchte, sollte sich für einen Aufstellpool entscheiden. Ob dafür eine Baugenehmigung notwendig ist, legen die jeweiligen Landesbauordnungen fest. In den meisten Bundesländern sind Pools mit einem Fassungsvermögen von bis zu 100 Kubikmetern ohne besonderes Verfahren erlaubt. „Trotzdem empfiehlt es sich, vor der Anschaffung bei der örtlichen Baubehörde nachzufragen“, rät Sabine Brandl, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH.

Die Abstandsregelungen zum Nachbargrundstück, die in der Landesbauordnung festgelegt sind, müssen eingehalten werden. Der Bebauungsplan der Gemeinde kann vorschreiben, dass bestimmte Flächen nicht bebaut werden dürfen. In der Nähe denkmalgeschützter Bauten kann zudem eine Genehmigung des Denkmalschutzamts erforderlich sein.

Mieter müssen sowohl vor dem Einbau eines Einbaupools als auch vor der Aufstellung eines großen Aufstellpools die Zustimmung des Vermieters einholen. Bei Mehrfamilienhäusern darf die Nutzung des Gartens durch die anderen Mieter nicht beeinträchtigt werden. Mitglieder einer Eigentümergemeinschaft benötigen für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum einen Beschluss der Eigentümerversammlung. Das gilt auch für Flächen mit Sondernutzungsrecht, etwa in einer Reihenhausanlage.

Von einem Pool im Garten darf keine Gefahr für andere ausgehen. Ein mit Wasser gefüllter Pool sollte bei Nichtbenutzung mit einer Abdeckung gesichert sein, um Verletzungen und Schadenersatzansprüchen vorzubeugen. Der Pool kann auch für fremde Kinder aus der Nachbarschaft eine große Versuchung darstellen. Achtung: Hier drohen Haftungsrisiken! Geltende Ruhezeiten sind beim Planschen ebenfalls zu beachten.

Das Poolwasser muss richtig entsorgt werden. Um sicherzugehen, sollten Poolbesitzer vor der Entsorgung die Bestimmungen der Gemeinde prüfen.

Die Lebensbedingungen und damit die Anforderungen an Wohnungen ändern sich. Die Antwort darauf sind neue Wohnformen. Verschiedene Konzepte, die über traditionelle Wohnmodelle hinausgehen, zeichnen sich durch Gemeinschaft, Individualität oder Nachhaltigkeit aus. Eine dieser neuen Wohnformen ist das sogenannte MicroLiving.

Beim ersten New Living Expert Circle in München zeigte sich, warum Investitionen in Micro-Living zukunftsträchtig sind und was es zu beachten gibt. Dort diskutierten Expert:innen über die Potenziale von Micro-Living- und New-Living-Projekten. Aus der Zusammenarbeit zwischen Prof. Dr. Thomas Beyerle (Fakultät BWL) und der BelForm GmbH & Co. KG, die als Experten für die Bereiche Mikro-Apartments, Co-Living, Serviced Apartments und temporäres Wohnen gelten, entstand eine fundierte Analyse.

Investitionen in Micro-Living, also in kleine Apartments und kompakte Wohneinheiten mit einer Größe von 18 bis 35 Quadratmetern, erweisen sich vor allem in Krisenzeiten als nachhaltig und krisenfest. Micro-Living ist keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern eine Antwort auf die Veränderungen unserer Zeit. Veränderte Nutzerbedürfnisse, Versingelung und die Multi-Mobilität vieler Menschen machen diese flexible Wohnform zu einer Brücke zum traditionellen Wohnungsmarkt.

Eine zentrale Strategie zur Schaffung neuer Micro-Living-Einheiten ist die Umnutzung bestehender Gebäude. Während die Preise für Büros in A-Lagen in A-Städten weiter steigen, fallen sie gleichzeitig in B- und C-Lagen, was sich in der steigenden Leerstandsquote verdeutlicht. Hotels, Büros und Kaufhäuser stehen leer, während der Wohnraummangel in größeren Städten zunimmt und die Nachfrage nach kleinen, flexiblen und kompakten Wohneinheiten steigt. Durch Konversionen können leerstehende Gewerbeimmobilien in Mikro-Apartments, Serviced Apartments, Coliving- oder Senior-Living-Einheiten umgewandelt und revitalisiert werden.

„Konversionsprojekte ermöglichen zeitgemäßes Wohnen in Bestandsgebäuden und sind ein wichtiger Schlüssel für nachhaltige Stadtentwicklung“, erläutert Prof. Dr. Thomas Beyerle von der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Bau und Immobilien.

In Deutschland fehlen Wohnungen. Die hohen Mieten in Großstädten sind deshalb bis weit in die Mittelschicht hinein eine große Belastung geworden. Die jetzt verlängerte Mietpreisbremse soll verhindern, dass Mieter übermäßig belastet werden. Leider bremst sie auch den Wohnungsbau, der das Problem grundsätzlich lösen könnte.

Die Mietpreisbremse wurde im Jahr 2015 erstmals in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt eingeführt. Danach darf der Mietpreis bei einer Neuvermietung nur maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Am 26. Juni 2025 hat der Deutsche Bundestag nun die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 beschlossen.

Die Begründung: Die Bundesregierung benötigt Zeit, um bessere Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau zu schaffen – etwa durch den „Bauturbo“. Denn steigende Mieten werden nur durch mehr bezahlbare Wohnungen abzuwenden sein. „Alle Studien zeigen, dass übermäßige Regulierung zu weniger Angebot führt, weil sich Vermieter vom Markt zurückziehen“, argumentiert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Die Meinung der Fachleute und in der Öffentlichkeit über die Mietpreisbremse reicht von „Die Mietpreisbremse ist ein schlechter Witz“ bis hin zu Aussagen „Vom Glück der Mietpreisbremse“.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) schreibt: „Bis zu 40.000 Wohnungen pro Jahr könnten zusätzlich unter die Preisbremse fallen. (...) Der Wohnungsbau wird dadurch eher erschwert. Die Wohnungskrise spitzt sich weiter zu. (...) Mietpreisregulierungen wie die Mietpreisbremse führen mittelfristig zu weniger Angebot, sinkender Investitionsbereitschaft und abnehmender Wohnungsqualität.“

Der Zentrale Immobilien Ausschusses ZIA schreibt: „Die anhaltend rückläufigen Baugenehmigungszahlen sowie der Einbruch bei den Baufertigstellungen im Jahr 2024 machen deutlich, dass Deutschland dringend auf verlässliche und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen angewiesen ist. Nur so kann dringend benötigter Wohnraum entstehen und langfristig für Entspannung auf den Wohnungsmärkten gesorgt werden.“

R.E. Immo GmbH

Im Grund 1 71397 Leutenbach

Telefon: 07195 412408-0

Telefax: 07195 412408-1

E-Mail: info@re-immo.de

Web: www.re-immo.de

Vertreten durch Patrick Fedel (Geschäftsführer)

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart

Registernummer: HRB 261818

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a UStG: DE147327145