Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Oberösterreich gefördert.

Auftraggeberin

Region Gusental – Verein für regionalwirtschaftliche Entwicklung Schloss Riedegg 1, 4211 Alberndorf in der Riedmark

Beteiligte Gemeinden

Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Marktgemeinde Altenberg bei Linz, Gemeinde Engerwitzdorf, Stadtgemeinde Gallneukirchen, Gemeinde Katsdorf

Bearbeitung

RAUMPOSITION. Scheuvens | Allmeier | Ziegler OG

Dipl.-Ing. René Ziegler, Mario Weisböck, BSc Lederergasse 18/1, 1080 Wien www.raumposition.at

Modul 5 – Raumforschung & Kommunikation OG Dipl.-Geogr. Dr. Peter Görgl, Mag. Max Aichinger Weihburggasse 16, 1010 Wien www.modul5.at

con.sens verkehrsplanung zt gmbh

Dipl.-Ing. Florian Kratochwil Kaiserstraße 37/15, 1070 Wien www.cvp.at

Gestaltung

RAUMPOSITION. Scheuvens | Allmeier | Ziegler OG

Kartengrundlage (sofern nicht anders angegeben) Land Oberösterreich; OpenStreetMap (Stand: 11/2020); Bearbeitung: Raumposition (Mario Weisböck)

Wien/Gusental, 2022

Erreichbarkeiten

Natur, Umwelt, Klima und Ökologie

Bevölkerungsentwicklung und Wanderungen

Verkehr und Mobilität

Familienidyll- und Siedlungsreife-Index

2. HANDLUNGS-

Landschaft und Klima

PRINZIPIEN

LEITZIELE Leitbildkarte

UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht

Mobilität

PRINZIPIEN

LEITZIELE

Leitbildkarte

UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht

Siedlungsentwicklung

PRINZIPIEN

LEITZIELE

UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht

Wirtschaftsentwicklung

PRINZIPIEN

LEITZIELE

LEITZIELE UND UMSETZUNGSMASSNAHMEN 4. AUSBLICK

Leitbildkarte Siedlungsund Wirtschaftsentwicklung

UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht

LEITBILDKARTE GESAMT

Verzeichnisse

OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS

HELLMONSÖDT

KIRCHSCHLAG BEI LINZ

LICHTENBERG

Oberbairing

ALTENBERG BEI LINZ

Altenberg

Steinbach

Pröselsdorf

Alberndorf

ALBERNDORF IN DER RIEDMARK

NEUMARKT IM MÜHLKREIS

Katzgraben

Oberndorf

GALLNEUKIRCHEN

Niederkulm

Treffling

Schweinbach

ENGERWITZDORF

Holzwiesen

UNTERWEITERSDORF

Engerwitzdorf

KEFERMARKT

Klendorf

HAGENBERG IM MÜHLKREIS

WARTBERG OB DER AIST

PREGARTEN

TRAGWEIN

Bodendorf

Katsdorf

KATSDORF LINZ

STEYREGG

ST. GEORGEN AN DER GUSEN

Standorf

Lungitz

RIED IN DER RIEDMARK

SCHWERTBERG

PASCHING

LUFTENBERG AN DER DONAU

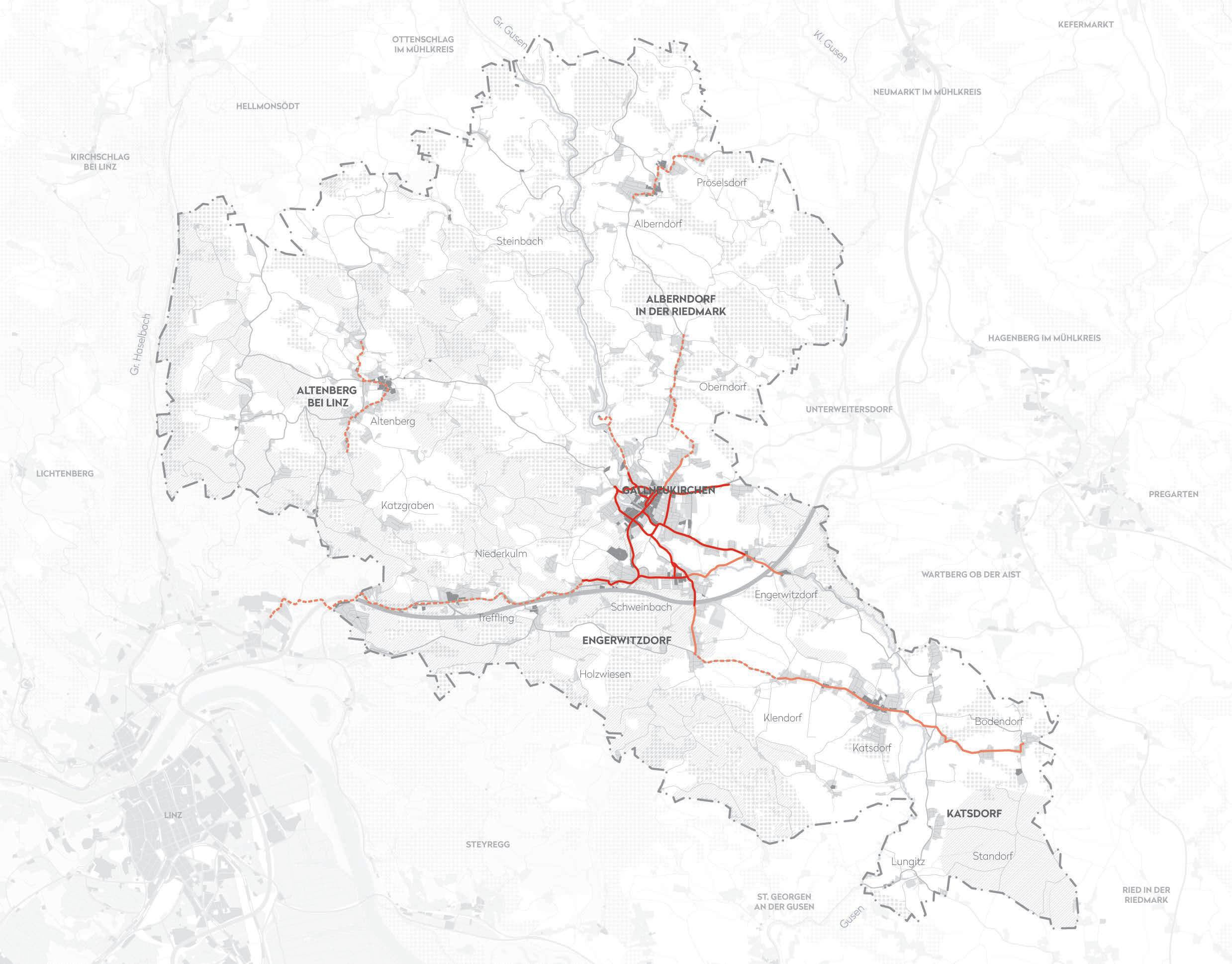

Karte 1: Die fünf Gemeinden der Region Gusental

Gruppenfoto in Oberbairing

© Violetta Wakolbinger

Die Gemeinden der Region Gusental zeichnen sich durch eine besondere Lage aus: einerseits sind sie eher ländlich geprägt und dem Mühlviertel zugewandt, andererseits sind sie Teil des sich urbanisierenden Umlands von Linz und liegen innerhalb des Entwicklungskorridors Linz-Hagenberg. Aus dieser besonderen Ausgangslage lässt sich der Anspruch ableiten, zukünftige Entwicklungsaufgaben in der Region gemeinsam zu beantworten. Handlungsanforderungen enden nicht an administrativen Grenzen, daher haben sich die Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, die Marktgemeinde Altenberg bei Linz, die Gemeinde Engerwitzdorf, die Stadtgemeinde Gallneukirchen und die Gemeinde Katsdorf zu einer Kooperationspartnerschaft zusammengeschlossen. Das erklärte Ziel ist eine strukturierte und zielgerichtete Vorgehensweise in der Erstellung einer interkommunalen Entwicklungsstrategie. Gemeinsam soll an Lösungsansätzen für die Transformation und Gestaltung dieser wachsenden Region gearbeitet werden.

Die thematischen Schwerpunkte liegen dabei auf der integrativen räumlichen Entwicklung, der Optimierung der Mobilität in der Region und der Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit. Im Rahmen dieses Planungsprozesses soll es allerdings nicht nur um das Lösen konkreter planerischer Aufgaben gehen, sondern auch um das Stärken des Bewusstseins für eine gemeinsame Haltung in den großen Zukunftsaufgaben und das Bekenntnis zur Zusammenarbeit. Diese Region zukunftsfähig, lebenswert und unter einer vorausschauenden und aufeinander abgestimmten Perspektive klug weiterzuentwickeln, darin liegt unser zentraler Anspruch der interkommunalen Raumentwicklungsstrategie Gusental.

Die Bürgermeister der fünf Kooperationsgemeinden

Alberndorf in der Riedmark, Altenberg bei Linz, Engerwitzdorf, Gallneukirchen und Katsdorf

Die Region Gusental entwicklungsplanerisch zu behandeln ist aus drei Gründen eine hoch spannende Aufgabe: Erstens ist sie Teil einer der dynamischsten Wachstumsregionen Österreichs, zweitens eröffnen sich mit der geplanten Stadtregionalbahn hoch relevante Perspektiven im Sinne einer nachhaltigen und aufeinander abgestimmten Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung. Und nicht zuletzt beginnt die Region Gusental nicht bei Null, was interkommunale Zusammenarbeit betrifft. Die Gemeinden zeichnen sich vielmehr durch eine lange Kooperationstradition aus und durch Offenheit, Themen gemeinsam anzugehen, die miteinander effektiver zu lösen sind als alleine – dies ist keine Selbstverständlichkeit. Und so soll es Ziel des gemeinsamen Projekts sein, die bestehende interkommunale Kooperation inhaltlich und strategisch auf eine neue Ebene zu heben, damit jede beteiligte Gemeinde und die Region in ihrer Gesamtheit Antworten und Lösungswege für die in naher und weiterer Zukunft liegenden zentralen Entwicklungsthemen an die Hand bekommt.

Um welche Themen geht es dabei aus unserer Sicht ganz besonders? Zunächst einmal müssen die Gemeinden der Region (wenn auch in unterschiedlichem Maße) Wachstumsmanagement betreiben, da sie funktional und geographisch Teil der Stadtregion um Linz sind. Damit sind vor allem in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Verkehr und Wirtschaft gemeinsame Strategien für eine aufeinander abgestimmte Entwicklung zu erarbeiten. Wie soll sich das zu erwartende Bevölkerungswachstum auf die Gemeinden aufteilen? Wo sind aus Sicht nachhaltiger Mobilität die am besten geeigneten Siedlungsschwerpunkte der Zukunft? Wie können sich die Gemeinden in der Region im Bereich der gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung möglichst effizient und zukunftsfähig organisieren (Stichwort Kepler Valley)? Wie stark wollen die Gemeinden grundsätzlich wachsen und sich weiterentwickeln, wenn es um neue Einwohner:innen und die Wirtschaft geht? Und wie lassen sich Wachstum und Verkehr bestmöglich miteinander verbinden? Wenn es um die Beantwortung dieser (und vieler weiterer) Fragen geht, müssen wir gemeinsam mit Ihnen in größeren Zusammenhängen denken: Perspektivisch

wird der oberösterreichische Zentralraum insgesamt und insbesondere der Verdichtungs- und Funktionalraum Linz wachsen. Damit stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Rolle die Gemeinden der Region in diesem funktionalräumlichen Netzwerk künftig übernehmen wollen und welche „Aufgaben“ von übergeordneter Landesplanungsebene vorgesehen sind.

Es wurden bereits Entwicklungsstrategien und Projekte für die Region Gusental erstellt (bspw. „Kepler Valley der WKOÖ). Besonderer Ausdruck eines Bekenntnisses zur interkommunalen Zusammenarbeit ist der bereits im Jahr 1999 gegründete Verein Gusental, der alle beteiligten Gemeinden zu seinen Mitgliedern zählt. Wesentlich für die weitere Entwicklung wird also sein, den bereits eingeschlagenen Weg der Kooperation innerhalb der Region in aller Entschlossenheit weiter zu gehen. Der Faden darf nicht abreißen! Diese Kontinuität von Möglichkeiten eines aktiven Austausches ist eine wichtige Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen und das Schaffen von Vertrauen in die anstehenden umfassenden Entwicklungsprozesse.

Peter Görgl, Florian Kratochwil, René Ziegler

PROZESSDIAGRAMM

PHASEN

Der Planungsprozess gliederte sich in folgende Phasen:

A) Raum- und Strukturanalyse

Die erste Arbeitsphase diente der Sichtung und Bewertung der bisherigen relevanten Planungsdokumente und der für die Entwicklungsplanung wichtigen Rahmenbedingungen, Entwicklungsziele und Leitbildvorstellungen sowie der räumlich-statistischen Analyse der Region Gusental.

B) Handlungserfordernisse

Ein wesentlicher Bestandteil des Planungsprozesses war die sogenannte Regionskonferenz, um Erwartungen, Ziele und Schwerpunkte der künftigen Entwicklung in gebündelter und intensiver Form zu erarbeiten. Ausgehend von den Raum- und Strukturanalysen wurden erste Zukunftsbilder erarbeitet und im Rahmen der Regionskonferenz mit Gemeindevertreter:innen überprüft, diskutiert und verdichtet.

C) Regionales Leitbild

In dieser dritten Planungsphase wurden die Handlungsanforderungen zu strategischen und räumlichen Aussagen in Form eines Leitbildes verdichtet und konkretisiert. Damit konnte man sich auf eine gemeinsame Vorstellung von der künftigen räumlichen und strategischen Entwicklung mit den Schwerpunkten Landschaft und Klima, Mobilität, Siedlung- und Wirtschaftsstandortentwicklung.

D) Umsetzungsstrategie

Um Leitziele auch in die Umsetzung bringen zu können, wurden in der vierten und letzten Phasen Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet und die nächsten Schritte zur Realisierung skizziert.

INHALT DIALOG

24.08.2020 Vorstandssitzung

L.1.1 Raum- & Strukturanalyse

L.1.2. Abschätzen der Einwohner- und Arbeitsplatzpotenziale

L.1.3 Verkehrsknotenzählung

L.1.4 Kooperationsanalyse

Mitte Nov 2020 Versand Gusental-Atlas

Prozess Verkehrssystemstudie METHODEN/FORMATE

Screening

L.2.1 SWOT-Analyse

L.2.2 Ableiten konkreter Handlungserfordernisse für die räuml. Entwicklung

L.3.1 Räumliches Leitbild

L.3.2 Regionale Entwicklungsziele

L.4 Aktionsplan Basiskonzept (Nah-)Mobilität Spielregeln der interkommunalen Zusammenarbeit

Gespräche vor Ort

30.09.2020 Expedition in die Region

Verkehrsknotenzählung

Fokusgruppe Nahmobilität: Workshop 1 Nov/Dez 2020 Vorstandssitzung

Handlungskatalog

Mitte Jan 2021 Versand Unterlagen Regionskonferenz 1

Regionskonferenz 1: Zukunftsbilder

Mitte März 2021 Vorstandssitzung

Anfang Juni 2021 Versand Rohfassung Leitbild

Mitte Juni 2021 Vorstandssitzung

26.11.2021 Interkomm. Planungsausschuss

Regionskonferenz 2: Leitbild

Leitbild

Maßnahmen-Workshop zu den 3 Fokusgruppen:

Mobilität

Standortentwicklung

Mitte März 2022 Versand Rohfassung IKRE

03.02.2022 MaßnahmenWorkshop Ende März 2022 Vorstandssitzung

Interkomm. Zusammenarbeit ?

AP1: Zustands- und Mängelanalyse

AP2: Abbilden der generellen Verkehrsprognose 2035

AP3: Berechnung Prognosefälle

AP4a und 4b: Maßnahmenentwicklung

AP4c: Berechnung Prognose „Interkomm. Leitbild“

AP5: Ausarbeitung der Wirkungen von Maßnahmen auf die Kapazitäten der Knotenpunkte

Abschlussforum

IKRE REGION GUSENTAL !

Gemeinsam mit den Bürgermeistern, der Bürgermeisterin und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der kooperierenden Gemeinden sowie des Landes OÖ wurde am 30.09.2020 eine Expedition in die Region Gusental unternommen. Hier konnten gewissermaßen auf Augenhöhe mit der Region konkrete Anforderungen an deren Entwicklungen gesammelt und diskutiert werden. Neue Perspektiven wurden eingenommen, der Blick von außen konnte mit dem lokalen Wissen verschränkt werden und so konnten gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten aufgedeckt und sichtbar gemacht werden. Ihren Abschluss fand die Expedition im Schöffl Kulturzentrum, an der alle Teilnehmenden gemeinsam den Tag reflektieren und konkrete Erwartungen an eine strategische Entwicklung abstecken konnten.

oben links:

oben rechts: Bgm. Martin Tanzer in Alberndorf

unten: beim geschlossenen Hallenbad

Alberndorf in der Riedmark, die Marktgemeinde Altenberg bei Linz, die Gemeinde Engerwitzdorf, die Stadtgemeinde Gallneukirchen und die Gemeinde Katsdorf bilden gemeinsam mit fast 27.500 Einwohner:innen die Region Gusental. Diese Region liegt im Ballungsraum Oberösterreichs, im südöstlichen Mühlviertel und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Linz an. Entsprechend eng sind auch die

wirtschaftlichen, verkehrlichen und räumlichen Verflechtungen innerhalb dieses Ballungsraums. Diese zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit regionaler wie überregionaler Märkte und die Verfügbarkeit von entsprechend qualifizierten Arbeitskräften tragen maßgeblich zu einer starken Wirtschaftsentwicklung bei.

Mit der Mühlkreisautobahn A7 und durch die Schnellstraße S10 Richtung Prag ist Engerwitzdorf direkt und die anderen Gemeinden der Region indirekt über Engerwitzdorf an die Wirtschaftsräume Linz, Region Untere Feldaist (Hagenberg, Pregarten, Unterweitersdorf, Wartberg) sowie Freistadt angeschlossen. Mit einem Anteil von 71,9 % dominiert der motorisierte Individualverkehr im Modalsplit und hat seit 1992 auch kontinuierlich an Bedeutung gewonnen (+11,6 %-Punkte, 1992 – 2012) (vgl. Verkehrserhebung 2012). Die Summerauer Bahn bietet für den südöstlichen Teil der Region eine Bahnverbindung nach Linz. Von der geplanten Stadtregionalbahn von Linz bis Gallneukirchen und weiter bis Pregarten ist eine Verlagerung gewisser Anteile zugunsten des Umweltverbundes zu erwarten.

Hitzetage

Die durchschnittliche Anzahl von Hitzetagen (Tage mit min. 30 °C Tageshöchsttemperatur) hat in den letzten Jahren zugenommen und wird dies auch in Zukunft tun. Sogar die mittleren Klimaszenarien für Oberösterreich prognostizieren eine deutliche Zunahme der Hitzetage und davon ist auch das Gusental betroffen (vgl. http://doris.at/themen/umwelt/pdf/clairisa/coin/Klimaszenarien_Hitzetage.pdf). Vor allem im Vergleich mit der sehr hohen Anzahl an Hitzetagen in den Tieflagen des Zentralraums bekommt diese Analyse auch eine planungsstrategische Komponente: Die höheren Lagen im Mühlviertel könnten künftig verstärkt zum Ziel von „stadtregionalen Klimaflüchtlingen“ werden, wenn man die immer älter werdende Bevölkerung und die Zunahme an

Lungenkrankheiten wie COPD o.ä. in Betracht zieht. Auch wenn es sich dabei derzeit noch um Mutmaßungen handelt, sollten Gedankenspiele dieser Art gewagt werden.

Bodengüte

Im südlichen Teil der Region Gusental finden sich große Anteile an hochwertigem Ackerland und Grünland. Dies bedeutet nicht, dass in diesen Bereichen keine Entwicklung möglich ist. Diese Analyse weist aber darauf hin, dass es sich in manchen Gebieten um hochwertige Böden handelt, die in der räumlichen Planung „zur Disposition“ stehen und ein entsprechend reflektierter Umgang mit diesem Sachverhalt notwendig ist. Im Gusental finden sich Böden mit mittlerer bis sehr hoher Bodenqualität vor allem im südlichen Bereich

Karte 5: Bodengüte

hochwertiges Grünland

hochwertiges Ackerland

hochwertiges Ackerund Grünland

Datengrundlage: Lebensministerium eBOD; Stand: 2017; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)

der Stadtregion, während die Bodenqualität in den höheren Lagen abnimmt. Dies soll aus der Perspektive der Bodengüte jedoch kein „Freibrief“ für ungebremste Bodeninanspruchnahme in solchen Bereichen sein.

Regionale Grünzone

Das regionale Raumordnungsprogramm für die Region Linz-Umland 3 weist großflächig Regionale Grünzonen aus. In unserer Region sind die Gemeinden Altenberg und Engerwitzdorf Teil des Planungsgebiets. Die als Grünzone ausgewiesenen Flächen sind in den betroffenen Gemeinden von der Siedlungsentwicklung auszunehmen und es muss sich nicht nur die kommunale Flächenwidmung an diese verordnete planerische Vorgabe halten, sie ist ebenso eine ganz wesentliche Grundla-

ge für die strategische Planung im Kontext der stadtregionalen Entwicklung. In vielen Ortsteilen von Altenberg und Engerwitzdorf stellt die regionale Grünzone eine Art Siedlungsgrenze dar, weil sie oftmals unmittelbar an die letzte Reihe der Bebauung heranreicht. Gerade im unmittelbaren Verflechtungsbereich von Engerwitzdorf und Gallneukirchen stellt die regionale Grünzone ein wesentliches, gliederndes Raumordnungselement dar, das auch im Zusammenhang mit einer Entwicklung des Fokusgebiets "Kepler Valley" zu berücksichtigen sein wird. In Altenberg verhindert die regionale Grünzone hingegen großflächig und langfristig ein „Zusammenwachsen“ mit den sich von Süden her ausdehnenden Siedlungsstrukturen aus Linz.

0 1 2 3 4 5 km

Langfristige Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden

Die prozentuelle Veränderung des Bevölkerungsstands von 10.100 im Jahr 1951 auf 27.441 Menschen zum Jahresanfang 2020 beträgt 171 %. In ihrer Gesamtheit spiegelt diese Dynamik die Lage der Analyseregion im Stadtumland einer attraktiven Großstadt wider. Der größte Anteil des Wachstums in solchen Umlandgemeinden geht auf Zuzüge aus der Kernstadt zurück, meist getragen von jungen Familien, die ihren Wohnort ins „Grüne“ verlegen – mit dem Fachausdruck „Suburbanisierung“ bezeichnet. Blickt man auf die Entwicklungslinien der einzelnen Gemeinden im Gusental, so zeigen sich einige Unterschiede. Während die Entwicklung in Gallneukirchen und Engerwitzdorf bereits um das Jahr 1961 an Fahrt aufnahm, lässt sich das Referenzjahr 1971 als Startpunkt einer stärkeren Dynamik für Altenberg ausmachen, die Entwicklungsdynamik in Alberndorf und Katsdorf legte ab 1981 nochmals deutlich zu. Das prozentuell stärkste Wachstum ver-

bucht im betrachteten Zeitraum Engerwitzdorf auf sich (240 %), gefolgt von Altenberg (190 %); sogar Alberndorf, das die flachste Entwicklungslinie aufweist, hat sich in diesen Jahrzehnten bevölkerungsmäßig verdoppelt (Abb. 1). Im Jahr 1991 hatte sich die Bevölkerungszahl im Gusental bereits verdoppelt; die politische und planerische Auseinandersetzung mit Wachstum ist für alle fünf Gemeinden also schon seit einigen Jahrzehnten nichts Ungewöhnliches.

Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung

Betrachtet man in Karte 6 die Bevölkerungsentwicklung kleinräumig im Raster und für die jüngere Vergangenheit (2011 – 2020), so zeigt sich ein Nebeneinander von Rasterzellen mit starker, bis sehr starker Bevölkerungszunahme und solchen mit (starker) Abnahme. Rasterzellen mit Neubautätigkeiten liegen neben solchen, die ältere Siedlungsgebiete umfassen, in denen die abnehmende Bevölkerung demo-

Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung 1951 – 2020 (1951 = 100 %)

Katsdorf

Alberndorf

Altenberg

Engerwitzdorf

Gallneukirchen

Datengrundlage:

Karte 6: Bevölkerungsentwicklung 2011 – 2020

graphisch oder biographisch erklärbar ist (ältere Bevölkerung verstirbt / Jüngere verlassen das Elternhaus). Auf die gesamte Untersuchungsregion bezogen, lassen sich keine eindeutigen Wachstumsschwerpunkte ausmachen, was anteilige Bevölkerungsentwicklung anbelangt; vielmehr hat jede Gemeinde ihre eigenen diesbezüglichen Hot-Spots. Die Schwerpunkte der Entwicklung liegen in den meisten Fällen in den Hauptorten bzw. den größeren Ortsteilen, einige Streulagen weisen eine insgesamt eher negative Entwicklung auf.

Datengrundlage: Statistik Austria; Stand: 2020; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)

Bevölkerungsprognose

Für den gesamten oberösterreichischen Kernraum wird nach der Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich eine positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert; hier macht unsere Untersuchungsregion keine Ausnahme. Bereits im Jahr 2030 wird die Marke von 30.000 Einwohner:innen überschritten. Die prognostizierte Entwicklung kann nie die

tatsächliche Dynamik in einer Region abbilden, noch weniger die Entwicklung in einer einzelnen Gemeinde „vorhersagen“, die aus ihr ablesbaren Trends sind aber für die strategische Planung von Bedeutung. In unserem Fall bedeutet das, einen regionalen Weg für weiteres, untereinander abgestimmtes Wachstum zu erarbeiten.

Abb. 2: Bevölkerungsprognose Gusental

Datengrundlage: Statistik Austria und Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich, 2015; eigene Darstellung; Stand: 2020; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)

Wanderungsvolumen und -bilanz

Betrachtet man die Wanderungsbilanz nach Altersgruppen, so zeigt sich eine Verteilung, die typisch für suburbane Gemeinden ist und eingangs schon thematisiert wurde: Die Wanderungsgewinne im Gusental entstehen durch den Zuzug junger Familien. In der Altersgruppe von 30 bis 34 Jahren sind die stärksten Zuwächse verzeichnet (+400), die zweitstärksten Werte finden sich bei den Kindern von 0 bis 4 Jahren (+314). Demgegenüber stehen ebenfalls charakteristische Wanderungsverluste in den Gruppen der 15-19-Jährigen und vor allem der 20-24-Jährigen: Sie verlassen die Heimatorte, um einer höheren Ausbildung andernorts nachzugehen. Die Wanderungsgewinne entstehen dabei durch Wanderungsbewegungen innerhalb Österreichs, direkte Zuwanderung aus dem Ausland spielt im Vergleich hierzu eine untergeordnete Rolle.

Karte 7: Wanderungssaldo Gusental 2002 – 2019

Datengrundlage: Bevölkerungsund Wanderungsstatistik der Statistik Austria, eigene Berechnungen und Darstellung; Stand: 2019; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger) Zuzüge Wegzüge

Abb. 3: Wanderungsbilanz nach Altersgruppen 2012 – 2019

Zu- bzw. Abwanderung innerhalb Österreichs

Zu- bzw. Abwanderung aus dem bzw. ins Ausland

Datengrundlage: Bevölkerungsund Wanderungsstatistik der Statistik Austria; eigene Berechnungen; Stand: 2019; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)

Wanderungssaldo

Karte 7 stellt die Wanderungssalden der Untersuchungsregion mit den österreichischen Bundesländern (Binnenwanderungssaldo) und dem Ausland für den Zeitraum 2002 bis 2019 dar. Hier wird deutlich, dass die Wachstumsgewinne der Gusentalgemeinden hauptsächlich durch Zuzüge aus Oberösterreich entstehen (+1.941 im betrachteten Zeitraum); sämtliche Zuzüge aus dem Ausland stehen zusammengenommen mit einem Plus von 603 auf Platz zwei. Die Attraktivität der Bundeshauptstadt als Universitäts- und Berufsstandort strahlt auch ins Gusental aus: Die Gemeinden unserer Region haben im Betrachtungszeitraum 536 Bewohner:innen statistisch durch Wegzüge nach Wien verloren.

Pendler:innen

Die Analyse der Ein- und Auspendler:innen beschäftigt sich mit den mitunter wichtigsten Indikatoren, wenn es um funktionale Verflechtungen von Gemeinden geht. Gerade in Einflussbereichen von so dynamischen Großstädten wie Linz lassen sich hier wichtige Erkenntnisse erzielen. Betrachtet man zuerst den Pendlersaldo der Erwerbstätigen (Karte 8), so zeigt sich, dass alle Gemeinden der Untersuchungsregion einen negativen Saldo aufweisen, was die Berufspendler:innen betrifft: Aus jeder Gemeinde pendeln also täglich mehr Menschen in einen anderen Ort, um dort ihrer Beschäftigung nachzugehen als in eine unserer fünf Gemeinden im Gegenzug einpendeln. Im Jahr 2018 erreichte Engerwitzdorf mit einem negativen Saldo von 2.236 den diesbezüglich höchsten Wert, während der Saldo in Gallneukirchen mit -648 am niedrigsten liegt. Bei den Schulpendler:innen erreicht der Schulstandort Gallneukirchen mit einem Saldo von +45 den einzigen positiven Wert in der Analyseregion.

Verkehrsmittelwahl

Aus der Verkehrserhebung des Landes Oberösterreich liegen Daten zur Verkehrsmittelwahl für die Jahre 1992, 2002 und 2012 in den einzelnen Gemeinden vor. In allen Gemeinden zeigt sich das gleiche Bild, wenngleich in verschieden starker Ausprägung: Der Autoverkehr (motorisierter Individualverkehr MIV) dominiert und steigt; alle anderen Verkehrsmittel (Öffentlicher Verkehr, Radverkehr, Fußverkehr) sind schwach vertreten und gehen zurück. Aufgrund der Zunahme des Gesamtverkehrsaufkommens stieg der Autoverkehr in absoluten Zahlen noch stärker als die Anteile. Die Entwicklung der Verkehrsmittelwahl entspricht dem oberösterreichischen Durchschnitt. Die Mobilitätsziele des Mobilitätsleitbilds für die Region Linz* („Kumm Steig Um“) peilen einen Rückgang des Autoverkehrs von 57 % auf 47 % der Wege (das ist jede fünfte Autofahrt) an. Mit diesem Wert ergäbe sich ein Rückgang des absoluten Autoverkehrs um lediglich 5 bis 10 %, da der Rest durch das erwartete Bevölkerungswachstum kompensiert wird.

Die Erreichung dieses Mobilitätsziels erscheint beinahe unrealistisch. Es benötigt extreme Maßnahmen, um einen so starken Rückgang in so kurzer Zeit und entgegen der Entwicklung der letzten Jahrzehnte zu schaffen.

Pendlersaldo

Abb. 4: Entwicklung der Verkehrsmittelwahl

Karte 8:

Pendler:innensaldo Erwerbstätige nach Sektoren

Erwerbstät ge nach Sektoren Pr märe Sektor

-2.236 – -2.000

-2.000 – -1.500

Sekundäre Sektor Te t äre Sekto

Pendlersa do (2018)

-1.500 – -1.000

-2 236 - -2 000

-1.000 – -648

-2 000 - -1 500

Primärer Sektor

Sekundärer Sektor

Tertiärer Sektor

Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik; eigene Berechnungen; Stand: 2018; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)

-1 500 - -1 000 -1 000 - -648

* gemäß Mobilitätsleitbild „Kumm Steig Um“. Hinweis: Das Betrachtungsgebiet enthält aus der Region Gusental die Gemeinden Altenberg und Engerwitzdorf

FAMILIENIDYLL- UND SIEDLUNGSREIFE-INDEX

Mit Hilfe von Indizes können für einen Themenbereich unterschiedliche und aussagekräftige Indikatoren miteinander verknüpft werden, um räumliche Hotspots zu identifizieren, in denen planungsrelevante „Merkmalshäufungen“ vorkommen. Was abstrakt klingt, ist am Beispiel schnell erklärt. Familienidyll- und Siedlungsreife-Index werden von uns verwendet, um zwei ganz unterschiedliche Arten von Wohngebieten in der Untersuchungsregion zu identifizieren: Der Familienidyll-Index ermittelt, wie es der Name schon verrät, idealtypische Einfamilienhausgebiete, die hauptsächlich von jungen Familien bewohnt werden. Er setzt sich aus diesen Kriterien zusammen:

• Anteil der Bevölkerung unter 20 Jahre über 20 %

• Bevölkerungsentwicklung 2011 bis 2018 über dem regionalen Schnitt von 6 %

• Anteil der Paar-Kind-Familien über 50 %

• Anteil der Wohngebäude mit 1 – 2 Wohngebäude über 75 %

• Anteil der aus der Rasterzelle auspendelnden Bevölkerung über 66 %

Im Gegensatz hierzu steht der SiedlungsreifeIndex. Dabei handelt es sich um Wohngebiete, die eine ähnliche Siedlungsstruktur aufweisen und die klassische Einfamilienhausbebauung überwiegt. Allerdings sind sowohl die Gebäude als auch deren Bewohner:innen inzwischen in die Jahre gekommen. Klar ist, dass sich daraus ein ganz anderer planungsbezogener Handlungsbedarf ableiten lässt: Was passiert mit den Gebäuden, sollten die Einwohner:innen verstorben sein? Ist die Gebäudesubstanz an heutige Standards anpassbar? Handelt es sich um potenzielle Nachverdichtungsgebiete?

Steigt der Bedarf an mobilen sozialen Diensten in diesen Gebieten? Diese und viele weitere

Familienidyll- u

Karte 9: Familienidyllund Siedlungsreife-Index

Familienidyll-Index

4/5 Kriterien erfüllt

5/5 Kriterien erfüllt

Siedlungsreife-Index

4/5 Kriterien erfüllt

5/5 Kriterien erfüllt

Datengrundlage: Bevölkerungsstand 2020, Familien 2018, Gebäude 2018 der Statistik Austria; eigene Berechnungen; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)

Fragen gehen damit einher. Der SiedlungsreifeIndex setzt sich aus diesen Komponenten zusammen:

• Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre über 33 %

• Bevölkerungsentwicklung 2011 bis 2018 unter 1 % (Stagnation bis Bevölkerungsabnahme)

• Anteil der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte über 60 %

In der Untersuchungsregion finden sich zwar, wie eingangs erwähnt, alle charakteristischen räumlichen Verteilungsmuster, im Gegensatz zu anderen suburban geprägten Stadtumlandbereichen gibt es derzeit allerdings keine aus planungsstrategischer Sicht wirklich relevante räumliche Konzentration von Siedlungsreife-Rastern; die Verteilung „junger“ und „alter“ Siedlungsbereiche ist sowohl in den Hauptorten als auch in den Ortsteilen und Streulagen eher von einem ausgewogenen Nebeneinander gekennzeichnet. Neben der Ausweisung von neuen Baugebieten, könnte auch die rechtzeitige demographische „Durchmischung“ älterer Siedlungen durch neue und jüngere Hinzuziehende ein Grund für dieses Ergebnis sein. Es bleibt allerdings zu bedenken, dass langfristig betrachtet viele der heute „jungen“ Wohngebiete in 15 – 30 Jahren die hier beschriebene „Siedlungsreife“ erreicht haben und damit ganz andere Ansprüche einhergehen, was z.B. ÖV-Angebot, soziale Infrastrukturen und Daseinsvorsorge betrifft.

Gerade in einer nach wie vor sehr „landschaftlich“ geprägten Region wie dem Gusental ist ebendiese Landschaft scheinbar noch in ausreichendem Maß, wenn nicht sogar „im Überfluss“ vorhanden. Gerade deshalb ist es wichtig, den immensen ökologischen Wert der großen, zusammenhängenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und aller anderen Grünräume ins Bewusstsein zu rücken und sie nachhaltig zu sichern. Wachstum und sorgsamer Umgang mit Boden schließen sich nicht aus; es geht dabei darum, frühzeitig die Weichen für eine klimagerechte Siedlungsentwicklung zu stellen. Das Gusental hat die Möglichkeit, genau das zu tun, indem einerseits Siedlungsschwerpunkte in den am besten dafür geeigneten Bereichen festgelegt werden und andererseits die „freie und zusammenhängende Landschaft“ als ebendiese erhalten bleibt.

In Anbetracht der immer stärker und unzweifelhafter spürbaren Auswirkungen des Klimawandels ist es wahrscheinlich, dass vor allem die klimatischen Gunstlagen im Gusental mittel- bis langfristig ins Blickfeld derjenigen geraten, die der zunehmenden Hitze in dichter verbauten, urbanen Lagen den Rücken kehren wollen und entsprechend Wohnraum nachgefragt werden wird. Jegliche Art von steigender Nachfrage darf in Anbetracht der immensen ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht in einer planlosen oder althergebrachten Siedlungsentwicklung münden. Innovative, flächensparende und gemeinschaftsfördernde Architektur- und Wohnmodelle sind heute schon als planungsstrategische Visionen gefragt. Ebenso müssen die Kriterien für künftige Wohn- und Betriebsstandorte bereits heute schon definiert werden, auch wenn deren konkrete Umsetzung noch gar nicht auf der tagespolitischen Agenda steht.

Der Erhalt und die Inwertsetzung der Landschaft sind nicht nur aus ökologischer und klimawandelbedingter Motivation heraus ein zentraler Baustein der regionalen Strategie für das Gusental. Die Region lebt auch von ihrem höchst attraktivem naturräumlichen Setting, das gleichsam ihre Visitenkarte nach außen und ein identitätsstiftendes Element nach innen ist.

Die Gesellschaften Europas werden immer älter. Auch damit gehen große Herausforderungen für eine Region wie dem Gusental einher. Je stärker zwar die Wachstumsdynamik in einer Region ist, desto „jünger“ ist ihre Bevölkerung im Durchschnitt. Dennoch wird auch im Gusental die absolute Anzahl der Älteren und Alten mittel- bis langfristig so zunehmen, dass man sich schon heute Gedanken darüber machen muss, wie das künftige Zusammenleben in Bezug auf Wohnmodelle, die dörfliche und regionale Gemeinschaft und die Versorgung der älteren Bevölkerung räumlich und funktional organisiert werden können. Gerade in diesem Bereich bieten sich gemeindeübergreifende, regional gedachte und ausgeführte Konzepte an (z. B. im Bereich interkommunal organisierter Wohnmodelle für Ältere bzw. für verschiedene Generationen).

Aus den hier nur knapp skizzierten großen Herausforderungen, vor denen das Gusental genauso steht, wie alle Gemeinden in Österreich, ist es notwendig, jetzt schon die Leitplanken für die künftige räumliche Entwicklung einzuschlagen. Und es sind nur vermeintlich Schlagworte; es gilt für die Gemeinden des Gusentals, ganz spezifische und regional „nachvollziehbare“ Strategien und Maßnahmen abzuleiten:

• ein räumliches Gerüst aus Entwicklungsschwerpunkten und Freiräumen schaffen

• Zersiedelung vermeiden

• Freiräume nachhaltig sichern

• die Rolle der Landwirtschaft in einer wachsenden Stadtregion definieren

• Siedlungsentwicklung möglichst unabhängig vom privaten PKW machen

• zukunftsgewandte, flächenschonende Wohnmodelle umsetzen

HANDLUNGSERFORDERNISSE

Eine umfassende Raum- und Strukturanalyse inkl. ausführlicher Gemeindesteckbriefe ist im sogenannten Gusental-Atlas dokumentiert. Daraus lassen sich Handlungserfordernisse ableiten, die aus unserer Sicht bei der Entwicklung einer gemeinsamen regionalen Strategie eine sehr wichtige Rolle spielen. Bewusst nehmen wir dabei noch (weitgehend) die Perspektive von außen ein, um Schritt für Schritt vom „Allgemeinen“ zum „Besonderen“ zu kommen: Planungsherausforderungen, -ziele und Lösungsansätze, die über das Gusental hinaus Gültigkeit haben, werden dahingehend überprüft, welche Relevanz und Gültigkeit sie für unsere Region haben und welche ganz individuellen Lösungsansätze und Strategien es im Gusental dafür geben kann.

1.Sich Wachstums- und Entwicklungsziele geben

Schon im Jahr 2030 erreichen die Gemeinden im Gusental die Marke von 30.000 Einwohner:innen. Das bedeutet einen Zuwachs um gut 2.500 Menschen in den kommenden neun bis zehn Jahren. Diese Entwicklungsdynamik ist für unsere Gemeinden nichts Neues, im Sinne einer untereinander abgestimmten Planung und einer in allen Belangen nachhaltigen Entwicklung müssen sich die Gemeinden einige Fragen stellen:

• Wo sollen die künftigen Entwicklungsschwerpunkte in der Region liegen?

• Welche Wohnformen will man in der Region künftig anbieten?

• Gibt es attraktive Lösungen jenseits des klassischen Einfamilienhauses?

Die übergeordneten Rahmenbedingungen im Blick behalten

Klimawandel und Alterung der Gesellschaft sind zwei Einflussfaktoren, die die Entwicklung im Gusental in naher Zukunft ganz konkret beeinflussen könnten: Die klimatische Gunstlage vor allem im nördlichen Teil der Region kann attraktives Ziel für Menschen aus den tieferen Lagen und der Großstadt sein, die der zunehmenden Zahl an Hitzetagen fliehen wollen. Nicht nur die Menschen im Gusental werden mittelfristig deutlich älter werden, sondern im ganzen Land: Wird es einen verstärkten Zustrom von Silverund Golden-Agers ins Gusental geben und welche Ansprüche werden sie an ihr Lebens- und Wohnumfeld mitbringen?

• Wie lässt sich heute schon klimaangepasst und nachhaltig bauen, welche Siedlungsformen sind zukunftsweisend?

• Wo besteht die Gefahr von Hitzeinseln und wie lassen sie sich vermeiden?

• Wie gut sind die Voraussetzungen in unseren Gemeinden, um einer immer älteren Bevölkerung das Notwendige bieten zu können?

3. Entwicklung an den leistungsstarken

ÖV-Achsen ausrichten

Unabhängig von der in Punkt 1 diskutierten Intensität der künftigen Entwicklung sollte sich der überwiegende Teil des Wachstums auf den Nahbereich der schon heute bestehenden ÖV-Achsen bzw. sich an den Haltepunkten der künftigen Stadtregionalbahn orientieren. Natürlich wird das Auto auch mittelfristig das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel sein, um die täglichen Wege zurückzulegen; durch eine stärkere Verzahnung von Mobilitätsangeboten und Siedlungsentwicklung können die Gemeinden im Gusental aber hoch attraktive Alternativen für diejenigen entwickeln, die bewusst auf den PKW verzichten wollen. In diesem Zusammenhang reicht das Spektrum von handfesten Planungsmaßnahmen bis hin zu visionären Ideen:

• Mindestdichten bei der Bebauung im Nahbereich von ÖV-Haltestellen!

• Ausbau strategisch wichtiger Radrouten für den Alltagsradverkehr!

• Die erste autofreie Siedlung im Linzer Umland!

• Wie können die Gemeinden abseits der ÖVAchsen von dieser Strategie profitieren bzw. an ihr teilhaben?

4. Gusental breiter positionieren: Auf Forschung & Entwicklung setzen

Die Analyse zeigt es: Die Gemeinden im Gusental sind in erster Linie Wohn- und Lebensorte, ihre Bedeutung als (höherer) Ausbildungs- oder Wirtschaftsstandort ist deutlich nachgereiht.

Die Anzahl der Auspendler:innen übersteigt jene der Einpendler:innen um ein Vielfaches. Mit der Idee des Kepler Valley schlummert bereits seit einiger Zeit eine Strategie, die es aufzuwecken und mit Leben zu befüllen gilt. Die Lage an der Achse Linz-Hagenberg und die Aussicht auf die Anbindung durch die Stadtregionalbahn sind Gründe genug, das Kepler Valley konzentriert weiterzuentwickeln:

• Wo soll der Hauptstandort für das Kepler Valley sein? Was spricht für eine Neugründung auf der grünen Wiese und was für zentrale Standorte (wie z.B. das One in Gallneukirchen)?

• Welche Kriterien müssen dezentrale Standorte und Unternehmen erfüllen, die sich mit dem Kepler Valley-Siegel auszeichnen wollen?

5. Interkommunalität als ganz spezieller Erfolgsfaktor

„Interkommunalität“ prägt das Gusental einerseits räumlich: Die Siedlungsstruktur zwischen Engerwitzdorf und Gallneukirchen ist an vielen Stellen miteinander verschmolzen, ein ähnliches Muster zeigt sich zwischen Engerwitzdorf und Katsdorf (wenngleich in schwächerem Ausmaß).

Auch die sozialräumlichen und demographischen Strukturen sind oftmals „gleichverteilt“ über das Gusental; das heißt, dass sich die Gemeinden auch in Bezug auf Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Mobilität usw. die damit einhergehenden Ansprü-

che und Herausforderungen „teilen“. Andererseits beweisen die Gemeinden über die Arbeit in der Region Gusental, dass sie Interkommunalität seit vielen Jahren auch institutionell beherrschen. In der vorliegenden Analyse wurde aufgezeigt, dass die fünf Gemeinden in einigen Fällen vor denselben Planungsherausforderungen stehen, für die man gemeinsam Lösungen entwickeln kann, die mit einer interkommunalen Lasten- und Nutzenaufteilung einhergehen, von der alle im Gusental profitieren.

• Eine mittelfristig insgesamt alternde Bevölkerung in der Region und die damit verbundenen Ansprüche an Infrastrukturen, Daseinsvorsorge, Mobilität und Wohnen

• Interkommunale Wohngebiete

• Ein „soziales INKOBA“: Gemeinsame Wohnund Pflegeeinrichtungen an zentralen Standorten

• INKOBA klassisch, gemeinsames Betriebsgebiet

6. Sich einen gemeinsamen Planungsrahmen geben

Die Gemeinden im Gusental zeichnen sich durch z.T. hoch interessante individuelle Lösungen aus, wenn es um Siedlungsentwicklungsplanung geht. Welche dieser Maßnahmen und Strategien lassen sich verallgemeinern bzw. in der ganzen Region anwenden? Wenn sich das Gusental künftig durch nachhaltige, vernünftige Raumstrukturen im Großen und ebenso nachhaltige Wohnformen im Kleinen, braucht es untereinander abgestimmte raumplanerische Vorgaben, damit überall dieselben Rahmenbedingungen herrschen. Auf diese Weise können zukunftsweisende, flächenschonende Siedlungsstrukturen in der Region erreicht wer- den, die einer fortschreitenden Zersiedelung keine Chance lassen:

• Regionale Mindestdichten in Innenbereichen/ Ortskernen

• Regionale Beschränkung der Größe von Einfamiliengrundstücken

• Regionales Vorkaufsrecht für die Gemeinden

Die Landschaft ist die erste Adresse im Gusental

Die Region Gusental ist in ganz besonderer Weise von ihren Landschaften geprägt: von den hügeligen Ausläufern des Mühlviertels und den Gewässern der Großen und Kleinen Gusen, die gewissermaßen als „blaues Rückgrat“ die Region durchziehen und ihr auch ihren Namen geben.

So soll die gesamte Region aus ihrer Landschaft heraus begriffen und Grünräume als Standortfaktor und Adressbildner positioniert werden. In der räumlichen Entwicklung der Region ist die Landschaft in besonders sorgfältiger Weise zu integrieren und dauerhaft zu sichern.

Das grüne Gerüst gliedert die Region

Die Landschaft besitzt raumstrukturierende Funktionen, die es aktiv zu gestalten gilt. Ein großzügiges und engmaschiges Netz aus unterschiedlichen Grün- und Freiräumen legt sich über die Region und verknüpft die einzelnen Gemeinden miteinander. Dieses „grüne Gerüst“ schafft Orientierung, sichert das Landschaftsbild und gewährleistet die Nutzbarkeit und Erreichbarkeit regional relevanter Grünräume.

Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind integrierte Aufgaben

Die Folgen des Klimawandels lassen sich nicht mehr umkehren. Um jedoch die weitere Erderwärmung in den Griff zu bekommen, sind zwei Strategien gleichzeitig zu verfolgen: Der Klimaschutz, um den weiteren Anstieg der Temperatur einzudämmen und die Klimawandelanpassung, um besser mit der zunehmenden Hitze und Starkregen etc. umgehen zu können. Dabei lassen sich diese Strategien nicht losgelöst von anderen räumlichen Entwicklungsfragen behandeln. Die Eindämmung des Klimawandels ist daher als integrierte Aufgabe zu verstehen, die in Grünraum-, Siedlungs- und Standortentwicklungen ebenso einfließen muss wie in die Gestaltung von Mobilitätsangeboten.

Leitziel 1

Regional bedeutsame Grünräume sichern

Das regionale Raumordnungsprogramm für die Region Linz-Umland 3 weist großflächige regionale Grünzonen aus. Auch Grünräume außerhalb dieser verordneten Bereiche sollen als zusammenhängende Landschaft gesichert werden. Sie weisen zum einen ganz zentrale ökologische Funktionen auf – nicht zuletzt sichern sie Kaltluftschneisen und tragen maßgeblich dazu bei, die sommerliche Überhitzung der Region zu mindern. Darüber hinaus prägen sie das identitätsstiftende Bild der Region und wirken raumgliedernd. Damit ist auch in der Siedlungsentwicklung ein zentraler Anspruch an einen möglichst sparsamen Umgang mit Boden verbunden, nicht zuletzt aufgrund der teilweise sehr hohen Bodengüte in der Region (vgl. Karte 5). Auch die Land- und Forstwirtschaft trägt zur Kultivierung und Sicherung dieser prägenden Kulturlandschaft bei. Ebenso sind die siedlungsnahen Produktionsfunktionen und Grünräume zu erhalten.

Leitziel 2 Vernetzung von Siedlungen und Landschaft entlang regionaler Freizeitrouten

Neben dem Erhalt gilt es auch, bedeutende Grün- und Freiräume besser miteinander zu vernetzen und deren Erreichbarkeit zu sichern.

Ein engmaschiges Netz an Grün- und Freiräumen verwebt die Region zu einem zusammenhängenden, ökologischen Netz und reicht bis in die Siedlungsbereiche. Ziel soll es sein, über möglichst kurze Wege vom Wohnraum einen Grün- und Naherholungsraum erreichen zu können, zu Fuß oder mit dem Rad. Vor allem

durch die Vernetzung und den Ausbau von bestehenden lokalen Rad- und Wanderrouten zu einem gemeinsamen regionalen Netz lassen sich so mit vergleichsweise einfachen Mitteln die Erreichbarkeit und Erlebbarkeit der grünen Infrastruktur der Region verbessern. Einen besonderen Stellenwert als Naherholungsräume nehmen dabei die Uferbereiche der Großen und Kleinen Gusen bzw. der Gusen ein, die heute nur an wenigen Stellen erlebbar sind.

Leitziel 3

Hochwasserschutz als Voraussetzung für Standortentwicklung

Entlang der (Großen) Gusen in Gallneukirchen, Engerwitzdorf und Katsdorf liegen einige Siedlungsbereiche in der Hochwasser-Gefahrenzone. Bei der Entwicklung von neuen Standorten spielen Schutzmaßnahmen vor Hochwassergefahren eine ganz zentrale Rolle. So ergibt sich überall dort, wo strategisch relevante Entwicklungsschwerpunkte an diesen Zonen liegen –wie etwa im Fokusgebiet Kepler Valley – ein entsprechender Planungsbedarf.

Leitziel 4

Siedlungsnahe Wald- und Landwirtschaftsflächen erhalten

Großflächige Grünräume ab etwa 1 ha tragen nachweislich zur Kühlung ganzer Ortsteile bei. Auch wenn die sommerliche Überhitzung vor allem in dicht bebauten und stark versiegelten Stadträumen spürbar ist, kann es auch in weniger dicht verbautem Siedlungsgebiet zu lokalen Hitzeentwicklungen kommen. Gerade Grünflächen, wie Wald- und Landwirtschaftsflächen sind besonders gute Kaltluftentstehungsgebiete, die in siedlungsnahen Gebieten zu erhalten sind.

Leitziel 5

Klimafitness und Energieraumplanung in neuen Entwicklungsschwerpunkten zum Standard machen

Sowohl bei der Sanierung und Anpassung von Bestandsgebieten als auch bei der Entwicklung neuer Siedlungsgebiete ergibt sich die Möglichkeit, ganz grundsätzlich die Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung zu integrieren und in die Planungen aufzunehmen. In allen Entwicklungsschwerpunkten der Region Gusental soll möglichst

klimaneutral – also mit starker Reduktion von Treibhausgasemissionen – hitzeangepasst und innovativ im Umgang mit dem Regenwassermanagement, mit Heizen und Kühlen sowie mit der Energieversorgung gearbeitet werden. Leitlinien der Energieraumplanung sind in besonderem Maße auch in Bestandssiedlungen aufzunehmen.

S-Bahnen Bestand (dunkelgrau)

Entwicklungskorridor

S-Bahn

S-Bahnen

Bestand (hellgrau)

KIRCHSCHLAG BEI LINZ

HELLMONSÖDT

G r . Haselb ach

LICHTENBERG

S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Haltestelle

Bahn (rot)

Entwicklungskorridor

S-Bahn

Entwicklungskorridor

S-Bahn

Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Haltestelle Bahn (rot)

Haltestelle Bahn (rot)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Busverbindung (Vorschlag)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Busverbindung (Vorschlag)

ALTENBERG BEI LINZ

OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS

Altenberg

Steinbach

Alberndorf

Pröselsdorf

ALBERNDORF IN DER RIEDMARK

NEUMARKT IM MÜHLKREIS

KEFERMARKT

HAGENBERG IM MÜHLKREIS

Oberndorf

GALLNEUKIRCHEN

Katzgraben

Niederkulm

Schweinbach

Treffling

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 60‘ Takt

Bushaltestellen 30‘ Takt

Bushaltestellen 30‘ Takt

Bushaltestellen 60‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch

Radpotenzial hoch

Radpotenzial sehr hoch

ENGERWITZDORF

Radpotenzial hoch

Radpotenzial mittel

Holzwiesen

ÖV-Güteklasse B

Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse C

Bushaltestellen 60‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

UNTERWEITERSDORF

Enger witzdorf

ÖV-Güteklasse B

ÖV-Güteklasse D

Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)

WARTBERG OB DER AIST

PREGARTEN

Karte 10: Landschaft und Klima

LEITBILDBAUSTEINE

Flusskorridore Vernetzung von Siedlungen und Landschaft entlang regionaler Freizeitrouten

Bestehende lokale Freizeitrouten zu regionalem Netz verbinden

TRAGWEIN

FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewäs ser (grau)

Gusentalterrasse GRUNDLAGEN

Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze

Bauland Kerngebiet, gemischtes Baugebiet, Sondergebiete des Baulandes (lt. Flächenwidmungsplan)

ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Z K Bauland Geschäftsgebiet, Betriebsbaugebiet, Industriegebiet, eingeschränktes gemischtes Baugebiet (lt. Flächenwidmungsplan)

Bauland Betrieblich (Graustufen)

ÖV-Güteklasse E

ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen

Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)

Klendorf

Bodendorf

Katsdorf

Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)

Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Bauland Betrieblich (Graustufen)

Fokusgebiet Z Fokusgebiet

Z Bauland Dorfgebiet, Wohngebiet, Reines Wohngebiet (lt. Flächenwidmungsplan)

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet

G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau) Z K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)

Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewäs ser (Farbe) Grünland (lt. Flächenwidmungsplan)

KATSDORF

Hauptgewässer Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)

FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft

Hauptgewässer (Farbe)

Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Wald Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)

FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichts punkte Landschaft Regionale Grünzonen Linzer Umland

HQ 10-Flächen Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)

FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft

Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorri dore Nebengewässer

HQ 30-Flächen Wildtierkorridore

ALLERHEILIGEN

Grünzonen lt. ÖEK Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeinde grenzen

FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau)

Standorf Lungitz

K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)

ST. GEORGEN AN DER GUSEN

Stadtregionalbahn (in Planung)

Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

RIED IN DER RIEDMARK

ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)

LUFTENBERG AN DER DONAU

Entwicklungskorridor S-Bahn

Entwicklungs korridor S-Bahn

Haltestelle Bahn

SCHWERTBERG

L01

Ausbau regionaler Freizeitrouten

Die besondere Qualität der Grün- und Freiräume des Gusentals werden nicht zuletzt dann erlebbar, wenn man sie gut erreichbar und nutzbar macht. Dabei lässt sich sehr gut an das bereits bestehende Netz aus unterschiedlichen regional relevanten Freizeitrouten anknüpfen, wie etwa dem Pferdeeisenbahn Wanderweg, dessen Strecke von Linz bis ins Tschechische Bujanov auch durch Engerwitzdorf und Gallneukirchen und vorbei an Alberndorf führt. Folgende Kriterien sollten die Freizeitrouten dabei unbedingt erfüllen:

• Zum einen sollen die Strecken mehrere Gemeinden miteinander verbinden und damit die regionale Perspektive der Freizeiträume sichtbar machen.

• Siedlungsbereiche sollen gut an die Freizeitrouten angebunden sein. Je besser die Erreichbarkeit der Erholungsräume für die Menschen in der Region hergestellt ist, desto besser werden sie auch im Alltag genutzt.

• Die Freizeitrouten sollen gut an das Netz des öffentlichen Verkehrs angebunden sein. Ziel ist es, die Grün- und Erholungsräume des Gusentals zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen zu können.

Folgende Maßnahmen sind hier zu setzen:

Workshop „regionale Freizeitrouten“

Im Rahmen eines Workshops lässt sich der Status Quo bereits bestehender regionaler Wander- und Radwege ermitteln und Ausbaupotenziale klären. Ziel soll es sein, den Fokus auf interkommunale Wanderwege zu richten, die möglichst vielseitig die Freiraumqualitäten des Gusentals erlebbar machen. Neben den entsprechenden Ausschussmitgliedern aller Gemeinden können auch Vertreter:innen von Tourismusverbänden, dem Regionalmanagement und Jugendverbänden in diesen Workshop eingebunden werden.

Wanderkarte Gusental

Um die regionalen Freizeitrouten und die Erlebnis- und Freiraumqualitäten des Gusentals anschaulich vermitteln zu können, empfiehlt sich die Erstellung einer „Wanderkarte Gusental“. Hier lassen sich alle regional relevanten Freizeitwege, die Anbindung an die verschiedenen Ortsteile und besondere Orte in der Region sichtbar machen.

Einen zentralen Stellenwert in der Erlebbarkeit der regionalen Grün- und Freiräume und damit auch der regionalen Freizeitrouten nehmen Orte mit besonderer Aufenthalts- und Gestaltungsqualität ein. So wird empfohlen, an ausgewählten Standorten sogenannte „Gusentalterrassen“ zu errichten, die attraktive Ziele und Anziehungspunkte mit Verweilmöglichkeiten innerhalb des Freizeitroutennetzes darstellen. Entlang der Gusen hat man in Gallneukirchen mit dem Projekt Gusentrail bereits ein vergleichbares Projekt erfolgreich für eine

Umsetzung vorbereiten können. Ziel des Projekts „Gusentalterrassen“ ist es, die Erlebbarkeit und Sichtbarkeit des Wassers im Gusental zu verbessern. An gut zugänglichen Stellen entlang der Großen Gusen bzw. der Gusen können Holzplateaus im Uferbereich errichtet werden, die Sitz- und Liegegelegenheit bieten und so die Lage am Wasser noch zusätzlich aufwerten. Die Gusentalterrassen beschränken sich allerdings nicht auf Standorte am Wasser: auch in Gemeinden abseits der Gusen lassen sich attraktive Standorte finden. Kreuzungen

von Wanderwegen oder Punkte mit besonders attraktiver Aussicht in die Region können mit einer Gusentalterrasse als Ankerpunkt im regionalen Freizeitroutennetz hervorgehoben werden. Ein konsequentes Gestaltungskonzept macht die unterschiedlichen Gusentalterrassen als zusammenhängende Bausteine lesbar.

Folgende Maßnahme ist hier zu setzen:

Vorbereitung und Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs Mit dem Anspruch an eine kohärente Gestaltungslinie aller Gusentalterrassen und eine qualitätsvolle Konzeption und Umsetzung, lässt sich ein kleiner Gestaltungswettbewerb

für Landschaftsplaner:innen, Architekt:innen und Künstler:Innen durchführen. In Vorbereitung zur Aufgabenstellung empfiehlt sich ein Workshop mit allen relevanten Ausschussmitgliedern. Explizit wird auch auf Synergien und den Erfahrungsaustausch mit der Gemeinde Gallneukirchen verwiesen, die mit ihrem Projekt Gusentrail bereits auf konkrete Erfahrungen in einem vergleichbaren Projekt aufbauen kann.

L03

Punkteplan zur klimagerechten Entwicklung der Region

Um die Ziele in der Klimawandelanpassung und dem Klimaschutz auch in Fragen der räumlichen Entwicklung im Gusental auf den Boden zu bringen, soll ein Punkteplan alle relevanten Anforderungen zur klimagerechten Entwicklung der Region zusammenstellen. Dieser wird im Sinn einer Checklist für die Beurteilung von neuen Projekten den entsprechenden Ausschussmitgliedern zur Hand gelegt. Eine Bewertungsskala zur Klimawirksamkeit ist zu entwickeln.

Folgende Maßnahmen sind hier zu setzen:

Workshop klimagerechte Entwicklung der Region

In einer Workshop-Reihe mit den Mitgliedern aller entsprechender Ausschüsse sowie Vertreter:innen der KEM- und KLAR-Regionen, des Regionalmanagements und der oö. Landesregierung lassen sich Maßnahmen zur klimagerechten Entwicklung der Region vertiefen.

Erstellung eines anschaulichen Punkteplans Klimawandelanpassung ist auch eine Kommunikationsaufgabe. Es braucht gute Beispiele und motivierende Bilder, die alle Entscheidungsträger:innen dabei unterstützen, die Ziele in der Klimawandelanpassung in alle relevanten Handlungsfelder zu integrieren und mitzudenken. Eine anschauliche und publikationsfähige Aufbereitung des Punkteplans mit konkreten Beispielen soll dazu beitragen, den Punkteplan in der planungspolitischen Praxis zu verankern.

Nr. Maßnahme

L01 Ausbau regionaler Freizeitrouten Ziel: Gemeinsames regionales Freizeitwegenetz

Umsetzung: Workshop „Freizeitwege“, Erstellung einer „Wanderkarte Region Gusental“; Einbindung der Gusentalterrassen-Standorte (s. L02)

Ausschüsse, Tourismusverbände

Verbesserung der Sichtbarkeit und Erlebbarkeit regionaler Freiraum- und Erholungsqualitäten kurzfristig gering-mittel LZ 2 –

L02 Gusentalterrassen Ziel: Erreichbarkeit und Erlebbarkeit der regionalen Landschaft

Umsetzung: Standorte im Uferbereich der Kl. und Großen Gusen sowie Aussichtspunkte in der Landschaft der Region zu Aufenthaltsbereichen (Holzplattform mit Sitzmöglichkeiten) ausstatten; Wiedererkennbarkeit der Gestaltungselemente schaffen Identifikationsmöglichkeit mit der Region Gusental; Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs

Ausschüsse

Verbesserung der Sichtbarkeit und Erlebbarkeit regionaler Freiraum- und Erholungsqualitäten

L03 Punkteplan zur klimagerechten Entwicklung der Region

Ziel: Entwicklung eines regional abgestimmten Punkteplans zur Konkretisierung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung in jeder Gemeinde; integrierter Bestandteil des Qualitätskatalog Hauptsiedlungsbereiche (s. S04).

Umsetzung: Workshop zur Konkretisierung von Maßnahmenpaketen (bspw. Klimawandelanpassung bei jeder Straßen- und Platzsanierung, Sanierungsoffensive bei Eigenheimen, Straßenbaum-Offensive etc.)

Bürgermeister:innen; Amtsleitungen; Bauämter; KLAR-Region

Stadtregional abgestimmte Qualitätskriterien mittelfristig gering LZ 5 – Landschaft hoch

PRINZIPIEN

In der Region Gusental bedarf es einer Änderung des Mobilitätsverhaltens aller Einwohner:innen weg von der Dominanz des privaten Kfz hin zu anderen Mobilitätsformen. Übergeordnetes Ziel ist, trotz Bevölkerungswachstums den absoluten Zuwachs an Kfz-Fahrten zu stoppen Dies bedeutet eine deutliche Zunahme von Fuß-, Rad- und ÖV-Wegen und eine Trendumkehr der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Mit der geplanten Stadtregionalbahn bietet sich hierfür eine Jahrhundert-Chance. Auch im Radverkehr besteht ein hohes ungenutztes Nachfragepotenzial, welches es zu aktivieren gilt.

Für die Zielerreichung müssen große Investitionen in den Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Verkehr getätigt werden. Ebenso benötigt es regulierende Maßnahmen, wie beispielsweise eine ÖV-Mindestqualität für neue Wohnwidmungen, um die Abhängigkeit vom privaten Pkw zu verringern.

Fuß- und Radverkehr

Leitziel 1 Straßenräume im Ortsgebiet zugunsten des Fuß- und Radverkehrs umgestalten

Viele Straßen, insbesondere Hauptstraßen, sind derzeit für das Auto optimiert. Meist gibt es breite Fahrbahnen mit Parkstreifen neben schmalen Gehsteigen und ohne Radverkehrsanlagen. Oft kann alleine durch die Reduktion der Fahrbahnbreite auf die Mindestbreite gemäß geltender Richtlinien Platz gewonnen und der Straßenraum attraktiver gestaltet werden. Parkstreifen sollen aufgelassen werden, wenn andernfalls die gewünschte Qualität im Fußund Radverkehr nicht erreicht werden kann.

Leitziel 2

Attraktive und sichere Radverbindungen errichten

Das zum Teil große Radpotenzial wird hauptsächlich aufgrund des Mangels an sicherer Radinfrastruktur nicht ausgenützt. Es braucht direkte, vom Kfz-Verkehr weitgehend getrennte Straßen bzw. Radwege. Die Planung der Radverkehrsanlagen darf sich nicht an den heute fahrenden Radfahrenden orientieren, sondern muss auch für jene geeignet sein, die sich heute noch nicht Rad fahren trauen. In der Region besteht ein großer Aufholbedarf für die Schaffung von sicheren Radverbindungen und die entsprechende Infrastruktur für E-Fahrräder.

Der Fokus der zu schaffenden Radverbindungen liegt auf den Strecken mit dem höchsten Potenzial. Dies sind kurze Wege innerorts und im Ballungsraum Gallneukirchen–Engerwitzdorf.

Lange Strecken zwischen den Gemeinden haben aufgrund der Distanz und der Topographie ein geringeres Potenzial.

Leitziel 3

Haupt-ÖV-Achsen ausbauen

Für einen Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr sind häufige und regelmäßige Verbindungen nötig, die den Fahrgästen die Sicherheit geben, auch bei unvorhergesehenen Verzögerungen und abends verlässlich nach Hause kommen zu können. Im Sinne einer effizienten Geldverwendung soll der öffentliche Verkehr (Bus und Bahn) auf Haupt-

achsen fokussiert werden und dort in dichten Intervallen fahren. Als Mindestwert für diese Achsen wird ein 30-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit angestrebt. Mit einem halbstündlich verkehrenden Bus wird im direkten Stationsumfeld eine ÖV-Güteklasse D erreicht, siehe auchTab. 1 auf Seite 53.

Öffentlicher Verkehr

Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Tab. 1: Kategorien der ÖV-Güteklassen

Güteklasse Qualitätsbeschreibung Beispiel

A Höchstrangige ÖV-Erschließung

B Hochrangige ÖV-Erschließung

C Sehr gute ÖV-Erschließung

D Gute ÖV-Erschließung

E Sehr gute Basiserschließung

F Gute Basiserschließung

REX-Haltestelle mit Abfahrten alle 15 Minuten in 300 m Entfernung

Regionalbahnhaltestelle mit Abfahrten alle 15 Minuten in 300 m Entfernung

Regionalbahnhaltestelle mit Abfahrten alle 15 Minuten in 500 m Entfernung

Bushaltestelle mit Abfahrten alle 30 Minuten in 300 m Entfernung

Bushaltestelle mit Abfahrten alle 30 Minuten in 500 m Entfernung

Bushaltestelle mit Abfahrten alle 60 Minuten in 500 m Entfernung

G Basiserschließung S-Bahnhaltestelle mit Abfahrten alle 60 Minuten in 1 km Entfernung

Leitziel 4

Periphere Erschließung durch Mikro-ÖV sichern

Die Erschließung der verstreuten Siedlungsgebiete kann nur durch ein bedarfsbasiertes Mikro ÖV-Angebot sinnvoll abgedeckt werden. Ziel des Mikro-ÖV ist es, die Mobilität für alle Personen sicherzustellen. Dies erleichtert den Verzicht auf Zweit- oder Drittauto und ermöglicht die Mobili-

tät für Personen, die aufgrund von Alter, Gesundheit oder Kosten ohne Auto an ihren Wohnort gebunden wären. Im Bereich des Mikro-ÖV ist eine laufende Weiterentwicklung zu beobachten. Bei der Planung des Systems soll auf aktuelle erfolgreiche Beispiele Bezug genommen werden.

Karte 12: ÖV-Zukunftsnetz (Vorschlag)

Stadtregionalbahn (in Planung)

Z K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)

Privater

Kfz-Verkehr

Summerauerbahn Haltestellen Bahn

Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)

mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Entwicklungskorridor S-Bahn

Haltestelle Bahn (rot)

Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Leitziel 5

Zuwachs an Pkw-Fahrten stoppen

Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau) Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag)

30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Haltestelle (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Haltestelle (hellgrau)

Busverbin(Vorschlag)

Busverbindung (Vorschlag)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Busverbindung (Vorschlag)

Busverbindung (Vorschlag)

S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Entwicklungskorridor S-Bahn

Haltestelle Bahn (rot)

Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Bushaltestellen 60‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch

Radpotenzial hoch

Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse B

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Entwicklungskorridor S-Bahn

Haltestelle Bahn (rot)

Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

Bushaltestellen 60‘ Takt

Bushaltestellen 30‘ Takt

Bushaltestellen 60‘ Takt

Busverbindung (Vorschlag) Bushaltestellen 30‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch

Haltestelle (30-Minuten-Takt, Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

Haltestelle (60-Minuten-Takt, Vorschlag)

ÖV-Güteklasse D

Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D

Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse B

ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklas se D

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich

Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag) Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen

Abb. 5: Aktueller und ZielModal-Split im Gusental Fuß/Rad/ÖV MIV

ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum

Datengrundlage: Verkehrssystemstudie Gusental, Land OÖ

Bauland Dorfgebiet und Wohnen

Bauland Betrieblich

Dorfgebiet und Wohnen

Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Bauland Zentrum (Graustufen)

Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Bauland Betrieblich (Graustufen)

Bauland Betrieblich (Graustufen)

Fokusgebiet

Bauland

Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)

Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet

Derzeit werden in der Region Gusental von der Wohnbevölkerung täglich rund 82.000 Wege zurückgelegt, davon 58.000 mit dem eigenen Auto, das sind 71 %. Die Zahl von 58.000 MIVFahrten pro Tag soll nicht weiter wachsen. Bei einem Bevölkerungswachstum bedeutet dies eine Reduktion des MIV-Anteils. Die nötigen Verlagerungen im Modal Split sind beträchtlich und verlangen große Anstrengungen. Bei einem Wachstum gemäß Bevölkerungsprognose der Statistik Austria für das Jahr 2040 (+8 %), welche nicht alle Baulandreserven ausnutzt, müssten 6.700 Fahrten pro Tag beim ÖV, Fuß- oder Radverkehr hinzukommen. Dies entspräche einer Reduktion des MIV-Anteils von derzeit 71 % auf 65 %, beinahe einer Verdoppelung der ÖV-Fahrten (von 8 % auf 16 % Wegeanteil) oder mehr als einer Verdreifachung aller Radfahrten (von 3,5 % auf 11 % Wegeanteil). Ein dringender Handlungsbedarf für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie der Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr ist gegeben.

Leitziel 6

Neue Wohnwidmungen nur bei guter ÖV-Anbindung durchführen

Neue Wohngebiete sollen neben den bereits bestehenden Grundsätzen der Raumordnung nur noch bei einer ÖV-Güteklasse D oder besser gewidmet werden. Dies entspricht beispielsweise einer Bushaltestelle in maximal 300 m Entfernung mit Bedienung alle 30 Minuten.

Durch diese Regelung wird ein vom Autoverkehr unabhängiges Mobilitätsverhalten ermöglicht. Sie kann auch als Argument für Taktverdichtungen im öffentlichen Verkehr dienen, da das Nachfragepotenzial erhöht wird.

Die ÖV-Güteklassen werden jährlich neu berechnet. Mit Verbesserungen im ÖV-Angebot, zum Beispiel Taktverdichtungen, können höhere ÖV-Güteklassen erreicht werden.

Von der Regelung ausgenommen sind Abrundungen bestehender Siedlungsgebiete und Betriebsstandorte. Allerdings soll auch bei künftigen Betriebsstandorten eine entsprechende Erreichbarkeit mit dem ÖV bzw. zu Fuß oder mit dem Rad gewährleistet sein.

Siedlungsentwicklung

Haltestelle (dunkelgrau)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Leitziel 7

Kfz-Stellplatzschlüssel reduzieren

Die Errichtung von Kfz-Stellplätzen fördert den Kfz-Verkehr und erhöht die Baukosten. In zentralen Lagen mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist der aktuelle Stellplatzschlüssel von zwei Pkw-Stellplätzen je Wohneinheit zu hoch. Nach der Aktualisierung der aktuell in Überarbeitung befindlichen RVS 03.07.11 (Organisation und Anzahl der Stellplätze für den Individualverkehr) soll die darin empfohlene Regelung (welche unter anderem die ÖV-Qualität berücksichtigt) übernommen werden.

Leitziel 8

Mobilitätsziele für Großprojekte definieren

Für Großprojekte ab 100 Bewohner:innen oder 100 Beschäftigten bzw. bei verkehrsintensiven Nutzungen ab 200 Besucher:innen/Kund:innen pro Tag sollen verpflichtend Mobilitätskonzepte mit zumindest folgenden Inhalten ausgearbeitet werden:

• Erschließung im Fußverkehr, Radverkehr und im öffentlichen Verkehr

• Anzahl, Qualität und Erreichbarkeit von Radabstellplätzen

• Lage und Anzahl Kfz-Stellplätze (Stellplatzschlüssel)

Diese Maßnahme dient zum einen der Sicherung einer hohen Qualität im Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr, hilft andererseits auch, Überlastungen im Straßennetz durch zusätzliche Kfz-Fahrten zu minimieren.

Busverbin(Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Bushaltestellen 60‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse C Haltestelle (hellgrau)

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

ÖV-Güteklasse D

se C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F

se G Siedlungsgrenzen

Baulandreserven Bauland Zentrum

Bushaltestellen 30‘ Takt

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 60‘ Takt

Bushaltestellen 60‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch

Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungs-

ven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen

Bauland Dorfgebiet und Wohnen

Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)

Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)

Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen)

Bauland Betrieblich (Graustufen)

Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet

OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS

HELLMONSÖDT

KIRCHSCHLAG BEI LINZ

LICHTENBERG

FLW Grünland

Flusskorridore Regionale Freizeitrouten

Regionale Freizeitrouten

ALTENBERG BEI LINZ

Altenberg

Steinbach

Alberndorf

Pröselsdorf

ALBERNDORF IN DER RIEDMARK

KEFERMARKT

NEUMARKT IM MÜHLKREIS

HAGENBERG IM MÜHLKREIS

Oberndorf

UNTERWEITERSDORF

Karte 14: Mobilität

LEITBILDBAUSTEINE

Busverbindung

PREGARTEN

Haltestelle (30-Minuten-Takt) (Vorschlag)

Katzgraben

GALLNEUKIRCHEN

Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Aussichtspunkte in die Landschaft

Aussichtspunkte in die Landschaft

Hauptgewässer (Farbe)

Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe)

Nebengewäs(grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen

Regionsgrenze Gemeindegrenzen

Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Niederkulm

Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Wildtierkorri- mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

Entwicklungskorridor S-Bahn

Entwicklungskorridor S-Bahn

Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau)

Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau)

Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau)

Gallneukirchen

Schweinbach

Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Treffling

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag)

Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

die Hauptgewässer (Farbe)

Nebengewässer (Farbe)

Hauptgewäs- Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau)

Hauptgewässer (grau)

Nebengewässer (grau)

Nebengewässer (grau)

Regionsgrenze Gemeindegrenzen

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 60‘ Takt

ENGERWITZDORF

Entwicklungskorridor S-Bahn

Entwicklungskorridor S-Bahn

Haltestelle Bahn (rot)

Entwicklungskorridor S-Bahn

Haltestelle Bahn (rot)

Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Bushaltestellen 60‘ Takt

Haltestelle Bahn (dunkelgrau)

WARTBERG OB DER AIST

Bushaltestellen 30‘ Takt

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 60‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Haltestelle Bahn (hellgrau)

Radpotenzial sehr hoch

Radpotenzial hoch

Busverbindung (Vorschlag)

Radpotenzial hoch

Radpotenzial mittel

Bushaltestellen 30‘ Takt

Busverbindung (Vorschlag)

Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse B

Enger witzdorf

Bushaltestellen 60‘ Takt

Radpotenzial sehr hoch

Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

Busverbindung (Vorschlag)

Haltestelle (60-Minuten-Takt) (Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt

ÖV-Güteklasse B*

Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch

Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse C*

Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse D*

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D

ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D

ÖV-Güteklasse E*

se E

ÖV-Güteklas se B

se F ÖV-Güteklas se G

ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen

ÖV-Güteklasse F* 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau) Entwicklungskorridor S-Bahn

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreser ven

ÖV-Güteklasse G* Gebiete mit min. ÖV-Güteklasse D*

Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum

ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen

Fahrradpotenzial (sehr hoch)