Wien/Wels, 2018

PROLOG

Der Strategieplan kompakt

Das gemeinsame Ganze finden Warum eine Strategie für die Stadtregion?

Prozessablauf

Raum- und Strukturanalyse Raumtypen der Stadtregion

SWOT-Analyse Kooperationsanalyse Handlungserfordernisse

LANDSCHAFT

Leitziele & Maßnahmen

Leitbildbausteine Leitbildkarte

SIEDLUNG

Leitziele & Maßnahmen Leitbildbausteine Leitbildkarte

WIRTSCHAFT

Leitziele & Maßnahmen

Leitbildbausteine Leitbildkarte

MOBILITÄT

Leitziele Maßnahmen Leitbildkarte

Leitbildkarte gesamt

Maßnahmen im Überblick

Maßnahmen Landschaft

Maßnahmen Siedlung

Maßnahmen Wirtschaft

Maßnahmen Mobilität

Long List-Maßnahmen Mobilität

Umsetzungsprojekte

Maßnahmenbündel A

Maßnahmenbündel B

Maßnahmenbündel C

Impressum

Die Stadtregion Wels ist räumlich und strukturell sehr heterogen, sodass diesem komplexen Gefüge nur eine in sich differenzierte Entwicklungsstrategie Rechnung tragen kann. Die zukünftige Entwicklung wird dabei von gemäßigtem Wachstum gekennzeichnet sein. Es muss im Leitbild also nicht um Wachstumsmanagement, sondern um die sozioökonomische, räumlich-strukturelle und funktionale Qualifizierung der Stadtregion Wels gehen. Vier Leitbildthemen geben dafür Orientierung:

Die naturräumliche Lage der Stadtregion ist einerseits geprägt durch das „Welser Hügelland“ im Norden, die Traun-Enns-Platte mit der Traunleiten als Geländekante im Süden und das Untere Trauntal als „Grünes Rückgrat“ der ganzen Stadtregion. Diese hochrangigen Landschaftsräume umschließen bzw. durchziehen das Stadtgebiet von Wels, sodass durch die Vernetzung dieser Grünkorridore sowohl für die Stadt Wels als auch für die Umlandgemeinden ein „Grüngürtel“ entsteht.

Das für die Zukunft erwartete Bevölkerungswachstum in der Stadtregion Wels ist im Vergleich zu hochdynamischen Wachstumsregionen moderat; der Entwicklungsschwerpunkt liegt dabei eindeutig auf dem Gebiet der „kleinen Großstadt“ Wels. In der gesamten Stadtregion geht es nicht nur um das Management von Wachstum, sondern vor allem um die Qualitätssteigerung der Gemeinden bzw. ihrer Ortsmitten und Ortskerne; das trifft auf Wels ebenso zu wie z.B. auf Krenglbach. Innenentwicklung vor Außenentwicklung soll das stadtregionale Leitmotiv der künftigen Siedlungsentwicklung sein; und auch die „Verteilung“ des Wachstums auf Wels als eindeutigem Siedlungsschwerpunkt braucht vorausschauende Planung.

Die Stadtregion Wels entwickelt sich immer mehr zu einem der ganz bedeutenden ökonomischen Hotspots Oberösterreichs, ja sogar ganz Österreichs. Die meisten Gemeinden der Stadtregion sind am Wirtschaftspark Voral-

Abb.2: Der Strategieplan kompakt: Landschaft, Siedlung, Wirtschaft und Mobilität. Eigene Darstellung

penland beteiligt. Ein Konzept wie dieses weist den Weg in die Zukunft: Die steigenden Anforderungen an eine Region als Wirtschaftsstandort, der im internationalen Business sichtbar und konkurrenzfähig bleiben will, können nur kooperativ bewältigt werden. Doch auch über die Idee eines gemeinsamen Wirtschaftsparks hinaus gibt es in den Städten und Gemeinden in der Region planerische Herausforderungen, vor denen alle gleichermaßen stehen und die sich ebenso viel eher kooperativ lösen lassen als wenn man insuläre Lösungen anstrebt.

Vor dem Hintergrund der Gestaltung eines klima- und umweltfreundlichen Mobilitätssystems geht es darum, den Trend der letzten Jahrzehnte mit einem stetigen Wachstum des Kfz-Verkehrs zu brechen und die Verkehrsarten öffentlicher Verkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr zu stärken. Dazu braucht es eine gute Abstimmung der weiteren Siedlungsentwicklung mit der ÖV-Erschließung und der Erschließung mit dem Radverkehr. Der weitere Ausbau des Radwegenetzes, Lückenschlüsse im bestehenden Netz und die Qualitätsverbesserung bestehender Anlagen können einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in der Stadtregion leisten.

MASSNAHMEN

Zu allen vier Leitbildthemen werden Maßnahmen vorgeschlagen, anhand derer die Zielsetzungen erreicht werden sollen. Die Maßnahmenlisten sollen den EntscheidungsträgerInnen dabei helfen, eine Priorisierung in Bezug auf mögliche Umsetzungen vorzunehmen.

Aufenthaltsorte in der Stadtregion Eine der zentralen Qualitäten der Stadtregion Wels liegt in ihrer Landschaft, die neben ökologischen und klimatischen Aspekten auch ganz wichtige Freizeit- und Naherholungsfunktionen erfüllt. So werden innerhalb der gesamten

Stadtregion Verbesserungen der Aufenthaltsund Erholungsqualität vorgeschlagen – sowohl entlang der Traun, als auch in der hügeligen Landschaft des Welser Hügellandes.

Die Schaffung von sogenannten Naturerlebnis-Rastplätzen entlang der Traun ist im Zusammenhang mit Anforderungen an das Europaschutzgebiet „Untere Traun“ und „Natura 2000“ zu verstehen und trägt zur Belebung der Erholungsnutzung bei. Erholungswert, Besucherlenkung und naturschutzfachliche Vermittlung stehen im Vordergrund. Die Ausstattung der Rastplätze besteht aus Sitzmöglichkeiten, Spielgeräten für Kinder und Hinweis- und Vermittlungstafeln.

Das Modul Bank-Baum-Platz ist ein wiedererkennbares Element an geeigneten Orten innerhalb der Siedlungs- und Kulturlandschaft wie z.B. an Kreuzungsbereichen von Wegen, an Anhöhen mit Sichtbezügen usw. Das Grundmodul besteht aus einer Sitzbank, einer Baumpflanzung und einem Staudenbeet, die einen Platz definieren. Das „Traunschiff“ in Thalheim bei Wels – nahe der Volksschule positioniert – soll Raum für öffentliche Nutzungen wie einer Bibliothek, einem Café und einem Standesamt schaffen. Mit diesem „Traunschiff“ wird ein starker Anziehungspunkt am Wasser und am Traunufer geschaffen, ein Bindeglied zwischen den beiden einander an der Traun gegenüberliegenden Gemeinden Thalheim und Wels und ein Ort für Freizeit, Erholung und Kultur für die gesamte Stadtregion und darüber hinaus.

Ausbau des Stadtregionalen Radwegenetzes

Die Short-list-Projekte zum Stadtregionalen Radwegenetz wurden gemeinsam mit den GemeindevertreterInnen ausgewählt. Dabei wurde auch auf eine ausgewogene Verteilung der Projekte innerhalb der Stadtregion Bedacht genommen. Die ausgewählten Short-list-Projekte bilden den Projektpool, aus dem nach Maßgabe der verfügbaren Fördermittel die Auswahl jener Projekte erfolgt, die für eine Fördereinreichung in Frage kommen.Projekte erfolgt, die für eine Fördereinreichung in Frage kommen.

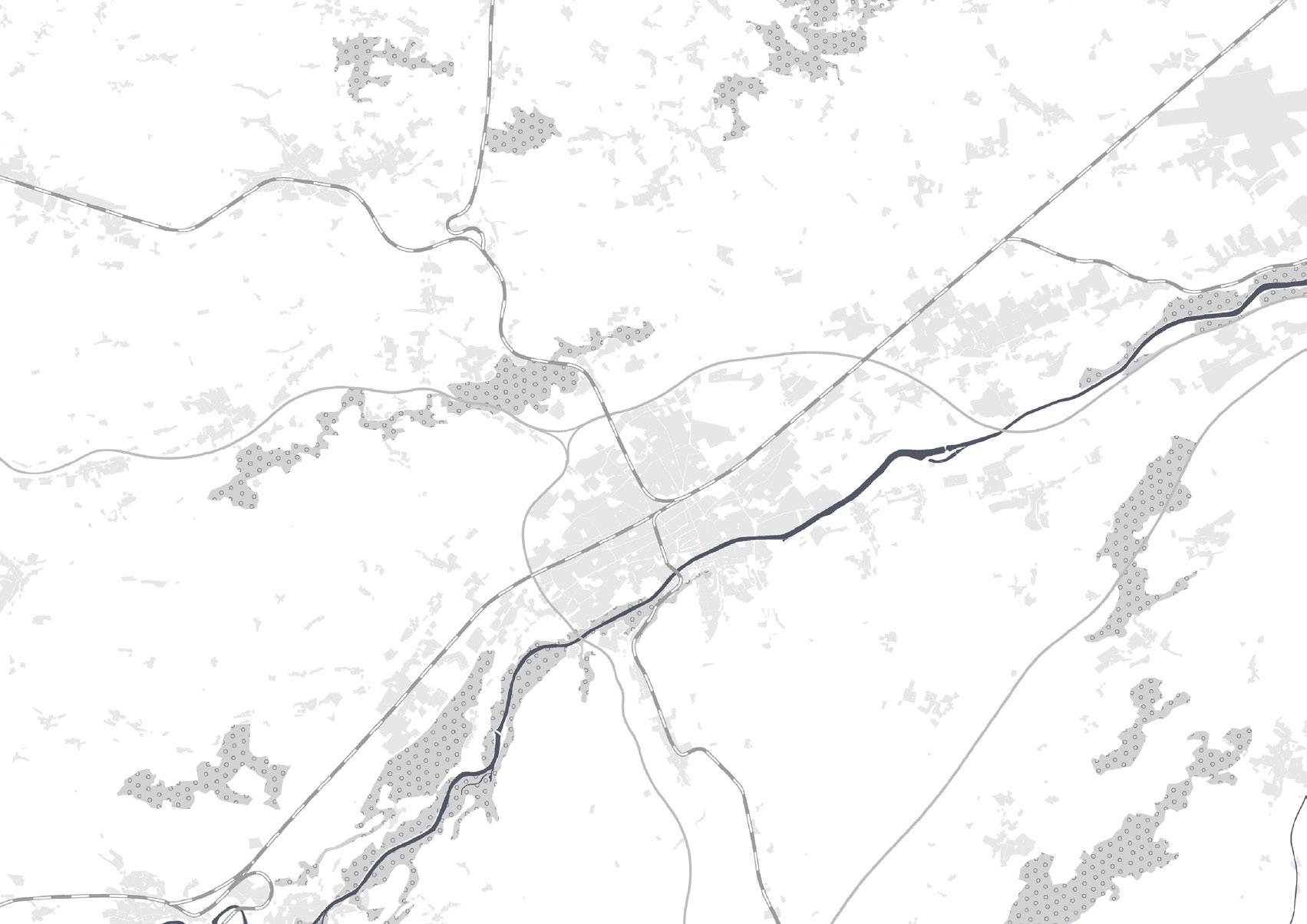

Die Stadtregion Wels ist eine der bedeutendsten Stadtregionen in Oberösterreich, bezogen auf ihre EinwohnerInnenzahl, aber auch als regionalökonomisch wichtiger Standort und in ihrer Funktion als Verkehrsknotenpunkt. Hier treffen städtische Bausteine, markante Landschaftsräume, Verkehrsbauwerke und weitgehend erhaltene dörfliche Strukturen aufeinander. All dies unter der Prämisse einer integrierten und vorausschauenden Perspektive klug weiterzuentwickeln, darin liegt die Kernaufgabe der strategischen Entwicklungsplanung der Stadtregion Wels.

Da die großen Zukunftsaufgaben nicht an Gemeindegrenzen enden, haben sich Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim bei Wels und Weißkirchen an der Traun zu einer Kooperationspartnerschaft zusammengeschlossen. Erklärtes Ziel ist eine strukturierte und zielgerichtete Vorgehensweise in der Erarbeitung einer gemeinsamen Perspektive, eines gemeinsamen Ganzen. Die strukturellen, funktionalen und baulichen Verflechtungen sind auch mit der Nachbargemeinde Marchtrenk Realität – auch dieser Raum ist ein gelebter Teil der Stadtregion. In strategischen Überlegungen wurde auf eine Anknüpfbarkeit über die Gemeindegrenzen hinaus geachtet. Langfristig ist hier eine Kooperation in strategischen Entwicklungsfragen anzustreben.

Es lässt sich ganz klar sagen: Wels braucht die Umlandgemeinden und die Umlandgemeinden brauchen Wels. Und so machte man sich auf den Weg, um festzustellen, was jede einzelne Gemeinde an der Gestaltung der Stadtregion beitragen kann und was umgekehrt die Stadtregion für jede einzelne Gemeinde leistet. Das Ergebnis dieses Prozesses liegt nun als Strategieplan vor und zeichnet von langfristigen Zielsetzungen bis zu kurzfristig umsetzbaren

»WELS BRAUCHT DIE UMLANDGEMEINDEN UND DIE UMLANDGEMEINDEN BRAUCHEN WELS.«

Abb.3: Die Kooperationsgemeinden, eigene Darstellung

Haiding

KRENGLBACH

Schmiding

Maßnahmen einen Pfad für diese gemeinsame und qualitätsvolle Entwicklung.

Die Bürgermeister und die Bürgermeisterin der neun Kooperationsgemeinden

Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim bei Wels und Weißkirchen an der Traun

Katzbach

PICHL

Radlach

Hundsham

Mistelbach

BUCHKIRCHEN

Oberperwend

HOLZHAUSEN

OFTERING

MARCHTRENK

Puchberg

Obereisenfeld

WELS

Untereisenfeld

Pernau

Sinnersdorf

WEIßKIRCHEN

Dietach

SCHLEIßHEIM

Fallsbach

Irnharting

Grünbach

Straß

GUNSKIRCHEN

Lichtenegg

Oberschauersberg

Aschet

THALHEIM

Ottstorf

Weyerbach

HÖRSCHING

Grassing

STEINHAUS

SIPBACHZELL

EGGENDORF

In der Stadtregion Wels finden sich ganz unterschiedliche Siedlungstypen: städtische Kernbereiche in Wels, suburbane Strukturen, die Gemeindegrenzen teils aufzulösen scheinen und Ortsteile, die wie Inseln in einer die Region prägenden Landschaft liegen. So heterogen diese Teilräume sind, so differenziert ist auch die strategische Entwicklungsperspektive zu beschreiben.

Die Stadtregion als Orientierungshilfe

Um diese komplexe, heterogene und hoch dynamische Stadtregion zu steuern und zu gestalten braucht es gemeinsame Bilder, eine gemeinsam Vorstellung davon, wie sich die räumliche Zukunft gestalten soll und es braucht neue Partnerschaften, um all dies auch umzusetzen. Dies betrifft räumliche Schwerpunkte ebenso wie sektorale Themenfelder der Siedlungs- und Zentrenentwicklung, des Bevölkerungswachstums, des Zusammenlebens und der Integration, der Wirtschaft, der Infrastruktur, der Naherholung und Freiräume, der Qualität der öffentlichen Räume wie der Mobilität. Und es gilt auch Instrumente und Plattformen aufzubauen, die diese Entwicklungen begleiten und langfristig sichern können.

Die Strategie als gemeinsamer Nenner der Stadtregion

Der Stadtregion mangelt es nicht an Plänen und Konzepten. Unterschiedliche Strategien auf Landesebene und interkommunaler Austausch über einzelne Vorhaben – wie z.B. der Wirtschaftspark Voralpenland – drücken den Anspruch aus, Entwicklungsaufgaben gemeinsam zu bearbeiten. Anknüpfend an all diese Auseinandersetzungen müssen vorhandene Entwicklungspotenziale lokalisiert, priorisiert und Instrumente zu deren Aktivierung entwickelt und implementiert werden. Es müssen die unterschiedlichen Ansprü-

che und Interessen an die Entwicklung des Raumes erfasst, aufgenommen und gebündelt werden. Letztlich bildet all dies die Grundlage für die Stadtregionale Strategie, die Aussagen zu folgenden Punkten umfasst:

• Aufzeigen einer Raumvision mit zentralen Aussagen zu einem „Bild der Stadtregion“,

• Definition räumlich-funktionaler Entwicklungsschwerpunkte und Aufzeigen strategischer Handlungserfordernisse zur Gestaltung der Stadtregion,

• Aussagen zu stadtregional relevanten Grünräumen und deren Vernetzung, den Siedlungsschwerpunkten und der Zentrenentwicklung, wesentlicher Wirtschaftsstandorte und des Nahmobilitätsnetzes,

• Maßnahmen und Umsetzungsstrategien mit Priorisierung konkreter konzeptioneller Projekte,

• Darstellung der Anforderungen an weitere Planungs-, Kommunikations- und Qualifizierungsprozesse.

Die vorliegende Stadtregionale Strategie für die Stadtregion Wels fasst die erarbeiteten Leitziele und Maßnahmen zu einer tragfähigen Gesamtperspektive zusammen. So wird der Strategieplan zum „gemeinsamen Nenner“ und zur Orientierungshilfe für Entwicklungen in der Stadtregion Wels. Er ist außerdem Kommunikationswerkzeug und Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses für die Stadtregion nach außen.

Der Aufbau der Stadtregionalen Strategie

Die Stadtregionale Strategie setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen:

1. Raum- und Strukturanalyse

Die Ausgangslage und zentrale Herausforderungen in den Bereichen Natur und Umwelt, Klima und Ökologie, Demografie und Soziales, Wirtschaft, Siedlung und Mobilität werden dargestellt. In diesen Abschlussbericht fließt eine Kurzfassung mit ein, die umfassenden Analyseergebnisse sind im sog. Atlas der Stadtregion zusammengestellt.

2. Handlungserfordernisse

Die Raum- und Strukturanalyse wird um eine SWOT-Analyse und eine Kooperationsanalyse ergänzt. Daraus werden die Handlungserfordernisse abgeleitet, die Aussagen zur räumlichen Entwicklung und zu den Themenfeldern Wirtschaft, Ökologie, Klima, Demografie und Soziales treffen.

3. Stadtregionales Leitbild

Anknüpfend an die Handlungserfordernisse werden die strategischen Leitziele und räumlichen Leitbilder dargestellt, die in konkreten Maßnahmen münden. Die Abschnitte gliedern sich dabei nach den Themenfeldern Landschaft, Siedlung, Wirtschaft und Mobilität.

4. Umsetzungsstrategie

Abschließend werden Umsetzungsprojekte empfohlen, die auf Basis der zeitlichen und inhaltlichen Kriterien des EFRE-Förderprogrammes für eine tatsächliche Umsetzung in Frage kommen.

AUFBAU DES BERICHTS

1 RAUM- UND STRUKTURANALYSE

2 HANDLUNGSERFORDERNISSE

SWOT-Analyse und Kooperationsanalyse

Atlas*

Räumliche Entwicklung

Wirtschaft

Ökologie

Klima Demografie

3 STADTREGIONALES LEITBILD

Landschaft

Siedlung

Leitziele

Leitbild

Wirtschaft Maßnahmen

Mobilität

4 UMSETZUNGSSTRATEGIE

5 AUSBLICK

Abb.4: Aufbau des Berichts, eigene Darstellung

*Der sog. „Atlas der Stadtregion“ als Bericht der Raumund Strukturanalyse liegt als gesondertes Dokument vor und beinhaltet auch Thesen und Thesenkarten.

5. Ausblick

Abschließend wird bekräftigend dargestellt, wie der Strategieplan als Instrument für eine gemeinsame Entwicklung der Stadtregion Wels zum Einsatz kommen soll.

Im Rahmen des Planungsprozesses ging es nicht nur um die konkrete Lösung planerischer Aufgaben, sondern auch um die Förderung des Bewusstseins, gemeinsam an der künftigen Entwicklung der Stadtregion Wels zu arbeiten und Grundzüge künftiger Planungen und Umsetzungsprojekte auch gemeinsam zu formulieren.

In regelmäßigen Sitzungen des sogenannten Kernteams mit Vertretern der Stadt Wels, dem Sprecher der Umlandgemeinden und dem Land OÖ wurden Zwischenstände diskutiert und für das Stadtregionale Forum vorbereitet. Der Planungsprozess wurde damit zum Anlass und zur Plattform für einen Austausch über gemeinsame Vorgehensweisen in der Entwicklung der Stadtregion.

Einen besonderen Auftakt stellte die „Expedition in die Stadtregion“ dar. Gemeinsam mit den Bürgermeistern und der Bürgermeisterin und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der kooperierenden Gemeinden sowie des Landes konnte man konkrete Anforderungen sammeln und diskutieren. Aus Gesprächen vor Ort und der Analyse wurden schließlich Thesen und Handlungserfordernisse formuliert, die man im Rahmen der Stadtregionskonferenz vertiefte, bevor sie zu Leitbildentwürfen weiterentwickelt wurden. Ergänzt um konkrete Maßnahmenvorschläge und Empfehlungen von Umsetzungsprojekten fügen sich alle Bausteine zum ganzheitlichen Ergebnis der Stadtegionalen Strategie für die Stadtregion Wels zusammen.

Abb.5: Prozessdiagramm, eigene Darstellung

PHASEN INHALT DIALOG PRODUKTE METHODEN/FORMATE

Erfassen der relevanten Informationen – Screening

Analyse der räumlichen und sozioökonomischen Grundlagen

Regionales Strukturmodell der maßgeblichen Raumstruktur und der funktionalen Gliederung

Kooperationsanalyse

SWOT-Analyse

Ableiten konkreter Handlungserfordernisse für die räuml. Entwicklung

Ableiten konkreter Handlungserfordernisse für die Nahmobilität

KernteamSitzung

Stadtregionales Forum

KernteamSitzung

Screening

Gespräche vor Ort

Expeditionsvorbereitung

Expedition in die Stadtregion und Lange Tafel der Stadtregion

Stadtregionskonferenz mit Forum und Fokusgruppen

Erstellen genereller Zielsetzungen

Erstellung eines räuml. Leitbildes

Erstellung eines räuml. Leitbildes Nahmobilität und Radhauptrouten

KernteamSitzung

Workshops

Umsetzungsstratien und -projekte

Stadtregionales Forum

Umsetzungsstrategie mit Prioritätenliste

Umsetzungsprojekte konzipieren

KernteamSitzung

Stadtregionales Forum

Abschlussforum mit Langer Tafel der Stadtregion

Strategieplan Stadtregion Wels

Atlas der Stadtregion & Thesenpapier

Projektzeitung 1

Handlungskatalog

Leitbild

Umsetzungsprojekte

Projektzeitung 2

Abb. 5 – 7 (linke Seite): Expedition in der Stadtregion mit allen BürgermeisterInnen der Kooperationsgemeinden und VertreterInnen der Gemeindeverwaltung.

Fotos: Katharina Acht

Abb. 8 (rechte Seite): Lange Tafel der Stadtregion zum Auftakt des Planungsprozesses. Foto: Katharina Acht

Abb.6: Abb.7: Abb.8: Abb.9:

Die ausführliche Raum- und Strukturanalyse findet sich in der Beilage „Atlas der Stadtregion Wels“. An dieser Stelle sind die wesentlichen Punkte zusammengefasst.

Die Lage der Stadtregion

Die Gemeinden Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim bei Wels, Weißkirchen an der Traun bilden mit gemeinsam mehr als 86.000 EinwohnerInnen den gemeinsamen Planungsraum der Stadtregion Wels. Gemessen am Bruttoregionalprodukt pro Kopf ist diese Region im oberösterreichischen Zentralraum die wirtschaftlich stärkste Region Österreichs. Diese zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit regionaler wie überregionaler Märkte und die Verfügbarkeit von entsprechend qualifizierten Arbeitskräften tragen maßgeblich zu dieser Wirtschaftsentwicklung bei.

Bevölkerungsentwicklung bis 2017

Die Bevölkerungsentwicklung ist der wichtigste Indikator zur Darstellung der Dynamik einer Stadtregion und ist vom natürlichen Bevölkerungswachstum und von der Migration abhängig. Der primäre Motor für das Bevölkerungswachstum in allen prosperierenden Stadtregionen ist die (Im-)Migration. Neben der Betrachtung der gesamten Stadtregion wird der Fokus hier aber auf Veränderungen innerhalb der Stadtregion gelegt.

In der Stadtregion konzentrierte sich das langfristige Wachstum zwischen 1951 und 2017 primär auf die Kernstadt Wels. Die gesamte Stadtregion wuchs in diesem Zeitraum von rund 53.000 auf knapp 88.000 EinwohnerInnen an, wobei rund 22.700 EinwohnerInnen auf die Stadt Wels entfallen und mit 12.300 mehr als ein Drittel des gesamten Wachstums auf die acht Umlandgemeinden. Das stärkste prozentuelle Wachstum verzeichneten dabei die Gemeinden Krenglbach und Weißkirchen an der Traun, die ihre Bevölkerungszahl beide mehr als verdoppeln konnten.

Stadtregion Wels

Abb.11: Die Lage der Stadtregion Wels in Oberösterreich, eigene Darstellung

Andere Gemeinden, wie etwa Holzhausen oder Steinhaus, hatten bis in die 1980er Jahre hingegen mit Bevölkerungsrückgang zu kämpfen, sind seit diesem Zeitraum aber auch auf einem stabilen Wachstumskurs.1

Bevölkerungsprognose bis 2040 Wie in allen österreichischen Kernräumen wird auch der Stadtregion Wels in Zukunft ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Für die Darstellung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung wird die Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich verwendet, wobei zum Vergleich auch der Bevölkerungsstand von 2001, 2011 und 2017 für das Gebiet der Stadtregion abgebildet wird.

Bei Verwendung dieser Datenbasis kann für die Stadtregion ein Bevölkerungstand von 92.400 Personen im Jahr 2030 prognostiziert werden. Dieses Wachstum von etwa 5.500 Personen entspricht in etwa den kumulierten Zielen der Gemeinden der Stadtregion, die alle ein moderates Wachstum anstreben.

1 Ausführliche Untersuchungen zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadtregion Wels und allen neun Kooperationsgemeinden finden sich im Atlas der Stadtregion Wels.

2 Ausführliche Untersuchungen zur Bevölkerungsprognose und Wanderungsbilanz finden sich im Atlas der Stadtregion Wels.

3 ÖEK 2015 Motivenbericht, Stadt Wels, Februar 2015

Bis 2040 wird die Stadtregion dann noch um weitere 2.500 Personen anwachsen und einen Bevölkerungsstand von knapp 95.000 Personen erreichen. Gemäß der Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich wird sich das Wachstum in den Gemeinden entlang der Westbahnstrecke konzentrieren, was primär die Stadt Wels sowie Gunskirchen betreffen würde. Allerdings müssen Prognosen für kleine Einheiten (wie etwa die Umland-Gemeinden der Stadtregion) immer mit Vorsicht genossen werden, da diese bereits mit einem einzigen größeren Bauvorhaben in den jeweiligen Gemeinden übertroffen werden könnten. Außerdem wird anhand der aktuellen Entwicklung der Altersstruktur ersichtlich, dass sich ein qualitativer Wandel der Altersstruktur vollzieht, wodurch vor allem die Altersgruppen über 65 Jahren zunehmen werden.2

Wohnbauentwicklung und Baulandbedarf

Der künftige Bedarf an neuen Wohnungen wird im Motivenbericht des ÖEK 2015 für Wels3 mit einer jährlichen Wohnbauleistung von etwa 220 Wohneinheiten bis zum Jahr 2025 angegeben. Nimmt man dies als Richtwert für den in der stadtregionalen Strategie zugrunde gelegten Betrachtungszeitraum bis 2030, so ergibt sich für den Zeitraum von 2019 bis 2030 eine erforderliche Wohnbauleistung von gut 2.400 Wohneinheiten in der Stadt Wels.

man für Wels die Richtwerte der bisherigen Flächeninanspruchnahme an, so bedeutet dies einen zusätzlichen Bedarf von etwa 8590 ha Bauland. In den Umlandgemeinden dominieren weniger dichte Bauformen, sollte dies auch der künftige Trend sein, würden bei reiner Einfamilienhausbebauung (auf kleinen Grundstücken mit angenommenen 550 m2 Fläche) gut 23 ha Bauland benötigt werden, um den zusätzlichen Wohnraumbedarf zu decken. Geht man von einer Reihenhausbebauung mit entsprechend kleineren Grundstücken aus (350 m2), so würde sich der Bedarf bereits auf gut 14 ha reduzieren.

4 Integrationsleitbild des Landes Oberösterreich, Juni 2018. Im Internet: www. land-oberoesterreich.gv.at/ Mediendateien/LK/Integrationsleitbild.pdf

Geht man von einer geringeren durchschnittlichen Haushaltsgröße in der Kernstadt Wels aus (1,9 Personen pro Haushalt, statt 2,2 Personen wie im Jahr 2015), so würde man mit der angegebenen Wohnbauleistung Wohnraum für 4.500 neue Einwohnerinnen und Einwohner schaffen. Um das in der Prognose bis 2030 errechnete Gesamtwachstum von 5.500 Personen zu bewältigen, müsste in den Umlandgemeinden bis dahin Wohnraum für gut 1.000 Menschen geschaffen werden. Je nach Bebauungstyp und Dichte unterscheidet sich der dadurch entstehende Flächenbedarf. Legt

Die Herausforderung wird darin liegen, die notwendigen Neubauleistungen nicht nur auf neu gewidmeten Flächen zu realisieren, sondern zu großen Teilen auf bereits gewidmeten und möglicherweise bislang nur schwer verfügbaren Baulandreserven und durch geeignete Nachverdichtungsmaßnahmen oder Nachnutzungskonzepte. Auch was Dichte, Bauformen und die Mischung von Bautypologien anbelangt, wird es notwendig sein, das richtige Maß aus mittelstädtischer Dichte in Wels auf der einen Seite und dichteren Bauformen weg vom freistehenden Einfamilienhaus auf der anderen Seite in den Umlandgemeinden zu finden. Neben städtebaulichen und ökologischen Ansprüchen ist dabei auch auf eine ausgewogene sozioökonomische Mischung zu achten und Segregationstendenzen entgegenzuwirken, wie es z.B. auch im OÖ Integrationsleitbild gefordert wird.4

Wirtschaftsentwicklung und Baulandbedarf für gewerbliche Nutzungen

Im Gegensatz zur Bevölkerungsentwicklung ist die Entwicklung der Wirtschaft nur sehr schwer zu prognostizieren und damit auch der Baulandbedarf nur bedingt einzuschätzen. Für die Stadt Wels wurde im Jahr 2015 ein Flächengesamtbedarf von 120 ha ermittelt5, Für den Wirtschaftspark Voralpenland wurden davon 92,5 ha nominiert. Im Zuge der Analyse im Rahmen der stadtregionalen Strategie wurde ein theoretisches „Angebot“ an Flächen von ca. 235 ha bis 245 ha ermittelt (variierend je nach Diskussionsstand). Damit wäre der vor einigen Jahren ermittelte Bedarf mehr als gedeckt, es ist aber zu bedenken, dass es sich dabei um Flächen handelt, die kurzfristig oft gar nicht und mittel- bis langfristig nur sehr schwer oder zu nicht realistischen Preisvorstellungen verfügbar sind.

Somit liegt die größte Herausforderung bei der Aktivierung der für eine zielgerichtete Entwicklung des Wirtschaftsparks notwendigen Flächen. Darüber hinaus sind Fragen der verkehrlichen Erschließung der Hauptstandorte zu berücksichtigen und zu klären, ggf. notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen für bestimmte Teilbereiche zu bedenken und Interessensabwägungen mit anderen Funktionsansprüchen zu erwirken.

Freiraum, Landschaft, Natuschutz

Die Stadtregion Wels ist geprägt durch unterschiedliche Freiraum- und Landschaftstypen, die den vielfältigen Charakter der regionalen Stadtlandschaft ausmachen: Durchzogen vom Trauntal liegt im Norden das Inn- und Hausruckviertler Hügelland (in weiterer Folge wird in diesem Bericht vom Welser Hügelland gesprochen) und südlich der Traun das Traun-Enns-Riedelland (oder Traun-EnnsPlatte)6.Von beiden Seiten fällt die Topografie zum Trauntal hin ab – im Norden wird hier von der „Welser Kante“ gesprochen, im Süden

bildet die Traunleiten die Geländestufe zum rechten Traunufer.

Der Schutz der Natur und der Umwelt ist sowohl im oberösterreichischen Raumordnungsgesetz unter den Zielen der Raumordnung in §2 Abs. 1 festgehalten, wo auf den umfassenden Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen sowie die Sicherung oder Wiederherstellung eines ausgewogenen Naturhaushaltes hingewiesen wird, als auch im oberösterreichischen Naturschutzgesetz verankert.

Seit 2001 existiert im oberösterreichischen Naturschutzgesetz die Kategorie der Europaschutzgebiete, die auf der Vogelschutzrichtlinie und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) der Europäischen Union basiert. Maßnahmen, die den Schutzzweck dieser Gebiete beeinträchtigen, brauchen demnach eine Bewilligung der Landesregierung. Sind prioritäre Lebensraumtypen oder Arten von potentiellen Maßnahmen betroffen, muss außerdem eine Stellungnahme der Europäischen Union eingeholt werden.

In der Stadtregion Wels sind zwei Europaschutzgebiete ausgewiesen: die Untere Traun im Gemeindegebiet von Gunskirchen, Wels und Steinhaus sowie die Welser Heide. Beide Gebiete sind aufgrund der für die Zugvögel (z.B. Rohrdommel, Silberreiher) aber auch für heimische Vögel wichtigen Lebensräume unter Schutz gestellt. Die Welser Heide nimmt diesbezüglich mit ihren Magerwiesen eine wichtige Biotopfunktion ein.

Für die Erholungs- und Freizeitnutzung bedeutet dies, langfristig die Lebensqualität der Stadtregion zu erhalten, die Erholungsnutzungen in und Zugänglichkeiten von Landschaftsräumen zu verbessern und in besonders sensiblen und geschützten Gebieten eine entsprechende Nutzerlenkung zu erzielen.

5 vgl. ÖEK 2015 Motivenbericht, Stadt Wels, Februar 2015

6 vgl. OÖ. Raumeinheiten, Stand: September 2007

7 vgl. Land OÖ: Oberösterreichische Verkehrserhebung

Mobilitätsentwicklung

Die Stadtregion Wels ist mit erheblichen mobilitätspolitischen Herausforderungen konfrontiert, die durch die Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Wohnbevölkerung, aber auch durch das dynamische Wachstum der Wohnbevölkerung und der Arbeitsplätze vor allem in den Umlandgebieten der Kernstadt Wels verursacht werden.

Folgende Aspekte prägen die bisherige Mobilitätsentwicklung der Stadtregion:

• Starke Zunahme des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf Kosten vor allem des Fußgänger- und Radverkehrs: der MIV-Anteil an alle Wegen der Wohnbevölkerung nahm von 1992 bis 2012 von 55% auf 67% zu7

• Nahmobilität: starke Anteilsverluste von Fußgänger- und Radverkehr von 32% auf 23% an allen Wegen

• Öffentlicher Verkehr: stabil mit leichtem Anteilsverlust von 11% auf 9% aller Wege

• Starke Zuwächse bei der Motorisierung

• Starke Zuwächse des Quell- und Zielverkehrs der Stadtregion (von 40% auf 49% aller Wege), Rückgang des Gemeindebinnenverkehrs (von 50% auf 41% aller Wege), längere Wege erhöhen die Wahrscheinlichkeit der MIV-Nutzung

• Aber: Hoher Anteil an MIV-Binnenwegen bietet Chance für Rückgewinnung für den Radverkehr. 33% aller Wege mit dem MIV sind Gemeindebinnenwege, weitere 11% sind Binnenwege innerhalb der Stadtregion.

Die künftige Entwicklung ist von einem weiteren Bevölkerungswachstum in der Stadtregion geprägt:

• Bei einer unveränderten Verkehrsmittelwahl nehmen die MIV-Wege, aber auch die Wege im Umweltverbund (zu Fuß, Rad, ÖV, Mischverkehr) bis 2030 jeweils um ca. 13 % zu. Das entspricht dem Bevölkerungswachstum 2012 – 2030 (Annahme:

die durchschnittliche Wegezahl / Person bleibt konstant).

• Soll die Zahl der Pkw-Wege nicht weiter steigen, muss der Anteil der MIV-Wege von 67 % auf 59 % sinken, die Zahl der Wege mit dem Umweltverbund müsste etwa um 38 % (+29.000 Wege / Tag) zunehmen.

• Soll die Zahl der Pkw-Wege um 10 % sinken (-15.000 Wege), muss der Anteil der MIV-Wege von heute 67 % auf 53 % (weniger als 1992) sinken. Die Zahl der Wege mit dem Umweltverbund würde um fast 60 % zu nehmen (+44.000 Wege).

Vor dem Hintergrund der klima- und umweltpolitischen Ziele und Verpflichtungen sowie der begrenzten Kapazitäten des Straßenetzes ist eine zentrale Herausforderung sowohl die Kapazitäten als auch die Qualitäten für die Verkehrsarten der Nahmobilität (öffentlicher Lokalverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr, kombinierter Verkehr) auszubauen.

Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehrserschließung als zentrale Herausforderung – ÖV-Güteklassen als neues Planungsinstrument für eine Abstimmung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung

Der Anteil des öffentlichen Verkehrs mit weniger als 10% an allen Wegen ist für eine Stadtregion relativ niedrig. Ein Schlüssel für eine Erhöhung des Nachfragepotenzials für den öffentlichen Verkehr ist eine bessere Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und ÖV-Verkehrserschließung. Nur wenn die gut bedienten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs von möglichst vielen BewohnerInnen gut erreichbar sind bzw. wenn in Siedlungsgebieten mit hohem Nachfragepotenzial eine gute ÖV-Verkehrsbedienung angeboten wird, kann der Anteil des öffentlichen Vekehrs erhöht werden. Da in den nächsten Jahren in der Stadtregion eine dynamische Siedlungsentwicklung erwartet wird, geht es darum, diese möglichst gut mit der öffentlichen Verkehrserschließung abzustimmen.

Im Jahr 2015 hat die österreichische Landesverkehrsreferenten-Konferenz die Schaffung einer österreichweiten Grundlage zur besseren Abstimmung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung beschlossen. Seither wurden sogenannte ÖV-Güteklassen entwickelt, die als Analyse-, Planungs-, und Evaluierungsinstrument für die Raumordnung und ÖV-Planung dienen sollen. Die Güteklassen können unter anderem für die Information über ÖV-Erschließungsqualitäten in den Gemeinden, zur Optimierung von Wegenetzen, für die Feststellung von Nutzungsreserven zur Erhöhung der Nachfrage im ÖV, zur Koppelung der Güteklassen mit der Höhe von Infrastrukturabgaben zur Baulandmobilisierung oder auch zur Koppelung der ÖV-Güteklassen zur Anpassung der Stellplatzverpflichtungen an die ÖV-Erschließungsqualität eingesetzt werden.

Für ÖV-Haltestellen wurden – je nach Verkehrsmittel und Intervall – Kategorien festgelegt. Je nach räumlicher Zuordnung zu städtischen oder ländlichen Räumen gibt es unterschiedliche Güteklassen von A bis G. Für die Stadtregion Wels sind aufgrund der städtischen und ländlichen Struktur alle Güteklassen relevant. Die ÖV-Güteklassen für Siedlungsgebiete/EinwohnerInnen ergeben sich aus der räumlichen Zuordnung und der tatsächlichen Fußwegedistanz zur Haltestelle. Der öffentliche Verkehr kann in den Güteklassen A bis C/teilweise D als realistische Alternative zum PKW gesehen werden. Die Güteklassen E bis G bilden eine Grundversorgung für jene Bevölkerungsgruppen ab, die über keinen PKW als Alternative verfügen. Bei der Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zeigt sich, dass etwa die Hälfte der BewohnerInnen der Stadtregion in den ÖV-Güteklassen A bis C leben, also eine vergleichsweise gute städtische ÖV-Erschließung aufweisen. Etwa ein Viertel der BewohnerInnen ist zwar mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, hat aber wenig attraktive Intervalle. Ein weiteres Viertel wird unattraktiv oder gar nicht mit ÖV bedient. Diese Ausgangslage erklärt auch den relativ niedrigen Anteil der ÖV-Wege an allen Wegen in der Stadtregion. Die ÖV-Güteklassen sollten für die künftige Siedlungsentwicklung als Planungshilfe herangezogen werden. Neue Siedlungen und Betriebsgebiete oder Verdichtungen sollten dort erfolgen, wo ÖV-Güteklassen A bis C/D vorhanden sind oder hergestellt werden können. Haltestellenbereiche mit einer sehr guten ÖV-Bedienung, aber einer geringen Siedlungsdichte sollten hinsichtsichtlich Verdichtungsmöglichkeiten geprüft werden. In Gebieten mit hohem Nachfragepotenzial (EW, Apl) aber ungünstiger ÖV-Erschließung, sollte eine Verbesserung des ÖV-Angebotes überlegt werden.

irchen

ÖV-Güteklassen und Haltestellen-Kategorien in der Stadtregion Wels

ÖV-Güteklassen und Haltestellen-Kategorien in der Stadtregion Wels

ÖV-Güteklassen und Haltestellen-Kategorien in der Stadtregion Wels

Holzhausen

Schleißheim

bei Wels

Krenglbach

Weißkirchen an der Traun

Buchkirchen

Holzhausen

Krenglbach

Krenglbach

Schleißheim

Gunskirchen

Gunskirchen

Buchkirchen

Gunskirchen Buchkirchen

Thalheim bei Wels

Steinhaus

1001-1250m 0 10 Km 5 2,5

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse G

Haltestellenkategorie

Güteklasse G

Gemeindegrenzen

Quellen: Österreichweite ÖV-Güteklassen, ÖREK Partnerschaft (2017) Stichtag ÖV-Angebot: 11. Mai 2016 (Schul- und Werktag) Kartengrundlage: Basemap.at Darstellung: Rosinak und Partner, Vincent Linsmeier Haltestellen ohne Hst.-Kategorie

Weißkirchen an der Traun

Schleißheim

Thalheim bei Wels

Thalheim bei Wels Sch

Steinhaus

Steinhaus

Haltestellenkategorie

Distanz zur Haltestelle

m <=300 m

Güteklasse A Güteklasse A

Güteklasse A

Güteklasse B

Güteklasse C

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse G

Güteklasse B

Güteklasse C

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse G

Güteklasse G

m

Güteklasse B

Güteklasse C

Güteklasse D

Haltestellenkategorie I II III IV V

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse G

Güteklasse G

m

Güteklasse C

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse G

Distanz zur Haltestelle

751-1000 m 301-500

Güteklasse A Güteklasse A

Güteklasse A Güteklasse A

Güteklasse A

Güteklasse A

Güteklasse D

Güteklasse B

Güteklasse B

Güteklasse B

Güteklasse C

Güteklasse E

Güteklasse C

Güteklasse C

Güteklasse D

Güteklasse F

Güteklasse B

Güteklasse B Güteklasse C

Güteklasse D

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse G

Güteklasse B

Güteklasse C

m

Güteklasse C

Güteklasse C

Güteklasse D

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse G

Güteklasse G

Güteklasse C

Güteklasse D

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse F Güteklasse G

Güteklasse D

Güteklasse D

Güteklasse E

Gemeindegrenzen

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse F

Güteklasse G

Güteklasse D

Güteklasse E

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse E

Güteklasse F

Güteklasse F

Güteklasse F

Güteklasse G

Güteklasse G

Quellen:

Güteklasse F

Güteklasse G

Güteklasse G

Güteklasse G

Güteklasse G

Güteklasse G

Güteklasse G

Güteklasse G

Güteklasse G

Haltestellen ohne Hst.-Kategorie

Güteklasse G

Güteklasse G

Quellen: Österreichweite ÖV-Güteklassen, ÖREK Partnerschaft (2017) Stichtag ÖV-Angebot: 11. Mai 2016 (Schul- und Werktag)

Güteklasse G

Kartengrundlage: Basemap.at

Darstellung: Rosinak und Partner, Vincent Linsmeier

Die Stadtregion Wels ist räumlich und strukturell so heterogen, dass diesem komplexen Gefüge nur eine in sich differenzierte Entwicklungsstrategie Rechnung tragen kann.

Die zukünftige Entwicklung wird von gemäßigtem Wachstum gekennzeichnet sein. Es muss im Leitbild also nicht ausschließlich um Wachstumsmanagement, sondern um die sozioökonomische, räumlich-strukturelle und funktionale Qualifizierung der Stadtregion Wels gehen.

Die Stadtregion Wels wird durch vier Raumtypen wesentlich geprägt:

Raumtyp 1: Wels, die kleine Großstadt Betrachtet man die städtebaulichen Gegebenheiten, den Bevölkerungsmix oder den Stellenwert als Verkehrsknotenpunkt und wirtschaftliches Zentrum, so finden sich in Wels Strukturen, aufgrund derer man berechtigt von der „kleinen Großstadt“ sprechen kann.

Raumtyp 2: „Die unmittelbaren Nachbarn“ Gunskirchen, Marchtrenk und Thalheim schließen mit ihren Siedlungsflächen direkt an das Welser Stadtgebiet an; die Grenzen sind fließend bzw. mancherorts kaum erlebbar; sie sind weder im Alltag der Menschen noch im funktionalen Netzwerk generell relevant. Gerade das macht die gemeinsame Siedlungs- und Standortentwicklungsstrategie erforderlich.

Raumtyp 3: „Die Inseln in der Landschaft“ Krenglbach, Buchkirchen und Holzhausen liegen als „Siedlungskranz“ im Norden von Wels; sie sind von einem markanten Landschaftsraum umschlossen, ihre Siedlungsstrukturen sind vielerorts noch richtig dörflich und in sich stimmig. Hier sind es vor allem die Verbindungen untereinander und nach Wels, die es zu qualifizieren gilt. Kompakte Siedlungsentwicklung, klar definierte und gestaltete Freiraumränder tragen dazu bei, innerhalb des stadtregionalen Gefüges den eigenständigen Charakter noch klarer zu definieren und in Szene zu setzen.

Raumtyp 4: „die Siedlungsbänder“

Schleißheim, Weißkirchen und Steinhaus: die räumliche Entwicklung erfolgte überwiegend entlang von Verkehrskorridoren; deshalb ist hier eine besonders enge Abstimmung zwischen Verkehrskonzeption und Siedlungsentwicklung notwendig. Klar definierte Freiraumränder und Siedlungskanten übernehmen hier eine wichtige ordnende Funktion.

Die heterogenen Raumstrukturen müssen miteinander vernetzt und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Hier bieten die prägenden Landschaftsräume einen zentralen Ansatzpunkt, um strukturell, vor allem aber auch atmosphärisch zu integrieren und ein gemeinsames Bild der Stadtregion entstehen zu lassen, das über ein intelligentes System von Alltags- und Freizeitwegen für die Menschen in der Stadtregion auf vielfältige Art und Weise nutz- und erlebbar wird.

Abb.12: Die vier Raumtypen der Stadtregion Wels, eigene Darstellung

DIE UNMITTELBAREN NACHBARN

DIE SIEDLUNGSBÄNDER

DIE UNMITTELBAREN NACHBARN

DIE UNMITTELBAREN NACHBARN

DIE SIEDLUNGSBÄNDER

LANDSCHAFT

Stärken

• Attraktive Landschaftsräume (Welser Hügelland und Unteres Trauntal) mit hohem Naherholungswert

• Intakte Landschaftsräume mit wichtigen Funktionen für Ökologie und Naturschutz

• Freiraumrahmenplan Wels zur langfristigen, strategischen Entwicklung und Qualifizierung von Grün- und Freiräumen in der Stadt Wels

• Funktionsfähige Landwirtschaft und Versorgung mit regionalen Produkten

Schwächen

• Zerschneidung zusammenhängender Landschaftsräume durch insuläre Flächenwidmungen

• Teilweise schlechte Anbindung an Naherholungsgebiete

• hoher Verwertungsdruck auf Bauland

Chancen

• Hohe raumgliedernde Funktion der stadtregionalen Landschaftsräume

• Ausbau der Freizeit- und Naherholungsnutzungen in den hochwertigen Landschaftsräumen

• Grünräume der Umlandgemeinden an Welser Freiraumnetz anknüpfen

Risiken

• Zerschneidung von zusammenhängenden Landschaftsräumen aufgrund von erhöhten Flächenansprüchen durch Siedlung, Gewerbe und Verkehrsinfrastruktur

• Konflikt zwischen Naturschutz und Naherholungsfunktion (v.a. im Unteren Trauntal)

Stärken

• Kompakte Siedlungsstrukturen trotz Wachstumsdynamik

• Umsetzung von großen innerstädtischen Entwicklungsprojekten in Wels

• Weitgehend intakte Ortsstrukturen in den Gemeinden der Stadtregion

• große Vielfalt an unterschiedlichen Wohn- und Siedlungsmodellen innerhalb der Stadtregion

• lokale Vorbilder für Wohnbau in angemessenen Dichten und hoher Qualität

Schwächen

• teils undifferenziertes Nebeneinander von konkurrierenden Nutzungen (Wohnen und Gewerbe)

• stark verkehrsbelastete Stadteinfahrten mit geringer städtebaulicher Qualität

• großer Anteil an nicht mobilisierbarem Bauland

• Überhang freistehender Einfamilienhäuser

Chancen

• Hohe Innenentwicklungspotenziale in der gesamten Stadtregion

• Aufgrund klarer Bekenntnisse zur Innenentwicklung gute Chancen auf Umsetzung von baulandaktivierenden Strategien und Maßnahmen

Risiken

• Konflikt zwischen Siedlungsentwicklung und der Erlebbarkeit hochwertiger Landschaftsräume (z.B. Bachläufe in Schafwiese, Vogelweide, Neustadt, Lichtenegg)

• Undifferenziertes und ungesteuertes Zusammenwachsen der Siedlungsflächen entlang der B1 und der L563

• Steigende Grundstückspreise erschweren die Gewährleistung qualitätsvoller Siedlungen und leistbaren Wohnens

• Überalterung in homogen strukturierten Siedlungsbereichen

Stärken

• Sehr wirtschafts- und innovationsfreundliches Klima

• Standort von international bedeutenden Top-Unternehmen

• Sehr gute überregionale Erreichbarkeit

• Kooperation im Rahmen des Wirtschaftsparks Voralpenland

• Hochwertige Forschungs- und Bildungseinrichtungen vorhanden

• Sehr starke Verfügbarkeit an Breitband

Schwächen

• Bandartige Entwicklung von Betriebsgebieten bei geringem Anspruch an Gestaltung und funktionalem Zusammenwirken mit Umgebungsräumen

• Fehlende Flächenverfügbarkeit für Umsetzung von beträchtlichen Teilen des Wirtschaftsparks Voralpenland

• Teilweise mangelnde Nahversorgung in den Umlandgemeinden

Chancen

• Agglomerationseffekte in zukunftsfähigen Branchen erzielbar

• Versorgungsfunktionen für das Hinterland (außerhalb der Stadtregion) können durch Ausbau dezentraler Standorte (bspw. in Buchkirchen, Weißkirchen an der Traun) gestärkt werden

• Städtebauliche und funktionale Aufwertung bestehender Wirtschaftsstandorte

• Ausbau von Messe- und Kongresstourismus

Risiken

• Gehemmte Entwicklung durch ungenügende Verfügbarkeiten neuer Flächen für Betriebsgebiete

• Rückgang des kleinteiligen Einzelhandels in innerstädtischen Lagen

Stärken

• Sehr gute Erreichbarkeit im hochrangigen Schienennetz: Westbahn, Westbahn-Passauer Ast, Logistikzentrum Wels

• Sehr gute Erreichbarkeit im hochrangigen Straßennetz: A 8, A 9

• Ausgebaute Radverkehrsnetze in der Stadt Wels und in Gunskirchen

• Überregionales Landesradwegenetz

• Vergleichsweise hoher Radverkehrsanteil in der Stadt Wels

Schwächen

• Veränderung der Verkehrsmittelwahl zugunsten des MIV (von 55% im Jahr 1992 auf 67% im Jahr 2012) auf Kosten der umweltfreundlichen Verkehrsarten (ÖV, Rad, Gehen)

• Qualität der Radverkehrsanlagen: Breite, Radfahren im Mischverkehr auf Gehsteigen, Bike&Ride am Bahnhof Wels

• Große Lücken im stadtgrenzenüberschreitenden regionalen Radwegenetz

• Fehlendes einheitliches und lückenhaftes Orientierungssystem im regionalen Radroutennetz

• Hoher Anteil an FußgängerInnen und RadfahrerInnen an den im Straßenverkehr verunglückten Personen (25% im Zeitraum 2014-2016)

• Hohe Verkehrsbelastung aufgrund des Durchzugsverkehrs in kleineren Gemeinden

Chancen

• Allgemeine Veränderung des Bewusstseins zugunsten umwelt- und klimaschonender Verkehrsmittel vor allem in städtischen Regionen

• Stärkeres Gesundheitsbewusstsein und Trendwende zugunsten aktiver Mobilität

• Technologiesprung durch das E-Bike: längere Wege, größere Steigungen werden bewältigbar, mehr Komfort auch für ältere Personen

• Marktanteil der E-Bikes steigt stark an

• Klimastrategie der Bundesregierung forciert Radfahren und öffentlichen

Verkehr: der Radverkehrsanteil an allen Wegen in Österreich soll bis 2030 verdoppelt werden

• Ein hoher Anteil der MIV-Wege (30% in der Stadtregion, 40% in der Stadt Wels) werden im Gemeindebinnenverkehr zurückgelegt und stellen ein Potenzial für den Radverkehr dar.

Risiken

• Zunahme gemeindeübergreifender Pendlerbeziehungen mit längeren Wegen und damit steigender Abhängigkeit vom PKW

• Weiter steigende Motorisierung

Stärken

• Große Vetrauensbasis unter den Gemeinden (drückt sich z.B. durch nominierten Bürgermeistersprecher für Welser Umlandgemeinden aus)

• Kooperation im Rahmen des Wirtschaftsparks Voralpenland

• Kooperationswille im Rahmen des Projekts zur Stadtregionalen Strategie deutlich erkennbar

Schwächen

• Teilweise Wettbewerb zwischen den Gemeinden um Firmenansiedlung

Chancen

• Verstetigung des Stadtregionalen Forums als Plattform für langfristigen Austausch und Kooperation

• Erweiterung um funktional und räumlich mit der Stadtregion Wels verbundene Gemeinden

• Bestehende Kooperationen können institutionalisiert werden und bestehende Strukturen gebündelt und professionalisiert werden (z.B. Stadtregionale Entwicklungsagentur)

• Durch Kooperation und Abstimmung wird gemeinsames Auftreten nach außen (z.B. gegenüber dem Land und anderen Institutionen) schlagkräftiger

Risiken

• Drohende Kooperationsmüdigkeit bei fehlender Institutionalisierung , gleichzeitiger Parallelität und klarer Aufgabenzuschreibung

• Mangelnde Transparenz und Vertrauenseinbußen bei Kooperation „hinter verschlossenen Türen“

• Bei zu wenig Institutionalisierung und klarer Aufgabenzuschreibung droht Kooperationsmüdigkeit

• Kooperation „hinter verschlossenen Türen“ führt zu mangelnder Transparenz und Vertrauenseinbußen

Die Kooperationskultur ist innerhalb der Stadtregion Wels gut ausgeprägt, sowohl auf Ebene informeller Zusammenarbeit im Bereich der regionalen Konzept- und Strategieentwicklung als auch auf Ebene der zweckorientierten Zusammenarbeit. Die Kooperationsverflechtungen innerhalb der Stadtregion sind zum Teil relativ stark ausgeprägt, je nach Themenfeld bzw. Bedarf handelt es sich dabei um bilaterale Zusammenarbeit oder um die Beteiligung (fast) aller; darüber hinaus haben sich einige Kooperationsbeziehungen mit Gemeinden außerhalb der Stadtregion Wels etabliert.

Das Stadtregionale Forum ist dabei der jüngste Zusammenschluss und zugleich ein Beleg für die verlässliche Vertrauens- und Kooperationsbasis innerhalb der Stadtregion Wels. Dies zeigt sich nicht nur immer wieder am konstruktiven Klima bei den gemeinsamen Treffen, sondern auch daran, dass die Gemeinden einen Repräsentanten bestimmt haben, der sie vertritt.

In einer heterogen strukturierten Stadtregion sind Grad und Bereitschaft zur interkommunalen Kooperation erwartungsgemäß unterschiedlich stark ausgeprägt. Nicht jede Gemeinde sieht aus der spezifischen kommunalen Perspektive heraus in manchen existierenden oder denkbaren Kooperationsmöglichkeiten Sinn und beteiligt sich deshalb weniger aktiv bzw. nicht daran. Wichtig ist aber die Erkenntnis, dass es innerhalb der Stadtregion Wels keine Gemeinde gibt, die eine grundlegend ablehnende Haltung gegenüber interkommunaler Kooperation hätte; auch wenn es in Einzelfällen (noch) keine Beteiligung an aus externer fachlicher Sicht sehr wichtigen Kooperationsprojekten wie dem Wirtschaftspark Voralpenland gibt, scheint überall Gesprächsund Verhandlungsbereitschaft zu existieren.

Im Bereich Regionalentwicklung ist die LEADER-Region Wels-Land (LEWEL) seit einiger Zeit erfolgreich aktiv und hat wichtige Schritte für die Bewusstseinsbildung hin zu einer die Gemeindegrenze übergreifenden Entwick-

lungsperspektive geleistet. Darauf aufbauend hat der Regionalverein Forum Wels-Eferding mit der Erarbeitung der Regionalen Themenszenarien auch inhaltlich eine Stoßrichtung vorgeben können, die für die weitere regionale Strategie- und Leitbildentwicklung wichtig ist. Aus diesem Grund kann die Arbeit an dieser stadtregionalen Strategie auf einer umfangreichen „Vorbildung“ in den beteiligten Gemeinden aufbauen.

Auf Ebene der zweckorientierten Zusammenarbeit existiert eine Vielzahl an Verbänden, in der sich Wels und die Gemeinden in verschiedenen Konstellationen (auch über die Gemeinden der Stadtregion Wels hinaus) zusammengeschlossen haben. Die existierenden Reinhaltungs-, Bezirksabfall-, Abwasser-, Wegeerhaltungs-, Bauhof-, Sozialhilfe- und Standesamtsverbände sind Belege für die stark ausgeprägte interkommunale Aufgabenteilung und Vernetzung. Im Bildungs-, Betreuungs- und Kulturbereich bestehen ebenfalls bilaterale Kooperationen, an denen Gemeinden der Stadtregion beteiligt sind, z.T. innerhalb der Stadtregion oder aber auch darüber hinaus. Auch auf administrativer Ebene sind der gemeinsame Winterdienst (Brückendienst, gemeinsamer Einkauf, ein gemeinsames Salzlager in Wels etc.) und die Übernahme von verwaltungstechnischen Tätigkeiten durch die in Bezug auf Personal und Know-How besser ausgestattete Gemeinde zu nennen (Gunskirchen übernimmt Bauamt/Personalverrechnung für kleinere Gemeinden, die nicht Teil der Stadtregion sind).

Das INKOBA-Projekt Wirtschaftspark Voralpenland ist in diesem Kontext zweifellos das zentrale Kooperationsprojekt für die Gemeinden der Stadtregion Wels. Die Gemeinden, die sich bislang noch nicht daran beteiligen wollen, haben Argumente, die zwar aus der gegenwärtigen kommunalen Sicht und Situation heraus nachvollziehbar sein mögen, aus externer Sicht aber nicht zielführend sind: die langfristig erfolgreiche Positionierung als international konkurrenzfähiger Gewerbestandort kann in

7 Als Ideengeber können dafür auch erfolgreiche Verwaltungs- und Organisationsmodelle von Stadtregionen dienen, die vermeintlich „zu groß“ sind, wie etwa die Stadtregion Hannover (https://www.hannover. de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/ Die-Verwaltung-der-Region-Hannover)

einem gemeinsamen Wirtschaftsraum nur dann gelingen, wenn Planung, Entwicklung und Organisation kooperativ erfolgen. Hier gilt es, die Gemeinden davon zu überzeugen, dass die politischen und/oder monetären Kosten einer Beteiligung nur vermeintlich zu hoch sind und eine Investition in den Wirtschaftspark mittelfristig auch eine Investition in die eigene Gemeinde als stabilen Wirtschaftsstandort ist.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen können drei Empfehlungen in Bezug auf künftige Kooperationsaktivitäten und -intensitäten gegeben werden:

1. Der Wirtschaftspark Voralpenland ist für alle Gemeinden, gleich welcher Größe und gleich welcher Entwicklungspotenziale, langfristig notwendig, um selbst als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig zu bleiben; deshalb sollten alle noch nicht daran beteiligten Gemeinden intensiv einen Beitritt in Erwägung ziehen. Zudem ist eine Perspektive für professionelles Agieren notwendig

2. Zweckorientierte Kooperationen sind in der Stadtregion stark ausgeprägt und im Ansatz auch die Zusammenarbeit bzw. die Übernahme von administrativen Aufgaben aus anderen Gemeinden. Was „im Kleinen“ bereits funktioniert, kann auch „im Großen“ funktionieren: eine schrittweise und bedürfnisadäquat intensivierte Verwaltungskooperation sollte unbedingt diskutiert werden.7

3. Das Stadtregionale Forum hat sich im Laufe des Strategieprozesses als eine zielführend organisierte Plattform erwiesen, die über den Prozess hinaus Bestand haben sollte. Die bestehenden Kooperationen in der Stadtregion sollten unbedingt gefestigt bzw. inhaltlich-konzeptionell ausgebaut werden; dafür ist das Stadtregionale Forum die geeignete „institutionelle“ Basis.

Aus den Analysen im „Atlas der Stadtregion Wels“ und der SWOT-Analyse lassen sich erste Handlungserfordernisse ableiten, die gewissermaßen die Grundlage bilden, auf der in weiterer Folge das stadtregionale Leitbild entwickelt wird. Die Handlungserfordernisse lassen sich den folgenden sechs Themenfeldern zuordnen.

1. Räumliche Entwicklung

Die Stadtregion Wels zeichnet sich durch eine klar lesbare und bislang nicht besonders stark zersiedelte Siedlungsstruktur aus, in der sich hochverdichtete Bereiche neben weitläufigen Freiräumen finden. In Anbetracht des zu erwartenden Wachstums sind übergeordnete Planungsprinzipien notwendig, die gewährleisten, dass die dynamischen Entwicklung nicht auf Kosten der ökologisch so wichtigen Freiräume oder der Lebensqualität in den Siedlungsbereichen geschieht: Unzerschnittene Grünräume, bedarfsgerechte Freiräume und kompakte Siedlungsstrukturen müssen das

Rückgrat einer kompakten Siedlungsentwicklung sein. Aufbauend darauf ergeben sich weitere konkrete Handlungserfordernisse:

• Die Siedlungsentwicklung muss am leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr ausgerichtet werden, um kurze und weitestgehend PKW-freie Wege ermöglichen zu können; je kompakter die Siedlungsstrukturen, desto leichter lässt sich dieses Prinzip umsetzen.

• Innenentwicklung muss vor Außenentwicklung gehen. Das zu erwartende Wachstum und der damit verbundene Flächenbedarf dürfen nicht durch die beliebige Ausweisung neuer Siedlungsgebiete auf der grünen Wiese bewältigt werden. Ein gemeinsames Bekenntnis zu dichteren Bauweisen und der Aktivierung von existierenden und bislang nicht aktivierten Flächenpotenzialen ist notwendig.

Bevölkerungsentwicklung 2001 - 2015 < -50% -50 % - < -10 % -10 % - 0 %

0 % - < 10 %

10 % - < 100 %

> 100 % (max. 8.400 %)

Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik, 31.10.2015, eigene Berechnungen und Darstellung

Einpendler_innen je Rasterzelle (2015)

0 - 9

10 - 49

50 - 99

100 - 499

500, > 500 (max. 3.253)

Die Stadtregion Wels ist dynamischer Teil eines der bedeutendsten Wirtschaftsräume Österreichs und Standort vieler innovativer Unternehmen aus zukunftsfähigen Branchen. Durch die sehr gute überregionale Erreichbarkeit und das auch im Wirtschaftssektor zu erwartende Wachstum wird die Nachfrage nach Betriebsflächen auch künftig hoch sein. Das Nebeneinander von Wohnen, Natur und Wirtschaft darf nicht zu einem Gegeneinander werden: Bei der Entwicklung neuer Betriebsstandorte sind flächensparende, kooperative Umsetzungsmodelle mit nachhaltigen Verkehrslösungen an den am besten dafür geeigneten Standorten zu priorisieren, um eine konfliktfreie und umweltschonende Weiterentwicklung des Wirtschaftsraums zu garantieren.

Neben intensiv genutzten und hoch versiegelten Siedlungs- und Wirtschaftsräumen zeichnet sich die Stadtregion Wels ebenso durch mehrere Naturräume aus, die nicht nur einen großen landschaftlichen Wert haben, sondern auch ökologisch sehr bedeutend sind; die Traunauen und die Welser Heide sind das naturräumliche und ökologische Rückgrat der wachsenden Stadtregion und müssen als solche erhalten und geschützt bleiben; sie sind nicht nur wichtige Lebensräume für z.T. seltene Tierarten, sondern auch dringend notwendiger Erholungsraum für die in der Stadtregion lebenden Menschen.

Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik, 31.10.2015, eigene Berechnungen und Darstellung

Die Weiterentwicklung der Stadtregion Wels kann und muss unter klimaschonenden Gesichtspunkten erfolgen. Der Anteil des PKW-Verkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen muss verringert werden, was durch eine intelligente, möglichst kompakte und in den siedlungsstrukturell leistungsfähigen Teilbereichen der Stadtregion erfolgende Siedlungsentwicklung ebenso erreicht werden kann wie durch die Fokussierung auf weniger flächenextensive und verkehrsinduzierenden Branchen bei der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes. Der Erhalt der heute noch weitestgehend unzerschnittenen Freiräume und die bewusste Freihaltung von Grünkorridoren bei der Siedlungsentwicklung sowie eine klimawirksame Freiraumplanung in den Siedlungsbereichen verfolgt nicht nur einen ökologischen Zweck, sondern erfüllt auch eine wesentliche Funktion für das städtische Mikroklima.

Durch das stetige Wachstum, das vor allem durch den Zuzug von Menschen im erwerbsfähigen Alter geprägt ist, ist die Stadtregion Wels vergleichsweise „jung“. In nicht wenigen Teilbereichen liegt der Anteil der Menschen, die über 65 Jahre alt sind, aber schon heute bei über einem Drittel. Diesen demographischen Wandel wahrzunehmen und planerisch zu begleiten, ist eine wichtige stadtregionale Aufgabe.

Anteil über 65-jährige in % (2015)

< 5 %

5 % - < 10 %

10 % - < 20 %

20 % - < 30 %

30 %, > 30 %

(max. 100 %)

Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik, 31.10.2015, eigene Berechnungen und Darstellung

6. Soziales

Neben der „kleinen Großstadt“ Wels finden sich in der Stadtregion suburban und stark ländlich geprägte Gemeinden und entsprechend heterogen sind die sozialen Strukturen. Es lassen sich Gebiete mit extrem hohen Anteilen an AkademikerInnen ebenso finden wie solche, in denen sozioökonomisch schwächere Gruppen dominieren. Es muss darauf geachtet werden, dass stadtregionale Segregationstendenzen nicht überhand nehmen, sondern ein räumliches und soziales Miteinander im Vordergrund steht. Leistbares Wohnen und stadtregionale Integration sollen planerisches und sozialräumliches Prinzip werden.

Erläuterung: Sozialwirtschaftliche Indizes

• SoWi-Index I: Anteil der Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft über 25 %, AlleinerzieherInnen-Anteil über 15 %, Anteil der Pflichtschulabsolvent_innen über 30 %, Arbeitslosenquote über 10 %.

• SoWi-Index II: Anteil der Paar-Kind-Familien über 33 %, Anteil der Wohngebäude mit 1-2 Wohneinheiten über 80 %, Anteil der Personen mit Lehre, BMS, AHS oder BHS-Ausbildung als höchsten Abschluss über 60 %, Anteil der 35 bis 49-jährigen über 33 %, Weniger als 10 Einwohner_innen pro Gebäude

• SoWi-Index III: Anteil der über 65-jährigen unter 17 %, Akademikerquote über 15 %, Anteil der Pflichtschulabsolventen unter 20 %, Arbeitslosenquote unter 4 %.

SoWi-Index I

3/4 Kategorien erfüllt

4/4 Kategorien erfüllt

SoWi-Index II

4/5 Kategorien erfüllt

5/5 Kategorien erfüllt

SoWi-Index III

3/4 Kategorien erfüllt

4/4 Kategorien erfüllt

Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik 2015, Volkszählung 2001, Gebäude- und Wohnungsregister 2016, eigene Berechnungen und Darstellung 0 1 2 3 5 km 4

PRINZIP 1

Stadtregionale Funktions- und Aufgabenteilung

Eine lebendige Stadtregion muss als Netzwerk verstanden werden, in dem es unterschiedliche Netzknoten gibt, die sich in ihren Funktionen, ihrer Größe und ihrer räumlichen Lage zwar voneinander unterscheiden, jedoch nur im aufeinander abgestimmten Zusammenspiel funktionieren.

Auch die Stadtregion Wels ist ein solches Netzwerk, mit der „kleinen Großstadt“ Wels als deutlich größtem Netzknoten in seiner Mitte. Hier bündeln sich die meisten Funktionen, hier leben die meisten Menschen und hier gibt es auch die größten Entwicklungspotenziale für die Zukunft. Die sieben anderen Gemeinden übernehmen im funktionalen Gefüge der Stadtregion entweder die Rolle als vollwertig ausgestattete Gemeinden inklusive hochattraktiven Betriebsgebieten oder sehen sich eher als (reine) Wohn- und Lebensgemeinde.

Diese zum Teil sehr unterschiedlichen Selbstbilder und damit verbundenen Entwicklungsabsichten sind nachvollziehbar und legitim. Aus stadtregionaler Perspektive ist jedoch darauf zu achten, dass über eine klar definierte Funktions- und Aufgabenteilung ein Miteinander entsteht und kein Nebeneinander. Wels und die Gemeinden der Stadtregion haben alle bestimmte „Begabungen“, die zum Nutzen der ganzen Stadtregion ausgebaut und eingesetzt werden sollen.

PRINZIP 2

Gemeinsam agieren, wo es für die Stadtregion entscheidend ist

Eine gemeinsame Stadtregion bedeutet gemeinsame Arbeit an den Projekten, die für die abgestimmte und sinnvolle Weiterentwicklung des Gesamtraums notwendig sind. Auch wenn einzelne Kommunen aus der Beteiligung an solchen Projekten keinen unmittelbaren Nutzen ziehen oder sie räumlich

nicht betroffen sind, ist es wichtig, dass sie gemeinsam getragen werden. Letztendlich profitieren alle Gemeinden von der prosperierenden Stadtregion und Investitionen in sie sind Investitionen in die eigene Zukunft.

Gerade ambitionierte Projekte wie der gemeinsame Wirtschaftspark Voralpenland bringen einen hohen Koordinations- und Investitionsaufwand mit sich; der Nutzen für die Positionierung der Stadtregion als international hochattraktiver Unternehmensstandort rechtfertigt den Aufwand jedoch allemal.

Zukunftsfähigkeit als oberste Priorität bei allen Strategien und Entwicklungen

Bei geplanten Entwicklungen in der Stadtregion Wels muss sich stets die Frage nach deren Zukunftsfähigkeit gestellt werden. Dies betrifft Siedlungsprojekte ebenso wie die Konzeption neuer Betriebsgebiete oder die (mehrfache) Nutzung von Landschaften: Welche sind die Wohnformen der Zukunft, die in der Stadtregion nachgefragt werden? Und welche Lebensstile werden die Menschen pflegen, die in der Stadtregion künftig ihren Wohn- und Lebensort finden? Welche Ansprüche stellen hochmoderne, innovationsorientierte Unternehmen an ihren künftigen Standort? Welche Formen des Landschaftserlebnisses und der Landschaftsnutzung, egal ob Freizeit oder Landwirtschaft werden in Zukunft dominieren und wie kann man heute schon darauf reagieren?

Großzügige Grünzüge gliedern den Raum, sind wichtige Leitstrukturen bei der Orientierung im Landschaftsraum und tragen wichtige Funktionen für Ökologie und Naturschutz, Naherholung und Freizeit. Sie ermöglichen eine hindernisfreie Ausbreitung von Tieren, verbinden wertvolle Grünräume und sichern ein „landschaftliches Grundgerüst“ zur Gliederung der Siedlungsräume. Die naturräumliche Lage der Stadtregion ist einerseits geprägt durch das „Welser Hügelland“ und die „Welser Kante“ – dem markanten Höhensprung zwischen Niederterrasse und Hügelland – im Norden, die Traun-Enns-Platte mit der Traunleiten als Geländekante zum rechten Traunufer und das Untere Trauntal als „Grünes Rückgrat“ der ganzen Stadtregion. Diese hochrangigen Landschaftsräume durchziehen die Region bzw. umschließen das Stadtgebiet von Wels an seinen Rändern, sodass durch die Vernetzung dieser Grünkorridore sowohl für die Stadt Wels als auch für die Umlandgemeinden ein „Grüngürtel“ entsteht.

Die Stadtregion Wels hat also naturräumliche und landschaftliche Qualitäten, die es unbedingt zu bewahren gilt und deren Wert nicht gering geschätzt werden darf, wenn es bei künftigen Planungen um „Landschaft vs. Siedlung“ geht.

1. „Grüngürtel Wels“ als raumstrukturierendes Gerüst der Stadtregion etablieren

Das Leitbild des geschlossenen Grüngürtels umfasst ein Freiraumverbundsystem aus den hochrangingen Landschaftszügen Welser Hügelland/Welser Kante im Norden und dem Flusskorridor entlang Traun. Innerhalb diese Grünsystems sind die Belange des Naturschutzes und der Ökologie, der Naherholung und Freizeit sowie die landwirtschaftliche Nutzung zu koordinieren und miteinander zu verweben. Die Festlegung landwirtschaftlicher Vorrangzonen ist aufgrund von Bodenbonitäten und dem Zusammenspiel von Natur,- Kultur- und Erholungslandschaft vor allem beiderseits der Welser Kante aus planerischer Sicht sinnvoll. Die hochwertigen Böden sind langfristig für die landwirtschaftliche Nutzung zu sichern.

Die Verklammerung von Welser Kante und Traun-Korridor kann im Südwesten im Gebiet Waidhausen/Gunskirchen über die bereits heute ausgewiesenen Natura-2000-Flächen und die Bachläufe/-korridore Moosbach und Mühlbach gelingen, im Nordosten im Bereich Schafwiesen über die Vorbehaltsflächen für Erholung (ehem. Schottergruben), dem Bachkorridor Mühlbach und die Waldflächen nördlich der Autobahn. Flächen für urbane Landwirtschaft, Vorbehaltsflächen für Erholung, ökologische Ausgleichsflächen (Hochwasserschutz, ökologische Landwirtschaft) ergänzen begleitend den Grüngürtel.

Maßnahmen:

L1 Konzept zur stadtregional abgestimmten Bestimmung von (informellen) Vorrangflächen und zur planerischen Festlegung des Grüngürtels Wels - „Landschaftsplan“ für die Stadtregion Wels

L2 Modul „Baum-Bank-Platz“ und „Traunplatz“: Schaffung von Orientierungspunkten und Mosaiksteinen innerhalb des Freiraumverbundes; beispielsweise auf Vorrang flächen für Erholung, an Wegkreuzungen, geeigneten Aussichtspunkten, sowie Freihalten von Sichtachsen

2. Die Stadt und ihr Umland mit Grünkorridoren vernetzen

Der Grüngürtel Wels kann als das „primäre Ringsystem“ betrachtet werden, das die Grünzüge in der Stadtregion auf übergeordneter Ebene strukturieren und sichern soll. Dieser Grüngürtel sollte mit tangenzial verlaufenden Grünkorridoren (hochrangige und lokale Grünverbindungen, vgl. Freiraumrahmenplan für Wels) überlagert werden, die die Stadt ökologisch mit dem Umland vernetzen; zusammen bilden sie ein vielfältiges und hochwertiges Freiraumverbundsystem.

Maßnahmen:

L3 Identifizierung der für die Gründkorridore zentralen Bereiche und Erarbeitung stadtregional abgestimmter Maßnahmen zu deren Sicherung – Grünkorridore entlang der „kleinen und großen Graften“ ausbauen - „Landschaftsplan“ für die Stadtregion Wels

3. Naturschutz und Naherholungsmaßnahmen aufeinander abstimmen Nicht nur aus ökologischen Erwägungen heraus muss es Ziel sein, in der Stadtregion Wels existierende zusammenhängende Landschaftsräume zu identifizieren, deren ökologische Funktionen erhalten und Freizeitnutzungen im möglichen Rahmen auszubauen. Von deren Sicherung und den Nutzungsmöglichkeiten in ihnen hängt zu einem großen Teil das ab, was unter dem Standortfaktor „Lebensqualität“ subsummiert wird - vgl. Konzept zur naturverträglichen Erholungs - und Freiraumnutzung.

Maßnahmen Trauntal:

L4 Schutz und Entwicklung der Auwälder beiderseits der Traun im SW im Bereich Gunskirchen/Waidhausen und im NO Bereich Schafswiesen, Schleißheim, Weißkirchen bis zum Kraftwerk Marchtrenk

L5 Sicherung des schmalen, noch verbliebenen Uferstreifens im Stadtgebiet Wels/ Thalheim

L6 Erschließung der Traun für eine naturverträgliche Erholungs- u. Freizeitnutzung (z.B. Badenutzung, Wander- u. Radwege) - vgl. auch Leitziel 3

L7 Schaffung von Naturerlebnis-Rastplätzen entlang der Traun – „Traunplätze“

L8 Vernetzung der Gemeinden nördlich und südlich der Traun durch Stege im Bereich Schleißheim und Gunskirchen

L9 Pumptrack8 Gunskirchen als hochwertiges, stadtregional bedeutsames Freizeitangbot. Der vorgeschlagene Standort in Gunskirchen liegt in unmittelbarer Nähe zur den Auwäldern der Traun und lässt sich als Freizeitort in das Freiraumgerüst einbetten.

L10 Schwimmsteg-Anlage zwischen Traunbrücke und Eisenbahnbrücke – „Trauninsel“

Maßnahmen Natura 2000 Flächen/Europaschutzgebiet Untere Traun, Wels – Waidhausen/Gunskirchen:

L11 Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Wels und Gunskirchen

L12 Ausweisung von Vorrangflächen mit besonderer ökologischer Bedeutung

L13 Gebietsbetreuung hinsichtlich einer naturschutzfachlichen Vermittlung und Besucherlenkung

L14 Abrundung der Bauland- u. Siedlungsentwicklung (keine Erweiterung)

L15 Verbesserung der Zugänglichkeit und Erlebbarkeit als Natur- u. Naherholungsraum

L16 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Moosbach, sowie Vorrangflächen für Erholung.

L17 Verbesserung der Anbindung von Gunskirchen und Waidhausen mit Stadtgebiet Wels

Maßnahmen Schafwiesen/Schleißheim:

L18 Großes Naherholungspotenzial durch ehemalige Schottergruben und deren Status als Vorrangflächen für Erholung sowie durch die Lage am Flusskorridor Traun nutzenvgl. Konzept zur naturverträglichen Erholungs - und Freiraumnutzung

L19 Verbesserung der Zugänglichkeit und Erschließung durch Traun-Steg zwischen Schleißheim und Wels

L20 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit der Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Waldgebiete nördlich Autobahn

L21 Ausweisung landwirtschaftlicher Vorrangflächen zur Erhaltung der kleinteiligen Kulturlandschaft

Sonstige Maßnahmen im Welser Hügelland

L22 Sicherung der ökologischen Funktionen und Ausbau der Freizeitnutzung Linetwald

L23 Renaturierung der Ziegellehmgrube Buchkirchen

8 Ein Pumptrack ist eine künstlich angelegte Mountainbikestrecke, meist aus Erde oder Lehm errichtet. Als Freizeit- bzw. Sportanlage trägt sie erheblich zur Bewegungsförderung bei.

4. Hochwasser- und Hangwasserschutzmaßnahmen als Voraussetzung für Standortentwicklung

Insbesondere bei der Entwicklung von neuen Betriebsstandorten spielen Schutzmaßnahmen vor Hoch- und Hangwassergefahren eine ganz zentrale Rolle. Ein Großteil der Flächen, auf denen sich die Entwicklung in der Stadtregion in Zukunft abspielen soll, liegt Hoch- oder Hangwassereinzugsbereich. Es wurden und werden zwar laufend entsprechende Maßnahmen getroffen, doch fehlt bislang eine stadtregional abgestimmte Darstellung der betroffenen Bereiche sowie eine Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen. Im Sinne der koordinierten Weiterentwicklung der Stadtregion sind hier ebenso koordinierende Maßnahmen zu setzen, wie zur Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber den übergeordneten Planungsebenen.

Maßnahmen:

L24 Hoch- bzw. Hangwasserschutzmaßnahmen in der Stadtregion Wels (vorrangig im potenziellen Betriebsgebiet Wels-Wimpassing/Gunskirchen-Hof und im Bereich Buchkirchen/Holzhausen); lokale Rahmenplanung und -umsetzung für Wasserbau, Naturschutz, und Erholungsnutzung auf Basis eines „Landschaftplan“ für die Stadtregion Wels und eines Konzepts zur naturverträglichen Erholungs - und Freiraumnutzung

5. Geh- und Radrouten in das Netz aus grüner Infrastruktur eingliedern

Die Erlebbarkeit und Nutzbarkeit der hochwertigen grünen Infrastruktur in der Stadtregion kann vor allem durch den Ausbau hochrangiger Rad- und Wegerouten mit vergleichsweise einfachen Mitteln gesteigert werden. Wegbegleitende Baumreihen, Alleen oder Feldgehölzstreifen tragen dazu bei, die Routen in dieses Grünsystem einzugliedern. Dort, wo noch keine vorhanden sind, sollte die Ausstattung der Grünkorridore mit Wander- und Radwegen langfristiges Ziel sein.

Maßnahmen:

L25 Erfassung aller aufzuwertender bzw. neu anzulegender Wegerouten innerhalb des Grünsystems und Priorisierung ihrer Umsetzung

6. Klare Übergangsbereiche zwischen Siedlung und Landschaft sicherstellen

Die Qualität von Landschafts- und Siedlungsstrukturen wird vor allem in den Übergangsbereichen zwischen den verschiedenen Raumnutzungen deutlich. Abgerundete Siedlungsränder, die z.B. durch Geh- und Radwege in Wert gesetzt sind, haben nicht nur einen funktionalen Mehrwert, sondern markieren auch klar das Ende der Bebauung und den Beginn der offenen Landschaft. Solchermaßen qualifizierte Siedlungsränder mit Übergangs- und Pufferzonen aus Gehölzstreifen, Baumreihen, Streuobstanpflanzungen etc. sind wesentliche Freiraum- und Siedlungsqualitäten zugleich.

Maßnahmen:

L26 stadtregional abgestimmter Gestaltungskatalog für Ortsrandabrundungen und Gestaltung von Übergangsbereichen zwischen Siedlung und Landschaft

L27 Gestaltung von Ortsrandabschlüssen in kommunale Planung und Siedlungsentwicklung integrieren

STADTREGIONAL BEDEUTSAME GRÜN- UND ERHOLUNGSRÄUME SICHERN

1 Welser Hügelland

Sicherung des Landschaftsraumes mit wichtigen Funktionen für Ökologie und Naturschutz, Naherholung und Freizeit

2 Flusskorridor und Landschaftszug Trauntal

Das Untere Trauntal weist mehrere lineare, mehr oder weniger parallel verlaufende (Leit-) Strukturen auf. Deren Durchgängigkeit und damit deren Fähigkeit als Wander- und Verbindungsstrecken zu fungieren, wurde durch viele Zerschneidungen mit Verkehrswegen durchbrochen. Die – zumindest teilweise – Wiederherstellung dieser Durchgängigkeit stellt eine wesentliche naturschutzfachliche Zielebene dar.

3 Traun-Enns-Platte

Sicherung des Landschaftsraumes mit wichtigen Funktionen für Ökologie und Naturschutz, Naherholung und Freizeit

STADTREGIONAL BEDEUTSAME GRÜN- UND ERHOLUNGSRÄUME VERNETZEN

Großräumige Verbindung stadtregional relevanter Grünräume zu einem zusammenhängenden „Grünen Ring“ – Durchlässigkeiten in bebauten Gebieten durch Fuß- und Radwege gewährleisten.

GRÜNE PUFFERZONE ENTLANG

DER WELSER KANTE SICHERN UND ENTWICKELN

Sicherung bzw. Entwicklung einer bandartigen, durchgängigen Biotopstruktur in ausreichender Breite; Sicherung der Vorrangflächen für Landwirtschaft südlich und nördlich der Welser Kante und damit Sicherung der gewachsenen, kleingliedrigen Kulturlandschaft

URBANE UFERBEREICHE AN DER TRAUN GESTALTEN

Sichern und gestalten der schmalen, noch verbliebenen Uferstreifen im Stadtgebiet Wels und Thalheim mit Fokus auf Gestaltqualität und Beleuchtung.

GRÜNKORRIDORE ENTLANG VON BÄCHEN SICHERN UND AUSBAUEN

Die Bachläufe im Süden der Stadtregion Wels stellen ganz wesentliche radiale Grünraumverbindungen aus dem Zentrum der Stadtregion in ihr südliches Umland dar. Als Freiraumkorridore unmittelbar an Siedlungsräumen gelegen sind sie in ihrer Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu sichern bzw. auszubauen.

A Aiterbach

B Thalbach

C Schleißbach

D Saubach

E Weyerbach

GRÜNKORRIDORE ENTLANG DER GRAFTEN AUSBAUEN

Verzahnung der Welser Kante mit dem Welser Hügelland, sowie dem Wildtierkorridor über Grünkorridore bzw über das System kleiner und großer Gräben und Bachläufe, der sogenannten Graften. Eingliederung hochrangiger Radrouten durch Ausstattung mit grüner Infrastruktur wie Baumreihen, Alleen, Feldgehölzstreifen insbesondere die Radrouten nach Krenglbach, Buchkirchen und Holzhausen

Mögliche Grünverbindungen (Auswahl):

F Oberthaner Graft oder Vogelweider Graft zwischen Wels und Krenglbach in Kombination mit Radroute

G Niederthaner Graft zum Erholungsgebiet Niederthan bzw Linetwald.

H Wallerer oder Grieskirchener Graft zum Erholungsgebiet Doppelgraben und weiter nach Haiding bzw. Buchkirchen

I Eferdinger Graft als Verknüpfung Welser Heide und Buchkirchen

J Niederlaaber Graft als Verknüpfung Erholungsgebiet Stockmayer/ Baggerseen und Holzhausen

F Grundlage

Bauland

Bauland Kerngebiet

Wald

Grünland

Gewässer

Europaschutzgebiet

Geländekanten

Freizeitorte

Bahn

Autobahn

Landesstraße

sonst. niederrangige Straße

Abgrenzung Kooperationsraum

Leitbildbausteine

Stadtregional bedeutsame Erholungsräume sichern (1-3)

Grüne Pufferzone entlang der Welser Kante sichern und entwickeln

Stadtregional bedeutsame Grün- und Erholungsräume vernetzen

Urbane Uferbereiche an der Traun gestalten

Grünkorridore entlang von Bächen sichern und ausbauen (A – E)

Grünkorridore entlang der Graften ausbauen (F – J)

2 1 0 3 4 km

Mistelbach

Naturpark „Obst-Hügel-Land”

Hundsham

BUCHKIRCHEN

Radlach

HÜGELL A N D

allerer Graf t E

Neustadt Puchberg

WELS

Hbf Wels

Vogelweide Innenstadt

Bhf Lokalbahn

Lichtenegg

Bhf Messe

„Welser Kante”

Europaschutzgebiet „Welser Haide”

HOLZHAUSEN

Pernau

Oberperwend

Bhf Marchtrenk

MARCHTRENK OFTERING

HÖRSCHING

Oberschauersberg

THALHEIM

Aschet

Bhf Schauersberg

STEINHAUS

Bhf Steinhaus

Schafwiesen Ottstorf

Dietach

SCHLEIßHEIM

Bhf Oberhardt

Bhf Unterhardt

Weyerbach

Golfclub Wels

WEIßKIRCHEN

Sinnersdorf Grassing

EGGENDORF

SIPBACHZELL

Abb.16: Leitbild Landschaft, eigene Darstellung

Das für die Zukunft erwartete Bevölkerungswachstum in der Stadtregion Wels ist im Vergleich zu hochdynamischen Wachstumsregionen moderat; der Entwicklungsschwerpunkt liegt dabei eindeutig auf dem Gebiet der „kleinen Großstadt“ Wels. Die anderen Gemeinden im Planungsraum haben ihre größten Entwicklungssprünge hinter sich und haben sich allesamt für ein gemäßigtes Wachstum entschieden, das sich zu großen Teilen auf den bereits heute gewidmeten Flächen konzentrieren wird. In der gesamten Stadtregion geht es nicht nur um das Management von Wachstum, sondern vor allem um die Qualitätssteigerung der Gemeinden bzw. ihrer Ortsmitten und Ortskerne; das trifft auf Wels ebenso zu wie z.B. auf Krenglbach. Dabei haben viele Gemeinden Projekte mit hohem Anspruch umgesetzt und Ortsmitten geschaffen, die funktional und sozial tatsächlich das Zentrum der Gemeinde sind. Weder in Bezug auf die Siedlungsentwicklung noch bei der Weiterentwicklung der Ortskerne und der Versorgungsinfrastrukturen lehnen sich die Gemeinden in der Stadtregion Wels zurück. Innenentwicklung vor Außenentwicklung soll das stadtregionale Leitmotiv der künftigen Siedlungsentwicklung sein; und auch die Bündelung des Wachstums auf Wels als eindeutigem Siedlungsschwerpunkt braucht vorausschauende Planung. Sowohl die „kleine Großstadt“ als auch die Gemeinden in der Stadtregion sind sich ihrer Verantwortung bewusst und bereit, gemeinsam in Konzepte einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Siedlungsentwicklung zu investieren. Abb.17: Strukturkarte Siedlung, eigene Darstellung

1. Differenzierte Entwicklung: Wels als Wachstumsschwerpunkt, Umlandgemeinden mit komplementären Aufgaben

Im stadtregionalen Leitbild sind Entwicklungsschwerpunkte ausgewiesen, auf die sich das künftige Wachstum verteilen soll. Die Besonderheit in der Stadtregion Wels liegt dabei darin, dass die „kleine Großstadt“ den ganz klaren Wachstumsschwerpunkt darstellt, während sich die Entwicklung der anderen Gemeinden in der Stadtregion entweder auf das „Auffüllen“ der noch vorhandenen Baulandflächen beschränkt oder in Zukunft sehr gemäßigt erfolgen soll. In Anbetracht der zu erwartenden Dynamiken ist das eine planerisch vertretbare Strategie, solange die Gemeinden sich dem Wachstum nicht zur Gänze verschließen und dabei Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zur Verfügung stellen (in einem Verhältnis, das der jeweiligen Gemeindegröße angemessen ist).

Maßnahmen: