Cambiamento climatico, non più un problema del futuro ma del presente.

https://www.urbesmagazine.it/

https://www.urbesmagazine.it/

Promosso da:

https://healthcityinstitute.com/

Cambiamento climatico, non più un problema del futuro ma del presente.

https://www.urbesmagazine.it/

https://www.urbesmagazine.it/

Promosso da:

https://healthcityinstitute.com/

di Federico Serra

Nel gennaio 2024, in apertura del World Economic Forum di Davos, è stato presentato uno dei rapporti più significativi degli ultimi anni: il Global Risks Report. Tra i primi cinque rischi globali che l’umanità si troverà ad affrontare nei prossimi dieci anni, ben quattro sono direttamente collegati alla crisi climatica e ambientale: eventi meteorologici estremi, cambiamenti profondi nei sistemi naturali, perdita di biodiversità e disastri ambientali su larga scala.

È la conferma, autorevole e inequivocabile, che il tempo della negazione o della sottovalutazione è definitivamente finito. Il cambiamento climatico non è un problema del futuro. È il presente. E nel presente, il primo spazio in cui si manifestano gli impatti più visibili, concreti e disuguali del cambiamento climatico è la città.

La città al centro della crisi (e della soluzione)

Le città occupano solo il 3% della superficie terrestre, ma ospitano oltre il 56% della popolazione mondiale (che diventerà il 70% entro il 2050), consumano oltre il 75% dell’energia globale e producono più del 70% delle emissioni di gas serra. Ma sono anche, per natura e funzione, centri di innovazione, governance, cultura, capacità adattiva.

Dunque, non possiamo che partire dalle città per affrontare la crisi climatica. Le città devono essere contemporaneamente la prima linea della resistenza e il laboratorio della trasformazione.

È qui che si gioca la partita del clima. È qui che va riscritta l’alleanza tra uomo, natura e sviluppo.

Una nuova responsabilità urbana

Pensare la città come semplice contenitore di servizi e infrastrutture è un’idea anacronistica. L’urgenza climatica impone una ridefinizione integrale del concetto stesso di urbanità. Il nuovo paradigma è quello della resilienza urbana integrata.

Significa progettare città in grado di assorbire shock, adattarsi al cambiamento, rigenerarsi senza perdere la propria funzione economica, sociale e ambientale. Ma anche città che riducano le disuguaglianze e migliorino la qualità della vita per tutte e tutti.

In concreto, ciò si traduce in almeno cinque ambiti d’intervento prioritari:

1. Pianificazione urbana ecologica

Non si tratta più solo di “fare verde”, ma di costruire una vera infrastruttura ecologica urbana capace di regolare le temperature, assorbire le acque meteoriche, filtrare l’aria, offrire benessere psico-fisico. Serve un piano di rinaturalizzazione diffusa che trasformi la città in un ecosistema vivo.

2. Mobilità sostenibile e giusta

La transizione ecologica parte dalla mobilità. Ridurre il traffico privato, investire nel trasporto pubblico elettrico, creare reti ciclopedonali, promuovere soluzioni di mobilità condivisa sono azioni fondamentali non solo per il clima, ma per la salute e l’equità sociale.

3. Efficienza e rigenerazione energetica

Gli edifici consumano enormi quantità di energia. Serve un piano straordinario di rigenerazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, pubblico e privato, che produca anche lavoro qualificato e inclusivo. L’energia va prodotta in loco, in modo distribuito, con

4 fotovoltaico e geotermia urbana.

4. Governance multilivello e partecipativa

La crisi climatica non si governa da soli. Serve una cooperazione tra istituzioni nazionali, città, regioni e Unione Europea, ma anche una partecipazione reale dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali. La resilienza è un processo collettivo, non tecnocratico.

5. Giustizia ambientale e salute urbana

I cambiamenti climatici colpiscono di più chi ha meno strumenti per difendersi: anziani, bambini, persone fragili, periferie. La risposta urbana alla crisi climatica deve essere anche una risposta alla crisi delle disuguaglianze. Il diritto alla salute urbana, all’aria pulita, a spazi pubblici vivibili, deve essere il nuovo pilastro delle politiche urbane.

Città come bene comune globale

Il World Economic Forum ha messo nero su bianco ciò che molti attivisti, ricercatori, sindaci e cittadini denunciano da anni: la crisi climatica è il principale rischio per l’umanità. Ma ha anche riconosciuto che i sistemi urbani – se guidati con visione e coraggio –possono essere la risposta più rapida, efficace e concreta

per affrontarla.

La città non è un problema, ma la soluzione. A condizione che sia ripensata non come somma di progetti e quartieri, ma come organismo vivente, intelligente e giusto. Una città che non consuma il pianeta, ma lo cura. Che non emargina, ma include. Che non teme il futuro, ma lo costruisce.

Conclusione: l’ora di agire

Non c’è più tempo per soluzioni parziali o per il linguaggio dell’intenzione. Serve una rivoluzione politica, culturale e operativa delle politiche urbane, capace di allinearsi agli obiettivi climatici globali ma radicarsi nei bisogni reali delle comunità locali.

Ogni sindaco, ogni urbanista, ogni cittadino ha un ruolo. E una responsabilità. Non basta dichiarare l’emergenza climatica: dobbiamo agire come se fosse un’emergenza. Perché lo è.

La città del futuro si costruisce oggi. E deve essere una città per tutti, in pace con il clima, e in armonia con la vita.

EDITORIALE

AGORÀ

ZIBALDONE IN PUNTA DI PENNA

CITTADINI

GENERAZIONE Z FOCUS ON SOCRATIC DIALOGUE

SPIGOLATURE

RECENSIONI

A DIO PAPA FRANCESCO

RIFLESSIONI YMCA SU PAPA FRANCESCO

NUOVO PAPA

DIALOGO CON ANTONIO GUTERESS

DIALOGO CON GIUSEPPE DE RITA

DIALOGO CON WATER RICCIARDI

CITIES SPEAKING

HEALTH CITY ALUMNI

CITTÀ

ANCONA

INTERVISTA AL SINDACO DI ANCONA

Kalundborg: Il Modello Pionieristico di Simbiosi Industriale

INTERVISTA AL SINDACO dI COPENAGHEN

OECD URBAN DAYS

LA CITTA' CHE SCOTTA

SONDAGGIO GLI ITALIANI E IL CAMBIAMENTO CAMBIAMENTO CLIMATICO

MILITELLO VAL DI CATANIA BORGO DEI BORGHI

SCOPITTO CON INTERVISTA CON INTERVISTA AL SINDACO E FOTO

LE CASE A 1 EURO DI SAMBUCA DI SICILIA

IN COLLABORAZIONE CON l'OSSERVATORIO SULLA SALUTE BENE COMUNE.

PLANETARY HEALTH, INNER CIRCLE

SCIENZA, SALUTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

IL CLIMA NELLE CITTA'

BENESSERE PSICOLOGICO E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il Futuro del Benessere nel 2025: tra ritorno all’analogico e biotecnologie avanzate

CLIMA E INDUSTRIA

YMCA: INIZIATIVE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO PER COMUNITÀ PIÙ SANE

Diabete e cambiamento climatico

Il decalogo del Medico di famiglia per affrontare il caldo estremo

CLIMATE CHANGE ED IMPATTO DELLE RADIAZIONI SOLARI SULLE MALATTIE DELLA CUTE

Aree interne e crisi climatica: territori fragili, risorse strategiche

DI HEALTH CITY INSTITUTE

Sfida Globale per la Salute: Al via la Healthy Cycling Challenge 2025

BARI PEDALA VERSO IL FUTUR0

Il cambiamento climatico e il futuro del vino

Combattere il caldo a tavola

Federico Serra Presidente YMCA

Federsanità - Asl Salerno

Allergie e città

Sustainable City

L'Intelligenza Artificiale per il benessere nelle città

Intervista a Nicola Armentano

Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Viviamo immersi in una delle più grandi illusioni del nostro tempo: la convinzione che il problema climatico possa essere affrontato senza mettere radicalmente in discussione il nostro stile di vita, il nostro modello di sviluppo, le nostre priorità. È l’utopia del clima: l’idea seducente che basterà la somma delle buone pratiche individuali, dei progressi tecnologici e delle dichiarazioni di principio per riportare il pianeta su un sentiero di equilibrio. È una narrazione rassicurante, ma profondamente distaccata dalla realtà.

Negli ultimi trent’anni, il cambiamento climatico è passato da questione marginale per pochi scienziati e attivisti a emergenza riconosciuta su scala globale. Gli allarmi si sono moltiplicati: modelli climatici sempre più accurati, eventi estremi sempre più frequenti, segnali biologici inequivocabili. Eppure, la nostra risposta collettiva è stata segnata da una costante oscillazione tra l’indifferenza e l’autoassoluzione.

Abbiamo creduto che bastasse migliorare l’efficienza energetica, diffondere l’auto elettrica, incentivare il riciclo. Abbiamo celebrato ogni summit internazionale come se una firma su un trattato potesse, da sola, cambiare la traiettoria delle emissioni globali. Abbiamo continuato a misurare il successo in punti percentuali di PIL, a pensare che “crescita sostenibile” fosse qualcosa di diverso da una contraddizione in termini.

La verità è che il cambiamento climatico non è solo una crisi ambientale: è una crisi di civiltà. È il sintomo di una frattura profonda tra l’uomo e la natura, figlia di secoli di sfruttamento, colonizzazione, mercificazione di ogni risorsa vivente e inanimata. Pensare di “aggiustare” il clima con gli stessi strumenti, le stesse logiche, gli stessi paradigmi che lo hanno spezzato è, appunto, un’utopia.

Il pianeta che abbiamo conosciuto – un clima relativamente stabile, una biodiversità straordinaria, cicli na-

turali prevedibili – è già cambiato e continuerà a cambiare. Alcuni degli equilibri che consideravamo eterni sono andati perduti, forse irreversibilmente. Questo non significa che ogni sforzo sia vano, né che il fatalismo debba prevalere. Ma implica la necessità di una nuova consapevolezza: non possiamo più limitarci a “salvare il mondo” dalle conseguenze peggiori; dobbiamo imparare a convivere con un mondo che sarà comunque diverso, e a farlo in modo più giusto, più resiliente, più rispettoso.

Per questo la sfida climatica è prima di tutto culturale ed etica. Non sarà vinta nei laboratori delle multinazionali o nei corridoi delle diplomazie internazionali, se prima non sarà vinta nei nostri immaginari collettivi. Dobbiamo ridefinire il concetto stesso di benessere, liberandolo dall’idea di consumo illimitato. Dobbiamo ripensare la città, la mobilità, l’alimentazione, il modo in cui abitiamo il territorio. Dobbiamo accettare che la “transizione ecologica” non sarà indolore: comporterà cambiamenti profondi, a volte difficili, ma anche straordinarie opportunità di reinventare le basi della convivenza umana.

Oggi molti governi, aziende, persino movimenti di opinione propongono soluzioni “win-win”, in cui tutti avrebbero da guadagnare e nessuno dovrebbe rinunciare a nulla. Ma il vero cambiamento comporta delle scelte: scegliere significa anche rinunciare. E non tutti i sacrifici saranno equamente distribuiti, a meno che non si affronti insieme la questione della giustizia sociale e globale. Non possiamo costruire una transizione climatica sulle spalle di chi già oggi paga il prezzo più alto della crisi: le popolazioni indigene, i lavoratori precari, i paesi più poveri.

Tecnologie come il sequestro del carbonio, la geoingegneria, l’energia nucleare di nuova generazione hanno un ruolo da giocare, ma nessuna tecnologia sarà mai una bacchetta magica. Il rischio è che vengano usate

come alibi per non cambiare davvero: per continuare a crescere, a consumare, a spostare semplicemente il problema più in là nel tempo o nello spazio.

La vera utopia non è credere che il clima tornerà a quello di una volta. È pensare che possiamo rimanere quelli di sempre in un mondo che cambia. È immaginare che possiamo sfuggire alle leggi della fisica, dell’ecologia, della finitezza.

Accettare la realtà non significa arrendersi. Significa prepararsi, adattarsi, trasformarsi. Significa coltivare un altro immaginario: fatto di sobrietà, solidarietà, lentezza, cura. Non si tratta di tornare indietro, ma di andare avanti verso un nuovo patto con la Terra e tra di noi.

La posta in gioco non è solo la temperatura media del pianeta: è il tipo di civiltà che vogliamo essere nel XXI secolo. Siamo all’alba di un’epoca in cui il futuro non è più qualcosa che semplicemente accade, ma qualcosa che dobbiamo scegliere, costruire con fatica, custodire con attenzione.

L’utopia del clima, nella sua versione più diffusa, ci invita a credere che tutto sia ancora possibile senza cambiare noi stessi. La realtà ci chiede di essere più audaci: non salvare il mondo, ma salvare la nostra umanità nel mondo che verrà.

Il cambiamento climatico è già tra noi. Non si tratta più di un’ipotesi lontana o di un monito per il futuro, ma di una realtà concreta, palpabile, che investe soprattutto le città: gli epicentri della vita moderna, e ora anche dell’emergenza climatica. Secondo la NASA, l’aumento delle temperature globali causato dalle attività umane sta intensificando eventi estremi come ondate di calore, alluvioni, incendi e siccità. Ed è nei contesti urbani che questi fenomeni mostrano il loro volto più drammatico.

Le città nella morsa degli eventi estremi

Le città sono ambienti particolarmente vulnerabili. L’effetto “isola di calore” urbano – dovuto all’abbondanza di superfici asfaltate e alla scarsità di vegetazione – amplifica l’intensità delle ondate di calore. In quartieri densamente edificati, temperature già elevate diventano letali, soprattutto per le persone anziane, i bambini e coloro che soffrono di patologie croniche. La crescente intensità delle piogge estreme sta sommergendo infrastrutture inadatte, mettendo a rischio la sicurezza di milioni di cittadini. Sistemi fognari sovraccarichi, trasporti pubblici bloccati, danni ad abitazioni, scuole e ospedali: gli eventi meteorologici estremi non sono solo una sfida ambientale, ma una crisi umanitaria urbana.

E mentre gli incendi boschivi divorano aree verdi ai margini delle città, le periferie urbane diventano sempre più esposte ai rischi di evacuazione, perdita di case, danni economici e traumi psicologici.

I dati che non possiamo ignorare

La NASA, grazie alle sue missioni satellitari e ai modelli climatici avanzati, fornisce prove inconfutabili: le città si stanno riscaldando più velocemente delle aree rurali circostanti. I programmi di osservazione come il Global Precipitation Measurement e i dati dei satelliti GRACE documentano l’aumento delle precipitazioni estreme e la perdita di riserve idriche, elementi che aggravano la vulnerabilità delle aree urbane.

Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, con una temperatura media globale superiore di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Gli incendi estremi sono raddoppiati negli ultimi vent’anni. Le alluvioni e le siccità si intensificano, e con esse cresce il numero delle città in difficoltà.

Tuttavia, come evidenziato da analisi recenti, i finanziamenti alla ricerca climatica, inclusi quelli destinati alla NASA, rischiano tagli significativi proprio nel momento in cui i dati scientifici sono più indispensabili che mai per guidare l’azione politica.

Il paradosso urbano: causa e vittima

Le città sono responsabili di circa il 70% delle emissioni globali di CO₂, ma sono anche tra le prime vittime delle loro stesse emissioni. Questo paradosso le rende sia agenti del cambiamento che campi di battaglia della crisi climatica.

Non tutte le aree urbane, però, sono colpite allo stesso modo. Le disuguaglianze socioeconomiche si intrecciano con i rischi climatici: i quartieri meno abbienti soffrono di maggiore esposizione agli eventi estremi e minore capacità di adattamento. Questo scenario fa del cambiamento climatico non solo una questione ambientale, ma anche una questione di giustizia sociale.

Riprogettare le città: un’urgenza non negoziabile

Se vogliamo sopravvivere e prosperare nell’era climatica, dobbiamo ripensare radicalmente le città. Serve una pianificazione urbana che sia climaticamente intelligente:

• Espandere il verde urbano: piantare alberi, creare parchi, proteggere gli spazi naturali urbani.

• Modernizzare le infrastrutture: adeguare le reti idriche, elettriche e di trasporto alle nuove condizioni estreme.

• Costruire rifugi climatici: spazi pubblici climatizzati accessibili a tutti, specialmente ai più vulnerabili.

• Incentivare l’efficienza energetica: edifici a basso impatto, sistemi di energia rinnovabile diffusa.

• Governare l’equità climatica: assicurarsi che le politiche di adattamento non aumentino ulteriormente le disuguaglianze sociali.

Il rischio di non agire è immenso: migrazioni interne di massa, collasso delle infrastrutture, emergenze sanitarie, crescita della povertà urbana.

Città come faro del cambiamento

La buona notizia è che molte città stanno già mostrando la via. Da Rotterdam a Singapore, da Parigi a Città del Capo, emergono modelli di adattamento innovativo che combinano sostenibilità, resilienza ed equità sociale. Queste esperienze ci insegnano che le città, lungi dall’essere solo vittime della crisi climatica, possono essere protagoniste della risposta globale.

La battaglia per il clima si vincerà – o si perderà – nelle città. Saranno i sindaci, gli urbanisti, gli architetti, i cittadini attivi a costruire (o a distruggere) il nostro futuro climatico.

Agire ora non è solo una scelta di responsabilità: è una scelta di sopravvivenza.

di Fabio Mazzeo

Giornalista e divulgatore scientifico

Sul clima, la salute e le città dobbiamo smettere di fingere. Abbiamo gli strumenti, ci manca solo il coraggio di usarli per non sottrarre il futuro a chi verrà dopo di noi.

Per parlare di cambiamento climatico e salute delle città è necessario parlare prima delle cause e quindi di noi. Dobbiamo compiere uno sforzo di verità, chiederci cosa ci interessi davvero, come intendiamo spendere il tempo che abbiamo, quanto vale per noi il detto che ci hanno consegnato i nostri padri, invitandoci a lasciare un mondo migliore di quello ereditato. Nei giorni scorsi, subito dopo la morte di Pepe Mujica, ho sentito l’esigenza di riprendere “Non fatevi rubare la vita”, un volume che avevo letto poco prima della pandemia. A quel libro avevo ripensato durante i lockdown necessari per salvare la vita a milioni di persone, ragionando sulle cause di una così rapida diffusione del virus, capace per sopravvivere e moltiplicarsi di sfruttare il modello di sviluppo delle città in cui viviamo, lavoriamo, tutto incentrato sul fine di una maggiore produttività per alimentare un sempre crescente consumismo. Pepe Mujica ha trascorso la sua esistenza ponendoci la domanda: è davvero questo l’unico modello di felicità possibile? La libertà si misura nella possibilità di acquisto di un bene materiale? O forse la società dei consumi ci toglie la possibilità di essere davvero liberi? Domanda che ha radici profonde e un senso solo se partiamo dal presupposto che la libertà sia il bene più prezioso da conquistare e preservare. Ipotesi interamente da verificare, questa della libertà bene supremo, mentre all’interno dei nostri autobus, metropolitane, nei centri commerciali, giriamo puntando il naso sullo smartphone per postare sui social il nostro stato, in una autorappresentazione permanente, ignorando il prossimo che ci passa accanto. Secondo diversi grandi pensatori questo narcisismo di massa non ci ha reso più liberi, ci ha trasformati in automi dell’autosfruttamento. E questo indipendentemente dalla nostra condizione economica, sociale. Tutti insieme stiamo distruggendo l’essenziale. La causa dell’impoverimento del mondo siamo noi, quelli che accelerando i cicli del consumo, senza renderci conto, stiamo esaurendo l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, le condizioni minime per la sopravvivenza umana sul Pianeta. Altri commentatori di questa rivista spiegano meglio le cause del peggioramento degli standard di qualità dell’aria, dell’acqua, del perché tutto questo dipenda da come abbiamo realizzato le città in cui viviamo e dell’urgenza con la quale dovremmo provvedere al cambiamento. E così lo spazio a me concesso voglio dedicarlo nel continuare porre una do-

manda perché ciascuno fornisca il proprio contributo di ragionamento a una risposta collettiva: perché ci disinteressiamo in modo così sfacciato, così imprudente, a tutti quegli indicatori che ci parlano di un pianeta sfinito dalla nostra bulimia? È come se, di fronte alle ormai esigue risorse ancora disponibili, invece di ragionare sul come preservarle e costruire un futuro migliore volessimo tutti correre a prenderci l’ultimo pezzettino che resta. Non stupisce certo simile comportamento in un mondo popolato da persone che da tre anni si dividono e ricorrono a sofismi invece di esprimersi semplicemente sulle barbarie russe ai danni dell’Ucraina, assistendo impotenti al genocidio in Palestina, e quindi come possiamo sorprenderci se la salute collettiva non fa più notizia? Se nessuno si indigna davanti al fatto che l’inquinamento è oggi una guerra mondiale a cui tutti dovremmo dire stop? Sale la temperatura, ma le coscienze restano fredde.

Eppure, la tecnologia non è solo quella cosa che ci consente di sproloquiare sui social di cose che non abbiamo approfondito. E le piattaforme di servizi possono essere sfruttate per fini diversi dall’acquisto compulsivo di oggetti inutili che producono il benessere effimero di un piacere che svanisce nello stesso istante in cui premiamo il click dell’acquisto. Oggi serve una forte scelta politica, culturale, umana. Serve uno scatto etico che ripensi le città come un organismo vivo, non come un deposito di individui in apnea. E la scienza ha già i suoi ritrovati per sfruttare meglio l’acqua piovana, organizzare le risorse idriche, ripulire e preservare il mare, salvare i boschi e impiantare nuovo verde, costruire palazzi e immaginare trasporto di merci e persone in modo sostenibile. Tutto si può fare, se c’è una cosa che la tecnologia ci consente è quella di bollare come falsario chi dice che gli strumenti per costruire un mondo meglio di così è impossibile. Bisogno solo avere il coraggio di porre fine alle conferenze permanenti, alla scrittura di protocolli che non saranno rispettati, e poi i piani, i bilanci verdi e tutto quel gigantesco e divisivo bla bla bla che popola i social e le aule delle istituzioni. Dare spazio alla nuova coscienza urbana, attivista, radicale, dei giovani che richiedono giustamente il futuro perché il futuro è roba loro.

L'INTERCONNESSIONE TRA CRISI CLIMATICA E SALUTE PUBBLICA IMPONE UN APPROCCIO

INTEGRATO, MULTIDISCIPLINARE E ORIENTATO ALLA SOSTENIBILITÀ PER FRONTEGGIARE

EFFICACEMENTE LE TRASFORMAZIONI AMBIENTALI, SOCIALI E SANITARIE IN ATTO.

Il cambiamento climatico, un fenomeno ormai supportato da numerose ricerche e solide prove scientifiche, sta profondamente modificando gli equilibri ambientali del nostro pianeta, con impatti significativi sulla salute, sull’economia e sulla sicurezza globale. Questi cambiamenti, possono avvenire in maniera naturale, tuttavia, negli ultimi decenni sono principalmente imputabili alle attività umane, influenzando l’intero ecosistema in cui viviamo e accelerando processi che un tempo richiedevano secoli.

Parlare di cambiamento climatico impone un’inevitabile riflessione sulla salute planetaria, un concetto che considera la salute umana come strettamente legata alla salute del pianeta e dei suoi sistemi naturali. Le alterazioni climatiche, infatti, influenzano la qualità dell’aria, l’accesso all’acqua potabile, la disponibilità di cibo e la diffusione di malattie infettive, che trovano terreno fertile in ambienti sempre più instabili e vulnerabili. Eventi climatici estremi come ondate di calore, alluvioni e incendi boschivi, ormai sempre più frequenti, mettono a rischio la vita di milioni di persone e sovraccaricano i sistemi sanitari nazionali, spesso già fragili.

Di fronte a questo scenario è fondamentale riconsiderare il nostro approccio alla prevenzione, alla promozione della salute e alla pianificazione urbana, fondando il nostro agire su stili di vita più sostenibili e scelte quotidiane consapevoli, che mettano al centro il rispetto per l’ambiente. Come cittadini, possiamo contribuire alla resilienza delle nostre comunità attraverso piccoli gesti che, sommati, producono un impatto reale e significativo.

Parallelamente, le istituzioni sono chiamate a ripensare una revisione dei servizi sanitari, in chiave più integrata tra sanità e assistenza sociale, con una maggiore attenzione alla salute urbana. Le città devono evolvere verso modelli sostenibili, attraverso politiche di mobilità intelligente, riduzione delle emissioni, valorizzazione del

verde urbano e infrastrutture che promuovano il benessere dei cittadini.

Le conseguenze del cambiamento climatico si estendono anche alla sfera geopolitica e sociale. Fenomeni come la desertificazione, l’innalzamento dei mari, la riduzione delle risorse naturali e l’aumento delle temperature medie stanno generando una crescente instabilità globale. Le migrazioni climatiche, che interessano milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie terre per sopravvivere in cerca di condizioni di vita dignitose e sicure, sono una delle manifestazioni più evidenti di questa crisi.

A fronte di questa complessa situazione, l’Unione Europea e i governi nazionali hanno avviato processi di transizione ecologica, spesso al centro di polemiche per la loro radicalità o per i tempi tardivi con cui sono stati implementati. Tuttavia, tali trasformazioni sono sempre più urgenti e necessarie. Nonostante il contesto internazionale sia segnato da crisi economiche e tensioni geopolitiche, è importante che il tema del cambiamento climatico rimanga sempre al centro dell’agenda politica e sociale. Affrontare questa sfida richiede l’impegno continuo e congiunto di cittadini, amministrazioni, istituzioni e imprese, operando in sinergia secondo un approccio olistico, integrato e orientato alla sostenibilità a lungo termine.

Ogni gesto quotidiano può fare la differenza, contribuendo a un cambiamento più ampio. Solo attraverso uno sforzo collettivo sarà possibile mitigare gli effetti della crisi climatica che stiamo vivendo e garantire un futuro più sano, equo e sostenibile per le generazioni presenti e future.

Focus

di Ludovica Serra

“Non stiamo solo cercando di salvare il futuro.

Stiamo cercando di sopravvivere nel presente.”

C’è una voce che si alza ogni giorno un po’ di più, con tono fermo e occhi lucidi. È la voce della Generazione Z, quella dei nati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del Duemila. Una generazione cresciuta tra eventi climatici estremi, emergenze globali, crisi ecologiche mai risolte e promesse mancate. Una generazione che non ha fatto in tempo a vivere l’illusione di un mondo stabile, perché ha conosciuto fin da subito il volto instabile del nostro tempo.

Per questi giovani, il cambiamento climatico non è un’ipotesi remota, non è un dibattito tra scienziati o un titolo da notiziario. È una presenza costante, un pensiero che accompagna ogni decisione, ogni sogno, ogni piano per il futuro. Un’ombra che si allunga fino dentro le loro emozioni, generando una nuova forma di malessere psicologico: l’eco-ansia.

L’eco-ansia non è una moda: è un grido silenzioso

L’eco-ansia è una condizione emotiva profondamente diffusa tra i giovani, ma ancora troppo poco riconosciuta. Non è semplice paura. È uno stato di stress persistente, un senso di impotenza che nasce dalla percezione che il pianeta – la nostra casa – sia in pericolo. Ma più ancora, nasce dalla sensazione che chi dovrebbe agire non lo stia facendo, o lo faccia troppo lentamente. I giovani si sentono abbandonati in un mondo che crolla e nel quale, paradossalmente, vengono invitati a “costruire il loro futuro”.

Numerosi studi lo confermano. Uno su tutti, la ricerca pubblicata su The Lancet Planetary Health, che ha intervistato 10.000 giovani in dieci Paesi del mondo. Il 59% si è dichiarato “molto preoccupato” per il cambiamento climatico; il 45% ha detto che l’ansia climatica incide negativamente sulla propria vita quotidiana. E ancora: il 75% giudica il futuro “spaventoso”, e molti sentono che “l’umanità ha fallito”.

Ma questi numeri, per quanto drammatici, non bastano a raccontare la portata profonda del disagio. Per comprenderla davvero, bisogna guardare negli occhi

chi la vive. Ascoltare i racconti dei ragazzi che, pur amando la vita, esitano a progettare un domani. Che si chiedono se ha senso costruire qualcosa mentre il mondo brucia. Che si sentono sopraffatti da una responsabilità enorme che non hanno scelto, ma che hanno ereditato.

Una generazione ferita… ma non spezzata

Eppure, c’è qualcosa che distingue la Gen Z da chiunque l’abbia preceduta. Forse è la loro capacità di non voltarsi dall’altra parte. Di affrontare il dolore senza fuggire. Di trasformare la paura in azione.

Sono tantissimi, in ogni angolo del mondo, i giovani che stanno reagendo. Che scelgono l’impegno invece della rassegnazione. Che scendono in piazza con i cartelli scritti a mano, che organizzano marce, campagne, raccolte fondi. Che fondano associazioni, innovano con startup green, scrivono libri, lanciano podcast. Alcuni diventano influencer per la sostenibilità, altri parlano davanti all’ONU. Altri ancora, in silenzio, piantano alberi nel loro quartiere o cambiano le abitudini della propria famiglia.

Perché l’attivismo climatico oggi non è solo una questione politica: è anche e soprattutto una forma di cura. Prendersi cura del pianeta diventa prendersi cura di sé. Reclamare giustizia ambientale significa chiedere giustizia emotiva. E unirsi ad altri ragazzi con la stessa ansia e la stessa rabbia diventa un balsamo per il cuore.

Un antidoto alla solitudine.

Il documentario che racconta la verità:

“Gen Z Mental Health: Climate Stories”

Proprio per dare voce a questo intreccio profondo tra mente e ambiente, è nato il progetto del Climate Mental Health Network, che ha prodotto il documentario

“Gen Z Mental Health: Climate Stories”. In poco più di mezz’ora, giovani attivisti da tutto il mondo raccontano la loro esperienza con l’eco-ansia, con la paura, con la fatica di restare ottimisti.

Non sono eroi. Sono ragazzi e ragazze qualunque: studentesse, artisti, figli di migranti, adolescenti delle periferie, giovani leader indigeni. Persone che lottano, che cadono, che si rialzano. Persone che piangono ma non smettono di credere. La forza di questo documentario sta proprio nella sua sincerità: non nasconde la fragilità, la celebra. E ci invita a fare lo stesso.

Un’alleanza tra generazioni è possibile

Se la Gen Z ha imparato a gridare, ora tocca agli adulti imparare ad ascoltare. La crisi climatica non si risolverà con i giovani da soli. Servono politiche lungimiranti, investimenti radicali, un cambiamento di paradigma. Ma soprattutto serve un patto tra generazioni. Serve che gli adulti riconoscano i giovani non come “utenti” o “futuri elettori”, ma come alleati, come co-costruttori del presente. Serve che la salute mentale dei giovani venga messa al centro delle agende ambientali e sanitarie.

E serve empatia. Serve che chi ha vissuto in un mondo meno incerto riconosca la fatica di chi oggi vive in un mondo che sembra franare sotto i piedi. Perché negare l’eco-ansia significa negare l’evidenza. Ma riconoscerla, ascoltarla, accompagnarla… significa forse, per la prima volta, iniziare davvero a guarire.

Oltre la paura, la possibilità

C’è una frase, ricorrente nei discorsi di molti giovani attivisti: “Non abbiamo altra scelta che sperare.” Eppure, la speranza della Gen Z non è cieca. È una speranza combattiva, costruita giorno dopo giorno, gesto dopo gesto. È la speranza di chi sa che le cose possono cambiare. E di chi ha deciso di non aspettare che siano gli altri a farlo.

In fondo, il futuro non è qualcosa che ci aspetta. È qualcosa che creiamo, insieme. E forse, se impariamo ad ascoltare la Generazione Z, possiamo ancora salvarlo.

IL Direttore di Urbes ha ricevuto, da parte Royal Institute of International Affairs, comunemente noto come Chatham House:

https://www.chathamhouse.org/, che è un centro studi britannico, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali l’invito di partecipare ad un incontro a porte chiuse a Londra lo scorso 15 Maggio

Tra i più accreditati think tank a livello mondiale prende il nome dall’edificio dove ha sede a St. James’s a Londra; inoltre ha dato origine alla cosiddetta Chatham House Rule, la regola convenzionale che disciplina la confidenzialità, in relazione alla fonte di informazioni scambiate nel corso di discussioni in riunioni a porte chiuse.

Sin dalla sua fondazione, Chatham House opera sotto il patronato del monarca regnante del Regno Unito. L’attuale amministratore delegato è Sir Simon Fraser, mentre il direttore è Bronwen Maddox.

Nella struttura di governance sono presenti tre presidenti, uno per ciascun partito politico presso il parlamento britannico, al fine di garantire l’indipendenza e

la neutralità sulle questioni di politica internazionale; attualmente ricoprono la carica l’ex-primo ministro John Major, l’ex-direttore generale dell’MI5 Eliza Manningham-Buller e l’ex-Primo ministro della Nuova Zelanda Helen Clark.

Oltre agli studi oggetto delle pubblicazioni nelle varie discipline, Chatham House ospita frequenti e regolari conferenze con interventi di personalità di alto livello in ambito politico, economico e sociale dal mondo intero. Recentemente sono intervenuti nei dibattiti tra gli altri Shinzō Abe, Paolo Gentiloni, David Cameron, Aung San Suu Kyi, Christine Lagarde, Federica Mogherini, Madeleine Albright, Ellen Johnson Sirleaf, Abdullah Gül, Anders Fogh Rasmussen, Herman Van Rompuy, Muhammad Yunus, Ban Ki-moon e Muhammadu Buhari.

Di seguito l’intervento fatto in questa occasione.

Segretario Generale di Health Cities Institute, Cities+, e dell’Osservatorio Italiano sulla Salute come Bene Comune, Presidente di IPPAA-EMEA, Chair del Three Bees Inner Circle, Direttore del Planetary Health Inner Circle, Responsabile della Segreteria Tecnica del Gruppo Interparlamentare Qualità della Vita nelle Città, Direttore responsabile di URBES, Presidente YMCA

Signore e Signori, oggi ho l’onore di condividere una visione che può plasmare il futuro delle nostre comunità, delle nostre economie e del nostro pianeta: una visione in cui la salute non è soltanto un diritto, ma un catalizzatore per una crescita inclusiva, per l’innovazione e per la competitività.

Per troppo tempo la salute è stata percepita principalmente come un costo.

Ma oggi sappiamo: la salute è un investimento — in produttività, in resilienza, in prosperità.

In questa nuova visione, le città sono al centro.

Entro il 2050, quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane.

Le città sono motori di attività economica, ma anche epicentri di disuguaglianze sanitarie, malattie croniche non trasmissibili, inquinamento e vulnerabilità climatica.

La salute urbana deve diventare una priorità strategica, perché non può esserci crescita sostenibile senza città sane e inclusive.

Sappiamo anche che la salute umana è inseparabile dalla salute del pianeta.

La crisi climatica è già una crisi sanitaria.

Ondate di calore, inquinamento atmosferico, malattie zoonotiche, insicurezza idrica — queste minacce sono reali e immediate.

È per questo che dobbiamo abbracciare i principi della

Salute Planetaria: riconoscere che la nostra sopravvivenza dipende dalla salute degli ecosistemi che ci sostengono.

Papa Francesco, nella sua Enciclica Laudato Si’, scriveva dieci anni fa:

“L’attuale sistema mondiale è insostenibile sotto diversi aspetti... Le previsioni catastrofiche non si possono più

guardare con disprezzo o ironia.”

Il rischio è concreto: potremmo lasciare alle generazioni future un pianeta devastato e inabitabile.

E i giovani lo sentono profondamente.

Uno studio di Hickman et al., pubblicato su The Lancet Planetary Health nel 2021, ha rilevato che il 75% di bambini e giovani nel mondo ritiene che il futuro sia spaventoso — con percentuali superiori all’80% in paesi come Brasile, Portogallo e India.

Le loro paure comprendono conflitti nucleari, pandemie, collasso climatico, disastri legati all’intelligenza artificiale.

Soprattutto, si sentono impotenti e vulnerabili, di fronte a sfide troppo vaste, troppo interconnesse, e apparentemente fuori dalla portata dell’azione individuale.

Tra gli adulti, osserviamo tre reazioni comuni:

Rifiuto: negare il problema, credere che il mondo abbia sempre affrontato difficoltà e sia sempre sopravvissuto.

Rassegnazione: accettare fatalisticamente che non si possa fare nulla.

Resistenza: reagire con attivismo e determinazione.

Ma oggi propongo una quarta reazione:

Rivalutazione — riconoscere le vulnerabilità attuali, ma anche mobilitare le nostre capacità morali e tecniche per guidare un discorso di speranza, un discorso di azione per un mondo migliore.

E questo richiede leadership — la capacità di guidare e gestire allo stesso tempo — e, soprattutto, immaginazione.

La nostra immaginazione non deve limitarsi a replicare esperienze passate.

Deve essere creativa, costruttiva, visionaria — capace di osare nel costruire futuri che ancora non esistono.

Credo che questa Accademia — e tutti noi, nei nostri ruoli e responsabilità — debba farsi strumento di questa visione.

Tuttavia, ci troviamo di fronte a un’altra minaccia grave: la scienza è sotto assedio.

Oggi, in molte parti del mondo, forze politiche minano la competenza, smantellano istituzioni di ricerca, e sostituiscono le politiche basate sull’evidenza con ideologie.

Negli Stati Uniti, la storia viene riscritta.

I vaccini salvavita vengono descritti come pericolosi. I ricercatori vengono demonizzati. Le istituzioni scientifiche indebolite, i fondi congelati, il personale licenziato, le agenzie sanitarie pubbliche private di risorse. La disinformazione dilaga, avvelenando la ricerca nazionale e la collaborazione internazionale.

L’erosione della credibilità scientifica minaccia la salute globale, la coesione sociale e la stessa democrazia. Noi, come comunità scientifica e politica, non possiamo restare passivi.

L’Europa — che ha superato le epoche più buie del Novecento — ha una responsabilità di leadership. Deve difendere e riaffermare le politiche basate sull’evidenza.

Se gli Stati Uniti arretrano dal loro storico ruolo di guida nella scienza e nella sanità globale, l’Europa deve farsi avanti.

I governi devono approvare tutele giuridiche per le istituzioni di ricerca.

Le università devono offrire rifugi sicuri agli scienziati minacciati.

La comunità scientifica deve riconquistare il proprio ruolo come fonte affidabile di conoscenza e orientamento.

La posta in gioco non potrebbe essere più alta.

La scienza non è solo scoperta.

È il fondamento delle decisioni informate, del progresso tecnologico, del benessere umano.

Se le forze politiche riusciranno a smantellare la scienza, il costo si misurerà in morti, disperazione, e disgregazione delle istituzioni democratiche.

Ora è il momento di difendere la scienza.

Ora è il momento di difendere la salute, le persone, e il pianeta.

Il futuro dipende dalla nostra capacità di lottare non solo per nuove tecnologie, ma per la verità, la speranza, e un bene comune sostenibile.

Agiamo con coraggio.

Guidiamo con immaginazione.

Reimmaginiamo insieme un mondo in cui salute, scienza e solidarietà costruiscano un domani migliore per tutti.

Nel mondo interconnesso del XXI secolo, il turismo è diventato uno degli ingranaggi fondamentali dell’economia globale. Rappresenta circa il 10% del PIL mondiale, genera centinaia di milioni di posti di lavoro e promuove scambi culturali e cooperazione internazionale. Ma questa straordinaria forza propulsiva ha anche un volto meno celebrato: quello dell’impatto ambientale. In particolare, l’industria turistica contribuisce per circa l’8-10% alle emissioni globali di gas serra. La crisi climatica pone dunque una sfida ineludibile: può il turismo continuare a crescere e prosperare senza compromettere l’equilibrio del pianeta?

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) ha risposto a questa domanda con determinazione, mettendo l’azione per il clima al centro della propria agenda per lo sviluppo sostenibile. La Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism, lanciata nel 2021 durante la COP26, è il manifesto di una transizione necessaria: ridurre del 50% le emissioni del settore entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Un obiettivo ambizioso, ma non negoziabile.

Un impegno globale, un’agenda condivisa

Ad oggi, oltre 800 firmatari – tra governi, imprese turistiche, enti locali, ONG e istituzioni accademiche –hanno sottoscritto la dichiarazione, riconoscendo che la sostenibilità ambientale non è più una scelta accessoria, ma un criterio fondante per l’intero ecosistema turistico. L’UNWTO ha fatto da catalizzatore di questa alleanza, sottolineando che non si tratta solo di firmare un documento, ma di assumere un impegno operativo strutturato: sviluppare un piano d’azione climatica entro 12 mesi, monitorare annualmente i progressi, condividere dati e indicatori trasparenti, collaborare con gli altri attori del sistema.

Le linee guida elaborate dall’UNWTO per i governi e le destinazioni turistiche offrono un framework chiaro:

di Riccardo Baicchi

migliorare l’efficienza energetica nelle infrastrutture ricettive, favorire la mobilità sostenibile, incentivare il turismo lento e di prossimità, proteggere gli ecosistemi e le comunità locali, ripensare il rapporto tra turisti e territorio. In quest’ottica, il turismo non deve più essere visto solo come una fonte di pressione sugli ecosistemi, ma come un potenziale alleato per la tutela del clima e della biodiversità.

Integrazione con le politiche climatiche nazionali

Un punto cruciale dell’agenda dell’UNWTO riguarda l’integrazione del turismo nelle Contribuzioni Determinate a livello Nazionale (NDC) previste dall’Accordo di Parigi. Storicamente, il turismo è rimasto ai margini dei negoziati climatici, nonostante la sua rilevanza. Ora si punta a superare questa disconnessione. A novembre 2024, oltre 50 paesi hanno incluso in modo esplicito il turismo nei propri piani climatici nazionali. Un passo storico, che riconosce il settore come parte attiva – e responsabile – della transizione ecologica.

L’azione multilivello è un altro tassello fondamentale. Le città, le regioni, le destinazioni turistiche locali sono chiamate a fare la loro parte. Le reti di Osservatori del Turismo Sostenibile coordinate dall’UNWTO forniscono strumenti per monitorare gli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, con indicatori comparabili a livello internazionale. Si tratta di una rete viva, in costante espansione, che consente alle amministrazioni locali di disporre di dati solidi per politiche più efficaci.

Il ruolo del settore privato: dalla consapevolezza all’azione

Accanto alle istituzioni pubbliche, è il settore privato che detiene la leva per cambiare davvero le dinamiche del turismo globale. Catene alberghiere, compagnie aeree, tour operator, piattaforme digitali: tutti sono

chiamati a misurare, ridurre e compensare le proprie emissioni. La World Sustainable Hospitality Alliance, ad esempio, ha sviluppato una piattaforma per aiutare le strutture ricettive a calcolare l’impronta di carbonio, il consumo idrico, la produzione di rifiuti e l’uso di energia. Strumenti come questo permettono di passare da una sostenibilità dichiarata a una sostenibilità misurabile.

Allo stesso tempo, cresce anche la sensibilità dei viaggiatori, soprattutto tra le nuove generazioni. Il “climate conscious traveler” sceglie destinazioni meno affollate, mezzi di trasporto meno impattanti, strutture certificate, esperienze immersive nella natura. E sempre più spesso chiede trasparenza, rendicontazione, coerenza. Il mercato sta cambiando, e il turismo che non si adatta rischia di perdere rilevanza.

Oltre la mitigazione: il turismo come agente di resilienza

Ma l’azione per il clima nel turismo non si esaurisce nella mitigazione delle emissioni. L’adattamento e la resilienza sono altrettanto cruciali. Il cambiamento climatico sta già alterando stagionalità, accessibilità, sicurezza e attrattività di molte destinazioni turistiche: dagli atolli del Pacifico alle Alpi, dalle città d’arte esposte alle ondate di calore ai parchi naturali minacciati dagli incendi. Aiutare le destinazioni a prepararsi, adattarsi e rigenerarsi è una priorità globale.

L’UNWTO promuove anche lo sviluppo di soluzioni basate sulla natura, l’uso di energie rinnovabili, l’agricoltura sostenibile legata al turismo rurale, e forme di finanziamento innovative – come i green bonds e il climate finance – per sostenere le transizioni nei paesi in via di sviluppo, dove il turismo può rappresentare un’ancora di crescita sostenibile, ma anche una vulnerabilità esposta.

La narrazione da cambiare

Infine, va detto che il turismo ha bisogno di un cambio di paradigma anche culturale. Non è più sufficiente raccontare il viaggio come e vasione, consumo, accumulo di esperienze. Occorre ritornare a una dimensione più lenta, riflessiva, responsabile. L’etica del viaggio va ripensata: il turista del futuro dovrà essere anche un custode del pianeta, non solo un fruitore di bellezza.

La sfida climatica è forse la più grande che il turismo abbia mai affrontato. Ma è anche un’occasione unica per ridefinirne i confini, i valori, gli impatti. Se il turismo saprà mettersi davvero al servizio del clima, potrà continuare a essere ciò che è sempre stato: un ponte tra culture, territori e generazioni. Solo questa volta, con un biglietto di sola andata verso un futuro più giusto e sostenibile.

Riccardo Baicchi è un imprenditore italiano con una lunga esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi e congressi, in particolare nell’ambito medicoscientifico. Dal 1996 si occupa della progettazione e realizzazione di eventi di varie dimensioni, contribuendo alla fondazione di diverse società che oggi fanno parte del gruppo che presiede. È il principale dirigente di Regia Congressi Srl, fondata nel 1989 a Firenze, specializzata nell’organizzazione di congressi, meeting e convention, offrendo servizi completi che spaziano dalla pianificazione alla gestione logistica . Baicchi è anche coinvolto in altre realtà imprenditoriali, come Virtual Training Support Srl, dove ricopre un ruolo chiave nella gestione e nello sviluppo di soluzioni formative innovative . La sua esperienza e competenza nel settore lo hanno portato a essere riconosciuto come una figura di riferimento nell’industria degli eventi e della formazione professionale in Italia.

Urban Health: A Practical Application for Clinical-Based Learning

Autore: Endah Fitriasari

Anno di pubblicazione: 2025

Lingua: Inglese

Editore: Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Press

: Questo volume rappresenta una novità significativa nella letteratura sull’Urban Health, colmando un vuoto tra il sapere accademico e la pratica clinica quotidiana nei contesti urbani. L’autrice, docente e ricercatrice presso l’Universitas ‘Aisyiyah di Yogyakarta, propone un metodo innovativo di apprendimento clinico basato su scenari urbani reali, con un impianto pedagogico ispirato al “case-based learning” e al “problem-solving approach”.

Il testo si distingue per la sua struttura modulare, che consente ai lettori – principalmente studenti e operatori sanitari – di affrontare capitolo per capitolo le principali problematiche legate alla salute urbana: malattie trasmissibili e non trasmissibili, determinanti sociali della salute, salute mentale, accesso diseguale ai servizi sanitari, impatto ambientale (aria, rumore, traffico), e crisi sanitarie urbane (come COVID-19). Ogni unità include obiettivi didattici, domande di riflessione, schemi di analisi, casi pratici, esercitazioni individuali e in gruppo.

Il punto di forza del libro risiede nella sua vocazione educativa, che supera la teoria per fornire strumenti utili alla pratica sul campo, soprattutto nei sistemi sanitari urbani dei Paesi a medio reddito, spesso sotto stress per l’espansione demografica e l’inadeguatezza delle infrastrutture. Il testo è arricchito da riferimenti all’Agenda 2030, all’approccio One Health e alle principali policy globali in tema di salute urbana. Una lettura indispensabile per chi si occupa di formazione sanitaria, medicina di comunità e politiche urbane integrate.

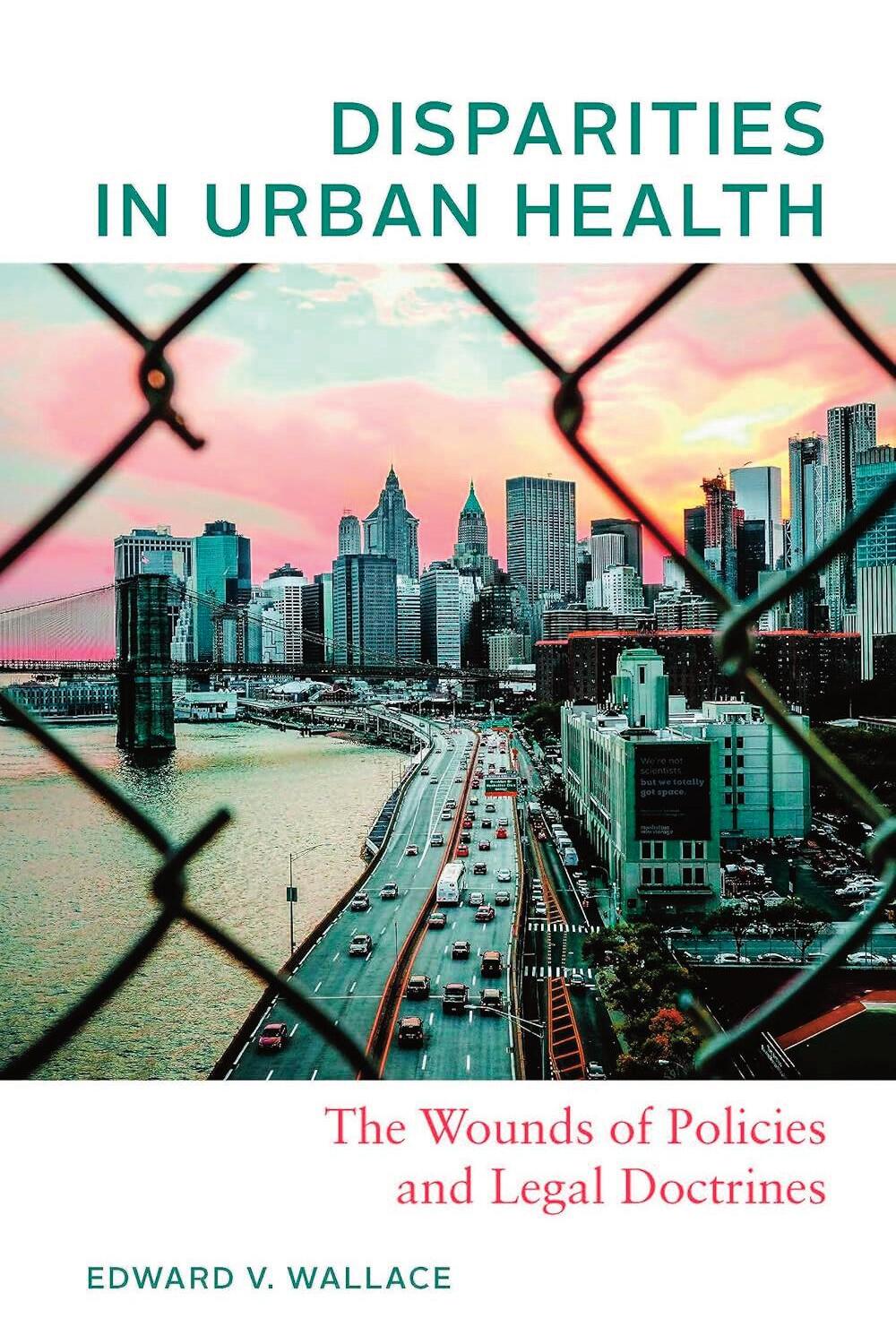

Disparities in Urban Health: The Wounds of Policies and Legal Doctrines

Autore: Edward V. Wallace

Anno di pubblicazione: 2024

Lingua: Inglese

Editore: Health Justice Press

Questo saggio costituisce una delle riflessioni più lucide e coraggiose degli ultimi anni sul rapporto tra disuguaglianze sociali, salute e diritto urbano. Edward V. Wallace – attivista, giurista e docente di sanità pubblica – esplora in profondità il modo in cui le politiche abitative, le leggi urbanistiche, la segregazione razziale e le pratiche di “redlining” abbiano prodotto e continuino a riprodurre cicli di esclusione e malattia nelle grandi città nordamericane e non solo.

L’autore non si limita a una disamina delle cause strutturali delle iniquità sanitarie: mette in discussione interi paradigmi normativi, mostrando come il diritto urbanistico e la gestione del territorio siano spesso stati strumenti di dominio, e non di giustizia. Il testo alterna analisi giuridiche approfondite, studi di caso (Chicago, New York, Detroit), dati epidemiologici e testimonianze dirette, in uno stile che coniuga rigore accademico e potenza narrativa.

Particolarmente toccanti sono i capitoli dedicati ai quartieri “disinvestiti”, dove la mancanza di accesso a cure, alimentazione sana, trasporto pubblico e sicurezza ambientale si traduce in mortalità precoce e cronicità evitabile. Wallace propone un’agenda di riforme orientata alla giustizia riparativa, alla redistribuzione delle risorse urbane e all’empowerment comunitario. Un libro scomodo ma necessario, che fa da ponte tra sanità pubblica, diritto e diritti umani.

di Federico Serra

A Dio, Papa Francesco. Non è solo un commiato terreno, ma un’affermazione di fede. È il saluto che accompagna chi torna alla Casa del Padre, dopo aver consumato la propria vita a servizio degli altri. Non un addio, ma un “a Dio”, in quell’affidamento ultimo che riconduce tutto al senso pieno del cammino cristiano. E in questo cammino, Papa Francesco ha inciso una traccia profonda, umile, irripetibile.

La sua voce si è levata dal “fine del mondo”, come egli stesso disse affacciandosi per la prima volta dalla Loggia di San Pietro. Ma da quel giorno – 13 marzo 2013 – ha parlato al cuore del mondo. Ha riplasmato l’immagine del Papato restituendole la forma evangelica: quella del pastore che cammina con il gregge, dietro quando serve ascoltare, davanti quando serve guidare. Non ha avuto paura di toccare le ferite dell’umanità: la povertà, la migrazione, l’indifferenza, la solitudine. Ha avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, e allo stesso tempo di pronunciare parole che profumano di misericordia.

Con lui, la Chiesa ha respirato con un ritmo più umano. Ha rallentato quando il mondo accelerava, ha teso la mano quando i muri si alzavano, ha invocato la pace mentre infuriavano le guerre. Ha parlato agli ultimi, ai dimenticati, ai feriti del nostro tempo. Non

come un sovrano dall’alto, ma come un fratello. Il suo magistero –fatto di gesti tanto quanto di parole – ha ridato dignità ai volti che la società vorrebbe invisibili.

Ma ora, il tempo del cammino si è fatto tempo del ritorno. Il “pellegrino venuto dalla fine del mondo” è giunto alla soglia dell’eterno. E noi, figli e fratelli di questa umanità ferita che lui ha tanto amato, gli diciamo “A Dio” con la gratitudine di chi ha ricevuto in dono un padre che ci ha ricordato, ogni giorno, quanto Dio sia vicino.

In un’epoca attraversata dalla crisi della verità e della compassione, Papa Francesco è stato voce profetica. Non ha cercato il consenso, ma la coerenza con il Vangelo. Ha scomodato le coscienze, sì. Ma per svegliarle alla speranza.

Oggi il mondo lo saluta con gli occhi umidi e il cuore pieno. Il suo pontificato non si chiude: si compie. Come una parabola che si apre alla luce del Regno.

E allora davvero possiamo dirlo con la fede dei semplici e la commozione dei figli:

A Dio, Papa Francesco. Buon ritorno a Casa.

Riflessioni di Federico Serra, Presidente di YMCA Health e di Sandro Indovina, Segretario Generale della Federazione italiana delle YMCA in occasione della Messa Esequiale per il Sommo Pontefice Francesco

Papa Francesco ci ha lasciato e con lui se ne va una delle voci più potenti e autentiche del nostro tempo nel difendere la salute come diritto universale, come bene comune e come atto concreto di fraternità. Il Pontefice ha sempre affermato con forza: la salute non può essere un privilegio. La sua visione rifiuta in modo netto e profetico la logica del profitto e del mercato applicata al corpo umano. Per Francesco, l’assistenza sanitaria deve essere pubblica, equa, accessibile a tutti, e ogni esclusione è una ferita alla fraternità universale.

È un tema che ha attraversato tutte le sue encicliche, i suoi messaggi per la Giornata Mondiale del Malato e le numerose udienze con operatori sanitari. Un pensiero profondo, coerente, attuale, che oggi ci consegna con urgenza una responsabilità: portare avanti la sua eredità.

Papa Francesco e YMCA: un cammino condiviso

Nel nostro lavoro con YMCA Health, sentiamo il legame ideale con il magistero sociale di Papa Francesco. Quando nel 2019 ricevette una delegazione internazionale di YMCA Health in Vaticano, Francesco parlò con affetto e stima del nostro impegno educativo e spirituale, soprattutto a favore dei giovani più fragili. Quelle parole sono state un incoraggiamento potente per tutte le realtà del movimento, in Italia e nel mondo, che ogni giorno si impegnano per la salute integrale delle persone e delle comunità.

Papa Francesco e YMCA hanno condiviso una stessa visione della salute: non solo come cura della malattia, ma come piena fioritura della persona in tutte le sue dimensioni — fisica, psicologica, relazionale, ambientale e spirituale.

Fraternità, salute e prossimità: da Fratelli tutti al Buon Samaritano

Nella sua enciclica Fratelli tutti (2020), Papa Francesco aveva affidato al Buon Samaritano il compito di diventare paradigma etico e sociale del nostro tempo. Non è solo una figura evangelica, ma una scelta politica, una presa di posizione civile: “In ogni momento della storia, ci troviamo di fronte alla scelta di essere passanti distratti o prossimi premurosi.”

Francesco chiedeva e credeva in una sanità della prossimità, che non si limiti a gestire strutture e risorse, ma che accolga i più fragili, senza discriminazioni, senza esclusioni. I poveri, i migranti, i malati cronici, le persone con disabilità: tutti devono essere messi al centro.

E dove c’è distanza o esclusione, lì la società si ammala. Ecologia integrale e salute nella Laudato si’

In Laudato si’ (2015), il Pontefice aveva affermato con chiarezza che non esiste salute umana senza salute del pianeta. L’inquinamento, la mancanza d’acqua, il degrado urbano, la cattiva alimentazione: sono tutte ferite al corpo umano, soprattutto dei più vulnerabili. “L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme.” La crisi ambientale è crisi sanitaria, e viceversa.

Il messaggio è rivolto anche ai professionisti della salute: non possono più restare neutri. Devono essere testimoni attivi nella difesa del creato, perché ogni danno alla Terra è un danno al corpo delle persone che la abitano.

La cura come vocazione e atto d’amore

Nella recente Dilexit nos (2024), Papa Francesco rifletteva sulla cura come espressione dell’amore cristiano: “L’amore che guarisce è quello che si fa carne, che non fugge di fronte alla fragilità altrui.” Medici, infermieri, psicologi, volontari: tutti coloro che si prendono cura sono testimoni viventi della compassione.

Per Francesco, la medicina non è mai solo tecnica. È missione umana, spirituale, sociale. È vocazione a stare accanto, ad ascoltare, a vedere nel malato un volto e non un caso clinico. Contro la burocrazia, contro l’efficienza senz’anima, il Papa ha sempre invocato uno sguardo umano sul paziente, fatto di tempo, empatia, tenerezza.

Una sanità pubblica, giusta, universale

Nel 2022, ricevendo nuovamente YMCA Health, Papa Francesco ha pronunciato parole durissime e verissime: “Tagliare le risorse per la salute è un oltraggio all’umanità”. E ha messo in guardia contro la sanità a due velocità, dove chi ha più mezzi riceve cure migliori, mentre chi è povero resta ai margini.

Per lui, la sanità è bene comune. Non può essere lasciata al mercato. Deve essere garantita dallo Stato, accessibile a tutti, capace di prendersi cura delle periferie esistenziali. È un dovere morale, un segno di civiltà, una concreta espressione di giustizia sociale.

Lumen fidei: non si può credere senza amare, non si può amare senza curare

Infine, nella sua prima enciclica, Lumen fidei (2013), Francesco scriveva che la fede autentica genera legami, apre alla relazione, produce incontro. La fede non è mai disincarnata. E chi ama, si prende cura. Anche questo è un messaggio per i credenti e per i non credenti: la cura è il linguaggio universale dell’amore.

L’eredità del Papa: una sanità sociale che ricuce, accoglie, unisce

Come YMCA Health, raccogliamo con gratitudine e responsabilità l’eredità di Papa Francesco. Il suo insegnamento ci spinge a promuovere una sanità:

• accessibile e gratuita,

• territoriale e comunitaria,

• umana e spirituale,

• attenta ai più fragili e ai più poveri,

• capace di coniugare giustizia e compassione.

In un mondo segnato da pandemie, guerre, disuguaglianze e cambiamento climatico, le sue parole restano una profezia da realizzare.

Il benessere psicofisico dei giovani, nuova frontiera della cura

Papa Francesco ha sempre avuto un’attenzione speciale

per i giovani. Non li ha mai trattati come una categoria da proteggere paternalisticamente, ma come protagonisti responsabili del presente. Tuttavia, ha riconosciuto che il tempo che viviamo espone i giovani a forme inedite di fragilità: pressioni scolastiche e sociali, isolamento digitale, crisi ambientale, incertezze economiche. La salute mentale e fisica dei giovani si è incrinata, e la pandemia non ha fatto che accelerare questa frattura silenziosa.

Questa condizione non è solo una questione sanitaria, ma antropologica. Il Papa invitava a riscoprire l’importanza del “toccare la carne dell’altro” anche tra i giovani: ritessere relazioni, coltivare la dimensione comunitaria, educare alla corporeità, alla lentezza, all’interiorità. La logica del consumo, del successo immediato e della competizione individuale sta generando una generazione stanca, spesso ferita. Da qui nasce l’invito a creare luoghi di cura non clinici, spazi di ascolto, di sport, di silenzio, di impegno sociale, dove i giovani possano ritrovare il senso di sé e del mondo.

Non si tratta solo di offrire servizi, ma di educare alla cura di sé, degli altri, del creato. L’YMCA, in questo senso, rappresenta un modello prezioso: promuove salute e benessere con approccio integrato, tra corpo, mente e spirito. Francesco ci chiede di andare oltre l’emergenza, e di costruire un ecosistema di cura permanente, in cui la prevenzione sia relazione, cultura, accompagnamento, non solo diagnosi.

Il bene comune, principio politico e spirituale del prendersi cura

Nel vocabolario di Papa Francesco, “bene comune” non era un concetto astratto, ma una realtà viva che interpella le coscienze e le istituzioni. La salute, la pace, l’ambiente, l’accesso all’educazione, il lavoro dignitoso: tutto rientra nella trama del bene comune, che è sempre inclusivo, mai elitario.

Francesco lo diceva chiaramente: non si può parlare di sviluppo autentico se qualcuno resta indietro. E nella sua visione, ispirata a una tradizione cattolica che risale al Concilio Vaticano II e ai grandi padri del pensiero sociale cristiano, il bene comune è anche condizione per la dignità individuale. Non si realizza da soli. Ogni forma di salute – individuale, sociale, ambientale – esiste solo nella reciprocità.

Il Papa rifiutav l’idea che la sanità possa essere trattata come un mercato. Denuncia la cultura dello scarto, che elimina gli anziani, i disabili, i poveri, i migranti. Ogni esclusione è una frattura del bene comune. E ogni co-

munità che vuole dirsi civile ha il dovere di proteggere ciò che appartiene a tutti, non come bene disponibile, ma come dovere etico condiviso.

In questo senso, la costruzione del bene comune è anche una scelta politica. Ma non solo nel senso istituzionale del termine. È una scelta quotidiana: nel modo in cui usiamo le parole, costruiamo alleanze, progettiamo città e ospedali, educazione e impresa. Il bene comune, diceva Francesco, è il nome della giustizia fatta carne nella società.

Papa Francesco ci ha insegnato che curare e prendersi cura è un atto politico, spirituale e sociale. E che nessuno può salvarsi da solo e che il bene comune è la stella polare dove indirizzare il nostro cammino

YMCA Health, è una rete internazionale, animata da medici, operatori sociosanitari e volontari, ispirata ai valori del movimento YMCA, che promuove in tutto il mondo la salute, l’accesso alle cure, al benessere psico-fisico, la giustizia sociale attraverso il volontariato e il lavoro comunitario.

“Siamo

Nel cuore del Museo Americano di Storia Naturale, tra le ossa pietrificate dei dinosauri, António Guterres ha pronunciato una frase destinata a restare nella memoria collettiva: “Nel caso del cambiamento climatico, non siamo i dinosauri. Siamo il meteorite.” Con questa immagine cruda e potente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha voluto lanciare un messaggio chiaro: non siamo vittime di una catastrofe naturale, ma autori di un disastro annunciato.

Da troppo tempo il cambiamento climatico è trattato come una minaccia astratta, un pericolo lontano, qualcosa che accade altrove o nel futuro. Ma i dati parlano con la precisione tagliente della scienza: il riscaldamento globale è qui, ora, e colpisce ovunque. “Siamo passati dall’era del riscaldamento globale all’era dell’ebollizione globale,” ammonisce Guterres, riportando l’attenzione sulla crescente frequenza di eventi estremi, dall’Africa australe all’Artico, dall’Amazzonia all’Asia.

Non è un’emergenza nuova. Ma oggi ci troviamo davanti a un bivio definitivo: proseguire sulla via della distruzione, o invertire la rotta. “Stiamo giocando alla roulette russa con il nostro pianeta,” ha detto con fermezza, puntando il dito contro chi continua a sostenere un’economia basata sui combustibili fossili, nonostante gli allarmi della comunità scientifica e le promesse disattese degli accordi internazionali.

Le responsabilità, secondo Guterres, sono chiarissime. Le compagnie dei combustibili fossili sono i “padrini del caos climatico”. Conosciamo da decenni l’effetto devastante delle loro attività, ma continuiamo a sovvenzionarle con fondi pubblici, a permettere che si promuovano attraverso campagne pubblicitarie ingannevoli, a dar loro potere nei tavoli negoziali sul clima. “È ora di vietare la pubblicità del carbone, del petrolio e del gas,” dice Guteress “Come è stato fatto con il tabacco, deve essere fatto con i combustibili fossili.”

La denuncia è dura, ma non priva di speranza. Perché se è vero che l’umanità è la causa della crisi, è anche vero che può esserne la soluzione. “Abbiamo bisogno di un’uscita dall’autostrada verso l’inferno climatico. E la verità è che abbiamo il controllo del volante.” Le tecnologie per una transizione sono già disponibili: energie rinnovabili, reti elettriche intelligenti, sistemi di trasporto sostenibili, agricoltura rigenerativa. “Le energie rinnovabili stanno crescendo mentre i costi crollano – e i governi si rendono conto dei benefici di un’aria più pulita, buoni posti di lavoro, sicurezza energetica.”

Non è una sfida puramente tecnica. È una questione di giustizia. I paesi che hanno emesso di più sono anche quelli meglio attrezzati per proteggersi, mentre le nazioni più vulnerabili – quelle che hanno contribuito meno al disastro – affrontano le conseguenze peggiori. Ecco perché Guterres chiede che “le compagnie dei combustibili fossili paghino per i danni che hanno causato”, e propone una tassa globale sui loro profitti straordinari per finanziare l’adattamento climatico dei paesi più fragili.

Ma il suo messaggio più profondo è rivolto a tutti noi. Perché ogni scelta quotidiana, ogni voto, ogni investimento è parte del problema o della soluzione. “Abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno per salvarci,” ci dice. “Le nostre foreste, le nostre zone umide, i nostri oceani: assorbono carbonio, ci proteggono. Sono alleati straordinari. Ma dobbiamo rispettarli, proteggerli, valorizzarli.”

Guterres crede nella possibilità di una trasformazione sistemica. Una transizione giusta, equa, sostenibile. Una rigenerazione profonda, che non sia solo ambientale, ma culturale. Perché la crisi climatica è anche una crisi di immaginazione. “La battaglia per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C sarà vinta o persa negli anni ’20 – sotto la guida dei leader di oggi.” È un tempo storico, e la finestra d’azione si sta chiudendo.

Eppure, non tutto è perduto. Se abbiamo il coraggio di cambiare, possiamo ancora evitare il peggio. Non si tratta di tornare indietro, ma di avanzare in modo nuovo: verso città resilienti, economie circolari, società più giuste. Il futuro non è una minaccia: è una responsabilità.

Possiamo essere il meteorite che cancella. O possiamo essere la scintilla che rigenera.

La scelta è nostra.

Federico Serra è autore di “Geopolitica della Salute”, di “Salute Planetaria: Riflessioni per un Futuro Sostenibile” e “L’orto di Michelle: la sanità mondiale secondo l’Obama family” è presidente dell’International Public Policy Advocacy Association e del Planetary Health Inner Circle. Si occupa di diplomazia climatica, diritto alla salute, di Planetary Health e transizione ecologica.

di Federico Serra

In un tempo in cui il cambiamento climatico è entrato con forza nel dibattito pubblico e nei vissuti quotidiani delle comunità, comprendere come la società italiana percepisca e affronti realmente questo fenomeno diventa cruciale. Ne abbiamo parlato con Giuseppe De Rita, Presidente della Fondazione CENSIS e uno dei più autorevoli sociologi italiani, che da oltre sessant’anni interpreta i mutamenti della società con uno sguardo lucido e profondo. In questa conversazione, De Rita ci offre una lettura disincantata ma preziosa della cultura ambientale nel nostro Paese, mettendo in luce le contraddizioni tra opinione e comportamento, la debolezza delle leadership politiche, il ruolo delle giovani generazioni e la centralità dei territori.

Professore, oggi si parla tanto di cambiamento climatico. Ma secondo lei, gli italiani hanno una consapevolezza reale e strutturata del fenomeno o si tratta più di reazioni emotive a eventi estremi?

È più una percezione legata agli eventi. Quando accade qualcosa di estremo, pensiamo sia sintomo di una crisi profonda, ma poi non ci comportiamo di conseguenza. La nostra cultura popolare assorbe l’evento dentro una narrazione tradizionale. A Roma, per esempio, un acquazzone è semplicemente “lo sgrullone”, non una “bomba d’acqua” legata al cambiamento climatico. È la normalità. Ecco perché manca una risposta strutturata: ci lasciamo influenzare dagli eventi, ma non cambiamo i nostri comportamenti.

Dal punto di vista collettivo, c’è maggiore sensibilità ambientale in alcune aree del Paese?

Sicuramente sì, ma solo dove ci sono stati disastri ricorrenti. In Emilia Romagna, ad esempio, la consapevolezza è cresciuta dopo anni di alluvioni. Ma l’Italia è fatta di microclimi, quindi generalizzare è difficile. Ci sono luoghi con maggiore paura, maggiore reattività, e altri dove non c’è alcuna urgenza percepita.

Esiste, secondo lei, una corrispondenza tra la consapevolezza dichiarata e i comportamenti concreti delle

persone?

Il comportamento è rigido, sedimentato da secoli. Non cambia solo perché c’è una grande discussione sul clima. Prendiamo il fumo: è cambiato il numero di sigarette, ma non la struttura del comportamento. Lo stesso vale per l’uso dell’auto: quanti passano all’elettrico per convinzione ecologica e quanti solo perché possono entrare nelle ZTL? Il cambiamento non è spontaneo, ma indotto, e spesso per ragioni strumentali.

Il cambiamento climatico è diventato un elemento strutturale dell’immaginario collettivo?

Non direi. Manca una leadership politico-culturale sul tema. Non abbiamo avuto, per l’ambiente, una figura come Sirchia lo è stato per la lotta al fumo. Edo Ronchi è stato un tentativo, ma non ha lasciato un segno profondo. E senza una personalità forte, l’opinione pubblica non segue. Anche i media enfatizzano l’evento, poi si chiude tutto con un decreto emergenziale e passa la paura.

Le giovani generazioni sembrano più attente al tema ambientale. È solo una fase o può generare un cambiamento strutturale?

Le generazioni producono opinione, ma non strutture. Sono onde emotive. Negli anni Cinquanta c’era la Terza Generazione, poi il Sessantotto, poi il femminismo… Tutto ha lasciato tracce nell’opinione pubblica, ma non nella struttura istituzionale del Paese. Greta Thunberg ha smosso coscienze, ma quanto si è tradotto in scelte politiche concrete? Poco o nulla. È l’effetto “fuoco fatuo”: acceso e spento in poco tempo.

Che ruolo possono avere le comunità locali o i corpi intermedi per trasformare questa sensibilità in azione concreta?

Possono fare molto, ma devono assumersi una responsabilità vera. La gestione dell’ambiente va oltre il movimentismo: occorrono regole, tecnicalità, istituzioni. I movimenti locali possono influenzare una delibera co-

munale, ma per un cambiamento sistemico serve un passaggio istituzionale. Il movimento deve diventare cultura, politica, entrare nelle istituzioni e fare le regole.

Ma esiste questa possibilità, o l’antagonismo che spesso caratterizza l’ambientalismo rischia di renderlo inefficace?

L’antagonismo ha una componente suicida: porta gente in piazza, crea attenzione, ma poi non costruisce nulla. Serve una visione costruttiva, non solo oppositiva. I leader verdi oggi non hanno costruito una vera politica ambientale. È una militanza di appartenenza più che un progetto credibile. Serve qualcuno che sappia governare l’opinione e trasformarla in istituzione.

Quindi, Professore, che speranze abbiamo di costruire un intervento climatico strutturale e duraturo in Italia?

L’unica speranza sono i territori. I sindaci, le regioni: sono loro a vivere gli effetti reali, e possono agire. Ma hanno mille altre priorità, e il clima è orizzontale, non facilmente gestibile da soli. Servirebbe un’“amministrazione speciale” per coordinare le politiche climatiche su vasta scala, come fu la Cassa del Mezzogiorno. Un’alleanza concreta tra territori, non solo progetti isolati. Ma serve potere e responsabilità condivisa, altrimenti si resta nell’occasionalità.

È mancata quindi anche una domanda forte da parte dell’opinione pubblica?

Sì. L’opinione pubblica non è convinta, e quindi non spinge. Senza una base solida di consenso, i politici non si muovono. E quando manca anche una struttura capace di intervenire a livello comprensoriale, il problema si sfalda. Serve una responsabilità chiara, distribuita ma coordinata, se no si resta nell’occasionalità.

CHI È GIUSEPPE DE RITA

Giuseppe De Rita è il fondatore e attuale Presidente della Fondazione CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), uno dei più importanti istituti di ricerca socioeconomica in Italia. Nato nel 1932, laureato in giurisprudenza, ha contribuito in modo decisivo alla comprensione dell’evoluzione della società italiana nel secondo dopoguerra. Autore di numerosi saggi e rapporti annuali sulla realtà sociale ed economica del Paese, è considerato una delle voci più autorevoli e ascoltate nel dibattito pubblico. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti accademici e istituzionali per la sua attività di ricerca e divulgazione. Con uno stile sempre riflessivo e anticonformista, De Rita continua a offrire chiavi di lettura originali sui grandi temi del nostro tempo, tra cui – oggi – anche l’ambiente e il cambiamento climatico.

di Federico Serra

La crisi climatica rappresenta oggi uno dei più gravi rischi sistemici per la salute globale. Il riscaldamento della temperatura terrestre, l’aumento di eventi meteorologici estremi, l’innalzamento dei mari, la perdita di biodiversità, l’inquinamento atmosferico e idrico non sono solo problemi ambientali: sono determinanti sanitari sempre più centrali. La Planetary Health, o salute planetaria, nasce come risposta integrata a questa complessità crescente. In Italia, una delle voci più autorevoli su questo fronte è quella del professor Walter Ricciardi, docente di Igiene e Sanità Pubblica, Direttore dell’Osservatorio sulla Salute Bene Comune e membro fondatore del Planetary Health Inner Circle, rete internazionale impegnata nella ridefinizione delle politiche sanitarie in chiave climatica, ecologica e sociale e uno dei massimi esperti mondiali di salute pubblica.

Lo abbiamo incontrato per affrontare una delle sfide più cruciali del nostro tempo: proteggere la salute umana in un mondo in rapido mutamento climatico.

Professore, da tempo lei insiste su un concetto che oggi sta diventando centrale nel dibattito scientifico internazionale: la salute non può più essere concepita separatamente dalla salute del pianeta. Può aiutarci a capire cosa significa davvero parlare di Planetary Health?

La Planetary Health, letteralmente “salute planetaria”, è un paradigma che ridefinisce completamente il nostro approccio alla salute pubblica. Significa riconoscere che il benessere umano dipende in modo intrinseco e non negoziabile dall’equilibrio dei sistemi naturali: il clima, la biodiversità, la qualità dell’aria, dell’acqua, dei suoli. Finché distruggiamo questi equilibri, stiamo minando le basi stesse della nostra sopravvivenza. Lo abbiamo visto con la pandemia da COVID-19 – causata da uno spillover zoonotico favorito dalla deforestazione – e lo vediamo ogni anno con l’aumento di eventi climatici estremi. Il punto è che la Planetary Health non è una nuova branca della medicina, ma una cornice etica, scientifica e politica per ripensare il nostro posto nel mondo.

Una visione ampia, che tocca molte dimensioni della società. Come si concretizza, nella pratica, questa connessione tra ambiente e salute?

Si concretizza in molte forme. Pensiamo alla qualità dell’aria: ogni anno muoiono più di sette milioni di persone per malattie legate all’inquinamento atmosferico. Pensiamo al riscaldamento globale: le ondate di calore non sono solo fastidiose, sono letali – soprattutto per bambini, anziani e persone con malattie croniche. E poi ci sono le malattie trasmesse da vettori – come dengue e chikungunya – che si stanno diffondendo in aree dove prima erano sconosciute. Ma gli effetti non sono solo fisici: pensiamo anche alla salute mentale, che viene gravemente intaccata dalla crisi climatica, dalla precarietà ecologica, dalla cosiddetta eco-ansia. Ogni stress ambientale diventa uno stress sanitario e sociale.

Professore, quanto incide oggi la crisi climatica sulla salute pubblica? Siamo di fronte a un’emergenza o a una transizione di lungo periodo?

Direi entrambe le cose. La crisi climatica è già qui e sta già incidendo in modo grave sulla salute pubblica, in Italia come nel resto del mondo. Basta pensare alle ondate di calore: solo in Europa, nel 2022, sono morte oltre 60.000 persone a causa delle temperature estreme. Ma non si tratta solo di caldo. I cambiamenti nei regimi di precipitazione, l’aumento dell’umidità, la desertificazione, la perdita di raccolti e l’insicurezza alimentare sono fattori che colpiscono milioni di persone. Le popolazioni fragili – anziani, bambini, persone con patologie croniche – sono le prime vittime. La crisi climatica non è una questione futura: è una moltiplicatrice di disuguaglianze, una lente che esaspera tutte le vulnerabilità del nostro sistema sanitario.

Molti cittadini fanno ancora fatica a comprendere il nesso tra il clima e la salute. Perché secondo lei?

Perché per decenni ci hanno raccontato che l’ambiente era un ambito separato, una questione per tecnici, per attivisti, non per medici o amministratori. Ma oggi sappiamo, con solide evidenze scientifiche, che il clima è uno dei principali determinanti della salute globale.

Quando aumenta la temperatura terrestre, aumenta la concentrazione di ozono troposferico, che danneggia i polmoni. Quando ci sono incendi boschivi, milioni di particelle tossiche entrano nei nostri organismi. Quando sciogliamo i ghiacci artici, liberiamo agenti patogeni antichi e modifichiamo gli equilibri microbiologici del pianeta. Queste non sono più teorie: sono effetti documentati. Eppure il legame clima-salute è ancora sottovalutato nei media, nei programmi scolastici, nelle agende politiche. Proprio per questo servono nuovi strumenti di alfabetizzazione ecologica e sanitaria, come quelli che stiamo sviluppando con il Planetary Health Inner Circle.

Lei parla spesso di “stress ambientale” come causa diretta di patologie. Ci spiega meglio questo concetto?

Certo. Pensiamo al corpo umano come a un sistema adattativo. Ogni volta che subiamo uno stress – fisico, chimico, termico o psicosociale – il nostro organismo attiva risposte fisiologiche. Se però lo stress è continuo, cronico, eccessivo, il sistema collassa. Ebbene, il cambiamento climatico è un moltiplicatore di stress: genera ansia collettiva (la cosiddetta eco-ansia), indebolisce il sistema immunitario, riduce la qualità del sonno, compromette le funzioni cardiovascolari e cognitive. Ma c’è di più: i cambiamenti climatici stanno alterando la distribuzione delle malattie infettive. Le zanzare che trasmettono dengue, chikungunya e zika sono ormai presenti anche in Italia. Questo è uno degli effetti più insidiosi: il clima sta cambiando la geografia delle malattie.