Sensor de nivel compacto 80 GHz con salida directa de cable IP68

www.vega.com/vegapuls

Todos los beneficios de la tecnología radar:

Descubre más en:

Sensor de nivel compacto 80 GHz con salida directa de cable IP68

www.vega.com/vegapuls

Todos los beneficios de la tecnología radar:

Descubre más en:

El acceso universal al agua, la escasez, los problemas de saneamiento o el aumento de la demanda suponen un desafío para el planeta. En ACCIONA, ofrecemos soluciones sostenibles en agua para garantizar la gestión y el acceso universal a este recurso, para satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, sin comprometer las de generaciones futuras.

En el número 263 Mayo/Junio 2025 de RETEMA situamos la gestión del agua en el centro del debate como un pilar estratégico para la sostenibilidad ambiental, la competitividad económica y la resiliencia de nuestras sociedades.

Entre los reportajes destacados, ofrecemos un recorrido exhaustivo por la gestión del agua en entornos industriales, con ejemplos de economía circular que demuestran cómo la eficiencia hídrica puede potenciar la competitividad y reducir el impacto ambiental. Asimismo, analizamos la transición de la sequía a la recuperación de las reservas y la hoja de ruta que administraciones, operadores y usuarios deben seguir para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo.

Nos adentramos, además, en un desafío cada vez más relevante: los contaminantes emergentes, ese “enemigo invisible” que amenaza la gestión del recurso y exige nuevas tecnologías, marcos regulatorios y estrategias de control para preservar su calidad. Finalmente, en clave de futuro, ponemos el foco en el papel de los jóvenes profesionales del agua, un relevo generacional imprescindible que está impulsando la innovación y la sostenibilidad en toda la cadena de gestión del ciclo integral del agua.

Completan este número algunas entrevistas exclusivas con algunos de los principales protagonistas del sector: Concha Zorrilla, directora de Transición Hídrica de la Generalitat de Cataluña; Vanesa Mateo, directora general del Agua del Gobierno de Asturias; Jesús Maza, presidente de DAQUAS; Irene Morante, jefa de Área de Saneamiento y Depuración de la Dirección General del Agua en el MITERD; y Baltasar Peñate, responsable del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, quien nos comparte su visión sobre la innovación y eficiencia energética en la desalación de agua de mar.

Todo esto y mucho más en las más de 200 páginas del número 263 Mayo/Junio 2025 de RETEMA.

DIRECCIÓN

Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es

PUBLICIDAD

David Casillas Paz davidcasillas@retema.es

REDACCIÓN

Luis Bustamante luisbustamante@retema.es

Griselda Romero griseldaromero@retema.es

Nuria Suárez nuriasuarez@retema.es

COLABORADORES

Patricia Ruiz Guevara · Diego Ortuño

Oscar Planells · Judit Alonso

Griselda Romero, responsable de contenidos de RETEMA

EDICIÓN · ADC MEDIA

Calle Maestro Arbos 9, oficina 0.02 - 28045 Madrid Telf. (+34) 91 471 34 05 info@retema.es

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO

Irene García Alba

SUSCRIPCIONES suscripciones@retema.es

Suscripción 1 año España: 140 €

Suscripción 1 año resto de Europa: 254 €

Suscripción 1 año resto de paises: 290 €

Suscripción Digital 1 año: 80 €

Depósito Legal M.38.309-1987 ISSN 1130 - 9881

impresa en papel bajo el sistema de certificación forestal PEFC procedente de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas y con tintas ecológicas a base de aceites vegetales. 100% reciclable al final de su vida útil.

Ignacio

Antoni

Baltasar

Concha

Vanesa

8

EMPRESA

La tecnología radar con certificación MCERTS revoluciona el sector del agua

12 EN PRIMERA PERSONA

España frente a los recursos hídricos alternativos: lo que piensa la ciudadanía en torno al agua desalada y regenerada

30 EN PRIMERA PERSONA

Cataluña necesita un marco de financiación común de los servicios de agua para modernizar las redes de distribución municipales

34

16

18

TECNOLOGÍA

Infraestructuras hídricas y ciberprotección: retos y soluciones en la era digital

ENTREVISTA

Jesús Maza, presidente de DAQUAS

52

REPORTAJE

De la sequía a la recuperación de las reservas: hoja de ruta para garantizar la seguridad hídrica

TECNOLOGÍA

Reducción de pérdidas y mejor calidad del agua en las Islas Canarias

ENTREVISTA

Concha Zorrilla, directora general de Transición Hídrica de la Generalitat de Cataluña

TECNOLOGÍA

Flottweg garantiza una deshidratación más eficiente de los lodos en la depuradora de Skanderborg 66

REPORTAJE

Bionomio agua e industria: el camino hacia la sostenibilidad y la economía circular

TECNOLOGÍA

W-TANK® de Toro Equipment: resistencia a la corrosión, fácil montaje y certificación NSF® en PRFV

85 EMPRESA

Filtramas refuerza su capacidad productiva y su estrategia de crecimiento con la adquisición del taller Metracal

86

90

EN PRIMERA PERSONA

Ecofactorías: El futuro sostenible de la gestión del agua. El modelo de EMASESA para la resiliencia y la innovación

ENTREVISTA

Irene Morante, jefa de área de Saneamiento y Depuración de la Subdirección general de Planificación

Hidrológica de la Dirección General del Agua en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

TECNOLOGÍA

Ciberseguridad aplicada a sistemas de monitorización de redes hidráulicas 104

EN PRIMERA PERSONA

Innovación y circularidad Las múltiples facetas de la innovación al servicio de la circularidad del agua

117

118

108

ENTREVISTA

Baltasar Peñate, responsable del departamento de Agua en el Instituto Tecnológico de Canarias

116 EMPRESA

Molecor obtiene la medalla de Plata de Ecovadis por su compromiso con la sostenibilidad

130

132

TECNOLOGÍA

OCTOPUS: digitalización inteligente para la gestión de procesos en el sector del agua

REPORTAJE

Contaminantes emergentes: el desafío invisible que pone en jaque la gestión hídrica

EMPRESA

Ecomondo 2025: el agua como recurso clave para la sostenibilidad

ENTREVISTA

Vanesa Mateo Pérez, directora del Agua del Principado de Asturias

140

ARTÍCULO

Real Decreto 1085/2024 sobre reutilización del agua: desafíos y oportunidades que plantea

REPORTAJE

Jóvenes profesionales del agua: el relevo generacional que impulsa la innovación y la sostenibilidad del sector

ENTREVISTA

Lucas de Marcos, responsable del mayor proyecto de reúso en América Latina 168

REPORTAJE

De los pilotos a los cultivos de exportación. Aplicaciones agrícolas de desalinización y reúso de agua en América Latina

176

186

190

196

ENTREVISTA

Jose Mª González Ortega, presidente de AERYD, Asociación Española de Riegos y Drenajes

ARTÍCULO

Membranas de ósmosis inversa regeneradas. Apuesta sostenible y circular

ARTÍCULO

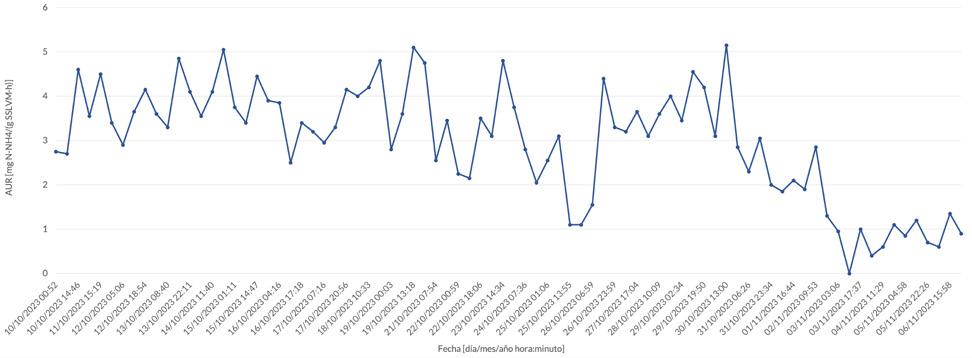

Detección y control de vertidos en EDAR mediante un respirómetro en línea

DIRECTORIOS

EMPRESA I VEGA

La certificación MCERTS Clase 1 avala el rendimiento de una tecnología radar precisa, compacta y lista para su uso en entornos críticos del ciclo del agua.

La Environment Agency o Agencia Gubernamental del Reino Unido es el organismo encargado de la protección y mejora del medioambiente en Inglaterra. Entre sus competencias se incluyen la gestión del agua, el control de la contaminación, la protección frente a inundaciones y la supervisión de vertidos al medio hídrico. Como parte de su labor, se encuentra el desarrollo y aplicación de una legislación ambiental en el ámbito de las aguas residuales y los sistemas de saneamiento urbano. Dentro de este marco, la agencia ha establecido normativas estrictas —y de obligado cumplimiento— para las empresas gestoras del ciclo del agua, especialmente en lo

relativo al control y monitorización de los vertidos desde redes unitarias o estaciones depuradoras.

Para asegurar la fiabilidad y transparencia de estos controles, la Environment Agency promueve el esquema MCERTS (Monitoring Certification Scheme), una certificación técnica que

asegura que los equipos de medición utilizados cumplen con altos estándares de calidad, precisión y trazabilidad.

Este contexto normativo responde a una creciente preocupación social y ambiental por los vertidos no tratados al medio natural. Solo en 2020, las compañías de agua vertieron aguas re-

Por primera vez, los radares autónomos alimentados por lazo (loop-powered) pueden usarse en aplicaciones de medición de caudal certificadas por MCERTS, sin necesidad de controlador adicional

siduales sin tratar en los ríos ingleses en más de 400.000 ocasiones.

Ante esta realidad, disponer de sistemas de medición fiables es esencial para proteger los recursos hídricos y cumplir con las exigencias regulatorias. Es por esto que la Environment Agency respalda programas como MCERTS, que garantizan que el control se realice correctamente, con inspecciones periódicas y verificaciones adecuadas.

MCERTS: RADAR AUTÓNOMO ALIMENTADO POR LAZO

En este contexto, la empresa VEGA presenta una importante innovación que facilita el acceso a esta tecnología en toda la industria del agua: el primer radar compacto de 80 GHz con certificación MCERTS Clase 1 marcando un

hito mundial en la medición de caudal. Gracias al desarrollo de su propio chip radar FMCW, la compañía ofrece sensores compactos, de alto rendimiento y bajo coste, a un precio realmente competitivo.

Por primera vez, es posible utilizar radares compactos alimentados por el lazo de dos hilos en aplicaciones de caudal con certificación MCERTS, sin necesidad de un controlador local. Esta innovación simplifica la instalación, reduce el consumo energético y disminuye los costes operativos, lo que la convierte en una solución ideal para redes de telemetría distribuidas o ubicaciones remotas.

Además, el radar ofrece una medición precisa e independiente de condiciones habituales, incluso en condiciones adversas, como la presencia de espuma, suciedad, condensación o cambios de temperatura ambiente, superando en robustez a otras tecnologías como los ultrasonidos, que requieren protecciones adicionales o sensores auxiliares para compensar desviaciones y lograr una precisión equivalente a la del radar. El nuevo radar ofrece además salida por corriente o comunicación digital HART, aportando más versatilidad y precisión. Opcionalmente, puede complementarse con un controlador local para funcionalidades adicionales como

la visualización en campo, el registro de datos, las salidas de relé o las alarmas de nivel, la medición de caudal o la activación de toma muestras por volumen. Otra característica destacada es su capacidad para medir más de una variable desde un único sensor, permitiendo monitorizar tanto el caudal como el nivel de vertido desde una misma estructura, lo que optimiza los recursos y simplifica el mantenimiento.

Por último, cabe mencionar que la configuración y visualización de mediciones puede realizarse fácilmente mediante una app, sin necesidad de una pantalla local. Esto no solo facilita el uso, sino que mejora la seguridad para los técnicos. Tanto los sensores como los controladores están disponibles con certificación ATEX, por lo que pueden emplearse en entornos exigentes.

La app VEGA TOOLS, premiada en varias ocasiones, permite una configuración rápida, segura e intuitiva por Bluetooth. Es especialmente útil en instalaciones sin display local o de difícil acceso. Esto es especialmente relevante en puntos de medición como EDM UMON3, donde se exige que el estado del sensor sea accesible y verificable por inspectores MCERTS o de la Environment Agency. Basta con tener acceso desde la app, sin necesidad de una pantalla física.

La reciente certificación MCERTS para sensores radar compactos marca un punto de inflexión en la medición de nivel y caudal. Matt Westgate, especialista en aplicaciones hídricas de VEGA, destaca su precisión, robustez y facilidad de instalación como claves del cambio.

¿Qué aporta la certificación MCERTS Clase 1 a los sensores radar?

Creemos que es un momento clave para el radar en el sector del agua. La certificación otorga al radar la credibilidad necesaria para imponerse en el sector. Hemos demostrado en pruebas reales que su precisión y robustez superan a los sistemas ultrasónicos tradicionales, tanto en EDM como en caudal abierto. Además, el sensor puede actuar como transmisor autónomo, sin necesidad de cajas ni controladores externos, lo que simplifica mucho la instalación, reduce costes y ahorra tiempo.

¿Qué lo hace tan relevante en la práctica?

La precisión bajo condiciones reales es fundamental. Otros sensores se ven afectados por radiación solar o variaciones de temperatura ambiente. El radar mantiene lecturas estables, algo crucial para minimizar errores y obtener datos útiles y fiables.

¿Dónde puede aplicarse con mejores resultados?

Es muy versátil, al tratarse de una tecnología sin contacto. Tiene alcance de hasta 20 metros y múltiples opciones

ATEX. Puede instalarse prácticamente en cualquier punto de la red: desde infraestructuras subterráneas, como en canales abiertos en estaciones de tratamiento; hasta tanques de fangos, digestores, sistemas de dosificación, espesadores, tanques químicos y distribución de agua potable. La certificación MCERTS sella con garantía su precisión y abre la puerta a muchas más aplicaciones.

¿Y el mito de que el radar es más caro y complejo?

Totalmente superado. Llevo más de 13 años en esto y hoy podemos hablar de una tecnología compacta, precisa, económica y fácil de instalar. La app VEGA TOOLS, por ejemplo, permite configurar el sensor por Bluetooth, sin necesidad de pantalla ni controlador local. Es intuitiva, requiere menos intervención técnica, ahorra mucho tiempo y apenas necesitan mantenimiento. Creemos que una configuración precisa desde el primer momento es clave para asegurar la calidad de los datos y optimizar costes.

¿Qué valor añadido aporta esta tecnología al ciclo del agua?

El desarrollo continuo de chips radar y la reducción de costes hace que veamos esta tecnología como el nuevo estándar en medición de nivel para el sector del agua. Al combinar mejor rendimiento, menor coste de ingeniería e instalación, y una puesta en marcha más sencilla, multiplicado por cientos de instalaciones en una red de agua, el ahorro operativo y económico es enorme. Y no solo eso: también se reducen emisiones de CO2, al minimizar visitas a planta y uso de materiales.

lo que piensa la ciudadanía en torno al agua desalada y regenerada

¿SOFÍA TIRADO SARTI

INVESTIGADORA PARA ENERGÍA Y CLIMA DEL REAL INSTITUTO ELCANO

Estaría dispuesto a beber agua regenerada en situaciones de escasez hídrica? ¿Y a consumir alimentos cultivados con este recurso? ¿Cambiaría su percepción si, en lugar de agua regenerada, se tratara de agua desalada? ¿Y si esa fuera la única fuente de agua disponible?

La desalación y la reutilización de agua regenerada ya forman parte de las soluciones para garantizar la seguridad hídrica en regiones que enfrentan un elevado estrés hídrico. Ejemplos destacados se encuentran en la Comunidad Valenciana y Murcia, don-

referente internacional, sino también de algo igual de importante: la aceptación social. ¿Qué usos considera aceptables la ciudadanía? ¿Cuáles siguen generando dudas? Y, sobre todo, ¿cuáles son las barreras que frenan su aceptación?

Para responder a estas cuestiones, el Real Instituto Elcano llevó a cabo, entre febrero y marzo de 2025, una encuesta a 1.400 personas mayores de 18 años, segmentada territorialmente en seis comunidades autónomas con distintos contextos hídricos: Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Existe una alta aceptación ciudadana hacia el uso de recursos hídricos no convencionales para la descarga de cisternas, el riego de parques y jardines, usos agrícolas e industriales o el llenado de piscinas, con niveles de disposición que superan el 80% en todos los casos

El despliegue de recursos estratégicos provenientes de la desalación y reutilización del agua regenerada no depende solo de la tecnología sino también de algo igual de importante: la aceptación social

de se reutiliza hasta el 90% del agua residual tratada, principalmente para riego agrícola. Otro caso paradigmático es el de Cataluña, donde la sequía ha obligado por primera vez a implementar reutilización potable indirecta, incorporando agua regenerada al caudal del río Llobregat para abastecimiento urbano.

Pero el despliegue de estos recursos estratégicos no depende solo de la tecnología, en la que España es un

DISPOSICIÓN AL USO DE AGUA REGENERADA Y DESALADA, EXCEPTO PARA COCINAR O BEBER

Los datos de la encuesta revelan una alta aceptación ciudadana hacia el uso de estos recursos para la descarga de cisternas, el riego de parques y jardines, usos agrícolas e industriales o el llenado de piscinas, con niveles de disposición que superan el 80%

en todos los casos. No obstante, esta disposición disminuye notablemente para usos domésticos que implican consumo humano, especialmente en el caso del agua regenerada: solo el 39% de las personas encuestadas aceptaría usar el agua regenerada para cocinar y el 25% para beber, en el caso del agua desalada los porcentajes se elevan al 63% y 43%, respectivamente.

Esta disposición al uso de recursos hídricos no convencionales se refleja también en una amplia predisposición normativa hacia estas medidas, que presentan el mayor nivel de consenso ciudadano, por encima de otras políticas orientadas al aumento de la oferta hídrica como la construcción de embalses o los trasvases entre regiones, y de medidas centradas en la gestión de la demanda como el aumento del precio o la reducción de dotaciones para riego.

El fomento de la reutilización de agua regenerada es la medida con

EN PRIMERA PERSONA

DISPOSICIÓN AL USO DE AGUA REGENERADA Y DESALADA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES

(% de respuestas afirmativas, base=1.400)

Cisternadebaño Riegodeparques,jardines Usos industrialesLimpiezadoméstica

Agua regenerada (%)

Agua desalada (%)

ber agua regenerada o desalada, se analizó el efecto de diversos factores sociodemográficos, de comportamiento e ideológicos.

Aunque la ciudadanía española muestra una preocupación notable por los problemas relacionados con el agua en España, especialmente en regiones con escasez hídrica, esa preocupación no siempre se traduce en una aceptación activa de soluciones como la reutilización o desalación, especialmente para usos sensibles como el consumo humano.

La variable más relevante en la disposición a beber es la aceptación del otro recurso alternativo. Estar dispuesto a beber agua desalada aumenta en un 31% la probabilidad de aceptar el consumo de agua regenerada. A la inversa, aceptar el consumo de agua regenerada incrementa en un 40% la probabilidad de aceptar la desalada. Este efecto cruzado sugiere que el rechazo no está vinculado exclusivamente a la tecnología, sino al concepto general de agua “no convencional”.

mayor apoyo ciudadano, con un respaldo del 84%. La región con mayor nivel de acuerdo es Madrid (89%), en contraste con Galicia, donde el apoyo desciende al 79%. El respaldo aumenta a medida que lo hacen el nivel de renta y el nivel educativo, y es especialmente elevado entre los estudiantes, donde alcanza el 97%.

La construcción y/o ampliación de plantas desaladoras también cuenta con un respaldo mayoritario, con niveles de acuerdo superiores al 70% en la mayoría de los grupos analizados. El apoyo es especialmente alto en Andalucía y Cataluña (76%) y más bajo en Galicia (65%). El nivel de ingresos vuelve a ser un factor determinante, con

un respaldo del 82% entre quienes declaran ingresos mensuales superiores a 3.000 euros. Además, los hombres muestran un mayor nivel de acuerdo (74%) que las mujeres, y la aceptación es menor entre las personas con menor nivel educativo (67% entre quienes solo tienen estudios obligatorios).

¿QUÉ FACTORES AUMENTAN O DISMINUYEN LA PROBABILIDAD DE QUE UNA PERSONA ESTÉ DISPUESTA A BEBER AGUA REGENERADA Y/O AGUA DESALADA?

Para comprender mejor qué variables explican o limitan la disposición a be-

La interacción con el entorno también es relevante, aunque con efectos opuestos según el tipo de agua. En el caso del agua regenerada, conversar sobre el agua con amigos, familia o compañeros de trabajo reduce la disposición a beber agua regenerada en torno a un 5%, probablemente porque estas conversaciones refuerzan dudas o miedos relacionados con la calidad o la seguridad para la salud. Por el contrario, en el caso del agua desalada, la interacción con el entorno aumenta en un 6% la probabilidad de aceptar su uso para beber, lo que sugiere un posible efecto positivo de la presión de grupo o a una mayor familiaridad con esta tecnología.

En el caso del agua regenerada, la edad y la ideología también influyen. Ubicarse en la izquierda del espectro ideológico aumenta la propensión a aceptar este recurso en un 5%, res-

Aunque la ciudadanía española muestra una preocupación notable por los problemas relacionados con el agua en España esa preocupación no siempre se traduce en una aceptación activa de soluciones como la reutilización o desalación, especialmente para usos sensibles como el consumo humano

pecto a quienes se sitúan en la derecha. Además, la edad tiene un efecto inverso, reduciendo la disposición a su consumo a medida que esta aumenta.

Para el agua desalada, son significativas otras variables como la disposición a pagar una cantidad adicional en la factura del agua, el sexo y el territorio. Quienes están dispuestos a asumir un coste adicional en la factura del agua muestran un 6% más de probabilidad de aceptación. Por el contrario, ser mujer reduce esa probabilidad en torno a un 12%. Además, residir en el Arco Mediterráneo reduce la probabilidad de aceptación en aproximadamente un 7%, pese a ser la región donde más implantación tiene esta tecnología. Esta reticencia relativa podría estar influida por factores como la desconfianza en la calidad, la percepcion de mal sabor o una preferencia más extendida por el agua embotellada.

Otras variables analizadas como vivir en zonas con estrés hídrico, la confianza institucional, el tamaño del hábitat, el nivel de estudios o la renta no resultaron determinantes en la disposición a aceptar estos recursos.

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN:

CLAVES PARA ACEPTAR EL AGUA NO CONVENCIONAL

La principal barrera identificada en la encuesta para el uso de agua regenerada y desalada es la desconfianza en la calidad del recurso: un 64% en el caso del agua regenerada y un 48% en el de la desalada. Esta percepción parece es-

tar mediada por una baja confianza institucional y en las empresas del sector del agua, a pesar de que las tecnologías actuales garantizan tratamientos altamente eficaces, adaptados al uso previsto, y que cumplen con los estándares más exigentes de calidad, conforme a la normativa vigente.

En el caso del agua regenerada, otros motivos que explican el rechazo ciudadano son la percepción de falta de higiene y riesgo para la salud (19%), el mal sabor (12%) y el llamado “factor asco” (8%), que, sin embargo, resulta menos relevante de lo que habitualmente se cree. Por su parte, en el caso del agua desalada, el mal sabor (25%), su elevado coste (11%) y el alto consumo energético del proceso de desalinización (10%) se mencionan con mayor frecuencia como motivos de rechazo.

Superar estas barreras requiere generar confianza y legitimidad social, mediante estrategias específicas de comunicación, participación ciudadana y transparencia. Las campañas de sensibilización desempeñan un papel clave en la aceptación, pero su eficacia depende tanto del contenido como de la forma en que se comunican, así como de la credibilidad de los emisores. La exposición a casos visibles de éxito, como el uso en jardines públicos o instalaciones deportivas, y la participación directa en demostraciones prácticas, como visitas a plantas piloto, han demostrado ser eficaces para reducir la percepción de riesgo y mejorar la aceptación social. Singapur es uno de los casos más destacados. Para lograr la aceptación social se desarrolló una campaña intensiva de educación, se creó un centro de visitas y se optó por una estrategia de comunicación positiva, denominando “agua nueva” (NEWater) al agua regenerada para consumo humano.

Solo con una sociedad informada, sensibilizada y consciente del valor del agua será posible afrontar con éxito los desafíos que plantea su gestión en un contexto de adaptación al cambio climático

De poco sirven los avances científicos y tecnológicos si la ciudadanía, como usuaria final del recurso, actúa desde el desconocimiento o la desconfianza. Solo con una sociedad informada, sensibilizada y consciente del valor del agua será posible afrontar con éxito los desafíos que plantea su gestión en un contexto de adaptación al cambio climático.

Accede al policy paper “El agua en España: opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos” de Real Instituto Elcano

El incremento de ciberataques en infraestructuras críticas obliga a reforzar las medidas de protección digital para garantizar seguridad operativa y confianza.

En la era de la digitalización operativa, las infraestructuras críticas —como las plantas de tratamiento de agua— enfrentan una amenaza creciente: los ciberataques dirigidos a sus sistemas técnicos. La convergencia entre redes IT y OT en sistemas de gestión, a través de sistemas como como PLC, SCADA o BMS, abre la puerta a intrusiones que comprometen el control de procesos esenciales. En este contexto, la ciberseguridad pasa a ser un pilar esencial para garantizar la continuidad operativa y la confianza de usuarios y operadores.

Los entornos OT, diseñados históricamente para priorizar la disponibilidad sobre la confidencialidad, presentan vulnerabilidades que se ven agravadas por la conexión con redes corporativas o por el uso de protocolos inseguros como Modbus, KNX o BACnet. Phishing, ingeniería social o la explotación de dispositivos desactualizados son vías habituales de acceso. Una vez dentro, los atacantes pueden

desplazarse lateralmente, afectando desde estaciones de ingeniería hasta sistemas críticos como climatización o alarmas. Incluso han surgido variantes de ransomware específicas para estos entornos, como el llamado “siegeware”, que ya ha demostrado su capacidad para secuestrar servicios básicos hasta recibir un pago.

Entre las vulnerabilidades más comunes destaca el uso de contraseñas por defecto o débiles, la convivencia con sistemas “legados” sin soporte técnico o la falta de cifrado en el almacenamiento de datos. Asimismo, la

escasa segmentación de red y los accesos remotos inseguros —a menudo sin autenticación multifactor— amplían los vectores de ataque. La falta de mantenimiento y actualización periódica de activos técnicos termina de configurar un panorama de alto riesgo. Esta combinación de factores genera un entorno especialmente sensible en las infraestructuras hídricas, donde cualquier fallo puede comprometer la calidad del agua o la trazabilidad de procesos clave.

MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

En este contexto, el personal de mantenimiento ocupa una posición estratégica. Son quienes conocen en profundidad los activos físicos y digitales, gestionan su ciclo de vida y pueden aplicar buenas prácticas en cada intervención rutinaria: actualizar credenciales, verificar configuraciones seguras, usar conexiones cifradas, supervisar la actuación de proveedores o desactivar servicios innecesarios.

Pero esta labor requiere también una coordinación fluida con los departamentos de TI y seguridad, estableciendo políticas comunes de prevención, respuesta y recuperación ante incidentes. Para reforzar esa protección, es esencial segmentar las redes OT —aislándolas de la red corporativa mediante arquitecturas como el modelo Purdue—, aplicar autenticación multifactor en accesos remotos y cuentas críticas, mantener un inventa-

El personal de mantenimiento es clave para aplicar ciberseguridad desde el terreno, integrando protocolos técnicos en cada intervención

rio actualizado de activos, coordinar paradas para aplicar parches de seguridad, y monitorizar el tráfico OT con soluciones IDS/IPS industriales que permitan detectar y contener anomalías en tiempo real.

Este conjunto de intervenciones cobra especial relevancia en plantas de tratamiento de agua y estaciones depuradoras, donde una intrusión puede afectar a la continuidad del servicio, la seguridad ambiental o el cumplimiento legal.

TECNOLOGÍA APLICADA

A LA GESTIÓN SEGURA DE INFRAESTRUCTURAS

Para aplicar estas medidas de forma eficaz y facilitar la integración, contar con herramientas digitales especializadas es clave. Aquí es donde el software de Rosmiman marca la diferencia: su plataforma permite gestionar de forma centralizada las tareas de mantenimiento, registrar intervenciones con trazabilidad y aplicar políticas de seguridad técnica con rigor y eficiencia. Esto facilita el establecimiento de flujos de trabajo seguros, el control de accesos de terceros y la coordinación con el área de TI, in -

El uso de contraseñas débiles, sistemas desactualizados y redes sin segmentar multiplica el riesgo de intrusión en entornos OT

tegrando ciberseguridad y operación diaria en una única interfaz. Además, al ser completamente configurable y adaptable, permite a organizaciones públicas y privadas optimizar procesos, reducir costes operativos y disponer de información detallada para la toma de decisiones estratégicas en entornos críticos, como los vinculados a la gestión del agua.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESILIENCIA OPERATIVA

Por último, el cumplimiento normativo se convierte en otro eje estratégico. Normas como ISO/IEC 27001, IEC 62443 o la directiva NIS2 exigen a las infraestructuras críticas adoptar políticas claras de ciberseguridad, gestión de riesgos y respuesta ante incidentes. Aunque muchas instalaciones no estén listadas como infraestructuras críticas en sentido estricto, sus sistemas forman parte de entornos regulados. Implementar buenas prácticas no solo reduce la exposición, sino que prepara a las organizaciones para un marco legal cada vez más exigente y orientado a la resiliencia digital.

En definitiva, garantizar la seguridad digital de las plantas de tratamiento de agua no es solo una cuestión técnica: es una inversión estratégica para proteger servicios esenciales, recursos naturales y la salud pública.

ROSMIMAN www.rosmiman.com

Si no adaptamos el precio del agua a su coste real, no podremos garantizar las inversiones que el sistema

TEMAS: AGUA, SOSTENIBILIDAD, INVERSIÓN

La gestión del agua urbana debe ocupar un lugar central en la agenda pública y política. No solo porque el acceso a este recurso y al saneamiento es un derecho básico que debe garantizarse a los ciudadanos de manera equitativa, sino también porque las ciudades, la salud de la población, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental dependen en gran medida de una gestión eficiente y segura del ciclo urbano del agua. A todo esto se suma un escenario cada vez más exigente provocado por el cambio climático, con un aumento de las sequías, una mayor presión sobre los recursos hídricos y el cumplimiento de los ambiciosos compromisos europeos en materia de medioambiental. España, con un modelo plural que combina gestión pública, privada y mixta, se enfrenta al reto de modernizar sus infraestructuras, adecuar el marco normativo y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. En este escenario de transformación, nace DAQUAS (Asociación Española del Agua Urbana), fruto de la fusión de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) y AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana), con el objetivo de unificar la voz del sector, fortalecer su interlocución institucional y situar al ciudadano en el eje de la estrategia hídrica nacional. La nueva entidad aglutina a más del 80 % de los operadores del ciclo urbano del agua en España y se posiciona como referente técnico, empresarial y social ante los grandes desafíos de la próxima década.

Al frente de esta nueva etapa se encuentra Jesús Maza, presidente de DAQUAS. Maza es también director de la Escuela Internacional de Servicios Públicos (EiSP) y cuenta con una sólida trayectoria en gestión de servicios públicos y liderazgo institucional. El presidente analiza en esta entrevista las claves de la sostenibilidad económica de la gestión del agua, el papel de la digitalización, la necesidad de armonizar la legislación y los mecanismos para atraer talento joven al sector. Su visión, centrada en la colaboración y el conocimiento compartido, refuerza el mensaje de que el agua urbana no solo es un recurso esencial, sino un pilar estratégico para el desarrollo del país.

España afronta un momento clave en materia de agua, con desafíos que van desde el cambio climático a exigencias normativas. Me gustaría saber, ¿cómo valora el momento actual del sector del agua urbana en nuestro país?

El eje central de nuestras actuaciones debe ser siempre el servicio al ciudadano a través de un servicio de calidad. En este sentido, España presenta una situación bastante positiva. El acceso al agua urbana se produce en condiciones y con garantías importantes. Siempre hay margen de mejora, por supues-

to, pero hemos alcanzado un nivel de abastecimiento extraordinario. En cuanto al saneamiento, diría que va algo por detrás, aunque también presenta niveles de calidad bastante buenos. Eso sí, hay que tener en cuenta dos factores. El primero son las crecientes exigencias de la Unión Europea, que obligan a seguir mejorando continuamente para alcanzar nuevos estándares. El segundo gran reto tiene que ver con el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras. Hay que recordar que en España contamos con más de 248.000 kilómetros de redes de abastecimiento y una cifra muy similar en redes de alcantarillado. Estas instalaciones deben renovarse, porque la obsolescencia de las redes genera problemas de calidad tanto en abastecimiento como en saneamiento.

Por tanto, desde el punto de vista del ciudadano, la situación es bastante buena, pero necesitamos invertir para que siga siéndolo. Desde la perspectiva empresarial, soy optimista.

El agua sigue siendo un recurso fuertemente subvencionado, y su precio está por debajo de lo que realmente cuesta producirla, transportarla y depurarla

La competitividad de las empresas españolas del agua a nivel internacional es muy alta. Creo sinceramente que somos líderes mundiales en la gestión del agua urbana, en desalación y en depuración. De hecho, estamos entre los países punteros a la hora de competir por contratos internacionales, y eso habla muy bien del sector.

En esta línea, ¿cuáles son los riesgos y retos más urgentes, tanto desde el punto de vista técnico como institucional?

Los riesgos y retos empiezan, en primer lugar, por la necesaria adaptación a la normativa europea. La UE está lanzando una serie de directivas muy interesantes y, en general, positivas. Pero, presentan una carencia importante: no se contempla la enorme diversidad territorial existente. La trasposición de

estas directivas debe hacerse teniendo en cuenta este aspecto, y debe permitir que los territorios puedan adaptarse sin dificultades excesivas. Otro de los riesgos más evidentes tiene que ver con los plazos difícilmente alcanzables que se piden desde Europa. Esto representa un riesgo considerable, ya que puede generar consecuencias complejas, tanto para las propias empresas como para la gestión global de esos fondos. Por último, el tercer gran punto crítico es la cuestión de la financiación. La legislación europea habla mucho de obligaciones, pero no aborda suficientemente cómo se van a financiar esas obligaciones. Por ejemplo, la Directiva Marco del Agua establece que el precio del agua debe cubrir los costes que genera su gestión. No obstante, en la práctica, esto no se cumple: el agua sigue siendo un recurso fuertemente subvencionado, y su precio está por debajo de lo que realmente cuesta producirla, transportarla y depurarla.

JESÚS MAZA, DAQUAS

Desde el ámbito institucional, urge avanzar hacia una legislación del agua más uniforme. Actualmente, la normativa en este ámbito se ha construido a base de parches, muchas veces con un enfoque cortoplacista y sin una visión de conjunto. Esa falta de homogeneidad genera inseguridad jurídica. Y cuando no hay seguridad jurídica, el sector lo nota: las empresas se retraen, el capital se frena y se pierde la confianza para invertir. Es un aspecto clave que debemos abordar si queremos un sector sólido y con proyección.

La legislación europea habla mucho de obligaciones, pero no aborda suficientemente cómo se van a financiar esas obligaciones

¿Considera que el marco de planificación hidrológica actual (planes de cuenca, normativas europeas y nacionales, estrategias regionales) está alineada con las necesidades reales del ciclo urbano del agua y los escenarios futuros de disponibilidad hídrica?

En general, creo que la actitud de la administración, en todos los niveles, es positiva, aunque lo cierto es que la ejecución de esa actitud no siempre da los resultados requeridos. Hay que tener en cuenta que aquí se mezclan dos elementos. El agua urbana representa solo entre el 15 % y el 20 % del consumo total de agua. El resto corresponde, en gran medida, al uso agrícola, que tiene muchísimo más peso en las políticas hidrológicas que el ciclo urbano del agua. Sin embargo, paradójicamente, los efectos de una sequía sobre la población son mucho más graves, y las cuencas que abastecen al ámbito urbano requieren una atención especial. La legislación actual en torno al agua contempla la existencia de las confederaciones hidrográficas, pero no concede al agua urbana la importancia que realmente debería tener. No siempre se legisla teniendo en cuenta la garantía de la sostenibilidad del ciclo integral del agua urbana, que debería ser una prioridad estratégica. Ahora empieza a haber ciertos avances, por ejemplo, en materia de reutilización de agua y en desalación. Pero en reutilización aún queda mucho por hacer.

No siempre se legisla teniendo en cuenta la garantía de la sostenibilidad del ciclo integral del agua urbana, que debería ser una prioridad estratégica. Es necesario establecer algún tipo de pacto por este servicio, porque su gestión afecta directamente a la vida de las personas y a la sostenibilidad de nuestras ciudades

Además, existe una gran dispersión normativa entre territorios. Tenemos zonas como Murcia, donde la reutilización es una práctica habitual desde hace años, y otras como Andalucía, donde la implantación de estos modelos sigue enfrentando numerosos obstáculos administrativos. Es necesario establecer algún tipo de acuerdo o pacto por el agua urbana, porque su gestión afecta directamente a la vida de las personas y a la sostenibilidad de nuestras ciudades.

¿Cómo debería abordarse la gestión del agua en entornos urbanos que enfrentan desafíos crecientes como el estrés hídrico, el envejecimiento de infraestructuras y el crecimiento poblacional?

Lo primero que habría que hacer es sacar el tema del debate político, es decir, de la confrontación política, y meterlo en la agenda política. El precio del agua no puede seguir siendo una herramienta electoral. Los problemas del agua

urbana —las inversiones necesarias, los retos tecnológicos, los desafíos estructurales— no se pueden resolver a base de subvenciones puntuales ni de impuestos extraordinarios. Esas son medidas coyunturales, que pueden servir durante uno, dos o tres años, pero no solucionan el problema a largo plazo. El coste del agua para el ciudadano debe ser asumible, por supuesto, pero también debe garantizar la sostenibilidad del sistema.

En España ya hemos logrado el acceso universal al agua potable. Mientras que en el mundo hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua segura, en España el 100 % de la población puede acceder a este recurso. Es un logro importantísimo. Sin embargo, en tema de depuración seguimos sin un debate serio y estructural, como sí lo tenemos, por ejemplo, sobre la energía. Es necesario hablar abiertamente del precio del agua. Este debe contemplar también las inversiones, no solo los gastos de operación. Si únicamente calculamos lo que cuesta producir el agua sin incluir la inversión necesaria, no estamos cubriendo ni siquiera lo mínimo para garantizar el futuro del sistema. Con el actual régimen de tarifas, las infraestructuras de agua se renovarían cada cuatrocientos años, lo cual es completamente insostenible. Por tanto, es urgente que abordemos este tema con visión a largo plazo y lejos del debate político si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema.

¿Qué elementos considera imprescindibles para construir una hoja de ruta sólida que garantice el agua en el corto, medio y largo plazo desde el ámbito urbano?

En primer lugar, necesitamos una legislación del agua uniforme, que garantice la equidad entre todos los ciudadanos, independientemente del territorio. Al mismo tiempo, la prestación del servicio debe darse en las mejores condiciones posibles, ya sea bajo gestión pública, privada o mixta. También debe garantizarse la inversión, porque Europa nos está exigiendo niveles de depuración muy altos, como la implantación del sistema cuaternario, que aún no está en marcha en muchas depuradoras españolas. Por tanto, hay que avanzar hacia una estructura de tarifas adecuada y transparente. Sobre esto último, debo señalar que las tarifas del agua resultan confusas. Se mezclan conceptos del ciclo integral con tasas de residuos, basuras u otros servicios, y eso impide al ciudadano entender qué está pagando exactamente. Por tanto, creo que una hoja de ruta sólida debe contemplar tres cosas esenciales: una tarifa que garantice la inversión y sea transparente y comprensible, una legislación uniforme que proporcione seguridad jurídica y condiciones equitativas. Y, por supuesto, que todo esto se haga desde una visión de largo plazo, alejada de debates partidistas, con una estructura estable que dé confianza a las administraciones, a las empresas y a los ciudadanos.

Como comentábamos, uno de los factores clave para hacer frente a todos estos retos es la inversión. ¿Estamos destinando suficientes recursos para adaptar nuestras infraestructuras y servicios de agua a los nuevos desafíos ambientales y normativos? ¿En qué áreas se localizan las principales carencias?

Actualmente, los recursos que se están destinando a inversión proceden fundamentalmente de fondos europeos, que han aportado una financiación importante. Gracias a ello, se están ejecutando inversiones relevantes en distintas partes del ciclo del agua. Ahora bien, creo que habría que revisar los plazos establecidos por el Ministerio, porque muchos proyectos no van a llegar a tiempo, y eso es algo que debe tenerse en cuenta. El agua requiere una inversión continua y estructural: en mantenimiento, modernización y adaptación. Cuando se acabe esta fuente temporal de financiación europea, habrá que ver qué sucede si no hemos activado mecanismos más estables. Por tanto, hay dos principales carencias. La primera es la depuración, especialmente en pequeñas poblaciones.

Las tarifas actuales del agua no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del servicio. Estamos pagando muy por debajo de lo que realmente cuesta el agua y la solución es actualizar las tarifas con ajustes que son perfectamente asumibles

Las depuradoras de menor escala son las que presentan mayores retrasos en cuanto a adaptación a las exigencias europeas. El segundo gran déficit está en la distribución. Ahora mismo, solo un 0,2 % del agua se reutiliza, cuando debería estar en torno al 2 %, es decir, diez veces más, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales. A pesar de ello, España se sitúa entre los países con mayor calidad del agua del mundo, lo cual es un gran mérito. Pero si queremos mantener esa posición, debemos actuar en esos dos ejes: depuración y reutilización.

El precio del agua es uno de los grandes focos de debate dentro del sector: ¿Son las tarifas actuales del agua suficientes para garantizar la sostenibilidad económica del servicio y acometer las inversiones necesarias? ¿Qué mecanismos propondría para avanzar hacia un modelo tarifario más sostenible?

Las tarifas actuales del agua no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del servicio. En 2023, el precio medio

del agua en España era de 1,96 €, es decir, un 0,8 % del gasto total de los hogares y no cubre ni la mitad del coste real, especialmente si consideramos las inversiones necesarias. Por tanto, estamos pagando muy por debajo de lo que realmente cuesta el agua y la solución es actualizar las tarifas, aunque esto genere un rechazo político. No hablamos de subidas desproporcionadas: pasar de 1,96 a 2 o 2,5 € sería una variación mínima, con facturas mensuales que, como mucho, serían de 8 o 9 euros, lo cual es perfectamente asumible. Creo además que el ciudadano español ha sido ejemplar en su comportamiento: ha reducido el consumo doméstico de unos 170 litros por persona al día hace 15 o 20 años, a poco más de 100 litros en la actualidad. El problema no está en el consumo, sino en la estructura tarifaria y en la falta de voluntad política para tocar ese tema. Si no actualizamos las tarifas, dependeremos siempre de que Europa nos subvencione, o de que una comunidad autónoma imponga, de forma puntual, una tasa de depuración para poder ejecutar inversiones. Hay que tener en cuenta que tratar el agua en España es más caro que en otros países del entorno, debido al estrés hídrico recurrente. En países con mucho menos estrés hídrico, el precio del agua está en torno a los 4 o 5 €/m³, pero aquí, en periodos de sequía, con los embalses bajos, el agua contiene mayor turbidez, lo que encarece notablemente su potabilización. En definitiva, el agua es un servicio público municipal y debe cubrir su coste mediante tasas, sin excluir a nadie. Y esto es muy importante: todas las compañías de agua en España —públicas y privadas— disponen de mecanismos sociales para garantizar el acceso al agua, independientemente de la capacidad económica del usuario.

¿Qué modelos de financiación o colaboración considera más efectivos para asegurar la renovación y modernización de las infraestructuras urbanas del agua?

Tenemos que trabajar en mecanismos de financiación más estables y estructurados. Desde la asociación estamos manteniendo conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para canalizar, a través de él, préstamos y líneas de fi-

JESÚS MAZA, DAQUAS

Las inversiones en agua tienen un retorno mínimo a 25 o 30 años, y los planes de amortización deben estructurarse en consecuencia. Si logramos combinar plazos largos, precios justos y flexibilidad adaptada al proyecto, estaremos ante un modelo eficaz para modernizar el sistema

nanciación a largo plazo, que incluyan periodos de carencia adecuados y permitan afrontar inversiones importantes en infraestructura, adaptando el calendario de pagos al ritmo real de ejecución. La idea es que las operaciones no sean financiadas únicamente por el ICO, sino que puedan estructurarse también junto a entidades financieras privadas, en un modelo mixto que permita repartir riesgos y ampliar capacidades. Para que este modelo funcione creo que deben cumplirse dos condiciones: Tipos de interés competitivos y plazos realistas. El ciclo del agua no se ajusta a los plazos po-

líticos o electorales, sino a horizontes mucho más largos. Las inversiones en agua tienen un retorno mínimo a 25 o 30 años, y los planes de amortización deben estructurarse en consecuencia.

Además, es fundamental que la financiación sea flexible y adaptable al proceso de inversión. Es decir, que se liberen fondos a medida que se vayan ejecutando las obras, y que exista una carencia suficiente en el pago del principal hasta que las infraestructuras estén operativas y empiecen a generar retorno. Si logramos combinar esas tres condiciones —pla-

Debemos explicarle al ciudadano qué hay detrás del agua que consume para que lo entienda y sea un aliado activo del sistema

zos largos, precios justos y flexibilidad adaptada al proyecto—, estaremos ante un modelo eficaz para modernizar el sistema.

En cuanto al aspecto normativo, ¿está España cumpliendo los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua en lo que respecta al ciclo urbano? ¿Qué aspectos deberían reforzarse?

España está en vías de cumplirlos, aunque hay que matizar. Los objetivos han cambiado recientemente, especialmente con las últimas actualizaciones de las directivas europeas, por lo que el escenario actual es distinto al que se planteó inicialmente. Desde el punto de vista del abastecimiento, creo que los cumplimos sobradamente. Sin embargo, en lo relativo a depuración aún queda trabajo por hacer, y en ese ámbito está ahora mismo la principal prioridad. Una de las cuestiones que más nos afecta es que la Directiva Marco del Agua no ha abordado directamente la renovación de redes, al menos no con la intensidad que sería deseable. Tenemos carencias importantes en eficiencia, y eso está directamente ligado al estado de las infraestructuras. Para mejorar esa eficiencia, evidentemente, tenemos que renovar redes, y ahí se

concentra buena parte del reto actual. El problema es que, aunque hay plazos marcados para adaptarse, dificultamos su cumplimiento por el alto nivel de obsolescencia de las instalaciones. Además, la normativa europea evoluciona constantemente, y seguirán apareciendo nuevas exigencias, por lo que es hablamos de un trabajo continuo. Cada nueva directiva o modificación regulatoria nos obligará a mejorar y seguir invirtiendo para cumplir con los estándares europeos.

¿Qué prioridades debería tener España en los próximos años para consolidar una agenda hídrica urbana adaptada al cambio climático y alineada con los objetivos ambientales europeos?

Hay una prioridad fundamental que debemos asumir: la búsqueda activa de recursos hídricos alternativos. En España se depuran, aproximadamente, 5.000 hectómetros cúbicos de agua al año, pero solo reutilizamos en torno al 10 %. Por tanto, hay un margen inmenso de mejora, tanto en eficiencia como en sostenibilidad. Para ello, necesitamos la colaboración de todos los actores, tanto públicos como privados, y también una apuesta decidida por la inversión y la innova-

ción. Además, debemos avanzar hacia una armonización de la legislación del agua en todo el territorio nacional. No podemos permitirnos una normativa fragmentada que genere desigualdad o incertidumbre jurídica. Y sobre todo, no podemos perder de vista el núcleo del sistema hídrico urbano: el ciudadano. El ciudadano tiene que ser un aliado activo del sistema, y para eso es necesario que lo conozca, lo entienda y se sienta parte de él. Debemos explicarle qué hay detrás del agua que consume. Aquí los medios de comunicación pueden y deben jugar un papel clave. Comunicar bien, formar e informar son elementos esenciales para consolidar un modelo hídrico sostenible y participativo.

¿Qué papel considera que está jugando la innovación tecnológica y la digitalización en la mejora de la eficiencia y resiliencia del sistema hídrico?

Precisamente, hace poco estuvimos en una jornada en Córdoba organizada por Emacsa —la empresa municipal de aguas— junto con la Escuela del Agua. Allí abordamos el papel de la digitalización en el sector del agua, y en particular, las últimas inversiones realizadas con fondos europeos que han tenido como una de sus prioridades la transformación digital del ciclo urbano del agua. Ahora bien: la digitalización no es un fin en sí mismo. Su papel más importante debe ser contribuir a una mejor gestión del recurso, es decir, a la eficiencia y economización del agua.

Ahora mismo, estamos generando miles de millones de datos cada día. La sensorización y la digitalización de los procesos nos han permitido captarlo todo: consumos, presiones, fugas, calidad… Pero el gran reto es otro: dar sentido a esos datos. Necesitamos generar la inteligencia suficiente —tanto humana como artificial— para poder analizarlos, interpretarlos y convertirlos en decisiones operativas. Del mismo modo, los sistemas de depuración, cada vez más digitalizados, nos están empezando a proporcionar información crítica para la

mejora del proceso, tanto en eficiencia como en control ambiental. Y si hablamos de planificación, el uso de tecnologías como los sistemas georreferenciados o el modelado BIM nos va a permitir localizar incidencias con gran precisión, saber exactamente dónde están los problemas en la red y actuar con rapidez y eficacia.

¿Qué papel espera que juegue DAQUAS en este proceso de transformación del modelo de gestión del agua?

DAQUAS ha dado un paso adelante muy importante, con la fusión de las dos asociaciones anteriores en una única entidad de carácter empresarial y que pone al ciudadano en el centro de su gestión. Nuestra vocación es convertirnos en una referencia, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de la gestión del ciclo urbano del agua. DAQUAS debe ser una herramienta al servicio de la administración pública, para que sepa que estamos aquí, disponibles para colaborar, aportar y trasladar las necesidades reales del sector. Al mismo tiempo, debe estar al servicio de las empresas y entidades públicas que forman parte de nuestra asociación, creando un espacio común desde el que promover uno de los valores más relevantes del sector del agua: la colaboración y el intercambio de conocimiento. Actualmente, contamos con más de 10 comisiones de trabajo que cubren todo el ciclo del agua, desde la captación hasta la depuración. DAQUAS va a seguir en esa línea. Seguiremos a disposición de nuestros asociados y de la sociedad en general, promoviendo esa transferencia de conocimiento entre empresas, y creando un entorno atractivo para nuevas generaciones. Porque ese es otro reto fundamental: hacer del sector del agua un lugar ilusionante y estimulante para los jóvenes, para que en los próximos años más personas quieran formarse y trabajar en este ámbito, porque les resulta útil, importante y apasionante.

Uno de nuestros grandes retos es hacer del sector del agua un lugar ilusionante para las nuevas generaciones. Necesitamos que los jóvenes vean este sector como algo útil, importante y apasionante

Debemos aprovechar la experiencia adquirida durante la sequía para aportar soluciones eficaces e innovadoras, que aseguren la solvencia técnica futura de las infraestructuras “invisibles”.

IGNACIO ESCUDERO PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA DE CATALUNYA (ASAC)

Estamos ante una etapa de transformación histórica en la gestión del agua. Un horizonte que requiere la adaptación del sector a los nuevos retos normativos, como la implementación de los Planes Integrales de Gestión de Sistemas de Saneamiento, el despliegue de la nueva directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas o la evolución hacia la nueva Estrategia de Resiliencia Hídrica. Para ello, debemos asumir los retos desde el conocimiento técnico, sin perder de vista el camino que nos ha llevado hasta aquí. Hemos superado la peor sequía en Cataluña desde que tenemos registro. Un episodio que ha puesto de manifiesto la profesionalidad y el

compromiso de las empresas del sector representadas por la Agrupación de Servicios de Agua de Catalunya (ASAC)

Los recursos de agua no convencionales, como el agua regenerada y la desalinización, nos han salvado del desabastecimiento, pero aún nos queda un largo recorrido para ser independientes de la pluviometría

para encarar los desafíos de la mano de la administración.

Los recursos de agua no convencionales, como el agua regenerada y la desalinización, nos han salvado del desabastecimiento, pero aún nos queda un largo recorrido para ser independientes de la pluviometría. Con una inversión de 2.000 millones de euros en los próximos años, el Gobierno catalán prevé incrementar en 280 hm3 la disponibilidad de agua en el 2030. Con esta aportación, se estima que el 70% de la demanda se pueda garantizar con nuevos recursos (regeneración y desalación) y el 30% con recursos naturales (embalses y acuíferos).

Sin embargo, para garantizar la disponibilidad del agua se requiere tam-

Desde la ASAC apostamos por el desarrollo de un marco común que permita mantener la solvencia técnica de las infraestructuras a través de un mecanismo de actualización de las tarifas de agua en Cataluña

urbano, un compromiso compartido con el Gobierno de la Generalitat.

bién de una infraestructura “invisible” de gran importancia. Se trata de la red de abastecimiento urbano. Este entramado subterráneo ha pasado desapercibido para muchos municipios que no dedicaron suficientes esfuerzos para su renovación durante décadas, y ahora, no son capaces de afrontar financieramente las inversiones necesarias para garantizar la gestión eficiente de un recurso escaso.

Esta grave sequía ha dejado al descubierto las deficiencias en muchas redes, a través de unas dotaciones en alta por encima de los límites establecidos por la Agencia Catalana del Agua en el Plan Especial de Sequía. Por eso, desde la ASAC apostamos por el desarrollo de un marco común que permita mantener la solvencia técnica de las infraestructuras a través de un mecanismo de actualización de las tarifas de agua en Cataluña, con métodos más ágiles que los vigentes, y que permitan hacer frente, de una forma sostenible, a la financiación de la renovación de la red de abastecimiento

Esta iniciativa, que la ASAC viene trabajando con la administración hidráulica y los grupos parlamentarios desde hace tiempo, pretende desarrollar un marco legislativo para la revisión ágil de las tarifas del agua que incorpore una tasa de renovación anual del 2% de las infraestructuras del ciclo urbano. Estas actuaciones para modernizar la red significan un despliegue de recursos económicos que, siguiendo el principio de traslado de costes, tendrían que incluirse en las tarifas del agua, aunque en algunos casos, para determinados municipios que no pueden internalizar las inversiones que se requieren en la actualidad, se pueda requerir del apoyo puntual mediante subvenciones al servicio.

Sin duda, esto lo debemos plantear desde el consenso. No podemos perder de vista el esfuerzo que vienen realizando los ciudadanos en un contexto de escasez de agua, y que están manteniendo en la actualidad, con unos hábitos de consumo responsables. En definitiva, se trata de construir una propuesta que nos tiene que servir para afrontar, de una forma más inteligente y estructural, las próximas sequías tras la vuelta a la normalidad y el fin de las restricciones.

En la actualidad, la ASAC reúne la voz y experiencia de la mayoría de las entidades gestoras del ciclo de agua en Cataluña, con la representación del 90% de la población abastecida catalana y la integración de empresas públicas, privadas y mixtas del servicio de suministro de agua y saneamiento. Esta condi-

Estamos ante una etapa de transformación histórica en la gestión del agua. Un horizonte que requiere la adaptación del sector a los nuevos retos normativos

ción nos ha valido para convertirnos en el principal interlocutor del sector, para proponer tanto a la Generalitat como a la administración local, soluciones de largo alcance a los retos que vive la gestión del agua en este territorio.

En la Asamblea General Ordinaria que hemos celebrado este mes de junio presentamos las líneas estratégicas para los próximos meses. Como presidente de la ASAC he asumido el liderazgo con determinación desde mi nombramiento en septiembre de 2024, teniendo en cuenta los desafíos que nos interpelan como parte esencial de la sociedad. El cambio climático, la escasez hídrica y la innovación tecnológica marcan nuestras metas y no podemos dejar de lado el objetivo general: garantizar un ciclo de agua más sostenible para todos.

Todo ello en un contexto actual de bonanza hídrica, con las reservas en embalses por encima del 80% que nos permiten no mirar al cielo en los próximos meses, lo que sin duda es un buen momento para consolidar acuerdos y plantear propuestas sólidas que mejoren la calidad del servicio a los ciudadanos y contribuyan a la Estrategia de Resiliencia Hídrica que plantea la UE.

Estamos trabajando con la administración hidráulica y los grupos parlamentarios en un marco legislativo para la revisión ágil de las tarifas del agua que incorpore una tasa de renovación anual del 2% de las infraestructuras del ciclo urbano

Sequías cada vez más prolongadas, lluvias torrenciales que desbordan infraestructuras al límite, acuíferos sobreexplotados, embalses bajo mínimos y una presión creciente sobre todos los usos del agua. En este escenario de desequilibrio climático y tensiones territoriales, el modelo hídrico español

se enfrenta a uno de los mayores retos estructurales de su historia: garantizar el suministro en un país vulnerable, expuesto y profundamente desigual en el reparto del recurso. ¿Estamos a la altura del desafío?

Para abordar esta cuestión, este reportaje recoge la mirada experta de cuatro actores clave del sistema hídrico español —AEDyR, FENACORE, Canal de Isabel II y el Àrea Metro -

politana de Barcelona— que aportan diagnóstico, alertas y propuestas desde los ámbitos urbano, agrícola, institucional y tecnológico. A través de sus voces trazamos un mapa riguroso de lo que se ha hecho, lo que está fallando y, sobre todo, del camino que debemos recorrer para garantizar el agua del futuro. Porque más allá de las emergencias puntuales, el desafío es estructural y no admite atajos.

DE LA SEQUÍA A LA RECUPERACIÓN DE LAS RESERVAS: HOJA DE RUTA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD HÍDRICA

DEL ESTRÉS HÍDRICO A LA RECUPERACIÓN: ¿DÓNDE ESTAMOS Y QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Tras varios años marcados por una sequía de carácter prolongado y severo, buena parte del territorio español ha experimentado en los últimos meses una recuperación notable de las reservas hídricas. Las lluvias otoñales y primaverales han traído un alivio generalizado, aunque aún persisten zonas especialmente afectadas. Entre ellas se encuentran la Marina Baja, en la cuenca del Júcar; la cuenca alta del Guadiana, particularmente en La Mancha Occidental; las vegas del Guadalquivir, como las de Córdoba y Jaén; las vegas del Genil, en Granada; y diversas áreas del sureste peninsular, como el Levante almeriense, incluyendo la comarca de Níjar. “Hace poco menos de diez meses todo el mapa de España estaba en rojo y naranja, en situación de emergencia. Ahora la mejoría es notable, pero hay territo -

rios que continúan en una situación comprometida”, advierte Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).

Desde todos los ámbitos del sector del agua coinciden en que no hay lugar para la complacencia: este alivio coyuntural no debe distraer del verdadero desafío estructural que representa este nuevo escenario hídrico para España —cada vez más condicionado por la variabilidad climática—, que obliga a abandonar la lógica reactiva y apostar por una planificación estructural.

Asegurar la resiliencia del sistema en el largo plazo exige anticipación, visión estratégica y una respuesta coordinada a escala nacional.

Una experiencia especialmente reveladora en esta nueva realidad ha sido la de la Comunidad de Madrid, que arrancó el año hidrológico 2024-2025 con cinco meses excepcionalmente secos, seguidos de una primavera insólitamente húmeda, con precipitaciones intensas entre marzo y mayo, que permitieron alcanzar un récord histórico de agua acumulada. Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, subraya que este repunte, aunque positivo, no debe inducir a error. “Tenemos ahora los embalses al 92%, pero este puede ser el primer día de una nueva sequía”. A su juicio, la alta volatilidad del recurso hídrico obliga a adoptar una lógica preventiva: “No podemos construir el futuro sobre un dato puntual. Hay que estar siempre preparados y alerta”. Para ello, Canal aboga por una estrategia sostenida en el tiempo, ba -

sada en medidas estructurales y una gestión proactiva que opere “como si cada día fuera el primero de un nuevo periodo seco”.

Un enfoque similar comparte el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una de las regiones más tensionadas durante la última sequía. Fernando Cabello, Director de Servicios del Ciclo Integral del Agua, advierte claramente: “No debemos caer en una falsa sensación de normalidad. El cambio climático está haciendo que los episodios de sequía sean cada vez más frecuentes e intensos, por lo que el reto al que nos enfrentamos es estructural”. La experiencia vivida en Cataluña ha sido ilustrativa: se han activado medidas excepcionales —como la reutilización potable indirecta en el Llobregat— que han demostrado que anticipación, innovación y planificación estratégica son claves para reforzar la resiliencia del sistema, explica. Desde el AMB, valoran la situación actual como una oportunidad para consolidar una estrategia a largo plazo basada en el aprovechamiento de todos los recursos disponibles.

En esta misma línea de anticipación y aprovechamiento estratégico de recursos, la Asociación Española de la Desalación y la Reutilización (AEDyR) subraya la necesidad de consolidar la desalación y la reutilización como herramientas estructurales del modelo hídrico nacional, para que dejen de percibirse como respuestas de emergencia o “parches temporales”. “Aunque haya habido una recuperación reciente de las reservas, la variabilidad climática es una constante en nuestra región. La ‘recuperación’ debe verse como una tregua y una oportunidad para planificar y actuar, no como el fin de la necesidad de estos recursos”, alertan Belén Gutiérrez y Silvia Gallego, miembros del Consejo de Dirección de AEDyR. Desde el punto de vista del regadío, FENACORE también incide en la necesidad de interpretar correctamente el

momento actual, como base para una planificación hidrológica coherente y una hoja de ruta sólida que garantice el recurso a medio y largo plazo. Valero de Palma introduce además una reflexión de fondo sobre el carácter singular del modelo hídrico español, donde la extrema irregularidad del recurso —tanto en el tiempo como en el espacio— exige una estrategia adaptada y específica. “España es un país singular en materia de agua. Pasamos de sequías gravísimas a lluvias torrenciales e inundaciones, y tenemos una pluviometría muy alta en el norte, pero muy baja en el sur. Esta irregularidad tan acusada hace que solo podamos aprovechar en torno al 9 % del agua que llueve, frente al 40 % de aprovechamiento que se alcanza en la media europea”, explica.

Frente a esta realidad, la respuesta histórica ha sido la construcción de una extensa red de infraestructuras hidráulicas —con más de 1.300 embalses en todo el país— que han permitido aumentar significativamente la disponibilidad de agua, situando a

DEBE EVOLUCIONAR HACIA UN MODELO ANTICIPATIVO QUE INTEGRE RIESGOS CLIMÁTICOS Y DEMANDAS CRECIENTES ANTES DE QUE SE CONVIERTAN EN CRISIS. NO SE TRATA SOLO DE PLANIFICAR MÁS, SINO DE HACERLO MEJOR: CON CRITERIOS TÉCNICOS RIGUROSOS, MARCOS ESTABLES Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS ACTORES IMPLICADOS

España como país pionero y referente internacional en la planificación y ejecución de este tipo de obras, destaca el presidente.

Pese a las diferencias sectoriales —urbano, industrial, agrícola—, todas las voces consultadas convergen en la idea de que la recuperación de las reservas no debe conducir a una relajación de las políticas públicas ni a una pausa en la inversión. Al contrario, es precisamente ahora cuando existe una ventana de oportunidad para reforzar el modelo hídrico nacional, anticipar escenarios y blindar la seguridad hídrica frente a un futuro que, previsiblemente, será aún más incierto. Como concluye Mariano González, la clave es estar preparados para soportar periodos prolongados de escasez sin entrar en situaciones de prealerta o emergencia”. No estamos ante el fin de una crisis, sino ante el punto de partida de una transformación necesaria y urgente.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: EL RETO DE ANTICIPAR

Superada —al menos parcialmente— la fase de emergencia, el foco debe situarse en la planificación: una planificación hidrológica que no reaccione, sino que se adelante. El sector reclama avanzar hacia una hoja de ruta nacional con visión estructural, capaz de movilizar inversiones sostenidas, diversificar fuentes y consolidar infraestructuras y tecnologías que aporten resiliencia a largo plazo. Analizamos qué se exige, qué falta y qué prioridades debería asumir el país.

E l agua urbana reclama planificación y autonomía hídrica

Desde el ámbito urbano —uno de los más directamente afectados por la escasez— se plantea una visión que

16 de octubre de 2025

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Calle de Almagro, 42, Madrid

Más información

Organiza:

REPORTAJE

combina eficiencia en la demanda, diversificación de recursos y sostenibilidad operativa. En el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), esta visión se traduce en un enfoque dual: continuar reduciendo el consumo —ya muy contenido en Barcelona y en el resto de los municipios metropolitanos gracias a una ciudadanía sensibilizada— y ampliar la disponibilidad de agua potable mediante nuevas fuentes. Para ello, la planificación debe garantizar infraestructuras adecuadas y apos-

tar decididamente por tecnologías no convencionales, como la reutilización y la desalación. Fernando Cabello destaca la reutilización del agua regenerada como herramienta prioritaria, incluso por encima de la desalación, por su menor huella de carbono y consumo energético. La experiencia reciente con la reutilización potable indirecta en el Llobregat refuerza esta apuesta como eje central de un modelo más resiliente y menos dependiente de la pluviometría.

Esta visión encuentra eco en la Comunidad de Madrid, donde Canal de Isabel II reclama una planificación hidrológica que reconozca el abastecimiento urbano como eje estratégico. “Cuando se habla de planificación, se piensa en las confederaciones y las cuencas. Pero el agua urbana —que debería ser una prioridad— ha quedado muchas veces en otro ámbito”, advierte Mariano González. A su juicio, garantizar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua exige superar la fragmentación competencial

En un escenario marcado por la incertidumbre climática y la creciente presión sobre las fuentes convencionales, los recursos hídricos no convencionales —como la desalación y la reutilización del agua regenerada— se consolidan como herramientas estratégicas para garantizar el suministro futuro. Su capacidad para generar nuevos recursos menos dependientes del clima, reducir déficits hídricos y reforzar la seguridad del sistema los sitúa ya en el centro de la transformación hídrica del país. Desde la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), Belén Gutiérrez y Silvia Gallego subrayan que la desalación y la reutilización no son ya soluciones complementarias, sino pilares fundamentales de la seguridad hídrica. Permiten liberar presión so-

bre los recursos naturales, aportar estabilidad frente a la sequía y aumentar la resiliencia del sistema en su conjunto. En materia de desalación, España cuenta con una capacidad instalada de unos 5 millones de m³ diarios,

LA DESALACIÓN Y LA REUTILIZACIÓN YA NO SON

RECURSOS DE EMERGENCIA: SON PILARES ESTRATÉGICOS

LLAMADOS A SOSTENER LA SEGURIDAD HÍDRICA DE ESPAÑA EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

distribuidos en más de 800 plantas desaladoras, lo que la sitúa entre los países líderes a nivel mundial en el uso de esta tecnología.

Paralelamente, el desarrollo de la reutilización de agua tratada también se ha consolidado con fuerza, especialmente en aquellas regiones con mayor estrés hídrico, como las del arco mediterráneo. Esta solución permite cerrar el ciclo del agua y aprovechar un recurso valioso con múltiples aplicaciones, desde el riego agrícola y urbano hasta la recarga de acuíferos o, en un futuro cercano, su uso potable directo. Ambas tecnologías han evolucionado notablemente en las últimas décadas. En el caso de la desalación, los avances han permitido reducir más del 90% del consumo energético, gracias a la innovación tecnológica y al crecien-

y dotar a las ciudades de marcos de planificación estables, integradores y de largo plazo, que aseguren el mantenimiento de los servicios básicos y permitan anticiparse a los ciclos de escasez.

AEDyR alerta sobre la falta de integración real de soluciones innovadoras

Desde AEDyR se valora positivamente que ambas tecnologías —desalación y reutilización— hayan sido incorporadas

en el marco de planificación hidrológica. Sin embargo, advierten que su integración como soluciones estructurales está aún lejos de completarse. La asociación reclama una visión estratégica real, con una asignación explícita y constante de su papel dentro de los balances hídricos, que evite relegarlas a respuestas puntuales en contextos de emergencia. “No basta con que estén presentes en los planes; deben ocupar un lugar definido, previsible y operativo”, subrayan desde su consejo directivo.

E l regadío demanda equilibrio y anticipación

Desde el sector agrícola, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) lanza una advertencia clara sobre el rumbo actual de la planificación hidrológica en España. Según su presidente, Juan Valero de Palma, se está produciendo un desequilibrio creciente en la aplicación de los principios que recoge la Ley de Aguas, que establece como objetivos tanto

te uso de energías renovables —solar, eólica o incluso undimotriz—, lo que refuerza su perfil de sostenibilidad y eficiencia. Además, la mejora continua en equipos y tratamientos ha elevado la calidad del agua y reducido los costes operativos, ampliando su aplicabilidad en distintos ámbitos.

España, con más de 60 años de experiencia en esta materia, no solo destaca por su implantación tecnológica en el territorio, sino también por su liderazgo empresarial. Las compañías del sector son referentes globales, exportando tecnología y know-how en desalación y reutilización a todos los continentes.

El caso metropolitano: Barcelona como ejemplo de integración estructural

En el contexto de la última gran sequía, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha vivido una experiencia especialmente ilustrativa del valor estratégico de estos recursos. Tal y como explica Fernando Cabello, “los recursos no convencionales han pasado de ser soluciones complementarias a convertirse en pilares fundamentales del modelo hídrico metropolitano”.

Durante los momentos más críticos del episodio de escasez, estas

fuentes llegaron a aportar hasta el 58% del agua potable producida en el área metropolitana: un 33% proveniente de la planta desaladora y un 25% de la reutilización potable indirecta del agua regenerada en el Llobregat. Este volumen permitió mantener el abastecimiento sin necesidad de aplicar restricciones, evitando así impactos sociales o económicos significativos.

A raíz de esta experiencia, el AMB ha reforzado su apuesta por estos recursos en su hoja de ruta, plenamente alineada con la planificación del Govern de la Generalitat. El objetivo: ampliar la capacidad de producción de agua regenerada, mejorar las infraestructuras de desalación existentes y consolidar estos recursos como parte estructural y estable del sistema. “Son fuentes que no dependen directamente de las lluvias y, por tanto, ofrecen una mayor estabilidad en un contexto de cambio climático”, concluyen desde la entidad.

El caso madrileño:

Canal de Isabel II y el potencial del agua regenerada

También desde la Comunidad de Madrid se ha reforzado en los últimos años la apuesta por el uso de recursos

no convencionales. Canal de Isabel II produce más de 100 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada, empleada principalmente para usos no potables como el baldeo de calles, el riego de parques, jardines y campos de golf en diversos municipios de la región.

Este aprovechamiento permite liberar agua bruta almacenada para otros usos más prioritarios, además de contribuir a la mejora de la calidad de las masas de agua al verter a los ríos agua tratada que supera los estándares normativos de depuración. Desde la entidad se defiende que el agua regenerada es uno de los grandes retos hídricos a nivel nacional, con un amplio margen de mejora en sectores como el agrícola, donde ya tiene usos intensivos en algunas zonas, pero podría extenderse mucho más.

Para lograr su plena integración en los balances hídricos, Canal subraya la necesidad de adaptar el marco legislativo a una realidad cada vez más condicionada por el cambio climático. “Una normativa más flexible y clara —señalan— permitiría consolidar el agua regenerada como un recurso estratégico más dentro del sistema nacional de abastecimiento, y no como una opción secundaria o puntual”.

la satisfacción de las demandas como la protección del medio ambiente. “En la última revisión de los planes se ha priorizado casi exclusivamente lo ambiental”, lamenta.