Veolia tiene como misión desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos mediante el fomento de la economía circular. Ayudamos a nuestros clientes a afrontar los desafíos de la transformación ecológica y la descarbonización. Conoce más sobre nuestras soluciones en veolia.es

En el número 261 Marzo/Abril 2025 volvemos a situar la gestión de residuos y el avance hacia una economía circular en el centro del debate. Empezamos con una crónica de Future4 Circularity 2025, evento de referencia para el sector que reunió en Madrid a sus protagonistas para impulsar, desde la innovación y la colaboración, la transición hacia una economía circular.

Entre los contenidos destacados, abordamos el potencial económico del sector de la gestión de los residuos en España, de la mano de Leandro Barquín, director de la Fundación Fórum Ambiental. Viajamos también hasta la nueva Planta de Compostaje de Los Cantiles, en Madrid, que se incorpora al Parque Tecnológico de Valdemingómez como ejemplo de tecnología, automatización, sostenibilidad y circularidad aplicada. Además, exploramos el completo Informe para el Cambio Estratégico en Economía Circular, elaborado por Bionomía para el MITERD, que plantea un rediseño profundo de nuestro sistema económico y productivo. Además, entre los reportajes destacados, analizamos la RAP en el sector textil, conociendo experiencias pioneras en Europa.

Completan la revista entrevistas a algunos de los protagonistas del sector. Destacamos la entrevista a Vanessa Abad, directora del área de Tratamiento del Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; a Jon Sáenz de Viguera, director de Garbiker; y a Teresa Domenech, profesora asociada de Ecología Industrial y Economía Circular en la University College de Londres.

Esto y mucho más en las más de 200 páginas del número 261 Marzo/Abril 2025 de RETEMA.

Griselda Romero, redactora de RETEMA

DIRECCIÓN

Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es

PUBLICIDAD

David Casillas Paz davidcasillas@retema.es

REDACCIÓN

Luis Bustamante luisbustamante@retema.es

Griselda Romero griseldaromero@retema.es

Nuria Suárez nuriasuarez@retema.es

COLABORADORES

Patricia Ruiz Guevara · Diego Ortuño

Oscar Planells · Judit Alonso

EDICIÓN · ADC MEDIA

Calle Maestro Arbos 9, oficina 0.02 - 28045 Madrid Telf. (+34) 91 471 34 05 info@retema.es

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO

Irene García Alba

IMPRESIÓN Jomagar

SUSCRIPCIONES suscripciones@retema.es

Suscripción 1 año España: 140 €

Suscripción 1 año resto de Europa: 254 €

Suscripción 1 año resto de paises: 290 €

Suscripción Digital 1 año: 80 €

Depósito Legal M.38.309-1987

ISSN 1130 - 9881

Publicación impresa en papel bajo el sistema de certificación forestal PEFC procedente de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas y con tintas ecológicas a base de aceites vegetales. Libre de plastificados. Monomaterial y 100% reciclable al final de su vida útil.

Isabel Goyena, ENVALORA

Vanessa Abad, Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Teresa Domenech, University College London

Philippe Doliger, EuRIC

Ton Emans, Plastics Recyclers Europe

María Porcel, ITE

Luis Palomino, Asegre

Dace Akule, Green Liberty

Jon Sáenz de Viguera, Garbiker

Janine Röling, Collectief Circulair Textiel

José Monzonís, Observatorio del Sector Textil y Moda

8

14

NOTICIAS DESTACADAS

EMPRESA

Innovación y eficiencia en el tratamiento de residuos orgánicos: la STM-32 de Menart, representada por Europa-Parts

16 EMPRESA

Europa ante el reto de impulsar la demanda de los materiales reciclados

18

EMPRESA

Stadler desarrolla el segundo centro de polímeros de Republic Services en Indianápolis, reforzando el reciclaje avanzado de plástico en EE.UU.

20 CRÓNICA

Future4 Circularity 2025. Acelerando la circularidad de los recursos: de la visión a la acción

48

EMPRESA

La Universidad de Alicante escala el proceso de descontaminación de plástico reciclado mediante la construcción de una planta piloto

52 ENTREVISTA

Isabel Goyena, directora de ENVALORA

58 EMPRESA

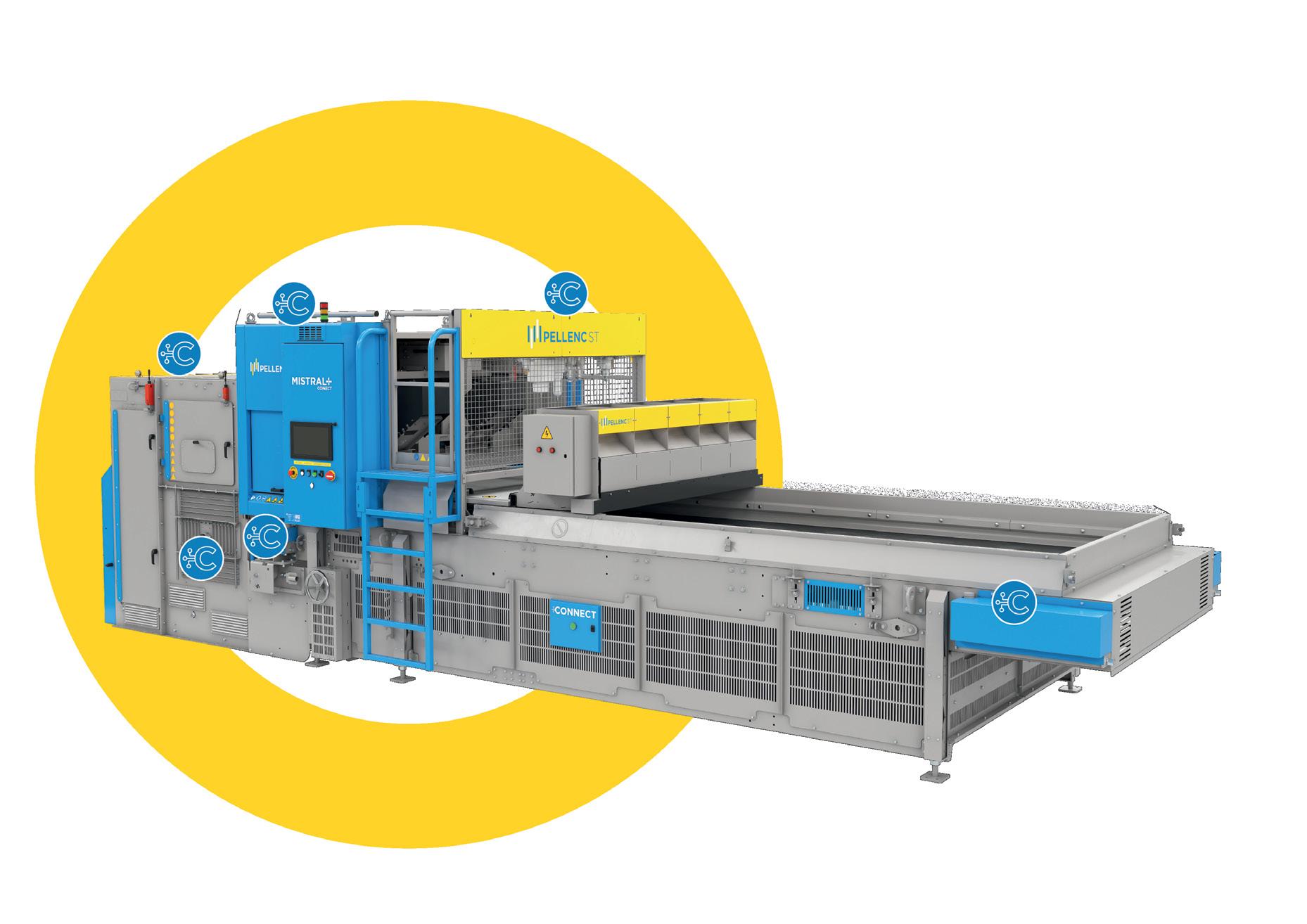

Aumentar la circularidad mediante una clasificación más eficiente

60 EN PRIMERA PERSONA

Tiempos críticos para el reciclaje de plásticos: ¿Dará Europa un paso adelante?

66

REPORTAJE

Claves y perspectivas para convertir al sector residuos en vector de desarrollo económico en España

74 EMPRESA

Tratamiento de residuos: la importancia de una planta diseñada a medida

92

94

76

88

ENTREVISTA

Vanessa Abad Cuñado, Directora del Área de Tratamiento del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

EN PRIMERA PERSONA

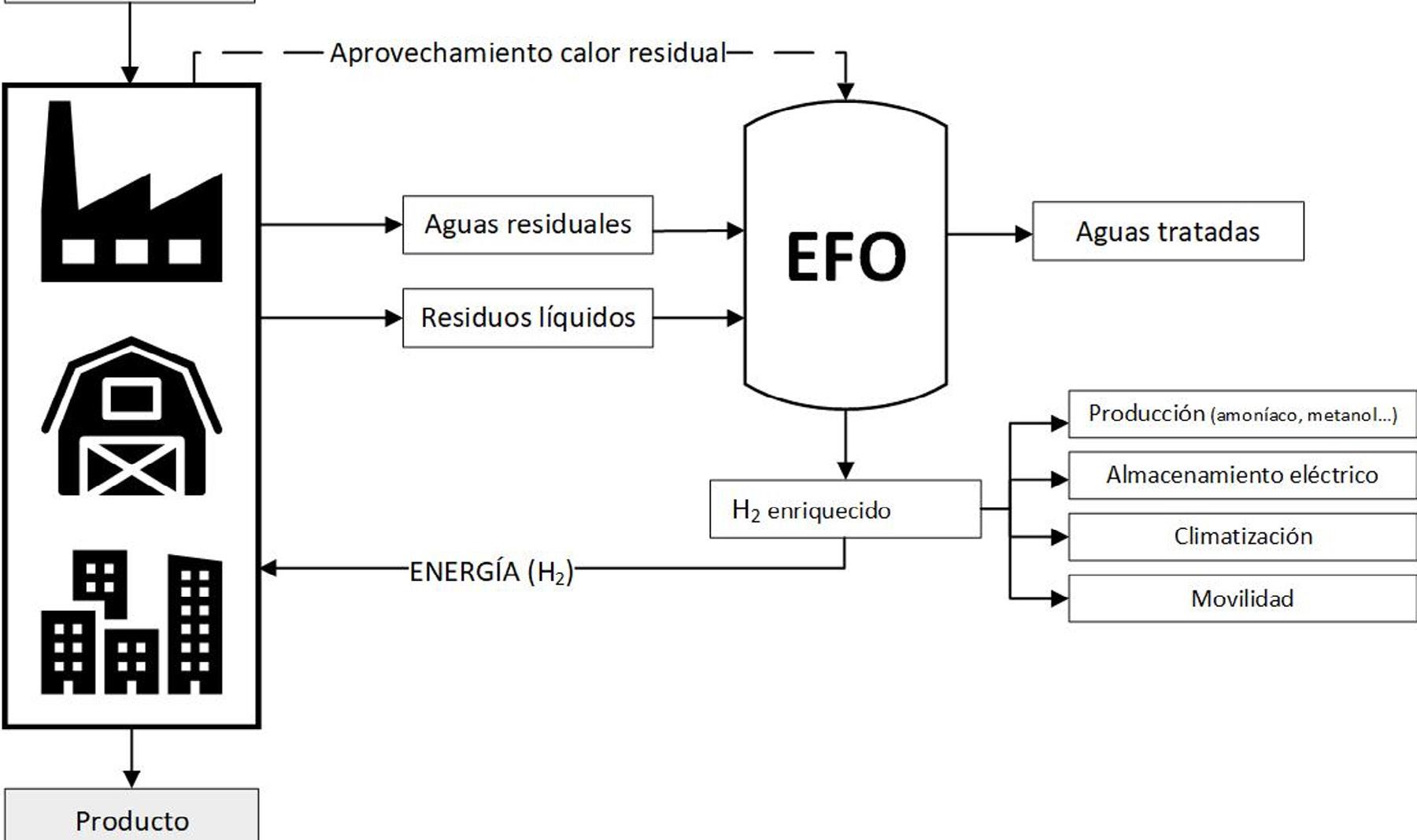

Aplicaciones del hidrógeno renovable, la gran baza en el futuro de este vector energético

112

EMPRESA

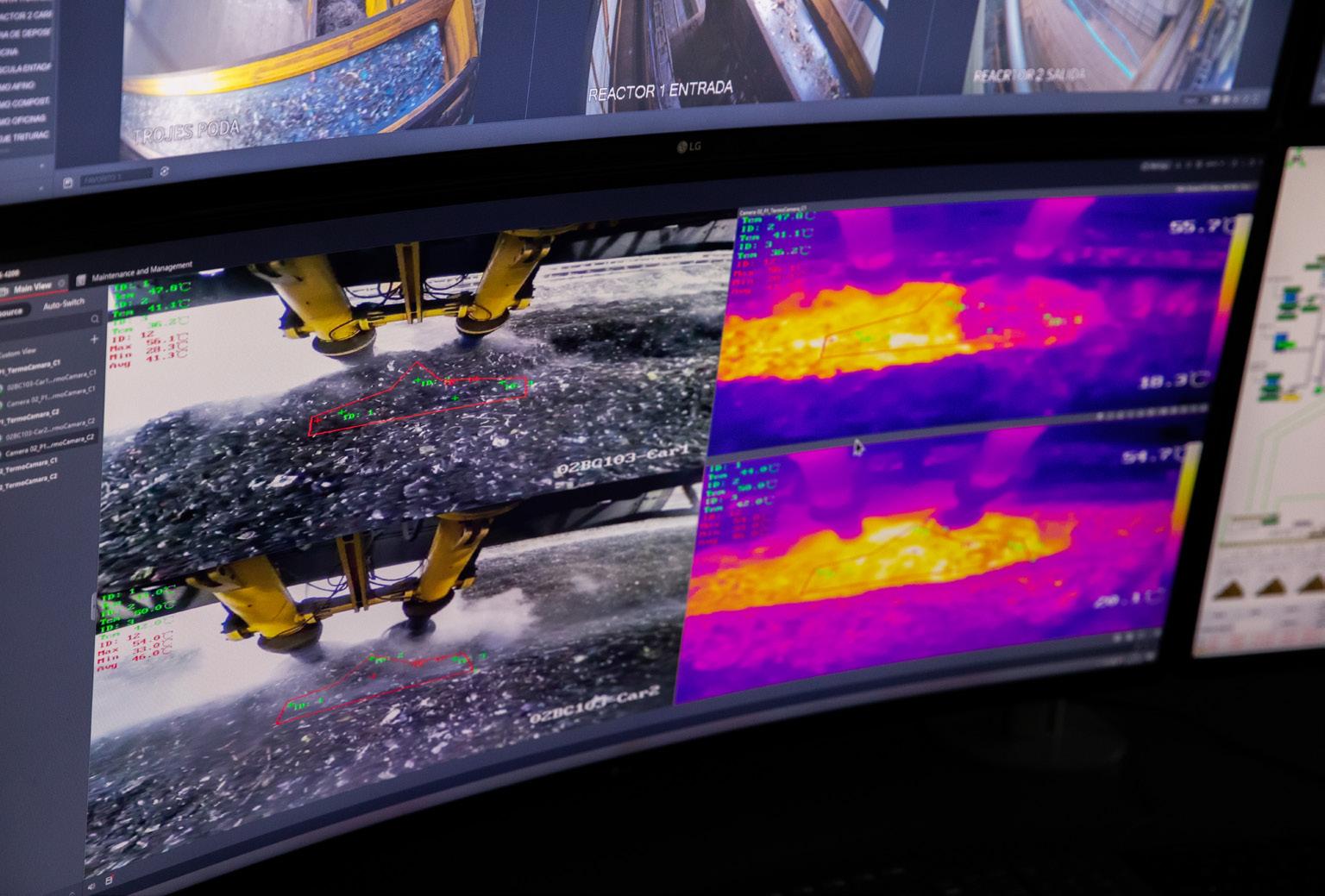

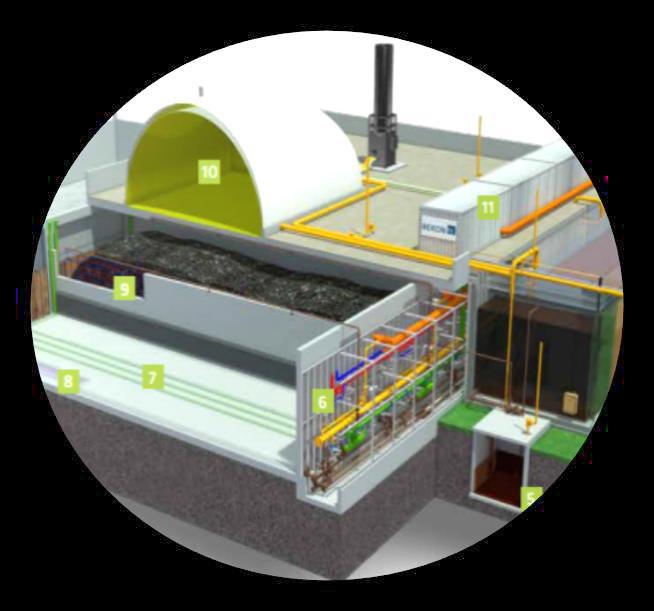

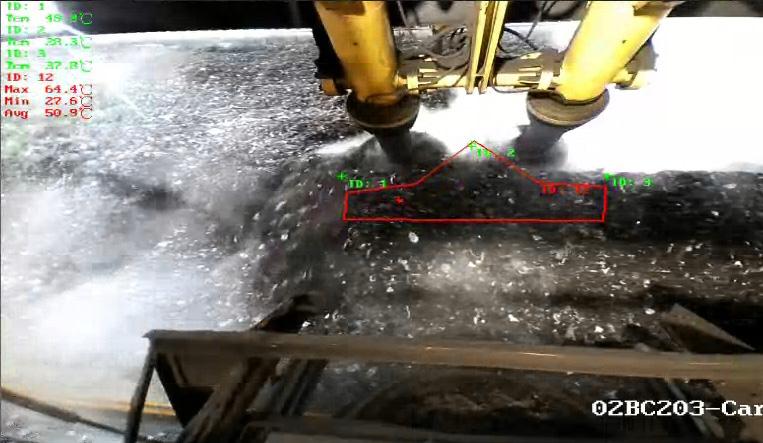

Ambisort Circular: tecnología Depacker y optimización del compostaje en la nueva planta de Los Cantiles

REPORTAJE

Planta de compostaje Los Cantiles tecnología, automatización y sostenibilidad para cerrar el círculo del residuo orgánico en la ciudad de Madrid

EMPRESA

Biomax-G®: reactor dinámico de compostaje. La tecnología más avanzada y fiable para el compostaje del digesto

114

EMPRESA

Eggersmann Convaero: compostaje de biorresiduos y biosecado

116

ENTREVISTA

Jon Sáenz de Viguera, director de Garbiker

126 EMPRESA

Pass® Solution: optimización del rendimiento y la eficiencia operativa

127 EMPRESA

Protecnic 1967: soluciones integrales para optimizar el tratamiento de residuos

147

128

REPORTAJE

Hoja de ruta para el cambio circular en España

140 ENTREVISTA

Luis Palomino, secretario general de ASEGRE

146 EMPRESA

Kadant: tecnología de compactación para una gestión de residuos más eficiente y sostenible

148

EMPRESA

Promak, dos décadas liderando la transformación del reciclaje con soluciones a medida

EMPRESA

Aitex lanza un hub para desarrollar soluciones a medida para las empresas de valorización de los residuos textiles pre y posconsumo

152

160

REPORTAJE

Plástico y textil: cómo convertir dos sectores clave en catalizadores del cambio

EMPRESA

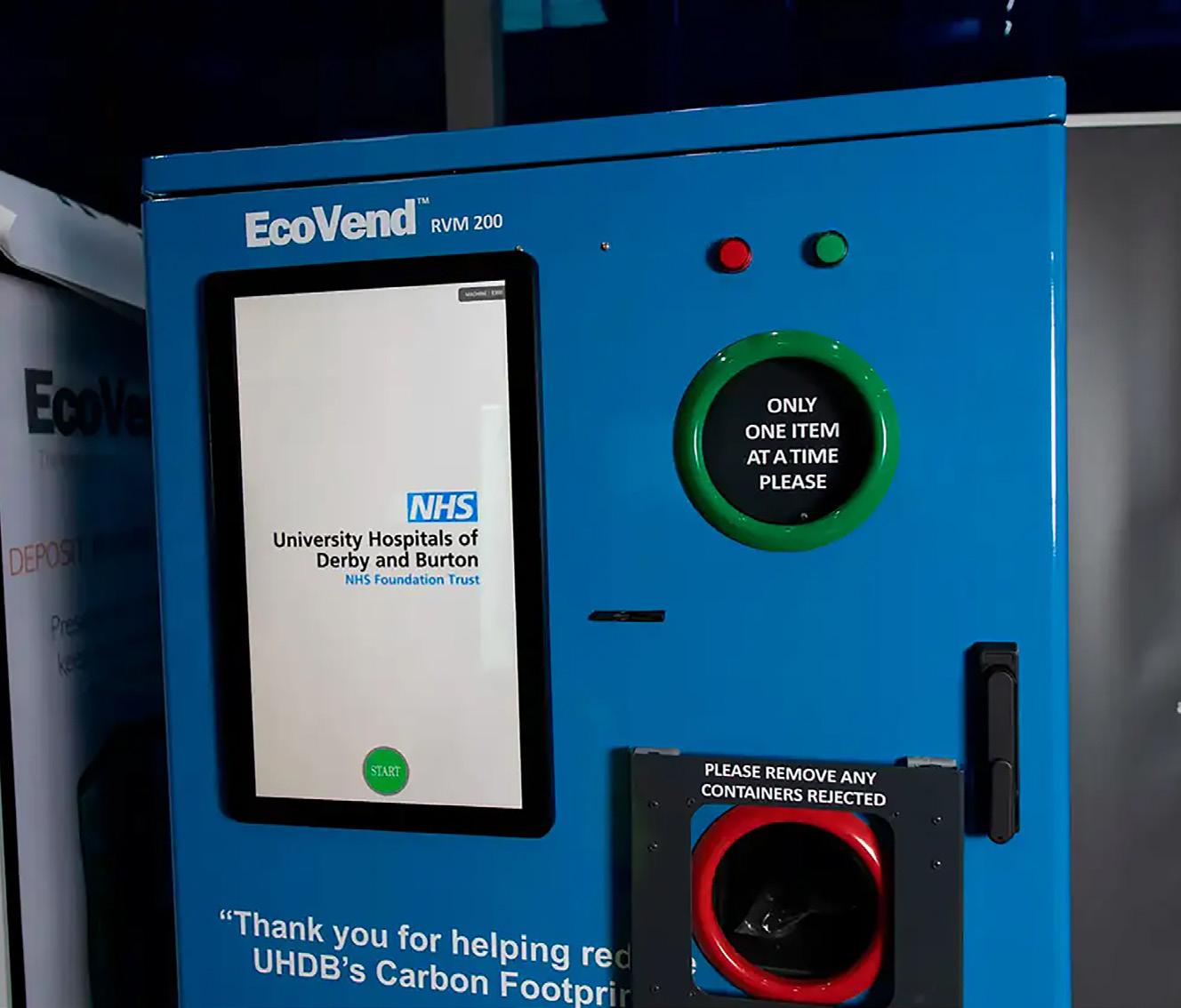

ECOVEND: tecnología RVM de última generación para cumplir con la nueva legislación española de depósito y retorno de envases

162 ENTREVISTA

Teresa Domenech, profesora asociada en el Institute for Sustainable Resources de University College London

170 REPORTAJE

Responsabilidad ampliada del productor en el sector textil: experiencias pioneras en Europa

182 EN PRIMERA PERSONA

Retos, oportunidades y enfoques clave de la RAP en textiles

188 EMPRESA

TOMRA: pionera en una nueva solución basada en el Deep Learning para refinar la chatarra de aluminio perfil

189 EMPRESA

IMABE consolida su posición en Francia: crecimiento, innovación y alianzas estratégicas

190

ARTÍCULO

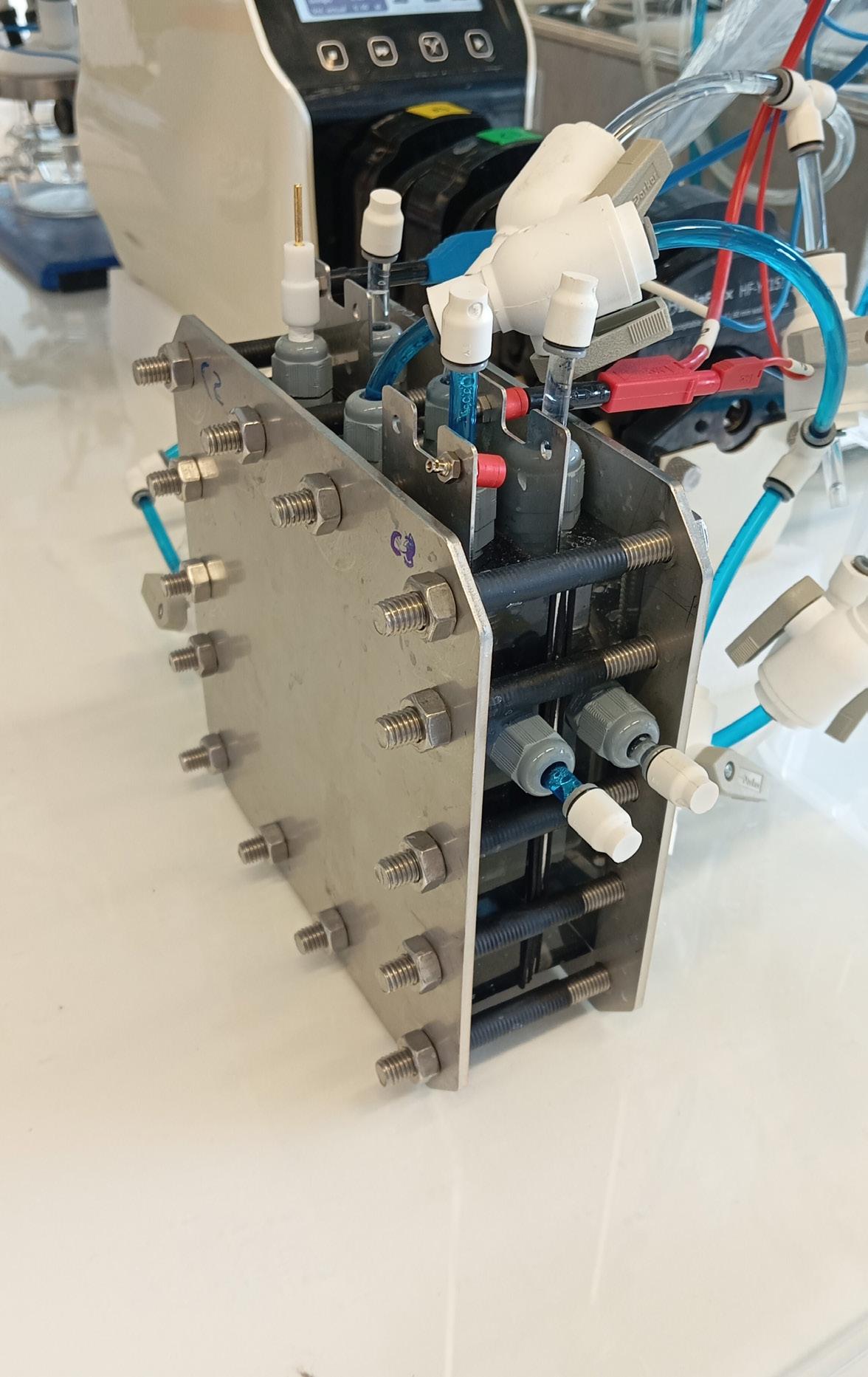

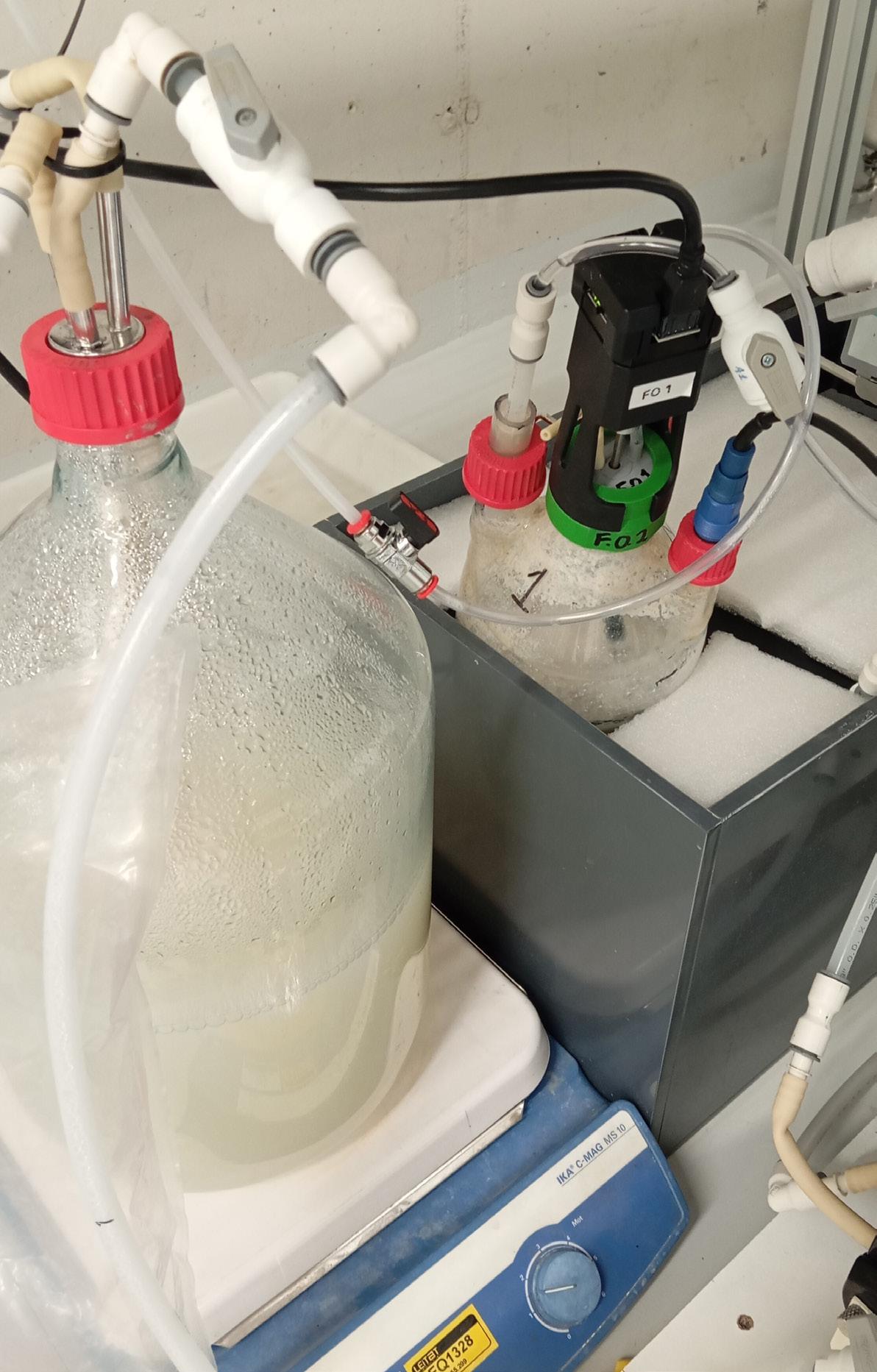

Valorización de residuos orgánicos industriales para la producción de hidrógeno renovable

198 EMPRESA

Eficiencia y sostenibilidad en el control de olores

199 EMPRESA

Separadores de Foucault Felemamg con tambor magnético en su entra

200

208

213

ARTÍCULO

Valorización de residuos de la industria alimentaria: análisis de patentes y proyectos

ARTÍCULO

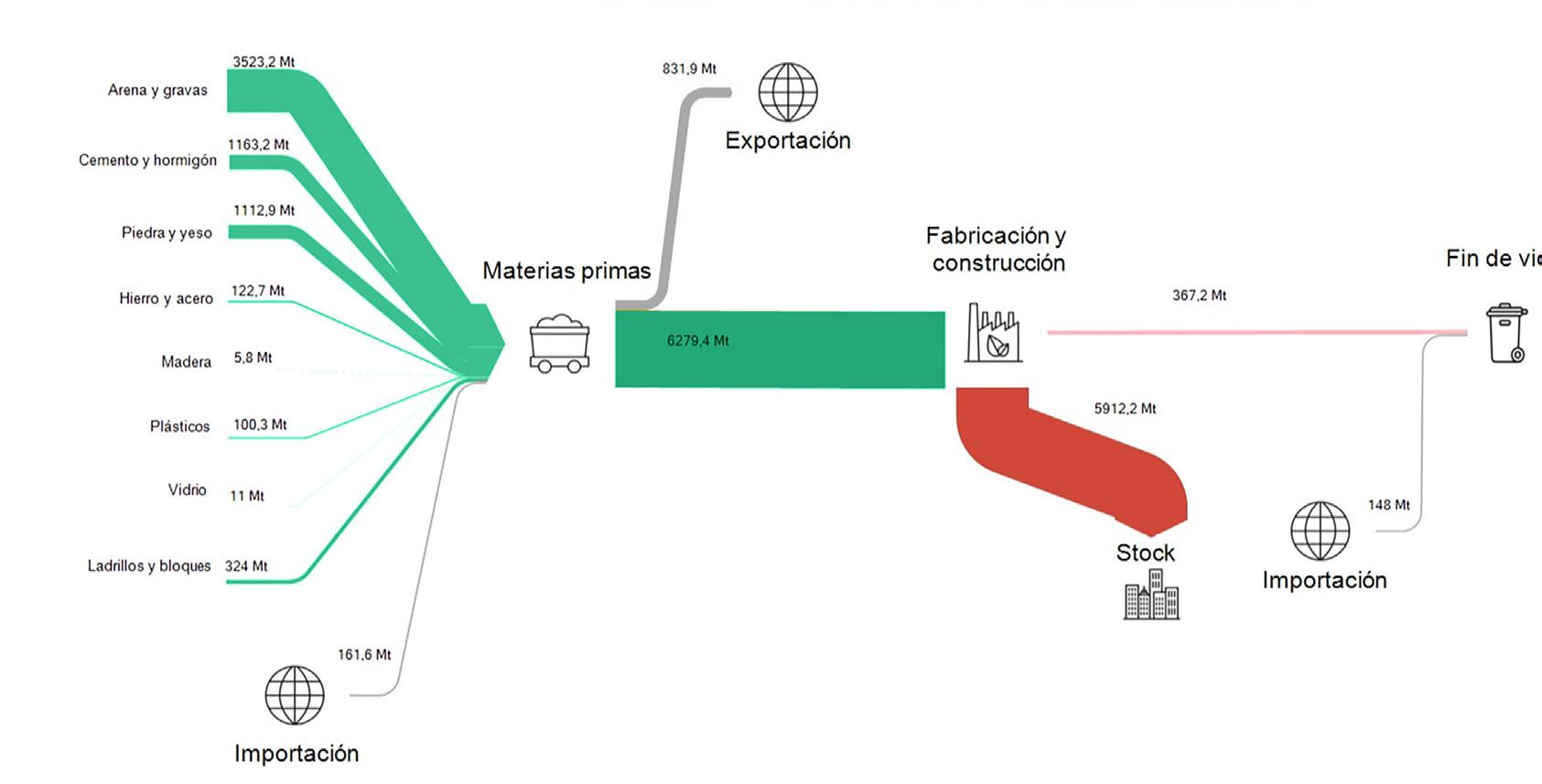

Construcción circular: hacia un futuro sostenible en Navarra

DIRECTORIOS

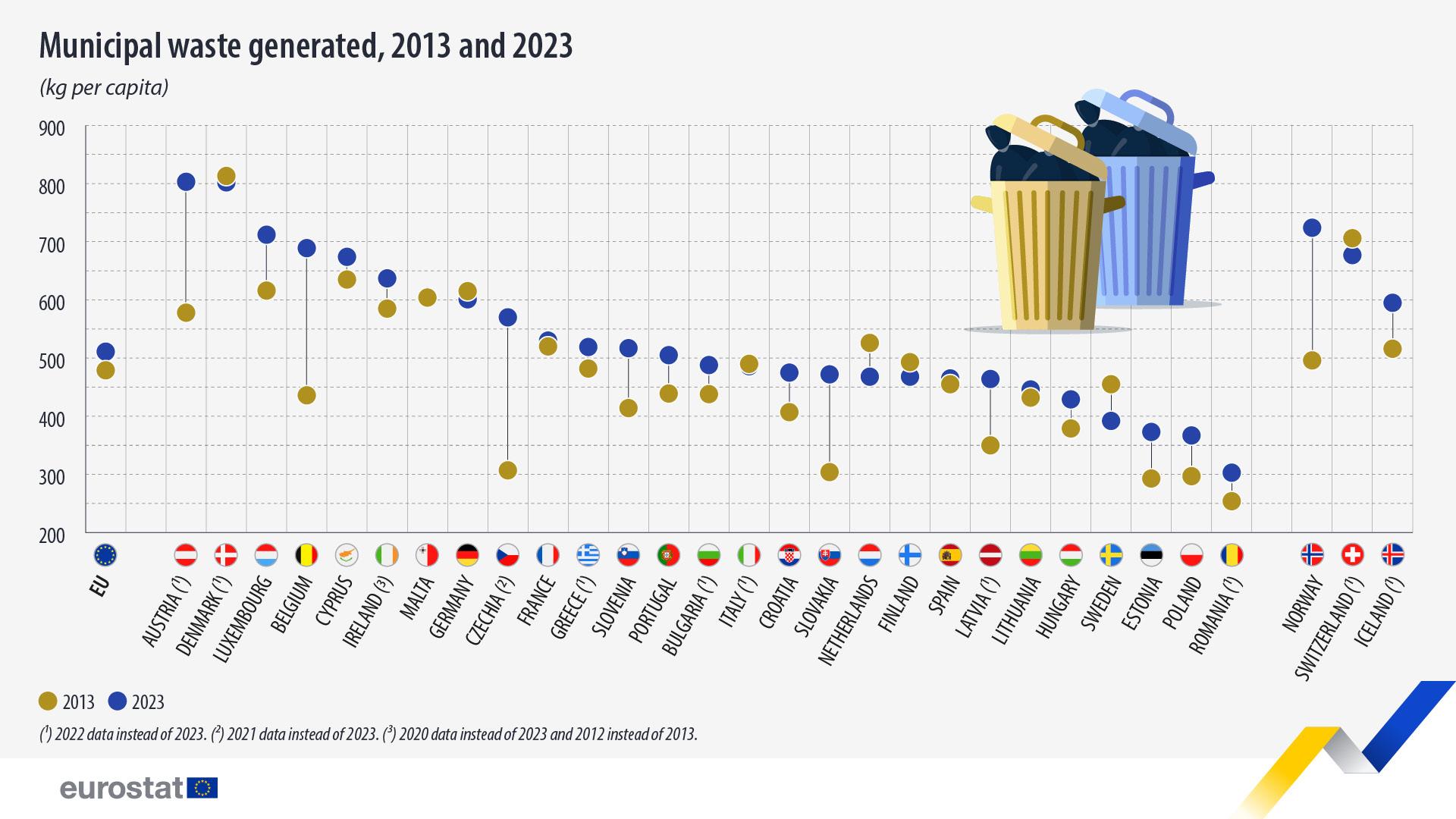

La Unión Europea (UE) ha logrado reducir la cantidad de residuos municipales generados por persona en los últimos años, según datos recientes. En 2023, cada ciudadano de la UE generó un promedio de 511 kg de residuos municipales, lo que representa una disminución de 4 kg en comparación con el año anterior y de 23 kg en comparación con 2021. Esta reducción del 4,3% en dos años es un paso positivo hacia un futuro más sostenible.

A pesar de esta disminución, la cantidad de residuos generados en 2023 sigue siendo superior a la de 2013, cuando se registraron 32 kg menos por persona. Esto sugiere que, si bien se están logrando avances, aún queda camino por recorrer para alcanzar los objetivos de reducción de residuos a largo plazo.

En cuanto al reciclaje, la UE ha experimentado un avance significativo en la última década. En 2023, se recicló un promedio de 246 kg por persona, lo que representa el 48% del total de residuos municipales generados. Este dato contrasta con el 37,2% registrado en 2013, cuando se reciclaba un promedio de 199 kg por persona.

El tratamiento de residuos en la UE también ha evolucionado. En 2023, se incineraron 129 kg por persona (25,2% del total) y 115 kg terminaron en vertederos (22,5% del total). En comparación con 2013, la incineración se mantuvo relativamente estable, mientras que el vertido de residuos disminuyó.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de forma definitiva la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales de la Ciudad de Madrid con horizonte 2030. El documento parte del análisis de tres grandes desafíos actuales: en primer lugar, el cumplimiento de los objetivos europeos de gestión de residuos para 2030; en segundo lugar, la necesidad de reducir el impacto de los residuos sobre el medio ambiente y la salud humana, con especial atención a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a las sustancias odoríferas; y, por último, la transformación de los residuos en nuevos recursos útiles para la economía local, en línea con la jerarquía de gestión de residuos y los principios de circularidad.

La nueva Estrategia se estructura en nueve programas de actuación que abordan ámbitos como la prevención, separación, tratamiento de residuos, reducción de impactos, concienciación ciudadana, innovación, desarrollo normativo y mejora de la gobernanza. Estos programas se despliegan en 44 acciones específicas, que se concretan en más de 100 iniciativas.

Entre las medidas más relevantes se incluye el desarrollo de una estrategia diferenciada para la gestión de residuos generados en edificios municipales, con el objetivo de convertir a la administración en un referente ejemplar. Asimismo, se contemplan alianzas con escuelas de formación profesional, centros educativos y organizaciones para promover la formación ambiental. Se prevén mejoras en los contratos de recogida y tratamiento, así como una optimización de las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Puesta la primera piedra de la nueva planta de compostaje destinada a la fracción orgánica de residuos municipales de Llucmajor comienza. El proyecto, que supone una inversión total de 30 millones de euros, cuenta con una financiación de 20 millones provenientes de los fondos europeos Next Generation. La instalación tendrá la capacidad de gestionar hasta 57 toneladas de residuos orgánicos diarios, lo que equivale a 21.000 toneladas anuales. Esta capacidad permitirá generar un compost de alta calidad, que se utilizará en campos y jardines de toda la isla.

La nueva planta se ubicará en una parcela prevista en el Plan Director Sectorial de Residuos No Peligrosos de Mallorca y ocupará una superficie de 36.000 metros cuadrados. El proyecto está siendo ejecutado por TIRME, empresa concesionaria del servicio insularizado de tratamiento de residuos urbanos, y se prevé que esté operativa en 2026.

La planta tratará residuos orgánicos recogidos selectivamente, como los biodegradables procedentes de cocinas, restaurantes y mercados, así como residuos de parques y jardines que se utilizarán como material estructurante. Se estima que estos últimos alcanzarán una cifra de 16.109 toneladas anuales.

LEl mercado de la gestión de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en España alcanzó en 2024 un volumen de negocio de 2.215 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2 % respecto a 2023, según datos del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, filial de Cesce. Este crecimiento duplica el ritmo registrado en 2023, cuando el sector aumentó un 1,2 %.

A pesar del avance en concienciación ambiental y del refuerzo normativo para reducir la generación de residuos, el informe constata una tendencia al alza en el volumen de residuos urbanos, motivada por el dinamismo del consumo privado y el crecimiento demográfico.

Las previsiones sectoriales apuntan a una demanda creciente de servicios de tratamiento y eliminación de residuos, en un contexto marcado por un endurecimiento de la normativa medioambiental, que continuará elevando las tasas de tratamiento exigidas y fomentando la modernización del sector. EVALUACIÓN

La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo en la tramitación del proyecto para la construcción de la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de la comunidad autónoma. El Gobierno gallego ha emitido el informe de impacto ambiental (IIA) del proyecto promovido por Sogama, concluyendo que no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan los condicionantes establecidos tanto en dicho informe como en los documentos sectoriales vinculantes. El proyecto contempla la construcción de una planta de clasificación de residuos textiles en el complejo medioambiental de Sogama en Cerceda. Su objetivo es valorizar más del 90% de los materiales textiles que reciba, mediante procesos de reutilización, reciclaje, valorización energética u otras formas de gestión sostenible. Para ello, la Xunta destinará una inversión cercana a los 25 millones de euros, en lo que será la primera planta pública de estas características en Galicia. Tendrá una capacidad inicial para procesar 3.000 toneladas anuales, con la posibilidad de ampliarse hasta alcanzar las 24.000 toneladas por año.

El sector del reciclaje en España ha mostrado una evolución positiva durante los últimos años, impulsado por una tendencia creciente hacia la reutilización de materiales, según lo revela el último informe del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. Durante el ejercicio 2024, la producción total de residuos reciclados alcanzó aproximadamente 21,6 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al año anterior. Este volumen incluye residuos metálicos, de papel y cartón, madera, vidrio y plástico. En paralelo, el valor económico generado por la comercialización de estos residuos ascendió a 4.850 millones de euros. Los residuos metálicos representaron la mayor parte del volumen reciclado, con más del 60% del total, consolidando su posición como segmento dominante. Le sigue el reciclaje de papel y cartón, con algo más del 20%, mientras que el resto se reparte entre los residuos de madera, vidrio y plástico.

El sector también experimentó una ligera mejora en su rentabilidad durante 2023, en un contexto marcado por la reducción de precios y de los costes de aprovisionamiento. Según el informe, el margen de explotación agregado de cuarenta y seis de las principales empresas se situó en el 5,4%.

Durante la última Asamblea General de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), Bernat Llorens ha sido designado como nuevo presidente de la organización. En su nuevo cargo, Llorens aportará su amplia experiencia para liderar una etapa centrada en el fortalecimiento del sector desde una perspectiva técnica, regulatoria y estratégica.

Una de las principales prioridades de Bernat Llorens en esta etapa será reforzar el marco normativo que regula el sector. Otro de los ejes destacados de la presidencia de Llorens será la relevancia estratégica del sector ante los productores de residuos.

La Junta de Andalucía ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y la optimización de recursos mediante la Estrategia Andaluza de Economía Circular, una iniciativa destinada a reducir residuos, fomentar la reutilización y promover un modelo de desarrollo sostenible.

La Estrategia está respaldada por la Ley de Economía Circular de Andalucía, que establece las bases para un uso más eficiente de los recursos y una significativa reducción de residuos. Entre las principales líneas de actuación previstas, la consejera destacó:

• Impulso a la producción local y el consumo de proximidad, con el objetivo de reducir las emisiones generadas por el transporte y fortalecer las economías locales.

• Creación de una plataforma de simbiosis industrial, que permitirá a empresas, centros de investigación y administraciones colaborar en el aprovechamiento de recursos y en la innovación dentro de la economía circular.

• Sensibilización y formación ciudadana, mediante campañas divulgativas que fomenten hábitos responsables, como la separación de residuos y el apoyo a empresas sostenibles.

En un contexto donde la sostenibilidad y la economía circular marcan el rumbo del futuro, la gestión eficiente de los residuos orgánicos es una prioridad para plantas de tratamiento y empresas municipales. En Europa-Parts, nos dedicamos a ofrecer soluciones avanzadas para el

reciclaje de residuos, representando marcas de primer nivel que marcan la diferencia en el sector. Una de ellas es MENART, fabricante belga de maquinaria especializada en compostaje, cuya tecnología destaca por su fiabilidad, eficiencia y adaptación a las necesidades reales del mercado.

Una de las joyas tecnológicas de la gama MENART es la volteadora de compost STM-32, diseñada específicamente para volteo lateral en mesetas. Esta máquina se ha convertido en la elección ideal para plantas que buscan optimizar al máximo su capacidad operativa y el aprovechamiento del espacio disponible.

La STM-32 maximiza el tratamiento de residuos en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y volteo lateral eficiente

DISEÑO COMPACTO, EFICIENCIA MAXIMIZADA

La STM-32 presenta un diseño robusto pero compacto, pensado para operar con total eficacia en instalaciones con espacio limitado. Su sistema de volteo lateral permite trabajar en hileras o mesetas adosadas, reduciendo considerablemente los pasillos de circulación y, por lo tanto, multiplicando la capacidad de almacenamiento y tratamiento de residuos orgánicos por metro cuadrado.

Además, la máquina puede ser accionada por un tractor estándar, lo que reduce costes operativos y facilita su integración en plantas ya existentes. Su mecanismo de volteo uniforme y profundo garantiza una aireación y mezcla óptimas del material, acelerando el proceso de compostaje y asegurando un producto final de alta calidad.

COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE

Desde EUROPA-PARTS, nos enorgullece ofrecer soluciones como la STM32, que permiten a las plantas de tratamiento no solo mejorar su eficiencia, sino también avanzar hacia un modelo más sostenible, rentable y respetuoso con el medio ambiente.

La tecnología MENART representa la perfecta combinación de experien-

• Diseño lateral único: mayor aprovechamiento del espacio en mesetas.

• Operación económica y versátil: Maquina autopropulsada.

• Mayor capacidad de tratamiento sin necesidad de ampliar superficie.

• Alta calidad de volteo: mezcla homogénea, sin compactaciones ni zonas muertas, con una aireación eficiente.

• Fabricación europea con estándares de calidad y durabilidad reconocidos.

cia, innovación y compromiso con el reciclaje de residuos orgánicos. Y la STM-32 es, sin duda, un referente en su categoría.

El éxito de la STM-32 no es solo teórico: su rendimiento ha quedado demostrado en la práctica. Una prueba reciente en las instalaciones de nuestro cliente UTE Los Hornillos, en Valencia, ha sido clave para consolidar su reputación. El excelente comportamiento de la máquina en condiciones reales ha despertado un gran interés internacional, hasta el punto de que distri-

buidores de distintos países —incluidos Australia y Estados Unidos— han viajado a Valencia para ver de primera mano la STM-32 en funcionamiento. Esta proyección global confirma el valor añadido de la tecnología MENART y posiciona a nuestras soluciones como una referencia a nivel mundial en el tratamiento de residuos orgánicos.

=EUROPA-PARTS www.europa-parts.com

El reciclaje de plásticos representa una oportunidad estratégica para Europa, esencial para reforzar su soberanía industrial y consolidar su liderazgo en la transición ecológica. Actualmente, la tasa de circularidad en la Unión Europea se sitúa en el 11,8 %, y en España en el 8,5 %, según Eurostat. Estas cifras están lejos del objetivo de alcanzar un 24 % de uso de materiales reciclados para 2030. Para lograrlo, es fundamental fortalecer el mercado del plástico reciclado, afectado en 2023 por la inestabilidad de precios frente al plástico virgen y el aumento de importaciones desde países extracomunitarios.

Durante los últimos años, la Unión Europea ha adoptado medidas ambiciosas para reducir el impacto ambiental de los residuos de envases y avan-

zar hacia una economía circular. Sin embargo, el sector del reciclaje enfrenta desafíos urgentes. La demanda de polímeros reciclados continúa siendo baja, y la competencia desleal, sumada

Con tasas de circularidad aún lejos del objetivo de 24% para 2030, Europa se enfrenta a desafíos como la baja demanda de polímeros reciclados y la competencia desleal

a la volatilidad del mercado, pone en riesgo la viabilidad de las plantas recicladoras. En este contexto, España, líder europeo en capacidad de reciclado per cápita, cuenta con infraestructuras avanzadas y profesionales cualificados que pueden posicionar a Europa como referente global. Para ello, resulta clave impulsar políticas que aumenten la demanda y consoliden el reciclaje como un sector estratégico.

UN MARCO REGULADOR PARA IMPULSAR LA DEMANDA DE PLÁSTICO RECICLADO

El Pacto Verde Europeo sitúa la sostenibilidad en el centro de la agenda comunitaria, y algunas iniciativas legislativas pueden ser clave para relanzar el sector. El Pacto Industrial

Limpio debería ampliar su alcance e incluir los plásticos reciclados como solución esencial para la descarbonización industrial y la economía circular. La próxima revisión de la Directiva sobre contratación pública representa una oportunidad para establecer criterios de circularidad obligatorios que prioricen productos con contenido reciclado. Asimismo, la futura Ley de Economía Circular, prevista para 2026, debería consolidar el mercado de materias primas secundarias, mediante un fondo específico y la armonización de los criterios sobre el fin de condición de residuo en toda la UE.

En este escenario, Veolia, líder mundial en descarbonización y economía circular, refuerza su compromiso mediante soluciones centradas en la optimización de recursos. La empresa apuesta por el reciclaje mecánico como vía principal, reservando el químico para residuos que no pueden ser tratados mecánicamente. En Es-

paña, gestiona dos instalaciones estratégicas: La Red, en Sevilla, produce granzas recicladas de poliolefinas para sectores como envases, agricultura y construcción; y TorrePET, en Badajoz, especializada en PET reciclado de calidad alimentaria, pionera en lograr la

certificación de Fin de Condición de Residuo. Ambas plantas mejoran constantemente su tecnología, aumentan su capacidad y desarrollan proyectos de ciclo cerrado junto a grandes cadenas de distribución.

Veolia también promueve Plastiloop, una plataforma de polímeros circulares que facilita a las empresas la adopción de prácticas sostenibles. Sin embargo, sin una demanda estable, muchas plantas europeas podrían cerrar o trabajar con pérdidas, poniendo en peligro los avances logrados. Es el momento de establecer un marco regulador y económico sólido que garantice la viabilidad del reciclaje. Solo así Europa podrá cumplir sus objetivos de sostenibilidad y liderar la economía circular en 2030.

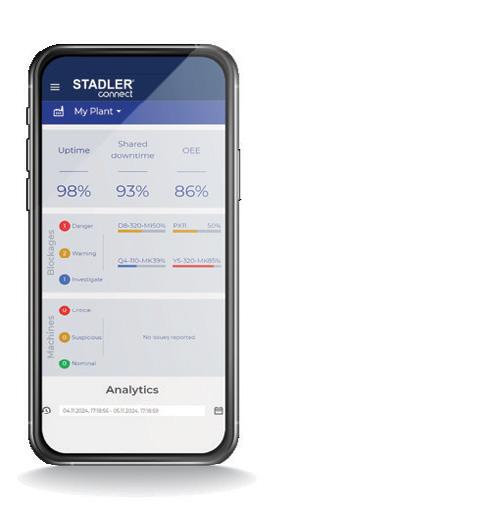

STADLER ha completado el diseño y la instalación del nuevo Centro de Polímeros de Republic Services en Indianápolis. Se trata de la segunda instalación desarrollada para Republic Services, tras la exitosa puesta en marcha del Centro de Polímeros de Las Vegas a finales de 2023

Esta planta, diseñada para procesar plásticos preclasificados recogidos por la compañía, recupera PET y poliolefinas (PO) para transformarlos en polímeros aptos para contacto alimentario, promoviendo así un modelo real de economía circular.

“Con este segundo centro, ampliamos nuestra capacidad de producir resinas recicladas de alta calidad y contribuimos a un futuro más sostenible”, señaló Pete Keller, Vicepresidente de Reciclaje y Sostenibilidad de Republic

Services. Desde STADLER, destacaron el compromiso conjunto por transformar el reciclaje de plásticos en EE. UU.

La planta cuenta con un sistema de doble línea desarrollado por STADLER, referencia en automatización. Las balas de plásticos se desatan automáticamente con la unidad WireX. El material se procesa en dos líneas: una para PET (5,5 t/h) y otra para plásticos mixtos (5 t/h). En la línea de PET, tras la separación y limpieza, se utiliza tecnología balística e infrarrojo cercano para cla-

sificar tapones, etiquetas y anillas. El PET transparente se lava y granula; el de color se compacta.

En la línea de plásticos mixtos, se obtienen diferentes fracciones de polietileno (PE) y polipropileno (PP) según color y tipo. El diseño lineal optimiza la eficiencia y el mantenimiento. Además, las instalaciones ofrecen un entorno de trabajo amplio y luminoso.

STADLER www.stadlerselecciona.com

FUTURE4 CIRCULARITY 2025

LA SEGUNDA EDICIÓN DE FUTURE4 CIRCULARITY REUNIÓ EN MADRID A LÍDERES Y EXPERTOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN UNA JORNADA DE ALTO NIVEL DEDICADA A IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE LA INNOVACIÓN, LA COLABORACIÓN Y EL COMPROMISO COMPARTIDO. EN ESTA CRÓNICA, HACEMOS UN REPASO A LOS MOMENTOS MÁS DESTACADOS DEL EVENTO, QUE CONGREGÓ A CERCA DE 250 PROFESIONALES DEL SECTOR.

El pasado 20 de marzo, Madrid acogió la segunda edición de Future4 Circularity, encuentro que se consolida como uno de los foros de referencia en España para abordar los desafíos y oportunidades de la transición hacia una economía circular real y efectiva. Organizado por la revista RETEMA, el evento reunió a cerca de 250 asistentes en el emblemático espacio El Beatriz, en

una jornada marcada por la pluralidad de voces, la calidad de los debates y el alto nivel de participación.

Con un formato ágil y participativo — estructurado en paneles de debate, diálogos sectoriales y conversaciones estratégicas—, Future4 Circularity 2025 logró reafirmar la oportunidad estratégica que representa avanzar hacia la circularidad en nuestro país, no solo como una prioridad ambiental, sino como una palanca de competitividad, innovación y desarrollo económico.

Esta estructura de contenidos se intercaló con pausas para el café y almuerzo, que permitieron no solo reponer energías, sino también estrechar lazos entre los asistentes. En un ambiente distendido y propicio para el networking de alto valor, estos espacios facilitaron el encuentro entre perfiles diversos y el impulso de nuevas colaboraciones estratégicas.

La jornada contó con la intervención de representantes institucionales de primer nivel, portavoces de administraciones públicas, empresas, asociaciones sectoriales, SCRAPs y otras entidades clave del ecosistema circular, que ofrecieron visiones complementarias en torno a la legislación y las políticas públicas, la innovación tecnológica, la transformación industrial, la colaboración público-privada y el papel de la ciudadanía. Todo ello con el respaldo de 17 patrocinadores, cuyo apoyo permitió consolidar un entorno profesional de alto nivel, orientado al intercambio de experiencias y la generación de alianzas.

El evento fue inaugurado por Alberto Casillas, director de RETEMA, quien, tras agradecer la excelente acogida del encuentro y la participación de asistentes, ponentes y patrocinadores, ofreció un discurso de bienvenida en el que subrayó la vocación y el espíritu del evento: “Future4 Circularity aspira a ser un verdadero catalizador y a servir como una llamada a la acción.

Es tiempo de transformar el discurso en acciones concretas, fortalecer la colaboración e impulsar proyectos ambiciosos”, afirmó.

Circularity aspira a ser un verdadero catalizador y a servir como una llamada a la acción. Es tiempo de transformar el discurso en acciones concretas, fortalecer la colaboración e impulsar proyectos ambiciosos. Alberto Casillas, director de RETEMA.

Esta segunda edición de Future4

Circularity arrancó con una potente apertura institucional que reunió a representantes del Gobierno central y regional para reflexionar sobre el papel de las administraciones públicas en la transición hacia un modelo económico más circular, innovador y competitivo. Las intervenciones de Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid; Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; y Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pusieron de manifiesto el impulso político que está guiando esta transformación.

Rafael García inauguró el encuentro destacando que la economía circular constituye una transformación “disruptiva y multidisciplinar” que exige el compromiso “serio y decidido” de todos los actores sociales, desde las administraciones hasta la ciudadanía. Subrayó el papel activo del tejido empresarial, al que definió como “motor de riqueza y generador

de oportunidades”, y defendió un modelo de gobernanza que combine la colaboración público-privada con la reducción de la burocracia y la seguridad jurídica.

Entre las principales iniciativas de la Comunidad de Madrid, destacó la nueva Ley de Economía Circular (Ley 1/2024), así como proyectos

estratégicos como las plantas de tratamiento de residuos de Loeches, Pinto y Colmenar Viejo. En su intervención, también alertó de los retos aún pendientes: integrar los objetivos ambientales con los económicos y sociales, y ejecutar una “transición ordenada, inteligente y efectiva hacia la sostenibilidad”.

Nuestro objetivo es seguir haciendo de la Comunidad de Madrid una región sostenible y competitiva, a través de un modelo de producción y consumo circular basado en un uso eficiente de los recursos, que garantice el crecimiento económico y la sostenibilidad de la sociedad madrileña.

Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente,

Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

Hugo Morán, por su parte, puso el foco en el salto estructural que ha vivido el sector de los residuos en España en la última década. A su juicio, se ha producido una transformación profunda que ha permitido pasar de un modelo de gestión tradicional a un verdadero sistema industrial. “Hemos pasado de empresas de servicios a industrias puras y duras”, señaló. No

obstante, advirtió que este cambio aún no se ha interiorizado en la ciudadanía, que sigue percibiendo los residuos como desechos y no como recursos. Por ello, reivindicó una complicidad activa entre administraciones y empresas para trasladar un mensaje compartido que conecte economía circular y calidad de vida. También puso en valor el esfuerzo normativo y financiero im-

pulsado por el Gobierno: más de 1.400 millones de euros movilizados para comunidades autónomas y empresas, y nuevas líneas específicas para sectores clave como el textil o el plástico. Cerró su intervención con una reflexión contundente: “Si el ciudadano sabe que lo que paga genera valor añadido, empleo y actividad industrial, habremos cerrado el círculo”.

La industria vinculada a la economía circular tiene probablemente uno de los recorridos más esperanzadores en nuestro país, con una enorme capacidad de internacionalización para nuestras empresas.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

El primer diálogo del evento fue protagonizado por Marta Gómez Palenque, quien ofreció una radiografía clara del estado actual de la economía circular en España. Subrayó que, pese a los avances normativos y al compromiso político y social, los datos evidencian la necesidad de acelerar el proceso. Con una tasa de circularidad del 8,5 %, España se encuentra aún lejos del 23,2 % fijado por la Unión Europea para 2030.

Palenque reivindicó una hoja de ruta común basada en la coordinación entre administraciones, empresas y ciudadanía, e hizo hincapié en el potencial transformador de la economía circular, no solo en términos ambientales, sino también de competitividad. En materia normativa, defendió la necesidad de adaptar el marco legal español a nuevas propuestas europeas como el Pacto Industrial Limpio o el paquete legislativo Ómnibus. Finalmente, identificó la re-

cuperación de materiales como uno de los ejes prioritarios para el futuro inmediato: “Nos ofrece grandes oportunidades para innovar y situar a España como tractor de competitividad en Europa”. Estas tres intervenciones marcaron el tono de la jornada, evidenciando que la economía circular ya no es una opción, sino un imperativo compartido que debe traducirse en acción, inversión y compromiso real desde todas las esferas institucionales.

La recuperación de materiales es, sin duda, donde debemos poner el foco. Es ahí donde se abre una gran oportunidad para el desarrollo tecnológico, la innovación y la definición de una hoja de ruta clara: saber dónde están esas materias, cómo recuperarlas y, sobre todo, colaborar para hacerlo realidad.

Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO.

ESTRATEGIAS DESDE EL TEJIDO EMPRESARIAL

Uno de los pilares de Future4 Circularity 2025 fue la participación activa del tejido empresarial, que permitió conocer de primera mano cómo las compañías del sector están afrontando los retos de la economía circular. A través de distintos diálogos y conversaciones, los representantes de PreZero, Veolia, Valoriza, ACCIONA y Paprec compartieron su visión estratégica, experiencias y propuestas para avanzar en una transformación que exige innovación, colaboración y compromiso compartido.

Gonzalo Cañete, consejero delegado de PreZero España y Portugal, instó a situar la gestión de residuos en el centro de la agenda política y administrativa, advirtiendo de que, aunque la economía circular ha ganado protagonismo, la operativa del residuo aún no ocupa el lugar que le corresponde en el debate público. Afirmó que España cuenta con capacidad técnica y empresarial para liderar este cambio, pero reclamó mayor claridad en las políticas públicas y una apuesta decidida por herramientas como la valorización energética o el biometano, cuya implantación avanza más lentamente que en otros países europeos.

La conversación entre Rafael Sánchez, director de Residuos y Plásticos de Veolia España, y Borja Lafuente, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone puso de relieve el valor de las alianzas a largo plazo entre industrias para cerrar el ciclo de los materiales. Ambas compañías compartieron su caso de colaboración, que ha permitido reintroducir más de 15.000 toneladas de PET reciclado en el mercado. Lafuente alertó del exceso de carga normativa que enfrentan las empresas y defendió que “la sostenibilidad debe ser un valor empresarial, no una carga”. Sánchez, por su parte, recalcó que la economía circular solo funciona-

rá si existe una rentabilidad económica detrás y una señal de precio coherente en toda la cadena de valor.

Desde Valoriza, el director general de Tratamiento de Residuos, José Luis Salegui, apostó por integrar la innovación tecnológica como motor del cambio. Subrayó la necesidad de optimizar la recogida selectiva —clave para reducir el bioestabilizado— y defendió con firmeza el papel del biometano y la valorización energética para cumplir con los objetivos europeos. Salegui también puso el acento en la concienciación ciudadana y la colaboración público-privada como condiciones indispensables para generar soluciones eficaces y sostenibles.

Daniel Serrano, director de Tratamiento de Residuos de ACCIONA, ofreció una mirada amplia sobre la circularidad industrial, recordando que los retos futuros no se limitan a los residuos urbanos, sino que alcanzan también a los derivados de la propia transición energética. Destacó su proyecto para reciclar palas de aerogenerador como ejemplo de innovación orientada al reaprovechamiento de materiales y criticó los obstáculos regulatorios que

dificultan escalar soluciones ya viables técnicamente. “Transformar residuos en materias primas no puede quedar bloqueado por normativas que no acompañan”, alertó.

Por su parte, Jacobo Patiño, director de Tratamiento de Paprec España, centró su intervención en la oportunidad que representa la economía circular para las empresas que saben adaptarse y anticipar las demandas del mercado. Subrayó la importancia de construir núcleos sólidos de crecimiento a través de adquisiciones y contratos públicos, y compartió la experiencia de Paprec en la gestión de residuos durante la emergencia provocada por la DANA. En su opinión, la colaboración interinstitucional y la implicación del ciudadano serán determinantes para afrontar escenarios de crisis y consolidar un modelo circular resiliente.

En conjunto, las voces empresariales coincidieron en que la economía circular debe abordarse desde una lógica sistémica, combinando tecnología, planificación, incentivos económicos y colaboración transversal para cerrar ciclos, reducir el vertido y convertir el residuo en una verdadera fuente de valor.

A lo largo de la jornada, varios paneles temáticos ofrecieron un espacio de reflexión plural y estructurada para abordar algunos de los grandes ejes de la economía circular: desde

las estrategias autonómicas hasta el papel de la innovación y el rol de la industria privada. Intercalados entre los distintos diálogos empresariales, estos encuentros permitieron ampliar la mirada sobre los retos y oportunidades del modelo circular, articulando el conocimiento técnico,

la experiencia institucional y la visión estratégica de distintos agentes públicos y privados. Con enfoques diversos pero complementarios, todos coincidieron en un mismo punto de partida: avanzar hacia la circularidad exige ambición política, voluntad empresarial y compromiso ciudadano.

Gonzalo Cañete, consejero delegado de PreZero España y Portugal desgranó las claves para acelerar la transición hacia una economía circular en España. Su intervención se articuló en torno a la necesidad urgente de situar la gestión de residuos en el centro de la agenda política y pasar de la visión a la acción.

“Creo que la economía circular ya está en la agenda, pero no tengo tan claro que lo esté la gestión de residuos”, afirmó Cañete, incidiendo en la distancia que todavía separa a España de los objetivos marcados por la Unión Europea. En este sentido, hizo un llamamiento a la colaboración entre administraciones, sector privado y ciudadanía, subrayando que “si los ciudadanos no están convencidos de lo que estamos haciendo, esto no va a salir bien”. También se mostró crítico con el exceso regulatorio, opinando que “hay suficiente normativa, la hoja de ruta está clara y hace falta ponerla en marcha”.

Desde su experiencia al frente de PreZero, destacó que tanto la administración como el tejido empresarial español cuentan con la capacidad técnica y profesional necesaria para liderar este cambio. “Las empresas están yendo más allá de lo que marca la normativa”, aseguró, citando ejemplos de certificación en residuos cero o transformación de residuos en energía renovable.

Asimismo, Cañete identificó dos palancas fundamentales para activar desde el ámbito de lo público: la recogida sepa-

rada como punto de partida imprescindible, y la valorización energética como solución realista para el porcentaje de residuos no reciclables. “Hay un elefante en la habitación y es la valorización energética. Hay que tomar una decisión: o vertedero, o recuperación de energía con garantías medioambientales”.

También puso el foco en el potencial del biometano como vector es-

Necesitamos que la gestión de los residuos esté presente, de forma nítida, en la agenda pública y política, tanto a nivel nacional como autonómico y local

tratégico, destacando la capacidad de producción de este gas renovable en nuestro país. Sin embargo, lamentó el retraso en su desarrollo, utilizando una potente metáfora: “Mientras el biometano es un tren que pasa a toda velocidad y al que deberíamos subirnos ya para correr hacia los vagones delanteros, en España aún seguimos en la estación”, advirtió, en contraste con otros países europeos que ya avanzan decididamente en esta línea.

Finalmente, animó a los actores del sector a aprovechar el “viento de cola” normativo y de inversión para transformar el reto en oportunidad: “Podemos colocar a España a la vanguardia de la economía circular. No hay ninguna barrera que nos impida hacerlo.”

Políticas y estrategias autonómicas de economía circular

El primer panel de Future4 Circula rity 2025 puso el foco en el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la transición hacia una economía circular real. A través de una conversación abierta y plural, representantes del País Vasco, Canarias, Navarra y Ecoembes compartieron diagnósticos, avances y retos, evidenciando que, pese a las distintas realidades territoriales, hay desafíos comunes que exigen una coordinación más estrecha y soluciones adaptadas al contexto local.

A menudo ponemos el foco en la palabra “circular”, pero olvidamos que la primera es “economía”. Los residuos son la expresión de una ineficiencia en nuestros procesos productivos, fruto de un modelo lineal que históricamente ha sido más rentable.

Jose María Fernández, director de Economía Circular de Ihobe.

Uno de los consensos más claros fue que la economía circular no puede abordarse exclusivamente desde el tratamiento de residuos, sino que debe integrarse como una transformación económica y estructural desde el origen. Así lo expresó José María Fernández Alcalá, director de Economía Circular de Ihobe, Sociedad de Gestión Pública Ambiental del Gobierno Vasco, quien defendió la necesidad de actuar sobre el diseño de los productos, impulsar modelos de negocio sostenibles y generar condiciones que permitan reducir el consumo de materiales sin comprometer el peso productivo de regiones industrializadas. A su juicio, más que nuevas leyes, el sector necesita acción, planificación coherente y eliminación de barreras como la oposición social, la burocracia y la saturación energética.

En esa línea, Ana Bretaña, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, defendió que su comunidad ha superado la etapa de gestión paliativa del residuo y se encuentra desarrollando soluciones estructurales que inciden en la prevención, el ecodiseño y la reutilización. Subrayó el valor de los eco -

La administración pública no puede quedarse al margen, es fundamental el valor demostrativo. Apostar por productos circulares y demostrar a la sociedad que funcionan es la única manera de romper prejuicios y reintroducirlos en nuestra cadena de valor.

Ana Bretaña de la Torre, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

La economía circular no puede quedarse sobre el papel. Requiere acción, acompañamiento a los municipios y simplificación de los trámites.

Ángel Pablo Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias.

No podemos pasar directamente de una legislación de 1997 a los ambiciosos objetivos de 2035 sin un marco de transición adecuado.

Ángel Hervella, director de Gestión Local y Autonómica en Ecoembes.

sistemas colaborativos y la necesidad de orientar la inversión pública hacia acciones con impacto tangible. Bretaña también reivindicó el papel

ejemplar de la administración pública, que debe liderar la transición circular desde la contratación y el consumo responsable.

Conversación entre Rafael Sánchez, director de Residuos y Plásticos de Veolia España; y Borja Lafuente, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone Iberia

La conversación entre Rafael Sánchez, director de Residuos y Plásticos de Veolia España, y Borja Lafuente, director de Asuntos

Públicos y Sostenibilidad de Danone

Iberia, puso sobre la mesa uno de los mensajes clave de la jornada: para que la economía circular funcione, todos los actores de la cadena de valor deben remar en la misma dirección. Desde el impulso normativo hasta el compromiso empresarial y la concienciación ciudadana, avanzar requiere corresponsabilidad, coherencia y colaboración.

Borja Lafuente advirtió del riesgo de un “tsunami regulatorio” que está absorbiendo el tiempo y los recursos de las compañías: “Publicamos reportes de 478 páginas. ¿Quién se va a leer eso?

Tenemos que dedicar más tiempo a generar impacto positivo y menos a rellenar burocracias interminables”. Frente a ello, apostó por entender la sostenibilidad como “un valor empresarial, no una carga”, y destacó que la circularidad debe integrarse desde el diseño hasta la logística, como ocurre en su planta de

Aldaia (Valencia), donde proveedores, energías renovables y operaciones están alineados para reducir la huella.

Además, Lafuente reivindicó el papel de las administraciones públicas como palanca esencial en la transición, subrayando que “el sector público debe actuar como motor del cambio”. También hizo un llamamiento a no dejar solas a las empresas y a la ciudadanía en este proceso, reclamando un enfoque de corresponsabilidad que implique a todos los actores de la cadena de valor. Rafael Sánchez, por su parte, subrayó que “la sostenibilidad tiene que tener una rentabilidad económica suficiente para que el sistema se movilice”. Desde Veolia, explicó, el principal reto es ofrecer materias primas secundarias —como el PET reciclado— con prestaciones técnicas adecuadas y precios competitivos. “Las empresas acuden a nosotros en busca de soluciones para alcanzar el vertido cero. En algunos casos, incluso logramos cerrar el ciclo dentro del propio cliente”, apuntó. Ambos ponentes coincidieron en que la economía circular exige diálogo, pla-

La sostenibilidad tiene que tener una rentabilidad económica suficiente para que el sistema se movilice

nificación conjunta y alianzas de largo recorrido. Como ejemplo, compartieron el caso de éxito entre Danone y Veolia, cuya colaboración ha permitido recuperar ya más de 15.000 toneladas de PET reciclado. A través de la planta TorrePET, Veolia suministra a Danone plástico reciclado de alta calidad para sus envases.

El diálogo también abordó los cambios estructurales necesarios para avanzar en circularidad. Sánchez abogó por un análisis profundo de cada cadena de valor, entendiendo la posición de todos los agentes y estableciendo señales de precio coherentes que incentiven el uso de materiales reciclados. “Si uno solo paga por todos, la economía circular se rompe”, advirtió. Lafuente, en la misma línea, pidió “abrir un paréntesis” para ejecutar bien lo ya aprobado, actuar con prudencia ante el tsnuami regulatorio y dejar atrás la hipercompetitividad. “Rodéate de buenos compañeros, proveedores y aliados. En exceso, la competencia no ayuda a transitar hacia modelos verdaderamente sostenibles”, concluyó.

Desde un contexto insular muy distinto, Ángel Pablo Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, compartió el enfoque pragmático de su territorio, condicionado por la fragmentación geográfica, la presión turística y una herencia institucional poco activa. Expuso el nuevo Plan de Acción 2024–2026, concebido como una hoja de ruta realista, con ficha financiera detallada, identificación clara de los actores responsables e instrumentos de seguimiento, con 20 acciones estratégicas centradas en la mejora de la recogida de materia orgánica, la valorización energética y el

desarrollo de la industria local. Para Montañés, la clave está en el acompañamiento a los municipios y en agilizar los procedimientos para que la circularidad no se quede en papel.

Por su parte, Ángel Hervella, director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, apeló a la necesidad de tender puentes entre administraciones, empresas y ciudadanos, y advirtió del riesgo que supone una transición normativa mal planificada. “No podemos pasar directamente de una legislación de 1997 a los ambiciosos objetivos de 2035 sin un marco de transición adecuado”, señaló. Reivindicó el convenio como herramienta de corresponsabilidad y apostó por la

digitalización y la trazabilidad como factores clave para avanzar hacia un reciclaje de mayor calidad y control.

Todos los ponentes coincidieron en que, para que la economía circular avance de forma real, es necesario reforzar la colaboración público-privada, impulsar la implicación ciudadana, simplificar los marcos regulatorios y dotar a las administraciones locales de recursos y capacidades para implementar medidas eficaces. Las estrategias autonómicas, aunque diversas, evidencian un punto común: sin acción coordinada, no será posible alcanzar los objetivos europeos ni transformar de fondo el modelo productivo y de consumo.

Diálogo con José Luis

director

Jose Luis Salegui, director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza, expuso la visión de la compañía ante los retos más inmediatos que afronta el sector, con el foco sobre tres ejes clave: innovación tecnológica, valorización energética y concienciación ciudadana.

Uno de los puntos más destacados fue la apuesta de Valoriza por el aprovechamiento de los bioresiduos para la producción de biogás y biometano. “Estamos desarrollando proyectos propios en nuestras parcelas, y también colaborando con otras empresas en contratos públicos para inyectar biometano en red. El potencial es enorme”, señaló. Para Salegui, este gas renovable podría cubrir hasta la mitad de las necesidades energéticas del país, si bien reconoce que aún queda mucho camino por recorrer.

En paralelo, abordó el problema del bioestabilizado, advirtiendo de la necesidad de actuar sobre el origen del problema: “Sin una recogida selectiva

eficaz de la fracción orgánica, seguiremos teniendo cantidades importantes de bioestabilizado cuya salida es muy difícil y acaba en vertedero”. En este contexto, defendió una apuesta clara por la valorización energética: “No veo otra solución realista si queremos cumplir con los objetivos europeos de vertido del 10 % para 2035”.

A lo largo de su intervención también compartió ejemplos concretos de colaboración público-privada, como la actuación de emergencia junto a la EMTRE tras la DANA, donde la empresa habilitó una parcela para el almacenamiento y tratamiento de residuos en tiempo récord. “Ese contacto diario con los clientes públicos es fundamental para construir soluciones conjuntas”, apuntó. Otra de las grandes prioridades para Salegui es la concienciación ciudadana. “El mejor reciclaje es el que se hace en origen”, recordó, apostando por más inversiones en aulas ambientales, visitas a plantas y formación para escolares y

adultos. “Hay mucha gente que no es consciente del proceso que hay detrás de una bolsa de basura. Mostrar ese trabajo ayuda a generar corresponsabilidad”. Por último, subrayó el papel de la innovación para transformar la gestión de residuos, con ejemplos como la implantación de gemelos digitales o la herramienta de inteligencia artificial PANDO, desarrollada internamente para optimizar el funcionamiento de las plantas, impulsar la sostenibilidad de los procesos y maximizar el aprovechamiento de los recursos.

La innovación es clave para avanzar en el vector empresarial de la economía circular. En Valoriza ya aplicamos

Inteligencia Artificial, gemelos digitales y herramientas propias para optimizar procesos y maximizar recursos

Innovación y tecnología para una economía circular

La segunda mesa de debate reunió a representantes de empresas tecnológicas punteras para reflexionar sobre cómo la innovación y la digitalización están redefiniendo el presente y el futuro de la economía circular. Desde distintas perspectivas, los participantes coincidieron en que el verdadero impulso al sector llegará de la mano de soluciones tecnológicas aplicadas al tratamiento inteligente de residuos, la valorización energética y la automatización de procesos.

Durante el debate, surgieron temas clave como la necesidad de diseñar plantas de tratamiento más eficientes, adaptadas a los retos de los próximos años. Carlos Manchado, international sales director & manager director Iberia, LATAM & New Markets de STADLER, puso el acento en el papel transformador de la digitalización y la automatización, que — según explicó— ya permiten mejorar notablemente la capacidad operativa y la pureza de los materiales recuperados. “Sensores, cámaras y mantenimiento predictivo son herramientas clave para anticiparnos a los problemas y optimizar la eficiencia”, señaló.

Frente a las oportunidades tecnológicas, varios ponentes coincidieron en señalar que los verdaderos obstáculos no son técnicos, sino administrativos. Alberto Tuñón, director comercial de ECONWARD Tech, subrayó que muchas veces el freno al desarrollo del sector reside en la falta de agilidad normativa: “Si no facilitamos procesos como el fin de la condición de residuo, no alcanzaremos los objetivos. Necesitamos voluntad para impulsar el cambio, no solo tecnología o inversión”. En esa misma línea, reclamó una actitud valiente tanto por parte de las empresas como de las administraciones.

La digitalización permite optimizar el rendimiento de las plantas de tratamiento de residuos, garantizando mayor capacidad y pureza. Sensores, cámaras y mantenimiento predictivo son herramientas clave para mejorar la eficiencia y anticiparnos a posibles problemas

Carlos Manchado, International Sales Director & Managing Director Iberia, LATAM & New Markets de STADLER.

No es solo una cuestión de recursos o tecnología, sino de actitud en empresas y administraciones. Necesitamos gente valiente que impulse el cambio.

Alberto Tuñón Villafañe, director comercial de ECONWARD Tech.

El gran reto es escalar las soluciones tecnológicas y hacerlas accesibles para todo el sector. Innovar no es solo incorporar tecnología, sino diseñar sistemas donde cada proceso fluya con eficiencia.

Alberto Hernández, director comercial de BIANNA Recycling.

Aunque a nivel técnico no existen barreras, los procesos administrativos y la falta de un marco legal claro para la conexión a las redes de gas están ralentizando el avance del biometano en España.

Baptiste Usquin, CEO de Waga Energy España.

El papel de la ciudadanía también estuvo presente en el debate. Alberto Hernández, director comercial de BIANNA, llamó a desarrollar solucio -

nes centradas en las personas, alejadas de enfoques ideológicos y pensadas para responder a los desafíos reales del territorio. “Innovar no es

Convertir residuos en materias primas para una

Daniel Serrano, director de Tratamiento de Residuos de ACCIONA, abordó los desafíos emergentes de la economía circular desde una perspectiva amplia que conecta innovación, regulación y una gestión eficiente de los recursos. En relación con los bioresiduos, Serrano recalcó que ACCIONA y otras empresas del sector llevan años trabajando en su valorización mediante la producción de biogás y biometano, aunque la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica sigue siendo un reto. “No podemos caer en el error de que la fracción orgánica selectiva no se composte con calidad, porque podríamos repetir los problemas que hemos tenido con el bioestabilizado”, advirtió. En este sentido, apeló a “ennoblecer” el producto final, mejorando la calidad desde el origen y contando con el sector agrícola para asegurar su uso como enmienda orgánica.

Sobre la tasa de residuos, el experto la consideró “una oportunidad” para dotar a las administraciones de presupuestos finalistas que permitan mejorar la recogida y el tratamiento. A su juicio, esta medida también puede actuar como herramienta de concienciación para evidenciar que los servicios tienen

un coste y requieren corresponsabilidad ciudadana. Serrano destacó la importancia de acompañarla de un retorno del impuesto al vertedero para que los fondos recaudados se reinviertan en modernizar las instalaciones y servicios. Más allá de los residuos urbanos convencionales, el experto de ACCIONA, destacó la necesidad de anticipar soluciones para los residuos generados por la propia transición energética. En este contexto, Daniel presentó un proyecto impulsado por ACCIONA para el reciclaje de palas de aerogenerador,

La manera en que el grupo ACCIONA en global puede alcanzar sus objetivos de sostenibilidad es atendiendo a la generación de residuos y a la reintroducción de las materias primas mediante I+D

basado en una iniciativa propia de I+D que ya cuenta con una planta piloto y aspira a escalarse industrialmente. “Nuestro objetivo es que ese residuo deje de serlo y pueda ser declarado fin de condición de residuo, reintroduciéndolo como materia prima en otras industrias”, explicó.

Para Serrano, alcanzar los objetivos de sostenibilidad exige una gestión integral de los residuos y su retorno al ciclo productivo. Pero no todo se resuelve con materias primas secundarias o energías limpias, aseveró. ACCIONA complementa su estrategia con plantaciones forestales certificadas que actúan como sumideros de CO₂, contribuyendo así al objetivo global de descarbonización de la compañía.

Para continuar avanzando en esta línea, identificó dos acciones prioritarias: seguir apostando por la I+D privada para reintroducir materiales en la cadena de valor, y acompañar estos esfuerzos desde la administración con procesos regulatorios más ágiles y coordinados. “Es una pena que, cuando se hace lo difícil, como transformar un residuo en materia prima secundaria, nos encontremos con normativas que no acompañan y bloquean su aplicación en otros territorios”, concluyó.

solo adoptar tecnología, sino diseñar sistemas donde cada proceso fluya con eficiencia. Debemos avanzar hacia modelos descentralizados, robustos y flexibles”, defendió, destacando el potencial de la inteligencia artificial para transformar la gestión operativa en las plantas de tratamiento.

Baptiste Usquin, CEO de Waga Energy España, introdujo en el debate el papel del biometano y la ne -

cesidad de acelerar su desarrollo en España. Explicó que la tecnología ya permite transformar el biogás generado en vertederos en una fuente de energía renovable de alto valor añadido, pero alertó de que “el tren está pasando y debemos subirnos”. Según Usquin, España corre el riesgo de quedar rezagada frente a países vecinos por la falta de un marco normativo claro y ágil que facilite, por

ejemplo, la conexión de las plantas a la red de gas.

El panel concluyó con una idea común: la transición hacia una economía circular avanzada no podrá lograrse sin una apuesta decidida por la tecnología, pero tampoco sin eliminar barreras administrativas ni generar confianza en la sociedad. La próxima década, coincidieron, será determinante para consolidar este cambio de paradigma. FUTURE4

Jacobo Patiño, director de Tratamiento de Residuos de Paprec España, compartió la visión y estrategia de crecimiento de la compañía francesa, centrada en su consolidación en el mercado español y en la respuesta ante situaciones de emergencia como la DANA.

Paprec, que ya se sitúa entre las tres principales empresas del sector en Francia, aspira a replicar ese liderazgo en España. Para ello, su estrategia de expansión se ha basado en la adquisición de empresas —especialmente en el ámbito del reciclaje privado, muy fragmentado— y en la obtención de contratos públicos de recogida, limpieza y tratamiento. “Estamos intentando crear un núcleo sólido desde el que poder crecer y alcanzar ese nivel de referencia que ya tenemos en otros países”, explicó Patiño.

Uno de los ejemplos más significativos de su actuación fue la gestión de residuos tras las inundaciones provocadas por la DANA. Paprec asumió la operación de varios puntos de transferencia y acopio, gestionando hasta 400 camiones diarios y acumulando más de 80.000 toneladas de residuos. Para reducir el volumen enviado a vertedero, la compañía implementó cribas capaces de separar la tierra mezclada con los residuos. “Nuestro objetivo era gestionar los residuos de la forma más eficiente posible y evitar llevar al vertedero todo lo que no fuera estrictamente necesario”, señaló.

Más allá de esta actuación puntual, el director de Paprec España advirtió de la necesidad de prepararse ante futuras catástrofes climáticas. Reivindicó la importancia de la colaboración y coordinación ágil entre administracio-

nes y empresas, así como la dotación de medios suficientes para actuar con rapidez. “La naturaleza tiene una fuerza tremenda e impredecible; cualquier plan se queda corto ante una emergencia de esta magnitud”, reflexionó.

De cara al futuro, Patiño señaló que la economía circular representa una oportunidad para empresas como Paprec, que apuestan por la consolidación en el mercado español mediante el fortalecimiento de sus operaciones privadas y la obtención de nuevos contratos públicos. Además, hizo un llamamiento al compromiso ciudadano como eslabón indispensable del modelo: “Si el ciudadano no participa, no se puede llegar a nada”, concluyó.

La economía circular genera un nicho de oportunidad para las empresas. Pero si el ciudadano no participa, no se puede llegar a nada

Transformación de la industria hacia la circularidad

El tercer y último panel centró el debate en el papel que desempeña la industria privada en la transición hacia una economía circular real. Cinco representantes de sectores clave abordaron, desde sus respectivas posiciones, los desafíos normativos, las barreras administrativas, los retos operativos y las oportunidades de transformación que plantea este nuevo paradigma.

Uno de los consensos más claros fue la necesidad de contar con un marco regulatorio claro, ágil y adaptado a la realidad del tejido empresarial español. Mónica Galeote, Head of Public Policy Sustainability de Amazon España, insistió en que la innovación tecnológica y la colaboración intersectorial son herramientas fundamentales para escalar soluciones sostenibles, pero subrayó que “la simplificación regulatoria debe pensar en pequeño, porque el 99 % del

tejido empresarial español son pymes”. Para Galeote, sin una normativa más comprensible y con incentivos adecuados, será difícil consolidar modelos circulares competitivos.

Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad de AECOC, coincidió en que la sostenibilidad ya se percibe como un factor de competitividad entre las empresas, pero apuntó que la complejidad regulatoria sigue siendo un freno para muchas de ellas. Desde su contacto con más de 34.000 compañías, destacó que “el 85 % de las grandes empresas ya están tomando medidas para reducir emisiones”, pero advirtió que el verdadero reto está en trasladar ese impulso al conjunto del tejido empresarial sin comprometer su capacidad de adaptación.

La tensión entre ambición legislativa y realidad operativa fue también una de las principales preocupaciones expresadas por Ramón Blanco, director de Economía Circular de Valtalia, quien alertó de que la legislación cru -

zada —entre competencias estatales y autonómicas— puede ralentizar la ejecución de proyectos circulares. Reivindicó un marco más armonizado y flexible, y compartió casos concretos de colaboración público-privada, como la alianza con una cadena gallega de supermercados para transformar residuos plásticos en bolsas reutilizables.

Desde ENVALORA, su directora Isabel Goyena abordó el impacto de las cargas administrativas sobre la capacidad de acción del sector. “Hay tantas obligaciones burocráticas que, a veces, impiden ver el objetivo principal: prevenir y reutilizar”, lamentó. Goyena defendió el esfuerzo anticipado del tejido industrial para adaptarse a la nueva normativa —con más de 100 empresas adheridas a ENVALORA antes de la aprobación del Real Decreto—, y puso en valor el creciente número de compañías que ya están implantando sistemas de reutilización, tanto abiertos como cerrados.

En la misma línea, Laura Sanz de Siria, coordinadora general de IMPLICA hizo un llamamiento a adoptar una visión holística, entendiendo la circularidad como un compromiso transversal que va más allá del cumplimiento normativo. Reivindicó el papel de los SCRAPs como facilitadores del cambio y destacó la necesidad de escalar e implementar sistemas de reutilización eficaces, sencillos y adaptados al ecosistema industrial. “El productor es el único que puede hacer algo por reducir el envase que pone en el mercado”, afirmó.

A lo largo del panel, los ponentes coincidieron en que el futuro de la economía circular industrial pasa por reforzar la colaboración entre todos los eslabones de la cadena de valor, fomentar un entorno normativo más operativo y seguir apostando por la tecnología como palanca clave. El objetivo común: que la sostenibilidad deje de ser una aspiración y se convierta en una práctica integrada en el modelo de negocio.

Las pequeñas burocracias impiden ver el objetivo principal: la prevención de residuos. Simplificar los procedimientos no solo beneficiará a las empresas, sino también al medioambiente.

Isabel Goyena, directora de ENVALORA.

Las empresas ya están actuando en materia de economía circular, ya sea en diseño, en procesos productivos o en gestión de residuos.

Las grandes compañías están impulsando a las más pequeñas. Hoy todas entienden que la sostenibilidad es un eje de competitividad: o naces sostenible, o te transformas.

Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad de AECOC.

Los SCRAPs nacimos para facilitar la economía circular. Nuestro papel es acompañar a las empresas en esta transición, con soluciones eficaces y operativas.

Laura Sanz de Siria, coordinadora general de IMPLICA.

Colaboración intersectorial, innovación y tecnología son esenciales para construir soluciones escalables y competitivas en economía circular. Y para lograrlo, necesitamos alinear incentivos económicos con la tecnología para que la opción más sostenible también sea la más rentable.

Mónica Galeote, Head of Public Policy

Sustainability de Amazon España.

La administración necesita herramientas, instalaciones y conocimiento para exigir un marco regulatorio. Debemos poner sobre la mesa las necesidades de todos los sectores y alinearlas con las exigencias de la administración.

Ramón Blanco, director de Economía Circular de Valtalia.

DESDE EL TERRENO

Además de los paneles temáticos, el programa de Future4 Circularity 2025 incluyó una serie de conversaciones en profundidad que permitieron abordar, desde enfoques más específicos, algunos de los dilemas clave de la economía circular. Estas charlas reunieron a representantes institucionales, técnicos y empresariales con experiencias contrastadas, y sirvieron para ahondar en cuestiones como el papel de la valorización energética, la transformación de los modelos territoriales de gestión

de residuos o la necesidad de alinear las estrategias locales con los objetivos europeos. Lejos de ofrecer discursos genéricos, los ponentes compartieron aprendizajes prácticos, retos aún no resueltos y propuestas concretas para avanzar hacia una circularidad efectiva, con foco en la acción, la colaboración y la corresponsabilidad.

La encrucijada de España: del vertedero a la valorización energética

La conversación entre Joaquín Pérez Viota, presidente de la Asociación de

Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU), y José Ignacio Asensio, diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, puso el foco en uno de los puntos más controvertidos dentro de la jerarquía de residuos: el papel de la valorización energética.

En un contexto donde España sigue arrastrando altas tasas de vertido, ambos coincidieron en que, si se quiere cumplir los objetivos europeos, es fundamental superar los prejuicios para dejar de ver esta tecnología como un tabú y contemplarla como parte de la solución. Pérez Viota de -

Para impulsar la valorización energética se necesita valentía, prudencia y planificación responsable. Cuando la ciudadanía percibe un beneficio claro y los procesos administrativos son ágiles, estas infraestructuras se desarrollan con mayor facilidad.

Joaquín Pérez Viota, presidente de AEVERSU.

fendió que no se trata de elegir entre valorización o reciclaje, sino de completar el sistema. Para él, limitarse a unas pocas herramientas es insuficiente: “Estamos intentando tocar una sinfonía al piano usando solo ocho de -

dos”, ilustró. Apostó por un enfoque integral que incluya también la valori zación energética como vía para tratar los residuos no reciclables y reducir el vertido. Según sus estimaciones, Es paña necesita duplicar la capacidad instalada para acercarse a los están dares europeos.

Además, apuntó que el freno al de sarrollo de estas infraestructuras no es tanto técnico como cultural y ad ministrativo. “Para impulsar la valori zación energética se necesita valentía, prudencia y planificación responsable”, afirmó, señalando que la aceptación social es más alta en el norte de Europa, donde la ciudadanía percibe beneficios claros. En cambio, en el sur, la percepción social y las trabas burocráticas siguen actuando como barreras. Desde una perspectiva institucional, Asensio compartió la experiencia de Gipuzkoa, que en la última década ha transitado de un modelo centrado en el vertedero a uno basado en recogida selectiva, tratamiento mecánico-biológico y valorización energética de los rechazos. “La polémica ha desaparecido y quienes antes se oponían, ahora entienden que es lo correcto. Lo que hoy no se aceptaría en Gipuzkoa es volver a abrir un vertedero”, aseguró. Según explicó, el éxito se debe a una red pública de infraestructuras, planificación coherente y una estrategia de comunicación transparente con la ciudadanía.

Aunque la valorización energética suscita cierto debate social, cuando las plantas entran en funcionamiento, la polémica desaparece. Quienes antes se oponían, entienden que es lo correcto. Lo que hoy no se aceptaría en Gipuzkoa es volver a abrir un vertedero.

Como ejemplo, el diputado destacó el complejo ambiental de Zubieta, hoy convertido en la principal fuente de energía renovable de la provincia. “La ciudadanía lo entiende porque hemos sido transparentes: las instalaciones están abiertas, los datos de emisiones son públicos, y mostramos qué se recupera y cómo”, concluyó.

Ambos ponentes coincidieron en que la valorización energética no debe entenderse como una amenaza para el reciclaje, sino como un eslabón ne-

José Ignacio Asensio, diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa.

cesario dentro del sistema circular. Su desarrollo, sostuvieron, exige liderazgo político, colaboración público-privada, planificación multilegislatura y pedagogía social. “No se trata de ideología, sino de responsabilidad”, concluyeron.

Claves para transformar la gestión de residuos: la visión desde el Maresme y Gipuzkoa

La última conversación de Future4 Circularity reunió a Carles Salesa, director de Maresme Circular, y César Gimeno, director general del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), para contrastar dos modelos territoriales que están marcando el paso en la transición hacia una economía circular. Desde Cataluña y el País Vasco, ambos representantes compartieron experiencias complementarias sobre cómo transformar la gestión de residuos a través de planificación, innovación y compromiso ciudadano.

Coincidieron en señalar la baja recogida separada como uno de los principales déficits del sistema español. “Tenemos muy mala nota, un 25-26 %, lo cual es impropio de un país con el potencial de España”, lamentó Salesa. No se trata de un problema tecnológico, puntualizó, ya que España dispone de cerca de un centenar de plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB), con una capacidad de 13 millones de toneladas. El problema está en los extremos: recogida y destino finalista. En este contexto, defendió el pago por generación como incentivo clave para mejorar la implicación ciu-

dadana, y reclamó una mayor colaboración administrativa para optimizar las infraestructuras existentes.

Salesa destacó la trayectoria de Cataluña, y especialmente del Maresme, donde el cierre del vertedero comarcal hace tres décadas obligó a anticiparse. Desde entonces, el territorio ha desarrollado un modelo integral que abarca desde el tratamiento hasta la prevención, reparación y reutilización. Entre los proyectos estratégicos mencionó el plan comarcal de prevención, la “biblioteca de las cosas”, los circuitos de excedentes alimentarios o el Parque de Economía Circular Mataró-Maresme. Aunque valoró los avances, subrayó que aún queda camino por recorrer, especialmente en la captación de biorresiduos: “El incentivo económico es hoy un factor esencial”, afirmó.

Gimeno, por su parte, relató cómo Gipuzkoa logró revertir una situación crítica en menos de una década. En 2015, el territorio se enfrentaba al cierre inminente de sus vertederos sin alternativas de tratamiento. “Pasamos de tener 150.000 toneladas sin destino a no necesitar vertederos”, recordó. Este punto de inflexión llevó a la puesta en marcha de ocho nuevas instalaciones y a una apuesta firme por la recogida selectiva, con cifras que hoy superan

el 75 % en algunas mancomunidades y niveles de impropios en orgánica por debajo del 3 %. El reto actual, explicó, es mantener esos resultados, extenderlos a todo el territorio y seguir incentivando a los ciudadanos mediante

No existen infraestructuras sobredimensionadas, sino falta de colaboración administrativa. Para avanzar hacia una gestión más eficiente, necesitamos coordinación territorial, responsabilidad ampliada del productor y una obligación legal clara de incorporar materiales reciclados en el ciclo productivo.

Carles Salesa, director de Maresme Circular.

tarifas personalizadas y sistemas de control individualizado.

Ambos ponentes coincidieron en que alcanzar los objetivos europeos no depende solo de tener tecnología o infraestructuras, sino de activar todos

los resortes del sistema: voluntad política, compromiso ciudadano, colaboración interadministrativa y una planificación de largo recorrido. “No existen infraestructuras sobredimensionadas, sino falta de colaboración”, advirtió

Salesa. Y en esto, la experiencia de los territorios puede y debe compartirse”, añadió Gimeno, abriendo la puerta a una cooperación interterritorial más estrecha para avanzar juntos hacia un modelo circular real.

El reto en Gipuzkoa pasa por elevar los niveles de recogida selectiva en las zonas con cifras más bajas y mantener el compromiso y la motivación ciudadana allí donde ya se alcanzan cifras elevadas.

César Gimeno, director general del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK)

TRANSFORMACIÓN CIRCULAR EN CLAVE EUROPEA

El último bloque de Future4 Circularity 2025 incorporó una mirada internacional imprescindible para comprender el lugar que ocupa España —y Europa en su conjunto— en la transición hacia una economía circular real. Daniel Montalvo, responsable de Economía Circular en la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), participó en un diálogo en remoto desde Luxemburgo para compartir la visión del organismo europeo y analizar el progreso de los Estados miembros en esta materia.

El experto ofreció una lectura equilibrada: aunque reconoció avances en el marco legislativo, mayor consenso político y mejor acceso a datos, alertó de que los niveles actuales de circularidad siguen estancados en torno al 12 %, lejos del objetivo. “Es momento de acelerar el cambio”, advirtió, seña-

lando también la necesidad de reducir el consumo de materiales a niveles sostenibles.

Entre los principales frenos, identificó la fragmentación del mercado y las dificultades de acceso al capital como barreras estructurales que impiden escalar soluciones circulares en Europa. En respuesta, apuntó a la futura iniciativa Circular Economy Act, con la que la Comisión Europea buscará eliminar obstáculos normativos y armonizar el marco regulatorio.

Montalvo subrayó además el papel clave de la tecnología, la formación, la aceptación ciudadana y el impulso a nuevos modelos de negocio como palancas necesarias para consolidar una economía circular basada en el conocimiento. Como cierre, propuso dotar a esta transición de una gobernanza más clara y coordinada, con un objetivo común a largo plazo que alinee todas las políticas de forma sistémica.

Cada vez contamos con mejores datos para entender la transición circular más allá del flujo de materiales: desde los modelos de negocio hasta el comportamiento de los consumidores.

En este contexto, resulta clave abrir espacio a nuevas propuestas y fortalecer la gobernanza.

Daniel Montalvo, responsable de Economía Circular en la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Con la intervención de Daniel Montalvo se puso el broche final a una jornada que no solo ofreció una radiografía precisa del presente, sino que también apuntó con firmeza hacia el futuro de la economía circular. Tras una intensa agenda de contenidos, Alberto Casillas, director de RETEMA, pronunció unas palabras de clausura agradeciendo nuevamente la implicación de todos los asistentes, ponentes, entidades colaboradoras y patrocinadores que hicieron posible una edición de gran éxito y proyección.

Con una alta participación y un entorno propicio para el encuentro profesional, Future4 Circularity 2025

volvió a consolidarse como un foro líder en España para impulsar la acción colectiva hacia una economía circular real, justa y transformadora. Desde RETEMA, reafirmamos nuestra misión como plataforma de conocimiento, diálogo y acción para el sector ambiental y agradecemos la confianza depositada en esta segunda edición de Future4 Circularity.

La mirada ya está puesta en el futuro. Tras el éxito de esta segunda edición, RETEMA continúa apostando por generar espacios de encuentro, diálogo y acción para afrontar los grandes desafíos ambientales desde una perspectiva integral y transformadora. En los próxi-

mos meses, regresaremos con nuevas citas estratégicas que seguirán alimentando el conocimiento compartido y fortaleciendo las alianzas del sector.