Conta automatica in un secondo

Scritte ed etichette non rappresentano un’interferenza nella lettura

Tracciabilità dei risultati

Lettura di piastre tonde (55 – 150 mm) e quadrate (120 mm)

salviette pronte per essere imbevute - in busta stand-up

Salviette presaturate IPA ALCOOL ISOPROPILICO

Adatte a tutti gli usi ed economiche Pronte all’uso, per massimizzare i processi

Salviette e Mop per pulizia e disinfezione delle superfici in tutti gli ambiti Visita www.kairosafe.it per vedere l’intera gamma di

Contatta il nostro team 040 299502-2907149

info@kairosafe.it chatta con noi su www.kairosafe.it

BENEDETTA BOTTARI

Professore Associato

Microbiologia degli Alimenti

Università degli Studi di Parma

C’è chi dice che la denominazione d’origine sia un’invenzione, frutto di una brillante operazione di marketing. Questo però non è quello ci dice la scienza, o meglio le scienze degli alimenti, almeno nel caso dei formaggi DOP a latte crudo. Posti sotto la lente di ingrandimento, o ben più potenti strumenti analitici, di microbiologici, chimici ed economisti degli alimenti, 4 formaggi DOP italiani sono stati il focus del progetto PRIN (progetti di ricerca rilevante interesse nazionale, ndr), “Formaggi con Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non: interazioni tra preferenze e consumatori e cheeseomica”. I risultati del progetto, durato 3 anni, sono stati presentati in un evento conclusivo in cui i ricercatori degli atenei coinvolti, Università di Parma come capofila, Università di Torino e Università di Bari, hanno tirato le fila dei complessi esiti delle rispettive ricerche. I 4 formaggi, scelti come rappresentanti delle diverse aree di Italia (Parmigiano Reggiano DOP, Roccaverano DOP, Caciocavallo Silano DOP), o a essa trasversali (Grana Padano DOP) sono stati confrontati con prodotti simili, ma senza marchio, disponibili sul mercato. Il confronto è stato fatto all’assaggio, con analisi sensoriali codificate, fatte da esperti assaggiatori ONAF, e con analisi meta-omiche, in grado di rilevare i metaboliti volatili associati all’aroma e al gusto, e il microbiota e i suoi geni, probabilmente responsabili della loro presenza/quantità. Il tratto comune dei 4 formaggi scelti è la produzione a partire da latte crudo e la scelta dei produttori di attenersi a un disciplinare di produzione. Con tecnologie simili, ma senza l’obbligo di rispettare specifiche indicazioni, si ottengono formaggi cosiddetti “tipo”. I prodotti a

marchio DOP hanno generalmente un prezzo più alto, ma è lo stesso marchio a rappresentare uno dei motivi per il quale il consumatore è disposto a spendere di più. La complessa correlazione statistica tra l’incredibile mole di dati generata dai vari ambiti di ricerca di questo progetto, rivela però che il consumatore non sceglie solo per ragioni di affetto verso una tradizione o un territorio, o perché indottrinato dal marketing dei marchi DOP.

Nella maggioranza dei casi, infatti, la preferenza al palato risulta infatti saldamente connessa a specifici composti che sono il risultato dell’attività di specifici microrganismi, che sono specifici solo dei formaggi DOP. Nei formaggi non DOP, una maggior eterogeneità di scelta delle materie prime e delle tecnologie, si riflette in una maggior variabilità tra i microbioti presenti, che si caratterizzano per una minor ricchezza funzionale: sono meno coinvolti nelle vie metaboliche da cui derivano gli aromi che il consumatore avverte come migliori. E guarda caso, i formaggi non DOP che sono risultati più graditi all’analisi sensoriale, sono quelli con un profilo microbico più simile al corrispettivo formaggio DOP. Sembrano essere quindi i microrganismi i principali responsabili della classificazione dei formaggi analizzati come buoni o meno buoni. Nel caso dei formaggi DOP, tali microrganismi derivano dal latte crudo e/o dell’innesto naturale e rappresentano il legame con il territorio, un legame che il consumatore è in grado di scegliere e apprezzare non solo grazie a un acronimo in etichetta. Produrre secondo DOP è una scelta che deve poter essere valorizzata. Consumare prodotti DOP è un’opportunità che può essere colta con trasparenza e consapevolezza.

INGRANDIMENTI

DOP o non-DOP? Alla cheese-omica l’ardua sentenza!

Benedetta Bottari 2

NEWS DAL MONDO a cura della Redazione 6

TECNOLOGIA APPLICATA

Ricerca scientifica internazionale a cura della Redazione 12

ATTUALITÀ

Crescita solida del settore food a cura della Redazione 16

PACKAGING

Coating a base di biopolimeri

Simona Rispoli, Stefania Volpe, Elena Torrieri 18

ATTUALITÀ

La snack economy da 234 miliardi di euro alimenta il retail europeo a cura della Redazione 22

DIRITTO ALIMENTARE

Regolamento EUDR sulla Deforestazione

Avv. Chiara Marinuzzi 24

MACCHINE E IMPIANTI

Novità e soluzioni dalle Aziende a cura della Redazione 28

SPECIALE CONTROLLO QUALITÀ

Il metodo “Seek and Destroy”

Francesca De Vecchi 32

LABORATORIO

Il ruolo del laboratorio nel controllo qualità

Laura Scafuri 36

FOCUS FOOD WASTE

Lotta allo spreco alimentare: protagonisti i surgelati a cura della Redazione 42

Mense scolastiche: nei rifiuti finisce metà del pasto a cura della Redazione 44

NUTRIZIONE

Nuove abitudini alimentari David Migliori 48

In Italia un bambino su 2 non mangia verdure a cura della Redazione 52

Pasta, da 50 anni protagonista dei menu degli sportivi a cura della Redazione 54

LOGISTICA

Piano Transazione 5.0, un’occasione per migliorare la propria logistica

Marco Barbetti 56

Rilevamento con infrarossi Francesco Nicassio 62

ABBIAMO PARLATO DI ALTOPACK pag. 28 www.altopack.com

BARILLA pag. 60-61 www.barilla.com

BITZER pag. 31 www.bitzer.de

CSB-SYSTEM pag. 64 www.csb.com

EIQ INDUSTRIAL pag. 29 www.eiqindustrial.com

FANUC pag. 28 www.fanuc.eu

IGUS pag. 30 www.igus.it

IFM ELECTRONIC pag. 30 www.ifm.com

LABELYS pag. 31 www.labelys.it

RELICYC pag. 29 www.relicyc.com/it/

SODEXO pag. 46 www.sodexo.it

STESI pag. 59 www.stesi.it

Direttore Responsabile Giorgio Albonetti

Direttore Scientifico

Massimo Artorige Giubilesi

Comitato tecnico scientifico Giancarlo Belluzzi, Vincenzo Bozzetti, Francesco Fiorente, Gaetano Forte, Luciano Negri, Erasmo Neviani, Serena Pironi, Daniele Roseghini

Coordinamento editoriale

Chiara Scelsi c.scelsi@lswr.it Cel. 3490099322

Redazione

Diletta Gaggia d.gaggia@lswr.it redazione.food@quine.it

Impaginazione LSWR

Immagini Shutterstock

Produzione Antonio Iovene a.iovene@lswr.it Cel. 3491811231

Direttore Commerciale Costantino Cialfi c.cialfi@lswr.it tel. 3466705086

Traffico

Ilaria Tandoi i.tandoi@lswr.it

ABBONAMENTI www.quine.it abbonamenti.quine@lswr.it Tel. 02 864105 www.alimentinews.it

Costo copia singola: € 2,80 Abbonamento annuale Italia: € 40

Stampa

New Press Edizioni S.r.l. Lomazzo (CO)

Quine Srl Produzione & Igiene Alimenti - Bimestrale Rivista ufficiale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 510 del 29-10-1983 Iscrizione al ROC n. 23531 dal 6 Maggio 2013

Tutti gli articoli pubblicati su Produzione & Igiene Alimenti sono redatti sotto la responsabilità degli Autori. La pubblicazione o la ristampa degli articoli deve essere autorizzata per iscritto dall’Editore. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti i lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pubblicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dal GDPR. I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Quine Srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Quine Srl, Via Spadolini 7 - 20141, Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.

Testata Associata

INDICE INSERZIONISTI

AEB III Copertina

ALITEST IV Copertina

BIOAGRO pag. 3

CIBUS TEC FORUM pag. 11

CSB-SYSTEM pag. 9 KAIROSAFE pag. 1 e inserto SACCO II Copertina

Si è svolto il 6 giugno scorso a Loreto l’evento “Il Grano Duro nelle Marche”, organizzato da COMPAG – la Federazione nazionale delle rivendite agrarie – in collaborazione con Confagricoltura Marche e Federchimica-Assofertilizzanti, e con il supporto di BPER Banca, BASF, Newpharm e Mulmix. L’iniziativa, alla sua terza edizione, ha rappresentato un momento di dialogo tra tutti gli attori della filiera del grano duro: agricoltori, tecnici, ricercatori, stoccatori e aziende fornitrici di soluzioni avanzate, che si sono riuniti per discutere di qualità, sostenibilità e competitività in un contesto di profondi cambiamenti climatici, economici e normativi. Il tutto, in un territorio - le Marche - dove la cerealicoltura rappresenta un comparto chiave.

In apertura dei lavori, il Direttore di COMPAG, Edoardo Musarò, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per affrontare le sfide attuali: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di una filiera integrata e consapevole. La competitività si costruisce sul campo, ma anche nelle scelte strategiche e nelle relazioni tra i diversi attori. Questo evento ne è la dimostrazione concreta”.

Carlotta De Pasquale di Areté ha fornito un’ampia panoramica sullo scenario economico e commerciale del frumento duro. Il mercato mondiale è attualmente in surplus, con stock in ripresa ma ancora sotto i livelli storici: nonostante gli incrementi nel 2024/2025 si registra un -25% nel contesto mondiale rispetto al 2018-2022 e, sempre nello stesso periodo, -28% a livello UE. Gli stock sono un importante elemento di volatilità, che deve essere attentamente monitorato perché determinano la capacità di un mercato di far fronte a eventuali shock lato offerta. Il calo produttivo nei Paesi esportatori e il limitato livello mondiale di stock lascia il mercato esposto a ondate di volatilità rialzista nell’eventualità in cui la produzione nei Paesi importatori dovesse rivelarsi al di sotto delle aspettative. Allo stato attuale, la prospettiva di aumento produttivo in UE (+11%) lascia tuttavia spazio per un ulteriore abbassamento delle quotazioni. Nel contesto macroeconomico occorre monitorare l’instabilità geopolitica e le restrizioni com-

merciali USA, che potrebbero limitare la domanda di export di pasta, e quindi incidere negativamente sulla domanda di frumento duro. L’Italia è il primo esportatore di pasta a livello mondiale (40% del totale mondiale in media tra il 2020 e il 2024).

L’export di pasta italiana verso gli Stati Uniti - cresciuto del 16% in volume e del 54% in valore negli ultimi anni - potrebbe ora essere messo alla prova dai nuovi dazi commerciali (elaborazione dati Areté).

“Di fronte a questo scenario”, sottolinea il Vicepresidente di COMPAG Mauro Acciarri, “è imprescindibile rafforzare i rapporti tra gli operatori e ricomprendere nelle relazioni interprofessionali anche la distribuzione organizzata e i consumatori, anelli ultimi di una filiera agroalimentare di eccellenza per la tradizione e l’economia italiana”. Una filiera, secondo Acciarri, che deve essere protetta dalle discontinuità del mercato mondiale e dagli eventi climatici estremi, attraverso strumenti di tutela per gli operatori come la contrattazione pluriennale, una maggiore sinergia nei rapporti di filiera, il miglioramento dell’accesso al credito per la parte agricola e agli strumenti per la gestione del rischio. Particolarmente importante anche la previsione di un monitoraggio delle quantità stoccate a livello nazionale, dati fondamentali per gli operatori del settore. Il registro per il monitoraggio delle produzioni cerealicole non deve pesare sull’operatività quotidiana delle imprese coinvolte, ma deve essere di agile e semplice fruizione. Per COMPAG è inoltre opportuna una divulgazione aggregata e periodica dei dati raccolti.

Alla tavola rotonda, che si è tenuta a conclusione dei lavori sono intervenuti, oltre ad Acciarri, Alessandro Alessandrini (Presidente CAP Ancona), Enrico Villa (FederchimicaAssofertilizzanti) e Marco Lazzari (Responsabile servizio Agri Banking BPER Banca).

È ancora record per l’industria italiana delle macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio, che nel 2024 ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 10 miliardi di euro di fatturato. Il giro d’affari complessivo ha raggiunto i 10,06 miliardi, con una crescita del +9% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati resi noti nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci di Ucima, sulla base della 13^ Indagine Statistica Nazionale condotta dal Centro Studi Mecs. Lo studio ha coinvolto 619 aziende del settore, che danno lavoro a 40.503 addetti (+6% sul 2023).

I mercati internazionali

La vocazione all’export delle aziende italiane del packaging si rafforza ulteriormente nel 2024: le vendite all’estero hanno raggiunto 8 miliardi di euro, pari al 79,4% del fatturato complessivo, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente (+10%). L’incremento delle esportazioni, pari a oltre 700 milioni, consolida la posizione del Made in Italy nei mercati globali, dove le tecnologie italiane continuano a essere apprezzate per affidabilità, flessibilità e innovazione. Il podio delle destinazioni resta invariato: l’Unione europea si conferma la principale area di sbocco delle tecnologie italiane per il packaging, con 2,9 miliardi di euro di fatturato e una quota del 35,8% sull’export totale. L’Asia mantiene il secondo posto con un giro d’affari pari a 1,6 miliardi (20,2%), seguita dal Nord America con 1,3 miliardi (16,6%).

A seguire, Europa extra UE (768 milioni), Sud America (730 milioni), Africa (573 milioni) e Oceania (122 milioni).

Il mercato interno

In crescita anche il mercato domestico, con un incremento del +5,2% che ha portato il fatturato Italia a superare i 2 mi-

liardi di euro (2,07 miliardi il consuntivo 2024). La quota di vendite interne si attesta al 20,6% del totale. Il food rimane il principale settore cliente sul territorio nazionale, con una quota del 36,8%, seguito da beverage e farmaceutico.

Food & beverage ancora protagonisti

Anche nel 2024 il comparto delle macchine per il packaging conferma la propria trasversalità industriale, con una domanda distribuita su più filiere produttive. La maggior parte del fatturato proviene dai settori alimentare e delle bevande, che insieme assorbono il 56,1% delle vendite complessive: il food si attesta al primo posto con 3,12 miliardi di euro (31% del fatturato totale), seguito dal beverage con 2,52 miliardi (25,1%). Al terzo posto si colloca il comparto che comprende tissue, tabacco e altri settori con 1,92 miliardi di euro, pari al 19,1% del totale. In forte crescita anche il settore farmaceutico, che raggiunge quota 1,74 miliardi (17,3%).

Fatturato per tipologia produttiva

Le macchine per il packaging primario si confermano la principale voce di fattura-

to, con una quota pari al 53% del totale, trainata in particolare dalle formatriciriempitrici-chiuditrici (FFS) che, con 2,24 miliardi di euro, rappresentano da sole il 22,3% del fatturato complessivo, in crescita del 10,3%. Al secondo posto si collocano le riempitrici e dosatrici, con 1,90 miliardi (18,9%, +8,6%). Il packaging secondario, che comprende astucciatrici e incartonatrici, si attesta al 19,9% del fatturato, con una crescita del 6,6%.

Le aspettative per il 2025

Guardando all’anno in corso, le aziende del settore si mantengono prudentemente ottimiste.

Secondo l’indagine del Centro Studi Mecs - Ucima, il 37,5% delle imprese prevede una crescita del proprio fatturato nel 2025, mentre il 45,8% si attende una stabilità dei volumi. A pesare sulle prospettive future sono soprattutto i fattori di instabilità internazionale, l’evoluzione dei costi energetici e le politiche industriali a livello europeo. Resta comunque forte la fiducia nella capacità del settore di innovare e consolidare la propria posizione sui mercati globali.

Il bilancio 2024-25 del settore con una campagna olearia definita “complessa”, e conclusa confermando le stime al ribasso già previste: ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’industria olearia aderente a Federalimentare e Confindustria, non nasconde ma al contrario evidenzia i problemi del settore e invita a una riflessione comune. Secondo le statistiche della UE, la produzione di oli d’oliva in Italia nella campagna 2024-25 si è attestata sulle 248 mila tonnellate, registrando un calo di quasi il 25% rispetto alla campagna precedente, in controtendenza rispetto al resto del territorio europeo. “Sapevamo già che sarebbe stata una campagna di scarica”, spiega Anna Cane, presidente del Gruppo olio d’oliva di ASSITOL. “Ad aggravarla, purtroppo, sono state le conseguenze della crisi climatica e le tensioni internazionali, che hanno reso più difficile la programmazione delle aziende”.

Le difficoltà di reperimento di materia pri-

ma e i timori sulle ipotesi di dazi americani hanno pesato sulle quotazioni di mercato, soprattutto in Italia. L’apporto del blending, l’arte di abbinare oli provenienti da cultivar diverse per dare vita a un prodotto dal profilo sensoriale unico, capace di soddisfare le richieste dei consumatori, è stato provvidenziale. “Grazie al know-how delle nostre imprese -– osserva la presidente degli industriali – siamo riusciti a reggere in un momento complesso. Possiamo ben

dire che l’Italia è al primo posto nel mondo nella ‘produzione’ di conoscenza sull’extra vergine d’oliva”. Anche i consumi nel canale retail non hanno subìto variazioni di rilievo, a conferma che l’extra vergine è molto amato dagli italiani.

Le imprese italiane evidenziano con orgoglio di saper vigilare sulla genuinità e l’autenticità dei loro oli, grazie al sistema di monitoraggio del SIAN, che verifica i flussi in entrata e in uscita dal nostro Paese.

I consorzi del settore lattiero-caseario sono stati presenti al Summer Fancy Food di New York, la principale rassegna del settore agroalimentare di tutto il continente americano, dal 29 giugno al 1 luglio con

eventi e iniziative e per presidiare un mercato fondamentale per le nostre esportazioni minacciate anche da nuovi dazi. Continua il tour di promozione internazionale per la Mozzarella di Buafala DOP: dal

Giappone, dove il Consorzio di Tutela ha partecipato alla missione della Commissione UE, con un volo di 10 mila km è ora la volta del Summer Fancy Food di New York.

Per il Consorzio del Parmigiano Reggiano quello del Summer Fancy Food Show è un ritorno “un appuntamento irrinunciabile per sostenere le azioni di promozione della domanda della DOP”, che vede negli USA il principale mercato estero, pari al 22,5% della quota export totale. Nel 2024 sono state esportate oltre 16.000 tonnellate, con un aumento del +13,4% sul 2023. Inoltre, a livello di sell-out, nel primo quadrimestre il Parmigiano Reggiano ha continuato a crescere del +9% in linea con i mesi precedenti.

È stato inaugurato il nuovo impianto per il recupero e la valorizzazione degli scarti salini derivanti dalla produzione. L’impianto, che è stato promosso e realizzato dal Consorzio attraverso la società controllata Promo San Daniele Srl, rappresenta la concreta realizzazione di un progetto di economia circolare e una delle più importanti azioni in chiave di attenzione ambientale avviate dal comparto negli ultimi anni.

Il Prosciutto di San Daniele DOP manifesta con soddisfazione il risultato parlando di una struttura unica nel suo genere a livello europeo. Il dato più importante è che è pensata per trattare e rigenerare due tipologie di rifiuti – il sale solido esausto e la salamoia –trasformandoli in prodotti riutilizzabili nell’ambito del trattamento stradale antighiaccio, della concia delle pelli e dell’industria. Il tutto secondo un modello di economia circolare che riduce sensibilmente i costi di smaltimento, l’impatto ambientale e le emissioni di CO₂. Il nuovo impianto sorge a pochi chilometri dal distretto di San Daniele e garantisce il 100% del fabbisogno di trattamento dei 31 produttori consorziati. È stato concepito su due linee operative: una linea per il sale solido, attiva circa 200 giorni all’anno, e una per la salamoia, operativa 350 giorni l’anno, 24 ore su 24. Il sale esausto viene sottoposto a vagliatura, lavaggio igienizzante, essiccamento e insaccamento, mentre la salamoia è trattata con una sequenza di processi fisico-chimici e biologici che ne consentono la separazione in acqua pulita ed elementi solidi recuperabili.

L’istinto aiuta, ma oggi contano i fatti. Che si tratti di margini di contribuzione, costi delle materie prime o semplicemente dei prezzi giusti. Con il CSB-System gestirete la vostra azienda alimentare sulla base degli indici. In questo modo avrete una visione chiara anche in situazioni non chiare.

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il settore alimentare: www.csb.com

Una filiera da 21,5 miliardi e un export da primato di fronte a crisi epocali, tra geopolitica in fiamme, allarme dazi e competitività a rischio. Con l’Assemblea Generale Federvini prende il via la nuova presidenza di Giacomo Ponti.

Il contesto internazionale è complicato, con guerre, instabilità geopolitiche, incertezze commerciali e sfide culturali. Tuttavia secondo i dati Nomisma per l’Osservatorio Federvini, nel 2024 l’export italiano complessivo ha raggiunto i 10,5 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo di 8,9 miliardi, rafforzando la leadership italiana sui mercati internazionali. Una filiera da 21,5 miliardi di euro che conta un tessuto produttivo di oltre 40 mila imprese a carattere industriale garantendo l’occupazione di oltre 81 mila addetti diretti.

Gli scenari

Il quadro macroeconomico nazionale resta fragile. Il PIL italiano è cresciuto dello 0,9% nel 2024 e per il 2025 si prevede un andamento analogo. I prezzi delle bevande alcoliche risultano in deflazione, a fronte di una crescita sostenuta nel comparto alimentare e del food service. A maggio 2025 si è registrato un rimbalzo della fiducia di consumatori e imprese, dopo tre mesi consecutivi di calo. Tuttavia, i volumi di vendita al dettaglio restano deboli, con crescita nei canali discount, segno delle difficoltà ancora presenti nei bilanci familiari.

Nel contesto di un’economia interna ancora cauta, il primo trimestre del 2025 mostra un mercato in lieve assestamento, con alcuni segmenti che confermano segnali positivi. Secondo le rilevazioni

Nomisma per l’Osservatorio Federvini, le vendite nella grande distribuzione organizzata hanno registrato un andamento complessivamente stabile, con dinamiche differenziate tra i comparti.

Il vino ha generato un valore pari a 694 milioni di euro, registrando una lieve flessione dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare il segmento sono gli spumanti di qualità, con il Metodo Classico in crescita del 7,1% e lo Charmat dolce in aumento del 2%. Restano in difficoltà i vini generici e frizzanti, mentre i vini a indicazione geografica protetta (IGP) segnano un +1,1% a valore. Anche il comparto degli spirits risente di una certa debolezza con vendite pari a 274 milioni di euro, in calo del 3,2% sul 2024. Tuttavia, si distinguono performance positive per alcuni segmenti, come il Gin (+14,2%), tengono gli aperitivi alcolici, mentre risultano in flessione Grappa, liquori dolci e amari.

Più positivo l’andamento degli aceti, che nel primo trimestre segnano una crescita dell’1,8% a valore. In particolare, spiccano le performance dell’aceto di mele (+6,4%) e dell’aceto di vino (+1,5%).

L’Aceto Balsamico di Modena IGP subisce invece una lieve contrazione dello 0,7%, pur mantenendo una quota di mercato rilevante, pari al 32% del totale venduto in GDO.

Per quanto riguarda i consumi fuori casa, i dati TradeLab indicano un valore complessivo di 81,4 miliardi di euro nel 2024, in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Nonostante una flessione delle visite pari all’1,6%, il settore mostra segnali di tenuta, con vino e bollicine che continuano a giocare un ruolo centrale soprattutto nelle occasioni serali, come cene e aperitivi.

Nonostante le esportazioni di vini, spiriti e aceti italiani abbiano registrato un andamento tendenzialmente positivo nell’ultimo quinquennio, non mancano le preoccupazioni legate a uno scenario attuale instabile che continua a produrre ripercussioni sui costi di approvvigionamento delle materie prime e dell’energia, sull’inflazione e sul tasso di occupazione.

a cura della Redazione

DOI: 10.1016/j.ccr.2024.215689

Gli enzimi artificiali imitano la catalisi a cascata per l’amplificazione e la trasduzione del segnale nella determinazione della qualità degli alimenti: una panoramica dei fondamenti e dei recenti progressi

Artificial enzyme mimics cascade catalysis for signal amplification and transduction in food quality determination: An overview of fundamentals and recent advances. Coordination Chemistry Reviews, Volume 505, 15 aprile 2024

Y. Li, Q. Bao, Z. Wang, Y. Huang, D. Zhang, Y. Shen, J. Cheng, J. Wang

Il rilevamento della qualità alimentare basato su nanozimi svolge un ruolo sempre più importante nel garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera catena dell’industria alimentare. Tuttavia, l’insufficiente attività catalitica e la bassa capacità di trasduzione del segnale dei metodi di analisi alimentare basati su nanozimi hanno fortemente limitato la loro ampia applicazione nell’industria alimentare. È incoraggiante che l’enzima artificiale imita la catalisi a cascata ispirata alle attività della vita e ha

mostrato vari vantaggi, come una buona selettività, un’elevata efficienza catalitica attraverso il miglioramento della concentrazione del substrato nel microambiente locale e l’amplificazione e trasduzione del segnale, che possono compensare perfettamente le debolezze di cui sopra e si prevede che migliorerà le applicazioni alimentari del rilevamento basato sui nanozimi. Inoltre, rispetto alla progettazione razionale del nanozima e alle condizioni di reazione esterna, la reazione a cascata è un metodo facile e universale perché il processo non comporta la sintesi del nanozima e il cambiamento dei fattori esterni. Tuttavia, la mancanza di una comprensione sistematica del rilevamento della qualità degli alimenti basato sulla catalisi a cascata degli enzimi che imita, limita la loro applicazione approfondita. I ricercatori hanno discusso in modo esauriente l’amplificazione del segnale e la trasduzione dell’enzima artificiale che imita la catalisi a cascata, i tipi di segnali di uscita, i biosensori sviluppati, i loro recenti progressi nel rilevamento degli alimenti e le prospettive future. Si prevede che questa revisione possa migliorare la praticità delle tecnologie di rilevamento della qualità alimentare basate sui nanozimi nell’industria alimentare.

DOI: 10.1016/j.ifset.2024.103647

Pastorizzazione non termica del latte mediante campo elettrico moderato con elettrodo allungato: analisi chimica e sensoriale durante la conservazione a freddo e determinazione della durata di conservazione

Non-thermal pasteurization of milk by elongated electrode moderate electrical field: Chemical and sensory analysis during cold storage and shelf-life determination. Innovative Food Science & Emerging Technologies, Volume 94, giugno 2024

A. Wali M. Alsaedi, AR. Al-Hilphy, AJ. Al-Mousawi, M. Gavahian

È stato dimostrato che gli elettrodi allungati a campo elettrico moderato (EEMEF), una tecnologia emergente di pastorizzazione del latte, riducono il consumo di energia. Il presente studio mira a studiare gli impatti dell’EEMEF sui parametri sensoriali e chimici e sulla

durata di conservazione del latte. L’EEMEF ha prodotto latte pastorizzato con valore di perossido, pH e acidità simili alla pastorizzazione termica, ma con una durata di conservazione più lunga del 25% e punteggi sensoriali più elevati. La gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) ha rivelato che la pastorizzazione termica alterava significativamente il profilo degli acidi grassi, mentre l’EEMEF colpiva principalmente gli acidi grassi a catena più corta, come l’acido butirrico e caprilico. La spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) rivela che la composizione del latte EEMEF era simile al latte crudo, priva di ampia denaturazione proteica e di prodotti della reazione di Maillard rilevati nel latte pastorizzato. Una durata di conservazione prolungata e una migliore qualità sensoriale e nutrizionale potrebbero motivare le applicazioni industriali dell’EEMEF a raggiungere emissioni nette pari a zero e obiettivi di sviluppo sostenibile.

DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108991

Sopravvivenza di Listeria monocytogenes su verdure congelate durante la conservazione a lungo termine a -18 e -10°C

Survival of Listeria monocytogenes on Frozen Vegetables during Long-term Storage at -18 and -10°C. Journal of Food Protection, Volume 87, numero 3, marzo 2024 ML. Fay, JK. Salazar, DS. Stewart, BA. Khouja, X. Zhou, AR. Datta

Poiché non sono disponibili dati sulla sopravvivenza di L. monocytogenes su verdure IQF durante la conservazione congelata, questo studio ha esaminato la popolazione di sei diversi ceppi (comprendenti i lignaggi 1/2a, 1/2b e 4b) su verdure IQF durante la conservazione a lungo termine.

I ceppi individuali sono stati inoculati su una miscela vegetale IQF a 4 log CFU/g e conservati a -18 o -10°C per 360 giorni. Sebbene siano state osservate fluttuazioni nelle popolazioni di tutti i ceppi sulle verdure durante la conservazione, non sono state osservate differenze significative in base al ceppo, ai lignaggi o alla temperatura. Nel complesso, le popolazioni di L. monocytogenes sono state ridotte solo fino a 0,47 e 0,59 log CFU/g dopo 360 giorni rispettivamente a -18 e -10°C. I risultati di questo studio suggeriscono che L. monocytogenes è in grado di persistere sulle verdure IQF per periodi di tempo prolungati senza una riduzione significativa della popolazione. Studi futuri potrebbero valutare la sopravvivenza e la crescita di L. monocytogenes sulle verdure IQF durante lo scongelamento e la conservazione.

DOI: 10.1016/j.tifs.2024.104486

Biosensore microfluidico abilitato ai nanozimi: uno strumento promettente per l’analisi della sicurezza alimentare in loco

Nanozyme-enabled microfluidic biosensor: A promising tool for on-site food safety analysis. Trends in Food Science & Technology, 10 aprile 2024

X. Zhang, D. Zhu, X. Yang, C. Man, Y. Jiang, Q. Zhao, X. Zhang

La sicurezza alimentare come argomento critico di interesse internazionale ha ottenuto una crescente attenzione in tutto il mondo. Pertanto, è di grande importanza sviluppare metodi di rilevamento sensibili, accurati e rapidi per l’analisi della sicurezza alimentare.

Negli ultimi anni, i nanozimi emergenti sono diventati un’alternativa promettente agli enzimi naturali per lo sviluppo di

biosensori per ottenere analisi sulla sicurezza alimentare, grazie ai loro processi di preparazione più semplici, alla maggiore stabilità, all’efficienza di riciclaggio più elevata e al costo inferiore rispetto a quello dei nanozimi naturali. Per ottenere un rilevamento portatile e in loco, i biosensori basati su nanozimi sono stati integrati con successo con dispositivi microfluidici avanzati (ad esempio, chip microfluidici) per la costruzione di biosensori microfluidici abilitati ai nanozimi, per realizzare il rilevamento rapido di contaminanti alimentari. In questa recensione, sono stati riassunti gli ultimi progressi sui biosensori microfluidici abilitati ai nanozimi e le loro applicazioni nel campo dell’analisi della sicurezza alimentare.

I nanozimi emergenti sono stati combinati con successo con la tecnologia microfluidica, aprendo una nuova strada per l’analisi rapida, sensibile e in loco della sicurezza alimentare.

DOI: 10.1016/j.fufo.2023.100290

Ritorno al futuro: i consumatori sono pronti a mangiare prodotti alimentari a base di pollame nutriti con insetti provenienti da un sistema di agricoltura circolare? Un bilancio per l’Italia

Back to the future: Are consumers ready to eat insect-fed poultry food products from a circular farming system? An assessment for Italy. Future Foods, Volume 9, giugno 2024

G. Tiboldo, L. Arata, S. Coderoni

Lo sfruttamento delle risorse naturali derivanti dall’allevamento del bestiame diminuirebbe se le fonti proteiche convenzionali nelle diete animali fossero parzialmente sostituite con insetti attraverso un approccio di economia circolare. Tuttavia, l’accettazione da parte dei consuma-

tori dei nuovi prodotti animali nutriti con insetti (IF) è fondamentale per il successo finale di tali prodotti. Questo studio analizza la volontà dei consumatori di acquistare carne e uova di pollame IF utilizzando i risultati di un sondaggio online condotto su 780 consumatori italiani.

Nel complesso, i risultati mostrano un atteggiamento positivo dei consumatori italiani intervistati nei confronti dei prodotti animali IF. Inoltre, lo studio dimostra che la neofobia alimentare e l’entomofobia influenzano negativamente l’atteggiamento dei consumatori italiani nei confronti di tali prodotti, mentre la fiducia nel ruolo delle autorità pubbliche nel garantire la sicurezza alimentare ha un impatto positivo su di esso. Inoltre, la propensione dei consumatori verso il cibo sostenibile aumenta la probabilità di acquistare prodotti di origine animale.

DOI: 10.1016/j.foohum.2024.100301

Revisione comparativa delle proprietà nutri-funzionali e sensoriali, dei benefici per la salute e dell’impatto ambientale dei latticini (latte bovino) e del latte vegetale (latte di soia, di mandorle e di avena)

Comparative Review of Nutri-functional and Sensorial Properties, Health Benefits and Environmental Impact of Dairy (Bovine milk) and Plant-Based Milk (Soy, Almond, and Oat milk). Food and Humanity, Volume 2, maggio 2024

P. Vashisht, A. Sharma, N. Awasti, S. Wason, L. Singh, S. Sharma, A. Pradeep Raja Charles, S. Sharma, A. Gill, A. Kaur Khattra

Con le crescenti preoccupazioni circa l’effetto ambientale della produzione di latte lattiero-caseario e i casi elevati di allergie alle proteine del latte e di intolleranza al lattosio, si è verificata una domanda significativa di latte vegetale. Nonostante ciò, il mercato del latte bovino è ancora

stabile grazie alle proprietà funzionali favorevoli e ai nutrienti più biodisponibili. Questa recensione mette a confronto le proprietà nutrizionali, funzionali e sensoriali del latte di mandorle, soia e avena con il latte bovino. Sono stati inoltre discussi i vantaggi intrinseci (benefici per la salute) e i limiti del latte bovino e confrontati con questi latti a base vegetale insieme all’impatto ambientale di ciascun settore. È stato osservato che il latte bovino è intrinsecamente ricco di componenti nutrizionali e presenta caratteristiche funzionali migliori rispetto alle bevande vegetali in esame. Anche i punteggi sensoriali erano più alti. Mentre tra i latti a base vegetale, il mascheramento del sapore era considerato un’opzione praticabile per soddisfare le preferenze dei consumatori. La letteratura ha riportato un minore impatto ambientale dei latti a base vegetale, tuttavia è necessaria un’ampia valutazione della sostenibilità per un migliore confronto con il latte bovino.

a cura della Redazione

L’OSSERVATORIO SULLE PERFORMANCE E SUI MODELLI DI BUSINESS DELLE AZIENDE ITALIANE DEL FOOD REALIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO E DA CERESIO INVESTORS

Nel 2024, i ricavi del settore sono cresciuti del 5,9% confermando performance superiori rispetto all’economia italiana, con un PIL nazionale fermo sullo 0,7%. Il settore mostra buoni livelli di redditività commerciale con un ROS al 5,7% un ROIC al 6,9%, valori positivi, anche se in lieve calo rispetto agli anni precedenti. La solidità finanziaria resta elevata con un indice di indebitamento pari a 1,19 (mezzi di terzi su mezzi propri).

Per il 2025, il settore food dovrebbe confermare, con un 4,6% il trend positivo, seppure con tassi leggermente inferiori rispetto all’anno precedente. Per il 2026 si prevede una crescita dei ricavi del +4,4%.

Il mercato interno dovrebbe tenere grazie alla positiva dinamica dell’occupazione, che dovrebbe stimolare i consumi e quindi la domanda di prodotti del settore food. La crescita dei salari resta una variabile fondamentale per un salto di qualità dei consumi interni. La positiva evoluzione degli investimenti industriali

conferma come l’industria italiana, in particolare quella del food, stia rispondendo alla sfida della produttività. A livello di comparto, nel 2025 cresceranno significativamente farine (+9,9%), caffè (+6,9%), olio (+6,3%) e surgelati (+5,6%).

Il Food Industry Monitor analizza le performance di un campione di oltre 860 aziende, con un fatturato aggregato di circa 87 miliardi di euro, attive in 15 comparti del settore food. L’osservatorio analizza le performance storiche delle aziende del food dal 2009 al 2024 focalizzandosi sulle seguenti dimensioni: crescita, export, redditività, produttività e struttura finanziaria. Per ogni comparto vengono elaborate previsioni biennali (2025-2026) sulla crescita del fatturato e dell’export e sull’andamento della redditività.

L’export (in valore a prezzi correnti) del settore food, per i comparti analizzati dal FIM (con i relativi codici ATECO), registrerà una crescita del 7,3% nel 2025, leggermente inferiore rispetto al +8,2% del 2024. Le previsioni restano positive anche per il 2026, con un incremento stimato del 7%.

L’export relativo ai comparti mappati dal Food Industry Monitor ha raggiunto i 47 miliardi di euro, di cui circa il 13% destinato agli Stati Uniti. Il vino, da solo, genera esportazioni per oltre 8 miliardi di euro, con circa il 30% del totale diretto verso gli USA. Le esportazioni del comparto food (incluso il vino) sono cresciute del 5,5% nel 2024, in netta ripresa rispetto al -1,6% registrato nel 2023. Tuttavia, è evidente che le politiche dell’amministrazione americana in materia di importazioni potrebbero avere effetti significativi sulle vendite negli USA.

FOCUS SU AZIENDE FAMILIARI, GOVERNANCE E PERFORMANCE

Per la XI edizione del Food Industry Monitor, è stato sviluppato un focus specifico

sugli assetti istituzionali e sui modelli di governance adottati dalle imprese. Il settore food si conferma fortemente caratterizzato da una presenza di imprese familiari, che rappresentano il 67% del campione analizzato (870 aziende). Le analisi sono state condotte anche a livello di comparto. I comparti delle farine (95%), distillati (83%), olio (82%) e caffè (81%) superano l’80% di aziende a proprietà familiare. Anche in comparti caratterizzati dalla presenza di grandi players internazionali, come surgelati, birra e vino, le aziende familiari rimangono prevalenti, seppur con un’incidenza di poco superiore al 50%.

La governance delle imprese varia in base alla natura proprietaria: nelle aziende familiari, il 75,8% è gestito tramite Consiglio di Amministrazione, mentre il 24,2% è guidato da un Amministratore Unico. Nelle aziende non familiari la struttura è più formalizzata, con una netta prevalenza

del CdA (93,6%) e una marginale presenza dell’Amministratore Unico (6,4%). Dal punto di vista della composizione di genere dei CdA si evidenzia come le aziende familiari presentino una quota di donne nei CdA del 24,7%, sensibilmente più alta rispetto al 10,1% rilevato nelle aziende non familiari.

Il settore del food evidenzia una buona longevità delle imprese, infatti il 53,3% delle aziende familiari del campione è guidata da esponenti della terza generazione, mentre un ulteriore 36,8% ha superato la terza, solo il 9,9% delle aziende è guidata dalle prime due generazioni. I comparti con la prevalenza di aziende di prima e seconda generazione sono: farina, pasta distillati e dolci. I comparti con le aziende più longeve, arrivate oltre la terza generazione, sono: birra, olio, farine e acqua. Dal punto di vista delle performance economiche, le aziende familiari si distinguo-

no per risultati mediamente superiori alle non familiari. Il ritorno sul capitale investito (ROI) e il Return on Equity (ROE) sono sensibilmente superiori per le aziende familiari. In generale, per tutte le aziende, i modelli di governance evoluti determinano performance superiori. In particolare la presenza di una leadership collegiale, cioè una distribuzione delle deleghe tra più figure, migliora significativamente le performance, con effetti positivi sui principali indici di redditività. Ancora più rilevante è l’effetto positivo della presenza di amministratori che siano anche parte della compagine proprietaria: la presenza nei CdA di consiglieri-azionisti, infatti, porta a un miglioramento significativo del ROA. Nelle imprese familiari, la presenza di un presidente familiare, che esercita il ruolo di collegamento strategico tra famiglia e impresa, ha un’influenza rilevante sulle performance reddituali.

SimonaRispoli,StefaniaVolpe,ElenaTorrieri

Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare (GSICA)

Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II

STRATEGIE INNOVATIVE DI CONSERVAZIONE DEL POMODORO PREVEDONO L’UTILIZZO DI REGOLATORI

DELLA SINTESI DELL’ETILENE PER RIDURRE LE PERDITE DI PRODOTTO SENZA COMPROMETTERE LE QUALITÀ NUTRIZIONALI E ORGANOLETTICHE DEL FRUTTO

Lo spreco alimentare rappresenta una delle sfide più urgenti a livello globale, con conseguenze significative dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Secondo la FAO, circa un terzo del cibo prodotto per il consumo umano viene perso o sprecato lungo la filiera agroalimentare, corrispondente a circa 1,3 miliardi di tonnellate all’anno con i maggiori contributi provenienti da Stati Uniti, Australia, Europa e Asia Orientale. Una delle possibili soluzioni è il continuo mi -

glioramento delle tecnologie di conservazione e distribuzione al fine di ridurre le perdite dovute al deperimento degli alimenti (FAO, 2011).

Il pomodoro ( Solanum lycopersicum ) è uno degli ortaggi più consumati al mondo e riveste un ruolo fondamentale nell’alimentazione umana grazie al suo profilo nutrizionale. Nonostante i suoi benefici, il pomodoro presenta sfide significative in termini di conservazione, a causa dell’alto contenuto di acqua e della sua natura climaterica, che lo rende

suscettibile a un rapido deterioramento. L’etilene svolge un ruolo cruciale nella maturazione del pomodoro e nella sua conservazione. Strategie innovative di conservazione del pomodoro prevedono l’utilizzo di regolatori della sintesi dell’etilene per ridurre le perdite di prodotto senza compromettere le qualità nutrizionali e organolettiche del frutto. I coating a base di biopolimeri possono rappresentare una soluzione innovativa e sostenibile grazie alla loro capacità di ridurre gli scambi di umidità e gas e pre -

I coating a base di biopolimeri riducono gli scambi di umidità e gas e preservano le caratteristiche organolettiche del prodotto

Nonostante i suoi benefici, il pomodoro presenta sfide significative in termini di conservazione, a causa dell’alto contenuto di acqua e della sua natura climaterica, che lo rende suscettibile a un rapido deterioramento

servare le caratteristiche organolettiche del prodotto. Questi rivestimenti sono generalmente composti da proteine, polisaccaridi o lipidi, spesso combinati con plastificanti per migliorare la loro resistenza e flessibilità (Valentino et al., 2020). Uno studio condotto sui pomodori ciliegino minimamente processati trattati con acqua attivata al plasma (PAW) e un rivestimento edibile a base di caseinato di sodio ha evidenziato una riduzione della degradazione qualitativa del prodotto, attribuibile sia all’effetto barriera del rivestimento che all’azione degli antiossidanti incorporati (Volpe et al., 2023).

L’obiettivo del presente lavoro è stato valutare l’effetto del coating edibile ottimizzato da Volpe et al. (2023) costituito da caseinato di sodio (SC), gomma guar (GG) e cera d’api (BW) sulla velocità di respirazione e sulla produzione di etilene

di pomodorini ciliegini conservati a diverse temperature. Il lavoro contribuisce a comprendere il ruolo dei coating edibili a base di biopolimeri nel preservare la qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi.

METODOLOGIE

Per la sperimentazione sono stati utilizzati pomodori ciliegino della varietà “Creativo”. Il coating è stato preparato miscelando in acqua caseinato di sodio, glicerolo, gomma guar, e cera d’api. Alla soluzione sono stati aggiunti emulsionanti in rapporto di 4:1 rispetto alla cera. Dopo omogeneizzazione è stato aggiunto il gallato di propile. Il coating è stato applicato sui pomodorini mediante immersione per 2 minuti nella soluzione a base di biopolimeri, e successiva sgrondatura e asciugatura a temperatura ambiente. La velocità di respirazione (mL kg -1 h -1) e di produzione di etilene (μl

kg -1 h -1) è stata misurata in un sistema chiuso a temperature controllate (5°C, 10°C, 15°C, 20°C).

PRINCIPALI RISULTATI

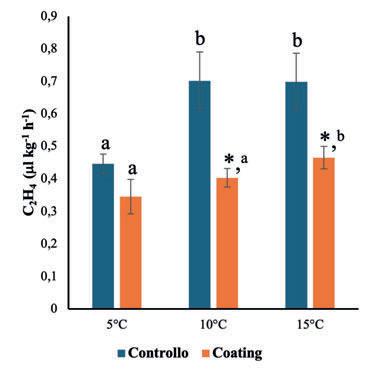

La Figura 1 mostra i risultati relativi alla velocità di respirazione espressa come velocità di consumo dell’ossigeno dei campioni di pomodorino ricoperti con coating e del campione controllo, non coperto con coating. Il coating ha un effetto protettivo riducendo la velocità di respirazione del prodotto di circa il 20% a tutte le temperature a eccezione di 5°C.

La produzione di etilene nei pomodori ciliegino segue un andamento crescente nel tempo fino al raggiungimento del picco massimo e poi segue una decrescita (dati non mostrati). Per valutare l’effetto del coating e della temperatura è stata calcolata la velocità di produzio -

Figura 1. Velocità di respirazione (RRO2) dei campioni di pomodoro controllo (■) e con coating (■) a 5°C, 10°C, 15°C e 20°C, in aria. Lettere differenti corrispondono a valori significativamente differenti (p < 0.05) per l’effetto temperatura. * indica differenze statisticamente significative tra il campione controllo e coating (p < 0.05)

Figura 2. Velocità di produzione di etilene (C2 H4) dei campioni di pomodoro controllo (■) e con coating (■) a 5°C, 10°C e 15°C, in aria. Lettere differenti corrispondono a valori significativamente differenti (p < 0.05) per l’effetto temperatura. * indica differenze statistiche (p < 0.05) tra il campione controllo e coating

ne di etilene (fino al picco di massima produzione) espressa in μl kg -1 h -1. Come si evince dalla Figura 2, la velocità di produzione dell’etilene aumenta all’aumentare della temperatura per entrambi i campioni. Il coating riduce significativamente la produzione di etilene a 10°C e 15°C rispetto al campione controllo. In particolare, a 10°C il coating riduce del 42,6% la produzione di C 2H 4 rispetto al controllo mentre a 15°C la riduce del 33,5%.

Lo studio ha messo in evidenza come il coating edibile a base di caseinato di sodio, gomma guar e cera d’api possa rappresenta una soluzione tecnologica per rallentare i fenomeni di respirazione e la produzione di etilene dei pomodorini, fenomeni critici per la conservazione del prodotto in post raccolta. Ulteriori analisi sono in corso per valutare l’impatto del coating sugli aspetti di sicurezza d’uso del prodotto.

§ FAO. 2011. Global food losses and food waste - Extent, causes and prevention. Rome

§ Valentino, M. et al., 2020. Active Biopolymer Coating Based on Sodium Caseinate: Physical Characterization and Antioxidant Activity. Coating, 10 (8), 1-12. 10.3390/coatings10080706

§ Volpe, S. et al.2023. Effect of Plasma Activated Water and Sodium Caseinate Based Coating on the Quality of Minimally Processed Cherry Tomatoes during Storage. Chemical Engineering Transactions, 102, 205-210

FBCA, ASSOGRAFICI, UTILITALIA, COMIECO, UNIRIMA E ASSOCARTA INSIEME PER OTTIMIZZARNE LA GESTIONE INTEGRATA E RISPONDERE ALLE SFIDE NORMATIVE

FBCA, Assografici, Utilitalia, Comieco, Unirima e Assocarta hanno avviato una collaborazione strategica per potenziare la raccolta e il riciclo dei cartoni per bevande e alimenti, rispondendo alle sfide poste dal nuovo quadro normativo europeo, con un’attenzione particolare al nuovo Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. I cartoni per bevande e alimenti, composti in media da circa il 75% di carta e da una parte di plastica (~21%) e alluminio (~4%), sono progettati per essere riciclabili e valorizzabili in nuovi prodotti.

La collaborazione, che si sviluppa attraverso un tavolo tecnico, mira a rafforzare la sinergia tra tutti gli attori della filiera per ottimizzare la gestione di questi imballaggi e garantire il recupero e riciclo di tutte le sue componenti. In particolare, la filiera si concentra sull’individuazione e la realizzazione di idonee soluzioni operative relative a tutte le fasi della gestione del post-consumo, dalla raccolta differenziata fino ai flussi di recupero e riciclo, per raggiungere obiettivi di circolarità ambiziosi, rispondendo alle aspettative degli stakeholder e del mercato. Strategico è il coinvolgimento degli attori territoriali, quali gli enti locali, i gestori e gli impianti. Garanzia del successo è la capacità di mettere in campo risorse e competenze a tutti i livelli, anche grazie a soluzioni impiantistiche specifiche e a progetti pilota capaci di adattarsi alle specificità dei vari contesti.

“Con un immesso al consumo in Italia di circa 90.000 tonnellate l’anno, i cartoni per bevande e alimenti rappresentano una risorsa preziosa per l’economia circolare. Questa iniziativa condivisa è un passo importante per il sistema: mettiamo a valore la collaborazione tra industria, utility, consorzi e territorio per sviluppare soluzioni operative, condivise e scalabili. Solo così possiamo rispondere in modo concreto e credibile alle nuove sfide

normative e ambientali”, ha affermato Micol Bertoni, Direttore Italia di FBCA. “Come associazione di categoria dell’industria dei cartoni per bevande ci impegniamo a favorire la condivisione di conoscenze e informazioni puntuali, l’individuazione degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi, nonché a garantire la coerenza di intenti degli attori coinvolti”, ha dichiarato il Direttore Generale di Assografici, Maurizio D’Adda.

GLI SNACK TRAINANO UNA CRESCITA DA 7 MILIARDI DI EURO NELLE VENDITE DEI BENI DI LARGO CONSUMO IN EUROPA. REGNO UNITO E GERMANIA GUIDANO LE VENDITE IN VALORE, MENTRE LE ABITUDINI EVOLVONO a cura della Redazione

Il mercato europeo degli snack ha raggiunto un valore di 234 miliardi di euro nel 2024, in crescita del +2,9% su base annua, con un incremento di 7 miliardi di euro, nonostante i volumi venduti siano rimasti stabili a 115 miliardi di unità. È quanto emerge dalla nuova analisi “Snack Unwrap: The Insatiable Craving for Growth” di Circana, consulente globale sulla complessità del comportamento dei consumatori, che evidenzia come oggi gli snack rappresentino il 40% del valore delle vendite di alimentari confezionati in Europa.

Se l’inflazione resta un fattore, la crescita dei volumi è guidata da categorie funzionali e orientate alla salute, come: cereali e barrette per la colazione (83,6 milioni; +6,0%), frutta secca e disidratata (160,2

milioni; +4,9%), formaggi (478,4 milioni; +3,1%) e yogurt (303,2 milioni; +3,5%). Questi prodotti sono sempre più protagonisti nelle occasioni di consumo di snack.

L’analisi di Circana si basa su dati vendita al dettaglio di sei mercati chiave: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, e include 628 segmenti tra snack dolci, salati, freschi, surgelati e funzionali, offrendo una panoramica del comportamento dei consumatori, mettendo in evidenza i trend, le innovazioni e i brand che guideranno la crescita futura.

Ananda Roy, SVP Thought Leadership ed Europe CPG Growth Advisor di Circana, ha dichiarato: “La corsia degli snack è diventata lo specchio dello stile di vita moderno, plasmata da nuove tendenze legate a dieta, abitudini e momenti di con-

sumo che vanno oltre quelli tradizionali. Per restare rilevanti, i brand globali devono bilanciare gusti locali con motivazioni di consumo universali come piacere, praticità e benessere. Il successo non si misura solo in quote di mercato, ma in capacità di essere rilevanti. Per vincere, bisogna trattare meno gli snack come una categoria e più come una cultura: fluida, ibrida e in continua evoluzione”.

SNACK SEMPRE PIÙ INTELLIGENTI

La categoria degli snack sta evolvendo più rapidamente rispetto a qualsiasi altro momento dopo la pandemia, spinta da un’ondata di trend che riflettono priorità salutistiche, stili di vita e bisogni emotivi in cambiamento.

Dalle opzioni ad alto contenuto proteico

Il mercato europeo degli snack ha raggiunto un valore di 234 miliardi di euro nel 2024, in crescita del +2,9% su base annua

o per la salute intestinale, agli snack minimamente processati, i consumatori compiono scelte più intenzionali, alla ricerca di energia, equilibrio o comfort.

Aumentano le proposte con la formula “piacere sì, ma dalle porzioni controllate” e le alternative plant-based, insieme ai trend virali e alle occasioni social a dimostrazione che la crescita odierna non è legata solamente alla mera funzione ma anche all’emozione suscitata.

I supermercati continuano a dominare il mercato europeo degli snack, rappresentando il 50% del valore complessivo delle vendite e una crescita del +2,1% nei volumi. I discount rivestono un ruolo sempre più importante, generando 44 miliardi di euro di vendite e registrando crescita sia in valore che in volume.

Al contrario, i negozi di prossimità mostrano un calo nei volumi, mentre gli iper-

mercati restano stabili. Siti eCommerce e canali specializzati più piccoli, pur con una quota complessiva minore, sono quelli a registrare i tassi di crescita più elevati, evidenziando opportunità emergenti nel digitale e nel retail di nicchia.

I Paesi Bassi (44,6%) e l’Italia (43,2%), tra i sei principali mercati europei, vantano le quote valore più alte per gli snack, confermando il forte orientamento dei consumatori verso questa categoria.

Nel frattempo, la Germania (60 miliardi di euro; +2,5%) e il Regno Unito (53 miliardi di euro; +3,6%) guidano per vendite totali in valore, riflettendo la maturità dei rispettivi mercati e il ruolo centrale degli snack nelle principali economie del ramo beni di largo consumo europeo.

Raccomandazioni per retailer e produttori:

§ Passare dall’impulso all’intenzionalità: costruire strategie di portfolio adatte alle nuove occasioni di consumo, ad

esempio prima dell’allenamento, durante i pasti o per rilassarsi la sera.

§ Accelerare l’innovazione funzionale: valorizzare claim come alto contenuto proteico, benefici per la salute intestinale, energia e prodotti poco processati per attrarre i consumatori più attenti al benessere.

§ Ridefinire i KPI di successo: oltre alle unità vendute, misurare il successo in base alla capacità di entrare in nuove occasioni di consumo, sinergie di merchandising e rilevanza nei diversi momenti della giornata.

§ Ottimizzare l’assortimento in modo dinamico: usare analytics granulari per prevedere la domanda, stabilire promozioni mirate e monitorare la performance della categoria in base alle occasioni di consumo snack.

§ Bilanciare premium e permissività: sostenere sia i formati indulgenti sia quelli più salutari, dalle confezioni piccole e snack “nostalgici” che ricordano il passato, alla frutta fresca e agli snack proteici.

Avv. Chiara Marinuzzi

Studio Legale Gaetano Forte

AGGIORNAMENTI E SEMPLIFICAZIONI DALLA UE

Le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia sono in fermento per la prossima applicazione del Reg. UE 1115/2023 sulla deforestazione (EUDR European Deforestation Regulation) che, come noto prefigge l’obiettivo di ridurre l’impatto dei consumi europei sulla deforestazione globale, promuovendo un mercato di prodotti pù sostenibili. Tali prodotti devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e certificati come “a deforestazione zero” ossia prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. L’applicazione prevista originariamente per fine 2024 è stata prorogata di un anno e quindi è slittata al 31 dicembre 2025, salvo per le piccole e microimprese per le quali la deadline è il 30 giugno 2025. Ad aprile di quest’anno sono intervenuti due importanti aggiornamenti dei seguenti documenti: la Comunicazione della Commissione C/2024/6789 recante “Do-

cumento di orientamento per il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero” nonché le FAQ (versione 4).

Inoltre, il 23 aprile 2025 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, che riporta l’elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a.

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULL’EUDR

La Comunicazione C/2024/6789

Tale documento si occupa specificamente delle definizioni di «immissione sul mercato», «messa a disposizione sul mercato» ed «esportazione», di «operatore», contiene inoltre uno schema in merito alla data di entrata in vigore e tempistica per l’applicazione definendo i casi relativi al periodo transitorio compreso tra l’entrata in vigore

del 29 giugno 2023 e la data di applicazione del 31 dicembre 2025 e per le piccole e microimprese del 30 giugno 2025.

In essa sono reperibili diversi strumenti comprese una serie di domande per l’accertamento della dovuta diligenza e l’individuazione del «rischio trascurabile».

Viene definito il ruolo dei commercianti PMI e non PMI, i cui obblighi sono più ampiamente dettagliati nelle FAQ.

La comunicazione chiarisce il ruolo di specialità dell’EUDR rispetto alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) la cui applicabilità è stata tuttavia prorogata. Sono inoltre offerti chiarimenti del concetto di «complessità della catena di approvvigionamento» che è strumentale sia alla valutazione del rischio, che alla possibilità di accedere alla due diligence semplificata di cui all’art. 13 EUDR, che consente di non effettuare la valutazione del rischio e di adottare le relative misure di mitigazione, a condizione che l’acquisto avvenga da Paesi considerati a basso rischio.

I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e certificati come “a deforestazione zero” ossia prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020

Si forniscono inoltre chiarimenti sulla legalità e quindi su concetto di conformità alla legislazione dei Paese di produzione, sul sistema di dovuta di diligenza e sulla sua costruzione nonché sui prodotti composti.

Un chiarimento particolare, ripreso poi dalle FAQ, è la tematica degli imballaggi per i quali emerge che sono soggetti al regolamento:

§ materiali da imballaggio commercializzati come prodotti a sé stanti;

§ contenitori che conferiscono carattere essenziale al prodotto, mentre non sono soggetti al Regolamento:

§ materiali da imballaggio presentati con il prodotto e usati solo per proteggerlo, sostenerlo o trasportarlo.

Un punto specifico viene dedicato ai sistemi di certificazione per i quali viene chia-

rito che gli stessi non possono sostituire gli adempimenti dell’EUDR in quanto strumenti che rimangono volontari.

Le FAQ versione 4

Le FAQ di aprile 2025 contengono elementi di particolare significatività a livello interpretativo in quanto consentono una serie di semplificazioni molto importanti per i soggetti interessati. Queste presentano un’ampia disamina della tracciabilità e delle modalità per effettuare la geolocalizzazione (punto 1) e del sistema informativo (punto 7).

Tra gli aspetti più rilevanti si segnalano:

§ Adempimenti degli operatori/commercianti non PMI a valle della catena di approvvigionamento (cc. Downstream operator/traders)

In base all’art. 8 par. 9 dell’EUDR, in caso di prodotti già corredati da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) gli operatori/commercianti non PMI possono fare riferimento a tali dichiarazioni (richiamandole nella dichiarazione di dovuta diligenza che essi sono comunque tenuti a presentare al sistema informativo) purché accertino che gli operatori a monte abbiano esercitato la dovuta diligenza (ossia che abbiano raccolto informazioni, tra cui la geolocalizzazione, abbiano svolto la valutazione del rischio e, nel caso in cui questo non sia nullo o trascurabile, che abbiano adottato le relative misure di mitigazione del rischio).

Nella prima versione delle FAQ tale “accertamento” implicava comunque una serie di verifiche sulla filiera.

In base alle nuove FAQ, è stato chiarito

Il 31 dicembre 2025 costituisce la prima deadline per l’applicazione dell’EUDR per le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio e soia

che tale accertamento può essere svolto attraverso la raccolta e verifica della validità (mediante il sistema informatico) delle dichiarazioni di dovuta diligenza dei propri fornitori. Situazione che indubbiamente rende meno impattanti gli obblighi di tali soggetti.

§ Trasformazione

Le FAQ chiariscono che l’attività di trasformazione è considerata rilevante solo se comporta il cambio del codice doganale. Il che significa che in tal caso il soggetto è qualificabile come commerciante (trader) e non un come operatore (downstream operator). A titolo esemplificativo si riporta il caso di chi effettua la torrefazione del caffè (codice HS 0901) che non cambia nelle prime quattro cifre rispetto alla materia prima originaria.

§ Gruppi di impresa

Interessante il chiarimento fornito in relazione ai Gruppi di ogni impresa, che non rilevano ai fini dell’EUDR, in quanto ogni ente deve presentare la propria DDS. Eventualmente è possibile individuare una delle imprese del Gruppo come mandata-

rio, ossia un soggetto che può presentare la dichiarazione di dovuta diligenza in nome e per conto di un altro soggetto.

§ Esportazione

Semplificazioni anche per l’export: gli operatori che esportano prodotti realizzati con merci o altri prodotti già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza possono avvalersi anche delle pertinenti semplificazioni.

§ Modalità e tempistiche per la DDS

Le FAQ chiariscono che sarà possibile presentare una DDS per diversi lotti o spedizioni e che questa può coprire le quantità di prodotti immesse sul mercato, messe a disposizione o esportate per la durata di 1 anno.

Benchmarking Paesi

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 sono stati definiti i paesi a basso e alto rischio espressamente riportati nell’allegato I. Tutti gli altri Paesi non indicati nell’allegato al regolamento sono a rischio standard. Tale classificazione è strumentale alle

verifiche delle autorità competenti sugli operatori e sui commercianti riguardanti i sistemi di dovuta diligenza e la conformità dei prodotti interessati; all’applicazione della dovuta diligenza semplificata (che consente andare esenti dalla valutazione del rischio e dall’adozione di misure di mitigazione) ex art. 13 del regolamento; alla valutazione del rischio da parte degli operatori e dei commercianti soggetti alla dovuta diligenza completa.

CONCLUSIONI

Il 31 dicembre 2025 costituisce la prima deadline per l’applicazione dell’EUDR per le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia. I recenti documenti emessi dalla Commissione europea e il Regolamento di esecuzione sulla classificazione dei Paesi costituiscono uno strumento molto importante per la definizione degli obblighi in particolare alla luce di diverse semplificazioni che dovrebbero rendere l’adempimento al complesso regolamento meno gravoso.

4° edizione

11-12 NOVEMBRE 2025

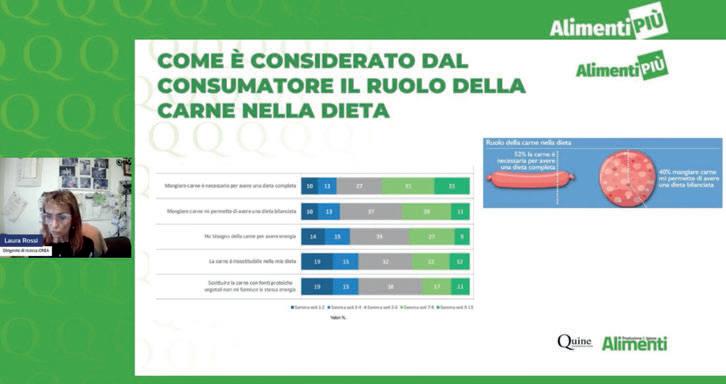

Alla luce delle sfide globali che l’industria alimentare è chiamata ad affrontare, AlimentiPiù ha tracciato gli scenari di mercato e di consumo, con un’attenzione ai temi della sostenibilità delle filiere tecnologie della

2 GIORNATE

www.alimentipiu.it

info@alimentipiu.it

10 SESSIONI 35 RELATORI

a

cura della Redazione

ROBOT SCARA DI FANUC

FANUC amplia la sua gamma di robot SCARA con il nuovo SR-12iA/C, una soluzione progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti che richiedono alti standard di pulizia e sicurezza. Grazie alla certificazione ISO Classe 5 per camere bianche, al grado di protezione IP65, al lubrificante food grade e ai bulloni antiruggine, il nuovo SCARA SR-12iA/C è ideale per l’industria alimentare.

Il robot SCARA SR-12iA/C è stato progettato per operazioni di movimentazione, assemblaggio, ispezione e prelievo/imballaggio che richiedono procedure di pulizia rigorose. Il suo design robusto e la resistenza agli agenti corrosivi lo rendono una soluzione affidabile anche negli ambienti più gravosi.

Tra le sue caratteristiche distintive spicca il soffietto protettivo per il mandrino dell’as-

se Z, un elemento unico nel suo genere che lo differenzia dai modelli concorrenti e assicura la massima protezione durante le operazioni di lavaggio.

Dotato di un braccio robusto, lo SCARA SR-12iA/C supporta un carico utile massimo di 12 kg, il doppio rispetto al precedente modello food grade di FANUC, con una portata di 900 mm. Il nuovo SCARA FANUC semplifica l’integrazione grazie a servizi completamente integrati, con I/O, alimentazione a 24V CC, elettrovalvole e circuiti dell’aria tutti interni al corpo del robot. Il design ultracompatto

riduce al minimo le interferenze con dispositivi periferici, consentendo la realizzazione di celle automatizzate più piccole ed efficienti.

www.fanuc.eu

Altopack, azienda toscana specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’automazione industriale lancia sul mercato una nuova versione della macchina AOD.

Presentata in anteprima durante la fiera IPACK-IMA 2025, la nuova AOD Ultra si inserisce all’interno della linea EcoFriendly®, il portafoglio Altopack di macchine progettate per massimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale.

Tra le principali innovazioni introdotte, spicca la sostituzione di tutti i corpi riscaldanti con un nuovo sistema di saldatura a freddo che permette di abbattere la potenza assorbita di circa il 70%.

I dispositivi di saldatura longitudinale e trasversale a ultrasuoni consentono di ridurre la fascia della bobina e il passo di taglio alleggerendo i costi di oltre 20 tonnellate di film all’anno. Inoltre,

la precisione del sistema, permette di non avere scarti dopo una sosta ed evita la presenza di frammenti di pasta nella saldatura, escludendo il rischio di confezioni difettose e contribuendo così a una produzione più snella e sostenibile ma anche attenta alla salute e sicurezza dei lavoratori perché si annullano i rischi di scottature accidentali.

La nuova AOD Ultra può essere equipaggiata con il Display EcoFriendly®, un dispositivo pratico ed elegante che misura in tempo reale la carbon foot -

print della macchina durante il ciclo produttivo. Uno strumento concreto per monitorare e comunicare l’impatto ambientale.

ALTOPACK www.altopack.com

EiQ industrial propone una linea completa di quadri elettrici e accessori hygienic design realizzati in acciaio inox, sviluppati per andare incontro ai costruttori di macchine e agli esperti di automazione industriale a rispettare normative igienico-sanitarie sempre più rigide.

Le soluzioni presentano componenti con design igienico certificato e sono testate per garantire elevati gradi di protezione e resistenza agli impatti meccanici. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 o Aisi 316, la Cassa HEN Series presenta un’anta sp. 2mm a profilo squadrato, garantisce un’apertura a 180° tramite cerniere esterne e sistema di chiusura brevettati e certificati EHEDG. Il cielo inclinato di 30° copre l’anta e impedisce il deposito di polvere e liqui -

di agevolando lo scolo, mentre la guarnizione siliconica blu, conforme alle normative FDA, assicura i gradi di protezione IP66 e IP69 consentendone il lavaggio con acqua ad alta pressione e a temperature elevate.

La cassa è completa di piastra interna di cablaggio realizzata in FeZn sp. 2,5mm. L’intera carpenteria è certificata 3-A, rendendola idonea all’uso in impianti a contatto con alimenti. Questa configurazione garantisce la completa conformità alle linee guida dettate da EHEDG e alle normative igieniche internazionali.

EIQ INDUSTRIAL www.eiqindustrial.com

DECARBONIZZARE, RISPARMIARE RISORSE NATURALI, RICICLARE E RIUTILIZZARE: I QUATTRO MUST DI RELICYC

Raccolta, selezione, riciclo e riutilizzo dei materiali: sono queste le quattro imprescindibili fasi in cui si articola un processo di produzione dei pallet in plastica orientato alla decarbonizzazione e al recupero come quello di Relicyc, reso possibile dall’impiego di tecnologie di stampaggio efficienti e dalla gestione del materiale a fine vita, con benefici tangibili in termini di riduzione delle emissioni e sostenibilità complessiva del comparto.

La raccolta di plastiche dismesse provenienti da scarti industriali e imballaggi postconsumo è lo starting point necessario per ridurre le emissioni di CO₂, il consumo di risorse vergini e la produzione di rifiuti. Subito dopo, un’accurata selezione per tipologia di polimero è fondamentale per garantire la qualità del pallet riciclato e la resistenza del prodotto finale; più omogeneo è il materiale di partenza, meglio avverrà il riempimento dello stampo, così da ottenere un

risultato omogeneo e privo di punti deboli. Si passa poi alla pulizia e macinazione: le plastiche raccolte vengono selezionate per mezzo di macchinari e verificate da un operatore specializzato, con lo scopo di eliminare qualunque impurità prima che vengano ridotte in piccoli frammenti. Questo step è essenziale per ottenere un materiale pulito e pronto per il riciclo. Nell’eventuale fase di estrusione e pellettizzazione, i frammenti plastici vengono fusi ad alta temperatura e filtrati per rimuovere le ultime impurità. Il materiale fuso viene poi “formato” in granuli che diventano la nuova materia prima per la produzione dei pallet, grazie allo stampaggio a iniezione, che permette di ottenere prodotti robusti, precisi e con scarti minimi, massimizzando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. RELICYC www.relicyc.com/it/

Dalla sensoristica intelligente alla produzione ottimizzata: Omnia Technologies e ifm electronic digitalizzano i processi di EasyBräu-Velo per una nuova frontiera dell’efficienza industriale.

La collaborazione tra Omnia Technologies e ifm dimostra come la digitalizzazione stia contribuendo a plasmare in meglio il futuro dell’industria delle bevande. Uno dei risultati di questa collaborazione è il progetto sviluppato per EasyBräu-Velo dove una sensoristica all’avanguardia garantisce processi trasparenti nella sala di cottura per la produzione di birra. Easybräu-Velo sviluppa e produce sale cottura e macchinari completi per la produzione di birra industriale e artigianale. L’azienda si è posta l’obiettivo di ottimizzare il processo di produzione della birra attraverso soluzioni di automazione innovative.

Nella sala cottura, dove con il malto e l’acqua viene prodotto il mosto della birra, vengono utilizzati diversi sensori ifm per misurare, ad esempio, il livello, il flusso, la pressione o la temperatura. Poiché tutti i sensori sono dotati di tecnologia di comunicazione digitale IO-Link, i dati non vengono trasmessi solo al sistema di controllo, ma anche al livello IT, dove vengono analizzati per ottimizzare il processo di produzione della birra. Il nuovo flussimetro SM Foodmag per applicazioni igieniche è il primo sensore di questo tipo a essere dotato di IO-Link. In questo modo colma la lacuna finora esistente nel processo alimentare digitalizzato e amplia ulteriormente le possibilità di monitoraggio e controllo degli impianti: con un unico sen-

sore, si possono rilevare tre importanti grandezze di misura, come flusso, conducibilità e temperatura. Inoltre, il sensore trasmette anche informazioni sulla direzione del flusso e sulla presenza del fluido, fornendo così una visione completa del processo.

Con il nuovo ReBeL Move, igus dimostra ancora una volta che l’automazione dei processi non deve necessariamente essere costosa o complicata. Il robot mobile sviluppato dall’azienda di Colonia è in grado di spostarsi in modo autonomo nei capannoni, trasportando la merce da un punto a un altro. Questo sistema può essere abbinato al Cobot ReBeL, realizzato in plastica ad alte prestazioni. Per la messa in servizio serve solo un’ora e non sono richieste particolari competenze informatiche.

I robot mobili autonomi (AMR) semplificano le attività quotidiane nelle aziende industriali: gli operatori che lavorano sulle macchine, ad esempio, non devono più andare a piedi a recuperare attrezzi o prendere materiali dal magazzino, ma possono contare sull’aiuto dei veicoli robotizzati. Vantaggi riconosciuti anche da un numero crescente di piccole e medie

imprese che vedono nell’automazione la chiave per aumentare la produttività e ridurre i costi.

IGUS www.igus.it

BITZER prosegue lungo la strada della progettazione ecocompatibile con i suoi innovativi evaporatori ibridi a falling film. Tra i prodotti di punta proposti da BITZER spiccano infatti gli evaporatori ibridi a falling film, conformi ai requisiti di efficienza del regolamento UE Ecodesign e con una potenza frigorifera che va da 300 a 2000 kW. Grazie a questo plus distintivo, offrono flessibilità e una varietà di campi di applicazione, soprattutto nella climatizzazione e nel raffreddamento di processo. Disponibili in cinque diametri mantello e ottimizzati per i refrigeranti R134a, R1234ze e R513A, gli evaporatori a fascio tubiero ottengono efficienze decisamente superiori rispetto a quelli a espansione secca nell’impiego a pieno carico e, in particolare, a carico parziale. Mostrano inoltre un comportamento stabile in tutte le

condizioni di lavoro, grazie alla separazione delle gocce di liquido ottimizzata, a una minore carica di refrigerante e a un migliore recupero d’olio: garantiscono così bassi costi di manutenzione.

Il loro speciale design assicura che il lato del mantello non sia completamente allagato di refrigerante ed è stato studiato per ridurre almeno del 35% l’utilizzo di refrigerante rispetto ai tradizionali evaporatori allagati. Il liquido, nello specifico, viene accuratamente distribuito sulla superficie del tubo, mentre viene allagata solo una piccola parte

del lato mantello. Per questo, gli innovativi evaporatori a falling film ibridi sono considerati l’evoluzione degli evaporatori allagati.

Nel settore del Food & Beverage le etichette in bobina rappresentano una soluzione versatile e di alta qualità per il confezionamento dei prodotti. In questo variegato mondo operano realtà artigianali che necessitano prevalentemente di etichette per l’applicazione manuale in piccole tirature, mentre le grandi aziende dotate di impianti di confezionamento prediligono soluzioni per applicazione automatica in volumi più elevati. Labelys.it, il web-to-print del Gruppo Labelys per il mercato italiano, offre la possibilità di ordinare online etichette in bobina su misura per ogni esigenza. La produzione interamente europea assicura elevati standard qualitativi, massima trasparenza e tempi di lavorazione rapidi, dalle piccole tirature per applicazione manuale (a partire da 25 unità) fino alle grandi produzioni per linee automatizzate ad alta rotazione. La crescente attenzione alla sostenibilità ha reso

fondamentale l’utilizzo di materiali eco-responsabili. L’ampia gamma di supporti per la stampa di etichette in bobina proposti da Labelys.it comprende soluzioni come il PLA trasparente compostabile, ideale per prodotti alimentari freschi e confezionati, come latticini e succhi, che richiedono una visibilità, e la carta in fibra di canna da zucchero, perfetta per prodotti premium come vini e distillati.

LABELYS www.labelys.it

PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI LISTERIA MONOCYTOGENES

NEGLI STABILIMENTI ALIMENTARI

La Listeria monocytogenes continua a essere l’assillo per i produttori di alimenti e una sfida continua per chi si occupa di processi di sanificazione. Adattabile, opportunista, capace di sopravvivere in alcune delle più comuni condizioni di conservazione e persistente nell’ambiente anche per anni e in condizioni avverse.

È il batterio responsabile della listeriosi, una patologia di origine alimentare che secondo i dati ufficiali è continuata a crescere in modo statisticamente significativo nell’Unione europea tra il 2009 e il 2018. Ancora nel 2022 la listeriosi è stata l’infezione di origine alimentare che ha pre-

occupato di più, con i tassi di decesso (insieme a Salmonella) fra i più alti segnalati negli ultimi 10 anni in Europa. L’Italia, nello stesso anno, ha riportato tre focolai epidemici particolarmente gravi in termini di ospedalizzazioni e decessi. Due di questi provenienti da carni di pollo e suino sono stati causati da Listeria monocytogenes e hanno provocato un totale di 140 casi e ospedalizzazioni e 6 decessi.

I PRODOTTI ALIMENTARI SOGGETTI

ALLA LISTERIOSI

Quali sono i prodotti alimentari comunemente associati alla listeriosi e più spesso coinvolti in casi di contaminazione? Per le

Francesca De Vecchi tecnologa alimentare

sue caratteristiche, L. monocytogenes rappresenta un pericolo per i prodotti pronti al consumo (ready-to-eat, RTE) e i prodotti con una lunga vita commerciale (shelf-life) mantenuti a temperature di refrigerazione, perché può crescere nell’alimento contaminato fino a raggiungere concentrazioni tali da causare un’infezione nell’uomo. Gli alimenti principalmente associati alla listeriosi sono quindi in linea generale quelli ricchi di proteine, con una moderata attività dell’acqua e una bassa microflora di fondo. Quindi, pesce affumicato (es. salmone), prodotti a base di carne (paté di carne, hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie), formaggi a pasta molle, for-

La listeriosi continua a essere l’infezione di origine alimentare che preoccupa di più, con tassi di decesso (insieme a Salmonella) fra i più alti segnalati negli ultimi 10 anni in Europa