ETHNOLOGIE Rencontre avec un peuple qui parle avec ses morts DOM : 8,50 € –BEL./LUX. : 8,50 € –CH 12,70 FS –CAN. : 12,99 $CAPORT. CONT. : 8,50 € - MAR. 78 DH –TOM 1 100 XPF Édition française de Scientific American –Avril 2023n° 546 POUR LA SCIENCE 04/23 L’enquête de PIERS VITEBSKY anthropologue Mathématiques COMMENT PASSER DU DISCRET AU CONTINU Physique théorique UN TROU DE VER EN LABORATOIRE ? Paléoclimatologie LES EAUX DOUCES ASPHYXIÉES PAR LE RÉCHAUFFEMENT Une fenêtre sur notre santé mentale ? LES RÊVES L 13256546 HF: 7,00 €RD

AcademiaNet offre un service unique aux instituts de recherche, aux journalistes et aux organisateurs de conférences qui recherchent des femmes d’exception dont l’expérience et les capacités de management complètent les compétences et la culture scientifque.

La base de données qui rassemble toutes les femmes scientifques de renommée internationale

AcademiaNet, base de données regroupant toutes les femmes scientifques d’exception, offre:

• Le profl de plus des 2.300 femmes scientifques les plus qualifées dans chaque discipline – et distinguées par des organisations de scientifques ou des associations d’industriels renommées

• Des moteurs de recherche adaptés à des requêtes par discipline ou par domaine d’expertise

• Des reportages réguliers sur le thème »Women in Science«

Partenaires

www.academia-net.org

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly

Stagiaire : Pierre Giraudeau

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela keryhuel@pourlascience fr

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery

Assistant administratif : Bilal El Bohtori

Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec

Direction du personnel : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

Ont également participé à ce numéro : Silvana Condemi, Vincent Fleury, Jérôme Gros, Martin

Guitreau, Jean-Jacques Hublin, Roman Ikonicoff, Emmanuelle Pouydebat

PUBLICITÉ France

stephanie jullien@pourlascience fr

ABONNEMENTS

www boutique groupepourlascience fr

Courriel : serviceclients@groupepourlascience fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale :

Service abonnement

Groupe Pour la Science

235 avenue Le-Jour-se-Lève

92 100 Boulogne-Billancourt

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)

France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros

Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION

Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie

Tél 04 88 15 12 47

Information/modification de service/réassort : www direct-editeurs fr

DISTRIBUTION

MLP

ISSN 0 153-4092

Commission paritaire n° 0927K82079

Dépôt légal : 5636 – Avril 2023

N° d’édition : M0770546-01

www.pourlascience.fr

170 bis boulevard du Montparnasse

Tél 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmut

President : Kimberly Lau

DITO É

75 014 Paris

VOIES D’ACCÈS

Sous l’œil de la caméra infrarouge du service des pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière, un patient atteint de trouble comportemental en sommeil paradoxal (TCSP) lutte en rêve contre un agresseur, utilisant dans la réalité son oreiller pour se battre, qu’il finit par jeter. Il apparaît que ce trouble, qui touche 0,5 à 1,25 % de la population générale, quand il n’est pas lié à une cause identifiée, indique un risque de développer une maladie neurodégénérative. Certains rêves – et cauchemars –ouvrent donc un accès à notre santé mentale et, par là, à la possibilité de prévenir ou soigner. Comme le relève la neurologue Isabelle Arnulf, « de plus en plus de médecins ont compris que la prise en compte des rêves peut aider au diagnostic ».

2023. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc

Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle Tous droits réservés Utilisé sous licence Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc Licence accordée à «Pour la Science SARL »

© Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Origine du papier : Autriche

Taux de fibres recyclées : 30 %

L’univers onirique n’est pas le seul domaine a priori hors d’atteinte dont l’exploration se révèle, en fait, riche d’enseignements. L’anthropologue Piers Vitebsky a vécu plusieurs dizaines d’années avec les Sauras, une population du sous-continent indien, et partagé les rituels où vivants et morts entrent en conversation par l’intermédiaire de leurs chamans. Il a découvert que ces coutumes figurent « non seulement une tradition spirituelle, mais aussi une pratique élaborée de psychothérapie individuelle et de régulation sociale ».

«

Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

Imprimé en France

Maury Imprimeur SA Malesherbes

N° d’imprimeur : 269005

La physique théorique n’est pas en reste quant à ouvrir des fenêtres inattendues. Une équipe de l’université Harvard a récemment publié les résultats de travaux laissant entendre qu’il serait possible d’accéder à la physique des trous de vers, par une simulation programmée dans les composants d’un ordinateur quantique. « Cette étude est une tentative réussie pour observer la dynamique d’un trou de ver traversable dans un dispositif expérimental », écrivent les chercheurs. Voilà une voie fort détournée. Trop, pour de nombreux physiciens. Andrea Puhm, de l’École polytechnique, partage les réserves et la prudence de nombre de ses collègues face à ces résultats, mais convient qu’ils sont « excitants », et se dit « curieuse de voir comment cela se développera dans le futur ».

Les chemins que nous empruntons pour avoir prise sur la réalité sont innombrables. Parmi eux, ceux que suivent les scientifiques sont souvent audacieux, toujours exigeants, parfois fragiles. La possibilité de faire rendre raison aux faits est à ce prix. n

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 3

François Lassagne Rédacteur en chef

–

ACTUALITÉS DOSSIER SPÉCIAL GRANDS FORMATS

P.

6

ÉCHOS DES LABOS

• Six galaxies primordiales trop massives ?

• Obésité : près d’un Français sur deux concerné

• Le secret de l’unicité des empreintes digitales

• L’idée d’un Néolithique pacifique est « morte »

• L’origine des polygones de sel enfin comprise

• Un anneau impossible

• L’union fait la fleur

P. 16

LES LIVRES DU MOIS

P. 18

DISPUTES ENVIRONNEMENTALES

Une biodiversité à crédit

Catherine Aubertin

P. 20

LES SCIENCES À LA LOUPE

Une jeunesse relativiste

Yves Gingras

P. 34

PHYSIQUE THÉORIQUE

A-T-ON CRÉÉ UN TROU DE VER SUR UN ORDINATEUR QUANTIQUE ?

Sean Bailly

C’est ce que laisse entendre un article publié par une équipe de l’université Harvard. Effet d’annonce ? Réelle découverte ? Décryptage d’une étude à la confluence d’idées complexes.

P. 48

ETHNOLOGIE

DIALOGUER AVEC LES MORTS

Piers Vitebsky

En Inde, les chamans sauras servent d’intermédiaire entre défunts et vivants lors de rituels collectifs Ils s’effacent cependant peu à peu devant les religions dominantes. Cette manière singulière de traiter le deuil va-t-elle disparaître ?

En couverture : Silhouette : © Mike Monahan/ Shutterstock ; fond : © DalDaFoTo/ Shutterstock

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

P. 42

PHYSIQUE

AdS/CFT

VINGT-CINQ ANS D’UNE RÉVOLUTION

CONCEPTUELLE DE L’ESPACE-TEMPS

Anil Ananthaswamy

P. 58

PALÉONTOLOGIE

RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE : QUAND LA VASE

TOXIQUE ASPHYXIE LES EAUX DOUCES

Chris Mays, Vivi Vajda et Stephen McLoughlin

Supplément spécial de 68 pages réalisé en partenariat avec Inria, « Le numérique est-il un progrès durable ? », diffusé gratuitement avec les exemplaires abonnés France métropolitaine, DOM-COM et Europe et sur le tirage kiosque dans son ensemble.

La conjecture de la correspondance AdS/CFT suggère que notre univers est un hologramme, ce qui a conduit à des découvertes importantes depuis qu’elle a été proposée pour la première fois voilà vingt-cinq ans

À la fin du Permien, un réchauffement climatique de plus de 10 °C favorise la prolifération de bactéries et d’algues toxiques. Les écosystèmes d’eau douce mettront des millions d’années à s’en remettre Le phénomène va-t-il se reproduire ?

4 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023

s NE MANQUEZ PAS LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE GRÂCE À LA NEWSLETTER LETTRE D’INFORMATION • Notre sélection d’articles

Des offres préférentielles

Nos autres magazines en kiosque Inscrivez-vous www.pourlascience.fr fr N° 546 / Avril 2023

OMMAIRE

•

•

Le numérique est-il un progrès durable ? Supplément réalisé en partenariat avec Pour comprendre système Terre énergétique Bon pour nature Le numérique face lui-même

P. 66

MÉDECINE

LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VACCINS CONTRE LES CORONAVIRUS

Ewen Callaway

Une immunité plus durable et efficace contre l’évolution du SARS-CoV-2 et ses variants, voire d’autres coronavirus : tel est l’objectif des nouveaux vaccins en préparation contre le Covid-19.

P. 74

HISTOIRE DES SCIENCES

DU BAYOU DE LA LOUISIANE AU JARDIN DU ROI

Jonas Musco

Installés loin du royaume de France, mais au contact direct avec des curiosités encore ignorées des savants d’Europe, les colons de Louisiane ont joué un rôle sensible dans l’émergence des sciences naturelles des Lumières

P. 22 NEUROSCIENCES

LES RÊVES, UNE FENÊTRE OUVERTE SUR NOTRE SANTÉ MENTALE ?

Diana Kwon

Le fait d’agir réellement durant ses rêves est l’un des signes les plus précoces de maladies neurodégénératives comme celle de Parkinson Un trouble qui offre une occasion unique d’agir tôt pour retarder l’apparition des symptômes

P. 30 NEUROLOGIE

« LE CAUCHEMAR N’EST PAS UNE FATALITÉ »

Entretien avec Isabelle Arnulf

Les rêves reflètent-ils notre santé mentale ? Doit-on s’inquiéter quand un cauchemar devient récurrent ? Les réponses d’Isabelle Arnulf, qui étudie le sommeil et ses troubles depuis une trentaine d’années

RENDEZ-VOUS

P. 80

LOGIQUE & CALCUL DU DISCRET

VERS LE CONTINU

Jean-Paul Delahaye

On rêve depuis les premiers moments des mathématiques de déduire le continu du discret. Qu’a-t-on réussi ? Est-ce satisfaisant ?

P. 86

ART & SCIENCE

Le squelette en armure

Loïc Mangin

P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE

La lithoélectricité, enfin une réalité

Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 92

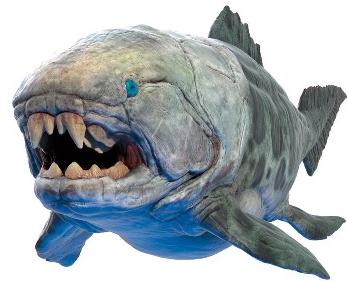

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

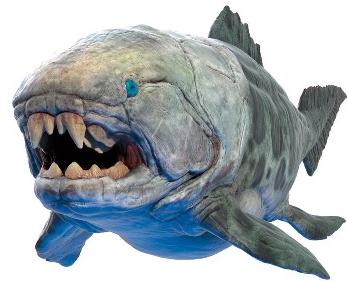

Dunkleosteus, un cou d’avance

Hervé Le Guyader

P. 96

SCIENCE & GASTRONOMIE

Sels et jaune d’œuf : l’alliance dorée

Hervé This

P. 98

À PICORER

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 5

SIX GALAXIES PRIMORDIALES TROP MASSIVES ?

Image des six galaxies candidates situées à une époque où l’Univers avait entre 500 et 700 millions d’années. Celle en bas à gauche contiendrait autant d’étoiles que la Voie lactée, mais serait 30 fois plus compacte.

Le télescope spatial « JWST » aurait repéré des galaxies massives dans l’Univers primordial. Incompatible avec le modèle cosmologique ? Patience ! D’autres observations sont à venir.

Les premières données du télescope JWST sont troublantes. Grâce à cet instrument, Ivo Labbé, de l’université de technologie Swinburne, à Melbourne, en Australie, et ses collègues ont plongé leur regard dans l’Univers primordial, âgé de quelques centaines de millions d’années. Parmi une vaste collection de petites galaxies en cours de formation, ils en ont découvert six d’une masse comparable à celle de la Voie lactée. Une anomalie si l’on se fie aux modèles de formation de ces structures riches en étoiles et en gaz. Faut-il pour autant conclure que le modèle cosmologique standard est cassé

ou que les scénarios de formation des galaxies sont incomplets ?

Parce que la lumière se propage à une vitesse finie (près de 300 000 kilomètres par seconde), plus on regarde loin dans l’Univers plus on remonte le temps et observe le cosmos tel qu’il était dans le passé Le télescope spatial Hubble nous avait habitués à ce genre de voyages dans le temps Grâce à cet instrument , les astrophysiciens avaient réussi à voir des galaxies primordiales dont la lumière a été émise alors que l’Univers n’avait que 400 millions d’années (soit environ 3 % de son âge actuel), à l’image de la galaxie GN-z11 découverte en 2016. Cette dernière avait une masse de l’ordre de 1 % de

celle de la Voie lactée Sa présence dans l’Univers aussi jeune n’était donc pas surprenante

Le télescope spatial Hubble a cependant atteint ses limites et n’est pas assez puissant pour mener une étude systématique sur les galaxies primordiales Cette mission a été confiée à son successeur, le télescope spatial JWST , lancé le 25 décembre 2021. Équipé d’une caméra infrarouge plus performante, ce nouvel instrument voit des objets plus éloignés et moins lumineux Il a commencé à scruter le cosmos à partir de l’été 2022. Dès le mois de juillet, avec les premières données, des chercheurs ont annoncé la découverte de galaxies « problématiques ». Elles aussi affichent une masse de l’ordre de 1 % de celle de la Voie lactée Mais leur âge, estimé à 300 millions d’années, met en difficulté les modèles

Dans les scénarios de formation , après le Big Bang, l’Univers était rempli de matière ordinaire et surtout de matière ©

6 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 ÉCHOS DES LABOS

P. 6 Échos des labos

P. 16 Livres du mois

P. 18 Disputes environnementales

P. 20 Les sciences à la loupe

ASTROPHYSIQUE

Nasa, ESA, CSA, I. Labbé (université de technologie Swinburne). Traitement des images

G. Brammer (centre Cosmic Dawn de l’institut Niels Bohr, université de Copenhague).

SANTÉ

noire, presque cinq fois plus abondante Les régions de l’espace présentant une surdensité de matière noire ont attiré gravitationnellement la matière ordinaire , constituant les graines qui ont donné naissance aux galaxies. La vitesse à laquelle le gaz d’hydrogène et d’hélium s’est ainsi amassé dans les galaxies est limitée et contrôle le taux de croissance des structures. Dès lors, une galaxie trop massive n’aurait pas le temps de se former dans l’Univers primordial. Dans les mois qui ont suivi les premières annonces, l’analyse des données a conduit à replacer plus tardivement ces galaxies anormales, entre 300 et 400 millions d’années après le Big Bang. Elles seraient ainsi moins problématiques que l’on ne pensait . La traque des plus anciennes s’est poursuivie, et le problème est réapparu…

Les six galaxies qu’Ivo Labbé et ses collègues ont identifiées sont un peu moins précoces, situées entre 500 et 700 millions d’années après le Big Bang. Mais , en termes de masse, ces galaxies sont comparables à la nôtre . Trop massives… Faut-il donc revoir le modèle cosmologique et les scénarios de formation des premières galaxies ? Il est trop tôt pour le dire : pour conclure sur les conflits entre la théorie et les observations, les chercheurs attendent d’avoir davantage de données Ces observations problématiques s’appuient sur les seules mesures photométriques, premières disponibles Or « les mesures spectroscopiques seront cruciales, souligne Matthieu Béthermin, du Laboratoire d’astrophysique de Marseille. Elles permettront de mieux dater ces galaxies et fourniront une modélisation plus précise de leur masse ». Nicolas Laporte , de l’université de Cambridge, ajoute : « Il manque des données importantes sur la quantité de poussière. Or celle-ci joue un rôle considérable dans la modélisation, elle est source de grandes incertitudes sur la détermination de l’âge et de la masse de ces galaxies » Il reste donc à attendre les données du spectromètre NIRSpec du JWST pour mettre cette histoire au clair. n

Sean Bailly

Obésité et surpoids : près d’un Français sur deux concerné

À l’initiative de la Ligue contre l’obésité, des chercheurs de l’Inserm et du CHU de Montpellier ont mené un état des lieux sur l’obésité en France. Annick Fontbonne et Karine Clément commentent les résultats de l’étude « Obépi 2020 » et les perspectives de traitement.

ANNICK FONTBONNE épidémiologiste à l’Inserm KARINE CLÉMENT médecin, professeuse de nutrition à Sorbonne Université et chercheuse à l’Inserm

L’obésité est un problème de santé publique mondial. Qu’en est-il en France ?

A. F. : Entre 1997 et 2012, le laboratoire Roche a financé un suivi de l’obésité avec un sondage tous les trois ans. Il était important de faire le point sur l’évolution de cette maladie. En 2020, avec 9 598 participants de plus de 18 ans, un nouveau sondage a été e ectué. On constate que 30,3 % des personnes présentent un surpoids, c’est-à-dire un indice de masse corporelle (ou IMC, qui est égal au poids en kilogramme divisé par la taille en mètre au carré) compris entre 25 et 30. L’obésité, avec un IMC > 30, touche 17 % des sondés. Si la part des personnes en surpoids reste stable depuis 2012, l’obésité, elle, progresse. Elle était de 8,5 % en 1997 et de 15 % en 2012. Presque toutes les tranches d’âge sont touchées.

Comment expliquer cette évolution ?

A. F. : Nos comportements de vie ont considérablement changé en matière notamment d’alimentation, d’activité physique. On est beaucoup plus sédentaire et on passe beaucoup de temps devant les écrans. On constate aussi que l’obésité touche plus fortement les couches sociales défavorisées, probablement, encore une fois, parce que la nourriture la plus abordable est de moindre qualité. Si alimentation et activité physique sont deux facteurs importants, il y a bien d’autres dimensions. Ce problème est multifactoriel.

K. C. : En e et, l’obésité est une maladie très complexe et elle ne se réduit pas à « trop manger et ne pas se dépenser ». Ce résumé simpliste est d’ailleurs néfaste. Il a un e et stigmatisant pour les personnes qui en sou rent. À la liste des causes de cette maladie, on peut rajouter le stress, le fait de ne pas dormir assez, d’être exposé à des polluants, dont des perturbateurs endocriniens. Il y a aussi des causes génétiques que l’on commence à bien connaître.

Quels sont les risques de l’obésité ?

A. F. : L’obésité est associée à de nombreuses comorbidités et à une mortalité élevée. On constate une augmentation des risques cardiovasculaires, de diabète ou de certaines formes de cancers (colon, sein…).

Qu’en est-il des traitements ?

K. C. : La réponse est multiple et doit être adaptée au patient. Dans tous les cas, la coopération de plusieurs soignants est souvent nécessaire : nutritionnistes, diététiciens, coachs sportifs et parfois psychologues. Pour les cas les plus sévères, il y a la chirurgie bariatrique (qui modifie l’anatomie du système digestif). Mais nous avons été longtemps sans solution médicamenteuse. C’est en train de changer.

Dans les années 1960-1970 et jusqu’au milieu des années 1990, certaines molécules étaient utilisées. Elles visaient la voie de la sérotonine ou de la dopamine dans le cerveau, influant sur la sensation de faim ou le circuit de la récompense. Mais ces approches avaient de graves e ets secondaires, cardiovasculaires ou neuropsychiques.

À la fin des années 1990, les chercheurs ayant recours à l’hormone intestinale GLP1 pour traiter le diabète ont constaté qu’elle avait d’autres e ets intéressants qui conduisaient à une baisse de poids. Depuis, des traitements, par injection hebdomadaire, ont été mis sur le marché. On observe une perte de poids jusqu’à 10 % en un an. D’autres traitements sont en phase de test, pour lesquels une molécule de type GLP1 est combinée à d’autres hormones. Les données suggèrent que la perte de poids peut atteindre 20 %. C’est une bonne nouvelle de voir arriver des approches thérapeutiques di érentes. Il faut souligner que ces traitements impliquent un suivi et il est impératif de bien former les soignants à ces nouvelles approches. n

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 7 I.

Labbé et al., Nature, 2023.

A. Fontbonne et al., J. Clin. Medicine, 2023 ; C. M. Perdomo et al., The Lancet, 2023.

Propos recueillis par Sean Bailly

L’ORIGINE DES POLYGONES DE SEL ENFIN COMPRISE

En Bolivie, à 3 600 mètres d’altitude, le désert de sel Salar d’Uyuni offre aux touristes un paysage quasi irréel : un carrelage blanc de polygones de sel à perte de vue. Il existe plusieurs régions dans le monde où ces figures géométriques surviennent spontanément. Si elles sont connues, le secret de leur formation, elle, ne l’était pas encore. Mais Cédric Beaume, de l’université de Leeds, au Royaume-Uni, et ses collègues ont décrypté pourquoi ces polygones se dessinent dans la nature.

Les déserts de sel se forment dans des lacs asséchés, situés dans des vallées de zones semi-arides Leurs sols y sont enrichis indirectement, via l’eau issue des précipitations sur les montagnes autour. Lorsque le lac se vide, des croûtes de sel apparaissent et créent des polygones Comment ?

L’explication se trouve sous la surface du désert. Les chercheurs ont modélisé la dynamique des fluides dans le milieu poreux du sol composé de minéraux (sel) et d’eau, et y ont reproduit la convection d’eau à faible et à forte salinité L’évaporation transporte des minéraux vers la surface, ce qui fait grandir la croûte de sel Et, à l’inverse, le fluide chargé en sel, plus dense, a tendance à plonger sur les bords de ces cellules de convection Mais pourquoi les formes sont-elles aussi régulières ? Les cellules convectives ont initialement une forme circulaire Lors de leur croissance, elles interagissent avec les cellules adjacentes, ce qui produit une frontière droite de courants descendants entre elles et mène à l’émergence d’une structure en nid-d’abeilles à la surface. n

Charlotte Mauger

10 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 ÉCHOS DES LABOS PHYSIQUE

Review X, 2023.

J. Lasser et al., Physical

Cette simulation reproduit la dynamique de l’eau dans le sol des déserts de sel, entre écoulement et évaporation. Les couleurs indiquent la concentration de sel dans l’épaisseur (du jaune au noir) et les flux montants (bleu) et descendants (rouge) à la surface.

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 11 © SL-Photography/Shutterstock ; en médaillon © J. Lasser et al., Physical Review X, 2023

La chronique de CATHERINE AUBERTIN économiste de l’environnement, directrice de recherche à l’IRD et membre de l’UMR Paloc au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris

UNE BIODIVERSITÉ

À CRÉDIT

Confier aux marchés le financement de la biodiversité ? Un pari risqué si les subventions qui lui sont néfastes ne sont pas supprimées.

Gabon, qui annonce la mise sur le marché de 90 millions de tels crédits pour la somme de 2 milliards de dollars.

Oublions, pour voir le bon côté des choses, les soupçons qui pèsent sur l’efficacité des marchés carbone et le défi de définir une unité de biodiversité Considérer que les forêts ne sont pas seulement des puits de carbone, mais des écosystèmes aux fonctions complexes, et que la défense du climat et celle de la biodiversité sont indissociables relève aujourd’hui de l’évidence Pour preuve, le marché volontaire du carbone a dépassé les 2 milliards de dollars, boosté par la notion de « solutions fondées sur la nature » qui favorise les actions de préservation et d’enrichissement de la biodiversité.

La récente COP15 de MontréalKunming a chiffré à 200 milliards de dollars annuels les besoins de financement de son Cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020, adopté pour répondre à l’« urgence de la nature ». Pour atteindre cette somme, le secteur privé est sollicité. Mais comment l’attirer alors que les retours sur investissement, généralement non monétaires, profitent à tous et se font sur le long terme ?

Soumettre la nature à la logique économique n’est pas une idée neuve. Le « développement durable » visait déjà à concilier intérêts économiques, environnementaux et sociaux Les conventions signées à Rio en 1992 proposaient aussi des solutions marchandes pour résoudre les problèmes d’environnement .

L’initiative TEEB (l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité) lancée à la COP9, en 2008, expliquait quant à elle comment évaluer les biens et services de la biodiversité afin que les décideurs s’engagent dans une « économie verte »

Un marché de « crédits biodiversité » est-il appelé à se développer ?

À la COP15, au pavillon de la finance, il n’était question que de nature-positive economy On peut se réjouir de l’invention d’une économie qui abandonnerait la recherche du profit pour contribuer à l’habitabilité de la planète Mais s’agit-il de cela lorsque le concept est associé au développement d’un marché de « crédits biodiversité » apparu sans crier gare dans

Or les entreprises sont demandeuses de crédits, pas forcément dans une optique de greenwashing, mais aussi pour répondre aux exigences des diverses législations, comme, en France, l’obligation de compensation écologique de la loi biodiversité de 2016, la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) rénovée par la loi sur le devoir de vigilance de 2017, qui impose les grandes entreprises françaises à élaborer, à publier et à mettre en œuvre des mesures adaptées d’identification des risques et de prévention des atteintes entre autres à l’environnement, ou encore le développement des comptabilités extrafinancières…

le texte final ? Faut-il craindre que ce marché soit calqué sur celui du carbone et donne des droits à détruire la biodiversité par un jeu de compensations ?

On peut le craindre quand les premiers pays à défendre ces « crédits biodiversité » sont ceux qui proposent déjà des crédits carbone forestiers , comme le récent consortium Brésil-Congo-Indonésie, ou le

Mais, pour les inciter à adopter des pratiques vertueuses , a - t- on vraiment besoin de créer un marché de crédits qui aiderait à compenser des destructions ? Le rapport de la mission sur le financement de la stratégie nationale biodiversité (SNB) propose une autre solution : « Une réduction de 4,6 % des subventions [de l’État et de l’UE] dommageables [à la biodiversité] d’ici à 2027 financerait l’intégralité des besoins nouveaux liés à la SNB tout en diminuant les pressions sur la biodiversité Dès lors, la mission fait de la réduction et/ou de la réorientation de certaines dépenses [ ] la priorité en matière de politiques de biodiversité »

Plutôt que de créer des marchés, arrêtons d’encourager les dettes ! n

18 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023

DISPUTES ENVIRONNEMENTALES © i am adventure/Shutterstock

Soumettre la nature à la logique économique n’est pas une idée neuve

PRENONS UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR LE CANCER

QUI RESTE LA 1ÈRE CAUSE DE MORTALITE PREMATUREE EN FRANCE

Luc Ferry, Philosophe, écrivain, ancien Ministre de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche

Chaque année, 400.000 nouveaux cas de cancer, tout type confondu, sont dépistés.

Statistiquement, il y a un peu plus de 1000 nouveaux malades par jour, parmi lesquels 600 vont guérir et 400 vont mourir.

AIDEZ NOS CHERCHEURS À SAUVER VOS VIES

VAINCRE LE CANCER - NRB

Hôpital Paul Brousse

12/14, avenue Paul Vaillant-Couturier 94800 VILLEJUIF

www.vaincrelecancer-nrb.org

contact@vaincrelecancer-nrb.org

Rejoignez le combat, donnez sur vaincrelecancer-nrb.org

SERVICE MÉCÉNAT 01 80 91 94 60 Coût d’un appel local RETROUVEZ-NOUS SUR

Crédit photo @Sylvia GALMOT

La chronique de YVES GINGRAS professeur d’histoire et sociologie des sciences à l’université du Québec à Montréal, directeur scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies, au Canada

UNE JEUNESSE RELATIVISTE

Sur la base d’un récent sondage, il semble que les jeunes Français ont moins confiance dans les sciences que leurs aînés. Au point d’accepter que tout soit possible…

est en effet frappant que ceux qui nient clairement que ce soit une science sont plus nombreux (30 %) que ceux qui se disent seulement « plutôt en désaccord » (21 %). La plus grande part d’hésitants parmi ceux qui affirment que l’astrologie est une science me paraît un indice suggérant que ces répondants n’ont pas une idée précise de ce qu’est une science.

De même, je ne dirais pas que « force est de constater que les effets bénéfiques de la recherche scientifique sur la société sont de moins en moins bien perçus », mais plutôt que les effets néfastes sont davantage mis en relief et cela en raison même des nombreux messages alarmant sur les thèmes de l’environnement et des entreprises liées aux pesticides et aux médicaments.

Un sondage récent * de l’Ifop pour la fondation Jean -Jaurès sur « le rapport à la science […] » des jeunes Français de 11 à 24 ans a mis en évidence qu’ils sont bien plus sceptiques que leurs aînés sur « les bienfaits de la science » et qu’ils ont davantage tendance à croire aux pseudosciences Ces résultats rappellent ceux d’autres enquêtes qui ont aussi montré une tendance moins forte chez les jeunes à affirmer que la science apporte plus de bien que de mal ou que les vaccins sont efficaces et sûrs. Le sondage Ifop confirme également d’autres résultats classiques de sondages américains, canadiens et européens : par exemple que le niveau élevé d’éducation est fortement lié aux attitudes positives envers les sciences, alors que les croyances religieuses y sont défavorables

Cela étant, il est bien connu que la formulation des questions influe sur le choix des réponses. Ainsi, à la question de savoir si « la science apporte plus de mal que de bien », il est probable que plusieurs répondants confondent science et technologie De même , il vaut mieux

distinguer « la science » et « les scientifiques », car tous les sondages (tant en Europe qu’en Amérique du Nord) confirment que la confiance dans les scientifiques reste largement majoritaire parmi la population Cette profession est en effet toujours la mieux classée, loin devant les politiciens et les journalistes…

Avoir l’esprit scientifique ne signifie pas douter de tout

L’ambiguïté du terme « science » au singulier se reflète d’ailleurs dans les réponses à la question « L’astrologie estelle une science ? », à laquelle 12 % des 18-24 ans répondent « tout à fait d’accord » et 37 % « plutôt d’accord ». Alors que le rapport conclut que « 49 % des jeunes estiment que l’astrologie est une science » , je ferais une autre lecture Outre que certains confondent « astronomie » et « astrologie », le mot-clé ici est « plutôt », qui suggère une incertitude Il

Ce qui frappe dans les réponses des jeunes est leur tendance à accepter comme possible à peu près n’importe quoi . Or cette attitude sceptique me paraît être l’effet d’une conviction assez répandue selon laquelle le « respect » et « l’ouverture d’esprit » impliquent de ne jamais remettre en cause ou même critiquer les « croyances » des autres, même celles qui paraissent farfelues Tout se passe comme si les jeunes d’un côté se croyaient justifiés d’opiner sur tout au nom d’une affirmation de soi en principe légitime et en se fiant seulement à leurs sentiments et, d’un autre côté, poussaient le relativisme jusqu’à accepter que la Terre soit, après tout, peut-être plate ou que les Américains ne soient peut-être jamais allés sur la Lune. En somme, ils pensent – à tort – que l’esprit critique ou scientifique est synonyme de douter de tout Or ce doute hyperbolique constitue une dérive du véritable esprit scientifique qui, devant un fait que des personnes distinctes ont confirmé par plusieurs méthodes indépendantes, considère plutôt qu’il devient irrationnel de douter. n

* https://www.jean-jaures.org/publication/ la-mesinformation-scientifique-des-jeunesa-lheure-des-reseaux-sociaux

20 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 LES SCIENCES À LA LOUPE

© Matyo

L’ESSENTIEL L’AUTRICE

> Au moins 1 % de la population mondiale mime ses rêves durant son sommeil, parfois jusqu’à mettre en danger sa vie ou celle de son conjoint.

> Dans plus de 80 % des cas, les personnes atteintes de ce trouble développent une maladie neurodégénérative de type Parkinson dix à quinze ans plus tard.

> Grâce à la détection de ce signe avant-coureur de telles pathologies, les neuroscientifiques espèrent freiner leur évolution en les traitant plus tôt.

> L’étude de ce trouble fournit aussi une piste pour contourner les freins moteurs qui entravent les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

DIANA KWON journaliste indépendante basée à Berlin

Les rêves une fenêtre sur notre santé mentale ?

Le fait d’agir réellement durant ses rêves est l’un des signes les plus précoces de maladies neurodégénératives comme celle de Parkinson. Un trouble qui offre une occasion unique d’agir tôt pour retarder l’apparition des symptômes.

Alan Alda courait pour sauver sa vie. Mais l’acteur, surtout connu pour son rôle dans la série télévisée M*A*S*H, n’était pas sur un plateau La menace était réelle – ou du moins la percevaitil comme telle Aussi, quand il vit un sac de pommes de terre devant lui, il s’en saisit et le jeta sur son agresseur Soudain, la scène changea Il se trouvait dans sa chambre, sortant brusquement du sommeil, et le sac de pommes de terre était un oreiller qu’il venait de jeter sur sa femme.

Le fait de mimer ses rêves est la marque d’un trouble qui se produit pendant le sommeil paradoxal Nommé « trouble comportemental en sommeil paradoxal » (TCSP), il touche environ 0,5 à 1,25 % de la population générale et est plus fréquemment signalé chez des adultes âgés , en

particulier des hommes En plus d’être dangereux pour les rêveurs et leurs partenaires, le TCSP est parfois le signe avant- coureur d’une maladie neurodégénérative, principalement de la famille des synucléinopathies – des maladies où une protéine, l’alpha-synucléine, forme des amas toxiques dans le cerveau

Toutes les activités nocturnes ne relèvent pas d’un TCSP Le somnambulisme et la somniloquie, qui surviennent plus souvent pendant l’enfance et l’adolescence , ont lieu pendant le sommeil lent, une autre phase du cycle du sommeil. Cette di ff érence est clairement perceptible dans un laboratoire du sommeil, où les cliniciens ont les outils pour distinguer les di ff érents stades du cycle et ainsi repérer durant lequel une personne bouge Le TCSP n’est pas non plus toujours associé à une synucléinopathie : il arrive que certains

22 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 NEUROLOGIE

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 23 © agsandrew/Shutterstock

médicaments le déclenchent, comme les antidépresseurs, ou qu’il soit causé par d’autres pathologies comme la narcolepsie ou une tumeur du tronc cérébral. Lorsque le TCSP survient en l’absence de ces autres explications, le risque de maladie future est élevé Certaines études épidémiologiques suggèrent qu’une personne ayant cette pathologie présente un risque de plus de 80 % de développer une maladie neurodégénérative. Cette maladie se manifeste en moyenne dans les dix à quinze ans suivant l’apparition du rêve agité, qui en serait le premier signe

L’une des pathologies les plus courantes associées au TCSP est la maladie de Parkinson, principalement caractérisée par une perte progressive du contrôle moteur Une autre est la maladie à corps de Lewy, dans laquelle de petits amas d’alpha-synucléine appelés « corps de Lewy » s’accumulent dans le cerveau, perturbant les mouvements et la cognition. Un troisième type de synucléinopathie , l’atrophie multisystématisée, affecte à la fois les mouvements et les fonctions autonomes comme la digestion. Le TCSP est l’un des signes avantcoureurs les plus forts d’une future synucléinopathie, plus prédictif que d’autres marqueurs précoces tels que la constipation chronique et la diminution de l’odorat.

Les récits de rêves agités par des personnes atteintes de la maladie de Parkinson remontent à la découverte de la maladie elle-même Dans sa description originale, An Essay on the Shaking Palsy (Essai sur la paralysie tremblante), publiée en 1817, le médecin britannique James Parkinson écrivait déjà : « Des mouvements tremblants des membres se produisent pendant le sommeil et augmentent jusqu’à ce qu’ils réveillent le patient, souvent avec beaucoup d’agitation et de frayeur » Mais malgré des rapports similaires au cours des deux siècles suivants, le lien entre les rêves et la maladie est resté obscur – à tel point qu’Alan Alda a dû convaincre son neurologue de lui prescrire une analyse à la recherche de la maladie de Parkinson après avoir découvert l’existence de ce lien dans un article de 2015.

L’imagerie cérébrale a confirmé les soupçons de l’acteur : il avait la maladie de Parkinson

Il a partagé son expérience avec le public « parce que je pensais que toute personne présentant un symptôme, même inhabituel, aurait ainsi une longueur d’avance pour faire face à la nature progressive de la maladie, explique-t-il. Plus on s’y attaque tôt, plus on a de chances d’en repousser les symptômes ».

Au cours des dernières années, la sensibilisation au TCSP et la compréhension de son lien avec les synucléinopathies se sont améliorées

L’étude de ce lien donne aux chercheurs des idées pour intervenir précocement Ces progrès contribuent à une meilleure connaissance

de la phase dite « prodromique » de la maladie de Parkinson et d’autres pathologies neurodégénératives , c’est- à - dire la période où des signes préliminaires apparaissent , mais où aucun diagnostic définitif n’a encore été posé Parmi les indices précoces de la maladie de Parkinson , « le TCSP est spécial , déclare Daniela Berg, neurologue à l’hôpital universitaire du Schleswig - Holstein , en Allemagne C’est le marqueur clinique prodromique le plus fort dont nous disposons »

DES RÊVES SANS FREIN MOTEUR

Ray Merrell, un homme de 66 ans vivant dans le New Jersey, a commencé à mimer ses rêves il y a environ quinze ans Son monde onirique s’est rempli d’action , comme « quelque chose que l’on regarderait à la télévision », explique Ray Merrell Il se retrouvait souvent soit poursuivi par une personne, un animal ou autre chose , soit en train de les poursuivre Dans le monde réel, Ray Merrell se débattait, donnait des coups de pied et sautait du lit Au point parfois de se faire mal Ou de blesser sa femme...

Chez les personnes atteintes de TCSP, les freins qui, normalement, les immobilisent pendant le sommeil paradoxal – le stade le plus étroitement lié au rêve – sont levés. (On rêve aussi pendant le sommeil lent, mais les rêves pendant le sommeil paradoxal sont plus longs, plus vifs et plus étranges). Dans les années 1950 et 1960, le neuroscientifique français Michel Jouvet a mené une série d’expériences qui ont révélé à quel point les mouvements non bloqués pendant le sommeil paradoxal sont chaotiques En créant des lésions dans le tronc cérébral de chats, Jouvet a inhibé l’atonie musculaire qui se produit chez de nombreuses espèces pendant le sommeil paradoxal Les chats qui avaient subi la procédure agissaient normalement lorsqu’ils étaient éveillés, mais se mettaient à rôder, taper, mordre, jouer ou se toiletter par intermittence lorsqu’ils dormaient. Et ce tout en restant profondément endormis De plus, leurs actions pendant le sommeil étaient souvent différentes de leurs habitudes à l’état de veille Des félins « toujours très amicaux lorsqu’ils étaient éveillés » devenaient agressifs pendant le sommeil paradoxal

À la fin des années 1980, Carlos Schenck, psychiatre à l’université du Minnesota, aux États-Unis, et ses collègues ont publié les premiers rapports de cas de TCSP Les patients décrivaient des rêves violents et des comportements agressifs pendant le sommeil qui contrastaient fortement avec leur nature non violente lorsqu’ils étaient éveillés – ce qui faisait écho à la documentation de Jouvet sur les félins. Un patient, par exemple, a raconté avoir rêvé qu’un motocycliste essayait de le percuter sur l’autoroute Il s’est retourné pour donner un coup de pied à la moto – et s’est réveillé lorsque son

L’acteur américain Alan Alda sensibilise les gens à la maladie de Parkinson et à ses premiers symptômes afin de leur donner une longueur d’avance pour affronter cette pathologie.

24 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 NEUROLOGIE LES RÊVES, UNE FENÊTRE SUR NOTRE SANTÉ MENTALE ? Jesse Dittmar/Redux

repousser les

symptômes £

Alan Alda, acteur

épouse s’est écriée : « Mais qu’est-ce que tu me fais ? », parce qu’il lui donnait « des coups de pied d’enfer ». Un autre a relaté avoir rêvé qu’il brisait le cou d’un cerf et s’être réveillé les bras enserrant la tête de sa compagne.

Pour vérifier si ces comportements bizarres reflétaient des lésions du tronc cérébral , comme chez les chats de Jouvet , Carlos Schenck et ses collègues ont surveillé si leurs patients développaient une maladie cérébrale

En 1996, ils ont rapporté que dans un groupe de 29 patients atteints de TCSP, tous de sexe masculin et âgés de 50 ans ou plus, 11 avaient développé une maladie neurodégénérative 13 ans en moyenne après l’apparition de leur trouble du sommeil Et en 2013, 21 d’entre eux, soit plus de 80 %, avaient développé une maladie neurodégénérative, le plus souvent la maladie de Parkinson

Des études ultérieures ont confirmé ce lien. Sur 1 280 patients répartis dans 24 centres à travers le monde, 74 % des personnes atteintes de TCSP ont reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative dans les douze ans. Parfois, le TCSP se manifeste plusieurs dizaines d’années avant d’autres symptômes neurologiques, mais le délai moyen semble être d’environ dix ans. Et lorsque les rêves agités apparaissent en même temps que d’autres signes précoces de synucléinopathie, les personnes ont tendance à développer plus rapidement une maladie neurodégénérative.

Selon Bradley Boeve, professeur de neurologie à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota, de nombreux chercheurs ont très tôt exprimé leur scepticisme. « Nous recevions des commentaires d’examinateurs de nos articles nous disant que c’était de la foutaise »,

UN

raconte-t-il Mais le lien entre le TCSP et la synucléinopathie est aujourd’hui bien accepté. Certains scientifiques soupçonnent que le TCSP résulte de l’agrégation d’alpha-synucléine dans les zones du tronc cérébral qui nous immobilisent durant le sommeil paradoxal et de la neurodégénérescence associée Sous sa forme normale, bénigne, la protéine contribue au fonctionnement des neurones , mais lorsqu’elle se replie mal, elle s’agrège parfois en amas toxiques Les autopsies ont montré que plus de 90 % des personnes atteintes de TCSP meurent avec des signes d’accumulation d’alpha - synucléine dans le cerveau Il n’existe pas de méthode pour détecter les amas de cette protéine dans le cerveau des patients vivants, mais les scientifiques ont recherché ses formes toxiques dans d’autres parties du corps Dans une étude publiée en 2021, Alejandro Iranzo , neurologue à l’hôpital clinique de Barcelone, en Espagne, et ses collègues ont ainsi décelé la présence d’alpha-synucléine mal repliée dans le liquide céphalorachidien de 90 % des patients atteints de TCSP

En tant que manifestation précoce de la maladie de Parkinson et des pathologies apparentées, le TCSP aide les scientifiques à déterminer par quelles voies l’alpha - synucléine toxique se propage dans l’organisme et le

TROUBLE CYCLIQUE

Lorsque nous dormons, le cerveau passe en boucle par di érents stades, caractérisés chacun par une activité neuronale spécifique. Pendant le sommeil paradoxal, période propice aux rêves, les ondes cérébrales ressemblent à celles d’un cerveau éveillé et les muscles sont immobilisés. Mais en cas de trouble du comportement en sommeil paradoxal (TCSP), cette paralysie du sommeil est levée, probablement à cause de lésions du tronc cérébral. Les trois autres stades, qui correspondent au sommeil lent, ne sont pas touchés.

Le trouble comportemental en sommeil paradoxal (TCSP) est associé à ces intervalles (en rouge).

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 25 © Jen Christiansen. Source : C. Blume et al. , F rontiers in Human Neuroscience vol. 9, article 105, 2015

Plus on s’a aque tôt à Parkinson, plus on a de chances d’en

Stades du sommeil (cas général) Éveil Sommeil paradoxal Stade 1 Stade 2 Stade 3 Temps écoulé (en heures) 1 2 3 4 5 6 7 8

ISABELLE ARNULF est neurologue et che e du service des pathologies du sommeil de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Le cauchemar n’est pas une fatalité

Les rêves reflètent-ils notre santé mentale ? Doit-on s’inquiéter quand un cauchemar devient récurrent ?

Les réponses d’Isabelle Arnulf, qui étudie le sommeil et ses troubles depuis une trentaine d’années.

On vous consulte pour divers troubles du sommeil : le trouble comportemental en sommeil paradoxal (TCSP, voir l’article page 22), mais aussi le somnambulisme, les éveils confusionnels, les terreurs nocturnes, la narcolepsie, l’hypersomnie… On sait aujourd’hui que le premier est très souvent annonciateur d’une maladie de Parkinson ou d’autres maladies neurodégénératives du même type. Les autres troubles du sommeil sont-ils aussi la manifestation de pathologies cachées ?

Non On a beaucoup cherché, mais on n’a rien trouvé. Par exemple, si on compare des somnambules à des personnes témoins, on observe qu’ils sont légèrement plus anxieux en moyenne, mais on n’a pas détecté de pathologie psychiatrique cachée.

Les rêves non plus n’indiquent pas de maladie mentale. Il y a eu des tentatives pour

30 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 © APHP

NEUROSCIENCES

les « phénotyper » pour chaque trouble, mais on n’est pas allé très loin . Les cauchemars sont fréquents dans la psychopathologie en général , par exemple chez les personnes dépressives, anxieuses ou atteintes d’un syndrome post-traumatique. Les individus psychotiques ont des rêves particuliers qui ressemblent à leur façon de raisonner dans la journée – sans queue ni tête et plutôt pauvres, où ils sont dans des situations de la vie quotidienne Les personnes autistes ont aussi des rêves très pauvres, mais la pauvreté des rêves n’implique pas que l’on a ces maladies

La fréquence des cauchemars peut-elle aider à signaler une dépression ?

Oui, en particulier chez les jeunes Le risque suicidaire est plus élevé chez les adolescents qui ne vont pas bien dont la fréquence des cauchemars a augmenté Le suicide chez l’adolescent est en hausse ces dernières années et les médecins se trompent une fois sur deux sur le risque suicidaire d’une personne. Le risque plus élevé lié aux cauchemars commence à être intégré dans le diagnostic, mais c’est très récent. L’enjeu est de taille, car cela permettrait d’orienter plus tôt les jeunes dépressifs vers des dispositifs de veille comme le programme Vigilans, coordonné par Guillaume Vaiva, au CHU de Lille, un système d’appel régulier des gens à risque suicidaire qui a prouvé son efficacité.

Les cauchemars des personnes dépressives ont-ils des caractéristiques propres qui aideraient à les prendre en charge plus tôt ?

Dans la dépression, les rêves sont très négatifs, comme l’état mental des personnes dans la journée Les antidépresseurs mettent environ un mois à agir Au début des années 2000, Dieter Riemann, à l’université de Freiburg, en Allemagne, et ses collègues ont vu le contenu négatif des rêves des patients traités s’améliorer au fur et à mesure que leur humeur embellissait dans la journée. Mais dans les premières semaines de traitement, les antidépresseurs suppriment aussi souvent le sommeil paradoxal, la phase où l’on rêve le plus, et il faut attendre en général un mois pour que les patients se souviennent à nouveau de leurs rêves. Il est donc difficile d’appréhender le lien entre rêves et dépression et de savoir qui, entre les deux, dirige l’autre. Sauf, peut-être, si on arrive à trouver des rêveurs lucides dépressifs ou, sans doute plus facilement, des personnes dépressives atteintes de TCSP C’est un des projets en cours de Jean-Baptiste Maranci, dans notre équipe

Qu’apporteraient ces personnes ?

Depuis une quinzaine d’années, nous travaillons avec des patients souffrant de TCSP Ce trouble, qu’il faut soigner car les malades

se blessent, permet aussi d’explorer les rêves, car à cause d’une lésion du tronc cérébral , leurs mouvements ne sont pas inhibés durant le sommeil paradoxal . Chez une personne comme vous et moi, le seul accès au rêve est le récit qu’elle en fait au réveil, avec toutes ses limites : oubli surtout , imprécision , reconstruction . Mais chez les patients présentant un TCSP, on a en plus accès au comportement durant le rêve . Nous avons ainsi créé une banque de comportements , de paroles et d’émotions faciales à l’aide de caméras infrarouges et de capteurs mesurant les muscles du sourire ou des expressions du visage. Quant aux rêveurs lucides, qui arrivent à savoir qu’ils sont en train de rêver quand ils rêvent, ils offrent un accès supplémentaire : il est possible d’instaurer un code avec eux pour qu’ils nous communiquent des informations pendant leurs rêves Au début , nous utilisions les mouvements volontaires des yeux : on obtient ainsi des informations complémentaires en délimitant des portions de rêve Par exemple, nous avons montré que la respiration dans nos rêves se traduit dans notre corps : on demandait aux rêveurs de trouver une piscine dans leur songe et de faire un signal quand ils plongeaient et quand ils ressortaient. La période sous l’eau correspondait à une belle apnée… Mais ce n’était pas toujours facile pour eux de penser à tourner deux fois les yeux vers la droite en pleine course-poursuite ! Alors nous sommes passés aux électrodes posées sur les muscles zygomatiques ou du front : nous demandons par exemple au rêveur de ponctuer les parties agréables de ses rêves avec trois petits sourires et celles désagréables avec trois petits froncements

Comment mettre à profit ces données dans le cas de la dépression ?

Le projet de Jean - Baptiste Maranci est d’utiliser l’intelligence artificielle , d’abord chez les rêveurs lucides, pour repérer sur la polysomnographie de leur sommeil (les enregistrements de l’activité cérébrale, des mouvements des yeux, du rythme cardiaque et de la respiration du dormeur) quels marqueurs sont associés uniquement aux émotions négatives et uniquement aux émotions positives On pourra alors les rechercher dans le sommeil de tous et, ainsi, comprendre comment nous régulons nos émotions pendant le sommeil, à quelle vitesse nous revivons et « digérons » les émotions négatives , ce qui nous permet d’être plus gais le matin que le soir Puis la même recherche sera réalisée chez des personnes dépressives dans le but de comprendre pourquoi ce mécanisme fonctionne mal chez elles, pourquoi elles sont plus tristes le matin au réveil que le soir

8 % des jeunes ont des cauchemars fréquents (plus d’un par semaine), selon une étude prospective chinoise publiée en 2021 et menée sur près de 7 000 adolescents suivis pendant un an. Les pensées suicidaires dans l’année qui suit sont deux fois plus fréquentes chez eux et les tentatives de suicide dans l’année, trois fois plus nombreuses.

Source : X. Liu et al., Sleep, 2021

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 31

A-t-on créé un trou de ver sur un ordinateur quantique ?

C’est ce que laisse entendre un article récemment publié par une équipe de l’université Harvard. Effet d’annonce, réelle découverte, preuve de concept pour de futures expériences…, il est difficile de s’y retrouver tant cette étude se situe à la confluence d’idées complexes. Décryptage.

La réponse la plus simple est « non, les chercheurs n’ont pas créé un trou de ver » En effet, quand on parle de trou de ver, on pense volontiers aux films Contact (de Robert Zemeckis, sorti en 1997 et adapté du roman de l’astrophysicien Carl Sagan ) ou Interstellar ( de Christopher Nolan, 2014) et aux séries Stargate ou Star Trek. Dans ces œuvres de science-fiction, les voyageurs intrépides traversent des tunnels spatiotemporels pour se déplacer instantanément d’une région à une autre de la galaxie Mais gare à la confusion ! Daniel Jafferis, de l’université Harvard, aux États-Unis, et ses collègues n’ont pas créé de raccourci dans l’espace-temps, mais réalisé une simulation sur un ordinateur quantique, qui peut s’interpréter, dans un certain cadre de conjectures théoriques, comme la simulation de la dynamique d’un trou de ver On parle alors plutôt de trou de ver « holographique »

Dans leur article, les chercheurs ont fait preuve d’une prudence relative « Cette étude est une tentative réussie pour observer la dynamique d’un trou de ver traversable dans un dispositif expérimental » , écrivent- ils En revanche, la communication menée autour de ce résultat (communiqués aux titres spectaculaires, minidocumentaire à suspens) a semé le trouble, laissant croire que l’équipe avait bel et bien créé un trou de ver…

Cette ambiguïté a largement alimenté la polémique entourant cet article . Mais une autre question se pose Quelle est l’importance de ce résultat ? La réponse est subtile et nécessite de comprendre comment l’étude s’insère dans le cadre de la recherche autour de la gravité quantique Les spécialistes ne sont d’ailleurs pas d’accord entre eux sur la place à donner aux travaux de Daniel Jafferis et de ses collègues. Tout est question d’interprétation.

Pour Antoine Tilloy, chercheur à l’École des mines de Paris - université PSL et membre de

34 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023

PHYSIQUE THÉORIQUE

DOSSIER SPÉCIAL

L’ESSENTIEL

> En 1935, Albert Einstein et ses collègues ont développé deux idées a priori sans rapport : l’intrication quantique et les trous de ver.

> Certaines théories physiques très spéculatives suggèrent qu’il existerait une analogie forte entre ces objets.

> Une équipe a utilisé des particules intriquées sur un ordinateur quantique pour simuler la dynamique d’un trou de ver « holographique ».

> Ce résultat a suscité beaucoup de débats parmi les spécialistes.

L’AUTEUR

Vue d’artiste du trou de ver holographique simulé sur un ordinateur quantique.

l’équipe Quantic d’Inria, la portée de l’étude est discutable « Le modèle utilisé est déjà simulable sans approximation sur un ordinateur classique et très bien compris théoriquement. De plus, c’est un modèle “jouet” qui ne représente pas la réalité et il est ici encore simplifié pour tourner sur un ordinateur quantique Cette étude ne nous apprend donc rien sur le lien entre gravité et physique quantique dans notre monde »

Dans un article accompagnant celui de l’équipe de Daniel Ja fferis, Adam Brown et Leonard Susskind, de l’université Stanford, rejoignent le point de vue d’Antoine Tilloy, mais voient ce résultat comme une étape préliminaire à d’autres travaux : « Les résultats de cette expérience ne nous révèlent rien de plus que ce qu’on aurait pu faire avec un calcul classique, et ne nous indiqueront rien sur la gravité quantique Néanmoins, l’expérience de Daniel Jafferis et de ses collègues est une preuve de concept qui pose les bases pour de futurs développements » Andrea Puhm , de l’École

SEAN BAILLY journaliste scientifique à Pour la Science

polytechnique, partage les réserves et la prudence de ses collègues, mais ajoute : « Les résultats sont excitants, et je suis curieuse de voir comment cela se développera dans le futur »

LES TROUS NOIRS

D’EINSTEIN ET ROSEN

Pour comprendre les enjeux de cette étude, il faut remonter près d’un siècle dans le passé En 1915, Albert Einstein finalisait sa théorie de la relativité générale, qui allait révolutionner notre vision du monde. L’espace-temps devient un cadre dynamique qui se déforme en présence d’énergie et de matière. La gravitation n’est plus une force au sens où l’entendait Newton, mais une manifestation de la courbure de l’espace-temps Des équations de la relativité générale, les physiciens dérivent des solutions qui prévoient l’existence de choses aussi étonnantes que les ondes gravitationnelles et les trous noirs dont l’existence ne fait plus de doute, ou encore… les trous de ver, qui sont, quant à eux, encore à un stade très spéculatif

En 1916, Karl Schwarzschild découvrit la première solution des équations de la relativité générale qui décrit un trou noir Depuis, de nombreuses observations ont confirmé l’existence de ces objets de l’extrême Les trous noirs sont des régions où la courbure de l’espace-temps est si forte que rien, même pas la lumière, ne peut s’en échapper. De tels objets se forment, par exemple, lorsque le cœur d’une étoile très massive en fin de vie s’effondre sur lui-même. La concentration de la matière devient alors si élevée qu’elle gauchit l’espace-temps jusqu’à former une singularité, où les grandeurs physiques deviennent infinies (un signe que les équations de la relativité générale atteignent leur limite de validité et nécessitent une autre théorie, la gravité quantique). La singularité est cachée à l’abri des regards, derrière l’horizon des événements, la frontière qui sépare l’intérieur du trou noir dont rien ne peut s’échapper et l’extérieur où il est encore possible de se sauver

Les trous de ver sont encore plus étonnants que les trous noirs C’est en 1935 qu’Albert Einstein et Nathan Rosen , tous les deux à

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 35

© inqnet/A. Mueller

L’ESSENTIEL L’AUTEUR

> En 1997, le physicien Juan Maldacena énonce la désormais célèbre conjecture de la « correspondance AdS/CFT ». Elle postule que l’espace-temps, où règnent la gravité et les lois de la théorie de la relativité, équivaut à un espace plat et sans gravité uniquement soumis aux lois de la mécanique quantique.

> AdS/CFT réalise l’hypothèse du « principe holographique », esquissé quelques années auparavant : le volume

de l’Univers serait le reflet d’une réalité plus profonde, plate et quantique, située « aux bords » de ce volume.

> Mais AdS/CFT ne s’applique pas directement à notre univers : la correspondance ne vaut que pour un espacetemps irréaliste. Les théoriciens cherchent aujourd’hui à la transposer à notre univers physique afin de pouvoir enfin unifier relativité et mécanique quantique en une théorie de la gravité quantique.

ANIL ANANTHASWAMY journaliste scientifique et écrivain, auteur notamment de Through Two Doors at Once (Dutton, 2018)

AdS/CFT vingt-cinq ans d’une révolution conceptuelle de l’espace-temps

La conjecture de la correspondance AdS/CFT suggère que notre univers est un hologramme, ce qui a conduit à des découvertes importantes depuis qu’elle a été proposée pour la première fois voilà vingt-cinq ans.

Il y a vingt- cinq ans , une conjecture secouait le monde de la physique théorique. Elle revêtait l’aura d’une révélation « Au départ , nous avons eu un énoncé magique… sorti presque de nulle part » , se souvient Mark Van Raamsdonk, physicien théoricien à l’université de Colombie - Britannique , à Vancouver, au Canada. L’idée, formulée par Juan Maldacena, de l’Institut pour les études avancées de Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis, laissait entrevoir quelque chose de vertigineux : notre univers serait un hologramme . Tout comme un hologramme en trois dimensions émerge des informations encodées sur une surface en deux dimensions, l’espace-temps en quatre dimensions de notre univers pourrait n’être qu’une projection holographique d’une réalité de dimension inférieure. Plus précisément, Juan Maldacena a montré qu’une théorie à cinq dimensions d’un type

d’espace-temps imaginaire, appelé « espace antide Sitter » (AdS), qui inclut la gravité, est à même de décrire le même système qu’une théorie quantique des champs de dimension inférieure portant sur des particules et des champs en l’absence de gravité , appelée « théorie conforme des champs » (CFT, pour son acronyme anglais). En d’autres termes, il a trouvé deux théories différentes décrivant toutes deux le même système physique, ce qui signifie que les théories sont, en un sens, équivalentes – même si elles ont un nombre différent de dimensions et si l’une intègre la gravité tandis que l’autre ne le fait pas Juan Maldacena a alors supposé que cette dualité AdS/CFT pourrait être valable pour d’autres paires de théories, l’une ayant une dimension de plus que l’autre – y compris des théories décrivant un espace-temps à quatre dimensions comme le nôtre. La conjecture était à la fois intrigante et choquante Comment une théorie qui inclut la

42 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023

PHYSIQUE

DOSSIER SPÉCIAL

gravité saurait-elle être la même qu’une théorie ignorant la gravité ? Comment justifier le fait qu’elles décrivent le même univers ? En dépit de son étrangeté, la dualité a largement tenu le coup En substance, elle soutient que ce qui se passe à l’intérieur d’un certain volume d’espacetemps où règne la gravité peut se comprendre en étudiant le comportement quantique de particules et de champs à la surface de ce volume, à l’aide d’une théorie ayant une dimension de moins et où la gravité ne joue aucun rôle. « Parfois, certaines choses sont plus faciles à comprendre dans l’une des descriptions que dans l’autre, et savoir que l’on parle vraiment de la même physique, c’est très puissant » , explique Netta Engelhardt , physicienne théoricienne à l’institut de technologie du Massachusetts (MIT).

Au cours des vingt-cinq années écoulées depuis que Juan Maldacena a lancé l’idée, les physiciens ont utilisé cette puissance pour répondre à la question de savoir si les trous noirs détruisent ou non de l’information, pour mieux comprendre une époque précoce de l’histoire de notre univers appelée « inflation », et pour arriver à la conclusion étonnante que l’espace-temps n’est peut-être pas une entité fondamentale, mais qu’il émerge de l’intrication quantique dans un système de dimension inférieure. Certes, toutes ces avancées concernent l’espace-temps théoriquement plausible anti-de Sitter, qui n’est pas l’espace de Sitter décrivant notre univers, mais les physiciens ont bon espoir de parvenir un jour à une correspondance qui fonctionnerait pour les deux Si cela advenait, l’idée aiderait à élaborer une théorie de la gravité quantique combinant la relativité générale d’Einstein et la mécanique quantique. Elle impliquerait également que notre univers est véritablement un hologramme.

LES ORIGINES DE L’HOLOGRAPHIE

Pour concevoir la correspondance, Juan Maldacena s’est inspiré des travaux réalisés en particulier par le regretté Joe Polchinski, physicien théoricien de l’université de Californie à Santa Barbara. En s’appuyant sur la théorie des cordes, selon laquelle la réalité émerge de la vibration de cordes incroyablement petites, Joe Polchinski avait développé une théorie d’objets appelés D - branes , qui servent de points d’extrémité aux cordes qui ne se referment pas sur elles-mêmes.

Juan Maldacena a examiné la théorie conforme des champs décrivant les D-branes

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 43

© Kenn Brown, Mondolithic Studios

ffement climatique

Quand la vase toxique asphyxie les eaux douces

PALÉONTOLOGIE

Réchau

ictor

58 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023

Leshyk

Chris Mays, Vivi Vajda, et Stephen McLoughlin

À la fin du Permien, un réchauffement climatique de plus de 10 °C favorise la prolifération de bactéries et d’algues toxiques. Les écosystèmes d’eau douce mettront des millions d’années à s’en remettre. Le phénomène va-t-il se reproduire…

Le jour se lève, et en ce début d’été 2018, il fait encore frais Heureusement pour nous, car nous venons de débarquer en Australie en provenance de Stockholm pour étudier une falaise située à une heure de route de Sydney Nous sommes à la recherche des derniers témoignages de la pire crise biotique qu’a jamais subi notre planète : celle de la fin du Permien (299 à 252 millions d’années). Plus de 70 % des vertébrés terrestres et 80 % des espèces maritimes ont alors disparu Très peu d’animaux ont survécu à cette immense crise, à tel point qu’on la surnomme en anglais The Great Dying, « la grande agonie ».

Face à la falaise, nous avons tout de suite noté un premier indice de la crise : la couche de charbon en question était la dernière de l’imposante pile sédimentaire nous faisant face. Au-dessus, de très stériles couches de sable solidifié – c’est-à-dire de grès – nous dominaient, alors que pendant notre ascension, nous avions observé plus bas dans la même pile de nombreuses couches de charbon prises entre grès et mudstone – une roche faite de 90 % de boues calcaires pétrifiées. Ces charbons de la fin du Permien représentent les restes compactés entre 259 et 252 millions d’années des forêts marécageuses d’une vaste ceinture méridionale du supercontinent du Gondwana Pour leur part, les couches les surmontant se sont constituées entre 252 millions et 247 millions d’années, pendant la première partie du Trias (252 à 201 millions d’années). L’observation faite face à cette falaise australienne peut être établie ailleurs sur la planète : les roches du début du Trias résultent d’un lent dépôt de sables et de boues dans des rivières et des lacs, sans guère de traces de vie apparentes.

Avant la crise de la fin du Permien, les zones humides étaient très arborées et florissantes (à gauche). Après la crise, algues et bactéries ont proliféré dans les eaux douces et empêché le rétablissement de ces écosystèmes (à droite).

Longtemps négligée parce qu’elle contient très peu de combustibles fossiles exploitables, cette lacune dans les dépôts de charbon apparaît aujourd’hui comme le symptôme le plus évident de la maladie d’un monde qui s’écroulait À la fin du Permien , outre les écosystèmes terrestres et marins, ceux d’eau douce se sont effondrés Nos recherches récentes montrent que la hausse mondiale de la température moyenne s’est alors accompagnée d’une prolifération considérable des bactéries et des algues aquatiques, qui a rendu les rivières et les lacs peu habitables Ces constatations ©

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 59

Victor Leshyk

L’ESSENTIEL

> Aujourd’hui, certains variants du virus responsable du Covid-19, comme Omicron, échappent en partie à l’immunité conférée par les premiers vaccins administrés.

> Plusieurs équipes dans le monde travaillent sur de nouvelles approches pour améliorer l’e cacité vaccinale contre ces variants, voire d’autres coronavirus.

> Mise à jour, ciblage à spectre plus large, utilisation de nanoparticules, exploration de nouvelles protéines virales comme cibles potentielles, les stratégies testées sont multiples.

> Plus de cinquante vaccins ont déjà été approuvés et des centaines d’autres sont en cours d’essais cliniques.

L’AUTEUR

EWEN CALLAWAY journaliste à Nature

La prochaine génération de vaccins contre les coronavirus

Une immunité plus durable et efficace contre l’évolution du SARS-CoV-2 et ses variants, voire d’autres coronavirus : tel est l’objectif des nouveaux vaccins en préparation contre le Covid-19. Revue des candidats en lice.

Des vaccins contre le Covid-19 ont été administrés à des milliards de personnes et ont sauvé plus de 20 millions de vies. Mais les variants du SARSCoV-2, le coronavirus responsable de la maladie, échappent en partie à l’immunité que confèrent les vaccins originaux

C’est pourquoi des équipes du monde entier travaillent sur des projets de vaccins contre le Covid-19 de « nouvelle génération ». Il ne s’agit pas seulement de mises à jour des premières versions, mais de solutions qui exploitent de nouvelles techniques

Ces projets sont très variés , mais leur objectif commun est d’offrir une immunisation durable et efficace contre l’évolution du virus Certains protégeront contre une plus large gamme de coronavirus, y compris ceux qui émergeront un jour D’autres conféreront une immunité plus forte avec des doses plus faibles, ou seront plus efficaces pour prévenir l’infection ou la transmission du virus Voici

ce qu’on peut attendre de cette nouvelle génération de vaccins

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE PLUS DE VACCINS ?

En un mot : évolution Les premiers vaccins contre le Covid-19 approuvés ont été conçus pour protéger contre des versions du SARSCoV-2 qui n’avaient pas beaucoup changé depuis son apparition et son identification Ces produits sont de différents types – certains contiennent de l’ARN messager, d’autres des versions inactivées du coronavirus lui-même ou certaines de ses protéines –, mais tous fonctionnent en exposant l’organisme à des antigènes (des fragments du virus) pour provoquer une réaction immunitaire sans causer de maladie.

D’une façon générale, cette réponse immunitaire provient des lymphocytes B, des cellules qui produisent des anticorps capables d’empêcher le SARS-CoV-2 d’infecter les cellules, et des lymphocytes T, qui détruisent les cellules infectées (et soutiennent d’autres types de réaction

Cet article est la traduction de The next generation of coronavirus vaccines : A graphical guide, publié sur Nature.com le 1er février 2023.

66 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023

MÉDECINE

immunitaire). Les vaccins provoquent également la formation d’une population de « cellules mémoire » qui prolongent l’immunité, même lorsque le taux d’anticorps produits à la suite de la vaccination diminue. Lors d’une infection ultérieure, ces lymphocytes B mémoire proliféreront et se différencieront en cellules qui produisent davantage d’anticorps (voir la partie 1 de l’encadré pages 68-69).

Bien que ces vaccins assurent une protection durable contre les formes graves du Covid-19, celle-ci s’amenuise après quelques mois. Et le SARS-CoV-2 a évolué depuis : des variants comme Omicron portent des mutations qui leur permettent d’échapper en partie à l’immunité conférée par les vaccins de première génération. Par exemple, les lymphocytes mémoire formés à partir des vaccins initiaux produisent des anticorps qui ne se fixent pas aussi facilement sur le variant Omicron, ce qui réduit la protection contre l’infection par ce variant (voir la partie 2 de l’encadré pages 68-69) © Nik Spencer/Nature. Adapté de A. C. Walls et al. , Cell, vol. 183, pp. 1367-1382, 2020

Une deuxième génération de vaccins a déjà été mise au point pour renforcer l’immunité contre le variant Omicron Il est probable que d’autres mises à jour, spécifiques à chaque variant, suivront, afin d’essayer de suivre l’évolution du virus Mais il n’est pas certain que la protection qu’ils offrent soit particulièrement durable à mesure que l’immunité faiblit et que le SARS-CoV-2 continue d’évoluer. Par conséquent, les chercheurs explorent d’autres approches pour développer de nouveaux vaccins.

DES FORMULES ACTUALISÉES

Pour s’attaquer aux variants du SARSCoV-2, les sociétés Pfizer - BioNTech et Moderna ont présenté l’année dernière des vaccins à ARN messager actualisés. Ceux-ci sont dits « bivalents », car ils codent des molécules de la protéine S de la souche originale et d’Omicron (la protéine S, ou spike, permet au virus de se lier aux cellules).

Les vaccins bivalents fonctionnent de plusieurs façons. D’une part, comme les autres

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 67

Un vaccin à nanoparticule de la société sud-coréenne SK Bioscience, approuvé en 2022.

Du bayou de la Louisiane au Jardin du roi

Installés loin du royaume de France, mais au contact direct avec des curiosités encore ignorées des savants d’Europe, les colons de Louisiane ont joué un rôle sensible dans l’émergence des sciences naturelles des Lumières.

«La colonie de la Loüisianne est un monstre qui n’a aucune forme de gouvernement » , écrivait le gouverneur Antoine de Lamothe - Cadillac , en octobre 1716. Les autorités, en métropole , auraient selon lui été trompées par « les fables de ceux qui ont dépeint ce pays comme très excellent » alors qu’il affirme « n’en avoir jamais vu de plus mauvais » Explorée par les Français dès 1673, la vallée du Mississippi donne naissance à la Louisiane dans les années 1690. Vingt ans plus tard, lorsque le gouverneur écrit ces lignes, la colonie se trouve toujours dans une situation désastreuse. Abandonnée par la couronne, elle ne compte que quelques centaines de colons, souvent malades et sous-alimentés, qui ne parviennent pas à s’adapter aux environnements si spécifiques de la région, en particulier de la basse vallée du Mississippi

Contrairement aux riches possessions antillaises, comme Saint-Domingue, qui exportent le sucre produit par les esclaves africains, la Louisiane est rapidement marginalisée au sein de l’empire que se constitue le royaume de France à la surface du globe

Cette marginalité économique et démographique a tendance à effacer la place de ce territoire dans le développement des savoirs

scientifiques qui s’amorce dans l’espace impérial En effet, alors que la situation de la colonie se stabilise relativement à partir des années 1720, des naturalistes s’y installent et identifient, collectent, décrivent, envoient de nombreux spécimens botaniques et zoologiques jusqu’alors inconnus ou n’ayant retenu que peu d’attention en France Par ces informations inédites et le dialogue qu’ils engagent parfois avec les savants européens, les naturalistes de Louisiane participent concrètement aux débats scientifiques et influencent durablement les thèses défendues au sein de la République des sciences. Il importe alors de réévaluer la place originale qu’ils ont pu occuper dans l’émergence des sciences naturelles au sein de l’Europe des Lumières

NATURALISTES À LEURS HEURES

Si le terme « naturaliste » est commode pour désigner des individus entretenant un certain savoir empirique et théorique relevant des sciences naturelles – botanique, zoologie,

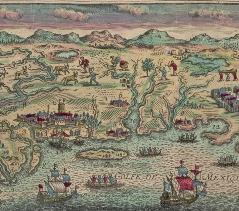

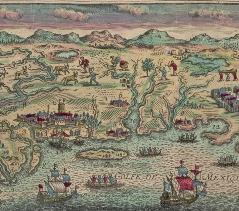

Ce panorama de la Louisiane dessiné par Jacques-François Chereau en 1770 donne un aperçu schématique de la faune et de la flore décrites par les colons naturalistes.

74 / POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 HISTOIRE DES SCIENCES

© Library of Congress, Geography and Map Division

L’ESSENTIEL L’AUTEUR

> La Louisiane, colonie établie par le royaume de France entre 1682 et 1763, demeure tout au long de son existence un territoire marginal dans l’Empire français en matière de développement économique et de peuplement.

> D’un point de vue scientifique, en revanche, elle est pleinement intégrée aux débats savants de l’Europe des Lumières.

> Plusieurs colons – médecins, apothicaires ou simples curieux – y ont minutieusement décrit la flore et la faune du Nouveau Monde, en étroite collaboration avec les populations amérindiennes.

> Leurs observations parviennent aux naturalistes métropolitains qui, parfois, les intègrent à leurs travaux publiés en Europe.

JONAS MUSCO doctorant en histoire à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Article publié avec l’aimable autorisation de la revue Espèces, après parution dans son n° 44, pp. 46-53, juin à août 2022, https://especes.org.

POUR LA SCIENCE N° 546 / AVRIL 2023 / 75

P. 80 Logique & calcul

P. 86 Art & science

P. 88 Idées de physique

P. 92 Chroniques de l’évolution

P. 96 Science & gastronomie

P. 98 À picorer L’AUTEUR

DU DISCRET VERS LE CONTINU

On rêve depuis les premiers moments des mathématiques de déduire le continu du discret. Qu’a-t-on réussi ? Est-ce satisfaisant ?

JEAN-PAUL DELAHAYE professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

Un des apports majeurs des mathématiques est la démonstration par le mathématicien Georg Cantor (1845-1918) qu’il existe différents types d’infinis, les infinis « discrets » dont on peut numéroter les éléments comme les nombres entiers (et aussi les ensembles finis et les structures finies tels les graphes), et les infinis « plus grands », par exemple les infinis du « continu » dont les nombres réels (et plus généralement le temps, le plan , l’espace , etc .). Nous verrons ces notions au cours de l’article

La maîtrise du discret semble plus facile que celle du continu et les mathématiciens s’interrogent pour savoir si on pourrait éviter le continu en trouvant une transition du discret vers le continu. Est-ce possible ? La question se formule de diverses façons : 1) Peut-on passer sans à-coups du discret au continu ? 2) Peut-on construire le continu à partir du discret ? 3) Le continu se réduit-il au discret ? 4) Peut-on comprendre le continu à partir du discret ?

Pythagore soutenait que tout se ramène aux nombres entiers. Il a le premier subi une grande déception en voulant concevoir les grandeurs géométriques avec les seuls nombres entiers Il a découvert en effet – lui-même ou un de ses disciples – que le rapport de la diagonale d’un carré à son côté n’est pas égal au rapport de deux nombres entiers En langage moderne , on exprime cette découverte en disant que « √2 est irrationnel »

Démontrons cette irrationalité en utilisant l’affirmation que « le carré d’un nombre impair est impair » , ce qui est évident en écrivant (2a + 1)2 = 4a2 + 4a + 1.

Jean-Paul Delahaye a récemment publié : Au-delà du Bitcoin (Dunod, 2022).