LES 4 RÈGLES UNIVERSELLES DE LA VIE

NEUROBIOLOGIE Les leçons d’amour des campagnols Mathématiques LE PROBLÈME DE L’INTERPOLATION ENFIN RÉSOLU Physique MESURER LE TEMPS DE VOL QUANTIQUE Cryptologie VERS DES CLÉS DE CHIFFREMENT VRAIMENT SÛRES DOM : 8,50 € –BEL./LUX. : 8,50 € –CH 12,70 FS –CAN. : 12,99 $CAPORT. CONT. : 8,50 € - MAR. 78 DH – TOM 1 100 XPF Édition française de Scientific American –Mars 2023n° 545 POUR LA SCIENCE 03/23 Décryptage avec Zoe Donaldson neuroscientifique

L 13256545F: 7,00 €RD

février — juin 2023

Métamorphoses : quelles dynamiques ?

MARS

Les stratégies de reproduction des plantes

C’est nouveau ! Comment réagit mon cerveau ? | jeune public

Quand les animaux changent de sexe

La foule en équations

Transidentité : devenir soi

Foules : sous l’influence des réseaux sociaux

Foules : des psychologues dans le métro

Les foules au cinéma : de la figuration à l’ère numérique Dans l’océan, des animaux lumineux | jeune public

Bioluminescence : une histoire des petites bêtes qui brillent | jeune public

Pourquoi ça mousse ? | jeune public

L’océan et nous | jeune public

Biodiversité : réensauvager la France ?

Inondations, sécheresses : le cycle de l’eau bouleversé ?

Réconcilier nature et agriculture

Démantèlement et recyclage des avions

La robustesse, clé de l’adaptation du vivant

Sociétés : de la vulnérabilité aux trajectoires d’adaptation

Accès libre | Plus d’infos sur cite-sciences.fr

En partenariat avec : Avec le soutien de :

14 16 21 23 28 30 4 6 20 20 26 11 13 16 23 24 30 6 AVRIL

JUIN programme susceptible

modifi é

MAI

d’être

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly

Stagiaire : Pierre Giraudeau

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery

Assistant administratif : Bilal El Bohtori

Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec

Direction du personnel : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

Ont également participé à ce numéro : Silvana Condemi, Florian Duclot, Dominique Garcia, Christophe Gissinger, Roman Ikonicoff, Florence Marcotte, Laurent Olivier, Marc-André Selosse, Antoine Tilloy, Johann Tolksdorf

PUBLICITÉ France

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS

www.boutique.groupepourlascience.fr

Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale :

Service abonnement

Groupe Pour la Science

235 avenue Le-Jour-se-Lève

92 100 Boulogne-Billancourt

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)

France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros

Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION

Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie

Tél. 04 88 15 12 47

Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr

DISTRIBUTION

MLP

ISSN 0 153-4092

Commission paritaire n° 0927K82079

Dépôt légal : 5636 – Mars 2023

N° d’édition : M0770545-01

www.pourlascience.fr

170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris

Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmut

President : Kimberly Lau

2023. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc. Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL ».

© Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Origine du papier : Autriche

Taux de fibres recyclées : 30 % « Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

François Lassagne Rédacteur en chef

D’AUTRES VIES QUE

LA NÔTRE

La quête de la nature de la vie, de son origine sur Terre et, au-delà, des conditions favorables à son émergence constitue un horizon constant de la science. Cette quête, aussi ambitieuse qu’étourdissante, entend répondre à la question : « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » Mais au fait, qui est ce « nous » ? Des êtres conscients, bien sûr. Des êtres vivants, plus simplement. Quoique définir le vivant n’a rien de simple. La question de notre solitude doit en effet, pour devenir saisissable par la science, être posée autrement : qu’est-ce que la vie ? Dès lors tout se complique : de quels indices signalant la vie doit-on se mettre en quête ?

Sur Mars, l’annonce de la découverte de molécules rappelant les composés organiques connus sur Terre a récemment défrayé la chronique. Il s’agit bien là de possibles indices de vie – ou d’étapes menant possiblement à la vie – authentiquement extraterrestres. Si ce n’est que la vie pourrait prendre des formes bien différentes – empruntant, pourquoi pas, d’autres voies que la chimie du carbone. Aujourd’hui, chimistes, biologistes, physiciens croisent leurs réflexions pour définir ce que devront détecter les capteurs de nos sondes, télescopes et robots, sur Terre ou ailleurs. Notre dossier balise ces nouveaux horizons du vivant, et détaille le modèle chimique répondant aux quatre critères caractérisant la lyfe, proposition renouvelée de définition de la vie, s’appliquant à celle que la Terre abrite… et à d’autres formes, éventuellement. Ces nouvelles variations sur le vivant auraient sans doute passionné le mathématicien John von Neumann, lui qui entreprit de fécondes recherches sur ce qui pourrait rendre des machines capables de se reproduire. Une passionnante biographie, tout juste parue, rend évidente la modernité de ces travaux. On doit aussi à von Neumann des avancées essentielles en informatique et en logique. Nul doute que les algorithmes de nos intelligences artificielles l’auraient intéressé. D’autant plus quand ils sont mobilisés, comme c’est le cas depuis quelques semaines, pour identifier d’éventuels indices de communication intelligente dans les données issues de l’observation d’étoiles lointaines, analysées par le programme Seti (Search for extra-terrestrial intelligence). Des indices d’autres vies que la nôtre… et d’autres esprits que les nôtres. n

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 3

DITO É

Imprimé en France Maury Imprimeur SA Malesherbes N° d’imprimeur : 268 236

s

OMMAIRE

N° 545 / Mars 2023

ACTUALITÉS GRANDS FORMATS

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• À quel âge a-t-on des enfants depuis 250 000 ans ?

• Des déchets plastiques pour des millénaires

• Des memristors face au défi énergétique des IA

• Pourquoi le cœur des étoiles tourne moins vite que prévu

• L'âge du Bronze, moment clé de l'immunité ?

• Un laser pour guider la foudre

P. 44

NEUROBIOLOGIE

CAMPAGNOLS, L’AMOUR EST DANS LE PRÉ

P. 58

ARCHÉOLOGIE

LES BANTOUS DANS LA FORÊT DES PYGMÉES

CAHIER PARTENAIRE

PAGES I À III (APRÈS LA P. 40)

Comment réduire le risque de submersion marine des centrales nucléaires ?

Parrainé par

P. 18

LES LIVRES DU MOIS

P. 20

DISPUTES

ENVIRONNEMENTALES Un coup de marteau pour la biodiversité

Catherine Aubertin

P. 22

LES SCIENCES À LA LOUPE L’invention de l’autoplagiat

Yves Gingras

Steven Phelps, Zoe Donaldson, Dev Manoli

Petits rongeurs monogames, les campagnols des prairies renouvellent notre compréhension de la façon dont naissent l’attachement… et l’amour !

Geoffroy de Saulieu, Pascal Nlend Nlend et Richard Oslisly

Il y a près de 3 000 ans, les Bantous ont investi la forêt tropicale africaine. Au cours du millénaire suivant, ils se sont libérés d’une crise démographique en se reposant sur les premiers habitants de la forêt : les Pygmées.

P. 52

MATHÉMATIQUES

P. 66

PHYSIQUE

LETTRE D’INFORMATION

NE MANQUEZ PAS

LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE

GRÂCE À LA NEWSLETTER

• Notre sélection d’articles

• Des offres préférentielles

• Nos autres magazines en kiosque

Inscrivez-vous www.pourlascience.fr

En couverture : © Philipp Tur/Shutterstock

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

UN VIEUX PROBLÈME DE COURBES ENFIN BOUCLÉ

Clémentine Laurens

Deux jeunes chercheurs américains ont récemment proposé une démonstration répondant à un problème majeur de géométrie : par combien de points peut-on forcer une courbe à passer sans la dénaturer ?

PEUT-ON MESURER LE TEMPS DE VOL QUANTIQUE ?

Anil Ananthaswamy

Aujourd’hui, il est impossible de mesurer précisément le temps mis par des particules pour se déplacer entre deux points. Cette lacune de la physique quantique est-elle en passe d’être comblée ?

4 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023

fr

P. 74

HISTOIRE DES SCIENCES

L’HOMME

QUI VOULAIT RÉPLIQUER LA VIE

Ananyo Bhattacharya

Une machine est-elle capable de se reproduire ?

Les automates cellulaires de John von Neumann sont indéniablement dotés de capacités autoreproductrices. Ces créations, qui inspirent encore les réflexions sur le vivant, sont une des facettes de l’œuvre de cet insatiable scientifique, qu’explore une biographie passionnante, parue chez Quanto.

P. 24 EXOBIOLOGIE LA QUÊTE DES PRINCIPES UNIVERSELS DE LA VIE

Sarah Scoles

L’image que l’on se fait des petits hommes verts reste souvent calquée sur la vie terrestre. Les stratégies pour traquer la biologie ailleurs dans l’Univers souffrent du même biais. Certains scientifiques abandonnent ces idées réductrices en cherchant les règles générales qui définissent la vie dans toute sa diversité et son étrangeté.

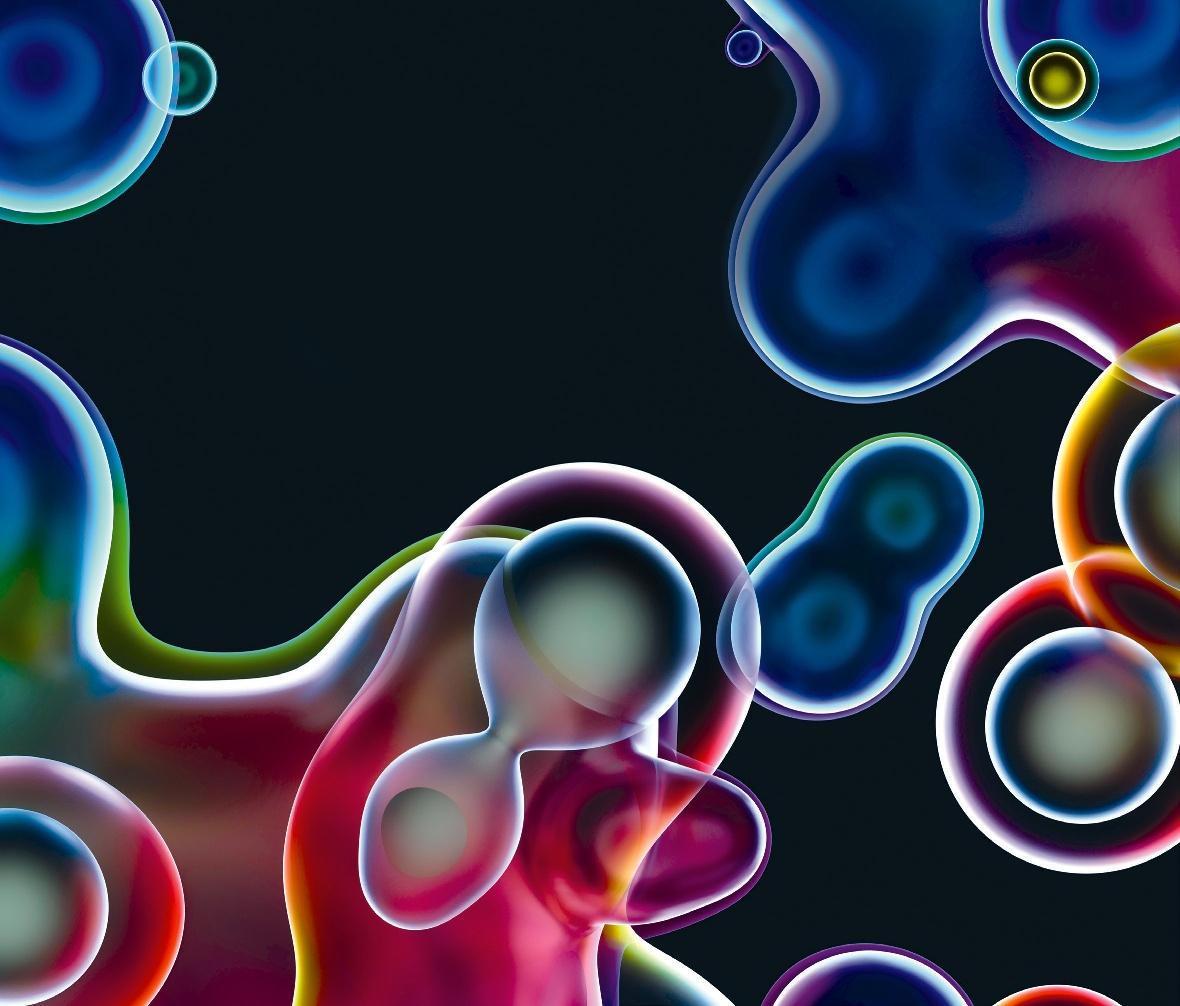

P. 34 BIOCHIMIE « LYFE », LA VIE REDÉFINIE

David Louapre

Quatre critères suffiraient pour définir la vie en toute généralité ! Pour appuyer cette idée, des chercheurs simulent des systèmes chimiques simples manifestant toutes ces conditions.

RENDEZ-VOUS

P. 80

LOGIQUE & CALCUL DES PROGRÈS BIENVENUS EN CRYPTOLOGIE

Jean-Paul Delahaye

L’art du chiffrement progresse : une percée inattendue a été réalisée concernant l’existence des fonctions « à sens unique », essentielles en cryptologie. Ce progrès mathématique nous rapproche d’un monde où la sécurité sera assurée.

P. 86

ART & SCIENCE

Les nappes du Léman

Loïc Mangin

P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE

L’art balèze de l’arbalète Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 92

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

Pas de sexe pour Warramaba virgo Hervé Le Guyader

P.

96

SCIENCE & GASTRONOMIE

Le secret des sauces

qu’on sauce

Hervé This

P. 98 À PICORER

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 5

[EXTRAIT]

À QUEL ÂGE AVAIT-ON DES ENFANTS AU PALÉOLITHIQUE ?

Une étude génomique révèle que l’âge moyen de procréation des hommes et femmes au cours des 250 000 dernières années a progressivement augmenté.

Àquel âge les humains fontils des enfants ? La réponse à cette question n’est pas qu’un simple nombre, c’est une donnée clé qui nous renseigne sur les stratégies de reproduction adoptées par notre espèce et comment celles-ci évoluent en fonction des époques, des cultures et des conditions environnementales. Les généticiens appellent « temps de génération » l’âge moyen de procréation, c’est-à-dire la durée moyenne qui sépare deux générations consécutives au sein de la généalogie d’une population. En 2022, par exemple, l’âge moyen d’accouchement en France est estimé à 31 ans, mais qu’en a-t-il été par le passé ? Certains chercheurs ont

Âges (en années)

Grâce à la génomique, les chercheurs ont déterminé l’âge de procréation des hommes et des femmes sur 250 000 ans pour définir la durée d’une génération (ligne orange).

parfois fait l’hypothèse de travail que la durée des générations était stable au cours du temps, d’autres se sont appuyés sur des populations de chasseurs-cueilleurs actuels comme référence. Pour obtenir des données plus précises, Richard Wang, de l’université de l’Indiana, aux États-Unis, et ses collègues se sont tournés vers la génomique. Ils ont calculé l’âge moyen de procréation des hommes et des femmes sur les 250 000 dernières années. Pour parvenir à ce tour de force, l’équipe s’est intéressée aux mutations dites de novo. L’ADN d’un enfant hérité de ses parents contient entre 25 et 75 mutations de novo, c’est-à-dire qui apparaissent pour la première fois chez l’enfant. Grâce à cela, il est possible de comparer les parents et leur progéniture et de classer les mutations en différents types. Or, en observant celles-ci chez des milliers d’enfants du programme de séquençage génomique de la population islandaise actuelle, les chercheurs ont remarqué que leur type et leur nombre dépendent de l’âge du père et de la mère au moment de la conception.

6 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 ÉCHOS DES LABOS

P. 6 Échos des labos

P. 18 Livres du mois

P. 20 Disputes environnementales

© Photographie : Shotmedia/Shutterstock ; courbe : © Pour la Science, d’après R. J. Wang et al., Human generation times across the past 250,000 years, Science Advances, 2023.

P. 22 Les sciences à la loupe

GÉNOMIQUE

Les chercheurs ont ensuite utilisé la base de données du projet 1 000 Génomes pour dater certaines mutations. Enfin, un modèle reprenant l’ensemble de ces observations sur les mutations de novo a estimé les temps de génération des hommes et des femmes à diverses époques de notre histoire évolutive.

Ainsi, ces 250 000 dernières années, l’âge moyen de procréation des humains est estimé à 26,9 ans. Les pères sont systématiquement plus âgés, avec 30,7 ans en moyenne, que les mères qui procréent en moyenne à 23,2 ans. « Cette différence entre les sexes se retrouve à toutes les échelles de temps, explique Patricia Balaresque, chercheuse en biologie et génomique évolutive au CNRS. Cela coïncide avec ce qui est observé chez 99 % des cultures contemporaines. » Cet écart a cependant varié au cours des millénaires.

Toutefois, l’âge parental n’a pas augmenté linéairement au cours du temps. Il était plus élevé, avec 29,8 ans en moyenne, avant le dernier maximum glaciaire qui a eu lieu il y a 21 000 ans. Puis il a rechuté il y a environ 10 000 à 8 000 ans, au Néolithique, avec des modèles de sociétés plus sédentaires. Il remonte depuis environ 5 000 ans, notamment pour les femmes.

Pour Patricia Balaresque, « les variations de l’âge parental détectées aux différentes périodes de temps sont un élément particulièrement intéressant qui mérite d’être approfondi – elles pourraient refléter aussi bien des changements socioculturels qu’environnementaux. Lors de son histoire, l’homme n’a pas cessé d’être confronté à des stress variés – climatiques, microbiens, culturels – et a vu son profil démographique changer au fil du temps, un résultat qui n’est pas sans rappeler les variations démographiques observées dans de nombreux pays à l’heure actuelle.

Cette étude illustre comment le génome peut, grâce à des méthodologies adaptées, nous renseigner sur des informations biologiques intrinsèques telles que l’âge moyen de procréation ; elle nous apporte un bel éclairage sur notre capacité à nous adapter, nous reproduire et transmettre ! ». n

William Rowe-Pirra

ÉCOLOGIE

Des déchets plastiques pour des millénaires

On trouve aujourd’hui du plastique autant dans les sols et les rivières que dans la mer et l’air que l’on respire. Jeroen Sonke, auteur principal d’une étude visant à modéliser le cycle de vie des plastiques sur les prochains millénaires, nous raconte le destin de ces matériaux polluants.

JEROEN SONKE directeur de recherche à l’unité Géosciences environnement Toulouse du CNRS.

Que devient le plastique lorsqu’il n’est pas recyclé ?

Depuis les années 1950, 4 % du pétrole extrait du sous-sol a été transformé en plastique. En termes de masse, cela représente plus de 8 milliards de tonnes de plastique de toutes sortes et, parmi elles, 2,5 sont toujours utilisées. Le reste a été jeté, réparti probablement à parts égales entre l’environnement et les décharges.

La dégradation des déchets plastiques est très lente, si bien que l’on a même du mal à la mesurer. On pense qu’elle s’étend sur des décennies, voire des siècles. Avec le temps, les plastiques ont tendance à se fragmenter en morceaux plus petits jusqu’à devenir des microplastiques de tailles comprises entre 1 micromètre et 5 millimètres. Mes collègues et moi avons souhaité construire un modèle du cycle de vie des plastiques, pour mieux comprendre le destin de ces déchets polluants.

En quoi consiste votre modèle ?

Nous avons construit ce que l’on nomme un système à une dimension, un modèle en « boîtes ». Nous avons estimé la quantité de plastique contenue dans chacun des réservoirs de la planète (atmosphère, fonds marins, sols, etc.). Les transferts de plastique au cours du temps sont modélisés par des flux qui connectent entre elles chacune des boîtes du modèle.

Ce cycle de vie est complexe et comporte beaucoup d’inconnues. Pour construire notre modèle, nous nous sommes appuyés sur la littérature scientifique des deux dernières décennies, mais nous sommes contraints par le nombre d’observations, qui manquent parfois pour l’océan profond ou pour l’atmosphère. Le bilan que nous dressons est ainsi associé à des incertitudes parfois considérables, d’un facteur 5 à 10 sur le budget de certains compartiments.

Qu’apprend-on de ce bilan ?

Une fois jetés, les plastiques restent un certain temps dans les réservoirs terrestres. Mais les eaux de pluie et les rivières finissent toujours par les mobiliser et les conduire vers l’océan.

L’action du vent et les vagues projettent des microplastiques vers l’atmosphère par le même processus que celui qui forme la brume marine. Et là démarre un cycle vicieux : les plastiques charriés par les rivières vers l’océan sont fragmentés puis émis vers l’atmosphère. Ils sont ensuite transportés par les vents et retombent sur les continents. Ils seront, à l’échelle des millénaires, de nouveau emportés par les rivières pour un nouveau cycle.

À chaque passage par l’océan, une partie des plastiques est entraînée vers le fond. Les déchets finissent ainsi par être séquestrés dans les sédiments marins où ils resteront pendant des millions d’années.

Combien de temps ces microplastiques circuleront-ils dans l’environnement ?

Si on arrête complètement de produire du plastique aujourd’hui ou en 2050 – ce qui est assez peu réaliste –, tout ce que l’on a rejeté dans l’environnement continuera à se dégrader, à se fragmenter et à circuler pendant des millénaires. Les politiques visant à limiter la production de plastique doivent donc s’accompagner d’assainissements du milieu naturel.

On voit souvent dans les médias des projets de nettoyage de la surface de l’océan. Je pense qu’ils sont intéressants symboliquement, mais ce ne sont pas des solutions réalistes. C’est comme éponger avec le robinet ouvert ; il faut s’attaquer au robinet !

Le plus pertinent serait de récupérer les plastiques dans les cours d’eau, principaux vecteurs de transfert du plastique des terres vers les océans.

Selon nos estimations, il faudrait assainir chaque année entre 1 et 3 % du plastique de tous les réservoirs terrestres pour que l’effet soit visible pour la prochaine génération. n

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 7

R. J. Wang et al., Science Advances, 2023.

Propos recueillis par Pierre Giraudeau

J. Sonke et al., Micropl. & Nanopl., 2022.

POURQUOI LE CŒUR DES ÉTOILES TOURNE MOINS VITE QUE PRÉVU

Au cours de la vie d’une étoile, son cœur connaît parfois des phases de contraction. On s’attendait à ce que, de la même manière qu’en patinage artistique, ramener les bras contre le corps augmente la vitesse de rotation, le cœur des astres tourne plus rapidement que leur enveloppe. Pourtant, les vitesses de rotation mesurées sont bien moins hétérogènes que prévu. L’une des principales hypothèses pour expliquer cette contradiction implique des champs magnétiques particuliers qui n’ont, toutefois, jamais été observés dans les étoiles, et dont le mécanisme de formation n’avait jamais pu être reproduit numériquement jusqu’ici.

Ludovic Petitdemange, de l’observatoire de Paris, a réussi, avec des collègues, à faire apparaître de tels champs dans des simulations numériques. Le mécanisme décrit par les chercheurs repose sur l’amplification, dans les profondeurs d’une étoile, d’un champ magnétique initialement faible. Le champ magnétique (en blanc sur l’image) accentue des mouvements turbulents du plasma (en bleu sur l’image) qui, eux-mêmes, amplifient le champ magnétique. La matière ainsi perturbée ralentit le cœur, en transmettant son énergie de rotation vers la périphérie de l’étoile. Ce mécanisme, bien qu’amorcé par une rotation différentielle, se maintient par l’interaction du champ magnétique avec les turbulences, ce qui explique l’absence quasi totale de rotation différentielle dans les mesures.

Qu’un mécanisme suffisant soit désormais connu n’implique pas nécessairement qu’il est en effet à l’œuvre dans les astres. Une preuve définitive serait l’observation directe de ces champs magnétiques, encore invisibles à l’heure actuelle. n

P. G.

10 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 ÉCHOS DES LABOS

ASTROPHYSIQUE

L. Petitdemange et al., Science, 2023.

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 11 © Avec l’aimable autorisation

de Christophe Gissinger

24 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023

EXOBIOLOGIE

© William Hand

L’ESSENTIEL

> La plupart des projets de recherche de vie extraterrestre reposent sur des indices inspirés de la biologie terrestre : eau liquide, oxygène, etc.

> Mais la vie ailleurs est probablement très différente. S’ils s’en tiennent à des critères trop spécifiques, les chercheurs risquent de passer à côté de découvertes potentielles.

> Ces réflexions conduisent à définir la vie de la façon la plus universelle possible. Les scientifiques explorent ainsi des concepts aussi vastes que la complexité, les systèmes hors équilibre…

> L’objectif est d’utiliser ces idées pour élaborer des stratégies afin de débusquer la vie « telle qu’on ne la connaît pas » dans l’Univers.

L’AUTRICE

SARAH SCOLES Journaliste scientifique, spécialiste d’exobiologie

La quête des universelsprincipes de la vie

L’image que l’on se fait des petits hommes verts reste souvent calquée sur la vie terrestre. Les stratégies pour traquer la biologie ailleurs dans l’Univers souffrent du même biais. Certains scientifiques abandonnent ces idées réductrices en cherchant les règles générales qui définissent la vie dans toute sa diversité et son étrangeté.

Il est difficile d’imaginer à quoi pourrait ressembler la vie ailleurs. Cet « animal », fruit de l’imagination d’un artiste, reste ancré dans des références animales terrestres avec ses pattes, un cou et une tête.

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 25

L’ESSENTIEL L’AUTEUR

> Pour traquer efficacement la vie ailleurs dans l’Univers, il faut pouvoir en donner une définition le plus universelle possible.

> Lyfe est une proposition en ce sens qui repose sur quatre critères : structure dissipative, autocatalyse, homéostasie et apprentissage.

> La vie sur Terre est une réalisation de la lyfe, mais la plupart des systèmes physico-chimiques ne satisfont qu’un ou deux critères.

> En partant d’un système constitué de quelques composés chimiques en interaction, il est possible de satisfaire les quatre conditions de la lyfe

DAVID LOUAPRE docteur en physique et directeur scientifique chez Ubisoft, il est aussi vidéaste sur sa chaîne Youtube « Science étonnante »

« LYFE » La vie redéfinie

Quatre critères suffiraient pour définir la vie en toute généralité ! Pour appuyer cette idée, des chercheurs simulent des systèmes chimiques simples manifestant toutes ces conditions.

Qu’est-ce que la vie ? Quels sont les critères qui garantissent une séparation claire entre ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas ? Les spécialistes ont coutume de répondre à ces questions en invoquant les caractéristiques structurelles, physiques et chimiques de la vie sur Terre : des cellules délimitées par une structure bicouche de lipides, l’ADN comme support de l’information génétique, ou encore le métabolisme fondé sur l’ATP (adénosine triphosphate).

Mais comme nous le rappellent parfois les œuvres de sciencefiction, il est fort probable, si la vie extraterrestre existe, qu’elle prendrait une forme très différente de la vie telle qu’on la connaît sur Terre. On l’imagine alors reposant sur des structures et des molécules inédites pour nous, faisant peut-être intervenir d’autres réactions chimiques que celles qui caractérisent la vie terrestre. Dès lors, comment reconnaître et qualifier une forme de vie ? Pour cela, il nous faut identifier de nouveaux critères qui s’affranchissent des spécificités de la vie sur Terre et qui définissent

34 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023

© David Louapre (simulation)

BIOCHIMIE

; Ubisoft (photo de l’auteur)

Le système chimique de Gray-Scott contient deux composés, l’un étant capable d’autocatalyse en exploitant le second. Ce système est également une structure dissipative et présente des propriétés d’homéostasie. En y ajoutant d’autres réactifs interagissant de façon spécifique, il est possible de le doter de la capacité d’apprendre par association. On aurait donc là un système rudimentaire mais « vivant » selon les critères de la lyfe

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 35

L’amour est dans le pré

Petits rongeurs monogames, les campagnols des prairies renouvellent notre compréhension de la façon dont naissent l’attachement… et l’amour !

Le campagnol des prairies est un petit rongeur du Midwest américain connu pour s’installer en couple, une tendance rare chez les mammifères. Les couples développent un attachement profond, partagent un nid et élèvent ensemble leurs petits. En laboratoire, un campagnol en couple que l’on a séparé de son compagnon s’efforce de le rejoindre. Les campagnols des prairies font même preuve d’une sorte d’empathie pour leurs partenaires : ils deviennent inquiets lorsque ces derniers sont stressés et se réconfortent mutuellement par le contact. Comme la pandémie l’a mis en évidence, de tels liens sociaux sont également essentiels au bien-être des humains. Des chercheurs s’intéressent à ces rongeurs singuliers pour comprendre comment les relations ont un impact profond sur la santé.

Grâce aux progrès biomédicaux des dernières décennies, les scientifiques observent les neurones en action. En manipulant l’activité des gènes avec précision, ils sont capables d’examiner les fonctions de gènes individuels dans des régions spécifiques du cerveau. Avec le campagnol des prairies comme sujet, des chercheurs apprennent ainsi comment les liens se tissent, comment les premières années de la vie façonnent les relations et pourquoi nous souffrons lorsqu’elles se défont.

Bien sûr, les campagnols des prairies ne sont pas des humains. Ces connaissances soulèvent donc une question. Comment ce minuscule rongeur hirsute, un peu plus petit qu’une balle de tennis et couramment confondu avec une taupe, une souris ou un rat, est-il devenu

44 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 NEUROBIOLOGIE

L’ESSENTIEL LES AUTEURS

> Depuis plusieurs années, on sait que l’ocytocine, surnommée l’« hormone de l’amour », et son récepteur cérébral interviennent dans l’attachement d’un couple de campagnols.

> On s’aperçoit aujourd’hui que le mécanisme d’attachement est bien plus complexe, et qu’il se produit même chez des campagnols sans récepteur de l’ocytocine.

> Non seulement les circuits cérébraux de la récompense interviennent, mais aussi des gènes et des régions cérébrales impliquées dans l’apprentissage et la mémorisation.

> L’amour humain serait composé d’un noyau émotionnel similaire enrichi par l’activité d’autres aires cérébrales impliquées dans l’empathie et la compréhension de l’autre.

STEVEN PHELPS directeur du Centre du cerveau, du comportement et de l’évolution à l’université du Texas à Austin, aux États-Unis

ZOE DONALDSON chercheuse en neurosciences comportementales à l’université du Colorado-Boulder, aux États-Unis

DEV MANOLI psychiatre à l’université de Californie à San Francisco

Les campagnols des prairies choisissent un seul partenaire avec lequel ils partagent un nid et élèvent leurs petits. Pour étudier la formation et la stabilisation de ce lien, les chercheurs attachent un individu d’un couple et regardent si l’autre le rejoint ou lui préfère un campagnol inconnu.

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 45

© Aubrey

M. Kelly

L’ESSENTIEL

> Peut-on faire passer une courbe par un ensemble de points donnés ? La question mobilise les mathématiciens depuis des siècles. Deux jeunes chercheurs américains proposent la démonstration d’une inégalité qui y répond.

> Cette inégalité indique par combien de points, au maximum, il est possible de forcer une courbe donnée à passer.

> La démonstration s’applique à tous types de courbes. Quatre font exception, que les deux mathématiciens expliquent.

L’AUTRICE CLÉMENTINE LAURENS journaliste scientifique

Un vieux problème de courbes enfin bouclé

Deux jeunes chercheurs américains ont récemment proposé une démonstration répondant à un problème majeur de géométrie : par combien de points peut-on forcer une courbe à passer sans la dénaturer ?

52 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 MATHÉMATIQUES

De nombreux chemins mènent au problème d’interpolation. Le mien a consisté à m’intéresser d’abord à un autre problème, appelé “conjecture du rang maximal”. Pour démontrer cette conjecture, j’ai été amené à utiliser de l’interpolation, et j’ai donc prouvé un cas particulier du problème. Cela me suffisait pour résoudre la conjecture du rang maximal, mais il manquait encore une résolution complète du problème d’interpolation. C’est pour cela que je m’y suis attelé.

Eric Larson, professeur assistant, département de mathématiques, université Brown

Ce qui m’a poussée à m’intéresser à ce problème, c’est d’abord l’intérêt de la question elle-même. Depuis mes études, je m’intéresse aux courbes, et le problème d’interpolation est une question fondamentale à leur sujet ! Les courbes nous échappent, ce sont des objets difficiles à appréhender et à comprendre. Au fond, le problème d’interpolation nous indique à quel point les courbes sont flexibles, et c’est une manière de les comprendre. Savoir qu’on peut les forcer à passer par certains points, c’est une façon de mieux les saisir.

Isabel Vogt, professeuse assistante, département de mathématiques, université Brown

UN RÉSULTAT REMARQUABLE

C’est un résultat qui pourrait bien faire date dans l’histoire de la géométrie. Une prouesse, qui, si elle est confirmée, viendra mettre un point final à des siècles de recherche. Deux jeunes chercheurs américains de l’université Brown, Isabel Vogt et Eric Larson, ont mis en ligne début 2022 un preprint (article soumis pour publication dans une revue scientifique, mais qui n’a pas encore passé les épreuves de relecture par les pairs) répondant à une question majeure appelée « problème d’interpolation ». En substance, ce problème demande : peuton forcer une courbe répondant à certains critères – par exemple, une courbe « pas trop repliée sur elle-même » – à passer par un ensemble de points donné ?

Isabel Vogt et Eric Larson revendiquent la démonstration d’une inégalité simple fournissant la réponse à cette question dans un cadre ultragénéral : dans un espace de n’importe quelle dimension, elle indique par combien de points au maximum on peut forcer un type de courbe donné à passer. Seuls persistent quatre types de courbes qui ne se comportent pas comme les autres, mais pour lesquelles le preprint fournit des raisons géométriques expliquant ce comportement exceptionnel.

Si la démonstration tient de l’exploit, c’est que les objets considérés sont extrêmement délicats à saisir. Les courbes dont il est question ici sont des objets abstraits, difficiles à décrire mathématiquement et au sujet desquels on connaît, en fait, peu

de choses. Ensuite, parce que l’existence d’exceptions à la règle représente elle aussi un défi. Car à cause d’elle, les arguments avancés pour démontrer le théorème doivent être suffisamment précis pour contourner ces quatre cas particuliers… Mais suffisamment généraux pour attraper tous les autres. Enfin, parce que les techniques déployées dans l’article constituent un outil puissant, qui pourrait se révéler utile pour résoudre d’autres problèmes sur les courbes. Les auteurs proposent en effet une méthode systématique permettant de reconstruire des courbes compliquées en « collant » entre elles des courbes plus simples, sur lesquelles il est plus aisé de démontrer des résultats géométriques. De quoi ouvrir, potentiellement, de belles perspectives. ©

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 53

Nicolas Lee (portrait de l’autrice) © Pour la Science (ouverture)

L’ABOUTISSEMENT DE SIÈCLES DE RECHERCHE

Les auteurs du preprint se sont attaqués à une formulation du problème d’interpolation plutôt récente et très générale. Mais les origines de ce questionnement remontent à plus de deux mille ans !

Dans son traité Les Éléments, publié en 300 avant notre ère, Euclide énonce les prémices du problème : par deux points distincts du plan, on peut faire passer une droite (c’est le premier postulat), et par trois points non alignés, un cercle. Six cents ans plus tard, Pappus d’Alexandrie démontre que l’on peut faire passer une conique (une courbe plane algébrique) par cinq points généraux. Ces questionnements sont alors abordés en recherchant des méthodes explicites de construction géométrique.

Au XVIIIe siècle, l’étude de ces questions trouve un nouveau souffle avec l’introduction d’outils issus de l’algèbre. Les courbes ont maintenant des équations : c’est la naissance de la géométrie algébrique. Les mathématiciens Edward Waring (1736-1798) et Joseph-Louis de Lagrange (1736-1813) résolvent le problème d’interpolation pour certaines courbes importantes – celles qui constituent le graphe de polynômes. On parle aujourd’hui encore d’« interpolation de Waring-Lagrange » (ou juste d’« interpolation de Lagrange »), et cette technique a de très nombreuses applications : elle est par exemple utilisée dans les lecteurs de QR codes, ou encore en cryptographie pour protéger l’accès à certaines données sensibles.

À la fin du XXe siècle, le problème d’interpolation bascule dans la modernité mathématique, grâce à d’importants progrès dans la théorie de Brill-Noether, un champ des mathématiques introduit à la fin du XIXe siècle. Cette théorie amène à considérer les courbes comme des objets ayant une existence abstraite propre, indépendante de l’espace dans lequel on les matérialise. Cette manière de considérer les choses poussera à reformuler le problème d’interpolation en des termes plus généraux, et entraînera de nouveaux progrès, dus en particulier à Joe Harris – le codirecteur de thèse d’Isabel Vogt – dans les années 1980. Ceci aidera à l’élaboration d’une conjecture quant à la solution du problème, sous la forme d’une inégalité – celle-là même qu’Isabel Vogt et Eric Larson ont annoncé avoir démontrée en janvier 2022. Leurs travaux s’inscrivent dans la continuité de développements récents – on peut en particulier citer la thèse d’Atanas Valeryev Atanasov, soutenue en 2015 – ayant permis de démontrer la conjecture dans des situations restreintes, mais de plus en plus générales. Jusqu’à sa démonstration complète par les deux jeunes chercheurs, qui, si elle est validée par leurs pairs, mettra un point final à une lignée de recherche multicentenaire.

Quelles courbes sont susceptibles de passer par un ensemble de points donnés ?

Une seule droite passe par deux points

Un seul cercle passe par trois points non alignés

Une seule conique passe par cinq points

54 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 MATHÉMATIQUES UN VIEUX PROBLÈME DE COURBES ENFIN BOUCLÉ

© Pour la Science

Thomas Dedieu est chercheur en géométrie algébrique et géométrie complexe à l’Institut de mathématiques de Toulouse. Il livre ici ses explications sur le problème d’interpolation et son appréciation sur les travaux d’Isabel Vogt et Eric Larson.

Ce qui m’a frappé, c’est la technicité de la démonstration et son caractère définitif

Isabel Vogt et Eric Larson ont mis en ligne une première version de leur article fin janvier 2022. À l’époque, quelle a été votre première impression ?

Ce qui m’a frappé, c’est la technicité de la démonstration et le caractère définitif du résultat : si la démonstration est correcte, leur résultat est valable tout le temps, à l’exception de quatre cas particuliers que les auteurs mentionnent et pour lesquels ils expliquent ce qu’il se passe.

On disposait déjà de résultats partiels sur ce problème d’interpolation, mais ce qui est

remarquable ici, c’est d’avoir obtenu un théorème valable sans restriction.

L’article est encore aujourd’hui à l’état de preprint. Cela suggère-t-il qu’il y a un problème dans la démonstration proposée ?

La démonstration fait soixante-dix pages : il n’est pas du tout surprenant qu’il faille du temps aux relecteurs pour valider ce travail ! En matière de délais, ce n’est donc pas choquant que le papier ne soit toujours pas accepté. Souvent, il y a des petits soucis techniques à

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 55 © Thomas Dedieu

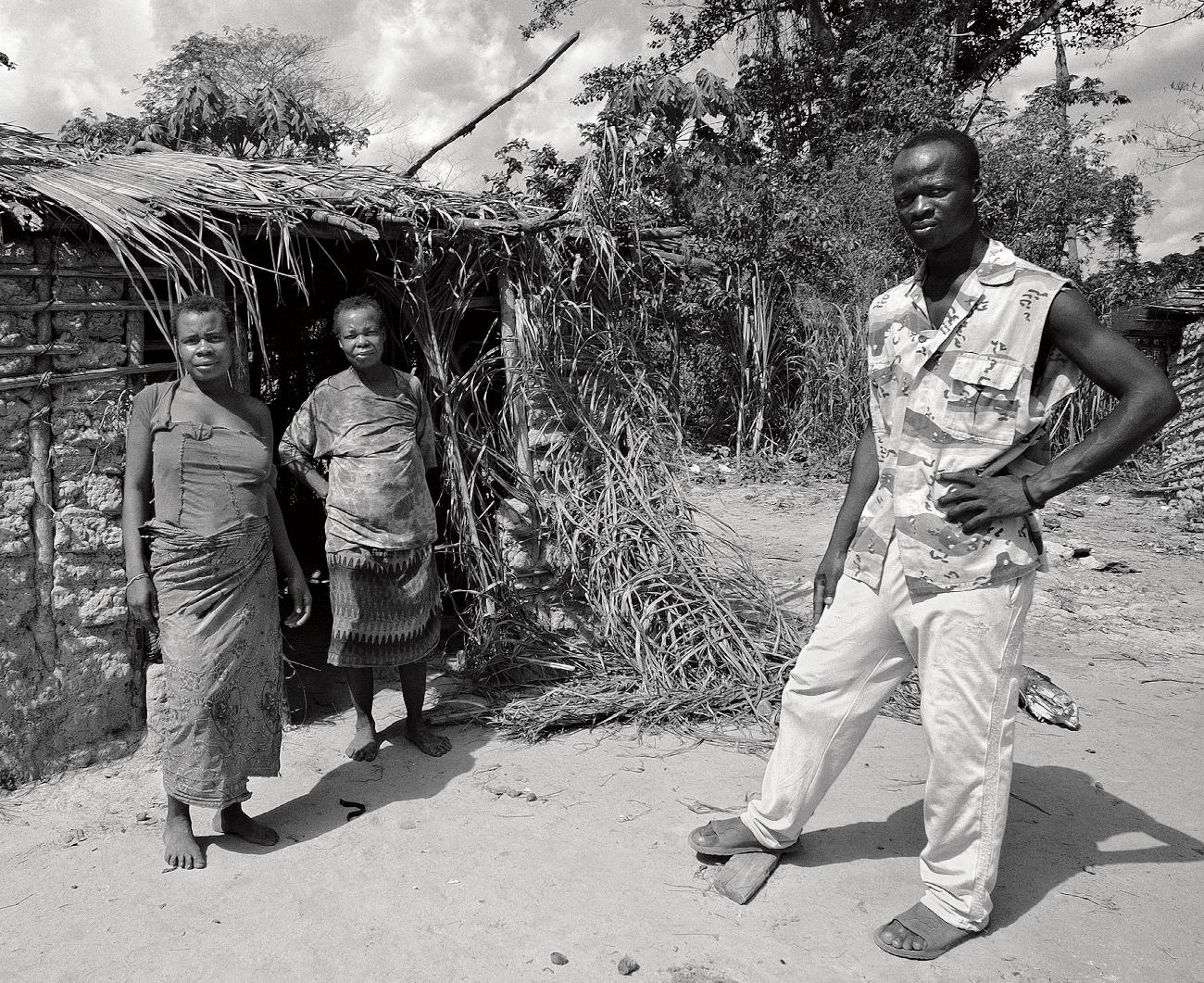

Les Bantous dans la forêt des Pygmées

Au cours du premier millénaire avant notre ère, les Bantous ont investi la forêt tropicale humide africaine. Au cours du millénaire suivant, ils ont connu une crise démographique, dont ils se sont libérés se reposant sur les premiers habitants de la forêt : les Pygmées.

Dans l’imaginaire européen, la forêt équatoriale africaine serait vierge et peuplée de fauves et de farouches chasseurs-cueilleurs. En réalité, elle est le siège d’une civilisation singulière, rassemblant deux ethnies : les Pygmées et les Bantous. À l’origine, ces deux populations sortent du même substrat paléolithique panafricain, mais se sont séparées il y a quelque 70 000 ans. Bien plus tard, à partir de 1000 avant notre ère environ, l’Afrique noire dans son ensemble a connu un gigantesque phénomène migratoire : l’expansion bantoue. Le terme désigne une série de migrations commencée à cette époque, qui a progressivement empli l’Afrique de communautés paysannes parlant des langues apparentées ; selon les linguistes, le phénomène est parti du « berceau bantou » en Afrique centrale de l’Ouest (Nigeria oriental, ouest du Cameroun), et s’est poursuivi jusqu’au XVIIIe siècle, quand des Bantous ont atteint l’Afrique du Sud. Résultat : il y a aujourd’hui en Afrique environ 350 millions de locuteurs bantous parlant plus de 500 langues. Or les paysans bantous ont très tôt investi la grande forêt équatoriale africaine, où, à un moment, ils ont interagi avec les Pygmées. Avec le temps, cette interaction a produit les sociétés à composantes bantoues

et pygmées que l’on rencontre aujourd’hui encore dans le bassin du Congo. Quand et comment les deux ethnies ont-elles construit leur relation ?

ENQUÊTE SUR LA FORÊT

L’étude du passé de la forêt d’Afrique centrale ne s’est développée qu’après les Indépendances. Même si cela est peu connu, des découvertes archéologiques suggèrent que la forêt abrite des communautés humaines depuis, vraisemblablement, des centaines de milliers d’années. L’analyse des pollens a révélé comment les paysages y ont changé depuis le dernier maximum glaciaire il y a quelque 18 000 ans avant notre ère. Un climat plus frais et plus sec qu’actuellement a d’abord régné sur l’Afrique centrale, où il a favorisé un paysage en peau de léopard : de grandes étendues de savanes ponctuées par des forêts galeries et des massifs forestiers discontinus se sont établies ; puis, il y a une douzaine de milliers d’années, la période froide qui a suivi le dernier maximum glaciaire s’est terminée. Les savanes ont régressé, et la forêt dense est progressivement revenue, de sorte qu’elle constituait le paysage dominant pendant l’expansion bantoue. Que s’est-il alors passé ?

La mise en évidence de cette partie de l’histoire des peuples forestiers, qu’ils soient

Quand les Bantous (à droite) ont investi la forêt équatoriale africaine, 500 ans avant notre ère, ils sont entrés en contact avec les Pygmées (à gauche), dont les ancêtres vivaient déjà dans la forêt au Paléolithique.

58 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023

ARCHÉOLOGIE

© Teddy Seguin

L’ESSENTIEL

> Les Pygmées, qui descendent des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, furent les premiers habitants de la forêt d’Afrique centrale.

> Pendant l’âge du Fer, les paysans bantous ont investi cette forêt. Ils y ont développé 1 500 ans durant une société lignagère opulente, qu’à partir

du vie siècle de notre ère une vaste crise épidémique a dévastée.

> Plus de trois siècles plus tard, les Bantous ont dépassé la crise en s’appuyant sur les Pygmées, ce qui a abouti à une singulière civilisation forestière biethnique.

LES AUTEURS

GEOFFROY DE SAULIEU archéologue à l’Institut de recherche sur le développement (IRD)

PASCAL NLEND NLEND archéologue à l’université de Yaoundé I au Cameroun

RICHARD OSLISLY archéologue à l’IRD (émérite)

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 59

66 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 PHYSIQUE

© Kenn Brown, Mondolithic Studios

Aujourd’hui, il est impossible de mesurer précisément le temps mis par des particules pour se déplacer entre deux points. Cette lacune de la physique quantique est-elle en passe d’être comblée ?

Peut-on mesurer le temps de vol quantique ?

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 67

Par Anil Ananthaswamy

L’ESSENTIEL L’AUTEUR

> L’œuvre scientifique du mathématicien John von Neumann, né à Budapest en 1903, s’étend des mathématiques pures aux mécanismes fondamentaux du vivant. Son puissant esprit de synthèse s’est intéressé à la géométrie non euclidienne, à la théorie des jeux, aux formalismes de la physique quantique, ou encore aux automates autoréplicateurs.

> À la fin des années 1940, John von Neumann a abordé la question

des capacités reproductives du vivant dans un cadre largement inspiré des réflexions qu’il menait sur les machines qui allaient inspirer les premiers ordinateurs.

> Sa théorie des automates autoréplicateurs est à l’origine de la création des « automates cellulaires », créatures virtuelles dont les premières simulations ont été réalisées au début des années 1990.

L’homme qui voulait répliquer la vie

Une machine est-elle capable de se reproduire ? Les automates cellulaires de John von Neumann sont indéniablement dotés de capacités autoreproductrices. Ces créations, qui inspirent encore les réflexions sur le vivant, sont une des facettes de l’œuvre de cet insatiable scientifique, qu’explore une biographie passionnante, parue chez Quanto.

Ce texte est extrait du chapitre 8 de A. Bhattacharya, John von Neumann, l’homme qui venait du futur (Quanto, 2023).

«Snappy » est une RepRap – une imprimante 3D autoréplicative – capable d’imprimer environ 80 % de ses propres pièces. Si l’une de ses pièces se casse, vous n’avez qu’à la remplacer par le rechange que vous avez précédemment imprimé. Pour le simple prix du matériau – le filament de plastique que l’imprimante fait fondre et dépose coûte de 20 à 50 dollars le kilo –, vous pouvez imprimer l’essentiel d’une autre imprimante pour un ami. Il n’aura plus qu’à acheter une poignée de composants génériques métalliques du genre boulons, vis, moteurs et composants électroniques pour l’assembler.

l’on trouve à la surface de la Lune. À partir d’une RepRap, ils se sont lancés dans la conception d’un véhicule lunaire capable d’imprimer toutes ses pièces détachées ainsi que les outils servant à se copier lui-même en n’utilisant que des matières brutes prélevées sur place, en faisant par exemple fondre de la roche lunaire dans un four solaire. Ils ont aussi fabriqué des moteurs et des ordinateurs expérimentaux à l’aide de neurones artificiels de type McCullochPitts pour que leur véhicule puisse se déplacer de manière autonome.

392 pages, 24,50€

En librairie depuis

le 16 février 2023

C’est en 2004 que l’ingénieur et mathématicien Adrian Browyer a eu l’idée de ce qu’il appelle le « marxisme darwinien » – le foyer de chacun va finir par devenir une usine produisant tout ce dont il a besoin (à condition que ça puisse se fabriquer en plastique). Les ingénieurs de l’université Carlton à Ottawa s’efforcent de combler ces 20 % récalcitrants pour obtenir une imprimante capable de se reproduire elle-même sans nécessité d’un atelier de bricolage. Plus précisément, ils réfléchissent à la façon de n’employer que des matériaux que

Les éléments électroniques reposant sur les semi-conducteurs étant pratiquement impossibles à fabriquer sur la Lune, ils ont projeté de faire appel aux tubes à vide, comme un flashback dans les années 1950. « Quand je suis tombé sur RepRap, qui n’en était alors qu’à ses modestes débuts, ça a été un catalyseur, raconte Alex Ellery, qui dirige l’équipe. Ce qui au départ n’était pour moi qu’un projet secondaire mobilise à présent toute ma réflexion. » Une fois posées sur le sol lunaire, les machines d’Alex Ellery pourraient se multiplier pour constituer une usine spatiale semi-autonome, auto-expansible, fabriquant… à peu près tout ce qu’on voudra. Elles pourront par exemple imprimer des bases prêtes à accueillir des colons humains

74 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023

ANANYO BHATTACHARYA journaliste scientifique

[EXTRAIT]

HISTOIRE DES SCIENCES

– ou même, espère [le chercheur], contribuer à atténuer le réchauffement climatique en fabriquant des essaims de minisatellites capables de faire écran au rayonnement solaire ou d’envoyer des faisceaux d’énergie vers la Terre.

Ces travaux et bien d’autres s’inspirent d’un ouvrage intitulé Theory of Self-Reproducing Automata [publié à titre posthume, en 1966], dont l’auteur n’est autre que John von Neumann. Entre la construction de son ordinateur à l’IAS [Institut des études avancées, à Princeton] et ses activités de consultant auprès du gouvernement et du secteur industriel, von Neumann s’était lancé dans une comparaison des machines biologiques et synthétiques. Peutêtre trouverait-il là de quoi dépasser les imitations des ordinateurs qu’il participait à fabriquer. « Les organismes naturels sont, en règle générale, beaucoup plus complexes et subtils, et donc nettement moins finement compris que les automates artificiels, notait-il. Certaines régularités observées dans l’organisation des premiers peuvent pourtant être très instructives dans notre réflexion et notre planification concernant les seconds. »

Après avoir lu les articles de Warren McCulloch et Walter Pitts sur les réseaux de neurones artificiels, von Neumann s’était pris

À l’Institut des études avancées (IAS) de Princeton, John von Neumann modifie l’architecture de l’un des premiers calculateurs électroniques (l’ENIAC, en arrière plan), afin que ses programmes soient enregistrés dans une mémoire.

d’intérêt pour les sciences biologiques au point d’écrire à plusieurs chercheurs qui contribuaient à éclaircir le fondement moléculaire de la vie, notamment Sol Spiegelman et Max Delbrück. Fidèle à lui-même, von Neumann a abordé le sujet avec génie, sans retenue et sans grand résultat, mais certaines de ses intuitions allaient fournir à d’autres des champs très fertiles de recherche. Il a donné des conférences sur le mécanisme de la séparation des chromosomes lors de la division cellulaire. Il a écrit à Norbert Wiener pour lui proposer un programme de recherche ambitieux sur les bactériophages, postulant que ces virus, qui infectent les bactéries, pourraient être assez simples pour que leur étude s’avère utile et assez grands pour qu’on les voie au microscope électronique. Un groupe de chercheurs réuni par Delbrück et Salvador Luria passerait les deux décennies suivantes à expliquer la réplication de l’ADN et la nature du code génétique en procédant exactement ainsi – et en produisant certaines des premières images détaillées des virus.

L’une des plus curieuses propositions de von Neumann concernait la structure des protéines. La plupart des gènes codent des protéines, des molécules qui accomplissent la

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 75

© Alan Richards, Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced Study in Princeton, N.J.

P. 80 Logique & calcul

P. 86 Art & science

P. 88 Idées de physique

P. 92 Chroniques de l’évolution

P. 96 Science & gastronomie

P. 98 À picorer

DES PROGRÈS BIENVENUS EN CRYPTOLOGIE

L’art du chiffrement progresse : une percée inattendue a été réalisée concernant l’existence des fonctions « à sens unique », essentielles en cryptologie. Ce progrès mathématique nous rapproche d’un monde où la sécurité sera assurée.

L’AUTEUR

JEAN-PAUL DELAHAYE professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

La cryptologie traite de la cryptographie (le chiffrement des messages), de la cryptanalyse (les méthodes pour casser les codes secrets), de l’art de fabriquer des suites pseudoaléatoires et des méthodes pour élaborer des systèmes de signatures numériques. Cette science est particulièrement difficile et on ignore souvent qu’elle repose, pour l’essentiel, sur des hypothèses mathématiques que l’on n’a pas encore réussi à démontrer.

Les chercheurs sont persuadés que les méthodes qu’ils retiennent et recommandent sont sûres et que celles utilisées dans le domaine de la sécurité informatique (commerce en ligne, cartes bancaires, communications chiffrées, etc.) ont été soumises à toutes sortes de tests et de filtres qui ont éliminé les plus fragiles. Reste que les mathématiciens n’ont pas démontré que les méthodes utilisées en pratique sont inviolables. De telles démonstrations existent certainement : « Nous devons savoir, nous saurons » (« Wir müssen wissen. Wir werden wissen »), affirmait le mathématicien allemand David Hilbert… mais aujourd’hui nous n’en disposons pas !

Pour cette raison, toute avancée théorique qui nous rapproche d’une situation où l’on démontrerait l’inviolabilité absolue des méthodes utilisées en cryptologie est importante. Une telle avancée qui concerne les fonctions « à sens unique » vient d’être obtenue.

pas vrai : il est difficile pour un y donné de trouver un x tel que y = f(x). Ainsi, comme nous le verrons plus loin, s’il est facile de multiplier des nombres entiers, il est difficile de mener l’opération inverse, c’est-à-dire de trouver les diviseurs d’un nombre.

En informatique et dans la suite de cet article, « algorithme rapide » signifie algorithme fonctionnant en temps polynomial, c’est-à-dire en un nombre d’étapes majoré par la valeur d’un polynôme de la variable « taille des données ». On utilise le mot « temps » car chaque étape prend un certain temps. Un calcul facile est un calcul faisable par un algorithme rapide. Prenons un exemple pour illustrer ce que l’on entend par temps polynomial. Quand on calcule 2 n pour un entier n comportant l chiffres décimaux (l est la longueur de la donnée n) il faut faire un nombre d’opérations élémentaires (appel à une table de multiplication ou d’addition, report de retenue, décalage) qui est inférieur à 2l (polynôme 2l). Par exemple :

Jean-Paul Delahaye a récemment publié : Au-delà du Bitcoin (Dunod, 2022).

Qu’est-ce qu’une fonction à sens unique ? Pour une fonction f de x à sens unique, il est facile de calculer f(x) = y, mais l’inverse n’est

2 × 347 = 2 × 7 + (2 × 4) × 10 + (2 × 3) × 100 = 4 + 10 + 8 × 10 + 6 × 100 = 4 + 9 × 10 + 6 × 100 = 694 (un premier passage ne prend pas en compte les retenues) soit l opérations, un second passage fait le report des retenues, soit au plus l opérations. En tout on a au plus 2 × l opérations. Si le nombre n avait 100 chiffres, on aurait le résultat avec un maximum de 200 opérations. L’addition et la multiplication apprises à l’école sont de tels algorithmes rapides. Mentionnons une dernière précision. Il existe une méthode de chiffrement prouvée

80 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 LOGIQUE & CALCUL

inviolable, celle du « masque jetable » (voir l’encadré 3), mais elle exige, pour chiffrer un message, une clé de chiffrement aléatoire de la même taille que le message, et on ne peut l’utiliser qu’une fois. Cela rend la méthode inutilisable sauf dans quelques rares cas. La recherche de méthodes sûres ne s’intéresse donc qu’aux méthodes utilisant des clés de chiffrement courtes et réutilisables. Tous les travaux évoqués ici se situent dans ce cadre.

DES FONCTIONS PRÉSUMÉES

À SENS UNIQUE

Récemment, les mathématiciens Yanyi Liu et Rafael Pass, de l’université Cornell, aux États-Unis, ont établi des liens entre l’existence de fonctions à sens unique et la théorie de la complexité de Kolmogorov. Cette théorie, qui traite de la complexité des objets numérique (par exemple un message chiffré), appartient à un autre domaine de l’informatique qu’on pensait sans rapport direct avec la cryptologie. Les résultats obtenus ne résolvent pas totalement l’énigme des fonctions à sens unique, mais lui font faire un bond en avant qui a été salué par toute la communauté des codes

secrets et a déclenché une série de travaux dont on espère qu’ils porteront de nouveaux fruits. Les fonctions à sens unique permettent de faire un peu tout ce qu’on souhaite en cryptologie : définir des méthodes de chiffrement à clé secrète résistantes aux attaques ; programmer des générateurs pseudoaléatoires dont personne ne peut deviner le fonctionnement, même en les observant fonctionner pendant longtemps ; proposer des signatures électroniques dignes de confiance. Les fonctions à sens unique sont ainsi un composant de base à partir duquel on construit les fonctions les plus utiles de la sécurité informatique. Aussi, les réponses aux questions autour des fonctions à sens unique fourniraient les démonstrations mathématiques qui manquent pour garantir définitivement l’inviolabilité des méthodes utilisées aujourd’hui en cryptologie. Reprenons l’exemple de la plus simple des fonctions présumées à sens unique, le produit de nombres entiers : au couple d’entiers x = (a, b), cette fonction associe rapidement f(x) = a × b, le produit de a et de b. Elle est présumée à sens unique car on ne connaît aucun algorithme rapide qui l’inverse, c’est-à-dire qui,

SENS UNIQUE POUR NOS ARTÈRES… ET LA CRYPTOLOGIE

Partout dans le monde, on a besoin de systèmes qui ne fonctionnent que dans un sens. En mécanique on utilise des cliquets (A). Sur la route, chacun connaît les sens uniques (B). En biologie, les veines et les artères doivent ne laisser passer le sang que dans un sens et des valves forcent cette circulation en sens unique (C) Les analogues mathématiques de ces sens uniques sont les fonctions à sens unique : passer de x à f(x) est rapide, mais connaissant seulement y, trouver un x tel que f(x) = y est difficile.

Une fonction f à sens unique peut être calculée efficacement, mais toute méthode algorithmique rapide de calcul utilisant éventuellement le hasard et tentant d’inverser f échoue statistiquement. S’il existe une fonction à sens unique alors la conjecture mathématique P ≠ NP est vraie. Rappelons que cette conjecture, considérée comme la plus importante de l’informatique théorique, affirme qu’il existe des problèmes dont on peut vérifier la solution en temps polynomial, mais qu’on ne peut

pas résoudre en temps polynomial. Il n’est pas vrai cependant que résoudre la conjecture P ≠ NP permettrait de proposer une fonction à sens unique. Prouver l’existence de fonctions à sens unique est donc un problème plus difficile que résoudre la conjecture P ≠ NP. On connaît grâce à un résultat récent une propriété équivalente à l’existence de fonctions à sens unique. Ce progrès inattendu est une avancée théorique profonde dans un domaine où les blocages sont très forts.

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 81

1

© Fouad A. Saad/Shutterstock ; © Offscreen/Shutterstock ; © Motion Drama/Shutterstock

C B

A

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

Warramaba whitei, une des deux espèces dont W. virgo est le fruit de l’hybridation, se reproduit de manière sexuée. Le mâle, plus petit que la femelle, mesure 29 millimètres. L’espèce a été nommée en hommage à son découvreur, Michael White.

PAS DE SEXE POUR WARRAMABA VIRGO

Pourquoi les animaux à reproduction asexuée sont-ils si rares ? Un criquet australien suggère pourtant qu’elle est parfois remarquablement efficace…

Aussi étonnant que cela paraisse, d’un point de vue évolutif, la sexualité constitue un paradoxe. Bien qu’omniprésente, elle est associée à des coûts évidents – pensez à la production des mâles, aux dépenses énergétiques liées à la fécondation… –, a priori préjudiciables au succès reproducteur. L’absence de sexualité devrait, au moins à court terme, apporter un bénéfice tel que, dans une même espèce, des lignées asexuées devraient se trouver en compétition avec des lignées sexuées. Or ce n’est pas le cas : 99,9 % des espèces connues d’animaux se reproduisent de manière sexuée.

On ne connaît pas d’explication universelle rendant compte du maintien de la sexualité. On invoque souvent la recombinaison génétique qui se produit lors de la formation des gamètes (durant la méiose). Ce processus casse le lien entre des gènes portés par un même chromosome, rendant possible la sélection d’un gène indépendamment de ses voisins. Il empêche

l’accumulation de versions (allèles) délétères des gènes et favorise l’adaptation d’une population à son environnement. Mais toute cette dynamique relève du long terme, alors que la sélection agit à court terme et devrait intensément favoriser les lignées asexuées, ce qui apparemment n’est pas le cas. Alors, pourquoi la reproduction asexuée est-elle si rare ? Une équipe autour de Michael Kearney, de l’université de Melbourne, vient d’apporter des éléments de réponse en étudiant une espèce de criquet à l’étrange morphologie, endémique du sud-ouest de l’Australie, Warramaba virgo

QUE DES FEMELLES

Pour étudier ce problème évolutif majeur, le monde des insectes apparaît en effet le mieux placé : dans ce taxon, plus de mille espèces se reproduisent par parthénogenèse obligatoire, c’est-à-dire uniquement par développement d’un embryon sans fécondation – dont Warramaba virgo.

Warramaba virgo est un des rares criquets qui se reproduit de manière asexuée. Les embryons de cette espèce se développent sans fécondation.

92 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 L’AUTEUR

HERVÉ LE GUYADER professeur émérite de biologie évolutive à Sorbonne Université, à Paris

Warramaba virgo Longueur : 42 mm

© Michael Kearney

Il vit sur les buissons et les arbustes australiens, comme le mulga (Acacia aneura)…, dont certains (peut-être tous) se reproduisent aussi de manière asexuée. Chez les plantes, la reproduction est une autre histoire !

Hervé Le Guyader a récemment publié : Ma galerie de l’évolution (Le Pommier, 2021).

Warramaba flavolineata est l’autre espèce mère sexuée qui a donné naissance à W. virgo. Le mâle, plus petit que la femelle, ne mesure que 26 millimètres. Son nom (du latin flavus, « jaune ») évoque la bande jauneorange qui orne sa face.

EN CHIFFRES 6

Le genre Warramaba comporte six espèces, dont deux asexuées : W. virgo et W. ngadju. Ce sont les seules espèces asexuées parmi les quelque 11 000 espèces répertoriées de caelifères, qui rassemblent les criquets et apparentés.

C’est le nombre de chromosomes du criquet Warramaba virgo Le nombre impair provient des chromosomes sexuels : chez les deux espèces ancestrales, les mâles n’en ont qu’un seul –un chromosome X –, tandis que les femelles ont deux chromosomes X. W. Virgo, quant à lui, en a trois.

0,1 %

Environ 0,1 % des espèces animales connues se reproduisent de manière asexuée. Plus de 1 000 sont des insectes – un nombre sans doute inférieur à la réalité : on estime que la population mondiale d’insectes compte quelque 5,5 millions d’espèces, dont 80 % restent à découvrir.

Comme tous les caelifères – criquets et apparentés –, il porte de courtes antennes, contrairement aux ensifères, qui rassemblent sauterelles et grillons. L’ensemble forme l’ordre des orthoptères au sein de la classe des insectes.

En fait, cette espèce n’était pas inconnue à l’université de Melbourne. Elle avait été découverte en 1961 par Michael White, généticien dans cet établissement.

Michael White s’était tout de suite étonné de ne trouver, sur le terrain, que des femelles. Il en avait vite déduit qu’il se trouvait face à une espèce parthénogénétique et s’était alors penché sur sa complexe garniture chromosomique. En particulier, les difficultés rencontrées pour reconnaître les paires de chromosomes l’intriguaient. Il avait mis cela sur le compte d’un concept émergent à l’époque, l’hétérochromatisation différentielle.

La molécule d’ADN d’un chromosome se présente suivant deux états structuraux locaux : une partie déroulée (l’euchromatine), où les gènes sont accessibles et donc susceptibles d’être transcrits, et une portion surenroulée (l’hétérochromatine), où les gènes ne peuvent pas s’exprimer. L’hétérochromatisation différentielle désigne le fait que les deux chromosomes

d’une même paire ne présentent pas la même distribution d’euchromatine et d’hétérochromatine, et n’expriment donc pas les mêmes gènes. Pour Michael White, les différences entre chromosomes d’une même paire observées chez le criquet Warramaba virgo étaient le résultat de l’évolution de son génome à partir du moment où l’espèce était devenue parthénogénétique. À l’époque, un de ses étudiants avait suggéré que ces différences provenaient peut-être plutôt de l’hybridation de deux espèces sexuées, mais il a fallu attendre 1977 pour que le maître admette que son élève avait vu juste : W. virgo était bien le résultat de l’hybridation entre deux espèces, W. whitei et W. flavolineata

À l’époque, le séquençage génomique n’existait pas, et les études visant à établir des liens de parenté entre espèces proches étaient délicates, car la variabilité ne se détectait que par électrophorèse de protéines, une technique d’analyse par séparation des molécules en fonction de

POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 / 93

15

LE SECRET DES SAUCES QU’ON SAUCE

Pour des sauces goûteuses, il convient de soigner la phase liquide.

La maîtrise de la consistance d’une sauce fait les grands sauciers… mais c’est leur goût, surtout, qui est essentiel. Il tient à la maîtrise de la libération des composés sapides, odorants, ou à action trigéminale (les piquants, les frais). Il faut donc, d’abord, bien comprendre la structure physique des sauces.

Classiquement, on les produit en « liant » des solutions aqueuses : en émulsifiant de la matière grasse ou en dispersant des particules solides. Par exemple, la mayonnaise est une émulsion (une dispersion de gouttelettes de matière grasse), alors qu’un civet est une suspension (la dispersion de particules « solides » formées par coagulation des protéines du sang). Pour les veloutés, avec dispersion de farine (éventuellement cuite, dans un « roux »), on obtient encore une suspension, mais, cette fois, les particules dispersées sont des microgels, résultant de l’empesage des grains d’amidon, qui absorbent de l’eau en cuisant. Et l’on n’oubliera pas les purées diluées, suspensions de fragments de tissus végétaux ou animaux dont les particules dispersées s’apparentent formellement aux gels.

Cela étant posé, venons-en à l’essentiel : le goût. Le plus souvent, les composés sapides, qui doivent se lier aux récepteurs des papilles, sont hydrosolubles : on soignera donc la phase liquide dispersante des suspensions en concentrant des solutions aqueuses telles que le vin ou un bouillon, ou bien en veillant à ce que le liquide emprisonné dans les microgels dispersés ait beaucoup de goût : on pourra broyer un gel très concentré.

Pour la fraction odorante, due à des composés plutôt hydrophobes (ils doivent monter vers le nez en phase gazeuse), ils

seront soit dans la phase liquide (l’éthanol, par exemple, a une odeur), soit en solution dans des gouttelettes de matière grasse dispersée, comme dans les émulsions formées à partir d’huile où l’on aura macéré des aromates. Les composés piquants ou frais, enfin, se trouveront selon les cas en phase aqueuse ou en phase huileuse.

Les solides, eux, n’ont généralement pas d’effet olfactif ou sapide, sauf quand certaines de leurs molécules ayant une action gustative se dissolvent dans la sauce. En effet, les polymères ne peuvent se loger dans un récepteur biologique, ils n’ont donc pas d’action gustative. C’est le cas des protéines, telles celles des tissus collagéniques qui solidarisent les fibres musculaires des viandes, ou celles des œufs, qui, en coagulant, lient sauces hollandaises ou béarnaises. Pas de goût non plus pour les polysaccharides que sont les celluloses et pectines des parois végétales, ni pour les grains d’amidon, amas structurés de polysaccharides.

La cuisson, cependant, permet de tirer le meilleur de ces polymères, comme l’indiquent deux expériences. La première consiste à chauffer dans une poêle un petit tas de fécule (amidon sans protéine), un petit tas de farine (amidon et protéines) et un petit tas de protéines (par exemple de la poudre de blanc d’œuf) : on voit que les protéines et la farine brunissent, signe

d’une dégradation, confirmée par l’apparition d’une odeur soutenue. La deuxième expérience consiste à chauffer de l’amidon dans de l’eau pendant assez longtemps : les deux polymères constitutifs, amylose et amylopectine, se dégradent et du glucose (sapide) s’en détache lentement.

C’est ainsi, avec des sauces qui ont du goût, que « le corps et l’esprit seront réconciliés », comme le dit le proverbe alsacien. n

SAUCE GOÛTUE

➊ Cuisons plusieurs heures, à petit feu et à couvert, 50 grammes de farine, 200 grammes de vin rouge, du jus de volaille et une cuillerée à soupe de vinaigre.

➋ Prenons une cuillerée de farine, et faisons-la pyrolyser en la chauffant dans une poêle, à sec. Quand elle est brune, déglaçons avec le liquide obtenu en 1.

➌ Versons les produits obtenus en 1 et 2 dans un même bocal, où nous ajoutons du thym, des échalotes et des gousses d’ail broyées, du sel, du poivre moulu. Fermons le bocal, et secouons vigoureusement.

➍ Laissons macérer plusieurs heures.

➎ Décantons l’huile, filtrons la solution aqueuse.

➎ Ajoutons un jaune d’œuf à la solution aqueuse, puis l’huile parfumée, goutte à goutte, en fouettant pour l’émulsionner… et nappons un blanc de volaille grillé de cette sauce.

96 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023 SCIENCE & GASTRONOMIE

L’AUTEUR

© Roman Chazov/Shutterstock

HERVÉ THIS physicochimiste, directeur du Centre international de gastronomie moléculaire AgroParisTech-Inrae, à Palaiseau

PICORER À

OCYTOCINE

Retrouvez tous nos articles sur www.pourlascience.fr

La grotte de Shum Laka, au Cameroun, est exceptionnelle. Elle se situe à 1 600 mètres d’altitude, derrière une chute d’eau. La température fraîche y a préservé les restes de 18 individus datant de 30 000 à 400 avant notre ère. Un cas rare en milieu tropical.

Surnommée « hormone de l’amour », cette molécule serait responsable de l’attachement chez de nombreuses espèces. Le campagnol des prairies, avec ses liens de couple très forts, est un cas d’école. Sauf que, même dépourvus des récepteurs de l’ocytocine, ces rongeurs créent sans difficulté des liens d’attachement. L’histoire d’amour ne serait pas si simple.

Même si on arrête complètement de produire du plastique aujourd’hui, tout ce que l’on a rejeté dans l’environnement continuera à se dégrader, à se fragmenter et à circuler pendant des millénaires

C3

SHUM LAKA MINICRYPT

C’est le nom d’une molécule qui, sous une forme nitrosylée (ajout d’un radical NO), est présente six fois plus souvent dans le cerveau des femmes que dans celui des hommes, parmi les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle rendrait les femmes plus vulnérables.

La robustesse des méthodes de chiffrement repose sur l’existence de fonctions dites « à sens unique »… or nous ne savons même pas si ces fonctions existent. Pour illustrer cette ignorance, le mathématicien Russell Impagliazzo a imaginé cinq « mondes » où le chiffrement est robuste ou non. Dans Minicrypt, par exemple, les fonctions à sens unique existent. Mais dans quel monde vivons-nous ?

OPÉRATEUR

Dans la théorie quantique standard, une propriété physique mesurable, comme la position ou la vitesse, est appelée une « observable ». Chaque observable est associée à une entité mathématique, un « opérateur ». Or la théorie ne dispose pas d’opérateur pour observer le temps. Un problème qui résiste encore aux physiciens !

540

Certaines arbalètes modernes tirent des carreaux à 540 kilomètres par heure, presque la moitié de la vitesse du son. La puissance nécessaire pour bander l’arme revient à soulever une masse de 136 kilogrammes. Il serait impossible de retenir la corde avec la seule force musculaire.

£

£

JEROEN SONKE géochimiste au CNRS

p. 44

p. 58 p. 15 p. 66 p. 88 p. 80 p. 7

98 / POUR LA SCIENCE N° 545 / MARS 2023