LES ANTIDÉPRESSEURS

SONT-ILS EFFICACES ?

LES ANTIDÉPRESSEURS

SONT-ILS EFFICACES ?

EFFET KARDASHIAN

QUAND LES INFLUENCEUSES

SAPENT L’ESTIME DE SOI DES JEUNES FILLES

DOULEUR

CHRONIQUE

LE POUVOIR DE L’AUTOHYPNOSE

ÉDUCATION

COMMENT OBTENIR

LE CALME EN CLASSE

LE CERVEAU CRÉDULE

POURQUOI LE TERME « QUANTIQUE »

NOUS FAIT ADMETTRE N’IMPORTE QUOI

N° 153

p. 12-14

Patrick Lemoine

Psychiatre, docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil, il s’est intéressé aux applications médicales du placebo et au sevrage des médicaments.

Rédacteur en chef

p. 32-34

Sandra Heldstab

Biologiste évolutionniste à l’université de Zurich, elle étudie les variations de l’anatomie cérébrale des êtres humains depuis le Paléolithique et retrace l’évolution de notre cerveau.

p. 44-49

David Gourion

Psychiatre, docteur en neurosciences, il est spécialiste des techniques de gestion du stress et nous explique comment exploiter ce dernier pour accomplir ce qui nous tient à cœur.

Non, vous ne lirez rien ici sur le cerveau de Kim Kardashian. Je l’avoue, c’était une honteuse manœuvre uniquement destinée à vous faire lire la suite. Car maintenant, je le sais, vous allez continuer, selon le principe du « pied dans la porte », astuce bien connue des démarcheurs qui veut qu’une fois qu’on a ouvert sa porte à un représentant commercial, on est quitte pour écouter son boniment. Cela dit, il y a réellement un article sur Kim Kardashian dans ce Cerveau & Psycho, et ce n’est pas un prétexte pour vendre du boniment, c’est un article sérieux sur les conséquences d’un certain courant d’infuenceuses sur les représentations du corps des jeunes flles, un phénomène suffsamment préoccupant pour que l’on cherche activement des moyens de sortir de cette obsession du corps parfait – et souvent retouché sur Instagram.

p. 88-91

Bernard Calvino

Professeur d’université honoraire en neurophysiologie et ancien membre du conseil scientifique de l’institut UPSA de la douleur, il a dirigé une équipe de recherche, Neuroplasticité et douleur, dans des laboratoires de recherche de l’Inserm puis du CNRS sur les mécanismes de la douleur chronique.

Mais vous verrez bien que vous avez eu raison de ne pas refermer rageusement cette page dès la deuxième ligne. En effet, dans ce numéro vous apprendrez comment ne plus vous laisser intimider par les mathématiques, soigner vos douleurs chroniques par autohypnose, chasser la culpabilité par simple effet placebo, faire revenir le calme dans votre classe si vous êtes enseignant, arrêter de vous coucher trop tard, développer votre intelligence numérique pour mieux vivre avec les écrans et faire de votre stress votre meilleur allié dans toutes les situations de votre vie. Le tout étayé par les recherches les plus récentes et validées par les meilleurs neuroscientifques et psychologues. Vous voyez, un titre un brin racoleur peut avoir du bon. Allez ! Promis, un jour on vous parlera du cerveau de Kim… £

N° 153 AVRIL 2023

p. 37-54

p. 6 ACTUALITÉS

Faut-il courir pour oublier ?

Exprimez vos préférences !

Couple doublement malade…

Une quatrième enveloppe autour du cerveau

L’émerveillement rend les enfants altruistes

p. 12 FOCUS

Le placebo qui ôte la culpabilité

Une pilule, et la culpabilité s’envole ?

C’est l’étonnante découverte de chercheurs suisses…

p. 16 NEUROSCIENCES

Des neurones

p. 22 PSYCHIATRIE

Face à la hausse des cas de dépressions, les antidépresseurs sont sur la sellette. Doit-on (et peut-on) les remplacer ?

Tanguy Sourd

p. 30 L’INFOGRAPHIE

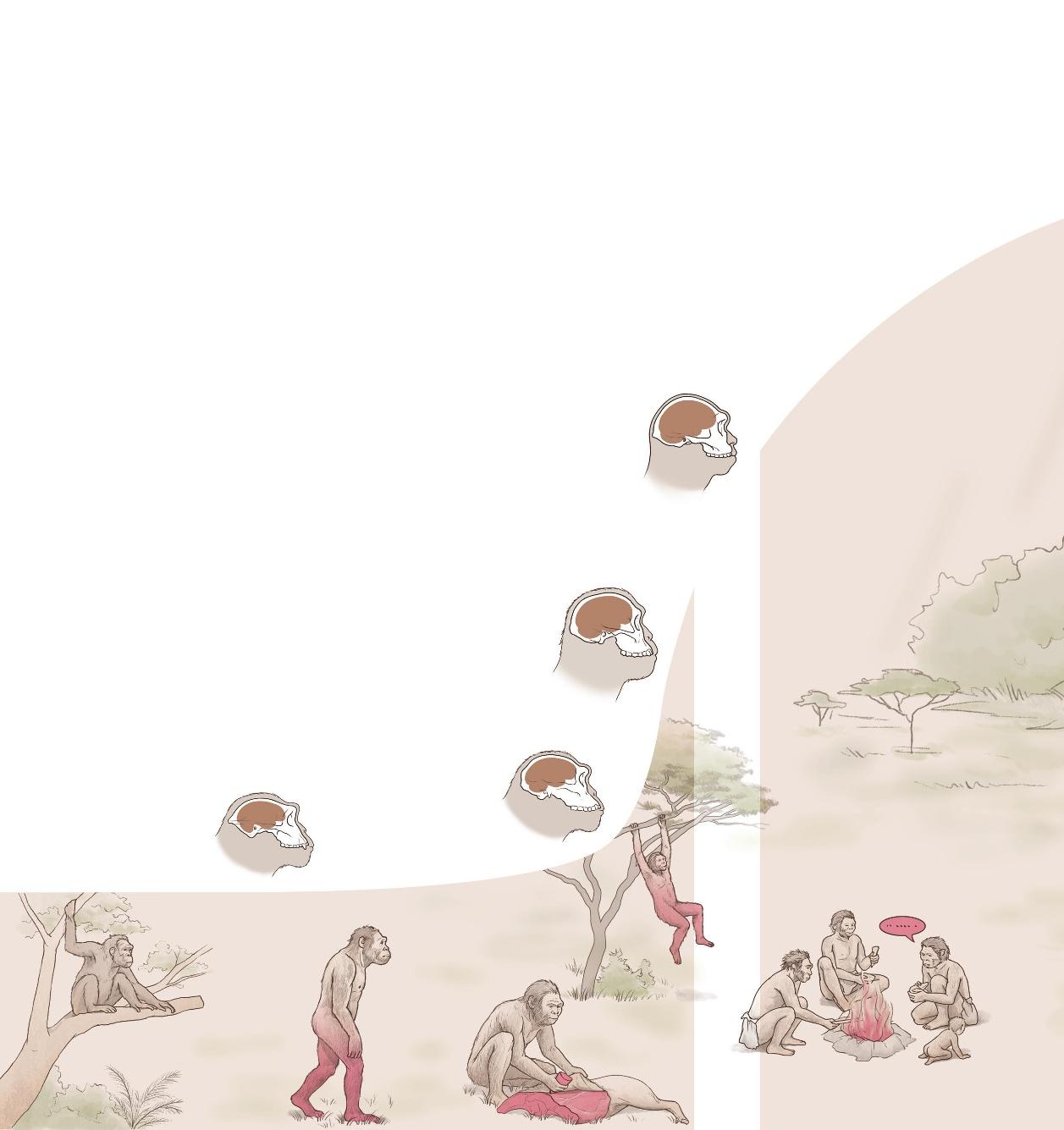

Comment le cerveau humain s’est développé

p. 32 ANTHROPOLOGIE

p. 38 PSYCHOLOGIE DES « MINDSETS »

Les e ets du stress dépendraient de la façon dont on le considère : barrière ou tremplin pour nos projets ?

Catherine de Lange

p. 44 PSYCHOLOGIE

»

dans la

Que se passe-t-il quand un cerveau humain miniature est introduit dans celui d’un rat ?

Allison Whitten

La croissance spectaculaire du cerveau humain au long de notre évolution doit beaucoup à la bipédie et à un régime partiellement carnivore.

Entretien avec Sandra Heldstab

Dès que l’on canalise la pression vers un but qui fait sens, elle prend un autre visage. Entretien avec David Gourion

p. 50 BIOLOGIE

Examens, interventions en public : si l’estomac se noue, c’est pour nous donner plus d’énergie ! Pourquoi ne pas en profiter ?

Frank Luerweg

Ce numéro comporte comporte un courrier de réabonnement, posé sur le magazine, sur une sélection d’abonnés. En couverture : © Sasin Paraksa/Shutterstock

p. 56 PSYCHOLOGIE

Le corps hypergalbé est le must des réseaux sociaux. Pour l’estime de soi de millions de suiveuses, un vrai poison.

Martin Hecht

p. 62 L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

YVES-ALEXANDRE THALMANN

Si vous trouvez géniales les théories « quantiques » sur internet, vous êtes victime de l’e et Dunning-Kruger…

p. 66 RAISON ET DÉRAISON

NICOLAS GAUVRIT

Face à un énoncé de maths, nous deviendrions subitement irrationnels.

p. 70 SOMMEIL

Ce nouveau phénomène prend de l’ampleur : la bedtime procrastination Janosch Deeg

p. 76 L’ÉCOLE DES CERVEAUX

JEAN-PHILIPPE LACHAUX

La voix d’un enseignant est sa meilleure alliée – encore faut-il savoir bien l’utiliser.

p. 80 PSYCHOLOGIE

Pour associer digital et bien-être, une nouvelle forme d’intelligence est nécessaire.

Didier Courbet

p. 88 NEUROSCIENCES

Ou comment prendre en charge sa douleur chronique de manière autonome.

Bernard Calvino

p. 92 SÉLECTION DE LIVRES

La Vérité sur le bonheur Mieux vivre avec une maladie chronique Neurosapiens

Apprivoiser sa colère

Le Beau et la splendeur du vrai L’Âge sauvage

p. 94 NEUROSCIENCES ET LITTÉRATURE

SEBASTIAN DIEGUEZ

Quand l’installation d’une pissotière sème la zizanie dans un village, le processus de polarisation tourne à plein régime, et croque à merveille les haines numériques contemporaines.

p. 56-68 p. 70-91 p. 92-97

La tentation est grande de chausser ses baskets pour se vider la tête. Mais si le sport devient un moyen de ne plus penser aux problèmes, l’addiction n’est pas loin, et les problèmes ne font qu’empirer.

relations to exercise dependence and subjective well-being, Frontiers in Psychology, 2023.

Trop de soucis. Un patron tyrannique, des dettes qui s’accumulent, les problèmes scolaires du petit… Le seul moment où Johanna arrive à décrocher de ces problèmes, c’est quand elle part courir. L’e ort l’assomme, pour un temps, les endorphines l’inondent et elle se sent bien. Quand le corps atteint ses limites, le cerveau se met en mode veilleuse, et les pensées en boucle la laissent tranquille.

Mais le soir même, les préoccupations reviennent au galop. Elle se rend compte qu’elle a pris du retard dans son projet. Son fils reste bloqué sur son problème de maths. Son ex la harcèle de courriers hostiles. Au boulot, une autre journée de calvaire commence. Les endorphines ne sont plus là pour l’aider. Aussitôt rentrée, elle se précipite sur ses baskets.

Il y a deux façons de courir, démontre une étude des universités d’Oslo et de Trondheim, en Norvège. La première est liée à un processus cognitif d’expansion de soi – on s’y réalise, on repense de façon dynamique à ce qui compte pour soi, à ses projets, ses envies ; la seconde se rapporte à un processus opposé, dit « de suppression de soi », par lequel on tient à distance des pensées ou émotions désagréables. La nature du sport change – l’activité devient un moyen d’échapper à un état mental pénible (on parle d’« échappisme »), que cet état soit lié à l’anticipation de problèmes (« Comment vais-je faire avec ma banque ? ») ou à la rumination d’épisodes passés particulièrement pénibles (divorce di cile, licenciement, agression physique ou verbale). C’est que l’e ort physique prolongé provoque une baisse de l’activité frontale du cerveau appelée « hypofrontalité », qui allège le retour de ces pensées tyranniques…

Mais l’étude des chercheurs norvégiens révèle que cette pratique sportive est alors associée à une baisse du bien-être, qui se répercute souvent par une augmentation des doses d’exercices physiques pour oublier qu’on se sent mal. La quasidéfinition d’une addiction.

Pour sortir de cette spirale, une seule solution : identifier la motivation première de l’activité physique compulsive. Si l’on se rend compte que courir est devenu nécessaire pour fuir les problèmes, il faut s’attaquer à ces derniers en tant que tels, éventuellement en sollicitant une aide thérapeutique, et réserver le sport à une dynamique d’expansion de soi. Car l’oubli, même en baskets, ne dure qu’un temps. £

Sébastien Bohler

Vous oubliez vos rendez-vous ? Vous avez fait une remarque déplacée, sans comprendre pourquoi, dans une conversation ? Vous n’arrivez pas à trouver les pâtes au supermarché ? Vous jetez un objet à la poubelle par inadvertance ? Tous ces ratés occasionnels, ces moments où notre cerveau semble sortir de ses gonds, font partie d’un spectre de troubles appelés « défaillances cognitives quotidiennes », ou DFQ. Le plus souvent, elles ne sont pas le fait d’une quelconque pathologie, mais plutôt d’une fatigue ou d’un surmenage. Depuis quelques années, les chercheurs en psychologie suspectent un e et de l’usage des écrans sur ces sorties de routes mentales, avec des résultats contradictoires. Une étude de l’université de Singapour semble avoir trouvé où le bât blesse : ce n’est pas le temps d’écran en tant que tel qui provoque les DFQ, mais la fréquence à laquelle on consulte ses messages ou répond à ses alertes sur son smartphone. En demandant à des volontaires de tenir un relevé quotidien de leurs vérifications, de leur temps d’écran et de leurs défaillances cognitives, ils ont constaté une corrélation entre le taux de vérifications et les oublis, ratés et étourderies. D’où un moyen simple de réduire ces bugs : se réserver des moments déterminés, par exemple trois fois par jour, pour passer en revue ses messages. Le reste du temps, n’y pensez pas. Car si les DFQ ne sont pas forcément dangereuses pour votre cerveau, leurs conséquences risquent de l’être pour vous : entretien d’embauche zappé, bébé oublié dans une voiture ou gaz mal éteint, mieux vaut vérifier ce genre de choses qu’un post sur Instagram. £ S.

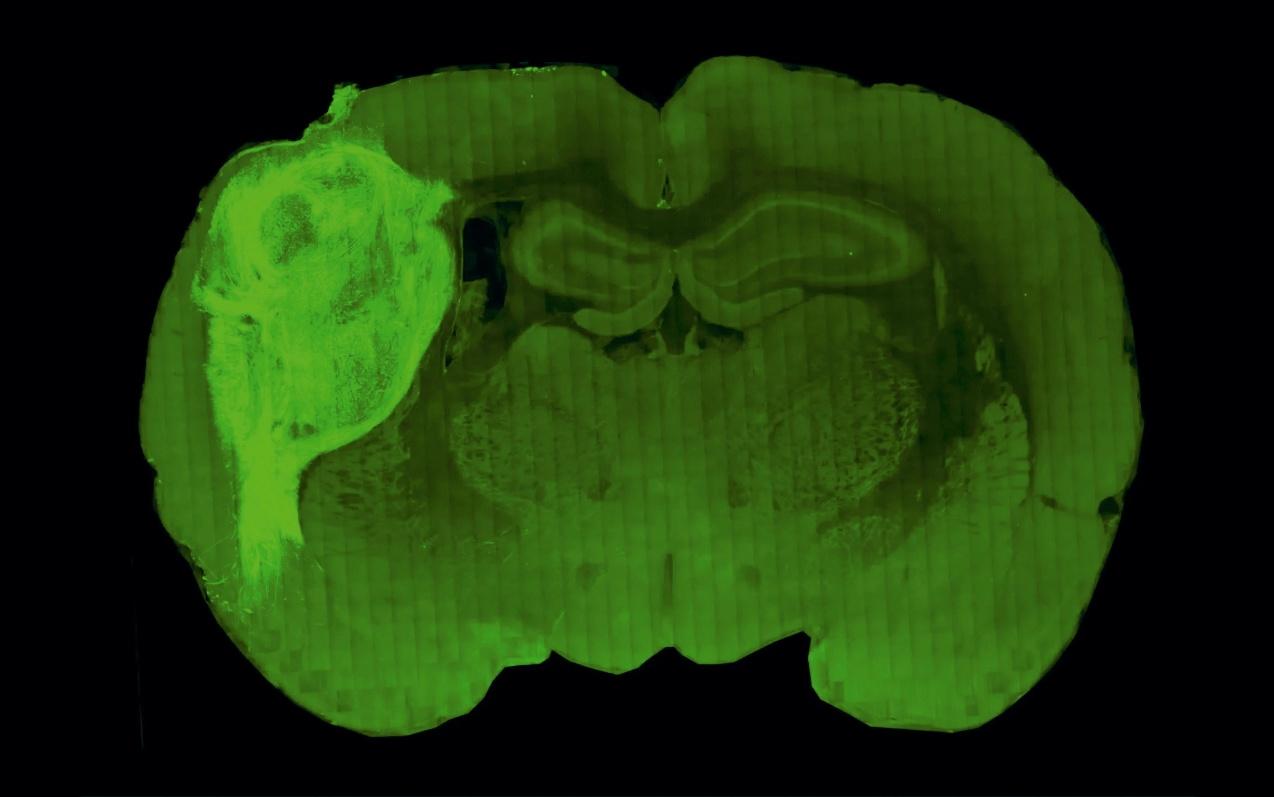

B.Transplanter des neurones humains dans le cerveau d’un rat : cette première réussie ouvre des perspectives nouvelles pour lutter contre les maladies psychiatriques et neurologiques.

EN BREF

£ Une nouvelle façon d’étudier les neurones humains consiste à les transplanter dans un cerveau de rat.

£ Les amas de neurones transplantés – appelés « organoïdes » –se développent correctement, créent des connexions neuronales avec le tissu de l’animal et s’intègrent à ses réseaux cérébraux.

£ Les chercheurs pourront alors tenter de comprendre pourquoi des neurones humains « maturent » mal dans certaines pathologies cérébrales.

Qu’est-ce que le cerveau ?

Comment fonctionne-t-il ? Ou comment « dysfonctionne-t-il », notamment dans le cas de maladies psychiatriques ou neurologiques ? Les scientifques qui tentent de répondre à ces questions se heurtent depuis longtemps à des diffcultés techniques et éthiques dès lors qu’il s’agit d’observer, directement, des neurones humains en train de se développer, de se connecter les uns avec les autres et d’échanger des informations. Pourtant, réaliser de telles observations permettrait de résoudre bien des mystères du cerveau humain et donc de mieux prendre en charge certaines pathologies cérébrales.

Or aujourd’hui, dans la revue Nature, des neuroscientifques de l’université de Stanford, aux États-Unis, annoncent qu’ils ont trouvé un nouveau moyen d’étudier des neurones humains afn de les regarder grandir et vieillir. Comment ? En transplantant des « organoïdes » – des amas de cellules

semblables à du tissu – de cerveau humain dans le cerveau de rats âgés de quelques jours seulement, quand ce dernier n’est pas encore complètement formé. Sergiu Paşca et ses collègues ont ainsi montré que des neurones humains et d’autres cellules cérébrales se développent et s’intègrent correctement chez leurs hôtes animaux, intervenant même dans certains circuits cérébraux fonctionnels des animaux qui analysent des sensations ou contrôlent des comportements.

Cette technique très innovante devrait permettre aux scientifques de créer de nouveaux « modèles » du vivant et surtout de l’homme, afn d’étudier et de mieux comprendre de nombreuses maladies du développement neurologique, comme certaines formes du trouble du spectre autistique. Ce seraient donc des modèles « humains » probablement tout aussi pratiques pour les études en

laboratoire que les modèles animaux actuels, mais qui auraient l’avantage de mieux correspondre aux anomalies de l’homme puisqu’ils seraient constitués de véritables cellules humaines insérées dans des circuits neuronaux fonctionnels. Par exemple, on pourrait appliquer des outils neuroscientifques modernes, comme l’optogénétique (nous y reviendrons), aujourd’hui trop invasifs pour être utilisés dans de vrais cerveaux humains.

« Cette approche constitue une avancée en neurosciences et offre une nouvelle façon de comprendre les troubles du fonctionnement neuronal », déclare ainsi Madeline Lancaster, neuroscientifque au laboratoire de biologie moléculaire de l’Institut MRC de Cambridge, au Royaume-Uni. Ces travaux ouvriraient alors un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire des organoïdes neuronaux.

En effet, il y a près de quinze ans, des biologistes ont découvert que les cellules souches humaines – qui peuvent se différencier en

n’importe quel type de cellule – sont capables de s’auto-organiser et de se développer en petites sphères contenant différents types de cellules et ressemblant à du tissu cérébral. Ce qui a déjà permis de mieux comprendre l’activité électrique et les connexions des neurones humains, mais pas beaucoup plus. Car si des amas de neurones dans une « boîte de culture », en laboratoire, peuvent se connecter les uns aux autres et communiquer « électriquement », ils sont incapables de former des circuits véritablement fonctionnels ni d’atteindre le développement complet ou la puissance de calcul de neurones sains dans leur habitat naturel, à savoir notre cerveau. Il y a quelques années, des chercheurs ont donc eu l’idée d’insérer ces organoïdes de cerveau humain dans le cerveau de rats adultes : les minicerveaux humains y ont survécu. Mais cette fois, les chercheurs de Stanford montrent que c’est le cerveau « en gestation » d’un rongeur

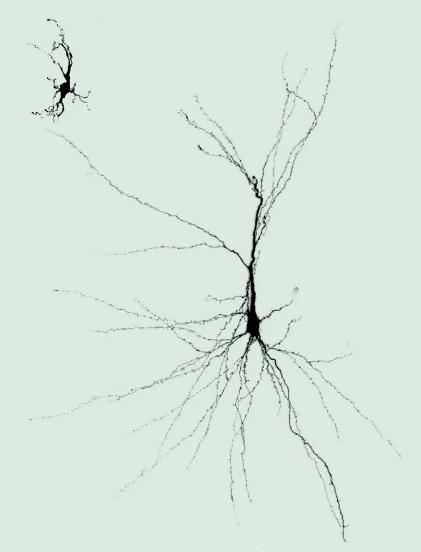

La région brillante à gauche de ce cliché montre une ébauche de cerveau humain, d’abord produit dans une boîte de culture, puis inséré dans le cerveau d’un rat. Le minicerveau humain fonctionne et communique avec celui du rat qui l’environne.

nouveau-né qui accepte l’organoïde humain et lui permet, de surcroît, d’y maturer, de s’y développer et d’intégrer des circuits cérébraux locaux pour contrôler le comportement du rat. Selon Sergiu Paşca, il y avait « mille raisons de croire que cela ne marcherait pas » étant donné que les systèmes nerveux des deux espèces ne se développent pas du tout de la même façon ni à la même vitesse. Pourtant, cela a fonctionné : les cellules humaines ont trouvé, dans le cerveau du rongeur, tout ce dont elles avaient besoin pour grandir.

« Il s’agit d’une étude élégante et indispensable qui oriente la recherche dans la bonne direction, à savoir la mise au point d’approches permettant de faire progresser la pertinence physiologique des organoïdes pour modéliser les stades ultérieurs du développement du cerveau humain », a déclaré Giorgia Quadrato, neuroscientifque à l’université de Californie du Sud, aux États-Unis. Comprendre les processus cellulaires et moléculaires qui se dérèglent dans les neurones et entraînent des maladies du cerveau a toujours motivé Sergiu Paşca. En effet, de nombreux troubles psychiatriques et neurologiques prennent racine dans le cerveau en développement, même si les symptômes n’apparaissent parfois que des années plus tard. Voilà pourquoi, depuis qu’il a commencé à travailler avec des neurones dans des boîtes de culture il y a treize ans, le chercheur de Stanford n’avait qu’un objectif en tête : en transplanter dans des cerveaux de rats nouveau-nés, encore en développement.

Cet article a été initialement publié sur le site Quantamagazine.org en octobre 2022 sous le titre « Lab-grown human cells form working circuits in rat brains » : quanta magazine.org/ lab-grown-human-cellsform-working-circuits-inrat-brains-20221012/

Dès lors, l’équipe de Sergiu Paşca, mais aussi de Felicity Gore, Kevin Kelley et Omer Revah, a inséré des organoïdes de cortex humain (la couche la plus externe du cerveau) dans le cortex somatosensoriel de très jeunes ratons, avant que leurs circuits cérébraux ne soient complètement établis. Les neurones humains ont ainsi pu recevoir des connexions à longue distance d’une autre région cérébrale de l’animal qui traite les informations sensorielles entrantes. Ensuite, les chercheurs ont observé et attendu : l’organoïde allait-il se développer de concert avec le reste du cerveau du raton ?

17 % DU CERVEAU DE CE RAT EST… HUMAIN « Nous avons découvert que, si nous transplantons l’organoïde juste à la naissance du raton, il devient jusqu’à neuf fois plus grand en quatre ou cinq mois », a déclaré Sergiu Paşca. De sorte que le tissu cérébral humain représente environ un tiers de l’un des hémisphères cérébraux du rat devenu adulte (voir la fgure page 17).

Par ailleurs, même si les neurones humains sont restés ensemble dans la région corticale où ils ont été introduits chirurgicalement, les chercheurs ont montré qu’ils sont devenus des acteurs du circuit neuronal « normal » du rat. La plupart ont par exemple réagi aux sensations tactiles que l’on appliquait sur les moustaches de l’animal : quand on envoyait des bouffées d’air sur le museau du rat, les neurones humains s’activaient davantage. Preuve qu’ils sont capables de recevoir des messages. Plus surprenant encore : ils en émettent aussi – et infuent de cette façon sur le comportement du rat. Pour le montrer, Sergiu Paşca et ses collègues ont appliqué une technique nommée « optogénétique » pour stimuler, directement avec une lumière bleue, les neurones humains implantés : cela a déclenché un comportement préalablement conditionné chez le rat, qui s’est tout de suite mis en quête d’une récompense en léchant compulsivement un biberon d’eau. « Ce qui signife que nous avons réellement intégré des cellules humaines dans des circuits murins, a déclaré Sergiu Paşca. Nous n’avons pas modifé ni rendu plus performants ces circuits… C’est juste que les neurones humains en font désormais partie. »

En revanche, dans ce nouvel environnement, les cellules transplantées n’ont pas parfaitement imité les neurones naturels du tissu cérébral dans la tête d’un homme ou d’une femme. Par exemple, elles ne se sont pas organisées en couches pour former la même structure que dans le cortex humain. De même, elles n’ont pas suivi l’exemple des neurones murins autour d’elles, qui se sont organisés en colonnes caractéristiques du cortex somatosensoriel de rat.

Les rats transplantés constituent des modèles « humanisés » permettant d’étudier les maladies, avec l’avantage de mieux correspondre aux anomalies de l’homme.

Mais les neurones implantés ont conservé de nombreuses propriétés électriques et structurales des neurones humains « normaux ».

Pourquoi ? Ils ont pu profter de l’avantage majeur qu’il y a à se retrouver dans un environnement naturel, à savoir le fait de s’associer au système vasculaire du cerveau du rat : des vaisseaux sanguins ont pénétré en profondeur le tissu humain pour le nourrir en oxygène, nutriments et hormones (voir la fgure page 20). L’absence d’approvisionnement en sang serait une des raisons pour lesquelles les neurones humains cultivés in vitro peinent à atteindre leur pleine maturité ; le manque de connexions et de signaux électriques, probablement nécessaires pour diriger le développement, serait une autre cause.

Conséquence d’une évolution dans ce milieu naturel : en comparant les neurones humains transplantés à ceux vivant dans une boîte de culture, l’équipe de Sergiu Paşca a constaté que les premiers étaient six fois plus grands que les seconds, avec une taille et un profl d’activité électrique assez semblables à ceux des neurones du tissu cérébral humain naturel (voir la fgure ci-contre) « Quelque chose dans l’environnement in vivo, certainement les nutriments et les signaux électriques qu’ils reçoivent, amène les neurones humains à un autre niveau de maturation », insiste le chercheur de Stanford.

Voyant que les neurones humains se développaient bien dans le cerveau de rats, l’équipe de Sergiu Paşca est allée encore plus loin : elle a transplanté des organoïdes cérébraux issus de personnes atteintes d’une maladie génétique rare, le syndrome de Timothy, qui provoque, entre autres, des troubles neurodéveloppementaux, comme l’autisme et l’épilepsie, sans que l’on sache vraiment pourquoi.

Des différences sont apparues dans le développement de ces neurones portant les gènes du syndrome de Timothy et celui des neurones humains non mutés. Dans le cerveau des rats, ils ont développé des prolongements, ou dendrites, anormaux, notamment parce qu’ils ont établi des connexions inhabituelles. Un fait que l’on n’avait pas pu établir en étudiant les mêmes neurones dans des boîtes de culture. Sergiu Paşca souligne

Un neurone humain se développant à l’intérieur d’un organoïde dans une boîte de culture en laboratoire (en haut) est six fois plus petit et bien moins complexe qu’un même neurone transplanté dans le cerveau d’un rat (en bas)

que, jusqu’à présent, ces changements subtils dans des neurones en maturation, qui conduisent à des troubles neurologiques ou psychiatriques, nous étaient largement cachés.

« Ces résultats sont très intéressants », a déclaré Bennett Novitch, neuroscientifque et biologiste spécialiste des cellules souches à l’université de Californie, à Los Angeles. « Les études in vitro des tissus neuronaux seront toujours plus rapides et plus pratiques pour diverses expériences ou pour tester des médicaments, mais cette nouvelle technique révèle l’importance de la maturité des neurones humains… Qui est toujours meilleure in vivo. »

Sergiu Paşca espère que la possibilité d’étudier des neurones humains matures à l’intérieur de rats vivants éclairera les mécanismes des troubles psychiatriques et de leurs traitements. D’autres spécialistes du domaine sont aussi optimistes. « Si cette stratégie de transplantation d’organoïdes imite vraiment les signatures d’une maladie, cela devrait accélérer la découverte de thérapies plus effcaces », a déclaré Joel Blanchard, neuroscientifque à l’école de médecine Icahn de Mount Sinai, à New York.

Mais qu’en est-il du bien-être des animaux soumis à ces transplantations ? Dès le début de leurs expériences, Sergiu Paşca et ses collègues ont longuement discuté avec différents comités d’éthique. La loi américaine exigeait que les rats soient surveillés de près par des techniciens de laboratoire habilités à arrêter l’expérience à tout moment si quelque chose n’allait pas. Mais, lors d’une série de tests comportementaux et cognitifs, on n’a constaté aucune différence chez les rats greffés, en comparaison avec des rongeurs sans organoïde.

Insoo Hyun, bioéthicien au Centre de bioéthique de la faculté de médecine de Harvard, à Boston, a déclaré n’avoir aucune préoccupation d’ordre éthique à propos des expériences de l’équipe de Paşca. Cette dernière a en effet suivi toutes les directives de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches, qui contrôle également celle sur les organoïdes de cerveau humain et le transfert de cellules humaines chez des animaux. « Pour moi, la question est tout autre : où va-t-on à partir de là ? »

Sur cette coupe transversale du cortex de l’un des rats de Sergiu Paşca (à gauche), les pointillés délimitent la frontière entre le cerveau humain et celui du rat. La coloration révèle que les vaisseaux sanguins de l’animal ont richement vascularisé le gre on humain. Dans une autre expérience (à droite), la lumière verte dans les neurones du rat, situés loin de l’organoïde implanté, montre que ces derniers ont créé des synapses fonctionnelles avec les neurones humains.

En effet, le spécialiste s’inquiète davantage des idées que pourraient maintenant avoir d’autres équipes de recherche, comme le fait de s’intéresser à la transplantation d’organoïdes humains dans des espèces plus proches de la nôtre, par exemple des primates non humains. « Il faudrait alors avoir une conversation très poussée, au plus haut niveau des comités d’éthique, pour savoir s’il est vraiment justifé de passer à quelque chose de plus complexe », selon Insoo Hyun.

Quant à l’équipe de Stanford, elle affrme n’avoir aucun intérêt à mener des expériences qui repoussent encore les limites… Elle pense également que la difficulté de cultiver et de maintenir « en vie » des organoïdes pour une transplantation va freiner la plupart des téméraires. « Car il existe peu d’endroits dans le monde disposant de l’infrastructure et de l’expertise nécessaires pour y parvenir », ajoute Sergiu Paşca.

Son nouveau déf scientifque, le plus important maintenant : améliorer les organoïdes de cerveau humain transplantés chez les ratons. Et le chemin à parcourir est encore long… Pour l’instant, le tissu obtenu est dépourvu de nombreuses cellules cérébrales très importantes qui ne sont pas des neurones, comme la microglie et les astrocytes, ainsi que de neurones inhibiteurs (qui diminuent l’activité des autres neurones). De plus, l’équipe de Sergiu Paşca travaille actuellement à la transplantation d’« assembloïdes », des ensembles d’organoïdes

O. Revah et al., Maturation and circuit integration of transplanted human cortical organoids, Nature, 2022.

A. A. Mansour et al., An in vivo model of functional and vascularized human brain organoids, Nature Biotechnology, 2018.

représentant différentes régions du cerveau humain et dont les cellules migrent et interagissent les unes avec les autres.

Par ailleurs, toute expérience scientifque présente des limites, et, en l’espèce, on ne pourra pas transposer totalement à un cerveau naturel ce que l’on apprendra avec les minicerveaux implantés chez des rats. D’autant que les animaux utilisés dans ces études sont nés avec un système de défense immunitaire que l’on « neutralise » en grande partie grâce à une mutation génétique. Ainsi, leur organisme est moins susceptible de rejeter les cellules humaines implantées. Mais cela signife également que les études sur certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, dont on sait qu’elles ont des causes immunitaires, seraient plus diffciles. Et quel que soit le réalisme des organoïdes de cerveau humain transplantés, tant qu’ils seront dans un cerveau de rat, ils seront exposés à son sang, avec son profl unique de nutriments et d’hormones, plutôt qu’au sang humain.

Par conséquent, les neuroscientifques ne travaillent pas encore vraiment dans le crâne d’un être humain. Mais on s’en rapproche, selon Sergiu Paşca. « Des diffcultés scientifques que l’on a aujourd’hui, comme le fait de comprendre les troubles psychiatriques et neurodéveloppementaux, des maladies surtout “humaines”, nécessiteront des approches audacieuses, conclut le chercheur de Stanford. La transplantation d’organoïdes de cerveau humain en est déjà une. » £

Le cerveau des premiers hominines, il y a quelque 7 millions d’années, pesait environ le poids d’une mangue. Celui des hommes modernes, largement trois fois plus. Les causes possibles de cet essor : une alimentation plus riche et un mode de vie plus économe en énergie pour l’organisme.

Texte : Anna von Hop garten – Illustration : Yousun Koh

p. 38 Des « mindsets » pour convertir la pression en énergie

p. 44 Interview « Donnez du sens à votre stress ! »

p. 50

Pourquoi l’angoisse nous tord l’estomac

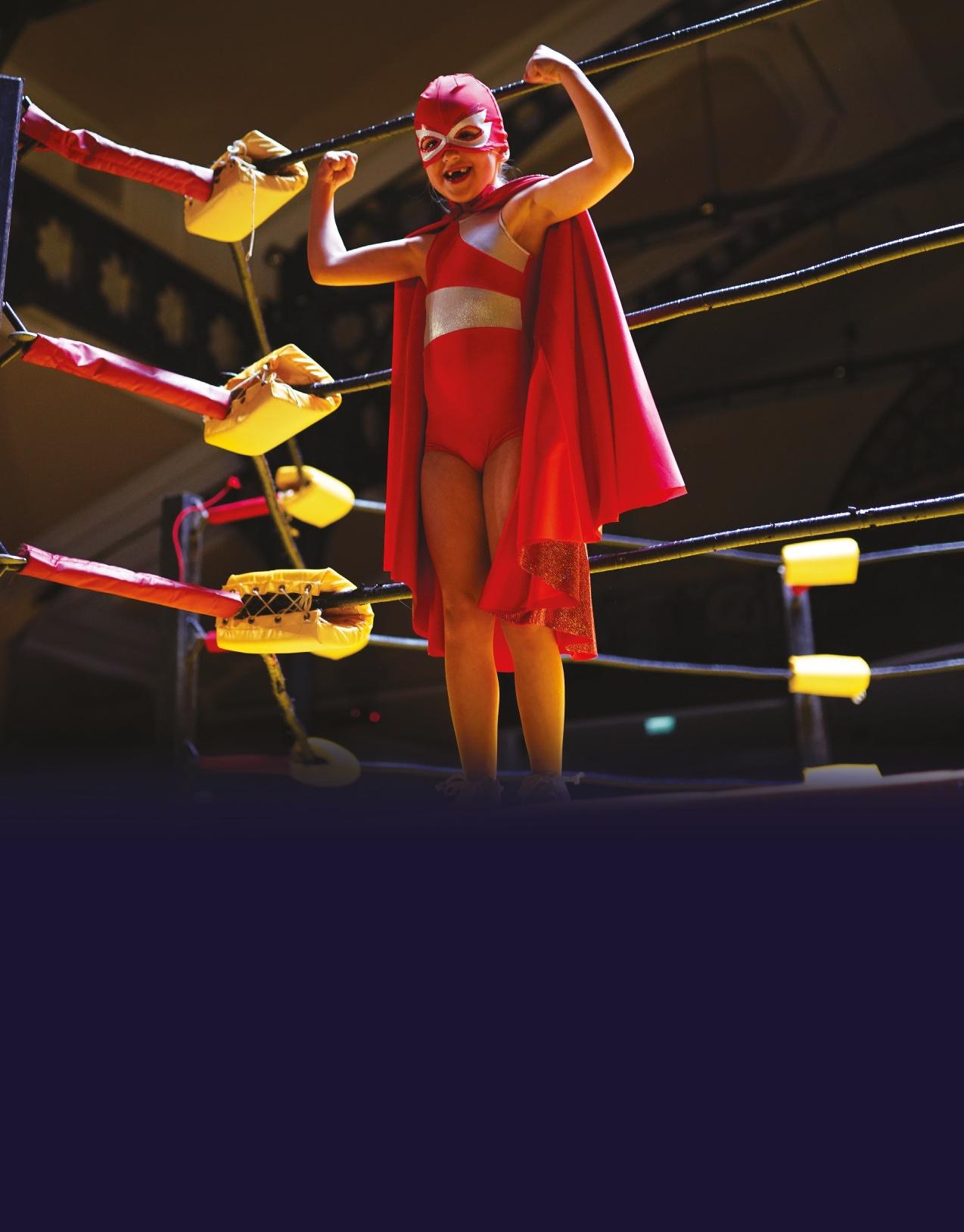

Di cile à maîtriser, dangereux voire destructeur, mais aussi l’une des plus formidables sources d’énergie mises entre nos mains… Le feu ? Non, le stress ! Car malgré sa mauvaise réputation, il a une utilité profonde : c’est l’un des principaux moteurs psychiques qui nous poussent à l’action. Soyons clairs : cette mauvaise réputation ne vient pas de nulle part. Nous ressentons tous régulièrement le poids du stress sur nos épaules, avec des e ets potentiellement délétères sur notre humeur et sur notre santé. La tentation est alors forte d’essayer de le neutraliser par tous les moyens. Mais il y a erreur, nous disent les psychologues : s’il est certes essentiel de maintenir le stress à un niveau raisonnable, le piège serait de tomber dans des stratégies d’évitement émotionnel ; mieux vaut se confronter à ce ressenti négatif et l’exploiter pour avancer dans ce qui nous tient à cœur. Ce dossier vous présentera les techniques développées par les chercheurs pour gérer tous ces aspects. L’objectif : apprendre à utiliser le stress pour vous enflammer sans vous consumer.

Guillaume Jacquemont

Dans votre dernier ouvrage consacré au stress, vous dites qu’il ne faut pas chercher à se débarrasser totalement de son stress. Pourquoi ?

Parce que le stress est un mécanisme adaptatif qui sert à l’action. Quand les gens se plaignent d’avoir vécu un moment de stress pour attraper un avion ou pour passer un examen diffcile, ils devraient plutôt prendre le problème à l’inverse : remercier cette réaction de leur corps et de leur cerveau qui leur a permis de sauter

dans cet avion ou de décrocher cet examen de justesse ! De fait, un étudiant qui irait passer ses concours avec une planche de surf sous le bras, sans aucune pression, aurait bien moins de chances de réussir, et les gros travailleurs ont rarement un tempérament très détendu. En ce sens, les gens stressés ont une sorte d’atout naturel. Et sans le stress, nous n’existerions même plus en tant qu’espèce, car nos ancêtres se seraient fait dévorer depuis longtemps par les prédateurs qui couraient la savane.

Tout de même, le stress peut aussi être paralysant. La relation entre stress et performance forme une courbe en U inversé : quand la pression monte tout en restant inférieure à un seuil critique, les performances augmentent. Audelà de ce seuil, elles chutent et on parle d’« inhibition anxieuse », typiquement le genre de blocage qui fait qu’un étudiant brillant rend dans certains cas une feuille blanche.

L’idée n’est donc pas d’éteindre le stress, mais d’apprendre à le réguler. Par ailleurs, au-delà de ces méfaits ponctuels, le stress est délétère quand il est chronique. Utile pour réagir face à une menace immédiate, il n’est pas fait pour être activé en permanence. Or c’est bien le cas aujourd’hui : alors même que nous ne vivons plus dans des environnements physiquement dangereux, nous subissons continuellement des niveaux de stress assez élevés. D’innombrables injonctions nous assaillent de tous côtés, qu’elles aient trait à l’environnement professionnel, à l’éducation des enfants, aux mails et sms auxquels il faut répondre en permanence. Avec des conséquences nocives pour notre santé physique et mentale !

Connaît-on le mécanisme d’action du stress chronique sur la santé ?

Il active ce qu’on appelle l’« axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien »

(HSS ou HPA en anglais, pour hypo-

thalamic-pituitary-adrenal axis), qui inonde notre corps d’hormones variées. Celles-ci le préparent à l’action, mais fnissent par avoir des effets délétères quand elles sont libérées en permanence. Elles augmentent ainsi le risque d’accident cardiovasculaire, et donc la mortalité associée. Autre conséquence, une infammation du cerveau qui, pense-t-on, accroît la vulnérabilité à la dépression et aux troubles anxieux.

Sur le plan psychologique, le stress chronique entraîne un état d’alerte permanent et accapare nos ressources attentionnelles, qui se focalisent sur ce qui nous angoisse. Cela conduit parfois à une forme d’épuisement mental, voire de burn-out. On l’observe dans le milieu professionnel, mais pas seulement : des burn-out familiaux frappent aussi les parents, notamment célibataires, qui se laissent déborder par la pression de l’éducation d’un enfant, venant s’ajouter à celle du travail.

Comment maintenir le stress à un niveau compatible avec

sa fonction stimulante, afin d’éviter qu’il ne devienne paralysant ou nocif ?

Tout d’abord, il faut le mesurer. On peut le faire très simplement, en se demandant deux ou trois fois par jour : « À quel point suis-je stressé, sur une échelle de 1 à 10 ? » (en laboratoire, on propose souvent aux participants de placer un curseur sur une échelle visuelle). Il est d’autant plus intéressant de s’évaluer régulièrement que le niveau de stress optimal est très variable, de sorte qu’il est impossible de donner une valeur cible qui conviendrait à tous. En pratique, vous devrez donc apprendre à vous connaître, afn de voir à partir de quand votre propre performance commence à chuter – ce qui se produira souvent de façon concomitante avec l’apparition de signes d’inconfort (par exemple une tendance à se ronger les ongles ou un sentiment de boule dans la poitrine). Il existe ensuite toute une série de marqueurs auxquels être attentif : la dégradation du sommeil, par exemple, est un bon indicateur du

Engendré par des tâches arbitraires, le stress accroît le mal-être ; mais mis au service de ce qui est important pour vous, il sera votre meilleur allié.

£ Le stress peut entraîner divers symptômes gastriques et intestinaux, diarrhées ou douleurs.

£ Ces symptômes s’expliquent par un ensemble de réactions nerveuses et hormonales que déclenche le cerveau lorsqu’il perçoit un danger.

£ Plusieurs techniques et thérapies ont fait leurs preuves pour les soulager, par exemple l’hypnose dans le cas du syndrome de l’intestin irritable.

Per Mertesacker est un footballeur allemand qui a joué plus de cinq cents matchs professionnels au cours de sa carrière. Avant chacun d’entre eux, il endurait un calvaire : « En me levant, je devais aussitôt passer aux toilettes, puis à nouveau après le petit déjeuner, encore une fois sitôt le déjeuner avalé, et rebelote en arrivant au stade », avouait-il au magazine Der Spiegel en 2018. Quelques secondes avant le coup d’envoi, la tension était à peine supportable : « Mon estomac se retournait, comme si j’allais vomir. »

Les footballeurs professionnels gagnent beaucoup d’argent, mais ils sont aussi soumis à une pression immense : chaque perte de balle est enregistrée par les caméras, chaque erreur commentée par des centaines de milliers de fans. Le corps de Per Mertesacker a toujours réagi de la même manière, pendant quinze ans. Une réaction qui est familière à bien des gens, même si leurs symptômes ne sont pas toujours aussi extrêmes. De fait, le stress affecte l’estomac et l’intestin. Comment l’expliquer ?

Ce phénomène est plutôt étonnant, car notre système digestif fonctionne en grande partie de manière autonome. Il dispose de son propre réseau de neurones, le système nerveux

entérique (du grec ancien enteron, « intestin »), qui déclenche des contractions du tractus intestinal adaptées à la situation. Il assure par exemple la progression de la nourriture ingérée – le bol alimentaire –, après qu’un vaste réseau de capteurs l’a informé de la localisation de ce dernier. Il contrôle en outre l’émission des sécrétions digestives et l’absorption des nutriments. Le cerveau n’intervient que très peu dans la digestion, même si des fbres sensorielles l’informent du degré de remplissage de l’estomac et de l’intestin, ainsi que de soucis éventuels le long du trajet. Si on retire l’intestin d’un cochon d’Inde et qu’on le place dans une solution nutritive, il continue d’ailleurs à fonctionner presque normalement pendant plusieurs jours…

Même les substances toxiques sont directement gérées par le système nerveux entérique. Ce système « ordonne alors au tube digestif d’enclencher une élimination forcée », explique Alexandra Kranzeder, spécialiste en médecine psychosomatique et psychothérapie à l’hôpital universitaire d’Ulm, en Allemagne. En d’autres termes, nous vomissons ou avons la diarrhée. Cela passe par un programme de contractions musculaires qui permet d’évacuer rapidement les toxines du corps.

Mais le système nerveux entérique est incapable de percevoir un facteur de stress externe –un prédateur ou, plus communément aujourd’hui, un examen ou une réunion à venir. C’est alors le cerveau qui sonne l’alarme, notamment via un ensemble de nerfs appelé « système nerveux sympathique ». Partie intégrante du système végétatif, il régule un certain nombre de processus automatiques dans le corps, comme la digestion mais aussi la respiration et la circulation sanguine. Lorsque nous sommes tendus, « le système

À chaque fois que vous passez un examen ou devez parler en public, c’est la même chose : votre estomac se noue et vous êtes pris de crampes et de diarrhées. Votre cerveau bombarde votre intestin de messages d’alerte. Mais cela peut s’arranger…

c’est quantique… p. 66 Au secours, des maths !

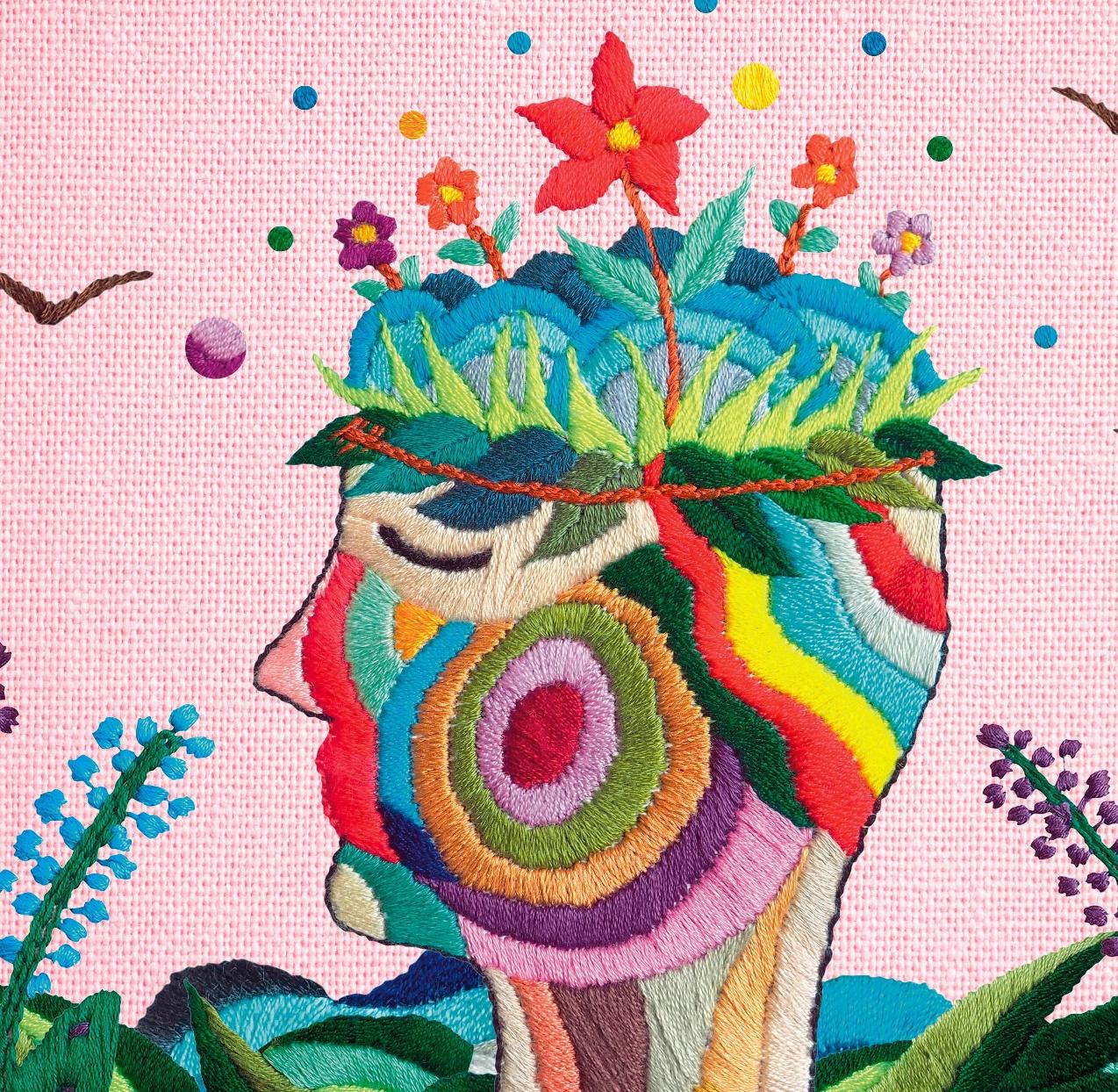

À la fois mince et doté de formes rebondies, le corps dit « slim thick » est le nouvel idéal féminin sur les réseaux sociaux. Mais les photos di usées par les célèbres influenceuses au physique « parfait » sont souvent retouchées et inimitables. Ce qui pèse de plus en plus sur la confiance en soi de leurs jeunes suiveuses.

Connaissez-vous le vieil adage en sociologie selon lequel « votre corps n’appartient pas qu’à vous » ? Car la société a son mot à dire. Notamment sur la façon dont on se comporte, se met en scène, et « décore » son corps à l’aide de tatouages, voire dont on le transforme par des piercings, opérations ou autres modifcations. Mais, à la fn, qui érige les canons de la beauté ?

Autrefois, le cinéma, la télévision et les magazines sur papier glacé jouaient en grande partie ce rôle. Aujourd’hui, ce sont surtout les réseaux et médias sociaux sur internet qui déterminent ce qui est considéré comme « tendance », et ce qui ne l’est pas.

Le principal podium numérique où l’on voit chaque jour ce qui est in est Instagram, l’une des plus grandes plateformes de photos et de vidéos courtes sur internet. En automne 2021, plus de 2 milliards de personnes dans le monde utilisent

EN BREF

£ L’idéal féminin de beauté, aujourd’hui, est le corps slim thick (« mince épais »), présent sur nombre de photos di usées sur les réseaux sociaux, comme celles de l’influenceuse Kim Kardashian.

£ Mais les images sont souvent retouchées – en plus de présenter les traditionnels « filtres ».

ce réseau chaque mois, dont 26,5 millions en France ou encore 29 millions en Allemagne selon les estimations. Ce sont surtout les adolescents et les jeunes adultes, les « 15-25 ans », qui scrollent sur Instagram, en faisant défler verticalement les images et vidéos de leur « Insta ». Et parmi eux, une majorité d’adolescentes.

Le temps moyen passé sur Instagram est de 53 minutes par jour – 48 minutes sur Tiktok, où les mannequins sont aussi très représentés, et 34 minutes sur Facebook. Durant tout ce temps, les jeunes publient leurs propres photos et vérifent, likent ou commentent celles d’autres utilisateurs, que ce soient des amis, des connaissances, des célébrités, des mannequins ou des infuenceurs.

Mais le plus souvent, on traite, modife, corrige, améliore, presque chaque image, avec des logiciels de plus en plus performants et des fltres,

L’influenceuse Kim Kardashian est probablement celle qui a popularisé le nouvel idéal féminin, à savoir le corps dit slim thick, mince avec des formes très généreuses.

Professeur de psychologie au collège Saint-Michel et collaborateur scientifique à l’université de Fribourg, en Suisse.

Pourquoi les discours charlatans ont-ils autant de succès sur internet (par exemple, tout ce qui fait appel au concept de « quantique ») ?

LUn étrange e et psychologique, l’e et Dunning-Kruger, nous faire croire que tout est clair quand on n’y comprend rien.

u récemment sur le net : « Nous sommes en train de faire un saut quantique. Le saut quantique se passe en ce moment de manière harmonieuse, puisque nous avons atteint la masse humaine critique pour ce processus. La terre a augmenté sa vibration énergétique qui est passée de 7 Hz [hertz] à 40 Hz et ne cesse d’augmenter refétant les ondes gamma qui permettent l’activation de notre ADN et la création de nouvelles connexions neuronales depuis le lobe frontal et néocortex. Le temps disparaissant, nous sentons bien qu’une journée à [sic] beaucoup moins de vingtquatre heures. […] Tout ce processus affecte beaucoup d’animaux qui détectent les changements électromagnétiques. Insectes et moutons tournent en cercle dans le sens des aiguilles d’une montre, refétant le changement de pôles qui se fait graduellement… »

Je pourrais arrêter ici ma chronique et considérer que l’humanité a fait son temps. Des siècles de développement intellectuel auraient abouti fnalement à des galimatias obscurs et inutiles à quiconque.

Il va de soi que ce que vous venez de lire n’a aucun sens. Dans le même temps, il est tout aussi évident qu’il s’y trouve une concentration impressionnante de concepts sérieux. Plus inquiétant, ce mélange suscite souvent beaucoup d’intérêt parmi les millions de spécimens d’Homo sapiens qui sillonnent le net.

Penchez-vous sur ce qui est écrit. On commence par un peu de physique quantique – sans la nommer explicitement –afn de signaler que le propos se veut scientifque. Comme si la notion de saut

quantique était à ce point évidente qu’il était superfu de l’expliquer. Pour rappel, le saut quantique, en physique, désigne la transition d’un électron d’une orbite atomique à une autre. En effet, celui-ci ne peut se trouver qu’à des « endroits » déterminés autour du noyau (à condition qu’il se comporte comme une particule et non comme une onde, ce qui est loin d’être toujours le cas) : dès lors, la transition ne peut se faire que sous forme de sauts, et non pas de passages graduels. Dire que nous autres, êtres humains, effectuons un saut quantique n’a donc, tout simplement, pas la moindre signifcation. Ou bien, tout au plus, sur un plan métaphorique, faudrait-il comprendre que nous subissons une transition brutale d’un état à un autre, totalement différent. Mais dans ce cas, vous en conviendrez, cela ne pourrait se produire d’une « manière harmonieuse », comme le veut cet extrait.

Vient ensuite l’idée d’une masse critique pour qu’une réaction ait lieu, concept clé en chimie et en physique classique. En dessous de cette quantité, pas de réaction ; au-dessus : boum ! On peut supposer que la fameuse masse critique humaine correspond au chiffre de 8 milliards d’habitants sur la planète, le texte suggérant que nous venons de le dépasser. Selon ce raisonnement, il semble logique de s’attendre au pire, ce que suggère le qualifcatif « critique ». Mais non, il faudrait au contraire s’en réjouir. Allez savoir pourquoi !

On apprend ensuite que la Terre, en plus de ses mouvements de rotation sur elle-même et de révolution autour du Soleil, vibre. Mais que signifie donc « vibration énergétique » ? Un concept vaseux – mais tout est énergie puisque

E = MC 2 , n’est-ce pas ? – rendu plus concret par des valeurs chiffrées. Et cela tombe bien puisque celles-ci font écho aux ondes cérébrales que l’on peut mesurer avec un électroencéphalogramme. Une fréquence de 7 Hz correspond aux ondes thêta, associées à la rêverie et à la méditation, pour faire très court. Et les 40 Hz ? Ici, ça se complique puisque cette bande de fréquence est actuellement l’objet de recherches. Sur Wikipédia, on apprend qu’elle serait associée aux fonctions cognitives élaborées, comme la conscience. D’ailleurs, tant qu’à faire, mieux vaut avoir une vibration supérieure, cela semble couler de source. Mais rien, dans l’état actuel de nos connaissances, ne permet d’affrmer que ces ondes ont un effet quelconque sur notre ADN, en tout cas pas sous forme d’une activation qui favoriserait la création de nouvelles connexions corticales.

Une pincée de vocabulaire neuroscientifque, rien de tel pour asseoir la crédibilité d’un propos, surtout s’il est vide !

Passons sur l’idée du temps qui disparaît, tout simplement incompréhensible, et sur les nouvelles journées de vingt-trois ou vingt-deux heures. Sans parler des animaux qui tournent en rond. Comment se fait-il que ce texte ait pu avoir un quelconque écho sur internet ? Faut-il y voir l’hégémonie du bullshit ? Que le rapport à la réalité ou à la vérité n’a plus la moindre importance pour son auteur ? Que l’on assiste à l’apocalypse cognitive annoncée par le sociologue Gérald Bronner ?

Une autre piste mérite aussi d’être inspectée : l’effet Dunning-Kruger, du nom des deux chercheurs qui l’ont

Psychologue du développement et enseignant-chercheur en sciences cognitives à l’université de Lille.

Les maths sont l’exercice par excellence de la raison. Pourtant, elles suscitent très souvent des réactions irrationnelles. Alors, comment remettre ses neurones dans le bon sens ?

La fin de l’année 2022 a été marquée en France par une inquiétude renouvelée concernant le niveau en mathématiques des élèves. Jadis brillant et berceau de nombreux mathématiciens marquants, notre pays n’a cessé de reculer au fl des ans dans les classements internationaux, à tel point que nous sommes désormais au dernier rang de l’Europe dans le classement international TIMSS. Le ministre Pap Ndiaye s’émouvait d’ailleurs de la baisse palpable des élèves français dans une tribune au Monde le 12 décembre dernier. Réaction à la bérézina, la rentrée 2023 verra le retour des mathématiques obligatoires dans les flières générales du lycée.

Si le phénomène attire l’attention en France, où la décrépitude est hélas

fulgurante, le rapport entre le citoyen du monde et les mathématiques a toujours été complexe. Un mélange d’inaptitude, de fascination, d’angoisse et de révérence caractérise les contacts avec cette discipline souvent mal aimée et, pour beaucoup, impénétrable. Cet alliage d’enivrement et d’incompréhension est une faiblesse, ouvrant la porte aux escrocs et débouchant sur des comportements mathématiques insensés. Paradoxalement, alors que la logique mathématique devrait prévenir les erreurs de jugement les plus grossières, elle est au contraire parfois utilisée contre la raison.

Ainsi, par exemple, ajouter une formule cosmétique creuse ou fausse, que peu de gens comprennent, à sa prise de parole, est un moyen d’ennoblir sa

rhétorique aux yeux des néophytes, et est parfois qualifié d’« intimidation mathématique ». Bien que le lecteur n’ait pas la moindre idée du sens des symboles, ceux-ci respirent rigueur et sérieux et poussent à accepter le reste du discours.

Si de tels procédés fonctionnent, c’est que, pour beaucoup, la rencontre avec un objet mathématique – qui devrait être l’occasion d’une pensée rigoureuse – laisse au contraire la place à des comportements irrationnels. Prenez par exemple le problème qui suit.

Joël est allé au magasin et a acheté un paquet de chips. Une bouteille d’eau coûte 3,00 euros, un paquet de chips 1,00 euro

Quand les nombres font perdre la raison. L’infortuné candidat a multiplié les dimensions des tirages pour déterminer le prix de la commande. Résultat : 17 418 euros pour 4 photos !

et un paquet de chewing-gum 2,00 euros. Combien a-t-il dépensé en tout ?

Vous l’aurez remarqué, la réponse est donnée explicitement dans l’énoncé : Joël a dépensé 1 euro, prix de son paquet de chips. Pourtant, 24 % des adultes interrogés répondent 6 euros, somme des trois valeurs apparaissant dans l’énoncé. Asher Lawson, Richard Larrick et Jack Soll, trois chercheurs de l’université Duke, aux États-Unis, ont cherché à comprendre pourquoi de tels comportements émergent, dans une série d’observations publiées l’an passé.

Une première hypothèse est celle de la paresse : les personnes interrogées pourraient considérer qu’il est moins

fatigant d’additionner les trois nombres (réponse probablement juste d’après une lecture superfcielle de l’énoncé, compte tenu du type de problème présenté) que de prendre le temps d’une lecture attentive de la question. Cette hypothèse estelle solide ?

Pour le savoir, les chercheurs ont proposé le même problème, mais avec cette fois des nombres un peu plus compliqués

à additionner : 1,05 euro pour la bouteille, 0,75 euro pour les chips et 1,70 euro pour le paquet de chewinggum. Si l’hypothèse de la paresse se tenait, le pourcentage de participants s’engageant dans le calcul mental devrait baisser, parce que, désormais, il serait pour certains moins fatigant de lire attentivement l’énoncé que de réaliser un calcul mental fastidieux. Pourtant, on

Alors que la logique mathématique devrait éviter les erreurs de jugement, elle est au contraire parfois utilisée contre la raison.

Directeur de recherche à l’Inserm, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.

Rien de pire qu’une classe agitée pour faire cours. Alors, comment obtenir l’attention des élèves ?

Pour le professeur, la voix est un canal important.

Mais la recette du succès est de savoir trouver le bon ton.

omme un footballeur utilise avant tout ses pieds, et un lanceur de fléchettes ses bras, un enseignant exerce principalement son métier avec sa voix. C’est par ce canal qu’il véhicule l’essentiel de ce qu’il cherche à enseigner à sa classe, et avec elle qu’il régule la connexion avec ses élèves, en orientant leur attention et en les ramenant avec lui quand ils se dispersent, à la

Cmanière d’un berger s’aidant de son chien pour guider son troupeau.

Car parler, c’est agir, au sens propre, puisque chaque parole prononcée implique la parfaite orchestration de plusieurs dizaines de muscles à l’échelle du centième de seconde. À cette échelle de temps, ces enchaînements musculaires échappent largement au contrôle volontaire, qui ne peut donc s’exercer qu’à un niveau plus global : sur le message que l’on souhaite communiquer bien sûr, mais également sur les modulations de la voix, et notamment sur ce que le grand neuroscientifque italien Giacomo Rizzolatti désigne sous le terme de « vitalité ».

Ce terme technique, emprunté à Daniel Stern, désigne chez Giacomo Rizzolatti tout ce qu’une action révèle de l’état d’esprit de son auteur (un sujet d’intérêt constant chez ce chercheur, à l’origine de la découverte d’une des clés de voûte de la théorie de l’esprit, les neurones miroirs). La vitalité concerne la manière dont un geste est réalisé ; par exemple la façon brutale dont votre voisin de table vous a plaqué le sel sous le nez ce midi après que vous lui avez demandé poliment. Le message était clair : il était d’humeur exécrable et n’appréciait guère votre compagnie, et vous avez prudemment cessé d’interagir avec

lui. Selon Giacomo Rizzolatti, la vitalité est décodée dans une petite partie de l’insula, au cœur du cerveau, impliquée dans le choix de nos actions dans un environnement social (notamment pour éviter les ennuis…). Il est donc essentiel de savoir interpréter, et de savoir donner une certaine vitalité à nos actions dans un environnement social, et la parole – en tant qu’action – ne fait pas exception.

Mais comment donner à sa voix la bonne vitalité pour bien guider les élèves ? La saga de Frank Herbert, Dune, fournit un exemple extrême de vitalité

de la voix : Paul Atréides l’utilise avec une force quasi mystique pour obtenir l’obéissance immédiate de son interlocuteur… sans doute le rêve caché de certains enseignants ! Pourtant, une étude récente devrait les inciter à abandonner cette idée : une voix autoritaire ne mène à rien de bon, bien au contraire. Deux chercheuses britanniques, Silke Paulmann et Netta Weinstein, viennent d’étudier expérimentalement, chez 250 enfants et adolescents, l’effet de l’intonation sur plusieurs facteurs : la motivation pour suivre l’instruction donnée par l’enseignant, l’impression de proximité avec celui- ci, le sentiment de

confance en eux qu’elle leur procure, et leur volonté de confer des aspects personnels de leur vie au professeur (ce qui peut être important dans des situations de harcèlement). Les participants devaient écouter des consignes données avec trois types de voix – trois « vitalités » (autoritaire, neutre ou chaleureuse) – et répondre ensuite à plusieurs questions concernant les aspects que je viens d’évoquer (formulées de la façon suivante : « Si votre enseignant s’adressait à vous de cette manière, seriez-vous disposé(s) à… »). L’analyse des réponses a confrmé l’intuition selon laquelle les élèves sont très sensibles à la vitalité de

Par Didier Courbet, professeur et chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’université d’Aix-Marseille, et psychologue de la santé.

Qu’est-ce que l’intelligence numérique ? La capacité à repérer les dangers de l’univers d’internet, des réseaux sociaux et des jeux en ligne, tout en maîtrisant ses désirs et en définissant précisément ses intentions lorsqu’on joue ou qu’on surfe. Une aptitude qui se cultive et qui rapporte beaucoup.

Pour vivre mieux, apprenons à développer notre intelligence numérique ! Le développement des réseaux sociaux et de l’intelligence artifcielle, l’omniprésence des jeux vidéo et des écrans qui nous accompagnent à chaque moment de notre vie représentent un déf pour notre cerveau. Et si nous ne faisons rien, nous risquons d’en payer le prix ! Les signes sont là, connus de la plupart d’entre nous : diffcultés de concentration, de sommeil, augmentation du stress, de l’anxiété, des syndromes dépressifs, du surpoids et de l’obésité, des risques d’addiction et d’accidents cardiovasculaires… Les publications s’enchaînent depuis plus d’une décennie pour dénoncer les effets délétères du numérique quand il est utilisé de manière excessive ou non raisonnée. Si les médias numériques et les technologies de l’information et de la communication

EN BREF

£ Nous passons entre 7 h 30 et 10 h par jour, selon les enquêtes, à interagir avec des écrans. Conséquence : troubles de l’attention, du sommeil, de l’alimentation…

£ Pour préserver notre bien-être, voire l’augmenter, la parade pourrait consister à développer une nouvelle forme d’intelligence, l’intelligence numérique.

£ On la définit comme une capacité à comprendre les enjeux et limites du digital, à maîtriser nos usages et à utiliser les supports numériques de façon à atteindre un bien-être « eudémonique », qui harmonise les actions de l’individu et ses besoins fondamentaux.

apportent de nombreux bénéfces (se divertir, communiquer avec nos proches, acheter en ligne, s’informer…), la manière dont on les utilise contribue en premier lieu à altérer la santé et le bien-être chez ceux qui ne s’y adaptent pas correctement.

Mais au fond, que disent ces signes ? Ils sont les témoins d’un dysfonctionnement. Celui d’une intelligence humaine encore trop peu capable d’adapter son système de pensées, ses affects et ses comportements à ce nouvel environnement digital en mutation. C’est un appel à une nouvelle forme d’intelligence. Et pour préserver notre santé physique et psychologique, nous n’avons d’autre choix que d’y répondre. Avec la digitalisation de notre société, tout se modife à une vitesse croissante, depuis notre travail quotidien jusqu’à notre vie nocturne la plus intime où notre smartphone nous accompagne. Interagir avec les écrans et leurs contenus est devenu notre première activité (entre 7 h 30 et 10 h par jour, selon les enquêtes). L’urgence est palpable, notamment chez les plus jeunes. Et pourtant, il n’existe aucune « école » pour apprendre à développer son intelligence numérique.

Près d’une personne sur trois en France sou rirait de douleur chronique. Pour gérer cette situation de manière autonome, une solution maintenant validée : l’autohypnose.

EN BREF

£ Toute douleur qui perdure n’est pas forcément soulagée par les médicaments ou les techniques antalgiques dont nous disposons aujourd’hui.

£ Ce qui incite parfois à se tourner vers des méthodes plus douces que l’on sait e caces, comme l’hypnose et la méditation de pleine conscience.

£ Chacun peut apprendre à les pratiquer, avec l’aide d’un thérapeute, pour soulager sa douleur.

Les personnes qui ne ressentent pas la douleur sont rarissimes ! Il faut pour cela des anomalies génétiques qui rendent cette sensation impossible – ce qui est d’ailleurs dangereux, car la douleur dite « aiguë », à la suite d’un coup, d’une blessure ou parce que l’un de nos organes souffre, par exemple, est le symptôme que quelque chose ne va pas, donc il s’agit d’un signal d’alarme fort, et utile, la plupart du temps. Nous sommes tous familiers de la douleur « salutaire », donc, celle qui nous prévient d’une lésion, d’un choc ou d’une brûlure. Mais quand une douleur persiste, pendant des semaines ou des mois, alors que la cause initiale est traitée, ou dans le cas de maladies prolongées, comme l’arthrose, les cancers ou les troubles neuropathiques, elle est dite « chronique ». C’est alors un syndrome qui, selon le chirurgien et physiologiste français René Leriche (1879-1955), « ne protège pas l’homme, mais le diminue ». En effet, très vite, toute douleur mine le moral…

Alors comment la supprimer, du moins l’atténuer ? Est-on en mesure, aujourd’hui, de « maîtriser » n’importe quelle douleur à l’aide de tous les médicaments et techniques antalgiques, comme la stimulation ou la

Chercheur en neurosciences au Laboratoire de sciences cognitives et neurologiques de l’université de Fribourg, en Suisse.

L’installation d’une pissotière dans un village peut-elle déclencher une guerre civile ? Cette situation imaginée par le romancier Gabriel Chevallier permet de mieux comprendre un phénomène central de nos sociétés : la polarisation, ou opposition irréconciliable des points de vue.

Sommes-nous encore capables de nous entendre ? À en croire de nombreux observateurs, nos sociétés n’ont jamais été autant divisées. « Wokisme », « populisme », « complotisme », « fascisme »… Les épithètes fusent, signes d’une fragmentation toujours plus poussée en bulles communautaires. Au niveau politique, la gauche semble de plus en plus à gauche, la droite de plus en plus à droite, ce qui se mesure dans les décisions, les votes aux assemblées, la teneur émotionnelle des campagnes électorales ou encore le vocabulaire des discours. Les chercheurs parlent de « polarisation » pour désigner cette opposition irréconciliable entre groupes, factions, partis et idéologies.

Si les désaccords ordinaires qui traversent nos démocraties alimentent d’innombrables débats, tout à fait souhaitables dans des sociétés ouvertes, la polarisation refète une radicalisation des positions dont l’effet est précisément inverse : elle rend tout débat impossible et

£ Dans Clochermerle, l’installation d’un urinoir public dans un village déchire toute la communauté.

£ Le roman décrit admirablement les ressorts psychologiques de la polarisation, en particulier le fait qu’elle soit sous-tendue par des enjeux identitaires plus qu’idéologiques.

£ Il met aussi en exergue le rôle des élites intellectuelles et politiques dans cette polarisation.

entrave les avancées assises sur le compromis. Aujourd’hui, ce phénomène englobe toutes sortes de thématiques – politiques, culturelles, scientifques, religieuses, médiatiques… – et entraîne de multiples manifestations de rejet, voire de haine et de violence. Comment en arrive-t-on à s’entredéchirer ainsi ? La question occupe nombre de chercheurs, mais l’écrivain Gabriel Chevallier en avait déjà décrypté la mécanique en 1934 dans son légendaire Clochemerle

Allégorie indémodable des dissensions absurdes qui nous divisent, Clochemerle relate des faits situés en 1923, dans un vignoble imaginaire du Beaujolais. Avec ses 3 000 âmes, son vin, son église, son bistrot, ses galeries marchandes et ses quelques fgures locales truculentes, Clochemerleen-Beaujolais est un lieu où il fait bon vivre, bien qu’on s’y ennuie un peu. Le maire, Barthélemy Piéchut, républicain et progressiste, nourrit

La bipédie aurait permis aux humains de développer de plus gros cerveaux en consommant moins d’énergie pour la marche. L’autre apport énergétique décisif aurait été un régime en grande partie carné.

Le stress provoquerait des diarrhées, car en situation de danger extrême toute l’énergie de l’organisme doit être consacrée à fuir ou combattre. Celle qui est mobilisée pour la digestion doit être sacrifiée : l’intestin décide de se délester, comme un avion de son kérosène en cas d’atterrissage d’urgence.

De plus en plus de personnes déclarent ne plus arriver à se coucher à l’heure qu’elles souhaitent, parce qu’elles repoussent le moment d’aller au lit. En cause dans la plupart des cas : la difficulté à décrocher d’un écran. Un phénomène découvert en 2014 et qui prend de l’ampleur : la procrastination du sommeil…

« Cet e et désigne le fait que les personnes les plus ignorantes ignorent… leurs lacunes, et croient de ce fait en savoir plus que les autres ! »

15 %

d’augmentation des opérations de chirurgie esthétique en Europe en 2021. Un phénomène tiré par la mode slim thick body (littéralement « corps mince-épais »), dont des influenceuses comme Kim Kardashian sont le fer de lance.

Un rat a reçu une gre e de neurones humains dans son cerveau. Un minicerveau humain a poussé dans sa tête, et ces cellules importées prennent partiellement le contrôle de certains comportements, le poussant notamment à lécher compulsivement une tétine.

Certains neurones de notre cerveau contiennent des récepteurs de leurs propres messagers chimiques, comme la sérotonine. Si les taux de cette molécule augmentent (grâce à un antidépresseur), ces autorécepteurs le sentent et en freinent la synthèse, annulant l’e et de l’antidépresseur…

30 %

des Français seraient atteints, à des degrés divers, de douleurs chroniques.

AcademiaNet offre un service unique aux instituts de recherche, aux journalistes et aux organisateurs de conférences qui recherchent des femmes d’exception dont l’expérience et les capacités de management complètent les compétences et la culture scientifque.

La base de données qui rassemble toutes les femmes scientifques de renommée internationale

Partenaires

AcademiaNet, base de données regroupant toutes les femmes scientifques d’exception, offre:

• Le profl de plus des 2.300 femmes scientifques les plus qualifées dans chaque discipline – et distinguées par des organisations de scientifques ou des associations d’industriels renommées

• Des moteurs de recherche adaptés à des requêtes par discipline ou par domaine d’expertise

• Des reportages réguliers sur le thème »Women in Science«