Chercheurs à l’Institut de génomique fonctionnelle, à l’université de Montpellier, ils explorent le fonctionnement des réseaux neuronaux du toucher et leur implication dans les liens sociaux.

Maîtresse de conférences en psychologie et ergonomie à l’université Paul-Valéry, à Montpellier, elle étudie le développement des compétences morales chez les enfants.

p. 52-59

Professeuse émérite de psychologie de l’enfant et de l’éducation à l’université de Nantes, elle mène des recherches dans les établissements scolaires pour étudier le bien-être des élèves et proposer des améliorations. Notamment depuis le début de la pandémie de Covid-19…

Professeur assistant au laboratoire de psychologie des médias et d’influence sociale, à l’université Northwestern, aux États-Unis, il étudie le développement des relations parasociales et le rôle des émotions dans la prise de décision.

nous rencontrons ceux que nous aimons, ser rons la main d’un ami ou d’un voisin, quand nous faisons l’amour, quand nous lisons un livre, regar dons les nouvelles à la télévision, nous voulons avant tout être touchés. On se sent alors lié, vivant, et l’on a l’impression de mieux comprendre les autres. Pourquoi ?

Récemment, des chercheurs français ont montré que notre vie sociale s’étiole si nos fibres nerveuses du toucher sont endomma gées ou inactivées (voir la page 12). Nos lointains ancêtres, avant de développer un langage parlé, auraient témoigné leur apparte nance par de fréquents contacts « affectifs ». Le langage ayant pris le relais, nous avons développé la capacité d’être touchés par le discours d’une personne ou par sa présence via des réseaux sociaux ou des écrans. Les psychologues expliquent de cette façon l’impact affectif immense qu’a eu le décès de la reine Elizabeth II sur des millions de personnes de par le monde, en évoquant une relation dite « parasociale » (voir la page 90)

Mais les neurophysiologistes utilisent le toucher aussi à des fins expérimentales. Par exemple, pour déterminer l’emplace ment de la zone cérébrale reliée au pénis : en page 16, vous décou vrirez qu’ils ont stimulé avec une brosse à dents le sexe de volon taires placés dans une IRM, et que cette stratégie a mis fin à un débat vieux de soixante ans.

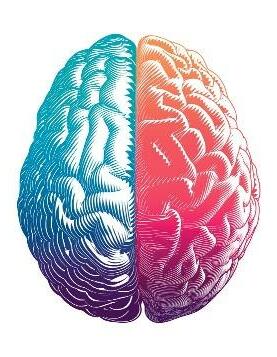

En fait, le toucher est tellement central que c’est une des seules fonctions cognitives qui n’est pas asymétrique, étant prise en charge de façon égale dans l’hémisphère gauche ou droit de notre cerveau (voir notre dossier). Le contraire aurait été éton nant. Avoir une sensibilité de gauche ou de droite ? Quelle idée ! £

6-32

Comment endormir un bébé ?

Quand les yeux suivent le rêve… Respirer contre l’angoisse

La meilleure façon de faire une pause

Apprendre ou se souvenir : comment choisir ?

Pourquoi se fait-on moine ? p. 12 FOCUS

Des neurones dévoués au toucher seraient indispensables pour socialiser.

Damien Huzard et Amaury François p. 16 NEUROSCIENCES

Pendant un demi-siècle, on n’a pas su quelle partie du cerveau était reliée au pénis. Ce vide est enfin comblé.

Dana G. Smith

Ce

Dès l’âge de 8 mois, les nourrissons réagissent aux injustices et punissent les fauteurs de trouble…

Marine Buon

De nombreuses expériences de psychologie effectuées par le passé seraient irréalisables aujourd’hui pour des raisons éthiques. Horst Heidbrink et Helmut E. Lück

p. 36 NEUROBIOLOGIE HÉMISPHÈRES

Chaque moitié de notre cerveau est spécialisée dans la réalisation de tâches précises. Faute de quoi, des troubles psychiatriques apparaissent. Annakarina Mundorf et Sebastian Ocklenburg

p. 42 NEUROLOGIE « L’ASYMÉTRIE

Entretien avec Paolo Bartolomeo p. 46 NEUROSCIENCES

En disposant l’ensemble de nos fonctions cognitives sur les deux hémisphères, les chercheurs ont découvert l’origine de ces asymétries.

Michel Thiebaut de Schotten et Emmanuel Mellet

p. 64

52-66

p. 52 BIEN-ÊTRE

Un bilan de la santé psychique des élèves et de leur relation à l’école a été établi après deux ans de Covid-19. Agnès Florin p. 60 L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

YVES-ALEXANDRE THALMANN

On dit souvent que le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Est-ce bien certain ? p. 64 RAISON ET DÉRAISON

68-91

NICOLAS GAUVRIT

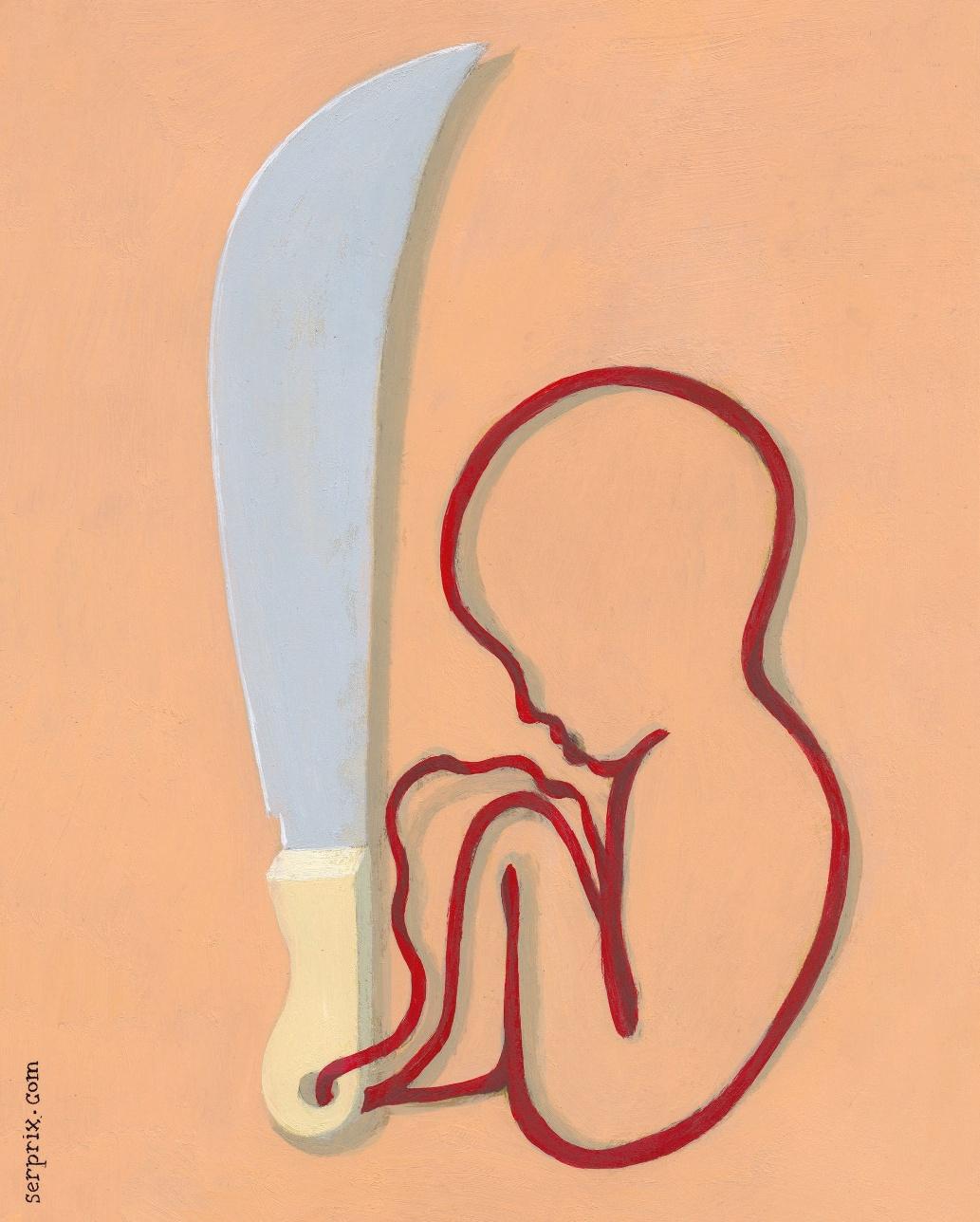

Tuer pour des idées Qu’est-ce qui peut pousser un individu à en tuer un autre lorsque ses opinions ne lui plaisent pas ?

92-97

Comment doser ses compliments pour un résultat optimal. Jan Schwenkenbecher p. 76 INFOGRAPHIE

L’art de la causette Quelques règles pour faire bonne impression en société.

Texte : Anna von Hopffgarten Illustrations : Yousun Koh p. 78 L’ÉCOLE DES CERVEAUX Notre cerveau oublie-t-il 90 % de ce qu’il a appris ? p. 82 NEUROBIOLOGIE

L’hormone de l’attachement peut susciter la répulsion dans certaines circonstances. Frank Luerweg

Comment les « relations parasociales » nous font prendre un inconnu pour un ami. Nathan Walter

Différents – Le genre vu par un primatologue Guide pratique de survie en cas de crise

La Psychologie de l’orientation

Au secours, mon fils dessine !

Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-même

Bien manger pour ne plus déprimer

94 NEUROSCIENCES ET LITTÉRATURE

SEBASTIAN DIEGUEZL’ouvrage du journaliste Jean Hatzfeld révèle un traumatisme vivace chez des descendants des victimes du génocide rwandais.

Une méthode mise au point par des chercheurs permet de maximiser les chances qu’un bébé reste endormi quand on le pose dans son lit.

N. Ohmura et al., Current Biology, le 13 septembre 2022.

Éveillé depuis plusieurs heures, votre bébé commence à bâiller et se frotte les yeux. C’est le moment où vous le déposez douce ment dans son berceau, où il vous adresse un tendre sourire avant de fermer les paupières et de s’aban donner aux bras de Morphée.

Ça ne se passe pas comme ça pour vous ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. Pour 20 à 30 % des parents, ce scénario relève de la science-fiction : leur quotidien est plu tôt celui d’un bébé qui pleure sans raison identifiable et refuse de s’en dormir. Heureusement, une équipe italo-japonaise a montré l’efficacité d’une séquence de gestes simples : faire les cent pas avec le bambin dans ses bras durant cinq minutes, puis s’asseoir pendant cinq à huit minutes tout en continuant de le tenir contre soi, avant de le coucher.

Pour les besoins de leur étude, les chercheurs ont réuni une vingtaine de bébés âgés de 14 jours à 7 mois, accompagnés de leur maman. Au moment de l’intervention, une partie des nourrissons se sont mis à pleurer. Leur mère avait alors pour consigne de tester différentes pratiques,

comme porter le bébé, le promener dans une poussette ou l’allonger dans son berceau. Des caméras filmaient la scène, afin de permettre aux cher cheurs de décortiquer la réaction de l’enfant, dont les battements de cœur étaient par ailleurs enregistrés.

Verdict : la pratique la plus efficace consiste à marcher en tenant le bébé dans ses bras, ce qui dans un cas sur deux l’endort en cinq minutes. En effet, cela provoque un réflexe appelé « réponse de portage », commun à de nombreux mammifères et dû à l’acti vation du système nerveux para sympathique, qui a un rôle apaisant, avec baisse du rythme cardiaque et profond sentiment de détente.

Mais vient ensuite le moment fati dique où l’on pose l’enfant dans son berceau. Va-t-il se réveiller ou conti nuer à dormir ?

Pour savoir comment favoriser la seconde option, les chercheurs ont analysé en quoi les pratiques mater nelles différaient entre les bébés de leur étude qui se sont réveillés à ce moment (35 % d’entre eux) et les autres. Ils ont découvert que le temps mis à les allonger n’avait pas d’in fluence – inutile de ralentir ses gestes à l’infini ou de se figer au moindre fré missement d’oreille de votre nourris son. La « première surface de contact » avec le lit ne compte pas non plus : commencer par poser les épaules ou les pieds de votre bébé ne change

rien. En revanche, un paramètre s’avère déterminant : le temps écoulé depuis que l’enfant s’est endormi. Moins de trois minutes, et le bébé se réveille. Plus de huit minutes et demie (valeur moyenne), et il poursuit son somme. C’est ce qui lui permet de pas ser du stade 1 du sommeil – léger et fragile – au stade 2, plus profond.

Notons que pour la plupart des bébés ne s’étant pas réveillés lors de cette expérience, la maman s’était assise un instant avec eux avant de les mettre au lit. D’où la seconde partie de la séquence proposée par les cher cheurs : s’asseoir cinq à huit minutes avec son enfant. L’enfant peut ainsi passer en phase 2, voire s’endormir – en effet, plusieurs bébés qui avaient résisté jusque-là se sont assoupis dans la minute lorsque leur maman s’est assise. Des résultats à confirmer avec davantage de participants, mais en attendant, vous n’avez pas grandchose à perdre à essayer – prendre quelques minutes votre bébé dans vos bras ne pourra lui faire que du bien !

Au moment de le coucher, faites preuve de prudence lorsque vous le détacherez de vous : c’est l’étape qui met le plus le bébé en alerte – son cœur accélère au maximum. « Détacher le bébé en douceur et sans trop changer sa position est la meilleure solution pour qu’il continue à dormir », conseille le chercheur Gianluca Esposito, qui a codirigé l’étude. Vous savez tout, maintenant, à la pratique !

Guillaume JacquemontPendant le sommeil paradoxal, où nous faisons le plus souvent des rêves, les yeux bougent rapidement sous les paupières du dormeur. Mais traduisent-ils ce qu’il voit en songe ? Il semblerait que oui, selon une étude menée par Yuta Senzai et Massimo Scanziani, de l’université de Californie.

Les chercheurs ont enregistré l’activité des neurones qui commandent les mouvements de la tête chez des souris, et ont montré que cette acti vité est cohérente avec les mouvements des yeux : quand ces derniers vont vers le haut, ces neurones commandent par exemple de lever la tête (même si ce mouvement ne survient pas réellement pen dant le sommeil, car il est bloqué par d’autres zones du cerveau) ; de même, si le rongeur regarde vers le ciel pour détecter un éventuel prédateur, il lève à la fois le regard et la tête. C’est donc peutêtre des scènes de ce type, vécues en rêve, que les mouvements des yeux révèlent…

Alors, à vous d’imaginer, si une nuit vous voyez les yeux de votre conjoint pivoter vers le haut dans son sommeil, qu’il ou elle lève les yeux au ciel dans son rêve et aperçoit des formes célestes impercep tibles pour vous. Et si son regard va alternativement de droite à gauche ? Dans une autre expérience du domaine, un dormeur qui manifestait ce mouvement des yeux a raconté, une fois réveillé, qu’il avait rêvé qu’il regardait… un match de tennis ! £ G. J.

@ MayaEmi/ShutterstockY. Senzai et M. Scanziani, Science, le 26 août 2022.

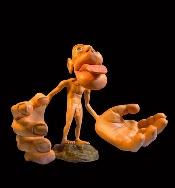

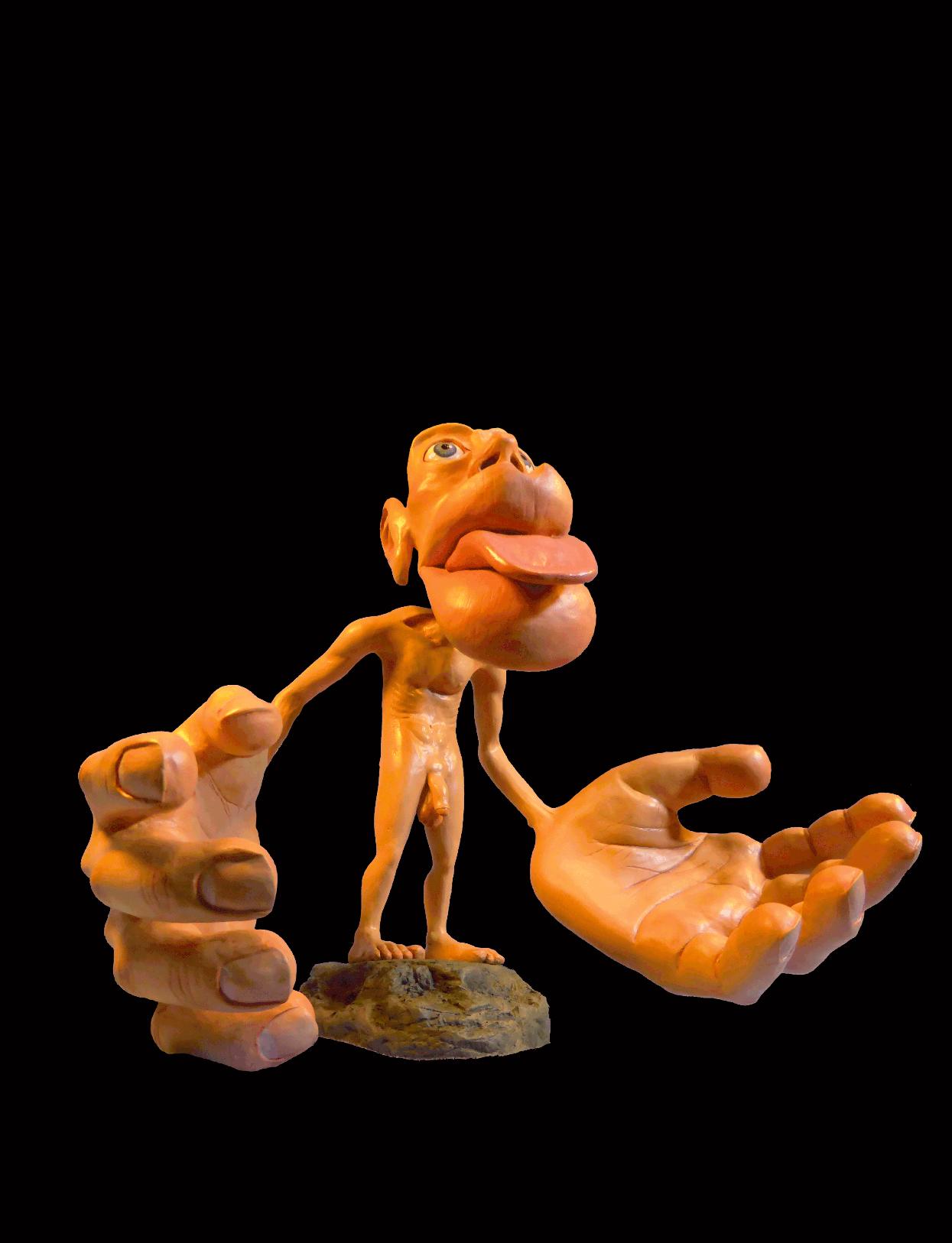

L’homonculus est une effigie d’un petit homme dont les différentes parties du corps ont une taille proportionnelle à la surface du cortex qui les représente dans le cerveau. Par commodité, le pénis est représenté entre les jambes, mais dans le cerveau, c’est une autre paire de manches…

C’est en 1950 que le neurochirurgien canadien Wilder Penfield et l’un de ses collaborateurs publient, pour la première fois, une représentation d’un homoncule qui s’enroule autour du cortex somatosensoriel. « Homoncule » ? Le terme est apparu au XVIe siècle, lorsque le médecin et alchimiste germano-suisse Paracelse a affirmé qu’il suffisait de placer du sperme humain dans un récipient hermétique rempli de fumier de cheval, puis de le nourrir de sang pendant sa gestation pour créer un « petit homme », ou « homoncule ». Si la recette n’a pas été plus utile que celle promettant de transformer le métal en or, elle lance le terme « homoncule », qui fera florès dans la culture populaire. À commencer par la littérature (Faust), mais aussi la télévision (Doctor Who), les jeux vidéo (Castlevania : Dawn of Sorrow) et, surtout, dans les manuels de neuro sciences, qui ont réussi mieux que tout autre medium à donner à l’homoncule ses lettres de noblesse : une illustration de l’organisation du cer veau, moteur ou sensoriel, apparaissant sous les traits d’un petit gnome à l’allure difforme…

Penfield a ainsi été le premier à étudier l’orga nisation du cortex somatosensoriel, cette partie du cerveau qui traite les informations tactiles provenant des différentes parties spécifiques du

Sous les orteils ou entre les hanches et les genoux ? Où est réellement situé le pénis sur la carte tactile du cerveau ? Après soixante-dix ans de querelles sur cette question dans la communauté scientifique, le sexe masculin a enfin trouvé une localisation satisfaisante.

corps. Cette étude a permis de révéler que la tête, les épaules, les genoux et les orteils étaient dis posés de manière somatotopique, c’est-à-dire qu’ils suivaient dans chaque hémisphère le même ordre que celui du corps – les informations sen sorielles du côté gauche du corps étant analysées dans l’hémisphère droit, et vice versa. Les neu rones du visage étaient, quant à eux, positionnés tout à fait à l’extérieur du gyrus postcentral – la crête située au sommet du cerveau, où sont trai tées les informations tactiles et qui se déroule d’une oreille à l’autre, comme un casque. Tandis que ceux des pieds se trouvaient sur la ligne médiane, là où les deux hémisphères du cerveau se rejoignent. La seule exception à cette règle étant le pénis, qui était enfoui sous les orteils, sur la paroi intérieure du gyrus.

Pourquoi cette exception pour les attributs sexuels masculins ? Plusieurs laboratoires ont uti lisé l’électroencéphalographie (EEG) et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour tenter de confirmer ou d’infirmer la carte de Penfield. « L’emplacement de Penfield est un peu mystérieux, car il s’agit d’une rupture dans le continuum de la somatotopie du corps, explique John-Dylan Haynes, directeur du Centre de neuroimagerie avancée de Berlin. Comme dans tout

Par Marine Buon, professeuse assistante en psychologie développementale à l’université de Lille III, Paris V et Paul-Valéry de Montpellier.

£ Chez l’être humain, le sens moral s’apprendil au contact de la société, ou est-il programmé dans nos structures cognitives ?

£ Depuis quelques années, l’hypothèse d’intuitions morales, en germe chez le nourrisson, est de plus en plus privilégiée.

£ Une expérience récente semble confirmer que la capacité à reconnaître le caractère immoral de certaines actions est à l’œuvre avant même l’acquisition du langage.

Sur un écran, deux étranges personnages se déplacent d’un air débonnaire. À mi-chemin entre Bob l’éponge et les Shadoks, ce sont de simples carrés, l’un orange et l’autre vert, munis de paires d’yeux. Mais voilà que, sou dain, le carré orange se met à poursuivre le carré vert, qui tente aussitôt de lui échapper. Après quelques secondes de course-poursuite, le carré orange heurte violemment le carré vert qui se déforme, essaie de s’enfuir, mais le premier le cogne encore et encore…

Face à cet écran, un nourrisson contemple la scène avec intérêt. Le comportement du carré « agresseur » semble mobiliser son attention. Qu’en pense-t-il ? Trouve-t-il cela « mal » d’atta quer un autre carré ? Est-il capable d’une telle évaluation avant même de savoir parler ?

L’expérience réalisée récemment par des cher cheurs japonais a apporté un élément de réponse troublant à cette question.

Savoir d’où vient le sens moral des enfants, puis des adultes, a longtemps préoccupé les phi losophes. Et, beaucoup plus récemment, les psy chologues. Le premier à avoir posé cette question

Dès l’âge de 8 mois, les nourrissons sont à même de percevoir le caractère immoral de certaines actions et de les sanctionner si on leur en donne l’occasion. Alors, la morale précéderait-elle le langage ?

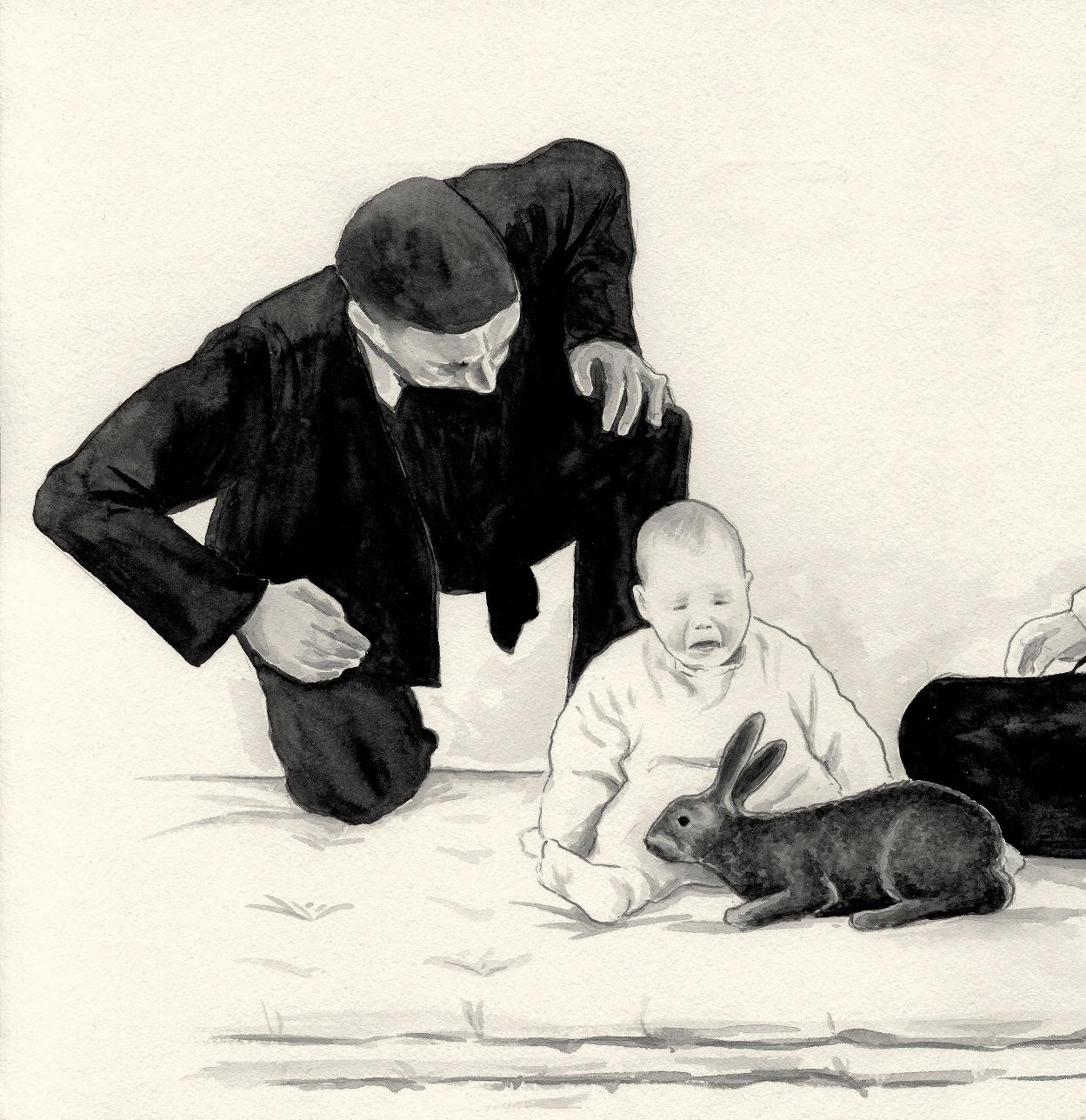

Dans les années 1920, des psychologues étudiant le comportement humain conditionnèrent un enfant de manière à lui inculquer la peur de nombreux animaux, y compris les lapins.

Créer une phobie chez un enfant de 11 mois, contraindre des individus à administrer des décharges électriques mortelles à autrui : ces méthodes autrefois courantes en psychologie ont-elles totalement disparu ?

Les travaux menés dans les années 1920 sur le petit Albert, un petit garçon de 11 mois, font partie des expériences qui font froid dans le dos. Les psychologues américains de l’université Johns-Hopkins, à Baltimore, John B. Watson, le père du comportementalisme (l’étude rigoureuse des comportements humains), et la doctorante Rosalie Rayner ont mené une série de travaux visant à savoir s’il était possible de créer de toutes pièces une phobie chez un être humain. Pour cela, ils ont présenté au bébé un rat blanc dont il n’a tout d’abord pas eu peur. Puis, à chaque fois que le rat était présenté, les expéri mentateurs frappaient une barre de fer avec un marteau, juste derrière l’enfant. Évidemment, apeuré, le garçon se mettait immanquablement à sangloter. Après quelques répétitions, il suffisait de montrer le rat à Albert pour qu’il pleure

© Martin Burkhardt/Gehirn&Geist

© Martin Burkhardt/Gehirn&Geist

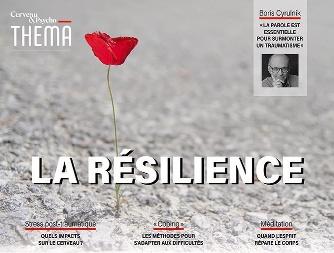

Les Thema sont une collection de hors-séries numériques.

Avec une lecture adaptée aux écrans, chaque numéro contient une sélection des meilleurs articles publiés dans Cerveau & Psycho

Scanner ce QR Code avec votre téléphone pour découvrir la collection complète et commander votre numéro, ou rendez-vous sur boutique.groupepourlascience.fr

Il y a un demi-siècle, le neurologue Roger Sperry découvrit que certaines capacités de notre cerveau étaient concentrées davantage dans l’hémisphère gauche ou dans l’hémisphère droit. Ses travaux furent en partie déformés et exagérés, donnant naissance à des mythes selon lesquels chaque personne aurait un hémisphère dominant, en fonction de son tempérament plutôt rationnel ou émotionnel. Il était grand temps de remettre de l’ordre dans tout cela. Grâce aux découvertes les plus récentes des neurosciences, nous voilà en mesure d’affirmer que, oui, presque toutes nos aptitudes cognitives sont « latéralisées », c’est-à-dire prises en charge d’un côté ou de l’autre de notre cerveau. Et, non, il n’y a pas un côté qui domine l’autre, puisque tous deux commu niquent en permanence grâce à des connexions spé cifiques. Mais surtout, ces asymétries ont une cause profonde, vieille de plusieurs millions d’années, et qui expliquent probablement l’émergence du langage. Je vous laisse la découvrir.

Sébastien BohlerLes deux moitiés de notre cerveau sont tout sauf identiques. Chacune se spécialise pour une série de tâches, et leur communication assure le bon fonctionnement du psychisme. Dans le cas contraire, des troubles psychiatriques apparaissent.

Par Annakarina Mundorf et Sebastian Ocklenburg.

Par Annakarina Mundorf et Sebastian Ocklenburg.

EN BREF

£ La plupart des zones de notre cerveau ne sont pas identiques dans l’hémisphère gauche et dans l’hémisphère droit.

£ Cette division du travail semble bénéfique au fonctionnement de l’individu, évitant de faire les tâches « en double ».

£ À l’inverse, des différences trop peu marquées entre les deux hémisphères sont souvent associées à des troubles comme l’autisme, la schizophrénie, la dyslexie ou les troubles attentionnels.

£ Les causes primaires de ces perturbations seraient en partie génétique, d’après de vastes études sur le génome humain.

Londres, 1969. Dans son laboratoire de neu rosciences de l’hôpital Maudsley, le psychiatre canadien, natif de Savoie, Pierre Flor-Henry découvre les résultats de sa dernière étude. Il s’agit de données révélant l’emplacement des foyers des crises épileptiques chez ses patients. Depuis mainte nant plusieurs années, Pierre Flor-Henry étudie le lien possible entre les convulsions épileptiques et les psychoses. Il a en tête de réfuter une vieille hypothèse selon laquelle les deux s’ex cluaient mutuellement. Et là, justement, ça ne colle pas. Selon ses dernières données, psychose et épilepsie se manifesteraient même de manière conjointe quand les crises partent de l’hémis phère gauche du cerveau – et non lorsqu’elles émergent de l’hé misphère droit. Cela laisse poindre une hypothèse nouvelle : les lésions sélectives du côté gauche augmenteraient-elles le risque de psychose, au lieu de le diminuer ?

Depuis cette découverte révolutionnaire, les spécialistes du monde entier se demandent si les deux hémisphères de notre cerveau ont des rôles différenciés dans les maladies neu rologiques ou psychiatriques. Et tout porte à le croire, comme le révéla une autre étude pionnière du début des années 1990 : Kenneth M. Heilman, neurologue comportemental américain de l’université de Floride, remarque alors, au cours de ses études sur le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), que les personnes présentant des altérations du côté droit du cerveau avaient nettement plus souvent des problèmes d’attention que celles dont le côté gauche était touché. Sur la base de ces observations, il formule une théorie nouvelle, selon laquelle le TDAH serait un trouble de l’hémisphère droit du cerveau. Une vision qui aura une influence durable sur la recherche dans ce domaine.

Mais au juste, quelle est la différence entre les deux hémis phères ? Au premier abord, ceux-ci semblent parfaitement identiques. Ils sont reliés entre eux par le corps calleux, épais faisceau d’environ 250 millions de fibres nerveuses qui permet d’échanger et de coordonner sans cesse des informations entre les deux côtés de notre encéphale. Presque toutes les struc tures du cerveau humain se trouvent aussi bien dans l’hémis phère droit que dans l’hémisphère gauche. Mais elles ne sont pas identiques à 100 % en miroir. Ainsi, elles peuvent différer par leur aspect – par exemple par leur taille ou le nombre de connexions avec d’autres régions du cerveau – ou par leur

Vous êtes créatif, en lien avec vos émotions et bourré d’intuition ? Vous êtes « cerveau droit » ! Rationnel et méthodique ? Vous êtes « cerveau gauche » ! Paolo Bartolomeo, que faut-il penser de telles affirmations ?

C’est un mélange de quelques faits plutôt vrais et de beaucoup d’autres entièrement faux. Difficile de re mettre de l’ordre là-dedans ! Mais il faut dire que cette représentation du fonctionnement cérébral remonte à

NEUROLOGUE ET DIRECTEUR DE RECHERCHE À L’INSERM, À L’INSTITUT DU CERVEAU À PARIS.

près d’un demi-siècle. D’erreurs en simplifications, elle s’est installée dans l’esprit du grand public.

Dans les années 1960 et 1970, le neurobiologiste américain Roger Sperry réalisa une série d’expé riences sur des patients au « cerveau divisé » : à la suite d’interventions chirurgicales, les hémisphères de ces patients avaient été séparés et ne communiquaient plus. En effet, les fibres qui leur permettaient autrefois d’échanger des informations (et qui forment ce qu’on appelle le « corps calleux ») étaient sectionnées. Sperry réussit alors à mettre en évidence une spécialisation de chaque hémis phère pour certaines fonctions co gnitives comme le langage ou les capacités visuospatiales. Par exemple, on vérifia ainsi de manière frappante que chez une majorité de personnes l’hémisphère gauche prend en charge le langage.

Sperry avait trouvé un moyen pour transmettre certaines informations uniquement à l’un ou l’autre hémis phère, et donc de savoir ce que cha cun faisait. Pour y arriver, il s’était appuyé sur une propriété de notre système visuel : à savoir que les ob jets situés dans la partie gauche de notre champ visuel forment des images sur notre rétine, qui sont transmises à l’hémisphère droit et vice versa. En montrant un objet comme une clé à la partie gauche du champ visuel, il s’assurait que cette clé n’était vue que par l’hémisphère droit. Or, quand on demandait au patient ce qu’il voyait, il était inca pable de le dire, ce qui indiquait bien que les régions cérébrales du langage se trouvaient dans l’hémis phère gauche (et comme les fibres de communication entre les deux hémisphères étaient détruites, cet hémisphère « parlant » ne pouvait pas savoir ce que voyait l’hémis phère droit). En revanche, si on de mandait au patient de dessiner

l’objet qu’on lui avait montré, il y arrivait sans difficulté. C’est là que le malentendu commença.

On commença à colporter le bruit que l’hémisphère droit était artiste. Qu’il était doué pour le dessin, alors que le gauche était fait pour le lan gage articulé et les grands discours. Une interprétation très new age des expériences de Sperry vit le jour et rencontra un grand succès, qui continue à se voir aujourd’hui, puisque des livres comme Dessiner grâce au cerveau droit, de la profes seuse d’art Betty Edwards cara colent en tête des ventes dans le monde entier.

Le cerveau droit n’est donc pas particulièrement doué pour le dessin ?

Quand vous dessinez, vous utilisez vos deux hémisphères. Si vous êtes droitier, vous avez même double ment intérêt à pouvoir utiliser votre hémisphère gauche, car c’est lui qui commande la main droite. Donc, dire que c’est l’hémisphère droit qui des sine, c’est ignorer qu’en réalité les deux moitiés de votre cerveau com muniquent en permanence, grâce aux fameuses connexions horizon tales formant le corps calleux, celles justement qui étaient endommagées chez les patients de Roger Sperry.

Et pour tout ce qui est de l’ordre de l’imagination ou de la créativité ?

Les travaux de Sperry ont fait sensa tion dans le domaine de la psycholo gie et des neurosciences, et ont sus cité un fort engouement. Dans leur sillage, on a commencé à penser que c’était l’hémisphère droit qui per mettait d’imaginer des choses. Mais peu à peu, l’imagerie cérébrale a progressé et on a commencé à regar der plus en détail quelles parties du cerveau s’activaient quand des gens cherchaient à imaginer des scènes fictives, des objets nouveaux, mais cette fois il n’était plus nécessaire d’étudier des patients victimes de

lésions cérébrales qui séparaient leur cerveau en deux parties. Les résultats ont alors permis de tran cher… L’imagination fait surtout in tervenir des réseaux de neurones situés dans l’hémisphère gauche.

Pas tout à fait, hum… Notamment car il est vrai que l’hémisphère droit est important pour l’attention spa tiale. Chaque hémisphère possède, en son sein, des circuits qui guident notre attention vers différentes por tions de l’espace ; or ces faisceaux sont plus volumineux à droite qu’à gauche. On sait aussi que certaines lésions de l’hémisphère droit pro voquent ce qu’on appelle une « hémi négligence », qui se traduit par une perte d’attention pour tout ce qui se passe dans la partie gauche du champ visuel. L’hémisphère droit est donc très important pour guider notre attention vers différents points de l’espace (les cas où une lésion de l’hémisphère gauche entraîne une perte d’attention pour le champ vi suel droit sont plus rares). Mais pour être un artiste, il faut du repérage spatial, de l’imagination, de l’intui tion – et sur ce point encore les deux hémisphères sont importants.

On dit aussi que si l’hémisphère gauche gère le langage, le droit prendrait en charge les émotions.

Est-ce vrai ?

Pour le coup, c’est assez exact (dé solé, il n’y a pas de situation en noir et blanc !). Il existe une vraie compétence émotionnelle de l’hé misphère droit, que l’on voit par exemple chez des personnes ayant fait un AVC. Quand la lésion a eu lieu dans la moitié droite du cerveau, certaines personnes de viennent hémiplégiques du côté gauche du corps (car la partie gauche est commandée par l’hé misphère droit) – or, dans certains cas, elles ne s’en soucient pas tel lement et arrivent même à en plai santer ! La résonance émotion nelle de leur handicap a quasiment

Langage, émotions, douleur : pour la première fois, l’ensemble de nos fonctions cognitives ont été repérées sur une carte en fonction de la dominance de l’hémisphère gauche ou droit. Ce qui apporte la réponse à des questions fondamentales sur le fonctionnement du cerveau.

£ Les données de centaines de clichés d’imagerie cérébrale ont été compilées pour établir la première carte des asymétries cérébrales.

£ L’immense majorité de nos fonctions cognitives sont asymétriques.

£ Plus une fonction est asymétrique, moins il existe de connexions entre la zone qui la prend en charge et son vis-à-vis dans l’hémisphère opposé.

£ La cause des asymétries apparaît : il s’agit d’une adaptation du cerveau pour réagir plus rapidement et efficacement dans les situations d’urgence.

Non, les deux hémisphères de votre cerveau ne font pas exactement la même chose. Et non, non plus, les caricatures ayant été véhiculées – « les cerveaux gauches sont rationnels », « les cerveaux droits sont émotifs » –ne reflètent pas le phénomène très large de laté ralisation cérébrale, c’est-à-dire la répartition asymétrique des différentes fonctions cogni tives. Pour arriver à une vision juste de la situa tion, il fallait une analyse minutieuse et quanti fiée de la façon dont chaque hémisphère de notre cerveau se spécialise dans telle ou telle tâche au quotidien. Un travail entrepris et réussi

par notre équipe en 2019, grâce aux progrès de l’imagerie cérébrale et des logiciels de traite ment de données.

En collectant les données de toutes les publica tions d’imagerie par résonance magnétique fonc tionnelle (IRMf) publiées à ce jour, notre équipe est parvenue à produire, pour la première fois, une carte globale de l’architecture fonctionnelle de la latéralisation des fonctions cognitives du cerveau. Ce faisant, nous avons découvert que ces fonctions sont organisées selon quatre grands axes, que l’on peut représenter selon un tétraèdre. Aux sommets de celui-ci, on trouve quatre types de fonctions extrêmement latéralisées : la communication sym bolique (le langage oral, la communication écrite, etc.), largement sous-tendue par des zones de l’hé misphère gauche ; la perception et l’action (motri cité, représentations visuelles, mouvements du regard), davantage prises en charge par l’hémis phère droit ; les émotions, encore plus concentrées à droite ; et enfin la prise de décision, qui serait plutôt dans le lobe frontal droit.

ous n’en avons pas (encore) fini avec l’épidémie de Covid-19, qui s’est décla rée fin 2019. Inutile de rappeler ses conséquences sur la santé et sur notre vie quotidienne. Mais il y a des effets plus difficiles à cerner, qui concernent le développement cognitif et affectif des enfants. Si les jeunes semblent avoir été lar gement épargnés par les effets directs du virus sur leur état de santé, ils ont en revanche – tous ! –été touchés par les répercussions sociales, psy chologiques et socioéconomiques de la pandémie sur leur vie familiale et scolaire, ainsi que sur leur bien-être en général.

Fermeture des écoles, limitation des déplace ments, des sorties et des contacts avec des membres de leur famille et leurs amis,

modification des conditions de travail des parents et, pour une partie d’entre eux, de leurs revenus, craintes pour la santé de leurs proches, partage des inquiétudes des adultes, voire confrontation avec la mort… Autant de difficultés qui ont cer tainement perturbé les plus jeunes, ce que préci saient justement les Nations unies le 15 avril 2020 : « Les enfants ne sont pas le visage de la pandémie et, pourtant, ils risquent de comp ter parmi leurs plus grandes victimes. » Mais comment évaluer l’impact réel de la pandémie sur les enfants, sur leur développement et, sur tout, sur leur rôle d’élèves ?

En juillet 2020, l’Unicef estimait que plus de 1,5 milliard d’enfants et de jeunes étaient touchés par la crise, et relevait que 188 pays avaient

NLa crise du Covid-19 a bouleversé le quotidien de tous. Et tout particulièrement celui des plus jeunes. Comment a évolué leur rapport à l’école ? Que faire pour leur construire un avenir favorable ?

Professeur de psychologie au collège Saint-Michel et collaborateur scientifique à l’université de Fribourg, en Suisse.

ÀOn dit souvent que le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. C’est compter sans l’effet Hemingway, qui révèle qu’à condition de stopper son effort au bon moment, on peut passer à une autre activité avant de revenir à la première.

en croire les conseils qui fleurissent sur internet, il serait préférable de traiter les tâches séquentiellement pour gagner en effi cacité. Rien de pire, lit-on, que d’en com mencer plusieurs sans les mener à terme ! La charge mentale augmenterait propor tionnellement au nombre d’activités en cours, puisant sournoisement dans nos ressources attentionnelles et affectant nos précieuses fonctions exécutives. Vive les to do lists à respecter à la lettre, votre cerveau vous en saura gré !

À moins que, une fois de plus, la réa lité se révèle plus nuancée…

Certains chercheurs, à l’instar du professeur Yoshinori Oyama, de l’univer sité Chiba, au Japon, ont eu la puce à

l’oreille en réfléchissant à un propos tenu par le célèbre écrivain Ernest Hemingway durant une interview datant de 1935. À la question de savoir comment il écrivait et combien il se fixait d’avancer par jour, le romancier proposa cette réponse contre-intuitive : « La meilleure façon est toujours de vous arrêter lorsque vous avancez bien et que vous savez ce qui va suivre dans l’intrigue. Si vous faites cela lorsque vous rédigez un roman, vous ne serez jamais en panne. »

N’est-ce pas une hérésie que de cou per son élan créatif alors que l’on est en pleine veine d’inspiration ? Au contraire,

il semblerait bien que ce conseil soit des plus avisés… à condition toutefois de le suivre scrupuleusement.

Pour comprendre ce qui se joue dans le cerveau, remontons à l’origine de l’étude des unfinished business. L’idée qu’une tâche en suspens continue de monopoliser des ressources cérébrales jusqu’à ce qu’elle soit complétée n’est en effet pas nouvelle. Il s’agit de l’effet Zeigarnik, du nom de la psychologue qui l’a formalisée il y a une centaine d’an nées déjà. La légende veut que Bluma Zeigarnik et ses collègues se soient retrouvés dans un café et qu’elle fût impressionnée par la mémoire du ser veur, capable de servir correctement toute la tablée avec pourtant nombre de

commandes différentes, sans rien noter ni commettre la moindre erreur. Mais, dit-on, ayant laissé par mégarde son fou lard dans l’établissement, elle y retourna quelques minutes plus tard et s’adressa au même serveur… qui ne se souvenait plus du tout d’elle ni de ses collègues.

Comment était-ce possible que ce professionnel puisse se rappeler parfai tement les boissons commandées, mais oublie ensuite jusqu’aux visages des per sonnes servies ? La mémoire retiendraitelle mieux une tâche en cours d’exécu tion pour s’empresser de l’oublier à peine terminée ?

De multiples travaux ont permis d’éta blir expérimentalement ce phénomène : nous retenons mieux une tâche interrom pue avant d’être menée à terme qu’une autre terminée. C’est un peu comme si notre cerveau gardait une trace plus vive des actions qui sont en cours, même si on ne leur attribue pas présentement de l’at tention. Comme lorsque nous nous ren dons en voiture au centre commercial : nous nous souvenons de l’emplacement de notre véhicule tant que nous faisons nos achats. Mais une fois que nous l’avons récupéré, nous oublions aussitôt : nous serions bien incapables une heure plus tard de retrouver cet emplacement exact.

Il y a cependant un prix à payer pour l’effet Zeigarnik : tant qu’une tâche n’est

pas terminée, notre cerveau envoie des rappels à la conscience sous forme de pensées intrusives, qui interfèrent avec l’attention que nous portons à ce que nous sommes en train de faire. D’où une efficacité réduite. Alors comment com prendre les bénéfices de ce que Yoshinori Oyama a nommé l’« effet Hemingway » ?

Ne serait-ce valable que pour les écri vains ou autres créatifs en recherche d’inspiration ?

Des travaux menés en laboratoire auprès de centaines de sujets ont permis de généraliser cet effet, selon un pro tocole simple : les participants avaient pour tâche de recopier des textes – ce

Psychologue du développement et enseignant-chercheur en sciences cognitives à l’université de Lille.

Qu’est-ce qui peut pousser un individu à en tuer un autre lorsque ses opinions ne lui plaisent pas ? Trois pistes d’explications ont été testées par les psychologues.

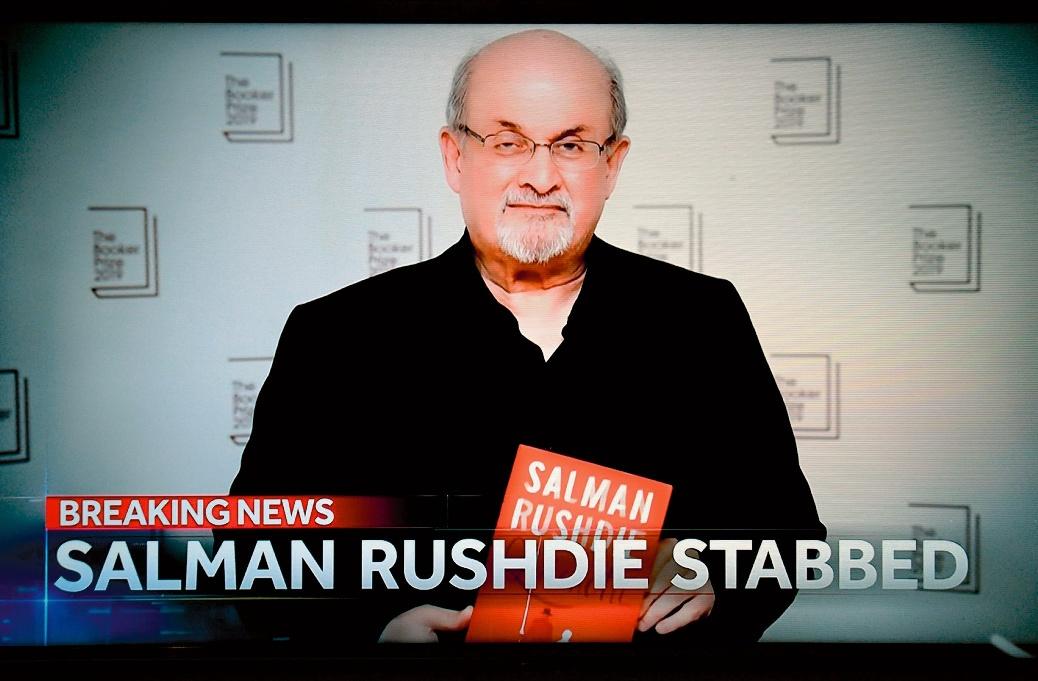

Le vendredi 12 août 2022, l’écrivain Salman Rushdie est victime d’un attentat à l’arme blanche lors d’une conférence qu’il donne à Chautauqua, dans l’État de New York. Amis, écrivains, essayistes qui admirent le courage indéfectible du romancier font part de leur stupeur et de leur indignation, comme dans le quotidien Le Monde du 16 août. Frappé par une fatwa émanant de l’ayatollah Khomeyni en février 1989, Rushdie n’a depuis cessé de recevoir des menaces de mort. Son crime aux yeux de ses bourreaux ? Exprimer dans ses romans des idées incompatibles avec leurs convictions…

Certes, cette agression révèle la pathologie d’un système totalitaire et

intolérant, ainsi que la folie qu’elle induit. Il est vrai que hors du cercle de telles doctrines morbides, on ne sou haite normalement pas la mort de ceux qui ont pour seul tort de penser diffé remment. Pourtant, cette extrême déchéance de la raison s’appuie sur une tendance universelle : l’aversion aux opinions contraires. Si c’est un lieu commun de l’admettre, les raisons de cette aversion demeurent en partie une énigme. Après tout, se confronter aux idées alternatives amène à étendre ses connaissances et à enrichir sa compré hension du monde. Au lieu de cela, nous préférons curieusement lire ou écouter en boucle ce que nous pensons déjà, choisissant le confort de la confirmation sur la chance d’apprivoiser mieux la

réalité – une tendance que certaines idéologies renforcent hélas.

Julia Minson, de l’université Harvard, et son collègue Charles Dorison, de l’uni versité Northwestern, ont tout récemment publié une synthèse des préceptes expli quant cette tendance à l’exposition sélec tive (entendez « tendance à ne s’exposer qu’à des opinions conformes aux nôtres »). Les chercheurs comparent notamment trois cadres théoriques pertinents.

Premier cadre, celui de la dissonance cognitive – un état désagréable induit par le fait de considérer des informa tions contradictoires. Exemple ordi naire : apprendre qu’un réalisateur adulé © Shiiko Alexander / Alamy Banque d’images

a commis des actes immoraux. La qua lité du travail du réalisateur est pour nous en contradiction avec sa moralité bancale, ce qui suscite un état de disso nance. Pour rétablir un certain confort cognitif, nous aurions alors tendance à rejeter les preuves d’immoralité.

Cette explication est toutefois incom plète. Il reste à expliquer en quoi les deux

informations réagissent en créant de l’in confort, et pourquoi nous avons tendance à remettre en cause la nouvelle plutôt que l’ancienne. Pour cela, les psychologues font appel à deux phénomènes. D’abord, au niveau social, remettre en cause une opinion préalable nous expose à ne plus être en accord avec nos proches. Or la proximité de nos croyances agit comme

un signe d’appartenance à une commu nauté ou un groupe. Changer d’opinion sur le réalisateur peut donc alors nous éloigner de nos cercles d’appartenance, ce qui représente un coût prohibitif. Ensuite, nous avons individuellement besoin de croire en nous-mêmes ; de penser que nous sommes moraux, intelligents, perti nents, raisonnables. Toute nouvelle infor mation qui nous obligerait à une remise en cause sera alors perçue comme mena çant ce que nous sommes, cet être sage et clairvoyant.

Autre cadre : celui du réalisme naïf, où il n’est plus question de considérer

Il existe une tendance humaine universelle, qu’exploitent les idéologies extrémistes : l’aversion vis-à-vis des opinions contraires.

Par Jan Schwenkenbecher, psychologue et journaliste scientifique à Giessen, en Allemagne.

Les éloges ont le pouvoir de valoriser une personne et de l’encourager dans ses apprentissages et son développement. Mais attention : mal dosés, ils ont des effets démotivants et déstabilisants. D’où des conseils sur mesure pour bien adresser ses compliments.

«ravo ! Tu as bien réussi ton coup ! » Sarcasme ou éloge ? En géné ral, ce genre d’exclamation relève davantage de l’ironie que de la mise en valeur, mais elle met bien en avant l’ambivalence des félicitations. Tout comme les parents le font lorsqu’ils couvrent leur enfant de « waouh, c’est génial ! », alors que les sons qu’il produit avec sa guitare sont inaudibles ou que son château de sable n’est pas vraiment « superbeau ». De même, combien de collègues sont gênés par les compliments qu’ils reçoivent devant l’ensemble des collaborateurs, parce qu’ils ont alors l’impression d’avoir – enfin ! – réussi à réaliser quelque chose de valable ?

Certains éloges sont certes ironiques ou excessifs, voire « empoisonnés » quand il s’agit de

Bcritiques cachées. Mais est-ce si grave ? Pour l’ambiance du bureau, les compliments feints entre collaborateurs ne sont-ils pas plus béné fiques que des injures ? Et les félicitations exubé rantes des parents à leur enfant ne sont-elles pas plus chaleureuses et agréables que la réalité, plus terre à terre, ou les réprimandes ? Une chose est claire : certaines louanges partent d’une bonne intention mais manquent leur but, tandis que d’autres sont vraiment efficaces. Voilà pourquoi féliciter correctement quelqu’un, surtout un jeune, est un art difficile…

À quoi cela est-il dû ? D’une part, tout éloge comporte une évaluation. De sorte que son auteur s’attribue d’une certaine façon la compétence et le pouvoir de juger son interlocuteur. Et en général,

Directeur de recherche à l’Inserm, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.

Vous ne vous rappelez sans doute qu’une petite partie de ce que vous avez appris au collège ou au lycée. Mais rassurez-vous : ce savoir n’est pas perdu et alimente en permanence vos décisions présentes.

En jetant un œil aux livres de classe de cinquième de ma fille, je me suis étonné de la quantité d’informations que ces ouvrages contiennent, informations que j’ai pro bablement apprises un jour, mais que j’ai maintenant totalement oubliées.

Où est donc partie toute cette connais sance ? Et pourquoi m’a-t-on obligé à l’acquérir, si c’est pour qu’il m’en reste finalement aussi peu ?

Puisque beaucoup se plaignent de programmes trop chargés, ne serait-il pas tentant de sonder la population adulte pour évaluer ce que, globale ment, elle a retenu de ce qui lui a été

enseigné au collège et au lycée, et recen trer ensuite les programmes sur ces seuls éléments ? Ne serait-ce pas une manière d’atteindre un consensus sur ce qu’on peut enlever de l’enseignement commun, pour ne le proposer qu’ulté rieurement à ceux qui souhaitent vrai ment approfondir une matière ?

D’un autre côté, méfions-nous des rac courcis : ce n’est pas parce que nous avons oublié quelque chose que ce quelque chose ne reste pas tapi quelque part dans notre cerveau, avec une influence poten tielle sur toute notre façon de voir le monde et de raisonner. C’est ce que nous apprennent les dernières découvertes

des neurosciences sur l’oubli, qui ont totalement changé la manière dont nous percevons celui-ci, et renvoyé aux oubliettes la métaphore de la page qui s’efface ou de la mémoire d’ordinateur qui se vide.

Aujourd’hui les neuroscientifiques sont arrivés à un niveau de maîtrise technique qui permet de manipuler expérimentalement l’oubli en labora toire, soit pour l’amplifier, soit pour l’empêcher, voire… pour l’annuler. Depuis quelques années en effet, les chercheurs savent identifier chez des

animaux de laboratoire des ensembles de neurones qui sous-tendent des souvenirs spécifiques : l’animal vit une expérience qui active un petit réseau de neurones bien précis dans une structure cérébrale liée à la mémoire, et lorsque ce réseau est réactivé artificiellement par la suite, l’animal se comporte comme s’il se sou venait tout d’un coup de cette expé rience : cette prouesse est notamment possible grâce à l’optogénétique, une technique qui permet d’activer sélective ment certains neurones en les rendant réactifs à une onde lumineuse. Il est donc maintenant possible de raviver instanta nément un souvenir, en agissant directe ment sur le support neuronal de ce der nier, ce qu’on appelle son « engramme ».

Ce que montrent les recherches les plus récentes sur le sujet, c’est que l’ou bli peut être le fruit de deux types de

processus actifs : soit une dégradation pure et simple de l’engramme résultant par exemple de la neurogenèse, cette production continue de neurones qui vient ainsi ajouter de nouvelles cellules nerveuses au sein des réseaux existants et réorganiser leurs connexions, ou bien des processus biochimiques qui laissent l’engramme intact, mais qui réduisent la probabilité que celui-ci soit réactivé par d’autres neurones.

Dans cette deuxième forme d’oubli, le souvenir est donc toujours présent à l’état latent dans le cerveau, mais les sti muli capables de l’évoquer auparavant ne le font plus. Pour prendre un exemple concret, si vous avez appris que le mot « chien » se dit hund en allemand, les groupes de neurones qui s’activent lorsque vous pensez au mot « chien », ou bien à l’image d’un chien, peuvent propa ger leur activité jusqu’à l’engramme du mot hund, ce qui évoque le souvenir de ce mot. Mais si la connexion qui permet

cette propagation est rompue, ce mot ne vous viendra plus immédiatement à l’es prit dans ces deux cas de figure, et vous aurez alors oublié comment se dit « chien » en allemand. Pour autant, l’en gramme de hund sera toujours présent et pourra être réactivé par une stimulation directe de ses neurones.

Il existe donc un type d’oubli qui laisse l’engramme intact, seul, presque introuvable et irrécupérable autrement que si une vague d’activation neuronale se trouve à passer par là par hasard… C’est ce qui fait que des souvenirs que nous pensions totalement oubliés nous reviennent parfois dans des circons tances aléatoires.

Cette préservation de l’engramme en dépit de sa moindre accessibilité se pro duit par exemple quand l’apprentissage n’est pas suivi d’une phase de consolida tion. Ce processus permet de faire passer

Hormone de l’amour et de l’attachement, ou facteur de répulsion, voire d’agressivité ? Les récentes contradictions relevées à propos de l’ocytocine sont aujourd’hui mieux comprises, grâce à des progrès récents en neurobiologie.

La brebis s’enfonce douce ment dans les hautes herbes. Son ventre se tend rythmiquement sous la force des contractions. Un pied minuscule apparaît, puis un autre, puis une tête. Quelques dernières poussées et le reste du petit corps glisse sur le sol. La mère se retourne, déchire à l’aide de ses dents les mem branes qui enveloppent le nouveau-né, et com mence à le lécher.

Ce « massage lingual » favorise la respiration de l’agneau et stimule sa circulation sanguine. Mais ce n’est pas tout : la mère apprend ainsi à reconnaître l’odeur de son bébé. En effet, les brebis ne distri buent pas leur affection à tout-va, mais de façon très exclusive : elles ne laissent s’approcher d’elles que leur propre progéniture et chassent les jeunes étrangers en leur donnant de violents coups de tête. Les chapardeurs de lait n’ont qu’à bien se tenir…

Ce « léchage » – juste après la naissance – est crucial pour tisser un lien affectif sélectif. Car plusieurs études ont montré que, durant la majeure partie de leur vie, les brebis considèrent en général l’odeur des agneaux nouveau-nés comme parfaitement répugnante. Mais ce n’est

£ L’ocytocine est un neuropeptide que le cerveau des mères sécrète, entre autres, pendant l’accouchement et l’allaitement. Elle assure la contraction de l’utérus et des canaux galactophores des seins.

£ Mais cette hormone a aussi des fonctions « sociales » : elle renforce les liens entre parents et enfants, ainsi qu’entre amoureux.

£ Toutefois, contrairement à ce que l’on croyait, l’ocytocine « en spray » ne rend pas plus sociable ou aimant… Parfois bien au contraire ! Elle ne fait que moduler une situation ou réaction préexistante.

plus le cas avant la mise bas. Pourquoi ? Car, à ce moment-là, de nouveaux neurones apparus dans une zone cérébrale clé pour l’olfaction des mères, le bulbe olfactif, réagissent spécifiquement à l’odeur du liquide amniotique. Dès lors, les femelles sont attirées par cette senteur, ce qui provoque leur comportement de léchage. Par ail leurs, dans les heures qui suivent la naissance, d’autres neurones nasaux se créent et répondent uniquement à l’odeur du nouveau-né.

Mais comment apparaissent ces nouveaux groupes de neurones ? L’un des principaux déclen cheurs de ces changements est un neuropeptide, composé d’à peine neuf acides aminés : l’ocyto cine. Cette petite molécule est produite dans l’hypothalamus, un centre de contrôle important du cerveau qui sécrète nombre de neuropeptides et hormones essentiels à l’organisme. Une large part de cette ocytocine est ensuite libérée dans le sang, via l’hypophyse, une glande suspendue à l’hypothalamus qui distribue l’hormone dans

Andrae Ricketts/Unsplash

Les liens qui libèrent, 2022, 480 pages, 25 €

Les études sur le genre sont très en vogue actuellement. Le célèbre primatologue Frans De Waal propose ici un angle d’analyse original : comparer l’espèce humaine avec ses plus proches cousins animaux. En adoptant bien sûr toute la prudence nécessaire, l’idée n’étant ni de nier toute différence ni de faire de leur comportement un modèle. Chez l’homme, les études sur le sujet considèrent souvent le genre comme une construction sociale, plutôt qu’un héritage biologique, comme un fait culturel plutôt que naturel. L’observation des primates permet de lui redonner (aussi) une base biologique, qui nous rend, dès la naissance, différents. « Les différences comportementales entre les sexes sont flagrantes chez la plupart des primates », écrit l’auteur. Ainsi, « les jeunes mâles ont un niveau d’énergie élevé et sont physiquement plus turbulents », alors que « les jeunes primates femelles adorent les nourrissons et manifestent beaucoup plus d’intérêt pour eux que les mâles » – un attrait pour les nouveau-nés vulnérables qui « relève sûrement de la biologie ». Rien de tel en revanche pour les capacités mentales : « J’ai travaillé toute ma vie sur l’intelligence animale, et je n’ai jamais remarqué de différence entre les sexes. J’ai vu des individus brillants et des individus moins brillants des deux côtés, mais jamais aucun écart cognitif n’a émergé des centaines d’études menées par mes collègues et moi-même. » Cet ouvrage nous donne donc une vision nuancée des différences entre les genres, tout en réhabilitant l’importance de la génétique et du sexe biologique. Ce qui n’exclut bien sûr pas de fortes influences culturelles, en particulier chez l’homme, ni l’existence de genres qui ne correspondent pas à l’identité génétique, et donc de minorités à protéger. Comme souvent, nature et culture se trouvent ici intimement mêlées et il était utile que Frans De Waal nous le rappelle. Non dans l’objectif de figer les inégalités, mais dans celui de bâtir un féminisme éclairé : « La meilleure façon de parvenir à plus d’égalité est d’en apprendre davantage sur la biologie, plutôt que de la mettre sous le boisseau », plaide l’auteur.

Georges Chapouthier est neurobiologiste, philosophe et directeur de recherche émérite au CNRS.

Jean-Christophe Seznec Leduc 2022, 256 pages, 18 € Covid-19, Ukraine, réchauffement climatique… Si vous êtes plongé dans un vortex émotionnel suite à la succession de crises qui ont frappé la planète, ce livre devrait vous aider. Écrit par le psychiatre Jean Christophe Seznec, il se fonde sur une méthode appelée « thérapie d’acceptation et d’engagement » et donne toute une série de conseils pour se mettre au clair avec ses émotions, puis trouver les ressources pour réagir. Des conseils qui ne valent d’ailleurs pas que pour les crises « planétaires » : ils vous seront aussi précieux en cas d’épreuve individuelle.

Philippe Chartier

In Press 2022, 128 pages, 10 €

« Que vais-je faire de ma vie ? » Les psychologues ont développé de multiples outils pour affronter cette question, peut-être la plus banale et la plus importante de toutes. Philippe Chartier, maître de conférences à l’Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle, à Paris, nous les présente ici, décrivant notamment les tests et questionnaires qui évaluent la personnalité, les valeurs et les compétences, afin de chercher l’adéquation avec tel ou tel métier. Plutôt destiné aux professionnels, son ouvrage aidera néanmoins chacun de nous à progresser dans sa réflexion, qu’il soit jeune ou moins jeune – car les outils les plus récents intègrent l’idée que l’on change bien plus souvent d’orientation qu’auparavant.

p. 92 Sélection de livres p. 94 Un papa de sang : le traumatisme se transmet-il à travers les générations ?Au secours, mon fils dessine !

Serge Tisseron Humensciences 2022, 184 pages, 16 €

L’arrivée des médicaments psychotropes, les combats acharnés entre les écoles thérapeutiques, les débats liés à l’internement des malades… La psychiatrie a connu bien des bouleversements dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans cet ouvrage constitué de textes accompagnés de croquis, Serge Tisseron, psychiatre et passionné de dessin, raconte comment il a traversé ces bouleversements, souvent liés à de grands enjeux sociétaux. Il en offre ainsi une vision incarnée, tout en nous faisant partager les questions difficiles auxquelles les médecins ont été confrontés.

Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-même Elena Pasquinelli Odile Jacob 2022, 352 pages, 29,90 €

La question des écrans, qui concerne des milliards d’utilisateurs, est aussi planétaire que passionnelle : sur l’impact de la violence dans les jeux vidéo ou sur la dépendance aux réseaux sociaux, par exemple, les opinions sont souvent tranchées. Mais qu’en savons-nous réellement ? Avec une maîtrise du domaine impressionnante, la philosophe et spécialiste des sciences cognitives Elena Pasquinelli dresse le bilan. Si son ouvrage ne répond pas à toutes les questions – puisque les recherches scientifiques n’y sont pas encore parvenues –, il permettra à chacun d’éviter tout manichéisme et d’avoir les idées claires sur les connaissances dont nous disposons.

Bien manger pour ne plus déprimer Guillaume Fond

Odile Jacob, 2022, 272 pages, 22,90 euros

«Bien manger pour ne plus déprimer », trop beau pour être vrai ? Pas du tout ! De plus en plus d’études prouvent qu’une alimentation adéquate a un réel effet sur la santé mentale. D’une part en agissant directement sur le cerveau, et d’autre part en influençant notre microbiote intestinal, qui joue un rôle important dans le développement et le fonctionnement de l’encéphale. Adapter son alimentation ou prendre des probiotiques des microorganismes qui modulent le microbiote – pourrait alors constituer un complément utile dans le traitement de la dépression et d’autres troubles psychiatriques. Ce sont là les promesses de la psychonutrition, que Guillaume Fond, médecin psychiatre et chercheur spécialiste du domaine, nous décrit dans cet ouvrage. Juste un livre de plus sur la nutrition ? Une fois encore, non. Ici, chaque donnée prend appui sur des publications scientifiques, analysées et critiquées à bon escient. Au-delà de quelques faits repris ailleurs, comme la promotion du fameux régime méditerranéen, on en apprend donc beaucoup plus que dans les ouvrages habituels sur le sujet, et on est bien plus convaincu. Même si, bien sûr, certains points évolueront encore avec les progrès de la recherche, et l’auteur prend d’ailleurs soin de nous signaler ceux qui restent obscurs à l’heure actuelle. Après ce brillant exposé scientifique, il nous prodigue des conseils pratiques pour que notre alimentation combine plaisir et soin de notre équilibre intestinal et psychologique.

Un aspect du livre que j’ai beaucoup apprécié est son organisation originale, qui facilite la lecture : un contenu « grand public » est ainsi présenté en taille d’écriture normale, tandis que des données plus techniques et approfondies sont indiquées en petits caractères pour les lecteurs souhaitant aller plus loin. Particulièrement instructives sont aussi les annexes, avec un questionnaire qui permet de suivre son alimentation, une présentation de l’index glycémique de nombreux aliments et le top 100 de ceux qui offrent le meilleur rapport protéine/calorie. Ces près de 300 pages sont donc aussi sérieuses qu’utiles et agréables : je les ai dégustées avec grand plaisir.

Valérie Daugé a été directrice de recherche CNRS à l’institut Micalis, au centre Inra de Jouy-en-Josas.

Chercheur en neurosciences au Laboratoire de sciences cognitives et neurologiques de l’université de Fribourg, en Suisse.

’espèce humaine se dis tingue largement par son étonnante propen sion à transmettre un héritage culturel aux nouvelles générations. Ce caractère cumulatif de l’évolution humaine explique en grande par tie nos incroyables progrès intellectuels et tech nologiques : pas besoin de tout redécouvrir à chaque fois, on peut compter sur le travail de nos ancêtres ! Mais cette facilité pour la trans mission a sa part d’ombre. Qu’arrive-t-il, en effet, quand l’héritage de nos parents et aïeux est celui d’un traumatisme ?

Poser cette question, c’est tirer sur les fils d’un nœud aussi compliqué que délicat. Ici se mêlent des disciplines qui n’ont pas pour habi tude de se parler : l’histoire, les sciences poli tiques, les sciences humaines, la psychiatrie et la neurobiologie. Cette thématique soulève en outre des questions difficiles sur l’héritage des populations opprimées et la réparation des crimes du passé. Mais peut-être faut-il, avant

£ Le livre de Jean Hatzfeld illustre comment un traumatisme vécu par les parents revient parfois « hanter » leur progéniture.

£ De fait, les recherches montrent que ces enfants sont plus vulnérables au stress post-traumatique et à la dépression.

£ Les responsables en seraient le comportement des parents, mais aussi des modifications de l’expression des gènes, dites « épigénétiques », susceptibles d’apparaître dès le stade fœtal.

toute chose, donner la parole aux personnes directement concernées ?

C’est le travail auquel se livre le journaliste Jean Hatzfeld depuis la fin des années 1990. Luimême fils de déportés, reporter de guerre pendant plus de vingt ans, il transmet et reconstitue, par le témoignage et la littérature, l’effroyable événe ment que fut le génocide rwandais. Pendant cent jours, entre les mois d’avril et juin de l’année 1994, on estime qu’environ 1 million de personnes, principalement des membres de l’ethnie tutsie, furent tuées, la plupart à la machette, par près de 50 000 tueurs appartenant à l’ethnie hutue. Sur place peu après les faits, Jean Hatzfeld a été saisi par l’ampleur de cet épisode tragique et incompré hensible. Au cours de séjours fréquents, il s’est alors attelé à longuement interroger rescapés et tueurs, comme par exemple dans Une saison de machettes, paru en 2003. En 2015, il publie Un

Le journaliste Jean Hatzfeld a rencontré les enfants des tueurs et des rescapés du génocide rwandais.

LSon livre explore une question au cœur de certaines recherches modernes : peut-on être traumatisé par des événements vécus par ses parents ou ses aïeux ?

En 2005, les chercheurs ont repéré la « zone cérébrale du pénis » en stimulant le sexe de volontaires avec une brosse à dents. Les méthodes de stimulation antérieures donnaient des résultats aberrants, situant la zone pénienne sous le pied.

L’ocytocine ne rendrait pas juste amical ; elle aiderait à mieux distinguer les rencontres potentiellement dangereuses des bénéfiques.

Pour tester la réaction des bébés face aux injustices, on leur apprend que lorsqu’ils regardent avec insistance un personnage qui leur déplaît sur un écran, celui-ci reçoit une pierre sur la tête qui l’écrase et le neutralise. Les bébés apprennent ainsi à « punir » les méchants d’un seul regard. Et ils le font toujours quand une injustice est commise.

« Le réalisme naïf, tendance à croire que nos opinions ne sont ni plus ni moins que la réalité, explique en partie le dogmatisme meurtrier dans nos sociétés. » Nicolas Gauvrit, université de Lille

de contacts sociaux en moins chez des souris n’ayant plus de neurones du toucher à la suite de manipulations génétiques.

Le fait de se sentir lié à des célébrités alors que celles-ci ne nous connaissent pas se nomme « relation parasociale ». Elle découle de ce que les mécanismes basiques de l’affiliation dans notre cerveau ne feraient pas la différence entre les situations réelles et fictives…

C’est la durée optimale du contact visuel avec un interlocuteur, lors d’une conversation en soirée. Entre deux contacts visuels, il est recommandé de regarder ailleurs pour ne pas créer une sensation de malaise.

des régions cérébrales chez les personnes atteintes de TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) présentent des asymétries atypiques – soit exagérées, soit inversées, soit réduites.