1.

2. LA PROGETTAZIONE INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE

2.1.METODOLOGIA ESECUTIVA PER UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA (ELEMENTO DI VALUTAZIONE Q2.1)

2.1.1. Definizione del Quadro Conoscitivo dell’Intervento

2.1.1.1 Quadro conoscitivo relativo al contesto di intervento

2.1.1.2 Conoscenza del quadro esigenziale normativo e autorizzativo

2.1.1.3 Definizione del quadro esigenziale specifico con individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza

2.1.2. Principali tematiche relative allo sviluppo del sistema architettonico, distributivo e funzionale

2.1.2.1 Umanizzazione e Psicologia Ambientale

2.1.2.2 Piano colore, segnaletica e wayfinding

2.1.2.3 Luminosità naturale, artificiale e Light Design

2.1.2.4 Acustica, sound design e sound masking

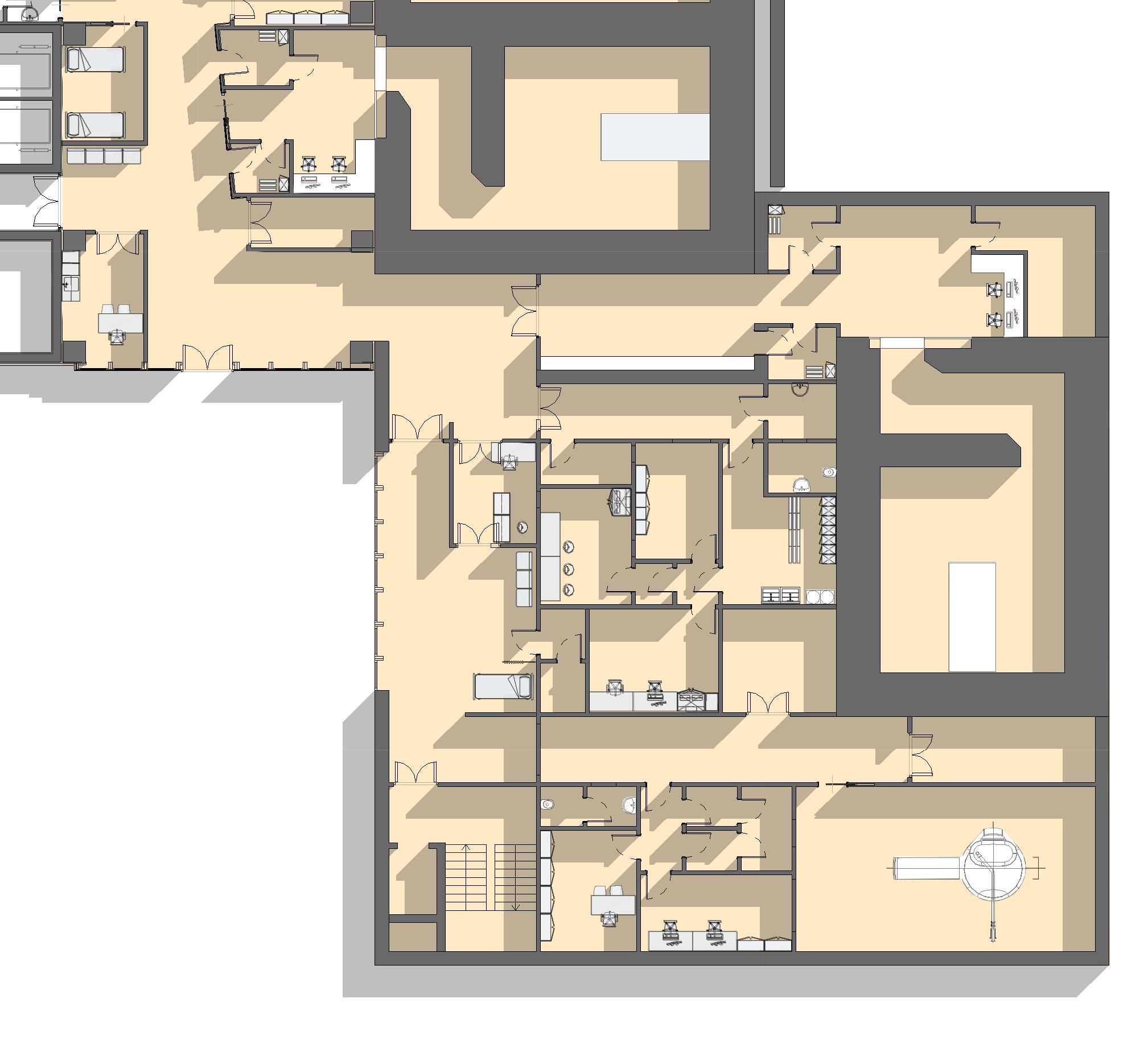

2.1.2.5 Studio integrato layout-arredi

2.1.2.6 Il microclima indoor (IAQ)

2.1.2.7 Flessibilità architettonica, strutturale e impiantistica

2.1.2.8 I requisiti di sicurezza e prevenzione incendi

2.1.2.9 Accessibilità

2.1.2.10 Logistica e sistemi di trasporto

2.1.2.11 Sostenibilità e comfort ambientale sostenibile

2.1.2.12 Il sistema di accesso e sosta al Nuovo Polo Oncologico

2.1.3. Principali tematiche relative allo sviluppo del sistema strutturale

2.1.4. Principali tematiche relative allo sviluppo del sistema degli impianti tecnologici, elettrici e speciali

2.1.4.1 Impianti tecnologici meccanici

2.1.4.2 Impianti elettrici e speciali

2.1.4.3 Impianto gas medicinali

2.2. PROPOSTE PROGETTUALI MIGLIORATIVE (ELEMENTI DI VALUTAZIONE Q2.2 e Q2.3)

2.2.1. Proposte migliorative in riferimento agli aspetti di carattere ambientale e di risparmio energetico

2.2.1.1 Proposte migliorative di recepimento degli aspetti di carattere ambientale

2.2.1.2 Proposte migliorative di recepimento degli aspetti afferenti il risparmio energetico

2.2.2. Proposte migliorative della configurazione con possibili ampliamenti del livello seminterrato

2.3. AZIONI E SOLUZIONI SVILUPPATE IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI, DEI VINCOLI CORRELATI E DELLE INTERFERENZE ESISTENTI CHE MINIMIZZINO L’IMPATTO SULL’ATTIVITÀ OSPEDALIERA (ELEMENTO DI VALUTAZIONE Q2.4)

2.3.1. Rilievo plano-altimetrico del contesto edilizio

2.3.2. Attività propedeutica alla bonifica da ordigni bellici

2.3.3. Studio del clima acustico

2.3.4. Verifica impatto vibrazionale

2.3.5. Indagini su radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

2.3.6. Studio dell’esposizione solare e della ventilazione

2.3.7. Indagini relative ai punti di interconnessione tra gli impianti esistenti e gli impianti di nuova realizzazione

2.3.8. Indagini per la caratterizzazione dei materiali provenienti gli scavi

2.3.9. Analisi dei rischi derivanti dal cantiere in ospedale

2.3.10. Proposte di intervento per la risoluzione delle interferenze con le attività ospedaliere e la riduzione degli impatti

2.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (ELEMENTO DI VALUTAZIONE Q2.5)

2.4.1. Pianificazione integrata dell’attività di progettazione

2.4.1.1 Organizzazione dei tempi e dei processi per le fasi progettuali e monitoraggio delle tempistiche

2.4.2. Modalità di interazione/integrazione con la committenza

2.4.2.1 Individuazione delle metodiche di verifica e riesame della progettazione

2.4.2.2 Condivisione della documentazione in modalità remota

2.4.3. Misure finalizzate al contenimento dei tempi di approvazione/verifica dei progetti e qualità della prestazione

2.5. RISORSE UMANE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NELLA FASE DI PROGETTAZIONE (ELEMENTO DI VALUTAZIONE Q2.6)

2.5.1. Professionisti personalmente responsabili dell’espletamento del servizio di progettazione

2.5.1.1 Profili professionali del costituendo RTP

2.5.2. Organigramma del gruppo di lavoro

2.5.3. Caratteristiche e modalità operative di gestione del progetto

2.5.3.1 Gestione del progetto, monitoraggio e sistemi di verifica del rispetto dei tempi

2.5.3.2 Gestione delle criticità per la minimizzazione degli impatti sul progetto

2.5.3.3 Strumentazione specifica utilizzata

ABSTRACT

Avvicinarsi alla tematica progettuale dello “Spazio di Cura”, porta ad interagire con più contesti normativi, afferenti finanche alle strutture più intime del diritto costituzionale1 e della dignità umana, oltre a molteplici disposizioni e regolamenti, che informano l’atto del costruire contemporaneo sempre più orientato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria. Avere coscienza e responsabile consapevolezza di questa complessità implica un approccio metodologico che non può limitarsi alla mera ricerca ed applicazione delle migliori risposte progettuali, gestionali, mediche e funzionali, oppure alla celebrazione di una rassicurante architettura ospedaliera e di comunità, ma deve necessariamente affidarsi ad una nuova cultura del progetto. Questo nell’ottica della progressiva auspicabile trasformazione del luogo di cura in “struttura socialmente attiva”, ove “prendersi cura” e promuovere, garantire e conseguire la guarigione dell’individuo accolto, la tutela dei rapporti affettivi, delle relazioni interpersonali e dei bisogni, nonché le migliori condizioni di lavoro per il personale, degli operatori e dei professionisti. Più ancora, una forte e continuativa integrazione e alleanza con le comunità di riferimento, sia in campo scientifico (Università: didattica e ricerca), sia in ambito territoriale (realtà urbana, regionale e nazionale), sia nel contesto sociale e associativo (integrazione funzionale e sussidiarietà). Si tratta, in sintesi, di traguardare un innovativo concetto di assistenza da conseguirsi prioritariamente nel rispetto “olistico” della persona.

1. PRINCIPI ALLA BASE DELLA CANDIDATURA

I livelli di cura ed i servizi sanitari e assistenziali alla persona, per essere ritenuti effettivamente adeguati, devono possedere alcune qualità fortemente correlate alla diversificazione dei bisogni, nonché alla loro tipologia ed alla loro natura. Accessibilità, conoscenza, disponibilità, equità, efficacia, emergenza, temporaneità, integrazione, specificità, appropriatezza, accreditamento, sicurezza, ecc. sono tutti concetti che, in modo sinergico ed integrato, devono qualificare e contraddistinguere le future strategie per l’implementazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali di erogazione dei servizi sanitari. Si tratta, pertanto, di conseguire, anche nell’ambito della realizzazione del “Nuovo Polo Oncologico Integrato comprensivo di intervento APb 03 DH Oncoematologico e Centro Prelievi”, un innovativo concetto di assistenza e tutela dell’individuo e della sua reale domanda di salute e di benessere, nonché di sostenibilità sociale, ambientale e di impegno responsabile delle risorse collettive, sia gestionali che economico-finanziarie. Inoltre l’intero sistema socio-sanitario si colloca oggi giorno al centro di un significativo processo di trasformazione socio-assistenziale, con ricadute considerevoli sul progetto ospedaliero e tali da indurre a pensare a un ospedale ad elevata flessibilità, in grado di adattarsi progressivamente all’evolversi delle esigenze terapeutiche e dell’innovazione tecnologica in ambito diagnostico. La proposta progettuale sviluppata dal costituendo RTP ha interpretato questi importanti principi delineando opportune azioni volte alla loro relativa concretizzazione, altresì forte dell’approfondita conoscenza dello specifico contesto insediativo in cui trova collocazione l’Ospedale Maggiore, come maggiormente dettagliato nel successivo par. 2.5, in cui si tracciano alcune delle esperienze pregresse del raggruppamento stesso. In ragione di quanto esposto, oltre a fornire i criteri specifici che guideranno le attività multidisciplinari di redazione del progetto esecutivo e della documentazione afferente agli atti autorizzativi in materia edilizia, si è scelto di approfondire alcuni specifici temi progettuali offrendo delle proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnico-economica presente nella documentazione posta a base di gara. Per descrivere in modo più efficace le molteplici correlazioni tra i criteri di valutazione definiti in sede di gara ed i corrispondenti contenuti delle ipotesi migliorative si è ritenuto opportuno, per la sezione delle tavole descrittive, individuare alcune parole chiave in grado di evidenziare con opportuna sintesi l’integrazione ed organicità caratterizzanti le principali proposte progettuali avanzate e più precisamente: 1 Progettualità Informata e Responsabile; 2 Sostenibilità ed Eco-compatibilità; 3 Funzionalità e Flessibilità; 4 Qualità e Comfort; 5 Efficienza Globale Energetica e Prestazionale; 6 Sicurezza.

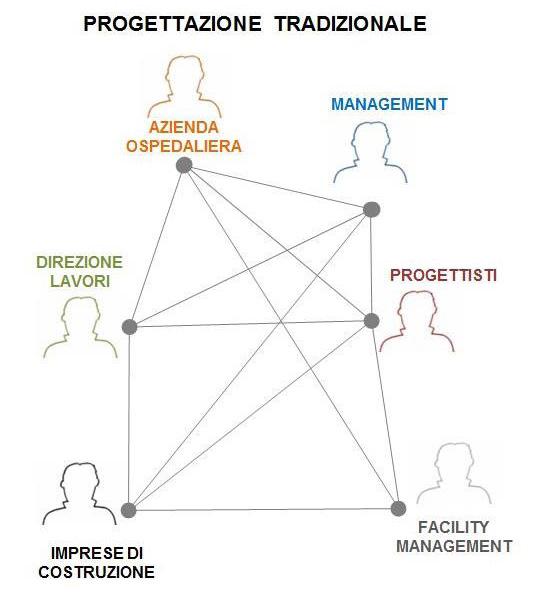

2. LA PROGETTAZIONE INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE

In questa sezione si descrive, in coerenza con quanto esplicitato nell’ambito relativo ai criteri motivazionali afferenti al macro elemento di valutazione Q2 (Caratteristiche metodologiche dell’offerta), l’approccio con cui lo scrivente RTP intende governare la complessa ed articolata integrazione delle differenti fasi prestazionali, con la finalità di garantire il quadro complessivo degli obiettivi attesi da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma.

2.1. METODOLOGIA ESECUTIVA PER UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA (ELEMENTO DI VALUTAZIONE Q2.1)

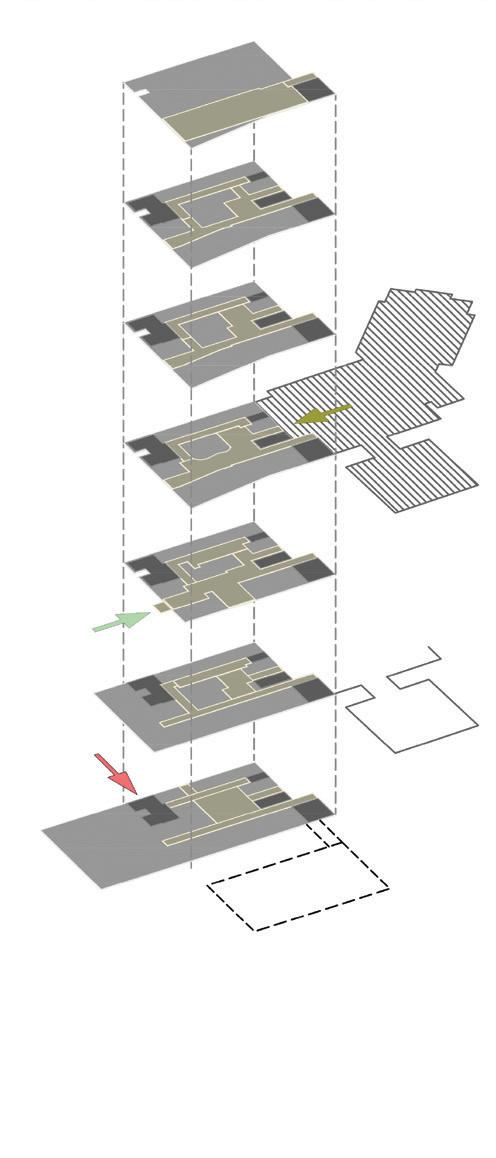

Il RTP agirà con un approccio etico e nell’ottica di una progettazione integrata e multidisciplinare, caratterizzata

da una forte e costante attività di verifica interattiva e di condivisione con l’Amministrazione Appaltante tanto da confidare nell’attivazione di un tavolo tecnico costituito da una rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) sia per l’ambito tecnico che quello sanitario.

Nello schema a lato sono rappresentate le principali fasi di tale percorso progettuale che muove dalla necessaria individuazione di un completo quadro conoscitivo, in ottemperanza alla necessità del raggiungimento dell’obbiettivo di minimizzare il quadro complessivo dei rischi ed eventi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

A seguito dell’approfondita conoscenza del contesto di intervento, del quadro esigenziale specifico e dei quadri normativi di riferimento si procederà alla definizione di un ventaglio di possibili soluzioni progettuali alternative che rendono concrete le scelte di carattere funzionale, strutturale, prestazionale, architettonico, ecc..

Tali soluzioni si denotano come interpretazioni del progetto sanitario e del quadro esigenziale secondo differenti configurazioni architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

Le alternative progettuali individuate (Vedi Tav. 1/5) saranno corredate da elementi valutativi preventivamente concordati con la Committenza sia relativamente alle metodologie di valutazione (analisi costi-benefici, analisi SWOT, matrici di confronto con la norma tecnica, la normativa nazionale e regionale) sia riguardo i parametri da utilizzarsi nella valutazione stessa.

Esaminati gli scenari alternativi e le relative valutazioni la committenza individuerà la configurazione che riterrà più rispondente ai propri obbiettivi ed in grado di informare correttamente il processo di progettazione che porterà alla realizzazione dell’organismo edilizio assistenziale.

2.1.1. Definizione del Quadro Conoscitivo dell’Intervento I punti fondamentali attraverso cui si intende rendere concreti i criteri generali e le premesse metodologiche sopra citate possono essere individuati nelle seguenti fasi operative finalizzate all’individuazione di un esaustivo quadro conoscitivo dell’intervento.

2.1.1.1 Quadro conoscitivo relativo al contesto di intervento Un corretto approccio metodologico al progetto deve necessariamente confidare su un approfondito programma di conoscenza del contesto d’intervento con particolare riferimento all’area e al suo intorno urbano e architettonico con lo sviluppo di diverse attività di indagine fortemente specialistiche, le cui metodologie sono approfondite nel successivo paragrafo 2.3.

2.1.1.2 Conoscenza del quadro esigenziale normativo e autorizzativo La fase progettuale dovrà essere preceduta da opportune attività di approfondimento per la conoscenza dello specifico quadro normativo di riferimento, sia relativamente alle leggi cogenti, sia per quanto riguarda regolamenti specifici, circolari degli Organi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, normative UNI e quanto possa contribuire ad indirizzare correttamente le attività di progetto quali, a titolo indicativo e non esaustivo o limitativo:

• normativa urbanistico-edilizia;

• normativa tecnica delle costruzioni e normativa antisismica;

• normativa relativa a requisiti igienico-sanitari;

• normativa per l’accreditamento della struttura nell’ambito dell’Assistenza Sanitaria Regionale;

- Percorso di progettazione integrata e

-

1 La tutela della salute, come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività è, infatti, espressamente sancita dall’art. 32 della nostra costituzione repubblicana

• normativa specifica per la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

• normativa specifica di salute e sicurezza in ambito lavorativo (D.Lgs 81/2008);

• normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;

• normativa specifica di prevenzione incendi.

2.1.1.3 Definizione del quadro esigenziale specifico con individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza

La strategica operazione di definizione e consolidamento del quadro esigenziale specifico è interpretata dall’RTP come un’opportuna fase di ascolto, in cui le aspettative e gli obbiettivi dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria vengono posti in primo piano per orientare il Progetto Esecutivo in linea con le rinnovate esigenze clinico-sanitarie al fine di traguardare gli obiettivi di eccellenza e orientamento alla qualità e al paziente/utente richiesti.

2.1.2. Principali tematiche relative allo sviluppo del sistema architettonico, distributivo e funzionale

Nelle sezioni seguenti vengono esplicitati i criteri specifici che guideranno le attività multidisciplinari di redazione del progetto esecutivo e le relative metodologie di approccio per poter creare un Padiglione Oncologico contemporaneo nel rispetto delle aspettative dell’Amministrazione Appaltante.

2.1.2.1 Umanizzazione e Psicologia Ambientale Il progetto di un luogo fisico influenza lo stato mentale delle persone che fruiscono di quello spazio, tanto da determinare i loro comportamenti. I fattori fisici che possono determinare la risposta psicologica di un ambiente sono molteplici, e comprendono i colori, gli odori, la risposta tattile alle superfici, i suoni, la conformazione degli ambienti, la sistemazione degli arredi, l’illuminazione, ecc.

La progettazione sarà pertanto ispirata ad un modello di psicologia ambientale e ad un conseguente processo di umanizzazione caratterizzato dall’attenzione al rapporto tra l’ambiente (ovvero gli stimoli ambientali legati all’utilizzo di materiali e tecnologie), il controllo della stimolazione multisensoriale e dalle modalità attraverso le quali la stimolazione possa facilitare il processo di cura e del relativo stato psicosomatico.

L’approccio metodologico del progetto degli ambienti e dei relativi arredi e dotazioni, nella prospettiva di umanizzazione fisico-spaziale dell’ambiente prevede tre fasi principali:

• identificazione della destinazione d’uso degli ambienti (luoghi e sub-luoghi);

• definizione del “modello” di fruizione dell’ambiente e tempo di permanenza nell’ambiente stesso;

• caratterizzazione delle esigenze psicologiche degli utilizzatori, evidenziando i soggetti su cui deve essere maggiormente focalizzato l’intervento anche in relazione all’intensità della cura.

2.1.2.2 Piano colore, segnaletica e wayfinding

Nell’ambito della progettazione architettonica, uno degli aspetti che contribuisce a determinare la sensazione di benessere è il cromatismo degli ambienti. Nella progettazione sarà adottato un sistema cromatico fondato su una gamma limitata di tinte utilizzate per grado di sfumatura o per contrasto. Si sottolinea infatti che gli spazi ospedalieri siano un punto di incontro tra aspetti tecnologici e relativi all’igiene, e la sfera umana e la sfera spirituale. Al piano colore sarà associato il progetto di orientamento e wayfinding, inteso come un sistema complesso di supporti grafici e/o digitali funzionali all’indirizzamento dei flussi del Polo Oncologico Integrato.

2.1.2.3 Luminosità naturale, artificiale e Light Design

Nell’ottica di umanizzazione dello spazio ospedaliero la luce svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di un luogo amichevole, di attenzione e di cura sia per gli utilizzatori che il personale sanitario. Con un attento utilizzo della luce infatti si può ricreare un “environment” più sensibile alle necessità del paziente e dei famigliari supportandone gli stati emotivi: la luce può agire secondo diversi livelli negli spazi dell’attesa, dei connettivi di piano, nei locali di assistenza e della degenza nella limitazione dello stress e nella creazione di un rapporto di identificazione e appropriazione dello spazio, a favore del benessere sensoriale, psicologico e fisiologico dell’individuo.

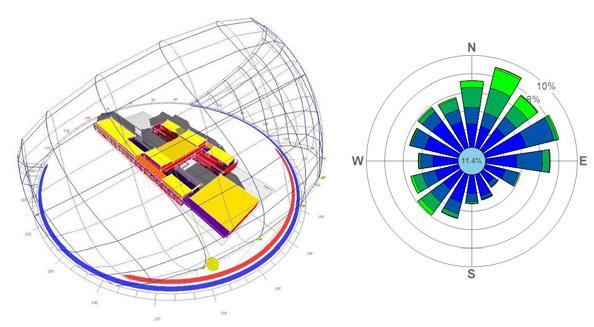

In fase di progettazione e di perfezionamento dei layout saranno valutate mediante apposito software Ecotect® su modello 3D, le situazioni più sfavorevoli di illuminamento naturale (21 dicembre) e più favorevoli (21 giugno), per ogni livello edilizio, tenendo conto dell’esposizione delle aperture, e considerando per ciascun locale le componenti di riflessione interne ed esterne, dipendenti dai materiali impiegati e dalle vetrazioni delle facciate.

2.1.2.4 Acustica, sound design e sound masking

Il rumore può generare effetti psicologici nocivi e riduzione di efficacia terapeutica per i pazienti, stress e difficoltà di concentrazione per il personale sanitario. La progettazione acustica di un edificio di cura deve quindi porsi tre obiettivi principali:

• rispettare i requisiti acustici passivi indicati dalla normativa nazionale e regionale individuando i corretti materiali fonoassorbenti e fonoisolanti;

• migliorare il comfort mediante l’organizzazione del layout dei diversi ambienti e percorsi in base alla destinazione d’uso e alla disposizione di macchinari e strumentazione;

• ottimizzare il rispetto della privacy mediante l’individuazione di tutti gli ambienti sensibili che troveranno ubicazione in nuovo edificio.

Ai sensi del DPCM 5 dicembre1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” gli indici di valutazione che verranno considerati al fine delle verifiche sono: l’indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w); l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w); l’indice del livello di rumore da calpestio normalizzato (L’n,w). La verifica della “speech privacy”, che in sostanza valuta la comprensibilità di una conversazione da parte di un soggetto a cui il messaggio verbale non è destinato, è necessaria in tutti gli ambienti sensibili. L’indicatore di controllo oggetto dell’analisi è lo Speech

Transmission Index (STI) e permette di identificare le correzioni da apportare ai locali in termini di caratteristiche prestazionali o di impianti di sound masking (mascheramento del suono). L’impianto di diffusione sonora per l’emergenza (EVAC) potrà infatti essere implementato o affiancato da un ulteriore impianto di sonorizzazione per la riproduzione di suoni o musica differenziati a seconda dell’ambiente, con lo scopo di intrattenere o semplicemente distrarre utenti e pazienti, nell’ottica di completamento della risposta progettuale alle linee guida definite dalla psicologia ambientale.

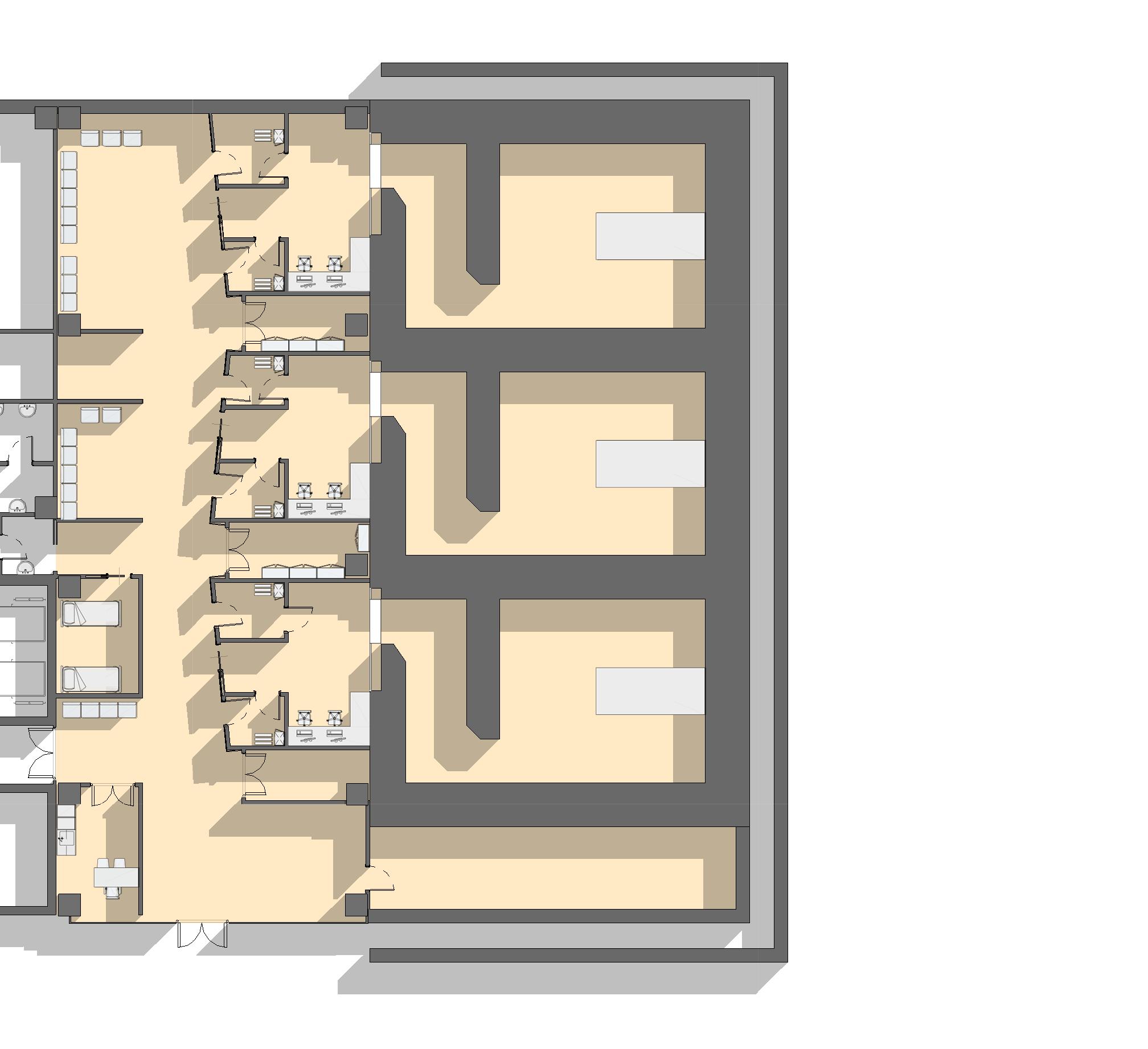

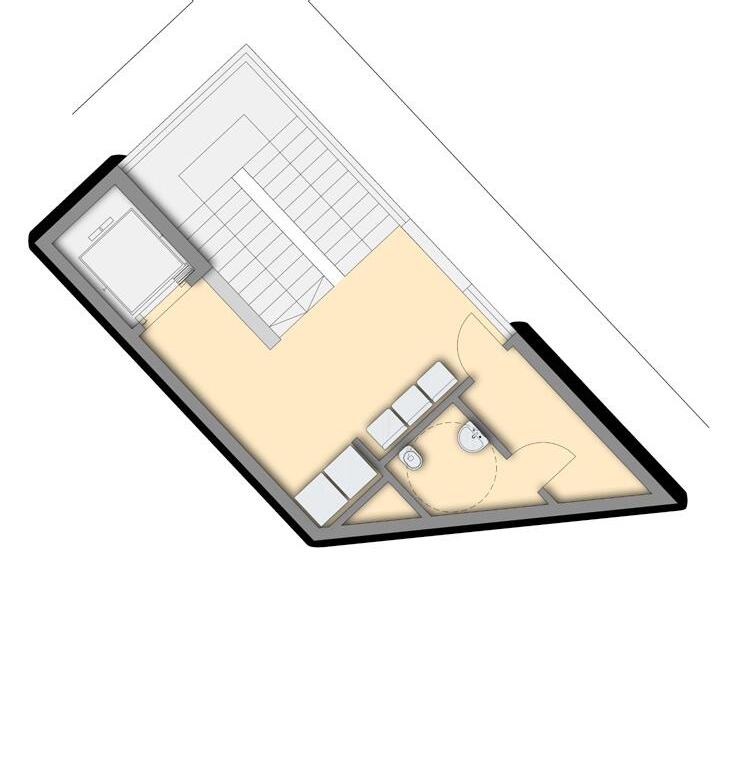

2.1.2.5 Studio integrato layout-arredi

Le fasi della progettazione esecutiva devono confidare nella predisposizione di una verifica dell’arredabilità degli ambienti, che benché esclusa dall’appalto, consenta di raggiungere una elevata coerenza con i layout funzionali e distributivi. A tale scopo si dovrà confidare in una attività che contempli i seguenti passaggi:

• Analisi “room by room” delle apparecchiature mediche, delle dotazioni e degli arredi;

• Fase di ascolto e condivisione con rappresentanti dell’AO, personale medico, sanitario, tecnico ed operatori al fine di definire, mediante specifiche schede, ulteriori esigenze di miglioramento delle dotazioni per ogni ambiente.

2.1.2.6 Il microclima indoor (IAQ) Un ambiente ospedaliero di qualità oltre a soddisfare il benessere acustico, visivo, psicologico e sociale, deve garantire comfort termoigrometrico, una buona qualità dell’aria e l’assenza di fattori di rischio. L’importanza della qualità dell’aria indoor, nelle strutture ospedaliere, è una criticità crescente derivante da variazioni nelle pratiche di cura e dalla presenza di persone vulnerabili. In particolare la qualità dell’aria indoor è determinata dalla presenza di contaminanti biologici, fisici e chimici (particelle sospese e gas non presenti naturalmente che ne modificano la composizione alterandone la qualità per concentrazioni di VOC e formaldeide)2

Si opererà affinché la definizione dei materiali di finitura e arredi, il progetto degli impianti e del controllo dei fattori microclimatici in fase progettuale, e successivamente la scelta dei materiali di pulizia e azioni ordinarie manutentive, contribuiscano per una buona qualità dell’aria.

Figura 4 - Esempio di analisi dei livelli di illuminamento naturale degli ambienti interni(01) e diagrammi di analisi dell’irraggiamento solare (diverse stagioni) per il corretto dimensionamento e posizionamento delle aperture(02)

Figura 5 - Studio acustico dell’ambiente interno con indicazione della distribuzione dei livelli di pressione sonora a 8000 hz

2 Indoor Air Quality in Healthcare Facilities. Springer Capolongo S, Settimo G, Gola M (eds) 2017 - New York. [in press]

2.1.2.7 Flessibilità architettonica, strutturale e impiantistica

Nella progettazione di una struttura ospedaliera la flessibilità risulta un tema di preminente importanza nell’ottica di realizzare una struttura compatibile con le innovazioni medico-scientifiche e di cura; in fase di progettazione il tema della flessibilità influenzerà le scelte di layout distributivi e tipologici, le scelte strutturali, l’individuazione di materiali e tecnologie costruttive in grado di semplificare possibili rifunzionalizzazioni e nuove ripartizioni degli ambienti interni.

2.1.2.8 I requisiti di sicurezza e prevenzione incendi

Nell’ambito della prevenzione incendi il riferimento è costituito dal D.M. 19.03.2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”. In aggiunta a questo caposaldo normativo occorrerà fare riferimento agli specifici punti del D.M. 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, del D.M. 09.05.2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” e del D.M. 03.08.2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” per i criteri base con i quali dovrà essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio in accordo con il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) adottato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria. Essa costituirà il riferimento del nuovo padiglione sia in fase di costruzione che di esercizio a lavori ultimati.

2.1.2.9 Accessibilità

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 24.07.1996, n. 503 e DM LLPP 14.06.1989, n. 236) verranno operati opportuni approfondimenti progettuali riferiti all’accessibilità con particolare attenzione all’eliminazione di quegli “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”. A tale proposito si intende attivare una collaborazione con CRI.BA.3 , organismo che ha affiancato lo scrivente RTP nella fase di progettazione per il Nuovo Ospedale dei Bambini.

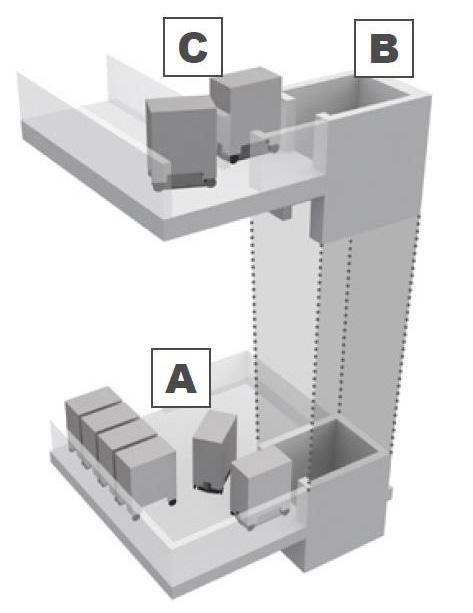

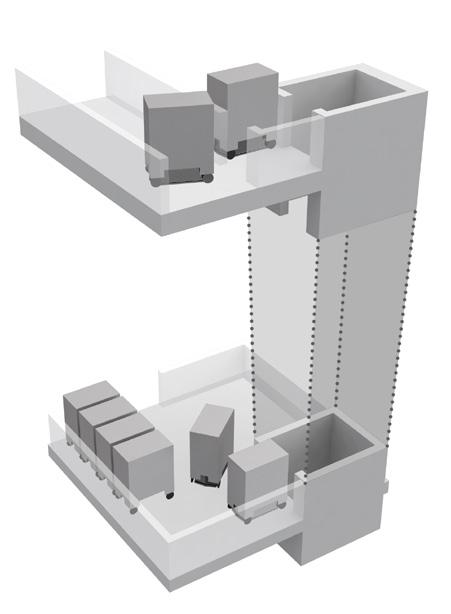

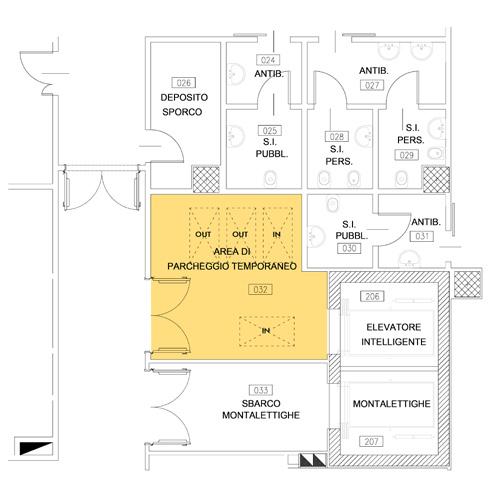

2.1.2.10 Logistica e sistemi di trasporto

Il sistema logistico e di movimentazione delle merci del Nuovo Polo Oncologico potrà essere integrato ed interconnesso con il Servizio Logistico generale mediante la previsione di specifiche aree e spazi di collegamento all’attuale sistema impiegato per il trasferimento dei beni. E’ ipotizzabile l’installazione un elevatore intelligente impiegato per lo smistamento e raccolta dei carrelli ai vari piani del nuovo edificio corredato da un sistema automatico di carico-scarico atto a bilanciare e gestire autonomamente la consegna e il prelievo dei carrelli ai piani.

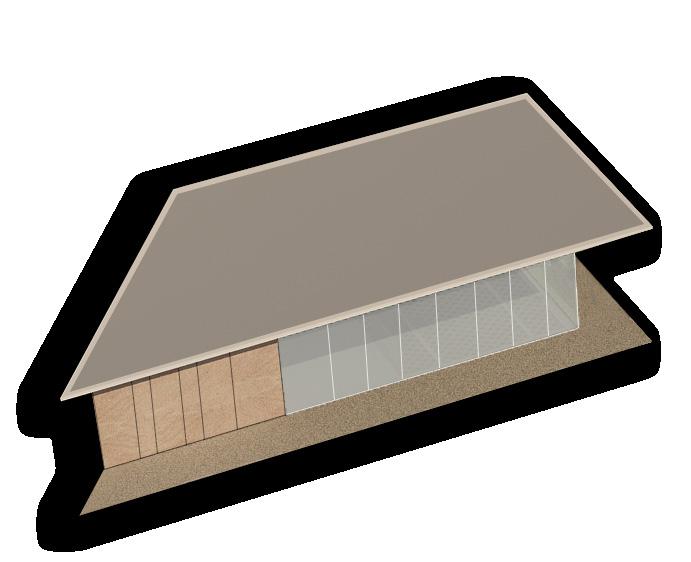

2.1.2.11 Sostenibilità e comfort ambientale

La sostenibilità sarà perseguita tramite l’integrazione fra le elevate prestazioni dell’involucro edilizio, la razionalizzazione degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica e il possibile impiego di energie rinnovabili. La definizione delle soluzioni tipo-morfologiche e tecnologico costruttive, avverrà mediante un meccanismo di verifica e di feed-back multiscala in regime di integrazione con i tecnici incaricati della componente impiantistica e con il coordinamento generale, al fine di soddisfare le esigenze di comfort ambientale e di qualità igienico-sanitaria associate all’attività dell’utenza (tema della bio-compatibilità) e, al contempo, di contenere l’impatto ambientale e, specificamente, i consumi energetici associati alla vita utile dell’edifico (tema della eco-sostenibilità). Potrà essere previsto, come verifica del livello di sostenibilità della struttura di progetto la gestione della documentazione completa per procedure di certificazione (es. Protocollo ITACA4) e metodi di valutazione analitici basati su bilanci ambientali (ad esempio ecobilanci, LCA, ecc.).

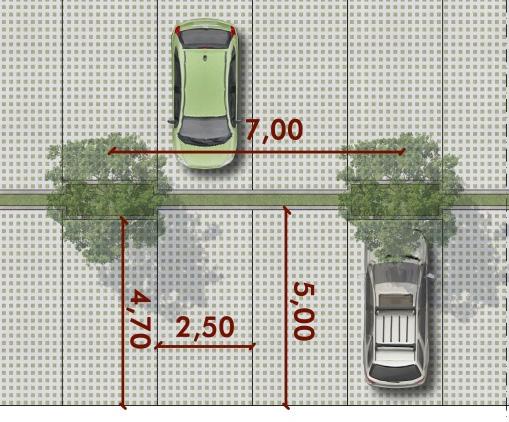

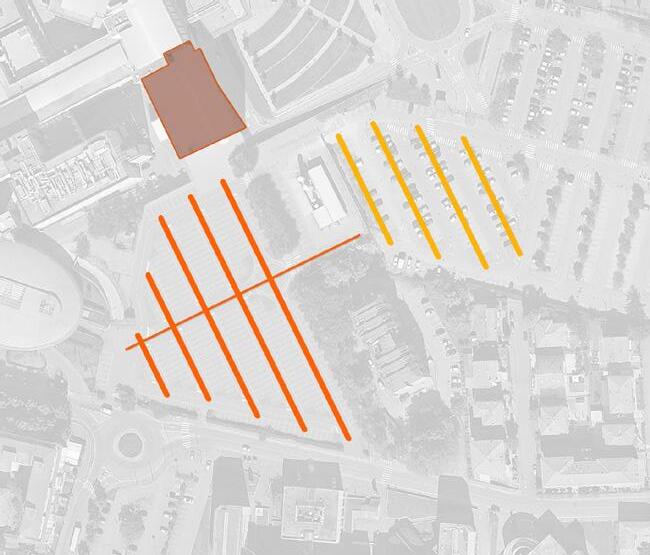

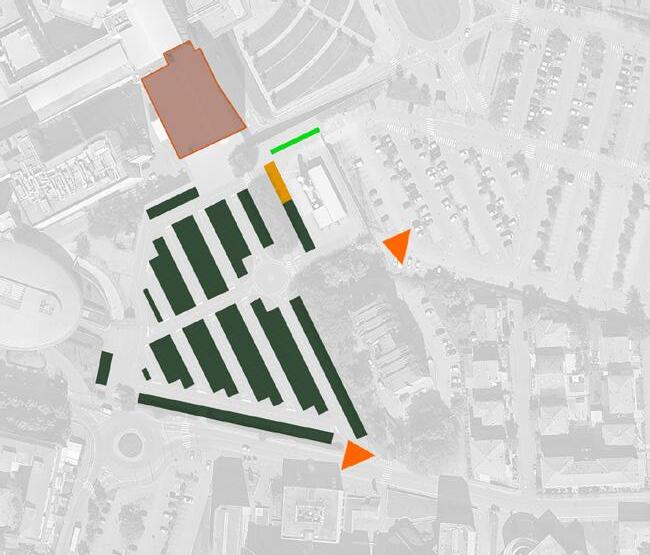

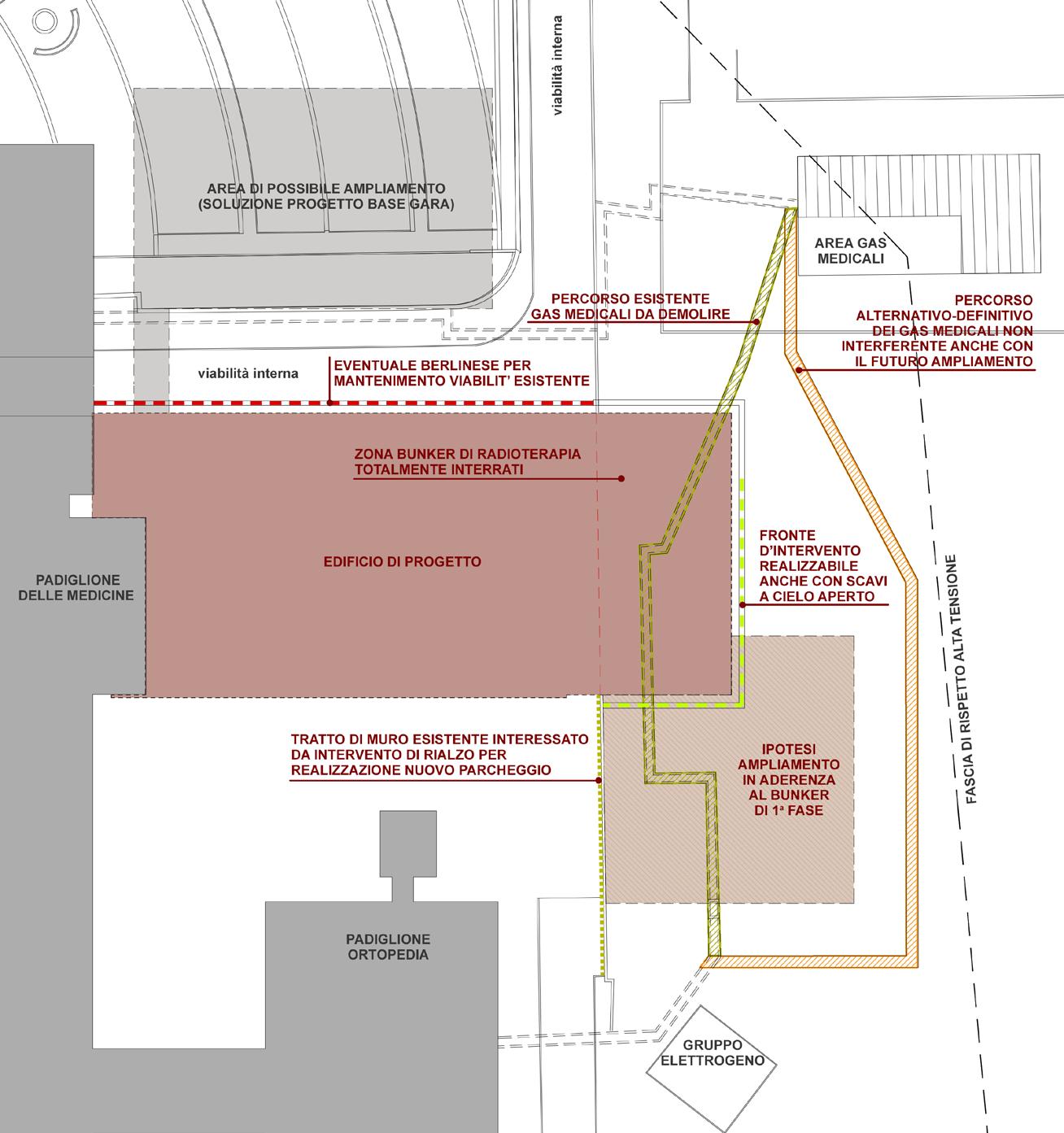

2.1.2.12 Il sistema di accesso e sosta al Nuovo Polo Oncologico Il progetto del Nuovo Polo Oncologico Integrato, così come desumibile dalla documentazione posta a base gara, confida nella realizzazione di un ingresso al padiglione di tipo privilegiato, da via Abbeveratoia, destinato prevalentemente ad un’”utenza registrata” comprendente i pazienti in terapia che possono usufruire di posti riservati per la sosta dell’auto.

Questo accesso avviene quindi attraverso una ampia area destinata a parcheggio che estende il sistema dell’area di sosta attualmente presente lungo via Abbeveratoia a tutta l’area occupata dall’edificio della scuola infermieri di cui è prevista la demolizione.

Lo scrivente RTP, riconoscendo il valore attribuito al sistema di sosta e accesso previsto ritiene di poter offrire delle ipotesi di ottimizzazione che possano conseguire una elevata qualità del progetto complessivo delle sistemazioni esterne dell’area d’intervento. Si è valutato se il disegno del parcheggio potesse confidare in un

differente orientamento che consentisse di coniugare la definizione di un nuovo percorso a servizio del nuovo padiglione e contestualmente di minimizzare le interferenze della nuova destinazione con il contesto caratterizzato da altre aree di sosta e dalla presenza di un edificio residenziale.

L’ipotesi prevede un andamento della viabilità interna prevalentemente disposta secondo linee parallele e perpendicolari all’asse principale di sviluppo del Poliblocco permettendo di dare continuità all’attuale area a parcheggio accessibile da via Volturno e la cui superficie più prossima all’area Gas Medicali è caratterizzata da un orientamento prevalente in direzione est-ovest (Vedi Planimetria e fotoinserimento Tav. 2/5).

Il nuovo orientamento permette la realizzazione di un viale privilegiato con un percorso diretto all’ingresso del nuovo edificio da via Abbeveratoia. Tale percorso, in cui risultano distinti gli spazi per i pedoni e per i cicli, si prevede possa essere piantumato ai lati in modo da generare un viale facilmente individuabile e adeguatamente protetto per essere previsto in un sedime separato dalla viabilità veicolare. La nuova soluzione comporta un’estensione della superficie destinata al parterre d’ingresso al padiglione che include un’area corrispondente alla profondità della prima fascia di parcheggio. In essa si potrà realizzare, anche grazie all’adozione di piante collocate in apposite vasche, una sorta di integrazione del viale alberato e della piazzetta dove potrà trovare collocazione la bussola d’ingresso al padiglione.

Tale manufatto potrà fungere, in alcuni periodi dell’anno, come luogo di attesa e spazio di relazione per le persone in procinto di eseguire trattamenti terapeutici o diagnostici.

La continuità del percorso alberato fino all’ingresso, garantisce un’immediata individuazione dello stesso ed inoltre risulta in grado di restituire una percezione unitaria del viale che tende ad annullare la presenza della viabilità veicolare. Questo asse riduce fortemente i punti di conflittualità tra i veicoli e i pedoni e ciclisti creando condizioni di sicurezza elevate.

La volontà di mettere in continuità la nuova area di sosta con quelle esistenti e contestualmente di prevedere una viabilità in grado di salvaguardare e collegare gli accessi da via Volturno e via Abbeveratoia si ritiene possa essere favorita dall’individuazione di due assi direttori principali il cui incrocio a perpendicolo potrà essere meglio gestito mediante la creazione di una rotatoria in grado di regolare i flussi automobilistici e quindi ridurre sensibilmente i possibili punti di conflitto veicolare.

La soluzione proposta individua una viabilità di collegamento con il parcheggio di via Volturno collocata a sud-ovest dell’area gas medicali che salvaguardia l’attuale accesso per i rifornimenti e garantisce un accesso alternativo così come nella situazione esistente. Il nuovo disegno della perimetrazione dovrà tenere conto di un dimensionamento in funzione sicuristica e di protezione in relazione a eventuali eventi di crisi (ad esempio incendi o esplosioni).

Anche la scelta di traslare la viabilità proveniente da via Volturno in posizione più centrale allontanandola dalla possibile interferenza con il Cavo Carissimi e dal confine con la proprietà privata adiacente, su cui trova collocazione un edificio residenziale, consente di conseguire un doppio indiscutibile miglioramento in termini ambientali. Primariamente l’attuale fascia a verde collocata a ridosso del confine con il condominio con la presenza della maggiore consistenza arborea potrà essere integralmente conservata offrendo una mitigazione visiva nei confronti

Figura 6 - Schema di sistema automatico di distribuzione e smistamento delle merci per bilanciare e ottimizzare i flussi logistici

Figura 7 - La sostenibilità ambientale sarà perseguita tramite l’integrazione fra le elevate prestazioni dell’involucro edilizio e l’impiego di energie rinnovabili per gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica

Figura 8 - Vista del parcheggio del nuovo Polo Oncologico

3 Servizio della Regione EmiliaRomagna per consulenza e informazione sull’accessibilità e le barriere architettoniche.

4 Strumento di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici; è stato realizzato da ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - Associazione nazionale delle Regioni e delle Province autonome), nell’ambito del Gruppo di lavoro interregionale per l’Edilizia Sostenibile istituito nel dicembre 2001.

del parcheggio. Inoltre da un punto di vista acustico, come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 2.2.1.1, la maggiore distanza della viabilità dal ricettore costituito dall’edificio residenziale contribuisce una riduzione dell’impatto della pressione acustica ulteriormente mitigata dalla presenza di una serie di stalli a parcheggio a costituire un elemento schermante costituito dai veicoli in sosta.

Il parcheggio consentirà di realizzare complessivamente 318 posti auto comprensivi degli stalli per disabili (previsti in numero di uno ogni 50 come da DPR 503/’96) oltreché un considerevole numero di stalli per motoveicoli (24 stalli) e cicli (Vedi Schemi Tav. 2/5).

La pavimentazione degli stalli potrà essere prevista con sistemi autobloccanti tali da consentire il drenaggio delle acque e, combinata con una adeguata piantumazione, assicurare una mitigazione dell’isola di calore. Le piante potranno trovare collocazione ogni 3 posti auto mediante un localizzato allargamento dell’aiuola centrale in grado di accogliere gli esemplari arborei.

Pur riconoscendo una maggiore efficienza nel sistema regolato da rotatoria potrà essere valutata l’opportunità di realizzare un incrocio tradizionale recuperando superficie da destinare ad ulteriori 18 stalli per portare la dotazione complessiva a 336 posti auto.

L’idea di realizzare una viabilità principale impostata sull’incrocio di due assi viari consente di definire aree distinte della superficie a parcheggio che potrebbero eventualmente poter essere separate e regolate con un’accessibilità elettiva.

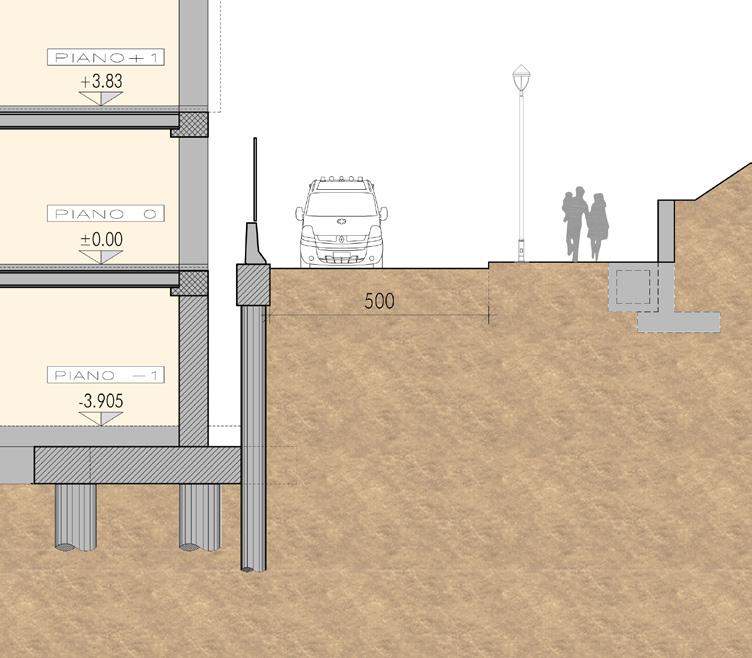

Nell’ipotesi di attuare un ampliamento dell’area relativa all’U.O. di Radioterapia (Vedi Tav. 3/5) che preveda uno sviluppo al di sotto dell’area parcheggio (così come ipotizzato e meglio dettagliato nel paragrafo 2.2.2) si potrà prevedere la realizzazione di un collegamento diretto tra il piano seminterrato (livello -1) e il livello del parcheggio pubblico (livello +1).

Tale connettivo verticale, dotato sia di scale che di ascensore, consentirà di raggiungere facilmente la zona parcheggio permettendo ai pazienti che hanno subito un trattamento con radio-farmaco di potersi allontanare senza contatto con altre persone. Al livello del parcheggio è possibile trovare un piccolo edificio coperto nel quale trovare anche una piccola zona ristoro con macchinette e servizio igienico.

La configurazione dell’area parcheggio proposta dallo scrivente RTP, per la particolare conformazione della viabilità di distribuzione, consentirà di individuare un’area di intervento per la possibile successiva fase di ampliamento la cui delimitazione non andrà ad interferire con la funzionalità della restante porzione di parcheggio e quindi non condizionando la mobilità veicolare all’interno dell’area.

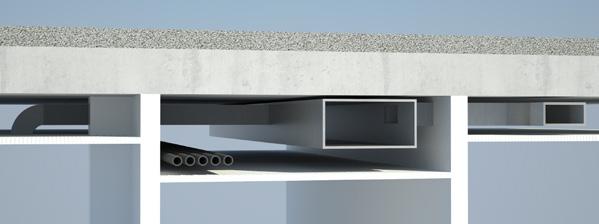

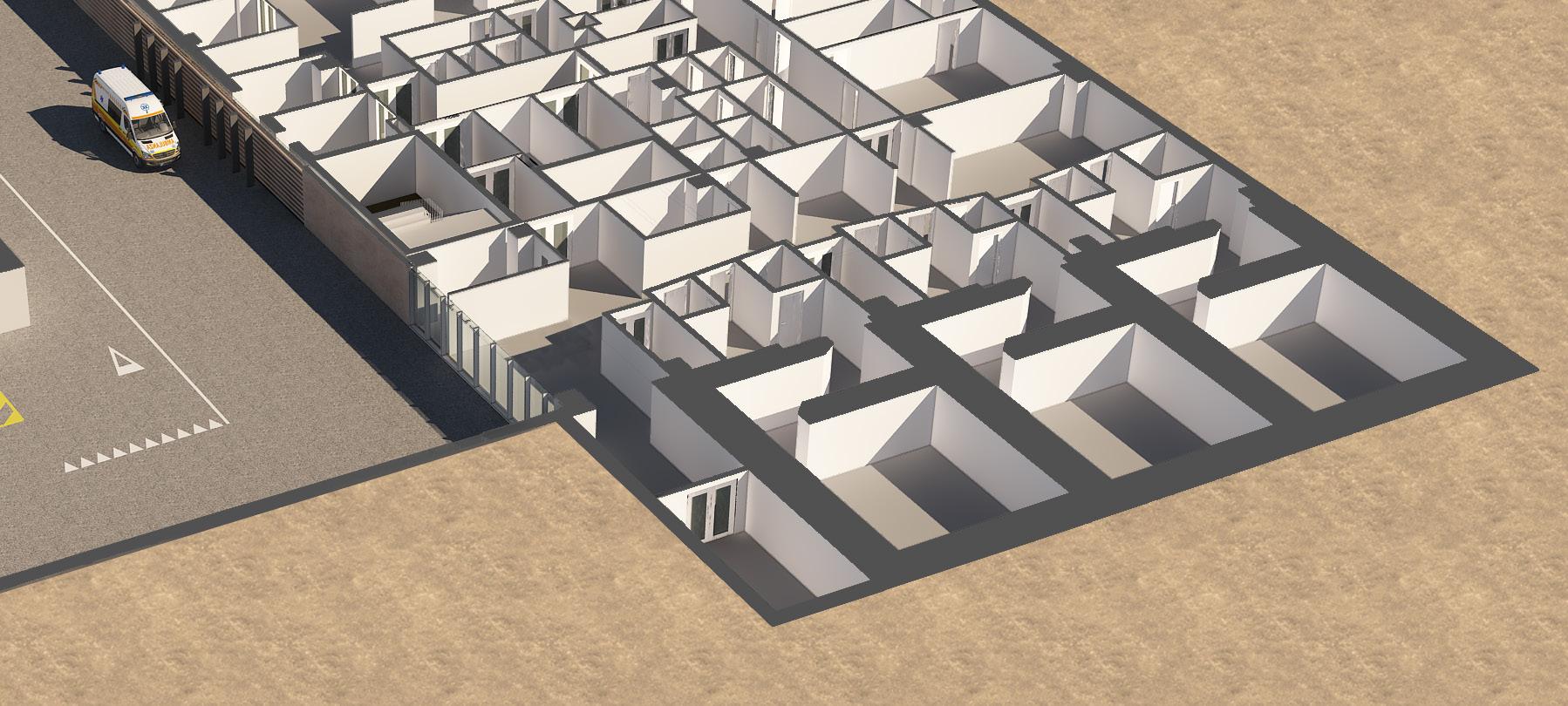

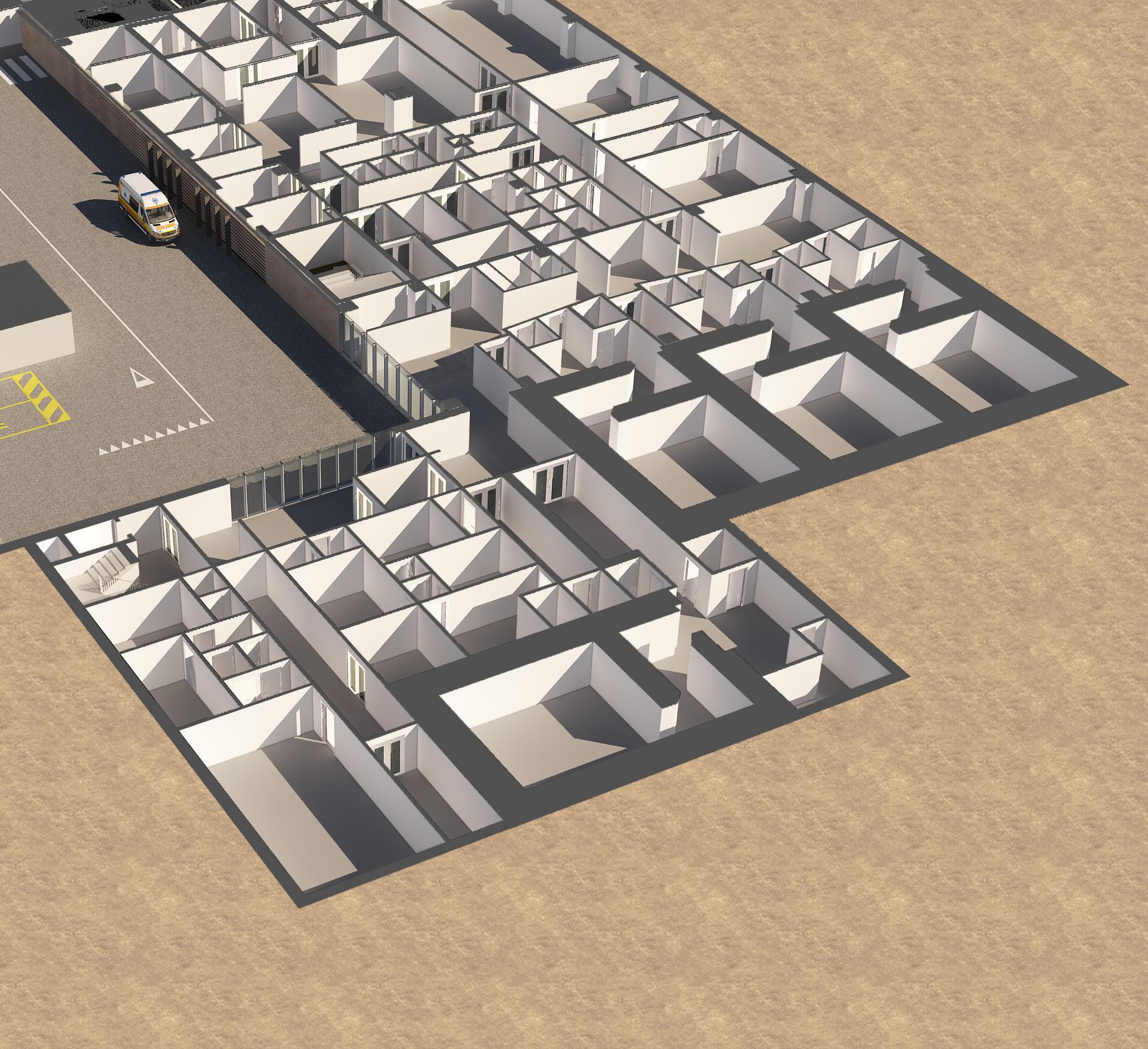

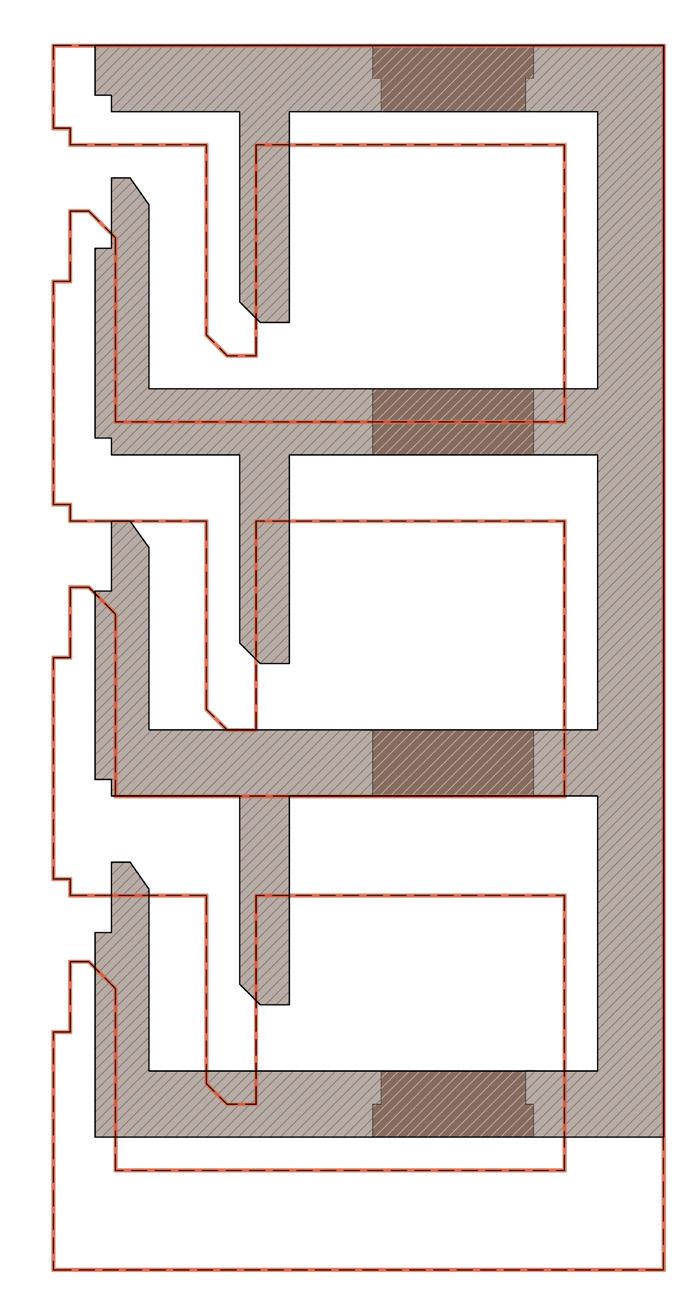

2.1.3. Principali tematiche relative allo sviluppo del sistema strutturale

L’approccio metodologico dello scrivente RTP, come già anticipato in premessa, confida nella costruzione di un completo quadro conoscitivo che fornisca una visione complessiva dei punti di forza e delle possibili ottimizzazioni da apportare, desunti dal progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base gara, soprattutto in relazione ai vincoli e alle interferenze determinate dal confronto con aspetti provvisionali, distributivi, funzionali, impiantistici connessi alle fasi realizzative dell’opera.

Analizzate le scelte operate nell’ambito del progetto strutturale posto a base di gara, lo scrivente RTP, ha individuato alcune potenziali ottimizzazioni, supportate dalle numerose esperienze maturate in analoghi contesti, anche all’interno della stessa area ospedaliera di Parma, che potranno essere sviluppate nella progettazione esecutiva. Le soluzioni progettuali di seguito illustrate, spesso presentate in forma opzionale, potranno consentire all’Amministrazione, in uno stretto rapporto di confronto ed interazione con il gruppo di progettazione, di individuare, anche grazie ad opportune analisi costi/benefici, la migliore soluzione da adottare.

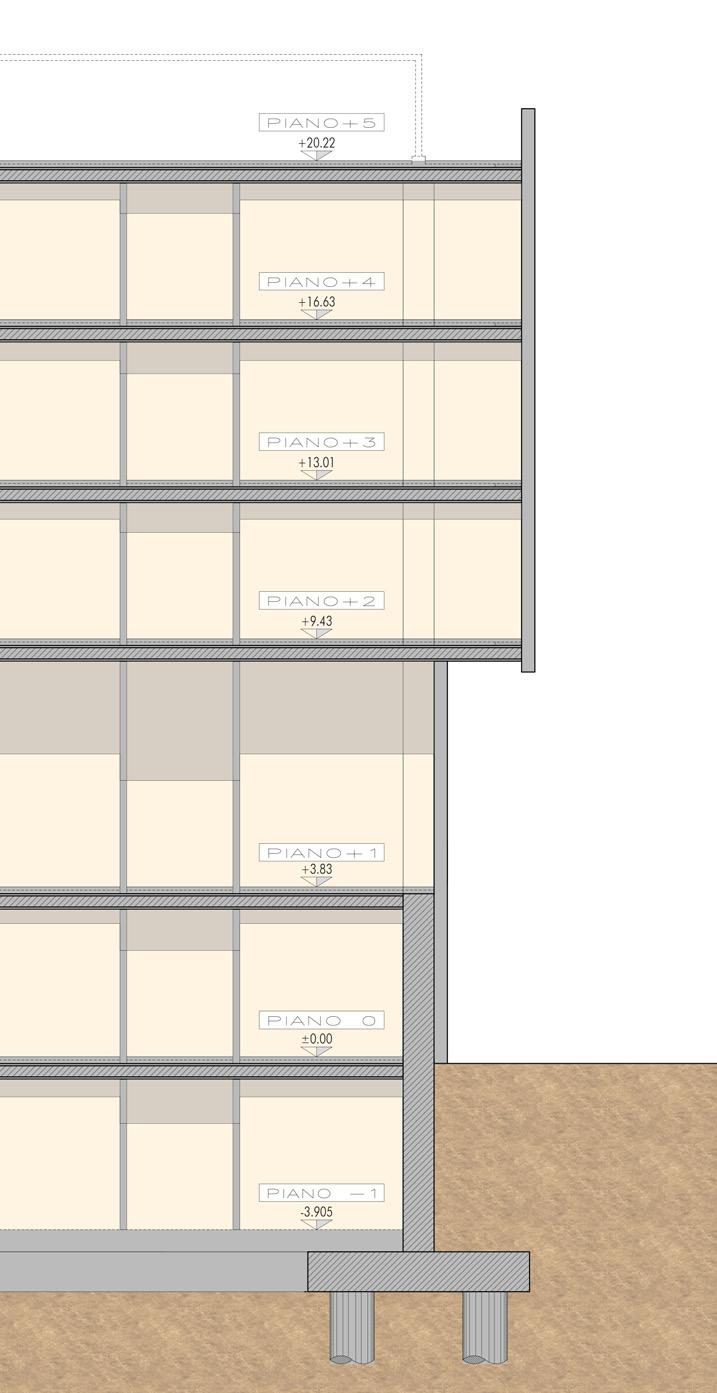

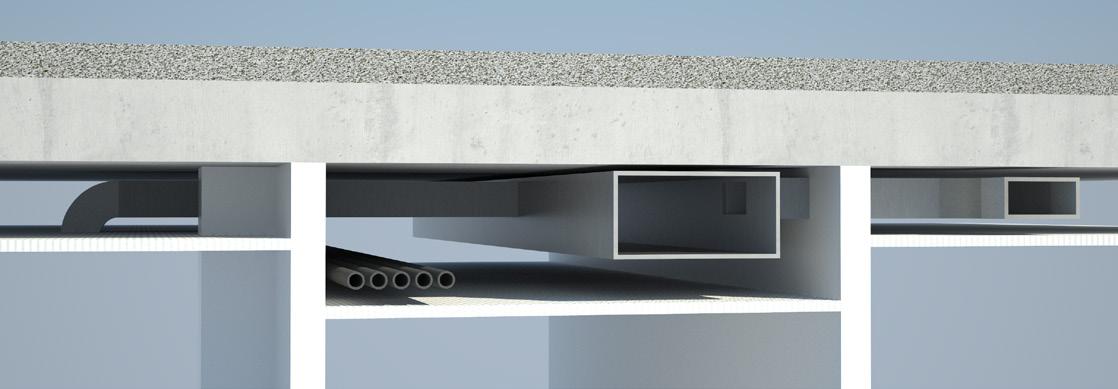

Per quanto riguarda il sistema strutturale in elevazione dell’edificio pluripiano, le migliorie riguardano:

• L’ottimizzazione della maglia strutturale e pertanto delle luci di calcolo, che, confermando il layout distributivo funzionale architettonico e garantendo un’opportuna flessibilità per eventuali future modifiche dello stesso, possa portare benefici in termini di riduzione degli scarichi puntuali in fondazione, favorendo una più omogenea distribuzione delle pressioni sul terreno, e delle sollecitazioni in generale nei singoli elementi.

• L’eliminazione delle mensole dei pilastri (per l’appoggio delle travi) e del ribasso delle travi (per l’appoggio dei solai), ottenendo così impalcati privi di ribassamenti e pertanto un intradosso piano, con conseguente aumento dello spazio utile per il passaggio degli impianti e quindi riduzione dei vincoli per la distribuzione degli stessi.

• La riduzione dello spessore strutturale dei solai, con conseguente beneficio sulle altezze nette di interpiano, già limitate a causa della necessità di doversi collegare con gli interpiani dell’edificio Torre delle Medicine. I miglioramenti sopra illustrati (Vedasi Tav. 4/5): potranno essere conseguiti adottando una struttura in c.a.

iperstatica (assenza di giunti), in cui la funzione di controventamento sarà garantita dalle pareti e setti in c.a., con il vantaggio di poter ridurre sensibilmente le sezioni trasversali dei pilastri. Saranno privilegiati sistemi strutturali in grado di garantire rapide tempistiche di realizzazione, ottimizzazione delle aree di cantiere ed elevati standard di sicurezza durante la fase di costruzione. Si analizzeranno pertanto soluzioni con elementi portanti (pilastri e travi) semi-prefabbricati a nodo umido e solai di tipo alveolare disposti in continuità ovvero strutture con solai in c.a. in opera ed armatura bidirezionale a cavi post-tesi, progettando la fase costruttiva mediante l’utilizzo di specifici casserature, quali ad esempio il sistema “Peri Skydeck”, che ottimizzano lo spazio per le attrezzature di cantiere, essendo sempre “in armo”, e le tempistiche realizzative. Si potrà inoltre valutare con l’Amministrazione la possibilità di progettare l’edificio pluripiano in modo da consentire una sua futura sopraelevazione, prevedendo pertanto 2 o 3 piani aggiuntivi, al fine di renderlo altimetricamente omogeneo rispetto all’adiacente Torre delle Medicine; tale sopraelevazione potrebbe essere realizzata con una struttura mista in acciaio calcestruzzo, più leggera e quindi a “minor impatto statico e sismico”, sulle sottostanti strutture dell’edificio, rispetto ad una struttura unicamente in c.a..

Un’ulteriore miglioria che la scrivente RTP intende proporre è l’utilizzo del c.a. con inerte baritico che, in ragione del maggior peso di volume rispetto agli inerti tradizionali, consente di realizzare la struttura del Bunker (pareti e copertura) con spessori ridotti, ottenendo un beneficio in termini di ingombro sia planimetrico che altimetrico (vedi paragrafo 2.2.2); l’utilizzo del c.a. baritico potrà essere totale o parziale (cioè confinato alle sole zone investite dalle particelle radioattive) in funzione dell’esito degli studi che saranno condotti in fase di progettazione e delle caratteristiche delle attrezzature mediche installate.

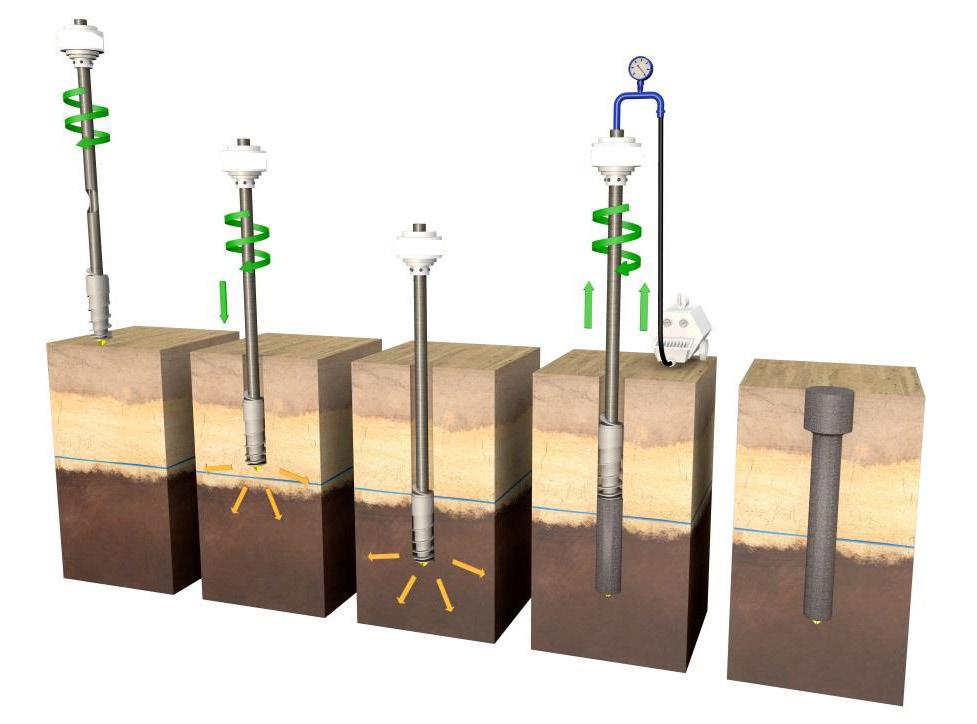

Anche per quanto concerne il sistema fondazionale, si intendono proporre soluzioni che consentano di ridurre gli impatti derivanti dalla realizzazione delle strutture fondazionali profonde, adottando sistemi già sperimentati con successo in altri interventi realizzati nell’area ospedaliera di Parma e progettati dalla stessa scrivente RTP. Sulla base dei dati geologici e geotecnici forniti nell’ambito della documentazione posta a base di gara, si intendono analizzare ed approfondire soluzioni che prevedano l’utilizzo di pali a costipamento laterale (FDP) di opportuno diametro, ammorsati ad una platea continua nervata, con ringrossi posti in corrispondenza delle elevazioni, ovvero delle zone caratterizzate da maggiori sollecitazioni. Il beneficio dell’utilizzo dei pali FDP è rappresentato dall’assenza di fanghi bentonitici e dalla minima quantità di materiale di risulta dovuta allo scavo con vantaggi in termini di pulizia del cantiere e riduzione dei trasporti a discarica, dal processo di realizzazione senza vibrazioni e dall’elevata capacità portante dei pali in rapporto al diametro, se paragonato alle tipologie tradizionali. In luogo dell’utilizzo dei pali saranno inoltre valutate soluzioni che prevedono l’utilizzo di fondazioni di tipo diretto realizzando il consolidamento del terreno tramite jet grouting, tecnologia che permette di migliorare le caratteristiche di compressibilità e pertanto della portanza del terreno in sito, mediante iniezioni di miscela cementizia ad elevata pressione. Anche in questo caso si intende ricorrere all’utilizzo di una platea continua nervata, soluzione che garantisce un corretto comportamento sismico (evitando “travi di collegamento sismico” necessarie nel caso di plinti e platee indipendenti) ed allo stesso tempo

possibili aree funzionali distinte e con accesso selettivo

Figura 10 - La pavimentazione dei parcheggi con autobloccanti drenanti, combinata con una adeguata piantumazione, che assicuri una mitigazione dell’isola di calore

11 - Vista della struttura di collegamento dell’area PETTAC

Figura 12 - Razionalizzazione nell’utilizzo dei casseri tipo Peri Skydeck che non richiede spazio per lo stoccaggio delle attrezzature in cantiere

consente la salvaguardia dei piani interrati rispetto ad eventuali risalite capillari dell’acqua di falda. Infine un’ulteriore ottimizzazione che lo scrivente RTP intende proporre come ipotesi esecutiva da sottoporre all’Amministrazione Appaltante è quella relativa alle fasi costruttive per la realizzazione delle strutture controterra. Nel caso della zona bunker di radioterapia, il fronte d’intervento potrebbe essere realizzato anche con porzioni di scavo a cielo aperto, che oltre a conseguire una notevole riduzione di costi consentono un migliore intervento per la realizzazione delle necessarie impermeabilizzazioni e drenaggio delle acque. In modo analogo, anche per il piano seminterrato del padiglione, che nel fronte a sud-est è situato controterra con soprastante viabilità esistente, potranno essere valutate ottimizzazioni al sistema fondazionale dell’edificio. In particolare, prevedendo una riduzione degli aggetti della fondazione su tale lato, potranno essere adottate tipologie di scavo che consentano di salvaguardare, anche solo parzialmente la viabilità esistente, secondo le seguenti possibili soluzioni (Vedasi Tav. 4/5):

• l’utilizzo di una berlinese di sostegno in grado di consentire la realizzazione di strutture indipendenti e non soggette al contatto con il terreno, anche con eventuale intercapedine areata; tale soluzione consente inoltre il mantenimento in esercizio della viabilità, sia veicolare che pedonale esistente, in tutte le fasi di cantiere;

• la realizzazione di uno scavo a cielo aperto che, grazie alla riduzione della scarpata di fondazione, consente il mantenimento della viabilità pedonale evitando al contempo l’interferenza con le linee di distribuzione dei gas medicali; tale soluzione consente, come nel caso dei bunker interrati, di realizzare adeguate opere di impermeabilizzazioni e drenaggio delle acque per le superfici a contatto con il terreno.

L’individuazione della soluzione ottimale da sviluppare in sede di progettazione e che dovrà consentire la realizzazione degli organismi edilizi interrati con elevati standard sicuristici durante le fasi operative e presidi costruttivi per la garanzia di elevata salubrità degli ambienti interni, sarà subordinata al confronto, in concerto con l’Amministrazione, di differenti proposte, quali quelle precedentemente riportate e sarà supportata da analisi costi/benefici e approfondite valutazioni di carattere tecnico.

Oltre alla progettazione delle strutture e delle eventuali opere provvisionali, eseguita nel rispetto delle normative tecniche delle costruzioni e sismiche vigenti, saranno affrontate in modo dettagliato le verifiche delle opere non strutturali, cioè di tutti quegli elementi di finitura o impiantistici, che, presentando riflessi di carattere statico e sismico, necessitano di opportuni approfondimenti per la loro corretta progettazione ed installazione.

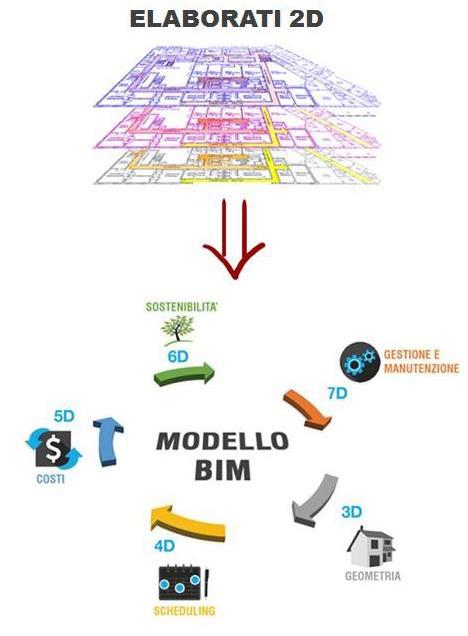

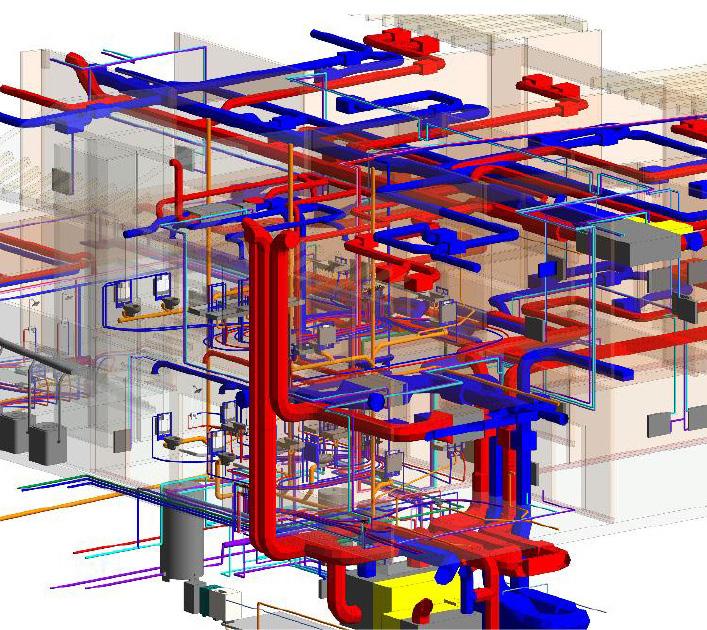

2.1.4. Principali tematiche relative allo sviluppo del sistema degli impianti tecnologici, elettrici e speciali

2.1.4.1 Impianti tecnologici meccanici

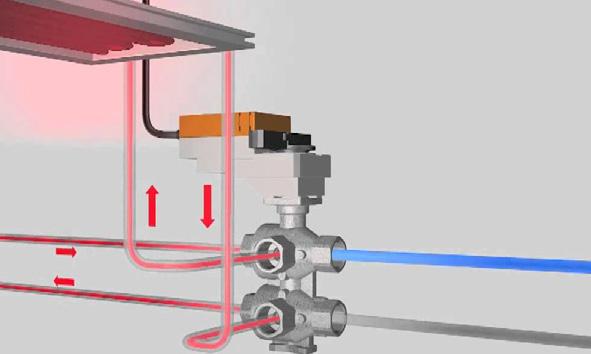

Gli obiettivi primari che saranno sviluppati nell’ambito della progettazione meccanica (Vedasi Tav. 5/5) saranno:

• Minimo impatto ambientale, a seguito di una accurata scelta dei materiali e delle apparecchiature;

• Risparmio energetico, mediante l’impiego di apparecchiature e sistemi con elevata efficienza;

• Elevata integrazione tra i sistemi distributivi;

• Alta affidabilità dei componenti e dei sistemi (ridondanza);

• Facilità di manutenzione con l’impiego di componenti standard, da catalogo, di facile reperibilità;

• Flessibilità e modularità degli impianti;

• Durabilità;

• Sicurezza nell’uso degli impianti da parte degli operatori e nelle attività di manutenzione;

• Concentrazione delle apparecchiature e dei componenti di regolazione in definite e limitate aree tecniche, per rendere facilmente accessibili manutenibili le apparecchiature.

In previsione di realizzare un edificio NZEB verranno analizzati tutti gli aspetti civili ed impiantistici che potranno avere impatto sui futuri consumi energetici dell’edificio.

Saranno verificati e rispettati i requisiti imposti dal D.Lgs. n. 28 del 2011 relativamente alle percentuali minime dell’energia necessaria per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili oltre alla potenza minima in kW dell’impianto fotovoltaico e dal regolamento regionale DGR 24 ottobre 2016, n. 1715.

La progettazione partirà pertanto dall’analisi dello stato di fatto della produzione dei fluidi termovettori caldi e freddi e dalle caratteristiche delle reti di distribuzione dei fluidi. In relazione ai risultati dell’analisi saranno confermate le modalità di collegamento della sottocentrale a servizio del nuovo padiglione alle reti di distribuzione esistenti.

Saranno inoltre valutati dal punto di vista tecnico ed economico possibili miglioramenti rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente: quale l’aumento della potenza di picco del fotovoltaico.

Nella produzione del vapore per umidificazione saranno valutate alternative alla produzione centralizzata: l’utilizzo di sistemi umidificatori a gas metano (uno o più per ciascuna UTA) potrebbe portare a vantaggi di

economicità, sicurezza e maggiore flessibilità. Nella progettazione della nuova sottocentrale saranno inoltre considerate le necessità di fluidi (raffreddamento) delle apparecchiature di radioterapia (acceleratori) realizzando opportuni e dedicati circuiti di distribuzione acqua. Particolare attenzione sarà riposta nella distribuzione dell’acqua sanitaria sia fredda che calda a livello qualitativo. Contro la legionella saranno presi in considerazione sia sistemi ad alta temperatura per la produzione e/o stoccaggio e la disinfezione chimica delle reti, più sicura al raggiungimento dei vari rami periferici con un flussaggio diretto tramite elettrovalvola applicata tra l’ingresso dell’acqua calda del rubinetto/ gruppi e il sifone di scarico. Saranno utilizzati sistemi di dosaggio di biossido di cloro addizionato con ioni d’argento. Il sistema potrà, tramite un moderno e sofisticato analizzatore di biossido in linea e il comando delle elettrovalvole tramite palmare e apposito software di scaricare tutti i dati di flussaggio con report dettagliato di: nome padiglione/reparto/ stanza; check di flussaggio con date e ore; temperature raggiunte ad ogni flussaggio; tempo di raggiungimento della temperatura prestabilita e segnalazione di eventuale anomalia.

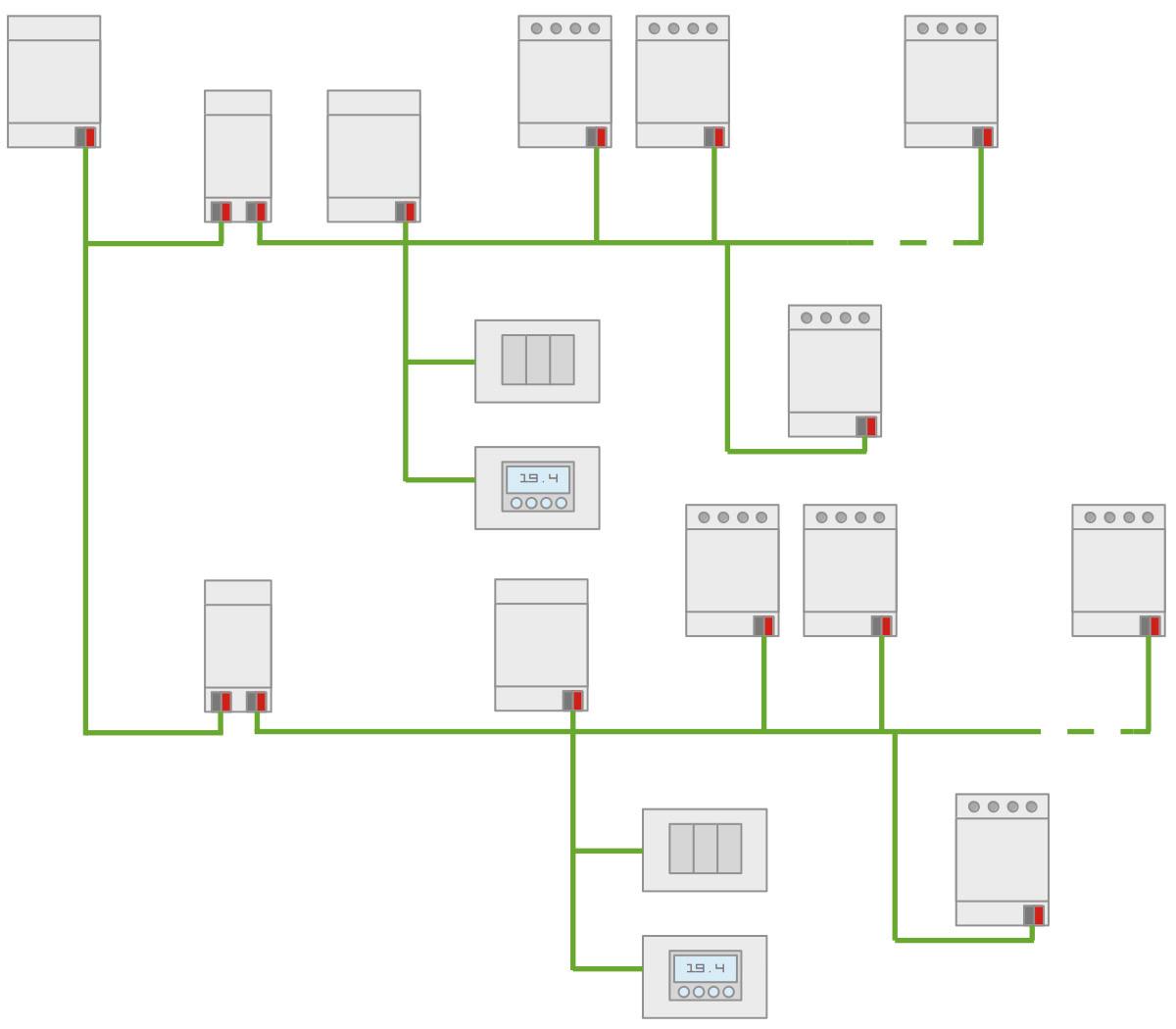

In generale tutti gli ambienti avranno un controllo della temperatura ambiente dedicata. Tutti i sistemi di regolazione faranno capo ad un unico sistema BMS con postazioni operatore opportunamente collocate negli ambienti serviti (es. presidi infermieri, caposala, locali tecnici, ecc.). Da tali postazioni operatore composte essenzialmente da pannelli touch screen sarà possibile monitorare e gestire l’impiantistica nonché visualizzare lo stato e gli allarmi dei vari componenti.

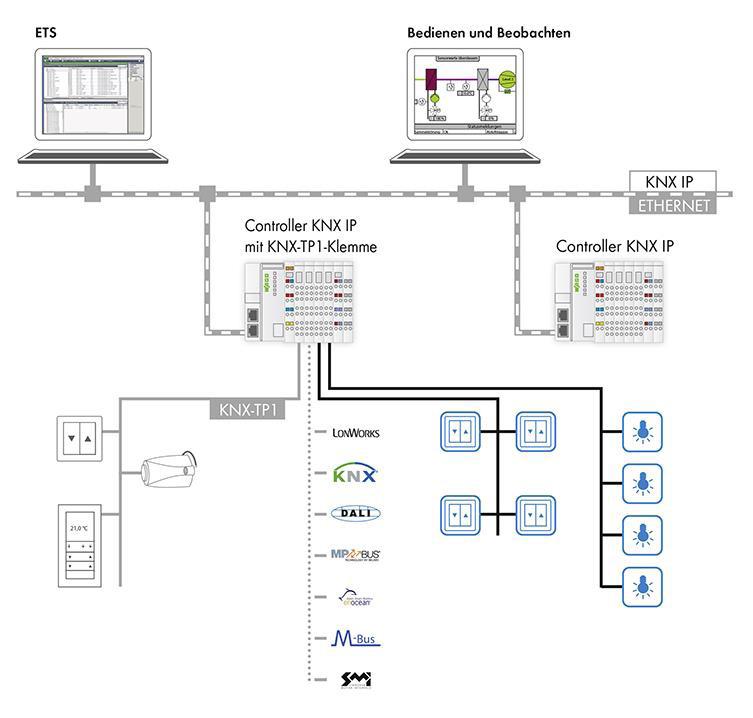

2.1.4.2 Impianti elettrici e speciali

Gli obiettivi della progettazione elettrica saranno principalmente i seguenti:

• Risparmio energetico;

• Altissima affidabilità dei componenti e dei sistemi;

• Elevata integrazione tra i vari sistemi;

• Facilità di manutenzione e gestione;

• Flessibilità e modularità degli impianti.

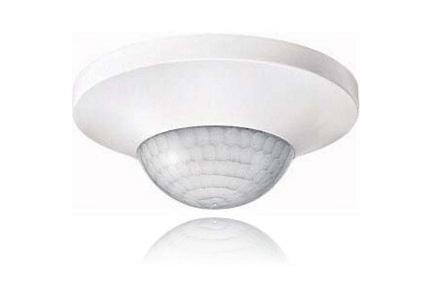

I calcoli illuminotecnici saranno condotti seguendo le prescrizioni di cui alle norme UNI12464-1. Saranno preferiti corpi illuminanti con sorgenti LED dotate di ottiche diffusori che garantiranno bassi valori di abbagliamento (UGR). Per la gestione dei sistemi di illuminazione (on/off, dimmerizzazione, programmazione ad orario o temporizzata) si farà ampio uso di sistemi BUS integrati con il sistema centrale di regolazione degli impianti (BMS).

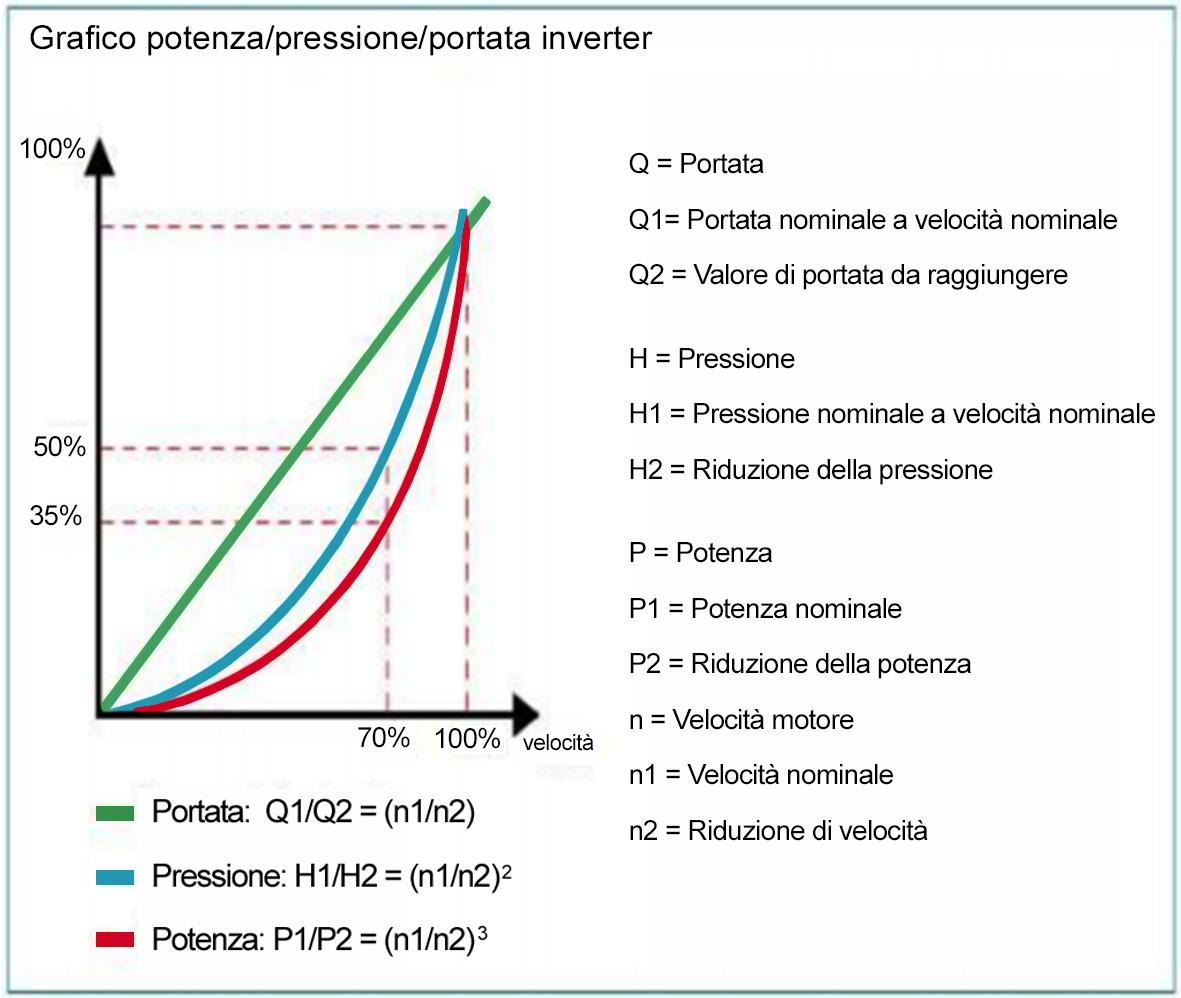

L’integrazione degli impianti sarà sviluppata anche per l’impiantistica di sicurezza, allarmistica, rilevazione incendio e fonia-dati.

In particolare la progettazione sarà tesa all’integrazione e alla interconnessione delle nuove porzioni di impianto agli impianti esistenti. Particolare attenzione sarà poi prestata alla gestione energetica degli edifici e degli impianti: gli impianti di regolazione e di controllo (BMS) saranno integrati con sistemi di monitoraggio dei consumi energetici (EMS) sia elettrici sia termofrigoriferi, sia dei fluidi (acqua fredda e calda) in modo da consentire e facilitare durante la vita futura degli edifici lo studio dei consumi energetici. Sarà così facilitata l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia.

Il BMS controllerà e supervisionerà sia l’impiantistica meccanica (condizionamento, distribuzione fluidi, produzione vapore pulito, impianti idrico-sanitari, ecc.) sia l’impiantistica elettrica (controllo

Figura 13 - La riduzione dello spessore dei solai e l’eliminazione delle travi ribassate garantiscono maggiore spazio per la distribuzione delle reti impiantistiche

14 - Sistema BMS-EMS integrato

Figura 15 - Pompe di circolazione ridondate con controllo automatico della portata e motori di classe IE5

Figura 16 - Utilizzo di corpi illuminanti con sorgenti LED e sistema di regolazione dell’illuminazione ambiente

accensione luci, gestione livelli illuminamenti, ecc.).

La porzione di BMS a servizio del nuovo edificio sarà integrato opportunamente con il BMS esistente all’interno dell’Ospedale in modo da consentire da parte degli operatori una gestione unitaria e semplificata dell’intero complesso.

La multimedialità sarà portata ai massimi livelli con utilizzo di adeguati sistemi di informazione, legati singolarmente alla specificità del padiglione/reparto. Sarà facilitata l’implementazione di un sistema di diagnostica digitale per immagini a servizio dei vari reparti correlati dalla possibilità di gestione dei dati centralizzata e distribuita su rete cablata e su reti WiFi. Sarà possibile l’accesso ai dati in modo generalizzato e mirato: il personale medico ed infermieristico potrà visualizzare le cartelle cliniche dei pazienti mediante semplici tablet.

Nelle aree degenza sarà prevista la connessione alla rete anche dei televisori/monitor in modo che i degenti possano avere facile accesso ai servizi web o a sistemi di servizi video on demand.

La gestione delle code di attesa sarà integrata con il sistema informativo ospedaliero in modo da semplificare tutte le attività di accettazione e di gestione dei pazienti durante l’intera durata della permanenza nella struttura ospedaliera.

2.1.4.3 Impianto gas medicinali

La progettazione delle reti di distribuzione dei gas medicinali e delle nuove centrali avrà tra gli obiettivi principali la continuità e la sicurezza di esercizio delle reti oltre ovviamente al pieno rispetto della norma UNI EN 7396. Saranno valutate attentamente le modalità di sostituzione dell’attuale centrale aria compressa medicinale attualmente a servizio del Padiglione Torre delle Medicine e che in futuro dovrà servire anche il nuovo edificio: sarà valutata l’opportunità della sua nuova realizzazione all’interno delle aree tecniche del nuovo edificio in modo da consentire la sua completa realizzazione e messa in funzione prima di intervenire sulla centrale esistente che potrebbe essere mantenuta, in toto o in parte, attiva con finalità di backup.

Le nuove reti di distribuzione dei gas saranno realizzate con una distribuzione principale ad anello, opportunamente intercettabile in più punti, in modo da massimizzare la sicurezza, la continuità di esercizio e la possibilità di interventi futuri per manutenzione e/o modifiche. In tal senso potrà essere individuato all’interno dell’edificio un secondo cavedio montante nel quale far transitare il secondo ramo dell’anello delle distribuzioni principali.

2.2. PROPOSTE PROGETTUALI MIGLIORATIVE (ELEMENTI DI VALUTAZIONE Q2.2 e Q2.3)

Le proposte progettuali migliorative avanzate dallo scrivente RTP sono orientate a offrire un ventaglio di possibili ottimizzazioni rispetto a quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnico-economica in relazione agli aspetti di carattere ambientale e risparmio energetico (Elemento di Valutazione Q2.2) e a prevedere un’ipotesi di configurazione, con possibili ampliamenti, del livello seminterrato (Elemento di Valutazione Q2.3).

2.2.1. Proposte migliorative in riferimento agli aspetti di carattere ambientale e di risparmio energetico Come già anticipato nella sezione delle tematiche principali lo scrivente RTP sostiene con decisione le scelte orientate ad una elevata sostenibilità ambientale e a un comfort ambientale sostenibile. Le proposte migliorative avanzate dallo scrivente RTP in merito agli aspetti di carattere ambientale sono prevalentemente associate ad ipotesi per il miglioramento del clima acustico. Nel successivo paragrafo vengono affrontati gli aspetti legati alla riduzione dell’impatto ambientale mediante studio dell’integrazione involucro/impianti e soluzioni per il risparmio energetico.

2.2.1.1 Proposte migliorative di recepimento degli aspetti di carattere ambientale

La posizione individuata in copertura per gli impianti di trattamento aria e l’orientamento verso sud-est dei punti di espulsione degli stessi, garantiscono il minimo impatto sui ricettori circostanti, individuati nelle finestre delle degenze della Torre delle Medicine e del padiglione Ortopedia. Si propone, al fine di garantire la minima rumorosità e mitigare al massimo i livelli di immissione degli impianti, fattore determinante in un’area ospedaliera, la predisposizione di una griglia fonoassorbente in corrispondenza della superficie grigliate per la presa d’aria delle UTA.

Per quanto riguarda il nuovo parcheggio la configurazione dell’ipotesi proposta garantisce livelli di immissione minori sul ricettore residenziale posto a sud dello stesso, già confinante con l’attuale parcheggio di via Volturno. L’allontanamento della viabilità di ingresso dall’edificio, sorgente principale di rumore, riduce gli impatti legati alle emissioni di rumore dei veicoli transitanti. La presenza stessa delle auto posteggiate garantisce un elemento di schermatura, seppur non costante, così come la vegetazione esistente conservata e quella prevista in progetto.

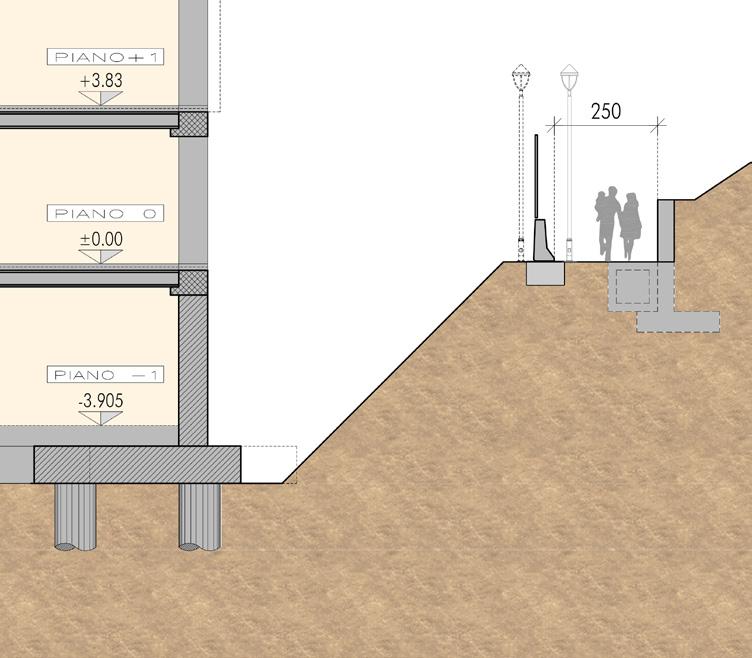

2.2.1.2 Proposte migliorative di recepimento degli aspetti afferenti il risparmio energetico

Il progetto del Nuovo Polo Oncologico ridurrà al massimo il relativo fabbisogno energetico, perseguendo contestualmente un utilizzo razionale e mirato delle fonti energetiche rinnovabili.

La scelta di materiali dell’involucro edilizio e delle soluzioni riguardanti gli impianti tecnologici, sarà volta a realizzare un’opera ad elevata prestazione energetica e a ridotto impatto ambientale, minimizzando i consumi energetici ed idrici, con un “livello ottimale in funzione dei costi”.

La scelta della tipologia e delle componenti di facciata, determinata principalmente da questioni architettoniche, di resistenza meccanica ed acustica, nonché da quelle di efficienza energetica, sarà eseguita sulla base di attente analisi costi/benefici. I sistemi schermanti, le caratteristiche di trasmittanza termica e termica periodica di tutti i componenti opachi e vetrati costituenti l’involucro dell’edificio risponderanno ai requisiti minimi di legge.

La nuova struttura colloquierà con il “mondo esterno” tramite flussi energetici che saranno influenzati e regolati dalle diverse componenti strutturali ed impiantistiche con l’obbiettivo di garantire le caratteristiche NZEB (D.Lgs 192/2005 e smi). Saranno adottate le seguenti scelte/ principi:

• utilizzo di componenti ridondati o di backup per le utenze critiche (pompe di circolazione, ventilatori di particolari aree, ecc.); oltre al backup normalmente utilizzato per i sistemi di circolazione dell’acqua (pompe), saranno previsti ventilatori di backup (dimensionati per almeno il 70% della portata nominale per rispettare la curva di funzionamento ottimale anche sulla UTA di trattamento dell’aria primaria dei piani fuori terra, il cui fermo, in caso di avaria di un singolo motore, potrebbe comportare pesanti disagi per le attività del nuovo padiglione;

• adozione di sistemi di circolazione fluidi a portata variabile con adeguamento automatico e in continuo della portata in funzione della temperatura di ritorno dall’impianto e/o della portata richiesta a valle; assicurando risparmi della corrente elettrica dell’ordine del 60-70%;

• utilizzo di organi di regolazione a 2 vie in luogo delle 3 vie per ridurre le quantità di fluido in circolazione nelle reti di distribuzione; l’utilizzo di organi di regolazione a 2 vie consente la circolazione della sola acqua nei circuiti necessaria a soddisfare le richieste delle singole utenze;

• distribuzione dei fluidi a servizio dei pannelli radianti a 4 tubi e utilizzo per la regolazione di valvole a 6 vie: al fine di consentire al sistema di regolazione del singolo pannello radiante di “scegliere” istante per istante la tipologia di fluido necessario per soddisfare le esigenze del singolo ambiente. La valvola a 6 vie è inoltre assemblata in modo da evitare meccanicamente il rischio di comunicazione tra il circuito caldo e il circuito freddo. La disponibilità all’interno dei piani di entrambi i fluidi caldo e freddo per l’intero anno consente di garantire in tutti gli ambienti le temperature interne di progetto;

• adozione di ventilatori di tipo plug-fan con inverter associati a controlli automatici sulla pressione e portata in mandata che garantiscano le prestazioni richieste indipendentemente dal livello di “sporco” dei filtri;

• utilizzo di motori elettrici di efficienza almeno pari alle classi IE4 e

Figura 18 - Gestione illuminazione via software mediante bus KNX e DALI

Figura 19 - Controllo dei pannelli radianti con valvole a 6 vie

IE5; l’utilizzo di motori sincroni a magneti permanenti associati a convertitori di frequenza integrati, con classe energetica IE5, garantiscono risparmi energetici del 10% rispetto alle normali soluzioni con motori IE3;

• adozione di sistemi di recupero calore sulle UTA ad altissima efficienza (di tipo attivo ad espansione diretta o a flussi incrociati) con elevati livelli di efficienza al fine di recuperare l’energia dall’aria espulsa tramite un circuito in pompa di calore reversibile le cui batterie di condensazione ed evaporazione si trovano a lavorare a temperature ottimali. Si ottengono pertanto eccellenti efficienze di recupero che associate alla minore perdita di carico delle batterie rispetto ai tradizionali recuperatori a flussi incrociati, consentono notevoli risparmi economici;

• riduzione delle temperature di distribuzione del fluido caldo per i circuiti UTA e postriscaldamento, da 60°C previsti a 40/45°C in modo da ridurre le dispersioni termiche;

• adozione di sorgenti luminose ad elevata efficienza e a ridotta manutenzione (LED) che oltre alla ridotta potenza elettrica assorbita in rapporto alle normali lampade fluorescenti di pari flusso luminoso, consentono di ottenere i seguenti vantaggi:

• migliore controllo del fascio luminoso;

• appartenenza l gruppo RG0 per quanto riguarda le radiazioni emesse nel campo dell’infrarosso e ultravioletto;

• conformità alla direttiva RoHS (assenza di piombo e metalli pesanti);

• maggiore stabilità del flusso luminoso emesso nel tempo;

• alto indice di resa cromatica;

• risparmio economico nella manutenzione: il cambio sorgente avviene a fine vita utile del LED (superiore a 50-60.000h) contro le 8-9.000h dei tubi fluorescenti;

• diminuzione dei consumi di acqua potabile introducendo sistemi di riduzione della portata sugli erogatori di lavelli e docce;

• utilizzo di sistemi di gestione e controllo su bus (KNX e DALI) degli impianti ambiente (gestione clima e impianti di illuminazione) integrati con sensori di presenza e di intensità luminosa per una gestione automatica degli impianti;

• aumento della potenza dell’impianto fotovoltaico in relazione al budget e alle superfici opportunamente orientate disponibili;

• adozione di sistemi di chiamata infermieri comunicanti su sistemi bus/IP e integrazione degli allarmi servizi igienici su tali sistemi in modo da accelerare l’intervento da parte del personale in caso di urgenze/ necessità;

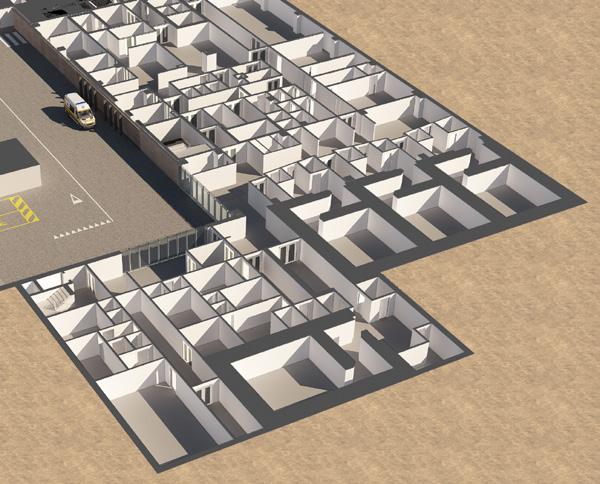

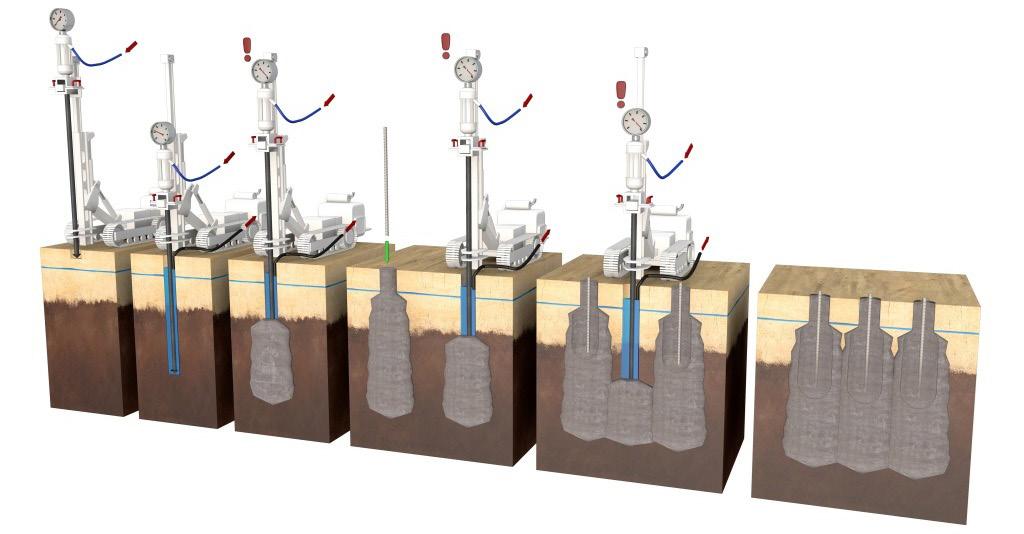

• integrazione tra i vari sistemi e dei vari sistemi di controllo e regolazione di tutti gli impianti: l’integrazione tra il BMS e l’EMS conseguirà notevoli vantaggi: dialogo e interazione tra i vari sistemi; maggiore facilità di gestione e manutenzione; drastica riduzione del cablaggio in campo con una maggiore semplicità nelle attività di implementazione e nelle modifiche future agli impianti; una maggiore modularità dei sistemi; ottimizzazione dei costi di realizzazione e di gestione futura degli impianti; Tutte le proposte potranno essere sviluppate mediante analisi di differenti scenari a seguito di valutazioni tecnico-economiche condivise con i referenti tecnici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. 2.2.2. Proposte migliorative della configurazione con possibili ampliamenti del livello seminterrato Nella presente sezione, in coerenza a quanto richiesto nell’ambito dell’Elemento Qualitativo Q2.3, lo scrivente RTP intende offrire delle ipotesi di ottimizzazione relative alla configurazione del piano seminterrato (livello -1) anche in relazione a possibili ampliamenti per l’inserimento di un ulteriore Bunker e di una PET-TAC. A tale scopo vengono avanzate delle proposte che in funzione dei vincoli e delle interferenze generate dalla realizzazione del Nuovo Polo Oncologico Integrato possano condurre alla migliore risposta in termini funzionali e tecnico realizzativi (Vedi Tav. 3/5).

Riconoscendo, rispetto ai contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica, un impianto distributivo e funzionale rispondente alle esigenze per la realizzazione dell’U.O. di Radioterapia l’ipotesi progettuale avanzata dallo scrivente RTP si sviluppa in relazione al possibile futuro ampliamento per cui le proposte di ottimizzazione si concentrano in corrispondenza dell’area del trattamento terapeutico con acceleratori lineari. Lo scrivente RTP ha ipotizzato una serie di ottimizzazioni integrate che conducono ad una proposta di localizzazione del futuro ampliamento in prossimità dei previsti bunker per la radioterapia. In particolare l’ipotesi offerta prevede la realizzazione di bunker completamente interrati il cui sviluppo planimetrico avvenga a partire dall’allineamento costituito dall’opera di sostegno a fianco della viabilità interna proveniente dal parcheggio accessibile da via Abbeveratoia.

Tale soluzione è possibile grazie all’ottimizzazione degli spessori per la realizzazione dei bunker ottenuta mediante l’impiego di calcestruzzo baritico in luogo di Cls tradizionale. Tale configurazione, da calibrare in funzione di una attenta valutazione della radioprotezione da fornire in relazione alle caratteristiche e alla posizione degli acceleratori lineari, consente la realizzazione di bunker, che pur conservando le medesime caratteristiche dimensionali utili interne, riducono sensibilmente il loro ingombro complessivo.

L’adozione di una soluzione progettuale di questo tipo consente di perseguire un doppio obbiettivo:

• poter disporre di un maggiore spazio per la zona di attesa e preparazione alla radioterapia (bunker completamente interrati);

• poter usufruire di uno spazio che consenta un agevole e diretto collegamento al futuro ampliamento per la realizzazione di un ulteriore bunker e una PET-TAC.

• La proposta che prevede l’ampliamento dell’unità radioterapica al di sotto del parcheggio di progetto è dettata dalle seguenti primarie valutazioni:

• realizzazione di un ampliamento le cui funzioni ospitate risultano localizzate in posizione contermine ad ambienti previsti in prima fase con destinazioni similari e relative dotazioni di servizio già insediate;

• riduzione delle potenziali interferenze generate dalla realizzazione di una nuova struttura interrata localizzata a sud-est del nuovo padiglione e costituite dall’impatto con la viabilità esistente, con la rete dei gas medicali oltreché dalla presenza delle sistemazioni esterne esistenti in prossimità dell’ingresso principale alla Torre delle Medicine.

Il maggiore spazio conseguito con la traslazione dei bunker al di sotto dell’area parcheggio ha permesso allo scrivente RTP di avanzare un’ipotesi in merito alla nuova possibile configurazione. La soluzione proposta, così come presente nella documentazione a base gara, confida nella creazione di un corridoio distributivo ampio che si estende fino al fronte esterno e risulta quindi illuminato direttamente da luce naturale.

L’ambulatorio medico e gli spazi di attesa potranno essere definiti mediante impiego di pareti vetrate, tali da consentire la diffusione della luce naturale e quindi fornire la percezione di uno spazio più confortevole. L’ambulatorio potrà presentare superfici a vetro acidate o dotate di vetro oscurabile elettricamente per consentire una maggiore riservatezza.

Il fronte del connettivo che delimita l’accesso all’area trattamentale dei tre bunker potrà presentare una configurazione, che pur salvaguardando le funzioni e i necessari aspetti di funzionalità rende lo spazio meno istituzionale anche grazie alla presenza di elementi cromatici e grafici in grado di orientare i pazienti verso l’ambiente di cura assegnato. Analogamente si potrà valutare l’opportunità di prevedere una particolare finitura degli spazi destinati alla radioterapia interni ai bunker per l’utenza pediatrica ed adolescenziale, in modo che possano, secondo i principi già esposti di umanizzazione e psicologia ambientale, contribuire con una opportuna stimolazione sensoriale al percorso di cura.

Tale ipotesi di configurazione potrà essere mantenuta in esercizio anche nell’eventualità si proceda alla realizzazione dell’ampliamento dell’area di radioterapia, come ipotizzato dallo scrivente RTP. L’ampliamento

Figura 20 - Spaccato prospettico dell’area di radioterapia con le ottimizzazioni operate anche in ragione del futuro ampliamento con l’area PET-TAC

21 - Vista zona attese

Figura 22 - Esempio di possibile finitura di bunker di radioterapia per utenti pediatrici e adolescenti

della soluzione proposta presenta una configurazione che consente un collegamento diretto al nuovo bunker in modo da garantirne la continuità con quelli già realizzati e quindi poter usufruire del medesimo ambulatorio, servizi e spazi di attesa.

Tale collegamento funge da connettivo verso l’area predisposta per la zona con PET-TAC. Il layout ipotizzato tiene conto degli spazi necessari per la differenziazione dei percorsi da parte di pazienti e personale medico o paramedico per consentire trattamenti con radiofarmaci sia per pratiche diagnostiche che per pratiche terapeutiche, con la dotazione dei relativi necessari spazi.

Un’ulteriore possibile ottimizzazione dell’ampliamento potrebbe essere favorita dalla predisposizione di una struttura di collegamento diretto, con scale e ascensore dedicati, verso il soprastante parcheggio per consentire un rapido allontanamento delle persone che hanno subito un trattamento con radiofarmaco e ridurre in modo significativo il possibile contatto con altri utenti della struttura.

L’ipotesi di realizzare il possibile futuro ampliamento a nord-ovest del Nuovo Polo Oncologico potrebbe essere già parzialmente predisposta almeno per la porzione relativa al necessario intervento di innalzamento della muratura di sostegno dell’area parcheggio verso la viabilità esistente a fianco del padiglione Ortopedia. Tale struttura di contenimento potrebbe essere già progettata per consentire la successiva realizzazione delle forometrie a servizio degli ambienti dell’auspicato ampliamento. Anche l’intervento di risoluzione dell’interferenza della linea dei gas medicali diretta verso il padiglione ortopedia potrà tener conto dalla possibile realizzazione dell’ampliamento e prevedere quindi un percorso che non richieda successivi ulteriori interventi.

2.3. AZIONI E SOLUZIONI SVILUPPATE IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI, DEI VINCOLI CORRELATI E DELLE INTERFERENZE ESISTENTI CHE MINIMIZZINO L’IMPATTO SULL’ATTIVITÀ OSPEDALIERA (ELEMENTO DI VALUTAZIONE Q2.4)

La presente sezione, redatta in coerenza a quanto richiesto nell’ambito dell’Elemento Qualitativo Q2.4 prende in considerazioni le problematiche relative a vincoli e interferenze esistenti o determinate dall’attività di cantiere che possono impattare sull’attività ospedaliera in essere. Tale analisi ha la finalità di informare correttamente il processo di progettazione per la formulazione di adeguate soluzioni.

2.3.1. Rilievo plano-altimetrico del contesto edilizio

Al fine di ottenere un quadro esaustivo sullo stato dei luoghi e del contesto di inserimento del nuovo edificio e del nuovo parcheggio, verrà sviluppata una campagna di riprese video e fotografiche di tipo aereo, nonché di rilievo plano altimetrico tramite l’impiego di strumenti a terra e di un volo con drone.

Verranno seguite le seguenti procedure:

• Ispezione dell’area di interesse per valutazione metodologia di sorvolo;

• Creazione del piano di volo;

• Esecuzione sorvolo in modalità manuale e semi automatica. Alcuni dei sorvoli, verranno eseguiti in modalità manuale al fine di ottenere il migliore risultato possibile, ed evitare eventuali errori negli automatismi di volo dovuti al forte vento.

Il rilievo plano altimetrico sarà in grado di definire le geometrie dei volumi edificati fuori terra, gli elementi infrastrutturali (tunnel e impianti di approvvigionamento delle risorse idriche ed energetiche) collocati nel sottosuolo gli elementi arborei e arbustivi mediante:

• rilevazione topografica con strumentazione di precisione (stazione totale) e impostata su poligonale d’inquadramento chiusa vincolata con sistema di centramento forzato delle stazioni e tale da consentire l’elaborazione delle compensazioni in linea con le corrette tolleranze di rilievo;

• rilievo celerimetrico in grado di effettuare, oltre alle tradizionali misure con il prisma (raggi infrarossi), anche letture senza prisma (laser a impulsi), per la definizione dei punti di dettaglio;

• rilevazione geometrica di dettaglio ad integrazione e approfondimento del rilievo topografico; eseguita mediante l’impiego di strumentazione di misura diretta.

2.3.2. Attività propedeutica alla bonifica da ordigni bellici

La valutazione del rischio bellico, ai sensi del D.Lgs 81/2008, emendato nel 2012 dalle legge 177/2012, è un obbligo di sicurezza mirato a garantire le maestranze impegnate nelle lavorazioni.

Al fine di valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nell’area in esame, verranno raccolte quante più informazioni possibili attraverso un’analisi storica e documentale. Si valuterà quindi la probabilità di rinvenimento e si procederà, quindi, con l’iter tecnico-amministrativo per la Bonifica Bellica secondo la direttiva che ne disciplina le procedure per il rilascio delle prescrizioni da osservare nell’esecuzione delle attività (Direttiva n.001/B. TER./2015). Tali attività saranno programmate preliminarmente all’inizio dei lavori e

a carico dell’impresa affidataria.

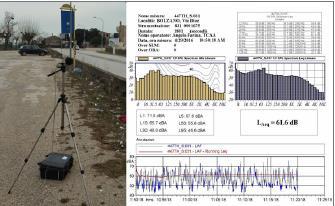

2.3.3. Studio del clima acustico Si prevede di integrare i dati di clima acustico dell’area interessata, eventualmente reperiti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, l’ARPA Parma o gli uffici comunali, mediante l’effettuazione di una campagna di rilevazioni fonometriche in postazioni e con campionamenti opportuni, nei periodi di riferimento diurno e notturno, in giorni feriali o festivi, per l’elaborazione della valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 447/95 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e della valutazione previsionale di impatto acustico delle sorgenti fisse e mobili (dotazioni impiantistiche, traffico veicolare indotto) connesse all’opera, con relativo censimento dei ricettori interessati, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della suddetta legge. Tali valutazioni verranno sviluppate mediante modelli di simulazione della propagazione del rumore (SoundPLAN) ed indirizzeranno la progettazione di eventuali interventi di mitigazione.

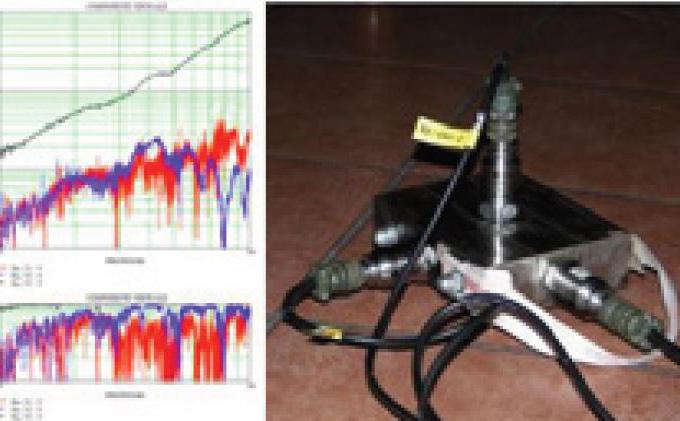

2.3.4. Verifica impatto vibrazionale

In virtù della prossimità di edifici con aree estremamente sensibili alle vibrazioni, sarà effettuata una attenta analisi al fine di indirizzare le scelte progettuali per garantire i minimi effetti sulle attività mediche di precisione e, nel caso si configurino situazioni particolarmente sensibili si prevedrà di eseguire, in fase di esecuzione e per le attività critiche, una campagna di monitoraggio del contesto vibrazionale di riferimento con caratterizzazione di eventuali sorgenti specifiche mediante accelerometri o velocimetri.

2.3.5. Indagini su radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Un rischio fisico importante nel settore sanitario è quello dell’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, utilizzate per una prolungata e non protetta attività a scopo diagnostico, terapeutico o di disinfezione. Sarà pertanto necessaria una opportuna analisi del rischio e delle possibili soluzioni progettuali e procedurali volte a garantire la prevenzione della salute di pazienti ed operatori. Per quanto riguarda le analisi e indagini preliminari alla progettazione verrà costruito un quadro di riferimento mediante i dati in possesso dell’ARPA ed una campagna di misure svolta in sito, per le radiazioni non ionizzanti mediante misuratore di campi elettromagnetici; per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti naturali – radon in concerto con ARPA e gli Esperti Qualificati di II° o III° grado dell’azienda ospedaliera si valuterà la necessità di effettuare una campagna di misurazione, tramite posizionamento di dosimetri (radon), orientata a caratterizzare le sorgenti presenti.

2.3.6. Studio dell’esposizione solare e della ventilazione

Per il comfort ambientale risulta determinante l’analisi dell’esposizione solare in relazione alle aperture, alle componenti di riflessione interne ed esterne, dipendenti dai materiali impiegati nei vetri delle aperture e del livello di esposizione all’irraggiamento dei fronti dell’edificio secondo l’orientamento e la presenza di elementi schermanti vegetazionali o architettonici. Tale studio verrà condotto in sequenza alla scala territoriale, dell’edificio e di dettaglio, al fine di informare correttamente le definizioni di migliorie distributive o morfologiche ai layout architettonici e alle facciate. Sarà inoltre analizzato il clima locale recependo misure effettuate su centraline pubbliche, individuando in particolare i venti e le correnti d’aria principali insistenti sull’area.

Figura 23 - Esempio di drone per il rilievo integrato fotogrammetrico e celerimetrico al suolo

Figura 24 - Studio del clima acustico mediante campagna di rilevazioni fonometriche in postazioni e con campionamenti opportuni

Figura 25 - Verifica impatto vibrazionale attraverso una campagna di monitoraggio del contesto vibrazionale

Figura 26 - Studio dell’esposizione solare e della ventilazione

2.3.7. Indagini relative ai punti di interconnessione tra gli impianti esistenti e gli impianti di nuova realizzazione Prima di procedere con le attività di demolizione dell’edificio della scuola di infermeria si provvederà alla realizzazione di un rilievo geometrico delle dorsali impiantistiche esistenti intercettate o prossime ai lavori di demolizione integrate dalle indicazioni derivanti da esplorazione endoscopica di condotte o cavedi non raggiungibili o visibili in modo diretto.

Tali rilievi ed analisi saranno condotte inoltre in tutta l’area che sarà oggetto dei lavori di scavo per la realizzazione del nuovo padiglione.

Le verifiche e la ricognizione sulle reti tecnologiche interrate saranno eseguite con metodi in grado di garantire una perfetta localizzazione. In particolare potrà essere utilizzata la tecnica di indagine GEORADAR (Ground

Penetrating Radar – GPR) in grado di eseguire un’ottima mappatura dei sottoservizi e impianti interrati sfruttando le condizioni di “contrasto dielettrico” tra target da rilevare ed il terreno, rendendo possibile il rilevamento ed il percorso di linee interrate anche di diverse tipologie di materiali, metalliche piuttosto che plastiche o cementizie.

Sarà valutata e condivisa con l’ufficio tecnico dell’Ospedale la realizzazione di un nuovo cunicolo dedicato ai gas medicinali in sostituzione dell’esistente. Il nuovo collegamento potrà essere realizzato e attivato prima della messa fuori servizio del tratto esistente in modo da non ridurre la continuità e la sicurezza di funzionamento della erogazione dei gas medicinali.

2.3.8. Indagini per la caratterizzazione dei materiali provenienti gli scavi

Per quanto desumibile dalla documentazione posta a base gara le attività di scavo produrranno un volume distinto in due tipologie di materiali:

• rifiuti derivanti dalla perforazione di pali o fondazioni profonde in generale;

• terreno naturale di scavo che potrà essere gestito eventualmente come sottoprodotto.