philosophie

L’ÉVÉNEMENT

AMOUREUX

Rencontre avec Clotilde Leguil

COMMENT RÉSISTER À

PHILIPPE SANDS

Que peut le droit face à la guerre ?

De Sénèque à Crary

DOSSIER Voltaire

était-il un vrai philosophe ?

Par Alexandre Lacroix Directeur de la rédaction

Il existe un mot italien bien utile, que je propose d’introduire dans notre langue : il protagonismo. Faire du « protagonisme », c’est s’estimer qualifié pour participer à tous les débats d’actualité. Certains sujets de science ou de géopolitique mériteraient sans nul doute plusieurs années de lectures et d’immersion si l’on voulait se construire un avis vraiment solide, mais cela n’effraie pas le protagoniste. Son principal critère, c’est qu’un événement fasse le « buzz ». Qu’il s’agisse d’une campagne de vaccination ou d’une mesure de finance publique, d’une nouvelle frappe de Tsahal contre les Houthis du Yémen, de céder le Donbass à la Russie ou de la mort d’un streamer dans un fait divers sordide, le protagoniste a son mot à dire, puisqu’il se considère lui-même comme l’un des personnages ayant pris part à l’événement. Faire du protagonisme, c’est croire que le simple fait d’être spectateur vous transforme en acteur de la marche du monde !

En somme, c’est avoir l’impression, en remuant la jambe assis au fond d’un fauteuil, d’aider Mbappé à marquer ses buts en direct.

Et c’est ainsi qu’on se retrouve, à l’ère numérique, avec ce pâle avatar de l’intellectuel engagé : sur les réseaux sociaux, n’importe quel auteur en mal d’audience peut émettre un petit avis original sur la dernière une médiatique, afin de récupérer quelques dividendes d’une gloire extérieure.

Nulle part la logique du protagonisme n’est mieux décrite que dans les pages que Pierre Bourdieu consacre, dans ses Méditations pascaliennes (1997), à l’accumulation du capital symbolique. Bourdieu permet de comprendre un phénomène qui échappe au schéma classique de la lutte des classes. En effet, il est étonnant d’entendre régulièrement des acteurs ou des chanteurs célèbres, objectivement des bourgeois, s’en prendre au pouvoir de l’argent et adopter un discours contestataire. Si vraiment il n’y avait que deux classes, les dominants et les dominés, la bourgeoisie et le prolétariat, ce genre de chassé-croisé serait assez rare, les gens défendraient assez spontanément les intérêts de leur camp. Dans une lutte acharnée, il est tout de même peu fréquent qu’on épouse la cause de l’adversaire. En réalité, comme l’a vu Bourdieu, il y a compétition entre les dominants pour la possession du capital symbolique, donc pour le prestige. En adoptant une posture de gauche, l’artiste, l’intellectuel essaie d’être validé par les classes populaires, de faire alliance avec les dominés contre les autres dominants putatifs que sont les politiciens et les banquiers. De la même manière, les protagonistes exercent souvent une profession intellectuelle mais sont réduits à une certaine précarité, ils ont sans cesse besoin d’un petit shoot de célébrité supplémentaire pour diffuser leurs ouvrages. N’ayant qu’un accès fragile au capital économique et pas tellement d’influence politique, ils sont toujours à la limite du déclassement – ce qui explique leur soif inextinguible de visibilité.

Mais bien sûr, quelques diatribes publiées sur Facebook ou sur X ne suffisent pas à faire de vous un authentique révolutionnaire. C’est pourquoi on ne saurait trop répéter qu’il ne suffit pas de poster pour s’engager, et que le protagonisme est à l’action politique véritable ce que le pipeau est à la flûte à bec – une version miniaturisée.

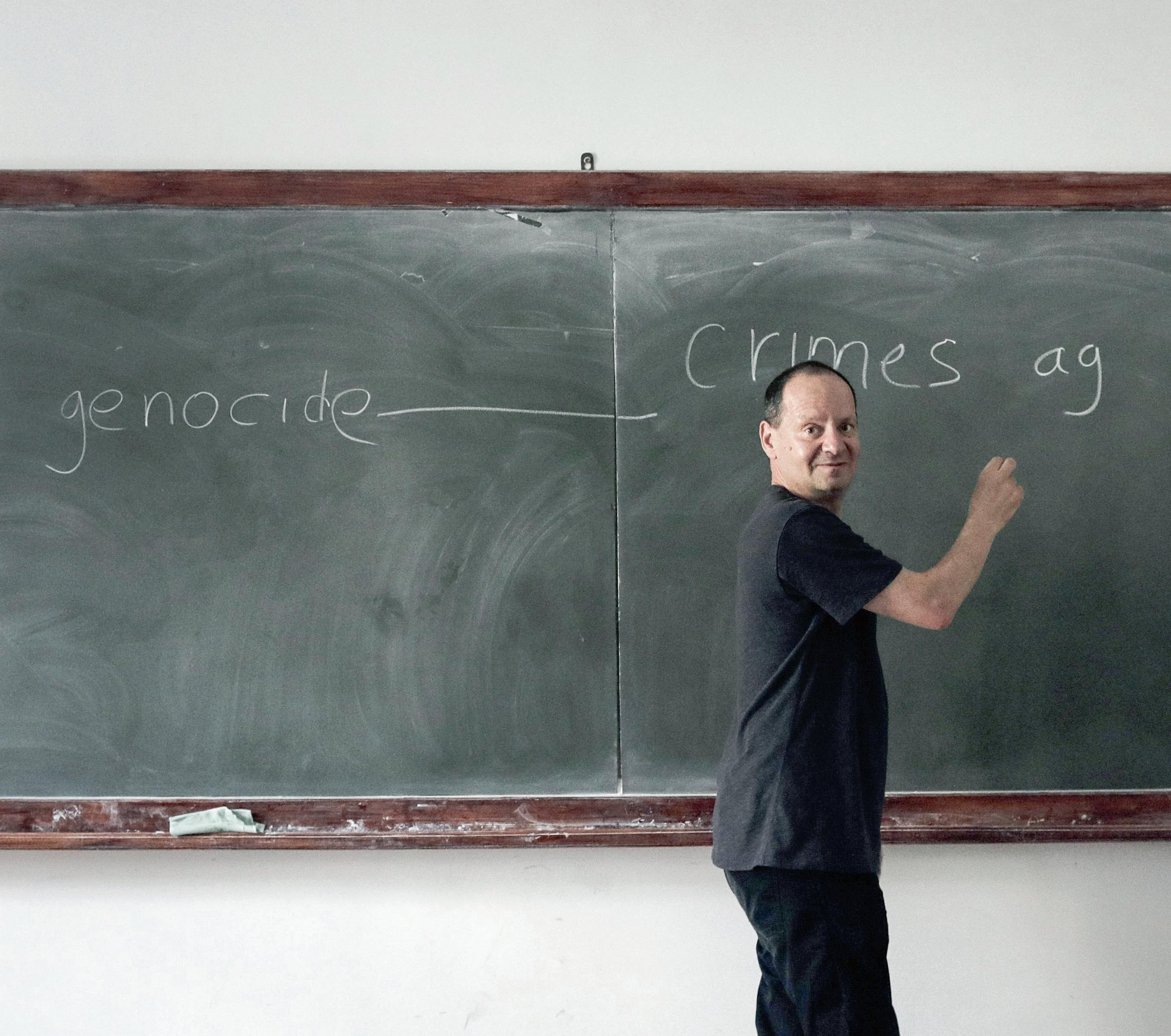

« Il faut être inventif, aller chercher des solutions dans les trous du système

Philippe Sands P. 23

P. 54

Philosophe franco-américain, spécialiste des études décoloniales, il est né dans le Missouri et a vécu à Toulouse. Spécialiste de Frantz Fanon, il participe souvent à des marches et à des cafés philosophiques, et prône un « communisme noir ». Il commente des récits d’engagement dans notre dossier.

Cet activiste serbe prétend s’être inspiré des Monthy Python pour conduire ses contestations politiques. C’est ainsi qu’avec son collectif Otpor !, il a fait défiler un âne bardé de médailles dans la ville de Kruševac pour se moquer du régime belliciste de Milosevic. Il nous explique sa méthode décapante dont il fait profiter aujourd’hui des mouvements dans le monde entier.

Gloria Origgi

P. 71

Elle partage sa vie entre la France et l’Italie, écrit en trois langues et défend farouchement l’idéal d’une culture européenne. Spécialiste des passions sociales, la philosophe explore dans son dernier livre la thèse selon laquelle La vérité est une question politique. Elle invite dans notre dossier à renouer avec le rôle de contre-pouvoir de la philosophie.

Clotilde Leguil

P. 32

La philosophie et la psychanalyse s’associent chez elle pour éclairer un « nouveau malaise dans la civilisation » : ce qui, dans nos rapports intimes et politiques, relève de la zone grise rend possible la rencontre mais peut, à tout moment, verser dans l’abus. À l’occasion de la parution de son nouvel essai, La Déprise, elle se prête au jeu de l’entretien.

P.

Historienne, elle a travaillé sur les mouvements ouvriers des XIXe et XXe siècles, et montre qu’ils étaient porteurs d’un modèle de « démocratie industrielle ». Après avoir soutenu une thèse remarquée sur le mouvement coopératif dans le Midwest américain, elle s’est penchée sur la notion d’abondance, qui intéresse aujourd’hui le Parti démocrate.

10, rue Ballu, 75009 Paris Tél. : 01 43 80 46 10 www.philomag.com

POUR NOUS JOINDRE

Rédaction : redaction@philomag.com, 0143804610

Service abonnement : abo@philomag.com, 0143804611

Publicité et partenariats : apilaire@philomag.com

Comptabilité, administration : contact@ philomag.com, 0143804610

Pour les diffuseurs de presse : j.tessier@opper.io, 0488151242

RÉDACTION

Directeur de la rédaction : Alexandre Lacroix

Rédacteurs en chef : Martin Legros, Michel Eltchaninoff, Cédric Enjalbert, Sven Ortoli (hors-séries)

Rédaction du mensuel : Victorine de Oliveira (cheffe de rubrique), Clara Degiovanni, Octave Larmagnac-Matheron

Chroniqueurs : Arthur Dreyfus (roman), Michel Eltchaninoff, Étienne Klein, Anne-Sophie Moreau, Chiara Pastorini (enfants), Charles Pépin, Anouk Ricard (bande dessinée)

Ont participé à ce numéro : Charles Berberian, Manuel Braun, Paul Coulbois, Philippe Garnier, Frédéric Gros, Frédéric Manzini, Serge Picard, Alain Pilon, Jacques Rancière, Livia Saavedra, Elsa Seignol, Anaïs Vaugelade, Astrid von Busekist

Secrétaire général de rédaction : Noël Foiry

Secrétaire de rédaction : Marie-Gabrielle Houriez

Création graphique : William Londiche

Graphiste : Alexandrine Leclère

Responsable photo : Stéphane Ternon

Rédactrice photo : Camille Pillias

Rédaction en chef philomag.com (en alternance) : Martin Legros, Michel Eltchaninoff, Anne-Sophie Moreau, Ariane Nicolas Cheffe de service nouveaux médias : Ariane Nicolas

Secrétaires de rédaction philomag.com : Noël Foiry, Hillel Schlegel

Webmaster : Cyril Druesne

Fondateurs : Fabrice Gerschel, Alexandre Lacroix, Martin Legros, Michel Eltchaninoff, Sven Ortoli

ADMINISTRATION

Directeur de la publication : Fabrice Gerschel Éditeur délégué : Lucas Laugel

Directeur marketing/abonnement : Charles Falanga

Directeur technique : Steve Chevillard

Responsable administration/finance : Sophie Gamot-Darmon

Assistant : Evan Tlemsani

Impression : Maury imprimeur, Z.I., 45300 Manchecourt

Diffusion : MLP

Réglage : Opper (anciennement À Juste Titres), 04 88 15 12 42, Julien Tessier, j.tessier@opper.io

Conseil abonnement : Azeka, Laurence Doyen Commission paritaire : 0628 D 88041

ISSN : 1951-1787

Dépôt légal : à parution

Imprimé en France/Printed in France / Philosophie magazine est édité par Philo Éditions, SAS au capital de 425 200 euros, RCS Paris B 483 580 015

Siège social : 10, rue Ballu, 75009 Paris

Président, actionnaire majoritaire : Fabrice Gerschel

SERVICE ABONNÉS

Par e-mail : abo@philomag.com

Par téléphone : 0143804611

Par courrier : Service abonnements de Philosophie Magazine

Sciences Humaines

BP 253 89004 Auxerre Cedex

Tarifs d’abonnement : prix normal pour 1 an(10 numéros) France métropolitaine : 75 € TTC (TVA 2,1 %). UE et DOM : 85 €. COM et Reste du monde : 91 €. Abonnement au magazine papier + numérique : 113 €. UE et DOM : 123 €. COM et reste du monde : 129 €.

Formules spéciales pour la Belgique et la Suisse

Belgique : 070/233 3041 abonne@edigroup.be

Suisse : 022/860 84 01 abonne@edigroup.ch

RELATIONS PRESSE

Canetti Conseil, Françoise Canetti, francoise. canetti@canetti.com

PUBLICITÉ CULTURELLE ET LITTÉRAIRE/ PARTENARIATS

Audrey Pilaire, 0171181608, apilaire@philomag.com

PUBLICITÉ COMMERCIALE

Ketil Media : Catherine Laplanche (direction commerciale presse), claplanche@ketilmedia.com, 0178901537

MENSUEL N° 193 - OCTOBRE 2025

Couverture : illustration © William L.

Le tombeur de Milosevic p. 64

Partisan de la lecture profonde p. 16

Albert surnommé l’« homme révolté » p. 50

Producteur de la tomme d’abondance en colère p. 15

Warrior contre la mort p. 86

Porte-parole du syndicat des couche-tard p. 26

Père la morale p. 96

Pulsion à la recherche du désir p. 32

Élu prenant la défense du mépris de classe p. 83 Christ égaré au carnaval p. 84

Maîtresse de conférences parée pour lutter contre le RN p. 68

Mâle dominant armé contre le vieillissement p. 24

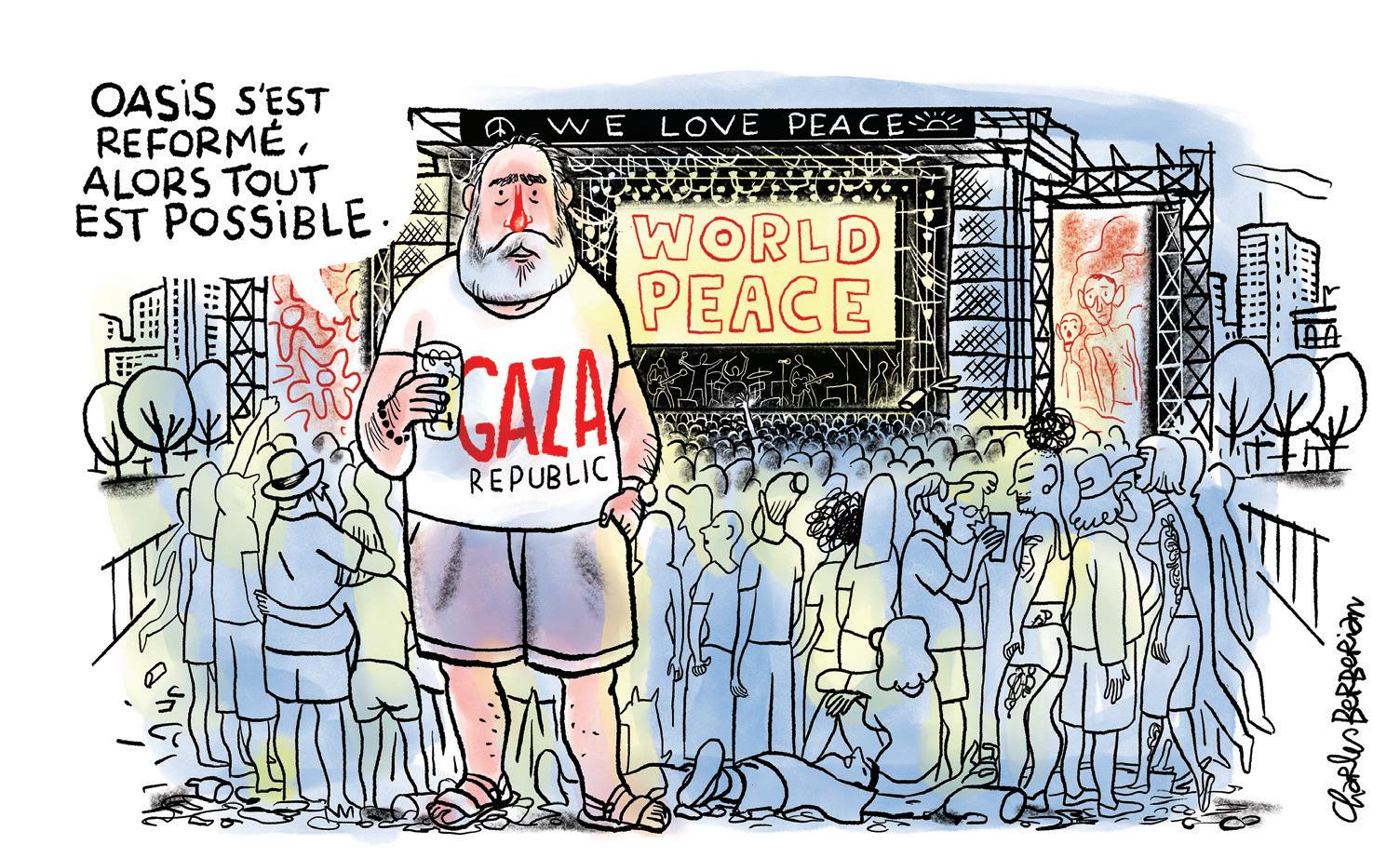

Journaliste propalestinien infiltré p. 14

Porte-étendard du vin rouge naturel p. 42

Catholique lynchant un protestant sous l’œil de Voltaire Cahier central

CAHIER CENTRAL

Pour prolonger le thème de notre dossier, nous vous proposons des extraits du Traité sur la tolérance de Voltaire, préfacés par Astrid von Busekist

p. 3

Édito p. 8

Courrier des lecteurs

Écouter le monde

p. 10

Télescopage p. 12

Signes des temps p. 14

Perspectives

Reconnaissance de la Palestine / Le Parti démocrate américain et l’abondance / Les jeunes

Chinois et la lecture / « Bloquons tout ! », un nouvel imaginaire ? p. 18

Rencontre

L’avocat et écrivain

Philippe Sands : que peut le droit face à la guerre ? p. 24

Jeux de stratégie

Le numéro comprend en cahier central un encart rédactionnel (agrafé entre les pages 50 et 51) de 16 pages constitué d’une préface et d’extraits du Traité sur la tolérance de Voltaire

Encarts « Philharmonie de Paris » (format : ouvert, 748 x 179 mm ; fermé, 128 x 179 mm ; poids : 15 g) jetés sur la une à destination des abonnés Paris et Île-de-France

Philosophie magazine n° 194 paraîtra le 30 octobre 2025

La chronique de Michel Eltchaninoff p. 26

Nouvelles vagues

La chronique d’Anne-Sophie Moreau

Cheminer dans l’existence

p. 30

Là est la question

Un dilemme ?

Charles Pépin vous répond p. 32

Entretien

Clotilde Leguil p. 38

À la source

Comment résister à la fatigue ? p. 42

Ce que sait la main

Pascaline Lepeltier, sommelière et philosophe p. 46

Vertiges

La chronique d’Étienne Klein

POURQUOI JE M’ENGAGE ? p. 50

Ce qui nous fait passer à l’action, avec Camus, Hável et Patočka p. 54

Ils payent de leur personne, témoignages commentés par Norman Ajari p. 60

« Matchs » philosophiques : les classiques montent au créneau p. 64

Srdja Popovic, révolutionnaire cool p. 68

Et si le RN arrive au pouvoir en 2027, vous faites quoi ?

Réponses de Frédéric Gros, Catherine Malabou, Raphaël Enthoven, Gloria Origgi et Jacques Rancière

S’orienter dans les idées p. 76

Les clés d’un classique

Voltaire, un vrai philosophe !

Livres

Notre sélection p. 83

Le Mépris/ François Dubet p. 84

Le philosophe catholique

Denis Moreau a lu Manifeste pour un nouvel athéisme p. 86

De l’indifférence à la différence / Mazarine M. Pingeot p. 88

Les Hermaphrodites / Michel Foucault inédit

Arts p. 90

Un film, un opéra et une exposition à voir ce mois-ci p. 92

Agenda p. 94

Comme des grands

Philosopher avec les enfants, par Chiara Pastorini et Anaïs Vaugelade P. 96

Bande dessinée

Le Bureau des philosophes, par Anouk Ricard p. 98

Questionnaire de Socrate

Jehnny Beth

« L’innocent ne peut connaître le mal que comme souffrance »

SIMONE WEIL La Pesanteur et la Grâce

Le 9 septembre 2025 Cette ville industrielle de la région de Donetsk, contrôlée par la Russie, a été frappée par ce que les autorités locales ont qualifié de « frappe militaire ukrainienne », endommageant un immeuble résidentiel de plusieurs étages. © Alexander Ermochenko/Reuters

Face aux conflits qui se multiplient, de l’Ukraine au Moyen-Orient, le droit international paraît à la fois indispensable et impuissant. L’avocat et écrivain Philippe Sands, acteur et narrateur de la bataille contre l’impunité, nous a reçu dans le sud de la France pour nous expliquer le sens de son engagement.

« Dépasser un monument du narcissisme, le “moi”, pour s’ouvrir à l’odyssée qui s’écrit dans la rencontre avec autrui » p. 34

Comment s’ouvrir à l’autre, se risquer à aimer, s’engager dans l’action sans s’y abîmer ? Clotilde Leguil prend ces questions à bras-le-corps. Elle poursuit l’exploration de nos « laboratoires intimes » dans son nouvel essai La Déprise et nous expose sa démarche, au croisement de la littérature, du cinéma, de la philosophie et de la psychanalyse.

Propos recueillis par CÉDRIC ENJALBERT / Photos MANUEL BRAUN

Élue meilleur sommelier de France en 2018, candidate au concours du meilleur sommelier du monde en 2023, Pascaline Lepeltier codirige un prestigieux restaurant à New York, Chambers, dont la carte fait une large place aux vins naturels. Mais avant de gagner la reconnaissance dans son domaine, cette Ligérienne d’origine a poursuivi des études de philosophie. Aujourd’hui, elle s’attache à révolutionner les manières de goûter et de parler du vin, en mobilisant les sciences humaines.

Par CÉDRIC ENJALBERT

Il faut la voir fermer les yeux, se concentrer et prendre une inspiration avant de parler. Ce jour-là, Pascaline Lepeltier ne passe pas un concours. Elle ne déguste pas un vin exceptionnel devant un jury tatillon. Elle tâche simplement de trouver le mot juste pour répondre à mes questions, craignant de n’être pas assez claire ou de prendre des « chemins de traverse ». C’est que le sujet « passionne » la sommelière, non seulement le vin et ses accords, mais ce qu’il dit de notre rapport à la connaissance, de notre sensibilité et plus généralement de notre place dans l’existence. Pour elle, « le vin invite à repenser notre être au monde ».

Vous décelez une note de philosophie dans ce discours ? C’est même une dominante dans la pratique de Pascaline Lepeltier ! La discipline l’a d’ailleurs occupée, au point qu’elle a pensé l’enseigner après avoir obtenu une maîtrise sur Bergson, penseur de l’élan vital. La philosophie a « bouleversé » sa vie, tournant quasiment à l’obsession. « Les présocratiques, Nietzsche, Bergson et Deleuze ont fait l’objet de lectures frénétiques qui ont influencé mon approche ultérieure du vin. J’aimais les concepts et étais plutôt douée pour jongler avec, assez pour espérer pouvoir enseigner », écrit-elle en préambule d’un volume qu’elle a fait paraître : Mille Vignes (Éditions Hachette Pratique, 2023). La philosophie s’y trouve mêlée à la géologie, à la botanique, à la chimie, à l’histoire et à l’anthropologie pour parler de la vigne, de son histoire, mais aussi pour « penser le vin de demain ». « Lire la vigne », « Lire le paysage », « Lire le vin » : trois sections composent

cet ouvrage foisonnant et passionnant qui fait du vin le motif d’une réflexion contemporaine sur notre rapport à l’environnement et à la culture. L’autrice convoque des lectures éclectiques – du gastronome Jean Anthelme Brillat-Savarin au sémiologue Roland Barthes, des philosophes Gilles Deleuze ou Bruno Latour aux historiens Alain Corbin ou Jean-Robert Pitte, sans oublier les biologistes et les écrivains. L’ensemble ne constitue pas une réflexion philosophique sur le vin mais l’expression d’une curiosité philosophique au « prisme du vin et de sa dégustation ». Pascaline Lepeltier n’est finalement pas devenue professeure de philosophie mais elle n’a pas vraiment quitté le ciel des idées. Pas sûre de se sentir suffisamment légitime pour se retrouver devant une classe, victime d’une dépression au moment de préparer l’agrégation, l’Angevine prend du recul par rapport à l’Université et fait ses premiers pas dans une cave sur le conseil d’un de ses enseignants, amateur de vin lui aussi. Elle poursuit avec un master en management de la restauration et commence à se former sur le tas. Un verre de Château d’Yquem, un célèbre vin de Sauternes liquoreux datant de 1937, qu’elle a l’occasion de goûter à l’issue d’une prestation, l’emmène au sommet. Il la fait basculer dans une autre dimension, qu’elle n’hésite pas à qualifier de métaphysique. Elle vit alors à la fois l’émerveillement platonicien – si puissant qu’il bouleverse notre rapport au monde et nous le fait voir autrement – et l’expérience bergsonienne de la durée, ce temps vécu de façon

Dans les époques tranquilles, on peut se tenir soigneusement à l’écart de la politique. Mais l’histoire s’est remise en marche, et les motifs d’engagement ne manquent pas. La France traverse une crise sans précédent de son régime, présidentiel mais sans majorité. Au-delà de nos frontières, les populismes d’extrême droite sont désormais en première position en Italie, en Allemagne, en Angleterre, tandis que les États-Unis flirtent avec la tyrannie. Le changement climatique est en cours, et ses effets sont chaque année plus destructeurs. Certains militent depuis longtemps, d’autres s’interrogent : ne serait-il pas temps de descendre dans l’arène ? Mais pour y faire quoi ?

Et par quels moyens ?

Parcours de ce dossier

P. 54

P. 50

D’une manière a priori surprenante, Albert Camus et plus encore Václav Havel nous montrent que l’engagement est le contraire de l’idéologie. Que tout ne commence pas par des idées mais par la volonté d’améliorer la vie concrète des humains.

C’est ce que confirment les témoignages d’un humanitaire, d’un gendarme, d’une Iranienne qui a défié le régime, d’une directrice d’association d’aide aux migrantes et d’un artiste qui s’exprime sur l’actualité… Des récits de vie commentés par le philosophe Norman Ajari.

P. 60

Ceux qui ne s’engagent pas sont-ils des salauds ?

Défendre ses propres intérêts, est-ce encore de l’engagement ? Faut-il renoncer à sa liberté de pensée quand on milite ? Sur ces questions, les classiques, de Jean-Paul Sartre à George Orwell, en passant par Emmanuel Kant, divergent.

P. 64

Ancien activiste anti-Milosevic, Srdja Popovic forme aujourd’hui les dissidents à la révolution non violente dans le monde entier. Avec humour, il nous délivre ce qui est indispensable quand on veut faire bouger les choses : une méthode !

P. 68

Si le Rassemblement national l’emporte en 2027, vous faites quoi ? C’est la question que nous avons posée aux philosophes Frédéric Gros, Catherine Malabou, Raphaël Enthoven, Gloria Origgi et Jacques Rancière.

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques sur ce numéro

reaction@philomag.com

Pour les uns, l’engagement va de soi, chaque manifestation est une fête. Pour les autres, dévorés par la crainte de se fourvoyer, il est pénible. Et pourtant, il est parfois indispensable, car il renvoie à la dimension inévitablement politique de la vie. Albert Camus, Václav Havel et Jan Patočka nous expliquent pour quoi sauter le pas.

Par ALEXANDRE LACROIX

À la troisième semaine de l’invasion de l’Ukraine, une journaliste de la première chaîne russe, à une heure de forte audience, brandit une pancarte : « Ne croyez pas à la propagande. Ils vous mentent ici. »

Dans une manifestation à Téhéran, des jeunes femmes enlèvent leur hidjab et scandent : « Femme ! Vie ! Liberté ! »

Un jeune agriculteur s’en va à l’aube en tracteur participer au blocage d’une autoroute afin de protester contre les accords de libre-échange.

En hiver, un retraité consacre trois soirées de sa semaine à du bénévolat pour une soupe populaire.

Un juge fédéral interdit l’expulsion des migrants vers le Salvador, engageant un bras de fer avec l’administration Trump.

Une famille catholique participe à une manifestation contre le « mariage pour tous ».

Un intellectuel juif commence à poster des critiques acerbes de la politique de Netanyahou et de la famine orchestrée à Gaza, ce qui lui vaut la réprobation de quelques proches.

Un contremaître s’achète un billet de train pour participer au mouvement des « gilets jaunes » sur les Champs-Élysées.

Une mère au foyer descend dans les rues de Rome pour protester contre les restrictions de l’accès à l’avortement envisagées par le gouvernement Meloni.

Qu’elles soient spectaculaires ou modestes, il y a entre toutes ces actions un air de famille : il s’agit d’engagements. Pour les plus politisés d’entre nous, l’engagement est spontané, facile, joyeux même – certains militants racontent se sentir vivre plus intensément à travers les collectifs qu’ils animent. Mais pour d’autres, l’action politique n’a rien d’une évidence. Chacun a tendance à se consacrer à son travail, au remboursement de son emprunt immobilier et au bien-être de son foyer – en se disant, pour apaiser d’éventuels remords de conscience, que c’est déjà pas mal de veiller sur soi et les siens, que la « cité » peut attendre. Car le propre de l’engagement véritable, celui qui n’est pas de simple posture, est d’avoir un coût. Sous un régime autoritaire,

la prise de risque touche à des enjeux vitaux. En démocratie, le coût est certes moins lourd, mais pas nul. Être actif au sein d’une association ou d’un syndicat prend du temps, au détriment de la vie personnelle et des activités rémunérées. Et puis, il y a des dommages possibles en termes de réputation – quand on s’exprime sur des sujets sensibles, on se fait parfois mal voir. Dans certains cas, on se retrouve ostracisé au sein de sa famille ou dans son milieu professionnel. C’est pourquoi l’engagement n’est jamais complètement rationnel – en tout cas, il ne découle pas d’une rationalité de type utilitariste. Si l’on procède, avant de s’engager, à une rapide estimation des coûts et des bénéfices, on s’aperçoit que les premiers sont immédiats, bien réels, tandis que les seconds

paraissent lointains ou même chimériques. Au-delà de la dépense inutile de temps et d’énergie, le caractère irrationnel de l’engagement peut rebuter : quand je m’engage, j’assume l’éventualité de me tromper, de choisir la mauvaise cause, de me lancer dans un combat que je regretterai par la suite. Un engagement fort a quelque chose d’irréversible dans un parcours de vie, comme un tatouage.

Et pourtant, nous sentons qu’il y a une espèce de grandeur dans l’engagement, ainsi qu’une part de lâcheté chez ceux qui se contentent de mener leurs petites affaires par tous les temps. Pour les indécis, la question est donc de savoir ce qui vaut la peine de faire le saut, de surmonter les réticences qu’inspire le passage à l’action politique.

Qu’est-ce qui pousse quelqu’un à sacrifier son temps, sa carrière, voire sa vie, pour se consacrer à une cause qui souvent le dépasse ? C’est ce mystère que tentent d’éclairer nos cinq témoins. Des parcours commentés par un philosophe lui-même engagé, Norman Ajari.

Il y a une part de mystère dans l’engagement. Qu’est-ce qui pousse un individu à sacrifier son temps, son argent, sa vie privée, voire sa vie tout court, pour défendre des intérêts et une cause qui ne le touchent parfois que de très loin ? Qu’est-ce qui réveille l’engagé de son précédent « sommeil dogmatique », pour reprendre les mots de Hume ? Qu’est-ce qui l’empêche de suivre un chemin sûr, balisé, sans accroc et l’oriente vers le danger, la conflictualité, la précarité ou l’exil ? Qu’est-ce qui le motive à agir et rend son implication plus urgente que n’importe quelle autre nécessité vitale ? Nos cinq témoins en attestent, l’engagement est une rupture qui a toujours un coût, un prix : mépris et condescendance de ses pairs pour Hugo, précarité matérielle pour Charles-Alexandre, privation de liberté, torture, puis exil pour Reihane, mise en danger de sa vie pour Emmanuel, vie professionnelle qui entame très largement le temps libre pour Tanaz. Mais aucun ne semble pourtant regretter son choix, bien au contraire. Chacun témoigne du sentiment de satisfaction qu’il éprouve alors que s’alignent mode de vie et convictions politiques et éthiques. Reste qu’à part Reihane, dissidente iranienne forcée de laisser derrière elle sa famille, ses amis, sa maison et tout ce qui lui était familier afin de ne pas finir brisée par le régime des mollahs, aucun de nos témoins n’est directement concerné par la cause qui occupe une bonne partie de son temps. Alors que Reihane défend son droit à exercer ses propres libertés fondamentales dans un contexte où être une femme l’exclut d’office d’un accès à la dignité humaine, les autres renoncent à une posture originellement plus confortable. Pourquoi ? Ils donnent différentes explications au déclic ressenti – car l’engagement semble dans leur cas être la conséquence d’un basculement dont l’urgence va de pair avec l’impossibilité de revenir en arrière : empathie, sentiment de partager une histoire commune traversée des mécanismes d’oppression et d’invisibilisation similaires, assurance de faire partie d’un tout plus grand que soi, lectures qui ouvrent à des expériences du monde autres, tout en pariant sur l’appartenance à une même communauté. Parce que ce sont autant de thèmes qui traversent son œuvre, qu’il s’agisse de l’héritage du colonialisme dans nos psychés ou de la façon d’enclencher une « politique radicale noire », nous avons demandé au philosophe Norman Ajari, spécialiste de Frantz Fanon et auteur de Manifeste afro-colonial (Seuil, 2024) et d’Où commence le racisme ? (avec Marylin Maeso, Philosophie magazine Éditeur, 2023), de commenter ces témoignages.

« Mes années de travail humanitaire m’ont permis d’embrasser le monde, le vivant »

HUGO

49 ans, professionnel en santé publique et environnement

L’engagement humanitaire des french doctors porte une image romantique mais éculée. Il est loin le temps des ONG qui déployaient de l’aide avec la prétendue légitimité d’un savoir supérieur. Je me suis engagé à Médecins du monde alors que s’amorçait une réflexion sur ce sujet, avec pour ligne de conduite la désoccidentalisation et le “faire avec, et pas pour”. Je crois ne jamais me sentir autant à ma place que lorsque mon travail met les gens en capacité. Par exemple, partir du savoir profane des gens sur une alimentation saine, du plaisir de manger, plutôt que leur asséner une norme. Ou alors créer du lien entre des instances qui ne parviennent pas toujours à collaborer efficacement – ONG, hôpital public et médecins de ville. L’engagement devient multiforme, mais on a encore tendance à le considérer comme une phase de la vie, liée à des idéaux de jeunesse. Je me souviens d’une amie d’amis qui m’avait lancé, alors que je rentrais de Gaza après sept ans d’expatriation : “Maintenant, tu vas pouvoir entrer dans le vif de la vie adulte – la vie active, quoi !” Comme si ces années avaient eu pour but de me préparer à autre chose et relevaient d’un caprice d’adolescent privilégié, comme d’autres parcourent le monde avant de “se ranger”. Cette vision utilitariste – dédier une année aux autres pour mieux faire fructifier sa carrière ensuite – me semble héritée d’outre-Manche. Or je ne conçois pas l’engagement comme un calcul court-termiste centré sur une satisfaction matérielle personnelle, mais comme une série de choix pour embrasser le monde, le vivant. Des musiques et des lectures ont progressivement motivé ma vocation : Frantz Fanon, Régis Debray et surtout Édouard Glissant, dont la phrase “Agis en ton lieu et pense avec le monde” m’a beaucoup porté et m’accompagne depuis que j’ai 15 ans. Elle m’a permis de concevoir que la santé des humains est inextricablement liée à celle des écosystèmes. Après avoir parcouru de nombreux terrains – de l’Afrique à l’Asie, en passant par le Moyen-Orient –, j’applique désormais la première partie de la citation au pied de la lettre en m’investissant davantage dans mon quartier, que ce soit auprès de parents d’élèves ou d’un écoquartier. »

« Hugo fait passer ses idéaux en premier, quitte à bénéficier d’un statut moins prestigieux

»

LE COMMENTAIRE DE NORMAN AJARI

«

Avec le travailleur humanitaire, on a un peu l’image d’Épinal de l’engagement – Hugo le dit lui-même, les “french doctors” ont cette aura à la fois un peu romantique et caricaturale. Mais il fait l’autocritique de cette pratique en insistant sur la mise en capacité des personnes auxquelles il apporte un soutien : ainsi, le savoir n’est plus surplombant mais se transmet. Le parcours de Hugo est aussi un bon exemple du coût de l’engagement : alors qu’il aurait pu exercer son expertise ailleurs avec une rémunération plus confortable, il fait passer ses idéaux en premier, quitte à bénéficier d’un statut moins prestigieux et à voir l’étiquette d’éternel adolescent lui coller à la peau. Mais quand bien même il récuse l’idée d’une passade, on voit que son engagement prend un nouveau tour, avec une attention au local plutôt qu’à des terrains de guerre lointains. Ce qui est étonnant, c’est que ce n’est pas quelque chose que l’on reprocherait à un vétéran : on ne peut pas vivre à l’extrême toute sa vie, et c’est normal de s’orienter vers des tâches peut-être moins risquées physiquement ou épuisantes. S’il peut désormais agir en son lieu, pour reprendre la phrase d’Édouard Glissant qu’il cite, c’est parce qu’il connaît le monde, qu’il l’a parcouru et vu sous ses aspects les plus durs et violents. Hugo est quelqu’un qui a conscience d’être en situation dans le monde, comme le formulerait Sartre : quand bien même il dispose de privilèges, ceux d’un professionnel de santé publique occidental, ses lectures lui ont permis de prendre conscience de ce point de vue situé et privilégié, qui dépend de sa connexion avec le reste du monde. »

Les philosophes s’écharpent depuis des siècles sur les bienfaits et les défauts de l’engagement. Rester en retrait, est-ce accepter l’injustice ? Peut-on militer pour ses seuls intérêts ? Doit-on accepter de renoncer à sa liberté ? Voici trois matchs sans concession : à vous de désigner les vainqueurs.

Refuser de s’engager, cela revient à être un salaud ?

AVEC

JEAN-PAUL SARTRE

La politique ne m’intéresse pas plus que ça. J’ai du mal à prendre position sur les conflits en cours. Je m’intéresse davantage aux mathématiques ou au sport qu’aux crises sociales du moment. Je passe plus de temps à m’occuper de ma famille ou à vivre une passion amoureuse qu’à militer et manifester. Est-ce condamnable ? La réponse de Jean-Paul Sartre est tranchante : oui, et cela fait même de moi un « salaud », terme qui parsème ses écrits. Pour le philosophe, je suis toujours pris dans une époque, avec ses enjeux propres, et « condamné à être libre » (L’Être et le Néant, 1943). Je ne suis que ce que je fais dans les circonstances qui m’entourent. Si je refuse de m’engager, je me mens à moi-même pour garder bonne conscience. J’adopte alors une conduite de « mauvaise foi ». Je m’enferme dans mon rôle professionnel, ma fonction sociale, mes habitudes culturelles. Je dis que je n’étais pas au courant, que « c’est plus compliqué que ça », que les médias nous mentent. Je regarde ailleurs en me persuadant que cela ne me concerne pas.

Mais le refus de l’engagement, pour Sartre, est aussi une forme d’engagement. Dans un texte publié en 1945 pour présenter la nouvelle revue Les Temps modernes, fondée avec Simone de Beauvoir, il écrit : « On ne peut pas tirer son épingle du jeu », se prétendre en dehors des événements. C’est pourtant ce qu’ont fait de grands écrivains : « Je tiens Flaubert et les Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu’ils n’ont pas écrit une ligne pour l’empêcher. Ce n’était pas leur affaire, dira-t-on. Mais le procès de Calas, était-ce l’affaire de Voltaire ? La condamnation de Dreyfus, était-ce l’affaire de Zola ? » Car « l’écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi ».

Si l’honnête employé, l’esthète distant, l’observateur qui refuse de se mouiller – et donc de se tromper – sont, pour Sartre, des « salauds », c’est parce qu’ils se réfugient dans une essence fixe, un rôle social immuable. Refuser de s’engager devient un déni de ce qui fait notre humanité.

AVEC MAX WEBER

nsulter ceux qui rechignent à s’engager est aussi absurde que dangereux. Le vocabulaire du « salaud », même si on lui donne une signification existentielle, ne devrait pas être utilisé à tort et à travers. Car, avant de descendre dans l’arène, il faut comprendre ce qui nous entoure. C’est pourquoi le sociologue allemand Max Weber distingue soigneusement le « savant » et le « politique ». Le premier utilise des méthodes rigoureuses pour établir des faits, des lois, tout en sachant que son domaine est en évolution perpétuelle. On ne peut réclamer de lui que « la probité intellectuelle » (Le Savant et le Politique, 1919), qui consiste justement à séparer le travail scientifique et la réflexion sur la valeur des choses et des événements. Ces deux domaines sont « hétérogènes ». Les mêler produira de la mauvaise science, militante et idéologique, et de la mauvaise politique, dogmatique et intolérante. Ainsi « le véritable professeur se gardera bien d’imposer à son auditoire, du haut de la chaire, une quelconque prise de position, que ce soit ouvertement ou par suggestion ». Il laisse cela au « prophète » et au « démagogue ». Weber va plus loin lorsqu’il affirme que « la tâche primordiale d’un professeur capable est d’apprendre à ses élèves à reconnaître qu’il y a des faits inconfortables, j’entends par là des faits qui sont désagréables à l’opinion personnelle d’un individu ». Ceux qui préfèrent l’engagement systématique à l’analyse rationnelle sont à la recherche, écrit encore le sociologue, non pas d’« un professeur » mais d’« un chef », d’« un champion de football de la vie ».

Ces distinctions doivent s’appliquer dans le domaine de la vie publique. Alors que « prendre parti, lutter, se passionner » sont les caractéristiques de tous ceux qui s’engagent en politique, le fonctionnaire, lui, « doit administrer, avant tout de façon non partisane » et sans parti pris. Ceci n’empêche nullement l’intellectuel, le savant, le fonctionnaire, l’employé, de s’engager dans la cité. Max Weber était, par exemple, partisan d’une Allemagne démocratique. Mais il séparait soigneusement son œuvre de sociologue et ses activités publiques. Sans se considérer comme un « salaud ».

Un jeune couple s’embrasse devant une affiche du mouvement de résistance Otpor ! montrant un montage de l’ancien président yougoslave Slobodan Milosevic fumant un cigare devant les dévastations de la guerre et le slogan « Qui est coupable ? », le 1er avril 2001, à Belgrade.

Animateur d’Otpor ! (« résistance », en serbe), mouvement qui a conduit à la chute de Slobodan Milosevic en 2000, cet activiste forme depuis des années des révolutionnaires du monde entier. Avec une méthode fondée sur la non-violence et l’humour, décrite dans Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes (trad. fr. Payot, 2015). Il a créé le Canvas (Centre pour les actions et les stratégies non violentes appliquées, canvasopedia.org). Nous l’avons interrogé sur le sens de l’engagement aujourd’hui, alors que les tentations autoritaires et la violence reviennent en force.

Quand et pourquoi vous êtes-vous engagé ?

SRDJA POPOVIC : Durant mon adolescence en ex-Yougoslavie, je n’éprouvais aucun intérêt pour l’activisme. Je jouais de la guitare dans un groupe de rock et je voulais devenir biologiste. Pour moi, le militantisme était une occupation ennuyeuse réservée à de vieilles dames protectrices des droits des chats. Mais à partir des années 1980, mon pays est tombé dans une grave crise économique. Mes parents, qui étaient journalistes, se sont retrouvés à vendre de l’essence de contrebande pour survivre. Puis la guerre est arrivée au début des années 1990. Ma vie a basculé parce que,

autour de moi, les gens étaient enrôlés pour aller combattre les autres anciennes républiques yougoslaves. Toute la vie culturelle s’est effondrée. Nous avions la meilleure scène new wave d’Europe après le RoyaumeUni. Nous sommes devenus un petit pays provincial obsédé par son passé et de plus en plus tourné vers Moscou. Étudier n’avait plus aucun sens, car on savait qu’on n’aurait pas de travail. J’ai décidé de rester dans mon pays. Ma compréhension des choses et mon engagement se sont construits lentement. Il y a tout de même eu un événement décisif : un concert de rock à Belgrade. Tous mes groupes préférés se sont réunis pour chanter contre la guerre. Comme l’événement

était interdit par les autorités, ils ont joué juchés sur un camion. Nous étions près de 5 000 à les suivre, et je me souviens de l’énergie que nous avons ressentie à ce moment-là. Je me suis senti chez moi là-dedans. Alors j’ai décidé de défendre ce « chez moi ». J’ai commencé à participer à des manifestations en 1992 contre la guerre en Croatie. J’avais le bon âge : 19 ans.

Avec Otpor !, vous avez animé la première révolution pacifique postcommuniste. Quels étaient vos principes d’action et pourquoi se sont-ils montrés si efficaces ?

Au départ l’ambiance était très hippie,

Cinq philosophes donnent leur conception de l’engagement et témoignent de leurs moyens d’action en cas d’arrivée au pouvoir de l’extrême droite en France.

Frédéric Gros

« Les plus téméraires en paroles sont souvent les plus pleutres en actes »

Professeur à Sciences-po Paris, il est spécialiste de Michel Foucault et s’est penché sur la demande de sécurité dans les démocraties contemporaines, ainsi que sur les mouvements de résistance avec Désobéir (Albin Michel, 2017 ; réédition 2025). Il se demande s’il sera capable de réagir à cet événement avec courage.

Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Pour moi, cet énoncé représente l’impensable, l’insupportable. Je rappelle que je suis né au milieu des années 1960, et pendant toute ma jeunesse, l’extrême droite, c’étaient les éructations racistes et antisémites de JeanMarie Le Pen, ainsi que son mépris affiché pour l’État de droit. Que les rejetons de son parti puissent aujourd’hui afficher leur républicanisme et soutenir qu’ils sont le vrai rempart contre l’antisémitisme relève pour moi de la blague absolue – mais elle ne me fait pas rire. Les sondages et les projections de vote obligent pourtant à se poser la question : et s’« ils passent », qu’est-ce que je fais ? Eh bien, je crois que je resterai – provisoirement ? – en France, et, parce que la machine à propagande – déjà bien amorcée sur certaines chaînes d’information en continu – sera à son comble, je tenterai de m’informer auprès de médias alternatifs, au moins pour nourrir ce que Kant appelle un « usage public de la raison », en dénonçant les attaques qui seront inévitablement menées contre la Justice et le Droit. À un niveau plus professionnel, il s’agira évidemment de réaffirmer dans mes cours des principes élémentaires de politique humaniste et de rappeler les désastres provoqués en Europe par les doctrines extrémistes. Tout le problème consistera, selon la belle expression forgée

par Michel Foucault dans ses derniers cours au Collège de France, à faire preuve, face aux événements, d’un certain courage de la vérité, c’est-à-dire accepter de prendre des risques en dénonçant les iniquités qui ne manqueront pas de se produire.

Mais tout le problème sera aussi de savoir si et jusqu’à quel point j’en serai effectivement capable sans me réfugier derrière des excuses habituelles et faciles (famille nombreuse, etc.). Sur ce point cependant, qui est celui de la responsabilité au sens peut-être le plus profond d’une réponse personnelle et active face à ce qui se produit, les effets d’annonce sont inutiles. Les plus téméraires en paroles sont comme on le sait les plus pleutres en actes, et l’humilité est la vraie sœur du courage. Hannah Arendt distingue avec beaucoup de force dans sa Condition de l’homme moderne « qui je suis » et « ce que je suis ». « Ce que je suis », ce sont à la fois un statut, un mode de vie, des traits de personnalité… Bref, une certaine identité défendue à travers un parcours de vie. « Qui je suis », seuls l’action et l’événement dans des moments exceptionnels à la fois en décident mais aussi le révèlent. J’espère donc seulement, avec un peu de crainte quand même, que je saurai me montrer à la hauteur de ce qui arrive – la question étant : mais est-ce que ce n’est pas déjà en train d’arriver ?

« Un dieu bon devrait l’être envers chacune de ses créatures, et non pas se contenter des aspects généraux de l’univers »

p. 79

© Julien Magre

De son œuvre, seuls les contes sont généralement cités et étudiés, plutôt en littérature. Pourtant, l’auteur de Candide s’est aussi intéressé aux grands classiques de la pensée, déployant une pensée riche sur la liberté humaine, la nature de l’âme ou les fondements de la morale. Nous avons plongé dans ce corpus classique quelque peu oublié pour comprendre dans quelle mesure il pouvait être, autant que Rousseau et Diderot, considéré comme un philosophe.

Par ARIANE NICOLAS

u’est-ce qui se trame exactement sous nos yeux ? » Avec cette question simple, Jérémie Koering, professeur d’histoire de l’art moderne à l’université de Fribourg, propose dans cette Enquête sur Les Ménines. Vélasquez et le regard du roi (Actes Sud) de faire la lumière sur ce célèbre tableau. Il n’est pas le premier à s’y essayer, et Koering embarque d’ailleurs avec lui les exégètes les plus inspirés – de Michel Foucault à Daniel Arasse. Offert au roi d’Espagne vers 1556, Les Ménines ou La Famille de Philippe IV représente l’infante Marguerite-Thérèse, entourée de ses suivantes, d’une naine, d’un enfant et d’un chien. Autour d’eux, trois figures donnent au tableau ses lignes de fuite : dans le fond à droite, un chambellan écarte un rideau pour faire entrer la lumière ; dans le fond à gauche, sur un miroir, l’image un peu floutée du roi et de la reine nous fait comprendre qu’ils se tiennent hors champ à nos côtés, devant la scène principale ; à l’extrême gauche, enfin, le peintre, pinceau et palette à la main, au moment où il s’apprête à donner forme à la vision du roi-spectateur qui lui fait face, à « mettre en acte ce qui n’est encore qu’à l’état de puissance chez le roi ». Avec un grand sens du suspense, Koering dispose toutes les pièces de l’intrigue des Ménines, depuis l’existence d’un premier tableau sous le tableau final, découvert récemment par radiographie, jusqu’au statut de la peinture au XVIIe siècle – à la fois artisanat manuel et chose mentale –, en passant par les différentes temporalités de la scène. Dans le battement entre les regards, dans le miroitement du visible et de l’invisible que Koering fait palpiter, c’est comme si le tableau se remettait en mouvement sous nos yeux. Un effet similaire se dégage de l’album Métaphores. Une histoire de la philosophie en 24 concepts illustrés (Gallimard) de Pedro et Merlín Alcalde avec les peintures de Guim Tió. Le projet ? Donner à comprendre et à voir les grandes métaphores utilisées par les philosophes pour exprimer leur pensée. Du fleuve d’Héraclite à la matrice de Judith Butler, en passant par la colombe de Kant, tous exposés avec clarté, profondeur et concision – et magnifiquement illustrés –, c’est comme si les concepts se mettaient en mouvement devant nous, devenaient visibles.

Le Mépris

FRANÇOIS

DUBET

La république des idées / Seuil / 128 p. / 12,90 €

Le sentiment d’être méprisé est le nouveau poison qui ronge les sociétés démocratiques. Dans les pas de Tocqueville, le sociologue François Dubet met au jour les ressorts de cet affect et propose des pistes d’action collective pour le désamorcer.

Par CLARA DEGIOVANNI

Il est discret, le mépris. Il se glisse dans un silence railleur, un froncement de sourcils, une pique sur la tenue, l’accent, la manière d’être… Et pourtant, « il ronge », alerte le sociologue et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) François Dubet. Ces attitudes sont insupportables parce qu’elles font adhérer, « malgré soi », « au regard de celui qui vous méprise ». Parfois, le mépris n’a pas de visage. Il émane d’une institution (hôpital, mairie, école) qui nous parle par formulaires anonymes donnant l’impression d’être un pion. Souvent, il s’exprime à travers la classe politique, quand le président brocarde « ceux qui ne sont rien »,

quand un ministre donne des leçons d’économie sur la dette ou qu’un sénateur considère que les signataires de la pétition contre une loi pro-pesticides n’ont rien compris. Pourtant, « il n’est pas certain que nos sociétés soient plus méprisantes aujourd’hui qu’hier », remarque Dubet. C’est le sentiment d’être méprisé qui prospère. Cet écart entre la réalité et le ressenti s’explique par la fin des anciennes hiérarchies. Dans un monde inégalitaire par principe, chacun reste à sa place, légitimée par l’ordre aristocratique. À l’inverse, et comme le montrait déjà Tocqueville, dans un monde censé être égalitaire, les individus « se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre

leurs mains ». Dès lors, à chaque échec – à un examen, après une rencontre manquée –, je crains d’être méprisée. Ceux qui s’en prenaient jadis aux ouvriers se heurtaient à la fierté, à l’esprit de corps. Aujourd’hui, on ne s’adresse plus à un groupe politiquement constitué mais aux individus avec leurs différences – qui sont autant de motifs de mépris en puissance. Les personnes racisées, handicapées, les femmes, les jeunes, les vieux, les habitants des zones rurales et des banlieues, les professeurs, les travailleurs du secteur médical et social, et tous les métiers dévalués : chacun se sent méprisé « en tant que ». Même les hommes blancs et riches peuvent se sentir méprisés, notamment par le mouvement féministe qui remet en cause les privilèges dont ils ont joui et jouissent encore. « Face au besoin légitime de reconnaissance, on risque de glisser vers une guerre sourde des identités, dans laquelle les identités majoritaires et dominantes se sentent, elles aussi, menacées parce qu’elles cessent d’être la norme culturelle, sexuelle ou religieuse. »

Ce « jeu », cette « concurrence » des mépris érode notre démocratie. Tandis que la colère explose, les populismes capitalisent sur le ressentiment, cette « maladie laissant croire que la haine des autres pourrait renforcer l’amour de soi ». Dans un contexte si explosif, la pire idée serait de détourner le regard… et de mépriser le sentiment d’être méprisé.

Au contraire, prône Dubet, il faut « entendre et comprendre le mépris, non seulement pour en combattre les causes, mais aussi pour rechercher des sorties politiques, afin que le sentiment d’être méprisé se transforme en conflits, en revendications », capables de faire vivre la démocratie au-delà des élections. « Pourquoi ne pas engager résolument les habitants des quartiers défavorisés dans la construction des politiques urbaines ? » suggère par exemple le sociologue. C’est par l’autonomisation des citoyens et par l’action collective que peut se créer un sentiment d’appartenance capable de transcender les différences individuelles. Le défi est de reconnaître les altérités sans les opposer et de proposer une définition de la nation fondée non sur les « identités héritées » mais sur la « communauté des solidarités ». Un chantier que la gauche aurait tort d’abandonner aux instrumentalisations populistes.

Préface par Astrid von Busekist

être vendu séparément. Illustration : © William L.

Ne peut

CAHIER CENTRAL

EXTRAITS