Comment se changer les idées ?

Avec un dialogue entre Michel Hazanavicius et Jean-Marie Schaeffer

MAXIME ROVERE

« Philosopher, c’est changer de posture » BANGLADESH En immersion dans un mariage forcé

DE LA RUPTURE À LA COUTURE Claire Marin rencontre Jeanne Vicérial RELIRE MARCUSE Capitalisme et contrôle social

ÉDITO

Par Alexandre Lacroix Directeur de la rédaction

Hegel et les guilis

Les idées, ça ne marche pas comme les chatouilles. C’est même l’inverse.

Je ne sais pas si vous avez essayé, je me doute bien que oui, mais une chose est certaine, il s’agit même d’une certitude immédiate, dirait Hegel : on ne peut pas se faire des chatouilles à soimême. Parce qu’on sait à l’avance où les doigts vont appuyer, avec quelle force – et la prédictibilité du geste lui ôte tout pouvoir hilarant. Pour être chatouillé, il est indispensable de bénéficier de la médiation de l’Autre, il nous faut un esclave expert en guilis (si c’est un maître, ce n’est plus tout à fait un jeu, mais c’est un autre problème !).

Eh bien, dans le domaine des idées, c’est exactement le contraire : il est pratiquement impossible de changer les idées de quelqu’un d’autre. Tentez la chose avec un enfant, ou un conjoint qui boude : vous verrez, vous ne parviendrez pas, malgré tous vos efforts, à leur rendre leur bonne humeur. S’ils ont décidé de s’enliser dans leur maussaderie, vos pitreries n’auront aucun effet sur eux. Et vous-même, je suis convaincu que vous vous raidissez et vous emmurez en votre forteresse intérieure sitôt qu’un esclave ou un maître (cette fois, cela revient au même) s’est mis en tête de vous changer les idées. « Ne tire pas cette tronche ! » « Viens

faire un tour dehors ! » « Tu prendras bien un petit remontant ? »

Aucun de ces appels ne saurait secouer votre torpeur et votre mélancolie. Pourquoi donc ? Je l’interprète ainsi : pour que mes idées varient, le premier mouvement doit provenir de l’intérieur. Je ne m’amuserais pas sans mon accord express – si tel est mon caprice, je ferai la moue dans une fête foraine ou devant une comédie avec Jean Dujardin.

Et c’est là que la référence à Hegel n’est pas seulement décorative mais utile. Le philosophe a bien vu que notre conscience fonctionnait comme une espèce de « plaque tournante », dont le moteur n’est autre que la vie en nous – c’est le sens même de sa dialectique. Un passage de la Phénoménologie de l’esprit (1807), dont la lecture ne ressemble pas du tout à une séance de guilis, même poussée, est justement consacré à la « conscience de soi comme désir de l’autre conscience de soi ». Imaginez que vous êtes comme moi en ce moment, assis devant votre ordinateur, avec une tasse de café sur votre droite et le bouquin de Hegel ouvert à gauche, dans la traduction de Bernard Bourgeois, un bon médiateur avec l’Allemand, à la page 197. Cet ordinateur, ce café, ce livre appartiennent à votre champ de perception, ce sont les objets qui sont présents à votre conscience, qui subsistent. Mais pour mettre vos idées en branle, il va falloir les oublier, donc nier leur existence. Vous allez faire comme s’il ne subsistait plus rien d’eux. À l’image du marcheur qui bascule pour se mettre en mouvement, vous allez passer par un plongeon dans le vide, durant lequel il n’y aura plus dans votre conscience que l’essence négative de ces objets. Ce vide n’est pas anecdotique, il est négation universelle. Comme il n’est pas composé, il est simple. Et vous allez le franchir pour que votre conscience accède à un état autre. Ce qui pousse votre conscience à faire ce saut, c’est le désir. Et c’est ainsi qu’on se change les idées. Mais c’est aussi comme ça que, fait remarquable, cette phrase tirée de la Phéno (maintenant vous êtes intimes, les chatouilles vont pouvoir commencer) devrait vous paraître limpide :

« Le Moi simple n’est ce genre ou l’universel simple pour lequel les différences n’en sont pas qu’en tant qu’il est l’essence négative des moments configurés subsistants-par-soi ; et, de ce fait, la conscience de soi n’est certaine d’elle-même que par la suppression de cet Autre qui se présente à elle comme une vie subsistante-par-soi ; elle est désir. »

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques sur ce numéro

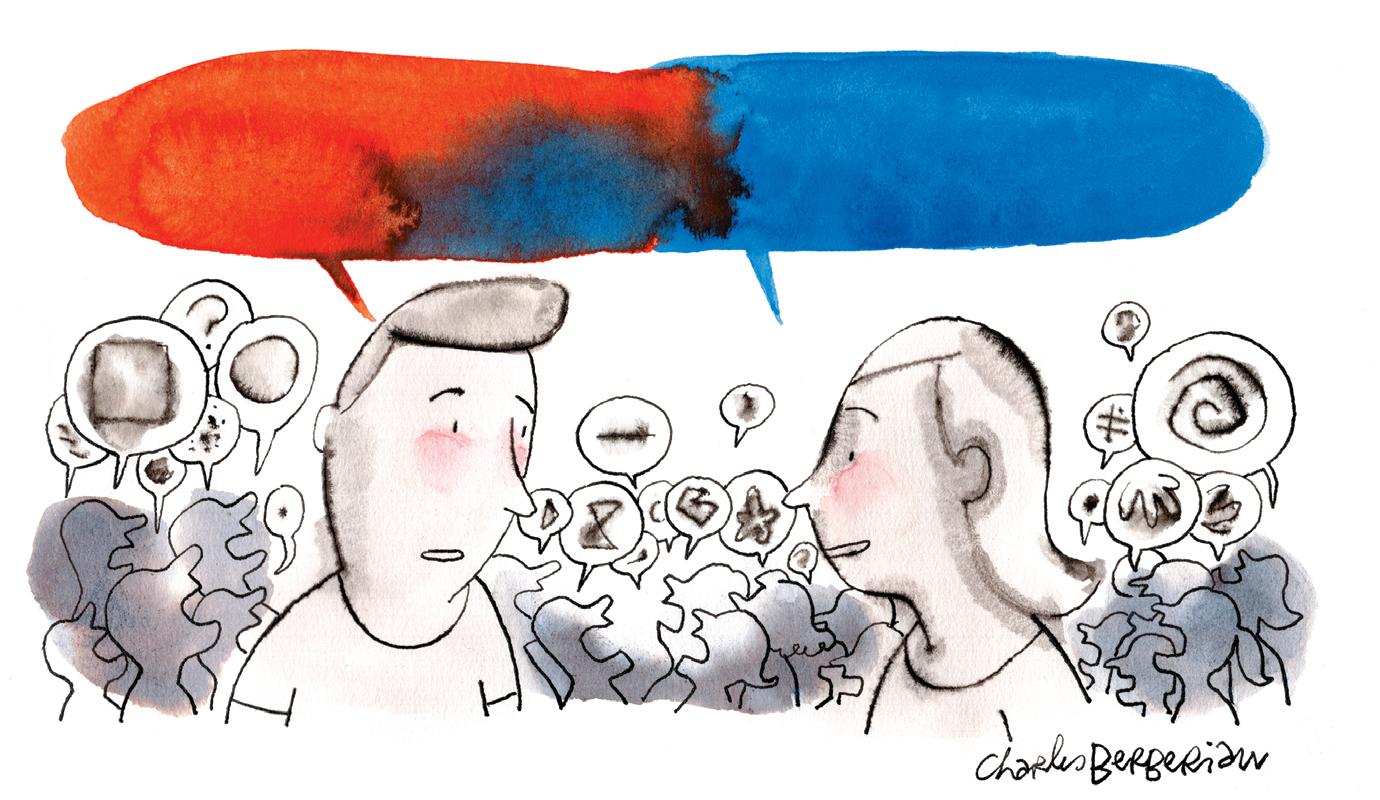

L’ŒIL de Charles Berberian

ILS ET ELLES ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO

« Je pleure beaucoup au cinéma, mais très rarement dans la vraie vie »

Michel Hazanavicius P. 63

Claire Marin

P. 40

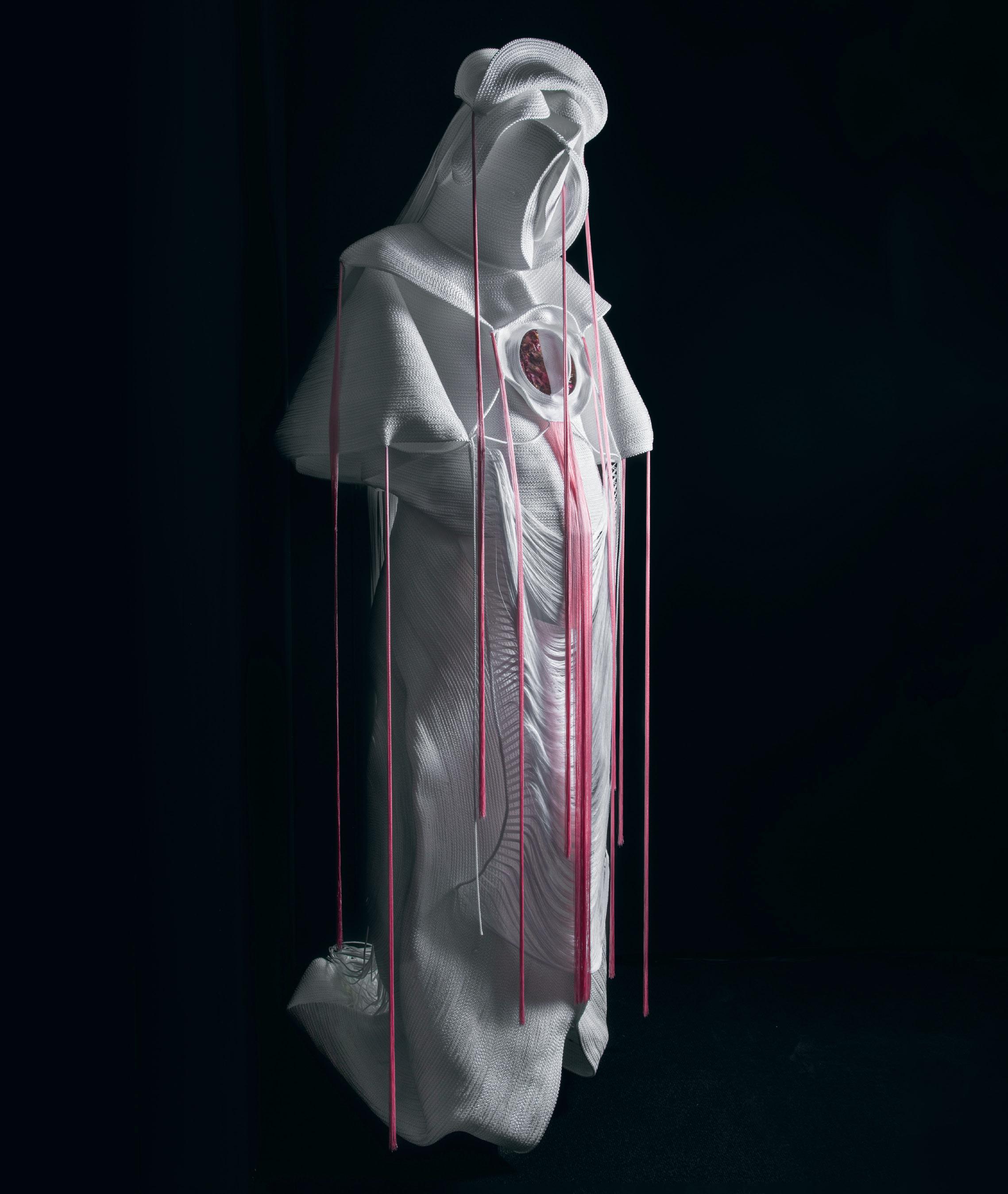

Elle s’est penchée en philosophe sur les épreuves de l’existence, sur ce qui nous permet de trouver notre place et de tenir, même quand la vie semble se défaire. Avec l’artiste contemporaine Jeanne Vicérial, l’autrice de Rupture(s) a tissé des liens : toutes deux évoquent l’exposition In Silentio qu’elles ont conçue ensemble.

Jeanne Vicérial

P. 40

Elle révolutionne le monde de la mode et du design avec ses « sculptures-costumes » faits d’un fil unique, qui s’inspirent de modèles anatomiques. Exposée à la Galerie Templon, à Paris, elle participe également à une exposition au Lieu Unique, à Nantes, à l’invitation de Claire Marin. Avec la philosophe, elle éclaire cet art de tisser des liens.

François Specq CAHIER CENTRAL

Il étudie la littérature américaine et ses relations avec l’environnementalisme. Professeur à l’École normale supérieure de Lyon, il a contribué à plusieurs ouvrages collectifs, notamment sur les écrivains de la nature dans les pas de Thoreau. Il préface dans notre cahier central des extraits de ce penseur, issus des Forêts du Maine.

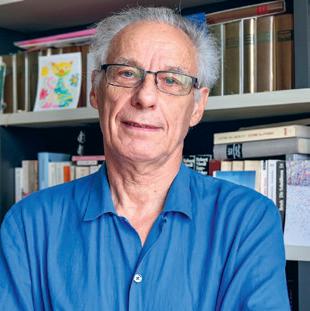

Jean-Marie Schaeffer

P. 60

Troubles dans le récit (2020), le dernier ouvrage de ce philosophe spécialiste d’esthétique, s’appuie sur les sciences cognitives pour renouveler l’analyse de notre tendance naturelle à raconter des histoires. Il dialogue ici avec le conteur exceptionnel qu’est Michel Hazanavicius et montre qu’une expérience esthétique peut changer nos vies.

Jeanne Burgat Goutal

P. 66

Aussi à l’aise sur les sujets écoféministes que dans la posture du cobra, elle a récemment fait paraître la bande dessinée Yoga Shalala (2024). La philosophe revient dans notre dossier sur la pratique du yoga, qu’elle enseigne, et confie comment cette discipline à la fois corporelle et spirituelle a bouleversé son rapport à la rationalité et au vivant.

philosophie

10, rue Ballu, 75009 Paris Tél. : 01 43 80 46 10 www.philomag.com

SERVICE ABONNÉS abo@philomag.com

Libre réponse 40166 89019 Auxerre Cedex

Tarifs d’abonnement : prix normal pour 1 an (10 nos) France métropolitaine : 75 € TTC (TVA 2,1 %). UE et DOM : 85 €. COM et Reste du monde : 91 €. Abonnement au magazine papier + numérique : 113 €. UE et DOM : 123 €. COM et reste du monde : 129 €. Formules spéciales pour la Belgique et la Suisse Belgique : 070/23 33 04 abobelgique@edigroup.org Suisse : 022/860 84 01 abonne@edigroup.ch

Diffusion : MLP

Contact pour les réassorts diffuseurs : Opper (anciennement À Juste Titres), 04 88 15 12 42, Julien Tessier, j.tessier@opper.io

RÉDACTION

redaction@philomag.com

Directeur de la rédaction : Alexandre Lacroix

Rédacteurs en chef : Martin Legros, Michel Eltchaninoff

Rédacteur en chef adjoint : Cédric Enjalbert

Conseiller de la rédaction : Sven Ortoli

Cheffes de rubrique : Ariane Nicolas, Victorine de Oliveira

Rédacteurs : Clara Degiovanni, Octave Larmagnac-Matheron

Secrétaires de rédaction : Noël Foiry, Marie-Gabrielle Houriez

Création graphique : William Londiche / da@philomag.com

Graphiste : Alexandrine Leclère

Responsable photo : Stéphane Ternon

Rédactrice photo : Camille Pillias

Webmaster : Cyril Druesne

Ont participé à ce numéro : Charles Berberian, Paul Boyer, Paul Coulbois, Laurence Devillairs, Arthur Dreyfus, Martin Duru, Étienne Klein, Frédéric Manzini, Anne-Sophie Moreau, Chiara Pastorini, Charles Pépin, Charles Perragin, Serge Picard, Alain Pilon, Anouk Ricard, Nicolas Tenaillon, Pierre Terraz, Anaïs Vaugelade ADMINISTRATION

Directeur de la publication : Fabrice Gerschel

Éditeur délégué : Lucas Laugel

Responsable administrative : Sophie Gamot-Darmon

Impression : Maury imprimeur, Z.I., 45300 Manchecourt

Commission paritaire : 0628 D 88041

ISSN : 1951-1787

Dépôt légal : à parution

Imprimé en France/Printed in France / Philosophie magazine est édité par Philo Éditions, SAS au capital de 425 200 euros, RCS Paris B 483 580 015

Siège social : 10, rue Ballu, 75009 Paris

Président, actionnaire majoritaire : Fabrice Gerschel

RELATIONS PRESSE

Canetti Conseil, Françoise Canetti, francoise.canetti@canetti.com

PUBLICITÉ CULTURELLE ET LITTÉRAIRE/PARTENARIATS

Audrey Pilaire, 01 71 18 16 08, apilaire@philomag.com

PUBLICITÉ COMMERCIALE

Ketil Media : Catherine Laplanche (direction commerciale presse), claplanche@ketilmedia.com, 01 78 90 15 37

MENSUEL N 190 - JUIN 2025

Couverture : © Laurent Askienazy

Sur notre chemin de randonnée philosophique, ce mois-ci

Plage du vote populiste p. 10

Glorieuse arrivée au chakra racine p. 66

« Dolorès, vous avez l'étoffe d’une mère de famille ! » p. 60

Le meilleur, c’est la peau p. 40

Cathédrale Sainte-Mèredes-Dures-Noces p. 20

Conatus-pris des chaussures de rechange ? p. 96

Le Thoreau Wanderlodge 1964 Cahier central

Psychologue égaré dans sa Kartocumulus p. 52

La chambre noire de Platon p. 68

POV « tu joues au loup-garou » p. 13

Tentative pour transformer la matière en énergie p. 46

Ours unidimensionnel affamé p. 76

La tente du Premier ministre suédois p. 26

Puits de negroni phénoménal p. 53

Lac de Deliciosa Humedad p. 28

Usine de la Krenak Animist Incorporated p. 18

CAHIER CENTRAL

Pour prolonger le thème de notre dossier, nous vous proposons des extraits des Forêts du Maine de Henry David Thoreau, préfacés par François Specq.

Sommaire

Le numéro comprend en cahier central un encart rédactionnel (agrafé entre les pages 50 et 51) de 16 pages constitué d’une préface et d’extraits des Forêts du Maine de Henry David Thoreau

Philosophie magazine n° 191

paraîtra le 3 juillet 2025

p. 3

Édito p. 8

Courrier des lecteurs

Écouter le monde

p. 10

Télescopage p. 12

Signes des temps

p. 14

Choix de la rédaction

Portrait philosophique de Léon XIV / La guerre à Gaza vue par un intellectuel palestinien / Pourquoi réformer les rythmes scolaires ? / Les déserts médicaux et la notion de service public p. 18

Portrait

Ailton Krenak, défenseur des peuples autochtones du Brésil p. 20

Reportage Mariages forcés au Bangladesh p. 26

Jeux de stratégie

La chronique de Michel Eltchaninoff p. 28

Nouvelles vagues

La chronique d’Anne-Sophie Moreau

Cheminer dans l’existence

p. 32

Là est la question

Un dilemme ?

Charles Pépin vous répond p. 34

Entretien

Maxime Rovere p. 40

Dialogue

Claire Marin et Jeanne Vicérial p. 46

Vertiges

La chronique d’Étienne Klein

Dossier

COMMENT SE CHANGER LES IDÉES ?

p. 50

Se détendre. Fabienne Brugère, Valentin Husson, Albert Moukheiber, Laurence Devillairs et Bruce Bégout témoignent p. 54

Le divertissement retrouvé p. 56

Se dépenser. Reportage dans une salle de sport et un club de nuit p. 60

Se faire des films. Dialogue entre Michel Hazanavicius et Jean-Marie Schaeffer p. 66

Pratiquer le yoga. Une voie vers la transformation selon Jeanne Burgart Goutal p. 68

La grande bifurcation avec Platon, Husserl et Bergson

S’orienter dans les idées

p. 76

Les clés d’un classique

Herbert Marcuse

Livres

L’essai du mois p. 83

Un historien à Gaza / Jean-Pierre Filiu p. 84

D’où viennent nos émotions ?

Deux livres répondent p. 86

Le roman du mois, par Arthur Dreyfus

Et notre sélection, avec… p. 88

Microvoyage / Rémy Oudghiri p. 89

Les Rêves et le Temps / María Zambrano

Arts p. 90

Une pièce de théâtre, un film et une exposition à voir ce mois-ci p. 92

Agenda p. 94

Comme des grands

Philosopher avec les enfants, par Chiara Pastorini et Anaïs Vaugelade P. 96

Bande dessinée

Le Bureau des philosophes, par Anouk Ricard p. 98

Questionnaire de Socrate Thomas Cailley

Télescopage

SYDNEY AUSTRALIE

Le 3 mai 2025

Dans le bureau de vote d’un club de sauvetage en mer, des citoyens autraliens choisissent leurs représentants au Parlement le jour des élections fédérales, qui se sont conclues par une victoire des travaillistes (centre gauche).

© Hollie Adams/Reuters

É couter le monde

« La société démocratique s’institue comme société sans corps »

CLAUDE LEFORT Essais sur le politique

Parvin, 16 ans, lors de sa cérémonie de mariage, imposé, avec Palash, 32 ans, dans un petit village du district de Noakhali, au sud du Bangladesh, le 15 décembre 2024.

Bangladesh

MARIÉES, POUR LE MEILLEUR… OU POUR LE PIRE ?

Le Bangladesh est l’un des pays qui compte le plus grand nombre de mariages arrangés au monde. Afin de comprendre les rouages de ce phénomène, qui semble asservissant et d’un autre temps, mais qui concerne une part importante de la population mondiale, nos reporters Pierre Terraz et Paul Boyer ont pu assister à une union entre une jeune fille et un homme qui ne s’étaient jamais rencontrés.

Texte PIERRE TERRAZ et PAUL BOYER / Photos PIERRE TERRAZ

Parvin, 16 ans, porte un sari de fête rouge orné de dentelle dorée. Elle ressemble à une adolescente qui s’est maquillée en cachette dans la salle de bains de ses parents. Le contraste entre sa tenue de femme et son corps d’enfant est saisissant. À côté d’elle, Palash, 32 ans, est vêtu d’une chemise jaune en soie qui lui sied parfaitement. Tous les deux viennent d’effectuer ensemble le jaimala : un échange traditionnel de guirlandes de fleurs entre de futurs époux. Après une

série de rites à faire frémir toute féministe occidentale – durant lesquels la future épouse se courbe, se voûte, se penche, pour honorer, masser ou baiser les pieds de son futur mari –, l’union est scellée par un prêtre hindou sous un drap blanc. Soustraits aux regards des convives, les mariés peuvent enfin découvrir leurs visages qu’ils n’avaient encore jamais vus il y a quelques secondes. Les décisionnaires de ce mariage arrangé sont les familles. Au moment de proclamer l’union, la mère, les tantes et même les amies de lycée de Parvin entonnent des cris de joie. Au milieu d’une foule en liesse, des enceintes

premier prix crachent une musique inaudible, tandis que seul le visage de l’adolescente, offerte à son époux du double de son âge sur un plateau en bois porté par les hommes de sa famille, se décompose. Au Bangladesh, une fille sur deux est ainsi mariée avant d’atteindre la majorité.

Le contraste entre les proches ravis et la mariée tétanisée est pesant pour les observateurs inhabitués que nous sommes, mais il faut faire bonne figure. Être invités à une telle cérémonie, sous une couverture de simples touristes curieux, n’a pas été chose facile et nous a demandé des mois

« Je réfléchis depuis longtemps à la peau, à l’enveloppe, et ce sujet a pris différentes formes au fur et à mesure des années

» p. 43

© Alexandra Serrano/ VOZ’Image

Cheminer dans l’existence

Claire Marin

Philosophe, professeure de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles et membre associée de l’École normale supérieure (ENS-Ulm), elle a notamment signé Rupture(s) (2019), Être à sa place (2022) aux Éditions de l’Observatoire, ainsi que Les Débuts. Par où recommencer ? (Autrement, 2023). Passionnée d’art contemporain, elle a participé à la conception de l’exposition In Silentio, présentée au Lieu Unique, à Nantes, à partir du 20 juin.

Jeanne Vicérial

Après des études de costumière puis de design aux Arts décoratifs, elle rédige une thèse qui se demande comment « réconcilier sur-mesure et prêt-à-porter ». Elle y expose une méthode inédite de « tricotissage », qui trouve un aboutissement dans l’invention d’un procédé robotique breveté avec l’École des minesParisTech. Elle fonde le studio de design Clinique Vestimentaire, qui développe une recherche liant le vêtement, l’art et l’ingénierie. La Galerie Templon, à Paris, accueille une exposition personnelle autour de la métamorphose, Nymphose, jusqu’au 19 juillet.

De fils aiguilleen

Propos recueillis par CÉDRIC ENJALBERT

C’est l’histoire d’une rencontre entre la philosophe Claire Marin et l’artiste contemporaine Jeanne Vicérial. La première a fait des ruptures et des coutures le motif d’une réflexion sur les blessures et les transformations silencieuses qui sont la trame de nos vies. La seconde révolutionne le monde de la mode et marque celui de l’art avec ses sculptures en fil. Ensemble, elles ont conçu l’exposition In Silentio, qui débute le 20 juin au Lieu Unique, à Nantes, où elles poursuivent une réflexion sur nos liens et nos attachements.

Comment se les idées ?

changer

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques sur ce numéro

reaction@philomag.com

Que l’actualité du monde nous inquiète – du réchauffement des conflits à celui du climat – ou que nous affrontions des épreuves sur le plan personnel, nous autres humains ne pouvons pas regarder sans cesse le négatif en face. Le divertissement, avec ce qu’il a de frivole et d’inconstant, n’a jamais eu la faveur des philosophes. Et pourtant, la philosophie n’est-elle pas une discipline qui promet d’agir directement sur nos idées ?

Parcours de ce dossier

P. 50

Pour commencer, nous nous sommes demandé comment les intellectuels s’y prenaient quand ils avaient la tête encombrée de soucis. Du chercheur en neurosciences Albert Moukheiber qui joue aux jeux vidéo à la philosophe Fabienne Brugère qui pratique la natation, cinq d’entre eux livrent la clé de leur délassement.

P. 54

Pour échapper à la rumination sans devenir écervelé, il y a trois voies possibles : s’arracher à la situation déplaisante, s’en évader par l’imagination ou encore changer de vision du monde. Ce dossier va explorer chacune de ces voies.

P. 56

L’arrachement, pour commencer, avec un double reportage en parallèle dans une salle de sport et un club de nuit : et si l’évacuation des pensées obsédantes passait par le corps et la sueur ?

P. 60

L’évasion, ensuite : le réalisateur Michel Hazanavicius, qui a récemment sorti au cinéma La Plus Précieuse des marchandises et en librairie ses Carnets d’Ukraine, évoque les pouvoirs de la fiction dans un dialogue étonnant avec le philosophe spécialiste d’esthétique Jean-Marie Schaeffer

P. 66 Le décalage, enfin : la philosophe Jeanne Burgart Goutal nous explique comment le yoga l’a amenée à voir la réalité à travers de nouvelles métaphores.

P. 68

Pour conclure, Martin Legros nous propose, dans une leçon de philosophie personnelle, de puiser chez Platon, Husserl ou Bergson un renouvellement de notre inspiration.

Ils s’appuient SUR LA DÉTENTE

Renouer avec son corps, ses sens, avec le goût du jeu ou de la pensée, les philosophes que nous avons interrogés vous livrent leurs secrets pour s’aérer l’esprit.

Fabienne Brugère

« La nage crée chez moi la possibilité d’un futur »

Philosophe spécialiste de l’esthétique et du care, elle enseigne à l’université Paris-8. Son essai Désaimer. Manuel d’un retour à la vie (Flammarion, 2024) a remporté un vif succès critique et public.

Propos recueillis par ALEXANDRE LACROIX

Je partirai d’une expérience concrète, que je n’ai pas racontée dans Désaimer : après avoir connu une rupture amoureuse très douloureuse, m’être séparée de celui qui était mon mari depuis des années et le père de mes enfants, ce que j’ai fait… c’est que j’ai nagé. Dans ma jeunesse, j’ai pratiqué la natation – j’ai même fait de la compétition. C’est un sport que je me suis approprié, qu’il s’agisse de la brasse, du crawl ou du dos. Aujourd’hui, dans les moments où je vais mal, d’énervement, de stress ou simplement de tristesse, je vais à la piscine. De préférence dans un bassin de 50 mètres. Cet exercice impose une métamorphose et une discipline. On met son maillot de bain, son bonnet, ses lunettes. C’est un peu asocial, on est coupé du monde. Quand on plonge dans l’eau avec l’idée de faire des longueurs, on ne parle pas aux autres, on ne les considère même pas. On nage, on nage. On est confronté à soi-même. Cela ramène à l’idée de la vie comme combat. Cela permet d’inaugurer une nouvelle puissance à soi, qui va aider à traverser les épreuves. Loin de m’inciter à ressasser, la nage crée toujours chez moi la possibilité d’un futur. Elle génère une tension positive du corps, qui nourrit la tension de l’esprit, l’entretient et la régénère. Mais cela n’a rien à voir avec l’autonomie, ni avec le projet de renforcer sa masse musculaire pour se cuirasser. Non, pour nager, il faut se laisser porter. Ce nouveau rapport à soi, plus vivant, se construit dans un milieu, en l’occurrence le milieu aquatique, avec lequel il s’agit d’entrer en communion, et c’est un point essentiel. Dans un chapitre de mon essai, j’explique qu’il est indispensable de “vider les lieux” après une séparation ; nager, c’est changer de milieu. Il faut enlever de chez soi tous les objets qui évoquent, pour nous, l’absent. Il importe de déménager, dans tous les sens du terme. En somme, l’enjeu pour désaimer est de s’ouvrir à un nouveau milieu de vie. Cela peut vouloir dire changer de ville, de travail, d’amis. Pour échapper au chagrin et au manque, il va falloir se construire de nouvelles représentations mentales. Or nos représentations sont liées aux lieux et à l’atmosphère dans laquelle nous sommes constamment plongés. Au terme d’un tel processus peut enfin survenir la véritable libération, c’est-à-dire qu’on est prêt à faire une nouvelle rencontre, qui ne sera pas un simple redéploiement de celle d’avant. »

S’ARRACHER 1

Deux salles, DEUX DÉPENSES

Le jour dans une salle de sport, la nuit sur une piste de danse, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui se jettent à corps perdu dans l’effort comme dans le plaisir pour faire dérailler leur train-train quotidien.

Par CLARA DEGIOVANNI

Ferme les yeux, laisse-toi aller », me lance Elsa, trentenaire dynamique, mi-coach, mi-DJ. Je suis en pleine séance de « dynamo cycling », un sport qui consiste à faire du vélo fixe dans une salle obscure – et en musique – pendant trois quarts d’heure. J’accueille les conseils de cette prof de sport enjouée avec une pointe de cynisme. Les chaussures que je suis censée fixer aux pédales n’arrêtent pas de se détacher, et je peine à être en rythme avec la musique : de la techno ultrarapide. Heureusement, nous sommes dans l’obscurité, je peux donc continuer à m’empêtrer dans mon vélo sans trop de honte. Au bout de trente minutes de pédalage frénétique et désordonné, la chanson Instant Crush des Daft Punk résonne dans le local exigu. Je consens à fermer les yeux… et me mets enfin à pédaler – et à respirer ! – en rythme. « Voilà, vous pouvez sortir de votre quotidien ! » sourit Elsa. C’est réussi, la décharge d’endorphine et la musique un peu planante aidant, j’ai l’impression fugace de léviter.

Des corps euphoriques, transis et suants se déhanchent dans l’obscurité sur de la techno « groovy » : je suis à présent au

cœur d’une soirée parisienne. À première vue, l’ambiance semble à peu près similaire à celle du club de sport. À quelques détails près : il est 3 heures du matin et les gens ne portent pas des brassières antitranspirantes mais des harnais de cuir noir et des strings en latex. Ils ne font pas de sport mais dansent langoureusement sous une lumière rouge et tamisée. À l’étage, encore plus sombre et plein de buée moite, l’ambiance est au libertinage. Hommes et femmes, dont certains sont suspendus audessus du sol par des lanières, se livrent à des gestes érotiques pour le moins explicites. Ceux que l’on appelle les « angels », arpentent les lieux pour veiller à ce que le consentement des membres soit respecté. Bracelet rouge pour ceux qui ne veulent pas être abordés, et vert pour ceux qui sont plus ouverts – il y en a même un orange pour les indécis.

On pourrait penser que ces deux espaces n’ont rien à voir. Et pour cause : on associe la salle de sport au contrôle de soi et à la discipline, et la fête au relâchement, à une forme d’excès. Pourtant, ces lieux sont unis par un ensemble de promesses communes. Que l’on pratique le sport de

S’ÉVADER 2

Pourquoi on aime SE FAIRE DES FILMS

Du rire aux larmes, le cinéaste Michel Hazanavicius n’a pas son pareil pour susciter l’émotion chez le spectateur. Un pouvoir de la fiction qu’analyse avec finesse le philosophe Jean-Marie Schaeffer. Et si, au-delà du divertissement, nous nous racontions des histoires pour nous soigner ?

MICHEL HAZANAVICIUS : Je ne suis pas à l’aise avec cette expression, « se changer les idées ». Il y a un petit côté changer de chemise ou de pantalon. Certains films sont clairement conçus pour qu’on laisse notre cerveau à l’entrée, d’autres sont là pour élargir nos idées, les bousculer, pour nous réveiller ou nous endormir. Je dirais qu’il y a autant de fonctions au cinéma qu’il y a de films. Mais il est vrai que tous s’adressent à notre esprit et d’une certaine manière font évoluer nos idées, dans un sens ou dans l’autre. Un film n’existe que s’il

y a un spectateur, et l’expérience du cinéma est justement cette rencontre entre un film et un spectateur – expérience démultipliée quand on est en groupe. Et cette rencontre crée toujours de la pensée, quelle qu’en soit la qualité.

JEAN-MARIE SCHAEFFER : Je me suis intéressé à ce qu’on appelle, en philosophie, l’expérience esthétique. Le terme peut paraître technique, mais la notion est simple : lorsqu’on va voir un film ou qu’on écoute une musique, on fait une expérience.

La grande BIFURCATION

Changer en modifiant l’idée que l’on se fait de soi-même, de la vie ou de ce qui nous entoure, ce pourrait être la définition de la philosophie. Cette métamorphose peut prendre la forme d’une échappée hors du monde existant, d’une suspension volontaire de nos croyances ou d’une immersion joyeuse dans le monde. Nous vous présentons trois gestes philosophiques pour prendre la tangente !

Par MARTIN LEGROS

Imaginons un jeune homme ou une jeune fille au sortir de ses études. En dépit du fait que la vie lui a plutôt réussi, qu’elle est entourée de parents, d’amis, cette personne est rongée par un profond tourment. Appliquée dans tout ce qu’elle entreprend, elle a le sentiment de flotter dans l’existence, d’être ballottée entre des projets et des possibilités dont elle ne parvient pas à mesurer la réelle valeur. Comment

savoir ce que je veux et ce que je suis réellement, se demande-t-elle ? Que suis-je en droit d’attendre du monde et des autres ? Comment ne pas être le jouet des usages, des normes et des croyances collectives et trouver en moi le ressort d’une décision, d’une résolution, d’une vocation qui me permette d’éprouver ma liberté et de me sentir vivante, vraiment vivante, au contact de l’essence des choses ?

S’orienter dans les idées

« Chacun peut prétendre à un pavillon, une voiture, des soirées devant la télévision, des repas au drugstore et des vacances au soleil.

À quoi bon, dans ces conditions, vouloir changer le monde ? »

p. 78

Herbert Marcuse

Critique de la société d’abondance et icône de Mai-68, ce philosophe germanoaméricain a été jeté aux oubliettes. À tort. Inspirée par Marx, Freud et Heidegger, son œuvre majeure, L’Homme unidimensionnel, décrit la manière dont une démocratie peut étouffer la liberté. Jusqu’à se transformer, grâce à une habile gestion des instincts, en dictature.

Métaphysicien de la révolte

Par MICHEL ELTCHANINOFF

Préface par François Specq

être vendu séparément.

Ne peut