SEPTEMBRE 2025

À voir

Spécial rentrée culturelle

Municipales 2026

La culture à Strasbourg

Dossier

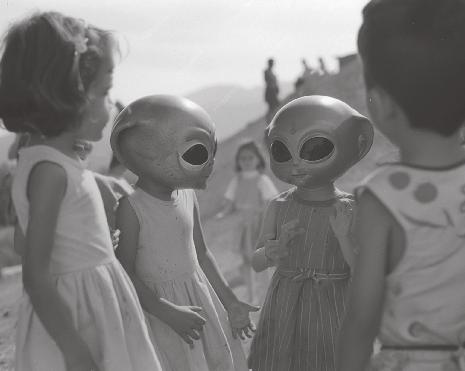

Apprendre des Peuples Racines.

SEPTEMBRE 2025

À voir

Spécial rentrée culturelle

Municipales 2026

La culture à Strasbourg

Dossier

Apprendre des Peuples Racines.

Par Patrick Adler, directeur de la publication et de la rédaction.

renverse

Tout existe et bouge sans toi.

Quelle mise en garde dans ces vers d’Aragon !

Ils nous rappellent que rien n’est jamais acquis. Rien. Ni la stabilité d’une société, ni les valeurs collectives, ni même ce que nous pensons immuable. Dans un monde où les repères que l’on croyait solides se fissurent et où les signes de fragilité de nos sociétés se multiplient, l’inversion des repères, hier encore impensable, s’installe dans nos vies quotidiennes.

La vérité n’est plus une quête commune, mais un champ de bataille. Les rumeurs, les complots ou les « faits alternatifs » prospèrent dans le tumulte des réseaux sociaux. On en est venu à mettre sur le même plan la rigueur du travail scientifique et le soupçon sans preuve, la parole d’experts et le tweet anonyme. Quand la vérité et les valeurs se renversent, c’est la confiance dans la démocratie elle-même qui vacille.

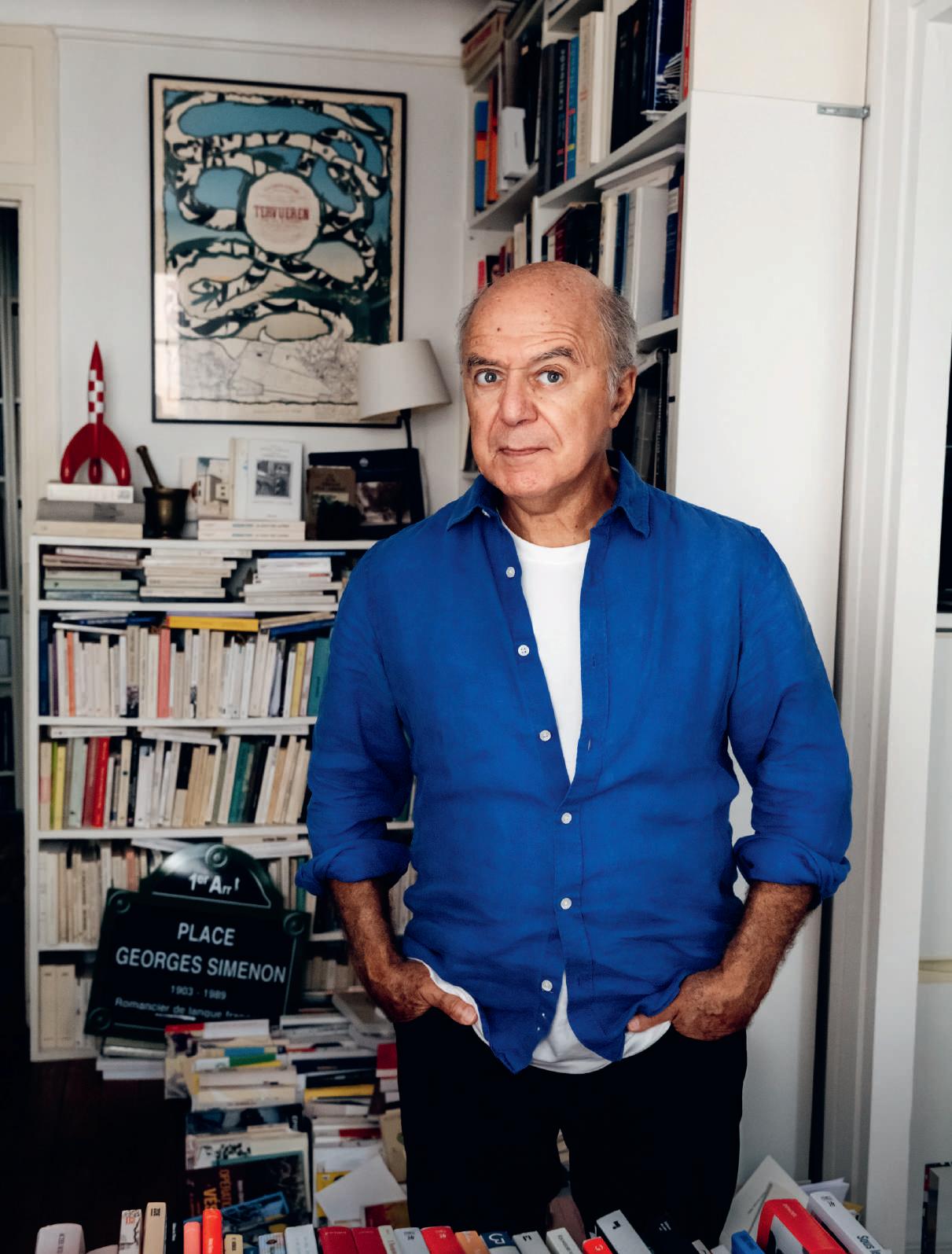

C’est ce qui permet à Pierre Assouline, grand écrivain et témoin averti de notre époque, d’évoquer dans l’interview qu’il nous a accordée (page 62) la « dérive vers une démocratie illibérale » qui est devenue « une réalité presque mondiale. »

Or, quand les valeurs fondatrices sont renversées, ce n’est pas un simple changement de décor. C’est le socle lui-même qui se dérobe. Que devient la démocratie si la parole publique est réduite à un vacarme où tout se vaut ?

Certes, une société qui ne change pas se fige et se condamne. Mais l’histoire enseigne qu’un basculement radical, un renversement complet de repères, porte en lui les germes de la violence.

Autre renversement : celui du rapport à l’autorité et à la loi. Là où l’État de droit devrait garantir l’égalité et la sécurité, on voit la défiance grandir, alimentée par des discours qui glorifient la violence ou le refus des règles. L’Histoire nous apprend qu’un monde où les repères s’inversent, bascule généralement très vite dans la brutalité. Lorsque la vérité n’a

plus de valeur, c’est la propagande, la désinformation et la manipulation qui triomphent. Lorsque la loi est méprisée, c’est celle du plus fort, ou du plus violent, qui s’impose. Lorsque la liberté est dévoyée, c’est l’anarchie ou la tyrannie qui guettent. Nous en percevons déjà les échos : ultra violence dans certains quartiers devenus de « non-droit », agressions contre des élus, attaques contre des journalistes, polarisation extrême du débat public. Autant de signaux qui rappellent que la civilisation est un fil ténu, toujours susceptible de se rompre.

Et le très beau dossier sur la sagesse des peuples racines que vous retrouverez dans ce numéro (page 88) vous permettra de vous interroger sur ce qu’est réellement une civilisation, qui ne peut survivre que sur des valeurs profondément ancrées dans ce que l’Humanité peut produire de plus beau... et de plus sage !

La vigilance et la bienveillance dont nous devons tous faire preuve pour préserver notre humanité ne doit évidemment ni nous conduire à refuser le changement, ni à considérer naïvement que tout est acceptable, mais à discerner ce qui peut évoluer sans détruire le socle commun de notre civilisation. Préserver la dignité humaine, le respect de la vérité, la primauté du droit : voilà des repères qui ne relèvent pas de la nostalgie, mais de la nécessité.

Aragon nous avertit : nul n’est maître de l’Histoire, et la vapeur peut se renverser à tout moment. Mais il nous appartient de ne pas laisser l’inversion totale balayer ce qui nous unit. La question n’est pas de savoir si le monde changera – il change sans cesse –, mais si nous aurons la lucidité de sauver ce qui fonde encore notre humanité, de demeurer les gardiens vigilants du respect et de la dignité.

Sinon la vapeur, une fois renversée, pourrait bien nous entraîner jusqu’à l’abîme. ←

Spécial rentrée culturelle 8

Les Carnets Or Norme 22

Reportage

Bars de vie(s) ↓

Quand les bars deviennent des scènes culturelles à part entière.

26

Actualités

L’étoffe du courage

Une lingerie qui redonne forme à l’invisible.

32

L’enfance comme terrain de liberté

Le réseau de micro-crèches Krysalis s’apprête à souffler ses dix bougies.

34

Quai de scène, acte II À l’aube d’une première saison complète.

38

Rencontres

Au Zénith avec Sylvie Chauchoy 40

Sur la pelouse avec Pierre Habourdin & Jean-Michel Heintz 44

À la Cour européenne des droits de l’homme avec Mattias Guyomar 46

Au potager avec Simon Le Mellec 50

Au Petit Tigre avec Frédéric North 52

Sur le toit du monde avec Constance Schaerer ↓ 54

Au bureau avec Stéphane Libs 58

L’interview

Pierre Assouline 62

Dossier Municipales 2026

La culture à Strasbourg 70

Décryptage

La culture strasbourgeoise en chiffres.

84

Rénovation Grange - Geispolsheim HABITAT . RETAIL . TERTIAIRE . SANTÉ

L’inventaire

Dans les coulisses, c’est le show ! 86

Dossier ↓

Apprendre des Peuples Racines. 90

Business

Comment ça va chez... Batorama 100

Portfolio ↘

Simon Bailly 104

Le jour où... est né le drapeau européen

Chronique Histoire 112

La guerre en un cliché Chronique d’Ukraine 116

Or Norme n° 58 – Septembre 2025 est une publication éditée par Ornormedias 1 rue du Temple Neuf – 67000 Strasbourg. Dépôt légal : à parution – N°ISSN : 2272-9461 contact@ornorme.fr – www.ornorme.fr Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, X & Linkedin

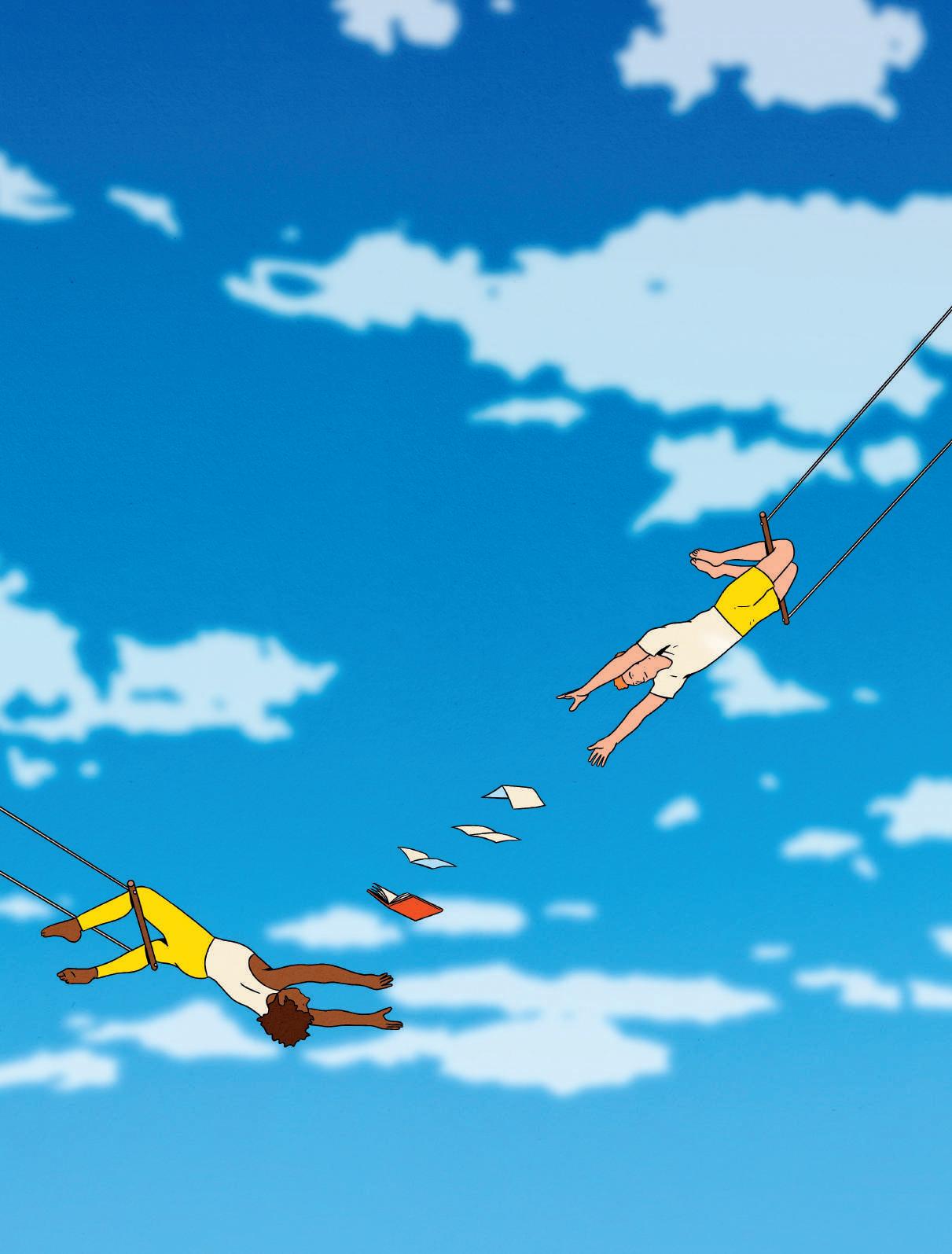

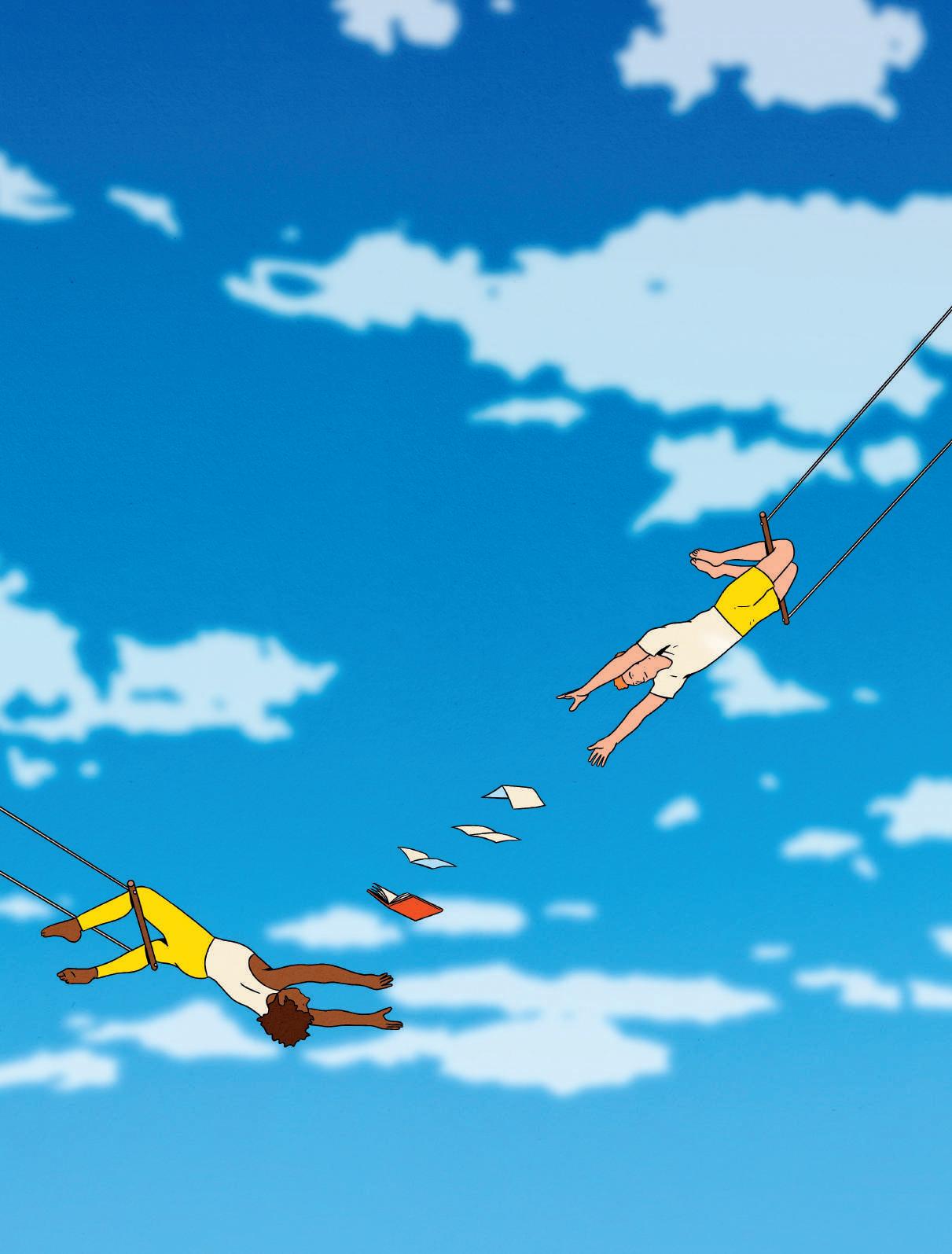

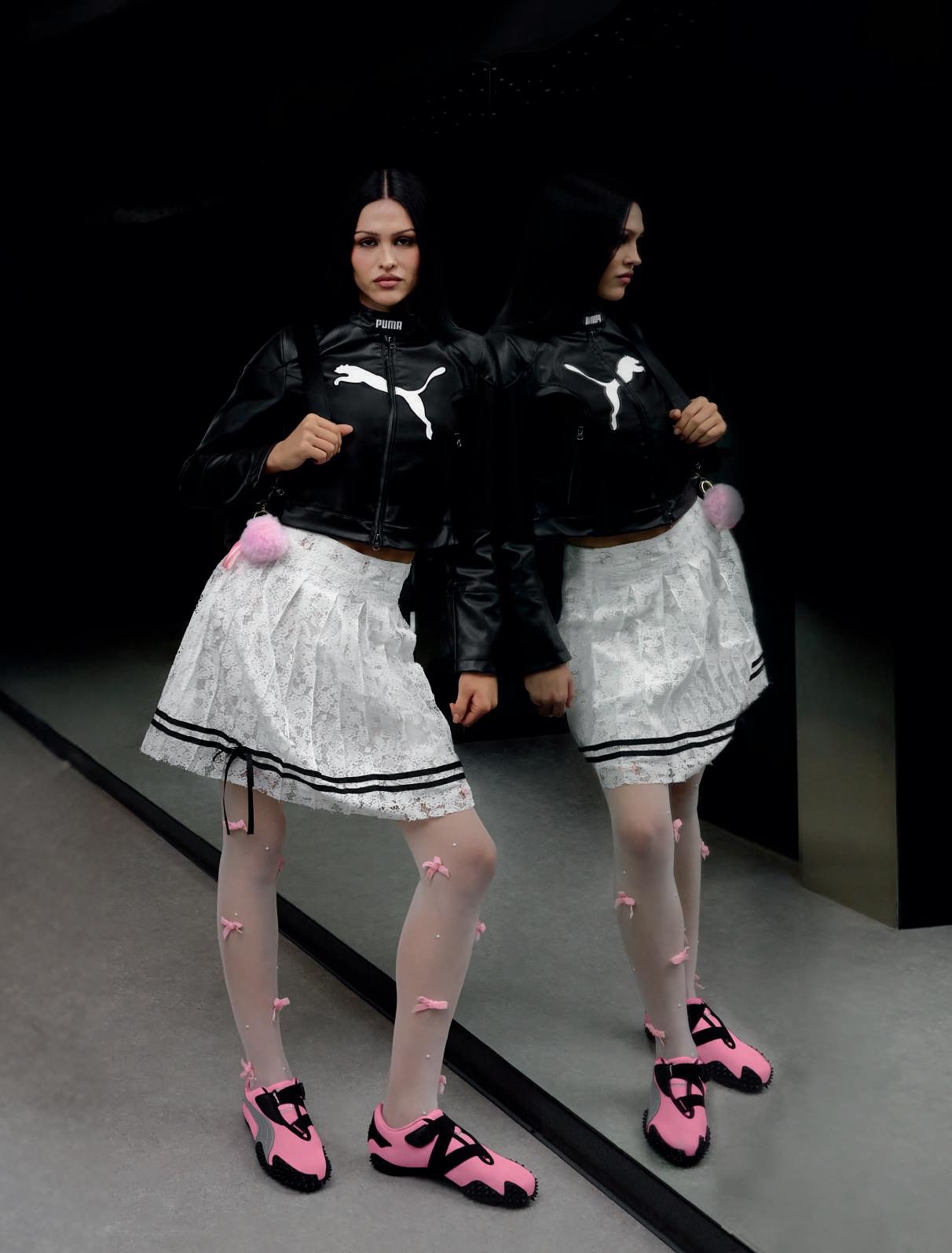

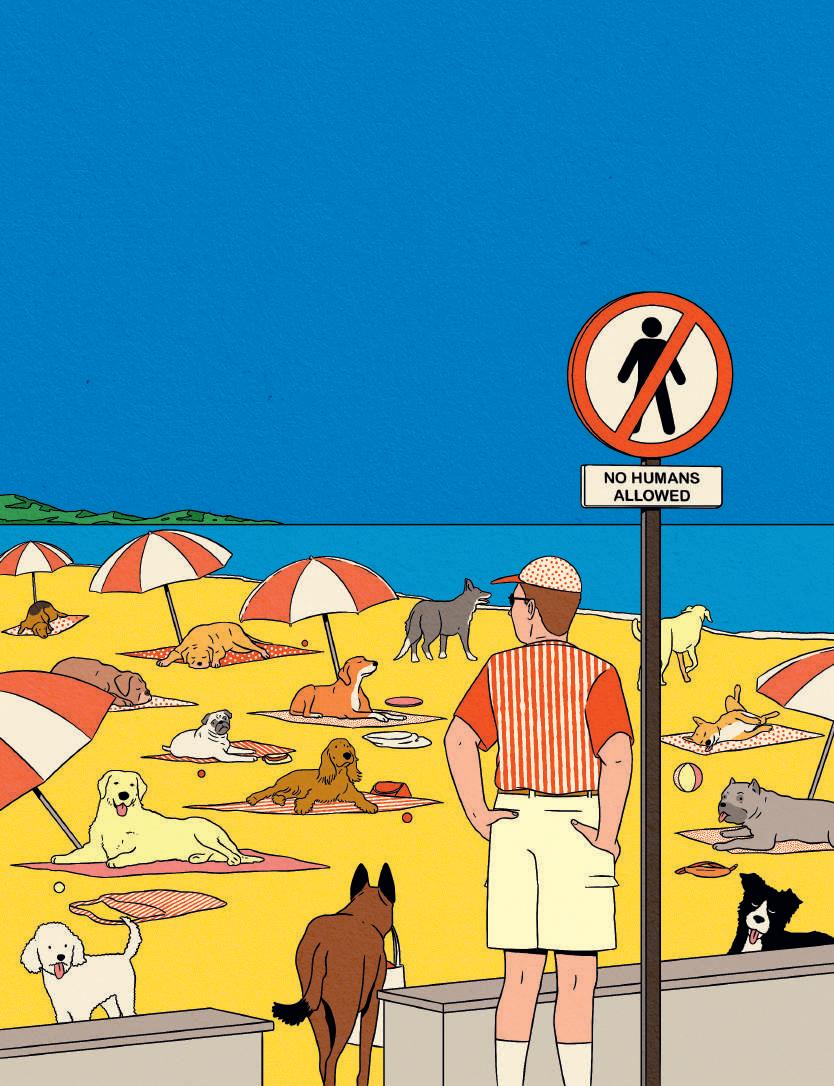

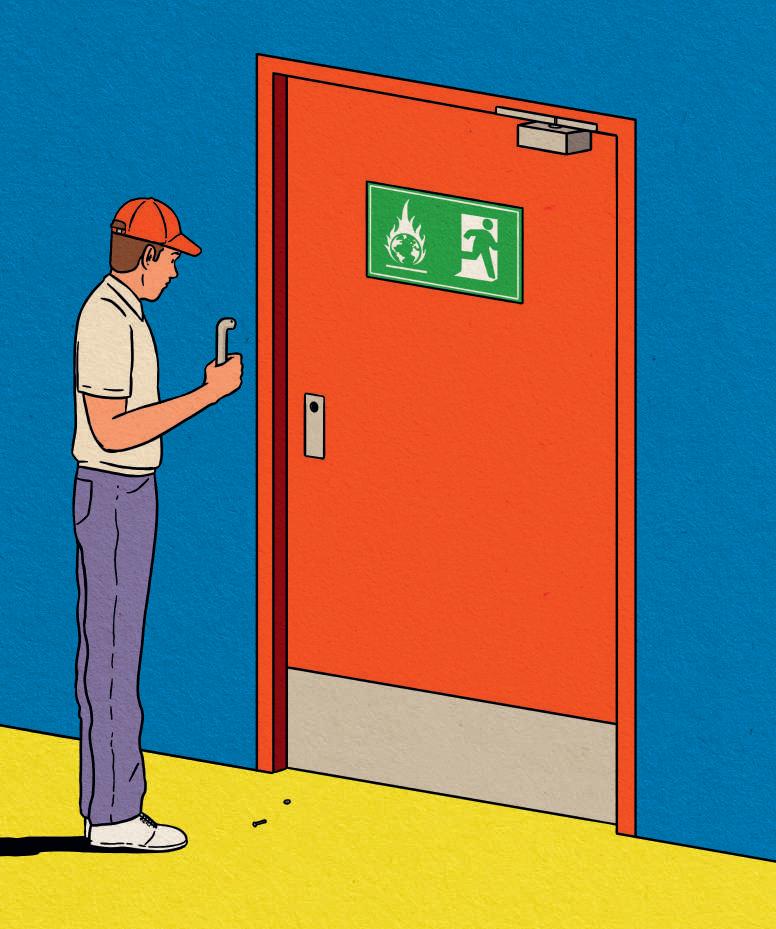

Couverture Illustration par Simon Bailly Instagram : @simonbailly

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Adler (patrick@adler.fr)

Directrice Projet Lisa Haller (l.h.)

Publicité Régis Pietronave (publicité@ornorme.fr)

Lettre versane 3

Chronique d’Ailleurs 118

Strasbourg dans tous les sens Chronique Patrimoine 120

Crocs, cru, et crédulité Chronique Vins 122

Trop vite

Chronique Parti-Pris 124 ☛

Sélections par la rédaction de Or Norme 128 ☛ Or Champ par le professeur Patrick Pessaux 134

Rédaction (redaction@ornorme.fr)

Vanessa Chamszadeh (v.c.) – Salomé Dollinger (s.d.)

Hélène Edel (h.e.) – Jean-Luc Fournier (j-l.f.) – Guylaine Gavroy (g.g.)

Thierry Jobard (t.J.) – Véronique Leblanc (v.l.) – Alain Leroy (A.l.)

Olivier Métral (o.m.) – Christophe Nonnenmacher (c.n.)

Jessica Ouellet (J.o.) – Maria Pototskaya (m.p.)

Barbara Romero (b.r.) – Sébastien Ruffet (s.r.)

Photographie Pascal Bastien – Line Brusegan

Tobias Canales – Alban Hefti – Abdesslam Mirdass

Simon Pagès – Laetitia Piccarreta – Caroline Paulus

Sabrina Schwartz – Christophe Urbain

Direction artistique et mise en page

Cercle Studio (cerclestudio.com)

Impression Imprimé en CE

RETROUVEZ-NOUS À LA PLACE DE L’ANCIENNE PÂTISSERIE PATRICK, À L’ANGLE DU BOULEVARD DE LA DORDOGNE ET DE L’ALLÉE DE LA ROBERTSAU

Du lundi au samedi de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 19h

Du mardi au samedi de 8h à 19h, le vendredi de 8h à 21h et le dimanche de 8h à 14h 116 GRAND’RUE

LA HALLE DU MARCHÉ GARE

THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Après une flamboyante première saison-signature fréquentation en hausse de 38 % ! — Caroline Guiela Nguyen, directrice du TNS, affiche sa volonté de continuer à « travailler à la naissance du public » en échappant à « deux écueils mortifères », « le populisme et l’élitisme ». Ne lui parlez pas d’« humanisme » ou de « démocratisation », mots aux relents de « mépris de classe » qu’elle rejette. Son ambition est de « servir la beauté qui est partout » et d’ouvrir grand les portes du théâtre. Au programme de cette saison 25-26 : 19 spectacles, 7 créations, 7 productions, 10 coproductions dont Sepukku El funeral de Mishima, prochain opus de la célèbre metteuse en scène Angelica Lidell (29 janvier-7 février) ou bien encore les nouveaux épisodes de Radio Live où Aurélie Charon rencontre la jeunesse des pays en conflit (7-15 janv.). Valentina de Caroline Guiela Nguyen ouvrira la saison (16 sept-3 oct.) en posant la question de la langue du pays où l’on vit sans y être né. Un verrou trop souvent négligé auquel le TNS a décidé de s’attaquer en proposant, pour sept spectacles, un surtitrage puisé dans dix langues parlées à Strasbourg. Andromaque mis en scène par Stéphane Braunschweig sera ainsi surtitré en dari, pachto ou grec (3-18 déc.). Les Galas se poursuivront avec la participation d’habitants de Strasbourg dans des créations telles que En attendant Oum Klthoum d’Hatice Özer (3-7 mars). Et le Comedy Club reviendra après avoir fait salle pleine la saison dernière. Rire c’est aussi servir la beauté. v.l.

→ En photo : Valentina de Caroline Guiela Nguyen ouvrira la saison du 16 septembre au 3 octobre.

Toujours pertinente, Barbara Engelhardt interroge la démocratie et la citoyenneté dans son édito de rentrée et en appelle aux arts pour créer l’ambiguïté, « levier de la réflexion » indispensable à une « véritable liberté d’expression ». Les artistes, dit-elle, invitent à expérimenter la « tolérance des divergences » dans une société encline aux polarisations. Ce thème sera d’ailleurs au cœur du Temps fort du premier semestre de cette saison 25-26. Douze spectacles sont au programme d’ici décembre, douze moments de théâtre, danse, musique et cirque qui aborderont les thèmes aussi actuels que le transhumanisme, la confrontation pourquoi pas joyeuse des « identités », les vertiges d’un monde suffoquant à force de connexions, les violences sexuelles, la fragilité de la masculinité, l’indestructible besoin d’amour, etc. De retour au Maillon du 15 au 17 octobre, Tiago Rodrigues, actuel directeur de Festival d’Avignon, proposera La Distance, une dystopie futuriste où un père resté sur Terre dialogue avec sa fille qui a migré sur Mars. Le lien intime subsiste au-delà de l’expérience collective de la finitude et il pose cette question douloureuse : comment une société est-elle amenée à chercher un ailleurs pour survivre ? v.l.

→ En photo : La Distance, écrit et mis en scène par Tiago Rodrigues. Avec Adama Diop et Alison Dechamps, du 15 au 17 octobre au Maillon.

Face aux coups de boutoir qui assaillent la culture en cette rentrée de tous les dangers, les salles de Strasbourg et au-delà ne baissent pas les bras. Programmations foisonnantes, pertinence et exigence sont une nouvelle fois au rendez-vous. Pour s’émouvoir, vibrer, réfléchir, réapprendre à écouter l’autre et rire dans un moment partagé. Opéra, théâtre, musique, danse, nouveau cirque, le choix est vaste. À vous d’y trouver votre bonheur.

Opéras du répertoire, œuvres rares et redécouvertes

(Le Miracle d’Héliane de Korngold du 21 janvier au 1er février) ponctués de comédies musicales, Alain Perroux signe sa dernière programmation à la tête de l’Opéra national du Rhin en appliquant la recette qui a fait le succès de son mandat. À l’aube de cette nouvelle saison, il peut revendiquer un taux de remplissage de plus de 92 % en moyenne et des recettes propres en augmentation de plus de 26 %. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Placée sous le signe du théâtre, la programmation à venir se veut une « discrète réflexion sur la vanité terrestre et le pouvoir incommensurable du temps », écrit Alain Perroux dans son édito de rentrée. « N’être pas dupe des apparences, se défaire des illusions, traquer la vérité sous les fake-news, révéler le vrai grâce au masque, voilà sans doute quelques-unes des fonctions essentielles du théâtre qui le rendent si nécessaire à nos démocraties ». Neuf opéras et comédies musicales, sept ballets et cinq récitals ponctueront une programmation convaincue que le spectacle doit continuer dans une époque troublée. Avec, parmi les nouvelles productions, Otello de Verdi dirigé par Speranza Scappucci du 29 octobre au 9 novembre en ouverture de saison, Le Roi d’Ys d’Édouard Lalo qui marquera le retour d’Olivier Py du 11 au 19 mars, Les Noces de Figaro de Mozart dirigées par Corinna Niemeyer et mises en scène par Mathilda du Tillieul McNicol du 28 avril au 7 mai ou bien encore la comédie musicale américaine Follies de Stephen Sondheim et James Goldman proposée du 7 au 12 juin avec la soprano Natalie Dessay. v.l.

→ En photo : Le Miracle d’Héliane, trésor oublié d’Erich Wolfgang Korngold sera dirigé par Robert Houssart dans une mise en scène de Jakob Peters-Messer du 21 janvier au 1er février.

POLE-SUD — CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE STRASBOURG

Rester proche mais partir vers l’ailleurs, ouvrir des imaginaires tout en pensant le monde, créer des rencontres avec « la danse comme seul outil »... dans son édito de rentrée, Joëlle Smadja, la directrice de POLE-SUD a su trouver les mots pour accompagner sa 36e et dernière saison à la tête du Centre de développement chorégraphique national de Strasbourg. Celle-ci sera rythmée par 32 spectacles où se succéderont nouvelles têtes d’affiche et complices de longue date. Au rang des fidèles, on peut citer l’inclassable chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin dont toutes les pièces ont été programmées à POLE-SUD. Elle reviendra avec ses compatriotes du Garage Dance Ensemble, les 18 et 19 novembre, pour présenter How in salt deserts is it possible to blossom (Comment peut-on fleurir dans un désert de sel). Une ode à la vitalité de ceux qui sont dominés. Désormais bien installé, le festival L’Année commence avec elles se tiendra du 15 au 29 janvier. Huit spectacles conçus par des artistes chorégraphes femmes jalonneront ce cycle qui se terminera avec Maldonne de Leïla Ka les 28 et 29 janvier. Cinq femmes s’emparant d’une quarantaine de robes exploreront le féminin sous toutes ses coutures. Une pièce de corps et de lutte. Intensément vivante. v.l.

→ En photo : Robyn Orlin – Garage Dance Ensemble – UKhoiKhoi présenteront How in salt deserts is it possible to blossom les 18 et 19 novembre à POLE-SUD

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

Distingué « meilleur orchestre 2024 » par Radio Classique, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg est suivi par quelque 2 300 abonnés rejoints par un public de plus en plus diversifié. En témoigne le succès des Concerts relax et de L’Heure joyeuse qui seront reconduits cette année. Des concerts des pianistes Alexandre Kantorow (2 octobre), Anna Vinnitskaya (21 mai) et Alexandre Tharaud en duo avec le violoncelliste Jean-Guilhen Queyras (6 mars) jalonneront cette saison dont l’ouverture sera consacrée à la Symphonie alpestre de Strauss dirigée par Aziz Shokhakimov le 11 septembre. Des musiques de films aussi, et non des moindres avec, notamment, Metropolis et Star Wars les 28 et 29 avril. Louise Farrenc ou bien encore Marie Jaëll disparue il y a cent ans compteront au rang des compositrices à redécouvrir. La seconde, Alsacienne élève de Saint-Saëns à Paris et pédagogue novatrice, sera célébrée le 5 novembre en l’église Saint-Guillaume avec le pianiste Adam Laloum. Occasion aussi de découvrir en avant-première le documentaire que lui a consacré Damien Fritsch. Citons aussi un concerto de Karol Szymanowski le 12 février, un autre de Kurt Weill le 21 mai ou encore, la Sinfonia concertante pour piano et violoncelle d’Oscar Strasnoy en création mondiale le 6 mars. Il s’agit d’une commande de l’OPS et de la Philharmonie de Paris aux deux complices que sont Alexandre Tharaud et Jean-Guilhen Queyras. v.l.

LA LAITERIE

Saison d’exception pour La Laiterie qui célébrera le 24 avril 2026 la réouverture de sa salle après deux ans de rénovation. Avec, pour marquer l’événement, un concert de Last Train, sold out en deux heures (!), tout comme la seconde date annoncée pour le 25, complète en moins d’une journée. Les quatre Sundgauviens qui ont enflammé la Greenroom de Belfort cet été étaient décidément très attendus après avoir séduit maintes scènes européennes cette année. D’ici la réouverture de sa salle historique, Artefact Prl poursuit sa proposition La Laiterie on Tour, formule hors les murs permettant de continuer à offrir une proposition dans des lieux tels que Le Point d’eau à Ostwald, L’Illiade à Illkirch, La Briqueterie à Schiltigheim, la Halle verrière à Meisenthal, l’église Saint-Pierre-le-vieux et le PMC à Strasbourg. À noter, dans une programmation foisonnante, Popa Chubby (16 novembre au Point d’eau), The Limiñanas (20 novembre à l’Illiade), Oxmo Puccino (13 décembre à la Briqueterie), Cœur de Pirate (26 février au Point d’eau) ou bien encore Dead South (22 mars à La Briqueterie). Événement à ne pas manquer, le concert du groupe norvégien de néofolk Wardruna qui fera étape au PMC le 8 décembre dans le cadre de sa tournée mondiale avec la voix à nulle autre pareille du chanteur et compositeur Einar Selvik. Retour à la grande salle de La Laiterie le 26 avril avec un concert tout juste annoncé de Bertrand Belin, prémices à une programmation qui sera progressivement mise à jour sur le site. v.l.

→ En photo : Wardruna en concert le 8 décembre au PMC.

TAPS — THÉÂTRE ACTUEL ET PUBLIC DE STRASBOURG

1500 s

Vingt-six spectacles sont à l’affiche du TAPS pour cette saison 2025/2026. Autant de moments d’énergie théâtrale, le plus souvent en résonance avec les questionnements contemporains. Dans Cortex/Diptyque (du 4 au 7 novembre) mis en scène par le directeur de la structure Olivier Chapelet, deux textes mis en miroir – écrits tout spécialement pour les acteurs

Pauline Leurent et Logan Person par Catherine Monin et Mélie Néel – jettent un pont entre écriture et scène pour traiter de la santé mentale avec émotion et humour. Ingrédients que l’on retrouve dans Deux ou trois choses dont je suis sûre, création de la jeune compagnie de L’Onde emmenée par Manon Ayçoberry. Une musicienne et trois comédiennes-karatékas s’y emparent d’un texte de Dorothy Allison, grande figure du féminisme des années 1970. Une histoire d’amour-haine écrite de Greenville, Caroline du Sud, un parcours de délivrance et de réparation, un combat organique sensible et drôle contre les assignations de genre ; ce sera du 7 au 11 octobre. Du 27 au 30 janvier, Le Talon rouge, autre compagnie strasbourgeoise, proposera Revenir de Guillaume Poix dans une mise en scène de Catherine Javaloyès. Deux frères et une sœur entrent par effraction dans leur maison d’enfance aujourd’hui habitée par d’autres. Une quête de nostalgie où les souvenirs des uns se cognent à ceux des autres dans le joyeux fracas d’une fratrie réunie envers et contre tout mais bien consciente qu’il lui faudra repartir. v.l.

→ En photo : Deux ou trois choses dont je suis sûre, création de la compagnie de l’Onde, au TAPS Laiterie du 7 au 11 octobre.

« Rions encore » enjoint Jean-Luc Falbriard dans l’édito de rentrée de l’Espace K, rions ensemble, rions même si « ça craint du boudin ! » à peu près partout et particulièrement dans le monde de la culture. Pas question de rire jaune pour le Capitaine Sprütz, « seul et unique héros de l’espace, sex-symbol de l’Alsace » qui dans sa Compile de rentrée (du 25 septembre au 4 octobre) proposera un regard décalé « cosmique et surtout comique » sur les affres de nos humaines destinées. Tout en poésie intergalactique et à la carte puisque les spectateurs choisiront en direct le contenu du spectacle.

Plus loin dans la saison, du 29 au 31 janvier, Yohann Métay livrera le troisième volet d’un triptyque existentialiste entamé avec La tragédie du dossard 512, poursuivi avec Le sublime sabotage et désormais bouclé avec La Solitudinnée ou l’incroyable retour de Tomy Paquet. Une route du Soi parcourue dans un seul en scène avec de grands moments de vertige explorés par le rire. « Vous savez... ces instants où on “dézoome” parce que, par exemple, une ola de stade de foot ben... y a des soirs où on ne la sent pas. »

Sans oublier, à la bascule 25-26, l’indispensable Krismass Show, plateau d’artistes au programme d’un décembre avec paillettes mais sans chichis. v.l.

→ En photo : Yohann Metay dans La Solitudinnée ou l’incroyable retour de Tomy Paquet, du 29 au 31 janvier.

« L’enfance est un trésor avec lequel nous naissons et que la vie, trop souvent, nous dérobe », écrit Kaori Ito, la directrice du Théâtre jeune public alias Madame TJP, personnage fantasque « qu’on appelle parfois une artiste », qui dira au public tout son amour en ouverture de saison les 7 et 9 septembre, avant de l’accompagner au long d’une programmation destinée à « toutes les jeunesses ». Du 3 au 11 octobre, Kaori Ito proposera sa nouvelle création Dance Marathon Express, spectacle en japonais surtitré en français qui explore la notion de don de soi enracinée au pays du soleil levant. Le voyage remonte la discographie japonaise des années 2000 aux années 30 et explore avec pudeur et émotion un thème lourd. Autre moment fort, du 14 au 21 novembre, Les Fantasticks, spectacle co-réalisé avec l’Opéra national du Rhin et mis en scène par Myriam Marzouki. Tout pétille dans cette comédie musicale librement inspirée des Romanesques d’Edmond Rostand.

Deux exemples parmi d’autres au sein d’une programmation attentive à l’intergénérationnel et soucieuse de partage. Seront ainsi poursuivis les extras Lieu commun du TJP, moments de rencontre tels que les Réveils créatifs pour inventer en famille avec les enfants, les Midis vivants, pour découvrir une forme courte, les Apéros artistiques partagés avec les deux artistes associées Delphine Lançon et Juliette Steiner et les soirées Radio plateau qui prolongent les spectacles. Pour le TJP, le spectacle vivant est à inventer par tous et tout le temps. v.l.

→ En photo : Dance Marathon Express, au TJP du 3 au 11 octobre.

Tourbillon de têtes d’affiche et de spectacles époustouflants pour les mois à venir au Zénith de Strasbourg, le plus grand de France, rappelons-le. En octobre, se succéderont, notamment, Julien Doré, Santa, Gims puis Amir, Hamza, Soprano, Louane, Pierre Garnier et M. Pokora programmés en novembre. Sans oublier Le Petit Prince sur la glace, spectacle musical qui revisite le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry dans une fusion de patinage artistique, acrobaties, musique originale et technologies visuelles de pointe. Ce sera le 9 novembre, peu avant l’incontournable ballet Casse-Noisette programmé le 22 novembre et le 21 décembre en prélude à la magie des fêtes de fin d’année. Le combat de la petite fille et du bonhomme de bois contre les souris malveillantes ne cessera jamais d’émerveiller les petits et de fasciner les grands...

Au programme de janvier, toute la fougue sensuelle des Carmina Burana, chef d’œuvre de Carl Orff composé entre 1935 et 1936. Magistral. Suivront, entre autres artistes, La Fouine toujours en janvier, Eros Ramazzotti, Mika et Indochine en février, Kendji Girac en mars et, le 15 mai, le retour sur scène de Vanessa Paradis avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères. v.l.

→ En photo : Vanessa Paradis au Zénith le 15 mai 2026.

En ouverture de saison, le 20 septembre, l’Espace Django a misé sur la rumba congolaise réinventée par Kokowumba & Friends qui se produira après une Déambulation cyclo-sombrero emmenée par les deux musiciens de DosPaVos et un grand Boum sculpté par les Femelles du faisan, duo d’artistes performeuses. Fête et musiques, participation de tous et lien fort avec le quartier, tout est dit de l’esprit Django !

Le 3 octobre sera reggae avec le passage de Queen Omega, artiste à la voix puissante originaire de Trinité-et-Tobago. De ses débuts en Jamaïque à son succès mondial avec No Love Dubplate, elle marque les esprits avec des textes militants et une présence scénique inoubliable. Pour poser l’ambiance, en première partie, Django a fait appel à « la Mama du reggae alsacien » accompagnée de son bien nommé Sun System. Autres sons le 17 octobre avec la Fanfare Ciocarlia, une des plus réputées au monde. Originaire de Roumanie, elle draine une déferlante musicale 100 % tzigane et une puissance inégalée. À découvrir tout comme les autres pépites d’une programmation éclectique. v.l.

→ En photo : Queen Omega, le 3 octobre à l’Espace Django.

Pour sa troisième saison, l’association Passions croisées reste fidèle à son ADN : décloisonner les arts et les publics en mêlant art lyrique, pole dance, rencontres littéraires, etc. dans une église, Saint-Guillaume en l’occurrence. « Pari complexe », concède le directeur musical Cyril Pallaud, « mais passionnant ». Trois immenses artistes sont au programme des Récitals de cette édition : Martina Roussomanno, qui fut notamment le rôle-titre de Traviata cette année à l’Opéra National du Rhin, tout en étant soliste à la Scala de Milan ou au Festival de Salzbourg, qui se produira en partenariat avec les Bibliothèques idéales, le 26 septembre, Philippe Jaroussky, le 20 janvier, et Benjamin Bernheim qui décloisonnera musique classique et chanson française le 10 avril. Au rang des Incontournables, citons les Banquets de Noël avec cette année Le Lac des cygnes, le Festival de Noël, le Banquet de Saint-Valentin, L’Anniversaire de Bach (21 mars), la Nuit blanche (30 mai) et les Barbecues lyriques début juillet. Orlando de Haendel concert « piano et art numérique » de Vyacheslav Gryaznov, un hommage à la compositrice alsacienne Marie Jaël ou le Bal viennois du Nouvel An seront autant de Soirées prestige qui se clôtureront le 15 avril avec un défilé drag- show « rococco-barock », carte blanche à Victor Weinsanto jouée en partenariat avec l'OPS. Un programme de haut vol à découvrir dans l'intimité d'une église, en proximité rare avec les artistes. v.l.

→ En photo : La soprano italienne Martina Roussomanno se produira à Saint-Guillaume le 26 septembre

Tout nouveau lieu culturel strasbourgeois créé par l’artiste performeuse Evelyn Zelada Biecher, Quai de scène revendique une programmation éclectique voire subversive, en tout cas à mille lieues des codes établis. La saison 2025/2026 se déclinera en in et en off. Avec, du côté du in généralement payant, des productions internationales et, sur les planches du off, des propositions souvent gratuites mettant en avant des créations émergentes, des événements récurrents comme le Quai du rire tous les jeudis ou le Son del Quai les vendredis, ainsi que des spectacles plus expérimentaux. Manière pour la salle de diversifier l’offre culturelle et de soutenir la scène artistique locale et nationale. Se profilent dans le in du 27 novembre, deux concerts exceptionnels inscrits dans la première édition du Trinational MicroFest, événement francogermano-suisse dédié aux musiques microtonales et à la création contemporaine. À 19h30, le collectif Piano Latino avec Marcela Lillo Tastets et à 21h l’ensemble contemporain Vertebrae. v.l. → Photo : Lieu de vie face à la Presqu’île Malraux, Quai de scène est aussi une casa avec sa cuisine ouverte, son bar convivial et sa terrasse au bord de l’eau. Au 5 quai du Général Kœnig.

Impossible de brasser la programmation de L’Illiade en quelques mots tant elle est dense, éclectique, exigeante. Pointons Madame Fraize le 30 septembre, bulle poétique dans un monde fatigué. Au travers de ce personnage en robe verte fendue, le clown lunaire Marc Fraize fête ses vingt ans de scène et son ahurissement perpétuel face à un monde cruel. Cruel mais (presque) parfait, ce Monde retiendra l’attention de Sébastien Bizzoto les 10 et 11 octobre dans un spectacle documenté et drôle où il tente de donner des réponses à des questions aussi essentielles que « qu’est-ce qui se passe dans notre cortex cérébral si on range sa brosse à dents dans le réfrigérateur ? » Le 28 novembre on sera aux côtés de Debout sur le zinc pour célébrer leurs 30 ans de scène et la sortie d’un 11e album studio Mémoire électrique. Poésie des mots et audace des sons garanties. Michel Jonasz en piano-voix le 9 décembre et à l’orée du printemps, le 5 mars, un goût de renaissance avec Paradisum de la Recirquel Company. Le mouvement comme seule langue commune après le silence d’un monde détruit. v.l.

→ En photo : Paradisum de la Recirquel Company, le 5 mars à L’Illiade

C’est avec Éric Métayer alias Sam et tous ses interlocuteurs téléphoniques que le Diapason ouvrira sa saison le 2 octobre. De l’humour auréolé d’un Molière, un One man show où le héros, acteur au chômage catapulté standardiste d’un grand restaurant se coltine une galaxie de personnages emblématiques de notre Monde fou. Beaucoup de musique aussi dans cette programmation où on trouve la Boîte de Pandore du mythique Cirque des mirages (16 octobre), Barbara Carlotti et son nouvel album Chéris ton futur (13 novembre), Le Grand Huit de Tartine Reverdy pour s’étourdir en famille (19 novembre), Les Fo’plafonds proposé par un orchestre de bric et de broc (20 novembre)... Sans oublier les musiques du monde avec Here and Now de Walid Ben Selim, porte-voix des plus grands noms de la poésie soufie (3 décembre) ou le cabaret Dry Martini de la Cage aux piafs (11 déc.).

Un zeste de théâtre alsacien avec D’Stüdentin un de Monsieur Henri de Yannick Hornecker (26 octobre). Côté théâtre, on notera, le 7 novembre, Le Sanctuaire d’après Laurine Roux, l’histoire d’une renaissance au cœur d’une montagne refuge frappée de chaos. Le 10 janvier, Liane Foly livrera un seule en scène époustouflant où se mêlent comédie, humour et imitations. La Folle repart en thèse qu’on se le dise. Plus grave mais aussi passionnant que bouleversant le 21 mai, Croire aux fauves de la compagnie Lucie Warrant. Laure Werckmann y incarne Nastassja Martin, une anthropologue marquée, au sens premier du terme, dans sa chair par la rencontre avec un ours. v.l.

→ En photo : Les Fo’plafonds au Diapason le 20 novembre.

Concerts, humour, théâtre, cirque, le PréO Scène d’Oberhausbergen reste pluridisciplinaire et jubilatoire. En témoigne The Loop, « comédie en boucle » de Robin Goupil, sacrée Molière 2025 de la meilleure comédie. Programmée le 4 octobre, cette « sale affaire... » prendra la tête de flics américains incorruptibles tout droit sortis des années 90. Un texte de haut vol, une mise en scène au cordeau et des comédiens virtuoses. La Compagnie Mira reviendra quant à elle le 25 octobre pour une carte blanche hip-hop juste avant le Troisième Quinquennat des Goguettes (en trio mais à quatre) prévu le 1er novembre. Aussi engagé qu’hilarant, ce groupe musical tranchera dans le vif de l’actualité et du quotidien. Du jazz le 14 novembre avec Arthur H & Pierre Le Bourgeois, En concert autour du soleil, du cirque chamanique le 4 décembre avec Reclaim des Belges du Théâtre d’un jour... ce ne sont là que quelques titres d’une programmation foisonnante qui n’oublie pas de faire la part belle à un jeune public toujours choyé par le PréO. v.l.

→ En photo : Arthur H et Pierre Le Bourgeois, au PréO le 14 novembre.

LE POINT D’EAU — OSTWALD

Ouvert il y a tout juste trente ans, le Point d’eau porte haut l’idée que la culture est « une énergie essentielle pour toutes et tous » et la saison qui s’annonce confirme cet engagement. Beaucoup de théâtre et d’humour au programme. Du stand-up avec Daniel Morin le 15 février, Meryem Benoua le 10 mars ou bien encore Djamil le Schlag qui, le 19 mai, présentera Exode(s), son nouveau spectacle. Des clowns aussi toujours tendres, un peu lunaires... ils annonceront le printemps. Le 24 avril, Barolosolo affrontera l’O’rage dans un spectacle comique et aquatique alors que, le 25, le duo multiprimé de la compagnia Baccalà rejouera dans Pss Pss avril, l’art d’être deux, sans un mot mais sur la gamme de toutes les émotions humaines. Pour la Saint-Valentin, rendez-vous avec Virginie et Paul, comédie (musicale) romantique créée par Hervé Devolder et Jacques Mougenot de la Compagnie Zap. De l’esprit, du rythme et de la malice ! Du 13 au 18 janvier, la compagnie du Matamore accueillie depuis plusieurs années au Point d’eau, proposera La Mouette de Tchekhov, chef d’œuvre intemporel qui dit tout de nous et du théâtre. Côté cirque, les Québécois de Éloize proposeront les 5 et 6 janvier une nouvelle version de ID, leur spectacle emblématique. Sans renoncer à la liberté des origines, mais en s’ouvrant au numérique. Avec pour finir deux coups de cœur, La Sœur de Jésus-Christ proposé par le Théâtre de poche de Bruxelles le 30 janvier et Blanche, l’odyssée d’une vie proposé du 14 au 16 mai par la compagnie Hecho en casa. Une pépite où se mitonne la recette du bonheur d’être au monde. v.l.

→ En photo : Blanche, l’odyssée d’une vie par la compagnie Hecho en casa, du 14 au 16 mai.

Jazz, pop, musique urbaine, théâtre, danse, humour, jeune public, la nouvelle saison culturelle de la ville de Schiltigheim est prête à se déployer dans ses trois salles, au Cheval Blanc, au Brassin et à la Briqueterie.

Au rang des concerts, citons Chris Thile, virtuose de la mandoline venu des États-Unis le 7 novembre, Kaz Hawkins voix soul-blues intense et généreuse le 5 mars, Cédric Myton, Joy White & Omar Perry, icônes du reggae roots annoncés le 28 mars ou bien encore Alexis HK et Benoît Dorémus, duo amoureux de la chanson d’auteur qui se produira le 12 février... De grands artistes aussi en ce qui concerne la scène jazz avec Tyreek McDole, révélation vocale du jazz contemporain les 5 et 6 octobre, le contrebassiste virtuose Renaud Garcia-Fons annoncé le 13 mars, le Belmondo Quintet et son jazz français d’exception le 29 avril et Omar Sosa, pianiste cubain au croisement des styles qui se produira le 21 novembre.

Sans oublier les spectacles décalés et engagés avec, le 20 mai, Madame Arthur, nouvel opus musical du cabaret mythique de Pigalle, et Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?, texte de Sylvain Levey proposé le 19 mars.

Quant à La Revue scoute, toujours mordante et hilarante, on l’attend du 15 janvier au 8 mars à La Briqueterie.

Pour goûter à l’énergie culturelle de Schiltigheim, ne ratez pas la fête de lancement de saison le mercredi 10 septembre à La Briqueterie. Dès 16h pour le jeune public, dès 19h pour tous. v.l.

→ En photo : Omar Sosa et Souad Asia, le 21 novembre à La Briqueterie.

→ En photo : Starship Troopers de Paul Verhoeven sera projeté dans le cadre de la rétrospective FasciFiction. (c)

En préparation cet été, la programmation de la 18e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg sera dévoilée début septembre. L’affiche, signée comme de coutume par l’artiste Mahon, est quant à elle déjà connue et révèle le thème auquel sera consacré la rétrospective de cet événement devenu incontournable.

« Nous avons intitulé cette rétrospective FasciFiction », annonce Daniel Cohen, directeur artistique. « Il nous a semblé essentiel de parler des dystopies au cinéma à l’heure de la montée des régimes autoritaires dans le monde et en Europe. Force est de constater que beaucoup d’auteurs se sont penchés sur cette question en faisant preuve d’une clairvoyance presqu’inquiétante. »

Les festivaliers pourront ainsi revoir des classiques tels que Fahrenheit 451 de François Truffaut, La Ferme des animaux de John Halas et Joy Batchelor, Starship Troopers de Paul Verhoeven, Les Cannibales de Liliana Cavani, THX 1138 de George Lucas ou bien encore La Servante écarlate de Volker Schlöndorff. Autodafés, contrôle de la pensée, négation des libertés fondamentales sous la botte de l’autoritarisme... l’affiche est effectivement percutante. Elle accompagnera les dix jours d’un festival fort d’une sélection éclectique de longs et de courts métrages, allant des plus récentes productions européennes et internationales aux classiques du cinéma de genre, sans oublier de passionnantes masterclasses, des événements hors les murs et des rencontres professionnelles. Un incontournable pour les cinéphiles strasbourgeois. v.l.

La 43e édition de Musica s’ouvrira le 19 septembre à l’Opéra national du Rhin avec In dreams, hommage à David Lynch, le plus musicien des grands cinéastes de notre époque. Du générique de Twin Peaks d’Angelo Badalamenti au thème d’Elephant Man composé par John Morris en passant par les titres lynchiens de David Bowie, Chris Isaak ou Jimmy Scott, la soirée tiendra du film imaginaire finement ciselé. Autre axe fort de ce festival qui sera marqué par 40 projets dont de nombreuses créations mondiales, le retour d’un nouveau folk dans la scène contemporaine. En atteste la pièce Elja proposée le 20 septembre par le Kronos Quartet, quatuor à cordes emblématique de la musique américaine de retour à Strasbourg après plus de 30 ans d’absence. Inspiré par les musiques traditionnelles norvégiennes et les violons Hardanger, ce programme s’inscrit aux côtés d’autres projets faisant également appel à des instruments populaires. Ce sera le cas des Français de La Novia qui, à coups de bombarde et vielle à roue, exploreront les lisières entre tradition et expérimentation à travers les compositions de Conlon Nancarrow et d’une commande à l’artiste sonore Jessica Ekomane. Ce sera au Palais des fêtes le 1er octobre. v.l.

→ En photo : Hommage à David Lynch le 19 septembre à L’ONR.

JAZZDOR — 7 AU 21 NOVEMBRE

Le festival Jazzdor revient en novembre à Strasbourg, du 7 au 21 pour être tout à fait précis en cette année 2025 qui marque le passage de relais entre Philippe Ochem, directeur pendant 36 ans de cette unique Scène de musiques actuelles (SMAC) dédiée au jazz dans le Grand Est, et Vincent Bessières, son nouveau directeur qui a pris ses fonctions en juin. Le panaméen Danilo Perez ouvrira cette 40e édition de Jazzdor Strasbourg le 7 novembre à la Cité de la musique et de la danse. Reconnu comme l’un des pianistes les plus brillants de sa génération, il se présente à la tête d’un trio puissamment organique formé avec le bassiste John Patitucci – son complice des années 2000 dans le génial quartet du saxophoniste Wayne Shorter – et le batteur Adam Cruz. Une musique raffinée, métisse et réjouissante mêlant l’exubérance rythmique latine à des harmonies empruntées à la musique savante occidentale. Relevons aussi Soleil d’hiver le 19 novembre, un solo dédié par Grégory Dargent à l’oud, cet instrument du monde arabe auquel il a consacré 25 ans de travail et de recherches. Un concert très onirique où images et sons se combinent en intégrant effets électroniques et bandes magnétiques manipulées en temps réel. Le 9 novembre, la flûtiste et compositrice Sylvaine Hélary signera son premier programme à la direction artistique de l’Orchestre national de Jazz avec With Carla, hommage à Carla Bley, figure inclassable du jazz disparue en octobre 2023. Un programme réalisé avec le saxophoniste Rémi Sciuto qui alterne moments chambristes et fresques orchestrales. Un univers protéiforme. v.l.

→ En photo : L’Orchestre national de Jazz emmené par Sylvaine Hélary, le 9 novembre à la Cité de la musique et de la danse.

FORMAT(S) — 24 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE

Le travail graphique d’Helmo réalisé pour le festival Jazzdor sera mis à l’honneur à l’occasion d’une exposition rétrospective au cœur de la Chaufferie, la galerie d’exposition de la Haute école des arts du Rhin. L’exposition présentera 23 ans de collaboration graphique entre les deux entités, par la monstration de divers formats dont les affiches sérigraphiées de saison. L’exposition se tient pendant un mois et sera également l’occasion pour Thomas Couderc et Clément Vauchez, les graphistes d’Helmo, d’une rencontre publique autour de l’histoire de cette collaboration au long cours. Le vernissage de l’exposition sera mis en musique par les élèves du Département Jazz et Musiques Improvisées de la Hear. Cet évènement, né dans le cadre de l’initiative du Festival de design graphique FORMAT(S), est une coproduction de l’association Central Vapeur, la Hear et Jazzdor.

→ Infos : Conférence à l’auditorium de la Hear le jeudi 23 octobre à 17h suivie du vernissage de l’exposition dès 18h30 à la Chaufferie.

5 rue de la Manufacture des Tabacs — Strasbourg formats-festival.org – www.hear.fr/la-hear/la-chaufferie jazzdor.com – helmo.fr

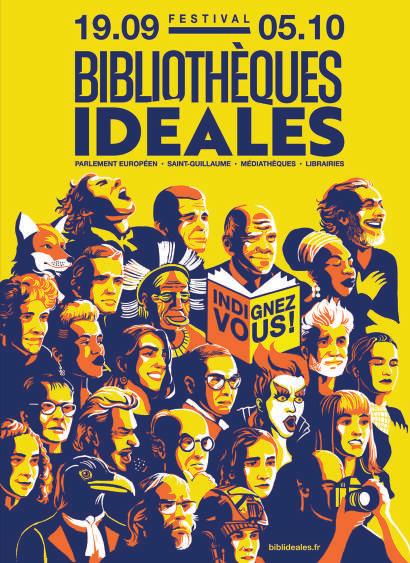

Rendez-vous incontournable et essentiel des saisons culturelles strasbourgeoises depuis 18 ans, les Bibliothèques idéales réinvestissent la capitale européenne et ses lieux les plus emblématiques. Avec plus de 70 rencontres, débats, lectures et spectacles au programme pour célébrer la littérature dans ce qu’elle a de plus vivant, sa capacité à éveiller, à questionner, à résister.

Rédaction : Alain Leroy

Photographie : Alban Hefti

Il n’est pas du tout certain que la littérature puisse sauver le monde, si c’était le cas, cela se saurait. Mais enfin, elle peut, peut-être, éviter qu’il ne coure trop vite à sa perte. Peut-être, seulement peut-être, mais c’est déjà beaucoup de pouvoir imaginer que, peut-être, les livres, les auteurs, la réflexion ont encore un peu leur place et, peut-être on y revient car comment être sûr, qu’au milieu du tumulte informationnel, de la volonté désormais généralisée de saboter tous les repères, de mélanger le vrai du faux pour que les opinions comme les faits se valent, peut-être qu’il y a encore un espace pour la raison et la réflexion. En un mot, enfin trois, un espace pour ce qui constitue ce qu’on peut parfaitement appeler un esprit de résistance. Quand, en 2010, Stéphane Hessel publie un petit ouvrage d’une trentaine de pages intitulé Indignez-vous !, il ne croit sans doute pas lui non plus que la littérature sauvera le monde. Mais que peut-être, peut-être, les livres ont encore le pouvoir d’éveiller les consciences et que cet esprit de résistance qui l’a animé toute sa vie et comme jamais au plus fort de la tourmente des années de guerre ne s’est pas éteint.

Quinze ans et quatre millions d’exemplaires vendus plus tard, le monde n’a pas changé d’inflexion, mais quatre millions de consciences éveillées en 34 langues, ce n’est pas rien. D’où l’hommage que rendront les Bibliothèques idéales (BI) à Stéphane Hessel en ce début d’automne ; et encore, le mot hommage est-il

impropre puisqu’il s’agit de bien plus que ça : d’une volonté de maintenir le souffle.

« Oui, parce qu’aujourd’hui il y a de jeunes auteurs qui poursuivent l’œuvre de Stéphane Hessel avec des textes qui correspondent entre les générations », explique François Wolfermann, créateur des BI. « Ce sont des passerelles entre les unes et les autres et il nous a paru important de leur donner une parole. »

La journaliste Salomé Saqué – dont le Résister, déjà vendu à plus de deux millions d’exemplaires, est plus qu’un écho au Indignez-vous ! de Hessel dont elle préface la réédition – ouvrira ainsi ce festival de littérature au Parlement européen le samedi 20 septembre. Donnant ainsi le ton d’une édition très engagée, très forte dans laquelle, du dernier prix Goncourt Kamel Daoud à Rokhaya Diallo, de Delphine Horvilleur à Alfred de Montesquiou, de Laurent Gaudé à Sorj Chalandon, de Rachid Benzine et Marie Semelin qui débattront de cette question essentielle qui est de savoir comment rester humain face à l’incompréhensible, à la sociologue iranienne Chahla Chafiq, Isabelle

↑

Ci-dessus : événement BI au Parlement européen. À droite : Delphine Horvilleur.

Autissier ou à la poétesse ukrainienne Yaryna Chornohuz, il sera question d’humain et d’humanité. À ce titre, la rencontre du dimanche 21 septembre, toujours au Parlement européen, sur le thème des Peuples Racines sera un rendez-vous incontournable car rare avec la présence des représentants des peuples Maya (Amérique centrale et du Sud), Betsimisaraka (Madagascar), Kariri-Xocó (Brésil), Pénan (Bornéo) et Amazigh (Afrique du Nord) : cinq cultures inspirantes, et pour une fois le mot n’est pas galvaudé, cinq façons de voir le monde et de le porter. Des voix qui ne doivent pas être étouffées tant ce qu’elles ont à nous dire mérite d’être entendues. Plus que jamais, il s’agit donc de prendre ici le pouls du monde, de l’entendre respirer douze jours durant depuis le prestigieux hémicycle du Parlement européen (dont l’architecte Rodo Tisnado viendra parler lors de la journée inaugurale), l’église SaintGuillaume, la BNU et une douzaine de librairies indépendantes, de médiathèques, d’écoles et de quartiers de la ville et de l’Eurométropole.

Le plus difficile finalement avec les Bibliothèques idéales est de toujours résister à la tentation de citer tous les noms des intervenants, tentant mais par nature impossible puisque cette année encore quelque 70 rencontres sont programmées. Rencontres littéraires donc et avant tout – avec de nouveaux formats comme des déjeuners littéraires en compagnie d’auteurs comme Pierre Assouline, des croisières sur l’Ill ou des ateliers participatifs – des débats de société, des lectures musicales, des rencontres avec le jeune public, mais aussi des rendez-vous croisés où le texte répond à la musique, au dessin, à la danse et à la performance. Avec des soirées musicales, des concerts (Weepers Circus, un hommage à Nina Simone avec Grégory Ott et Sélia Setodzo, un autre à Darwich) et des spectacles comme celui de clôture qui consistera en un cabaret & Drag avec Léopoldine HH, Élysée Moon & Co.

Une façon totale, décomplexée, assumée d’habiter le monde qui est aussi, par quelque bout qu’on le prenne, une forme de résistance. ←

Avec plus de 70 rendez-vous au programme, difficile de tout voir, de tout entendre, de tout lire ! Pour vous guider dans cette édition foisonnante, nous avons choisi quelques temps forts, des rencontres et des spectacles qui reflètent l’esprit des Bibliothèques idéales : curieux, engagé, multiple.

À ne pas manquer.

Roselyne Bachelot (vous) embarque sur l’Ill avec son franc-parler légendaire et son humour redoutable !

Ancienne ministre, passionnée de musique et de culture, elle livre confidences et anecdotes dans une traversée singulière.

→ Samedi 27 septembre à 11h Embarcadère Étoile. Sur réservation

À chaque livre, Emmanuel Carrère fait événement. Dans Kolkhoze (POL), il évoque sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, et une histoire familiale au cœur des fractures du siècle. Entre intime et universel, une parole lucide, parfois bouleversante, qui donne à entendre l’un des écrivains les plus essentiels de notre époque.

→ Samedi 4 octobre à 18h St-Guillaume. Entrée libre

Véritable prodige de la guitare, Thibault Cauvin emporte le public dans un voyage sensible et virtuose. Entre récits de vie et morceaux inédits, son concert littéraire résonne comme une traversée intime, où chaque note raconte une histoire.

L’un des moments musicaux immanquables de cette édition.

→ Samedi 27 septembre à 19h St-Guillaume. Entrée libre

Écrivain-voyageur, aventurier des mots et des hauteurs, Sylvain Tesson déploie sa bibliothèque idéale comme un refuge et un manifeste. Solitude, effort, liberté : ses livres sont des compagnons de route pour résister au tumulte. À Strasbourg, sa voix sonnera comme une respiration nécessaire.

→ Dimanche 5 octobre à 14h30 St-Guillaume. Entrée libre

Comédien de la ComédieFrançaise, réalisateur et conteur hors pair, Guillaume Gallienne vient partager un récit intime avec Le Buveur de brumes (Stock). Entre racines, mémoire familiale et hommage aux femmes qui l’ont façonné, il livre une méditation sensible et lumineuse.

→ Samedi 4 octobre à 15h St-Guillaume. Entrée libre

Clore les BI en fête : cabaret berlinois des années 1920, chansons folles et liberté totale, avant de basculer dans l’univers flamboyant du drag et de l’opéra ! Léopoldine HH et Élysée Moon transforment la scène en manifeste joyeux et libérateur. Une apothéose haute en couleurs, entre rires, musique et audace.

→ Dimanche 5 octobre à 18h St-Guillaume. Sur réservation

Musées, théâtres, centres d’arts et festivals, la Caisse d’Epargne

Grand Est Europe s’engage pour faire vivre la culture en région.

DÉVALER, c’est un parcours d’art contemporain imaginé par Christophe Urbain et Michel Bedez, deux artistes amoureux du Val d’Argent. Ici, l’art contemporain se frotte aux paysages, dialogue avec l’histoire minière et textile, réveille la mémoire des pierres. Après une première édition réussie en 2023, DÉVALER revient du 3 au 12 octobre 2025 avec une quarantaine d’artistes et une quinzaine de lieux patrimoniaux hors du commun ; chapelle médiévale, ancienne usine textile, piscine Art déco, maison Renaissance... Entre installations inédites, expositions collectives et résidences d’artistes, le public est invité à cheminer de site en site, d’émotion en découverte. En complicité avec le festival « C’est dans la Vallée » de Rodolphe Burger, DÉVALER promet dix jours intenses où se rencontrent culture, ruralité et poésie brute des Vosges. Un parcours gratuit, ouvert à tous, à vivre comme une plongée dans l’âme vibrante du territoire. Nous, on y sera ! l.h.

→ www.devaler.fr

La Fédération de charité Caritas Alsace accueille un nouveau visage à la tête de son pôle caritatif, Louis-Marie Perrin. Ingénieur de formation, riche d’une carrière internationale dans le conseil et la formation, il souhaite mettre son expérience au service d’une cause qui lui tient à cœur : moderniser et renforcer l’action solidaire de Caritas Alsace. Depuis plus de 120 ans, l’association est aux côtés de celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Familles, étudiants, retraités, personnes isolées, réfugiés ou détenus, chaque jour, grâce à l’engagement de 2 000 bénévoles et à ses 80 lieux d’accueil en Alsace, Caritas tend la main à toutes les vulnérabilités.

Face à la montée de nouvelles formes de précarité, l’association lance un appel fort à l’engagement bénévole, en particulier auprès des jeunes : « Le temps est un don. Chacun, à sa manière, peut contribuer à faire vivre la solidarité et à bâtir un monde plus juste et fraternel. » l.h.

→ caritas-alsace.org

La Foire européenne d’art contemporain ST-ART revient pour sa 29e édition, du 14 au 16 novembre 2025 au Parc des Expositions de Strasbourg.

Premier rendez-vous français de la rentrée artistique, l’événement réunit chaque année des galeries venues de toute l’Europe et met à l’honneur la richesse et la diversité de la création contemporaine. Au programme : peinture, photographie, sculpture, design... autant de disciplines qui dialoguent pour offrir aux visiteurs un panorama vibrant de l’art d’aujourd’hui.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 13 novembre avec un vernissage sur invitation, avant trois jours ouverts au grand public. l.h. → st-art.com

Loin du luxe tapageur, les sacs signés

Céline Wach cultivent l’élégance sobre et la qualité rare. De quoi séduire une clientèle exigeante en quête de discrétion. Passionnée des accessoires et des sacs en particulier, « ces petits trésors capables de sublimer la plus simple des tenues », Céline se lance après des études de stylisme. La qualité du cuir Epsom des tanneries Haas la fascine, tout comme le savoir-faire artisanal des manufactures italiennes. En 2020, elle crée sa marque dans un contexte économique difficile. Cinq ans plus tard, ses créations parlent pour elles, reflets d’un travail méticuleux, exigeant, courageux, aussi. À découvrir, sur rendez-vous, dans son showroom à l’Orangerie. b.r.

→ ateliercelinewach.com – Insta : @Ateliercelinewach

Dix ans d’émotions, de créativité et d’excellence... Pour marquer cet anniversaire, la Villa René Lalique dévoile un menu d’exception signé Paul Stradner et Jonathan Bunel. Un parcours raffiné, pensé comme un hommage au lieu et à son histoire, où chaque plat devient une pièce d’art culinaire. À savourer en 6 plats ou en 8 plats jusqu’à la fin de l’année. l.h.

→ villarenelalique.com

C’est à la place du Transsibérien, ce restaurant russe que l’on aimait bien, qu’un nouveau bar agite la Krutenau : Les Opportunistes. Ici, comme à Wall Street, le prix des boissons fluctue toutes les 15 minutes, affiché en direct sur trois écrans. Cocktails, bières, vins et softs montent ou chutent selon un algorithme maison... et attention au krach : pendant quelques minutes, certains prix s’effondrent, pour le plaisir des clients ! Le tout accompagné d’une petite carte gourmande 100 % maison. l.h.

→ Insta : @opportunistes.strasbourg

FIBA, cabinet d’expertise comptable et de conseils en gestion d’entreprise, vous accompagne dans cette transition.

Concerts, clubbing, stand-up, spectacles vivants, débats, expos… Les bars ne se contentent plus de servir à boire, ils deviennent des scènes culturelles à part entière. Lieux de vie, de création et de rencontres, ils jouent un rôle clé dans la dynamique culturelle locale, et rassemblent toutes les générations. Tour d’horizon de ces bars de vie(s) qui font vibrer Strasbourg.

Rédaction : Barbara Romero

Photographie : Abdesslam Mirdass

↗

Au Blue Note, place à la world music.

Il est loin le temps de « Strasbourg, la belle endormie », que souhaitait réveiller Roland Ries. Du centre-ville aux Deux-Rives, en passant par le quartier Gare, de véritables poumons culturels font battre le cœur de Strasbourg. Des lieux hybrides animés par des passionnés pour qui la fête se vit au pluriel. Des lieux où l’on ne se contente pas de trinquer, mais où l’on est invité à se laisser surprendre. Avec en sus des tarifs ultra compétitifs ne dépassant pas les 10 €, hors tête d’affiche. « Quand nous avons repris le bar du Conservatoire en février 2022, nous avons été étonnés que personne n’ait jamais songé à en faire un lieu dédié à la danse, à la musique et à l’art, raconte Léo, co-gérant du Blue Note. Aujourd’hui, on est un club, une scène et un resto à part entière, avec une ambiance à notre image, hétéroclite, bazardeuse, comme tout souk parfaitement en désordre ! ». Un lieu inclassable, où l’on peut danser la salsa en terrasse, écouter du jazz, assister à un débat ou à une projection.

« Personne n’avait misé un kopeck sur cet établissement un peu excentré, mais aujourd’hui il a la couleur qu’on lui a donnée, poursuit Léo. Ces bars-restos sont importants pour professionnaliser la scène locale et consolider le lien des groupes en tournée avec leur public. »

Collectif, asso et création : le trio gagnant. Avec des jauges entre 150 et 300 personnes, ces scènes d’un nouveau genre ajoutent une touche d’intimité qui rend les moments encore plus puissants. À condition de faire bouger les foules. « Même Bob Sinclar se plaint des gens qui restent vissés sur leur téléphone » appuie Maria Garcia, alias Djette Analgesia. « Dans mon pays d’origine, l’Espagne, on a la culture de la danse, de profiter de la vie dehors, d’aller dans les bars et de parler à son voisin. Ici, je ne sais pas si c’est culturel ou si c’est lié à la digitalisation, mais parfois c’est frustrant pour nous artistes. En revanche quand ça prend, c’est de la bombe ! »

↓ Langue des signes française et spectacle à la Grenze.

Djette depuis plus de 20 ans, cette professeure en biologie moléculaire fourmille d’idées pour créer l’événement. Dernier en date : un cours de Pilates avec DJ en l’église Saint-Pierre-le-Vieux. « C’était plein ! Pendant que tu bouges, tu ressens la musique et laisses ton téléphone dans ton sac. », sourit-elle. Le 4 octobre, elle convie le public à une soirée techno et percussions live au Wagon souk. « Quand un danseur te prend la main, quand tu touches un instrument, ton esprit décroche et tu profites de l’instant. » Ce genre de soirée est possible grâce à la force du collectif en France. « En Espagne, on a les bars, mais ici vous avez les associations et ça change tout. Tous ces lieux comme la Grenze, le Phare Citadelle, l’Orée 85, le Wagon Souk, sont hyper ouverts pour accueillir des événements un peu hors norme. C’est nécessaire et ultra stimulant pour la scène locale. »

Des tremplins pour la scène émergente. Depuis cinq ans, Ève et Jean, propriétaires-gérants de La Péniche mécanique du côté de Rivetoile, l’ont bien compris. Tous deux issus du milieu

« La

billetterie n’est pas notre fonds de commerce, nous vivons par le bar. Notre objectif, c’est de diffuser la culture. »

associatif culturel et événementiel, ils ont imaginé un vrai lieu d’expression pour tous les genres en plus de leurs fameuses soirées clubbing. « La scène émergente a besoin de soutien, car si elle a énormément de volonté et d’énergie, elle n’a pas toujours les moyens. C’est compliqué aussi d’accéder à des scènes importantes » confient-ils. « Nous on est dans l’entre-deux, une vraie salle de spectacle avec régisseur, projecteurs, sono, lumières mais une jauge de 150 personnes plus accessible. » Chaque jour, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de mails d’artistes en quête de scène, stand-uppers, DJ, drag queens, danseurs... « On navigue entre tout cela ce qui nous permet d’offrir une programmation diversifiée à notre public. La billetterie n’est pas notre fonds de commerce, nous vivons par le bar. Notre objectif, c’est de diffuser la culture. » Et le public suit. « Au début, les gens venaient au Phare Citadelle pour boire une bière en terrasse, puis ils ont compris qu’on pouvait aussi bien manger, assister à un concert, à un spectacle ou participer à des ateliers en famille, observe Ksenia, associée de cette grosse machine d’une vingtaine de salariés, intermittents et artistes en résidence. Le Phare, c’est un lieu de destination, un peu excentré, nous avons étoffé la programmation, ☛

« Nous avons une programmation un max inclusive et représentant les minorités de genre. »

↗ La Grenze

← La compagnie La Bévue en résidence au Phare Citadelle durant quelques jours cet été en a profité pour tester son nouveau spectacle.

→ Drag Race et Drag Show chez Hey Mama !

Opéra

Le Triomphe du Temps et de la Désillusion

Georg Friedrich Haendel

Otello Giuseppe Verdi

Les Fantasticks Tom Jones & Harvey Schmidt

Hansel et Gretel Engelbert Humperdink

Le Miracle d’Héliane Erich Wolfgang Korngold

Les Mamelles de Tirésias Francis Poulenc

Le Roi d’Ys Édouard Lalo

Les Noces de Figaro Wolfgang Amadeus Mozart

Follies Stephen Sondheim & James Goldman

Danse

En regard Léo Lérus / Sharon Eyal

All Over Nymphéas Emmanuel Eggermont

Hamlet Brian Arias

Caravage Bruno Bouché

Danser Mozart au XXIe siècle

Rubén Julliard / Marwik Schmitt

Ballets russes

Tero Saarinen / Dominique Brun / François Chaignaud

Strasbourg (Opéra) 29 oct. - 9 nov. 2025

Direction musicale Speranza Scappucci

Chœur de l’OnR et de l’Opéra national de Lorraine

Mulhouse (La Filature) 16 & 18 nov. 2025

Mise en scène et décors Ted Huffman

Orchestre philharmonique de Strasbourg

↑ Au dessus : Blue Note

et progressivement, notre public de 7 à 77 ans s’est approprié notre espace événementiel. »

« Nous avons une programmation un max inclusive et représentant les minorités de genre » ajoute Maylis, en charge de la programmation musicale. « Nous avons une vraie couleur politique et festive. »

« Ces lieux hybrides redessinent peu à peu la carte culturelle de Strasbourg. »

Chaque jour, une nouvelle expérience. Même constat à La Grenze, désormais ouverte à l’année sur une ancienne friche ferroviaire : le public vient pour un concert, un cours de yoga, un atelier d’écriture ou une tarte flambée !

« On essaie de faire se rencontrer les publics en proposant des activités pluridisciplinaires », note François, son chargé de communication. À quelques rues, chez Hey Mama, l’ambiance est plus intimiste et plus pop. « C’est une safe place, un lieu où rien n’est figé, où tu peux chaque jour vivre une expérience différente », explique Sokhna, sa fondatrice. Coworking la journée, expo mensuelle, spectacles drag ou d’impro, soirées musicales « Mon’date »... « Je l’ai pensé comme un vrai lieu de vie. » Et ça matche avec le Graffalgar, voisin et complice, où se tient chaque mois de mars le très attendu « Gros Bordel », événement où chaque chambre devient une œuvre vivante entre expo, création et performances.

Au centre-ville cette fois, le Carton est devenu le repaire des 35 ans et plus, un peu oubliés des bars strasbourgeois. Ses soirées DJ « C’était mieux avant » font carton plein, mais son locataire-gérant, Valentin, ne se contente pas de soirées mix. « Comedy Club, concert de jazz, soirée tatoo ou défilé de mode, le Carton est une salle de jeux de 300 m2 en plein centre qui reste en perpétuel déménagement et ouvert à toutes les propositions », explique-t-il.

Ces lieux hybrides redessinent peu à peu la carte culturelle de Strasbourg. Portés par des collectifs, des associations ou de simples passionnés, ces bars affirment une chose : la culture peut – et doit – se vivre partout. Même autour d’un verre. ←

☛ bluenotecafe.fr

☛ lagrenze.eu

☛ phare-citadelle.eu

☛ oree85.org

☛ lewagonsouk.com

☛ penichemecanique.com

☛ heymama-restaurant.com

☛ graffalgar-hotel-strasbourg.com

☛ Insta : @lecarton.strasbourg

Réception pour un anniversaire, une communion, une occasion particulière ou un mariage...

Chez Soi est une entreprise familiale, à la cuisine authentique, généreuse et gourmande, à base de produits frais, locaux et de saison. Nos équipes sont passionnées, qu’il s’agisse de plats traditionnels du terroir alsacien ou de mets délicats, élaborés et inventifs.

Inauguration, lancement de produit, séminaire, congrès, assemblée générale ou repas d’affaires…

↑

Come Prima redonne aux femmes ce que la maladie a tenté d’effacer. comeprimalingerie.com

Ma grand-mère avait un peu moins de 50 ans lorsqu’on lui a retiré un sein. Pendant plus de vingt ans, elle a glissé des mouchoirs dans son soutien-gorge. Elle n’en parlait jamais.

Elle portait son vide comme une honte. Une blessure intime, dissimulée sous le tissu banal du quotidien, et un silence tenace. Comme elle, tant de femmes ont traversé le cancer du sein avec courage, mais sans consolation. Leur corps amputé, leur féminité silencieusement effacée. Elles ont vieilli sans miroir, sans regard tendre, avec le sentiment de ne plus jamais pouvoir être belles.

C’est à elles que pense Fanny Barro, 25 ans, lorsqu’elle coud dans son atelier niché dans la vallée de Munster. Avec Come Prima, qui signifie « comme avant » en italien, elle redonne forme à l’invisible. Sa lingerie est pensée pour toutes les femmes, mais surtout pour celles dont le corps a changé après une mastectomie ou une reconstruction. Chaque modèle peut être porté avec ou sans prothèse, chaque couture est pensée pour s’adapter, soulager, sublimer.

La jeune créatrice choisit des matières éthiques et durables, comme la dentelle de Calais, avec une exigence de confort qui ne sacrifie jamais l’esthétique. Parce que la beauté, ici, n’est pas vaine. Elle est un baume. Diplômée des métiers de l’art et du design

Dans son atelier de la Vallée de Munster, Fanny Barro confectionne avec passion une lingerie adaptée au corps des femmes qui ont dû subir une mastectomie ou une reconstruction mammaire. Avec une exigence de confort qui ne sacrifie jamais l’esthétique et ne fait pas l’économie de la séduction.

Rédaction : Hélène Edel

Photographie : Mégane Schultz

à Strasbourg, elle a consacré son mémoire aux contraintes vestimentaires imposées aux femmes occidentales. Ses recherches l’ont menée à la rencontre de celles qui allaient bouleverser son chemin : des femmes marquées, à la recherche d’un nouveau rapport à leur corps. De ce terrain d’écoute, elle a fait une mission. Come Prima, ce n’est pas qu’une marque.

C’est un engagement. Fanny Barro propose des essayages personnalisés, chez elle ou à domicile, en partenariat avec des associations comme Sélestat contre le cancer ou La Maison Rose. Elle oriente ses clientes vers des professionnelles capables de leur fournir des prothèses adaptées. Et elle aborde sans détour les sujets trop souvent passés sous silence : la sexualité pendant et après la maladie, la baisse de libido, la solitude. « Ce sont des femmes qui ont envie de vivre, dit-elle, elles ont une liberté folle. Je sens que j’ai un rôle à jouer ».

Aujourd’hui, elle vend une dizaine d’ensembles par mois, à 130 euros l’un, cousus à la main. Demain, elle envisage une production en petite série, en France, pour rester fidèle à ses valeurs. Mais l’essentiel est ailleurs : redonner aux femmes ce que la maladie a tenté d’effacer. Le droit au désir. Le droit d’être belle. Le droit de se sentir, come prima, comme avant. Et même un peu plus. ←

SAISON 2025/26

CLUBBING ANALGESIA • ZAATAR • MEHR IS MEHR THÉÂTRE / PERFORMANCE

GALA DE STAND-UP • CABARET DARONE NÖXÏMÄ DRAG QUEEN MARLEY SHOW

TANGUY PASTUREAU • GALA DU QUAI DU RIRE • COMPANHIA NOVA THÉÂTRE THOMAS POITEVIN • ANTONIA DE RENDINGER • ALEX VIZOREK

DANSE FREI ART FESTIVAL AVEC STUDIO PRO ART • CIE HORS CHAMP // FUERA DE CAMPO

MUSIQUE REMEMBERING LUCIANO… ENSEMBLE VERTEBRÆ • GROLEAU REUNION TRIO • « EMBER » DE NEW YORK EEUU • JAZZ VIOLIN NIGHT JAZZ MASTERS TRIBUTE 4TET INVITE ALBA OLBERT • TRINATIONAL MICROFEST 2025 COLLECTIF PIANO LATINO MARCELA LILLO TASTETS / ENSEMBLE VERTEBRÆ QUINTETO LIBERTAD HOMMAGE À ASTOR PIAZZOLLA • ENSEMBLE IMAGINAIRE

SANS OUBLIER TOUTES LES DEUX SEMAINES : LES MARDIS NID DU JAZZ • LES MERCREDIS LES ÉPHÉMÈRES (PERFORMANCES) • LES JEUDIS STAND-UP • LES VENDREDIS CONCERT LIVE SALSA SON DEL QUAI

DIRECTION ARTISTIQUE

EVELYN ZELADA B.

Né dans le terreau associatif, le réseau de micro-crèches

Krysalis s’apprête à souffler ses dix bougies. Une aventure humaine, engagée et joyeuse, portée par trois femmes aux parcours complémentaires.

Rédaction : Salomé Dollinger

Photographie : Laetitia Piccarreta

→ Britta Berndt, Aurélie Werler et Audrey Wittmer.

C’est dans le milieu associatif strasbourgeois que Britta, Audrey et Aurélie se sont croisées pour la première fois. Chacune évoluait dans l’univers des crèches parentales, là où les familles s’impliquent directement dans la vie de la structure. À la crèche La Souris Verte, Audrey côtoyait Aurélie, éducatrice de jeunes enfants en apprentissage. Puis, via l’école associative Mickelé, le trio se forme avec Britta. Pendant plusieurs années, elles acquièrent des compétences complémentaires, jusqu’à ce que germe l’envie de créer ensemble une crèche qui leur ressemble : à taille humaine, sociale et plurilingue.

Développement croissant. Le réseau Krysalis s’est développé à

un rythme soutenu. Dix crèches ont vu le jour en sept ans : sept dans l’Eurométropole, trois ailleurs dans le Bas-Rhin. Parmi elles, Tick-Tack, rue de Verdun à Strasbourg, accueille douze enfants et autant d’occasions de fêter les anniversaires avec les familles. Car chez Krysalis, chaque détail compte, des goûters partagés aux bottes de pluie alignées pour les sorties quotidiennes. Si la croissance a été rapide, elle n’a jamais été déconnectée du sens. « On ne voulait pas faire de structure capitaliste », sourit le trio de fondatrices. Aujourd’hui, plus question de développer pour développer. Krysalis reste volontairement à taille humaine – 70 personnes –et s’associe à des projets à impact : partenariat avec le Joie-Lieu à Haguenau,

Profitez gratuitement de l’accompagnement des experts ÉS en matière d’économie d’énergie

Analysez et optimisez vos consommations énergétiques

Évaluez les performances énergétiques de votre logement

Identifiez les aides financières auxquelles vous avez droit

Des artisans RGE vous accompagnent pour réaliser vos travaux.

rendez-vous sur

conseils.es.fr

relance d’un LAEP à l’Elsau... « L’important, c’est de connaître nos équipes, d’être à leur écoute. C’est comme ça qu’on reste fidèles à nos valeurs », rappelle Aurélie Werler. Chaque équipe comprend ainsi quatre professionnels diplômés, un volontaire allemand, un alternant et un stagiaire en insertion issue de l’INFA. « On tient à proposer un encadrement fort, car chaque matin, une balade est prévue. Parce que c’est important que les enfants passent un maximum de temps dehors », explique Britta Berndt.

Une pédagogie qui casse les codes. « On n’est pas pro-activités pour cocher des cases. Chaque directrice propose ce qu’elle aime, ce qui ressemble à son équipe », souligne Audrey Werler. L’autonomie est au cœur du projet : depuis peu, un buffet en libre-service a été installé dans chaque crèche. Les enfants se servent seuls, goûtent ce qu’ils souhaitent, débarrassent leur plateau... « J’ai remarqué que beaucoup de choses avaient disparu dans les crèches, notamment les carafes d’eau sur les tables. Pourquoi les adultes mettent un tel frein à l’autonomie alors que les enfants sont capables de faire seul ? On a donc fait un travail sur un an avec les

directrices et une psychomotricienne. Aujourd’hui, ça fonctionne super bien. Les enfants sont apaisés et plus débrouillards lorsqu’ils arrivent à l’école maternelle où, du jour au lendemain, ils doivent tout savoir faire tout seul », assure Aurélie Werler.

Labellisée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) depuis 2017, Krysalis coche toutes les cases d’une structure responsable : alimentation bio avec option végétarienne, partenariat avec un maraîcher local, produits d’entretien écoresponsables, couches lavables ou vosgiennes, déplacements à vélo ou en autopartage... même le matériel informatique est loué chez Commown, coopérative spécialisée dans le numérique durable. Le plurilinguisme est aussi un pilier. Si l’allemand reste une langue forte – notamment via les volontaires allemands – l’ouverture est bien plus large : roumain, arabe, ukrainien... « L’idée, c’est d’ouvrir les enfants au monde, pas de favoriser une langue en particulier », explique Britta Berndt, l’Allemande de la bande.

Depuis peu, une nouvelle valeur a été gravée dans l’ADN de Krysalis : la joie. « Parce que là où il y a de la joie, il y a de l’envie. Et les enfants, eux, l’ont naturellement ». ←

« L’idée, c’est d’ouvrir les enfants au monde, pas de favoriser une langue en particulier. »

www.krysalis.eu 03 67 10 33 39 info@krysalis.eu

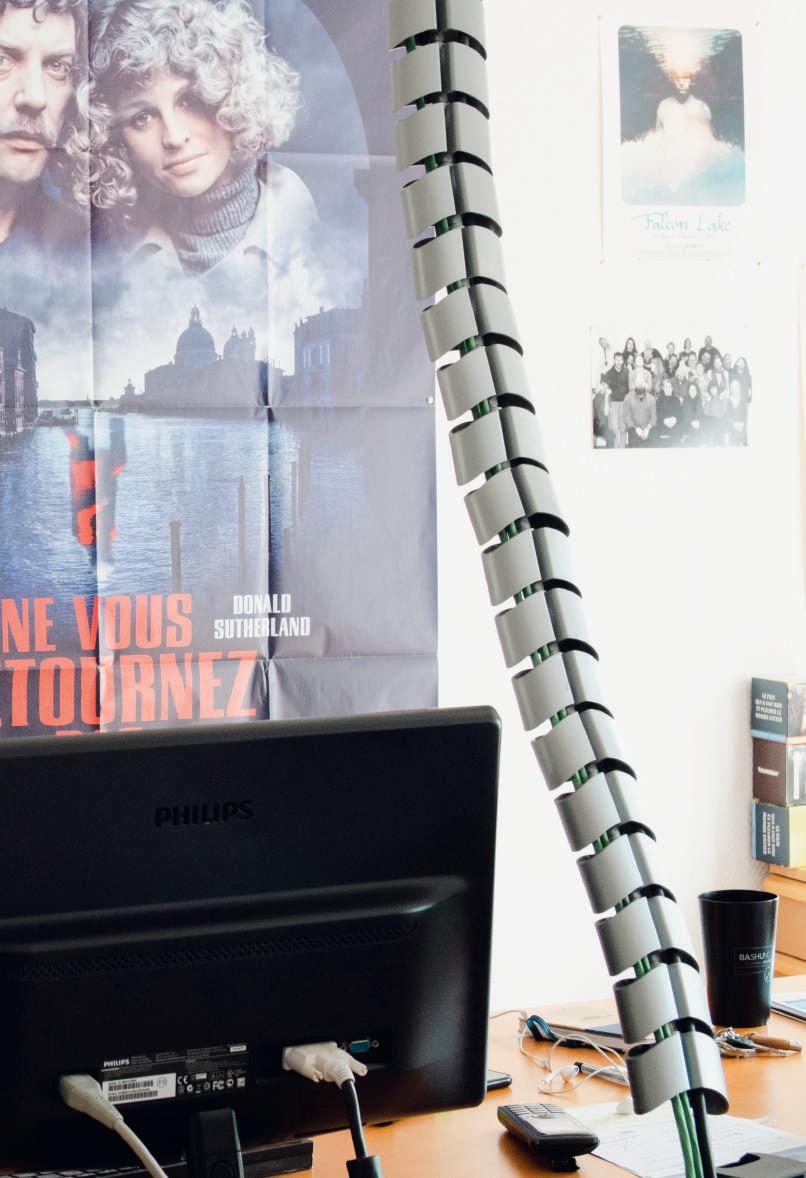

↑ Evelyn Zelada

Evelyn Zelada se définit résolument comme une comédienne et une metteuse en scène.

« Je suis d’origine colombienne mais ma vie est à Strasbourg depuis 25 ans, c’est ici que je me suis mariée et que ma fille est née et c’est ici où je connais le plus de monde. Et j’ai toujours su qu’à ma quarantaine, j’aurais mon lieu à moi pour programmer des spectacles. En fait, c’est le Covid qui a été le déclencheur ; comme tout le monde je ne pouvais plus voyager alors que ma vie, auparavant, avait été remplie de tournées à travers tous les pays. J’ai survécu à cette période en produisant des vidéos, en donnant des conférences ou des cours à l’université de Bogota où n’importe où en Espagne... »

À la sortie de ces mois forcément difficiles, une évidence : le moment était venu de se lancer dans le projet d’ouvrir sa propre salle. « J’avais réuni un budget grâce au fruit de mon travail durant vingt ans et ça a facilité les choses quand je suis tombée sur cet endroit face à la Cité de la Musique et de la Danse (l’ancien Music Shop – ndlr). Nous avons ouvert après deux ans d’études et d’obtention du permis et un an de travaux... »

Le pari international

Le résultat est bluffant. Quai de Scène, c’est un espace de plus de 550 m2, modulable en trois salles de spectacles : salle Mistral, 136 places assises, salle Parra,

Lancé en janvier dernier, Quai de Scène est un concept de nouvelle salle de spectacle privée attendu de longue date à Strasbourg avec une « couleur » résolument internationale du côté de sa programmation et se voulant aussi comme « un lieu à vivre » selon sa fondatrice et directrice, Evelyn Zelada…

Rédaction : Jean-Luc Fournier

Photographie : Bartosch Salmanski – DR

70 places assises et salle Neruda, jusqu’à 375 places debout, incluant un large espace de bar et restauration, ainsi qu’une terrasse d’une centaine de places aux beaux jours.

À l’aube de sa première saison complète, Evelyn Zelada se veut résolument enthousiaste : « J’ai bâti cette saison grâce à mes nombreux liens à l’international, l’Allemagne avec l’Institut Goethe, la Suisse avec Berne et Bâle et, notamment, le studio Arte Pro à Freiburg. Nous programmerons de grands moments de musique contemporaine, avec un festival sur cette thématique en commun avec les trois pays. Parallèlement, j’ai mis sur pied un programme de théâtre contemporain international, ainsi que des soirées cabaret et je renouvelle les rendez-vous jazz, le mardi soir ainsi que les soirées “Son del Quai” le vendredi soir, sans oublier la fidèle Antonia de Redinger... »

Et quand on lui fait remarquer que la comédienne d’origine s’est muée en redoutable femme d’affaires, Evelyn Zelada ne dément pas : « Oui, il le faut. C’est comme quand Molière installait ses tréteaux dans les villes de France, tous les membres de la troupe étaient au four et au moulin. Mais tout ce qui se passe ici est créé sous l’auspice de la culture, pas de la finance » tient-elle néanmoins à préciser au final. ←

☛ Quai de Scène – www.quaidescene.fr

En plein cœur de Strasbourg - 4 espaces séminaires lumineux à composer à votre image - Jusqu’à 90 invités Réunion, séminaire résidentiel, workshop, cérémonie - Cocktail, afterwork, table de partage…

Réservation : 03 67 29 29 33 - seminaire@leonor-hotel.com - 11

Rien ne la prédestinait à diriger l’une des plus grandes salles de spectacles de France. Si la vie avait suivi une trajectoire logique, Sylvie Chauchoy serait peut-être restée au bord d’un bassin.

Rédaction : Hélène Edel Photographie : Tobias Canales

E[E]lle est de ceux qui apprennent tout par eux-mêmes et qui savent ce que vaut la place qu’ils occupent. Depuis 2010, Sylvie Chauchoy dirige le Zénith de Strasbourg, salle monumentale de douze mille places et écrin des plus grandes tournées, tant nationales qu’internationales.

Ce n’est pourtant que la partie la plus visible de son activité : Sylvie Chauchoy coordonne également 15 salles pour le groupe S-PASS TSE, filiale de GL Event, où elle fait le lien entre les directeurs de salle et la stratégie du groupe. Un poste exigeant, transversal, qui exige de savoir entendre, comprendre et trancher. À l’origine, cette autodidacte n’a ni réseau, ni diplôme. Une formation de secrétaire médicale, pas de bac et une première vie passée dans les couloirs chlorés d’un centre de natation de haut niveau à Lyon. C’est l’amour qui la conduit à Belfort et un concours de circonstances qui l’ancre pour de bon dans le monde du spectacle : « Quand je suis arrivée, la piscine de la ville était en travaux. Pas de job pour moi. J’ai fait des ménages, gardé des enfants… Puis j’ai entendu parler d’un poste de secrétaire pour organiser une fête musicale ». Ce sera la première édition du festival Le Ballon, qui deviendra l’année suivante les Eurockéennes de Belfort. Elle n’a jamais vu de concert live de sa vie, mais elle a envie d’en être. Elle postule. Elle est prise. Embauchée sur des contrats courts, elle prend en charge la logistique, la production, la coordination, jusqu’à devenir directrice générale adjointe. Elle apprend en marchant et devient « un pilier » à force de travail et de patience, dans un monde encore très masculin, où l’on gagne sa place par les actes et non par les titres.

Après vingt ans passés sur le terrain, une forme d’usure s’installe. Le besoin d’élargir ses horizons se fait sentir. Elle décide alors de reprendre ses études et s’inscrit à un master en management, qu’elle décroche « avec mention », dit-elle fièrement. « Ce diplôme venait enfin reconnaître ce que l’expérience seule m’avait appris à maîtriser ». Une reconnaissance tardive, mais précieuse. De nouvelles portes s’ouvrent. On lui propose la direction de plusieurs salles, mais elle préfère attendre le bon moment. Il survient en 2008, avec l’ouverture de l’Axone de Montbéliard : elle saisit l’opportunité. Deux ans plus tard, elle prend la barre du Zénith de Strasbourg. Cette salle, elle en parle avec une précision de mécanicienne. Quatre personnes y travaillent à temps plein : elle, un régisseur général, un responsable commercial et un responsable

administratif. La petite équipe est épaulée par une galaxie de prestataires : « On opère en continu, souvent 24h sur 24 ». Sylvie Chauchoy n’assiste jamais vraiment aux concerts. Quand le public applaudit, elle est à son bureau, à faire les comptes. Le métier veut cela. Le règlement se fait « au cul du camion », comme elle le dit avec cette franchise qu’on trouve chez les gens de terrain. On reçoit la recette, on édite la facture, on la discute avec le producteur. Le spectacle n’est jamais qu’une parenthèse faite pour ceux qui regardent. Le Zénith qu’elle dirige ne fonctionne pas comme une salle subventionnée. « C’est notre troisième contrat de délégation de service public signé avec la collectivité depuis 2008. Nous sommes actuellement dans notre troisième mandat de dix ans, qui s’achèvera en 2029 », précise-t-elle. Cette délégation s’accompagne d’une exigence claire : programmer largement, pour tous les publics. Accueillir les grandes tournées, bien sûr, mais aussi répondre aux sollicitations des associations locales, donner une place aux propositions plus fragiles. Sylvie Chauchoy veille à cet équilibre. À la fois gestionnaire rigoureuse, stratège et médiatrice, elle incarne une forme de culture populaire au sens noble : accessible, vivante, exigeante.

Après 35 années passées dans le spectacle, elle a vu le paysage culturel français se transformer : des gymnases bricolés des années 80 aux 17 Zéniths et quelques Arenas aujourd’hui. Elle a assisté à cette bascule, au moment où la musique est devenue une affaire d’équipement, de qualité et de confort. Décorée de la Légion d’honneur pour son parcours professionnel en 2014, elle pourrait raconter les passages de Beyoncé, Lady Gaga, Usher ou ce regard furtivement échangé avec David Bowie, un soir aux Eurockéennes. Mais ce n’est pas son genre. Elle ne frappe pas aux portes des loges. Elle ne cherche ni contact ni lumière. Ce qui l’anime, ce sont les rouages bien huilés, la précision du calendrier, le soin des équipes, la réussite de l’accueil. Elle reste en retrait, volontairement, avec cette sobriété qui fait sa signature. Mais c’est bien cette discrétion-là qui rend le reste possible. L’ombre qu’elle habite éclaire tout ce qui se joue devant. Et quand la salle s’éteint, quand les applaudissements s’évanouissent, elle est déjà ailleurs, à préparer le spectacle suivant. ←

← Sylvie Chauchoy et son équipe sont les seuls salariés à temps plein du Zénith de Strasbourg.

↙ Avec ses 12 000 places, le Zénith de Strasbourg est le plus grand de France.

Des profils en communication, digital marketing, journalisme, marketing sportif ou informatique, de bac à bac+5 en alternance ou en stage, pour compléter vos équipes.

strasbourg@mediaschool.eu tél : 03 88 36 37 81