IL “BIG KILLER” INTELLIGENTE

Uno studio italiano aggiunge un nuovo tassello all’indagine scientifica sulla capacità del tumore al polmone di eludere l’immunoterapia

Uno studio italiano aggiunge un nuovo tassello all’indagine scientifica sulla capacità del tumore al polmone di eludere l’immunoterapia

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

www.fnob.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Giornale dei Biologi

Il Giornale dei Biologi

PRIMO PIANO

A tre anni dall’arrivo del Covid di Rino Dazzo

INTERVISTE

Tumore al polmone. Studio sulla mancata risposta all’immunoterapia di Elisabetta Gramolini

Glioblastoma, estratti naturali alleati insieme alle terapie tradizionali di Chiara Di Martino

Fiorella Belpoggi. I cinquant’anni di ricerca della scienziata del Ramazzini di Anna Lavinia

14 Attività delle cellule registrate dalle proteine auto-assemblanti di Sara Bovio

Alimentazione e cancro. Prima, durante e dopo chemio e radio-terapia di Andrea Del Buono e Armando D’Orta

Inclinazione allo sport? Una questione di pancia di Ester Trevisan

Bere acqua migliora la salute? di Domenico Esposito

Cervello e memoria motoria nel sonno di Domenico Esposito

NGF, la molecola di Levi Montalcini per l’alzheimer di Domenico Esposito

Sociale: scacciano la noia, ma bloccano nuove passioni di Domenico Esposito

L’atlante cellulare dell’endometriosi di Michelangelo Ottaviano

Caffeina per capelli Biancamaria Mancini

Cosmeceutici naturali e tecnologie antiage Carla Cimmino

L’arte farmaceutica nel Rinascimento nei secoli XV e XVI Barbara Ciardullo

Frutta e pesticidi di Gianpaolo

Co2: sale ancora il termometro di Gianpaolo Palazzo

Healthy city guide di Giovanni Misasi

Il trattato di Montreal e il buco dell’ozono di Michelangelo Ottaviano

INNOVAZIONE

I raggi X per le malattie neurodegenerative di Pasquale Santilio

Viaggio verso il centro della Terra di Pasquale Santilio

Mini-reattori per energia sulla Luna di Pasquale Santilio

Materia prime critiche da batterie al litio di Pasquale Santilio

Via Appia, la regina viarum candidata all’Unesco di

SPORT

Un 2022 da “dieci”. Il meglio dell’Italia nello sport di Antonino Palumbo

Da Masinga ad Adop. Quante “favole” alla scala del calcio di Antonino Palumbo

Atletica, nuoto, sci… Le ambizioni azzurre di Antonino Palumbo

I 40 anni di Pozzovivo “valgo il world tour” di Antonino Palumbo

Concorsi pubblici per Biologi

SCIENZE

Che cos’è l’altruismo e in quale specie possiamo trovarlo? di Jolanda Serena Pisano

Fisica e neuroscienze per la predizione di deficit neurologici dovuti a ictus di Cinzia Boschiero

Una rilettura ecologica del XX secolo (Parte I) di Antonella Pannocchia

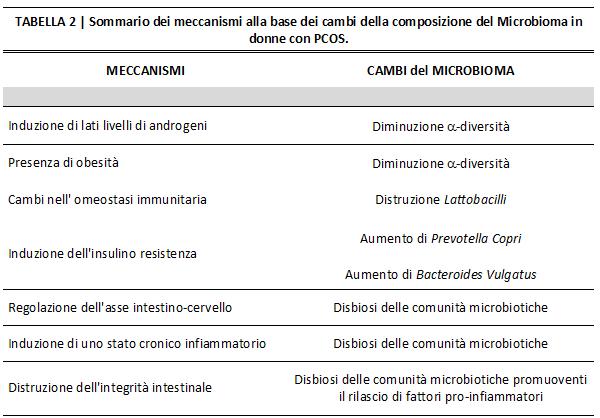

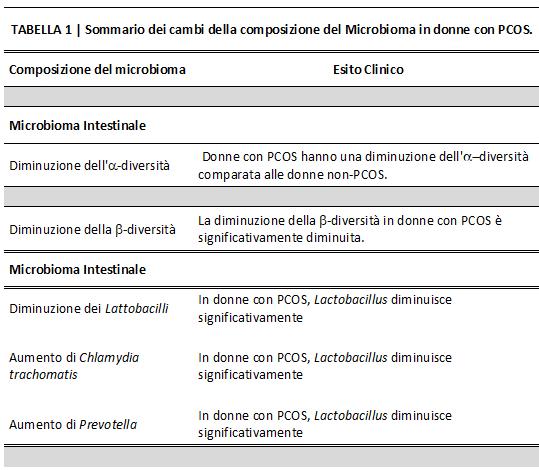

Microbioma e sindrome dell’ovaio policistico di Giuseppe Palma

La massiccia circolazione del virus in Cina apre le porte all’insorgenza di nuove varianti

In Italia c’è un calo delle infezioni, ma è necessario proteggere i fragili con le vaccinazioni

di Rino Dazzo

Il pericolo (ri)arriva dalla Cina. Tre anni dopo la comparsa sulla scena del Covid-19, adesso sono le nuove varianti a creare preoccupazione, favorite dalla vertiginosa impennata dei casi nel gigante asiatico determinata dalla fine delle limitazioni. La strategia Covid zero del governo di Pechino si è rivelata un boomerang. Le continue serrate, i lockdown di intere città e regioni hanno messo in ginocchio l’economia, ma non hanno impedito al virus di ripresentarsi. E ora, con l’abbandono di gran parte delle misure di contenimento, la Cina è tornata a essere centro e vettore dell’epidemia, anche perché i vaccini sviluppati nei suoi laboratori non si sono rivelati efficaci come quelli utilizzati in Occidente. Quale impatto può avere la recrudescenza del virus sull’Italia e sugli altri paesi? Quanto ne sappiamo sulle nuove varianti? Dobbiamo realmente preoccuparci della loro diffusione?

I loro nomi in effetti, scelti da un docente di Biologia all’Università canadese di Guelph in Ontario, il professor Ryan Gregory, ricordano mostri della tradizione e fanno un certo effetto: Gryphon, Kraken, Orthrus, ma anche Cerberus e Centaurus. In realtà sono tutte sottovarianti di Omicron, tutte caratterizza-

te dalla capacità di allargarsi in modo molto rapido ma – a quanto sembra – non più pericolose delle precedenti. La prima a fare la sua comparsa è stata Gryphon, che l’OMS indica come sottovariante XBB, di cui Kraken (inquadrata come XBB.1.5) rappresenta un sottolignaggio. Poi è stata la volta di un’ulteriore sottovariante, Orthrus. Negli Stati Uniti Kraken nel corso del mese di gennaio ha assunto posizione dominante tra i contagi, nel Regno Unito invece sta impazzando Orthrus. I sintomi più ricorrenti? Rinorrea, mal di testa, affaticamento, starnuti, mal di gola, in alcuni casi febbre.

In Italia per il momento le nuove varianti sono state registrate in un numero limitato di casi, anzi per tutto il mese la curva dei contagi è andata progressivamente a diminuire. Tra il 12 e il 19 gennaio i contagi su scala nazionale sono diminuiti del 38,2%, con un tasso di positività sceso dall’11 al 7,6%. Ma non è il caso di sentirsi al riparo da rischi. L’intensificarsi degli spostamenti, a cominciare da quelli legati al Capodanno cinese, potrebbe determinare a breve un aumento significativo di casi. Tra i primi a sottolinearlo c’è il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortope -

dico Galeazzi di Milano: «Tra quindici giorni mi aspetto una fiammata di infezioni dalle nuove varianti».

Che vanno tenute d’occhio, senza però la necessità di allarmismi: «Siamo in una fase di transizione da un momento pandemico a un momento endemico, con un virus che sta trovando in alcune nazioni nuove occasioni di diffusione, e questo ovviamente non va bene perché il virus più si replica più può trovare delle variazioni sul tema. Il virus – spiega Pregliasco – non è intelligente, non riesce a replicarsi in modo sistematico, commette tanti errori ma a volte questi errori si rivelano più efficaci dello standard. Inoltre, le persone hanno ormai ottenuto una protezione ibrida tramite guarigioni e vaccinazioni, quindi, è più difficile per il virus diffondersi, portando a un susseguirsi molto veloce di varianti. Queste varianti sono immunoevasive, schivano la protezione ibrida di cui si parlava e sono costrette a diventare meno patogene in modo da

poter essere più contagiose. Più sono banali i casi, più c’è trasmissibilità».

Lucida anche la fotografia della situazione da parte di Matteo Bassetti, direttore della SOC Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: «I cinesi sono passati da fare una cosa precisa a non fare più nulla, prima era tutto obbligatorio, oggi è tutto facoltativo e i risultati sono evidenti. Rispetto a quanto comunicato ufficialmente si parla di dieci volte i numeri in più, si parla di circa un milione di morti. Il pericolo varianti? È ovunque, più il virus circola più è in grado di mutare e questa variante (Kraken, ndr) non ci deve fare paura, è più contagiosa ma è anche una variante che con la copertura vaccinale è arginata. Il problema è che i fragili non sono vaccinati, il problema non sono le varianti ma sono i fragili over 75 che non hanno ricevuto ancora la dose di richiamo, la battaglia è parzialmente vinta ma la guerra la vinciamo solo se ci vacciniamo».

La ricerca è stata condotta dal gruppo guidato da Marcello Maugeri-Saccà, oncologo medico e ricercatore dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) di Roma

Una casistica ampia, una collaborazione fra un istituto italiano di primaria eccellenza ed un centro oltreoceano hanno portato ai risultati di uno studio per comprendere i meccanismi alla base della mancata reazione alle cure immunoterapiche nel caso del tumore al polmone. Il lavoro, pubblicato sull’Annals of Oncology, la rivista ufficiale dell’European Society for Medical Oncology (ESMO), è stato condotto dal gruppo guidato da Marcello Maugeri-Saccà, oncologo medico e ricercatore dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) di Roma, in collaborazione con i ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute-Harvard Medical School di Boston e del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste.

Il tumore del polmone viene considerato il “big killer” tra le neoplasie. Ad esso nel 2021, solo in Italia, sono da imputare 34mila morti di cui circa il 60% riguarda i forti fumatori. Le vittime sono ancora tante nonostante gli enormi passi in avanti effettuati negli ultimi anni. Tra questi, vi è l’immunoterapia con anticorpi monoclonali, diventata una risorsa fondamentale del trattamento terapeutico, indicata per larga parte dei pazienti con questa diagnosi.

Molti pazienti però non rispondono a questa terapia e sperimentano un fallimento precoce delle cure. Capire i meccanismi alla base di questa resistenza farmacologica è fondamentale per migliorare ulteriormente la qualità di vita e la sopravvivenza dei nostri pazienti.

Focus centrale della ricerca quindi è stato analizzare le caratteristiche genomiche dei tumori del polmone, in questo caso gli adenocarcinomi. Circa il 20% di tali neoplasie possiede una mutazione del gene KEAP1, già da anni oggetto di ricerca del gruppo dell’Istituto romano e legato ad una minore efficacia dei trattamenti immunoterapici. In particolare gli autori hanno osservato che, correlando due parametri che ci dicono quanto è presente tale mutazione nelle cellule tumorali, è possibile identificare l’efficacia del trattamento.

«Siamo partiti proprio da un’attenta analisi dei dati genomici, frutto dell’applicazione nella pratica clinica della next-generation-sequencing (NGS) su tessuto neoplastico – spiega Marcello Maugeri-Saccà – che ci permette di conoscere nel dettaglio non solo la presenza o meno di una mutazione nel tumore, ma anche quanto è presente. Focalizzandoci su KEAP1, con questo studio dimostriamo che i pazienti con mutazioni cosiddette clonali (cioè presenti

in tutte le cellule neoplastiche) di KEAP1 hanno uno scarso beneficio dell’immunoterapia. D’altronde, abbiamo verificato che questi tumori risultano “immunologicamente freddi”, quindi poco responsivi allo stimolo dell’immunoterapia».

Infatti, i malati con un profilo meno evidente della mutazione, sono sensibili alla terapia. Al contrario, i pazienti con elevato profilo mutazionale sono resistenti. Tali risultati sono stati verificati su una larga coorte di persone, circa 700 in totale, affette da adenocarcinoma polmonare, trattate con immunoterapia, di cui erano disponibili sia i dati clinici del trattamento sia i dati genomici della neoplasia. Questo studio conferma quindi le conoscenze a cui si era giunti in passato ma si inserisce in un panorama in continua mutazione: «recentemente – ricorda l’oncologo - sono state approvate per esempio le combinazioni a base di immunoterapia e sono arrivati i primi dati promettenti di nuovi farmaci che agiscono sul sistema immunitario bloccando altri target immunologici. Sono giunti con la pratica clinica altri inibitori di proteine mutanti che fino a pochi anni fa non potevano essere bloccati da farmaci specifici. Nel frattempo che aumenta l’armamentario terapeutico, avere a disposizione questo nuovo tipo di conoscenze ci consentirà di utilizzare al meglio le terapie standard e le nuove».

Con questo lavoro si aggiunge perciò un altro tassello. «I risultati dello studio, attraverso l’uso di parametri disponibili anche in pratica clinica grazie ad un’adeguata caratterizzazione

Gli autori hanno osservato che, correlando due parametri che ci dicono quanto è presente tale mutazione nelle cellule tumorali, è possibile identificare l’efficacia del trattamento.

Anovembre scorso, l’Agenzia italiana del farmaco ha approvato durvalumab, un immunoterapico contro il tumore al polmone a piccole cellule (SCLC o microcitoma), il meno diffuso e il più difficile da curare. Per decenni, contro questo tipo di cancro è stato possibile affidarsi solo alla chemioterapia. Ora anche in Italia le persone affette potranno avere una possibilità di trattamento in più capace di migliorare sensibilmente la sopravvivenza dato che il farmaco, abbinato alla chemioterapia, si è dimostrato utile nel triplicare la sopravvivenza. Un paziente su cinque infatti è vivo a tre anni dalla diagnosi.

genomica della neoplasia, - afferma Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istituto Regina Elena – possono, se ulteriormente confermati, consentire in futuro di selezionare sin dalla diagnosi i pazienti che avranno beneficio dal trattamento immunoterapico. Fondamentale per la realizzazione di tale lavoro è stata la collaborazione internazionale tra l’Istituto e altri due prestigiosi centri, all’avanguardia nella cura e ricerca contro il cancro».

Antonella Arcella (Neuromed) si è concentrata sull’isoginkgetina, bioflavonoide naturale isolato dalle foglie di Ginkgo biloba, per coadiuvare la lotta al tumore cerebrale maligno più frequente

Il glioblastoma multiforme è il tumore cerebrale maligno più frequente (il 12-15% di tutte le neoplasie intracraniche e il 6075% dei tumori gliali), è caratterizzato da una proliferazione cellulare aggressiva e una rapida invasione del normale tessuto cerebrale, con un’incidenza, in Italia, di 8 casi ogni 100.000 abitanti all’anno, con un picco tra i 45 e i 75 anni e una prevalenza nei maschi. Nonostante gli approcci terapeutici aggressivi consistenti nella resezione chirurgica (quando si sviluppa in aree accessibili) seguita da radio-chemioterapia con temozolomide, in molti casi non si riesce a contrastare la crescita e l’invasività del tumore, che recidiva dopo un intervallo di tempo che varia da paziente a paziente.

Nella lotta a questa patologia, le sostanze naturali potrebbero rappresentare un nuovo strumento terapeutico in concomitanza con la temozolomide. È il frutto dello studio pubblicato dal Laboratorio di Neuropatologia Molecolare dell’Unità di Neuropatologia dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli. In particolare, Antonella Arcella, che di questo laboratorio è la responsabile, si è concentrata negli ultimi 6-7 anni su una serie di sostanze naturali. Nell’ultimo studio, pubblicato su Molecules, sotto la lente di ingrandimento è finita l’isoginkgetina, un bioflavonoide

naturale isolato dalle foglie di Ginkgo biloba, che sembra avere molte proprietà curative, dalle attività antinfiammatorie a quelle antiossidanti, fino a possibili proprietà antitumorali.

Dottoressa Arcella, qual è la sua storia in questo campo?

Mi occupo di neoplasie cerebrali da 20 anni, dal punto di vista clinico effettuo la caratterizzazione molecolare: la nuova classificazione dei tumori cerebrali propende per una diagnosi integrata tra l’istologia del tumore e la caratterizzazione molecolare. Quanto alla mia attività di ricerca, svolta sempre nel polo di Ricerca Neuromed, disponiamo di un sistema di studio in vitro: abbiamo messo in coltura cellule di glioblastoma umano a partire dalla biopsia dei nostri pazienti. Il modello in vivo, invece, ci consente di valutare, in un sistema fisiologico, lo sviluppo del tumore e la risposta a nuovi trattamenti e individuare i meccanismi alterati alla base dello sviluppo del glioblastoma: “gliomagenesi”. Da qualche anno, poi, mi sono focalizzata sulle sostanze naturali: l’isoginkgetina non è la prima, ho già studiato a lungo gli effetti benefici della lattoferrina, dell’aloe emodina.

In particolare, si occupa di glioblastoma, giusto?

Esatto. La sua peculiarità sta nel fatto che

la chirurgia non si mostra risolutiva, e si assiste spesso a una recidiva. Le possibilità di cura restano poche a causa della sua variegazione: questo termine sta a indicare che ogni paziente mostra delle mutazioni specifiche quindi la biologia del tumore risulta diversa da paziente a paziente. I pazienti presentano anche fenomeni di farmaco-resistenza: è estremamente difficile, quindi, trovare un trattamento che vada bene per tutti.

Dal punto di vista delle terapie invece?

Tra i chemioterapici in prima linea c’è la temozolomide, un farmaco alchilante. La presenza, inoltre, della barriera ematoencefalica complica l’ingresso di molecole di grandi dimensioni; quindi l’armamentario terapeutico risulta veramente limitato. I risultati ottenuti con l’isoginketina ci fanno ben pensare; potrebbe entrare a far parte di una terapia multimodale che combina gli effetti della chemioterapia e dell’estratto naturale rappresentando un percorso terapeutico più efficiente.

Come è arrivata a studiare questo bioflavonoide naturale isolato dalle foglie di Ginkgo biloba?

L’isoginkgetina è stata già studiata in altri contesti per altri tumori, ne è stata dimo-strata l’efficacia nell’inibire la crescita di linee cellulari di mieloma multiplo mo-strando un tasso elevato di morte cellulare. Noi lo abbiamo sperimentato

Antonella Arcella si occupa di neoplasie cerebrali da 20 anni; dal punto di vista clinico effettua la caratterizzazione molecolare, dal momento che la nuova classificazione dei tumori cerebrali (WHO CNS 2021) propende per una diagnosi integrata tra l’istologia del tumore e la caratterizzazione molecolare; quest’ultima ha consentito di individuare “sottonicchie” biologiche molecolarmente definite nell’ambito di neoplasie dello stesso grading. Quest’attività si accosta a quella di ricerca, sempre svolta al polo di Ricerca Neuromed.

in vitro su cellule di glioblastoma dimostrando che a basse concentrazioni riesce a bloccare la crescita di queste cellule.

Cioè?

Inibisce la crescita delle cellule tumorali fino al 50% e al contempo ne riduce la migrazione, questo è molto interessante perché potrebbe impedire alle cellule tumorali di insinuarsi in zone più profonde del cervello rendendo possibile l’eradicazione chirurgica del tumore. Abbiamo inoltre cercato di capire quali fossero i meccanismi di azione con cui l’estratto agisce ed abbiamo dimostrato che è in grado di ripristinare i meccanismi omeostatici che nella cellula normale inducono alla morte cellulare: apoptosi e autofagia.

Il passo successivo della ricerca?

Dovrebbe essere la dimostrazione dell’effetto della sostanza in un modello animale che in Italia prevede una lunga serie di passaggi burocratici autorizzativi, perciò non sarà immediato.

Questo tipo di sostanza ha un limite?

Purtroppo sì: dopo la dimostrazione scientifica dell’efficacia della sostanza in vitro e in vivo, è difficile accedere a sperimentazioni cliniche veloci, eccessivamente complesse anche per il reclutamento dei pazienti. In conclusione, l’estratto da Ginko Biloba può essere considerato un’ottima sostanza adiuvante per il trattamento del glioblastoma.

Dal benzene al glifosato, dall’aspartame al 5G, cinque decenni in laboratorio senza mai rinunciare a tre valori imprescindibili: libertà, verità e responsabilità

Fiorella Belpoggi è una biologa di fama internazionale con una lunga esperienza di ricerca su sostanze chimiche, agenti ed interferenti endocrini. Protagonisti (in)discussi dei suoi studi sono stati il glifosato, i pesticidi, gli additivi delle benzine e le radiofrequenze. Ha esaminato con attenzione l’impazzimento cellulare che il cancro provoca, strettamente collegato all’ambiente in cui viviamo, ai cibi che mangiamo e all’aria che respiriamo.

Nel libro a cura della giornalista Licia Granello, sono raccontati nel dettaglio i suoi innumerevoli studi senza censure, per la tutela della salute e della qualità della vita. Questo è da sempre l’impegno dell’Istituto Ramazzini che attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, fin dalla sua nascita, indaga il rapporto e le connessioni tra salute e ambiente. Identifica le sostanze pericolose da un punto di vista oncologico e cerca di allontanarle, ovvero di eliminarle dal mercato, anche se il percorso però non è per niente facile.

È noto il contributo della Belpoggi nel caso dell’inquinamento delle falde acquifere della comunità di Jacksonville (USA) con l’additivo delle benzine verdi, nel 2010. Il suo expertise legato ai tumori del sangue (il ben-

zene è un potente leucemogeno) ha dimostrato la correlazione del danno ambientale con l’insorgenza delle malattie tumorali. Tuttavia, “il benzene è ancora tra noi”.

Perché questo additivo considerato tossico viene ancora utilizzato?

Pubblicazioni recenti di italiani molto autorevoli, hanno messo a punto studi epidemiologici su bambini che hanno vissuto o vivono in zone a grande traffico e su figli di persone che hanno lavorato in settori dove c’è largo uso di benzene. Questi hanno evidenziato un incremento di linfomi o di leucemia. Purtroppo il vantaggio o lo svantaggio di un determinato composto, nella nostra società, viene misurato con il PIL. Quando un composto ha una serie di vantaggi tecnologici, costa poco e dà un risultato buono, per toglierlo dal mercato bisogna trovare qualcosa di paritetico o di migliore, cosa che oggi non esiste. Se noi ragioniamo in questo modo però non avremo mai uno sviluppo sostenibile. C’è bisogno sempre di un’alleanza fra il mondo produttivo e quello scientifico ma se si prescinde da questo non si va da nessuna parte.

Sapere che c’è una “soglia di sicurezza” sui rischi di una sostanza chimica, ci protegge?

Mettiamo che venga fatto uno studio e che

io trovi che una determinata sostanza è cancerogena fino a 100 mg per chilo di peso, cosa succede? Le agenzie di controllo dicono di dividere questa dose per 100 dove sicuramente non si vedranno più questi effetti, così il livello di dose di sicurezza ammessa diventerà

1. Noi però non sappiamo se questo valore 1 sia sicuro perché non l’abbiamo mai studiato, abbiamo verificato il valore massimo prima di dividerlo. Andando a studiare, invece, dosi al di sotto del Not Observed Adverse Effect

Level, potrei trovare degli effetti, diversi dal cancro che avevo ricercato nello studio, come altre patologie degenerative differenti. Questo è accaduto e infatti lo abbiamo già dimostrato in diversi studi fatti.

Si discute sempre più spesso degli effetti nocivi delle onde del 5G. Cosa ci dice la scienza?

Parliamo di un agente che non farà neanche risentire dei suoi effetti perché siamo tutti esposti. Ma tutti questi agenti e composti messi insieme provocano un disastro per la salute: una tossicità cronica e tutte le malattie neurodegenerative che ne conseguono, compreso il cancro. Il vero problema è la potenza del livello di esposizione. Affinché ci sia un livello basso io dovrei avere tante piccole antenne di

“Pubblicazioni recenti di italiani molto autorevoli, hanno messo a punto studi epidemiologici su bambini che hanno vissuto o vivono in zone a grande traffico e su figli di persone che hanno lavorato in settori dove c’è largo uso di benzene. Questi hanno evidenziato un incremento di linfomi o di leucemia”.

Fiorella Belpoggi è nata a Bologna nel 1952 ed ha conseguito la laurea in Biologia. È direttrice scientifica dell’Istituito Ramazzini, dove si dedica alla ricerca dal 1981. È membro dell’Accademia Internazionale di Patologia Tossicologica e della New York Academy of Sciences. Collabora con l’Ente di ricerca americano National Institute of Environmental Health Sciences ed è referente della Commissione Europea su salute e ambiente. Ha ricevuto riconoscimenti internazionali e ricoperto incarichi accademici.

bassa potenza ma ciò significa un costo molto elevato per le aziende. Siamo stati invasi, pervasi e immersi in un ambiente permeato dalle onde elettromagnetiche senza che l’industria investisse un centesimo sulla sicurezza. Per l’industria chimica o farmaceutica, prima della diffusione di un nuovo prodotto, occorrono migliaia di pagine di dossier con tutti gli studi raccomandati, non si capisce perché per le tecnologie questo non è richiesto.

Conoscendo da vicino gli effetti nocivi che le sostanze continuano ad avere sulla salute e sull’ambiente, riesce ancora ad essere ottimista?

Negli ultimi anni sono un po’ scoraggiata, un tempo eravamo dei pionieri, negli anni ’80 e ’90 dicevamo le stesse cose che diciamo adesso. Certo eravamo anche poco ascoltati! Adesso, se ne parla tanto ma si fa pochissimo. Da un altro punto di vista però mi sento di avere contribuito con i nostri risultati e il nostro coraggio a dire sempre la verità.

Il pensiero ed il lavoro della scienziata evidenziano senza dubbio il progresso della scienza. Allo stesso tempo però ci esortano a non ignorare i pericoli connessi alle moderne tecnologie: nuovo non è sempre uguale a buono.

I bassi livelli di ossigeno che caratterizzano l’ambiente tumorale reprimono le difese immunitarie Lo studio apre allo sviluppo di nuove terapie efficaci anche per i grandi tumori aggressivi

Una delle principali funzioni del sistema immunitario è quella di riconoscere e rimuovere le cellule anomale presenti nel corpo, come quelle tumorali. Se ne occupano in particolare i linfociti T CD8+, soldati impegnati a lottare costantemente e senza riposo contro un nemico difficile da sconfiggere. Quando però il combattimento contro un tumore dura troppo a lungo, le cellule T diventano molto meno efficaci nello svolgere il loro compito e finiscono perfino per allearsi con il “nemico” spingendo anche le altre cellule del sistema immunitario ad abbandonare la lotta.

La scoperta è di un team di ricercatori dell’Università statunitense di Pittsburgh e dell’UPMC Hillman Cancer Center ed è stata pubblicata su Nature Immunology.

Greg Delgoffe, professore di immunologia presso la Pitt’s School of Medicine, direttore del Tumor Microenvironment Center dell’UPMC Hillman Cancer Center e autore senior dello studio, spiega: «Spesso pensiamo al nostro sistema immunitario in termini assoluti: alcuni tipi di cellule sono “buoni” e altri sono “cattivi”. La scoperta principale del

nostro lavoro è invece che il sistema immunitario è molto sensibile all’ambiente locale, tanto che quando intervengono importanti variazioni al suo interno, le cellule tipicamente ritenute antitumorali possono cambiare alleato e lavorare contro di noi». Il team ha dimostrato, infatti, che la causa principale di questo “voltafaccia” sarebbero i bassi livelli di ossigeno che caratterizzano l’ambiente tumorale e che potrebbero diventare bersaglio per nuove terapie, in modo da ricondurre le cellule T a lavorare correttamente. «Ciò che abbiamo appreso nel nostro studio – rileva Delgoffe - è che quando i linfociti T stanchi passano dalla parte dei tumori, non si limitano a diventare meno funzionali, ma modificano l’ambiente circostante per spegnere attivamente le altre cellule vicine. In altre parole, le cellule T esauste non solo non lavorano per noi, ma agiscono attivamente contro di noi».

Paolo Vignali, studente del Medical Scientist Training Program di Pitt e autore principale dello studio spiega che i risultati della ricerca aprono a nuove possibilità di cura, come lo sviluppo di trattamenti per colpire il percorso responsabile del cambiamento di

fronte o l’ingegnerizzazione di migliori linfociti T per terapie basate su cellule. «Mentre il campo dell’immunoterapia si è giustamente concentrato sulla correzione della perdita di funzioni antitumorali delle cellule T – aggiunge Vignali - i nostri dati dimostrano che dovremmo anche studiare i potenziali nuovi comportamenti acquisiti da queste cellule».

Durante le ricerche gli scienziati hanno inoltre scoperto che i tumori più aggressivi tendevano ad avere più cellule T esauste immunosoppressive, mentre i tumori che crescevano più lentamente avevano cellule T esauste semplicemente meno funzionali, ma non soppressive.

«L’osservazione che l’ambiente tumorale locale poteva determinare l’immunosoppressione delle cellule T esauste – spiega Delgoffe - è stata un indizio. Da questo abbiamo capito che se fossimo riusciti a modificare l’ambiente locale, forse la natura soppressiva di queste cellule sarebbe potuta essere invertita. E così è stato: abbiamo usato farmaci che non colpiscono specificamente le cellule T, ma piuttosto cambiano il campo di battaglia in cui combattono, colpendo la vascolarizzazione e il metabolismo del tumore. Abbiamo scoperto che riportare l’ossigeno a livelli adeguati nei tessuti malati, era sufficiente a far sì che le cellule T esauste attenuassero le loro funzioni antinfiammatorie, migliorando così la risposta del tumore a diverse terapie antitumorali

“La scoperta principale del nostro lavoro è che il sistema immunitario è molto sensibile all’ambiente locale, tanto che quando intervengono importanti variazioni al suo interno, le cellule tipicamente ritenute antitumorali possono cambiare alleato e lavorare contro di noi”.

basate sul sistema immunitario. Secondo Vignali la scoperta di poter cambiare le funzioni antinfiammatorie delle cellule T esauste è particolarmente entusiasmante. Molti studi complessi e di grandi dimensioni hanno insegnato, infatti, che la maggior parte delle caratteristiche dei linfociti T esausti sono irreversibili. Tuttavia, secondo l’autore, la battaglia tra il sistema immunitario e il cancro è un delicato gioco di equilibri. I dati dello studio dimostrano che è possibile orientare il campo di battaglia e spostare l’equilibrio a favore delle cellule immunitarie, anche nei grandi tumori aggressivi.

Il team in questo momento sta proseguendo le ricerche conducendo diversi studi clinici a Pittsburgh utilizzando farmaci capaci di agire sull’ambiente tumorale in pazienti oncologici. L’obiettivo è capire se sarà possibile invertire la natura immunosoppressiva delle cellule T esauste in questi pazienti. L’interesse è rivolto anche a sviluppare farmaci che puntino direttamente alle caratteristiche soppressive delle cellule T nei pazienti.

Oltre al cancro, le cellule T esauste compaiono anche in infezioni croniche come l’epatite e l’HIV, in malattie autoimmuni come il Lupus Eritematoso Sistemico e il diabete di tipo 1 e nell’intestino. Scoprire il ruolo di queste cellule e le loro caratteristiche soppressive in altre patologie è una delle nuove direzioni che prenderà inizio da questa ricerca.

Al MIT hanno creato proteine ingegnerizzate capaci di “memorizzare” processi cellulari che rivelano quando sono attivati determinati geni o come le cellule rispondono a un farmaco

L’osservazione e la comprensione dei diversi processi cellulari sono fondamentali per distinguere i fenomeni fisiologici da quelli legati alle malattie. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha dimostrato che le serie di geni e i percorsi che le cellule attivano per svolgere le loro funzioni quotidiane possono essere registrati utilizzando delle proteine ingegnerizzate. Come spiegato nello studio, pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology, gli ingegneri hanno “convinto” le cellule a registrare la sequenza dei diversi eventi in una lunga catena di subunità proteiche che, tramite l’associazione con molecole fluorescenti, può essere visualizzata e ricostruita utilizzando il microscopio ottico. Impiegando queste proteine ingegnerizzate, gli scienziati possono registrare i passaggi che rivelano l’attivazione di determinati geni o la risposta delle cellule a un farmaco. Secondo gli autori dello studio questa tecnica potrebbe aiutare a far luce sulle fasi alla base di processi come la formazione della memoria, la risposta al trattamento farmacologico e l’espressione genica.

I ricercatori spiegano che i sistemi biologici contengono molti tipi diversi di cellule, tutte con funzioni distinte. Un modo per studiare queste funzioni è di visualizzare le proteine, l’RNA o altre molecole all’interno delle cellule, che forniscono indicazioni su ciò che le cellule stanno facendo. Tuttavia, la maggior parte dei metodi offre solo una visione di un singolo momento nel tempo o non funziona bene con popolazioni di cellule molto grandi. «I sistemi biologici sono spesso composti di un gran numero di tipi diversi di cellule. Per esempio, il cervello umano ha 86 miliardi di cellule», afferma Changyang Linghu, autore principale del lavoro. «Per comprendere questo tipo di sistemi biologici – prosegue il ricercatore - dobbiamo osservare gli eventi fisiologici nel tempo in queste grandi popolazioni di cellule».

Per raggiungere quest’obiettivo, il team di ricerca ha avuto l’idea di registrare i processi cellulari come una serie di subunità proteiche che sono continuamente aggiunte a una catena. Per creare le catene, gli ingegneri hanno utilizzato subunità proteiche ingegnerizzate, normalmente non presenti nelle cellule vi-

venti, in grado di autoassemblarsi in lunghi filamenti. Il sistema geneticamente codificato prevede che una di queste subunità è prodotta continuamente all’interno delle cellule, mentre l’altra è generata solo quando accade un evento specifico. Ciascuna subunità contiene anche un corto peptide chiamato epitopo, un tag che corrisponde a un preciso stato o funzione cellulare. Ognuno di questi tag, denominati nel caso in esame HA e V5, può legarsi a un diverso anticorpo fluorescente, rendendo più facile la loro successiva visualizzazione e la determinazione della sequenza delle subunità proteiche.

Per questo studio, i ricercatori hanno fatto sì che la produzione della subunità contenente V5 dipendesse dall’attivazione di un gene chiamato c-fos, coinvolto nella codifica di nuovi ricordi. Le subunità con tag HA costituiscono la maggior parte della catena ma ogni volta che il tag V5 compare al suo interno, significa che c-fos è stato attivato in quel momento.

«Speriamo di poter usare questo tipo di autoassemblaggio proteico per registrare l’attività di ogni singola cellula», afferma Linghu. «Non si tratta solo di ottenere un’immagine istantanea nel tempo – prosegue il ricercatore - ma di registrare anche il passato, in modo simile agli anelli degli alberi che possono memorizzare in modo permanente le informazioni nel corso della crescita del legno».

Nello studio i ricercatori hanno prima utilizzato il loro sistema per registrare l’attivazione di c-fos nei neuroni in coltura. La ricerca è poi proseguita su cellule murine vive ingegnerizzate per rivelare quando gli animali fossero stati esposti a un particolare farmaco.

Il sistema progettato è di tipo modulare, così da poter scambiare diversi tag o rilevare differenti tipi di eventi cellulari, tra cui, la divisione cellulare o l’attivazione di enzimi chiamati protein chinasi che aiutano a controllare molte vie cellulari.

Poiché la lunghezza della catena proteica è limitata dalle dimensioni della cellula, esiste un compromesso tra la quantità di tempo che può essere registrata e la risoluzione temporale, o frequenza di registrazione degli eventi. «La quantità totale di informazioni che può immagazzinare una cellula è fissa, ma in linea di principio possiamo rallentare o aumentare la velocità di crescita della catena», spiega

Impiegando queste proteine ingegnerizzate, gli scienziati possono registrare i passaggi che rivelano l’attivazione di determinati geni o la risposta delle cellule a un farmaco.

Linghu. «Se vogliamo registrare per un periodo più lungo – prosegue l’autore - possiamo rallentare la sintesi in modo che raggiunga le dimensioni della cellula entro, diciamo, due settimane. In questo modo potremmo registrare più a lungo, ma con una risoluzione temporale inferiore». Se la tecnica potesse essere estesa per funzionare su periodi più lunghi, concludono i ricercatori, potrebbe essere utilizzata anche per studiare processi come l’invecchiamento e la progressione delle malattie.

Il team sta anche lavorando per arrivare a registrare più tipi di eventi nella stessa catena, aumentando il numero di subunità diverse che possono essere incorporate.

I micronutrienti presenti nel cibo che consumiamo potrebbero migliorare la risposta ai farmaci e quindi la prognosi. La pubblicazione di Del Buono e D’Orta

Molti oncologi, alla domanda dei loro pazienti su cosa dovrebbero mangiare, non sempre hanno una risposta pronta e spesso si consiglia poco di tutto, senza entrare nello specifico: ma poco di cosa?

Taluni si preoccupano esclusivamente che non perdano peso, perché quando i tumori sono in stadio avanzato finiscono per consumare il corpo, soprattutto i muscoli. Nell’illusione che “mangiando muscoli” i pazienti possano conservarne i propri, molti ancora oggi, raccomandano di mangiare carne, o prescrivono integratori proteici, senza alcuna indicazione del rapporto EAA-aminoacidi ramificati/NEAA-non essenziali, al fine di migliorarne lo stato nutrizionale e la prognosi, rischiando comunque alla fine di peggiorare la situazione. Gli EAA non sono sintetizzabili in quantità sufficienti da parte dell’organismo, mentre i secondi lo sono a partire dagli stessi EAA, quando questi ultimi sono disponibili in sufficiente quantità nell’ambiente circostante. Una recente ricerca pubblicata su FEBS7, ha ipotizzato che alterare l’equilibrio tra EAA e NEAA possa influenzarne il destino di vita o morte delle cellule cancerose. Lo studio

del Professor Dioguardi e colleghi ha, in ultima analisi, per la prima volta offerto una nuova visione della biologia del cancro, dimostrando che la cellula tumorale si è evoluta per sopravvivere in un ambiente ricco in NEAA, ma questo potenziale punto di forza in realtà potrebbe diventare la sua principale debolezza.

Ulteriore target è inoltre modulare l’espressione delle citochine pro-infiammatorie, i fattori di crescita plasmatici, ed il PH della matrice extracellulare, per ostacolare la velocità di crescita e la metastatizzazione. D’altra parte, anche il tumore stesso può scatenare una risposta infiammatoria creando processi infiammatori e tumorali interconnessi.

Oggi, di fronte a un paziente oncologico, grazie ai grandi progressi della ricerca scientifica, il cancro si cura con sempre maggior successo e l’alimentazione ricopre il ruolo vitale e primario, anche nel caso d’insorgenza di una patologia importante come quella oncologica. Si tratta di un approccio innovativo ma, ormai consolidato, in cui la terapia “allarga i propri confini” comprendendo anche le indicazioni alimentari, la nutraceutica, genomica e metabolomica con l’obiettivo di difendere la qualità di vita del malato.

Un piano alimentare in oncologia viene elaborato dopo analisi bioimpedenziometrica, bilancio azotato, interpretazione di esami per la caratterizzazione dei processi biochimici, metabolici e infiammatori “metabolomica”. Il programma elaborato dovrà modulare l’espressione delle citochine pro-infiammatorie (“inflammaging”), modulare lo stato “catabolico” nutrizionale, scegliendo alimenti ricchi in micronutrienti che possano dialogare con il genoma.

Sempre più numerosi sono gli studi che confermano il ruolo dell’alimentazione nelle persone a cui è stato diagnosticato un cancro, e il programma varierà in funzione del protocollo chemio adottato (infusionale - orale); precisiamo inoltre che le raccomandazioni del WCRF e ACS, utili per la prevenzione, non possono essere sempre applicate a malattia conclamata, questo per il continuo adattamento delle diverse popolazioni cellulari che si selezionano nella massa neoplastica, sia per sfuggire al controllo immunologico, sia per mantenere attivi i geni per una crescita incontrollata. Da non confondere dunque la “prevenzione” dalla “malattia in atto”.

Per questo non esiste un programma standard, ma il lavoro del professionista sarà sempre la personalizzazione sul metaboloma e sulla composizione corporea. L’integrazione nutraceutica verrà disciplinata dal comportamento della malattia (stadio) e dalla valutazione dei metaboliti urinari (metaboloma), e soprattutto evitare di interferire con molecole vegetali il metabolismo dei chemioterapici e/o farmaci assunti (fast o small metabolizer) dal paziente, evitando l’interazione negativa sulla farmacocinetica e farmacodinamica, con molecole di sintesi vegetale. Prestiamo molta attenzione, dunque, alle interazioni metaboliche tra alimenti e integratori, perché esse possono bloccare l’azione di enzimi importanti per l’assorbimento e il metabolismo di alcuni farmaci, e in questo modo ridurne l’efficacia.

La sinergia della selezione degli alimenti, insieme alla loro distribuzione nel corso della giornata, influisce sul modo in cui il paziente può affrontare la malattia, contrastare gli effetti indesiderati della chemioterapia e non solo, favorire il metabolismo delle cellule sane e ostacolare la crescita delle cellule malate.

La pubblicazione completa è disponibile su questa pagina web: https://www.ddclinicfoundation.eu/l/nuova-pubblicazione-alimentazione-e-cancro-2-0/.

Oggi, di fronte a un paziente oncologico, grazie ai grandi progressi della ricerca scientifica, il cancro si cura con sempre maggior successo e l’alimentazione ricopre il ruolo vitale e primario, anche nel caso d’insorgenza di una patologia importante come quella oncologica.

Medico Chirurgo, MMG – Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica. Perfezionato in Fisiopatologia e Allergologia Respiratoria. Esperto in Nutrigenomica e Farmacogenomica. già Professore a contratto Università Gugliemo Marconi. Master di II° liv. Oncologia Integrata. Presidente Fondazione DDClinic Research Institute. Docente 2020-2021, Corso di Perfezionamento, Università Federico II, Napoli. “La Nutrizione Ottimale: aspetti-teorico pratici”. Docenza Master di II Livello in “Medicina Integrata” A.A. 2022-2023. Università degli Studi Gugliemo Marconi Roma.

edico di Medicina Generale, Biologo Nutrizionista, Nutrizionista Oncologico, Specialista in Scienze dell’Alimentazione, Docente del corso di Perfezionamento “la Nutrizione Ottimale” presso l’Università “Federico II”, socio fondatore e vicepresidente della Fondazione Onlus “DD Clinic Research Institute”, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, si occupa di nutrizione clinica generale, nutraceutica e farmacogenomica nel malato oncologico, in ambito clinico e di ricerca. Esercita la libera professione presso la Fondazione “DD Clinic Research”.

Uno studio della Perelman School of Medicine - University of Pennsylvania spiega il ruolo del microbiota intestinale nella propensione all’esercizio fisico e gli effetti sulle prestazioni

Essere più o meno sportivi è una questione di pancia. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Perelman School of Medicine - University of Pennsylvania, mentre si svolge attività fisica, viene voglia di farne ancora di più perché alcuni me-taboliti prodotti da specifici batteri stimolano i nervi dell’intestino collegati al cervel-lo, attivando così l’area cerebrale della motivazione che produce dopamina.

La scoperta, resa nota grazie alla pubblicazione sulla prestigiosa rivista “Nature”, è frutto di una sperimentazione su circa 200 topi non addestrati all’esercizio fisico e che correvano volontariamente su ruote o tapis roulant.

Gli studiosi hanno osservato come alle differenze nella composizione della flora batterica intestinale corrispondevano performance differenti nella corsa.

I ricercatori hanno individuato due specie batteriche strettamente legate a presta-zioni sportive migliori, Eubacterium rectale e Coprococcus eutactus, produttrici di metaboliti noti come ammidi di acidi grassi che stimolano i recettori endocannabi-noidi CB1 sui nervi sensoriali dell’intestino collegati al cervello attraverso la colonna vertebrale. La stimolazione di questi nervi, a sua volta,

provoca un aumento dei li-velli del neurotrasmettitore dopamina in una regione del cervello chiamata striato ventrale.

I ricercatori hanno ipotizzato che un maggiore rilascio di dopamina in quest’area ce-rebrale durante l’esercizio aumenti le prestazioni, rafforzando il desiderio di spen-dere sempre più energie.

Ma quanto effettivamente il microbiota intestinale incide sull’attività sportiva? Per rispondere a questo interrogativo, l’équipe statunitense ha condotto esperimenti ri-ducendo o incrementando i microrganismi presenti nell’apparato digerente dei topi. Dai risultati è emerso che le prestazioni fisiche degli animali trattati con antibiotici ad ampio spettro, e quindi con pochi microrganismi, erano dimezzate.

A questo punto, l’indagine dei ricercatori si è concentrata sull’individuazione dei componenti del microbiota coinvolti nelle prestazioni fisiche, obiettivo che ha porta-to il team a ridurre lo spettro delle combinazioni di antibiotici somministrati. Tutti, esclusa la neomicina, producevano un effetto negativo sulla corsa.

Attraverso il sequenziamento genico mirato sui batteri, gli scienziati hanno asse-gnato un ruolo di primo piano alle famiglie Erysipelotrichaceae e Lachnospiraceae e, per

fare luce sul loro coinvolgimento nella spinta motivazionale a praticare attivi-tà sportiva, hanno analizzato l’area cerebrale dove risiedono i neuroni che espri-mono i recettori della dopamina, neurotrasmettitore che controlla il movimento e la ricompensa.

Questi batteri producono piccole molecole, note come ammidi di acidi grassi, che stimolano i recettori sui nervi nell’intestino collegati direttamente lungo la colonna vertebrale al cervello, dove influenzano la motivazione aumentando il ri-lascio del neurotrasmettitore dopamina.

Quest’ultima, a sua volta, aumenta e raf-forza la voglia di muoversi. In assenza del microbiota, invece, mancano i metaboliti, i livelli di ammino ossidasi sono elevati e la dopamina viene degradata più veloce-mente con conseguenze negative sulle prestazioni fisiche.

Questo studio avvalora ancora una volta la definizione di secondo cervello data all’intestino e dimostra quanto il benessere psicofisico sia strettamente legato alla salute intestinale.

Sempre riguardo il rapporto tra sport e microbiota intestinale, secondo uno studio pubblicato da “Oxidative Medicine and Cellular Longevity”, l’esercizio fisico eserci-terebbe un’azione tesa a modificare la produzione di acido lattico nel lume intesti-nale e ciò potrebbe alimentare alcune specie batteriche amiche dell’uomo.

Inoltre, il miglioramento del flusso sanguigno dovuto all’attività sportiva nutre di più l’intestino, aiutando così a tenere alti il tono dell’umore e la qualità del sistema ner-voso e gestire efficacemente stress, ansia e sonno che rappresentano tutti poten-ziali minacce per il microbiota.

Imedici ricordano ogni volta che ne hanno occasione l’importanza per l’organismo di una buona idratazione. Si potrebbe scrivere un libro sui benefici portati in dote alla salute generale da una corretta idratazione. Ma il nuovo studio pubblicato su “eBioMedicine” di “Lancet” si è spinto oltre. Bere sarebbe infatti il segreto non soltanto per invecchiare bene e in salute, ma anche per ridurre il rischio di morte precoce. Secondo gli autori della ricerca, gli studiosi del National Institutes of Health USA, le persone adulte che si idratano poco e male sarebbero esposte negli anni a un rischio più elevato di contrarre diverse malattie, ad esempio quelle cardiache. Una scoperta allarmante se si considera che a non rispettare la dose d’acqua raccomandata giornalmente, fissata ad almeno sei bicchieri (un litro e mezzo), sarebbero circa la metà delle persone nel mondo.

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno utilizzato i dati sanitari raccolti nell’arco di 30 anni su 11.255 adulti, mettendo sotto la lente di ingrandimento i legami tra i vari indicatori di salute e i livelli di sodio nel sangue: questi ultimi aumentano quando l’assunzione di liquidi si riduce. A partire da questa osservazione, gli esperti hanno osservato come gli adulti con elevati livelli di sodio non solo avevano maggiori probabilità di morire più giovani, ma anche più possibilità di mostrare i segni dell’invecchiamento avanzato e di sviluppare condizioni croniche rispetto a quanti presentavano livelli di sodio nella media. Mettendo a confronto le informazioni che i partecipanti avevano condiviso durante cinque visite mediche, i ricercatori hanno stabilito il collegamento tra invecchiamento biologico e livelli di sodio mediante 15 marcatori di salute; tra questi erano inclusi colesterolo, glicemia, pressione sanguigna, indici in grado di fornire informazioni sul funzionamento del sistema cardiovascolare, metabolico, renale, respiratorio e immunitario di ogni individuo.

Questa analisi ha consentito agli scienziati di osservare come gli adulti con livelli di sodio più alti nel sangue presentassero non soltanto un incremento pari al 21% rispetto al rischio di morte prematura rispetto a coloro i quali avevano il sodio nella norma, ma anche un rischio dal 15 al 50% più elevato di presentare un’età biologica più avanzata rispetto a quella attestata dalla carta di identità. A ciò si aggiunga il fatto che gli adulti appartenenti a quest’ultima categoria corrono un rischio maggiore del 64% di incorrere

in malattie croniche quali la fibrillazione atriale, l’insufficienza cardiaca, l’ictus, le malattie delle arterie periferiche, le malattie polmonari croniche, demenza e diabete. Al contrario, coloro che potevano vantare livelli di sodio nel sangue più bassi presentavano un rischio minore di contrarre malattie croniche.

Gli adulti con livelli di sodio più alti nel sangue presentassero non soltanto un incremento pari al 21% rispetto al rischio di morte prematura rispetto a coloro i quali avevano il sodio nella norma, ma anche un rischio dal 15 al 50% più elevato di presentare un’età biologica più avanzata rispetto a quella attestata dalla carta di identità. A ciò si aggiunga il fatto che gli adulti appartenenti a quest’ultima categoria corrono un rischio maggiore del 64% di incorrere in malattie croniche quali la fibrillazione atriale, l’insufficienza cardiaca, l’ictus, le malattie delle arterie periferiche, le malattie polmonari croniche, demenza e diabete.

Natalia Dmitrieva, prima autrice dello studio, ha confermato: «I risultati suggeriscono che una corretta idratazione può rallentare l’invecchiamento e prolungare la vita senza malattie. A livello globale, questo può avere un grande impatto. La diminuzione del contenuto di acqua corporea è il fattore più comune che aumenta il sodio sierico, motivo per cui i risultati suggeriscono che rimanere ben idratati può rallentare il processo di invecchiamento e prevenire o ritardare le malattie croniche». C’è però una precisazione da fare: la ricerca non dimostra che bere più acqua ridurrà necessariamente l’invecchiamento, una tale determinazione richiederebbe infatti lo svolgimento di ulteriori studi. A ribadirlo è stato il dottor Lawrence Appel, direttore del Welch Center for Prevention, Epidemiology and Clinical Research presso la Johns Hopkins University, sottolineando come la relazione tra bere liquidi e malattie croniche legate all’età rimane ad oggi «altamente speculativa» e ribadendo come lo studio del National Institutes of Health «non dimostra che bere più acqua previene le malattie croniche». Allo stesso modo Asher Rosinger, direttore del Water, Health and Nutrition Lab del Penn State College of Health and Human Development, ha affermato che la disidratazione cronica ha più probabilità di accelerare il processo di invecchiamento di quanto una buona idratazione possa contribuire a rallentarlo. Una corretta idratazione, ha affermato, «assicura che i reni funzionino correttamente e che il corpo non sia sottoposto a un ulteriore stress fisiologico».

Le persone con livelli più elevati di sodio nel sangue hanno maggiori probabilità «di essere biologicamente più vecchie, sviluppare malattie croniche e morire in giovane età», affermano gli autori, aggiungendo che la disidratazione è uno dei maggiori fattori che aumenta tali livelli. A detta dei ricercatori, l’intervallo ottimale di sodio sierico per il minor rischio di malattie croniche e/o mortalità prematura è compreso tra 138 e 142 millimoli. Le persone con un livello di 142 o superiore, ha suggerito «trarrebbero beneficio dalla valutazione della loro assunzione di liquidi», ha concluso Dmitrieva.

Lo studio degli esperti americani: una buona idratazione è uno scudo anche contro il rischio di morte precoce di Domenico Esposito

Èdurante il sonno che la memoria motoria si consolida. Un processo che diventa possibile passando al vaglio le sperimentazioni e gli errori, e “cestinando” le azioni che il cervello ha ritenuto non buone. Anche per questo motivo il sonno è importante, perché dormendo ci si concentra sui fallimenti per portare avanti i pattern che invece sono stati di successo. Il procedimento coinvolge complesse connessioni fra diverse parti del cervello e avviene durante il sonno che dà più ristoro, ovvero nella fase non-Rem. Ad arrivare a queste conclusioni sono stati i ricercatori di un team dell’Università della California di San Francisco, che ha realizzato una ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature”.

Per condurre la loro analisi, gli esperti hanno esaminato da vicino animali da laboratorio che svolgevano un determinato compito per raggiungere il cibo. Passando al vaglio la loro attività cerebrale, i ricercatori hanno potuto osservare come la loro attività cerebrale coinvolga tre regioni durante il sonno non-Rem: l’ippocampo, la regione responsabile di memoria e navigazione, la corteccia motoria e la corteccia prefrontale. In un periodo di osservazione durato 13 giorni, ad emergere è stato uno schema ben definito. Anzitutto, nel processo noto come apprendimento veloce, la corteccia prefrontale si coordina con l’ippocampo, probabilmente permettendo all’animale di percepire il suo movimento rispetto allo spazio che lo circonda. A seguire interviene poi un processo definito apprendimento lento, in cui la corteccia prefrontale sembra giudicare le azioni compiute sulla base della ricompensa ottenuta da un’azione che ha portato a registrare un successo. Questa fase si esegue di pari passo con corteccia motoria e ippocampo, e conduce allo spegnimento dei segnali associati ai fallimenti e all’accensione di quelli correlati al successo.

Infine, poiché le attività elettriche delle regioni diventano sincronizzate, il ruolo dell’ippocampo si riduce e le azioni giudicate di successo vengono registrate entrando a far parte della memoria motoria. All’inizio, infatti, quando gli animali apprendevano l’azione, i segnali erano disturbati; man mano che però apprendevano le azioni che portavano al raggiungimento

del cibo con successo, i ricercatori hanno rilevato una sincronizzazione dei segnali fino a che gli animali non hanno avuto tassi di successo del 70%. Dopo quel punto, il cervello sembra ignorare gli errori e mantiene la memoria motoria. In altre parole, il cervello inizia ad aspettarsi un certo livello di errore e non aggiorna la memoria motoria. L’esempio utilizzato dagli studiosi per spiegare il meccanismo ai profani è quello di Stephen Curry, stella della pallacanestro in forza alla franchigia NBA dei Golden State Warriors, famoso per la precisione al tiro. Ebbene, quando Curry effettua un tiro libero, il suo cervello attinge alla memoria motoria. Questa si consolida nel sonno, ma non significa che agli atleti - anche ai migliori come Curry - basti dormire a lungo e bene per evitare di commettere errori. Karunesh Ganguly, professore di neurologia e membro dell’UCSF Weill Institute for Neurosciences, tra gli autori dello studio, ha spiegato: «Anche gli atleti d’élite commettono errori, e questo è ciò che rende il gioco interessante. La memoria motoria non riguarda prestazioni perfette. Si tratta di errori prevedibili e successi prevedibili. Finché gli

errori sono stabili di giorno in giorno, il cervello dice: “Blocchiamo questo ricordo”». Ciò significa riordinare tutti i tiri liberi che Curry abbia mai lanciato, eliminando il ricordo di tutte le azioni tranne quelle che hanno colpito nel segno o che il cervello ha deciso che erano abbastanza buone.

Ma cosa accade in presenza di un imprevisto? Restando nel campo del basket esso può essere rappresentato da un infortunio: l’ipotesi è allora che Curry si sia fatto male a un dito e abbia dovuto imparare a tirare a canestro in modo leggermente diverso. Lo studio offre anche in questo caso una risposta, che il professor Ganguly sintetizza in questo modo: «È possibile disimparare un compito, ma per farlo devi stressare la situazione fino al punto in cui stai commettendo errori». Quando i ricercatori hanno apportato una leggera modifica alle indicazioni impartite ai topi, questi hanno commesso più errori ed è stato osservato più rumore nell’attività cerebrale dei ratti. Il cambiamento era abbastanza piccolo da evitare che i ratti dovessero ricominciare il loro apprendimento, ma tale che fossero spinti verso il punto di rottura e costretti ad imparare il nuovo compito. Ma poiché la memoria motoria si radica come un insieme di movimenti che si susseguono nel tempo, ha detto Ganguly, cambiare la memoria motoria in un movimento complesso come il tiro libero di un pallone da basket potrebbe richiedere la modifica di un movimento utilizzato per avviare l’intera sequenza. Dunque, se Curry di solito fa rimbalzare un pallone da basket due volte prima di tirarlo, Ganguly ha detto: «Potrebbe essere meglio riprogrammare il cervello facendolo rimbalzare solo una o tre volte. In questo modo, inizieresti con una tabula rasa». Per quanto possa apparire riduttivo rispetto ad uno studio così articolato, il lavoro dei ricercatori del team dell’Università della California di San Francisco sembra confermare di fatto un vecchio adagio che i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno tramandato, per consolarci dopo un passo falso. È il seguente: sbagliando si impara. A questo punto anche dormendo. (D. E.).

Ok del ministero della Salute ai primi test del fattore di crescita delle cellule nervose. Le prossime sfide? Comprendere come si sviluppa cervello e coscienza

tagliato dopo che nel 2017 l’Ngf era diventata la base di un collirio per curare le ulcere della cornea, anche dette dermatiti neurotrofiche.

Il primo test prevede la somministrazione della molecola per via nasale. Il secondo (di fase 1), che potrebbe essere avviato fra alcune settimane, è rivolto invece alla terapia di alcune malattie neurodegenerative della retina. Come ha sottolineato il presidente della Fondazione Ebri, ad aprirsi sono prospettive interessanti anche per gli effetti dell’Ngf su alcune cellule del sistema immunitario: «Negli ultimi dieci anni lo hanno dimostrato in modo molto preciso molte ricerche, condotte anche all’Ebri», l’Istituto europeo per le ricerche sul cervello fondato dalla stessa Rita Levi Montalcini. «Si è scoperto, per esempio, che fra le cellule bersaglio dell’Ngf vi sono quelle della microglia, che svolgono un ruolo protettivo e anti-infiammatorio», ha aggiunto Cattaneo, rimarcando come questo risultato prometta di essere importante per la terapia dell’Alzheimer poiché l’Ngf potrebbe fornire una protezione alle cellule nervose colpite dalla malattia.

Il ministero della Salute ha dato il via libera ai primi test del cosiddetto “Ngf senza dolore” - fattore di crescita delle cellule nervose (Nerve Growth Factor) scoperto dal Premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini l’11 giugno 1951 - modificato in maniera tale che non stimoli i nervi associati alla percezione del dolore. I test, che potrebbero scattare fra alcuni mesi, a detta del presidente della Fondazione Ebri, Antonino Cattaneo - tra i collaboratori più stretti della scienziata torinese - rappresentano una delle nuove

strade per la terapia della malattia di Alzheimer, patologia neurodegenerativa che si stima colpisca 500mila persone in Italia.

Facendo il punto sugli ultimi risultati emersi dagli studi aperti di Rita Levi Montalcini, a dieci anni dalla sua morte, Cattaneo ha espresso tutta la sua soddisfazione, dichiarando di immaginare la sua mentore sorridente nel pensare alla sua molecola diventata un farmaco. Quella che la stessa Rita Levi Montalcini aveva definito “la molecola meravigliosa” sarà infatti presto oggetto di due sperimentazioni: un nuovo traguardo

Ma quali saranno le prossime sfide da vincere per i ricercatori? L’obiettivo sarà comprendere come si sviluppa il cervello e che cosa sia la coscienza. Nel primo caso un grande aiuto potrà giungere dall’utilizzo di cervelli in miniatura coltivati in laboratorio, i cosiddetti organoidi. Per la seconda sfida si intende invece combinare tecniche come elettroencefalogramma e stimolazione magnetica transcranica, così da riuscire a rilevare i segnali caratteristici della coscienza in chi dorme, è in stato vegetativo o in coma. Esplorare la coscienza, per dirla ancora una volta le parole del collaboratore di Rita Levi Montalcini, significa del resto avventurarsi in un tipo di ricerca «che tocca la natura stessa dell’uomo e della mente». (D. E.).

Utilizzare i social media?

Rimedio da tenere in considerazione per scacciare la noia, ma a patto di conoscere le conseguenze del suo impiego: tra queste, il rischio di bloccare la creatività e la possibilità di scoprire nuove passioni, visto il tempo e le energie che richiede. A dirlo è un nuovo studio condotto dai ricercatori del Trinity College di Dublino, sotto la guida di Stephen Murphy, i cui risultati sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata “Marketing Theory”.

Sotto la lente di ingrandimento degli esperti sono finite 15 persone in Gran Bretagna e Irlanda, esaminate fra il 2020 e il 2021, dunque nel pieno della pandemia di Covid-19. Analizzando a fondo le abitudini del campione, il team di ricerca ha potuto osservare che durante i lockdown, ovvero con la sospensione delle attività lavorative e la solitudine forzata, molte persone hanno sperimentato i due livelli della noia identificata tempo addietro dal filosofo tedesco Martin Heidegger: la noia superficiale e la noia profonda. Nel primo caso, spiegano i ricercatori, si ha a che fare con il tipo di noia più comune, quello stato di irrequietezza che porta a cercare distrazioni temporanee dalla vita di ogni giorno; e in questo ambito i social network giocano un ruolo preponderante. Quando si parla di noia profonda, invece, ci si riferisce all’abbondanza di tempo ininterrotto trascorso in relativa solitudine: è in questo caso che, a detta di Heidegger, la noia potrebbe spalancare la strada a pensieri e attività più creativi.

Timothy Hill, dell’Università britannica di Bath, ha spiegato: «La noia può sembrare un concetto estremamente negativo ma, in realtà, può essere molto positivo se alle persone viene data la possibilità di pensare senza distrazioni. Il problema che abbiamo osservato è che i social media possono alleviare la noia

Uno studio del Trinity College di Dublino ha scoperto che l’utilizzo dei social è sì utile per combattere la noia superficiale, ma a lungo andare preclude delle possibilità

superficiale, ma la distrazione assorbe tempo ed energia e può impedire alle persone di progredire verso uno stato di noia profonda, nel quale potrebbero scoprire nuove passioni». Emblematico è ancora una volta il caso dei lockdown, dove milioni di persone, costrette in una situazione di chiusura e preda della noia, hanno trovato il tempo e la spinta a cimentarsi in nuove attività: dal giardinaggio alla cucina, dalla pittura al bricolage, solo per citarne alcune. Ne deriva che, per quanto terribili fossero, i lockdown hanno fornito le condizioni “ideali” per una profon -

da noia, hanno affermato gli autori dello studio, che alla fine ha spinto molti a scoprire nuove passioni. Hill, coautore dello studio, ha concluso: «Questa ricerca ci ha dato una finestra per capire come la cultura e i dispositivi sempre attivi, 24 ore su 24, sette giorni su sette che promettono un’abbondanza di informazioni e intrattenimento possano risolvere la nostra noia superficiale, ma in realtà ci impediscono di trovare cose più significative. Coloro che si impegnano in “disintossicazioni digitali” potrebbero essere sulla strada giusta». (D. E.).

Il lavoro è stato realizzato dagli studiosi del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles

Negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le campagne di sensibilizzazione sull’endometriosi: iniziative ministeriali, associazioni e perfino influencer hanno contribuito a consapevolizzare le persone di una malattia che colpisce circa il 10% delle donne di tutto il mondo. Purtroppo, anche a causa dei pochi fondi a disposizione della ricerca, molti aspetti della malattia (come le cause) sono ancora sconosciuti per medici e scienziati.

Ciò che finora si sa con certezza è che l’endometriosi è una malattia dell’età fertile, che non si verifica prima

della comparsa delle prime mestruazioni. Essa può essere definita come un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala in questi organi di un tessuto simile all’endometrio (il rivestimento dell’utero). Seguendo il ciclo ormonale, il tessuto endometriale “alieno” si ispessisce, si rompe e sanguina.

Il sangue del tessuto, trovandosi in una zona altra dove non può fuoriuscire, rimane bloccato in alcuni distretti generando dolori, infiammazioni, cisti o altre forme di complicazioni, anche legate alle ovaie stesse. Per una serie di

ragioni, tra cui dei sintomi aspecifici, ci vogliono in media dai 7 agli 8 anni per diagnosticare l’endometriosi e le cause esatte, come accennato, sono tuttora sconosciute. Ad oggi non esiste infatti una cura vera e proprio, ma trattamenti finalizzati esclusivamente ad un alleviamento dei sintomi, che consistono perfino, ove necessario, in interventi chirurgici di rimozione (di cisti e aderenze, ma nei casi più gravi anche delle ovaie o dell’utero).

Un passo in avanti nella lotta alla malattia è stato però fatto dagli studiosi del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, che hanno realizzato un “atlante cellulare” dove sono stati raccolti i diversi tipi di cellule coinvolti nell’endometriosi. Questo database di informazioni costituisce una base di lavoro preziosa già nell’immediato per la comprensione della patologia. Uno dei motivi per cui le cause di questa malattia sono quasi sconosciute è infatti legato alla scarsità di dati cellulari raccolti finora. Lo studio in questione, pubblicato sulla rivista Nature Genetics, spiega come gli scienziati siano riusciti a mappare e profilare i diversi tipi di cellule coinvolte nella malattia attraverso l’analisi di più di 400mila cellule prese dal tessuto pelvico di 21 donne (tra le quali solo alcune soffrivano di endometriosi).

Il team californiano ha quindi successivamente riscontrato delle differenze molecolari tra i principali sottotipi di endometriosi, evidenziando come le cellule della malattia peritoneale (che colpisce la cavità addominale) si differenzino, per esempio, da quelle dell’endometrioma ovarico. Un contributo fondamentale per il raggiungimento di tali risultati è stato fornito dai modelli di sequenziamento di nuova generazione e da altre nuove tecnologie sviluppate nell’ambito della genomica. Questa nuova mappa genetica si prospetta come una risorsa fondamentale per la comprensione delle cause della malattia, nonché per lo sviluppo di trattamenti efficienti ed efficaci per i pazienti affetti. (M. O.).

Scarica il Giornale dei Biologi

dall’area riservata MyONB

Ogni mese riceverai crediti Ecm in autoformazione e Fad

Èiniziato il nuovo anno e un buon caffè è quanto serve per partire con energia. La pensano così anche i capelli, in quanto la caffeina risulta essere un ottimo ingrediente nei trattamenti tricologici. Numerosi studi scientifici internazionali sull’argomento suggeriscono che la caffeina, insieme ad altri estratti naturali, potrebbe essere molto utile come ingrediente nel trattamento delle principali problematiche tricologiche fra cui l’abbondante caduta e l’alopecia androgenetica (AGA), quest’ultima nota come la principale causa di diradamento sia maschile che femminile. La caffeina (nome chimico 1,3,7 – trimetilxantina), nota anche come teina, è un alcaloide vegetale presente in frutti, semi e foglie di diversi tipi di piante quali caffè, tè, guaranà e mate. La sua azione a livello del cuoio capelluto è conosciuta per migliorare l’apporto sanguigno locale e con esso il sopraggiungere di ossigeno e micronutrienti ai follicoli piliferi.

Alcuni studi, come quelli condotti dal Dr. Tobias Fischer, hanno dimostrato ulteriori proprietà della caffeina a livello tricologico, come la capacità di accelerare il ciclo di crescita dei capelli aumentandone di conseguenza la velocità di allungamento.

Nello studio in questione, un team di ricercatori ha voluto testare in vitro la reazione dei follicoli alterati: lo staff ha applicato piccole concentrazioni di caffeina sui follicoli in coltura, precedentemente estratti dal cuoio capel-

luto di uomini e donne affetti da AGA, e ne ha documentato le reazioni. La ricerca ha dimostrato che la caffeina comportava una significativa stimolazione della crescita del follicolo pilifero in vitro. Lo studio in vitro ha così documentato che la caffeina ha migliorato l’allungamento del fusto del capello, la proliferazione dei cheratinociti e ha prolungato il tempo in cui il follicolo rimane nella fase di crescita (anagen). Proprio sull’allungamento della fase dell’anagen, fondamentale per aumentare la durata dei capelli, recenti evidenze suggeriscono che l’adenosina ciclica monofosfato (cAMP) potrebbe essere coinvolta nella regolazione della proliferazione e differenziazione cellulare e quindi sull’aumento della durata della fase vitale del capello. Da tempo è noto che le xantine e quindi anche la caffeina, sono capaci di inibire la fosfodiesterasi, enzima che catalizza la conversione dell’cAMP in AMP (inattivo). L’inibizione della fosfodiesterasi da parte della caffeina comporta un accumulo intracellulare di cAMP, non per una sua aumentata produzione, ma per un prolungamento dell’emivita da inibita degradazione. Queste premesse hanno indirizzato diversi ricercatori verso l’utilizzo topico delle xantine nel defluvio androgenetico a concentrazioni variabili dallo 0,2 al 2% nel tentativo di allungare la fase anagen. I risultati di questo tipo di approccio terapeutico, controllati con il tricogramma, sono stati decisamente interessanti e pertanto, considerata anche la loro assoluta innocuità, si può concludere che le xantine, in particolare la caffeina e la teofillina, potrebbero essere utilizzate come preparati topici di routine nel trattamento precoce della calvizie

La caffeina (nome chimico 1,3,7 – trimetilxantina), nota anche come teina, è un alcaloide vegetale presente in frutti, semi e foglie di diversi tipi di piante quali caffè, tè, guaranà e mate. La sua azione a livello del cuoio capelluto è conosciuta per migliorare l’apporto sanguigno locale e con esso il sopraggiungere di ossigeno e micronutrienti ai follicoli piliferi.

comune. La caffeina inoltre, possiede un’elevata attività biologica ed è capace di penetrare nella barriera cutanea agendo in profondità, ecco perché il suo utilizzo è ottimale nel preparato ad uso topico. Studi in vitro hanno evidenziato infine, che la caffeina per via topica svolge anche un’azione protettiva contro i raggi UVR che influiscono sull’omeostasi del follicolo pilifero. In uno studio clinico, la cute del cuoio capelluto umano è stata irradiata per via transepidermica utilizzando UVA e UVB; in seguito è stato applicato lo 0,1% di caffeina (5,15 mM) per via topica per 3 giorni prima dell’esposizione ai raggi UV e per 3 giorni dopo. Gli effetti della tossicità e della vitalità sono stati misurati in compartimenti cutanei e follicoli piliferi definiti. I risultati mostrano che la caffeina ha fornito protezione contro la citotossicità e la distrofia del follicolo pilifero mediata da UVR, l’apoptosi dei cheratinociti e la modulazione negativa del fattore di crescita promotore del catagen. In conclusione questo studio in vivo di irradiazione UV del cuoio capelluto fornisce la prima prova che la radiazione UV transepidermica influisce negativamente su importanti funzioni del follicolo pilifero, suggerendo che integrare la caffeina nei trattamenti topici e cosmetici può fungere da fotoprotettore dei follicoli piliferi. Possiamo concludere che l’utilizzo della caffeina per uso topico nei trattamenti tricologici è utile per aumentare la velocità di allungamento, avere potenti proprietà antiossidanti, protegge le cellule dai raggi UV e rallenta il processo di foto-invecchiamento della pelle, oltre a sostenere la fase di ricrescita nei periodi di maggiore caduta e debolezza.

Insieme ad altri estratti naturali, potrebbe essere utile nel trattamento delle principali problematiche tricologiche

di Biancamaria Mancini- Völker JM, Koch N, Becker M, Klenk A. “Caffeine and Its Pharmacological Benefits in the Management of Androgenetic Alopecia: A Review”. Skin Pharmacol Physiol. 2020;33(3):93-109.

- T.W. Fischer et al. “Differential effects of caffeine on hair shaft elongation, matrix and outer root sheath keratinocyte proliferation, and transforming growth factor‐2/insulin‐like growth factor‐1‐mediated regulation of the hair cycle in male and female human hair follicles in vitro.” British Journal of Dermatology 171.5 (2014): 1031-1043.

- Gherardini J et al.:“UV Radiation On Scalp Skin Surface Induces Scalp Hair Follicle Damage Ex Vivo” And Is Alleviated By The Topical Treatment With Caffeine. Int J Cosmet Sci. 2019 Feb 11.

Tratto da “Cosmeceutical value of herbal extracts as natural ingredients and novel technologies in anti-aging”, di Siavash Hosseinpour Chermahini, Fadzilah Adibah Abdul Majid and Mohamad Roji Sarmidi, University Teknologi Malaysia

di Carla Cimmino

Aumenta sempre più la richiesta di prodotti naturali cosmeceutici a base di erbe, ritenendo che il loro utilizzo possa essere più sicuro e si possano ridurre gli effetti collaterali. Si va dalle lozioni per il corpo agli impacchi per il viso, dai detergenti per la pelle alle creme antietà. L’industria cosmeceutica sta subendo una rivoluzione, assecondando le preferenze dei consumatori verso i prodotti naturali, trasformando la produzione.

“I cosmetici sono prodotti disponibili in commercio che vengono utilizzati per migliorare l’aspetto della pelle” (Mary e Lupo, 2001). Le aspettative dei consumatori di cosmetici e le loro esigenze sono sofisticate e attente alle evoluzioni e alle mode, questi infatti sono continuamente alla ricerca di prodotti sicuri che siano un beneficio per la loro pelle. La pelle è l’organo più esteso del nostro organismo, la principale barriera ai dannosi radicali liberi, causati da luce ultravioletta e inquinanti ambientali. Lo stress ossidativo può danneggiare lipidi, proteine, enzimi, carboidrati e DNA nelle cellule e nei tessuti, provocando danni alla membrana, frammentazione di molecole come DNA, enzimi e proteine strutturali e persino portare alla morte cellulare indotta proprio dalla frammentazione

del DNA e dalla perossidazione lipidica (Beckmann e Ames, 1998). Queste conseguenze dello stress ossidativo costituiscono le basi molecolari nello sviluppo del cancro, delle malattie neurodegenerative, delle malattie cardiovascolari, del diabete e delle malattie autoimmuni.

Si pensa che l’uso topico di vitamine (A, B, C, E, K) e di antiossidanti nei cosmetici possa proteggere meglio e ridurre al minimo i radicali liberi, oltre a indurre stimolazione della produzione di collagene, raffinamento della cheratinizzazione o effetti antinfiammatori. Le aspettative di vivere più a lungo una vita sana e attiva hanno modificato gli atteggiamenti nei confronti della salute, della bellezza e dell’invecchiamento.

La pelle è l’organo più esteso del nostro organismo, la principale barriera ai dannosi radicali liberi, causati da luce ultravioletta e inquinanti ambientali. Lo stress ossidativo può danneggiare lipidi, proteine, enzimi, carboidrati e DNA nelle cellule e nei tessuti, provocando danni alla membrana, frammentazione di molecole come DNA, enzimi e proteine strutturali e persino portare alla morte cellulare indotta proprio dalla frammentazione del DNA e dalla perossidazione lipidica. Queste conseguenze dello stress ossidativo costituiscono le basi molecolari nello sviluppo del cancro, delle malattie neurodegenerative, delle malattie cardiovascolari, del diabete e delle malattie autoimmuni.

I cosmeceutici sono i più affermati nella maggior parte dei mercati, ricordiamo il riduttore di rughe StriVectin S-D1 (originariamente un prodotto farmaceutico per combattere le smagliature) e tanti marchi per la cura della pelle ‘’Doctor’’ o ‘’Professional’’ – come Murad1, Perricone MD Cosmeceuticals1 e DDF1. L’ articolo di maggio 2008 di Cosmetics Design cita, nella ricerca di Kline and Company, che la cura della pelle è un business globale da 5,9 miliardi di dollari e la sua crescita sta superando il mercato sia negli Stati Uniti che in Europa. I nutraceutici: cibi e bevande inclusi gli omega-3 e i probiotici (batteri vivi che offrono benefici per la salute), a lungo prevalenti in Giappone, stanno aumentando di popolarità (Malik et al., 2008).

La crescente attenzione alla cura della pelle e a prodotti antietà è dovuta anche all’introduzione di trattamenti biologici avanzati e al crescente utilizzo di nanotecnologie che promuovono la giovinezza, fattori di crescita e terapie ormonali sostitutive. L’uso della genomica sta diventando il punto cruciale tra le grandi aziende di bellezza, i prodotti antietà tra poco inizino ad affrontare l’invecchiamento ai livelli biologici più basilari. Così come anche gli strumenti diagnostici stanno diventando più sofisticati, infatti i ricercatori di personalizzano prodotti e trattamenti in base alla pelle e persino al genotipo di un individuo, tutti ciò per assecondare le aspettative dei consumatori, che iniziano a cercare trattamenti e efficaci, veloci e pratici.

Gli estratti vegetali da foglie, frutti, fiori, steli, cortecce, gemme e radici sono noti nelle applicazioni cosmetiche e farmaceutiche fin

Con la crescita dell’uso di ingredienti avanzati nella cura della pelle, c’è una tendenza che rifiuta le sostanze chimiche sintetiche nei prodotti di bellezza, e la nella costante richiesta di prodotti naturali/biologici, che spesso evitano ingredienti come parabeni e altri conservanti sintetici, ftalati (solventi spesso usati nelle fragranze), siliconi, derivati petrolchimici (come l’olio minerale), solfati (come il sodio laury/laureth sulfate) e filtri solari chimici (Goliath, 2009).

Molti prodotti cosmetici hanno rivendicato funzioni biologiche come antirughe, antietà, antiacne, depigmentazione, ecc.

Per avere un effetto reale sulla pelle, gli ingredienti biologicamente attivi devono essere assorbiti dalla pelle.

dall’antichità. Utilizzati come idratanti, sbiancanti, abbronzanti, cosmetici colorati, creme solari, antiradicali, antiossidanti, immunostimolanti, lavaggi, conservanti, addensanti ecc.