DEL NEUROBLASTOMA NEI BAMBINI

La ricerca coordinata da Ceinge e Università Federico II è un esempio dell’eccellenza scientifica italiana

I genetisti protagonisti della scienza del futuro

MALATTIE RARE

INTERVISTA AL GENETISTA

ANDREA BALLABIO

CHE A GIUGNO

HA VINTO IL

BETH LEVINE PRIZE: PIONERISTICHE LE SUE RICERCE SUI LISOSOMI

Individuato il gene del più aggressivo tra i tumori dei bambini di Rino Dazzo

Neuroblastoma, sintomi e segni di Rino Dazzo

Il ruolo di genetica e medicina predittiva di Rino Dazzo

SPECIALE

Test diagnostici in farmacia: farmacisti e biologi firmano protocollo d’intesa di Matilde Andolfo

Lettera aperta ai

INTERVISTE

Lisosomi e malattie genetiche, la rivoluzionaria scoperta del gene TFEB di Ester Trevisan

Chirurgia plastica e medicina estetica: l’esperto Gianpaolo Tartaro spiega quali sono i danni da filler di Matilde Andolfo

SALUTE

Intelletto artificiale e umano si uniscono per una combinazione vincente di Gianpaolo Palazzo

Evocast, l’editor genetico evoluto in grado di inserire interi geni nelle cellule di Sara Bovio

Emoglobinopatie, in campo le ultime strategie: dalla modifica molecolare alla cura clinica di Sara Botti e Francesco D’Agostino

Cromosomi, la svolta del codice a barre di Matilde Andolfo

PMA. L’AI diventa il ‘co-pilota’ nel laboratorio per predire quali embrioni diventeranno blastocisti di Matilde Andolfo

Quando è il padre ad essere “fuori tempo”: rischi nascosti per fertilità e salute dei figli di Valerio Pisaturo

L’orologio biologico esiste anche per gli uomini: più aborti quando il partner è over 45 di Matilde Andolfo

Una nuova MRI individua le alterazioni metaboliche associate alle malattie cerebrali di Sara Bovio

Alzheimer: nasce la prima grande banca di staminali per svelarne i segreti di Carmen Paradiso

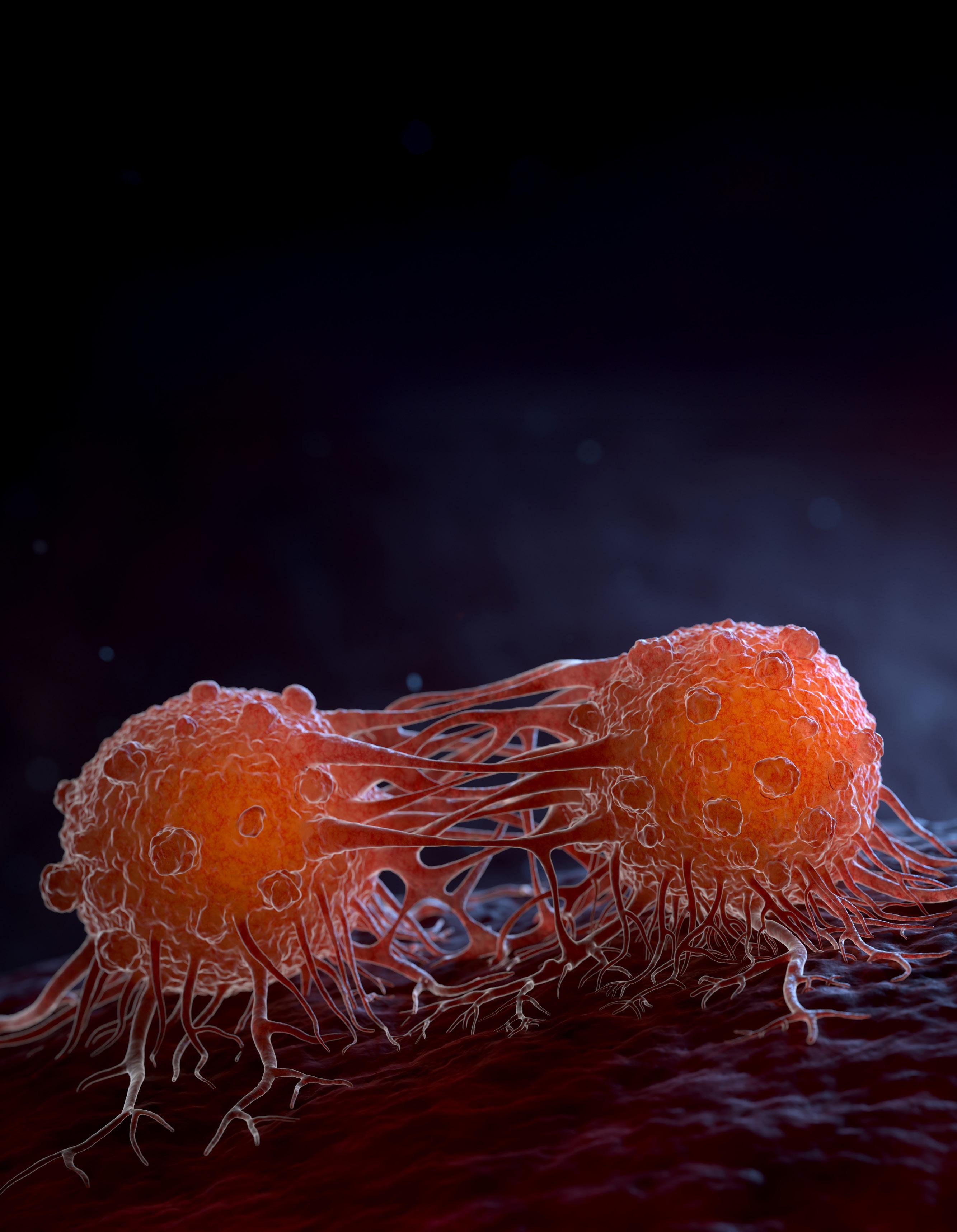

Evoluzione genetica delle metastasi: nuove scoperte e prospettive terapeutiche di Sara Bovio

Una proteina “pacificatrice”: la nuova frontiera contro le malattie autoimmuni di Carmen Paradiso

Scoperto il gene CDK12: svolta nella terapia del tumore ovarico aggressivo di Carmen Paradiso

Autismo, una banca genetica con 63 mutazioni accelera la ricerca internazionale di Carmen Paradiso

Vacanze, cosa non manca mai in valigia di Domenico Esposito

Vitiligine, perché nascondersi? di Domenico Esposito

Polidesossiribonucleotidi nelle formulazioni cosmetiche limiti e prospettive future di Carla Cimmino

AMBIENTE

L’Italia nuota e vive sull’oro blu: economia marina in forte crescita di Gianpaolo Palazzo

La minaccia silenziosa del pesce scorpione e degli altri suoi compagni di Gianpaolo Palazzo

Le specie aliene nei mari italiani, istruzioni per l’uso di Franco Andaloro

Sardegna, in barca a caccia di microplastiche: l’impatto su api e natura di Gianpaolo Palazzo

Gli orti urbani al centro delle città future di Michelangelo Ottaviano

L’efficacia dei divieti contro la plastica di Michelangelo Ottaviano

Undici ceppi batterici nativi per guarire la terra dai veleni industriali di Gianpaolo Palazzo

C’è vita tra le nuvole: come i microbi influenzano la nostra esistenza di Domenico Esposito

INNOVAZIONE

L’interazione tra campo acustico e neuroni di Pasquale Santilio

SLA, modelli avanzati per nuove terapie di Pasquale Santilio

Da Biosos nuovi prodotti in agricoltura di Pasquale Santilio

Biomirate per le missioni su Luna e Marte di Pasquale Santilio

Le immagini spettacolari del telescopio Rubin di Michelangelo Ottaviano

Scrivere la vita: il DNA umano sintetico di Michelangelo Ottaviano

Il DNA nei libri antichi: l’archeologia biomolecolare di Matthew Collins di Rino Dazzo

Un italiano a Wimbledon, Sinner sfata il tabù azzurro di Antonino Palumbo

Atletica leggera, l’Italia si conferma regina d’Europa di Antonino Palumbo

Basket, azzurre di bronzo dopo 30 anni di Antonino Palumbo

Milan rompe il digiuno azzurro al tour di Antonino Palumbo

SCIENZE

Batteri che mangiano plastica: una minaccia per i dispositivi medici? di Daniela Bencardino

Tatuaggi: tra moda e rischio di infezioni di Daniela Bencardino

Farmaci su misura grazie al DNA: la medicina personalizzata è realtà di Cristiana Berlinghieri

Paratubercolosi dei ruminanti e morbo di Crohn nell’uomo di Alessandra Mazzeo

La citologia tiroidea: strumento diagnostico e opportunità professionale di Alisia Curto Pelle

Informazioni per gli iscritti

Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.

È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.

UFFICIO CONTATTO

Centralino 06 57090 200

Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 7 Luglio/Agosto 2025

Edizione mensile di Bio’s

Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma

Diffusione: www.fnob.it

Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna

Giornale dei Biologi

SCOPERTO IL GENE CHIAVE DEL NEUROBLASTOMA NEI BAMBINI

La ricerca coordinata da Ceinge e Università Federico II è un esempio dell’eccellenza scientifica italiana

I genetisti protagonisti della scienza del futuro

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it

Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 30 luglio 2025.

Contatti: protocollo@cert.fnob.it

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.

Immagine di copertina: @ Alexandros Michailidis/shutterstock. com

Specializzazioni Una nuova era per i Biologi

di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

“Le professioni sanitarie non mediche?

Subiscono una disparità di trattamento rispetto ai laureati in medicina per quanto concerne l’attribuzione delle borse di studio per gli specializzandi ed il numero, troppo limitato, di posti disponibili nelle scuole di specializzazione”. È questa la lamentazione - proveniente soprattutto dai più giovani iscritti all’Albo dei Biologi - che risuona, ogni anno, puntuale ed identica, come una sorta di cacofonica colonna sonora la cui eco è giunta fino ai giorni nostri. Ebbene: è arrivato finalmente il momento in cui quella lamentazione potrà cessare di fungere da “filo conduttore” tra le vecchie e le nuove generazioni. Oggi infatti è stato infranto un tabù!! La borsa per gli specializzandi “non medici” non è più un miraggio, ancorché risulti ancora troppo bassa, come valore, rispetto a quella per i laureati in medicina. Siamo tuttavia certi che in un prossimo futuro anche l’entità sarà parificata a quella dell’altra categoria degli specializzandi. Ora, pur facendo i classici scongiuri di rito, pare che a breve possa crollare anche l’al -

La borsa di studio per gli specializzandi “non medici” non è più un miraggio, ancorché risulti ancora troppo bassa come valore

tro ostacolo, ossia l’aumento del numero dei posti riservati ai “non medici” nei concorsi alle scuole di specializzazione in taluni specifici ambiti. La cosa non è di poco conto perché stavolta a proporre un meccanismo di equa compensazione non è solo la FNOB, insieme agli altri Ordini Professionali, quanto i due Ministeri competenti, ossia i Dicasteri dell’Università e della Salute. Un emendamento a firma del Ministro Anna Maria

Si apriranno nuove “possibilità” per le specializzazioni alle quali si può già accedere ed altre ancora si spalancheranno nei prossimi mesi

Bernini con l’annesso parere favorevole del ministro Orazio Schillaci è stato infatti depositato per determinare una vera e propria rivoluzione copernicana in questo particolare ambito. Si tratta di un ben congegnato, quanto semplice, meccanismo che porterà a coprire tutti i posti destinati ai laureati in medicina resi vacanti dalla man -

cata partecipazione dei medesimi alle prove per l’accesso alle scuole di specializzazione. Quelli invece non coperti per carenza di domande verranno assegnati automaticamente ai rappresentanti delle categorie sanitarie che concorrevano insieme con i medici alla copertura dei posti in quella specializzazione. Sono ormai anni che l’80 percento dei posti messi a concorso in Patologia Clinica (Biochimica Clinica), Microbiologia e Virologia, Genetica, Ematologia, Scienza dell’Alimentazione, Epidemiologia e Statistica Sanitaria vanno deserti. Si tratta di un cospicuo numero che nel 2024 ha sfiorato la soglia dei 650 posti messi a concorso! Se la tendenza dovesse confermarsi oppure, come largamente previsto, incrementarsi, nel corso del 2025 quei posti andrebbero assegnati in

grandissima parte ai Biologi classificati come idonei, ai quali si aggiungerebbero i vincitori di concorso per i posti inizialmente già previsti per gli stessi Biologi. La borsa riconosciuta ai Biologi così subentrati, resterebbe quella destinata ai laureati non medici senza alcun incremento, la qual cosa comporterà anche un risparmio di spesa per lo Stato. Ma c’è di più. All’orizzonte è prevista, con un provvedimento a parte, anche la possibilità che i Biologi possano accedere alla scuola di Anatomia Patologica ove si rilevano identiche carenze di partecipanti medici. Insomma, si apriranno nuove “possibilità” per le specializzazioni alle quali si può già accedere ed altre ancora si spalancheranno nei prossimi mesi. Non a caso un altro emendamento, che gode del parere favorevole

Per dirla tutta: ci attendono giorni in cui l’intera categoria raccoglierà i frutti tanto attesi e sperati

del MUR, aprirà le porte a nuove specializzazioni nell’area extra-sanitaria, come quella Ambientale, un campo in cui i Biologi sono ancora sottovalutati e sottostimati nei ruoli della pubblica amministrazione, come ad esempio l’accesso ad Igiene Ambientale ed alla Laboratoristica Ambientale, che finora si è svolta in modalità semiclandestina ed unicamente sul versante privato. Per dirla tutta: ci attendono giorni in cui l’intera categoria raccoglierà i frutti tanto attesi e sperati. Avremo consensi e plausi? Non credo. I Biologi, spiace a noi dirlo e agli altri sentirlo, sono dei “benaltristi”: aspettano cioè, sempre “ben altro” e spesso godono più nel rimarcare le carenze che le conquiste. Un limite che come un lascito ci portiamo dietro come una sorta di condanna.

INDIVIDUATO IL GENE DEL PIÙ AGGRESSIVO

TRA I TUMORI DEI BAMBINI

L’importante scoperta è il frutto di una ricerca coordinata da Ceinge e Federico II

Ora si può prevedere il rischio legato ai neuroblastomi e agire subito con cure mirate

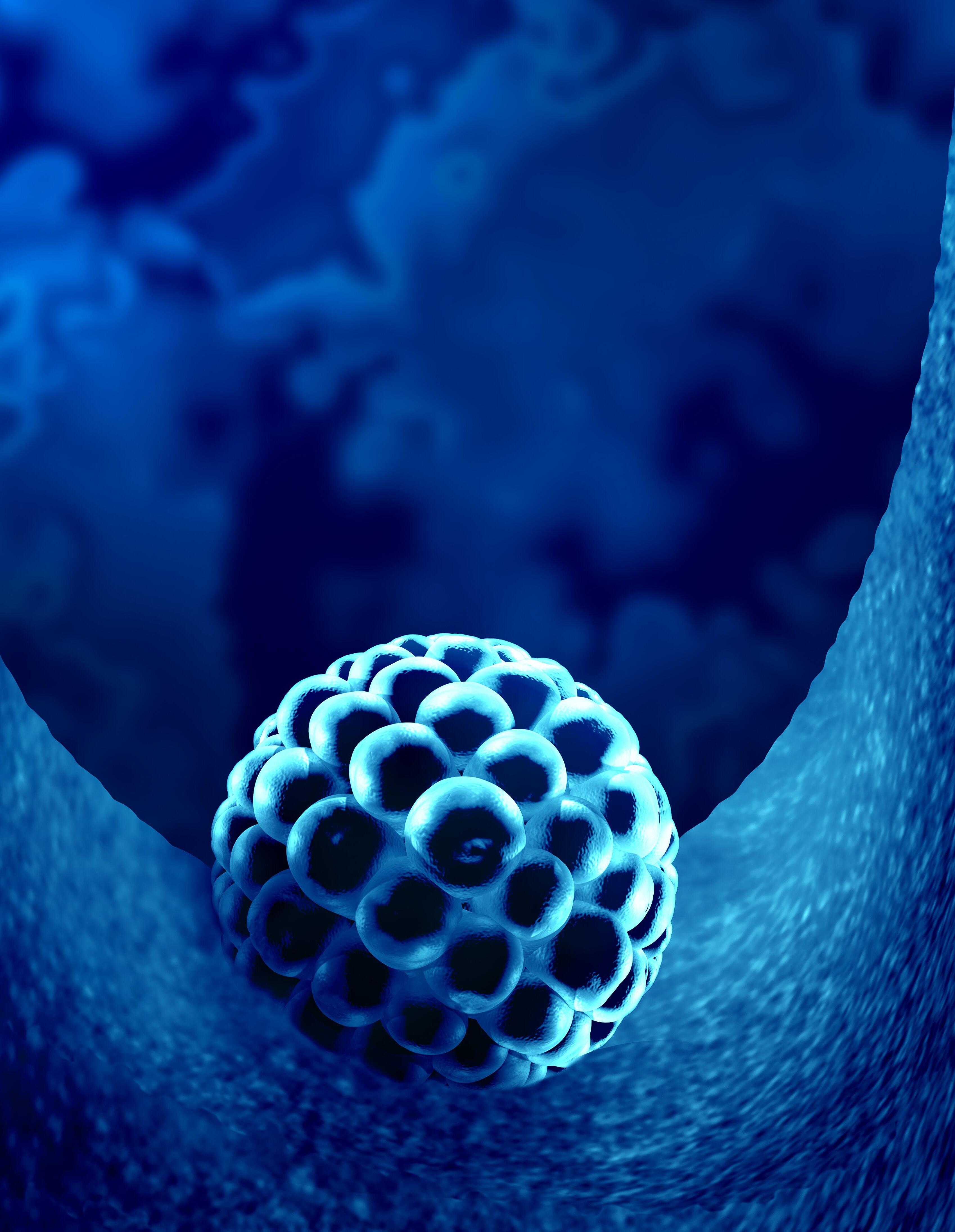

ÈA essere implicato nello sviluppo del neuroblastoma, malattia che insieme ai tumori del sangue e al cervello è tra le principali cause di morte per cancro in età pediatrica, è una particolare variante genetica, indicata con la sigla rs2863002 e che si trova sul cromosoma 11. La sua presenza, come riscontrato nel corso della ricerca, è associata a un aumento del rischio di sviluppare il neuroblastoma. © aytuncucaroglu/shutterstock.com

il più aggressivo tra i tumori che colpiscono i bambini, un nemico subdolo e spietato che costituisce circa il 10% di tutti i tumori infantili e che nel 90% dei casi si riscontra nei piccoli al di sotto dei cinque anni, con diagnosi prevalentemente entro il terzo anno. Ma adesso il neuroblastoma ha un po’ meno segreti. Ed è un po’ più battibile.

Il gene che lo scatena e che è responsabile di questa forma di cancro, di cui si registrano circa 15mila casi ogni anno nel mondo, di cui 130-140 in Italia, è stato infatti scoperto grazie a una ricerca a forte impronta italiana, coordinata da Ceinge - Biotecnologie Avanzate

‘Franco Salvatore’ e dall’Università Federico II di Napoli e condotta in collaborazione con l’Irccs Gaslini di Genova e il Children’s Hospital di Philadelphia, negli Stati Uniti. I risultati dello studio, che ha analizzato più di dieci milioni di varianti genetiche relative a oltre duemila casi e quattromila controlli sani, sono stati pubblicati sulla rivista Advanced Science e segnano un importantissimo passo in avanti in direzione della medicina di precisione. Un’indagine, è bene sottolinearlo, che conferma una volta di più l’importanza del sostegno alla ricerca: è stata infatti cofinanziata dalla Fondazione Italiana per la Lotta

al Neuroblastoma, dall’associazione Open e dall’Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). Ma non solo. I risultati ottenuti valgono a dimostrare quanto la ricerca finalizzata alla comprensione dei meccanismi genetici e metabolici dei tumori possa risultare determinante in ambito di prevenzione e anche di sviluppo di terapie mirate. A essere implicato nello sviluppo del neuroblastoma, malattia che insieme ai tumori del sangue e al cervello è tra le principali cause di morte per cancro in età pediatrica, è una particolare variante genetica, indicata con la sigla rs2863002 e che si trova sul cromosoma 11. La sua presenza, come riscontrato nel corso della ricerca, è associata a un aumento del rischio di sviluppare il neuroblastoma.

In particolare, si è avuto modo di osservare come la variante rs2863002 alteri l’attività regolatrice del gene Hsd17B12, coinvolto nel metabolismo dei grassi. Come spiega Mario Capasso, genetista medico della Federico II, principal investigator del Ceinge e coordinatore della ricerca condotta tra Italia e Stati Uniti, «abbiamo analizzato milioni di dati genetici con tecniche bioinformatiche avanzate, poi siamo passati a studi epigenetici per identificare le varianti patogeniche e infine abbiamo modificato geneticamente

cellule tumorali con tecnologie di ingegneria genetica per studiarne il comportamento».

Ed è in questo modo, incrociando dati, effettuando verifiche e trovando mano a mano conferme rispetto alle ipotesi formulate, che si è compreso fino in fondo in che modo la variante agisca nel concreto. Un meccanismo illustrato da Teresa Maiorino, ricercatrice della Federico II, del Ceinge e prima autrice dello studio: «Abbiamo osservato che la variante rs2863002 aumenta l’espressione del gene Hsd17B12, che a sua volta promuove la crescita e l’invasività delle cellule tumorali. Ciò avviene attraverso un’alterazione del metabolismo lipidico».

Sono già diversi anni che i ricercatori della Federico II e del Ceinge indagano a fondo le modalità di sviluppo dei neuroblastomi, compiendo passi sempre più significativi. Tra il 2022 e il 2023, ad esempio, sono riusciti a identificare i fattori genetici che predispongono alla malattia, rendendo più veloce e tempestiva la possibilità di diagnosticare l’insorgenza del neuroblastoma. Ora hanno ricostruito passo dopo passo come il tumore si sviluppi e proliferi all’interno dei neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico. Un ruolo fondamentale in questo processo è rivestito dalla variante genetica

rs2863002, che «contribuisce alla sintesi di acidi grassi a catena lunga, fondamentali per le membrane cellulari e le riserve energetiche del tumore», spiega ancora la dottoressa Maiorino. «Nei bambini con espressione elevata di questo gene, la sopravvivenza risultava significativamente più bassa».

La percentuale di sopravvivenza è influenzata in modo considerevole dalla velocità della diagnosi. Quando il neuroblastoma è diagnosticato al quarto stadio, la forma più aggressiva, solo il 35% dei bambini sopravvive una volta passati cinque anni. Più alta è invece la percentuale nei casi di neuroblastoma a prognosi più favorevole, che supera il 70%. La comprensione accurata dei meccanismi di sviluppo del tumore potrebbe rivelarsi essenziale per lo sviluppo di cure e terapie più efficaci, come sottolinea Achille Iolascon dell’Università Federico II e del Ceinge, un altro membro importante dell’equipe dei ricercatori: «Esistono già farmaci in sviluppo che colpiscono enzimi simili a Hsd17B12 e potrebbero rappresentare una nuova frontiera terapeutica per quei bambini che presentano un’attivazione di questo gene. L’obiettivo è duplice: riuscire a prevedere il rischio genetico di neuroblastoma e agire precocemente con terapie mirate».

La percentuale di sopravvivenza è influenzata in modo considerevole dalla velocità della diagnosi. Quando il neuroblastoma è diagnosticato al quarto stadio, la forma più aggressiva, solo il 35% dei bambini sopravvive una volta passati cinque anni. Più alta è invece la percentuale nei casi di neuroblastoma a prognosi più favorevole, che supera il 70%.

NEUROBLASTOMA SINTOMI E SEGNI

Trae origine dalle cellule presenti nel sistema nervoso simpatico e colpisce i più piccoli, fino ai 15 anni

Il neuroblastoma è così chiamato perché ha la sua origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico, la parte del sistema nervoso che controlla alcune specifiche funzioni involontarie dell’organismo come la digestione, il battito cardiaco o la respirazione.

I neuroblasti, in particolare, sono cellule in via di sviluppo che si trovano nei nervi e sono diffuse in tutto il corpo. Per questo motivo il tumore può insorgere in sedi diverse: per lo più si riscontra nelle ghiandole surrenali o nei gangli nervosi, gruppi di cellule presenti lungo la colonna vertebrale

dall’addome alle pelvi, dal collo al torace. L’incidenza è simile tra maschi e femmine, mentre l’età media alla diagnosi è di circa 18 mesi. La quasi totalità dei neuroblastomi si riscontra nei bimbi da zero a dieci anni, anche se alcuni casi si registrano fino a 15 anni. Generalmente questo tipo di tumore non è legato a storie familiari precedenti, riscontrate appena nell’12 per cento dei casi, ed è ancora sconosciuto il ruolo dei fattori ambientali nel suo sviluppo: l’assunzione di acido folico in gravidanza da parte della madre, invece, pare avere un effetto benefico e protettivo. Sotto

il termine neuroblastoma rientrano diverse malattie originate dalle cellule embrionali del sistema nervoso. Si distinguono in particolare forme differenziate come il ganglioneuroma, tumore benigno curabile chirurgicamente, forme scarsamente differenziate come i ganglioneuroblastomi, che possono presentare aree maligne associate ad aree benigne, e forme indifferenziate come i neuroblastomi propriamente detti.

Tutti questi tumori sono identificati con la sigla TNP, che sta per tumori neuroblastici periferici. I sintomi della malattia differiscono a seconda della parte del corpo dove essa si sviluppa. In caso di localizzazione nell’addome si possono notare masse in crescita che possono provocare mancanza di appetito, senso di sazietà e dolore a livello addominale. Se il tumore si sviluppa in prossimità di specifici organi, invece, è avvertibile un senso di pressione. Molto spesso associati al neuroblastoma sono sintomi sistemici quali febbre, ipertensione, tachicardia, ecchimosi e lievi manifestazioni emorragiche. Chirurgia, laddove possibile, radioterapia e chemioterapia sono i trattamenti utilizzati nella cura della malattia, la cui prognosi è generalmente molto buona nei bimbi sotto l’anno di vita, indipendentemente dalla sua estensione.

Nel corso del primo anno di vita il neuroblastoma può regredire spontaneamente, anche se disseminato in più parti, mentre nei bambini più grandi la prognosi è meno favorevole. Il neuroblastoma è considerato dagli esperti un «insieme di tumori» dal momento che racchiude le caratteristiche genetiche di quasi tutti i tumori solidi dell’infanzia.

Il tasso di sopravvivenza si è notevolmente alzato rispetto al 25% degli anni 90 del secolo scorso: oggi si attesta intorno al 70% per i casi a prognosi più favorevole, mentre scende al 35-40% per le forme più aggressive e a prognosi sfavorevole. (R. D.).

Gli importanti progressi nella ricerca sui neuroblastomi, con l’individuazione del gene legato allo sviluppo di questo tumore molto aggressivo per i bambini, danno l’ennesima riprova della crucialità di una scienza, la genetica, che costituisce quella specifica branca della biologia preposta appunto allo studio dei geni, dell’ereditarietà e della variabilità genetica negli organismi viventi. Una branca che può offrire, nel presente e nel prossimo futuro, importanti sbocchi occupazionali.

Un genetista deve essere in grado di effettuare analisi di dati al computer attraverso l’utilizzo di software specializzati, di studiare il materiale genetico con le opportune tecnologie, di svolgere attività di ricerca scientifica volte all’individuazione di nuove cure. Ma non solo. Anche l’ideazione di nanotecnologie avanzate per nuove sperimentazioni è di pertinenza del genetista. Una figura del genere è sempre più richiesta in svariati settori, dal pubblico al privato: nel campo medico e farmacologico, ad esempio, il biologo genetista è implicato soprattutto nello studio dell’evoluzione delle malattie ereditarie, nel campo biotecnologico entra in gioco soprattutto nella scelta dei microorganismi o nella valutazione dei rischi, mentre nell’ambito di parchi ed enti pubblici è funzionale alle analisi sulla biodiversità o allo studio dei rischi genetici per specie a rischio estinzione.

Inoltre, i genetisti possono svolgere analisi genetiche di interesse commerciale su piante e animali, sui loro parassiti, fornire consulenze presso aziende biotecnologiche e biomedicali, svolgere analisi genetiche forensi, diventare curatori o tecnici presso musei o enti di ricerca specializzati in studi di tipo popolazionistico ed evolutivo. Sono solo alcune dimostrazioni delle possibilità di applicazione di un patrimonio di conoscenze e competenze davvero prezioso. Anche la

IL RUOLO DI GENETICA E MEDICINA PREDITTIVA

L’importanza della biologia, nelle sue diverse branche Per la società civile e gli sbocchi occupazionali

medicina predittiva è strettamente legata agli studi genetici. La biologia, nella fattispecie, fornisce le basi scientifiche a questo particolare approccio medico che è teso a identificare la suscettibilità di ogni individuo alle varie malattie, attraverso le conoscenze fornite dalla biologia molecolare o dalla genetica stessa.

Lo studio di DNA, RNA e proteine di un individuo, che sono oggetto delle analisi genomiche, permette di identificare varianti genetiche associate a determinate malattie, proprio come nel caso dei neuroblastomi, consentendo di approntare interven -

ti preventivi, o di ritardare e contrastare l’insorgenza delle malattie. Il biologo molecolare è al servizio della medicina predittiva, che si serve dei suoi studi e delle sue analisi per definire le migliori strategie terapeutiche e le misure di prevenzione più efficaci, compresi controlli mirati e screening ravvicinati.

Anche questo, naturalmente, è un campo che offre notevoli possibilità di sbocco e di affermazione occupazionale. La biologia, nelle sue varie branche, si conferma così una delle scienze maggiormente al servizio della società civile. (R. D.).

L’intesa firmata dal presidente FOFI Andrea Mandelli e dal presidente FNOB Vincenzo D’Anna ha l’obiettivo di assicurare il più alto livello di qualità, affidabilità e sicurezza nelle prestazioni erogate ai cittadini valorizzando le specifiche competenze professionali

TEST DIAGNOSTICI IN FARMACIA FARMACISTI E BIOLOGI

FIRMANO PROTOCOLLO D’INTESA

Èstato siglato a Roma un protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra farmacisti e biologi per l’esecuzione dei test diagnostici ematico-capillari attraverso l’impiego di strumentazioni POCT (Point-of-Care-Testing). Un accordo importante quello sottoscritto tra la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB).

Il documento firmato dal presidente FOFI Andrea Mandelli e dal presidente FNOB Vincenzo D’Anna è stato consegnato al Sottosegretario di Stato Marcello Gemmato e ha l’obiettivo di assicurare il più alto livello di qualità, affidabilità e sicurezza nelle prestazioni erogate ai cittadini, valorizzando le specifiche competenze professionali, nell’ottica del rafforzamento della rete assistenziale di prossimità.

L’esecuzione dei test diagnostici POCT da parte dei farmacisti del territorio rientra tra le prestazioni previste nell’ambito della “Farmacia dei servizi”, come disciplinata dal D.lgs. 153/2009, nel rispetto degli standard e dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente Convenzione Nazionale Farmaceutica e delle Linee Guida già predisposte dalla FOFI e che sono in attesa della validazione da parte del Ministero della salute.

In virtù dell’accordo, il paziente che effettua il test ematico-capillare in farmacia riceve un attestato di esito - che non ha valore di referto - riportante i valori registrati ed elaborati dal dispositivo in uso. L’attestato di esito è sottoscritto dal farmacista che assicura il rispetto delle procedure seguite, la corretta conduzione della fase pre-analitica rispetto alle indicazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura con marchio CE, la scelta del test e la manutenzione della strumentazione. D’ora in poi, inoltre, su richiesta dell’assistito, le farmacie, che abbiano attivato l’apposito collegamento con un laboratorio clinico, potranno trasmettere a quest’ultimo i dati rilevati per il rilascio del referto clinico, sottoscritto dal biologo o dal medico di laboratorio.

«La firma del protocollo d’intesa segna l’avvio di una proficua collaborazione tra farmacisti e biologi, volta a garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile. Mai come in questi anni abbiamo compreso quanto sia importante fare squadra per costruire un servizio sanitario più efficiente e vicino ai reali bisogni delle persone» - ha dichiarato il presidente FOFI, Andrea Mandelli.

La collaborazione con i biologi si inserisce in questa visione: assicurare i più elevati standard di qualità e sicurezza delle prestazioni che ogni giorno eroghiamo

In virtù dell’accordo, il paziente che effettua il test ematico-capillare in farmacia riceve un attestato di esito - che non ha valore di referto - riportante i valori registrati ed elaborati dal dispositivo in uso. L’attestato di esito è sottoscritto dal farmacista che assicura il rispetto delle procedure seguite, la corretta conduzione della fase pre-analitica rispetto alle indicazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura con marchio CE, la scelta del test e la manutenzione della strumentazione. D’ora in poi, inoltre, su richiesta dell’assistito, le farmacie, che abbiano attivato l’apposito collegamento con un laboratorio clinico, potranno trasmettere a quest’ultimo i dati rilevati per il rilascio del referto clinico, sottoscritto dal biologo o dal medico di laboratorio

ai cittadini, che è la priorità assoluta dei farmacisti e di tutti i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale.

«Abbiamo salvaguardato e ribadito le diverse competenze professionali che fanno capo ai Biologi ed ai Farmacisti definendo, al tempo stesso, i loro differenti ruoli e funzioni. Il tutto in sinergia e collaborazione rafforzando, per entrambe le categorie, la professionalità che gli compete» - ha commentato Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB. L’auspicio è che questo accordo trovi la più ampia adesione di tutti gli attori coinvolti e degli organismi di rappresentanza.

SODDISFAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE GEMMATO

«UN’INTESA CHE VALORIZZA LE PROFESSIONALITÀ E METTE AL

PRIMO

POSTO I CITTADINI»

«Plaudo all’iniziativa degli Ordini nazionali dei biologi e dei farmacisti, che hanno saputo fare sintesi nell’interesse dei cittadini, definendo in modo chiaro e sinergico le rispettive competenze sull’esecuzione dei test diagnostici in farmacia».

Queste le parole del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a commento del protocollo d’intesa consegnato dai presidenti di FNOB e FOFI, che stabilisce modalità operative di collaborazione tra farmacisti e biologi. L’obiettivo è rafforzare l’accesso alle prestazioni diagnostiche sul territorio, garantendo qualità, affidabilità e sicurezza, in una logica di sanità di prossimità realmente centrata sui bisogni del paziente.

«Il nuovo modello di sanità territoriale deve garantire ai cittadini la possibilità di accedere in modo semplice, rapido e vicino a casa ai servizi sanitari di cui hanno bisogno. L’integrazione tra professionisti permette di portare in farmacia prestazioni diagnostiche di primo livello, alleggerendo i percorsi e mantenendo in capo ai laboratori le attività ad alta complessità».

«Auspico - ha concluso Gemmato - che anche le altre organizzazioni di categoria e gli organismi di rappresentanza coinvolti, a cui il documento sarà sottoposto, condividano e sostengano questo approccio. È un passo concreto verso un’assistenza più capillare, soprattutto a beneficio delle persone più fragili e degli anziani».

LETTERA APERTA AI BIOLOGI LOMBARDI

Gentili Colleghi, la notizia diffusa incautamente e scorrettamente dal dott. Rudy Alexander Rossetto, presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia, circa la sua richiesta di commissariare l’Ente da lui finora presieduto, rappresenta forse l’ultimo atto di una commedia più che di una tragedia come la si vuol far apparire.

Una commedia per la verità mal recitata da parte di un gruppo di soggetti che per mesi ha calpestato leggi e regolamenti nella gestione delle proprie funzioni, impedendo l’esercizio dei diritti alla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo che pure li richiedeva.

Questo stesso gruppo, tra l’altro, ha anche negato la visione dei conti e dei bilanci (Consuntivo e Preventivo) dei quali aveva richiesto la semplice approvazione come “atto di fede” più che come convinta e consapevole determinazione.

Dal canto suo, il presidente Rudy Alexander Rossetto ha preferito recitare la parte della vittima nel men -

tre aveva pensato bene di esercitare quella del carnefice per confondere le menti e corrompere gli spiriti. Eppure, innanzi alla manifesta e palese mancanza di una maggioranza in grado di sostenerlo, il dott. Rossetto avrebbe dovuto esercitare il dovere morale e deontologico di dimettersi lasciando così il campo ad altri invece di puntare alla distruzione di tutto invocando una fase commissariale.

Se il suo intento è quello di realizzare il famoso aforisma “dopo di me il diluvio”, il presidente dell’OBL sbaglia i conti, perché, dopo di lui, arriverà una verifica contabile che metterà fine alle opacità ed alle ambiguità nei conti dell’Ordine territoriale .

Se invece egli mira a trasformarsi in una specie di martire ancora peggio, perché dovrà dar conto di quali e quanti interessi ha coltivato intascando prebende per ciascun evento celebrato in Lombardia, all’insaputa del Consiglio Direttivo venendo, in tal modo, meno ai doveri di lealtà e disinteresse nei confronti degli iscritti. Più che una “vittima” forse nel

dott. Rossetto potremmo scoprire un furbo che si è procurato, con la carica di presidente di un Ente pubblico, un vero e proprio lavoro molto ben remunerato!!

Questi sono i termini della questione e nessuno potrà eluderli o mistificarli.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) farà quanto in suo potere (e dovere) per fare piena luce sull’argomento, così come la maggioranza dei componenti del consiglio Direttivo sarà chiamata a fare il proprio. Il tutto alla luce del sole ed in accordo con gli interessi generali della categoria che ben merita essere servita e non il suo contrario.

Dopo la pausa estiva sarò a Milano in assemblea generale con tutti gli iscritti per confrontarci e discutere sulle prossime prospettive.

Dott. Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

*Alleghiamo nota ufficiale a fine GdB.*

“ LISOSOMI E MALATTIE GENETICHE LA RIVOLUZIONARIA

SCOPERTA DEL GENE TFEB

Intervista con il professore Andrea Ballabio, genetista di fama internazionale Vincitore del premio Beth Levine prize in autophagy research

di Ester Trevisan

I lisosomi sono delle strutture che sono responsabili della “pulizia” della cellula. Le sostanze che devono essere eliminate devono essere “trasportate” ai lisosomi, ed è qui che interviene il processo dell’autofagia, proprio nel trasporto delle sostanze al lisosoma. Quando questo processo di “pulizia” non funziona bene a causa, ad esempio, di mutazioni genetiche, succede che nelle cellule cominciano ad accumularsi tutte quelle sostanze che avrebbero dovuto essere eliminate e la cellula comincia a non funzionare bene.

© Achiichiii/shutterstock.com

Professor Ballabio, il Southwestern Medical Center dell’università del Texas le ha assegnato il Beth Levine prize in autophagy research. La prima reazione quando ha ricevuto la notizia?

Confesso di essere rimasto sorpreso. Ci sono al mondo moltissimi ricercatori che lavorano nel campo dell’autofagia, alcuni molto conosciuti e di grandissimo valore. Da quando questo processo biologico è stato scoperto dal ricercatore giapponese Yoshinori Ohsumi, che ha poi ottenuto il Premio Nobel nel 2016 per questa scoperta, questo campo scientifico è letteralmente esploso per l’impatto che ha avuto sia sui meccanismi cellulari che sulle malattie.

La sua scoperta del gene TFEB legata ai lisosomi ha segnato una svolta nel campo della biologia cellulare e in quello delle malattie neurodegenerative. Ci spiega in parole semplici cosa sono i lisosomi e qual è il ruolo del gene TFEB?

I lisosomi sono delle strutture che sono responsabili della “pulizia” della cellula. I lisosomi svolgono questo compito degradando e riciclando le sostanze che, una volta usate dalla cellula, devono essere eliminate. Non a caso i lisosomi sono considerati “gli spazzini cellulari”. Le sostanze che devono essere eliminate

devono essere “trasportate” ai lisosomi, ed è qui che interviene il processo dell’autofagia, proprio nel trasporto delle sostanze al lisosoma. Quando questo processo di “pulizia” non funziona bene a causa, ad esempio, di mutazioni genetiche, succede che nelle cellule cominciano ad accumularsi tutte quelle sostanze che avrebbero dovuto essere eliminate e la cellula comincia a non funzionare bene.

Alla fine questo problema porta a morte cellulare. Questo è quello che succede ad esempio in malattie genetiche rare, quali le “Malattie da accumulo lisosomiale” spesso associate a neurodegenerazione precoce, e anche in malattie comuni quali l’Alzheimer e il Parkinson che presentano neurodegenerazione in età più avanzata. La nostra scoperta in questo campo consiste nell’aver identificato un gene, chiamato TFEB, che è in grado di modulare - cioè di aumentare o diminuire-, attraverso la regolazione di tanti altri geni, la funzione dei lisosomi e dell’autofagia.

Facendo questo, TFEB è quindi in grado di ripulire le cellule da sostanze che si accumulano per difetti del lisosoma stesso. Molti gruppi di ricerca, compreso il nostro, stanno sviluppando strategie per utilizzare TFEB come strumento per curare malattie quali l’Alzheimer e il Parkinson.

Quali sono le prossime sfide che attendono la ricerca sulle malattie genetiche rare?

Per le malattie genetiche rare sono stati fatti grandi passi avanti nel campo dell’identificazione del difetto genetico e della diagnostica. Purtroppo per la terapia c’è ancora molto da fare. Si stanno seguendo due strade che in alcune malattie hanno già dato ottimi risultati: la terapia farmacologica e la terapia genica. I principali ostacoli sono l’alto numero di malattie molto diverse l’una dall’altra; la necessità di intervenire molto precocemente per evitare l’irreversibilità dei sintomi; il costo elevato delle sperimentazioni e, quindi, delle terapie. Nel nostro istituto stiamo sviluppando sistemi per superare, con strategie diverse, questi ostacoli, in modo da poter rendere disponibili le terapie a sempre più pazienti.

Una di queste strategie è quella di sviluppare terapie polivalenti con cui possono essere curate più malattie. Questa strategia sicuramente ridurrebbe di molto i tempi e i costi. Un’altra strategia per abbattere i costi è quella di ottimizzare e semplificare le procedure in modo da poterle automatizzare. La strada è ancora lunga ma sono molto ottimista.

Alla direzione del Tigem ha speso 30 anni di vita. Le manca?

Beh, non posso dire che il Tigem mi manca perché continuo a frequentarlo tutti i giorni per seguire il mio gruppo di ricerca. La ricerca è infatti la mia vera passione, mentre continuo a considerare il management come uno strumento. E poi non sono il tipo che pensa molto al passato, ancora oggi continuo a pensare alle cose che farò piuttosto che a quelle che ho già fatto...

Qual è l’eredità professionale più preziosa che le ha lasciato l’istituto Telethon di Pozzuoli? E quella umana?

Quella professionale credo sia la passione per la ricerca, quella vera, quella che ci fa fare scoperte che portano a nuove conoscenze nel campo della biologia e a volte - ma non sempre - a nuove terapie.

Quella umana credo e spero che sia la convinzione che per ottenere quello che si vuole bisogna lottare e spesso competere, ovviamente in modo leale.

Dopo la laurea in Medicina, ha trascorso un lungo periodo di tempo prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, fino a tornare in Italia nel 1994 per dirigere il Tigem. La sua storia dimostra che i cervelli in fuga a volte ritornano.

A volte ritornano e a volte no. L’importante è che ci sia un flusso bidirezionale e che in Italia, oltre a italiani che ritornano, ci siano anche stranieri che vengono.

All’Università Federico II si è laureato, specializzato, e adesso sempre nello stesso ateneo insegna Genetica medica. Napoli può essere una fucina di scienziati e ricercatori?

Assolutamente si! Credo che il nostro istituto, il Tigem, ne sia una chiara dimostrazione.

Quale consiglio darebbe a un giovane studente di Biologia che vorrebbe dedicare la carriera alla ricerca?

Il mio consiglio è sicuramente di costruire delle solide basi di formazione in Italia, sia culturale sia sperimentale, per poi recarsi all’estero per un periodo non inferiore ai 3 anni.

Nato a Napoli nel 1957, Andrea Ballabio si è laureato in Medicina e chirurgia all’Università Federico II di Napoli nel 1981, dove si è anche specializzato in Pediatria nel 1985. Dopo un lungo periodo all’estero, nel 1994 è rientrato in Italia per fondare, su mandato della Fondazione Telethon, l’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem), che ha diretto fino a marzo 2024. Attualmente Principal Investigator al Tigem, ricopre la carica di professore ordinario di Genetica medica presso il dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli e di visiting professor presso il Baylor College of Medicine di Houston (Usa). Da sempre si occupa di studiare i meccanismi alla base delle malattie genetiche. Nel 2022 è stato nominato membro dell’Accademia dei Lincei e gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze Biologiche dall’Università di Camerino. Vincitore di numerosi premi, ha pubblicato oltre 400 articoli su prestigiose riviste scientifiche internazionali ed è inventore in 8 brevetti internazionali.

La scoperta consiste nell’aver identificato un gene, chiamato TFEB, che è in grado di modulare - cioè di aumentare o diminuire-, attraverso la regolazione di tanti altri geni, la funzione dei lisosomi e dell’autofagia. Facendo questo, TFEB è quindi in grado di ripulire le cellule da sostanze che si accumulano per difetti del lisosoma stesso. Molti gruppi di ricerca stanno sviluppando strategie per utilizzare TFEB come strumento per curare malattie quali l’Alzheimer e il Parkinson.

CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA

L’ESPERTO GIANPAOLO TARTARO

SPIEGA QUALI SONO I DANNI DA FILLER

Il chirurgo: «La prevenzione delle complicanze comincia prima dell’iniezione Il medico deve conoscere eventuali allergie, malattie autoimmuni, assunzione di farmaci come anticoagulanti e pregressi trattamenti estetici del paziente»

A“matissime “punturine”. Moltissime donne e moltissimi uomini, anche giovani, sembra non poterne farne almeno con il miraggio di un viso più armonico e con meno rughe. Ma, attenzione, i filler, se non eseguiti correttamente o con prodotti adeguati, possono causare danni estetici e funzionali.

Ce ne parla Gianpaolo Tartaro, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università della Campania e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli a Napoli.

Professor Tartaro, innanzitutto cosa sono i filler?

I filler - dall’inglese to fill, “riempire” - sono sostanze iniettabili di varia natura utilizzate per ottenere miglioramenti estetici aumentando il volume di alcune aree del viso o del corpo con l’obiettivo principale di esaltare l’aspetto, ripristinare i volumi perduti causati dall’invecchiamento donando un aspetto più giovane e riposato, valorizzare le salienze anatomiche, incrementare l’idratazione e l’elasticità della pelle o correggere imperfezioni o asimmetrie.

Secondo una definizione ancora diffusa sebbene antiquata, i filler sono iniettabili a livello del derma e del sottocute per il trattamento di rughe superficiali e profonde: questa definizione oggigiorno è tecnicamente inesatta, poiché i filler non sono meramente dei riempitivi.

Infatti secondo il Ministero della Salute, i prodotti attuali sono dispositivi medici invasivi di tipo chirurgico in quanto iniettati, che biostimolano i tessuti, idratandoli e stimolando la produzione di elastina e collagene quindi con caratteristiche fisico-chimiche farmacologicamente attive. Appartengono quindi alle classi di rischio più alte dei dispositivi.

Quali sono i filler più comuni?

I filler più comuni sono a base di acido ialuronico, una molecola naturalmente presente nel nostro organismo ma esistono anche altre sostanze iniettabili come collagene, idrossiapatite di calcio, o acido polilattico.

I filler permanenti sono sostanze che l’organismo non è in grado di riassorbire e che spesso considera come estranee scatenando in molti casi importanti risposte immunitarie ed infiammatorie come nel caso del silicone che rimane nel sito di iniezione per un periodo indefinito ed è stato vietato in molti Paesi, inclusa l’Italia, a causa dei potenziali rischi di gravi danni anche a distanza di tempo e spesso risolvibili solo attraverso complessi interventi di chirurgia ricostruttiva.

Prima di sottoporsi al trattamento è necessario effettuare dei test?

Non esistono test di routine, ma è fondamentale una valutazione clinica approfondita e un’anamnesi accurata del paziente. Il medico deve conoscere eventuali allergie, malattie autoimmuni, assunzione di farmaci come anticoagulanti e pregressi trattamenti estetici: la prevenzione delle complicanze comincia prima dell’iniezione. Riguardo all’esame clinico, occorre prendere in considerazione l’aspetto fisico generale, fototipo, il grado di fotoinvecchiamento, la densità e lo stato di attività delle ghiandole sebacee, il grado di lassità cutanea, la presenza di cicatrici ipertrofiche o cheloidee sulla superficie cutanea, oltre che sul viso, la presenza di infezioni nelle aree da sottoporre a trattamento con i filler ed altre dermopatie, oltre alla corretta indicazione clinica o clinico-estetica.

Sono infatti descritte come controindicazioni assolute alle procedure di iniezioni di filler le ipersensibilità specifiche accertate, il trattamento su cute lesa con problemi infettivi o infiammatori, terapie in atto con sup -

posti rallentamenti o ritardi della fase riparativa, malattie autoimmunitarie per rischio elevato di infezioni e rallentamento dei processi riparativi, la gravidanza e l’allattamento.

Inoltre è necessario informare il medico di eventuali reazioni allergiche all’anestetico locale che spesso precede la procedura iniettiva, episodi di herpes passati o contestuali, e, soprattutto, precedenti trattamenti con filler. La presenza di filler pregressi non noti è motivo sufficiente per evitare l’uso di altri filler.

Esistono test obbligatori?

Obbligatori sono due test nella regione volare dell’avambraccio, per l’utilizzo di filler a base di collagene bovino; il primo, con periodo di osservazione di non meno di 30 giorni, il secondo con periodo di osservazione di non meno di 7 giorni.

Facoltativi i test per i collageni di derivazione porcina o umana e per le altre tipologie di filler, da consigliare in pazienti con anamnesi positiva a patologie su base auto-immunitaria.

Quali sono i danni da filler e da cosa sono provocati?

I filler definiti un tempo come dermici, ad oggi sono iniettati secondo le tecniche più recenti su diversi piani del volto, interessando non più livelli meramente superficiali, ma anche un surface profondo ed osseo con effetti collaterali gravi, che includono a seconda dei casi il rischio di danni importanti come la formazione di noduli sottocutanei e granulomi, intensificazione degli episodi erpetici, ascessi sterili, infezioni batteriche da biofilm e cicatrici o complicanze disfiguranti che possono avere esiti permanenti.

I rischi aumentano se il trattamento è eseguito da personale non qualificato o in ambienti non idonei. Le complicanze vanno dalle reazioni infiammatorie come noduli, edema, granulomi fino a eventi catastrofici

come necrosi cutanea o cecità. Non è solo una questione estetica: stiamo parlando di rischio vascolare, ischemico e neurologico.

Le reazioni avverse sono riconducibili al tipo di prodotto utilizzato?

Eventi avversi e complicazioni più o meno importanti sono in relazione non solo alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto utilizzato e alle mere modalità di infiltrazione, ma anche e soprattutto allo stato clinico del paziente.

Una pregressa infiltrazione con filler di natura non precisata è motivo sufficiente per non sottoporre il paziente a procedura, evitando così complicanze come la persistenza di un edema. Altri danni da filler sono lesioni anche importanti derivanti da

infezioni granulomatose e purulente spesso disfiguranti, provocate dalla mancata applicazione delle basilari regole di asepsi, come la mancata e adeguata disinfezione della cute prima della procedura oppure della non idoneità delle strutture, delle precarie condizioni di salute della paziente, dell’utilizzo di prodotti a base di acido ialuronico di scarsa qualità e a basso costo economico.

Ancora più frequenti sono le reazioni infiammatorie tardive, che si manifestano anche a distanza di anni dall’iniezione che dipendono dal tipo di filler utilizzato.

Come affrontare una emergenza durante o dopo una seduta di filler?

In primis è necessaria la diagnosi tempestiva. Dopo la procedura è es -

senziale l’osservazione del paziente. Nell’emergenza embolica il fattore tempo è cruciale e il medico deve saper riconoscere immediatamente i segni di una complicanza vascolare come nella necrosi cutanea o nella embolizzazione retrograda.

Dinanzi a una complicanza vascolare acuta, occlusione vascolare, ischemia o livedo reticularis, bisogna intervenire nell’arco di pochi minuti. E deve intervenire il professionista qualificato a gestire le complicanze. Secondo il protocollo descritto in letteratura (HDPHP: high dose pulsed hyaluronidase protocol) il medico deve eseguire infiltrazioni ad alte dosi, tempestive e sequenziali, di ialuronidasi, il farmaco che degrada l’acido ialuronico.

Una ischemia e successiva necrosi cutanea da filler, se non diagnosticata tempestivamente, è risolvibile solo con complessi interventi che richiedono notevole esperienza in chirurgia ricostruttiva del volto.

Cos’è la ialuronidasi e quando è necessaria?

È un enzima che dissolve l’acido ialuronico, quindi viene impiegato per correggere eccessi di volume, asimmetrie, noduli, granulomi e viene impiegato nel caso di complicanze vascolari. Alcuni scenari specifici in cui la ialuronidasi può essere necessaria includono l’eccesso di volume o le asimmetrie.

Se il filler ha creato un volume eccessivo o non uniforme, la ialuronidasi può essere utilizzata per ridurre il volume o correggere le asimmetrie, ripristinando un aspetto naturale. In alcuni casi, il filler può essere iniettato accidentalmente in un vaso sanguigno, causando ostruzione e complicanze vascolari: la ialuronidasi, somministrata tempestivamente, può aiutare a prevenire danni maggiori. In alcuni casi, la ialuronidasi può essere utilizzata per “sciogliere” un filler esistente prima di procedere con

“un nuovo trattamento estetico garantendo così risultati ottimali.

Sebbene la ialuronidasi sia uno strumento prezioso in medicina estetica per la correzione di risultati indesiderati e complicanze legate ai filler, offrendo una soluzione efficace per ripristinare l’armonia e l’aspetto naturale del viso, in letteratura sono descritte reazioni allergiche che ne definiscono la cautela nell’utilizzo.

Un’azione mirata richiede una procedura precisa in localizzazione di iniezione e quantità di prodotto, nonché l’utilizzo di procedure ecoguidate nei casi più delicati e di più difficile risoluzione, richiedendo esperienza in una procedura a volte più complessa dell’iniezione del filler stesso.

Qual è il danno peggiore che può provocare una errata “punturina”?

Il danno peggiore è l’occlusione dell’arteria retinica, che può portare a cecità irreversibile. È un evento rarissimo ma drammatico, che sottolinea l’importanza di affidarsi a chirurghi esperti con una conoscenza approfondita dell’anatomia del volto.

Ogni anno, nel mondo, si contano centinaia di casi. Questo non è un dettaglio trascurabile: è il motivo per cui l’iniezione di filler è atto medico e non cosmetico. Solo mani esperte con esperienza in chirurgia maxillo facciale e dell’orbita possono agire in maniera operativa con iniezioni retrobulbari di ialuronidasi ad alte dosi.

Quando il danno è estetico e quando è funzionale?

Un danno è estetico quando altera l’aspetto del volto, coinvolge la simmetria, il volume, l’armonia del viso mentre un danno è funzionale quando intacca la sensibilità, l’innervazione, la motilità muscolare. I danni possono essere estetici quali asimmetrie, noduli, edema o gonfiore persistente.

Sono funzionali quando provocano dolore cronico, disestesia, neurite

periferica, alterazioni della dinamica muscolare. Quando un filler compromette la mimica facciale, la respirazione nasale o la vitalità cutanea siamo dinanzi a una lesione iatrogena vera e propria. I danni funzionali possono essere transitori, ma in alcuni casi permanenti.

Nei dismorfismi post iniettivi più comuni ed evidenziati soprattutto nelle giovanissime, vi è una distorsione dell’anatomia del volto, non solo in statica ma anche in dinamica.

Esiste un’età minima per sottoporsi al trattamento?

Anche se board internazionali indicano che al di sotto dei 18 anni è possibile trattare il paziente solo con il consenso dei genitori, a differenza del Regno Unito dove esiste una legge che vieta i filler estetici sui minorenni, in Italia non c’è una legge che vieta esplicitamente questi trattamenti sebbene la medicina estetica sui minorenni sia un tema delicato, regolamentato da normative che mirano a proteggere la loro salute e il loro benessere psicologico.

È fondamentale che i trattamenti siano valutati attentamente caso per caso, considerando sia le implicazioni fisiche che quelle psicologiche. Esiste una forte raccomandazione da parte della comunità medica di non utilizzare filler sui minorenni, a meno che non vi siano ragioni psicologiche valide che giustifichino l’intervento.

Chi è lo specialista che dovrebbe eseguire le infiltrazioni di acido ialuronico, botox o biorivitalizzanti?

Sebbene tutti i medici abilitati all’esercizio della professione possano legalmente eseguire questi trattamenti, i dati disponibili in letteratura dimostrano un aumento delle complicanze legate a procedure estetiche eseguite da medici non-specialisti. Quindi il reale impatto descritto a carico di tali tecniche va in contrasto con l’opinione comune che si tratti di una banale

iniezione, una punturina di filler.

La facilità apparente dell’intervento bollato come una procedura ambulatoriale e talora la stessa economicità a discapito della qualità, rende banale un intervento spesso eseguito da medici non specializzati, senza tener conto del rischio di complicanze. La diffusione capillare e propagandistica delle metodiche di medicina estetica risulta essere esponenzialmente veicolata da politiche pubblicitarie da parte di mass media, i principali vettori per pazienti disinformati che sempre più si focalizzano sull’artificio fotografico invece che sui risultati stabili nel tempo basati sull’evidenza o sulla esperienza del chirurgo.

La raccomandazione è rivolgersi a un medico specializzato in chirurgia maxillo-facciale con competenze specifiche in chirurgia plastica del volto.

Quando un danno è definito irreversibile?

Quando nessun trattamento correttivo può ripristinare la funzione o l’aspetto preesistente. Parliamo di necrosi tissutale, cicatrici permanenti, cecità, ma anche di alterazioni psicologiche gravi nei pazienti. Tra le complicanze più gravi ed irreversibili dobbiamo ricordare la “embolia cutis medicamentosa”, la conseguenza dell’iniezione intra-arteriosa del filler che può provocare un’occlusione del vaso e necrosi dell’area irrorata da quel vaso.

La circolazione arteriosa del volto presenta numerose anastomosi e quindi l’iniezione di prodotto in un’arteria può provocare necrosi anche a distanza, come nei casi di cecità dovuti ad occlusione dell’arteria retinica quindi perdita della vista anche in caso di filler iniettato al mento o in regione mandibolare.

Quali sono le parti del viso più a rischio?

Le aree più a rischio sono quelle con fitte reti anastomotiche o vasi ad

alto flusso, come il naso, la glabella e la regione perioculare sedi di vascolarizzazione complessa quindi con collegamenti diretti con l’arteria oftalmica. In queste sedi di trattamento molto frequenti, come nel caso del rinofiller, l’iniezione richiede l’abilità di mani esperte di medici professionisti dotati di esperienza e conoscenza tecnica, consapevolezza anatomica millimetrica.

Se la procedura iniettiva più frequente è proprio la volumizzazione labiale, secondo tecniche descritte come rivoluzionarie e seducenti come le russian lips, non sorprende come uno dei siti più frequenti di necrosi massiva siano proprio le labbra, con esiti riconducibili ad alterazioni necrotiche devastanti e permanenti.

Le aree trattate con filler maggiormente soggette a complicanze vascolari sono quelle con frequenza maggiore di trattamento quindi quella labiale (22%) e nasolabiale (17%) mentre le zone maggiormente pericolose sono aree quali naso e mento, punti cardini della cosiddetta profilo plastica non chirurgica, che sono i crocevia anatomici di vascolarizzazioni di tipo terminale: una occlusio -

Gne vascolare da iniezione di filler in tali aree porterà non solo a necrosi locoregionale ma anche ad embolizzazione in distretti più lontani, quali arteria oftalmica con conseguente cecità improvvisa e definitiva.

Quali sono i consigli da dare ai pazienti che vogliono sottoporsi al trattamento?

Affidarsi sempre a un medico qualificato, verificare che il prodotto sia certificato e tracciabile, evitare trattamenti “low cost” o in centri non autorizzati. Diffidare di chi promette risultati eclatanti: la medicina estetica deve valorizzare, non trasformare. In tal senso preoccupa la giovane età

© BLACKDAY/shutterstock.com

delle pazienti che sempre più decidono di sottoporsi a trattamenti estetici, un dato che fa emergere un quadro patologico di dismorfofobia in ragazze e ragazzi che aspirano ad ideali e canoni di bellezza non realizzabili.

Il contrasto all’esercizio abusivo della professione appare ancora debole. Quali strumenti occorrono per contrastare in maniera capillare la piaga dei centri estetici abusivi?

ianpaolo Tartaro è direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università della Campania (dal 2005) e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli a Napoli (dal 2006). Per accrescere la sua esperienza ed affinare la sua tecnica, ha collaborato presso numerose strutture ospedaliere Nazionali ed Estere (Svizzera e Stati Uniti), guidato da veri specialisti del settore, così da poter apprendere le tecniche più innovative e all’avanguardia che abitualmente applica nei suoi interventi chirurgici. Si tiene regolarmente aggiornato, frequentando numerosi corsi di perfezionamento di livello internazionale ed ha partecipato a numerosi congressi e meeting nazionali ed esteri in qualità di relatore. È autore di oltre 260 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali negli ambiti della chirurgia estetica, ricostruttiva, e malformativa. È membro di società scientifiche italiane ed internazionali di rilievo quali la Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, l’AO Foundation (AOCMF) e la Società italiana di chirurgia maxillo-facciale per la quale ha l’incarico di revisore dei conti, di organizzare corsi e congressi e di selezionare le aziende che trattano prodotti nell’ambito della medicina estetica.

L’uso dei filler deve avvenire esclusivamente in una struttura medica autorizzata secondo le norme vigenti, da personale sanitario medico esperto ed ultra-specializzato. Serve una maggiore vigilanza da parte delle autorità sanitarie, ma anche informazione da parte dei pazienti.

È fondamentale che i pazienti siano consapevoli dei rischi e pretendano la massima trasparenza su chi esegua il trattamento. Le società scientifiche devono continuare a sensibilizzare, mentre le sanzioni contro gli abusivi devono essere più severe e applicate con rigore.

Dietro un trattamento low cost può nascondersi un abuso professionale, una sostanza non certificata o una mano non medica.

Dilagano i casi di trattamenti eseguiti in strutture come i centri estetici, luoghi privi di ogni minima regola di aspepsi e sterilità necessaria per procedure medico-chirurgiche. Il risultato? Danni, complicanze, infezioni, esiti deturpanti. (M. A.).

La ricerca evidenzia che affiancare competenze differenti produce un aumento notevole nell’individuazione delle patologie, senza sostituire il fondamentale ruolo del medico

Un orizzonte rivoluzionario si apre nella diagnostica medica, dove la sinergia tra intelligenza artificiale ed esperti umani promette un futuro di maggiore precisione e affidabilità. Non è più questione di sostituire la nostra competenza con l’algoritmo, ma di valorizzare le reciproche peculiarità, creando una complementarità inedita che si rivela un punto di forza insospettato. Un recente studio internazionale, condotto dal Max Planck institute for human development in collaborazione con Human diagnosis project (Human Dx) e l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), ha svelato come la “fusione” conduca a formulazioni nettamente più accurate. La ricerca, pubblicata sulla rivista “PNAS”, illumina la strada per affrontare uno dei problemi più scottanti della medicina quotidiana: la valutazione clinica. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT-4, Gemini o Claude 3, offrono prospettive innovative per sostenere con efficacia l’identificazione delle patologie. Tuttavia, il loro utilizzo comporta anche rischi non trascurabili: possono, per esempio, “allucinare” generando informazioni erronee, oppure riprodurre distorsioni già presenti nel contesto medico e sociale, prendendo, talvolta, cantonate che lasciano perplessi anche gli utilizzatori più esperti. Sono state investigate le modalità ottimali di collaborazione tra specialisti e sistemi intelligenti, giungendo alla conclusione che i “team ibridi”, cioè costituiti sia da esperti umani sia da sistemi IA, superano in modo significativo la precisione delle équipe composte esclusivamente da individui o da sole macchine.

Questo elemento è particolarmente evidente per le questioni complesse e aperte, che prevedono numerose potenziali soluzioni, piuttosto che per semplici scelte binarie. «I nostri risultati - afferma Nikolas Zöller, ricercatore post-dottorato presso il Center for adaptive rationality del Max Planck institute for human development e autore principale dell’articolo - dimostrano che la cooperazione tra esperti umani e sistemi IA ha un grande potenziale per migliorare la diagnosi medica, e quindi la salute dei pazienti».

Per condurre l’indagine, sono stati sfruttati i dati messi a disposizione da Human Dx, che accostano a brevi descrizioni testuali di casi clinici (vignette) le diagnosi corrette. Utilizzandone oltre 2.100, sono state confrontate le determinazioni formulate da professionisti sanitari con quelle di cinque sistemi IA. Nell’esperimento principale, sono state simulate diverse tipologie: singoli individui, squadre di medici, di IA e miste. Complessivamente, sono state analizzate più di 40.000 risposte, ciascuna classificata e valutata attraverso gli standard medici internazionali (Snomed Ct).

L’unione di più sistemi IA ha migliorato la qualità complessiva. Mediamente, i gruppi composti da intelligenze artificiali hanno superato le prestazioni degli esperti umani nell’85% dei contesti. Tuttavia, sono stati riscontrati nume-

«Non si tratta di sostituire gli esseri umani con le macchine. Piuttosto, - chiarisce il coautore della ricerca Herzog - dovremmo considerare l’intelligenza artificiale come uno strumento complementare che dispiega appieno il suo potenziale nel processo decisionale collettivo»

rosi episodi in cui gli specialisti hanno ottenuto esiti migliori. È interessante notare che, quando l’IA commette un errore, i medici spesso giungono alla determinazione corretta. Il risultato più rilevante è che l’integrazione di entrambi i mondi produce un incremento considerevole dell’accuratezza. Pure l’aggiunta di un singolo sistema IA ai dottori, o viceversa, genera un sostanziale cambiamento favorevole.

Le conclusioni più sicure sono emerse da decisioni collettive che hanno coinvolto simultaneamente più esperti e più intelligenze artificiali. La spiegazione risiede nel fatto che entrambi incorrono in errori sistematicamente dissimili: «Non si tratta di sostituire gli esseri umani con le macchine. Piuttosto, - chiarisce il coautore Stefan Herzog, ricercatore senior presso il Max Planck institute for human development - dovremmo considerare l’intelligenza artificiale come uno strumento complementare che dispiega appieno il suo potenziale nel processo decisionale collettivo».

Ciononostante, gli autori evidenziano anche i limiti del proprio lavoro. Sono state prese in considerazione esclusivamente casistiche cliniche basate su testo, non pazienti reali in contesti effettivi. La trasferibilità diretta degli esiti alla pratica medica concreta rimane un quesito che le future osservazioni dovranno affrontare. Inoltre, ci si è concentrati unicamente sulla fase diagnostica, senza considerare le implicazioni terapeutiche. Permane, altresì, l’incertezza sull’accettazione dei sistemi di supporto basati sull’IA da parte del personale medico e dei pazienti. Ugualmente, i potenziali rischi di pregiudizi e discriminazioni, in particolare su disparità etniche, sociali o di genere, richiedono ulteriori approfondimenti.

Lo studio s’inserisce nel progetto “Hybrid human artificial collective intelligence in open-ended decision making” (Hacid), finanziato nell’ambito di Horizon Europe, che mira a promuovere lo sviluppo di futuri sistemi di supporto alle decisioni cliniche. I gruppi ibridi potrebbero dare un contributo a una equità nell’assistenza sanitaria lì dove mancano alte professionalità. «L’approccio - conclude Vito Trianni, dirigente di ricerca del Cnr-Istc e coordinatore del progetto Hacid - può essere trasferito anche ad altri ambiti professionali, come il sistema legale, la risposta alle emergenze da disastri ambientali o le politiche per il clima, ovvero ovunque siano necessarie decisioni complesse e ad alto impatto. Ad esempio, Hacid sta anche sviluppando strumenti per migliorare il processo decisionale nello sviluppo di strategie di adattamento al cambiamento climatico». (G. P.).

Il nuovo sistema consentirà una maggiore precisione nelle terapie geniche

Una svolta per una maggiore efficacia nella cura di malattie come la fibrosi cistica e l’emofilia

EVOCAST

L’EDITOR GENETICO EVOLUTO IN GRADO DI INSERIRE

INTERI GENI NELLE CELLULE

©Yurchanka Siarhei/shutterstock.com

Iricercatori del Broad Institute e della Columbia University hanno sviluppato un editor genetico rivoluzionario che consente di inserire interi geni sani in un punto preciso del DNA delle cellule riducendo notevolmente eventuali danni indesiderati al genoma. La nuova tecnica consentirà di migliorare l’efficacia delle terapie di editing genetico impiegate per trattare patologie causate da un gran numero di mutazioni a carico dello stesso gene come la fibrosi cistica e l’emofilia.

Il nuovo strumento di editing genetico, chiamato evoCAST, utilizza versioni evolute in laboratorio di enzimi chiamati trasposasi associate a CRISPR, o CAST, che spostano in modo guidato ampi tratti di DNA nei genomi batterici, ma che finora avevano mostrato un’attività minima nelle cellule dei mammiferi. Come descritto nello studio, pubblicato su Science, EvoCAST consente di tagliare il DNA in punti precisi e inserire lunghi tratti di DNA, come interi geni, in una posizione desiderata senza causare significativi danni collaterali al genoma.

Nello studio gli autori spiegano perché uno strumento come evoCAST potrebbe rendere la terapia genica più affidabile ed efficiente, in particolare per patologie come la fibrosi cistica e l’emofilia, causate da una qualsiasi delle migliaia di mutazioni diverse. «Centinaia o migliaia di mutazioni diverse nel gene CFTR possono causare la fibrosi cistica, ad esempio, quindi sarebbe necessario un numero eccessivo di farmaci di editing genetico distinti per garantire che ogni paziente possa essere trattato» - afferma Samuel Sternberg, uno degli autori principali della ricerca. «Inveceprosegue il ricercatore - uno strumento come evoCAST potrebbe consentire una singola terapia genica che inserisce un gene completo e sano nel genoma del paziente». «C’è ancora molto lavoro da fare - conclude Sternberg - ma evoCAST rappresenta una pietra miliare nello sviluppo di questi sistemi per l’inserzione permanente di un gene com-

pleto e sano, indipendentemente dal difetto genetico sottostante».

I ricercatori sostengono che i metodi utilizzati fino a oggi per le terapie geniche, come per esempio CRISPR-Cas, i virus e altri sistemi di editing, presentano degli svantaggi. Alcuni metodi sono precisi, ma consentono solo piccole correzioni. I virus, i più utilizzati nella terapia genica, possono inserire geni completi, ma lo fanno in modo casuale, attivando le risposte immunitarie. Più nel dettaglio evoCAST si basa su un sistema naturale, scoperto diversi anni fa dal laboratorio Sternberg nei batteri, che consente ai geni di “saltare” cioè spostarsi in nuove posizioni nel genoma batterico.

Le CAST evolute potrebbero un giorno consentire ai ricercatori di creare terapie di editing genetico che inseriscono con precisione un’intera copia di un gene sano e quindi apportano benefici a più pazienti affetti da una malattia genetica, indipendentemente dalla loro specifica mutazione patogena in quel gene

I geni “saltanti”, noti anche come trasposoni, in natura possono apportare benefici a una specie generando diversità genetica. La tecnica al centro dello studio utilizza versioni evolute in laboratorio di enzimi chiamati trasposasi associate a CRISPR, o CAST, che hanno “imparato” a utilizzare CRISPR per dirigere i salti verso punti precisi del genoma. Sulla base dei risultati dello studio, le varianti CAST evolute sono in grado

di inserire migliaia di lettere di DNA, o coppie di basi, in un sito bersaglio nel genoma delle cellule umane e sono risultate centinaia di volte più efficienti dei sistemi CAST naturali noti fino ad oggi. Le CAST evolute potrebbero un giorno consentire ai ricercatori di creare terapie di editing genetico che inseriscono con precisione un’intera copia di un gene sano e quindi apportano benefici a più pazienti affetti da una malattia genetica, indipendentemente dalla loro specifica mutazione patogena in quel gene.

Come si legge nello studio, le trasposasi batteriche associate a CRISPR (CAST) catalizzano l’integrazione del DNA guidata dall’RNA, ma sono decisamente inefficienti quando vengono impiegate nelle cellule degli organismi superiori. Utilizzando l’evoluzione artificiale continua assistita da fagi (PACE), Isaac Witte, primo autore dello studio, e colleghi hanno sviluppato una piattaforma di evoluzione continua per migliorare l’attività delle CAST ottenendo una CAST evoluta con un’efficienza aumentata di oltre 200 volte nelle cellule umane.

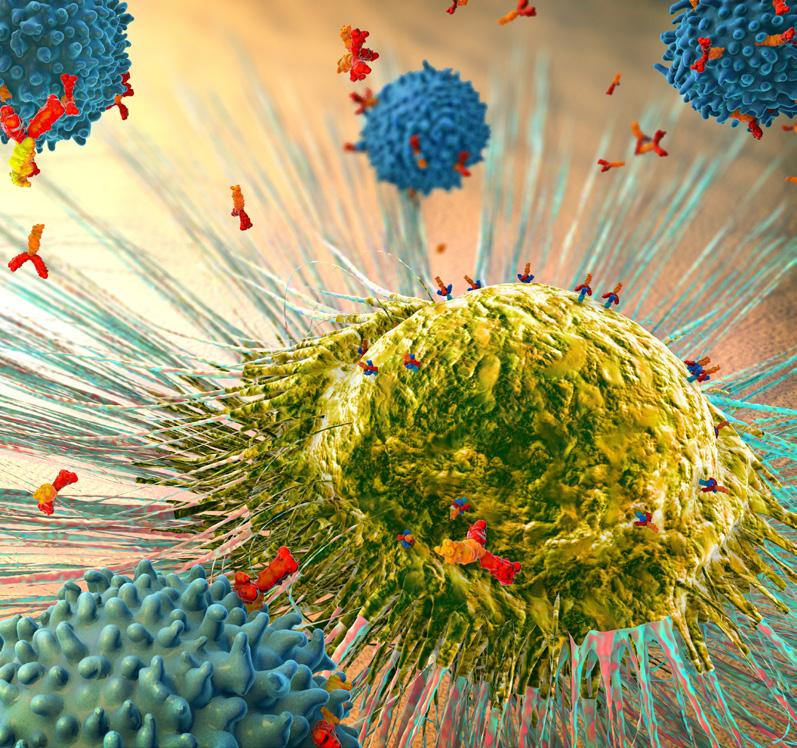

Questo enzima consente un’efficace integrazione genica in una varietà di siti genomici terapeuticamente rilevanti in più tipi di cellule umane, rappresentando una nuova piattaforma versatile per l’editing del genoma delle cellule dei mammiferi. Gli scienziati aggiungono che l’integrazione genica mirata e programmabile nelle cellule potrebbe consentire varie applicazioni, tra cui lo sviluppo d’immunoterapie con cellule T CAR per il trattamento del cancro e di linee cellulari transgeniche necessarie per la ricerca di base e l’ingegneria biomedica.

In questo momento, Sternberg e altri ricercatori del settore stanno affrontando una delle sfide principali legate allo sviluppo di evoCAST e di altri strumenti di editing genetico di nuova generazione: il problema della somministrazione. Si tratta di trovare metodi efficaci e sicuri per trasferire questi sistemi complessi all’interno delle cellule o dei tessuti bersaglio. (S. B.).

La terapia genica apre nuove prospettive di trattamento per l’anemia falciforme e la beta talassemia

L’Italia è tra i Paesi pionieri anche nell’applicazione clinica di CRISPR-Cas9

EMOGLOBINOPATIE IN CAMPO LE ULTIME STRATEGIE

DALLA MODIFICA MOLECOLARE

ALLA CURA CLINICA

Dopo decenni di approcci terapeutici sintomatici o palliativi, l’avvento della terapia genica ha rivoluzionato le prospettive cliniche per la cura dell’anemia falciforme (SCD) e della beta talassemia trasfusione-dipendente (TDT), due delle emoglobinopatie più diffuse a livello globale. La terapia genica apre, dunque, la strada a interventi potenzialmente risolutivi. Un passo ulteriore è stato infatti compiuto con l’introduzione dell’editing genomico, tramite CRISPR/Cas9, che consente una correzione mirata delle mutazioni patogenetiche o la modulazione di elementi regolatori nei geni dell’emoglobina intervenendo sulle cellule staminali ematopoietiche per ripristinare la sintesi di emoglobina e il fenotipo patologico.

La terapia a base di CRISPR, exagamglogene autotemcel (Casgevy®) consente la disattivazione mirata di BCL11A, repressore dell’espressione dell’emoglobina fetale (HbF), favorendo una compensazione funzionale della beta-globina difettosa. Casgevy® ha ottenuto, a febbraio del 2024, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (da EMA e FDA) per il trattamento di pazienti (di età superiore o uguale a 12 anni) con TDT e SCD caratterizzata da crisi vaso-occlusive, per i quali è appropriato il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSC) e non è disponibile un donatore consanguineo con antigene leucocitario umano (HLA) compatibile.

L’autorizzazione è stata concessa in base ai risultati emersi dagli studi clinici condotti anche in Italia. Questi hanno dimostrato un’efficacia della terapia su oltre il 90% dei pazienti, che viene mantenuta fino ad almeno 5 anni, ad oggi il tempo massimo di follow-up. L’Italia si

*Biologo, Specialista in Genetica, Direttore di Laboratorio di Genetica Medica di Biorep S.r.l

**Medico, Specialista in Ematologia Clinica, Oncologia, Allergologia e Igiene e Medicina Preventiva, Già Direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Lodi

conferma così un’eccellenza a livello europeo per l’utilizzo clinico e l’accesso alle terapie avanzate. Il prodotto Casgevy® è stato somministrato a fine aprile-maggio 2025 in quattro pazienti affetti da anemia falciforme o da beta-talassemia: due giovani uomini affetti da SCD e due giovani donne, una affetta da SCD e l’altra da TDT trattati presso tre centri clinici di eccellenza del nostro Paese grazie anche al fondo 5% di AIFA.

Si tratta di terapie molto costose, circa due milioni di euro per ogni singolo paziente, ma con somministrazione “one-shot”, cioè una sola volta in modo definitivo e non ripetibile. Non sono stati rilevati eventi avversi gravi correlabili alla procedura di editing e la ricostituzione ematopoietica è avvenuta in tempi compatibili con le casistiche internazionali. I risultati dei trial clinici Internazionali mediante CRISP-Casp9 sono significativi: nei primi mesi successivi al trattamento, i soggetti non hanno più manifestato crisi vaso-occlusive con un tasso di assenza di eventi vaso-occlusivi superiore al 93% e indipendenza trasfusionale in oltre il 90% dei pazienti. I livelli di HbF hanno superato stabilmente il 40%, con una riduzione netta dei sintomi clinici e un miglioramento della qualità di vita.

L’editing genomico basato su CRISPR/Cas9, consentendo modificazioni sito-specifiche del DNA, minimizza il rischio di eventi genotossici a differenza della terapia genica mediata da vettori retrovirali che integrandosi casualmente nel genoma possono causare mutagenesi inserzionale e attivazione oncogena.

Restano tuttavia alcune criticità. Il condizionamento mieloablativo con busulfano è ancora necessario e può comportare effetti collaterali significativi, inclusa la tossicità gonadica. Inoltre, l’accesso alla terapia è limitato a causa dei costi elevati, produzione centralizzata e necessità di ambienti altamente specializzati. Tali ostacoli rappresentano una sfida, soprattutto nei Paesi dove queste malattie hanno la più alta incidenza. In parallelo, la ricerca si sta orientando verso soluzioni sempre più raffinate: editing in vivo, pri-

La terapia genica ha rivoluzionato le prospettive cliniche per la cura della SCD e della TDT, due delle emoglobinopatie più diffuse a livello globale. Un passo ulteriore è stato infatti compiuto con l’introduzione dell’editing genomico, tramite CRISPR/Cas9

me editing, vettori non virali e approcci mRNA-based potrebbero in futuro eliminare la necessità del trapianto cellulare ex vivo e del condizionamento mieloablativo. I risultati ottenuti con CRISPR nei pazienti trattati rappresentano una svolta concreta, trasformando patologie ereditarie gravi in condizioni potenzialmente risolvibili. L’orizzonte terapeutico, per la prima volta, si apre alla parola “cura”.

PRIMA DELL’AVVENTO DI CRISPR-CAS9

Se adesso la svolta nella cura delle emoglobinopatie è la terapia genica CRISPR-CAS9 fino a ieri le strade percorribili erano altre. I primi approcci di “gene addition” portavano al trasferimento ex-vivo di una copia funzionale del gene B-globinico - veicolata da un vettore lentivirale - in cellule staminali ematopoietiche autologhe, al fine di ripristinare una produzione efficace di emoglobina e correggere il difetto molecolare. Nel 2029 l’approvazione di betibeglogene autotemcel (Zynteglo®) con l’autorizzazione condizionata di EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e nel 2022 di FDA (Food and Drug Administration), ha garantito l’indipendenza trasfusionale in circa l’80-90% dei pazienti nella beta talassemia trattati. Strategie analoghe per l’anemia falciforme - SCD Sickle Cell Disease (Lyfgenia®), mediante l’espressione di emoglobine anti-sickling, hanno ridotto drasticamente la frequenza degli eventi vaso-occlusivi (circa 70-80%).

CROMOSOMI , LA SVOLTA DEL CODICE A BARRE

Un nuovo studio della Sapienza apre la via a diagnosi più precise, esplorando il “buio genetico” dei centromeri

Il genoma umano non è più un mistero, almeno per un gruppo di ricercatori della Sapienza, guidati dalla biologa Simona Giunta, del dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, che ha decifrato per la prima volta la struttura organizzata dei centromeri, regioni centrali dei cromosomi che finora erano considerate troppo complesse da analizzare.

I risultati, pubblicati sulla prestigiosa rivista Science, aprono scenari promettenti per la comprensione delle malattie genetiche e dei tumori. I centromeri giocano un ruolo cru -

ciale nella segregazione dei cromosomi durante la divisione cellulare.

Essi sono essenziali per il corretto svolgimento della mitosi e della meiosi, assicurando che ogni cellula figlia riceva il corretto numero di cromosomi. Comprenderne il meccanismo significa istituire una nuova mappa nel territorio genetico umano. Ogni cellula del nostro corpo, per dividersi correttamente, deve copiare in modo preciso il proprio DNA.

Al centro di ogni cromosoma si trova il centromero, una specie di “strozzatura” che tiene insieme le due metà simmetriche del cromoso -

ma e svolge un ruolo cruciale in questa delicata operazione.

Per decenni i centromeri, composti da lunghissime sequenze ripetitive di Dna, sono rimasti una zona d’ombra della genetica.

La squadra diretta da Simona Giunta è riuscita a scoprire che ogni centromero ha una sua “firma” specifica, come un codice a barre. Grazie a nuove tecnologie di sequenziamento e a sofisticati algoritmi, il team del Giunta Lab è riuscito a decifrare questa complessa regione che ha un pattern unico.

E non è tutto: lo stesso schema si ripete in persone diverse, suggerendo che esiste un’organizzazione coerente e conservata in tutti gli esseri umani.

Questo codice a barre può essere utilizzato per analizzare le variazioni tra individui o in presenza di patologie. I ricercatori hanno anche scoperto un elemento ricorrente in queste sequenze, battezzato “centenia”, che si trova nei centromeri e lungo i bracci dei cromosomi.