PROFESSIONI SANITARIE UNITE PER LA SALUTE DI TUTTI

Il 20 febbraio è stata celebrata la terza giornata nazionale delle personale sociosanitario

Alla cerimonia presente anche il Ministro della Salute

Il 20 febbraio è stata celebrata la terza giornata nazionale delle personale sociosanitario

Alla cerimonia presente anche il Ministro della Salute

PRIMO PIANO

I biologi alla terza giornata nazionale del personale sociosanitario

Covid, la via d’uscita sembra vicina. Ma c’è un nuovo allarme legato all’aviaria di Rino Dazzo

Farmaco per i calcoli alla colecisti diventa alleato contro il covid di Ester Trevisan

Neuroblastoma, team italiano identifica fattori genetici di predisposizione di Chiara Di Martino

Le qualità antinfiammatorie del cibo che mangiamo ce le insegna la biologia di Ester Trevisan

16 Tumori: la correlazione tra ossisteroli e risposta immunitaria di Anna Lavinia

Studio italo-tedesco indaga un nuovo gene responsabile dell’autismo di Elisabetta Gramolini

Lo sport riduce il rischio di sviluppare demenza di Domenico Esposito

Atlanti cerebrali postnatali individuano anomalie di Domenico Esposito

Come si formano le immagini e dove vengono immagazzinate nel cervello di Elisabetta Gramolini

Caffè con latte e l’effetto antifiammatorio di Domenico Esposito

Obesità e morbo di Alzheimer: neurodegenerazione simile di Domenico Esposito

Pantenolo per capelli Biancamaria Mancini

L’Azeloyl tetrapeptide-23 contro

AMBIENTE

Bellezze da preservare di Gianpaolo Palazzo

L’energia sostenibile e la trasformazione digitale in agricoltura di Gianpaolo Palazzo

Respiriamo una cattiva aria di Gianpaolo Palazzo

Inquinamento acustico e atmosferico nelle aree urbane di Teresa Pandolfi e Giovanni Misasi

INNOVAZIONE

Sphinks, l’algoritmo che scova i tumori e indica la terapia personalizzata di Sara Bovio

Tumori, l’ecosistema alla base del loro sviluppo di Pasquale Santilio

Campi elettromagnetici per la reazioni chimiche di Pasquale Santilio

Meno inquinamento con biocarburanti per aerei di Pasquale Santilio

Batteri fertilizzanti per siccità e produzione di Pasquale Santilio

BENI CULTURALI

Capitali riunite. A Gorizio e a Nuova Gorica ha vinto la cultura di Rino Dazzo

A Verona terrazzamenti dell’età del Bronzo di Pietro Sapia

L’Italia delle nevi torna a sognare grazie al “fattore B” di Antonino Palumbo

Volley, a Conegliano un “brindisi” tira l’altro inseguendo la Champions di Antonino Palumbo

Poker di consonni su pista agli europei di Antonino Palumbo

Le regine del ciclocross di casa Holmgren di Antonino Palumbo

Il ruolo del latte materno nello sviluppo del microbiota intestinale infantile di Federica Ruin

Metodo non invasivo per indentificare una potenziale causa dell’ipertensione di Cinzia Boschiero

Una rilettura ecologica del XX secolo (Parte II) di Antonella Pannocchia

Narrare per prevenire: il caso degli infortuni sul lavoro di Eleonora Tosco et al.

*Calabria

Campania-Molise

Emilia Romagna-Marche

Lazio-Abruzzo

Lombardia

Piemonte-Liguria-Valle

D’Aosta

Puglia-Basilicata

Sardegna

Sicilia

Toscana-Umbria

Veneto-Friuli

Venezia

Giulia-Trentino

Alto Adige

Le unidici Federazioni e Consigli nazionali dei professionisti della salute celebrano insieme la rincorrenza negli spazi dell’Università Pontificia a Roma

nsieme per garantire la salute di tutti”. Questo lo slogan scelto per la terza “Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”, celebrata il 20 febbraio 2023 a Roma, nell’aula Magna della Pontificia Università San Tommaso D’Aquino, dalle undici Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni sociosanitarie. Istituita il 13 novembre 2020 con la legge 155, la giornata vuole onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus. La data del 20 febbraio è stata scelta per ricordare il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”.

Una ricorrenza che i rappresentati di Federazioni e Consigli hanno deciso di ricordare insieme per sottolineare l’attività quotidianamente svolta a tutela della salute dei cittadini. «Le professioni sociosanitarie – affermano i presidenti in un comunicato congiunto– sono da sempre accanto a chi soffre e ha bisogno del loro aiuto. Anche nelle fasi più dure della pandemia l’assistenza non è mai venuta meno». L’incontro è stato moderato da Arianna Ciampoli, conduttrice e presentatrice TV, mentre il discorso di apertura della cerimonia è stato tenuto da Barbara Mangiacavalli, presidente delle professioni infermieristiche, che ha spiegato come «la salute sia un diritto inviolabile di cui la persona non può essere privata». Orazio

Schillaci, ministro della salute, ha illustrato come sia necessario «prendersi cura di chi si prende cura di noi. Il mio plauso - prosegue il ministrova all’operato di tutti i professionisti sanitari, per ciò che è stato fatto nel periodo pandemico e per tutto quello che continuano a fare ogni giorno per garantire la salute di tutti, un diritto sancito dalla costituzione italiana».

In rappresentanza delle istituzioni è intervenuto il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che ha spiegato come l’emergenza sanitaria per gli operatori della salute si manifesti ogni giorno, perché ogni giorno ciascuno di voi combatte per salvare o migliorare la vita di qualcuno.

Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha raccontato come la cura della persona sia la misura del grado di civiltà di una società moderna e di una democrazia matura. Senza diritto alla salute non c’è democrazia reale. Anche Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha manifestato il suo sostegno alla giornata con una lettera nella quale ha rinnovato l’impegno delle Regioni a investire nel Servizio Sanitario nazionale partendo proprio dal ruolo fondamentale del capitale umano che rappresenta un patrimonio prezioso da non disperdere. In sala erano presenti i presidenti e i consiglieri degli ordini regionali dei biologi insieme al commissario straordinario della Federazione Nazionale dei Biologi, Pasquale Piscopo, che ha dedicato «la partecipazione della Fnob alle tre donne, tre

biologhe, che tra le prime in Europa hanno isolato il virus del Covid-19, all’esordio della pandemia, nel laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. A Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti va ancora una volta la riconoscenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi». La cerimonia ha visto l’esibizione della Redshoeswomen Orchestra, che ha suonato il concerto-recital dal titolo “L’immensa bellezza”, diretto dalla maestra Dominga Damato.

In alto, gli organi direttivi dei biologi. Al centro, da sinistra, Orazio Schillaci, ministro della Salute, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, e Pasquale Piscopo, commissario della Fonb. Accanto, la sala con Arianna Ciampoli, presentatrice Tv e moderatrice della giornata.

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità il pericolo da H5N1 va tenuto sotto controllo

Il virus può trasmettersi direttamente all’uomo, ma si è ancora in tempo per fermarlo

di Rino DazzoSe ne parla sempre meno, ormai, e per fortuna ci si ammala sempre più di rado, soprattutto in forma grave. La lunga battaglia contro il Covid - il 9 marzo 2020, tre anni fa, in Italia fu adottato il primo lockdown nazionale, seguito dopo pochi giorni da analoghe misure varate dagli altri governi europei - sembra finalmente volgere al termine. Nonostante il proliferare di nuove sottovarianti di Omicron come Kraken e Orthrus, in grado di replicarsi con rapidità ma non più pericolose delle precedenti, i numeri della pandemia non spaventano più. La partita è ancora in corso, sia chiaro: nel suo ultimo bollettino su scala mondiale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato quasi 5,3 milioni di nuovi casi dal 23 gennaio al 19 febbraio, con oltre 48mila decessi e con il fulcro dei nuovi contagi che sembra essersi concentrato nell’Europa dell’Est, in Russia e in Polonia. Ma l’emergenza in senso stretto ormai non è più tale. Anche e soprattutto in Italia, dove a dispetto di un leggero aumento dei casi riscontrati, l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva rimane ampiamente al di sotto dei livelli di guardia.

L’Oms ha anche aggiornato le sue raccomandazioni. Rinnovato il consiglio a utilizza-

re le mascherine «per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato», mentre è estesa fortemente la raccomandazione all’uso di un particolare antivirale orale, Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir), «anche per le donne incinte o che allattano, le quali dovrebbero consultare il proprio medico per determinare se devono assumere questo farmaco, dati i probabili benefici e la mancanza di eventi avversi segnalati». Paxlovid è un antivirale raccomandato per la prima volta nell’aprile del 2022 per pazienti Covid lievi o moderati, ad alto rischio di ricovero, mentre in sede di prevenzione è rinnovato l’invito a completare il ciclo vaccinale e ad aggiornare periodicamente la protezione con i vaccini più aggiornati.

Diversi studi attestano come le ultime sottovarianti abbiano alte capacità di sfuggire alla risposta immunitaria ottenuta con tre dosi dei vaccini a mRNA monovalenti (Pfizer o Moderna), mentre un richiamo con il vaccino bivalente (quello aggiornato contro Omicron) è in grado di ripristinare una buona protezione. In India, intanto, è stato lanciato sul mercato iNCOVACC, innovativo vaccino intranasale approvato alcuni mesi fa e prodotto dalla Bharat Biotec che funziona come un comune spray nasale, inducendo vasta risposta immunitaria

sia delle cellule T che di quelle della mucosa nasale, sede primaria di penetrazione del virus.

Insomma, la via d’uscita dalla pandemia Covid non è mai stata tanto vicina. Ma risuonano già altri campanelli d’allarme. Quello che desta maggiori preoccupazioni nella comunità scientifica è legato alla diffusione sempre più massiccia dell’influenza aviaria e dei casi, sempre più frequenti, di trasmissione della malattia a mammiferi e altri animali, uomo compreso. Nelle scorse settimane una bimba di nove anni è risultata contagiata in Ecuador, a fine febbraio una di undici anni è morta in Cambogia.

Ma cos’è l’aviaria? Si tratta di una malattia degli uccelli causata da un virus dell’influenza di tipo A, diffusa in tutto il mondo e con tassi di mortalità per i volatili che possono avvicinarsi al 100% per i ceppi ad alta patogenicità. Come H5N1, emerso per la prima volta nel 1996 e responsabile dell’epidemia in corso che, nata nel 2003 nel Sud-est asiatico, si è diffusa in tutto il Sudamerica e ha toccato anche gli Stati Uniti. H5N1 è stato riscontrato anche in orsi, volpi, visoni, lontre e persino delfini e leoni marini ed è proprio la diffusione massiva del virus influenzale in altre specie a rendere l’influenza aviaria la maggior indiziata per un’eventuale futura pandemia, da scongiurare a ogni costo.

L’aviaria è una malattia degli uccelli causata da un virus dell’influenza di tipo A, diffusa in tutto il mondo e con tassi di mortalità per i volatili che possono avvicinarsi al 100% per i ceppi ad alta patogenicità. Come H5N1, emerso per la prima volta nel 1996 e responsabile dell’epidemia in corso che, nata nel 2003 nel Sud-est asiatico, si è diffusa in tutto il Sudamerica e ha toccato anche gli Stati Uniti.

Scrive l’Istituto Superiore di Sanità: «Il rischio principale, che fa temere l’avvento di una nuova pandemia dopo le tre che si sono verificate nel corso del XX secolo (1918, 1957, 1968), è che la compresenza del virus aviario con quello dell’influenza umana, in una persona infettata da entrambi, faciliti la ricombinazione di H5N1 e lo renda capace di trasmettersi nella popolazione umana».

Secondo la virologa Ilaria Capua siamo ancora in tempo per scongiurare il peggio, ma occorre un’inversione di rotta come quella suggerita in un articolo scritto per il Corriere della Sera: «Quello che sta accadendo con influenza aviaria è il risultato di 25 anni di incapacità a gestire il problema, che affonda le radici nella necessità di allevare sempre più animali a basso costo. A livello mondiale siamo passati dall’allevare ogni anno 13,9 miliardi di polli da carne nel 2000 a 25,8 miliardi nel 2021. Si chiama raddoppio in vent’anni».

La priorità assoluta, secondo la scienziata italiana, è «investire urgentemente e massicciamente in vaccini per l’uomo e per gli animali che possano arrestare o addirittura prevenire le conseguenze di questa nuova sciagura. È una corsa contro il tempo e bisogna agire. Adesso».

Intervista a Teresa Brevini, 28 anni, milanese, dottoranda all’Università di Cambridge, che ha partecipato alla ricerca guidata dal dottor Fotios Sampazio-tis e pubblicata da Nature

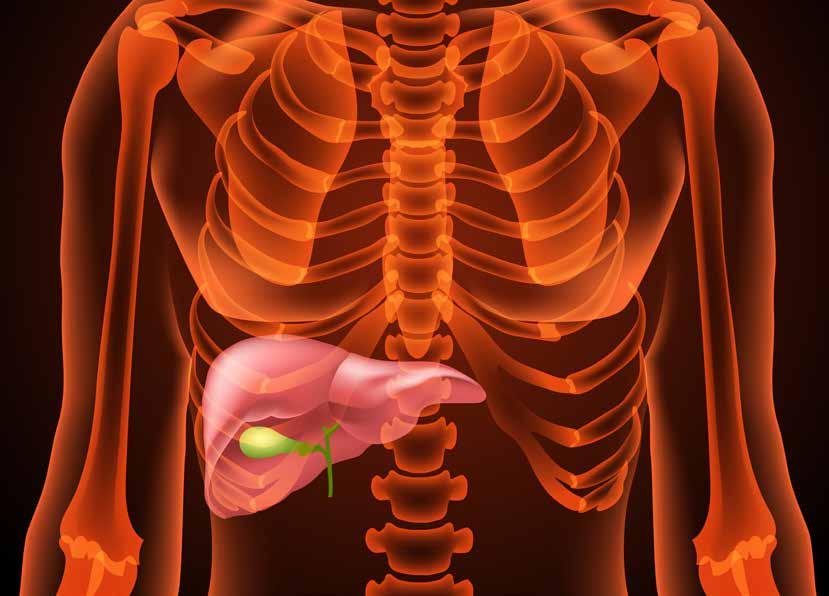

Grazie al lavoro di ricerca condotto dal team del Wellcome-MRC Cambridge Stem Cell Institute dell’Università di Cambridge, si prospetta una nuova strategia tera-peutica contro la SARS-CoV-2. Nuova, ma basata su un vecchio farmaco impiegato nella cura dei calcoli alla colecisti: l’Acido ursodesossicolico. La dottoressa Teresa Brevini, giovane dottoranda dell’istituto di ricerca britannico, spiega al nostro giornale come è avvenuta la scoperta, in cosa consiste e quali sono gli scenari futuri.

Un vecchio farmaco per una nuova terapia contro il Covid. Dottoressa Brevini, ci racconta come siete arrivati a intuire che Udca, ovvero l’Acido ursodesossicolico utilizzato per il trattamento di calcoli alle colecisti e sabbia biliare, poteva essere la chiave di volta nella lotta al virus della SARS-CoV-2?

È stata una scoperta davvero fortuita. Nel laboratorio del dottor Fotios Sampazio-tis a Cambridge, nel Regno Unito, ci occupiamo di malattie dei dotti biliari e studiamo gli effetti che la bile ha sulle cellule di questi dotti. All’inizio della pandemia, abbiamo scoperto che gli acidi biliari sono in grado di modulare l’espressione del recettore virale ACE2. Quando poi abbiamo scoperto che ACE2 era il recettore di

ingresso per SARS-CoV-2, tutto ha fatto “click” e abbiamo capito che potevamo sfruttare questo meccanismo molecolare, e i farmaci che vi agiscono, per ridurre l’ingresso del virus nelle nostre cellule.

Qual è l’aspetto innovativo introdotto da questo farmaco?

L’aspetto più innovativo di questo farmaco è senza dubbio il fatto che invece di agire sul virus come la maggior parte delle terapie in uso, tra cui farmaci antivirali e anticorpi monoclonali, interviene sulle nostre cellule, riducendo l’espressione di ACE2. Agendo sull’ospite, invece che sull’agente patogeno, questa strategia ha un rischio minore di sviluppare resistenza da parte del virus e offre un importante livello di protezione nei confronti di nuove varianti che utilizzano ACE2, contro cui le nostre terapie attuali spesso dimostrano un’efficienza ridotta.

Luci e ombre del nuovo approccio terapeutico?

Dato il meccanismo di azione, questo farmaco agisce prevenendo o riducendo l’infezione da parte di SARS-CoV-2; mentre abbiamo dimostrato in modo esausti-vo questo effetto, c’è ancora molto lavoro da fare per capire se UDCA possa esse-re utilizzato una volta che

l’infezione si è sviluppata. Nonostante ciò, questo far-maco risponde a una delle più grandi esigenze del momento, ovvero offrire una terapia preventiva per il COVID-19 che sia efficace anche in quei soggetti che non possono beneficiare dai vaccini, per esempio perché hanno un sistema immunita-rio compromesso. Nei nostri studi clinici preliminari, UDCA ha già confermato di essere efficace nel prevenire lo sviluppo di una forma moderata o severa del CO-VID-19 in individui vulnerabili, tra cui coloro che hanno ricevuto un trapianto di fe-gato o pazienti con malattie croniche.

L’impiego di questa terapia potrebbe rendere superfluo il ricorso alla vacci-nazione?

Assolutamente no, la vaccinazione contro il COVID-19 resta il mezzo più potente che abbiamo. Il vaccino agisce insegnando al nostro sistema immunitario a rico-noscere ed eliminare il virus, mentre UDCA, riducendo i livelli del recettore virale, previene l’ingresso del virus nelle nostre cellule. Le due terapie agiscono in modo sinergistico; perciò, UDCA, più che sostituire i vaccini, potrebbe rappresentare un’altra arma nel nostro arsenale per combattere il virus e potenziare l’effetto dei vaccini.

Quali sono i prossimi step?

Il prossimo step è senza dubbio testare

Teresa Brevini (laurea Triennale e Magistrale in Biotecnologie Mediche alla Statale di Milano) ha ottenuto una borsa di dottorato alla European Association for the Study of the Liver (EASL) per condurre un PhD nel laboratorio del Dr Fotios Sampaziotis all’Università di Cambridge (UK). Il suo campo di ricerca, che le è valso il prestigioso premio dalla società di ricerca applicata di Cambridge (CSAR PhD Award), si concentra sullo sviluppo di terapie sperimentali per il trattamento di malattie del fegato.

UDCA in un trial clinico. Per fare ciò, ab-biamo bisogno di tanti casi di COVID-19 e al momento, dato the la vaccinazione è stata così efficiente, stiamo discutendo come procedere. Un’opzione è testare questo farmaco in paesi in via di sviluppo, dove i vaccini non sono ancora così dif-fusi perché troppo cari o difficili da distribuire. In questo modo, potremmo riuscire a ottenere risultati più chiari e a testare immediatamente UDCA nei paesi dove c’è maggiore bisogno di terapie alternative.

Giovane, altamente qualificata, appassionata del suo lavoro, ma “in forze” in un prestigioso istituto di ricerca estero. La scienza non ha confini territoriali, ma lei si sente un po’ un cervello in fuga?

Devo dire che non mi sono mai sentita ‘in fuga’. Sono venuta in Inghilterra alla fine della mia laurea magistrale e ho trovato un ambiente perfetto nel laboratorio del dottor Sampaziotis; più che l’istituto, quello che ha fatto la differenza per me è sta-to trovare un team con cui c’è intesa, supporto e si lavora bene. Nel lungo termi-ne, però, spero di trovare delle opportunità che mi permettano di tornare in Italia e stabilire lì il mio laboratorio, non solo per sfuggire alla pioggia inglese, ma anche per portare in Italia tutto quello che ho imparato.

Il 12% dei bambini malati presenta almeno una mutazione ereditata tra le 116 patogeniche individuate in diversi geni. A raccontarlo è uno degli autori dello studio, Mario Capasso

Il neuroblastoma è il tumore pediatrico extracranico solido più comune: colpisce bambini e adolescenti fino ai 15 anni, registrando circa 15.000 casi ogni anno nel mondo, 130 in Italia. Il Neuroblastoma è un tumore maligno che ha origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico ed è considerato la prima causa di morte e la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali dell’infanzia. Alcuni studi sul genoma hanno guidato la scoperta di varianti di rischio comuni, ma nessuno, finora, aveva studiato il contributo di varianti rare alla suscettibilità a questa patologia. È quello che hanno appena fatto Mario Capasso e Achille Iolascon, Principal Investigator del CEINGE e, rispettivamente, professore associato e ordinario di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In uno studio scientifico pubblicato su eBioMedicine, rivista del gruppo editoriale The Lancet, hanno condotto un sequenziamento dell’intero esoma di 664 casi di neuroblastoma e 822 controlli, utilizzando dati genetici di convalida derivanti da coorti indipendenti di pazienti per identificare i geni con varianti di rischio rare. Si tratta del bagaglio di dati tra i più ampi mai utilizzati al mondo per questa patologia.

Grazie a questo studio, si delinea una speranza in più per la diagnosi precoce e la cura di una malattia rara e allarmante. È Mario Capasso a spiegare da dove è partito il team di ricerca, e dove è arrivato.

Professore, ci racconta la genesi di questo studio?

Abbiamo iniziato circa 5-6 anni con la raccolta di un numero davvero ampio di campioni di DNA di bambini con neuroblastoma. Parallelamente, li abbiamo sottoposti a sequenziamento di nuova generazione integrato con analisi computazionali avanzate, che ci consentono di analizzare tutti i geni finora conosciuti a costi sostenibili e in tempi rapidi. Naturalmente, oltre ai dati genitici di pazienti, abbiamo raccolto anche quelli di soggetti sani. In questa fase è stato essenziale il contributo dell’esperto bioinformatico Ferdinando Bonfiglio, primo autore del lavoro, insieme a i colleghi che lavorano nella facility di Bioinformatica per Next Generation Sequencing del CEINGE.

Lo step successivo qual è stato?

Abbiamo cercato di verificare quali, tra le mutazioni rare, fossero patogeniche, quali cioè fossero responsabili del rischio di sviluppare un tumore. Detto in altre parole, volevamo individuare una presunta predisposizione ge-

netica al neuroblastoma, che si manifesta, solitamente, intorno ai 18 mesi di età e dipende da un difetto del sistema nervoso periferico. La “sede” iniziale è il surrene, e purtroppo si tratta di una patologia che ha ancora una bassa percentuale di guarigione: solo il 20-30% dei casi supera la malattia.

Cosa avete scoperto?

Lavorando su quelle mutazioni che potessero avere un risvolto clinico, la maggior parte colpiva geni coinvolti nel meccanismo di riparazione del DNA. E questa è la grande potenzialità dello studio: quelle mutazioni possono diventare bersagli terapeutici come già avviene con i geni BRCA1 e BRCA2, mutati anche nel cancro alla mammella e in quello ovarico. Nei soggetti portatori di queste mutazioni, i farmaci agiscono in modo selettivo. Si fa negli adulti, e allora ci siamo chiesti: possiamo farlo anche nei bambini?

E qual è stata la risposta?

Ci proveremo. Il prossimo obiettivo sarà provare quelle stesse terapie con studi ad hoc per i bambini. Nel frattempo, continueremo ad allargare la casistica dei campioni e valutare la funzione di queste mutazioni in linee cellulari di neuroblastoma.

I “casi” analizzati provenivano tutti dall’Italia?

Sì, e ci tengo a ringraziare l’Istituto Giannina Gaslini di Genova che dispone di una biobanca centralizzata di Dna e altro materiale biologico sul neuroblastoma. La ricerca, tra

Mario Capasso, laureato in Biotecnologie all’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli e Dottore di ricerca in Medicina Molecolare, fin dal 2001 ha svolto ricerca in diversi istituti italiani ed esteri. Professore Associato di Genetica Medica alla Federico II, è responsabile del servizio di Bioinformatica per NGS al CEINGE. I suoi interessi di ricerca sono incentrati sulla genomica traslazionale applicata ai tumori pediatrici. Nel 2010 ha ricevuto il Guido Paolucci International Award per il miglior articolo scientifico in oncologia pediatrica.

l’altro, è stata finanziata dalla OPEN Onlus, Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Inoltre, tutti i dati genetici sono stati resi disponibili in un database online che altri studiosi potranno liberamente consultare per sviluppare nuove ricerche.

Se volesse riassumere, dati alla mano, quello che è emerso dallo studio cosa potrebbe dire?

Che il 12% dei bambini malati presentava almeno una mutazione ereditata tra le 116 patogeniche che abbiamo individuato in diversi geni. Si può ipotizzare, allora, una oncopredisposizione e, con questa capacità predittiva, potremo rispondere a nuove domande, come per esempio: si può calcolare il rischio di ammalarsi? Per arrivare a un responso, saranno necessari nuovi studi prospettici.

La prospettiva qual è?

È una prospettiva davvero interessante, perché, se la risposta a quella domanda fosse affermativa, si potranno strutturare protocolli di prevenzione e sorveglianza. I risultati ottenuti finora – e quelli che, speriamo, arriveranno – sono utili a migliorare la diagnosi rendendola sempre più precoce e certa e a migliorare la gestione clinica del paziente indirizzando il medico verso l’utilizzo di trattamenti personalizzati. Senza contare che possono aiutare anche a comprendere meglio i meccanismi molecolari alla base dello sviluppo di malattie non oncologiche.

Intervista a Monica Pagani: “Le emozioni, i pensieri e le risposte metaboliche nei diversi organi sono in funzione di ciò che abbiamo introdotto”

“Siamo ciò che mangiamo” e “mens sana in corpore sano” sono due aforismi entrati ormai di pieno diritto nel nostro linguaggio comune. Forse un po’ meno nella nostra quotidianità a tavola, considerato che circa tre milioni di italiani, pari al cinque per cento dell’intera popolazione, soffre di disturbi alimentari. Di questo e molto altro ancora abbiamo parlato con la dottoressa Monica Pagani, biologa nutrizionista, ideatrice di un metodo di ricerca in un ambito in cui la Fnob promuoverà eventi nazionali di formazione dedicati a laboratoristi, nutrizionisti, cosmetologici e nutrizionisti dello sport.

Dottoressa Pagani, perché è ancora così difficile imparare a instaurare un rapporto corretto con il cibo?

Le difficoltà di rapportarsi con il cibo sono spesso legate alle emozioni. Il cibo ingerito infatti produce reazioni a livello del sistema metabolico ormonale e per questo motivo è molto importante la scelta della molecola da introdurre all’interno del nostro organismo. Quale carburante scegliamo per il nostro motore metabolico? Le emozioni, i pensieri e le risposte metaboliche nei diversi organi sono in funzione di ciò che abbiamo introdotto. Nel “momento emozionale” la scarica ormonale adrenalinica è spinta al

massimo, è un’accelerazione metabolica a tutti gli effetti. Le emozioni arrivano all’improvviso, in una manciata di secondi. In quel preciso istante possiamo solo fare appello a tutte le nostre capacità di self-control per mantenere il nostro equilibrio psico-fisico. Il controllo delle emozioni, il mantenimento dell’equilibrio dell’esplosione delle nostre emozioni ci permetteranno di entrare in contatto con ogni singola cellula del nostro corpo e comprendere cosa significa “controllo”. Fondamentale è mantenere e modulare l’equilibrio sull’asse intestino-cervello. La nostra scelta alimentare e non solo produce nel nostro organismo una cascata di reazioni fino a livello cellulare. La connessione tra intestino e cervello è alla base del ciclo metabolico ormonale, ecco perché è importante instaurare un rapporto corretto con il cibo. Le emozioni ci portano a prendere decisioni e influiscono sul benessere, sulle attività e sulle nostre capacità di relazione. Mangiare troppo o troppo poco, abbinare male gli alimenti, scegliere l’alimento “giusto” per ognuno di noi, allenarsi troppo o in modo sbagliato possono tradursi in alterazioni delle nostre condizioni fisiche. Ricordiamoci che non tutto quello che “fa bene” fa necessariamente bene a tutti. Ognuno di noi “funziona” in modo diverso. Le risposte cellulari possono essere differenti in ognuno di noi.

Una metodica da lei utilizzata per osservare importanti informazioni sullo stato di salute prevede l’analisi di una goccia di sangue attraverso un particolare microscopio. Ci spiega i dettagli?

L’utilizzo del microscopio per lo studio e l’osservazione delle cellule ci aiuta a monitorare nel tempo i cambiamenti che avvengono all’interno del nostro organismo, osservando i globuli rossi e bianchi presenti all’interno di una goccia di sangue attraverso la tecnica della microscopia in campo oscuro. Con questa metodica è possibile osservare strutture batteriche di piccole dimensioni ben al di sotto del potere di risoluzione del microscopio ottico in campo chiaro. La microscopia in campo oscuro, che permette di analizzare un campione ematico a un ingrandimento di circa 1300 volte, rivela cambiamenti della funzionalità delle cellule sanguigne, come pure delle deposizioni di fibrina (proteiche) che possono precedere uno stato patologico. Non sostituisce il convenzionale “quadro ematologico”, ma lo completa. Si possono così trovare indicazioni su problemi intestinali, linfatici o derivanti da focolai, debolezze del sistema immunitario oppure la tendenza verso un’allergia. La microscopia in campo oscuro monitora lo stato infiammatorio che è alla base di ogni stato patologico. La forma, la dimensione, il comportamento delle cellule del sangue possono essere indicative per lo studio dinamico della biologia dell’organismo.

Uno stile di vita sano è anche una questione di feeling cinofilo, secondo lei. Cioè?

Il feeling e l’emozione che si crea e sviluppa tra noi e il nostro amico a quattro zampe sta tutta nella chimica dello sguardo. Quando i nostri cani ci guardano negli occhi, leggono il nostro umore, sentono l’odore dei nostri ormoni della gioia, della serenità, dello stress, dell’ansia, che sono prodotti dal cervello in relazione a come funziona il nostro intestino. Se mangio “bene”, assumo i macro e micronutrienti di cui ho bisogno, elimino le tossine, sono sgonfio e piatto, allora sto bene. In questo modo l’intestino comunica con il cervello per la produzione degli ormoni della serenità e del benessere e di conseguenza questa combinazione chimica e biochimica ha influenze sul nostro comportamento. Contrariamente, otterrò produzione di stress e ansia. Il nostro cane sente questi ormoni con il naso, legge il nostro umore e il nostro comportamento. Questo feeling io lo chiamo “la magia dello sguardo”. I miei cani da soccorso e salvataggio aiutano nella prevenzione di problemi comportamentali, nutrizionali e fisici.

La dottoressa Monica Pagani è Biologa Nutrizionista. Si occupa di nutrizione e nutrigeno-mica, settore specialistico della genetica, che si occupa della relazione tra il cibo e i geni. Tra i titoli conseguiti: Master in Disturbi dello Spettro Autistico; Specializzazione e Certifi-cazione in Omotossicologia, International Academy for Homotoxicology; Specializzazione in Nutrizione. Scuola in Nutrizione Clinica Lipidomica, Stress e Nutraceutica. La Nutrigene-tica. Corso di Lettura in Campo Oscuro in NanoMicroscopia. Personal Trainer e Istruttore di Fitness. Istruttore Cinofilo Nazionale.

Il rapporto con l’animale è in grado di arrecare non solo benefici emotivi, ma anche fisici come l’abbassamento della pressione sanguigna e il rallentamento del battito cardiaco.

Nutrizione, intestino, cervello e sport sono i quattro cardini fondamentali su cui, secondo lei, si fonda il benessere di una persona. Qual è il contributo apportato da ciascuno di essi e come si fondono tra di loro?

Usiamo ogni singolo alimento come fosse un tassello di un puzzle per costruire il nostro equilibrio di vita. Quello che mangiamo è in grado di infiammarci o sfiammarci. Ecco perché è così importante la scelta delle materie prime per ognuno di noi. La combinazione nutrizionale, selezionata e di qualità per una proposta ad azione anti-infiammatoria e di prevenzione, è personalizzata secondo abbinamenti selezionati. Sfruttiamo il potere di ogni singolo alimento per raggiungere il nostro equilibrio metabolico ormonale. La serotonina è un neurotrasmettitore che funziona come ormone, è prodotta dal cervello e dall’intestino al 95 per cento. Ha un’importanza fondamentale per l’intestino perché agisce sul movimento intestinale, peristalsi, sull’assorbimento, sull’attività immunitaria, sul dolore enterico oltre che avere un effetto antidepressivo, ansiolitico, rilassante e favorisce la memoria. Bassi livelli di serotonina portano a stati infiammatori, come fermentazione intestinale, stress, alti livelli di cortisolo, difficoltà digestiva. Lo sport è in grado di ridurre lo stress, l’ansia e depressione. Aiuta a regolarizzare il sonno e migliora la concentrazione sul lavoro e nello studio. Facciamo prevenzione sfruttando anche i benefici dell’attività fisica sportiva. Credo fermamente che questi quattro cardini siano alla base della prevenzione per la nostra salute e benessere, tanto che ho fondato la International Academy N.I.C.S.® Nutrizione Intestino Cervello Sport.

Il processo è determinato dal collasso dei lipidi all’interno del reticolo endoplasmatico e può essere sfruttato nella terapia del cancro e delle malattie neurodegenerative

Un nuovo studio pubblicato su Nature Chemical Biology offre nuovi dettagli sulla ferroptosi, una forma di morte cellulare che è stata scoperta nel 2012 alla Columbia University e che rappresenta una potenziale via di trattamento nei confronti di malattie anche letali come il cancro.

La ferroptosi è una forma di morte cellulare ossidativa, non apoptotica, dipendente dal ferro e strettamente legata al metabolismo e alle malattie. Nel laboratorio guidato dal dottor Stockwell, i ricercatori studiano con strumenti chimici e biologici come la ferroptosi si attiva durante i normali processi fisiologici e negli stati patologici e come può essere indotta e inibita per ottenere benefici terapeutici in vari tipi di cancro e malattie neurodegenerative.

Il nuovo lavoro, intitolato “Identification of Essential Sites of Lipid Peroxidation in Ferroptosis”, identifica per la prima volta che nella ferroptosi la morte cellulare è determinata dal collasso dei lipidi all’interno del reticolo endoplasmatico, struttura che circonda il nucleo della cellula. Quando i lipidi che compongono parzialmente il reticolo endoplasmatico si

combinano con l’ossigeno, la ricerca rileva che la membrana si stacca, determinando il collasso della cellula. Sebbene gli scienziati abbiano ipotizzato che molte parti diverse della cellula potrebbero essere fondamentali nella ferroptosi, questa ricerca evidenzia l’importanza centrale del reticolo endoplasmatico. Secondo gli autori dello studio, la scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a progettare terapie migliori e più mirate che inducano o fermino la ferroptosi per trattare gravi malattie letali come il cancro.

La ricerca è stata condotta dai laboratori del professor Brent Stockwell e del professor Wei Min della Columbia e dal laboratorio del dottor Keith Woerpel della New York University.

«Questa ricerca rappresenta un altro importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di questa tipologia di morte cellulare e ci è di aiuto per capire come possiamo sfruttare la ferroptosi per salvare vite umane», ha dichiarato Stockwell.

Stockwell ha identificato per la prima volta la ferroptosi come una forma distinta di morte cellulare nel 2012, più di un decennio dopo aver osservato alcune cellule tumorali che, trattate con una sostanza chimica specifica, mori-

vano in modo diverso dalla maggior parte delle cellule. Invece di formare vesciche, dette blebs, e poi far collassare il nucleo, queste cellule sembravano morire principalmente a causa della disgregazione degli strati lipidici.

Da quando Stockwell ha scoperto la ferroptosi, lui e molti altri ricercatori hanno continuato a studiarla. Hanno individuato che la ferroptosi può verificarsi sia in contesti sani, come modo in cui le cellule resistenti si autodistruggono una volta invecchiate, sia in situazioni patologiche, quando le cellule normali muoiono prima del dovuto. È quest’ultimo contesto che rende la ferroptosi promettente per il trattamento delle malattie: essere in grado di indurre intenzionalmente la ferroptosi potrebbe aiutare a fermare la divisione incontrollata di alcune cellule tumorali. Inoltre, capire meglio perché la ferroptosi si verifica in malattie neurologiche come la malattia di Huntington, il Parkinson, l’Alzheimer e il morbo di Lou Gehrig potrebbe aiutare gli scienziati a capire come fermare la morte cellulare per ferroptosi quando non dovrebbe verificarsi.

La ferroptosi rappresenta una potenziale via di trattamento per i tumori resistenti ai farmaci e può svolgere un ruolo nella patologia di alcune malattie degenerative.

Attraverso l’integrazione di biochimica, chimica organica sintetica, chimica computazionale, biofisica e chimica analitica, il laboratorio di

Stockwell mira a produrre potenti terapie determinando nuovi meccanismi d’azione coinvolti nella morte cellulare e in particolare nella ferroptosi. In particolare, l’identificazione delle membrane subcellulari essenziali per la ferroptosi e la sequenza della loro perossidazione guideranno le strategie di scoperta dei farmaci e i meccanismi patologici rilevanti per la ferroptosi. «In questo studio – spiega Stockwell - abbiamo impiegato l’imaging a fluorescenza e la diffusione Raman stimolata per esaminare la relazione tra struttura-attività-distribuzione dei composti che modificano la ferroptosi». «Abbiamo scoperto – prosegue l’autore - che, sebbene la perossidazione lipidica in varie membrane subcellulari possa indurre la ferroptosi, la membrana del reticolo endoplasmatico (ER) è un sito chiave della perossidazione lipidica».

«I nostri risultati – conclude Stockwell - suggeriscono un modello di progressione ordinata della perossidazione di membrana durante la ferroptosi, che si accumula inizialmente nella membrana ER e successivamente nella membrana plasmatica».

Gli autori concludono quindi che la progettazione di inibitori e induttori della ferroptosi mirati all’ER può essere utilizzata per controllare in modo ottimale la dinamica della perossidazione lipidica nelle cellule sottoposte a ferroptosi finalizzata allo sviluppo di nuove terapie.

Un innovativo studio sui linfomi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari fa passi in avanti verso terapie sempre più personalizzate ed efficaci

Tra i vari tipi di tumore, il linfoma diffuso a grandi cellule B è il più frequente e tra i più aggressivi. Un recente studio dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari in collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha dato nuove speranze. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale “Hematological Oncology” è stata condotta presso il laboratorio di diagnostica ematologica e terapia cellulare, guidato dal dottor Sabino Ciavarella, affiliato all’Unità di Ematologia.

I risultati hanno svelato una correlazione tra metabolismo del colesterolo e i macrofagi, le cellule immunitarie incaricate di ripulire l’organismo da cellule malate come quelle tumorali. Il lavoro che il team porta avanti da circa due anni è orientato a comprendere i nuovi meccanismi e i fattori biologici in grado di predire la risposta ai farmaci. Un salto di qualità è stato fatto anche grazie a complesse analisi di Big Data clinici e molecolari raccolti in database internazionali ed esplorati dai ricercatori attraverso interrogazioni bioinformatiche.

Lo studio si inserisce in un innovativo filone, sempre più rilevante negli ultimi anni nella scienza oncoematologica, volto a comprendere tutto ciò che vive intorno alla cellula tumorale: il microambiente. Un insieme di cellule non neoplastiche che risentono nel comportamento biologico dell’azione e dell’influenza delle cellule tumorali. Data la sua “vicinanza” con le cellule malate, il microambiente condiziona lo sviluppo e la progressione della malattia. «Ci si è resi conto che non è solo la cellula malata a guidare il comportamento della malattia ma tante altre componenti come macrofagi, linfociti, neutrofili, pur non essendo dannose di per sé, producono effetti che possono essere anti o pro-tumorali» aggiunge l’oncoematologo responsabile del laboratorio barese.

Nello specifico, gli studiosi si sono interrogati sul funzionamento di alcune delle cellule al suo interno come i macrofagi che si possono classificare in due modalità contrastanti. I pro-infiammatori o antitumorali e gli immunosoppressori che, al contrario, riducono la capacità del sistema immunitario favorendo indirettamente la progressione del

cancro. «Perché in due persone diverse con la medesima malattia, la stessa situazione clinica e lo stesso numero di macrofagi, la risposta alla stessa terapia può risultare differente?» si chiedono gli autori della ricerca.

Occorre spiegare che i macrofagi sono influenzati nella loro funzione da alcuni recettori nucleari denominati LXR (Liver-X-receptors). Essi «fungono da fattori di trascrizione: a stimolo recepito determinano una modifica nel DNA della cellula, modificando l’espressione di alcuni geni che andranno ad impattare sulla funzione del macrofago stesso» precisa Ciavarella. In questo caso, entra in gioco “lo stimolo” ovvero l’ossisterolo, una sostanza chimica derivata dal metabolismo del colesterolo, necessaria alla sopravvivenza delle cellule. Questa piccola molecola potrebbe avere variabili livelli di concentrazione atti ad influenzare il comportamento dei macrofagi.

Per la prima volta, infatti, l’espressione LXR è stata correlata con una funzione macrofagica pro-infiammatoria. Lo studioso spiega che «i tumori che avevano dentro più macrofagi che esprimevano maggiormente il recettore LXR erano quelli pro-infiammatori ed erano significativamente associati ad una migliore risposta ai farmaci». Sui soggetti valutati, i risultati hanno mostrato che, a parità di trattamento, le persone con una minore espressione del recettore sono quelle a più alto rischio e rispondono peggio alle cure, ma con la modulazione di questo recettore potrebbero migliorare l’andamento della malattia.

Nello stesso lavoro, è stato fatto un passo avanti anche nelle terapie, i ricercatori hanno sperimentato (in vitro) un farmaco già in cor-

Lo studio si inserisce in un innovativo filone, sempre più rilevante negli ultimi anni nella scienza oncoematologica, volto a comprendere tutto ciò che vive intorno alla cellula tumorale: il microambiente.

Kateryna Kon/shutterstock.comso di valutazione clinica sull’uomo per valutarne l’efficacia sul linfoma,

Il vero successo, ci tiene a sottolineare Ciavarella, è che in futuro attraverso un farmaco si possa modificare la funzione macrofagica, rendendola positiva contro il tumore. La terapia farmacologica diventerebbe innovativa poiché non si “combatterebbe” direttamente la cellula tumorale, ma quelle che le stanno intorno. Il lavoro compiuto assume anche una valenza prognostica. Attraverso una tecnologia denominata Nanostring è già possibile misurare l’espressione di LXR direttamente al momento della diagnosi, senza ulteriori analisi o esami invasivi per il paziente. Un innovativo studio che pone oggi, sotto diversi aspetti, un tassello importante nel progresso scientifico in oncoematologia.

©

Il laboratorio barese, in stretta collaborazione con biologi e biotecnologi del CNR Nanotech di Lecce, sta sviluppando un modello organoide di linfonodo in vitro. Un prototipo che servirà, nel nuovo studio in corso, a capire nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del recettore ed a valutare l’efficacia dei farmaci sui macrofagi. Inoltre, la Fondazione Italiana Linfomi ha dato ai ricercatori l’accesso ad un’ampia casistica di dati, interi protocolli clinici per poter perfezionare lo studio.

Una ricerca pubblicata su Brain, a cura delle Università di Torino e Colonia, osserva le mutazioni di CAPRIN1 responsabili di una forma rara

Un’altra tessera nel mosaico di conoscenze sullo spettro autistico si aggiunge grazie a uno studio sulle mutazioni del gene CAPRIN1. I ricercatori, coordinati da Alfredo Brusco, docente del dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Torino e della Genetica medica universitaria della Città della Salute di Torino, in collaborazione con l’Università di Colonia, hanno dimostrato il ruolo del gene nello sviluppo di una rara forma di autismo. Il lavoro, pubblicato sulla rivista “Brain”, si è basato sullo sviluppo di modelli in vitro di cellule neuronali e sulle nuove tecnologie di sequenziamento del DNA.

La ricerca ha dimostrato che perdere una delle due copie di CAPRIN1 causa un’alterazione della organizzazione, della funzione dei neuroni e della loro attività elettrica. «Abbiamo utilizzato la tecnologia CRISPR/Cas9 per modificare cellule pluripotenti umane in coltura in modo da spegnere una delle due copie del gene, mimando così la situazione dei pazienti», spiega Lisa Pavinato, dottoranda presso il dipartimento di Scienze mediche dell’ateneo.

L’importanza dello studio risiede nella definizione del ruolo biologico del gene, in quanto «codifica – continua la ricercatrice -

per l’omonima proteina CAPRIN1, la quale è stato dimostrato ha un ruolo fondamentale per il mantenimento dei network neuronali, per la plasticità sinaptica e per la formazione di memoria a lungo termine. CAPRIN1 interagisce con molte proteine che a loro volta hanno un ruolo chiave per il funzionamento neuronale; prima tra tutte la proteina FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein), che è codificata dal gene FMR1, associato ad una delle più comuni cause genetiche di disabilità intellettiva (la Sindrome dell’X-Fragile). Il nostro studio e altri (Viegas et al., 2022 Developmental Cell), hanno dimostrato un ruolo importante di CAPRIN1 per il controllo della stabilità degli mRNA e per il controllo della traduzione proteica, con importanti risvolti su decine di proteine. E’ probabile che CAPRIN1 agisca perciò come un attore principale nel controllo e la regolazione di molte proteine coinvolte nel funzionamento neuronale, che a loro volta sono possibili candidate per essere coinvolte in disordini del neurosviluppo».

Questa ultima ricerca segue una serie di lavori pubblicati nel contesto del Progetto NeuroWES, guidato dai professori Brusco e Giovanni Battista Ferrero del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, che ha

contribuito a chiarire le basi genetiche del disturbo dello spettro autistico. L’analisi di centinaia di pazienti ha permesso di individuare un caso piemontese in cui era persa un’ampia regione di un cromosoma che comprendeva il gene CAPRIN1. Questa iniziale osservazione ha permesso di ipotizzare il ruolo di CAPRIN1 nella patogenesi dell’autismo e la successiva identificazione di 12 pazienti con una mutazione nel gene ne ha dimostrato il ruolo patogenico.

I risultati ottenuti sono tuttavia solo la punta di un iceberg. Sono infatti previste altre ricerche che possano approfondire. «Stiamo –aggiunge Pavinato - continuando a reclutare pazienti con varianti nel gene CAPRIN1, con l’obbiettivo di espandere e/o rafforzare sia le caratteristiche cliniche dei pazienti CAPRIN1 sia il ventaglio di mutazioni in essi riscontrate. A livello funzionale stiamo continuando a studiare il ruolo della proteina CAPRIN1 mediante l’utilizzo di diversi modelli cellulari, inclusi neuroni derivati da cellule staminali pluripotenti indotte. Essendo CAPRIN1 una proteina chiave per la funzionalità neuronale ed interagendo con molte altre proteine, pensiamo che i nostri studi avranno un impatto anche per la caratterizzazione di altri geni malattia».

L’identificazione di nuovi geni associati a forme di disturbo dello spettro autistico è in evoluzione, l’osservazione introduce alla strada per una corretta diagnosi: «in questo momento – continua - stiamo a poco a poco correlando diversi geni a disordini del neuro-

L’identificazione di nuovi geni associati a forme di disturbo dello spettro autistico è in evoluzione, l’osservazione introduce alla strada per una corretta diagnosi.

© Marian Weyo/shutterstock.com

© Marian Weyo/shutterstock.com

L’ autismo è un disturbo del neurosviluppo che esordisce nei primi anni di vita e colpisce l’1% della popolazione manifestandosi con una vasta gamma di presentazioni cliniche e diversi livelli di gravità. Solo negli ultimi decenni è stata introdotta nella pratica clinica la definizione dello spettro autistico dal momento che la presentazione dei disturbi è estremamente eterogenea e correlata a numerosi sottogruppi clinici con specifiche basi biologiche. Grazie ai progressi nello studio del genoma umano, negli ultimi anni, inoltre, è stata dimostrata la base genetica di molte condizioni caratterizzate da manifestazioni che rientrano nei disturbi dello spettro autistico.

sviluppo; oggi sono circa cento, ma si stima che diverse centinaia di geni possano essere coinvolti in queste condizioni. Dietro questo tipo di lavoro ci sono anni di studi, determinati in prima fase dal reclutamento di un numero ragionevole di pazienti con mutazioni nello stesso gene e caratteristiche cliniche sovrapponibili. Ricevere una diagnosi genetica per le famiglie significa spesso ricevere finalmente una risposta, mettendo talvolta un punto ad anni di ricerche che non avevano dato i frutti sperati; ampliare perciò il pannello di geni associati a diverse condizioni è di fondamentale importanza. Penso – conclude - che al momento siamo ancora lontani dalle terapie, ma sicuramente ci si sta iniziando a muovere anche in questo senso». (E. G.)

Lo dicono i dati di una recente ricerca dell’Università della California di San Diego

di Domenico Esposito

Un recente studio, pubblicato sulla rivista “Alzheimer’s & Dementia”, ha dimostrato mediante l’utilizzo di accelerometri che livelli più elevati di attività fisica moderata-vigorosa e di camminate giornaliere sono associati ad un rischio minore di decadimento cognitivo lieve e di demenza nelle donne dai 63 anni in su. Inoltre, lo studio, condotto da un team di ricercatori dell’Università della California di San Diego, ha rilevato che le passeggiate di intensità moderata-vigorosa, ma non quelle leggere, sono associate ad un rischio inferiore di declino cognitivo. Ciò fornisce un’indicazione importante sul fatto che per prevenire o ritardare il declino cognitivo non sia importante soltanto svolgere l’attività fisica, ma anche l’intensità con cui questa viene effettuata.

L’assenza di trattamenti efficaci per la demenza fa sì che molti scienziati in giro per il mondo siano alla ricerca di strategie efficaci, molte delle quali fondate sul mantenimento di uno stile di vita sano, in grado attenuare i fattori di rischio della demenza. Già in passato alcuni studi avevano dimostrato che maggiori livelli di attività fisica e minori comportamenti sedentari potrebbero ridurre le probabilità di incorrere in questo tipo di disturbo, ma si erano basati generalmente su resoconti personali con un’accuratezza limitata. Da qui la decisione di utilizzare un accelerometro, in grado di fornire valutazioni oggettive dell’attività fisica svolta e dei comportamenti sedentari che i questionari autodichiarati non possono valutare con precisione.

Il dottor Raphael Wald, neuropsicologo del Baptist Health Marcus Neuroscience Institute, in relazione alla ricerca ha parlato di «un modo per confermare ulteriormente ciò che già sapevamo, sottolineando l’importanza di un esercizio fisico da moderato a vigoroso. Lo studio ha dimostrato anche che non esiste un vero e proprio limite ai guadagni cognitivi che si possono ottenere con l’attività fisica. Più si può fare in sicurezza, più si riduce il rischio di declino cognitivo». Più in particolare, la ricerca ha rilevato che 31 minuti aggiuntivi di attività fisica giornaliera moderata-vigorosa sono associati a una riduzione del rischio di deterioramento cognitivo lieve o demenza del 21%. Allo stesso modo, l’inclusione di 1.865 passi in più nella routine quotidiana è stata associata ad un rischio di declino cognitivo inferiore del 33%.

In attesa di essere replicata in studi successivi, la quantificazione del numero di passi giornalieri associati ad un minor rischio di declino cognitivo

potrebbe aiutare a sviluppare linee guida per la salute pubblica.

Il presente studio ha riguardato 1.277 donne con un’età media di 82 anni arruolate nella Women’s Health Initiative, uno studio a lungo termine volto a prevenire le condizioni croniche nelle donne in postmenopausa. Le partecipanti allo studio non presentavano sintomi di deterioramento cognitivo lieve o demenza all’inizio dello studio. I ricercatori hanno anche effettuato valutazioni cognitive annuali per telefono per identificare eventuali casi insorti durante lo studio. Monitorando i partecipanti per un follow-up medio di 4,2 anni, è emerso che a 267 persone è stato diagnosticato un lieve deterioramento cognitivo o una probabile demenza.

La ricerca ha rilevato che 31 minuti aggiuntivi di attività fisica giornaliera moderata-vigorosa sono associati a una riduzione del rischio di deterioramento cognitivo lieve o demenza del 21%. Allo stesso modo, l’inclusione di 1.865 passi in più nella routine quotidiana è stata associata ad un rischio di declino cognitivo inferiore del 33%. In attesa di essere replicata in studi successivi, la quantificazione del numero di passi giornalieri associati ad un minor rischio di declino cognitivo potrebbe aiutare a sviluppare linee guida per la salute pubblica.

I ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in quattro gruppi uguali in base all’esecuzione di ogni specifico movimento fisico, tra cui l’attività fisica di intensità leggera, l’attività fisica moderata-vigorosa e il tempo trascorso seduti o sdraiati. Le partecipanti con livelli di attività fisica moderata-vigorosa più intensa presentavano un rischio di decadimento cognitivo lieve inferiore del 36% rispetto a quelle nel gruppo più basso. La differenza nel rischio di demenza non era statisticamente significativa. Tuttavia, le partecipanti al gruppo più alto di passi giornalieri (almeno 4.050 passi al giorno) presentavano un rischio di decadimento cognitivo lieve inferiore del 64% e un rischio di sintomi di demenza inferiore del 52% rispetto alle donne del quartile più basso (meno di 1.867 passi).

La demenza è un gruppo di condizioni neurologiche caratterizzate da deficit nel pensare, ricordare e ragionare. La gravità di questi deficit interferisce con la quotidianità ed è più pronunciata del declino delle funzioni cognitive osservato durante l’invecchiamento sano. D’altra parte, il decadimento cognitivo lieve è una condizione che comporta deficit nel pensiero o nella memoria che, a differenza della demenza, non sono abbastanza gravi da interferire con le attività quotidiane. Questo si configura spesso come una fase intermedia tra l’invecchiamento tipico e la demenza, ma non sempre i soggetti che ne sono affetti finiscono per sviluppare la demenza.

Il dottor Wald ha chiosato: «Ritengo che questo studio sia particolarmente utile in quanto sempre più persone si rivolgono alla tecnologia per motivarsi a mantenersi in forma. Fornisce numeri solidi a cui le persone possono aspirare per ottenere miglioramenti cognitivi».

Un nuovo studio di ricercatori americani ha dimostrato che sono in grado di monitorare i processi cellulari nel cervello nei primi due anni di vita

Lo sviluppo del cervello umano è un processo complesso e prolungato che inizia durante la terza settimana di gestazione e si estende fino all’età adulta. Durante il tardo periodo prenatale e la prima infanzia, una miriade di processi cellulari determinano la rapida crescita del cervello del neonato durante i primi due anni di vita, con conseguenti cambiamenti strutturali e riorganizzazione dei circuiti neurali. Una quantificazione precisa della crescita precoce del cervello sarebbe in grado di favorire un cambiamento radicale nella nostra comprensione dei processi che portano alla maturazione delle funzioni cognitive. Tuttavia, gli sforzi in questa direzione sono stati finora ostacolati dalla scarsità di atlanti cerebrali per la mappatura delle caratteristiche dello sviluppo cerebrale precoce. Mediante questi atlanti, i medici sono infatti in grado di osservare come si presenta lo sviluppo strutturale e funzionale del cervello, rendendo più facile individuare i sintomi di uno sviluppo anomalo, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la dislessia e la paralisi cerebrale.

Basta probabilmente questa breve premessa a sottolineare l’importanza dello studio condotto da Pew-Thian Yap, professore del Dipartimento di Radiologia della University of North Carolina Health Care, negli Stati Uniti. Il docente, insieme ai colleghi del dipartimento e del Biomedical Research Imaging Center (BRIC), è riuscito nell’impresa di creare una nuova serie di atlanti cerebrali infantili in grado di registrare, mese per mese, i dettagli del cervello in fase di sviluppo da un punto di vista spazio-temporale.

Nello studio in questione, fresco di pubblicazione sulla rivista “Nature Methods”, gli scienziati hanno dato vita ad una serie di atlanti cerebrali utilizzabili nei bambini di età compresa tra le due settimane e i due anni di vita. Il professor Yap non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, soprattutto immaginando gli utilizzi che i medici potranno fare in futuro della scoperta: «I nostri atlanti - ha spiegato - saranno una risorsa preziosa per gli scienziati del cervello per svelare i caratteri essenziali, tanto quelli normali quanto quelli abnormi, di quella che è probabilmente la fase più importante dello sviluppo del cervello umano».

Come detto, quando lo sviluppo non procede secondo i giusti schemi, le conseguenze dannose possono avere un impatto negativo sulla qualità

Lo studio condotto da Pew-Thian Yap, professore del Dipartimento di Radiologia della University of North Carolina Health Care, negli Stati Uniti, insieme ai colleghi del dipartimento e del Biomedical Research Imaging Center (BRIC), ha creato una nuova serie di atlanti cerebrali infantili in grado di registrare, mese per mese, i dettagli del cervello in fase di sviluppo da un punto di vista spazio-temporale.

della vita dell’individuo; esiste infatti un marcato incremento del rischio di sviluppare autismo, schizofrenia, disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Mediante l’utilizzo di atlanti nel cervello dei neonati, i ricercatori si sono invece dimostrati in grado di fotografare cambiamenti eterogenei inerenti alla struttura cerebrale. Fra gli altri fattori che gli atlanti cerebrali sono stati capaci di tenere sotto stretto controllo c’è anche quello della geometrica corticale. Una “unità di misura” spesso utilizzata è lo spessore corticale, considerato in termini di neuroanatomia lo spessore della materia grigia del cervello, ovvero lo strato più esterno del tessuto delle cellule nervose. L’atlante cerebrale infantile sviluppato dagli scienziati a stelle e strisce è stato in grado di mostrare che lo spessore corticale cresce velocemente durante il primo anno di vita e in maniera più lenta nel secondo. Ma c’è di più: gli atlanti hanno infatti rivelato che le cortecce delle regioni temporali, parietali e prefrontali del cervello sono più spesse delle cortecce visive e sensomotorie primarie. Ciò è coerente con la scoperta che le funzioni di ordine superiore del cervello infantile - come l’attenzione, la memoria di lavoro, l’inibizione e la risoluzione dei problemi - maturano più lentamente rispetto alle aree del cervello responsabili delle funzioni visive, motorie e sensoriali.

Nel complesso, l’atlante registra accuratamente l’andamento di crescita cerebrale del neonato e lo fa con ricchi dettagli anatomici. Questi strumenti sono stati infatti in grado di registrare i cambiamenti mensili nelle dimensioni, nella forma e nella geometria corticale dei cervelli in normale sviluppo, nonché il contrasto tissutale, il volume e le caratteristiche microstrutturali da due settimane a due anni di età.

Il professor Yap, a proposito della scoperta del team di ricerca, ha chiosato: «Speriamo che questi atlanti diventino un modello di coordinamento comune per facilitare la scoperta di nuove conoscenze sui processi di sviluppo alla base della cognizione e del comportamento sociale dei bambini». Quella messa a punto dagli studiosi americani è una preziosa risorsa per consentire a scienziati di tutto il mondo di studiare con una strumentazione ad elevata sensibilità lo sviluppo postnatale del cervello umano, identificando in questo modo le prime radici dei disturbi neurologici e quantificare le malformazioni legate allo sviluppo nella speranza, un giorno, di poter intervenire. (D. E.).

Parte CENIMINT, un progetto in collaborazione fra Fondazione Santa Lucia Irccs e dipartimento di psicologia della Sapienza per conoscere meglio le funzioni cerebrali

Come si formano le immagini e in quali aree vengono conservati i ricordi. In che misura cambiano i meccanismi cerebrali dall’età pediatrica a quella senile. E infine come le strategie di neuroriabilitazione sviluppano la riserva cognitiva, utile a proteggere in caso di malattia del sistema nervoso centrale. Queste alcune delle attività previste dal CENIMINT, Centro neuroimmagini multimodali integrate, un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, ospedale di neuroriabilitazione e istituto di ricerca in neuroscienze, e il dipartimento di Psicologia di Sapienza Università di Roma.

L’obiettivo è applicare un approccio multimodale allo studio del cervello, associando tecniche avanzate di neuroimaging non invasivo, grazie alla potente e innovativa risonanza magnetica a 3 Tesla, all’analisi del segnale neuroelettrico dell’elettroencefalogramma. Il mix di competenze, strumenti sofisticati e indagini multidisciplinari permetterà di conoscere più a fondo struttura, funzionamento e connettività cerebrale in relazione con i diversi fenomeni mentali. Un sogno che si av-

vera per molti ricercatori impegnati in diversi settori che potranno così studiare gli effetti dell’intervento psicologico e neuropsicologico, individuare le migliori pratiche di diagnosi e prevenzione delle malattie neurologiche e le opportune strategie di neuroriabilitazione.

Il progetto parte da basi solide. Anzi, solidissime, se si considera che il Santa Lucia e il dipartimento dell’ateneo romano lavorano insieme già da tre decadi. «Da sempre - commenta il professor Carlo Caltagirone, neurologo e direttore scientifico del Santa Lucia Irccs - la nostra collaborazione si fonda sulla possibilità di realizzare studi clinici e pre-clinici sulla neurobiologia del comportamento e delle funzioni cognitive.

La speranza è sempre quella di trovare delle correlazioni fra la struttura che sostiene il pensiero e il modo di agire, sia in condizione di normalità sia nella patologia. Finalmente oggi, con la risonanza ad alto campo a 3 Tesla, è possibile studiare in maniera intermodale la connettività fra le diverse aree cerebrali, a riposo e durante lo svolgimento di attività cognitive. Questo ci permette di avere informazioni più sofisticate anche perché siamo in

grado di integrarle con il segnale bioelettrico cerebrale. È possibile inoltre con la risonanza magnetica, tramite dei software che permettono di analizzare in dettaglio l’input, ricostruire che cosa l’individuo sta vedendo». Grazie alle tecniche di intelligenza artificiale e della bioinformatica è possibile infatti decodificare il segnale della risonanza, in maniera tale da riconoscere se l’individuo sta guardando una mano oppure il pavimento.

«È un dettaglio – spiega Caltagirone - così sofisticato che ci permette di sapere cosa succede nell’individuo sano e poi nel malato in caso di lesioni del sistema nervoso centrale e capire se c’è la possibilità di trovare soluzioni per la neuroriabilitazione. Nell’individuo sano ciò ci consente di avere informazioni sul funzionamento del cervello ma anche di avere competenze sulla rete di strutture che partecipano a quella determinata funzione cognitiva. Il vantaggio sta nel tipo di risonanza che offre una altissima capacità di risoluzione spaziale, cioè indica con precisione qual è l’area attivata, ma non ha una alta definizione temporale. Il segnale bioelettrico cerebrale è esattamente l’opposto: ha una altissima risoluzione temporale ma una bassa risoluzione spaziale. Metterli insieme ci permette di combinare con chiarezza i segnali e collocarli in maniera precisa. L’applicazione – prevede - potrà essere per esempio il riconoscimento dei pazienti che hanno forme pre-cliniche iniziali di compromissione cognitiva. Per loro sarà possibile anticipare le diagnosi di anni».

I laboratori del progetto saranno all’interno della Fondazione Santa Lucia Irccs. Ciò permetterà l’accesso diretto ad un contesto in cui coesistono ricerca di base e clinica tra -

“È possibile con la risonanza magnetica, tramite dei software che permettono di analizzare in dettaglio l’input, ricostruire che cosa l’individuo sta vedendo.

© DedMityay/shutterstock.comslazionale, fondando il lavoro sulle competenze sviluppate nel servizio di oltre 2mila pazienti ricoverati ogni anno e assistiti negli ambulatori.

Altra nota positiva è la formazione di una nuova generazione di neuroscienziati che coinvolgerà laureandi, dottorandi e specializzandi in attività di frontiera. «La costituzione di un centro di ricerca nel campo delle neuroimmagini - dichiara la professoressa Anna Maria Giannini, psicologa e direttrice del dipartimento - è uno dei punti essenziali del progetto pluriennale di sviluppo del dipartimento, che prevede l’acquisto di sofisticate strumentazioni scientifiche e il reclutamento di giovani ricercatori: progetto grazie al quale abbiamo recentemente ottenuto per la seconda volta consecutiva il riconoscimento come dipartimento di eccellenza».

Un po’ biologia, un po’ programmazione. La bioinformatica da quasi trenta anni vive un momento di fermento grazie al coinvolgimento in numerosissimi progetti di ricerca che richiedono lo studio e l’analisi di dati biologici attraverso sistemi di simulazione matematica. È un campo di indagine interdisciplinare perché non richiede solo l’apporto dei biologi ma anche di fisici, ingegneri, matematici e chimici. In Italia sono attivi vari corsi di laurea specifici.

lavoro di ricerca dimostra che quando un polifenolo reagisce con un amminoacido il suo effetto inibitorio sull’infiammazione nelle cellule immunitarie ne risulta potenziato. Ecco perché è facile immaginare che il cocktail di caffè e latte sia in grado di sortire un effetto benefico sull’infiammazione negli esseri umani. In particolare, gli scienziati hanno osservato che le cellule immunitarie trattate con la combinazione di polifenoli e amminoacidi risultavano due volte più efficaci nel contrastare l’infiammazione rispetto alle cellule cui erano stati aggiunti soltanto polifenoli.

Già in passato alcuni studi avevano dimostrato la capacità dei polifenoli di legarsi alle proteine nei prodotti a base di carne, latte e birra. In questo caso i ricercatori hanno deciso di concentrarsi su un’associazione in particolare, testando cioè se il legame avesse luogo anche in una bevanda al caffè con il latte. Una verifica non scontata visto che i chicchi di caffè sono ricchi di polifenoli mentre il latte è ricco di proteine. Secondo la professoressa Nissen Lund, il risultato della ricerca prova che «la reazione tra polifenoli e proteine avviene anche in alcune delle bevande al caffè con il latte che abbiamo studiato». Effettivamente, ha osservato la docente, la reazione avviene in maniera così rapida che è stato difficile evitarla in tutti gli alimenti studiati finora.

Una tazza di caffè con l’aggiunta di latte, il più classico dei cappuccini, per iniziare meglio la giornata? Un’abitudine diffusa, per molti un rito, ma quanti immaginavano che una simile azione fosse anche in grado di ottenere un effetto antinfiammatorio sull’organismo? A suggerire che il connubio dei due ingredienti possa garantire tale risultato è infatti un nuovo studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione, in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Animali dell’U-

niversità di Copenaghen, che hanno studiato come si comportano i polifenoli quando sono combinati con gli amminoacidi, i cosiddetti “mattoni” delle proteine. Il segreto dietro questa scoperta starebbe proprio nei polifenoli, antiossidanti impiegati anche dall’industria alimentare al fine di rallentare l’ossidazione e il deterioramento della qualità degli alimenti.

La professoressa Marianne Nissen Lund, del Dipartimento di scienze alimentari dell’ateneo danese, coordinatrice dello studio fresco di pubblicazione sul “Journal of Agricultural and Food Chemistry”, ha spiegato che il

Per queste ragioni non è azzardato ipotizzare che la reazione e l’effetto antinfiammatorio potenzialmente benefico si verifichino anche quando ad essere combinati sono altri alimenti costituiti da proteine e frutta o verdura. L’esperta è stata ancora più circostanziata: «Posso immaginare che qualcosa di simile accada, ad esempio, in un piatto di carne con verdure o in un frullato, se ti assicuri di aggiungere proteine come latte o yogurt». Nissen Lund è ottimista sulle prospettive di questa scoperta: «Poiché gli esseri umani non assorbono così tanti polifenoli, molti ricercatori stanno studiando come incapsularli in strutture proteiche che migliorino il loro assorbimento nel corpo». (D. E.).

Un nuovo studio condotto dagli scienziati del Montreal Neurological Institute-Hospital della McGill University ha scoperto una correlazione tra la neurodegenerazione nelle persone obese e i pazienti affetti da Alzheimer. Se già in passato alcune ricerche avevano dimostrato che l’obesità è correlata a problemi tipici del morbo, quali danni cerebrovascolari e accumulo di beta-amiloide, tuttavia finora nessuno studio aveva effettuato un confronto diretto tra i modelli di atrofia cerebrale nell’Alzheimer e nell’obesità.

Utilizzando un campione composto da oltre 1.300 individui, i ricercatori hanno messo a confronto i modelli di atrofia della materia grigia nell’obesità e nella malattia neurodegenerativa. Il raffronto ha riguardato da una parte i pazienti affetti da Alzheimer e soggetti sani, dall’altra gli obesi e i non obesi, con gli studiosi che hanno creato mappe di atrofia della materia grigia per ciascun gruppo. Gli scienziati hanno così scoperto che l’obesità e l’Alzheimer influiscono sull’assottigliamento della materia grigia corticale, un potenziale sintomo di degenerazione, in modo simile. Nei due gruppi, ad esempio, l’assottigliamento della corteccia temporo-parietale destra e della corteccia prefrontale sinistra era somigliante. Ciò suggerisce che l’obesità possa causare lo stesso tipo di neurodegenerazione riscontrata nelle persone affette dal morbo.

L’obesità è sempre più riconosciuta come una malattia multisistemica che colpisce, tra gli altri, gli apparati respiratorio, gastrointestinale e cardiovascolare. Il nuovo studio, pubblicato sul “Journal of Alzheimer’s Disease”, indica la presenza di un impatto che è anche di tipo neurologico, dimostrando che l’obesità può giocare un ruolo nello sviluppo dell’Alzheimer e di altre forme di demenza. Filip Morys, ricercatore di dottorato presso The Neuro e primo autore dello studio, ha dichiarato: «Il nostro studio rafforza la letteratura precedente che indicava l’obesità come un fattore si-

gnificativo nell’Alzheimer, dimostrando che l’assottigliamento corticale potrebbe essere uno dei potenziali meccanismi di rischio. I nostri risultati rafforzano la possibilità che la perdita negli individui in sovrappeso e obesi possa anche diminuire il successivo rischio di neurodegenerazione e demenza».

The Neuro - The Montreal Neurological Institute-Hospital - è leader mondiale per la ricerca sul cervello e l’assistenza avanzata ai pazienti. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1934 ad opera del famoso neurochirurgo Wilder Penfield, è cresciuto fino a diventare il più grande centro clinico e di ricerca

specializzato in neuroscienze del Canada e uno dei più grandi al mondo. Nel 2016 è stato il primo istituto al mondo ad abbracciare completamente la filosofia dell’Open Science, creando il Tanenbaum Open Science Institute. La perfetta integrazione tra ricerca, assistenza ai pazienti e formazione delle migliori menti del mondo fa sì che The Neuro si trovi in una posizione unica per avere un impatto significativo sulla comprensione e sul trattamento dei disturbi del sistema nervoso. Il Montreal Neurological Institute è un istituto di ricerca e insegnamento della McGill University. (D. E.).

1. Davis MG et al.: “A novel cosmetic approach to treat thinning hair”. Br J Dermatol. 2011 Dec; 165 Suppl 3:24-30.

2. Proksch E, Nissen HP. “Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate-induced irritation”. J Dermatolog Treat. 2002; 13: 173–8.

3. Stettler H et al.: “A new topical panthenol-containing emollient for maintenance treatment of childhood atopic dermatitis: results from a multicenter prospective study”. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):774-779.

4. Tanaka Y et al. “Androgenetic Alopecia Treatment in Asian Men”.2 J Clin Aesthet Dermatol. 2018 Jul;11(7):32-35.

5. Wiederholt T et al., Exp Dermatol, 18 (11) (2009) 969-967.

Il Pantenolo viene scoperto nel 1936, in modo quasi casuale nel tentativo di capire le cause della pellagra nei polli; si scoprì che la causa della malattia era la mancanza di pantenolo nella dieta. Da quel momento si iniziarono a studiare e a comprendere le grandi proprietà e i molteplici benefici del suo utilizzo anche nell’uomo. La sua mancanza generava dermatiti, arrossamenti e dermatite seborroica, così si sviluppò la prima formulazione contenente D-pantenolo da utilizzare direttamente sulla pelle. Al giorno d’oggi esistono vari preparati di D-pantenolo topico frequentemente utilizzati nel campo della dermatologia e della cura della pelle, in quanto cofattore in molte reazioni enzimatiche importanti, tanto da essere impiegato in processi e cure che arrivano alla rigenerazione cellulare cutanea. Il pantenolo, o provitamina B5, è la forma alcolica ridotta dell’acido pantotenico. Il Pantenolo è idrosolubile ed è formato da due molecole con importanti ruoli funzionali: il Coenzima A (CoA) e la proteina trasportatrice dei gruppi acile (ACP). Il CoA è un cofattore indispensabile in numerose vie metaboliche e reazioni enzimatiche tra cui il metabolismo degli acidi grassi, colesterolo, corpi chetonici. L’ACP viene utilizzata nella sintesi ex-novo degli acidi grassi. L’utilizzo topico del pantenolo riesce ad avere quindi una buona penetrazione trans-epidermica producendo effetti rigeneranti e correttivi, compreso l’aumento della proliferazione dei fibroblasti e la riepitelizzazione accelerata nella guarigione delle ferite. L’azione rigenerante del pantenolo è stata dimostrata da diversi studi effettuati sia in vitro che in vivo, dove si osserva che il pantenolo induce l’attività mitotica dei fibroblasti del derma stimolandone la prolife-

razione e favorendo la sintesi delle proteine e la divisione cellulare. Il meccanismo che si trova alla base dell’effetto proliferante stimolato dal pantenolo, è dovuto alla sua capacità di modulare l’espressione di alcuni geni coinvolti nella proliferazione dei fibroblasti, tra cui i geni che codificano per le interleuchine IL-6, IL-8, per la proteina DNA-binding protein inhibitor ID-1, per la proteina HMOX-1 (heme oxygenase 1), per la proteina HspB7 (heat shock 27kDa protein family, member 7 (cardiovascular), per il CYP1B1 (cytochrome P450 1B1) e per la proteina MARCH-II (membrane-associated ring finger (C3HC4) 2, E3 ubiquitin protein ligase).

Il pantenolo oggi è molto utilizzato anche ad uso tricologico ed è un prodotto immancabile per la nostra hair rutine, infatti la sua applicazione è capace di idratare e decongestionare il cuoio capelluto, anche in caso di forfora, desquamazione, infiammazione e

rossore. Il pantenolo agisce inoltre sui fusti capillari, in quanto capace di lubrificare e levigare le superfici ruvide dei capelli rendendoli più forti, lucidi e facili da pettinare, anche in caso di capelli fragili, trattati e assottigliati.

Il pantenolo già di per sé ricco di proprietà, riesce ad amplificare i suoi benefici se utilizzato in sinergia con alcuni estratti naturali, come dimostrato da Davis in uno studio del 2011, in cui si osserva che il pantenolo associato a caffeina e niacinamide, influenza chiaramente il diametro delle strutture capillari determinando maggiore ispessimento, elasticità, flessibilità e resistenza alla rottura dell’intera massa capillare. Il pantenolo, oltre ad essere un prodotto naturale da usare in alternativa ai rimedi farmacologici, può essere usato anche in modo complementare amplificando i benefici delle cure farmacologiche stesse, come dimostrato dal ricercatore Tanaka in un suo studio clinico da lui condotto: il pantenolo, associato alle terapie farmacologiche, velocizza e amplifica il trattamento dell’alopecia androgenetica (AGA) già dopo pochi mesi dal suo utilizzo.

Infine, sono numerosi gli studi che confermano anche le sue spiccate proprietà anti-infiammatorie. In particolare, in uno studio condotto dal ricercatore Proksch si è osservato come l’utilizzo topico di una crema contenente D-pantenolo abbia ridotto l’arrossamento cutaneo in soggetti a cui era stata precedentemente indotta irritazione mediante sodio lauril solfato. I suoi benefici, insieme alla sua sicurezza di utilizzo, si osservano anche in età pediatrica su neonati e bambini con dermatite atopica lieve.

Il Pantenolo, presente in moltissimi alimenti e oggi in moltissimi preparati ad uso topico, è una ricchezza per cute e capelli nella face, body e hair routine ed è un rimedio efficace nel trattamento delle alterazioni cutanee e nella rigenerazione e guarigione delle ferite.

L’invecchiamento cutaneo è un complesso fenomeno predeterminato geneticamente ma che può essere intensificato da molti altri fattori ovvero agenti fisici e ambientali (le radiazioni solari, l’inquinamento e il freddo), ma anche da abitudini di vita errate (diete non equilibrate, stress, fumo etc)

La glicazione è un evento fisiologico che colpisce con l’avanzare dell’età tutte le proteine dell’organismo comprese quelle dermiche, avviene con un meccanismo di tipo non enzimatico, il glucosio si lega alle proteine dermiche di sostegno, il collagene e l’elastina, provocando modifiche nella loro struttura, cui segue una complessa successione di reazioni a catena che portano alla formazione di prodotti di glicosilazione avanzata chiamati Advanced Glycation Endproducts (AGEs). Gli AGEs, formano ponti molecolari con le proteine del derma determinando una disorganizzazione del tessuto che diventa più rigido e fragile. Con l’avanzare dell’età c’è un impoverimento della popolazione di fibroblasti con una diminuzione della sintesi di collagene ed elastina. L’Ossidazione, invece è un processo generato da fattori esogeni come lo stress, i raggi UV e l’inquinamento che determinano la formazione dei Reactive Oxygen Species (ROS), specie radicaliche dell’ossigeno altamente reattive e di radicali liberi. Questi potenti agenti ossidanti reagiscono ossidando macromolecole fondamentali dell’organismo quali i lipidi, il DNA, le proteine e i coenzimi. Gli effetti generati possono essere anche di grave entità: danno delle membrane cellulari, mutazioni, formazione di prodotti tossici.