DOSSIER

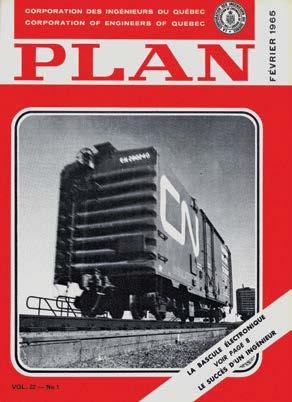

Génie agricole

Explorez les avancées dans le domaine agricole, fruits du travail des membres de l’Ordre.

Suzelle Barrington , ing.

Apprendre, encore et toujours

La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec

DOSSIER

Explorez les avancées dans le domaine agricole, fruits du travail des membres de l’Ordre.

Suzelle Barrington , ing.

Apprendre, encore et toujours

La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec

bnc.ca/ingenieur

Rendez-vous en ligne le mercredi 21 juin à partir de 17 h 30.

La webdiffusion, incluant le droit de vote*, vous permettra de prendre connaissance des principales réalisations de l’Ordre et des projets à venir.

Réservez votre date et surveillez les prochaines communications électroniques de l’Ordre pour obtenir l’information complète.

* Seuls les membres ont le droit vote. Les candidates et les candidats à la profession d’ingénieur (CPI) peuvent assister à l’AGA et intervenir uniquement lors de la période de questions mais ils et elles n’ont pas de droit de vote.

14 18

20 24

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE COIN RH

52 54

PARCOURS D’ENTREPRISE GOBEIL DION ET ASSOCIÉS

PROFESSIONNELLE

FORMÉE À L’ÉTRANGER

MYSTERLANDE CHRISTOPHE, CPI

60 VÉRONIQUE LACASSE

Fondé en 1920, l’Ordre des ingénieurs du Québec a comme mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieures et les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du public.

Conseil d’administration

2022-2023

Région 1 • Grande région de Montréal

Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. ing, DESS

Sandra Gwozdz, ing., FIC Carole Lamothe, ing.

Béatrice Laporte-Roy, ing.

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA

Nathalie Martel, ing., M. Sc. A., PMP

Région 2 • Autres régions

Maxime Belletête, ing.

Christine Mayer, ing., M. Sc. A.

Michel Noël, ing., M. Sc. A., ASC

Région 3 • Grande région de Québec

Marco Dubé, ing.

Michel Paradis, ing., M. Sc.

Rédactrice en chef

Sandra Etchenda, réd. a. 514 845-6141, poste 3123 setchenda@oiq.qc.ca

Graphisme

Turcotte design inc.

Photos

Didier Bicep

Israel Valencia

Maquillage

Stéphanie Villemaire

Révision

Marie-Andrée L’Allier

Correction

Services linguistiques

Annie Talbot inc.

Collaboration

Me Martine Gervais

Vie de génie 58 56 51 34 23 12 62 64 65

Diffusion

63 338

Tirage

CAMPAGNE

D’INGÉNIEURS CANADA

AGA : AVIS DE CONVOCATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

ÉNONCÉ DE POSITION

AVIS D’ÉLECTIONS AU CA

SAVIEZ-VOUS QUE...

COMITÉS RÉGIONAUX AVIS

NOUVELLE COHORTE D’INGÉNIEURES ET INGÉNIEURS EN TITRE MOSAÏQUE

16 000 exemplaires

Impression

Imprimeries Transcontinental inc.

Cette revue est imprimée sur du papier carboneutre.

4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec

Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA

Alain Larocque, crha, ASC

Diane Morin, MBA

Catherine Nadeau

Directeur général

Louis Beauchemin, ing.

Directrice des communications

Marie Lefebvre

Marie-Julie Gravel, ing.

Pascale Guéricolas

Mélanie Larouche

Valérie Levée

Me Patrick Marcoux

Philippe-André Ménard, ing.

Michel Morin, ing.

PUBLICITÉ

Dominic Desjardins

CPS Média inc.

450 227-8414, poste 309

Plan est publié 6 fois par année par la Direction des communications de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La revue vise à informer les membres sur les conditions de pratique de la profession d’ingénieur et sur les services de l’Ordre. Plan vise aussi à contribuer à l’avancement de la profession et à une protection accrue du public. Les opinions exprimées dans Plan ne sont pas nécessairement celles de l’Ordre. La teneur des textes n’engage que les auteurs.

Les produits, méthodes et services annoncés sous forme publicitaire dans Plan ne sont en aucune façon approuvés, recommandés ni garantis par l’Ordre. Le statut des personnes dont il est fait mention dans Plan était exact au moment de l’entrevue.

Nous appliquons les principes de la rédaction épicène.

Envoi de Poste-publications • no 40069191

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec • Bibliothèque nationale du Canada ISSN 0032-0536

Droits de reproduction, totale ou partielle, réservés ® Licencié de la marque Plan, propriété de l’Ordre des ingénieurs du Québec 1801, avenue McGill College, 6e étage Montréal (Québec) H3A 2N4 514 845-6141 1 800 461-6141 514 845-1833 oiq.qc.ca

Joignez-vous au réseau LinkedIn de l’Ordre https://bit.ly/OIQ_LinkedIn

Échangez sur divers sujets d’ingénierie facebook.com/oiq.qc.ca

Restez branchés sur l’actualité twitter.com/OIQ

Suivez notre actualité en vidéo bit.ly/YoutubeOIQ

Abonnez-vous à notre compte Instagram instagram.com/ordreingenieursqc

Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions plan@oiq.qc.ca

Chères consœurs, chers confrères, Une nouvelle année financière a débuté le 1er avril dernier. Cette date marque aussi la fin de la troisième année de la mise en œuvre du plan stratégique ING 20-25. Le bilan est positif et s’améliore sans cesse.

Les taux de satisfaction concernant les cinq mécanismes de protection du public dépassent les cibles. L’inspection professionnelle en est un bon exemple. En effet, 97 % des membres ayant répondu à un sondage se disent satisfaits de l’inspection professionnelle, leur permettant d’améliorer leur pratique.

Sur le plan du rayonnement de la profession, l’Ordre a profité du Mois national du génie en mars dernier pour montrer les contributions multiples des ingénieures et ingénieurs dans notre vie de tous les jours. Des dossiers d’importance pour la profession, comme le développement durable, ont évolué de manière significative. Vous en apprendrez davantage dans notre rapport annuel, qui sera publié lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre le 21 juin prochain.

L’Assemblée générale annuelle de l’Ordre aura lieu cette année uniquement en webdiffusion. Vous recevrez prochainement le lien pour vous y inscrire.

Le présent numéro de Plan est consacré au génie agricole, une discipline qui mérite d’être mieux connue du grand public et des membres tant elle a des répercussions dans nos vies. C’est d’ailleurs une thématique d’actualité, car les membres qui travaillent dans ce domaine relèvent au quotidien des défis technologiques, environnementaux, économiques et sociaux afin de répondre aux besoins de la population tout en garantissant notre sécurité alimentaire et en préservant l’environnement.

Les articles de ce dossier vous aideront à mieux comprendre les enjeux qui touchent de près la population du Québec en matière agricole. Vous en apprendrez davantage sur certaines innovations d’ingénierie dans ce domaine.

La section sur le développement durable du Guide de pratique professionnelle a été mise en ligne le 28 mars dernier. Le contenu a été largement enrichi. On y trouve une mine d’information sur les principes du développement durable, les enjeux environnementaux, la responsabilité des ingénieures et des ingénieurs, leurs obligations et leurs rôles en ce qui a trait

au développement durable. C’est une véritable boussole pour les membres d’aujourd’hui et de demain !

Je vous invite à consulter dès maintenant la section sur le développement durable dans votre Guide de pratique professionnelle

La Soirée de l’excellence en génie, qui aura cette année pour thème la curiosité, se tiendra le 31 mai 2023 au Centre des sciences de Montréal. C’est une occasion unique pour valoriser le travail exceptionnel de nos membres et remettre 11 prix à celles et ceux qui se démarquent par leurs réalisations, l’excellence de leur pratique et leur sens de l’innovation. Joignez-vous à

nous en réservant dès à présent votre place sur la page Web de la Soirée de l’excellence en génie !

Pour terminer, je salue l’initiative d’Ingénieurs Canada qui a lancé la première campagne pancanadienne Les ingénieurs du Canada construisent l’avenir, dont l’Ordre est partie prenante. Je vous invite à en apprendre davantage sur cette campagne importante à la page 12 de cette édition. Ensemble, nous allons promouvoir le rôle essentiel des ingénieures et des ingénieurs dans notre société.

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA Présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Récupérez vos pièces justificatives, de fournisseurs autres que l’Ordre, entre le 1er mai et le 30 juin 2023.

Passé ce délai, elles seront détruites. Cette mesure est conforme aux bonnes pratiques en matière de technologies de l’information qui recommandent notamment que les organisations conservent un minimum d’information sur leurs serveurs.

Rendez-vous sur votre portail de membre !

membres.oiq.qc.ca Reçus et autres documents Documents FCO archivés

Depuis 50 ans, cette pionnière du génie agroenvironnemental prend un plaisir fou à élargir ses connaissances et à les transmettre.

À 71 ans, cette retraitée de l’Université McGill pratique encore le génie-conseil pour le groupe Consumaj.

Par Pascale Guéricolas

Photos : Israel Valencia et Didier Bicep

Devenir la première femme diplômée en génie agroenvironnemental – et être ainsi appelée à intervenir dans un monde dominé par les hommes depuis des siècles – ne requiert pas seulement du courage et de la persévérance. Il faut aussi posséder une bonne dose d’humour, et surtout une capacité à ne pas se laisser affecter par des attitudes ou des comportements dictés par les idées reçues. Ces qualités font partie de la boite à outils de Suzelle Barrington, qui a obtenu un baccalauréat en génie des bioressources de l’Université McGill en 1973, alors qu’elle n’avait que 21 ans.

Pendant ses études universitaires, la jeune femme a dû adapter son parcours scolaire à la réalité des années 1970, notamment pour trouver un stage d’été. Après sa première année de bac, cette Franco-Ontarienne projette de travailler quelques semaines comme inspectrice de drainage agricole dans des fermes de sa province natale. L’employeur ne tarde pas à lui faire comprendre que ce n’est pas vraiment la place d’une jeune femme. Le prétexte ? Il lui faudrait faire de longs

trajets en automobile, un obstacle très théorique pour une fille dont les parents exploitent une terre et qui conduit des tracteurs depuis l’âge de 10 ans. Suzelle Barrington n’a pas le choix de s’adapter à la situation. L’été, elle travaillera plutôt sur le Campus Macdonald de l’Université McGill en collaborant à des projets de recherche dirigés par ses professeurs.

À sa sortie de l’Université, la finissante devient responsable de la mise en valeur des terres agricoles dans la région de Huntingdon, au sud-ouest de Montréal, pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Son rôle : coordonner les travaux de drainage effectués par une douzaine de techniciens. Rapidement, la jeune femme, basée en Montérégie, constate qu’elle ne partage pas exactement leur conception des tâches à accomplir. « Sur un mois de travail, l’équipe consacrait trois semaines à jouer au billard dans un bar, et seulement quelques jours à réaliser les contrats demandés, se souvient la septuagénaire, un sourire en coin. Autant vous dire que je ne me suis pas fait d’amis en les rappelant à l’ordre ! »

D’autres auraient peut-être hésité à affronter l’adversité ou souffert de subir la mauvaise humeur des employés. Pas cette pionnière. Avec le recul, elle se rappelle que le temps lui manquait à cette époque pour se poser des questions existentielles. Dès son retour à la maison, elle avait à s’occuper de ses deux jeunes enfants et elle participait en outre aux travaux de la ferme dirigée par son mari. Elle a donc tracé sa route à son rythme, se souciant peu de l’avis des autres.

Constamment à la recherche de sujets de réflexion stimulants, cette fonctionnaire efficace commence à trouver le temps long au MAPAQ, alors dirigé par Jean Garon. La jeune femme, qui a sauté deux années au

primaire, décide de retourner à l’Université McGill à temps partiel. Ayant commencé une maîtrise en bioressources en 1981, la voici dotée d’un doctorat quatre ans plus tard, prête à se lancer dans une autre aventure. Devenue professeure dans son alma mater, sur le Campus McDonald, elle peut enfin déployer ses ailes.

« Au Ministère, mes horizons étaient limités, confie Suzelle Barrington, alors j’ai vraiment eu l’impression de me défouler en entamant ma carrière universitaire en 1985. Non seulement j’ai enseigné, fait de la recherche, encadré des étudiantes et étudiants, mais j’ai aussi pratiqué la traduction simultanée anglais-français dans des réunions syndicales et pour la coopérative Agropur. » Élevée en français par une mère qui composait des chansons, mais scolarisée en anglais au secondaire, la Franco-Ontarienne se familiarise pendant 20 ans avec le vocabulaire technique propre à l’industrie laitière. Et bien entendu, elle rédige des articles scientifiques et épaule ses étudiantes et étudiants, dont bon nombre viennent souvent de l’étranger.

Facile d’approche, la professeure prend plaisir à voir ses étudiantes iraniennes, chinoises ou coréennes découvrir une nouvelle société, et surtout elle adore apprendre constamment à leurs côtés. « Je me voyais comme une mentore qui aidait les étudiantes et les étudiants à enrichir leurs connaissances, à gagner en confiance, à prendre conscience de leur potentiel, affirme-t-elle. À la fin de leur projet de recherche, ces étudiantes et étudiants étaient devenus de véritables expertes et experts. Aujourd’hui plusieurs enseignent dans d’autres universités au Canada, en Europe, en Asie, ou travaillent dans des entreprises que certains ont fondées. »

C’est le cas d’un ancien finissant en bioressources, Denis Choinière, qui a conçu avec sa professeure un équipement de pointe en olfactométrie dans les années 1990. Ce passionné d’informatique a imaginé un appareil

« Non seulement j’ai enseigné, fait de la recherche, encadré des étudiantes et étudiants, mais j’ai aussi pratiqué la traduction simultanée anglais-français dans des réunions syndicales et pour la coopérative Agropur. »

Suzelle Barrington, ing. Consumaj

Suzelle Barrington, ing., répond à la question : Quel regard portez-vous sur l’évolution de votre profession dans le secteur agricole ? Pour voir la vidéo : bit.ly/Suzelle_Barrington_

octogonal, Onose, autour duquel 16 personnes peuvent s’installer pour tester des odeurs. Un ordinateur central ajuste les échantillons d’air soumis à l’échantillonnage, selon des critères de dilution préalablement définis.

D’abord élaborée sur le Campus Macdonald de l’Université McGill, cette technologie, également adaptée aux besoins de l’industrie qui doit disposer de données fiables en matière de gestion des mauvaises odeurs, a pris son envol commercial au sein du laboratoire Consumaj. Suzelle Barrington y travaille depuis qu’elle a pris sa retraite de l’Université McGill. Chez Consumaj, cette experte peut tout aussi bien donner des conseils pour mieux conserver l’eau en milieu rural que rendre un avis juridique sur les risques d’explosion liés au transport d’un réservoir fermé contenant des restes d’animaux abattus. L’ingénieure aide ainsi des clients de l’entreprise à obtenir un certificat d’autorisation ministériel.

Dans les années 1990, une bonne partie de la recherche menée par la professeure experte en manutention et traitement des déchets organiques porte d’ailleurs sur les procédés en vigueur dans les réservoirs de stockage agricoles. Elle a par exemple mis au point un système pour faciliter la transformation des déchets animaux dans une cuve qui ne requiert pas une température constante élevée comme c’est le cas dans les bioréacteurs. Ce procédé peu coûteux n’a cependant pas été commercialisé, faute de fonds suffisants pour poursuivre les recherches.

La production animale passionne aussi celle que son père agriculteur considérait comme son bras droit. Plusieurs de ses recherches portent sur les bâtiments agricoles, et combinent ses connaissances en physique et en chimie, mais aussi sur le vivant. « Pour concevoir un espace, c’est très important de prendre en compte le comportement d’une vache ou d’une poule pondeuse, explique cette pédagogue dans l’âme. Par exemple, les robots de traite, où les vaches laitières vont volontairement se faire traire, doivent aussi fournir de la nourriture et de l’eau. L’animal a faim et soif après avoir été couché de 10 à 12 heures par jour. »

Très pragmatique, cette enseignante à la retraite prône un enseignement proche de la vraie vie. Dans ses cours, elle faisait souvent appel à sa propre expérience pour mieux préparer ses étudiantes et étudiants à leur future carrière. Comment s’assurer, par exemple, qu’un client va payer sa facture à la fin d’un contrat de consultation ?

Que faire pour vérifier si un béton tout juste coulé est de qualité ? Autant de questions auxquelles les étudiantes et étudiants ont trouvé réponse en rencontrant des gens du métier que la professeure Barrington invitait à intervenir dans ses classes.

Après près d’un demi-siècle à naviguer dans le domaine du génie agricole, Suzelle Barrington a conscience de la valeur du regard unique qu’elle porte sur sa profession. C’est pourquoi elle a apporté son expertise pendant 10 ans au Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec et a représenté l’Ordre au Bureau canadien des conditions d’admission en génie. Elle a aussi siégé durant deux décennies au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie d’Ingénieurs Canada, et elle donne de son temps pour une meilleure représentation des femmes en génie. « Il faut que les entreprises sortent des sentiers battus en diversifiant leur personnel, déclare-t-elle. Les patrons doivent améliorer la vie des femmes qu’ils emploient pour leur donner accès à des postes de responsabilité. Au bout du compte, ils seront gagnants, car les réalisations vont être meilleures ! »

L’engagement de Suzelle Barrington dans la communauté ne se limite pas au génie. Depuis cinq ans, elle octroie des bourses à des élèves de l’école secondaire Chateauguay Valley, à Ormstown, son lieu de résidence. Son exigence : les personnes candidates doivent être impliquées socialement et étudier ensuite dans le domaine de leur choix.

Consciente de l’importance de tisser des liens entre les générations, elle a également contribué à organiser une trentaine d’entrevues virtuelles avec des membres de tous horizons de la Société canadienne des ingénieurs séniors. « C’est une façon de montrer ce que des gens ayant acquis des compétences remarquables en aérospatiale, en physique nucléaire ou en aménagement du territoire ont réalisé durant leur carrière », précise cette travailleuse presque infatigable. Toujours aussi stimulée par l’envie d’apprendre, Suzelle Barrington ne néglige pas le sport ni les tâches physiques ; le golf, le jardinage, la coupe de bois font aussi partie de ses activités. Sans oublier la rédaction d’un long article sur l’histoire du drainage agricole au Québec ou celle d’un bulletin pour l’Église Unie de Howick, non loin de chez elle. Pas mal pour une septuagénaire qui pense peut-être à prendre sa retraite d’ici un an. À moins de changer d’idée encore une fois !

Faites profiter votre génie ferique.com/carboneutre

Communiquez avec le Service-conseil de Services d’investissement FÉRIQUE, le placeur principal des Fonds FÉRIQUE

514 788-6485 | 1 800 291-0337

Des conditions s’appliquent. Les Fonds FÉRIQUE sont offerts aux ingénieurs et aux diplômés en génie, à leurs familles et à leurs entreprises. Voir conditions d’admissibilité au www.ferique.com/admissibilite

FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Le Portail client est la propriété de Gestion FÉRIQUE et est utilisé sous licence exclusive par Services d’investissement FÉRIQUE, son placeur principal.

En avril 2023, Ingénieurs Canada (IC) lançait une première campagne pancanadienne intitulée Les ingénieurs du Canada construisent l’avenir. Cette initiative vise à sensibiliser le grand public à l’ampleur du travail des ingénieures et des ingénieurs, et à promouvoir leur rôle déterminant dans notre société.

Par Sandra Etchenda, réd. a.

Plan a rencontré Kathy Baig, ing., MBA, FIC, DHC, présidente d’Ingénieurs Canada, pour en savoir plus sur la genèse de cette campagne, ses objectifs et les résultats escomptés.

Plan : Pourquoi Ingénieurs Canada a-t-il décidé de lancer cette campagne ?

Kathy Baig, ing. : Le 11 avril dernier, Ingénieurs Canada a lancé la campagne nationale Les ingénieurs du Canada construisent l’avenir dans le but de sensibiliser le grand public au rôle essentiel que jouent les ingénieures et ingénieurs dans notre vie quotidienne, ainsi que pour mieux faire connaître l’étendue de leur travail.

Nous avons mené des sondages pour évaluer la perception du public à l´égard de la profession

d’ingénieur. Nous avons pu constater que bien des gens font confiance aux ingénieures et aux ingénieurs et les respectent ; en revanche, la plupart des gens n’avaient qu’une idée limitée de l’étendue de notre travail. Le public connaît généralement ce que nous faisons dans les domaines de la construction, du bâtiment et des grands ouvrages, mais il ignore les autres aspects de notre travail, comme les contributions des membres de la profession à la lutte contre les changements climatiques, au domaine médical et agroalimentaire, par exemple.

Plan : Comment cette campagne illustre-t-elle le rôle des ingénieures et ingénieurs ?

Kathy Baig, ing. : Le message principal que nous voulons que les gens retiennent, c’est que les membres de notre profession ont la capacité de trouver des

solutions innovantes dans divers domaines pour résoudre les défis actuels de notre société.

Nous avons donc élaboré un concept de campagne basé sur des blocs qui représentent différentes sphères où les ingénieures et ingénieurs interviennent, et cela au-delà de la conception de bâtiments et de ponts.

L’idée est de montrer qu’elles et ils apportent leur expertise et leur créativité dans diverses disciplines. Les blocs symbolisent la collaboration entre les ingénieures et ingénieurs et les autres professions s’impliquant dans ces domaines. Leur synergie permet d'élaborer des solutions à des problèmes complexes.

Plan : À qui s’adresse cette campagne, et comment les membres d’Ingénieurs Canada peuvent la soutenir ?

Kathy Baig, ing. : Cette campagne est principalement destinée aux leaders d’opinion de 35 ans et plus, plus particulièrement aux professionnelles et professionnels qui suivent l’actualité et s’y intéressent.

La campagne nationale Les ingénieurs du Canada construisent l’avenir a été conçue en collaboration avec l’agence McMillan Vantage. Elle est diffusée en français et en anglais ce printemps, puis elle sera reprise l’automne prochain. Trois canaux principaux assureront la diffusion : un microsite, les réseaux sociaux et la télévision.

Nous espérons que les membres d’Ingénieurs Canada vont soutenir cette initiative en republiant les vidéos sur leur site Web et sur les réseaux sociaux, en faisant connaître notre microsite, en amplifiant notre message et en partageant notre infolettre Info-membres. Tout le matériel de la campagne se trouve sur notre microsite à l’adresse https://construireavenir.ca

Plan : Que souhaitez-vous que le public retienne de cette campagne?

Kathy Baig, ing. : Le grand public éprouve déjà du respect et de la confiance pour les ingénieures et ingénieurs, mais il est important de continuer à améliorer cette perception et à renforcer la confiance. Des sondages ont montré que les gens sont moins conscients de notre présence dans certains secteurs. Cette campagne publicitaire veut leur faire prendre conscience de notre rôle dans de nombreux domaines. Nous voulons que le public sache que les ingénieures et les ingénieurs peuvent apporter une expertise précieuse dans des domaines aussi variés que le développement durable, les changements climatiques, l’orthopédie, la résilience côtière, les villes intelligentes, etc. Les membres de notre profession sont présents dans de nombreux secteurs, bien au-delà de la conception de bâtiments et de ponts.

Plan : Que peuvent faire les membres de la profession pour soutenir cette campagne ?

Kathy Baig, ing. : La manière la plus simple de soutenir la campagne consiste à la diffuser sur les réseaux sociaux, ainsi que sur tous les autres canaux de communication que nous utilisons.

Il est également important que nous portions notre titre d’ingénieur avec fierté. Au quotidien, chaque membre peut être une ambassadrice ou un ambassadeur, de différentes façons. Par exemple, en discutant avec des personnes de notre entourage de nos réalisations et de nos projets professionnels, en nous rendant dans les écoles pour parler de notre travail, etc. Il faut être en mesure de montrer au public et aux jeunes que la profession d’ingénieur est passionnante et innovante, et qu’elle est indispensable à l’avenir de notre société.

« Nous espérons que les membres d’Ingénieurs Canada vont soutenir cette initiative en republiant les vidéos sur leur site Web et sur les réseaux sociaux, en faisant connaître notre microsite. »

Bien qu’il soit un modeste acteur dans l’industrie émergente de l’entomoculture au pays, le Québec entend se donner les moyens de s’y tailler une place de choix afin d’apporter sa contribution dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour ce faire, l’Université Laval a lancé en juin 2022 la Chaire de leadership en enseignement en production et transformation primaire d’insectes comestibles.

Par Mélanie LaroucheLes chercheuses et chercheurs veulent ainsi créer un cycle en lien avec l’économie circulaire, afin de valoriser les déchets organiques en les utilisant pour nourrir des insectes comestibles qui pourront ensuite servir à l’alimentation animale, mais aussi à l’alimentation humaine.

Dirigée par Marie-Hélène Deschamps, la Chaire de leadership en enseignement en production et

transformation primaire d’insectes comestibles poursuit le double objectif d’offrir aux futures et futurs agronomes une formation en entomoculture, une première au Canada, et d’optimiser les techniques de production. La nouvelle Chaire a obtenu un financement de 635 000 $ sur 5 ans provenant de 14 partenaires stratégiques, dont Recyc-Québec, Telus, le Centre de développement bioalimentaire du Québec

et l’Institut national d’agriculture biologique du Cégep de Victoriaville.

« L’élevage d’insectes comestibles est encore peu connu au Québec », indique Mariève Dallaire-Lamontagne, agronome et chercheuse à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, récemment lauréate du Prix de la relève en recherche de agtech du Québec, qui a récompensé l’excellence de ses travaux dans le domaine des technologies innovantes en agriculture. Cette dernière vient de commencer des études de 3e cycle ; ses recherches portent sur les procédés de valorisation des résidus d’élevage et des coproduits animaux.

Au Canada, 30 % des aliments sont gaspillés et 58 % des résidus organiques d’origine alimentaire sont perdus dans la chaîne de production et d’approvisionnement ; l’élevage d’insectes comestibles peut contribuer à court-circuiter ce gaspillage. « Les larves de mouches soldats noires peuvent très favorablement remplacer des aliments comme le soya et les farines de poisson dans l’alimentation du bétail, dont les productions sont associées à des problèmes environnementaux comme la perte de biodiversité et la destruction d’écosystèmes », souligne la chercheuse.

Dans le cadre de son travail, Mariève DallaireLamontagne nourrit les larves avec des résidus organiques qui proviennent de sites d’élevage (par exemple des résidus de couvoiriers constitués des poussins et des œufs non commercialisables). « Ce sont des résidus dont la gestion est complexe, entre autres parce qu’ils comportent des risques microbiologiques et qu’ils dégagent des odeurs désagréables, précise-t-elle. À l’heure actuelle, ils sont valorisés sur les sites d’équarrissage par des méthodes qui requièrent des traitements thermiques coûteux sur le plan énergétique. Nous cherchons à remplacer ces modes de valorisation par des procédés plus durables, notamment en

utilisant ces résidus pour élever nos insectes, qui vont les bioconvertir efficacement en ingrédients pour le bétail, et ce, avec peu de ressources (eau, nourriture, espace). Les aliments ainsi créés offrent une très haute valeur nutritionnelle et pourront également servir à nourrir les animaux domestiques. »

C’est après l’obtention d’un baccalauréat en agronomie spécialisé en productions animales que Mariève Dallaire-Lamontagne a réalisé l’ampleur des enjeux environnementaux qui y sont liés. « Ça m’a motivée à trouver des solutions pour améliorer les méthodes d’élevage, explique-t-elle. En travaillant avec la colonie expérimentale de mouches soldats noires, j’ai rapidement compris tout le potentiel de ces insectes pour l’alimentation. C’est encore nouveau comme production, mais il y a de plus en plus d’entreprises qui s’intéressent à l’entomoculture. Nous sommes en train d’élaborer des procédés pour produire des insectes dans une optique de développement durable et d’économie circulaire. Les larves d’insectes sont faciles à élever et permettent même de traiter des matières contaminées pour en tirer des nutriments très sains. En effet, dans le cadre de mon projet de doctorat, pour contrôler les risques microbiologiques associés aux résidus animaux et éviter d’introduire de la contamination dans notre chaîne de production, on fait d’abord fermenter les résidus au lieu de les traiter thermiquement comme le font habituellement les entreprises d’équarrissage, d’où l’économie d’énergie. »

La chercheuse note qu’actuellement, les innovations sont nombreuses et de tout ordre. « Pour notre part, nous innovons dans les types de substrats employés dans l’élevage des larves, mentionne-t-elle. D’autres cherchent à mettre au point des produits à partir d’insectes. On peut séparer les huiles ou les composés

« Pour encourager l’intégration des insectes dans l’alimentation humaine, il faudra innover pour rendre ça attrayant, étant donné que ce n’est vraiment pas dans nos habitudes de manger des insectes. »

Dallaire-Lamontagne

bioactifs afin d’en faire des suppléments santé pour l’alimentation du bétail, pour favoriser la digestion. C’est très diversifié. »

Si la consommation d’insectes est chose courante dans bien des pays, ce n’est pas encore le cas en Amérique du Nord. « Culturellement, nous faisons face à une importante barrière mentale, dit Mariève DallaireLamontagne. De ce fait, pour encourager l’intégration des insectes dans l’alimentation humaine, il faudra innover pour rendre ça attrayant, étant donné que ce n’est vraiment pas dans nos habitudes de manger des insectes. Les efforts devront d’abord se concentrer sur la transformation pour en faire quelque chose d’intéressant visuellement, c’est-à-dire que l’insecte ne devra pas être reconnaissable. On pourrait les intégrer dans

des barres tendres, par exemple, ou dans des additifs pour les smoothies, etc. Le marché de l’alimentation des animaux domestiques représente aussi un très haut potentiel. Les insectes peuvent entre autres offrir une solution intéressante pour les chats et les chiens souffrant d’allergie au poulet. »

Sur le plan de l’ingénierie, il y a beaucoup à faire, estime Mariève Dallaire-Lamontagne, notamment en ce qui concerne l’automatisation, puisque la main-d’œuvre actuellement nécessaire à l’entomoculture coûte cher. « Il faut donc travailler à créer des économies d’échelle et à faciliter la production, note-t-elle. Il existe d’ailleurs des entreprises d’élevage d’insectes qui sont très automatisées et qui produisent à grande échelle, comme l’usine de production de grillons Aspire en Ontario (https://aspirefg.com) ou la compagnie Entosystem établie ici, au Québec, où l’on utilise des mouches soldats noires (https://entosystem.com). »

Vous approchez les 40 ans, votre compte d’épargne n’est pas aussi garni que celui de vos amis et ça vous préoccupe ? Pour Ravy Pung, planificatrice financière à la Banque Nationale, il n’y a pas de recette miracle pour avoir de bonnes habitudes financières. « Évitez de vous comparer aux autres générations, ou à vos pairs. Vous avez votre propre manière de dépenser et d’épargner, tout dépendant de vos priorités et de vos objectifs. Ce qui importe, c’est de le faire stratégiquement. »

Savourer le moment présent, c’est important. Mais financièrement, c’est mieux de voir un peu plus loin. Avant 40 ans, il est souvent question de rembourser ses dettes d’études, d’amasser une mise de fonds, puis d’avoir des enfants. Bien sûr, il faut toujours avoir des économies pour profiter de la vie ! Et pour avoir l’esprit tranquille, ça vous prend aussi un fonds d’urgence. Plus vos objectifs sont ambitieux, plus ils nécessitent une préparation financière béton.

Privilégiez l’épargne systématique et fixez-vous un montant réaliste, à la hauteur de vos moyens. Chaque paie, cette somme sera prélevée puis transférée de votre compte chèques vers votre compte d’épargne, ou encore votre REER ou votre CELI. Si vous avez des dettes avec un haut taux d’intérêt (comme votre carte de crédit), c’est important de commencer à les rembourser. Mais n’attendez pas d’avoir fini de rembourser toutes vos dettes pour épargner !

Le crédit est important et ne se résume pas qu’au solde actuel de votre carte. Une mauvaise cote de crédit pourrait nuire à vos objectifs. Ce sera beaucoup plus facile de vous acheter une maison avec une cote qui avoisine les 760. Consultez votre dossier, c’est gratuit et cela n’affectera

pas votre cote de crédit. Voyez quels sont les facteurs qui influencent votre pointage et corrigez le tir au besoin.

Plus on vieillit, plus nos priorités changent. Et avec ces priorités viennent de nouvelles dépenses. Détaillez toutes vos entrées d’argent et vos dépenses dans un budget mensuel. Révisez-le annuellement ou à la suite de tout changement important à votre train de vie. Allouez une partie de votre budget à la mise en place d’un fonds d’urgence et à l’épargne.

C’est facile de se créer des besoins. Parfois, les ententes « achetez maintenant, payez plus tard » semblent rendre tout plus accessible. Par contre, si votre revenu venait à changer, ces paiements monopoliseraient votre fonds d’urgence et vous risqueriez de vous endetter encore plus.

Il suffit d’être sur le marché du travail pour que ça en vaille le coup. Un conseiller est là pour vous aider à maximiser votre argent. Voyez-le comme un allié pour tous vos projets de vie. Rencontrez-le annuellement ou à la suite de tout changement majeur à votre situation financière.

L’offre de la Banque Nationale pour les ingénieurs devient encore plus avantageuse. Découvrez vos nouveaux privilèges à bnc.ca/ingenieur

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).

Voici six stratégies d’épargne simples à mettre en branle dès aujourd’hui.« Connais-toi toi-même », aurait dit le philosophe grec Socrate. « Dénonce-toi toi-même », pourrait-on dire au Bureau du syndic.

Certes, il est vain de croire qu’une personne agissant sciemment de façon malveillante ou inappropriée se dénoncerait volontairement aux autorités compétentes. Mais il est impératif de savoir que le Code des professions oblige « [t]out professionnel [à] aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire […] ou d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus1 ». Il existe aussi une telle obligation pour ce qui est d’une « réclamation formulée contre [tout professionnel] auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle et de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à cet égard2 ». Omettre de se conformer à ces obligations pourrait notamment faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Ainsi, l’Ordre des ingénieurs du Québec requiert que ses membres lui déclarent tous les recours judiciaires formulés contre elles et eux ou déclarés par elles et eux auprès de leur assureur. Pour se conformer à cette exigence, les membres doivent :

• informer l’Ordre lors de l’inscription annuelle, du 1er février au 31 mars, en répondant à la question se

rapportant à la déclaration de recours judiciaires ;

• informer l’Ordre au plus tard dans les 30 jours de la signification de tout recours judiciaire.

De telles déclarations sont systématiquement analysées par le Bureau du syndic3 afin de décider s’il fera enquête ou non.

Pour ce qui est des infractions criminelles ou pénales, l’un des principaux critères d’analyse est le « lien avec l’exercice de la profession4 ». Sans vouloir nous aventurer ici dans un débat juridique toujours d’actualité, soulignons tout de même que « l’exercice de la profession » est un concept beaucoup plus large que les seuls actes réservés en vertu de la Loi sur les ingénieurs. Rappelons par ailleurs que le Code des professions proscrit, de façon générale, tout « acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de [la] profession […]5 ». L’honneur et la dignité de la profession peuvent notamment se concevoir en fonction des valeurs de la profession.

Pour ce qui est des réclamations à l’égard de la responsabilité professionnelle, mentionnons d’abord qu’elles sont monnaie courante dans le vaste domaine de la

« DÉNONCE-TOI TOI-MÊME »

construction, notamment en raison de la présomption de responsabilité établie par le Code civil du Québec : « […] l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel […] sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux […]6 ».

Selon différents critères (inconduite déontologique alléguée de l’ingénieure ou de l’ingénieur dans la réclamation, risque pour la protection du public, etc.), le Bureau du syndic décidera de faire enquête ou non. Mais le processus disciplinaire piloté par le Bureau du syndic n’a pas la même finalité qu’un procès civil. Un procès civil vise à régler un différend entre deux parties en identifiant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Au terme d’un procès civil, l’une des parties pourrait être condamnée au paiement de dommages et intérêts s’il y a lieu. Tandis que le processus disciplinaire vise essentiellement à protéger le public, à dissuader la professionnelle ou le professionnel de récidiver et à servir d’exemple aux autres membres de la profession.

Surtout, il faut distinguer l’erreur technique (potentiellement génératrice d’un préjudice) et la faute

1. Article 59.3 du Code des professions

2. Article 62.2 du Code des professions

disciplinaire. L’erreur technique est, par exemple, une erreur de calcul ou de mesure, ou encore une omission commise sans qu’il y ait négligence ou insouciance. Et nul, même les personnes les plus compétentes, n’est à l’abri d’une erreur technique à un moment ou à un autre de sa carrière. C’est d’ailleurs pour cela qu’existe l’assurance responsabilité professionnelle.

Quant à la faute disciplinaire, elle représente une violation des principes d’éthique propres aux valeurs, à l’honneur et à la dignité de la profession dont certaines règles sont répertoriées dans un code de déontologie.

Ainsi, une condamnation à la suite d’un procès civil ne signifie pas pour autant l’imposition d’une sanction disciplinaire. Une telle sanction disciplinaire pourrait être imposée, même en l’absence de préjudice concret, notamment dans des situations de conflit d’intérêts, de manque d’indépendance ou d’impartialité, de production de documents ambigus, etc.

En conclusion, l’autodénonciation, ou encore la « déclaration obligatoire », est un mécanisme complémentaire aux instances judiciaires et essentiel à la protection du public.

3. Ces déclarations sont aussi analysées par d’autres instances de l’Ordre.

4. Cette notion de « lien avec l’exercice de la profession » est mentionnée à plusieurs reprises dans le Code des professions, notamment à l’article 149.1.

5. Article 59.2 du Code des professions

6. Article 2118 du Code civil du Québec : « À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sousentrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. »

Selon un signalement récemment soumis à l’équipe du Service de la surveillance de la pratique illégale, une personne utilisait le titre d’ingénieur logiciel sur son profil LinkedIn, dans ses signatures courriel et sur le site Web de l’entreprise. L’enquêteur de l’Ordre a donc rencontré l’individu pour lui faire comprendre qu’utiliser le titre d’ingénieur est strictement réservé aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec et que, comme ce n’était pas son cas, il se trouvait en état d’infraction à la Loi sur les ingénieurs. La réponse de l’individu ? « Mais c’est mon employeur qui m’a donné ce titre ! »

De fait, l’Ordre constate que des entreprises, y compris des entreprises d’envergure et souvent multinationales, attribuent à leurs employés des titres tels que « ingénieur qualité », « ingénieur logiciel », « ingénieur de produit », voire « ingénieur financier ». L’Ordre a vu des cas où plus d’une centaine de personnes à l’emploi d’une entreprise – qui n’étaient pas membres de l’Ordre – s’étaient fait donner des titres d’emploi qui constituent une usurpation du titre d’ingénieur. Si l’employeur donne le titre d’ingénieur à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, cette personne peut-elle être reconnue coupable d’une infraction ?

La Loi sur les ingénieurs est claire : nul ne peut, s’il n’est ingénieur, prendre le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs ou utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’ingénieur lui est permis ou s’annoncer comme tel. Le profil LinkedIn est un outil de promotion personnel. C’est la personne elle-même qui décide ce qu’elle inscrit sur son profil. Tout le monde est responsable de s’assurer que ce qui y est publié respecte les lois. La responsabilité individuelle d’une personne qui utilise le titre sans être membre de l’Ordre est facile à établir ; cette personne

et Me Patrick Marcoux, avocat

Par Marie-Julie Gravel, ing.

et Me Patrick Marcoux, avocat

Par Marie-Julie Gravel, ing.

est donc passible d’amendes pouvant aller de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation.

Mais si c’est l’employeur qui donne le titre d’ingénieur à une employée ou un employé sans se préoccuper de savoir si cette dernière ou ce dernier est bel et bien membre de l’Ordre, pourrait-on dire que l’entreprise l’encourage à commettre une infraction ?

L’employeur a-t-il une responsabilité ?

Le respect des lois entourant l’usage du titre ne revient pas seulement aux individus. Les organisations, responsables de l’attribution des titres de fonction, doivent également se conformer aux lois applicables en ce domaine au Québec. C’est le Code des professions qui attache une responsabilité pénale, dans les deux cas suivants, lorsque l’employeur :

• annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est ;

• amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre

professionnel dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif ou une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1 du Code des professions, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre :

a) à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un tel ordre ;

b) à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle en est membre ;

c) à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre.

En plus d’exposer ses employés à faire l’objet d’une enquête et éventuellement de poursuites pénales, le fait d’annoncer ou de désigner une personne par un titre ou une abréviation de titre qui laisse croire que la personne est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec constitue une infraction. Pour une entreprise, cette infraction la rend passible d’une amende allant de 5 000 $ à 125 000 $ pour chaque cas d’utilisation.

La note devient rapidement très salée pour l’entreprise qui annonce ou désigne illégalement des dizaines d’employés !

Plutôt que de judiciariser systématiquement ces infractions, l’Ordre choisit généralement de sensibiliser les entreprises en discutant avec les responsables des ressources humaines et les avocates et avocats de l’entreprise. En expliquant aux gestionnaires, avocates et avocats les risques auxquels s’expose l’entreprise, l’Ordre arrive à les convaincre de remplacer les titres employés illégalement. Parmi les mesures d’accompagnement offertes, l’Ordre propose également des séances d’information adaptées pour expliquer aux employés le bon usage du titre réservé à l’ingénieur. L’Ordre considère que cette manière de fonctionner permet d’éduquer et de sensibiliser pour régler le problème à long terme au sein de l’entreprise en entier, et de prévenir la récurrence tout en évitant d’engorger les tribunaux avec des dizaines d’auditions. Dans le cas où l’employeur ne démontre pas d’intention de collaboration, des poursuites pénales sont alors envisagées, tant contre les employés récalcitrants que contre l’employeur.

Au Québec, le titre d’ingénieur ne devrait pas désigner la fonction ou le poste qu’occupe une personne dans l’organisation, sauf dans le cas où la fonction comprend des responsabilités et des tâches

qui exigent que la personne titulaire du poste soit membre de l’Ordre des ingénieurs. L’objectif de cette règle est de ne pas induire le public en erreur en laissant croire faussement qu’une personne possède une qualification professionnelle aux termes des lois du Québec. L’utilisation d’un titre de fonction qui ne comporte pas d’ambiguïté permet d’éviter des sanctions pénales liées à l’usage du titre d’ingénieur ou à l’infraction de donner lieu de croire qu’une personne est autorisée à exercer la profession d’ingénieur.

Dans un marché où les entreprises rivalisent de créativité pour convaincre des candidates et des candidats de rejoindre leurs rangs, la possibilité d’encourir une poursuite pénale ne sera jamais considérée comme un avantage concurrentiel. Les employeurs ont tout intérêt à prendre leurs responsabilités en cette matière et à donner les titres de fonction qui reflètent le rôle occupé et qui respectent les lois applicables.

Pour de plus amples renseignements sur les bonnes pratiques relatives à l’usage du titre, nous vous recommandons de consulter la section Usage du titre dans le Guide de pratique professionnelle.

Vous pouvez également nous écrire à pratill@oiq.qc.ca.

Avis aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Veuillez prendre connaissance du fait que l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres aura lieu le mercredi 21 juin 2023, à partir de 17 h 30

Cette année encore, l’AGA sera webdiffusée avec un droit de vote à distance.

• L’information pour confirmer votre présence à l’AGA sera diffusée dans les prochaines communications électroniques de l’Ordre.

• La documentation relative à la consultation concernant le montant de la cotisation annuelle (art. 103.1 du Code des professions (« CdP »)) sera disponible sur le site web de l’Ordre le 19 mai 2023.

Les candidates et candidats à la profession d’ingénieur (CPI) pourront uniquement assister à l’AGA et intervenir lors de la période des questions, cependant elles et ils n’auront pas le droit de voter.

La Secrétaire de l’Ordre et directrice des Affaires juridiques,

Me Pamela McGovern,avocate

1. Ouverture de l’assemblée, constatation de la régularité de la convocation, vérification du quorum et présentation des règles applicables à l’Assemblée générale annuelle

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la séance de l’Assemblée générale tenue le 16 juin 2022

4. Rapport de la présidence sur les activités de l’exercice 2022-2023

5. Présentation des états financiers de l’exercice 2022-2023

6. Cotisation annuelle

1. Projet de résolution modifiant le montant de la cotisation annuelle (art. 103.1 du CdP)

2. Rapport de la Secrétaire de l’Ordre, sur la consultation des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (art. 104, al. 2 du CdP)

3. Nouvelle consultation des membres présents en assemblée sur le montant de la cotisation annuelle (art. 104, al. 3 du CdP)

7. Approbation de la rémunération des administrateurs élus (art. 104, al. 1 du CdP) :

1. Présentation

2. Vote sur la rémunération des administrateurs élus

8. Nomination des vérificateurs pour l’exercice financier en cours (art. 104, al. 1 du CdP)

9. Propositions écrites des membres de l’Ordre en vertu de l’article 3.3 des règles relatives à la tenue des assemblées générales*

10. Rapport sur les résolutions de l’Assemblée générale tenue le 16 juin 2022

11. Période de questions

12. Clôture de l’Assemblée générale

* Critères d’admissibilité d’une proposition: toute proposition doit être formulée et soumise par écrit à la Secrétaire de l’Ordre, accompagné d’un état de la question indiquant les motifs pour lesquels l’assemblée devrait en être saisie, ainsi qu’une proposition comprenant les énoncés de contexte rédigés sous forme de « considérants » et la proposition de vote. La demande doit être reçue par la Secrétaire au moins 15 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle. Un formulaire à cet effet sera disponible sur le site Web de l’Ordre.

Par Michel Morin, ing. Coach professionnel en développement intégral

CODÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNELLE PARTAGÉE !

Comment les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec peuvent-ils tirer parti du codéveloppement professionnel pour améliorer leurs compétences et performances individuelles et collectives ?

Sarah, ingénieure de projet dans une entreprise, a pu compter sur son groupe de codéveloppement professionnel pour surmonter un retard de livraison qui risquait de causer des pénalités et l’insatisfaction de son client. Au cours d’une rencontre de groupe, elle a présenté son problème d’approvisionnement en fournitures et a pu tirer parti de l’aide des membres qui ont agi comme des consultants pour trouver des solutions innovantes. Ayant découvert de nouvelles perspectives, Sarah a quitté la rencontre plus sereine et avec un sentiment de satisfaction, tandis que chaque membre du groupe se réjouissait d’avoir aidé et appris de cette situation.

L’exemple de Sarah illustre les avantages qu’une ingénieure ou un ingénieur peut retirer de sa participation à un groupe de codéveloppement professionnel. Mais au fait, qu’est-ce que le codéveloppement ?

C’est au Québec, dans les années 1990, qu’Adrien Payette, professeur à l’École nationale d’administration publique, et Claude Champagne, psychologue et praticien du développement des ressources humaines,

ont conçu une nouvelle méthode d’apprentissage entre pairs, le groupe de codéveloppement professionnel. Elle s’adresse à des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres pour améliorer leur pratique en s’entraidant dans une démarche réflexive menant à l’action.

Un petit groupe de six à huit personnes se réunit sur une base régulière pour des séances d’une durée maximale d’une heure et demie. Les membres du groupe ont l’occasion de réfléchir sur leur pratique, d’apprendre et de s’entraider pour mieux agir individuellement et collectivement.

En plus des principes fondamentaux comme la confidentialité, l’assiduité, l’authenticité et l’écoute, le codéveloppement repose sur une méthodologie qui est la clé de son efficacité tout au long de la vie du groupe.

À chaque séance de consultation, une participante ou un participant agit comme client et les autres comme consultants, en suivant six étapes essentielles ; une septième étape consiste à revenir sur la séance au début de

la rencontre suivante. Les séances se déroulent ainsi : exposé de la situation par le client ; clarification par les consultants ; établissement du contrat de consultation entre le client et les consultants ; partage de réflexions et de pistes d’actions ; synthèse et élaboration d’un plan d’action par le client ; évaluation et identification des apprentissages de chacun ; et finalement, retour sur l’action.

Outre les commentaires positifs des personnes participant aux séances et celles qui les animent, des recherches scientifiques menées par des étudiantes et étudiants et des chercheuses et chercheurs universitaires1 ont révélé que cette méthode offre plusieurs avantages, notamment :

• une amélioration notable du sentiment d’autoefficacité des personnes participant aux séances, notamment en ce qui concerne le travail d’équipe, le sens politique et la résolution de problèmes ;

• la pertinence des groupes de codéveloppement pour la consolidation des rôles et des pratiques professionnelles, ainsi que pour le développement des compétences d’écoute, de questionnement et de leadership ;

• un réel transfert des apprentissages acquis en codéveloppement à une utilisation quotidienne pour améliorer les performances.

Saviez-vous que la participation à des groupes de codéveloppement fait partie des activités admissibles qui satisfont aux exigences du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs 2 ?

Pour mettre en place un groupe de codéveloppement dans votre entreprise ou votre équipe, vous pouvez faire appel à un facilitateur ou une facilitatrice de groupe de codéveloppement (voir la liste sur le site www.aqcp.org).

Vous pouvez également vous former ou former une personne dans votre entreprise ou votre équipe qui animera les rencontres. Vous pouvez aussi vous joindre à un groupe de codéveloppement.

Pour toute question ou pour des conseils relatifs au démarrage ou à l’animation d’un groupe de codéveloppement, n’hésitez pas à contacter Michel Morin, ing., coach et auteur de cette chronique

Pour de plus amples renseignements sur les bonnes pratiques en codéveloppement, vous pouvez écrire à michel.morin@hotmail.com.

1. Paquet, M. et coll. Codév-Action : accompagnement, optimisation et retombées des groupes de codéveloppement professionnel in Desjardins, M. et coll. (2022) Le groupe de codéveloppement en pratique, l’expérience des codéveloppeurs, JFD Éditions, p. 153-168

2. Guide d’application du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, avril 2023. Annexe 2 « Tableausynthèse des activités de formation continue », p. 24.

Entre le système de ventilation de l’étable, l’évacuation du lisier, la pose d’un drain agricole, l’enrochement d’un fossé, la station de pompage pour l’irrigation, il y a un point commun : le génie agroenvironnemental.

Par Valérie LevéeDans les années 1960, le génie rural englobait toutes les activités relevant du génie réalisées en milieu rural, c’est-à-dire aussi bien la constitution des rangs et leur électrification que les installations agricoles. « Au cours des années, le génie rural est devenu le génie agricole en se concentrant sur les pratiques agricoles comme le drainage, l’irrigation, la conception de la machinerie agricole et des silos, les structures d’entreposage, le séchage des foins et des grains… », retrace Stéphane Godbout, ing., chercheur en génie agroenvironnemental à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Le génie agroalimentaire a ensuite émergé du génie agricole pour s’occuper de la transformation

des aliments, de leur conditionnement et de l’emballage, tandis que le génie agricole prenait un virage environnemental et devenait le génie agroenvironnemental.

« Le génie agroenvironnemental consiste à améliorer les pratiques agricoles pour réduire leur impact sur l’environnement tout en produisant des denrées de haute qualité et en favorisant la pérennité économique », explique Stéphane Godbout. Il s’agit d’une vaste discipline qui s’intéresse notamment aux bâtiments de ferme et à la machinerie agricole pour limiter les effets néfastes de l’élevage et des cultures sur l’environnement.

L’application des pesticides et leurs répercussions sur l’environnement

restent cependant du domaine de l’agronomie.

La conception des bâtiments d’élevage incombe en grande partie aux ingénieures et ingénieurs agroenvironnementaux. Le génie en structure et le génie civil traitent des fondations et de la structure du bâtiment, mais la ventilation et la gestion des déjections sont du ressort du génie agroenvironnemental.

Dans les élevages, les déjections animales sont une source d’agents pathogènes et de gaz comme l’ammoniac qui contaminent le sol et l’air. Dans un souci de bien-être animal, la tendance est de donner plus de liberté aux animaux. « Dans

les volières, les cages vont disparaître ; les poules se promènent davantage et elles battent des ailes. Parfois, on met de la litière pour que les animaux puissent jouer. Ça fait beaucoup de poussière », décrit Stéphane Godbout. Des particules virales sont susceptibles de se lier aux poussières fines générées par la moulée, les mouvements des animaux et le lisier pour devenir des bioaérosols. Il y a danger pour les travailleuses et les travailleurs agricoles à l’œuvre dans le bâtiment, et il faut aussi éviter que des bioaérosols ne soient transportés à l’extérieur !

« Mon rôle comme ingénieur est de réduire le danger à la source », indique Stéphane Godbout, et cela veut dire, par exemple, de « rabattre au maximum la poussière au sol dans la bâtisse parce qu’avec les

besoins de ventilation, la quantité d’air qui circule est énorme et le traitement d’air peut coûter très cher ». La poussière peut être rabattue au sol en aspergeant la litière avec une émulsion d’huile végétale mélangée à de l’eau. Mais il y a un équilibre à trouver, car l’humidité favorise les émissions d’ammoniac. « Il y a des planchers chauffants pour assécher la litière, mais si c’est trop sec, il y a plus de poussière dans l’air », poursuit Stéphane Godbout. Une solution qui fait coup double pour réduire les émissions de poussières et d’ammoniac consiste à racler les déjections plus souvent. Elles sont envoyées par des conduits dans un système d’entreposage avant d’être utilisées pour la fertilisation, et c’est aux ingénieures et ingénieurs de concevoir le réservoir et les conditions d’entreposage. « On étudie comment gérer la fosse pour

qu’elle émette moins de particules, on évalue s’il faut une toiture ou non, s’il faut aérer, mentionne-t-il. On voit par exemple que si on lave la fosse en juillet après l’épandage, si on retire bien l’inoculum bactérien, ça redémarre moins vite ensuite quand on remet des déjections dans la fosse ; donc il y a moins d’émission d’ammoniac. »

Toujours pour réduire les risques sanitaires, l’intérieur des bâtiments doit être lavé du plancher jusqu’au plafond. Les matériaux doivent être lavables et être faiblement poreux, car les pores font le nid des microorganismes. Pour les revêtements plastiques des murs et des plafonds, il faut privilégier le polyéthylène haute densité. De même, l’acier inoxydable et la tôle émaillée se lavent mieux que la fonte. « Un béton qui a une haute résistance à la compression est moins poreux et se lave mieux, ajoute Stéphane Godbout. Il y a un travail à faire avec l’ingénieure ou l’ingénieur en génie civil pour trouver un béton qui se lave bien et qui évite la dérive sanitaire à long terme. » Les revêtements de plancher en époxy sont aussi facilement lavables, mais ils peuvent être glissants pour les animaux.

Dans les champs, la circulation de la machinerie tend à compacter les sols, ce qui empêche l’infiltration d’eau. « L’eau reste en surface et ruisselle, et qui dit ruissellement en surface dit transport des sédiments dans les cours d’eau », explique l’ingénieur Robert Beaulieu chez PleineTerre, une entreprise de services-conseils spécialisée en agronomie et en environnement. Le ruissellement entraîne vers les ruisseaux des particules de sols, mais aussi des pesticides et des fertilisants. Il y a donc un risque de perturbation de l’écoulement du ruisseau par l’afflux de sédiments doublé d’un risque de pollution de l’eau. Du point de vue agronomique, la compaction du sol se traduit aussi par une perte de rendement. En effet, un sol compacté se draine mal, et les racines ne peuvent pas s’ancrer profondément. En restant en surface, les racines n’ont pas un bon accès aux nutriments ; si une sècheresse survient, elles ne pourront pas aller chercher de l’eau en profondeur.

Autant pour des raisons agronomiques qu’environnementales, il faut donc limiter la compaction des sols agricoles et contrôler le ruissellement. « Les ingénieures et ingénieurs participent à l’amélioration des équipements pour éviter la compaction du sol », assure Stéphane Godbout. « Les fabricants d’équipements agricoles travaillent pour diminuer la pression des machines sur le sol, signale Robert Beaulieu. On voit, par exemple, beaucoup de moissonneusesbatteuses avec des chenilles plutôt que des pneumatiques. Et quand il pleut, il faut gérer l’eau qui coule en surface, ce qui relève du génie agroenvironnemental. »

Ce sont des ingénieures et ingénieurs agroenvironnementaux qui conçoivent les systèmes de drainage agricole pour évacuer le surplus d’eau tout en contrôlant le ruissellement et en conservant un taux d’humidité adéquat pour les cultures. Le système de drainage est constitué d’un réseau de drains souterrains en polyéthylène, placés de 5 à 15 m les uns des autres, qui débouchent sur un tuyau de plus grand diamètre et qui lui-même se déverse généralement dans un cours d’eau ou plus rarement dans un fossé. Les drains,

« Le génie agroenvironnemental consiste à améliorer les pratiques agricoles pour réduire leur impact sur l’environnement tout en produisant des denrées et en favorisant la pérennité économique. »

Stéphane Godbout, ing. Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

d’un diamètre de 100 mm, sont perforés pour recueillir l’eau gravitaire contenue dans la nappe (environ 3 % du volume) tout en retenant les particules de sol en dehors des drains au moyen de filtres appropriés.

L’abaissement de la nappe permet aux racines de descendre plus profondément puisqu’en milieu saturé, les racines seraient privées d’oxygène. La configuration du réseau, le diamètre des tuyaux et le type de filtre dépendent du terrain et du type de sol ; c’est pourquoi l’ingénieure ou l’ingénieur prend des mesures sur place. « On envoie des échantillons de sols au laboratoire et on fait des observations sur place pour connaître la granulométrie et savoir quel type de filtre mettre autour du tuyau, explique Robert Beaulieu. On fait un relevé

de terrain avec un GPS, on relève la microtopographie et on fait le plan de nivellement et le plan de drainage. On s’occupe de l’ensemble du chemin de l’eau jusqu’au cours d’eau. » En fonction des propriétés du sol, l’ingénieure ou l’ingénieur doit aussi évaluer à quelle profondeur installer le drain pour conserver la bonne quantité d’eau à la portée des racines des plantes.

C’est encore au génie agroenvironnemental que revient l’aménagement des fossés et des ruisseaux qui collectent l’eau évacuée par les drains. Dans un souci de pérennité de l’ouvrage et pour stabiliser les berges, on utilise parfois des techniques telles que des empierrements ou plus généralement l’implantation de végétation stabilisant les talus et les rives. « En vertu de la nouvelle Loi sur les ingénieurs, une ingénieure ou un ingénieur doit être sur place pour tout le travail de protection par enrochement d’un

cours d’eau, et tous les ponceaux de plus de 1 200 mm de diamètre doivent être réalisés par une ingénieure ou un ingénieur », précise Robert Beaulieu.

Issu du génie rural, le génie agroenvironnemental est une forme de génie environnemental appliqué à l’agriculture. Mais il a un caractère interdisciplinaire, car il collabore avec le génie civil et le génie des structures pour la conception des bâtiments agricoles. Il côtoie la biologie pour la conservation des cours d’eau et l’agronomie pour la gestion optimale des sols en fonction des besoins des cultures. Il fait même appel au génie logiciel pour ajuster les systèmes d’épandage ou d’irrigation et déployer l’agriculture de précision.

« Le génie agroenvironnemental, note Stéphane Godbout, c’est l’intégration des systèmes, et c’est là toute sa complexité ! »

« Les fabricants d’équipements agricoles travaillent pour diminuer la pression au sol des machines. [...] Quand il pleut, il faut gérer l’eau qui coule en surface, ce qui relève du génie agroenvironnemental. »

Robert Beaulieu, ing. PleineTerre

Pour répondre au problème de l’inefficacité de l’irrigation dans les fermes, Mathieu Ricard, ing., a conçu et mis en œuvre un système d’irrigation personnalisé.

Par Valérie LevéeL’ingénieur Mathieu Ricard est fondateur de Riego, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes d’irrigation. En travaillant dans des fermes maraîchères lorsqu’il était plus jeune, il a constaté que l’irrigation n’était pas efficace. « L’eau n’allait pas au bon endroit, il y avait trop d’eau ou on irriguait trop tard pendant une sécheresse. Beaucoup d’agriculteurs appliquaient la règle du pouce, c’est-à-dire qu’ils donnaient de 25 à 30 mm d’eau à l’hectare. Mais si, par exemple, le sol n’a la capacité de retenir que 20 mm et qu’on applique 25 mm, il y a 5 mm d’eau qui s’en va et qui n’est pas utilisée par la plante. »

Pendant ses études en génie agroenvironnemental à l’Université Laval, Mathieu Ricard a bien compris qu’il était possible de gérer l’irrigation pour apporter la bonne quantité d’eau au bon moment, et c’est dans cette optique qu’il a fondé Riego.

Traditionnellement, « les cultures sont irriguées avec un canon muni d’une buse de 20 à 30 mm qui projette l’eau sur une portée de 70 m », indique Mathieu Ricard. D’une part, les plantes ne reçoivent pas toutes la même quantité d’eau et, d’autre part, une fraction de l’eau dérive au vent et est perdue pour les cultures. Pour uniformiser l’irrigation, Mathieu Ricard préfère multiplier les buses et les rapprocher du sol, ce qui réduit la dérive de l’eau dans l’air et présente aussi l’avantage d’exiger moins de pression. « Les canons ont besoin d’une pression de 8 bars alors que les systèmes de Riego sont fonctionnels avec 4 bars. » Il s’ensuit une économie d’énergie pour projeter l’eau, mais aussi pour la pomper à la station de pompage.

À partir de cette idée, Mathieu Ricard a décidé d’importer deux systèmes couramment utilisés en Europe et aux États-Unis. L’un des systèmes est constitué d’un trépied central sur une base en béton et de plusieurs travées qui pivotent autour du trépied. Les sections sont munies de buses réparties sur toute sa longueur et le patron d’irrigation est circulaire. Dans l’autre système, une rampe est constituée des mêmes types de travées, mais le trépied est installé sur une base motrice qui se déplace en ligne droite dans le champ pour faire des parcours en hippodrome. Mathieu Ricard dimensionne les systèmes selon la géométrie et la topographie du champ. « Je fais des relevés GPS et de l’arpentage pour positionner les trajets, tenir compte des dénivelés pour que la structure ne frotte pas au sol et soit équilibrée », décrit-il. Il doit aussi concevoir la station de pompage et l’approvisionnement du système d’irrigation avec la bonne pression. « C’est la partie qui requiert le plus d’ingénierie », affirme-t-il.

Dans le cas de la rampe, le trépied, qui est mobile dans le champ, tire le boyau d’alimentation, et Mathieu Ricard tient compte de la friction du boyau sur le sol pour réduire la dépense énergétique. « Certains boyaux ont un coefficient de friction plus faible et permettent avec le même effort de traction de parcourir 30 ou 40 m de plus », précise-t-il. Toujours dans une perspective environnementale, l’ingénieur participe en outre à l’électrification de l’agriculture québécoise en proposant de remplacer les pompes diesel par des pompes électriques. Les remplacements qu’il a effectués en 2021 ont permis aux agricultrices et agriculteurs d’économiser 90 000 litres de diesel.

« Je fais des relevés GPS et de l’arpentage pour positionner les trajets, tenir compte des dénivelés pour que la structure ne frotte pas au sol et soit équilibrée.

»

Mathieu Ricard, ing. RIEGO

L’Ordre adopte un Énoncé de position et engagements en matière de développement durable.

La profession d’ingénieur joue un rôle clé dans le développement durable. Nos principes d’intervention :

Viser l’amélioration continue

Miser sur la collaboration

Soutenir l’innovation et la rigueur scientifique

Actions :

X Refonte de la section sur le développement durable du Guide de pratique professionnelle

X Création d’un prix Honoris Genius - Développement durable

X Atteinte de la carboneutralité au sein de l’Ordre

X Interventions sur la place publique

Mais les défis sont nombreux. L’urgence d’agir se fait toujours plus pressante.

2023... Pour aller encore plus loin

Des engagements modernisés

Un énoncé qui met l’accent sur :

1. l‘urgence d’agir et le rôle-clé de la profession

2. les obligations déontologiques des membres

3. le lien entre le développement durable et la protection du public

Des engagements qui mettent de l’avant l’accompagnement aux membres.

Nos priorités d’action :

La formation initiale La formation continue

Le processus d’accès à la profession

Notre voix

L’inspection professionnelle

La reconnaissance des accomplissements

Sensibiliser les décideurs et les parties prenantes aux enjeux de développement durable.

Faire connaître au public la contribution des ingénieures et des ingénieurs au développement durable.

Consultez la nouvelle version de l’Énoncé de position et engagements en matière de développement durable.

L’AGROENVIRONNEMENT

Encore peu connu, ce secteur est un terreau propice à la création d’une foule de technologies adaptées aux besoins du monde agricole de plus en plus automatisé, et en phase avec le développement durable.

Par Pascale Guéricolas

Par Pascale Guéricolas

Les innovations agroenvironnementales ressemblent un peu à des sandwiches étagés : elles rassemblent dans une même technologie les avancées de diverses disciplines.

«Contrairement à l’aéronautique ou à l’industrie automobile où les contraintes et les règles sont nombreuses, je trouve qu’il n’y a guère de limites à l’innovation dans le domaine agricole », lance Vincent Machabée. Cet ingénieur en génie agroenvironnemental, propriétaire d’Innotag, conçoit et vend de l’équipement pour les grandes cultures. À ses yeux, ce secteur constitue un terrain de jeu rêvé pour les ingénieures et les ingénieurs.

Il suffit de penser aux outils de gestion des cultures dans les champs par GPS qui équipent les tracteurs, aux drones survolant les plantations pour repérer le manque de fertilisants des végétaux dans certaines zones en se basant sur des chartes de couleurs, ou aux capteurs de rendement. Installés sur les équipements de récolte, ces derniers recueillent des données qui permettent ensuite d’évaluer les performances de secteurs précis, puis d’ajuster la quantité et le type d’intrants pour la prochaine saison.

Depuis 15 ans, la robotique occupe également une place importante en production animale. Les vaches circulent maintenant librement dans nombre d’étables et elles disposent à leur convenance d’un robot de traite. Plusieurs de ces équipements analysent en temps réel la qualité du lait, tout en donnant parfois des renseignements sur la santé de l’animal. D’autres robots, comme celui qui achemine la nourriture ou nettoie les déjections, allègent la tâche des agricultrices et agriculteurs. Il devient plus facile de s’occuper de plus grands troupeaux avec un personnel réduit.

Bon nombre de ces technologies viennent du monde du génie, en particulier du génie agroenvironnemental. C’est le cas d’un sarcleur, imaginé par Vincent Machabée, pour aider à contrer la résistance de certaines herbes indésirables dans les champs de maïs et de soya, un

phénomène qui découle en grande partie de l’utilisation abusive d’un herbicide comme le glyphosate depuis plusieurs décennies

Très précis, ces sarcleurs, qui circulent à bonne vitesse dans les champs pour une meilleure efficacité, peuvent être équipés de deux caméras 3D dirigées vers les rangs pour distinguer les mauvaises herbes de la culture principale. En cabine, la personne qui pilote cet équipement dispose d’un écran où les données apparaissent, grâce à un système Isobus, qui gère la communication entre cet équipement de pointe et le logiciel.

Par ailleurs, un système de guidage perfectionné contrôle le sarcleur d’une douzaine de mètres de large, pour effectuer ses tâches de désherbage sur des rangs parfois distants de seulement 20 cm. « Même quelqu’un de peu expérimenté peut utiliser ce sarcleur de façon efficace, simplement en prenant soin de le lever de terre au bout du champ », souligne son concepteur

« Même quelqu’un de peu expérimenté peut utiliser ce sarcleur de façon efficace, simplement en prenant soin de le lever de terre au bout du champ. »

Vincent Machabée, ing. Innotag

Les bâtiments et les équipements évoluent aussi très rapidement dans le secteur de la production animale pour mieux refléter les besoins de la société.

Dans le but d’assurer le bien-être des animaux destinés à la consommation (poulets, porcs, brebis…), les agriculteurs et agricultrices cherchent de plus en plus à leur fournir des espaces bien aérés, bien chauffés, et où les déplacements sont facilités.

L’équipe du chercheur à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement Stéphane Godbout a ainsi mis au point un modèle qui combine plusieurs mesures sur l’animal afin d’avoir une meilleure idée de son ressenti. Aidés de plusieurs autres spécialistes, ces experts et expertes ont coordonné des travaux pour mettre au point de nouvelles logiques de

contrôle. « Cette série de données s’intéresse à la température de l’animal, à ses déplacements, ainsi qu’à la quantité de nourriture et d’eau ingérées », explique l’ingénieur.

Ces informations sont ensuite croisées avec d’autres critères, comme l’âge, le poids, l’énergie dégagée, la température extérieure et le taux d’humidité dans l’air. Tout cela permet de concevoir des systèmes automatisés de ventilation et de chauffage qui répondent aux besoins réels de l’animal et favorisent sa santé et sa productivité.

L’ingénieur en génie agroenvironnemental Alain Chagnon connaît bien cet univers. Avec une quinzaine de collègues exerçant dans

divers domaines du génie (agricole, mécanique, électrique, civil, des structures), le propriétaire de Fusion Expert Conseil aide des clients qui se dirigent vers l’automatisation ou bâtissent de nouvelles étables. « Nous les accompagnons dans le choix des technologies en ayant en tête deux composantes essentielles : le bien-être des animaux et la sécurité du personnel », indique le dirigeant.

Les ingénieures et ingénieurs, maîtres d’œuvre des projets, prennent donc soin à d’étudier la circulation des animaux à l’intérieur de bâtiments de ferme de plus en plus grands, gérés par de moins en moins de personnel. Il faut veiller à ce que les animaux en

« Cette série de données s’intéresse à la température de l’animal, à ses déplacements, ainsi qu’à la quantité de nourriture et d’eau ingérées. »

Stéphane Godbout, ing. Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

liberté puissent facilement passer d’un espace à l’autre sans blesser les employés et employées, tout comme les vaches qui ne sont plus enchaînées. Des barrières intelligentes favorisent les déplacements sécuritaires, tandis qu’un robot aspirateur nettoie les allées, qu’un robot de traite collecte le lait à la demande et que des équipements automatisés règlent la température et la ventilation dans l’étable. Le propriétaire contrôle le tout avec son téléphone intelligent.

Dans ce monde de plus en plus connecté, la collecte et l’automatisation de données dans des modèles mathématiques précis deviennent la norme.

L’olfactomètre dynamique, créé et conçu par Denis Choinière, ing., lors de sa maîtrise en sciences à l’Université McGill, témoigne de cette évolution.