COLEÇÃO DE ZINES DAS CLÍNICAS DE BORDA BRASILEIRAS

Freud modifica seu olhar sobre o inconsciente ao longo de sua obra: se, no início, o pensou como profundidade, ao fim nos indica que o inconsciente pulsa nas margens. É desse lugar que nasce a Coleção de Zines das Clínicas de Borda Brasileiras, aberta a novos fascículos, fruto da experiência compartilhada de psicanalistas inconformadxs com as respostas de sua clínica e de sua formação diante da realidade nacional marcada pela brutalidade e pela violência estrutural. Reúne experiências múltiplas e plurais, sem reduzi-las a um “mínimo comum”; ao contrário, afirma o vigor da práxis psicanalítica na transformação de sujeitos, processos, espaços públicos, modos de pertencimento e participação, e nos próprios caminhos de formação.

Nasceram da resistência dos movimentos plurais e das vidas teimadas nas periferias, favelas, praças, margens, estações, ocupações e quilombos. Erguem-se como resposta aos genocídios, suicídios, chacinas, feminicídios e homicídios, às violências do racismo e do desamparo, aos deslocamentos migratórios forçados. Seu fazer é da rua e com a rua: uma psicanálise que transgride as normas burguesas, sustenta o laço transferencial onde a vida pulsa e dá nome, com tempo e presença, a corpos apagados no cotidiano.

Reinstituem o necessário na teoria e na prática ao revisitar as clínicas públicas e populares desde os gestos inaugurais do campo freudiano, agora reviradas pela experiência da Améfrica Ladina. Em elipse, viram o espelho ao avesso, atravessam fronteiras disciplinares e urbanas, e marcam, em ato, o cinismo e a indiferença contemporâneos com novos arranjos de partilha e presença. Saem do consultório individual burguês para ocupar praças, escolas, centros comunitários e plataformas digitais, recebendo analisantes online e em cadeiras ao sol, escutando o sofrimento onde ele se enuncia.

Colocam o pagamento em xeque e não mais no cheque. Trazem a marca do território, da língua, dos sotaques e das gírias que fazem o Brasil múltiplo, redistribuem-se em cada canto do país e tensionam a circulação do capital e

as respostas do inconsciente diante das violações diárias. Interrogam os fundamentos da própria noção de clínica e a lógica excludente da formação do psicanalista, recolocando a psicanálise na polis: atravessada pelas margens, comprometida com o comum e responsável perante as vidas que insiste em escutar.

Elas não estão todas reunidas aqui; esta coleção permanece aberta, chamando novas presenças para seguir escrevendo esta história.

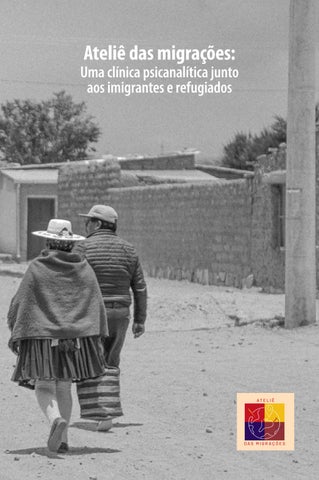

Ateliê das Migrações: um pouco sobre a nossa história

O Ateliê das Migrações se configura como um projeto de extensão universitária desenvolvido no Núcleo de Estudos sobre Migrações, Psicologia e Culturas (NEMPsiC), vinculado ao Depto. de Psicologia, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Este projeto tem como objetivo geral ofertar atendimento psicológico a imigrantes e refugiados residentes na região da Grande Florianópolis.

O Ateliê tem suas raízes no antigo projeto intitulado Clínica Intercultural, fundado e coordenado pela Profa. Dra. Lucienne Martins-Borges. Inspirada no modelo clínico de trabalho do Service d’Aide Psychologique Spécialisée aux Immigrants et Réfugiés (Sapsir©), serviço vinculado à Universidade Laval (Quebec, Canadá), a Clínica Intercultural foi fundada na UFSC para realizar atendimento psicológico aos imigrantes e refugiados residentes da região. Com duração de dez anos, a Clínica Intercultural ofertou atendimento a diversas pessoas, oriundas de diferentes países e que, predominantemente, vivenciaram a migração de forma involuntária. A expressão “involuntária” é utilizada para somar a dimensão do desejo e projeto de vida do sujeito às questões geopolíticas dos deslocamentos forçados (Machado, Barros, & Martins-Borges, 2019).

Esta proposta de escuta especializada teve início em decorrência das mudanças geopolíticas que acompanharam os fluxos migratórios na região da Grande Florianópolis. Com o crescente número de imigrantes chegando por diferentes razões e com diversas necessidades urgentes, foi sendo percebida a urgência da criação de uma rede de apoio e amparo em diversas frentes, dentre elas a psicossocial. Com isso, surge o Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados de Florianópolis (Gairf), o que implicou desdobramentos significativos na atenção a esta população na região.

O NEMPsiC é parte integrante deste primeiro movimento e a Clínica Intercultural representa um passo determinante na direção de uma escuta qualificada e culturalmente sensível, articulada com uma rede de apoio ampla. Como projeto de extensão universitária, a escuta oferecida a imigrantes representava um ponto de apoio e elaboração diante do sofrimento associado à migração. Para além da escuta psicanalítica, a movimentação política da qual o núcleo fez parte culminou na implantação do Crai (Centro de Referência de Atendimento a Imigrantes) com a presença de um profissional de psicologia integrante da equipe mínima, que ficou aberto de 2018 a 2019, quando foi fechado por razões políticas.

Com a migração da professora Dra. Lucienne MartinsBorges para o Canadá, e com o ingresso da Profa. Dra. Marcela de Andrade Gomes na coordenação do projeto, algumas mudanças epistemológicas e operacionais ocorreram, demandando um novo nome ao projeto, que passa, desde 2023, a ser chamado de Ateliê das Migrações.

Somando o tempo do projeto desde a Clínica Intercultural até o Ateliê das Migrações, o projeto tem doze anos; recebe uma média de dez pacientes por semestre; é composto por uma equipe de, aproximadamente, dez pessoas, dentre elas, estudantes de graduação, pós-graduação e psicólogos/as colaboradores/as; e ofertou atendimento psicológico para pessoas oriundas dos seguintes países: Alemanha, Angola,

Argentina, Benin, Egito, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Guiné Bissau, Haiti, Inglaterra, Itália, Moçambique, Namíbia, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Síria, Togo, Uruguai, Venezuela e Marrocos. Atualmente, a maior parte dos pacientes são oriundos da África (Angola, Guiné Bissau e Moçambique) e América Latina (Venezuela, Haiti e Colômbia).

Desde a sua origem, em 2012, o projeto tem sido espaço para a formação de estudantes em psicologia (estagiários e extensionistas); recebe pesquisadores/as da pós-graduação de diversas áreas que pesquisam o tema das migrações; realiza atendimentos presenciais e online, de forma individual e familiar, para adultos, adolescentes e crianças; e oferta apoio psicológico grupal aos estudantes universitários.

Para além da atuação regional, em 2023, o Ateliê das Migrações desenvolveu uma extensão do projeto na Universidade de São Paulo – realizado por meio do projeto de pós-doutorado da coordenadora –, que ofertou um grupo aos estudantes desta instituição, intitulado “Ateliê dos Sonhos”. Com isso, fica evidente a proposta de que o Ateliê é, sobretudo, um dispositivo clínico-político que pode ocorrer onde há desejo de escutar os desdobramentos psíquicos do deslocamento.

A maior parte das pessoas atendidas pelo Ateliê das Migrações se encontra em condições de vulnerabilidades sociais e migraram de forma involuntária para escapar da pobreza, perseguição, desemprego, falta de assistência médica gratuita e por conta de “desastre” natural, como é o caso do terremoto ocorrido em 2010 no Haiti.

Os pacientes do projeto nos chegam de diversas formas: os próprios sujeitos enviam um e-mail solicitando o atendimento ou são encaminhados por instituições da rede pública (principalmente do SUS e SUAS) e do terceiro setor (organizações sociais que atuam junto a este grupo) ou por setores interno da universidade (setores que atuam no apoio social, pedagógico e psicológico destinado aos estudantes). Hoje, podemos dividir os usuários atendidos pelo Ateliê em dois principais grupos: os estudantes, com destaque para aqueles que participam do programa PEC-G1 e trabalhadores. Os estudantes são sujeitos que “escolheram” vir para o Brasil para cursar o ensino universitário, por considerarem o ensino universitário no Brasil mais promissor e/ou acessível. As aspas no verbo “escolher” se justificam pois, muitas vezes, não se trata de uma escolha pautada no desejo, mas de uma opção “sem escolha”, seja pelo projeto familiar depositado no sujeito ou por escassez de dinheiro, restando o Brasil como uma possibilidade acessível para os estudos.

1. O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) é uma iniciativa conjunta do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Ministério da Educação (MEC) do Brasil, em cooperação com universidades públicas e privadas brasileiras. Criado em 1965, o programa oferece a cidadãos de países em desenvolvimento, sobretudo da África, América Latina e Caribe, a oportunidade de realizar cursos de graduação no Brasil. O PEC-G baseia-se em acordos de cooperação educacional e cultural e prevê que, após a conclusão dos estudos, os estudantes retornem aos seus países de origem para contribuir com o desenvolvimento local.

Os trabalhadores, que em alguns casos passam por situação de desemprego por conta da desigualdade estrutural, possuem condições muito distintas dos estudantes, pois, além de não terem, em geral, tido qualquer possibilidade de escolha sobre o processo migratório, vivem em condições muito precárias na cidade de Florianópolis. A maioria migrou devido a crises econômicas e, moram nas regiões periféricas da cidade e trabalham em cargos muito inferiores à formação que tiveram em seus países de origem ou se encontram desempregados. Além disso, diferentemente dos estudantes, os trabalhadores não acessam a rede de apoio que a universidade dispõe ao público estudantil. Ou seja, são imigrantes que estão em uma situação de exclusão e desamparo social de forma mais crônica, dificultando a inclusão e pertencimento na cidade de Florianópolis, a qual também é marcada cotidianamente por táticas explícitas e implícitas de exclusão, preconceito xenofóbico e racismo (Silva, 2020). Desta maneira, após o período da pandemia de Covid-19 mantivemos a modalidade de atendimentos online, sendo destinada a usuários impossi bilitados de se deslocar até a universidade.

Método clínico do Ateliê das Migrações:

fundamentos teórico-práticos

Desde a Clínica Intercultural, o projeto se pauta epistemologicamente na psicanálise freudolacaniana e nos estudos da etnopsiquiatria. Os conceitos basilares da técnica psicanalítica freudiana sustentam a nossa clínica: a associação livre, a transferência e contratransferência e a atenção flutuante são orientadores do nosso manejo clínico.

Para adensar e contemporaneizar a nossa prática, buscamos diálogos com psicanalistas atuais e com teóricos de diversas áreas que nos ajudam a pensar e construir uma

clínica amarrada às históricas e estruturais desigualdades e violências que nos formam como Brasil: como o racismo, a machismo e a xenofobia. Neste ponto, Machado (2023) indica a necessidade de um movimento na própria escuta, o qual deve direcionar pela atualização da prática sob um viés decolonial que ponha evidência de um híbrido possível entre o sujeito de desejo e o sujeito de direito.

Assim, temos pensado o trabalho do Ateliê operando como um dispositivo clínico-político, termo cunhado por Rosa (2016), que entende a escuta do psicanalista como clínica e política: clínica pois se abre à radical singularidade de cada sujeito; e política pois está atravessada pelos vetores que produzem desamparo no laço social (relacionados a classe, raça, etnia e gênero). Em síntese, entendemos o dispositivo clínico-político como:

uma postura ética que testemunha às narrativas de dor e traumas produzidas pelas relações coletivas opressivas e hierárquicas, mas que são vivenciadas singularmente por cada sujeito; trata-se de uma intervenção que acolhe o sofrimento do sujeito, possibilitando-o construir recursos simbólicos para superar suas dores e traumas. Ao falar, o sujeito vai tecendo sua própria história e construindo novos caminhos psicológicos para lidar com suas perdas e dores. (Gomes, 2021, p. 55)

Os casos que acompanhamos no Ateliê são recheados de traumas de diversas ordens e dimensões, que vão desde as raízes históricas e estruturais das sociedades (colonialismo, racismo, eurocentrismo e machismo) até as dimensões mais singulares na constituição do sujeito (violência física, sexual e psicológica, abandono parental, vivência de fome e miséria, exploração sexual, tráfico humano). Ou seja, acompanhamos casos que vivenciam desde traumas de guerras aos traumas familiares, o que vai embaralhando a cisão entre público e privado, coletivo e singular, institucional e subjetivo. Por isso, a noção de uma escuta clínica

amparada no conceito do dispositivo clínico-político não é apenas uma escolha teórica, mas uma necessidade conceitual para operacionalizar a nossa condução clínica e técnica de cada caso. Entendemos que escutar “sempre implica considerar que não há sujeito sem relações sociais, singular sem coletivo e inconsciente sem política” (Andrade, Machado, & Gomes, 2023, p. 234).

Partimos da noção freudolacaniana de trauma, ou seja, como uma experiência que devasta e violenta o sujeito; o trauma como “aquilo que transborda, seja pelo excesso de um único evento violento, ou pelo acúmulo de violências perpetradas, que desorganizam o psiquismo, de modo que o sujeito não consegue produzir sentido à experiência e é fisgado pelo caráter repetitivo da pulsão de morte” (Zortea et al., p. 53). Nesse sentido, o que buscamos por meio do Ateliê das Migrações é ofertar um espaço de fala, escuta, nomeação, (re)significação das experiências traumáticas destes sujeitos que, em geral, estão amalgamadas pelo processo migratório. O Ateliê entende que “escutar é um ofício sensível com as palavras. Desde a sua cadência, a sua fluência e os

seus entraves, a sua sonoridade e tonalidade. É um trabalho de costura. De costura entre tempos, territórios, lugares subjetivos, memórias e feridas. É um trabalho das brechas e miudezas, pois privilegiamos o que escapa da narrativa principal (Andrade, Machado, & Gomes, 2023, p. 242).

Inúmeras pesquisas (Martins-Borges, 2013; Gomes, 2023) apontam os impactos das migrações na saúde mental do imigrante, especialmente quando ela é involuntária. O luto, a ruptura, o sentimento de solidão, o estranhamento e a saudade estão presentes em qualquer tipo de migração (Gomes, 2017). Quando esta é realizada de forma involuntária, o sofrimento, dores e sintomas se acentuam. Como é destacado nas pesquisas, no Ateliê também escutamos inúmeros relatos sobre o sentimento de exclusão, de despersonalização, ansiedade, tristeza profunda, confusão mental e identitária, sintomas corporais e doenças psicossomáticas crônicas, crises psíquicas agudas e surtos psicóticos.

Por meio da nossa clínica, buscamos criar um espaço para que as experiências dolorosas e/ou traumáticas sejam elaboradas, pois, para a psicanálise, a palavra tem um poder terapêutico na medida em que reencadeia o sujeito em novas cadeias de significantes, possibilitando novas costuras discursivas sobre si e sobre suas formas de laço social: “as palavras dão contorno simbólico ao que é da ordem do traumático, e a memória apresenta função central na elaboração do trauma”

Assim, nossa clínica está sustentada na aposta da palavra, da narrativa, da memória e do testemunho como vias de elaboração do sofrimento, entendido tanto em sua dimensão psíquica-singular, assim como coletiva-institucional. Por exemplo, certa vez um de nossos pacientes trouxe para as sessões suas dores decorrentes do racismo que sofria em seu curso de forma cotidiana – o racismo institucional presente nas universidades tem sido apontado como um dos principais geradores de adoecimento mental nos estudantes (Dias &

Cabral, 2022). Um dos focos de nosso trabalho foi atuar clinicamente junto a este sujeito, no sentido de trabalhar como o racismo se amarrava em sua história singular e os impactos psíquicos gerados por estas experiências vividas na universidade. Outro foco de intervenção foi levar este caso para a coordenação deste curso (respeitando o sigilo do estudante) e pensar em conjunto com a universidade nas estratégias institucionais necessárias ao enfrentamento do racismo.

Assim vamos construindo, a cada caso, a nossa clínica, que possui tanto um viés singular-subjetivo, como coletivo-institucional.

Para concluir os fundamentos e a caracterização do nosso método clínico que é (re)criado a cada paciente, a cada sessão, a cada desafio apresentado, destacamos o tripé que tem sustentado a nossa clínica: a interseccionalidade, a intersetorialidade e a territorialidade.

Buscamos construir uma escuta interseccional, pois, como já apontamos, a escuta clínica tem que estar atravessada pelos vetores que promovem exclusão e sofrimento. Em nossa clínica, escutamos muitos relatos de sofrimento decorrente do xenoracismo (Faustino & Oliveira, 2021), muitas vezes, acrescido pelas violências de gênero. Ou seja, não tem como operar uma escuta clínica psicanalítica para estas experiências de dor e/ou traumas sem estarmos atravessados por uma escuta interseccional: “a dimensão do corpo não é dispensável. A cor, o gênero, como são expressados e seus desdobramentos subjetivos de ambas as partes da relação, precisam ser escutados também” (Andrade, Machado, & Gomes, 2023, p. 242).

Também buscamos construir uma clínica intersetorial: trabalhar com imigrantes em situação de múltiplas vulnerabilidades sociais requer, necessariamente, atuar em forma de rede. Nossa clínica caminha “de mãos dadas” com as diferentes políticas e serviços públicos disponíveis na cidade, pois, se

não recorremos à rede para dar suporte e incluir este imigrante na cidade, nosso trabalho teria pouquíssimo impacto social e psíquico na vida deste sujeito. Como retomamos em quase todas as supervisões: “sozinhos, não chegamos a lugar algum”. Por meio da atuação intersetorial, vamos construindo pontos de costura na rede que vai incluindo e acompanhando este imigrante na cidade de Florianópolis.

Para qualificar o trabalho intersetorial, nossa clínica também precisa ser territorial: não “apenas” escutamos os sofrimentos e dificuldade de acesso e pertencimento deste imigrante na cidade, mas também o acompanhamos pelas ruas da cidade e dentro das instituições. A clínica, assim, também se faz no caminhar e acessar os espaços da cidade, momento em que a palavra vai se costurando com as memórias da sua cidade de origem e com a vinculação da nova cidade, Florianópolis.

A coterapia como modalidade de atendimento

Desde o início do projeto, quando ainda era a Clínica

Intercultural, optou-se por atuar sob o modelo da coterapia, ou seja, cada paciente é atendido por uma dupla: um fica na função de terapeuta principal e outro na função de coterapeuta (Pocreau & Martins-Borges, 2013).

Em geral, o modelo da coterapia gera um estranhamento nos psicanalistas que, historicamente, atuaram de forma individual. Como indica Martin-Baró (1997) em sua rica colaboração para a práxis da psicologia comunitária em sua perspectiva crítica, a psicologia e a própria psicanálise contribuíram para a construção de uma compreensão individualista e individualizante tanto da produção do sofrimento psíquico quanto das suas possibilidades de

reparação e elabora

ção. Afinal, parte-se da ideia de que o sofrimento só poderia ser compartilhado no “um-a-um”.

Nosso grupo afirma a partir desta provocação epistemológica e dos demais posicionamentos teóricos da etnopsiquiatria e etnopsicanálise: há uma produção colonial sobre o próprio dispositivo clínico, afinal, a cultura também determina as formas de se compartilhar o sofrimento e, neste ponto, a ideia de uma escuta que se constrói no coletivo pode promover rupturas necessárias no traço colonial e promover identificações e caminhos transferenciais potentes.

Das vezes que falamos sobre este dispositivo clínico, não é incomum recebermos olhares estranhos ou certa esquiva diante da proposta. De fato, parece algo difícil de manejar no âmbito clínico e técnico. Porém, retomamos aqui algo que uma das pessoas que escutamos disse ao entrar na sala e se posicionar para o atendimento: “que alegria, terei muitos ouvidos para o que tenho a dizer, para mim tem que ser assim”. Para alguns, a escuta coletiva assusta, para outros, produz potência. Nossa busca não está na ideia de encontrar uma escuta “verdadeira” ou em produzir antagonismos, a ideia maior reside no fato de que a escuta também precisa se transformar, a começar pela sua técnica. E mais, ela precisa estar em constante movimento (Machado, 2023)

Entretanto, este modelo tem se mostrado promissor por diversas razões, dentre elas: a dupla favorece a incorporação do laço social no momento da sessão (seja no setting analítico ou na rua), auxiliando clinicamente o manejo sobre a inclusão

e o pertencimento- temas fundamentais no trabalho com imigrantes; a dupla desmonta a conversa “face a face” bastante tradicional no Ocidente, mas estranhada por outras culturas mais coletivistas; o atendimento em dupla fornece mais segurança para realizar as intervenções por parte dos estudantes ou psicólogos/as, assim como favorece o descentramento cultural, já que na supervisão os choques culturais entre os próprios terapeutas também vão surgir e virar material clínico. A transferência é trabalhada não apenas entre paciente e terapeutas, mas também entre os próprios terapeutas.

Em se tratando da transferência, sabemos que somos convidados a lidar com novas modalidades dos seus efeitos, inclusive naquilo que chamamos de transferência colateral, entre os coterapeutas. Contudo, há que se considerar o fator determinante da continuidade do projeto há doze anos: o desejo pela escuta como ferramenta de transformação social, não apenas subjetiva. Uma escuta revolucionária. Isto faz desta uma escuta implicada que se sustenta a partir de supervisões constantes, grupos de estudos frequentes e conversas entre os coterapeutas sobre os efeitos do trabalho clínico na relação analítica em suas diferentes facetas.

Importante destacar que os princípios epistemológicos que sustentam nossa prática estão amarrados a uma lógica

de clínica pública, ou seja: não há uma escolha pessoal entre paciente e terapeuta, não há pagamento, não há tempo ilimitado para o processo terapêutico (o teto máximo, em geral, são quatro semestres) – os atendimentos ocorrem de acordo com o calendário da instituição (férias, feriado, greve etc.). Alguns manejos e decisões sobre o processo clínico de cada paciente são construídos a partir desta lógica pública, diferente de se estivéssemos em um consultório privado.

Há também que se considerar a dimensão da diferença no campo da clínica que produzimos. Somos um grupo de pessoas, em sua maioria, brancas e brasileiras que se disponibilizam para escutar pessoas imigrantes, em sua maioria, negras. Esta é uma característica do nosso trabalho e o real da nossa clínica, e buscamos constantemente não produzir silêncios diante dos efeitos psíquicos do colonialismo e do racismo, como indicamos em um artigo produzido sobre o tema.

No caso da realidade brasileira, temos o racismo como uma condição estruturante que forja as relações, inclusive as terapêuticas. Portanto, de olhos atentos a isso, acreditamos em um descentramento constante de nossas próprias práticas, adotando um posicionamento implicado. Isto nos incentiva a entender a colonialidade como um projeto ativo e reatualizado micro e macropoliticamente, inclusive sobre nossos próprios corpos.

A falácia da neutralidade científica no campo psi colocou durante mais de um século o cuidado em saúde mental centralizado em uma única experiência subjetiva baseada na branquitude, no ocidentalismo e eurocentrismo. Por isso, o racismo e seus efeitos não devem ser palavras “temidas” nas práticas psi, ao contrário, devemos combatê-los oferecendo espaços de nomeação, elaboração e reparação psíquica (Campos, Machado, & Gomes, 2023).

Alcances e limitações da nossa clínica

Inúmeros são os alcances e limitações de nosso projeto. Alguns casos nos enchem de esperança e alegria, pois nos permitem visualizar a potência do Ateliê na vida das pessoas que são atendidas; outros, nos deixam tomados pela angústia paralisante, com a sensação de que não há saída. Algumas vezes saímos da supervisão tomados pelos sentimentos de entusiasmo e satisfação, outras, de desânimo e pessimismo. As possibilidades e impactos que são gerados em cada caso dependem de muitos fatores, que vão desde a complexidade da história de vida do paciente (histórico familiar, cultural e institucional), passando pelas relações transferenciais que vão se tecendo no decorrer do processo clínico (entre paciente e terapeutas e entre a dupla de terapeutas), até às questões institucionais que atravessam um projeto de extensão universitária: a rotatividade dos terapeutas, o calendário acadêmico com uma interrupção longa no final de cada ano, os recessos, o horário de funcionamento do serviço-escola que atende às demandas da universidade e não da classe trabalhadora (o serviço fecha às 20h e não abre aos finais de semana), entre outros.

Referências

Andrade, P. C., Machado, G. da S., & Gomes, M. de A. (2023). Reflexões sobre a escuta clínico-política de pessoas negras imigrantes na realidade brasileira REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 31(69), 231-247.

Dias, A. C. G, & Cabral, R. P. (2022). Racismo, saúde mental e universidade: uma revisão sistemática. CAOS – Congresso Acadêmico dos Saberes da Psicologia, 611-627.

Faustino, D. M, & Oliveira, L. M. (2021). Xeno-racismo ou xenofobia racializada? Problematizando a hospitalidade seletiva aos estrangeiros no Brasil. Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana, 29 (63), 193-210.

Gomes, M. A. (2017). Os impactos subjetivos dos fluxos migratórios: os haitianos em Florianópolis (SC). Revista Psicologia & Sociedade, 27, n.p.

Gomes, M. A. (2021). Pandemia, Direitos Humanos e violência de Estado: a aposta no dispositivo clínico-político como um ato de resistência e de afirmação da vida. In M. Souza (Org.), Desigualdade, diferença, política: análises interdisciplinares em tempos de pandemias. Appris.

Gomes, M. A. (2023). Migrações, saúde mental e política: a potência da escuta psicanalítica junto a imigrantes e refugiados em solo brasileiro. Revista Plural, 6, 38-47.

Machado, G. da S., Barros, A. F. O., & Martins Borges, L. (2019). A escuta psicológica como ferramenta de integração: práticas clínicas e sociais em um Centro de Referência de Atendimento a Imigrantes em Santa Catarina. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 27 (55), 79-96.

Machado, G. da S. (2023). Os movimentos da escuta: Cartografia do cuidado em saúde mental oferecido a imigrantes [Tese

de doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina]. Programa de Pós-Graduação em Psicologia.

Martins-Borges, L. (2013). Migração involuntária como fator de risco à saúde mental. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 21, 151-162.

Pocreau, J.-B., & Martins-Borges, L. (2013). La cothérapie en psychologie clinique interculturelle. Co-therapy in intercultural clinical psychology. Santé mentale au Québec, 38 (1), 227-242. Disponível em: https://id.erudit.org/iderudit/1019194ar.

Rosa, M. D. (2016). A clínica psicanalítica em face da dimensão sociopolítica do sofrimento. Escuta.

Silva, K. S. (2020). A mão que afaga é a mesma que apedreja: Direito, imigração e a perpetuação do racismo estrutural no Brasil. Revista Mbote, 1(1), 20-41.

Zortea, G. B., Alves, L. O., Andrade, P. A., & Gomes, M. A. (2023). O traumático e as disputas pela memória na cena pública

brasileira: Marielle Franco e Borba Gato. Polis e Psique, 12 (3), 48-67.

Autores do texto

Marcela de Andrade Gomes

Gustavo Silva Machado

Arthur Silvério de Oliveira