Circulando Afetos Gestão Autônoma da Vida

Zine Clínicas de Borda

REDE QUIMERA: Circulando afetos

REDE QUIMERA: Circulando afetos, 2025

Editora n-1, 2025

Embora adote a maioria dos usos editoriais do âmbito brasileiro, a n-1 edições não segue necessariamente as convenções das instituições normativas, pois considera a edição um trabalho de criação que deve interagir com a pluralidade de linguagens e a especificidade de cada obra publicada.

Editores Chefes

Peter Pál Pelbart e Ricardo Muniz Fernandes

Coordenação editorial

Gabriel de Godoy

Projeto gráfico

Isabel Lee

Organização da coleção

Andréa Guerra e Linnikar Lima

Coordenação da coleção

Andréa Guerra

Comissão editorial das Zines

Andréa Guerra

Linnikar Lima

Gustavo da Silva Machado

Jairo Carioca de Oliveira

Luis Henrique Mello

Luísa Ribeiro Lamardo

Marcela de Andrade Gomes

Maria Elisa da Silva Pimentel

Maria Izabel dos Santos Freitas

Miguel Pinheiro Gomes

Renata Santos Cravo

Vanessa Solis Pereira

A reprodução parcial deste livro sem fins lucrativos, para uso privado ou coletivo, em qualquer meio impresso ou eletrônico, está autorizada, desde que citada a fonte. Se for necessária a reprodução na íntegra, solicita-se entrar em contato com os editores.

1ª edição | Outubro, 2025 n-1edicoes.org

Zines Clínicas de Borda

Coleção:

1. Coletivo de Psicanálise de Santa Maria (Santa Maria/RS)

2. Pontes da Psicanálise (Recife/PE)

3. Dispositivo de Escuta Periphérica Xica Manicongo (Campo Grande/RJ)

4. QUIMERA: Circulando afetos (Niterói/RJ)

5. Psicanálise na Praça da Alfândega (Porto Alegre/RS)

6. Coletivo de Psicanálise Itinerâncias (Porto Alegre/RS)

7. Atêlie das Migrações (Florianópolis/SC)

8. Rede Divam (São Paulo/SP)

9. Coletivo psicanalítico Café Borromeano (São Paulo/SP)

10. Coletivo escuta do Monte Verde (Florianópolis, SC)

COLEÇÃO DE ZINES DAS CLÍNICAS DE BORDA BRASILEIRAS

Freud modifica seu olhar sobre o inconsciente ao longo de sua obra: se, no início, o pensou como profundidade, ao fim nos indica que o inconsciente pulsa nas margens. É desse lugar que nasce a Coleção de Zines das Clínicas de Borda Brasileiras, aberta a novos fascículos, fruto da experiência compartilhada de psicanalistas inconformadxs com as respostas de sua clínica e de sua formação diante da realidade nacional marcada pela brutalidade e pela violência estrutural. Reúne experiências múltiplas e plurais, sem reduzi-las a um “mínimo comum”; ao contrário, afirma o vigor da práxis psicanalítica na transformação de sujeitos, processos, espaços públicos, modos de pertencimento e participação, e nos próprios caminhos de formação.

Nasceram da resistência dos movimentos plurais e das vidas teimadas nas periferias, favelas, praças, margens, estações, ocupações e quilombos. Erguem-se como resposta aos genocídios, suicídios, chacinas, feminicídios e homicídios, às violências do racismo e do desamparo, aos deslocamentos migratórios forçados. Seu fazer é da rua e com a rua: uma psicanálise que transgride as normas burguesas, sustenta o laço transferencial onde a vida pulsa e dá nome, com tempo e presença, a corpos apagados no cotidiano.

Reinstituem o necessário na teoria e na prática ao revisitar as clínicas públicas e populares desde os gestos inaugurais do campo freudiano, agora reviradas pela experiência da Améfrica Ladina. Em elipse, viram o espelho ao avesso, atravessam fronteiras disciplinares e urbanas, e marcam, em ato, o cinismo e a indiferença contemporâneos com novos arranjos de partilha e presença. Saem do consultório individual burguês para ocupar praças, escolas, centros comunitários e plataformas digitais, recebendo analisantes online e em cadeiras ao sol, escutando o sofrimento onde ele se enuncia.

Colocam o pagamento em xeque e não mais no cheque. Trazem a marca do território, da língua, dos sotaques e das gírias que fazem o Brasil múltiplo, redistribuem-se em cada canto do país e tensionam a circulação do capital e as respostas do inconsciente diante das violações

diárias. Interrogam os fundamentos da própria noção de clínica e a lógica excludente da formação do psicanalista, recolocando a psicanálise na polis: atravessada pelas margens, comprometida com o comum e responsável perante as vidas que insiste em escutar.

Elas não estão todas reunidas aqui; esta coleção permanece aberta, chamando novas presenças para seguir escrevendo esta história.

REDES DE AQUILOMBAÇÃO, SAÚDE MENTAL, ARTE E CULTURA NA OCUPAÇÃO DA BIBLIOTECA

DO ENGENHO DO MATO

Mordidos pela disposição de abrir espaço entre mundos de diferenças.

Que sempre esteviveram aqui.

Des colonizando a “saúde mental” empacotada de aspas aprendemos o tato: ver, cheirar, ouvir, escutar

Nossa ocupação é coletiva. Um salão de vozes que ecoam por todas as partes de nossa biblioteca: nas prateleiras, nas cadeiras, no chão, desfilando, compartilhando experiências, fazendo arte. Juntos, vamos experimentando um processo de descolonização da “saúde mental”, nos lançamos a um plano comum de diferenças e heterogeneidades em que habita uma miríade de saberes ancestrais, situados e parciais e um não saber que transborda a nossa constituição moderna centrada no sujeito.

São vozes de epistemologias e ontologias negadas pela colonização moderna, que emergem nos movimentos contracoloniais e denunciam as relações de dominação étnica, racial, de gênero, sexualidade, idade, normalidade, capacidade, classe e território. Nesta multiplicidade ontoepistemológica cai a máscara branca de que nos fala Fanon,

o binarismo de gênero, a patologização da loucura e percebemos que não há um sujeito universal, muito menos um indivíduo normal.

Dessubjetivação. Multiplicidades.

No ecoar das vozes múltiplas, que se encontram e se misturam, a chave gira: despatologizar é descolonizar. É recusar que a saúde seja medida por protocolos que não cabem na pele da vida. É quando a arte atravessa tudo, devolvendo ao corpo a história, a memória, a cultura e a presença. Música que chama, dança que reúne, roda que acolhe, brincadeira que inventa caminhos. Práticas que desarrumam as certezas e abrem espaço para outros modos de existir.

É um momento de insurgência das epistemologias aterradas que criam o território vivo que habitam. Saberes que brotam do chão, se espalham em rede e desconcertam o nosso hábito de olhar o mundo de cima, analisar, diagnosticar e valorar o que é certo ou errado, bom ou ruim. Como ensinam os Guarani, cada passo na dança é um chamado pra terra, um lembrete de que a vida pulsa no encontro. No contemporâneo a aquilombação constitui uma categoria angular do pensamento da decolonialidade e uma perspectiva aterrada em saúde: dá visibilidade às políticas e práticas de branqueamento que normalizam as instituições sociais e, simultaneamente, à constituição de territórios comunais livres É esse

Território de Insurgências

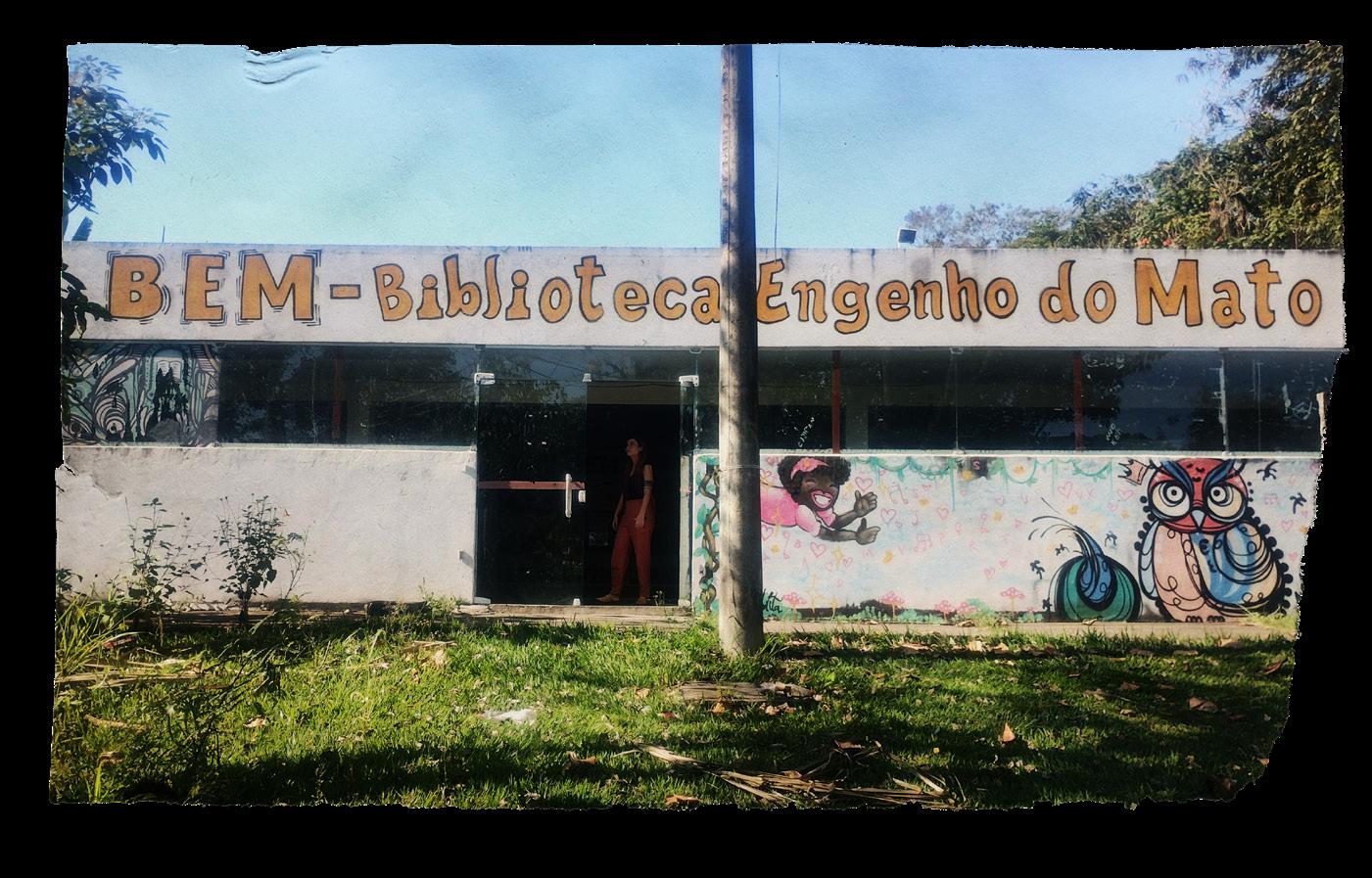

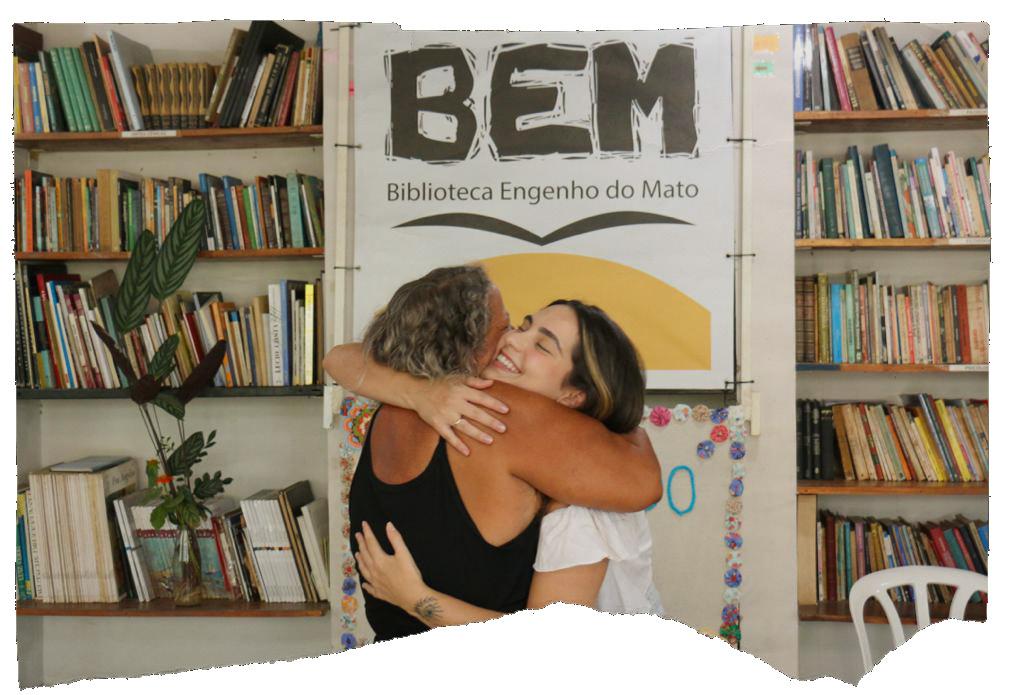

A BEM, Biblioteca do Engenho do Mato, situada na Região Oceânica de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, configura-se como um co comunitário autogestionário, originado no contexto das mobilizações sociais de 2013 e das expressões culturais associadas às rodas de rima e à cultura hip hop.

Sua constituição decorreu da iniciativa das rodas culturais e de mora dores da região que, por meio de práticas solidárias, buscaram resgatar um espaço cultural local por meio da ocupação do prédio da biblioteca anexa a uma escola estadual, após abandono de quase dez anos.

Esse esforço coletivo, de experimentações de gestões democráticas autogestadas, transforma um espaço público abandonado numa importante rede de educação, arte, cultura e cuidados do município de Niterói. A BEM é um território de aquilombação, participação e criação de laços, pertencimento coletivo. A biblioteca é uma rede colaborativa que sustenta ações voluntárias, participativas e solidárias.

Nesse espaço germinam experimentações que configuram redes de cuidado compartilhado, sustentadas pelo desejo de subverter paradigmas hegemônicos do trabalho em saúde mental. Tais práticas instauram modos insurgentes de fazer, orientados por perspectivas descolonizadoras e atentos ao que emerge de maneira aberta, livre e criativa.

Circulando Afetos e Gestão Autônoma da Vida são duas experi mentações distintas que convivem nesta rede de cuidados.

ordens diversas, o processo de retorno presencial ao território vem carregado de feridas. Demandas ligadas à insegurança alimentar, por moradia e por acesso às políticas compensatórias e sociais, que atingem seu auge na pandemia, permanecem. O retorno das crianças e adolescentes aos equipamentos educacionais do bairro do Engenho do Mato é marcado por tensões e por um profundo sentimento de desolação da comunidade escolar. E, por fim, identifica-se uma grande procura,

sobretudo de mulheres, por atendimento ao sofrimento mental, que se direciona ao médico de família local.

Ao ser atravessada pelos marcadores raciais e de gênero, a escuta coletiva dessas demandas das mulheres tomada como foco revela, ainda, como a pandemia incidiu de maneira distinta sobre os diferentes territórios, acirrando desigualdades históricas. No bairro em questão, evidencia-se a necessidade urgente de uma escuta atenta e de um olhar lateral, sendo preciso reconhecer as inscrições do trauma deixado pela pandemia, interrogar quem somos agora e quais caminhos podemos ou devemos construir diante desse cenário.

O aumento da demanda por serviços de saúde mental torna-se uma questão central, evidenciando a necessidade de atendimentos próximos e acessíveis. Nesse contexto, emergem práticas de cuidado que buscam considerar os modos de vida, os vínculos comunitários e os atravessamentos sociais que configuram e marcam esses territórios.

O processo de reconhecimento coletivo das potencialidades locais, resulta no aparecimento de novas propostas de acolhimento, em iniciativa que articula moradores, profissionais e as redes públicas, com o objetivo de construir espaços de cuidado coletivo, afetivo e territorializado.

Em parceria com o Ambulatório de Saúde Mental/ Gestão Autônoma de Vida é organizado um encontro de articulação que reúne representações de diversos equipamentos de saúde, da universidade e dos ativismos locais, num esforço de cartografar o que entendemos como saúde mental, considerando o que já vinha sendo

experimentado nas ações autônomas em atenção à saúde mental, como o trabalho realizado junto a Escola Estadual Rui Frazão numa parceria com o Quilombo do Grotão, fazendo cruzar a temática do racismo pela comunidade escolar; e o trabalho realizado no Creas Largo da Batalha, com grupos de acolhimento às mães dos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.

A clínica do Circulando Afetos se faz atravessada por essas outras iniciativas mobilizadas junto à rede de saúde e junto às políticas municipais da assistência social e da educação.

A clínica surge assim como acontecimento, que responde às transformações no modo como o poder atua sobre os sujeitos na contemporaneidade. Ela se posiciona como um campo ético-político voltado à escuta do sofrimento psíquico produzido pelas lógicas de exclusão e alienação, mas sobretudo sobre aquelas formas de controle que incidem sobre os corpos das mulheres. Trazer a psicanálise como práxis contemporânea transformadora implica que a clínica se constitua como um espaço de resistência e invenção, atento às novas formas de subjetivação e aos atravessamentos do território, buscando escutar e intervir a partir dessas dinâmicas.

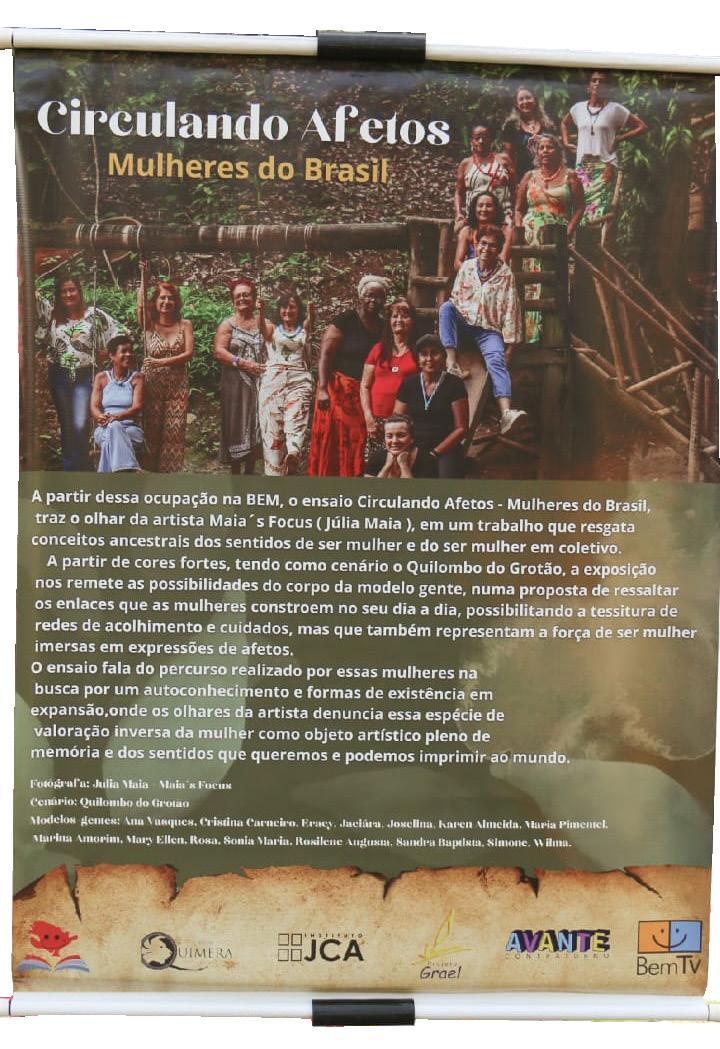

A proposta inicial do Circulando Afetos é, através do dispositivo da clínica psicanalítica da memória – implicada no resgate das histórias inscritas no percurso de vida das mulheres, trabalhado através de vivências artísticas que ampliem impressões sensoriais e estéticas –,

referenciar um espaço de experimentação coletiva, que as estimulem a ressignificar os sentidos que esse condicionante de gênero, impo um modelo de sociedade nutrido pela misoginia e pelo racismo, implicou em seus percursos, entendendo essas vivências nascidas dos enfr mentos cotidianos dos territórios periféricos como solo fértil e estratégias coletivas de vida e arte.

A iniciativa do Circulando Afetos germina, assim, de experimentações que trazem a linguagem teatral como mais um dispositivo que possibilita transitar de formas diferentes naquilo que se inscreve pelo marcador de gênero, evocando as experiências marcadas por esse acúmulo social da violência, direcionado às mulheres.

E é o encontro desse percurso artístico, com as demandas de acolhimento aos sofrimentos psíquicos, presentes no território, que abre novas experimentações naquilo que reconhecemos como atendimentos psicoterápicos ou psicanalíticos. Apostar nessa iniciativa, agora inscrita também no campo das clínicas das bordas, implica, portanto, de antemão, nos colocarmos novas questões.

O que a clínica psicanalítica nos fala?

Contar do percurso desses atendimentos psicanalíticos voltados às mulheres no território implica inscrevê-lo numa perspectiva rizomática, de um fluxo contínuo de conexões possíveis que tecem caminhos não lineares e cheios de heterogeneidades.

Parceirizar com o entorno implica, assim, fomentar ainda mais essa escuta territorial. Criamos um espaço referencial de escuta em grupo na BEM todas as segundas-feiras, recebendo inscrições de mulheres a partir de diferentes encaminhamentos: do médico de família (ponto de convergência inicial da procura do acolhimento aos sofrimentos psíquicos) e do ambulatório ampliado de saúde mental, mas também da escola, da associação de moradores, das redes culturais, marcando o alcance que a articulação com os equipamentos e ativismos locais proporcionou.

O grupo se constitui como um espaço clínico composto por uma heterogeneidade nos perfis das mulheres. Variando também o tempo das permanências no processo analítico, algumas seguem há mais de três anos. Mas há também um grande fluxo de entrada e saída do grupo, quase sempre marcado pelas limitações dos horários de trabalho, e muitas chegam ao grupo quando estão desempregadas ou de licença médica e, em algum momento, precisam retornar ao espaço laboral ou porque o tempo necessário, e possível, de encontro com o grupo se cumpriu.

Essa dinâmica leva a ajustes no dispositivo. Inicialmente, o grupo escolhe se manter aberto a novas inserções, permitindo esse fluxo, mas, posteriormente, opta pelo fechamento da entrada de novas participantes após o período de inscrições, entendendo que o fluxo poderia comprometer o sigilo e privacidade necessários para os atendimentos. Na prática, o acolhimento permanece sempre incondicional para qualquer mulher cujo desejo a faça chegar até a clínica. Dentro dessa heterogeneidade observa-se uma maior recorrência de quadros de ansiedade, pânico, depressão e ideações suicidas, além das demandas de elaboração dos lutos, muito recorrentes. No decorrer do processo, observa-se que nos primeiros encontros do grupo ocorre sempre um certo estranhamento, efeito inerente ao inusitado

que surge quando se institui um espaço de escuta coletiva. Parte dessas mulheres não havia experimentado antes atendimentos psicoterápicos de qualquer ordem. Tal estranhamento vai sendo elaborado à medida que um comum vai se construindo, condição fundamental para que a escuta se efetive, numa cartografia em que processos de produção de sentidos, afetos e subjetividades se desenham no espaço compartilhado.

Nesse contexto, torna-se necessário distinguir, desde o início, as diferentes naturezas dos saberes que compõem o campo psi e das múltiplas abordagens em saúde mental, sustentando o entendimento de que a prática clínica aqui proposta não se coloca nem em antagonismo nem em substituição a outros dispositivos de cuidado. Ao contrário, inscreve-se como um atravessamento singular, que, à maneira da cartografia (Deleuze; Guattari, 1995) se constrói no entre, no movimento, abrindo-se à possibilidade de coexistir, dialogar e se articular com outros modos de produção de saúde.

Esse alinhamento possibilita ao grupo instituir-se num devir, que nomeia o curso do processo e desenha as formas com que instituímos uma psicanálise como futuro que se cria em coletivo e, na nossa experiência específica, em coletivo feminino, visto no sentido de um encontro na diferença, um estar junto da ordem do comum e não da identificação (Minozzo, 2025).

Dessa forma é que, aos poucos, o que vai se revelando nessa escuta coletiva são os lugares das mulheres demarcados pelas sociedades patriarcais.

A escuta revela o acúmulo de violências (que nem sempre foram entendidas assim), que se desdobram em uma miríade de muitas pequenas ações que lhes atravessam a vida, nos ambientes domésticos, no mundo corporativo ou nos espaços públicos. Também chama a atenção o grande número de relatos de abusos sexuais praticados contra essas mulheres na infância e na adolescência.

As linhas que se entrelaçam nessa tessitura feminina, marcada pela diversidade das singularidades, desvelam também histórias de abnegação que sustentam a constituição de suas existências. A responsabilidade pela felicidade doméstica, reiteradamente depositada sobre essas mulheres, produz uma dor que atravessa inúmeros relatos. Tal dor revela não apenas o peso da renúncia, mas a violência simbólica implicada na exigência de silenciamento do desejo. Esse desejo, contudo, não comparece como falta, mas como excesso pulsional que insiste e transborda; não como fantasma de um passado perdido, mas como abertura para o porvir, na potência criativa que se realiza na invenção de novas formas de vida. Mesmo quando inscrita em materialidades precárias, essa potência de sublimação e reinvenção indica a força de um desejo que resiste à repressão e aponta para possibilidades de futuro.

Durante todo o percurso trazemos à reflexão do coletivo os sentidos produzidos nesses encontros. Implicar-se na constituição dessa clínica das bordas significou construir um entendimento da psicanálise reconhecendo-a em sua pluralidade. A subjetivação aparece como processo no qual o sujeito produz o mundo em sua materialidade, em que os sintomas sociais se constituem em vínculos afetivos.

Pensar a dinâmica transferencial no trabalho psicanalítico em grupo significou, assim, pensar não apenas a relação entre paciente e analista,

mas também a rede de afetos, identificações e resistências que circularam entre as participantes. Os vínculos construídos entre elas, dentro e fora da clínica, foram evidenciados e identificamos a natureza desses vínculos e o seu papel no processo analítico. O setting analítico também foi tensionado, convocando-nos a inventar novas formas de relação com o espaço – ora buscando rechaçar as interrupções, ora, em outros momentos, incorporando-as à própria experiência clínica.

Ler essas relações presentes no espaço como fundantes desse processo analítico nos fez construir múltiplos encontros, para além dos espaços das chamadas rodas psicoterapêuticas. Promovemos, pelo coletivo, oficinas de teatro das oprimidas, trazendo linguagens diferentes pra evidenciar questões singulares e comuns às mulheres; realizamos oficina de plantas medicinais entendendo que a saúde mental se insere também no campo de produção de saúde integral com conhecimentos tradicionais; promovemos encontros artísticos e culturais pensando a psicanálise a partir desses dispositivos; aceitamos convites de rodas de conversas e apresentações do projeto, reverberando as nossas escutas; recebemos um prêmio oferecido pelo poder público municipal em reconhecimento do impacto das nossas ações; e por fim, abrimos uma frente para uma proposta de economia solidária, não só considerando a importância da segurança financeira como o fazer manual coletivo como um espaço terapêutico.

Nesse sentido, o grupo pode ser pensado como um campo transferencial ampliado, no qual emergem não só transferências direcionadas ao analista, mas também transferências laterais, entre os própr

participantes e o território, afirmando, assim, uma clínica da imanência. O manejo da transferência nesse contexto não visou apenas interpretar, mas também sustentar um espaço de circulação de afetos, permitindo que o grupo funcionasse como uma célula viva em seu território.

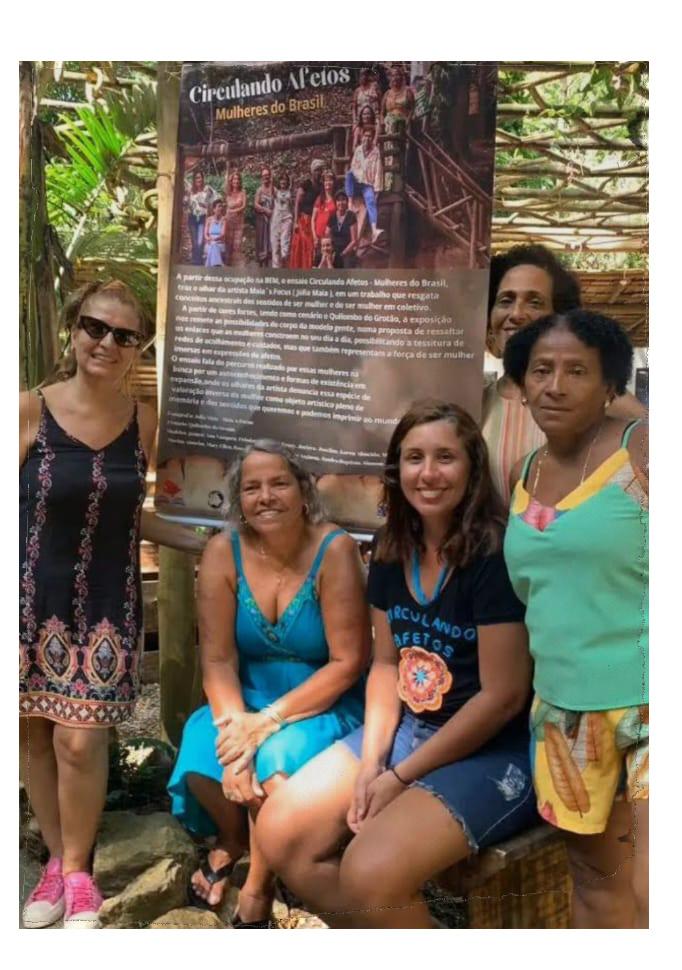

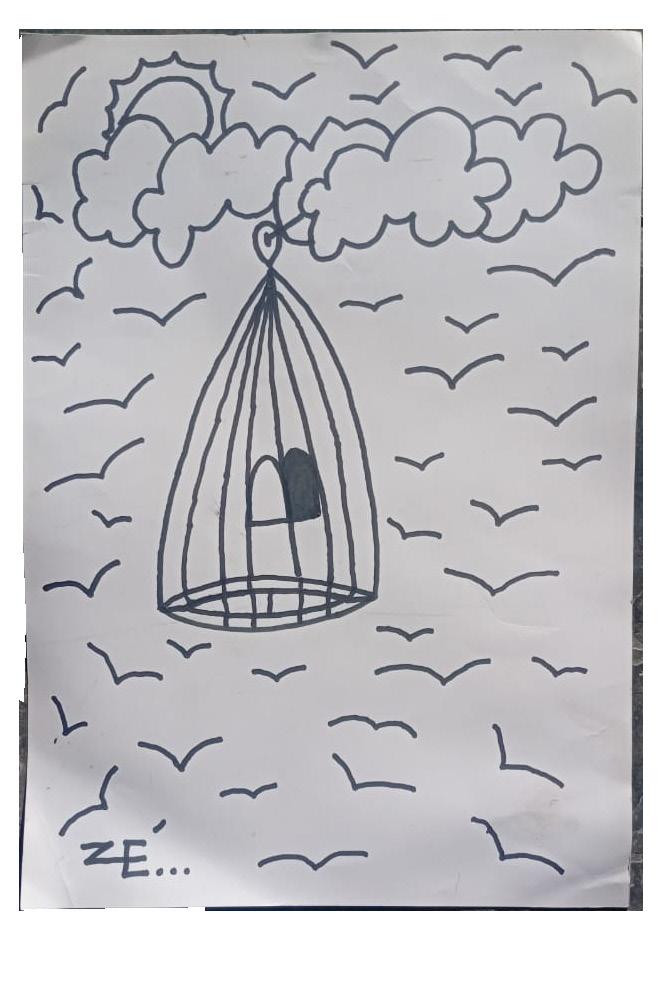

Dessa forma, a clínica se estende a novas experimentações e produz junto ao território novos acontecimentos. A arte toma o lugar daquilo que precisa passar, numa persistência na vida sem fim. Oficinas estético-sensoriais, ensaios e exposições fotográficas também fizeram parte desse percurso e, no momento auge da coletivização, produzimos um desfile.

O desfile não se limita a uma apresentação, mas constitui um gesto ético de inscrição de suas existências. A estética que ali se faz não é apenas a da forma ou da aparência, mas a da invenção de novas narrativas de si, em que os corpos se tornam suportes de um dizer. Cada detalhe – um estandarte, um movimento improvisado, um cenário escolhido – opera como metáfora de um trabalho subjetivo que ultrapassa a dimensão individual e se faz na diversidade.

O sentido ético emerge justamente dessa possibilidade de autorrepresentação. Trata-se de um ato de produção de subjetividade em que o desejo encontra uma via de expressão simbólica. O excesso pulsional, transformado em gesto criativo, ganha visibilidade coletiva e funda um território de reconhecimento.

Nesse encontro, o desfile torna-se ato político, afirmando que o desejo, quando acolhido e simbolizado, pode reinventar mundos –mesmo a partir de materialidades precárias.

Assim, estética e ética não aparecem dissociadas: a primeira se apresenta como forma sensível da experiência, enquanto a segunda sustenta a possibilidade de deslocamento do sofrimento em direção a novas formas de vida.

Experimentamos um processo de descolonização do cuidado subordinado às clínicas, quando lateralizamos o saber profissional e nos abrimos para confluências de múltiplas epistemologias e processos criativos que emanam dos coletivos dos quais fazemos parte. A gestão autônoma não se opõe ou descarta as clínicas, mas inverte a lógica do cuidado: os procedimentos clínicos, analíticos, diagnósticos e terapêuticos são deslocados ao lugar de recursos do processo de cuidado, ao invés de ocupar o lugar que preside o processo. A autonomia vem antes e não é um atributo do sujeito, mas de uma rede de relações.

O GAV se constitui a partir de uma articulação com a Rede de Apoio e Compartilhamento de Práticas e Construção de Dispositivos de Gestão Autônoma do Cuidado e da Medicação em Serviços da RAS/SUS, um projeto de extensão do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF) criado em 2021, que objetiva o compartilhamento de experiências e a implantação de práticas coletivas de promoção de autonomia e cuidado em dispositivos cogestivos que trabalham a partir da relação indissociável entre a formação e o cuidado.

GAV (2025)

Começamos o grupo GAV em 2023, com um psiquiatra e uma psicóloga do serviço, utilizando o Guia GAM – Gestão Autônoma da Medicação, um guia canadense para interrupção do uso de psicotrópicos. Na versão brasileira, sustentamos o exercício da autonomia como motivação, expandindo o horizonte da estratégia para além do uso ou não dos medicamentos. Autonomia da medicação, do cuidado, da vida. Na nossa leitura, a estratégia se baseia em provocar alteração de relações de saber e poder, em um contexto de um exercício de participação ativa, no intuito de ampliar espaços de autonomia coletiva e individual.

Precisamos procurar um espaço para fazer o grupo fora de onde funcionava o Ambulatório Ampliado, pela precariedade da casa, que não contava com uma sala adequada para a realização de um grupo. Tivemos o encontro com a BEM que transformou a fragilidade em potência. A BEM, por ser um núcleo agregador de arte e cultura no território, expande as possibilidades de movimentos dentro e fora da biblioteca. Por estar em um bairro mais distante e de mais difícil acesso em relação ao ambulatório, facilitou e permitiu o acesso a ofertas de cuidado no território. Acabamos nos colocando em relação com o bairro em sua circulação viva, com o serviço de Atenção Primária, com as crianças da escola que vêm buscar livros na biblioteca e pessoas que aparecem sem aviso, em seus movimentos da vida, buscando um livro e acolhida. Por vezes, quando estamos atuando em um serviço de saúde ou no ambiente acadêmico, acreditamos que é na nossa ação que se encontram as respostas e soluções para os problemas comunitários, adotando uma postura colonizadora. A nossa experiência de aliança com a BEM, demonstra que não podemos nos esquecer que os coletivos se organizam e encontram possibilidades de resistência a partir de suas próprias experiências, especialmente as populações vulnerabilizadas. Ao nos lançarmos ao encontro e a troca com a BEM, reconhecemos a potência da organização comunitária daquele território e nos dispomos a somar e construir juntos, colocando-nos como serviço público de saúde em parceria com a ocupação e valorizando seu protagonismo no território.

Fé cega, faca amolada

O GAV tem como diretriz a ampliação da capacidade de cuidado e de autonomia coletiva. A participação cogestiva é o próprio ato do exercício da autonomia coletiva. A cogestão opera a distribuição de poder entre os participantes do grupo. Explicita-se o seu caráter decolonial: além da tomada de decisões, a negociação, e o deslocamento da hierarquia de profissionais sobre usuários, não se busca um referencial ou um consenso de valor para a interpretação, avaliação ou julgamento da experiência. As disparidades convivem, os problemas têm lugar com suas incertezas e contradições.

O conceito de cogestão derivou da luta política da Reforma Sanitária no processo de redemocratização do país. Foram instituídos mecanismos de construção coletiva das políticas públicas e propostas de produção do cuidado em saúde envolvendo os usuários nos processos decisórios. No entanto, mesmo que no âmbito da Saúde Coletiva se tenha buscado uma vinculação do público usuário com os serviços e o sistema de saúde, a matriz de saber clínico-institucional se mantém acima dos usuários e dos dispositivos de cuidado.

A ideia de autonomia se afasta da noção de independência e se insere numa perspectiva coletiva de compartilhamento entre atores com diferentes experiências de loucura e de vida, posições hierárquicas, entendimentos e posicionamentos. Na prática, essa autonomia se traduz na ampliação da participação das pessoas no processo de cuidado em ato que acontece ali e na vida de cada uma delas. Nesse conceito, a autonomia amplia a implicação nos processos de cuidado, podendo facilitar ações de cuidado

O grupo constrói constantemente uma forma comunitária de ser nos encontros e atritos entre os sujeitos. Uma usuária disse que ali a gente “afia uma faca na outra”, trazendo a imagem de que no encontro compartilhado de nossas histórias melhoramos nossas ferramentas de lidar com a existência.

Nosso astrolábio

O fato de estarmos fora de uma unidade de saúde muda a configuração das relações e da utilização do espaço pelos participantes, que se apropriam do cuidado com o espaço e não se apresentam como “pacientes”. Nesse sentido, um usuário disse perceber uma diferença importante entre o funcionamento do grupo e de seu atendimento individual: “acho mais legal vir aqui no grupo, porque ninguém me diz o que tenho que fazer. Quando vou na psicóloga, ela me diz pra parar de beber. Aí, que sinto vontade de beber mesmo!”.

Pela lógica da cogestão, traçamos algumas diretrizes coletivamente:

1) Cogestão do grupo: construção coletiva das propostas de trabalho e do modo de funcionar. Como são criados espaços cujas regras não foram previamente definidas, existe abertura para o protagonismo de diferentes atores e possibilidades de composição de propostas e ideias em um exercício ativo de interferência nos processos. As singularidades podem facilitar ou dificultar o desejo e a iniciativa de assumir protagonismos e o coletivo vai aprendendo a praticar equidade na participação e nas possibilidades de construção coletiva.

2) Respeito à fala e às experiências de cada participante do grupo, o que implica a lateralização de saberes profissionais e intervenções clínicas e o cultivo da convivência nas relações. Trata-se de manter uma postura de não julgar nem interpretar o que é dito, mas sim garantir espaço para que toda experiência tenha lugar, e que, ao ser urezas cuidado e atenção, o humor também pode aparecer espontaneamente e

é bem-vindo. É como canta Gal Costa: “respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada”.

3) Sigilo com o que se diz no grupo. Temos participantes com relações externas anteriores ao grupo, e que vivem e circulam nos mesmos espaços, e a questão do sigilo é sempre lembrada e retomada pelos participantes.

O que roda na Roda

O grupo se constituiu como um espaço de chegada para os usuários de serviços de saúde da região, e para pessoas que circulam pelo bairro e na biblioteca. Recebemos pessoas encaminhadas pelo grupo de tabagismo da policlínica regional, pelos psicólogos, médicos de família e comunidade, agentes comunitários de saúde. Já recebemos uma pessoa que havia sido agredida na rua por estar mexendo em cabos de telefone soltos, e encontrou uma porta aberta e agradeceu que alguém escutou sua história, não desejando outras ofertas de cuidado:

“Obrigado! Só precisava desabafar, bibliotecário.”

Destacamos que a formação desta rede de afetos e de cuidados se dá nos encontros com as experiências próprias e dos outros, com a função

dos técnicos de promover uma escuta distribuída e abrindo possibilidades para outras subjetivações. A formação dessa rede de afetar e ser afetado aparece nas queixas de uma usuária, que destaca a diferença dos grupos terapêuticos de que ela já havia participado. Ela ressalta que nos grupos que ela costumava frequentar no Hospital Universitário, cada um falava de si e não falava sobre o que a fala dos outros lhes causava, e essa novidade estava lhe incomodando. Quando surgem desconfortos dessa natureza, incentivamos que sejam levados ao grupo. Comumente, o compartilhamento da experiência encontra acolhimento no coletivo e, assim, o incômodo pode abrir espaço para outros afetos.

Percebemos, no coletivo, o que desperta ao escutar os outros e ao sentir em si uma experiência que vem do encontro. Essa qualidade compassiva emerge da escuta distribuída. Trata-se de um deslocamento do lugar autocentrado e da abertura para uma experiência de descentramento. Quanto mais o grupo se organiza como rede, maior a possibilidade de se configurar como rede acêntrica. Quanto mais os profissionais se ocupam de não centralizar o processo grupal, sustentando a liberdade das conexões, maior é a acentricidade da rede. E quanto mais os participantes se abrem para receber, perceber e sentir os afetos compartilhados, maior se torna a multiplicidade de conexões, vínculos e afetabilidade.

Narrar uma experiência implica, antes de tudo, olhar para ela. Esse exercício de olhar e narrar favorece o deslocamento do lugar autocentrado, deslocamento que se amplia pelo agenciamento da escuta distribuída.

Encontro dos grupos de Gestão Autônoma na Biblioteca Parque de Niterói-RJ em 8 de maio de 2024.

No ato de narrar, ocupa-se o lugar de narrador da experiência: já não se é exatamente o mesmo, pois ocorre um deslocamento contínuo que permite olhar de outro ponto e, assim, (re)ver o que acontece.

POTÊNCIA CRIATIVA

Nos primeiros encontros, o Guia GAM traz a provocação: “Eu sou uma pessoa, não uma doença”, o que teve grande repercussão no grupo e nos mobilizou a experimentar o que temos de potência, f aparecer a capacidade criativa e expressiva na arte e cultura como um ponto forte. Combinamos de fazer um sarau em que cada um poderi trazer alguma produção sua. Chegaram quadros de autorrepresenta conceitual, poesias, desenhos, músicas da infância e retratos d jardins de casa. Um dos participantes ressalta o efeito de ser pelo encontro com a diferença, abrindo espaço e legitimando que outro usuário, que estava receoso em mostrar sua poesia, a lesse para

FORMAÇÃO

Pelo reconhecimento do caráter formativo da estratégia no encontro com as experiências das pessoas fora de um contexto clínico, privil grupo como espaço de formação do Ambulatório Ampliado. Recebemos, até hoje, estagiários de psicologia, internos de medicina e res psiquiatria. Um dos residentes que chegou dizendo não gostar de depois de ter a experiência no GAV, mudou sua agenda para continuar frequentando o grupo no semestre seguinte. O estranhamento inic ocupar um lugar desprotegido pela redistribuição de poder fora do contexto clínico, deu lugar ao vinculamento afetivo na rede do grupo.

LITERATURA

Outra experimentação foi a provocação para que as pessoas pudessem escrever cartas, com outro tempo de expressão e de resposta, com um endereçamento e o desejo de comunicar alguma coisa. As pessoas se envolveram na escritura de suas cartas, uma pleiteando benefício por incapacidade, outra relatando conflitos e violênci

familiares, relatos da experiência dos estagiários no encontro com o grupo, pessoas agradecendo o acolhimento e ressaltando em diversos nomes a formação de redes de vinculamentos: “família”, “amigos”, “colegas”...

Observamos com alguma frequência o despertar do desejo de estudar, aprender e ensinar, potencializado pelo ambiente da biblioteca. Os livros que nos rodeiam ficam disponíveis, e ouvimos muitas indicações e planejamentos para quem está começando ou sente dificuldade de ler. É comum que os usuários peguem livros emprestados ao final dos encontros ou dediquem um tempo para observar os títulos disponíveis.

Um dos participantes conta sua história de institucionalização desde a infância, que não aprendeu a escrever e que teve dificuldade de frequentar a escola no encontro desprotegido com outras pessoas. Esse participante ficou muito mobilizado pelo convite às cartas, e mesmo que lhe tenha sido sugerida a possibilidade de fazer em formato de áudio, foi buscar apoio dos funcionários da instituição onde vive: fez associações fonéticas com as palavras que reconhecia em revistas para identificar as letras e escreveu uma carta de duas páginas contando sua história e a expectativa de “poder voltar a viver em sociedade”.

CRISE

Tivemos a experiência de acompanhar momentos de crise de participantes. Estas pessoas encontraram no grupo, entre esbarrões e acolhimento, um espaço para cuidar da crise psíquica no coletivo, em oposição à indicação do isolamento na lógica manicomial da internação. Toda experiência, por mais “descabida”, cabe no grupo. A rede serve de continente para toda experiência, com abertura de possibilidades para o que transborda dos afetos nos encontros. Acreditamos que esse manejo é possível pela constituição dessa rede de afetabilidade, que pode sustentar um território de existência para as experiências de pessoas em crise. Percebemos que o cuidado no grupo é circular, e não segue apenas o vetor profissional-usuário. Os participantes ficam atentos uns ao e às vezes sinalizam que “tem que ter paciência com a pessoa qu está bem, ela está num momento difícil”, ou perguntam, “você nã bem hoje, o que aconteceu?”. Ao vivenciar uma crise, é possível que

o usuário experimente uma relação de cuidado com diferentes participantes, em diferentes momentos, uma experiência de amparo que pode dar contorno ao sofrimento agudizado.

Acreditamos que a constituição de grupos cogestivos operando com o compartilhamento de experiências, formando uma rede de afetabilidade, podem ser dispositivos de transformação dos Serviços de Saúde. Por um lado, fomentando a autonomia coletiva e construindo ferramentas de interferência nos processos de cuidado, por outro, como espaço formativo para os profissionais com o exercício ativo de lateralização do saber profissional e o encontro com as experiências e os modos de vida singulares que aparecem nos compartilhamentos protegidos pelo coletivo transversalizado. A proteção se dá em não ter que submeter a sua experiência ao julgamento hierarquizado ou à pressão dos pares.

Talvez a maior revolução esteja nesse simples gesto: escutar sem enquadrar, acolher sem reduzir, nomear sem aprisionar. Como uma faca que se afia na outra – com cuidado, com coragem, com poesia.

Referências bibliográficas

BARRIOS, A; CARON, E. et al. Cirandas del Sur: corporalidades insurgentes y producción de redes de conversación en flujo libre epistémico. Tiyoctios Revista en Artes y Culturas del Sur, Unearte, n. 3, p. 47-62, 2025.

CAMPOS, Gastão W. S. Um método para análise e co-gestão de coletivos: a construção do Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2000.

CARON, Eduardo; FEUERWERKER, Laura C. M. Gestão Autônoma da Medicação (GAM) como dispositivo de atenção psicossocial na atenção básica e apoio ao cuidado em saúde mental. Saúde Soc., São Paulo, v. 28, n. 4, p. 14-24, 2019.

DANTO, Elizabeth Ann. As Clínicas Públicas de Freud: psicanálise e justiça social, 1918-1938. São Paulo: Perspectiva, 2019.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.

MINOZZO, Ana; SOREANO, Raluca. Sobre o Comum na Saúde Mental: clínica abertas de psicanálise no Brasil e uma ética do estarjunto. Lugar Comum, Rio de Janeiro, n. 72, abr. 2025.

PASSOS, Eduardo et al. Autonomia e cogestão na prática em saúde mental: o dispositivo da gestão autônoma da medicação (GAM). Aletheia, Canoas, n. 41, p. 24-38, maio-ago. 2013.

Autores do texto

Angela Barrios

Carlos Cesar David de Carvalho

Clarissa Viola Dutra

Eduardo Caron

Felipe Siston

Maria Elisa Pimentel

Regina Nascimento

Suanny Nogueira de Queiroz

Valto Soares da Silva

Zé Reticências

Integrantes do coletivo de promoção de saúde mental para mulheres - clínica e ateliê - Circulando Afetos

Ana Vasques

Eliana Guimarães

Eloanah Gentil

Evelin Thomaz Abrantes

Jaciára Martins

Joselina Pereira dos Santos

Karen Almeida

Maria Elisa Pimentel

Marina Amorim

Mary Ellen Castro

Rosilene Augusta

Sandra Lima Baptista

Simone Coelho

Simone Nascimento

Tatiana da Luz

Parcerias

Cris Carneiro

Erika Gonçalves

Odara Costa

Patrícia Freire

Sônia Braga

Ocupação Biblioteca

Engenho do Mato