Coletivo de Psicanálise Itinerâncias

“Entre raízes, lutas e itinerâncias, a escuta psicanalítica territorial se faz ato político de reexistência.”

HISTÓRICO

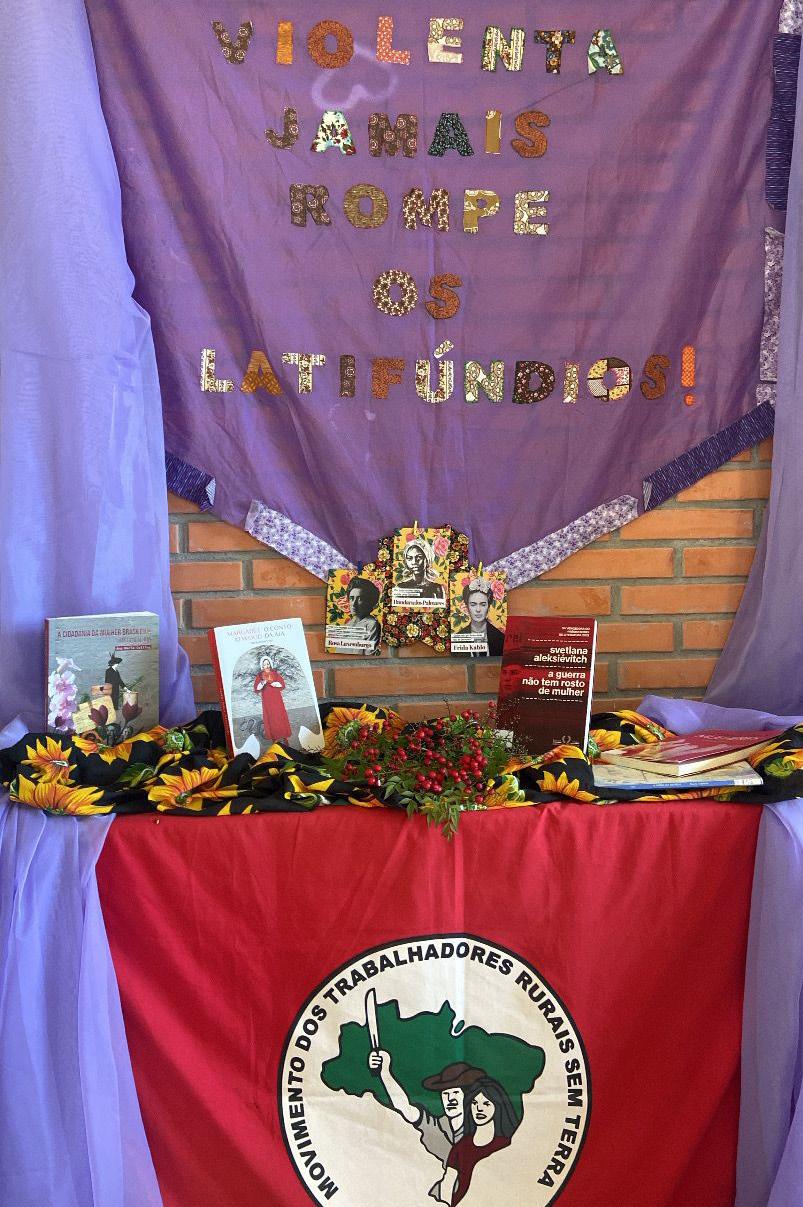

Originado na cidade de Porto Alegre (RS), o Coletivo de Psicanálise Itinerâncias tem como premissa o exercício da escuta psicanalítica em diferentes territórios, para além do consultório privado. Desde sua fundação, em 2023, nosso trabalho se concentra no Instituto de Educação Josué de Castro (IEJC), localizado em Viamão (RS), vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde realizamos escutas psicanalíticas individuais. Nosso propósito é apostar na democratização da psicanálise, viabilizando sua circulação e transmissão às margens dos moldes institucionais clássicos.

Atualmente, integram o corpo coletivo Ana Paula Heinzmann, Caroline Salgado, Cristiane Amaral, Eneida

Cardoso Braga, Fernando Sartori, Guido Ruschel, Júlia

D’Agostini Coelho, Laura Kayser, Leonardo Litvin e Maria Izabel Freitas. Em junho de 2023, o início do trabalho contou também com as psicanalistas Ágata Barbi e Luciane David, cuja escuta e presença impulsionaram a semeadura do que hoje seguimos cultivando.

Um

trabalho feito por muitas mãos: MST, Koinós e Coletivo de Psicanálise Itinerâncias

Desde sua origem, o MST luta contra a concentração fundiária e pela desapropriação de terras improdutivas, legitimando suas ocupações com base na Constituição Federal (art. 184) e na Lei nº 4.504/1964, o Estatuto da Terra, que regulamenta a reforma agrária no país. A educação, a cultura e a construção de identidades são pilares fundamentais para fortalecer a resistência e a organização dos camponeses Sem Terra. O Instituto Koinós, alinhado a esses princípios, reconhece essa trajetória histórica e pedagógica, ampliando a formação política e cultural dos militantes do movimento.

Com essa perspectiva, o Koinós convidou o Coletivo de Psicanálise Itinerâncias para viabilizar a escuta psicanalítica na escola, abrindo espaço para o reconhecimento das singularidades e fortalecimento dos processos subjetivos dos envolvidos na luta. Para isso, o Koinós oferece os recursos necessários – como transporte, cadeiras, cursos e supervisões – para que esse dispositivo possa operar de forma consistente. Entre os/as psicanalistas que já contribuíram com essa escuta estão Barbara de Souza Conte, Thomaz Chaves Della Vechia e Jorge Broide. Essa articulação consolida um projeto coletivo que entrelaça educação, resistência e cuidado psíquico, dimensões fundamentais para a construção de um espaço democrático e fortalecido.

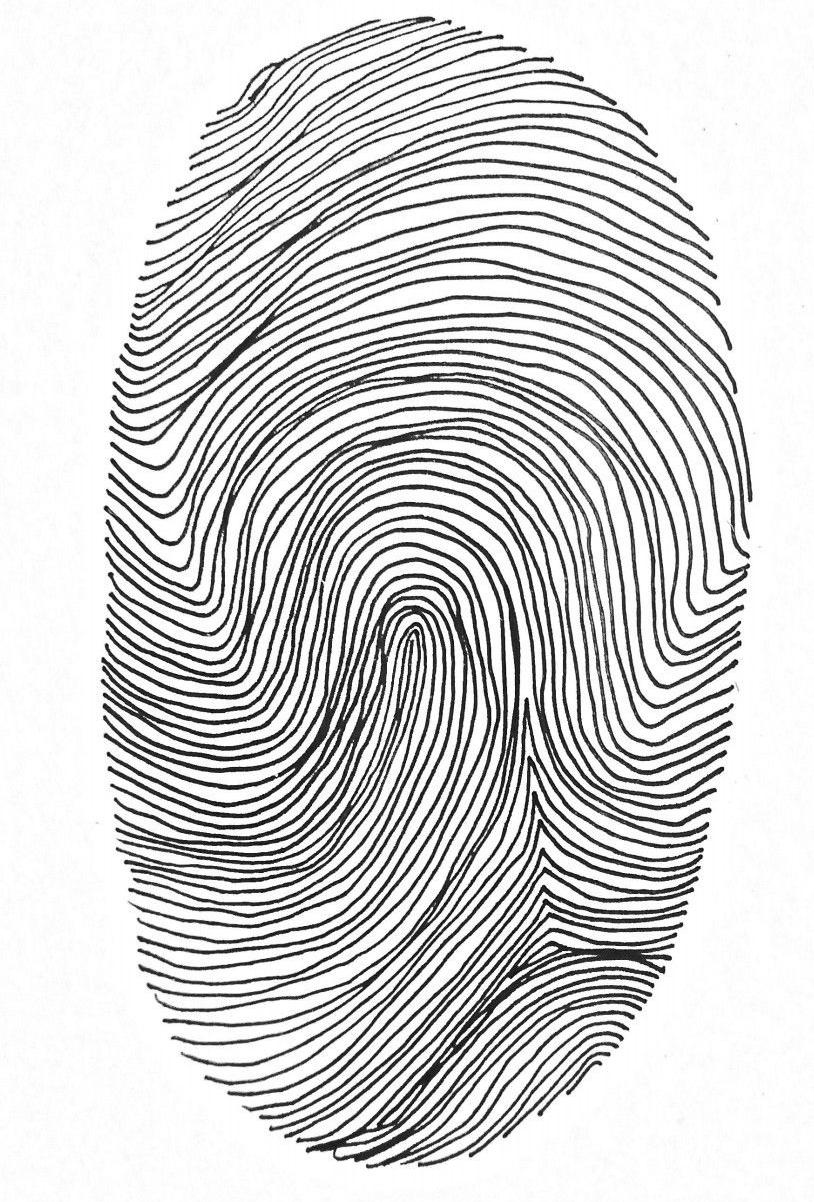

Nossa identidade: Raízes Itinerantes

Em comemoração ao aniversário de dois anos do coletivo, a logo do Coletivo de Psicanálise Itinerâncias vem traduzir, em imagem, aquilo que nos move e nos sustenta. A rede como corpo-território simboliza a sustentação coletiva, o entrelaçamento, o suporte e a ancoragem que tecem nossa prática em comum. Os veios foliares que se abrem a partir do centro aludem à pulsação, à vida, à

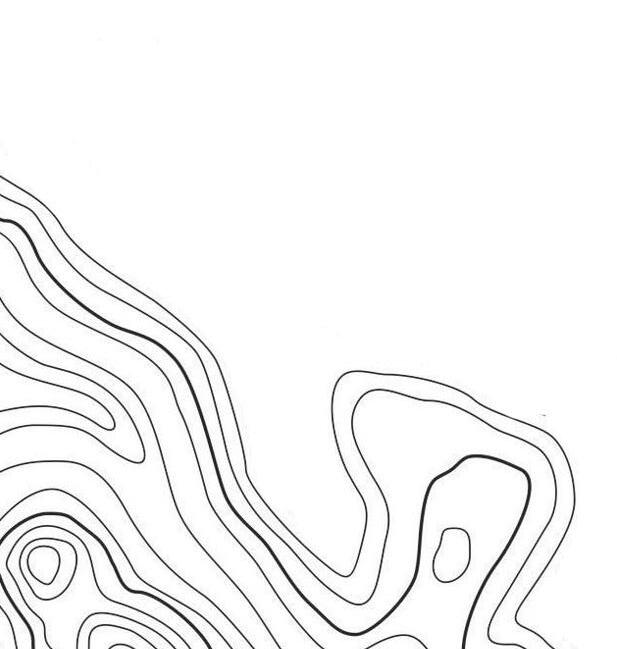

memória e ao afeto. É uma clínica que não é vertical, nem autoritária, é orgânica, ética e política. Os raminhos, raízes e folhagens simples remetem à vida que brota do território, à conexão com a terra, com a luta e com a construção de representações coletivas que temos a honra de trabalhar e escutar. As linhas curvas e caminhos/mapas, que também tecem a cadeira-símbolo da logo, expressam a itinerância, os deslocamentos e o movimento contínuo que nos atravessa e convoca.

As texturas orgânicas – traços à mão desenhados em papel reciclado e posteriormente trabalhados em arte digital – evocam o fazer artesanal, cuidadoso e implicado que marca nossa forma de estar no mundo. Essa imagem carrega, em sua delicadeza, o gesto de uma escuta enraizada e viva. É assim que pensamos, deslocamos e transmitimos a psicanálise.

TERRITÓRIO DE TRABALHO E ENQUADRE PSICANALÍTICO

Maria Izabel Freitas, Guido Ruschel e Júlia D’Agostini Coelho

Toda clínica, seja feita nas bordas ou nos centros, ocupa um território e é influenciada por ele. As pessoas que escutamos vêm de algum território e se constituíram, singularmente e subjetivamente, a partir da habitação destes territórios. É importante atentarmos para isso pois, como nos lembra o psicólogo João Leite Ferreira Neto (2017, p. 56), “toda história da psicologia foi influenciada pela assimilação da subjetividade à noção de interioridade”, o que nos remete ao apagamento da dimensão da exterioridade como um elemento que importa nas analíticas do campo psi. Inspirado nas contribuições foucaultianas, o autor aponta para a valorização do tempo como principal dimensão subjetivante em detrimento do espaço e do território: “era como se o tempo fosse considerado rico, vivo,

Artista: Maria Izabel Freitas

dialético, e o espaço, morto, fixo, não dialético” (Ferreira Neto, 2017, p. 55). Torna-se, portanto, imprescindível problematizar o ocultamento histórico da dimensão territorial da subjetivação nas análises psi.

Muito recentemente passamos a escutar com maior frequência o significante “território” nas produções da psicologia, e mais recente ainda, nas produções do campo psicanalítico. Podemos mapear, como condições de possibilidade para tal fenômeno, algumas contribuições do campo da saúde coletiva e da luta antimanicomial, da própria constituição do SUS e sua lógica territorial, bem como dos aportes de pensadores como Deleuze e Guattari, Foucault e, no Brasil, do geógrafo Milton Santos. Passamos a considerar, assim, a dimensão territorial como um elemento indissociável da atenção em saúde – e, por que não, também do exercício de toda e qualquer psicanálise? “Afinal, ‘a vida da população se dá em condições concretas, espacializadas, peculiares, nas quais o território e suas condições são determinantes’” (Koga, 2003, p. 20, apud Ferreira Neto, 2017, p. 67).

O território no qual realizamos este trabalho é composto por muitas existências. O Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão (RS), fundado em 1998, é o maior do estado, onde vivem 376 famílias advindas de 115 municípios diferentes. Nele habitam pessoas de

diversas regiões do país, com seus sotaques, histórias e modos de vida. Composto por sujeitos negros, brancos, pardos, mestiços e LGBTQIA+, camponeses e camponesas, compondo um território plural, atravessado por lutas, culturas e pertencimentos diversos. No centro do assentamento, localiza-se a Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. É dentro desse território que se encontra o Instituto de Educação Josué de Castro.

Assim, inspirados em Emília e Jorge Broide (2016, p. 30), entendemos “que esta metodologia de trabalho busca sempre, seja onde for, por meio da escuta clínica, os fios que amarram o sujeito à vida, pois é a escuta que nos permite mapear estes fios que se embrenham pelo território físico e psíquico”.

É nesse território que escutamos a juventude adolescente sem terra, mas também já escutamos internacionalistas, técnicos em cooperativismo, estudantes de vários estados do Brasil; jovens escolhides pelas comunidades de origem para se tornarem líderes comunitários, advindos de territórios já assentados ou em processo de assentamento (acampados).

Para que essa escuta territorial possa acontecer, construímos um modelo de enquadre. Assim, no enquadre dessa clínica de borda, podemos pensar que o ganho do analista é simbólico, traduzido no aprendizado desse fazer inventivo e na possibilidade de aprofundar-se na história e na realidade do movimento. Em contrapartida, a militância pessoal de cada analista torna-se um

dos valores fundamentais que sustentam essa relação transferencial e legitimam a escuta psicanalítica nesse território singular.

O trabalho é ancorado no tripé psicanalítico internalizado em cada analista integrante deste corpo-coletivo. Além disso, organizamos estudos e supervisões coletivas periódicas.

As escutas se dão, em média, a cada 15 dias, e a duração das sessões é variável, a depender da disponibilidade dos/as analistas presentes, do número de pessoas a serem ouvidas e da demanda apresentada pelos escutades. Não raro, as últimas escutas se encerram quando toca o sino do almoço. Com o passar do tempo, o momento das escutas ganhou espaço dentro do cronograma oficial da escola, reforçando o enquadre do trabalho ao abrir um tempo livre de demandas dentro da apertada agenda cotidiana dos/as/es alunes.

Estes encontros acontecem ao ar livre, nos espaços do assentamento (de frente para a lagoa, perto das hortas, na arena de teatro ou junto às árvores), sempre buscando silêncio e privacidade para garantir um ambiente seguro e confortável onde a palavra possa circular livremente. Antes da escuta, formamos uma roda com as cadeiras de praia no centro do pátio e convidamos os/ as/es adolescentes que têm interesse em serem ouvidos para sentarem conosco. Após os cumprimentos e as boas-vindas, cada adolescente escolhe um(a) analista disponível para o momento de escuta individual. Formadas as duplas, partimos para um local de preferência do “par analítico”, onde a escuta acontece.

COMO O TERRITÓRIO APARECE NAS ESCUTAS?

Maria Izabel Freitas, Guido Ruschel e Júlia D’Agostini Coelho

O Coletivo de Psicanálise Itinerâncias entende as escutas psicanalíticas no território como mais um espaço que o Instituto Josué de Castro deposita confiança, com o objetivo de oferecer lugar às expressões da juventude. Uma busca inicialmente marcada pela manifestação de angústias, que, ao longo do tempo, vai ganhando novos discursos de desejo; do criativo à abertura ao simbólico. Identificamos, ao longo desses dois anos de dedicação, que as escutas psicanalíticas permitem visualizar como os sujeitos, neste contexto, se constroem a partir de suas relações sociais,

suas relações com o território e com as condições concretas de onde partem. Ao contarem suas narrativas de vida, abrem caminhos para a aposta na elaboração dos conflitos internos e externos que marcam suas histórias. Fomos convidados e convidadas num momento em que as expressões de sofrimento psíquico estavam muito latejantes, com a dor se apresentando com a voz contida, sem tanta representação. Imaginamos que isso se deve justamente à alta demanda de trabalho e ao compromisso com o que organiza e estrutura o assentamento.

Dentro dessa “correria”, conhecemos também a potência e o investimento na constituição dos sujeitos pertencentes ao movimento.

O território oferece espaço para o exercício de uma criatividade crítica e o compromisso de cuidar do ambiente coletivamente, enquanto a psicanálise oferta a sustentação para elaborar as violências e se contrapor à lógica de mortificação subjetiva, atuando como recurso para a elaboração interna e a construção de sentidos para os impasses que também implicam viver em coletivo. Aqui, é possível lembrar de Bleichmar (2008), quando a autora sustenta que a subjetivação não é um processo puramente intrapsíquico nem restrito à ordem simbólica, mas implica uma articulação entre a economia pulsional – que envolve os aspectos sexualizantes –, os vínculos e as condições sociais e históricas concretas. O sujeito psíquico, para Bleichmar, se constitui justamente a partir das possibilidades reais de laço e reconhecimento – como as que o Instituto Josué de Castro oferece –, que lhe permitem construir uma narrativa sobre si e ocupar um lugar ético no laço social.

Em contextos marcados pela violência social, exclusão e segregação, ocorre o que a autora também denomina como dessubjetivação: uma ruptura nas condições que sustentam o sujeito como agente de desejo e de palavra, impossibilitando-o de se narrar e de se reconhecer no laço social. Trata-se de uma violência que atinge não apenas o nível material, mas também os operadores simbólicos e pulsionais fundamentais à constituição subjetiva.

Pensando na proposta de Bleichmar (2008), a luta pela reforma agrária é também a luta contra a dessubjetivação. Podemos nomear esse gesto como insistência na existência,

como aparece na mística de esperança no documentário Terra para Rose, filmado em 1987. Como o documentário afirma: “Terra para trabalhar e criar um lugar de vida, para criar raízes em comunidade. A reforma agrária também tem a intenção de acabar com o desemprego nas cidades e a fome. O campo é pensado como forma de ajudar os companheiros da cidade.”

Mas e o fato de o MST ser muitas vezes convidado a ser retirado do pacto social, como isso se manifesta nas escutas adolescentes? Levando a reflexão adiante, para entender como esses desdobramentos da luta aparecem nas escutas, recorremos a Pellegrino (1975), que em Pacto Edípico, Pacto Social explica que o pacto social implica que o sujeito abra mão da onipotência e das arrogâncias primitivas, renunciando às pulsões imediatas. Esse pacto se concretiza por meio do estabelecimento da lei simbólica, que possibilita a inserção do sujeito na ordem cultural. Essa troca fundamental permite que, na vida adulta, o sujeito assuma um lugar socialmente reconhecido –sobretudo pelo trabalho – a partir do qual exerce direitos e deveres que consolidam sua identidade e seu vínculo com a sociedade.

No entanto, o MST é muitas vezes convidado a se retirar desse pacto social por meio das interpretações equivocadas que o criminalizam e estigmatizam, rotulando os trabalhadores como “ladrões de terra”, demonizando sua organização, ou seja, empurrando-o para fora da lei simbólica. Tal exclusão configura uma filiação de morte que impede o reconhecimento dos valores do trabalho pela reforma agrária e a liberdade de expressão dos camponeses e camponesas. Isso pode gerar impactos profundos na inscrição psíquica, especialmente na adolescência que mencionamos.

Essa reprodução, ou repetição do processo de exclusão e da pressão social, parece se manifestar nas dúvidas e angústias da adolescência que ali vive, que enfrentam incertezas quanto ao acesso a direitos básicos, como assistência à saúde e ingresso na universidade – especialmente no campo –, além de angústias relacionadas ao futuro, ao trabalho, à manutenção dos vínculos afetivos e ao medo do julgamento e da repreensão social diante das suas descobertas identitárias. Essas tensões colocam a constituição e a experiência da adolescência sob grande pressão.

As expressões que surgem em transferência desafiam a psicanálise a compreender a adolescência não apenas como uma fase intrapsíquica, mas como um processo profundamente marcado pelas condições sociais e simbólicas do território, em que se desenrolam conflitos identitários e subjetivos que exigem uma escuta atenta e integrada às realidades concretas do sujeito.

E é a partir dessa perspectiva que refletimos sobre como a escuta nesse território desafia e tensiona a psicanálise. Ainda que falemos de raiz e de terra, a psicanálise ali, neste território, não se limita a compreender a “raiz”, a interpretação do retorno do recalcado ou a clássica tarefa de tornar o inconsciente consciente. Ela busca, sobretudo, potencializar o sujeito como agente de transformação social.

Nos últimos dois anos, o coletivo teve a oportunidade de escutar como essa escola exerce um papel central para os adolescentes, manifestado em suas vivências na luta pela reforma agrária. Mesmo que, no futuro, nem todes sigam diretamente no movimento, essa experiência ocupa um lugar importante em sua identidade, fortalecendo sua capacidade de se narrar, se reconhecer e ocupar um lugar no mundo.

ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DO NOSSO TRABALHO

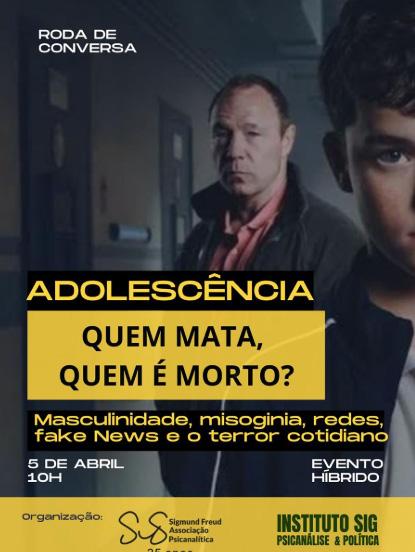

Adolescência no campo e na cidade: entre paradoxos e encontros

Maria Izabel Freitas e Guido Ruschel

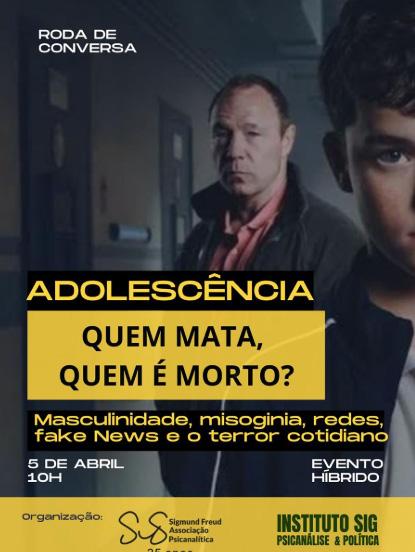

A convite do Instituto Sig – Psicanálise & Política, em parceria com a Sigmund Freud Associação Psicanalítica (SIG), apresentamos este texto, escrito para uma roda de conversa pública versando temas como masculinidades, misoginia e terror cotidiano. A partir das experiências com adolescentes em uma das escolas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), refletimos sobre nosso trabalho à luz da série Adolescência (2025), articulando os atravessamentos psíquicos, sociais e institucionais que marcam esse período da vida. Em uma entrevista de 2009 ao Coletivo Vermelho, Maria Rita Kehl afirmou: “O sujeito, ao entrar em sintonia com o desejo, torna-se rebelde. Rebelam contra a rigidez das normas coletivas”. É nessa direção que o coletivo sustenta a hipótese de que a escuta psicanalítica, nesse território, pode servir de ponte entre a rebeldia – enquanto expressão legítima do desejo adolescente – e as exigências e responsabilidades do convívio coletivo, tensionando o mal-estar e abrindo espaço para novas formas de existir.

Por dispositivo de borda, compreendemos um fazer psicanalítico que ocupa territórios historicamente marginalizados e excluídos, com uma oferta de escuta clínica ampliada e implicada sociopoliticamente, como resposta à brutalidade e à violência estrutural da realidade nacional brasileira. Nesse sentido, vale contextualizar o território em questão: trata-se de uma escola localizada em um assentamento do MST, que se distingue das escolas urbanas por sua proposta educativa voltada à conscientização política, ao trabalho coletivo e à realidade do campo, das famílias camponesas, com ênfase na luta pela reforma agrária. Ao convidar o Coletivo Itinerâncias, a escola aposta na psicanálise como mais um aparato (além dos já existentes na sua estrutura pedagógica) para movimentar e acolher as angústias, ambivalências e situações desafiadoras que surgem na experiência cotidiana entre os/as/ es adolescentes, sejam eles assentados ou em processo de assentamento.

As atividades interdisciplinares e cooperativas desempenham papel importante no processo de subjetivação, ajudando os jovens a formar suas identidades, a se posicionar criticamente no mundo e a fortalecer os laços sociais entre os estudantes. O trabalho na manutenção do espaço, o Teatro das Místicas, as aulas de psicologia e o incentivo à leitura favorecem a experiência em grupo. Os Núcleos de Base (NB) funcionam como espaços de debate e incentivo ao pensamento crítico sobre temas como relações de gênero e identidades não hegemônicas, capacitismo, raça e outras lógicas estruturantes do social. A escola busca estratégias pedagógicas que funcionem como vias colaterais para as emoções e tensões da rotina. Entendendo que manifestações inconscientes influenciam tanto o aprendizado quanto a tomada de decisões, consideramos esses aspectos fundamentais para o desenvolvimento socioemocional dos alunos.

Sabemos que nem todas as escolas conseguem operar assim, por diversas razões, impasses sociais, perspectivas pedagógicas disciplinadoras, adesão a sistemas de dominação ou outras barreiras. Na maioria dos casos, como se observa na série Adolescência , a realidade é distinta. Apesar do nome, a série vai além da fase da vida que a nomeia. Mostra uma crise na educação em que adultos e jovens não se comunicam, não partilham os mesmos códigos, restando vínculos frágeis e falhos na mediação de conflitos. Isso revela também a falência de outras instituições, como o sistema jurídico-policial, a escola, a assistência social e as famílias. Esse caldo cultural e familiar precipita sintomas nas adolescências.

Diante disso, desejamos que, ao falarmos sobre a escola em que exercemos nosso fazer psicanalítico, possamos inspirar a busca por novas saídas para os conflitos juvenis. Outras formas de atravessar esse período tão significativo na vida de quem está se formando enquanto sujeito e ser social. Não apresentamos uma visão idealizada ou perfeita, mas convidamos à reflexão sobre as possibilidades que essa escola oferece, para que a pulsão de morte não predomine e o silêncio de Thanatos seja quebrado pela conversa sobre as durezas da juventude brasileira.

Ao assistirmos a série Adolescência, associamos a delicadeza desse período aos riscos e armadilhas típicos da fase. Longe de ser um simples “trânsito”, a adolescência é marcada pela intensa confusão e construção identitária – desafios postos pelos fluxos entre o Eu Ideal e o Ideal do Eu –, atravessados pelas experiências com figuras de autoridade e referência. Maria Cristina Poli, no livro Clínicas da Adolescência (2002), descreve esse processo como a busca por um lugar de enunciação dentro da família e dos meios sociais, que permita ao sujeito “se encontrar” na estrutura que o determina como sintoma. Atualmente, como mostra a série, essa busca, especialmente entre meninos, tem se dado de maneira desastrosa: a masculinidade segue associada à lógica de poder sobre o corpo feminino – ou ao ressentimento por não exercê-lo – e a ideais de virilidade que abafam a necessidade de acolhimento. A feminilidade, por sua vez, muitas vezes se reduz à posição objetal que satisfaz o desejo do outro, reforçando seu papel historicamente subjugado na cultura patriarcal. Aqui encontramos os fundamentos da misoginia, um dos elementos que impulsionaram o impacto da série. Diversas produções contemporâneas apontam esse fenômeno como uma crise da masculinidade, seja pelas transformações que contestam sua hegemonia, seja pela dificuldade de produzir novos ideais para os/as/es jovens. Para sujeitos que emergem em famílias que sustentam ideais alinhados ao machismo – por adesão ou

desconhecimento –, o encontro com o social, geralmente via escola, pode gerar conflitos, isolamento, ressentimento e violência como retaliação ao declínio da promessa de poder irrestrito ao homem.

Mas mesmo os/as/es adolescentes que acompanhamos na escola do MST, cujas famílias valorizam o cooperativismo e a solidariedade, não estão isentos de sofrimento. Ainda que inseridas em uma tradição de luta contra o capitalismo e outras formas de opressão, essas famílias compartilham dos mal-estares sociais. Nas escutas, por exemplo, meninos expressam medo de interagir com meninas por receio de reproduzir atitudes machistas ou culpa ao perceber que o fizeram. No entanto, a proposta educacional da escola permite que esses sentimentos encontrem lugar no laço social, evitando o fechamento entre os iguais, típico das comunidades masculinistas virtuais. Silvia Federici, em Além da pele (2023), destaca que a construção de gênero é fruto de um longo processo disciplinador, sustentado não apenas por normas, mas pela divisão do trabalho, da sexualidade, da família e dos papéis sociais. O que muitas vezes se chama de “performance” seria melhor compreendido como coerção, exploração e recusa. A violência cotidiana, assim, não é apenas destrutiva, mas sintoma de um sistema em que a masculinidade se define pelo poder de ferir e a feminilidade, pela disposição à dor. Isso impede que trabalhemos a fragilidade do masculino e a potência do feminino.

Como propõe Paul Preciado em Um apartamento em Urano (2019, p. 314): “Nesse regime, a masculinidade se define necropoliticamente pelo direito de dar a morte, e a feminilidade, biopoliticamente, pela obrigação de dar a vida”. A violência de gênero, então, se revela como coreografia da pulsão de morte, silenciosa, disfarçada, cotidiana. Uma comunicação aterradora, presente nas redes sociais e no cotidiano, que difunde discursos sobre masculinidade como “soluções” para lidar com frustrações. Um roteiro cruel que se repete a cada ato de violência e silenciamento. Na adolescência, desejos sexuais e agressivos ressurgem com força. A masculinidade hegemônica, como nos mostra R. W. Connell (1995), é construída pela exigência de provar força através do sofrimento do outro. Desde cedo, muitos meninos aprendem que “sofrer

fortalece” e que “homem de verdade aguenta calado”, naturalizando a dominação. Daniel Welzer-Lang, em

A Casa dos Homens (2001), mostra como essa lógica perpetua o ciclo: “onde eu sofri, o outro também tem que sofrer”. Freud, em O Mal-Estar na Civilização (1929), lembra que a pulsão de morte atua silenciosamente, conduzindo o sujeito ao desejo de destruição, de si ou do outro. Neste sentido, nossas escutas psicanalíticas visam abrir espaço para que os/as/es jovens expressem, compreendam e elaborem seus afetos — raiva, rivalidade, segredos. Esses afetos, mesmo nos contextos mais idealizados, fazem parte da experiência humana. O potencial criativo emerge justamente quando o sujeito se confronta consigo mesmo para enfrentar o mundo. A adolescência, como qualquer fase da vida, não é passível de controle, pois lidamos com sujeitos do inconsciente, plenos de desejos e ambivalências. A agressividade, expressa por piadas, sonhos, falas impulsivas ou atos de destruição, antes de ser patologia, é um sintoma social. Um modo precário do inconsciente se expressar quando ainda não há palavra, imagem ou reconhecimento possível junto ao Outro. Na cultura escolar, essa agressividade aparece de forma sublimada: na música Atirei o pau no gato, nos jogos de bola ou brincadeiras como Pa-PimPow. Nessas dinâmicas, a violência se ritualiza, permite-se simbolicamente, oferecendo um destino lúdico à destrutividade. A adolescência, então, é o momento de apropriar-se disso, de reconhecer essas pulsões e criar novas formas de expressão. Cabe a nós, psicanalistas, a tarefa de colaborar na criação de alternativas para que essa energia não se converta em autodestruição ou aniquilamento do outro.

Ao assistirmos a série Adolescência, refletimos sobre a vida desses jovens e a dinâmica de violência e exclusão que só chama atenção após o desastre. A escola que apresentamos, por sua vez, convida a pensar outras formas de se construir e existir. Não se trata de um modelo ideal, mas de uma aposta possível: pensar caminhos que permitam aos jovens lidar com a frustração e com as pulsões de forma criativa. Por fim, ao circularmos pelas provocações da série, inscrevemos a pergunta, para além da roda de conversa, ela seguir movimentando o nosso trabalho: Como podemos, a partir de diferentes realidades, criar espaços e alternativas que permitam aos jovens lidar com suas pulsões de forma constitutiva e construtiva, oferecendo novas perspectivas de vida em comum?

I Congresso da RedIPPol: as Américas e seus destinos: psicanálise e política

Em outubro de 2024, as psicanalistas e companheiras de trabalho Ágata Barbi e Luciane David apresentaram o trabalho “A escuta da adolescência no contexto do MST: Itinerâncias em busca da construção de si” no I Congresso da Rede Interamericana de Pesquisadores em Psicanálise e Política (RedIPPol), realizado na USP, em São Paulo.

As colegas escreveram sobre a história do trabalho do Coletivo de Psicanálise Itinerâncias destacando a adolescência como um tempo de intensas itinerâncias identificatórias, de construção de ideais, de experimentações e descobertas em torno do gênero e da sexualidade, momentos em que o sujeito se apropria do próprio corpo e questiona suas formas de habitar o território e de se relacionar entre pares.

Diálogos com a turma de Psicologia da Unisinos sobre clínicas públicas de borda

Em outubro de 2024 e maio de 2025, a professora Gabriela Stenzel, da disciplina de Teorias Psicanalíticas da Unisinos – São Leopoldo, convidou nossa companheira de trabalho e psicanalista,

Maria Izabel Freitas, para realizar uma transmissão para a turma do sétimo semestre do curso de Psicologia, abordando o tema das clínicas públicas psicanalíticas e compartilhando a experiência do Coletivo de Psicanálise Itinerâncias, com olhar voltado à adolescência nos territórios do Movimento Sem Terra. Nessas ocasiões, em formato online e, depois, presencialmente, Maria Izabel apresentou reflexões sobre as clínicas públicas de borda. Juntamente com a turma, explorou o sentido do conceito de “borda” e as possibilidades de se pensar a metapsicologia psicanalítica na construção de intervenções no território. Uma escuta que se dá nos entrelugares, onde a clínica é convocada a operar nos impasses do laço social e nos efeitos dos testemunhos que transbordam as paredes institucionais, exigindo de nós, psicanalistas, a criação de novos modelos de intervenção.

Foi uma oportunidade preciosa para fazer circular a teoria psicanalítica em seu sentido mais amplo, atravessada por nossa identidade urbana e, ao mesmo tempo, tensionando o lugar que ocupamos no consultório particular, deslocando fronteiras entre território, espaço clínico e cidade, entre ética e política, entre teoria e prática.

Participação no Seminário Clínico de Sigmund Freud Associação Psicanalítica (SIG)

Em dezembro de 2023, o Coletivo foi convidado para o Seminário Clínico da Sigmund Freud Associação Psicanalítica (SIG), coordenado pela psicanalista Eurema Gallo, com o tema “O estrangeiro na psicanálise, a psicanálise no estrangeiro – psicanalisar no MST”, intitulado por Ágata Barbi e Maria Izabel Freitas. Durante o seminário, apresentamos vinhetas clínicas para refletir sobre o trauma e seus impactos nas histórias que escutamos em territórios marcados por lutas sociais, como o MST.

Discutimos novos caminhos para a psicanálise, pautados pela escuta flutuante e pela associação livre em diálogo com as margens. Foi significativo inserir esse trabalho em uma instituição com histórico de experiências como as Clínicas do Testemunho, que atuaram trabalhando a memória e a reparação psíquica em pessoas afetadas por violências de Estado. Nosso trabalho se aproxima dessa proposta, ao exercer uma escuta comprometida com as marcas do trauma presentes nas histórias que escutamos.

No seminário, percebemos as aproximações dessa proposta com o nosso trabalho, ao apostar numa psicanálise comprometida com uma escuta decolonial, dando reconhecimento e visibilidade às violências estruturais.

VIVÊNCIAS E TESTEMUNHOS SOBRE ESCUTAR NO

INSTITUTO JOSUÉ DE CASTRO

Itinerar: chegar onde a psicanálise não havia chegado

Luciane Rombaldi David

Era um dia ensolarado de inverno e um grupo de psicanalistas se move do seu território até outro rincão. Lá tem estrada de chão, tem mato, tem árvores, tem bichos. Lá tem gente trabalhando na terra, trabalhando a terra, ocupando a terra. Lá tem gente estudando, gente de tudo que é idade. Tem criança pequena que foi acompanhar a mãe, tem adolescente, adulto e idoso.

Lá tem psicanálise com cadeira de praia no meio do gramado, dentro da biblioteca, no laboratório de ciências e de informática. Tem estudo, tem trabalho, tem luta e tem escuta.

Lá eu escutei um bocado de vezes “eu nunca tinha conversado com psicóloga antes” e “o que é psicanálise?”. Escutei gente que veio de longe e de perto, de outros países da América Latina e dali mesmo. Escutei relatos de vida e de morte, de pertencimento e de solidão.

Escutei de uma pessoa que trabalhava na terra sua desconfiança quando foi anunciado que as psicanalistas iriam até lá para escutá-los. Depois achou que pudesse ser bom conversar, já que “quando um neurônio não comunica com outro neurônio, os pensamentos ruins vêm”. Os neurônios precisam se comunicar com os outros, as pessoas também, e assim ela falou, eu escutei, e se tudo correu bem, ela pôde se escutar também.

Lembro que quando o Itinerâncias era apenas uma ideia compartilhada, pensamos em um divã de rodinhas que representasse o coletivo. Uma escuta que circula e itinerante vai ao encontro de quem deseja ser escutado.

A gente sente mais no corpo do que entre quatro paredes, é verdade. Renunciar aos confortos do consultório particular tem seu preço. Ganha-se muito também. São escutas singulares, de uma gente lutadora e aguerrida, que já perdeu muito, que é constantemente ameaçada por seus ideais e que bravamente conquista muito também.

Pisar no território do sujeito, carregando o setting por dentro. É uma aposta bonita essa.

Psicanálise no território: escuta e vivência coletiva

Ágata Barbi

Formar um coletivo de escuta psicanalítica em território exige disponibilidade com a coletividade, seja a coletividade do próprio grupo de analistas, seja a coletividade do grupo que se pretende escutar. No consultório privado, cada psicanalista estrutura a própria forma de trabalhar, as referências teóricas que utiliza e as experiências vividas que sustentam sua prática clínica. Em um coletivo, colocamo-nos diante de uma diversidade de percorridos teóricos e de experiências de vida dos analistas que o compõem. Ainda bem. Sabemos que as quatro paredes de um consultório não garantem uma análise, já que o setting é construído internamente e é colocado de dentro para fora. Este é o setting que sustenta nossa escuta e sustenta o enquadre analítico quando escutamos alguém em um gramado, com os pássaros cantando, o sol e o vento tocando a pele e pessoas passando ao longe. Cada analista que participa do coletivo sente os efeitos desse trabalho a seu modo e os momentos de intervisão do grupo são preciosos por conta disso. Aprendemos com a forma de cada um pensar, interpretar e traduzir em palavras aquilo que vivenciou em cada escuta e em cada ida ao território. Portanto, escutar com o Coletivo Itinerâncias foi uma vivência de trocas e aprendizados sobre psicanálise e sobre pensar coletivamente, o que muitas vezes não é uma tarefa fácil. Considero que, no melhor dos cenários, um coletivo é um espaço de diferenças e que através delas algo pode se construir de maneira muito original.

Quando Ana, Luciane, Maria Izabel e eu fundamos o coletivo, já tínhamos vivência e experiência com coletivos de psicanálise e escuta em outros territórios. Ainda assim, penso que a escuta em um território do MST trouxe a particularidade de ser um movimento que tem como essência a vivência e o trabalho coletivo. Deparamo-nos com uma organização coletiva estruturada, em que cada um tem uma função atribuída, que circula ao longo do tempo, que é essencial para que a rotina e o trabalho aconteçam. Nas nossas escutas, percebemos o quanto algumas das situações que

afetaram todos da escola, direta ou indiretamente, eram percebidas e sentidas por cada um de formas muito diferentes, provocando efeitos singulares e caminhos distintos de elaboração. E em tempos de tanta individualidade e padronização de comportamentos, a experiência coletiva a partir da diferença ilumina outros caminhos possíveis na construção social e da própria psicanálise.

Linguagem e território: uma breve reflexão

Caroline Salgado

Tomando como ponto de partida o não lugar e a luta pela existência, as escutas no território operam na discursividade, na margem, como um possível deslocamento frente ao discurso hegemônico: do desvalor, da criminalização, da subalternização, da violência do Estado. Nos lembra bell hooks “a linguagem também é um lugar de luta”, é, pois, campo ideológico e simbólico, de inscrição do sujeito. Nesta vivência com o dispositivo clínico-político lançamos a aposta nesta rede, potencializando as relações horizontais, o trabalho coletivo, viabilizando, portanto, a historização e o testemunho de uma existência, da singularidade do sujeito, a novos itinerários simbólicos.

Escutar é um ato político

Eneida Cardoso Braga

“Comer é um ato político”. A frase em destaque na parede da escola marca a filosofia do território em que estamos. Ao mesmo tempo, nos lembra que escutar também é um ato político. A prática do nosso ofício nos remete à fala de Derrida: para manter sua potência revolucionária, a psicanálise precisa estar em lugares onde ainda não esteve. A importância das clínicas públicas, essenciais desde sempre (e ainda mais nesse século de desigualdades e vulnerabilidades extremas), é legitimar e manter a virtude subversiva de Freud. Inconsciente, transferência e pulsão de morte convocam ao trabalho combativo pela palavra. No Instituto Josué de Castro tudo isso acontece alicerçado pelo trabalho coletivo, grupo atento, dedicado e entusiasmado. Demais de bom!

Sobre a fome de persistir!

Ana Paula Heinzmann Martins

Na entrada da cozinha da escola Josué de Castro tem uma bandeira bem grande, na qual está escrito “COMER É UM ATO POLÍTICO” ao que imediatamente respondo em minha mente “ESCUTAR DÁ FOME”. Foi com essa frase que saí da escola após o primeiro dia de escutas, em 2023. Penso e reflito sobre a primeira escuta: quando perguntei a um aluno onde gostaria de ser escutado, ele escolhe a cozinha, lugar onde a luta do movimento ganha força, para fazer parte desse testemunho. Nesse momento, na cozinha, estamos entre muitos que persistem e desejam, através do fio da vida encontram uma forma de existir para além!

Comissão de elaboração da zine:

Maria Izabel Freitas, Guido Ruschel e Julia D’Agostini Coelho

Referências bibliográficas

BLEICHMAR, S. Violencia social – violencia escolar : de la puesta de límites a la construcción de legalidades. Buenos Aires: Noveduc, 2008.

FEDERICI, S. Além da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. Trad. J. P. Dias. São Paulo: Elefante, 2023.

FERREIRA NETO, J. L. Psicologia, políticas públicas e o SUS. 2. ed. São Paulo: Escuta, 2017.

PELLEGRINO, H. Pacto Edípico, Pacto Social (da gramática do desejo à sem-vergonhice brasílica). Folhetim, Suplemento da Folha de São Paulo, n. 347, 11 set. 1983.

PRECIADO, P. B. Um apartamento em Urano: crônicas da travessia. Trad. J. R. Terron. São Paulo: Zahar, 2020.

POLI, M. C. De volta para casa. Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, n. 23, p. 48, dez. 2002. Disponível em: https://appoa.org.br/uploads/arquivos/revistas/revista23.pdf. Acesso em: 2 abr. 2025.

Sobre o assentamento e o instituto

https://www.ufrgs.br/gia/assentamento.html https://iejc.edu.br/