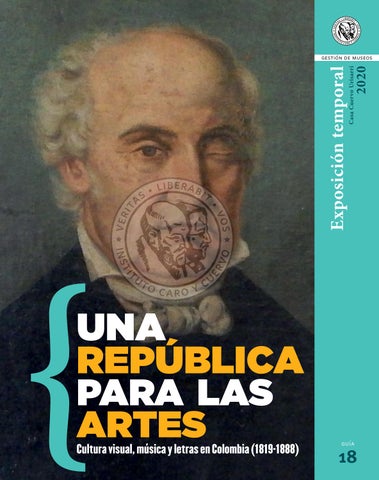

una república para las artes Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888) guía 18 temporalExposición UrisarriCuervoCasa 2020 gestión de museos

Esta exposición presenta diversos aspectos de la cultura visual, musical y literaria del territorio colombiano entre 1819 y 1888, en función de la necesidad de estimular el desarrollo de la producción artística, como respuesta a la búsqueda de identidad nacional para el joven país que se llamaría Colombia.

A partir de allí, el camino de las artes estuvo ligado, de una u otra forma, al devenir político de la nación, el cual se construía permanentemente en busca de símbolos que identificaran al pueblo con sus gobernantes, sus ideas y los valores civiles.

Notas aclaratorias: Las medidas de los libros se dan cerrados y no en la página que son exhibidos o fotografiados. Las medidas de las pinturas de caballete y obras gráficas se dan sin tener en cuenta el marco.

El 7 de agosto de 1819, fecha de la batalla de Boyacá, la Nueva Granada logra su emancipación definitiva de España. A partir de esa fecha, Simón Bolívar (1783-1830), Francisco de Paula Santander (1792-1840) y Antonio Nariño (1765-1823), entre otros actores de la Independencia, buscaron darle identidad a la naciente república.

Puesto que se consideraba que las acciones militares y diplomáticas eran dignas de ser recordadas en la configuración de una memoria nacional, varios pintores, escultores, ebanistas, grabadores, escritores y músicos buscaron representar estos hechos por medio de imágenes, textos y composiciones.

Durante el periodo colonial, los pintores y artesanos contribuyeron al desarrollo artístico de la Nueva Granada. Los saberes de los maestros se transmitían en el taller: lugar de producción material de objetos suntuarios requeridos por la Iglesia y las élites para ejercer la devoción y decorar los espacios de habitación.

1 DEL| TALLER AL 1819-1830ESTUDIO

A partir de 1819, los artistas de tradición colonial y los aprendices de dibujo de la Real Expedición Botánica (1783-1816) pintaron imágenes de los próceres, mártires y protagonistas de la Independencia, a la vez que daban continuidad a la representación de los temas religiosos y los retratos civiles.

Los viajeros extranjeros que llegaron al territorio nacional con intenciones comerciales, científicas o diplomáticas registraron sus experiencias en diarios y dibujos, en los cuales describían y pintaban paisajes, oficios, costumbres y particularidades de los habitantes. En el ámbito local, este hecho influyó en la representación pintoresca de los colombianos durante casi todo el siglo xix.

1.1. Charles Stuart Cochrane (1796-1840) Henry Colburn (ca. 1784-1855)

“El capitán Charles Stuart Cochrane en traje de viaje del país”. En: Journal of a residence and travel in Colombia, during the years 1823 and 1824, by capt. Charles Stuart Cochrane, of the Royal Navy, in two volumes. Volumen I 1825Grabado iluminado (tinta sobre papel) 20 x 13.5 Coleccióncmprivada

Este grabado hace parte del primer volumen del diario de viaje de Cochrane por Colombia. En la imagen podemos ver una síntesis del equipamiento de viaje que usó el capitán inglés durante su periplo de dos años, lo mismo que la referencia al “traje del país”, es decir la ruana de colores amarillo y berenjena, ribeteada por flecos de lana blanca. Este tipo de prenda era usada por preferiblemente por hombres indistintamente de su condición social.

1.2. Robert Cooper (1793-1836) Henry Colburn (ca. 1784-1855)

2 una república para las artes

Journal of a residence and travel in Colombia, during the years 1823 and 1824, by capt. Charles Stuart Cochrane, of the Royal Navy, in two volumes. Volumen I (firmado por el autor) Empastado1825 e impreso (tinta sobre papel) 22 x 14.4 Coleccióncmprivada

Dedicado “A Simón Bolívar, libertador y presidente de Colombia, dictador del Perú, Generalísimo de los Ejércitos”, este diario de viaje relata su estancia en Colombia. El capitán inglés Cochrane había llegado “invitado a visitar Colombia con el propósito de asegurar la exclusividad” de su método para la pesca de perlas. De su trayecto hasta Bogotá cuenta lo que implicaba el viaje: las incertidumbres del Atlántico, los riesgos de naufragar; y ya en América el mal clima, la fauna salvaje (los caimanes, los mosquitos), el viaje por el río Magdalena (que incluía toda suerte de tropiezos y hasta sublevaciones y estafas de los bogas). El relato del viaje (Venezuela, Santa Marta, el río Magdalena, Mompox, Honda, Guaduas) se ve interrumpido, antes de llegar a Bogotá, por la inserción de un “Bosquejo histórico de la población indígena primaria”. A partir de este bosquejo, el autor explora sus intereses antropológicos, etnográficos e históricos, con lo cual trasciende los límites de lo anecdótico. En su libro, entre otros, da un consejo “a toda persona que viaja por Colombia a caballo”: “En el cinturón se debe llevar una pistola por un costado y en el otro una botella de buen cognac”. Al final de su recorrido, el balance muestra a un país “que por lo menos podría alimentar a cien millones de hombres” pero que estaba casi despoblado, con pésimas rutas y carreteras de acceso, pobre. Y para concluir su relato da una opinión contundente: “Colombia se sentiría más feliz bajo una monarquía moderada que bajo otra república”. Este ejemplar lleva la siguiente dedicatoria manuscrita del autor: “To Vice Admiral Sir Philip H. Durham with the author’s best regards” (“Al vicealmirante Sir Phillip H. Durham con los mejores deseos del autor”). Durham (1763-1845) fue un reconocido y polémico viajero y mercenario inglés, oficial de la Royal Navy, que combatió, entre muchas, en la Batalla de Trafalgar en 1805.

ICC – Biblioteca JMRS

1.3.

Cultura visual, música y

en cobre iluminado (tinta sobre papel) 20.6 x 13.5 cm

1.4. José Joaquín Olmedo (Guayaquil, Ecuador, Litografía1780-1847)Arco

3

letras en Colombia (1819-1888)

Dame de la Cordillère. Dame des Plaines, en Gaspard- Théodore Mollien, Voyage dans la République de Colombia, en 1823, Tomo II

Reg. Colección852

ICC - Biblioteca JMRS

François-Désiré Roulin (Rennes, Francia, 1796 - París, Pierre-François1874)Legrand (1743 - ca.1825)

La victoria de Junín. Canto a Bolívar 1825 (facsímil 1974) Empastado e impreso (tinta sobre papel) 18.8 x 11.5 cm Reg. Colección853

Este poema heroico exaltó la figura de Bolívar como líder del ejército libertador que ganó la Batalla de Junín (6 de agosto de 1824), uno de los últimos enfrentamientos para la independencia de Perú. Un elemento que sobresale en la composición de Olmedo es la aparición en los cielos del inca Huayna Cápac (1468-1524), padre de Atahualpa (1502-1533), último gobernante del imperio incaico antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Esta figura del inca en el poema heroico es usada como alegoría de la independencia hispanoamericana y voz que proclama el advenimiento de una nueva era de gobierno con Bolívar a la cabeza. El poema es una de las primeras composiciones de tinte patriótico que se escribieron durante el periodo en el que Venezuela, Nueva Granada y Ecuador conformaron la Gran Colombia.

Grabado1825

Este grabado iluminado a mano ilustra las impresiones del diplomático y explorador francés Gaspard-Théodore Mollien (1796-1872) con respecto al territorio colombiano y sus habitantes. En este caso, se destaca el grabado por el naturalista, médico y dibujante Roulin, que muestra a dos mujeres de distintas condiciones sociales, La mujer de la izquierda está vestida con el traje común de las denominadas “damas bogotanas”, las cuales usaban un sombrero de fieltro más pequeño que su cabeza, un chal corto de paño azul, y usualmente iban descalzas. La otra mujer, usa un sombrero decorado con flores a la moda, rizos postizos, mantón de manila y vestido de raso de seda. Este tipo de dibujos buscaba “dar imagen” al contenido que el lector descubría en cada página del diario de viajes.

Esta imagen muestra el modo de representar a los ciudadanos durante los primeros años de la República de la Gran Colombia. La rigidez de la figura y el elaborado trabajo en la fisionomía del personaje permiten pensar en que el fabricante de la imagen era un miniaturista, por ello es posible que se trate de alguno de los dibujantes que trabajaron para José Celestino Mutis (1732-1808) en la Real Expedición Botánica, o de algún discípulo de estos dibujantes de “pequeñas figuras”.

El padre de Juan Crisóstomo, Francisco Javier García de Hevia (1763-1816) fue, según cuentan los autores del Diccionario biográfico de los campeones de la libertad (1879), denunciado como patriota por su concuñado Salvador Balanzó y posteriormente fusilado. En “Reminiscencias”, artículo escrito por Luis García Hevia y publicado el 1 de septiembre de 1886 en el número 99 del Papel Periódico Ilustrado dirigido por Alberto Urdaneta (1845-1887) , el pintor cuenta que su abuela, la criolla santandereana Juana Petronila Nava y Serrano (1772-1855), esposa de Francisco Javier (antiguo funcionario del gobierno español), fue una mujer entusiasta y activista, junto a otras, de la revolución del 20 de julio de 1810. Por esta participación, durante la mal llamada Pacificación al mando de Pablo Morillo (1775-1837), los García Hevia fueron perseguidos: la esposa fue condenada al destierro a pie hasta Cajicá; el esposo y los dos hijos, encarcelados. Nava y Serrano ofreció entonces a Morillo el peso del marido condenado en plata, para salvarle la vida; el español aceptó y, sin embargo, ordenó el fusilamiento de Francisco Javier el 6 de julio de 1816. Entretanto, su hijo Juan Crisóstomo, autor de este cuaderno, también había sido condenado a muerte, razón por la cual le escribió una carta a su madre Juana Petronila. Esta carta fue revisada por el jefe de cuerpo encargado de ejecutar al reo, y al notar la excelente caligrafía, muy útil para las comunicaciones en tiempo de guerra, decidió perdonar la vida a Juan Crisóstomo, y lo envió como escribiente de mayoría del Batallón Numancia; al parecer llevó este cuaderno durante los años en que estuvo al servicio de dicho batallón.

4 una república para las artes

Juan Crisóstomo García Hevia (Pore, Casanare, 1794 - ca. 1870)

Empastado y manuscrito (tinta sobre papel) 41.2 x 17.5 cm Reg. Colección920 ICC – Biblioteca JMRS

1.6. Autor desconocido José Florentino de la Peña Potes Ca. Pintura1825(óleo sobre tela) 12.4 x 10 Coleccióncmprivada

1.5.

Álbum de composiciones literarias 1812-1866

El autor de este cuaderno literario fue el padre del pintor, miniaturista, coleccionista y fotógrafo Luis García Hevia (1816-1887). Los escritos allí registrados se dividen en diversas formas poéticas propias de la literatura colonial (canciones, letrillas, romances, fábulas, décimas, etc.) y textos de espíritu republicano (piezas patrióticas, sonetos, un testimonio de un personaje desconocido preso en Venezuela, etc.). Llama la atención una carta relacionada con un proyecto de monumento a los mártires fusilados en 1816 durante la Restauración española en la Nueva Granada. La anterior referencia se explica por el hecho de que la familia García Hevia fue perseguida por los militares españoles que intentaron sin resultado retomar el dominio español en América.

Achille Jacques-Jean-Marie Devéria (París, Francia, Joseph-Rose1800-1857)

José María Espinosa Prieto (Bogotá, 1796-1883)

Camilo Torres y Tenorio Ca. Litografía1843(tinta sobre papel) 62.6 x 47.5 cm Reg. Colección359 ICC

Lemercier (París, Francia, 1803-1887)

2.1.

EL| PODER DE LA 1830-1848IMAGEN

La desintegración de la Gran Colombia en 1830 acarreó una redefinición del país que repercutió en la necesidad de identificar plenamente el espíritu nacional, tanto de manera política, social y cultural, como a través de las expresiones artísticas. Diversos desarrollos técnicos y artísticos jugaron un papel significativo en ello. En el caso del dibujo, este siguió siendo una materia obligatoria de enseñanza, en la medida en que se continuaron fundando instituciones como la Escuela Gratuita de Dibujo de la Casa de la Moneda (1837-1845). Las artes litográficas y el grabado tuvieron un gran auge en esta época, al servir como medios de reproducción, en grandes cantidades, de retratos de personalidades políticas e intelectuales, lo mismo que de escenas alegóricas sobre la república. Hacia 1839 el barón francés Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870) introdujo la fotografía en el país. Los resultados del novedoso procedimiento despertaron en el artista Luis García Hevia (1816-1887) el deseo de representar pictóricamente la realidad con el apoyo de la fotografía. El interés creciente por estos registros, sumado al hecho de que eran más asequibles que los retratos pintados, estimuló el establecimiento de talleres fotográficos como el del comerciante estadounidense John Armstrong Bennet (1816-1900).

Espinosa se destacó como miniaturista, dibujante y posteriormente como pintor de cuadros al óleo. Además de pintar los retratos de Bolívar y Santander, dio rostro a otros protagonistas que conoció en su juventud, cuando se fraguaron los primeros fuegos de la revolución que desembocaría, en 1819, en la independencia de la Nueva Granada.

En este caso, el grabador francés Devéria traspasa a la piedra un dibujo original de Espinosa, mejorando la ilusión de tridimensionalidad del dibujo. Al taller de impresiones litográficas Lemercier le corresponderá la impresión de la imagen. Este impresor se hizo uno de los más importantes de París durante el siglo XIX debido a la difusión de la fotolitografía, proceso que permitía transferir una imagen fotográfica sobre una piedra litográfica.

5Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888) 2

De este artista sabemos que, además de pintor, fue congresista de la República de la Nueva Granada (1831-1858) y presidente de la Cámara provincial de Cundinamarca entre 1852 y 1855. Su estilo se asemeja al del pintor y fotógrafo Luis García Hevia, por lo que pudo hacer parte del taller de Pedro José Figueroa (ca. 1770-1838), en donde se formaron también sus propios hijos, José Miguel, José Celestino y José Santos. También cabe la posibilidad de que haya sido discípulo y/o colaborador del mismo García Hevia. La anterior idea se sustenta en el hecho de que los retratos de las mujeres representadas han sido tratados con mucho cuidado en el detalle, una pincelada muy definida y un trabajo fisionómico concentrado especialmente en el trabajo descriptivo de la nariz, punto de partida del trabajo de pintura de rostros muy característico de García Hevia. Por otro lado, algunos pintores de la primera mitad del siglo XIX continuaron añadiendo a los lienzos cartelas de estilo colonial, ya que su función consistía en presentar al espectador una síntesis biográfica del modelo pintado y, de este modo, enfatizar en la distinción y reconocimiento de la persona presente en el retrato.

Andrés María Marroquín Moreno Ca. Pintura1836(óleo sobre tela) 83.5 x 62.5 cm Reg. Colección389 ICC

Museo Nacional de Colombia

2.2.

6 una república para las artes

2.3.

Luis. García Hevia (Bogotá, 1816-1887)

Luis García Hevia (1816-1887)

Retrato de mujer Ca. Pintura1845(óleo sobre tela) 80.5 x 62.7 cm Reg. Colección388 ICC

Este podría ser un retrato póstumo realizado a manera de homenaje a las virtudes literarias y artísticas de Marroquín Moreno, fallecido el 4 de agosto 1833. Nació en 1796, estudió en el Colegio de San Bartolomé y ocupó los cargos públicos de regidor, consejero, alcalde municipal, jefe político y prefecto para las jóvenes repúblicas grancolombiana y neogranadina. De este retrato se destaca el escudo de armas de la familia Marroquín, una corona de laurel que bordea la parte superior del retrato y objetos alegóricos a las bellas artes como la lira, la máscara de teatro, el libro, la trompeta, la guirnalda de rosas, la paleta, el pincel y la flauta de pan.

José María Maldonado (ca. 1820 - ca. 1890) María Campuzano Pintura11.1845(óleo sobre tela) 75 x 65 cm Reg. Colección387 ICC

Pedro José Figueroa Pintura1836 (óleo sobre tela) 83.5 x 62.5 cm Reg. Colección551

2.4

John Armstrong Bennet (Nueva York, Estados Unidos de América, 1816-1900)

2.6.

7

2.5.

José Manuel Restrepo Vélez Ca. Daguerrotipo1848 (aleación de mercurio y plata sobre lámina de plata) 11.8 x 9.4 Coleccióncmparticular

El pintor García Hevia pintó posteriormente un retrato de su maestro Pedro José Figueroa (ca. 1770-1838) con similares características en 1836. La frase “Envidia y gloria de los campos era” proviene de un poema de estilo romántico escrito por el mismo Marroquín titulado “A la muerte de la señora Teresa Villa”, en el cual se exaltan las virtudes de una joven y bella mujer que yace ahora bajo una sepultura.

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

Este par de daguerrotipos del historiador y político Restrepo Vélez (1781-1863) y del ideólogo político y poeta Caro Ibáñez (1817-1853) son testimonio de la estancia del fotógrafo, diplomático y comerciante estadounidense en el país como final de un largo viaje que realizó desde Mobile, en Estados Unidos, pasando por Uruguay, Argentina, Nueva York, Venezuela y, finalmente, la Nueva Granada, nombre por ese entonces del actual territorio colombiano y a donde llegó en 1848. En Bogotá fundó La Galería del Daguerrotipo, lugar en donde se hicieron retratar varios hombres y mujeres distinguidos. Los daguerrotipos realizados por Bennet son muestra de la creciente influencia y consumo de la imagen fotográfica desde la década de 1840 en algunas de las ciudades del país, como Bogotá, Medellín y El Socorro (Santander). Además de fotógrafo y comerciante, Bennet ocupó el cargo de cónsul de los Estados Unidos en la República de la Nueva Granada entre 1851 y 1856. En 1858 regresó definitivamente a su país de origen.

John Armstrong Bennet (Nueva York, Estados Unidos de América, 1816-1900) (atribuido)

2.7.

Luis García Hevia (Bogotá, 1816-1887) (atribuido)

Julia de Gutiérrez Ca. Daguerrotipo1850 (aleación de mercurio y plata sobre lámina de plata) 9.3 x 8 cm Reg. Colección808 ICC

García Hevia, además de pintor, calígrafo y coleccionista fue un destacado fotógrafo, ocupación que aprendió probablemente con el barón Jean-BaptisteLouis Gros (1793-1870), representante del rey francés Luis Felipe I (1773-1850) en la Nueva Granada, y quien además trajo la fotografía al país hacia 1841. Este daguerrotipo es una muestra del interés que despertó en el pintor el hecho de registrar la realidad con la mayor veracidad posible. Testimonio de su temprana

José Eusebio Caro Ibáñez Ca. Daguerrotipo1850 (aleación de mercurio y plata sobre lámina de plata) 31.2 cm x 28.4 cm Reg. Colección736 ICC

Esta publicación de una traducción de una pieza cómica francesa, nos da pistas para entender la formación intelectual y los intereses artísticos, en este caso en el teatro, de Lorenzo María Lleras, destacado pedagogo, quien fue rector de la Universidad del Rosario entre 1845 y 1848. Fundó el Colegio del Espíritu Santo en Bogotá en 1846, con el fin de brindar una educación secundaria y profesional en Literatura y Filosofía a los jóvenes que buscaban otras alternativas de educación. Por todos estos hechos, Lleras sería recordado como el “institutor de la juventud”.

Imprenta de Juan Triana Domingo, o El endemoniado 1838Empastado e impreso (tinta sobre papel) 16.7 x 10.2 cm

Reg. Colección851 ICC, Biblioteca JMRS

En este periodo en el que los liberales (identificados con el color rojo) y conservadores (de azul) se alternaban en el poder, las artes continuaron produciendo representaciones de los eventos más importantes de la patria y sus Paraprotagonistas.sustentar una cultura nacional, se fundaron en Bogotá instituciones como la Sociedad de Dibujo y Pintura (1846-1849), que se ocupó de estudiar de manera teórica y práctica la pintura, y la Sociedad Filarmónica de Conciertos (1846-1857), que buscaba estimular el gusto por la música.

Litografía de Demetrio Paredes Agustín Codazzi Ca. Impresión1875 litográfica (papel y tinta litográfica) 18.5 x 13 cm Reg. Colección991 ICC

Jean-Baptiste-Rose-Bonaventure Violet D’Épargny (París, Francia, 1787-1868) / Henri Dupin (París, Francia, 1791-1887)

2.8.

incursión en la fotografía fue su participación en la Primera Exposición de las obras de la Industria en Bogotá de 1841, certamen en el que expuso, junto a pintores como Simón Cárdenas, Silveria Espinosa de Rendón, Celestino Figueroa, Bernarda Garay Vargas y José María Espinosa, los retratos de Francisco Montoya y el arzobispo Manuel José Mosquera, una pintura costumbrista, un busto del general Juan José Neira y dos ensayos de daguerrotipo. Por la innovación y calidad de estas obras recibió el Tercer Premio de la exposición.

3 ENTRE| ROJOS Y 1846-1872AZULES

8 una república para las artes

Lorenzo María Lleras (Bogotá, 1811-1868)

3.1.

3.4.

Este retrato impacta por la emoción que el artista ha querido relevar en el gesto y fisionomía de la esposa de Rufino Cuervo Barreto (1800-1853), político, abogado, editor y vicepresidente de la República de la Nueva Granada entre el 14 de agosto y el 14 de diciembre de 1847. La postura reflexiva de la modelo alude a la melancolía que afectaba a María Francisca (1805-1869) durante los largos periodos de ausencia de su esposo por motivos diplomáticos. Este sentimiento es reforzado por el subtítulo de la pintura “La ausencia” y el libro cerrado, elemento que nos permite pensar en el ejercicio de la lectura mientras el tiempo transcurre a la espera del ser amado. Este cuadro refleja una de las intenciones del género pictórico del retrato, muy valorada durante el siglo XIX: considerarlo “una necesidad para los afectos”.

José María Torres Caicedo Litografía1866 (tinta sobre papel) 18.3 x 12.5 cm Reg. 350

Litografía de Froilán Gómez y Prudencio Bultrón José Joaquín Ortiz Ca. Litografía1850(tinta sobre papel) 18.2 x 12.5 cm Reg. 349

María Francisca Urisarri de Cuervo – La ausencia Ca. Pintura1850(óleo sobre tela adherido a madeflex) 51.9 x 44 cm Reg. Colección5 ICC. Donado por Carlos Mercado Cuervo en 1974

Ramón Torres Méndez (Bogotá, 1809-1885)

Litografía de Daniel Ayala Eugenio Díaz Castro Ca. Litografía1869(tinta sobre papel) 18.3 x 12.5 cm Reg. 351

Así mismo, se creó la tertulia de El Mosaico (1858-1872), un salón de hombres y mujeres de diferente pensamiento político que se reunían alrededor de la escritura poética y las historias de tipos y costumbres nacionales. También se organizó la Comisión Corográfica (1850-1862), proyecto dirigido por el geógrafo e ingeniero italiano Agustín Codazzi (1793-1859), cuyo interés fue describir el territorio colombiano y sus habitantes, verificar las vías de conexión, estudiar los tipos y costumbres locales, delimitar las fronteras nacionales, realizar un atlas del país y crear una muestra botánica de la flora local. En esta empresa participaron artistas colombianos y extranjeros.

3.3.

Litografía de Daniel Ayala e Ignacio Medrano Montoya (ca. 1830 - ca. 1905)

9

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

3.2.

10 una república para las artes

Esta imagen tan divulgada por los diarios de los viajeros durante el siglo XIX, como por ejemplo la mención que hace de este oficio el científico alemán Alexander Von Humboldt (1769-1859), es una evidencia visual de un “puente humano”, o un “San Cristóbal de carne y hueso” que llevaba sobre su espalda a los viajeros que iban de Ibagué a Cartago. La primera vez que Torres Méndez representó a los cargueros del Paso del Quindío fue en 1851 con una xilografía de pie que apareció en el periódico El Pasatiempo (1851-1854). Dicha imagen ilustraba un cuadro de costumbres del escritor y músico José Caicedo Rojas (1816-1898), quien en dicho texto describió la imagen a una mujer joven de la siguiente manera: “Ese que ve U. casi desnudo, es un fornido ibaguereño que lleva sobre las espaldas a un individuo, sentado en una sillera hecha de guaduas muy livianas (…). El carguero se apoya en el bordón que maneja con la derecha (…). La selva primitiva, como usted puede ver, está dibujada con bastante naturalidad y desembarazo”.

Manuel Ancízar Basterra Ca. Litografía1853(tinta sobre papel) 19.8 x 13.5 cm Reg. Colección353 ICC

Litografía de Froilán Gómez y Prudencio Bultrón

José Joaquín Ortiz Ca. Pintura1851(óleo sobre tela) 114 x 85 cm o 100 x 80 cm Reg. Colección386 ICC

3.5.

Rafael Roca (Barcelona, España, ca. 1815 - Bogotá, ca. 1860)

La litografía fue la técnica de reproducción privilegiada por la prensa para difundir imágenes de las notabilidades granadinas en los ámbitos político, militar y literario. El dibujo en la piedra permitió obtener imágenes más asequibles para decorar los interiores domésticos, e incluso realizar colecciones de notabilidades. El comercio de estas litografías se hacía mediante la suscripción a una revista o periódico local, que buscaban, por demás ilustrar los artículos y textos con este tipo de imágenes. El Neo-Granadino (1848-1857), El Mosaico (1859-1872) y El Iris (1866-1868) fueron algunas de las publicaciones que hicieron uso de la reproducción de imágenes litográficas.

Ramón Torres Méndez (Bogotá, 1809-1885) Imprenta de Daniel Ayala Carguero de la montaña de Sonsón Ca. Litografía1869(tinta sobre papel) 26.3 x 31.5 cm Reg. Colección357 ICC

3.6.

El pintor, miniaturista y fotógrafo español quiso rendir un homenaje de amistad al poeta y educador José Joaquín Ortiz (1814-1892) realizando este retrato que juega entre lo alegórico y el oficio literario, dado que bajo el brazo derecho se

3.7.

Vista de la iglesia y cruz monumental de Guadalupe Ca. Litografía1861 (tinta sobre papel) 22.3 x 29.3 cm Reg. Colección356 ICC

Retrato de hombre Ca. Pintura1850(óleo sobre tela) 91 x 74 cm

3.8. Litografía de Daniel Ayala e Ignacio Medrano Montoya (ca. 1830- ca. 1905)

Las imprentas litográficas constituyeron una innovación tecnológica en el panorama de los impresos locales desde 1848 con la fundación de la litografía de los hermanos venezolanos Celestino (1820-1885) y Jerónimo Martínez (1826-1898), quienes reprodujeron masivamente retratos, dibujos de arquitectura, ingeniería, sastrería, vistas panorámicas, e incluso caricaturas políticas para acompañar diferentes publicaciones periódicas, entre ellas El Neo-Granadino (1848-1857). Posteriormente, los hermanos Martínez enseñaron su saber en el oficio a Ayala y Medrano, quienes fundaron posteriormente su propio taller litográfico. Un ejemplo de sus trabajo gráfico es esta imagen que nos acerca al antiguo conjunto arquitectónico del Santuario de Guadalupe, en el cual se destaca el monumento a la Virgen y la gran Cruz que coronaban el cerro desde 1861. Dichos monumentos fueron bendecidos en ese mismo año por el arzobispo de Bogotá Antonio Herrán y Martínez de Zaldúa (1797-1868). De dicho complejo hoy no queda en pie sino parte de la estructura de la capilla del santuario.

3.9.

Reg. Colección397 ICC

encuentra un libro cerrado, y detrás del escritor se encuentra una ventana en donde se puede divisar la caída del sol, símbolo preferido de los artistas románticos para representar la llegada de la noche melancólica. Por otro lado, al observar el libro vemos que se trata de la Santa Biblia, conjunto de escritos que identifica a Ortiz con sus filiaciones políticas como acérrimo conservador y católico que, sin embargo, buscó remediar la persistente pugna entre liberales y conservadores con la fundación del Liceo Granadino (1856), sociedad literaria que buscaba la reconciliación política.

Ortiz está muy presente en la historia de la literatura colombiana de la mitad del siglo XIX. Participa, junto a su hermano Juan Francisco (1808- ¿?) y otros, en la redacción de La Estrella Nacional (1836), periódico literario. Algunos historiadores de han coincidido en que María Dolores o la historia de mi casamiento, escrita por Ortiz, fue la primera novela de la historia republicana de Colombia, publicada en 1841 por entregas. Trabajó en cargos académicos y públicos durante las administraciones de José Ignacio de Márquez (1793-1880) y Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878), entre 1837-1841 y 1845-1849, respectivamente. Editor, periodista, apologista católico y poeta, en 1880 se publicaron sus Poesías, libro en el que se destacan los temas religiosos y nacionalistas, así como las referencias constantes a la muerte (en poemas como “A un niño muerto en la cuna”, “Los sepulcros de la aldea”, o “Para la corona fúnebre de la esposa de J.M. V. y V. [José María Vergara y Vergara]”).

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

11

Taller de José Celestino Figueroa (atribuido)

Manuel Doroteo Carvajal Marulanda (La Ceja del Tambo, Antioquia, 1819 - Bogotá, 1872)

3.11.

Groot dedicó gran parte de su vida no solo al arte de la pintura, sino también a la escritura de cuadros de costumbres, libros de historia y artículos sobre las polémicas religiosas, políticas y educativas que se dieron en el país durante gran parte del siglo XIX. En este caso, el artista pintó a un hombre de edad avanzada que tiene a un niño sentado en su regazo. En este lienzo el pintor fusionó el género del

José Manuel Groot de Urquinaona (Bogotá, 18001878) (atribuido)

1860Pintura (óleo sobre tela) 101 x 81.5 cm Reg. Colección402 ICC

Retrato de mujer

Este pintor fue el hijo primogénito y discípulo del artista Pedro José Figueroa (ca. 1770-1836), quien tenía un taller de pintura en donde enseñó el arte de la pintura a sus otros dos hermanos José Miguel Figueroa (ca. 1815-1874) y José Santos Figueroa (ca. 1817- ca. 1875), lo mismo que a los pintores Luis García Hevia (18161887) y José Manuel Groot (1800-1878). José Celestino se destacó principalmente como pintor de retratos y de temas religiosos a nivel local. Fue jurado, junto con su hermano José Miguel, de la exposición artística de 1848. A nivel plástico, se destaca por presentar figuras de cuerpos planos con un marcado interés por el cuidado en el detalle del dibujo de rasgos fisionómicos del rostro, lo mismo que componentes del vestuario de sus modelos, como por ejemplo corbatas, botones, encajes y joyas. Lo anterior nos permite pensar en el interés de algunos artistas del momento por representar la realidad tal cual se percibe con los ojos.

Retrato de hombre y niño Ca. Pintura1860(óleo sobre tela) 85 x 60 cm Reg. Colección396 ICC

3.10.

12 una república para las artes

Este lienzo, ejecutado con maestría, demuestra el interés de Carvajal por resaltar las virtudes del retrato, bajo el concepto que él mismo llamó la “perspectiva sentimental”. Esta consistía en aproximarse al máximo al parecido fisionómico del modelo retratado a través de la aplicación de reglas de composición y anatomía basadas en la aplicación de la geometría. De dicha práctica el resultado sería un retrato-espejo de la persona a pintar en el lienzo. Esta teoría de Carvajal fue materializada por él mismo en la publicación Elementos de geometría aplicados al dibujo. Obra dedicada a los jóvenes educandos de ambos sexos, a los aficionados al dibujo y a los artesanos (1859), el primer tratado de la geometría y el dibujo editado con fines pedagógicos en Colombia. Dicha publicación resume la amplia experiencia docente de Carvajal, iniciada en los difíciles días de destierro, sumada a los ejercicios de observación y ensayos gráficos que guardaba en sus álbumes de trabajo. La pertinencia del tratado en la formación de artistas locales se evidencia por el hecho de que alcanzó a tener cuatro ediciones entre 1859 y 1920.

retrato con la dimensión simbólica de la alegoría, dado que el pequeño sostiene un pájaro en apariencia muerto, lo cual puede simbolizar la muerte del niño, y el deseo de su padre, o abuelo por guardar el recuerdo del infante a través de una pintura.

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

3.12.

Pintura (óleo sobre tela) 81 x 66 cm Reg. Colección399 ICC, trasladado del Ministerio de Educación al ICC

Francisco de Paula Santander Ca. Pintura1850(óleo sobre tela) 101 x 83 cm Reg. Colección850 ICC

3.13. Ramón Torres Méndez (Bogotá, 1809-1885)

José Víctor Sanmiguel Tovar 29.6.1848 (fechado al anverso)

Espinosa no solo se dedicó a la pintura de miniaturas, cuadros de batallas y retratos en diferentes formatos. El pintor “abanderado de Nariño” reservó también parte de su tiempo y su conocimiento pictórico para realizar bocetos, dibujos y retratos de sus familiares. En este caso, el cuadro corresponde al suegro de Espinosa, José Víctor Sanmiguel Tovar (ca. 1780-1858). El pintor exalta las virtudes del género del retrato al describir con pinceladas definidas la fisionomía del modelo, quien, al parecer, carecía de su ojo izquierdo.

Este retrato es una copia de la iconografía que sobre Santander (1792-1840), el “hombre de las leyes”, realizó el pintor José María Espinosa (1796-1883) hacia 1840, basado en la descripción hecha por el historiador y político José Manuel Restrepo Vélez (1781-1863) que describe al general cucuteño “de cabellos lisos y castaños, tez blanca, frente pequeña e inclinada hacia atrás, ojos pardos con largas pestañas, hundidos, vivos y penetrantes, nariz recta y bien formada, labios delgados y comprimidos, barba redonda y corta”. Lo interesante de la imagen es que Torres Méndez se basó también en otros retratos de Santander pintados y atribuidos a Pedro José Figueroa (1770-1838) e Ignacio Beltrán (ca. 1820 - ca. 1870), ya que el pintor añade tres medallas que acompañan las diferentes versiones de estos artistas. Las medallas en su pecho, corresponden, de izquierda a derecha, a la Orden de los Libertadores de Venezuela en grado de general, Libertadores de Cundinamarca, la Cruz de Boyacá y nuevamente la Orden de Libertadores de Venezuela. Torres Méndez añadió una quinta medalla, la cual corresponde a la condecoración llamada Busto del Libertador, la cual fue atribuida a los participantes en la Campaña del Perú, que inició con la victoria de Pichincha en 1822 y culminó con el triunfo en Ayacucho en 1824.

José María Espinosa Prieto (Bogotá, 1796-1883)

13

Poesías de Caro y Vargas Tejada publicadas por José Joaquín Ortiz, Tomo I Empastado1857 e impreso (tinta sobre papel)

3.14.

Para Ortiz, el hecho de publicar las obras de Vargas Tejada debía de ser todo un desafío, incluso personal, pues el país conservador, obsesionado con la idea de las vidas ejemplares, se esforzaba por imponer una imagen idolatrada de sus próceres y poetas. Continuando con esa tendencia, épica y ampulosa, a propósito de la muerte de Bolívar, Ortiz escribió en su estilo neoclásico tardío: “(…) semejante al sol, el gran capitán de Sur-América bajaba del carro triunfal en que había recorrido desde las riberas del Orinoco hasta las nieves eternas del Chimborazo, para ir a rendir el último aliento en las playas solitarias del mar de la Antillas”.

José Eusebio Caro Ibáñez (Ocaña, Norte de Santander, 1817 - Santa Marta, Magdalena, Luis1853)Vargas Tejada (Bogotá, 1802-1829)

José Joaquín Ortiz (Tunja, Boyacá, 1814 - Bogotá, Imprenta1892) de Ortiz

22.1 x 14.6 cm Reg. Colección854 ICC, Biblioteca JMRS

El 19 abril de 1855 el Congreso de Colombia decretó hacer honores a José Eusebio Caro. En una carta le comunicó a su viuda, Blasina Tobar (1821-1911), esta decisión que, al parecer, disponía de recursos para editar las obras del poeta. A los siete días del decreto se le concedió a José Joaquín Ortiz el derecho exclusivo para “publicar i vender una obra de su propiedad” titulada Poesías de José Eusebio Caro. Dos años después, en 1857, Ortiz publicó en la imprenta que dirigía con su hermano Juan Francisco (1808- ¿?), una de las ediciones más interesantes de la historia de la literatura colombiana.

Por un lado, reunió en el primer tomo la mayoría de la obra de Caro, de quien recordó “la leal, ardiente i antigua amistad que nos unió a él desde niños” desde que se conocieron en Bogotá cuando José Eusebio “paseaba con su padre llevándolo del brazo” (pues era ciego), y cuya obra empezaría, con esta edición, a conformar el canon literario de la primera república romántica y democrática de la Nueva Granada. La organización editorial de Ortiz a las poesías de Caro da una idea del primer modelo de escritor republicano con el que se pretendía iniciar, o al menos vislumbrar, una tradición literaria: El huérfano, El pobre, El amigo, El granadino, El desterrado, El amante, El padre.

Por otro lado, el segundo tomo es prueba de este espíritu republicano y democratizante que empieza a imponerse aun en la visión de mundo de los editores e impresores más conservadores, procatólicos y tradicionalistas: la obras del antibolivariano, satírico y conspirador Luis Vargas Tejada que fue, según la visión de Ortiz, el primer loco y suicida de la literatura colombiana, en tiempos del romántico y bélico primer tercio del siglo XIX.

14 una república para las artes

Cuadros de la vida privada de algunos granadinos, copiados al natural para instrucción y divertimento de los curiosos Empastado1861 e impreso (tinta sobre papel) 20 x 13.3 cm Reg. Colección857 ICC, Biblioteca JMRS

La azarosa vida que llevó junto a su padre y su hermano, José Acevedo y Gómez (1773-1817) y José Acevedo Tejada (1806-1850), sumada a los sufrimientos que padeció al lado de su esposo, Diego Fernando Gómez Durán (1786-1853), marcaron profundamente la vida de este prolífica escritora, que con talento, paciencia y un gran esfuerzo logró publicar las biografías de su hermano y esposo. También se animó a escribir cuadros de costumbres, en los que los recuerdos de la niñez, las experiencias de viaje y una fina observación, entretuvieron a sus lectores, lo cual le generó un reconocimiento que alcanzó a disfrutar en vida.

15

El prólogo de este libro póstumo lo escribió José María Vergara y Vergara (18311872), y en él dice sobre la autora: “(…) no fue dichosa en su matrimonio; pero fue fiel a sus deberes, honró a su esposo i ocultó delicada i tenazmente la historia de muchos infortunios. Sus dos hijas la consolaron de muchos infortunios”. El origen del libro fue dar una respuesta a los editores del periódico satírico El Alacrán: “¿Me creerás -le dijo Josefa a su hermano- que he tenido el proyecto de escribir en sentido opuesto [al Alacrán], i publicar yo lo bueno que sé de las jentes (…)?”; su plan era “formar una interesante i verídica relación de hechos honrosos i nobles que hicieran conocer que nuestra sociedad no está exclusivamente plagada de víboras i ‘Alacranes’”. Así, la (...) autora compone el libro en ocho relatos que tratan, entre muchos temas, sobre el abuso del poder y de la fuerza durante los

Josefa Acevedo de Gómez (Bogotá, 1803 - Pasca, Cundinamarca, 1861)

3.15.

Imprenta de Francisco Torres Amaya Biografía del doctor Diego F. Gómez Encuadernado1854 e impreso (tinta sobre papel) 15.5 x 10.2 cm Reg. Colección859 ICC, Biblioteca JMRS

Imprenta de “El Mosaico”

Josefa Acevedo de Gómez (Bogotá, 1803 - Pasca, Cundinamarca, 1861)

Josefa Acevedo de Gómez (Bogotá, 1803 - Pasca, Cundinamarca, 1861) Alfonso Acevedo Tejada (Bogotá, 1809 - Roma, Italia, 1851)

Imprenta de “El Neogranadino” Biografía del General José Acevedo Tejada Encuadernado1850 e impreso (tinta sobre papel) 18.1 x 12 cm Reg. Colección858 ICC, Biblioteca JMRS

3.16.

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

3.17.

Santiago Pérez Manosalva (Zipaquirá, Cundinamarca, 1830 - París, Francia, 1900) Imprenta de Echeverría Hermanos Casarse o no casarse 1851Encuadernado e impreso (tinta sobre papel) 12.5 x 8.5 cm Reg. Colección915 ICC, Biblioteca JMRS 3.19.

Lorenzo María Lleras González (Bogotá, 1811-1868) Imprenta de “El Neogranadino” Cada cual tiene su flaco Encuadernado1851 e impreso (tinta sobre papel) 12.9 x 8.5 cm Reg. Colección949 ICC, Biblioteca JMRS 3.20.

Santiago Pérez Manosalva (Zipaquirá, Cundinamarca, 1830 - París, Francia, 1900) Imprenta de “El Neogranadino” Jacobo Molai Encuadernado1852 e impreso (tinta sobre papel) 12.4 x 8.5 cm Reg. Colección914 ICC, Biblioteca JMRS

Estas piezas dramáticas fueron presentadas en sesiones nocturnas organizadas por Lleras y los estudiantes del Colegio del Espíritu Santo, en el teatro construido en el complejo de la institución en 1848, para recrear allí representaciones teatrales de variados temas y de autores extranjeros. El Colegio del Espíritu Santo funcionó en Bogotá entre 1846 y 1852, años durante los cuales el sistema educativo neogranadino conoció grandes transformaciones debido a la expulsión de los jesuitas por parte del Gobierno (1849-1853) de José Hilario López (1798-1869) y a la posterior proliferación de escuelas privadas que vinieron a cubrir la demanda, entre otras consecuencias. Dirigido por su fundador Lorenzo María Lleras, político liberal, traductor, educador e intelectual, es el colegio donde estudia Efraín, el protagonista masculino de la novela María (1867) y, a su vez, fue el colegio donde se educaron Jorge Ricardo Isaacs Ferrer (1837-1895) y sus hermanos junto a una importante generación de escritores, filósofos y políticos activos durante el último tercio del siglo XIX.

primeros años de la república, sobre los riegos del reclutamiento en los ejércitos; hace descripciones de lo urbano, de la vida conyugal y de la experiencia vital de las mujeres; habla de los niños abandonados y de cómo impacta la guerra la vida de las ciudades, todo ello enmarcado en la descripción de las costumbres de la primera mitad del siglo XIX en la zona andina de Colombia. 3.18.

Elizabeth Inchbald (Suffolk, Inglaterra, 1753Londres, 1821)

16 una república para las artes

Por su parte, Pérez trabajó como profesor en el Colegio del Espíritu Santo, y allí tuvo la oportunidad tanto de traducir libretos como de actuar en aquellas obras de teatro.

Elizabeth Inchbald (Suffolk, Inglaterra, 1753Londres, 1821)

C. Rubio Ca. Pintura1863(óleo sobre tela) 62.5 x 50 cm Colección privada

Fermín Isaza Gaviria (Envigado, Antioquia, 1809 - ca. 1895)

3.21.

Cultura visual, música

Retrato de hombre Pintura1872 (óleo sobre tela) 88.7 x 69.3 cm

Colección privada

17

3.22.

Manuel Doroteo Carvajal Marulanda (La Ceja del Tambo, Antioquia, 1819Bogotá, 1872) (atribuido)

Isaza fue probablemente el más destacado discípulo del pintor Luis García Hevia (1816-1887). Maestro y estudiante se conocieron en Medellín en 1849. Allí le enseñó a pintar y a realizar retratos fotográficos. Ejemplo del trabajo de Isaza lo encontramos en este retrato, que acusa un especial ejercicio de observación para reproducir con detalle los rasgos fisionómicos del retratado, lo cual nos permite pensar que el recurso a la fotografía para “capturar la realidad” de una manera fiel hizo parte de su labor como artista.

Este retrato del militar Rubio fue expuesto en la Primera Exposición Anual de la Escuela de Bellas Artes, organizada en 1886 por Alberto Urdaneta (1845-1887), con el número 943. En aquel certamen se determinó que su autor era Carvajal, razón por la cual en su etiqueta de identificación del catálogo del evento aparece con dicha autoría y de pertenencia a Eladio Rubio. Sin embargo, es importante resaltar que el cuadro al respaldo acusa una inscripción sobre su bastidor original que contiene la siguiente nota: “Retrato de C. Rubio / Hecho en Pasto / a la edad de 23 años / Julio de 1863 / por Justo Capela / (Quiteño)”. De manera que lo más probable es que el autor del cuadro sea este desconocido pintor.

y letras en Colombia (1819-1888)

José Joaquín Caicedo Rojas (Bogotá, 1816-1898) Imprenta de Foción Mantilla

De estos tres escritores solo quizá José Manuel Marroquín tenga todavía hoy alguna recordación. Esta edición del Parnaso de 1867 es el primer volumen que se publicó con las poesías de Marroquín –el autor de la Ortografía (1858) en verso–; en 1875 se publicó una segunda edición aumentada de sus poesías, por la Imprenta de El Tradicionista. Marroquín publicó sus cuatro novelas entre 1896 y 1898. Vivió una intensa y prolongada actividad literaria a lo largo de su vida y participó de diversas tertulias y grupos culturales que lo fueron llevando a la actividad política. Actividad de la que, por el contrario, quiso sustraerse, sin mucho éxito, el antioqueño Gutiérrez González, autor de la Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia (1866) poeta alejado de los estilos afrancesados que empezaban a imponerse dentro de algunos circuitos literarios de tradición bolivariana. Por su parte, José Caicedo Rojas en su larga vida fue testigo privilegiado del nacimiento, surgimiento y crisis de la República de Colombia y estos poemas muestran ya su interés por leer e imitar a escritores europeos; además, responden al ideal republicano vinculado siempre con la Iglesia católica y con el proyecto político conservador. En consecuencia, las compilaciones poéticas de algunos de los escritores locales estuvieron a la orden del día para el disfrute de hombres y mujeres, como estrategia para formar su carácter de manera moral, dado que las producciones poéticas de la mayor parte del siglo XIX estuvieron orientadas a aleccionar al lector, al presentarle vidas ejemplares, o ejemplos negativos de ciudadanía. Estos elementos, unidos a las propias reglas del arte poética en cuanto a ritmo, rima y prosodia, enriquecieron la experiencia editorial local.

Parnaso colombiano, Tomo I. Poesías del señor J.M. Marroquín Empastado1867 e impreso (tinta sobre papel) 14 x 10 cm Reg. Colección953 ICC, Biblioteca JMRS

Parnaso colombiano, Tomo III. Poesías del señor José Caicedo Rojas Empastado1869 e impreso (tinta sobre papel) 14 x 10 cm Reg. Colección951 ICC, Biblioteca JMRS

3.23.

José Manuel Marroquín Ricaurte (Bogotá, Imprenta1827-1908)deFociónMantilla

3.25.

18 una república para las artes

3.24.

Gregorio Gutiérrez González (La Ceja del Tambo, Antioquia, 1826 - Medellín, 1872) Imprenta de Foción Mantilla Parnaso colombiano, Tomo II. Poesías del sr. Gregorio Gutiérrez González Empastado1867 e impreso (tinta sobre papel) 14 x 10 cm Reg. Colección952 ICC, Biblioteca JMRS

Lucas Torrijos Ricaurte (El Espinal, Tolima, 1814 - Bogotá, ca. 1890)

Esta otra acuarela describe con minucioso detalle los rasgos del arzobispo Herrán, quien ejerció su ministerio entre 1855 y 1868, con gran dificultad, debida a la revolución de 1854 liderada por el general José María Melo (1800-1860), a la destitución del presidente, general y hermano del arzobispo, Pedro Alcántara Herrán (1800-1872), la subsecuente guerra interna ocurrida entre 1860 y 1862, y finalmente la expedición de la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas por el presidente y general Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878), quien a su vez ordenó la prisión para este arzobispo que terminó partiendo al exilio hacia Cartagena. Todos estos elementos pudieron ser tenidos en cuenta por Torrijos para producir este retrato dramático del prelado, en el cual luce serio y envejecido. El pintor escribió la siguiente dedicatoria en esta obra: “Recuerdo de amistad de Lucas Torrijos a su estimable prima Carmen Caicedo de Herrán. Bogotá, octubre 25 de 1885”. El grabado hizo parte de la colección del político, periodista y escritor Juan Lozano y Lozano (1902-1979).

19

Margarita McDouall Durán Dibujo27.10.1856(acuarela sobre papel) 44 x 50 cm Reg. Colección735 ICC

Lucas Torrijos Ricaurte (El Espinal, Tolima, 1814 - Bogotá, ca. 1890)

3.27.

Esta acuarela corresponde al dibujo previo a la elaboración de una miniatura, pintura de pequeñas dimensiones que solía realizarse sobre una fina lámina de marfil, usualmente obtenido de las bolas pulidas para jugar billar. En este caso, vemos el retrato de una joven mujer que lleva su cabello trenzado y viste un traje de color azul rey. Torrijos ha trabajado el rostro de la joven con mucho cuidado, de manera que sus rasgos se acercan mucho a la exactitud fotográfica. El miniaturista, además de dedicarse a esta “pintura de afectos”, también era abogado grabador y actor de teatro.

Arzobispo Antonio Herrán Zaldúa Ca. Grabado1860iluminado adherido a cartón (tinta sobre papel) 27.3 x 22 Coleccióncmprivada

3.26.

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

20 una república para las artes

Entre sus numerosas publicaciones se destacan: en historia, Apuntamientos para la historia política y social de la Nueva Granada (1853); en poesía, Ecos de los Andes (1860); en ciencias políticas, Cartas y discursos de un republicano (1869); en sociología y etnografía, Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas (hispano-americanas); con un apéndice sobre la orografía y la población de la Confederación Granadina (1861); en el género autobiográfico, Memorias de un alma (1881); y en la novela, El poeta soldado (1881).

La extensa obra publicada por Samper da cuenta de los múltiples intereses de este escritor político, defensor e impulsor de la causa y las ideas republicanas y democráticas. A la muerte de su primera esposa, en 1852, Samper escribió algunos poemas en su memoria. En 1855 se casó en segundas nupcias con Soledad Acosta Kemble (1833-1913), quien contó en su diario íntimo la historia de su enamoramiento: la animadversión hacia la difunta primera esposa, la petición de mano por carta, el álbum de poemas que Samper y ella compusieron: El libro de los ensueños de amor: historia poética del bello ideal de la ventura, en 1855 (documentos de este archivo reposan en la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del SiguiendoICC).

Este volumen de piezas teatrales, inicios de la producción intelectual de José María Samper Agudelo, hace evidente la relación que había en el siglo XIX entre la actividad política y la escritura de obras de teatro que, al representarse y llegar a muchas personas, difundieran las ideas republicanas de democracia y libertad, tan en riesgo durante las dictaduras militaristas de ambos partidos durante este periodo.

3.28. José María Samper Agudelo (Honda, Tolima, 1828 - Anapoima, Cundinamarca, 1888) Imprenta de “El Neogranadino”

Colección de piezas dramáticas, originales y en verso, escritas para el teatro de Bogotá Empastado1857 e impreso (tinta sobre papel) 22.2 x 17.5 cm Reg. Colección950 ICC, Biblioteca JMRS

el proyecto de liberalismo republicano, Samper participó activamente en la creación de Sociedades Democráticas, en las que se daba instrucción política al público general. Hizo carrera en la administración pública en el Congreso y luego como parte de la embajada de Colombia en Francia. Para 1863, Samper fue representante por el Estado de Cundinamarca; y a finales de esa década participó en el congreso internacional de la Liga de la Paz y la Libertad en Suiza. Años más tarde, sufrió persecuciones políticas y participó activamente en la guerra civil de 1876. Murió en Anapoima.

Eugenio Díaz Castro (Soacha, Cundinamarca, 1803 - Bogotá, 1865) José Joaquín Borda (Tunja, Boyacá, 1835-1878)

3.29.

José María Vergara y Vergara (Bogotá, 1831-1872) Ricardo Carrasquilla (Quibdó, Chocó, 1827 - Bogotá, 1886) José Manuel Marroquín Ricaurte (Bogotá, 1827-1908)

La tertulia de El Mosaico fue un proyecto cultural que reaccionaba al romanticismo y que reunió a escritores e intelectuales, hombres y mujeres letrados, de la capital y de algunas de las regiones del país, como los estados del Cauca y de Antioquia. Este grupo tuvo por finalidad proponer, a través del ejercicio literario, un proyecto pedagógico que formara moralmente a los lectores en su relación con el progreso, tomando como base el reconocimiento y divulgación de las llamadas “costumbres nacionales”, y en un primer momento de los avances locales en materia científica. El proyecto, fundado en un primer momento por Eugenio Díaz y José María Vergara y Vergara en 1858, se mantuvo vigente, con ciertas pausas obligadas por la guerra civil ocurrida entre 1860 y 1862, hasta 1872.

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

Imprenta de Pizano y Pérez Imprenta de “El Mosaico” Imprenta de José Antonio Cualla El Mosaico. Miscelánea de literatura, ciencias y música / El Mosaico. Periódico de la juventud, destinado a la literatura 24.12.1858 – 17.12.1872

En el número 74 del 1 de septiembre de 1884, José Manuel Marroquín escribió en el Papel Periódico Ilustrado: “El Mosaico tuvo su cuna en el Herraje Garantizado”, edificio donde quedaba la imprenta de Cualla. Sobre la imprenta de El Mosaico, escribió, burlescamente, Marroquín: “(…) está donde se encontraba antiguamente el Parque enfrente a un montón de tierra que han hecho quién sabe para qué diablos i junto a la carpintería de Clopatosski (sic) que se conoce por la viruta que hai en la puerta (…)”.

21

Empastado e impreso (tinta sobre papel) 28.5 x 20.4 cm Reg. Colección912 ICC, Biblioteca JMRS

Cuatro tomos de “El Mosaico manuscrito” Empastado1868 y manuscrito (tinta sobre papel) 18.3 x 12.1 cm

José María Vergara y Vergara (Bogotá, 1831-1872) Ricardo (Quibdó,CarrasquillaChocó,1827 - Bogotá, 1886)

José María Quijano Otero (Bogotá, 1836-1883)

Esta curiosa colección de cuatro ejemplares manuscritos es prueba de la “sociabilidad letrada”, que vinculaba a la mayoría de hombres y a unas pocas mujeres al ejercicio literario de compartir en sesiones nocturnas las creaciones poéticas y de artículos costumbristas, junto a otras personas. Por otro lado, estos cuadernos fueron escritos por Defrancisco y Núñez, y en ellos probablemente ella transcribió los poemas que más le gustaban y los decoró con imágenes. Es probable también que estos cuadernos fueran usados por ella para compartir en su círculo familiar y social más íntimo las lecturas destinadas a las jóvenes mujeres, llamadas como el “Bello Sexo”.

3.32.

El Instituto Caro y Cuervo conserva en su colección de Arte e Historia dos álbumes, fiel reflejo de la importancia de la tarjeta de visita durante el siglo XIX. En estos álbumes –que, de hecho difieren en mucho de los álbumes fotográficos modernos, pues en estos se pega la foto, mientras que en aquéllos se inserta el grueso cartón de la tarjeta de visita en la página– se encuentran imágenes de políticos, escritores, militares, religiosos. Estos álbumes contienen, entre muchos, tarjetas de visita de los estudios de Rafael Villaveces (act. 1882-1899), Demetrio Paredes (1830-1898), Julio Racines (1848-1913) y de fotógrafos franceses como el célebre Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), más conocido por su nombre artístico: Nadar, quien retrató a José María Vergara y Vergara (1831-1872) en 1869. Llama la atención la serie de fotografías de la familia Samper Acosta: José María Samper

Varios autores

22 una república para las artes

Emilia Rita Defrancisco y Núñez (Bogotá, 1810-1872)

José María Samper Agudelo (Honda, Tolima, 1828Anapoima, Cundinamarca, 1888)

3.30.

Reg. Colección919 ICC, Biblioteca JMRS

3.31.

Varios autores Álbum de tarjetas de visita Siglo EmpastadoXIX (papel, cartones, fotografías, tintas) 28 x 25.3 x 7.7 cm x 32 p. Reg. Colección922 ICC, Biblioteca JMRS. Comprado a Luis Morales en 1958

Álbum de tarjetas de visita de propiedad de Pedro Justo Briceño Siglo EmpastadoXIX (papel, cartones, fotografías, tintas) 26.8 x 21.5 x 6 cm x 28 p. Reg. Colección921 ICC, Biblioteca JMRS

1873-1880

4 LAS| ARTES SE HACEN UNA PROFESIÓN

Agudelo (1828-1888), sentado y apoyando el codo sobre dos libros, Soledad Acosta de Samper (1833-1913) apoyada en una fuente de utilería; Bertilda (1856-1910) y Carolina (1857-1872), las hijas de la pareja, ya adolescentes, y hay otra de esas mismas niñas alrededor de 1862.

Ramón Torres Méndez (Bogotá, 1809-1885)

Durante este periodo de frecuentes guerras civiles que debilitaron al Gobierno liberal frente a la oposición conservadora, tuvo lugar una crisis económica que impidió el desarrollo artístico nacional y la circulación de productos regionales. En este contexto, el escritor, ingeniero y diplomático Rafael Pombo (1833-1912) regresó de Estados Unidos, en 1872, y puso todo su empeño en fundar una institución de profesionalización de los artistas locales. Para lograr ese objetivo, Pombo invitó al pintor mexicano Felipe Santiago Gutiérrez (1824-1904), con el fin de que asumiera la dirección de la Academia de Pintura Vásquez. Ante el desinterés manifestado por el Gobierno de turno, el pintor académico dio continuidad al proyecto con la fundación de una academia privada de enseñanza gratuita para hombres y otra para mujeres. De aquella voluntad surgieron jóvenes artistas que lograron captar, con bastante trabajo y dedicación, las primeras lecciones sobre luz, composición, dibujo, anatomía y geometría, que conducirían a una forma de pintar que buscaba el parecido con el modelo y la precisión formal.

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

Trinidad Ricaurte y Nariño 1878Pintura (óleo sobre tela) 98 x 84 cm Reg. Colección380 ICC

23

Este retrato es una prueba de la transformación del pincel de Torres Méndez, una vez que asistió a la Academia Gutiérrez, fundada por el pintor académico mexicano Felipe Santiago Gutiérrez (1824-1904) en su primer viaje al país por invitación del ingeniero, diplomático y poeta Rafael Pombo en 1872.

4.1.

La historiadora Pilar Moreno de Ángel, en El daguerrotipo en Colombia (2000), dice sobre las tarjetas de visita, traducción del cartes de visite francés: “La carte de visite abarató considerablemente los costos y se hizo muy popular, extendiéndose su uso rápidamente por Europa y América. Cuando se consiguió que el costo de esas fotografías disminuyera, su uso social aumentó extraordinariamente y dio pie para fomentar el coleccionismo”. Otros críticos afirman que, hacia de la década de 1860, este formato ayudó a consolidar la profesión del fotógrafo en Colombia. Hoy en día las tarjetas de visita tienen un alto valor documental y permiten entender en mayor extensión la historia social de los pueblos.

La figura de José Eusebio Caro como poeta estuvo muy presente en las generaciones posteriores a su fallecimiento, representadas por Rafael Pombo y Miguel Antonio Caro, hijo del escritor romántico. Preservar la memoria de aquel “trágico hombre” –por su prematura muerte– llevó a realizar varias ediciones de sus poesías. Esta edición de 1873 fue ideada y organizada por su hijo, quien para la época era redactor del periódico El Tradicionista

24 una república para las artes

Obras escogidas en prosa y verso publicadas e inéditas de José Eusebio Caro 1873Empastado e impreso (tinta sobre papel) 22.2 x 15.2 cm Reg. Colección856 ICC, Biblioteca JMRS

4.2.

Imprenta de A. Delarue

José Eusebio Caro Ibáñez (Ocaña, Norte de Santander, 1817 - Santa Marta, Magdalena, 1853)

4.3.

Ramón Torres Méndez (Bogotá, 1809-1885)

La vuelta de mercado. Alrededores de Bogotá 1878Litografía en color (tinta sobre papel) 33.3 x 39.9 cm Reg. Colección358 ICC

Las litografías de Torres Méndez han sido consideradas por la historia del arte colombiano como testimonio visual de la diversidad de los habitantes de la región cundiboyacense y sus costumbres. Esta valoración ha permitido que, desde el lanzamiento de la primera serie de ‘Costumbres neogranadinas’, estas litografías hayan desplegado la creatividad de escritores, y, posteriormente, de historiadores para relatar aspectos de la vida de los “reinosos”, apelativo con el que se nombraba no solo a los naturales del antiguamente llamado Nuevo Reino de Granada, sino a lo que se producía en dicha región (como es el caso del llamado queso reinoso, hoy conocido también como queso Paipa por el municipio boyacense donde se elabora).

Trinidad Ricaurte (1800-1828) es un personaje vinculado a las leyendas de Yerbabuena debido a su muerte prematura y accidental en la hacienda. Además, su vida familiar es un reflejo de cómo las élites se adaptaron a la nueva realidad política de la independencia, creando en tiempo de paz familias con miembros que poco antes militaban en bandos enemigos. Esta decisión fue esencial para la recuperación económica de espacios productivos paralizados, saqueados o expropiados durante la guerra, como sería el caso de Yerbabuena. Trinidad, prima del prócer Antonio Ricaurte Lozano (1786-1814) y sobrina de Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal (1765-1823), contrajo Matrimonio en 1823 con José María Marroquín Moreno (1793-1829), quien hacía poco se encontraba exiliado en Pasto por el triunfo de Bolívar en Boyacá. De su unión nació en 1827 José Manuel Marroquín Ricaurte (1827-1908), presidente de Colombia entre 1900 y 1904.

José Rafael de Pombo y Rebolledo (Bogotá, 1833Imprenta1912) y Librería de “El Tradicionista”

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

Llaman la atención dos elementos. Por una parte, el “Prólogo”: publicado sin firma pero escrito por Miguel Antonio, y visto a través del lente del civilismo católico, en más de cincuenta páginas da un esbozo biográfico, hace una descripción de la métrica de José Eusebio y destaca ciertos aspectos de la historia personal del autor: “Caro no supo lo que era la música del aplauso”, afirma. Luego recuerda que una de las primeras personas que escribió sobre Caro fue Rafael Pombo en un artículo publicado en La República de Cartagena en mayo de 1850, quien lo conocía por su padre, Lino de Pombo (1797-1862). Este “Prólogo”, escrito en 1873, se reprodujo en el Edición Oficial de los Estudios literarios de M. A. Caro, publicados en 1920. Por otra parte, también se destaca la “Poesía apologética”: precisamente por haber sido Pombo uno de los primeros en reconocer la importancia de Caro, los editores le encargan un aporte a esta edición. Pombo, a su vez, excusándose por falta de tiempo, responde con un poema de cinco páginas escrito en 1857 titulado “A José Eusebio Caro, contemplando su retrato”, en el cual se destacan sus virtudes poéticas y su vida breve e intensa.

Vicente Azuero (1787-1844) fue un destacado hombre político que participó en los movimientos independentistas que se originaron a partir del 20 de julio de 1810. Durante su juventud ejerció diferentes cargos públicos como, por ejemplo, vicepresidente del Cantón de San Gil en 1812. En la provincia de El Socorro fue miembro de los Colegios Constituyentes y Electorales y senador, y años después, entre 1816 y 1819, fue puesto prisionero durante la restauración española.

Por otro lado, y a diferencia de la edición de José Joaquín Ortiz de 1857, en esta edición bogotana de 1873, se publican sus trabajos como polemista político y moral desde el periodismo y como interesado en la administración pública. Además, los editores de El Tradicionista incluyeron tres cartas privadas de Caro a Blasina Tobar (1821-1911), su esposa, en las que expone los sinsabores del exilio político.

Simón Cely (act. 1870)

25

Una vez se instauró la Gran Colombia, Azuero ejerció los cargos de auditor general de Guerra de la Vicepresidencia, y fue diputado por las provincias de El Socorro, Casanare y Chocó al Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821, del cual llegó a ser presidente. Fue también Fiscal de la Alta Corte de Justicia y constituyente en la Convención de Ocaña. Fundó la Gaceta de Colombia, fue colaborador de La Gaceta de la Ciudad de Bogotá y de El Correo de Bogotá (1823-1824), donde censuró con firmeza ciertos actos del gobierno; asímismo colaboró con El Patriota (1823).

Aunque se hallaba en El Socorro (Santander) cuando ocurrió la conspiración contra la vida de Bolívar, en 1828, fue hecho prisionero y desterrado a Jamaica. Permaneció en Kingston hasta su regreso a Bogotá, en 1829, donde se acogió a la Ley de Indulto dictada por Simón Bolívar (1783-1830). Al final de su vida fue ministro durante la administración de Francisco de Paula Santander (1832-1836), presidente del Concejo Municipal de Bogotá y candidato a la Presidencia de la República en 1843.

4.4.

Vicente Anselmo Azuero Plata Ca. Pintura1870(óleo sobre tela) 58.4 x 51 cm Reg. Colección401 ICC

Como editor y periodista fundó y dirigió La Indicación (1822-1823), publicó el periódico de tinte político Los Pensamientos (1826), colaboró con La Bandera Tricolor (1826-1827) de Rufino Cuervo, y fundó El Observador Colombiano y El Conductor (1827).

1876Empastado e impreso (tinta sobre papel)

José María Espinosa Prieto (Bogotá, 1796-1883) José Joaquín Caicedo Rojas (Bogotá, 1816-1898) Imprenta de “El Tradicionista”

4.6.

17.8 x 12.6 cm

4.5.

Reg. Colección941 ICC, Biblioteca JMRS

Memorias de un abanderado. Recuerdos de la Patria Boba 1810-1819

Esta es la primera edición de los recuerdos que fueron dictados por José María Espinosa a su amigo José Caicedo Rojas (1816-1898), con el fin de que no fueran olvidadas las experiencias que tuvo de joven como el abanderado del batallón Granaderos de Cundinamarca, parte fundamental de los ejércitos de Antonio Nariño (1765-1823) durante la Campaña del Sur entre Centralistas y Federalistas. De esta Campaña Espinosa pintó, en la década de 1850, una serie sobre las batallas relatadas en este libro. Llama la atención que la escritura de este relato se hubiera hecho a más de sesenta años de ocurridos los acontecimientos y que su estilo esté a medio de la autobiografía, los cuadros de costumbres y la historia oficial. Espinosa fue el “alférez abanderado”, portaba la bandera distintiva de cada ejército; lo que en la estructura militar lo designaba como el portavoz de la causa patriota de los precursores de la independencia y, en el plano de lo simbólico, lo posicionaba como un defensor del nuevo país.

En este libro Espinosa cuenta sobre su niñez en Bogotá y el entusiasmo que llevó a muchos jóvenes por los años de 1810 a enrolarse en los primeros ejércitos nacionalistas. Describe el “carácter perspicaz de Nariño y su inclinación santafereña al chiste y al epigrama”, y detalla, junto a los movimientos y decisiones de tipo militar, la quebrada geografía a la que se enfrentaron los soldados en su ruta a lomo de mula.

No hay muchos datos sobre este pintor nacido en Nobsa (Boyacá) durante la segunda mitad del siglo XIX y desaparecido desde el año 1927. Sin embargo, encontramos similitudes en la manera de pintar, la composición y el uso de una paleta común de algunos artistas antioqueños como Jesús María Hurtado, Daniel Gómez Campillo, Quintero, Palomino y Gonzalo Gaviria, quienes firmaron varios retratos entre las décadas de 1870 y 1888, pero desconocemos las escuelas o talleres a los que asistieron y cómo lograron imponerse como pintores del retrato en Antioquia. Por otro lado, esto nos permite considerar el dinamismo del oficio del pintor, el cual siguió produciendo imágenes, pese a no declarar siempre su autoría en sus producciones pictóricas. Por otro lado, permite pensar también en la lógica tradicional del taller de pintura, estructura de formación y trabajo de los artesanos coloniales, que desde la colonia, transmitían sus saberes a aprendices que pasaban años de trabajo en el espacio de trabajo del pintor, para luego, abrir su propio taller y continuar el ejercicio de pintar “con formas y colores”.

26 una república para las artes

Simón Cely (act. 1870)

Retrato de mujer Ca. Pintura1870(óleo sobre tela) 103 x 93 cm Reg. Colección898 ICC

Empastado1878 e impreso (tinta sobre papel) 24.9 x 16.7 cm Reg. Colección938 ICC, Biblioteca JMRS

Esta publicación recopila 1643 biografías de actores de las guerras de independencia ocurridas entre la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Perú desde 1810 hasta 1824, fecha final de la Campaña del Perú. Para realizar este diccionario, Scarpetta y Vergara realizaron una investigación de archivo en la Secretaría de Guerra y en la Biblioteca Nacional, en donde consultaron, entre muchas otras, las obras de José Manuel Restrepo (1781-1863), José Manuel Groot (1800-1878),

José Joaquín Borda fue poeta, editor, traductor e historiador boyacense. A partir de 1857, llegado de Europa a Bogotá, escribió sus primeros artículos en periódicos religiosos, políticos y literarios, entre ellos El Mosaico, donde participó desde su fundación con sus cuadros de costumbres, sus trabajos en la redacción, o sus traducciones de Lamartine. Esta compilación, que no arma el canon por el partido político de los autores, fue la última de sus publicaciones entre las que se cuentan Poesías (La Habana, Cuba, 1862), La Lira Granadina, colección de poesías nacionales (junto a José Ma. Vergara; Bogotá, 1860) e Historia de la Compañía de Jesús (1872).

Cuadros de costumbres y descripciones locales de Colombia

27

4.8.

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

Manuel Leonidas Scarpetta Delgado (Cali, Valle del Cauca, 1828 - Bogotá, 1883)

Esta compilación de textos hecha por José Joaquín Borda deja ver un amplio espectro de lo que editorial y literariamente se entendió por “cuadro de costumbres” a comienzos del último cuarto del siglo XIX, últimos años también del proyecto liberal (paradójicamente más proclive al caudillismo militar) y de transición hacia el proyecto conservador de la Regeneración: relatos de la vida colonial, de viajes por Colombia y el mundo; relatos de exploraciones científicas, crónicas sociales de tintes periodísticos, cuentos de ficción, indagaciones históricas, por lo general escritos en un ritmo ágil, sin mayores dificultades léxicas o estructurales, con intenciones moralizantes y civilistas en los que no faltaban el humor, las referencias a la religión católica, ni el uso de la ironía, el doble sentido o la sátira política. A finales del siglo se escribirán reminiscencias

Saturnino Antonio Vergara Moure (Bogotá, ca. 1840 - ca. 1900)

Imprenta de Enrique Zalamea Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Perú que comprende sus servicios, hazañas y virtudes 1879Empastado e impreso (tinta sobre papel) 24.8 x 16.5 cm Reg. Colección942 ICC, Biblioteca JMRS

4.7. José Joaquín Borda (Tunja, Boyacá, 1835-1878) Librería y Papelería de Francisco García Rico

José María Vergara y Vergara (1831-1872), José María Espinosa (1796-1883) y, por supuesto, la colección de periódicos y hojas sueltas de la Biblioteca del Coronel Anselmo Pineda (1805-1880).

Este libro de Pombo, publicado en tiempos de guerra civil, perteneció a la madre de Pombo (pues el ejemplar tiene una dedicatoria manuscrita del autor): Ana María Rebolledo Carvajal (ca. 1805-1884). Originaria de Popayán, importante ciudad eclesiástica y militar, se casó en 1827 con Lino de Pombo O’Donell (17971862). Sobre ella cuenta José María Cordovez Moure (1835-1918), en la serie V de sus Reminiscencias, que Ana María, muy joven, recitó en 1822 ante Bolívar una memorable oda al Libertador. A su vez, cuando ella muere (el 1 de junio de 1884), Pombo les escribe a los hermanos Cuervo en París: “El fin de mi madre: expiró al pie del retrato de Ángel: ¡qué tan presentes los tendría!”.

El 8 de diciembre. Tributo católico a María 1877Empastado e impreso (tinta sobre papel) 16.5 x 12 cm Reg. Colección943 ICC, Biblioteca JMRS

La devoción hacia la figura de la virgen María es una de las más acentuadas y difundidas en Colombia. Los poetas colombianos venían ya desde el siglo XIX alimentando este culto componiendo poesías de diversas métricas y extensiones, así como septenarios, octavarios y novenarios a las diversas advocaciones de María para las fiestas religiosas; algunas composiciones fueron publicadas y otras quedaron consignadas en los álbumes poéticos que fueron un elemento crucial en la educación sentimental decimonónica. En el calendario mariano, el 8 de diciembre fue el día en que el papa Pío IX o Pío Nono (1792-1878) en su bula Ineffabilis Deus, proclamó el dogma de fe según el cual la concepción de María, y ella misma, están libres del pecado original.

José Rafael de Pombo y Rebolledo (Bogotá, Imprenta1833-1912)deFernando Pontón

Sin embargo, esta colección de poemas marianos que celebran el dogma de que la Virgen está libre del pecado original , fue duramente criticada por Miguel Antonio Caro (1843-1909) en cabeza de los sectores católicos más radicales, quienes se burlaban afirmando que Pombo se iba “completamente a pique como poeta cuando trataba en sonetos puntos teológicos”. La crítica pública de Caro a la escritura religiosa de Pombo se inició en 1881 y se sostuvo por medio de veinticinco sonetos, en uno de los cuales Caro calificó al folleto de 1877 como “herético”. Esta polémica “fue el primer incidente serio que ayudó a debilitar la hasta entonces cordial amistad entre Pombo y Caro, [quien] en más de una ocasión hizo víctima a Pombo de su ironía y de su crítica incisiva y demoledora”, afirmó en 1973 el investigador Héctor Orjuela en sus estudios a la Poesía inédita y olvidada (2014) de Rafael Pombo.

28 una república para las artes

4.9.

Joaquín Pablo Posada (Bogotá, 1837 - Barranquilla, Atlántico, 1880) Imprenta de los Andes Camafeos. Bosquejos de notabilidades colombianas en política, milicia, comercio, ciencias, artes, literatura, trápalas, malas-mañas, y otros efectos; bajo su triple aspecto físico, moral e intelectual 1879Empastado e impreso (tinta sobre papel) 22.2 x 15 cm Reg. Colección946 ICC, Biblioteca JMRS

Cultura visual, música y letras en Colombia (1819-1888)

Fue un rescate de Pombo hacia Ponce, “un hallazgo para los dramaturgos líricos”, que estaba arruinado, y todo un desafío pues el público bogotano, cautivo entre zarzuelas pastoriles y bambucos de ocasión, no acostumbraba a asistir a este género de espectáculos públicos: “Hacer óperas en Bogotá, intentarlo siquiera, no puede ser sino fruto de irresistible vocación”, escribió Pombo en la introducción a esta edición.

La ópera fue estrenada en Bogotá el 11 de noviembre de 1880 y llama la atención que en esa función actuó el pintor Epifanio Garay (1849-1903) en el papel de Rubén, “astrólogo de la corte, anciano hebreo”.

Según cuenta Ángel Cuervo en el perfil biográfico sobre Pombo que publicó en El Mundo Diplomático y Consular de París en abril de 1896, Pombo logró “sacudir la indolente modestia del célebre músico José María Ponce de León (1845-1882), obligándole a componer obras notables, entre ellas las óperas Ester y Florinda, que fueron aplaudidísimas en el teatro de Bogotá y cuyos libretos, especialmente el de Florinda, es un drama lírico digno de la musa de Pombo”. Esta ópera mayor española, texto de Pombo y música de Ponce “el Caldas de la música”, como lo llamó Pombo, se comenzó a escribir hacia 1875. Copiando y haciendo variaciones sobre un relato del Duque de Rivas (1791-1865), Pombo cuenta la historia de Florinda, la heroína que simboliza la lucha entre los musulmanes y los árabes en la península.

Esta obra presentó al público lector un ejercicio poético de descripción de diferentes personajes, vinculando poesía y humor para recrear, a través de las palabras una idea del personaje en cuestión. En este caso, se destaca el “camafeo” de Ramón Torres Méndez (1809-1885) y el de Manuel Ancízar (1812-1882), hombres reconocidos por su labor en la pintura, el grabado, la política y la participación en la Comisión Corográfica (1850-1859, 1860-1862).

Florinda o la Eva del Imperio godo español Empastado1880 e impreso (tinta sobre papel) 19.7 x 13.5 cm Reg. Colección947 ICC, Biblioteca JMRS

4.10. José Rafael de Pombo y Rebolledo (Bogotá, 1833Imprenta1912) de Medardo Rivas

4.11.

29

1881-1888ILUSTRADAMEMORIA

4.12. Felipe Santiago Gutiérrez (Texcoco, México, 18241904)

5

Con este proyecto editorial, que terminó abruptamente con la muerte de Urdaneta en 1887, se logró reunir diferentes elementos para recrear un retrato de identidad

José María Samper Agudelo Ca. Pintura1880(óleo sobre lienzo) 85 x 65 cm Reg. Colección378 ICC

El pintor de este retrato fue un artista académico que visitó en tres ocasiones la capital entre 1873 y 1893, por invitación de Rafael Pombo (1833-1912), con el fin de establecer una academia de pintura. Dicho proyecto no tuvo el apoyo estatal solicitado para su realización, de manera que Gutiérrez decidió fundar dos academias privadas en Bogotá: una para hombres y otra para mujeres. Este retrato es un ejemplo del tipo de pintura que Gutiérrez deseaba enseñar a sus discípulos en las dos escuelas artísticas: un lienzo con un dibujo equilibrado y contrastes de color, en este caso entre la oscura vestimenta del modelo y la luminosidad del rostro. La paleta cromática usada por el pintor denota un estudio minucioso del modelo, que debía posar directamente para él, de manera que el resultado final coincidiera exactamente con la realidad. En este caso, la destreza del pintor mexicano es admirable al presentarnos a un Samper maduro, recio, que mantiene la mirada profunda frente al espectador, casi al punto de cobrar vida sobre el lienzo.

Samper (1828-1888) fue un destacado escritor, periodista y político. Militó durante un tiempo en el partido liberal, pero hacia 1873 se convirtió al catolicismo y entró en las filas del Partido Conservador. Fue esposo de la notable escritora Soledad Acosta de Samper (1833-1913), con quien viajó a Europa (1858-1862), y a Lima en calidad de corresponsal del periódico El Comercio (1862-1864). A su regreso al país, se estableció en La Mesa (Cundinamarca) para atender los negocios de familia. Murió en Anapoima (Cundinamarca) en 1888. LA|

Esta publicación sobre artes, ciencia, literatura y periodismo es considerada única en su género en Colombia, y se destacó por el sentido patriótico que Urdaneta le imprimió, al convocar a diferentes personajes de la vida política y cultural para que colaboraran con artículos sobre la historia nacional y sus protagonistas más destacados.

30 una república para las artes

A finales de esta época, el periodista y pintor Alberto Urdaneta (1845-1887) lideró con ímpetu la fundación de una escuela de grabado (1880), así como el establecimiento de la Escuela de Bellas Artes (1886), y propuso además la creación del Papel Periódico Ilustrado (1881-1888).

José Manuel Marroquín 1886Pintura (óleo sobre tela) 76.1 x 57.6 cm Reg. Colección390 ICC, donación de monseñor Luis Gómez de Brigard en 1962

nacional, que se convirtió en un discurso oficial e idealizado de representación de los símbolos de la nación, con un marcado acento partidista que respondía a la situación política que vivió el país en las postrimerías del siglo xix

Rafael Villaveces Ibáñez (act. 18821899)