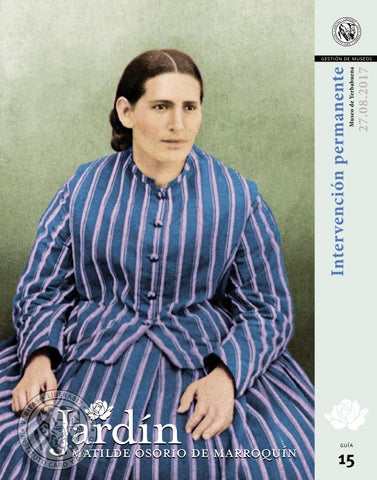

Matilde Osorio Copia

gestión de guíamuseos 15 permanenteIntervención YerbabuenadeMuseo 27.08.2017

Si bien la literatura recuerda a Matilde Osorio por haber sido la esposa del escritor y expresidente José Manuel Marroquín (1827-1908), por sí misma es un personaje histórico, ya que fue un modelo del rol asumido por las mujeres de la élite del país en la segunda mitad del siglo xix. Rastrear la vida de muchas colombianas de la época nos permite conocer, como es el caso de Matilde, a personajes que aprovecharon su posición socioeconómica para la promoción de obras de carácter religioso, educativo o artístico. Aunque es impreciso hablar de mujeres que gozaban de autonomía durante esa época, especialmente dentro de la clase dirigente, podemos destacar la forma como algunas de ellas asumieron el liderazgo de proyectos que reflejan la influencia cultural del romanticismo, primero, y de las ideas conservadoras y religiosas de finales de la centuria.

(Bogotá, 1831-1884)

Bajo ese rol, Matilde Osorio se desempeñó como enfermera en la guerra civil de 1851, apoyó grupos de auxilio a víctimas y presos políticos de los conflictos de 1860 y 1876, estableció un colegio de varones en la Hacienda El Chicó en 1867 y uno femenino en Yerbabuena en 1878, sucesor del liceo para niños que allí dirigía su esposo al momento de su matrimonio en 1853. Además, dentro de su vinculación a diferentes obras religiosas, llegó a ser directora de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, para cuyo financiamiento promovió ejercicios espirituales y actividades artísticas en la hacienda de los Marroquín, de las cuales se destacaron zarzuelas representadas por niños en 1880, en cuya creación participó su hermano, el músico Juan Crisóstomo Osorio (1837-1887). En general, durante el tiempo en que Matilde habitó esta casa, se promovieron bajo su tutela eventos religiosos, teatrales y poéticos con los cuales este lugar afirmó su papel protagónico en la historia cultural de nuestro siglo xix.

Matilde Osorio de Marroquín

Isabel Lleras de Ospina, Estampas arbitrarias (1956)

“El espíritu de los jardines está íntimamente ligado con el espíritu de los pueblos que los sueñan y los realizan. Ellos tienen una intuición maravillosa para comprender el objeto de su existencia, y además la facultad de ocultar o mostrar su verdadera personalidad a las miradas de sus visitantes.”

(2017)RolónMurilloJoséJuanFotografía.

La vegetación de la Hacienda Yerbabuena sintetiza la historia de los procesos ambientales y culturales que han afectado a la Sabana de Bogotá durante milenios de ocupación humana. Cada especie que se conserva en este lugar es la constatación de la capacidad adaptativa de las diferentes formas de vida que pueblan la tierra, incluyendo al ser humano, ya que estas son, a su vez, un testimonio de la vida cotidiana, sus formas de producción e incluso la adopción de ideologías de quienes han transitado por aquí durante siglos.

Esa historia es la que queremos contar en este espacio, el cual lleva el nombre de Matilde Osorio Ricaurte (1831-1884), promotora de actividades educativas, artísticas y religiosas en su natal Bogotá y en diferentes lugares de la Sabana, como esta hacienda. Yerbabuena fue escenario de espectáculos teatrales, fiestas literarias y ceremonias católicas; fue también un colegio de niñas y hasta casa de auxilio para víctimas de las guerras civiles, todas obras dirigidas por Matilde desde 1853 (año en el que contrajo matrimonio con José Manuel Marroquín) hasta su muerte.

Por su parte, la Hacienda Yerbabuena ha sido un símbolo de la cultura escrita en Colombia, así como un referente para la historia de los procesos sociales, políticos, económicos e intelectuales que han tenido lugar en la Sabana de Bogotá. Sin embargo, parece ser poco lo que el enorme acervo literario de la región le ha dedicado a su patrimonio vegetal y animal. Es por ello que en el recorrido por este jardín queremos develar y recuperar el lugar que tienen estas especies en la historia de Yerbabuena, no sólo dentro de los testimonios escritos, sino también en el carácter histórico que tiene su propia vegetación. Así, con este proyecto llevado a cabo entre el Instituto Humboldt y el Instituto Caro y Cuervo, confirmaremos o refutaremos la creencia de que la naturaleza ha tenido un lugar discreto o invisible en la memoria escrita de la Sabana.

Museo de Yerbabuena 3

“Ya dentro de la casa, la vista tropieza con un jardín que remata en los bardales del norte; hay allí arcos caprichosos cubiertos de enredaderas; hay fresnos, pimientos, borracheros, alcaparros y retamos que ocultan, bajo sus ramas, oras muchas flores escondidas en surcos de líneas variadas y confusas.”

Por ejemplo, el espacio rodeado por la casa de Yerbabuena es un reflejo vivo de la colonización europea y del cambio productivo que esta generó, cambio acentuado bajo el proyecto de “europeización” de los espacios que se continuó desarrollando durante la República. La casa de Yerbabuena ha sido sede de mercedes de conquistadores, latifundios de hacendados coloniales y quintas de la élite republicana; condiciones jurídicas y económicas que, desde luego, han influido en los cambios del espacio natural. Además, los cinco siglos que han trascurrido desde la llegada de los europeos han dejado una drástica transformación de los ecosistemas de la Sabana, y esta situación se refleja en la amplia presencia de especies foráneas que se encuentran en este lugar.

Jardín Central

En este jardín, y en los prados, se conservan especies que demuestran los distintos usos que se le han dado a los espacios de la Hacienda, así como las diversas experiencias del ser humano con su medio natural.

José Manuel Marroquín, En familia (1899)

Así, entre la vegetación del Viejo Mundo que crece en nuestro jardín central, hay un romero y más de veinte rosas, un caballero de la noche (Cestrum nocturnum), un cordiline (Cordyline stricta), un diosme (Coleonema album), un durazno (Prunus persica), falsos pimientos (Schinus molle), y otras especies como la hiedra (Hedera helix) y el magnolio (Magnolia grandiflora); además, se destacan las palmas enanas (Phoenix roebelenii), fénix (Phoenix canariensis) y washingtonia (Washingtonia robusta). También aparecen especies pequeñas como el ojo de poeta (Thunbergia alata), la achicoria (Hypochaeris radicata), el diente de león (Taraxacum officinale), el lirio (Croscomia sp), la malva (Malva sp.), la amapola (Papaver somniferum), el cerezo (Prunus serotina) y el pasto kikuyo (Cenchrus clandestinus).

Cidrón Aloysia citriodora

Diosme

Arbusto de copa redonda, con hojas pequeñitas y apretadas, atractivo por sus flores blancas. Pérez Arbeláez comenta que “es de Suráfrica con otras tres especies en el género. Arbustico muy oloroso (osmeo en griego = oler) […]. Las raíces de Coleonema album son febrífugas, sudoríficas y antihelmínticas; las hojas son diuréticas”.

“El cidrón nuestro es un arbustico con hojas sencillas, ásperas, sobre tallitos casi cuadrados, muy agradablemente olorosas. Florecitas en racimitos terminales moradas. Es una de las hierbas más usadas en tisanas como tónico pectoral y calmante, como antiespasmódico y sudorífico suave y como antilegañoso”.

Coleonema album

Planta aromática propia de Suramérica, muy conocida y cultivada en huertas y solares. Sobre esta especie dice Pérez Arbeláez en su obra Plantas útiles de Colombia (1935):

Falso pimiento Schinus molle

Museo de Yerbabuena 5

Árbol originario de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ornamental por su follaje claro y ampliamente utilizado en la medicina tradicional. Según Pérez Arbeláez, posee “racimitos de frutos esféricos, que de verdes pasan a rojos al madurar. Son picantes y por su forma, tamaño y sabor los usan para falsificar la verdadera pimienta (…). Tiene grandes condiciones para árbol ciudadano, y como tal se le siembra mucho en nuestros parques y avenidas”.

Palma alta y de gran tamaño, emblemática y ornamental por su tronco cubierto de cera blanca. En su obra La Sabana de Bogotá, sus alrededores y su vegetación (1981), Ernesto Guhl dice sobre esta planta:

Magnolia grandiflora

“es gala de jardines y parques en tierras frías y templadas, no sólo por las flores, sino por su lindo follaje, de hojas lúcidas, el haz brillante, ferrugíneas y mates en el envés.”

Magnolio

Helecho macho Dryopteris wallichiana

Uno de los helechos comunes en clima frío, donde crece en sitios húmedos, dentro o a las orillas del bosque. Sobre esta especie menciona Pérez Arbeláez que

“Árbol nacional. Sobresale entre las especies andinas por su elegantísima talla, que lo destaca imponente en la Cordillera Central y ya cultivado fuera de su hábitat natural, en algunos climas fríos del país.”

Palma de cera Ceroxylon quindiuense

“se ve frecuentemente adornando interiores, por su adaptación a la sombra y por la facilidad con que vive en macetas. Espontáneo se lo ve por millares entre Facatativá y La Florida, en el páramo”.

Árbol originario del sur de Estados Unidos, muy cultivado como ornamental por su porte y por sus flores blancas de suave aroma. Sobre esta especie dice Pérez Arbeláez que

“Muchas de estas formas se cultivan en Colombia y continuamente se importan otras nuevas sobre las que conservamos de la época colonial. Así que es imposible describir ni aun las más comunes. Bogotá, Medellín, se precian de producir las más bellas.”

Las rosas se cuentan entre las flores más conocidas y cultivadas desde tiempos antiguos. En China, su cultivo se remonta a unos cinco mil años. Sobre las muchas variedades de las rosas en Colombia dice Pérez Arbeláez:

Palma washingtonia Washingtonia robusta

Palma fénix Phoenix canariensis

Museo de Yerbabuena 7

Palma voluminosa, nativa de las Islas Canarias y cultivada como ornamental en climas bastante fríos. Sobre la antigua dominancia de esta especie en sus islas de origen, escribió en 1639 el cronista castellano Pedro Gómez Escudero: “(…) toda la isla era un jardín, toda poblada de palmas, porque de un lugar que llaman Tamarasaite, quitamos más de sesenta mil palmitos i de otras partes infinitas, i de todo Telde y Arucas.”

Palma nativa del norte de México, característica por sus hojas en forma de abanico. Se la encuentra ocasionalmente en cultivo, sobre todo en los jardines de las haciendas antiguas de la zona andina. Pérez Arbeláez, menciona que “son especies importadas que se usan como ornamentales”.

Rosas Rosa spp.

“La Sabana no era entonces limpia como ahora. Grandes extensiones de maleza la cubrían, y en ellas habitaban, por millares, los venados, alimento preferido de los indios, que no conocieron la carne de vacunos hasta mucho después de la llegada de los conquistadores. Los grandes árboles no abundaban tampoco, y la siembra de eucaliptos fue invención de hace pocos años, cuando la inmensa mayoría de los hacendados sabaneros delimitó sus dehesas con esta mirtácea para que ayudara en la tarea de secar los pantanos. Hoy su presencia, que infunde a la Sabana tanta monotonía y tristeza no se justifica y, antes bien, es perjudicial”.

Pero en este espacio no solo converge el presente ambiental de la Sabana con su pasado, sino también su futuro, pues nos muestra la capacidad de revitalización de las fuentes de agua y la flora nativa, lección más que necesaria ante el evidente deterioro de este ecosistema.

Humedal

Muy cerca del jardín tenemos un humedal que marca el límite occidental de la casa de Yerbabuena. Este humedal representa a buena parte de los ecosistemas que durante miles de años se han desarrollado en la Sabana. Allí, como en tantas zonas de Bogotá, se han introducido sauces (Salix humboldtiana) rodeando un cuerpo de agua habitado por chilcos (Bacharis latifolia), helechos flotantes (Azolla filiculoides), sombrillitas (Hydrocotyle ranunculoides), buchones (Limnobium laevigatum) y barbascos (Polygonum punctatum). Esto nos permite conocer la capacidad de supervivencia de la antigua flora sabanera y su cohabitación con especies originarias de otros lugares de Colombia y América como el chicalá (Tecoma stans), el cidrón (Aloysia citriodora), las barbas (Tillandisia usneoides) o el caucho sabanero (Ficus americana).

Camilo Pardo Umaña, Haciendas de la Sabana (1946)

Aliso

Árbol común en las zonas inundables, muy ornamental por su follaje claro y pendiente. Sobre esta especie menciona José Manuel Marroquín en su obra En familia:

Ciro

“Portada adentro y hasta muy cerca de los primeros tejados, rugosos y vetustos sauces alinderan la entrada. Descuélganse, desde la altura de sus copas, hilos delgados vestidos de finas y largas hojas; evoca el verde de esos árboles, con viveza, la fisonomía particular de nuestra Sabana, y contrasta visiblemente con ese otro verde ceniciento de los eucaliptos que aparecen luego allá en el fondo”.

Salix humboldtiana

Museo de Yerbabuena 9

Alnus acuminata

Ha sido el árbol dominante en los antiguos bosques pantanosos de la Sabana de Bogotá. Crece rápidamente y tiene la capacidad de fijar nitrógeno, por lo que mejora la fertilidad de los suelos. Desde épocas inmemoriales se ha usado para leña y posteriormente se aprovechó para fijar linderos en las parcelas sabaneras. Las últimas generaciones han valorado su utilidad para proteger el suelo de la erosión.

Baccharis macrantha

Es uno de los arbustos nativos más resistentes a la sequía y las heladas, ornamental por su follaje pequeño y apretado e ideal para iniciar la restauración de la vegetación nativa en potreros y zonas abiertas. La guía de flora andina El manto de la tierra lo clasifica como “una especie melífera, útil como cerca viva [la cual] se puede emplear para control de erosión.”

Sauce

Arbusto de las zonas altas de los Andes, por lo que se conoce no solo en Colombia sino también en Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Su tronco ha sido empleado como leña, mientras que sus hojas y flores, por sus propiedades analgésicas y desinflamantes, se han usado como infusión en el tratamiento de enfermedades que van desde la gripa a la leishmaniasis.

Chilco Baccharis latifolia

Vallea stipularis

Raque

Árbol pequeño, propio de los bosques de gran elevación. En algunas temporadas se carga completamente de flores rosadas, cuyo néctar es muy apreciado por abejas y colibríes. Sobre esta especie escribe Pérez Arbeláez:

“Es uno de los más bellos arbolitos de la llanura y bosque andinos. Florece copiosamente todo el año con florecitas rosadas muy graciosas. Desgraciadamente es muy exigente de su habitación natural y rara vez se desarrolla bien en los jardines.”

“Después de tantas agitaciones, de tantos partidos y convulsiones terribles como hemos sufrido desde que principió la lucha de nuestra independencia, ninguna profesión puede inspirarnos mejor que la Agricultura, el amor al orden, el odio a las revoluciones, el hábito del trabajo y de la economía, el olvido de los agravios y la tolerancia política, sin la cual no puede haber paz duradera. La hermosa verdura de nuestros campos, la lozanía de nuestros bosques, la amenidad de nuestros valles, las fuentes y los ríos, las cosechas, los ganados y esa dulce calma que da la soledad, haciéndonos felices, nos inspira sentimientos de benevolencia.”

Huerta

Rufino Cuervo Barreto, El cultivador cundinamarqués (1833)

Museo de Yerbabuena 11

Además de que en Yerbabuena han convergido diferentes épocas y culturas a lo largo del tiempo, este espacio también evidencia el contraste de los ecosistemas típicos de la Sabana. Aquí podemos clasificar, en primer lugar, especies típicas del casi extinto bosque inundable (como tíbares o helechos), y el bosque andino de la planicie (del que nos queda un pequeño arrayán). En los espacios internos de la casa encontramos la “vegetación de solar”, la huella más evidente de la ocupación humana, pero también de la fortaleza adaptativa de la flora que lo habita hoy y de la que lo habitó en un pasado no tan reciente.

En este espacio se resume la consolidación de la sociedad agraria que comúnmente llamamos muisca, la expansión de la agricultura a gran escala, la ganadería bajo la Conquista, los bosques nativos de la Sabana que desaparecieron casi por completo durante el siglo xix, y la necesidad de volver a la huerta casera debido al crecimiento urbano de Bogotá y de los municipios aledaños desde el siglo xx

Jardín de las Aromáticas

A su lado crecen otras aromáticas herbáceas como el tomillo (Thymus vulgaris) y la ruda (Ruta graveolens), ambas plantas ornamentales y medicinales de origen mediterráneo que se adaptaron desde hace varias generaciones a las huertas de la Sabana.

Tomás Rueda Vargas, La Sabana (1918)

Como una muestra de los usos productivos y ornamentales de la Hacienda Yerbabuena, sobrevive este jardín en el cual crecen diferentes plantas aromáticas que las tradiciones indígena y occidental han usado como especias y medicinas. En este jardín no podía faltar la yerbabuena (Mentha spicata), planta de origen europeo de la cual la hacienda tomó su nombre (al menos desde el siglo xviii).

“Siembren vuestras manos en los frentes de las históricas mansiones, que hoy cubren la zarza y la ortiga, las últimas variedades de las plantas más modernas; pero al desplazar la maleza no permitáis que se derriben los cerezos y nogales que dieron sombra a tres generaciones de abuelos, ni que algún jardinero demasiado urbano haga figuritas y ponga letreros con las ramas de los pinos venerables. ¿Es esto pedir la regresión al oscuro coloniaje?”

Rosmarinus officinalis

Tomillo

Romero

Ruta graveolens

Museo de Yerbabuena 13

Ruda

Planta aromática y medicinal, originaria de la región mediterránea, muy atractiva por sus vistosas flores amarillas. Sobre esta especie dice Pérez Arbeláez, en su obra Plantas útiles de Colombia:

“Bullen de actividad, y la miel huele con la fragancia del tomillo.”

“La ruda de Castilla es bien conocida. Se planta en todas las huertas por sus propiedades medicinales. Estas eran conocidas desde muy antiguo, de suerte que la ruda entraba en la composición de las triacas [antídoto] que usaban los guerreros y caballeros.”

Yerbabuena Mentha spicata

Planta aromática de origen europeo, perteneciente al grupo de especies también denominadas “mentas”. En los climas fríos casi nunca florece; sin embargo, se evidencia su uso en la Sabana al menos desde finales de la época colonial, cuando se decide poner su nombre a esta hacienda.

Thymus vulgaris

Pequeña planta leñosa, aromática, nativa del sur de Europa. Bien conocida desde la Antigüedad por sus propiedades medicinales y por ser melífera. Virgilio, en sus Geórgicas, al tratar de las abejas, menciona varias veces esta planta:

Arbusto de hojas pequeñas y estrechas, oriundo de la región mediterránea y cultivado por sus propiedades aromáticas y medicinales. Plinio el Joven, naturalista de la Antigua Roma, atestigua su antiguo cultivo como planta para setos desde hace veinte siglos.

Las generaciones más recientes, impactadas por la industrialización, la economía global y los nuevos usos productivos del espacio, han hecho su propio aporte a la fisionomía del medio natural. Así, en Yerbabuena también aparecen especies que ya hacen parte habitual de nuestro paisaje, pero que tienen orígenes tan exóticos como la acacia australiana (Acacia melanoxylon), o la caña egipcia de papiro (Cyperus papyrus). A su lado queda el recuerdo de especies que han desaparecido o disminuido su presencia en la Sabana, como es el caso del borrachero (Brugmansia candida), planta que produce un alcaloide que por siglos ha tenido usos medicinales, rituales y criminales.

“[En los cerros] empieza la vegetación de los páramos, de hojas parecidas a las del mirto y el laurel. A la sombra del Vallea stipularis, de las weinmanias y de las escallonias, abiertas como sombrillas, encontramos las flores brillantes de las alstromerias, de las pasifloras, y nuevas especies de fuscias y de chexias.”

Alexander von Humboldt, Descripción de la Sabana de Bogotá (1839)

Jardines Perimetrales

Además de la vegetación foránea que los habita, estos espacios se encuentran llenos de vestigios del antiguo bosque andino, aquel que fue aprovechado e intervenido por los cazadoresrecolectores que exploraron esta región hace más de diez milenios, así como por los agricultores durante los últimos 2500 Aparteaños.dela memoria que aún perdura entre los campesinos de la región que cultivan maíz, tubérculos, fique o plantas medicinales, es muy difícil conservar, en jardines contemporáneos como el nuestro, las huellas de la relación de los pueblos indígenas con su medio natural. Sin embargo, y como evidencia de la flora nativa de la Sabana, Yerbabuena manifiesta ese recuerdo en sus prados con especies como el arrayán (Myrciantes leucoxyla), la lechuguilla (Gamochaeta americana) y el pasto nativo (Bromus pitensis), junto con la chipaca (Bidens pilosa), el tíbar (Escallonia paniculata) y el quiche (Tillansia denudata). Todas estas especies han sido usadas desde tiempos prehispánicos tanto en su estado silvestre como para la siembra.

Borrachero Brugmansia candida

Museo de Yerbabuena 15

Myrcianthes leucoxyla

Brevo

Ficus carica

También conocido en Europa como higo o higuera, este árbol pequeño fue introducido en Colombia en los tiempos de la Colonia. Es muy apreciado por sus frutos comestibles, que se comen frescos, secos o cocinados en almíbar. Esta especie, de cultivo antiquísimo, es la primera planta que se menciona en la Biblia (Génesis 3,7), luego de que Adán y Eva hubieran probado la fruta prohibida:

Arrayán

Arbusto ornamental, cultivado en la Sabana desde tiempos precolombinos. Es famoso porque de sus semillas se extrae escopolamina, un alcaloide que, aunque tiene usos tradicionales, rituales y médicos, también ha sido usado con fines criminales, ya que entre sus graves efectos secundarios están la pérdida de la voluntad y la memoria. Alrededor suyo se han desarrollado creencias infundadas como, por ejemplo, que sus efectos se producen al tocar la piel de una persona o que alguien puede drogarse con solo pararse debajo del árbol.

“Y fueron abiertos los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.”

Árbol de pequeño tamaño, ornamental por su copa redondeada y su follaje apretado. Los frutos rojos son comestibles y constituyen un alimento muy apreciado por aves silvestres. Policarpo Fernández comentó en 1772 que entonces se usaba para “astas de rejón” y que su fruto era comido por algunas personas. Por su parte, Pérez Arbeláez dice en 1935:

“Ninguno más apreciable que este arbolito andino o subandino que caracteriza el paisaje de la sabana de Bogotá, y del cual había lindos bosquecillos en Facatativá, Usaquén y Chía, los cuales van sucumbiendo al abandono y a la avidez de su buena leña.”

Planta rastrera, originaria de los bosques de México y Centroamérica. Muy cultivada en años recientes por sus abundantes y atractivas flores moradas. Soporta sitios sombreados, pero florece mejor donde hay sol.

Feijoa Acca sellowiana

Pequeño árbol originario del sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay. Conocido y cultivado por sus frutos comestibles, parecidos a guayabas alargadas de color verde.

Tíbar Escallonia paniculata

Árbol de porte mediano, con tronco grueso y retorcido. Es muy longevo y una de las especies características de la vegetación de la Sabana de Bogotá. Sobre el género Escallonia dice Pérez Arbeláez en 1935 que

Sietecueros rastrero Heterocentron elegans

“fue creado por Mutis en honor a Antonio Escallón, un joven santafereño, muy aficionado a las plantas y su estudio, quien terminó por regalar a la Real Expedición todo su herbario.”

Sobre el tíbar dice también:

“Es uno de los más bonitos árboles del bosque andino, apropiado para jardines, aunque entre nosotros no utilizado todavía.”

Juan Manuel Espinosa Restrepo subdirector académico

Hernando García Martínez subdirector de investigaciones

Vivero La Mana

Fernando Alonso Cortés Riaño coordinador grupo gestión contractual

Héctor Camilo Gómez Camargo comunicador educativo

Mariana Garcés Córdoba ministra

La YerbabuenaHacienda

Juan Dario Restrepo Figueroa museólogo

Torreblanca Agencia Gráfica impresión (guía)

Neftali Vanegas Menguán diseño gráfico

Wilson Ramírez Hernández supervisor del convenio

Aunque este bien de interés cultural ha sido comúnmente asociado a la historia literaria de Colombia, también se trata de un espacio relevante para los procesos sociales, económicos y ambientales que han tenido lugar en la Sabana de Bogotá. Su vegetación es testimonio de las transformaciones ecológicas y productivas que ha experimentado esta parte del mundo en más de diez milenios de ocupación humana, incluyendo la migración europea que tuvo lugar desde 1537. Se trata, además, de un vestigio de las sociedades agrarias que por 2500 años han aprovechado el suelo de la región. La Hacienda Yerbabuena, como espacio delimitado, existe desde mediados del siglo xvi como un testimonio de la trascendencia que la propiedad de la tierra ha tenido para el ejercicio del poder político. La propiedad de este lugar ha cambiado como lo han hecho las élites de la Colonia y la República, desde el conquistador Juan Muñoz de Collantes en el siglo xvi, hasta los residentes más famosos de su casa principal: el matrimonio de Matilde Osorio y el expresidente José Manuel Marroquín durante el siglo xix.

Mateo Hernández Schmidt textos científicos y diseños de restauración y paisajismo

material vegetal y siembra

Julián Antonio Sossa Delgado arquitecto museógrafo

Diana Paola Gaitán Martínez subdirectora administrativayfinanciera

Zulia Mena García viceministra

instituto humboldt

Enzo Rafael Ariza Ayala secretario general instituto caro y cuervo Carmen Millán de Benavides directora general

Daniel Felipe Arias Escobar César Augusto MacKenzie investigadores colecciones

Brigitte Luis Guillermo Baptiste directora

Nestor Vargas Pedroza restauración arquitectónica

Melissa Solórzano Toro conservadora

Gestión de museos

Carlos Mario Buelvas Zapata registrador

ministerio de cultura

Magdalena Santacruz edición e iluminación de imágenes