XII BIENAL INTERNACIONAL

DE ARTES DE VALPARAÍSO 2024 2024

XII BIENAL INTERNACIONAL DIÁLOGOS

DE ARTES DE VALPARAÍSO 2024 2024

Sistematización textos e investigación:

Lucía Rey O., Investigadora, Curadora independiente

Asistente de edición: Mauricio Riquelme R.

Diseño: Nicolás Garcés Q.

Comunicaciones: Sebastián Ibarra P.

Equipo Museo Baburizza

Director Ejecutivo: Rafael Torres A.

Administración: Soledad Carmona A. - Mabel González R.

Contenidos y Colecciones: Javier Muñoz A.

Diseño: Nadín Cruz D.

Comunicaciones: Tamara Candia A.

Sistematización Diálogos BIAV - XII Bienal Internacional de Arte de Valparaíso Creative Commons por Museo de Bellas Artes de Valparaíso licencia bajo CC BY-NC-SA

Índice

Cartas:

• Camila Nieto. Alcaldesa de Valparaíso. 8

• Paola Ruz. Directora de Cultura Municipalidad de Valparaíso. 9

• Rafael Torres. Director del Museo Baburizza. 10

• Prólogo por Henry Serrano. 12

16

Primera parte:

• Aproximaciones a tres periodos de la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso/1979-1983. Antonio Guzmán. 23

• Acerca de bienal y bienales. En la ruta de la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso BIAV, 20 octubre de 2023, perspectiva histórica de la Bienal. Mario Soro. 31

Segunda parte:

• La Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. Coordenadas estético políticas y perspectivas críticas descoloniales. Lucía Rey. 39

• Bienalidad y horizontes histórico-geopolíticos en la categoría arte contemporáneo. Christian Soazo. 48

• Materiales para un diálogo crítico entre el Encuadre curatorial de la XII Bienal Internacional de Artes Visuales de Valparaíso (Arte Territorios y Ciudadanías Críticas) y la Filosofía de la liberación latinoamericana. Magdalena Becerra. 58

Primera parte:

• Sobre bienales y archivos de arte. Fernando Vergara. 63

• Derechos culturales situados. Una necesidad ineludible para el “buen vivir”. María Teresa Devia. 67

Segunda parte:

• Ecosistema del arte en la era digital contemporánea. Isabel Croxatto. 77

III. Patrimonio, arte y espacio público

82

• Arte contemporáneo y patrimonio: activación crítica y valoración. José de Nordenflycht. 84

• Algunas controversias en torno a los monumentos en Valparaíso. Fernando Vergara. 93

IV. Artes, mediación y territorios

102

• El papel de las ciudadanías críticas en las artes de la visualidad. Cristina Guerra. 105

• Territorios en Resistencia: Introducción y motivación del Proyecto. Pamela Espinoza. 112

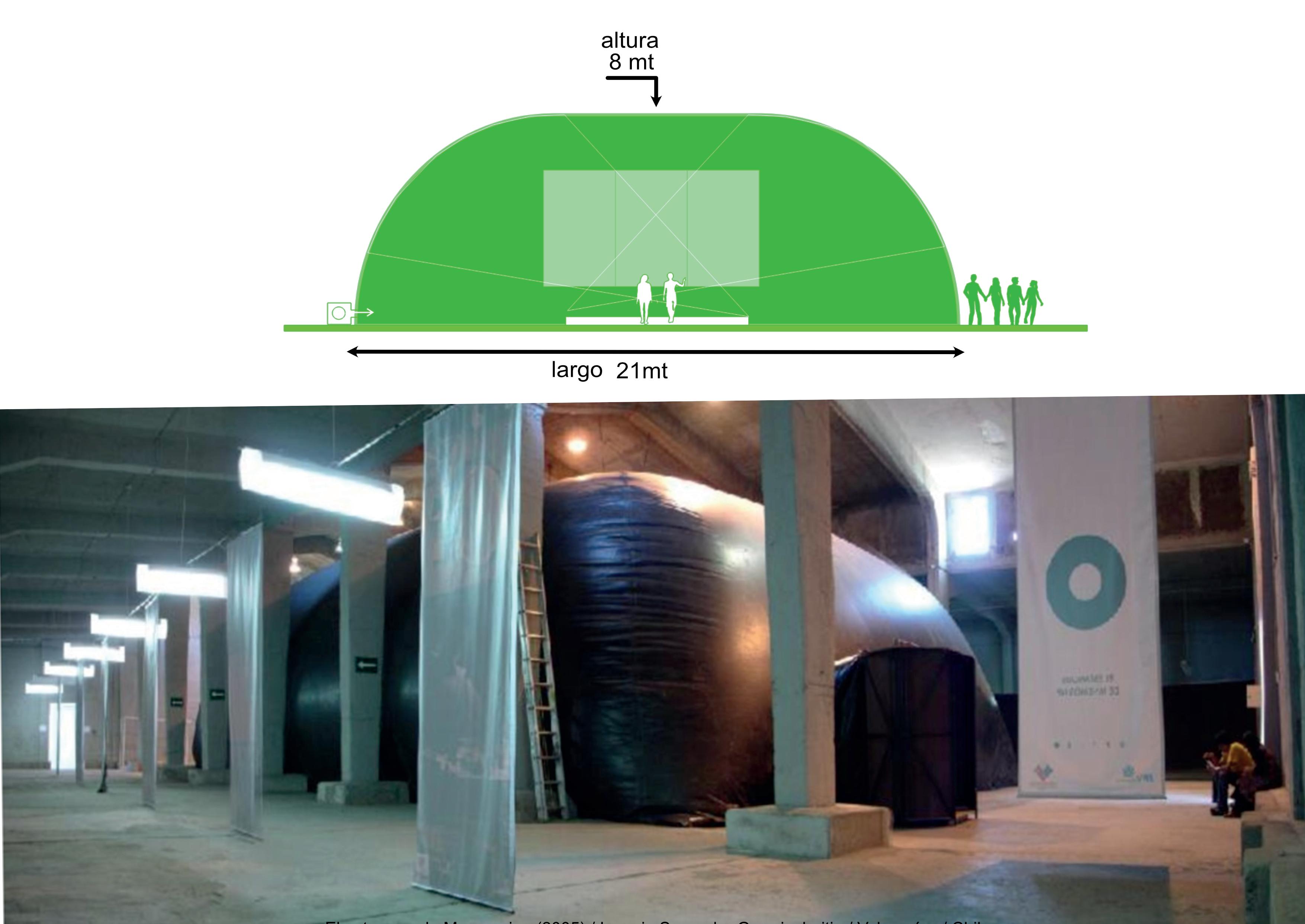

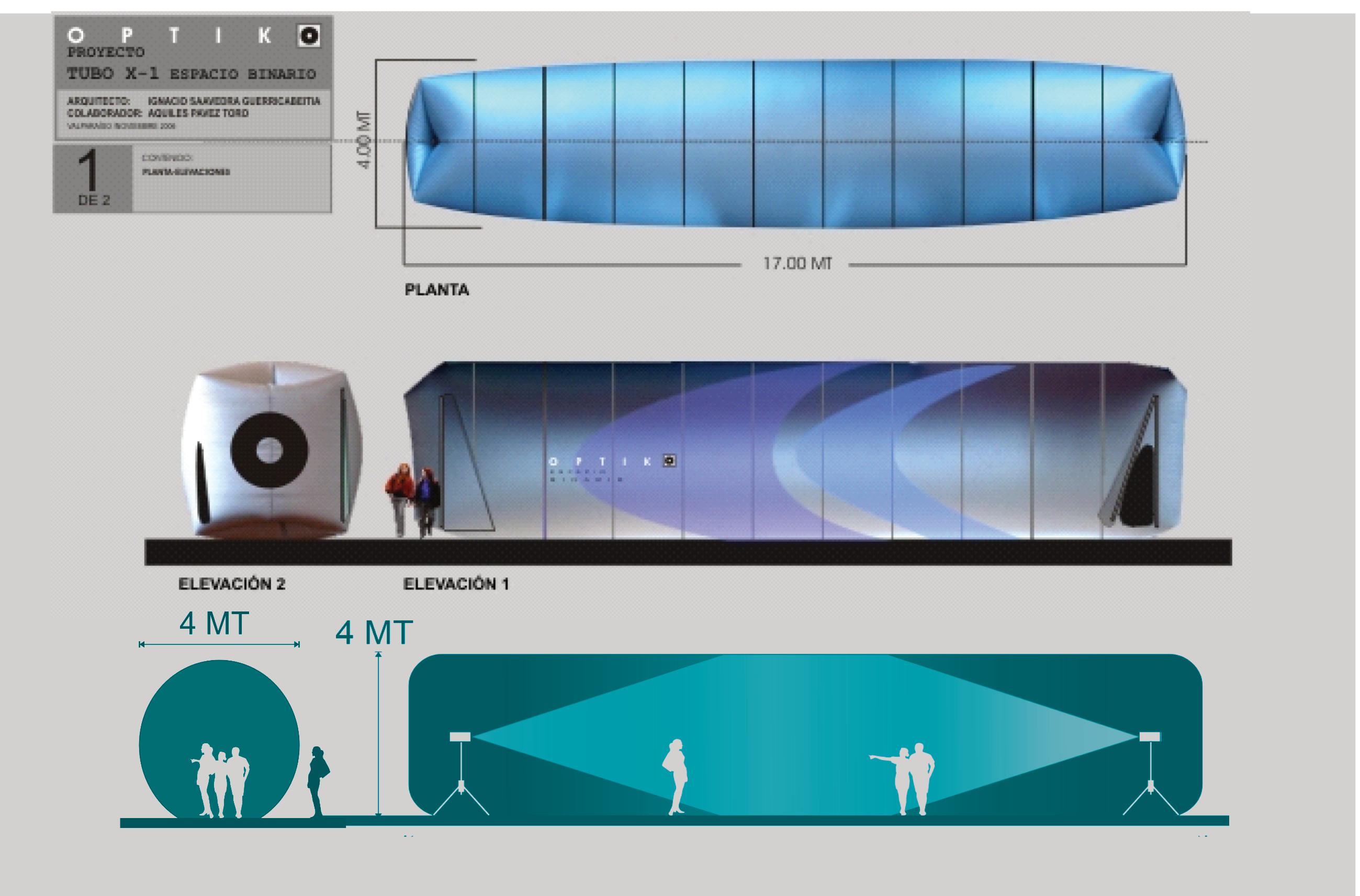

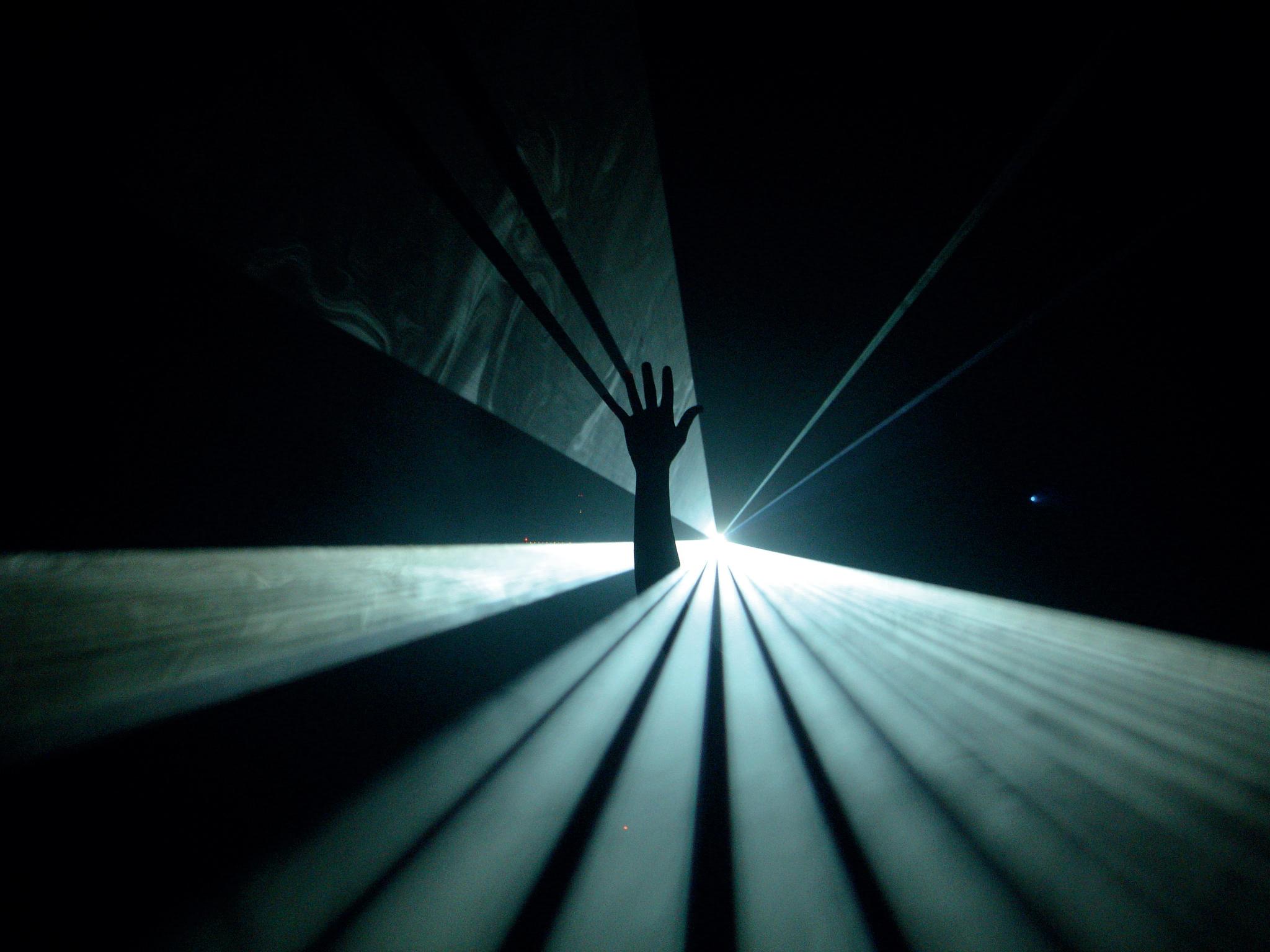

• Líneas principales de la trayectoria de OPTIKO. Ignacio Saavedra. 114

• Nuevas pedagogías en y a través del arte. Astrid Gutiérrez. 121

• Digitalismo y post-digitalismo. Historiografía, crítica y perspectivas. Samuel Toro. 127

V. Prácticas artísticas y disidencias

136

• Feminismo en el Arte Latinoamericano. Loreto Ledesma. 138

• Entradas y salidas: ciudadanías móviles, territorialidad y apañe. Claudia Del Fierro. 143

Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es en el rol que juega el arte y la cultura como la columna vertebral del desarrollo porteño.

Valparaíso ha sido cuna de la creatividad más aguda y desafiante que ha habitado nuestras tierras. Entregarle un espacio de expansión y crecimiento es tanto una responsabilidad como un rol que, como instituciones, estamos empecinadas a ofrecer si queremos verla madurar.

Que no quepan dudas de que tenemos la convicción más profunda de que las instituciones deben estar al servicio de propiciar espacios de socialización y democratización de las artes. Las fronteras del desarrollo artístico y cultural no pueden construirse sobre muros de concreto, sino que deben ser líquidas y flexibles, permitiendo que el traspaso de conocimientos y experiencias recorra los cerros, visite centros comunitarios, escuelas autogestionadas, organizaciones deportivas y cuanta infraestructura y espacio social haya sido levantado por pobladores y pobladoras de Valparaíso. El desafío es claro: no agotar la transmisión artística en los espacios donde gobierna la solemnidad más sofisticada.

La reactivación de la Bienal de Artes de Valparaíso acude a ese llamado. Empaparlo de puerto y de cerro es la tarea que enfrentamos de cara al futuro. El intercambio, el diálogo, la conversación y el debate deben estar volcados al objetivo de mezclar, de parir nuevas formas de arte, que permitan un mestizaje de tradiciones, de identidades, de escuelas, nunca relegando u olvidando las raíces populares y desobedientes que forjaron el carácter de Valparaíso.

En tiempos de aceleración y superficialidad, los espacios de reflexión son tan urgentes como prioritarios. Instarlos constituye un acto contracorriente del que podemos sentirnos orgullosos si es que despierta en los y las ciudadanas un sentido crítico que nos invite a pensar diferente.

Para eso, nuestra intención de colaborar es absoluta y, sobre todo, sincera. Verán, así, en esta alcaldesa un respaldo irrestricto.

Camila Nieto Hernández Alcaldesa de Valparaíso Presidenta Corporación Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Diálogos Bienal se constituye como un ejercicio de reflexión colectiva en torno a temas fundamentales para comprender el sentido y la proyección de instancias tan significativas como las bienales internacionales de arte. En nuestro caso, la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso se reactiva gracias a una visión de ciudad que reconoce en el arte un componente esencial para abordar las complejidades de la sociedad contemporánea.

En ese marco, generar espacios de conversación se vuelve una práctica clave de memoria, una acción que busca colectivizar los sentidos y reafirmar el lugar que ocupa la Bienal como una plataforma que no sólo visibiliza el quehacer artístico en espacios expositivos, sino que también moviliza reflexiones y propicia cruces significativos entre las prácticas artísticas contemporáneas y los procesos sociales y culturales de nuestra ciudad. Esta mirada relacional es un componente central para que el ejercicio de recuperación avance con sentido y arraigo local.

Recuperar la Bienal no es simplemente reinstaurarla: es repensarla. Implica relevar prácticas artísticas y culturales, resignificar su historia y proyectarla desde y con las comunidades que han dado forma a su trayectoria. Esta reactivación responde a un anhelo expresado por la comunidad artística de Valparaíso, recogido en el proceso participativo del Plan Municipal de Cultura 2020–2024. Ese origen participativo es clave, y desde ahí la institucionalidad, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, asume el compromiso de impulsar su desarrollo.

Hoy, en el marco de la actualización de nuestro Plan Municipal de Cultura para los próximos cuatro años, asumimos el desafío de proyectar la Bienal como un referente comunal, regional, nacional e internacional, entendiendo que sólo será posible si se consolida como un dispositivo reflexivo y con vocación comunitaria desde Valparaíso. En este sentido, el trabajo articulado entre comunidades artísticas, organizaciones e institucionalidad es vital para que la Bienal de Valparaíso no sólo tenga memoria, sino también futuro.

Agradecemos a la Corporación Municipal Museo Baburizza por adherirse activa y propositivamente a esta convicción de trabajo institucional. La relación construida entre la Dirección de Desarrollo Cultural y el Museo ha sido un vínculo virtuoso y sinérgico, que ha permitido proyectar de manera conjunta iniciativas tan relevantes como este proyecto editorial —concebido como una instancia de gestión de saberes, debate y análisis en torno a la Bienal como dispositivo cultural, sus implicancias en la ciudad y su potencial para proyectar imaginarios locales— y, a su vez, el proyecto de Circulación de obras ganadoras de la Bienal en Quintero, Los Andes, Quilpué y San Antonio.

Como Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, reafirmamos nuestro compromiso con la proyección de una Bienal Internacional de Artes desde un enfoque de derechos; es decir, construida, pensada e imaginada desde la ciudad y como bien público.

Paola Ruz Del Canto Encargada

Dirección de Desarrollo Cultural Municipalidad de Valparaíso

Ejercicio de dialogar

Si hay algo que caracteriza a las sociedades evolucionadas, es la capacidad de dialogar, buscar a través de la palabra dicha, una forma de entendimiento, de búsqueda de un consenso, o al menos, la manifestación respetuosa de una visión. Ello es lo que quisimos hacer en este fructífero ciclo de diálogos de la Bienal, buscar encuentros, buscar opiniones y conversar sobre distintas temáticas que abarcó el ámbito de desarrollo de la restaurada Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, que volvió a ver la luz, tras tres décadas de lamentable ausencia.

En un esfuerzo que contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como también de la Municipalidad de Valparaíso, pudimos desarrollar este ciclo de quince jornadas, en que distintos expertos en diversas materias, presentaron una visión y dialogaron acerca de ella con el público, y hoy a través de esta publicación, con cada uno de nosotros.

Desde la revisión de la memoria de la BIAV, pasando por líneas curatoriales, experiencias de galerías, propuestas artísticas y normativas, se buscó el diálogo enriquecedor y que aportara al importante esfuerzo de haber revivido la Bienal, esperando que nunca más debamos lamentar su ausencia. Fueron quince expositores, hombres y mujeres, que dialogaron con igual número de moderadores, aportando una visión importante y necesaria, todo pensado en robustecer el acervo de la BIABV.

Este Museo de Bellas Artes, es un lugar de encuentro y especialmente disponible para dialogar, conscientes que siempre se puede encontrar un camino común, a través de ello, por eso no dudamos un momento en hacernos cargo de esta iniciativa. Nuestro equipo estuvo todo el tiempo buscando la mejor manera de llevarlo a cabo, lo que le reconozco y agradezco.

La próxima versión de la Bienal, podrá contar con un valioso material reunido en este ejemplar, que además de ser testimonio, esperamos que pueda ser inspiración y aporte. Espero para ustedes también lo sea.

Rafael Torres Arredondo

Magíster en

Patrimonio

Director Museo Baburizza

Prólogo Diálogos Bienal

La recuperación de la Bienal de Artes de Valparaíso, durante el año 2024, en su versión número XII, es el resultado de muchas voluntades tanto institucionales, como alianzas y liderazgos estratégicos, que coordinadamente han propiciado las condiciones para su recomienzo y que se consolide como un evento cultural estructural para la ciudad de Valparaíso y el país, después de tres décadas de pausa, la labor del Museo Municipal de Bellas Artes Palacio Baburizza en este sentido ha sido crucial para poder llevar a cabo este trabajo.

Esta bienal recomienza revisando su origen, trayectoria y sus hitos más significativos, tanto de obras como de artistas de diversas disciplinas que pasaron por ella en sus versiones anteriores, convirtiendo a Valparaíso en un epicentro del acontecer cultural cosmopolita y vanguardista durante las décadas de los 70, 80 y 90 en América Latina.

La Bienal de Arte de Valparaíso, emerge como un caso relevante de estudio que vincula las artes visuales con el archivo y con la comunidad local e internacional. El presente trabajo de sistematización y divulgación se propone analizar la relación entre la Bienal de Arte de Valparaíso, la producción de conocimientos, archivos artísticos y su impacto en la comunidad local, en el ecosistema cultural y académico.

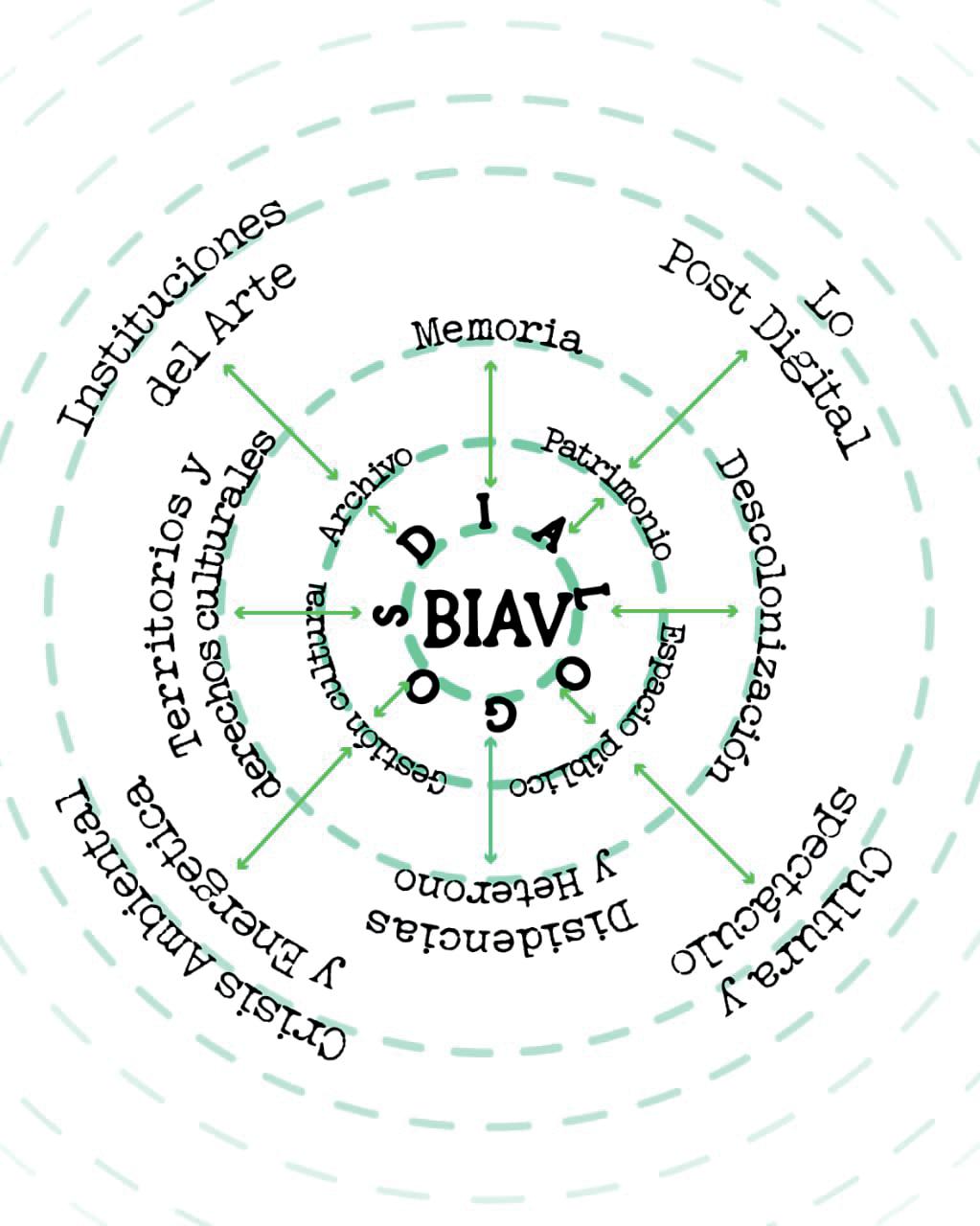

Diálogos Bienal es un proyecto diseñado desde la Dirección de Desarrollo Cultural del municipio de Valparaíso y que fue inaugurado con tres diálogos estructurales gestionados por esta dirección, el primero da la partida a la iniciativa de gestión de conocimiento a través de la revisión y la perspectiva histórica de la Bienal, un segundo diálogo fue realizado desde los efectos historiográficos de la Bienal con énfasis en el acontecer sociopolítico de la ciudad y el país durante la década del 70 y 80, finalmente y para cerrar estos tres primeros diálogos se analizaron los efectos del dispositivo bienal con una mirada descolonial y de la filosofía de la liberación, dotando a estos con una vocación de producción de conocimiento, teniendo a la Bienal como referencia analítica. De este modo los diálogos se fueron desarrollando progresivamente con temas tan variados como arte y archivo, arte y tecnología entre otros. El desarrollo de esta iniciativa es transferido positivamente al Museo Municipal de Bellas Artes Palacio Baburizza, institución que ha ejecutado y completado esta iniciativa con la sistematización del presente trabajo financiado por el Departamento de ciudadanía Cultural/Red Cultura/ Convocatoria para la Gestión Cultural Local.

Diálogos Bienal es una instancia de gestión de saberes, debate y análisis de este dispositivo cultural, sus efectos en la ciudad y su potencial de aceleración de los imaginarios locales.

Una bienal de arte no solo es un evento de exhibición, sino también un espacio vibrante de intercambio

intelectual, cultural y artístico. En esta versión, artistas, críticos, curadores y académicos se reunieron no solo para mostrar sus obras, sino también para dialogar, debatir y co-crear nuevas formas de entender el mundo a través del arte.

El presente trabajo nace con la intención de capturar y sistematizar la rica producción y gestión de conocimiento que emerge de estos diálogos. Cada interacción, cada conversación y cada obra expuesta se convierte en un punto nodal de un entramado más amplio de significados y perspectivas. Aquí, el arte no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar reflexión crítica, cuestionar normas y abrir nuevos horizontes de pensamiento. El proceso de producción y gestión del conocimiento en este contexto, no es lineal ni homogéneo. Es una experiencia dinámica y multifacética que involucra diversas disciplinas y modos de saber, recopila las voces de quienes participan en estos diálogos, presentando transcripciones, ensayos y análisis críticos que buscan iluminar los múltiples caminos por los cuales el arte y el pensamiento se entrelazan.

La Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, como institución y como evento, nos brinda la oportunidad de reconsiderar el papel del arte en la sociedad contemporánea. Nos invita a reflexionar sobre cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social positivo, la inclusión y la democratización del conocimiento. En un mundo cada vez más interconectado, tecnologizado y globalizado, los diálogos en torno al arte que se gestan en la Bienal se tornan más relevantes que nunca.

Las reflexiones sobre el rol del arte en la sociedad y una bienal desde una perspectiva del pensamiento del sur global, nos permite explorar el arte, en su esencia más pura, es una manifestación de la creatividad humana que tiene el poder de trascender las barreras culturales, sociales y políticas.

Desde su origen Valparaíso se ha constituido como un referente de los imaginarios estéticos de América del Sur y es desde esta perspectiva que ha sido voluntad de mirar este trabajo con enfoque de pensamiento latinoamericano, el arte debe ser visto no solo como una expresión estética, sino como una herramienta de resistencia y transformación social, que nos invita a reflexionar sobre el papel del arte en la emancipación de los pueblos y sectores históricamente segregados y oprimidos.

En este sentido, una bienal de arte no solo es un espacio de exhibición, sino un escenario donde se pueden visibilizar las resistencias de los sectores subalternos. El arte se convierte así en un acto político, en una forma de denuncia y en una ventana hacia nuevas posibilidades de existencia.

La recuperación de la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso se ha propuesto mantener también esta dimensión ética que resulta fundamental. En una bienal, esta ética se materializa en la selección de obras que cuestionen el status quo y propongan alternativas de vida más justas y equitativas. Un arte con imperativo ético, que no se conforma con ser una mera mercancía en el mercado del arte, sino que busca transformar la realidad y contribuir al bien común. De este modo la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, debe ser entendida también como un espacio de diálogo y reflexión crítica. No se trata solo de contemplar obras de arte, sino de generar conversaciones significativas que nos inviten a repensar nuestras estructuras sociales y políticas, ser un espacio donde se confronten ideas, se

cuestionen paradigmas y se construyan nuevas narrativas desde la diversidad y la pluralidad del Sur global.

Este trabajo de sistematización y transferencia, liderado por una de las prominentes intelectuales locales, la académica e investigadora Lucia Rey, nos demuestra que el rol del arte en la sociedad y en una bienal, va más allá de la mera apreciación estética. El arte se concibe como una herramienta de transformación social, ética, académica y política, que debe dar voz a los del “margen”, cuestionar el status quo y promover el diálogo intercultural. Una bienal de arte, en este sentido, se convierte en un espacio vital para la reflexión crítica y la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Este trabajo es una invitación para adentrarse en el vibrante mundo de la producción y gestión del conocimiento artístico. Esperamos que las páginas que siguen sirvan de inspiración y guía para todos aquellos que buscan comprender y participar en la creación de un discurso crítico y significativo en torno al arte, para generar nuevas perspectivas para la Bienal que viene el 2026.

Henry Serrano Ruiz.

Introducción

Es cierto que necesitamos la historia, pero de otra manera que el refinado paseante por el jardín de la ciencia […] Es decir, necesitamos la historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y la acción […]

Friedrich Nietzsche. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida.

Este libro es el producto material de los Diálogos de la XII BIAV, realizados a través del año 2024, a cargo del Museo Baburizza. La elección de relatores y mediadores, fue realizada a través de la Comisión Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. Esta publicación también considera los 3 diálogos que le antecedieron, realizados a fines del año 2023 y principios del 2024, que estuvieron a cargo de la Dirección de Desarrollo Cultural del Municipio de Valparaíso.

Los Diálogos BIAV tuvieron como objetivo la producción y articulación de conocimiento en relatorías, debates, polifonía de voces e intercambios de ideas, generando el insumo para su sistematización, cristalizada en la presente publicación que espera aportar a el-mundo-de-la-vida, para la conformación de epistemologías locales.

Para esto, cada relator y relatora fue invitado e invitada a escribir un texto, que diera cuenta de los contenidos más relevantes de su presentación, considerando su quehacer como artistas, gestores y gestoras culturales e investigadoras e investigadores especializados. Lo que en relación al tipo de texto y su consecuente metodología (incluyendo, por ejemplo, el uso o no de sistemas de citas), implicó una recepción amplia y dúctil, en concordancia con estos diálogos transdisciplinares. Así, se dejó abierta la posibilidad de que estos textos funcionaran como resumen de lo expuesto, como una transcripción directa o como una elaboración teórica estructurada. Recibidos, fueron constelados de acuerdo a afinidades temáticas más amplias, articulando presentaciones grupales y registrando allí ejes de los debates detonados. En el inicio de cada apartado se han introducido epígrafes que contribuyen a su profundización.

Las presentaciones fueron realizadas desde diversas disciplinas y marcas autorales, por lo que el abordaje reflexivo en torno a la BIAV fue desarrollado como un enfoque para el debate, como una constante en el horizonte del relato, o en otros casos, fue aplicado en lo transversal de los contenidos. Durante este transcurso frecuentemente emergieron reflexiones y propuestas en torno a los posibles sentidos de la recuperación de la BIAV y las implicancias de su proyección en lo contemporáneo. Se visibilizó la preocupación por reconstruir su historia, desde el cruce de diversas prácticas, saberes y conocimientos (tanto estéticas, teóricas, como en la política de su gestión), lo que resultó una motivación para ir constelando y comprendiendo los debates sobre la complejidad del presente,

considerando los archivos artístico culturales para la construcción de memorias locales.

En términos generales, fue transversal el presupuesto filosófico de que en la práctica artística sí existe un poder transformador de la realidad, y que, por lo tanto, la recuperación de la Bienal, aportó, y puede seguir aportando, en la ampliación del campo, teniendo agencias político-culturales desde miradas críticas con enfoques de creación y participación ciudadana en ellas.

Los tres diálogos previos, a cargo del Municipio, conforman aquí, insumos mnémicos y filosóficos para re-cordar la Bienal. Los relatores y relatoras invitadas e invitados, en orden cronológico: Antonio Guzmán, Mario Soro, quien escribe, Magdalena Becerra y Christian Soazo, tuvieron como centro una valoración mnémica de la BIAV, describiendo, analizando y reflexionando diversidad de bienales en sus contextos políticos y culturales que pulsaban fuerte en las últimas décadas del siglo XX. En materia de bienología, hubo consideraciones estéticas y políticas sobre líneas y redes internacionalistas, multiculturales y del Sur Global. Comprensiones que serán relevantes para el responsable esfuerzo en curso de re-levantar y re-configurar esta instancia en el Valparaíso de hoy.

En este primer momento se pensó la Bienal a partir de narrativas autobiográficas de artistas, archivos históricos y análisis estético-políticos. Considerando la posibilidad de concebirla como un dispositivo de cooperación, un espacio para imaginar otros horizontes y regímenes estéticos capaces de habitar las fisuras de la matriz homogeneizante de la cultura contemporánea; generando visibilización y denuncia de injusticias, contribuyendo en ello, agencialmente, para transformaciones subjetivas que pueden ser determinantes en la realidad social de los territorios. Proponiendo que, desde la heteronomía del arte contemporáneo, puede emerger la exterioridad crítica, reticente a la uniformidad institucional y a la subsunción por las lógicas mercantiles globales del arte, que muchas veces están en pugna por hegemonías culturales.

En los siguientes 15 diálogos, gestionados y coordinados por Javier Muñoz, encargado de Colecciones del Museo Baburizza, las y los relatores expusieron en torno a temáticas a partir de sus especialidades, como, por ejemplo: el patrimonio, la turistificación y gentrificación; la escultura en los espacios públicos, su gestión institucional y ciudadana; archivos y colecciones; territorio y medioambiente; tecnología y nuevos medios; migración cultural y disidencias; derechos culturales y el buen vivir. En orden cronológico las y los relatores fueron: Samuel Toro, José de Nordenflycht, Cristina Guerra, Pamela Espinoza, Marcela Hurtado, María Teresa Devia, Claudia del Fierro, Juvenal Barría, Loreto Ledesma, Astrid Gutiérrez, Isabel Croxatto, Luis Villarroel y Fernando Vergara.

Entre la diversidad de disciplinas y temáticas, todas las exposiciones atravesaron la cuestión del estallido social y la situación post-pandémica, en términos generales globales y específicos territoriales. Registrar y dialogar desde estos ejes analíticos en sus diferentes dimensiones y consecuencias pareció imprescindible para comprender las coordenadas específicas del Valparaíso actual y facilitar, de este modo, la observación crítica y propositiva de las dinámicas de reactivación y recepción de la Bienal.

Junto a lo anterior, circuló también la problemática de la exaltación de la cultura de masas (y del espectáculo) en el territorio, considerando lo que ésta arrastra en la creación/producción de subjetividad. A partir de ello, se pensó la necesidad de fortalecer la cultura local, en lo transdisciplinar, como recurso que podría generar y estrechar la trama de vínculos orgánicos e institucionales. Esto, con énfasis en la construcción de un contexto reflexivo crítico, que refresque su prospectiva para espacios públicos, monumentos, redes culturales y artísticas. Lo que facilitaría, en la instancia de la Bienal, la realización de conexiones en diálogos Sur- Sur, en interacción con la crítica y producción teórica contemporáneas, que difiere de los lineamientos globales.

Otro cruce importante dado en estos diálogos fue la pedagógica informal en la esfera y el sistema del arte, tocando, en este sentido, cuestiones que atañen a planeaciones políticas institucionales y gubernamentales en el campo de la cultura que ameritan ser estudiadas, como son, por ejemplo, los términos: artes de la visualidad, arte contemporáneo, archivo, práctica curatorial, derechos, diversidades y disidencias culturales.

Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este proceso y su materialización. Especialmente a Henry Serrano, por ser parte de la gestación de los Diálogos y por la confianza en mi trabajo. A Javier Muñoz, por su disponibilidad e impecable gestión. A la Comisión Bienal, en particular a Christian Romo por su apoyo. A cada invitada e invitado a exponer y moderar. Y al trabajo silencioso en la corrección de textos realizado por Mauricio Riquelme.

Entregamos esta publicación como testimonio de la reactivación de la BIAV y como archivo para las futuras bienales, en el proceso de articular horizontes epistémicos y prácticos que signifiquen un aporte transformacional en el desenvolvimiento de las artes y las culturas, del territorio y más allá de él.

Lucía Rey Orrego.

I. BIAV histórica y bienalidad

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente fue. Significa conocerlo tal y como este relumbra en un instante de peligro.

Walter Benjamin. Tesis sobre la historia.

El arte tiene la extraña aptitud de actuar políticamente sobre la historia y de hacerlo con un sentido ético de responsabilidad. Su capacidad de trastornar las secuencias cronológicas, detener el tiempo y desquiciarlo, le permite detectar las potencias que sobreviven en un momento ya acaecido.

Ticio Escobar. Aura Latente.

PRIMERA PARTE: Presenta perspectivas y narraciones sobre la Bienal histórica (y otras), a través de experiencias directas y transversales.

Antonio Guzmán Quintana. Es el primer relator, del primer diálogo a cargo del Municipio. La apertura fue realizada por el director de Desarrollo Cultural Sebastián Redolés, siendo Henry Serrano, mediador. En un ejercicio de memoria el autor relata el contexto histórico vivido desde la IV a la VI Bienal de Arte de Valparaíso, haciendo hincapié en algunas obras, personajes e hitos, posibilitando la lectura en torno a las omisiones e inclusiones de obras para la circulación durante la dictadura. Su texto abarca desde 1979 a 1983, recordándonos que, si bien Chile “era una isla”, las bienales permitieron contextualizar propuestas contemporáneas de arte, dentro de la lógica de la guerra fría, que, por entonces, también marcaba el momento. A partir de sus recuerdos y comentarios, emerge, de forma crítica, el modelo que por entonces fue asumiendo la Bienal, entregando insumos para la formulación de la pregunta por los futuros modelos que habrá de asumir este importante acontecimiento.

Mario Soro Vásquez. Fue el segundo relator del primer diálogo a cargo del Municipio, mediado por Henry Serrano. Allí realiza una presentación sobre bienales, que, en su estilo performático, avanza, como en un paneo cinematográfico, de lo general y específico, hacia lo biográfico. En este texto, encontramos el reflejo directo de su exposición, dando cuenta de una particular irreverencia discursiva que le caracteriza como artista. Así, en un modo reflexivo diagramático, desarrolla su propio correlato de las bienales, de la Bienal de Valparaíso y de otras que han tenido que ver con su biografía, desde su subjetividad narrativa.

SEGUNDA PARTE: Desde coordenadas históricas, epistémicas y descoloniales, agrupa los diálogos y sus textos que refieren a la Bienal histórica, las bienales en su sentido geopolítico, y los sentidos materiales del arte contemporáneo, que, desde perspectivas críticas, se proponen como parte activa de la transformación y creación de la realidad.

Lucía Rey Orrego. En su presentación realiza un ejercicio histórico crítico para abordar la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, en sus coordenadas estético-políticas hacia una perspectiva descolonial. En este texto nos encontramos con la primera parte de la exposición, enfocada en la distinción geopolítica entre bienales internacionalistas, multiculturales y latinoamericanas, ubicando la Bienal histórica referida, en su movilidad. Entre estudios de bienología y archivos, se plantea la importancia de deglutir el presente de la memoria cultural y artística del territorio, para proyectarla, como una reflexión crítica de re-imaginación. Este diálogo fue mediado por la directora de la XII BIAV, Valeria Merino. La conversación se irradia hacia el aprendizaje de posibles estrategias y metodologías para la Bienal y su relación con los diversos territorios del arte.

Christian Soazo Ahumada. Desglosa el significado y rol de las bienales en tanto instituciones ubicadas en coordenadas históricas puntuales y productoras de los horizontes de legibilidad para interpretar el arte contemporáneo. En su recorrido contextual, señala que, las bienales aumentan como resultado de las transformaciones geopolíticas alrededor de 1989, resaltando su dimensión documental, en sociedades en permanente transformación. De igual forma, vuelve sobre la diferencia entre el arte moderno y el contemporáneo, para remarcar este último como categoría de crítica geopolítica, una heteronomía potenciada desde las bienales y que integra las experiencias de las comunidades que antes nunca fueron consideradas como arte. Señala que “el modelo de las bienales enfrenta el desafío de tratar de exponer, visibilizar, las heterogeneidades histórico-estructurales que vienen de las brutales asimetrías del globo”. De esto se desprende la posibilidad de releer y repolitizar los imaginarios colonizados por el eurocentrismo moderno. Esta ponencia fue mediada por quien escribe. En la conversación se reflexiona sobre las posibilidades del arte contemporáneo para desplegar problemáticas existenciales y materiales, pese a estar constreñido por la política del mercado global.

Magdalena Becerra Tapia. Fue realizada en el mismo diálogo que Soazo, y mediada por quien aquí escribe. En su presentación reflexiona, en clave de filosofía política, sobre algunos elementos centrales del documento de encuadre de la XII BIAV, dialectizando, con la perspectiva de la estética de la liberación abordada por Dussel. A partir de la observación del contexto histórico de este recomienzo BIAV, que propone destrabar la restitución de uno de los capítulos de mayor espesor cultural en la región, la relatora aborda las tensiones operantes entre institucionalidades y comunidades que dan cuerpo al arte, condicionadas por el fetichismo, la necropolítica y los lineamientos del mercado del arte contemporáneo; subrayando la necesidad de la repolitización de los espacios-tiempos transformacionales, en medio de la implementación de nuevos órdenes geopolíticos internacionales. En conjunto con el anterior relator, se decanta en la reflexión sobre la intensidad de la práctica artística como experiencia y lugar de nutrición para la liberación, desde lo comunitario y la reproducción de lo viviente.

PRIMERA PARTE

Aproximaciones a tres periodos de la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso/ 1979-1983

Antonio Guzmán Quintana. Artista Visual y académico.

Una bienal está siempre marcada en la obra, como un índice indisociable de sus condiciones de generación y que el talento individual no puede sino alterar sus formas expresivas cuando sabe que su producción va a ser contextualizada en condiciones distinta de las habituales.

Jorge Glusberg. Catálogo VI Bienal Internacional de Valparaíso 1983.

Conozco la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso desde el año 1979, ese año, siendo un estudiante de secundaria asistí por primera vez, correspondía la IV versión, la Bienal, estaba emplazada en lo que en aquella época se llamaba el Museo Municipal de Bellas Artes, hoy Palacio Baburizza, ubicado en el paseo Yugoslavo, posteriormente continué asistiendo a todas las versiones posteriores, años después, en 1987, siendo estudiante de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas realicé mi tesis sobre la Bienal de Valparaíso y su influencia en el campo de la enseñanza artística y la recepción de este evento en la educación en Valparaíso.

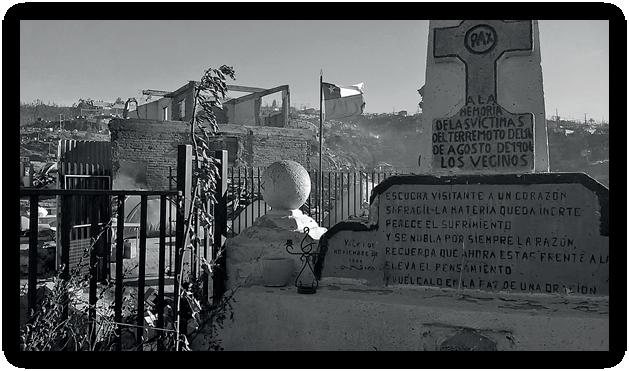

El texto que presento a continuación abarca el periodo que va desde la IV Bienal Internacional de Arte realizada en el año 1979 hasta la VI Bienal internacional de Arte en el año 1983, este texto son aproximaciones al contexto histórico con énfasis en algunas obras que me parece importante de comentar y situar, para ello he vuelto a revisar mi Tesis, los catálogos de las bienales nombradas, apelado a la memoria, a los recuerdos como sujeto que estuvo presente en aquellos eventos, para recordar algunas obras, personajes e hitos que permitan generar algunas lecturas en torno a algunas omisiones y a la circulación de algunas obras, las redes o circuitos que facilitaron en aquella época dictatorial la circulación de artistas y obras en otros eventos internacionales de importancia.

Comenzaré con la IV Bienal Internacional de Arte del año 1979, una bienal realizada en el contexto de la Dictadura cívico militar y en el contexto de la Guerra Fría, primeramente hay que mencionar que este evento era un Concurso con un Premio de Honor y otros por categoría, entregaba premios en dinero a las obras ganadoras que estaban divididas en Premios a las menciones Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo y Acuarela y Témpera, en ese entonces la comisión organizadora estaba compuesta por el Sr. Francisco Bertolucci, alcalde designado por la Dictadura a la ciudad de Valparaíso, un representante de la Secretaria de Relaciones Culturales V región, dos representantes de las universidades de la región , uno de la Universidad de Chile- Sede Valparaíso, y otro de la Universidad Técnica Federico Santa María, el coleccionista de arte Ricardo Mc Kellar y el crítico de Arte Víctor Carvacho, este último abiertamente simpatizante de la Dictadura militar, también existió un jurado nacional de selección de obras y otro

Internacional de Premios, que estaba compuesto por Ricardo Bindis ( Chile), José Gómez- Sicre ( Estados Unidos), Pedro Labowitz (Chile), Ceferino Moreno (España), Detlef Noack (Alemania) , el comisario fue Raúl García y Carlos Lastarria ofició como comisario asesor.

Me interesa nombrar el jurado porque a partir de la presencia de José Gómez-Sicre, director del Departamento de la Organización de Estados Americanos, OEA para Bilingües y Latinoamericanos de Artes Visuales desde aquella plataforma se generan algunas iniciativas de intercambio que visibilizarían a algunos artistas en otros escenarios fuera de Chile.

José Gómez-Sicre (1916-1991), fue un personaje importante dentro de la escena artística latinoamericana, cubano de nacimiento emigra de Cuba, y se radica en Estados Unidos, fue un acérrimo detractor de los artistas de izquierda o vinculados con el bloque comunista, fue impulsor del arte latinoamericano en Estados Unidos desde el Departamento de Artes Visuales de la OEA. Por supuesto que tuvo y sigue teniendo muchos detractores y muchos seguidores, un personaje controversial, discípulo de Marta Traba, una de las teóricas del arte más importantes del arte latinoamericano. ¿Por qué nombro a este señor? Porque este Señor tenía mucho poder, tenía un poder enorme en aquella época, porque generaba el deseo, en realidad, generaba la invitación a los artistas latinoamericanos a exponer a Washington, a su galería, y después hacer circular las obras en Estados Unidos, como fue el caso del artista mexicano José Luis Cuevas, con quien fue muy amigo, Gómez-Sicre fue el que levanta su obra, le escribe los textos críticos que Cuevas posteriormente presenta como propios, lo lleva a exponer a Washington y vende algunas de sus obras. Entonces, era un personaje, digamos, importante, de peso intelectual y múltiples conexiones, estuvo como jurado en Valparaíso en aquella IV Bienal, posteriormente escribió un texto de presentación para el catálogo de la Bienal siguiente, la V Bienal, del año 1981, este dato no es menor ya que una de las características de los catálogos de la Bienal de Valparaíso, por lo menos hasta el año 1979 es que no había textos de presentación, nadie escribía en los catálogos, solamente había imágenes de las obras ganadoras, las obras y artistas seleccionados se reconocían porque había una lista, una especie de “ ficha técnica”, con el nombre del autor, el título de la obra, nacionalidad y dirección. El cambio vino en el catálogo de la siguiente Bienal, incorporación de un texto de presentación a cargo de José Gómez-Sicre y con la inclusión de fotografías de las obras seleccionadas.

Es importante señalar que en aquella IV Bienal Internacional de Arte, el escultor chileno Juan Egenau Moore, obtiene el Premio de Honor I. Municipalidad de Valparaíso con su obra “Blindaje para un organismo”, al año siguiente 1980, Juan Egenau expone en Washington por invitación de Gómez-Sicre, la crítica de arte Ana Helfant, en aquel entonces funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la responsable del envío de obras para la exposición de Juan Egenau en la sede de la OEA en Washington, además, ella escribe el artículo “Juan Egenau exhibe en Washington”, texto que aparece en el diario La Nación de aquella época.

La mayoría de la obras chilenas seleccionadas tenían un carácter conservador, el Premio de Pintura lo obtuvo un representante de la Generación del cuarenta, el pintor chileno Sergio Montesinos, con su obra “La Nube blanca”, el Primer Premio de Pintura fue para el artista Valenciano José Quero con su

obra “Estructura móvil”, es importante mencionar que un porcentaje importante de las obras chilenas seleccionadas, correspondían a artistas de la generación del cuarenta, varios artistas “porteños” fueron seleccionados para esa bienal, participando sobre todo en la línea Pintura y en la línea Grabado y Dibujo, obras de Sergio Ayala, Jaime Fermandois, Marco Hughes, Juan Luis Martínez, Teresa Montané, José Basso, Álvaro Donoso, Mauricio Vergara, Juan Zúñiga, entre otros fueron seleccionados. Una obra que no estaba dentro del registro conservador fue la enviada por el poeta y artista visual Juan Luis Martínez, quien expuso el díptico “Paisaje urbano” positivo y negativo, obra que toma la imagen del perro que aparece al comienzo y al final del su libro la Nueva Novela (1977), el perro “Sogol”, guardián del libro aparece sobre la intersección de dos calles, uno con fondo blanco y el otro con fondo negro, otra obra interesante de recordar es la pintura “El cancerbero” del artista chileno Gonzalo Díaz, una pintura gestual, donde aparece este animal mítico enfrentando al espectador, pocos saben que ese mismo año esta pintura formó parte del envío oficial de Chile a la 15 ª Bienal de Sao Paulo.

Esto nos demuestra como algunas obras y artistas en esta época fueron invitados y apoyados para internacionalizar o por lo menos dar a conocer su trabajo en otras instancias con el apoyo institucional, o de algunos críticos proclives al Régimen Militar. Una de las propuestas que me llamó la atención, por considerarla ”incomoda” para la época fue la del artista argentino Norberto Gómez titulada “Parrilla I” y “Parrilla II”, obras fuera de concurso, es importante señalar que en el catálogo de la Bienal estas obras aparecen como “Sin Título”, las obras consistían en una caja instalada a nivel del suelo y que contenía “vísceras” o amasijos corporales que estaban montados sobre una parrilla, las obras estaban realizadas en resina poliéster como metáfora de los horrores cometidos por la dictadura militar, esas “vísceras” de resina, remitían a algo ominoso, generaban una referencia directa a la dictadura Argentina, pero que tenía, por supuesto, su correlato con el contexto político nacional, la dictadura chilena.

En la V Bienal Internacional de Arte, realizada el año 1981, la Comisión Organizadora la encabeza el alcalde de Valparaíso Francisco Bartolucci, quien oficia como presidente, Raúl García y Ricardo Mac Kellar forman parte de esta comisión junto a representantes de las Universidades de Valparaíso, católica de Valparaíso y Universidad Técnica Federico Santa María. Esta versión tuvo como contexto histórico un país que continuaba en Dictadura Militar, un año antes en el mes de agosto de 1980 la Junta Militar realiza un plebiscito para aprobar la nueva constitución y determinar si Augusto Pinochet sigue en el poder por otro largo período más. Un dudoso resultado de un 65% a favor dictaminó que el 11 de marzo de 1981 el dictador asumiese como presidente de la República, los ajustes económicos realizados hacen que Chile tenga un momento de esplendor y “bonanza económica” por la baja en el valor del dólar para luego entrar en una etapa dura de Recesión económica, quiebre de empresas y desempleo, época caracterizada además por el modelo Neo liberal implementado por los “Chicago boys”. Ejemplo de esto fue la quiebra de CRAV (Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar), empresa con un importante rol cultural financiador de concursos, una de las Industrias importantes en la Región de Valparaíso.

La V Bienal se inaugura en el mes de octubre de 1981, cambia de sede, su nuevo emplazamiento fue el Palacio Lyon ubicado en calle Condell, pleno centro de la ciudad de Valparaíso. El jurado nacional

estuvo compuesto por Ana Helfant, Álvaro Donoso, Waldemar Sommer y Ricardo Mac Kellar, el jurado internacional de premios estuvo compuesto por Jorge Glusberg (Argentina), Abdel Kader de Egipto, Tashiaki Monemura de Japón, Francisco Otta (Chile) y Waldemar Sommers (Chile), en esta ocasión el crítico chileno W. Sommers participó como jurado internacional, y también como jurado nacional.

Es importante señalar que los críticos Ana Helfant, Víctor Carvacho y Sonia Quintana durante los años 1977-1982 escribieron más de 300 críticas en los diarios La Nación, El Mercurio, El Mercurio de Valparaíso, La Tercera de la Hora y en las revistas Ercilla y Selecta, por otra parte, Waldemar Sommer fue el crítico emblemático del diario El Mercurio, es decir representaban lo que podemos denominar los críticos “institucionales” durante la dictadura militar. En relación al catálogo, como señalé anteriormente, a partir de este año se incluye un texto de presentación, este texto fue escrito por José Gómez-Sicre, jurado en la versión anterior quien señala lo siguiente: “Este acontecimiento máximo de Valparaíso ha crecido en número de artistas asistentes, en el monto de los premios y seriedad de procedimientos. Confío que esta última condición se mantenga inalterada”.

En la V Bienal Internacional de Arte la presencia del influyente crítico argentino Jorge Glusberg, quien fundó el CAyC (Centro de Arte y Comunicación) de Buenos Aires. El CAyC fue un proyecto experimental interdisciplinario que exploró la relación entre arte, tecnología y sociedad, años después fue el presidente de la AICA, y organiza las Jornadas Internacionales de la Crítica, también director del Comité Internacional de Críticos de la Arquitectura (CICA). En 1978 publica un texto clave, Retórica del arte latinoamericano, con prólogo de Gillo Dorfles.

Entonces la selección de premios estuvo marcada por la mirada más abierta a las prácticas experimentales y contemporáneas. El Premio de Honor lo obtuvo el artista Español Joan Mora con su escultura “200 gramos de altramuces” y “Caja de huevos” una obra escultórica de pequeño formato de carácter hiperrealista que causó polémica en el medio local de aquella época. La mayoría de las obras seleccionadas y galardonadas utilizaban lenguajes contemporáneos: instalación, acciones de arte, registro fotográfico de las acciones o performance por dar un ejemplo, como fue el caso de la instalación “Proyecto traslado”, de la joven artista chilena, Alicia Villarreal que obtuvo el Premio A. Esta obra estaba emplazada a la entrada del Palacio Lyon y estaba compuesta por 30 gallinas de yeso distribuidas en el suelo, sobre un entramado de madera a manera de arco, la artista instala una pizarra que rodeada con fotografías amarradas a la madera, en la pizarra aparecía la frase, “trasladar de contexto es mudar al orden de composición de ciertas cosas”. Una obra que se enmarca en lo que se ha denominado “El Desplazamiento del Grabado” ; esta obra fue realizada y mostrada de manera más extensa en un contexto universitario, en el taller del profesor y artista Eduardo Vilches, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cabe señalar que actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, cinco registros fotográficos y un video del “Proyecto traslado”, forman parte de la exposición “Asir la vida. Mujeres artistas en Chile 1965-1990” curada por la historiadora del arte argentina Andrea Giunta. El otro Premio A, fue para la obra S/T del artista chileno Francisco de la Puente, un tríptico gráfico- pictórico donde se visualiza un paisaje desolado y un cerco (alambre de púas) a modo de muro que divide el paisaje en dos, una obra que alude sutilmente a los campos de detención en la Dictadura.

El artista uruguayo Gustavo Alamón, fue ganador del Premio B, con una pintura “Los Notables 46”, pintura de robots con perspectivas exagerada que habla de la deshumanización del ser humano. Alamón fue un artista importante en Uruguay, fue director de cultura del ministro de Educación, también trabajó en colegios, este mismo año 1981 el artista representa a su país en la Bienal de Sao Paulo. El Premio B lo obtiene la instalación “Paisaje Urbano”, del artista chileno Eduardo Echeverría, la pieza instalada a ras de suelo consistía un gran cuadrado de adoquines de cemento intervenidos por líneas color amarillo simulando un trozo de calle y cuatro conos de color naranjo que impedían pasar, objetos urbanos desplazados al campo del arte. El escultor chileno Mario Irarrázabal obtiene una mención especial del jurado con su obra “Montaje”, una instalación de figuras humanas cubiertas por un gran paño blanco que dejaba ver las siluetas generando un guiño a la cordillera de los Andes, una de las menciones Honrosas, la obtuvo el artista chileno Elías Adasme, artista formado en la Universidad de Chile ,luego integra el TAV Taller de Artes y Visuales, pertenece al grupo de artistas a los que la crítica Nelly Richard denomina “Escena de Avanzada”, la obra galardonada se titula “La Araucana 81”, fotografía en blanco y negro de una acción corporal, en la que se visualiza un hombre (Adasme) con torso desnudo y que aparece acostado sobre tierra, boca arriba, sobre su cabeza en la pared está colgado un mapa de Chile, el borde de la fotografía lleva escrito con serigrafía el texto “La Araucana 81 Acción de Arte”, aludiendo al poema épico escrito por el español Alonso de Ercilla, que relata la primera fase de la conquista de Chile. Como antecedente de esta obra ganadora podemos nombrar su obra anterior “A Chile”, una serie de cuatro foto- performances, realizadas en el año 1979, la imagen más emblemática de esta serie es cuando Adasme aparece con la parte superior de su cuerpo desnudo, solo con pantalones, sin zapatos y colgado de los pies en un letrero de Metro Salvador en Santiago de Chile, “A Chile” se expone en 1982 en la Bienal de París, posteriormente una imagen de esta obra aparece, como portada del catálogo de la exposición “Perder la Forma Humana”, y la obra es expuesta en el Museo Reina Sofía en Madrid, también forma parte del legado del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Por qué mi interés en la obra Araucana 81? Varias teóricas y teóricos han leído y comentado este trabajo, lo que me llama la atención es que no se nombra o se pasa por alto que esta obra fue mostrada originalmente en la V Bienal de Valparaíso, me llama la atención esta historia de omisión, o de poca atención, a lo mejor casual, no lo sé, de obras que fueron mostradas, incluso premiadas en el contexto de la Bienal, pero cuando se las nombra o estudia, se omite su origen expositivo, algo a lo menos curioso, como que no importase el contexto donde se mostró por primera vez. Lo mismo ocurre con la obra de Alfredo Jaar, “Opus 1981”, premiada con la Medalla Universidad Federico Santa María, y que nadie habla de ella, no existió recepción crítica de ella, como que nunca existió. Los artistas internacionales en su mayoría nombran la Bienal de Valparaíso, sin embargo, algunos artistas en Chile no lo hacen, sería interesante saber los motivos. Como es la presentación de la obra “Testa di Cazzo” del artista chileno radicado en Italia Francisco Smythe, invitado por la comisión organizadora de la cuál poco se ha comentado.

La VI Bienal Internacional de Arte de Valparaíso del año 1983 se realiza en el contexto de las primeras protestas nacionales contra la Dictadura, quiebre de empresas y cesantía, la política de desinformación aplicada por los aparatos comunicacionales del Régimen y el accionar cómplice de la televisión nacional amparando el montaje de la cuestionada “aparición de la Virgen de Villa Alemana”, para

acallar la ola de descontento que se vivía.

El jurado internacional estuvo compuesto por Gaspar Galaz (Chile), el diseñador gráfico Olaf Leu (Alemania), y el pintor y crítico de arte Ceferino Moreno (España). El texto de presentación del catálogo lo escribió Jorge Glusberg, quien menciona lo siguiente: “Esta VI Bienal permitirá la confrontación de esa problemática latinoamericana con las obras de muchos países amigos. El diálogo -como en la de 1981- será indudablemente fecundo: lo chileno, lo latinoamericano y lo internacional servirán para unir culturas incomunicadas entre sí”. Glusberg habla de una problemática latinoamericana, que se manifiesta en obras de valor trascendental, sin embargo, ese discurso no tuvo una recepción en la escena local. El Premio de Honor lo obtuvo el artista español, Luis de la Cámara, con su pintura “Ni cobalto ni Ultramar” una propuesta de colores ácidos (verdes y amarillos) de formas sincréticas y pintura plana, “Hard Edge” que define la composición, este artista tuvo logros y reconocimientos en España. Un artista también importante para la escena de los ochenta, Sergio Sosa, profesor de la Universidad de Chile, también hizo clases en el Centro de Arte en Viña del Mar, obtuvo el premio VI Bienal Internacional de Arte con una pintura figurativa, pintada al óleo, en la que aparecían dos personajes uno femenino con vestido de novia, y pies descalzos, y otro masculino con un objeto de color café en la mano, ambos unidos por la espalda y caminando en direcciones opuestas, una pintura con colores cálidos, ocres y amarillos enmarcada dentro de la tendencia Neo expresionista. El Premio VI Bienal Internacional de Arte 1983, fue para el artista chileno Iván Sáez Arroyo, con su obra “Reminiscencias de la Batalla de Maipú bajo el cielo de Bruselas” de este artista chileno no existe mayor información que dé cuenta de su posterior trayectoria.

En la selección de obras nacionales de esta VI versión, se denota un recambio generacional, la trasferencia y apropiación de lenguajes pictóricos contemporáneos, sobre todo vinculados a la denominada “Bad Painting” o Transvanguardia italiana, se ve reflejada en las propuestas pictóricas de los jóvenes artistas nacionales, varios de ellos adscriben a esta corriente a partir de la “lectura” de las revistas de arte que llegaban a los Institutos binacionales, y otros por transferencia directa de sus profesores. En esta versión de la Bienal hubo una gran presencia de artistas jóvenes procedentes de las Escuelas de Arte de Santiago y Valparaíso. Estos nombres formaron parte de una escena de recambio denominada la “Generación de los ochenta”: Asunción Balmaceda, Samy Benmayor, Matías Pinto D' Aguiar, Omar Gatica, Roberto Di Girólamo, Rodrigo Cabezas, Carlos Maturana (Bororo), Ismael Frigerio, Pablo Barrenechea, Roberto Danneman, varios de ellos son parte importante de la renovación artística en la escena santiaguina. Algo parecido ocurrió con el grupo de jóvenes artistas locales cercanos a esta tendencia transvanguardista como Eduardo Ahumada, Ana María Bórquez, María Ester Saldivia, Esperanza Kalajsic, Patricio Maureira, Andrés Merino, Eduardo Carámetro y Andrés Montenegro, estos tres últimos formaron el grupo “La Rueda Magenta”, quedando seleccionados con una obra. En su mayoría, fueron alumnos y/o discípulos del artista de Valparaíso José Basso, este artista participó en distintas bienales del año 1973 a 1983, en esta ocasión, su envío fue una pintura de gran formato titulada “Con los ojos sumergidos en este paisaje”, como dato, ese mismo año, este artista forma parte del envío institucional chileno a la XVII Bienal de Sao Paulo, en aquella ocasión el envío fue gráfica (técnica mixta), la obra enviada fue “ Seis variaciones en torno a un hombre y helicóptero”,

de la serie “Con los ojos sumergidos en este paisaje”, el texto que presenta el envío de los artistas chilenos fue escrito por Ana Helfant y llevaba por título “ El Humanismo en el arte de Chile”. Volviendo a las obras de la VI Bienal, me gustaría destacar la pintura “El exterminador ”, del artista plástico Marcos Hughes, la obra pictórica de este artista de Valparaíso, forma parte de la escena artística regional de los años ochenta, su trabajo pictórico de línea expresionista, figurativo y gestual, con una cierta filiación a la obra de Francis Bacon no ha tenido la atención necesaria de la crítica regional, generando invisibilidad, sin embargo, este hecho negativo ha generado las condiciones para que la figura y obra de este artista se haya transformado en leyenda y mito.

También participaron artistas como Anselmo Osorio, Tatiana Alamos, Nancy Gewolb, pintores como Patricio de la O con una mención Honrosa por su obra “Estudio para una figura”, Patricia Israel, quien años después obtendrá el Primer Premio en la IX versión de la Bienal, Concepción Balmes, Nelson Lagos, Marcelo Larraín, Gonzalo Landea. Otro de los artistas que estuvo presente en esta versión fue Hernán Miranda (fallecido hace poco tiempo), era pintor de la Universidad Católica de Santiago, vivía en Valdivia, fue el director del MAC de Valdivia, la pintura que presentó fue “Exterior Urbano”, dos cabinas telefónicas en un espacio urbano, es algo que los estudiantes jóvenes hoy no conocen, no saben lo que era eso. En los 80 y hasta los 90, esos eran los teléfonos públicos, pero eso ya no existe. Entonces, también hay que poner estas imágenes en contexto, en su momento eran novedosas, formaban parte del paisaje urbano y de una cierta modernidad, pero ya quedaron en un pasado, son objetos que hoy están en desuso.

¿Qué es lo que entregó la Bienal a esta ciudad? La Bienal de Valparaíso posibilitó al público local y nacional conocer de primera mano obras de artistas chilenos e internacionales en un contexto de Dictadura, esto es relevante dado que en la Región de Valparaíso la escena artística estaba muy decaída, había escasez de información actualizada y escasez de nuevos espacios culturales, José Gómez Sicre señala en el catálogo de la V Bienal lo siguiente: “El certamen se desenvolvió sobre rieles de seda. No hubo intrigas ni “mafia”, en el acto de adjudicar premios. Por el contrario, las discusiones valorativas estuvieron a la altura de un evento de trascendencia mayor. El número de buenas obras presentadas sobre todo en el lado chileno de la participación, dificultaban el discernimiento recto y desapasionado que debe primar en estos actos”. Hay que señalar que las obras de los envíos internacionales eran generalmente gestionadas por las Embajadas de países afines al discurso declarado por la Dictadura, la participación de los artistas extranjeros era en su mayoría con obras recatadas, algunas de ellas conservadoras, muy inferiores en calidad con respecto a las propuestas nacionales.

La Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, también fue una puerta que permitió en aquella época visibilizar el trabajo de artistas jóvenes que no tenían espacios para mostrar sus trabajos ni menos codearse con artistas internacionales. Chile de ese entonces era una isla, por lo tanto, las bienales permitieron acelerar o poner en contexto propuestas artísticas contemporáneas, dentro de la escena local a pesar de la mirada conservadora de algunos jurados.

En la V Bienal, realizada el año 1981, la selección de obras nacionales estuvo a cargo de los jurados Ana Helfant, crítica de arte con su discurso conservador, nacionalista y proclive a la dictadura militar,

Álvaro Donoso, artista plástico, grabador, Waldemar Sommer crítico de arte del diario “El Mercurio”, y Ricardo Mac Kellar, coleccionista de arte. Un jurado declaradamente conservador, sin embargo, al revisar las obras seleccionadas y posteriormente premiadas nos indica que no fue así, la selección de obras de artistas nacionales estuvo abierta a propuestas artísticas experimentales, incluso conceptuales, y críticas a la realidad del momento, algo que no había ocurrido en la versión anterior.

También es importante señalar que las tres versiones consecutivas posibilitaron en algunos casos que algunos artistas nacionales, con el patrocinio y apoyo de ciertos jurados y de la institucionalidad de la época, accedieran a instancias internacionales, como lo fue representar a nuestro país en bienales internacionales o simplemente acceder al mainstream, esto no es menor ya que en aquella época existía una suerte de “bloqueo” a los envío institucionales avalados por el Régimen Dictatorial, no eran bien recibidos por la comunidad internacional.

Los modelos de la Bienal sirven o no sirven, estas tres bienales (1979-1981-1983) operaron dentro de una lógica de la Guerra Fría, en un contexto político y social dictatorial que hoy en día no existe, entonces, ¿cuál será el modelo que sirve? ¿cuál será el modelo que se va a instalar en la nueva Bienal de Valparaíso?, son preguntas que están ahí y forman parte de la historia de las próximas bienales.

Acerca de bienal y bienales. En la ruta de la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso BIAV, 20 octubre de 2023, perspectiva histórica de la Bienal.

Mario Soro Vásquez. Artista visual.

Henry Serrano: seguimos inmediatamente, en favor del tiempo, con nuestro querido amigo Mario Soro.

M.S.: Fue muy potente, muy potente, y eso nos abre un deber potente que tiene que ver justamente con la memoria. Esto puede ser la gran, gran oportunidad de retomar ese valor...Esta presentación tiene que ver con estos dos cuadrados…

Alguien del público: ¿puedo hacer un alcance? un detalle, respecto de la convocatoria que dice diálogos. Creo que lo que hizo Antonio fue más bien una referencia, un traspaso de informaciones, y siempre pensaba en que los diálogos necesitaban de las interacciones…

M.S.: Sí, pero no va a ser así, es más, yo me opongo absolutamente a los criterios de ¡¡¿la Bienal ya mi viejo…, te parece?!! Pero lo vamos a hacer al final. Y además yo creo que bueno lo que tú dijiste, porque esta cuestión es el comienzo.

No significa que esta bienal sea el comienzo para que la próxima sea mejor. Ya está corriendo esa bola. De ninguna manera, Entonces eso es súper importante. Todos los pasos tienen su valor. Además, que esta cuestión no es ya un comprobante de éxito. Esto puede ser un maravilloso y espectacular fracaso. Porque el arte le trabaja al fracaso, le trabaja al accidente porque es una estructura de naturaleza autorreflexiva. Esa es su naturaleza, es la naturaleza del mensaje estético. Así que no juremos un éxito como el Festival de Viña, bienvenido sea. Entonces eso que quede claro. Entonces, cuadro blanco, cuadro rojo. Va a ser un tema importante. ¿Esta es una bienal roja o es una bienal blanca? ¿Es una bienal negra? ¿Es un octubre rojo? Que no es rojo, ojo. Entonces esa es la primera idea. Y por otro lado también es un peso. ¿Dónde se ubica ese peso? Si se ubica en el nombre, si se ubica en el apellido, si se ubica... Es un lastre. ¿Cómo lo podemos entender? Ahí está un poco lo que les estaba planteando, está contenido en esta zona neutra. En este espacio, en esta ágora. O sea, el espacio como el cubo. Como el espacio posible. Y el título de este encuentro, del lado mío, que es “Acerca de bienales”. Aquí yo voy a hablar un poco… Yo estaba un poquito inseguro, así que como tú (a Antonio) te tiraste primero, creo que la mirada desde la subjetividad es súper clave.

Desde la memoria. Y en este caso, cuando hablamos acerca de bienales, ¿cómo abarcamos la problemática de lo que podría ser una bienal? Tanto en la propia historia, que además no es la única bienal, que además es un puerto. Y es un puerto que exhibe sus capas (estratos), y ya sabemos toda esa

historia. Entonces, “bienal es un adjetivo que se refiere a un periodo de dos años o algo que se hace o sucede cada dos años”. También es un sustantivo femenino. Es la bienal.

Que define un evento social, artístico, cultural, económico, psicológico -podríamos seguir- que tiene lugar cada dos años. Entonces ese ciclo, ¿cierto? Que significa que cada dos años se replantea, se toma la memoria en el anterior y hay una cuestión acumulativa. El plural es bienales. Y es en esa sentencia que me refiero a una distancia recorrida de lo que podrían ser las bienales, o lo bienal, que ese sería otro problema.

Vamos a analizar, primero que nada: la comunicación que se hizo a través de las redes. Primero, diálogo BIAV: esto es BIAV (Bienal Internacional Arte Valparaíso). O sea, nadie sabe y ya hay una sigla dando vuelta y no hay logo. Hay sigla y no hay logo. Esto es grave en términos del diseño gráfico. En la ruta de la X, XI números romanos aquí está, va todo, porque Chile es todo disléxico y se nos pierden los palos. Es un palo, dos palos, tres palos (números romanos). El país que más castiga a sus hijos, entonces los palos y las equis. Terrible. Internacional. No somos nunca internacionales. El puerto murió, aquí tenemos la armada. Pero la nacionalidad, en fin. Valparaíso.

El plato fuerte es haber puesto la obra de un artista ganador que tú ni lo nombraste, que es el señor Agatiello. Un argentino de Mendoza que no le había dado palo a ningún águila y viene acá y gana el primer premio. Y se forra. Sigue haciéndolo. Pero, en fin, es un geométrico tardío el cual fue la primera obra que yo vi en la primera Bienal, a la cual vine a Valparaíso para estudiar arquitectura en la Católica de Valparaíso. Y veo esa obra. Yo venía de la experimental artística. Era totalmente geométrica. Pero tenía un profesor Bauhaus. Entonces yo había reproducido estos moldes, estas geometrías, digamos, estas trampas al ojo escherianas, digo, en yeso en la experimental. Y veo esta obra. Me caí de espalda. Y aquí en el afiche le -chantan- el letrero, de la información con logo de gobierno...perspectiva histórica de la Bienal Internacional de Valparaíso, pasando la obra a blanco y negro, cortándola en 3 partes, transformándola en tríptico. Piedad, señor, porque pequé contra ti. En la ruta… ya está suficiente cuchillo… así que no sé qué hay que hacer. Hay que reeducar al personal. ¿No? ¿Quién es este señor Agatiello? Nació en Buenos Aires en el 43. Su formación fue principalmente autodidacta. Aunque también cursó estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.B.A. No estamos hablando ya de un geométrico de los años veinte, como en Argentina, o sea, herederos de Madí o Torres García. No. Estamos hablando de un gallo tardío de la provincia. Hagamos la traducción de la obra en colores, ¿ya? Con una pésima ilustración, ¿cierto? Bueno, la relatividad de los colores, ya la ven. En fin. Bueno, cuento: yo quedé alucinado. Y me tocó estudiar en la Católica de Valparaíso que era lo contrario a todo esto. O sea, la lugaridad del lugar, lo poético, el primer ensayo, el taller. Qué horror. Entonces me tuve que despedir de esto que yo pensaba que era el arte. ¿Ya? ¿Qué era la modernidad? La geometría, el constructivismo. Había estudiado, se fijan, a Le Corbusier, en la experimental, o sea, junto al modernismo, teníamos que hacer historia allí, con la observación, in situ. Estuve en la Católica de Valparaíso un año, reprobé el examen de matemática por quinta oportunidad. Eran tres. ¿Ya? Y me fui muy tristemente de la ciudad, habiendo aprobado el examen de taller con distinguido. Pero reprobado igual... por matemáticas.

Chucha, ¿qué hago? Me voy a Santiago y estudio para la (Prueba de) Aptitud Académica y entré a Arte en la Católica de Santiago. Bueno, ahí la tenemos junto con la escultura de Osvaldo Peña, otra obra premiada, con un símil en el espacio urbano, de una estación metro en Santiago. La Bienal de Valparaíso no aparece en ningún lado. Estas son las bienales en el mundo… Wikipedia, Google, etc. No aparecen, no existen. No está.

Tenemos en Europa la Bienal de Venecia 1895. para los que piensan que esta cuestión no es moderna, en el siglo XIX. O sea, final del siglo XIX.

Por todo el historial de la Bienal que ustedes se encargan de estudiar. Esta bienal es la más antigua de la historia. Después tenemos Portugal, Estambul, Lyon, Berlín, 1998. 1998, Bienal de Berlín. Está la Documenta de Kassel. Ya la vamos a ver. Praga, 2003, ... Portugal… América…. Bienal Internacional de Sao Paulo, Brasil le lleva bienal,1951.

Con Brasilia, Kubischek, Niemayer, el Modernismo. Perú, 2017, 62, Córdoba, 64, Argentina. O sea, en cada pueblo de los chicos de Argentina, hay una bienal. Por todos lados. 66, Córdoba, 77, Santa Cruz, Bolivia. Bienal de La Habana, 1984…

¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó con los artistas cubanos? ¡Se fueron! El año de la fuga. Y se repone con una bienal. Para hacer un espacio de circulación internacional. Y se vacía esta experiencia interna Brasil, Bienal de Cuenca, Ecuador, 1987. Bueno, tenemos a Pacurucu (Hernán Pacurucu) el único que sobrevivió a los movimientos de bienal.

Seguimos con la Argentina, 2013, República Dominicana, Buenos Aires, Argentina. Bienal de Arte Cartagena de Indias, aquí ya ni siquiera le pusieron los años. Bienal de Arte Nicaragüense, 2014. Ahí está la Carmen Waugh armando el museo, etc. Bienal de Guatemala, Bienal Centroamericana, Bienal Internacional de América del Sur, Buenos Aires, Argentina. Interés en Radio México, nada, no aparece Chile. África, Bienal de Sidney, África, Asia, Oceanía. Dakar, Luanda, Angola, 2019. Están en guerra.

Bienal de Sharjah (Sharjah Biennial), Bienal Emiratos Árabes, el billete.

Bienal de Shanghai, Taipei, o sea, China, una isla de este porte… tiene… la mitad de todos los eventos de esa región pertenecen a Taiwán. Por favor, véanlo: Taiwán, Taiwán, Taiwán, Taiwán, Taiwán, Taiwán. Muy feroz. China no tiene. China está en otra. Recién ahora están apareciendo algunas, pero era muy cerrada, era muy complejo y sigue siéndolo. En fin, sigamos. Documenta de Kassel. Aparte, esto es una exposición de arte contemporáneo de lugar cada 5 años en Kassel.

Documenta fue fundada por el artista y profesor Arnold Bore en 1955 como parte de la Bundesgartenschau, Exposición Federal de Horticultura. Entonces, una feria de flores transformada, cierto, en una bienal. O sea, la jardinería de casa transformada en este gran aparato. Estamos hablando del año 55. Eso significa que se cerró la escuela, 55-68. Alcanzó a durar… Se cierra el Bauhaus. La nueva Bauhaus a cargo de unos argentinos que se van a hacer cargo allá, revuelven el gallinero y -por supuesto-... el Departamento de Estado opera… -es un país ocupado-... y reducen digamos este proyecto.

Y se instala la Documenta de Kassel.

Fue un proyecto enorme, muy alemán, hasta que contratan a la Catherine David, una francesa que deja la escoba. De partida, cuestiona potentemente el liderazgo masculino y al mismo tiempo -tenía todo el feminismo en duro-... pero, además, el centroeuropeismo.

Y el año siguiente, en la Documenta Okwui Enwezor, un sudafricano (Nigeria) -nuevo apartheid negrosimplemente vacía la Bienal. No se hace nada en la Fridericianum, que es el edificio este de los emperadores. Y hace todo externo. Externaliza la Bienal por todo el tercer mundo. Es muy espectacular lo que pasó ahí.

Trayectoria de participación en bienales, la mía. Los palitos de nuevo: Bienal Internacional de Arte Joven. Museo de Arte Moderno de París, Francia, 1982. ¿Qué pasa ahí? La escena de avanzada. Se dan cuenta que hay unos cabritos en la Católica: Duclos, Soro, Carlos Gallardo y Paredes que la vimos recién… Y empiezan a extender. O sea, de alguna manera, el trabajo de la Alicia es el primer reconocimiento como público, de ciertas operaciones que estábamos haciendo, en distinción a lo que era, un cambio muy radical de las operatorias hasta ese momento de la educación en arte en Chile, en la Católica, específicamente en la línea de grabado… La Alicia no era de grabado sin embargo participaba de las prácticas de las iniciativas vinculadas al fenómeno del desplazamiento de soporte. Alicia fue premiada en una de las bienales de Valparaíso con la propuesta documental y objetual de Gallinas de Yeso en el espacio público. Y aparece lo que se llama la práctica de los desplazamientos en la escena artística, pero que parte del grabado. Ese fue el laboratorio. Con la complicidad de Vilches, a su resistencia al principio. ¿Qué pasó? Que en ese momento dejamos de ser estudiantes. Violentamente. O sea, los cambios pueden generarse por dos vías: uno, por estatuto, u otro, por guerra. Entonces hicimos una guerra. Que es lo que yo le digo a los estudiantes de las escuelas de Bellas artes aquí: para que pasen violentamente de ser suboficiales a oficiales, tiene que haber una guerra. Entonces solamente en sucesos de extralimites es posible que se salten de ser suboficiales a oficiales. Como le sucedió a mi ilustre bisabuelo, Luis Cruz Martínez, que gracias a una guerra pasó de ser un pelado a morir como subteniente en la guerra. Entonces eso solamente sucede en las guerras. Pero en vías normales es imposible, porque nadie va a pasar de la escuela de suboficiales a la escuela militar. Ni siquiera se va a bajar en la estación escuela militar.

¿Y qué pasó? Nelly Richard, la papisa, nos manda a París. Nos manda a París. Estamos en el tercer año. Los niñitos... viene la frase ese medio quilapayunesca para los señoritos a París y para el pueblo mierda, mierda. Y partimos a París. Bueno, no partimos en físico. No teníamos plata. Pero mandamos obras en una muestra fotográfica. Hago la relación porque, la numerología -de la que soy seguidor- establece ciertas conexiones. Por lo que sería la 12 Bienal de Arte Joven en la ciudad de París. Ya no soy tan joven, pero soy más joven que los jóvenes. Y ese es un problema que me tocó ver justamente cuando fui por primera vez curador. La única vez que he sido curador de una bienal, en la Tercera Bienal de Arte Joven del Museo Nacional de Bellas Artes.

En la mañana, llamé al Museo de Bellas Artes porque necesitaba soporte visual de la primera, segunda, tercera y cuarta bienal. Al archivo del Museo Nacional de Bellas Artes para solicitar portada de sus catálogos. No había nada. No había nada. Yo fui responsable de salvar mucho del material porque a los funcionarios se les ocurrió empezar a regalar lo que había. Con el último exdirector del museo que me echó de la Católica, más encima… Estoy haciendo este diagrama -por favor- de mi correlato: bienales que tienen que ver con mi vida. Cuarta Bienal de La Habana. La mesa de trabajo de los Héroes. La Habana, Cuba, 1990. Tremenda instalación. La curadora la ve para la muestra abierta del museo y yo venía llegando de Alemania. Se interesó muchísimo. Dijo, “esto hay que llevarlo a La Habana”. Y en ese momento La Habana estaba en la situación especial. O sea, la Unión Soviética la había abandonado. Yo ni por nada iba a mandar esta cantidad enorme de objetos para una instalación, porque si yo mandaba esos objetos eran menos zapatos, menos leche, menos alimento. De todo en ese momento a Cuba. Así que mandé una instalación con láminas en la maleta de la artista Virginia Errázuriz. No les gustó nada a los cubanos. Era el Che Guevara pasándolo chancho, tomando fotos en compañía femenina. Y en otras imágenes su cadáver en tendido en Camiri. (La Mesa de Trabajo de los Héroes / año 1990). Bueno, un desastre.

Segunda Bienal Iberoamericana de Artes. El arte de tomar medidas. Ciudad de México. Un gran telón con una cantidad de clavos que hacían referencia a una suerte de ciudad Primera Bienal del Mercosur. Porto Alegre, Brasil… la tengo en blanquito porque es un paradigma para nuestra bienal. Estuve en la Primera Bienal invitado y ahí tuve un ejemplo de una ciudad entera, botada, mandada a menos por el resto del gran capital que venía allá y la ciudad decide ser la capital del Mercosur. Cuando yo estoy diciendo decide, estoy diciendo: los empresarios, los estudiantes y los lustrabotas. Todo el mundo con el globo. Todo el mundo con las pilas puestas. Y la ciudad aparece en el mapa. A tal punto que casi compite en algún momento y releva a la Bienal de Sao Paulo. Cuando Ivo Mezquita, asume la segunda curatoría, yo le regalo el catálogo, aquí tenemos un ejemplo. Ivo Mezquita curador de la Bienal de Sao Paulo Brasil. Por primera vez no tienen invitados a consagrarse y hace un examen de todas las bienales anteriores -qué era lo que habíamos hecho con la bienal de Arte joven en el Museo de Bellas Artes-, claramente…

Señalo aquí mi condición de Artista invitado la Bienal del Mercosur Porto Alegre Brasil como un paradigma… O sea, deberíamos tener un embajador, de la República Ferrupilia de Rio Grande du Sul, porque son, acuérdense, países federales. Acá, fundamental. O sea, un viaje como representante que lo Situación del arte contemporáneo chileno 2001.

puedo presidir, se arregla, hijo ilustre, o sea, si me tengo que mandar a la cresta, esa es mi ciudad del exilio, claramente.

Bueno, la Bienal de Video y Nuevos Medios se instala, ya tenía este giro, y su director, gran amigo mío, me invita. Artista invitado de honor a hacer una intervención plástica en la Bienal de Video y Nuevos Medios. Yo no era artista del video, por lo tanto, como artista me invita a hacer esta intervención en la Bienal de Video. Que fue un acto de generosidad muy potente, también, en el cruce de género. Esto, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago.

Bueno, aquí tenemos la XII Bienal de Arte Joven de París. Presento el catálogo. Piensen, por favor, En el cominillo de los artistas de la época, de estos cabritos pitucos de la católica en París, por favor… El horror... Y la pica, y los comentarios y todo, y los hijitos de sus papás y todo. Con la referencia de los “señoritos a París” y para el pueblo mierda, mierda. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Comentarios de Art Press. Más pica. En esta bienal se presenta la performance de Carlos Leppe en uno de los baños del Museo de Arte Moderno, Sede de la Bienal. Leppe escoge el sitio más marginal y hace esta performance donde se come una torta, la vomita, y hace una especie de parodia de una vedette, ahí ven las plumas con el escudo chileno.

La obra de Dittborn, que se reconocía en esta instancia, y la obra del C.A.D.A. Más -cierto- el rol de la Nelly Richard, que aparece nada menos que en la portada de la revista Domus, la revista máxima de la arquitectura… es una cosa que había… una borrachera, digamos, de internacionalismo. Nunca se había alcanzado esa mirada y esa autoridad de lo que eran las propuestas que se estaban desarrollando en Chile en ese momento, claramente.

Bueno, aquí está la página interior donde está un trabajo, acuérdense que esto es un envío fotográfico, mostrado en el museo de arte moderno de Paris. Aquí está el detalle. Aquí, yo, Duclós, Paredes, Gallardo mandamos fotos referidas a acciones de arte.

Y otras como el trabajo de Parada. Parada tiene un hermano desaparecido y hasta hoy él sigue haciendo acciones en las cuales toma el rostro de su hermano y va a los sitios en los que su hermano desaparecido recorrió también. Este es el trabajo de Arturo Duclos. Un trabajo de desplazamiento en la xilografía con la frase: “este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta” mostrando fotografías de lugares donde se procesa la madera: cerros de aserrín, castillos de madera en barracas de la cuál fue expulsado y solicitud de entrega de rollo, etc. Solamente por estar en la propiedad…

El trabajo de Carlos Gallardo, que era el ayudante del curso llamado… estamos hablando de una condición escolar, pero al punto que esto tomó tal nivel de riesgo para la Universidad que lo mandan a Eduardo como mano de azabache y dejan al gato cuidando los ratones…

Era Carlos Gallardo, el ayudante. Y Carlos Gallardo hace una serie de operaciones que tienen que ver con dar cuenta de la sistemática de la muerte de los mataderos como proceso editorial. En esos mismos términos hago yo esta performance… Entienden que yo soy indigno hijo del seminario pontificio

menor de los altos ángeles custodios, o sea, que yo soy una especie de sacerdote en vida. Y hago una operación en el contexto de la Católica cuando Vilches invita a toda la escena y yo me mando este numerito con dos cajas que tenían sangre y leche que yo perforo en esta invitación y surge el fluido de sangre y leche en la suerte de procesión por la universidad, etc.

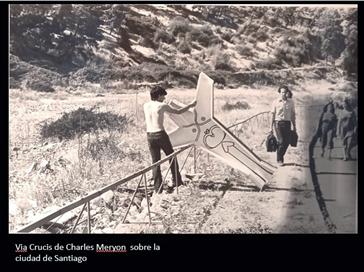

Bueno, ese tipo de trabajos son los que estamos mandando a la Bienal. Y estamos generando también un distanciamiento y una crítica con respecto al suceso. La siguiente. Aquí esta obra, que es muy importante en este envío, yo me encuentro una historia de un grabador al agua fuerte, francés, Charles Meryon, que es un tipo que tiene una psicosis que va en aumento, una esquizofrenia… y él hace que París se convierta en la República del Agua Fuerte declarándose dictador, editando 2 constituciones una lunar y otra solar para gobernar de noche y de día, ejecutando un vía crucis.

Entonces fue increíble la conjunción de 3 elementos 1- invitado a la Bienal de París 2Vía Crucis de Meryon 3- la constitución del 80, de Pinochet, la constitución del “Agua Fuerte”. Entonces había estos niveles de coincidencias extraordinarias. A esta conjunción conecto una 4- en referencia de contemporaneidad, a la presentación y rechazo de dos cuerpos constitucionales recientes en Chile.