8 minute read

I DANNI DI UNA MINIERA: DISTRUZIONE DELL’AMBIENTE E DELLE RELAZIONI SOCIALI

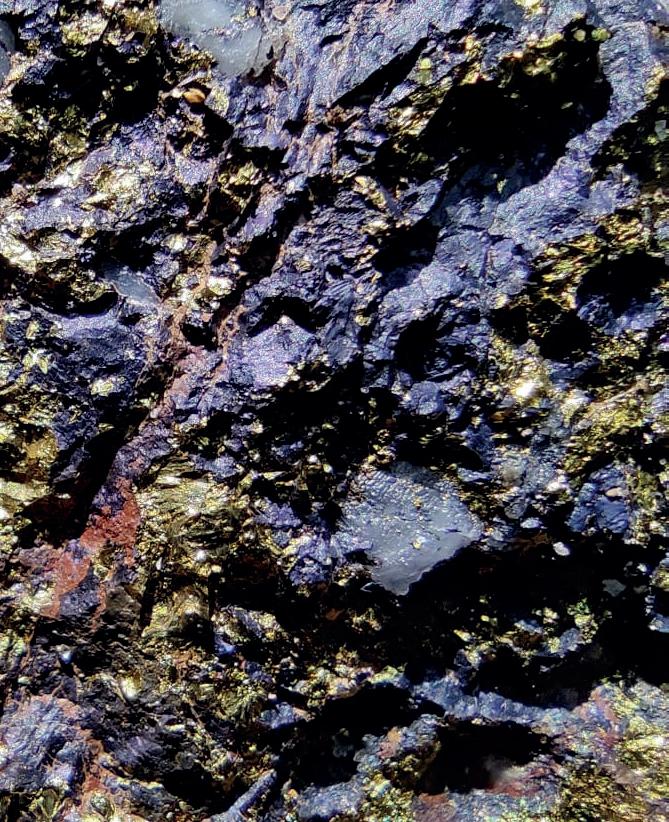

L’uomo estrae oro sin dalle prime civiltà in Mesopotamia, risalenti a circa seimila anni fa. Essendo un metallo non ossidante è stato usato da sempre per coniare monete, ma anche semplicemente come metallo da addobbo e decoro. Oggi sappiamo però che estrarre oro, così come anche altri metalli come rame e argento è estremamente inquinante per l’ambiente e dannoso per chiunque si trovi a vivere nei pressi di una miniera, a causa degli scarichi idrici ricchi di cianuro e mercurio, sostanze chimiche utilizzate nei processi di estrazione.

UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) stima che un terzo di tutto il mercurio rilasciato dall’uomo nell’ambiente provenga dall’estrazione di questo metallo. Ma come mai servono cianuro e mercurio per estrarre l’oro?

Advertisement

L’estrazione dell’oro è un processo lungo e si può suddividere in diversi “trattamenti”:

• La levigazione, che consiste nella frantumazione delle rocce, che vengono poi sciacquate con lavaggi speciali, capaci di separare la roccia dai minerali.

• La cianurazione, processo molto simile alla levigazione, che serve anch’essa a separare i metalli dai minerali grezzi di bassa qualità. Essendo una tecnica idrometallurgica (che si basa sulla chimica in soluzione acquosa) necessita di grandi quantità d’acqua, che saranno poi rilasciate nell’ambiente ricche di cianuro.

• Amalgamazione: se l’oro fosse ancora legato ad altri metalli come zinco, rame, argento o piombo, bisogna tritare tutto, polverizzare tutti i metalli e trattarli nuovamente con mercurio e cianuro per separare l’oro dal resto dei metalli. Infatti, l’oro, per essere commercializzato deve raggiungere una purezza del 99,5%.

I danni del cianuro e del mercurio per gli esseri umani sono tantissimi e gravissimi: vanno dai danni neurologici ai danni fisici (soprattutto a reni e fegato), passando per il peggioramento della vista, l’abbassamento della fertilità sia per gli uomini che per le donne. Di fatto le popolazioni che abitano nei pressi delle miniere risultano avere in corpo quantità molto elevate di metalli pesanti sin da bambini: ne è un esempio emblematico la città di Cerro de Pasco in Peru, dove l’ONG Source International ha condotto vari studi sulla popolazione, riportando valori di metalli pesanti presenti nei capelli dei bambini di 40 volte superiori alla norma.

Spesso le compagnie minerarie puntano ad accaparrarsi territori abitati da popolazioni indigene a tutte le latitudini del mondo. C’è la miniera di rame Nussir, autorizzata nel 2019 a Repparfjord, un fiordo a nord della Norvegia. In queste zone vivono le popolazioni Sami e la miniera è stata autorizzata senza la consultazione della commissione Finnmark, una commissione paritetica composta da 3 membri del parlamento Sami e tre membri del consiglio distrettuale del Finnmark, creando così l’indignazione delle popolazioni indigene, che vedono minacciata, nelle aree predisposte agli scavi, l’esistenza della renna, animale di cui si nutrono e del quale lavorano le pelli. Anche nella regione settentrionale del Cile le compagnie minerarie approfittano dei territori appartenenti alle popolazioni indigene: in cambio, forniscono loro beni come corrente elettrica, che dovrebbe essere invece fornita dallo stato. In questo modo si crea una sorta di dipendenza tra la popolazione e la compagnia mineraria da cui diventa difficile sottrarsi. Altre volte invece, le compagnie minerarie possono permettersi di invadere territori indigeni a causa dell’emarginazione di queste persone e della poca tutela che esiste nei loro confronti. É il caso delle popolazioni Yanomami, residenti nel Roraima in Brasile, che oltre a vedere la propria terra morire, subiscono anche molte violenze da parte dei minatori, che nella zona hanno fatto aumentare la prostituzione e il traffico di droga.

Un articolo sulla rivista “Pogrom – in difesa dei popoli minacciati” dimostra come anche davanti a gravi violazioni dei diritti umani da parte delle compagnie minerarie (che comprendono anche vari omicidi e quindi, in primis, la violazione del diritto alla vita) le indagini di polizia rimangano superficiali, l’interesse a livello istituzionale sia pressoché nullo, e l’opinione pubblica non si indigni come si indignerebbe per un qualsiasi altro crimine commesso nei confronti di un qualsiasi altro individuo. Ma del resto, la distruzione del tessuto sociale che esiste tra le comunità che vivono in quelle aree che l’estrattivismo ha intenzione di sfruttare è parte integrante della strategia. Più una popolazione è coesa a livello relazionale, più è difficile da distruggere.

Puntare alla distruzione delle comunità significa lasciare il territorio senza i suoi principali difensori. L’avanzata delle miniere in tutto il continente sudamericano si basa su uno schema ben preciso e ben funzionante.

Nel momento in cui un’impresa mineraria ottiene una concessione, la prima cosa che fa, è cercarsi i dipendenti. Dal momento che gli abitanti del territorio in cui arriva ad insediarsi un’impresa mineraria sono per la maggior parte contrarie all’estrattivismo, ci sarà bisogno di cercare manodopera al di fuori di quel contesto sociale. Gli uomini che andranno a lavorare in miniera (perché di soli uomini si parla) vengono normalmente assunti perchè appartenenti alle fasce della popolazione più povera, quindi bisognosi di un reddito. Nessuno va a lavorare in miniera di sua spontanea volontà. Nessuno sceglierebbe di andare a lavorare in uno spazio angusto, spesso senza ossigeno, spesso in condizioni di lavoro a rischio per la sua salute e per la sua incolumità. Proprio per questo motivo è anche uno dei settori in cui vi è un alto tasso di sfruttamento minorile. Il lavoro in miniera è sempre stato un lavoro molto alienante, spesso con orari di lavoro molto impegnativi e una paga esigua: questi fattori contribuiscono e accelerano il degrado umano. In questi luoghi si ritrovano uomini che per necessità lasciano il loro paese, la loro casa, la loro famiglia, il loro contesto sociale, per ritrovarsi in un ambiente nuovo, a loro sconosciuto, nel quale passeranno la maggior parte del tempo a lavorare al buio, sottoterra. Nascono così le famose “città dormitorio” in cui i minatori iniziano a vivere, portando insicurezza e senso di smarrimento nelle comunità vicine. Il poco tempo che rimane loro al di fuori del lavoro, lo passeranno a bere, a mangiare, a cercare di trovare un po’ di sollievo da quelle giornate così dure che sono sempre uguali, sempre accompagnate da sofferenza. Cercheranno di alleviare la propria stanchezza rifugiandosi in droga e alcol, due passatempi che difficilmente esulano dall’alimentare anche i traffici della prostituzione e della tratta di ragazze per il mercato del sesso.

Ecco che il corpo di un uomo e il corpo di una donna vengono resi senza vita da chi propone la miniera come unica soluzione ai problemi economici di una intera società. Ecco come i corpi degli esseri umani riportano le ferite e i segni della distruzione che diventano ben presto visibili anche sull’ambiente circostante. Il verde che perde la brillantezza, il corso d’acqua deviato che piano piano si prosciuga. Ecco che le problematiche ambientali e sociali derivanti dall’estrattivismo diventano una cosa sola.

La vasta gamma di danni ambientali causati dall’estrazione di risorse dal sottosuolo inizia con la deforestazione: negli ultimi anni è diventato uno dei segnali più evidenti della distruzione del nostro pianeta. Insieme agli alberi, viene tagliato anche l’apporto di ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare, per vivere: allo stesso tempo anneghiamo nell’anidride carbonica che le piante e gli alberi non riescono più ad assimilare e trasformare in ossigeno. È un circolo vizioso che contribuisce all’effetto serra, all’aumento delle temperature, all’accelerazione del riscaldamento globale, alla desertificazione. Interi ecosistemi vengono modificati in base alle nuove necessità di sopravvivenza di ogni organismo che abita quell’ambiente. Ne deriva perciò una perdita di biodiversità, che rende gli ambienti meno resilienti agli stravolgimenti. Senza boschi che creano umidità si riducono anche le precipitazioni e si prosciugano i corsi d’acqua, altro elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’essere umano, degli animali, della natura nel suo insieme. Nell’Amazzonia brasiliana le operazioni di estrazione mineraria stanno provocando una deforestazione più vasta di quanto finora stimato, ovvero circa il 10% della deforestazione in Amazzonia tra il 2005 e il 2015, pari a una superficie di oltre 11 600 chilometri quadrati. Ecco perché si teme così tanto l’ingresso di compagnie minerarie nei ricchissimi territori del Sudamerica e di tutto il mondo. Non ci siamo ancora accorti che la vera ricchezza non sta sotto al suolo, bensì sopra al suolo. L’Ecuador e la Bolivia hanno cercato di proteggere i loro territori inserendo la Natura come “persona giuridica” nella loro Costituzione.

Nel secondo capitolo della Costituzione dell’Ecuador, si parla di diritto all’acqua: l’acqua viene definita come “patrimonio nazionale strategico di uso pubblico”, bene fondamentale e irrinunciabile; inoltre, è riconosciuto il diritto del popolo ecuadoriano a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato. Anche la Bolivia si è dimostrata attentissima alla conservazione dell’ambiente contro lo sfruttamento senza precedenti da parte dell’uomo: in Bolivia esiste la Legge della Madre Terra per riconoscere i diritti civili della Natura per salvaguardare l’ambiente, equiparando l’ambiente all’uomo. Gli ecosistemi che hanno accolto l’uomo durante tutti questi anni hanno un valore incalcolabile ma le lobby interessate al mero guadagno economico ignorano la loro importanza a livello globale. La Bolivia e l’Ecuador hanno scritto su un documento ufficiale che il diritto alla vita, all’esistenza, allo sviluppo e a seguire i giusti cicli vitali senza forzature, condizionamenti o sofisticazioni per mano dell’uomo vanno rispettati ad ogni costo e, in difesa di questi diritti, gli individui e le comunità possono agire legalmente di fronte a istituzioni pubbliche e tribunali. In contrasto con il governo che propose l’inserimento di queste leggi nella Costituzione, il governo ecuadoriano attuale ha recentemente ceduto 12 concessioni minerarie per l’estrazione di oro nella riserva naturale del Chocó Andino, un’area di conservazione protetta dall’UNESCO per il grande patrimonio culturale dei popoli Yumbo e Inca. Il patrimonio culturale non è tuttavia l’unica ricchezza di questa regione dell’Ecuador, che è infatti popolata da una grandissima biodiversità, con molte specie di animali e di piante protette.

In questa zona dell’Ecuador a nord-ovest di Quito si trova Pacto, un comune di ca. 7 000 persone nel quale i contadini di COPROPAP rappresentano una piccola comunità caratterizzata dalla coltivazione e dal commercio equo e solidale dello zucchero di canna. A causa delle concessioni minerarie elargite senza rispettare l’articolo 398 della Costituzione (che prevede che ogni autorizzazione statale che possa influire sull’ambiente debba essere espressa alla comunità in modo ampio ed esaustivo), il raccolto della cooperativa rischia l’inquinamento e la tipica devastazione della propria terra dovuta alla presenza di una miniera. Le compagnie minerarie che si vogliono accaparrare il territorio ricco di minerali del Chocó Andino hanno, inoltre, cominciato a seminare zizzania tra le famiglie, mettendo fratello contro padre, zie contro nipoti. Hanno corrotto e convinto già molte persone che l’oro porta ricchezza e cambierà positivamente il tenore di vita dei pacteños. Non è però così, e ci sono le prove. Il turismo, per esempio, se incentivato, porterebbe introiti 12 volte superiori rispetto alla miniera e non renderebbe deserto tutto il territorio così fertile. E poi c’è anche il commercio internazionale della panela e il commercio nazionale di altri prodotti biologici.

Le miniere d’oro al giorno d’oggi soddisfano il mercato della gioielleria (circa il 50% è infatti destinato alla creazione di preziosi) e il mercato degli investimenti privati che sfruttano l’oro da investimento sotto forma di monete o lingotti. Le banche centrali poi ne possiedono un volume molto significativo, circa il 17% delle 190 000 tonnellate di oro estratto. Infine, circa il 14% è destinato alla tecnologia: l’oro è infatti indispensabile per l’apparecchiatura elettronica, come anche il rame e l’argento, il ferro, il silicio, il cobalto,… ma ne vale veramente la pena? Ci siamo resi conto che stiamo distruggendo il nostro pianeta, ma ancora non accenniamo a cambiare le nostre abitudini, come i governi non accennano a smettere di porre l’economia al di sopra dell’umanità e dell’ambiente. E ancora una volta i più abusati sono i più deboli e i più indifesi.