14 minute read

nochgfrogt

from Luag_KW48

Tourismus & Landwirtschaft

Landwirtschaft und Tourismus sind in Vorarlberg eng miteinander verbunden. LUAG hat daher Vertreter beider Seiten zum Gespräch geladen, um die aktuelle Zusammenarbeit und die Zukunftsaussichten zu begutachten.

Marcel S.: Der Begriff „Zwilling“ passt aus meiner Sicht recht gut. Familien sind komplexe Konstrukte und Verwandte kann man sich nicht aussuchen, egal wie gut oder schlecht man es mit ihnen hat. Landwirtschaft und Tourismus sind untrennbar miteinander verbunden und haben auch eine komplexe Beziehung. Eine neuere Entwicklung ist hier, dass sie auch politisch miteinander verknüpft wurden, sowohl in Vorarlberg als auch österreichweit. Dies bildet Christian Schützinger Theresa Mitterer-Leitner Marcel Strauß den Willen ab, möglichst gemeinsam zu koGeschäftsführer MCI Hochschullektorin Geschäftsführer operieren und voneinander zu profitieren. Vorarlberg Tourismus Schwerpunkt Tourismus & Ländle Qualitätsprodukte Landwirtschaft Marketing GmbH LUAG: Wie hat sich der Tourismus im Alpenraum entwickelt und wohin entwickelt er sich weiter? LUAG: Landwirtschaft und Tourismus wurden – politisch gesehen –bei Landesrat Christian Gantner zusammengefügt, dabei ist oft vom Theresa M.-L.: Die ersten touristischen Betriebe sind aus der Land„Erfolgszwilling“ die Rede. Ist es ein Erfolg und sind die beiden Be- wirtschaft entstanden. Ich bin selbst ein Beispiel dafür: Mein Großreiche wirklich verwandt? vater war Landwirt und hat für ein zusätzliches Einkommen einen Campingplatz gegründet. Fast alle touristischen Betriebe sind früher Christian S.: Der Begriff kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft so entstanden. Um nochmal auf die familiären Begriffe zurückzukomund war im Tourismus nicht bekannt. Es ist ein familiärer Begriff: eine men: Erst war es das Gleiche, dann wurden es eher Geschwister Verbindung, die nicht beliebig getrennt oder verändert werden kann. und inzwischen sind es vielleicht noch Cousins und Cousinen. Die Die Bezeichnung „Erfolgszwillling“ ist ein dringender Appell, beson- Systeme haben sich immer mehr getrennt. Ein natürlicher Bezug zur ders seitens der Landwirtschaft, sich dieser Beziehung bewusst zu Landwirtschaft nimmt in der Gesellschaft und damit auch in touristisein. Es ist nicht nur eine Partnerschaft, bei der man sich begegnet schen Organisationen und Betrieben ab. und ein Stück weit begleitet, sondern eine verwandtschaftliche Verbindung, ein gemeinsamer Ursprung. Christian S.: Für Gäste im alpinen Raum spielt die Natur eine ausschlaggebende Rolle. In Vorarlberg legen die Touristen, laut UmfraTheresa M.-L.: Für eine gute Zu- ge, einen noch höheren Wert darauf: Im Sommer ist unsere Natursammenarbeit braucht es viel Be- landschaft für 80 Prozent das Reisemotiv Nummer 1. Das liegt nicht ziehungsarbeit und Kenntnis von- daran, dass die Landschaft in Vorarlberg zwingend schöner ist als einander. Das ist über die Jahre in Tirol oder anderen alpinen Regionen, aber das Klientel in Vorarlein bisschen verloren gegangen. berg legt mehr Wert darauf. Selbst die Schifahrer sind bei uns LandDie beiden Bereiche brauchen sich schaftsgenießer. gegenseitig, haben aber die Leichtigkeit ihrer Verbindung, wohl auch Theresa M.-L.: Dem kann ich nur zustimmen. Im alpinen Raum ist durch den Druck ihrer Märkte, ver- die Landwirtschaft für das touristische Produkt geradezu essenziell. loren. Als Partner brauchen sie ei- Österreichweit liegt die Landschaft bei 60 Prozent auf Platz 1 der nander und müssen schauen, wo Reisemotive. Wir befassen uns auch mit der LandschaftswahrnehBerührungspunkte, Synergieeffekte mung und den Präferenzen der Gäste. Sie haben in diesen Gebieten aber auch Konflikte sind. das Gefühl, in der Natur zu sein, auch wenn es eigentlich Kulturlandschaft ist. Diese gepflegte alpine Landschaft zwischen Tal und

Hochgebirge ist so attraktiv, weil sie durch die von der Landwirtschaft geleistete Pflege nicht verwaldet und verbuscht ist. Um diese Erholungslandschaft beneiden uns viele andere Regionen, auch Bergregionen. Der Gast selbst will aber nicht nur diese Landschaft sehen, sondern in die Lebenswelt eintauchen. Er ist inzwischen ein multioptionaler Gast, der nicht nur zum Schifahren hier ist, sondern andere Sportarten, Wellness, Kulinarik etc. ausprobieren möchte. Dieses Verhalten wird auch nicht mehr wie früher von der Werbung gesteuert, sondern von sozialen Medien wie Facebook und Instagram, den Erlebnissen anderer Gäste.

Christian S.: Und hier muss sich der Tourismus auch entscheiden, worauf er sich fokussiert, denn diese Multioptionalität bietet ein riesiges Feld an Marktmöglichkeiten. Will ich mich zur Tourismusindustrie oder zur Tourismusmanufaktur entwickeln? Die Industrie zielt auf perfekte Geschäftsmodelle, optimierten Ertrag, Mitteleinsatz und Preis ab. Das würde bedeuten, der Fokus liegt rein auf perfekter Infrastruktur, mehr Pistenkilometern, höherer Beförderungsgeschwindigkeit etc. Diese Infrastruktur-Punkte sind zwar auch bei uns wichtig, aber nicht allein ausschlaggebend für die Entscheidung des Gastes. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg haben wir viele Individualanbieter, zielen also ganz klar auf die Tourismusmanufaktur ab. Es geht um das Flair der jeweiligen Region oder Ortschaft, in das ich als Gast eintauchen möchte. Und da spielt die Landwirtschaft mit ihren Leistungen eine große Rolle. Daher muss besonders beim Ausbau der Infrastruktur die Auswirkung auf die Landschaft berücksichtigt werden.

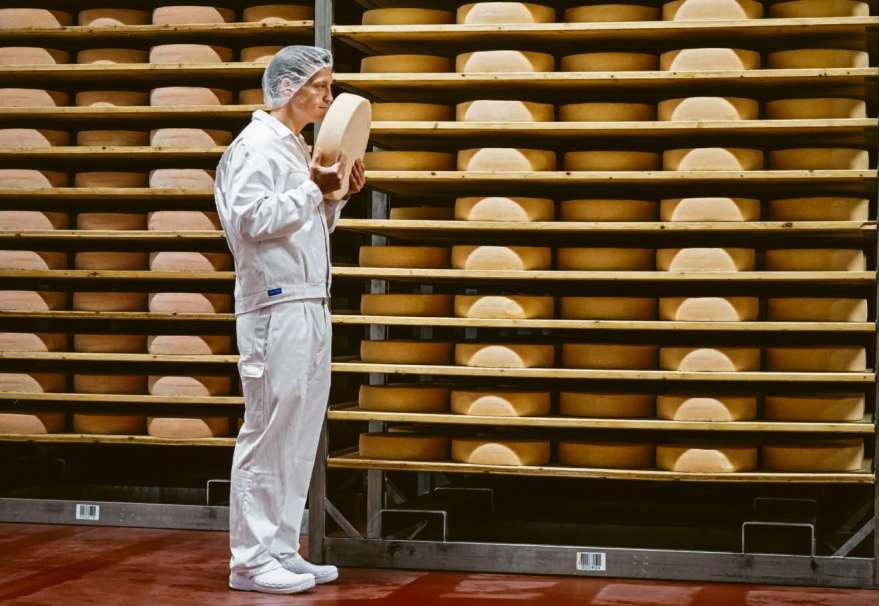

Marcel S.: In Vorarlberg sind ca. 50 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen Alpen und Bergmähder. Ein Großteil der Wanderund Bike-Strecken führt über diese Flächen, was auch ein gewisses Konfliktpotenzial birgt. Aber genauso gibt es aus landwirtschaftlicher Sicht noch Möglichkeiten, bei touristischen Produkten zu punkten. Es gibt schon Erfolgsmodelle wie Urlaub am Bauernhof, aber auch die tägliche Arbeit und Lebensmittelherstellung kann als touristische Leistung – beispielsweise im Sinne von Führungen – angeboten werden. Wenn neben der Vergütung für die Dienstleistung auch noch Produkte des Landwirts gekauft werden, hat er doppelt profitiert.

Christian S.: Dieses Sichtbarmachen der Lebenskultur bietet großes Potential. Frühere Nischenprogramme wie z. B. Kräuterwanderungen sind inzwischen hoch gefragt. Und dieses touristische Angebot wollen wir noch weiter ausbauen.

LUAG: Wie sieht die wechselseitige Beziehung zwischen Landwirtschaft und Tourismus aus? Was würde passieren, wenn die Landschaftspflege wegfällt?

Theresa M.-L.: Eine beweidete Fläche ist idealer Untergrund für die Präparierung einer Schipiste. Ohne Sträucher benötigt es nur 20 bis 30 Zentimeter Beschneiung, um die optimale Piste zu erhalten. In der natürlichen Strauchvegetation wie beispielsweise in Whistler in British Columbia (Kanada) (Anm. d. Red.: Partnerregion des MCI) wird ca. ein Meter Schnee benötigt, um alles zu überdecken. Das ist einerseits eine Kostenfrage, aber vor allem auch sicherheitsrelevant. Das Vermeiden von Lawinen, Muren, und Hangrutschungen durch die Landschaftspflege spielt eine große Rolle. Auf langem Gras hält die Schneedecke nicht, es besteht höhere Lawinengefahr. Es gibt bereits Schigebiete, wo die Pisten deshalb nicht mehr genutzt werden können. In einer Tiroler Gemeinde konnte ein bisheriger Freeride-Hang wegen fehlender Beweidung nicht mehr genutzt werden. Daher hat sich der Tourismusverband nun selbst 80 Schafe zur Landschaftspflege zugelegt. Ohne entsprechende Bewirtschaftung verwildert eine alpine Landschaft in 20 bis 30 Jahren wieder mit Sträuchern und Bäumen.

Marcel S.: Und neben dieser Landschaftspflege werden auch noch hochwertige Lebensmittel produziert. In Vorarlberg gibt es 520 bewirtschaftete Alpen mit etwa 1.000 Älplerinnen und Älplern sowie ca. 40.000 Stück Vieh. Die wertschöpfende Vermarktung der Produkte wird von uns unterstützt, wie beispielsweise durch das Programm Ländle Alpschwein. Aber auch die gastronomischen Leistungen für Touristen auf den Alpen sind enorm wichtig. Allgemein ist das bei uns vorherrschende enge Miteinander von Landwirtschaft und dem „normalen“ Leben sehr ungewöhnlich. In vielen anderen Ländern stehen landwirtschaftliche Betriebe abgeschieden, bei uns haben die Bäuerinnen und Bauern ihren Hof und die Felder im Dorf. Und trotzdem geht in der heimischen Bevölkerung und bei Touristen das Verständnis für landwirtschaftliche Produktionsweisen verloren. Dies könnte aber auch eine Chance sein.

Christian S.: Genau. Dieser Berufszweig und sein Wissen, seine Leistungen sind für viele Gäste wiederum interessant. Durch authentische Darstellung der Arbeitsleistung kann den Gästen etwas Spannendes vermittelt werden. Rein theoretisch könnte eine touristische Region eine Schaukäserei bauen, Kühe auf die Weide stellen und eine Show für die Gäste aufziehen. Aber das hätte nicht den gleichen Effekt.

Theresa M.-L.: Diese landwirtschaftliche Lebensweise wird somit Teil der Identität und Persönlichkeit der Marke, der Tourismusregion. Die Alpbewirtschaftung im Allgemeinen hat eine doppelte Nutzung: Im Vordergrund steht die landwirtschaftliche Nutzung, die Produktion von Lebensmitteln, aber die Alpwirtschaft bringt auch eine ideale Erholungslandschaft hervor. Sie ist Lebens- und Erholungsraum zugleich. Wir konnten feststellen, dass die landwirtschaftliche Leistung für die Tourismus- und Freizeitnutzung als eher selbstverständlich wahrgenommen wird. Das ist meines Erachtens ein Missverständnis, weil man sich zu wenig mit der Situation der Landwirtschaft auseinandersetzt. Die Abnahme der Produkte aus der regionalen Landwirtschaft durch die Gastronomie wäre hier ein guter Schritt zu einer besseren Partnerschaft, was derzeit aber noch stark verbesserungswürdig ist.

LUAG: Welchen Stellenwert hat die Kulinarik im Vorarlberger Tourismus? Wie kann da der Absatz regionaler Produkte gesteigert werden?

Marcel S.: Formate wie „Gastgeben auf Vorarlberger Art“ beinhalten immer auch die heimische Kulinarik. Daher sehe ich den Stellenwert als sehr hoch an. Eine zentrale Herausforderung für die regionale Lebensmittelproduktion und die Abnahme in der Gastronomie ist und bleibt der Preis. Heimische Lebensmittel und die damit verbundenen Produktionsstandards können nicht zu Weltmarktpreisen angeboten werden. Auch die Erwartungshaltung der beiden Parteien – Verarbeiter und Erzeuger – spielt eine große Rolle. Die Gastronomen brauchen Planungssicherheit und haben durch den Großhandel jederzeit Zugriff auf die gewünschte Ware. Die regional hergestellten Produkte aus kleinstrukturierter Landwirtschaft können aber oftmals nicht Tag genau bereitgestellt werden. Es handelt sich um Naturprodukte und manchmal braucht es noch den einen oder anderen Tag bis das Produkt die gewünschte Qualität aufweist. Und bei tierischen Produkten sollte am besten das gesamte Tier verwertet werden und nicht nur die Edelteile. Bei solchen Themen müssen beide Seiten mehr aufeinander zugehen und die Bedürfnisse des jeweils anderen bestmöglich verstehen und bedienen.

Christian S.: Hinzu kommt auch noch die gastronomieinterne Herausforderung. Wenn der Koch auf der regionalen Schiene fährt und hervorragende Gerichte zaubert, die auch noch die passenden Geschichten zur Herkunft der Lebensmittel bereithält, muss es der Kellner oder Gastgeber verstehen, dies an den Gast weiter zu kommunizieren. Interessanterweise haben unsere Gäste schon immer erwartet, dass sie regionale Produkte erhalten. Diese Erwartungshaltung muss also nicht erst geweckt, sondern lediglich erfüllt werden. Die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie wird immer wieder diskutiert. Für mich ist es eher eine Mindestvoraussetzung, damit sich der Gast auf die Herkunft der Produkte verlassen kann.

Theresa M.-L.: Die Gastronomie hat die große Chance mit den Geschichten aus der heimischen Landwirtschaft bei den Gästen zu punkten. Sie müssen nicht erfunden werden, denn wir haben diese Besonderheit im alpinen Raum. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft bringt unter strengen Auflagen und Kontrollen hochqualitative Produkte, auch im Sinne von Nachhaltigkeit und Tierwohl, hervor. Für die Gastronomie ist es im Moment hingegen leicht, von dem Bild der alpinen Landwirtschaft im Kopf der Gäste zu profitieren, auch wenn sie gar keine regionalen Produkte anbietet. Eine Befragung vor zwei Jahren durch den Verein Land schafft Leben in der Region Schladming kann die Aussage von Christian nur bestätigen: 80 Prozent der Gäste sind davon ausgegangen, dass sie regionale Produkte auf dem Teller haben. Daher befürworte auch ich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Die von der Landwirtschaft gepflegte Kulturlandschaft, Nummer 1 Reisemotiv für Touristen in Vorarlberg, bringt gleichzeitig beste Nahrungsmittel hervor. Diese dann nicht im touristischen Produkt zu finden, ist paradox. Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung führt dazu, dass sich der Kreis zwischen den Partnern, den „Zwillingen“ Landwirtschaft und Tourismus, schließt und letztlich auch die Glaubwürdigkeit der touristischen Marken gewahrt werden kann.

Marcel S.: Aus landwirtschaftlicher Sicht kann ich diese Aussagen nur unterstützen. Denn diese Herkunftskennzeichnung macht ja nicht nur die Herkunft regionaler Zutaten sichtbar, sondern sagt auch etwas über die zusätzlich verwendeten Lebensmittel aus. Wer zum Beispiel glaubt, dass es in Österreich grundsätzlich keine Käfigeier mehr gibt, der irrt. Sie dürfen hier zwar nicht mehr produziert, sehr wohl aber importiert werden. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass die Verwendung regionaler Lebensmittel zu Wettbewerbsvorteilen auf beiden Seiten führt, zu mehr Differenzierung und damit auch zu mehr Wertschöpfung.

Christian S.: Es gibt natürlich schon jetzt diese Vorzeigeprojekte, bei denen Kochkünstler regionale Produkte in großartige Gerichte verwandeln. Aber der Vorteil gegenüber anderen, die nicht auf Regionalität setzen, ist wegen fehlender Sichtbarkeit für den Gast nur bedingt möglich. Die Ländle Marke hat bereits ihr Qualitätsversprechen mit dem Ländle Gütesiegel integriert, wir müssen das im gastronomischen Bereich auch hinbekommen.

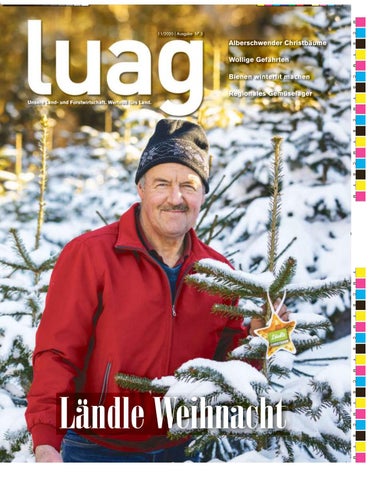

Regionalität zumAnfassen

Der Winkelhof ist bei Urlaubsgästen und Einheimischen beliebt. Familie Tuttner bietet in Klösterle neben einer großen Ferienwohnung im „Hof-Lädele“ eigene Produkte wie Frischkäse, Bauernbrot, Wurst und Saft an.

Am Anfang wusste Martina Tuttner nicht genau, ob ein Umstieg der richtige Schritt für sie ist. Vor sieben Jahren stand die gelernte Zahnarzt-Assistentin vor der Entscheidung, den elterlichen Hof zu übernehmen. Ihr Papa ging in Rente. „Ich war neugierig und wollte ausprobieren, wie es ist, Bäuerin zu sein. Dass daraus so schnell eine Leidenschaft wird, hätte ich nicht gedacht“, erzählt die 37-jährige. Ihre eigene Begeisterung springt über. Die Ferienwohnung ist bestens gebucht: Sogar in dieser – durch Corona geprägten – Sommersaison lag die Auslastung bei fast einhundert Prozent. Viele Gäste aus Deutschland konnten nicht anreisen, dafür kamen Österreicher ins Klostertal.

Ein Pluspunkt ist die Lage des Familienbauernhofs: „Wir haben den Vorteil, dass die Wanderwege direkt bei uns starten. Zur Sonnenkopfbahn sind es zu Fuß auch bloß zehn Minuten.“ Für Tierfreunde hat der Betrieb viel zu bieten, und das ganzjährig: Schweine, Hasen, Katzen, Enten und Gänse tummeln sich am Hof. Besonders gut

www.urlaubambauernhof.at/vorarlberg

kommen Schafe und Ziegen mit ihrem jeweiligen Nachwuchs an. Im Sommer besucht Martina mit Urlaubsgästen die sieben Milchkühe auf der Alpe. Ihr ist generell wichtig, „den Leuten zu zeigen, wo produziert wird und was es alles vor der Haustür gibt“.

Die Devise, Regionalität an den Mann bzw. die Frau zu bringen, gilt ebenso für den Hofladen. Er ist dreimal pro Woche geöffnet. Die Waren stammen aus eigener Produktion: Heumilch, (Frisch-)Käse, Eier, Speck, Würste, Schweine- und Rindfleisch, Marmelade, Likör und Säfte. „Das ‚Hof-Lädele‘ wird wirklich gut angenommen“, freut sie sich. Dazu trägt die wöchentliche „Kulinarik am Bauernhof“ bei – eine Mischung aus Führung und Verkostung. Zunächst erhalten Besucherinnen und Besucher aus erster Hand interessante Einblicke zur Viehhaltung, Käseherstellung und zum Leben auf dem Bauernhof.Nach derTheoriegehtesmiteinerfeinenBauernjauseindie Praxis. Das breite Lebensmittel-Angebot direkt vor Ort genießen die Feriengäste sehr. „Das erspart ihnen manchen Abstecher zum nächsten Supermarkt“, erzählt Martina lachend.

Familienbauernhof Winkelhof in Klösterle/Danöfen

• Ferienwohnung für 5 Personen • Kühe, Schweine, Schafe, Hasen, Hühner, Katzen u. a. • Hofladen Montag, Donnerstag und Freitag jeweils von 8:00 bis 11:00 Uhr geöffnet • „Kulinarik am Bauernhof“ immer freitags ab 17:00 Uhr

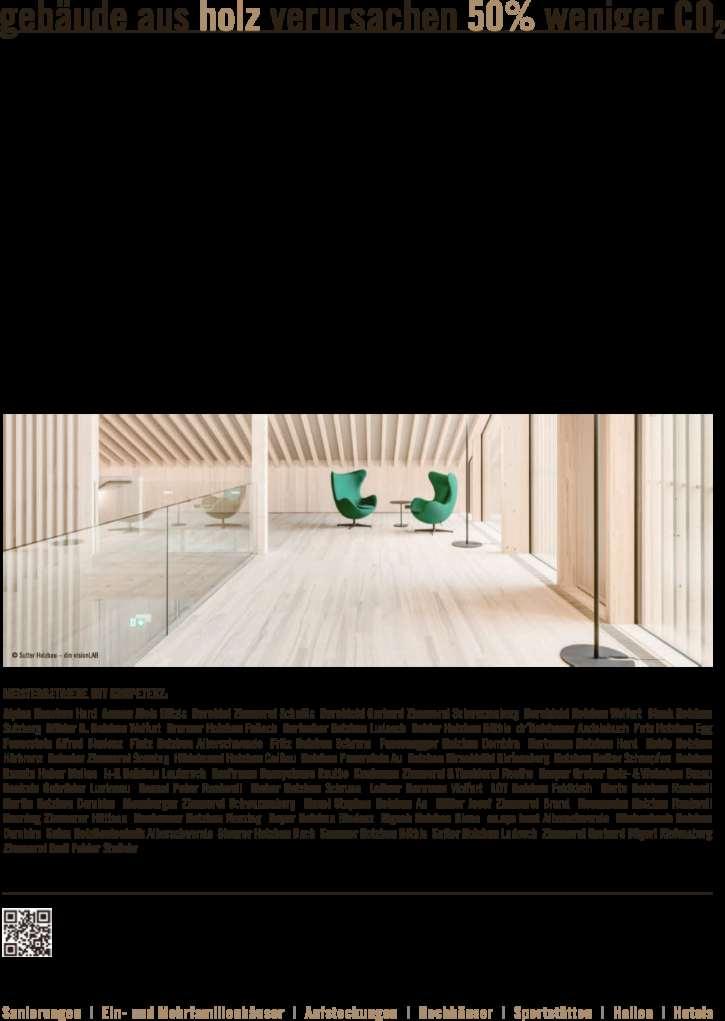

Ohne Klimasünden mit Wald und Holz

Foto: LK Vorarlberg, Thomas Ölz

Wald und Holz ist aktiver Klimaschutz. In Vorarlberg wird die nachhaltige Ressource bereits viel im Holzbau oder auch in der Wärmeversorgung verwendet. Es geht aber noch wesentlich mehr!

Wie in einem „zweiten“ Wald

Mit Holz aus unserer nachhaltigen Waldwirtschaft können wir unsere „Klimasünden“ verringern. Erstens stellt der Wald selbst eine wichtige CO2-Senke dar und zweitens wird im Produkt Holz CO2 während der Verwendung gespeichert. Wie in einem „zweiten“ Wald wird in Häusern und Bauten der Kohlenstoffspeichereffekt verlängert. Anstelle der genutzten Bäume wachsen wieder neue Bäume nach und entziehen der Atmosphäre wieder aktiv CO2. Durch den Ersatz anderer energie- und CO2-intensiver Baustoffe können dann noch zusätzlich sehr große Mengen von CO2-Emissionen eingespart werden. Schlussendlich kann Holz auch noch CO2-neutral energetisch eingesetzt werden, indem wieder fossile klimaschädliche Energieträger ersetzt werden können. Damit wird „Wald und Holz“ zu einer effektiven und wirksamen Klimaschutzmaßnahme.

„Mission – wood first“

Vorarlberg gilt als Holzbauland. Aber auch hierzulande wird noch viel zu viel „klimaschädlich“ gebaut. Eigentlich ist es alarmierend, wenn Einfacher Klimaschutz und gleichzeitig wohlfühlen. im Wohnbau und in vielen öffentlichen Bauten heutzutage immer noch vorrangig – und ohne Prüfung von Alternativen – keine generelle Umorientierung erfolgt. Es kann nicht und muss auch nicht komplett auf Baustoffe wie Stahlbeton verzichtet werden, eine Verschiebung Richtung klimafreundliche Baustoffe wäre aber ohne Probleme umsetzbar. Wie eine „Mission Zero V“ (Beschluss des Landtages zur Umsetzung einer klimaneutralen Verwaltung) brauchen wir eine „Mission – wood first“, bei der – wie in British Columbia in Kanada – die Durchführbarkeit in Holz geprüft werden muss. Wir haben in Vorarlberg einige positive Beispiele. Es geht aber noch wesentlich mehr! Die nachhaltig verfügbaren Holzzuwachs-Potenziale werden im Vorarlberger Wald bei weitem noch nicht genutzt.

Gratis dazu: Wohlfühlen!

Nicht nur gut fürs Klima! Holzumgebungen wirken für uns entstressend und bieten besondere Wohlfühleffekte beim Wohnen! Der dazu! Dies ist es eigentlich allein schon Wert Holz zu verwenden.

„Kumm ga luaga“ – Kino Kanal

Gesundheits- und Wohlfühleffekt von Holz kommt sozusagen gratis (Doppelhaus Ritter, Lingenau; Foto: Johannes Fink, Schwarzenberg)

Auf der Website der Vorarlberger Holzbaukunst gibt es einige „Gusto-Film-Holzbeispiele“

Qualität mit Zustellservice

„Regional – klimafreundlich – Service“

Holzenergie ist regional, nachhaltig und klimafreundlich. Die Abhängigkeit von der gefährlichen Atomenergie und den klimafeindlichen, nicht erneuerbaren, fossilen Energien können wir reduzieren. Im Vorarlberger Wald wachsen jedes Jahr etwa 610.000 Kubikmeter (Vorratsfestmeter) Holz nach. Genutzt werden im langjährigen Durchschnitt nur etwa 420.000 Kubikmeter (Vorratsfestmeter). Wir können damit noch wesentlich mehr nachhaltige Energie aus unserem Wald nutzen!

• Über 50 Produzenten im ganzen Land

Anzeige Bezahlte

Infos und Bestellung Lieferantenliste und Richtpreise www.ofen-holz.at oder vbg.lko.at unter Forst und Holz Holzhotline T 05574/400-466

Eine Initiative der

Raus aus Öl und Gas!

holzbaukunst.at