Engagierte Organisationen stellen sich vor

Testamentsspenden –Gutes tun über den Tod hinaus

Engagierte Organisationen stellen sich vor

Testamentsspenden –Gutes tun über den Tod hinaus

Auch 2021 war wieder voller Schwierigkeiten geprägt: einem erneuten Corona-Lockdown, dem Extremwetterchaos, der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands, dem Afghanistan-Desaster und den Bundestagswahlen. So herausfordernd diese Ereignisse auch waren, sie haben uns gezeigt, dass gemeinschaftliches Miteinander, Solidarität und Nächstenliebe Großes bewirken können.

Überall leisten ehrenamtliche Helfer mit Herz unerlässliche Arbeit zu unserem Wohle und das ihrer Mitmenschen, und man kann bedenkenlos sagen, dass unsere Gesellschaft eine andere wäre ohne das Ehrenamt. Es war erstaunlich wie viele Kräfte vereint im Einsatz waren, um den vielen Flutopfern zur Seite zu stehen. Sei es durch Spenden, durch körperliches Anpacken oder auch durch die viele emotionale Unterstützung.

Pünktlich zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen und dem Tag des Ehrenamts, möchten wir eine Plattform für all die Helden des Alltags schaffen und ihren Einsatz in den Vordergrund rücken. Gemeinsam möchten wir zeigen, dass Engagement und Hilfe nachhaltig wirken.

Jeder kann helfen, egal wie. Denn soziale Verantwortung beginnt bei jedem einzelnen von uns!

Business Development Manager: Sarra Gläsing (sarra.glasing@mediaplanet.com), Geschäftsführung: Richard Båge (CEO), Philipp Colaço (Managing Director), Franziska Manske (Head of Editorial & Production), Henriette Schröder (Sales Director) Designer: Ute Knuppe

Mediaplanet-Kontakt: redaktion.de@mediaplanet.com

Coverbild: Diana Mühlberger

Alle mit gekennzeichneten Artikel sind keine neutrale Redaktion der Mediaplanet-Redaktion.

Diese freiwillige Arbeit und das Engagement sind unverzichtbar, denn 99 Prozent des Bevölkerungsschutzes in Deutschland basieren auf ehrenamtlichen Kräften. Wir brauchen sie jetzt und in Zukunft – nicht zuletzt aufgrund der Herausforderungen wie den jüngsten Ereignissen.

Ich freue mich daher auch in diesem Jahr wieder diese Ausgabe, in Zusammenarbeit mit vielen großartigen Organisationen, zu veröffentlichen, welche die Möglichkeit nutzen, Ihnen, liebe Leser:innen, ihre zahlreichen Projekte vorzustellen.

Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch in diesem Jahr wieder an Sie appelliere, aber vor allem heißt soziale Verantwortung jetzt immer noch: Abstand wahren, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen, sodass Sie und Ihre Mitmenschen weiterhin gesund durch diese Zeit kommen und wir unser Krankenhausund Pflegepersonal hoffentlich bald entlasten können. Unermüdlich sind sie seit nun zwei Jahren Tag und Nacht für uns im Einsatz und helfen uns durch diese Pandemie – Danke.

Ich hoffe sehr, dass Sie Spaß beim Lesen der Ausgabe haben und inspiriert werden, sich über soziale oder nachhaltige Projekte zu informieren, vielleicht selbst aktiv zu werden, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu finden oder in diesem Jahr vielleicht lieber an bedürftige Spenden, anstatt zu Schenken.

Aber vor allem hoffe ich, dass Sie gesund und munter durch die Weihnachtszeit kommen und eine schöne Zeit mit Ihren Liebsten verbringen können.

Der Traktor von Dorfmeister Frank Olliger ist für die Kinder im SOSKinderdorf Saar eine Attraktion.

Frank Olliger hat stets ein offenes Ohr: für all die großen und kleinen Anliegen der Dorfbewohner im SOS-Kinderdorf Saar. Als Dorfmeister ist er überall zur Stelle, wo es hakt. Neben den normalen Hausmeistertätigkeiten fährt er die Kinder zu Terminen wie Logotherapie oder Schwimmtraining und greift seinen Kollegen bei Veranstaltungen im Dorf unter die Arme. Als stiller Held im Alltag bringt er viele Kinderaugen zum Strahlen.

Text SOS-Kinderdorf e. V.

Wenn der gelernte Elektromechaniker an die Umstellung von seinem früheren Produktionsbetrieb zu SOS-Kinderdorf zurückdenkt, muss er schmunzeln. „Hier ticken die Uhren anders, es dreht sich eben alles um die Kinder.“ Den Wechsel habe er keine Sekunde bereut. Die Dorfmeisterei selbst sieht er als Berufung, die über einen Achtstundenjob hinausgeht. Auch ohne pädagogische Tätigkeit baut Olliger eine Beziehung zu den Kindern auf. Sind viele am Anfang noch zurückhaltend, werden sie immer aufgeschlossener und wollen ihm beim Apfelkeltern für das Apfelfest oder beim Blätterkehren helfen. Dem 50-Jährigen, der seit zehn Jahren als Dorfmeister tätig ist, macht es vor allem Freude zu sehen, wie die jungen Menschen ihren Weg finden. „Und es ist eine Wahnsinnssache, was die Kinderdorfmütter, Betreuer und Erzieher alles leisten. Wie viel Mühe und Liebe sie in die jungen Menschen stecken“, erzählt der fröhliche Saarländer weiter.

Olligers Alltag im Dorf sieht jeden Tag etwas anders aus. Er repariert, streicht, räumt Möbel um oder mäht den Rasen – immer unterstützt von zwei bis drei Bundesfreiwilligendienstlern. Auch hilft

das kleine Team bei den regelmäßigen Veranstaltungen im Dorf: vom Apfelfest über Sankt-Martins-Feiern bis hin zu Weihnachts- und Nikolausfestlichkeiten. Mit den Kindern kommt er dabei immer wieder in Kontakt, sei es bei seinen zahlreichen Fahrten zu Terminen der Kinder oder wenn er sie auf dem Traktor eine kleine Runde durchs Dorf mitnimmt.

Berührende und lustige Zwischenfälle

Die Arbeit sei allerdings auch emotional eine Herausforderung, so der Mitarbeiter. Viele Erfahrungen nehme er mit nach Hause. Jedes Kind hat seine eigene Geschichte, mit der es zu SOSKinderdorf kommt. Das sei für Olliger manchmal auch belastend. Da fällt ihm beispielsweise die Geschichte eines Mädchens ein, das mit vier Jahren ins Kinderdorf kam. Als er das Kind auf einer Parkbank habe sitzen sehen, gab er ihr ein Biene-Maja-Bilderbuch. „Doch was dann geschah, hat mich geschockt: Sie hat versucht, die Seite größer zu machen, wie am Handy oder Tablet, weil sie offensichtlich keine Bücher kannte.“ Dieser Fall hat ihn sehr berührt. Bald schon konnte er die positive Entwicklung des Mädchens miterleben, wie es in der Matschanlage spielte, die

Nicht alle Kinder haben das Glück, unbeschwert aufzuwachsen. Zu viele Kinder in Deutschland und der Welt leben in Notsituationen. Geben Sie Ihr Glück weiter – schenken Sie jungen Menschen eine Zukunft und zaubern Sie Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Auch Familien in Krisensituationen können Sie helfen: mit einer Geschenkspende oder einer Geschenkpatenschaft von SOS-Kinderdorf. So schenken Sie doppelt Glück –dem Beschenkten und Kindern in Not. In nur drei Schritten halten Sie Ihre Geschenkspende in den Händen:

1. Spendenformular ausfüllen, 2. Geschenkurkunde personalisieren und ausdrucken, 3. Glück überreichen.

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung!

Familien in schwierigen Lebenslagen. Kinder, deren leibliche Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, wachsen in den Kinderdorffamilien und Wohngruppen in einem familiären Umfeld auf. Die Pädagogen vor Ort begleiten Familien: sei es durch eine Unterstützung im Alltag dank der ambulanten Hilfen, vielfältige offene Hilfen für Familien und Senioren in Familienzentren oder Mehrgenerationenhäusern oder durch Bildungsangebote, die Kinder und Jugendliche gezielt fördern. Ebenso gehören zum SOS-Kinderdorf die Dorfgemeinschaften für Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen.

All diese Hilfe wäre ohne Spenden nicht möglich. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit fragen sich viele Menschen, wie sie etwas Gutes tun können. Mit einer Geschenkspende oder Geschenkpatenschaft können Interessierte gleich mehrere Vorhaben vereinen: Der Geschenkstress wird vermieden, ein sinnhaftes Geschenk liegt unter dem Tannenbaum und die Hilfe für Kinder und Jugendliche ist nachhaltig. Durch das Engagement jedes Einzelnen hilft SOS-Kinderdorf Kindern und Jugendlichen weltweit. Allein in Deutschland erreichen wir rund 109.500 Menschen in erschwerten Lebenslagen pro Jahr.

Starker Zusammenhalt

Es ist eine Wahnsinnssache, was die Kinderdorfmütter, Betreuer und Erzieher alles leisten. Wie viel Mühe und Liebe sie in die jungen Menschen stecken.

Kletterspinne und irgendwann auch die Kreativräume für sich entdeckte. Doch auch lustige Geschichten erlebt der Dorfmeister in seiner täglichen Arbeit. Als Bundesfreiwillige unterstützte eine Zeit lang eine fröhliche junge Frau mit lockigen Haaren das Dorf. Ein kleiner Junge himmelte sie an, traute sich aber nicht, ihr seine Zuneigung zu gestehen. „Also bat er mich um Hilfe, und so wurde ich auch noch zum Liebesbriefüberbringer“, erinnert er sich. Olliger fügt lachend hinzu: „Ein Dorfmeister ist eben doch das Mädchen für alles.“

Hilfe für benachteiligte Kinder Seit über 60 Jahren unterstützt SOS-Kinderdorf Kinder, junge Menschen und ihre

Gemeinsam etwas erreichen – das wird in den SOS-Kinderdörfern auch so gelebt. Der große Zusammenhalt im Dorf gefällt auch dem Dorfmeister an seiner Arbeit besonders gut. Dieses Gemeinschaftsgefühl kannte er bisher in dieser Form nicht. „Ich erlebe hier eine große Wertschätzung untereinander. Vor Kurzem bin ich 50 Jahre alt geworden. Als Glückwünsche gab es nicht einfach gekaufte Karten, sondern meine Kollegen und die Kinder haben sie selbst gebastelt und Gedichte geschrieben.“ Auch die Kinder untereinander seien sehr unterstützend miteinander. Fällt ein Kind vom Rad, kommen die anderen angerannt und helfen wie selbstverständlich. Neben seiner Arbeit gefällt ihm besonders der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Die Dorfmeisterei mit ihren ganzen Werkzeugen und Geräten ist für sie immer ein Abenteuer. „Wenn sie auf dem Trecker mitfahren dürfen oder die handwerklich Interessierten in der Dorfmeisterei mit mir hämmern und schrauben, dann strahlen ihre Augen – und das ganz ohne Spielekonsole.“ Den Wechsel zu SOS-Kinderdorf habe Olliger keine Sekunde bereut: „Mein Vorgänger war 23 Jahre hier, und diese Zahl plane auch ich vollzumachen.“

1 Milliarde ist die Anzahl der Menschen, die weltweit mit Behinderungen leben. Ungesehen, ausgeschlossen und benachteiligt!

Zum Welttag der Menschen mit Behinderungen (3.12.) weist die Christoffel-Blindenmission (CBM) auf einen erschütternden Fakt hin: Es gibt weltweit so viele Menschen mit Behinderungen,

aber oft werden sie übersehen und vergessen. Die Botschaft der Organisation: „Wir sind 1 Milliarde. Wir sind da, auch wenn Du uns nicht siehst. Schau hin!“. Denn nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen oft unsichtbar.

“Schau

Um zu machen, gewidmet. derungen. werden gesamtes so viele sie Treppen werden noch können Behandlungen, oder politische umgesetzt berücksichtigt, Das achtend viele

Nach Betroffenen von die können, Land.

Deutschland Menschen, schen ins speziellen sion der Behinderungen. dagegen. den ausmachen.

Bangladesch entsprechendes Doch nehmen mit

Das Ein Solche zahlbar:

Oper besonderes spendet

Mehr

Spendenkonto: IBAN:

Um auf die Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen, haben die Vereinten Nationen den heutigen Tag ihnen gewidmet. Weltweit leben mehr als 1 Milliarde Menschen mit Behinderungen. Das sind 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und doch werden sie übersehen. Sie sind unsichtbar – mit fatalen Folgen für ihr gesamtes Leben. Da werden Schulen gebaut und Universitäten, und so viele Schülerinnen und Studenten profitieren nicht davon, weil sie schon bei der Planung nicht mitgedacht wurden. Dann versperren Treppen den Weg, die Materialien können nicht in Brailleschrift gelesen werden und die Lehrkräfte sind weder in Gebärdensprache ausgebildet noch darin, inklusiv zu unterrichten. Menschen mit Behinderungen können oft auch nicht zum Arzt für notwendige medizinische Behandlungen, weil sie arm sind und kein Geld dafür haben, oder weil die Gesundheitsstation nicht barrierefrei ist. Es werden politische Papiere geschrieben und Projekte geplant, und wenn sie umgesetzt werden, ist ein großer Teil der Menschheit doch nicht berücksichtigt, und schon gar nicht von Beginn an eingebunden. Das ist fatal für den Einzelnen. Global betrachtet ist es menschenverachtend und teuer. Denn die gesamte Gesellschaft leidet, wenn so viele ausgeschlossen werden. Das zeigt ein Beispiel aus Bangladesch: Nach Schätzungen der Weltbank von 2008 führt der Ausschluss der Betroffenen vom Arbeitsmarkt zu einem jährlichen Gesamtverlust von 891 Millionen US-Dollar. Wenn dadurch Familienangehörige, die Menschen mit Behinderungen betreuen, nicht arbeiten gehen können, bedeutet das jährlich 234 Millionen weitere Verluste für das Land. Das entspricht mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Jahr.

Deutschland muss mehr Entwicklungsprogramme schaffen für die Menschen, die besonders benachteiligt sind – allen voran für Menschen mit Behinderungen. Sie benötigen extra Hilfe, um überhaupt ins Blickfeld aller zu kommen. Aktuell gibt es in Deutschland keine speziellen Budgets in der Entwicklungszusammenarbeit für Inklusion – alles kommt aus einem Topf. Gerade einmal sechs Prozent der staatlichen Projekte berücksichtigen nachweislich Menschen mit Behinderungen. 15 Prozent fordert die Christoffel-Blindenmission dagegen. Das wäre gerecht. Dann nämlich entspricht der Anteil dem, den auch Menschen mit Behinderungen an der Weltbevölkerung ausmachen. Die Budgeterhöhung ist nötig, damit es Ländern wie Bangladesch wirtschaftlich besser geht. Und vor allem kann ein entsprechendes Budget für mehr Menschlichkeit sorgen.

Doch auch jeder einzelne kann etwas tun: Es fängt mit dem Wahrnehmen an. Nur wer hinschaut und Menschen mit Behinderungen mit ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen sieht, wird etwas verändern.

Jugendliche freut sich wieder zu lernen

Nancy ist 15 Jahre alt und sie besucht die 5. Klasse. „Ich war einmal die Zweitbeste in meiner Klasse“, erzählt die Jugendliche aus Uganda schüchtern. Aber seit sie immer mehr wie durch Nebel sieht, hat sich das verändert. Nancy hat eine Sehbehinderung, eine die behandelt werden kann. Grauer Star trübt ihre Sicht. Das Mädchen, das einst in der Schuler durch ihre Leistungen hervorstach, wird immer mehr unsichtbar. Ihr geht es wie vielen. Weltweit leben mehr als 1 Milliarde Menschen mit Behinderungen. Etliche davon fühlen sich ungesehen. Denn ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten werden nicht wahrgenommen. Nur manchmal bekommt Nancy die Aufmerksamkeit der Klasse, dann nämlich, wenn die anderen Kinder und Jugendlichen sie auslachen. Auf dem Weg zur Frau schämt sie sich für den “weißen Fleck” im rechten Auge. “Ich fühle mich hässlich”, gesteht sie. Benachteiligt sind die Menschen in der Region alle, denn das nächste Krankenhaus ist weit weg. Wer sich die Busfahrt nicht leisten kann, hat keine Chance auf Behandlung. Nur wenn ein Augenkrankenhaus wie Mengo, ein Projektpartner der Christoffel-Blindenmission (CBM), zu den Menschen in die abgelegene Region fährt, bekommen sie Hilfe. Dafür hat Mengo einen umgebauten Lastwagen. In dieser Praxis auf vier Rädern sind die wichtigsten medizinischen Instrumente verstaut, um die Menschen zu untersuchen und kleinere Behandlungen vor Ort durchzuführen.

Und so ist bei Nancy schnell die Ursache für ihre Sehbehinderung diagnostiziert. Sie und ihre Mutter sind froh zu hören, dass eine Operation helfen kann. Vor allem sind sie erleichtert, dass Mengo sie kostenlos behandeln wird und sogar den Transport in die Klinik übernimmt. “Es ist furchtbar, zusehen zu müssen, wie das eigene Kind immer weniger sehen kann“, sagt die Kleinbäuerin. „Wir haben im Radio gehört, dass die Augenleute in unseren Distrikt kommen“, erklärt sie. Das war ihre Chance.

Nancy wird im Mengo-Augenkrankenhaus in Kampala operiert und kann wieder sehen. Für sie ist es das beste Geschenk. Jetzt kann sie wieder richtig lernen, wird wahrgenommen werden wie alle Klassenkameradinnen und -kameraden. Und sie hat genaue Vorstellungen von dem, was sie mit ihrem Leben anfangen will. „Später würde ich gerne Hebamme werden.” Jetzt hat sie die reale Chance, das Versäumte in der Schule aufzuholen und später einmal die medizinische Infrastruktur in Uganda als Hebamme zu verbessern.

Ein selbstständiges Leben führen. Alleine einkaufen gehen. Das Enkelkind wiedersehen. Solche Erfahrungen und Momente erscheinen unbezahlbar. Doch Augenlicht ist bezahlbar: In den von der CBM geförderten Projekten in Entwicklungsländern kostet eine Operation am Grauen Star im Schnitt nur 30 Euro. Wer dieses Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk machen will, schenkt einem armen Menschen das Sehen und spendet eine Augen-OP.

Mehr Informationen unter www.cbm.de/BestesGeschenk

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE46 3702 0500 0000 0020 20 · BIC: BFSWDE33XXX

Ralf Heyme suchte Schutz in seiner Wohnung, als die heftigen Regenfälle die mit Weinreben bewachsenen Hänge von Ahrweiler hinabstürzten. Er und seine Frau beobachteten, wie sich das Wasser der Ahr hinter ihrem Haus immer mehr anstaute und allmählich über die Ufer trat. Innerhalb weniger Stunden überschwemmte das Wasser die Stadt und überflutete das Gebäude, in dem Ralfs Wohnung im zweiten Stock liegt, mehr als zwei Meter hoch.

„Im allerersten Moment fühlte ich mich sehr hilflos, weil ich nichts tun konnte“, erzählt Ralf uns, während er die Schäden betrachtet, die die Überschwemmung mit sich gebracht hat. „Das ist meine Stadt. Ich bin schockiert und traurig zugleich über die Zerstörung, die dieses Unwetter hier angerichtet hat.“

Tausende ehrenamtliche Helfer waren vor Ort, um den Betroffenen im Ahrtal bei der Beseitigung von Schlamm und Trümmern und der Bergung von persönlichen Gegenständen zu helfen. Dabei zögerten sie auch nie, persönliche Worte der Ermutigung und des Trostes zu hinterlassen, was für so viele eine starke Stütze in Zeiten der puren Verzweiflung war.

Ehrenamtliche Helfer haben Ralfs Keller und die Garage von Wasser und Schlamm befreit und ihn daran erinnert, dass er nicht alleine ist.

„Wenn wir keine Hilfe von anderen bekämen, würden wir wahrscheinlich jetzt deprimiert in unserer Wohnung sitzen“, sagt Ralf. „Man kann das hier alles nicht mit der Arbeitskraft von zwei Leuten machen – das geht nur mit der Hilfe von anderen.“

Für Ralf war die Hilfe, die er erhielt, mehr als nur körperliche Unterstützung – sich jemandem zu öffnen und seine emotionale Last zu teilen, war auch eine Befreiung. Und der Anfang eines neuen Glaubens.

„Im Laufe der Jahre habe ich meinen Glauben an Gott verloren“, erzählt Ralf. „Aber jetzt, wo ich das alles sehe, kommt mein Glaube langsam zurück.“

Gemeinsam ist man stärker

Die kopfsteingepflasterten Straßen von Ahrweiler sind auch für Katharina Dietenhofer mit jahrelangen Erinnerungen gefüllt. Sie ist in der Stadt aufgewachsen und wohnt heute gegenüber dem Haus ihrer Kindheit und wird so immer wieder an die Freude und Liebe erinnert, die dort herrschten.

„Ich bin in dieser schönen Stadt aufgewachsen und was mir immer aufgefallen ist, war die starke Gemeinschaft, die wir hier haben. In der Vergangenheit haben wir uns immer gegenseitig unterstützt“, erzählt Katharina.

Und in der vergangenen Woche mehr denn je. Die Flut hat physische Narben hinterlassen – durchnässte Wände, zerstörte Einrichtungen und mit Schlamm gefüllte Keller und Wohnräume. Doch die emotionale Ermutigung für die Stadtbewohner trägt dazu bei, dass diese Narben langsam heilen können.

„Es gibt kein einziges Wort, das beschreiben könnte, was wir hier erleben“, sagt Katharina. „Die Stadt ist entmutigt, aber was ich hier erlebe ist starke Gemeinschaft und Offenheit eines jeden Einzelnen. Wir wachsen zusammen und das erwärmt mein Herz.“

Die Freiwilligen vor Ort trugen zu diesem Gemeinschaftsgefühl bei, als sie Katharina halfen, den mit Wasser verschmutzten Putz und die restlichen Zentimeter Schlamm aus ihrem Haus zu entfernen. Mehr noch, sie hörten ihr zu, als sie von ihren Erfahrungen mit der Flut erzählte und leisteten ihr liebevolle Unterstützung in ihrer Not. „Wir sind sehr dankbar für alles, was wir bekommen, für all diese helfenden Hände“, sagt Katharina.

te nicht nur Häuser, sondern auch Existenzen und Lebensträume. Die Advents- und Weihnachtszeit wird für viele eine besondere Herausforderung werden.

Als der kleine Bach in der Nähe sich zu einem rauschenden Strom entwickelte und große Verwüstungen anrichtete, hatten die Bergmanns Glück im Unglück: Gemeinsam mit ihren zwei Kleinkindern waren sie gerade im Urlaub an der Mosel. Das Trauma des Flutgeschehens in ihrem Heimatort Heimerzheim blieb Kindern und Eltern erspart – doch nicht die verheerende Zerstörung. „Das Wasser stand 1,80 Meter in unserem Erdgeschoss“, erinnert sich Julia Bergmann. Eine Elementarversicherung hat das junge Paar nicht. Doch dank vieler freiwilliger Helfer sieht

ihr Heim knapp fünf Monate später fast schon wieder bewohnbar aus: Freunde und Fremde aus ganz Deutschland halfen beim Entkernen, ein Sanitärunternehmen installierte ehrenamtlich eine neue Heizung und der neue Estrich ist auch bereits gegossen. „Wir sind so dankbar für die Hilfe, die wir bis hierher erfahren haben.“

Einige Kilometer südlich von Bergmanns Zuhause – in einer Freikirche in Rheinbach – befindet sich die Einsatzzentrale, von der aus mehrere christliche Hilfsorganisationen ihre Hilfseinsätze gemeinsam koordinieren. Seit Mitte Juli konnten über 9.000 Freiwillige an rund

1.400 Einsatzorten helfen. Allein im Ahrtal haben Schätzungen zufolge 17.000 Personen alles verloren. Doch auch in der Heimatregion von Familie Bergmann sind die Freiwilligen aktiv: Das Paar bekommt Unterstützung bei der Suche nach Handwerkern, einem Baugutachter und bei der Antragstellung für die staatlichen Wiederaufbaugelder. Neben der praktischen Hilfe geht es aber auch darum, Hoffnung zu vermitteln. „Wir sind für die Menschen da, nicht für den Dreck“, fasst Alexander Becker das Anliegen zusammen. In den vergangenen vier Monaten koordinierte er den

gemeinsamen Hilfseinsatz mit. Während Familie Bergmann vor allem auch aufgrund ihres festen Glaubens an Gott nicht resigniert, gibt es auch viele Menschen, die Seelsorge und professionelle Begleitung brauchen, um das Geschehen zu verarbeiten. „Unsere Partner vor Ort vermitteln bei Bedarf Gesprächspartner. Es gibt mobile Begegnungsorte und weiterhin auch ganz praktische Unterstützung“, erklärt Becker. Gerade zur Weihnachtszeit sei es wichtig, präsent und ansprechbar zu sein. Damit aus der Hoffnung wieder Zukunft werden kann.

In Gedenken an die Flutopfer und ihre Angehörigen.

Monate nach der Flutkatastrophe, die vor allem RheinlandPfalz traf, wird noch immer aufgeräumt und wiederaufgebaut. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des THW reisten aus der gesamten Republik an. Frauen und Männer, die nicht sagen „hätte“, „könnte“, „müsste“ – sondern sie „haben“, „können“, „machen“. Sie sind da, wenn sie gebraucht werden. Egal, ob jetzt oder später. Denn auf ihr Durchhaltevermögen und ihren Einsatz ist in fordernden Zeiten immer Verlass.

Das Thema Inklusion ist derzeit in aller Munde, doch was bedeutet es eigentlich genau? Warum ist Inklusion so wichtig, und wen betrifft es?

Der Begriff Inklusion wird sehr vielfältig genutzt und beinhaltet im Wesentlichen die Wertschätzung und Anerkennung von Unterschieden als Teil menschlicher Vielfalt. Jeder Mensch gehört dazu – selbstverständlich und von Anfang an.

Integration bezeichnet den Versuch, Menschen in ein bestehendes System einzubinden, sofern diese Menschen Anpassungsleistungen erbringen. Inklusion beschreibt hingegen das Konzept einer Gesellschaft, in der jede*r unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Nationalität, Bildung und einer eventuellen Behinderung dazugehört und die notwendigen Anpassungen von der Gesellschaft

gewährleistet werden. In einer inklusiven Gesellschaft wird niemand ausgegrenzt und Unterschiedlichkeit nicht nur toleriert, sondern als selbstverständlich betrachtet. Wenn alle Menschen wirklich teilhaben können, werden Unterschiede zunehmend unwichtig. Ob barrierefreies Wohnen im Kiez, Teilhabe an Arbeit oder gemeinsames Lernen für alle Kinder – Inklusion betrifft alle Lebensbereiche und ist ein Menschenrecht. Für gesellschaftliche Teilhabe ist es wichtig, dass Barrieren konsequent abgebaut werden und die dafür notwendigen Voraussetzungen von allen gemeinsam geschaffen werden. Es gehört zur sozialen Verantwortung, die

Inklusion in Deutschland ernsthaft und konsequent voranzubringen. Inklusion braucht auch Haltung und Bewusstsein in den Köpfen der Menschen. Jeder Mensch sollte offen für andere sein, anstatt eine Person für ihre Andersartigkeit zu kritisieren. Erst wenn jeder Mensch akzeptiert wird, wie er ist, und die Abweichung von einem „Standard“ nicht mehr als Schwäche, sondern als potenzielle Stärke verstanden wird, kann man von einer gelungenen Inklusion bzw. von einer Gesellschaft sprechen, in der man verschieden sein darf.

Die Corona-Pandemie hat bestehende Schwachstellen auf dem Weg zur inklu-

siven Gesellschaft deutlich gemacht und in einigen Bereichen erreichte Fortschritte sogar zurückgedreht, wie zum Beispiel in der schulischen Bildung, beim selbstbestimmten Leben, aber auch in der Kommunikation. Zukünftig muss noch viel stärker mit den Betroffenen gemeinsam erarbeitet werden, wie Probleme angegangen werden müssen, statt über die Köpfe der Betroffenen hinweg Entscheidungen zu treffen.

Echte Teilhabe kann nur gelingen, wenn Selbstbestimmung sichergestellt, Barrierefreiheit gewährleistet und Diskriminierung konsequent verhindert wird. Dann wird Inklusion möglich.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit DAHW DEUTSCHE LEPRA- UND TUBERKULOSEHILFE E. V. entstanden.

Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, der seit 1993 jedes Jahr am 3. Dezember begangen wird, sollen die Menschen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, die weltweit mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung leben. Auch die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe nimmt diesen Tag zum Anlass, um die öffentliche Wahrnehmung auf die besonderen Belange und Rechte von Menschen mit Behinderung zu lenken.

Empowerment von Menschen mit Behinderung auf drei Ebenen

Um die vielfältigen Barrieren abzubauen, die Menschen mit Behinderung an der vollen Partizipation hindern, darf Behinderung nicht als ein Problem des Individuums verstanden werden, sondern vielmehr als Folge von umweltbedingten und sozialpolitischen Umständen, die Bedürfnisse und Belange von Menschen mit Behinderung nicht gleichberechtigt und inklusiv berücksichtigen. Ein entscheidender Perspektivwechsel, der heute Grundlage aller Programme und Projekte der DAHW ist. Im Fokus steht das Empowerment (die Selbstermächtigung) von Menschen mit Behinderung, damit sie ihre eigenen Interessen in ihren Gemeinschaften und Gesellschaften eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt vertreten können. Dazu setzt die DAHW auf drei Ebenen an (siehe Grafik).

Die Begünstigten unserer Inklusionsprojekte erhalten individuelle Hilfe zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage und für (mehr) Mobilität und Unabhängigkeit, beispielsweise durch die Ausstattung mit Rollstühlen oder Krücken, die Finanzierung von Rehabilitationsmaßnahmen oder wiederherstellenden Operationen, den Bau von barrierefreien Toiletten und Wasserstellen oder durch die Vermittlung von Behindertenausweisen.

auf individueller Ebene Begünstigten unserer Inklusionsprojekte erhalten individuelle Hilfe zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage und für (mehr) Mobilität und Unabhängigkeit, beispielsweise durch die Ausstattung mit Rollstühlen oder Krücken, die Finanzierung von Rehabilitationsmaßnahmen oder wiederherstellenden Operationen, den Bau von barrierefreien Toiletten und Wasserstellen oder die Vermittlung von Behindertenausweisen.

... auf kommunaler Ebene

... auf kommunaler Ebene

Seit Jahren verfolgen wir in unseren Inklusionsprojekten den Ansatz der gemeindenahen inklusiven Entwicklung (Community Based Inclusive Develeopment, CBID), um das Selbstbewusstsein der Menschen mit Behinderung zu stärken.

Seit Jahren verfolgen wir in unseren Inklusionsprojekten den Ansatz der gemeindenahen inklusiven Entwicklung (Community Based Inclusive Develeopment, CBID), um das Selbstbewusstsein der Menschen mit Behinderung zu stärken. Wir unterstützen sie beim Aufbau und der Arbeit von Selbstvertretungsorganisationen, die sich für die eigenen Rechte in ihren Gemeinschaften, Gemeinden und Gesellschaften einsetzen.

... auf staatlicher Ebene

... auf staatlicher Ebene

Als Expert*innen für Inklusion und Entwicklungszusammenarbeit betreiben wir Lobbying und Advocacy, um auf globaler (WHO, UN), europäischer (EU) und nationaler (BMZ, Gesundheitsministerien) Ebene die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im sozialen Kontext, im Gesundheits und Wirtschaftssektor sichtbar zu machen, auf politische Prozesse Einfluss zu nehmen und strukturelle Veränderungen voranzutreiben.

... auf individueller Ebene

... auf individueller Ebene

Wir unterstützen sie beim Aufbau und der Arbeit von Selbstvertretungsorganisationen, die sich für die eigenen Rechte in ihren Gemeinschaften, Gemeinden und Gesellschaften einsetzen.

Seit Jahren verfolgen wir in unseren Inklusionsprojekten den Ansatz der gemeindenahen inklusiven Entwicklung (Community Based Inclusive Develeopment, CBID), um das Selbstbewusstsein der Menschen mit Behinderung zu stärken. Wir unterstützen sie beim Aufbau und der Arbeit von Selbstvertretungsorganisationen, die sich für die eigenen Rechte in ihren Gemeinschaften, Gemeinden und Gesellschaften einsetzen.

... auf staatlicher Ebene Als Expert*innen für Inklusion und Entwicklungszusammenarbeit betreiben wir Lobbying und Advocacy, um auf globaler (WHO, UN), europäischer (EU) und nationaler (BMZ, Gesundheitsministerien) Ebene die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im sozialen Kontext, im Gesundheits- und Wirtschaftssektor sichtbar zu machen, auf politische Prozesse Einfluss zu nehmen und strukturelle Veränderungen voranzutreiben.

Als Expert*innen für Inklusion und Entwicklungszusammenarbeit betreiben wir Lobbying und Advocacy, um auf globaler (WHO, UN), europäischer (EU) und nationaler (BMZ, Gesundheitsministerien) Ebene die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im sozialen Kontext, im Gesundheits und Wirtschaftssektor sichtbar zu machen, auf politische Prozesse Einfluss zu nehmen und strukturelle Veränderungen voranzutreiben.

Die Begünstigten unserer Inklusionsprojekte erhalten individuelle Hilfe zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage und für (mehr) Mobilität und Unabhängigkeit, beispielsweise durch die Ausstattung mit Rollstühlen oder Krücken, die Finanzierung von Rehabilitationsmaßnahmen oder wiederherstellenden Operationen, den Bau von barrierefreien Toiletten und Wasserstellen oder durch die Vermittlung von Behindertenausweisen.

Die Begünstigten der Inklusionsprojekte erhalten individuelle Hilfe zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage und für (mehr) Mobilität und Unabhängigkeit, beispielsweise durch die Ausstattung mit Rollstühlen oder Krücken, die Finanzierung von Rehabilitationsmaßnahmen oder wiederherstellenden Operationen, den Bau von barrierefreien Toiletten und Wasserstellen oder durch die Vermittlung von Behindertenausweisen.

... auf kommunaler Ebene Seit Jahren verfolgen wir in unseren Inklusionsprojekten den Ansatz der gemeindenahen inklu siven Entwicklung (Community Based Inclusive Develeopment, CBID), um das Selbstbewusstsein der Menschen mit Behinderung zu stärken. Wir unterstützen sie beim Aufbau und der Arbeit von Selbstvertretungsorganisationen, die sich für die eigenen Rechte in ihren Gemeinschaften, Gemeinden und Gesellschaften einsetzen.

ITCHY ist eine erfolgreiche dreiköpfige PunkBand aus Eislingen, welche bereits seit 2000 gemeinsam Musik macht. Mit ihren Texten sprechen sie gesellschaftliche Missstände offen an und setzen sich gemeinsam mit Organisationen aktiv für den Umweltschutz ein. Im Interview sprechen wir über ihr Engagement und wie jeder etwas beitragen kann.

Was bedeutet soziale Verantwortung für euch?

Panzer: Es ist ja so, dass wir uns diesen – eigentlich wirklich wunderschönen – Planeten mit vielen vielen anderen Menschen teilen und daraus ergibt sich logischerweise, dass jede einzelne Person auch eine Verantwortung gegenüber der Erde, unseren Mitmenschen und vor allem auch unseren Nachkommen hat. Jede*r hat die Aufgabe, die Welt in einem Zustand zu hinterlassen, mit dem man auch später noch was Ordentliches anfangen kann.

Und hier wird es dann auch schon schwierig. Einfaches Beispiel: Wenn man bei sich zuhause auf die Toilette geht, benutzt man anschließend ganz automatisch die Klobürste. In öffentlichen Toiletten sieht das aber bei vielen leider schon ganz anders aus, weil dir ja eventuell gar keiner nachweisen kann, dass du das warst. Ich glaube das Problem ist, dass sich ganz viele Leute auch beim Thema „soziale Verantwortung“ hinter der Masse verstecken und davon ausgehen, dass die persönlichen Verfehlungen alle nicht so schlimm sind und man dafür eh nicht zur Verantwortung gezogen wird. Aber das „Was kann ich allein schon bewirken?“-Argument ist einfach komplett dämlich und ich lasse das nicht gelten. Jede Aktion hat Auswirkungen und jedes Engagement für die gute Sache ist wichtig. Egal in welcher Richtung.

Denkt ihr, dass Personen des öffentlichen Lebens eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft tragen?

Sibbi: Sowas muss ja immer jede oder jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde man sollte auch niemandem, der eine Öffentlichkeit erreicht, vorschreiben, was er zu sagen hat. Bei uns persönlich ist es aber einfach so, dass wir bei gewissen Dingen ein wirkliches inneres Bedürfnis haben, unsere Meinung kundzutun. Wir versuchen alle drei mit offenen Augen durch das Leben zu gehen und da sieht man leider viel zu viele Dinge, die einen unglücklich, traurig, fassungslos oder wütend machen. Deshalb behandeln wir diese Themen dann auch in unseren

Texten und wenn unser Publikum dadurch zum Nachdenken angeregt wird, haben wir schon viel erreicht. Allerdings gibt es auch Bands, die nur über Partys und Saufen singen, bei denen ich als Hörer gar nicht möchte, dass die plötzlich die Missstände auf dieser Welt anprangern. (lacht)

Als Punk-Band setzt ihr mit eurer Musik und euren Texten ein klares Zeichen und setzt euch stark für soziale und nachhaltige Themen ein. Was war der Auslöser für euer Engagement?

Panzer: Als Jugendlicher fand ich es einfach total spannend, dass es sich bei Punkrock um mehr handelt als nur um ein Musikgenre. Punkrock ist eine Haltung, die zwar jede*r für sich anders definiert, aber der allumfassende Konsens ist schon sich gegen unterschiedlichste Missstände aufzulehnen, die Stimme für die Schwächeren zu erheben und sich für positive Dinge einzusetzen. Mich haben damals die Texte von verschiedenen Bands dazu gebracht, über diverse kleine und große Themen überhaupt erstmals nachzudenken und für mich zu klären, wie ich persönlich dazu stehe. Wir schreiben natürlich auch viele Songs, die rein gar nichts mit Politik oder Gesellschaftskritik zu tun haben, aber wenn wir heute Fan-Nachrichten bekommen, in denen steht, dass wir es mit Songs und Musikvideos wie beispielsweise „Why still bother“ oder „The sea“ geschafft haben, dass sich Fans jetzt auch aktiv für den Meeresschutz engagieren, ist das für uns das größte Kompliment überhaupt.

Gibt es bestimmte Projekte oder Problematiken, die euch besonders am Herzen liegen und für die ihr euch besonders einsetzt? Wo bedarf es eurer Meinung nach mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit?

Sibbi: Oh Gott, da gibt es leider mehr Themen als man zählen kann. Wir haben uns in den letzten zehn Jahren hauptsächlich mit dem Thema Meeresschutz beschäftigt, hier gibt es so viele wichtige Bereiche, die alle mehr Aufmerksamkeit verdienen. Bei uns war es konkret die Problematik des Unterwasserlärms, hier haben wir die ziemlich große “Sonar Sucks” Kampagne zusammen mit der WDC ins Leben gerufen. Danach ging es mit Sea Shepherd hauptsächlich um den Schutz der Meeresbewohner. In der jüngsten Vergangenheit hatten wir dann mit OceanCare und Greenpeace tolle Unterstützer*innen im Bereich der Plastik-Verschmutzung der Weltmeere gefunden. In allen Bereichen konnten wir tatsächlich auch Dinge bewirken, teilweise ziemlich große und weitreichende, was uns zeigt, dass unser Engagement echt Sinn macht und wichtig ist. Panzer: Wir versuchen z.B. auch auf unseren Konzerten coolen Organisationen und NGOs eine Plattform zu geben. Auf unseren Tourneen sind immer auch engagierte Leute aus unterschiedlichen Bereichen dabei, die mit einem Stand vor Ort sind, Gespräche mit dem Publikum führen, Spenden sammeln und Infomaterial verteilen. Von „Kein Bock auf Nazis“ über „Sea Punks“ zu „OceanCare“ u.v.m.

Als Band habt ihr eine klare Haltung, aber hat sich auch euer persönlicher Alltag verändert? Was tut ihr im täglichen Leben dafür, um nachhaltig zu leben? Engagiert ihr euch auch in eurer Freizeit für Projekte oder ehrenamtlich?

Panzer: Ich gehe natürlich auch privat auf Demos. Präsenz auf der Straße finde ich einfach wichtig. Wenn ich sehe, dass irgendwelche Nazis wirre Geschichten

itchyofficial.de instagram.com/ itchyofficial1

Jede Aktion hat Auswirkungen und jedes Engagement für die gute Sache ist wichtig. Egal in welcher Richtung.

über Hass und Rassismus in meiner schönen Stadt erzählen wollen, raffe ich mich auf und freue mich dann, wenn die Gegendemo zigmal größer und imposanter ist, als die traurig aussehende Planwagen-Kundgebung der Faschisten. Auch sonst passe ich meinen persönlichen Lebensstil meinen Idealen an und versuche dem so gut es geht gerecht zu werden. Das klappt natürlich mal mehr und mal weniger gut. Was mir wichtig ist zu sagen: Wir drei sind auch keine Heiligen und ganz sicher machen wir auch dutzende Dinge, die beispielsweise nicht komplett nachhaltig sind. Wenn wir die Möglichkeit haben ein großes Festival in der Ukraine zu spielen, reisen wir mit dem Flugzeug dorthin - auch wenn ich weiß, dass das schlecht fürs Klima ist. Im Gegenzug ernähre ich mich seit 13 Jahren komplett vegetarisch und seit einiger Zeit weitestgehend vegan. In meiner Heimatstadt bewege ich mich zu 99% zu Fuß oder mit der Bahn und beim Einkaufen ist mein Kopf so auf Plastikverzicht und Regionalität getrimmt, dass es eigentlich schon gar keinen Spaß mehr macht, weil ich immer ein irre schlechtes Gewissen bekomme, wenn doch mal wieder eine Plastikverpackung im Korb landet. Ich glaube wirklich nicht, dass es darum geht absolut perfekt zu sein. Es geht vielmehr darum, das persönliche Verhalten zu hinterfragen und den Willen es konstant zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. Außerdem ist es mir auch privat wichtig, NGOs, deren Arbeit ich großartig finde, finanziell und bei diversen Aktionen zu unterstützen und ihnen zu helfen den Druck auf Politik und Wirtschaft weiter hochzuhalten. Immer mehr junge Menschen beschäftigen sich mit der Thematik des Klimawandels oder gehen auf die Straßen, um sich gegen soziale Missstände einzusetzen. Wie seht ihr diese Bewegung und wie denkt ihr, können wir sie unterstützen?

Sibbi: Alles was hier in den letzten Jahren passiert, ist beeindruckend. Vor allem wenn man sieht, wie jung die Menschen sind, die sich hier so großartig engagieren. Da werd ich manchmal richtig beschämt, wenn ich sehe, dass da Teenager wirklich hart dafür arbeiten und ihre Freizeit opfern, damit die Welt ein besserer Ort wird, und dann zurückdenke, was ich mit 15 oder 16 hauptsächlich im Kopf hatte. Das ist schon toll, was da in den letzten Jahren für ein Ruck durch die Welt ging. Unterstützen können wir das alle, indem wir die Dinge die beanstandet werden einfach ernst nehmen und versuchen, sie im Kollektiv besser zu machen.

Was sind eure Top-5-Tipps für mehr Engagement im Alltag, die wirklich jeder problemlos umsetzen kann?

Panzer: 1) Intelligentes Contra geben, wenn ihr rassistische, sexistische oder homophobe Kommentare mitbekommt. Macht manchmal Spaß. Meistens nicht. Ist aber trotzdem notwendig.

Sibbi: 2) Ressourcen sparen. Kann man in so vielen Bereichen. Wasser und Strom nicht unnötig verschwenden, nicht überall hin mit dem Auto fahren, nicht für jeden Kurztrip das Flugzeug nehmen, Essen aufessen, anstatt es wegzuwerfen, auf Einwegartikel verzichten, usw. So viele kleine Dinge, die ganz easy besser zu machen sind.

Panzer: 3) Support your local Straßenzeitung! Bei uns im Süden beispielsweise das „Trott-war“- Magazin. Super Sache. Sibbi: 4) Mehr ITCHY hören. Sorry, ich musste die Stimmung hier kurz etwas auflockern.

Panzer: 5) ... und während man dann z.B. beim Einkaufen mehr ITCHY hört und grade einen Apfel kaufen möchte, auf welchem ein Sticker mit „Herkunftsland Neuseeland“ klebt: Den dann eben nicht kaufen. Das ist dumm. Also das mit dem Apfel. Das mit ITCHY ist ziemlich schlau.

Die Rettungsschwimmer der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat jeder schon einmal gesehen – ob im Sommerurlaub an Nord- und Ostsee oder am örtlichen Badesee. Die wenigsten wissen jedoch, dass auch Vierbeiner als Lebensretter im Einsatz sind.

spiele.

Die Rettungshunde in der DLRG sind darauf trainiert, Menschen zu finden. „Unsere Hunde suchen vermisste Personen, den Rentner, der nicht vom Spaziergang zurückkam, den Jogger oder kleine Kinder, die verschwunden sind“, nennt Rettungshundeführerin Sabine Christmann Beispiele. Mit ihrer Hilfe können Vermisste schnell gefunden und versorgt werden, bevor es für sie lebensbedrohlich wird. Und selbst wenn Personen nicht mehr lebend angetroffen werden, ist deren Auffinden eine wertvolle Leistung.

Je nach Ausbildung ist ein Rettungshund spezialisiert auf ein bestimmtes Einsatzgebiet. So kann er in der Fläche und an Uferrändern selbstständig Perso-

nen ausfindig machen, auf Wasserflächen vom Boot aus Menschen orten oder hochwassergefährdete Gebiete und Trümmer durchsuchen. Mantrailer wiederum können verschiedene Gerüche voneinander unterscheiden und anhand eines Geruchsgegenstandes gezielt der Spur einer Person folgen.

Doch die Retter auf vier Pfoten arbeiten natürlich nicht allein. Rettungshundearbeit be-

deutet Teamarbeit zwischen Hund und Mensch. „Da ich immer gern Menschen helfen wollte, bin ich mit meinem Hund Tessa zur Rettungshundestaffel gegangen. Das ist für mich etwas Sinnvolles, ich lerne viel, der Hund ebenfalls und wir können zusammen etwas machen“, beschreibt Sabine Christmann ihre Motivation, sich einer DLRG Rettungshundestaffel anzuschließen.

Auch Oliver Appel ist es so ergangen. Inzwischen ist der erfahrene Rettungshundeführer Leiter der Staffel der DLRG Stormarn. Dieser gehören derzeit zwölf Teams im Einsatz an, zehn weitere befinden sich in Ausbildung. Im vergangenen Jahr arbeiteten die Teams – alarmiert von der Polizei – mehr als 30 Rettungseinsätze ab.

Seit kurzem in der Ausbildung bei der DLRG Stormarn dabei ist Ella – die neue Hündin von Staffelleiter Appel: „Ich habe mich für einen Riesenschnauzer entschieden, weil ich glaube, dass sich die Rasse unglaublich gut zu einem Rettungshund ausbilden lässt. Die werden von der Polizei auch schon lange als Diensthunde genutzt.“ Von ihrem Herrchen wird Ella als aufgeweckte und neugierige Hündin beschrieben, die sich nicht so schnell verängstigen lässt. Schon vor dem eigentlichen Ausbildungsbeginn hat Ella übliche Kommandos und auch manches im Gelände gelernt. „Die Hunde lernen sehr schnell in der ersten Zeit, man muss ihnen aber auch die Möglichkeit dazu geben“, weiß Appel aus Erfahrung. Bis zum Start der zweijährigen Ausbildung zur Flächensuchhündin mit etwa sechs Monaten hat Ella eine gute Verbindung zum Hundeführer aufgebaut. Im Training geht sie auf die ersten Suchen. Anfänglich sind die versteckten Personen leicht zu entdecken. Später werden die Suchen komplexer und die Verstecke immer schwieriger ausfindig zu machen.

Wie die Tiere müssen auch die Hundeführer eine Ausbildung durchlaufen. Sie müssen den Umgang mit Kompass und Karten lernen, das Funken, die Nutzung von GPS und noch einiges mehr. Ihre Arbeit verrichten die Rettungshunde-Teams ehrenamtlich. Sie finanzieren Ausbildung, Einsatzkleidung und Ausrüstung selbst. Deshalb freuen sich die Retter über jede Unterstützung, die sie bekommen. So können Spenden dabei helfen, besseres Equipment für die lebensrettende Arbeit zu beschaffen.

#1 6 #2 #3

38 Millionen Menschen leben weltweit mit dem Virus.

Mehr als sieben Millionen Menschen wissen weltweit nicht, dass sie HIV-positiv sind, jedes Jahr sterben 700.000 Infizierte.

Einem Bericht des Globalen Fonds zufolge ist die Zahl der Menschen, die mit Aids-Präventionsprogrammen 2020 erreicht wurden, im Vergleich zu 2019 um elf Prozent zurückgegangen, die Zahl der HIV-Tests um 22 Prozent. Das könnte gravierende Folgen haben. Denn nach wie vor bleibt entscheidend für den Verlauf der Krankheit, ob sie frühzeitig erkannt wird. Und das bestimmt letztlich die Chance, mit HIV zu überleben.

#4 #5 #6

Eine besondere soziale Verantwortung haben die reichen Länder, wenn es um Forschung und Medizin geht. Es gehört dazu, dass Fortschritte nicht als Letztes in den Armutsländern ankommen.

Dr. Kristel Degener: „Bereits seit Jahrzehnten hofft die Welt auf einen HIV-Impfstoff, um die Pandemie zu beenden. Ende 2019 bekamen 12,6 Millionen Menschen mit HIV keine Medikamente. Die Suche nach einem HIV-Impfstoff zu beschleunigen, gehört auch deshalb mit zur sozialen Verantwortung.“

Die Deutsche AIDS-Stiftung fördert seit Anfang der 2000erJahre das Programm DREAM in Mosambik und HOPE Cape Town in Südafrika.

HIV gibt es noch, denn die Infektion ist noch nicht heilbar. Zusammen mit Unterstützern engagiert sich die Deutsche AIDS-Stiftung für HIV-positive Menschen und für Aufklärung. Wir fragen dazu Dr. Kristel Degener, die geschäftsführende Vorstandsvorsitzende.

Frau Dr. Degener, HIV ist 40 Jahre alt. Gibt es denn noch so viel zu tun? Ja, selbstverständlich. In 40 Jahren hat sich natürlich viel geändert, aber HIV und seine Folgen sind nicht weg. Es gibt wirksame Medikamente und die Aussicht, mit HIV alt zu werden. Aber auch: vermeidbare Infektionen, HIV-positive Menschen, die einsam sind, Sorgen vor der Diskriminierung ihrer Kinder haben, „Langzeitüberlebende“ mit Angst vor dem Alter. HIVpositive und aidskranke Menschen brauchen uns auch weiter!

Auch nach 40 Jahren brauchen uns HIVpositive und aidskranke Menschen. HIV ist noch nicht heilbar.

Wo ist die Deutsche AIDS-Stiftung besonders gefragt?

An vielen Orten in Deutschland und auch in den HIVBrennpunkten in Afrika, wo wir zwei Projekte seit vielen Jahren fördern. Es geht uns um Aufklärung, das A und O. Wer Bescheid weiß, geht früher zum Test, überdenkt hoffentlich Vorurteile, schützt sich. Und es geht uns um die gesundheitliche Versorgung der Menschen. Um Testangebote, darum, dass für die Therapie wichtige HIV-Einrichtungen auch außerhalb der Metropolen erreichbar sind. Um eine vorurteilsfreie Betreuung im Alter. Und noch einiges mehr.

Können Sie das alleine schaffen?

Nein. Als Hilfsorganisation sind wir auf andere angewiesen, die mit uns zusammen soziale Verantwortung übernehmen wollen und können. Seit vielen Jahren dürfen wir auf Privatpersonen und auf Unternehmen zählen, die unsere Arbeit sehr schätzen und mit uns gemeinsam helfen. Zum Beispiel, indem sie sich bei unseren Benefizveranstaltungen als Spender oder Sponsoren einbringen. Selbstverständlich freuen wir uns, wenn der Kreis der Unterstützer größer wird. Dann können wir auch noch mehr tun.

Welches Thema treibt Sie gerade besonders um?

Dass HIV-positive Frauen und Männer im Alter nicht nur gut, sondern auch mit Achtung vor ihrer Biografie betreut werden. Viele mussten in ihrem Leben Diskriminierung ertragen. Deshalb unterstützen wir zusammen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung das Siegel „Lebensort Vielfalt“ der Schwulenberatung Berlin. Das Siegel darf tragen, wer als Einrichtung bewiesen hat: Bei uns ist jeder Mensch willkommen. Das ist ein aufwendiger Prozess, der sich aber lohnt. Denn die Beschäftigten qualifizieren sich zusammen mit den Führungskräften – und alle lernen dazu. Über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt – und über HIV!

Dr. Kristel Degener Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen AIDS-Stiftung entstanden.

Die German Doctors sind ehrenamtlich weltweit im Einsatz und bilden vor Ort Gesundheitskräfte aus.

DEINE SPENDE ZÄHLT.

german-doctors.de

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit

Aid Network (GAiN) entstanden.

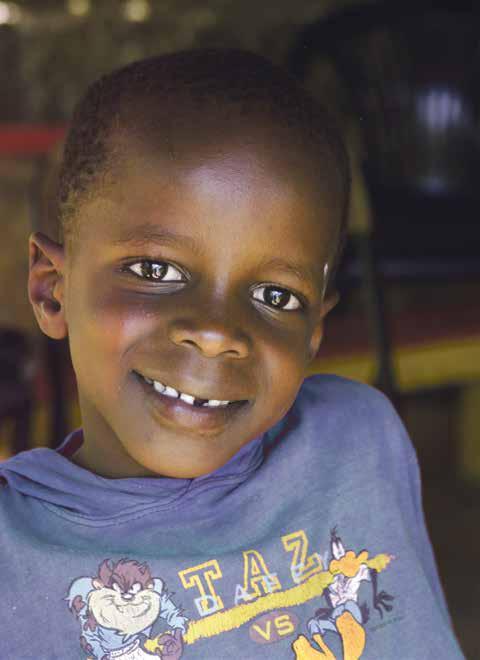

Aus einem verlorenen kleinen Jungen ist ein starker junger Mann geworden. Timothy hat gelernt, worauf es im Leben ankommt.

Timothy war zwei Jahre alt und krabbelte nackt über einen schmutzigen, stinkenden Marktplatz in Mukono, als das Ehepaar Piet und Pita Buitendijk auf ihn aufmerksam wurde. Seine Mutter kümmerte sich nicht um ihn. Was die holländischen Kinderdorfleiter dann erfuhren, ließ sie hellhörig werden. Der Vater des kleinen Jungen war gerade an Aids gestorben, seine Mutter war HIVpositiv und konnte nichts mit ihrem Kind anfangen. Es bestand ein dringender Verdacht, dass Timothy sexuell missbraucht wurde. Piet und Pita nahmen ihn deshalb gleich mit in ihr Haus.

Ein Praktiker

Aus dem Privathaus wurde das Kinderheim „Arche Noah“. Dort blühte Timothy auf. Im Schulunterricht war er kein Held, aber er schlug sich durch und konnte dafür seine praktische Begabung sehr gut einsetzen. Wenn es etwas zu bauen und zu reparieren gab, packte er mit an. Seine Mechanikprüfung in der Berufsschule der „Arche Noah“ bestand Timothy mit Leichtigkeit. Arbeitsplätze in Uganda sind nicht gerade reichlich vorhanden. Zusammen mit einem anderen Heimkind in seinem Alter macht Timothy gerade eine Ausbildung als Kaffeespezialist.

Know-how schafft Zukunft

Uganda ist ein ideales Land für Kaffeeanbau, aber vielen Kaffeebauern fehlt das Know-how, wie sie wirklich guten Kaffee ernten, verarbeiten und auch gewinnbringend verkaufen können. Timothy kümmert sich in einer Firma um die qualitative Sortierung der Kaffeebohnen, er transportiert Bohnen von den Bauern zu den Röstern, er repariert und wartet die Maschinen. An den Wochenenden fahren die beiden jungen Männer immer noch sehr gerne zurück zu ihrer großen „Familie“ im Kinderdorf.

Eine große Familie

Timothy braucht bald keine finanzielle Unterstützung mehr, wohl aber seine kleinen „Geschwister“. Im Kinderdorf

Kaffeeanbau ist in Uganda ein aufstrebendes Gewerbe. Timothy durchläuft in seiner Ausbildung alle Stationen in Sachen Kaffeebusiness.

leben 200 Kinder im Alter von null bis 20 Jahren. Für ihren Unterhalt sorgen ausschließlich Paten. Und immer wieder müssen neue kleine Menschen aufgenommen werden, die sonst nicht überleben würden. In Uganda kommt es vor, dass Babys abgelegt, vergessen, ja sogar weggeworfen werden. Wenn sie Glück haben, findet sie jemand und bringt sie zur Polizei. In der Region Mukono wissen die Polizeibeamten, was sie dann machen müssen: bei der „Arche Noah“ anrufen. Aus einem kleinen Wohnhaus ist in 21 Jahren ein Kinderdorf mit Kindergarten, Schule, Berufsschule, Internat, Klinik, Kirche und Farm geworden. Die Kinder aus den Anfangsjahren sind jetzt junge Erwachsene, die ihre ersten Schritte ins Berufsleben gehen. Sie werden anders leben können als ihre Eltern.

Weitere Informationen unter: gain-germany.org

WIR

Es passiert z.B. in Uganda: Babys werden abgelegt, vergessen, weggeworfen. Im Kinderdorf Arche Noah finden verlorene Kinder ein liebevolles Zuhause. Jeder Pate verändert die Welt ein kleines Stück: in Armenien, Haiti, Indien oder Uganda.

Geschichte eines Babys aus Uganda:

Eltern wollen für ihre Kinder nur das Beste. Daher tendieren sie auch oft dazu, sie, wo es nur geht, zu fördern. Man möchte alles richtig machen und dafür sorgen, dass der eigene Nachwuchs bestmöglich auf das vorbereitet ist, was da auf ihn wartet. Dabei sollte die Förderung nicht erst beginnen, wenn das Kind auf den eigenen Beinen steht und sprechen kann. Frühkindliche Förderung ist wichtig.

Text Lukas Knochel

Dabei kann die frühkindliche Bildung ganz unterschiedlich ablaufen – ob Schmusen und Spielen mit den Eltern, Greifen und Entdecken von Gegenständen oder Schwimmen. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und sind neugierig. Dem sollte man nie im Wege stehen, sondern versuchen, sie gezielt dabei zu fördern.

Babyschwimmen – Gut für Motorik und Wahrnehmung

Was eines der bekanntesten und auch wirklich fördernden Angebote ist, sind Babyschwimmkurse. Dabei können unsere Sprösslinge schon ab dem 4. Lebensmonat anfangen. Bei Babyschwimmkursen geht es gar nicht mal darum, dass die Kinder schon so früh Schwimmen lernen. Es geht darum, die Motorik zu schulen. Bewegungsabläufe lassen sich im Wasser viel leichter durchführen. Die Kinder lernen, ihren eigenen Körper wahrzu-

nehmen. Das Geplansche und Gepaddele durch das angenehme Nass ist eben mehr als nur ein lustiger Zeitvertreib. Spielerisch werden Bewegungen kennengelernt. Außerdem werden die Kinder mit dem Element Wasser, welches sie bereits aus dem Mutterleib kennen, noch mehr vertraut gemacht.

Dabei sollten auch die physikalischen Eigenschaften des Wassers nicht unterschätzt werden. Diese begünstigen nicht nur muskuläre, sondern auch koordinative Bewegungen des Babys und stärken langfristig das Herz-Kreislauf-System. Durch die Eigenschaften vom Wasser werden die Sinne stimuliert und fördern sowohl Stoffwechsel als auch Immunsystem.

Durch all die neuen Eindrücke, die auf die kleinen Neu-Schwimmer einprasseln, wird ihre geistige Aufnahmefähigkeit nachhaltig gefördert und der Kontakt zwischen Eltern und Kind noch stärker in den Mittelpunkt gesetzt. So ist das Babyschwimmen auch eine wirklich lohnenswerte Erfahrung

für die Eltern. Der Umgang mit Kindern im Wasser wird so direkt und unter Beobachtung von geschulten Schwimmlehrern oder Pädagogen nähergebracht.

Schwimmen – eine lebenswichtige Fähigkeit

Mit dem Babyschwimmen wird eine hervorragende Grundlage in der frühkindlichen Förderung gesetzt. Sind Kinder dann etwas älter und können erste eigene Schwimmversuche machen, ist der Schwimmunterricht eine wichtige Berei-

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem BUNDESVERBAND HERZKRANKE KINDER E. V. entstanden.

Text Volker Thiel

Ertrinken ist die zweithäufigste tödliche Unfallursache bei Kindern bis 15 Jahre. Zudem gab es 2020 mehr als 100 Badeunfälle, die mit einer stationären Behandlung und dem Risiko einer bleibenden schweren geistigen Behinderung einhergingen. Sportmöglichkeiten für Kinder mit angeborenen Herzfehlern sind aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen sowieso ziemlich begrenzt. Corona hat die Situation noch deutlich verschärft.

Beim Schulsport, vor allem beim Schwimmunterricht, gehen die Bedürfnisse herzkranker Kinder oft buchstäblich unter: Hallen sind geschlossen, es fehlen Lehrer, die Schwimmen unterrichten. Es gibt zu wenig Betreuungspersonen, die Erkältungsgefahr beim Fußweg oder Bustransport ist groß. Vor allem im zweiten „Corona-Jahr“ mussten weitere

Aktivitäten gestrichen werden. Es ist das Jahr der „Nichtschwimmer“, weil kaum oder gar kein Schwimmunterricht möglich war und Schulsport nur sporadisch stattfand. Dies aufzuholen, ist eine große Herausforderung, zu der wir unseren Teil beitragen wollen:

An verschiedenen Orten in Deutschland planen wir 2022 unter anderem Familienwochenenden mit Schwimmunterricht speziell für herzkranke Kinder. Diese Kinder sind besonders angewiesen auf eine sehr individuelle, kompetente Begleitung, denn jeder Herzfehler ist anders und jedes herzkranke Kind hat andere Einschränkungen.

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende, damit Jayden (Foto) und viele weitere herzkranke Kinder schwimmen lernen, um am öffentlichen Leben stärker teilhaben zu können. Vielen Dank!

Weitere Infos: bvhk.de

Hier können Sie spenden: bvhk.de/spenden

FOTO: PRIVAT

cherung ihrer motorischen Fähigkeiten. Die Vertrautheit mit dem Wasser und den grundlegend erlernten Bewegungsabläufe werden im Schwimmunterricht weiter gefördert. Können Kinder an dem Erlebnis Schwimmen teilhaben, werden sie auch untereinander noch mehr Möglichkeiten auf sozialen Kontakt und gemeinsamen Spaß haben. Nicht zu vergessen: Schwimmen ist durchaus eine lebenswichtige Fähigkeit, welche durch frühkindliche Förderung später deutlich einfacher erlernt werden kann.

HERZKRANKE KINDER IN DEUTSCHLAND:

Etwa jedes 100. Kind wird in Deutschland mit einem Herzfehler geboren, das sind ca. 7.500 Kinder pro Jahr.

Mindestens 4.500 davon benötigen einen bzw. mehrere Eingriffe am offenen Herzen.

Dank des medizinischen Fortschritts erreichen heute mehr als 85 Prozent der Kinder das Erwachsenenalter, gehen zur Schule, studieren oder machen eine Ausbildung. Der BVHK setzt sich für die Interessen der herzkranken Kinder und ihrer Familien ein.

Boureima

Weltweit wird 32 Millionen Kindern mit Behinderungen ihr Recht auf Bildung verwehrt. Sie lernen weder lesen noch schreiben, finden später selten eine Arbeitsstelle und haben es schwer, Freundschaften zu knüpfen. Besonders betroffen sind Kinder in Entwicklungsländern. Das kann – das muss – sich ändern. Inklusive Bildung ist ein Menschrecht, dafür setzt sich die Hilfsorganisation LIGHT FOR THE WORLD seit 2016 mit der Initiative One Class For All ein. Erklärtes Ziel ist es, Bildungssysteme langfristig zu verbessern und Kindern mit Behinderungen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu geben.

Der 10-jährige Boureima Zorome besucht die erste Klasse der inklusiven Schule St. Louise in Nouna im Nordwesten von Burkina Faso. Dass er mit den anderen SchülerInnen lernen und Fußballspielen kann, ist alles andere als

selbstverständlich. Bei Boureima wurde eine Zerebralparese diagnostiziert. Er ist motorisch stark eingeschränkt und leidet an Veränderungen des Bewegungsapparats, einer häufigen Folge dieser neurologischen Störung. In Burkina Faso werden, wie in vielen anderen Ländern, Behinderungen aufgrund kultureller und religiöser Überzeugungen oft stigmatisiert. Eltern schicken ihre Kinder mitunter aus Scham nicht in die Schule. Oft ist der Schulweg zu weit, die Schulen sind nicht barrierefrei. Vielfach fehlt den Lehrkräften die nötige Ausbildung um den Unterricht inklusiv zu gestalten.

Kindern mit Behinderungen eine Zukunft ermöglichen

Die engagierte Arbeit von One Class For All in den zurückliegenden fünf Jahren hat viele wichtige Entwicklungen angestoßen: an mittlerweile 603 Schulen in

Burkina Faso und Äthiopien wird Inklusion im Schulalltag gelebt. 10.800 SchülerInnen mit Behinderungen sind an diesen Schulen eingeschrieben. Ihnen stehen geeignete Lehrmaterialien zur Verfügung. Dank der Initiative von LIGHT FOR THE WORLD ist das inklusive Ausbildungsprogramm in beiden Ländern inzwischen fester Bestandteil der allgemeinen LehrerInnenausbildung. So konnten über 5.400 Lehrkräfte geschult werden, die Kinder mit Behinderungen auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft zu begleiten. Und nicht zuletzt: inklusive Bildung hilft nicht nur ganz unmittelbar Kindern wie Boureima und ihren Familien. Die gesamte Gesellschaft profitiert von Inklusion. Durch ein nachweislich gesteigertes Wirtschaftswachstum, mehr Stabilität, Frieden und Sicherheit. Helfen Sie mit, Kindern mit Behinderungen eine Perspektive zu geben!

Wir bauen für sehbeeinträchtigte Kinder in Uganda

Text Asja Harder

Ingenieure ohne Grenzen e. V.

IBAN: DE89 5335 0000 1030 3333 37

BIC: HELADEF1MAR

Stichwort: Soziale Verantwortung

ingenieure-ohnegrenzen.org

Viele Gemeinden Ugandas stehen vor ökonomischen, strukturellen und sozialen Problemen. In einer Gesellschaft, in der selbst existenzielle Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, haben es Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen besonders schwer. Soziale Isolation und geringe Bildungschancen sind die Folge. Glücklicherweise gibt es aber auch inklusive Orte wie das Iganga Center for the Blind. 72 sehbeeinträchtigte und blinde Kinder gehen dort zusammen mit sehenden Gleichaltrigen zur Schule, lernen die Brailleschrift und leben auf dem Schulcampus. Verbesserungsbedarf besteht jedoch trotz der Bemühungen der Schule in vielerlei Hinsicht. Die Unterkünfte für die sehbeeinträchtigten Kinder und Lehrkräfte sind in einem desolaten Zustand, ebenso die Sanitäranlagen. Auch

sauberes Wasser ist nicht leicht zugänglich. Ingenieure ohne Grenzen e. V. hat ein Projekt entwickelt, um den Menschen am Iganga Center for the Blind zu helfen.

Wir sind eine als gemeinnützig anerkannte Organisation, deren Ziel es ist, durch technische Entwicklungszusammenarbeit die Lebensbedingungen benachteiligter Menschen zu verbessern. Wir sind stolz auf unsere mehr als 500 Ehrenamtlichen, die sich bundesweit in Regionalgruppen organisieren und mit Partnerorganisationen im Ausland Projekte in den Bereichen Hochbau, Wasser- und Stromversorgung sowie Bildung verwirklichen. Wir binden die Menschen in den Projektregionen aktiv und auf Augenhöhe ein, damit unsere Bauvorhaben langfristig helfen.

Paul Kitamirike ist Lehrer am Iganga Center for the Blind. Als Blinder kennt er die Probleme, die den Kindern im Schulalltag begegnen.

Manuela Roßbach

Geschäftsführende

Vorständin von Aktion Deutschland Hilft

Light for the world rettet Augenlicht und stärkt Menschen mit Behinderungen. Gemeinsam gestalten wir unsere Welt.

Ihre Spende:

IBAN: DE58 7002 0500 0009 8342 00

BIC: BFSWDE33MUE

light-for-the-world.de

„Eine große Herausforderung ist das Fehlen von gepflasterten Wegen. Es ist schwierig für mich, den Weg zu den Toiletten zu finden“, erzählt er uns. Wir planen, das Schulgelände barrierefreier zu gestalten und den Alltag der Kinder und Lehrkräfte wie Paul zu erleichtern. Neben einem Blindenleitsystem wollen wir neue Unterkünfte mit eigenen Waschräumen für die nicht sehenden Kinder und Lehrer*innen errichten, die Toilettenhäuser auf dem Campus erneuern und die Versorgung mit sauberem Wasser ausbauen. „Die Kinder werden sehr von dem Projekt profitieren“, freut sich Schulleiter Daniel Okoth. Für den Bau brauchen wir Ihre Unterstützung! Mit Ihrer Spende machen Sie die Realisierung dieses und anderer Projekte Stein für Stein möglich und verhelfen damit Menschen zu besseren Lebensbedingungen.

Gemeinsam vorsorgen. Besser helfen. Der Katastrophe immer eine Spende voraus!

Aktion Deutschland Hilft gibt es seit zwei Jahrzehnten – und ich erinnere mich an die Gründung, als wäre es gestern gewesen. Inzwischen haben sich unserem Bündnis mehr als 20 Hilfsorganisationen angeschlossen. Die Idee ist dieselbe geblieben: Jede Bündnisorganisation leistet genau die Hilfe, die sie am besten leisten kann. Und jede kann ihr ganz besonderes Wissen einbringen.

Seit 2001 konnten wir mehr als 2.400 Hilfsprojekte in 130 Ländern umsetzen und damit das Leid von Millionen Menschen lindern. Das tun wir bis heute. Wir helfen nach Tsunamis, Erdbeben und Wirbelstürmen, wir stehen Familien auf der Flucht ebenso zur Seite wie hungernden Kindern, Frauen und Männern.

Doch wir helfen den Menschen nicht nur in der akuten Not nach einer Katastrophe. Ein wichtiger Bestandteil unserer weltweiten humanitären Hilfe ist es, durch Katastrophenvorsorgeprojekte Leid zu verhindern, noch bevor es geschieht.

Naturkatastrophen nehmen weltweit zu. Teils ist das dem Klimawandel geschuldet. Die ärmsten Länder leiden oft am meisten unter den Folgen. Umso wichtiger ist es, Menschen in Risikogebieten besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten – damit Erdbeben, Tsunamis, Stürme oder Dürren nicht zu humanitären Katastrophen werden. Es gibt viele Beispiele für Katastrophenvorsorge. Erdbebensicheres Bauen rettet Leben. Getreidespeicher wappnen gegen Hunger. Hygieneprojekte bekämpfen Seuchen wie

Corona. Schulungen helfen Kleinbauern, sich besser auf Dürren vorzubereiten. Und: Sie ist effizient. Jeder Euro, der in Vorsorgeprojekte fließt, spart später Geld beim Wiederaufbau und bei der akuten Nothilfe.

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat gezeigt, wie Naturgewalten von einem Tag auf den anderen alles verändern können. Keiner weiß, wann die nächste passiert. Doch wenn sie passiert, müssen wir bereit sein. Lassen Sie uns gemeinsam schneller sein als die Katastrophe. Ihre Spende von heute kann morgen Leben retten!

Übrigens: Eine regelmäßige Spende gibt uns mehr Planungssicherheit für unsere weltweiten Hilfsprojekte. Und Sie helfen immer genau dort, wo Hilfe am schnellsten gebraucht wird!

Jetzige Sanitäranlagen am Iganga Center for the Blind

Lust auf Ehrenamt?

Unsere Regionalgruppen freuen sich über Engagierte aus allen Fachrichtungen! Kontaktmöglichkeiten finden Sie online.

Gemeinsam vorsorgen. Besser helfen. Der Katastrophe immer eine Spende voraus!

Spendenkonto: D62 3702 0500 0000 1020 30

Jetzt Förderer werden unter:

AktionDeutschlandHilft.de

Sie haben richtig gelesen: Sie, wir alle leben auch auf Kosten von Sklaven. Sklaverei ist, gleichwohl kein Staat dieser Welt sie mehr erlaubt, noch immer Alltag für mehr als 40 Millionen Menschen weltweit. Selbst hier in Deutschland leben derzeit fast 167.000 Menschen unter uns als Sklaven oder in sklavenähnlichen Verhältnissen.

Text Doreen Brumme

Die sogenannte moderne Sklaverei ist ein Thema, über das wir dringend sprechen müssen – gerade jetzt im Advent und zu Weihnachten. Ist dies doch die Zeit, in der wir Deutschen Nächstenliebe wie sonst nie leben.

Was ist moderne Sklaverei?

Der Begriff moderne Sklaverei steht für verschiedene Formen von Sklaverei, die nach wie vor praktiziert werden. Ihnen allen gemein sind drei Kriterien: Sklav*innen n werden mit Gewalt kontrolliert.

n verlieren ihren freien Willen infolge von Gewalt oder Manipulation. n werden wirtschaftlich ausgebeutet.

Laut dem Global Slavery Index (GSI) sind Menschenhandel, Sklaverei und der Sklaverei ähnliche Praxen (Schuldknechtschaft, Zwangsheirat, Verkauf oder Ausbeutung von Kindern) sowie Zwangsarbeit Formen moderner Sklaverei.

Was macht uns zu Menschen, die auf Kosten von Sklaverei leben?

Ihr Leben als Sklavin oder Sklave ist heute nicht minder entwürdigend als das der Sklav*innen in den vergangenen Jahrhunderten. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) nennt konkrete Beispiele für heutige Sklaverei rund um den Globus: Traditionelle Sklaverei gebe es demnach in Mauretanien oder im Sudan, massive illegale Ausbeutung fände in Brasilien oder China statt. Hinzu kämen der weltweite illegale Menschenhandel, die sogenannte Sexsklaverei, Kindersklaverei und neue Formen der Kontraktsklaverei vor allem in den Golfstaaten. Sogar neue Formen der Opfersklaverei (Organhandel und Schlimmeres) und der sexuellen Ausbeutung über das Internet seien gegenwärtig. Was hat die moderne Sklaverei mit Ihnen, mit uns allen hier in Deutschland zu tun? Ein Großteil der Sklav*innen

weltweit, Erwachsene wie Kinder, erarbeiten unter Zwang, also in Unfreiheit, was wir in unserer freien Wohlstandsgesellschaft im Überschuss konsumieren. Unser unersättlicher Konsum macht einen großen Teil moderner Sklaverei erst möglich.

Ein Beispiel von vielen: Die köstliche Weihnachtsschokolade, die wir dieser Tage essen, wird auch aus Kakaobohnen gemacht, die Kinder ernten. So sollen Kakaofarmer in Ghana und der Elfenbeinküste, zwei Länder, die 70 Prozent des weltweiten Kakaos produzieren, trotz offiziellem Verbot Kinder für sich arbeiten lassen, allein in Ghana aktuell etwa eine Million – darunter Fünfjährige2

Was können wir gegen moderne Sklaverei tun?

Der erste Schritt zur Abschaffung der modernen Sklaverei wäre, dass wir uns unserer Mitverantwortung bewusst werden und als Konsumenten mit Herz und Verstand handeln. Indem wir einerseits unseren Konsum konsequent einschränken (das käme auch dem Weltklima zugute!) und andererseits informiert auf die von Sklavenarbeit freie Herkunft der dann nur noch nötigen Konsumgüter achten und bereit sind, diese auch zu einem höheren Preis zu kaufen, verringern wir die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, die aus Sklaverei stammen, enorm.

Zudem können wir alle gezielt etwas gegen die Armut in der Welt unternehmen. Das ist nötig, weil Sklaverei vor allem arme Menschen trifft, die sowieso kaum Zugang zu den gesellschaftlichen Ressourcen haben. Es mangelt ihnen zudem am Rechtsschutz, wie er für uns in

40,3 Millionen Menschen leben heute in Sklaverei – weltweit, fast überall.1

In Deutschland leben heute 167.000 Sklav*innen (vor allem im Bereich sexuelle Ausbeutung und Arbeitssklaverei).2

Jährlich werden 150 Milliarden US-Dollar illegale Profite mit Sklaverei erwirtschaftet.3

Der Großteil der Sklav*innen weltweit sind Frauen (70 Prozent) und Kinder (25 Prozent).4

Deutschland ist drittgrößter

Importeur von Produkten, an denen ein großes Risiko haftet, dass an ihrer Fertigung Sklav*innen beteiligt sind, vor allem: Elektronikartikel, Kleidung, Kakao, Lebensmittel.4

Deutschland selbstverständlich ist. Deshalb sind diese Menschen Gewalt und Ausbeutung besonders ausgeliefert. Mit Ihrer Spende an eine der vielen Organisationen, die sich gegen Armut, Sklaverei und Kindersklaverei wenden, können Sie den Status eines Menschen von versklavt auf frei wechseln. Dazu müssen Sie wissen, dass für jeden von uns etwa 60 Sklav*innen weltweit arbeiten.

1 Global Slavery Network https://www.globalslaveryindex. org/2018/data/maps/#prevalence

2 Tagesschau https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/keine-schokolade-ohne-kinderarbeit-101.html

3 IAO https://www.ilo.org/berlin/arbeitsfelder/kinderarbeit/WCMS_546555/lang--de/index.htm

4 International Justice Mission Deutschland e.V. https:// paragonn-cdn3.ams3.digitaloceanspaces.com/ijmdeutschland.de/documents/Wirkungsberichte/IJMWirkungsbericht-2020-21.pdf

hat Angst und sieht keinen Ausweg.

Für Sabine Steel sind Menschenrechte nicht nur eine politische, sondern auch eine Herzensangelegenheit.

Seit den 1980er-Jahren engagiert sich die Berlinerin, die lange als Gymnasiallehrerin für Deutsch und Psychologie in England lebte, für Amnesty International. 1990 ließ sie die Organisation in ihr Testament eintragen.

Text Amnesty International Deutschland e.V.

Warum ist es für Sie gerade aktuell so wichtig, für Menschenrechte einzustehen?

Im Moment entwickelt sich nicht nur in Deutschland alles in eine Richtung – nach rechts. Für die Zukunft wünsche ich mir eine Welt, in der sich die Menschen endlich mehr Respekt und Liebe entgegenbringen. Liebe lässt sich nicht erzwingen, aber Respekt kann man fordern. Jede andersdenkende Person sollte in ihrem Leben das Recht haben, sich frei zu äußern.

Ich glaube fest daran, dass ich als Einzelperson etwas tun kann, wenn ich große Organisationen unterstütze.

Welche Rolle spielen persönliche Erfahrungen für Ihr Engagement?

Wir lebten etwa 100 Meter neben dem KZ Oranienburg-Sachsenhausen. In den 1950er-Jahren konnte man sich die Krematorien problemlos ansehen. Auf meine Frage, was ein Krematorium ist (damals war ich sieben Jahre alt), sagte meine Mutter, ich sei zu klein, um das zu wissen. Als meine Eltern im Kino waren, las ich in einer Enzyklopädie nach. Schon früh hat mich die Heuchelei angewidert, wenn sich Männer von ihren Heldentaten im Krieg erzählten. Wir selbst waren Flüchtlinge aus Pommern. Warum so viele nur das eigene Leid beklagt haben, habe

ich nie verstanden. Für die Juden und „Kriegsfeinde“ (Soldaten und Zivilisten), die im Krieg verfolgt und ermordet wurden, schien es gar kein oder nur wenig Mitleid zu geben.

Sie haben Amnesty International in Ihrem Testament bedacht. Gab es für Ihren Entschluss einen zeitgeschichtlichen Auslöser?

Zum einen hat mich natürlich die deutsche Geschichte geprägt. Darüber hinaus habe ich im Laufe meines Lebens viele Kriege verfolgt, die mir nahegingen, darunter auch der Falklandkrieg in den 1980erJahren. Amnesty ist eine Organisation, die international erfolgreich agiert – und in meinen Augen muss weltweit etwas passieren. Ich hoffe, dass meine Stimme durch das Vermächtnis langfristig Gewicht hat. Menschenrechte sind immer relevant.

Viele denken, allein könnten sie nichts bewirken. Inwieweit kann man in Ihren Augen schon mit einem kleineren Vermächtnis ein Zeichen setzen?

Ich glaube fest daran, dass ich als Einzelperson etwas tun kann, wenn ich große Organisationen unterstütze. Meine Freunde und Verwandten wissen alle von meinem Engagement. Zu Geburtstagen und Weihnachten verzichten wir

untereinander schon seit Längerem auf Geschenke – stattdessen spenden wir alle.

Wie leicht war es für Sie, ein entsprechendes Testament aufzusetzen? Die Idee dafür hatte ich schon ewig im Kopf – die bürokratische Umsetzung 1990 war dann tatsächlich ganz unkompliziert. Aufmerksam wurde ich auf diese Möglichkeit durch eine Broschüre der Organisation. Wunderbar ist natürlich auch, dass Amnesty International als NGO von der Erbschaftssteuer befreit ist. Aber auch andernfalls hätte ich mein Testament genau so aufgesetzt.

HABEN SIE FRAGEN?

SANDRA LÜDERITZ-KORTE

T +49 30 / 420 248 354

F +49 30 / 420 248 321

E sandra.luederitz-korte@amnesty.de helfen.amnesty.de/testament

Verteidigen Sie die Menschenrechte mit Ihrem Testament.

Kostenloser Ratgeber für die Nachlassgestaltung unter: amnesty.de/inzukunft

oder senden Sie Ihre Adresse an Amnesty International, Stichwort: in Zukunft Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin

FÜR JUNGE MENSCHEN MIT VIEL POTENZIAL

Kinder und Jugendliche so zu stärken, dass sie alle ihre Fähigkeiten ausschöpfen können, ist eine direkte Investition in das Wohl aller. Denn es sind diese jungen Menschen, die ihre Gesellschaft nachhaltig gestalten und das Herz und das Wissen haben, die Welt zu verändern. Das ist Hilfe, die wirkt.

sos-kinderdoerfer.de